-

음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

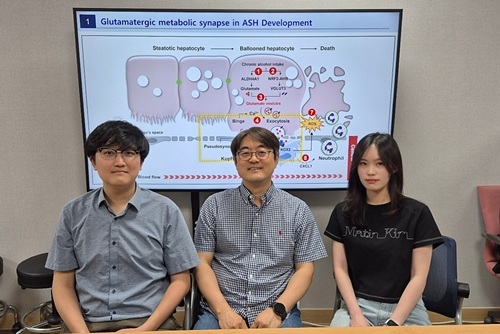

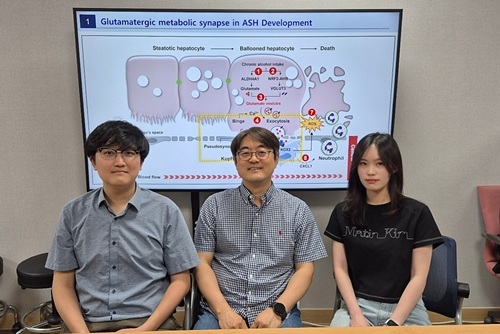

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.17

조회수 640

-

지방간 치료제 개발에 최적화된 동물모델 개발

대사이상 지방간 질환은 전 세계 인구의 30%, 비만하지 않은 인구의 19%가 앓고 있으며, 지방간에서 시작해 간암까지 진행되는 심각한 만성질환이다. 현재 FDA에서 승인된 치료제인 레스메티롬(Resmetirom)이 있지만, 치료받은 환자의 70% 이상에서 충분한 효과를 보지 못해 새로운 치료제 개발이 시급하다. 한국 연구진이 지방간염 치료제 개발에 중요한 전환점이 될 사람의 대사이상 지방간 질환을 잘 모사하는 새로운 동물모델을 개발해 주목받고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀과 연세대학교 의과대학 박준용 교수 연구팀, 한미약품 R&D센터(최인영 R&D센터장/전무이사) 및 ㈜제이디바이오사이언스(대표 안진희)와 공동연구를 통해 새로운 대사이상 지방간 질환 동물모델을 개발했다고 19일 밝혔다.

대사이상 지방간 질환의 유병률은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

대사이상 지방간 질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

하지만 아직까지 사람의 질환을 모사할 수 있는 적절한 동물모델이 없어 병인 기전의 규명과 치료제의 개발에 어려움이 있다. 특히 기존의 동물모델들은 당뇨와 비만과 같은 대사이상이 간경화와 간암의 발병에 유발하는지를 반영하지 못한다는 문제점이 있었다.

김하일 교수 연구팀은 베타세포의 기능이 부족한 아시아인에서 비만과 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환의 유병률이 더 높다는 점에 착안했다. 마우스에 약물을 통해 베타세포를 파괴해 당뇨를 유발한 다음 고지방식이를 먹여서 비만과 당뇨를 동반한 지방간 질환이 빠르게 진행하는 동물모델을 개발했다.

이 마우스 모델은 1년 동안 점진적으로 지방간, 지방간염, 간 *섬유화 및 간암이 나타나는데, 해당 마우스의 간의 유전체를 분석한 결과 그 특징이 비만과 제2형 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환 환자들과 매우 유사한 것으로 나타났다. 특히 이 모델에서 발생하는 간암은 대사이상 지방간 질환 환자에서 발생하는 간암과 조직학적, 분자생물학적 특성이 유사한 것을 연구팀은 확인했다.

* 섬유화: 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

연구팀은 개발한 동물모델을 사용해, 최근 비만치료효과로 각광을 받고 있는 GLP-1 유사체의 효과를 시험했다. GLP-1 유사체의 투여가 이 마우스 모델에서 지방간, 간염과 간 섬유화의 진행을 억제하는 효과를 확인해, 마우스 모델이 신약 개발을 위한 전임상 모델로 유용하게 활용될 수 있음을 연구팀은 보였다. 또한 GLP-1 유사체의 투여가 간암의 발생을 억제함을 최초로 규명해, 대사이상 지방간 질환의 주요 사망 요인인 간암의 발병 억제를 위한 GLP-1 유사체의 활용 방안을 제시했다.

의과학대학원 김하일 교수는 “현재 대사이상 지방간 질환 동물모델은 대사이상 지방간 질환의 넓은 스펙트럼과 당뇨, 비만과 같은 대사질환을 잘 반영하지 못하는 문제점이 있으나, 우리 연구팀이 개발한 마우스 모델은 만성 대사질환의 특징을 잘 모사해, 대사이상 지방간 질환 동물모델로서 관련 연구에 중요한 전환점을 제시할 수 있을 것이다”고 강조했다.

우리 대학 의과학대학원 정병관 박사, 최원일 교수, 화순전남대학교병원 최원석 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 논문은 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 에 2024년 8월 2일 게재됐다.

(논문명: A male mouse model for metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and hepatocellular carcinoma)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부, 및 ㈜제이디바이오사이언스(JD Bioscience Inc.)에서 지원을 받아 수행됐다.

지방간 치료제 개발에 최적화된 동물모델 개발

대사이상 지방간 질환은 전 세계 인구의 30%, 비만하지 않은 인구의 19%가 앓고 있으며, 지방간에서 시작해 간암까지 진행되는 심각한 만성질환이다. 현재 FDA에서 승인된 치료제인 레스메티롬(Resmetirom)이 있지만, 치료받은 환자의 70% 이상에서 충분한 효과를 보지 못해 새로운 치료제 개발이 시급하다. 한국 연구진이 지방간염 치료제 개발에 중요한 전환점이 될 사람의 대사이상 지방간 질환을 잘 모사하는 새로운 동물모델을 개발해 주목받고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀과 연세대학교 의과대학 박준용 교수 연구팀, 한미약품 R&D센터(최인영 R&D센터장/전무이사) 및 ㈜제이디바이오사이언스(대표 안진희)와 공동연구를 통해 새로운 대사이상 지방간 질환 동물모델을 개발했다고 19일 밝혔다.

대사이상 지방간 질환의 유병률은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

대사이상 지방간 질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

하지만 아직까지 사람의 질환을 모사할 수 있는 적절한 동물모델이 없어 병인 기전의 규명과 치료제의 개발에 어려움이 있다. 특히 기존의 동물모델들은 당뇨와 비만과 같은 대사이상이 간경화와 간암의 발병에 유발하는지를 반영하지 못한다는 문제점이 있었다.

김하일 교수 연구팀은 베타세포의 기능이 부족한 아시아인에서 비만과 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환의 유병률이 더 높다는 점에 착안했다. 마우스에 약물을 통해 베타세포를 파괴해 당뇨를 유발한 다음 고지방식이를 먹여서 비만과 당뇨를 동반한 지방간 질환이 빠르게 진행하는 동물모델을 개발했다.

이 마우스 모델은 1년 동안 점진적으로 지방간, 지방간염, 간 *섬유화 및 간암이 나타나는데, 해당 마우스의 간의 유전체를 분석한 결과 그 특징이 비만과 제2형 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환 환자들과 매우 유사한 것으로 나타났다. 특히 이 모델에서 발생하는 간암은 대사이상 지방간 질환 환자에서 발생하는 간암과 조직학적, 분자생물학적 특성이 유사한 것을 연구팀은 확인했다.

* 섬유화: 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

연구팀은 개발한 동물모델을 사용해, 최근 비만치료효과로 각광을 받고 있는 GLP-1 유사체의 효과를 시험했다. GLP-1 유사체의 투여가 이 마우스 모델에서 지방간, 간염과 간 섬유화의 진행을 억제하는 효과를 확인해, 마우스 모델이 신약 개발을 위한 전임상 모델로 유용하게 활용될 수 있음을 연구팀은 보였다. 또한 GLP-1 유사체의 투여가 간암의 발생을 억제함을 최초로 규명해, 대사이상 지방간 질환의 주요 사망 요인인 간암의 발병 억제를 위한 GLP-1 유사체의 활용 방안을 제시했다.

의과학대학원 김하일 교수는 “현재 대사이상 지방간 질환 동물모델은 대사이상 지방간 질환의 넓은 스펙트럼과 당뇨, 비만과 같은 대사질환을 잘 반영하지 못하는 문제점이 있으나, 우리 연구팀이 개발한 마우스 모델은 만성 대사질환의 특징을 잘 모사해, 대사이상 지방간 질환 동물모델로서 관련 연구에 중요한 전환점을 제시할 수 있을 것이다”고 강조했다.

우리 대학 의과학대학원 정병관 박사, 최원일 교수, 화순전남대학교병원 최원석 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 논문은 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 에 2024년 8월 2일 게재됐다.

(논문명: A male mouse model for metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and hepatocellular carcinoma)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부, 및 ㈜제이디바이오사이언스(JD Bioscience Inc.)에서 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.19

조회수 6612

-

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02

조회수 7516

-

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30

조회수 10154

-

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25

조회수 17917

-

신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

2018.01.08

조회수 17570

-

신의철, 박수형 교수, 네이처 리뷰 면역학에 초청 리뷰논문 게재

우리 대학 의과학대학원 신의철, 박수형 교수와 카톨릭의대 서울성모병원의 성필수 박사가 국내 과학자로는 최초로 ‘네이처 리뷰 면역학(Nature Reviews Immunology)’8월호에 초청 리뷰논문을 게재했다.

‘네이처 리뷰’저널은 네이처 리뷰로부터 초청받은 세계적 석학들이 해당 분야의 전반적인 내용을 총정리 하는 저널이다. 그 중 ‘네이처 리뷰 면역학’은 면역학 분야의 최고 학술지 중 하나로 불린다.

신 교수와 박 교수는 간염 바이러스 면역에 대한 리뷰논문을 작성했다. 사람에게 간염을 일으키는 A형 및 B형, C형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 유사점과 차이점을 총체적으로 고찰하고 미래 연구의 방향을 제시했다.

전 세계에서 3억 5천만 명이 B형 간염 바이러스에, 1억 7천만 명이 C형 간염 바이러스에 감염돼 있다. 그러나 B형 간염 바이러스는 체내에서 바이러스를 완전히 제거하는 치료제가 개발되지 않았고 C형 간염은 예방 백신이 개발되지 않았다.

반면 A형 간염은 간 손상을 일으키는 경우가 있긴 하지만 B, C형과 달리 저절로 완치되는 경우가 많다.

신 교수, 박 교수, 성 박사는 이에 주목해 이번 논문에서 A형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 특성을 기반으로 B형 간염 바이러스 완치 치료제 및 C형 간염 바이러스 예방 백신을 개발할 수 있음을 논리적으로 제시했다.

신 교수와 박 교수는 지난 15년간 C형 간염 바이러스에 대한 인체 면역반응 연구에 매진했다. 최근에는 국내에서도 유행했던 A형 간염 바이러스 면역에 대한 새 연구 결과들을 발표했고 공로를 인정받아 초청 리뷰논문을 게재했다.

신 교수는 “이번 초청 리뷰는 KAIST 의과학대학원의 면역학 연구가 세계적 수준으로 도약하고 있음을 증명한 것이다” 며 “면역학 연구에 정진해 인간 질병 해결에 도움이 되겠다”고 말했다.

이번 연구의 C형 간염 관련 연구는 한국연구재단의 지원으로 이뤄졌고, 신 교수는 삼성미래기술육성재단의 지원을 통해 A형 간염 바이러스까지 연구를 확장했다.

신의철, 박수형 교수, 네이처 리뷰 면역학에 초청 리뷰논문 게재

우리 대학 의과학대학원 신의철, 박수형 교수와 카톨릭의대 서울성모병원의 성필수 박사가 국내 과학자로는 최초로 ‘네이처 리뷰 면역학(Nature Reviews Immunology)’8월호에 초청 리뷰논문을 게재했다.

‘네이처 리뷰’저널은 네이처 리뷰로부터 초청받은 세계적 석학들이 해당 분야의 전반적인 내용을 총정리 하는 저널이다. 그 중 ‘네이처 리뷰 면역학’은 면역학 분야의 최고 학술지 중 하나로 불린다.

신 교수와 박 교수는 간염 바이러스 면역에 대한 리뷰논문을 작성했다. 사람에게 간염을 일으키는 A형 및 B형, C형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 유사점과 차이점을 총체적으로 고찰하고 미래 연구의 방향을 제시했다.

전 세계에서 3억 5천만 명이 B형 간염 바이러스에, 1억 7천만 명이 C형 간염 바이러스에 감염돼 있다. 그러나 B형 간염 바이러스는 체내에서 바이러스를 완전히 제거하는 치료제가 개발되지 않았고 C형 간염은 예방 백신이 개발되지 않았다.

반면 A형 간염은 간 손상을 일으키는 경우가 있긴 하지만 B, C형과 달리 저절로 완치되는 경우가 많다.

신 교수, 박 교수, 성 박사는 이에 주목해 이번 논문에서 A형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 특성을 기반으로 B형 간염 바이러스 완치 치료제 및 C형 간염 바이러스 예방 백신을 개발할 수 있음을 논리적으로 제시했다.

신 교수와 박 교수는 지난 15년간 C형 간염 바이러스에 대한 인체 면역반응 연구에 매진했다. 최근에는 국내에서도 유행했던 A형 간염 바이러스 면역에 대한 새 연구 결과들을 발표했고 공로를 인정받아 초청 리뷰논문을 게재했다.

신 교수는 “이번 초청 리뷰는 KAIST 의과학대학원의 면역학 연구가 세계적 수준으로 도약하고 있음을 증명한 것이다” 며 “면역학 연구에 정진해 인간 질병 해결에 도움이 되겠다”고 말했다.

이번 연구의 C형 간염 관련 연구는 한국연구재단의 지원으로 이뤄졌고, 신 교수는 삼성미래기술육성재단의 지원을 통해 A형 간염 바이러스까지 연구를 확장했다.

2016.08.10

조회수 13781

-

A형 간염 환자의 간 손상 해결 단초 마련

우리 학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 인체 면역계의 균형유지를 담당하는 조절 T 세포가 A형 간염 환자의 간 손상에 끼친 영향을 밝혔다.

연구결과는 세계적으로 저명한 소화기학 학술지인 ‘거트(Gut)’ 7월 9일자 온라인판에 게재됐다.

A형 간염은 A형 간염 바이러스에 의해 발생하는 급성 간염이다. 날씨가 더운 여름철에 발병률이 높고 바이러스가 입을 통해 소화기로 침입해 전파된다.

A형 간염은 환자의 발병초기와 회복기를 순차적으로 관찰할 수 있고 다양한 임상적 양상을 나타내 급성 바이러스 감염에 대한 인체의 면역반응을 연구하기에 적당한 질환이기 때문에 연구팀은 A형 간염을 선택했다.

인체 내에서 조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제함으로써 면역체계의 항상성을 유지하는데 중요한 역할을 한다. 만성 바이러스 감염의 경우 조절 T 세포는 바이러스에 대한 면역반응을 약화시켜 감염상태를 지속시키는데 기여한다고 알려져 있다. 그러나 급성 바이러스 감염에서는 조절 T 세포가 인체에서 어떠한 역할을 수행하는지 밝혀진 바가 없었다.

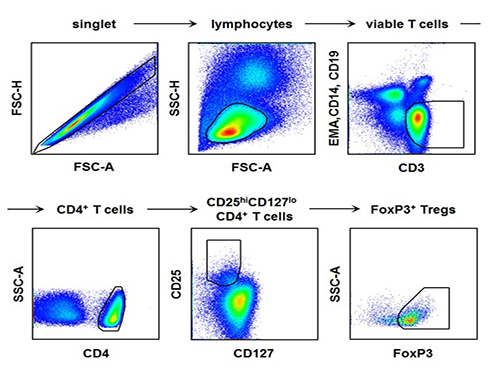

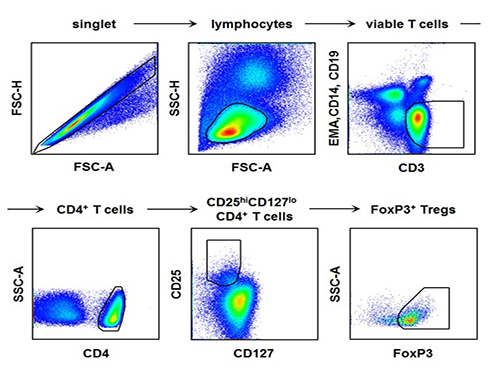

연구팀은 A형 간염 환자로부터 얻어진 혈액에서 조절 T 세포를 포함한 다양한 면역세포의 숫자와 특성을 파악하기 위해 형광 유세포 분석(fluorescence flow cytometry) 기법을 활용했다.

연구팀은 A형 간염 환자의 혈액에서 조절 T 세포의 현저한 감소와 함께 조절 T 세포의 면역 억제능이 감소되어 있음을 확인했다. 또 조절 T 세포의 감소가 더 현저하게 나타난 환자일수록 간 손상은 더욱 극심하게 발생함을 밝혔다.

연구팀은 세포사멸을 유도하는 세포표면 단백질인 ‘Fas’의 발현 증가에 의한 세포사멸 현상이 이러한 조절 T 세포의 수적, 기능적인 감소의 원인임을 실제 환자의 혈액을 분석해 입증했다.

신의철 교수는 이번 연구에 대해 “A형 간염 뿐만 아니라 급성 바이러스 감염증에서 임상 양상의 심화 기전을 제시한 첫 사례”라며 “향후 바이러스 자체에 대한 효과적인 치료가 없는 다양한 중증 급성 바이러스 감염질환에서 조절 T 세포의 세포사멸을 억제함으로써 조직 손상을 예방할 수 있을 것”이라고 의의를 밝혔다.

논문의 제1저자인 최윤석 박사는 의과대학을 졸업한 내과 의사로서 전문의 취득 후 KAIST 의과학대학원 박사과정에 진학했다. ‘인체 T 세포에 의한 면역반응의 조절에 대한 연구’를 수행하며 ‘의사-과학자’ 훈련을 5년간 받은 연구자로 ‘KAIST가 배출한 1세대 중개연구전문가’의 성공적 사례다.

KAIST에서의 연구 경험 및 심도 있는 교육을 바탕으로, 박사 학위 취득 후 충남대학교병원 혈액종양내과에서 진료교수로 재직하며 현재 신의철 교수와 함께 림프계 악성질환(악성림프종 및 다발성골수종)에서 종양특이 T 세포의 기능적 변화 및 그 임상적 의의에 대한 연구를 통해 난치성 질환에 대한 새로운 치료 타겟 발굴을 위한 연구를 진행 중이다.

□ 그림설명

혈액에서 형광 항체를 이용하여 조절 T 세포 및 다양한 면역세포를 형광염색하고 유세포 분석(flow cytometry)을 수행하여 그 숫자 및 특성을 분석한 데이터로서, 실제 A형 간염 환자의 혈액에서 이러한 분석을 수행하여 조절 T 세포의 감소를 규명하였음.

A형 간염 환자의 간 손상 해결 단초 마련

우리 학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 인체 면역계의 균형유지를 담당하는 조절 T 세포가 A형 간염 환자의 간 손상에 끼친 영향을 밝혔다.

연구결과는 세계적으로 저명한 소화기학 학술지인 ‘거트(Gut)’ 7월 9일자 온라인판에 게재됐다.

A형 간염은 A형 간염 바이러스에 의해 발생하는 급성 간염이다. 날씨가 더운 여름철에 발병률이 높고 바이러스가 입을 통해 소화기로 침입해 전파된다.

A형 간염은 환자의 발병초기와 회복기를 순차적으로 관찰할 수 있고 다양한 임상적 양상을 나타내 급성 바이러스 감염에 대한 인체의 면역반응을 연구하기에 적당한 질환이기 때문에 연구팀은 A형 간염을 선택했다.

인체 내에서 조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제함으로써 면역체계의 항상성을 유지하는데 중요한 역할을 한다. 만성 바이러스 감염의 경우 조절 T 세포는 바이러스에 대한 면역반응을 약화시켜 감염상태를 지속시키는데 기여한다고 알려져 있다. 그러나 급성 바이러스 감염에서는 조절 T 세포가 인체에서 어떠한 역할을 수행하는지 밝혀진 바가 없었다.

연구팀은 A형 간염 환자로부터 얻어진 혈액에서 조절 T 세포를 포함한 다양한 면역세포의 숫자와 특성을 파악하기 위해 형광 유세포 분석(fluorescence flow cytometry) 기법을 활용했다.

연구팀은 A형 간염 환자의 혈액에서 조절 T 세포의 현저한 감소와 함께 조절 T 세포의 면역 억제능이 감소되어 있음을 확인했다. 또 조절 T 세포의 감소가 더 현저하게 나타난 환자일수록 간 손상은 더욱 극심하게 발생함을 밝혔다.

연구팀은 세포사멸을 유도하는 세포표면 단백질인 ‘Fas’의 발현 증가에 의한 세포사멸 현상이 이러한 조절 T 세포의 수적, 기능적인 감소의 원인임을 실제 환자의 혈액을 분석해 입증했다.

신의철 교수는 이번 연구에 대해 “A형 간염 뿐만 아니라 급성 바이러스 감염증에서 임상 양상의 심화 기전을 제시한 첫 사례”라며 “향후 바이러스 자체에 대한 효과적인 치료가 없는 다양한 중증 급성 바이러스 감염질환에서 조절 T 세포의 세포사멸을 억제함으로써 조직 손상을 예방할 수 있을 것”이라고 의의를 밝혔다.

논문의 제1저자인 최윤석 박사는 의과대학을 졸업한 내과 의사로서 전문의 취득 후 KAIST 의과학대학원 박사과정에 진학했다. ‘인체 T 세포에 의한 면역반응의 조절에 대한 연구’를 수행하며 ‘의사-과학자’ 훈련을 5년간 받은 연구자로 ‘KAIST가 배출한 1세대 중개연구전문가’의 성공적 사례다.

KAIST에서의 연구 경험 및 심도 있는 교육을 바탕으로, 박사 학위 취득 후 충남대학교병원 혈액종양내과에서 진료교수로 재직하며 현재 신의철 교수와 함께 림프계 악성질환(악성림프종 및 다발성골수종)에서 종양특이 T 세포의 기능적 변화 및 그 임상적 의의에 대한 연구를 통해 난치성 질환에 대한 새로운 치료 타겟 발굴을 위한 연구를 진행 중이다.

□ 그림설명

혈액에서 형광 항체를 이용하여 조절 T 세포 및 다양한 면역세포를 형광염색하고 유세포 분석(flow cytometry)을 수행하여 그 숫자 및 특성을 분석한 데이터로서, 실제 A형 간염 환자의 혈액에서 이러한 분석을 수행하여 조절 T 세포의 감소를 규명하였음.

2014.07.31

조회수 19224

-

C형간염바이러스의 면역회피 기전 밝혀

C형간염은 우리나라 국민의 약 1~2%가 감염된 것으로 알려져 있다. C형간염바이러스에 감염되면 대부분 만성으로 진행되며 간경변증 및 간암이 발생해 사망에 이를 수도 있다.

A형이나 B형간염과는 달리 예방백신이 없어 감염원 노출을 피하는 것만이 최선의 예방법으로 알려진 가운데 우리학교 연구진이 백신 개발에 탄력을 받을 만한 연구 성과를 냈다.

우리학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 C형간염바이러스가 체내에서 면역반응을 일으키지 않는 원인을 규명했다. 연구결과는 소화기병 분야 세계적 학술지 ‘위장병학(Gastroenterology)’ 5월호에 게재됐다.

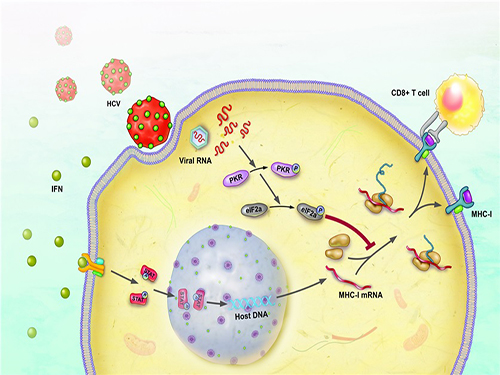

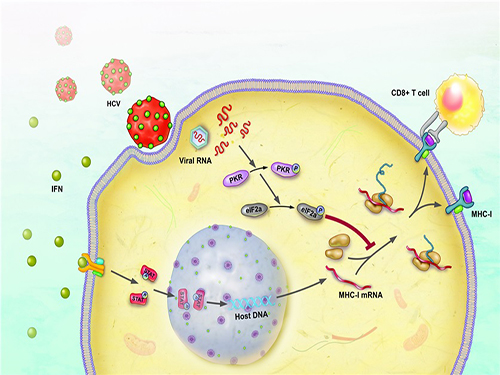

우리 몸에서는 외부로부터 침입한 바이러스를 제거하기 위해 면역반응이 일어난다. 이 과정에서 바이러스에 감염된 세포의 제거에 필요한 T세포 반응을 적절하게 유도하는데 제1형 주조직복합체가 핵심적인 역할을 한다.

세포가 바이러스에 감염되면 인터페론이라는 물질에 의해 제1형 주조직복합체 발현이 증가되고 T세포는 증가된 제1형 주조직복합체를 인식해 바이러스에 감염된 세포를 찾아낼 수 있다.

그러나 그동안 C형간염바이러스의 경우 제1형 주조직복합체 발현에 어떤 영향을 미치는지 명확히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 세포배양을 이용한 감염시스템을 통해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함을 밝혔다. 또 이에 대한 메커니즘을 분자 수준에서 규명, C형간염바이러스가 세포내의 PKR이라는 단백질을 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제하는 사실도 입증했다.

이와 함께 실제 C형간염바이러스 환자로부터 분리한 T세포 배양 기술을 이용해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 T세포 면역반응을 회피한다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이러한 연구를 통해 연구팀은 세포내 PKR 단백질을 조절하면 T세포 면역반응을 증강시킬 수 있다는 가설을 세우고 이를 실험을 통해 증명했다.

신의철 교수는 “C형간염바이러스를 치료하는 신약들은 많이 개발된 반면 백신은 아직 개발되지 않은 상태”라며 “C형간염바이러스의 면역회피 기전을 밝혀내 백신 개발에 탄력을 받을 것”이라고 이번 연구의 의의를 말했다.

그림1. 세포배양을 이용한 C형간염바이러스 감염 시스템을 유세포분석 기법으로 관찰, C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질 증가가 억제됨을 밝혔다.

그림2. C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질의 증가가 억제된다.

그림3. C형간염바이러스가 PKR-eIF2a 전달체계를 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 바이러스에 대한 T세포의 활성이 약화된다.

C형간염바이러스의 면역회피 기전 밝혀

C형간염은 우리나라 국민의 약 1~2%가 감염된 것으로 알려져 있다. C형간염바이러스에 감염되면 대부분 만성으로 진행되며 간경변증 및 간암이 발생해 사망에 이를 수도 있다.

A형이나 B형간염과는 달리 예방백신이 없어 감염원 노출을 피하는 것만이 최선의 예방법으로 알려진 가운데 우리학교 연구진이 백신 개발에 탄력을 받을 만한 연구 성과를 냈다.

우리학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 C형간염바이러스가 체내에서 면역반응을 일으키지 않는 원인을 규명했다. 연구결과는 소화기병 분야 세계적 학술지 ‘위장병학(Gastroenterology)’ 5월호에 게재됐다.

우리 몸에서는 외부로부터 침입한 바이러스를 제거하기 위해 면역반응이 일어난다. 이 과정에서 바이러스에 감염된 세포의 제거에 필요한 T세포 반응을 적절하게 유도하는데 제1형 주조직복합체가 핵심적인 역할을 한다.

세포가 바이러스에 감염되면 인터페론이라는 물질에 의해 제1형 주조직복합체 발현이 증가되고 T세포는 증가된 제1형 주조직복합체를 인식해 바이러스에 감염된 세포를 찾아낼 수 있다.

그러나 그동안 C형간염바이러스의 경우 제1형 주조직복합체 발현에 어떤 영향을 미치는지 명확히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 세포배양을 이용한 감염시스템을 통해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함을 밝혔다. 또 이에 대한 메커니즘을 분자 수준에서 규명, C형간염바이러스가 세포내의 PKR이라는 단백질을 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제하는 사실도 입증했다.

이와 함께 실제 C형간염바이러스 환자로부터 분리한 T세포 배양 기술을 이용해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 T세포 면역반응을 회피한다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이러한 연구를 통해 연구팀은 세포내 PKR 단백질을 조절하면 T세포 면역반응을 증강시킬 수 있다는 가설을 세우고 이를 실험을 통해 증명했다.

신의철 교수는 “C형간염바이러스를 치료하는 신약들은 많이 개발된 반면 백신은 아직 개발되지 않은 상태”라며 “C형간염바이러스의 면역회피 기전을 밝혀내 백신 개발에 탄력을 받을 것”이라고 이번 연구의 의의를 말했다.

그림1. 세포배양을 이용한 C형간염바이러스 감염 시스템을 유세포분석 기법으로 관찰, C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질 증가가 억제됨을 밝혔다.

그림2. C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질의 증가가 억제된다.

그림3. C형간염바이러스가 PKR-eIF2a 전달체계를 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 바이러스에 대한 T세포의 활성이 약화된다.

2014.05.19

조회수 17898

-

C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

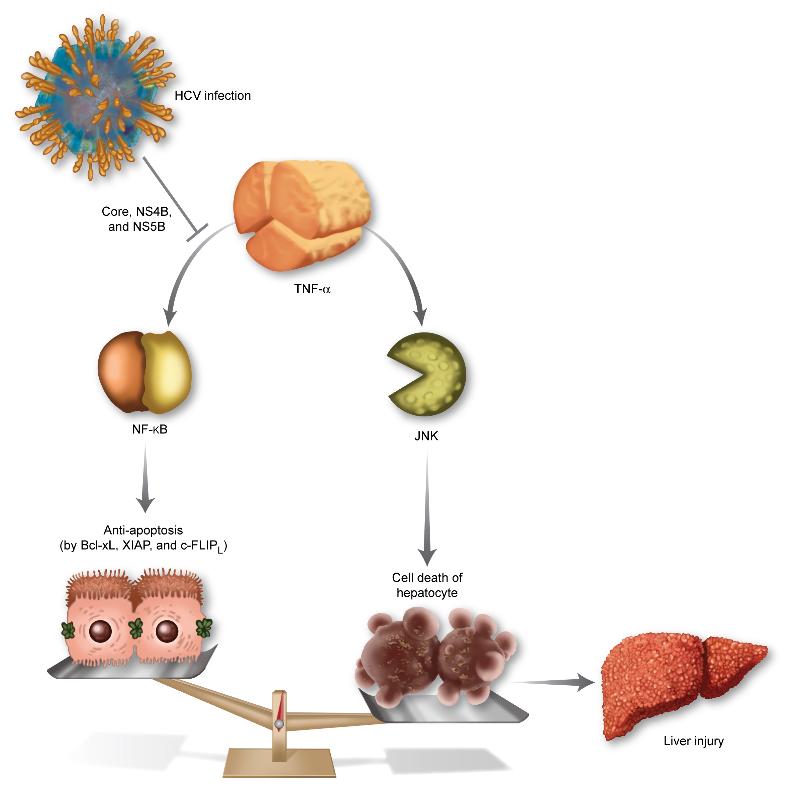

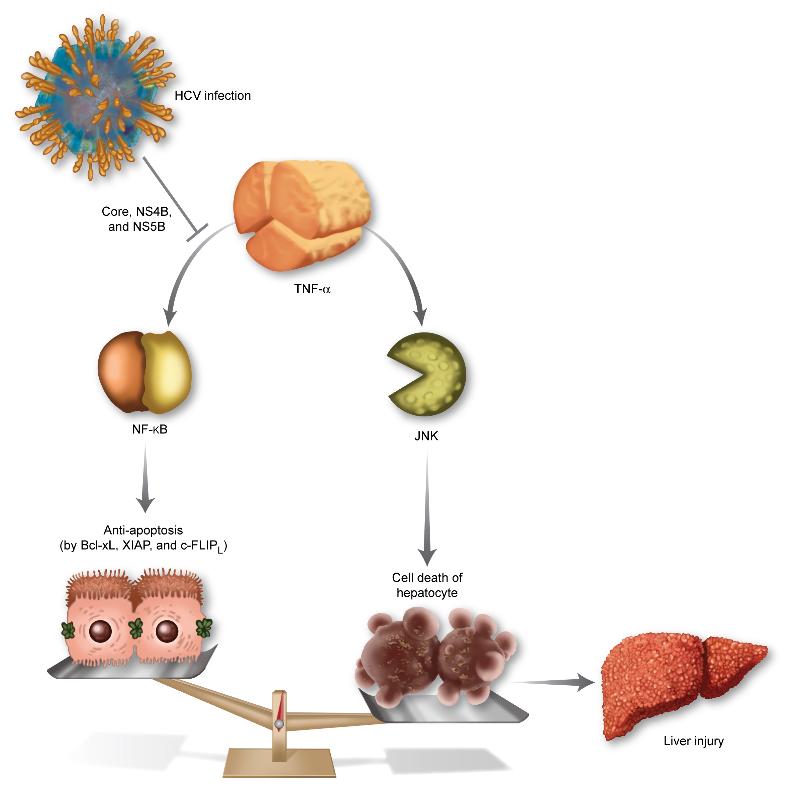

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

2012.09.04

조회수 19273

-

부작용 없는 간경변 치료법 개발

- 환자 중 70% 증상 호전돼, 간이식 외 치료법이 없던 간경변 치료길 열려 -- KAIST 의과학대학원, 연세대학교 의과대학과 공동으로 기초와 임상을 연계한 중개연구의 쾌거 -

새로운 방식의 간경변 치료법이 개발됐다. 환자 중 70%가 증상이 호전되는 것을 발견했으며, 자신의 골수를 이용하기 때문에 간이식이 어려운 중증 간질환자들에게 시도해 볼 수 있는 치료가 가능해 질 것으로 기대된다.

우리 학교 의과학대학원 정원일 교수와 연세대학교 의과대학 김자경 교수 연구팀이 공동으로 자가골수세포를 이용해 부작용 없는 간경변 치료법을 개발했다.

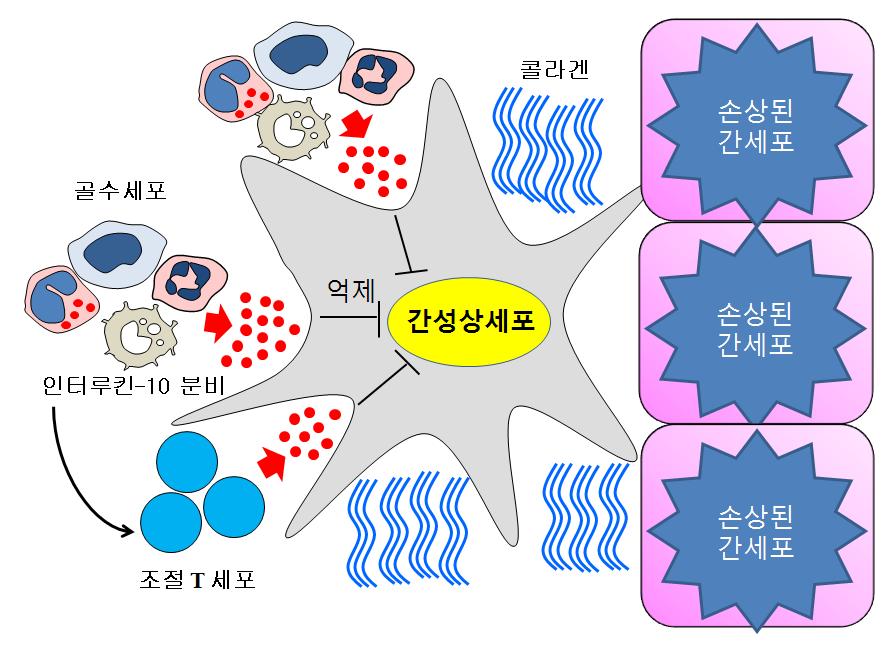

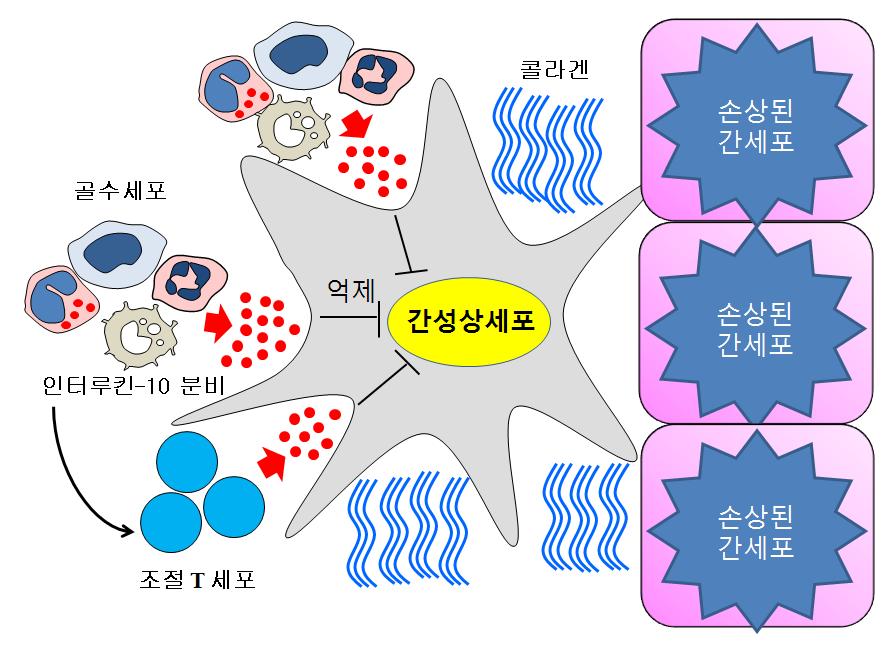

간경변증은 간염바이러스 또는 알코올 등에 의한 간 손상시 간성상세포들이 비정상적으로 콜라겐을 분비해서 간이 딱딱해지는 것을 말한다.

이 질병은 전 세계적으로 높은 사망률을 보이는 질환으로써 치료약이 개발돼 있지 않다. 따라서 환자들은 간 이식을 통해 수명을 연장할 수 있으나 이식할 수 있는 간의 부족, 높은 수술비용, 그리고 면역억제제 부작용 등의 어려움이 있었다.

연구팀은 자가골수세포를 투여한 간경변 환자들이 24시간 이후부터 혈중 인터류킨-10이라는 생체물질이 증가하는 것을 관찰했다. 인터류킨-10은 간성상세포들의 콜라겐 분비를 억제하고, 염증을 억제하는 조절 T세포를 증가시켜 결과적으로 간기능을 호전시켰다.

임상연구결과 간경변 환자 15명 중 10명의 증상이 호전되는 것을 관찰해 간경변 환자들을 치료 할 수 있는 길이 열리는 근거를 제시했다.

자가골수세포를 이용한 간경변 치료는 면역부작용이 없고, 환자 자신의 몸에서 쉽게 얻어낼 수 있고, 현재 한 번의 시술만으로도 그 효과를 볼 수 있는 게 커다란 장점이다.

또한, 기존에 실시해오던 간이식과 같은 시술법보다 훨씬 더 저렴하기 때문에 환자들의 부담도 크게 감소될 것으로 전망된다.

이와 함께 효능이 없는 나머지 30%의 환자들은 빠른 시간 내에 간이식과 같은 다른 치료법으로 유도할 수 있는 큰 장점을 가지고 있다.

정원일 교수는 “증가하는 지방간과 C형간염 환자 및 비정상적인 음주문화로 인한 간질환이 심각한 문제로 다가오고 있지만 간이식 외에 마땅한 치료법이 없다”며 “이번 연구결과를 기반으로 미래를 준비한다면 막대한 사회적 및 경제적 파급효과가 있을 것으로 예상 된다”고 말했다.

또 유욱준 KAIST 의과학대학원 책임교수는 “이번 연구는 기초와 임상연구를 접목한 대표적 중개연구로 ‘기초 의과학 연구를 통해 의과대학을 졸업한 의사학생들을 훌륭한 박사로 성장시킨다’는 학과의 설립취지와 맞물리는 성공적인 사례”라고 말했다.

한편, 2009년부터 보건복지부 중개연구 및 교육과학기술부 핵심공동연구 사업 등의 일환으로 지난 3년간 수행된 이번 연구는 간 치료 분야에서 권위 있는 학술지인 ‘헤파톨로지(Hepatology, IF=10.885)’ 온라인판에 4월 27일자로 게재됐다.

붙임 : 보충자료, 그림설명

□ 보충자료

【기초와 임상을 연계한 중개연구】이번 연구는 기초와 임상 연구를 접목한 대표적인 중개연구(translational research)로써 ‘기초 의과학 연구를 통해 의과대학을 졸업한 의사학생들을 훌륭한 M.D.-Ph.D.로 성장시킨다’는 카이스트 의과학대학원의 설립취지와 맞물리는 성공적인 사례이다.

본 연구의 제일 저자인 ▲ 서양권 학생(2009년 입학)은 연세대학교 의과대학을 졸업하고 세브란스 병원에서 전문의 수련을 받은 후 본 카이스트 의과학대학원의 박사과정으로 입학한 학생으로 3년간의 고된 연구과정을 모범적으로 수행하여 왔으며 카이스트 의과학대학원 ▲ 정원일 교수는 수의사이자 동물실험 전문가로서 임상적 결과와 동물실험의 결과를 접목해 비교 및 분석을 실시하였으며 본 연구를 주도하였다.

▲ 연세대학교 의과대학 김자경 교수팀은 환자의 자가골수세포 치료를 한국에서 유일하게 수행중인 팀으로써 지난 3년간 환자의 선별, 시술 및 임상적 자료를 수집하고 분석하는 실험을 실시하여 왔다.

따라서 본 연구결과는 이들의 연구가 삼위일체되어 수행된 성공적인 중개연구로써 이러한 결과들을 활용하여 앞으로 본격적인 임상시술 및 추가 연구가 수행될 것으로 예상된다.

【경제적 가치 및 파급효과】우리나라에서 간질환의 사회적 경제적 지출액은 연간 약 2조 6,000억원 정도이며, 요양급여 지출액은 년간 약 3,550억원, 그 수혜자들은 166만명에 다다른다. 여기에 반해 아직까지 마땅한 치료법이 없어 환자들 스스로가 민간치료법에 의존하거나 간이식을 받는 것이 대부분이다.

현재 국내에서는 B형간염 예방접종에 따라 앞으로 B형간염유래 간경변증은 점차 줄게 될 것이나, 증가하는 C형간염 및 비정상적인 음주문화로 인한 간질환은 향후 20-30년 이후에 가장 심각한 문제가 될 것이라 예상된다.

따라서 본 연구결과의 가시적인 성과들을 기반으로 하여 미래를 준비할 수 있다면 막대한 사회적 및 경제적 이익이 있을 것으로 예측된다.

□ 그림설명

그림 1. 혈관으로 주입된 골수세포(녹색)가 간 내로 이동하여 간성상세포(붉은색)를 억제하는 것이 관찰됨(간조직 사진)

그림 2. 세포배양 실험에서도 간성상세포와 골수세포를 공동배양 시 강력하게 밀착하여 작용하는 것을 관찰(좌측 골수세포 주입직후, 우측 12시간 경과후)

그림 3. 간성상세포와 결합한 골수세포들이 IL-10을 분비하고 (좌측) 이들 세포들의 모양을 관찰한 바 우측에서와 같이 CD11b와 Gr1을 발현하는 미성숙 골수세포임을 확인함

그림 4. 골수에 들어있는 여러 종류의 골수세포들 중 특정 세포마커(CD11b와 Gr1)를 발현하는 골수세포들이 간으로 이동을 하게 된 후, 인터류킨-10이라는 물질을 분비함으로써 간경변을 유발시키는 간성상세포를 직접적으로 억제하거나 수여자 몸속에 존재하는 조절 T 세포의 활성을 유도하여 간접적으로 간성상세포의 활성을 억제하여 간경변을 치료하는 기전임.

부작용 없는 간경변 치료법 개발

- 환자 중 70% 증상 호전돼, 간이식 외 치료법이 없던 간경변 치료길 열려 -- KAIST 의과학대학원, 연세대학교 의과대학과 공동으로 기초와 임상을 연계한 중개연구의 쾌거 -

새로운 방식의 간경변 치료법이 개발됐다. 환자 중 70%가 증상이 호전되는 것을 발견했으며, 자신의 골수를 이용하기 때문에 간이식이 어려운 중증 간질환자들에게 시도해 볼 수 있는 치료가 가능해 질 것으로 기대된다.

우리 학교 의과학대학원 정원일 교수와 연세대학교 의과대학 김자경 교수 연구팀이 공동으로 자가골수세포를 이용해 부작용 없는 간경변 치료법을 개발했다.

간경변증은 간염바이러스 또는 알코올 등에 의한 간 손상시 간성상세포들이 비정상적으로 콜라겐을 분비해서 간이 딱딱해지는 것을 말한다.

이 질병은 전 세계적으로 높은 사망률을 보이는 질환으로써 치료약이 개발돼 있지 않다. 따라서 환자들은 간 이식을 통해 수명을 연장할 수 있으나 이식할 수 있는 간의 부족, 높은 수술비용, 그리고 면역억제제 부작용 등의 어려움이 있었다.

연구팀은 자가골수세포를 투여한 간경변 환자들이 24시간 이후부터 혈중 인터류킨-10이라는 생체물질이 증가하는 것을 관찰했다. 인터류킨-10은 간성상세포들의 콜라겐 분비를 억제하고, 염증을 억제하는 조절 T세포를 증가시켜 결과적으로 간기능을 호전시켰다.

임상연구결과 간경변 환자 15명 중 10명의 증상이 호전되는 것을 관찰해 간경변 환자들을 치료 할 수 있는 길이 열리는 근거를 제시했다.

자가골수세포를 이용한 간경변 치료는 면역부작용이 없고, 환자 자신의 몸에서 쉽게 얻어낼 수 있고, 현재 한 번의 시술만으로도 그 효과를 볼 수 있는 게 커다란 장점이다.

또한, 기존에 실시해오던 간이식과 같은 시술법보다 훨씬 더 저렴하기 때문에 환자들의 부담도 크게 감소될 것으로 전망된다.

이와 함께 효능이 없는 나머지 30%의 환자들은 빠른 시간 내에 간이식과 같은 다른 치료법으로 유도할 수 있는 큰 장점을 가지고 있다.

정원일 교수는 “증가하는 지방간과 C형간염 환자 및 비정상적인 음주문화로 인한 간질환이 심각한 문제로 다가오고 있지만 간이식 외에 마땅한 치료법이 없다”며 “이번 연구결과를 기반으로 미래를 준비한다면 막대한 사회적 및 경제적 파급효과가 있을 것으로 예상 된다”고 말했다.

또 유욱준 KAIST 의과학대학원 책임교수는 “이번 연구는 기초와 임상연구를 접목한 대표적 중개연구로 ‘기초 의과학 연구를 통해 의과대학을 졸업한 의사학생들을 훌륭한 박사로 성장시킨다’는 학과의 설립취지와 맞물리는 성공적인 사례”라고 말했다.

한편, 2009년부터 보건복지부 중개연구 및 교육과학기술부 핵심공동연구 사업 등의 일환으로 지난 3년간 수행된 이번 연구는 간 치료 분야에서 권위 있는 학술지인 ‘헤파톨로지(Hepatology, IF=10.885)’ 온라인판에 4월 27일자로 게재됐다.

붙임 : 보충자료, 그림설명

□ 보충자료

【기초와 임상을 연계한 중개연구】이번 연구는 기초와 임상 연구를 접목한 대표적인 중개연구(translational research)로써 ‘기초 의과학 연구를 통해 의과대학을 졸업한 의사학생들을 훌륭한 M.D.-Ph.D.로 성장시킨다’는 카이스트 의과학대학원의 설립취지와 맞물리는 성공적인 사례이다.

본 연구의 제일 저자인 ▲ 서양권 학생(2009년 입학)은 연세대학교 의과대학을 졸업하고 세브란스 병원에서 전문의 수련을 받은 후 본 카이스트 의과학대학원의 박사과정으로 입학한 학생으로 3년간의 고된 연구과정을 모범적으로 수행하여 왔으며 카이스트 의과학대학원 ▲ 정원일 교수는 수의사이자 동물실험 전문가로서 임상적 결과와 동물실험의 결과를 접목해 비교 및 분석을 실시하였으며 본 연구를 주도하였다.

▲ 연세대학교 의과대학 김자경 교수팀은 환자의 자가골수세포 치료를 한국에서 유일하게 수행중인 팀으로써 지난 3년간 환자의 선별, 시술 및 임상적 자료를 수집하고 분석하는 실험을 실시하여 왔다.

따라서 본 연구결과는 이들의 연구가 삼위일체되어 수행된 성공적인 중개연구로써 이러한 결과들을 활용하여 앞으로 본격적인 임상시술 및 추가 연구가 수행될 것으로 예상된다.

【경제적 가치 및 파급효과】우리나라에서 간질환의 사회적 경제적 지출액은 연간 약 2조 6,000억원 정도이며, 요양급여 지출액은 년간 약 3,550억원, 그 수혜자들은 166만명에 다다른다. 여기에 반해 아직까지 마땅한 치료법이 없어 환자들 스스로가 민간치료법에 의존하거나 간이식을 받는 것이 대부분이다.

현재 국내에서는 B형간염 예방접종에 따라 앞으로 B형간염유래 간경변증은 점차 줄게 될 것이나, 증가하는 C형간염 및 비정상적인 음주문화로 인한 간질환은 향후 20-30년 이후에 가장 심각한 문제가 될 것이라 예상된다.

따라서 본 연구결과의 가시적인 성과들을 기반으로 하여 미래를 준비할 수 있다면 막대한 사회적 및 경제적 이익이 있을 것으로 예측된다.

□ 그림설명

그림 1. 혈관으로 주입된 골수세포(녹색)가 간 내로 이동하여 간성상세포(붉은색)를 억제하는 것이 관찰됨(간조직 사진)

그림 2. 세포배양 실험에서도 간성상세포와 골수세포를 공동배양 시 강력하게 밀착하여 작용하는 것을 관찰(좌측 골수세포 주입직후, 우측 12시간 경과후)

그림 3. 간성상세포와 결합한 골수세포들이 IL-10을 분비하고 (좌측) 이들 세포들의 모양을 관찰한 바 우측에서와 같이 CD11b와 Gr1을 발현하는 미성숙 골수세포임을 확인함

그림 4. 골수에 들어있는 여러 종류의 골수세포들 중 특정 세포마커(CD11b와 Gr1)를 발현하는 골수세포들이 간으로 이동을 하게 된 후, 인터류킨-10이라는 물질을 분비함으로써 간경변을 유발시키는 간성상세포를 직접적으로 억제하거나 수여자 몸속에 존재하는 조절 T 세포의 활성을 유도하여 간접적으로 간성상세포의 활성을 억제하여 간경변을 치료하는 기전임.

2012.05.23

조회수 19795

음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.17 조회수 640

음주로 인한 간염 유발 원리 최초 밝혔다

과도한 음주는 알코올성 간질환을 유발하며, 이 중 약 20%는 알코올 지방간염으로 진행되고 이는 간경변증과 간부전으로 이어질 수 있어 조기 진단과 치료가 매우 중요하다. 우리 연구진은 음주 시 활성산소(ROS)가 발생해 간세포 사멸과 염증 반응을 유발하는 새로운 분자 메커니즘을 규명했다. 아울러, 간세포가 신경계의 시냅스처럼 신호를 주고 받는 유사시냅스를 형성하고 염증을 유도하는 ‘새로운 신경학적 경로’를 세계 최초로 밝혀냈다.

우리 대학 의과학대학원 정원일 교수 연구팀이 서울대 보라매 병원 김원 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해, 음주로 인한 간 손상 및 염증(알코올 지방간염, Alcohol-associated Steatohepatitis, ASH)의 발생 기전을 분자 수준에서 규명해 알코올 간질환의 진단과 치료에 단서를 제시했다고 17일 밝혔다.

정원일 교수 연구팀은 만성 음주 시 ‘소포성 글루탐산 수송체(VGLUT3)’의 발현 증가로 글루탐산이 간세포에 축적되며, 이후 폭음으로 인한 간세포 내 칼슘 농도의 급격한 변화가 글루탐산* 분비를 유도함을 확인했다.

*글루탐산: 아미노산의 일종으로, 뇌와 간을 포함한 다양한 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여하며 지나치게 많으면 신경세포가 과흥분하여 세포 손상 또는 사멸하게 함

분비된 글루탐산은 간 내 상주 대식세포인 쿠퍼세포의 글루탐산 수용체(mGluR5)를 자극해 활성산소(ROS) 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 병리적 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

특히 이번 연구의 핵심은, 음주 시 간 내에서 간세포와 쿠퍼세포가 일시적으로 신경계에서만 관찰되던 시냅스와 비슷한 구조인‘유사시냅스(pseudosynapse)’를 형성해 신호를 주고받는 현상을 처음으로 규명했다는 점이다.

이 유사시냅스 혹은 대사시냅스(metabolic synapse)는 음주로 인해 간세포가 팽창(ballooning)되면서 쿠퍼세포와 물리적으로 밀착될 때 형성된다. 즉, 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미이다.

이러한 발견은 말초 장기에서도 ‘세포 간 밀접한 구조적 접촉을 통해 신호전달이 가능하다’라는 새로운 패러다임을 제시하며, 단순한 간세포 손상을 넘어 알코올로 손상된 간세포가 능동적으로 대식세포를 자극해 간세포의 사멸을 통한 재생을 유도하는‘자율 회복기능’도 존재함을 보여줬다.

실제로 연구팀은 글루탐산 수송체(VGLUT3), 글루탐산 수용체(mGluR5) 및 활성산소 생성 효소(NOX2)를 유전적 또는 약리적으로 억제하면 알코올 매개 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해 입증했다. 이러한 기전을 기반으로, 연구팀은 알코올성 간질환 환자의 혈액과 간 조직을 분석해 해당 메커니즘이 임상적으로도 적용될 수 있음을 제시했다.

의과학대학원 정원일 교수는 “이는 향후 알코올 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용으로 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용될 수 있다”라고 말했다.

의과학대학원 양경모 박사(현, 여의도 성모병원)와 김규래 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 서울대 보라매병원 김원 교수 연구팀과 함께 진행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 지난 7월 1일 자로 출판됐다.

※ 논문명: Binge drinking triggers VGLUT3-mediated glutamate secretion and subsequent hepatic inflammation by activating mGluR5/NOX2 in Kupffer cells

※ DOI: 10.1038/s41467-025-60820-3.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 글로벌 리더연구, 중견연구자사업 및 바이오·의료기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.17 조회수 640 지방간 치료제 개발에 최적화된 동물모델 개발

대사이상 지방간 질환은 전 세계 인구의 30%, 비만하지 않은 인구의 19%가 앓고 있으며, 지방간에서 시작해 간암까지 진행되는 심각한 만성질환이다. 현재 FDA에서 승인된 치료제인 레스메티롬(Resmetirom)이 있지만, 치료받은 환자의 70% 이상에서 충분한 효과를 보지 못해 새로운 치료제 개발이 시급하다. 한국 연구진이 지방간염 치료제 개발에 중요한 전환점이 될 사람의 대사이상 지방간 질환을 잘 모사하는 새로운 동물모델을 개발해 주목받고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀과 연세대학교 의과대학 박준용 교수 연구팀, 한미약품 R&D센터(최인영 R&D센터장/전무이사) 및 ㈜제이디바이오사이언스(대표 안진희)와 공동연구를 통해 새로운 대사이상 지방간 질환 동물모델을 개발했다고 19일 밝혔다.

대사이상 지방간 질환의 유병률은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

대사이상 지방간 질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

하지만 아직까지 사람의 질환을 모사할 수 있는 적절한 동물모델이 없어 병인 기전의 규명과 치료제의 개발에 어려움이 있다. 특히 기존의 동물모델들은 당뇨와 비만과 같은 대사이상이 간경화와 간암의 발병에 유발하는지를 반영하지 못한다는 문제점이 있었다.

김하일 교수 연구팀은 베타세포의 기능이 부족한 아시아인에서 비만과 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환의 유병률이 더 높다는 점에 착안했다. 마우스에 약물을 통해 베타세포를 파괴해 당뇨를 유발한 다음 고지방식이를 먹여서 비만과 당뇨를 동반한 지방간 질환이 빠르게 진행하는 동물모델을 개발했다.

이 마우스 모델은 1년 동안 점진적으로 지방간, 지방간염, 간 *섬유화 및 간암이 나타나는데, 해당 마우스의 간의 유전체를 분석한 결과 그 특징이 비만과 제2형 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환 환자들과 매우 유사한 것으로 나타났다. 특히 이 모델에서 발생하는 간암은 대사이상 지방간 질환 환자에서 발생하는 간암과 조직학적, 분자생물학적 특성이 유사한 것을 연구팀은 확인했다.

* 섬유화: 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

연구팀은 개발한 동물모델을 사용해, 최근 비만치료효과로 각광을 받고 있는 GLP-1 유사체의 효과를 시험했다. GLP-1 유사체의 투여가 이 마우스 모델에서 지방간, 간염과 간 섬유화의 진행을 억제하는 효과를 확인해, 마우스 모델이 신약 개발을 위한 전임상 모델로 유용하게 활용될 수 있음을 연구팀은 보였다. 또한 GLP-1 유사체의 투여가 간암의 발생을 억제함을 최초로 규명해, 대사이상 지방간 질환의 주요 사망 요인인 간암의 발병 억제를 위한 GLP-1 유사체의 활용 방안을 제시했다.

의과학대학원 김하일 교수는 “현재 대사이상 지방간 질환 동물모델은 대사이상 지방간 질환의 넓은 스펙트럼과 당뇨, 비만과 같은 대사질환을 잘 반영하지 못하는 문제점이 있으나, 우리 연구팀이 개발한 마우스 모델은 만성 대사질환의 특징을 잘 모사해, 대사이상 지방간 질환 동물모델로서 관련 연구에 중요한 전환점을 제시할 수 있을 것이다”고 강조했다.

우리 대학 의과학대학원 정병관 박사, 최원일 교수, 화순전남대학교병원 최원석 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 논문은 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 에 2024년 8월 2일 게재됐다.

(논문명: A male mouse model for metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and hepatocellular carcinoma)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부, 및 ㈜제이디바이오사이언스(JD Bioscience Inc.)에서 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.19 조회수 6612

지방간 치료제 개발에 최적화된 동물모델 개발

대사이상 지방간 질환은 전 세계 인구의 30%, 비만하지 않은 인구의 19%가 앓고 있으며, 지방간에서 시작해 간암까지 진행되는 심각한 만성질환이다. 현재 FDA에서 승인된 치료제인 레스메티롬(Resmetirom)이 있지만, 치료받은 환자의 70% 이상에서 충분한 효과를 보지 못해 새로운 치료제 개발이 시급하다. 한국 연구진이 지방간염 치료제 개발에 중요한 전환점이 될 사람의 대사이상 지방간 질환을 잘 모사하는 새로운 동물모델을 개발해 주목받고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀과 연세대학교 의과대학 박준용 교수 연구팀, 한미약품 R&D센터(최인영 R&D센터장/전무이사) 및 ㈜제이디바이오사이언스(대표 안진희)와 공동연구를 통해 새로운 대사이상 지방간 질환 동물모델을 개발했다고 19일 밝혔다.

대사이상 지방간 질환의 유병률은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

대사이상 지방간 질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

하지만 아직까지 사람의 질환을 모사할 수 있는 적절한 동물모델이 없어 병인 기전의 규명과 치료제의 개발에 어려움이 있다. 특히 기존의 동물모델들은 당뇨와 비만과 같은 대사이상이 간경화와 간암의 발병에 유발하는지를 반영하지 못한다는 문제점이 있었다.

김하일 교수 연구팀은 베타세포의 기능이 부족한 아시아인에서 비만과 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환의 유병률이 더 높다는 점에 착안했다. 마우스에 약물을 통해 베타세포를 파괴해 당뇨를 유발한 다음 고지방식이를 먹여서 비만과 당뇨를 동반한 지방간 질환이 빠르게 진행하는 동물모델을 개발했다.

이 마우스 모델은 1년 동안 점진적으로 지방간, 지방간염, 간 *섬유화 및 간암이 나타나는데, 해당 마우스의 간의 유전체를 분석한 결과 그 특징이 비만과 제2형 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환 환자들과 매우 유사한 것으로 나타났다. 특히 이 모델에서 발생하는 간암은 대사이상 지방간 질환 환자에서 발생하는 간암과 조직학적, 분자생물학적 특성이 유사한 것을 연구팀은 확인했다.

* 섬유화: 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

연구팀은 개발한 동물모델을 사용해, 최근 비만치료효과로 각광을 받고 있는 GLP-1 유사체의 효과를 시험했다. GLP-1 유사체의 투여가 이 마우스 모델에서 지방간, 간염과 간 섬유화의 진행을 억제하는 효과를 확인해, 마우스 모델이 신약 개발을 위한 전임상 모델로 유용하게 활용될 수 있음을 연구팀은 보였다. 또한 GLP-1 유사체의 투여가 간암의 발생을 억제함을 최초로 규명해, 대사이상 지방간 질환의 주요 사망 요인인 간암의 발병 억제를 위한 GLP-1 유사체의 활용 방안을 제시했다.

의과학대학원 김하일 교수는 “현재 대사이상 지방간 질환 동물모델은 대사이상 지방간 질환의 넓은 스펙트럼과 당뇨, 비만과 같은 대사질환을 잘 반영하지 못하는 문제점이 있으나, 우리 연구팀이 개발한 마우스 모델은 만성 대사질환의 특징을 잘 모사해, 대사이상 지방간 질환 동물모델로서 관련 연구에 중요한 전환점을 제시할 수 있을 것이다”고 강조했다.

우리 대학 의과학대학원 정병관 박사, 최원일 교수, 화순전남대학교병원 최원석 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 논문은 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 에 2024년 8월 2일 게재됐다.

(논문명: A male mouse model for metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and hepatocellular carcinoma)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부, 및 ㈜제이디바이오사이언스(JD Bioscience Inc.)에서 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.19 조회수 6612 비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 7516

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 7516 지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30 조회수 10154

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30 조회수 10154 진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25 조회수 17917

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25 조회수 17917 신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

2018.01.08 조회수 17570

신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

2018.01.08 조회수 17570 신의철, 박수형 교수, 네이처 리뷰 면역학에 초청 리뷰논문 게재

우리 대학 의과학대학원 신의철, 박수형 교수와 카톨릭의대 서울성모병원의 성필수 박사가 국내 과학자로는 최초로 ‘네이처 리뷰 면역학(Nature Reviews Immunology)’8월호에 초청 리뷰논문을 게재했다.

‘네이처 리뷰’저널은 네이처 리뷰로부터 초청받은 세계적 석학들이 해당 분야의 전반적인 내용을 총정리 하는 저널이다. 그 중 ‘네이처 리뷰 면역학’은 면역학 분야의 최고 학술지 중 하나로 불린다.

신 교수와 박 교수는 간염 바이러스 면역에 대한 리뷰논문을 작성했다. 사람에게 간염을 일으키는 A형 및 B형, C형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 유사점과 차이점을 총체적으로 고찰하고 미래 연구의 방향을 제시했다.

전 세계에서 3억 5천만 명이 B형 간염 바이러스에, 1억 7천만 명이 C형 간염 바이러스에 감염돼 있다. 그러나 B형 간염 바이러스는 체내에서 바이러스를 완전히 제거하는 치료제가 개발되지 않았고 C형 간염은 예방 백신이 개발되지 않았다.

반면 A형 간염은 간 손상을 일으키는 경우가 있긴 하지만 B, C형과 달리 저절로 완치되는 경우가 많다.

신 교수, 박 교수, 성 박사는 이에 주목해 이번 논문에서 A형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 특성을 기반으로 B형 간염 바이러스 완치 치료제 및 C형 간염 바이러스 예방 백신을 개발할 수 있음을 논리적으로 제시했다.

신 교수와 박 교수는 지난 15년간 C형 간염 바이러스에 대한 인체 면역반응 연구에 매진했다. 최근에는 국내에서도 유행했던 A형 간염 바이러스 면역에 대한 새 연구 결과들을 발표했고 공로를 인정받아 초청 리뷰논문을 게재했다.

신 교수는 “이번 초청 리뷰는 KAIST 의과학대학원의 면역학 연구가 세계적 수준으로 도약하고 있음을 증명한 것이다” 며 “면역학 연구에 정진해 인간 질병 해결에 도움이 되겠다”고 말했다.

이번 연구의 C형 간염 관련 연구는 한국연구재단의 지원으로 이뤄졌고, 신 교수는 삼성미래기술육성재단의 지원을 통해 A형 간염 바이러스까지 연구를 확장했다.

2016.08.10 조회수 13781

신의철, 박수형 교수, 네이처 리뷰 면역학에 초청 리뷰논문 게재

우리 대학 의과학대학원 신의철, 박수형 교수와 카톨릭의대 서울성모병원의 성필수 박사가 국내 과학자로는 최초로 ‘네이처 리뷰 면역학(Nature Reviews Immunology)’8월호에 초청 리뷰논문을 게재했다.

‘네이처 리뷰’저널은 네이처 리뷰로부터 초청받은 세계적 석학들이 해당 분야의 전반적인 내용을 총정리 하는 저널이다. 그 중 ‘네이처 리뷰 면역학’은 면역학 분야의 최고 학술지 중 하나로 불린다.

신 교수와 박 교수는 간염 바이러스 면역에 대한 리뷰논문을 작성했다. 사람에게 간염을 일으키는 A형 및 B형, C형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 유사점과 차이점을 총체적으로 고찰하고 미래 연구의 방향을 제시했다.

전 세계에서 3억 5천만 명이 B형 간염 바이러스에, 1억 7천만 명이 C형 간염 바이러스에 감염돼 있다. 그러나 B형 간염 바이러스는 체내에서 바이러스를 완전히 제거하는 치료제가 개발되지 않았고 C형 간염은 예방 백신이 개발되지 않았다.

반면 A형 간염은 간 손상을 일으키는 경우가 있긴 하지만 B, C형과 달리 저절로 완치되는 경우가 많다.

신 교수, 박 교수, 성 박사는 이에 주목해 이번 논문에서 A형 간염 바이러스에 대한 면역반응의 특성을 기반으로 B형 간염 바이러스 완치 치료제 및 C형 간염 바이러스 예방 백신을 개발할 수 있음을 논리적으로 제시했다.

신 교수와 박 교수는 지난 15년간 C형 간염 바이러스에 대한 인체 면역반응 연구에 매진했다. 최근에는 국내에서도 유행했던 A형 간염 바이러스 면역에 대한 새 연구 결과들을 발표했고 공로를 인정받아 초청 리뷰논문을 게재했다.

신 교수는 “이번 초청 리뷰는 KAIST 의과학대학원의 면역학 연구가 세계적 수준으로 도약하고 있음을 증명한 것이다” 며 “면역학 연구에 정진해 인간 질병 해결에 도움이 되겠다”고 말했다.

이번 연구의 C형 간염 관련 연구는 한국연구재단의 지원으로 이뤄졌고, 신 교수는 삼성미래기술육성재단의 지원을 통해 A형 간염 바이러스까지 연구를 확장했다.

2016.08.10 조회수 13781 A형 간염 환자의 간 손상 해결 단초 마련

우리 학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 인체 면역계의 균형유지를 담당하는 조절 T 세포가 A형 간염 환자의 간 손상에 끼친 영향을 밝혔다.

연구결과는 세계적으로 저명한 소화기학 학술지인 ‘거트(Gut)’ 7월 9일자 온라인판에 게재됐다.

A형 간염은 A형 간염 바이러스에 의해 발생하는 급성 간염이다. 날씨가 더운 여름철에 발병률이 높고 바이러스가 입을 통해 소화기로 침입해 전파된다.

A형 간염은 환자의 발병초기와 회복기를 순차적으로 관찰할 수 있고 다양한 임상적 양상을 나타내 급성 바이러스 감염에 대한 인체의 면역반응을 연구하기에 적당한 질환이기 때문에 연구팀은 A형 간염을 선택했다.

인체 내에서 조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제함으로써 면역체계의 항상성을 유지하는데 중요한 역할을 한다. 만성 바이러스 감염의 경우 조절 T 세포는 바이러스에 대한 면역반응을 약화시켜 감염상태를 지속시키는데 기여한다고 알려져 있다. 그러나 급성 바이러스 감염에서는 조절 T 세포가 인체에서 어떠한 역할을 수행하는지 밝혀진 바가 없었다.

연구팀은 A형 간염 환자로부터 얻어진 혈액에서 조절 T 세포를 포함한 다양한 면역세포의 숫자와 특성을 파악하기 위해 형광 유세포 분석(fluorescence flow cytometry) 기법을 활용했다.

연구팀은 A형 간염 환자의 혈액에서 조절 T 세포의 현저한 감소와 함께 조절 T 세포의 면역 억제능이 감소되어 있음을 확인했다. 또 조절 T 세포의 감소가 더 현저하게 나타난 환자일수록 간 손상은 더욱 극심하게 발생함을 밝혔다.

연구팀은 세포사멸을 유도하는 세포표면 단백질인 ‘Fas’의 발현 증가에 의한 세포사멸 현상이 이러한 조절 T 세포의 수적, 기능적인 감소의 원인임을 실제 환자의 혈액을 분석해 입증했다.

신의철 교수는 이번 연구에 대해 “A형 간염 뿐만 아니라 급성 바이러스 감염증에서 임상 양상의 심화 기전을 제시한 첫 사례”라며 “향후 바이러스 자체에 대한 효과적인 치료가 없는 다양한 중증 급성 바이러스 감염질환에서 조절 T 세포의 세포사멸을 억제함으로써 조직 손상을 예방할 수 있을 것”이라고 의의를 밝혔다.

논문의 제1저자인 최윤석 박사는 의과대학을 졸업한 내과 의사로서 전문의 취득 후 KAIST 의과학대학원 박사과정에 진학했다. ‘인체 T 세포에 의한 면역반응의 조절에 대한 연구’를 수행하며 ‘의사-과학자’ 훈련을 5년간 받은 연구자로 ‘KAIST가 배출한 1세대 중개연구전문가’의 성공적 사례다.

KAIST에서의 연구 경험 및 심도 있는 교육을 바탕으로, 박사 학위 취득 후 충남대학교병원 혈액종양내과에서 진료교수로 재직하며 현재 신의철 교수와 함께 림프계 악성질환(악성림프종 및 다발성골수종)에서 종양특이 T 세포의 기능적 변화 및 그 임상적 의의에 대한 연구를 통해 난치성 질환에 대한 새로운 치료 타겟 발굴을 위한 연구를 진행 중이다.

□ 그림설명

혈액에서 형광 항체를 이용하여 조절 T 세포 및 다양한 면역세포를 형광염색하고 유세포 분석(flow cytometry)을 수행하여 그 숫자 및 특성을 분석한 데이터로서, 실제 A형 간염 환자의 혈액에서 이러한 분석을 수행하여 조절 T 세포의 감소를 규명하였음.

2014.07.31 조회수 19224

A형 간염 환자의 간 손상 해결 단초 마련

우리 학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 인체 면역계의 균형유지를 담당하는 조절 T 세포가 A형 간염 환자의 간 손상에 끼친 영향을 밝혔다.

연구결과는 세계적으로 저명한 소화기학 학술지인 ‘거트(Gut)’ 7월 9일자 온라인판에 게재됐다.

A형 간염은 A형 간염 바이러스에 의해 발생하는 급성 간염이다. 날씨가 더운 여름철에 발병률이 높고 바이러스가 입을 통해 소화기로 침입해 전파된다.

A형 간염은 환자의 발병초기와 회복기를 순차적으로 관찰할 수 있고 다양한 임상적 양상을 나타내 급성 바이러스 감염에 대한 인체의 면역반응을 연구하기에 적당한 질환이기 때문에 연구팀은 A형 간염을 선택했다.

인체 내에서 조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제함으로써 면역체계의 항상성을 유지하는데 중요한 역할을 한다. 만성 바이러스 감염의 경우 조절 T 세포는 바이러스에 대한 면역반응을 약화시켜 감염상태를 지속시키는데 기여한다고 알려져 있다. 그러나 급성 바이러스 감염에서는 조절 T 세포가 인체에서 어떠한 역할을 수행하는지 밝혀진 바가 없었다.

연구팀은 A형 간염 환자로부터 얻어진 혈액에서 조절 T 세포를 포함한 다양한 면역세포의 숫자와 특성을 파악하기 위해 형광 유세포 분석(fluorescence flow cytometry) 기법을 활용했다.

연구팀은 A형 간염 환자의 혈액에서 조절 T 세포의 현저한 감소와 함께 조절 T 세포의 면역 억제능이 감소되어 있음을 확인했다. 또 조절 T 세포의 감소가 더 현저하게 나타난 환자일수록 간 손상은 더욱 극심하게 발생함을 밝혔다.

연구팀은 세포사멸을 유도하는 세포표면 단백질인 ‘Fas’의 발현 증가에 의한 세포사멸 현상이 이러한 조절 T 세포의 수적, 기능적인 감소의 원인임을 실제 환자의 혈액을 분석해 입증했다.

신의철 교수는 이번 연구에 대해 “A형 간염 뿐만 아니라 급성 바이러스 감염증에서 임상 양상의 심화 기전을 제시한 첫 사례”라며 “향후 바이러스 자체에 대한 효과적인 치료가 없는 다양한 중증 급성 바이러스 감염질환에서 조절 T 세포의 세포사멸을 억제함으로써 조직 손상을 예방할 수 있을 것”이라고 의의를 밝혔다.

논문의 제1저자인 최윤석 박사는 의과대학을 졸업한 내과 의사로서 전문의 취득 후 KAIST 의과학대학원 박사과정에 진학했다. ‘인체 T 세포에 의한 면역반응의 조절에 대한 연구’를 수행하며 ‘의사-과학자’ 훈련을 5년간 받은 연구자로 ‘KAIST가 배출한 1세대 중개연구전문가’의 성공적 사례다.

KAIST에서의 연구 경험 및 심도 있는 교육을 바탕으로, 박사 학위 취득 후 충남대학교병원 혈액종양내과에서 진료교수로 재직하며 현재 신의철 교수와 함께 림프계 악성질환(악성림프종 및 다발성골수종)에서 종양특이 T 세포의 기능적 변화 및 그 임상적 의의에 대한 연구를 통해 난치성 질환에 대한 새로운 치료 타겟 발굴을 위한 연구를 진행 중이다.

□ 그림설명

혈액에서 형광 항체를 이용하여 조절 T 세포 및 다양한 면역세포를 형광염색하고 유세포 분석(flow cytometry)을 수행하여 그 숫자 및 특성을 분석한 데이터로서, 실제 A형 간염 환자의 혈액에서 이러한 분석을 수행하여 조절 T 세포의 감소를 규명하였음.

2014.07.31 조회수 19224 C형간염바이러스의 면역회피 기전 밝혀

C형간염은 우리나라 국민의 약 1~2%가 감염된 것으로 알려져 있다. C형간염바이러스에 감염되면 대부분 만성으로 진행되며 간경변증 및 간암이 발생해 사망에 이를 수도 있다.

A형이나 B형간염과는 달리 예방백신이 없어 감염원 노출을 피하는 것만이 최선의 예방법으로 알려진 가운데 우리학교 연구진이 백신 개발에 탄력을 받을 만한 연구 성과를 냈다.

우리학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 C형간염바이러스가 체내에서 면역반응을 일으키지 않는 원인을 규명했다. 연구결과는 소화기병 분야 세계적 학술지 ‘위장병학(Gastroenterology)’ 5월호에 게재됐다.

우리 몸에서는 외부로부터 침입한 바이러스를 제거하기 위해 면역반응이 일어난다. 이 과정에서 바이러스에 감염된 세포의 제거에 필요한 T세포 반응을 적절하게 유도하는데 제1형 주조직복합체가 핵심적인 역할을 한다.

세포가 바이러스에 감염되면 인터페론이라는 물질에 의해 제1형 주조직복합체 발현이 증가되고 T세포는 증가된 제1형 주조직복합체를 인식해 바이러스에 감염된 세포를 찾아낼 수 있다.

그러나 그동안 C형간염바이러스의 경우 제1형 주조직복합체 발현에 어떤 영향을 미치는지 명확히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 세포배양을 이용한 감염시스템을 통해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함을 밝혔다. 또 이에 대한 메커니즘을 분자 수준에서 규명, C형간염바이러스가 세포내의 PKR이라는 단백질을 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제하는 사실도 입증했다.

이와 함께 실제 C형간염바이러스 환자로부터 분리한 T세포 배양 기술을 이용해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 T세포 면역반응을 회피한다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이러한 연구를 통해 연구팀은 세포내 PKR 단백질을 조절하면 T세포 면역반응을 증강시킬 수 있다는 가설을 세우고 이를 실험을 통해 증명했다.

신의철 교수는 “C형간염바이러스를 치료하는 신약들은 많이 개발된 반면 백신은 아직 개발되지 않은 상태”라며 “C형간염바이러스의 면역회피 기전을 밝혀내 백신 개발에 탄력을 받을 것”이라고 이번 연구의 의의를 말했다.

그림1. 세포배양을 이용한 C형간염바이러스 감염 시스템을 유세포분석 기법으로 관찰, C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질 증가가 억제됨을 밝혔다.

그림2. C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질의 증가가 억제된다.

그림3. C형간염바이러스가 PKR-eIF2a 전달체계를 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 바이러스에 대한 T세포의 활성이 약화된다.

2014.05.19 조회수 17898

C형간염바이러스의 면역회피 기전 밝혀

C형간염은 우리나라 국민의 약 1~2%가 감염된 것으로 알려져 있다. C형간염바이러스에 감염되면 대부분 만성으로 진행되며 간경변증 및 간암이 발생해 사망에 이를 수도 있다.

A형이나 B형간염과는 달리 예방백신이 없어 감염원 노출을 피하는 것만이 최선의 예방법으로 알려진 가운데 우리학교 연구진이 백신 개발에 탄력을 받을 만한 연구 성과를 냈다.

우리학교 의과학대학원 신의철 교수팀은 C형간염바이러스가 체내에서 면역반응을 일으키지 않는 원인을 규명했다. 연구결과는 소화기병 분야 세계적 학술지 ‘위장병학(Gastroenterology)’ 5월호에 게재됐다.

우리 몸에서는 외부로부터 침입한 바이러스를 제거하기 위해 면역반응이 일어난다. 이 과정에서 바이러스에 감염된 세포의 제거에 필요한 T세포 반응을 적절하게 유도하는데 제1형 주조직복합체가 핵심적인 역할을 한다.

세포가 바이러스에 감염되면 인터페론이라는 물질에 의해 제1형 주조직복합체 발현이 증가되고 T세포는 증가된 제1형 주조직복합체를 인식해 바이러스에 감염된 세포를 찾아낼 수 있다.

그러나 그동안 C형간염바이러스의 경우 제1형 주조직복합체 발현에 어떤 영향을 미치는지 명확히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 세포배양을 이용한 감염시스템을 통해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함을 밝혔다. 또 이에 대한 메커니즘을 분자 수준에서 규명, C형간염바이러스가 세포내의 PKR이라는 단백질을 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제하는 사실도 입증했다.

이와 함께 실제 C형간염바이러스 환자로부터 분리한 T세포 배양 기술을 이용해 C형간염바이러스가 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 T세포 면역반응을 회피한다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이러한 연구를 통해 연구팀은 세포내 PKR 단백질을 조절하면 T세포 면역반응을 증강시킬 수 있다는 가설을 세우고 이를 실험을 통해 증명했다.

신의철 교수는 “C형간염바이러스를 치료하는 신약들은 많이 개발된 반면 백신은 아직 개발되지 않은 상태”라며 “C형간염바이러스의 면역회피 기전을 밝혀내 백신 개발에 탄력을 받을 것”이라고 이번 연구의 의의를 말했다.

그림1. 세포배양을 이용한 C형간염바이러스 감염 시스템을 유세포분석 기법으로 관찰, C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질 증가가 억제됨을 밝혔다.

그림2. C형간염바이러스에 감염된 간세포에서는 인터페론에 의한 제1형 주조직복합체 단백질의 증가가 억제된다.

그림3. C형간염바이러스가 PKR-eIF2a 전달체계를 활성화시켜 제1형 주조직복합체 단백질 발현을 억제함으로써 바이러스에 대한 T세포의 활성이 약화된다.

2014.05.19 조회수 17898 C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

2012.09.04 조회수 19273

C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

2012.09.04 조회수 19273 부작용 없는 간경변 치료법 개발

- 환자 중 70% 증상 호전돼, 간이식 외 치료법이 없던 간경변 치료길 열려 -- KAIST 의과학대학원, 연세대학교 의과대학과 공동으로 기초와 임상을 연계한 중개연구의 쾌거 -

새로운 방식의 간경변 치료법이 개발됐다. 환자 중 70%가 증상이 호전되는 것을 발견했으며, 자신의 골수를 이용하기 때문에 간이식이 어려운 중증 간질환자들에게 시도해 볼 수 있는 치료가 가능해 질 것으로 기대된다.

우리 학교 의과학대학원 정원일 교수와 연세대학교 의과대학 김자경 교수 연구팀이 공동으로 자가골수세포를 이용해 부작용 없는 간경변 치료법을 개발했다.

간경변증은 간염바이러스 또는 알코올 등에 의한 간 손상시 간성상세포들이 비정상적으로 콜라겐을 분비해서 간이 딱딱해지는 것을 말한다.

이 질병은 전 세계적으로 높은 사망률을 보이는 질환으로써 치료약이 개발돼 있지 않다. 따라서 환자들은 간 이식을 통해 수명을 연장할 수 있으나 이식할 수 있는 간의 부족, 높은 수술비용, 그리고 면역억제제 부작용 등의 어려움이 있었다.

연구팀은 자가골수세포를 투여한 간경변 환자들이 24시간 이후부터 혈중 인터류킨-10이라는 생체물질이 증가하는 것을 관찰했다. 인터류킨-10은 간성상세포들의 콜라겐 분비를 억제하고, 염증을 억제하는 조절 T세포를 증가시켜 결과적으로 간기능을 호전시켰다.

임상연구결과 간경변 환자 15명 중 10명의 증상이 호전되는 것을 관찰해 간경변 환자들을 치료 할 수 있는 길이 열리는 근거를 제시했다.

자가골수세포를 이용한 간경변 치료는 면역부작용이 없고, 환자 자신의 몸에서 쉽게 얻어낼 수 있고, 현재 한 번의 시술만으로도 그 효과를 볼 수 있는 게 커다란 장점이다.

또한, 기존에 실시해오던 간이식과 같은 시술법보다 훨씬 더 저렴하기 때문에 환자들의 부담도 크게 감소될 것으로 전망된다.

이와 함께 효능이 없는 나머지 30%의 환자들은 빠른 시간 내에 간이식과 같은 다른 치료법으로 유도할 수 있는 큰 장점을 가지고 있다.

정원일 교수는 “증가하는 지방간과 C형간염 환자 및 비정상적인 음주문화로 인한 간질환이 심각한 문제로 다가오고 있지만 간이식 외에 마땅한 치료법이 없다”며 “이번 연구결과를 기반으로 미래를 준비한다면 막대한 사회적 및 경제적 파급효과가 있을 것으로 예상 된다”고 말했다.

또 유욱준 KAIST 의과학대학원 책임교수는 “이번 연구는 기초와 임상연구를 접목한 대표적 중개연구로 ‘기초 의과학 연구를 통해 의과대학을 졸업한 의사학생들을 훌륭한 박사로 성장시킨다’는 학과의 설립취지와 맞물리는 성공적인 사례”라고 말했다.

한편, 2009년부터 보건복지부 중개연구 및 교육과학기술부 핵심공동연구 사업 등의 일환으로 지난 3년간 수행된 이번 연구는 간 치료 분야에서 권위 있는 학술지인 ‘헤파톨로지(Hepatology, IF=10.885)’ 온라인판에 4월 27일자로 게재됐다.

붙임 : 보충자료, 그림설명

□ 보충자료

【기초와 임상을 연계한 중개연구】이번 연구는 기초와 임상 연구를 접목한 대표적인 중개연구(translational research)로써 ‘기초 의과학 연구를 통해 의과대학을 졸업한 의사학생들을 훌륭한 M.D.-Ph.D.로 성장시킨다’는 카이스트 의과학대학원의 설립취지와 맞물리는 성공적인 사례이다.

본 연구의 제일 저자인 ▲ 서양권 학생(2009년 입학)은 연세대학교 의과대학을 졸업하고 세브란스 병원에서 전문의 수련을 받은 후 본 카이스트 의과학대학원의 박사과정으로 입학한 학생으로 3년간의 고된 연구과정을 모범적으로 수행하여 왔으며 카이스트 의과학대학원 ▲ 정원일 교수는 수의사이자 동물실험 전문가로서 임상적 결과와 동물실험의 결과를 접목해 비교 및 분석을 실시하였으며 본 연구를 주도하였다.

▲ 연세대학교 의과대학 김자경 교수팀은 환자의 자가골수세포 치료를 한국에서 유일하게 수행중인 팀으로써 지난 3년간 환자의 선별, 시술 및 임상적 자료를 수집하고 분석하는 실험을 실시하여 왔다.

따라서 본 연구결과는 이들의 연구가 삼위일체되어 수행된 성공적인 중개연구로써 이러한 결과들을 활용하여 앞으로 본격적인 임상시술 및 추가 연구가 수행될 것으로 예상된다.

【경제적 가치 및 파급효과】우리나라에서 간질환의 사회적 경제적 지출액은 연간 약 2조 6,000억원 정도이며, 요양급여 지출액은 년간 약 3,550억원, 그 수혜자들은 166만명에 다다른다. 여기에 반해 아직까지 마땅한 치료법이 없어 환자들 스스로가 민간치료법에 의존하거나 간이식을 받는 것이 대부분이다.

현재 국내에서는 B형간염 예방접종에 따라 앞으로 B형간염유래 간경변증은 점차 줄게 될 것이나, 증가하는 C형간염 및 비정상적인 음주문화로 인한 간질환은 향후 20-30년 이후에 가장 심각한 문제가 될 것이라 예상된다.

따라서 본 연구결과의 가시적인 성과들을 기반으로 하여 미래를 준비할 수 있다면 막대한 사회적 및 경제적 이익이 있을 것으로 예측된다.

□ 그림설명

그림 1. 혈관으로 주입된 골수세포(녹색)가 간 내로 이동하여 간성상세포(붉은색)를 억제하는 것이 관찰됨(간조직 사진)

그림 2. 세포배양 실험에서도 간성상세포와 골수세포를 공동배양 시 강력하게 밀착하여 작용하는 것을 관찰(좌측 골수세포 주입직후, 우측 12시간 경과후)

그림 3. 간성상세포와 결합한 골수세포들이 IL-10을 분비하고 (좌측) 이들 세포들의 모양을 관찰한 바 우측에서와 같이 CD11b와 Gr1을 발현하는 미성숙 골수세포임을 확인함

그림 4. 골수에 들어있는 여러 종류의 골수세포들 중 특정 세포마커(CD11b와 Gr1)를 발현하는 골수세포들이 간으로 이동을 하게 된 후, 인터류킨-10이라는 물질을 분비함으로써 간경변을 유발시키는 간성상세포를 직접적으로 억제하거나 수여자 몸속에 존재하는 조절 T 세포의 활성을 유도하여 간접적으로 간성상세포의 활성을 억제하여 간경변을 치료하는 기전임.

2012.05.23 조회수 19795

부작용 없는 간경변 치료법 개발

- 환자 중 70% 증상 호전돼, 간이식 외 치료법이 없던 간경변 치료길 열려 -- KAIST 의과학대학원, 연세대학교 의과대학과 공동으로 기초와 임상을 연계한 중개연구의 쾌거 -

새로운 방식의 간경변 치료법이 개발됐다. 환자 중 70%가 증상이 호전되는 것을 발견했으며, 자신의 골수를 이용하기 때문에 간이식이 어려운 중증 간질환자들에게 시도해 볼 수 있는 치료가 가능해 질 것으로 기대된다.

우리 학교 의과학대학원 정원일 교수와 연세대학교 의과대학 김자경 교수 연구팀이 공동으로 자가골수세포를 이용해 부작용 없는 간경변 치료법을 개발했다.

간경변증은 간염바이러스 또는 알코올 등에 의한 간 손상시 간성상세포들이 비정상적으로 콜라겐을 분비해서 간이 딱딱해지는 것을 말한다.