-

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2025.08.12

조회수 500

-

폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

2025.06.26

조회수 2075

-

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

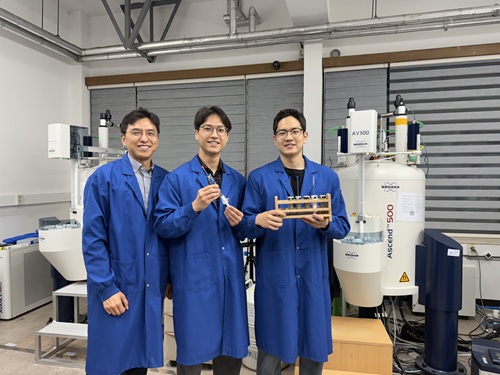

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16

조회수 3702

-

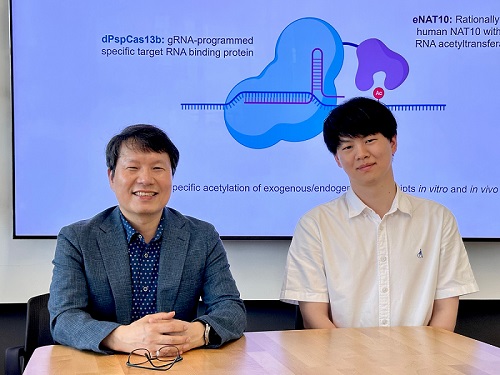

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

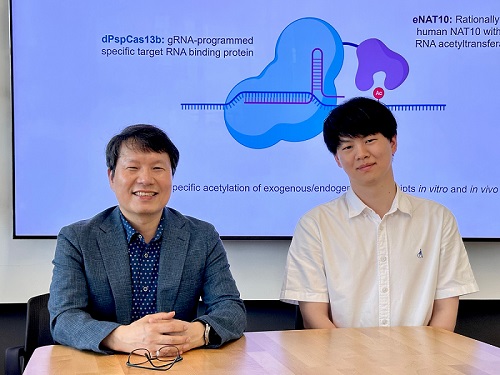

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10

조회수 4307

-

미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.20

조회수 6396

-

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07

조회수 5799

-

천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.11

조회수 4816

-

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25

조회수 7244

-

화학과 학부생, 항암치료 앞당길 천연물 합성 연구 1저자

국내 자생 약용식물인 ‘광대싸리’에서 추출된 세큐린진 G는 항암제, 퇴행성 신경질환 치료제 및 마약중독 치료제로 개발 가능한 중요한 세큐리네가 천연물군에 속해 있다. 우리 대학 화학과 학부생이 추진한 연구를 통해 세계 최초로 세큐린진 G의 천연물 전합성*에 성공해 화제다.

*천연물 전합성(Total Synthesis): 쉽게 구할 수 있는 시작 물질로부터 여러 단계의 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연물을 실험실에서 합성하는 연구 분야로 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이루어져야 목표 분자를 최종적으로 합성할 수 있어 연구 호흡이 길고 난이도가 높다.

우리 대학은 화학과에 재학 중인 윤태식 학부생이 제1 저자로 참여하고(연구 지도교수: 한순규 교수) 대학원생 멘토인 김태완 대학원생이 공동 저자로 참여한 세큐린진(Securingine) G 전합성 논문이 국제 학술지에 게재됐다고 7일 밝혔다.

한순규 교수 연구팀의 윤태식 학사과정 학생이 주저자로 참여한 논문은 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 화학학술지‘케미칼 커뮤니케이션즈(Chemical Communications)’에 5월 23일에 실렸다. (논문명: Total Synthesis of (–)-Securingine G)

간단한 화합물에서는 잘 진행되는 반응도 복잡한 구조의 천연물에 도달하는 과정의 전구체에서는 잘 진행되지 않는 경우가 많아 천연물 합성 연구는 고도의 창의력과 화학적 문제해결 능력이 필요하다. 그렇기에 학부생이 주도적으로 천연물 전합성 연구를 진행하는 것은 쉽지 않다.

이번에 세계 최초로 전합성에 성공한 천연물 세큐린진 G는 세큐리네가 천연물군 중 유일하게 피리딘 헤테로고리를 포함하는 물질이다. 피리딘 헤테로고리는 신약 개발에 있어 아주 중요한 역할을 한다. 실제로 지난 2023년 세계적으로 가장 많이 팔린 저분자 약 200종을 조사한 결과 그 중 20%인 40개가 피리딘 헤테로고리를 포함할 정도로 피리딘 골격은 의약적으로 중요하다.

세큐린진 G 합성에 있어 핵심은 어떻게 메니스다우릴라이드*와 피리딘 헤테로고리 사이의 탄소-탄소 결합을 입체 선택적으로 연결하는지였다. 기존에 염기성이 높아 원하는 결합은 이루어지지 않은 점을 착안하여 연구진은 새로운 희토류** 기반 교환 시약을 개발해 염기성 조건에서 문제가 된 부반응을 억제하고 핵심이 되는 탄소-탄소 결합을 성공적으로 형성했다.

*메니스다우릴라이드: 광대싸리나무에서 세큐리네가 천연물을 생합성하는데 쓰이는 핵심 전구체

**희토류(rare earth element): 란타넘족(lanthanide) 원소와 스칸듐(scandium), 이트리움(yttrium)을 포함한 17개의 원소군으로 이차전지, 석유화학 촉매, 반도체용 연마제, 레이저등에 필수적으로 들어가는 대체불가한 화학물질

우리 대학은 학부생들에게 실질적인 실험 및 연구 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하기 위해 학부생 연구프로그램(URP, Undergraduate Research Program)을 운영하고 있다. URP 프로그램은 연구계획서 작성부터 성과 발표/평가에 이르기까지 전 과정을 통하여 연구수행 역량을 개발할 수 있도록 하는 프로그램이다. 학교는 소정의 연구비 지원 및 학점 연계를 통해 학부생을 지원한다.

화학과 한순규 교수는 “연구 중심 대학을 지향하는 KAIST에서 URP 프로그램은 학부생이 지도교수와 조교의 지도하에 실질적인 연구를 체계적으로 수행해 볼 수 있는 중요한 기회를 제공한다”라며 “이를 통해 첨단 연구와 학부 교육이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있었다”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 KAIST URP 프로그램과 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

화학과 학부생, 항암치료 앞당길 천연물 합성 연구 1저자

국내 자생 약용식물인 ‘광대싸리’에서 추출된 세큐린진 G는 항암제, 퇴행성 신경질환 치료제 및 마약중독 치료제로 개발 가능한 중요한 세큐리네가 천연물군에 속해 있다. 우리 대학 화학과 학부생이 추진한 연구를 통해 세계 최초로 세큐린진 G의 천연물 전합성*에 성공해 화제다.

*천연물 전합성(Total Synthesis): 쉽게 구할 수 있는 시작 물질로부터 여러 단계의 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연물을 실험실에서 합성하는 연구 분야로 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이루어져야 목표 분자를 최종적으로 합성할 수 있어 연구 호흡이 길고 난이도가 높다.

우리 대학은 화학과에 재학 중인 윤태식 학부생이 제1 저자로 참여하고(연구 지도교수: 한순규 교수) 대학원생 멘토인 김태완 대학원생이 공동 저자로 참여한 세큐린진(Securingine) G 전합성 논문이 국제 학술지에 게재됐다고 7일 밝혔다.

한순규 교수 연구팀의 윤태식 학사과정 학생이 주저자로 참여한 논문은 영국 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 화학학술지‘케미칼 커뮤니케이션즈(Chemical Communications)’에 5월 23일에 실렸다. (논문명: Total Synthesis of (–)-Securingine G)

간단한 화합물에서는 잘 진행되는 반응도 복잡한 구조의 천연물에 도달하는 과정의 전구체에서는 잘 진행되지 않는 경우가 많아 천연물 합성 연구는 고도의 창의력과 화학적 문제해결 능력이 필요하다. 그렇기에 학부생이 주도적으로 천연물 전합성 연구를 진행하는 것은 쉽지 않다.

이번에 세계 최초로 전합성에 성공한 천연물 세큐린진 G는 세큐리네가 천연물군 중 유일하게 피리딘 헤테로고리를 포함하는 물질이다. 피리딘 헤테로고리는 신약 개발에 있어 아주 중요한 역할을 한다. 실제로 지난 2023년 세계적으로 가장 많이 팔린 저분자 약 200종을 조사한 결과 그 중 20%인 40개가 피리딘 헤테로고리를 포함할 정도로 피리딘 골격은 의약적으로 중요하다.

세큐린진 G 합성에 있어 핵심은 어떻게 메니스다우릴라이드*와 피리딘 헤테로고리 사이의 탄소-탄소 결합을 입체 선택적으로 연결하는지였다. 기존에 염기성이 높아 원하는 결합은 이루어지지 않은 점을 착안하여 연구진은 새로운 희토류** 기반 교환 시약을 개발해 염기성 조건에서 문제가 된 부반응을 억제하고 핵심이 되는 탄소-탄소 결합을 성공적으로 형성했다.

*메니스다우릴라이드: 광대싸리나무에서 세큐리네가 천연물을 생합성하는데 쓰이는 핵심 전구체

**희토류(rare earth element): 란타넘족(lanthanide) 원소와 스칸듐(scandium), 이트리움(yttrium)을 포함한 17개의 원소군으로 이차전지, 석유화학 촉매, 반도체용 연마제, 레이저등에 필수적으로 들어가는 대체불가한 화학물질

우리 대학은 학부생들에게 실질적인 실험 및 연구 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하기 위해 학부생 연구프로그램(URP, Undergraduate Research Program)을 운영하고 있다. URP 프로그램은 연구계획서 작성부터 성과 발표/평가에 이르기까지 전 과정을 통하여 연구수행 역량을 개발할 수 있도록 하는 프로그램이다. 학교는 소정의 연구비 지원 및 학점 연계를 통해 학부생을 지원한다.

화학과 한순규 교수는 “연구 중심 대학을 지향하는 KAIST에서 URP 프로그램은 학부생이 지도교수와 조교의 지도하에 실질적인 연구를 체계적으로 수행해 볼 수 있는 중요한 기회를 제공한다”라며 “이를 통해 첨단 연구와 학부 교육이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있었다”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 KAIST URP 프로그램과 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.07

조회수 9829

-

해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

해양 속 82%까지 생분해되는 종이 포장재 개발

플라스틱으로 인한 자연환경 오염은 반드시 해결해야 할 전 지구적 난제로 꼽힌다. 특히, 패키징 소재(포장재)는 전체 플라스틱 소비의 30~50%를 차지하여 대체재로서의 생분해성 패키징 소재가 주목받고 있다. 가장 척박하다는 생분해 조건인 해양 속에서 미세플라스틱*을 남기지 않으면서도 높은 성능을 갖춘 생분해성 패키징 소재가 있을까?

*미세플라스틱: 5 mm 이하의 작은 플라스틱 조각으로, 플라스틱의 분해 과정에서 생성되며 바닷속과 해수면을 수십 년 이상 떠다니며 해양환경 오염을 일으키고 있음

우리 대학 건설및환경공학과 명재욱 교수, 생명과학과 양한슬 교수 및 연세대학교 패키징및물류학과 서종철 교수 공동 연구팀이 지속가능한 해양 생분해성 고성능 종이 코팅제를 개발했다고 17일 밝혔다.

일상에서 흔히 사용되는 종이 포장은 친환경 포장재로 인정받지만, 수분 저항성, 산소 차단성, 강도 등에서 매우 제한적인 면이 있다. 종이 포장재의 낮은 차단성을 향상하기 위해 폴리에틸렌(PE), 에틸렌비닐알코올(EVOH) 등이 코팅제로 활용되지만, 이런 물질들은 분해되지 않아 자연환경에 버려지면 플라스틱 오염을 심화시킨다.

이러한 문제에 대응하여 다수의 바이오 기반 물질, 생분해성 플라스틱* 등을 활용한 패키징 소재들이 개발되어 왔으나 패키징 성능이 향상될수록 생분해도가 급격하게 떨어지는 딜레마에 직면해왔다.

*생분해성 플라스틱: 난분해성 플라스틱의 대체재로, 토양, 해양 등 자연환경 또는 산업 퇴비화, 혐기소화 등 인공 조건에서 미생물에 의해 분해되는 고분자 화합물을 말함

연세대 연구팀은 생분해성 플라스틱인 폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol)에 붕산(boric acid)을 이용해 고물성 필름을 제작하였으며, 이를 종이에 코팅하여 생분해성, 생체 적합성, 고차단성, 고강도를 갖는 패키징 소재를 구현하는데 성공하였다. 개발된 코팅 종이는 산소나 수증기에 우수한 차단성을 보이며 물리적 강도를 띄었다. 특히 다습한 환경에서도 높은 인장강도를 유지하여 종이의 단점을 획기적으로 극복하였다.

우리 대학 연구팀은 개발한 코팅 종이의 지속가능성을 평가하기 위해 생분해도와 생체적합성을 심층 검증하였다. 실험실에서 생분해가 일어나기 가장 어려운 환경인 해양환경을 모방하여 코팅지의 생분해도를 측정하였다. 물질의 탄소 성분이 이산화탄소로 광물화(mineralization)되는 정도를 111일 동안 분석한 결과 코팅 성분에 따라 59~82% 생분해됨을 밝혀내었다. 전자현미경을 통해 해양 미생물이 코팅 소재를 분해하고 있는 현상을 포착하였고 또한 코팅 소재의 낮은 신경독성을 확인하였고 쥐 생체 반응 실험을 통해 코팅 종이의 높은 생체적합성을 검증하였다.

건설및환경공학과 명재욱 교수는 이번 연구를 통해 “기존 종이 패키징의 한계를 극복하기 위해 지속가능성을 유지하면서도 패키징 성능을 향상시킬 수 있는 코팅 전략을 제시하였으며, 붕산 가교 폴리비닐알코올 코팅지는 인위적인 퇴비화 조건이나 하수처리 시설이 아닌 자연환경에서 생분해되며 저독성 물질이기 때문에 의도치 않게 버려지더라도 환경오염을 심화시키지 않아 잠재적으로 플라스틱 포장재의 지속가능한 대체재가 될 수 있다”고 밝혔다.

또한 "해양 생분해성 고성능 종이 코팅제의 개발은 각 분야에서 선도적인 세 연구팀의 혁신적인 기술이 결합된 결과물이다ˮ 라며 "앞으로도 환경친화적이고 성능이 뛰어난 소재 개발을 위해 노력할 것이다ˮ 라고 전했다.

한편, 고성능 종이 코팅 개발 연구를 주도한 연세대학교 서종철 교수는 “본 연구를 통해 난분해성 플라스틱 포장의 대체가 가능한 친환경 종이포장 기술을 개발하였으며 소재 디자인, 응용, 폐기 등 기초부터 응용 전과정의 체계적인 연구 결과를 기반으로 산업적 응용이 될 것으로 기대한다ˮ 라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단과 농림식품기술기획평가원 등의 지원으로 수행되었으며, 친환경 지속가능과학·기술 분야, 식품과학·기술 분야에서 권위 있는 학술지인 Green Chemistry, Food Chemistry 등에 각각 4월 17일, 2월 19일 온라인으로 출판됐다.

※ 논문명 (1): Boric acid-crosslinked poly(vinyl alcohol): biodegradable, biocompatible, robust, and high-barrier paper coating

(저자 정보 : 최신형(KAIST, 제1 저자), 유슬기(KAIST), 박기태(연세대), 김영주(KAIST), 조용준(KAIST), 박제희(KAIST), 서종철(연세대), 양한슬(KAIST), 명재욱(KAIST, 교신저자) 총 9명)

※ 논문명 (2): Effect of epichlorohydrin treatment on the coating process and performance of high-barrier paper packaging

(저자 정보 : 박기태(연세대, 제1 저자), 최신형(KAIST), Kambiz Sadeghi(연세대), Pradeep Kumar Panda(연세대), 명재욱(KAIST), 김도완(국립강릉원주대학교), 서종철(연세대, 교신저자) 총 7명)

2024.05.17

조회수 11300

-

단결정 내 역동적인 분자 구조 변화 포착

눈에 보이지 않는 작은 분자 세계의 비밀이 밝혀졌다. 우리 대학 화학과 이효철 교수(기초과학연구원(IBS) 첨단 반응동역학 연구단장) 연구팀이 화학적 단결정 분자 내 구조 변화와 원자의 움직임을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다.

물질을 이루는 기본 단위인 원자들은 화학결합을 통해 분자를 구성한다. 하지만 원자는 수 펨토초(1/1,000조 초)에 옹스트롬(1/1억 cm) 수준으로 미세하게 움직여 시간과 공간에 따른 변화를 관측하기 어려웠다. 분자에 엑스선을 쏴 회절 신호를 분석하는 엑스선 결정학(X-ray Crystallography)의 등장으로 원자의 배열과 움직임을 관찰하는 도구가 상당한 발전을 이뤘지만, 주로 단백질과 같은 고분자 물질에 대한 연구에 집중됐다. 비(非)단백질의 작은 분자 결정은 엑스선을 흡수하는 단면적이 넓고 생성되는 신호가 약해 분석이 어렵기 때문이다.

연구진은 선행 연구에서 단백질 내 화학반응의 전이상태와 그 반응경로를 3차원 구조로 실시간 규명한 바 있다. 이번 연구에서는 최초로 분자 단위 시스템에서 비단백질 분자의 구조 변화를 밝히는 데 성공하면서 분자 동역학 분야에 새로운 이정표를 세운 것으로 평가된다.

연구진은 수 펨토초의 순간에 변화하는 분자의 움직임을 포착하기 위해 포항가속기연구소의 엑스선 자유전자 레이저를 이용한 시간분해 연속 펨토초 결정학(time-resolved serial femtosecond crystallography, TR-SFX) 기법을 사용했다. 이 기법은 엑스선 자유전자 레이저에서 생성되는 펨토초 엑스선 펄스를 반응 중인 분자에 쏴 얻은 엑스선 회절 신호를 분석해 특정 순간 분자의 구조를 알아내는 방식이다.

공동 제1 저자인 이윤범 연구원은 “방대한 양의 엑스선 회절신호를 시간 순서대로 나열하면 원자의 움직임을 실시간으로 시각화할 수 있다”라며, “마치 분자의 초고속 변화를 영상으로 촬영하는 것과 같다”라고 설명했다.

실험을 위한 시료는 철 포르피린(Fe-porphyrin) 유도체와 지르코늄(Zr) 클러스터가 반복적으로 연결된 금속–유기 골격체에 일산화탄소(CO)가 흡착된 형태의 결정을 선택했다. 금속-유기 골격체는 금속 이온과 유기 분자가 연결돼 형성된 다공성 물질로, 다양한 구조적 기능, 가스 흡착 및 저장, 촉매활성 등의 특성으로 여러 산업 분야 응용에 주목 받는 물질이다.

연구진은 이 시료에 강력한 자외선 레이저를 쏴 광해리 반응을 유도하고, 이후 펨토초 엑스선 펄스의 회절 신호를 분석했다. 그 결과, 광해리 반응으로 인해 철 포르피린에 흡착된 일산화탄소가 떨어져 나오며 세 가지의 주요한 구조로 변화하는 것을 밝혔다. 첫째는 5.55 피코초(1/1조 초) 주기로 진동하며, 2.68 피코초로 제동하는 철과 지르코늄 원자들의 집단 결맞음 진동 구조로의 변화다. 둘째는 철 포르피린의 철 이온이 포르피린 평면상에서 벗어나며 지르코늄 원자가 진동하는 구조다. 두 변화는 모두 200 펨토초 이내에 이뤄졌다. 마지막으로 온도 증가에 따라 철과 지르코늄 원자들의 무작위 진동 구조도 확인했다. 찰나의 순간, 분자의 역동적 구조 변화를 포착한 것이다.

공동 제1 저자인 강재동 학생연구원은 “이번 연구는 분자 구조를 정확히 통제해 맞춤형 특성을 가진 새로운 물질을 설계하는 연구에 기초정보를 제공할 수 있을 것”이라며, “촉매, 에너지 저장 및 이산화탄소 포집, 약물 전달 등 다양한 연구 분야에 폭넓게 활용될 것으로 기대한다”라고 전했다.

연구를 이끈 이효철 교수는 “포항가속기연구소의 적극적 지원으로 화학적 단결정 분자의 구조 변화를 최초로 포착할 수 있었다”라며, “분자 단위 화학 시스템 연구를 위한 강력한 도구로서 시간분해 연속 펨토초 결정학의 잠재력을 확인했다”라고 말했다.

이번 연구 결과는 3월 25일 19시(한국시간) 국제학술지 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 온라인 판에 게재됐다.

단결정 내 역동적인 분자 구조 변화 포착

눈에 보이지 않는 작은 분자 세계의 비밀이 밝혀졌다. 우리 대학 화학과 이효철 교수(기초과학연구원(IBS) 첨단 반응동역학 연구단장) 연구팀이 화학적 단결정 분자 내 구조 변화와 원자의 움직임을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다.

물질을 이루는 기본 단위인 원자들은 화학결합을 통해 분자를 구성한다. 하지만 원자는 수 펨토초(1/1,000조 초)에 옹스트롬(1/1억 cm) 수준으로 미세하게 움직여 시간과 공간에 따른 변화를 관측하기 어려웠다. 분자에 엑스선을 쏴 회절 신호를 분석하는 엑스선 결정학(X-ray Crystallography)의 등장으로 원자의 배열과 움직임을 관찰하는 도구가 상당한 발전을 이뤘지만, 주로 단백질과 같은 고분자 물질에 대한 연구에 집중됐다. 비(非)단백질의 작은 분자 결정은 엑스선을 흡수하는 단면적이 넓고 생성되는 신호가 약해 분석이 어렵기 때문이다.

연구진은 선행 연구에서 단백질 내 화학반응의 전이상태와 그 반응경로를 3차원 구조로 실시간 규명한 바 있다. 이번 연구에서는 최초로 분자 단위 시스템에서 비단백질 분자의 구조 변화를 밝히는 데 성공하면서 분자 동역학 분야에 새로운 이정표를 세운 것으로 평가된다.

연구진은 수 펨토초의 순간에 변화하는 분자의 움직임을 포착하기 위해 포항가속기연구소의 엑스선 자유전자 레이저를 이용한 시간분해 연속 펨토초 결정학(time-resolved serial femtosecond crystallography, TR-SFX) 기법을 사용했다. 이 기법은 엑스선 자유전자 레이저에서 생성되는 펨토초 엑스선 펄스를 반응 중인 분자에 쏴 얻은 엑스선 회절 신호를 분석해 특정 순간 분자의 구조를 알아내는 방식이다.

공동 제1 저자인 이윤범 연구원은 “방대한 양의 엑스선 회절신호를 시간 순서대로 나열하면 원자의 움직임을 실시간으로 시각화할 수 있다”라며, “마치 분자의 초고속 변화를 영상으로 촬영하는 것과 같다”라고 설명했다.

실험을 위한 시료는 철 포르피린(Fe-porphyrin) 유도체와 지르코늄(Zr) 클러스터가 반복적으로 연결된 금속–유기 골격체에 일산화탄소(CO)가 흡착된 형태의 결정을 선택했다. 금속-유기 골격체는 금속 이온과 유기 분자가 연결돼 형성된 다공성 물질로, 다양한 구조적 기능, 가스 흡착 및 저장, 촉매활성 등의 특성으로 여러 산업 분야 응용에 주목 받는 물질이다.

연구진은 이 시료에 강력한 자외선 레이저를 쏴 광해리 반응을 유도하고, 이후 펨토초 엑스선 펄스의 회절 신호를 분석했다. 그 결과, 광해리 반응으로 인해 철 포르피린에 흡착된 일산화탄소가 떨어져 나오며 세 가지의 주요한 구조로 변화하는 것을 밝혔다. 첫째는 5.55 피코초(1/1조 초) 주기로 진동하며, 2.68 피코초로 제동하는 철과 지르코늄 원자들의 집단 결맞음 진동 구조로의 변화다. 둘째는 철 포르피린의 철 이온이 포르피린 평면상에서 벗어나며 지르코늄 원자가 진동하는 구조다. 두 변화는 모두 200 펨토초 이내에 이뤄졌다. 마지막으로 온도 증가에 따라 철과 지르코늄 원자들의 무작위 진동 구조도 확인했다. 찰나의 순간, 분자의 역동적 구조 변화를 포착한 것이다.

공동 제1 저자인 강재동 학생연구원은 “이번 연구는 분자 구조를 정확히 통제해 맞춤형 특성을 가진 새로운 물질을 설계하는 연구에 기초정보를 제공할 수 있을 것”이라며, “촉매, 에너지 저장 및 이산화탄소 포집, 약물 전달 등 다양한 연구 분야에 폭넓게 활용될 것으로 기대한다”라고 전했다.

연구를 이끈 이효철 교수는 “포항가속기연구소의 적극적 지원으로 화학적 단결정 분자의 구조 변화를 최초로 포착할 수 있었다”라며, “분자 단위 화학 시스템 연구를 위한 강력한 도구로서 시간분해 연속 펨토초 결정학의 잠재력을 확인했다”라고 말했다.

이번 연구 결과는 3월 25일 19시(한국시간) 국제학술지 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 온라인 판에 게재됐다.

2024.03.26

조회수 7511

-

미생물로 자스민 향도 만든다

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘벤질아세테이트 생산을 위한 미생물 공정’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 화학공학(Nature Chemical Engineering)’의 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : A microbial process for the production of benzyl acetate

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), Luo Zi Wei(한국과학기술원, 제2 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), Xu Hanwen(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

향은 화장품 및 식품 산업에서 중요한 요소다. 그중에서도 자스민 향과 일랑일랑 향은 각종 향수와 화장품, 개인 위생용품뿐만 아니라 식품 및 음료 제조에까지 널리 애용되고 있다. 하지만 자스민과 일랑일랑 꽃으로부터의 추출을 통해 생산되는 향료의 양이 수요를 충족시키기 못하기 때문에 산업에서는 두 향료의 향을 내는 주요한 방향성 성분인 벤질아세테이트를 석유로부터 유래한 원료를 이용해 화학적으로 합성해 첨가해 제품을 생산하고 있다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 각종 산업에서 널리 이용되는 방향성 화합물인 벤질아세테이트를 친환경적이고 지속가능한 방식으로 생산하고자 시스템 대사공학을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 대장균 발효 공정을 개발했다. 시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수팀은 2019년 대장균을 대사공학적으로 개량해 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 미생물 균주를 개발한 바 있다. 이번 연구에서는 해당 전략을 바탕으로 포도당으로부터 벤조산을 거쳐 벤질아세테이트를 생합성하는 대사 경로를 개발했다. 연구팀은 포도당으로부터 벤조산을 생합성하는 대사경로를 도입한 상단 균주와 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 대사 경로가 도입된 하단 균주의 공생배양을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 데 성공했다. 하지만 해당 공생배양 전략을 활용할 경우 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 데에 이용되는 효소가 벤조산 생합성 중 생성되는 중간체에 비특이적으로 작용해 신나밀아세테이트라는 부산물을 생성하는 것이 확인됐다. 특히 이 과정에서 벤조산 생합성에 필요한 중간체가 소모되어 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 효율이 감소된다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 효소의 기질 비특이성으로 인한 부산물 생성 문제를 극복하기 위해 발효 초반에는 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 상단 균주만을 배양해 벤조산을 우선적으로 생산하고, 하단 균주를 뒤늦게 접종해 배양액 내에 축적된 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 지연 공생배양 전략을 고안했다. 하단 균주가 도입되는 시점에는 배양액 내 벤조산의 농도가 중간체의 농도보다 월등히 높아 벤조산이 벤질아세테이트로 전환되는 반응이 중간체가 부산물로 전환되는 반응보다 우세하게 진행된다. 연구진은 지연 공생배양 전략을 적용함으로써 추가적인 효소 및 균주 개량을 거치지 않고도 부산물의 생성은 억제하는 동시에 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 농도는 기존 플라스크 수준의 발효 대비 10배 이상인 2.2 g/L까지 향상시킬 수 있었다. 또한 기술 경제성 분석을 통해 해당 미생물 공정을 통한 벤질아세테이트의 상업적 생산 가능성을 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “이번 연구는 벤질아세테이트라는 산업적으로 유용한 화합물을 효과적으로 생산하는 미생물 공정을 개발함과 동시에, 대사공학을 연구 중 효소의 기질 비특이성으로 인해 빈번하게 발생하는 부산물 생성 및 이로 인한 목표 화합물 생산 효율의 저하 문제를 극복하는 새로운 접근을 제시했다는 데 큰 의의가 있다”고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “산업적으로 유용한 화합 물질을 지속가능한 방식으로 생산할 수 있는 미생물 공정의 종류와 수를 늘려 나감과 동시에 미생물 균주 개발 중 고질적으로 필연적으로 발생하는 여러 문제를 해결하는 효과적인 전략의 개발에도 힘쓴다면 석유화학산업의 친환경적이고 지속가능한 바이오산업으로의 전환을 더욱 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 바이오의료기술개발사업의 ‘지능형 세포공장기술 구현’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사 시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미생물로 자스민 향도 만든다

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘벤질아세테이트 생산을 위한 미생물 공정’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 화학공학(Nature Chemical Engineering)’의 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : A microbial process for the production of benzyl acetate

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), Luo Zi Wei(한국과학기술원, 제2 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), Xu Hanwen(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

향은 화장품 및 식품 산업에서 중요한 요소다. 그중에서도 자스민 향과 일랑일랑 향은 각종 향수와 화장품, 개인 위생용품뿐만 아니라 식품 및 음료 제조에까지 널리 애용되고 있다. 하지만 자스민과 일랑일랑 꽃으로부터의 추출을 통해 생산되는 향료의 양이 수요를 충족시키기 못하기 때문에 산업에서는 두 향료의 향을 내는 주요한 방향성 성분인 벤질아세테이트를 석유로부터 유래한 원료를 이용해 화학적으로 합성해 첨가해 제품을 생산하고 있다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 각종 산업에서 널리 이용되는 방향성 화합물인 벤질아세테이트를 친환경적이고 지속가능한 방식으로 생산하고자 시스템 대사공학을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 대장균 발효 공정을 개발했다. 시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수팀은 2019년 대장균을 대사공학적으로 개량해 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 미생물 균주를 개발한 바 있다. 이번 연구에서는 해당 전략을 바탕으로 포도당으로부터 벤조산을 거쳐 벤질아세테이트를 생합성하는 대사 경로를 개발했다. 연구팀은 포도당으로부터 벤조산을 생합성하는 대사경로를 도입한 상단 균주와 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 대사 경로가 도입된 하단 균주의 공생배양을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 데 성공했다. 하지만 해당 공생배양 전략을 활용할 경우 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 데에 이용되는 효소가 벤조산 생합성 중 생성되는 중간체에 비특이적으로 작용해 신나밀아세테이트라는 부산물을 생성하는 것이 확인됐다. 특히 이 과정에서 벤조산 생합성에 필요한 중간체가 소모되어 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 효율이 감소된다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 효소의 기질 비특이성으로 인한 부산물 생성 문제를 극복하기 위해 발효 초반에는 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 상단 균주만을 배양해 벤조산을 우선적으로 생산하고, 하단 균주를 뒤늦게 접종해 배양액 내에 축적된 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 지연 공생배양 전략을 고안했다. 하단 균주가 도입되는 시점에는 배양액 내 벤조산의 농도가 중간체의 농도보다 월등히 높아 벤조산이 벤질아세테이트로 전환되는 반응이 중간체가 부산물로 전환되는 반응보다 우세하게 진행된다. 연구진은 지연 공생배양 전략을 적용함으로써 추가적인 효소 및 균주 개량을 거치지 않고도 부산물의 생성은 억제하는 동시에 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 농도는 기존 플라스크 수준의 발효 대비 10배 이상인 2.2 g/L까지 향상시킬 수 있었다. 또한 기술 경제성 분석을 통해 해당 미생물 공정을 통한 벤질아세테이트의 상업적 생산 가능성을 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “이번 연구는 벤질아세테이트라는 산업적으로 유용한 화합물을 효과적으로 생산하는 미생물 공정을 개발함과 동시에, 대사공학을 연구 중 효소의 기질 비특이성으로 인해 빈번하게 발생하는 부산물 생성 및 이로 인한 목표 화합물 생산 효율의 저하 문제를 극복하는 새로운 접근을 제시했다는 데 큰 의의가 있다”고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “산업적으로 유용한 화합 물질을 지속가능한 방식으로 생산할 수 있는 미생물 공정의 종류와 수를 늘려 나감과 동시에 미생물 균주 개발 중 고질적으로 필연적으로 발생하는 여러 문제를 해결하는 효과적인 전략의 개발에도 힘쓴다면 석유화학산업의 친환경적이고 지속가능한 바이오산업으로의 전환을 더욱 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 바이오의료기술개발사업의 ‘지능형 세포공장기술 구현’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사 시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.26

조회수 9981

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2025.08.12 조회수 500

전기 스위치처럼 몸속 세포 신호 쉽게 켜고 끈다

우리 몸속 세포들은 신경, 면역, 혈관 기능을 조절하기 위해 다양한 신호 분자(signaling molecules)를 주고받는다. 그중 일산화질소(NO)와 암모니아(NH₃)는 특히 중요한 역할을 하지만, 이들은 불안정하거나 기체 상태로 존재해 외부에서 생성하거나 조절하기가 매우 어려웠다. 우리 연구진이 전기 자극 하나만으로 세포 안팎에서 원하는 신호 물질을 생성하고, 이를 통해 세포 반응을 마치 전기 스위치처럼 켜고 끌 수 있는 플랫폼을 개발했다. 향후 전자약, 전기유전학, 맞춤형 세포 치료 등 미래형 의료 기술의 핵심 기반으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 생명화학공학과 김지한 교수팀과의 공동연구를 통해, 전기 신호만으로 일산화질소와 암모니아 신호 물질을 원하는 순간에 생성할 수 있고 세포의 반응 시점·범위·지속 시간까지 조절할 수 있는 고정밀 생체 제어 플랫폼인 ‘바이오전기합성(Bioelectrosynthesis) 플랫폼’을 개발했다고 11일 밝혔다.

연구팀은 몸속 질산염(Nitrite, NO2-) 환원효소가 작동하는 것에 아이디어를 얻어, 하나의 물질(질산염, Nitrite, NO2-)로부터 생체 신호 물질인 일산화질소와 암모니아를 선택적으로 생성할 수 있는 전기 기반 기술을 구현하는데 성공했다.

연구팀은 촉매에 따라 만들어지는 신호 물질이 달라지는 점을 기반으로, 질산염을 단일 전구체로 사용하여 구리-몰리브덴-황 기반 기본 촉매(Cu2MoS4)와 철이 들어간 촉매(FeCuMoS4)를 활용하여 암모니아와 일산화질소 신호 물질을 각각 선택적으로 합성하는데 성공했다.

연구팀은 전기화학 실험과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해,‘철’이 일산화질소와 강하게 결합해 철이 있는 촉매를 쓰면 일산화질소가 더 잘 만들어지고, 철이 없는 촉매를 쓰면 암모니아가 더 잘 만들어지는 식으로 생성 비율을 제어한다는 사실을 규명했다. 즉, 촉매만 교체하면 전기 신호만으로 일산화질소 또는 암모니아 신호 물질을 자유롭게 생성할 수 있음을 입증했다.

연구팀은 이 플랫폼을 이용해 인간 세포에 발현시킨 TRPV1(통증·온도 자극을 느끼게 하는 센서)와 OTOP1(산·암모니아 등 pH 변화를 감지하는 센서) 같은 이온 채널들을 전기 신호로 작동시키는데도 성공했다.

또한, 전압의 세기와 작동 시간을 조절함으로써 세포 반응의 시작 시점, 반응 범위, 종료 시점을 자유롭게 조절할 수 있음도 실험적으로 입증했다. 말 그대로 마치 전기 스위치를 켜고 끄듯이 세포 신호를 조절하는 기술이 가능해진 것이다.

박지민 교수는 “이번 연구는 전기로 다양한 신호 물질을 선택적으로 생산해 세포를 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “신경계나 대사질환을 대상으로 한 전자약 기술로의 확장 가능성도 크다”고 밝혔다.

생명화학공학과 이명은, 이재웅 박사과정 연구원이 제1 저자로, 김지한 교수가 공저자로 참여했고 연구 결과는 화학 및 화학공학 분야 최고 권위지 중 하나인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 7월 8일 게재(온라인 공개는 8월 4일) 됐다.

※ 논문명 (1): Bioelectrosynthesis of Signaling Molecules for Selective Modulation of Cell Signaling (저자 정보 : 박지민(KAIST, 교신저자), 이명은(KAIST, 제1 저자), 이재웅(KAIST, 공동 제1 저자), 김지한 (KAIST, 공저자) 포함 총 7명)

※ DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202508192

이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2025.08.12 조회수 500 폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

2025.06.26 조회수 2075

폐타이어를 고무·나일론 원료로 전환 성공

전 세계적으로 매년 수십억 개의 타이어가 폐기되며, 이는 심각한 환경오염의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 우리 연구진이 폐타이어를 고무나 나일론 섬유 원료로 쓰이는 고부가가치 화학 원료인 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

우리 대학 화학과 홍순혁 교수 연구팀이 이중 촉매 기반 연속 반응 시스템을 개발해 폐타이어 문제를 효과적으로 해결했다고 26일 밝혔다.

폐타이어는 합성고무와 천연고무의 복합체로 구성되며, 실리카, 카본블랙, 산화방지제 등의 첨가제를 포함해 물리적 강도와 내구성이 극대화되어 있다. 특히 가황 공정을 통해 고무 사슬 간의 가교가 형성돼 열과 압력에 강한 구조를 갖게 되는데, 이는 폐타이어의 화학적 재활용을 어렵게 만드는 주요 원인 중 하나다.

그동안 폐타이어의 재활용은 주로 열분해 방식이나 물리적 분쇄 재활용에 의존해 왔다. 열분해 방식은 350~800°C의 고온 환경에서 고분자 사슬을 분해해 연료유로 전환하는 기술이나, 높은 에너지 소비, 낮은 선택성, 그리고 저품질의 탄화수소 혼합물 생성이라는 한계가 명확히 존재한다.

연구팀은 이런 문제를 해결하고자 두 가지 촉매를 활용해 폐고무를 유용한 화학물질로 바꾸는 방법을 개발하였다. 첫 번째 촉매는 고무 분자 안의 결합 구조를 바꿔 분해가 잘 되도록 돕고, 두 번째 촉매는 고리를 닫는 반응을 통해 고리 모양의 화합물을 만들어낸다.

이 과정은 최대 92%의 높은 선택성과 82%의 수율을 보여준다. 만들어진 고리형 펜텐은 다시 고무로 재활용할 수 있고, 고리형 헥센은 나일론 섬유의 원료로 쓰이는 등 산업적으로 매우 가치가 높다.

연구팀은 개발한 시스템을 실제 폐기물로 버려진 폐타이어에 적용해, 고순도의 고리형 알켄으로 선택적 전환하는 데 성공했다. 이는 기존 열분해 방식과 달리 저온의 정밀 촉매 반응을 통해 고부가가치 화학 원료를 생산할 수 있다는 점에서 폐타이어 재활용 분야의 새로운 전환점으로 평가된다.

또한, 이번 기술은 다양한 종류의 합성고무와 폐고무에 폭넓게 적용될 수 있어, 자원 순환형 경제 실현에 기여할 수 있는 핵심 원천기술로 주목받고 있다.

홍순혁 교수는 “이번 연구는 폐타이어의 화학적 재활용에 대한 혁신적인 해법을 제시한 것이며, 경제성을 높이기 위해 차세대 고효율 촉매 개발, 상용화를 위한 기반을 마련해 나갈 예정이다”며, “기초화학을 통해 폐플라스틱 문제 해결에 기여하는 것이 목표”라고 밝혔다.

우리 대학 화학과 박범순, 조경일, 최경민 연구원이 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 국제 저명 학술지 ‘Chem’에 6월 18일 자로 온라인 게재됐다.

※논문명: Catalytic and Selective Chemical Recycling of Post-Consumer Rubbers into Cycloalkenes

※DOI: 10.1016/j.chempr.2025.102625

2025.06.26 조회수 2075 21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16 조회수 3702

21개 화학반응 동시 분석..AI 신약 개발 판 바꾼다

임산부의 입덧 완화 목적으로 사용됐던 약물인 탈리도마이드(Thalidomide)는 생체 내에서는 광학 이성질체*의 특성으로 한쪽 이성질체는 진정 효과를 나타내지만, 다른 쪽은 기형 유발이라는 심각한 부작용을 일으킨다. 이런 예처럼, 신약 개발에서는 원하는 광학 이성질체만을 선택적으로 합성하는 정밀 유기합성 기술이 중요하다. 하지만, 여러 반응물을 동시에 분석하는 것 자체가 어려웠던 기존 방식을 극복하고, 우리 연구진이 세계 최초로 21종의 반응물을 동시에 정밀 분석하는 기술을 개발해, AI와 로봇을 활용하는 신약 개발에 획기적인 기여가 기대된다.

*광학 이성질체: 동일한 화학식을 가지며 거울상 관계에 있으면서 서로 겹칠 수 없는 비대칭 구조로 존재하는 분자 쌍을 말한다. 이는 왼손과 오른손처럼 형태는 유사하지만 포개어지지 않는 관계와 유사하다.

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 인공지능 기반 자율합성* 시대에 적합한 혁신적인 광학이성질체 분석 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 이번 연구는 다수의 반응물을 동시에 투입해 진행하는 비대칭 촉매 반응을 고해상도 불소 핵자기공명분광기(19F NMR)를 활용해 정밀 분석한 세계 최초의 기술로, 신약 개발 및 촉매 최적화 등 다양한 분야에 획기적인 기여가 기대된다.

* 인공지능 기반 자율합성: 인공지능(AI)을 활용해 화학 물질 합성 과정을 자동화하고 최적화하는 첨단 기술로, 미래 실험실의 자동화 및 지능형 연구 환경을 구현할 핵심 요소로 주목받고 있다. AI가 실험 조건을 예측·조절하고 결과를 해석해 후속 실험을 스스로 설계함으로써 반복 실험 수행 시 인간 개입을 최소화해 연구 효율성과 혁신성을 크게 높인다.

현재 자율합성 시스템은 반응 설계부터 수행까지는 자동화가 가능하지만, 반응 결과 분석은 전통적 장비를 활용한 개별 처리 방식에 의존하고 있어 속도 저하와 병목 현상이 발생하며 고속 반복 실험에는 적합하지 않다는 문제점이 제기돼 왔다.

또한, 1990년대에 제안된 다기질 동시 스크리닝 기법은 반응 분석의 효율을 극대화할 전략으로 주목받았지만, 기존 크로마토그래피 기반 분석법의 한계로 인해 적용 가능한 기질 수가 제한적이었다. 특히 원하는 광학 이성질체만 선택하여 합성하는 비대칭 합성 반응에서는 10종 이상의 기질을 동시에 분석하는 것이 불가능에 가까웠다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 연구팀은 다수의 반응물을 하나의 반응 용기에 투입하여 동시에 비대칭 촉매 반응을 수행한 뒤 불소 작용기를 생성물에 도입하고, 자체 개발한 카이랄 코발트 시약을 적용해 모든 광학 이성질체를 명확하게 정량 분석할 수 있는 불소 핵자기공명분광기(19F NMR) 기반 다기질 동시 스크리닝 기술을 구현했다.

연구팀은 19F NMR의 우수한 분해능과 민감도를 활용해, 21종 기질의 비대칭 합성 반응을 단일 반응 용기에서 동시에 수행하고 생성물의 수율과 광학 이성질체 비율을 별도의 분리 과정 없이 정량 측정하는 데 성공했다.

김현우 교수는 “여러 기질을 한 반응기에 넣고 비대칭 합성 반응을 동시에 수행하는 것은 누구나 할 수 있지만, 생성물 전체를 정확하게 분석하는 것은 지금까지 풀기 어려운 과제였다”며, “세계 최고 수준의 다기질 스크리닝 분석 기술을 구현함으로써 AI 기반 자율합성 플랫폼의 분석 역량 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “이번 연구는 신약 개발에 필수적인 비대칭 촉매 반응의 효율성과 선택성을 신속히 검증할 수 있는 기술로, AI 기반 자율화 연구의 핵심 분석 도구로 활용될 전망이다”라고 밝혔다.

이번 연구에는 우리 대학 화학과 김동훈 석박통합과정 학생(제1 저자), 최경선 석박통합과정 학생(제2 저자) 가 참여했으며, 화학 분야 세계적 권위의 국제 학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 에 2025년 5월 27일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명: One-pot Multisubstrate Screening for Asymmetric Catalysis Enabled by 19F NMR-based Simultaneous Chiral Analysis

※ DOI: 10.1021/jacs.5c03446

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업, 비대칭 촉매반응 디자인센터, KAIST KC30 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.16 조회수 3702 세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10 조회수 4307

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10 조회수 4307 미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.20 조회수 6396

미생물로 친환경 나일론 유사 플라스틱 개발 성공

폴리에스터 아마이드는 일반적으로 많이 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에스터)와 나일론(폴리아마이드)의 장점을 모두 갖춘 차세대 소재다. 하지만 지금까지는 화석 연료에서만 생산할 수 있어 환경오염 문제를 피할 수 없었다. 우리 연구진이 플라스틱을 대체할 미생물을 이용한 신규 바이오 기반 플라스틱을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용하여 미생물 균주를 개발하고 여러 가지 신규 유형의 친환경 바이오 플라스틱인 폴리에스터 아마이드를 생산하여, 한국화학연구원(원장 이영국) 연구진과 공동 분석을 통해 생산된 이 플라스틱의 물성 확인까지 성공했다고 20일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 자연계에 존재하지 않는 새로운 미생물 대사회로를 설계해 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-3-아미노프로피오네이트), 폴리(3-하이드록시뷰티레이트-ran-4-아미노뷰티레이트) 등을 포함한 9종의 다른 폴리에스터 아마이드를 생산할 수 있는 플랫폼 미생물 균주를 개발했다.

폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 원료로 사용해 폴리에스터 아마이드를 친환경적으로 생산할 수 있도록 했다. 또한 연구팀은 해단 균주의 유가 배양식 발효 공정을 이용해 고효율 생산 (54.57 g/L)을 보임으로써 추후 산업화될 가능성도 확인했다.

우리 연구진은 한국화학연구원 정해민, 신지훈 연구원과 함께 바이오 기반 플라스틱의 물성을 분석한 결과, 기존의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 유사한 성질을 갖고 있는 것으로 나타났다. 즉, 친환경적이면서도 기존 플라스틱을 대체할 수 있을 만큼 강도와 내구성이 뛰어나다는 것을 확인했다.

이번 연구에서 개발된 균주 및 전략들은 여러 가지 폴리에스터 아마이드 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러가지 고분자들을 생산하는 대사회로들을 구축하는데 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 석유화학 산업 기반에 의존하지 않고도 폴리에스터 아마이드(플라스틱)을 재생가능한 바이오기반 화학산업을 통해 만들수 있는 가능성을 세계 최초로 제시한 것으로 앞으로 생산량과 생산성을 더욱 높이는 연구를 이어갈 계획”이라 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `네이쳐 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)'에 3월 17일자로 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biosynthesis of poly(ester amide)s in engineered Escherichia coli, DOI:10.1038/s41589-025-01842-2)

※ 저자 정보 : 채동언(KAIST, 제1저자), 최소영(KAIST, 제2저자), 안다희(KAIST, 제3저자), 장우대(KAIST, 제4저자), 정해민(한국화학연구원, 제5저자), 신지훈(한국화학연구원, 제6저자), 이상엽(KAIST, 교신저자) 포함 총 7명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.20 조회수 6396 고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 5799

고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다.

수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다.

연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다.

이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상을 주지 않는 것으로 알려진 아연을 촉매 개발에 이용하였다. 하지만, 다른 비귀금속에 비해 아연의 낮은 *환원 전위로 인해 백금-아연 촉매를 제작하는 데에 또 다른 어려움이 있다.

(*환원 전위: 주로 금속 원소의 환원 반응이 일어나는 기준이 되는 평형 전위 값을 의미하며, 해당 값이 클수록 금속으로 환원되려는 성질이 강함)

공동연구팀은 백금과 비귀금속을 반응기 내부에서 동시에 환원시켜 제조하는 일반적인 방법이 아닌, 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 *담지체를 먼저 제조한 후 담지체에 존재하는 원자 단위로 분산된 아연을 이용하는 방법을 적용하였다.

(*담지체: 전기화학촉매의 분산성, 안정성을 높이기 위해 촉매와 함께 사용되는 물질. 일반적으로 탄소 기반 물질이 사용됨)

구체적인 전략으로는, 제조된 아연 단일원자 구조를 포함한 탄소 담지체 위에 백금 나노입자를 합성하였다. 그 후, 고온 열처리를 통해 담지체에 존재하는 아연 원자가 백금 나노입자로 이동하면서 원자 수준에서 정렬된 구조를 갖는 백금-아연 나노입자 구조로 전환되었다.

합성된 백금-아연 나노입자 촉매는 일반적인 방법에 비해 아연을 효과적으로 도입할 수 있었으며, 고온 열처리 과정에서 입자끼리 뭉치는 현상을 억제하여 나노입자가 갖는 넓은 표면적을 효과적으로 사용하는 데에 긍정적인 영향을 주었다.

또한, 무질서한 배열인 합금 구조가 아닌 원자 수준에서 정렬된 구조의 백금-아연 나노입자의 촉매를 제조하여, 향상된 성능과 내구성을 보일 수 있었다.

동일 백금 사용량 기준으로 촉매의 성능을 비교한 결과, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 백금-아연 나노입자에서 3배의 성능 향상을 보였다.

더불어, 연료전지 구동 환경 모사 실험의 전과 후의 성능 비교를 통해 내구성 평가를 진행하였으며, 상용 백금 나노입자 촉매 대비 공동연구팀이 개발한 백금-아연 나노입자 촉매에서 2배의 내구성 향상을 보였다.

공동연구팀은 우수한 내구성을 뒷받침하기 위해 밀도범함수 이론 기반 연산을 이용하였다. 백금-아연 나노입자와 아연 단일원자 담지체 사이에서 강한 결합력을 확인하였으며, 이를 바탕으로 백금-아연 나노입자 촉매의 우수한 내구성을 설명했다.

조은애 교수는 “일반적인 방법으로는 구현이 어려운 백금-아연 나노입자 촉매를 아연 단일원자 구조 담지체를 이용하여 합성할 수 있었다”고 설명하며, “저렴하고 매장량이 풍부한 금속인 아연을 활용하여 백금 사용량을 기존 상용 촉매 대비 1/3 수준으로 줄일 수 있었으며, 내구성 또한 향상된 촉매를 개발할 수 있었다”고 평가했다.

우리 대학 신소재공학과 이광호 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 공학 분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 2025년 2월 1일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Anchoring ordered PtZn nanoparticles on MOF-derived carbon support for efficient oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07 조회수 5799 천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.11 조회수 4816

천연물 최초 합성으로부터 신개념 광스위치 개발

자연에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 에너지적으로 안정한 형태를 취하는 방향으로 진행된다. 그렇기에 상대적으로 불안정한 구조를 가진 세큐린진 B의 합성은 매우 도전적인 과제다. 우리 연구진이 천연물 합성 원리를 바탕으로 빛으로 on/off가 가능한 분자 스위치 신소재 원천기술을 확보했다.

우리 대학 화학과 한순규 교수와 윤동기 교수 공동연구팀이 항암 및 퇴행성 뇌 질환 치료 효과로 학계의 꾸준한 관심을 받고있는 세큐리네가 알칼로이드 천연물 군에 속하는 세큐린진(securingine) B의 합성 방법을 세계 최초로 밝혀내고, 이 과정에서 발견한 화학적 반응성을 응용해 새로운 타입의 분자 광스위치를 개발했다고 11일 밝혔다.

한 교수 연구팀은 천연물 합성에 머무르지 않고 이 분자 재배열 원리를 바탕으로 서로 다른 파장의 빛을 통해 가역적으로 형태와 성질이 바뀌는 분자 광스위치를 고안했다.

천연물에 전자주개 치환기*를 달자 가시광선 영역의 빛을 흡수하면서, 무색인 기본 천연물과 달리 신물질은 노란색을 띠었다. 이렇게 새로 만든 천연물 유래 소재에 파란색 빛을 쬐었더니 수 초 뒤 색이 없어졌다. 빛에 의해 분자구조가 변형되면서 물질의 성질이 바뀌어 더 이상 색을 띄지 않게 된 것이다. 게다가 이 변형된 구조의 물질에 310나노미터(nm) 파장의 자외선을 쬐었더니 다시 구조가 원래대로 돌아오면서 노란색이 됐다.

*전자주개 치환기: 상대적으로 전자밀도가 풍부하여 전자가 부족한 시스템을 안정화시킬 수 있는 탄화수소의 모체 사슬 상의 한 개 이상의 수소 원자를 대체하는 원자 또는 원자단

한 교수 연구팀은 새로이 개발한 광 감응 물질을 고분자에도 적용했다. 연구팀은 PDMS(polydimethylsiloxane, 연성고분자의 일종) 고분자에 분자 광스위치 물질을 혼합하고 굳혀서 427 nm 파장의 파란색 가시광선을 쬐어쬐어주면 무색이 되고 310 nm 파장의 자외선을 쬐어주면 노란색으로 변하는 젤리 물질을 개발하였다.

연구팀은 새로 개발한 광스위치 소재를 광학재료 분야에 접목하고자 같은 학과 윤동기 교수 연구팀과 광 감응 카이랄* 혼입제 개발에 착수했다. 디스플레이 분야에 적용하기 위해 액정 물질에 파란색 빛을 쬐었을 때 카이랄 액정의 꼬임 주기가 변하면서 광스위치의 성질도 여전히 가지는 것을 관찰했다.

*카이랄: 왼손과 오른손처럼 서로 거울 쌍을 이루지만, 둘이 서로 겹쳐지지 않는 성질로 화학의 핵심 개념이자 물질의 광학적 특성을 결정하는 근본 요소 중 하나.

이번에 개발한 광스위치는 분자 내에서 결합이 이동해 분자구조가 바뀌는 혁신적인 작동 원리에 기반해 분자 광스위치 관련 분야 연구자의 눈길을 끌었다. 파장에 따른 색 변화뿐 아니라 형광의 on/off도 가능하기 때문에 형광 탐침자로써 생물학 분야에도 응용가능하다.

한 교수는 “이번 성과는 천연물 합성이라는 기초과학 연구 과정에서 발견한 원리를 다양하게 응용 가능한 새로운 분자 광스위치 개발로 연결한 사례”라며 “새로운 기술의 개발을 위해서는 자연현상의 작동 원리를 탐구하는 기초과학 연구가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 일깨워준 계기가 되었다”라고 밝혔다.

화학과 박상빈 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 ‘셀 프레스(Cell Press)’에서 발간하는 국제 학술지 ‘켐(Chem)’에 10월 31일 字 게재됐다. (논문명: Synthesis of securingine B enables photoresponsive materials design)

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 선도연구센터인 KAIST 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터에(센터장: 이희승 교수) 속한 한순규-윤동기 교수 연구팀의 공동연구로 진행됐다.

이 밖에도 이번 연구는 한국연구재단의 개인기초연구사업과 KAIST의 도약연구(UP) 사업, KC30 사업, 그리고 초세대 협업연구실 프로젝트의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.11 조회수 4816 미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25 조회수 7244

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up