-

KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

2015.09.02

조회수 12387

-

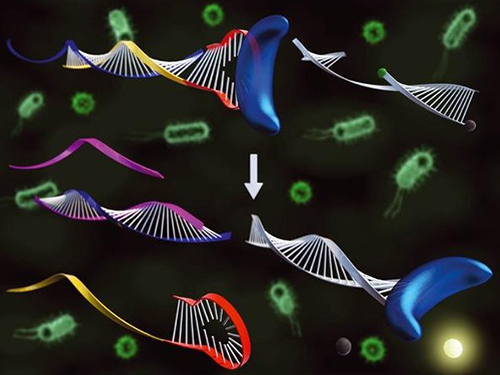

표적 DNA 저렴하게 분석 가능한 유전자 진단 기술 개발

박 현 규 교수

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 특정 단백질이나 효소를 인식하는 물질인 압타머(Aptamer : 표적 물질과 결합할 수 있는 특성을 가진 DNA)를 이용해 다양한 표적 DNA를 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술을 통해 메르스와 같은 신종 바이러스 병원균 감염 여부 등 다양한 유전자를 기존에 비해 저렴한 가격으로 진단할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 영국왕립화학회가 발행하는 케미컬 커뮤니케이션즈(Chemical communications) 6월호 후면 표지논문으로 선정됐다.

기존의 분자 비콘(Molecular beacon) 프로브 기반 유전자 분석은 분석 대상인 표적 DNA가 변경되면 이에 대응하는 새로운 분자 비콘 프로브가 필요했다. 따라서 다양한 표적 DNA를 분석하는데 많은 비용이 필요하다는 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 DNA 중합효소와 결합해 활성을 저해시키는 압타머를 고안했다. 그리고 이를 역으로 이용해 표적 DNA가 존재하는 경우에만 압타머가 DNA 중합효소와 결합하지 않고 활성을 유지할 수 있게 조절하는 기술을 최초로 개발했다.

이 기술 개발로 조절된 DNA 중합효소의 활성이 핵산 신장 및 절단 반응을 일으키고 그 결과로 형광 프로브(TaqMan probe)의 형광신호 측정이 가능해졌다. 따라서 동일한 형광 프로브를 이용해 다양한 표적 DNA를 민감하게 검출할 수 있는 새로운 유전자 진단 기술 개발이 가능해졌다.

이 기술은 표적 DNA의 종류에 따라 새로운 프로브를 사용해야 했던 기존 기술과 달리 동일한 형광 프로브를 이용하기 때문에 다양한 표적핵산을 값싸고 손쉽게 검출할 수 있다. 기술을 응용하면 과거에 비해 여러 가지 다른 병원균의 감염 여부를 저렴하고 수월하게 파악할 수 있다.

박 교수는 “메르스처럼 새로운 병원체에 대한 진단 키트를 용이하게 제작할 수 있어 여러 병원균에 대해 신속히 대응할 수 있다”며 “향후 유전자 진단 분야에서 새 원천기술로 널리 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부가 추진하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)의 지원을 받아 수행됐다.

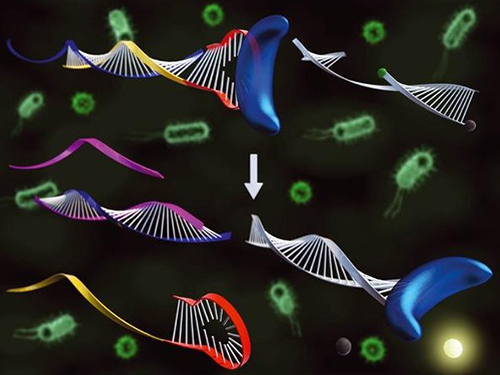

□ 그림 설명

그림 1. 표적핵산에 의한 DNA 중합효소 활성 변화를 이용해 표적 핵산을 검출한 모식도

표적 DNA 저렴하게 분석 가능한 유전자 진단 기술 개발

박 현 규 교수

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 특정 단백질이나 효소를 인식하는 물질인 압타머(Aptamer : 표적 물질과 결합할 수 있는 특성을 가진 DNA)를 이용해 다양한 표적 DNA를 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술을 통해 메르스와 같은 신종 바이러스 병원균 감염 여부 등 다양한 유전자를 기존에 비해 저렴한 가격으로 진단할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 영국왕립화학회가 발행하는 케미컬 커뮤니케이션즈(Chemical communications) 6월호 후면 표지논문으로 선정됐다.

기존의 분자 비콘(Molecular beacon) 프로브 기반 유전자 분석은 분석 대상인 표적 DNA가 변경되면 이에 대응하는 새로운 분자 비콘 프로브가 필요했다. 따라서 다양한 표적 DNA를 분석하는데 많은 비용이 필요하다는 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 DNA 중합효소와 결합해 활성을 저해시키는 압타머를 고안했다. 그리고 이를 역으로 이용해 표적 DNA가 존재하는 경우에만 압타머가 DNA 중합효소와 결합하지 않고 활성을 유지할 수 있게 조절하는 기술을 최초로 개발했다.

이 기술 개발로 조절된 DNA 중합효소의 활성이 핵산 신장 및 절단 반응을 일으키고 그 결과로 형광 프로브(TaqMan probe)의 형광신호 측정이 가능해졌다. 따라서 동일한 형광 프로브를 이용해 다양한 표적 DNA를 민감하게 검출할 수 있는 새로운 유전자 진단 기술 개발이 가능해졌다.

이 기술은 표적 DNA의 종류에 따라 새로운 프로브를 사용해야 했던 기존 기술과 달리 동일한 형광 프로브를 이용하기 때문에 다양한 표적핵산을 값싸고 손쉽게 검출할 수 있다. 기술을 응용하면 과거에 비해 여러 가지 다른 병원균의 감염 여부를 저렴하고 수월하게 파악할 수 있다.

박 교수는 “메르스처럼 새로운 병원체에 대한 진단 키트를 용이하게 제작할 수 있어 여러 병원균에 대해 신속히 대응할 수 있다”며 “향후 유전자 진단 분야에서 새 원천기술로 널리 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부가 추진하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 표적핵산에 의한 DNA 중합효소 활성 변화를 이용해 표적 핵산을 검출한 모식도

2015.07.27

조회수 12471

-

디지털 이미지 위조, 변조 식별 기술 개발

이 흥 규 교수

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 육안으로 판단이 어려운 디지털 이미지의 위조 및 변조를 식별할 수 있는 웹 서비스를 개발했다.

이 서비스는 국내에서 처음 시행되는 디지털 이미지 조작탐지 웹 서비스이며, 11일부터 http://forensic.kaist.ac.kr 도메인을 통해 시범 운영된다.

이번 연구는 이미지의 무결성 확인이 필요한 법원, 의료, 군사 등 다양한 분야에서 활용될 전망이다. 논문 사진, 의료 영상, 법적 증거자료 등에서 조작으로 인해 발생할 사회적 문제를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

기존의 이미지 조작 식별 서비스는 포맷 기반의 조작 탐지 방식에 근거해 위조 가능성 여부만을 알 수 있는 수준이었다. 포토샵 등 이미지 수정 프로그램의 다양한 수정 방식을 현재의 탐지 기술로 모두 잡아내기엔 어려움이 있었다.

연구팀은 국제 저명 논문 및 연구 결과들을 기반으로 해당 서비스를 구축했다. 복사-붙여넣기, 리터칭, 전체 변형, 스플라이싱 등 다양한 조작 방식을 식별하기 위해 탐지 방식 역시 여러 방향으로 구축했다.

연구팀은 ▲이미지 픽셀의 통계적 특성의 변화를 탐지하는 픽셀 기반 방식▲이미지 손실 압축 기업에 의한 무결성 검증을 통한 포맷 기반 방식▲카메라의 촬영 프로세스가 남기는 특성에 기반한 카메라 기반 방식을 이용해 조작을 탐지했다.

디지털 이미지에 가해지는 변형은 눈에 보이지 않아도 이미지 내부의 통계적 특성을 변화시킨다. 또한 변형의 종류에 따라 통계적 특성이 다르게 나타나는데 위의 방식들을 통해 조작의 영역 및 방식까지 측정이 가능해진다.

이번 웹 서비스는 논문 발표 수준에서만 진행되던 기술들을 다년간의 연구개발을 통해 일반에 제공함으로써 상용화의 발판이 될 것으로 기대된다. 연구팀은 개발된 기술 중 상당수는 이미 상용화 가능한 수준의 탐지율 및 기술 신뢰도를 보인다고 말했다.

이흥규 교수는 “전문 이미지 편집 툴의 발전에 비해 위변조 탐지 기술은 그 중요도에 비해 관심과 연구가 많이 부족하다”며 “다양한 위, 변조 탐지의 과학적 기법들이 실용화가 가능하도록 연구하겠다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

그림 1. 2008년 이란의 미사일 발사 사진 조작 탐지 결과(복사-붙여넣기)

(左 : 원본, 中 : 이란에서 발표한 조작 사진, 右 : 연구팀이 탐지한 조작 영역이 픽셀로 표시된 화면)

그림 2. 탐지 기법 중 ‘색상 변환 탐지 기법’에 의해서 탐지된 결과 (左 : 원본, 中 : 색상 변형 조작 사진 右 : 조작 영역이 색깔로 표시된 화면)

그림 3. 복사-붙여넣기한 사진 조작 탐지 결과 (左 : 원본, 中 : 조작 사진, 右 : 조작 영역이 표시된 화면)

디지털 이미지 위조, 변조 식별 기술 개발

이 흥 규 교수

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 육안으로 판단이 어려운 디지털 이미지의 위조 및 변조를 식별할 수 있는 웹 서비스를 개발했다.

이 서비스는 국내에서 처음 시행되는 디지털 이미지 조작탐지 웹 서비스이며, 11일부터 http://forensic.kaist.ac.kr 도메인을 통해 시범 운영된다.

이번 연구는 이미지의 무결성 확인이 필요한 법원, 의료, 군사 등 다양한 분야에서 활용될 전망이다. 논문 사진, 의료 영상, 법적 증거자료 등에서 조작으로 인해 발생할 사회적 문제를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

기존의 이미지 조작 식별 서비스는 포맷 기반의 조작 탐지 방식에 근거해 위조 가능성 여부만을 알 수 있는 수준이었다. 포토샵 등 이미지 수정 프로그램의 다양한 수정 방식을 현재의 탐지 기술로 모두 잡아내기엔 어려움이 있었다.

연구팀은 국제 저명 논문 및 연구 결과들을 기반으로 해당 서비스를 구축했다. 복사-붙여넣기, 리터칭, 전체 변형, 스플라이싱 등 다양한 조작 방식을 식별하기 위해 탐지 방식 역시 여러 방향으로 구축했다.

연구팀은 ▲이미지 픽셀의 통계적 특성의 변화를 탐지하는 픽셀 기반 방식▲이미지 손실 압축 기업에 의한 무결성 검증을 통한 포맷 기반 방식▲카메라의 촬영 프로세스가 남기는 특성에 기반한 카메라 기반 방식을 이용해 조작을 탐지했다.

디지털 이미지에 가해지는 변형은 눈에 보이지 않아도 이미지 내부의 통계적 특성을 변화시킨다. 또한 변형의 종류에 따라 통계적 특성이 다르게 나타나는데 위의 방식들을 통해 조작의 영역 및 방식까지 측정이 가능해진다.

이번 웹 서비스는 논문 발표 수준에서만 진행되던 기술들을 다년간의 연구개발을 통해 일반에 제공함으로써 상용화의 발판이 될 것으로 기대된다. 연구팀은 개발된 기술 중 상당수는 이미 상용화 가능한 수준의 탐지율 및 기술 신뢰도를 보인다고 말했다.

이흥규 교수는 “전문 이미지 편집 툴의 발전에 비해 위변조 탐지 기술은 그 중요도에 비해 관심과 연구가 많이 부족하다”며 “다양한 위, 변조 탐지의 과학적 기법들이 실용화가 가능하도록 연구하겠다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

그림 1. 2008년 이란의 미사일 발사 사진 조작 탐지 결과(복사-붙여넣기)

(左 : 원본, 中 : 이란에서 발표한 조작 사진, 右 : 연구팀이 탐지한 조작 영역이 픽셀로 표시된 화면)

그림 2. 탐지 기법 중 ‘색상 변환 탐지 기법’에 의해서 탐지된 결과 (左 : 원본, 中 : 색상 변형 조작 사진 右 : 조작 영역이 색깔로 표시된 화면)

그림 3. 복사-붙여넣기한 사진 조작 탐지 결과 (左 : 원본, 中 : 조작 사진, 右 : 조작 영역이 표시된 화면)

2015.06.11

조회수 17089

-

와이파이만 자동 감지해 다운로드하는 기술 개발

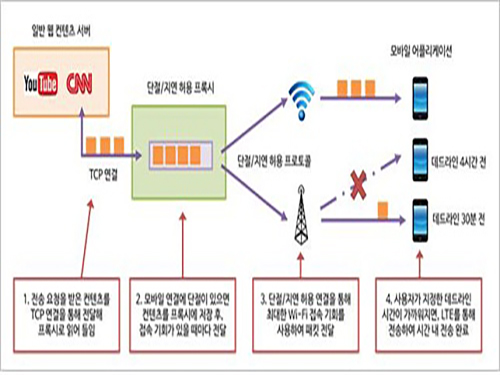

해외출장이 잦은 김 모 씨는 스마트폰에 영화를 다운받아 기내에서의 무료함을 달랜다. 그는 아침 회의에 들어가기 전 오후 5시까지만 다운을 완료하면 된다는 데드라인을 설정하고, 여러 일정을 마친 후 시간이 되자 기내에 탑승했다.

스마트폰을 확인하니 다운이 완료됐고, 자동으로 와이파이만 인식해 다운로드 했기 때문에 LTE 데이터는 전혀 소비되지 않았다.

우리 대학 전기및전자공학과 박경수, 이융, 정송 교수 연구팀은 와이파이와 이동통신 망의 단절을 자동으로 감지해 모바일 콘텐츠를 전달하는 기술 및 시스템을 개발했다.

이동통신 망에서 와이파이 망으로 데이터를 분산시키고 이양하는 것을 와이파이 오프로딩이라 한다. 이는 스마트폰에서 쉽게 볼 수 있는 기능이다.

그런데 현재의 와이파이 오프로딩은 원활하지 않아 자동적 시스템이 아닌 개인의 선택에 의해 이뤄지고 있다. 와이파이 망을 벗어나 이동하는 경우 연결이 단절되고 버퍼링이 발생해, 사용자들은 한 곳에서만 와이파이를 사용하거나 아예 해제하고 이동통신망을 이용하는 것이다.

원활한 오프로딩을 위해 관련 미래 표준을 만들고 있지만 LTE 망 통합 등의 변화가 필요하고 추후 장비 업그레이드 비용이 문제가 된다.

연구팀은 이러한 네트워크 단절 문제를 자동으로 처리하면서 와이파이 망을 최대한 사용하게 만드는 모바일 네트워크 플랫폼을 구축했다. 우선 네트워크 단절을 트랜스포트 계층에서 직접 처리해 네트워크간 이동 시에도 연결의 끊김 없이 전송이 가능한 프로토콜을 개발했다.

더불어 연구팀은 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법을 개발했다. 다운로드 완료 시간을 예약하면 잔여 시간과 용량 등의 정보를 계산한 뒤, LTE와 와이파이를 스스로 조절해 최소의 LTE 데이터로 원하는 시간대에 다운로드를 완료할 수 있는 알고리즘이다.

이 기술은 스트리밍 플레이어에도 적용 가능해 와이파이 망에 있는 동안 더 많은 트래픽을 전송해 구역을 벗어나도 버퍼링 없는 동영상 시청이 가능하다.

이 기술로 사용자는 적은 요금으로 질 높은 콘텐츠를 이용할 수 있고, 사업자는 기존 LTE망의 재투자 및 효율적인 와이파이 망 유도가 가능하다. 또한 모바일 동영상 콘텐츠 사업자에겐 더 많은 수요자를 확보할 수 있다.

이융 교수는 “와이파이 오프로딩과 LTE 망의 관계를 최소화함으로써 모바일 콘텐츠 사업자, 망 사업자, 사용자 모두가 윈윈할 수 있는 기술이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 정보통신기술진흥센터 (IITP) 네트워크 CP실(임용재 CP)의 지원을 받아 수행됐고, 5월에 개최하는 모바일 시스템 분야 최고 권위의 국제 학회인 에이씨엠 모비시스(ACM MobiSys)에서 발표될 예정이다.

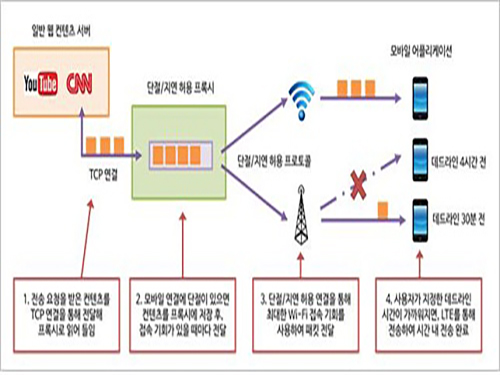

□ 그림설명

그림 1. 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법 개념도

와이파이만 자동 감지해 다운로드하는 기술 개발

해외출장이 잦은 김 모 씨는 스마트폰에 영화를 다운받아 기내에서의 무료함을 달랜다. 그는 아침 회의에 들어가기 전 오후 5시까지만 다운을 완료하면 된다는 데드라인을 설정하고, 여러 일정을 마친 후 시간이 되자 기내에 탑승했다.

스마트폰을 확인하니 다운이 완료됐고, 자동으로 와이파이만 인식해 다운로드 했기 때문에 LTE 데이터는 전혀 소비되지 않았다.

우리 대학 전기및전자공학과 박경수, 이융, 정송 교수 연구팀은 와이파이와 이동통신 망의 단절을 자동으로 감지해 모바일 콘텐츠를 전달하는 기술 및 시스템을 개발했다.

이동통신 망에서 와이파이 망으로 데이터를 분산시키고 이양하는 것을 와이파이 오프로딩이라 한다. 이는 스마트폰에서 쉽게 볼 수 있는 기능이다.

그런데 현재의 와이파이 오프로딩은 원활하지 않아 자동적 시스템이 아닌 개인의 선택에 의해 이뤄지고 있다. 와이파이 망을 벗어나 이동하는 경우 연결이 단절되고 버퍼링이 발생해, 사용자들은 한 곳에서만 와이파이를 사용하거나 아예 해제하고 이동통신망을 이용하는 것이다.

원활한 오프로딩을 위해 관련 미래 표준을 만들고 있지만 LTE 망 통합 등의 변화가 필요하고 추후 장비 업그레이드 비용이 문제가 된다.

연구팀은 이러한 네트워크 단절 문제를 자동으로 처리하면서 와이파이 망을 최대한 사용하게 만드는 모바일 네트워크 플랫폼을 구축했다. 우선 네트워크 단절을 트랜스포트 계층에서 직접 처리해 네트워크간 이동 시에도 연결의 끊김 없이 전송이 가능한 프로토콜을 개발했다.

더불어 연구팀은 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법을 개발했다. 다운로드 완료 시간을 예약하면 잔여 시간과 용량 등의 정보를 계산한 뒤, LTE와 와이파이를 스스로 조절해 최소의 LTE 데이터로 원하는 시간대에 다운로드를 완료할 수 있는 알고리즘이다.

이 기술은 스트리밍 플레이어에도 적용 가능해 와이파이 망에 있는 동안 더 많은 트래픽을 전송해 구역을 벗어나도 버퍼링 없는 동영상 시청이 가능하다.

이 기술로 사용자는 적은 요금으로 질 높은 콘텐츠를 이용할 수 있고, 사업자는 기존 LTE망의 재투자 및 효율적인 와이파이 망 유도가 가능하다. 또한 모바일 동영상 콘텐츠 사업자에겐 더 많은 수요자를 확보할 수 있다.

이융 교수는 “와이파이 오프로딩과 LTE 망의 관계를 최소화함으로써 모바일 콘텐츠 사업자, 망 사업자, 사용자 모두가 윈윈할 수 있는 기술이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 정보통신기술진흥센터 (IITP) 네트워크 CP실(임용재 CP)의 지원을 받아 수행됐고, 5월에 개최하는 모바일 시스템 분야 최고 권위의 국제 학회인 에이씨엠 모비시스(ACM MobiSys)에서 발표될 예정이다.

□ 그림설명

그림 1. 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법 개념도

2015.04.20

조회수 15442

-

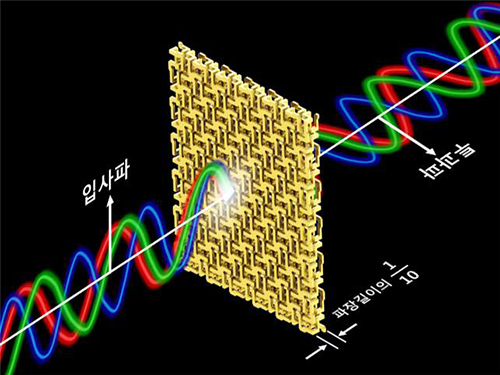

초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

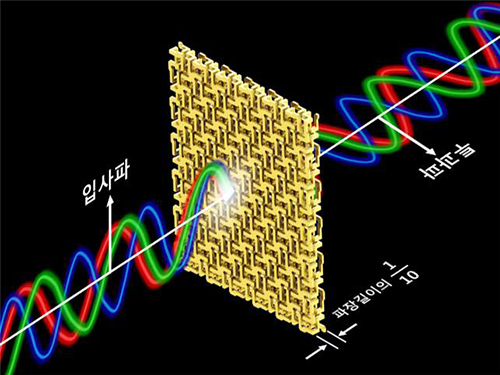

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

2014.11.25

조회수 17096

-

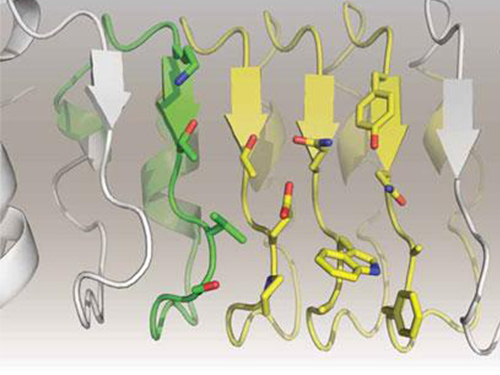

인공항체 기반 암 치료제 후보 개발

- 생명과학과 김학성 교수, Molecular Therapy에 표지 논문으로 발표

- 인공 항체 골격인 리피바디 기반 폐암 치료제 후보 개발- 리피바디 기반 단백질 신약 개발 가능성을 입증

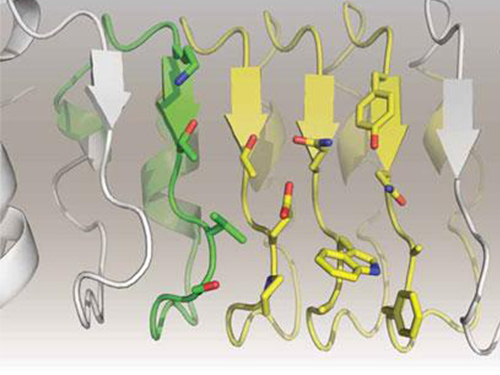

우리 학교 생명과학과 김학성 교수는 충남대 의과대학 조은경 교수와 공동으로 인공 항체인 리피바디(Repebody) 기반 암 치료제 후보를 성공적으로 개발, 연구결과를 분자 치료(Molecular Therapy) 7월 호에 표지 논문으로 게재됐다.

김 교수팀은 암 유발 인자인 인터루킨-6 (Interleukin-6)와 강하게 결합하는 인공 항체인 리피바디를 개발했다. 또 리피바디가 비소 세포 폐암 동물 모델에서 암세포의 증식을 획기적으로 억제한다는 것을 확인했다.

많은 다국적 제약사 및 생명공학 기업들이 낮은 부작용과 높은 치료 효능을 갖는 단백질 치료제 개발에 천문학적인 연구비를 투자하고 있고 현재 20종 이상이 임상에 사용되고 있으며 100 여 종 이상이 임상실험 중이다. 이 중 항체 기반 치료제가 다수를 차지하고 있으며 많은 집중 투자가 진행되고 있다. 그러나 항체는 생산 비용이 매우 비싸고 큰 분자량과 복잡한 구조적 특성 때문에 설계가 어려우며 개발에 많은 시간과 비용이 소요된다.

이러한 기존 항체 기반 치료제의 한계점을 극복하고자, 김 교수팀은 신규 인공 항체 골격인 리피바디를 성공적으로 개발했다.(PNAS게재, 2012) 이를 기반으로 암 유발 인자인 인터루킨-6에 특이적으로 강한 결합력을 갖는 비소 세포 폐암 치료제 후보를 개발하는데 성공했다.

인터루킨-6는 면역 및 염증 관련 신호에 중요한 생체 내 물질로서, 비정상적으로 과 발현되는 경우에는 다양한 발암 경로를 활성화시켜 종양의 증식 및 전이를 촉진하는 것으로 알려져 있다. 이러한 중요성 때문에, 다국적 제약 업체들은 인터루킨-6에 의한 신호 전달을 억제할 수 있는 치료제 개발에 많은 연구를 집중하고 있다.

이번 연구에서 김 교수팀은 리피바디가 반복 모듈로 구성된 점에 착안, 질병 타겟에 대해 결합력을 효과적으로 증대시킬 수 있는 모듈 기반 친화력 증대 기술을 개발했다. 개발된 치료제 후보는 세포 및 동물 실험에서 낮은 면역원성과 비소세포 폐암의 증식을 탁월하게 억제한다는 것으로 확인됐다.

이와 함께 인터루킨-6와의 복합체 구조를 밝혀 리피바디의 작용기작을 규명해 치료제 개발 가능성을 입증했다. 김 교수팀은 현재 비 소세포 폐암 동물을 대상으로 임상 진입을 위한 전 임상 실험을 수행하고 있으며 향후 임상 시험을 통해 안정성 및 치료 효능을 입증해 단백질 신약으로 개발할 계획이다.

김 교수팀은 본 연구를 통해 인공항체 골격인 리피바디를 기반으로 단백질 신약을 개발할 수 있다는 것을 확인했고, 향후 국내의 단백질 신약 및 생명공학 산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

이번 연구결과는 미래창조과학부가 주관하는 미래 유망 파이오니어 사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. Molecular Therapy 7월 호 표지 논문 선정

그림 2. 동물 모델을 통한 리피바디의 암 성장 억제 효능 입증

인공항체 기반 암 치료제 후보 개발

- 생명과학과 김학성 교수, Molecular Therapy에 표지 논문으로 발표

- 인공 항체 골격인 리피바디 기반 폐암 치료제 후보 개발- 리피바디 기반 단백질 신약 개발 가능성을 입증

우리 학교 생명과학과 김학성 교수는 충남대 의과대학 조은경 교수와 공동으로 인공 항체인 리피바디(Repebody) 기반 암 치료제 후보를 성공적으로 개발, 연구결과를 분자 치료(Molecular Therapy) 7월 호에 표지 논문으로 게재됐다.

김 교수팀은 암 유발 인자인 인터루킨-6 (Interleukin-6)와 강하게 결합하는 인공 항체인 리피바디를 개발했다. 또 리피바디가 비소 세포 폐암 동물 모델에서 암세포의 증식을 획기적으로 억제한다는 것을 확인했다.

많은 다국적 제약사 및 생명공학 기업들이 낮은 부작용과 높은 치료 효능을 갖는 단백질 치료제 개발에 천문학적인 연구비를 투자하고 있고 현재 20종 이상이 임상에 사용되고 있으며 100 여 종 이상이 임상실험 중이다. 이 중 항체 기반 치료제가 다수를 차지하고 있으며 많은 집중 투자가 진행되고 있다. 그러나 항체는 생산 비용이 매우 비싸고 큰 분자량과 복잡한 구조적 특성 때문에 설계가 어려우며 개발에 많은 시간과 비용이 소요된다.

이러한 기존 항체 기반 치료제의 한계점을 극복하고자, 김 교수팀은 신규 인공 항체 골격인 리피바디를 성공적으로 개발했다.(PNAS게재, 2012) 이를 기반으로 암 유발 인자인 인터루킨-6에 특이적으로 강한 결합력을 갖는 비소 세포 폐암 치료제 후보를 개발하는데 성공했다.

인터루킨-6는 면역 및 염증 관련 신호에 중요한 생체 내 물질로서, 비정상적으로 과 발현되는 경우에는 다양한 발암 경로를 활성화시켜 종양의 증식 및 전이를 촉진하는 것으로 알려져 있다. 이러한 중요성 때문에, 다국적 제약 업체들은 인터루킨-6에 의한 신호 전달을 억제할 수 있는 치료제 개발에 많은 연구를 집중하고 있다.

이번 연구에서 김 교수팀은 리피바디가 반복 모듈로 구성된 점에 착안, 질병 타겟에 대해 결합력을 효과적으로 증대시킬 수 있는 모듈 기반 친화력 증대 기술을 개발했다. 개발된 치료제 후보는 세포 및 동물 실험에서 낮은 면역원성과 비소세포 폐암의 증식을 탁월하게 억제한다는 것으로 확인됐다.

이와 함께 인터루킨-6와의 복합체 구조를 밝혀 리피바디의 작용기작을 규명해 치료제 개발 가능성을 입증했다. 김 교수팀은 현재 비 소세포 폐암 동물을 대상으로 임상 진입을 위한 전 임상 실험을 수행하고 있으며 향후 임상 시험을 통해 안정성 및 치료 효능을 입증해 단백질 신약으로 개발할 계획이다.

김 교수팀은 본 연구를 통해 인공항체 골격인 리피바디를 기반으로 단백질 신약을 개발할 수 있다는 것을 확인했고, 향후 국내의 단백질 신약 및 생명공학 산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

이번 연구결과는 미래창조과학부가 주관하는 미래 유망 파이오니어 사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. Molecular Therapy 7월 호 표지 논문 선정

그림 2. 동물 모델을 통한 리피바디의 암 성장 억제 효능 입증

2014.07.09

조회수 21176

-

사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템 개발

우리 학교 전산학과 한동수 교수 연구팀이 무선랜 신호를 기반으로 한 사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템인 ‘카이로스(KAILOS, KAIST Location System)’를 개발했다.

크라우드소싱(대중을 제품이나 창작물 생산 과정에 참여시키는 방식)을 활용한 ‘카이로스’는 사용자가 인터넷 홈페이지와 스마트폰 앱을 통해 건물과 무선랜의 정보를 입력하면 전 세계 어디서나 간편하게 실내 내비게이션 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 것이 가장 큰 특징이다.

그동안 실내 위치정보를 제공하는 서비스는 다양한 최첨단 IT 기술로 각각 다른 회사가 이벤트성으로 구축하는 경우가 많았다. 건물마다 만들어진 실내 내비게이션 앱이 다르기 때문에 사용자들은 대형건물이나 지하철 역 등 장소에 맞는 앱을 다운로드 받아야 하는 불편함이 있었다.

한 교수 연구팀이 개발한 ‘카이로스’는 건물 및 무선랜 정보가 구축된 전 세계 어느 건물이라도 누구나 무료로 사용할 수 있다.

실내 내비게이션 시스템 구축을 지원하는 ‘카이로스’는 △지도상에 건물등록 △건물의 층 등록 △신호수집 경로 설계 △무선 랜 신호 및 센서 데이터 수집 △실내 라이오맵 구축 등 총 5단계로 구성됐다.

자신의 건물에서 실내 내비게이션 서비스를 제공하기를 원하는 사용자들은 홈페이지 지도에서 구축 대상 건물의 윤곽을 그린 다음 층별로 설계도를 등록하고 나서 무선랜 신호를 수집할 경로를 설정한다. 이후 해당 건물에서 스마트폰 앱을 통해 무선랜 신호 및 센서 데이터를 수집하고 수집된 데이터를 서버로 전송하면 된다.

연구팀이 측정한 결과에 따르면 무선랜 환경이 잘 갖추어진 실내 공간에서 위치 오차는 5미터 정도에 불과했다. 앞으로 사용자가 많아질수록 정확도가 획기적으로 개선될 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

한동수 교수는 “앞으로 무선랜 신호는 물론 3축 가속기, 자이로스코프, 자기장, 기압계 등과 같이 스마트폰에 장착된 다양한 센서로부터 얻어지는 정보를 함께 사용해 위치 추정 정확도를 더욱 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.

아울러 “지난 수년 동안 개발해 온 실내 내비게이션 시스템을 공개한 것은 국내 실내 위치인식 기술 발전을 더욱 촉진시켜 구글이나 애플과 같은 글로벌 회사들과의 기술 경쟁력 격차를 좁히기 위한 것”이라고 기술 공개에 대한 배경을 설명했다.

실내 내비게이션 구축을 원하는 기관, 회사, 학교, 단체 등은 홈페이지( https://kailos.io )에서 건물 정보를 등록하고 ‘카이로스’ 앱을 다운받아 사용하면 된다.(문의전화 042-350-7762)

한동수 교수는 2010년 무선랜 신호에 기반한 실내 내비게이션 시스템을 코엑스에서 세계 최초로 상용화시킨 공로로 2011년 ‘IT 이노베이션대상 대통령표창’을 수상했다. 또 2013년에는 실내 GPS 구축 지원 시스템과 실내외 통합 내비게이션 시스템을 개발한 공로로 ‘창조경제대상 국무총리상’을 수상한 바 있다.

● KAILOS 글로벌 실내 GPS 시스템 구축 과정(개요)

● KAILOS 시스템 구성

● KAILOS 홈페이지 메인화면

● 카이로스 앱 화면

● 실내지도 및 라디오맵 구축 상세 과정

1. 빌딩 등록: 빌딩에 맞게 사각형을 변형

2. 층 등록: 준비된 층별 실내 지도 등록

3. 신호수집 계획 수립: 웹으로 제공되는 툴을 사용하여 신호수집 계획 수립

4. 신호 수집: 신호수집 앱을 사용하여 걸으며 신호 수집

5. 라디오맵 생성 완료 및 실내외 통합 내비게이션 - 라디오맵 생성 완료: 수집된 곳 영역 표시

- 응용 서비스: 실내외 통합 내비게이션 시스템

사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템 개발

우리 학교 전산학과 한동수 교수 연구팀이 무선랜 신호를 기반으로 한 사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템인 ‘카이로스(KAILOS, KAIST Location System)’를 개발했다.

크라우드소싱(대중을 제품이나 창작물 생산 과정에 참여시키는 방식)을 활용한 ‘카이로스’는 사용자가 인터넷 홈페이지와 스마트폰 앱을 통해 건물과 무선랜의 정보를 입력하면 전 세계 어디서나 간편하게 실내 내비게이션 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 것이 가장 큰 특징이다.

그동안 실내 위치정보를 제공하는 서비스는 다양한 최첨단 IT 기술로 각각 다른 회사가 이벤트성으로 구축하는 경우가 많았다. 건물마다 만들어진 실내 내비게이션 앱이 다르기 때문에 사용자들은 대형건물이나 지하철 역 등 장소에 맞는 앱을 다운로드 받아야 하는 불편함이 있었다.

한 교수 연구팀이 개발한 ‘카이로스’는 건물 및 무선랜 정보가 구축된 전 세계 어느 건물이라도 누구나 무료로 사용할 수 있다.

실내 내비게이션 시스템 구축을 지원하는 ‘카이로스’는 △지도상에 건물등록 △건물의 층 등록 △신호수집 경로 설계 △무선 랜 신호 및 센서 데이터 수집 △실내 라이오맵 구축 등 총 5단계로 구성됐다.

자신의 건물에서 실내 내비게이션 서비스를 제공하기를 원하는 사용자들은 홈페이지 지도에서 구축 대상 건물의 윤곽을 그린 다음 층별로 설계도를 등록하고 나서 무선랜 신호를 수집할 경로를 설정한다. 이후 해당 건물에서 스마트폰 앱을 통해 무선랜 신호 및 센서 데이터를 수집하고 수집된 데이터를 서버로 전송하면 된다.

연구팀이 측정한 결과에 따르면 무선랜 환경이 잘 갖추어진 실내 공간에서 위치 오차는 5미터 정도에 불과했다. 앞으로 사용자가 많아질수록 정확도가 획기적으로 개선될 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

한동수 교수는 “앞으로 무선랜 신호는 물론 3축 가속기, 자이로스코프, 자기장, 기압계 등과 같이 스마트폰에 장착된 다양한 센서로부터 얻어지는 정보를 함께 사용해 위치 추정 정확도를 더욱 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.

아울러 “지난 수년 동안 개발해 온 실내 내비게이션 시스템을 공개한 것은 국내 실내 위치인식 기술 발전을 더욱 촉진시켜 구글이나 애플과 같은 글로벌 회사들과의 기술 경쟁력 격차를 좁히기 위한 것”이라고 기술 공개에 대한 배경을 설명했다.

실내 내비게이션 구축을 원하는 기관, 회사, 학교, 단체 등은 홈페이지( https://kailos.io )에서 건물 정보를 등록하고 ‘카이로스’ 앱을 다운받아 사용하면 된다.(문의전화 042-350-7762)

한동수 교수는 2010년 무선랜 신호에 기반한 실내 내비게이션 시스템을 코엑스에서 세계 최초로 상용화시킨 공로로 2011년 ‘IT 이노베이션대상 대통령표창’을 수상했다. 또 2013년에는 실내 GPS 구축 지원 시스템과 실내외 통합 내비게이션 시스템을 개발한 공로로 ‘창조경제대상 국무총리상’을 수상한 바 있다.

● KAILOS 글로벌 실내 GPS 시스템 구축 과정(개요)

● KAILOS 시스템 구성

● KAILOS 홈페이지 메인화면

● 카이로스 앱 화면

● 실내지도 및 라디오맵 구축 상세 과정

1. 빌딩 등록: 빌딩에 맞게 사각형을 변형

2. 층 등록: 준비된 층별 실내 지도 등록

3. 신호수집 계획 수립: 웹으로 제공되는 툴을 사용하여 신호수집 계획 수립

4. 신호 수집: 신호수집 앱을 사용하여 걸으며 신호 수집

5. 라디오맵 생성 완료 및 실내외 통합 내비게이션 - 라디오맵 생성 완료: 수집된 곳 영역 표시

- 응용 서비스: 실내외 통합 내비게이션 시스템

2014.03.20

조회수 18498

-

배추 절이는 원리로 광결정 미세캡슐 개발

- “반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 주입 바이오센서에 응용가능” -- 콜로이드 및 유체역학 분야의 대가 故 양승만 교수에게 연구결과 헌정 -

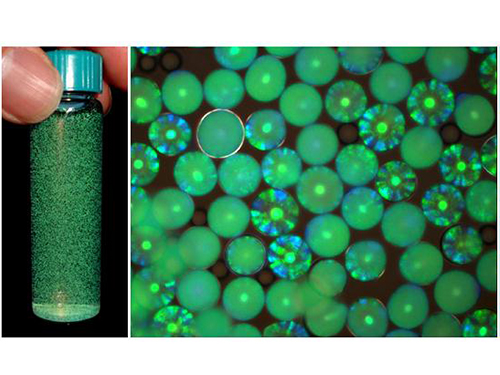

우리 학교 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 하버드대와 공동으로 삼투압 원리를 이용해 차세대 광학소재로 주목받는 광결정의 미세캡슐화 기술을 개발했다.

연구결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7일자 온라인 판에 게재됐다.

남미 열대림에서 서식하는 몰포(Morpho)나비의 날개는 파란 색으로 보이지만 색소가 없다. 날개 표면에 있는 규칙적인 나노 구조로 인해 파란색 파장의 빛만을 반사하기 때문에 우리 눈에는 파란 색으로 보이는 것이다.

이처럼 물질의 광구조가 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지는 통과하는 배열을 갖도록 만들어낸 물질을 ‘광결정’이라고 한다.

광결정은 빛의 파장 절반 수준에서 굴절률이 주기적으로 변하는데 특정 파장의 빛만을 제어할 수 있는 특성과 다양한 응용가능성을 갖고 있어 ‘빛의 반도체’라고도 불린다.

1987년 미국 벨연구소 이론 물리학자 엘리 야블로노비치(Eli Yablonovitch)와 프린스턴대학 사지브 존(Sajeev John)이 광결정 개념을 최초로 보고한 이래 지난 27년 동안 많은 과학자들이 광결정을 인공적으로 제조하기 위해 노력해왔다. 그러나 반사색이 대부분 고정된 구조에 의해 발현돼 색을 바꾸는 것이 불가능하고 제조 공정이 까다로워 상용화가 어려웠다.김 교수 연구팀은 △액체 상태의 광결정을 잉크처럼 캡슐화하고 △광결정을 덩어리 형태가 아닌 머리카락 굵기(약 100나노미터) 수준의 미세캡슐형태로 제조해 제작의 공정성을 높였으며 △고무재질의 캡슐막을 적용해 모양을 자유자재로 바꿀 수 있도록 제작했다.

연구팀은 배추를 소금물에 절일 때 발생하는 ‘삼투압현상’을 활용했다. 배춧잎은 물 분자만을 투과시키는 반투막으로 이뤄져있는데 배추가 소금물에 잠기면 높은 삼투압을 갖는 소금물이 배춧잎 내부의 물 분자를 반투막 밖으로 꺼내고 배춧잎은 부피가 줄어드는 원리를 이용한 것이다.

연구팀은 이 현상을 나노입자를 담은 미세 물방울에 적용했다. 삼투압현상에 의해 물방울의 부피가 줄어듦에 따라 나노입자가 스스로 규칙적인 구조로 배열돼 캡슐막 내부에 액상의 광결정을 만들었다. 이 과정에서 머리카락 굵기 수준의 작은 통로를 구현한 미세유체소자를 활용해 광결정 미세캡슐을 균일한 크기로 제조하는데 성공했다.

김신현 교수는 “미세 광결정 잉크캡슐은 상용화 가능한 수준으로 향후 구부리거나 접을 수 있는 차세대 반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 내로 주입 가능한 바이오센서 등을 구성하는 핵심 광학소재로 사용될 수 있을 것”이라고 이번 연구 의의를 설명했다.

KAIST 및 하버드 연구진들은 이번 연구 결과를 지난해 9월 불의의 사고로 고인이 된 콜로이드 및 유체역학 분야의 세계적 대가 故 양승만 교수(前 KAIST 생명화학공학과 교수)에게 헌정했다고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부에서 지원하는 선진기술국가 국제공동기술개발사업으로 진행됐다.

□ 용어설명- 광결정 (Photonic crystals): 빛의 파장의 절반 수준에서 굴절률이 규칙적으로 변하는 물질로써 특정 에너지를 갖는 광자가 물질 내에 존재할 수 없는 광밴드갭 (photonic bandgap)을 갖는 물질을 말함. 광밴드갭에 해당하는 파장이 가시광선 영역에 있을 때, 외부에서 입사하는 백색광 중 광밴드갭에 해당하는 파장의 빛이 선택적으로 반사되어 금속 광택과 흡사한 느낌의 색깔을 보임.

- 미세유체소자(Microfluidic device) : 머리카락 굵기 수준의 미세한 유로를 집적화함으로써 유체 흐름을 매우 정교하게 제어할 수 있게 해주고, 균일한 크기와 구조의 이멀젼(emulsion) 을 생성시킬 수 있는 소자.

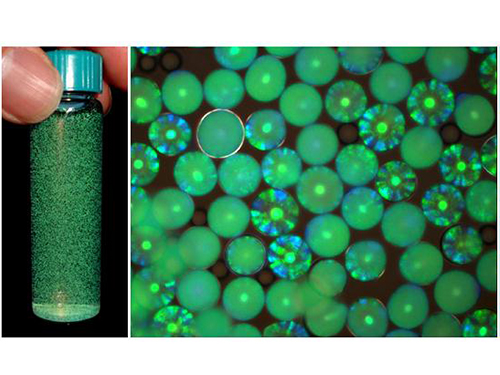

□ 그림설명

그림1. 삼투압 차에 따른 캡슐 크기 감소를 보여주는 모식도

그림2. 균일한 크기의 광결정 캡슐을 제조할 수 있는 미세유체소자

그림3. 초록색 및 파란색 반사색을 보이는 광결정 캡슐의 광학현미경 사진

그림4. 광결정캡슐의 변색 및 변형을 보여주는 광학현미경 사진

그림5. 자연계에 존재하는 광결정의 예: 오팔보석, 공작새 깃털, 극락조의 날개

배추 절이는 원리로 광결정 미세캡슐 개발

- “반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 주입 바이오센서에 응용가능” -- 콜로이드 및 유체역학 분야의 대가 故 양승만 교수에게 연구결과 헌정 -

우리 학교 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 하버드대와 공동으로 삼투압 원리를 이용해 차세대 광학소재로 주목받는 광결정의 미세캡슐화 기술을 개발했다.

연구결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7일자 온라인 판에 게재됐다.

남미 열대림에서 서식하는 몰포(Morpho)나비의 날개는 파란 색으로 보이지만 색소가 없다. 날개 표면에 있는 규칙적인 나노 구조로 인해 파란색 파장의 빛만을 반사하기 때문에 우리 눈에는 파란 색으로 보이는 것이다.

이처럼 물질의 광구조가 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지는 통과하는 배열을 갖도록 만들어낸 물질을 ‘광결정’이라고 한다.

광결정은 빛의 파장 절반 수준에서 굴절률이 주기적으로 변하는데 특정 파장의 빛만을 제어할 수 있는 특성과 다양한 응용가능성을 갖고 있어 ‘빛의 반도체’라고도 불린다.

1987년 미국 벨연구소 이론 물리학자 엘리 야블로노비치(Eli Yablonovitch)와 프린스턴대학 사지브 존(Sajeev John)이 광결정 개념을 최초로 보고한 이래 지난 27년 동안 많은 과학자들이 광결정을 인공적으로 제조하기 위해 노력해왔다. 그러나 반사색이 대부분 고정된 구조에 의해 발현돼 색을 바꾸는 것이 불가능하고 제조 공정이 까다로워 상용화가 어려웠다.김 교수 연구팀은 △액체 상태의 광결정을 잉크처럼 캡슐화하고 △광결정을 덩어리 형태가 아닌 머리카락 굵기(약 100나노미터) 수준의 미세캡슐형태로 제조해 제작의 공정성을 높였으며 △고무재질의 캡슐막을 적용해 모양을 자유자재로 바꿀 수 있도록 제작했다.

연구팀은 배추를 소금물에 절일 때 발생하는 ‘삼투압현상’을 활용했다. 배춧잎은 물 분자만을 투과시키는 반투막으로 이뤄져있는데 배추가 소금물에 잠기면 높은 삼투압을 갖는 소금물이 배춧잎 내부의 물 분자를 반투막 밖으로 꺼내고 배춧잎은 부피가 줄어드는 원리를 이용한 것이다.

연구팀은 이 현상을 나노입자를 담은 미세 물방울에 적용했다. 삼투압현상에 의해 물방울의 부피가 줄어듦에 따라 나노입자가 스스로 규칙적인 구조로 배열돼 캡슐막 내부에 액상의 광결정을 만들었다. 이 과정에서 머리카락 굵기 수준의 작은 통로를 구현한 미세유체소자를 활용해 광결정 미세캡슐을 균일한 크기로 제조하는데 성공했다.

김신현 교수는 “미세 광결정 잉크캡슐은 상용화 가능한 수준으로 향후 구부리거나 접을 수 있는 차세대 반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 내로 주입 가능한 바이오센서 등을 구성하는 핵심 광학소재로 사용될 수 있을 것”이라고 이번 연구 의의를 설명했다.

KAIST 및 하버드 연구진들은 이번 연구 결과를 지난해 9월 불의의 사고로 고인이 된 콜로이드 및 유체역학 분야의 세계적 대가 故 양승만 교수(前 KAIST 생명화학공학과 교수)에게 헌정했다고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부에서 지원하는 선진기술국가 국제공동기술개발사업으로 진행됐다.

□ 용어설명- 광결정 (Photonic crystals): 빛의 파장의 절반 수준에서 굴절률이 규칙적으로 변하는 물질로써 특정 에너지를 갖는 광자가 물질 내에 존재할 수 없는 광밴드갭 (photonic bandgap)을 갖는 물질을 말함. 광밴드갭에 해당하는 파장이 가시광선 영역에 있을 때, 외부에서 입사하는 백색광 중 광밴드갭에 해당하는 파장의 빛이 선택적으로 반사되어 금속 광택과 흡사한 느낌의 색깔을 보임.

- 미세유체소자(Microfluidic device) : 머리카락 굵기 수준의 미세한 유로를 집적화함으로써 유체 흐름을 매우 정교하게 제어할 수 있게 해주고, 균일한 크기와 구조의 이멀젼(emulsion) 을 생성시킬 수 있는 소자.

□ 그림설명

그림1. 삼투압 차에 따른 캡슐 크기 감소를 보여주는 모식도

그림2. 균일한 크기의 광결정 캡슐을 제조할 수 있는 미세유체소자

그림3. 초록색 및 파란색 반사색을 보이는 광결정 캡슐의 광학현미경 사진

그림4. 광결정캡슐의 변색 및 변형을 보여주는 광학현미경 사진

그림5. 자연계에 존재하는 광결정의 예: 오팔보석, 공작새 깃털, 극락조의 날개

2014.01.15

조회수 29683

-

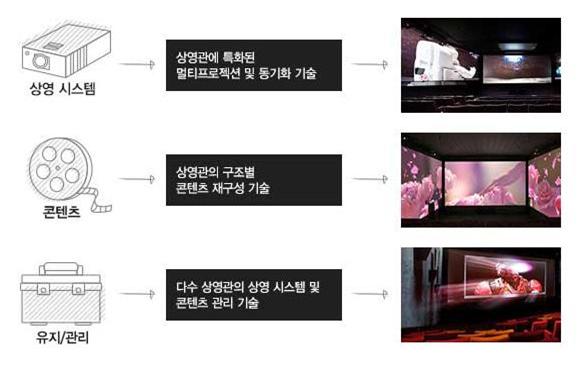

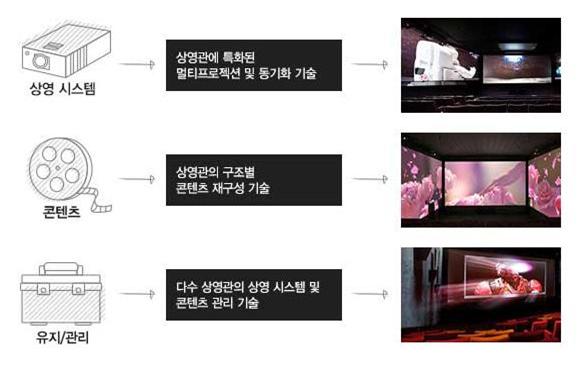

멀티프로젝션 상영관 기술 세계 첫 개발

- KAIST, CJ CGV와 공동개발해 전국 40개 상영관에서 상용화 완료 -- “3D 입체영상 기술 대체해 창조경제 이바지 할 것” -

영화 시장에서 멀티프로젝션을 상영관에 도입하는 연구가 진행되고 있다.

우리 학교 문화기술(CT)대학원 노준용(42) 교수 연구팀이 CJ CGV와 공동으로 몰입감을 제공하는 멀티프로젝션 기술 ‘CGV 스크린X(이하 CGV ScreenX)’를 개발했다.

‘CGV ScreenX’는 극장 화면의 경계를 넘어 전면 스크린은 물론 좌우 벽면에 확장된 영상을 투사해 관객들의 시야를 꽉 채우기 때문에 마치 영화 속에 들어온 것과 같은 미래형 상영관이다.

이 기술은 기존 3D 입체영화와 비교하면 △전용 안경이 필요 없고 △어지러움 증을 유발하지 않으며 △옆면을 스크린으로 활용해 영화 몰입감을 극대화하는 것이 특징이다.

특히, 세계 최초로 개발한 이 기술은 할리우드를 비롯한 전 세계 극장에 역수출 할 수 있다는 장점이 있으며, 기존의 극장 구조를 그대로 이용하면서 프로젝터만 추가하면 되기 때문에 높은 투자비 없이 도입할 수 있다.

노 교수팀과 CJ CGV는 몰입형 영상 기술을 구현하기 위해 멀티프로젝션 기술, 컨텐츠 재구성 기술, 시스템관리 기술 등 핵심적인 기술을 개발했다. 멀티프로젝션 기술은 기존의 극장 옆면을 스크린으로 활용해 자연스러운 영상을 표현할 수 있도록 최적화됐으며, 기존의 광고나 영화 상영 시스템과 동기화 되도록 설계됐다.

이와 함께 서로 다른 구조를 가진 다양한 극장 환경에서 동일한 컨텐츠를 효과적으로 재생할 수 있는 컨텐츠 재구성 기술, 복잡한 시스템을 적은 인력으로도 효율적으로 다수의 극장에 설치·운영하는 시스템 관리 기술을 개발했다.

노준용 교수는 “컨텐츠의 제작, 시스템 설치, 상영 등 전 과정에서 상영 환경의 영향을 많이 받는 멀티프로젝션을 극장 환경 내에서 일반화 시킬 수 있는 기술을 개발한 것이 핵심”이라며 “기존에 한정된 환경에서만 선보여지던 값비싼 멀티프로젝션 기술의 플랫폼화, 대중화를 실현함으로써 이 분야 기술적 우위를 선점한 점에서 의미가 크다”고 이번 기술에 대한 의미를 설명했다.

최근에는 CGV ScreenX 기술을 바탕으로 국내 최고의 비주얼리스트로 불리는 김지운 감독이 영화 를 제작해 화제를 모으고 있다. 는 제18회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되어 뜨거운 관심을 모았으며, 영화제 기간 내내 영화업계 관계자들로부터 영화의 새로운 가능성을 보여준다는 평가를 받았다.

참고로 CGV ScreenX는 현재 CGV여의도 9개관 전관 포함, 전국 22개 극장의 40개 상영관에서 지난 1월부터 선보이고 있으며 연내 50개 상영관으로 확대될 예정이다.

1. CGV ScreenX 기술 요약

그림1. CGV ScreenX 기술 요약- 하드웨어(상영시스템), 소프트웨어(콘텐츠), 관리 기술을 포함한 기술 개발로 다양한 상영관에서의 동시운용을 실질적으로 가능하게 함

2. CGV ScreenX 주요 기술

① 표준 콘텐츠 제작

- 상영관의 통계적인 분석을 통하여 다수의 상영관을 커버할 수 있는 적절한 형태의 콘텐츠 템플릿 제공

② 상영관 특화영상 재구성

- 각 상영관의 구조를 고려하여 상영관에 적합한 형태로 표준 콘텐츠를 자동으로 재구성하여 배포하는 기술

③ 프로젝터별 보정 영상 생성

- 데이터베이스로부터 각 상영관에 설치된 다수의 프로젝터별 보정정보를 입력 받아 재구성 된 특화영상을 실시간으로 보정하여 재생하는 기술

- 상영관의 특성에 기반 한 설계를 통해 보정 과정의 많은 부분이 자동화

되어있어 기존의 방법에 비해 매우 간편함

④ 동기화 재생- 각각의 옆면 보조 프로젝터 뿐만 아니라, 중앙 프로젝터 및 광고, 영화 재생 서버와 실시간 동기화하여 재생하는 기술

멀티프로젝션 상영관 기술 세계 첫 개발

- KAIST, CJ CGV와 공동개발해 전국 40개 상영관에서 상용화 완료 -- “3D 입체영상 기술 대체해 창조경제 이바지 할 것” -

영화 시장에서 멀티프로젝션을 상영관에 도입하는 연구가 진행되고 있다.

우리 학교 문화기술(CT)대학원 노준용(42) 교수 연구팀이 CJ CGV와 공동으로 몰입감을 제공하는 멀티프로젝션 기술 ‘CGV 스크린X(이하 CGV ScreenX)’를 개발했다.

‘CGV ScreenX’는 극장 화면의 경계를 넘어 전면 스크린은 물론 좌우 벽면에 확장된 영상을 투사해 관객들의 시야를 꽉 채우기 때문에 마치 영화 속에 들어온 것과 같은 미래형 상영관이다.

이 기술은 기존 3D 입체영화와 비교하면 △전용 안경이 필요 없고 △어지러움 증을 유발하지 않으며 △옆면을 스크린으로 활용해 영화 몰입감을 극대화하는 것이 특징이다.

특히, 세계 최초로 개발한 이 기술은 할리우드를 비롯한 전 세계 극장에 역수출 할 수 있다는 장점이 있으며, 기존의 극장 구조를 그대로 이용하면서 프로젝터만 추가하면 되기 때문에 높은 투자비 없이 도입할 수 있다.

노 교수팀과 CJ CGV는 몰입형 영상 기술을 구현하기 위해 멀티프로젝션 기술, 컨텐츠 재구성 기술, 시스템관리 기술 등 핵심적인 기술을 개발했다. 멀티프로젝션 기술은 기존의 극장 옆면을 스크린으로 활용해 자연스러운 영상을 표현할 수 있도록 최적화됐으며, 기존의 광고나 영화 상영 시스템과 동기화 되도록 설계됐다.

이와 함께 서로 다른 구조를 가진 다양한 극장 환경에서 동일한 컨텐츠를 효과적으로 재생할 수 있는 컨텐츠 재구성 기술, 복잡한 시스템을 적은 인력으로도 효율적으로 다수의 극장에 설치·운영하는 시스템 관리 기술을 개발했다.

노준용 교수는 “컨텐츠의 제작, 시스템 설치, 상영 등 전 과정에서 상영 환경의 영향을 많이 받는 멀티프로젝션을 극장 환경 내에서 일반화 시킬 수 있는 기술을 개발한 것이 핵심”이라며 “기존에 한정된 환경에서만 선보여지던 값비싼 멀티프로젝션 기술의 플랫폼화, 대중화를 실현함으로써 이 분야 기술적 우위를 선점한 점에서 의미가 크다”고 이번 기술에 대한 의미를 설명했다.

최근에는 CGV ScreenX 기술을 바탕으로 국내 최고의 비주얼리스트로 불리는 김지운 감독이 영화 를 제작해 화제를 모으고 있다. 는 제18회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되어 뜨거운 관심을 모았으며, 영화제 기간 내내 영화업계 관계자들로부터 영화의 새로운 가능성을 보여준다는 평가를 받았다.

참고로 CGV ScreenX는 현재 CGV여의도 9개관 전관 포함, 전국 22개 극장의 40개 상영관에서 지난 1월부터 선보이고 있으며 연내 50개 상영관으로 확대될 예정이다.

1. CGV ScreenX 기술 요약

그림1. CGV ScreenX 기술 요약- 하드웨어(상영시스템), 소프트웨어(콘텐츠), 관리 기술을 포함한 기술 개발로 다양한 상영관에서의 동시운용을 실질적으로 가능하게 함

2. CGV ScreenX 주요 기술

① 표준 콘텐츠 제작

- 상영관의 통계적인 분석을 통하여 다수의 상영관을 커버할 수 있는 적절한 형태의 콘텐츠 템플릿 제공

② 상영관 특화영상 재구성

- 각 상영관의 구조를 고려하여 상영관에 적합한 형태로 표준 콘텐츠를 자동으로 재구성하여 배포하는 기술

③ 프로젝터별 보정 영상 생성

- 데이터베이스로부터 각 상영관에 설치된 다수의 프로젝터별 보정정보를 입력 받아 재구성 된 특화영상을 실시간으로 보정하여 재생하는 기술

- 상영관의 특성에 기반 한 설계를 통해 보정 과정의 많은 부분이 자동화

되어있어 기존의 방법에 비해 매우 간편함

④ 동기화 재생- 각각의 옆면 보조 프로젝터 뿐만 아니라, 중앙 프로젝터 및 광고, 영화 재생 서버와 실시간 동기화하여 재생하는 기술

2013.10.21

조회수 16030

-

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09

조회수 16395

-

DNA 기반 반도체 핵심 원천기술 개발

박현규 교수

- 분자 비콘을 이용해 모든(8가지) 논리게이트 구현하는 데 성공 -- 스몰(Small)誌 7월호 표지논문으로 실려 -

초소형 미래 바이오전자기기를 구현하기 위한 핵심기술 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 DNA를 이용해 모든 논리게이트를 구현하는 데 성공, 나노분야의 세계적 학술지 ‘스몰(Small)’ 7월호(23일자) 표지논문으로 실렸다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, DNA는 굵기가 2nm 정도로 가늘기 때문에 보다 저렴하면서도 획기적인 집적도를 가진 반도체를 만들 수 있을 것으로 기대된다.

2나노급 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

DNA는 네 종류의 염기인 아데닌(adenine, A), 시토신(cytosine, C), 구아닌(guanin, G), 티민(thymine, T)이 연속적으로 연결돼 있는데 A는 T와, G는 C와 각각 특이적으로 결합하는 특성을 갖고 있다.

특정 DNA는 특이적으로 결합하는 염기서열을 지닌 또 다른 DNA와 결합해 이중나선 구조를 형성하는 데, 연구팀은 이러한 DNA의 특이적 결합 특성과 구조 변화에 따른 형광신호 특성이 있는 고리모양의 분자 비콘을 이용했다.

연구팀은 생체 DNA물질을 디지털 회로에서 사용되는 논리게이트와 같은 역할을 담당하도록 입력신호로 사용해 고리모양의 DNA가 열리거나 닫히도록 했다.

고리모양 DNA가 열린 형태에서는 형광신호가 증가하고 닫힌 상태에서는 형광 신호가 감소하며 이로 인해 발생하는 형광신호의 변화를 출력신호로 사용했다.

연구팀은 제한적인 시스템만을 구현하는 기존의 논리게이트의 문제점을 극복, 8가지 모든 논리게이트(AND, OR, XOR, INHIBIT, NAND, NOR, XNOR, IMPlCATION)를 구현하는 데 성공해 반도체 기술로써의 적용 가능성을 높였다.

이와 함께, 각각의 논리게이트의 연결을 통한 다중 논리게이트(Multilevel circuits)와 논리게이트의 재생성을 보여주는 데도 성공했다.

박현규 교수는 “하나의 분자 비콘을 모든 게이트 구성을 위한 보편적인 요소로 사용해 저렴하면서도 초고집적 바이오 전자기기의 가능성을 높였다”며 “앞으로 분자 수준의 전자 소자 연구에 큰 변화가 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구를 주도한 박기수 박사과정 학생(제1저자)은 “DNA는 10개의 염기서열 길이가 3.4nm이고 굵기가 2nm밖에 되지 않는 매우 작은 물질이기 때문에 이를 이용해 전자 소자를 구현하면 획기적인 집적도 향상을 이룰 수 있다”며 “간단한 시스템 디자인을 통해 정확한 논리게이트를 구현해 내 DNA 반도체를 탑재한 바이오컴퓨터가 곧 현실로 다가올 것”이라고 말했다.XOR 게이트 : 입력 DNA A(input A)와 입력 DNA B(input B) 둘 중 하나만 있을 때는 고리모양 DNA가 열려서 형광 신호가 나오고(출력신호 1), DNA A와 B가 모두 없을 경우와 모두 있는 경우에는 고리모양 DNA가 고리모양을 유지하여 형광을 발생하지 않게 함으로써 XOR 논리게이트를 정확하게 구현했다.

DNA 기반 반도체 핵심 원천기술 개발

박현규 교수

- 분자 비콘을 이용해 모든(8가지) 논리게이트 구현하는 데 성공 -- 스몰(Small)誌 7월호 표지논문으로 실려 -

초소형 미래 바이오전자기기를 구현하기 위한 핵심기술 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 DNA를 이용해 모든 논리게이트를 구현하는 데 성공, 나노분야의 세계적 학술지 ‘스몰(Small)’ 7월호(23일자) 표지논문으로 실렸다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, DNA는 굵기가 2nm 정도로 가늘기 때문에 보다 저렴하면서도 획기적인 집적도를 가진 반도체를 만들 수 있을 것으로 기대된다.

2나노급 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

DNA는 네 종류의 염기인 아데닌(adenine, A), 시토신(cytosine, C), 구아닌(guanin, G), 티민(thymine, T)이 연속적으로 연결돼 있는데 A는 T와, G는 C와 각각 특이적으로 결합하는 특성을 갖고 있다.

특정 DNA는 특이적으로 결합하는 염기서열을 지닌 또 다른 DNA와 결합해 이중나선 구조를 형성하는 데, 연구팀은 이러한 DNA의 특이적 결합 특성과 구조 변화에 따른 형광신호 특성이 있는 고리모양의 분자 비콘을 이용했다.

연구팀은 생체 DNA물질을 디지털 회로에서 사용되는 논리게이트와 같은 역할을 담당하도록 입력신호로 사용해 고리모양의 DNA가 열리거나 닫히도록 했다.

고리모양 DNA가 열린 형태에서는 형광신호가 증가하고 닫힌 상태에서는 형광 신호가 감소하며 이로 인해 발생하는 형광신호의 변화를 출력신호로 사용했다.

연구팀은 제한적인 시스템만을 구현하는 기존의 논리게이트의 문제점을 극복, 8가지 모든 논리게이트(AND, OR, XOR, INHIBIT, NAND, NOR, XNOR, IMPlCATION)를 구현하는 데 성공해 반도체 기술로써의 적용 가능성을 높였다.

이와 함께, 각각의 논리게이트의 연결을 통한 다중 논리게이트(Multilevel circuits)와 논리게이트의 재생성을 보여주는 데도 성공했다.

박현규 교수는 “하나의 분자 비콘을 모든 게이트 구성을 위한 보편적인 요소로 사용해 저렴하면서도 초고집적 바이오 전자기기의 가능성을 높였다”며 “앞으로 분자 수준의 전자 소자 연구에 큰 변화가 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구를 주도한 박기수 박사과정 학생(제1저자)은 “DNA는 10개의 염기서열 길이가 3.4nm이고 굵기가 2nm밖에 되지 않는 매우 작은 물질이기 때문에 이를 이용해 전자 소자를 구현하면 획기적인 집적도 향상을 이룰 수 있다”며 “간단한 시스템 디자인을 통해 정확한 논리게이트를 구현해 내 DNA 반도체를 탑재한 바이오컴퓨터가 곧 현실로 다가올 것”이라고 말했다.XOR 게이트 : 입력 DNA A(input A)와 입력 DNA B(input B) 둘 중 하나만 있을 때는 고리모양 DNA가 열려서 형광 신호가 나오고(출력신호 1), DNA A와 B가 모두 없을 경우와 모두 있는 경우에는 고리모양 DNA가 고리모양을 유지하여 형광을 발생하지 않게 함으로써 XOR 논리게이트를 정확하게 구현했다.

2012.09.18

조회수 16723

-

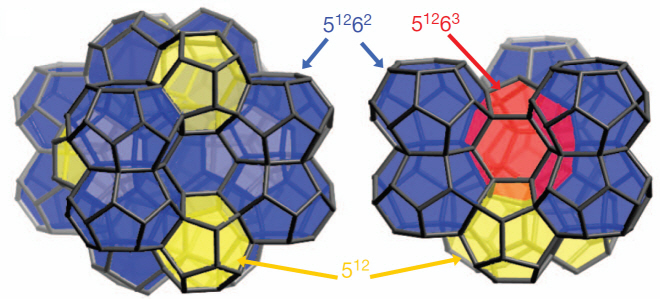

연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

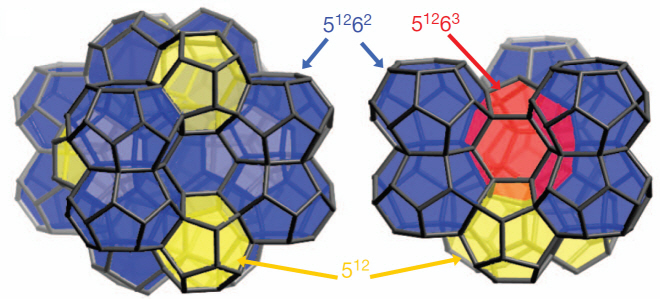

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.

과학자들은 그 동안 연성물질(solidified version of soft matter systems)에서 발견되는 메조포러스 준결정 구조를 체계적으로 설명하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 하지만, 이번 연구를 통해 얻은 연성물질 내 준결정 성장에 대한 이론적인 근거는 앞으로 이 분야에 대한 연구를 촉진시켜 나노 구조를 가진 신소재 물질 개발에 박차를 가할 것으로 예측된다.

연성물질의 메조포러스 준결정은 높은 대칭균형(high symmetry)과 나노 스케일(nano scale)보다 더 큰 특성적 크기(large characteristic length scale)를 가지고 있어 광학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 물질을 구현할 수 있다.

이를 활용하면 태양광을 사용하는 친환경적 에너지 저장 및 변환 기술 개발에 응용되어 지속가능한 에너지의 저장, 사용 및 재생산 기술 발전에 큰 도움을 줄 것으로 예상된다.

테라사키 교수 연구팀은 메조포러스 준결정 실리카 합성에 성공하고 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy)을 통해 실리카 입자 중앙에 12각형 기둥 모양의 순결정이 형성되어 있으며, 전자회절 무늬에서(electron diffraction pattern) 12각형의 회전대칭 무늬(rotational symmetry)가 순결정 주위에 형성되는 것을 증명하였다.

준결정(quasicrystal)은 준주기적 결정(quasiperiodic crystal)의 줄임말로서 금속 같은 일정한 규칙으로 배열된 결정 물질과 유리와 같은 비결정 물질의 중간 성질을 가지는 제 3의 고체(solid)로 최근 발견되었으며 2011년에는 노벨화학상이 이 분야 연구에 수여되기도 했다.

많은 양의 기공(porous)을 지닌 다공성 물질을 준결정으로 제조 하게 되면 기공들의 결정 구조를 ‘타일을 붙이듯(tiling)’ 원하는 방식대로 디자인 하고 성질을 조절하게 되어 다양한 분야에 필요한 새로운 소재를 개발하고 생산할 수 있게 된다.

테라사키 교수는 “높은 대칭성(high symmetry)을 가지는 준결정의 발견은 물질의 광학적 성질을 쉽게 조절해 가시광 영역대의 포토닉 크리스탈을 구현할 수 있다”며 “물질의 광학적 에너지 흡수를 조절 할 수 있는 이 기술은 향후 에너지 저장(energy harvesting)의 핵심기술이 될 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원의 오사무 테라사키 교수와 스웨덴 스톡홀름(Stockholm University) 대학과 공동으로 수행되었다.(끝)

그림 1. 물질에서의 원자 배열 방법에 따라 구분되는 결정, 준결정과 비결정을 나타낸 모식도. 일반적으로는 원자가 일정한 패턴을 가지고 배열되어 있는 것을 결정, 그렇지 않은 것을 비결정이라고 하였으나, 준결정은 결정에서의 원자배열을 가지지는 않지만 정돈 되어 있는 구조이다. 투과전자현미경에서의 회절무늬를 보고 준결정을 판단할 수 있다.

그림 2. 메조포러스 실리카 준결정의 실제 모양과 원자 배열을 나타내는 투과전자현미경 이미지. 투과전자현미경으로부터 메조포러스 실리카가 12각형 기둥 모양을 하고 있음을 알 수 있으며(왼쪽 위의 이미지), 이는 투과전자현미경의 회절무늬에서도 나타난다(왼쪽 아래 이미지). 고배율의 투과전자현미경은 메조포러스 실리카의 실제 구조를 나타내고 있다(오른쪽).

그림 3. 메조포러스 실리카 준결정의 결정구조를 3차원 모델로 나타낸 모식도. 각각 다른 세 가지 다각형이 서로 정돈되어 결합해 메조포러스 준결정을 구성한다.

연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.

과학자들은 그 동안 연성물질(solidified version of soft matter systems)에서 발견되는 메조포러스 준결정 구조를 체계적으로 설명하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 하지만, 이번 연구를 통해 얻은 연성물질 내 준결정 성장에 대한 이론적인 근거는 앞으로 이 분야에 대한 연구를 촉진시켜 나노 구조를 가진 신소재 물질 개발에 박차를 가할 것으로 예측된다.

연성물질의 메조포러스 준결정은 높은 대칭균형(high symmetry)과 나노 스케일(nano scale)보다 더 큰 특성적 크기(large characteristic length scale)를 가지고 있어 광학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 물질을 구현할 수 있다.

이를 활용하면 태양광을 사용하는 친환경적 에너지 저장 및 변환 기술 개발에 응용되어 지속가능한 에너지의 저장, 사용 및 재생산 기술 발전에 큰 도움을 줄 것으로 예상된다.

테라사키 교수 연구팀은 메조포러스 준결정 실리카 합성에 성공하고 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy)을 통해 실리카 입자 중앙에 12각형 기둥 모양의 순결정이 형성되어 있으며, 전자회절 무늬에서(electron diffraction pattern) 12각형의 회전대칭 무늬(rotational symmetry)가 순결정 주위에 형성되는 것을 증명하였다.

준결정(quasicrystal)은 준주기적 결정(quasiperiodic crystal)의 줄임말로서 금속 같은 일정한 규칙으로 배열된 결정 물질과 유리와 같은 비결정 물질의 중간 성질을 가지는 제 3의 고체(solid)로 최근 발견되었으며 2011년에는 노벨화학상이 이 분야 연구에 수여되기도 했다.

많은 양의 기공(porous)을 지닌 다공성 물질을 준결정으로 제조 하게 되면 기공들의 결정 구조를 ‘타일을 붙이듯(tiling)’ 원하는 방식대로 디자인 하고 성질을 조절하게 되어 다양한 분야에 필요한 새로운 소재를 개발하고 생산할 수 있게 된다.

테라사키 교수는 “높은 대칭성(high symmetry)을 가지는 준결정의 발견은 물질의 광학적 성질을 쉽게 조절해 가시광 영역대의 포토닉 크리스탈을 구현할 수 있다”며 “물질의 광학적 에너지 흡수를 조절 할 수 있는 이 기술은 향후 에너지 저장(energy harvesting)의 핵심기술이 될 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원의 오사무 테라사키 교수와 스웨덴 스톡홀름(Stockholm University) 대학과 공동으로 수행되었다.(끝)

그림 1. 물질에서의 원자 배열 방법에 따라 구분되는 결정, 준결정과 비결정을 나타낸 모식도. 일반적으로는 원자가 일정한 패턴을 가지고 배열되어 있는 것을 결정, 그렇지 않은 것을 비결정이라고 하였으나, 준결정은 결정에서의 원자배열을 가지지는 않지만 정돈 되어 있는 구조이다. 투과전자현미경에서의 회절무늬를 보고 준결정을 판단할 수 있다.

그림 2. 메조포러스 실리카 준결정의 실제 모양과 원자 배열을 나타내는 투과전자현미경 이미지. 투과전자현미경으로부터 메조포러스 실리카가 12각형 기둥 모양을 하고 있음을 알 수 있으며(왼쪽 위의 이미지), 이는 투과전자현미경의 회절무늬에서도 나타난다(왼쪽 아래 이미지). 고배율의 투과전자현미경은 메조포러스 실리카의 실제 구조를 나타내고 있다(오른쪽).

그림 3. 메조포러스 실리카 준결정의 결정구조를 3차원 모델로 나타낸 모식도. 각각 다른 세 가지 다각형이 서로 정돈되어 결합해 메조포러스 준결정을 구성한다.

2012.07.24

조회수 22529

KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

2015.09.02 조회수 12387

KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

2015.09.02 조회수 12387 표적 DNA 저렴하게 분석 가능한 유전자 진단 기술 개발

박 현 규 교수

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 특정 단백질이나 효소를 인식하는 물질인 압타머(Aptamer : 표적 물질과 결합할 수 있는 특성을 가진 DNA)를 이용해 다양한 표적 DNA를 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술을 통해 메르스와 같은 신종 바이러스 병원균 감염 여부 등 다양한 유전자를 기존에 비해 저렴한 가격으로 진단할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 영국왕립화학회가 발행하는 케미컬 커뮤니케이션즈(Chemical communications) 6월호 후면 표지논문으로 선정됐다.

기존의 분자 비콘(Molecular beacon) 프로브 기반 유전자 분석은 분석 대상인 표적 DNA가 변경되면 이에 대응하는 새로운 분자 비콘 프로브가 필요했다. 따라서 다양한 표적 DNA를 분석하는데 많은 비용이 필요하다는 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 DNA 중합효소와 결합해 활성을 저해시키는 압타머를 고안했다. 그리고 이를 역으로 이용해 표적 DNA가 존재하는 경우에만 압타머가 DNA 중합효소와 결합하지 않고 활성을 유지할 수 있게 조절하는 기술을 최초로 개발했다.

이 기술 개발로 조절된 DNA 중합효소의 활성이 핵산 신장 및 절단 반응을 일으키고 그 결과로 형광 프로브(TaqMan probe)의 형광신호 측정이 가능해졌다. 따라서 동일한 형광 프로브를 이용해 다양한 표적 DNA를 민감하게 검출할 수 있는 새로운 유전자 진단 기술 개발이 가능해졌다.

이 기술은 표적 DNA의 종류에 따라 새로운 프로브를 사용해야 했던 기존 기술과 달리 동일한 형광 프로브를 이용하기 때문에 다양한 표적핵산을 값싸고 손쉽게 검출할 수 있다. 기술을 응용하면 과거에 비해 여러 가지 다른 병원균의 감염 여부를 저렴하고 수월하게 파악할 수 있다.

박 교수는 “메르스처럼 새로운 병원체에 대한 진단 키트를 용이하게 제작할 수 있어 여러 병원균에 대해 신속히 대응할 수 있다”며 “향후 유전자 진단 분야에서 새 원천기술로 널리 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부가 추진하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 표적핵산에 의한 DNA 중합효소 활성 변화를 이용해 표적 핵산을 검출한 모식도

2015.07.27 조회수 12471

표적 DNA 저렴하게 분석 가능한 유전자 진단 기술 개발

박 현 규 교수

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 특정 단백질이나 효소를 인식하는 물질인 압타머(Aptamer : 표적 물질과 결합할 수 있는 특성을 가진 DNA)를 이용해 다양한 표적 DNA를 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술을 통해 메르스와 같은 신종 바이러스 병원균 감염 여부 등 다양한 유전자를 기존에 비해 저렴한 가격으로 진단할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 영국왕립화학회가 발행하는 케미컬 커뮤니케이션즈(Chemical communications) 6월호 후면 표지논문으로 선정됐다.

기존의 분자 비콘(Molecular beacon) 프로브 기반 유전자 분석은 분석 대상인 표적 DNA가 변경되면 이에 대응하는 새로운 분자 비콘 프로브가 필요했다. 따라서 다양한 표적 DNA를 분석하는데 많은 비용이 필요하다는 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 DNA 중합효소와 결합해 활성을 저해시키는 압타머를 고안했다. 그리고 이를 역으로 이용해 표적 DNA가 존재하는 경우에만 압타머가 DNA 중합효소와 결합하지 않고 활성을 유지할 수 있게 조절하는 기술을 최초로 개발했다.

이 기술 개발로 조절된 DNA 중합효소의 활성이 핵산 신장 및 절단 반응을 일으키고 그 결과로 형광 프로브(TaqMan probe)의 형광신호 측정이 가능해졌다. 따라서 동일한 형광 프로브를 이용해 다양한 표적 DNA를 민감하게 검출할 수 있는 새로운 유전자 진단 기술 개발이 가능해졌다.

이 기술은 표적 DNA의 종류에 따라 새로운 프로브를 사용해야 했던 기존 기술과 달리 동일한 형광 프로브를 이용하기 때문에 다양한 표적핵산을 값싸고 손쉽게 검출할 수 있다. 기술을 응용하면 과거에 비해 여러 가지 다른 병원균의 감염 여부를 저렴하고 수월하게 파악할 수 있다.

박 교수는 “메르스처럼 새로운 병원체에 대한 진단 키트를 용이하게 제작할 수 있어 여러 병원균에 대해 신속히 대응할 수 있다”며 “향후 유전자 진단 분야에서 새 원천기술로 널리 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부가 추진하는 글로벌프론티어사업(바이오나노헬스가드연구단)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 표적핵산에 의한 DNA 중합효소 활성 변화를 이용해 표적 핵산을 검출한 모식도

2015.07.27 조회수 12471 디지털 이미지 위조, 변조 식별 기술 개발

이 흥 규 교수

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 육안으로 판단이 어려운 디지털 이미지의 위조 및 변조를 식별할 수 있는 웹 서비스를 개발했다.

이 서비스는 국내에서 처음 시행되는 디지털 이미지 조작탐지 웹 서비스이며, 11일부터 http://forensic.kaist.ac.kr 도메인을 통해 시범 운영된다.

이번 연구는 이미지의 무결성 확인이 필요한 법원, 의료, 군사 등 다양한 분야에서 활용될 전망이다. 논문 사진, 의료 영상, 법적 증거자료 등에서 조작으로 인해 발생할 사회적 문제를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

기존의 이미지 조작 식별 서비스는 포맷 기반의 조작 탐지 방식에 근거해 위조 가능성 여부만을 알 수 있는 수준이었다. 포토샵 등 이미지 수정 프로그램의 다양한 수정 방식을 현재의 탐지 기술로 모두 잡아내기엔 어려움이 있었다.

연구팀은 국제 저명 논문 및 연구 결과들을 기반으로 해당 서비스를 구축했다. 복사-붙여넣기, 리터칭, 전체 변형, 스플라이싱 등 다양한 조작 방식을 식별하기 위해 탐지 방식 역시 여러 방향으로 구축했다.

연구팀은 ▲이미지 픽셀의 통계적 특성의 변화를 탐지하는 픽셀 기반 방식▲이미지 손실 압축 기업에 의한 무결성 검증을 통한 포맷 기반 방식▲카메라의 촬영 프로세스가 남기는 특성에 기반한 카메라 기반 방식을 이용해 조작을 탐지했다.

디지털 이미지에 가해지는 변형은 눈에 보이지 않아도 이미지 내부의 통계적 특성을 변화시킨다. 또한 변형의 종류에 따라 통계적 특성이 다르게 나타나는데 위의 방식들을 통해 조작의 영역 및 방식까지 측정이 가능해진다.

이번 웹 서비스는 논문 발표 수준에서만 진행되던 기술들을 다년간의 연구개발을 통해 일반에 제공함으로써 상용화의 발판이 될 것으로 기대된다. 연구팀은 개발된 기술 중 상당수는 이미 상용화 가능한 수준의 탐지율 및 기술 신뢰도를 보인다고 말했다.

이흥규 교수는 “전문 이미지 편집 툴의 발전에 비해 위변조 탐지 기술은 그 중요도에 비해 관심과 연구가 많이 부족하다”며 “다양한 위, 변조 탐지의 과학적 기법들이 실용화가 가능하도록 연구하겠다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

그림 1. 2008년 이란의 미사일 발사 사진 조작 탐지 결과(복사-붙여넣기)

(左 : 원본, 中 : 이란에서 발표한 조작 사진, 右 : 연구팀이 탐지한 조작 영역이 픽셀로 표시된 화면)

그림 2. 탐지 기법 중 ‘색상 변환 탐지 기법’에 의해서 탐지된 결과 (左 : 원본, 中 : 색상 변형 조작 사진 右 : 조작 영역이 색깔로 표시된 화면)

그림 3. 복사-붙여넣기한 사진 조작 탐지 결과 (左 : 원본, 中 : 조작 사진, 右 : 조작 영역이 표시된 화면)

2015.06.11 조회수 17089

디지털 이미지 위조, 변조 식별 기술 개발

이 흥 규 교수

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 육안으로 판단이 어려운 디지털 이미지의 위조 및 변조를 식별할 수 있는 웹 서비스를 개발했다.

이 서비스는 국내에서 처음 시행되는 디지털 이미지 조작탐지 웹 서비스이며, 11일부터 http://forensic.kaist.ac.kr 도메인을 통해 시범 운영된다.

이번 연구는 이미지의 무결성 확인이 필요한 법원, 의료, 군사 등 다양한 분야에서 활용될 전망이다. 논문 사진, 의료 영상, 법적 증거자료 등에서 조작으로 인해 발생할 사회적 문제를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

기존의 이미지 조작 식별 서비스는 포맷 기반의 조작 탐지 방식에 근거해 위조 가능성 여부만을 알 수 있는 수준이었다. 포토샵 등 이미지 수정 프로그램의 다양한 수정 방식을 현재의 탐지 기술로 모두 잡아내기엔 어려움이 있었다.

연구팀은 국제 저명 논문 및 연구 결과들을 기반으로 해당 서비스를 구축했다. 복사-붙여넣기, 리터칭, 전체 변형, 스플라이싱 등 다양한 조작 방식을 식별하기 위해 탐지 방식 역시 여러 방향으로 구축했다.

연구팀은 ▲이미지 픽셀의 통계적 특성의 변화를 탐지하는 픽셀 기반 방식▲이미지 손실 압축 기업에 의한 무결성 검증을 통한 포맷 기반 방식▲카메라의 촬영 프로세스가 남기는 특성에 기반한 카메라 기반 방식을 이용해 조작을 탐지했다.

디지털 이미지에 가해지는 변형은 눈에 보이지 않아도 이미지 내부의 통계적 특성을 변화시킨다. 또한 변형의 종류에 따라 통계적 특성이 다르게 나타나는데 위의 방식들을 통해 조작의 영역 및 방식까지 측정이 가능해진다.

이번 웹 서비스는 논문 발표 수준에서만 진행되던 기술들을 다년간의 연구개발을 통해 일반에 제공함으로써 상용화의 발판이 될 것으로 기대된다. 연구팀은 개발된 기술 중 상당수는 이미 상용화 가능한 수준의 탐지율 및 기술 신뢰도를 보인다고 말했다.

이흥규 교수는 “전문 이미지 편집 툴의 발전에 비해 위변조 탐지 기술은 그 중요도에 비해 관심과 연구가 많이 부족하다”며 “다양한 위, 변조 탐지의 과학적 기법들이 실용화가 가능하도록 연구하겠다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

그림 1. 2008년 이란의 미사일 발사 사진 조작 탐지 결과(복사-붙여넣기)

(左 : 원본, 中 : 이란에서 발표한 조작 사진, 右 : 연구팀이 탐지한 조작 영역이 픽셀로 표시된 화면)

그림 2. 탐지 기법 중 ‘색상 변환 탐지 기법’에 의해서 탐지된 결과 (左 : 원본, 中 : 색상 변형 조작 사진 右 : 조작 영역이 색깔로 표시된 화면)

그림 3. 복사-붙여넣기한 사진 조작 탐지 결과 (左 : 원본, 中 : 조작 사진, 右 : 조작 영역이 표시된 화면)

2015.06.11 조회수 17089 와이파이만 자동 감지해 다운로드하는 기술 개발

해외출장이 잦은 김 모 씨는 스마트폰에 영화를 다운받아 기내에서의 무료함을 달랜다. 그는 아침 회의에 들어가기 전 오후 5시까지만 다운을 완료하면 된다는 데드라인을 설정하고, 여러 일정을 마친 후 시간이 되자 기내에 탑승했다.

스마트폰을 확인하니 다운이 완료됐고, 자동으로 와이파이만 인식해 다운로드 했기 때문에 LTE 데이터는 전혀 소비되지 않았다.

우리 대학 전기및전자공학과 박경수, 이융, 정송 교수 연구팀은 와이파이와 이동통신 망의 단절을 자동으로 감지해 모바일 콘텐츠를 전달하는 기술 및 시스템을 개발했다.

이동통신 망에서 와이파이 망으로 데이터를 분산시키고 이양하는 것을 와이파이 오프로딩이라 한다. 이는 스마트폰에서 쉽게 볼 수 있는 기능이다.

그런데 현재의 와이파이 오프로딩은 원활하지 않아 자동적 시스템이 아닌 개인의 선택에 의해 이뤄지고 있다. 와이파이 망을 벗어나 이동하는 경우 연결이 단절되고 버퍼링이 발생해, 사용자들은 한 곳에서만 와이파이를 사용하거나 아예 해제하고 이동통신망을 이용하는 것이다.

원활한 오프로딩을 위해 관련 미래 표준을 만들고 있지만 LTE 망 통합 등의 변화가 필요하고 추후 장비 업그레이드 비용이 문제가 된다.

연구팀은 이러한 네트워크 단절 문제를 자동으로 처리하면서 와이파이 망을 최대한 사용하게 만드는 모바일 네트워크 플랫폼을 구축했다. 우선 네트워크 단절을 트랜스포트 계층에서 직접 처리해 네트워크간 이동 시에도 연결의 끊김 없이 전송이 가능한 프로토콜을 개발했다.

더불어 연구팀은 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법을 개발했다. 다운로드 완료 시간을 예약하면 잔여 시간과 용량 등의 정보를 계산한 뒤, LTE와 와이파이를 스스로 조절해 최소의 LTE 데이터로 원하는 시간대에 다운로드를 완료할 수 있는 알고리즘이다.

이 기술은 스트리밍 플레이어에도 적용 가능해 와이파이 망에 있는 동안 더 많은 트래픽을 전송해 구역을 벗어나도 버퍼링 없는 동영상 시청이 가능하다.

이 기술로 사용자는 적은 요금으로 질 높은 콘텐츠를 이용할 수 있고, 사업자는 기존 LTE망의 재투자 및 효율적인 와이파이 망 유도가 가능하다. 또한 모바일 동영상 콘텐츠 사업자에겐 더 많은 수요자를 확보할 수 있다.

이융 교수는 “와이파이 오프로딩과 LTE 망의 관계를 최소화함으로써 모바일 콘텐츠 사업자, 망 사업자, 사용자 모두가 윈윈할 수 있는 기술이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 정보통신기술진흥센터 (IITP) 네트워크 CP실(임용재 CP)의 지원을 받아 수행됐고, 5월에 개최하는 모바일 시스템 분야 최고 권위의 국제 학회인 에이씨엠 모비시스(ACM MobiSys)에서 발표될 예정이다.

□ 그림설명

그림 1. 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법 개념도

2015.04.20 조회수 15442

와이파이만 자동 감지해 다운로드하는 기술 개발

해외출장이 잦은 김 모 씨는 스마트폰에 영화를 다운받아 기내에서의 무료함을 달랜다. 그는 아침 회의에 들어가기 전 오후 5시까지만 다운을 완료하면 된다는 데드라인을 설정하고, 여러 일정을 마친 후 시간이 되자 기내에 탑승했다.

스마트폰을 확인하니 다운이 완료됐고, 자동으로 와이파이만 인식해 다운로드 했기 때문에 LTE 데이터는 전혀 소비되지 않았다.

우리 대학 전기및전자공학과 박경수, 이융, 정송 교수 연구팀은 와이파이와 이동통신 망의 단절을 자동으로 감지해 모바일 콘텐츠를 전달하는 기술 및 시스템을 개발했다.

이동통신 망에서 와이파이 망으로 데이터를 분산시키고 이양하는 것을 와이파이 오프로딩이라 한다. 이는 스마트폰에서 쉽게 볼 수 있는 기능이다.

그런데 현재의 와이파이 오프로딩은 원활하지 않아 자동적 시스템이 아닌 개인의 선택에 의해 이뤄지고 있다. 와이파이 망을 벗어나 이동하는 경우 연결이 단절되고 버퍼링이 발생해, 사용자들은 한 곳에서만 와이파이를 사용하거나 아예 해제하고 이동통신망을 이용하는 것이다.

원활한 오프로딩을 위해 관련 미래 표준을 만들고 있지만 LTE 망 통합 등의 변화가 필요하고 추후 장비 업그레이드 비용이 문제가 된다.

연구팀은 이러한 네트워크 단절 문제를 자동으로 처리하면서 와이파이 망을 최대한 사용하게 만드는 모바일 네트워크 플랫폼을 구축했다. 우선 네트워크 단절을 트랜스포트 계층에서 직접 처리해 네트워크간 이동 시에도 연결의 끊김 없이 전송이 가능한 프로토콜을 개발했다.

더불어 연구팀은 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법을 개발했다. 다운로드 완료 시간을 예약하면 잔여 시간과 용량 등의 정보를 계산한 뒤, LTE와 와이파이를 스스로 조절해 최소의 LTE 데이터로 원하는 시간대에 다운로드를 완료할 수 있는 알고리즘이다.

이 기술은 스트리밍 플레이어에도 적용 가능해 와이파이 망에 있는 동안 더 많은 트래픽을 전송해 구역을 벗어나도 버퍼링 없는 동영상 시청이 가능하다.

이 기술로 사용자는 적은 요금으로 질 높은 콘텐츠를 이용할 수 있고, 사업자는 기존 LTE망의 재투자 및 효율적인 와이파이 망 유도가 가능하다. 또한 모바일 동영상 콘텐츠 사업자에겐 더 많은 수요자를 확보할 수 있다.

이융 교수는 “와이파이 오프로딩과 LTE 망의 관계를 최소화함으로써 모바일 콘텐츠 사업자, 망 사업자, 사용자 모두가 윈윈할 수 있는 기술이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 정보통신기술진흥센터 (IITP) 네트워크 CP실(임용재 CP)의 지원을 받아 수행됐고, 5월에 개최하는 모바일 시스템 분야 최고 권위의 국제 학회인 에이씨엠 모비시스(ACM MobiSys)에서 발표될 예정이다.

□ 그림설명

그림 1. 지연 허용 와이파이 오프로딩 기법 개념도

2015.04.20 조회수 15442 초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

2014.11.25 조회수 17096

초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

2014.11.25 조회수 17096 인공항체 기반 암 치료제 후보 개발

- 생명과학과 김학성 교수, Molecular Therapy에 표지 논문으로 발표

- 인공 항체 골격인 리피바디 기반 폐암 치료제 후보 개발- 리피바디 기반 단백질 신약 개발 가능성을 입증

우리 학교 생명과학과 김학성 교수는 충남대 의과대학 조은경 교수와 공동으로 인공 항체인 리피바디(Repebody) 기반 암 치료제 후보를 성공적으로 개발, 연구결과를 분자 치료(Molecular Therapy) 7월 호에 표지 논문으로 게재됐다.

김 교수팀은 암 유발 인자인 인터루킨-6 (Interleukin-6)와 강하게 결합하는 인공 항체인 리피바디를 개발했다. 또 리피바디가 비소 세포 폐암 동물 모델에서 암세포의 증식을 획기적으로 억제한다는 것을 확인했다.

많은 다국적 제약사 및 생명공학 기업들이 낮은 부작용과 높은 치료 효능을 갖는 단백질 치료제 개발에 천문학적인 연구비를 투자하고 있고 현재 20종 이상이 임상에 사용되고 있으며 100 여 종 이상이 임상실험 중이다. 이 중 항체 기반 치료제가 다수를 차지하고 있으며 많은 집중 투자가 진행되고 있다. 그러나 항체는 생산 비용이 매우 비싸고 큰 분자량과 복잡한 구조적 특성 때문에 설계가 어려우며 개발에 많은 시간과 비용이 소요된다.

이러한 기존 항체 기반 치료제의 한계점을 극복하고자, 김 교수팀은 신규 인공 항체 골격인 리피바디를 성공적으로 개발했다.(PNAS게재, 2012) 이를 기반으로 암 유발 인자인 인터루킨-6에 특이적으로 강한 결합력을 갖는 비소 세포 폐암 치료제 후보를 개발하는데 성공했다.

인터루킨-6는 면역 및 염증 관련 신호에 중요한 생체 내 물질로서, 비정상적으로 과 발현되는 경우에는 다양한 발암 경로를 활성화시켜 종양의 증식 및 전이를 촉진하는 것으로 알려져 있다. 이러한 중요성 때문에, 다국적 제약 업체들은 인터루킨-6에 의한 신호 전달을 억제할 수 있는 치료제 개발에 많은 연구를 집중하고 있다.

이번 연구에서 김 교수팀은 리피바디가 반복 모듈로 구성된 점에 착안, 질병 타겟에 대해 결합력을 효과적으로 증대시킬 수 있는 모듈 기반 친화력 증대 기술을 개발했다. 개발된 치료제 후보는 세포 및 동물 실험에서 낮은 면역원성과 비소세포 폐암의 증식을 탁월하게 억제한다는 것으로 확인됐다.

이와 함께 인터루킨-6와의 복합체 구조를 밝혀 리피바디의 작용기작을 규명해 치료제 개발 가능성을 입증했다. 김 교수팀은 현재 비 소세포 폐암 동물을 대상으로 임상 진입을 위한 전 임상 실험을 수행하고 있으며 향후 임상 시험을 통해 안정성 및 치료 효능을 입증해 단백질 신약으로 개발할 계획이다.

김 교수팀은 본 연구를 통해 인공항체 골격인 리피바디를 기반으로 단백질 신약을 개발할 수 있다는 것을 확인했고, 향후 국내의 단백질 신약 및 생명공학 산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

이번 연구결과는 미래창조과학부가 주관하는 미래 유망 파이오니어 사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. Molecular Therapy 7월 호 표지 논문 선정

그림 2. 동물 모델을 통한 리피바디의 암 성장 억제 효능 입증

2014.07.09 조회수 21176

인공항체 기반 암 치료제 후보 개발

- 생명과학과 김학성 교수, Molecular Therapy에 표지 논문으로 발표

- 인공 항체 골격인 리피바디 기반 폐암 치료제 후보 개발- 리피바디 기반 단백질 신약 개발 가능성을 입증

우리 학교 생명과학과 김학성 교수는 충남대 의과대학 조은경 교수와 공동으로 인공 항체인 리피바디(Repebody) 기반 암 치료제 후보를 성공적으로 개발, 연구결과를 분자 치료(Molecular Therapy) 7월 호에 표지 논문으로 게재됐다.

김 교수팀은 암 유발 인자인 인터루킨-6 (Interleukin-6)와 강하게 결합하는 인공 항체인 리피바디를 개발했다. 또 리피바디가 비소 세포 폐암 동물 모델에서 암세포의 증식을 획기적으로 억제한다는 것을 확인했다.

많은 다국적 제약사 및 생명공학 기업들이 낮은 부작용과 높은 치료 효능을 갖는 단백질 치료제 개발에 천문학적인 연구비를 투자하고 있고 현재 20종 이상이 임상에 사용되고 있으며 100 여 종 이상이 임상실험 중이다. 이 중 항체 기반 치료제가 다수를 차지하고 있으며 많은 집중 투자가 진행되고 있다. 그러나 항체는 생산 비용이 매우 비싸고 큰 분자량과 복잡한 구조적 특성 때문에 설계가 어려우며 개발에 많은 시간과 비용이 소요된다.

이러한 기존 항체 기반 치료제의 한계점을 극복하고자, 김 교수팀은 신규 인공 항체 골격인 리피바디를 성공적으로 개발했다.(PNAS게재, 2012) 이를 기반으로 암 유발 인자인 인터루킨-6에 특이적으로 강한 결합력을 갖는 비소 세포 폐암 치료제 후보를 개발하는데 성공했다.

인터루킨-6는 면역 및 염증 관련 신호에 중요한 생체 내 물질로서, 비정상적으로 과 발현되는 경우에는 다양한 발암 경로를 활성화시켜 종양의 증식 및 전이를 촉진하는 것으로 알려져 있다. 이러한 중요성 때문에, 다국적 제약 업체들은 인터루킨-6에 의한 신호 전달을 억제할 수 있는 치료제 개발에 많은 연구를 집중하고 있다.

이번 연구에서 김 교수팀은 리피바디가 반복 모듈로 구성된 점에 착안, 질병 타겟에 대해 결합력을 효과적으로 증대시킬 수 있는 모듈 기반 친화력 증대 기술을 개발했다. 개발된 치료제 후보는 세포 및 동물 실험에서 낮은 면역원성과 비소세포 폐암의 증식을 탁월하게 억제한다는 것으로 확인됐다.

이와 함께 인터루킨-6와의 복합체 구조를 밝혀 리피바디의 작용기작을 규명해 치료제 개발 가능성을 입증했다. 김 교수팀은 현재 비 소세포 폐암 동물을 대상으로 임상 진입을 위한 전 임상 실험을 수행하고 있으며 향후 임상 시험을 통해 안정성 및 치료 효능을 입증해 단백질 신약으로 개발할 계획이다.

김 교수팀은 본 연구를 통해 인공항체 골격인 리피바디를 기반으로 단백질 신약을 개발할 수 있다는 것을 확인했고, 향후 국내의 단백질 신약 및 생명공학 산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

이번 연구결과는 미래창조과학부가 주관하는 미래 유망 파이오니어 사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. Molecular Therapy 7월 호 표지 논문 선정

그림 2. 동물 모델을 통한 리피바디의 암 성장 억제 효능 입증

2014.07.09 조회수 21176 사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템 개발

우리 학교 전산학과 한동수 교수 연구팀이 무선랜 신호를 기반으로 한 사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템인 ‘카이로스(KAILOS, KAIST Location System)’를 개발했다.

크라우드소싱(대중을 제품이나 창작물 생산 과정에 참여시키는 방식)을 활용한 ‘카이로스’는 사용자가 인터넷 홈페이지와 스마트폰 앱을 통해 건물과 무선랜의 정보를 입력하면 전 세계 어디서나 간편하게 실내 내비게이션 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 것이 가장 큰 특징이다.

그동안 실내 위치정보를 제공하는 서비스는 다양한 최첨단 IT 기술로 각각 다른 회사가 이벤트성으로 구축하는 경우가 많았다. 건물마다 만들어진 실내 내비게이션 앱이 다르기 때문에 사용자들은 대형건물이나 지하철 역 등 장소에 맞는 앱을 다운로드 받아야 하는 불편함이 있었다.

한 교수 연구팀이 개발한 ‘카이로스’는 건물 및 무선랜 정보가 구축된 전 세계 어느 건물이라도 누구나 무료로 사용할 수 있다.

실내 내비게이션 시스템 구축을 지원하는 ‘카이로스’는 △지도상에 건물등록 △건물의 층 등록 △신호수집 경로 설계 △무선 랜 신호 및 센서 데이터 수집 △실내 라이오맵 구축 등 총 5단계로 구성됐다.

자신의 건물에서 실내 내비게이션 서비스를 제공하기를 원하는 사용자들은 홈페이지 지도에서 구축 대상 건물의 윤곽을 그린 다음 층별로 설계도를 등록하고 나서 무선랜 신호를 수집할 경로를 설정한다. 이후 해당 건물에서 스마트폰 앱을 통해 무선랜 신호 및 센서 데이터를 수집하고 수집된 데이터를 서버로 전송하면 된다.

연구팀이 측정한 결과에 따르면 무선랜 환경이 잘 갖추어진 실내 공간에서 위치 오차는 5미터 정도에 불과했다. 앞으로 사용자가 많아질수록 정확도가 획기적으로 개선될 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

한동수 교수는 “앞으로 무선랜 신호는 물론 3축 가속기, 자이로스코프, 자기장, 기압계 등과 같이 스마트폰에 장착된 다양한 센서로부터 얻어지는 정보를 함께 사용해 위치 추정 정확도를 더욱 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.

아울러 “지난 수년 동안 개발해 온 실내 내비게이션 시스템을 공개한 것은 국내 실내 위치인식 기술 발전을 더욱 촉진시켜 구글이나 애플과 같은 글로벌 회사들과의 기술 경쟁력 격차를 좁히기 위한 것”이라고 기술 공개에 대한 배경을 설명했다.

실내 내비게이션 구축을 원하는 기관, 회사, 학교, 단체 등은 홈페이지( https://kailos.io )에서 건물 정보를 등록하고 ‘카이로스’ 앱을 다운받아 사용하면 된다.(문의전화 042-350-7762)

한동수 교수는 2010년 무선랜 신호에 기반한 실내 내비게이션 시스템을 코엑스에서 세계 최초로 상용화시킨 공로로 2011년 ‘IT 이노베이션대상 대통령표창’을 수상했다. 또 2013년에는 실내 GPS 구축 지원 시스템과 실내외 통합 내비게이션 시스템을 개발한 공로로 ‘창조경제대상 국무총리상’을 수상한 바 있다.

● KAILOS 글로벌 실내 GPS 시스템 구축 과정(개요)

● KAILOS 시스템 구성

● KAILOS 홈페이지 메인화면

● 카이로스 앱 화면

● 실내지도 및 라디오맵 구축 상세 과정

1. 빌딩 등록: 빌딩에 맞게 사각형을 변형

2. 층 등록: 준비된 층별 실내 지도 등록

3. 신호수집 계획 수립: 웹으로 제공되는 툴을 사용하여 신호수집 계획 수립

4. 신호 수집: 신호수집 앱을 사용하여 걸으며 신호 수집

5. 라디오맵 생성 완료 및 실내외 통합 내비게이션 - 라디오맵 생성 완료: 수집된 곳 영역 표시

- 응용 서비스: 실내외 통합 내비게이션 시스템

2014.03.20 조회수 18498

사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템 개발

우리 학교 전산학과 한동수 교수 연구팀이 무선랜 신호를 기반으로 한 사용자 참여형 실내 내비게이션 시스템인 ‘카이로스(KAILOS, KAIST Location System)’를 개발했다.

크라우드소싱(대중을 제품이나 창작물 생산 과정에 참여시키는 방식)을 활용한 ‘카이로스’는 사용자가 인터넷 홈페이지와 스마트폰 앱을 통해 건물과 무선랜의 정보를 입력하면 전 세계 어디서나 간편하게 실내 내비게이션 시스템을 구축할 수 있도록 지원하는 것이 가장 큰 특징이다.

그동안 실내 위치정보를 제공하는 서비스는 다양한 최첨단 IT 기술로 각각 다른 회사가 이벤트성으로 구축하는 경우가 많았다. 건물마다 만들어진 실내 내비게이션 앱이 다르기 때문에 사용자들은 대형건물이나 지하철 역 등 장소에 맞는 앱을 다운로드 받아야 하는 불편함이 있었다.

한 교수 연구팀이 개발한 ‘카이로스’는 건물 및 무선랜 정보가 구축된 전 세계 어느 건물이라도 누구나 무료로 사용할 수 있다.

실내 내비게이션 시스템 구축을 지원하는 ‘카이로스’는 △지도상에 건물등록 △건물의 층 등록 △신호수집 경로 설계 △무선 랜 신호 및 센서 데이터 수집 △실내 라이오맵 구축 등 총 5단계로 구성됐다.

자신의 건물에서 실내 내비게이션 서비스를 제공하기를 원하는 사용자들은 홈페이지 지도에서 구축 대상 건물의 윤곽을 그린 다음 층별로 설계도를 등록하고 나서 무선랜 신호를 수집할 경로를 설정한다. 이후 해당 건물에서 스마트폰 앱을 통해 무선랜 신호 및 센서 데이터를 수집하고 수집된 데이터를 서버로 전송하면 된다.

연구팀이 측정한 결과에 따르면 무선랜 환경이 잘 갖추어진 실내 공간에서 위치 오차는 5미터 정도에 불과했다. 앞으로 사용자가 많아질수록 정확도가 획기적으로 개선될 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

한동수 교수는 “앞으로 무선랜 신호는 물론 3축 가속기, 자이로스코프, 자기장, 기압계 등과 같이 스마트폰에 장착된 다양한 센서로부터 얻어지는 정보를 함께 사용해 위치 추정 정확도를 더욱 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.

아울러 “지난 수년 동안 개발해 온 실내 내비게이션 시스템을 공개한 것은 국내 실내 위치인식 기술 발전을 더욱 촉진시켜 구글이나 애플과 같은 글로벌 회사들과의 기술 경쟁력 격차를 좁히기 위한 것”이라고 기술 공개에 대한 배경을 설명했다.

실내 내비게이션 구축을 원하는 기관, 회사, 학교, 단체 등은 홈페이지( https://kailos.io )에서 건물 정보를 등록하고 ‘카이로스’ 앱을 다운받아 사용하면 된다.(문의전화 042-350-7762)

한동수 교수는 2010년 무선랜 신호에 기반한 실내 내비게이션 시스템을 코엑스에서 세계 최초로 상용화시킨 공로로 2011년 ‘IT 이노베이션대상 대통령표창’을 수상했다. 또 2013년에는 실내 GPS 구축 지원 시스템과 실내외 통합 내비게이션 시스템을 개발한 공로로 ‘창조경제대상 국무총리상’을 수상한 바 있다.

● KAILOS 글로벌 실내 GPS 시스템 구축 과정(개요)

● KAILOS 시스템 구성

● KAILOS 홈페이지 메인화면

● 카이로스 앱 화면

● 실내지도 및 라디오맵 구축 상세 과정

1. 빌딩 등록: 빌딩에 맞게 사각형을 변형

2. 층 등록: 준비된 층별 실내 지도 등록

3. 신호수집 계획 수립: 웹으로 제공되는 툴을 사용하여 신호수집 계획 수립

4. 신호 수집: 신호수집 앱을 사용하여 걸으며 신호 수집

5. 라디오맵 생성 완료 및 실내외 통합 내비게이션 - 라디오맵 생성 완료: 수집된 곳 영역 표시

- 응용 서비스: 실내외 통합 내비게이션 시스템

2014.03.20 조회수 18498 배추 절이는 원리로 광결정 미세캡슐 개발

- “반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 주입 바이오센서에 응용가능” -- 콜로이드 및 유체역학 분야의 대가 故 양승만 교수에게 연구결과 헌정 -

우리 학교 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 하버드대와 공동으로 삼투압 원리를 이용해 차세대 광학소재로 주목받는 광결정의 미세캡슐화 기술을 개발했다.

연구결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7일자 온라인 판에 게재됐다.

남미 열대림에서 서식하는 몰포(Morpho)나비의 날개는 파란 색으로 보이지만 색소가 없다. 날개 표면에 있는 규칙적인 나노 구조로 인해 파란색 파장의 빛만을 반사하기 때문에 우리 눈에는 파란 색으로 보이는 것이다.

이처럼 물질의 광구조가 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지는 통과하는 배열을 갖도록 만들어낸 물질을 ‘광결정’이라고 한다.

광결정은 빛의 파장 절반 수준에서 굴절률이 주기적으로 변하는데 특정 파장의 빛만을 제어할 수 있는 특성과 다양한 응용가능성을 갖고 있어 ‘빛의 반도체’라고도 불린다.

1987년 미국 벨연구소 이론 물리학자 엘리 야블로노비치(Eli Yablonovitch)와 프린스턴대학 사지브 존(Sajeev John)이 광결정 개념을 최초로 보고한 이래 지난 27년 동안 많은 과학자들이 광결정을 인공적으로 제조하기 위해 노력해왔다. 그러나 반사색이 대부분 고정된 구조에 의해 발현돼 색을 바꾸는 것이 불가능하고 제조 공정이 까다로워 상용화가 어려웠다.김 교수 연구팀은 △액체 상태의 광결정을 잉크처럼 캡슐화하고 △광결정을 덩어리 형태가 아닌 머리카락 굵기(약 100나노미터) 수준의 미세캡슐형태로 제조해 제작의 공정성을 높였으며 △고무재질의 캡슐막을 적용해 모양을 자유자재로 바꿀 수 있도록 제작했다.

연구팀은 배추를 소금물에 절일 때 발생하는 ‘삼투압현상’을 활용했다. 배춧잎은 물 분자만을 투과시키는 반투막으로 이뤄져있는데 배추가 소금물에 잠기면 높은 삼투압을 갖는 소금물이 배춧잎 내부의 물 분자를 반투막 밖으로 꺼내고 배춧잎은 부피가 줄어드는 원리를 이용한 것이다.

연구팀은 이 현상을 나노입자를 담은 미세 물방울에 적용했다. 삼투압현상에 의해 물방울의 부피가 줄어듦에 따라 나노입자가 스스로 규칙적인 구조로 배열돼 캡슐막 내부에 액상의 광결정을 만들었다. 이 과정에서 머리카락 굵기 수준의 작은 통로를 구현한 미세유체소자를 활용해 광결정 미세캡슐을 균일한 크기로 제조하는데 성공했다.

김신현 교수는 “미세 광결정 잉크캡슐은 상용화 가능한 수준으로 향후 구부리거나 접을 수 있는 차세대 반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 내로 주입 가능한 바이오센서 등을 구성하는 핵심 광학소재로 사용될 수 있을 것”이라고 이번 연구 의의를 설명했다.

KAIST 및 하버드 연구진들은 이번 연구 결과를 지난해 9월 불의의 사고로 고인이 된 콜로이드 및 유체역학 분야의 세계적 대가 故 양승만 교수(前 KAIST 생명화학공학과 교수)에게 헌정했다고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부에서 지원하는 선진기술국가 국제공동기술개발사업으로 진행됐다.

□ 용어설명- 광결정 (Photonic crystals): 빛의 파장의 절반 수준에서 굴절률이 규칙적으로 변하는 물질로써 특정 에너지를 갖는 광자가 물질 내에 존재할 수 없는 광밴드갭 (photonic bandgap)을 갖는 물질을 말함. 광밴드갭에 해당하는 파장이 가시광선 영역에 있을 때, 외부에서 입사하는 백색광 중 광밴드갭에 해당하는 파장의 빛이 선택적으로 반사되어 금속 광택과 흡사한 느낌의 색깔을 보임.

- 미세유체소자(Microfluidic device) : 머리카락 굵기 수준의 미세한 유로를 집적화함으로써 유체 흐름을 매우 정교하게 제어할 수 있게 해주고, 균일한 크기와 구조의 이멀젼(emulsion) 을 생성시킬 수 있는 소자.

□ 그림설명

그림1. 삼투압 차에 따른 캡슐 크기 감소를 보여주는 모식도

그림2. 균일한 크기의 광결정 캡슐을 제조할 수 있는 미세유체소자

그림3. 초록색 및 파란색 반사색을 보이는 광결정 캡슐의 광학현미경 사진

그림4. 광결정캡슐의 변색 및 변형을 보여주는 광학현미경 사진

그림5. 자연계에 존재하는 광결정의 예: 오팔보석, 공작새 깃털, 극락조의 날개

2014.01.15 조회수 29683

배추 절이는 원리로 광결정 미세캡슐 개발

- “반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 주입 바이오센서에 응용가능” -- 콜로이드 및 유체역학 분야의 대가 故 양승만 교수에게 연구결과 헌정 -

우리 학교 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 하버드대와 공동으로 삼투압 원리를 이용해 차세대 광학소재로 주목받는 광결정의 미세캡슐화 기술을 개발했다.

연구결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7일자 온라인 판에 게재됐다.

남미 열대림에서 서식하는 몰포(Morpho)나비의 날개는 파란 색으로 보이지만 색소가 없다. 날개 표면에 있는 규칙적인 나노 구조로 인해 파란색 파장의 빛만을 반사하기 때문에 우리 눈에는 파란 색으로 보이는 것이다.

이처럼 물질의 광구조가 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지는 통과하는 배열을 갖도록 만들어낸 물질을 ‘광결정’이라고 한다.

광결정은 빛의 파장 절반 수준에서 굴절률이 주기적으로 변하는데 특정 파장의 빛만을 제어할 수 있는 특성과 다양한 응용가능성을 갖고 있어 ‘빛의 반도체’라고도 불린다.

1987년 미국 벨연구소 이론 물리학자 엘리 야블로노비치(Eli Yablonovitch)와 프린스턴대학 사지브 존(Sajeev John)이 광결정 개념을 최초로 보고한 이래 지난 27년 동안 많은 과학자들이 광결정을 인공적으로 제조하기 위해 노력해왔다. 그러나 반사색이 대부분 고정된 구조에 의해 발현돼 색을 바꾸는 것이 불가능하고 제조 공정이 까다로워 상용화가 어려웠다.김 교수 연구팀은 △액체 상태의 광결정을 잉크처럼 캡슐화하고 △광결정을 덩어리 형태가 아닌 머리카락 굵기(약 100나노미터) 수준의 미세캡슐형태로 제조해 제작의 공정성을 높였으며 △고무재질의 캡슐막을 적용해 모양을 자유자재로 바꿀 수 있도록 제작했다.

연구팀은 배추를 소금물에 절일 때 발생하는 ‘삼투압현상’을 활용했다. 배춧잎은 물 분자만을 투과시키는 반투막으로 이뤄져있는데 배추가 소금물에 잠기면 높은 삼투압을 갖는 소금물이 배춧잎 내부의 물 분자를 반투막 밖으로 꺼내고 배춧잎은 부피가 줄어드는 원리를 이용한 것이다.

연구팀은 이 현상을 나노입자를 담은 미세 물방울에 적용했다. 삼투압현상에 의해 물방울의 부피가 줄어듦에 따라 나노입자가 스스로 규칙적인 구조로 배열돼 캡슐막 내부에 액상의 광결정을 만들었다. 이 과정에서 머리카락 굵기 수준의 작은 통로를 구현한 미세유체소자를 활용해 광결정 미세캡슐을 균일한 크기로 제조하는데 성공했다.

김신현 교수는 “미세 광결정 잉크캡슐은 상용화 가능한 수준으로 향후 구부리거나 접을 수 있는 차세대 반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 내로 주입 가능한 바이오센서 등을 구성하는 핵심 광학소재로 사용될 수 있을 것”이라고 이번 연구 의의를 설명했다.

KAIST 및 하버드 연구진들은 이번 연구 결과를 지난해 9월 불의의 사고로 고인이 된 콜로이드 및 유체역학 분야의 세계적 대가 故 양승만 교수(前 KAIST 생명화학공학과 교수)에게 헌정했다고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부에서 지원하는 선진기술국가 국제공동기술개발사업으로 진행됐다.

□ 용어설명- 광결정 (Photonic crystals): 빛의 파장의 절반 수준에서 굴절률이 규칙적으로 변하는 물질로써 특정 에너지를 갖는 광자가 물질 내에 존재할 수 없는 광밴드갭 (photonic bandgap)을 갖는 물질을 말함. 광밴드갭에 해당하는 파장이 가시광선 영역에 있을 때, 외부에서 입사하는 백색광 중 광밴드갭에 해당하는 파장의 빛이 선택적으로 반사되어 금속 광택과 흡사한 느낌의 색깔을 보임.

- 미세유체소자(Microfluidic device) : 머리카락 굵기 수준의 미세한 유로를 집적화함으로써 유체 흐름을 매우 정교하게 제어할 수 있게 해주고, 균일한 크기와 구조의 이멀젼(emulsion) 을 생성시킬 수 있는 소자.

□ 그림설명

그림1. 삼투압 차에 따른 캡슐 크기 감소를 보여주는 모식도

그림2. 균일한 크기의 광결정 캡슐을 제조할 수 있는 미세유체소자

그림3. 초록색 및 파란색 반사색을 보이는 광결정 캡슐의 광학현미경 사진

그림4. 광결정캡슐의 변색 및 변형을 보여주는 광학현미경 사진

그림5. 자연계에 존재하는 광결정의 예: 오팔보석, 공작새 깃털, 극락조의 날개

2014.01.15 조회수 29683 멀티프로젝션 상영관 기술 세계 첫 개발

- KAIST, CJ CGV와 공동개발해 전국 40개 상영관에서 상용화 완료 -- “3D 입체영상 기술 대체해 창조경제 이바지 할 것” -

영화 시장에서 멀티프로젝션을 상영관에 도입하는 연구가 진행되고 있다.

우리 학교 문화기술(CT)대학원 노준용(42) 교수 연구팀이 CJ CGV와 공동으로 몰입감을 제공하는 멀티프로젝션 기술 ‘CGV 스크린X(이하 CGV ScreenX)’를 개발했다.

‘CGV ScreenX’는 극장 화면의 경계를 넘어 전면 스크린은 물론 좌우 벽면에 확장된 영상을 투사해 관객들의 시야를 꽉 채우기 때문에 마치 영화 속에 들어온 것과 같은 미래형 상영관이다.

이 기술은 기존 3D 입체영화와 비교하면 △전용 안경이 필요 없고 △어지러움 증을 유발하지 않으며 △옆면을 스크린으로 활용해 영화 몰입감을 극대화하는 것이 특징이다.

특히, 세계 최초로 개발한 이 기술은 할리우드를 비롯한 전 세계 극장에 역수출 할 수 있다는 장점이 있으며, 기존의 극장 구조를 그대로 이용하면서 프로젝터만 추가하면 되기 때문에 높은 투자비 없이 도입할 수 있다.

노 교수팀과 CJ CGV는 몰입형 영상 기술을 구현하기 위해 멀티프로젝션 기술, 컨텐츠 재구성 기술, 시스템관리 기술 등 핵심적인 기술을 개발했다. 멀티프로젝션 기술은 기존의 극장 옆면을 스크린으로 활용해 자연스러운 영상을 표현할 수 있도록 최적화됐으며, 기존의 광고나 영화 상영 시스템과 동기화 되도록 설계됐다.

이와 함께 서로 다른 구조를 가진 다양한 극장 환경에서 동일한 컨텐츠를 효과적으로 재생할 수 있는 컨텐츠 재구성 기술, 복잡한 시스템을 적은 인력으로도 효율적으로 다수의 극장에 설치·운영하는 시스템 관리 기술을 개발했다.

노준용 교수는 “컨텐츠의 제작, 시스템 설치, 상영 등 전 과정에서 상영 환경의 영향을 많이 받는 멀티프로젝션을 극장 환경 내에서 일반화 시킬 수 있는 기술을 개발한 것이 핵심”이라며 “기존에 한정된 환경에서만 선보여지던 값비싼 멀티프로젝션 기술의 플랫폼화, 대중화를 실현함으로써 이 분야 기술적 우위를 선점한 점에서 의미가 크다”고 이번 기술에 대한 의미를 설명했다.

최근에는 CGV ScreenX 기술을 바탕으로 국내 최고의 비주얼리스트로 불리는 김지운 감독이 영화 를 제작해 화제를 모으고 있다. 는 제18회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되어 뜨거운 관심을 모았으며, 영화제 기간 내내 영화업계 관계자들로부터 영화의 새로운 가능성을 보여준다는 평가를 받았다.

참고로 CGV ScreenX는 현재 CGV여의도 9개관 전관 포함, 전국 22개 극장의 40개 상영관에서 지난 1월부터 선보이고 있으며 연내 50개 상영관으로 확대될 예정이다.

1. CGV ScreenX 기술 요약

그림1. CGV ScreenX 기술 요약- 하드웨어(상영시스템), 소프트웨어(콘텐츠), 관리 기술을 포함한 기술 개발로 다양한 상영관에서의 동시운용을 실질적으로 가능하게 함

2. CGV ScreenX 주요 기술

① 표준 콘텐츠 제작

- 상영관의 통계적인 분석을 통하여 다수의 상영관을 커버할 수 있는 적절한 형태의 콘텐츠 템플릿 제공

② 상영관 특화영상 재구성

- 각 상영관의 구조를 고려하여 상영관에 적합한 형태로 표준 콘텐츠를 자동으로 재구성하여 배포하는 기술

③ 프로젝터별 보정 영상 생성

- 데이터베이스로부터 각 상영관에 설치된 다수의 프로젝터별 보정정보를 입력 받아 재구성 된 특화영상을 실시간으로 보정하여 재생하는 기술

- 상영관의 특성에 기반 한 설계를 통해 보정 과정의 많은 부분이 자동화

되어있어 기존의 방법에 비해 매우 간편함

④ 동기화 재생- 각각의 옆면 보조 프로젝터 뿐만 아니라, 중앙 프로젝터 및 광고, 영화 재생 서버와 실시간 동기화하여 재생하는 기술

2013.10.21 조회수 16030

멀티프로젝션 상영관 기술 세계 첫 개발

- KAIST, CJ CGV와 공동개발해 전국 40개 상영관에서 상용화 완료 -- “3D 입체영상 기술 대체해 창조경제 이바지 할 것” -

영화 시장에서 멀티프로젝션을 상영관에 도입하는 연구가 진행되고 있다.

우리 학교 문화기술(CT)대학원 노준용(42) 교수 연구팀이 CJ CGV와 공동으로 몰입감을 제공하는 멀티프로젝션 기술 ‘CGV 스크린X(이하 CGV ScreenX)’를 개발했다.

‘CGV ScreenX’는 극장 화면의 경계를 넘어 전면 스크린은 물론 좌우 벽면에 확장된 영상을 투사해 관객들의 시야를 꽉 채우기 때문에 마치 영화 속에 들어온 것과 같은 미래형 상영관이다.

이 기술은 기존 3D 입체영화와 비교하면 △전용 안경이 필요 없고 △어지러움 증을 유발하지 않으며 △옆면을 스크린으로 활용해 영화 몰입감을 극대화하는 것이 특징이다.

특히, 세계 최초로 개발한 이 기술은 할리우드를 비롯한 전 세계 극장에 역수출 할 수 있다는 장점이 있으며, 기존의 극장 구조를 그대로 이용하면서 프로젝터만 추가하면 되기 때문에 높은 투자비 없이 도입할 수 있다.

노 교수팀과 CJ CGV는 몰입형 영상 기술을 구현하기 위해 멀티프로젝션 기술, 컨텐츠 재구성 기술, 시스템관리 기술 등 핵심적인 기술을 개발했다. 멀티프로젝션 기술은 기존의 극장 옆면을 스크린으로 활용해 자연스러운 영상을 표현할 수 있도록 최적화됐으며, 기존의 광고나 영화 상영 시스템과 동기화 되도록 설계됐다.

이와 함께 서로 다른 구조를 가진 다양한 극장 환경에서 동일한 컨텐츠를 효과적으로 재생할 수 있는 컨텐츠 재구성 기술, 복잡한 시스템을 적은 인력으로도 효율적으로 다수의 극장에 설치·운영하는 시스템 관리 기술을 개발했다.

노준용 교수는 “컨텐츠의 제작, 시스템 설치, 상영 등 전 과정에서 상영 환경의 영향을 많이 받는 멀티프로젝션을 극장 환경 내에서 일반화 시킬 수 있는 기술을 개발한 것이 핵심”이라며 “기존에 한정된 환경에서만 선보여지던 값비싼 멀티프로젝션 기술의 플랫폼화, 대중화를 실현함으로써 이 분야 기술적 우위를 선점한 점에서 의미가 크다”고 이번 기술에 대한 의미를 설명했다.

최근에는 CGV ScreenX 기술을 바탕으로 국내 최고의 비주얼리스트로 불리는 김지운 감독이 영화 를 제작해 화제를 모으고 있다. 는 제18회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되어 뜨거운 관심을 모았으며, 영화제 기간 내내 영화업계 관계자들로부터 영화의 새로운 가능성을 보여준다는 평가를 받았다.

참고로 CGV ScreenX는 현재 CGV여의도 9개관 전관 포함, 전국 22개 극장의 40개 상영관에서 지난 1월부터 선보이고 있으며 연내 50개 상영관으로 확대될 예정이다.

1. CGV ScreenX 기술 요약

그림1. CGV ScreenX 기술 요약- 하드웨어(상영시스템), 소프트웨어(콘텐츠), 관리 기술을 포함한 기술 개발로 다양한 상영관에서의 동시운용을 실질적으로 가능하게 함

2. CGV ScreenX 주요 기술

① 표준 콘텐츠 제작

- 상영관의 통계적인 분석을 통하여 다수의 상영관을 커버할 수 있는 적절한 형태의 콘텐츠 템플릿 제공

② 상영관 특화영상 재구성

- 각 상영관의 구조를 고려하여 상영관에 적합한 형태로 표준 콘텐츠를 자동으로 재구성하여 배포하는 기술

③ 프로젝터별 보정 영상 생성

- 데이터베이스로부터 각 상영관에 설치된 다수의 프로젝터별 보정정보를 입력 받아 재구성 된 특화영상을 실시간으로 보정하여 재생하는 기술

- 상영관의 특성에 기반 한 설계를 통해 보정 과정의 많은 부분이 자동화

되어있어 기존의 방법에 비해 매우 간편함

④ 동기화 재생- 각각의 옆면 보조 프로젝터 뿐만 아니라, 중앙 프로젝터 및 광고, 영화 재생 서버와 실시간 동기화하여 재생하는 기술

2013.10.21 조회수 16030 세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09 조회수 16395

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09 조회수 16395 DNA 기반 반도체 핵심 원천기술 개발

박현규 교수

- 분자 비콘을 이용해 모든(8가지) 논리게이트 구현하는 데 성공 -- 스몰(Small)誌 7월호 표지논문으로 실려 -

초소형 미래 바이오전자기기를 구현하기 위한 핵심기술 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 DNA를 이용해 모든 논리게이트를 구현하는 데 성공, 나노분야의 세계적 학술지 ‘스몰(Small)’ 7월호(23일자) 표지논문으로 실렸다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, DNA는 굵기가 2nm 정도로 가늘기 때문에 보다 저렴하면서도 획기적인 집적도를 가진 반도체를 만들 수 있을 것으로 기대된다.

2나노급 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

DNA는 네 종류의 염기인 아데닌(adenine, A), 시토신(cytosine, C), 구아닌(guanin, G), 티민(thymine, T)이 연속적으로 연결돼 있는데 A는 T와, G는 C와 각각 특이적으로 결합하는 특성을 갖고 있다.

특정 DNA는 특이적으로 결합하는 염기서열을 지닌 또 다른 DNA와 결합해 이중나선 구조를 형성하는 데, 연구팀은 이러한 DNA의 특이적 결합 특성과 구조 변화에 따른 형광신호 특성이 있는 고리모양의 분자 비콘을 이용했다.

연구팀은 생체 DNA물질을 디지털 회로에서 사용되는 논리게이트와 같은 역할을 담당하도록 입력신호로 사용해 고리모양의 DNA가 열리거나 닫히도록 했다.

고리모양 DNA가 열린 형태에서는 형광신호가 증가하고 닫힌 상태에서는 형광 신호가 감소하며 이로 인해 발생하는 형광신호의 변화를 출력신호로 사용했다.

연구팀은 제한적인 시스템만을 구현하는 기존의 논리게이트의 문제점을 극복, 8가지 모든 논리게이트(AND, OR, XOR, INHIBIT, NAND, NOR, XNOR, IMPlCATION)를 구현하는 데 성공해 반도체 기술로써의 적용 가능성을 높였다.

이와 함께, 각각의 논리게이트의 연결을 통한 다중 논리게이트(Multilevel circuits)와 논리게이트의 재생성을 보여주는 데도 성공했다.

박현규 교수는 “하나의 분자 비콘을 모든 게이트 구성을 위한 보편적인 요소로 사용해 저렴하면서도 초고집적 바이오 전자기기의 가능성을 높였다”며 “앞으로 분자 수준의 전자 소자 연구에 큰 변화가 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구를 주도한 박기수 박사과정 학생(제1저자)은 “DNA는 10개의 염기서열 길이가 3.4nm이고 굵기가 2nm밖에 되지 않는 매우 작은 물질이기 때문에 이를 이용해 전자 소자를 구현하면 획기적인 집적도 향상을 이룰 수 있다”며 “간단한 시스템 디자인을 통해 정확한 논리게이트를 구현해 내 DNA 반도체를 탑재한 바이오컴퓨터가 곧 현실로 다가올 것”이라고 말했다.XOR 게이트 : 입력 DNA A(input A)와 입력 DNA B(input B) 둘 중 하나만 있을 때는 고리모양 DNA가 열려서 형광 신호가 나오고(출력신호 1), DNA A와 B가 모두 없을 경우와 모두 있는 경우에는 고리모양 DNA가 고리모양을 유지하여 형광을 발생하지 않게 함으로써 XOR 논리게이트를 정확하게 구현했다.

2012.09.18 조회수 16723

DNA 기반 반도체 핵심 원천기술 개발

박현규 교수

- 분자 비콘을 이용해 모든(8가지) 논리게이트 구현하는 데 성공 -- 스몰(Small)誌 7월호 표지논문으로 실려 -

초소형 미래 바이오전자기기를 구현하기 위한 핵심기술 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 DNA를 이용해 모든 논리게이트를 구현하는 데 성공, 나노분야의 세계적 학술지 ‘스몰(Small)’ 7월호(23일자) 표지논문으로 실렸다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, DNA는 굵기가 2nm 정도로 가늘기 때문에 보다 저렴하면서도 획기적인 집적도를 가진 반도체를 만들 수 있을 것으로 기대된다.

2나노급 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

DNA는 네 종류의 염기인 아데닌(adenine, A), 시토신(cytosine, C), 구아닌(guanin, G), 티민(thymine, T)이 연속적으로 연결돼 있는데 A는 T와, G는 C와 각각 특이적으로 결합하는 특성을 갖고 있다.

특정 DNA는 특이적으로 결합하는 염기서열을 지닌 또 다른 DNA와 결합해 이중나선 구조를 형성하는 데, 연구팀은 이러한 DNA의 특이적 결합 특성과 구조 변화에 따른 형광신호 특성이 있는 고리모양의 분자 비콘을 이용했다.

연구팀은 생체 DNA물질을 디지털 회로에서 사용되는 논리게이트와 같은 역할을 담당하도록 입력신호로 사용해 고리모양의 DNA가 열리거나 닫히도록 했다.

고리모양 DNA가 열린 형태에서는 형광신호가 증가하고 닫힌 상태에서는 형광 신호가 감소하며 이로 인해 발생하는 형광신호의 변화를 출력신호로 사용했다.

연구팀은 제한적인 시스템만을 구현하는 기존의 논리게이트의 문제점을 극복, 8가지 모든 논리게이트(AND, OR, XOR, INHIBIT, NAND, NOR, XNOR, IMPlCATION)를 구현하는 데 성공해 반도체 기술로써의 적용 가능성을 높였다.

이와 함께, 각각의 논리게이트의 연결을 통한 다중 논리게이트(Multilevel circuits)와 논리게이트의 재생성을 보여주는 데도 성공했다.

박현규 교수는 “하나의 분자 비콘을 모든 게이트 구성을 위한 보편적인 요소로 사용해 저렴하면서도 초고집적 바이오 전자기기의 가능성을 높였다”며 “앞으로 분자 수준의 전자 소자 연구에 큰 변화가 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구를 주도한 박기수 박사과정 학생(제1저자)은 “DNA는 10개의 염기서열 길이가 3.4nm이고 굵기가 2nm밖에 되지 않는 매우 작은 물질이기 때문에 이를 이용해 전자 소자를 구현하면 획기적인 집적도 향상을 이룰 수 있다”며 “간단한 시스템 디자인을 통해 정확한 논리게이트를 구현해 내 DNA 반도체를 탑재한 바이오컴퓨터가 곧 현실로 다가올 것”이라고 말했다.XOR 게이트 : 입력 DNA A(input A)와 입력 DNA B(input B) 둘 중 하나만 있을 때는 고리모양 DNA가 열려서 형광 신호가 나오고(출력신호 1), DNA A와 B가 모두 없을 경우와 모두 있는 경우에는 고리모양 DNA가 고리모양을 유지하여 형광을 발생하지 않게 함으로써 XOR 논리게이트를 정확하게 구현했다.

2012.09.18 조회수 16723 연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.

과학자들은 그 동안 연성물질(solidified version of soft matter systems)에서 발견되는 메조포러스 준결정 구조를 체계적으로 설명하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 하지만, 이번 연구를 통해 얻은 연성물질 내 준결정 성장에 대한 이론적인 근거는 앞으로 이 분야에 대한 연구를 촉진시켜 나노 구조를 가진 신소재 물질 개발에 박차를 가할 것으로 예측된다.

연성물질의 메조포러스 준결정은 높은 대칭균형(high symmetry)과 나노 스케일(nano scale)보다 더 큰 특성적 크기(large characteristic length scale)를 가지고 있어 광학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 물질을 구현할 수 있다.

이를 활용하면 태양광을 사용하는 친환경적 에너지 저장 및 변환 기술 개발에 응용되어 지속가능한 에너지의 저장, 사용 및 재생산 기술 발전에 큰 도움을 줄 것으로 예상된다.

테라사키 교수 연구팀은 메조포러스 준결정 실리카 합성에 성공하고 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy)을 통해 실리카 입자 중앙에 12각형 기둥 모양의 순결정이 형성되어 있으며, 전자회절 무늬에서(electron diffraction pattern) 12각형의 회전대칭 무늬(rotational symmetry)가 순결정 주위에 형성되는 것을 증명하였다.

준결정(quasicrystal)은 준주기적 결정(quasiperiodic crystal)의 줄임말로서 금속 같은 일정한 규칙으로 배열된 결정 물질과 유리와 같은 비결정 물질의 중간 성질을 가지는 제 3의 고체(solid)로 최근 발견되었으며 2011년에는 노벨화학상이 이 분야 연구에 수여되기도 했다.

많은 양의 기공(porous)을 지닌 다공성 물질을 준결정으로 제조 하게 되면 기공들의 결정 구조를 ‘타일을 붙이듯(tiling)’ 원하는 방식대로 디자인 하고 성질을 조절하게 되어 다양한 분야에 필요한 새로운 소재를 개발하고 생산할 수 있게 된다.

테라사키 교수는 “높은 대칭성(high symmetry)을 가지는 준결정의 발견은 물질의 광학적 성질을 쉽게 조절해 가시광 영역대의 포토닉 크리스탈을 구현할 수 있다”며 “물질의 광학적 에너지 흡수를 조절 할 수 있는 이 기술은 향후 에너지 저장(energy harvesting)의 핵심기술이 될 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원의 오사무 테라사키 교수와 스웨덴 스톡홀름(Stockholm University) 대학과 공동으로 수행되었다.(끝)

그림 1. 물질에서의 원자 배열 방법에 따라 구분되는 결정, 준결정과 비결정을 나타낸 모식도. 일반적으로는 원자가 일정한 패턴을 가지고 배열되어 있는 것을 결정, 그렇지 않은 것을 비결정이라고 하였으나, 준결정은 결정에서의 원자배열을 가지지는 않지만 정돈 되어 있는 구조이다. 투과전자현미경에서의 회절무늬를 보고 준결정을 판단할 수 있다.

그림 2. 메조포러스 실리카 준결정의 실제 모양과 원자 배열을 나타내는 투과전자현미경 이미지. 투과전자현미경으로부터 메조포러스 실리카가 12각형 기둥 모양을 하고 있음을 알 수 있으며(왼쪽 위의 이미지), 이는 투과전자현미경의 회절무늬에서도 나타난다(왼쪽 아래 이미지). 고배율의 투과전자현미경은 메조포러스 실리카의 실제 구조를 나타내고 있다(오른쪽).

그림 3. 메조포러스 실리카 준결정의 결정구조를 3차원 모델로 나타낸 모식도. 각각 다른 세 가지 다각형이 서로 정돈되어 결합해 메조포러스 준결정을 구성한다.

2012.07.24 조회수 22529

연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.