-

열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

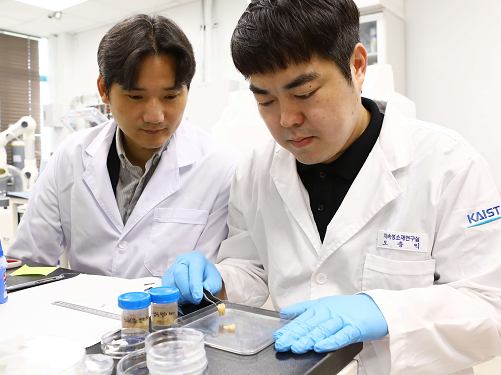

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.12

조회수 34992

-

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

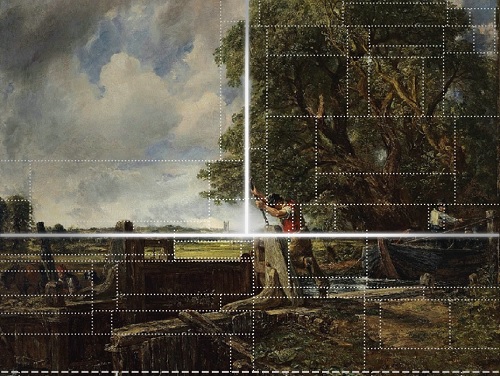

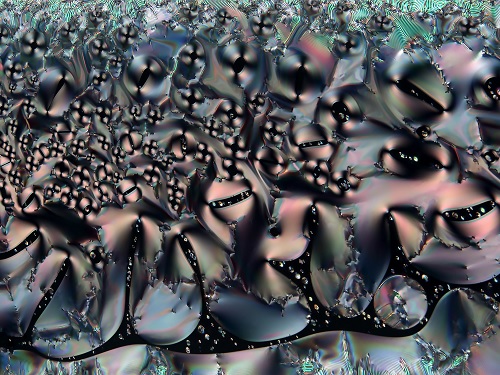

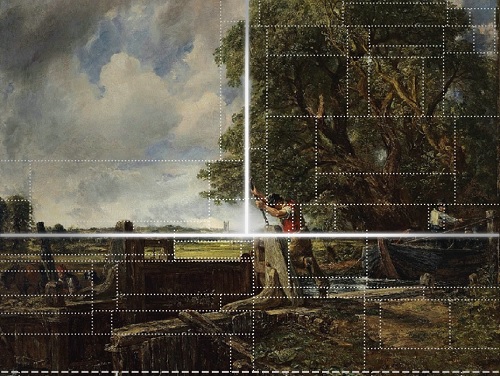

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02

조회수 32956

-

사람 3D 폐포 배양 기술로 코로나19 감염 기전을 규명하는 데 성공

우리 대학 연구진 포함 국내 연구진이 실험실에서 3차원으로 키운 사람의 폐포(허파꽈리)에 코로나19 바이러스를 배양해 감염 기전과 치료제 개발에 적용이 가능한 기술 개발에 성공했다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 누적 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 확진자 수는 25일 기준 4,331만 8,941명으로 지난 18일(4,030만 1,609명) 4,000만 명을 넘어선 후 일주일 만에 4,331만을 돌파하는 2차 대유행이 점차 현실화돼 가고 있다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀은 인간의 폐포 세포를 실험실에서 구현하는 3D 미니 장기기술을 개발하고 이를 활용해 코로나19 바이러스가 인간의 폐 세포를 파괴하는 과정을 정밀하게 규명하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 연구는 영국 케임브리지대학 이주현 박사를 비롯해 국립보건연구원 국립감염병연구소 최병선 과장·기초과학연구원(IBS) 고규영 혈관연구단장(우리 대학 의과학대학원 교수)·서울대병원 김영태 교수와 우리 대학 교원창업기업인 ㈜지놈인사이트와 공동으로 진행됐다.

공동연구팀의 이번 연구 결과는 줄기세포 분야 세계적인 학술지 `Cell Stem Cell' 10월 22일 字 온라인판에 실렸다. (논문명: Three-dimensional human alveolar stem cell culture models reveal infection response to SARS-CoV-2)

정확한 질병 기전의 이해를 기반으로 치료제를 효과적으로 개발하기 위해서는 실험실에서 사용 가능한 인체를 모사한 모델 사용이 필수적이다. 코로나19 바이러스는 생쥐 모델에 감염시키기가 어렵고, 특히 실험실에서 사용할 수 있는 폐 세포 모델은 존재하지 않기 때문에 직접적인 감염 연구의 한계가 존재해왔다.

공동연구팀은 이런 문제를 해소하기 위해 지속적으로 배양이 가능한 3차원 인간 폐포 모델을 새롭게 정립했다. 이를 이용하면 실험실에서 사람의 폐 세포를 이용해 코로나19 바이러스 등 각종 호흡기 바이러스의 질병 기전을 연구할 수 있기 때문이다. 더 나가서 3차원 인간 폐포 모델은 약물 스크리닝 등 치료법 개발에도 직접적으로 응용할 수 있다는 장점이 있다.

공동연구팀은 폐암 등 사람의 수술 검사재료에서 확보되는 사람 폐 조직을 장기간 안정적으로 3차원 배양할 수 있는 조건을 알아내는 데 성공했다. 실험 결과, 3D 폐포는 코로나19 바이러스에 노출되면 6시간 내 급속한 바이러스 증식이 일어나 세포 감염이 완료됐으나, 이를 막기 위한 폐 세포의 선천 면역 반응 활성화에는 약 3일가량의 시간이 걸렸다.

이와 함께 하나의 코로나19 바이러스 입자는 하나의 세포를 감염시키는 데 충분하다는 사실을 알아냈다. 감염 3일째 공동연구팀은 세포 가운데 일부분이 고유의 기능을 급격히 상실한다는 사실도 확인했다.

공동 교신저자인 주영석 교수는 "이번에 개발한 3차원 인체 폐 배양 모델 규모를 확대한다면 코로나19 바이러스를 포함한 다양한 호흡기 바이러스의 감염 연구에 유용하게 사용될 것ˮ이라고 말했다.

주 교수는 이어 "동물이나 다른 장기 유래의 세포가 아닌 호흡기 바이러스의 표적 세포인 사람의 폐 세포를 직접적으로 질병 연구에 응용함으로써 효율적이고 정확한 기전 규명은 물론 치료제 개발에도 이용할 수 있다ˮ고 강조했다.

코로나19 바이러스 대응 기술개발을 위해서는 다양한 기관의 지원과 관련 연구자들의 협력 연구가 필수적이다. 공동연구팀의 이번 연구는 한국연구재단·질병관리청·기초과학연구원(IBS)·서울대학교 의과대학·유럽연구이사회(ERC)·서경배과학재단·휴먼프론티어과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

사람 3D 폐포 배양 기술로 코로나19 감염 기전을 규명하는 데 성공

우리 대학 연구진 포함 국내 연구진이 실험실에서 3차원으로 키운 사람의 폐포(허파꽈리)에 코로나19 바이러스를 배양해 감염 기전과 치료제 개발에 적용이 가능한 기술 개발에 성공했다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 누적 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 확진자 수는 25일 기준 4,331만 8,941명으로 지난 18일(4,030만 1,609명) 4,000만 명을 넘어선 후 일주일 만에 4,331만을 돌파하는 2차 대유행이 점차 현실화돼 가고 있다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀은 인간의 폐포 세포를 실험실에서 구현하는 3D 미니 장기기술을 개발하고 이를 활용해 코로나19 바이러스가 인간의 폐 세포를 파괴하는 과정을 정밀하게 규명하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 연구는 영국 케임브리지대학 이주현 박사를 비롯해 국립보건연구원 국립감염병연구소 최병선 과장·기초과학연구원(IBS) 고규영 혈관연구단장(우리 대학 의과학대학원 교수)·서울대병원 김영태 교수와 우리 대학 교원창업기업인 ㈜지놈인사이트와 공동으로 진행됐다.

공동연구팀의 이번 연구 결과는 줄기세포 분야 세계적인 학술지 `Cell Stem Cell' 10월 22일 字 온라인판에 실렸다. (논문명: Three-dimensional human alveolar stem cell culture models reveal infection response to SARS-CoV-2)

정확한 질병 기전의 이해를 기반으로 치료제를 효과적으로 개발하기 위해서는 실험실에서 사용 가능한 인체를 모사한 모델 사용이 필수적이다. 코로나19 바이러스는 생쥐 모델에 감염시키기가 어렵고, 특히 실험실에서 사용할 수 있는 폐 세포 모델은 존재하지 않기 때문에 직접적인 감염 연구의 한계가 존재해왔다.

공동연구팀은 이런 문제를 해소하기 위해 지속적으로 배양이 가능한 3차원 인간 폐포 모델을 새롭게 정립했다. 이를 이용하면 실험실에서 사람의 폐 세포를 이용해 코로나19 바이러스 등 각종 호흡기 바이러스의 질병 기전을 연구할 수 있기 때문이다. 더 나가서 3차원 인간 폐포 모델은 약물 스크리닝 등 치료법 개발에도 직접적으로 응용할 수 있다는 장점이 있다.

공동연구팀은 폐암 등 사람의 수술 검사재료에서 확보되는 사람 폐 조직을 장기간 안정적으로 3차원 배양할 수 있는 조건을 알아내는 데 성공했다. 실험 결과, 3D 폐포는 코로나19 바이러스에 노출되면 6시간 내 급속한 바이러스 증식이 일어나 세포 감염이 완료됐으나, 이를 막기 위한 폐 세포의 선천 면역 반응 활성화에는 약 3일가량의 시간이 걸렸다.

이와 함께 하나의 코로나19 바이러스 입자는 하나의 세포를 감염시키는 데 충분하다는 사실을 알아냈다. 감염 3일째 공동연구팀은 세포 가운데 일부분이 고유의 기능을 급격히 상실한다는 사실도 확인했다.

공동 교신저자인 주영석 교수는 "이번에 개발한 3차원 인체 폐 배양 모델 규모를 확대한다면 코로나19 바이러스를 포함한 다양한 호흡기 바이러스의 감염 연구에 유용하게 사용될 것ˮ이라고 말했다.

주 교수는 이어 "동물이나 다른 장기 유래의 세포가 아닌 호흡기 바이러스의 표적 세포인 사람의 폐 세포를 직접적으로 질병 연구에 응용함으로써 효율적이고 정확한 기전 규명은 물론 치료제 개발에도 이용할 수 있다ˮ고 강조했다.

코로나19 바이러스 대응 기술개발을 위해서는 다양한 기관의 지원과 관련 연구자들의 협력 연구가 필수적이다. 공동연구팀의 이번 연구는 한국연구재단·질병관리청·기초과학연구원(IBS)·서울대학교 의과대학·유럽연구이사회(ERC)·서경배과학재단·휴먼프론티어과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.26

조회수 32725

-

2차원 신소재를 1차원 리본으로 오려내는 나노 가위 기술 개발

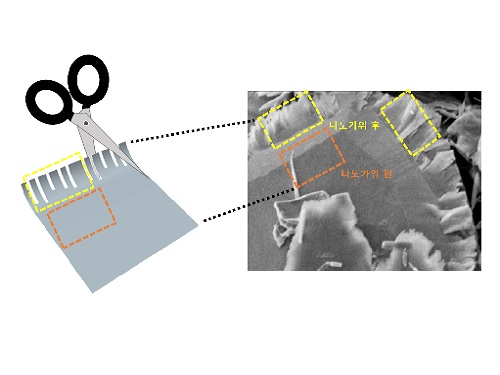

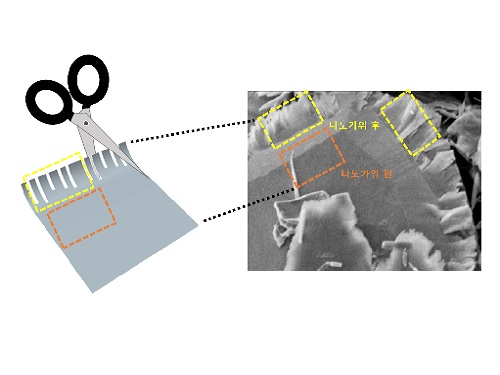

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀과 공동연구로 2차원 반도체인 *전이금속 칼코지나이드 물질을 얇은 리본 형태로 오려낼 수 있는 신기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

☞ 2차원 전이금속 칼코지나이드 : 전이금속원소와 칼코겐 원소의 화합물. 평면 방향으로는 전이금속원소와 칼코겐 원소가 강한 공유결합을 하고 있으나, 수직 방향으로 약한 반데르발스 결합을 하는 층상구조를 가지고 있다. 이를 이용하여 층간 분리를 통해 2차원 단층 형태로 박리가 가능하다.

연구팀은 간단한 초음파 처리를 통해 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질을 일정한 방향으로 절개해 긴 나노 리본 형태로 오려내는 데 세계 최초로 성공했다. 김상욱 교수와 정유성 교수 공동 연구팀이 개발한 이 신소재는 기존 백금 촉매를 대체하여 수소 발생 반응 촉매로 활용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과의 인도 출신인 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수가 제1 저자로 참여한 이번 연구성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 6일 字 온라인 판에 게재됐다.(논문명: Longitudinal unzipping of 2D transition metal dichalcogenides)

수소는 공해물질을 배출하지 않기 때문에 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 신 에너지 자원으로 주목받고 있다. 수소를 생산하는 가장 환경친화적인 방법은 화학적으로 물을 분해하는 방법인데 이 경우 효율적으로 수소를 생성할 수 있도록 값싸고 높은 효율의 촉매를 개발하는 것이 매우 중요하다.

2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 우수한 촉매 성능을 지니고 있어 에너지·환경 분야에 응용이 기대되는 소재다. 하지만 보다 높은 촉매 성능을 달성하기 위해서는 촉매 활성을 갖는 2차원 소재의 가장자리를 많이 노출하는 방법이 요구돼왔다. 종이를 오려내듯 2차원 소재를 길쭉한 1차원 리본 형태로 오려내게 되면 더 많은 가장자리를 노출할 수 있다는 장점 때문이다.

현재까지는 그래핀과 같이 한가지 원소로만 이루어진 2차원 소재의 경우 여러 방법의 오려내는 기술이 보고돼왔지만, 2개 이상의 원소로 이뤄진 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질에 이를 적용하는 데 한계가 따랐다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 화학 반응을 통해 2차원 소재의 특성 변화를 유도한 후, 저렴한 초음파 처리 공정을 통해 1차원 리본 형태로 오려내는 기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 2차원 소재 표면이 산소와 일정한 방향성을 가지고 화학 반응한다는 점을 발견하고 간단한 초음파 자극을 통해 1차원 리본 형태로 오려냈다. 이어 이 기술을 활용해 기존 고가의 백금 촉매에 견줄 만한 높은 성능을 지닌 수소 발생 반응 촉매를 구현했다.

연구팀 관계자는 "기존에 보고된 적이 없는 다원소로 구성된 2차원 전이금속 칼코지나이드 소재를 오려내는 새로운 기술 개발을 계기로 다양한 다원소 저차원 나노 신물질을 제조할 것으로 크게 기대가 된다ˮ고 설명했다.

교신저자로 이번 연구를 주도한 김상욱 교수는 "2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 뛰어난 물성에도 불구하고 나노구조를 정교하게 조절하는 방법이 부족했다"면서 "이번 연구를 계기로 가격이 비싼 백금 기반 촉매를 대체하는 새로운 수소 발생 촉매의 개발도 가능할 것이다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2차원 신소재를 1차원 리본으로 오려내는 나노 가위 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀과 공동연구로 2차원 반도체인 *전이금속 칼코지나이드 물질을 얇은 리본 형태로 오려낼 수 있는 신기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

☞ 2차원 전이금속 칼코지나이드 : 전이금속원소와 칼코겐 원소의 화합물. 평면 방향으로는 전이금속원소와 칼코겐 원소가 강한 공유결합을 하고 있으나, 수직 방향으로 약한 반데르발스 결합을 하는 층상구조를 가지고 있다. 이를 이용하여 층간 분리를 통해 2차원 단층 형태로 박리가 가능하다.

연구팀은 간단한 초음파 처리를 통해 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질을 일정한 방향으로 절개해 긴 나노 리본 형태로 오려내는 데 세계 최초로 성공했다. 김상욱 교수와 정유성 교수 공동 연구팀이 개발한 이 신소재는 기존 백금 촉매를 대체하여 수소 발생 반응 촉매로 활용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과의 인도 출신인 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수가 제1 저자로 참여한 이번 연구성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 6일 字 온라인 판에 게재됐다.(논문명: Longitudinal unzipping of 2D transition metal dichalcogenides)

수소는 공해물질을 배출하지 않기 때문에 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 신 에너지 자원으로 주목받고 있다. 수소를 생산하는 가장 환경친화적인 방법은 화학적으로 물을 분해하는 방법인데 이 경우 효율적으로 수소를 생성할 수 있도록 값싸고 높은 효율의 촉매를 개발하는 것이 매우 중요하다.

2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 우수한 촉매 성능을 지니고 있어 에너지·환경 분야에 응용이 기대되는 소재다. 하지만 보다 높은 촉매 성능을 달성하기 위해서는 촉매 활성을 갖는 2차원 소재의 가장자리를 많이 노출하는 방법이 요구돼왔다. 종이를 오려내듯 2차원 소재를 길쭉한 1차원 리본 형태로 오려내게 되면 더 많은 가장자리를 노출할 수 있다는 장점 때문이다.

현재까지는 그래핀과 같이 한가지 원소로만 이루어진 2차원 소재의 경우 여러 방법의 오려내는 기술이 보고돼왔지만, 2개 이상의 원소로 이뤄진 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질에 이를 적용하는 데 한계가 따랐다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 화학 반응을 통해 2차원 소재의 특성 변화를 유도한 후, 저렴한 초음파 처리 공정을 통해 1차원 리본 형태로 오려내는 기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 2차원 소재 표면이 산소와 일정한 방향성을 가지고 화학 반응한다는 점을 발견하고 간단한 초음파 자극을 통해 1차원 리본 형태로 오려냈다. 이어 이 기술을 활용해 기존 고가의 백금 촉매에 견줄 만한 높은 성능을 지닌 수소 발생 반응 촉매를 구현했다.

연구팀 관계자는 "기존에 보고된 적이 없는 다원소로 구성된 2차원 전이금속 칼코지나이드 소재를 오려내는 새로운 기술 개발을 계기로 다양한 다원소 저차원 나노 신물질을 제조할 것으로 크게 기대가 된다ˮ고 설명했다.

교신저자로 이번 연구를 주도한 김상욱 교수는 "2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 뛰어난 물성에도 불구하고 나노구조를 정교하게 조절하는 방법이 부족했다"면서 "이번 연구를 계기로 가격이 비싼 백금 기반 촉매를 대체하는 새로운 수소 발생 촉매의 개발도 가능할 것이다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.15

조회수 32575

-

한국인의 자연스러운 감성 인식 인공지능을 위한 공공 DB 구축

기계적 인공지능을 뛰어넘는 감성 지능기술 기반의 미래산업 창출과 효율적인 동영상 요약 서비스 개발을 위한 공공 데이터베이스 구축 사업에 대학이 주도적으로 나선다.

문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 한국인의 감정을 인지할 수 있는 감성 기술과 지능형 영상 요약기술 개발을 위한 인공지능 빅데이터 구축 사업을 통해 코로나 이후 새로운 인공지능산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 24일 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역에서 활용 폭을 넓히고 있다. 그러나 사람들의 미묘한 감정 표현 인식처럼 기계적으로 판단하기 어려운 문제를 해결하는 '감성 지능' 기술의 국내 수준은 아직 걸음마 단계라고 평가받고 있다. 미국이나 일본과 같은 선진국에서 '험인텔(Humintell)'과 같은 감성 인식 기술기반 서비스가 두각을 보이는 상황에서 이제 우리나라도 사람의 감정을 인지할 수 있는 인공지능 기술 개발을 위해 고품질의 한국인 고유의 감정 표현과 관련된 데이터 수집하고, 또 다양한 응용 서비스 개발에도 더욱 박차를 가해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

박주용 교수 연구팀의 '감성 인식 인공지능 공공DB 구축사업'은 COVID-19로 인한 경기침체를 극복하고 코로나19 종식 이후 디지털 시대의 신산업 창출을 위해 과기정통부(장관 최기영)와 한국정보화진흥원(원장 문용식)의 '인공지능 학습용 데이터 구축(2차)' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 46억 원의 재원으로 운용된다. 이를 위해 일반인과 전문배우 등 약 2,500명의 자발적 참여자로부터 감정 학습을 위한 얼굴 데이터 수집과 함께, K-pop과 K-드라마 등의 세계적 성공으로 수요가 급증하고 있는 환경에서 다양한 동영상 콘텐츠의 효과적인 영상 요약과 맞춤형 마케팅을 가능케 하는 영상 데이터 확보에 나선다.

이 사업은 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터헌트(대표이사 김태헌), 아트센터 나비미술관(관장 노소영), 리콘랩스(대표이사 반성훈)가 공동연구기관으로, 그리고 대홍기획(대표이사 홍성현)이 수요기관으로 참여한다. 이밖에 한국 소비자 광고심리학회가 자문하는 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용이 가능하다.

특히 문화기술대학원 박주용, 이원재, 남주한 교수팀과 리콘랩스, 아트센터 나비미술관은 사용자의 심리적 건강을 추적할 수 있는 심리 일기장, 음악 영상의 하이라이트 생성을 위한 알고리즘, 서비스 사용자의 반응을 감지할 수 있는 앱 등 이번 사업을 통해 구축예정인 공공 데이터베이스를 활용하는 각종 응용 서비스를 설계하고 실험할 계획이다.

박주용 교수는 "인간을 감정을 이해하는 미래 인공지능 기술발전을 위해서는 고품질의 공공데이터 확보가 필수ˮ라고 전제하면서 "일상 사진을 공유하며 공감대를 찾는 소셜미디어 시대의 문화에 힘입어 새로운 산업을 창출하고 세계적 팬데믹으로 인한 위기 극복에 주도적인 역할을 하는 것은 KAIST의 당연한 책무"라고 강조했다.

한국인의 자연스러운 감성 인식 인공지능을 위한 공공 DB 구축

기계적 인공지능을 뛰어넘는 감성 지능기술 기반의 미래산업 창출과 효율적인 동영상 요약 서비스 개발을 위한 공공 데이터베이스 구축 사업에 대학이 주도적으로 나선다.

문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 한국인의 감정을 인지할 수 있는 감성 기술과 지능형 영상 요약기술 개발을 위한 인공지능 빅데이터 구축 사업을 통해 코로나 이후 새로운 인공지능산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 24일 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역에서 활용 폭을 넓히고 있다. 그러나 사람들의 미묘한 감정 표현 인식처럼 기계적으로 판단하기 어려운 문제를 해결하는 '감성 지능' 기술의 국내 수준은 아직 걸음마 단계라고 평가받고 있다. 미국이나 일본과 같은 선진국에서 '험인텔(Humintell)'과 같은 감성 인식 기술기반 서비스가 두각을 보이는 상황에서 이제 우리나라도 사람의 감정을 인지할 수 있는 인공지능 기술 개발을 위해 고품질의 한국인 고유의 감정 표현과 관련된 데이터 수집하고, 또 다양한 응용 서비스 개발에도 더욱 박차를 가해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

박주용 교수 연구팀의 '감성 인식 인공지능 공공DB 구축사업'은 COVID-19로 인한 경기침체를 극복하고 코로나19 종식 이후 디지털 시대의 신산업 창출을 위해 과기정통부(장관 최기영)와 한국정보화진흥원(원장 문용식)의 '인공지능 학습용 데이터 구축(2차)' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 46억 원의 재원으로 운용된다. 이를 위해 일반인과 전문배우 등 약 2,500명의 자발적 참여자로부터 감정 학습을 위한 얼굴 데이터 수집과 함께, K-pop과 K-드라마 등의 세계적 성공으로 수요가 급증하고 있는 환경에서 다양한 동영상 콘텐츠의 효과적인 영상 요약과 맞춤형 마케팅을 가능케 하는 영상 데이터 확보에 나선다.

이 사업은 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터헌트(대표이사 김태헌), 아트센터 나비미술관(관장 노소영), 리콘랩스(대표이사 반성훈)가 공동연구기관으로, 그리고 대홍기획(대표이사 홍성현)이 수요기관으로 참여한다. 이밖에 한국 소비자 광고심리학회가 자문하는 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용이 가능하다.

특히 문화기술대학원 박주용, 이원재, 남주한 교수팀과 리콘랩스, 아트센터 나비미술관은 사용자의 심리적 건강을 추적할 수 있는 심리 일기장, 음악 영상의 하이라이트 생성을 위한 알고리즘, 서비스 사용자의 반응을 감지할 수 있는 앱 등 이번 사업을 통해 구축예정인 공공 데이터베이스를 활용하는 각종 응용 서비스를 설계하고 실험할 계획이다.

박주용 교수는 "인간을 감정을 이해하는 미래 인공지능 기술발전을 위해서는 고품질의 공공데이터 확보가 필수ˮ라고 전제하면서 "일상 사진을 공유하며 공감대를 찾는 소셜미디어 시대의 문화에 힘입어 새로운 산업을 창출하고 세계적 팬데믹으로 인한 위기 극복에 주도적인 역할을 하는 것은 KAIST의 당연한 책무"라고 강조했다.

2020.09.24

조회수 25932

-

엄지용 교수팀, 대기 중 미세먼지 증가가 전력 소비에 미치는 영향 실증

우리 대학 기술경영학부 엄지용 교수 연구팀이 대기 중 미세먼지 증가가 가정의 전력소비를 증가시킴을 실증적으로 밝혔다. 이번 연구는 대기 중 초미세먼지(PM2.5) 등급을 '좋음'에서 '매우 나쁨'으로 격상시키는 75μg/m3 농도증가가 가정부문 전력소비량을 평균 11.2% 증가시킴을 계량경제 모형으로 확인했는데, 이는 한 여름철 실외온도가 3.5oC 상승할 때 유발되는 전력소비 증가량에 해당하는 큰 폭의 유의미한 변화로 확인됐다. 이번 연구에는 전국 136개 주요 시군구 853가구에 설치된 실시간 스마트미터에서 1년여에 걸쳐 수집한 전력사용 데이터에 전국 미세먼지 관측소와 기상관측소에서 수집한 시간별 환경정보를 매칭해 얻은 에너지-환경 빅데이터가 활용됐다.

미세먼지와 같은 급성 환경스트레스에 대한 소비자의 적응행태는 그간 에너지 학계에서 많은 주목을 받지 못했는데, 이번 연구에서는 미세먼지에 대한 가구의 에너지 집약적인 적응행태를 최초로 확인했다. 특히, 가구의 적응행태는 라이프스타일에 영향을 받는데, 그 민감도는 주중보다 주말에 그리고 저녁이나 새벽시간대 보다는 낮 시간대에 높은 것으로 나타났다. 아울러, 실외 기온이 아주 높거나 낮을 경우, 미세먼지에 대한 환경적응 행태가 더 크게 나타나는 것으로 확인됐다. 미세먼지 농도증가로 가정에서는 공기청정기 등의 간편하고 즉각적인 적응수단을 활용하는데 이 때문에 전력소비가 증가하고, 다시 미세먼지 농도가 더욱 상승하는 誤적응(mal-adaptation)의 가능성을 보여준 실증연구이다. 이번 연구는 미세먼지 저감정책 설계에 있어 미세먼지 적응의 역량을, 미세먼지 적응정책 설계에 있어 미세먼지 저감의 역량을 함께 고려할 필요가 있음을 시사하고 있다.

우리 대학 현민우 녹색경영정책 석사 졸업생(現 UC Santa Barbara 경제학 박사과정)과 이재웅 경영공학 박사(現 삼성전자 근무)가 공동저자로 참여하고, 인코어드 테크놀로지스의 이효섭 연구소장과 공동 수행한 이번 연구는 국제학술지 '네이처 에너지(Nature Energy)' 9월 21일자에 게재됐다. (논문명: Increase in household energy consumption due to ambient air pollution)

엄 교수는 “이번 논문의 후속 연구로 미세먼지 경보시스템의 효과성 실증과, 효과적인 예보시스템을 제시하기 위한 연구를 수행중이고 이미 기초 결과를 도출하는 데 성공했다”고 밝히며 “에너지-환경 빅데이터를 이용해 기후 및 환경경제 분야의 다양한 융합연구를 계속할 계획"이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과, 한-EU 공동연구지원사업, 그리고 녹색성장대학원 운영사업의 지원을 받아 수행됐다.

엄지용 교수팀, 대기 중 미세먼지 증가가 전력 소비에 미치는 영향 실증

우리 대학 기술경영학부 엄지용 교수 연구팀이 대기 중 미세먼지 증가가 가정의 전력소비를 증가시킴을 실증적으로 밝혔다. 이번 연구는 대기 중 초미세먼지(PM2.5) 등급을 '좋음'에서 '매우 나쁨'으로 격상시키는 75μg/m3 농도증가가 가정부문 전력소비량을 평균 11.2% 증가시킴을 계량경제 모형으로 확인했는데, 이는 한 여름철 실외온도가 3.5oC 상승할 때 유발되는 전력소비 증가량에 해당하는 큰 폭의 유의미한 변화로 확인됐다. 이번 연구에는 전국 136개 주요 시군구 853가구에 설치된 실시간 스마트미터에서 1년여에 걸쳐 수집한 전력사용 데이터에 전국 미세먼지 관측소와 기상관측소에서 수집한 시간별 환경정보를 매칭해 얻은 에너지-환경 빅데이터가 활용됐다.

미세먼지와 같은 급성 환경스트레스에 대한 소비자의 적응행태는 그간 에너지 학계에서 많은 주목을 받지 못했는데, 이번 연구에서는 미세먼지에 대한 가구의 에너지 집약적인 적응행태를 최초로 확인했다. 특히, 가구의 적응행태는 라이프스타일에 영향을 받는데, 그 민감도는 주중보다 주말에 그리고 저녁이나 새벽시간대 보다는 낮 시간대에 높은 것으로 나타났다. 아울러, 실외 기온이 아주 높거나 낮을 경우, 미세먼지에 대한 환경적응 행태가 더 크게 나타나는 것으로 확인됐다. 미세먼지 농도증가로 가정에서는 공기청정기 등의 간편하고 즉각적인 적응수단을 활용하는데 이 때문에 전력소비가 증가하고, 다시 미세먼지 농도가 더욱 상승하는 誤적응(mal-adaptation)의 가능성을 보여준 실증연구이다. 이번 연구는 미세먼지 저감정책 설계에 있어 미세먼지 적응의 역량을, 미세먼지 적응정책 설계에 있어 미세먼지 저감의 역량을 함께 고려할 필요가 있음을 시사하고 있다.

우리 대학 현민우 녹색경영정책 석사 졸업생(現 UC Santa Barbara 경제학 박사과정)과 이재웅 경영공학 박사(現 삼성전자 근무)가 공동저자로 참여하고, 인코어드 테크놀로지스의 이효섭 연구소장과 공동 수행한 이번 연구는 국제학술지 '네이처 에너지(Nature Energy)' 9월 21일자에 게재됐다. (논문명: Increase in household energy consumption due to ambient air pollution)

엄 교수는 “이번 논문의 후속 연구로 미세먼지 경보시스템의 효과성 실증과, 효과적인 예보시스템을 제시하기 위한 연구를 수행중이고 이미 기초 결과를 도출하는 데 성공했다”고 밝히며 “에너지-환경 빅데이터를 이용해 기후 및 환경경제 분야의 다양한 융합연구를 계속할 계획"이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과, 한-EU 공동연구지원사업, 그리고 녹색성장대학원 운영사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.23

조회수 26324

-

칩 스케일 초 저잡음 펄스 신호 발생기술 개발

우리 대학 물리학과 이한석 교수와 기계공학과 김정원 교수 공동연구팀이 실리카 *마이크로공진기를 이용해 매우 낮은 잡음으로 펄스 신호를 주기적으로 발생할 수 있는 신기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

☞ 마이크로공진기(microresonator): 특정 공진 주파수에서 공진을 일으킬 수 있도록 한 마이크로미터~밀리미터 크기의 소자이다. 굴절률 차이에 의한 내부전반사로 공진기 내부에서 광 파워가 공진 형태로 집약되는 특성을 보인다.

이 기술을 이용하면 3 밀리미터(mm) 지름의 칩으로부터 22 기가헤르츠(GHz)의 높은 *반복률과 2.6 펨토초(385조 분의 1초)의 매우 낮은 *펄스 간 시간 오차를 동시에 가지는 광 펄스열(optical pulse train)을 발생할 수 있다. 따라서 초고속 광대역 아날로그-디지털 변환기(analog-to-digital converter, ADC)의 샘플링 클럭이나 5G·6G 통신용 초 저잡음 마이크로파 신호원으로 활용이 기대된다.

☞ 반복률(repetation rate): 단위 시간(1초) 동안 지나가는 펄스의 수로 주기의 역수에 해당한다. 반복률이 22GHz일 경우, 펄스틑 1초 동안 220억 번 지나간다.

☞ 펄스 간 시간 오차(timing jitter): 펄스가 이상적인 주기로부터 얼마나 어긋나는지를 나타내는 값으로 펨토초 펄스 레이저의 중요한 특성 중 하나이며 일반적으로 레퍼런스 신호원과 비교하여 어긋나는 정도를 나타낸다.

펨토초(1펨토초는 1,000조분의 1초) 수준의 펄스 폭을 가지는 광 펄스를 생성하는 모드 잠금 레이저(mode-locked laser)는 광 주파수 빗 분광학(optical frequency comb spectroscopy, 2005년 노벨 물리학상)이나 펄스 확장 증폭 기술(chirped pulse amplification, 2018년 노벨 물리학상)과 같이 기초 과학 분야에서 매우 중요한 광원으로 활용되고 있다.

최근에는 펨토초 펄스를 레이저 장비가 아닌 칩-스케일의 마이크로공진기 소자에서 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 활발하게 연구되고 있다. 특히 기존의 모드 잠금 레이저가 100메가헤르츠(MHz) 정도의 반복률을 가진 것에 반해 마이크로콤은 기존보다 100배 이상인 수십 기가헤르츠(GHz) 이상의 높은 반복률을 가지기 때문에 다양한 ICT 시스템의 개발 및 제작 등에 폭넓게 적용될 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로는 1펨토초 수준의 매우 낮은 시간 오차를 가질 수 있을 것으로 예측됐지만, 기존에는 측정의 한계 때문에 이러한 성능을 정확하게 규명할 수 없었고 잡음 성능을 최적화할 수도 없었다.

공동연구팀의 이번 연구는 이한석 교수팀이 보유한 1억 이상의 매우 높은 *Q 인자를 갖는 온칩 마이크로공진기 제작기술과 김정원 교수팀이 보유한 100아토초(100아토초는 1경분의 1초) 분해능의 펄스 간 타이밍 측정기술의 결합으로 가능했다.

☞ Q 인자(Quality factor): 진동자나 공진기(resonator)가 얼마나 오랫동안 에너지(여기서는 빛)를 담아둘 수 있는지를 나타내며, 중심주파수에 따른 공진기의 대역폭을 특성 짓는 값이다. 공진기는 높은 Q 인자 값을 가질수록 더 오래 진동할 수 있으며, 외부로부터 주입되는 에너지를 내부에 더욱 고밀도로 집중시킬 수 있다. 반도체 미세공정기술을 기반으로 칩 상에 제작된 마이크로공진기는 높은 Q 인자를 갖는다고 하더라도 대략 1000만 정도의 값을 갖는 것이 일반적이다.

공동연구팀은 기존 연구보다 100배 이상 정밀한 타이밍 측정기술을 이용해 펄스 간 시간 오차를 정확하게 측정할 수 있었고, 그 결과를 이용해 마이크로공진기의 최적 동작 조건을 찾아냄으로써 마이크로콤의 잡음 성능을 획기적으로 높일 수 있었다.

공동연구팀 관계자는 이 신기술을 활용할 경우 다양한 온-칩 광신호처리 시스템의 구현이 가능하다고 내다봤다. 그는 특히 아날로그-디지털 변환기의 경우 샘플링 클럭의 지터 성능에 의해 제한되고 있는데, 이번 연구의 타이밍 성능은 22 기가헤르츠(GHz)의 샘플링 속도에서 12비트의 유효 비트 수(effective number of bits, ENOB)를 달성할 수 있어 기존 장비의 성능을 뛰어넘을 것으로 예상했다.

이한석 교수는 "펄스 발생효율과 잡음 성능을 더욱 개선하기 위한 새로운 광소자 구성기법을 연구 중ˮ이라고 말했다. 아울러 김정원 교수도 "개발된 기술을 매우 낮은 위상잡음의 K-밴드 마이크로파 신호원과 초고속 아날로그-디지털 변환기용 샘플링 클럭으로 활용하는 후속연구를 진행 중ˮ이라고 밝혔다.

우리 대학 나노과학기술대학원 정동인 박사과정 학생과 기계공학과 권도현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `옵티카(Optica)' 8월 28일 字에 게재됐다. (논문명: Ultralow jitter silica microcomb)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

칩 스케일 초 저잡음 펄스 신호 발생기술 개발

우리 대학 물리학과 이한석 교수와 기계공학과 김정원 교수 공동연구팀이 실리카 *마이크로공진기를 이용해 매우 낮은 잡음으로 펄스 신호를 주기적으로 발생할 수 있는 신기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

☞ 마이크로공진기(microresonator): 특정 공진 주파수에서 공진을 일으킬 수 있도록 한 마이크로미터~밀리미터 크기의 소자이다. 굴절률 차이에 의한 내부전반사로 공진기 내부에서 광 파워가 공진 형태로 집약되는 특성을 보인다.

이 기술을 이용하면 3 밀리미터(mm) 지름의 칩으로부터 22 기가헤르츠(GHz)의 높은 *반복률과 2.6 펨토초(385조 분의 1초)의 매우 낮은 *펄스 간 시간 오차를 동시에 가지는 광 펄스열(optical pulse train)을 발생할 수 있다. 따라서 초고속 광대역 아날로그-디지털 변환기(analog-to-digital converter, ADC)의 샘플링 클럭이나 5G·6G 통신용 초 저잡음 마이크로파 신호원으로 활용이 기대된다.

☞ 반복률(repetation rate): 단위 시간(1초) 동안 지나가는 펄스의 수로 주기의 역수에 해당한다. 반복률이 22GHz일 경우, 펄스틑 1초 동안 220억 번 지나간다.

☞ 펄스 간 시간 오차(timing jitter): 펄스가 이상적인 주기로부터 얼마나 어긋나는지를 나타내는 값으로 펨토초 펄스 레이저의 중요한 특성 중 하나이며 일반적으로 레퍼런스 신호원과 비교하여 어긋나는 정도를 나타낸다.

펨토초(1펨토초는 1,000조분의 1초) 수준의 펄스 폭을 가지는 광 펄스를 생성하는 모드 잠금 레이저(mode-locked laser)는 광 주파수 빗 분광학(optical frequency comb spectroscopy, 2005년 노벨 물리학상)이나 펄스 확장 증폭 기술(chirped pulse amplification, 2018년 노벨 물리학상)과 같이 기초 과학 분야에서 매우 중요한 광원으로 활용되고 있다.

최근에는 펨토초 펄스를 레이저 장비가 아닌 칩-스케일의 마이크로공진기 소자에서 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 활발하게 연구되고 있다. 특히 기존의 모드 잠금 레이저가 100메가헤르츠(MHz) 정도의 반복률을 가진 것에 반해 마이크로콤은 기존보다 100배 이상인 수십 기가헤르츠(GHz) 이상의 높은 반복률을 가지기 때문에 다양한 ICT 시스템의 개발 및 제작 등에 폭넓게 적용될 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로는 1펨토초 수준의 매우 낮은 시간 오차를 가질 수 있을 것으로 예측됐지만, 기존에는 측정의 한계 때문에 이러한 성능을 정확하게 규명할 수 없었고 잡음 성능을 최적화할 수도 없었다.

공동연구팀의 이번 연구는 이한석 교수팀이 보유한 1억 이상의 매우 높은 *Q 인자를 갖는 온칩 마이크로공진기 제작기술과 김정원 교수팀이 보유한 100아토초(100아토초는 1경분의 1초) 분해능의 펄스 간 타이밍 측정기술의 결합으로 가능했다.

☞ Q 인자(Quality factor): 진동자나 공진기(resonator)가 얼마나 오랫동안 에너지(여기서는 빛)를 담아둘 수 있는지를 나타내며, 중심주파수에 따른 공진기의 대역폭을 특성 짓는 값이다. 공진기는 높은 Q 인자 값을 가질수록 더 오래 진동할 수 있으며, 외부로부터 주입되는 에너지를 내부에 더욱 고밀도로 집중시킬 수 있다. 반도체 미세공정기술을 기반으로 칩 상에 제작된 마이크로공진기는 높은 Q 인자를 갖는다고 하더라도 대략 1000만 정도의 값을 갖는 것이 일반적이다.

공동연구팀은 기존 연구보다 100배 이상 정밀한 타이밍 측정기술을 이용해 펄스 간 시간 오차를 정확하게 측정할 수 있었고, 그 결과를 이용해 마이크로공진기의 최적 동작 조건을 찾아냄으로써 마이크로콤의 잡음 성능을 획기적으로 높일 수 있었다.

공동연구팀 관계자는 이 신기술을 활용할 경우 다양한 온-칩 광신호처리 시스템의 구현이 가능하다고 내다봤다. 그는 특히 아날로그-디지털 변환기의 경우 샘플링 클럭의 지터 성능에 의해 제한되고 있는데, 이번 연구의 타이밍 성능은 22 기가헤르츠(GHz)의 샘플링 속도에서 12비트의 유효 비트 수(effective number of bits, ENOB)를 달성할 수 있어 기존 장비의 성능을 뛰어넘을 것으로 예상했다.

이한석 교수는 "펄스 발생효율과 잡음 성능을 더욱 개선하기 위한 새로운 광소자 구성기법을 연구 중ˮ이라고 말했다. 아울러 김정원 교수도 "개발된 기술을 매우 낮은 위상잡음의 K-밴드 마이크로파 신호원과 초고속 아날로그-디지털 변환기용 샘플링 클럭으로 활용하는 후속연구를 진행 중ˮ이라고 밝혔다.

우리 대학 나노과학기술대학원 정동인 박사과정 학생과 기계공학과 권도현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `옵티카(Optica)' 8월 28일 字에 게재됐다. (논문명: Ultralow jitter silica microcomb)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.17

조회수 29321

-

커피링 효과로 감염성 병원균 신속 진단키트 개발

감염성 병원균을 현장에서 육안으로 신속하고 정확하게 검출할 수 있는 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다. 의료시설 접근이 어려운 환경에서, 그리고 분자진단(RT-PCR) 장비의 대안으로 빠른 사용과 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 '커피링 등온 유전자 검출법(i-CoRi, isothermal coffee ring assay)' 개발에 성공했다고 16일 밝혔다.

'커피링 효과'란 사물 표면에 떨어진 커피 방울이 증발하면서 특징적인 링(ring) 모양이 생기는 효과다. 연구팀은 이 효과에서 아이디어를 얻어 상온에서 육안으로 병원균 유전자를 선택적으로 감별 및 고감도 검출이 가능한 기술을 개발했다. 이 기술은 RT-PCR 등 기존 분자진단 기술처럼 고가의 정밀한 장비가 필요한 문제점을 해소할 수 있다. 즉, 정 교수팀이 개발한 기술은 쉽고 간단한 POCT(point-of-care testing) 기술로 저가라는 게 큰 장점이다.

우리 대학 생명과학과 강유경 박사가 제1 저자로, 생명과학과 석박사통합과정 임산해, 나노과학기술대학원 석박사통합과정 류제성 학생이 공동저자로 참여한 이번 연구 결과는 바이오센서 분야 국제학술지 '바이오센서 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors & Bioelectronics, IF 10.257)' 9월 6일 字 온라인에 게재됐다. (논문명: Simple visualized readout of suppressed coffee ring patterns for rapid and isothermal genetic testing of antibacterial resistance)

정 교수 연구팀이 개발한 '커피링 등온 유전자 검출법'은 병원균 감염의 빠른 판별을 위해 시료를 표면에 떨어뜨려 커피링 패턴을 유도, 육안으로 관찰함으로써 병원균의 내성 종류를 선택적으로 정확하게 검출이 가능할 뿐 아니라 스마트폰 등을 이용한 모바일 진단이 가능한 기술이다.

콜로이드 용액이 기판 표면에서 증발할 때, 표면장력과 모세관 운동에 따라 미세입자들이 이를 포함하는 용액 방울 주변으로 이동해 특징적인 링 패턴을 형성한다. 연구팀은 표적 유전자 물질이 존재할 경우 미세입자와 유전자 물질의 선택적 인식에 의한 입자-핵산 물질 간 상호 응축을 유도해 링 패턴을 억제함으로써 병원균을 감별했다.

연구팀은 또 커피링 현상에 회전 환 증폭(rolling circle amplification) 기반의 등온 증폭기술을 융합했는데 융합과정에서 생성된 긴 단일 가닥의 표적 DNA 물질이 미세입자(직경 0.1~10 마이크로미터 가량) 크기로 응축되도록 효과를 극대화했다. 연구팀은 이밖에 *젭토 몰 농도 이하의 범위(sub-zeptomolar)에서도 병원균 표적 물질을 육안으로 검출하거나 스마트폰 등 모바일 장치를 통해 기록과 판독이 모두 가능한 기술을 개발했다.

☞ 젭토(zepto): 10^(-21) 을 뜻하는 접두어. 1 젭토 몰 농도는 용액 10 cc에 분자 6개가 존재하는 농도로, 기존의 현장 진단키트의 경우는 1 젭토 몰 농도의 약 1,000배 이상의 표적 물질이 존재해야 검출이 가능하다.

연구팀에서 개발한 '커피링 등온 유전자 검출' 기술은 신속하고 높은 선택성과 민감도를 지니고 있어 유전자상 2개 염기의 차이를 구별하며 별도의 분석 장비 없이 30분 이내에 항생제 내성 유전자 검출과 함께 혈청 등 복잡한 시료에서도 검출이 가능한 게 특징이다.

연구팀은 이와 함께 자동판독을 위한 진단키트로의 활용을 위해 미세입자에 의해 나타나는 공간 패턴의 이미지를 판독할 수 있는 알고리즘을 정립했고, 이를 통해 커피링 형성에 따른 감염 여부를 판별하는 데 성공했다.

정현정 교수는 "연구팀이 개발한 `커피링 등온 유전자 검출법'은 진료소나 클리닉 등에서 병상 분석을 위해서 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ면서 "현재 코로나바이러스감염증(COVID-19)을 진단하는 데 적용하기 위한 연구를 진행 중이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원 감염병위기대응기술개발사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업 지원을 통해 이뤄졌다.

커피링 효과로 감염성 병원균 신속 진단키트 개발

감염성 병원균을 현장에서 육안으로 신속하고 정확하게 검출할 수 있는 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다. 의료시설 접근이 어려운 환경에서, 그리고 분자진단(RT-PCR) 장비의 대안으로 빠른 사용과 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 '커피링 등온 유전자 검출법(i-CoRi, isothermal coffee ring assay)' 개발에 성공했다고 16일 밝혔다.

'커피링 효과'란 사물 표면에 떨어진 커피 방울이 증발하면서 특징적인 링(ring) 모양이 생기는 효과다. 연구팀은 이 효과에서 아이디어를 얻어 상온에서 육안으로 병원균 유전자를 선택적으로 감별 및 고감도 검출이 가능한 기술을 개발했다. 이 기술은 RT-PCR 등 기존 분자진단 기술처럼 고가의 정밀한 장비가 필요한 문제점을 해소할 수 있다. 즉, 정 교수팀이 개발한 기술은 쉽고 간단한 POCT(point-of-care testing) 기술로 저가라는 게 큰 장점이다.

우리 대학 생명과학과 강유경 박사가 제1 저자로, 생명과학과 석박사통합과정 임산해, 나노과학기술대학원 석박사통합과정 류제성 학생이 공동저자로 참여한 이번 연구 결과는 바이오센서 분야 국제학술지 '바이오센서 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors & Bioelectronics, IF 10.257)' 9월 6일 字 온라인에 게재됐다. (논문명: Simple visualized readout of suppressed coffee ring patterns for rapid and isothermal genetic testing of antibacterial resistance)

정 교수 연구팀이 개발한 '커피링 등온 유전자 검출법'은 병원균 감염의 빠른 판별을 위해 시료를 표면에 떨어뜨려 커피링 패턴을 유도, 육안으로 관찰함으로써 병원균의 내성 종류를 선택적으로 정확하게 검출이 가능할 뿐 아니라 스마트폰 등을 이용한 모바일 진단이 가능한 기술이다.

콜로이드 용액이 기판 표면에서 증발할 때, 표면장력과 모세관 운동에 따라 미세입자들이 이를 포함하는 용액 방울 주변으로 이동해 특징적인 링 패턴을 형성한다. 연구팀은 표적 유전자 물질이 존재할 경우 미세입자와 유전자 물질의 선택적 인식에 의한 입자-핵산 물질 간 상호 응축을 유도해 링 패턴을 억제함으로써 병원균을 감별했다.

연구팀은 또 커피링 현상에 회전 환 증폭(rolling circle amplification) 기반의 등온 증폭기술을 융합했는데 융합과정에서 생성된 긴 단일 가닥의 표적 DNA 물질이 미세입자(직경 0.1~10 마이크로미터 가량) 크기로 응축되도록 효과를 극대화했다. 연구팀은 이밖에 *젭토 몰 농도 이하의 범위(sub-zeptomolar)에서도 병원균 표적 물질을 육안으로 검출하거나 스마트폰 등 모바일 장치를 통해 기록과 판독이 모두 가능한 기술을 개발했다.

☞ 젭토(zepto): 10^(-21) 을 뜻하는 접두어. 1 젭토 몰 농도는 용액 10 cc에 분자 6개가 존재하는 농도로, 기존의 현장 진단키트의 경우는 1 젭토 몰 농도의 약 1,000배 이상의 표적 물질이 존재해야 검출이 가능하다.

연구팀에서 개발한 '커피링 등온 유전자 검출' 기술은 신속하고 높은 선택성과 민감도를 지니고 있어 유전자상 2개 염기의 차이를 구별하며 별도의 분석 장비 없이 30분 이내에 항생제 내성 유전자 검출과 함께 혈청 등 복잡한 시료에서도 검출이 가능한 게 특징이다.

연구팀은 이와 함께 자동판독을 위한 진단키트로의 활용을 위해 미세입자에 의해 나타나는 공간 패턴의 이미지를 판독할 수 있는 알고리즘을 정립했고, 이를 통해 커피링 형성에 따른 감염 여부를 판별하는 데 성공했다.

정현정 교수는 "연구팀이 개발한 `커피링 등온 유전자 검출법'은 진료소나 클리닉 등에서 병상 분석을 위해서 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ면서 "현재 코로나바이러스감염증(COVID-19)을 진단하는 데 적용하기 위한 연구를 진행 중이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원 감염병위기대응기술개발사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업 지원을 통해 이뤄졌다.

2020.09.16

조회수 31057

-

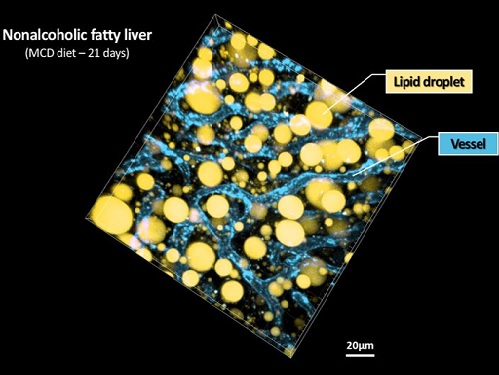

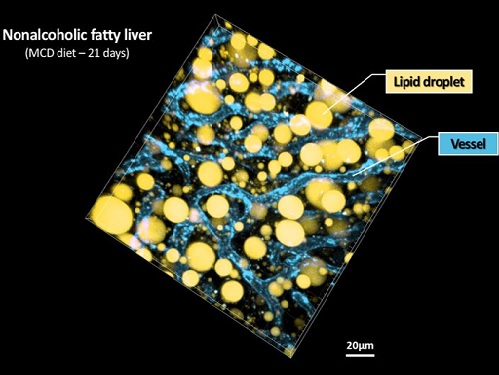

비알콜성 지방간 진행 영상화 기술 개발

우리 대학 의과학대학원 김필한 교수 연구팀이 3차원 생체현미경 기술을 통해 비알콜성 지방간에서 간세포 내 *지방구 형성과 미세혈관계를 동시에 고해상도의 영상으로 촬영하는 데 성공했다고 14일 밝혔다.

☞ 지방구(Lipid droplet): 지방 방울이라고도 하며, 간세포의 세포질에 구 형태로 축적된 지방을 뜻한다.

김 교수 연구팀은 이에 앞서 살아있는 비알콜성 지방간 동물모델에서 질환이 진행될수록 간세포 내의 지방구가 축적되며 크기가 증가하는 과정에서 개개의 지방구를 3차원으로 정밀하게 분석할 수 있는 생체현미경 기술을 개발, 이번 연구에 활용했다.

비알콜성 지방간은 서구화된 식습관 및 비만율 증가로 국내에서 급속히 증가하고 있는데 단순 지방간부터 만성 지방간염 및 간경변증(간경화)에 이르는 넓은 범위의 간 질환을 포함한다. 정상인에게서도 최대 24%, 비만인에서는 최대 74%까지 높은 유병률이 보고되고 있어 심각한 간 질환으로 진행되지 않도록 적극적인 관리가 요구된다.

그동안 비알콜성 지방간 질환 연구들은 대부분이 절제된 간 조직을 사용한 조직병리학적 분석을 통해 이뤄졌다. 하지만 이 같은 방식으로는 질환이 장기간에 걸쳐 진행되는 동안 간 내부의 간세포와 주변 미세환경에서 일어나는 다양한 분자세포 수준의 변화를 3차원으로 정밀하게 분석하고 그 원리를 밝히는 것이 어려웠다. 글로벌 차원의 집중적인 연구개발 투자에도 불구하고 비알콜성 지방간 질환의 새로운 치료제의 개발이 지연되고 주된 이유다.

김필한 교수 연구팀은 독자적으로 개발한 초고속 레이저 공초점·이광자 생체현미경을 사용해 살아있는 비알콜성 지방간 질환 동물모델에서 질환 진행에 따른 간세포 내 지방구의 형성 및 축적과 주변 미세 간 혈관계를 동시에 고해상도를 지닌 3차원 영상으로 촬영하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 생체현미경 시스템은 시속 380Km 이상의 초고속으로 회전하는 다각 거울을 이용해 살아있는 생체 내부 간 조직의 움직임을 실시간으로 추적하고 보정이 가능해 크기가 마이크로미터(μm·100만분의 1미터) 이하인 극히 작은 지방구까지 고해상도로 영상화가 가능하다.

연구팀은 또 비알콜성 간 질환에서 질환 진행으로 간세포 내 지방구의 축적률이 증가하고 개개의 지방구 크기가 증가하는 현상을 영상화하는 데 성공했다. 이와 함께 지방구의 크기 증가가 간세포 핵의 위치변화를 일으키고 결국 간세포 모양의 변화를 일으키는 현상을 고해상도 영상화를 통해 확인했다.

김 연구팀이 독자적으로 개발한 최첨단 고해상도 3차원 생체현미경 기술은 살아있는 생체 내부 간의 미세환경을 이루는 다양한 구성성분(세포, 혈관, 지질, 콜라겐 외 생체분자)들을 동시에 실시간으로 영상촬영이 가능해 비알콜성 지방간 질환을 비롯한 다양한 간 질환 연구와 치료제 개발과정에 다양하게 활용될 것으로 기대된다.

특히 이 3차원 생체현미경 기술은 우리 대학 교원창업기업인 아이빔테크놀로지(IVIM Technology, Inc)를 통해 상용화돼 올 인원 생체현미경 모델명인 'IVM-CM'과 'IVM-MS'로 2019년 10월부터 출시되고 있는데 기초 의·생명 연구의 차세대 첨단 영상장비로서 미래 글로벌 바이오헬스 시장의 핵심 장비로 벌써부터 주목받고 있다.

※ MCD diet는 지방간을 유도하기 위한 특수 사료를 의미하며 생쥐에게 섭취시키면 빠르게 지방간이 생긴다.

김 교수는 "비알콜성 지방간을 포함한 다양한 질환의 3차원 생체현미경을 이용한 실시간 고해상도 영상기술은 질환의 진행에 따른 세포 수준의 다양한 변화의 정밀한 관찰이 가능하다ˮ라며 "3차원 생체현미경은 미래 바이오헬스 산업에서 여러 인간 질환의 진단 및 치료제 개발에 획기적인 도움을 줄 것ˮ이라고 말했다.

나노과학기술대학원 문지은 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 연구팀 논문은 미국광학회가 발간하는 국제 학술지 '바이오메디컬 옵틱스 익스프레스(Biomedical Optics Express)' 誌 8월 19일 字에 실리는 한편 편집장 선정(Editor's pick) 우수 논문으로 주목받았다. (논문명 : Intravital longitudinal imaging of hepatic lipid droplet accumulation in a murine model for nonalcoholic fatty liver disease)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 이공분야기초연구사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

비알콜성 지방간 진행 영상화 기술 개발

우리 대학 의과학대학원 김필한 교수 연구팀이 3차원 생체현미경 기술을 통해 비알콜성 지방간에서 간세포 내 *지방구 형성과 미세혈관계를 동시에 고해상도의 영상으로 촬영하는 데 성공했다고 14일 밝혔다.

☞ 지방구(Lipid droplet): 지방 방울이라고도 하며, 간세포의 세포질에 구 형태로 축적된 지방을 뜻한다.

김 교수 연구팀은 이에 앞서 살아있는 비알콜성 지방간 동물모델에서 질환이 진행될수록 간세포 내의 지방구가 축적되며 크기가 증가하는 과정에서 개개의 지방구를 3차원으로 정밀하게 분석할 수 있는 생체현미경 기술을 개발, 이번 연구에 활용했다.

비알콜성 지방간은 서구화된 식습관 및 비만율 증가로 국내에서 급속히 증가하고 있는데 단순 지방간부터 만성 지방간염 및 간경변증(간경화)에 이르는 넓은 범위의 간 질환을 포함한다. 정상인에게서도 최대 24%, 비만인에서는 최대 74%까지 높은 유병률이 보고되고 있어 심각한 간 질환으로 진행되지 않도록 적극적인 관리가 요구된다.

그동안 비알콜성 지방간 질환 연구들은 대부분이 절제된 간 조직을 사용한 조직병리학적 분석을 통해 이뤄졌다. 하지만 이 같은 방식으로는 질환이 장기간에 걸쳐 진행되는 동안 간 내부의 간세포와 주변 미세환경에서 일어나는 다양한 분자세포 수준의 변화를 3차원으로 정밀하게 분석하고 그 원리를 밝히는 것이 어려웠다. 글로벌 차원의 집중적인 연구개발 투자에도 불구하고 비알콜성 지방간 질환의 새로운 치료제의 개발이 지연되고 주된 이유다.

김필한 교수 연구팀은 독자적으로 개발한 초고속 레이저 공초점·이광자 생체현미경을 사용해 살아있는 비알콜성 지방간 질환 동물모델에서 질환 진행에 따른 간세포 내 지방구의 형성 및 축적과 주변 미세 간 혈관계를 동시에 고해상도를 지닌 3차원 영상으로 촬영하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 생체현미경 시스템은 시속 380Km 이상의 초고속으로 회전하는 다각 거울을 이용해 살아있는 생체 내부 간 조직의 움직임을 실시간으로 추적하고 보정이 가능해 크기가 마이크로미터(μm·100만분의 1미터) 이하인 극히 작은 지방구까지 고해상도로 영상화가 가능하다.

연구팀은 또 비알콜성 간 질환에서 질환 진행으로 간세포 내 지방구의 축적률이 증가하고 개개의 지방구 크기가 증가하는 현상을 영상화하는 데 성공했다. 이와 함께 지방구의 크기 증가가 간세포 핵의 위치변화를 일으키고 결국 간세포 모양의 변화를 일으키는 현상을 고해상도 영상화를 통해 확인했다.

김 연구팀이 독자적으로 개발한 최첨단 고해상도 3차원 생체현미경 기술은 살아있는 생체 내부 간의 미세환경을 이루는 다양한 구성성분(세포, 혈관, 지질, 콜라겐 외 생체분자)들을 동시에 실시간으로 영상촬영이 가능해 비알콜성 지방간 질환을 비롯한 다양한 간 질환 연구와 치료제 개발과정에 다양하게 활용될 것으로 기대된다.

특히 이 3차원 생체현미경 기술은 우리 대학 교원창업기업인 아이빔테크놀로지(IVIM Technology, Inc)를 통해 상용화돼 올 인원 생체현미경 모델명인 'IVM-CM'과 'IVM-MS'로 2019년 10월부터 출시되고 있는데 기초 의·생명 연구의 차세대 첨단 영상장비로서 미래 글로벌 바이오헬스 시장의 핵심 장비로 벌써부터 주목받고 있다.

※ MCD diet는 지방간을 유도하기 위한 특수 사료를 의미하며 생쥐에게 섭취시키면 빠르게 지방간이 생긴다.

김 교수는 "비알콜성 지방간을 포함한 다양한 질환의 3차원 생체현미경을 이용한 실시간 고해상도 영상기술은 질환의 진행에 따른 세포 수준의 다양한 변화의 정밀한 관찰이 가능하다ˮ라며 "3차원 생체현미경은 미래 바이오헬스 산업에서 여러 인간 질환의 진단 및 치료제 개발에 획기적인 도움을 줄 것ˮ이라고 말했다.

나노과학기술대학원 문지은 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 연구팀 논문은 미국광학회가 발간하는 국제 학술지 '바이오메디컬 옵틱스 익스프레스(Biomedical Optics Express)' 誌 8월 19일 字에 실리는 한편 편집장 선정(Editor's pick) 우수 논문으로 주목받았다. (논문명 : Intravital longitudinal imaging of hepatic lipid droplet accumulation in a murine model for nonalcoholic fatty liver disease)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 이공분야기초연구사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2020.09.14

조회수 29609

-

코로나19 해외유입 확진자 수 예측 기술 개발

최근 전 세계적으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 수가 2,000만 명을 넘어선 가운데 최근 국내에서도 코로나19 확진자 수가 급증해 2차 대유행 조짐을 보이면서 정부는 8월 23일부터 전국 대상으로 사회적 거리두기 단계를 2단계로 격상해 시행 중이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 국내 코로나 누적 확진자 수는 8월 23일 오전 0시 기준으로 총 1만7,399명이다. 이 중 해외유입 감염자 수는 2,716명(8월 22일 오전 0시 기준)으로 전체 확진자의 약 16%를 차지한다. 대륙별로 보면 아시아(중국 외), 미주, 유럽, 아프리카 순이다. 지난 14일 이후 국내 지역 발생 신규확진자 수가 급증하고 있지만 향후 해외유입 확진자 수의 확산추세 또한 결코 장담할 수 없는 상황이다.

이런 가운데 우리 연구진이 해외유입 확진자 수를 예측할 수 있는 관련 기술을 개발했다. 우리 대학 산업및시스템공학과 이재길 교수 연구팀이 코로나19 해외유입 확진자 수를 예측하는 빅데이터‧인공지능(AI) 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이재길 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 해외 각국의 확진자 수와 사망자 수, 해외 각국에서의 코로나19 관련 키워드 검색빈도와 한국으로의 일일 항공편 수, 그리고 해외 각국에서 한국으로의 로밍 고객 입국자 수 등 빅 데이터에 인공지능(AI) 기술을 적용해 향후 2주간의 해외유입 확진자 수를 예측한다.

코로나19 확진자 수가 급증할수록 해외유입에 의한 지역사회 확산의 위험성도 항상 뒤따르기 마련이다. 이에 따라 이재길 교수 연구팀이 개발한 정확한 해외유입 확진자 수 예측기술은 방역 시설 및 격리 시설 확충, 고위험 국가 입국자 관리 정책 등에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 김민석 박사과정 학생이 제1 저자로, 강준혁, 김도영, 송환준, 민향숙, 남영은, 박동민 학생이 제2~제7 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제 학술대회 'ACM KDD 2020'의 'AI for COVID-19' 세션에서 오는 24일 발표된다. (논문명 : Hi-COVIDNet: Deep Learning Approach to Predict Inbound COVID-19 Patients and Case Study in South Korea)

해외유입 확진자 수는 다양한 요인에 의해서 영향을 받는다. 일반적으로 해외 각국에서의 코로나19 위험도와 비례하며, 해외 각국에서 한국으로의 입국자 수와도 비례한다. 그러나 코로나19 위험도와 입국자 수를 실시간으로 알아내기에는 많은 제약이 따르므로 연구진은 쉽게 구할 수 있는 종류의 빅데이터를 기반으로 하는 인공지능(AI) 모델을 구축하는 데 성공했다.

연구진은 기본적으로 해외 각국의 코로나19 위험도를 산출할 때, 보고된 확진자 수와 사망자 수를 활용했다. 그러나 이러한 수치는 진단검사 수에 좌우되기 때문에 코로나19 관련 키워드 검색빈도를 같이 입력 데이터로 활용해 해당 국가의 코로나19 위험도를 실시간으로 산출했다.

이와 함께 실시간 입국자 수는 기밀정보로서 외부에 공개되지 않기 때문에 매일 제공되는 한국에 도착하는 항공편수와 로밍 고객 입국자 수를 통해 이를 유추해냈다. 로밍 고객 입국자 수 데이터는 KT로부터 제공 받았지만 KT 고객 입국자만을 포함한다는 한계를 일일 항공편수를 함께 고려함으로써 이 문제를 해소했다.

이밖에 해외유입 확진자 수 예측을 위해서는 국가 간의 지리적 연관성도 매우 중요하게 고려해야 한다. 어느 특정 국가의 코로나19 발병이 이웃 국가로 더 쉽게 전파되며, 국가 간의 교류도 거리에 따라 영향을 받기 때문이다. 연구팀은 이러한 문제해결을 위해 지리적 연관성을 학습하도록 국가-대륙으로 구성되는 지리적 계층구조에 따라 우선 각 대륙으로부터의 해외유입 확진자 수를 정확히 예측함으로써 궁극적으로 전체 해외유입 확진자 수를 정확히 예측하도록 하는 인공지능(AI) 모델을 설계했다. 연구팀은 이 인공지능 모델을 'Hi-COVIDNet'라고 이름 붙였다.

이후 연구팀은 약 한 달 반에 걸친 단기간의 훈련 데이터만으로 생성된 `Hi-COVIDNet'을 통해 향후 2주 동안의 해외유입 확진자 수를 예측한 결과, 이 모델이 기존의 시계열 데이터기반의 예측 기계학습이나 딥러닝 기반의 모델과 비교했을 때 최대 35% 더 높은 정확성을 지니고 있음을 확인했다.

제1 저자인 김민석 박사과정 학생은 "이번 연구는 최신 AI 기술을 코로나19 방역에 적용할 수 있음을 보여준 사례ˮ 라면서 "K-방역의 위상을 높이는데 기여할 것으로 기대한다ˮ 고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호)의 코로나19 AI 태스크포스팀의 지원을 받았고, KT(담당 변형균 상무)와 과학기술정보통신부(담당 김수정 서기관)의 '코로나19 확산예측 연구 얼라이언스'를 통해 로밍 데이터 세트를 지원받아 이뤄졌다.

코로나19 해외유입 확진자 수 예측 기술 개발

최근 전 세계적으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 수가 2,000만 명을 넘어선 가운데 최근 국내에서도 코로나19 확진자 수가 급증해 2차 대유행 조짐을 보이면서 정부는 8월 23일부터 전국 대상으로 사회적 거리두기 단계를 2단계로 격상해 시행 중이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 국내 코로나 누적 확진자 수는 8월 23일 오전 0시 기준으로 총 1만7,399명이다. 이 중 해외유입 감염자 수는 2,716명(8월 22일 오전 0시 기준)으로 전체 확진자의 약 16%를 차지한다. 대륙별로 보면 아시아(중국 외), 미주, 유럽, 아프리카 순이다. 지난 14일 이후 국내 지역 발생 신규확진자 수가 급증하고 있지만 향후 해외유입 확진자 수의 확산추세 또한 결코 장담할 수 없는 상황이다.

이런 가운데 우리 연구진이 해외유입 확진자 수를 예측할 수 있는 관련 기술을 개발했다. 우리 대학 산업및시스템공학과 이재길 교수 연구팀이 코로나19 해외유입 확진자 수를 예측하는 빅데이터‧인공지능(AI) 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이재길 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 해외 각국의 확진자 수와 사망자 수, 해외 각국에서의 코로나19 관련 키워드 검색빈도와 한국으로의 일일 항공편 수, 그리고 해외 각국에서 한국으로의 로밍 고객 입국자 수 등 빅 데이터에 인공지능(AI) 기술을 적용해 향후 2주간의 해외유입 확진자 수를 예측한다.

코로나19 확진자 수가 급증할수록 해외유입에 의한 지역사회 확산의 위험성도 항상 뒤따르기 마련이다. 이에 따라 이재길 교수 연구팀이 개발한 정확한 해외유입 확진자 수 예측기술은 방역 시설 및 격리 시설 확충, 고위험 국가 입국자 관리 정책 등에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 김민석 박사과정 학생이 제1 저자로, 강준혁, 김도영, 송환준, 민향숙, 남영은, 박동민 학생이 제2~제7 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제 학술대회 'ACM KDD 2020'의 'AI for COVID-19' 세션에서 오는 24일 발표된다. (논문명 : Hi-COVIDNet: Deep Learning Approach to Predict Inbound COVID-19 Patients and Case Study in South Korea)

해외유입 확진자 수는 다양한 요인에 의해서 영향을 받는다. 일반적으로 해외 각국에서의 코로나19 위험도와 비례하며, 해외 각국에서 한국으로의 입국자 수와도 비례한다. 그러나 코로나19 위험도와 입국자 수를 실시간으로 알아내기에는 많은 제약이 따르므로 연구진은 쉽게 구할 수 있는 종류의 빅데이터를 기반으로 하는 인공지능(AI) 모델을 구축하는 데 성공했다.

연구진은 기본적으로 해외 각국의 코로나19 위험도를 산출할 때, 보고된 확진자 수와 사망자 수를 활용했다. 그러나 이러한 수치는 진단검사 수에 좌우되기 때문에 코로나19 관련 키워드 검색빈도를 같이 입력 데이터로 활용해 해당 국가의 코로나19 위험도를 실시간으로 산출했다.

이와 함께 실시간 입국자 수는 기밀정보로서 외부에 공개되지 않기 때문에 매일 제공되는 한국에 도착하는 항공편수와 로밍 고객 입국자 수를 통해 이를 유추해냈다. 로밍 고객 입국자 수 데이터는 KT로부터 제공 받았지만 KT 고객 입국자만을 포함한다는 한계를 일일 항공편수를 함께 고려함으로써 이 문제를 해소했다.

이밖에 해외유입 확진자 수 예측을 위해서는 국가 간의 지리적 연관성도 매우 중요하게 고려해야 한다. 어느 특정 국가의 코로나19 발병이 이웃 국가로 더 쉽게 전파되며, 국가 간의 교류도 거리에 따라 영향을 받기 때문이다. 연구팀은 이러한 문제해결을 위해 지리적 연관성을 학습하도록 국가-대륙으로 구성되는 지리적 계층구조에 따라 우선 각 대륙으로부터의 해외유입 확진자 수를 정확히 예측함으로써 궁극적으로 전체 해외유입 확진자 수를 정확히 예측하도록 하는 인공지능(AI) 모델을 설계했다. 연구팀은 이 인공지능 모델을 'Hi-COVIDNet'라고 이름 붙였다.

이후 연구팀은 약 한 달 반에 걸친 단기간의 훈련 데이터만으로 생성된 `Hi-COVIDNet'을 통해 향후 2주 동안의 해외유입 확진자 수를 예측한 결과, 이 모델이 기존의 시계열 데이터기반의 예측 기계학습이나 딥러닝 기반의 모델과 비교했을 때 최대 35% 더 높은 정확성을 지니고 있음을 확인했다.

제1 저자인 김민석 박사과정 학생은 "이번 연구는 최신 AI 기술을 코로나19 방역에 적용할 수 있음을 보여준 사례ˮ 라면서 "K-방역의 위상을 높이는데 기여할 것으로 기대한다ˮ 고 밝혔다.

이번 연구는 KAIST 글로벌전략연구소(소장 김정호)의 코로나19 AI 태스크포스팀의 지원을 받았고, KT(담당 변형균 상무)와 과학기술정보통신부(담당 김수정 서기관)의 '코로나19 확산예측 연구 얼라이언스'를 통해 로밍 데이터 세트를 지원받아 이뤄졌다.

2020.08.23

조회수 38560

-

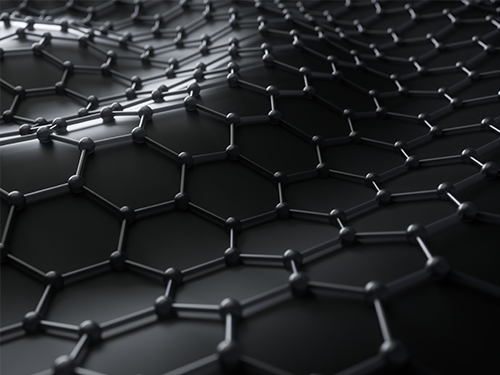

스스로 납작해지는 똑똑한 2차원 그래핀 섬유 개발

그래핀(Graphene)은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)이다. 이론적으로 강철보다 100배 강하고 열·전기 전도성이 뛰어나기 때문에 꿈의 신소재로 불린다. 최근에는 그래핀 마스크, 그래핀 운동화, 그래핀 골프공 등 다양한 응용제품들이 출시되고 있지만, 아직까지는 소량의 그래핀이 첨가된 것들이 대부분이다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 그래핀의 기존 응용범위와 한계를 뛰어넘는 새로운 형태의 그래핀 섬유를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다. 김상욱 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 연필심 등에 쓰이는 값싼 흑연으로부터 손쉬운 용액공정을 통해 얻을 수 있고 기존 탄소섬유보다 값이 싸며 유연성 등 차별화된 물성을 지니고 있어 경제성까지 갖췄다는 게 가장 큰 특징이다.

김상욱 연구팀의 이번 성과가 높게 평가받는 이유는 100% 그래핀으로 이뤄진 섬유가 만들어지는 과정에서 스스로 납작해져서 벨트와 같은 단면을 갖는 현상을 세계 최초로 발견했다는 점이다. 통상적으로 일반섬유는 그 단면이 원형으로 이루어져 있는 반면 원자단위의 평평한 2차원 소재인 그래핀으로 이루어진 섬유는 단면이 납작한 형태가 안정적인 구조라는 점을 김 교수 연구팀이 규명한 것이다.

연구팀이 개발한 납작한 벨트형 그래핀 섬유는 내부에 적층된 그래핀의 배열이 우수해 섬유의 기계적 강도와 전기전도성이 대폭 향상됐다. 연구팀은 원형 단면을 갖는 일반섬유와 대비해 각각 기계적 강도는 약 3.2배(320%), 전기전도성은 약 1.5배(152%) 향상된 결과를 얻었다. 또 납작한 면 방향으로 매우 쉽게 구부러지는 유연한 섬유를 만들 수 있어 플렉시블 소자(유연 소자)나 웨어러블 소자 등에 유용하게 쓰일 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구책임자인 김상욱 교수는 "그래핀과 같은 2차원 소재로 섬유를 만들면 납작한 벨트 형태가 이상적인 배열구조다ˮ라고 말하면서 "납작한 그래핀 섬유는 납작한 면 방향으로 유연한 성질을 가지고 있어 기존의 잘 부러지는 탄소섬유의 문제를 해결할 수 있고 최근의 이슈인 마스크의 필터 소재로도 유용하게 사용할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

우리 대학 신소재공학과 정홍주 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 종합화학 분야 저명 국제학술지인 `ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science, IF: 12.685)' 6월 11일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-Planarization of High-Performance Graphene Liquid Crystalline Fibers by Hydration) 또 연구성과의 중요성을 인정받아 7월 22일 字로 발간된 동 학술지 7월호 표지논문(Front cover)으로 선정되는 한편 에디터에 의해 하이라이트 됐다. (First Reaction: High-Performance Graphene Fibers Enabled by Hydration)

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업인 창의연구지원사업(다차원 나노조립제어 창의연구단)과 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

스스로 납작해지는 똑똑한 2차원 그래핀 섬유 개발

그래핀(Graphene)은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)이다. 이론적으로 강철보다 100배 강하고 열·전기 전도성이 뛰어나기 때문에 꿈의 신소재로 불린다. 최근에는 그래핀 마스크, 그래핀 운동화, 그래핀 골프공 등 다양한 응용제품들이 출시되고 있지만, 아직까지는 소량의 그래핀이 첨가된 것들이 대부분이다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 그래핀의 기존 응용범위와 한계를 뛰어넘는 새로운 형태의 그래핀 섬유를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다. 김상욱 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 연필심 등에 쓰이는 값싼 흑연으로부터 손쉬운 용액공정을 통해 얻을 수 있고 기존 탄소섬유보다 값이 싸며 유연성 등 차별화된 물성을 지니고 있어 경제성까지 갖췄다는 게 가장 큰 특징이다.

김상욱 연구팀의 이번 성과가 높게 평가받는 이유는 100% 그래핀으로 이뤄진 섬유가 만들어지는 과정에서 스스로 납작해져서 벨트와 같은 단면을 갖는 현상을 세계 최초로 발견했다는 점이다. 통상적으로 일반섬유는 그 단면이 원형으로 이루어져 있는 반면 원자단위의 평평한 2차원 소재인 그래핀으로 이루어진 섬유는 단면이 납작한 형태가 안정적인 구조라는 점을 김 교수 연구팀이 규명한 것이다.

연구팀이 개발한 납작한 벨트형 그래핀 섬유는 내부에 적층된 그래핀의 배열이 우수해 섬유의 기계적 강도와 전기전도성이 대폭 향상됐다. 연구팀은 원형 단면을 갖는 일반섬유와 대비해 각각 기계적 강도는 약 3.2배(320%), 전기전도성은 약 1.5배(152%) 향상된 결과를 얻었다. 또 납작한 면 방향으로 매우 쉽게 구부러지는 유연한 섬유를 만들 수 있어 플렉시블 소자(유연 소자)나 웨어러블 소자 등에 유용하게 쓰일 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구책임자인 김상욱 교수는 "그래핀과 같은 2차원 소재로 섬유를 만들면 납작한 벨트 형태가 이상적인 배열구조다ˮ라고 말하면서 "납작한 그래핀 섬유는 납작한 면 방향으로 유연한 성질을 가지고 있어 기존의 잘 부러지는 탄소섬유의 문제를 해결할 수 있고 최근의 이슈인 마스크의 필터 소재로도 유용하게 사용할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

우리 대학 신소재공학과 정홍주 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 종합화학 분야 저명 국제학술지인 `ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science, IF: 12.685)' 6월 11일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-Planarization of High-Performance Graphene Liquid Crystalline Fibers by Hydration) 또 연구성과의 중요성을 인정받아 7월 22일 字로 발간된 동 학술지 7월호 표지논문(Front cover)으로 선정되는 한편 에디터에 의해 하이라이트 됐다. (First Reaction: High-Performance Graphene Fibers Enabled by Hydration)

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업인 창의연구지원사업(다차원 나노조립제어 창의연구단)과 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.08.13

조회수 32632

-

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

2020.07.22

조회수 26165

열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.12 조회수 34992

열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.12 조회수 34992 서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02 조회수 32956

서양 미술사 빅데이터 분석으로 회화 속 구도 변화 규명

우리 대학 물리학과 정하웅 교수 연구팀이 충북대학교 물리학과 한승기 교수 연구팀과 공동연구를 통해 르네상스부터 동시대 미술에 이르기까지 약 500년에 걸친 풍경화 1만 5천여 점을 정보이론과 네트워크 이론으로 분석해 서양 미술사 속 풍경화의 구도와 구성 비율의 점진적 변화를 수치적으로 규명했다.

우리 대학 물리학과 이병휘 박사과정 학생과 충북대 서민경 학생이 주도한 이번 연구는 세계적인 학술지 ‘미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 이하 PNAS)’에 10월 117권 43호에 출판됬다. (논문명: Dissecting Landscape Art History with Information Theory, 정보이론으로 해부한 풍경화의 역사). 해당 논문은 PNAS의 In this issue 섹션에 이번 호의 대표 논문으로 선정되었고, 코멘터리와 함께 게재됐다.

화가는 그림을 그릴 때 선, 색, 형태, 모양 등 여러 가지 시각적 구성 요소들을 다양한 ‘구성 원리’를 바탕으로 조화로운 최종 작품을 완성한다. 미술사와 미학 연구자들은 작가들이 작품을 생성할 때 잠재적으로 적용한 구성 원리가 시대와 문화를 초월하는 공통적인 특징을 가지는지, 혹은 시대나 문화적 환경에 따라 어떻게 달라지는지 이해하고자 시도해왔다. 특별히 대표적인 구성 원리중 하나인 작품구도 속 사용된 ‘비례’와 ‘비율’은 미술사가들과 미학자들의 오랜 관심사였다. 역사적으로 많은 논란을 일으킨 사례로는 황금비(Golden ratio)가 있다. 기원전 300년 전 유클리드의 원론에 의해 처음 제시된 황금비는 1500년대 초 이탈리아의 수학자 루카 파치올리의 책을 통해 ‘신성한 비율’이라는 이름으로 대중적으로 소개되며 유명해졌다. 최근까지도 황금비의 미적 선호도에 관한 논란은 계속되어 왔는데, 파르테논 신전이나 밀로의 비너스 등 여러 아름다운 미술 작품 속에 황금비가 발견되었다는 대부분의 주장들은 오늘날 근거가 부족한 것으로 밝혀지고 있다. 그렇다면 미술사 속에서 화가들이 특별히 선호한 비율은 과연 존재했을까? 혹은 시대에 따라 선호한 비율은 어떻게 변해왔을까?

연구팀은 회화 속 색상의 공간적 배치를 특징짓는 정보이론적 분할 방법론을 적용해 서양 미술사 풍경화 역사 속에서 사용된 구도와 구성 비율을 수치화하는 방법을 제시했다. (그림1 참조) *두 가지 대규모 온라인 갤러리 로부터 16세기 르네상스 시대부터 20세기 미술까지 500년 이상의 시간에 걸친 서양 미술사 속 풍경화 1만 5천여 점을 수집하여 분석한 결과, 화가들이 선호한 거시적 작품 구도와 구성 비율이 시대에 따라 일정하거나 무작위적이지 않고, 점진적이고 체계적인 변화과정을 거쳐왔음을 확인했다.

* 온라인 시각 예술 백과사전인 위키 아트(‘WikiArt’)와 헝가리 부다베스트 물리학 컴퓨터 네트워킹 연구센터에서 운영하는 온라인 갤러리인 웹 갤러리 오브 아트(‘Web Gallery of Art’)의 풍경화 데이터를 활용

연구팀은 먼저 정보이론적 분할 방법론을 이용해 풍경화 구도를 특징지었는데, 16세기부터 19세기 중반까지의 풍경화는 지배적인 수평 구조와 수직 구조가 함께 존재하는 ‘수평-수직’ 형태의 구도가 가장 빈번하게 사용되었으나, 시간이 흐를수록 전경-중경-후경과 같이 두 개의 수평 구조가 존재하는 ‘수평-수평’ 형태의 구도 사용이 점차 증가해 19세기 중반 이후부터는 ‘수평-수평’ 형태의 구도가 가장 지배적인 구도가 되었음을 확인했다. (그림 2 참조) 흥미롭게도 이러한 시간에 따른 구도 변화 패턴은 여러 국적에 걸쳐서도 유사하게 나타났다.

또한 연구팀은 색상 사용 패턴이 급격하게 달라지는 지배적인 수평선의 위치를 기반으로 시대와 작가별로 풍경 구도를 잡는데 자주 사용한 구성 비율을 측정했는데, 선호된 구성 비율은 시간에 따라 매우 점진적이고, 부드러운 변화 과정을 보였다. 작가들의 선호한 풍경화 속 지배적인 수평선은 바로크 시대 17세기 무렵 그림의 절반 아래에 해당하는 낮은 위치에서 발견되었으나, 그 후 점차 위쪽으로 움직여 19세기 이후에는 작품 위에서부터 1/3 지점에서 가장 많은 빈도로 발견됐다. 신기하게도 1/3 구성 비율을 가장 빈번하게 사용하는 특징은 다양한 현대 미술 주의(ism)에 걸쳐 유사하게 발견됐는데, 이러한 발견은 미술 양식의 폭발적인 다양성을 대표하는 현대 미술의 여러 주의들이 색채 사용과 표현 방법에선 다양성과 차별성을 추구했으나, 구도와 구성 비율의 관점에서는 유사한 사용 패턴을 보였다는 점에서 새로운 발견이다.

연구팀은 또한 네트워크 과학 방법론을 적용해 서로 유사한 구도를 적용한 작가들과 사조들로 이루어진 네트워크를 구축하여 분석했다. 이 작가-사조 네트워크는 크게 세 가지 거대 군집으로 구성돼 있었는데, 신기하게도 구도 사용의 유사성만을 바탕으로 한 작가들과 사조 속 군집은 시기적으로도 근접한 시기에 활동을 보인 작가들과 사조들로 이루어져 있었다. 이는 기존 알려진 개별 작가들의 생애와 개별 사조의 시간 범위를 초월하는 미술사 구도 양식 속 거대 군집이 있음을 시사한다.

정하웅 교수는 ‘이 같이 시대에 따른 깔끔하고 체계적인 서양 미술사 속 구도변화는 미술의 실제 역사의 모습을 반영하고 있을 수도 있지만, 동시에 높을 확률로 그동안 미술사가들과 비평가들에 의해 평가되고 정리돼 온 주류 미술사의 편향을 나타내고 있을 수 있음을 주의해야 한다’고 지적했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.02 조회수 32956 사람 3D 폐포 배양 기술로 코로나19 감염 기전을 규명하는 데 성공

우리 대학 연구진 포함 국내 연구진이 실험실에서 3차원으로 키운 사람의 폐포(허파꽈리)에 코로나19 바이러스를 배양해 감염 기전과 치료제 개발에 적용이 가능한 기술 개발에 성공했다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 누적 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 확진자 수는 25일 기준 4,331만 8,941명으로 지난 18일(4,030만 1,609명) 4,000만 명을 넘어선 후 일주일 만에 4,331만을 돌파하는 2차 대유행이 점차 현실화돼 가고 있다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀은 인간의 폐포 세포를 실험실에서 구현하는 3D 미니 장기기술을 개발하고 이를 활용해 코로나19 바이러스가 인간의 폐 세포를 파괴하는 과정을 정밀하게 규명하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 연구는 영국 케임브리지대학 이주현 박사를 비롯해 국립보건연구원 국립감염병연구소 최병선 과장·기초과학연구원(IBS) 고규영 혈관연구단장(우리 대학 의과학대학원 교수)·서울대병원 김영태 교수와 우리 대학 교원창업기업인 ㈜지놈인사이트와 공동으로 진행됐다.

공동연구팀의 이번 연구 결과는 줄기세포 분야 세계적인 학술지 `Cell Stem Cell' 10월 22일 字 온라인판에 실렸다. (논문명: Three-dimensional human alveolar stem cell culture models reveal infection response to SARS-CoV-2)

정확한 질병 기전의 이해를 기반으로 치료제를 효과적으로 개발하기 위해서는 실험실에서 사용 가능한 인체를 모사한 모델 사용이 필수적이다. 코로나19 바이러스는 생쥐 모델에 감염시키기가 어렵고, 특히 실험실에서 사용할 수 있는 폐 세포 모델은 존재하지 않기 때문에 직접적인 감염 연구의 한계가 존재해왔다.

공동연구팀은 이런 문제를 해소하기 위해 지속적으로 배양이 가능한 3차원 인간 폐포 모델을 새롭게 정립했다. 이를 이용하면 실험실에서 사람의 폐 세포를 이용해 코로나19 바이러스 등 각종 호흡기 바이러스의 질병 기전을 연구할 수 있기 때문이다. 더 나가서 3차원 인간 폐포 모델은 약물 스크리닝 등 치료법 개발에도 직접적으로 응용할 수 있다는 장점이 있다.

공동연구팀은 폐암 등 사람의 수술 검사재료에서 확보되는 사람 폐 조직을 장기간 안정적으로 3차원 배양할 수 있는 조건을 알아내는 데 성공했다. 실험 결과, 3D 폐포는 코로나19 바이러스에 노출되면 6시간 내 급속한 바이러스 증식이 일어나 세포 감염이 완료됐으나, 이를 막기 위한 폐 세포의 선천 면역 반응 활성화에는 약 3일가량의 시간이 걸렸다.

이와 함께 하나의 코로나19 바이러스 입자는 하나의 세포를 감염시키는 데 충분하다는 사실을 알아냈다. 감염 3일째 공동연구팀은 세포 가운데 일부분이 고유의 기능을 급격히 상실한다는 사실도 확인했다.

공동 교신저자인 주영석 교수는 "이번에 개발한 3차원 인체 폐 배양 모델 규모를 확대한다면 코로나19 바이러스를 포함한 다양한 호흡기 바이러스의 감염 연구에 유용하게 사용될 것ˮ이라고 말했다.

주 교수는 이어 "동물이나 다른 장기 유래의 세포가 아닌 호흡기 바이러스의 표적 세포인 사람의 폐 세포를 직접적으로 질병 연구에 응용함으로써 효율적이고 정확한 기전 규명은 물론 치료제 개발에도 이용할 수 있다ˮ고 강조했다.

코로나19 바이러스 대응 기술개발을 위해서는 다양한 기관의 지원과 관련 연구자들의 협력 연구가 필수적이다. 공동연구팀의 이번 연구는 한국연구재단·질병관리청·기초과학연구원(IBS)·서울대학교 의과대학·유럽연구이사회(ERC)·서경배과학재단·휴먼프론티어과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.26 조회수 32725

사람 3D 폐포 배양 기술로 코로나19 감염 기전을 규명하는 데 성공

우리 대학 연구진 포함 국내 연구진이 실험실에서 3차원으로 키운 사람의 폐포(허파꽈리)에 코로나19 바이러스를 배양해 감염 기전과 치료제 개발에 적용이 가능한 기술 개발에 성공했다.

국제 통계 사이트 월드오미터에 따르면 전 세계 누적 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 확진자 수는 25일 기준 4,331만 8,941명으로 지난 18일(4,030만 1,609명) 4,000만 명을 넘어선 후 일주일 만에 4,331만을 돌파하는 2차 대유행이 점차 현실화돼 가고 있다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀은 인간의 폐포 세포를 실험실에서 구현하는 3D 미니 장기기술을 개발하고 이를 활용해 코로나19 바이러스가 인간의 폐 세포를 파괴하는 과정을 정밀하게 규명하는 데 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 연구는 영국 케임브리지대학 이주현 박사를 비롯해 국립보건연구원 국립감염병연구소 최병선 과장·기초과학연구원(IBS) 고규영 혈관연구단장(우리 대학 의과학대학원 교수)·서울대병원 김영태 교수와 우리 대학 교원창업기업인 ㈜지놈인사이트와 공동으로 진행됐다.

공동연구팀의 이번 연구 결과는 줄기세포 분야 세계적인 학술지 `Cell Stem Cell' 10월 22일 字 온라인판에 실렸다. (논문명: Three-dimensional human alveolar stem cell culture models reveal infection response to SARS-CoV-2)

정확한 질병 기전의 이해를 기반으로 치료제를 효과적으로 개발하기 위해서는 실험실에서 사용 가능한 인체를 모사한 모델 사용이 필수적이다. 코로나19 바이러스는 생쥐 모델에 감염시키기가 어렵고, 특히 실험실에서 사용할 수 있는 폐 세포 모델은 존재하지 않기 때문에 직접적인 감염 연구의 한계가 존재해왔다.

공동연구팀은 이런 문제를 해소하기 위해 지속적으로 배양이 가능한 3차원 인간 폐포 모델을 새롭게 정립했다. 이를 이용하면 실험실에서 사람의 폐 세포를 이용해 코로나19 바이러스 등 각종 호흡기 바이러스의 질병 기전을 연구할 수 있기 때문이다. 더 나가서 3차원 인간 폐포 모델은 약물 스크리닝 등 치료법 개발에도 직접적으로 응용할 수 있다는 장점이 있다.

공동연구팀은 폐암 등 사람의 수술 검사재료에서 확보되는 사람 폐 조직을 장기간 안정적으로 3차원 배양할 수 있는 조건을 알아내는 데 성공했다. 실험 결과, 3D 폐포는 코로나19 바이러스에 노출되면 6시간 내 급속한 바이러스 증식이 일어나 세포 감염이 완료됐으나, 이를 막기 위한 폐 세포의 선천 면역 반응 활성화에는 약 3일가량의 시간이 걸렸다.

이와 함께 하나의 코로나19 바이러스 입자는 하나의 세포를 감염시키는 데 충분하다는 사실을 알아냈다. 감염 3일째 공동연구팀은 세포 가운데 일부분이 고유의 기능을 급격히 상실한다는 사실도 확인했다.

공동 교신저자인 주영석 교수는 "이번에 개발한 3차원 인체 폐 배양 모델 규모를 확대한다면 코로나19 바이러스를 포함한 다양한 호흡기 바이러스의 감염 연구에 유용하게 사용될 것ˮ이라고 말했다.

주 교수는 이어 "동물이나 다른 장기 유래의 세포가 아닌 호흡기 바이러스의 표적 세포인 사람의 폐 세포를 직접적으로 질병 연구에 응용함으로써 효율적이고 정확한 기전 규명은 물론 치료제 개발에도 이용할 수 있다ˮ고 강조했다.

코로나19 바이러스 대응 기술개발을 위해서는 다양한 기관의 지원과 관련 연구자들의 협력 연구가 필수적이다. 공동연구팀의 이번 연구는 한국연구재단·질병관리청·기초과학연구원(IBS)·서울대학교 의과대학·유럽연구이사회(ERC)·서경배과학재단·휴먼프론티어과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.26 조회수 32725 2차원 신소재를 1차원 리본으로 오려내는 나노 가위 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀과 공동연구로 2차원 반도체인 *전이금속 칼코지나이드 물질을 얇은 리본 형태로 오려낼 수 있는 신기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

☞ 2차원 전이금속 칼코지나이드 : 전이금속원소와 칼코겐 원소의 화합물. 평면 방향으로는 전이금속원소와 칼코겐 원소가 강한 공유결합을 하고 있으나, 수직 방향으로 약한 반데르발스 결합을 하는 층상구조를 가지고 있다. 이를 이용하여 층간 분리를 통해 2차원 단층 형태로 박리가 가능하다.

연구팀은 간단한 초음파 처리를 통해 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질을 일정한 방향으로 절개해 긴 나노 리본 형태로 오려내는 데 세계 최초로 성공했다. 김상욱 교수와 정유성 교수 공동 연구팀이 개발한 이 신소재는 기존 백금 촉매를 대체하여 수소 발생 반응 촉매로 활용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과의 인도 출신인 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수가 제1 저자로 참여한 이번 연구성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 6일 字 온라인 판에 게재됐다.(논문명: Longitudinal unzipping of 2D transition metal dichalcogenides)

수소는 공해물질을 배출하지 않기 때문에 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 신 에너지 자원으로 주목받고 있다. 수소를 생산하는 가장 환경친화적인 방법은 화학적으로 물을 분해하는 방법인데 이 경우 효율적으로 수소를 생성할 수 있도록 값싸고 높은 효율의 촉매를 개발하는 것이 매우 중요하다.

2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 우수한 촉매 성능을 지니고 있어 에너지·환경 분야에 응용이 기대되는 소재다. 하지만 보다 높은 촉매 성능을 달성하기 위해서는 촉매 활성을 갖는 2차원 소재의 가장자리를 많이 노출하는 방법이 요구돼왔다. 종이를 오려내듯 2차원 소재를 길쭉한 1차원 리본 형태로 오려내게 되면 더 많은 가장자리를 노출할 수 있다는 장점 때문이다.

현재까지는 그래핀과 같이 한가지 원소로만 이루어진 2차원 소재의 경우 여러 방법의 오려내는 기술이 보고돼왔지만, 2개 이상의 원소로 이뤄진 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질에 이를 적용하는 데 한계가 따랐다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 화학 반응을 통해 2차원 소재의 특성 변화를 유도한 후, 저렴한 초음파 처리 공정을 통해 1차원 리본 형태로 오려내는 기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 2차원 소재 표면이 산소와 일정한 방향성을 가지고 화학 반응한다는 점을 발견하고 간단한 초음파 자극을 통해 1차원 리본 형태로 오려냈다. 이어 이 기술을 활용해 기존 고가의 백금 촉매에 견줄 만한 높은 성능을 지닌 수소 발생 반응 촉매를 구현했다.

연구팀 관계자는 "기존에 보고된 적이 없는 다원소로 구성된 2차원 전이금속 칼코지나이드 소재를 오려내는 새로운 기술 개발을 계기로 다양한 다원소 저차원 나노 신물질을 제조할 것으로 크게 기대가 된다ˮ고 설명했다.

교신저자로 이번 연구를 주도한 김상욱 교수는 "2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 뛰어난 물성에도 불구하고 나노구조를 정교하게 조절하는 방법이 부족했다"면서 "이번 연구를 계기로 가격이 비싼 백금 기반 촉매를 대체하는 새로운 수소 발생 촉매의 개발도 가능할 것이다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.15 조회수 32575

2차원 신소재를 1차원 리본으로 오려내는 나노 가위 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀과 공동연구로 2차원 반도체인 *전이금속 칼코지나이드 물질을 얇은 리본 형태로 오려낼 수 있는 신기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

☞ 2차원 전이금속 칼코지나이드 : 전이금속원소와 칼코겐 원소의 화합물. 평면 방향으로는 전이금속원소와 칼코겐 원소가 강한 공유결합을 하고 있으나, 수직 방향으로 약한 반데르발스 결합을 하는 층상구조를 가지고 있다. 이를 이용하여 층간 분리를 통해 2차원 단층 형태로 박리가 가능하다.

연구팀은 간단한 초음파 처리를 통해 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질을 일정한 방향으로 절개해 긴 나노 리본 형태로 오려내는 데 세계 최초로 성공했다. 김상욱 교수와 정유성 교수 공동 연구팀이 개발한 이 신소재는 기존 백금 촉매를 대체하여 수소 발생 반응 촉매로 활용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과의 인도 출신인 수치스라 파드마잔 사시카라(Suchithra Padmajan Sasikala) 연구교수가 제1 저자로 참여한 이번 연구성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 6일 字 온라인 판에 게재됐다.(논문명: Longitudinal unzipping of 2D transition metal dichalcogenides)

수소는 공해물질을 배출하지 않기 때문에 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 신 에너지 자원으로 주목받고 있다. 수소를 생산하는 가장 환경친화적인 방법은 화학적으로 물을 분해하는 방법인데 이 경우 효율적으로 수소를 생성할 수 있도록 값싸고 높은 효율의 촉매를 개발하는 것이 매우 중요하다.

2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 우수한 촉매 성능을 지니고 있어 에너지·환경 분야에 응용이 기대되는 소재다. 하지만 보다 높은 촉매 성능을 달성하기 위해서는 촉매 활성을 갖는 2차원 소재의 가장자리를 많이 노출하는 방법이 요구돼왔다. 종이를 오려내듯 2차원 소재를 길쭉한 1차원 리본 형태로 오려내게 되면 더 많은 가장자리를 노출할 수 있다는 장점 때문이다.

현재까지는 그래핀과 같이 한가지 원소로만 이루어진 2차원 소재의 경우 여러 방법의 오려내는 기술이 보고돼왔지만, 2개 이상의 원소로 이뤄진 2차원 전이금속 칼코지나이드 물질에 이를 적용하는 데 한계가 따랐다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 화학 반응을 통해 2차원 소재의 특성 변화를 유도한 후, 저렴한 초음파 처리 공정을 통해 1차원 리본 형태로 오려내는 기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 2차원 소재 표면이 산소와 일정한 방향성을 가지고 화학 반응한다는 점을 발견하고 간단한 초음파 자극을 통해 1차원 리본 형태로 오려냈다. 이어 이 기술을 활용해 기존 고가의 백금 촉매에 견줄 만한 높은 성능을 지닌 수소 발생 반응 촉매를 구현했다.

연구팀 관계자는 "기존에 보고된 적이 없는 다원소로 구성된 2차원 전이금속 칼코지나이드 소재를 오려내는 새로운 기술 개발을 계기로 다양한 다원소 저차원 나노 신물질을 제조할 것으로 크게 기대가 된다ˮ고 설명했다.

교신저자로 이번 연구를 주도한 김상욱 교수는 "2차원 전이금속 칼코지나이드 소재는 뛰어난 물성에도 불구하고 나노구조를 정교하게 조절하는 방법이 부족했다"면서 "이번 연구를 계기로 가격이 비싼 백금 기반 촉매를 대체하는 새로운 수소 발생 촉매의 개발도 가능할 것이다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.15 조회수 32575 한국인의 자연스러운 감성 인식 인공지능을 위한 공공 DB 구축

기계적 인공지능을 뛰어넘는 감성 지능기술 기반의 미래산업 창출과 효율적인 동영상 요약 서비스 개발을 위한 공공 데이터베이스 구축 사업에 대학이 주도적으로 나선다.

문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 한국인의 감정을 인지할 수 있는 감성 기술과 지능형 영상 요약기술 개발을 위한 인공지능 빅데이터 구축 사업을 통해 코로나 이후 새로운 인공지능산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 24일 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역에서 활용 폭을 넓히고 있다. 그러나 사람들의 미묘한 감정 표현 인식처럼 기계적으로 판단하기 어려운 문제를 해결하는 '감성 지능' 기술의 국내 수준은 아직 걸음마 단계라고 평가받고 있다. 미국이나 일본과 같은 선진국에서 '험인텔(Humintell)'과 같은 감성 인식 기술기반 서비스가 두각을 보이는 상황에서 이제 우리나라도 사람의 감정을 인지할 수 있는 인공지능 기술 개발을 위해 고품질의 한국인 고유의 감정 표현과 관련된 데이터 수집하고, 또 다양한 응용 서비스 개발에도 더욱 박차를 가해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

박주용 교수 연구팀의 '감성 인식 인공지능 공공DB 구축사업'은 COVID-19로 인한 경기침체를 극복하고 코로나19 종식 이후 디지털 시대의 신산업 창출을 위해 과기정통부(장관 최기영)와 한국정보화진흥원(원장 문용식)의 '인공지능 학습용 데이터 구축(2차)' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 46억 원의 재원으로 운용된다. 이를 위해 일반인과 전문배우 등 약 2,500명의 자발적 참여자로부터 감정 학습을 위한 얼굴 데이터 수집과 함께, K-pop과 K-드라마 등의 세계적 성공으로 수요가 급증하고 있는 환경에서 다양한 동영상 콘텐츠의 효과적인 영상 요약과 맞춤형 마케팅을 가능케 하는 영상 데이터 확보에 나선다.

이 사업은 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터헌트(대표이사 김태헌), 아트센터 나비미술관(관장 노소영), 리콘랩스(대표이사 반성훈)가 공동연구기관으로, 그리고 대홍기획(대표이사 홍성현)이 수요기관으로 참여한다. 이밖에 한국 소비자 광고심리학회가 자문하는 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용이 가능하다.

특히 문화기술대학원 박주용, 이원재, 남주한 교수팀과 리콘랩스, 아트센터 나비미술관은 사용자의 심리적 건강을 추적할 수 있는 심리 일기장, 음악 영상의 하이라이트 생성을 위한 알고리즘, 서비스 사용자의 반응을 감지할 수 있는 앱 등 이번 사업을 통해 구축예정인 공공 데이터베이스를 활용하는 각종 응용 서비스를 설계하고 실험할 계획이다.

박주용 교수는 "인간을 감정을 이해하는 미래 인공지능 기술발전을 위해서는 고품질의 공공데이터 확보가 필수ˮ라고 전제하면서 "일상 사진을 공유하며 공감대를 찾는 소셜미디어 시대의 문화에 힘입어 새로운 산업을 창출하고 세계적 팬데믹으로 인한 위기 극복에 주도적인 역할을 하는 것은 KAIST의 당연한 책무"라고 강조했다.

2020.09.24 조회수 25932

한국인의 자연스러운 감성 인식 인공지능을 위한 공공 DB 구축

기계적 인공지능을 뛰어넘는 감성 지능기술 기반의 미래산업 창출과 효율적인 동영상 요약 서비스 개발을 위한 공공 데이터베이스 구축 사업에 대학이 주도적으로 나선다.

문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 한국인의 감정을 인지할 수 있는 감성 기술과 지능형 영상 요약기술 개발을 위한 인공지능 빅데이터 구축 사업을 통해 코로나 이후 새로운 인공지능산업 창출에 적극적으로 나설 계획이라고 24일 밝혔다.

현재 인공지능은 질병 진단과 자율운전 등 인간의 기계적인 움직임과 판단력을 보완하는 영역에서 활용 폭을 넓히고 있다. 그러나 사람들의 미묘한 감정 표현 인식처럼 기계적으로 판단하기 어려운 문제를 해결하는 '감성 지능' 기술의 국내 수준은 아직 걸음마 단계라고 평가받고 있다. 미국이나 일본과 같은 선진국에서 '험인텔(Humintell)'과 같은 감성 인식 기술기반 서비스가 두각을 보이는 상황에서 이제 우리나라도 사람의 감정을 인지할 수 있는 인공지능 기술 개발을 위해 고품질의 한국인 고유의 감정 표현과 관련된 데이터 수집하고, 또 다양한 응용 서비스 개발에도 더욱 박차를 가해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

박주용 교수 연구팀의 '감성 인식 인공지능 공공DB 구축사업'은 COVID-19로 인한 경기침체를 극복하고 코로나19 종식 이후 디지털 시대의 신산업 창출을 위해 과기정통부(장관 최기영)와 한국정보화진흥원(원장 문용식)의 '인공지능 학습용 데이터 구축(2차)' 사업 예산 및 KAIST가 주도하는 컨소시엄의 민간투자금 등 모두 46억 원의 재원으로 운용된다. 이를 위해 일반인과 전문배우 등 약 2,500명의 자발적 참여자로부터 감정 학습을 위한 얼굴 데이터 수집과 함께, K-pop과 K-드라마 등의 세계적 성공으로 수요가 급증하고 있는 환경에서 다양한 동영상 콘텐츠의 효과적인 영상 요약과 맞춤형 마케팅을 가능케 하는 영상 데이터 확보에 나선다.

이 사업은 우리 대학 문화기술대학원이 주관하고 메트릭스리서치(대표 나윤정), 액션파워(공동대표 조홍식/이지화), 소리자바(대표이사 안상현), 데이터헌트(대표이사 김태헌), 아트센터 나비미술관(관장 노소영), 리콘랩스(대표이사 반성훈)가 공동연구기관으로, 그리고 대홍기획(대표이사 홍성현)이 수요기관으로 참여한다. 이밖에 한국 소비자 광고심리학회가 자문하는 이 프로젝트에서 개발되는 데이터베이스, 인공지능 학습모델, 프로그래밍 코드 등 모든 연구결과는 공공재이기 때문에 누구나 연구와 사업에 사용이 가능하다.

특히 문화기술대학원 박주용, 이원재, 남주한 교수팀과 리콘랩스, 아트센터 나비미술관은 사용자의 심리적 건강을 추적할 수 있는 심리 일기장, 음악 영상의 하이라이트 생성을 위한 알고리즘, 서비스 사용자의 반응을 감지할 수 있는 앱 등 이번 사업을 통해 구축예정인 공공 데이터베이스를 활용하는 각종 응용 서비스를 설계하고 실험할 계획이다.

박주용 교수는 "인간을 감정을 이해하는 미래 인공지능 기술발전을 위해서는 고품질의 공공데이터 확보가 필수ˮ라고 전제하면서 "일상 사진을 공유하며 공감대를 찾는 소셜미디어 시대의 문화에 힘입어 새로운 산업을 창출하고 세계적 팬데믹으로 인한 위기 극복에 주도적인 역할을 하는 것은 KAIST의 당연한 책무"라고 강조했다.

2020.09.24 조회수 25932 엄지용 교수팀, 대기 중 미세먼지 증가가 전력 소비에 미치는 영향 실증

우리 대학 기술경영학부 엄지용 교수 연구팀이 대기 중 미세먼지 증가가 가정의 전력소비를 증가시킴을 실증적으로 밝혔다. 이번 연구는 대기 중 초미세먼지(PM2.5) 등급을 '좋음'에서 '매우 나쁨'으로 격상시키는 75μg/m3 농도증가가 가정부문 전력소비량을 평균 11.2% 증가시킴을 계량경제 모형으로 확인했는데, 이는 한 여름철 실외온도가 3.5oC 상승할 때 유발되는 전력소비 증가량에 해당하는 큰 폭의 유의미한 변화로 확인됐다. 이번 연구에는 전국 136개 주요 시군구 853가구에 설치된 실시간 스마트미터에서 1년여에 걸쳐 수집한 전력사용 데이터에 전국 미세먼지 관측소와 기상관측소에서 수집한 시간별 환경정보를 매칭해 얻은 에너지-환경 빅데이터가 활용됐다.

미세먼지와 같은 급성 환경스트레스에 대한 소비자의 적응행태는 그간 에너지 학계에서 많은 주목을 받지 못했는데, 이번 연구에서는 미세먼지에 대한 가구의 에너지 집약적인 적응행태를 최초로 확인했다. 특히, 가구의 적응행태는 라이프스타일에 영향을 받는데, 그 민감도는 주중보다 주말에 그리고 저녁이나 새벽시간대 보다는 낮 시간대에 높은 것으로 나타났다. 아울러, 실외 기온이 아주 높거나 낮을 경우, 미세먼지에 대한 환경적응 행태가 더 크게 나타나는 것으로 확인됐다. 미세먼지 농도증가로 가정에서는 공기청정기 등의 간편하고 즉각적인 적응수단을 활용하는데 이 때문에 전력소비가 증가하고, 다시 미세먼지 농도가 더욱 상승하는 誤적응(mal-adaptation)의 가능성을 보여준 실증연구이다. 이번 연구는 미세먼지 저감정책 설계에 있어 미세먼지 적응의 역량을, 미세먼지 적응정책 설계에 있어 미세먼지 저감의 역량을 함께 고려할 필요가 있음을 시사하고 있다.

우리 대학 현민우 녹색경영정책 석사 졸업생(現 UC Santa Barbara 경제학 박사과정)과 이재웅 경영공학 박사(現 삼성전자 근무)가 공동저자로 참여하고, 인코어드 테크놀로지스의 이효섭 연구소장과 공동 수행한 이번 연구는 국제학술지 '네이처 에너지(Nature Energy)' 9월 21일자에 게재됐다. (논문명: Increase in household energy consumption due to ambient air pollution)

엄 교수는 “이번 논문의 후속 연구로 미세먼지 경보시스템의 효과성 실증과, 효과적인 예보시스템을 제시하기 위한 연구를 수행중이고 이미 기초 결과를 도출하는 데 성공했다”고 밝히며 “에너지-환경 빅데이터를 이용해 기후 및 환경경제 분야의 다양한 융합연구를 계속할 계획"이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과, 한-EU 공동연구지원사업, 그리고 녹색성장대학원 운영사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.23 조회수 26324

엄지용 교수팀, 대기 중 미세먼지 증가가 전력 소비에 미치는 영향 실증

우리 대학 기술경영학부 엄지용 교수 연구팀이 대기 중 미세먼지 증가가 가정의 전력소비를 증가시킴을 실증적으로 밝혔다. 이번 연구는 대기 중 초미세먼지(PM2.5) 등급을 '좋음'에서 '매우 나쁨'으로 격상시키는 75μg/m3 농도증가가 가정부문 전력소비량을 평균 11.2% 증가시킴을 계량경제 모형으로 확인했는데, 이는 한 여름철 실외온도가 3.5oC 상승할 때 유발되는 전력소비 증가량에 해당하는 큰 폭의 유의미한 변화로 확인됐다. 이번 연구에는 전국 136개 주요 시군구 853가구에 설치된 실시간 스마트미터에서 1년여에 걸쳐 수집한 전력사용 데이터에 전국 미세먼지 관측소와 기상관측소에서 수집한 시간별 환경정보를 매칭해 얻은 에너지-환경 빅데이터가 활용됐다.

미세먼지와 같은 급성 환경스트레스에 대한 소비자의 적응행태는 그간 에너지 학계에서 많은 주목을 받지 못했는데, 이번 연구에서는 미세먼지에 대한 가구의 에너지 집약적인 적응행태를 최초로 확인했다. 특히, 가구의 적응행태는 라이프스타일에 영향을 받는데, 그 민감도는 주중보다 주말에 그리고 저녁이나 새벽시간대 보다는 낮 시간대에 높은 것으로 나타났다. 아울러, 실외 기온이 아주 높거나 낮을 경우, 미세먼지에 대한 환경적응 행태가 더 크게 나타나는 것으로 확인됐다. 미세먼지 농도증가로 가정에서는 공기청정기 등의 간편하고 즉각적인 적응수단을 활용하는데 이 때문에 전력소비가 증가하고, 다시 미세먼지 농도가 더욱 상승하는 誤적응(mal-adaptation)의 가능성을 보여준 실증연구이다. 이번 연구는 미세먼지 저감정책 설계에 있어 미세먼지 적응의 역량을, 미세먼지 적응정책 설계에 있어 미세먼지 저감의 역량을 함께 고려할 필요가 있음을 시사하고 있다.

우리 대학 현민우 녹색경영정책 석사 졸업생(現 UC Santa Barbara 경제학 박사과정)과 이재웅 경영공학 박사(現 삼성전자 근무)가 공동저자로 참여하고, 인코어드 테크놀로지스의 이효섭 연구소장과 공동 수행한 이번 연구는 국제학술지 '네이처 에너지(Nature Energy)' 9월 21일자에 게재됐다. (논문명: Increase in household energy consumption due to ambient air pollution)

엄 교수는 “이번 논문의 후속 연구로 미세먼지 경보시스템의 효과성 실증과, 효과적인 예보시스템을 제시하기 위한 연구를 수행중이고 이미 기초 결과를 도출하는 데 성공했다”고 밝히며 “에너지-환경 빅데이터를 이용해 기후 및 환경경제 분야의 다양한 융합연구를 계속할 계획"이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과, 한-EU 공동연구지원사업, 그리고 녹색성장대학원 운영사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.23 조회수 26324 칩 스케일 초 저잡음 펄스 신호 발생기술 개발

우리 대학 물리학과 이한석 교수와 기계공학과 김정원 교수 공동연구팀이 실리카 *마이크로공진기를 이용해 매우 낮은 잡음으로 펄스 신호를 주기적으로 발생할 수 있는 신기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

☞ 마이크로공진기(microresonator): 특정 공진 주파수에서 공진을 일으킬 수 있도록 한 마이크로미터~밀리미터 크기의 소자이다. 굴절률 차이에 의한 내부전반사로 공진기 내부에서 광 파워가 공진 형태로 집약되는 특성을 보인다.

이 기술을 이용하면 3 밀리미터(mm) 지름의 칩으로부터 22 기가헤르츠(GHz)의 높은 *반복률과 2.6 펨토초(385조 분의 1초)의 매우 낮은 *펄스 간 시간 오차를 동시에 가지는 광 펄스열(optical pulse train)을 발생할 수 있다. 따라서 초고속 광대역 아날로그-디지털 변환기(analog-to-digital converter, ADC)의 샘플링 클럭이나 5G·6G 통신용 초 저잡음 마이크로파 신호원으로 활용이 기대된다.

☞ 반복률(repetation rate): 단위 시간(1초) 동안 지나가는 펄스의 수로 주기의 역수에 해당한다. 반복률이 22GHz일 경우, 펄스틑 1초 동안 220억 번 지나간다.

☞ 펄스 간 시간 오차(timing jitter): 펄스가 이상적인 주기로부터 얼마나 어긋나는지를 나타내는 값으로 펨토초 펄스 레이저의 중요한 특성 중 하나이며 일반적으로 레퍼런스 신호원과 비교하여 어긋나는 정도를 나타낸다.

펨토초(1펨토초는 1,000조분의 1초) 수준의 펄스 폭을 가지는 광 펄스를 생성하는 모드 잠금 레이저(mode-locked laser)는 광 주파수 빗 분광학(optical frequency comb spectroscopy, 2005년 노벨 물리학상)이나 펄스 확장 증폭 기술(chirped pulse amplification, 2018년 노벨 물리학상)과 같이 기초 과학 분야에서 매우 중요한 광원으로 활용되고 있다.

최근에는 펨토초 펄스를 레이저 장비가 아닌 칩-스케일의 마이크로공진기 소자에서 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 활발하게 연구되고 있다. 특히 기존의 모드 잠금 레이저가 100메가헤르츠(MHz) 정도의 반복률을 가진 것에 반해 마이크로콤은 기존보다 100배 이상인 수십 기가헤르츠(GHz) 이상의 높은 반복률을 가지기 때문에 다양한 ICT 시스템의 개발 및 제작 등에 폭넓게 적용될 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로는 1펨토초 수준의 매우 낮은 시간 오차를 가질 수 있을 것으로 예측됐지만, 기존에는 측정의 한계 때문에 이러한 성능을 정확하게 규명할 수 없었고 잡음 성능을 최적화할 수도 없었다.

공동연구팀의 이번 연구는 이한석 교수팀이 보유한 1억 이상의 매우 높은 *Q 인자를 갖는 온칩 마이크로공진기 제작기술과 김정원 교수팀이 보유한 100아토초(100아토초는 1경분의 1초) 분해능의 펄스 간 타이밍 측정기술의 결합으로 가능했다.

☞ Q 인자(Quality factor): 진동자나 공진기(resonator)가 얼마나 오랫동안 에너지(여기서는 빛)를 담아둘 수 있는지를 나타내며, 중심주파수에 따른 공진기의 대역폭을 특성 짓는 값이다. 공진기는 높은 Q 인자 값을 가질수록 더 오래 진동할 수 있으며, 외부로부터 주입되는 에너지를 내부에 더욱 고밀도로 집중시킬 수 있다. 반도체 미세공정기술을 기반으로 칩 상에 제작된 마이크로공진기는 높은 Q 인자를 갖는다고 하더라도 대략 1000만 정도의 값을 갖는 것이 일반적이다.

공동연구팀은 기존 연구보다 100배 이상 정밀한 타이밍 측정기술을 이용해 펄스 간 시간 오차를 정확하게 측정할 수 있었고, 그 결과를 이용해 마이크로공진기의 최적 동작 조건을 찾아냄으로써 마이크로콤의 잡음 성능을 획기적으로 높일 수 있었다.

공동연구팀 관계자는 이 신기술을 활용할 경우 다양한 온-칩 광신호처리 시스템의 구현이 가능하다고 내다봤다. 그는 특히 아날로그-디지털 변환기의 경우 샘플링 클럭의 지터 성능에 의해 제한되고 있는데, 이번 연구의 타이밍 성능은 22 기가헤르츠(GHz)의 샘플링 속도에서 12비트의 유효 비트 수(effective number of bits, ENOB)를 달성할 수 있어 기존 장비의 성능을 뛰어넘을 것으로 예상했다.

이한석 교수는 "펄스 발생효율과 잡음 성능을 더욱 개선하기 위한 새로운 광소자 구성기법을 연구 중ˮ이라고 말했다. 아울러 김정원 교수도 "개발된 기술을 매우 낮은 위상잡음의 K-밴드 마이크로파 신호원과 초고속 아날로그-디지털 변환기용 샘플링 클럭으로 활용하는 후속연구를 진행 중ˮ이라고 밝혔다.

우리 대학 나노과학기술대학원 정동인 박사과정 학생과 기계공학과 권도현 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `옵티카(Optica)' 8월 28일 字에 게재됐다. (논문명: Ultralow jitter silica microcomb)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.17 조회수 29321

칩 스케일 초 저잡음 펄스 신호 발생기술 개발

우리 대학 물리학과 이한석 교수와 기계공학과 김정원 교수 공동연구팀이 실리카 *마이크로공진기를 이용해 매우 낮은 잡음으로 펄스 신호를 주기적으로 발생할 수 있는 신기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

☞ 마이크로공진기(microresonator): 특정 공진 주파수에서 공진을 일으킬 수 있도록 한 마이크로미터~밀리미터 크기의 소자이다. 굴절률 차이에 의한 내부전반사로 공진기 내부에서 광 파워가 공진 형태로 집약되는 특성을 보인다.

이 기술을 이용하면 3 밀리미터(mm) 지름의 칩으로부터 22 기가헤르츠(GHz)의 높은 *반복률과 2.6 펨토초(385조 분의 1초)의 매우 낮은 *펄스 간 시간 오차를 동시에 가지는 광 펄스열(optical pulse train)을 발생할 수 있다. 따라서 초고속 광대역 아날로그-디지털 변환기(analog-to-digital converter, ADC)의 샘플링 클럭이나 5G·6G 통신용 초 저잡음 마이크로파 신호원으로 활용이 기대된다.

☞ 반복률(repetation rate): 단위 시간(1초) 동안 지나가는 펄스의 수로 주기의 역수에 해당한다. 반복률이 22GHz일 경우, 펄스틑 1초 동안 220억 번 지나간다.

☞ 펄스 간 시간 오차(timing jitter): 펄스가 이상적인 주기로부터 얼마나 어긋나는지를 나타내는 값으로 펨토초 펄스 레이저의 중요한 특성 중 하나이며 일반적으로 레퍼런스 신호원과 비교하여 어긋나는 정도를 나타낸다.

펨토초(1펨토초는 1,000조분의 1초) 수준의 펄스 폭을 가지는 광 펄스를 생성하는 모드 잠금 레이저(mode-locked laser)는 광 주파수 빗 분광학(optical frequency comb spectroscopy, 2005년 노벨 물리학상)이나 펄스 확장 증폭 기술(chirped pulse amplification, 2018년 노벨 물리학상)과 같이 기초 과학 분야에서 매우 중요한 광원으로 활용되고 있다.

최근에는 펨토초 펄스를 레이저 장비가 아닌 칩-스케일의 마이크로공진기 소자에서 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 활발하게 연구되고 있다. 특히 기존의 모드 잠금 레이저가 100메가헤르츠(MHz) 정도의 반복률을 가진 것에 반해 마이크로콤은 기존보다 100배 이상인 수십 기가헤르츠(GHz) 이상의 높은 반복률을 가지기 때문에 다양한 ICT 시스템의 개발 및 제작 등에 폭넓게 적용될 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로는 1펨토초 수준의 매우 낮은 시간 오차를 가질 수 있을 것으로 예측됐지만, 기존에는 측정의 한계 때문에 이러한 성능을 정확하게 규명할 수 없었고 잡음 성능을 최적화할 수도 없었다.

공동연구팀의 이번 연구는 이한석 교수팀이 보유한 1억 이상의 매우 높은 *Q 인자를 갖는 온칩 마이크로공진기 제작기술과 김정원 교수팀이 보유한 100아토초(100아토초는 1경분의 1초) 분해능의 펄스 간 타이밍 측정기술의 결합으로 가능했다.

☞ Q 인자(Quality factor): 진동자나 공진기(resonator)가 얼마나 오랫동안 에너지(여기서는 빛)를 담아둘 수 있는지를 나타내며, 중심주파수에 따른 공진기의 대역폭을 특성 짓는 값이다. 공진기는 높은 Q 인자 값을 가질수록 더 오래 진동할 수 있으며, 외부로부터 주입되는 에너지를 내부에 더욱 고밀도로 집중시킬 수 있다. 반도체 미세공정기술을 기반으로 칩 상에 제작된 마이크로공진기는 높은 Q 인자를 갖는다고 하더라도 대략 1000만 정도의 값을 갖는 것이 일반적이다.

공동연구팀은 기존 연구보다 100배 이상 정밀한 타이밍 측정기술을 이용해 펄스 간 시간 오차를 정확하게 측정할 수 있었고, 그 결과를 이용해 마이크로공진기의 최적 동작 조건을 찾아냄으로써 마이크로콤의 잡음 성능을 획기적으로 높일 수 있었다.

공동연구팀 관계자는 이 신기술을 활용할 경우 다양한 온-칩 광신호처리 시스템의 구현이 가능하다고 내다봤다. 그는 특히 아날로그-디지털 변환기의 경우 샘플링 클럭의 지터 성능에 의해 제한되고 있는데, 이번 연구의 타이밍 성능은 22 기가헤르츠(GHz)의 샘플링 속도에서 12비트의 유효 비트 수(effective number of bits, ENOB)를 달성할 수 있어 기존 장비의 성능을 뛰어넘을 것으로 예상했다.