-

양승만 교수, 물위를 걷게 하는 스마트 나노구조 입자 제조

- 스스로 세정하는 초소수성 연꽃잎 구조를 생체모방한 최초의 나노입자 제조기술로 Nature와 Nature Nanotechnology에서 동시에 하이라이트

흙탕물 속에서도 아름답고 깨끗한 모습을 지키는 연꽃잎, 건조한 사막에서도 물 걱정 안 하는 딱정벌레, 영양분 공급 걱정 안 하는 끈끈이주걱, 물위를 자유자재로 걷는 소금쟁이, 물이 젖지 않는 나비날개는 모두 나노구조를 지니고 있어서 신기/한 생존현상을 만들어 낸다.

KAIST 생명화학공학과 양승만 교수팀(광자유체집적소자 창의연구단)은 연꽃잎 나노구조를 표면에 갖고 있는 미세입자를 균일한 크기로 연속적으로 생산하여 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 기술을 개발해 최근 Nature와 Nature Nanotechnology등 해외 저명학술지로부터 크게 주목 받는 연구성과를 거뒀다.

국제적으로 가장 권위 있는 두 학술지에 동시에 하이라이트로 실린 것은 극히 이례적인 일로, 이 연구결과가 나노과학의 진보성과 실용성이 크게 이바지한 것임을 입증한다. 양 교수팀의 이번 연구는 2006년부터 교육과학기술부의 ‘창의적연구진흥사업’의 지원을 받아 수행했다.

연꽃잎 나노구조로 발생하는 소위 연꽃잎효과(Lotus Effect)의 응용분야는 무궁무진하여 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이나 현재의 기술수준은 연꽃잎 효과를 지니는 실용성 있는 제품을 개발하는 데는 성공하지 못하고 있다.

Nature지(3월 25일호)와 Nature Nanotechnology지(4월호)가 비중 있게 하이라이트한 양 교수팀의 이번 연구에서는 감광성 액체방울을 이용하여 연꽃잎의 나노구조를 생체 모방하여 크기가 균일한 미세입자를 대량으로 만들 수 있는 기술을 성공적으로 개발하였다.

특히 주목할 것은 나노구슬이 스스로 구조를 형성하는 자기조립 원리를 이용함으로써 제조공정이 손쉽고 빨라 경제적이란 점이다(제조 공정도 참고). 우선 크기가 수백 나노미터인 균일한 유리구슬을 감광성 액체 속에 분산시킨 후, 크기가 수십 마이크로미터로 균일한 액체방울로 만들어 물에 주입하고, 물-감광성 액체-유리구슬 사이의 표면화학적 힘의 균형을 유지시키면 유리구슬은 저절로 감광성 액체방울 표면 위에 촘촘히 육방밀집구조로 배열하게 된다.

이 때 자외선을 감광성 액체방울에 쪼여서 고형화 시킴으로써 수 천개의 유리 나노구슬이 박혀있는 입자를 얻게 된다. 그 후 유리구슬을 불산으로 녹여내면 마치 골프공 같이 분화구가 촘촘하게 파진 미세입자를 만들 수 있고 여기에 플라즈마(높은 에너지를 갖는 기체이온)를 쪼여주면 분화구가 깊게 깎이면서 연꽃잎과 같은 나노구조가 형성된다.

이러한 연꽃잎 구조는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이며 최근에 나노식각공정을 사용하여 평판 위에 연꽃잎 효과를 구현한 결과는 보고된 바 있다. 그러나 본 연구의 결과는 머리카락 보다 가는 미세한 입자표면에 연꽃잎 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

Nature와 Nature Nanotechnology에서 언급한 바와 같이, 이렇게 제조된 연꽃잎 효과를 나타내는 미세입자의 응용은 다양하다. 세차가 필요없는 자동차, 김이 서리지 않는 유리, 비에 젖지 않는 섬유, 스스로 세정하는 페인트 그리고 비나 눈물에 얼룩이 지지 않는 화장품 등도 개발할 수 있다.

또한, 화학 및 바이오센서 등의 마이크로 분석소자, 물위를 걸을 수 있는 마이크로로봇, LCD 차세대 대형 디스플레이에서도 연꽃잎 효과를 이용한 코팅 기술이 사용될 것으로 기대된다.

이 연구결과는 화학분야 최고의 저명학술지인 안게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 4월호 표지논문으로 하이라이트 되었고 연꽃잎 구조의 실용성을 구현하는데 크게 기여한다고 인정받아 그 호의 VIP(Very Important Paper: 매우 중요한 논문)로 선정되었다.

특히, Nature지는 3월 25일호에서 양 교수팀 연구의 중요성과 응용성에 주목하여 ‘표면과학: 물방울로 만든 구슬(Surface Science: Liquid Marbles)’이라는 제목으로 ‘뉴스와 논평(News & Views)’란에 하이라이트로 선정해 첨부한 자료와 같이 비중있게 게재했다. 또한, Nature Nanotechnology지는 4월호에서 ‘주목해야 할 연구(Research Highlights)’로 선정해 해설을 함께 실었다.

<그림1> 연꽃잎의 나노구조를 생체모방한 미세입자제조 공정모식도

<그림2> 연꽃잎의 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막은 유리 막대를 찔러도 뚫리지 않고 유리막대에 물이 묻지 않는다.

<그림3> Nature Nanotechnology에 실린 물 위에 뜬 물방울 사진: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막 위에 물을 뿌리면 방울로 맺히게 된다. 이것은 미세입자를 이용하면 물위로 물체를 띠울 수 있음을 보여준다.

<그림4> Nature에 실린 물방울로 만든 구슬을 집게로 잡고 있는 모습: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자가 물을 포획하여 물방울 구슬을 만든 모습. 이 물방울구슬은 집게로 찌그러트려도 안 터지며 떨어뜨려도 깨지지 않는다.

<그림5> 연꽃잎에 맺힌 물방울 사진과 나노구조의 전자현미경 사진과 봉우리의 모식도

<그림6> 사막의 딱정벌레와 나노구조의 전자현미경 사진

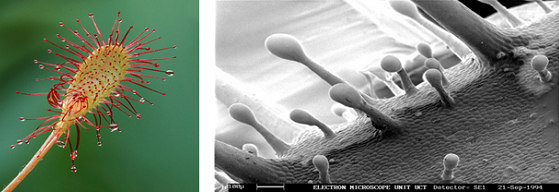

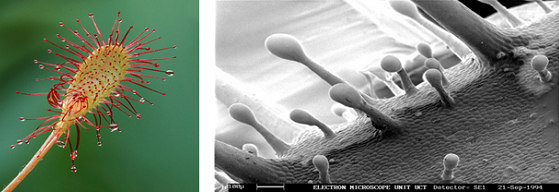

<그림7> 끈끈이 주걱과 나노구조의 전자현미경 사진

양승만 교수, 물위를 걷게 하는 스마트 나노구조 입자 제조

- 스스로 세정하는 초소수성 연꽃잎 구조를 생체모방한 최초의 나노입자 제조기술로 Nature와 Nature Nanotechnology에서 동시에 하이라이트

흙탕물 속에서도 아름답고 깨끗한 모습을 지키는 연꽃잎, 건조한 사막에서도 물 걱정 안 하는 딱정벌레, 영양분 공급 걱정 안 하는 끈끈이주걱, 물위를 자유자재로 걷는 소금쟁이, 물이 젖지 않는 나비날개는 모두 나노구조를 지니고 있어서 신기/한 생존현상을 만들어 낸다.

KAIST 생명화학공학과 양승만 교수팀(광자유체집적소자 창의연구단)은 연꽃잎 나노구조를 표면에 갖고 있는 미세입자를 균일한 크기로 연속적으로 생산하여 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 기술을 개발해 최근 Nature와 Nature Nanotechnology등 해외 저명학술지로부터 크게 주목 받는 연구성과를 거뒀다.

국제적으로 가장 권위 있는 두 학술지에 동시에 하이라이트로 실린 것은 극히 이례적인 일로, 이 연구결과가 나노과학의 진보성과 실용성이 크게 이바지한 것임을 입증한다. 양 교수팀의 이번 연구는 2006년부터 교육과학기술부의 ‘창의적연구진흥사업’의 지원을 받아 수행했다.

연꽃잎 나노구조로 발생하는 소위 연꽃잎효과(Lotus Effect)의 응용분야는 무궁무진하여 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이나 현재의 기술수준은 연꽃잎 효과를 지니는 실용성 있는 제품을 개발하는 데는 성공하지 못하고 있다.

Nature지(3월 25일호)와 Nature Nanotechnology지(4월호)가 비중 있게 하이라이트한 양 교수팀의 이번 연구에서는 감광성 액체방울을 이용하여 연꽃잎의 나노구조를 생체 모방하여 크기가 균일한 미세입자를 대량으로 만들 수 있는 기술을 성공적으로 개발하였다.

특히 주목할 것은 나노구슬이 스스로 구조를 형성하는 자기조립 원리를 이용함으로써 제조공정이 손쉽고 빨라 경제적이란 점이다(제조 공정도 참고). 우선 크기가 수백 나노미터인 균일한 유리구슬을 감광성 액체 속에 분산시킨 후, 크기가 수십 마이크로미터로 균일한 액체방울로 만들어 물에 주입하고, 물-감광성 액체-유리구슬 사이의 표면화학적 힘의 균형을 유지시키면 유리구슬은 저절로 감광성 액체방울 표면 위에 촘촘히 육방밀집구조로 배열하게 된다.

이 때 자외선을 감광성 액체방울에 쪼여서 고형화 시킴으로써 수 천개의 유리 나노구슬이 박혀있는 입자를 얻게 된다. 그 후 유리구슬을 불산으로 녹여내면 마치 골프공 같이 분화구가 촘촘하게 파진 미세입자를 만들 수 있고 여기에 플라즈마(높은 에너지를 갖는 기체이온)를 쪼여주면 분화구가 깊게 깎이면서 연꽃잎과 같은 나노구조가 형성된다.

이러한 연꽃잎 구조는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이며 최근에 나노식각공정을 사용하여 평판 위에 연꽃잎 효과를 구현한 결과는 보고된 바 있다. 그러나 본 연구의 결과는 머리카락 보다 가는 미세한 입자표면에 연꽃잎 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

Nature와 Nature Nanotechnology에서 언급한 바와 같이, 이렇게 제조된 연꽃잎 효과를 나타내는 미세입자의 응용은 다양하다. 세차가 필요없는 자동차, 김이 서리지 않는 유리, 비에 젖지 않는 섬유, 스스로 세정하는 페인트 그리고 비나 눈물에 얼룩이 지지 않는 화장품 등도 개발할 수 있다.

또한, 화학 및 바이오센서 등의 마이크로 분석소자, 물위를 걸을 수 있는 마이크로로봇, LCD 차세대 대형 디스플레이에서도 연꽃잎 효과를 이용한 코팅 기술이 사용될 것으로 기대된다.

이 연구결과는 화학분야 최고의 저명학술지인 안게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 4월호 표지논문으로 하이라이트 되었고 연꽃잎 구조의 실용성을 구현하는데 크게 기여한다고 인정받아 그 호의 VIP(Very Important Paper: 매우 중요한 논문)로 선정되었다.

특히, Nature지는 3월 25일호에서 양 교수팀 연구의 중요성과 응용성에 주목하여 ‘표면과학: 물방울로 만든 구슬(Surface Science: Liquid Marbles)’이라는 제목으로 ‘뉴스와 논평(News & Views)’란에 하이라이트로 선정해 첨부한 자료와 같이 비중있게 게재했다. 또한, Nature Nanotechnology지는 4월호에서 ‘주목해야 할 연구(Research Highlights)’로 선정해 해설을 함께 실었다.

<그림1> 연꽃잎의 나노구조를 생체모방한 미세입자제조 공정모식도

<그림2> 연꽃잎의 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막은 유리 막대를 찔러도 뚫리지 않고 유리막대에 물이 묻지 않는다.

<그림3> Nature Nanotechnology에 실린 물 위에 뜬 물방울 사진: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막 위에 물을 뿌리면 방울로 맺히게 된다. 이것은 미세입자를 이용하면 물위로 물체를 띠울 수 있음을 보여준다.

<그림4> Nature에 실린 물방울로 만든 구슬을 집게로 잡고 있는 모습: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자가 물을 포획하여 물방울 구슬을 만든 모습. 이 물방울구슬은 집게로 찌그러트려도 안 터지며 떨어뜨려도 깨지지 않는다.

<그림5> 연꽃잎에 맺힌 물방울 사진과 나노구조의 전자현미경 사진과 봉우리의 모식도

<그림6> 사막의 딱정벌레와 나노구조의 전자현미경 사진

<그림7> 끈끈이 주걱과 나노구조의 전자현미경 사진

2010.03.24

조회수 27820

-

양승만 교수, 인조오팔로부터 초소형 분광분석기 제조

- Advanced Materials 3월 5일자 표지 논문으로 소개 돼 - 초정밀 극미량 물질 인식센서로 활용

오팔은 크기가 수백 나노미터(머리카락 굵기의 약 100 분의 1정도)의 유리구슬이 차곡차곡 쌓여 있는 것으로서, 그것이 아름다운 색을 띄는 것은 오팔이 선택적으로 반사하는 파장영역대의 빛만을 우리가 볼 수 있기 때문이다. 이렇게 오팔보석이 발산하는 아름다운 색깔은 색소에 의한 것이 아니라 이 물질을 이루는 구조가 규칙적인 나노구조로 되어 있기 때문이며 이러한 구조를 광결정이라 한다. 이러한 구조의 광결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 완전히 선택적으로 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

생명화학공학과 양승만 교수팀 (광자유체집적소자 창의연구단)은 파장이 서로 다른 빛들을 반사하는 오팔 광결정을 미세소자에 연속적으로 도입하여 무지개 같은 띠 모양으로 제작할 수 있는 기술을 확보했으며 이를 이용해 극미량의 물질을 정밀하게 분석할 수 있는 칩 크기 수준의 미세분광기를 최근 제조했다.

사람마다 고유한 지문을 갖듯이 물질을 이루는 분자도 고유한 지문을 갖는데 이는 분자마다 특정 파장의 빛만을 선택적으로 흡수하거나 방출하는 독특한 스펙트럼을 갖기 때문이다.

따라서, 물질을 구성하는 분자를 광학적으로 인식하기 위해서는 분광분석기 (spectrometer)라는 기기가 필요하며 이는 물질이 갖고 있는 다양한 광정보 처리를 위해 광자소자 및 분석소자를 구성하는데 꼭 필요한 요소 중 하나이다.

그러나 기존의 분광기는 파장에 따른 빛의 공간적 분할을 위한 격자(grating) 및 빛의 진행에 필요한 공간을 요구하므로 고가의 큰 장치로만 제작이 가능하였다.

최근에 많은 주목을 받고 있는 생명공학의 산업적 이용이나 신약개발을 위해서는 부피가 나노리터(10-9L)~펨토리터(10-15L) 정도의 극미량의 샘플을 처리해야 하므로 분석실험실을 반도체 칩과 같이 초소형화한 소위 ‘칩위의 실험실: Lab on a Chip’이 필연적으로 요구된다.

이를 구현하기 위해서는 칩 내부에 분광분석기와 같은 분석소자를 설계해 도입해야 하나 기존의 기술로는 현실적으로 불가능 했다.

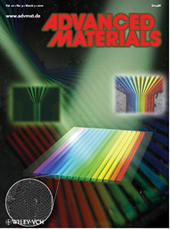

이번 연구 결과는 초소형 분석소자의 실용성을 구현하는데 크게 기여한 점을 인정받아 국제적 저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 3월호 표지논문(cover paper)으로 게재됐다. 또한, 나노기술 분야의 세계적 포털사이트인 Nanowerk (http://www.nanowerk.com/)는 이번 연구결과를 ‘광결정으로 미세 분광기를 만들다(Photonic crystals allow the fabrication of miniaturized spectrometers)’라는 제목의 스포트라이트(Spotlight)로 소개하기도 했다.

칩규모의 초소형 물질감지소자는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이다. 이번 연구의 결과는 초소형 분광분석기 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

그림1. 반사색이 연속적으로 변하는 광결정 분광기의 저배율 및 고배율 사진 (분광기가 손톱크기로 초소형화 되었음을 확인할 수 있다)

기본 원리는 아래 그림과 같이 다른 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정을 패턴화하면 미지의 빛이 입사할 경우 반사하는 빛의 세기만을 통해 입사한 미지의 빛의 스펙트럼을 알아낼 수 있다는 것이다.

이러한 아름다운 반사색을 보이는 광결정은 오팔보석, 공작새 깃털, 나비날개, 딱정벌레 등 자연계에 많이 존재하는데 양 교수 연구팀에서는 이를 규칙적으로 패턴화하여 전체 가시광 영역에서 배열한 것이다. 이러한 광결정을 이용하면 공간에 따른 빛의 세기분포를 파장에 따른 빛의 세기분포 즉 스펙트럼으로 물질을 이루는 분자를 재분석해낼 수 있다. 이는 기존의 분광기와는 달리 긴 진행거리를 요구하지 않기 때문에 소형화가 가능하고 신호의 검출은 미세검출기 배열을 통해 가능할 것으로 예상된다.

그림2. 가시광 영역에서 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정 (내부의 나노구조는 나비날개와 공작새 깃털 구조의 광결정와 유사하다)

<용어설명>○ 콜로이드 : 물질의 분산상태를 나타내는 것인데, 보통의 분자나 이온보다 크고 지름이 1nm~100nm 정도의 미립자가 기체 또는 액체 중에 분산된 것은 콜로이드 상태라고 부른다. 예를 들어, 생물체를 구성하는 물질 대부분이 콜로이드 상태로 존재한다.

양승만 교수, 인조오팔로부터 초소형 분광분석기 제조

- Advanced Materials 3월 5일자 표지 논문으로 소개 돼 - 초정밀 극미량 물질 인식센서로 활용

오팔은 크기가 수백 나노미터(머리카락 굵기의 약 100 분의 1정도)의 유리구슬이 차곡차곡 쌓여 있는 것으로서, 그것이 아름다운 색을 띄는 것은 오팔이 선택적으로 반사하는 파장영역대의 빛만을 우리가 볼 수 있기 때문이다. 이렇게 오팔보석이 발산하는 아름다운 색깔은 색소에 의한 것이 아니라 이 물질을 이루는 구조가 규칙적인 나노구조로 되어 있기 때문이며 이러한 구조를 광결정이라 한다. 이러한 구조의 광결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 완전히 선택적으로 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

생명화학공학과 양승만 교수팀 (광자유체집적소자 창의연구단)은 파장이 서로 다른 빛들을 반사하는 오팔 광결정을 미세소자에 연속적으로 도입하여 무지개 같은 띠 모양으로 제작할 수 있는 기술을 확보했으며 이를 이용해 극미량의 물질을 정밀하게 분석할 수 있는 칩 크기 수준의 미세분광기를 최근 제조했다.

사람마다 고유한 지문을 갖듯이 물질을 이루는 분자도 고유한 지문을 갖는데 이는 분자마다 특정 파장의 빛만을 선택적으로 흡수하거나 방출하는 독특한 스펙트럼을 갖기 때문이다.

따라서, 물질을 구성하는 분자를 광학적으로 인식하기 위해서는 분광분석기 (spectrometer)라는 기기가 필요하며 이는 물질이 갖고 있는 다양한 광정보 처리를 위해 광자소자 및 분석소자를 구성하는데 꼭 필요한 요소 중 하나이다.

그러나 기존의 분광기는 파장에 따른 빛의 공간적 분할을 위한 격자(grating) 및 빛의 진행에 필요한 공간을 요구하므로 고가의 큰 장치로만 제작이 가능하였다.

최근에 많은 주목을 받고 있는 생명공학의 산업적 이용이나 신약개발을 위해서는 부피가 나노리터(10-9L)~펨토리터(10-15L) 정도의 극미량의 샘플을 처리해야 하므로 분석실험실을 반도체 칩과 같이 초소형화한 소위 ‘칩위의 실험실: Lab on a Chip’이 필연적으로 요구된다.

이를 구현하기 위해서는 칩 내부에 분광분석기와 같은 분석소자를 설계해 도입해야 하나 기존의 기술로는 현실적으로 불가능 했다.

이번 연구 결과는 초소형 분석소자의 실용성을 구현하는데 크게 기여한 점을 인정받아 국제적 저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 3월호 표지논문(cover paper)으로 게재됐다. 또한, 나노기술 분야의 세계적 포털사이트인 Nanowerk (http://www.nanowerk.com/)는 이번 연구결과를 ‘광결정으로 미세 분광기를 만들다(Photonic crystals allow the fabrication of miniaturized spectrometers)’라는 제목의 스포트라이트(Spotlight)로 소개하기도 했다.

칩규모의 초소형 물질감지소자는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이다. 이번 연구의 결과는 초소형 분광분석기 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

그림1. 반사색이 연속적으로 변하는 광결정 분광기의 저배율 및 고배율 사진 (분광기가 손톱크기로 초소형화 되었음을 확인할 수 있다)

기본 원리는 아래 그림과 같이 다른 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정을 패턴화하면 미지의 빛이 입사할 경우 반사하는 빛의 세기만을 통해 입사한 미지의 빛의 스펙트럼을 알아낼 수 있다는 것이다.

이러한 아름다운 반사색을 보이는 광결정은 오팔보석, 공작새 깃털, 나비날개, 딱정벌레 등 자연계에 많이 존재하는데 양 교수 연구팀에서는 이를 규칙적으로 패턴화하여 전체 가시광 영역에서 배열한 것이다. 이러한 광결정을 이용하면 공간에 따른 빛의 세기분포를 파장에 따른 빛의 세기분포 즉 스펙트럼으로 물질을 이루는 분자를 재분석해낼 수 있다. 이는 기존의 분광기와는 달리 긴 진행거리를 요구하지 않기 때문에 소형화가 가능하고 신호의 검출은 미세검출기 배열을 통해 가능할 것으로 예상된다.

그림2. 가시광 영역에서 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정 (내부의 나노구조는 나비날개와 공작새 깃털 구조의 광결정와 유사하다)

<용어설명>○ 콜로이드 : 물질의 분산상태를 나타내는 것인데, 보통의 분자나 이온보다 크고 지름이 1nm~100nm 정도의 미립자가 기체 또는 액체 중에 분산된 것은 콜로이드 상태라고 부른다. 예를 들어, 생물체를 구성하는 물질 대부분이 콜로이드 상태로 존재한다.

2010.03.16

조회수 27127

-

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

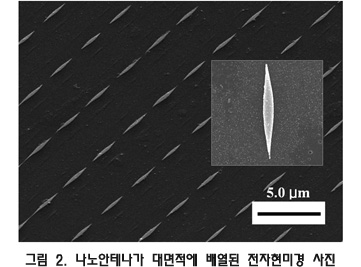

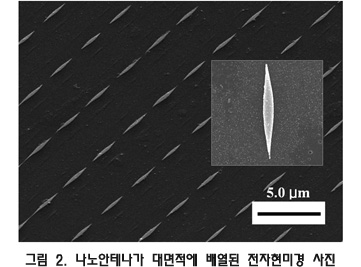

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21

조회수 23093

-

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

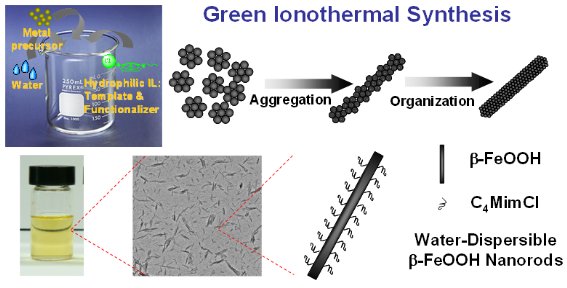

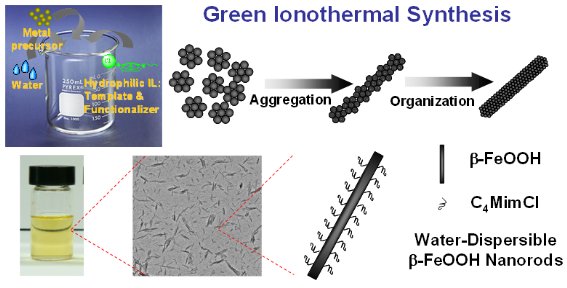

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14

조회수 31794

-

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

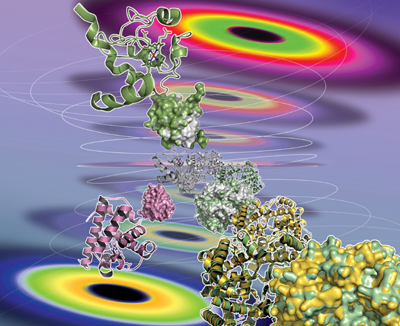

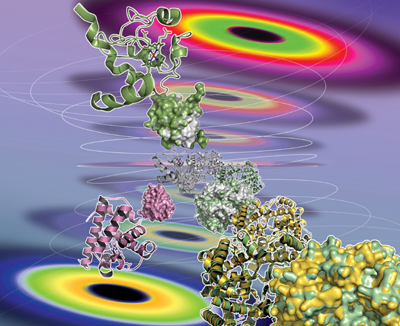

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22

조회수 30546

-

움직이는 단백질 구조 실시간 규명

단백질 동영상 촬영, 신약 개발에 큰 도움이효철 교수, 미국 국립과학원 회보(PNAS) 2일자 발표

KAIST 화학과 이효철(李效澈, 33) 교수가 움직이는 단백질의 구조를 실시간으로 규명하는데 성공했고 관련 논문이 세계적인 저널인 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science) 5월 2일자로 게재되고, 그 우수성을 입증받아 ‘이 주의 논문’으로도 채택됐다.

일반적으로 단백질의 삼차원 구조는 엑스선 결정법 (X-ray Crystallography)을 사용해서 밝혀내게 되는데 이 방법으로는 정지되어 있는 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있다.

李 교수팀은 엑스선 결정법을 더욱 발전시킨 방식인 시간분해 엑스선 회절법이란 방식을 이용했다. 이는 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 작동하고 있는 단백질의 동적인 구조까지도 밝혀낼 수 있는 획기적인 방식이다.

이 새로운 기술을 사용하면 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동기작을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 또한 이 기술은 단백질뿐 아니라 나노물질에도 응용 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

이 연구결과는 미국의 아르곤 국립연구소의 APS 가속기와 유럽연합방사광가속기 (ESRF) 센터에서 측정되었으며 李 교수의 주도하에 이루어진 국제적인 공동연구의 결과라 할 수 있다.

움직이는 단백질 구조 실시간 규명

단백질 동영상 촬영, 신약 개발에 큰 도움이효철 교수, 미국 국립과학원 회보(PNAS) 2일자 발표

KAIST 화학과 이효철(李效澈, 33) 교수가 움직이는 단백질의 구조를 실시간으로 규명하는데 성공했고 관련 논문이 세계적인 저널인 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science) 5월 2일자로 게재되고, 그 우수성을 입증받아 ‘이 주의 논문’으로도 채택됐다.

일반적으로 단백질의 삼차원 구조는 엑스선 결정법 (X-ray Crystallography)을 사용해서 밝혀내게 되는데 이 방법으로는 정지되어 있는 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있다.

李 교수팀은 엑스선 결정법을 더욱 발전시킨 방식인 시간분해 엑스선 회절법이란 방식을 이용했다. 이는 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 작동하고 있는 단백질의 동적인 구조까지도 밝혀낼 수 있는 획기적인 방식이다.

이 새로운 기술을 사용하면 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동기작을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 또한 이 기술은 단백질뿐 아니라 나노물질에도 응용 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

이 연구결과는 미국의 아르곤 국립연구소의 APS 가속기와 유럽연합방사광가속기 (ESRF) 센터에서 측정되었으며 李 교수의 주도하에 이루어진 국제적인 공동연구의 결과라 할 수 있다.

2005.05.04

조회수 24296

양승만 교수, 물위를 걷게 하는 스마트 나노구조 입자 제조

- 스스로 세정하는 초소수성 연꽃잎 구조를 생체모방한 최초의 나노입자 제조기술로 Nature와 Nature Nanotechnology에서 동시에 하이라이트

흙탕물 속에서도 아름답고 깨끗한 모습을 지키는 연꽃잎, 건조한 사막에서도 물 걱정 안 하는 딱정벌레, 영양분 공급 걱정 안 하는 끈끈이주걱, 물위를 자유자재로 걷는 소금쟁이, 물이 젖지 않는 나비날개는 모두 나노구조를 지니고 있어서 신기/한 생존현상을 만들어 낸다.

KAIST 생명화학공학과 양승만 교수팀(광자유체집적소자 창의연구단)은 연꽃잎 나노구조를 표면에 갖고 있는 미세입자를 균일한 크기로 연속적으로 생산하여 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 기술을 개발해 최근 Nature와 Nature Nanotechnology등 해외 저명학술지로부터 크게 주목 받는 연구성과를 거뒀다.

국제적으로 가장 권위 있는 두 학술지에 동시에 하이라이트로 실린 것은 극히 이례적인 일로, 이 연구결과가 나노과학의 진보성과 실용성이 크게 이바지한 것임을 입증한다. 양 교수팀의 이번 연구는 2006년부터 교육과학기술부의 ‘창의적연구진흥사업’의 지원을 받아 수행했다.

연꽃잎 나노구조로 발생하는 소위 연꽃잎효과(Lotus Effect)의 응용분야는 무궁무진하여 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이나 현재의 기술수준은 연꽃잎 효과를 지니는 실용성 있는 제품을 개발하는 데는 성공하지 못하고 있다.

Nature지(3월 25일호)와 Nature Nanotechnology지(4월호)가 비중 있게 하이라이트한 양 교수팀의 이번 연구에서는 감광성 액체방울을 이용하여 연꽃잎의 나노구조를 생체 모방하여 크기가 균일한 미세입자를 대량으로 만들 수 있는 기술을 성공적으로 개발하였다.

특히 주목할 것은 나노구슬이 스스로 구조를 형성하는 자기조립 원리를 이용함으로써 제조공정이 손쉽고 빨라 경제적이란 점이다(제조 공정도 참고). 우선 크기가 수백 나노미터인 균일한 유리구슬을 감광성 액체 속에 분산시킨 후, 크기가 수십 마이크로미터로 균일한 액체방울로 만들어 물에 주입하고, 물-감광성 액체-유리구슬 사이의 표면화학적 힘의 균형을 유지시키면 유리구슬은 저절로 감광성 액체방울 표면 위에 촘촘히 육방밀집구조로 배열하게 된다.

이 때 자외선을 감광성 액체방울에 쪼여서 고형화 시킴으로써 수 천개의 유리 나노구슬이 박혀있는 입자를 얻게 된다. 그 후 유리구슬을 불산으로 녹여내면 마치 골프공 같이 분화구가 촘촘하게 파진 미세입자를 만들 수 있고 여기에 플라즈마(높은 에너지를 갖는 기체이온)를 쪼여주면 분화구가 깊게 깎이면서 연꽃잎과 같은 나노구조가 형성된다.

이러한 연꽃잎 구조는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이며 최근에 나노식각공정을 사용하여 평판 위에 연꽃잎 효과를 구현한 결과는 보고된 바 있다. 그러나 본 연구의 결과는 머리카락 보다 가는 미세한 입자표면에 연꽃잎 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

Nature와 Nature Nanotechnology에서 언급한 바와 같이, 이렇게 제조된 연꽃잎 효과를 나타내는 미세입자의 응용은 다양하다. 세차가 필요없는 자동차, 김이 서리지 않는 유리, 비에 젖지 않는 섬유, 스스로 세정하는 페인트 그리고 비나 눈물에 얼룩이 지지 않는 화장품 등도 개발할 수 있다.

또한, 화학 및 바이오센서 등의 마이크로 분석소자, 물위를 걸을 수 있는 마이크로로봇, LCD 차세대 대형 디스플레이에서도 연꽃잎 효과를 이용한 코팅 기술이 사용될 것으로 기대된다.

이 연구결과는 화학분야 최고의 저명학술지인 안게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 4월호 표지논문으로 하이라이트 되었고 연꽃잎 구조의 실용성을 구현하는데 크게 기여한다고 인정받아 그 호의 VIP(Very Important Paper: 매우 중요한 논문)로 선정되었다.

특히, Nature지는 3월 25일호에서 양 교수팀 연구의 중요성과 응용성에 주목하여 ‘표면과학: 물방울로 만든 구슬(Surface Science: Liquid Marbles)’이라는 제목으로 ‘뉴스와 논평(News & Views)’란에 하이라이트로 선정해 첨부한 자료와 같이 비중있게 게재했다. 또한, Nature Nanotechnology지는 4월호에서 ‘주목해야 할 연구(Research Highlights)’로 선정해 해설을 함께 실었다.

<그림1> 연꽃잎의 나노구조를 생체모방한 미세입자제조 공정모식도

<그림2> 연꽃잎의 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막은 유리 막대를 찔러도 뚫리지 않고 유리막대에 물이 묻지 않는다.

<그림3> Nature Nanotechnology에 실린 물 위에 뜬 물방울 사진: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막 위에 물을 뿌리면 방울로 맺히게 된다. 이것은 미세입자를 이용하면 물위로 물체를 띠울 수 있음을 보여준다.

<그림4> Nature에 실린 물방울로 만든 구슬을 집게로 잡고 있는 모습: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자가 물을 포획하여 물방울 구슬을 만든 모습. 이 물방울구슬은 집게로 찌그러트려도 안 터지며 떨어뜨려도 깨지지 않는다.

<그림5> 연꽃잎에 맺힌 물방울 사진과 나노구조의 전자현미경 사진과 봉우리의 모식도

<그림6> 사막의 딱정벌레와 나노구조의 전자현미경 사진

<그림7> 끈끈이 주걱과 나노구조의 전자현미경 사진

2010.03.24 조회수 27820

양승만 교수, 물위를 걷게 하는 스마트 나노구조 입자 제조

- 스스로 세정하는 초소수성 연꽃잎 구조를 생체모방한 최초의 나노입자 제조기술로 Nature와 Nature Nanotechnology에서 동시에 하이라이트

흙탕물 속에서도 아름답고 깨끗한 모습을 지키는 연꽃잎, 건조한 사막에서도 물 걱정 안 하는 딱정벌레, 영양분 공급 걱정 안 하는 끈끈이주걱, 물위를 자유자재로 걷는 소금쟁이, 물이 젖지 않는 나비날개는 모두 나노구조를 지니고 있어서 신기/한 생존현상을 만들어 낸다.

KAIST 생명화학공학과 양승만 교수팀(광자유체집적소자 창의연구단)은 연꽃잎 나노구조를 표면에 갖고 있는 미세입자를 균일한 크기로 연속적으로 생산하여 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 기술을 개발해 최근 Nature와 Nature Nanotechnology등 해외 저명학술지로부터 크게 주목 받는 연구성과를 거뒀다.

국제적으로 가장 권위 있는 두 학술지에 동시에 하이라이트로 실린 것은 극히 이례적인 일로, 이 연구결과가 나노과학의 진보성과 실용성이 크게 이바지한 것임을 입증한다. 양 교수팀의 이번 연구는 2006년부터 교육과학기술부의 ‘창의적연구진흥사업’의 지원을 받아 수행했다.

연꽃잎 나노구조로 발생하는 소위 연꽃잎효과(Lotus Effect)의 응용분야는 무궁무진하여 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이나 현재의 기술수준은 연꽃잎 효과를 지니는 실용성 있는 제품을 개발하는 데는 성공하지 못하고 있다.

Nature지(3월 25일호)와 Nature Nanotechnology지(4월호)가 비중 있게 하이라이트한 양 교수팀의 이번 연구에서는 감광성 액체방울을 이용하여 연꽃잎의 나노구조를 생체 모방하여 크기가 균일한 미세입자를 대량으로 만들 수 있는 기술을 성공적으로 개발하였다.

특히 주목할 것은 나노구슬이 스스로 구조를 형성하는 자기조립 원리를 이용함으로써 제조공정이 손쉽고 빨라 경제적이란 점이다(제조 공정도 참고). 우선 크기가 수백 나노미터인 균일한 유리구슬을 감광성 액체 속에 분산시킨 후, 크기가 수십 마이크로미터로 균일한 액체방울로 만들어 물에 주입하고, 물-감광성 액체-유리구슬 사이의 표면화학적 힘의 균형을 유지시키면 유리구슬은 저절로 감광성 액체방울 표면 위에 촘촘히 육방밀집구조로 배열하게 된다.

이 때 자외선을 감광성 액체방울에 쪼여서 고형화 시킴으로써 수 천개의 유리 나노구슬이 박혀있는 입자를 얻게 된다. 그 후 유리구슬을 불산으로 녹여내면 마치 골프공 같이 분화구가 촘촘하게 파진 미세입자를 만들 수 있고 여기에 플라즈마(높은 에너지를 갖는 기체이온)를 쪼여주면 분화구가 깊게 깎이면서 연꽃잎과 같은 나노구조가 형성된다.

이러한 연꽃잎 구조는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이며 최근에 나노식각공정을 사용하여 평판 위에 연꽃잎 효과를 구현한 결과는 보고된 바 있다. 그러나 본 연구의 결과는 머리카락 보다 가는 미세한 입자표면에 연꽃잎 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

Nature와 Nature Nanotechnology에서 언급한 바와 같이, 이렇게 제조된 연꽃잎 효과를 나타내는 미세입자의 응용은 다양하다. 세차가 필요없는 자동차, 김이 서리지 않는 유리, 비에 젖지 않는 섬유, 스스로 세정하는 페인트 그리고 비나 눈물에 얼룩이 지지 않는 화장품 등도 개발할 수 있다.

또한, 화학 및 바이오센서 등의 마이크로 분석소자, 물위를 걸을 수 있는 마이크로로봇, LCD 차세대 대형 디스플레이에서도 연꽃잎 효과를 이용한 코팅 기술이 사용될 것으로 기대된다.

이 연구결과는 화학분야 최고의 저명학술지인 안게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition) 4월호 표지논문으로 하이라이트 되었고 연꽃잎 구조의 실용성을 구현하는데 크게 기여한다고 인정받아 그 호의 VIP(Very Important Paper: 매우 중요한 논문)로 선정되었다.

특히, Nature지는 3월 25일호에서 양 교수팀 연구의 중요성과 응용성에 주목하여 ‘표면과학: 물방울로 만든 구슬(Surface Science: Liquid Marbles)’이라는 제목으로 ‘뉴스와 논평(News & Views)’란에 하이라이트로 선정해 첨부한 자료와 같이 비중있게 게재했다. 또한, Nature Nanotechnology지는 4월호에서 ‘주목해야 할 연구(Research Highlights)’로 선정해 해설을 함께 실었다.

<그림1> 연꽃잎의 나노구조를 생체모방한 미세입자제조 공정모식도

<그림2> 연꽃잎의 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막은 유리 막대를 찔러도 뚫리지 않고 유리막대에 물이 묻지 않는다.

<그림3> Nature Nanotechnology에 실린 물 위에 뜬 물방울 사진: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자를 물표면에 뿌리면 막이 형성되고 이 막 위에 물을 뿌리면 방울로 맺히게 된다. 이것은 미세입자를 이용하면 물위로 물체를 띠울 수 있음을 보여준다.

<그림4> Nature에 실린 물방울로 만든 구슬을 집게로 잡고 있는 모습: 연꽃잎 나노구조를 갖는 미세입자가 물을 포획하여 물방울 구슬을 만든 모습. 이 물방울구슬은 집게로 찌그러트려도 안 터지며 떨어뜨려도 깨지지 않는다.

<그림5> 연꽃잎에 맺힌 물방울 사진과 나노구조의 전자현미경 사진과 봉우리의 모식도

<그림6> 사막의 딱정벌레와 나노구조의 전자현미경 사진

<그림7> 끈끈이 주걱과 나노구조의 전자현미경 사진

2010.03.24 조회수 27820 양승만 교수, 인조오팔로부터 초소형 분광분석기 제조

- Advanced Materials 3월 5일자 표지 논문으로 소개 돼 - 초정밀 극미량 물질 인식센서로 활용

오팔은 크기가 수백 나노미터(머리카락 굵기의 약 100 분의 1정도)의 유리구슬이 차곡차곡 쌓여 있는 것으로서, 그것이 아름다운 색을 띄는 것은 오팔이 선택적으로 반사하는 파장영역대의 빛만을 우리가 볼 수 있기 때문이다. 이렇게 오팔보석이 발산하는 아름다운 색깔은 색소에 의한 것이 아니라 이 물질을 이루는 구조가 규칙적인 나노구조로 되어 있기 때문이며 이러한 구조를 광결정이라 한다. 이러한 구조의 광결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 완전히 선택적으로 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

생명화학공학과 양승만 교수팀 (광자유체집적소자 창의연구단)은 파장이 서로 다른 빛들을 반사하는 오팔 광결정을 미세소자에 연속적으로 도입하여 무지개 같은 띠 모양으로 제작할 수 있는 기술을 확보했으며 이를 이용해 극미량의 물질을 정밀하게 분석할 수 있는 칩 크기 수준의 미세분광기를 최근 제조했다.

사람마다 고유한 지문을 갖듯이 물질을 이루는 분자도 고유한 지문을 갖는데 이는 분자마다 특정 파장의 빛만을 선택적으로 흡수하거나 방출하는 독특한 스펙트럼을 갖기 때문이다.

따라서, 물질을 구성하는 분자를 광학적으로 인식하기 위해서는 분광분석기 (spectrometer)라는 기기가 필요하며 이는 물질이 갖고 있는 다양한 광정보 처리를 위해 광자소자 및 분석소자를 구성하는데 꼭 필요한 요소 중 하나이다.

그러나 기존의 분광기는 파장에 따른 빛의 공간적 분할을 위한 격자(grating) 및 빛의 진행에 필요한 공간을 요구하므로 고가의 큰 장치로만 제작이 가능하였다.

최근에 많은 주목을 받고 있는 생명공학의 산업적 이용이나 신약개발을 위해서는 부피가 나노리터(10-9L)~펨토리터(10-15L) 정도의 극미량의 샘플을 처리해야 하므로 분석실험실을 반도체 칩과 같이 초소형화한 소위 ‘칩위의 실험실: Lab on a Chip’이 필연적으로 요구된다.

이를 구현하기 위해서는 칩 내부에 분광분석기와 같은 분석소자를 설계해 도입해야 하나 기존의 기술로는 현실적으로 불가능 했다.

이번 연구 결과는 초소형 분석소자의 실용성을 구현하는데 크게 기여한 점을 인정받아 국제적 저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 3월호 표지논문(cover paper)으로 게재됐다. 또한, 나노기술 분야의 세계적 포털사이트인 Nanowerk (http://www.nanowerk.com/)는 이번 연구결과를 ‘광결정으로 미세 분광기를 만들다(Photonic crystals allow the fabrication of miniaturized spectrometers)’라는 제목의 스포트라이트(Spotlight)로 소개하기도 했다.

칩규모의 초소형 물질감지소자는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이다. 이번 연구의 결과는 초소형 분광분석기 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

그림1. 반사색이 연속적으로 변하는 광결정 분광기의 저배율 및 고배율 사진 (분광기가 손톱크기로 초소형화 되었음을 확인할 수 있다)

기본 원리는 아래 그림과 같이 다른 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정을 패턴화하면 미지의 빛이 입사할 경우 반사하는 빛의 세기만을 통해 입사한 미지의 빛의 스펙트럼을 알아낼 수 있다는 것이다.

이러한 아름다운 반사색을 보이는 광결정은 오팔보석, 공작새 깃털, 나비날개, 딱정벌레 등 자연계에 많이 존재하는데 양 교수 연구팀에서는 이를 규칙적으로 패턴화하여 전체 가시광 영역에서 배열한 것이다. 이러한 광결정을 이용하면 공간에 따른 빛의 세기분포를 파장에 따른 빛의 세기분포 즉 스펙트럼으로 물질을 이루는 분자를 재분석해낼 수 있다. 이는 기존의 분광기와는 달리 긴 진행거리를 요구하지 않기 때문에 소형화가 가능하고 신호의 검출은 미세검출기 배열을 통해 가능할 것으로 예상된다.

그림2. 가시광 영역에서 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정 (내부의 나노구조는 나비날개와 공작새 깃털 구조의 광결정와 유사하다)

<용어설명>○ 콜로이드 : 물질의 분산상태를 나타내는 것인데, 보통의 분자나 이온보다 크고 지름이 1nm~100nm 정도의 미립자가 기체 또는 액체 중에 분산된 것은 콜로이드 상태라고 부른다. 예를 들어, 생물체를 구성하는 물질 대부분이 콜로이드 상태로 존재한다.

2010.03.16 조회수 27127

양승만 교수, 인조오팔로부터 초소형 분광분석기 제조

- Advanced Materials 3월 5일자 표지 논문으로 소개 돼 - 초정밀 극미량 물질 인식센서로 활용

오팔은 크기가 수백 나노미터(머리카락 굵기의 약 100 분의 1정도)의 유리구슬이 차곡차곡 쌓여 있는 것으로서, 그것이 아름다운 색을 띄는 것은 오팔이 선택적으로 반사하는 파장영역대의 빛만을 우리가 볼 수 있기 때문이다. 이렇게 오팔보석이 발산하는 아름다운 색깔은 색소에 의한 것이 아니라 이 물질을 이루는 구조가 규칙적인 나노구조로 되어 있기 때문이며 이러한 구조를 광결정이라 한다. 이러한 구조의 광결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 완전히 선택적으로 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

생명화학공학과 양승만 교수팀 (광자유체집적소자 창의연구단)은 파장이 서로 다른 빛들을 반사하는 오팔 광결정을 미세소자에 연속적으로 도입하여 무지개 같은 띠 모양으로 제작할 수 있는 기술을 확보했으며 이를 이용해 극미량의 물질을 정밀하게 분석할 수 있는 칩 크기 수준의 미세분광기를 최근 제조했다.

사람마다 고유한 지문을 갖듯이 물질을 이루는 분자도 고유한 지문을 갖는데 이는 분자마다 특정 파장의 빛만을 선택적으로 흡수하거나 방출하는 독특한 스펙트럼을 갖기 때문이다.

따라서, 물질을 구성하는 분자를 광학적으로 인식하기 위해서는 분광분석기 (spectrometer)라는 기기가 필요하며 이는 물질이 갖고 있는 다양한 광정보 처리를 위해 광자소자 및 분석소자를 구성하는데 꼭 필요한 요소 중 하나이다.

그러나 기존의 분광기는 파장에 따른 빛의 공간적 분할을 위한 격자(grating) 및 빛의 진행에 필요한 공간을 요구하므로 고가의 큰 장치로만 제작이 가능하였다.

최근에 많은 주목을 받고 있는 생명공학의 산업적 이용이나 신약개발을 위해서는 부피가 나노리터(10-9L)~펨토리터(10-15L) 정도의 극미량의 샘플을 처리해야 하므로 분석실험실을 반도체 칩과 같이 초소형화한 소위 ‘칩위의 실험실: Lab on a Chip’이 필연적으로 요구된다.

이를 구현하기 위해서는 칩 내부에 분광분석기와 같은 분석소자를 설계해 도입해야 하나 기존의 기술로는 현실적으로 불가능 했다.

이번 연구 결과는 초소형 분석소자의 실용성을 구현하는데 크게 기여한 점을 인정받아 국제적 저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 3월호 표지논문(cover paper)으로 게재됐다. 또한, 나노기술 분야의 세계적 포털사이트인 Nanowerk (http://www.nanowerk.com/)는 이번 연구결과를 ‘광결정으로 미세 분광기를 만들다(Photonic crystals allow the fabrication of miniaturized spectrometers)’라는 제목의 스포트라이트(Spotlight)로 소개하기도 했다.

칩규모의 초소형 물질감지소자는 세계적인 연구그룹들이 활발히 개발 중이다. 이번 연구의 결과는 초소형 분광분석기 구조를 자기조립법으로 만든 최초의 사례로서 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보하는데 필요한 핵심요소이다.

그림1. 반사색이 연속적으로 변하는 광결정 분광기의 저배율 및 고배율 사진 (분광기가 손톱크기로 초소형화 되었음을 확인할 수 있다)

기본 원리는 아래 그림과 같이 다른 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정을 패턴화하면 미지의 빛이 입사할 경우 반사하는 빛의 세기만을 통해 입사한 미지의 빛의 스펙트럼을 알아낼 수 있다는 것이다.

이러한 아름다운 반사색을 보이는 광결정은 오팔보석, 공작새 깃털, 나비날개, 딱정벌레 등 자연계에 많이 존재하는데 양 교수 연구팀에서는 이를 규칙적으로 패턴화하여 전체 가시광 영역에서 배열한 것이다. 이러한 광결정을 이용하면 공간에 따른 빛의 세기분포를 파장에 따른 빛의 세기분포 즉 스펙트럼으로 물질을 이루는 분자를 재분석해낼 수 있다. 이는 기존의 분광기와는 달리 긴 진행거리를 요구하지 않기 때문에 소형화가 가능하고 신호의 검출은 미세검출기 배열을 통해 가능할 것으로 예상된다.

그림2. 가시광 영역에서 반사스펙트럼을 갖는 콜로이드 광결정 (내부의 나노구조는 나비날개와 공작새 깃털 구조의 광결정와 유사하다)

<용어설명>○ 콜로이드 : 물질의 분산상태를 나타내는 것인데, 보통의 분자나 이온보다 크고 지름이 1nm~100nm 정도의 미립자가 기체 또는 액체 중에 분산된 것은 콜로이드 상태라고 부른다. 예를 들어, 생물체를 구성하는 물질 대부분이 콜로이드 상태로 존재한다.

2010.03.16 조회수 27127 박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21 조회수 23093

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21 조회수 23093 홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 31794

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 31794 이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 30546

이효철 교수팀, 물에 녹은단백질 모양 변화 실시간 관찰 성공

- 관련 논문, 9월 22일(일)자 네이처 메서드(Nature Methods)誌 게재- 단백질의 작동메커니즘 규명에 중요한 도구 역할 및 신약개발에도 큰 도움 줄 것으로 기대

KAIST(총장 서남표) 화학과 이효철(李效澈, 36) 교수팀이 ‘물에서 변하는 단백질 분자구조를 실시간으로 규명’ 하는데 성공했다. 관련 논문은 네이처 자매지인 네이처 메서드(Nature Methods)誌 9월 22일자 온라인 판에 게재됐고 10월호에 출판될 예정이다.

논문의 제목은 “시간분해 엑스선 산란을 이용한 용액상의 단백질의 구조동역학 추적(Tracking the structural dynamics of proteins in solution using time-resolved wide-angle X-ray scattering)”으로 온라인에 게재되는 논문들 중에서도 특히 주목받는 하이라이트 논문으로 소개될 예정이다. 李 교수는 이 논문의 교신저자다.

이번 연구결과는 李 교수팀의 집념의 산물이라 할 수 있다. 李 교수팀은 지난 2005년 5월, 소금처럼 딱딱하게 고체상으로 굳어 있는 상태에서의 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있는 기존의 방법을 시간분해 엑스선 결정법으로 발전시켜, 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 움직이는 단백질의 동영상을 촬영하는데 성공했다. 관련 논문은 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science)에 발표되었으며, 학계의 큰 주목을 받았다.

그러나 이 방법으로도 해결할 수 없는 치명적인 문제는 우리 몸에서 작용하는 일반적인 단백질은 고체상으로 있지 않고 물에 녹아있는 용액상태라는 점이다. 마치 고체 소금이 물에 녹아 소금물이 되는 것과 같은 원리다. 물은 인간의 몸의 약 70% 이상을 차지하고 있고 생명 유지에 필수적인 단백질들은 물에 녹아 있는 상태로 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 단백질이 어떻게 기능을 발휘하는 지를 실시간으로 관측하기 위해서는 물에 녹아 있는 단백질 분자의 모양 변화를 실시간으로 추적할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 목표를 향한 첫 열매로 물에 녹아 있는 간단한 유기분자의 구조변화를 실시간 측정하는 데 성공하였으며, 관련 연구논문이 2005년 7월 사이언스(Science)誌에 발표된 바 있다. 당시 이 연구결과는 용액상에서 분자의 움직임을 실시간 추적할 수 있다는 점 때문에 많은 관심을 불러 일으켰는데, 李 교수는 그 기술을 더욱 발전시키면 단백질에도 응용 가능할 것으로 전망했다. 그러나 일반적으로 단백질은 그 당시 성공한 유기분자보다 적어도 1,000배 정도 크고 구조가 훨씬 더 복잡할 뿐 아니라 훨씬 적은 양으로 존재하기 때문에 물에 녹아 있는 단백질에서도 성공할 수 있다는 것에는 많은 과학자들이 회의적으로 생각했다.

이번 네이처 메서드誌에 발표한 연구결과는 그러한 부정적인 생각을 깨고 기존에 성공한 유기분자보다 ‘1,000배 더 큰 단백질 분자가 물에 녹아 있을 때에 이들의 3차원 구조변화를 실시간으로 관측하는데 성공’한 획기적인 연구성과다. 논문에서는 3가지 종류의 단백질에 대한 연구결과를 발표했는데, 우리 몸에서 산소를 이동하는데 중요한 헤모글로빈 단백질과, 근육에서의 산소공급에 관여하는 미오글로빈 단백질 등이다. 이 외에도 단백질은 주로 접혀있어 특정한 구조를 형성하는데 환경이 바뀌면 이 구조가 풀리게 된다. 풀려 있는 단백질은 일반적으로 제 역할을 할 수 없어 이러한 단백질의 접힘-풀림 현상을 이해하는 것은 매우 중요한데 씨토크롬씨라는 단백질이 풀린 상태에서 접히는 과정도 실시간으로 추적하는데 성공하였다.

이 새로운 기술을 사용하면 물에서 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동메커니즘을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며, 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 또한 이 기술은 단백질은 물론이고 나노물질에도 응용이 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

이 연구는 교육과학기술부의 창의적연구진흥사업의 연구비 지원으로 진행되었다. 연구결과는 유럽연합방사광가속기센터에서 측정되었으며, 李 교수의 주도하에 이뤄진 국제적인 공동연구의 성과다.

李 교수는 “현재 포항에 있는 제3세대 가속기에 이어 한국에서도 차세대 광원으로 건설이 논의되고 있는 제4세대 방사광가속기(XFEL)가 성공적으로 가동되면, 현재 발표된 데이터보다 적어도 1,000배정도 더 좋은 데이터를 얻을 수 있을 것으로 예상된다.”고 밝혔다.

<이효철 교수 프로필>

■ 학 력

1990 경남과학고 2년 수료, KAIST 화학과 학사과정 입학

1994 KAIST 화학과 학사과정 졸업

1994 Caltech(California Institute of Technology) 박사과정 입학

2001 Caltech 졸업(박사)

2001 시카고 대학 박사 후 연구원(Post Doc.)

2003.8.1-2007.2.28 KAIST 화학과 조교수 2007.3.1-현재 KAIST 화학과 부교수

■ 수상경력

2006 젊은 과학자상(과학기술부/한국과학기술한림원)

2006 과학기술우수논문상(한국과학기술단체총연합회)

2006 KAIST 학술상 2001-2003 美國 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)펠로우쉽

(설명) 시간분해 엑스선 산란의 개념을 예술적으로 표현한 그림

2008.09.22 조회수 30546 움직이는 단백질 구조 실시간 규명

단백질 동영상 촬영, 신약 개발에 큰 도움이효철 교수, 미국 국립과학원 회보(PNAS) 2일자 발표

KAIST 화학과 이효철(李效澈, 33) 교수가 움직이는 단백질의 구조를 실시간으로 규명하는데 성공했고 관련 논문이 세계적인 저널인 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science) 5월 2일자로 게재되고, 그 우수성을 입증받아 ‘이 주의 논문’으로도 채택됐다.

일반적으로 단백질의 삼차원 구조는 엑스선 결정법 (X-ray Crystallography)을 사용해서 밝혀내게 되는데 이 방법으로는 정지되어 있는 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있다.

李 교수팀은 엑스선 결정법을 더욱 발전시킨 방식인 시간분해 엑스선 회절법이란 방식을 이용했다. 이는 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 작동하고 있는 단백질의 동적인 구조까지도 밝혀낼 수 있는 획기적인 방식이다.

이 새로운 기술을 사용하면 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동기작을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 또한 이 기술은 단백질뿐 아니라 나노물질에도 응용 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

이 연구결과는 미국의 아르곤 국립연구소의 APS 가속기와 유럽연합방사광가속기 (ESRF) 센터에서 측정되었으며 李 교수의 주도하에 이루어진 국제적인 공동연구의 결과라 할 수 있다.

2005.05.04 조회수 24296

움직이는 단백질 구조 실시간 규명

단백질 동영상 촬영, 신약 개발에 큰 도움이효철 교수, 미국 국립과학원 회보(PNAS) 2일자 발표

KAIST 화학과 이효철(李效澈, 33) 교수가 움직이는 단백질의 구조를 실시간으로 규명하는데 성공했고 관련 논문이 세계적인 저널인 미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of National Academy of Science) 5월 2일자로 게재되고, 그 우수성을 입증받아 ‘이 주의 논문’으로도 채택됐다.

일반적으로 단백질의 삼차원 구조는 엑스선 결정법 (X-ray Crystallography)을 사용해서 밝혀내게 되는데 이 방법으로는 정지되어 있는 단백질의 안정적인 구조만을 볼 수 있다.

李 교수팀은 엑스선 결정법을 더욱 발전시킨 방식인 시간분해 엑스선 회절법이란 방식을 이용했다. 이는 정지되어 있는 단백질의 구조뿐 만 아니라 작동하고 있는 단백질의 동적인 구조까지도 밝혀낼 수 있는 획기적인 방식이다.

이 새로운 기술을 사용하면 움직이는 단백질의 동영상을 촬영할 수도 있어 단백질의 작동기작을 밝히는 데에 중요한 도구가 될 것이며 앞으로 신약개발을 하는 데에도 큰 도움을 줄 것으로 보인다. 또한 이 기술은 단백질뿐 아니라 나노물질에도 응용 가능하므로 BT뿐만 아니라 NT분야에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

이 연구결과는 미국의 아르곤 국립연구소의 APS 가속기와 유럽연합방사광가속기 (ESRF) 센터에서 측정되었으며 李 교수의 주도하에 이루어진 국제적인 공동연구의 결과라 할 수 있다.

2005.05.04 조회수 24296