-

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

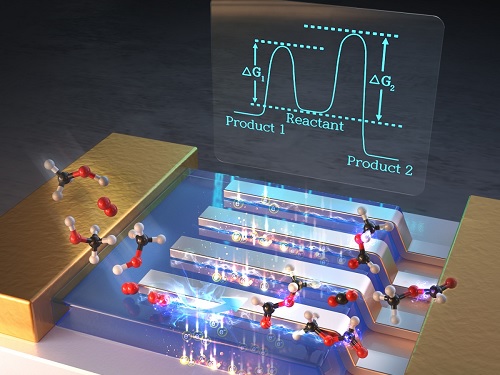

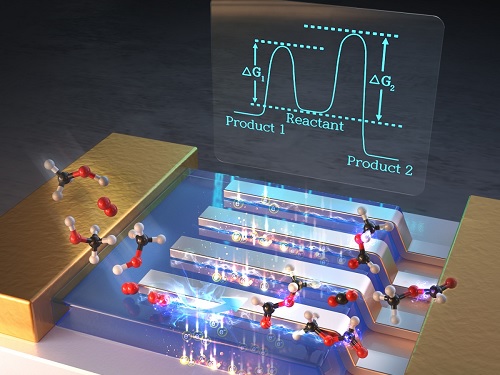

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

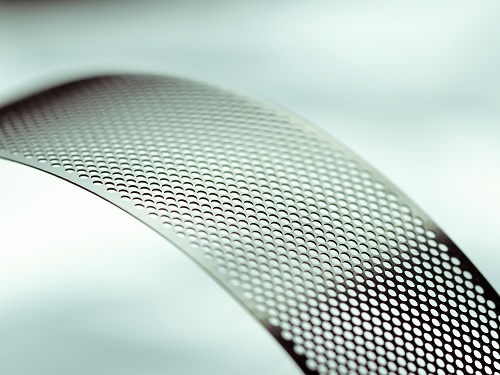

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11

조회수 66784

-

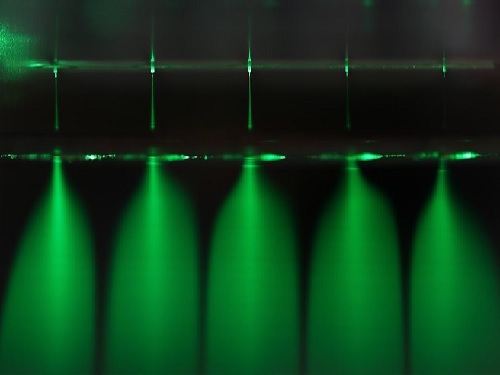

초소형·저전력·저잡음 브릴루앙 레이저 구현 성공

우리 대학 물리학과 이한석, 이용희 교수 공동연구팀(초세대협업연구실)이 경북대학교 최무한 교수, 호주국립대학교 최덕용 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초소형·저전력·저잡음 *브릴루앙 레이저를 구현하는 데 성공했다고 23일 밝혔다. 주파수의 흔들림이 거의 없는 초소형·저전력·저잡음 광원은 차세대 초정밀 광센서 구성에 필요한 핵심 소자다.

☞ 브릴루앙 레이저(Brillouin laser): *브릴루앙 산란에 기반해 레이저 빛을 생성 증폭하며, 따라서 레이저의 매질이 브릴루앙 산란을 쉽게 일으킬수록 더 작은 에너지로도 작동할 수 있다. 출력 레이저 빛은 입력된 펌프 빛보다 주파수의 흔들림이 작고 매우 낮은 잡음을 갖는다.

☞ 브릴루앙 산란(Brillouin scattering): 빛이 매질과 상호작용을 통해 음파(acoustic phonon)를 생성하고 산란되는 현상. 산란된 빛은 음파의 에너지에 대응되는 주파수 감소를 겪으며, 유도 방출(stimulated emission) 즉 동일한 특성의 빛을 복제하는 것이 가능해 레이저 구성에 이용될 수 있다.

공동연구팀은 기존에 주로 사용돼온 물질보다 브릴루앙 산란 현상이 수백 배 잘 일어나는 칼코겐화합물 유리를 기반으로 브릴루앙 레이저를 개발함으로써 성능을 극대화했다. 칼코겐화합물 유리는 화학적 불안정성으로 인해 칩 상에서 식각을 통한 성형이 어렵다는 근본적인 약점이 있지만 연구팀은 증착 과정에서 자발적으로 광소자가 구성되는 새로운 제작 기법을 개발해 이런 문제를 해결했다.

연구팀이 개발한 제작 기법은 겨울철 지붕 위에 쌓인 눈의 형태가 지붕의 형태에 의해 정해지므로 눈을 직접 만지지 않고서도 지붕의 형태만을 조절해 원하는 눈의 형태를 얻는 것에 비유할 수 있다. 즉, 현재 반도체 공정 기술로 가공하기 쉬운 산화규소를 이용해 바닥구조를 적절히 형성하면, 그 위에 칼코겐화합물 유리를 증착하는 것만으로도 우수한 성능의 광소자가 자발적으로 형성되는 현상을 최초로 입증한 것이다.

공동연구팀은 자체 개발한 이 제작 기법을 활용해서 칼코겐화합물 유리 기반 고성능 브릴루앙 레이저를 반도체 칩 상에 초소형 광소자의 형태로 구현하는 데 성공했다. 또 기존 기록보다 100배 이상 낮은 펌프 에너지로도 레이저 구동이 가능함을 밝혔다.

공동연구팀 관계자는 "소형화 및 저전력 구동은 상용화를 위한 필수적인 요소ˮ라면서 "공동연구팀의 브릴루앙 레이저 광원 개발은 자율주행에 필요한 거리뿐만 아니라 회전관성 센서의 감도를 획기적으로 개선하는 등 차세대 광센서 개발에 널리 활용될 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

그는 또 "연구 과정에서 개발한 신공정 기법은 지금껏 활용할 수 없었던 다양한 물질을 미세 광학소자 분야에 도입, 가능케 했다는 점에서 매우 의미가 클 뿐 아니라 향후 널리 활용될 가능성이 큰 원천기술이다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구를 주도한 교신저자 이한석 교수는 "칼코겐화합물 유리는 다양한 분자의 흡수선이 존재하는 중적외선 대역에도 적용 가능해 분자 분광에 기반한 환경감시 및 헬스케어 분야까지 그 응용범위를 넓힐 수 있을 것ˮ이라고 내다봤다. 또 다른 교신저자인 최덕용 교수는 "연구 과정에서 개발된 공정기법은 다양한 물질의 이종 결합(hybrid integration)을 가능하게 해 미래 양자 인터넷의 핵심 소자인 고효율 양자 광원 및 양자 메모리 분야에도 응용될 수 있다ˮ고 강조했다.

우리 대학 물리학과 김대곤 박사과정 학생과 한상윤 박사후연구원(現 대구경북과학기술원 교수)이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 11월 23일 字에 실렸다. (논문명: Universal light-guiding geometry for on-chip resonators having extremely high Q-factor)

한편 이번 연구는 2018년 삼성미래기술육성사업에 선정돼 지속적인 지원을 받아 수행됐다.

초소형·저전력·저잡음 브릴루앙 레이저 구현 성공

우리 대학 물리학과 이한석, 이용희 교수 공동연구팀(초세대협업연구실)이 경북대학교 최무한 교수, 호주국립대학교 최덕용 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초소형·저전력·저잡음 *브릴루앙 레이저를 구현하는 데 성공했다고 23일 밝혔다. 주파수의 흔들림이 거의 없는 초소형·저전력·저잡음 광원은 차세대 초정밀 광센서 구성에 필요한 핵심 소자다.

☞ 브릴루앙 레이저(Brillouin laser): *브릴루앙 산란에 기반해 레이저 빛을 생성 증폭하며, 따라서 레이저의 매질이 브릴루앙 산란을 쉽게 일으킬수록 더 작은 에너지로도 작동할 수 있다. 출력 레이저 빛은 입력된 펌프 빛보다 주파수의 흔들림이 작고 매우 낮은 잡음을 갖는다.

☞ 브릴루앙 산란(Brillouin scattering): 빛이 매질과 상호작용을 통해 음파(acoustic phonon)를 생성하고 산란되는 현상. 산란된 빛은 음파의 에너지에 대응되는 주파수 감소를 겪으며, 유도 방출(stimulated emission) 즉 동일한 특성의 빛을 복제하는 것이 가능해 레이저 구성에 이용될 수 있다.

공동연구팀은 기존에 주로 사용돼온 물질보다 브릴루앙 산란 현상이 수백 배 잘 일어나는 칼코겐화합물 유리를 기반으로 브릴루앙 레이저를 개발함으로써 성능을 극대화했다. 칼코겐화합물 유리는 화학적 불안정성으로 인해 칩 상에서 식각을 통한 성형이 어렵다는 근본적인 약점이 있지만 연구팀은 증착 과정에서 자발적으로 광소자가 구성되는 새로운 제작 기법을 개발해 이런 문제를 해결했다.

연구팀이 개발한 제작 기법은 겨울철 지붕 위에 쌓인 눈의 형태가 지붕의 형태에 의해 정해지므로 눈을 직접 만지지 않고서도 지붕의 형태만을 조절해 원하는 눈의 형태를 얻는 것에 비유할 수 있다. 즉, 현재 반도체 공정 기술로 가공하기 쉬운 산화규소를 이용해 바닥구조를 적절히 형성하면, 그 위에 칼코겐화합물 유리를 증착하는 것만으로도 우수한 성능의 광소자가 자발적으로 형성되는 현상을 최초로 입증한 것이다.

공동연구팀은 자체 개발한 이 제작 기법을 활용해서 칼코겐화합물 유리 기반 고성능 브릴루앙 레이저를 반도체 칩 상에 초소형 광소자의 형태로 구현하는 데 성공했다. 또 기존 기록보다 100배 이상 낮은 펌프 에너지로도 레이저 구동이 가능함을 밝혔다.

공동연구팀 관계자는 "소형화 및 저전력 구동은 상용화를 위한 필수적인 요소ˮ라면서 "공동연구팀의 브릴루앙 레이저 광원 개발은 자율주행에 필요한 거리뿐만 아니라 회전관성 센서의 감도를 획기적으로 개선하는 등 차세대 광센서 개발에 널리 활용될 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

그는 또 "연구 과정에서 개발한 신공정 기법은 지금껏 활용할 수 없었던 다양한 물질을 미세 광학소자 분야에 도입, 가능케 했다는 점에서 매우 의미가 클 뿐 아니라 향후 널리 활용될 가능성이 큰 원천기술이다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구를 주도한 교신저자 이한석 교수는 "칼코겐화합물 유리는 다양한 분자의 흡수선이 존재하는 중적외선 대역에도 적용 가능해 분자 분광에 기반한 환경감시 및 헬스케어 분야까지 그 응용범위를 넓힐 수 있을 것ˮ이라고 내다봤다. 또 다른 교신저자인 최덕용 교수는 "연구 과정에서 개발된 공정기법은 다양한 물질의 이종 결합(hybrid integration)을 가능하게 해 미래 양자 인터넷의 핵심 소자인 고효율 양자 광원 및 양자 메모리 분야에도 응용될 수 있다ˮ고 강조했다.

우리 대학 물리학과 김대곤 박사과정 학생과 한상윤 박사후연구원(現 대구경북과학기술원 교수)이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 11월 23일 字에 실렸다. (논문명: Universal light-guiding geometry for on-chip resonators having extremely high Q-factor)

한편 이번 연구는 2018년 삼성미래기술육성사업에 선정돼 지속적인 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.23

조회수 55656

-

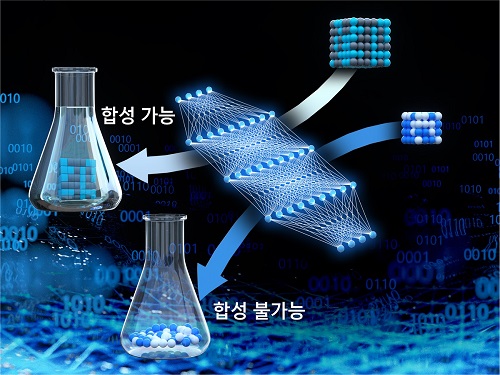

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

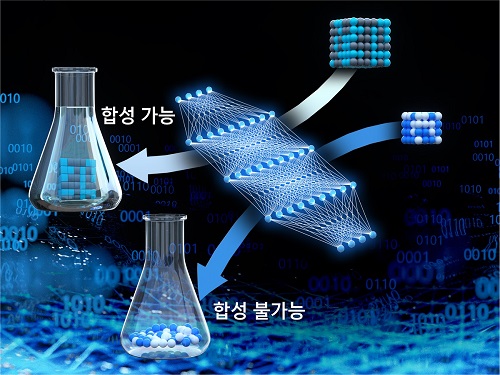

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22

조회수 54494

-

차세대 양자광원을 위한 반도체 양자점 대칭성 제어기술 개발

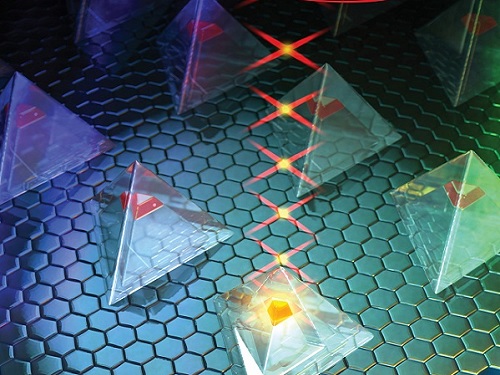

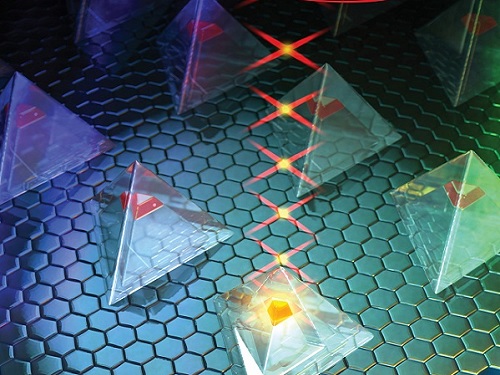

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 LED에 널리 사용되는 질소화합물 반도체를 이용해 대칭성이 매우 높은 삼각형 형태의 양자점(퀀텀닷)을 형성하고 제어하는 데 성공, 광자들 사이에 얽힘을 발생시키는 차세대 양자광원 개발에 핵심적인 양자점 제어 기술을 갖추게 됐다고 13일 밝혔다.

‘얽힘(entanglement)’은 입자들이 쌍으로 상관관계를 가져 거리에 상관없이 얽혀 있는 쌍의 한쪽 특성을 측정하면 나머지 한쪽의 특성을 즉시 알게 되는 현상으로, 전문가들은 얽힘이라는 양자역학적인 현상을 활용하면 양자통신과 양자컴퓨팅과 같은 양자정보에 필요한 기술 개발과 함께 물리학적으로 새로운 주제들이 개척될 것으로 기대하고 있다.

반도체 양자점(Quantum Dot)은 원하는 순간에 광자를 한 개씩 방출하는 대표적인 고체 기반의 양자광 방출 소자로써 널리 연구되고 있다. 특히, 반도체 양자점의 대칭성을 제어해 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있다면, 두 개의 광자를 양자얽힘 상태로 만드는 편광얽힘 광자쌍 방출이 원리적으로 가능하므로 이를 이용한 양자통신 및 양자컴퓨팅 분야에서 주목받고 있다.

격자구조를 갖는 반도체는 일반적으로 원자들을 한 층씩 천천히 쌓아 올리는 박막 증착기술을 통해 제작된다. 이때 발광층을 형성하기 위해 격자크기가 다른 층을 쌓게 돼 반도체 내부에 응력이 발생하게 되는데, 발광층이 갖는 응력을 에너지로 사용해 양자점이 무작위적으로 형성되므로 양자점의 크기의 균질성과 대칭성이 떨어지고 근본적으로 양자점의 위치와 모양을 제어할 수 없는 한계를 가진다. 따라서 얽힘 광자쌍 방출소자를 제작하기 위해서는 제작단계에서 위치와 대칭성을 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

한편, 청⦁녹색 LED에 사용되는 물질로 잘 알려진 질소화합물 반도체는 상온에서도 양자적인 특성을 유지할 수 있어 상온에서 안정적으로 구현할 수 있는 양자광원 소자의 후보 물질로도 주목받고 있다. 그러나, 이 물질계는 양자점의 대칭성이 조금만 무너져도 양자역학적 얽힘 특성을 쉽게 잃어버리게 되므로 높은 수준의 대칭성 제어 기술을 확보하지 않고는 실질적으로 구현이 쉽지 않은 한계가 있었다.

조용훈 교수 연구팀은 양자점의 위치와 대칭성을 높은 수준으로 제어하기 위해, 삼각형 형태의 나노 배열 패턴을 갖는 기판 위에 삼각 피라미드 형태를 갖는 질소화합물 반도체 나노 구조를 우선 제작했다. 이후 양자점을 성장하는 단계에서 나노 피라미드 꼭지점 부분의 기하학적 형태를 조절하면서, 열역학적 안정성에 의해 자체적으로 성장 방식이 조절되는 자기제한적 성장메커니즘을 적용했다.

그 결과 육각형 결정구조를 갖는 질소화합물 반도체에서 일반적으로 나타나는 육각 대칭성을 갖는 비균일한 양자점 대신, 삼각 대칭성을 갖는 고품위의 양자점을 최초로 구현함으로써 질소화합물 반도체 양자점의 대칭성을 정교하게 제어하는 데 성공했다.

연구팀은 제작된 나노 구조체의 발광을 분석하기 위해 공간분해능이 수 나노미터 수준으로 좋은 주사전자현미경을 이용해 발광을 측정, 삼각 피라미드의 꼭지점에 양자점이 안정적으로 형성되었음을 확인했고, 시간에 따른 광자 간 상관관계 측정을 통해 양자광이 방출되는 것을 실험적으로 관측했다.

또한, 성장된 양자점의 비대칭성 정도를 가늠할 수 있는 양자광의 편광도와 미세구조 분리 정도를 측정해 높은 대칭성을 갖는 삼각 양자점이 형성되었음을 실험적으로 확인했으며, 이를 이론적 계산 결과와 비교함으로써 측정 결과의 타당성을 확보했다.

이번 연구에서는 기존에 질화물 반도체 양자점의 비대칭성과 높은 편광도를 이용해 상온 단일광자 방출기 제작에 집중해 오던 방식에서 벗어나, 양자점의 대칭성을 정밀하게 조절해 편광얽힘 광자쌍 방출기로도 응용 가능함을 제안했다. 또한 범용 반도체 박막 증착장비와 미세 패턴 기술을 사용했기 때문에 산업적인 측면에서 확장성이 높을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 "반도체 양자점을 제작하는 과정에서 발생하는 양자점의 비대칭성을 효과적으로 제어하여 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있음을 보여준 결과”라며, “상온에서도 동작이 가능한 질소화합물 반도체 양자점을 이용해 편광얽힘 광자쌍 방출소자와 같은 차세대 양자광원 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 의미를 말했다.

우리 대학 물리학과 여환섭 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 삼성미래기술육성사업 등의 지원을 받아 수행됐으며, 나노분야 국제 학술지인 `나노 레터스(Nano Letters)' 12월 9일 字에 보충 표지와 함께 정식 출간됐다. (논문명: Control of 3-fold symmetric shape of group III-nitride quantum dots: Suppression of fine structure splitting / 질소화합물 반도체 양자점의 삼각 대칭적 모양 제어: 미세구조 분리현상의 완화)

차세대 양자광원을 위한 반도체 양자점 대칭성 제어기술 개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 LED에 널리 사용되는 질소화합물 반도체를 이용해 대칭성이 매우 높은 삼각형 형태의 양자점(퀀텀닷)을 형성하고 제어하는 데 성공, 광자들 사이에 얽힘을 발생시키는 차세대 양자광원 개발에 핵심적인 양자점 제어 기술을 갖추게 됐다고 13일 밝혔다.

‘얽힘(entanglement)’은 입자들이 쌍으로 상관관계를 가져 거리에 상관없이 얽혀 있는 쌍의 한쪽 특성을 측정하면 나머지 한쪽의 특성을 즉시 알게 되는 현상으로, 전문가들은 얽힘이라는 양자역학적인 현상을 활용하면 양자통신과 양자컴퓨팅과 같은 양자정보에 필요한 기술 개발과 함께 물리학적으로 새로운 주제들이 개척될 것으로 기대하고 있다.

반도체 양자점(Quantum Dot)은 원하는 순간에 광자를 한 개씩 방출하는 대표적인 고체 기반의 양자광 방출 소자로써 널리 연구되고 있다. 특히, 반도체 양자점의 대칭성을 제어해 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있다면, 두 개의 광자를 양자얽힘 상태로 만드는 편광얽힘 광자쌍 방출이 원리적으로 가능하므로 이를 이용한 양자통신 및 양자컴퓨팅 분야에서 주목받고 있다.

격자구조를 갖는 반도체는 일반적으로 원자들을 한 층씩 천천히 쌓아 올리는 박막 증착기술을 통해 제작된다. 이때 발광층을 형성하기 위해 격자크기가 다른 층을 쌓게 돼 반도체 내부에 응력이 발생하게 되는데, 발광층이 갖는 응력을 에너지로 사용해 양자점이 무작위적으로 형성되므로 양자점의 크기의 균질성과 대칭성이 떨어지고 근본적으로 양자점의 위치와 모양을 제어할 수 없는 한계를 가진다. 따라서 얽힘 광자쌍 방출소자를 제작하기 위해서는 제작단계에서 위치와 대칭성을 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

한편, 청⦁녹색 LED에 사용되는 물질로 잘 알려진 질소화합물 반도체는 상온에서도 양자적인 특성을 유지할 수 있어 상온에서 안정적으로 구현할 수 있는 양자광원 소자의 후보 물질로도 주목받고 있다. 그러나, 이 물질계는 양자점의 대칭성이 조금만 무너져도 양자역학적 얽힘 특성을 쉽게 잃어버리게 되므로 높은 수준의 대칭성 제어 기술을 확보하지 않고는 실질적으로 구현이 쉽지 않은 한계가 있었다.

조용훈 교수 연구팀은 양자점의 위치와 대칭성을 높은 수준으로 제어하기 위해, 삼각형 형태의 나노 배열 패턴을 갖는 기판 위에 삼각 피라미드 형태를 갖는 질소화합물 반도체 나노 구조를 우선 제작했다. 이후 양자점을 성장하는 단계에서 나노 피라미드 꼭지점 부분의 기하학적 형태를 조절하면서, 열역학적 안정성에 의해 자체적으로 성장 방식이 조절되는 자기제한적 성장메커니즘을 적용했다.

그 결과 육각형 결정구조를 갖는 질소화합물 반도체에서 일반적으로 나타나는 육각 대칭성을 갖는 비균일한 양자점 대신, 삼각 대칭성을 갖는 고품위의 양자점을 최초로 구현함으로써 질소화합물 반도체 양자점의 대칭성을 정교하게 제어하는 데 성공했다.

연구팀은 제작된 나노 구조체의 발광을 분석하기 위해 공간분해능이 수 나노미터 수준으로 좋은 주사전자현미경을 이용해 발광을 측정, 삼각 피라미드의 꼭지점에 양자점이 안정적으로 형성되었음을 확인했고, 시간에 따른 광자 간 상관관계 측정을 통해 양자광이 방출되는 것을 실험적으로 관측했다.

또한, 성장된 양자점의 비대칭성 정도를 가늠할 수 있는 양자광의 편광도와 미세구조 분리 정도를 측정해 높은 대칭성을 갖는 삼각 양자점이 형성되었음을 실험적으로 확인했으며, 이를 이론적 계산 결과와 비교함으로써 측정 결과의 타당성을 확보했다.

이번 연구에서는 기존에 질화물 반도체 양자점의 비대칭성과 높은 편광도를 이용해 상온 단일광자 방출기 제작에 집중해 오던 방식에서 벗어나, 양자점의 대칭성을 정밀하게 조절해 편광얽힘 광자쌍 방출기로도 응용 가능함을 제안했다. 또한 범용 반도체 박막 증착장비와 미세 패턴 기술을 사용했기 때문에 산업적인 측면에서 확장성이 높을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 "반도체 양자점을 제작하는 과정에서 발생하는 양자점의 비대칭성을 효과적으로 제어하여 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있음을 보여준 결과”라며, “상온에서도 동작이 가능한 질소화합물 반도체 양자점을 이용해 편광얽힘 광자쌍 방출소자와 같은 차세대 양자광원 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 의미를 말했다.

우리 대학 물리학과 여환섭 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 삼성미래기술육성사업 등의 지원을 받아 수행됐으며, 나노분야 국제 학술지인 `나노 레터스(Nano Letters)' 12월 9일 字에 보충 표지와 함께 정식 출간됐다. (논문명: Control of 3-fold symmetric shape of group III-nitride quantum dots: Suppression of fine structure splitting / 질소화합물 반도체 양자점의 삼각 대칭적 모양 제어: 미세구조 분리현상의 완화)

2020.12.14

조회수 51921

-

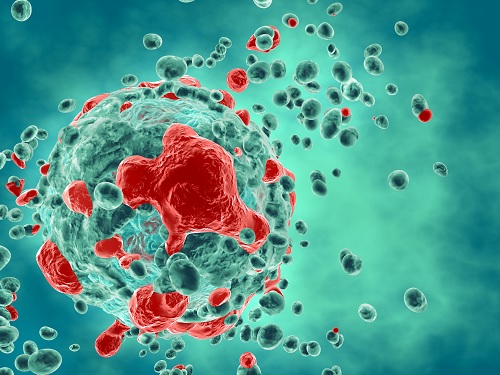

난치성 악성 위암의 분자병태생리 기전 최초 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 최정균 교수 연구팀은 연세대학교 세브란스 병원 정재호 교수 연구팀과 공동연구를 통해 종양 미세환경의 물리적 인자[세포기질의 강성도 증가]가 암세포의 악성화를 촉진하는 분자후성유전학적 원인을 최초로 규명함으로써 향후 새로운 항암치료전략 수립에 중요한 통찰과 방향을 제시했다.

지금까지 종양연구가 대부분 암세포 자체의 돌연변이나 내부 신호전달 경로에 집중되어 진행되었다면 이번 연구는 암세포가 위치한 종양의 미세환경적 요인이 악성화에 어떤 영향을 주는지를 규명해 종양학 연구의 새로운 패러다임을 제공하고 있다. 최근에 암면역치료의 임상적 성공에 힘입어 *종양미세환경의 면역세포에 대한 관심과 연구가 증가하고 있으나 종양미세환경의 물리적 요인이 암세포의 악성화 및 치료반응에 어떤 영향을 주는지에 대한 연구는 거의 없었다.

연구팀은 생체재료를 활용해 인간의 종양미세환경과 유사한 위암실험모델을 개발하고, 이를 이용하여 단단해진 미세환경에 의한 위암세포의 악성화 메커니즘을 규명했다. 암을 유발하는 단백질로 잘 알려진 YAP (Yes-associated protein)의 DNA 가 단단해진 조직내에서 후성유전학적 변화인 DNA 탈메틸화가 유도되어 악성화가 촉진됨을 밝혔다. 이와 더불어, 본 연구팀은 단단하게 변성된 미세환경을 다시 물렁한 조직으로 변화할 경우, 악성화된 위암 세포에서 역전현상이 일어나 악성화가 약화되고 항암제에 반응하는 세포로 변화함을 확인했다.

이번 연구 결과는 치료가 어려운 난치성 *미만형 위암의 악성화를 촉진하는 원인을 규명함으로써 임상적으로 가장 어려운 scirrhous cancer 의 새로운 치료 가능성을 제시하고, 위암 뿐만 아니라 다양한 암종의 유사한 표현형의 암에 대한 치료 확장성에 기여할 것으로 기대한다.

*종양미세환경: 종양내에 존재하는 암세포, 암의 형성 및 진행에 직/간접적으로 영향을 미치는 주변 조직세포 (면역세포, 섬유아세포, 혈관세포 등) 및 이를 구성하고 있는 *세포외기질물질(Extracellular Matrix) 를 총칭해서 종양미세환경이라고 한다.

*세포외기질: 세포와 세포사이를 연결하고 지탱해주는 지지체의 역할을 하는 물질로 콜라겐과 같은 단백질이 이에 속한다. 세포외기질은 단순한 지지체가 아니라, 이것의 물리적, 화학적 특성이 세포의 운명, 특성 등에 직접적으로 영향을 미친다. 특히, 병적요인으로 인해서 조직 섬유화와 같은 변성이 일어나고 이러한 변성이 암과 같은 질병의 악화의 원인이 된다고 알려져 있다.

*미만성 위암: 위암은 조직학적으로 크게 장형암과 미만 위암으로 분류된다. 장형암의 경우 헬리코박터 감염이나 만성 위축성 위염에 속발하는 위암으로 일반적으로 미만성에 비해 양호한 예후를 보인다. 미만성 위암은 장형암에 비해 암 덩어리를 잘 형성하지 않으며 작은 악성 세포들이 위벽에 퍼져서 침윤과 전이를 잘하며 조기 발견도 어렵다. 40세 미만에서 호발하며 악성도가 매우 높아 치료가 어려운 암으로 알려져 있다.

바이오및뇌공학과 장민정 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 바이오메디컬엔지니어링’ 12월 7일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Matrix stiffness epigenetically regulates the oncogenic activation of the Yes-associated protein in gastric cancer)

이번 연구성과는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업 및 보건복지부 연구중심병원 R&D 사업의 지원을 통해 수행됐다.

난치성 악성 위암의 분자병태생리 기전 최초 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 최정균 교수 연구팀은 연세대학교 세브란스 병원 정재호 교수 연구팀과 공동연구를 통해 종양 미세환경의 물리적 인자[세포기질의 강성도 증가]가 암세포의 악성화를 촉진하는 분자후성유전학적 원인을 최초로 규명함으로써 향후 새로운 항암치료전략 수립에 중요한 통찰과 방향을 제시했다.

지금까지 종양연구가 대부분 암세포 자체의 돌연변이나 내부 신호전달 경로에 집중되어 진행되었다면 이번 연구는 암세포가 위치한 종양의 미세환경적 요인이 악성화에 어떤 영향을 주는지를 규명해 종양학 연구의 새로운 패러다임을 제공하고 있다. 최근에 암면역치료의 임상적 성공에 힘입어 *종양미세환경의 면역세포에 대한 관심과 연구가 증가하고 있으나 종양미세환경의 물리적 요인이 암세포의 악성화 및 치료반응에 어떤 영향을 주는지에 대한 연구는 거의 없었다.

연구팀은 생체재료를 활용해 인간의 종양미세환경과 유사한 위암실험모델을 개발하고, 이를 이용하여 단단해진 미세환경에 의한 위암세포의 악성화 메커니즘을 규명했다. 암을 유발하는 단백질로 잘 알려진 YAP (Yes-associated protein)의 DNA 가 단단해진 조직내에서 후성유전학적 변화인 DNA 탈메틸화가 유도되어 악성화가 촉진됨을 밝혔다. 이와 더불어, 본 연구팀은 단단하게 변성된 미세환경을 다시 물렁한 조직으로 변화할 경우, 악성화된 위암 세포에서 역전현상이 일어나 악성화가 약화되고 항암제에 반응하는 세포로 변화함을 확인했다.

이번 연구 결과는 치료가 어려운 난치성 *미만형 위암의 악성화를 촉진하는 원인을 규명함으로써 임상적으로 가장 어려운 scirrhous cancer 의 새로운 치료 가능성을 제시하고, 위암 뿐만 아니라 다양한 암종의 유사한 표현형의 암에 대한 치료 확장성에 기여할 것으로 기대한다.

*종양미세환경: 종양내에 존재하는 암세포, 암의 형성 및 진행에 직/간접적으로 영향을 미치는 주변 조직세포 (면역세포, 섬유아세포, 혈관세포 등) 및 이를 구성하고 있는 *세포외기질물질(Extracellular Matrix) 를 총칭해서 종양미세환경이라고 한다.

*세포외기질: 세포와 세포사이를 연결하고 지탱해주는 지지체의 역할을 하는 물질로 콜라겐과 같은 단백질이 이에 속한다. 세포외기질은 단순한 지지체가 아니라, 이것의 물리적, 화학적 특성이 세포의 운명, 특성 등에 직접적으로 영향을 미친다. 특히, 병적요인으로 인해서 조직 섬유화와 같은 변성이 일어나고 이러한 변성이 암과 같은 질병의 악화의 원인이 된다고 알려져 있다.

*미만성 위암: 위암은 조직학적으로 크게 장형암과 미만 위암으로 분류된다. 장형암의 경우 헬리코박터 감염이나 만성 위축성 위염에 속발하는 위암으로 일반적으로 미만성에 비해 양호한 예후를 보인다. 미만성 위암은 장형암에 비해 암 덩어리를 잘 형성하지 않으며 작은 악성 세포들이 위벽에 퍼져서 침윤과 전이를 잘하며 조기 발견도 어렵다. 40세 미만에서 호발하며 악성도가 매우 높아 치료가 어려운 암으로 알려져 있다.

바이오및뇌공학과 장민정 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 바이오메디컬엔지니어링’ 12월 7일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Matrix stiffness epigenetically regulates the oncogenic activation of the Yes-associated protein in gastric cancer)

이번 연구성과는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업 및 보건복지부 연구중심병원 R&D 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.12.10

조회수 45005

-

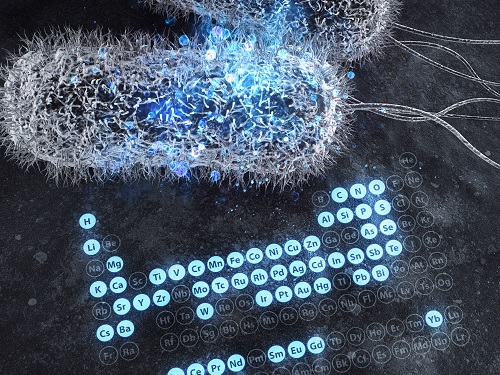

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

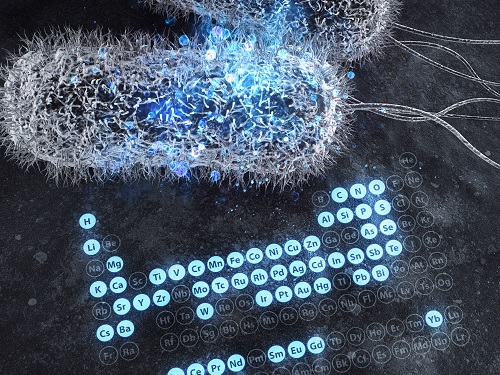

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04

조회수 45190

-

노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

2020.11.26

조회수 48557

-

저온 엑솔루션 현상을 통한 나노촉매-금속산화물 기반 황화수소 가스 센서 개발

삼성미래기술육성사업이 지원하고 우리 대학이 POSTECH, GIST 등 국내 과학기술특성화대학 공동 연구진과 협업해 온 *엑솔루션 연구가 결실을 맺었다.

☞ 엑솔루션(Ex-solution): 금속 및 금속산화물 고용체를 가열해 성분을 분리하고, 이를 통해 실시간으로 금속 나노 입자 촉매를 금속산화물 표면에 균일하면서도 강하게 결착시키는 기법이다. 특별한 공정 과정 없이 열처리만을 활용하기에 친환경적인 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수·정우철 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수팀과 GIST 김봉중 교수팀과의 공동연구를 통해 단 한 번의 열처리로 금속산화물 감지 소재 표면에 나노촉매를 자발적으로 형성시켜 황화수소 기체만 선택적으로 감지하는 고 안정성 센서를 개발했다고 24일 밝혔다.

나노입자 촉매를 금속산화물에 형성하기 위한 기존 방식들은 진공을 요구하거나 여러 단계의 공정이 필요하기 때문에 시간과 비용이 많이 들뿐더러 촉매가 쉽게 손실되고 열에 불안정하다는 문제가 발생한다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 낮은 공정 온도에서도 열적 안정성을 유지하면서 나노입자 촉매들을 금속산화물 지지체에 균일하게 결착시키기 위해 금속산화물의 실시간 상변화를 활용한 저온 엑솔루션 기술을 새롭게 개발했다. 이 기술은 열처리만으로 금속이 도핑된 금속산화물에다양한 상변화를 일으켜, 손쉽게 나노입자 촉매들을 금속산화물 표면에 형성시키는 새로운 기술이다.

공동 연구진은 저온 엑솔루션 기술을 기반으로 합성된 재료를 활용해 악취의 근원이 되는 황화수소 기체만 선택적으로 감지할 수 있으면서 기존 가스 센서보다 훨씬 안정성이 향상된 가스 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 저온 엑솔루션 기술은 우리 생활에서 쉽게 접할 수 있는 구취 진단기에 응용이 가능할 뿐만 아니라 산화 촉매, *개질 반응 등 다양한 나노입자 촉매가 활용되는 물리화학 촉매 개발에 쉽게 활용할 수 있다.

☞ 개질(Reforming): 열이나 촉매의 작용으로 탄화수소의 구조를 변화시켜 가술린의 품질을 높이는 조작을 말한다.

이번 연구를 주도한 김일두 교수는 "새로 개발한 저온 엑솔루션 공정은 고성능·고 안정성 나노촉매 합성을 위한 핵심적 기술로 자리를 잡을 것ˮ이라면서 "연구에서 발견한 구동력과 응용 방법을 활용하면, 다양한 분야에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구는 KAIST 김일두·정우철 교수와 POSTECH 한정우 교수, GIST 김봉중 교수 외에 KAIST 신소재공학과 장지수 박사와 김준규 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 재료 분야의 권위 학술지인 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 10월 온라인판에 실렸고 연구의 우수성을 인정받아 같은 저널 11월호 속표지 논문으로 선정됐다. 또한, 관련 기술은 국내·외에 특허 출원을 신청할 예정이다.

저온 엑솔루션 현상을 통한 나노촉매-금속산화물 기반 황화수소 가스 센서 개발

삼성미래기술육성사업이 지원하고 우리 대학이 POSTECH, GIST 등 국내 과학기술특성화대학 공동 연구진과 협업해 온 *엑솔루션 연구가 결실을 맺었다.

☞ 엑솔루션(Ex-solution): 금속 및 금속산화물 고용체를 가열해 성분을 분리하고, 이를 통해 실시간으로 금속 나노 입자 촉매를 금속산화물 표면에 균일하면서도 강하게 결착시키는 기법이다. 특별한 공정 과정 없이 열처리만을 활용하기에 친환경적인 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수·정우철 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수팀과 GIST 김봉중 교수팀과의 공동연구를 통해 단 한 번의 열처리로 금속산화물 감지 소재 표면에 나노촉매를 자발적으로 형성시켜 황화수소 기체만 선택적으로 감지하는 고 안정성 센서를 개발했다고 24일 밝혔다.

나노입자 촉매를 금속산화물에 형성하기 위한 기존 방식들은 진공을 요구하거나 여러 단계의 공정이 필요하기 때문에 시간과 비용이 많이 들뿐더러 촉매가 쉽게 손실되고 열에 불안정하다는 문제가 발생한다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 낮은 공정 온도에서도 열적 안정성을 유지하면서 나노입자 촉매들을 금속산화물 지지체에 균일하게 결착시키기 위해 금속산화물의 실시간 상변화를 활용한 저온 엑솔루션 기술을 새롭게 개발했다. 이 기술은 열처리만으로 금속이 도핑된 금속산화물에다양한 상변화를 일으켜, 손쉽게 나노입자 촉매들을 금속산화물 표면에 형성시키는 새로운 기술이다.

공동 연구진은 저온 엑솔루션 기술을 기반으로 합성된 재료를 활용해 악취의 근원이 되는 황화수소 기체만 선택적으로 감지할 수 있으면서 기존 가스 센서보다 훨씬 안정성이 향상된 가스 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 저온 엑솔루션 기술은 우리 생활에서 쉽게 접할 수 있는 구취 진단기에 응용이 가능할 뿐만 아니라 산화 촉매, *개질 반응 등 다양한 나노입자 촉매가 활용되는 물리화학 촉매 개발에 쉽게 활용할 수 있다.

☞ 개질(Reforming): 열이나 촉매의 작용으로 탄화수소의 구조를 변화시켜 가술린의 품질을 높이는 조작을 말한다.

이번 연구를 주도한 김일두 교수는 "새로 개발한 저온 엑솔루션 공정은 고성능·고 안정성 나노촉매 합성을 위한 핵심적 기술로 자리를 잡을 것ˮ이라면서 "연구에서 발견한 구동력과 응용 방법을 활용하면, 다양한 분야에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구는 KAIST 김일두·정우철 교수와 POSTECH 한정우 교수, GIST 김봉중 교수 외에 KAIST 신소재공학과 장지수 박사와 김준규 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 재료 분야의 권위 학술지인 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 10월 온라인판에 실렸고 연구의 우수성을 인정받아 같은 저널 11월호 속표지 논문으로 선정됐다. 또한, 관련 기술은 국내·외에 특허 출원을 신청할 예정이다.

2020.11.24

조회수 40019

-

이상엽 특훈교수팀, 세계 최고 농도의 글루타르산 생산이 가능한 미생물 균주 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 세계 최고 농도의 *글루타르산 생산이 가능한 미생물 균주를 개발했다고 19일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)' 11월 16일 자에 게재됐다. (논문명: Glutaric acid production by systems metabolic engineering of an L-lysine-overproducing Corynebacterium glutamicum)

※ 글루타르산(glutaric acid) : 두 개의 카복실산기를 가진 유기 화합물. 무색의 고체로 사탕무나 양모의 추출물 속에 들어있다. 폴리에스터, 나일론 등의 제조에 쓰인다.

※ 저자 정보 : 한태희(KAIST 박사과정 학생, 제1 저자), 김기배(KAIST 박사과정 학생, 제2 저자), 이상엽 교수(교신저자) 등 총 3명

최근 들어 기후 변화에 대한 우려가 증대되고 화석 자원에 대한 의존도가 높아지면서 재생 가능한 자원에서 화학 연료와 재료를 바이오 기반으로 생산하기 위한 관심이 증가하고 있다.

글루타르산은 폴리아미드, 폴리우레탄, 글루타르산 무수물, 1,5-펜탄디올의 생산을 포함한 다양한 응용 분야에 널리 사용되는 중요한 유기 화합물이다.

지금까지 글루타르산은 석유화학에 기반한 다양한 화학적 방법으로 생산돼왔는데, 이들은 대개 재생 불가능하고 독성이 강한 시작 물질에 의존해 친환경적이지 않다는 단점이 있다. 따라서 포도당과 같은 재생 가능한 자원에서 글루타르산을 생물학적으로 생산하기 위한 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

다만 기존에 발표된 미생물을 이용한 글루타르산 생산 연구는 높은 글루타르산 생산 농도를 달성하는 데 한계가 존재했다. 또 균주 전체의 대사 밸런스를 고려하지 않고 알려진 표적 유전자들만을 개량했기 때문에 균주 개발에 어려움도 많았다.

이 교수 연구팀도 앞서 토양 세균의 일종인 `수도모나스 푸티다(Pseudomonas putida)' 균주의 유전자를 대장균에 도입해 최초로 글루타르산을 생산하는 미생물 개발에 관한 연구 결과를 발표한 바 있는데 문제는 생산된 글루타르산의 농도가 매우 낮다는 점이다.

연구팀은 이러한 취약점 개선을 위해 그간 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균의 일종인 `코리네박테리움 글루타미쿰 (Corynebacterium glutamicum)'을 이용한 글루타르산 생산공정에 관한 연구에 주목했다. 해당 균주가 글루타르산의 전구체(전 단계의 물질)인 `라이신'을 130 g/L 이상 생산 가능하다는 점을 고려하면 높은 농도의 글루타르산 생산도 가능할 것으로 연구팀은 판단했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 우선 라이신을 과량 생산하는 코리네박테리움 글루타미쿰 균주에 수도모나스 푸티다균에서 유래한 외래 유전자와 코리네박테리움 글루타미쿰의 유전자로 이뤄진 생합성 경로 구축을 통해 포도당으로부터 글루타르산을 효율적으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 특히 이번 연구 과정에서 라이신을 과량 생산하는 균주에 대한 게놈(genome), 전사체(transcriptome), 흐름체(fluxome)을 아우르는 다중 오믹스 분석을 진행해 균주의 대사 흐름에 대한 이해도를 높였다. 또 이를 통해 예측한 11개의 표적 유전자들을 프로모터 교환, 유전자 결실 및 추가 유전자 도입 등의 방법으로 조작했다.

또한 연구팀은 효율적인 글루타르산 생산을 위해 새로운 글루타르산 수송체 유전자를 발견했고, 해당 유전자의 발현 수준 조작과 발효 조건 최적화를 통해 포도당으로부터 세계 최고 농도(105.3 g/L, 기존 연구 대비 1.17배)를 지닌 글루타르산을 생산하는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 이번 연구에 적용한 시스템 대사공학 전략과 발효 공정 최적화 기술을 활용하면 글루타르산 외에도 다양한 고부가 가치 화학물질을 생산하는 미생물 세포 공정 개발도 가능하다고 내다봤다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 시스템 대사공학을 활용해 재생 가능한 탄소원으로부터 폴리에스터와 나일론 등의 원료인 글루타르산을 친환경적으로 세계 최고 농도로 생산하는 균주를 제작했다는 점에 의미가 있다”면서 “향후 화학·환경·의료 분야 등 다양한 산업적 응용이 가능할 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 `에스테르계 차세대 바이오 플라스틱 합성 원천기술개발’ 과제 지원을 받아 수행됐다.

이상엽 특훈교수팀, 세계 최고 농도의 글루타르산 생산이 가능한 미생물 균주 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 세계 최고 농도의 *글루타르산 생산이 가능한 미생물 균주를 개발했다고 19일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)' 11월 16일 자에 게재됐다. (논문명: Glutaric acid production by systems metabolic engineering of an L-lysine-overproducing Corynebacterium glutamicum)

※ 글루타르산(glutaric acid) : 두 개의 카복실산기를 가진 유기 화합물. 무색의 고체로 사탕무나 양모의 추출물 속에 들어있다. 폴리에스터, 나일론 등의 제조에 쓰인다.

※ 저자 정보 : 한태희(KAIST 박사과정 학생, 제1 저자), 김기배(KAIST 박사과정 학생, 제2 저자), 이상엽 교수(교신저자) 등 총 3명

최근 들어 기후 변화에 대한 우려가 증대되고 화석 자원에 대한 의존도가 높아지면서 재생 가능한 자원에서 화학 연료와 재료를 바이오 기반으로 생산하기 위한 관심이 증가하고 있다.

글루타르산은 폴리아미드, 폴리우레탄, 글루타르산 무수물, 1,5-펜탄디올의 생산을 포함한 다양한 응용 분야에 널리 사용되는 중요한 유기 화합물이다.

지금까지 글루타르산은 석유화학에 기반한 다양한 화학적 방법으로 생산돼왔는데, 이들은 대개 재생 불가능하고 독성이 강한 시작 물질에 의존해 친환경적이지 않다는 단점이 있다. 따라서 포도당과 같은 재생 가능한 자원에서 글루타르산을 생물학적으로 생산하기 위한 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

다만 기존에 발표된 미생물을 이용한 글루타르산 생산 연구는 높은 글루타르산 생산 농도를 달성하는 데 한계가 존재했다. 또 균주 전체의 대사 밸런스를 고려하지 않고 알려진 표적 유전자들만을 개량했기 때문에 균주 개발에 어려움도 많았다.

이 교수 연구팀도 앞서 토양 세균의 일종인 `수도모나스 푸티다(Pseudomonas putida)' 균주의 유전자를 대장균에 도입해 최초로 글루타르산을 생산하는 미생물 개발에 관한 연구 결과를 발표한 바 있는데 문제는 생산된 글루타르산의 농도가 매우 낮다는 점이다.

연구팀은 이러한 취약점 개선을 위해 그간 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균의 일종인 `코리네박테리움 글루타미쿰 (Corynebacterium glutamicum)'을 이용한 글루타르산 생산공정에 관한 연구에 주목했다. 해당 균주가 글루타르산의 전구체(전 단계의 물질)인 `라이신'을 130 g/L 이상 생산 가능하다는 점을 고려하면 높은 농도의 글루타르산 생산도 가능할 것으로 연구팀은 판단했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 우선 라이신을 과량 생산하는 코리네박테리움 글루타미쿰 균주에 수도모나스 푸티다균에서 유래한 외래 유전자와 코리네박테리움 글루타미쿰의 유전자로 이뤄진 생합성 경로 구축을 통해 포도당으로부터 글루타르산을 효율적으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 특히 이번 연구 과정에서 라이신을 과량 생산하는 균주에 대한 게놈(genome), 전사체(transcriptome), 흐름체(fluxome)을 아우르는 다중 오믹스 분석을 진행해 균주의 대사 흐름에 대한 이해도를 높였다. 또 이를 통해 예측한 11개의 표적 유전자들을 프로모터 교환, 유전자 결실 및 추가 유전자 도입 등의 방법으로 조작했다.

또한 연구팀은 효율적인 글루타르산 생산을 위해 새로운 글루타르산 수송체 유전자를 발견했고, 해당 유전자의 발현 수준 조작과 발효 조건 최적화를 통해 포도당으로부터 세계 최고 농도(105.3 g/L, 기존 연구 대비 1.17배)를 지닌 글루타르산을 생산하는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 이번 연구에 적용한 시스템 대사공학 전략과 발효 공정 최적화 기술을 활용하면 글루타르산 외에도 다양한 고부가 가치 화학물질을 생산하는 미생물 세포 공정 개발도 가능하다고 내다봤다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 시스템 대사공학을 활용해 재생 가능한 탄소원으로부터 폴리에스터와 나일론 등의 원료인 글루타르산을 친환경적으로 세계 최고 농도로 생산하는 균주를 제작했다는 점에 의미가 있다”면서 “향후 화학·환경·의료 분야 등 다양한 산업적 응용이 가능할 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 `에스테르계 차세대 바이오 플라스틱 합성 원천기술개발’ 과제 지원을 받아 수행됐다.

2020.11.20

조회수 40054

-

수학 모델로 불안정한 수면 사이클 원인 밝혀

우리 대학 연구진이 수학적 모델을 이용해 세포질 혼잡을 유발하는 비만과 치매, 노화가 어떻게 불안정한 수면을 유발하는지를 밝히고 해결책을 제시했다.

수리과학과 김재경 교수 연구팀은 수학적 모델을 이용해 세포 내 분자 이동을 방해하는 세포질 혼잡(Cytoplasmic congestion)이 불안정한 일주기 리듬(Circadian rhythms)과 수면 사이클을 유발함을 예측하고, 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 연구팀과 실험을 통해 검증하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

수리과학과 김대욱 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 10월 26일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Wake-sleep cycles are severely disrupted by diseases affecting cytoplasmic homeostasis)

우리 뇌 속에 있는 생체시계(Circadian clock)는 인간이 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 생체시계는 밤 9시경이 되면 우리 뇌 속에서 멜라토닌 호르몬의 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취할 수 있도록 하는 등 운동 능력이나 학습 능력에 이르기까지 거의 모든 생리 작용에 관여한다.

2017년 노벨생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 *PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

☞ PER 단백질: 포유류의 일주기 리듬을 통제하는 핵심 생체시계 단백질이다. 세포질에서 번역(translation)된 PER 단백질은 핵 안으로 들어가 자기 자신의 DNA 전사(transcription)를 조절한다. 이로 인해 세포 내 PER 단백질의 농도는 24시간 주기로 변화한다.

하지만 다양한 물질이 존재하는 복잡한 세포 내 환경에서 어떻게 수천 개의 PER 단백질이 핵 안으로 일정한 시간에 들어갈 수 있는지는 오랫동안 생체시계 분야의 난제로 남아있었다. 이는 서울 각지에서 출발한 수천 명의 직원이 혼잡한 도로를 통과해서 매일 같은 시간에 회사에 들어갈 수 있는 방법을 찾는 것과도 같은 문제다.

김 교수 연구팀은 난제 해결을 위해 세포 내 분자의 움직임을 묘사하는 시공간적 확률론적 모형(Spatiotemporal Stochastic model)을 자체 개발했다. 또 이를 이용해 분석한 결과, PER 단백질이 세포핵 주변에서 충분히 응축돼야만 동시에 인산화돼 핵 안으로 함께 들어간다는 사실을 알아냈다.

김 교수는 "인산화 동기화 스위치 덕분에 수천 개의 PER 단백질이 일정한 시간에 함께 핵 안으로 들어가 안정적인 일주기 리듬을 만들어낼 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 또 PER 단백질의 핵 주변 응축을 방해하는 지방 액포와 같은 물질들이 세포 내에 과도하게 많아져 세포질이 혼잡해지면 인산화 스위치가 작동하지 않아 불안정한 일주기 리듬과 수면 사이클이 유발된다는 사실도 확인했다.

김재경 교수팀의 수리 모델 예측은 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 팀과 협업을 통해 실험으로 검증하는 한편 한 발짝 더 나가 비만·치매·노화가 세포질 혼잡을 일으킴으로써 수면 사이클의 불안정을 가져오는 핵심 요인임을 규명하는 데도 성공했다. 세포질 혼잡 해소가 수면 질환 치료의 핵심이기 때문에 김 교수팀의 이번 연구는 수면 질환 치료의 새로운 패러다임을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다.

김재경 교수는 "비만과 치매, 그리고 노화가 불안정한 수면을 유발하는 원인을 수학과 생명과학의 융합 연구를 통해 밝힌 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 수면 질환의 새로운 치료법이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

수학 모델로 불안정한 수면 사이클 원인 밝혀

우리 대학 연구진이 수학적 모델을 이용해 세포질 혼잡을 유발하는 비만과 치매, 노화가 어떻게 불안정한 수면을 유발하는지를 밝히고 해결책을 제시했다.

수리과학과 김재경 교수 연구팀은 수학적 모델을 이용해 세포 내 분자 이동을 방해하는 세포질 혼잡(Cytoplasmic congestion)이 불안정한 일주기 리듬(Circadian rhythms)과 수면 사이클을 유발함을 예측하고, 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 연구팀과 실험을 통해 검증하는 데 성공했다고 9일 밝혔다.

수리과학과 김대욱 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 10월 26일 字 온라인판에 실렸다. (논문명 : Wake-sleep cycles are severely disrupted by diseases affecting cytoplasmic homeostasis)

우리 뇌 속에 있는 생체시계(Circadian clock)는 인간이 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 생체시계는 밤 9시경이 되면 우리 뇌 속에서 멜라토닌 호르몬의 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취할 수 있도록 하는 등 운동 능력이나 학습 능력에 이르기까지 거의 모든 생리 작용에 관여한다.

2017년 노벨생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 *PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

☞ PER 단백질: 포유류의 일주기 리듬을 통제하는 핵심 생체시계 단백질이다. 세포질에서 번역(translation)된 PER 단백질은 핵 안으로 들어가 자기 자신의 DNA 전사(transcription)를 조절한다. 이로 인해 세포 내 PER 단백질의 농도는 24시간 주기로 변화한다.

하지만 다양한 물질이 존재하는 복잡한 세포 내 환경에서 어떻게 수천 개의 PER 단백질이 핵 안으로 일정한 시간에 들어갈 수 있는지는 오랫동안 생체시계 분야의 난제로 남아있었다. 이는 서울 각지에서 출발한 수천 명의 직원이 혼잡한 도로를 통과해서 매일 같은 시간에 회사에 들어갈 수 있는 방법을 찾는 것과도 같은 문제다.

김 교수 연구팀은 난제 해결을 위해 세포 내 분자의 움직임을 묘사하는 시공간적 확률론적 모형(Spatiotemporal Stochastic model)을 자체 개발했다. 또 이를 이용해 분석한 결과, PER 단백질이 세포핵 주변에서 충분히 응축돼야만 동시에 인산화돼 핵 안으로 함께 들어간다는 사실을 알아냈다.

김 교수는 "인산화 동기화 스위치 덕분에 수천 개의 PER 단백질이 일정한 시간에 함께 핵 안으로 들어가 안정적인 일주기 리듬을 만들어낼 수 있음을 확인했다ˮ고 설명했다.

김 교수팀은 또 PER 단백질의 핵 주변 응축을 방해하는 지방 액포와 같은 물질들이 세포 내에 과도하게 많아져 세포질이 혼잡해지면 인산화 스위치가 작동하지 않아 불안정한 일주기 리듬과 수면 사이클이 유발된다는 사실도 확인했다.

김재경 교수팀의 수리 모델 예측은 미국 플로리다 주립대학 이주곤 교수 팀과 협업을 통해 실험으로 검증하는 한편 한 발짝 더 나가 비만·치매·노화가 세포질 혼잡을 일으킴으로써 수면 사이클의 불안정을 가져오는 핵심 요인임을 규명하는 데도 성공했다. 세포질 혼잡 해소가 수면 질환 치료의 핵심이기 때문에 김 교수팀의 이번 연구는 수면 질환 치료의 새로운 패러다임을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다.

김재경 교수는 "비만과 치매, 그리고 노화가 불안정한 수면을 유발하는 원인을 수학과 생명과학의 융합 연구를 통해 밝힌 연구ˮ라고 소개하면서 "이번 성과를 통해 수면 질환의 새로운 치료법이 개발되기를 기대한다ˮ라고 말했다.

2020.11.09

조회수 40725

-

인공지능을 이용해 숨겨진 소재를 탐색하는 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능(AI) 기술을 이용해 숨겨진 소재 공간을 탐색, 숨겨진 새로운 물질을 예측하는 기술을 개발하는 데 성공했다고 27일 밝혔다.

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 *물성을 갖는 소재를 발견하는 것이다. 그러나 무기화합물의 가능한 모든 조성과 결정구조를 고려할 때 무한대에 가까운 경우의 수를 샅샅이 탐색하기는 쉽지 않다. 이러한 문제 해결을 위한 방안으로 컴퓨터 스크리닝 소재 탐색 방법이 널리 사용되고 있지만 찾고자 하는 소재가 스크리닝 후보군에 존재하지 않을 때는 유망한 물질 후보들을 놓치는 경우가 종종 발생한다.

☞ 물성(physical properties): 물질의 전기적, 자기적, 광학적, 역학적 성질 따위를 통틀어 이르는 말

정유성 교수 연구팀이 개발한 *소재 역설계 방법은 데이터 학습을 통해 주어진 조성을 갖는 결정구조를 새롭게 생성하게 함으로써 기존 데이터베이스에는 존재하지 않던 신물질을 발견할 수 있도록 한다. 특히, 기존의 역설계 방법에서는 원하는 조성을 제어할 수 없지만, 정 교수팀이 개발한 역설계 방법은 원하는 조성을 제어함으로써 숨어있는 화학 공간을 효율적으로 탐색해 물질을 설계할 수 있다.

☞ 소재 역설계(Materials Inverse Design): 주어진 구조에 대한 물성을 측정하는 방식의 반대 개념으로, 특정한 물성을 갖도록 소재의 구조를 역으로 찾아가는 방법

이번 정 교수팀의 연구성과인 결정구조 예측기술은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)을 기반으로 개발됐다. 또 기존의 복잡한 3차원 이미지 기반 물질 표현자의 단점을 해소하기 위해 비교적 간단한 원자들의 3차원 좌표를 기반으로 한 물질 표현자를 사용했다.

정 교수팀은 이번 연구를 통해 개발한 소재 역설계 방법을 활용, 빛을 이용한 수소생산 촉매로 활용될 수 있는 마그네슘-망간-산화물 기반의 광촉매 물질의 결정구조를 예측하는 데도 성공했다. 기존 데이터베이스에 존재하지 않는 조성들을 생성조건으로 다양한 마그네슘-망간-산화물 구조를 생성한 결과, 기존에 알려지지 않았으면서 광촉매로서 전도유망한 특성을 갖는 신물질을 다수 발견했다.

정유성 교수는 "광촉매 물질의 설계에 적용한 이번 소재 설계 프레임워크는 화합물의 화학적 조성뿐 아니라 사용자가 원하는 특정 물성을 갖는 소재를 역설계하는데 적용이 가능하다ˮ면서 "여러 소재 응용 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 김성원 박사과정과 노주환 박사과정이 공동 제1 저자로, 토론토 대학의 아스푸루-구지크(Aspuru-Guzik) 교수가 공동연구로 참여한 이 연구성과는 미국화학회(ACS)가 발행하는 국제학술지 ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science) 지난 8월호에 실렸다.(논문명: Generative Adversarial Networks for Crystal Structure Prediction)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구) 지원을 받아 수행됐다.

인공지능을 이용해 숨겨진 소재를 탐색하는 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능(AI) 기술을 이용해 숨겨진 소재 공간을 탐색, 숨겨진 새로운 물질을 예측하는 기술을 개발하는 데 성공했다고 27일 밝혔다.

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 *물성을 갖는 소재를 발견하는 것이다. 그러나 무기화합물의 가능한 모든 조성과 결정구조를 고려할 때 무한대에 가까운 경우의 수를 샅샅이 탐색하기는 쉽지 않다. 이러한 문제 해결을 위한 방안으로 컴퓨터 스크리닝 소재 탐색 방법이 널리 사용되고 있지만 찾고자 하는 소재가 스크리닝 후보군에 존재하지 않을 때는 유망한 물질 후보들을 놓치는 경우가 종종 발생한다.

☞ 물성(physical properties): 물질의 전기적, 자기적, 광학적, 역학적 성질 따위를 통틀어 이르는 말

정유성 교수 연구팀이 개발한 *소재 역설계 방법은 데이터 학습을 통해 주어진 조성을 갖는 결정구조를 새롭게 생성하게 함으로써 기존 데이터베이스에는 존재하지 않던 신물질을 발견할 수 있도록 한다. 특히, 기존의 역설계 방법에서는 원하는 조성을 제어할 수 없지만, 정 교수팀이 개발한 역설계 방법은 원하는 조성을 제어함으로써 숨어있는 화학 공간을 효율적으로 탐색해 물질을 설계할 수 있다.

☞ 소재 역설계(Materials Inverse Design): 주어진 구조에 대한 물성을 측정하는 방식의 반대 개념으로, 특정한 물성을 갖도록 소재의 구조를 역으로 찾아가는 방법

이번 정 교수팀의 연구성과인 결정구조 예측기술은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)을 기반으로 개발됐다. 또 기존의 복잡한 3차원 이미지 기반 물질 표현자의 단점을 해소하기 위해 비교적 간단한 원자들의 3차원 좌표를 기반으로 한 물질 표현자를 사용했다.

정 교수팀은 이번 연구를 통해 개발한 소재 역설계 방법을 활용, 빛을 이용한 수소생산 촉매로 활용될 수 있는 마그네슘-망간-산화물 기반의 광촉매 물질의 결정구조를 예측하는 데도 성공했다. 기존 데이터베이스에 존재하지 않는 조성들을 생성조건으로 다양한 마그네슘-망간-산화물 구조를 생성한 결과, 기존에 알려지지 않았으면서 광촉매로서 전도유망한 특성을 갖는 신물질을 다수 발견했다.

정유성 교수는 "광촉매 물질의 설계에 적용한 이번 소재 설계 프레임워크는 화합물의 화학적 조성뿐 아니라 사용자가 원하는 특정 물성을 갖는 소재를 역설계하는데 적용이 가능하다ˮ면서 "여러 소재 응용 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 김성원 박사과정과 노주환 박사과정이 공동 제1 저자로, 토론토 대학의 아스푸루-구지크(Aspuru-Guzik) 교수가 공동연구로 참여한 이 연구성과는 미국화학회(ACS)가 발행하는 국제학술지 ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science) 지난 8월호에 실렸다.(논문명: Generative Adversarial Networks for Crystal Structure Prediction)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구) 지원을 받아 수행됐다.

2020.10.28

조회수 30796

-

물방울로 코로나19 바이러스 잡는다

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 정지훈 박사팀이 코로나19 바이러스 살균 기능이 있는 초미세 물방울의 대량 생성이 가능한 '정전분무' 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

이승섭 교수팀의 '정전분무(electrostatic atomization)' 기술로 만들어진 마이크로/나노 크기의 초미세 물방울 안에는 *'OH 래디컬'이 함유돼 있다. OH 래디컬은 불안정한 화학구조로 반응성이 매우 높고 강력한 산화력 때문에 세균과 바이러스 살균 기능을 보유하고 있지만 인체에는 전혀 해를 끼치지 않는 천연물질이다.

☞ OH 래디컬(hydroxyl radical): 거의 모든 오염물질의 살균·소독에 관여하며 화학적으로 분해하고 제거할 수 있는 가장 강력한 효과를 발휘하면서도 인체에는 무해한 물질. 현존하는 물질 중에서 OH 래디컬의 산화력(살균·소독·분해하는 능력)은 불소(F) 다음으로 강력하고 오존과 염소보다 강력하지만 불소·염소·오존처럼 독성이 있거나 인체에 유해하지는 않다.

OH 래디컬은 높은 반응성으로 공기 중에서는 수명이 매우 짧아 효과적인 살균 기능에 어려움이 있으나, OH 래디컬을 물방울에 가두면 수명을 크게 늘릴 수가 있어 살균에 유용하게 이용할 수 있다. OH 래디컬을 함유하는 초미세 물방울은 일본 파나소닉 社의 나노이(nanoeTM) 기술이 세계적으로 가장 앞서있다. 다만, 나노이 기술은 공기 중의 수분을 차가운 금속 팁 위에 응결시켜 정전분무 하는 방식이어서 생성되는 초미세 물방울의 양이 매우 적고 인가전압이 높아 인체에 해로운 오존이 발생되는 단점이 있다.

일본 파나소닉은 자사의 나노이 기술로 만들어진 초미세 물방울이 코로나19 바이러스에 살균 효과가 있다는 실험 결과를 올 7월 말 발표한 바 있다.

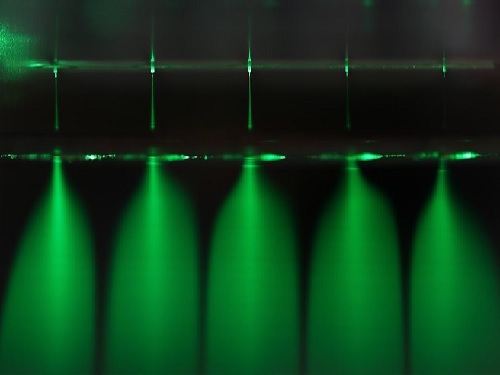

이승섭 교수 연구팀은 세계 최초로 멤스(MEMS) 기술로 제작된 폴리머 재질의 초미세 노즐을 이용해 정전분무 하는 방식으로, 인가전압이 낮아 정전분무가 오존 발생 없이 안정적으로 구현된다. 또한 초미세 노즐 어레이를 이용해 외부 환경과는 무관하게 초미세 물방울을 대량으로 생성하는 데도 성공했다.

머리카락보다 가는 초미세 노즐은 피뢰침과 같이 높게 솟아있는 구조로 초미세 노즐의 주위는 마이크로 돌기로 소수성 처리가 돼 있다. 이승섭 교수팀은 지난 수년간 폴리머 초미세 노즐 개발과 물 정전분무 기술을 이용해 가습·탈취·미세먼지제거·항균 등과 같은 공기정화에 관한 연구를 수행해왔다.

이승섭 교수팀은 현재 초미세 물방울의 양산이 가능한 '폴리머 초미세 노즐 정전분무' 기술을 기반으로 코로나19 바이러스 살균용 공기정화기를 개발 중이다. 순수한 물을 이용한 살균 방법으로 인체에 해가 없고 친환경이라는 장점 때문에 향후 코로나19 방역에도 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

한편 이승섭 교수팀의 폴리머 초미세 노즐을 이용한 물 정전분무 연구는 올 4월 국제학술지 '폴리머(Polymer)'에 소개된 바 있다. (논문명; Polymer micro-atomizer for water electrospray in the cone jet mode). 아울러 이 교수팀은 올 8월부터 KAIST 코로나 뉴딜사업의 지원을 받아 후속 연구를 진행 중이다.

물방울로 코로나19 바이러스 잡는다

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 정지훈 박사팀이 코로나19 바이러스 살균 기능이 있는 초미세 물방울의 대량 생성이 가능한 '정전분무' 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

이승섭 교수팀의 '정전분무(electrostatic atomization)' 기술로 만들어진 마이크로/나노 크기의 초미세 물방울 안에는 *'OH 래디컬'이 함유돼 있다. OH 래디컬은 불안정한 화학구조로 반응성이 매우 높고 강력한 산화력 때문에 세균과 바이러스 살균 기능을 보유하고 있지만 인체에는 전혀 해를 끼치지 않는 천연물질이다.

☞ OH 래디컬(hydroxyl radical): 거의 모든 오염물질의 살균·소독에 관여하며 화학적으로 분해하고 제거할 수 있는 가장 강력한 효과를 발휘하면서도 인체에는 무해한 물질. 현존하는 물질 중에서 OH 래디컬의 산화력(살균·소독·분해하는 능력)은 불소(F) 다음으로 강력하고 오존과 염소보다 강력하지만 불소·염소·오존처럼 독성이 있거나 인체에 유해하지는 않다.

OH 래디컬은 높은 반응성으로 공기 중에서는 수명이 매우 짧아 효과적인 살균 기능에 어려움이 있으나, OH 래디컬을 물방울에 가두면 수명을 크게 늘릴 수가 있어 살균에 유용하게 이용할 수 있다. OH 래디컬을 함유하는 초미세 물방울은 일본 파나소닉 社의 나노이(nanoeTM) 기술이 세계적으로 가장 앞서있다. 다만, 나노이 기술은 공기 중의 수분을 차가운 금속 팁 위에 응결시켜 정전분무 하는 방식이어서 생성되는 초미세 물방울의 양이 매우 적고 인가전압이 높아 인체에 해로운 오존이 발생되는 단점이 있다.

일본 파나소닉은 자사의 나노이 기술로 만들어진 초미세 물방울이 코로나19 바이러스에 살균 효과가 있다는 실험 결과를 올 7월 말 발표한 바 있다.

이승섭 교수 연구팀은 세계 최초로 멤스(MEMS) 기술로 제작된 폴리머 재질의 초미세 노즐을 이용해 정전분무 하는 방식으로, 인가전압이 낮아 정전분무가 오존 발생 없이 안정적으로 구현된다. 또한 초미세 노즐 어레이를 이용해 외부 환경과는 무관하게 초미세 물방울을 대량으로 생성하는 데도 성공했다.

머리카락보다 가는 초미세 노즐은 피뢰침과 같이 높게 솟아있는 구조로 초미세 노즐의 주위는 마이크로 돌기로 소수성 처리가 돼 있다. 이승섭 교수팀은 지난 수년간 폴리머 초미세 노즐 개발과 물 정전분무 기술을 이용해 가습·탈취·미세먼지제거·항균 등과 같은 공기정화에 관한 연구를 수행해왔다.

이승섭 교수팀은 현재 초미세 물방울의 양산이 가능한 '폴리머 초미세 노즐 정전분무' 기술을 기반으로 코로나19 바이러스 살균용 공기정화기를 개발 중이다. 순수한 물을 이용한 살균 방법으로 인체에 해가 없고 친환경이라는 장점 때문에 향후 코로나19 방역에도 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

한편 이승섭 교수팀의 폴리머 초미세 노즐을 이용한 물 정전분무 연구는 올 4월 국제학술지 '폴리머(Polymer)'에 소개된 바 있다. (논문명; Polymer micro-atomizer for water electrospray in the cone jet mode). 아울러 이 교수팀은 올 8월부터 KAIST 코로나 뉴딜사업의 지원을 받아 후속 연구를 진행 중이다.

2020.10.14

조회수 32822

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11 조회수 66784

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11 조회수 66784 초소형·저전력·저잡음 브릴루앙 레이저 구현 성공

우리 대학 물리학과 이한석, 이용희 교수 공동연구팀(초세대협업연구실)이 경북대학교 최무한 교수, 호주국립대학교 최덕용 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초소형·저전력·저잡음 *브릴루앙 레이저를 구현하는 데 성공했다고 23일 밝혔다. 주파수의 흔들림이 거의 없는 초소형·저전력·저잡음 광원은 차세대 초정밀 광센서 구성에 필요한 핵심 소자다.

☞ 브릴루앙 레이저(Brillouin laser): *브릴루앙 산란에 기반해 레이저 빛을 생성 증폭하며, 따라서 레이저의 매질이 브릴루앙 산란을 쉽게 일으킬수록 더 작은 에너지로도 작동할 수 있다. 출력 레이저 빛은 입력된 펌프 빛보다 주파수의 흔들림이 작고 매우 낮은 잡음을 갖는다.

☞ 브릴루앙 산란(Brillouin scattering): 빛이 매질과 상호작용을 통해 음파(acoustic phonon)를 생성하고 산란되는 현상. 산란된 빛은 음파의 에너지에 대응되는 주파수 감소를 겪으며, 유도 방출(stimulated emission) 즉 동일한 특성의 빛을 복제하는 것이 가능해 레이저 구성에 이용될 수 있다.

공동연구팀은 기존에 주로 사용돼온 물질보다 브릴루앙 산란 현상이 수백 배 잘 일어나는 칼코겐화합물 유리를 기반으로 브릴루앙 레이저를 개발함으로써 성능을 극대화했다. 칼코겐화합물 유리는 화학적 불안정성으로 인해 칩 상에서 식각을 통한 성형이 어렵다는 근본적인 약점이 있지만 연구팀은 증착 과정에서 자발적으로 광소자가 구성되는 새로운 제작 기법을 개발해 이런 문제를 해결했다.

연구팀이 개발한 제작 기법은 겨울철 지붕 위에 쌓인 눈의 형태가 지붕의 형태에 의해 정해지므로 눈을 직접 만지지 않고서도 지붕의 형태만을 조절해 원하는 눈의 형태를 얻는 것에 비유할 수 있다. 즉, 현재 반도체 공정 기술로 가공하기 쉬운 산화규소를 이용해 바닥구조를 적절히 형성하면, 그 위에 칼코겐화합물 유리를 증착하는 것만으로도 우수한 성능의 광소자가 자발적으로 형성되는 현상을 최초로 입증한 것이다.

공동연구팀은 자체 개발한 이 제작 기법을 활용해서 칼코겐화합물 유리 기반 고성능 브릴루앙 레이저를 반도체 칩 상에 초소형 광소자의 형태로 구현하는 데 성공했다. 또 기존 기록보다 100배 이상 낮은 펌프 에너지로도 레이저 구동이 가능함을 밝혔다.

공동연구팀 관계자는 "소형화 및 저전력 구동은 상용화를 위한 필수적인 요소ˮ라면서 "공동연구팀의 브릴루앙 레이저 광원 개발은 자율주행에 필요한 거리뿐만 아니라 회전관성 센서의 감도를 획기적으로 개선하는 등 차세대 광센서 개발에 널리 활용될 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

그는 또 "연구 과정에서 개발한 신공정 기법은 지금껏 활용할 수 없었던 다양한 물질을 미세 광학소자 분야에 도입, 가능케 했다는 점에서 매우 의미가 클 뿐 아니라 향후 널리 활용될 가능성이 큰 원천기술이다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구를 주도한 교신저자 이한석 교수는 "칼코겐화합물 유리는 다양한 분자의 흡수선이 존재하는 중적외선 대역에도 적용 가능해 분자 분광에 기반한 환경감시 및 헬스케어 분야까지 그 응용범위를 넓힐 수 있을 것ˮ이라고 내다봤다. 또 다른 교신저자인 최덕용 교수는 "연구 과정에서 개발된 공정기법은 다양한 물질의 이종 결합(hybrid integration)을 가능하게 해 미래 양자 인터넷의 핵심 소자인 고효율 양자 광원 및 양자 메모리 분야에도 응용될 수 있다ˮ고 강조했다.

우리 대학 물리학과 김대곤 박사과정 학생과 한상윤 박사후연구원(現 대구경북과학기술원 교수)이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 11월 23일 字에 실렸다. (논문명: Universal light-guiding geometry for on-chip resonators having extremely high Q-factor)

한편 이번 연구는 2018년 삼성미래기술육성사업에 선정돼 지속적인 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.23 조회수 55656

초소형·저전력·저잡음 브릴루앙 레이저 구현 성공

우리 대학 물리학과 이한석, 이용희 교수 공동연구팀(초세대협업연구실)이 경북대학교 최무한 교수, 호주국립대학교 최덕용 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초소형·저전력·저잡음 *브릴루앙 레이저를 구현하는 데 성공했다고 23일 밝혔다. 주파수의 흔들림이 거의 없는 초소형·저전력·저잡음 광원은 차세대 초정밀 광센서 구성에 필요한 핵심 소자다.

☞ 브릴루앙 레이저(Brillouin laser): *브릴루앙 산란에 기반해 레이저 빛을 생성 증폭하며, 따라서 레이저의 매질이 브릴루앙 산란을 쉽게 일으킬수록 더 작은 에너지로도 작동할 수 있다. 출력 레이저 빛은 입력된 펌프 빛보다 주파수의 흔들림이 작고 매우 낮은 잡음을 갖는다.

☞ 브릴루앙 산란(Brillouin scattering): 빛이 매질과 상호작용을 통해 음파(acoustic phonon)를 생성하고 산란되는 현상. 산란된 빛은 음파의 에너지에 대응되는 주파수 감소를 겪으며, 유도 방출(stimulated emission) 즉 동일한 특성의 빛을 복제하는 것이 가능해 레이저 구성에 이용될 수 있다.

공동연구팀은 기존에 주로 사용돼온 물질보다 브릴루앙 산란 현상이 수백 배 잘 일어나는 칼코겐화합물 유리를 기반으로 브릴루앙 레이저를 개발함으로써 성능을 극대화했다. 칼코겐화합물 유리는 화학적 불안정성으로 인해 칩 상에서 식각을 통한 성형이 어렵다는 근본적인 약점이 있지만 연구팀은 증착 과정에서 자발적으로 광소자가 구성되는 새로운 제작 기법을 개발해 이런 문제를 해결했다.

연구팀이 개발한 제작 기법은 겨울철 지붕 위에 쌓인 눈의 형태가 지붕의 형태에 의해 정해지므로 눈을 직접 만지지 않고서도 지붕의 형태만을 조절해 원하는 눈의 형태를 얻는 것에 비유할 수 있다. 즉, 현재 반도체 공정 기술로 가공하기 쉬운 산화규소를 이용해 바닥구조를 적절히 형성하면, 그 위에 칼코겐화합물 유리를 증착하는 것만으로도 우수한 성능의 광소자가 자발적으로 형성되는 현상을 최초로 입증한 것이다.

공동연구팀은 자체 개발한 이 제작 기법을 활용해서 칼코겐화합물 유리 기반 고성능 브릴루앙 레이저를 반도체 칩 상에 초소형 광소자의 형태로 구현하는 데 성공했다. 또 기존 기록보다 100배 이상 낮은 펌프 에너지로도 레이저 구동이 가능함을 밝혔다.

공동연구팀 관계자는 "소형화 및 저전력 구동은 상용화를 위한 필수적인 요소ˮ라면서 "공동연구팀의 브릴루앙 레이저 광원 개발은 자율주행에 필요한 거리뿐만 아니라 회전관성 센서의 감도를 획기적으로 개선하는 등 차세대 광센서 개발에 널리 활용될 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

그는 또 "연구 과정에서 개발한 신공정 기법은 지금껏 활용할 수 없었던 다양한 물질을 미세 광학소자 분야에 도입, 가능케 했다는 점에서 매우 의미가 클 뿐 아니라 향후 널리 활용될 가능성이 큰 원천기술이다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구를 주도한 교신저자 이한석 교수는 "칼코겐화합물 유리는 다양한 분자의 흡수선이 존재하는 중적외선 대역에도 적용 가능해 분자 분광에 기반한 환경감시 및 헬스케어 분야까지 그 응용범위를 넓힐 수 있을 것ˮ이라고 내다봤다. 또 다른 교신저자인 최덕용 교수는 "연구 과정에서 개발된 공정기법은 다양한 물질의 이종 결합(hybrid integration)을 가능하게 해 미래 양자 인터넷의 핵심 소자인 고효율 양자 광원 및 양자 메모리 분야에도 응용될 수 있다ˮ고 강조했다.

우리 대학 물리학과 김대곤 박사과정 학생과 한상윤 박사후연구원(現 대구경북과학기술원 교수)이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 11월 23일 字에 실렸다. (논문명: Universal light-guiding geometry for on-chip resonators having extremely high Q-factor)

한편 이번 연구는 2018년 삼성미래기술육성사업에 선정돼 지속적인 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.23 조회수 55656 딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 54494

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 54494 차세대 양자광원을 위한 반도체 양자점 대칭성 제어기술 개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 LED에 널리 사용되는 질소화합물 반도체를 이용해 대칭성이 매우 높은 삼각형 형태의 양자점(퀀텀닷)을 형성하고 제어하는 데 성공, 광자들 사이에 얽힘을 발생시키는 차세대 양자광원 개발에 핵심적인 양자점 제어 기술을 갖추게 됐다고 13일 밝혔다.

‘얽힘(entanglement)’은 입자들이 쌍으로 상관관계를 가져 거리에 상관없이 얽혀 있는 쌍의 한쪽 특성을 측정하면 나머지 한쪽의 특성을 즉시 알게 되는 현상으로, 전문가들은 얽힘이라는 양자역학적인 현상을 활용하면 양자통신과 양자컴퓨팅과 같은 양자정보에 필요한 기술 개발과 함께 물리학적으로 새로운 주제들이 개척될 것으로 기대하고 있다.

반도체 양자점(Quantum Dot)은 원하는 순간에 광자를 한 개씩 방출하는 대표적인 고체 기반의 양자광 방출 소자로써 널리 연구되고 있다. 특히, 반도체 양자점의 대칭성을 제어해 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있다면, 두 개의 광자를 양자얽힘 상태로 만드는 편광얽힘 광자쌍 방출이 원리적으로 가능하므로 이를 이용한 양자통신 및 양자컴퓨팅 분야에서 주목받고 있다.

격자구조를 갖는 반도체는 일반적으로 원자들을 한 층씩 천천히 쌓아 올리는 박막 증착기술을 통해 제작된다. 이때 발광층을 형성하기 위해 격자크기가 다른 층을 쌓게 돼 반도체 내부에 응력이 발생하게 되는데, 발광층이 갖는 응력을 에너지로 사용해 양자점이 무작위적으로 형성되므로 양자점의 크기의 균질성과 대칭성이 떨어지고 근본적으로 양자점의 위치와 모양을 제어할 수 없는 한계를 가진다. 따라서 얽힘 광자쌍 방출소자를 제작하기 위해서는 제작단계에서 위치와 대칭성을 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

한편, 청⦁녹색 LED에 사용되는 물질로 잘 알려진 질소화합물 반도체는 상온에서도 양자적인 특성을 유지할 수 있어 상온에서 안정적으로 구현할 수 있는 양자광원 소자의 후보 물질로도 주목받고 있다. 그러나, 이 물질계는 양자점의 대칭성이 조금만 무너져도 양자역학적 얽힘 특성을 쉽게 잃어버리게 되므로 높은 수준의 대칭성 제어 기술을 확보하지 않고는 실질적으로 구현이 쉽지 않은 한계가 있었다.

조용훈 교수 연구팀은 양자점의 위치와 대칭성을 높은 수준으로 제어하기 위해, 삼각형 형태의 나노 배열 패턴을 갖는 기판 위에 삼각 피라미드 형태를 갖는 질소화합물 반도체 나노 구조를 우선 제작했다. 이후 양자점을 성장하는 단계에서 나노 피라미드 꼭지점 부분의 기하학적 형태를 조절하면서, 열역학적 안정성에 의해 자체적으로 성장 방식이 조절되는 자기제한적 성장메커니즘을 적용했다.

그 결과 육각형 결정구조를 갖는 질소화합물 반도체에서 일반적으로 나타나는 육각 대칭성을 갖는 비균일한 양자점 대신, 삼각 대칭성을 갖는 고품위의 양자점을 최초로 구현함으로써 질소화합물 반도체 양자점의 대칭성을 정교하게 제어하는 데 성공했다.

연구팀은 제작된 나노 구조체의 발광을 분석하기 위해 공간분해능이 수 나노미터 수준으로 좋은 주사전자현미경을 이용해 발광을 측정, 삼각 피라미드의 꼭지점에 양자점이 안정적으로 형성되었음을 확인했고, 시간에 따른 광자 간 상관관계 측정을 통해 양자광이 방출되는 것을 실험적으로 관측했다.

또한, 성장된 양자점의 비대칭성 정도를 가늠할 수 있는 양자광의 편광도와 미세구조 분리 정도를 측정해 높은 대칭성을 갖는 삼각 양자점이 형성되었음을 실험적으로 확인했으며, 이를 이론적 계산 결과와 비교함으로써 측정 결과의 타당성을 확보했다.

이번 연구에서는 기존에 질화물 반도체 양자점의 비대칭성과 높은 편광도를 이용해 상온 단일광자 방출기 제작에 집중해 오던 방식에서 벗어나, 양자점의 대칭성을 정밀하게 조절해 편광얽힘 광자쌍 방출기로도 응용 가능함을 제안했다. 또한 범용 반도체 박막 증착장비와 미세 패턴 기술을 사용했기 때문에 산업적인 측면에서 확장성이 높을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 "반도체 양자점을 제작하는 과정에서 발생하는 양자점의 비대칭성을 효과적으로 제어하여 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있음을 보여준 결과”라며, “상온에서도 동작이 가능한 질소화합물 반도체 양자점을 이용해 편광얽힘 광자쌍 방출소자와 같은 차세대 양자광원 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 의미를 말했다.

우리 대학 물리학과 여환섭 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 삼성미래기술육성사업 등의 지원을 받아 수행됐으며, 나노분야 국제 학술지인 `나노 레터스(Nano Letters)' 12월 9일 字에 보충 표지와 함께 정식 출간됐다. (논문명: Control of 3-fold symmetric shape of group III-nitride quantum dots: Suppression of fine structure splitting / 질소화합물 반도체 양자점의 삼각 대칭적 모양 제어: 미세구조 분리현상의 완화)

2020.12.14 조회수 51921

차세대 양자광원을 위한 반도체 양자점 대칭성 제어기술 개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 LED에 널리 사용되는 질소화합물 반도체를 이용해 대칭성이 매우 높은 삼각형 형태의 양자점(퀀텀닷)을 형성하고 제어하는 데 성공, 광자들 사이에 얽힘을 발생시키는 차세대 양자광원 개발에 핵심적인 양자점 제어 기술을 갖추게 됐다고 13일 밝혔다.

‘얽힘(entanglement)’은 입자들이 쌍으로 상관관계를 가져 거리에 상관없이 얽혀 있는 쌍의 한쪽 특성을 측정하면 나머지 한쪽의 특성을 즉시 알게 되는 현상으로, 전문가들은 얽힘이라는 양자역학적인 현상을 활용하면 양자통신과 양자컴퓨팅과 같은 양자정보에 필요한 기술 개발과 함께 물리학적으로 새로운 주제들이 개척될 것으로 기대하고 있다.

반도체 양자점(Quantum Dot)은 원하는 순간에 광자를 한 개씩 방출하는 대표적인 고체 기반의 양자광 방출 소자로써 널리 연구되고 있다. 특히, 반도체 양자점의 대칭성을 제어해 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있다면, 두 개의 광자를 양자얽힘 상태로 만드는 편광얽힘 광자쌍 방출이 원리적으로 가능하므로 이를 이용한 양자통신 및 양자컴퓨팅 분야에서 주목받고 있다.

격자구조를 갖는 반도체는 일반적으로 원자들을 한 층씩 천천히 쌓아 올리는 박막 증착기술을 통해 제작된다. 이때 발광층을 형성하기 위해 격자크기가 다른 층을 쌓게 돼 반도체 내부에 응력이 발생하게 되는데, 발광층이 갖는 응력을 에너지로 사용해 양자점이 무작위적으로 형성되므로 양자점의 크기의 균질성과 대칭성이 떨어지고 근본적으로 양자점의 위치와 모양을 제어할 수 없는 한계를 가진다. 따라서 얽힘 광자쌍 방출소자를 제작하기 위해서는 제작단계에서 위치와 대칭성을 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

한편, 청⦁녹색 LED에 사용되는 물질로 잘 알려진 질소화합물 반도체는 상온에서도 양자적인 특성을 유지할 수 있어 상온에서 안정적으로 구현할 수 있는 양자광원 소자의 후보 물질로도 주목받고 있다. 그러나, 이 물질계는 양자점의 대칭성이 조금만 무너져도 양자역학적 얽힘 특성을 쉽게 잃어버리게 되므로 높은 수준의 대칭성 제어 기술을 확보하지 않고는 실질적으로 구현이 쉽지 않은 한계가 있었다.

조용훈 교수 연구팀은 양자점의 위치와 대칭성을 높은 수준으로 제어하기 위해, 삼각형 형태의 나노 배열 패턴을 갖는 기판 위에 삼각 피라미드 형태를 갖는 질소화합물 반도체 나노 구조를 우선 제작했다. 이후 양자점을 성장하는 단계에서 나노 피라미드 꼭지점 부분의 기하학적 형태를 조절하면서, 열역학적 안정성에 의해 자체적으로 성장 방식이 조절되는 자기제한적 성장메커니즘을 적용했다.

그 결과 육각형 결정구조를 갖는 질소화합물 반도체에서 일반적으로 나타나는 육각 대칭성을 갖는 비균일한 양자점 대신, 삼각 대칭성을 갖는 고품위의 양자점을 최초로 구현함으로써 질소화합물 반도체 양자점의 대칭성을 정교하게 제어하는 데 성공했다.

연구팀은 제작된 나노 구조체의 발광을 분석하기 위해 공간분해능이 수 나노미터 수준으로 좋은 주사전자현미경을 이용해 발광을 측정, 삼각 피라미드의 꼭지점에 양자점이 안정적으로 형성되었음을 확인했고, 시간에 따른 광자 간 상관관계 측정을 통해 양자광이 방출되는 것을 실험적으로 관측했다.

또한, 성장된 양자점의 비대칭성 정도를 가늠할 수 있는 양자광의 편광도와 미세구조 분리 정도를 측정해 높은 대칭성을 갖는 삼각 양자점이 형성되었음을 실험적으로 확인했으며, 이를 이론적 계산 결과와 비교함으로써 측정 결과의 타당성을 확보했다.

이번 연구에서는 기존에 질화물 반도체 양자점의 비대칭성과 높은 편광도를 이용해 상온 단일광자 방출기 제작에 집중해 오던 방식에서 벗어나, 양자점의 대칭성을 정밀하게 조절해 편광얽힘 광자쌍 방출기로도 응용 가능함을 제안했다. 또한 범용 반도체 박막 증착장비와 미세 패턴 기술을 사용했기 때문에 산업적인 측면에서 확장성이 높을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 "반도체 양자점을 제작하는 과정에서 발생하는 양자점의 비대칭성을 효과적으로 제어하여 양자점 내부의 미세 에너지 구조를 정교하게 조절할 수 있음을 보여준 결과”라며, “상온에서도 동작이 가능한 질소화합물 반도체 양자점을 이용해 편광얽힘 광자쌍 방출소자와 같은 차세대 양자광원 개발에 활용될 수 있을 것”이라고 의미를 말했다.

우리 대학 물리학과 여환섭 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 삼성미래기술육성사업 등의 지원을 받아 수행됐으며, 나노분야 국제 학술지인 `나노 레터스(Nano Letters)' 12월 9일 字에 보충 표지와 함께 정식 출간됐다. (논문명: Control of 3-fold symmetric shape of group III-nitride quantum dots: Suppression of fine structure splitting / 질소화합물 반도체 양자점의 삼각 대칭적 모양 제어: 미세구조 분리현상의 완화)

2020.12.14 조회수 51921 난치성 악성 위암의 분자병태생리 기전 최초 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 최정균 교수 연구팀은 연세대학교 세브란스 병원 정재호 교수 연구팀과 공동연구를 통해 종양 미세환경의 물리적 인자[세포기질의 강성도 증가]가 암세포의 악성화를 촉진하는 분자후성유전학적 원인을 최초로 규명함으로써 향후 새로운 항암치료전략 수립에 중요한 통찰과 방향을 제시했다.

지금까지 종양연구가 대부분 암세포 자체의 돌연변이나 내부 신호전달 경로에 집중되어 진행되었다면 이번 연구는 암세포가 위치한 종양의 미세환경적 요인이 악성화에 어떤 영향을 주는지를 규명해 종양학 연구의 새로운 패러다임을 제공하고 있다. 최근에 암면역치료의 임상적 성공에 힘입어 *종양미세환경의 면역세포에 대한 관심과 연구가 증가하고 있으나 종양미세환경의 물리적 요인이 암세포의 악성화 및 치료반응에 어떤 영향을 주는지에 대한 연구는 거의 없었다.

연구팀은 생체재료를 활용해 인간의 종양미세환경과 유사한 위암실험모델을 개발하고, 이를 이용하여 단단해진 미세환경에 의한 위암세포의 악성화 메커니즘을 규명했다. 암을 유발하는 단백질로 잘 알려진 YAP (Yes-associated protein)의 DNA 가 단단해진 조직내에서 후성유전학적 변화인 DNA 탈메틸화가 유도되어 악성화가 촉진됨을 밝혔다. 이와 더불어, 본 연구팀은 단단하게 변성된 미세환경을 다시 물렁한 조직으로 변화할 경우, 악성화된 위암 세포에서 역전현상이 일어나 악성화가 약화되고 항암제에 반응하는 세포로 변화함을 확인했다.

이번 연구 결과는 치료가 어려운 난치성 *미만형 위암의 악성화를 촉진하는 원인을 규명함으로써 임상적으로 가장 어려운 scirrhous cancer 의 새로운 치료 가능성을 제시하고, 위암 뿐만 아니라 다양한 암종의 유사한 표현형의 암에 대한 치료 확장성에 기여할 것으로 기대한다.

*종양미세환경: 종양내에 존재하는 암세포, 암의 형성 및 진행에 직/간접적으로 영향을 미치는 주변 조직세포 (면역세포, 섬유아세포, 혈관세포 등) 및 이를 구성하고 있는 *세포외기질물질(Extracellular Matrix) 를 총칭해서 종양미세환경이라고 한다.

*세포외기질: 세포와 세포사이를 연결하고 지탱해주는 지지체의 역할을 하는 물질로 콜라겐과 같은 단백질이 이에 속한다. 세포외기질은 단순한 지지체가 아니라, 이것의 물리적, 화학적 특성이 세포의 운명, 특성 등에 직접적으로 영향을 미친다. 특히, 병적요인으로 인해서 조직 섬유화와 같은 변성이 일어나고 이러한 변성이 암과 같은 질병의 악화의 원인이 된다고 알려져 있다.

*미만성 위암: 위암은 조직학적으로 크게 장형암과 미만 위암으로 분류된다. 장형암의 경우 헬리코박터 감염이나 만성 위축성 위염에 속발하는 위암으로 일반적으로 미만성에 비해 양호한 예후를 보인다. 미만성 위암은 장형암에 비해 암 덩어리를 잘 형성하지 않으며 작은 악성 세포들이 위벽에 퍼져서 침윤과 전이를 잘하며 조기 발견도 어렵다. 40세 미만에서 호발하며 악성도가 매우 높아 치료가 어려운 암으로 알려져 있다.

바이오및뇌공학과 장민정 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 바이오메디컬엔지니어링’ 12월 7일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Matrix stiffness epigenetically regulates the oncogenic activation of the Yes-associated protein in gastric cancer)

이번 연구성과는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업 및 보건복지부 연구중심병원 R&D 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.12.10 조회수 45005

난치성 악성 위암의 분자병태생리 기전 최초 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 김필남 교수, 최정균 교수 연구팀은 연세대학교 세브란스 병원 정재호 교수 연구팀과 공동연구를 통해 종양 미세환경의 물리적 인자[세포기질의 강성도 증가]가 암세포의 악성화를 촉진하는 분자후성유전학적 원인을 최초로 규명함으로써 향후 새로운 항암치료전략 수립에 중요한 통찰과 방향을 제시했다.

지금까지 종양연구가 대부분 암세포 자체의 돌연변이나 내부 신호전달 경로에 집중되어 진행되었다면 이번 연구는 암세포가 위치한 종양의 미세환경적 요인이 악성화에 어떤 영향을 주는지를 규명해 종양학 연구의 새로운 패러다임을 제공하고 있다. 최근에 암면역치료의 임상적 성공에 힘입어 *종양미세환경의 면역세포에 대한 관심과 연구가 증가하고 있으나 종양미세환경의 물리적 요인이 암세포의 악성화 및 치료반응에 어떤 영향을 주는지에 대한 연구는 거의 없었다.

연구팀은 생체재료를 활용해 인간의 종양미세환경과 유사한 위암실험모델을 개발하고, 이를 이용하여 단단해진 미세환경에 의한 위암세포의 악성화 메커니즘을 규명했다. 암을 유발하는 단백질로 잘 알려진 YAP (Yes-associated protein)의 DNA 가 단단해진 조직내에서 후성유전학적 변화인 DNA 탈메틸화가 유도되어 악성화가 촉진됨을 밝혔다. 이와 더불어, 본 연구팀은 단단하게 변성된 미세환경을 다시 물렁한 조직으로 변화할 경우, 악성화된 위암 세포에서 역전현상이 일어나 악성화가 약화되고 항암제에 반응하는 세포로 변화함을 확인했다.

이번 연구 결과는 치료가 어려운 난치성 *미만형 위암의 악성화를 촉진하는 원인을 규명함으로써 임상적으로 가장 어려운 scirrhous cancer 의 새로운 치료 가능성을 제시하고, 위암 뿐만 아니라 다양한 암종의 유사한 표현형의 암에 대한 치료 확장성에 기여할 것으로 기대한다.

*종양미세환경: 종양내에 존재하는 암세포, 암의 형성 및 진행에 직/간접적으로 영향을 미치는 주변 조직세포 (면역세포, 섬유아세포, 혈관세포 등) 및 이를 구성하고 있는 *세포외기질물질(Extracellular Matrix) 를 총칭해서 종양미세환경이라고 한다.

*세포외기질: 세포와 세포사이를 연결하고 지탱해주는 지지체의 역할을 하는 물질로 콜라겐과 같은 단백질이 이에 속한다. 세포외기질은 단순한 지지체가 아니라, 이것의 물리적, 화학적 특성이 세포의 운명, 특성 등에 직접적으로 영향을 미친다. 특히, 병적요인으로 인해서 조직 섬유화와 같은 변성이 일어나고 이러한 변성이 암과 같은 질병의 악화의 원인이 된다고 알려져 있다.

*미만성 위암: 위암은 조직학적으로 크게 장형암과 미만 위암으로 분류된다. 장형암의 경우 헬리코박터 감염이나 만성 위축성 위염에 속발하는 위암으로 일반적으로 미만성에 비해 양호한 예후를 보인다. 미만성 위암은 장형암에 비해 암 덩어리를 잘 형성하지 않으며 작은 악성 세포들이 위벽에 퍼져서 침윤과 전이를 잘하며 조기 발견도 어렵다. 40세 미만에서 호발하며 악성도가 매우 높아 치료가 어려운 암으로 알려져 있다.

바이오및뇌공학과 장민정 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 바이오메디컬엔지니어링’ 12월 7일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Matrix stiffness epigenetically regulates the oncogenic activation of the Yes-associated protein in gastric cancer)

이번 연구성과는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업 및 보건복지부 연구중심병원 R&D 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.12.10 조회수 45005 생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04 조회수 45190

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04 조회수 45190 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

2020.11.26 조회수 48557

노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리 연구진이 노화된 세포를 젊은 세포로 되돌리는 역 노화 원천기술을 개발했다. 이를 활용하면 노화 현상을 막고 각종 노인성 질환을 사전 억제할 수 있는 치료제를 개발할 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌리는 역 노화의 초기 원천기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

조광현 교수팀의 이번 연구 결과는 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원과의 산학 공동연구를 통해 최초로 개발된 노화 인공피부 모델에서 이 기술을 적용함으로써 입증하는 데 성공했다.

조 교수팀은 이번 연구를 위해 인간 진피 섬유아세포의 세포노화 신호전달 네트워크의 컴퓨터 모델을 개발한 후 시뮬레이션 분석을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 젊은 세포로 되돌리는데 필요한 핵심 인자를 찾아냈다. 이후 노화 인공피부 모델에서 핵심 인자를 조절함으로써 노화된 피부조직에서 감소된 콜라겐의 합성을 증가시키고 재생 능력을 회복시켜 젊은 피부조직의 특성을 보이게 하는 역 노화 기술을 개발했다.

연구팀 관계자는 이러한 역 노화 기술은 노화된 피부 등을 포함한 노화 현상 및 많은 노인성 질환의 발생을 사전에 억제할 수 있도록 근본적인 치료전략을 제시한 것으로 건강 수명을 오랫동안 유지하고 싶은 인류의 꿈을 실현하는데 한 걸음 다가선 결과라고 의미를 부여했다.

바이오및뇌공학과 안수균 박사과정 학생, 강준수 연구원, 이수범 연구원과 ㈜아모레퍼시픽의 바이오사이언스랩이 참여한 이번 연구 결과는 국제저명학술지인 `미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.(논문명: Inhibition of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) can revert cellular senescence in human dermal fibroblasts)

현재 널리 연구되고 있는 회춘 전략은 이미 분화된 세포를 역분화시키는 4개의 `OSKM(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 야마나카 전사인자'를 일시적으로 발현시켜 후성유전학적 리모델링(epigenetic remodeling)을 일으킴으로써 노화된 세포를 젊은 상태로 되돌리는 부분적 역분화(partial reprogramming) 전략이다.

이 기술은 노화된 세포가 젊은 세포로 되돌아갈 수 있다는 것을 증명했지만 종양의 형성과 암의 진행을 유발하는 부작용이 생긴다. 따라서 이와 같은 부작용을 배제할 수 있는 정교한 제어 전략이 과학 난제로 남아있었다.

조 교수팀은 이러한 난제 해결을 위해 시스템생물학 연구 방법을 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포를 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있는 핵심 조절인자를 오래전부터 탐구하기 시작했다. 4년에 걸친 연구 끝에 단백질 합성, 세포의 성장 등을 조절하는 mTOR와 면역 물질 사이토카인의 생성에 관여하는 NF-kB를 동시에 제어하고 있는 상위 조절 인자인 `PDK1(3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1)'을 찾아냈다.

연구팀은 PDK1을 억제함으로써 노화된 인간 진피 섬유아세포를 다시 정상적인 젊은 세포로 되돌릴 수 있음을 분자 세포실험 및 노화 인공피부 모델 실험을 통해 입증했다. 연구를 통해 노화된 인간 진피 섬유아세포에서 PDK1을 억제했을 때 세포노화 표지 인자들이 사라지고 주변 환경에 적절하게 반응하는 정상 세포로서 기능을 회복하는 현상을 확인했다.

연구 결과 노화된 인간 진피 섬유아세포에서는 PDK1이 mTOR와 NF-kB를 활성화해 노화와 관련된 분비 표현형(SASP: Senescence Associated Secretary Phenotype)을 유발하고 노화 형질을 유지하는 것과 연관돼 있음을 밝혀냈다. 즉, PDK1을 억제함으로써 다시 원래의 정상적인 젊은 세포 상태로 안전하게 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수팀이 연구 과정에서 찾아낸 표적 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물과 관련된 신약개발과 그리고 전임상실험을 통해 노화된 세포의 정상 세포화라는 연구 결과는 새로운 노인성 질환의 치료 기술과 회춘 기술에 관한 연구를 본 궤도에 올려놓은 초석을 다진 획기적인 연구로 평가받고 있다.

실제 ㈜아모레퍼시픽 기술연구원은 이번 연구 결과로부터 동백추출물에서 PDK1 억제 성분을 추출해 노화된 피부의 주름을 개선하는 화장품을 개발중이다.

조광현 교수는 "그동안 비가역적 생명현상이라고 인식돼왔던 노화를 가역화할 가능성을 보여줬다ˮ라며 "이번 연구는 노화를 가역적 생명현상으로 인식하고 이에 적극적으로 대처해 건강 수명을 연장하는 한편 노인성 질환을 예방할 수 있는 새로운 시대의 서막을 열었다ˮ라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 조광현 교수 연구팀의 시스템생물학 기반 가역화 기술 개발의 일환으로 이뤄졌으며, 연구팀은 지난 1월 같은 기술을 적용해 대장암세포를 다시 정상 대장 세포로 되돌리는 연구에 성공한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 KAIST 그랜드챌린지 30 (KC30) 프로젝트 및 아모레퍼시픽 R&D 센터의 지원으로 수행됐다.

2020.11.26 조회수 48557 저온 엑솔루션 현상을 통한 나노촉매-금속산화물 기반 황화수소 가스 센서 개발

삼성미래기술육성사업이 지원하고 우리 대학이 POSTECH, GIST 등 국내 과학기술특성화대학 공동 연구진과 협업해 온 *엑솔루션 연구가 결실을 맺었다.

☞ 엑솔루션(Ex-solution): 금속 및 금속산화물 고용체를 가열해 성분을 분리하고, 이를 통해 실시간으로 금속 나노 입자 촉매를 금속산화물 표면에 균일하면서도 강하게 결착시키는 기법이다. 특별한 공정 과정 없이 열처리만을 활용하기에 친환경적인 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수·정우철 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수팀과 GIST 김봉중 교수팀과의 공동연구를 통해 단 한 번의 열처리로 금속산화물 감지 소재 표면에 나노촉매를 자발적으로 형성시켜 황화수소 기체만 선택적으로 감지하는 고 안정성 센서를 개발했다고 24일 밝혔다.

나노입자 촉매를 금속산화물에 형성하기 위한 기존 방식들은 진공을 요구하거나 여러 단계의 공정이 필요하기 때문에 시간과 비용이 많이 들뿐더러 촉매가 쉽게 손실되고 열에 불안정하다는 문제가 발생한다.

공동 연구진은 문제해결을 위해 낮은 공정 온도에서도 열적 안정성을 유지하면서 나노입자 촉매들을 금속산화물 지지체에 균일하게 결착시키기 위해 금속산화물의 실시간 상변화를 활용한 저온 엑솔루션 기술을 새롭게 개발했다. 이 기술은 열처리만으로 금속이 도핑된 금속산화물에다양한 상변화를 일으켜, 손쉽게 나노입자 촉매들을 금속산화물 표면에 형성시키는 새로운 기술이다.

공동 연구진은 저온 엑솔루션 기술을 기반으로 합성된 재료를 활용해 악취의 근원이 되는 황화수소 기체만 선택적으로 감지할 수 있으면서 기존 가스 센서보다 훨씬 안정성이 향상된 가스 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 저온 엑솔루션 기술은 우리 생활에서 쉽게 접할 수 있는 구취 진단기에 응용이 가능할 뿐만 아니라 산화 촉매, *개질 반응 등 다양한 나노입자 촉매가 활용되는 물리화학 촉매 개발에 쉽게 활용할 수 있다.

☞ 개질(Reforming): 열이나 촉매의 작용으로 탄화수소의 구조를 변화시켜 가술린의 품질을 높이는 조작을 말한다.

이번 연구를 주도한 김일두 교수는 "새로 개발한 저온 엑솔루션 공정은 고성능·고 안정성 나노촉매 합성을 위한 핵심적 기술로 자리를 잡을 것ˮ이라면서 "연구에서 발견한 구동력과 응용 방법을 활용하면, 다양한 분야에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구는 KAIST 김일두·정우철 교수와 POSTECH 한정우 교수, GIST 김봉중 교수 외에 KAIST 신소재공학과 장지수 박사와 김준규 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 재료 분야의 권위 학술지인 '어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 10월 온라인판에 실렸고 연구의 우수성을 인정받아 같은 저널 11월호 속표지 논문으로 선정됐다. 또한, 관련 기술은 국내·외에 특허 출원을 신청할 예정이다.

2020.11.24 조회수 40019

저온 엑솔루션 현상을 통한 나노촉매-금속산화물 기반 황화수소 가스 센서 개발

삼성미래기술육성사업이 지원하고 우리 대학이 POSTECH, GIST 등 국내 과학기술특성화대학 공동 연구진과 협업해 온 *엑솔루션 연구가 결실을 맺었다.

☞ 엑솔루션(Ex-solution): 금속 및 금속산화물 고용체를 가열해 성분을 분리하고, 이를 통해 실시간으로 금속 나노 입자 촉매를 금속산화물 표면에 균일하면서도 강하게 결착시키는 기법이다. 특별한 공정 과정 없이 열처리만을 활용하기에 친환경적인 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수·정우철 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수팀과 GIST 김봉중 교수팀과의 공동연구를 통해 단 한 번의 열처리로 금속산화물 감지 소재 표면에 나노촉매를 자발적으로 형성시켜 황화수소 기체만 선택적으로 감지하는 고 안정성 센서를 개발했다고 24일 밝혔다.

나노입자 촉매를 금속산화물에 형성하기 위한 기존 방식들은 진공을 요구하거나 여러 단계의 공정이 필요하기 때문에 시간과 비용이 많이 들뿐더러 촉매가 쉽게 손실되고 열에 불안정하다는 문제가 발생한다.