- 새로운 메커니즘의 상업촉매 개발을 위한 원천기술 확보 -

1960년대 초 발견된 이래 오늘날까지도 학계에서 논란이 되고 있는 물리학적 현상이 KAIST 연구진에 의해 세계 최초로 규명됐다.

KAIST(총장 강성모) 생명화학공학과 최민기(34) 교수팀은 비결정질 알루미노실리케이트 내부에 백금이 선택적으로 위치한 모델 촉매 시스템을 개발해 ‘스필오버(spillover)’ 현상을 규명했다.

연구 결과는 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 25일자 온라인 판에 실렸다.

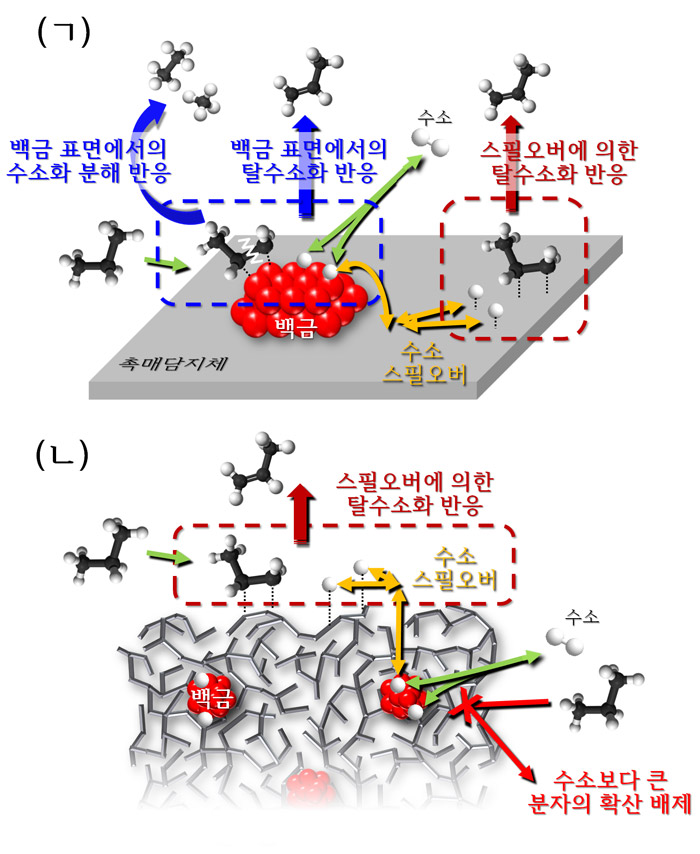

스필오버 현상은 백금과 같은 금속 표면에서 활성화된 수소원자가 촉매 표면으로 이동하는 현상이다.

이 현상을 이용하면 높은 활성과 안정성을 갖는 촉매를 설계하는데 이용될 수 있을 것이라고 믿어져 지난 50여년간 촉매 분야에서 활발히 연구됐다.

하지만 기존에 알려진 촉매들의 경우에는 노출된 금속 표면에서 여러 가지 다른 경로로 경쟁반응이 일어나기 때문에 스필오버의 존재 및 생성 메커니즘을 직접적으로 규명하는 것이 불가능했다.

연구팀이 개발한 촉매는 백금 나노입자가 수소 분자만 통과할 수 있는 알루미노실리케이트로 덮여있어 다른 경쟁 반응들이 일어나는 것을 원천 차단, 스필오버 현상을 효과적으로 연구하는데 이용할 수 있었다.

연구팀은 촉매에 대한 다양한 구조분석, 촉매 반응성 분석, 컴퓨터 모델링을 통해 알루미노실리케이트에 존재하는 브뢴스테드 산점이 스필오버에 결정적인 역할을 함을 밝혀냈다.

그동안 학계에서 50여년간 정립되지 않은 ‘스필오버’라는 현상을 최초로 규명했다는 점에서 학술적으로 큰 영향력을 발휘할 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 이번 연구에서 제안된 스필오버에 기반한 수소화 촉매의 경우 높은 수소화·탈수소화 활성을 보임과 동시에 석유화학공정에서 일반적으로 원치 않는 부반응인 수소화 분해(hydrogenolysis) 반응을 확연하게 억제할 수 있다는 점에서 산업적으로도 그 잠재력이 매우 크다고 연구팀은 전했다.

최민기 교수는 “스필오버 현상만으로 반응이 진행되는 해당 촉매의 경우 촉매구조를 적절하게 설계하면 기존 금속촉매를 훨씬 능가하는 촉매를 구현할 수 있을 것”이라며 “향후 높은 활성 및 선택성을 가지는 꿈의 촉매를 만들 것”이라고 말했다.

SK이노베이션 오승훈 수석연구위원은 “촉매계의 오랜 논쟁거리였던 스필오버 현상을 이론과 실험을 통해 규명하고 이에 대한 이해를 높였다는 점이 이번 연구의 가장 큰 성과”라며 “SK이노베이션에서는 이번 연구를 통해 확보한 기술을 바탕으로 새로운 상업촉매 개발 연구를 계속할 것”이라고 말했다.

SK이노베이션(대표 구자영)과 미래창조과학부의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 KAIST 최민기 교수 지도아래 임주환 연구원, 신혜영 연구원이 공동 제1저자로 참여했으며 EEWS 대학원 김형준 교수가 컴퓨터 모델링을 수행했다.

-

연구 고활성 수소연료전지 촉매 개발, ‘백금 사용량 1/3 저감, 내구성 2배 향상’

우리 대학 신소재공학과 조은애 교수 연구팀이 인하대학교 함형철 교수 연구팀과 공동연구를 통해 수소연료전지의 핵심 소재인 전극에 들어가는 백금의 사용량 저감에 성공하였으며, 내구성이 향상된 촉매 소재를 개발했다고 7일 밝혔다. 수소차의 동력원으로 사용되는 양성자 교환막 연료전지(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)는 값비싼 백금 촉매 소재를 사용한다. 따라서, 백금 사용량 저감 및 반응 중 안정적인 활성을 갖는 촉매 소재 개발이 양성자 교환막 연료전지 기술 개발에 있어 중요한 부분을 차지한다. 연료전지는 백금 촉매의 성능을 높여 백금 사용량을 줄이려는 전략으로 상대적으로 값싼 비귀금속과의 합금화를 주로 사용한다. 그러나, 일반적인 합금 촉매의 경우 비귀금속이 반응 중 녹아 나올 수 있으며, 녹아 나온 비귀금속에 의해 연료전지가 손상되는 추가 문제를 유발할 수 있다. 이를 해결하기 위한 전략으로, 녹아 나온 상태에서도 연료전지에 손상

2025-02-07 -

연구 백금 1/10 줄인 촉매로 수전해 셀 생산 성공

수전해 셀은 물을 전기화학적으로 분해해 수소를 생산하는 기술로, 탄소 중립 시대를 위한 필수적인 에너지 변환 기술이지만 산업적 활용을 위해서는 고가의 백금 사용량이 크게 요구되는 한계가 있었다. 한국 연구진이 백금 사용량을 1/10로 줄여 수전해 셀의 경제성을 높이는데 성공했다. 이번 연구에서 측정한 수전해 셀 성능은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)가 제시한 수전해 셀 성능 및 귀금속 사용량의 2026년 목표치를 유일하게 충족시켰다고 평가받았다. 우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 화학과 김형준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 음이온 교환막 기반 수전해 셀의 성능과 안정성을 획기적으로 높이는 고성능 고안정성 귀금속 단일 원자 촉매를 개발했다고 31일 밝혔다. 연구팀은 귀금속 촉매의 열화 메커니즘을 역이용하는 ‘자가조립원조 귀금속 동적배치’전략을 개발했다. 이 방법은 1,000℃ 이상의 고온에서 귀금속이 자발적이고

2025-02-03 -

연구 고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다. 우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다. 상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다. 이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능

2023-11-07 -

연구 그린수소 저가 생산 실마리 풀어

탄소중립의 필요성이 대두됨에 따라 수소를 에너지 캐리어로 활용하는 수소 에너지 사회로의 변화가 선택이 아닌 필수가 되어가고 있다. 이를 위해 수소를 생산하는 다양한 기술들이 제시되고 있으며, 수소 생산시 이산화탄소 배출이 전혀 없는 수소를 ‘그린수소 기술’이라고 한다. 그 중, 물을 전기분해하여 수소와 산소를 생성하는 수전해 기술이 변동성이 높은 재생에너지 기반 전력 시스템에 우수한 안정성을 가져, 앞으로 급증할 그린 수소의 수요를 책임질 차세대 시스템으로 주목받고 있다. 우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수 연구팀이 얇은 고분자 막을 분리막으로 사용하는 고분자전해질 수전해 시스템에서 양극 귀금속 촉매 함량을 낮췄을 때 발생하는 성능 악화 현상을 규명해 그린 수소 생산기술 저가화에 대한 실마리를 찾았다고 22일 밝혔다. 생명화학공학과 두기수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `ACS 에너지 레터스(ACS Energy Letters)

2023-05-22 -

연구 코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다. 코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다. 특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를

2022-11-03