%EC%83%9D%EB%AA%85%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%8C%80%ED%95%99

-

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23 조회수 17343

두뇌 인지 기능 조절하는 신경 펩타이드 발견

우리 대학 생명과학과 이승희 교수 연구팀이 두뇌에 존재하는 신경 펩타이드 중 하나인 소마토스타틴(somatostatin)이 두뇌 인지 기능을 높일 수 있음을 밝혔다.

이 교수 연구팀은 특정 가바(뇌세포 대사 기능을 억제 신경 안정 작용을 하는 신경 전달 억제 물질) 분비 신경 세포에서 분비되는 펩타이드 중 하나인 소마토스태틴이 시각 피질의 정보 처리 과정을 조절하고 높일 수 있음을 규명했다. 이번 연구 성과는 치매 등의 뇌 질환에서 인지 능력 회복을 위한 치료제 개발의 계기가 될 것으로 기대된다.

생명과학과 송유향 박사, 황양선 석사, 바이오및뇌공학과 김관수 박사과정, 서울대학교 의과학대학 이형로 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 4월 22일 자 온라인판에 게재됐다(논문명 : Somatostatin enhances visual processing and perception by modulating excitatory inputs to the parvalbumin-positive interneurons in V1).

2019년 기준 국내 65세 이상 노인 중 10명 중 1명은 치매 질환을 갖고 있다. 치매는 기억력 손실, 인지 기능 및 운동기능 저하 등의 일상생활 장애를 유발해 그 심각성은 나날이 두드러지고 있다.

이승희 교수 연구팀은 치매의 한 종류인 알츠하이머 질환 환자의 뇌척수액에서 소마토스타틴의 발현율이 현저히 감소했다는 점에 주목해 소마토스타틴에 의한 인지 능력 회복 가능성을 밝히는 연구를 수행했다.

소마토스타틴은 인간을 포함한 포유류의 중추신경계에서 존재한다. 특히 정상적인 포유류의 대뇌 피질에서 소마토스타틴을 발현하는 신경 세포인 가바(GABA, γ-aminobutyric acid)를 신경전달물질로 분비해 흥분성 신경 세포의 활성을 억제함으로써 정보 처리 정도를 조율한다.

그러나 기존 연구는 가바의 효과에만 국한돼, 동시에 분비될 수 있는 신경 펩타이드인 소마토스타틴의 고유한 효과 관련 연구는 부족한 상황이다.

연구팀은 자유롭게 움직이는 실험용 생쥐에서 시각정보 인지 및 식별 능력을 측정할 수 있는 실험 장비를 개발 및 도입했다. 이를 통해 생쥐의 시각피질 또는 뇌척수액에 소마토스타틴을 직접 주입한 후 이를 관찰해 생쥐의 시각정보 인지 능력이 현저히 증가함을 발견했다.

나아가 소마토스타틴의 처리에 따른 생체 내 또는 뇌 절편에서의 신경 세포 간 신경전달 효율의 변화를 측정하고, 해당 신경망을 연속 볼록면 주사전자현미경(SBEM)으로 관찰해 소마토스타틴에 의한 시각인지 기능의 향상이 이루어지는 생체 내 신경 생리적 원리를 규명했다.

이러한 연구 성과는 향후 인간을 비롯한 포유류의 두뇌 인지 기능을 조절 가능할 수 있을 뿐 아니라 퇴행성 뇌 질환 등에서 나타나는 인지 기능 장애 치료에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이승희 교수는 “이번 연구는 두뇌 기능을 높이고, 뇌 질환을 치료할 수 있는 새로운 약물 개발로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.23 조회수 17343 -

미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.26 조회수 19337

미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.26 조회수 19337 -

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21 조회수 20781

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21 조회수 20781 -

소금 섭취 제어할 수 있는 신체 메커니즘 규명

우리 대학 생명과학과 손종우 교수 연구팀이 각종 성인병의 원인으로 알려진 과도한 소금 섭취를 제어할 수 있는 메커니즘을 규명하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 향후 소금의 섭취를 적절하게 제한하는 전략 수립에 도움을 줌으로써 고혈압, 신부전 등 소금 섭취와 밀접하게 관련된 각종 질병 치료에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

박시형 박사과정이 1 저자로 참여하고, 미국 텍사스 주립대학 사우스웨스턴 메디컬 센터 첸 리우(Chen Liu) 교수와의 공동연구로 진행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 뉴로사이언스(Nature Neuroscience)’ 1월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A Neural Basis for Tonic Suppression of Sodium Appetite)

우리 몸의 체액은 혈액, 간질액 등을 포함하는 세포외액과 세포내액으로 구성돼 있다. 소금의 주요 성분인 나트륨 이온은 세포외액에 분포돼 삼투 현상에 의해 세포내액에 있는 수분을 끌어당긴다.

체내에 나트륨 이온이 과량 존재하면 혈액과 간질액의 부피가 증가해 혈압 상승, 부종 발생 등이 일어날 수 있어 적정한 수준으로 소금을 섭취하는 것이 중요하다.

특히 신부전 등과 같이 체액량 조절이 중요한 질병이 있는 환자의 경우 과도한 소금 섭취가 치명적임에도 적절한 조절이 어려운 것이 현실이다. 따라서 많은 의사와 과학자들이 소금 섭취를 효과적으로 제어할 방법에 대해 고민해 왔다.

손종우 교수 연구팀은 중요한 신경 전달 물질 중 하나인 세로토닌의 기능에 주목했다. 뇌줄기 안에 있는 세로토닌 반응성 신경 세포가 평상시에도 활성화돼 있어 이 세포가 소금의 섭취를 억제한다는 사실을 밝혀냈다. 그리고 세로토닌에 반응하는 현상을 재현하면 이 신경 세포의 활성이 억제돼 소금 섭취가 증가하는 현상을 확인했다.

최근 미국의 연구팀 등이 체액량이 감소했을 때 활성화돼 소금의 섭취를 증가시키는 신경 회로를 제시한 바 있으나, 평상시에 소금 섭취를 억제하는 메커니즘이 존재하고 이를 활용해 소금 섭취를 제어할 수 있다는 것은 손 교수 연구팀이 최초로 발견했다.

손종우 교수는 "소금 섭취를 제어할 수 있는 메커니즘을 분자 수준에서 규명한 것으로 향후 고혈압, 신부전 등 과도한 소금 섭취와 관련된 각종 질환 치료에 도움이 될 것으로 기대된다"라고 말했다.

또한, "소금 섭취 욕구와 세로토닌 신경회로 간의 상관관계를 규명했으나, 어떤 상황에서 세로토닌이 분비되는지는 아직 밝혀지지 않아 이 부분에 대한 연구에 집중할 계획이다"라고 밝혔다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 KAIST 시스템헬스케어사업 및 석박사모험연구사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

2020.02.12 조회수 10053

소금 섭취 제어할 수 있는 신체 메커니즘 규명

우리 대학 생명과학과 손종우 교수 연구팀이 각종 성인병의 원인으로 알려진 과도한 소금 섭취를 제어할 수 있는 메커니즘을 규명하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 향후 소금의 섭취를 적절하게 제한하는 전략 수립에 도움을 줌으로써 고혈압, 신부전 등 소금 섭취와 밀접하게 관련된 각종 질병 치료에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

박시형 박사과정이 1 저자로 참여하고, 미국 텍사스 주립대학 사우스웨스턴 메디컬 센터 첸 리우(Chen Liu) 교수와의 공동연구로 진행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 뉴로사이언스(Nature Neuroscience)’ 1월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A Neural Basis for Tonic Suppression of Sodium Appetite)

우리 몸의 체액은 혈액, 간질액 등을 포함하는 세포외액과 세포내액으로 구성돼 있다. 소금의 주요 성분인 나트륨 이온은 세포외액에 분포돼 삼투 현상에 의해 세포내액에 있는 수분을 끌어당긴다.

체내에 나트륨 이온이 과량 존재하면 혈액과 간질액의 부피가 증가해 혈압 상승, 부종 발생 등이 일어날 수 있어 적정한 수준으로 소금을 섭취하는 것이 중요하다.

특히 신부전 등과 같이 체액량 조절이 중요한 질병이 있는 환자의 경우 과도한 소금 섭취가 치명적임에도 적절한 조절이 어려운 것이 현실이다. 따라서 많은 의사와 과학자들이 소금 섭취를 효과적으로 제어할 방법에 대해 고민해 왔다.

손종우 교수 연구팀은 중요한 신경 전달 물질 중 하나인 세로토닌의 기능에 주목했다. 뇌줄기 안에 있는 세로토닌 반응성 신경 세포가 평상시에도 활성화돼 있어 이 세포가 소금의 섭취를 억제한다는 사실을 밝혀냈다. 그리고 세로토닌에 반응하는 현상을 재현하면 이 신경 세포의 활성이 억제돼 소금 섭취가 증가하는 현상을 확인했다.

최근 미국의 연구팀 등이 체액량이 감소했을 때 활성화돼 소금의 섭취를 증가시키는 신경 회로를 제시한 바 있으나, 평상시에 소금 섭취를 억제하는 메커니즘이 존재하고 이를 활용해 소금 섭취를 제어할 수 있다는 것은 손 교수 연구팀이 최초로 발견했다.

손종우 교수는 "소금 섭취를 제어할 수 있는 메커니즘을 분자 수준에서 규명한 것으로 향후 고혈압, 신부전 등 과도한 소금 섭취와 관련된 각종 질환 치료에 도움이 될 것으로 기대된다"라고 말했다.

또한, "소금 섭취 욕구와 세로토닌 신경회로 간의 상관관계를 규명했으나, 어떤 상황에서 세로토닌이 분비되는지는 아직 밝혀지지 않아 이 부분에 대한 연구에 집중할 계획이다"라고 밝혔다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 KAIST 시스템헬스케어사업 및 석박사모험연구사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

2020.02.12 조회수 10053 -

허원도 교수, 머리에 빛 비춰 기억 및 공감능력 향상 기술 개발

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 칼슘 농도를 조절함으로써 공간기억 및 공감 능력을 높이는 비침습적인 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 10일 자 온라인 판에 게재됐다.

칼슘은 세포 기능에 중요한 물질로, 세포 이동, 분열, 유전자 발현, 신경 전달 물질 분비, 항상성 유지 등에 폭넓게 관여한다. 세포가 제 기능을 잘 수행하기 위해서는 세포 내 칼슘 농도가 적절하게 조절돼야 한다.

세포 내 칼슘 양이 부족해지면 인지장애, 심장부정맥 등 다양한 질환으로 이어질 수 있다. 허원도 교수 연구팀은 이전 연구에서 세포에 빛을 비춰 세포 내 칼슘 농도를 조절하는 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 개발하여 네이처 바오이테크놀로지(Nature Biotechnology) 2015년 9월호 표지논문으로 보고한 바 있다.

옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술은 빛을 이용하여 비침습적으로 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 쥐 머리에 청색 빛을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 세포의 칼슘 통로를 열면 세포 내로 칼슘이 유입된다. 외과적 시술에 비해 비침습적이긴 하나, 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 이용하려면 생체 내에 광섬유를 삽입해 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 과정이 필요하다. 광섬유 삽입은 털, 피부, 머리뼈, 생체 조직 손상 및 면역력 약화 등 부작용을 유발한다는 문제점이 있다.

연구진은 옵토스팀원 기술에서 사용했던 광수용체 단백질의 유전자를 변형시킴으로써 빛에 민감도를 55배 증가시킨 몬스팀원(monSTIM1) 기술을 개발했다. 청색 빛에 대한 민감도를 크게 높여 광섬유 삽입 없이 살아있는 쥐의 머리에 손전등 강도의 빛을 쬐어주는 것만으로도 뇌신경세포의 칼슘 조절이 가능해졌다. 이를 이용해 수술 없이 살아있는 동물의 뇌신경세포의 활성화를 유도할 수 있기 때문에 향후 세포 수준뿐만 아니라 개체 수준에서의 칼슘 역할 규명이 가능할 것으로 기대된다.

연구진은 쥐의 뇌세포에 몬스팀원을 발현시키고, 뇌가 손상되지 않은 쥐의 머리 위에 청색광을 쬐어 비침습적으로 칼슘 신호를 활성화했다. 머리뼈 근처에 위치하는 뇌 피질뿐만 아니라 뇌 깊숙하게 위치한 해마와 시상까지도 칼슘 신호가 활성화됐다. 추가적으로 뇌 전대상 피질의 흥분성 신경세포에 몬스팀원 기술을 적용하여 행동 변화를 관찰했다. 살아있는 쥐에서 빛 자극을 통해 칼슘 신호가 증가하고 생쥐의 공간기억이 증가하고 공감능력이 향상됨을 관찰했다.

비침습적인 빛 자극으로 쥐의 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 상태에서 뇌의 칼슘 신호를 실시간으로 조절할 수 있어 뇌 연구에 다양하게 적용 가능하다. 칼슘에 의한 신경 행동적인 변화에 대한 연구를 생체 모델에서 하기 위해 더 향상된 기술이다.

허원도 교수는“몬스팀원(monSTIM1) 기술을 이용하면 빛을 이용하면 뇌를 손상하지 않고 비침습적으로 세포 내 칼슘 신호를 쉽게 조작할 수 있다”라며 “이 기술이 뇌세포 칼슘 연구, 뇌인지 과학 연구 등에 다양하게 적용 되길 바란다”라고 말했다.

2020.01.22 조회수 10415

허원도 교수, 머리에 빛 비춰 기억 및 공감능력 향상 기술 개발

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 칼슘 농도를 조절함으로써 공간기억 및 공감 능력을 높이는 비침습적인 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 1월 10일 자 온라인 판에 게재됐다.

칼슘은 세포 기능에 중요한 물질로, 세포 이동, 분열, 유전자 발현, 신경 전달 물질 분비, 항상성 유지 등에 폭넓게 관여한다. 세포가 제 기능을 잘 수행하기 위해서는 세포 내 칼슘 농도가 적절하게 조절돼야 한다.

세포 내 칼슘 양이 부족해지면 인지장애, 심장부정맥 등 다양한 질환으로 이어질 수 있다. 허원도 교수 연구팀은 이전 연구에서 세포에 빛을 비춰 세포 내 칼슘 농도를 조절하는 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 개발하여 네이처 바오이테크놀로지(Nature Biotechnology) 2015년 9월호 표지논문으로 보고한 바 있다.

옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술은 빛을 이용하여 비침습적으로 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics) 기술이다. 쥐 머리에 청색 빛을 쬐어주면 광수용체 단백질 여러 개가 결합되며, 이 단백질 복합체가 세포의 칼슘 통로를 열면 세포 내로 칼슘이 유입된다. 외과적 시술에 비해 비침습적이긴 하나, 옵토스팀원(OptoSTIM1) 기술을 이용하려면 생체 내에 광섬유를 삽입해 빛을 뇌 조직 내로 전달하는 과정이 필요하다. 광섬유 삽입은 털, 피부, 머리뼈, 생체 조직 손상 및 면역력 약화 등 부작용을 유발한다는 문제점이 있다.

연구진은 옵토스팀원 기술에서 사용했던 광수용체 단백질의 유전자를 변형시킴으로써 빛에 민감도를 55배 증가시킨 몬스팀원(monSTIM1) 기술을 개발했다. 청색 빛에 대한 민감도를 크게 높여 광섬유 삽입 없이 살아있는 쥐의 머리에 손전등 강도의 빛을 쬐어주는 것만으로도 뇌신경세포의 칼슘 조절이 가능해졌다. 이를 이용해 수술 없이 살아있는 동물의 뇌신경세포의 활성화를 유도할 수 있기 때문에 향후 세포 수준뿐만 아니라 개체 수준에서의 칼슘 역할 규명이 가능할 것으로 기대된다.

연구진은 쥐의 뇌세포에 몬스팀원을 발현시키고, 뇌가 손상되지 않은 쥐의 머리 위에 청색광을 쬐어 비침습적으로 칼슘 신호를 활성화했다. 머리뼈 근처에 위치하는 뇌 피질뿐만 아니라 뇌 깊숙하게 위치한 해마와 시상까지도 칼슘 신호가 활성화됐다. 추가적으로 뇌 전대상 피질의 흥분성 신경세포에 몬스팀원 기술을 적용하여 행동 변화를 관찰했다. 살아있는 쥐에서 빛 자극을 통해 칼슘 신호가 증가하고 생쥐의 공간기억이 증가하고 공감능력이 향상됨을 관찰했다.

비침습적인 빛 자극으로 쥐의 생리학적 현상에 지장을 주지 않는 상태에서 뇌의 칼슘 신호를 실시간으로 조절할 수 있어 뇌 연구에 다양하게 적용 가능하다. 칼슘에 의한 신경 행동적인 변화에 대한 연구를 생체 모델에서 하기 위해 더 향상된 기술이다.

허원도 교수는“몬스팀원(monSTIM1) 기술을 이용하면 빛을 이용하면 뇌를 손상하지 않고 비침습적으로 세포 내 칼슘 신호를 쉽게 조작할 수 있다”라며 “이 기술이 뇌세포 칼슘 연구, 뇌인지 과학 연구 등에 다양하게 적용 되길 바란다”라고 말했다.

2020.01.22 조회수 10415 -

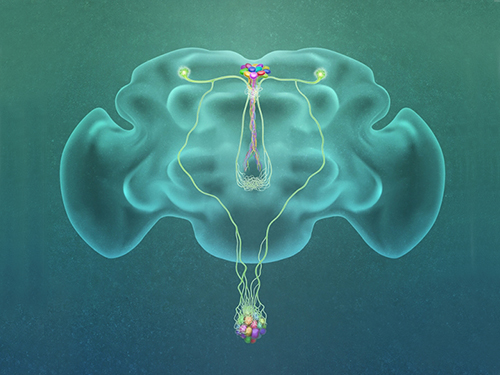

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

2019.10.24 조회수 16015

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

2019.10.24 조회수 16015 -

허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

2019.10.15 조회수 17116

허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

2019.10.15 조회수 17116 -

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28 조회수 18443

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28 조회수 18443 -

심남석 연구원, 난치성 뇌전증의 새로운 유전자 진단법 개발

〈 심남석 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 심남석 박사과정(지도교수 : 이정호 교수), 연세대학교 의료원(의료원장 윤도흠) 세브란스 어린이병원 신경외과 김동석 교수, 소아신경과 강훈철 교수 공동 연구팀이 난치성 뇌전증의 원인 돌연변이를 정확하게 분석할 수 있는 새로운 진단법을 개발했다.

이번 연구를 통해 기초 과학 분야와 임상 진료 영역 간 차이로 환자에게 쉽게 적용하지 못했던 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단을 실제 임상 영역에서 시행할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 환자들에게 더 나은 치료법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

심남석 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌병리 분야 국제 학술지 ‘악타 뉴로패쏠로지카 (Acta Neuropathologica)’ 8월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Precise detection of low-level somatic mutation in resected epilepsy brain tissue)

뇌전증은 전 세계적으로 4번째로 높은 유병률을 보이는 신경학적 질환으로 높은 사회 경제적 비용이 소모된다. 그중 전체 뇌전증의 3~40%를 차지하는 난치성 뇌전증은 약물치료로 조절되지 않고 위험성이 높아 수술 치료가 요구되는 질병이다.

최근 연구팀은 이 난치성 뇌전증이 뇌 체성(사람의 신체적 성질) 돌연변이에 의해 발생한다는 사실을 규명해 새 치료법을 제안한 바 있다. 그러나 뇌 국소 부위에서 발생한 소량의 돌연변이를 찾는 기존 진단법은 정확도가 30% 이하로 매우 낮아 실제 사용에는 어려움이 많다.

연구팀은 세브란스 병원에서 뇌수술을 받은 난치성 뇌전증 환자 232명의 뇌 조직 및 말초 조직(혈액 또는 침)을 분석해 돌연변이가 자주 발생하는 타겟 유전자를 확보했다. 이 타겟 유전자를 대상으로 표적 유전자 복제 염기서열 분석법을 적용해 체성 돌연변이를 분석했다.

연구팀은 고심도 유전체 분석을 통해 최적의 표적 유전자 선별, 고심도 시퀀싱 분석 및 방법의 조합을 찾아 진단 정확도를 50%에서 최대 100%까지 높이는 데 성공했다.

특히 임상에서 쉽게 확보할 수 있는 뇌 조직 절편만으로도 정확도가 100%에 가까운 체성 돌연변이 유전자 진단이 가능함을 확인했다.

1 저자인 심남석 연구원은 “난치성 뇌전증의 유전자 진단은 현재 임상시험 중인 새로운 치료법의 필수적인 과정이다”라며 “높은 효율, 낮은 비용으로 유전자 진단을 할 수 있게 만들어 고통받는 환아들에게 도움을 주고 싶다”라고 말했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 빠르고 정확한 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단 제공할 예정이다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 한국연구재단, 보건복지부, 교원창업 기업 소바젠의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구에서 발견한 체세포성 돌연변이

2019.08.13 조회수 16309

심남석 연구원, 난치성 뇌전증의 새로운 유전자 진단법 개발

〈 심남석 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 심남석 박사과정(지도교수 : 이정호 교수), 연세대학교 의료원(의료원장 윤도흠) 세브란스 어린이병원 신경외과 김동석 교수, 소아신경과 강훈철 교수 공동 연구팀이 난치성 뇌전증의 원인 돌연변이를 정확하게 분석할 수 있는 새로운 진단법을 개발했다.

이번 연구를 통해 기초 과학 분야와 임상 진료 영역 간 차이로 환자에게 쉽게 적용하지 못했던 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단을 실제 임상 영역에서 시행할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 환자들에게 더 나은 치료법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

심남석 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌병리 분야 국제 학술지 ‘악타 뉴로패쏠로지카 (Acta Neuropathologica)’ 8월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Precise detection of low-level somatic mutation in resected epilepsy brain tissue)

뇌전증은 전 세계적으로 4번째로 높은 유병률을 보이는 신경학적 질환으로 높은 사회 경제적 비용이 소모된다. 그중 전체 뇌전증의 3~40%를 차지하는 난치성 뇌전증은 약물치료로 조절되지 않고 위험성이 높아 수술 치료가 요구되는 질병이다.

최근 연구팀은 이 난치성 뇌전증이 뇌 체성(사람의 신체적 성질) 돌연변이에 의해 발생한다는 사실을 규명해 새 치료법을 제안한 바 있다. 그러나 뇌 국소 부위에서 발생한 소량의 돌연변이를 찾는 기존 진단법은 정확도가 30% 이하로 매우 낮아 실제 사용에는 어려움이 많다.

연구팀은 세브란스 병원에서 뇌수술을 받은 난치성 뇌전증 환자 232명의 뇌 조직 및 말초 조직(혈액 또는 침)을 분석해 돌연변이가 자주 발생하는 타겟 유전자를 확보했다. 이 타겟 유전자를 대상으로 표적 유전자 복제 염기서열 분석법을 적용해 체성 돌연변이를 분석했다.

연구팀은 고심도 유전체 분석을 통해 최적의 표적 유전자 선별, 고심도 시퀀싱 분석 및 방법의 조합을 찾아 진단 정확도를 50%에서 최대 100%까지 높이는 데 성공했다.

특히 임상에서 쉽게 확보할 수 있는 뇌 조직 절편만으로도 정확도가 100%에 가까운 체성 돌연변이 유전자 진단이 가능함을 확인했다.

1 저자인 심남석 연구원은 “난치성 뇌전증의 유전자 진단은 현재 임상시험 중인 새로운 치료법의 필수적인 과정이다”라며 “높은 효율, 낮은 비용으로 유전자 진단을 할 수 있게 만들어 고통받는 환아들에게 도움을 주고 싶다”라고 말했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 빠르고 정확한 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단 제공할 예정이다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 한국연구재단, 보건복지부, 교원창업 기업 소바젠의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구에서 발견한 체세포성 돌연변이

2019.08.13 조회수 16309 -

박준성 연구원, 알츠하이머병의 새로운 원인 규명

〈 박준성 박사 〉

우리 대학 의과학대학원 박준성 박사(지도교수 : 이정호 교수), KISTI(한국과학기술정보연구원) 국가슈퍼컴퓨팅본부 유석종 박사 공동 연구팀이 노화 과정에서 발생하는 후천적 뇌 돌연변이가 알츠하이머병의 새 원인이 될 수 있다는 이론을 제시했다.

연구팀은 52명의 알츠하이머병 환자에게 얻은 사후 뇌 조직에서 전장 엑솜 유전체 서열(whole-exome sequencing) 데이터 분석을 통해 알츠하이머병에 존재하는 뇌 체성 유전변이를 찾아냈다. 또한, 뇌 체성 돌연변이가 알츠하이머병의 중요 원인으로 알려진 신경섬유다발 형성을 비정상적으로 증가시킴을 확인했다.

박준성 박사와 KISTI 이준학 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 7월 12일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Brain somatic mutations observed in Alzheimer's disease associated with aging and dysregulation of tau phosphorylation)

노인성 치매의 가장 흔한 원인으로 알려진 알츠하이머병은 전 세계 GDP의 1%를 차지할 정도로 사회, 경제적 소모비용이 큰 질환이다. 하지만 여전히 알츠하이머병을 일으키는 분자 유전학적 원인은 명확하게 규명되지 않고 있다.

기존의 알츠하이머병 유전체 연구는 주로 환자의 말초조직인 혈액에서 전장유전체 연관분석(Genome-wide association study)을 하거나, 이미 가족력이 있는 환자에서 발견된 일부 유전자들(e.g., APP, PSEN1/2)에 대한 유전자 패널 분석 등이 주를 이루었다.

연구팀은 산발성 알츠하이머병 환자들에게 내후각피질에서 신경섬유다발이 공통으로 나타나는 현상에 주목해 알츠하이머병 환자의 뇌 조직에서 직접 엑솜 유전체 데이터를 생성해 알츠하이머병 뇌-특이적 체성 유전변이를 발굴했다.

연구팀은 알츠하이머병 환자와 정상인의 해마 형성체 부위를 레이저 현미 해부법을 통해 정밀하게 오려냈고, 저빈도의 체성 유전변이(Somatic mutation)를 정확하게 찾아내기 위해 대용량 고심도 엑솜 시퀀싱 데이터를 생성하고 저빈도 체성 유전변이 분석에 특화된 분석 파이프라인을 독자적으로 구축했다.

이러한 새 방법론을 통해 실제로 알츠하이머병 환자의 뇌에 체성 유전변이가 실제로 존재함을 체계적으로 규명함과 동시에 체성 유전변이의 누적속도 및 신경섬유다발 형성과의 관련성도 함께 밝혀냈다.

연구팀의 발견은 알츠하이머병의 발병에 체성 유전변이가 주요한 역할을 할 수 있음을 강력하게 시사하는 것으로, 알츠하이머병 유전체 연구에 대한 새로운 틀을 제시함과 동시에 향후 다른 신경퇴행성뇌질환의 연구에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원 창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 알츠하이머 질환의 진단과 치료제 개발에 나설 예정이다.

KISTI 유석종 박사는 연구팀이 구축한 저빈도 체성 유전변이 분석 파이프라인 및 빅데이터 분석을 위한 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 알츠하이머병의 새로운 발병 원리를 밝혀냈다라며 타 유전체 기반 연구에 활용할 수 있는 기반을 마련했다라고 말했다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국과학기술정보연구원의 지원을 받아 수행됐고, 신속한 유전체 빅데이터 분석을 위해 KISTI의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템이 활용됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 사용된 체성 유전변이 분석 파이프라인

그림2. 신경섬유성다발 형성에 관여하는 체성 유전변이

그림3. PIN1 유전자에 발생한 병원성 뇌 체성유전변이와 신경섬유다발 형성과의 관계 규명

2019.07.17 조회수 18904

박준성 연구원, 알츠하이머병의 새로운 원인 규명

〈 박준성 박사 〉

우리 대학 의과학대학원 박준성 박사(지도교수 : 이정호 교수), KISTI(한국과학기술정보연구원) 국가슈퍼컴퓨팅본부 유석종 박사 공동 연구팀이 노화 과정에서 발생하는 후천적 뇌 돌연변이가 알츠하이머병의 새 원인이 될 수 있다는 이론을 제시했다.

연구팀은 52명의 알츠하이머병 환자에게 얻은 사후 뇌 조직에서 전장 엑솜 유전체 서열(whole-exome sequencing) 데이터 분석을 통해 알츠하이머병에 존재하는 뇌 체성 유전변이를 찾아냈다. 또한, 뇌 체성 돌연변이가 알츠하이머병의 중요 원인으로 알려진 신경섬유다발 형성을 비정상적으로 증가시킴을 확인했다.

박준성 박사와 KISTI 이준학 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 7월 12일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Brain somatic mutations observed in Alzheimer's disease associated with aging and dysregulation of tau phosphorylation)

노인성 치매의 가장 흔한 원인으로 알려진 알츠하이머병은 전 세계 GDP의 1%를 차지할 정도로 사회, 경제적 소모비용이 큰 질환이다. 하지만 여전히 알츠하이머병을 일으키는 분자 유전학적 원인은 명확하게 규명되지 않고 있다.

기존의 알츠하이머병 유전체 연구는 주로 환자의 말초조직인 혈액에서 전장유전체 연관분석(Genome-wide association study)을 하거나, 이미 가족력이 있는 환자에서 발견된 일부 유전자들(e.g., APP, PSEN1/2)에 대한 유전자 패널 분석 등이 주를 이루었다.

연구팀은 산발성 알츠하이머병 환자들에게 내후각피질에서 신경섬유다발이 공통으로 나타나는 현상에 주목해 알츠하이머병 환자의 뇌 조직에서 직접 엑솜 유전체 데이터를 생성해 알츠하이머병 뇌-특이적 체성 유전변이를 발굴했다.

연구팀은 알츠하이머병 환자와 정상인의 해마 형성체 부위를 레이저 현미 해부법을 통해 정밀하게 오려냈고, 저빈도의 체성 유전변이(Somatic mutation)를 정확하게 찾아내기 위해 대용량 고심도 엑솜 시퀀싱 데이터를 생성하고 저빈도 체성 유전변이 분석에 특화된 분석 파이프라인을 독자적으로 구축했다.

이러한 새 방법론을 통해 실제로 알츠하이머병 환자의 뇌에 체성 유전변이가 실제로 존재함을 체계적으로 규명함과 동시에 체성 유전변이의 누적속도 및 신경섬유다발 형성과의 관련성도 함께 밝혀냈다.

연구팀의 발견은 알츠하이머병의 발병에 체성 유전변이가 주요한 역할을 할 수 있음을 강력하게 시사하는 것으로, 알츠하이머병 유전체 연구에 대한 새로운 틀을 제시함과 동시에 향후 다른 신경퇴행성뇌질환의 연구에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원 창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 알츠하이머 질환의 진단과 치료제 개발에 나설 예정이다.

KISTI 유석종 박사는 연구팀이 구축한 저빈도 체성 유전변이 분석 파이프라인 및 빅데이터 분석을 위한 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 알츠하이머병의 새로운 발병 원리를 밝혀냈다라며 타 유전체 기반 연구에 활용할 수 있는 기반을 마련했다라고 말했다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국과학기술정보연구원의 지원을 받아 수행됐고, 신속한 유전체 빅데이터 분석을 위해 KISTI의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템이 활용됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 사용된 체성 유전변이 분석 파이프라인

그림2. 신경섬유성다발 형성에 관여하는 체성 유전변이

그림3. PIN1 유전자에 발생한 병원성 뇌 체성유전변이와 신경섬유다발 형성과의 관계 규명

2019.07.17 조회수 18904 -

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03 조회수 24677

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03 조회수 24677 -

서성배 교수, 스트레스 세포(CRF 세포) 변화 초 단위 관찰 성공

〈 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 스트레스에 따른 몸의 반응을 조절하는 일명 부신피질 자극 호르몬 방출인자, 일명 ‘스트레스 세포 (CRF 세포)’의 새로운 역할을 밝혀냈다.

연구팀은 부정적 판단을 유도하는 외부 자극이 발생할 때 CRF 세포가 활성화되고 반대로 긍정적인 외부자극을 줄 때 억제되는 현상을 초 단위로 측정하는 데 성공함으로써 기존보다 확대된 CRF 세포의 역할이 있다는 사실을 밝혔다.

이는 동물의 본능적 감정 판단에 대한 실마리가 될 수 있는 결과로, 우울증이나 불안장애, 외상후 스트레스 장애 등의 치료제 개발에 새로운 단서를 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김진은 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 뉴로사이언스(Nature Neuroscience)’ 4월호 22권에 게재됐다. (논문명 : Rapid, biphasic CRF neuronal responses encode positive and negative valence)

자연환경에서 동물은 천적을 만나면 빠르게 도망가지만 좋아하는 음식을 발견하면 자연스럽게 다가가는 선천적 행동 양식을 보인다. 도망가거나 이끌리는 본능적 행동은 주어진 특정 자극을 부정적이거나 긍정적으로 판단하는 두뇌에 의해 결정된다.

시상하부-뇌하수체-부신 축(Hypothalamus-Pioituitary-Adrenal Axis, 이하 HPA Axis)은 심리적, 물리적 스트레스에 대한 우리 몸의 생리학적 반응을 조절하는 영역이다. 이 HPA Axis를 조절하는 것이 흔히 스트레스 조절인자로 알려진 ‘부신피질 자극 호르몬 방출인자(Corticotropin Releasing Factor, 이하 CRF)’이다.

시상하부 영역의 부신피질 자극 호르몬 방출인자를 방출하는 세포는 다양한 스트레스에 의해 자극돼 혈액의 코티졸 인자를 증가시키는 연쇄반응을 유도하고 동물의 생리학적 신진대사 상태를 유지하는 신경내분비 조절의 중추로, 흔히 스트레스 세포로 알려져 있다.

이 CRF 세포가 활성화되면 동물의 부정적 감정이 커진다는 가설은 예전부터 있었지만 약 30분 단위로만 측정할 수 있고, 쥐 등의 실험체를 부검해야만 호르몬의 변화를 파악할 수 있다는 한계가 있어 CRF 세포의 활성도가 스트레스성 자극, 특히 좋은 자극에 대해 초 단위로 어떻게 변화하는지 파악이 어려웠다.

연구팀은 뉴욕대와의 공동연구를 통해 생쥐 두뇌의 시상하부 영역의 CRF 세포의 활성도를 실시간으로 측정하는 칼슘이미징 기술 중 파이버포토메트리(fiberphotometry)를 도입했다. 연구팀은 부정적, 긍정적 감정의 판단을 유도하는 다양한 자극에 쥐를 노출해 세포의 반응성을 관찰했다.

그 결과 생쥐를 물에 빠뜨리거나 날아오는 새를 모방한 시각적 자극, 천적의 오줌 냄새 등 위협적 외부 자극에 의해 쥐가 도망할 때 CRF가 빠르게 활성화되는 것을 확인했다. 반대로 맛있는 음식, 암컷 쥐 등 긍정적 판단을 유도하는 자극에 노출했을 때 CRF 활성도가 억제되는 양방향성의 특징을 규명했다.

서성배 교수는 “음식 냄새와 시각적 자극에 의해 쥐들의 행동이 유도되기 전부터 CRF 세포가 감소하는 부분이 흥미롭다”라고 말하며 그 이유를 설명했다. “시상하부의 CRF 세포가 이러한 예측에 의한 기능을 보인다는 것은 그간 알려진 시상하부 영역의 세포들과는 차별성이 있는 역할이고, 쥐들이 좋은 자극에 노출 되면 CRF 세포 활성도가 감소하는 점도 혁신적인 패러다임의 전환이다”라고 말했다.

연구팀은 생명과학과 김대수 교수 연구팀과의 협력으로 빛을 이용해 특정 세포의 활성을 조절할 수 있는 광유전학을 적용했다. 이를 통해 CRF 세포를 자극해 인위적으로 특정 환경을 싫어하거나 좋아하게 만들 수 있음을 확인했다. 이 결과는 CRF 세포의 활성도가 대상에 대한 선호도 판단에 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 증명했다.

김진은 연구원은 “시상하부에서 다양한 세포와 복잡하게 얽힌 CRF 세포의 활성도를 측정하기 위해 칼슘이미징이라는 새 기술을 도입함으로써 기존 기술적 한계를 극복했다”라며 “CRF 호르몬의 아미노산 서열이 밝혀진 이래 40여 년 동안 느린 내분비 조절 기능만으로 알고 있던 CRF의 역할에 대한 이해를 새 기술을 통해 넓혔다는 의의가 있다”라고 말했다.

이번 연구 결과는 호르몬 방출을 통해 시상하부-뇌하수체-부신 축(HPA axis)을 조절한다는 CRF의 기존 기능을 넘어, CRF 세포가 다양한 감각적 자극에 대한 긍정 또는 부정적 판단을 통해 적절한 행동 반응을 조절하는 역할을 할 수 있음을 시사한다.

서성배 교수는 “우울증, 불안증, 외상후 스트레스 장애 등의 질환이 스트레스와 관련이 높다는 사실을 밝혔다”라며 “CRF 세포 활성도를 생쥐를 통해 실시간 측정함으로써 우울증 치료제, 약물의 효과를 시험하는 데 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 신임교원 정착 연구비, KAIST 석박사 모험연구 사업, 포스코 청암재단 포스코 사이언스 펠로우십의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 광유전학을 통한 시상하부 CRF 세포의 활성도 인위적 조절

그림2. 시상하부 CRF 세포의 양방향성의 활성도와 인비보 칼슘이미징모식도 (위) 시각적 위협, 공격성이 있는 쥐로부터의 위협 (나쁜 자극)과 음식, 새끼쥐 (좋은 자극)에 이의한 시상하부 CRF 세포의 활성화 혹은 억제에 대한 예시. (아래)

2019.04.18 조회수 17697

서성배 교수, 스트레스 세포(CRF 세포) 변화 초 단위 관찰 성공

〈 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 스트레스에 따른 몸의 반응을 조절하는 일명 부신피질 자극 호르몬 방출인자, 일명 ‘스트레스 세포 (CRF 세포)’의 새로운 역할을 밝혀냈다.

연구팀은 부정적 판단을 유도하는 외부 자극이 발생할 때 CRF 세포가 활성화되고 반대로 긍정적인 외부자극을 줄 때 억제되는 현상을 초 단위로 측정하는 데 성공함으로써 기존보다 확대된 CRF 세포의 역할이 있다는 사실을 밝혔다.

이는 동물의 본능적 감정 판단에 대한 실마리가 될 수 있는 결과로, 우울증이나 불안장애, 외상후 스트레스 장애 등의 치료제 개발에 새로운 단서를 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김진은 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 뉴로사이언스(Nature Neuroscience)’ 4월호 22권에 게재됐다. (논문명 : Rapid, biphasic CRF neuronal responses encode positive and negative valence)

자연환경에서 동물은 천적을 만나면 빠르게 도망가지만 좋아하는 음식을 발견하면 자연스럽게 다가가는 선천적 행동 양식을 보인다. 도망가거나 이끌리는 본능적 행동은 주어진 특정 자극을 부정적이거나 긍정적으로 판단하는 두뇌에 의해 결정된다.

시상하부-뇌하수체-부신 축(Hypothalamus-Pioituitary-Adrenal Axis, 이하 HPA Axis)은 심리적, 물리적 스트레스에 대한 우리 몸의 생리학적 반응을 조절하는 영역이다. 이 HPA Axis를 조절하는 것이 흔히 스트레스 조절인자로 알려진 ‘부신피질 자극 호르몬 방출인자(Corticotropin Releasing Factor, 이하 CRF)’이다.

시상하부 영역의 부신피질 자극 호르몬 방출인자를 방출하는 세포는 다양한 스트레스에 의해 자극돼 혈액의 코티졸 인자를 증가시키는 연쇄반응을 유도하고 동물의 생리학적 신진대사 상태를 유지하는 신경내분비 조절의 중추로, 흔히 스트레스 세포로 알려져 있다.

이 CRF 세포가 활성화되면 동물의 부정적 감정이 커진다는 가설은 예전부터 있었지만 약 30분 단위로만 측정할 수 있고, 쥐 등의 실험체를 부검해야만 호르몬의 변화를 파악할 수 있다는 한계가 있어 CRF 세포의 활성도가 스트레스성 자극, 특히 좋은 자극에 대해 초 단위로 어떻게 변화하는지 파악이 어려웠다.

연구팀은 뉴욕대와의 공동연구를 통해 생쥐 두뇌의 시상하부 영역의 CRF 세포의 활성도를 실시간으로 측정하는 칼슘이미징 기술 중 파이버포토메트리(fiberphotometry)를 도입했다. 연구팀은 부정적, 긍정적 감정의 판단을 유도하는 다양한 자극에 쥐를 노출해 세포의 반응성을 관찰했다.

그 결과 생쥐를 물에 빠뜨리거나 날아오는 새를 모방한 시각적 자극, 천적의 오줌 냄새 등 위협적 외부 자극에 의해 쥐가 도망할 때 CRF가 빠르게 활성화되는 것을 확인했다. 반대로 맛있는 음식, 암컷 쥐 등 긍정적 판단을 유도하는 자극에 노출했을 때 CRF 활성도가 억제되는 양방향성의 특징을 규명했다.

서성배 교수는 “음식 냄새와 시각적 자극에 의해 쥐들의 행동이 유도되기 전부터 CRF 세포가 감소하는 부분이 흥미롭다”라고 말하며 그 이유를 설명했다. “시상하부의 CRF 세포가 이러한 예측에 의한 기능을 보인다는 것은 그간 알려진 시상하부 영역의 세포들과는 차별성이 있는 역할이고, 쥐들이 좋은 자극에 노출 되면 CRF 세포 활성도가 감소하는 점도 혁신적인 패러다임의 전환이다”라고 말했다.

연구팀은 생명과학과 김대수 교수 연구팀과의 협력으로 빛을 이용해 특정 세포의 활성을 조절할 수 있는 광유전학을 적용했다. 이를 통해 CRF 세포를 자극해 인위적으로 특정 환경을 싫어하거나 좋아하게 만들 수 있음을 확인했다. 이 결과는 CRF 세포의 활성도가 대상에 대한 선호도 판단에 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 증명했다.

김진은 연구원은 “시상하부에서 다양한 세포와 복잡하게 얽힌 CRF 세포의 활성도를 측정하기 위해 칼슘이미징이라는 새 기술을 도입함으로써 기존 기술적 한계를 극복했다”라며 “CRF 호르몬의 아미노산 서열이 밝혀진 이래 40여 년 동안 느린 내분비 조절 기능만으로 알고 있던 CRF의 역할에 대한 이해를 새 기술을 통해 넓혔다는 의의가 있다”라고 말했다.

이번 연구 결과는 호르몬 방출을 통해 시상하부-뇌하수체-부신 축(HPA axis)을 조절한다는 CRF의 기존 기능을 넘어, CRF 세포가 다양한 감각적 자극에 대한 긍정 또는 부정적 판단을 통해 적절한 행동 반응을 조절하는 역할을 할 수 있음을 시사한다.

서성배 교수는 “우울증, 불안증, 외상후 스트레스 장애 등의 질환이 스트레스와 관련이 높다는 사실을 밝혔다”라며 “CRF 세포 활성도를 생쥐를 통해 실시간 측정함으로써 우울증 치료제, 약물의 효과를 시험하는 데 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 신임교원 정착 연구비, KAIST 석박사 모험연구 사업, 포스코 청암재단 포스코 사이언스 펠로우십의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 광유전학을 통한 시상하부 CRF 세포의 활성도 인위적 조절

그림2. 시상하부 CRF 세포의 양방향성의 활성도와 인비보 칼슘이미징모식도 (위) 시각적 위협, 공격성이 있는 쥐로부터의 위협 (나쁜 자극)과 음식, 새끼쥐 (좋은 자극)에 이의한 시상하부 CRF 세포의 활성화 혹은 억제에 대한 예시. (아래)

2019.04.18 조회수 17697