-

새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

2022.06.29

조회수 12015

-

인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.27

조회수 11040

-

인간 뇌처럼 뉴런-시냅스 동시 구동 모사한 메모리 최초 구현

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수팀이 100 nm(나노미터) 두께의 단일 소자에서 뉴런과 시냅스를 동시에 모사하는 뉴로모픽(neuromorphic) 메모리를 개발했다고 23일 밝혔다. 뉴런은 신경계를 이루는 기본적인 단위세포를, 시냅스는 뉴런 간의 접합 부위를 말한다.

이 교수팀은 인간의 뇌처럼 뉴런과 시냅스가 유기적으로 동작하는 방식의 단일 메모리 소자를 최초로 구현했으며, 이를 통해 반도체 소자로 인간 뇌를 완전히 구현한다는 뉴로모픽 컴퓨팅 본연의 목표 달성에 근접할 수 있을 것으로 기대된다.

1,000억 개의 뉴런과 100조 개의 시냅스의 복잡한 네트워크로 구성된 인간 뇌는 그 기능과 구조가 고정된 것이 아니라 외부 환경에 따라서 유연하게 변하는 특징을 가지고 있다. 따라서 뉴로모픽 소자는 뉴런과 시냅스의 특성을 모사해 기존의 컴퓨터로는 구현할 수 없는 인간 뇌의 고도 인지 기능을 실현하는 데에 가장 큰 목적을 두고 있다.

지금까지 뉴로모픽 컴퓨팅 구현을 위해서 CMOS 집적회로와 비휘발성 메모리 등을 이용한 연구들이 진행됐으나, 기존 기술들은 뉴런과 시냅스의 기능을 분리해 모사한다는 한계점을 가지고 있었다.

인간 뇌에서 뉴런과 시냅스는 서로 유기적으로 연결돼 있으며, 서로 간의 상호작용을 통해 인지 기능이 발현된다. 이러한 뉴런과 시냅스의 기능을 인간 뇌처럼 단일 구조체에서 통합해 구현하는 것은 어려운 도전 과제였다.

이 교수 연구팀은 휘발성의 소자(threshold switch)로 뉴런을, 비휘발성의 상변화 메모리 소자로 시냅스를 모사해 단기·장기 기억이 공존하는 단일 뉴로모픽 소자를 개발했으며, 이를 통해 집적도 개선 및 비용 절감 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 특히 기존 CMOS 뉴런 소자에서는 단순 신호 발산 기능만이 구현됐으나, 연구팀의 뉴런-시냅스 통합소자는 신호 발산 유형이 환경에 따라서 유연하게 적응하는 가소성(plasticity)을 구현하는 데 성공했다.

이건재 교수는 이번 연구 성과에 대해 "인간은 뉴런과 시냅스의 상호작용을 통해 기억, 학습, 인지 기능을 발현하므로 둘 모두를 통합 모사하는 것이 인공지능에 있어서 필수적인 요소ˮ라며 "개발한 단일 뉴런-시냅스 소자는 기존의 단순 이미지 학습 효과를 넘어서, 피드백 효과를 기반으로 한 번 배운 내용을 더 빨리 학습하는 재학습(retraining) 효과 구현도 성공해 인공지능뿐만 아니라 뇌를 역설계하는 연구에도 큰 도움이 될 것이다”고 언급했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 전략산학과제와 지능형반도체 사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 19일 字 게재됐다.

인간 뇌처럼 뉴런-시냅스 동시 구동 모사한 메모리 최초 구현

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수팀이 100 nm(나노미터) 두께의 단일 소자에서 뉴런과 시냅스를 동시에 모사하는 뉴로모픽(neuromorphic) 메모리를 개발했다고 23일 밝혔다. 뉴런은 신경계를 이루는 기본적인 단위세포를, 시냅스는 뉴런 간의 접합 부위를 말한다.

이 교수팀은 인간의 뇌처럼 뉴런과 시냅스가 유기적으로 동작하는 방식의 단일 메모리 소자를 최초로 구현했으며, 이를 통해 반도체 소자로 인간 뇌를 완전히 구현한다는 뉴로모픽 컴퓨팅 본연의 목표 달성에 근접할 수 있을 것으로 기대된다.

1,000억 개의 뉴런과 100조 개의 시냅스의 복잡한 네트워크로 구성된 인간 뇌는 그 기능과 구조가 고정된 것이 아니라 외부 환경에 따라서 유연하게 변하는 특징을 가지고 있다. 따라서 뉴로모픽 소자는 뉴런과 시냅스의 특성을 모사해 기존의 컴퓨터로는 구현할 수 없는 인간 뇌의 고도 인지 기능을 실현하는 데에 가장 큰 목적을 두고 있다.

지금까지 뉴로모픽 컴퓨팅 구현을 위해서 CMOS 집적회로와 비휘발성 메모리 등을 이용한 연구들이 진행됐으나, 기존 기술들은 뉴런과 시냅스의 기능을 분리해 모사한다는 한계점을 가지고 있었다.

인간 뇌에서 뉴런과 시냅스는 서로 유기적으로 연결돼 있으며, 서로 간의 상호작용을 통해 인지 기능이 발현된다. 이러한 뉴런과 시냅스의 기능을 인간 뇌처럼 단일 구조체에서 통합해 구현하는 것은 어려운 도전 과제였다.

이 교수 연구팀은 휘발성의 소자(threshold switch)로 뉴런을, 비휘발성의 상변화 메모리 소자로 시냅스를 모사해 단기·장기 기억이 공존하는 단일 뉴로모픽 소자를 개발했으며, 이를 통해 집적도 개선 및 비용 절감 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 특히 기존 CMOS 뉴런 소자에서는 단순 신호 발산 기능만이 구현됐으나, 연구팀의 뉴런-시냅스 통합소자는 신호 발산 유형이 환경에 따라서 유연하게 적응하는 가소성(plasticity)을 구현하는 데 성공했다.

이건재 교수는 이번 연구 성과에 대해 "인간은 뉴런과 시냅스의 상호작용을 통해 기억, 학습, 인지 기능을 발현하므로 둘 모두를 통합 모사하는 것이 인공지능에 있어서 필수적인 요소ˮ라며 "개발한 단일 뉴런-시냅스 소자는 기존의 단순 이미지 학습 효과를 넘어서, 피드백 효과를 기반으로 한 번 배운 내용을 더 빨리 학습하는 재학습(retraining) 효과 구현도 성공해 인공지능뿐만 아니라 뇌를 역설계하는 연구에도 큰 도움이 될 것이다”고 언급했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 전략산학과제와 지능형반도체 사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 19일 字 게재됐다.

2022.06.23

조회수 10882

-

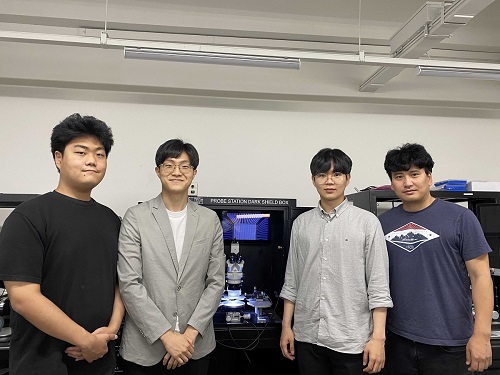

차세대 뉴로모픽 구현을 앞당길 멤리스터 기반 고신뢰성 인공 뉴런(신경세포) 어레이 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 뛰어난 안정성과 집적도가 높은 우리 뇌의 뉴런 세포의 동작을 모사하는 *고신뢰성 차세대 저항 변화 소자(멤리스터) 어레이를 개발했다고 7일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 입력에 따라 소자의 저항 상태가 바뀌는 소자. 입력 전압의 크기와 길이 등에 따라 소자 내부의 저항 값이 바뀌며 정보를 저장하거나 처리한다.

최 교수 연구팀은 기존 멤리스터의 불안정한 특성을 보이는 필라멘트 기반 방식에서 벗어나, 점진적인 산소 농도를 갖는 금속산화물을 이용해 안정적이고 신뢰성 높은 인공 뉴런 어레이를 발표하였다. 기존의 멤리스터 소자는 안정성이 낮고 응용에 사용하기 위한 어레이 형태로 제작하기 힘든 문제점이 있지만, 최 교수 연구팀이 개발한 소자는 뛰어난 안정성을 갖출 뿐만 아니라, 자가 정류 특성과 높은 수율을 갖춰 대용량 어레이 형태로 집적될 수 있다. 따라서 집적도가 높고 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현할 때 활발히 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 박시온, 정학천 석박사통합과정, 박종용 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Experimental demonstration of highly reliable dynamic memristor for artificial neuron and neuromorphic computing)

인간의 뉴런은 들어오는 신호의 크기와 주파수에 따라 스파이크를 내보내거나 내보내지 않는 방식으로 정보를 처리한다. 현대의 컴퓨터가 빅데이터를 처리하는데 많은 에너지를 소모하는 것과 다르게, 사람의 뇌는 매우 적은 에너지만으로도 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있다. 이러한 이유로, 신경의 효율적인 신호전달 시스템을 모사하여 컴퓨팅에 사용하는 `뉴로모픽' 하드웨어 기술이 활발히 연구되고 있다. 멤리스터 소자는 고집적, 고효율로 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현할 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅(Large-scale Neural Computing) 시스템을 구현하기에는 단위 소자의 신뢰성 및 수율의 문제가 있다. 기존의 멤리스터는 절연체 내부에서 필라멘트가 마치 번개와 같이 무작위적으로 생성되고 사라지며 동작하기 때문에 제어하기가 힘들어 낮은 신뢰성을 보이게 되며, 이로 인해 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현하는 데 한계점으로 지적되어 왔다.

최신현 교수 연구팀은 이러한 무작위적인 필라멘트 문제를 해결하기 위해 필라멘트 기반 저항 변화가 아닌, 산소 이온의 점진적인 이동을 이용해 저항 변화 소자를 구현함으로써 소자의 신뢰성 확보하였다. 또한 단위 소자를 통한 어레이 제작 기술을 확보하여, 400개의 고신뢰성 인공 뉴런 소자를 100% 수율의 크로스바 어레이 형태로 집적하는 데 성공했다.

연구팀은 제작한 고신뢰성 인공 뉴런 어레이 기반 뉴로모픽 시스템을 이용해 항균성 단백질(anti-microbial peptide) 아미노산 서열을 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 항균성 단백질을 만들어내는 뉴로모픽 시스템을 구현하였다.

제1 저자인 박시온 석박통합과정 연구원은 "이번에 개발한 고신뢰성 인공 뉴런 소자는 안정적인 특성과 높은 수율을 바탕으로 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 구현에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 개발된 인공 뉴런 소자를 이용해 촉각 등을 감지하는 로봇의 인공 신경계, 시계열 데이터를 처리하는 축적 컴퓨팅(reservoir computing) 등 다양한 응용을 가능케 하여 미래 전자공학의 기반이 될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

차세대 뉴로모픽 구현을 앞당길 멤리스터 기반 고신뢰성 인공 뉴런(신경세포) 어레이 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 뛰어난 안정성과 집적도가 높은 우리 뇌의 뉴런 세포의 동작을 모사하는 *고신뢰성 차세대 저항 변화 소자(멤리스터) 어레이를 개발했다고 7일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 입력에 따라 소자의 저항 상태가 바뀌는 소자. 입력 전압의 크기와 길이 등에 따라 소자 내부의 저항 값이 바뀌며 정보를 저장하거나 처리한다.

최 교수 연구팀은 기존 멤리스터의 불안정한 특성을 보이는 필라멘트 기반 방식에서 벗어나, 점진적인 산소 농도를 갖는 금속산화물을 이용해 안정적이고 신뢰성 높은 인공 뉴런 어레이를 발표하였다. 기존의 멤리스터 소자는 안정성이 낮고 응용에 사용하기 위한 어레이 형태로 제작하기 힘든 문제점이 있지만, 최 교수 연구팀이 개발한 소자는 뛰어난 안정성을 갖출 뿐만 아니라, 자가 정류 특성과 높은 수율을 갖춰 대용량 어레이 형태로 집적될 수 있다. 따라서 집적도가 높고 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현할 때 활발히 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 박시온, 정학천 석박사통합과정, 박종용 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Experimental demonstration of highly reliable dynamic memristor for artificial neuron and neuromorphic computing)

인간의 뉴런은 들어오는 신호의 크기와 주파수에 따라 스파이크를 내보내거나 내보내지 않는 방식으로 정보를 처리한다. 현대의 컴퓨터가 빅데이터를 처리하는데 많은 에너지를 소모하는 것과 다르게, 사람의 뇌는 매우 적은 에너지만으로도 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있다. 이러한 이유로, 신경의 효율적인 신호전달 시스템을 모사하여 컴퓨팅에 사용하는 `뉴로모픽' 하드웨어 기술이 활발히 연구되고 있다. 멤리스터 소자는 고집적, 고효율로 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현할 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅(Large-scale Neural Computing) 시스템을 구현하기에는 단위 소자의 신뢰성 및 수율의 문제가 있다. 기존의 멤리스터는 절연체 내부에서 필라멘트가 마치 번개와 같이 무작위적으로 생성되고 사라지며 동작하기 때문에 제어하기가 힘들어 낮은 신뢰성을 보이게 되며, 이로 인해 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현하는 데 한계점으로 지적되어 왔다.

최신현 교수 연구팀은 이러한 무작위적인 필라멘트 문제를 해결하기 위해 필라멘트 기반 저항 변화가 아닌, 산소 이온의 점진적인 이동을 이용해 저항 변화 소자를 구현함으로써 소자의 신뢰성 확보하였다. 또한 단위 소자를 통한 어레이 제작 기술을 확보하여, 400개의 고신뢰성 인공 뉴런 소자를 100% 수율의 크로스바 어레이 형태로 집적하는 데 성공했다.

연구팀은 제작한 고신뢰성 인공 뉴런 어레이 기반 뉴로모픽 시스템을 이용해 항균성 단백질(anti-microbial peptide) 아미노산 서열을 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 항균성 단백질을 만들어내는 뉴로모픽 시스템을 구현하였다.

제1 저자인 박시온 석박통합과정 연구원은 "이번에 개발한 고신뢰성 인공 뉴런 소자는 안정적인 특성과 높은 수율을 바탕으로 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 구현에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 개발된 인공 뉴런 소자를 이용해 촉각 등을 감지하는 로봇의 인공 신경계, 시계열 데이터를 처리하는 축적 컴퓨팅(reservoir computing) 등 다양한 응용을 가능케 하여 미래 전자공학의 기반이 될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.07

조회수 12646

-

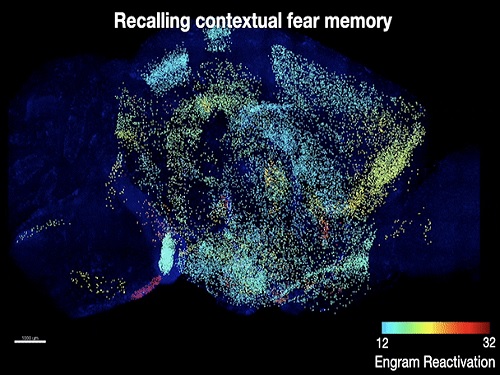

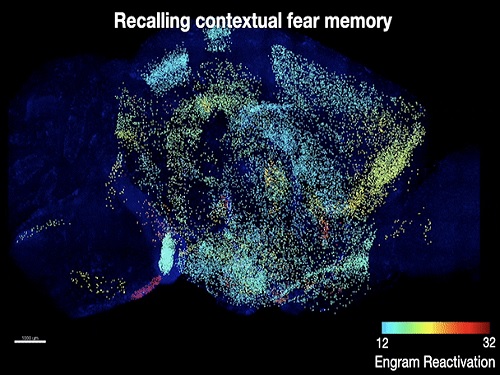

기억 저장 세포의 뇌 지도 제작기법 최초 개발

우리 대학 연구진이 기억을 저장하는 다양한 뇌 부위 세포들의 분포를 지도로 제작하는 기법의 개발에 최초로 성공했다.

바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT) 정광훈 교수 및 스스무 도네가와(Susumu Tonegawa) 교수 공동연구팀과 함께 단일 기억을 저장하는 세포들을 생쥐의 뇌 전체에서 매핑하는 기법을 개발하고, 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하는 새로운 뇌 부위 세포들을 발견했다고 2일 밝혔다.

기억은 주로 몇몇 뇌 부위에 국한해 연구돼왔다. 예를 들어 공포 기억은 편도체, 공간 기억은 해마의 세포들에 저장된다고 생각돼왔으며, 해당 뇌 부위들이 주로 연구됐다. 하지만 단일 기억이 다양한 뇌 부위에 나누어 저장될 것이라는 가설도 제시돼왔는데, 이러한 가설은 기억을 저장하는 세포들의 분포를 뇌 전체에서 확인(매핑)함으로써 확실한 검증이 가능하나, 이는 기술적 한계로 이뤄지지 못했다.

공동연구팀은 기존 팀이 개발한 전뇌 투명화 기술(SHIELD) 및 초고속 전뇌 면역염색 기술(eFLASH)을 통해, 공간 공포 기억을 학습한 생쥐에서 기억의 학습과 회상 시 모두 활성화된 세포들을 뇌 전체에서 매핑했다. 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하고 있을 확률이 높은 뇌 부위의 세포들을 생쥐 뇌 전체에서 찾아낼 수 있었다. 이후 해당 세포들을 광유전학적 방법으로 조절해 해당 세포들에 공간 공포 기억이 저장됐음을 확인함으로써, 공간 공포 기억을 저장하는 7개의 새로운 뇌 부위와 세포들을 연구팀은 찾아낼 수 있었다.

그렇다면 기억에 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들이 모두 필요한 것일까? 연구팀은 이를 확인하기 위해, 화학유전학 기법을 통해 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들을 한꺼번에 자극해 보았으며, 그 결과 뇌의 한 부위의 기억저장 세포를 자극했을 때와는 다르게, 자연적인 기억 회상에 가까운 기억의 완전한 회상이 유도됨을 확인했다. 이는 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들의 활성이 기억에 모두 필요함을 의미한다.

박영균 교수는 "이번 연구는 연구팀이 기존에 개발한 기술들에 힘입어 기억저장 세포의 매핑을 최초로 실현하고, 이를 통해 단일 기억이 다양한 뇌 부위 세포들에 흩어져 저장됨을 증명한 데 의의가 있다ˮ며, "이번 연구에서 밝혀진 기억저장 세포의 뇌 지도는, 각 뇌 부위의 세포 및 세포 간 상호작용이 기억에 있어 각각 어떠한 세부적인 기능을 하는지에 관한 연구를 촉진함으로써, 기억의 메커니즘에 대한 완전한 이해를 도울 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 4월 4일 자로 게재됐다(논문명: Brain-wide mapping reveals that engrams for a single memory are distributed across multiple brain regions)

기억 저장 세포의 뇌 지도 제작기법 최초 개발

우리 대학 연구진이 기억을 저장하는 다양한 뇌 부위 세포들의 분포를 지도로 제작하는 기법의 개발에 최초로 성공했다.

바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT) 정광훈 교수 및 스스무 도네가와(Susumu Tonegawa) 교수 공동연구팀과 함께 단일 기억을 저장하는 세포들을 생쥐의 뇌 전체에서 매핑하는 기법을 개발하고, 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하는 새로운 뇌 부위 세포들을 발견했다고 2일 밝혔다.

기억은 주로 몇몇 뇌 부위에 국한해 연구돼왔다. 예를 들어 공포 기억은 편도체, 공간 기억은 해마의 세포들에 저장된다고 생각돼왔으며, 해당 뇌 부위들이 주로 연구됐다. 하지만 단일 기억이 다양한 뇌 부위에 나누어 저장될 것이라는 가설도 제시돼왔는데, 이러한 가설은 기억을 저장하는 세포들의 분포를 뇌 전체에서 확인(매핑)함으로써 확실한 검증이 가능하나, 이는 기술적 한계로 이뤄지지 못했다.

공동연구팀은 기존 팀이 개발한 전뇌 투명화 기술(SHIELD) 및 초고속 전뇌 면역염색 기술(eFLASH)을 통해, 공간 공포 기억을 학습한 생쥐에서 기억의 학습과 회상 시 모두 활성화된 세포들을 뇌 전체에서 매핑했다. 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하고 있을 확률이 높은 뇌 부위의 세포들을 생쥐 뇌 전체에서 찾아낼 수 있었다. 이후 해당 세포들을 광유전학적 방법으로 조절해 해당 세포들에 공간 공포 기억이 저장됐음을 확인함으로써, 공간 공포 기억을 저장하는 7개의 새로운 뇌 부위와 세포들을 연구팀은 찾아낼 수 있었다.

그렇다면 기억에 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들이 모두 필요한 것일까? 연구팀은 이를 확인하기 위해, 화학유전학 기법을 통해 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들을 한꺼번에 자극해 보았으며, 그 결과 뇌의 한 부위의 기억저장 세포를 자극했을 때와는 다르게, 자연적인 기억 회상에 가까운 기억의 완전한 회상이 유도됨을 확인했다. 이는 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들의 활성이 기억에 모두 필요함을 의미한다.

박영균 교수는 "이번 연구는 연구팀이 기존에 개발한 기술들에 힘입어 기억저장 세포의 매핑을 최초로 실현하고, 이를 통해 단일 기억이 다양한 뇌 부위 세포들에 흩어져 저장됨을 증명한 데 의의가 있다ˮ며, "이번 연구에서 밝혀진 기억저장 세포의 뇌 지도는, 각 뇌 부위의 세포 및 세포 간 상호작용이 기억에 있어 각각 어떠한 세부적인 기능을 하는지에 관한 연구를 촉진함으로써, 기억의 메커니즘에 대한 완전한 이해를 도울 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 4월 4일 자로 게재됐다(논문명: Brain-wide mapping reveals that engrams for a single memory are distributed across multiple brain regions)

2022.06.02

조회수 9297

-

안정적인 형태의 액체금속 프린팅 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 안정적인 형태의 액체금속을 고해상도로 프린팅할 수 있는 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

액체금속은 높은 전기전도성과 액체와 같은 변형성으로 인해 유연 및 신축성 전자소자에 다양하게 적용돼왔다. 하지만 액체 상태가 갖는 불안정성과 높은 표면장력으로 인해 직접적인 접촉을 요구하는 전극이나 고해상도를 요구하는 전자소자의 배선으로 사용하는 것에는 한계가 있었다.

이를 극복하기 위해 액체금속을 6~10㎛ (마이크로미터) 크기의 입자 형태로 분쇄해 안정적인 형태로 만들어 전자소자에 적용하는 연구가 진행돼왔지만, 이 경우에는 표면에 일어난 산화로 인해 기존의 높은 전기전도성을 상실한다는 단점이 존재했다. 이러한 액체금속 입자를 전기소자에 사용되기 위해서는 기계적, 화학적 변성을 통해 표면에 존재하는 산화막을 제거해 전기전도성을 다시 확보하는 과정이 필요했다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 프린팅 과정에서 노즐과 기판 사이에서 유도된 반월판(meniscus)에서 촉진된 증발로 현탁액(suspension)의 조성을 바꾸면서 화학적 변성을 유도할 수 있는 시스템을 개발했다. 먼저 프린팅에 사용되는 현탁액을 물과 물보다 끓는점이 높은 약산(아세트산)을 이용해 증발함에 따라 점점 강한 산성을 보이게 만들었다. 추가로 연구팀은 기판에 약 60℃의 열을 가해, 잉크의 증발과 산의 활성 및 화학적 변성을 촉진했다. 이를 통해 프린팅된 액체금속 입자 배선의 경우에는 별도의 전기적 활성 과정 없이 금속과 비슷한 수준의 높은 전기전도도(1.5x10^6 S/m)를 보이는 것을 확인했다.

연구팀은 액체금속 입자의 표면에 전해질을 붙여 기계적, 화학적 안정성을 향상해 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 막힘(clogging) 현상을 방지하고, 액체금속 입자 간에 연결(bridging)을 통한 신축성을 부여했다. 프린팅된 액체금속 입자 기반 배선은 약 500%까지 늘려도 저항이 크게 변하지 않아 다양한 신축성 소자에 사용될 수 있는 것으로 기대된다.

프린팅을 통해 다양한 기판에 여러 형태로 빠르게 증착할 수 있어 여러 맞춤형 소자에 적용될 수 있다. 특히 프린팅된 액체금속 입자의 기계적, 화학적 안정성으로 인해 기존 액체금속으로는 불가능했던 전극으로서의 사용이 가능함을 보였다.

또 전해질이 부착된 액체금속은 생체 친화성이 우수해, 피부와 직접 닿을 수 있는 생체전극으로도 사용될 수 있다. 연구팀은 액체금속을 상용화된 의료용 테이프 위에 증착해, 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 EMG 센서(근육 움직임으로 인한 미세한 전기신호를 감지하는 센서)를 제작했다. 나아가서 생분해성 기판 위에 액체금속 전극을 증착해 사용 이후에 의료용 폐기물이 나오지 않는 ECG 센서(심전도 센서)로의 응용 가능성도 제시했다.

신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도), 이예림 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 온라인 버전에 5월 12일 字 출판됐다. (논문명 : Rapid meniscus-guided printing of stable semi-solid-state liquid metal microgranular-particle for soft electronics)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자 기반 현탁액의 새로운 적용 가능성을 보여준 의미 있는 결과ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자를 포함한 다양한 유연 및 신축성 전자소자에 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

안정적인 형태의 액체금속 프린팅 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 안정적인 형태의 액체금속을 고해상도로 프린팅할 수 있는 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

액체금속은 높은 전기전도성과 액체와 같은 변형성으로 인해 유연 및 신축성 전자소자에 다양하게 적용돼왔다. 하지만 액체 상태가 갖는 불안정성과 높은 표면장력으로 인해 직접적인 접촉을 요구하는 전극이나 고해상도를 요구하는 전자소자의 배선으로 사용하는 것에는 한계가 있었다.

이를 극복하기 위해 액체금속을 6~10㎛ (마이크로미터) 크기의 입자 형태로 분쇄해 안정적인 형태로 만들어 전자소자에 적용하는 연구가 진행돼왔지만, 이 경우에는 표면에 일어난 산화로 인해 기존의 높은 전기전도성을 상실한다는 단점이 존재했다. 이러한 액체금속 입자를 전기소자에 사용되기 위해서는 기계적, 화학적 변성을 통해 표면에 존재하는 산화막을 제거해 전기전도성을 다시 확보하는 과정이 필요했다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 프린팅 과정에서 노즐과 기판 사이에서 유도된 반월판(meniscus)에서 촉진된 증발로 현탁액(suspension)의 조성을 바꾸면서 화학적 변성을 유도할 수 있는 시스템을 개발했다. 먼저 프린팅에 사용되는 현탁액을 물과 물보다 끓는점이 높은 약산(아세트산)을 이용해 증발함에 따라 점점 강한 산성을 보이게 만들었다. 추가로 연구팀은 기판에 약 60℃의 열을 가해, 잉크의 증발과 산의 활성 및 화학적 변성을 촉진했다. 이를 통해 프린팅된 액체금속 입자 배선의 경우에는 별도의 전기적 활성 과정 없이 금속과 비슷한 수준의 높은 전기전도도(1.5x10^6 S/m)를 보이는 것을 확인했다.

연구팀은 액체금속 입자의 표면에 전해질을 붙여 기계적, 화학적 안정성을 향상해 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 막힘(clogging) 현상을 방지하고, 액체금속 입자 간에 연결(bridging)을 통한 신축성을 부여했다. 프린팅된 액체금속 입자 기반 배선은 약 500%까지 늘려도 저항이 크게 변하지 않아 다양한 신축성 소자에 사용될 수 있는 것으로 기대된다.

프린팅을 통해 다양한 기판에 여러 형태로 빠르게 증착할 수 있어 여러 맞춤형 소자에 적용될 수 있다. 특히 프린팅된 액체금속 입자의 기계적, 화학적 안정성으로 인해 기존 액체금속으로는 불가능했던 전극으로서의 사용이 가능함을 보였다.

또 전해질이 부착된 액체금속은 생체 친화성이 우수해, 피부와 직접 닿을 수 있는 생체전극으로도 사용될 수 있다. 연구팀은 액체금속을 상용화된 의료용 테이프 위에 증착해, 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 EMG 센서(근육 움직임으로 인한 미세한 전기신호를 감지하는 센서)를 제작했다. 나아가서 생분해성 기판 위에 액체금속 전극을 증착해 사용 이후에 의료용 폐기물이 나오지 않는 ECG 센서(심전도 센서)로의 응용 가능성도 제시했다.

신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도), 이예림 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 온라인 버전에 5월 12일 字 출판됐다. (논문명 : Rapid meniscus-guided printing of stable semi-solid-state liquid metal microgranular-particle for soft electronics)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자 기반 현탁액의 새로운 적용 가능성을 보여준 의미 있는 결과ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자를 포함한 다양한 유연 및 신축성 전자소자에 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

2022.05.26

조회수 11067

-

암, 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병 진단하는 멀티 바이오마커를 동시에 탐지하는 고성능 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수, 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 단백질 바이오마커를 동시에 탐지할 수 있는 멀티 마커 동시 탐지 기술 개발을 했다고 23일 밝혔다.

바이오마커란, 단백질이나 DNA, RNA, 대사 물질 등의 생체 분자로써 이를 통해 몸 안의 변화를 알아낼 수 있어 암을 비롯해 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병을 정밀하게 진단하는 표지자로 각광받고 있다.

최근 환자별로 암 조직 내부에 발현되는 단백질 마커가 서로 다르다는 사실이 밝혀지고 있으며, 이러한 차이에 따라서 암의 예후 및 항암제 반응성 등이 결정된다는 연구 결과가 발표되고 있다. 이에 따라서 암 조직에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술이 반드시 요구된다.

이에 장 교수 연구팀은 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 수의 단백질 마커를 동시에 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술은 특수한 시약이나 고가의 장비가 필요하지 않아 암의 정확한 진단 및 항암제 개발, 새로운 단백질 마커 발굴 등에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 서준영, 심연보, 김지원 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)' 5월 13권에 출판됐다. (논문명 : PICASSO allows ultra-multiplexed fluorescence imaging of spatially overlapping proteins without reference spectra measurements).

그동안 정밀 암 연구는 암 환자 조직 내부의 유전자를 분석하는 유전체 연구를 중심으로 진행돼왔다. 하지만 유전자 분석으로는 실제로 이 유전자로부터 단백질 마커가 얼마나 많이 발현되는지 혹은 어떤 공간적 분포로 발현되는지는 알 수 없다는 한계가 있다. 이에 따라서 최근 연구는 유전체 및 단백체를 동시에 분석하는 방향으로 나아가고 있다.

실제로 기존의 유전체 분석으로 유방암으로 진단받은 수백 명의 유방암 환자의 암 조직 내부 단백질 마커를 분석한 결과, 환자들을 생존율 및 약물 반응성이 서로 다른 여러 서브 타입으로 나눌 수 있다는 연구 결과가 발표된 바 있다. 또한, 최근 암을 정복할 신약으로 주목받고 있는 3세대 항암제인 면역항암제의 경우, 암 조직 내부의 면역세포를 활성화해 암을 치료한다.

이때, 암 조직 내부에 어떤 면역 단백질 마커가 발현되어 있는지에 따라서 그 약물 반응성에 큰 차이가 나타난다고 보고된 바 있다. 이처럼 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술은 새로운 암 서브 타입의 발굴, 각 서브 타입을 표적으로 하는 신약 개발, 적합한 항암제 추천 등을 위해 필수적으로 요구된다.

그동안 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하기 위해서 질량 분석 이미지 처리법 혹은 형광염색법이 사용돼왔다. 질량 분석 이미지 처리법은 하나의 조직에서 다수의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있다는 장점이 있으나, 고가의 특수 장비가 필요하고, 분석 과정에서 조직이 파괴되며, 전체 과정이 오래 걸린다는 단점이 있다. 형광염색법은 이와 같은 단점은 없으나, 한 번에 3개의 단백질 마커만 관찰할 수 있다는 단점이 있다.

장 교수 연구팀은 이러한 형광염색법의 한계를 해결하기 위해 한 번에 15개 이상, 최대 20개까지의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있는 기술인 `피카소(PICASSO)' 기술을 개발했다. `PICASSO는 “Process of ultra-multiplexed Imaging of biomoleCules viA the unmixing of the Signals of Spectrally Overlapping fluorophores'의 약자로, 기술을 통해 다양한 생체분자들의 이미지를 형형색색으로 얻어낼 수 있기에 일반인들에게 가장 친숙한 화가 피카소의 이름을 기술명으로 정했다. 연구팀은 이를 위해 발광 스펙트럼이 유사한 형광 분자들을 동시에 사용하고, 이러한 형광 분자들의 신호를 정확하게 분리할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 이 기술을 이용해 하나의 조직에서 15개의 단백질 마커를 탐지하는 과정을 세 번 반복해 총 45개의 단백질 마커를 탐지하는 데 성공했다.

장 교수 연구팀이 개발한 `피카소(PICASSO)' 기술은 기존 멀티 마커 동시 탐지 기술 중 가장 낮은 비용으로, 가장 많은 수의 단백질 마커를, 가장 빠르게 탐지할 수 있는 기술로, 향후 암 진단 및 제약 등에 활용될 가능성이 매우 크다. 연구팀은 이 기술 개발 과정에서 4건의 국내 특허, 3건의 미국 특허, 2건의 EPO(유럽 특허) 및 PCT(국제 특허)를 출원해 이번 기술의 지적 재산권을 확보했다고 밝혔다.

제1 저자인 서준영 연구원은 "`피카소(PICASSO)' 기술을 통해 그동안 관찰하기 어려웠던 조직 내 수많은 단백질 마커의 발현 정도 및 분포 관찰에 성공했다ˮ며, "특수한 시약이나 고가의 장비 없이 연구자들에게 친숙한 형광현미경만을 사용해 기술 구현이 가능하므로 접근성이 매우 높은 유용한 기술이 될 것이고, 새로운 생명현상 규명, 암 바이오마커 발굴, 정밀진단 및 치료제 개발 등에 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

암, 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병 진단하는 멀티 바이오마커를 동시에 탐지하는 고성능 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수, 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 단백질 바이오마커를 동시에 탐지할 수 있는 멀티 마커 동시 탐지 기술 개발을 했다고 23일 밝혔다.

바이오마커란, 단백질이나 DNA, RNA, 대사 물질 등의 생체 분자로써 이를 통해 몸 안의 변화를 알아낼 수 있어 암을 비롯해 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병을 정밀하게 진단하는 표지자로 각광받고 있다.

최근 환자별로 암 조직 내부에 발현되는 단백질 마커가 서로 다르다는 사실이 밝혀지고 있으며, 이러한 차이에 따라서 암의 예후 및 항암제 반응성 등이 결정된다는 연구 결과가 발표되고 있다. 이에 따라서 암 조직에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술이 반드시 요구된다.

이에 장 교수 연구팀은 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 수의 단백질 마커를 동시에 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술은 특수한 시약이나 고가의 장비가 필요하지 않아 암의 정확한 진단 및 항암제 개발, 새로운 단백질 마커 발굴 등에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 서준영, 심연보, 김지원 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)' 5월 13권에 출판됐다. (논문명 : PICASSO allows ultra-multiplexed fluorescence imaging of spatially overlapping proteins without reference spectra measurements).

그동안 정밀 암 연구는 암 환자 조직 내부의 유전자를 분석하는 유전체 연구를 중심으로 진행돼왔다. 하지만 유전자 분석으로는 실제로 이 유전자로부터 단백질 마커가 얼마나 많이 발현되는지 혹은 어떤 공간적 분포로 발현되는지는 알 수 없다는 한계가 있다. 이에 따라서 최근 연구는 유전체 및 단백체를 동시에 분석하는 방향으로 나아가고 있다.

실제로 기존의 유전체 분석으로 유방암으로 진단받은 수백 명의 유방암 환자의 암 조직 내부 단백질 마커를 분석한 결과, 환자들을 생존율 및 약물 반응성이 서로 다른 여러 서브 타입으로 나눌 수 있다는 연구 결과가 발표된 바 있다. 또한, 최근 암을 정복할 신약으로 주목받고 있는 3세대 항암제인 면역항암제의 경우, 암 조직 내부의 면역세포를 활성화해 암을 치료한다.

이때, 암 조직 내부에 어떤 면역 단백질 마커가 발현되어 있는지에 따라서 그 약물 반응성에 큰 차이가 나타난다고 보고된 바 있다. 이처럼 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술은 새로운 암 서브 타입의 발굴, 각 서브 타입을 표적으로 하는 신약 개발, 적합한 항암제 추천 등을 위해 필수적으로 요구된다.

그동안 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하기 위해서 질량 분석 이미지 처리법 혹은 형광염색법이 사용돼왔다. 질량 분석 이미지 처리법은 하나의 조직에서 다수의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있다는 장점이 있으나, 고가의 특수 장비가 필요하고, 분석 과정에서 조직이 파괴되며, 전체 과정이 오래 걸린다는 단점이 있다. 형광염색법은 이와 같은 단점은 없으나, 한 번에 3개의 단백질 마커만 관찰할 수 있다는 단점이 있다.

장 교수 연구팀은 이러한 형광염색법의 한계를 해결하기 위해 한 번에 15개 이상, 최대 20개까지의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있는 기술인 `피카소(PICASSO)' 기술을 개발했다. `PICASSO는 “Process of ultra-multiplexed Imaging of biomoleCules viA the unmixing of the Signals of Spectrally Overlapping fluorophores'의 약자로, 기술을 통해 다양한 생체분자들의 이미지를 형형색색으로 얻어낼 수 있기에 일반인들에게 가장 친숙한 화가 피카소의 이름을 기술명으로 정했다. 연구팀은 이를 위해 발광 스펙트럼이 유사한 형광 분자들을 동시에 사용하고, 이러한 형광 분자들의 신호를 정확하게 분리할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 이 기술을 이용해 하나의 조직에서 15개의 단백질 마커를 탐지하는 과정을 세 번 반복해 총 45개의 단백질 마커를 탐지하는 데 성공했다.

장 교수 연구팀이 개발한 `피카소(PICASSO)' 기술은 기존 멀티 마커 동시 탐지 기술 중 가장 낮은 비용으로, 가장 많은 수의 단백질 마커를, 가장 빠르게 탐지할 수 있는 기술로, 향후 암 진단 및 제약 등에 활용될 가능성이 매우 크다. 연구팀은 이 기술 개발 과정에서 4건의 국내 특허, 3건의 미국 특허, 2건의 EPO(유럽 특허) 및 PCT(국제 특허)를 출원해 이번 기술의 지적 재산권을 확보했다고 밝혔다.

제1 저자인 서준영 연구원은 "`피카소(PICASSO)' 기술을 통해 그동안 관찰하기 어려웠던 조직 내 수많은 단백질 마커의 발현 정도 및 분포 관찰에 성공했다ˮ며, "특수한 시약이나 고가의 장비 없이 연구자들에게 친숙한 형광현미경만을 사용해 기술 구현이 가능하므로 접근성이 매우 높은 유용한 기술이 될 것이고, 새로운 생명현상 규명, 암 바이오마커 발굴, 정밀진단 및 치료제 개발 등에 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.23

조회수 13237

-

무질서로부터 질서를 생성하는 원리 제시

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분이 무작위로 섞여 있는 고분자가 물에서 처음 보는 규칙적 구조를 만드는 것을 발견하고, 무질서로부터 질서가 출현할 수 있는 새로운 원리를 제시했다고 11일 밝혔다.

동전을 던져서 앞면과 뒷면이 나올 확률이 똑같다면, 아주 많이 동전을 던졌을 때 앞면이 나온 경우는 전체 중 반에 가까울 것이다. 그렇다고 해서 앞면만 연달아 나올 확률이 없는 것은 아니다. 사실 이 확률은 앞면과 뒷면이 번갈아 가며 나올 확률과 정확히 똑같다. 동전을 여러 번 던질수록 앞뒷면이 나오는 순서의 가짓수는 기하급수적으로 증가하는데(60차례 던지면 1018=100경 가지보다 많은 서열이 생겨난다), 이 서열을 보고 무작위한 과정을 통해 만들어졌는지 판별하기는 생각보다 어렵다. 반대로 온전히 무작위로 난수를 만드는 방법은 전산과학과 보안 등에서 중요한 문제다.

서명은 교수 연구팀은 무작위한 서열 사이의 짝맞추기 문제에 주목했다. 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분을 무작위하게 도입해서 고분자를 만들면 마치 비누에 들어있는 계면활성제나 세포막 이중 층을 이루는 지질처럼 양친매성을 띠어, 물에 넣으면 물에 녹지 않는 지용성 부분끼리 뭉치고 이를 물에 녹는 수용성 부분이 감싸는 형태로 저절로 조립된다. 이때 각 사슬의 서열은 모두 다르므로, 두 사슬이 서로 만나 지용성 부분끼리 뭉칠 때 정확히 들어맞는 짝은 그 수많은 사슬 중 한 쌍밖에 없다.

연구팀은 이 고분자를 고농도로 물에 녹이면 세포막에서 관찰되는 것과 같은 이중 층들이 반복적으로 접히면서 켜켜이 쌓이는 새로운 판상 구조를 만드는 것을 발견했다. 세포는 필요에 따라 세포막을 접어 골지체와 같은 구조를 만들지만, 이중 층 구조 자체를 안정하게 규칙적으로 접을 수 있다는 것은 처음 밝혀지는 것이다. 무작위한 서열에서는 지용성 부분이 몰려 있는 구간이 상당히 큰 확률로 발생하기 때문에, 연구진은 사슬들이 만날 때 필연적으로 짝이 맞지 않는 부분들이 생겨 평평한 판상 구조가 접히는 것으로 이 현상을 설명했다.

연구진은 "흔히 무질서하다고 간주되는 무작위 서열 속에서 어떻게 질서가 태동할 수 있는지 하나의 가능성을 엿볼 수 있었다ˮ며, "무작위성에 대한 이해를 토대로 물리적 복제방지기술(PUF)로 응용함과 아울러 구조적인 특성을 활용하여 인공 근육 등에 쓸 수 있는 나노 연성 구조 소재로 확장할 가능성을 향후 연구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 신민중 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 연구를 주도하고 포항가속기연구소 안형주 박사, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀, GIST 이은지 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 4일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Bilayer-folded Lamellar Mesophase Induced by Random Polymer Sequence)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), KAIST의 그랜드 챌린지 30 프로젝트의 지원을 받아 진행됐다.

무질서로부터 질서를 생성하는 원리 제시

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분이 무작위로 섞여 있는 고분자가 물에서 처음 보는 규칙적 구조를 만드는 것을 발견하고, 무질서로부터 질서가 출현할 수 있는 새로운 원리를 제시했다고 11일 밝혔다.

동전을 던져서 앞면과 뒷면이 나올 확률이 똑같다면, 아주 많이 동전을 던졌을 때 앞면이 나온 경우는 전체 중 반에 가까울 것이다. 그렇다고 해서 앞면만 연달아 나올 확률이 없는 것은 아니다. 사실 이 확률은 앞면과 뒷면이 번갈아 가며 나올 확률과 정확히 똑같다. 동전을 여러 번 던질수록 앞뒷면이 나오는 순서의 가짓수는 기하급수적으로 증가하는데(60차례 던지면 1018=100경 가지보다 많은 서열이 생겨난다), 이 서열을 보고 무작위한 과정을 통해 만들어졌는지 판별하기는 생각보다 어렵다. 반대로 온전히 무작위로 난수를 만드는 방법은 전산과학과 보안 등에서 중요한 문제다.

서명은 교수 연구팀은 무작위한 서열 사이의 짝맞추기 문제에 주목했다. 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분을 무작위하게 도입해서 고분자를 만들면 마치 비누에 들어있는 계면활성제나 세포막 이중 층을 이루는 지질처럼 양친매성을 띠어, 물에 넣으면 물에 녹지 않는 지용성 부분끼리 뭉치고 이를 물에 녹는 수용성 부분이 감싸는 형태로 저절로 조립된다. 이때 각 사슬의 서열은 모두 다르므로, 두 사슬이 서로 만나 지용성 부분끼리 뭉칠 때 정확히 들어맞는 짝은 그 수많은 사슬 중 한 쌍밖에 없다.

연구팀은 이 고분자를 고농도로 물에 녹이면 세포막에서 관찰되는 것과 같은 이중 층들이 반복적으로 접히면서 켜켜이 쌓이는 새로운 판상 구조를 만드는 것을 발견했다. 세포는 필요에 따라 세포막을 접어 골지체와 같은 구조를 만들지만, 이중 층 구조 자체를 안정하게 규칙적으로 접을 수 있다는 것은 처음 밝혀지는 것이다. 무작위한 서열에서는 지용성 부분이 몰려 있는 구간이 상당히 큰 확률로 발생하기 때문에, 연구진은 사슬들이 만날 때 필연적으로 짝이 맞지 않는 부분들이 생겨 평평한 판상 구조가 접히는 것으로 이 현상을 설명했다.

연구진은 "흔히 무질서하다고 간주되는 무작위 서열 속에서 어떻게 질서가 태동할 수 있는지 하나의 가능성을 엿볼 수 있었다ˮ며, "무작위성에 대한 이해를 토대로 물리적 복제방지기술(PUF)로 응용함과 아울러 구조적인 특성을 활용하여 인공 근육 등에 쓸 수 있는 나노 연성 구조 소재로 확장할 가능성을 향후 연구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 신민중 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 연구를 주도하고 포항가속기연구소 안형주 박사, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀, GIST 이은지 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 4일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Bilayer-folded Lamellar Mesophase Induced by Random Polymer Sequence)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), KAIST의 그랜드 챌린지 30 프로젝트의 지원을 받아 진행됐다.

2022.05.11

조회수 10706

-

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10

조회수 10972

-

기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

2022.05.02

조회수 11313

-

초고속 자성메모리에 쓰이는 새로운 스핀소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 물리학과 이경진 교수 공동연구팀이 고속 동작 비휘발성 메모리로 개발 중인 스핀궤도토크 자성메모리(이하 SOT-MRAM)의 에너지 소비 전력을 획기적으로 감소시킬 스핀소재 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

SOT-MRAM은 고속 동작 및 높은 안정성의 특성으로 차세대 자성메모리로 주목받고 있다. 하지만 이 기술은 자화 스위칭을 위해서 외부자기장의 인가가 필수적이고, 스위칭 전류가 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM)보다 커서 자성메모리 동작 전력이 많이 소모되는 단점을 가지고 있다. 따라서 SOT-MRAM의 실용화를 위해서는 외부자기장 없이 동작하면서 스위칭 효율이 높은 소재 기술 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 새로운 스핀소재 구조, 즉 단결정 강자성/전이금속 이중층 구조에서 세 방향의 스핀분극을 가진 스핀 전류가 생성됨을 이론 및 실험으로 밝히고, 이를 조합해 자성메모리의 동작 에너지를 결정하는 자화반전 스위칭 전류를 효과적으로 감소시키는 결과를 발표했다.

이 신소재는 스핀궤도토크 효율을 높이고 외부자기장 없이 동작이 가능하므로 SOT-MRAM의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. SOT-MRAM은 고속 동작 및 비휘발성 특성으로 기존 반도체 소자 대기전력을 감소시켜, 저전력을 필수로 요구하는 모바일, 웨어러블, IoT(사물인터넷)용 메모리로 활용 가능성이 크다.

신소재공학과 류정춘 박사가 제1 저자로 참여하고, 신소재공학과 육종민 교수, 일본 도호쿠(Tohoku) 대학교 닛타 준사쿠(Nitta Junsaku) 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 4월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Efficient spin–orbit torque in magnetic trilayers using all three polarizations of a spin current)

이번 연구에서 연구팀은 높은 결정성을 나타내는 단결정 강자성 소재와 전류의 이중층 구조에서 x, y, z의 세가지 방향의 스핀분극을 가진 스핀전류가 생성될 수 있음을 이론과 실험으로 증명했다. 또한, 자화방향과 전류방향을 제어해 스핀토크 효율이 최대가 되는 조건을 확보하여 스위칭 전류를 획기적으로 감소시키는 기술 개발에 성공했다. 이 기술은 SOT-MRAM의 동작 소모전력을 감소시키는 핵심 소재 기술로 활용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 류정춘 박사는 "이번 연구는 자성메모리 내에서 여러 방향의 스핀 전류를 동시에 생성 및 제어할 수 있음을 실험으로 규명한 것으로, 저전력으로 구동하는 스핀트로닉스 소자 개발에 활용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성전자, 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

초고속 자성메모리에 쓰이는 새로운 스핀소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 물리학과 이경진 교수 공동연구팀이 고속 동작 비휘발성 메모리로 개발 중인 스핀궤도토크 자성메모리(이하 SOT-MRAM)의 에너지 소비 전력을 획기적으로 감소시킬 스핀소재 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

SOT-MRAM은 고속 동작 및 높은 안정성의 특성으로 차세대 자성메모리로 주목받고 있다. 하지만 이 기술은 자화 스위칭을 위해서 외부자기장의 인가가 필수적이고, 스위칭 전류가 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM)보다 커서 자성메모리 동작 전력이 많이 소모되는 단점을 가지고 있다. 따라서 SOT-MRAM의 실용화를 위해서는 외부자기장 없이 동작하면서 스위칭 효율이 높은 소재 기술 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 새로운 스핀소재 구조, 즉 단결정 강자성/전이금속 이중층 구조에서 세 방향의 스핀분극을 가진 스핀 전류가 생성됨을 이론 및 실험으로 밝히고, 이를 조합해 자성메모리의 동작 에너지를 결정하는 자화반전 스위칭 전류를 효과적으로 감소시키는 결과를 발표했다.

이 신소재는 스핀궤도토크 효율을 높이고 외부자기장 없이 동작이 가능하므로 SOT-MRAM의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. SOT-MRAM은 고속 동작 및 비휘발성 특성으로 기존 반도체 소자 대기전력을 감소시켜, 저전력을 필수로 요구하는 모바일, 웨어러블, IoT(사물인터넷)용 메모리로 활용 가능성이 크다.

신소재공학과 류정춘 박사가 제1 저자로 참여하고, 신소재공학과 육종민 교수, 일본 도호쿠(Tohoku) 대학교 닛타 준사쿠(Nitta Junsaku) 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 4월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Efficient spin–orbit torque in magnetic trilayers using all three polarizations of a spin current)

이번 연구에서 연구팀은 높은 결정성을 나타내는 단결정 강자성 소재와 전류의 이중층 구조에서 x, y, z의 세가지 방향의 스핀분극을 가진 스핀전류가 생성될 수 있음을 이론과 실험으로 증명했다. 또한, 자화방향과 전류방향을 제어해 스핀토크 효율이 최대가 되는 조건을 확보하여 스위칭 전류를 획기적으로 감소시키는 기술 개발에 성공했다. 이 기술은 SOT-MRAM의 동작 소모전력을 감소시키는 핵심 소재 기술로 활용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 류정춘 박사는 "이번 연구는 자성메모리 내에서 여러 방향의 스핀 전류를 동시에 생성 및 제어할 수 있음을 실험으로 규명한 것으로, 저전력으로 구동하는 스핀트로닉스 소자 개발에 활용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성전자, 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.27

조회수 10722

-

체중 부하가 암 진행에 영향을 미치는 기전 제시

우리 대학 의과학대학원 김준 교수 연구팀이 우리 대학 기계공학과 박형순 교수, 연세대 세브란스 병원 정기양 교수, 연세대 강남세브란스 병원 노미령 교수와의 공동 연구를 통해 악성흑색종이 발바닥에서 체중부하가 높은 부위에 주로 발생하는 기전을 제시했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 졸업생 서지명 박사와 김현석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 논문은 4월 25일에 국제 학술지 네이쳐 커뮤니케이션(Nature Communications)저널에 발표됐다.

악성흑색종은 멜라닌 생성 세포에서 기원하는 치명적인 피부종양으로 자외선에 의한 DNA 손상이 주요 원인으로 알려져 있다. 하지만 자외선 노출이 적은 발바닥, 손바닥, 손톱 등에서도 악성흑색종이 발생한다. 발바닥 악성흑색종은 체중부하로 인한 압력 자극이 높은 부위에 집중적으로 발생하는 것으로 알려져 있는데 이 특이한 현상의 기전은 아직 밝혀지지 않았다.

연구팀은 생쥐의 발바닥에 흑색종 세포를 이식하고 강제 쳇바퀴 운동으로 발바닥에 기계적 스트레스를 가하는 실험을 수행했다. 반복적 기계적 스트레스는 흑색종에서 세포핵의 형태적 이상과 일시적 핵막 파열을 유도했다. 핵막 파열은 DNA 손상을 일으켰으며, 동시에 세포질로 유출된 DNA는 암 악성화와 연관된 내재 면역반응을 유도했다.

이식된 암세포의 주변에 있는 정상세포는 동일한 기계적 스트레스 상황에서도 핵막 불안정성과 DNA 손상을 보이지 않았다. 연구팀은 종양억제단백질 p53의 기능소실과 암 촉진 전사조절인자 YAP의 활성화가 상승적으로 핵막의 기계적 자극에 대한 취약성을 유도함을 규명했다. 이번 연구는 기계적 자극이 멜라닌 생성 세포의 암화를 시작하는 요소일 가능성은 낮지만 암 진행을 촉진하는 중요한 인자임을 보여준다.

연구를 주도한 김준 교수는 “이번 연구는 기계적 스트레스로 인한 암세포 핵막 손상이 암 진행에 영향을 미치는 중요한 인자임을 규명하였다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구 및 기초연구실 사업의 지원으로 수행됐다.

체중 부하가 암 진행에 영향을 미치는 기전 제시

우리 대학 의과학대학원 김준 교수 연구팀이 우리 대학 기계공학과 박형순 교수, 연세대 세브란스 병원 정기양 교수, 연세대 강남세브란스 병원 노미령 교수와의 공동 연구를 통해 악성흑색종이 발바닥에서 체중부하가 높은 부위에 주로 발생하는 기전을 제시했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 졸업생 서지명 박사와 김현석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 논문은 4월 25일에 국제 학술지 네이쳐 커뮤니케이션(Nature Communications)저널에 발표됐다.

악성흑색종은 멜라닌 생성 세포에서 기원하는 치명적인 피부종양으로 자외선에 의한 DNA 손상이 주요 원인으로 알려져 있다. 하지만 자외선 노출이 적은 발바닥, 손바닥, 손톱 등에서도 악성흑색종이 발생한다. 발바닥 악성흑색종은 체중부하로 인한 압력 자극이 높은 부위에 집중적으로 발생하는 것으로 알려져 있는데 이 특이한 현상의 기전은 아직 밝혀지지 않았다.

연구팀은 생쥐의 발바닥에 흑색종 세포를 이식하고 강제 쳇바퀴 운동으로 발바닥에 기계적 스트레스를 가하는 실험을 수행했다. 반복적 기계적 스트레스는 흑색종에서 세포핵의 형태적 이상과 일시적 핵막 파열을 유도했다. 핵막 파열은 DNA 손상을 일으켰으며, 동시에 세포질로 유출된 DNA는 암 악성화와 연관된 내재 면역반응을 유도했다.

이식된 암세포의 주변에 있는 정상세포는 동일한 기계적 스트레스 상황에서도 핵막 불안정성과 DNA 손상을 보이지 않았다. 연구팀은 종양억제단백질 p53의 기능소실과 암 촉진 전사조절인자 YAP의 활성화가 상승적으로 핵막의 기계적 자극에 대한 취약성을 유도함을 규명했다. 이번 연구는 기계적 자극이 멜라닌 생성 세포의 암화를 시작하는 요소일 가능성은 낮지만 암 진행을 촉진하는 중요한 인자임을 보여준다.

연구를 주도한 김준 교수는 “이번 연구는 기계적 스트레스로 인한 암세포 핵막 손상이 암 진행에 영향을 미치는 중요한 인자임을 규명하였다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구 및 기초연구실 사업의 지원으로 수행됐다.

2022.04.26

조회수 9401

새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

2022.06.29 조회수 12015

새로운 인공지능 형광 현미경 적용, 뇌 신경세포 등 3차원 고화질 영상기술 개발

우리 대학 김재철 AI 대학원 예종철 교수 연구팀이 서울대학교 장성호 교수팀, 포스텍 김기현 교수팀과 공동연구를 통해 형광 현미경의 오랜 문제인 이방성(Anisotropy)을 해결해, 3차원 영상 화질을 획기적으로 끌어올리는 인공지능 기술을 개발했다고 29일 밝혔다.

이방성 문제란 형광 현미경으로 3차원 영상을 획득하는 데 있어 빛의 성질로 인해 영상 공간 방향 간에 적게는 2~3배, 많게는 10배까지도 화질 차이가 발생하는 문제를 뜻한다. 예를 들면 3차원 영상을 보는 각도마다 화질의 차이가 발생하는 것이다.

연구팀은 수학적 기법인 최적 수송이론 기반을 둔 새로운 인공지능 시스템을 개발해 공초점 현미경과 광 시트 현미경에 적용했다. 기존 인공지능 기법들과는 다르게, 인공지능 학습 데이터가 따로 필요하지 않고, 하나의 3차원 영상만으로도 인공지능 학습에 적용할 수 있다는 점에서 획기적이라 볼 수 있으며, 생물학 연구자들에게 생물 표본의 3차원 고화질 영상 획득에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

예종철 교수는 "3차원 영상 획득에 있어 극복하기 어려웠던 현미경의 물리적 한계를 인공지능 기술을 통해 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있고, 비지도 학습 기반으로 훈련이 진행되기 때문에, 다양한 많은 종류의 3차원 영상 촬영 기법에도 확장 적용 가능하며, 또한 인공지능 연구의 새로운 응용을 개척했다는 데 의미가 있다ˮ 고 말했다.

김재철 AI 대학원의 예종철 교수가 주도하고, 박형준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월 8일 字 온라인판에 게재됐다.

*논문명 : Deep learning enables reference-free isotropic super-resolution for volumetric fluorescence microscopy

논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-022-30949-6

2022.06.29 조회수 12015 인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.27 조회수 11040

인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.27 조회수 11040 인간 뇌처럼 뉴런-시냅스 동시 구동 모사한 메모리 최초 구현

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수팀이 100 nm(나노미터) 두께의 단일 소자에서 뉴런과 시냅스를 동시에 모사하는 뉴로모픽(neuromorphic) 메모리를 개발했다고 23일 밝혔다. 뉴런은 신경계를 이루는 기본적인 단위세포를, 시냅스는 뉴런 간의 접합 부위를 말한다.

이 교수팀은 인간의 뇌처럼 뉴런과 시냅스가 유기적으로 동작하는 방식의 단일 메모리 소자를 최초로 구현했으며, 이를 통해 반도체 소자로 인간 뇌를 완전히 구현한다는 뉴로모픽 컴퓨팅 본연의 목표 달성에 근접할 수 있을 것으로 기대된다.

1,000억 개의 뉴런과 100조 개의 시냅스의 복잡한 네트워크로 구성된 인간 뇌는 그 기능과 구조가 고정된 것이 아니라 외부 환경에 따라서 유연하게 변하는 특징을 가지고 있다. 따라서 뉴로모픽 소자는 뉴런과 시냅스의 특성을 모사해 기존의 컴퓨터로는 구현할 수 없는 인간 뇌의 고도 인지 기능을 실현하는 데에 가장 큰 목적을 두고 있다.

지금까지 뉴로모픽 컴퓨팅 구현을 위해서 CMOS 집적회로와 비휘발성 메모리 등을 이용한 연구들이 진행됐으나, 기존 기술들은 뉴런과 시냅스의 기능을 분리해 모사한다는 한계점을 가지고 있었다.

인간 뇌에서 뉴런과 시냅스는 서로 유기적으로 연결돼 있으며, 서로 간의 상호작용을 통해 인지 기능이 발현된다. 이러한 뉴런과 시냅스의 기능을 인간 뇌처럼 단일 구조체에서 통합해 구현하는 것은 어려운 도전 과제였다.

이 교수 연구팀은 휘발성의 소자(threshold switch)로 뉴런을, 비휘발성의 상변화 메모리 소자로 시냅스를 모사해 단기·장기 기억이 공존하는 단일 뉴로모픽 소자를 개발했으며, 이를 통해 집적도 개선 및 비용 절감 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 특히 기존 CMOS 뉴런 소자에서는 단순 신호 발산 기능만이 구현됐으나, 연구팀의 뉴런-시냅스 통합소자는 신호 발산 유형이 환경에 따라서 유연하게 적응하는 가소성(plasticity)을 구현하는 데 성공했다.

이건재 교수는 이번 연구 성과에 대해 "인간은 뉴런과 시냅스의 상호작용을 통해 기억, 학습, 인지 기능을 발현하므로 둘 모두를 통합 모사하는 것이 인공지능에 있어서 필수적인 요소ˮ라며 "개발한 단일 뉴런-시냅스 소자는 기존의 단순 이미지 학습 효과를 넘어서, 피드백 효과를 기반으로 한 번 배운 내용을 더 빨리 학습하는 재학습(retraining) 효과 구현도 성공해 인공지능뿐만 아니라 뇌를 역설계하는 연구에도 큰 도움이 될 것이다”고 언급했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 전략산학과제와 지능형반도체 사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 19일 字 게재됐다.

2022.06.23 조회수 10882

인간 뇌처럼 뉴런-시냅스 동시 구동 모사한 메모리 최초 구현

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수팀이 100 nm(나노미터) 두께의 단일 소자에서 뉴런과 시냅스를 동시에 모사하는 뉴로모픽(neuromorphic) 메모리를 개발했다고 23일 밝혔다. 뉴런은 신경계를 이루는 기본적인 단위세포를, 시냅스는 뉴런 간의 접합 부위를 말한다.

이 교수팀은 인간의 뇌처럼 뉴런과 시냅스가 유기적으로 동작하는 방식의 단일 메모리 소자를 최초로 구현했으며, 이를 통해 반도체 소자로 인간 뇌를 완전히 구현한다는 뉴로모픽 컴퓨팅 본연의 목표 달성에 근접할 수 있을 것으로 기대된다.

1,000억 개의 뉴런과 100조 개의 시냅스의 복잡한 네트워크로 구성된 인간 뇌는 그 기능과 구조가 고정된 것이 아니라 외부 환경에 따라서 유연하게 변하는 특징을 가지고 있다. 따라서 뉴로모픽 소자는 뉴런과 시냅스의 특성을 모사해 기존의 컴퓨터로는 구현할 수 없는 인간 뇌의 고도 인지 기능을 실현하는 데에 가장 큰 목적을 두고 있다.

지금까지 뉴로모픽 컴퓨팅 구현을 위해서 CMOS 집적회로와 비휘발성 메모리 등을 이용한 연구들이 진행됐으나, 기존 기술들은 뉴런과 시냅스의 기능을 분리해 모사한다는 한계점을 가지고 있었다.

인간 뇌에서 뉴런과 시냅스는 서로 유기적으로 연결돼 있으며, 서로 간의 상호작용을 통해 인지 기능이 발현된다. 이러한 뉴런과 시냅스의 기능을 인간 뇌처럼 단일 구조체에서 통합해 구현하는 것은 어려운 도전 과제였다.

이 교수 연구팀은 휘발성의 소자(threshold switch)로 뉴런을, 비휘발성의 상변화 메모리 소자로 시냅스를 모사해 단기·장기 기억이 공존하는 단일 뉴로모픽 소자를 개발했으며, 이를 통해 집적도 개선 및 비용 절감 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 특히 기존 CMOS 뉴런 소자에서는 단순 신호 발산 기능만이 구현됐으나, 연구팀의 뉴런-시냅스 통합소자는 신호 발산 유형이 환경에 따라서 유연하게 적응하는 가소성(plasticity)을 구현하는 데 성공했다.

이건재 교수는 이번 연구 성과에 대해 "인간은 뉴런과 시냅스의 상호작용을 통해 기억, 학습, 인지 기능을 발현하므로 둘 모두를 통합 모사하는 것이 인공지능에 있어서 필수적인 요소ˮ라며 "개발한 단일 뉴런-시냅스 소자는 기존의 단순 이미지 학습 효과를 넘어서, 피드백 효과를 기반으로 한 번 배운 내용을 더 빨리 학습하는 재학습(retraining) 효과 구현도 성공해 인공지능뿐만 아니라 뇌를 역설계하는 연구에도 큰 도움이 될 것이다”고 언급했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 전략산학과제와 지능형반도체 사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 19일 字 게재됐다.

2022.06.23 조회수 10882 차세대 뉴로모픽 구현을 앞당길 멤리스터 기반 고신뢰성 인공 뉴런(신경세포) 어레이 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 뛰어난 안정성과 집적도가 높은 우리 뇌의 뉴런 세포의 동작을 모사하는 *고신뢰성 차세대 저항 변화 소자(멤리스터) 어레이를 개발했다고 7일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 입력에 따라 소자의 저항 상태가 바뀌는 소자. 입력 전압의 크기와 길이 등에 따라 소자 내부의 저항 값이 바뀌며 정보를 저장하거나 처리한다.

최 교수 연구팀은 기존 멤리스터의 불안정한 특성을 보이는 필라멘트 기반 방식에서 벗어나, 점진적인 산소 농도를 갖는 금속산화물을 이용해 안정적이고 신뢰성 높은 인공 뉴런 어레이를 발표하였다. 기존의 멤리스터 소자는 안정성이 낮고 응용에 사용하기 위한 어레이 형태로 제작하기 힘든 문제점이 있지만, 최 교수 연구팀이 개발한 소자는 뛰어난 안정성을 갖출 뿐만 아니라, 자가 정류 특성과 높은 수율을 갖춰 대용량 어레이 형태로 집적될 수 있다. 따라서 집적도가 높고 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현할 때 활발히 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 박시온, 정학천 석박사통합과정, 박종용 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Experimental demonstration of highly reliable dynamic memristor for artificial neuron and neuromorphic computing)

인간의 뉴런은 들어오는 신호의 크기와 주파수에 따라 스파이크를 내보내거나 내보내지 않는 방식으로 정보를 처리한다. 현대의 컴퓨터가 빅데이터를 처리하는데 많은 에너지를 소모하는 것과 다르게, 사람의 뇌는 매우 적은 에너지만으로도 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있다. 이러한 이유로, 신경의 효율적인 신호전달 시스템을 모사하여 컴퓨팅에 사용하는 `뉴로모픽' 하드웨어 기술이 활발히 연구되고 있다. 멤리스터 소자는 고집적, 고효율로 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현할 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅(Large-scale Neural Computing) 시스템을 구현하기에는 단위 소자의 신뢰성 및 수율의 문제가 있다. 기존의 멤리스터는 절연체 내부에서 필라멘트가 마치 번개와 같이 무작위적으로 생성되고 사라지며 동작하기 때문에 제어하기가 힘들어 낮은 신뢰성을 보이게 되며, 이로 인해 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현하는 데 한계점으로 지적되어 왔다.

최신현 교수 연구팀은 이러한 무작위적인 필라멘트 문제를 해결하기 위해 필라멘트 기반 저항 변화가 아닌, 산소 이온의 점진적인 이동을 이용해 저항 변화 소자를 구현함으로써 소자의 신뢰성 확보하였다. 또한 단위 소자를 통한 어레이 제작 기술을 확보하여, 400개의 고신뢰성 인공 뉴런 소자를 100% 수율의 크로스바 어레이 형태로 집적하는 데 성공했다.

연구팀은 제작한 고신뢰성 인공 뉴런 어레이 기반 뉴로모픽 시스템을 이용해 항균성 단백질(anti-microbial peptide) 아미노산 서열을 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 항균성 단백질을 만들어내는 뉴로모픽 시스템을 구현하였다.

제1 저자인 박시온 석박통합과정 연구원은 "이번에 개발한 고신뢰성 인공 뉴런 소자는 안정적인 특성과 높은 수율을 바탕으로 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 구현에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 개발된 인공 뉴런 소자를 이용해 촉각 등을 감지하는 로봇의 인공 신경계, 시계열 데이터를 처리하는 축적 컴퓨팅(reservoir computing) 등 다양한 응용을 가능케 하여 미래 전자공학의 기반이 될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.07 조회수 12646

차세대 뉴로모픽 구현을 앞당길 멤리스터 기반 고신뢰성 인공 뉴런(신경세포) 어레이 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 뛰어난 안정성과 집적도가 높은 우리 뇌의 뉴런 세포의 동작을 모사하는 *고신뢰성 차세대 저항 변화 소자(멤리스터) 어레이를 개발했다고 7일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 입력에 따라 소자의 저항 상태가 바뀌는 소자. 입력 전압의 크기와 길이 등에 따라 소자 내부의 저항 값이 바뀌며 정보를 저장하거나 처리한다.

최 교수 연구팀은 기존 멤리스터의 불안정한 특성을 보이는 필라멘트 기반 방식에서 벗어나, 점진적인 산소 농도를 갖는 금속산화물을 이용해 안정적이고 신뢰성 높은 인공 뉴런 어레이를 발표하였다. 기존의 멤리스터 소자는 안정성이 낮고 응용에 사용하기 위한 어레이 형태로 제작하기 힘든 문제점이 있지만, 최 교수 연구팀이 개발한 소자는 뛰어난 안정성을 갖출 뿐만 아니라, 자가 정류 특성과 높은 수율을 갖춰 대용량 어레이 형태로 집적될 수 있다. 따라서 집적도가 높고 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현할 때 활발히 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 박시온, 정학천 석박사통합과정, 박종용 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Experimental demonstration of highly reliable dynamic memristor for artificial neuron and neuromorphic computing)

인간의 뉴런은 들어오는 신호의 크기와 주파수에 따라 스파이크를 내보내거나 내보내지 않는 방식으로 정보를 처리한다. 현대의 컴퓨터가 빅데이터를 처리하는데 많은 에너지를 소모하는 것과 다르게, 사람의 뇌는 매우 적은 에너지만으로도 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있다. 이러한 이유로, 신경의 효율적인 신호전달 시스템을 모사하여 컴퓨팅에 사용하는 `뉴로모픽' 하드웨어 기술이 활발히 연구되고 있다. 멤리스터 소자는 고집적, 고효율로 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현할 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅(Large-scale Neural Computing) 시스템을 구현하기에는 단위 소자의 신뢰성 및 수율의 문제가 있다. 기존의 멤리스터는 절연체 내부에서 필라멘트가 마치 번개와 같이 무작위적으로 생성되고 사라지며 동작하기 때문에 제어하기가 힘들어 낮은 신뢰성을 보이게 되며, 이로 인해 안정적인 뉴로모픽 시스템을 구현하는 데 한계점으로 지적되어 왔다.

최신현 교수 연구팀은 이러한 무작위적인 필라멘트 문제를 해결하기 위해 필라멘트 기반 저항 변화가 아닌, 산소 이온의 점진적인 이동을 이용해 저항 변화 소자를 구현함으로써 소자의 신뢰성 확보하였다. 또한 단위 소자를 통한 어레이 제작 기술을 확보하여, 400개의 고신뢰성 인공 뉴런 소자를 100% 수율의 크로스바 어레이 형태로 집적하는 데 성공했다.

연구팀은 제작한 고신뢰성 인공 뉴런 어레이 기반 뉴로모픽 시스템을 이용해 항균성 단백질(anti-microbial peptide) 아미노산 서열을 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 항균성 단백질을 만들어내는 뉴로모픽 시스템을 구현하였다.

제1 저자인 박시온 석박통합과정 연구원은 "이번에 개발한 고신뢰성 인공 뉴런 소자는 안정적인 특성과 높은 수율을 바탕으로 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 구현에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 개발된 인공 뉴런 소자를 이용해 촉각 등을 감지하는 로봇의 인공 신경계, 시계열 데이터를 처리하는 축적 컴퓨팅(reservoir computing) 등 다양한 응용을 가능케 하여 미래 전자공학의 기반이 될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.07 조회수 12646 기억 저장 세포의 뇌 지도 제작기법 최초 개발

우리 대학 연구진이 기억을 저장하는 다양한 뇌 부위 세포들의 분포를 지도로 제작하는 기법의 개발에 최초로 성공했다.

바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT) 정광훈 교수 및 스스무 도네가와(Susumu Tonegawa) 교수 공동연구팀과 함께 단일 기억을 저장하는 세포들을 생쥐의 뇌 전체에서 매핑하는 기법을 개발하고, 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하는 새로운 뇌 부위 세포들을 발견했다고 2일 밝혔다.

기억은 주로 몇몇 뇌 부위에 국한해 연구돼왔다. 예를 들어 공포 기억은 편도체, 공간 기억은 해마의 세포들에 저장된다고 생각돼왔으며, 해당 뇌 부위들이 주로 연구됐다. 하지만 단일 기억이 다양한 뇌 부위에 나누어 저장될 것이라는 가설도 제시돼왔는데, 이러한 가설은 기억을 저장하는 세포들의 분포를 뇌 전체에서 확인(매핑)함으로써 확실한 검증이 가능하나, 이는 기술적 한계로 이뤄지지 못했다.

공동연구팀은 기존 팀이 개발한 전뇌 투명화 기술(SHIELD) 및 초고속 전뇌 면역염색 기술(eFLASH)을 통해, 공간 공포 기억을 학습한 생쥐에서 기억의 학습과 회상 시 모두 활성화된 세포들을 뇌 전체에서 매핑했다. 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하고 있을 확률이 높은 뇌 부위의 세포들을 생쥐 뇌 전체에서 찾아낼 수 있었다. 이후 해당 세포들을 광유전학적 방법으로 조절해 해당 세포들에 공간 공포 기억이 저장됐음을 확인함으로써, 공간 공포 기억을 저장하는 7개의 새로운 뇌 부위와 세포들을 연구팀은 찾아낼 수 있었다.

그렇다면 기억에 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들이 모두 필요한 것일까? 연구팀은 이를 확인하기 위해, 화학유전학 기법을 통해 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들을 한꺼번에 자극해 보았으며, 그 결과 뇌의 한 부위의 기억저장 세포를 자극했을 때와는 다르게, 자연적인 기억 회상에 가까운 기억의 완전한 회상이 유도됨을 확인했다. 이는 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들의 활성이 기억에 모두 필요함을 의미한다.

박영균 교수는 "이번 연구는 연구팀이 기존에 개발한 기술들에 힘입어 기억저장 세포의 매핑을 최초로 실현하고, 이를 통해 단일 기억이 다양한 뇌 부위 세포들에 흩어져 저장됨을 증명한 데 의의가 있다ˮ며, "이번 연구에서 밝혀진 기억저장 세포의 뇌 지도는, 각 뇌 부위의 세포 및 세포 간 상호작용이 기억에 있어 각각 어떠한 세부적인 기능을 하는지에 관한 연구를 촉진함으로써, 기억의 메커니즘에 대한 완전한 이해를 도울 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 4월 4일 자로 게재됐다(논문명: Brain-wide mapping reveals that engrams for a single memory are distributed across multiple brain regions)

2022.06.02 조회수 9297

기억 저장 세포의 뇌 지도 제작기법 최초 개발

우리 대학 연구진이 기억을 저장하는 다양한 뇌 부위 세포들의 분포를 지도로 제작하는 기법의 개발에 최초로 성공했다.

바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT) 정광훈 교수 및 스스무 도네가와(Susumu Tonegawa) 교수 공동연구팀과 함께 단일 기억을 저장하는 세포들을 생쥐의 뇌 전체에서 매핑하는 기법을 개발하고, 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하는 새로운 뇌 부위 세포들을 발견했다고 2일 밝혔다.

기억은 주로 몇몇 뇌 부위에 국한해 연구돼왔다. 예를 들어 공포 기억은 편도체, 공간 기억은 해마의 세포들에 저장된다고 생각돼왔으며, 해당 뇌 부위들이 주로 연구됐다. 하지만 단일 기억이 다양한 뇌 부위에 나누어 저장될 것이라는 가설도 제시돼왔는데, 이러한 가설은 기억을 저장하는 세포들의 분포를 뇌 전체에서 확인(매핑)함으로써 확실한 검증이 가능하나, 이는 기술적 한계로 이뤄지지 못했다.

공동연구팀은 기존 팀이 개발한 전뇌 투명화 기술(SHIELD) 및 초고속 전뇌 면역염색 기술(eFLASH)을 통해, 공간 공포 기억을 학습한 생쥐에서 기억의 학습과 회상 시 모두 활성화된 세포들을 뇌 전체에서 매핑했다. 이를 통해 공간 공포 기억을 저장하고 있을 확률이 높은 뇌 부위의 세포들을 생쥐 뇌 전체에서 찾아낼 수 있었다. 이후 해당 세포들을 광유전학적 방법으로 조절해 해당 세포들에 공간 공포 기억이 저장됐음을 확인함으로써, 공간 공포 기억을 저장하는 7개의 새로운 뇌 부위와 세포들을 연구팀은 찾아낼 수 있었다.

그렇다면 기억에 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들이 모두 필요한 것일까? 연구팀은 이를 확인하기 위해, 화학유전학 기법을 통해 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들을 한꺼번에 자극해 보았으며, 그 결과 뇌의 한 부위의 기억저장 세포를 자극했을 때와는 다르게, 자연적인 기억 회상에 가까운 기억의 완전한 회상이 유도됨을 확인했다. 이는 다양한 뇌 부위의 기억저장 세포들의 활성이 기억에 모두 필요함을 의미한다.

박영균 교수는 "이번 연구는 연구팀이 기존에 개발한 기술들에 힘입어 기억저장 세포의 매핑을 최초로 실현하고, 이를 통해 단일 기억이 다양한 뇌 부위 세포들에 흩어져 저장됨을 증명한 데 의의가 있다ˮ며, "이번 연구에서 밝혀진 기억저장 세포의 뇌 지도는, 각 뇌 부위의 세포 및 세포 간 상호작용이 기억에 있어 각각 어떠한 세부적인 기능을 하는지에 관한 연구를 촉진함으로써, 기억의 메커니즘에 대한 완전한 이해를 도울 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 4월 4일 자로 게재됐다(논문명: Brain-wide mapping reveals that engrams for a single memory are distributed across multiple brain regions)

2022.06.02 조회수 9297 안정적인 형태의 액체금속 프린팅 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 안정적인 형태의 액체금속을 고해상도로 프린팅할 수 있는 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

액체금속은 높은 전기전도성과 액체와 같은 변형성으로 인해 유연 및 신축성 전자소자에 다양하게 적용돼왔다. 하지만 액체 상태가 갖는 불안정성과 높은 표면장력으로 인해 직접적인 접촉을 요구하는 전극이나 고해상도를 요구하는 전자소자의 배선으로 사용하는 것에는 한계가 있었다.

이를 극복하기 위해 액체금속을 6~10㎛ (마이크로미터) 크기의 입자 형태로 분쇄해 안정적인 형태로 만들어 전자소자에 적용하는 연구가 진행돼왔지만, 이 경우에는 표면에 일어난 산화로 인해 기존의 높은 전기전도성을 상실한다는 단점이 존재했다. 이러한 액체금속 입자를 전기소자에 사용되기 위해서는 기계적, 화학적 변성을 통해 표면에 존재하는 산화막을 제거해 전기전도성을 다시 확보하는 과정이 필요했다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 프린팅 과정에서 노즐과 기판 사이에서 유도된 반월판(meniscus)에서 촉진된 증발로 현탁액(suspension)의 조성을 바꾸면서 화학적 변성을 유도할 수 있는 시스템을 개발했다. 먼저 프린팅에 사용되는 현탁액을 물과 물보다 끓는점이 높은 약산(아세트산)을 이용해 증발함에 따라 점점 강한 산성을 보이게 만들었다. 추가로 연구팀은 기판에 약 60℃의 열을 가해, 잉크의 증발과 산의 활성 및 화학적 변성을 촉진했다. 이를 통해 프린팅된 액체금속 입자 배선의 경우에는 별도의 전기적 활성 과정 없이 금속과 비슷한 수준의 높은 전기전도도(1.5x10^6 S/m)를 보이는 것을 확인했다.

연구팀은 액체금속 입자의 표면에 전해질을 붙여 기계적, 화학적 안정성을 향상해 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 막힘(clogging) 현상을 방지하고, 액체금속 입자 간에 연결(bridging)을 통한 신축성을 부여했다. 프린팅된 액체금속 입자 기반 배선은 약 500%까지 늘려도 저항이 크게 변하지 않아 다양한 신축성 소자에 사용될 수 있는 것으로 기대된다.

프린팅을 통해 다양한 기판에 여러 형태로 빠르게 증착할 수 있어 여러 맞춤형 소자에 적용될 수 있다. 특히 프린팅된 액체금속 입자의 기계적, 화학적 안정성으로 인해 기존 액체금속으로는 불가능했던 전극으로서의 사용이 가능함을 보였다.

또 전해질이 부착된 액체금속은 생체 친화성이 우수해, 피부와 직접 닿을 수 있는 생체전극으로도 사용될 수 있다. 연구팀은 액체금속을 상용화된 의료용 테이프 위에 증착해, 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 EMG 센서(근육 움직임으로 인한 미세한 전기신호를 감지하는 센서)를 제작했다. 나아가서 생분해성 기판 위에 액체금속 전극을 증착해 사용 이후에 의료용 폐기물이 나오지 않는 ECG 센서(심전도 센서)로의 응용 가능성도 제시했다.

신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도), 이예림 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 온라인 버전에 5월 12일 字 출판됐다. (논문명 : Rapid meniscus-guided printing of stable semi-solid-state liquid metal microgranular-particle for soft electronics)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자 기반 현탁액의 새로운 적용 가능성을 보여준 의미 있는 결과ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자를 포함한 다양한 유연 및 신축성 전자소자에 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

2022.05.26 조회수 11067

안정적인 형태의 액체금속 프린팅 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 안정적인 형태의 액체금속을 고해상도로 프린팅할 수 있는 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

액체금속은 높은 전기전도성과 액체와 같은 변형성으로 인해 유연 및 신축성 전자소자에 다양하게 적용돼왔다. 하지만 액체 상태가 갖는 불안정성과 높은 표면장력으로 인해 직접적인 접촉을 요구하는 전극이나 고해상도를 요구하는 전자소자의 배선으로 사용하는 것에는 한계가 있었다.

이를 극복하기 위해 액체금속을 6~10㎛ (마이크로미터) 크기의 입자 형태로 분쇄해 안정적인 형태로 만들어 전자소자에 적용하는 연구가 진행돼왔지만, 이 경우에는 표면에 일어난 산화로 인해 기존의 높은 전기전도성을 상실한다는 단점이 존재했다. 이러한 액체금속 입자를 전기소자에 사용되기 위해서는 기계적, 화학적 변성을 통해 표면에 존재하는 산화막을 제거해 전기전도성을 다시 확보하는 과정이 필요했다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 프린팅 과정에서 노즐과 기판 사이에서 유도된 반월판(meniscus)에서 촉진된 증발로 현탁액(suspension)의 조성을 바꾸면서 화학적 변성을 유도할 수 있는 시스템을 개발했다. 먼저 프린팅에 사용되는 현탁액을 물과 물보다 끓는점이 높은 약산(아세트산)을 이용해 증발함에 따라 점점 강한 산성을 보이게 만들었다. 추가로 연구팀은 기판에 약 60℃의 열을 가해, 잉크의 증발과 산의 활성 및 화학적 변성을 촉진했다. 이를 통해 프린팅된 액체금속 입자 배선의 경우에는 별도의 전기적 활성 과정 없이 금속과 비슷한 수준의 높은 전기전도도(1.5x10^6 S/m)를 보이는 것을 확인했다.

연구팀은 액체금속 입자의 표면에 전해질을 붙여 기계적, 화학적 안정성을 향상해 프린팅 과정에서 발생할 수 있는 막힘(clogging) 현상을 방지하고, 액체금속 입자 간에 연결(bridging)을 통한 신축성을 부여했다. 프린팅된 액체금속 입자 기반 배선은 약 500%까지 늘려도 저항이 크게 변하지 않아 다양한 신축성 소자에 사용될 수 있는 것으로 기대된다.

프린팅을 통해 다양한 기판에 여러 형태로 빠르게 증착할 수 있어 여러 맞춤형 소자에 적용될 수 있다. 특히 프린팅된 액체금속 입자의 기계적, 화학적 안정성으로 인해 기존 액체금속으로는 불가능했던 전극으로서의 사용이 가능함을 보였다.

또 전해질이 부착된 액체금속은 생체 친화성이 우수해, 피부와 직접 닿을 수 있는 생체전극으로도 사용될 수 있다. 연구팀은 액체금속을 상용화된 의료용 테이프 위에 증착해, 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 EMG 센서(근육 움직임으로 인한 미세한 전기신호를 감지하는 센서)를 제작했다. 나아가서 생분해성 기판 위에 액체금속 전극을 증착해 사용 이후에 의료용 폐기물이 나오지 않는 ECG 센서(심전도 센서)로의 응용 가능성도 제시했다.

신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도), 이예림 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 온라인 버전에 5월 12일 字 출판됐다. (논문명 : Rapid meniscus-guided printing of stable semi-solid-state liquid metal microgranular-particle for soft electronics)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자 기반 현탁액의 새로운 적용 가능성을 보여준 의미 있는 결과ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자를 포함한 다양한 유연 및 신축성 전자소자에 핵심 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

2022.05.26 조회수 11067 암, 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병 진단하는 멀티 바이오마커를 동시에 탐지하는 고성능 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수, 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 단백질 바이오마커를 동시에 탐지할 수 있는 멀티 마커 동시 탐지 기술 개발을 했다고 23일 밝혔다.

바이오마커란, 단백질이나 DNA, RNA, 대사 물질 등의 생체 분자로써 이를 통해 몸 안의 변화를 알아낼 수 있어 암을 비롯해 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병을 정밀하게 진단하는 표지자로 각광받고 있다.

최근 환자별로 암 조직 내부에 발현되는 단백질 마커가 서로 다르다는 사실이 밝혀지고 있으며, 이러한 차이에 따라서 암의 예후 및 항암제 반응성 등이 결정된다는 연구 결과가 발표되고 있다. 이에 따라서 암 조직에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술이 반드시 요구된다.

이에 장 교수 연구팀은 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 수의 단백질 마커를 동시에 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술은 특수한 시약이나 고가의 장비가 필요하지 않아 암의 정확한 진단 및 항암제 개발, 새로운 단백질 마커 발굴 등에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 서준영, 심연보, 김지원 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)' 5월 13권에 출판됐다. (논문명 : PICASSO allows ultra-multiplexed fluorescence imaging of spatially overlapping proteins without reference spectra measurements).

그동안 정밀 암 연구는 암 환자 조직 내부의 유전자를 분석하는 유전체 연구를 중심으로 진행돼왔다. 하지만 유전자 분석으로는 실제로 이 유전자로부터 단백질 마커가 얼마나 많이 발현되는지 혹은 어떤 공간적 분포로 발현되는지는 알 수 없다는 한계가 있다. 이에 따라서 최근 연구는 유전체 및 단백체를 동시에 분석하는 방향으로 나아가고 있다.

실제로 기존의 유전체 분석으로 유방암으로 진단받은 수백 명의 유방암 환자의 암 조직 내부 단백질 마커를 분석한 결과, 환자들을 생존율 및 약물 반응성이 서로 다른 여러 서브 타입으로 나눌 수 있다는 연구 결과가 발표된 바 있다. 또한, 최근 암을 정복할 신약으로 주목받고 있는 3세대 항암제인 면역항암제의 경우, 암 조직 내부의 면역세포를 활성화해 암을 치료한다.

이때, 암 조직 내부에 어떤 면역 단백질 마커가 발현되어 있는지에 따라서 그 약물 반응성에 큰 차이가 나타난다고 보고된 바 있다. 이처럼 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술은 새로운 암 서브 타입의 발굴, 각 서브 타입을 표적으로 하는 신약 개발, 적합한 항암제 추천 등을 위해 필수적으로 요구된다.

그동안 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하기 위해서 질량 분석 이미지 처리법 혹은 형광염색법이 사용돼왔다. 질량 분석 이미지 처리법은 하나의 조직에서 다수의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있다는 장점이 있으나, 고가의 특수 장비가 필요하고, 분석 과정에서 조직이 파괴되며, 전체 과정이 오래 걸린다는 단점이 있다. 형광염색법은 이와 같은 단점은 없으나, 한 번에 3개의 단백질 마커만 관찰할 수 있다는 단점이 있다.

장 교수 연구팀은 이러한 형광염색법의 한계를 해결하기 위해 한 번에 15개 이상, 최대 20개까지의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있는 기술인 `피카소(PICASSO)' 기술을 개발했다. `PICASSO는 “Process of ultra-multiplexed Imaging of biomoleCules viA the unmixing of the Signals of Spectrally Overlapping fluorophores'의 약자로, 기술을 통해 다양한 생체분자들의 이미지를 형형색색으로 얻어낼 수 있기에 일반인들에게 가장 친숙한 화가 피카소의 이름을 기술명으로 정했다. 연구팀은 이를 위해 발광 스펙트럼이 유사한 형광 분자들을 동시에 사용하고, 이러한 형광 분자들의 신호를 정확하게 분리할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 이 기술을 이용해 하나의 조직에서 15개의 단백질 마커를 탐지하는 과정을 세 번 반복해 총 45개의 단백질 마커를 탐지하는 데 성공했다.

장 교수 연구팀이 개발한 `피카소(PICASSO)' 기술은 기존 멀티 마커 동시 탐지 기술 중 가장 낮은 비용으로, 가장 많은 수의 단백질 마커를, 가장 빠르게 탐지할 수 있는 기술로, 향후 암 진단 및 제약 등에 활용될 가능성이 매우 크다. 연구팀은 이 기술 개발 과정에서 4건의 국내 특허, 3건의 미국 특허, 2건의 EPO(유럽 특허) 및 PCT(국제 특허)를 출원해 이번 기술의 지적 재산권을 확보했다고 밝혔다.

제1 저자인 서준영 연구원은 "`피카소(PICASSO)' 기술을 통해 그동안 관찰하기 어려웠던 조직 내 수많은 단백질 마커의 발현 정도 및 분포 관찰에 성공했다ˮ며, "특수한 시약이나 고가의 장비 없이 연구자들에게 친숙한 형광현미경만을 사용해 기술 구현이 가능하므로 접근성이 매우 높은 유용한 기술이 될 것이고, 새로운 생명현상 규명, 암 바이오마커 발굴, 정밀진단 및 치료제 개발 등에 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.23 조회수 13237

암, 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병 진단하는 멀티 바이오마커를 동시에 탐지하는 고성능 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수, 전기및전자공학부 윤영규 교수 연구팀이 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 단백질 바이오마커를 동시에 탐지할 수 있는 멀티 마커 동시 탐지 기술 개발을 했다고 23일 밝혔다.

바이오마커란, 단백질이나 DNA, RNA, 대사 물질 등의 생체 분자로써 이를 통해 몸 안의 변화를 알아낼 수 있어 암을 비롯해 뇌졸중, 치매 등 각종 난치병을 정밀하게 진단하는 표지자로 각광받고 있다.

최근 환자별로 암 조직 내부에 발현되는 단백질 마커가 서로 다르다는 사실이 밝혀지고 있으며, 이러한 차이에 따라서 암의 예후 및 항암제 반응성 등이 결정된다는 연구 결과가 발표되고 있다. 이에 따라서 암 조직에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술이 반드시 요구된다.

이에 장 교수 연구팀은 기존 기술 대비 5배 이상 더 많은 수의 단백질 마커를 동시에 관찰할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술은 특수한 시약이나 고가의 장비가 필요하지 않아 암의 정확한 진단 및 항암제 개발, 새로운 단백질 마커 발굴 등에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 서준영, 심연보, 김지원 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)' 5월 13권에 출판됐다. (논문명 : PICASSO allows ultra-multiplexed fluorescence imaging of spatially overlapping proteins without reference spectra measurements).

그동안 정밀 암 연구는 암 환자 조직 내부의 유전자를 분석하는 유전체 연구를 중심으로 진행돼왔다. 하지만 유전자 분석으로는 실제로 이 유전자로부터 단백질 마커가 얼마나 많이 발현되는지 혹은 어떤 공간적 분포로 발현되는지는 알 수 없다는 한계가 있다. 이에 따라서 최근 연구는 유전체 및 단백체를 동시에 분석하는 방향으로 나아가고 있다.

실제로 기존의 유전체 분석으로 유방암으로 진단받은 수백 명의 유방암 환자의 암 조직 내부 단백질 마커를 분석한 결과, 환자들을 생존율 및 약물 반응성이 서로 다른 여러 서브 타입으로 나눌 수 있다는 연구 결과가 발표된 바 있다. 또한, 최근 암을 정복할 신약으로 주목받고 있는 3세대 항암제인 면역항암제의 경우, 암 조직 내부의 면역세포를 활성화해 암을 치료한다.

이때, 암 조직 내부에 어떤 면역 단백질 마커가 발현되어 있는지에 따라서 그 약물 반응성에 큰 차이가 나타난다고 보고된 바 있다. 이처럼 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하는 기술은 새로운 암 서브 타입의 발굴, 각 서브 타입을 표적으로 하는 신약 개발, 적합한 항암제 추천 등을 위해 필수적으로 요구된다.

그동안 암 조직 내부에서 여러 단백질 마커를 동시에 탐지하기 위해서 질량 분석 이미지 처리법 혹은 형광염색법이 사용돼왔다. 질량 분석 이미지 처리법은 하나의 조직에서 다수의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있다는 장점이 있으나, 고가의 특수 장비가 필요하고, 분석 과정에서 조직이 파괴되며, 전체 과정이 오래 걸린다는 단점이 있다. 형광염색법은 이와 같은 단점은 없으나, 한 번에 3개의 단백질 마커만 관찰할 수 있다는 단점이 있다.

장 교수 연구팀은 이러한 형광염색법의 한계를 해결하기 위해 한 번에 15개 이상, 최대 20개까지의 단백질 마커를 동시에 탐지할 수 있는 기술인 `피카소(PICASSO)' 기술을 개발했다. `PICASSO는 “Process of ultra-multiplexed Imaging of biomoleCules viA the unmixing of the Signals of Spectrally Overlapping fluorophores'의 약자로, 기술을 통해 다양한 생체분자들의 이미지를 형형색색으로 얻어낼 수 있기에 일반인들에게 가장 친숙한 화가 피카소의 이름을 기술명으로 정했다. 연구팀은 이를 위해 발광 스펙트럼이 유사한 형광 분자들을 동시에 사용하고, 이러한 형광 분자들의 신호를 정확하게 분리할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 이 기술을 이용해 하나의 조직에서 15개의 단백질 마커를 탐지하는 과정을 세 번 반복해 총 45개의 단백질 마커를 탐지하는 데 성공했다.

장 교수 연구팀이 개발한 `피카소(PICASSO)' 기술은 기존 멀티 마커 동시 탐지 기술 중 가장 낮은 비용으로, 가장 많은 수의 단백질 마커를, 가장 빠르게 탐지할 수 있는 기술로, 향후 암 진단 및 제약 등에 활용될 가능성이 매우 크다. 연구팀은 이 기술 개발 과정에서 4건의 국내 특허, 3건의 미국 특허, 2건의 EPO(유럽 특허) 및 PCT(국제 특허)를 출원해 이번 기술의 지적 재산권을 확보했다고 밝혔다.

제1 저자인 서준영 연구원은 "`피카소(PICASSO)' 기술을 통해 그동안 관찰하기 어려웠던 조직 내 수많은 단백질 마커의 발현 정도 및 분포 관찰에 성공했다ˮ며, "특수한 시약이나 고가의 장비 없이 연구자들에게 친숙한 형광현미경만을 사용해 기술 구현이 가능하므로 접근성이 매우 높은 유용한 기술이 될 것이고, 새로운 생명현상 규명, 암 바이오마커 발굴, 정밀진단 및 치료제 개발 등에 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.05.23 조회수 13237 무질서로부터 질서를 생성하는 원리 제시

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분이 무작위로 섞여 있는 고분자가 물에서 처음 보는 규칙적 구조를 만드는 것을 발견하고, 무질서로부터 질서가 출현할 수 있는 새로운 원리를 제시했다고 11일 밝혔다.

동전을 던져서 앞면과 뒷면이 나올 확률이 똑같다면, 아주 많이 동전을 던졌을 때 앞면이 나온 경우는 전체 중 반에 가까울 것이다. 그렇다고 해서 앞면만 연달아 나올 확률이 없는 것은 아니다. 사실 이 확률은 앞면과 뒷면이 번갈아 가며 나올 확률과 정확히 똑같다. 동전을 여러 번 던질수록 앞뒷면이 나오는 순서의 가짓수는 기하급수적으로 증가하는데(60차례 던지면 1018=100경 가지보다 많은 서열이 생겨난다), 이 서열을 보고 무작위한 과정을 통해 만들어졌는지 판별하기는 생각보다 어렵다. 반대로 온전히 무작위로 난수를 만드는 방법은 전산과학과 보안 등에서 중요한 문제다.

서명은 교수 연구팀은 무작위한 서열 사이의 짝맞추기 문제에 주목했다. 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분을 무작위하게 도입해서 고분자를 만들면 마치 비누에 들어있는 계면활성제나 세포막 이중 층을 이루는 지질처럼 양친매성을 띠어, 물에 넣으면 물에 녹지 않는 지용성 부분끼리 뭉치고 이를 물에 녹는 수용성 부분이 감싸는 형태로 저절로 조립된다. 이때 각 사슬의 서열은 모두 다르므로, 두 사슬이 서로 만나 지용성 부분끼리 뭉칠 때 정확히 들어맞는 짝은 그 수많은 사슬 중 한 쌍밖에 없다.

연구팀은 이 고분자를 고농도로 물에 녹이면 세포막에서 관찰되는 것과 같은 이중 층들이 반복적으로 접히면서 켜켜이 쌓이는 새로운 판상 구조를 만드는 것을 발견했다. 세포는 필요에 따라 세포막을 접어 골지체와 같은 구조를 만들지만, 이중 층 구조 자체를 안정하게 규칙적으로 접을 수 있다는 것은 처음 밝혀지는 것이다. 무작위한 서열에서는 지용성 부분이 몰려 있는 구간이 상당히 큰 확률로 발생하기 때문에, 연구진은 사슬들이 만날 때 필연적으로 짝이 맞지 않는 부분들이 생겨 평평한 판상 구조가 접히는 것으로 이 현상을 설명했다.

연구진은 "흔히 무질서하다고 간주되는 무작위 서열 속에서 어떻게 질서가 태동할 수 있는지 하나의 가능성을 엿볼 수 있었다ˮ며, "무작위성에 대한 이해를 토대로 물리적 복제방지기술(PUF)로 응용함과 아울러 구조적인 특성을 활용하여 인공 근육 등에 쓸 수 있는 나노 연성 구조 소재로 확장할 가능성을 향후 연구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 신민중 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 연구를 주도하고 포항가속기연구소 안형주 박사, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀, GIST 이은지 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 4일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Bilayer-folded Lamellar Mesophase Induced by Random Polymer Sequence)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), KAIST의 그랜드 챌린지 30 프로젝트의 지원을 받아 진행됐다.

2022.05.11 조회수 10706

무질서로부터 질서를 생성하는 원리 제시

우리 대학 화학과 서명은 교수 연구팀이 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분이 무작위로 섞여 있는 고분자가 물에서 처음 보는 규칙적 구조를 만드는 것을 발견하고, 무질서로부터 질서가 출현할 수 있는 새로운 원리를 제시했다고 11일 밝혔다.

동전을 던져서 앞면과 뒷면이 나올 확률이 똑같다면, 아주 많이 동전을 던졌을 때 앞면이 나온 경우는 전체 중 반에 가까울 것이다. 그렇다고 해서 앞면만 연달아 나올 확률이 없는 것은 아니다. 사실 이 확률은 앞면과 뒷면이 번갈아 가며 나올 확률과 정확히 똑같다. 동전을 여러 번 던질수록 앞뒷면이 나오는 순서의 가짓수는 기하급수적으로 증가하는데(60차례 던지면 1018=100경 가지보다 많은 서열이 생겨난다), 이 서열을 보고 무작위한 과정을 통해 만들어졌는지 판별하기는 생각보다 어렵다. 반대로 온전히 무작위로 난수를 만드는 방법은 전산과학과 보안 등에서 중요한 문제다.

서명은 교수 연구팀은 무작위한 서열 사이의 짝맞추기 문제에 주목했다. 물에 녹는 부분과 녹지 않는 부분을 무작위하게 도입해서 고분자를 만들면 마치 비누에 들어있는 계면활성제나 세포막 이중 층을 이루는 지질처럼 양친매성을 띠어, 물에 넣으면 물에 녹지 않는 지용성 부분끼리 뭉치고 이를 물에 녹는 수용성 부분이 감싸는 형태로 저절로 조립된다. 이때 각 사슬의 서열은 모두 다르므로, 두 사슬이 서로 만나 지용성 부분끼리 뭉칠 때 정확히 들어맞는 짝은 그 수많은 사슬 중 한 쌍밖에 없다.

연구팀은 이 고분자를 고농도로 물에 녹이면 세포막에서 관찰되는 것과 같은 이중 층들이 반복적으로 접히면서 켜켜이 쌓이는 새로운 판상 구조를 만드는 것을 발견했다. 세포는 필요에 따라 세포막을 접어 골지체와 같은 구조를 만들지만, 이중 층 구조 자체를 안정하게 규칙적으로 접을 수 있다는 것은 처음 밝혀지는 것이다. 무작위한 서열에서는 지용성 부분이 몰려 있는 구간이 상당히 큰 확률로 발생하기 때문에, 연구진은 사슬들이 만날 때 필연적으로 짝이 맞지 않는 부분들이 생겨 평평한 판상 구조가 접히는 것으로 이 현상을 설명했다.

연구진은 "흔히 무질서하다고 간주되는 무작위 서열 속에서 어떻게 질서가 태동할 수 있는지 하나의 가능성을 엿볼 수 있었다ˮ며, "무작위성에 대한 이해를 토대로 물리적 복제방지기술(PUF)로 응용함과 아울러 구조적인 특성을 활용하여 인공 근육 등에 쓸 수 있는 나노 연성 구조 소재로 확장할 가능성을 향후 연구하고 싶다ˮ고 소감을 밝혔다.

우리 대학 화학과 신민중 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 연구를 주도하고 포항가속기연구소 안형주 박사, 우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀, GIST 이은지 교수 연구팀이 협업한 이번 연구 결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 5월 4일 字로 온라인 게재됐다. (논문명 : Bilayer-folded Lamellar Mesophase Induced by Random Polymer Sequence)

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 보호연구사업과 선도연구센터지원사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터), KAIST의 그랜드 챌린지 30 프로젝트의 지원을 받아 진행됐다.

2022.05.11 조회수 10706 꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10 조회수 10972

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10 조회수 10972 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

2022.05.02 조회수 11313

기존 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법 제시

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수 연구팀이 미국 위스콘신 대학 빅터 브라 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 기존 한계를 뛰어넘는 360°동적 위상변조가 가능한 메타표면 설계 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

메타표면은 자연상에 존재하지 않는 물성을 띄도록 새롭게 만든 매우 얇은 2차원 평면구조를 뜻한다. 라이다(LIDAR), 분광기, 투명 망토, 홀로그램 등 미래 기술을 구현할 수 있는 파면 제어 기술의 강력한 후보임과 동시에 나노미터 수준의 소자 크기로 인해 기존의 전자회로 칩에 집적할 수 있어 주목받고 있는 기술이다.

메타표면을 이용해 파면 제어 기술을 구현하기 위해서는 빛의 진폭과 위상을 제어할 수 있는 능력이 필수적이다. 그러나 동적으로 빛의 위상을 360°제어하는 기술은 구현 난이도가 매우 높아, 기존 연구에서는 위상을 제어하는 데 성공하더라도 얻을 수 있는 빛의 진폭이 매우 낮다는 한계가 있었다.

전기및전자공학부 장민석 교수와 빅터 브라 미국 위스콘신 대학 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복할 수 있는 360°동적 위상변조가 가능하면서도 크고 일정한 빛의 진폭을 얻을 수 있는 메타표면 설계 기술을 개발했다.

동적 360°위상 제어 문제가 매우 어려운 이유는 메타표면의 동작원리와 관련이 있다. 메타표면은 보통 입사하는 빛이 메타표면 구조와 상호작용하여 일으키는 진동에 기반해 동작하는데, 동적 360°위상 제어를 하기 위해서는 광학 진동 주파수는 크게 변해야 하는 반면 진동 폭은 최소화된 채로 유지돼야 한다. 그러나 전기적으로 메타표면의 광학 진동 주파수를 조정하기 위해서는 메타표면에 들어오고 나가는 전자의 흐름을 원하는 대로 조절할 수 있어야 하는데, 이것은 필연적으로 진동 폭을 크게 만들어 두 가지 조건을 동시에 만족하기 어렵게 한다.

또한, 광학에서의 위상과 진폭은 비선형적으로 복잡하게 얽혀 있어 일반적으로 위상을 조절할 때 진폭을 일정하게 유지하는 것이 매우 어렵다.

연구팀은 특수한 성질을 가진 두 가지 광학 공진을 이용해 이러한 문제를 해결했다. 하나는 위상과 진폭 특성이 분리되어 있어 위상이 변할 때 큰 진폭을 유지할 수 있는 광학 공진이고, 다른 하나는 위상 변조 범위가 커 360°제어를 가능케 하는 광학 공진이다. 연구팀은 이 두 가지 광학 공진을 결합함으로써, 동적 360°제어가 가능하면서도 일정한 진폭을 유지할 수 있는 메타표면을 구현했다.

연구팀이 개발한 기술은 소자의 구조와 공진의 특성을 조절함에 따라 어떤 주파수 영역에도 적용 가능한 장점이 있다. 연구팀은 개발한 기술을 사용해 중적외선 대역에서 동작하는 그래핀 나노 리본 기반 메타표면 소자를 설계했으며, 65%의 일정한 반사계수를 유지하면서도 540°의 위상변조가 가능함을 전자기 시뮬레이션을 통해 확인했다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 기존의 동적 위상변조 기술의 한계를 뛰어넘는 새로운 메타표면 설계 방법을 제시했다ˮ라며 "파면 제어 기술을 활용한 라이다와 홀로그램 등 차세대 광학 소자 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 김주영, 박주호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)'에 4월 19일 字로 출판됐다. (논문명 : Full 2π Tunable Phase Modulation Using Avoided Crossing of Resonances).

2022.05.02 조회수 11313 초고속 자성메모리에 쓰이는 새로운 스핀소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 물리학과 이경진 교수 공동연구팀이 고속 동작 비휘발성 메모리로 개발 중인 스핀궤도토크 자성메모리(이하 SOT-MRAM)의 에너지 소비 전력을 획기적으로 감소시킬 스핀소재 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

SOT-MRAM은 고속 동작 및 높은 안정성의 특성으로 차세대 자성메모리로 주목받고 있다. 하지만 이 기술은 자화 스위칭을 위해서 외부자기장의 인가가 필수적이고, 스위칭 전류가 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM)보다 커서 자성메모리 동작 전력이 많이 소모되는 단점을 가지고 있다. 따라서 SOT-MRAM의 실용화를 위해서는 외부자기장 없이 동작하면서 스위칭 효율이 높은 소재 기술 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 새로운 스핀소재 구조, 즉 단결정 강자성/전이금속 이중층 구조에서 세 방향의 스핀분극을 가진 스핀 전류가 생성됨을 이론 및 실험으로 밝히고, 이를 조합해 자성메모리의 동작 에너지를 결정하는 자화반전 스위칭 전류를 효과적으로 감소시키는 결과를 발표했다.

이 신소재는 스핀궤도토크 효율을 높이고 외부자기장 없이 동작이 가능하므로 SOT-MRAM의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. SOT-MRAM은 고속 동작 및 비휘발성 특성으로 기존 반도체 소자 대기전력을 감소시켜, 저전력을 필수로 요구하는 모바일, 웨어러블, IoT(사물인터넷)용 메모리로 활용 가능성이 크다.

신소재공학과 류정춘 박사가 제1 저자로 참여하고, 신소재공학과 육종민 교수, 일본 도호쿠(Tohoku) 대학교 닛타 준사쿠(Nitta Junsaku) 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 4월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Efficient spin–orbit torque in magnetic trilayers using all three polarizations of a spin current)

이번 연구에서 연구팀은 높은 결정성을 나타내는 단결정 강자성 소재와 전류의 이중층 구조에서 x, y, z의 세가지 방향의 스핀분극을 가진 스핀전류가 생성될 수 있음을 이론과 실험으로 증명했다. 또한, 자화방향과 전류방향을 제어해 스핀토크 효율이 최대가 되는 조건을 확보하여 스위칭 전류를 획기적으로 감소시키는 기술 개발에 성공했다. 이 기술은 SOT-MRAM의 동작 소모전력을 감소시키는 핵심 소재 기술로 활용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 류정춘 박사는 "이번 연구는 자성메모리 내에서 여러 방향의 스핀 전류를 동시에 생성 및 제어할 수 있음을 실험으로 규명한 것으로, 저전력으로 구동하는 스핀트로닉스 소자 개발에 활용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성전자, 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.27 조회수 10722

초고속 자성메모리에 쓰이는 새로운 스핀소재 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 물리학과 이경진 교수 공동연구팀이 고속 동작 비휘발성 메모리로 개발 중인 스핀궤도토크 자성메모리(이하 SOT-MRAM)의 에너지 소비 전력을 획기적으로 감소시킬 스핀소재 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

SOT-MRAM은 고속 동작 및 높은 안정성의 특성으로 차세대 자성메모리로 주목받고 있다. 하지만 이 기술은 자화 스위칭을 위해서 외부자기장의 인가가 필수적이고, 스위칭 전류가 기존의 스핀전달토크 자성메모리(STT-MRAM)보다 커서 자성메모리 동작 전력이 많이 소모되는 단점을 가지고 있다. 따라서 SOT-MRAM의 실용화를 위해서는 외부자기장 없이 동작하면서 스위칭 효율이 높은 소재 기술 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 새로운 스핀소재 구조, 즉 단결정 강자성/전이금속 이중층 구조에서 세 방향의 스핀분극을 가진 스핀 전류가 생성됨을 이론 및 실험으로 밝히고, 이를 조합해 자성메모리의 동작 에너지를 결정하는 자화반전 스위칭 전류를 효과적으로 감소시키는 결과를 발표했다.

이 신소재는 스핀궤도토크 효율을 높이고 외부자기장 없이 동작이 가능하므로 SOT-MRAM의 실용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. SOT-MRAM은 고속 동작 및 비휘발성 특성으로 기존 반도체 소자 대기전력을 감소시켜, 저전력을 필수로 요구하는 모바일, 웨어러블, IoT(사물인터넷)용 메모리로 활용 가능성이 크다.

신소재공학과 류정춘 박사가 제1 저자로 참여하고, 신소재공학과 육종민 교수, 일본 도호쿠(Tohoku) 대학교 닛타 준사쿠(Nitta Junsaku) 교수와 공동으로 수행한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 일렉트로닉스 (Nature Electronics)'에 4월 7일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Efficient spin–orbit torque in magnetic trilayers using all three polarizations of a spin current)

이번 연구에서 연구팀은 높은 결정성을 나타내는 단결정 강자성 소재와 전류의 이중층 구조에서 x, y, z의 세가지 방향의 스핀분극을 가진 스핀전류가 생성될 수 있음을 이론과 실험으로 증명했다. 또한, 자화방향과 전류방향을 제어해 스핀토크 효율이 최대가 되는 조건을 확보하여 스위칭 전류를 획기적으로 감소시키는 기술 개발에 성공했다. 이 기술은 SOT-MRAM의 동작 소모전력을 감소시키는 핵심 소재 기술로 활용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 류정춘 박사는 "이번 연구는 자성메모리 내에서 여러 방향의 스핀 전류를 동시에 생성 및 제어할 수 있음을 실험으로 규명한 것으로, 저전력으로 구동하는 스핀트로닉스 소자 개발에 활용될 수 있을 것이다ˮ 라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성전자, 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.27 조회수 10722 체중 부하가 암 진행에 영향을 미치는 기전 제시

우리 대학 의과학대학원 김준 교수 연구팀이 우리 대학 기계공학과 박형순 교수, 연세대 세브란스 병원 정기양 교수, 연세대 강남세브란스 병원 노미령 교수와의 공동 연구를 통해 악성흑색종이 발바닥에서 체중부하가 높은 부위에 주로 발생하는 기전을 제시했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 졸업생 서지명 박사와 김현석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 논문은 4월 25일에 국제 학술지 네이쳐 커뮤니케이션(Nature Communications)저널에 발표됐다.

악성흑색종은 멜라닌 생성 세포에서 기원하는 치명적인 피부종양으로 자외선에 의한 DNA 손상이 주요 원인으로 알려져 있다. 하지만 자외선 노출이 적은 발바닥, 손바닥, 손톱 등에서도 악성흑색종이 발생한다. 발바닥 악성흑색종은 체중부하로 인한 압력 자극이 높은 부위에 집중적으로 발생하는 것으로 알려져 있는데 이 특이한 현상의 기전은 아직 밝혀지지 않았다.

연구팀은 생쥐의 발바닥에 흑색종 세포를 이식하고 강제 쳇바퀴 운동으로 발바닥에 기계적 스트레스를 가하는 실험을 수행했다. 반복적 기계적 스트레스는 흑색종에서 세포핵의 형태적 이상과 일시적 핵막 파열을 유도했다. 핵막 파열은 DNA 손상을 일으켰으며, 동시에 세포질로 유출된 DNA는 암 악성화와 연관된 내재 면역반응을 유도했다.

이식된 암세포의 주변에 있는 정상세포는 동일한 기계적 스트레스 상황에서도 핵막 불안정성과 DNA 손상을 보이지 않았다. 연구팀은 종양억제단백질 p53의 기능소실과 암 촉진 전사조절인자 YAP의 활성화가 상승적으로 핵막의 기계적 자극에 대한 취약성을 유도함을 규명했다. 이번 연구는 기계적 자극이 멜라닌 생성 세포의 암화를 시작하는 요소일 가능성은 낮지만 암 진행을 촉진하는 중요한 인자임을 보여준다.

연구를 주도한 김준 교수는 “이번 연구는 기계적 스트레스로 인한 암세포 핵막 손상이 암 진행에 영향을 미치는 중요한 인자임을 규명하였다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구 및 기초연구실 사업의 지원으로 수행됐다.

2022.04.26 조회수 9401

체중 부하가 암 진행에 영향을 미치는 기전 제시

우리 대학 의과학대학원 김준 교수 연구팀이 우리 대학 기계공학과 박형순 교수, 연세대 세브란스 병원 정기양 교수, 연세대 강남세브란스 병원 노미령 교수와의 공동 연구를 통해 악성흑색종이 발바닥에서 체중부하가 높은 부위에 주로 발생하는 기전을 제시했다고 26일 밝혔다.

의과학대학원 졸업생 서지명 박사와 김현석 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 논문은 4월 25일에 국제 학술지 네이쳐 커뮤니케이션(Nature Communications)저널에 발표됐다.

악성흑색종은 멜라닌 생성 세포에서 기원하는 치명적인 피부종양으로 자외선에 의한 DNA 손상이 주요 원인으로 알려져 있다. 하지만 자외선 노출이 적은 발바닥, 손바닥, 손톱 등에서도 악성흑색종이 발생한다. 발바닥 악성흑색종은 체중부하로 인한 압력 자극이 높은 부위에 집중적으로 발생하는 것으로 알려져 있는데 이 특이한 현상의 기전은 아직 밝혀지지 않았다.

연구팀은 생쥐의 발바닥에 흑색종 세포를 이식하고 강제 쳇바퀴 운동으로 발바닥에 기계적 스트레스를 가하는 실험을 수행했다. 반복적 기계적 스트레스는 흑색종에서 세포핵의 형태적 이상과 일시적 핵막 파열을 유도했다. 핵막 파열은 DNA 손상을 일으켰으며, 동시에 세포질로 유출된 DNA는 암 악성화와 연관된 내재 면역반응을 유도했다.

이식된 암세포의 주변에 있는 정상세포는 동일한 기계적 스트레스 상황에서도 핵막 불안정성과 DNA 손상을 보이지 않았다. 연구팀은 종양억제단백질 p53의 기능소실과 암 촉진 전사조절인자 YAP의 활성화가 상승적으로 핵막의 기계적 자극에 대한 취약성을 유도함을 규명했다. 이번 연구는 기계적 자극이 멜라닌 생성 세포의 암화를 시작하는 요소일 가능성은 낮지만 암 진행을 촉진하는 중요한 인자임을 보여준다.

연구를 주도한 김준 교수는 “이번 연구는 기계적 스트레스로 인한 암세포 핵막 손상이 암 진행에 영향을 미치는 중요한 인자임을 규명하였다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구 및 기초연구실 사업의 지원으로 수행됐다.

2022.04.26 조회수 9401