%EC%83%9D%EB%AA%85%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

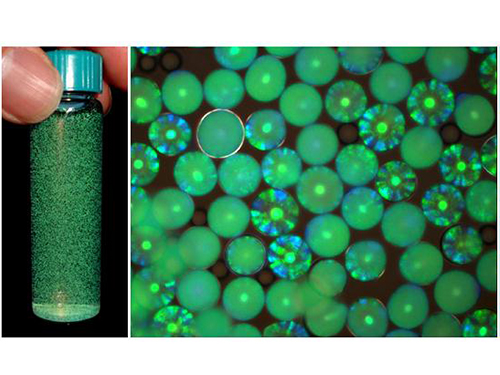

배추 절이는 원리로 광결정 미세캡슐 개발

- “반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 주입 바이오센서에 응용가능” -- 콜로이드 및 유체역학 분야의 대가 故 양승만 교수에게 연구결과 헌정 -

우리 학교 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 하버드대와 공동으로 삼투압 원리를 이용해 차세대 광학소재로 주목받는 광결정의 미세캡슐화 기술을 개발했다.

연구결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7일자 온라인 판에 게재됐다.

남미 열대림에서 서식하는 몰포(Morpho)나비의 날개는 파란 색으로 보이지만 색소가 없다. 날개 표면에 있는 규칙적인 나노 구조로 인해 파란색 파장의 빛만을 반사하기 때문에 우리 눈에는 파란 색으로 보이는 것이다.

이처럼 물질의 광구조가 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지는 통과하는 배열을 갖도록 만들어낸 물질을 ‘광결정’이라고 한다.

광결정은 빛의 파장 절반 수준에서 굴절률이 주기적으로 변하는데 특정 파장의 빛만을 제어할 수 있는 특성과 다양한 응용가능성을 갖고 있어 ‘빛의 반도체’라고도 불린다.

1987년 미국 벨연구소 이론 물리학자 엘리 야블로노비치(Eli Yablonovitch)와 프린스턴대학 사지브 존(Sajeev John)이 광결정 개념을 최초로 보고한 이래 지난 27년 동안 많은 과학자들이 광결정을 인공적으로 제조하기 위해 노력해왔다. 그러나 반사색이 대부분 고정된 구조에 의해 발현돼 색을 바꾸는 것이 불가능하고 제조 공정이 까다로워 상용화가 어려웠다.김 교수 연구팀은 △액체 상태의 광결정을 잉크처럼 캡슐화하고 △광결정을 덩어리 형태가 아닌 머리카락 굵기(약 100나노미터) 수준의 미세캡슐형태로 제조해 제작의 공정성을 높였으며 △고무재질의 캡슐막을 적용해 모양을 자유자재로 바꿀 수 있도록 제작했다.

연구팀은 배추를 소금물에 절일 때 발생하는 ‘삼투압현상’을 활용했다. 배춧잎은 물 분자만을 투과시키는 반투막으로 이뤄져있는데 배추가 소금물에 잠기면 높은 삼투압을 갖는 소금물이 배춧잎 내부의 물 분자를 반투막 밖으로 꺼내고 배춧잎은 부피가 줄어드는 원리를 이용한 것이다.

연구팀은 이 현상을 나노입자를 담은 미세 물방울에 적용했다. 삼투압현상에 의해 물방울의 부피가 줄어듦에 따라 나노입자가 스스로 규칙적인 구조로 배열돼 캡슐막 내부에 액상의 광결정을 만들었다. 이 과정에서 머리카락 굵기 수준의 작은 통로를 구현한 미세유체소자를 활용해 광결정 미세캡슐을 균일한 크기로 제조하는데 성공했다.

김신현 교수는 “미세 광결정 잉크캡슐은 상용화 가능한 수준으로 향후 구부리거나 접을 수 있는 차세대 반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 내로 주입 가능한 바이오센서 등을 구성하는 핵심 광학소재로 사용될 수 있을 것”이라고 이번 연구 의의를 설명했다.

KAIST 및 하버드 연구진들은 이번 연구 결과를 지난해 9월 불의의 사고로 고인이 된 콜로이드 및 유체역학 분야의 세계적 대가 故 양승만 교수(前 KAIST 생명화학공학과 교수)에게 헌정했다고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부에서 지원하는 선진기술국가 국제공동기술개발사업으로 진행됐다.

□ 용어설명- 광결정 (Photonic crystals): 빛의 파장의 절반 수준에서 굴절률이 규칙적으로 변하는 물질로써 특정 에너지를 갖는 광자가 물질 내에 존재할 수 없는 광밴드갭 (photonic bandgap)을 갖는 물질을 말함. 광밴드갭에 해당하는 파장이 가시광선 영역에 있을 때, 외부에서 입사하는 백색광 중 광밴드갭에 해당하는 파장의 빛이 선택적으로 반사되어 금속 광택과 흡사한 느낌의 색깔을 보임.

- 미세유체소자(Microfluidic device) : 머리카락 굵기 수준의 미세한 유로를 집적화함으로써 유체 흐름을 매우 정교하게 제어할 수 있게 해주고, 균일한 크기와 구조의 이멀젼(emulsion) 을 생성시킬 수 있는 소자.

□ 그림설명

그림1. 삼투압 차에 따른 캡슐 크기 감소를 보여주는 모식도

그림2. 균일한 크기의 광결정 캡슐을 제조할 수 있는 미세유체소자

그림3. 초록색 및 파란색 반사색을 보이는 광결정 캡슐의 광학현미경 사진

그림4. 광결정캡슐의 변색 및 변형을 보여주는 광학현미경 사진

그림5. 자연계에 존재하는 광결정의 예: 오팔보석, 공작새 깃털, 극락조의 날개

2014.01.15 조회수 28368

배추 절이는 원리로 광결정 미세캡슐 개발

- “반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 주입 바이오센서에 응용가능” -- 콜로이드 및 유체역학 분야의 대가 故 양승만 교수에게 연구결과 헌정 -

우리 학교 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 하버드대와 공동으로 삼투압 원리를 이용해 차세대 광학소재로 주목받는 광결정의 미세캡슐화 기술을 개발했다.

연구결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7일자 온라인 판에 게재됐다.

남미 열대림에서 서식하는 몰포(Morpho)나비의 날개는 파란 색으로 보이지만 색소가 없다. 날개 표면에 있는 규칙적인 나노 구조로 인해 파란색 파장의 빛만을 반사하기 때문에 우리 눈에는 파란 색으로 보이는 것이다.

이처럼 물질의 광구조가 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지는 통과하는 배열을 갖도록 만들어낸 물질을 ‘광결정’이라고 한다.

광결정은 빛의 파장 절반 수준에서 굴절률이 주기적으로 변하는데 특정 파장의 빛만을 제어할 수 있는 특성과 다양한 응용가능성을 갖고 있어 ‘빛의 반도체’라고도 불린다.

1987년 미국 벨연구소 이론 물리학자 엘리 야블로노비치(Eli Yablonovitch)와 프린스턴대학 사지브 존(Sajeev John)이 광결정 개념을 최초로 보고한 이래 지난 27년 동안 많은 과학자들이 광결정을 인공적으로 제조하기 위해 노력해왔다. 그러나 반사색이 대부분 고정된 구조에 의해 발현돼 색을 바꾸는 것이 불가능하고 제조 공정이 까다로워 상용화가 어려웠다.김 교수 연구팀은 △액체 상태의 광결정을 잉크처럼 캡슐화하고 △광결정을 덩어리 형태가 아닌 머리카락 굵기(약 100나노미터) 수준의 미세캡슐형태로 제조해 제작의 공정성을 높였으며 △고무재질의 캡슐막을 적용해 모양을 자유자재로 바꿀 수 있도록 제작했다.

연구팀은 배추를 소금물에 절일 때 발생하는 ‘삼투압현상’을 활용했다. 배춧잎은 물 분자만을 투과시키는 반투막으로 이뤄져있는데 배추가 소금물에 잠기면 높은 삼투압을 갖는 소금물이 배춧잎 내부의 물 분자를 반투막 밖으로 꺼내고 배춧잎은 부피가 줄어드는 원리를 이용한 것이다.

연구팀은 이 현상을 나노입자를 담은 미세 물방울에 적용했다. 삼투압현상에 의해 물방울의 부피가 줄어듦에 따라 나노입자가 스스로 규칙적인 구조로 배열돼 캡슐막 내부에 액상의 광결정을 만들었다. 이 과정에서 머리카락 굵기 수준의 작은 통로를 구현한 미세유체소자를 활용해 광결정 미세캡슐을 균일한 크기로 제조하는데 성공했다.

김신현 교수는 “미세 광결정 잉크캡슐은 상용화 가능한 수준으로 향후 구부리거나 접을 수 있는 차세대 반사형 컬러 디스플레이 소자 및 인체 내로 주입 가능한 바이오센서 등을 구성하는 핵심 광학소재로 사용될 수 있을 것”이라고 이번 연구 의의를 설명했다.

KAIST 및 하버드 연구진들은 이번 연구 결과를 지난해 9월 불의의 사고로 고인이 된 콜로이드 및 유체역학 분야의 세계적 대가 故 양승만 교수(前 KAIST 생명화학공학과 교수)에게 헌정했다고 전했다.

한편, 이번 연구는 산업통상자원부에서 지원하는 선진기술국가 국제공동기술개발사업으로 진행됐다.

□ 용어설명- 광결정 (Photonic crystals): 빛의 파장의 절반 수준에서 굴절률이 규칙적으로 변하는 물질로써 특정 에너지를 갖는 광자가 물질 내에 존재할 수 없는 광밴드갭 (photonic bandgap)을 갖는 물질을 말함. 광밴드갭에 해당하는 파장이 가시광선 영역에 있을 때, 외부에서 입사하는 백색광 중 광밴드갭에 해당하는 파장의 빛이 선택적으로 반사되어 금속 광택과 흡사한 느낌의 색깔을 보임.

- 미세유체소자(Microfluidic device) : 머리카락 굵기 수준의 미세한 유로를 집적화함으로써 유체 흐름을 매우 정교하게 제어할 수 있게 해주고, 균일한 크기와 구조의 이멀젼(emulsion) 을 생성시킬 수 있는 소자.

□ 그림설명

그림1. 삼투압 차에 따른 캡슐 크기 감소를 보여주는 모식도

그림2. 균일한 크기의 광결정 캡슐을 제조할 수 있는 미세유체소자

그림3. 초록색 및 파란색 반사색을 보이는 광결정 캡슐의 광학현미경 사진

그림4. 광결정캡슐의 변색 및 변형을 보여주는 광학현미경 사진

그림5. 자연계에 존재하는 광결정의 예: 오팔보석, 공작새 깃털, 극락조의 날개

2014.01.15 조회수 28368 -

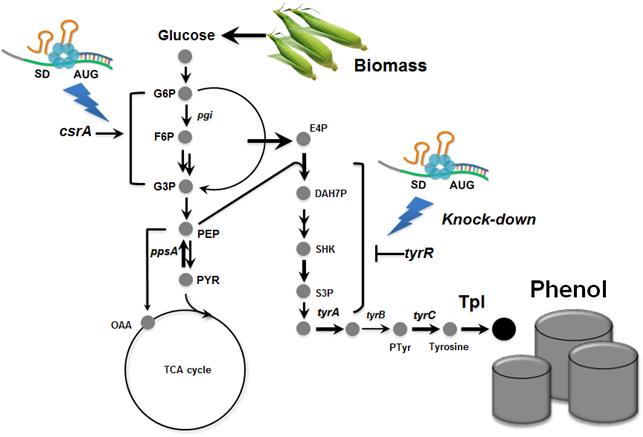

대장균 이용한 페놀 생산 성공

- 세계 최초로 대장균 이용해 리터당 3.8g의 페놀을 24시간 내 생산 성공 -

우리 학교 이상엽 특훈교수팀은 대장균을 이용해 재생 가능한 바이오매스로부터 페놀(phenol)을 생산하는 원천기술을 개발해 바이오테크놀로지(Biotechnology) 11일자 온라인판에 게재됐다.

이 기술은 친환경적인 미생물 발효 공정을 통해 화학물질을 생산하는 대사공학·공정 기술을 기반으로 개발돼 국내·외 생명공학 및 산업기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

페놀은 석유화학공정을 통해 연간 800만 톤 이상 생산돼 폴리카보네이트, 에폭시, 제초제 등 다양한 산업에 폭넓게 사용되는 화학물질이다.

페놀이 갖고 있는 미생물에 대한 독성으로 인해 미생물을 이용한 페놀의 생산에 대한 연구는 그동안 어려움이 많아 생산량이 리터당 1g 미만 수준으로 더 이상의 향상이 이루어지지 못하고 있는 실정이었다.

최근 다양한 대장균들의 유전적, 생리·대사적 차이점이 보고되고 있는데 이 교수 연구팀은 이에 주목해 18종의 다양한 대장균 균주에 대해 동시에 대사공학을 적용해 그 중 ‘BL21’ 이라는 대장균 균주가 페놀생산에 가장 적합하다는 것을 발견했다.

연구팀이 적용한 기술 중 ‘합성 조절 RNA 기술’은 기존의 유전자 결실 방법보다 월등히 빠른 시간에 대사흐름의 조절을 가능하게 하는 기술로써 이번 연구에서도 18종의 대장균에 대한 대사공학을 동시에 진행하는데 중요한 역할을 했다.

또 미생물을 이용한 페놀의 생산에 있어 가장 큰 걸림돌이 페놀의 독성인데 연구팀은 발효공정에서 페놀의 대장균에 대한 독성을 최소화 할 수 있는 이상발효 공정(biphasic fermentation)을 이용해 페놀의 생산량을 증가시킬 수 있었다.

이렇게 개발된 대장균 균주는 기존 균주에 비해 월등히 높은 생산량과 생산능력을 보였으며 이상 유가식 발효(biphasic fed-batch fermentation)에서 리터당 3.8g의 페놀을 24시간 내에 생산할 수 있었다.

즉, 대장균을 이용해 재생 가능한 바이오매스로부터 쉽게 얻어질 수 있는 포도당을 이용해 페놀을 생산할 수 있는 균주를 개발해 세계 최고의 페놀 생산능력을 보이는 균주를 개발했다.

김병진 박사는 “다양한 합성생물학 기술들을 기반으로 대장균을 개량해 페놀을 처음으로 생산했으며 가장 높은 농도와 생산성을 기록했다”며 “발효 공정의 개량을 통해 미생물에 독성을 지니는 화합물의 생산가능성을 보여줬다는데 커다란 의미가 있다”고 말했다.

KAIST 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 지도하에 김병진 박사, 박혜권 연구원이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 글로벌 프론티어사업 지능형 바이오시스템설계 및 합성연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2013.10.30 조회수 20115

대장균 이용한 페놀 생산 성공

- 세계 최초로 대장균 이용해 리터당 3.8g의 페놀을 24시간 내 생산 성공 -

우리 학교 이상엽 특훈교수팀은 대장균을 이용해 재생 가능한 바이오매스로부터 페놀(phenol)을 생산하는 원천기술을 개발해 바이오테크놀로지(Biotechnology) 11일자 온라인판에 게재됐다.

이 기술은 친환경적인 미생물 발효 공정을 통해 화학물질을 생산하는 대사공학·공정 기술을 기반으로 개발돼 국내·외 생명공학 및 산업기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

페놀은 석유화학공정을 통해 연간 800만 톤 이상 생산돼 폴리카보네이트, 에폭시, 제초제 등 다양한 산업에 폭넓게 사용되는 화학물질이다.

페놀이 갖고 있는 미생물에 대한 독성으로 인해 미생물을 이용한 페놀의 생산에 대한 연구는 그동안 어려움이 많아 생산량이 리터당 1g 미만 수준으로 더 이상의 향상이 이루어지지 못하고 있는 실정이었다.

최근 다양한 대장균들의 유전적, 생리·대사적 차이점이 보고되고 있는데 이 교수 연구팀은 이에 주목해 18종의 다양한 대장균 균주에 대해 동시에 대사공학을 적용해 그 중 ‘BL21’ 이라는 대장균 균주가 페놀생산에 가장 적합하다는 것을 발견했다.

연구팀이 적용한 기술 중 ‘합성 조절 RNA 기술’은 기존의 유전자 결실 방법보다 월등히 빠른 시간에 대사흐름의 조절을 가능하게 하는 기술로써 이번 연구에서도 18종의 대장균에 대한 대사공학을 동시에 진행하는데 중요한 역할을 했다.

또 미생물을 이용한 페놀의 생산에 있어 가장 큰 걸림돌이 페놀의 독성인데 연구팀은 발효공정에서 페놀의 대장균에 대한 독성을 최소화 할 수 있는 이상발효 공정(biphasic fermentation)을 이용해 페놀의 생산량을 증가시킬 수 있었다.

이렇게 개발된 대장균 균주는 기존 균주에 비해 월등히 높은 생산량과 생산능력을 보였으며 이상 유가식 발효(biphasic fed-batch fermentation)에서 리터당 3.8g의 페놀을 24시간 내에 생산할 수 있었다.

즉, 대장균을 이용해 재생 가능한 바이오매스로부터 쉽게 얻어질 수 있는 포도당을 이용해 페놀을 생산할 수 있는 균주를 개발해 세계 최고의 페놀 생산능력을 보이는 균주를 개발했다.

김병진 박사는 “다양한 합성생물학 기술들을 기반으로 대장균을 개량해 페놀을 처음으로 생산했으며 가장 높은 농도와 생산성을 기록했다”며 “발효 공정의 개량을 통해 미생물에 독성을 지니는 화합물의 생산가능성을 보여줬다는데 커다란 의미가 있다”고 말했다.

KAIST 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 지도하에 김병진 박사, 박혜권 연구원이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단의 글로벌 프론티어사업 지능형 바이오시스템설계 및 합성연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2013.10.30 조회수 20115 -

세계 최초로 미생물 이용 가솔린 생산

- 대장균의 지방산 대사회로를 대사공학적으로 개량하여 알코올, 디젤, 가솔린 생산 -

우리 학교 연구진이 세계 최초로 대사공학적으로 개발된 미생물을 이용하여 바이오매스로부터 가솔린(휘발유)을 생산하는 원천기술을 개발했다. 이 신기술은 나무 찌꺼기, 잡초 등 풍부한 비식용 바이오매스를 이용하여 가솔린, 디젤과 같은 바이오연료, 플라스틱과 같은 기존 석유화학제품을 생산할 수 있어 생명공학 등 관련 산업기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부(장관 최문기) 글로벌프론티어사업의 차세대 바이오매스 연구단(양지원 단장)과 기후변화대응 기술개발사업의 지원으로 이상엽 특훈 교수팀이 진행하였으며, 연구결과는 네이처(Nature) 9월 30일(온라인판)에 게재되었다.

* 논문명 : Microbial production of short-chain alkanes

연구팀은 세포의 유전자를 조작하여 원하는 형태의 화합물을 대량으로 생산하도록 하는 기술인 대사공학을 이용하여 크래킹(cracking) 없이 세계 최초로 미생물에서 직접 사용가능한 가솔린을 생산하는데 성공했다.

* 크래킹 : 끓는점이 높은 중질유를 분해하여 원료유보다 끓는점이 낮은 경질유로 전환하는 방법

가솔린은 탄소수가 4~12개로 이루어진 사슬모양의 탄화수소 화합물로 그 동안 미생물을 이용하여 ‘짧은 사슬길이의 Bio-Alkane(가솔린)’을 생산하는 방법은 개발되지 않았다. 따라서 기존 기술은 추가적인 크래킹(cracking) 과정을 거치지 않고는 가솔린으로 전환할 수 없어 비용과 시간이 많이 소요되는 한계가 있었다.

* 2010년 미국에서 사이언스지에 발표한 미생물 이용 Bio-Alkane(배양액 1리터당 약 300mg)의 경우 탄소 사슬 길이가 13~17개인 바이오 디젤에 해당

연구팀은 대사공학기술을 미생물에 적용하여 지방산 합성을 저해하는 요소를 제거하고, 지방산의 길이를 원하는 목적에 맞게 조절할 수 있는 효소를 새롭게 발견하였으며, 개량된 효소를 도입하여 미생물에서 생산하기 어려운 길이가 짧은 길이의 지방산 생산에 성공하였다.

또한 세포내에 생산된 짧은 길이의 지방산 유도체로부터 가솔린을 생산할 수 있는 추가 대사반응과 생물체 내에 존재하지 않는 식물 유래의 신규 효소를 포함하는 합성대사경로를 도입하여 최종 대장균 생산균주를 개발하였다. 이렇게 개발된 대장균을 배양하여 배양액 1리터당 약 580mg의 가솔린을 생산하는데 성공했다.

개발된 기술은 바이오 연료, 생분해성 플라스틱 등과 같은 다양한 바이오 화합물을 생산할 수 있는 플랫폼 기술이 될 수 있을 것으로 전망된다.

또한 이 기술을 활용하면 재생 가능한 바이오매스를 전환하여 바이오 연료, 계면활성제, 윤활유 등으로 이용할 수 있는 알코올(Fatty alcolols) 및 바이오 디젤(Fatty ester)도 생산이 가능하다는 점에서 기존의 석유기반 화학산업을 바이오기반 화학산업으로 대체하는 기반이 될 수 있을 것으로 기대된다.이상엽 교수는 “비록 생산 효율은 아직 매우 낮지만 미생물을 대사공학적으로 개량하여 가솔린을 처음으로 생산하게 되어 매우 의미있는 결과라고 생각하며, 향후 가솔린의 생산성과 수율을 높이는 연구를 계속할 예정”이라고 밝혔다.

그림 1. 대장균을 이용한 바이오 매스로부터 short-chain alkane(가솔린)을 생산하는 대사회로

a) 지방산 분해 회로 차단, b) 바이오 매스로부터 짧은 길이의 지방산을 대량 생산, c) 지방산을 가솔린 생산의 중간체인 fatty acyl-CoA로의 전환 유도, d) fatty acyl-CoA의 가솔린의 직접적인 전구체인 fatty aldehyde로의 전환 유도, e) 최종 가솔린 생산

(보충설명) 미생물의 세포 내부를 들여다보면, 매우 복잡한 지방산 대사회로 네트워크가 존재 한다. 지방산은 세포 내부에서 합성되어, 미생물이 살아가는데 필요한 세포막을 형성하거나, 분해되어 에너지원으로 사용되기도 한다. 대부분의 미생물에서 지방산은 전체 세포의 1%도 되지 않을 만큼 소량 만들어지고, 지방산의 길이 또한 매우 길기 때문에, 이러한 지방산을 이용해서 우리가 원하는 화합물을 대량으로 만들거나, 새로운 화합물을 생산하는 것은 매우 어려웠다. 이를 극복하기 위하여, 이상엽 특훈교수 연구팀은 시스템 대사공학적 기법을 대장균에 도입하여 효소의 개량 및 지방산 합성을 저해하는 요소를 제거하여 짧은 길이의 지방산 과생산에 성공하였고, 생물체내에 존재 하지 않는 신규 회로를 도입하여 지방산을 가솔린으로 전환하는데 성공하였다.

그림 2. short chain alkane을 생산하는 발효 공정 시스템 (보충 설명) 위와 같은 cooling 장치가 연결된 발효기를 통하여 가솔린을 생산함

2013.10.01 조회수 25794

세계 최초로 미생물 이용 가솔린 생산

- 대장균의 지방산 대사회로를 대사공학적으로 개량하여 알코올, 디젤, 가솔린 생산 -

우리 학교 연구진이 세계 최초로 대사공학적으로 개발된 미생물을 이용하여 바이오매스로부터 가솔린(휘발유)을 생산하는 원천기술을 개발했다. 이 신기술은 나무 찌꺼기, 잡초 등 풍부한 비식용 바이오매스를 이용하여 가솔린, 디젤과 같은 바이오연료, 플라스틱과 같은 기존 석유화학제품을 생산할 수 있어 생명공학 등 관련 산업기술 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부(장관 최문기) 글로벌프론티어사업의 차세대 바이오매스 연구단(양지원 단장)과 기후변화대응 기술개발사업의 지원으로 이상엽 특훈 교수팀이 진행하였으며, 연구결과는 네이처(Nature) 9월 30일(온라인판)에 게재되었다.

* 논문명 : Microbial production of short-chain alkanes

연구팀은 세포의 유전자를 조작하여 원하는 형태의 화합물을 대량으로 생산하도록 하는 기술인 대사공학을 이용하여 크래킹(cracking) 없이 세계 최초로 미생물에서 직접 사용가능한 가솔린을 생산하는데 성공했다.

* 크래킹 : 끓는점이 높은 중질유를 분해하여 원료유보다 끓는점이 낮은 경질유로 전환하는 방법

가솔린은 탄소수가 4~12개로 이루어진 사슬모양의 탄화수소 화합물로 그 동안 미생물을 이용하여 ‘짧은 사슬길이의 Bio-Alkane(가솔린)’을 생산하는 방법은 개발되지 않았다. 따라서 기존 기술은 추가적인 크래킹(cracking) 과정을 거치지 않고는 가솔린으로 전환할 수 없어 비용과 시간이 많이 소요되는 한계가 있었다.

* 2010년 미국에서 사이언스지에 발표한 미생물 이용 Bio-Alkane(배양액 1리터당 약 300mg)의 경우 탄소 사슬 길이가 13~17개인 바이오 디젤에 해당

연구팀은 대사공학기술을 미생물에 적용하여 지방산 합성을 저해하는 요소를 제거하고, 지방산의 길이를 원하는 목적에 맞게 조절할 수 있는 효소를 새롭게 발견하였으며, 개량된 효소를 도입하여 미생물에서 생산하기 어려운 길이가 짧은 길이의 지방산 생산에 성공하였다.

또한 세포내에 생산된 짧은 길이의 지방산 유도체로부터 가솔린을 생산할 수 있는 추가 대사반응과 생물체 내에 존재하지 않는 식물 유래의 신규 효소를 포함하는 합성대사경로를 도입하여 최종 대장균 생산균주를 개발하였다. 이렇게 개발된 대장균을 배양하여 배양액 1리터당 약 580mg의 가솔린을 생산하는데 성공했다.

개발된 기술은 바이오 연료, 생분해성 플라스틱 등과 같은 다양한 바이오 화합물을 생산할 수 있는 플랫폼 기술이 될 수 있을 것으로 전망된다.

또한 이 기술을 활용하면 재생 가능한 바이오매스를 전환하여 바이오 연료, 계면활성제, 윤활유 등으로 이용할 수 있는 알코올(Fatty alcolols) 및 바이오 디젤(Fatty ester)도 생산이 가능하다는 점에서 기존의 석유기반 화학산업을 바이오기반 화학산업으로 대체하는 기반이 될 수 있을 것으로 기대된다.이상엽 교수는 “비록 생산 효율은 아직 매우 낮지만 미생물을 대사공학적으로 개량하여 가솔린을 처음으로 생산하게 되어 매우 의미있는 결과라고 생각하며, 향후 가솔린의 생산성과 수율을 높이는 연구를 계속할 예정”이라고 밝혔다.

그림 1. 대장균을 이용한 바이오 매스로부터 short-chain alkane(가솔린)을 생산하는 대사회로

a) 지방산 분해 회로 차단, b) 바이오 매스로부터 짧은 길이의 지방산을 대량 생산, c) 지방산을 가솔린 생산의 중간체인 fatty acyl-CoA로의 전환 유도, d) fatty acyl-CoA의 가솔린의 직접적인 전구체인 fatty aldehyde로의 전환 유도, e) 최종 가솔린 생산

(보충설명) 미생물의 세포 내부를 들여다보면, 매우 복잡한 지방산 대사회로 네트워크가 존재 한다. 지방산은 세포 내부에서 합성되어, 미생물이 살아가는데 필요한 세포막을 형성하거나, 분해되어 에너지원으로 사용되기도 한다. 대부분의 미생물에서 지방산은 전체 세포의 1%도 되지 않을 만큼 소량 만들어지고, 지방산의 길이 또한 매우 길기 때문에, 이러한 지방산을 이용해서 우리가 원하는 화합물을 대량으로 만들거나, 새로운 화합물을 생산하는 것은 매우 어려웠다. 이를 극복하기 위하여, 이상엽 특훈교수 연구팀은 시스템 대사공학적 기법을 대장균에 도입하여 효소의 개량 및 지방산 합성을 저해하는 요소를 제거하여 짧은 길이의 지방산 과생산에 성공하였고, 생물체내에 존재 하지 않는 신규 회로를 도입하여 지방산을 가솔린으로 전환하는데 성공하였다.

그림 2. short chain alkane을 생산하는 발효 공정 시스템 (보충 설명) 위와 같은 cooling 장치가 연결된 발효기를 통하여 가솔린을 생산함

2013.10.01 조회수 25794 -

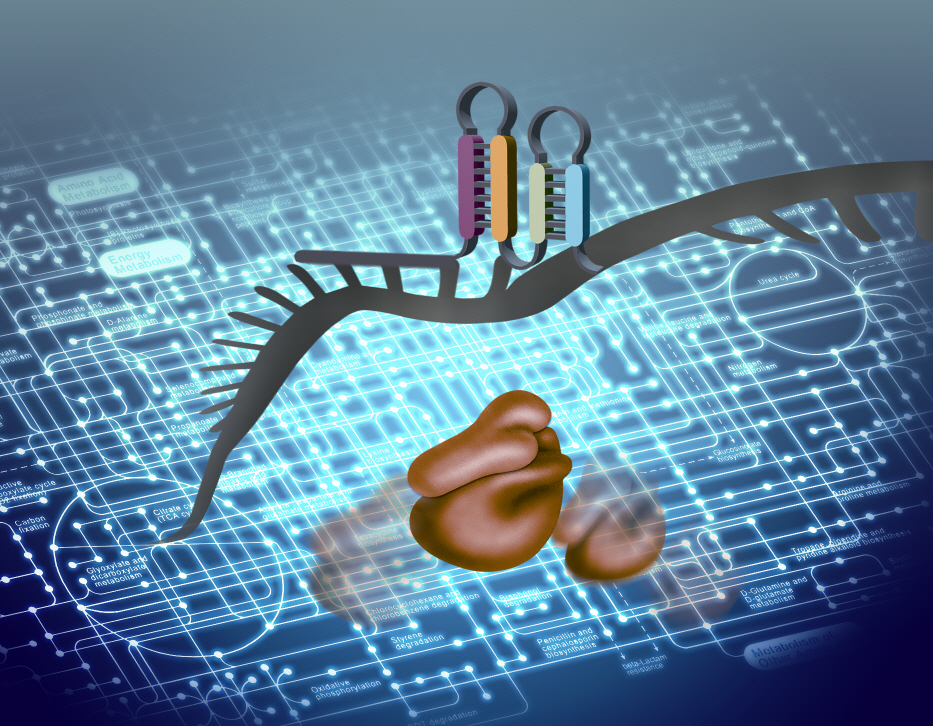

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09 조회수 15501

세계 최초 맞춤형 미생물 균주 대량 생산기술 개발

- 고부가가치 산업원료 생산 균주를 간편하고 빠르게 개발할 수 있는 원천기술 확보 -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 유승민 연구교수 연구팀은 나일론 등 산업에 필요한 원료를 만드는 미생물 균주를 친환경 방법으로 쉽고 빠르게 대량 생산할 수 있는 ‘합성 조절 RNA’ 설계 원천기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 프로토콜스(Nature Protocols) 9월호 표지논문으로 선정되어 8월 9일 게재(온라인판)됐다.

’합성 조절 RNA 설계 기술’은 기존에 산업 균주를 개량하거나, 아직까지 알려지지 않은 미개척 산업 균주 개발‧개량에 광범위하게 적용이 가능하여 비천연 고분자를 포함한 다양한 화학물질, 원료, 의약품 등을 보다 효율적으로 개발, 생산할 수 있는 핵심원천기술이다.

기존의 균주개발은 유전자 결실(knockout) 이라는 유전공학 기법을 이용하여 미생물 염색체 내의 유전자를 하나씩 제거하는 방법을 통해 미생물내의 생산 물질의 양이 증가하는지를 관찰하는 것이었다.

그러나 아무리 작은 미생물일지라도 수천 개 이상의 유전자로 이루어져 있기에 이런 접근 방법을 통해 생물체 대사회로내의 모든 유전자를 조절한다면 수개월에서 수년의 시간이 소요되고 대용량 실험이 매우 어려우며, 미생물의 생장을 저해하고 원치 않은 물질들이 생산되는 한계가 있었다.

이상엽 교수와 유승민 연구교수는 이러한 기존 방법의 한계 극복을 위해 해당 유전자와 결합되는 부위의 합성 조절 RNA 유전정보를 바꾸는 ‘합성 조절 RNA’ 설계법을 개발하였다.

이를 통해 대장균의 조절 RNA를 기본골격으로 하여 세포내 존재하는 유전자의 발현을 단백질 수준에서 제어할 수 있는 맞춤형 합성 조절 RNA를 3~4일내에 제작할 수 있는 원천기술을 개발하였다.

이렇게 설계된 합성 조절 RNA들은 미생물 게놈을 건드리지 않은 채 유전자 전달체에 삽입하여 제작되므로 여러 종류의 균주들과 여러 유전자들에 대하여 동시다발적인 대용량 실험이 가능하다.

또한, 다양한 균주에 적용시 고효율의 균주를 선별하거나, 유전자 발현조절 효율이 가장 좋은 목적 유전자를 선별할 수 있어 향후 조절 RNA 라이브러리(Library)까지 구축할 수 있다.

네이처 프로토콜스 편집자인 이탄 즈로토린스키(Eytan Zlotorynski) 박사는 “본 논문은 합성 sRNA를 디자인하고 응용하는데 필요한 상세한 프로토콜을 기술하고 있어 생명과학과 생명공학 분야 연구에 매우 널리 활용될 것이며, 특히 대사공학과 합성생물학 연구에서 유용할 것이다”라고 말했다.

KAIST 산학협력단 배중면 단장은 “본 원천기술에 대해 이미 해외 기업들이 관심을 표명하며 기술이전계약을 제안하고 있으므로 2년 이내에 기술이전이 이루어질 것으로 본다“고 밝혔다.

2013.08.09 조회수 15501 -

순수한 그래핀의 양자점 개발 성공 - 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” - 우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다. 연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다. 이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. 그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다. 기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다. 연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다. 연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다. 이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다. 서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다. KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다. 서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

2013.08.07 조회수 16890 -

금 나노선 세포 주사기 개발

- 유전자를 세포 핵 안으로 직접, 원하는 순간에, 원하는 양만큼만 정교하게 전달-

우리 학교 연구팀이 금 나노선을 이용해 유전자를 살아있는 세포의 핵에 직접 전달할 수 있는 나노 주사기를 개발했다.

우리 학교 화학과 김봉수 교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 공동 연구팀이 단결정 금 나노선에 유전자를 부착해 세포의 핵에 정교하게 찌른 후 전기 신호로 유전자를 전달하고 유전형질을 발현시키는데 성공했다.

연구결과는 나노 분야 세계적 권위지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 5월 2일자 온라인 판에 게재됐다.

인체는 약 100조 개의 세포로 이뤄진 대단히 복잡한 시스템이다. 각각의 세포는 주변 세포와 유기적으로 신호를 교환함으로써 인간의 고차원 생명활동을 수행한다. 생명현상을 이해하기 위한 첫 단계는 하나의 세포에서 일어나는 현상 및 세포 간의 신호 전달을 정확하게 밝혀내는 것이며, 이는 생물학, 바이오 연료전지, 신약 개발 분야 등에서 매우 중요하다.

단일 세포에 생활성(bioactive) 분자를 선택적으로 전달하는 기술은 세포 내 생체현상을 세밀히 규명하고 질병 치료법을 개발하는데 필수적이다. 세포에 주사기를 꽂고 물질을 전달할 때 세포를 다치지 않게 하는 것이 무엇보다도 중요한데 이를 위해 다양한 나노소재를 이용한 전달 방법이 연구되고 있다.

연구팀은 직경이 100나노미터 정도로 매우 가는 금 나노선에 DNA를 붙이고 이를 정확하게 세포핵에 찌른 후 외부에서 전기 신호를 보내 원하는 만큼의 유전자를 정확히 전달하는 나노주사기를 개발했다.

금 나노선 주사기로 DNA를 세포 핵 안으로 제대로 전달하면 세포는 DNA로부터 정보를 받아 단백질을 만들어낸다. 연구팀은 녹색 형광을 내는 단백질을 만드는 DNA를 세포 핵 안으로 전달한 뒤 세포에서 녹색 형광이 나오는 것을 관찰함으로써 DNA가 성공적으로 전달된 것을 확인했다.

금 나노선 나노주사기는 지금까지 보고된 DNA 전달 주사기 중 가장 가늘어서 세포에 상처를 전혀 주지 않고도 핵 안에 정교하게 삽입할 수 있다. 이 주사기를 이용하면 DNA를 세포의 핵 안으로 직접 정확히 전달함으로써 전달 효율을 크게 높일 수 있고 매우 정교한 유전물질 조절이 가능하다.

김봉수 교수는 이번에 개발한 금 나노선 주사기에 대해 “이 주사기는 세포 내부의 원하는 위치에, 원하는 시간에, 원하는 양만큼 유전 물질이나 단백질 등을 정교하게 전달해 원하는 대로 유전현상 및 세포현상을 조절 및 연구하는데 대단히 유용하다”며 “특히, 유전자 치료요법, 표적형 약물 전달 개발, 세포 내 신호전달의 연구에서 선도적 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 화학과 김봉수 교수와 이상엽 교수가 공동으로 주도한 이번 연구는 강미정 박사과정 학생과 유승민 박사가 참여했다.

2013.05.15 조회수 13537

금 나노선 세포 주사기 개발

- 유전자를 세포 핵 안으로 직접, 원하는 순간에, 원하는 양만큼만 정교하게 전달-

우리 학교 연구팀이 금 나노선을 이용해 유전자를 살아있는 세포의 핵에 직접 전달할 수 있는 나노 주사기를 개발했다.

우리 학교 화학과 김봉수 교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 공동 연구팀이 단결정 금 나노선에 유전자를 부착해 세포의 핵에 정교하게 찌른 후 전기 신호로 유전자를 전달하고 유전형질을 발현시키는데 성공했다.

연구결과는 나노 분야 세계적 권위지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 5월 2일자 온라인 판에 게재됐다.

인체는 약 100조 개의 세포로 이뤄진 대단히 복잡한 시스템이다. 각각의 세포는 주변 세포와 유기적으로 신호를 교환함으로써 인간의 고차원 생명활동을 수행한다. 생명현상을 이해하기 위한 첫 단계는 하나의 세포에서 일어나는 현상 및 세포 간의 신호 전달을 정확하게 밝혀내는 것이며, 이는 생물학, 바이오 연료전지, 신약 개발 분야 등에서 매우 중요하다.

단일 세포에 생활성(bioactive) 분자를 선택적으로 전달하는 기술은 세포 내 생체현상을 세밀히 규명하고 질병 치료법을 개발하는데 필수적이다. 세포에 주사기를 꽂고 물질을 전달할 때 세포를 다치지 않게 하는 것이 무엇보다도 중요한데 이를 위해 다양한 나노소재를 이용한 전달 방법이 연구되고 있다.

연구팀은 직경이 100나노미터 정도로 매우 가는 금 나노선에 DNA를 붙이고 이를 정확하게 세포핵에 찌른 후 외부에서 전기 신호를 보내 원하는 만큼의 유전자를 정확히 전달하는 나노주사기를 개발했다.

금 나노선 주사기로 DNA를 세포 핵 안으로 제대로 전달하면 세포는 DNA로부터 정보를 받아 단백질을 만들어낸다. 연구팀은 녹색 형광을 내는 단백질을 만드는 DNA를 세포 핵 안으로 전달한 뒤 세포에서 녹색 형광이 나오는 것을 관찰함으로써 DNA가 성공적으로 전달된 것을 확인했다.

금 나노선 나노주사기는 지금까지 보고된 DNA 전달 주사기 중 가장 가늘어서 세포에 상처를 전혀 주지 않고도 핵 안에 정교하게 삽입할 수 있다. 이 주사기를 이용하면 DNA를 세포의 핵 안으로 직접 정확히 전달함으로써 전달 효율을 크게 높일 수 있고 매우 정교한 유전물질 조절이 가능하다.

김봉수 교수는 이번에 개발한 금 나노선 주사기에 대해 “이 주사기는 세포 내부의 원하는 위치에, 원하는 시간에, 원하는 양만큼 유전 물질이나 단백질 등을 정교하게 전달해 원하는 대로 유전현상 및 세포현상을 조절 및 연구하는데 대단히 유용하다”며 “특히, 유전자 치료요법, 표적형 약물 전달 개발, 세포 내 신호전달의 연구에서 선도적 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 화학과 김봉수 교수와 이상엽 교수가 공동으로 주도한 이번 연구는 강미정 박사과정 학생과 유승민 박사가 참여했다.

2013.05.15 조회수 13537 -

합성 조절 RNA를 이용한 세포공장 기술 개발

- 네이쳐 바이오테크놀로지 온라인판 게재.“화학 산업을 대체할 생물 산업 발전의 새로운 전략으로 기대” -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀이 합성 조절 RNA 기술을 활용하여 세포공장*을 효율적이고 대규모로 구현하게 하는 새로운 기술을 개발했다. * 세포공장(Biofactory) : 세포의 유전자를 조작하여 원하는 화합물을 대량으로 생산하도록 만드는 미생물 기반의 생산 시스템

화석연료 고갈과 석유화학제품 사용에 의한 환경오염 등 인류가 직면한 문제를 해결하기 위해 친환경적이고 지속가능한 바이오산업이 대두되고 있으며 특히 바이오에너지, 의약품, 친환경 소재 등을 생산할 수 있는 세포공장 개발기술이 전 세계적으로 주목받고 있다.

우수한 세포공장 개발을 위해서는 원하는 화합물을 생산하는 유전자 선별과 높은 생산 효율의 미생물을 찾는 과정이 병행되어야 하나 기존의 연구방식은 미생물의 유전자를 하나씩 조작하여 복잡하고 많은 시간이 소요되는 문제가 있었다.

우리 학교 나도균 박사와 유승민 박사가 참여한 이상엽 특훈교수 연구팀은 위와 같은 기술적 한계를 극복하기 위해 합성 조절 RNA를 제작하고 이를 활용하는 새로운 기술을 개발하였다.

특히 합성 조절 RNA를 이용한 이 기술은 기존 방식과 달리 균주 특이성이 없어 수개월이 소요되던 실험을 수일로 단축시킬 수 있어 획기적이다.

연구팀은 합성 조절 RNA 기술을 활용하여 의약 화합물의 전구체로 사용되는 타이로신(tyrosine)*과 다양한 석유화학 제품에 활용되는 카다베린(cadaverine)** 생산에 도입하여 세계 최고의 수율로 생산(각 21.9g/L, 12.6g/L)하는 세포공장을 개발하는데 성공하였다.

* 타이로신(tyrosine) : 스트레스를 다스리고 집중력 향상 효과가 있는 아미노산 ** 카다베린(cadaverine) : 폴리우레탄 등 다양한 석유화학 제품에 활용되는 기반물질

이상엽 교수는 “합성 조절 RNA기술로 다양한 물질을 생산하는 세포공장 개발이 활발해 질 것이며 석유에너지로 대표되는 화학 산업이 바이오 산업으로 변해 가는데 촉매제 역할을 할 것으로 기대된다”라고 연구 의의를 밝혔다.“

이번 연구는 글로벌프론티어사업(지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구단(단장 김선창))의 지원으로 수행되었으며 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 바이오테크놀로지 온라인 판에 1월 20일 게재되었다.

2013.01.21 조회수 18496

합성 조절 RNA를 이용한 세포공장 기술 개발

- 네이쳐 바이오테크놀로지 온라인판 게재.“화학 산업을 대체할 생물 산업 발전의 새로운 전략으로 기대” -

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀이 합성 조절 RNA 기술을 활용하여 세포공장*을 효율적이고 대규모로 구현하게 하는 새로운 기술을 개발했다. * 세포공장(Biofactory) : 세포의 유전자를 조작하여 원하는 화합물을 대량으로 생산하도록 만드는 미생물 기반의 생산 시스템

화석연료 고갈과 석유화학제품 사용에 의한 환경오염 등 인류가 직면한 문제를 해결하기 위해 친환경적이고 지속가능한 바이오산업이 대두되고 있으며 특히 바이오에너지, 의약품, 친환경 소재 등을 생산할 수 있는 세포공장 개발기술이 전 세계적으로 주목받고 있다.

우수한 세포공장 개발을 위해서는 원하는 화합물을 생산하는 유전자 선별과 높은 생산 효율의 미생물을 찾는 과정이 병행되어야 하나 기존의 연구방식은 미생물의 유전자를 하나씩 조작하여 복잡하고 많은 시간이 소요되는 문제가 있었다.

우리 학교 나도균 박사와 유승민 박사가 참여한 이상엽 특훈교수 연구팀은 위와 같은 기술적 한계를 극복하기 위해 합성 조절 RNA를 제작하고 이를 활용하는 새로운 기술을 개발하였다.

특히 합성 조절 RNA를 이용한 이 기술은 기존 방식과 달리 균주 특이성이 없어 수개월이 소요되던 실험을 수일로 단축시킬 수 있어 획기적이다.

연구팀은 합성 조절 RNA 기술을 활용하여 의약 화합물의 전구체로 사용되는 타이로신(tyrosine)*과 다양한 석유화학 제품에 활용되는 카다베린(cadaverine)** 생산에 도입하여 세계 최고의 수율로 생산(각 21.9g/L, 12.6g/L)하는 세포공장을 개발하는데 성공하였다.

* 타이로신(tyrosine) : 스트레스를 다스리고 집중력 향상 효과가 있는 아미노산 ** 카다베린(cadaverine) : 폴리우레탄 등 다양한 석유화학 제품에 활용되는 기반물질

이상엽 교수는 “합성 조절 RNA기술로 다양한 물질을 생산하는 세포공장 개발이 활발해 질 것이며 석유에너지로 대표되는 화학 산업이 바이오 산업으로 변해 가는데 촉매제 역할을 할 것으로 기대된다”라고 연구 의의를 밝혔다.“

이번 연구는 글로벌프론티어사업(지능형 바이오 시스템 설계 및 합성 연구단(단장 김선창))의 지원으로 수행되었으며 연구결과는 세계적 학술지인 네이처 바이오테크놀로지 온라인 판에 1월 20일 게재되었다.

2013.01.21 조회수 18496 -

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06 조회수 17716

고효율 바이오부탄올 생산기술 개발

- 균주 생산수율 87%, 바이오에탄올 수준으로 끌어올려 -- 발효 공정 생산성 3배 이상 향상, 반면 분리・정제 비용은 70% 절감 -

친환경 차세대 에너지 ‘바이오부탄올’의 생산성을 기존 바이오에탄올 수준으로 크게 향상시킨 반면 비용은 대폭 줄어 든 기술이 KAIST와 국내기업 연구팀에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 GS칼텍스, 바이오퓨얼켐(주)와 공동으로 시스템대사공학 기법을 이용해 바이오부탄올의 생산성을 크게 향상시키면서도 경제성을 획기적으로 높인 공정을 개발하는데 성공했다.

바이오부탄올은 자동차 연료 첨가제로 이미 상용화된 바이오에탄올을 능가하는 친환경 차세대 에너지로 각광받고 있다.

바이오부탄올의 에너지밀도는 리터당 29.2MJ(메가줄)로 바이오에탄올(19.6MJ)보다 48%이상 높고 휘발유(32MJ)와 견줄만하다. 또 폐목재, 볏짚, 잉여 사탕수수, 해조류 등 비식용 바이오매스에서 추출이 가능하기 때문에 식량파동에서도 자유롭다.

특히, 휘발유와는 공기연료비를 비롯해 기화열, 옥탄가 등 여러 가지 연료 성능이 유사해서 현재 사용되고 있는 가솔린 엔진을 그대로 사용해도 되는 게 바이오부탄올의 큰 장점이다.

반면 바이오부탄올 생산을 위한 클로스트리듐 균주는 대장균이나 효모와는 달리 유전자 조작이 쉽지 않고, 또 복잡한 대사회로와 이에 대한 정보가 부족하기에 그동안 대사회로 재설계 자체가 어렵다는 점이 단점으로 꼽혀왔다.

이상엽 특훈교수는 자신이 창시한 시스템대사공학 기법을 도입해 산생성기와 용매생성기로 대변되던 대사회로모델 대신, 바이오부탄올 생산경로에 초점을 둔 대사회로 모델을 새롭게 고안해냈다.

연구팀은 새로운 대사회로 모델에서 바이오부탄올 생산경로를 직접경로(hot channel)와 간접경로(cold channel)로 정의했다.

이 대사회로 모델을 이용해 직접경로를 강화시키기 위한 대사공학을 수행해 이론수율 대비 49%의 생산수율을 나타내던 기존 균주를 87%까지 향상시킨 바이오부탄올 생산균주로 개량하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 GS칼텍스와 발효・분리공정 개발을 위한 연구를 수행해 흡착물질을 사용한 실시간 바이오부탄올 회수 및 제거 시스템을 개발하는 데 성공했다.

GS칼텍스와 공동연구 끝에 개발한 발효·분리공정 기술은 포도당 1.8kg을 이용해 585g의 부탄올을 생산했고, 한 시간에 리터당 1.3g 이상 생산했다. 이는 현존하는 세계 최고 수준의 농도, 수율, 생산성으로 발효 공정의 생산성을 3배 이상 향상시키면서 분리·정제 비용은 기존 대비 70%까지 절감했다.

이상엽 특훈교수는 “미국, 유럽 등 선진국에서 바이오연료로 상용화된 바이오에탄올 생산기술은 이론수율 대비 90%인데, 이번에 개발된 기술은 바이오에탄올의 수율에 육박한다”며 “수율측면에서는 차세대 연료인 바이오부탄올 생산 기술이 바이오에탄올 생산기술에 근접했음을 의미한다”고 이번 연구의 의미를 밝혔다.

이 교수는 또 “클로스트리듐 아세토부틸리쿰을 세계 최초로 시스템대사공학 기법으로 개량하고 새로운 발효·분리공정을 접목시켜 생산성을 획기적으로 향상시킨 사례”라며 “재생 가능한 자원으로부터 바이오부탄올 생산 공정의 산업화를 앞당기는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 연구 결과는 미생물분야 세계적 학술지인 ‘엠바이오(mBio)‘지 9·10월호 대표논문으로 선정돼 10월 23일자에 게재됐다.

그림설명. 바이오부탄올 생산 미생물인 클로스트리듐 균주의 전자현미경 사진에 핫채널과 콜드채널을 각각 빨간색과 녹색으로 표현. 화합물 구조는 부탄올.

2012.11.06 조회수 17716 -

DNA 기반 반도체 핵심 원천기술 개발

박현규 교수

- 분자 비콘을 이용해 모든(8가지) 논리게이트 구현하는 데 성공 -- 스몰(Small)誌 7월호 표지논문으로 실려 -

초소형 미래 바이오전자기기를 구현하기 위한 핵심기술 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 DNA를 이용해 모든 논리게이트를 구현하는 데 성공, 나노분야의 세계적 학술지 ‘스몰(Small)’ 7월호(23일자) 표지논문으로 실렸다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, DNA는 굵기가 2nm 정도로 가늘기 때문에 보다 저렴하면서도 획기적인 집적도를 가진 반도체를 만들 수 있을 것으로 기대된다.

2나노급 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

DNA는 네 종류의 염기인 아데닌(adenine, A), 시토신(cytosine, C), 구아닌(guanin, G), 티민(thymine, T)이 연속적으로 연결돼 있는데 A는 T와, G는 C와 각각 특이적으로 결합하는 특성을 갖고 있다.

특정 DNA는 특이적으로 결합하는 염기서열을 지닌 또 다른 DNA와 결합해 이중나선 구조를 형성하는 데, 연구팀은 이러한 DNA의 특이적 결합 특성과 구조 변화에 따른 형광신호 특성이 있는 고리모양의 분자 비콘을 이용했다.

연구팀은 생체 DNA물질을 디지털 회로에서 사용되는 논리게이트와 같은 역할을 담당하도록 입력신호로 사용해 고리모양의 DNA가 열리거나 닫히도록 했다.

고리모양 DNA가 열린 형태에서는 형광신호가 증가하고 닫힌 상태에서는 형광 신호가 감소하며 이로 인해 발생하는 형광신호의 변화를 출력신호로 사용했다.

연구팀은 제한적인 시스템만을 구현하는 기존의 논리게이트의 문제점을 극복, 8가지 모든 논리게이트(AND, OR, XOR, INHIBIT, NAND, NOR, XNOR, IMPlCATION)를 구현하는 데 성공해 반도체 기술로써의 적용 가능성을 높였다.

이와 함께, 각각의 논리게이트의 연결을 통한 다중 논리게이트(Multilevel circuits)와 논리게이트의 재생성을 보여주는 데도 성공했다.

박현규 교수는 “하나의 분자 비콘을 모든 게이트 구성을 위한 보편적인 요소로 사용해 저렴하면서도 초고집적 바이오 전자기기의 가능성을 높였다”며 “앞으로 분자 수준의 전자 소자 연구에 큰 변화가 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구를 주도한 박기수 박사과정 학생(제1저자)은 “DNA는 10개의 염기서열 길이가 3.4nm이고 굵기가 2nm밖에 되지 않는 매우 작은 물질이기 때문에 이를 이용해 전자 소자를 구현하면 획기적인 집적도 향상을 이룰 수 있다”며 “간단한 시스템 디자인을 통해 정확한 논리게이트를 구현해 내 DNA 반도체를 탑재한 바이오컴퓨터가 곧 현실로 다가올 것”이라고 말했다.XOR 게이트 : 입력 DNA A(input A)와 입력 DNA B(input B) 둘 중 하나만 있을 때는 고리모양 DNA가 열려서 형광 신호가 나오고(출력신호 1), DNA A와 B가 모두 없을 경우와 모두 있는 경우에는 고리모양 DNA가 고리모양을 유지하여 형광을 발생하지 않게 함으로써 XOR 논리게이트를 정확하게 구현했다.

2012.09.18 조회수 15846

DNA 기반 반도체 핵심 원천기술 개발

박현규 교수

- 분자 비콘을 이용해 모든(8가지) 논리게이트 구현하는 데 성공 -- 스몰(Small)誌 7월호 표지논문으로 실려 -

초소형 미래 바이오전자기기를 구현하기 위한 핵심기술 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 DNA를 이용해 모든 논리게이트를 구현하는 데 성공, 나노분야의 세계적 학술지 ‘스몰(Small)’ 7월호(23일자) 표지논문으로 실렸다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, DNA는 굵기가 2nm 정도로 가늘기 때문에 보다 저렴하면서도 획기적인 집적도를 가진 반도체를 만들 수 있을 것으로 기대된다.

2나노급 반도체가 개발되면 우표 크기의 메모리 반도체에 고화질 영화 10000편을 저장하는 등 현재 상용화중인 20나노급 반도체보다 약 100배의 용량을 담을 수 있게 된다.

DNA는 네 종류의 염기인 아데닌(adenine, A), 시토신(cytosine, C), 구아닌(guanin, G), 티민(thymine, T)이 연속적으로 연결돼 있는데 A는 T와, G는 C와 각각 특이적으로 결합하는 특성을 갖고 있다.

특정 DNA는 특이적으로 결합하는 염기서열을 지닌 또 다른 DNA와 결합해 이중나선 구조를 형성하는 데, 연구팀은 이러한 DNA의 특이적 결합 특성과 구조 변화에 따른 형광신호 특성이 있는 고리모양의 분자 비콘을 이용했다.

연구팀은 생체 DNA물질을 디지털 회로에서 사용되는 논리게이트와 같은 역할을 담당하도록 입력신호로 사용해 고리모양의 DNA가 열리거나 닫히도록 했다.

고리모양 DNA가 열린 형태에서는 형광신호가 증가하고 닫힌 상태에서는 형광 신호가 감소하며 이로 인해 발생하는 형광신호의 변화를 출력신호로 사용했다.

연구팀은 제한적인 시스템만을 구현하는 기존의 논리게이트의 문제점을 극복, 8가지 모든 논리게이트(AND, OR, XOR, INHIBIT, NAND, NOR, XNOR, IMPlCATION)를 구현하는 데 성공해 반도체 기술로써의 적용 가능성을 높였다.

이와 함께, 각각의 논리게이트의 연결을 통한 다중 논리게이트(Multilevel circuits)와 논리게이트의 재생성을 보여주는 데도 성공했다.

박현규 교수는 “하나의 분자 비콘을 모든 게이트 구성을 위한 보편적인 요소로 사용해 저렴하면서도 초고집적 바이오 전자기기의 가능성을 높였다”며 “앞으로 분자 수준의 전자 소자 연구에 큰 변화가 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구를 주도한 박기수 박사과정 학생(제1저자)은 “DNA는 10개의 염기서열 길이가 3.4nm이고 굵기가 2nm밖에 되지 않는 매우 작은 물질이기 때문에 이를 이용해 전자 소자를 구현하면 획기적인 집적도 향상을 이룰 수 있다”며 “간단한 시스템 디자인을 통해 정확한 논리게이트를 구현해 내 DNA 반도체를 탑재한 바이오컴퓨터가 곧 현실로 다가올 것”이라고 말했다.XOR 게이트 : 입력 DNA A(input A)와 입력 DNA B(input B) 둘 중 하나만 있을 때는 고리모양 DNA가 열려서 형광 신호가 나오고(출력신호 1), DNA A와 B가 모두 없을 경우와 모두 있는 경우에는 고리모양 DNA가 고리모양을 유지하여 형광을 발생하지 않게 함으로써 XOR 논리게이트를 정확하게 구현했다.

2012.09.18 조회수 15846 -

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 23590

고화질 초고속 차세대 디스플레이 개발 가능성 열어

- 세계 최고 ‘네이처’ 자매지 발표,“투명전극 나노패턴을 이용한 무배향막 액정 배향”-

기존의 LCD(액정디스플레이)와는 달리 고분자 배향막*이 필요 없는 신개념 LCD기술이 국내 연구진에 의해 개발되어, 더욱 얇으면서 화질이 뛰어나고 속도도 빠른 차세대 디스플레이 개발에 새로운 가능성을 열었다. ※ 고분자 배향막 : 액정 배향(配向)을 위해 투명전극위에 도포하는 얇은 고분자 필름

우리 학교 생명화학공학과 정희태 석좌교수 가 주도하고 정현수, 전환진 박사과정생(공동1저자), 한국화학연구원 김윤호 박사와 전북대학교 강신웅 교수(공동 교신저자) 연구팀이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 학술지인 ‘네이처’의 자매지 ‘Nature Asia Materials(NPG Asia Materials)’ 온라인 속보(2월 17일)에 게재되었다.

평판 디스플레이 산업은 21세기 정보화 산업을 주도하는 핵심 산업으로 LCD를 중심으로 활발히 연구되고 있고, 특히 우리나라가 세계시장의 50%이상을 점유하고 있는 세계선도 산업 중 하나이다. LCD에는 전기광학소자로서 액정을 구동시키기 위해 여러 기술이 집약되는데, 특히 표시 소자*의 품질과 기능을 좌우하는 가장 기본적이면서 핵심적인 기술은 LCD를 구동하기 위해 사용하는 액정(Liquid Crystal)을 한쪽 방향으로 정렬하는 액정배향기술이다.

※ 표시 소자(indicating element) : 부호나 문자, 도형, 화상 등 또는 그 조합된 정보를 입력에 대응하여 표시하기 위한 소자현재 모든 LCD 제품의 액정배향기술은 얇은 고분자 필름 표면에 일정한 방향으로 기계적으로 홈을 파고 그 홈을 따라 액정 물질을 배향시키는 기법을 적용하고 있다. 그러나 고분자 배향막은 고분자 설계․합성부터 후처리까지 많은 시간과 비용이 소비되고, 고분자 안정화를 위한 고온공정은 자유롭게 기판을 선택할 수 없게 하여 자유자재로 휘어지는(flexible) 디스플레이와 같은 차세대 디스플레이에 활용하기 힘든 기술적 한계가 있었다.

정희태 교수 연구팀은 고분자 배향막 없이 LCD에 사용되는 투명한 전극용 유리막(ITO)만을 이용해 액정을 배향시키는 무배향막(배향막이 필요 없는) 기술을 개발하는데 성공하였다. 정 교수팀의 원천기술인 신개념 방식의 패턴기법을 전극용 유리막에 적용하여 높은 분해능(20nm)과 높은 종횡비를 갖는 패턴을 형성한 후에도 투명전극의 고유 성질인 전도도와 투과도가 변함없이 유지되어, 배향막과 투명전극의 기능을 동시에 수행할 수 있음이 확인되었다.

연구팀이 개발한 기술은 고분자 배향막 없이 투명전극 패턴만을 이용하여 액정의 수평(혹은 수직) 배향 모두 가능하다. 따라서 제조공정이 기존의 배향막 공정시간만큼 단축되었을 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 LCD보다 수 마이크로미터에서 센티미터까지 더욱 얇게 LCD를 만들 수 있다. 또한 현재 LCD보다 더욱 낮은 구동전압과 빠른 응답속도 등의 특성을 보여 배터리 수명도 길고 화질이 좋으면서 속도도 빠른, 고화질 초고속 화면 디스플레이 개발에 가능성을 열었다. 아울러 이 기술은 어떠한 기판에도 적용할 수 있고, 나노미터 단위로 미세조절이 가능해 액정 기반의 플렉시블 및 멀티도메인 모드와 같은 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있는 기술로 평가 된다.

또한 연구팀이 개발한 투명전극 패턴기술은 디스플레이 분야뿐만 아니라 투명전극 기판이 쓰이는 터치패널 분야에도 활용될 수 있어 민감도가 크게 향상된 터치패널도 만들 수 있게 된다.

정희태 석좌교수는 “LCD에 꼭 필요한 고분자 배향막을 대체하기 위한 기술은 학계와 산업계의 숙원이었는데, 이번에 개발한 기술은 고분자 배향막이 필요 없고, LCD에 사용했던 기판을 그대로 활용하여 구동할 수 있다는 점에서 산업적 의의가 매우 크다. 또한 이 기술을 스마트폰과 태블릿 PC에 적용하면, 기존 제품보다 터치패널의 민감도를 크게 향상시킬 수 있는 등 미래 전자제품 원천기술로서 다각적으로 활용될 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

(좌) 초고분해능(폭 20nm, 높이 200nm)과 고종횡비를 가지는 ITO 패턴의 모습 (우) ITO 패턴 (노란 점선)만을 이용한 액정 배향 편광현미경 사진

(사진설명) 장성우 연구원, 전환진 연구원, 이은형 연구원(왼쪽부터)이 ITO 패턴 제작을 위한 ion-bombardment 공정장비의 상태를 점검하고 있다.

2012.02.27 조회수 23590 -

스마트폰 질병진단 원천기술 개발

- 신개념의 생체분자 검출기술로 휴대용 체외진단 분야에 획기적 원천기술- 화학분야 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미’ 1월호(16일자) 표지논문 선정

스마트폰으로도 질병을 진단하는 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 스마트폰을 비롯한 휴대용 개인기기에 널리 이용되고 있는 정전기방식의 터치스크린을 이용해 생체분자를 검출하는 원천기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

앞으로 병원에 가지 않고도 스마트폰을 가지고 간단한 질병을 진단하는 시대가 열릴 것으로 기대된다.

최근 스마트폰과 같은 휴대용 전자기기에 적용되는 정전기방식의 터치스크린은 일반적으로 손가락의 접촉을 통해 발생하는 터치스크린 표면의 정전용량 변화를 감지해 작업을 수행하도록 설계돼 있다.

연구팀은 DNA가 자체의 정전용량을 가지고 있으며, 농도에 따라 정전용량이 변화한다는 사실에 착안해 정전기방식의 터치스크린을 생체분자 검출에 활용할 수 있을 것이라고 예상했다.

이를 규명하기 위해 연구팀은 대표적인 생체분자인 DNA를 터치스크린 위에 가하고 정전용량 변화량을 감지했다. 실험결과 터치스크린을 이용해 DNA의 유무와 농도를 정확하게 검출할 수 있었다.이 결과에 따라 DNA뿐만 아니라 세포, 단백질, 핵산, 등 대부분의 생체분자가 정전용량을 갖고 있기 때문에 다양한 생체물질의 검출에도 활용될 수 있다는 가능성을 제시했다는 게 이 기술의 큰 특징이다.

박현규 교수는 “모바일 기기 등에 입력장치로만 이용해 왔던 터치스크린으로 생체 분자 등의 분석에 이용할 수 있음을 세계 최초로 입증한 결과”라며 “이 원천기술을 이용해 앞으로 터치스크린 기반의 스마트폰 또는 태블릿 PC 등을 이용해 개인이 질병을 진단하는 시대가 올 것”이라고 말했다.

이와 함께 논문의 제1저자인 원병연 연구조교수는 “현재는 생체분자의 유무 또는 농도만 측정 가능한 단계이며, 앞으로 특정 생체분자를 선택적으로 검출할 수 있는 기술을 개발해 가까운 시일 내에 상용화에 주력할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구는 지식경제부가 시행하는 ‘산업원천기술개발사업’으로 수행됐으며, 연구의 중요성을 인정받아 화학 분야의 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’ 1월호(16일자) 표지논문으로 선정됐다.

그림1. 터치스크린을 이용한 생체 분자 검출 시스템 모식도 (앙게반테 케미 논문 표지). 휴대용 모바일 기기의 입력장치인 터치스크린 위에서 세포, 단백실, 핵산, 소분자 등의 생체 분자를 검출할 수 있다.

그림2. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 surface capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 여러 지점을 동시에 접촉했을 때 접촉점의 시료 농도에 따라 터치 신호의 위치가 변하는 원리를 이용한 방법. 동시에 두 개의 미지 시료의 농도를 측정할 수 있다.

그림3. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 projected capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 현재 스마트폰 등에 쓰이는 터치스크린 방식으로서, 터치스크린 표면 내부에 여러 라인의 전극이 패턴되어 있어, 각 전극의 정전용량 변화를 각각 측정함으로써 여러 접촉 시료의 농도를 동시에 검출할 수 있다.

2012.01.16 조회수 20223

스마트폰 질병진단 원천기술 개발

- 신개념의 생체분자 검출기술로 휴대용 체외진단 분야에 획기적 원천기술- 화학분야 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미’ 1월호(16일자) 표지논문 선정

스마트폰으로도 질병을 진단하는 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 스마트폰을 비롯한 휴대용 개인기기에 널리 이용되고 있는 정전기방식의 터치스크린을 이용해 생체분자를 검출하는 원천기술을 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

앞으로 병원에 가지 않고도 스마트폰을 가지고 간단한 질병을 진단하는 시대가 열릴 것으로 기대된다.

최근 스마트폰과 같은 휴대용 전자기기에 적용되는 정전기방식의 터치스크린은 일반적으로 손가락의 접촉을 통해 발생하는 터치스크린 표면의 정전용량 변화를 감지해 작업을 수행하도록 설계돼 있다.

연구팀은 DNA가 자체의 정전용량을 가지고 있으며, 농도에 따라 정전용량이 변화한다는 사실에 착안해 정전기방식의 터치스크린을 생체분자 검출에 활용할 수 있을 것이라고 예상했다.

이를 규명하기 위해 연구팀은 대표적인 생체분자인 DNA를 터치스크린 위에 가하고 정전용량 변화량을 감지했다. 실험결과 터치스크린을 이용해 DNA의 유무와 농도를 정확하게 검출할 수 있었다.이 결과에 따라 DNA뿐만 아니라 세포, 단백질, 핵산, 등 대부분의 생체분자가 정전용량을 갖고 있기 때문에 다양한 생체물질의 검출에도 활용될 수 있다는 가능성을 제시했다는 게 이 기술의 큰 특징이다.

박현규 교수는 “모바일 기기 등에 입력장치로만 이용해 왔던 터치스크린으로 생체 분자 등의 분석에 이용할 수 있음을 세계 최초로 입증한 결과”라며 “이 원천기술을 이용해 앞으로 터치스크린 기반의 스마트폰 또는 태블릿 PC 등을 이용해 개인이 질병을 진단하는 시대가 올 것”이라고 말했다.

이와 함께 논문의 제1저자인 원병연 연구조교수는 “현재는 생체분자의 유무 또는 농도만 측정 가능한 단계이며, 앞으로 특정 생체분자를 선택적으로 검출할 수 있는 기술을 개발해 가까운 시일 내에 상용화에 주력할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구는 지식경제부가 시행하는 ‘산업원천기술개발사업’으로 수행됐으며, 연구의 중요성을 인정받아 화학 분야의 세계적 학술지 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’ 1월호(16일자) 표지논문으로 선정됐다.

그림1. 터치스크린을 이용한 생체 분자 검출 시스템 모식도 (앙게반테 케미 논문 표지). 휴대용 모바일 기기의 입력장치인 터치스크린 위에서 세포, 단백실, 핵산, 소분자 등의 생체 분자를 검출할 수 있다.

그림2. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 surface capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 여러 지점을 동시에 접촉했을 때 접촉점의 시료 농도에 따라 터치 신호의 위치가 변하는 원리를 이용한 방법. 동시에 두 개의 미지 시료의 농도를 측정할 수 있다.

그림3. 정전용량 터치스크린 방식의 한가지인 projected capacitive touchscreen을 이용한 시스템 모식도. 현재 스마트폰 등에 쓰이는 터치스크린 방식으로서, 터치스크린 표면 내부에 여러 라인의 전극이 패턴되어 있어, 각 전극의 정전용량 변화를 각각 측정함으로써 여러 접촉 시료의 농도를 동시에 검출할 수 있다.

2012.01.16 조회수 20223 -

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

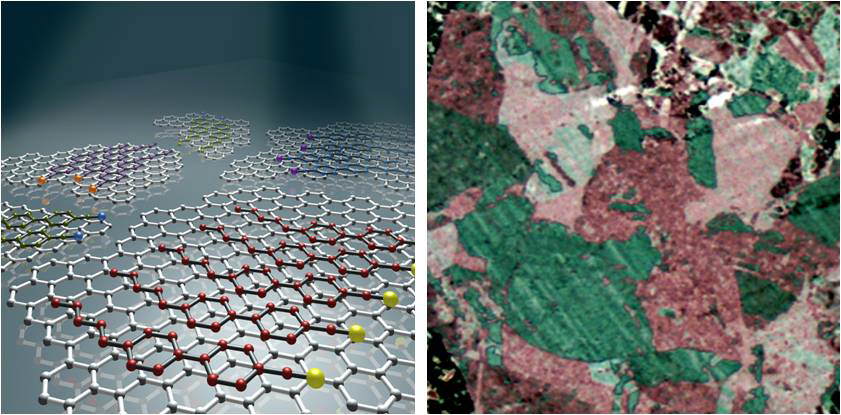

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 22558

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 22558