-

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26

조회수 9212

-

화합물 생성AI 기술로 신약 개발 앞당긴다

신약 개발이나 재료과학과 같은 분야에서는 원하는 화학 특성 조건을 갖춘 물질을 발굴하는 것이 중요한 도전으로 부상하고 있다. 우리 대학 연구팀은 화학반응 예측이나 독성 예측, 그리고 화합물 구조 설계 등 다양한 문제를 동시에 풀면서 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 기술을 개발했다.

김재철AI대학원 예종철 교수 연구팀이 분자 데이터에 다중 모달리티 학습(multi-modal learning) 기술을 도입해, 분자 구조와 그 생화학적 특성을 동시에 생성하고 예측이 가능해 다양한 화학적 과제에 광범위하게 활용가능한 인공지능 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

심층신경망 기술을 통한 인공지능의 발달 이래 이러한 분자와 그 특성값 사이의 관계를 파악하려는 시도는 꾸준히 이루어져 왔다. 최근 비 지도 학습(unsupervised training)을 통한 사전학습 기법이 떠오르면서 분자 구조 자체로부터 화합물의 성질을 예측하는 인공지능 연구들이 제시되었으나 새로운 화합물의 생성하면서도 기존 화합물의 특성 예측이 동시에 가능한 기술은 개발되지 못했다.

연구팀은 화학 특성값의 집합 자체를, 분자를 표현하는 데이터 형식으로 간주해 분자 구조의 표현식과 함께 둘 사이의 상관관계를 아울러 학습하는 AI학습 모델을 제안했다. 유용한 분자 표현식 학습을 위해 컴퓨터 비전 분야에서 주로 연구된 다중 모달리티 학습 기법을 도입해, 두 다른 형식의 데이터를 통합하는 방식으로, 바라는 화합물의 성질을 만족하는 새로운 화합물의 구조를 생성하거나 주어진 화합물의 성질을 예측하는 생성 및 성질 특성이 동시에 가능한 모델을 개발했다.

연구팀이 제안한 모델은 50가지 이상의 동시에 주어지는 특성값 입력을 따르는 분자 구조를 예측하는 등 분자의 구조와 특성 모두의 이해를 요구하는 과제를 해결하는 능력을 보였으며, 이러한 두 데이터 정보 공유를 통해 화학반응 예측 및 독성 예측과 같은 다양한 문제에도 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 것으로 확인됐다.

이 연구는 독성 예측, 후보물질 탐색과 같이 많은 산업계에서 중요하게 다뤄지는 과제를 포함해, 더 광범위하고 풍부한 분자 양식과 고분자, 단백질과 같은 다양한 생화학적 영역에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

예종철 교수는 “새로운 화합물의 생성과 화합물의 특성 예측 기술을 통합하는 화학분야의 새로운 생성 AI기술의 개척을 통해 생성 AI 기술의 저변을 넓힌 것에 자부심을 갖는다”고 말했다.

예종철 교수 연구팀의 장진호 석박통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’지난 3월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Bidirectional Generation of Structure and Properties Through a Single Molecular Foundation Model)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 AI데이터바이오선도기술개발사업으로 지원됐다.

화합물 생성AI 기술로 신약 개발 앞당긴다

신약 개발이나 재료과학과 같은 분야에서는 원하는 화학 특성 조건을 갖춘 물질을 발굴하는 것이 중요한 도전으로 부상하고 있다. 우리 대학 연구팀은 화학반응 예측이나 독성 예측, 그리고 화합물 구조 설계 등 다양한 문제를 동시에 풀면서 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 기술을 개발했다.

김재철AI대학원 예종철 교수 연구팀이 분자 데이터에 다중 모달리티 학습(multi-modal learning) 기술을 도입해, 분자 구조와 그 생화학적 특성을 동시에 생성하고 예측이 가능해 다양한 화학적 과제에 광범위하게 활용가능한 인공지능 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

심층신경망 기술을 통한 인공지능의 발달 이래 이러한 분자와 그 특성값 사이의 관계를 파악하려는 시도는 꾸준히 이루어져 왔다. 최근 비 지도 학습(unsupervised training)을 통한 사전학습 기법이 떠오르면서 분자 구조 자체로부터 화합물의 성질을 예측하는 인공지능 연구들이 제시되었으나 새로운 화합물의 생성하면서도 기존 화합물의 특성 예측이 동시에 가능한 기술은 개발되지 못했다.

연구팀은 화학 특성값의 집합 자체를, 분자를 표현하는 데이터 형식으로 간주해 분자 구조의 표현식과 함께 둘 사이의 상관관계를 아울러 학습하는 AI학습 모델을 제안했다. 유용한 분자 표현식 학습을 위해 컴퓨터 비전 분야에서 주로 연구된 다중 모달리티 학습 기법을 도입해, 두 다른 형식의 데이터를 통합하는 방식으로, 바라는 화합물의 성질을 만족하는 새로운 화합물의 구조를 생성하거나 주어진 화합물의 성질을 예측하는 생성 및 성질 특성이 동시에 가능한 모델을 개발했다.

연구팀이 제안한 모델은 50가지 이상의 동시에 주어지는 특성값 입력을 따르는 분자 구조를 예측하는 등 분자의 구조와 특성 모두의 이해를 요구하는 과제를 해결하는 능력을 보였으며, 이러한 두 데이터 정보 공유를 통해 화학반응 예측 및 독성 예측과 같은 다양한 문제에도 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 것으로 확인됐다.

이 연구는 독성 예측, 후보물질 탐색과 같이 많은 산업계에서 중요하게 다뤄지는 과제를 포함해, 더 광범위하고 풍부한 분자 양식과 고분자, 단백질과 같은 다양한 생화학적 영역에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

예종철 교수는 “새로운 화합물의 생성과 화합물의 특성 예측 기술을 통합하는 화학분야의 새로운 생성 AI기술의 개척을 통해 생성 AI 기술의 저변을 넓힌 것에 자부심을 갖는다”고 말했다.

예종철 교수 연구팀의 장진호 석박통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’지난 3월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Bidirectional Generation of Structure and Properties Through a Single Molecular Foundation Model)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 AI데이터바이오선도기술개발사업으로 지원됐다.

2024.03.25

조회수 10911

-

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06

조회수 6778

-

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

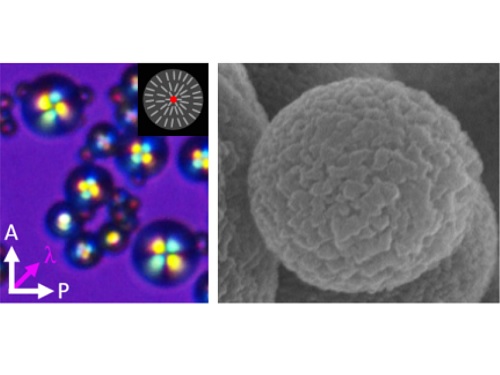

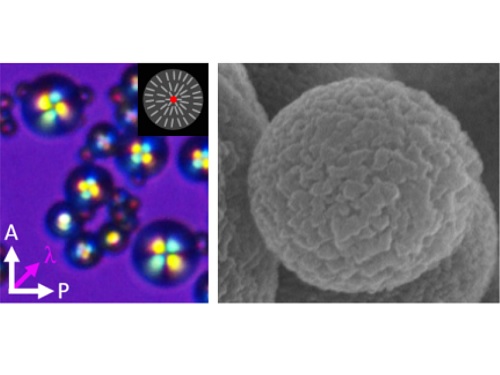

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20

조회수 8031

-

스파이더맨 슈트처럼 내 몸에 착 맞춰지는 옷감형 웨어러블 햅틱 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 메타구조로 매듭지어 형상 적응이 가능한 옷감 형태의 착용형 '햅틱(haptic) 인터페이스'를 개발했다고 28일 밝혔다.

착용형 햅틱 인터페이스 기술은 시·청각 기반의 플랫폼의 한계를 벗어나, 피부 표면으로 전해지는 직관적인 촉감으로 메타버스 속 상호작용 몰입도를 높이는 역할을 한다.

하지만 일반적인 햅틱 인터페이스는 피부에 부착하거나 별도의 고정 장치를 착용하는 착용(부착)형으로, 이러한 햅틱 인터페이스는 장시간 사용 시 피부 발진의 위험과 고정 방식은 일상 움직임에서 불편함을 초래할 수 있다. 또 수십 개의 촉각 전달 소자를 장착해 촉감을 모방하는 기존의 제작 방식 역시 장치의 무게·부피 증가로 이어지는 한계를 보이고 있다.

우선 연구팀은 가볍고 편하게 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스 개발을 위해 형상기억합금 와이어를 핵심 소재로 선택했다. 형상기억합금 와이어란 상온에서 모양이 쉽게 변형되고, 특정 온도에 도달하면 미리 기억된 형태로 되돌아가는 특징을 갖는 형상기억합금을 철사처럼 가늘고 길게 제작한 것이다. 이러한 형상기억합금 와이어를 기존의 천 제작 방식을 활용해 매듭지어 옷감처럼 제작하는 방식을 활용하였다. 특히, 연구팀은 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 구조로 매듭지어, 일반 구조에서는 볼 수 없는 3D 방향으로 구조 전체가 동시에 수축 및 이완하는 특성을 구현해 내었고, 이를 통해 착용자의 신체 형상에 순응하며 사이즈가 자동으로 조절되는 옷감형 액추에이터를 개발했다.

또한 연구팀은 8개의 영역을 개별 수축 제어할 수 있도록 설계해 총 아홉 가지 방향과 타이밍에 대한 정보를 사용자에게 촉감 피드백으로 전달할 수 있게 제작했다.

예로 팔목에 착용 시, 사용자는 방향 및 타이밍에 관한 정보를 촉각적으로 인지할 수 있고, 반면 팔꿈치에 착용할 때는 옷감형 액추에이터의 가변강성 기능을 활용해 팔꿈치의 굽힘각도에 따른 피드백을 제공하는 멀티모달(두 가지 이상의 피드백 형태로 정보를 전달) 햅틱 인터페이스로서 개발했다.

이처럼 옷감형 액추에이터를 팔목에 착용한 사용자가 가상현실 속 모빌리티 로봇 주변의 위치정보를 파악하고, 시각과 청각 정보가 제한될 때 장애물을 피해 로봇을 안정적으로 주행하는 실증에도 성공했다.

오일권 교수는 이번 연구성과를 통한 실용화 시 활용에 대해 "착용형 햅틱 인터페이스는 촉각 정보를 활용한 로봇, 무인기 제어와 메타버스가 접목된 의료·교육 등에도 활용할 수 있다"고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자(창의연구) 지원 사업으로 수행됐다. 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 <어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)>에 9월 19일 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 학술지 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Easy-To-Wear Auxetic SMA Knot-Architecture for Spatiotemporal and Multimodal Haptic Feedbacks)

스파이더맨 슈트처럼 내 몸에 착 맞춰지는 옷감형 웨어러블 햅틱 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 메타구조로 매듭지어 형상 적응이 가능한 옷감 형태의 착용형 '햅틱(haptic) 인터페이스'를 개발했다고 28일 밝혔다.

착용형 햅틱 인터페이스 기술은 시·청각 기반의 플랫폼의 한계를 벗어나, 피부 표면으로 전해지는 직관적인 촉감으로 메타버스 속 상호작용 몰입도를 높이는 역할을 한다.

하지만 일반적인 햅틱 인터페이스는 피부에 부착하거나 별도의 고정 장치를 착용하는 착용(부착)형으로, 이러한 햅틱 인터페이스는 장시간 사용 시 피부 발진의 위험과 고정 방식은 일상 움직임에서 불편함을 초래할 수 있다. 또 수십 개의 촉각 전달 소자를 장착해 촉감을 모방하는 기존의 제작 방식 역시 장치의 무게·부피 증가로 이어지는 한계를 보이고 있다.

우선 연구팀은 가볍고 편하게 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스 개발을 위해 형상기억합금 와이어를 핵심 소재로 선택했다. 형상기억합금 와이어란 상온에서 모양이 쉽게 변형되고, 특정 온도에 도달하면 미리 기억된 형태로 되돌아가는 특징을 갖는 형상기억합금을 철사처럼 가늘고 길게 제작한 것이다. 이러한 형상기억합금 와이어를 기존의 천 제작 방식을 활용해 매듭지어 옷감처럼 제작하는 방식을 활용하였다. 특히, 연구팀은 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 구조로 매듭지어, 일반 구조에서는 볼 수 없는 3D 방향으로 구조 전체가 동시에 수축 및 이완하는 특성을 구현해 내었고, 이를 통해 착용자의 신체 형상에 순응하며 사이즈가 자동으로 조절되는 옷감형 액추에이터를 개발했다.

또한 연구팀은 8개의 영역을 개별 수축 제어할 수 있도록 설계해 총 아홉 가지 방향과 타이밍에 대한 정보를 사용자에게 촉감 피드백으로 전달할 수 있게 제작했다.

예로 팔목에 착용 시, 사용자는 방향 및 타이밍에 관한 정보를 촉각적으로 인지할 수 있고, 반면 팔꿈치에 착용할 때는 옷감형 액추에이터의 가변강성 기능을 활용해 팔꿈치의 굽힘각도에 따른 피드백을 제공하는 멀티모달(두 가지 이상의 피드백 형태로 정보를 전달) 햅틱 인터페이스로서 개발했다.

이처럼 옷감형 액추에이터를 팔목에 착용한 사용자가 가상현실 속 모빌리티 로봇 주변의 위치정보를 파악하고, 시각과 청각 정보가 제한될 때 장애물을 피해 로봇을 안정적으로 주행하는 실증에도 성공했다.

오일권 교수는 이번 연구성과를 통한 실용화 시 활용에 대해 "착용형 햅틱 인터페이스는 촉각 정보를 활용한 로봇, 무인기 제어와 메타버스가 접목된 의료·교육 등에도 활용할 수 있다"고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자(창의연구) 지원 사업으로 수행됐다. 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 <어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)>에 9월 19일 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 학술지 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Easy-To-Wear Auxetic SMA Knot-Architecture for Spatiotemporal and Multimodal Haptic Feedbacks)

2023.11.30

조회수 8458

-

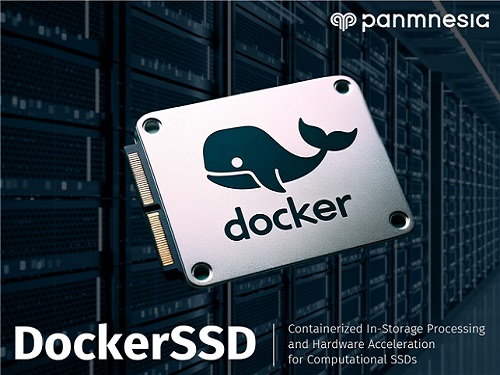

독립적으로 더 스마트해진 ‘도커SSD’ 개발

정보를 저장하는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid-Sate Drive, SSD)가 컴퓨터 없이도 데이터 처리가 가능한 독립 서버로 운영이 가능해지며 편리성이 극대화되고 데이터의 탄소 배출량도 획기적으로 감소시킬 수 있는 새로운 형태의 스마트 SSD로 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 물리적 장치의 실행이 아닌 가상으로 데이터 처리와 운영이 되는 `도커(Docker)' 개념을 적용한 새로운 고성능·저전력 메모리 (PIM, Processing-In-Memory) 모델 중 하나인 `도커SSD'를 개발했다고 27일 밝혔다.

스마트 SSD는 여러 가지 데이터를 처리하는 프로그램들을 데이터가 실제 존재하는 스토리지 근처에서 실행할 수 있게 함으로써 데이터 이동에 불필요한 에너지 및 전력 소모를 줄이고 고성능 결과를 얻게 하는 기술로 오랫동안 다양한 곳에 적용을 시도해 왔다. 하지만 기존 데이터 처리 프로그램을 SSD 제조사별로 그리고 장치가 제공하는 환경별로 모두 수정하고 새로 만들어야 하는 문제 때문에 스마트 SSD를 다양한 환경과 데이터 처리 응용에 적용하는 것에 한계가 존재했다. 이러한 한계를 극복하고자 KAIST 연구팀은 스마트 SSD의 제조사나 장치 환경에 관계 없이 현존하는 여러 가지 프로그램들을 그대로 스토리지에 이식하여 실행할 수 있는 도커SSD를 개발하였다.

이를 위해 정명수 교수 연구팀은 사용자들에게 데이터 처리 기술 중 편의성을 제공하는 방법으로 `컨테이너'를 주목했다. 컨테이너는 응용 프로그램과 해당 프로그램 실행에 필요한 라이브러리를 모두 포함한 소프트웨어 패키지로, 외부의 환경에 구애받지 않고, 컨테이너 내부적으로 독립적인 실행 환경을 운용할 수 있게 해준다.

연구팀이 개발한 도커SSD는 가상화 운영체제 환경인 *도커(Docker)를 스토리지 내부에서 실행할 수 있는 특허 기술을 적용해 호스트로부터 요청받은 컨테이너 단위의 작업을 처리한다. 사용자들은 메모리/스토리지 제조사에 영향을 받지 않고 다양한 응용 프로그램을 스토리지 내부에서 실행할 수 있다. 또한, 외부와 독립적인 실행 환경을 제공하는 컨테이너의 특성 덕분에, 사용자들이 기존 응용 프로그램의 소스 코드를 수정할 필요조차 없어져 사용자 편의성이 극대화된다.

☞ 도커(Docker): 리눅스 컨테이너를 만들고 사용할 수 있도록 하는 컨테이너화 기술

연구팀은 일반적으로 SSD 장치에 접근하기 위해 사용되는 스토리지 프로토콜과, 도커 소프트웨어 동작의 기반이 되는 네트워크 관련 프로토콜이 서로 호환되지 않는다는 점을 극복하기 위해 스토리지 프로토콜을 통해 네트워크 관련 메시지를 전송할 수 있는 새로운 인터페이스를 독자 개발했다. 또한, 컨테이너 및 도커를 실행하기 위해서 기존 운영체제를 경량화하여 도커SSD 내부에 통합했다. 마지막으로, 스토리지에 내재된 저사양 프로세서를 활용하여 작업을 처리할 경우 성능이 저하될 수 있다는 점을 착안하여 자체 제작한 저전력 하드웨어 가속 모듈을 활용하여 네트워크 및 입출력 관련 동작을 가속함으로써 문제를 해결했다.

연구팀은 도커SSD에 적용한 운영체제 수준 가상화의 실효성 검증을 통해 현재 학계에서 가장 자주 사용되는 스토리지 기반 모델보다도 데이터를 2배 빠르게 처리하면서 전력 소모 또한 약 2배 감소시킴을 확인했다.

정명수 교수는 "불필요한 데이터 이동을 최소화하여 빠르면서 에너지 절약에 최적화된, 동시에 사용자 입장에서 편리하면서도 우수한 호환성을 가진 메모리 모델을 확보했다ˮ며 "고성능·저전력 메모리 모델인 도커SSD는 빠르게 확장하고 있는 국내·외 데이터센터 운영 기업/기관에 실용화되어 탄소중립에 기여할 수 있을 것ˮ이라 말했다.

이번 연구는 스코틀랜드 에든버러에서 오는 2024년 3월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA)'에 관련 논문(논문명: DockerSSD: Containerized In-Storage Processing and Hardware Acceleration for Computational SSDs)으로 발표될 예정이다.

한편 해당 연구는 KAIST 교원창업 회사인 파네시아(https://panmnesia.com)와 정보통신기획평가원등의 연구 지원을 받아 진행됐다.

독립적으로 더 스마트해진 ‘도커SSD’ 개발

정보를 저장하는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid-Sate Drive, SSD)가 컴퓨터 없이도 데이터 처리가 가능한 독립 서버로 운영이 가능해지며 편리성이 극대화되고 데이터의 탄소 배출량도 획기적으로 감소시킬 수 있는 새로운 형태의 스마트 SSD로 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 물리적 장치의 실행이 아닌 가상으로 데이터 처리와 운영이 되는 `도커(Docker)' 개념을 적용한 새로운 고성능·저전력 메모리 (PIM, Processing-In-Memory) 모델 중 하나인 `도커SSD'를 개발했다고 27일 밝혔다.

스마트 SSD는 여러 가지 데이터를 처리하는 프로그램들을 데이터가 실제 존재하는 스토리지 근처에서 실행할 수 있게 함으로써 데이터 이동에 불필요한 에너지 및 전력 소모를 줄이고 고성능 결과를 얻게 하는 기술로 오랫동안 다양한 곳에 적용을 시도해 왔다. 하지만 기존 데이터 처리 프로그램을 SSD 제조사별로 그리고 장치가 제공하는 환경별로 모두 수정하고 새로 만들어야 하는 문제 때문에 스마트 SSD를 다양한 환경과 데이터 처리 응용에 적용하는 것에 한계가 존재했다. 이러한 한계를 극복하고자 KAIST 연구팀은 스마트 SSD의 제조사나 장치 환경에 관계 없이 현존하는 여러 가지 프로그램들을 그대로 스토리지에 이식하여 실행할 수 있는 도커SSD를 개발하였다.

이를 위해 정명수 교수 연구팀은 사용자들에게 데이터 처리 기술 중 편의성을 제공하는 방법으로 `컨테이너'를 주목했다. 컨테이너는 응용 프로그램과 해당 프로그램 실행에 필요한 라이브러리를 모두 포함한 소프트웨어 패키지로, 외부의 환경에 구애받지 않고, 컨테이너 내부적으로 독립적인 실행 환경을 운용할 수 있게 해준다.

연구팀이 개발한 도커SSD는 가상화 운영체제 환경인 *도커(Docker)를 스토리지 내부에서 실행할 수 있는 특허 기술을 적용해 호스트로부터 요청받은 컨테이너 단위의 작업을 처리한다. 사용자들은 메모리/스토리지 제조사에 영향을 받지 않고 다양한 응용 프로그램을 스토리지 내부에서 실행할 수 있다. 또한, 외부와 독립적인 실행 환경을 제공하는 컨테이너의 특성 덕분에, 사용자들이 기존 응용 프로그램의 소스 코드를 수정할 필요조차 없어져 사용자 편의성이 극대화된다.

☞ 도커(Docker): 리눅스 컨테이너를 만들고 사용할 수 있도록 하는 컨테이너화 기술

연구팀은 일반적으로 SSD 장치에 접근하기 위해 사용되는 스토리지 프로토콜과, 도커 소프트웨어 동작의 기반이 되는 네트워크 관련 프로토콜이 서로 호환되지 않는다는 점을 극복하기 위해 스토리지 프로토콜을 통해 네트워크 관련 메시지를 전송할 수 있는 새로운 인터페이스를 독자 개발했다. 또한, 컨테이너 및 도커를 실행하기 위해서 기존 운영체제를 경량화하여 도커SSD 내부에 통합했다. 마지막으로, 스토리지에 내재된 저사양 프로세서를 활용하여 작업을 처리할 경우 성능이 저하될 수 있다는 점을 착안하여 자체 제작한 저전력 하드웨어 가속 모듈을 활용하여 네트워크 및 입출력 관련 동작을 가속함으로써 문제를 해결했다.

연구팀은 도커SSD에 적용한 운영체제 수준 가상화의 실효성 검증을 통해 현재 학계에서 가장 자주 사용되는 스토리지 기반 모델보다도 데이터를 2배 빠르게 처리하면서 전력 소모 또한 약 2배 감소시킴을 확인했다.

정명수 교수는 "불필요한 데이터 이동을 최소화하여 빠르면서 에너지 절약에 최적화된, 동시에 사용자 입장에서 편리하면서도 우수한 호환성을 가진 메모리 모델을 확보했다ˮ며 "고성능·저전력 메모리 모델인 도커SSD는 빠르게 확장하고 있는 국내·외 데이터센터 운영 기업/기관에 실용화되어 탄소중립에 기여할 수 있을 것ˮ이라 말했다.

이번 연구는 스코틀랜드 에든버러에서 오는 2024년 3월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA)'에 관련 논문(논문명: DockerSSD: Containerized In-Storage Processing and Hardware Acceleration for Computational SSDs)으로 발표될 예정이다.

한편 해당 연구는 KAIST 교원창업 회사인 파네시아(https://panmnesia.com)와 정보통신기획평가원등의 연구 지원을 받아 진행됐다.

2023.11.27

조회수 7666

-

인공장기 생체 단백질 모방 금속 필름 개발

오랜 기간에 걸쳐 생체 구조체를 형틀로 삼아 다양한 무기물을 증착 및 성장시킴으로써 생체 모방 재료를 합성하는 연구들이 이루어져 왔는데, 이를 생체 형틀법이라고 한다. 이런 생체 형틀법은 생체에 있는 특정 구조체에 사용되어 오랜 시간 동안 에너지, 광학, 마이크로로봇, 의료 분야 등에 응용되어 왔다. 특히 생체 구조체를 사용하고 모방했다는 점에서 인체 내 활용이 용이하여 인공장기나 상처 치유 분야로 많이 연구되었다.

우리 대학 신소재공학과 장재범, 김일두 교수 연구팀이 생체 형틀법을 이용해 세포외 기질을 구성하는 여러 단백질 중 원하는 특정 단백질만을 선택해 해당 단백질 구조체를 모방한 금속 필름을 합성하고 전기 전달 특성을 확인하는 것에 성공했다고 16일 밝혔다.

세포외 기질이란 세포 밖에 존재하며 세포의 분화, 성장, 이동에 중요한 역할을 수행할 뿐만 아니라 생체 조직과 기관(organ)의 구조적·기계적 특성 유지에 필수적인 생체 구조물이다. 이러한 세포외 기질은 여러 단백질을 포함하며, 그 단백질 구조체를 원하는 형태로 변형하거나 최근에는 세포외 기질을 3D 프린팅을 위한 바이오잉크로 사용할 만큼 세포외 기질을 다루는 많은 기술 개발이 진행되고 있다. 따라서 세포외 기질은 생체 형틀법을 통해 다양한 구조의 재료 합성에 이용될 수 있지만, 현재까지 관련된 연구는 많이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 2022년 항체(Antibody)를 활용한 신개념 생체 형틀법인 `항체 유도 생체 형틀‘을 개발해 최초로 다세포 생물 내부에 있는 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 이번 연구에서는 이전 연구를 세포외 기질로 확장해 세포를 지탱하는 구조체를 구성하는 단백질 중 피브로넥틴(fibronectin)을 표적 단백질로 삼아 그물형 금속 필름 제작에 성공했다.

연구팀은 이에 더 나아가 합성한 그물형 금속 필름에 추가적 처리를 통해 금속을 통한 전기 전달이 가능하도록 만들었다. 이를 기반으로 물을 전기 분해하여 수소를 생산하거나, 또는 수소와 금속간 화학적 반응을 통해 수소를 검출할 수 있는 센서로 활용할 수 있었다.

해당 기술은 다양한 생물의 세포외 기질에도 적용 가능할 것으로 예상되어 더 큰 규모나 더 복잡한 생체 모방 재료 합성도 가능할 것으로 생각된다. 또한, 원하는 형태로 세포외 기질을 패턴화 및 정렬함으로써 본 기술로 전기 회로 제작도 가능할 것으로 생각된다.

우리 대학 신소재공학과 송창우 박사과정, 안재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 10월 18일 자로 온라인 공개되었으며, 전면 표지 논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Metallization of Targeted Protein Assemblies in Cell-Derived Extracellular Matrix by Antibody-Guided Biotemplating).

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존에 개발한 항체 유도 생체 형틀법을 세포외 기질로 확장함으로써 합성된 생체 모방 재료가 더 다양한 분야에 활용 가능하다는 것을 보였다ˮ 라며 "이를 기반으로 조직 수준의 세포외 기질 및 원하는 형태로 변형된 세포외 기질을 이용해 조직 공학(Tissue engineering) 및 생체 조직 제조(Biofabrication)으로 활용 범주를 넓힐 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

인공장기 생체 단백질 모방 금속 필름 개발

오랜 기간에 걸쳐 생체 구조체를 형틀로 삼아 다양한 무기물을 증착 및 성장시킴으로써 생체 모방 재료를 합성하는 연구들이 이루어져 왔는데, 이를 생체 형틀법이라고 한다. 이런 생체 형틀법은 생체에 있는 특정 구조체에 사용되어 오랜 시간 동안 에너지, 광학, 마이크로로봇, 의료 분야 등에 응용되어 왔다. 특히 생체 구조체를 사용하고 모방했다는 점에서 인체 내 활용이 용이하여 인공장기나 상처 치유 분야로 많이 연구되었다.

우리 대학 신소재공학과 장재범, 김일두 교수 연구팀이 생체 형틀법을 이용해 세포외 기질을 구성하는 여러 단백질 중 원하는 특정 단백질만을 선택해 해당 단백질 구조체를 모방한 금속 필름을 합성하고 전기 전달 특성을 확인하는 것에 성공했다고 16일 밝혔다.

세포외 기질이란 세포 밖에 존재하며 세포의 분화, 성장, 이동에 중요한 역할을 수행할 뿐만 아니라 생체 조직과 기관(organ)의 구조적·기계적 특성 유지에 필수적인 생체 구조물이다. 이러한 세포외 기질은 여러 단백질을 포함하며, 그 단백질 구조체를 원하는 형태로 변형하거나 최근에는 세포외 기질을 3D 프린팅을 위한 바이오잉크로 사용할 만큼 세포외 기질을 다루는 많은 기술 개발이 진행되고 있다. 따라서 세포외 기질은 생체 형틀법을 통해 다양한 구조의 재료 합성에 이용될 수 있지만, 현재까지 관련된 연구는 많이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 2022년 항체(Antibody)를 활용한 신개념 생체 형틀법인 `항체 유도 생체 형틀‘을 개발해 최초로 다세포 생물 내부에 있는 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 이번 연구에서는 이전 연구를 세포외 기질로 확장해 세포를 지탱하는 구조체를 구성하는 단백질 중 피브로넥틴(fibronectin)을 표적 단백질로 삼아 그물형 금속 필름 제작에 성공했다.

연구팀은 이에 더 나아가 합성한 그물형 금속 필름에 추가적 처리를 통해 금속을 통한 전기 전달이 가능하도록 만들었다. 이를 기반으로 물을 전기 분해하여 수소를 생산하거나, 또는 수소와 금속간 화학적 반응을 통해 수소를 검출할 수 있는 센서로 활용할 수 있었다.

해당 기술은 다양한 생물의 세포외 기질에도 적용 가능할 것으로 예상되어 더 큰 규모나 더 복잡한 생체 모방 재료 합성도 가능할 것으로 생각된다. 또한, 원하는 형태로 세포외 기질을 패턴화 및 정렬함으로써 본 기술로 전기 회로 제작도 가능할 것으로 생각된다.

우리 대학 신소재공학과 송창우 박사과정, 안재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 10월 18일 자로 온라인 공개되었으며, 전면 표지 논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Metallization of Targeted Protein Assemblies in Cell-Derived Extracellular Matrix by Antibody-Guided Biotemplating).

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존에 개발한 항체 유도 생체 형틀법을 세포외 기질로 확장함으로써 합성된 생체 모방 재료가 더 다양한 분야에 활용 가능하다는 것을 보였다ˮ 라며 "이를 기반으로 조직 수준의 세포외 기질 및 원하는 형태로 변형된 세포외 기질을 이용해 조직 공학(Tissue engineering) 및 생체 조직 제조(Biofabrication)으로 활용 범주를 넓힐 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.17

조회수 7940

-

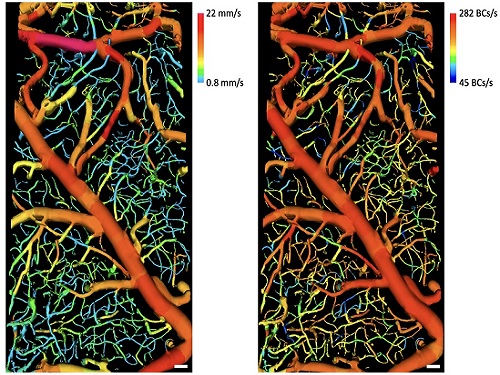

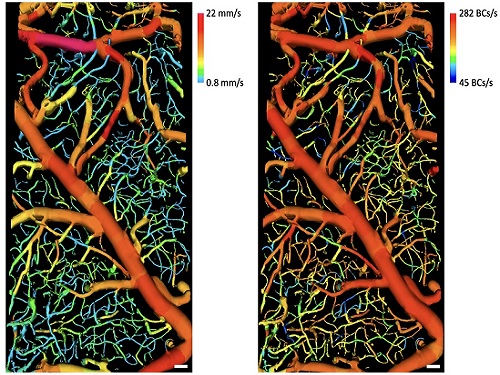

조영제 없이 흐르는 혈구 3차원 고속촬영 가능

생체 내 미세혈관 안에 흐르는 혈류의 여러 가지 혈류역학 정보는 관련된 장기들의 건강과 밀접하게 연결되어 있어, 이의 정확한 측정과 분석은 여러 질병 연구에 매우 중요하다. 이를 위해 가장 좋은 방법은 다양한 혈관들 안에 흐르는 혈구들을 직접 높은 시간해상도로 이미징하는 것이겠지만, 현재까지는 이러한 기술이 존재하지 않아 혈류속도와 상관관계가 있는 다른 값들을 측정해 간접적으로 유추하거나 일부 혈구들을 형광 염색한 후 주입해 이미징하는 방법 등이 사용되고 있다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 복잡한 3차원 혈관구조 안에서 흐르는 혈구들을 아무런 조영제 사용 없이 고속으로 이미징하는 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

현미경으로 생체를 이미징하면 혈구뿐만 아니라 조직으로부터도 반사 및 산란된 빛이 많기 때문에 혈구만을 선택적으로 이미징하기는 어렵다. 이번에 개발된 기술은 형광 조영제와 같은 외부 물질을 전혀 사용하지 않고 넓은 3차원 영역에 복잡하게 분포돼있는 다양한 혈관 내에 흐르는 혈구들을 직접 고속으로 이미징해(초당 1,450장의 이미지 획득) 큰 주목을 받고 있다.

오왕열 교수 연구팀은 흐르는 혈구들의 특성을 이용해 고안한 영상처리 방법 개발을 통해 현미경 이미지로부터 흐르는 혈구들만을 영상화하는 데 성공했다. 또한, 공간적으로 상관성이 없는 조명을 사용해 스페클 노이즈(반점 잡음)에 의해 혈구가 보이지 않게 되는 것을 막았으며, 속도가 빠르면서도 각 픽셀이 한 번에 획득할 수 있는 광량이 큰 카메라를 사용해 고속으로 생체 내 깊은 곳에 있는 흐르는 혈구까지 이미징할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “다양한 혈관 안의 혈류속도, 단위 시간당 흐르는 혈구 개수 등은 생체를 이용한 바이오메디컬 연구에서 매우 중요한 정보이기 때문에 오랫동안 많은 연구가 집중돼 왔다. 당연히, 혈관 안에 다양한 속도로 흐르는 혈구를 직접 이미징할 수 있으면 가장 좋겠지만, 그러한 영상 기기나 방법이 존재하지 않아 혈류속도와 관련있는 도플러 신호 등을 측정해 속도를 추산하거나, 혈장 혹은 일부 혈구를 형광 염색해 형광현미경으로 이미징하는 방법이 주로 사용되고 있었다. 새로 개발한 기술은 형광 조영제와 같은 아무런 물질을 생체에 주사하지 않고도, 여러 혈관 안에 흐르는 혈구들만을 고속으로 직접 영상화할 수 있어서, 현장에서의 사용이 매우 편리할 뿐 아니라 정확한 혈류역학 정보를 바로 얻어낼 수 있어, 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것”이라고 강한 기대를 보였다.

우리 대학 김경환 학생과 박현상 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small) 10월호에 게재됐다. (논문명: Direct Blood Cell Flow Imaging in Microvascular Networks)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

조영제 없이 흐르는 혈구 3차원 고속촬영 가능

생체 내 미세혈관 안에 흐르는 혈류의 여러 가지 혈류역학 정보는 관련된 장기들의 건강과 밀접하게 연결되어 있어, 이의 정확한 측정과 분석은 여러 질병 연구에 매우 중요하다. 이를 위해 가장 좋은 방법은 다양한 혈관들 안에 흐르는 혈구들을 직접 높은 시간해상도로 이미징하는 것이겠지만, 현재까지는 이러한 기술이 존재하지 않아 혈류속도와 상관관계가 있는 다른 값들을 측정해 간접적으로 유추하거나 일부 혈구들을 형광 염색한 후 주입해 이미징하는 방법 등이 사용되고 있다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 복잡한 3차원 혈관구조 안에서 흐르는 혈구들을 아무런 조영제 사용 없이 고속으로 이미징하는 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

현미경으로 생체를 이미징하면 혈구뿐만 아니라 조직으로부터도 반사 및 산란된 빛이 많기 때문에 혈구만을 선택적으로 이미징하기는 어렵다. 이번에 개발된 기술은 형광 조영제와 같은 외부 물질을 전혀 사용하지 않고 넓은 3차원 영역에 복잡하게 분포돼있는 다양한 혈관 내에 흐르는 혈구들을 직접 고속으로 이미징해(초당 1,450장의 이미지 획득) 큰 주목을 받고 있다.

오왕열 교수 연구팀은 흐르는 혈구들의 특성을 이용해 고안한 영상처리 방법 개발을 통해 현미경 이미지로부터 흐르는 혈구들만을 영상화하는 데 성공했다. 또한, 공간적으로 상관성이 없는 조명을 사용해 스페클 노이즈(반점 잡음)에 의해 혈구가 보이지 않게 되는 것을 막았으며, 속도가 빠르면서도 각 픽셀이 한 번에 획득할 수 있는 광량이 큰 카메라를 사용해 고속으로 생체 내 깊은 곳에 있는 흐르는 혈구까지 이미징할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “다양한 혈관 안의 혈류속도, 단위 시간당 흐르는 혈구 개수 등은 생체를 이용한 바이오메디컬 연구에서 매우 중요한 정보이기 때문에 오랫동안 많은 연구가 집중돼 왔다. 당연히, 혈관 안에 다양한 속도로 흐르는 혈구를 직접 이미징할 수 있으면 가장 좋겠지만, 그러한 영상 기기나 방법이 존재하지 않아 혈류속도와 관련있는 도플러 신호 등을 측정해 속도를 추산하거나, 혈장 혹은 일부 혈구를 형광 염색해 형광현미경으로 이미징하는 방법이 주로 사용되고 있었다. 새로 개발한 기술은 형광 조영제와 같은 아무런 물질을 생체에 주사하지 않고도, 여러 혈관 안에 흐르는 혈구들만을 고속으로 직접 영상화할 수 있어서, 현장에서의 사용이 매우 편리할 뿐 아니라 정확한 혈류역학 정보를 바로 얻어낼 수 있어, 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것”이라고 강한 기대를 보였다.

우리 대학 김경환 학생과 박현상 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small) 10월호에 게재됐다. (논문명: Direct Blood Cell Flow Imaging in Microvascular Networks)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.01

조회수 5422

-

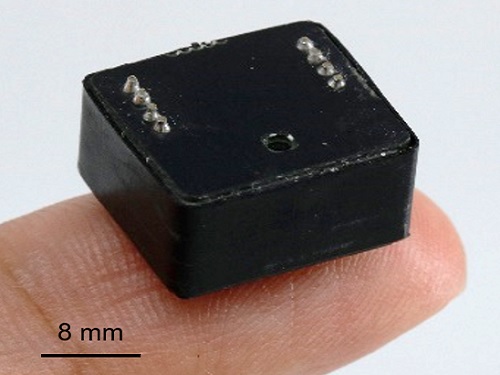

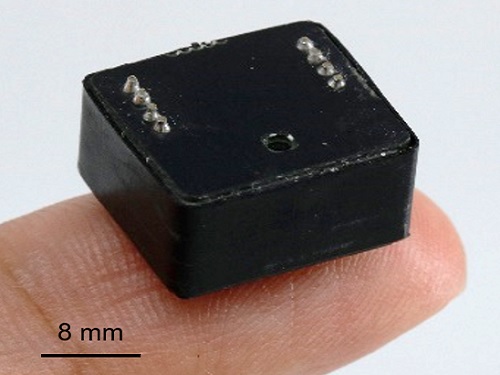

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24

조회수 7256

-

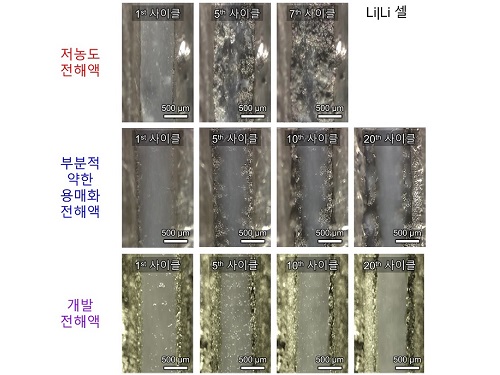

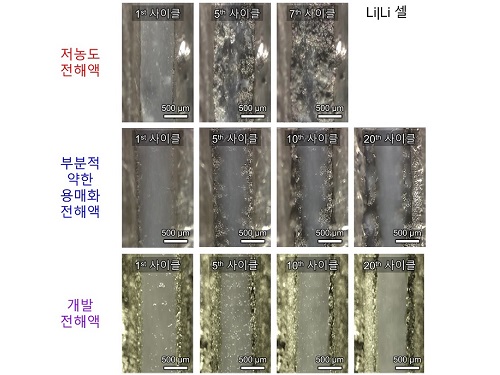

세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.04

조회수 8661

-

약물 부작용 및 용해도 예측 그래프 신경망 기술 개발

최근 화학, 생명과학 등 다양한 기초과학 분야의 문제를 해결하기 위해 그래프 신경망 (Graph Neural Network) 기술이 널리 활용되고 있다. 그 중에서도 특히 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질을 예측하는 것은 다양한 화학, 소재 및 의학 분야에서 각광을 받고 있다. 예를 들어, 어떠한 약물 (Drug)이 용매 (Solvent)에 얼마나 잘 용해되는지 정확히 예측하고, 동시에 여러 가지 약물을 투여하는 다중약물요법 (Polypharmacy)의 부작용을 예측하는 것이 신약 개발 등에 매우 중요하다.

우리 대학 산업및시스템공학과 박찬영 교수 연구팀이 한국화학연구원(원장 이영국)과 공동연구를 통해 물질 내의 중요한 하부 구조(Substructure)를 탐지하여 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질 예측의 높은 정확도를 달성할 수 있는 새로운 그래프 신경망 기법을 개발했다고 18일 밝혔다.

기존 연구에서는 두 분자 쌍이 있을 때, 각 분자내에 존재하는 원자들 사이의 상호 작용만을 고려해 그래프 신경망 모델을 학습하였다. 예를 들어 특정 발색체의 물(H2O)에 대한 용해도를 예측하고자 할 때, 발색체 내의 각 원자들에 대해 물 분자의 원자들 (즉, H, O)이 갖는 영향력을 고려하는 것이다. 연구팀이 이에 반해, 연구팀이 착안한 점은 분자 구조의 화학적 특성을 결정하는 데 있어서 원자뿐만 아니라 작용기(Functional group)와 같은 분자내 하부 구조들이 중요한 역할을 한다는 점이었다. 예를 들어, 알코올이나 예를 들어, 알코올이나 포도당과 같이 하이드록실기 (Hydroxyl group)를 포함하는 분자들은 일반적으로 물에 대한 용해도가 높은 것으로 알려져 있다. 즉, 하이드록실기라는 작용기가 물에 대한 용해도를 결정하는데 중요한 역할을 한다는 것이다.

연구팀은 분자의 특성을 결정하는데 큰 영향을 끼치는 하부 구조를 추론하는 기술을 분자내의 중요한 정보를 최대한 압축하여 보존하는 ‘정보 병목 이론’과, 분자 내의 어떤 하부 구조가 분자의 고유한 특성을 결정 짓는데 큰 역할을 했는지 대한 인과 관계를 추론하는 ‘인과 추론 모형’을 활용하여 개발했다. 이를 통해 분자의 고유한 특성에 가장 큰 영향을 미치는 하부 구조를 찾아내었다. 또한 분자 간 관계를 추론하는 문제에서는 상대방 분자에 따라 대상 분자의 중요한 하부 구조가 달라질 수 있다는 점을 착안하여 물질 간 관계를 예측하는 모델을 제안했다.

이번 새로운 그래프 신경망 기법을 의학에 적용하여 정보 병목 현상을 기반으로 한 연구는 기존 연구에 비해 약물 용해도 예측에서 11%의 성능 향상, 다중약물요법 부작용 예측에서 4%의 정확도 향상을 이뤄냈다. 또한, 인과 추론 모형을 기반으로 한 연구는 약물 용해도 예측에서 17%의 성능 향상, 약물 부작용 예측에서 2%의 정확도 향상을 이뤄냈다.

박찬영 교수팀은 정보 병목 이론을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분자 구조 관계의 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 그래프 신경망 모델을 개발해 기계학습 분야 최고권위 국제학술대회 ‘국제 기계 학습 학회 International Conference on Machine Learning (ICML 2023)’에서 올 7월 발표할 예정이다. (논문명: Conditional Graph Information Bottleneck for Molecular Relational Learning). 또한 인과 추론 모형을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분포 변화에도 모델의 성능이 강건하게 유지되는 그래프 신경망 모델을 개발해 데이터마이닝 최고권위 국제학술 대회 ‘국제 데이터 마이닝 학회 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023)’에서 올 8월에 발표할 예정이다. (논문명: Shift-Robust Molecular Relational Learning with Causal Substructure). 두 연구 모두 KAIST 산업및시스템공학과 대학원에 재학 중인 이남경 박사과정 학생이 제1 저자, 화학연구원의 나경석 연구원이 공동 저자, 우리 대학 산업및시스템공학과의 박찬영 교수가 교신저자로 참여했다.

두 연구의 제1 저자인 이남경 박사과정은 “제안한 기술은 분자의 성질을 결정하는 데 있어 큰 영향을 미치는 하부 구조가 존재한다는 화학적 지식에 기반해 그래프 신경망을 학습할 수 있는 새로운 방법”이라면서 “상대편 분자를 고려해 대상 분자의 중요한 구조를 찾는 방법론은 이미지-텍스트 멀티 모달 학습 방법에서도 적용될 수 있어, 심층 학습 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다”고 밝혔다.

연구팀을 지도한 박찬영 교수도 “제안한 기술은 화학과 생명과학을 포함한 다양한 분야에서 새로운 물질을 발견하는데 널리 사용될 것으로 기대하며, 특히 환경 친화적인 소재 개발, 질병 치료를 위한 신약 발굴 등에 있어서 본 기술의 가치가 더욱 부각될 것으로 보인다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 사람중심 인공지능 핵심원천기술개발 사업과 한국화학연구원 기본사업 (KK2351-10)의 지원을 받아 수행됐다.

약물 부작용 및 용해도 예측 그래프 신경망 기술 개발

최근 화학, 생명과학 등 다양한 기초과학 분야의 문제를 해결하기 위해 그래프 신경망 (Graph Neural Network) 기술이 널리 활용되고 있다. 그 중에서도 특히 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질을 예측하는 것은 다양한 화학, 소재 및 의학 분야에서 각광을 받고 있다. 예를 들어, 어떠한 약물 (Drug)이 용매 (Solvent)에 얼마나 잘 용해되는지 정확히 예측하고, 동시에 여러 가지 약물을 투여하는 다중약물요법 (Polypharmacy)의 부작용을 예측하는 것이 신약 개발 등에 매우 중요하다.

우리 대학 산업및시스템공학과 박찬영 교수 연구팀이 한국화학연구원(원장 이영국)과 공동연구를 통해 물질 내의 중요한 하부 구조(Substructure)를 탐지하여 두 물질의 상호작용에 의해 발생하는 물리적 성질 예측의 높은 정확도를 달성할 수 있는 새로운 그래프 신경망 기법을 개발했다고 18일 밝혔다.

기존 연구에서는 두 분자 쌍이 있을 때, 각 분자내에 존재하는 원자들 사이의 상호 작용만을 고려해 그래프 신경망 모델을 학습하였다. 예를 들어 특정 발색체의 물(H2O)에 대한 용해도를 예측하고자 할 때, 발색체 내의 각 원자들에 대해 물 분자의 원자들 (즉, H, O)이 갖는 영향력을 고려하는 것이다. 연구팀이 이에 반해, 연구팀이 착안한 점은 분자 구조의 화학적 특성을 결정하는 데 있어서 원자뿐만 아니라 작용기(Functional group)와 같은 분자내 하부 구조들이 중요한 역할을 한다는 점이었다. 예를 들어, 알코올이나 예를 들어, 알코올이나 포도당과 같이 하이드록실기 (Hydroxyl group)를 포함하는 분자들은 일반적으로 물에 대한 용해도가 높은 것으로 알려져 있다. 즉, 하이드록실기라는 작용기가 물에 대한 용해도를 결정하는데 중요한 역할을 한다는 것이다.

연구팀은 분자의 특성을 결정하는데 큰 영향을 끼치는 하부 구조를 추론하는 기술을 분자내의 중요한 정보를 최대한 압축하여 보존하는 ‘정보 병목 이론’과, 분자 내의 어떤 하부 구조가 분자의 고유한 특성을 결정 짓는데 큰 역할을 했는지 대한 인과 관계를 추론하는 ‘인과 추론 모형’을 활용하여 개발했다. 이를 통해 분자의 고유한 특성에 가장 큰 영향을 미치는 하부 구조를 찾아내었다. 또한 분자 간 관계를 추론하는 문제에서는 상대방 분자에 따라 대상 분자의 중요한 하부 구조가 달라질 수 있다는 점을 착안하여 물질 간 관계를 예측하는 모델을 제안했다.

이번 새로운 그래프 신경망 기법을 의학에 적용하여 정보 병목 현상을 기반으로 한 연구는 기존 연구에 비해 약물 용해도 예측에서 11%의 성능 향상, 다중약물요법 부작용 예측에서 4%의 정확도 향상을 이뤄냈다. 또한, 인과 추론 모형을 기반으로 한 연구는 약물 용해도 예측에서 17%의 성능 향상, 약물 부작용 예측에서 2%의 정확도 향상을 이뤄냈다.

박찬영 교수팀은 정보 병목 이론을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분자 구조 관계의 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 그래프 신경망 모델을 개발해 기계학습 분야 최고권위 국제학술대회 ‘국제 기계 학습 학회 International Conference on Machine Learning (ICML 2023)’에서 올 7월 발표할 예정이다. (논문명: Conditional Graph Information Bottleneck for Molecular Relational Learning). 또한 인과 추론 모형을 기반으로 중요한 하부 구조를 탐지해 분포 변화에도 모델의 성능이 강건하게 유지되는 그래프 신경망 모델을 개발해 데이터마이닝 최고권위 국제학술 대회 ‘국제 데이터 마이닝 학회 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2023)’에서 올 8월에 발표할 예정이다. (논문명: Shift-Robust Molecular Relational Learning with Causal Substructure). 두 연구 모두 KAIST 산업및시스템공학과 대학원에 재학 중인 이남경 박사과정 학생이 제1 저자, 화학연구원의 나경석 연구원이 공동 저자, 우리 대학 산업및시스템공학과의 박찬영 교수가 교신저자로 참여했다.

두 연구의 제1 저자인 이남경 박사과정은 “제안한 기술은 분자의 성질을 결정하는 데 있어 큰 영향을 미치는 하부 구조가 존재한다는 화학적 지식에 기반해 그래프 신경망을 학습할 수 있는 새로운 방법”이라면서 “상대편 분자를 고려해 대상 분자의 중요한 구조를 찾는 방법론은 이미지-텍스트 멀티 모달 학습 방법에서도 적용될 수 있어, 심층 학습 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다”고 밝혔다.

연구팀을 지도한 박찬영 교수도 “제안한 기술은 화학과 생명과학을 포함한 다양한 분야에서 새로운 물질을 발견하는데 널리 사용될 것으로 기대하며, 특히 환경 친화적인 소재 개발, 질병 치료를 위한 신약 발굴 등에 있어서 본 기술의 가치가 더욱 부각될 것으로 보인다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원의 지원을 받은 사람중심 인공지능 핵심원천기술개발 사업과 한국화학연구원 기본사업 (KK2351-10)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.18

조회수 10182

-

고성능 조립형 SSD 시스템반도체 최초 개발

최근 인공지능을 훈련하기 위해 더 많은 데이터가 필요해지면서 그 중요성은 더욱 증가하고 있으며, 이에 데이터 센터 및 클라우드 서비스를 위한 주요 저장장치인 고성능 SSD(Solid State Drive, 반도체 기억소자를 사용하는 저장장치) 제품의 필요성이 높아지고 있다. 하지만, 고성능 SSD 제품일수록 SSD 내부의 구성요소들이 서로의 성능에 크게 영향을 미치는 상호-결합형(tightly-coupled) 구조의 한계에 부딪혀 성능을 극대화하기 어려웠다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 고성능 조립형 SSD 시스템 개발을 통해 차세대 SSD의 읽기/쓰기 성능을 비약적으로 높일 뿐 아니라 SSD 수명연장에도 적용 가능한 SSD 시스템 반도체 구조를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 SSD 설계가 갖는 상호-결합형 구조의 한계를 밝히고, CPU, GPU 등의 비메모리 시스템 반도체 설계에서 주로 활용되는 칩 내부에서 패킷-기반 데이터를 자유롭게 전송하는 온-칩 네트워크 기술을 바탕으로 SSD 내부에 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 구성함으로써 성능을 극대화하는 상호-분리형(de-coupled) 구조를 제안했으며, 이를 통해 SSD의 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계의 상호 의존도를 줄여 독립적으로 설계하고 조립 가능한 ‘조립형 SSD’를 개발했다.

※온-칩 네트워크(on-chip network): CPU/GPU등의 시스템 반도체 설계에 쓰이는 칩 내부의 요소에 대한 패킷-기반 연결구조를 말한다. 온-칩 네트워크는 고성능 시스템 반도체를 위한 필수적인 설계 요소중 하나로서 반도체칩의 규모가 증가할수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

김동준 교수팀이 개발한 조립형 SSD 시스템 구조는 내부 구성요소 중 SSD 컨트롤러 내부, 플래시 메모리 인터페이스를 기점으로 CPU에 가까운 부분을 프론트-엔드(front-end), 플래시 메모리에 가까운 부분을 백-엔드(back-end)로 구분하고, 백-엔드의 플래시 컨트롤러 사이 간 데이터 이동이 가능한 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 새롭게 구성해, 성능 감소를 최소화하는 상호-분리형 구조를 제안했다.

SSD를 구동하는 핵심 요소인 플래시 변환 계층의 일부 기능을 하드웨어로 가속하여 플래시 메모리가 갖는 한계를 능동적으로 극복할 수 있는 계기를 마련하였고 상호-분리형 구조는 플래시 변환 계층이 특정 플래시 메모리의 특성에 국한되지 않고, 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계를 독립적으로 수행하는 설계의 용이성을 가지는 점이 ‘조립형’ SSD 구조의 장점이라고 밝혔다. 이를 통해, 기존 시스템 대비 응답시간을 31배 줄일 수 있었고 SSD 불량 블록 관리기법에도 적용해 약 23%의 SSD 수명을 연장할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

전기및전자공학부 김지호 박사과정이 제1 저자, 전기및전자공학부 정명수 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 `제50회 국제 컴퓨터 구조 심포지엄(50th IEEE/ACM International Symposium on Computer Architecture, ISCA 2023)'에서 6월 19일 발표될 예정이다. (논문명: Decoupled SSD: Rethinking SSD Architecture through Network-based Flash Controllers).

연구를 주도한 김동준 교수는 “이번 연구는 기존의 SSD가 가지는 구조적 한계를 규명했다는 점과 CPU와 같은 시스템 메모리 반도체 중심의 온-칩 네트워크 기술을 적용해 하드웨어가 능동적으로 필요한 일을 수행할 수 있다는 점에서 의의가 있으며 차세대 고성능 SSD 시장에 기여할 것으로 보인다”며, “상호-분리형 구조는 수명연장을 위해서도 능동적으로 동작하는 SSD 구조로써 그 가치가 성능에만 국한되지 않아 다양한 쓰임새를 가진다며”연구의 의의를 설명했다.

이번 연구는 컴퓨터 시스템 저장장치 분야의 저명한 연구자인 KAIST 정명수 교수와 컴퓨터 구조 및 인터커넥션 네트워크(Interconnection Network) 분야의 권위자인 김동준 교수, 두 세계적인 연구자의 융합연구를 통해 이루어낸 연구라는 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 반도체설계교육센터(IDEC), 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

고성능 조립형 SSD 시스템반도체 최초 개발

최근 인공지능을 훈련하기 위해 더 많은 데이터가 필요해지면서 그 중요성은 더욱 증가하고 있으며, 이에 데이터 센터 및 클라우드 서비스를 위한 주요 저장장치인 고성능 SSD(Solid State Drive, 반도체 기억소자를 사용하는 저장장치) 제품의 필요성이 높아지고 있다. 하지만, 고성능 SSD 제품일수록 SSD 내부의 구성요소들이 서로의 성능에 크게 영향을 미치는 상호-결합형(tightly-coupled) 구조의 한계에 부딪혀 성능을 극대화하기 어려웠다.

우리 대학 전기및전자공학부 김동준 교수 연구팀이 고성능 조립형 SSD 시스템 개발을 통해 차세대 SSD의 읽기/쓰기 성능을 비약적으로 높일 뿐 아니라 SSD 수명연장에도 적용 가능한 SSD 시스템 반도체 구조를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.

김동준 교수 연구팀은 기존 SSD 설계가 갖는 상호-결합형 구조의 한계를 밝히고, CPU, GPU 등의 비메모리 시스템 반도체 설계에서 주로 활용되는 칩 내부에서 패킷-기반 데이터를 자유롭게 전송하는 온-칩 네트워크 기술을 바탕으로 SSD 내부에 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 구성함으로써 성능을 극대화하는 상호-분리형(de-coupled) 구조를 제안했으며, 이를 통해 SSD의 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계의 상호 의존도를 줄여 독립적으로 설계하고 조립 가능한 ‘조립형 SSD’를 개발했다.

※온-칩 네트워크(on-chip network): CPU/GPU등의 시스템 반도체 설계에 쓰이는 칩 내부의 요소에 대한 패킷-기반 연결구조를 말한다. 온-칩 네트워크는 고성능 시스템 반도체를 위한 필수적인 설계 요소중 하나로서 반도체칩의 규모가 증가할수록 더욱 중요해지는 특징이 있다.

김동준 교수팀이 개발한 조립형 SSD 시스템 구조는 내부 구성요소 중 SSD 컨트롤러 내부, 플래시 메모리 인터페이스를 기점으로 CPU에 가까운 부분을 프론트-엔드(front-end), 플래시 메모리에 가까운 부분을 백-엔드(back-end)로 구분하고, 백-엔드의 플래시 컨트롤러 사이 간 데이터 이동이 가능한 플래시 메모리 전용 온-칩 네트워크를 새롭게 구성해, 성능 감소를 최소화하는 상호-분리형 구조를 제안했다.

SSD를 구동하는 핵심 요소인 플래시 변환 계층의 일부 기능을 하드웨어로 가속하여 플래시 메모리가 갖는 한계를 능동적으로 극복할 수 있는 계기를 마련하였고 상호-분리형 구조는 플래시 변환 계층이 특정 플래시 메모리의 특성에 국한되지 않고, 프론트-엔드 설계와 백-엔드 설계를 독립적으로 수행하는 설계의 용이성을 가지는 점이 ‘조립형’ SSD 구조의 장점이라고 밝혔다. 이를 통해, 기존 시스템 대비 응답시간을 31배 줄일 수 있었고 SSD 불량 블록 관리기법에도 적용해 약 23%의 SSD 수명을 연장할 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

전기및전자공학부 김지호 박사과정이 제1 저자, 전기및전자공학부 정명수 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회인 `제50회 국제 컴퓨터 구조 심포지엄(50th IEEE/ACM International Symposium on Computer Architecture, ISCA 2023)'에서 6월 19일 발표될 예정이다. (논문명: Decoupled SSD: Rethinking SSD Architecture through Network-based Flash Controllers).

연구를 주도한 김동준 교수는 “이번 연구는 기존의 SSD가 가지는 구조적 한계를 규명했다는 점과 CPU와 같은 시스템 메모리 반도체 중심의 온-칩 네트워크 기술을 적용해 하드웨어가 능동적으로 필요한 일을 수행할 수 있다는 점에서 의의가 있으며 차세대 고성능 SSD 시장에 기여할 것으로 보인다”며, “상호-분리형 구조는 수명연장을 위해서도 능동적으로 동작하는 SSD 구조로써 그 가치가 성능에만 국한되지 않아 다양한 쓰임새를 가진다며”연구의 의의를 설명했다.

이번 연구는 컴퓨터 시스템 저장장치 분야의 저명한 연구자인 KAIST 정명수 교수와 컴퓨터 구조 및 인터커넥션 네트워크(Interconnection Network) 분야의 권위자인 김동준 교수, 두 세계적인 연구자의 융합연구를 통해 이루어낸 연구라는 의미가 있다고 관계자는 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 삼성전자, 반도체설계교육센터(IDEC), 정보통신기획평가원 차세대지능형반도체기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.15

조회수 8070

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 9212

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 9212 화합물 생성AI 기술로 신약 개발 앞당긴다

신약 개발이나 재료과학과 같은 분야에서는 원하는 화학 특성 조건을 갖춘 물질을 발굴하는 것이 중요한 도전으로 부상하고 있다. 우리 대학 연구팀은 화학반응 예측이나 독성 예측, 그리고 화합물 구조 설계 등 다양한 문제를 동시에 풀면서 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 기술을 개발했다.

김재철AI대학원 예종철 교수 연구팀이 분자 데이터에 다중 모달리티 학습(multi-modal learning) 기술을 도입해, 분자 구조와 그 생화학적 특성을 동시에 생성하고 예측이 가능해 다양한 화학적 과제에 광범위하게 활용가능한 인공지능 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

심층신경망 기술을 통한 인공지능의 발달 이래 이러한 분자와 그 특성값 사이의 관계를 파악하려는 시도는 꾸준히 이루어져 왔다. 최근 비 지도 학습(unsupervised training)을 통한 사전학습 기법이 떠오르면서 분자 구조 자체로부터 화합물의 성질을 예측하는 인공지능 연구들이 제시되었으나 새로운 화합물의 생성하면서도 기존 화합물의 특성 예측이 동시에 가능한 기술은 개발되지 못했다.

연구팀은 화학 특성값의 집합 자체를, 분자를 표현하는 데이터 형식으로 간주해 분자 구조의 표현식과 함께 둘 사이의 상관관계를 아울러 학습하는 AI학습 모델을 제안했다. 유용한 분자 표현식 학습을 위해 컴퓨터 비전 분야에서 주로 연구된 다중 모달리티 학습 기법을 도입해, 두 다른 형식의 데이터를 통합하는 방식으로, 바라는 화합물의 성질을 만족하는 새로운 화합물의 구조를 생성하거나 주어진 화합물의 성질을 예측하는 생성 및 성질 특성이 동시에 가능한 모델을 개발했다.

연구팀이 제안한 모델은 50가지 이상의 동시에 주어지는 특성값 입력을 따르는 분자 구조를 예측하는 등 분자의 구조와 특성 모두의 이해를 요구하는 과제를 해결하는 능력을 보였으며, 이러한 두 데이터 정보 공유를 통해 화학반응 예측 및 독성 예측과 같은 다양한 문제에도 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 것으로 확인됐다.

이 연구는 독성 예측, 후보물질 탐색과 같이 많은 산업계에서 중요하게 다뤄지는 과제를 포함해, 더 광범위하고 풍부한 분자 양식과 고분자, 단백질과 같은 다양한 생화학적 영역에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

예종철 교수는 “새로운 화합물의 생성과 화합물의 특성 예측 기술을 통합하는 화학분야의 새로운 생성 AI기술의 개척을 통해 생성 AI 기술의 저변을 넓힌 것에 자부심을 갖는다”고 말했다.

예종철 교수 연구팀의 장진호 석박통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’지난 3월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Bidirectional Generation of Structure and Properties Through a Single Molecular Foundation Model)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 AI데이터바이오선도기술개발사업으로 지원됐다.

2024.03.25 조회수 10911

화합물 생성AI 기술로 신약 개발 앞당긴다

신약 개발이나 재료과학과 같은 분야에서는 원하는 화학 특성 조건을 갖춘 물질을 발굴하는 것이 중요한 도전으로 부상하고 있다. 우리 대학 연구팀은 화학반응 예측이나 독성 예측, 그리고 화합물 구조 설계 등 다양한 문제를 동시에 풀면서 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 기술을 개발했다.

김재철AI대학원 예종철 교수 연구팀이 분자 데이터에 다중 모달리티 학습(multi-modal learning) 기술을 도입해, 분자 구조와 그 생화학적 특성을 동시에 생성하고 예측이 가능해 다양한 화학적 과제에 광범위하게 활용가능한 인공지능 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

심층신경망 기술을 통한 인공지능의 발달 이래 이러한 분자와 그 특성값 사이의 관계를 파악하려는 시도는 꾸준히 이루어져 왔다. 최근 비 지도 학습(unsupervised training)을 통한 사전학습 기법이 떠오르면서 분자 구조 자체로부터 화합물의 성질을 예측하는 인공지능 연구들이 제시되었으나 새로운 화합물의 생성하면서도 기존 화합물의 특성 예측이 동시에 가능한 기술은 개발되지 못했다.

연구팀은 화학 특성값의 집합 자체를, 분자를 표현하는 데이터 형식으로 간주해 분자 구조의 표현식과 함께 둘 사이의 상관관계를 아울러 학습하는 AI학습 모델을 제안했다. 유용한 분자 표현식 학습을 위해 컴퓨터 비전 분야에서 주로 연구된 다중 모달리티 학습 기법을 도입해, 두 다른 형식의 데이터를 통합하는 방식으로, 바라는 화합물의 성질을 만족하는 새로운 화합물의 구조를 생성하거나 주어진 화합물의 성질을 예측하는 생성 및 성질 특성이 동시에 가능한 모델을 개발했다.

연구팀이 제안한 모델은 50가지 이상의 동시에 주어지는 특성값 입력을 따르는 분자 구조를 예측하는 등 분자의 구조와 특성 모두의 이해를 요구하는 과제를 해결하는 능력을 보였으며, 이러한 두 데이터 정보 공유를 통해 화학반응 예측 및 독성 예측과 같은 다양한 문제에도 기존의 인공지능 기술을 뛰어넘는 성능을 보이는 것으로 확인됐다.

이 연구는 독성 예측, 후보물질 탐색과 같이 많은 산업계에서 중요하게 다뤄지는 과제를 포함해, 더 광범위하고 풍부한 분자 양식과 고분자, 단백질과 같은 다양한 생화학적 영역에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

예종철 교수는 “새로운 화합물의 생성과 화합물의 특성 예측 기술을 통합하는 화학분야의 새로운 생성 AI기술의 개척을 통해 생성 AI 기술의 저변을 넓힌 것에 자부심을 갖는다”고 말했다.

예종철 교수 연구팀의 장진호 석박통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’지난 3월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Bidirectional Generation of Structure and Properties Through a Single Molecular Foundation Model)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 AI데이터바이오선도기술개발사업으로 지원됐다.

2024.03.25 조회수 10911 암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 6778

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 6778 액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20 조회수 8031

액정 고분자를 통해 ‘올인원 솔루션’ 기술 개발

액정 고분자는 녹아있는 상태에서 액정성을 나타낸 고분자로 높은 내열성과 강도를 가지고 있어서 기존에는 광학 필름이나 코팅 소재로 응용되었지만, 최근에는 가스 및 액체 흡착, 약물 전달, 센서 기술 등의 분야에서 광범위하게 효율적 활용이 가능하다는 연구가 보고되고 있다.

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 연성 소재(soft material)중 하나인 액정 고분자의 자기조립(self-assembly)을 활용해 다공성 액정 고분자 구조체를 제작하고, 다양한 기능성 나노 입자를 도입해 복합체를 형성할 수 있는 원천기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이번 연구에서 윤 교수팀은 다양한 모양에 조립을 유도할 수 있는 분자 형태로 이루어져 있어 표면 개질, 공간적 한정, 빛, 전기장에 의해 배향이 쉽게 조절되는 특성을 가진 액정의 배향 제어를 기반으로 액정 고분자 기반의 다공성 구조체를 제작했고, 이를 매트릭스로 하여 페로브스카이트(perovksite), 금속유기골격체 (metal-organic framework), 퀀텀닷(quantum dot) 등과 같은 다양한 기능성 나노 입자 도입을 통해 유-무기 복합체(organic-inorganic composite)를 제작하는 것에 집중했다.

연구팀은 매트릭스의 기공에서 나노 입자들을 직접 성장시키거나 이미 제작된 나노 입자들을 도입하는 서로 다른 전략을 개발했다. 이를 통해 도입하고자 하는 기능성 나노 입자의 선택성을 넓혀 범용적인 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. (그림 1)

연구팀은 또한 두 가지 이상의 나노 입자들을 도입하는 전략을 제시해 다기능성 복합체 제작이 가능하다는 것을 보였다. 기존의 다공성 고분자 기반의 복합체 제작 연구의 경우 하나의 기능성 입자를 도입하고자 하는 것에 초점이 맞추어져 있고, 두 가지 이상의 기능성 도입을 위한 자세한 연구는 부족하다. 연구팀이 이번 연구에서 제안한 다기능성 복합체의 경우 서로 다른 나노 입자들의 기능성을 동시에 가질 수 있어, 기존 기능성 입자들의 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있다는 것을 보였다.

화학과 윤동기 교수는 “이 기술은 기존에 알려진 대표적인 무기 입자들을 액정 고분자를 통해 한 번에 제조, 포함할 수 있는 `올인원 솔루션'으로 오염물질 제거, 안정된 디스플레이 소자 개발, 차세대 통신용 인쇄 회로 기판 제조 등에 다기능성을 부여할 수 있다는 점에서 획기적인 기술이라고 할 수 있다”고 언급했다.

이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 “Universal Strategy for Inorganic Nanoparticle Incorporation into Mesoporous Liquid Crystal Polymer Particles”의 이름으로 지난 11월 22일 자에 게재됐다.

이근중†, 박건형†, 박계현, 박영서, 이창재, 윤동기* : 공동 제1 저자, * 교신저자.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 지원을 받은 중견연구자 지원사업, 함께달리기사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.20 조회수 8031 스파이더맨 슈트처럼 내 몸에 착 맞춰지는 옷감형 웨어러블 햅틱 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 메타구조로 매듭지어 형상 적응이 가능한 옷감 형태의 착용형 '햅틱(haptic) 인터페이스'를 개발했다고 28일 밝혔다.

착용형 햅틱 인터페이스 기술은 시·청각 기반의 플랫폼의 한계를 벗어나, 피부 표면으로 전해지는 직관적인 촉감으로 메타버스 속 상호작용 몰입도를 높이는 역할을 한다.

하지만 일반적인 햅틱 인터페이스는 피부에 부착하거나 별도의 고정 장치를 착용하는 착용(부착)형으로, 이러한 햅틱 인터페이스는 장시간 사용 시 피부 발진의 위험과 고정 방식은 일상 움직임에서 불편함을 초래할 수 있다. 또 수십 개의 촉각 전달 소자를 장착해 촉감을 모방하는 기존의 제작 방식 역시 장치의 무게·부피 증가로 이어지는 한계를 보이고 있다.

우선 연구팀은 가볍고 편하게 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스 개발을 위해 형상기억합금 와이어를 핵심 소재로 선택했다. 형상기억합금 와이어란 상온에서 모양이 쉽게 변형되고, 특정 온도에 도달하면 미리 기억된 형태로 되돌아가는 특징을 갖는 형상기억합금을 철사처럼 가늘고 길게 제작한 것이다. 이러한 형상기억합금 와이어를 기존의 천 제작 방식을 활용해 매듭지어 옷감처럼 제작하는 방식을 활용하였다. 특히, 연구팀은 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 구조로 매듭지어, 일반 구조에서는 볼 수 없는 3D 방향으로 구조 전체가 동시에 수축 및 이완하는 특성을 구현해 내었고, 이를 통해 착용자의 신체 형상에 순응하며 사이즈가 자동으로 조절되는 옷감형 액추에이터를 개발했다.

또한 연구팀은 8개의 영역을 개별 수축 제어할 수 있도록 설계해 총 아홉 가지 방향과 타이밍에 대한 정보를 사용자에게 촉감 피드백으로 전달할 수 있게 제작했다.

예로 팔목에 착용 시, 사용자는 방향 및 타이밍에 관한 정보를 촉각적으로 인지할 수 있고, 반면 팔꿈치에 착용할 때는 옷감형 액추에이터의 가변강성 기능을 활용해 팔꿈치의 굽힘각도에 따른 피드백을 제공하는 멀티모달(두 가지 이상의 피드백 형태로 정보를 전달) 햅틱 인터페이스로서 개발했다.

이처럼 옷감형 액추에이터를 팔목에 착용한 사용자가 가상현실 속 모빌리티 로봇 주변의 위치정보를 파악하고, 시각과 청각 정보가 제한될 때 장애물을 피해 로봇을 안정적으로 주행하는 실증에도 성공했다.

오일권 교수는 이번 연구성과를 통한 실용화 시 활용에 대해 "착용형 햅틱 인터페이스는 촉각 정보를 활용한 로봇, 무인기 제어와 메타버스가 접목된 의료·교육 등에도 활용할 수 있다"고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자(창의연구) 지원 사업으로 수행됐다. 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 <어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)>에 9월 19일 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 학술지 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Easy-To-Wear Auxetic SMA Knot-Architecture for Spatiotemporal and Multimodal Haptic Feedbacks)

2023.11.30 조회수 8458

스파이더맨 슈트처럼 내 몸에 착 맞춰지는 옷감형 웨어러블 햅틱 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 메타구조로 매듭지어 형상 적응이 가능한 옷감 형태의 착용형 '햅틱(haptic) 인터페이스'를 개발했다고 28일 밝혔다.

착용형 햅틱 인터페이스 기술은 시·청각 기반의 플랫폼의 한계를 벗어나, 피부 표면으로 전해지는 직관적인 촉감으로 메타버스 속 상호작용 몰입도를 높이는 역할을 한다.

하지만 일반적인 햅틱 인터페이스는 피부에 부착하거나 별도의 고정 장치를 착용하는 착용(부착)형으로, 이러한 햅틱 인터페이스는 장시간 사용 시 피부 발진의 위험과 고정 방식은 일상 움직임에서 불편함을 초래할 수 있다. 또 수십 개의 촉각 전달 소자를 장착해 촉감을 모방하는 기존의 제작 방식 역시 장치의 무게·부피 증가로 이어지는 한계를 보이고 있다.

우선 연구팀은 가볍고 편하게 착용할 수 있는 햅틱 인터페이스 개발을 위해 형상기억합금 와이어를 핵심 소재로 선택했다. 형상기억합금 와이어란 상온에서 모양이 쉽게 변형되고, 특정 온도에 도달하면 미리 기억된 형태로 되돌아가는 특징을 갖는 형상기억합금을 철사처럼 가늘고 길게 제작한 것이다. 이러한 형상기억합금 와이어를 기존의 천 제작 방식을 활용해 매듭지어 옷감처럼 제작하는 방식을 활용하였다. 특히, 연구팀은 형상기억합금 와이어를 오그제틱(auxetic) 구조로 매듭지어, 일반 구조에서는 볼 수 없는 3D 방향으로 구조 전체가 동시에 수축 및 이완하는 특성을 구현해 내었고, 이를 통해 착용자의 신체 형상에 순응하며 사이즈가 자동으로 조절되는 옷감형 액추에이터를 개발했다.

또한 연구팀은 8개의 영역을 개별 수축 제어할 수 있도록 설계해 총 아홉 가지 방향과 타이밍에 대한 정보를 사용자에게 촉감 피드백으로 전달할 수 있게 제작했다.

예로 팔목에 착용 시, 사용자는 방향 및 타이밍에 관한 정보를 촉각적으로 인지할 수 있고, 반면 팔꿈치에 착용할 때는 옷감형 액추에이터의 가변강성 기능을 활용해 팔꿈치의 굽힘각도에 따른 피드백을 제공하는 멀티모달(두 가지 이상의 피드백 형태로 정보를 전달) 햅틱 인터페이스로서 개발했다.

이처럼 옷감형 액추에이터를 팔목에 착용한 사용자가 가상현실 속 모빌리티 로봇 주변의 위치정보를 파악하고, 시각과 청각 정보가 제한될 때 장애물을 피해 로봇을 안정적으로 주행하는 실증에도 성공했다.

오일권 교수는 이번 연구성과를 통한 실용화 시 활용에 대해 "착용형 햅틱 인터페이스는 촉각 정보를 활용한 로봇, 무인기 제어와 메타버스가 접목된 의료·교육 등에도 활용할 수 있다"고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 이종호)와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자(창의연구) 지원 사업으로 수행됐다. 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 <어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)>에 9월 19일 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 학술지 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: Easy-To-Wear Auxetic SMA Knot-Architecture for Spatiotemporal and Multimodal Haptic Feedbacks)

2023.11.30 조회수 8458 독립적으로 더 스마트해진 ‘도커SSD’ 개발

정보를 저장하는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid-Sate Drive, SSD)가 컴퓨터 없이도 데이터 처리가 가능한 독립 서버로 운영이 가능해지며 편리성이 극대화되고 데이터의 탄소 배출량도 획기적으로 감소시킬 수 있는 새로운 형태의 스마트 SSD로 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 물리적 장치의 실행이 아닌 가상으로 데이터 처리와 운영이 되는 `도커(Docker)' 개념을 적용한 새로운 고성능·저전력 메모리 (PIM, Processing-In-Memory) 모델 중 하나인 `도커SSD'를 개발했다고 27일 밝혔다.

스마트 SSD는 여러 가지 데이터를 처리하는 프로그램들을 데이터가 실제 존재하는 스토리지 근처에서 실행할 수 있게 함으로써 데이터 이동에 불필요한 에너지 및 전력 소모를 줄이고 고성능 결과를 얻게 하는 기술로 오랫동안 다양한 곳에 적용을 시도해 왔다. 하지만 기존 데이터 처리 프로그램을 SSD 제조사별로 그리고 장치가 제공하는 환경별로 모두 수정하고 새로 만들어야 하는 문제 때문에 스마트 SSD를 다양한 환경과 데이터 처리 응용에 적용하는 것에 한계가 존재했다. 이러한 한계를 극복하고자 KAIST 연구팀은 스마트 SSD의 제조사나 장치 환경에 관계 없이 현존하는 여러 가지 프로그램들을 그대로 스토리지에 이식하여 실행할 수 있는 도커SSD를 개발하였다.

이를 위해 정명수 교수 연구팀은 사용자들에게 데이터 처리 기술 중 편의성을 제공하는 방법으로 `컨테이너'를 주목했다. 컨테이너는 응용 프로그램과 해당 프로그램 실행에 필요한 라이브러리를 모두 포함한 소프트웨어 패키지로, 외부의 환경에 구애받지 않고, 컨테이너 내부적으로 독립적인 실행 환경을 운용할 수 있게 해준다.

연구팀이 개발한 도커SSD는 가상화 운영체제 환경인 *도커(Docker)를 스토리지 내부에서 실행할 수 있는 특허 기술을 적용해 호스트로부터 요청받은 컨테이너 단위의 작업을 처리한다. 사용자들은 메모리/스토리지 제조사에 영향을 받지 않고 다양한 응용 프로그램을 스토리지 내부에서 실행할 수 있다. 또한, 외부와 독립적인 실행 환경을 제공하는 컨테이너의 특성 덕분에, 사용자들이 기존 응용 프로그램의 소스 코드를 수정할 필요조차 없어져 사용자 편의성이 극대화된다.

☞ 도커(Docker): 리눅스 컨테이너를 만들고 사용할 수 있도록 하는 컨테이너화 기술

연구팀은 일반적으로 SSD 장치에 접근하기 위해 사용되는 스토리지 프로토콜과, 도커 소프트웨어 동작의 기반이 되는 네트워크 관련 프로토콜이 서로 호환되지 않는다는 점을 극복하기 위해 스토리지 프로토콜을 통해 네트워크 관련 메시지를 전송할 수 있는 새로운 인터페이스를 독자 개발했다. 또한, 컨테이너 및 도커를 실행하기 위해서 기존 운영체제를 경량화하여 도커SSD 내부에 통합했다. 마지막으로, 스토리지에 내재된 저사양 프로세서를 활용하여 작업을 처리할 경우 성능이 저하될 수 있다는 점을 착안하여 자체 제작한 저전력 하드웨어 가속 모듈을 활용하여 네트워크 및 입출력 관련 동작을 가속함으로써 문제를 해결했다.

연구팀은 도커SSD에 적용한 운영체제 수준 가상화의 실효성 검증을 통해 현재 학계에서 가장 자주 사용되는 스토리지 기반 모델보다도 데이터를 2배 빠르게 처리하면서 전력 소모 또한 약 2배 감소시킴을 확인했다.

정명수 교수는 "불필요한 데이터 이동을 최소화하여 빠르면서 에너지 절약에 최적화된, 동시에 사용자 입장에서 편리하면서도 우수한 호환성을 가진 메모리 모델을 확보했다ˮ며 "고성능·저전력 메모리 모델인 도커SSD는 빠르게 확장하고 있는 국내·외 데이터센터 운영 기업/기관에 실용화되어 탄소중립에 기여할 수 있을 것ˮ이라 말했다.

이번 연구는 스코틀랜드 에든버러에서 오는 2024년 3월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA)'에 관련 논문(논문명: DockerSSD: Containerized In-Storage Processing and Hardware Acceleration for Computational SSDs)으로 발표될 예정이다.

한편 해당 연구는 KAIST 교원창업 회사인 파네시아(https://panmnesia.com)와 정보통신기획평가원등의 연구 지원을 받아 진행됐다.

2023.11.27 조회수 7666

독립적으로 더 스마트해진 ‘도커SSD’ 개발

정보를 저장하는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid-Sate Drive, SSD)가 컴퓨터 없이도 데이터 처리가 가능한 독립 서버로 운영이 가능해지며 편리성이 극대화되고 데이터의 탄소 배출량도 획기적으로 감소시킬 수 있는 새로운 형태의 스마트 SSD로 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 메모리 시스템 연구실)이 물리적 장치의 실행이 아닌 가상으로 데이터 처리와 운영이 되는 `도커(Docker)' 개념을 적용한 새로운 고성능·저전력 메모리 (PIM, Processing-In-Memory) 모델 중 하나인 `도커SSD'를 개발했다고 27일 밝혔다.

스마트 SSD는 여러 가지 데이터를 처리하는 프로그램들을 데이터가 실제 존재하는 스토리지 근처에서 실행할 수 있게 함으로써 데이터 이동에 불필요한 에너지 및 전력 소모를 줄이고 고성능 결과를 얻게 하는 기술로 오랫동안 다양한 곳에 적용을 시도해 왔다. 하지만 기존 데이터 처리 프로그램을 SSD 제조사별로 그리고 장치가 제공하는 환경별로 모두 수정하고 새로 만들어야 하는 문제 때문에 스마트 SSD를 다양한 환경과 데이터 처리 응용에 적용하는 것에 한계가 존재했다. 이러한 한계를 극복하고자 KAIST 연구팀은 스마트 SSD의 제조사나 장치 환경에 관계 없이 현존하는 여러 가지 프로그램들을 그대로 스토리지에 이식하여 실행할 수 있는 도커SSD를 개발하였다.

이를 위해 정명수 교수 연구팀은 사용자들에게 데이터 처리 기술 중 편의성을 제공하는 방법으로 `컨테이너'를 주목했다. 컨테이너는 응용 프로그램과 해당 프로그램 실행에 필요한 라이브러리를 모두 포함한 소프트웨어 패키지로, 외부의 환경에 구애받지 않고, 컨테이너 내부적으로 독립적인 실행 환경을 운용할 수 있게 해준다.

연구팀이 개발한 도커SSD는 가상화 운영체제 환경인 *도커(Docker)를 스토리지 내부에서 실행할 수 있는 특허 기술을 적용해 호스트로부터 요청받은 컨테이너 단위의 작업을 처리한다. 사용자들은 메모리/스토리지 제조사에 영향을 받지 않고 다양한 응용 프로그램을 스토리지 내부에서 실행할 수 있다. 또한, 외부와 독립적인 실행 환경을 제공하는 컨테이너의 특성 덕분에, 사용자들이 기존 응용 프로그램의 소스 코드를 수정할 필요조차 없어져 사용자 편의성이 극대화된다.

☞ 도커(Docker): 리눅스 컨테이너를 만들고 사용할 수 있도록 하는 컨테이너화 기술

연구팀은 일반적으로 SSD 장치에 접근하기 위해 사용되는 스토리지 프로토콜과, 도커 소프트웨어 동작의 기반이 되는 네트워크 관련 프로토콜이 서로 호환되지 않는다는 점을 극복하기 위해 스토리지 프로토콜을 통해 네트워크 관련 메시지를 전송할 수 있는 새로운 인터페이스를 독자 개발했다. 또한, 컨테이너 및 도커를 실행하기 위해서 기존 운영체제를 경량화하여 도커SSD 내부에 통합했다. 마지막으로, 스토리지에 내재된 저사양 프로세서를 활용하여 작업을 처리할 경우 성능이 저하될 수 있다는 점을 착안하여 자체 제작한 저전력 하드웨어 가속 모듈을 활용하여 네트워크 및 입출력 관련 동작을 가속함으로써 문제를 해결했다.

연구팀은 도커SSD에 적용한 운영체제 수준 가상화의 실효성 검증을 통해 현재 학계에서 가장 자주 사용되는 스토리지 기반 모델보다도 데이터를 2배 빠르게 처리하면서 전력 소모 또한 약 2배 감소시킴을 확인했다.

정명수 교수는 "불필요한 데이터 이동을 최소화하여 빠르면서 에너지 절약에 최적화된, 동시에 사용자 입장에서 편리하면서도 우수한 호환성을 가진 메모리 모델을 확보했다ˮ며 "고성능·저전력 메모리 모델인 도커SSD는 빠르게 확장하고 있는 국내·외 데이터센터 운영 기업/기관에 실용화되어 탄소중립에 기여할 수 있을 것ˮ이라 말했다.

이번 연구는 스코틀랜드 에든버러에서 오는 2024년 3월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `국제 고성능 컴퓨터 구조 학회(IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA)'에 관련 논문(논문명: DockerSSD: Containerized In-Storage Processing and Hardware Acceleration for Computational SSDs)으로 발표될 예정이다.

한편 해당 연구는 KAIST 교원창업 회사인 파네시아(https://panmnesia.com)와 정보통신기획평가원등의 연구 지원을 받아 진행됐다.

2023.11.27 조회수 7666 인공장기 생체 단백질 모방 금속 필름 개발

오랜 기간에 걸쳐 생체 구조체를 형틀로 삼아 다양한 무기물을 증착 및 성장시킴으로써 생체 모방 재료를 합성하는 연구들이 이루어져 왔는데, 이를 생체 형틀법이라고 한다. 이런 생체 형틀법은 생체에 있는 특정 구조체에 사용되어 오랜 시간 동안 에너지, 광학, 마이크로로봇, 의료 분야 등에 응용되어 왔다. 특히 생체 구조체를 사용하고 모방했다는 점에서 인체 내 활용이 용이하여 인공장기나 상처 치유 분야로 많이 연구되었다.

우리 대학 신소재공학과 장재범, 김일두 교수 연구팀이 생체 형틀법을 이용해 세포외 기질을 구성하는 여러 단백질 중 원하는 특정 단백질만을 선택해 해당 단백질 구조체를 모방한 금속 필름을 합성하고 전기 전달 특성을 확인하는 것에 성공했다고 16일 밝혔다.

세포외 기질이란 세포 밖에 존재하며 세포의 분화, 성장, 이동에 중요한 역할을 수행할 뿐만 아니라 생체 조직과 기관(organ)의 구조적·기계적 특성 유지에 필수적인 생체 구조물이다. 이러한 세포외 기질은 여러 단백질을 포함하며, 그 단백질 구조체를 원하는 형태로 변형하거나 최근에는 세포외 기질을 3D 프린팅을 위한 바이오잉크로 사용할 만큼 세포외 기질을 다루는 많은 기술 개발이 진행되고 있다. 따라서 세포외 기질은 생체 형틀법을 통해 다양한 구조의 재료 합성에 이용될 수 있지만, 현재까지 관련된 연구는 많이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 2022년 항체(Antibody)를 활용한 신개념 생체 형틀법인 `항체 유도 생체 형틀‘을 개발해 최초로 다세포 생물 내부에 있는 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 이번 연구에서는 이전 연구를 세포외 기질로 확장해 세포를 지탱하는 구조체를 구성하는 단백질 중 피브로넥틴(fibronectin)을 표적 단백질로 삼아 그물형 금속 필름 제작에 성공했다.

연구팀은 이에 더 나아가 합성한 그물형 금속 필름에 추가적 처리를 통해 금속을 통한 전기 전달이 가능하도록 만들었다. 이를 기반으로 물을 전기 분해하여 수소를 생산하거나, 또는 수소와 금속간 화학적 반응을 통해 수소를 검출할 수 있는 센서로 활용할 수 있었다.

해당 기술은 다양한 생물의 세포외 기질에도 적용 가능할 것으로 예상되어 더 큰 규모나 더 복잡한 생체 모방 재료 합성도 가능할 것으로 생각된다. 또한, 원하는 형태로 세포외 기질을 패턴화 및 정렬함으로써 본 기술로 전기 회로 제작도 가능할 것으로 생각된다.

우리 대학 신소재공학과 송창우 박사과정, 안재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 10월 18일 자로 온라인 공개되었으며, 전면 표지 논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Metallization of Targeted Protein Assemblies in Cell-Derived Extracellular Matrix by Antibody-Guided Biotemplating).

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존에 개발한 항체 유도 생체 형틀법을 세포외 기질로 확장함으로써 합성된 생체 모방 재료가 더 다양한 분야에 활용 가능하다는 것을 보였다ˮ 라며 "이를 기반으로 조직 수준의 세포외 기질 및 원하는 형태로 변형된 세포외 기질을 이용해 조직 공학(Tissue engineering) 및 생체 조직 제조(Biofabrication)으로 활용 범주를 넓힐 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.17 조회수 7940

인공장기 생체 단백질 모방 금속 필름 개발

오랜 기간에 걸쳐 생체 구조체를 형틀로 삼아 다양한 무기물을 증착 및 성장시킴으로써 생체 모방 재료를 합성하는 연구들이 이루어져 왔는데, 이를 생체 형틀법이라고 한다. 이런 생체 형틀법은 생체에 있는 특정 구조체에 사용되어 오랜 시간 동안 에너지, 광학, 마이크로로봇, 의료 분야 등에 응용되어 왔다. 특히 생체 구조체를 사용하고 모방했다는 점에서 인체 내 활용이 용이하여 인공장기나 상처 치유 분야로 많이 연구되었다.

우리 대학 신소재공학과 장재범, 김일두 교수 연구팀이 생체 형틀법을 이용해 세포외 기질을 구성하는 여러 단백질 중 원하는 특정 단백질만을 선택해 해당 단백질 구조체를 모방한 금속 필름을 합성하고 전기 전달 특성을 확인하는 것에 성공했다고 16일 밝혔다.

세포외 기질이란 세포 밖에 존재하며 세포의 분화, 성장, 이동에 중요한 역할을 수행할 뿐만 아니라 생체 조직과 기관(organ)의 구조적·기계적 특성 유지에 필수적인 생체 구조물이다. 이러한 세포외 기질은 여러 단백질을 포함하며, 그 단백질 구조체를 원하는 형태로 변형하거나 최근에는 세포외 기질을 3D 프린팅을 위한 바이오잉크로 사용할 만큼 세포외 기질을 다루는 많은 기술 개발이 진행되고 있다. 따라서 세포외 기질은 생체 형틀법을 통해 다양한 구조의 재료 합성에 이용될 수 있지만, 현재까지 관련된 연구는 많이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 2022년 항체(Antibody)를 활용한 신개념 생체 형틀법인 `항체 유도 생체 형틀‘을 개발해 최초로 다세포 생물 내부에 있는 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 이번 연구에서는 이전 연구를 세포외 기질로 확장해 세포를 지탱하는 구조체를 구성하는 단백질 중 피브로넥틴(fibronectin)을 표적 단백질로 삼아 그물형 금속 필름 제작에 성공했다.

연구팀은 이에 더 나아가 합성한 그물형 금속 필름에 추가적 처리를 통해 금속을 통한 전기 전달이 가능하도록 만들었다. 이를 기반으로 물을 전기 분해하여 수소를 생산하거나, 또는 수소와 금속간 화학적 반응을 통해 수소를 검출할 수 있는 센서로 활용할 수 있었다.

해당 기술은 다양한 생물의 세포외 기질에도 적용 가능할 것으로 예상되어 더 큰 규모나 더 복잡한 생체 모방 재료 합성도 가능할 것으로 생각된다. 또한, 원하는 형태로 세포외 기질을 패턴화 및 정렬함으로써 본 기술로 전기 회로 제작도 가능할 것으로 생각된다.

우리 대학 신소재공학과 송창우 박사과정, 안재완 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 10월 18일 자로 온라인 공개되었으며, 전면 표지 논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Metallization of Targeted Protein Assemblies in Cell-Derived Extracellular Matrix by Antibody-Guided Biotemplating).

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존에 개발한 항체 유도 생체 형틀법을 세포외 기질로 확장함으로써 합성된 생체 모방 재료가 더 다양한 분야에 활용 가능하다는 것을 보였다ˮ 라며 "이를 기반으로 조직 수준의 세포외 기질 및 원하는 형태로 변형된 세포외 기질을 이용해 조직 공학(Tissue engineering) 및 생체 조직 제조(Biofabrication)으로 활용 범주를 넓힐 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 웨어러블 플랫폼소재 기술센터, 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.17 조회수 7940 조영제 없이 흐르는 혈구 3차원 고속촬영 가능

생체 내 미세혈관 안에 흐르는 혈류의 여러 가지 혈류역학 정보는 관련된 장기들의 건강과 밀접하게 연결되어 있어, 이의 정확한 측정과 분석은 여러 질병 연구에 매우 중요하다. 이를 위해 가장 좋은 방법은 다양한 혈관들 안에 흐르는 혈구들을 직접 높은 시간해상도로 이미징하는 것이겠지만, 현재까지는 이러한 기술이 존재하지 않아 혈류속도와 상관관계가 있는 다른 값들을 측정해 간접적으로 유추하거나 일부 혈구들을 형광 염색한 후 주입해 이미징하는 방법 등이 사용되고 있다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 복잡한 3차원 혈관구조 안에서 흐르는 혈구들을 아무런 조영제 사용 없이 고속으로 이미징하는 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

현미경으로 생체를 이미징하면 혈구뿐만 아니라 조직으로부터도 반사 및 산란된 빛이 많기 때문에 혈구만을 선택적으로 이미징하기는 어렵다. 이번에 개발된 기술은 형광 조영제와 같은 외부 물질을 전혀 사용하지 않고 넓은 3차원 영역에 복잡하게 분포돼있는 다양한 혈관 내에 흐르는 혈구들을 직접 고속으로 이미징해(초당 1,450장의 이미지 획득) 큰 주목을 받고 있다.

오왕열 교수 연구팀은 흐르는 혈구들의 특성을 이용해 고안한 영상처리 방법 개발을 통해 현미경 이미지로부터 흐르는 혈구들만을 영상화하는 데 성공했다. 또한, 공간적으로 상관성이 없는 조명을 사용해 스페클 노이즈(반점 잡음)에 의해 혈구가 보이지 않게 되는 것을 막았으며, 속도가 빠르면서도 각 픽셀이 한 번에 획득할 수 있는 광량이 큰 카메라를 사용해 고속으로 생체 내 깊은 곳에 있는 흐르는 혈구까지 이미징할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “다양한 혈관 안의 혈류속도, 단위 시간당 흐르는 혈구 개수 등은 생체를 이용한 바이오메디컬 연구에서 매우 중요한 정보이기 때문에 오랫동안 많은 연구가 집중돼 왔다. 당연히, 혈관 안에 다양한 속도로 흐르는 혈구를 직접 이미징할 수 있으면 가장 좋겠지만, 그러한 영상 기기나 방법이 존재하지 않아 혈류속도와 관련있는 도플러 신호 등을 측정해 속도를 추산하거나, 혈장 혹은 일부 혈구를 형광 염색해 형광현미경으로 이미징하는 방법이 주로 사용되고 있었다. 새로 개발한 기술은 형광 조영제와 같은 아무런 물질을 생체에 주사하지 않고도, 여러 혈관 안에 흐르는 혈구들만을 고속으로 직접 영상화할 수 있어서, 현장에서의 사용이 매우 편리할 뿐 아니라 정확한 혈류역학 정보를 바로 얻어낼 수 있어, 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것”이라고 강한 기대를 보였다.

우리 대학 김경환 학생과 박현상 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small) 10월호에 게재됐다. (논문명: Direct Blood Cell Flow Imaging in Microvascular Networks)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.01 조회수 5422

조영제 없이 흐르는 혈구 3차원 고속촬영 가능

생체 내 미세혈관 안에 흐르는 혈류의 여러 가지 혈류역학 정보는 관련된 장기들의 건강과 밀접하게 연결되어 있어, 이의 정확한 측정과 분석은 여러 질병 연구에 매우 중요하다. 이를 위해 가장 좋은 방법은 다양한 혈관들 안에 흐르는 혈구들을 직접 높은 시간해상도로 이미징하는 것이겠지만, 현재까지는 이러한 기술이 존재하지 않아 혈류속도와 상관관계가 있는 다른 값들을 측정해 간접적으로 유추하거나 일부 혈구들을 형광 염색한 후 주입해 이미징하는 방법 등이 사용되고 있다.

우리 대학 기계공학과/KI헬스사이언스연구소 오왕열 교수 연구팀이 세계 최초로 복잡한 3차원 혈관구조 안에서 흐르는 혈구들을 아무런 조영제 사용 없이 고속으로 이미징하는 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

현미경으로 생체를 이미징하면 혈구뿐만 아니라 조직으로부터도 반사 및 산란된 빛이 많기 때문에 혈구만을 선택적으로 이미징하기는 어렵다. 이번에 개발된 기술은 형광 조영제와 같은 외부 물질을 전혀 사용하지 않고 넓은 3차원 영역에 복잡하게 분포돼있는 다양한 혈관 내에 흐르는 혈구들을 직접 고속으로 이미징해(초당 1,450장의 이미지 획득) 큰 주목을 받고 있다.

오왕열 교수 연구팀은 흐르는 혈구들의 특성을 이용해 고안한 영상처리 방법 개발을 통해 현미경 이미지로부터 흐르는 혈구들만을 영상화하는 데 성공했다. 또한, 공간적으로 상관성이 없는 조명을 사용해 스페클 노이즈(반점 잡음)에 의해 혈구가 보이지 않게 되는 것을 막았으며, 속도가 빠르면서도 각 픽셀이 한 번에 획득할 수 있는 광량이 큰 카메라를 사용해 고속으로 생체 내 깊은 곳에 있는 흐르는 혈구까지 이미징할 수 있게 했다.

오왕열 교수는 “다양한 혈관 안의 혈류속도, 단위 시간당 흐르는 혈구 개수 등은 생체를 이용한 바이오메디컬 연구에서 매우 중요한 정보이기 때문에 오랫동안 많은 연구가 집중돼 왔다. 당연히, 혈관 안에 다양한 속도로 흐르는 혈구를 직접 이미징할 수 있으면 가장 좋겠지만, 그러한 영상 기기나 방법이 존재하지 않아 혈류속도와 관련있는 도플러 신호 등을 측정해 속도를 추산하거나, 혈장 혹은 일부 혈구를 형광 염색해 형광현미경으로 이미징하는 방법이 주로 사용되고 있었다. 새로 개발한 기술은 형광 조영제와 같은 아무런 물질을 생체에 주사하지 않고도, 여러 혈관 안에 흐르는 혈구들만을 고속으로 직접 영상화할 수 있어서, 현장에서의 사용이 매우 편리할 뿐 아니라 정확한 혈류역학 정보를 바로 얻어낼 수 있어, 연구 현장에서 매우 유용하게 사용될 것”이라고 강한 기대를 보였다.

우리 대학 김경환 학생과 박현상 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 융합연구분야 선도 저널인 스몰(Small) 10월호에 게재됐다. (논문명: Direct Blood Cell Flow Imaging in Microvascular Networks)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.01 조회수 5422 천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 7256

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.