-

마그논 오비탈 홀 효과로 반도체 발열문제 실마리

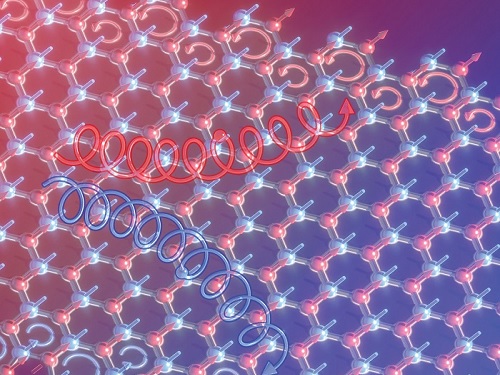

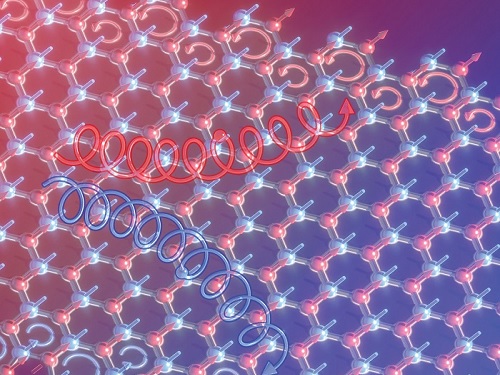

기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초고집적 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되는 스핀트로닉스와 오비트로닉스는 줄발열*로 인한 에너지 소모 문제가 필연적으로 동반되는 치명적인 결점이 있었다. 한국 연구진이 초저전력 오비탈** 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 기술을 개발하여 화제다.

*줄 발열: 도체에 전류가 흐를 때 일어나는 발열 현상.

**오비탈: 입자 회전 운동으로 발생되는 각운동량을 뜻함.

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 포항공과대학교 물리학과 이현우 교수팀과의 공동 연구로 반강자성체*에서 마그논 오비탈 홀 효과**를 세계 최초로 발견해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 17일 밝혔다.

*반강자성체: 인접한 원자의 전자스핀이 서로 반대로 정렬하여 순 자성이 없는 물질을 말함.

*마그논 오비탈 홀 효과: 축구의 바나나킥처럼, 마그논이 회전방향(오비탈)에 따라 진행궤적이 휘어지는 현상을 의미한다. 마그논계에서의 오비탈 홀 효과는 기존에 예측된 바가 없는 새로운 현상이기에 학문적으로 흥미로우며, 기존 스핀 자유도에 국한되었던 마그논 동역학을 오비탈 자유도를 통해 한 단계 확장하는 의의가 있음.

마그논*을 이용한 스핀트로닉스 소자의 경우 줄 발열로 인한 에너지 소모 없이 기존의 컴퓨팅 기술을 대체할 수 있다는 장점이 있어 전 세계 각국 학계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다. 마그논 스핀에 관해서는 지난 수십 년간 활발히 연구됐으나, 마그논 오비탈의 특성에 관한 이론 정립은 아직 아무도 시도하지 않은 문제였다.

*마그논: 양자화된 스핀 파동을 뜻함.

물리학과 김세권 교수 연구팀은 MnPS3(삼황화린망간)와 같이 벌집 격자를 이루는 2차원 반강자성체에서 강한 마그논 오비탈 홀 효과가 나타난다는 것을 세계 최초로 발견했다.

기존에 알려진 마그논 홀 효과는 스핀궤도결합에 기인하기에 그 크기가 작은 데 반해, 이번 연구를 통해 발견된 마그논 오비탈 홀 효과는 스핀궤도결합과 무관하게 결정구조에서 기인해 크기가 상당히 크다는 것을 연구팀이 이론적으로 보였다. 또한 연구팀은 전기적으로 마그논 오비탈 홀 효과를 측정할 수 있는 실험방법도 제시했다. 이는 스핀 자유도에만 국한되어 있던 마그논 연구의 범위를 스핀과 오비탈로 확장한 연구 결과로 마그논 오비트로닉스라는 연구의 새 장을 열어 줄 것으로 예상된다.

김세권 교수는 "마그논 오비탈과 그 수송이론의 정립은 아직 세계적으로 아무도 시도하지 않은 독창적이고 도전적인 문제이고, 기존 정보처리 기술의 한계를 혁신적으로 뛰어넘는 초저전력 오비탈 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 고경춘 박사, 안대현 학생, 그리고 포항공과대학교 이현우 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스), 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

마그논 오비탈 홀 효과로 반도체 발열문제 실마리

기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초고집적 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되는 스핀트로닉스와 오비트로닉스는 줄발열*로 인한 에너지 소모 문제가 필연적으로 동반되는 치명적인 결점이 있었다. 한국 연구진이 초저전력 오비탈** 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 기술을 개발하여 화제다.

*줄 발열: 도체에 전류가 흐를 때 일어나는 발열 현상.

**오비탈: 입자 회전 운동으로 발생되는 각운동량을 뜻함.

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 포항공과대학교 물리학과 이현우 교수팀과의 공동 연구로 반강자성체*에서 마그논 오비탈 홀 효과**를 세계 최초로 발견해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 17일 밝혔다.

*반강자성체: 인접한 원자의 전자스핀이 서로 반대로 정렬하여 순 자성이 없는 물질을 말함.

*마그논 오비탈 홀 효과: 축구의 바나나킥처럼, 마그논이 회전방향(오비탈)에 따라 진행궤적이 휘어지는 현상을 의미한다. 마그논계에서의 오비탈 홀 효과는 기존에 예측된 바가 없는 새로운 현상이기에 학문적으로 흥미로우며, 기존 스핀 자유도에 국한되었던 마그논 동역학을 오비탈 자유도를 통해 한 단계 확장하는 의의가 있음.

마그논*을 이용한 스핀트로닉스 소자의 경우 줄 발열로 인한 에너지 소모 없이 기존의 컴퓨팅 기술을 대체할 수 있다는 장점이 있어 전 세계 각국 학계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다. 마그논 스핀에 관해서는 지난 수십 년간 활발히 연구됐으나, 마그논 오비탈의 특성에 관한 이론 정립은 아직 아무도 시도하지 않은 문제였다.

*마그논: 양자화된 스핀 파동을 뜻함.

물리학과 김세권 교수 연구팀은 MnPS3(삼황화린망간)와 같이 벌집 격자를 이루는 2차원 반강자성체에서 강한 마그논 오비탈 홀 효과가 나타난다는 것을 세계 최초로 발견했다.

기존에 알려진 마그논 홀 효과는 스핀궤도결합에 기인하기에 그 크기가 작은 데 반해, 이번 연구를 통해 발견된 마그논 오비탈 홀 효과는 스핀궤도결합과 무관하게 결정구조에서 기인해 크기가 상당히 크다는 것을 연구팀이 이론적으로 보였다. 또한 연구팀은 전기적으로 마그논 오비탈 홀 효과를 측정할 수 있는 실험방법도 제시했다. 이는 스핀 자유도에만 국한되어 있던 마그논 연구의 범위를 스핀과 오비탈로 확장한 연구 결과로 마그논 오비트로닉스라는 연구의 새 장을 열어 줄 것으로 예상된다.

김세권 교수는 "마그논 오비탈과 그 수송이론의 정립은 아직 세계적으로 아무도 시도하지 않은 독창적이고 도전적인 문제이고, 기존 정보처리 기술의 한계를 혁신적으로 뛰어넘는 초저전력 오비탈 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 고경춘 박사, 안대현 학생, 그리고 포항공과대학교 이현우 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스), 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.17

조회수 6627

-

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02

조회수 7001

-

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

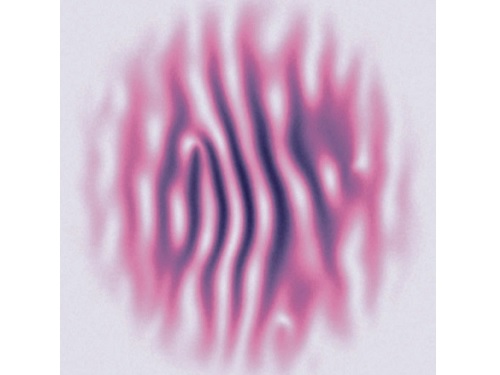

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

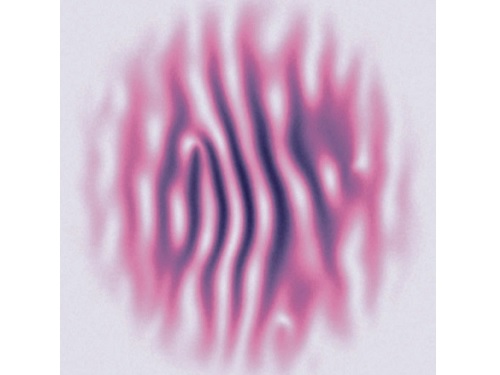

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27

조회수 6778

-

변혜령 ˙ 백무현 교수팀, 이온 쌍 형성을 통한 안정한 유기 레독스 흐름 전지 개발

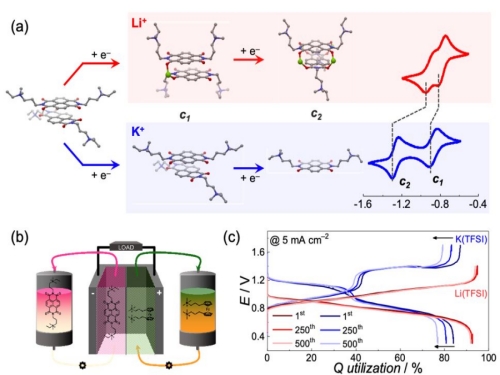

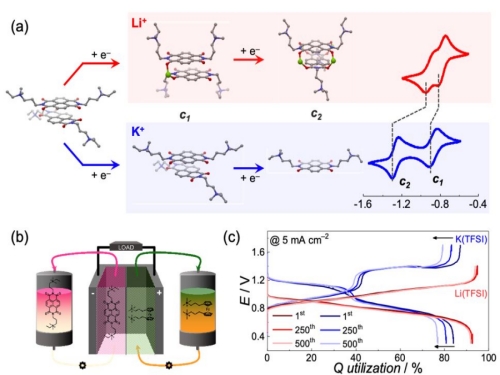

우리 대학 화학과 변혜령 교수와 백무현 교수가 이끄는 공동 연구팀이 레독스 흐름 전지 구동 중 비수계 전해질의 조합 및 이온쌍의 형성에 따라 유기 분자의 전자 전달 과정이 변하는 원리를 해명했다.

최근 에너지 저장 장치(ESS, Energy Storage System)에서의 화재 위험성을 줄이기 위해 리튬 기반의 전지 대신 안정성과 경제성을 겸비한 레독스 흐름 전지(redox flow battery)가 새로운 대안으로 제시되고 있다. 상용화된 레독스 흐름 전지는 바나듐을 활물질로 사용하고 있지만, 최근 바나듐 원가의 가격 상승으로 인해 대체 활물질의 개발이 절실히 요구되고 있다. 특히 레독스 특성을 가지는 유기 분자를 설계하고 활물질로 활용한 연구는 전지의 성능을 대폭 개선할 수 있어 각광을 받고 있다.

공동연구팀은 분자당 두 개의 전자를 저장할 수 있는 나프탈렌 다이이미드(NDI, Naphthalene diimide)를 활물질로 사용한 비수계 레독스 흐름 전지의 연구를 진행했다. 먼저, 암모늄 기능기를 NDI에 도입하고 음이온 전해질 조절을 통해 아세토니트릴 전해액에서 NDI의 용해도를 최대 0.9 M까지 증가시켰다. 또한, 전기화학반응에서 NDI와 함께 사용되는 전해질의 양이온에 따라 산화환원 전위 및 레독스 흐름 전지에서의 충/방전 과정의 변화 이유를 규명하였다. 작은 크기의 리튬 이온(Li+)이온과 낮은 전자주개 특성을 가지는 용매(아세토니트릴)로 구성된 비수계 전해질 환경에서, NDI는 두 단계의 환원 과정이 유사한 전위에서 진행됨을 보였다. 이와 비교하여 큰 반지름을 가지는 포타슘 이온(K+)을 포함한 아세토니트릴 전해액에서는 NDI의 두 단계 환원반응 사이의 전위차가 크게 벌어짐을 관찰했다.

밀도범함수 계산 분석을 통해 환원된 NDI 음이온과 높은 전하밀도를 가지는 Li+ 이온은 결합이 강해지며 특정구조를 가지는 이온쌍이 형성됨을 예상하였으며, 적외선 분광 분석을 통해 이를 실험적으로 증명할 수 있었다. 반면, 낮은 전하밀도의 K+은 NDI 음이온과 약한 상호작용으로 이온쌍이 형성되기 어려우며, 따라서 K+ 은 NDI의 환원 전위 및 안정성에 영향을 미치지 않음을 보고했다.

전해질 양이온의 효과는 레독스 흐름 전지의 전압 및 에너지 전달 효율성에 그대로 반영되었다. Li+을 기반으로 한 전해질 하에서는 NDI의 두 전자전달 반응에서 각각 하나의 충/방전 전압을 유지하는 반면, K+ 기반의 전해질에서는 각각 두개의 충/방전 전압 곡선이 관찰되었다. 무엇보다도 Li+을 사용한 레독스 흐름 전지의 장점은 이온쌍 형성으로 인한 구조 크기의 증가로 크로스오버(레독스 활성분자인 NDI가 기공을 가지는 분리막을 지나 상대 전극으로 이동하여 용량을 감소시키는 현상)를 감소시킬 수 있었다는 점이다. 그 결과 0.1 M의 NDI를 음극 전해액으로 이용한 비수계 레독스 흐름 전지를 구동 시 약 1000 사이클 이후에도 84%의 용량이 유지되는 것을 증명하였다. 이는 Li+ 전해질에서의 충/방전 과정이 안정적이며 연속 사용 시 사이클 당 0.017%의 용량 감소만이 진행된다는 결과다.

이 연구는 삼성미래기술육성사업 및 기초과학연구원 등으로부터 지원을 받아 수행되었으며, ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 2024년 2월 12일자로 온라인으로 발표되었다. (논문명: Stabilization of Naphthalene Diimide Anions by Ion Pair Formation in Nonaqueous Organic Redox Flow Batteries)

변혜령 ˙ 백무현 교수팀, 이온 쌍 형성을 통한 안정한 유기 레독스 흐름 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령 교수와 백무현 교수가 이끄는 공동 연구팀이 레독스 흐름 전지 구동 중 비수계 전해질의 조합 및 이온쌍의 형성에 따라 유기 분자의 전자 전달 과정이 변하는 원리를 해명했다.

최근 에너지 저장 장치(ESS, Energy Storage System)에서의 화재 위험성을 줄이기 위해 리튬 기반의 전지 대신 안정성과 경제성을 겸비한 레독스 흐름 전지(redox flow battery)가 새로운 대안으로 제시되고 있다. 상용화된 레독스 흐름 전지는 바나듐을 활물질로 사용하고 있지만, 최근 바나듐 원가의 가격 상승으로 인해 대체 활물질의 개발이 절실히 요구되고 있다. 특히 레독스 특성을 가지는 유기 분자를 설계하고 활물질로 활용한 연구는 전지의 성능을 대폭 개선할 수 있어 각광을 받고 있다.

공동연구팀은 분자당 두 개의 전자를 저장할 수 있는 나프탈렌 다이이미드(NDI, Naphthalene diimide)를 활물질로 사용한 비수계 레독스 흐름 전지의 연구를 진행했다. 먼저, 암모늄 기능기를 NDI에 도입하고 음이온 전해질 조절을 통해 아세토니트릴 전해액에서 NDI의 용해도를 최대 0.9 M까지 증가시켰다. 또한, 전기화학반응에서 NDI와 함께 사용되는 전해질의 양이온에 따라 산화환원 전위 및 레독스 흐름 전지에서의 충/방전 과정의 변화 이유를 규명하였다. 작은 크기의 리튬 이온(Li+)이온과 낮은 전자주개 특성을 가지는 용매(아세토니트릴)로 구성된 비수계 전해질 환경에서, NDI는 두 단계의 환원 과정이 유사한 전위에서 진행됨을 보였다. 이와 비교하여 큰 반지름을 가지는 포타슘 이온(K+)을 포함한 아세토니트릴 전해액에서는 NDI의 두 단계 환원반응 사이의 전위차가 크게 벌어짐을 관찰했다.

밀도범함수 계산 분석을 통해 환원된 NDI 음이온과 높은 전하밀도를 가지는 Li+ 이온은 결합이 강해지며 특정구조를 가지는 이온쌍이 형성됨을 예상하였으며, 적외선 분광 분석을 통해 이를 실험적으로 증명할 수 있었다. 반면, 낮은 전하밀도의 K+은 NDI 음이온과 약한 상호작용으로 이온쌍이 형성되기 어려우며, 따라서 K+ 은 NDI의 환원 전위 및 안정성에 영향을 미치지 않음을 보고했다.

전해질 양이온의 효과는 레독스 흐름 전지의 전압 및 에너지 전달 효율성에 그대로 반영되었다. Li+을 기반으로 한 전해질 하에서는 NDI의 두 전자전달 반응에서 각각 하나의 충/방전 전압을 유지하는 반면, K+ 기반의 전해질에서는 각각 두개의 충/방전 전압 곡선이 관찰되었다. 무엇보다도 Li+을 사용한 레독스 흐름 전지의 장점은 이온쌍 형성으로 인한 구조 크기의 증가로 크로스오버(레독스 활성분자인 NDI가 기공을 가지는 분리막을 지나 상대 전극으로 이동하여 용량을 감소시키는 현상)를 감소시킬 수 있었다는 점이다. 그 결과 0.1 M의 NDI를 음극 전해액으로 이용한 비수계 레독스 흐름 전지를 구동 시 약 1000 사이클 이후에도 84%의 용량이 유지되는 것을 증명하였다. 이는 Li+ 전해질에서의 충/방전 과정이 안정적이며 연속 사용 시 사이클 당 0.017%의 용량 감소만이 진행된다는 결과다.

이 연구는 삼성미래기술육성사업 및 기초과학연구원 등으로부터 지원을 받아 수행되었으며, ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 2024년 2월 12일자로 온라인으로 발표되었다. (논문명: Stabilization of Naphthalene Diimide Anions by Ion Pair Formation in Nonaqueous Organic Redox Flow Batteries)

2024.02.20

조회수 7083

-

100큐비트급 양자컴퓨터 계산데이터 전격 공개

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 활용해 기존의 컴퓨터로는 풀기 어려운 계산을 할 수 있는 컴퓨터다. 양자컴퓨터는 암호 해독, 배터리 소재 개발, 신약 개발 등 다양한 분야에서 그동안 풀지 못한 난제들을 해결할 미래 기술로 주목받고 있다.

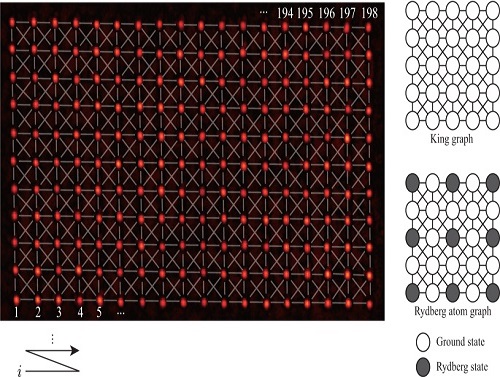

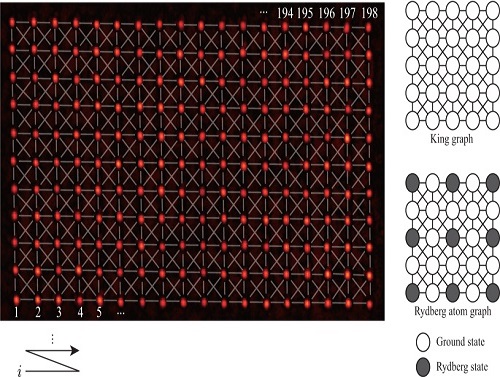

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 100큐비트급 양자컴퓨터로 조합 최적화 문제를 계산해 계산 결과 데이터베이스와 계산 프로그램을 공개했다고 13일 밝혔다.

조합 최적화 문제 중 하나인 최대 독립집합 문제(Maximum independent set problem)는 SNS상에서 가장 영향력 있는 인물을 찾는 문제, 전력망을 가장 효율적으로 분배하는 법을 찾는 문제 등 다양한 응용이 가능한 문제다. 지난 2023년 KAIST 연구진은 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 최대 독립집합 문제의 풀이를 시연한 바 있다.

일반적으로 100큐비트급 양자컴퓨터의 데이터를 얻기 위해서는 직접 양자컴퓨터를 제작하거나 클라우드 서비스 업체를 이용할 수밖에 없다. 이번에 KAIST 연구진이 공개한 데이터는 관련 분야 연구자뿐 아니라 양자 컴퓨터에 관심 있는 모든 사람이 무료로 데이터에 접근할 수 있게 되었다는 점에서 중요하다고 할 수 있다. 최대 141큐비트를 활용해 70만 종류 이상의 그래프 최적화를 계산했고, 양자컴퓨터의 계산 결과와 데이터분석 프로그램 일체를 공개했다.

연구를 주도한 안재욱 교수는 “이번 연구를 통해 100큐비트급 양자컴퓨터를 활용한 난제 계산 결과 및 계산 프로그램을 모두 공개하여 그동안 양자컴퓨터에 접근이 어려웠던 연구자를 비롯한 많은 사람이 양자 컴퓨팅 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러, 고성능 양자컴퓨터 개발에 필요한 잡음 분석에도 연구팀이 계산한 데이터베이스가 활용될 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.

우리 대학 물리학과 김강흔, 박주영, 변우정 석박사통합과정, 김민혁 박사(現 고려대 물리학과 교수)가 참여한 해당 연구 결과는 국제 학술지 네이처(Nature) 자매지인 ‘사이언티픽 데이터(Scientific data)’1월 11권에 게재됐다. (논문명: Quantum computing dataset of maximum independent set problem on king lattice of over hundred Rydberg atoms).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

100큐비트급 양자컴퓨터 계산데이터 전격 공개

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 활용해 기존의 컴퓨터로는 풀기 어려운 계산을 할 수 있는 컴퓨터다. 양자컴퓨터는 암호 해독, 배터리 소재 개발, 신약 개발 등 다양한 분야에서 그동안 풀지 못한 난제들을 해결할 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 100큐비트급 양자컴퓨터로 조합 최적화 문제를 계산해 계산 결과 데이터베이스와 계산 프로그램을 공개했다고 13일 밝혔다.

조합 최적화 문제 중 하나인 최대 독립집합 문제(Maximum independent set problem)는 SNS상에서 가장 영향력 있는 인물을 찾는 문제, 전력망을 가장 효율적으로 분배하는 법을 찾는 문제 등 다양한 응용이 가능한 문제다. 지난 2023년 KAIST 연구진은 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 최대 독립집합 문제의 풀이를 시연한 바 있다.

일반적으로 100큐비트급 양자컴퓨터의 데이터를 얻기 위해서는 직접 양자컴퓨터를 제작하거나 클라우드 서비스 업체를 이용할 수밖에 없다. 이번에 KAIST 연구진이 공개한 데이터는 관련 분야 연구자뿐 아니라 양자 컴퓨터에 관심 있는 모든 사람이 무료로 데이터에 접근할 수 있게 되었다는 점에서 중요하다고 할 수 있다. 최대 141큐비트를 활용해 70만 종류 이상의 그래프 최적화를 계산했고, 양자컴퓨터의 계산 결과와 데이터분석 프로그램 일체를 공개했다.

연구를 주도한 안재욱 교수는 “이번 연구를 통해 100큐비트급 양자컴퓨터를 활용한 난제 계산 결과 및 계산 프로그램을 모두 공개하여 그동안 양자컴퓨터에 접근이 어려웠던 연구자를 비롯한 많은 사람이 양자 컴퓨팅 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러, 고성능 양자컴퓨터 개발에 필요한 잡음 분석에도 연구팀이 계산한 데이터베이스가 활용될 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.

우리 대학 물리학과 김강흔, 박주영, 변우정 석박사통합과정, 김민혁 박사(現 고려대 물리학과 교수)가 참여한 해당 연구 결과는 국제 학술지 네이처(Nature) 자매지인 ‘사이언티픽 데이터(Scientific data)’1월 11권에 게재됐다. (논문명: Quantum computing dataset of maximum independent set problem on king lattice of over hundred Rydberg atoms).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.02.13

조회수 7080

-

입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

2024.02.01

조회수 6312

-

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30

조회수 9476

-

알츠하이머 조기 진단하는 센서단백질 디자인하다

고정된 3차원 구조가 없는 상태로 존재하는 비정형 단백질((Intrinsically disordered protein)은 알츠하이머, 파킨슨병과 같은 신경계 질환부터 암, 심혈관계 질환, 대사질환을 유발하는 것으로 알려져 있다. 따라서, 이들을 신속하게 검출하고 분석할 수 있다면 조기 진단을 통해 질병의 진행을 막고 환자의 예후를 개선할 수 있을 뿐 아니라, 병리기전을 밝히고 나아가 치료제를 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 이러한 비정형 단백질을 간단하게 검출할 수 있는 센서 단백질을 디자인하는 데에 성공했다고 8일 밝혔다.

단백질은 특정한 3차원 구조를 가지며 생체 내 다양한 기능을 수행하는 데 실제 인간 단백질 중 44%는 상황에 따라 구조가 변화는 비정형 단백질로 고정된 구조를 갖는 일반 단백질보다 더욱 다양한 기능을 수행한다. 그러나, 비정형 단백질은 고정된 구조가 없어서 이들 단백질의 분석과 기능 연구가 매우 어려웠다.

연구팀은 비정형 단백질이 단백질 2차 구조인 베타 스트랜드(β-strand)를 형성하는 특정 아미노산 서열을 갖고 있다는 점에 착안하여 이러한 특정 서열과 상보적으로 결합할 경우에만 신호를 방출하는 새로운 형태의 센서 단백질 디자인 방법을 정립하였다.

연구팀은 자연계에 존재하는 녹색 형광 단백질(Green Fluorescent Protein, GFP)의 베타 스트랜드 하나를 제거한 후, 비정형 단백질의 특정 서열이 결합하면 형광 단백질 발색단(chromophore)의 파장 스펙트럼이 변화하는 센서 단백질을 컴퓨터 및 방향적 진화 방법을 이용하여 성공적으로 개발하였다. (그림 1)

연구팀은 대표적 비정형 단백질의 하나로 알츠하이머를 유발하는 세포 내 베타-아밀로이드(β-amyloid)를 검출할 수 있는 센서 단백질을 개발하여 실시간으로 세포막과의 상호작용을 추적하고 영상화할 수 있었다. 기존에는 비정형 단백질을 분석하기 위해 복잡한 여러 단계의 전처리 과정이 필요하였고 이로 인해 비정형 단백질 자체가 크게 변형되어 실제 비정형 단백질의 분석과 기능 연구에 많은 제약이 있었다. 그러나, 이번에 개발된 센서 단백질은 단순히 비정형 단백질과 섞어줌으로써 매우 간편하고 빠르게 비정형 단백질을 검출할 수 있어서 향후 비정형 단백질 분석 및 관련 질병 연구에 크게 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 유태근 박사가 제1 저자로 참여하고 이진수 박사 (허원도 교수 연구실)와 윤정민 박사(송지준 교수 연구실)가 공동으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 '잭스 골드 (JACS Au)'에 지난 10월 26일 자 3권 11호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Engineering of a Fluorescent Protein for a Sensing of an Intrinsically Disordered Protein through Transition in the Chromophore State)

제1 저자인 유태근 박사는 “고정된 구조가 없는 비정형 단백질은 일반적 단백질에 비해 센서 단백질의 디자인과 개발이 매우 어려운 표적이었다”라며 “이번 연구가 비정형 단백질의 분석과 관련 병리기전의 연구에 새로운 방법과 전략을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

알츠하이머 조기 진단하는 센서단백질 디자인하다

고정된 3차원 구조가 없는 상태로 존재하는 비정형 단백질((Intrinsically disordered protein)은 알츠하이머, 파킨슨병과 같은 신경계 질환부터 암, 심혈관계 질환, 대사질환을 유발하는 것으로 알려져 있다. 따라서, 이들을 신속하게 검출하고 분석할 수 있다면 조기 진단을 통해 질병의 진행을 막고 환자의 예후를 개선할 수 있을 뿐 아니라, 병리기전을 밝히고 나아가 치료제를 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 이러한 비정형 단백질을 간단하게 검출할 수 있는 센서 단백질을 디자인하는 데에 성공했다고 8일 밝혔다.

단백질은 특정한 3차원 구조를 가지며 생체 내 다양한 기능을 수행하는 데 실제 인간 단백질 중 44%는 상황에 따라 구조가 변화는 비정형 단백질로 고정된 구조를 갖는 일반 단백질보다 더욱 다양한 기능을 수행한다. 그러나, 비정형 단백질은 고정된 구조가 없어서 이들 단백질의 분석과 기능 연구가 매우 어려웠다.

연구팀은 비정형 단백질이 단백질 2차 구조인 베타 스트랜드(β-strand)를 형성하는 특정 아미노산 서열을 갖고 있다는 점에 착안하여 이러한 특정 서열과 상보적으로 결합할 경우에만 신호를 방출하는 새로운 형태의 센서 단백질 디자인 방법을 정립하였다.

연구팀은 자연계에 존재하는 녹색 형광 단백질(Green Fluorescent Protein, GFP)의 베타 스트랜드 하나를 제거한 후, 비정형 단백질의 특정 서열이 결합하면 형광 단백질 발색단(chromophore)의 파장 스펙트럼이 변화하는 센서 단백질을 컴퓨터 및 방향적 진화 방법을 이용하여 성공적으로 개발하였다. (그림 1)

연구팀은 대표적 비정형 단백질의 하나로 알츠하이머를 유발하는 세포 내 베타-아밀로이드(β-amyloid)를 검출할 수 있는 센서 단백질을 개발하여 실시간으로 세포막과의 상호작용을 추적하고 영상화할 수 있었다. 기존에는 비정형 단백질을 분석하기 위해 복잡한 여러 단계의 전처리 과정이 필요하였고 이로 인해 비정형 단백질 자체가 크게 변형되어 실제 비정형 단백질의 분석과 기능 연구에 많은 제약이 있었다. 그러나, 이번에 개발된 센서 단백질은 단순히 비정형 단백질과 섞어줌으로써 매우 간편하고 빠르게 비정형 단백질을 검출할 수 있어서 향후 비정형 단백질 분석 및 관련 질병 연구에 크게 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 유태근 박사가 제1 저자로 참여하고 이진수 박사 (허원도 교수 연구실)와 윤정민 박사(송지준 교수 연구실)가 공동으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 '잭스 골드 (JACS Au)'에 지난 10월 26일 자 3권 11호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Engineering of a Fluorescent Protein for a Sensing of an Intrinsically Disordered Protein through Transition in the Chromophore State)

제1 저자인 유태근 박사는 “고정된 구조가 없는 비정형 단백질은 일반적 단백질에 비해 센서 단백질의 디자인과 개발이 매우 어려운 표적이었다”라며 “이번 연구가 비정형 단백질의 분석과 관련 병리기전의 연구에 새로운 방법과 전략을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.08

조회수 6573

-

“반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

“반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

2023.11.23

조회수 11613

-

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07

조회수 7943

-

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12

조회수 7460

-

뇌의 선천적 수량 비교 원리 규명

뇌의 선천적 인지 기능들은 학습이나 훈련 없이 신경망의 구조적 특성으로부터 자발적으로 발생할 수 있는 것인가?

우리 대학 뇌인지과학과 백세범 교수 연구팀이 두뇌에서 발견되는 선천적 수량 비교 능력이 자발적으로 형성되는 원리를 설명했다고 7일 밝혔다.

주어진 사물들의 수량을 비교하는 기능은 동물이나 인간의 생존에 필수적인 능력이다. 동물 그룹 간 다툼, 사냥, 먹이 수집 등 많은 상황에서 주어진 변수들의 수량 비율이나 차이에 따라 동물들의 의사결정 및 행동이 달라져야 하기 때문이다. 학습을 거치지 않은 어린 개체들의 행동 관찰로부터 수량 비교 능력은 두뇌의 선천적 기능이라는 가능성이 제기됐지만 이러한 능력이 학습 없이 발생하는 원리에 대한 설명은 아직 제시되지 않았다.

백세범 교수 연구팀은 두뇌 모사 인공신경망 모델을 활용해, 학습이 전혀 이뤄지지 않은 심층신경망 구조에서 시각적 수량 비율 및 차이 정보의 인지 기능이 자발적으로 발생할 수 있음을 증명했다. 또한 두 수량의 비율과 차이라는 서로 다른 종류의 정보를 비교하는 기능이 하나의 공통적인 발생 원리로부터 파생될 수 있다고 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이현수 박사과정, NYU 신경과학과 최우철 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 온라인 자매지 ‘셀 리포츠(Cell Reports)’ 7월 29일 자에 게재됐다. (논문명: Comparison of visual quantities in untrained neural networks)

연구팀은 먼저 전혀 학습을 거치지 않은 신경망에서 두 수량의 비율과 차이에 선택적으로 반응하는 개별 신경세포가 자발적으로 발생하는 것을 발견했다. 초기화된 심층신경망에서 다양한 비율 혹은 차이를 가지는 시각적 수량 정보가 주어졌을 때, 이에 선택적으로 반응하는 신경세포들이 다수 발견되며, 이들로부터 측정된 신경 활동은 실제 동물 실험에서 관측된 신경 활동 특성과 매우 유사함을 확인하였다. 또한 연구팀은 이를 이용하여 지금까지 보고되어 온 동물들의 수량 비교 행동 특성을 상당 부분 재현할 수 있음을 확인했다.

이에 더해, 연구팀은 수량 비교 기능 신경세포 회로 구조의 발생 원리를 계산신경과학적 모델을 통해 설명하고 검증했다. 신경망에서 발견된 비율/차이 선택적 신경세포의 특징적 연결구조를 분석해, 특정 값에 대한 선택성이 신경망 하위 계층에서 자발적으로 발생된 단순 증가, 단순 감소 신경 활동의 결합을 통해 형성될 수 있음을 보였다. 또한 이러한 신경 활동이 증가, 감소할 때 관찰되는 비선형성의 타입에 따라 각각 수량 비율 또는 수량 차이를 인지하는 신경세포로 분화될 수 있음을 연구팀은 확인했다.

이러한 결과들을 통해 연구팀은 학습이 전혀 이뤄지지 않은 두뇌에서 비율/차이 인지와 같은 선천적 수량 비교 기능이 발생하는 원리에 대한 근본적인 이해를 제시했다.

백세범 교수는 “이번 연구는 상당한 정도의 학습 과정이 필요할 것이라 여겨지던 두뇌의 수량 인지 및 비교, 연산 기능이 그 어떤 학습도 이뤄지지 않은 초기 두뇌의 구조에서 자발적으로 발생할 수 있음을 보이는 연구”라며, “발생 초기 신경망의 구조적/물리적 특성으로부터 다양한 선천적 고등 인지 기능이 발생할 수 있음을 시사함으로써 뇌신경과학 연구뿐 아니라 새로운 개념의 인공지능 연구에도 의미있는 방향을 제시할 수 있을 것이라 기대한다”고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST 특이점교수 사업의 지원을 받아 수행됐다.

뇌의 선천적 수량 비교 원리 규명

뇌의 선천적 인지 기능들은 학습이나 훈련 없이 신경망의 구조적 특성으로부터 자발적으로 발생할 수 있는 것인가?

우리 대학 뇌인지과학과 백세범 교수 연구팀이 두뇌에서 발견되는 선천적 수량 비교 능력이 자발적으로 형성되는 원리를 설명했다고 7일 밝혔다.

주어진 사물들의 수량을 비교하는 기능은 동물이나 인간의 생존에 필수적인 능력이다. 동물 그룹 간 다툼, 사냥, 먹이 수집 등 많은 상황에서 주어진 변수들의 수량 비율이나 차이에 따라 동물들의 의사결정 및 행동이 달라져야 하기 때문이다. 학습을 거치지 않은 어린 개체들의 행동 관찰로부터 수량 비교 능력은 두뇌의 선천적 기능이라는 가능성이 제기됐지만 이러한 능력이 학습 없이 발생하는 원리에 대한 설명은 아직 제시되지 않았다.

백세범 교수 연구팀은 두뇌 모사 인공신경망 모델을 활용해, 학습이 전혀 이뤄지지 않은 심층신경망 구조에서 시각적 수량 비율 및 차이 정보의 인지 기능이 자발적으로 발생할 수 있음을 증명했다. 또한 두 수량의 비율과 차이라는 서로 다른 종류의 정보를 비교하는 기능이 하나의 공통적인 발생 원리로부터 파생될 수 있다고 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이현수 박사과정, NYU 신경과학과 최우철 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’의 온라인 자매지 ‘셀 리포츠(Cell Reports)’ 7월 29일 자에 게재됐다. (논문명: Comparison of visual quantities in untrained neural networks)

연구팀은 먼저 전혀 학습을 거치지 않은 신경망에서 두 수량의 비율과 차이에 선택적으로 반응하는 개별 신경세포가 자발적으로 발생하는 것을 발견했다. 초기화된 심층신경망에서 다양한 비율 혹은 차이를 가지는 시각적 수량 정보가 주어졌을 때, 이에 선택적으로 반응하는 신경세포들이 다수 발견되며, 이들로부터 측정된 신경 활동은 실제 동물 실험에서 관측된 신경 활동 특성과 매우 유사함을 확인하였다. 또한 연구팀은 이를 이용하여 지금까지 보고되어 온 동물들의 수량 비교 행동 특성을 상당 부분 재현할 수 있음을 확인했다.

이에 더해, 연구팀은 수량 비교 기능 신경세포 회로 구조의 발생 원리를 계산신경과학적 모델을 통해 설명하고 검증했다. 신경망에서 발견된 비율/차이 선택적 신경세포의 특징적 연결구조를 분석해, 특정 값에 대한 선택성이 신경망 하위 계층에서 자발적으로 발생된 단순 증가, 단순 감소 신경 활동의 결합을 통해 형성될 수 있음을 보였다. 또한 이러한 신경 활동이 증가, 감소할 때 관찰되는 비선형성의 타입에 따라 각각 수량 비율 또는 수량 차이를 인지하는 신경세포로 분화될 수 있음을 연구팀은 확인했다.

이러한 결과들을 통해 연구팀은 학습이 전혀 이뤄지지 않은 두뇌에서 비율/차이 인지와 같은 선천적 수량 비교 기능이 발생하는 원리에 대한 근본적인 이해를 제시했다.

백세범 교수는 “이번 연구는 상당한 정도의 학습 과정이 필요할 것이라 여겨지던 두뇌의 수량 인지 및 비교, 연산 기능이 그 어떤 학습도 이뤄지지 않은 초기 두뇌의 구조에서 자발적으로 발생할 수 있음을 보이는 연구”라며, “발생 초기 신경망의 구조적/물리적 특성으로부터 다양한 선천적 고등 인지 기능이 발생할 수 있음을 시사함으로써 뇌신경과학 연구뿐 아니라 새로운 개념의 인공지능 연구에도 의미있는 방향을 제시할 수 있을 것이라 기대한다”고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST 특이점교수 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.07

조회수 7085

마그논 오비탈 홀 효과로 반도체 발열문제 실마리

기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초고집적 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되는 스핀트로닉스와 오비트로닉스는 줄발열*로 인한 에너지 소모 문제가 필연적으로 동반되는 치명적인 결점이 있었다. 한국 연구진이 초저전력 오비탈** 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 기술을 개발하여 화제다.

*줄 발열: 도체에 전류가 흐를 때 일어나는 발열 현상.

**오비탈: 입자 회전 운동으로 발생되는 각운동량을 뜻함.

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 포항공과대학교 물리학과 이현우 교수팀과의 공동 연구로 반강자성체*에서 마그논 오비탈 홀 효과**를 세계 최초로 발견해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 17일 밝혔다.

*반강자성체: 인접한 원자의 전자스핀이 서로 반대로 정렬하여 순 자성이 없는 물질을 말함.

*마그논 오비탈 홀 효과: 축구의 바나나킥처럼, 마그논이 회전방향(오비탈)에 따라 진행궤적이 휘어지는 현상을 의미한다. 마그논계에서의 오비탈 홀 효과는 기존에 예측된 바가 없는 새로운 현상이기에 학문적으로 흥미로우며, 기존 스핀 자유도에 국한되었던 마그논 동역학을 오비탈 자유도를 통해 한 단계 확장하는 의의가 있음.

마그논*을 이용한 스핀트로닉스 소자의 경우 줄 발열로 인한 에너지 소모 없이 기존의 컴퓨팅 기술을 대체할 수 있다는 장점이 있어 전 세계 각국 학계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다. 마그논 스핀에 관해서는 지난 수십 년간 활발히 연구됐으나, 마그논 오비탈의 특성에 관한 이론 정립은 아직 아무도 시도하지 않은 문제였다.

*마그논: 양자화된 스핀 파동을 뜻함.

물리학과 김세권 교수 연구팀은 MnPS3(삼황화린망간)와 같이 벌집 격자를 이루는 2차원 반강자성체에서 강한 마그논 오비탈 홀 효과가 나타난다는 것을 세계 최초로 발견했다.

기존에 알려진 마그논 홀 효과는 스핀궤도결합에 기인하기에 그 크기가 작은 데 반해, 이번 연구를 통해 발견된 마그논 오비탈 홀 효과는 스핀궤도결합과 무관하게 결정구조에서 기인해 크기가 상당히 크다는 것을 연구팀이 이론적으로 보였다. 또한 연구팀은 전기적으로 마그논 오비탈 홀 효과를 측정할 수 있는 실험방법도 제시했다. 이는 스핀 자유도에만 국한되어 있던 마그논 연구의 범위를 스핀과 오비탈로 확장한 연구 결과로 마그논 오비트로닉스라는 연구의 새 장을 열어 줄 것으로 예상된다.

김세권 교수는 "마그논 오비탈과 그 수송이론의 정립은 아직 세계적으로 아무도 시도하지 않은 독창적이고 도전적인 문제이고, 기존 정보처리 기술의 한계를 혁신적으로 뛰어넘는 초저전력 오비탈 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 고경춘 박사, 안대현 학생, 그리고 포항공과대학교 이현우 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스), 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.17 조회수 6627

마그논 오비탈 홀 효과로 반도체 발열문제 실마리

기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초고집적 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되는 스핀트로닉스와 오비트로닉스는 줄발열*로 인한 에너지 소모 문제가 필연적으로 동반되는 치명적인 결점이 있었다. 한국 연구진이 초저전력 오비탈** 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 기술을 개발하여 화제다.

*줄 발열: 도체에 전류가 흐를 때 일어나는 발열 현상.

**오비탈: 입자 회전 운동으로 발생되는 각운동량을 뜻함.

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 포항공과대학교 물리학과 이현우 교수팀과의 공동 연구로 반강자성체*에서 마그논 오비탈 홀 효과**를 세계 최초로 발견해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 17일 밝혔다.

*반강자성체: 인접한 원자의 전자스핀이 서로 반대로 정렬하여 순 자성이 없는 물질을 말함.

*마그논 오비탈 홀 효과: 축구의 바나나킥처럼, 마그논이 회전방향(오비탈)에 따라 진행궤적이 휘어지는 현상을 의미한다. 마그논계에서의 오비탈 홀 효과는 기존에 예측된 바가 없는 새로운 현상이기에 학문적으로 흥미로우며, 기존 스핀 자유도에 국한되었던 마그논 동역학을 오비탈 자유도를 통해 한 단계 확장하는 의의가 있음.

마그논*을 이용한 스핀트로닉스 소자의 경우 줄 발열로 인한 에너지 소모 없이 기존의 컴퓨팅 기술을 대체할 수 있다는 장점이 있어 전 세계 각국 학계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다. 마그논 스핀에 관해서는 지난 수십 년간 활발히 연구됐으나, 마그논 오비탈의 특성에 관한 이론 정립은 아직 아무도 시도하지 않은 문제였다.

*마그논: 양자화된 스핀 파동을 뜻함.

물리학과 김세권 교수 연구팀은 MnPS3(삼황화린망간)와 같이 벌집 격자를 이루는 2차원 반강자성체에서 강한 마그논 오비탈 홀 효과가 나타난다는 것을 세계 최초로 발견했다.

기존에 알려진 마그논 홀 효과는 스핀궤도결합에 기인하기에 그 크기가 작은 데 반해, 이번 연구를 통해 발견된 마그논 오비탈 홀 효과는 스핀궤도결합과 무관하게 결정구조에서 기인해 크기가 상당히 크다는 것을 연구팀이 이론적으로 보였다. 또한 연구팀은 전기적으로 마그논 오비탈 홀 효과를 측정할 수 있는 실험방법도 제시했다. 이는 스핀 자유도에만 국한되어 있던 마그논 연구의 범위를 스핀과 오비탈로 확장한 연구 결과로 마그논 오비트로닉스라는 연구의 새 장을 열어 줄 것으로 예상된다.

김세권 교수는 "마그논 오비탈과 그 수송이론의 정립은 아직 세계적으로 아무도 시도하지 않은 독창적이고 도전적인 문제이고, 기존 정보처리 기술의 한계를 혁신적으로 뛰어넘는 초저전력 오비탈 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 고경춘 박사, 안대현 학생, 그리고 포항공과대학교 이현우 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스), 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.17 조회수 6627 비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 7001

비알콜성 지방간염은 이제 MRI로 진단하세요

간 건강을 위협하는 질환인 비알콜성 지방간 질환과 그 진행 형태인 비알콜성 지방간염의 현재 표준 진단 방법은 주로 간 조직을 채취하는 간 생검에 의존하고 있어 환자의 위험 부담이 크며, 질병의 진행 단계를 추적하는 데 어려움이 있었다.

우리 대학 생명과학과 전상용 교수와 바이오및뇌공학과 박성홍 교수 공동연구팀이 활성산소에 반응해 자기공명영상(MRI) 신호가 증강되는 MRI 영상 조영제를 개발했고 한 번의 MRI 촬영으로 손쉽게 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 모니터링하고 진단하는 기술을 세계 최초로 개발했다고 2일 밝혔다.

비알콜성 지방간염은 간세포 손상, 염증, 그리고 최종적으로 간경화로 진행될 수 있는 질환으로, 간 내 활성산소 수준의 증가와 밀접한 관련이 있다. 활성산소는 간세포의 산화 스트레스를 유발하고, 비알콜성 지방간염의 진행을 촉진하는 주요 요인 중 하나로 알려져 있다.

이에 착안해 연구팀은 비알콜성 지방간염의 진행을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 새로운 방법을 모색하고자 했다. 특히, 간 내 활성산소 양 변화에 반응해 MRI 신호를 강화할 수 있는 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자를 개발하고, 이를 활용하여 비알콜성 지방간염의 진행 상태를 정밀하게 추적할 수 있는 기술을 연구했다.

망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자는 간 내 활성산소 증가에 따라 MRI 신호를 증폭했고 연구팀은‘유사 3-구획 모델’을 통해 한 번의 MRI 촬영으로 비알콜성 지방간염의 진행 정도를 결정할 수 있었다. 이를 통해 비알콜성 지방간염의 초기 단계부터 간경화에 이르기까지 간 질환의 진행 상태를 연속적으로 모니터링 할 수 있었다.

연구팀은 다양한 실험을 통해 망간 이온 결합 빌리루빈 나노입자가 간 질환 모델 마우스에서 활성산소 양의 변화에 민감하게 반응해 MRI 신호의 강도를 조절하는 것을 확인했다. 이러한 발견은 간 질환의 진행 상태를 정밀하게 파악할 수 있게 함으로써, 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 치료 전략 수립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 더 나아가, 이 기술은 비침습적이라는 점에서 환자의 부담을 크게 줄여주며, 장기적으로는 간 질환 관리 및 치료의 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.

전상용 교수는 “이번 연구를 통해 개발된 새로운 MRI 조영제와 영상해석 모델을 사용함으로써 기존에 표준 진단으로 사용하던 환자들에게 위험한 간 생검을 대체할 수 있을 것으로 기대한다”며, “또한, 병원에서 쉽게 접할 수 있는 대표적인 영상 장비인 MRI로 비알콜성 지방간염의 진행 상태 및 간경화로의 전이되는 단계를 손쉽게 진단할 수 있어 지방간염 약물의 효능을 평가하는 데 필수적인 진단 장비가 될 수 있을 것이므로 효율적인 지방간염 치료제 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

우리 대학 생명과학과 정원식 박사 및 바이오및뇌공학과 무하메드 아사두딘(Muhammad Asaduddin) 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료과학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32)' 온라인판에 지난 3월 9일 字 게재됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202305830 논문명: Longitudinal Magnetic Resonance Imaging with ROS-Responsive Bilirubin Nanoparticles Enables Monitoring of Non-Alcoholic Steatohepatitis Progression to Cirrhosis).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 기초연구실지원사업(뇌척수액 순환 기반 뇌인지기능 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.02 조회수 7001 양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27 조회수 6778

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27 조회수 6778 변혜령 ˙ 백무현 교수팀, 이온 쌍 형성을 통한 안정한 유기 레독스 흐름 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령 교수와 백무현 교수가 이끄는 공동 연구팀이 레독스 흐름 전지 구동 중 비수계 전해질의 조합 및 이온쌍의 형성에 따라 유기 분자의 전자 전달 과정이 변하는 원리를 해명했다.

최근 에너지 저장 장치(ESS, Energy Storage System)에서의 화재 위험성을 줄이기 위해 리튬 기반의 전지 대신 안정성과 경제성을 겸비한 레독스 흐름 전지(redox flow battery)가 새로운 대안으로 제시되고 있다. 상용화된 레독스 흐름 전지는 바나듐을 활물질로 사용하고 있지만, 최근 바나듐 원가의 가격 상승으로 인해 대체 활물질의 개발이 절실히 요구되고 있다. 특히 레독스 특성을 가지는 유기 분자를 설계하고 활물질로 활용한 연구는 전지의 성능을 대폭 개선할 수 있어 각광을 받고 있다.

공동연구팀은 분자당 두 개의 전자를 저장할 수 있는 나프탈렌 다이이미드(NDI, Naphthalene diimide)를 활물질로 사용한 비수계 레독스 흐름 전지의 연구를 진행했다. 먼저, 암모늄 기능기를 NDI에 도입하고 음이온 전해질 조절을 통해 아세토니트릴 전해액에서 NDI의 용해도를 최대 0.9 M까지 증가시켰다. 또한, 전기화학반응에서 NDI와 함께 사용되는 전해질의 양이온에 따라 산화환원 전위 및 레독스 흐름 전지에서의 충/방전 과정의 변화 이유를 규명하였다. 작은 크기의 리튬 이온(Li+)이온과 낮은 전자주개 특성을 가지는 용매(아세토니트릴)로 구성된 비수계 전해질 환경에서, NDI는 두 단계의 환원 과정이 유사한 전위에서 진행됨을 보였다. 이와 비교하여 큰 반지름을 가지는 포타슘 이온(K+)을 포함한 아세토니트릴 전해액에서는 NDI의 두 단계 환원반응 사이의 전위차가 크게 벌어짐을 관찰했다.

밀도범함수 계산 분석을 통해 환원된 NDI 음이온과 높은 전하밀도를 가지는 Li+ 이온은 결합이 강해지며 특정구조를 가지는 이온쌍이 형성됨을 예상하였으며, 적외선 분광 분석을 통해 이를 실험적으로 증명할 수 있었다. 반면, 낮은 전하밀도의 K+은 NDI 음이온과 약한 상호작용으로 이온쌍이 형성되기 어려우며, 따라서 K+ 은 NDI의 환원 전위 및 안정성에 영향을 미치지 않음을 보고했다.

전해질 양이온의 효과는 레독스 흐름 전지의 전압 및 에너지 전달 효율성에 그대로 반영되었다. Li+을 기반으로 한 전해질 하에서는 NDI의 두 전자전달 반응에서 각각 하나의 충/방전 전압을 유지하는 반면, K+ 기반의 전해질에서는 각각 두개의 충/방전 전압 곡선이 관찰되었다. 무엇보다도 Li+을 사용한 레독스 흐름 전지의 장점은 이온쌍 형성으로 인한 구조 크기의 증가로 크로스오버(레독스 활성분자인 NDI가 기공을 가지는 분리막을 지나 상대 전극으로 이동하여 용량을 감소시키는 현상)를 감소시킬 수 있었다는 점이다. 그 결과 0.1 M의 NDI를 음극 전해액으로 이용한 비수계 레독스 흐름 전지를 구동 시 약 1000 사이클 이후에도 84%의 용량이 유지되는 것을 증명하였다. 이는 Li+ 전해질에서의 충/방전 과정이 안정적이며 연속 사용 시 사이클 당 0.017%의 용량 감소만이 진행된다는 결과다.

이 연구는 삼성미래기술육성사업 및 기초과학연구원 등으로부터 지원을 받아 수행되었으며, ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 2024년 2월 12일자로 온라인으로 발표되었다. (논문명: Stabilization of Naphthalene Diimide Anions by Ion Pair Formation in Nonaqueous Organic Redox Flow Batteries)

2024.02.20 조회수 7083

변혜령 ˙ 백무현 교수팀, 이온 쌍 형성을 통한 안정한 유기 레독스 흐름 전지 개발

우리 대학 화학과 변혜령 교수와 백무현 교수가 이끄는 공동 연구팀이 레독스 흐름 전지 구동 중 비수계 전해질의 조합 및 이온쌍의 형성에 따라 유기 분자의 전자 전달 과정이 변하는 원리를 해명했다.

최근 에너지 저장 장치(ESS, Energy Storage System)에서의 화재 위험성을 줄이기 위해 리튬 기반의 전지 대신 안정성과 경제성을 겸비한 레독스 흐름 전지(redox flow battery)가 새로운 대안으로 제시되고 있다. 상용화된 레독스 흐름 전지는 바나듐을 활물질로 사용하고 있지만, 최근 바나듐 원가의 가격 상승으로 인해 대체 활물질의 개발이 절실히 요구되고 있다. 특히 레독스 특성을 가지는 유기 분자를 설계하고 활물질로 활용한 연구는 전지의 성능을 대폭 개선할 수 있어 각광을 받고 있다.

공동연구팀은 분자당 두 개의 전자를 저장할 수 있는 나프탈렌 다이이미드(NDI, Naphthalene diimide)를 활물질로 사용한 비수계 레독스 흐름 전지의 연구를 진행했다. 먼저, 암모늄 기능기를 NDI에 도입하고 음이온 전해질 조절을 통해 아세토니트릴 전해액에서 NDI의 용해도를 최대 0.9 M까지 증가시켰다. 또한, 전기화학반응에서 NDI와 함께 사용되는 전해질의 양이온에 따라 산화환원 전위 및 레독스 흐름 전지에서의 충/방전 과정의 변화 이유를 규명하였다. 작은 크기의 리튬 이온(Li+)이온과 낮은 전자주개 특성을 가지는 용매(아세토니트릴)로 구성된 비수계 전해질 환경에서, NDI는 두 단계의 환원 과정이 유사한 전위에서 진행됨을 보였다. 이와 비교하여 큰 반지름을 가지는 포타슘 이온(K+)을 포함한 아세토니트릴 전해액에서는 NDI의 두 단계 환원반응 사이의 전위차가 크게 벌어짐을 관찰했다.

밀도범함수 계산 분석을 통해 환원된 NDI 음이온과 높은 전하밀도를 가지는 Li+ 이온은 결합이 강해지며 특정구조를 가지는 이온쌍이 형성됨을 예상하였으며, 적외선 분광 분석을 통해 이를 실험적으로 증명할 수 있었다. 반면, 낮은 전하밀도의 K+은 NDI 음이온과 약한 상호작용으로 이온쌍이 형성되기 어려우며, 따라서 K+ 은 NDI의 환원 전위 및 안정성에 영향을 미치지 않음을 보고했다.

전해질 양이온의 효과는 레독스 흐름 전지의 전압 및 에너지 전달 효율성에 그대로 반영되었다. Li+을 기반으로 한 전해질 하에서는 NDI의 두 전자전달 반응에서 각각 하나의 충/방전 전압을 유지하는 반면, K+ 기반의 전해질에서는 각각 두개의 충/방전 전압 곡선이 관찰되었다. 무엇보다도 Li+을 사용한 레독스 흐름 전지의 장점은 이온쌍 형성으로 인한 구조 크기의 증가로 크로스오버(레독스 활성분자인 NDI가 기공을 가지는 분리막을 지나 상대 전극으로 이동하여 용량을 감소시키는 현상)를 감소시킬 수 있었다는 점이다. 그 결과 0.1 M의 NDI를 음극 전해액으로 이용한 비수계 레독스 흐름 전지를 구동 시 약 1000 사이클 이후에도 84%의 용량이 유지되는 것을 증명하였다. 이는 Li+ 전해질에서의 충/방전 과정이 안정적이며 연속 사용 시 사이클 당 0.017%의 용량 감소만이 진행된다는 결과다.

이 연구는 삼성미래기술육성사업 및 기초과학연구원 등으로부터 지원을 받아 수행되었으며, ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 2024년 2월 12일자로 온라인으로 발표되었다. (논문명: Stabilization of Naphthalene Diimide Anions by Ion Pair Formation in Nonaqueous Organic Redox Flow Batteries)

2024.02.20 조회수 7083 100큐비트급 양자컴퓨터 계산데이터 전격 공개

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 활용해 기존의 컴퓨터로는 풀기 어려운 계산을 할 수 있는 컴퓨터다. 양자컴퓨터는 암호 해독, 배터리 소재 개발, 신약 개발 등 다양한 분야에서 그동안 풀지 못한 난제들을 해결할 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 100큐비트급 양자컴퓨터로 조합 최적화 문제를 계산해 계산 결과 데이터베이스와 계산 프로그램을 공개했다고 13일 밝혔다.

조합 최적화 문제 중 하나인 최대 독립집합 문제(Maximum independent set problem)는 SNS상에서 가장 영향력 있는 인물을 찾는 문제, 전력망을 가장 효율적으로 분배하는 법을 찾는 문제 등 다양한 응용이 가능한 문제다. 지난 2023년 KAIST 연구진은 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 최대 독립집합 문제의 풀이를 시연한 바 있다.

일반적으로 100큐비트급 양자컴퓨터의 데이터를 얻기 위해서는 직접 양자컴퓨터를 제작하거나 클라우드 서비스 업체를 이용할 수밖에 없다. 이번에 KAIST 연구진이 공개한 데이터는 관련 분야 연구자뿐 아니라 양자 컴퓨터에 관심 있는 모든 사람이 무료로 데이터에 접근할 수 있게 되었다는 점에서 중요하다고 할 수 있다. 최대 141큐비트를 활용해 70만 종류 이상의 그래프 최적화를 계산했고, 양자컴퓨터의 계산 결과와 데이터분석 프로그램 일체를 공개했다.

연구를 주도한 안재욱 교수는 “이번 연구를 통해 100큐비트급 양자컴퓨터를 활용한 난제 계산 결과 및 계산 프로그램을 모두 공개하여 그동안 양자컴퓨터에 접근이 어려웠던 연구자를 비롯한 많은 사람이 양자 컴퓨팅 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러, 고성능 양자컴퓨터 개발에 필요한 잡음 분석에도 연구팀이 계산한 데이터베이스가 활용될 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.

우리 대학 물리학과 김강흔, 박주영, 변우정 석박사통합과정, 김민혁 박사(現 고려대 물리학과 교수)가 참여한 해당 연구 결과는 국제 학술지 네이처(Nature) 자매지인 ‘사이언티픽 데이터(Scientific data)’1월 11권에 게재됐다. (논문명: Quantum computing dataset of maximum independent set problem on king lattice of over hundred Rydberg atoms).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.02.13 조회수 7080

100큐비트급 양자컴퓨터 계산데이터 전격 공개

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 활용해 기존의 컴퓨터로는 풀기 어려운 계산을 할 수 있는 컴퓨터다. 양자컴퓨터는 암호 해독, 배터리 소재 개발, 신약 개발 등 다양한 분야에서 그동안 풀지 못한 난제들을 해결할 미래 기술로 주목받고 있다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 100큐비트급 양자컴퓨터로 조합 최적화 문제를 계산해 계산 결과 데이터베이스와 계산 프로그램을 공개했다고 13일 밝혔다.

조합 최적화 문제 중 하나인 최대 독립집합 문제(Maximum independent set problem)는 SNS상에서 가장 영향력 있는 인물을 찾는 문제, 전력망을 가장 효율적으로 분배하는 법을 찾는 문제 등 다양한 응용이 가능한 문제다. 지난 2023년 KAIST 연구진은 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 이용해 최대 독립집합 문제의 풀이를 시연한 바 있다.

일반적으로 100큐비트급 양자컴퓨터의 데이터를 얻기 위해서는 직접 양자컴퓨터를 제작하거나 클라우드 서비스 업체를 이용할 수밖에 없다. 이번에 KAIST 연구진이 공개한 데이터는 관련 분야 연구자뿐 아니라 양자 컴퓨터에 관심 있는 모든 사람이 무료로 데이터에 접근할 수 있게 되었다는 점에서 중요하다고 할 수 있다. 최대 141큐비트를 활용해 70만 종류 이상의 그래프 최적화를 계산했고, 양자컴퓨터의 계산 결과와 데이터분석 프로그램 일체를 공개했다.

연구를 주도한 안재욱 교수는 “이번 연구를 통해 100큐비트급 양자컴퓨터를 활용한 난제 계산 결과 및 계산 프로그램을 모두 공개하여 그동안 양자컴퓨터에 접근이 어려웠던 연구자를 비롯한 많은 사람이 양자 컴퓨팅 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러, 고성능 양자컴퓨터 개발에 필요한 잡음 분석에도 연구팀이 계산한 데이터베이스가 활용될 수 있을 것이라 생각한다”고 말했다.

우리 대학 물리학과 김강흔, 박주영, 변우정 석박사통합과정, 김민혁 박사(現 고려대 물리학과 교수)가 참여한 해당 연구 결과는 국제 학술지 네이처(Nature) 자매지인 ‘사이언티픽 데이터(Scientific data)’1월 11권에 게재됐다. (논문명: Quantum computing dataset of maximum independent set problem on king lattice of over hundred Rydberg atoms).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.02.13 조회수 7080 입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

2024.02.01 조회수 6312

입찰자, 판매자 모두에게 이득되는 경매?

일반적인 경매는 참여자가 늘어나면 경쟁만 심해지기 때문에 ‘친구’를 함께 데리고 갈 이유가 없다. 하지만 판매자 입장에서는 가격을 올리기 위해 친구를 ‘추천’해서 참여시켜 주길 원한다. 이렇게 판매자와 추천할 친구가 있는 입찰자의 이해관계 상충을 어떻게 해결할 수 있을까?

우리 대학 기술경영학부 정승원 교수가 성균관대학교 이주성 교수와 공동연구를 통해, 참여자가 친구를 추천할 유인(Incentive)을 제공하며, 판매자 입장에서도 기존 경매 방식들보다 높은 수익을 얻을 수 있는 새로운 경매 메커니즘 지피알(GPR, Groupwise-Pivotal Referral)을 개발했다고 2월 1일 밝혔다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매는 판매자도 기존 경매 방식 대비 많은 이익을 가져오며, 입찰자도 자신의 친구를 추천하여 함께 참여하는 것이 항상 이득이 된다. 만약 내가 추천을 안 하더라도 낙찰을 받을 수 있으며 추천을 해서 타인이 낙찰받게 될 경우, 오히려 직접 낙찰받는 것보다 더 큰 보너스를 받게 된다.

일반적으로 많이 사용하는 비공개 입찰방식은 최고가격(First-Price)경매 또는 차순위가격(Second-Price) 경매가 있다. 최고가격 경매는 참여자 모두가 입찰가를 비공개로 적어내고, 가장 높은 가격을 적어낸 사람이 해당 가격에 낙찰을 받는 경매 방식이다. 반면, 차순위가격 경매는 최고가를 적어낸 사람이 낙찰을 받되, 두 번째로 높은 금액만 내는 경매 방식이다.

최고가격 경매의 참여자 면에서 단점은 입찰가를 정하는 것이 매우 어렵다는 점이다. 두 번째로 높은 금액보다 아주 조금만 높게 적어내는 것이 최선이지만, 두 번째로 높은 금액을 알 수가 없기 때문이다. 2014년에 최고가 경매로 팔린 한전 부지의 경우 현대차가 10조 5,500억 원에 낙찰을 받았고, 두 번째 금액으로 추정되는 삼성전자의 입찰가가 4조 6,700억 원이라 언론을 통해 알려진 바가 있다. 이렇기 때문에 규모가 큰 최고가격경매의 경우, 경쟁자의 입찰가를 알아내기 위해, 또 역으로 거짓 정보를 흘린다든지, 많은 신경전이 일어나기도 한다.

차순위가격 경매의 경우, 경쟁자가 어떻게 입찰하든지 간에 상관없이 각 참여자가 자신의 실제 가치를 입찰하는 것이 본인한테도 최선이 되는, 유인합치성(incentive compatibility)이라고 불리는 좋은 성질이 있다. 차순위가격 경매는 이를 연구한 노벨경제학 수상자 월리엄 비크리(William Vickrey)의 이름을 따서, 비크리 경매라고도 부른다.

일반적인 환경의 비크리 경매에서는 각 참여자가 자신의 외부효과만큼 지불하는데 이를 통해 유인합치성이 만족되게 된다. 하지만 추천을 통해 비크리 경매에 참여하는 경우, 과도한 추천 보너스 지급으로 인해 정작 판매자의 수익이 마이너스가 되는 경우가 발생할 수 있는 결정적인 단점이 있다.

이번에 새로 개발된 지피알 경매의 경우, 외부효과를 추천 네트워크상의 그룹별로 계산함으로써, 여러 좋은 성질을 가지게 된다.

연구에 참여한 우리 대학 경영대학 기술경영학부 정승원 교수는 “이번 연구는 입찰자 입장에서도 손해 볼 걱정없이 다른 입찰자들을 추천해서 참여시킬 수 있고, 판매자 입장에서도 마이너스 수익이 발생하지 않음은 물론, 기존의 여러 경매 방식보다 수익이 항상 더 크게 나오는 경매 방식을 최초로 제시한다는 점에서 의미가 있다”며 “또한 모든 수익을 판매자와 직접 연결된 입찰자와 판매자 둘이서만 나눠 가지게 되는 GPR 메커니즘의 내쉬 균형(Nash Equilibrium)의 경우, 마치 원청업체가 하청업체보다 높은 수익을 얻는 상황의 극한값으로도 설명될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `Games and Economic Behavior'에 지난 1월 게재됐다. (논문명: The groupwise-pivotal referral auction: Core-selecting referral strategy-proof mechanism)

논문링크:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899825623001847

2024.02.01 조회수 6312 지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30 조회수 9476

지방간 치료제 신약 물질 개발

국내 연구진이 말초조직에 작용하는 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease) 치료를 위한 신약 후보 물질을 개발하는 데 성공했다. 현재까지 최적의 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제가 없는 상황에서 지방간 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하면서 안전성이 증명된 치료제 개발이 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 화학과 안진희 교수 연구팀과 우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀이 다년간 기초연구를 통해 질환 특이 단백질(HTR2A)을 억제할 수 있는 신규 화합물을 개발했으며, 안진희 교수의 창업기업인 ㈜제이디바이오사이언스에서 전임상 시험(동물 시험)을 통해 효능과 안전성을 입증하는 데 성공했다고 밝혔다.

비알코올성 지방간 질환의 유병율은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

GIST와 KAIST 공동 연구팀이 개발한 이 신규 화합물은 지방간염에 치료 효과를 보이는 혁신신약 후보 물질로서, 세로토닌 수용체 단백질(5HT2A)을 억제함으로써 간 내 지방 축적과 간 섬유화를 동시에 억제하는 이중 작용 기전을 갖고 있다.

연구팀은 이 물질이 지방간 동물 및 지방간염 동물 모델에서 간 내 지방 축적으로 발생하는 간 지방증과 간 섬유화*를 동시에 50~70% 가량 억제함으로써 치료 효과가 있는 것을 확인하였다.

* 섬유화(fibrosis): 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

이 물질은 혈액-뇌 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 최소화되도록 최적의 극성과 지질친화도를 갖춘 화합물로 설계되어 뇌에 영향을 주지 않아 우울증, 자살 충동 등 중추신경계(CNS) 부작용이 적으며, 뇌 이외의 조직에서는 질환 타겟에 대한 억제력이 우수(IC50*=14 nM)하다고 연구팀은 설명했다. 또한 임상 3상 단계의 경쟁 약물과 효능을 비교해 본 결과, 간섬유화 개선 효능이 월등히 우수한 것으로 나타났다.

* IC50(half maximal inhibitory concentration): 특정 생물학적 또는 생화학적 기능을 50% 억제하는 물질의 농도

전임상 시험에 의해 얻은 약리작용 데이터를 토대로 건강한 사람에게서 부작용 및 안전한 약물 용량을 확인하는 단계인 임상 1상 시험에서 건강한 성인 총 88명을 대상으로 평가한 결과, 심각한 부작용은 발생하지 않았으며 안전성 또한 양호한 것으로 확인했다.

또한 지방간염 소견을 보이는 성인 8명을 대상으로 한 예비 효능 평가는 현재 진행 중이다.

안진희 교수는 “이번 연구는 비알콜성 지방간염의 치료를 위한 새로운 타겟 발굴을 통해 부작용이 적고 안전성이 보장된 치료제 개발을 목적으로, 현재 혁신신약 개발 바이오 벤처인 ㈜제이디바이오사이언스를 통해 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행 중”이라고 밝혔다.

안 교수는 또한 “연구팀이 개발하고 있는 신약 후보물질은 안전성이 높으면서 간 지방축적을 억제시키는 예방효과뿐만 아니라 간 섬유화에 직접적인 치료 효과를 보인다는 강점이 있어 다른 경쟁 약물과는 차별화된다”고 설명했다.

우리 대학 김하일 교수는 “현재까지 체중을 조절하는 방법 외에는 치료방법이 없는 이 질환에서 비만하지 않은 환자에게 사용할 수 있는 약은 개발이 시도된 적도 없다”면서 “이번 연구를 계기로 체중에 영향을 주지 않으면서 비알코올성 지방간염을 포함한 다양한 대사질환 치료기술의 개발이 가능해질 것으로 기대한다”고 말했다.

GIST 안진희 교수 연구팀과 KAIST 김하일 교수 연구팀, ㈜제이디바이오사이언스(JD BIOSCIENCE) 연구팀이 함께 수행한 이번 연구는 과학기술정보통신부, 국가신약개발사업에서 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 2024년 1월 20일 게재됐다.

또한 지난 4일부터 3일간 미국 유타에서 개최된 ‘NASH 치료제 전문 콘퍼런스(NASH-TAG Conference 2024)’에서 대사이상 관련 지방간염(MASH)* 치료제 후보물질인 ‘GM-60106(개발코드명)’의 임상 연구 결과를 발표해 우수 초록으로 선정되기도 했다.

* 대사이상 관련 지방간염(MASH): 비알코올성 지방간염(NASH)의 새로운 명칭

2024.01.30 조회수 9476 알츠하이머 조기 진단하는 센서단백질 디자인하다

고정된 3차원 구조가 없는 상태로 존재하는 비정형 단백질((Intrinsically disordered protein)은 알츠하이머, 파킨슨병과 같은 신경계 질환부터 암, 심혈관계 질환, 대사질환을 유발하는 것으로 알려져 있다. 따라서, 이들을 신속하게 검출하고 분석할 수 있다면 조기 진단을 통해 질병의 진행을 막고 환자의 예후를 개선할 수 있을 뿐 아니라, 병리기전을 밝히고 나아가 치료제를 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 이러한 비정형 단백질을 간단하게 검출할 수 있는 센서 단백질을 디자인하는 데에 성공했다고 8일 밝혔다.

단백질은 특정한 3차원 구조를 가지며 생체 내 다양한 기능을 수행하는 데 실제 인간 단백질 중 44%는 상황에 따라 구조가 변화는 비정형 단백질로 고정된 구조를 갖는 일반 단백질보다 더욱 다양한 기능을 수행한다. 그러나, 비정형 단백질은 고정된 구조가 없어서 이들 단백질의 분석과 기능 연구가 매우 어려웠다.

연구팀은 비정형 단백질이 단백질 2차 구조인 베타 스트랜드(β-strand)를 형성하는 특정 아미노산 서열을 갖고 있다는 점에 착안하여 이러한 특정 서열과 상보적으로 결합할 경우에만 신호를 방출하는 새로운 형태의 센서 단백질 디자인 방법을 정립하였다.

연구팀은 자연계에 존재하는 녹색 형광 단백질(Green Fluorescent Protein, GFP)의 베타 스트랜드 하나를 제거한 후, 비정형 단백질의 특정 서열이 결합하면 형광 단백질 발색단(chromophore)의 파장 스펙트럼이 변화하는 센서 단백질을 컴퓨터 및 방향적 진화 방법을 이용하여 성공적으로 개발하였다. (그림 1)

연구팀은 대표적 비정형 단백질의 하나로 알츠하이머를 유발하는 세포 내 베타-아밀로이드(β-amyloid)를 검출할 수 있는 센서 단백질을 개발하여 실시간으로 세포막과의 상호작용을 추적하고 영상화할 수 있었다. 기존에는 비정형 단백질을 분석하기 위해 복잡한 여러 단계의 전처리 과정이 필요하였고 이로 인해 비정형 단백질 자체가 크게 변형되어 실제 비정형 단백질의 분석과 기능 연구에 많은 제약이 있었다. 그러나, 이번에 개발된 센서 단백질은 단순히 비정형 단백질과 섞어줌으로써 매우 간편하고 빠르게 비정형 단백질을 검출할 수 있어서 향후 비정형 단백질 분석 및 관련 질병 연구에 크게 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 유태근 박사가 제1 저자로 참여하고 이진수 박사 (허원도 교수 연구실)와 윤정민 박사(송지준 교수 연구실)가 공동으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 '잭스 골드 (JACS Au)'에 지난 10월 26일 자 3권 11호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Engineering of a Fluorescent Protein for a Sensing of an Intrinsically Disordered Protein through Transition in the Chromophore State)

제1 저자인 유태근 박사는 “고정된 구조가 없는 비정형 단백질은 일반적 단백질에 비해 센서 단백질의 디자인과 개발이 매우 어려운 표적이었다”라며 “이번 연구가 비정형 단백질의 분석과 관련 병리기전의 연구에 새로운 방법과 전략을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.08 조회수 6573

알츠하이머 조기 진단하는 센서단백질 디자인하다

고정된 3차원 구조가 없는 상태로 존재하는 비정형 단백질((Intrinsically disordered protein)은 알츠하이머, 파킨슨병과 같은 신경계 질환부터 암, 심혈관계 질환, 대사질환을 유발하는 것으로 알려져 있다. 따라서, 이들을 신속하게 검출하고 분석할 수 있다면 조기 진단을 통해 질병의 진행을 막고 환자의 예후를 개선할 수 있을 뿐 아니라, 병리기전을 밝히고 나아가 치료제를 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있다.

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 이러한 비정형 단백질을 간단하게 검출할 수 있는 센서 단백질을 디자인하는 데에 성공했다고 8일 밝혔다.

단백질은 특정한 3차원 구조를 가지며 생체 내 다양한 기능을 수행하는 데 실제 인간 단백질 중 44%는 상황에 따라 구조가 변화는 비정형 단백질로 고정된 구조를 갖는 일반 단백질보다 더욱 다양한 기능을 수행한다. 그러나, 비정형 단백질은 고정된 구조가 없어서 이들 단백질의 분석과 기능 연구가 매우 어려웠다.

연구팀은 비정형 단백질이 단백질 2차 구조인 베타 스트랜드(β-strand)를 형성하는 특정 아미노산 서열을 갖고 있다는 점에 착안하여 이러한 특정 서열과 상보적으로 결합할 경우에만 신호를 방출하는 새로운 형태의 센서 단백질 디자인 방법을 정립하였다.

연구팀은 자연계에 존재하는 녹색 형광 단백질(Green Fluorescent Protein, GFP)의 베타 스트랜드 하나를 제거한 후, 비정형 단백질의 특정 서열이 결합하면 형광 단백질 발색단(chromophore)의 파장 스펙트럼이 변화하는 센서 단백질을 컴퓨터 및 방향적 진화 방법을 이용하여 성공적으로 개발하였다. (그림 1)

연구팀은 대표적 비정형 단백질의 하나로 알츠하이머를 유발하는 세포 내 베타-아밀로이드(β-amyloid)를 검출할 수 있는 센서 단백질을 개발하여 실시간으로 세포막과의 상호작용을 추적하고 영상화할 수 있었다. 기존에는 비정형 단백질을 분석하기 위해 복잡한 여러 단계의 전처리 과정이 필요하였고 이로 인해 비정형 단백질 자체가 크게 변형되어 실제 비정형 단백질의 분석과 기능 연구에 많은 제약이 있었다. 그러나, 이번에 개발된 센서 단백질은 단순히 비정형 단백질과 섞어줌으로써 매우 간편하고 빠르게 비정형 단백질을 검출할 수 있어서 향후 비정형 단백질 분석 및 관련 질병 연구에 크게 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 유태근 박사가 제1 저자로 참여하고 이진수 박사 (허원도 교수 연구실)와 윤정민 박사(송지준 교수 연구실)가 공동으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 '잭스 골드 (JACS Au)'에 지난 10월 26일 자 3권 11호에 출판됐으며, 표지 논문으로 선정됐다. (그림 2) (논문명 : Engineering of a Fluorescent Protein for a Sensing of an Intrinsically Disordered Protein through Transition in the Chromophore State)

제1 저자인 유태근 박사는 “고정된 구조가 없는 비정형 단백질은 일반적 단백질에 비해 센서 단백질의 디자인과 개발이 매우 어려운 표적이었다”라며 “이번 연구가 비정형 단백질의 분석과 관련 병리기전의 연구에 새로운 방법과 전략을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.08 조회수 6573 “반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

2023.11.23 조회수 11613

“반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

2023.11.23 조회수 11613 고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07 조회수 7943

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.