-

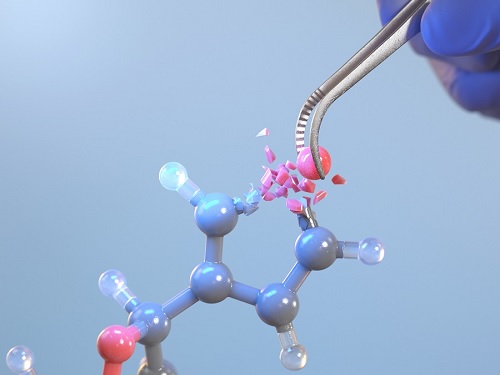

세계 최초 원자 편집으로 신약 발굴 패러다임 바꿔

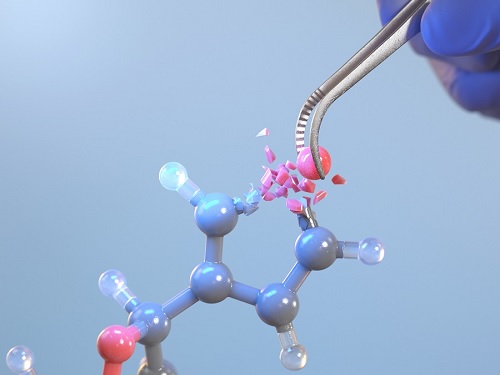

선도적 신약 개발에서는 약효의 핵심 원자를 손쉽고 빠르게 편집하는 신기술은 의약품 후보 발굴 과정을 혁신하는 원천 기술이자, 꿈의 기술로 여겨져 왔다. 우리 대학 연구진이 약효를 극대화하는 단일 원자 편집 기술 개발에 세계 최초 성공했다.

우리 대학 화학과 박윤수 교수 연구팀이 오각 고리 화합물인 퓨란의 산소 원자를 손쉽게 질소 원자로 편집·교정하여, 제약 분야에서 널리 활용되는 피롤 골격으로 직접 전환하는 원천 기술 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

해당 연구성과는 그 중요성을 인정받아 과학 분야 최고권위 학술지인 ‘사이언스(Science)’誌 에 지난 10월 3일 게재됐다. (논문명: Photocatalytic Furan-to-Pyrrole Conversion)

많은 의약품은 복잡한 화학 구조를 갖지만, 정작 이들의 효능은 단 하나의 핵심 원자에 의해 결정되기도 한다. 대표적으로, 산소, 질소와 같은 원자는 바이러스에 대한 약리 효과를 극대화 하는데 중추적인 역할을 한다.

이처럼 약물 분자 골격에 특정 원자를 도입했을 때 나타나는 효능을 ‘단일 원자 효과(Single Atom Effect)'라 한다. 선도적 신약 개발에서는 수많은 원자 종류 중 약효를 극대화하는 원자를 발굴하는 것이 핵심으로 여겨진다.

하지만, 단일 원자 효과를 평가하기 위해서는 다단계·고비용의 합성 과정이 필연적으로 요구되어 왔다. 산소 혹은 질소 등을 포함한 고리 골격은 고유의 안정성(방향족성)으로 인해 단일 원자만 선택적으로 편집하기 어렵기 때문이다.

박 교수 연구팀은 빛에너지를 활용하는 광촉매를 도입하여 해당 기술을 구현했다. 분자 가위 역할을 하는 광촉매 개발을 통해 오각 고리를 자유자재로 자르고 붙임으로써 상온·상압 조건에서 동작하는 단일 원자 교정 반응을 세계 최초로 성공시켰다.

들뜬 상태의 분자 가위가 단전자 산화 반응을 통해 퓨란의 산소를 제거하고, 질소 원자를 연이어 추가하는 새로운 반응 메커니즘을 발견했다고 연구팀 관계자는 전했다.

이번 연구의 제1 저자인 KAIST 화학과 김동현, 유재현 석박사통합과정 학생은 “빛에너지를 활용해 가혹한 조건을 대체하여 해당 기술이 높은 활용성을 가질 수 있었다”며, “복잡한 구조로 이루어진 천연물이나 의약품들을 기질로 활용해도 선택적으로 목표 편집이 수행된다”고 이번 연구의 범용성을 설명했다.

이번 연구를 이끈 박윤수 교수는 “오각 고리형 유기 물질의 골격을 선택적으로 편집할 수 있게 됨에 따라, 제약 분야의 중요한 숙제였던 의약품 후보 물질의 라이브러리 구축에 새로운 장을 열 것”이라 언급하며, “해당 기반 기술이 신약 개발 과정을 혁신하는데 쓰이기를 바란다”고 덧붙였다.

해당 내용은 ‘사이언스(Science)’誌 내의 퍼스텍티브(Perspective) 섹션에 추가로 선정되어 연구의 의의가 소개되기도 하였다. 이는 해당 연구에 참여하지 않은 저명한 과학자가 파급력 있는 연구를 선별하여 해설을 제공하는 코너다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구, KAIST 교내연구사업 도약연구 및 초세대협업연구실, 포스코청암재단의 포스코 사이언스펠로십의 재원을 바탕으로 수행됐다.

세계 최초 원자 편집으로 신약 발굴 패러다임 바꿔

선도적 신약 개발에서는 약효의 핵심 원자를 손쉽고 빠르게 편집하는 신기술은 의약품 후보 발굴 과정을 혁신하는 원천 기술이자, 꿈의 기술로 여겨져 왔다. 우리 대학 연구진이 약효를 극대화하는 단일 원자 편집 기술 개발에 세계 최초 성공했다.

우리 대학 화학과 박윤수 교수 연구팀이 오각 고리 화합물인 퓨란의 산소 원자를 손쉽게 질소 원자로 편집·교정하여, 제약 분야에서 널리 활용되는 피롤 골격으로 직접 전환하는 원천 기술 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

해당 연구성과는 그 중요성을 인정받아 과학 분야 최고권위 학술지인 ‘사이언스(Science)’誌 에 지난 10월 3일 게재됐다. (논문명: Photocatalytic Furan-to-Pyrrole Conversion)

많은 의약품은 복잡한 화학 구조를 갖지만, 정작 이들의 효능은 단 하나의 핵심 원자에 의해 결정되기도 한다. 대표적으로, 산소, 질소와 같은 원자는 바이러스에 대한 약리 효과를 극대화 하는데 중추적인 역할을 한다.

이처럼 약물 분자 골격에 특정 원자를 도입했을 때 나타나는 효능을 ‘단일 원자 효과(Single Atom Effect)'라 한다. 선도적 신약 개발에서는 수많은 원자 종류 중 약효를 극대화하는 원자를 발굴하는 것이 핵심으로 여겨진다.

하지만, 단일 원자 효과를 평가하기 위해서는 다단계·고비용의 합성 과정이 필연적으로 요구되어 왔다. 산소 혹은 질소 등을 포함한 고리 골격은 고유의 안정성(방향족성)으로 인해 단일 원자만 선택적으로 편집하기 어렵기 때문이다.

박 교수 연구팀은 빛에너지를 활용하는 광촉매를 도입하여 해당 기술을 구현했다. 분자 가위 역할을 하는 광촉매 개발을 통해 오각 고리를 자유자재로 자르고 붙임으로써 상온·상압 조건에서 동작하는 단일 원자 교정 반응을 세계 최초로 성공시켰다.

들뜬 상태의 분자 가위가 단전자 산화 반응을 통해 퓨란의 산소를 제거하고, 질소 원자를 연이어 추가하는 새로운 반응 메커니즘을 발견했다고 연구팀 관계자는 전했다.

이번 연구의 제1 저자인 KAIST 화학과 김동현, 유재현 석박사통합과정 학생은 “빛에너지를 활용해 가혹한 조건을 대체하여 해당 기술이 높은 활용성을 가질 수 있었다”며, “복잡한 구조로 이루어진 천연물이나 의약품들을 기질로 활용해도 선택적으로 목표 편집이 수행된다”고 이번 연구의 범용성을 설명했다.

이번 연구를 이끈 박윤수 교수는 “오각 고리형 유기 물질의 골격을 선택적으로 편집할 수 있게 됨에 따라, 제약 분야의 중요한 숙제였던 의약품 후보 물질의 라이브러리 구축에 새로운 장을 열 것”이라 언급하며, “해당 기반 기술이 신약 개발 과정을 혁신하는데 쓰이기를 바란다”고 덧붙였다.

해당 내용은 ‘사이언스(Science)’誌 내의 퍼스텍티브(Perspective) 섹션에 추가로 선정되어 연구의 의의가 소개되기도 하였다. 이는 해당 연구에 참여하지 않은 저명한 과학자가 파급력 있는 연구를 선별하여 해설을 제공하는 코너다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구, KAIST 교내연구사업 도약연구 및 초세대협업연구실, 포스코청암재단의 포스코 사이언스펠로십의 재원을 바탕으로 수행됐다.

2024.10.10

조회수 6992

-

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28

조회수 5123

-

친환경을 위한 숙신산 세계 최고 수준 생산 성공

지구 온난화 등의 심각한 환경 문제로 인해 화석 연료를 대체할 수 있는 친환경 기반 화학물질 생산 기술개발의 필요성이 지속적으로 증가하고 있다. 우리 연구진이 화학적인 공정이 아닌 시스템 대사공학을 활용, 플라스틱의 원료와 식품, 의약품 등의 합성에 사용되는 매우 중요한 산업 기반 화학물질인 숙신산을 세계 최고 수준으로 생산하는 데 성공해 화제다.

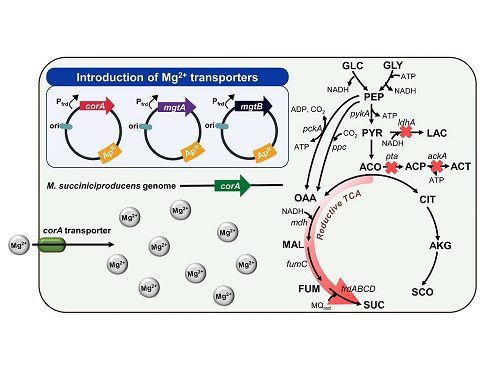

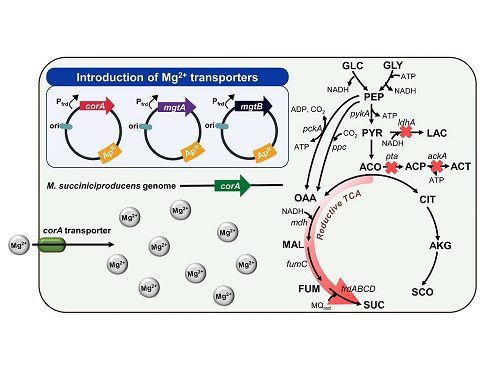

우리 대학 생명화학공학과 김지연 박사과정생과 이종언 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 마그네슘(Mg2+) 수송 시스템을 최적화함으로써 고효율 숙신산 생산 균주를 개발했다고 11일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 ‘맨하이미아 (Mannheimia)’의 대사회로를 조작하고 마그네슘 수송 시스템을 최적화해 세계 최고 수준의 생산성을 갖는 숙신산 생산 기술을 개발했다.

연구팀은 미생물 발효 과정 중 pH 조절을 위해 사용되는 다양한 알칼리성 중화제가 숙신산 생산에 미치는 영향을 파악하고, 최적화된 중화제를 선정했다. 특히 수산화마그네슘(Mg(OH)2)이 포함된 중화제를 사용, 마그네슘이 미치는 생리학적 영향을 분석해 세포 성장과 숙신산 생산에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다.

또한, 맨하이미아 내 존재하는 마그네슘 수송체인 corA 유전자를 규명하고, 다양한 마그네슘 수송체를 도입해 마그네슘의 수송을 더욱 향상했다. 그중 살모넬라 엔테리카(Salmonella enterica) 균에서 유래한 고효율 마그네슘 수송체를 도입해 시스템을 최적화한 결과 152.23 g/L의 숙신산을 생산했으며, 최대 생산성은 39.64 g/L/h를 달성했다.

이는 기존 대비 약 2배 향상된, 현재까지 보고된 세계 최고의 숙신산 생산성 수치로, 연구팀은 이 과정에서 계속해서 세계 기록을 세우며 자체 기록을 경신하고 있다. 이는 생물학적 플랫폼을 통해 화학물질 생산을 극대화한 중요한 발전으로 의의를 지닌다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “마그네슘 수송 시스템을 최적화해 고농도의 숙신산을 생산했다는 점에 의의가 있다”며, “이 기술이 향후 중요한 화학물질들을 생물학적으로 생산하는 미생물 균주 개발의 전략으로 작용할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 숙신산 생산의 새로운 표준을 제시했으며 생물 기반 화학물질의 경제성을 크게 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 지속 가능한 바이오화학 산업의 발전에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 9월 6일(현지시간) 자 게재됐다.

※ 논문명 : High-level succinic acid production by overexpressing a magnesium transporter in Mannheimia succiniciproducens

※ 저자 정보 : 김지연(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이종언(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안정호(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

친환경을 위한 숙신산 세계 최고 수준 생산 성공

지구 온난화 등의 심각한 환경 문제로 인해 화석 연료를 대체할 수 있는 친환경 기반 화학물질 생산 기술개발의 필요성이 지속적으로 증가하고 있다. 우리 연구진이 화학적인 공정이 아닌 시스템 대사공학을 활용, 플라스틱의 원료와 식품, 의약품 등의 합성에 사용되는 매우 중요한 산업 기반 화학물질인 숙신산을 세계 최고 수준으로 생산하는 데 성공해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 김지연 박사과정생과 이종언 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 마그네슘(Mg2+) 수송 시스템을 최적화함으로써 고효율 숙신산 생산 균주를 개발했다고 11일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 ‘맨하이미아 (Mannheimia)’의 대사회로를 조작하고 마그네슘 수송 시스템을 최적화해 세계 최고 수준의 생산성을 갖는 숙신산 생산 기술을 개발했다.

연구팀은 미생물 발효 과정 중 pH 조절을 위해 사용되는 다양한 알칼리성 중화제가 숙신산 생산에 미치는 영향을 파악하고, 최적화된 중화제를 선정했다. 특히 수산화마그네슘(Mg(OH)2)이 포함된 중화제를 사용, 마그네슘이 미치는 생리학적 영향을 분석해 세포 성장과 숙신산 생산에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다.

또한, 맨하이미아 내 존재하는 마그네슘 수송체인 corA 유전자를 규명하고, 다양한 마그네슘 수송체를 도입해 마그네슘의 수송을 더욱 향상했다. 그중 살모넬라 엔테리카(Salmonella enterica) 균에서 유래한 고효율 마그네슘 수송체를 도입해 시스템을 최적화한 결과 152.23 g/L의 숙신산을 생산했으며, 최대 생산성은 39.64 g/L/h를 달성했다.

이는 기존 대비 약 2배 향상된, 현재까지 보고된 세계 최고의 숙신산 생산성 수치로, 연구팀은 이 과정에서 계속해서 세계 기록을 세우며 자체 기록을 경신하고 있다. 이는 생물학적 플랫폼을 통해 화학물질 생산을 극대화한 중요한 발전으로 의의를 지닌다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “마그네슘 수송 시스템을 최적화해 고농도의 숙신산을 생산했다는 점에 의의가 있다”며, “이 기술이 향후 중요한 화학물질들을 생물학적으로 생산하는 미생물 균주 개발의 전략으로 작용할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 숙신산 생산의 새로운 표준을 제시했으며 생물 기반 화학물질의 경제성을 크게 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 지속 가능한 바이오화학 산업의 발전에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 9월 6일(현지시간) 자 게재됐다.

※ 논문명 : High-level succinic acid production by overexpressing a magnesium transporter in Mannheimia succiniciproducens

※ 저자 정보 : 김지연(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이종언(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안정호(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.11

조회수 4529

-

국내 최초 인공위성 대상 사이버 보안 점검 수행

최근 지구 관측, 기상 관측, 위성통신, 위성항법 시스템 등 다양한 우주 산업영역이 빠르게 확장되고 있으며 위성 시스템은 사회의 필수적인 인프라로 자리 잡고 있다. 이들 시스템에 대한 사이버공격은 심각한 경제적 손실과 함께 국민 생활의 불편을 초래할 수 있어 국가 우주 인프라 보호를 위해 위성 사이버보안 관리체계가 요구되고 있다.

우리 대학은 국가정보원과 협력하여 우주 분야를 대상으로 한 사이버 위협에 대비하고 국가 위성 자산의 안정성을 확보하기 위해 KAIST 인공위성연구소에서 운영 중인 인공위성과 지상국을 대상으로 사이버보안 점검을 국내 최초로 실시한다고 28일 밝혔다.

국가정보원은 지난 6월 관계 부처와 KAIST 등 우주 관련 연구기관이 참여하는 위성 사이버보안 협의체를 출범해 인공위성의‘설계ㆍ운용ㆍ폐기’등 생애 全 주기에 대한 사이버보안 관리체계를 구축하고 있다.

인공위성연구소는 국가정보원과 함께 임무 운영을 종료한 차세대소형위성과 운영 지상국을 대상으로 다양한 사이버공격 시나리오를 검토하고 대응 방안을 모색해 나갈 계획이다.

우리 대학 이광형 총장은 “우주 연구 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 갖추고 있는 KAIST와 사이버보안 최고 기관인 국가정보원의 역량이 뭉쳐져 시너지 창출이 될 것”이라며, “KAIST가 사이버 위협으로부터 국가 우주자산을 보호할 수 있는 체계 마련과 기술개발에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

국내 최초 인공위성 대상 사이버 보안 점검 수행

최근 지구 관측, 기상 관측, 위성통신, 위성항법 시스템 등 다양한 우주 산업영역이 빠르게 확장되고 있으며 위성 시스템은 사회의 필수적인 인프라로 자리 잡고 있다. 이들 시스템에 대한 사이버공격은 심각한 경제적 손실과 함께 국민 생활의 불편을 초래할 수 있어 국가 우주 인프라 보호를 위해 위성 사이버보안 관리체계가 요구되고 있다.

우리 대학은 국가정보원과 협력하여 우주 분야를 대상으로 한 사이버 위협에 대비하고 국가 위성 자산의 안정성을 확보하기 위해 KAIST 인공위성연구소에서 운영 중인 인공위성과 지상국을 대상으로 사이버보안 점검을 국내 최초로 실시한다고 28일 밝혔다.

국가정보원은 지난 6월 관계 부처와 KAIST 등 우주 관련 연구기관이 참여하는 위성 사이버보안 협의체를 출범해 인공위성의‘설계ㆍ운용ㆍ폐기’등 생애 全 주기에 대한 사이버보안 관리체계를 구축하고 있다.

인공위성연구소는 국가정보원과 함께 임무 운영을 종료한 차세대소형위성과 운영 지상국을 대상으로 다양한 사이버공격 시나리오를 검토하고 대응 방안을 모색해 나갈 계획이다.

우리 대학 이광형 총장은 “우주 연구 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 갖추고 있는 KAIST와 사이버보안 최고 기관인 국가정보원의 역량이 뭉쳐져 시너지 창출이 될 것”이라며, “KAIST가 사이버 위협으로부터 국가 우주자산을 보호할 수 있는 체계 마련과 기술개발에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

2024.08.28

조회수 3645

-

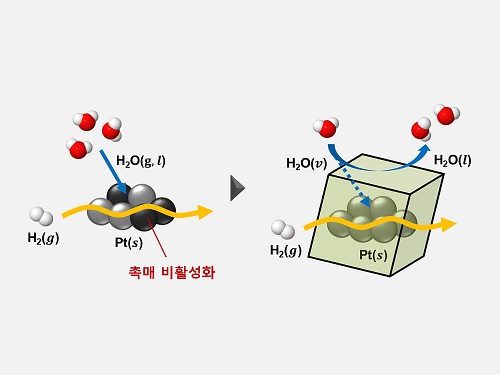

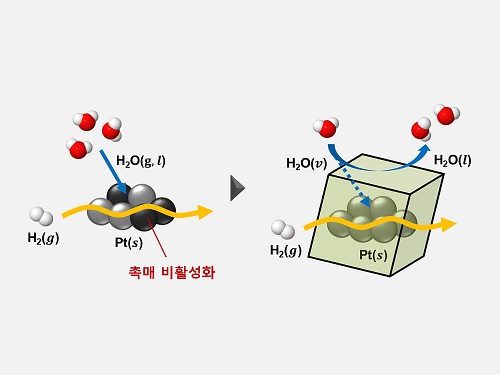

원전폐수의 삼중수소 제거 촉매 선보이다

후쿠시마 오염수가 2023년부터 해양에 방류되면서 중수로 원전 운영 시 발생하는 대표적인 방사성 물질인 삼중수소에 대한 대중적 관심이 크게 늘어났다. 삼중수소는 주로 물 분자에 포함돼 존재하기 때문에 해양 생태계와 환경에 위험을 초래할 수 있어 삼중수소 제거 설비가 필요한데, 한국 연구진이 촉매를 이용해 획기적으로 제거할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 한국원자력연구원(원장 주한규) 박찬우 박사 연구팀과의 공동연구를 통해 원전 폐수에 함유된 삼중수소 제거 공정을 위한 새로운 구조의 이중기능* 소수성 촉매를 개발했다고 27일 밝혔다. 연구팀의 촉매는 특정 반응 조건에서 최대 76.3%의 반응 효율을 보였으며, 특히 현재까지 밝혀진 바가 거의 없는 수백 ppm 수준의 저농도 동위원소에 대한 촉매의 작용을 구체적으로 확인했다.

*이중기능: 액체 상태의 물은 차단하고 기체 상태의 수증기는 통과하는 성질을 말함

현재 삼중수소 제거에는 주로 액상 촉매 교환(Liquid-phase catalytic exchange) 공정이 이용되며 해당 공정 중 수소-물 동위원소 교환 반응이 일어난다. 촉매에 주로 이용되는 백금은 반응성이 높지만, 비용이 많이 들고 물에 의해 반응 자리가 쉽게 비활성화되는 문제가 있다. 따라서 적은 양의 백금을 고르게 분산하고, 물을 밀어내는 성질인 소수성 물질을 도입해 수분에 의한 촉매가 활성화되도록 하는 것이 핵심이다.

고동연 교수 연구팀은 금속-유기 골격체(Metal-organic framework, MOF)와 다공성 고분자의 복합체 형태의 새로운 구조의 삼중수소 제거 촉매를 개발했다. 평균 약 2.5나노미터(nm) 지름의 백금 입자를 금속-유기 골격체에 고르게 분포시키고, 이후 화학적인 변형을 통해 소수성을 부여하는 구조다. 분자 수준에서 소수성을 조절해 촉매가 물에 의해 활성을 잃는 것을 방지하면서도 동시에 반응에 필요한 양의 물 분자는 촉매에 쉽게 접근할 수 있도록 한다.

연구팀이 개발한 촉매는 기존 촉매 연구에서 구현하지 못한 원전 운전조건과 비슷한 매우 낮은 농도의 동위원소 함량에서도 삼중수소 제거 반응에 탁월한 활성을 나타냈다. 또한 4주 연속 가동 시에도 일정 수준 이상의 성능을 유지해 내구성을 입증했다.

연구팀은 나아가 현장 난반사 적외선 분광법(in-situ DRIFTS, in-situ Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform Spectroscopy)* 분석을 통해 아주 작은 분자 수준에서의 물 분자의 실시간 움직임을 확인했다. 이를 통해 해당 촉매가 수분에 의한 촉매 비활성화를 억제하면서도 물 분자가 촉매 활성 자리에 지속적으로 접근해 반응이 일어날 수 있음을 입증했다.

*현장 난반사 적외선 분광법: 실시간으로 빛이 물질에 반사되어 돌아오는 정보를 분석함으로써 그 물질의 성분 변화를 알아내는 기술을 말함

이번 연구는 비교적 간단한 금속-유기 골격체 소재의 소수성 조절을 통해 촉매 비활성화의 주요 원인인 수분 저항성을 높이고, 삼중수소 제거 반응에 이용될 수 있는 새로운 구조의 촉매를 제안했다는 데에 의의가 있다.

생명화학공학과 고동연 교수는 “삼중수소 폐액 처리뿐 아니라 반도체에 사용되는 중수소 원료 생산과 핵융합 연료 주기 기술 등 다양한 기술에 필수적인 수소 동위원소 분리 핵심 소재로의 응용이 기대된다”고 해당 연구의 의의를 설명했다.

생명화학공학과 허희령 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 환경 분야 국제 학술지 ‘에너지 앤 인바이런멘탈 머티리얼스 (Energy & Environmental Materials)’에 7월 31일 자로 게재됐다. (논문명 : Bifunctionally hydrophobic MOF-supported platinum catalyst for the removal of ultralow concentration hydrogen isotope)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 원전해체 안정성강화 융복합 핵심 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

원전폐수의 삼중수소 제거 촉매 선보이다

후쿠시마 오염수가 2023년부터 해양에 방류되면서 중수로 원전 운영 시 발생하는 대표적인 방사성 물질인 삼중수소에 대한 대중적 관심이 크게 늘어났다. 삼중수소는 주로 물 분자에 포함돼 존재하기 때문에 해양 생태계와 환경에 위험을 초래할 수 있어 삼중수소 제거 설비가 필요한데, 한국 연구진이 촉매를 이용해 획기적으로 제거할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 한국원자력연구원(원장 주한규) 박찬우 박사 연구팀과의 공동연구를 통해 원전 폐수에 함유된 삼중수소 제거 공정을 위한 새로운 구조의 이중기능* 소수성 촉매를 개발했다고 27일 밝혔다. 연구팀의 촉매는 특정 반응 조건에서 최대 76.3%의 반응 효율을 보였으며, 특히 현재까지 밝혀진 바가 거의 없는 수백 ppm 수준의 저농도 동위원소에 대한 촉매의 작용을 구체적으로 확인했다.

*이중기능: 액체 상태의 물은 차단하고 기체 상태의 수증기는 통과하는 성질을 말함

현재 삼중수소 제거에는 주로 액상 촉매 교환(Liquid-phase catalytic exchange) 공정이 이용되며 해당 공정 중 수소-물 동위원소 교환 반응이 일어난다. 촉매에 주로 이용되는 백금은 반응성이 높지만, 비용이 많이 들고 물에 의해 반응 자리가 쉽게 비활성화되는 문제가 있다. 따라서 적은 양의 백금을 고르게 분산하고, 물을 밀어내는 성질인 소수성 물질을 도입해 수분에 의한 촉매가 활성화되도록 하는 것이 핵심이다.

고동연 교수 연구팀은 금속-유기 골격체(Metal-organic framework, MOF)와 다공성 고분자의 복합체 형태의 새로운 구조의 삼중수소 제거 촉매를 개발했다. 평균 약 2.5나노미터(nm) 지름의 백금 입자를 금속-유기 골격체에 고르게 분포시키고, 이후 화학적인 변형을 통해 소수성을 부여하는 구조다. 분자 수준에서 소수성을 조절해 촉매가 물에 의해 활성을 잃는 것을 방지하면서도 동시에 반응에 필요한 양의 물 분자는 촉매에 쉽게 접근할 수 있도록 한다.

연구팀이 개발한 촉매는 기존 촉매 연구에서 구현하지 못한 원전 운전조건과 비슷한 매우 낮은 농도의 동위원소 함량에서도 삼중수소 제거 반응에 탁월한 활성을 나타냈다. 또한 4주 연속 가동 시에도 일정 수준 이상의 성능을 유지해 내구성을 입증했다.

연구팀은 나아가 현장 난반사 적외선 분광법(in-situ DRIFTS, in-situ Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform Spectroscopy)* 분석을 통해 아주 작은 분자 수준에서의 물 분자의 실시간 움직임을 확인했다. 이를 통해 해당 촉매가 수분에 의한 촉매 비활성화를 억제하면서도 물 분자가 촉매 활성 자리에 지속적으로 접근해 반응이 일어날 수 있음을 입증했다.

*현장 난반사 적외선 분광법: 실시간으로 빛이 물질에 반사되어 돌아오는 정보를 분석함으로써 그 물질의 성분 변화를 알아내는 기술을 말함

이번 연구는 비교적 간단한 금속-유기 골격체 소재의 소수성 조절을 통해 촉매 비활성화의 주요 원인인 수분 저항성을 높이고, 삼중수소 제거 반응에 이용될 수 있는 새로운 구조의 촉매를 제안했다는 데에 의의가 있다.

생명화학공학과 고동연 교수는 “삼중수소 폐액 처리뿐 아니라 반도체에 사용되는 중수소 원료 생산과 핵융합 연료 주기 기술 등 다양한 기술에 필수적인 수소 동위원소 분리 핵심 소재로의 응용이 기대된다”고 해당 연구의 의의를 설명했다.

생명화학공학과 허희령 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 환경 분야 국제 학술지 ‘에너지 앤 인바이런멘탈 머티리얼스 (Energy & Environmental Materials)’에 7월 31일 자로 게재됐다. (논문명 : Bifunctionally hydrophobic MOF-supported platinum catalyst for the removal of ultralow concentration hydrogen isotope)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 원전해체 안정성강화 융복합 핵심 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.27

조회수 6670

-

차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 신뢰성 문제를 풀다

최근 인간의 뇌를 모방해 하드웨어 기반으로 인공지능 연산을 구현하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술이 최근 주목받고 있다. 뉴로모픽 컴퓨팅의 단위 소자로 활용되는 멤리스터(전도성 변화 소자)는 저전력, 고집적, 고효율 등의 장점이 있지만 멤리스터로 대용량 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하는데 불규칙한 소자 특성으로 인한 신뢰성 문제가 발견되었다. 우리 연구진이 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화를 앞당길 신뢰성 향상 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 한양대학교 연구진과의 공동 연구를 통해 차세대 메모리 소자의 신뢰성과 성능을 높일 수 있는 이종원자가 이온* 도핑 방법을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 이종원자가 이온(Aliovalent ion): 원래 존재하던 원자와 다른 원자가(공유 결합의 척도, valance)를 갖는 이온을 말함

공동연구팀은 기존 차세대 메모리 소자의 가장 큰 문제인 불규칙한 소자 특성 변화 문제를 개선하기 위해, 이종원자가 이온을 도핑하는 방식으로 소자의 균일성과 성능을 향상할 수 있다는 사실을 실험과 원자 수준의 시뮬레이션을 통해 원리를 규명했다.

공동 연구팀은 이러한 불규칙한 소자 신뢰성 문제를 해결하기 위해 이종원자가 할라이드(halide) 이온을 산화물 층 내에 적절히 주입하는 방법이 소자의 신뢰성과 성능을 향상할 수 있음을 보고했다. 연구팀은 이러한 방법으로 소자 동작의 균일성, 동작 속도, 그리고 성능이 증대됨을 실험적으로 확인했다.

연구팀은 또한, 원자 단위 시뮬레이션 분석을 통해 결정질과 비결정질 환경에서 모두 실험적으로 확인한 결과와 일치하는 소자 성능 개선 효과가 나타남을 보고했다. 그 과정에서 도핑된 이종원자가 이온이 근처 산소 빈자리(oxygen vacancy)를 끌어당겨 안정적인 소자 동작을 가능하게 하고, 이온 근처 공간을 넓혀 빠른 소자 동작을 가능하게 하는 원리를 밝혀냈다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 이종원자가 이온 도핑 방법은 뉴로모픽 소자의 신뢰성과 성능을 획기적으로 높이는 방법으로서, 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화에 기여할 수 있고, 밝혀낸 성능 향상 원리를 다양한 반도체 소자들에 응용할 수 있을 것이다ˮ 고 밝혔다.

전기및전자공학부 배종민 석사과정, 한양대학교 권초아 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Tunable ion energy barrier modulation through aliovalent halide doping for reliable and dynamic memristive neuromorphic systems)

한편 이번 연구는 한국연구재단 신소자원천기술개발사업, 신재료PIM소자사업, 우수신진연구사업, 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터 혁신지원프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 신뢰성 문제를 풀다

최근 인간의 뇌를 모방해 하드웨어 기반으로 인공지능 연산을 구현하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술이 최근 주목받고 있다. 뉴로모픽 컴퓨팅의 단위 소자로 활용되는 멤리스터(전도성 변화 소자)는 저전력, 고집적, 고효율 등의 장점이 있지만 멤리스터로 대용량 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하는데 불규칙한 소자 특성으로 인한 신뢰성 문제가 발견되었다. 우리 연구진이 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화를 앞당길 신뢰성 향상 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 한양대학교 연구진과의 공동 연구를 통해 차세대 메모리 소자의 신뢰성과 성능을 높일 수 있는 이종원자가 이온* 도핑 방법을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 이종원자가 이온(Aliovalent ion): 원래 존재하던 원자와 다른 원자가(공유 결합의 척도, valance)를 갖는 이온을 말함

공동연구팀은 기존 차세대 메모리 소자의 가장 큰 문제인 불규칙한 소자 특성 변화 문제를 개선하기 위해, 이종원자가 이온을 도핑하는 방식으로 소자의 균일성과 성능을 향상할 수 있다는 사실을 실험과 원자 수준의 시뮬레이션을 통해 원리를 규명했다.

공동 연구팀은 이러한 불규칙한 소자 신뢰성 문제를 해결하기 위해 이종원자가 할라이드(halide) 이온을 산화물 층 내에 적절히 주입하는 방법이 소자의 신뢰성과 성능을 향상할 수 있음을 보고했다. 연구팀은 이러한 방법으로 소자 동작의 균일성, 동작 속도, 그리고 성능이 증대됨을 실험적으로 확인했다.

연구팀은 또한, 원자 단위 시뮬레이션 분석을 통해 결정질과 비결정질 환경에서 모두 실험적으로 확인한 결과와 일치하는 소자 성능 개선 효과가 나타남을 보고했다. 그 과정에서 도핑된 이종원자가 이온이 근처 산소 빈자리(oxygen vacancy)를 끌어당겨 안정적인 소자 동작을 가능하게 하고, 이온 근처 공간을 넓혀 빠른 소자 동작을 가능하게 하는 원리를 밝혀냈다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 이종원자가 이온 도핑 방법은 뉴로모픽 소자의 신뢰성과 성능을 획기적으로 높이는 방법으로서, 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화에 기여할 수 있고, 밝혀낸 성능 향상 원리를 다양한 반도체 소자들에 응용할 수 있을 것이다ˮ 고 밝혔다.

전기및전자공학부 배종민 석사과정, 한양대학교 권초아 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Tunable ion energy barrier modulation through aliovalent halide doping for reliable and dynamic memristive neuromorphic systems)

한편 이번 연구는 한국연구재단 신소자원천기술개발사업, 신재료PIM소자사업, 우수신진연구사업, 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터 혁신지원프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.21

조회수 7478

-

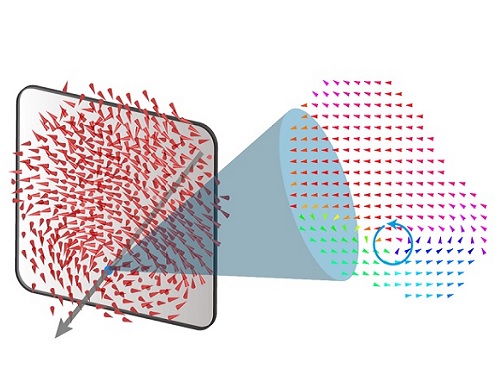

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30

조회수 6465

-

수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.16

조회수 6325

-

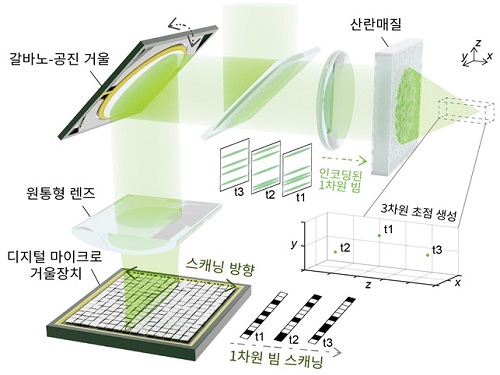

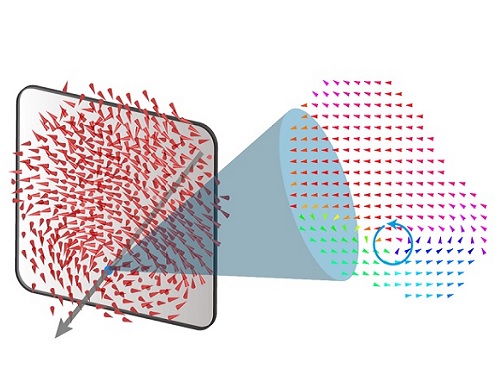

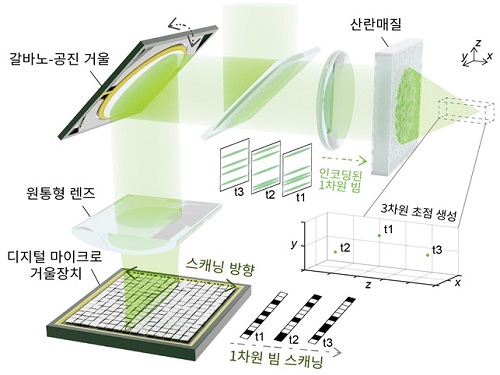

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15

조회수 7262

-

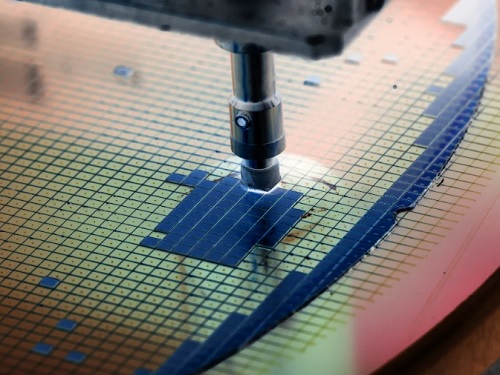

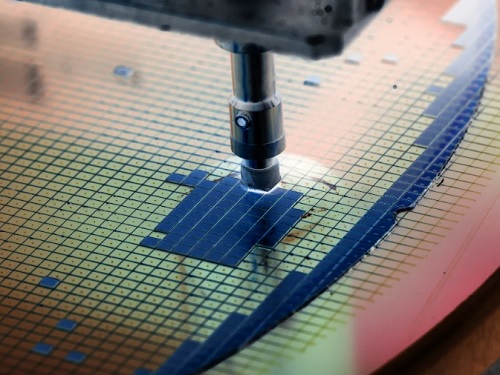

차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.28

조회수 7093

-

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26

조회수 8151

-

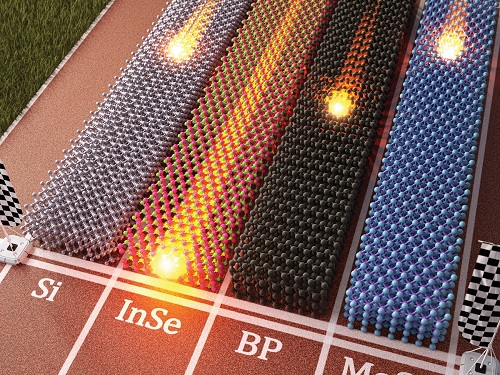

극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

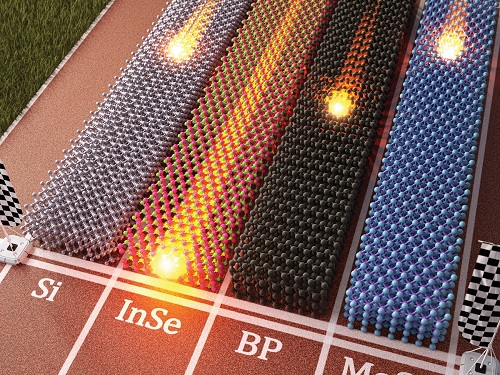

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.

KAIST 전기및전자공학부 석용욱 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 분야 저명 국제 학술지 `ACS Nano'에 2024년 3월 19일 정식 출판됐으며 동시에 저널 표지 논문으로 채택됐다. (논문명 : High-Field Electron Transport and High Saturation Velocity in Multilayer Indium Selenide Transistors)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 신진연구자지원사업, 기초연구사업 및 BK21, KAIST의 C2(Creative & Challenging) 프로젝트, LX 세미콘-KAIST 미래기술센터, 그리고 포스코청암재단의 지원을 받아 수행됐다.

붙임 : 연구개요, 그림 설명, 교수 이력

2024.03.20

조회수 7186

세계 최초 원자 편집으로 신약 발굴 패러다임 바꿔

선도적 신약 개발에서는 약효의 핵심 원자를 손쉽고 빠르게 편집하는 신기술은 의약품 후보 발굴 과정을 혁신하는 원천 기술이자, 꿈의 기술로 여겨져 왔다. 우리 대학 연구진이 약효를 극대화하는 단일 원자 편집 기술 개발에 세계 최초 성공했다.

우리 대학 화학과 박윤수 교수 연구팀이 오각 고리 화합물인 퓨란의 산소 원자를 손쉽게 질소 원자로 편집·교정하여, 제약 분야에서 널리 활용되는 피롤 골격으로 직접 전환하는 원천 기술 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

해당 연구성과는 그 중요성을 인정받아 과학 분야 최고권위 학술지인 ‘사이언스(Science)’誌 에 지난 10월 3일 게재됐다. (논문명: Photocatalytic Furan-to-Pyrrole Conversion)

많은 의약품은 복잡한 화학 구조를 갖지만, 정작 이들의 효능은 단 하나의 핵심 원자에 의해 결정되기도 한다. 대표적으로, 산소, 질소와 같은 원자는 바이러스에 대한 약리 효과를 극대화 하는데 중추적인 역할을 한다.

이처럼 약물 분자 골격에 특정 원자를 도입했을 때 나타나는 효능을 ‘단일 원자 효과(Single Atom Effect)'라 한다. 선도적 신약 개발에서는 수많은 원자 종류 중 약효를 극대화하는 원자를 발굴하는 것이 핵심으로 여겨진다.

하지만, 단일 원자 효과를 평가하기 위해서는 다단계·고비용의 합성 과정이 필연적으로 요구되어 왔다. 산소 혹은 질소 등을 포함한 고리 골격은 고유의 안정성(방향족성)으로 인해 단일 원자만 선택적으로 편집하기 어렵기 때문이다.

박 교수 연구팀은 빛에너지를 활용하는 광촉매를 도입하여 해당 기술을 구현했다. 분자 가위 역할을 하는 광촉매 개발을 통해 오각 고리를 자유자재로 자르고 붙임으로써 상온·상압 조건에서 동작하는 단일 원자 교정 반응을 세계 최초로 성공시켰다.

들뜬 상태의 분자 가위가 단전자 산화 반응을 통해 퓨란의 산소를 제거하고, 질소 원자를 연이어 추가하는 새로운 반응 메커니즘을 발견했다고 연구팀 관계자는 전했다.

이번 연구의 제1 저자인 KAIST 화학과 김동현, 유재현 석박사통합과정 학생은 “빛에너지를 활용해 가혹한 조건을 대체하여 해당 기술이 높은 활용성을 가질 수 있었다”며, “복잡한 구조로 이루어진 천연물이나 의약품들을 기질로 활용해도 선택적으로 목표 편집이 수행된다”고 이번 연구의 범용성을 설명했다.

이번 연구를 이끈 박윤수 교수는 “오각 고리형 유기 물질의 골격을 선택적으로 편집할 수 있게 됨에 따라, 제약 분야의 중요한 숙제였던 의약품 후보 물질의 라이브러리 구축에 새로운 장을 열 것”이라 언급하며, “해당 기반 기술이 신약 개발 과정을 혁신하는데 쓰이기를 바란다”고 덧붙였다.

해당 내용은 ‘사이언스(Science)’誌 내의 퍼스텍티브(Perspective) 섹션에 추가로 선정되어 연구의 의의가 소개되기도 하였다. 이는 해당 연구에 참여하지 않은 저명한 과학자가 파급력 있는 연구를 선별하여 해설을 제공하는 코너다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구, KAIST 교내연구사업 도약연구 및 초세대협업연구실, 포스코청암재단의 포스코 사이언스펠로십의 재원을 바탕으로 수행됐다.

2024.10.10 조회수 6992

세계 최초 원자 편집으로 신약 발굴 패러다임 바꿔

선도적 신약 개발에서는 약효의 핵심 원자를 손쉽고 빠르게 편집하는 신기술은 의약품 후보 발굴 과정을 혁신하는 원천 기술이자, 꿈의 기술로 여겨져 왔다. 우리 대학 연구진이 약효를 극대화하는 단일 원자 편집 기술 개발에 세계 최초 성공했다.

우리 대학 화학과 박윤수 교수 연구팀이 오각 고리 화합물인 퓨란의 산소 원자를 손쉽게 질소 원자로 편집·교정하여, 제약 분야에서 널리 활용되는 피롤 골격으로 직접 전환하는 원천 기술 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

해당 연구성과는 그 중요성을 인정받아 과학 분야 최고권위 학술지인 ‘사이언스(Science)’誌 에 지난 10월 3일 게재됐다. (논문명: Photocatalytic Furan-to-Pyrrole Conversion)

많은 의약품은 복잡한 화학 구조를 갖지만, 정작 이들의 효능은 단 하나의 핵심 원자에 의해 결정되기도 한다. 대표적으로, 산소, 질소와 같은 원자는 바이러스에 대한 약리 효과를 극대화 하는데 중추적인 역할을 한다.

이처럼 약물 분자 골격에 특정 원자를 도입했을 때 나타나는 효능을 ‘단일 원자 효과(Single Atom Effect)'라 한다. 선도적 신약 개발에서는 수많은 원자 종류 중 약효를 극대화하는 원자를 발굴하는 것이 핵심으로 여겨진다.

하지만, 단일 원자 효과를 평가하기 위해서는 다단계·고비용의 합성 과정이 필연적으로 요구되어 왔다. 산소 혹은 질소 등을 포함한 고리 골격은 고유의 안정성(방향족성)으로 인해 단일 원자만 선택적으로 편집하기 어렵기 때문이다.

박 교수 연구팀은 빛에너지를 활용하는 광촉매를 도입하여 해당 기술을 구현했다. 분자 가위 역할을 하는 광촉매 개발을 통해 오각 고리를 자유자재로 자르고 붙임으로써 상온·상압 조건에서 동작하는 단일 원자 교정 반응을 세계 최초로 성공시켰다.

들뜬 상태의 분자 가위가 단전자 산화 반응을 통해 퓨란의 산소를 제거하고, 질소 원자를 연이어 추가하는 새로운 반응 메커니즘을 발견했다고 연구팀 관계자는 전했다.

이번 연구의 제1 저자인 KAIST 화학과 김동현, 유재현 석박사통합과정 학생은 “빛에너지를 활용해 가혹한 조건을 대체하여 해당 기술이 높은 활용성을 가질 수 있었다”며, “복잡한 구조로 이루어진 천연물이나 의약품들을 기질로 활용해도 선택적으로 목표 편집이 수행된다”고 이번 연구의 범용성을 설명했다.

이번 연구를 이끈 박윤수 교수는 “오각 고리형 유기 물질의 골격을 선택적으로 편집할 수 있게 됨에 따라, 제약 분야의 중요한 숙제였던 의약품 후보 물질의 라이브러리 구축에 새로운 장을 열 것”이라 언급하며, “해당 기반 기술이 신약 개발 과정을 혁신하는데 쓰이기를 바란다”고 덧붙였다.

해당 내용은 ‘사이언스(Science)’誌 내의 퍼스텍티브(Perspective) 섹션에 추가로 선정되어 연구의 의의가 소개되기도 하였다. 이는 해당 연구에 참여하지 않은 저명한 과학자가 파급력 있는 연구를 선별하여 해설을 제공하는 코너다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진연구, KAIST 교내연구사업 도약연구 및 초세대협업연구실, 포스코청암재단의 포스코 사이언스펠로십의 재원을 바탕으로 수행됐다.

2024.10.10 조회수 6992 7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28 조회수 5123

7배 이상 높은 발광 3차원 퀀텀닷 나노구조체 개발

3차원 광학 나노구조체는 빛의 진폭, 위상, 편광 상태를 정밀하게 조작할 수 있어 포토닉스 분야에서 큰 관심을 받고 있다. 한국 연구진이 기존 기술로는 구현이 어려웠던 3차원 퀀텀닷 나노구조체를 정교하게 쌓아 올리는 적층 방식으로 구현하는 데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전기및전자공학부 장민석 교수, 동국대학교 최민재 교수 공동 연구팀이 초미세 전사 프린팅 기반으로 3차원 퀀텀닷 구조 제작 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 이 기술은 대부분의 나노입자에 적용될 수 있어 범용성이 뛰어나고 우수한 패턴 품질을 제공할 수 있다. 또한, 프린팅 방식으로 대면적화가 가능해 고성능 소자 양산에 활용할 수 있는 장점을 가진다.

특히 편광 빛에 대한 선택적 반응을 보이는 구조적 비대칭성을 가진 대면적 카이랄 구조체를 구현해 기존 최고 기록인 19도* 대비 향상된 약 21도의 세계 최고 수준 **원편광 이색성(Circular dichroism) 성능을 달성했다.

*참조: https://www.nature.com/articles/ncomms14180/figures/2

**원편광 이색성(Circular dichroism): 광학 활성이 있는 물질이 왼쪽과 오른쪽의 편광을 다르게 흡수해 나타나는 현상. 주로 단백질 등 유기화합물들의 구조체를 분석하는 용도로 활용됨. 높은 원편광이색성(단위: 도) 세기를 갖는 물질을 활용할수록 보다 정밀하고 빠른 검출이 가능해짐. 이론적으로 구현할 수 있는 최댓값은 45도임.

따라서 이 기술은 카이랄 특성을 가진 바이오 물질들을 검출할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 높은 반응성 덕분에 더 정밀하고 빠른 약물 스크리닝이 가능할 것으로 기대된다.

또한, 장민석 교수팀이 설계한 그물 형태의 퀀텀닷 나노 패턴을 해당 기술을 활용하여 실험적으로 구현한 결과, 일반 퀀텀닷 필름 대비, 약 7배 이상 높은 발광 효율을 달성해 향후 고성능 퀀텀닷 디스플레이 소자에의 응용 가능성을 보였다.

연구를 주도한 정연식 교수는 “이번 연구는 퀀텀닷뿐만 아니라 다양한 고성능 콜로이드 소재를 3차원 나노 구조화함으로써, 차세대 광학 메타물질 및 고감도 바이오센서 분야 등에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다 아울러 광학 설계 및 분석 연구와 초미세 나노공정 기술이 융합해 이룬 성공 사례의 하나로도 볼 수 있다”라고 말했다.

신소재공학과 김건영 박사와 전기및전자공학부 김신호 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 8월 14일 게재됐다.

(논문명: Chiral 3D structures through multi-dimensional transfer printing of multilayer quantum dot patterns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 나노 및 소재기술개발사업, 교육부가 추진하는 이공분야 학술연구사업, 산업통상자원부에서 추진하는 전자부품산업기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.28 조회수 5123 친환경을 위한 숙신산 세계 최고 수준 생산 성공

지구 온난화 등의 심각한 환경 문제로 인해 화석 연료를 대체할 수 있는 친환경 기반 화학물질 생산 기술개발의 필요성이 지속적으로 증가하고 있다. 우리 연구진이 화학적인 공정이 아닌 시스템 대사공학을 활용, 플라스틱의 원료와 식품, 의약품 등의 합성에 사용되는 매우 중요한 산업 기반 화학물질인 숙신산을 세계 최고 수준으로 생산하는 데 성공해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 김지연 박사과정생과 이종언 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 마그네슘(Mg2+) 수송 시스템을 최적화함으로써 고효율 숙신산 생산 균주를 개발했다고 11일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 ‘맨하이미아 (Mannheimia)’의 대사회로를 조작하고 마그네슘 수송 시스템을 최적화해 세계 최고 수준의 생산성을 갖는 숙신산 생산 기술을 개발했다.

연구팀은 미생물 발효 과정 중 pH 조절을 위해 사용되는 다양한 알칼리성 중화제가 숙신산 생산에 미치는 영향을 파악하고, 최적화된 중화제를 선정했다. 특히 수산화마그네슘(Mg(OH)2)이 포함된 중화제를 사용, 마그네슘이 미치는 생리학적 영향을 분석해 세포 성장과 숙신산 생산에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다.

또한, 맨하이미아 내 존재하는 마그네슘 수송체인 corA 유전자를 규명하고, 다양한 마그네슘 수송체를 도입해 마그네슘의 수송을 더욱 향상했다. 그중 살모넬라 엔테리카(Salmonella enterica) 균에서 유래한 고효율 마그네슘 수송체를 도입해 시스템을 최적화한 결과 152.23 g/L의 숙신산을 생산했으며, 최대 생산성은 39.64 g/L/h를 달성했다.

이는 기존 대비 약 2배 향상된, 현재까지 보고된 세계 최고의 숙신산 생산성 수치로, 연구팀은 이 과정에서 계속해서 세계 기록을 세우며 자체 기록을 경신하고 있다. 이는 생물학적 플랫폼을 통해 화학물질 생산을 극대화한 중요한 발전으로 의의를 지닌다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “마그네슘 수송 시스템을 최적화해 고농도의 숙신산을 생산했다는 점에 의의가 있다”며, “이 기술이 향후 중요한 화학물질들을 생물학적으로 생산하는 미생물 균주 개발의 전략으로 작용할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 숙신산 생산의 새로운 표준을 제시했으며 생물 기반 화학물질의 경제성을 크게 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 지속 가능한 바이오화학 산업의 발전에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 9월 6일(현지시간) 자 게재됐다.

※ 논문명 : High-level succinic acid production by overexpressing a magnesium transporter in Mannheimia succiniciproducens

※ 저자 정보 : 김지연(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이종언(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안정호(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.11 조회수 4529

친환경을 위한 숙신산 세계 최고 수준 생산 성공

지구 온난화 등의 심각한 환경 문제로 인해 화석 연료를 대체할 수 있는 친환경 기반 화학물질 생산 기술개발의 필요성이 지속적으로 증가하고 있다. 우리 연구진이 화학적인 공정이 아닌 시스템 대사공학을 활용, 플라스틱의 원료와 식품, 의약품 등의 합성에 사용되는 매우 중요한 산업 기반 화학물질인 숙신산을 세계 최고 수준으로 생산하는 데 성공해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 김지연 박사과정생과 이종언 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 마그네슘(Mg2+) 수송 시스템을 최적화함으로써 고효율 숙신산 생산 균주를 개발했다고 11일 밝혔다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 ‘맨하이미아 (Mannheimia)’의 대사회로를 조작하고 마그네슘 수송 시스템을 최적화해 세계 최고 수준의 생산성을 갖는 숙신산 생산 기술을 개발했다.

연구팀은 미생물 발효 과정 중 pH 조절을 위해 사용되는 다양한 알칼리성 중화제가 숙신산 생산에 미치는 영향을 파악하고, 최적화된 중화제를 선정했다. 특히 수산화마그네슘(Mg(OH)2)이 포함된 중화제를 사용, 마그네슘이 미치는 생리학적 영향을 분석해 세포 성장과 숙신산 생산에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다.

또한, 맨하이미아 내 존재하는 마그네슘 수송체인 corA 유전자를 규명하고, 다양한 마그네슘 수송체를 도입해 마그네슘의 수송을 더욱 향상했다. 그중 살모넬라 엔테리카(Salmonella enterica) 균에서 유래한 고효율 마그네슘 수송체를 도입해 시스템을 최적화한 결과 152.23 g/L의 숙신산을 생산했으며, 최대 생산성은 39.64 g/L/h를 달성했다.

이는 기존 대비 약 2배 향상된, 현재까지 보고된 세계 최고의 숙신산 생산성 수치로, 연구팀은 이 과정에서 계속해서 세계 기록을 세우며 자체 기록을 경신하고 있다. 이는 생물학적 플랫폼을 통해 화학물질 생산을 극대화한 중요한 발전으로 의의를 지닌다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “마그네슘 수송 시스템을 최적화해 고농도의 숙신산을 생산했다는 점에 의의가 있다”며, “이 기술이 향후 중요한 화학물질들을 생물학적으로 생산하는 미생물 균주 개발의 전략으로 작용할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 또한, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 숙신산 생산의 새로운 표준을 제시했으며 생물 기반 화학물질의 경제성을 크게 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 지속 가능한 바이오화학 산업의 발전에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 9월 6일(현지시간) 자 게재됐다.

※ 논문명 : High-level succinic acid production by overexpressing a magnesium transporter in Mannheimia succiniciproducens

※ 저자 정보 : 김지연(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이종언(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안정호(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.11 조회수 4529 국내 최초 인공위성 대상 사이버 보안 점검 수행

최근 지구 관측, 기상 관측, 위성통신, 위성항법 시스템 등 다양한 우주 산업영역이 빠르게 확장되고 있으며 위성 시스템은 사회의 필수적인 인프라로 자리 잡고 있다. 이들 시스템에 대한 사이버공격은 심각한 경제적 손실과 함께 국민 생활의 불편을 초래할 수 있어 국가 우주 인프라 보호를 위해 위성 사이버보안 관리체계가 요구되고 있다.

우리 대학은 국가정보원과 협력하여 우주 분야를 대상으로 한 사이버 위협에 대비하고 국가 위성 자산의 안정성을 확보하기 위해 KAIST 인공위성연구소에서 운영 중인 인공위성과 지상국을 대상으로 사이버보안 점검을 국내 최초로 실시한다고 28일 밝혔다.

국가정보원은 지난 6월 관계 부처와 KAIST 등 우주 관련 연구기관이 참여하는 위성 사이버보안 협의체를 출범해 인공위성의‘설계ㆍ운용ㆍ폐기’등 생애 全 주기에 대한 사이버보안 관리체계를 구축하고 있다.

인공위성연구소는 국가정보원과 함께 임무 운영을 종료한 차세대소형위성과 운영 지상국을 대상으로 다양한 사이버공격 시나리오를 검토하고 대응 방안을 모색해 나갈 계획이다.

우리 대학 이광형 총장은 “우주 연구 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 갖추고 있는 KAIST와 사이버보안 최고 기관인 국가정보원의 역량이 뭉쳐져 시너지 창출이 될 것”이라며, “KAIST가 사이버 위협으로부터 국가 우주자산을 보호할 수 있는 체계 마련과 기술개발에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

2024.08.28 조회수 3645

국내 최초 인공위성 대상 사이버 보안 점검 수행

최근 지구 관측, 기상 관측, 위성통신, 위성항법 시스템 등 다양한 우주 산업영역이 빠르게 확장되고 있으며 위성 시스템은 사회의 필수적인 인프라로 자리 잡고 있다. 이들 시스템에 대한 사이버공격은 심각한 경제적 손실과 함께 국민 생활의 불편을 초래할 수 있어 국가 우주 인프라 보호를 위해 위성 사이버보안 관리체계가 요구되고 있다.

우리 대학은 국가정보원과 협력하여 우주 분야를 대상으로 한 사이버 위협에 대비하고 국가 위성 자산의 안정성을 확보하기 위해 KAIST 인공위성연구소에서 운영 중인 인공위성과 지상국을 대상으로 사이버보안 점검을 국내 최초로 실시한다고 28일 밝혔다.

국가정보원은 지난 6월 관계 부처와 KAIST 등 우주 관련 연구기관이 참여하는 위성 사이버보안 협의체를 출범해 인공위성의‘설계ㆍ운용ㆍ폐기’등 생애 全 주기에 대한 사이버보안 관리체계를 구축하고 있다.

인공위성연구소는 국가정보원과 함께 임무 운영을 종료한 차세대소형위성과 운영 지상국을 대상으로 다양한 사이버공격 시나리오를 검토하고 대응 방안을 모색해 나갈 계획이다.

우리 대학 이광형 총장은 “우주 연구 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 갖추고 있는 KAIST와 사이버보안 최고 기관인 국가정보원의 역량이 뭉쳐져 시너지 창출이 될 것”이라며, “KAIST가 사이버 위협으로부터 국가 우주자산을 보호할 수 있는 체계 마련과 기술개발에 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

2024.08.28 조회수 3645 원전폐수의 삼중수소 제거 촉매 선보이다

후쿠시마 오염수가 2023년부터 해양에 방류되면서 중수로 원전 운영 시 발생하는 대표적인 방사성 물질인 삼중수소에 대한 대중적 관심이 크게 늘어났다. 삼중수소는 주로 물 분자에 포함돼 존재하기 때문에 해양 생태계와 환경에 위험을 초래할 수 있어 삼중수소 제거 설비가 필요한데, 한국 연구진이 촉매를 이용해 획기적으로 제거할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 한국원자력연구원(원장 주한규) 박찬우 박사 연구팀과의 공동연구를 통해 원전 폐수에 함유된 삼중수소 제거 공정을 위한 새로운 구조의 이중기능* 소수성 촉매를 개발했다고 27일 밝혔다. 연구팀의 촉매는 특정 반응 조건에서 최대 76.3%의 반응 효율을 보였으며, 특히 현재까지 밝혀진 바가 거의 없는 수백 ppm 수준의 저농도 동위원소에 대한 촉매의 작용을 구체적으로 확인했다.

*이중기능: 액체 상태의 물은 차단하고 기체 상태의 수증기는 통과하는 성질을 말함

현재 삼중수소 제거에는 주로 액상 촉매 교환(Liquid-phase catalytic exchange) 공정이 이용되며 해당 공정 중 수소-물 동위원소 교환 반응이 일어난다. 촉매에 주로 이용되는 백금은 반응성이 높지만, 비용이 많이 들고 물에 의해 반응 자리가 쉽게 비활성화되는 문제가 있다. 따라서 적은 양의 백금을 고르게 분산하고, 물을 밀어내는 성질인 소수성 물질을 도입해 수분에 의한 촉매가 활성화되도록 하는 것이 핵심이다.

고동연 교수 연구팀은 금속-유기 골격체(Metal-organic framework, MOF)와 다공성 고분자의 복합체 형태의 새로운 구조의 삼중수소 제거 촉매를 개발했다. 평균 약 2.5나노미터(nm) 지름의 백금 입자를 금속-유기 골격체에 고르게 분포시키고, 이후 화학적인 변형을 통해 소수성을 부여하는 구조다. 분자 수준에서 소수성을 조절해 촉매가 물에 의해 활성을 잃는 것을 방지하면서도 동시에 반응에 필요한 양의 물 분자는 촉매에 쉽게 접근할 수 있도록 한다.

연구팀이 개발한 촉매는 기존 촉매 연구에서 구현하지 못한 원전 운전조건과 비슷한 매우 낮은 농도의 동위원소 함량에서도 삼중수소 제거 반응에 탁월한 활성을 나타냈다. 또한 4주 연속 가동 시에도 일정 수준 이상의 성능을 유지해 내구성을 입증했다.

연구팀은 나아가 현장 난반사 적외선 분광법(in-situ DRIFTS, in-situ Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform Spectroscopy)* 분석을 통해 아주 작은 분자 수준에서의 물 분자의 실시간 움직임을 확인했다. 이를 통해 해당 촉매가 수분에 의한 촉매 비활성화를 억제하면서도 물 분자가 촉매 활성 자리에 지속적으로 접근해 반응이 일어날 수 있음을 입증했다.

*현장 난반사 적외선 분광법: 실시간으로 빛이 물질에 반사되어 돌아오는 정보를 분석함으로써 그 물질의 성분 변화를 알아내는 기술을 말함

이번 연구는 비교적 간단한 금속-유기 골격체 소재의 소수성 조절을 통해 촉매 비활성화의 주요 원인인 수분 저항성을 높이고, 삼중수소 제거 반응에 이용될 수 있는 새로운 구조의 촉매를 제안했다는 데에 의의가 있다.

생명화학공학과 고동연 교수는 “삼중수소 폐액 처리뿐 아니라 반도체에 사용되는 중수소 원료 생산과 핵융합 연료 주기 기술 등 다양한 기술에 필수적인 수소 동위원소 분리 핵심 소재로의 응용이 기대된다”고 해당 연구의 의의를 설명했다.

생명화학공학과 허희령 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 환경 분야 국제 학술지 ‘에너지 앤 인바이런멘탈 머티리얼스 (Energy & Environmental Materials)’에 7월 31일 자로 게재됐다. (논문명 : Bifunctionally hydrophobic MOF-supported platinum catalyst for the removal of ultralow concentration hydrogen isotope)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 원전해체 안정성강화 융복합 핵심 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.27 조회수 6670

원전폐수의 삼중수소 제거 촉매 선보이다

후쿠시마 오염수가 2023년부터 해양에 방류되면서 중수로 원전 운영 시 발생하는 대표적인 방사성 물질인 삼중수소에 대한 대중적 관심이 크게 늘어났다. 삼중수소는 주로 물 분자에 포함돼 존재하기 때문에 해양 생태계와 환경에 위험을 초래할 수 있어 삼중수소 제거 설비가 필요한데, 한국 연구진이 촉매를 이용해 획기적으로 제거할 수 있는 기술을 개발해 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 한국원자력연구원(원장 주한규) 박찬우 박사 연구팀과의 공동연구를 통해 원전 폐수에 함유된 삼중수소 제거 공정을 위한 새로운 구조의 이중기능* 소수성 촉매를 개발했다고 27일 밝혔다. 연구팀의 촉매는 특정 반응 조건에서 최대 76.3%의 반응 효율을 보였으며, 특히 현재까지 밝혀진 바가 거의 없는 수백 ppm 수준의 저농도 동위원소에 대한 촉매의 작용을 구체적으로 확인했다.

*이중기능: 액체 상태의 물은 차단하고 기체 상태의 수증기는 통과하는 성질을 말함

현재 삼중수소 제거에는 주로 액상 촉매 교환(Liquid-phase catalytic exchange) 공정이 이용되며 해당 공정 중 수소-물 동위원소 교환 반응이 일어난다. 촉매에 주로 이용되는 백금은 반응성이 높지만, 비용이 많이 들고 물에 의해 반응 자리가 쉽게 비활성화되는 문제가 있다. 따라서 적은 양의 백금을 고르게 분산하고, 물을 밀어내는 성질인 소수성 물질을 도입해 수분에 의한 촉매가 활성화되도록 하는 것이 핵심이다.

고동연 교수 연구팀은 금속-유기 골격체(Metal-organic framework, MOF)와 다공성 고분자의 복합체 형태의 새로운 구조의 삼중수소 제거 촉매를 개발했다. 평균 약 2.5나노미터(nm) 지름의 백금 입자를 금속-유기 골격체에 고르게 분포시키고, 이후 화학적인 변형을 통해 소수성을 부여하는 구조다. 분자 수준에서 소수성을 조절해 촉매가 물에 의해 활성을 잃는 것을 방지하면서도 동시에 반응에 필요한 양의 물 분자는 촉매에 쉽게 접근할 수 있도록 한다.

연구팀이 개발한 촉매는 기존 촉매 연구에서 구현하지 못한 원전 운전조건과 비슷한 매우 낮은 농도의 동위원소 함량에서도 삼중수소 제거 반응에 탁월한 활성을 나타냈다. 또한 4주 연속 가동 시에도 일정 수준 이상의 성능을 유지해 내구성을 입증했다.

연구팀은 나아가 현장 난반사 적외선 분광법(in-situ DRIFTS, in-situ Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform Spectroscopy)* 분석을 통해 아주 작은 분자 수준에서의 물 분자의 실시간 움직임을 확인했다. 이를 통해 해당 촉매가 수분에 의한 촉매 비활성화를 억제하면서도 물 분자가 촉매 활성 자리에 지속적으로 접근해 반응이 일어날 수 있음을 입증했다.

*현장 난반사 적외선 분광법: 실시간으로 빛이 물질에 반사되어 돌아오는 정보를 분석함으로써 그 물질의 성분 변화를 알아내는 기술을 말함

이번 연구는 비교적 간단한 금속-유기 골격체 소재의 소수성 조절을 통해 촉매 비활성화의 주요 원인인 수분 저항성을 높이고, 삼중수소 제거 반응에 이용될 수 있는 새로운 구조의 촉매를 제안했다는 데에 의의가 있다.

생명화학공학과 고동연 교수는 “삼중수소 폐액 처리뿐 아니라 반도체에 사용되는 중수소 원료 생산과 핵융합 연료 주기 기술 등 다양한 기술에 필수적인 수소 동위원소 분리 핵심 소재로의 응용이 기대된다”고 해당 연구의 의의를 설명했다.

생명화학공학과 허희령 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 환경 분야 국제 학술지 ‘에너지 앤 인바이런멘탈 머티리얼스 (Energy & Environmental Materials)’에 7월 31일 자로 게재됐다. (논문명 : Bifunctionally hydrophobic MOF-supported platinum catalyst for the removal of ultralow concentration hydrogen isotope)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 원전해체 안정성강화 융복합 핵심 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.27 조회수 6670 차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 신뢰성 문제를 풀다

최근 인간의 뇌를 모방해 하드웨어 기반으로 인공지능 연산을 구현하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술이 최근 주목받고 있다. 뉴로모픽 컴퓨팅의 단위 소자로 활용되는 멤리스터(전도성 변화 소자)는 저전력, 고집적, 고효율 등의 장점이 있지만 멤리스터로 대용량 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하는데 불규칙한 소자 특성으로 인한 신뢰성 문제가 발견되었다. 우리 연구진이 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화를 앞당길 신뢰성 향상 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 한양대학교 연구진과의 공동 연구를 통해 차세대 메모리 소자의 신뢰성과 성능을 높일 수 있는 이종원자가 이온* 도핑 방법을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 이종원자가 이온(Aliovalent ion): 원래 존재하던 원자와 다른 원자가(공유 결합의 척도, valance)를 갖는 이온을 말함

공동연구팀은 기존 차세대 메모리 소자의 가장 큰 문제인 불규칙한 소자 특성 변화 문제를 개선하기 위해, 이종원자가 이온을 도핑하는 방식으로 소자의 균일성과 성능을 향상할 수 있다는 사실을 실험과 원자 수준의 시뮬레이션을 통해 원리를 규명했다.

공동 연구팀은 이러한 불규칙한 소자 신뢰성 문제를 해결하기 위해 이종원자가 할라이드(halide) 이온을 산화물 층 내에 적절히 주입하는 방법이 소자의 신뢰성과 성능을 향상할 수 있음을 보고했다. 연구팀은 이러한 방법으로 소자 동작의 균일성, 동작 속도, 그리고 성능이 증대됨을 실험적으로 확인했다.

연구팀은 또한, 원자 단위 시뮬레이션 분석을 통해 결정질과 비결정질 환경에서 모두 실험적으로 확인한 결과와 일치하는 소자 성능 개선 효과가 나타남을 보고했다. 그 과정에서 도핑된 이종원자가 이온이 근처 산소 빈자리(oxygen vacancy)를 끌어당겨 안정적인 소자 동작을 가능하게 하고, 이온 근처 공간을 넓혀 빠른 소자 동작을 가능하게 하는 원리를 밝혀냈다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 이종원자가 이온 도핑 방법은 뉴로모픽 소자의 신뢰성과 성능을 획기적으로 높이는 방법으로서, 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화에 기여할 수 있고, 밝혀낸 성능 향상 원리를 다양한 반도체 소자들에 응용할 수 있을 것이다ˮ 고 밝혔다.

전기및전자공학부 배종민 석사과정, 한양대학교 권초아 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Tunable ion energy barrier modulation through aliovalent halide doping for reliable and dynamic memristive neuromorphic systems)

한편 이번 연구는 한국연구재단 신소자원천기술개발사업, 신재료PIM소자사업, 우수신진연구사업, 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터 혁신지원프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.21 조회수 7478

차세대 뉴로모픽 컴퓨팅 신뢰성 문제를 풀다

최근 인간의 뇌를 모방해 하드웨어 기반으로 인공지능 연산을 구현하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술이 최근 주목받고 있다. 뉴로모픽 컴퓨팅의 단위 소자로 활용되는 멤리스터(전도성 변화 소자)는 저전력, 고집적, 고효율 등의 장점이 있지만 멤리스터로 대용량 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하는데 불규칙한 소자 특성으로 인한 신뢰성 문제가 발견되었다. 우리 연구진이 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화를 앞당길 신뢰성 향상 기술을 개발하여 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 한양대학교 연구진과의 공동 연구를 통해 차세대 메모리 소자의 신뢰성과 성능을 높일 수 있는 이종원자가 이온* 도핑 방법을 개발했다고 21일 밝혔다.

* 이종원자가 이온(Aliovalent ion): 원래 존재하던 원자와 다른 원자가(공유 결합의 척도, valance)를 갖는 이온을 말함

공동연구팀은 기존 차세대 메모리 소자의 가장 큰 문제인 불규칙한 소자 특성 변화 문제를 개선하기 위해, 이종원자가 이온을 도핑하는 방식으로 소자의 균일성과 성능을 향상할 수 있다는 사실을 실험과 원자 수준의 시뮬레이션을 통해 원리를 규명했다.

공동 연구팀은 이러한 불규칙한 소자 신뢰성 문제를 해결하기 위해 이종원자가 할라이드(halide) 이온을 산화물 층 내에 적절히 주입하는 방법이 소자의 신뢰성과 성능을 향상할 수 있음을 보고했다. 연구팀은 이러한 방법으로 소자 동작의 균일성, 동작 속도, 그리고 성능이 증대됨을 실험적으로 확인했다.

연구팀은 또한, 원자 단위 시뮬레이션 분석을 통해 결정질과 비결정질 환경에서 모두 실험적으로 확인한 결과와 일치하는 소자 성능 개선 효과가 나타남을 보고했다. 그 과정에서 도핑된 이종원자가 이온이 근처 산소 빈자리(oxygen vacancy)를 끌어당겨 안정적인 소자 동작을 가능하게 하고, 이온 근처 공간을 넓혀 빠른 소자 동작을 가능하게 하는 원리를 밝혀냈다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 이종원자가 이온 도핑 방법은 뉴로모픽 소자의 신뢰성과 성능을 획기적으로 높이는 방법으로서, 차세대 멤리스터 기반 뉴로모픽 컴퓨팅의 상용화에 기여할 수 있고, 밝혀낸 성능 향상 원리를 다양한 반도체 소자들에 응용할 수 있을 것이다ˮ 고 밝혔다.

전기및전자공학부 배종민 석사과정, 한양대학교 권초아 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 6월호에 출판됐다. (논문명 : Tunable ion energy barrier modulation through aliovalent halide doping for reliable and dynamic memristive neuromorphic systems)

한편 이번 연구는 한국연구재단 신소자원천기술개발사업, 신재료PIM소자사업, 우수신진연구사업, 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터 혁신지원프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.21 조회수 7478 강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30 조회수 6465

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30 조회수 6465 수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.16 조회수 6325

수술 후 방광 기능은 전자센서로 모니터링하세요

방광절제술을 받은 환자들의 성공적인 재활을 위해 카테터* 삽입없이 방광 기능을 안전하게 모니터링하는 생체전자 시스템이 개발되어 화제다.

*카테터: 방광에 삽입하는 고무 또는 금속제의 가는 관

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수팀이 미국 노스웨스턴대 김지혜 박사와 공동연구를 통해 방광의 크기 및 압력 변화를 정확하게 측정하는 디지털 헬스케어 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

부분적 방광절제술*은 긴 회복 기간이 필요하며, 이 기간에 요로 동역학 검사**(이하 UDS)를 통해 몸 밖으로 소변을 배출하는 기능을 간헐적으로 평가한다. 그러나 UDS는 환자 친화적이지 않으며 사용자마다 결과에 변동성이 있고, 연속적인 데이터 수집 능력이 제한된다. 또한 카테터 관련 요로 감염의 위험을 초래하며, 고위험 환자에게서는 상행성 신우신염으로 진행되기도 한다. 이러한 UDS의 적절한 대안으로, 요로에 카테터를 삽입하지 않고 방광의 상태를 연속적이고 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술이 필요하다.

*부분적 방광절제술: 방광에 종양이 있는 부위를 잘라내고 나머지 방광을 이어 붙여주는 수술

**요로 동역학 검사: 방광과 요도의 전반적인 기능을 확인하여 치료 계획을 세우기 위한 진단적 검사

이에 연구팀은 방광의 충전 및 배뇨와 관련된 기계적 변형 변화를 무선 원격 측정할 수 있는 이식형 방광 플랫폼을 개발했다. 이 시스템은 생분해성 스트레인 센서를 이용해 방광의 크기와 압력 변화를 실시간으로 측정하고, 회복 기간이 끝나면 해당 센서가 신체 내에서 자연스럽게 용해돼 사라지는 것이 특징이다. 모니터링 장비 제거를 위한 추가 수술이 필요 없고 합병증 위험을 줄이는 것은 물론 환자의 편안함과 회복 시간을 개선한다.

연구팀은 이 플랫폼을 이식 후 최대 30일까지 실시간 변화를 재현적으로 측정할 수 있음을 쥐 모델에서 입증했다. 또한 개코원숭이 실험을 통해, 해당 기술이 전통적인 UDS와 비교해 최대 8주까지 압력 측정의 일치성을 보였다. 이러한 결과는 해당 시스템이 장기간 수술 후 방광 회복 모니터링을 위한 UDS의 적절한 대안으로 사용될 수 있음을 시사한다.

권경하 교수는 "비인간 영장류(개코원숭이)를 활용한 광범위한 실험을 통해 방광 기능에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 장치의 효능을 입증했다ˮ면서 "환자들의 회복 시간을 단축하고 전반적인 수술 결과를 개선하는데 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 국립 과학원 회보 (Proceedings of the National Academy of Sciences; PNAS)'에 지난 4월 2일 발표됐다. (논문명 : A wireless, implantable bioelectronic system for monitoring urinary bladder function following surgical recovery, 링크: https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2400868121?af=R)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 기초연구사업, 지역혁신선도연구센터사업 및 BK21의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.16 조회수 6325 세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15 조회수 7262

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15 조회수 7262 차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.28 조회수 7093

차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.28 조회수 7093 화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 8151

화학물질 없이 식각하는 반도체 기술 최초 개발

차세대 반도체 메모리의 소재로 주목을 받고 있는 강유전체는 차세대 메모리 소자 혹은 작은 물리적 변화를 감지하는 센서로 활용되는 등 그 중요성이 커지고 있다. 이에 반도체의 핵심 소자가 되는 강유전체를 화학물질없이 식각할 수 있는 연구를 성공해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수가 제네바 대학교와 국제공동연구를 통해 강유전체 표면의 비대칭 마멸* 현상을 세계 최초로 관찰 및 규명했고, 이를 활용해 혁신적인 나노 패터닝 기술**을 개발했다고 26일 밝혔다.

*마멸: 물체 표면의 재료가 점진적으로 손실 또는 제거되는 현상

**나노 패터닝 기술: 나노스케일로 소재의 표면에 정밀한 패턴을 생성하여 다양한 첨단 기술 분야에서 제품 성능을 향상시키는데 사용되는 기술

연구팀은 강유전체 소재의 표면 특성에 관한 연구에 집중했다. 이들은 원자간력 현미경(Atomic Force Microscopy)을 활용해 다양한 강유전체의 트라이볼로지(Tribology, 마찰 및 마모) 현상을 관찰했고, 강유전체의 전기적인 분극* 방향에 따라 마찰되거나 마모되는 특성이 다르다는 것을 세계 최초로 발견했다. (그림 1) 아울러, 이러한 분극 방향에 따라 달라지는 트라이볼로지의 원인으로 변전 효과(Flexoelectric effect)*에 주목했다.

*전기적 분극(electric dipole): 자석의 북극과 남극처럼 전기적으로 양극과 음극이 있는 것을 의미함

*변전 효과: 물질이 휘어졌을 때 분극이 발생하는 현상이지만, 거시 규모에서 물질을 구부렸을 때 유도되는 분극의 크기가 매우 작아 그동안 큰 주목을 받지 못했다. 그러나 2010년대 들어서 물질이 나노스케일로 미세화될 경우, 매우 큰 변전 효과가 발생할 수 있다는 연구 결과가 나오면서 많은 연구자의 주목을 받기 시작했다.

연구진은 강유전체의 트라이볼로지 특성이 나노 단위에서 강한 응력이 가해질 때 발생하는 변전 효과로 인해 강유전체 내부의 분극 방향에 따른 상호작용으로 트라이볼로지 특성이 바뀌게 된다는 것을 발견했다. 또한 이러한 새로운 강유전체 트라이볼로지 현상을 소재의 나노 패터닝에 응용했다.

이러한 패터닝 방식은 기존의 반도체 패터닝 방식과는 다르게 화학 물질 및 고비용의 리소그래피 장비가 필요하지 않고, 기존 공정 대비 매우 빠르게 나노 구조를 제작할 수 있는 장점이 있다.

이번 연구의 제1 저자인 신소재공학과 졸업생 조성우 박사는 “이번 연구는 세계 최초로 강유전체 비대칭 트라이볼로지를 관찰하고 규명한 데 의의가 있고, 이러한 분극에 민감한 트라이볼로지 비대칭성이 다양한 화학적 구성 및 결정 구조를 가진 강유전체에서 널리 적용될 수 있어 많은 후속 연구를 기대할 수 있다”고 밝혔다.

공동교신저자로 본 연구를 공동 지도한 제네바 대학교 파루치(Paruch) 교수는 “변전 효과를 통해 강유전체의 도메인이 분극 방향에 따라 서로 다른 표면 특성을 나타내는 것을 활용함으로써, 다양하고 유용한 기술들을 개발할 수 있을 것이다”며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다.

연구를 이끈 홍승범 교수는 “이번 연구에서 개발된 패터닝 기술은 기존 반도체 공정에서 쓰이는 패터닝 공정과 달리 화학 물질을 사용하지 않고, 매우 낮은 비용으로 대면적 나노 구조를 만들 수 있어 산업적으로 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다”고 전망했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단(2020R1A2C2012078, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS-2023-00247245), KAIST 글로벌특이점 사업의 지원 및 스위스, 스페인 연구진과의 국제공동연구를 통해 수행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 1월 9일 자 출판됐다. (논문 제목: Switchable tribology of ferroelectrics)

2024.03.26 조회수 8151 극저온일수록 강력한 초고속 반도체 소자 개발

KAIST 연구진이 초고속 구동이 가능하고 온도가 낮아질수록 성능이 더욱 향상되어 고주파수 대역 및 극저온에서의 활용 가능성이 기대되는 고성능 2차원 반도체 소자 개발에 성공하였다.

전기및전자공학부 이가영 교수 연구팀이 실리콘의 전자 이동도와 포화 속도*를 2배 이상 뛰어넘는 2차원 나노 반도체 인듐 셀레나이드(InSe)** 기반 고이동도, 초고속 소자를 개발했다고 20일 밝혔다.

*포화 속도(Saturation velocity): 반도체 물질 내에서 전자나 정공이 움직일 수 있는 최대 속도를 가리킴. 포화 속도는 포화 전류량 및 차단 주파수(Cutoff frequency) 등을 결정하며 반도체의 전기적 특성을 평가할 수 있는 핵심 지표 중 하나임.

**인듐 셀레나이드(InSe): 인듐과 셀레늄으로 이루어진 무기 화합물로 2차원 층간 반데르발스 결합을 이루고 있음

연구진은 고이동도 인듐 셀레나이드에서의 2.0×107 cm/s를 초과하는 우수한 상온 전자 포화 속도 값을 달성하였는데, 이는 실리콘과 다른 유효한 밴드갭을 지니는 타 2차원 반도체들의 값보다 월등히 우수한 수치이다. 특히 80 K으로 냉각시 InSe의 전자 포화 속도는 최대 3.9×107 cm/s로 상온 대비 50% 이상 향상되는데, 이는 전자 포화 속도가 약 20% 정도만 상승하는 실리콘 그리고 냉각하여도 포화 속도에 거의 변화가 없는 그래핀 대비 주목할만하다. 인듐 셀레나이드의 전자 포화 속도를 체계적으로 분석하여 보고한 것은 이번이 처음이며, 연구진은 전자 포화 속도 양상의 결정 기제 또한 규명하였다.

*이종접합: 서로 다른 결정 반도체의 2개의 층 또는 영역 사이의 접점

이번 연구를 주도한 석용욱 학생은 “고성능 소자 개발을 통해 2차원 반도체 InSe의 높은 전자 이동도와 포화 속도를 확인할 수 있었다”며 “실제 극저온 및 고주파수 구동이 필요한 응용 기기에의 적용 연구가 필요하다”라고 덧붙였다.

이가영 교수는 “고주파수 전자 시스템 구현에는 높은 포화 속도가 요구되는데 이번에 개발한 고성능 전자 소자는 초고속 구동이 가능하여 5G 대역을 넘어 6G 주파수 대역에서의 동작이 가능할 것으로 예측된다”며 “저온으로 갈수록 소자의 성능이 더욱 향상되어 퀀텀 컴퓨터의 양자 제어 IC(Integrated circuit)와 같이 극저온 고주파수 구동 환경에 적합하다.”라고 말했다.