-

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

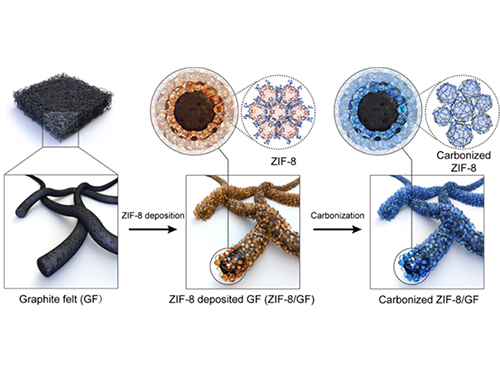

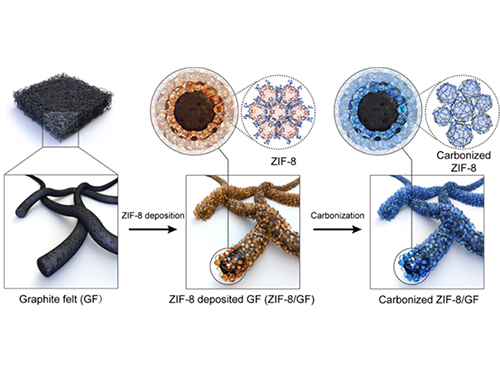

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08

조회수 21851

-

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

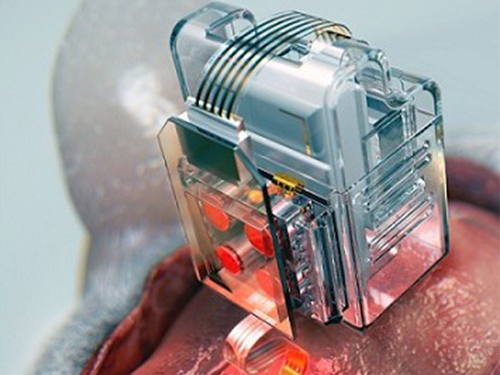

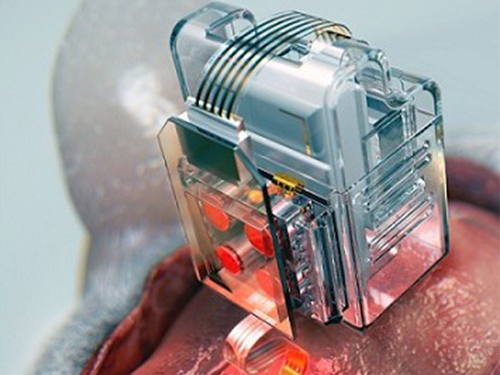

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08

조회수 27606

-

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

2019.04.10

조회수 23668

-

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합으로 공학적 난제 해결

〈 (왼쪽부터) 안수진 박사과정, 이지항 박사, 이상완 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 영국 케임브리지 대학, 구글 딥마인드와의 공동 연구를 통해 차세대 뇌 기반 인공지능 시스템 설계의 방향을 제시했다.

이번 연구는 인간의 두뇌가 기존의 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 부분을 해결할 수 있다는 사실에 기반한 신경과학-인공지능 융합 연구이다.

성능, 효율, 속도의 균형적 설계와 같은 다양한 공학적 난제를 해결할 수 있는 신경과학 기반 강화학습 이론을 제안한 것으로 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 이지항 박사, 안수진 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 사이언스의 자매지 ‘사이언스 로보틱스(Science Robotics)’ 1월 16일 자 온라인판에 포커스 형식으로 게재됐다.

최적제어 이론에서 출발한 강화학습은 기계 학습의 한 영역으로 지난 20여 년 동안 꾸준히 연구된 분야이다. 특히 지난 5년 동안은 딥러닝 기술을 발전과 맞물려 급격한 성장을 이뤘다.

딥러닝 기반 강화학습 알고리즘은 최근 알파고와 같은 전략 탐색 문제, 로봇 제어, 응급실 비상 대응 시스템과 같은 의료 진단 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 그러나 주어진 문제에 맞게 시스템을 설계해야 하는 점, 불확실성이 높은 환경에서는 성능이 보장되지 않는 점 등이 근본적인 해결책으로 남아있다.

강화학습은 의사 결정 및 계산신경과학 분야에서도 지난 20년간 꾸준히 연구되고 있다. 이상완 교수는 2014년 인간의 전두엽-기저핵 뇌 회로에서 이종 강화학습을 제어한다는 신경과학적 증거를 학계에 발표한 바 있다. 2015년에는 같은 뇌 회로에서 고속 추론 과정을 제어한다는 연구를 발표했다.

연구팀은 이번 연구에서 강화학습 등의 개별 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 공학적 문제를 인간의 두뇌가 이미 해결하고 있다는 사실에 기반한 ‘전두엽 메타 제어’ 이론을 제안했다.

중뇌 도파민-복외측전전두피질 네트워크에서 외부 환경에 대한 학습의 신뢰도를 스스로 평가할 수 있는 보상 예측 신호나 상태 예측 신호와 같은 정보를 처리하며, 인간의 두뇌는 이 정보들을 경쟁적-협력적으로 통합하는 프로세스를 통해 외부 환경에 가장 적합한 학습 및 추론 전략을 찾는다는 것이 이론의 핵심이다.

이러한 원리를 단일 인공지능 알고리즘이나 로봇설계에 적용하면 외부 상황변화에 강인하게 성능, 효율, 속도 세 조건(performance-efficiency-speed tradeoff) 사이의 균형점을 유지하는 최적의 제어 시스템을 설계할 수 있다. 더 나아가 다수의 인공지능 개체가 협력하는 상황에서는 서로의 전략을 이용함으로 협력-경쟁 사이의 균형점을 유지할 수 있다.

1 저자인 이지항 박사는 “현대 인공지능의 우수한 성능은 사람의 행동 수준 관찰뿐 아니라 두뇌의 저수준 신경 시스템을 알고리즘으로 구현해 적극적으로 발전시킨 결과라고 보고 있다”라며 “이번 연구는 계산신경과학에 기반한 결과로 현대 딥러닝과 강화학습에서 겪는 성능, 효율, 속도 사이의 난제를 해결하는 실마리가 될 수 있고, 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 많은 영감을 줄 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “연구를 하다 보면 우리의 두뇌는 공학적 난제를 의외로 쉽게 해결하고 있음을 알 수 있다. 이 원리를 인공지능 알고리즘 설계에 적용하는 뇌 기반 인공지능 연구는 구글 딥마인드, MIT, 캘리포니아 공과대학, UCL 등 해외 유수 기관에서도 관심을 두는 신경과학-인공지능 융합 연구 분야이다”라며 “장기적으로는 차세대 인공지능 핵심 연구 분야 중의 하나로 자리를 잡을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기술진흥센터 연구개발 사업, 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 환경에 따라 성능-효율-속도 문제 균형점을 찾는 뇌기반 강화학습 이론 (좌), 이를 최적 제어하는 ‘전두엽 메타 제어’(중) 및 로보틱스 분야 문제 해결 적용 사례 (우)

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합으로 공학적 난제 해결

〈 (왼쪽부터) 안수진 박사과정, 이지항 박사, 이상완 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 영국 케임브리지 대학, 구글 딥마인드와의 공동 연구를 통해 차세대 뇌 기반 인공지능 시스템 설계의 방향을 제시했다.

이번 연구는 인간의 두뇌가 기존의 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 부분을 해결할 수 있다는 사실에 기반한 신경과학-인공지능 융합 연구이다.

성능, 효율, 속도의 균형적 설계와 같은 다양한 공학적 난제를 해결할 수 있는 신경과학 기반 강화학습 이론을 제안한 것으로 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 이지항 박사, 안수진 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 사이언스의 자매지 ‘사이언스 로보틱스(Science Robotics)’ 1월 16일 자 온라인판에 포커스 형식으로 게재됐다.

최적제어 이론에서 출발한 강화학습은 기계 학습의 한 영역으로 지난 20여 년 동안 꾸준히 연구된 분야이다. 특히 지난 5년 동안은 딥러닝 기술을 발전과 맞물려 급격한 성장을 이뤘다.

딥러닝 기반 강화학습 알고리즘은 최근 알파고와 같은 전략 탐색 문제, 로봇 제어, 응급실 비상 대응 시스템과 같은 의료 진단 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 그러나 주어진 문제에 맞게 시스템을 설계해야 하는 점, 불확실성이 높은 환경에서는 성능이 보장되지 않는 점 등이 근본적인 해결책으로 남아있다.

강화학습은 의사 결정 및 계산신경과학 분야에서도 지난 20년간 꾸준히 연구되고 있다. 이상완 교수는 2014년 인간의 전두엽-기저핵 뇌 회로에서 이종 강화학습을 제어한다는 신경과학적 증거를 학계에 발표한 바 있다. 2015년에는 같은 뇌 회로에서 고속 추론 과정을 제어한다는 연구를 발표했다.

연구팀은 이번 연구에서 강화학습 등의 개별 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 공학적 문제를 인간의 두뇌가 이미 해결하고 있다는 사실에 기반한 ‘전두엽 메타 제어’ 이론을 제안했다.

중뇌 도파민-복외측전전두피질 네트워크에서 외부 환경에 대한 학습의 신뢰도를 스스로 평가할 수 있는 보상 예측 신호나 상태 예측 신호와 같은 정보를 처리하며, 인간의 두뇌는 이 정보들을 경쟁적-협력적으로 통합하는 프로세스를 통해 외부 환경에 가장 적합한 학습 및 추론 전략을 찾는다는 것이 이론의 핵심이다.

이러한 원리를 단일 인공지능 알고리즘이나 로봇설계에 적용하면 외부 상황변화에 강인하게 성능, 효율, 속도 세 조건(performance-efficiency-speed tradeoff) 사이의 균형점을 유지하는 최적의 제어 시스템을 설계할 수 있다. 더 나아가 다수의 인공지능 개체가 협력하는 상황에서는 서로의 전략을 이용함으로 협력-경쟁 사이의 균형점을 유지할 수 있다.

1 저자인 이지항 박사는 “현대 인공지능의 우수한 성능은 사람의 행동 수준 관찰뿐 아니라 두뇌의 저수준 신경 시스템을 알고리즘으로 구현해 적극적으로 발전시킨 결과라고 보고 있다”라며 “이번 연구는 계산신경과학에 기반한 결과로 현대 딥러닝과 강화학습에서 겪는 성능, 효율, 속도 사이의 난제를 해결하는 실마리가 될 수 있고, 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 많은 영감을 줄 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “연구를 하다 보면 우리의 두뇌는 공학적 난제를 의외로 쉽게 해결하고 있음을 알 수 있다. 이 원리를 인공지능 알고리즘 설계에 적용하는 뇌 기반 인공지능 연구는 구글 딥마인드, MIT, 캘리포니아 공과대학, UCL 등 해외 유수 기관에서도 관심을 두는 신경과학-인공지능 융합 연구 분야이다”라며 “장기적으로는 차세대 인공지능 핵심 연구 분야 중의 하나로 자리를 잡을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기술진흥센터 연구개발 사업, 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 환경에 따라 성능-효율-속도 문제 균형점을 찾는 뇌기반 강화학습 이론 (좌), 이를 최적 제어하는 ‘전두엽 메타 제어’(중) 및 로보틱스 분야 문제 해결 적용 사례 (우)

2019.01.24

조회수 13554

-

이봉재, 이승섭 교수, 금속-유전체 간 근접장 복사열전달량 제어 기술 개발

〈 왼쪽 위부터 시계방향으로 이승섭 교수, 이봉재 교수, 임미경 박사, 송재만 박사과정 〉

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수와 이승섭 교수 연구팀이 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달량을 측정하고 제어하는 데 성공했다.

연구팀의 복사열전달 제어 기술은 차세대 반도체 패키징과 열광전지, 열관리 시스템 등에 적용 가능하고 폐열의 재사용을 통한 에너지 절감, 사물인터넷 센서의 지속적 전력 공급원 등에 응용 가능할 것으로 기대된다.

임미경 박사와 송재만 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 10월 16일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Tailoring Near-Field Thermal Radiation between Metallo-Dielectric Multilayers using Coupled Surface Plasmon Polaritons, 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링을 이용한 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달 제어)

두 물체 사이의 거리가 나노미터 단위일 때 물체 사이의 복사열전달은 거리가 가까워질수록 매우 크게 증가한다. 그 값은 복사열전달량의 이론적인 최댓값이라 여겨졌던 흑체 복사열전달량보다 1천 배에서 1만 배 이상 커질 수 있다. 이 현상을 근접장 복사열전달이라고 한다.

최근 나노기술의 발전으로 다양한 물질 사이의 근접장 복사열전달을 규명하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 나노구조에서 발생하는 표면 폴라리톤 커플링을 이용하면 두 물체 사이의 근접장 복사열전달량을 크게 향상시킬 수 있을 뿐 아니라 파장에 따른 복사열전달 제어가 가능해진다.

이런 이유로 박막, 다층나노구조, 나노와이어 등 나노구조를 도입한 근접장 복사열전달 적용 장치에 대한 이론 연구가 계속 진행되고 있다. 그러나 현재까지 대부분의 연구는 등방성(等方性) 물질 사이의 근접장 복사열전달만을 측정하는 데 초점이 맞춰졌다.

이봉재, 이승섭 교수 공동 연구팀은 커스텀 MEMS 장치 통합 플랫픔과 3축 위치 나노제어 시스템을 이용해 금속-유전체 다층나노구조 사이의 진공 거리에 따른 근접장 복사열전달량을 최초로 측정하는 데 성공했다.

금속-유전체 다층나노구조는 일정한 두께를 갖는 금속과 유전체가 반복적으로 쌓인 구조를 말한다. 금속-유전체 단일 층 쌍을 단위 셀이라 부르며 단위 셀에서 금속 층이 차지하는 두께의 비율을 충전인자라 한다.

연구팀은 다층나노구조의 충전인자와 단위 셀 개수의 변화에 따른 근접장 복사열전달량 측정 결과를 통해 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링으로 근접장 복사열전달량을 크게 향상시켰으며, 나아가 열전달의 파장별 제어가 가능함을 증명했다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 “그동안 실험적으로 규명된 등방성 물질은 근접장 복사열전달의 파장별 제어에 한계가 있었다”며 “이번에 밝혀낸 다층나노구조를 사용한 근접장 복사열전달 제어 기술은 열광전지, 다이오드, 복사냉각 등 다양한 근접장 복사열전달 적용 장치 개발에 첫걸음이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 근접장 복사열전달 측정 3차원 개념도와 개발한 장치

그림2. 금속-유전체 다층나노구조의 충전 인자에 따른 복사 열전달량 분석 결과

이봉재, 이승섭 교수, 금속-유전체 간 근접장 복사열전달량 제어 기술 개발

〈 왼쪽 위부터 시계방향으로 이승섭 교수, 이봉재 교수, 임미경 박사, 송재만 박사과정 〉

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수와 이승섭 교수 연구팀이 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달량을 측정하고 제어하는 데 성공했다.

연구팀의 복사열전달 제어 기술은 차세대 반도체 패키징과 열광전지, 열관리 시스템 등에 적용 가능하고 폐열의 재사용을 통한 에너지 절감, 사물인터넷 센서의 지속적 전력 공급원 등에 응용 가능할 것으로 기대된다.

임미경 박사와 송재만 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 10월 16일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Tailoring Near-Field Thermal Radiation between Metallo-Dielectric Multilayers using Coupled Surface Plasmon Polaritons, 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링을 이용한 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달 제어)

두 물체 사이의 거리가 나노미터 단위일 때 물체 사이의 복사열전달은 거리가 가까워질수록 매우 크게 증가한다. 그 값은 복사열전달량의 이론적인 최댓값이라 여겨졌던 흑체 복사열전달량보다 1천 배에서 1만 배 이상 커질 수 있다. 이 현상을 근접장 복사열전달이라고 한다.

최근 나노기술의 발전으로 다양한 물질 사이의 근접장 복사열전달을 규명하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 나노구조에서 발생하는 표면 폴라리톤 커플링을 이용하면 두 물체 사이의 근접장 복사열전달량을 크게 향상시킬 수 있을 뿐 아니라 파장에 따른 복사열전달 제어가 가능해진다.

이런 이유로 박막, 다층나노구조, 나노와이어 등 나노구조를 도입한 근접장 복사열전달 적용 장치에 대한 이론 연구가 계속 진행되고 있다. 그러나 현재까지 대부분의 연구는 등방성(等方性) 물질 사이의 근접장 복사열전달만을 측정하는 데 초점이 맞춰졌다.

이봉재, 이승섭 교수 공동 연구팀은 커스텀 MEMS 장치 통합 플랫픔과 3축 위치 나노제어 시스템을 이용해 금속-유전체 다층나노구조 사이의 진공 거리에 따른 근접장 복사열전달량을 최초로 측정하는 데 성공했다.

금속-유전체 다층나노구조는 일정한 두께를 갖는 금속과 유전체가 반복적으로 쌓인 구조를 말한다. 금속-유전체 단일 층 쌍을 단위 셀이라 부르며 단위 셀에서 금속 층이 차지하는 두께의 비율을 충전인자라 한다.

연구팀은 다층나노구조의 충전인자와 단위 셀 개수의 변화에 따른 근접장 복사열전달량 측정 결과를 통해 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링으로 근접장 복사열전달량을 크게 향상시켰으며, 나아가 열전달의 파장별 제어가 가능함을 증명했다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 “그동안 실험적으로 규명된 등방성 물질은 근접장 복사열전달의 파장별 제어에 한계가 있었다”며 “이번에 밝혀낸 다층나노구조를 사용한 근접장 복사열전달 제어 기술은 열광전지, 다이오드, 복사냉각 등 다양한 근접장 복사열전달 적용 장치 개발에 첫걸음이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 근접장 복사열전달 측정 3차원 개념도와 개발한 장치

그림2. 금속-유전체 다층나노구조의 충전 인자에 따른 복사 열전달량 분석 결과

2018.11.14

조회수 13910

-

민범기 교수, 광학적 시공간 경계 통한 빛 제어 기술 개발

〈 민범기 교수, 손재현 박사과정, 이강희 박사 〉

우리 대학 기계공학과 민범기 교수 연구팀이 광학적인 시공간 경계(spatiotemporal boundary)를 이용해 빛의 색과 위상을 동시에 제어하는 기술을 개발했다.

기계공학과 전원주 교수, 물리학과 이상민 교수와의 공동 연구로 진행된 이번 연구는 특수 미세 금속 구조를 반도체 표면 위에 제작해 기존 연구결과에 비해 훨씬 높은 자유도를 갖는 시공간 경계를 구현했다. 이 시공간 경계는 빛의 주파수를 변환할 수 있는 초박막형 광학 소자에 응용 가능할 것으로 기대된다.

이강희 박사, 손재현 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 광학분야 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 10월 8일자 온라인 판에 게재됐다.

광 주파수 변환 소자는 광학적 비선형성으로 인해 빛의 색이 변화하는 현상을 주로 이용해 빛을 사용한 정밀 측정과 통신 기술에서 핵심 역할을 하고 있다.

일반적인 광학 현상에서는 빛의 중첩(superposition) 원리가 성립하기 때문에 여러 빛이 동시에 물질을 통과해도 서로에게 영향을 주지 않는다. 하지만 빛의 세기가 매우 강하면 빛의 전기장이 물질을 이루는 원자핵, 전자 상호작용에 영향을 줘 빛의 주파수를 배로 늘리거나 두 빛의 주파수를 합하거나 뺀 빛을 형성하는 등의 비선형 광학 현상을 관찰할 수 있다.

이럴 경우 대부분 비선형 형상 구현에 필요한 강한 빛을 얻기 위해 고출력 레이저를 사용하거나 아주 좁은 공간에 빛을 집속시키는 방법을 사용한다.

또한 빛이 통과하고 있는 물질을 빛 스스로가 아닌 다른 외부 자극을 이용해 변화시킬 때에도 주파수 변환 현상을 볼 수 있다. 이렇게 시간에 따라 동적으로 변화하는 물질, 시간 경계 등을 이용하면 약한 빛에서도 주파수 변환을 일으킬 수 있다. 이는 통신 분야에서 유용하게 활용 가능하다.

그러나 외부 자극을 이용한 물성의 변화는 개념적으로만 연구돼 왔고, 다양한 이론적 예측 결과들을 실제로 구현하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 원자 구조를 모사한 금속 미세구조를 배열해 인공적인 광학물질(메타물질)을 개발했고 이 인공 물질을 매우 빠르게 변화시켜 시공간 경계를 만들어내는 데 성공했다.

기존 연구들이 약간의 굴절률에만 변화를 주는 것에 그쳤다면 이번 연구는 물질의 분광학적 특성을 자유롭게 설계 및 변화시킬 수 있는 플랫폼을 제공했다. 이를 이용해 빛의 색을 큰 폭으로 변화시키면서 주파수 변화량 역시 제어할 수 있는 소자를 개발했다.

연구팀은 주로 개념적으로만 진행되던 시공간 경계에서의 주파수 변환에 관한 연구를 광학물질을 이용해 실현 및 응용할 수 있는 단계로 발전시켰다는데 의의가 있다고 밝혔다.

민 교수는 “주파수 스펙트럼의 변화를 자유롭게 설계하고 예측할 수 있어 폭넓은 활용이 가능하다”며 “광학 분야에서 동적인 매질에 연구에 새 방향을 제시하게 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 미래유망융합기술파이오니어사업 및 글로벌프론티어사업 파동에너지극한제어연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 협대역의 테라헤르츠파를 입사시켰을 때 시간적 경계의 변화에 따른 주파수 변환 실험 결과

그림2. 기술 개념도

민범기 교수, 광학적 시공간 경계 통한 빛 제어 기술 개발

〈 민범기 교수, 손재현 박사과정, 이강희 박사 〉

우리 대학 기계공학과 민범기 교수 연구팀이 광학적인 시공간 경계(spatiotemporal boundary)를 이용해 빛의 색과 위상을 동시에 제어하는 기술을 개발했다.

기계공학과 전원주 교수, 물리학과 이상민 교수와의 공동 연구로 진행된 이번 연구는 특수 미세 금속 구조를 반도체 표면 위에 제작해 기존 연구결과에 비해 훨씬 높은 자유도를 갖는 시공간 경계를 구현했다. 이 시공간 경계는 빛의 주파수를 변환할 수 있는 초박막형 광학 소자에 응용 가능할 것으로 기대된다.

이강희 박사, 손재현 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 광학분야 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 10월 8일자 온라인 판에 게재됐다.

광 주파수 변환 소자는 광학적 비선형성으로 인해 빛의 색이 변화하는 현상을 주로 이용해 빛을 사용한 정밀 측정과 통신 기술에서 핵심 역할을 하고 있다.

일반적인 광학 현상에서는 빛의 중첩(superposition) 원리가 성립하기 때문에 여러 빛이 동시에 물질을 통과해도 서로에게 영향을 주지 않는다. 하지만 빛의 세기가 매우 강하면 빛의 전기장이 물질을 이루는 원자핵, 전자 상호작용에 영향을 줘 빛의 주파수를 배로 늘리거나 두 빛의 주파수를 합하거나 뺀 빛을 형성하는 등의 비선형 광학 현상을 관찰할 수 있다.

이럴 경우 대부분 비선형 형상 구현에 필요한 강한 빛을 얻기 위해 고출력 레이저를 사용하거나 아주 좁은 공간에 빛을 집속시키는 방법을 사용한다.

또한 빛이 통과하고 있는 물질을 빛 스스로가 아닌 다른 외부 자극을 이용해 변화시킬 때에도 주파수 변환 현상을 볼 수 있다. 이렇게 시간에 따라 동적으로 변화하는 물질, 시간 경계 등을 이용하면 약한 빛에서도 주파수 변환을 일으킬 수 있다. 이는 통신 분야에서 유용하게 활용 가능하다.

그러나 외부 자극을 이용한 물성의 변화는 개념적으로만 연구돼 왔고, 다양한 이론적 예측 결과들을 실제로 구현하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 원자 구조를 모사한 금속 미세구조를 배열해 인공적인 광학물질(메타물질)을 개발했고 이 인공 물질을 매우 빠르게 변화시켜 시공간 경계를 만들어내는 데 성공했다.

기존 연구들이 약간의 굴절률에만 변화를 주는 것에 그쳤다면 이번 연구는 물질의 분광학적 특성을 자유롭게 설계 및 변화시킬 수 있는 플랫폼을 제공했다. 이를 이용해 빛의 색을 큰 폭으로 변화시키면서 주파수 변화량 역시 제어할 수 있는 소자를 개발했다.

연구팀은 주로 개념적으로만 진행되던 시공간 경계에서의 주파수 변환에 관한 연구를 광학물질을 이용해 실현 및 응용할 수 있는 단계로 발전시켰다는데 의의가 있다고 밝혔다.

민 교수는 “주파수 스펙트럼의 변화를 자유롭게 설계하고 예측할 수 있어 폭넓은 활용이 가능하다”며 “광학 분야에서 동적인 매질에 연구에 새 방향을 제시하게 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 미래유망융합기술파이오니어사업 및 글로벌프론티어사업 파동에너지극한제어연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 협대역의 테라헤르츠파를 입사시켰을 때 시간적 경계의 변화에 따른 주파수 변환 실험 결과

그림2. 기술 개념도

2018.11.05

조회수 15199

-

김상욱 교수, 홍합접착제 이용해 성능 높인 그래핀 섬유 개발

〈 김인호 박사과정, 김상욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 흑연계 그래핀을 이용해 우수한 물성을 갖는 신개념의 탄소섬유를 개발했다.

연구팀이 개발한 탄소섬유는 홍합접착제로 잘 알려진 폴리도파민(poly-dopamine)을 이용해 그래핀 층간 접착력을 높여 고강도, 고전도도를 갖는다. 이 신소재는 직물형태의 다양한 웨어러블 장치용 원천소재로 활용 가능할 것으로 기대된다.

김인호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료과학분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 10월 4일자 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Mussel-Inspired Defect Engineering of Graphene Liquid Crystalline Fibers for Synergistic Enhancement of Mechanical Strength and Electrical Conductivity, 홍합접착제를 이용한 구조적 결함 제어를 통한 고강도/고전도도의 그래핀 액정 섬유 제조)

김상욱 교수 연구팀은 그래핀이 액체에 분산됐을 때 액정을 형성하는 새로운 현상을 최초로 밝히고 관련 원천특허를 보유하고 있다. 이후 그래핀 액정을 기반으로 하는 다양한 신소재 관련 후속연구를 통해 해당 분야를 선도하고 있다.

최근에는 그래핀 액정을 이용한 값싼 습식 섬유공정을 통해 기존 탄소섬유보다 훨씬 저렴한 탄소섬유의 제조가 가능한 것으로 규명됐다.

그러나 현재까지의 공정으로는 섬유 형성 과정에서 그래핀 층의 접힘 현상이 발생해 공극이 발생한다는 고질적인 문제점이 있다. 이러한 구조적 결함은 탄소섬유의 기계적 물성 뿐 아니라 전기전도성도 취약하게 만든다.

김 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 자연계의 홍합에서 영감을 얻어 개발된 고분자인 도파민의 접착 성질에 주목했다. 다양한 분야에서 연구되는 이 도파민을 이용하면 그래핀 층간의 접착력을 증가시켜 구조적 결함을 방지하는 효과를 기대할 수 있다.

연구팀은 이를 통해 구조적 결함이 제어된 고강도의 탄소섬유 제작에 성공했다. 또한 폴리도파민의 탄화과정을 통해 전기전도도 역시 향상된 섬유를 제조하는 데 성공했다.

연구팀은 도파민에 열처리를 가하면 그래핀과 유사한 구조를 갖는다는 이론을 바탕으로 그래핀 액정 상에서 도파민의 고분자화 조건을 최적화시켰고, 이를 섬유화해 기존 그래핀 섬유의 본질적인 결함 제어 문제를 해결했다.

또한 도파민의 구조 변환을 통해 기존 고분자의 근본적 한계인 전도도 측면에서 손해를 보지 않으면서, 도파민 분자에 존재하는 질소의 영향으로 전기전도도 측면에서도 물성이 향상됨을 확인했다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “그래핀 액정을 이용한 탄소섬유는 기술적 잠재성에도 불구하고 구조적 한계를 극복해야 하는 한계가 있었다”며 “이번 기술은 추후 복합섬유 제조 및 다양한 웨어러블 직물기반 응용소자에 활용 가능할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 박정영 교수, KIST 정현수 박사의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업(하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단), 나노․소재원천기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼즈 표지

그림2. (좌) 일반적인 그래핀 섬유의 단면과 (중), (우) 도파민을 이용하여 두단계로 결함 제어된 후의 그래핀 섬유의 단면의 전자현미경 이미지

김상욱 교수, 홍합접착제 이용해 성능 높인 그래핀 섬유 개발

〈 김인호 박사과정, 김상욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 흑연계 그래핀을 이용해 우수한 물성을 갖는 신개념의 탄소섬유를 개발했다.

연구팀이 개발한 탄소섬유는 홍합접착제로 잘 알려진 폴리도파민(poly-dopamine)을 이용해 그래핀 층간 접착력을 높여 고강도, 고전도도를 갖는다. 이 신소재는 직물형태의 다양한 웨어러블 장치용 원천소재로 활용 가능할 것으로 기대된다.

김인호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료과학분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 10월 4일자 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Mussel-Inspired Defect Engineering of Graphene Liquid Crystalline Fibers for Synergistic Enhancement of Mechanical Strength and Electrical Conductivity, 홍합접착제를 이용한 구조적 결함 제어를 통한 고강도/고전도도의 그래핀 액정 섬유 제조)

김상욱 교수 연구팀은 그래핀이 액체에 분산됐을 때 액정을 형성하는 새로운 현상을 최초로 밝히고 관련 원천특허를 보유하고 있다. 이후 그래핀 액정을 기반으로 하는 다양한 신소재 관련 후속연구를 통해 해당 분야를 선도하고 있다.

최근에는 그래핀 액정을 이용한 값싼 습식 섬유공정을 통해 기존 탄소섬유보다 훨씬 저렴한 탄소섬유의 제조가 가능한 것으로 규명됐다.

그러나 현재까지의 공정으로는 섬유 형성 과정에서 그래핀 층의 접힘 현상이 발생해 공극이 발생한다는 고질적인 문제점이 있다. 이러한 구조적 결함은 탄소섬유의 기계적 물성 뿐 아니라 전기전도성도 취약하게 만든다.

김 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 자연계의 홍합에서 영감을 얻어 개발된 고분자인 도파민의 접착 성질에 주목했다. 다양한 분야에서 연구되는 이 도파민을 이용하면 그래핀 층간의 접착력을 증가시켜 구조적 결함을 방지하는 효과를 기대할 수 있다.

연구팀은 이를 통해 구조적 결함이 제어된 고강도의 탄소섬유 제작에 성공했다. 또한 폴리도파민의 탄화과정을 통해 전기전도도 역시 향상된 섬유를 제조하는 데 성공했다.

연구팀은 도파민에 열처리를 가하면 그래핀과 유사한 구조를 갖는다는 이론을 바탕으로 그래핀 액정 상에서 도파민의 고분자화 조건을 최적화시켰고, 이를 섬유화해 기존 그래핀 섬유의 본질적인 결함 제어 문제를 해결했다.

또한 도파민의 구조 변환을 통해 기존 고분자의 근본적 한계인 전도도 측면에서 손해를 보지 않으면서, 도파민 분자에 존재하는 질소의 영향으로 전기전도도 측면에서도 물성이 향상됨을 확인했다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “그래핀 액정을 이용한 탄소섬유는 기술적 잠재성에도 불구하고 구조적 한계를 극복해야 하는 한계가 있었다”며 “이번 기술은 추후 복합섬유 제조 및 다양한 웨어러블 직물기반 응용소자에 활용 가능할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 박정영 교수, KIST 정현수 박사의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업(하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단), 나노․소재원천기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼즈 표지

그림2. (좌) 일반적인 그래핀 섬유의 단면과 (중), (우) 도파민을 이용하여 두단계로 결함 제어된 후의 그래핀 섬유의 단면의 전자현미경 이미지

2018.10.17

조회수 17885

-

성형진 교수, 미세유체 칩 내 액적 부피 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 고주파수의 음향방사현상을 이용해 미세유체 칩 내 액적의 부피를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

초소형 미세유체 칩 내에서 극미량의 유체 샘플을 이용해 복잡한 반응 및 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체역학기술이 요구된다. 특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 미세액적을 기반으로 하는 액적 기반 미세유체역학 분야에서 액적의 부피를 정교하게 제어하기 위한 액적 분할 기술의 개발을 위해 많은 노력이 있었다.

하지만 지금까지 개발된 미세액적 분할 기술은 정교한 액적 부피 제어가 어렵고 복잡한 시스템이 요구되며 제한된 유체 샘플에만 적용 가능하고 병렬 조작이 어려운 한계를 지니고 있었다.

이번 연구에서 연구팀은 고주파수 음파를 이용해 미세유체 칩 내 움직이는 미세액적에 국소적으로 음향 방사력을 인가해 원하는 크기로 액적을 분할할 수 있음을 보였다.

개발된 음향방사현상 기반 액적 분할 기술은 액적 내 샘플에 물리적 손상을 가하지 않으면서도 비접촉식으로 표지 없이 액적을 정교하게 분할할 수 있다는 점에서 기존 기술 보다 진일보한 기술이라는 평가를 받았다.

아울러 기존의 액적 분할 기술들이 외력과 액적 이동 방향이 수직을 이루는 직교 배열을 차용하고 있는 것과 달리 두 방향이 나란한 평행 배열을 채택하여 병렬 조작이 가능하다.

또한 기존 기술과 달리 미세유체 칩과 외력 생성을 위한 기판의 비가역적 결합이 필요하지 않아 미세유체 칩을 손쉽게 교체할 수 있다는 특징을 지녀 기존 기술보다 상용화 유리한 기술이다.

박진수 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체역학 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2018년 3호의 표지논문으로 선정됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술을 통해 미세액적에 국소적으로 음향방사력을 가해 미세유체칩 내 움직이는 미세액적을 원하는 크기로 정교하게 분할할 수 있다”고 말했다.

성형진 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체역학을 활용한 제약, 생화학, 물질합성, 의학, 생명공학 연구 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST-KUSTAR, 한국연구재단의 창의연구지원사업과 글로벌박사펠로우십, 극지연구소의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지논문

성형진 교수, 미세유체 칩 내 액적 부피 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 고주파수의 음향방사현상을 이용해 미세유체 칩 내 액적의 부피를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

초소형 미세유체 칩 내에서 극미량의 유체 샘플을 이용해 복잡한 반응 및 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체역학기술이 요구된다. 특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 미세액적을 기반으로 하는 액적 기반 미세유체역학 분야에서 액적의 부피를 정교하게 제어하기 위한 액적 분할 기술의 개발을 위해 많은 노력이 있었다.

하지만 지금까지 개발된 미세액적 분할 기술은 정교한 액적 부피 제어가 어렵고 복잡한 시스템이 요구되며 제한된 유체 샘플에만 적용 가능하고 병렬 조작이 어려운 한계를 지니고 있었다.

이번 연구에서 연구팀은 고주파수 음파를 이용해 미세유체 칩 내 움직이는 미세액적에 국소적으로 음향 방사력을 인가해 원하는 크기로 액적을 분할할 수 있음을 보였다.

개발된 음향방사현상 기반 액적 분할 기술은 액적 내 샘플에 물리적 손상을 가하지 않으면서도 비접촉식으로 표지 없이 액적을 정교하게 분할할 수 있다는 점에서 기존 기술 보다 진일보한 기술이라는 평가를 받았다.

아울러 기존의 액적 분할 기술들이 외력과 액적 이동 방향이 수직을 이루는 직교 배열을 차용하고 있는 것과 달리 두 방향이 나란한 평행 배열을 채택하여 병렬 조작이 가능하다.

또한 기존 기술과 달리 미세유체 칩과 외력 생성을 위한 기판의 비가역적 결합이 필요하지 않아 미세유체 칩을 손쉽게 교체할 수 있다는 특징을 지녀 기존 기술보다 상용화 유리한 기술이다.

박진수 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체역학 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2018년 3호의 표지논문으로 선정됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술을 통해 미세액적에 국소적으로 음향방사력을 가해 미세유체칩 내 움직이는 미세액적을 원하는 크기로 정교하게 분할할 수 있다”고 말했다.

성형진 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체역학을 활용한 제약, 생화학, 물질합성, 의학, 생명공학 연구 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST-KUSTAR, 한국연구재단의 창의연구지원사업과 글로벌박사펠로우십, 극지연구소의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지논문

2018.03.02

조회수 17357

-

하동수 교수, 양 날개를 개별 제어할 수 있는 드론 개발

〈 이 상 민 학생, 하 동 수 교수〉

우리 대학 조천식녹색교통대학원 하동수 교수 연구팀이 양 날개(주익[主翼], 비행기 몸체 중앙에서 양쪽으로 뻗은 날개)를 각각 분리시켜 개별적으로 제어할 수 있는 드론을 개발했다.

하 교수 연구팀이 개발한 분리형 주익 개별제어 비행체는 주익을 두 개로 완전히 분리해 별개로 제어할 수 있기 때문에 높은 에너지 효율, 기민한 운행, 작은 반경의 회전 운행이 가능하다.

우리에게 익숙한 일반항공기는 일체형 주익을 사용한다. 이는 공기 양력을 이용한 비행체이기 때문에 에너지 효율은 높지만 회전반경이 커 기민한 동작이 어렵다.

반면 여러 개의 프로펠러를 회전시켜 양력을 얻는 기존 방식은 회전반경이 작아 기민하게 동작할 수 있지만 공기 양력을 이용하지 못해 에너지 효율이 낮다.

하 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 주익이 분리된 개별 제어형 비행체를 개발했다. 이는 분리된 주익의 회전을 개별적으로 제어하고 꼬리에 달린 모터의 추진방향을 바꾸는 방식으로 이를 통해 수직비행 및 수평비행의 전환을 구현했다.

주익을 분리하는 방법에는 두 가지가 있다. 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 따로 사용하는 방식, 몸체의 측면을 주익 제어용 기기의 일부로 활용하며 개별적 지지대를 이용하는 방식이 있다.

이번에 개발한 드론은 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 이용하는 방식으로 제작됐다.

연구팀의 기술은 원하는 운행방식에 따라 분리된 주익의 개별제어를 실행하며 제어결과는 비행체에 장착된 센서를 통해 다시 조정되는 과정을 거친다. 이러한 운행방식으로 일반 항공기가 만들 수 없는 다양한 동작이 가능해진다.

연구팀의 기술은 지난 11월 미국 우버와 나사가 발표한 도심지역 근거리 항공택시처럼 점차 보급될 중, 단거리 지역의 항공 교통에 속도, 기민성, 에너지 효율을 갖춘 비행체로 쓰일 것으로 기대된다.

하 교수는 “개발한 비행체는 민수용 항공교통, 군용 항공무기체계, 일반 안전관리 등 다양한 분야에 폭넓게 활용 가능하다”며 “주익 분리 및 독립제어는 비행 방식의 다양하고 효과적인 구현에 영향을 미친다. 2016년 설계 시점부터 한국, 미국, 중국등에 다양한 분리제어 구현방식에 대한 관련 특허를 출원했다”고 말했다.

이번 연구는 정보통신기술진흥센터의 ITRC 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수직 이착륙, 수직 및 수평비행이 가능한 분리형 주익(主翼) 독립제어기술

하동수 교수, 양 날개를 개별 제어할 수 있는 드론 개발

〈 이 상 민 학생, 하 동 수 교수〉

우리 대학 조천식녹색교통대학원 하동수 교수 연구팀이 양 날개(주익[主翼], 비행기 몸체 중앙에서 양쪽으로 뻗은 날개)를 각각 분리시켜 개별적으로 제어할 수 있는 드론을 개발했다.

하 교수 연구팀이 개발한 분리형 주익 개별제어 비행체는 주익을 두 개로 완전히 분리해 별개로 제어할 수 있기 때문에 높은 에너지 효율, 기민한 운행, 작은 반경의 회전 운행이 가능하다.

우리에게 익숙한 일반항공기는 일체형 주익을 사용한다. 이는 공기 양력을 이용한 비행체이기 때문에 에너지 효율은 높지만 회전반경이 커 기민한 동작이 어렵다.

반면 여러 개의 프로펠러를 회전시켜 양력을 얻는 기존 방식은 회전반경이 작아 기민하게 동작할 수 있지만 공기 양력을 이용하지 못해 에너지 효율이 낮다.

하 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 주익이 분리된 개별 제어형 비행체를 개발했다. 이는 분리된 주익의 회전을 개별적으로 제어하고 꼬리에 달린 모터의 추진방향을 바꾸는 방식으로 이를 통해 수직비행 및 수평비행의 전환을 구현했다.

주익을 분리하는 방법에는 두 가지가 있다. 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 따로 사용하는 방식, 몸체의 측면을 주익 제어용 기기의 일부로 활용하며 개별적 지지대를 이용하는 방식이 있다.

이번에 개발한 드론은 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 이용하는 방식으로 제작됐다.

연구팀의 기술은 원하는 운행방식에 따라 분리된 주익의 개별제어를 실행하며 제어결과는 비행체에 장착된 센서를 통해 다시 조정되는 과정을 거친다. 이러한 운행방식으로 일반 항공기가 만들 수 없는 다양한 동작이 가능해진다.

연구팀의 기술은 지난 11월 미국 우버와 나사가 발표한 도심지역 근거리 항공택시처럼 점차 보급될 중, 단거리 지역의 항공 교통에 속도, 기민성, 에너지 효율을 갖춘 비행체로 쓰일 것으로 기대된다.

하 교수는 “개발한 비행체는 민수용 항공교통, 군용 항공무기체계, 일반 안전관리 등 다양한 분야에 폭넓게 활용 가능하다”며 “주익 분리 및 독립제어는 비행 방식의 다양하고 효과적인 구현에 영향을 미친다. 2016년 설계 시점부터 한국, 미국, 중국등에 다양한 분리제어 구현방식에 대한 관련 특허를 출원했다”고 말했다.

이번 연구는 정보통신기술진흥센터의 ITRC 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수직 이착륙, 수직 및 수평비행이 가능한 분리형 주익(主翼) 독립제어기술

2018.01.04

조회수 11995

-

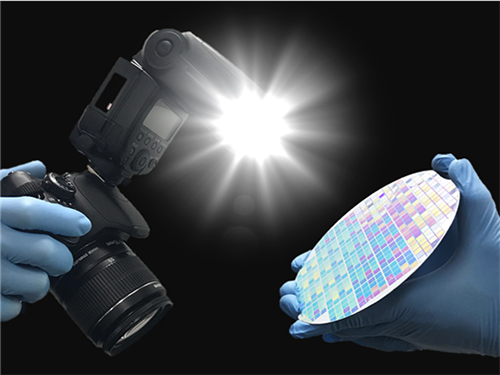

김상욱 교수, 카메라 플래시로 7나노미터 반도체 패턴 제작 기술 개발

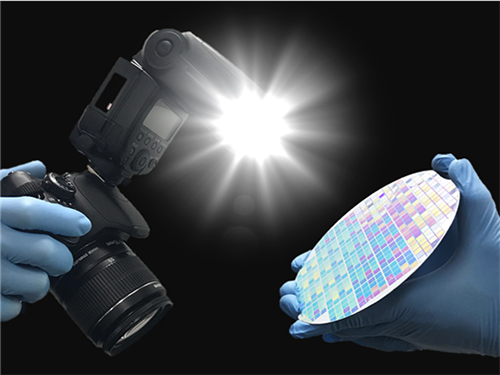

〈 김상욱 교수, 진형민 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 카메라의 플래시를 이용해 반도체를 제작하는 기술을 개발했다.

이 기술은 반도체용 7나노미터 패턴 기법으로 한 번의 플래시를 조사하는 것만으로 대면적에서 초미세 패턴을 제작할 수 있다. 향후 고효율, 고집적 반도체 소자 제작 등에 활용 가능할 것으로 기대된다.

진형민 연구원, 박대용 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 8월 21일자 온라인 판에 게재됐다.

4차 산업혁명의 주요 요소인 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등의 기술에는 고용량, 고성능 반도체 소자가 핵심적으로 필요하다. 이러한 차세대 고집적 반도체 소자를 만들기 위해서는 패턴을 매우 작게 형성하는 리소그래피(Lithography) 기술의 개발이 필수적이다.

현재 관련 업계에서는 작은 패턴 제작에 주로 광 리소그래피(Photolithograph) 기술을 이용하고 있다. 하지만 이 기술은 10나노미터 이하의 패턴을 형성하기엔 한계가 있다.

고분자를 이용한 분자조립 패턴 기술은 공정비용이 저렴하고 10나노미터 이하 패턴 형성이 가능해 광 리소그래피를 대신할 차세대 기술로 각광받고 있다. 그러나 고온 열처리나 유독성 증기 처리에 시간이 많이 소요되기 때문에 대량 생산이 어려워 상용화에 한계가 있다.

연구팀은 고분자 분자조립 패턴 기술의 문제 해결을 위해 순간적으로 강한 빛을 내는 카메라 플래시를 활용했다. 플래시 빛을 이용하면 15 밀리 초(1밀리 초 : 천분의 1초) 내에 7나노미터의 반도체 패턴을 구현할 수 있고, 대면적에서 수십 밀리 초의 짧은 시간 내에 수 백도의 고온을 낼 수 있다.

연구팀은 이 기술을 고분자 분자 조립에 응용해 단 한 번의 플래시를 조사하는 것으로 분자 조립 패턴을 형성할 수 있음을 증명했다.

또한 연구팀은 고온 열처리 공정이 불가능한 고분자 유연 기판에도 적용이 가능함을 확인했다. 이를 통해 차세대 유연 반도체 제작에 응용할 수 있을 것으로 보인다.

연구팀은 카메라 플래시 광열 공정을 분자 조립 기술에 도입해 분자 조립 반도체기술의 실현을 앞당길 수 있는 고효율의 기술이라고 밝혔다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “분자조립 반도체 기술은 그 잠재성에도 불구하고 공정효율 제고가 큰 숙제로 남아 있었다”며 “이번 기술은 분자조립기반 반도체의 실용화에 획기적 해결책이 될 것이다”고 말했다.

신소재공학과 이건재 교수, 부산대학교 재료공학과 김광호 교수와의 공동으로 진행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 플래시 광을 이용한 반도체 패턴 형성

사진2. 플래시 광을 이용한 분자조립 패턴 형성 모식도

사진3. 다양한 가이드 패턴을 이용한 자기조립 패턴 제어와 고분자 유연기판에서의 플래시 자기조립 패턴 형성

김상욱 교수, 카메라 플래시로 7나노미터 반도체 패턴 제작 기술 개발

〈 김상욱 교수, 진형민 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 카메라의 플래시를 이용해 반도체를 제작하는 기술을 개발했다.

이 기술은 반도체용 7나노미터 패턴 기법으로 한 번의 플래시를 조사하는 것만으로 대면적에서 초미세 패턴을 제작할 수 있다. 향후 고효율, 고집적 반도체 소자 제작 등에 활용 가능할 것으로 기대된다.

진형민 연구원, 박대용 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 8월 21일자 온라인 판에 게재됐다.

4차 산업혁명의 주요 요소인 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등의 기술에는 고용량, 고성능 반도체 소자가 핵심적으로 필요하다. 이러한 차세대 고집적 반도체 소자를 만들기 위해서는 패턴을 매우 작게 형성하는 리소그래피(Lithography) 기술의 개발이 필수적이다.

현재 관련 업계에서는 작은 패턴 제작에 주로 광 리소그래피(Photolithograph) 기술을 이용하고 있다. 하지만 이 기술은 10나노미터 이하의 패턴을 형성하기엔 한계가 있다.

고분자를 이용한 분자조립 패턴 기술은 공정비용이 저렴하고 10나노미터 이하 패턴 형성이 가능해 광 리소그래피를 대신할 차세대 기술로 각광받고 있다. 그러나 고온 열처리나 유독성 증기 처리에 시간이 많이 소요되기 때문에 대량 생산이 어려워 상용화에 한계가 있다.

연구팀은 고분자 분자조립 패턴 기술의 문제 해결을 위해 순간적으로 강한 빛을 내는 카메라 플래시를 활용했다. 플래시 빛을 이용하면 15 밀리 초(1밀리 초 : 천분의 1초) 내에 7나노미터의 반도체 패턴을 구현할 수 있고, 대면적에서 수십 밀리 초의 짧은 시간 내에 수 백도의 고온을 낼 수 있다.

연구팀은 이 기술을 고분자 분자 조립에 응용해 단 한 번의 플래시를 조사하는 것으로 분자 조립 패턴을 형성할 수 있음을 증명했다.

또한 연구팀은 고온 열처리 공정이 불가능한 고분자 유연 기판에도 적용이 가능함을 확인했다. 이를 통해 차세대 유연 반도체 제작에 응용할 수 있을 것으로 보인다.

연구팀은 카메라 플래시 광열 공정을 분자 조립 기술에 도입해 분자 조립 반도체기술의 실현을 앞당길 수 있는 고효율의 기술이라고 밝혔다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “분자조립 반도체 기술은 그 잠재성에도 불구하고 공정효율 제고가 큰 숙제로 남아 있었다”며 “이번 기술은 분자조립기반 반도체의 실용화에 획기적 해결책이 될 것이다”고 말했다.

신소재공학과 이건재 교수, 부산대학교 재료공학과 김광호 교수와의 공동으로 진행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 플래시 광을 이용한 반도체 패턴 형성

사진2. 플래시 광을 이용한 분자조립 패턴 형성 모식도

사진3. 다양한 가이드 패턴을 이용한 자기조립 패턴 제어와 고분자 유연기판에서의 플래시 자기조립 패턴 형성

2017.09.13

조회수 22509

-

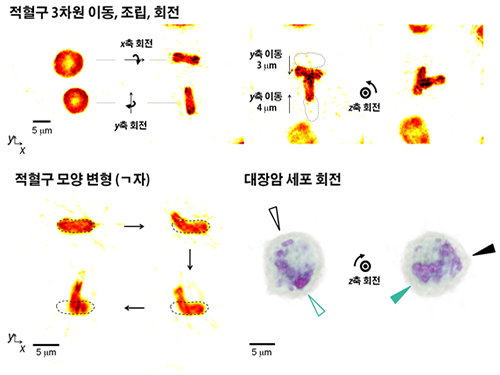

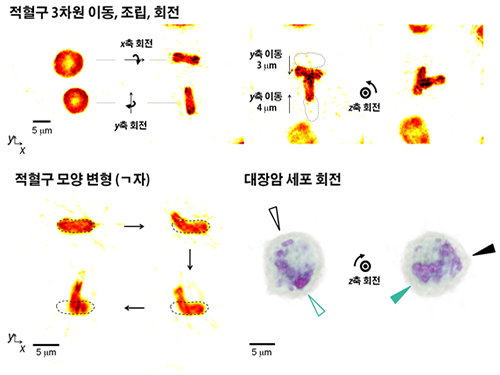

박용근 교수, 세포 자유롭게 변형 가능한 홀로그래피 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 세포와 같이 복잡한 3차원 물체를 빛을 통해 자유자재로 제어할 수 있는 홀로그래피 기술을 개발했다.

이 기술은 복잡한 형상을 갖는 물체들을 포획하고 조립하면서 실시간 촬영이 가능해 세포들 간의 상호를 연구하거나 미세한 물체를 제작하고 조립하는 새로운 응용 분야를 개척할 수 있을 있을 것으로 보인다.

이번 연구 결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 5월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

광학 집게라고 불리는 기존 광 제어 기술은 레이저로 광 초점을 만들어 그 초점에 구형 물체를 포획하는 방식이다. 렌즈를 이용해 작은 레이저 광 초점을 만들면 이 광초점에 자석에 철가루가 끌려오듯 주변 미세 물체를 달라붙게 하는 기술이다.

또한 이 기술은 초점의 위치를 옮기거나 힘을 가하는 방식으로 포획된 구형 물체의 3차원 위치를 조절할 수 있다. 1997년 노벨 물리학상의 공적인 이 기술은 물리학 및 광학 분야 등에 널리 이용된다.

그러나 이 광학 집게 기술은 물체의 모양이 복잡해지는 경우에는 물체를 안정적으로 포획하기 어렵다. 제어할 수 있는 물체의 방향이 제한적이기 때문에 생명 세포처럼 복잡한 3차원 형상을 가진 미세 물체를 광 제어하는 데는 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 임의의 형상을 가진 복잡한 물체도 포획할 수 있는 새로운 레이저 포획 기술을 개발했다.

이 기술은 우선 3차원 홀로그래픽 현미경을 이용해 물체의 3차원 정보를 실시간 측정한 뒤 그 정보를 바탕으로 물체를 효과적으로 제어할 수 있는 광학 패턴을 정밀히 계산해 입사하는 방식이다.

기존 광학 집게 기술이 단순한 광 초점을 이용한 수동적 방식이라면 이 기술은 물체에 따라 능동적으로 적용할 수 있다.

빛과 물체의 모양이 같아질 때 물체가 갖는 에너지가 최소화돼 복잡한 형상의 물체더라도 안정적으로 포획할 수 있음을 확인했다. 이는 물리적으로는 에너지를 최소화하는 방향으로 현상이 발생하는 원리와 같다.

연구팀은 물체가 다양한 위치, 방향, 모양을 갖게 제어해 물체의 3차원 운동을 자유자재로 제어하고 원하는 모양으로 만들 수 있었다. 마치 거푸집을 자유롭게 제작해 원하는 석고상을 만들어내는 것과 같다.

연구팀은 이 기술을 통해 적혈구 세포를 안정적으로 집어 원하는 각도로의 회전, 기역자 모양으로 변형, 두 개의 적혈구를 조립해 새로운 구조물 제작 등을 구현하는 데 성공했다. 또한 복잡한 구조인 대장암 세포를 안정적으로 포획하고 원하는 각도로 회전시킬 수 있었다.

이 기술은 안정적인 상태에서 세포를 원하는 모양으로 변형시킬 수 있어 세포에 힘을 가하여 변형시킬 때의 세포 반응을 정량적으로 분석할 수 있다.

논문의 1저자인 김규현 박사는 “복잡한 형상을 가진 물체의 모양, 특성 등 사전 정보를 몰라도 물체의 운동을 자유자재로 제어할 수 있는 기술이다”며 “생물 물리학 연구, 부유 물질 및 나노 물체 조립 등의 다양한 분야에 응용 가능할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 능동 광 제어 기술의 모식도

그림2. 복잡한 형태의 생명 세포들의 3차원 운동 및 모양 제어 결과

박용근 교수, 세포 자유롭게 변형 가능한 홀로그래피 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 세포와 같이 복잡한 3차원 물체를 빛을 통해 자유자재로 제어할 수 있는 홀로그래피 기술을 개발했다.

이 기술은 복잡한 형상을 갖는 물체들을 포획하고 조립하면서 실시간 촬영이 가능해 세포들 간의 상호를 연구하거나 미세한 물체를 제작하고 조립하는 새로운 응용 분야를 개척할 수 있을 있을 것으로 보인다.

이번 연구 결과는 네이처 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 5월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

광학 집게라고 불리는 기존 광 제어 기술은 레이저로 광 초점을 만들어 그 초점에 구형 물체를 포획하는 방식이다. 렌즈를 이용해 작은 레이저 광 초점을 만들면 이 광초점에 자석에 철가루가 끌려오듯 주변 미세 물체를 달라붙게 하는 기술이다.

또한 이 기술은 초점의 위치를 옮기거나 힘을 가하는 방식으로 포획된 구형 물체의 3차원 위치를 조절할 수 있다. 1997년 노벨 물리학상의 공적인 이 기술은 물리학 및 광학 분야 등에 널리 이용된다.

그러나 이 광학 집게 기술은 물체의 모양이 복잡해지는 경우에는 물체를 안정적으로 포획하기 어렵다. 제어할 수 있는 물체의 방향이 제한적이기 때문에 생명 세포처럼 복잡한 3차원 형상을 가진 미세 물체를 광 제어하는 데는 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 임의의 형상을 가진 복잡한 물체도 포획할 수 있는 새로운 레이저 포획 기술을 개발했다.

이 기술은 우선 3차원 홀로그래픽 현미경을 이용해 물체의 3차원 정보를 실시간 측정한 뒤 그 정보를 바탕으로 물체를 효과적으로 제어할 수 있는 광학 패턴을 정밀히 계산해 입사하는 방식이다.

기존 광학 집게 기술이 단순한 광 초점을 이용한 수동적 방식이라면 이 기술은 물체에 따라 능동적으로 적용할 수 있다.

빛과 물체의 모양이 같아질 때 물체가 갖는 에너지가 최소화돼 복잡한 형상의 물체더라도 안정적으로 포획할 수 있음을 확인했다. 이는 물리적으로는 에너지를 최소화하는 방향으로 현상이 발생하는 원리와 같다.

연구팀은 물체가 다양한 위치, 방향, 모양을 갖게 제어해 물체의 3차원 운동을 자유자재로 제어하고 원하는 모양으로 만들 수 있었다. 마치 거푸집을 자유롭게 제작해 원하는 석고상을 만들어내는 것과 같다.

연구팀은 이 기술을 통해 적혈구 세포를 안정적으로 집어 원하는 각도로의 회전, 기역자 모양으로 변형, 두 개의 적혈구를 조립해 새로운 구조물 제작 등을 구현하는 데 성공했다. 또한 복잡한 구조인 대장암 세포를 안정적으로 포획하고 원하는 각도로 회전시킬 수 있었다.

이 기술은 안정적인 상태에서 세포를 원하는 모양으로 변형시킬 수 있어 세포에 힘을 가하여 변형시킬 때의 세포 반응을 정량적으로 분석할 수 있다.

논문의 1저자인 김규현 박사는 “복잡한 형상을 가진 물체의 모양, 특성 등 사전 정보를 몰라도 물체의 운동을 자유자재로 제어할 수 있는 기술이다”며 “생물 물리학 연구, 부유 물질 및 나노 물체 조립 등의 다양한 분야에 응용 가능할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 능동 광 제어 기술의 모식도

그림2. 복잡한 형태의 생명 세포들의 3차원 운동 및 모양 제어 결과

2017.05.25

조회수 15371

-

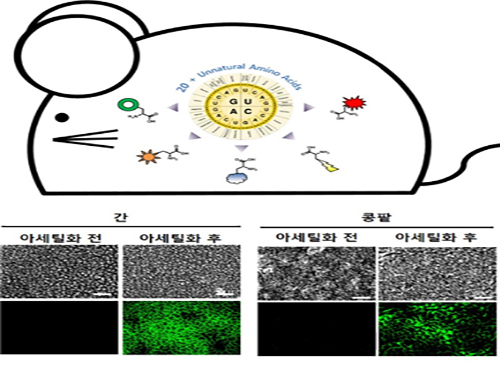

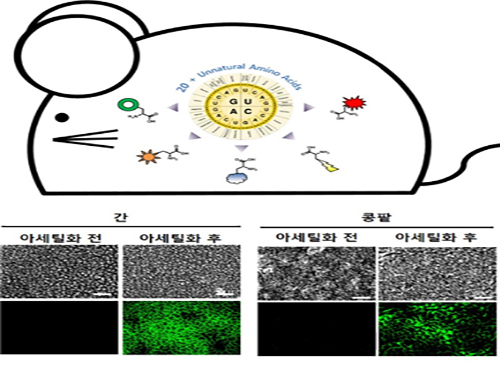

박희성 교수, 맞춤형 단백질 변형기술 동물 모델 적용에 성공

우리 대학 화학과 박희성 교수 연구팀이 아주대 의과대학 박찬배 교수와의 공동 연구를 통해 동물 모델에서 단백질의 아세틸화 변형을 조절할 수 있는 기술을 개발했다.

인간의 질병 연구에 대표적으로 쓰이는 쥐 모델에서 단백질 아세틸화를 조절할 수 있게 돼 다양한 질병의 원인을 밝힐 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프런티어사업(의약바이오컨버젼스연구단, 단장 김성훈)과 지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단(단장 김선창), 식약처의 미래 맞춤형 모델동물개발 연구사업단(단장 이한웅)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 21일자 온라인 판에 게재됐다.

우리 몸의 세포에서 만들어지는 2만 여종의 단백질은 생합성 이후 인산화, 아세틸화, 당화 등 200여 종의 다양한 변형(post-translational modification)이 발생하게 된다.

세포 내 단백질들은 다양한 변형을 통해 기능과 활성이 조절되며 이러한 변형은 생체 내에서 세포 신호 전달 및 성장 등 우리 몸의 정상적인 신진대사 활동을 조절하는 매우 중요한 역할을 한다.

하지만 유전적 또는 환경적 요인으로 인해 단백질 변형이 비정상적으로 일어나면 세포의 신호 전달, 대사 활동 등이 손상돼 암, 치매, 당뇨를 포함한 다양한 중증 질환을 유발한다.

기존에는 이러한 비정상적 단백질 변형을 동물 모델에서 인위적으로 유발시키고 제어하는 기술이 존재하지 않아 질병의 원인 규명 및 신약 개발 연구에 어려움이 있었다.

박 교수팀은 2016년 9월 다양한 비정상 변형 단백질을 합성할 수 있는 맞춤형 단백질 변형 기술을 개발해 사이언스(Science)지에 발표한 바 있다.

연구팀은 기존 연구를 더 발전시켜 각종 암과 치매 등의 이유가 되는 퇴행성 신경질환의 원인인 비정상적인 단백질 아세틸화를 동물 모델에서 직접 구현하는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 바탕으로 실험용 쥐의 특정한 발달 단계나 시기에 표적 단백질의 특정 위치에서 아세틸화 변형을 조절할 수 있음을 증명했다.

또한 다른 조직에 영향을 주지 않고 간이나 콩팥 등 특정 조직이나 기관에서만 표적 단백질의 아세틸화 변형 제어가 가능함을 확인했다.

연구팀은 “이 기술은 암과 치매 등 단백질의 비정상적 변형으로 발생하는 각종 질병의 바이오마커 발굴 등 질병 원인 규명 연구의 획기적인 전기를 마련할 것으로 기대된다”고 말했다.

박희성 교수는 “실용화 될 경우 지금까지 실현이 어려웠던 다양한 질병에 대한 실질적 동물 모델을 제조할 수 있을 것으로 전망된다”며 “향후 맞춤형 표적 항암제 및 뇌신경 치료제 개발 등 글로벌 신약 연구에 새 패러다임을 열 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 아세틸화 변형 조절 마우스 개발 및 아세틸화 제어 결과

그림2. 비정상적인 단백질 변형 및 각종 질병의 모식도

박희성 교수, 맞춤형 단백질 변형기술 동물 모델 적용에 성공

우리 대학 화학과 박희성 교수 연구팀이 아주대 의과대학 박찬배 교수와의 공동 연구를 통해 동물 모델에서 단백질의 아세틸화 변형을 조절할 수 있는 기술을 개발했다.

인간의 질병 연구에 대표적으로 쓰이는 쥐 모델에서 단백질 아세틸화를 조절할 수 있게 돼 다양한 질병의 원인을 밝힐 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프런티어사업(의약바이오컨버젼스연구단, 단장 김성훈)과 지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단(단장 김선창), 식약처의 미래 맞춤형 모델동물개발 연구사업단(단장 이한웅)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 21일자 온라인 판에 게재됐다.

우리 몸의 세포에서 만들어지는 2만 여종의 단백질은 생합성 이후 인산화, 아세틸화, 당화 등 200여 종의 다양한 변형(post-translational modification)이 발생하게 된다.

세포 내 단백질들은 다양한 변형을 통해 기능과 활성이 조절되며 이러한 변형은 생체 내에서 세포 신호 전달 및 성장 등 우리 몸의 정상적인 신진대사 활동을 조절하는 매우 중요한 역할을 한다.

하지만 유전적 또는 환경적 요인으로 인해 단백질 변형이 비정상적으로 일어나면 세포의 신호 전달, 대사 활동 등이 손상돼 암, 치매, 당뇨를 포함한 다양한 중증 질환을 유발한다.

기존에는 이러한 비정상적 단백질 변형을 동물 모델에서 인위적으로 유발시키고 제어하는 기술이 존재하지 않아 질병의 원인 규명 및 신약 개발 연구에 어려움이 있었다.

박 교수팀은 2016년 9월 다양한 비정상 변형 단백질을 합성할 수 있는 맞춤형 단백질 변형 기술을 개발해 사이언스(Science)지에 발표한 바 있다.

연구팀은 기존 연구를 더 발전시켜 각종 암과 치매 등의 이유가 되는 퇴행성 신경질환의 원인인 비정상적인 단백질 아세틸화를 동물 모델에서 직접 구현하는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 바탕으로 실험용 쥐의 특정한 발달 단계나 시기에 표적 단백질의 특정 위치에서 아세틸화 변형을 조절할 수 있음을 증명했다.

또한 다른 조직에 영향을 주지 않고 간이나 콩팥 등 특정 조직이나 기관에서만 표적 단백질의 아세틸화 변형 제어가 가능함을 확인했다.

연구팀은 “이 기술은 암과 치매 등 단백질의 비정상적 변형으로 발생하는 각종 질병의 바이오마커 발굴 등 질병 원인 규명 연구의 획기적인 전기를 마련할 것으로 기대된다”고 말했다.

박희성 교수는 “실용화 될 경우 지금까지 실현이 어려웠던 다양한 질병에 대한 실질적 동물 모델을 제조할 수 있을 것으로 전망된다”며 “향후 맞춤형 표적 항암제 및 뇌신경 치료제 개발 등 글로벌 신약 연구에 새 패러다임을 열 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 아세틸화 변형 조절 마우스 개발 및 아세틸화 제어 결과

그림2. 비정상적인 단백질 변형 및 각종 질병의 모식도

2017.03.06

조회수 22429

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 21851

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 21851 정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08 조회수 27606

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08 조회수 27606 조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

2019.04.10 조회수 23668

조광현 교수, 뇌의 제어구조 규명

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크에 내재된 뇌의 제어구조를 규명했다.

이번 연구를 통해 뇌의 동작 원리에 대한 이해를 높이고, 뇌의 제어구조 분석을 통해 뇌 질환 연구 및 치료에 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학을 통해 규명했다는 의의가 있다.

이병욱 박사, 강의룡, 장홍준 박사과정이 참여한 이번 연구는 셀(Cell) 출판사가 펴내는 융합과학 국제학술지 ‘아이사이언스(iScience)’ 3월 29일 자에 게재됐다.

뇌의 다양한 인지기능은 뇌 영역들 사이의 복잡한 연결을 통한 영역 간 상호작용으로 이뤄진다. 최근 뇌의 연결성에 대한 정보가 뇌의 동작 원리를 파악하는 핵심이라는 의견이 대두되면서 세계적으로 뇌 연결성을 파악하기 위한 커넥톰(Connectome) 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이를 통해 뇌 영역 사이의 구체적 연결성이 파악되고 있지만 복잡한 연결성에 내재된 뇌의 동작 원리에 대한 이해는 아직 매우 부족한 상황이다. 특히 뇌의 강건하면서 효율적 정보처리 능력의 기반이 되는 뇌의 숨겨진 제어구조는 파악된 내용이 없다.

조 교수 연구팀은 뇌의 제어구조 분석을 위해 ‘미국국립보건원(NIH) 휴먼 커넥톰 프로젝트(Human Connectome Project)’에서 제공하는 정상인의 뇌 영상 이미지 데이터를 활용해 뇌 영영 간 네트워크를 구축했다.

이후 연구팀은 그래프 이론의 최소지배집합(minimum dominating set) 개념을 활용해 뇌 영역 간 복잡한 연결 네트워크의 제어구조를 분석했다.

최소지배집합이란 네트워크의 각 노드(뇌의 각 영역)가 링크(뇌의 서로 다른 영역간의 연결)로 연결된 이웃 노드에 직접적 영향을 줘 기능을 제어할 수 있다고 가정할 때, 네트워크를 구성하는 모든 노드를 제어하는 데 필요한 최소한의 노드 집합을 말한다.

기존 여러 연구를 통해 다양한 생체 네트워크 및 통신망, 전력망 등의 복잡계 네트워크를 제어하는 데 있어서 최소지배집합이 핵심적인 역할을 한다는 것이 보고된 바 있다.

연구팀은 최소지배집합을 기반으로 ‘제어영역의 분포(distribution of control)’와 ‘제어영역의 중첩(overlap in control area)’이라는 두 가지 지표를 정의한 뒤 이를 기준으로 총 네 종류의 제어구조를 정의했다.

이후 연구팀은 브레인 네트워크를 비롯해 도로망, 통신망, 소셜 네트워크 등 실존하는 다양한 복잡계 네트워크가 어떤 제어구조를 갖는지 분석했다. 분석 결과 뇌는 다른 대부분 네트워크와는 달리 제어영역이 분산된 동시에 서로 중첩된 특이한 구조로 이뤄짐을 밝혀냈다.

뇌의 이러한 제어구조는 외부 섭동에 의한 네트워크의 높은 강건성을 유지하면서 동시에 여러 인지기능을 효율적으로 수행하기 위한 영역들의 상호 활성화를 다양하게 하기 위한 것임을 밝혔다.

IT와 BT가 융합된 시스템생물학 접근을 통한 브레인 네트워크의 구조분석은 인공지능의 발전에도 기여할 것으로 보인다. 브레인 네트워크의 진화적 설계원리에 대한 이해를 높인다면 컴퓨터 과학자들이 이를 이용해 새로운 인공지능 기술을 개발할 수 있다.

조 교수는 “지금껏 뇌의 제어구조가 밝혀진 바가 없었다”라며 “복잡한 연결성에 숨겨진 브레인 네트워크의 진화적 설계원리를 시스템생물학 연구를 통해 찾아냄으로써 뇌의 동작 원리를 파악할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뇌의 제어구조 규명

그림2. 뇌 영역 간 네트워크 구축

2019.04.10 조회수 23668 이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합으로 공학적 난제 해결

〈 (왼쪽부터) 안수진 박사과정, 이지항 박사, 이상완 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 영국 케임브리지 대학, 구글 딥마인드와의 공동 연구를 통해 차세대 뇌 기반 인공지능 시스템 설계의 방향을 제시했다.

이번 연구는 인간의 두뇌가 기존의 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 부분을 해결할 수 있다는 사실에 기반한 신경과학-인공지능 융합 연구이다.

성능, 효율, 속도의 균형적 설계와 같은 다양한 공학적 난제를 해결할 수 있는 신경과학 기반 강화학습 이론을 제안한 것으로 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 이지항 박사, 안수진 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 사이언스의 자매지 ‘사이언스 로보틱스(Science Robotics)’ 1월 16일 자 온라인판에 포커스 형식으로 게재됐다.

최적제어 이론에서 출발한 강화학습은 기계 학습의 한 영역으로 지난 20여 년 동안 꾸준히 연구된 분야이다. 특히 지난 5년 동안은 딥러닝 기술을 발전과 맞물려 급격한 성장을 이뤘다.

딥러닝 기반 강화학습 알고리즘은 최근 알파고와 같은 전략 탐색 문제, 로봇 제어, 응급실 비상 대응 시스템과 같은 의료 진단 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 그러나 주어진 문제에 맞게 시스템을 설계해야 하는 점, 불확실성이 높은 환경에서는 성능이 보장되지 않는 점 등이 근본적인 해결책으로 남아있다.

강화학습은 의사 결정 및 계산신경과학 분야에서도 지난 20년간 꾸준히 연구되고 있다. 이상완 교수는 2014년 인간의 전두엽-기저핵 뇌 회로에서 이종 강화학습을 제어한다는 신경과학적 증거를 학계에 발표한 바 있다. 2015년에는 같은 뇌 회로에서 고속 추론 과정을 제어한다는 연구를 발표했다.

연구팀은 이번 연구에서 강화학습 등의 개별 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 공학적 문제를 인간의 두뇌가 이미 해결하고 있다는 사실에 기반한 ‘전두엽 메타 제어’ 이론을 제안했다.

중뇌 도파민-복외측전전두피질 네트워크에서 외부 환경에 대한 학습의 신뢰도를 스스로 평가할 수 있는 보상 예측 신호나 상태 예측 신호와 같은 정보를 처리하며, 인간의 두뇌는 이 정보들을 경쟁적-협력적으로 통합하는 프로세스를 통해 외부 환경에 가장 적합한 학습 및 추론 전략을 찾는다는 것이 이론의 핵심이다.

이러한 원리를 단일 인공지능 알고리즘이나 로봇설계에 적용하면 외부 상황변화에 강인하게 성능, 효율, 속도 세 조건(performance-efficiency-speed tradeoff) 사이의 균형점을 유지하는 최적의 제어 시스템을 설계할 수 있다. 더 나아가 다수의 인공지능 개체가 협력하는 상황에서는 서로의 전략을 이용함으로 협력-경쟁 사이의 균형점을 유지할 수 있다.

1 저자인 이지항 박사는 “현대 인공지능의 우수한 성능은 사람의 행동 수준 관찰뿐 아니라 두뇌의 저수준 신경 시스템을 알고리즘으로 구현해 적극적으로 발전시킨 결과라고 보고 있다”라며 “이번 연구는 계산신경과학에 기반한 결과로 현대 딥러닝과 강화학습에서 겪는 성능, 효율, 속도 사이의 난제를 해결하는 실마리가 될 수 있고, 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 많은 영감을 줄 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “연구를 하다 보면 우리의 두뇌는 공학적 난제를 의외로 쉽게 해결하고 있음을 알 수 있다. 이 원리를 인공지능 알고리즘 설계에 적용하는 뇌 기반 인공지능 연구는 구글 딥마인드, MIT, 캘리포니아 공과대학, UCL 등 해외 유수 기관에서도 관심을 두는 신경과학-인공지능 융합 연구 분야이다”라며 “장기적으로는 차세대 인공지능 핵심 연구 분야 중의 하나로 자리를 잡을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기술진흥센터 연구개발 사업, 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 환경에 따라 성능-효율-속도 문제 균형점을 찾는 뇌기반 강화학습 이론 (좌), 이를 최적 제어하는 ‘전두엽 메타 제어’(중) 및 로보틱스 분야 문제 해결 적용 사례 (우)

2019.01.24 조회수 13554

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합으로 공학적 난제 해결

〈 (왼쪽부터) 안수진 박사과정, 이지항 박사, 이상완 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 영국 케임브리지 대학, 구글 딥마인드와의 공동 연구를 통해 차세대 뇌 기반 인공지능 시스템 설계의 방향을 제시했다.

이번 연구는 인간의 두뇌가 기존의 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 부분을 해결할 수 있다는 사실에 기반한 신경과학-인공지능 융합 연구이다.

성능, 효율, 속도의 균형적 설계와 같은 다양한 공학적 난제를 해결할 수 있는 신경과학 기반 강화학습 이론을 제안한 것으로 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 이지항 박사, 안수진 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 사이언스의 자매지 ‘사이언스 로보틱스(Science Robotics)’ 1월 16일 자 온라인판에 포커스 형식으로 게재됐다.

최적제어 이론에서 출발한 강화학습은 기계 학습의 한 영역으로 지난 20여 년 동안 꾸준히 연구된 분야이다. 특히 지난 5년 동안은 딥러닝 기술을 발전과 맞물려 급격한 성장을 이뤘다.

딥러닝 기반 강화학습 알고리즘은 최근 알파고와 같은 전략 탐색 문제, 로봇 제어, 응급실 비상 대응 시스템과 같은 의료 진단 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 그러나 주어진 문제에 맞게 시스템을 설계해야 하는 점, 불확실성이 높은 환경에서는 성능이 보장되지 않는 점 등이 근본적인 해결책으로 남아있다.

강화학습은 의사 결정 및 계산신경과학 분야에서도 지난 20년간 꾸준히 연구되고 있다. 이상완 교수는 2014년 인간의 전두엽-기저핵 뇌 회로에서 이종 강화학습을 제어한다는 신경과학적 증거를 학계에 발표한 바 있다. 2015년에는 같은 뇌 회로에서 고속 추론 과정을 제어한다는 연구를 발표했다.

연구팀은 이번 연구에서 강화학습 등의 개별 인공지능 알고리즘이 해결하지 못하는 공학적 문제를 인간의 두뇌가 이미 해결하고 있다는 사실에 기반한 ‘전두엽 메타 제어’ 이론을 제안했다.

중뇌 도파민-복외측전전두피질 네트워크에서 외부 환경에 대한 학습의 신뢰도를 스스로 평가할 수 있는 보상 예측 신호나 상태 예측 신호와 같은 정보를 처리하며, 인간의 두뇌는 이 정보들을 경쟁적-협력적으로 통합하는 프로세스를 통해 외부 환경에 가장 적합한 학습 및 추론 전략을 찾는다는 것이 이론의 핵심이다.

이러한 원리를 단일 인공지능 알고리즘이나 로봇설계에 적용하면 외부 상황변화에 강인하게 성능, 효율, 속도 세 조건(performance-efficiency-speed tradeoff) 사이의 균형점을 유지하는 최적의 제어 시스템을 설계할 수 있다. 더 나아가 다수의 인공지능 개체가 협력하는 상황에서는 서로의 전략을 이용함으로 협력-경쟁 사이의 균형점을 유지할 수 있다.

1 저자인 이지항 박사는 “현대 인공지능의 우수한 성능은 사람의 행동 수준 관찰뿐 아니라 두뇌의 저수준 신경 시스템을 알고리즘으로 구현해 적극적으로 발전시킨 결과라고 보고 있다”라며 “이번 연구는 계산신경과학에 기반한 결과로 현대 딥러닝과 강화학습에서 겪는 성능, 효율, 속도 사이의 난제를 해결하는 실마리가 될 수 있고, 새로운 인공지능 알고리즘 설계에 많은 영감을 줄 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “연구를 하다 보면 우리의 두뇌는 공학적 난제를 의외로 쉽게 해결하고 있음을 알 수 있다. 이 원리를 인공지능 알고리즘 설계에 적용하는 뇌 기반 인공지능 연구는 구글 딥마인드, MIT, 캘리포니아 공과대학, UCL 등 해외 유수 기관에서도 관심을 두는 신경과학-인공지능 융합 연구 분야이다”라며 “장기적으로는 차세대 인공지능 핵심 연구 분야 중의 하나로 자리를 잡을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기술진흥센터 연구개발 사업, 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 환경에 따라 성능-효율-속도 문제 균형점을 찾는 뇌기반 강화학습 이론 (좌), 이를 최적 제어하는 ‘전두엽 메타 제어’(중) 및 로보틱스 분야 문제 해결 적용 사례 (우)

2019.01.24 조회수 13554 이봉재, 이승섭 교수, 금속-유전체 간 근접장 복사열전달량 제어 기술 개발

〈 왼쪽 위부터 시계방향으로 이승섭 교수, 이봉재 교수, 임미경 박사, 송재만 박사과정 〉

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수와 이승섭 교수 연구팀이 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달량을 측정하고 제어하는 데 성공했다.

연구팀의 복사열전달 제어 기술은 차세대 반도체 패키징과 열광전지, 열관리 시스템 등에 적용 가능하고 폐열의 재사용을 통한 에너지 절감, 사물인터넷 센서의 지속적 전력 공급원 등에 응용 가능할 것으로 기대된다.

임미경 박사와 송재만 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 10월 16일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Tailoring Near-Field Thermal Radiation between Metallo-Dielectric Multilayers using Coupled Surface Plasmon Polaritons, 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링을 이용한 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달 제어)

두 물체 사이의 거리가 나노미터 단위일 때 물체 사이의 복사열전달은 거리가 가까워질수록 매우 크게 증가한다. 그 값은 복사열전달량의 이론적인 최댓값이라 여겨졌던 흑체 복사열전달량보다 1천 배에서 1만 배 이상 커질 수 있다. 이 현상을 근접장 복사열전달이라고 한다.

최근 나노기술의 발전으로 다양한 물질 사이의 근접장 복사열전달을 규명하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 나노구조에서 발생하는 표면 폴라리톤 커플링을 이용하면 두 물체 사이의 근접장 복사열전달량을 크게 향상시킬 수 있을 뿐 아니라 파장에 따른 복사열전달 제어가 가능해진다.

이런 이유로 박막, 다층나노구조, 나노와이어 등 나노구조를 도입한 근접장 복사열전달 적용 장치에 대한 이론 연구가 계속 진행되고 있다. 그러나 현재까지 대부분의 연구는 등방성(等方性) 물질 사이의 근접장 복사열전달만을 측정하는 데 초점이 맞춰졌다.

이봉재, 이승섭 교수 공동 연구팀은 커스텀 MEMS 장치 통합 플랫픔과 3축 위치 나노제어 시스템을 이용해 금속-유전체 다층나노구조 사이의 진공 거리에 따른 근접장 복사열전달량을 최초로 측정하는 데 성공했다.

금속-유전체 다층나노구조는 일정한 두께를 갖는 금속과 유전체가 반복적으로 쌓인 구조를 말한다. 금속-유전체 단일 층 쌍을 단위 셀이라 부르며 단위 셀에서 금속 층이 차지하는 두께의 비율을 충전인자라 한다.

연구팀은 다층나노구조의 충전인자와 단위 셀 개수의 변화에 따른 근접장 복사열전달량 측정 결과를 통해 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링으로 근접장 복사열전달량을 크게 향상시켰으며, 나아가 열전달의 파장별 제어가 가능함을 증명했다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 “그동안 실험적으로 규명된 등방성 물질은 근접장 복사열전달의 파장별 제어에 한계가 있었다”며 “이번에 밝혀낸 다층나노구조를 사용한 근접장 복사열전달 제어 기술은 열광전지, 다이오드, 복사냉각 등 다양한 근접장 복사열전달 적용 장치 개발에 첫걸음이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 근접장 복사열전달 측정 3차원 개념도와 개발한 장치

그림2. 금속-유전체 다층나노구조의 충전 인자에 따른 복사 열전달량 분석 결과

2018.11.14 조회수 13910

이봉재, 이승섭 교수, 금속-유전체 간 근접장 복사열전달량 제어 기술 개발

〈 왼쪽 위부터 시계방향으로 이승섭 교수, 이봉재 교수, 임미경 박사, 송재만 박사과정 〉

우리 대학 기계공학과 이봉재 교수와 이승섭 교수 연구팀이 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달량을 측정하고 제어하는 데 성공했다.

연구팀의 복사열전달 제어 기술은 차세대 반도체 패키징과 열광전지, 열관리 시스템 등에 적용 가능하고 폐열의 재사용을 통한 에너지 절감, 사물인터넷 센서의 지속적 전력 공급원 등에 응용 가능할 것으로 기대된다.

임미경 박사와 송재만 박사과정이 주도한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 10월 16일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Tailoring Near-Field Thermal Radiation between Metallo-Dielectric Multilayers using Coupled Surface Plasmon Polaritons, 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링을 이용한 금속-유전체 다층구조 사이의 근접장 복사열전달 제어)

두 물체 사이의 거리가 나노미터 단위일 때 물체 사이의 복사열전달은 거리가 가까워질수록 매우 크게 증가한다. 그 값은 복사열전달량의 이론적인 최댓값이라 여겨졌던 흑체 복사열전달량보다 1천 배에서 1만 배 이상 커질 수 있다. 이 현상을 근접장 복사열전달이라고 한다.

최근 나노기술의 발전으로 다양한 물질 사이의 근접장 복사열전달을 규명하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 나노구조에서 발생하는 표면 폴라리톤 커플링을 이용하면 두 물체 사이의 근접장 복사열전달량을 크게 향상시킬 수 있을 뿐 아니라 파장에 따른 복사열전달 제어가 가능해진다.

이런 이유로 박막, 다층나노구조, 나노와이어 등 나노구조를 도입한 근접장 복사열전달 적용 장치에 대한 이론 연구가 계속 진행되고 있다. 그러나 현재까지 대부분의 연구는 등방성(等方性) 물질 사이의 근접장 복사열전달만을 측정하는 데 초점이 맞춰졌다.

이봉재, 이승섭 교수 공동 연구팀은 커스텀 MEMS 장치 통합 플랫픔과 3축 위치 나노제어 시스템을 이용해 금속-유전체 다층나노구조 사이의 진공 거리에 따른 근접장 복사열전달량을 최초로 측정하는 데 성공했다.

금속-유전체 다층나노구조는 일정한 두께를 갖는 금속과 유전체가 반복적으로 쌓인 구조를 말한다. 금속-유전체 단일 층 쌍을 단위 셀이라 부르며 단위 셀에서 금속 층이 차지하는 두께의 비율을 충전인자라 한다.

연구팀은 다층나노구조의 충전인자와 단위 셀 개수의 변화에 따른 근접장 복사열전달량 측정 결과를 통해 표면 플라즈몬 폴라리톤 커플링으로 근접장 복사열전달량을 크게 향상시켰으며, 나아가 열전달의 파장별 제어가 가능함을 증명했다.

연구를 주도한 이봉재 교수는 “그동안 실험적으로 규명된 등방성 물질은 근접장 복사열전달의 파장별 제어에 한계가 있었다”며 “이번에 밝혀낸 다층나노구조를 사용한 근접장 복사열전달 제어 기술은 열광전지, 다이오드, 복사냉각 등 다양한 근접장 복사열전달 적용 장치 개발에 첫걸음이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 근접장 복사열전달 측정 3차원 개념도와 개발한 장치

그림2. 금속-유전체 다층나노구조의 충전 인자에 따른 복사 열전달량 분석 결과

2018.11.14 조회수 13910 민범기 교수, 광학적 시공간 경계 통한 빛 제어 기술 개발

〈 민범기 교수, 손재현 박사과정, 이강희 박사 〉

우리 대학 기계공학과 민범기 교수 연구팀이 광학적인 시공간 경계(spatiotemporal boundary)를 이용해 빛의 색과 위상을 동시에 제어하는 기술을 개발했다.

기계공학과 전원주 교수, 물리학과 이상민 교수와의 공동 연구로 진행된 이번 연구는 특수 미세 금속 구조를 반도체 표면 위에 제작해 기존 연구결과에 비해 훨씬 높은 자유도를 갖는 시공간 경계를 구현했다. 이 시공간 경계는 빛의 주파수를 변환할 수 있는 초박막형 광학 소자에 응용 가능할 것으로 기대된다.

이강희 박사, 손재현 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 광학분야 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 10월 8일자 온라인 판에 게재됐다.

광 주파수 변환 소자는 광학적 비선형성으로 인해 빛의 색이 변화하는 현상을 주로 이용해 빛을 사용한 정밀 측정과 통신 기술에서 핵심 역할을 하고 있다.

일반적인 광학 현상에서는 빛의 중첩(superposition) 원리가 성립하기 때문에 여러 빛이 동시에 물질을 통과해도 서로에게 영향을 주지 않는다. 하지만 빛의 세기가 매우 강하면 빛의 전기장이 물질을 이루는 원자핵, 전자 상호작용에 영향을 줘 빛의 주파수를 배로 늘리거나 두 빛의 주파수를 합하거나 뺀 빛을 형성하는 등의 비선형 광학 현상을 관찰할 수 있다.

이럴 경우 대부분 비선형 형상 구현에 필요한 강한 빛을 얻기 위해 고출력 레이저를 사용하거나 아주 좁은 공간에 빛을 집속시키는 방법을 사용한다.

또한 빛이 통과하고 있는 물질을 빛 스스로가 아닌 다른 외부 자극을 이용해 변화시킬 때에도 주파수 변환 현상을 볼 수 있다. 이렇게 시간에 따라 동적으로 변화하는 물질, 시간 경계 등을 이용하면 약한 빛에서도 주파수 변환을 일으킬 수 있다. 이는 통신 분야에서 유용하게 활용 가능하다.

그러나 외부 자극을 이용한 물성의 변화는 개념적으로만 연구돼 왔고, 다양한 이론적 예측 결과들을 실제로 구현하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 원자 구조를 모사한 금속 미세구조를 배열해 인공적인 광학물질(메타물질)을 개발했고 이 인공 물질을 매우 빠르게 변화시켜 시공간 경계를 만들어내는 데 성공했다.

기존 연구들이 약간의 굴절률에만 변화를 주는 것에 그쳤다면 이번 연구는 물질의 분광학적 특성을 자유롭게 설계 및 변화시킬 수 있는 플랫폼을 제공했다. 이를 이용해 빛의 색을 큰 폭으로 변화시키면서 주파수 변화량 역시 제어할 수 있는 소자를 개발했다.

연구팀은 주로 개념적으로만 진행되던 시공간 경계에서의 주파수 변환에 관한 연구를 광학물질을 이용해 실현 및 응용할 수 있는 단계로 발전시켰다는데 의의가 있다고 밝혔다.

민 교수는 “주파수 스펙트럼의 변화를 자유롭게 설계하고 예측할 수 있어 폭넓은 활용이 가능하다”며 “광학 분야에서 동적인 매질에 연구에 새 방향을 제시하게 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 미래유망융합기술파이오니어사업 및 글로벌프론티어사업 파동에너지극한제어연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 협대역의 테라헤르츠파를 입사시켰을 때 시간적 경계의 변화에 따른 주파수 변환 실험 결과

그림2. 기술 개념도

2018.11.05 조회수 15199

민범기 교수, 광학적 시공간 경계 통한 빛 제어 기술 개발

〈 민범기 교수, 손재현 박사과정, 이강희 박사 〉

우리 대학 기계공학과 민범기 교수 연구팀이 광학적인 시공간 경계(spatiotemporal boundary)를 이용해 빛의 색과 위상을 동시에 제어하는 기술을 개발했다.

기계공학과 전원주 교수, 물리학과 이상민 교수와의 공동 연구로 진행된 이번 연구는 특수 미세 금속 구조를 반도체 표면 위에 제작해 기존 연구결과에 비해 훨씬 높은 자유도를 갖는 시공간 경계를 구현했다. 이 시공간 경계는 빛의 주파수를 변환할 수 있는 초박막형 광학 소자에 응용 가능할 것으로 기대된다.

이강희 박사, 손재현 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 광학분야 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 10월 8일자 온라인 판에 게재됐다.

광 주파수 변환 소자는 광학적 비선형성으로 인해 빛의 색이 변화하는 현상을 주로 이용해 빛을 사용한 정밀 측정과 통신 기술에서 핵심 역할을 하고 있다.

일반적인 광학 현상에서는 빛의 중첩(superposition) 원리가 성립하기 때문에 여러 빛이 동시에 물질을 통과해도 서로에게 영향을 주지 않는다. 하지만 빛의 세기가 매우 강하면 빛의 전기장이 물질을 이루는 원자핵, 전자 상호작용에 영향을 줘 빛의 주파수를 배로 늘리거나 두 빛의 주파수를 합하거나 뺀 빛을 형성하는 등의 비선형 광학 현상을 관찰할 수 있다.

이럴 경우 대부분 비선형 형상 구현에 필요한 강한 빛을 얻기 위해 고출력 레이저를 사용하거나 아주 좁은 공간에 빛을 집속시키는 방법을 사용한다.

또한 빛이 통과하고 있는 물질을 빛 스스로가 아닌 다른 외부 자극을 이용해 변화시킬 때에도 주파수 변환 현상을 볼 수 있다. 이렇게 시간에 따라 동적으로 변화하는 물질, 시간 경계 등을 이용하면 약한 빛에서도 주파수 변환을 일으킬 수 있다. 이는 통신 분야에서 유용하게 활용 가능하다.

그러나 외부 자극을 이용한 물성의 변화는 개념적으로만 연구돼 왔고, 다양한 이론적 예측 결과들을 실제로 구현하는 데 어려움이 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 원자 구조를 모사한 금속 미세구조를 배열해 인공적인 광학물질(메타물질)을 개발했고 이 인공 물질을 매우 빠르게 변화시켜 시공간 경계를 만들어내는 데 성공했다.

기존 연구들이 약간의 굴절률에만 변화를 주는 것에 그쳤다면 이번 연구는 물질의 분광학적 특성을 자유롭게 설계 및 변화시킬 수 있는 플랫폼을 제공했다. 이를 이용해 빛의 색을 큰 폭으로 변화시키면서 주파수 변화량 역시 제어할 수 있는 소자를 개발했다.

연구팀은 주로 개념적으로만 진행되던 시공간 경계에서의 주파수 변환에 관한 연구를 광학물질을 이용해 실현 및 응용할 수 있는 단계로 발전시켰다는데 의의가 있다고 밝혔다.

민 교수는 “주파수 스펙트럼의 변화를 자유롭게 설계하고 예측할 수 있어 폭넓은 활용이 가능하다”며 “광학 분야에서 동적인 매질에 연구에 새 방향을 제시하게 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 미래유망융합기술파이오니어사업 및 글로벌프론티어사업 파동에너지극한제어연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 협대역의 테라헤르츠파를 입사시켰을 때 시간적 경계의 변화에 따른 주파수 변환 실험 결과

그림2. 기술 개념도

2018.11.05 조회수 15199 김상욱 교수, 홍합접착제 이용해 성능 높인 그래핀 섬유 개발

〈 김인호 박사과정, 김상욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 흑연계 그래핀을 이용해 우수한 물성을 갖는 신개념의 탄소섬유를 개발했다.

연구팀이 개발한 탄소섬유는 홍합접착제로 잘 알려진 폴리도파민(poly-dopamine)을 이용해 그래핀 층간 접착력을 높여 고강도, 고전도도를 갖는다. 이 신소재는 직물형태의 다양한 웨어러블 장치용 원천소재로 활용 가능할 것으로 기대된다.

김인호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료과학분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 10월 4일자 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Mussel-Inspired Defect Engineering of Graphene Liquid Crystalline Fibers for Synergistic Enhancement of Mechanical Strength and Electrical Conductivity, 홍합접착제를 이용한 구조적 결함 제어를 통한 고강도/고전도도의 그래핀 액정 섬유 제조)

김상욱 교수 연구팀은 그래핀이 액체에 분산됐을 때 액정을 형성하는 새로운 현상을 최초로 밝히고 관련 원천특허를 보유하고 있다. 이후 그래핀 액정을 기반으로 하는 다양한 신소재 관련 후속연구를 통해 해당 분야를 선도하고 있다.

최근에는 그래핀 액정을 이용한 값싼 습식 섬유공정을 통해 기존 탄소섬유보다 훨씬 저렴한 탄소섬유의 제조가 가능한 것으로 규명됐다.

그러나 현재까지의 공정으로는 섬유 형성 과정에서 그래핀 층의 접힘 현상이 발생해 공극이 발생한다는 고질적인 문제점이 있다. 이러한 구조적 결함은 탄소섬유의 기계적 물성 뿐 아니라 전기전도성도 취약하게 만든다.

김 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 자연계의 홍합에서 영감을 얻어 개발된 고분자인 도파민의 접착 성질에 주목했다. 다양한 분야에서 연구되는 이 도파민을 이용하면 그래핀 층간의 접착력을 증가시켜 구조적 결함을 방지하는 효과를 기대할 수 있다.

연구팀은 이를 통해 구조적 결함이 제어된 고강도의 탄소섬유 제작에 성공했다. 또한 폴리도파민의 탄화과정을 통해 전기전도도 역시 향상된 섬유를 제조하는 데 성공했다.

연구팀은 도파민에 열처리를 가하면 그래핀과 유사한 구조를 갖는다는 이론을 바탕으로 그래핀 액정 상에서 도파민의 고분자화 조건을 최적화시켰고, 이를 섬유화해 기존 그래핀 섬유의 본질적인 결함 제어 문제를 해결했다.

또한 도파민의 구조 변환을 통해 기존 고분자의 근본적 한계인 전도도 측면에서 손해를 보지 않으면서, 도파민 분자에 존재하는 질소의 영향으로 전기전도도 측면에서도 물성이 향상됨을 확인했다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “그래핀 액정을 이용한 탄소섬유는 기술적 잠재성에도 불구하고 구조적 한계를 극복해야 하는 한계가 있었다”며 “이번 기술은 추후 복합섬유 제조 및 다양한 웨어러블 직물기반 응용소자에 활용 가능할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 박정영 교수, KIST 정현수 박사의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업(하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단), 나노․소재원천기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼즈 표지

그림2. (좌) 일반적인 그래핀 섬유의 단면과 (중), (우) 도파민을 이용하여 두단계로 결함 제어된 후의 그래핀 섬유의 단면의 전자현미경 이미지

2018.10.17 조회수 17885

김상욱 교수, 홍합접착제 이용해 성능 높인 그래핀 섬유 개발

〈 김인호 박사과정, 김상욱 교수〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 흑연계 그래핀을 이용해 우수한 물성을 갖는 신개념의 탄소섬유를 개발했다.

연구팀이 개발한 탄소섬유는 홍합접착제로 잘 알려진 폴리도파민(poly-dopamine)을 이용해 그래핀 층간 접착력을 높여 고강도, 고전도도를 갖는다. 이 신소재는 직물형태의 다양한 웨어러블 장치용 원천소재로 활용 가능할 것으로 기대된다.

김인호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료과학분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 10월 4일자 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Mussel-Inspired Defect Engineering of Graphene Liquid Crystalline Fibers for Synergistic Enhancement of Mechanical Strength and Electrical Conductivity, 홍합접착제를 이용한 구조적 결함 제어를 통한 고강도/고전도도의 그래핀 액정 섬유 제조)

김상욱 교수 연구팀은 그래핀이 액체에 분산됐을 때 액정을 형성하는 새로운 현상을 최초로 밝히고 관련 원천특허를 보유하고 있다. 이후 그래핀 액정을 기반으로 하는 다양한 신소재 관련 후속연구를 통해 해당 분야를 선도하고 있다.

최근에는 그래핀 액정을 이용한 값싼 습식 섬유공정을 통해 기존 탄소섬유보다 훨씬 저렴한 탄소섬유의 제조가 가능한 것으로 규명됐다.

그러나 현재까지의 공정으로는 섬유 형성 과정에서 그래핀 층의 접힘 현상이 발생해 공극이 발생한다는 고질적인 문제점이 있다. 이러한 구조적 결함은 탄소섬유의 기계적 물성 뿐 아니라 전기전도성도 취약하게 만든다.

김 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 자연계의 홍합에서 영감을 얻어 개발된 고분자인 도파민의 접착 성질에 주목했다. 다양한 분야에서 연구되는 이 도파민을 이용하면 그래핀 층간의 접착력을 증가시켜 구조적 결함을 방지하는 효과를 기대할 수 있다.

연구팀은 이를 통해 구조적 결함이 제어된 고강도의 탄소섬유 제작에 성공했다. 또한 폴리도파민의 탄화과정을 통해 전기전도도 역시 향상된 섬유를 제조하는 데 성공했다.

연구팀은 도파민에 열처리를 가하면 그래핀과 유사한 구조를 갖는다는 이론을 바탕으로 그래핀 액정 상에서 도파민의 고분자화 조건을 최적화시켰고, 이를 섬유화해 기존 그래핀 섬유의 본질적인 결함 제어 문제를 해결했다.

또한 도파민의 구조 변환을 통해 기존 고분자의 근본적 한계인 전도도 측면에서 손해를 보지 않으면서, 도파민 분자에 존재하는 질소의 영향으로 전기전도도 측면에서도 물성이 향상됨을 확인했다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “그래핀 액정을 이용한 탄소섬유는 기술적 잠재성에도 불구하고 구조적 한계를 극복해야 하는 한계가 있었다”며 “이번 기술은 추후 복합섬유 제조 및 다양한 웨어러블 직물기반 응용소자에 활용 가능할 것이다”고 말했다.

신소재공학과 박정영 교수, KIST 정현수 박사의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업(하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단), 나노․소재원천기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 머티리얼즈 표지

그림2. (좌) 일반적인 그래핀 섬유의 단면과 (중), (우) 도파민을 이용하여 두단계로 결함 제어된 후의 그래핀 섬유의 단면의 전자현미경 이미지

2018.10.17 조회수 17885 성형진 교수, 미세유체 칩 내 액적 부피 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 고주파수의 음향방사현상을 이용해 미세유체 칩 내 액적의 부피를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

초소형 미세유체 칩 내에서 극미량의 유체 샘플을 이용해 복잡한 반응 및 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체역학기술이 요구된다. 특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 미세액적을 기반으로 하는 액적 기반 미세유체역학 분야에서 액적의 부피를 정교하게 제어하기 위한 액적 분할 기술의 개발을 위해 많은 노력이 있었다.

하지만 지금까지 개발된 미세액적 분할 기술은 정교한 액적 부피 제어가 어렵고 복잡한 시스템이 요구되며 제한된 유체 샘플에만 적용 가능하고 병렬 조작이 어려운 한계를 지니고 있었다.

이번 연구에서 연구팀은 고주파수 음파를 이용해 미세유체 칩 내 움직이는 미세액적에 국소적으로 음향 방사력을 인가해 원하는 크기로 액적을 분할할 수 있음을 보였다.

개발된 음향방사현상 기반 액적 분할 기술은 액적 내 샘플에 물리적 손상을 가하지 않으면서도 비접촉식으로 표지 없이 액적을 정교하게 분할할 수 있다는 점에서 기존 기술 보다 진일보한 기술이라는 평가를 받았다.

아울러 기존의 액적 분할 기술들이 외력과 액적 이동 방향이 수직을 이루는 직교 배열을 차용하고 있는 것과 달리 두 방향이 나란한 평행 배열을 채택하여 병렬 조작이 가능하다.

또한 기존 기술과 달리 미세유체 칩과 외력 생성을 위한 기판의 비가역적 결합이 필요하지 않아 미세유체 칩을 손쉽게 교체할 수 있다는 특징을 지녀 기존 기술보다 상용화 유리한 기술이다.

박진수 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체역학 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2018년 3호의 표지논문으로 선정됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술을 통해 미세액적에 국소적으로 음향방사력을 가해 미세유체칩 내 움직이는 미세액적을 원하는 크기로 정교하게 분할할 수 있다”고 말했다.

성형진 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체역학을 활용한 제약, 생화학, 물질합성, 의학, 생명공학 연구 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST-KUSTAR, 한국연구재단의 창의연구지원사업과 글로벌박사펠로우십, 극지연구소의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지논문

2018.03.02 조회수 17357

성형진 교수, 미세유체 칩 내 액적 부피 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 고주파수의 음향방사현상을 이용해 미세유체 칩 내 액적의 부피를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

초소형 미세유체 칩 내에서 극미량의 유체 샘플을 이용해 복잡한 반응 및 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체역학기술이 요구된다. 특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 미세액적을 기반으로 하는 액적 기반 미세유체역학 분야에서 액적의 부피를 정교하게 제어하기 위한 액적 분할 기술의 개발을 위해 많은 노력이 있었다.

하지만 지금까지 개발된 미세액적 분할 기술은 정교한 액적 부피 제어가 어렵고 복잡한 시스템이 요구되며 제한된 유체 샘플에만 적용 가능하고 병렬 조작이 어려운 한계를 지니고 있었다.

이번 연구에서 연구팀은 고주파수 음파를 이용해 미세유체 칩 내 움직이는 미세액적에 국소적으로 음향 방사력을 인가해 원하는 크기로 액적을 분할할 수 있음을 보였다.

개발된 음향방사현상 기반 액적 분할 기술은 액적 내 샘플에 물리적 손상을 가하지 않으면서도 비접촉식으로 표지 없이 액적을 정교하게 분할할 수 있다는 점에서 기존 기술 보다 진일보한 기술이라는 평가를 받았다.

아울러 기존의 액적 분할 기술들이 외력과 액적 이동 방향이 수직을 이루는 직교 배열을 차용하고 있는 것과 달리 두 방향이 나란한 평행 배열을 채택하여 병렬 조작이 가능하다.

또한 기존 기술과 달리 미세유체 칩과 외력 생성을 위한 기판의 비가역적 결합이 필요하지 않아 미세유체 칩을 손쉽게 교체할 수 있다는 특징을 지녀 기존 기술보다 상용화 유리한 기술이다.

박진수 박사과정이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체역학 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2018년 3호의 표지논문으로 선정됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술을 통해 미세액적에 국소적으로 음향방사력을 가해 미세유체칩 내 움직이는 미세액적을 원하는 크기로 정교하게 분할할 수 있다”고 말했다.

성형진 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체역학을 활용한 제약, 생화학, 물질합성, 의학, 생명공학 연구 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST-KUSTAR, 한국연구재단의 창의연구지원사업과 글로벌박사펠로우십, 극지연구소의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지논문

2018.03.02 조회수 17357 하동수 교수, 양 날개를 개별 제어할 수 있는 드론 개발

〈 이 상 민 학생, 하 동 수 교수〉

우리 대학 조천식녹색교통대학원 하동수 교수 연구팀이 양 날개(주익[主翼], 비행기 몸체 중앙에서 양쪽으로 뻗은 날개)를 각각 분리시켜 개별적으로 제어할 수 있는 드론을 개발했다.

하 교수 연구팀이 개발한 분리형 주익 개별제어 비행체는 주익을 두 개로 완전히 분리해 별개로 제어할 수 있기 때문에 높은 에너지 효율, 기민한 운행, 작은 반경의 회전 운행이 가능하다.

우리에게 익숙한 일반항공기는 일체형 주익을 사용한다. 이는 공기 양력을 이용한 비행체이기 때문에 에너지 효율은 높지만 회전반경이 커 기민한 동작이 어렵다.

반면 여러 개의 프로펠러를 회전시켜 양력을 얻는 기존 방식은 회전반경이 작아 기민하게 동작할 수 있지만 공기 양력을 이용하지 못해 에너지 효율이 낮다.

하 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 주익이 분리된 개별 제어형 비행체를 개발했다. 이는 분리된 주익의 회전을 개별적으로 제어하고 꼬리에 달린 모터의 추진방향을 바꾸는 방식으로 이를 통해 수직비행 및 수평비행의 전환을 구현했다.

주익을 분리하는 방법에는 두 가지가 있다. 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 따로 사용하는 방식, 몸체의 측면을 주익 제어용 기기의 일부로 활용하며 개별적 지지대를 이용하는 방식이 있다.

이번에 개발한 드론은 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 이용하는 방식으로 제작됐다.

연구팀의 기술은 원하는 운행방식에 따라 분리된 주익의 개별제어를 실행하며 제어결과는 비행체에 장착된 센서를 통해 다시 조정되는 과정을 거친다. 이러한 운행방식으로 일반 항공기가 만들 수 없는 다양한 동작이 가능해진다.

연구팀의 기술은 지난 11월 미국 우버와 나사가 발표한 도심지역 근거리 항공택시처럼 점차 보급될 중, 단거리 지역의 항공 교통에 속도, 기민성, 에너지 효율을 갖춘 비행체로 쓰일 것으로 기대된다.

하 교수는 “개발한 비행체는 민수용 항공교통, 군용 항공무기체계, 일반 안전관리 등 다양한 분야에 폭넓게 활용 가능하다”며 “주익 분리 및 독립제어는 비행 방식의 다양하고 효과적인 구현에 영향을 미친다. 2016년 설계 시점부터 한국, 미국, 중국등에 다양한 분리제어 구현방식에 대한 관련 특허를 출원했다”고 말했다.

이번 연구는 정보통신기술진흥센터의 ITRC 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수직 이착륙, 수직 및 수평비행이 가능한 분리형 주익(主翼) 독립제어기술

2018.01.04 조회수 11995

하동수 교수, 양 날개를 개별 제어할 수 있는 드론 개발

〈 이 상 민 학생, 하 동 수 교수〉

우리 대학 조천식녹색교통대학원 하동수 교수 연구팀이 양 날개(주익[主翼], 비행기 몸체 중앙에서 양쪽으로 뻗은 날개)를 각각 분리시켜 개별적으로 제어할 수 있는 드론을 개발했다.

하 교수 연구팀이 개발한 분리형 주익 개별제어 비행체는 주익을 두 개로 완전히 분리해 별개로 제어할 수 있기 때문에 높은 에너지 효율, 기민한 운행, 작은 반경의 회전 운행이 가능하다.

우리에게 익숙한 일반항공기는 일체형 주익을 사용한다. 이는 공기 양력을 이용한 비행체이기 때문에 에너지 효율은 높지만 회전반경이 커 기민한 동작이 어렵다.

반면 여러 개의 프로펠러를 회전시켜 양력을 얻는 기존 방식은 회전반경이 작아 기민하게 동작할 수 있지만 공기 양력을 이용하지 못해 에너지 효율이 낮다.

하 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 주익이 분리된 개별 제어형 비행체를 개발했다. 이는 분리된 주익의 회전을 개별적으로 제어하고 꼬리에 달린 모터의 추진방향을 바꾸는 방식으로 이를 통해 수직비행 및 수평비행의 전환을 구현했다.

주익을 분리하는 방법에는 두 가지가 있다. 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 따로 사용하는 방식, 몸체의 측면을 주익 제어용 기기의 일부로 활용하며 개별적 지지대를 이용하는 방식이 있다.

이번에 개발한 드론은 몸체와 주익을 동시에 지지하는 지지대와 분리된 주익을 개별적으로 지지하는 지지대를 이용하는 방식으로 제작됐다.

연구팀의 기술은 원하는 운행방식에 따라 분리된 주익의 개별제어를 실행하며 제어결과는 비행체에 장착된 센서를 통해 다시 조정되는 과정을 거친다. 이러한 운행방식으로 일반 항공기가 만들 수 없는 다양한 동작이 가능해진다.

연구팀의 기술은 지난 11월 미국 우버와 나사가 발표한 도심지역 근거리 항공택시처럼 점차 보급될 중, 단거리 지역의 항공 교통에 속도, 기민성, 에너지 효율을 갖춘 비행체로 쓰일 것으로 기대된다.

하 교수는 “개발한 비행체는 민수용 항공교통, 군용 항공무기체계, 일반 안전관리 등 다양한 분야에 폭넓게 활용 가능하다”며 “주익 분리 및 독립제어는 비행 방식의 다양하고 효과적인 구현에 영향을 미친다. 2016년 설계 시점부터 한국, 미국, 중국등에 다양한 분리제어 구현방식에 대한 관련 특허를 출원했다”고 말했다.

이번 연구는 정보통신기술진흥센터의 ITRC 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수직 이착륙, 수직 및 수평비행이 가능한 분리형 주익(主翼) 독립제어기술

2018.01.04 조회수 11995 김상욱 교수, 카메라 플래시로 7나노미터 반도체 패턴 제작 기술 개발

〈 김상욱 교수, 진형민 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 카메라의 플래시를 이용해 반도체를 제작하는 기술을 개발했다.

이 기술은 반도체용 7나노미터 패턴 기법으로 한 번의 플래시를 조사하는 것만으로 대면적에서 초미세 패턴을 제작할 수 있다. 향후 고효율, 고집적 반도체 소자 제작 등에 활용 가능할 것으로 기대된다.

진형민 연구원, 박대용 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 8월 21일자 온라인 판에 게재됐다.

4차 산업혁명의 주요 요소인 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등의 기술에는 고용량, 고성능 반도체 소자가 핵심적으로 필요하다. 이러한 차세대 고집적 반도체 소자를 만들기 위해서는 패턴을 매우 작게 형성하는 리소그래피(Lithography) 기술의 개발이 필수적이다.

현재 관련 업계에서는 작은 패턴 제작에 주로 광 리소그래피(Photolithograph) 기술을 이용하고 있다. 하지만 이 기술은 10나노미터 이하의 패턴을 형성하기엔 한계가 있다.

고분자를 이용한 분자조립 패턴 기술은 공정비용이 저렴하고 10나노미터 이하 패턴 형성이 가능해 광 리소그래피를 대신할 차세대 기술로 각광받고 있다. 그러나 고온 열처리나 유독성 증기 처리에 시간이 많이 소요되기 때문에 대량 생산이 어려워 상용화에 한계가 있다.

연구팀은 고분자 분자조립 패턴 기술의 문제 해결을 위해 순간적으로 강한 빛을 내는 카메라 플래시를 활용했다. 플래시 빛을 이용하면 15 밀리 초(1밀리 초 : 천분의 1초) 내에 7나노미터의 반도체 패턴을 구현할 수 있고, 대면적에서 수십 밀리 초의 짧은 시간 내에 수 백도의 고온을 낼 수 있다.

연구팀은 이 기술을 고분자 분자 조립에 응용해 단 한 번의 플래시를 조사하는 것으로 분자 조립 패턴을 형성할 수 있음을 증명했다.

또한 연구팀은 고온 열처리 공정이 불가능한 고분자 유연 기판에도 적용이 가능함을 확인했다. 이를 통해 차세대 유연 반도체 제작에 응용할 수 있을 것으로 보인다.

연구팀은 카메라 플래시 광열 공정을 분자 조립 기술에 도입해 분자 조립 반도체기술의 실현을 앞당길 수 있는 고효율의 기술이라고 밝혔다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “분자조립 반도체 기술은 그 잠재성에도 불구하고 공정효율 제고가 큰 숙제로 남아 있었다”며 “이번 기술은 분자조립기반 반도체의 실용화에 획기적 해결책이 될 것이다”고 말했다.

신소재공학과 이건재 교수, 부산대학교 재료공학과 김광호 교수와의 공동으로 진행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 플래시 광을 이용한 반도체 패턴 형성

사진2. 플래시 광을 이용한 분자조립 패턴 형성 모식도

사진3. 다양한 가이드 패턴을 이용한 자기조립 패턴 제어와 고분자 유연기판에서의 플래시 자기조립 패턴 형성

2017.09.13 조회수 22509

김상욱 교수, 카메라 플래시로 7나노미터 반도체 패턴 제작 기술 개발

〈 김상욱 교수, 진형민 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 카메라의 플래시를 이용해 반도체를 제작하는 기술을 개발했다.

이 기술은 반도체용 7나노미터 패턴 기법으로 한 번의 플래시를 조사하는 것만으로 대면적에서 초미세 패턴을 제작할 수 있다. 향후 고효율, 고집적 반도체 소자 제작 등에 활용 가능할 것으로 기대된다.

진형민 연구원, 박대용 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 8월 21일자 온라인 판에 게재됐다.

4차 산업혁명의 주요 요소인 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등의 기술에는 고용량, 고성능 반도체 소자가 핵심적으로 필요하다. 이러한 차세대 고집적 반도체 소자를 만들기 위해서는 패턴을 매우 작게 형성하는 리소그래피(Lithography) 기술의 개발이 필수적이다.

현재 관련 업계에서는 작은 패턴 제작에 주로 광 리소그래피(Photolithograph) 기술을 이용하고 있다. 하지만 이 기술은 10나노미터 이하의 패턴을 형성하기엔 한계가 있다.

고분자를 이용한 분자조립 패턴 기술은 공정비용이 저렴하고 10나노미터 이하 패턴 형성이 가능해 광 리소그래피를 대신할 차세대 기술로 각광받고 있다. 그러나 고온 열처리나 유독성 증기 처리에 시간이 많이 소요되기 때문에 대량 생산이 어려워 상용화에 한계가 있다.

연구팀은 고분자 분자조립 패턴 기술의 문제 해결을 위해 순간적으로 강한 빛을 내는 카메라 플래시를 활용했다. 플래시 빛을 이용하면 15 밀리 초(1밀리 초 : 천분의 1초) 내에 7나노미터의 반도체 패턴을 구현할 수 있고, 대면적에서 수십 밀리 초의 짧은 시간 내에 수 백도의 고온을 낼 수 있다.

연구팀은 이 기술을 고분자 분자 조립에 응용해 단 한 번의 플래시를 조사하는 것으로 분자 조립 패턴을 형성할 수 있음을 증명했다.

또한 연구팀은 고온 열처리 공정이 불가능한 고분자 유연 기판에도 적용이 가능함을 확인했다. 이를 통해 차세대 유연 반도체 제작에 응용할 수 있을 것으로 보인다.

연구팀은 카메라 플래시 광열 공정을 분자 조립 기술에 도입해 분자 조립 반도체기술의 실현을 앞당길 수 있는 고효율의 기술이라고 밝혔다.

연구를 주도한 김상욱 교수는 “분자조립 반도체 기술은 그 잠재성에도 불구하고 공정효율 제고가 큰 숙제로 남아 있었다”며 “이번 기술은 분자조립기반 반도체의 실용화에 획기적 해결책이 될 것이다”고 말했다.

신소재공학과 이건재 교수, 부산대학교 재료공학과 김광호 교수와의 공동으로 진행된 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 플래시 광을 이용한 반도체 패턴 형성

사진2. 플래시 광을 이용한 분자조립 패턴 형성 모식도

사진3. 다양한 가이드 패턴을 이용한 자기조립 패턴 제어와 고분자 유연기판에서의 플래시 자기조립 패턴 형성

2017.09.13 조회수 22509 박용근 교수, 세포 자유롭게 변형 가능한 홀로그래피 기술 개발