%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%8C%85

-

김일두 교수, 3D 프린팅 통한 맞춤형 디자인 배터리 제작

〈 왼쪽부터 안복엽 박사, 김찬훈 박사, 김일두 교수, 제니퍼 루이스 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 미국 하버드 공과대학 제니퍼 루이스(Jennifer A. Lewis) 교수와의 공동 연구를 통해 배터리 디자인의 자유도를 획기적으로 높일 수 있는 기술 개발에 성공했다.

KAIST-하버드 공동 연구팀은 3D 프린팅 기술을 이용해 배터리의 형상을 반지 모양, 대문자 알파벳 H, U 등의 글자 모양을 포함해 원하는 구조로 자유롭게 제조하는 데 성공했다. 또한 한국화학연구원 최영민 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 소형 인체 착용형 광센서 반지에 3D 프린팅 배터리를 적용했다.

신소재공학과 김찬훈 박사, 하버드 공과대학 안복엽 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 12월호에 게재됐다.

현재 사용되는 배터리 형상은 코인셀 또는 파우치셀 제작에 최적화된 원형 또는 사각형 구조로 제한돼 있다. 각기 다른 디자인을 갖는 소형 전자소자의 경우 배터리 저장장치가 부피 대부분을 차지하기 때문에 효율적인 공간 활용을 위해서는 배터리의 형상을 자유자재로 바꾸는 기술이 필요하다.

연구팀은 자유로운 디자인을 갖는 배터리를 만들기 위해 친환경 물 기반 아연 이차전지(Zn-Ion battery) 시스템을 도입했다. 리튬이온 대신 아연이온(Zn2+)을 전하 운반체로 사용하는 이 시스템은 물을 전해질의 일부로 사용하기 때문에 높은 인화성의 유기용매를 전해질로 사용하는 기존 리튬 이차전지보다 안전하다.

유기용매는 수분 및 산소에 노출될 경우 배터리 열화의 원인이 돼 리튬 이차전지의 제조 공정을 어렵게 하는 요인 중 하나이다. 연구팀이 도입한 수계 아연 이차전지는 대기 중의 수분 및 산소에 안정적이기 때문에 보다 간편한 대기 공정 조건에서 제조할 수 있다.

특히 3D 프린터를 이용한 플라스틱 패키징 적용에도 물은 플라스틱 패키징을 녹이지 않아 보다 간편하게 패키징이 가능한 장점이 있다.

연구팀은 자유로운 형태로 재단이 간편하고 고속 충, 방전이 가능하도록 양극을 설계하기 위해서 전기방사 기술을 이용해 탄소섬유(Carbon fiber) 전류집전체를 제조했다.

이후 전기화학적 활성이 높은 폴리아닐린 전도성 고분자를 탄소섬유 표면에 매우 균일하게 코팅해 전류집전체 일체형 양극을 제조했다.

3D 구조를 갖는 얇은 섬유로 이루어진 폴리아닐린 기반 양극은 2분 동안 50%를 충전하는 매우 빠른 충전 속도를 보였고, 활물질의 손실 없이 쉽게 재단할 수 있어 이를 기반으로 다양한 형태의 배터리 제작이 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “수용성 전해질을 이용하는 아연 이차전지는 일반 대기 환경에서 배터리 패키징 조립을 할 수 있어 3D 프린팅을 활용하면 고객 요구에 맞는 맞춤형 배터리 팩을 손쉽게 제작할 수 있다”라며 “초소형 마이크로 로봇의 외형에 잘 맞는 전력 장치나 특이한 디자인의 소형 전자소자의 저장장치로 응용 가능성이 높다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실 및 웨어러블 플랫폼센터의 지원을 받아 수행됐다.

한편 김일두 교수는 이번 12월부터 연구가 게재된 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 부편집장(Associate Editor)으로 선임이 돼 투고 논문의 심사 여부를 판단하고 심사자(reviewer) 선정 및 게재 승인 여부를 결정하게 된다.

미국과 유럽, 중국이 과학기술을 선도하는 환경에서 40대의 나이에 권위학술지의 부편집장 선임은 대한민국의 과학발전이 세계적으로도 인정받고 있음을 보여주는 결과이다.

김 교수는 “2018년도 13.709의 피인용지수와 134,596회에 달하는 인용횟수를 갖는 세계적인 권위의 학술지 에이씨에스 나노 부편집장으로 선임돼 영광이다”라며 “에너지 및 센서 분야에 투고된 논문들에 대한 에디터 활동을 통해 KAIST의 위상을 높이고, 대한민국 과학기술의 저변 확대와 세계적인 연구팀들과의 국제협력 기회를 더욱 만드는데 공헌하고 싶다”고 말했다.

□ 그림 설명

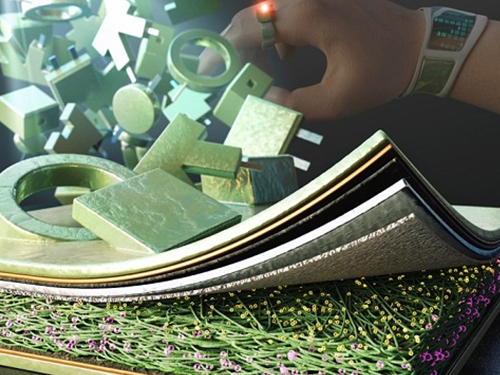

그림1. 3D 프린팅 기술을 이용한 자유형상 배터리 제조

그림2. 3D 프린팅 방법으로 제조된 자유형상 배터리 및 응용

2018.12.19 조회수 13007

김일두 교수, 3D 프린팅 통한 맞춤형 디자인 배터리 제작

〈 왼쪽부터 안복엽 박사, 김찬훈 박사, 김일두 교수, 제니퍼 루이스 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 미국 하버드 공과대학 제니퍼 루이스(Jennifer A. Lewis) 교수와의 공동 연구를 통해 배터리 디자인의 자유도를 획기적으로 높일 수 있는 기술 개발에 성공했다.

KAIST-하버드 공동 연구팀은 3D 프린팅 기술을 이용해 배터리의 형상을 반지 모양, 대문자 알파벳 H, U 등의 글자 모양을 포함해 원하는 구조로 자유롭게 제조하는 데 성공했다. 또한 한국화학연구원 최영민 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 소형 인체 착용형 광센서 반지에 3D 프린팅 배터리를 적용했다.

신소재공학과 김찬훈 박사, 하버드 공과대학 안복엽 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 12월호에 게재됐다.

현재 사용되는 배터리 형상은 코인셀 또는 파우치셀 제작에 최적화된 원형 또는 사각형 구조로 제한돼 있다. 각기 다른 디자인을 갖는 소형 전자소자의 경우 배터리 저장장치가 부피 대부분을 차지하기 때문에 효율적인 공간 활용을 위해서는 배터리의 형상을 자유자재로 바꾸는 기술이 필요하다.

연구팀은 자유로운 디자인을 갖는 배터리를 만들기 위해 친환경 물 기반 아연 이차전지(Zn-Ion battery) 시스템을 도입했다. 리튬이온 대신 아연이온(Zn2+)을 전하 운반체로 사용하는 이 시스템은 물을 전해질의 일부로 사용하기 때문에 높은 인화성의 유기용매를 전해질로 사용하는 기존 리튬 이차전지보다 안전하다.

유기용매는 수분 및 산소에 노출될 경우 배터리 열화의 원인이 돼 리튬 이차전지의 제조 공정을 어렵게 하는 요인 중 하나이다. 연구팀이 도입한 수계 아연 이차전지는 대기 중의 수분 및 산소에 안정적이기 때문에 보다 간편한 대기 공정 조건에서 제조할 수 있다.

특히 3D 프린터를 이용한 플라스틱 패키징 적용에도 물은 플라스틱 패키징을 녹이지 않아 보다 간편하게 패키징이 가능한 장점이 있다.

연구팀은 자유로운 형태로 재단이 간편하고 고속 충, 방전이 가능하도록 양극을 설계하기 위해서 전기방사 기술을 이용해 탄소섬유(Carbon fiber) 전류집전체를 제조했다.

이후 전기화학적 활성이 높은 폴리아닐린 전도성 고분자를 탄소섬유 표면에 매우 균일하게 코팅해 전류집전체 일체형 양극을 제조했다.

3D 구조를 갖는 얇은 섬유로 이루어진 폴리아닐린 기반 양극은 2분 동안 50%를 충전하는 매우 빠른 충전 속도를 보였고, 활물질의 손실 없이 쉽게 재단할 수 있어 이를 기반으로 다양한 형태의 배터리 제작이 가능할 것으로 기대된다.

김 교수는 “수용성 전해질을 이용하는 아연 이차전지는 일반 대기 환경에서 배터리 패키징 조립을 할 수 있어 3D 프린팅을 활용하면 고객 요구에 맞는 맞춤형 배터리 팩을 손쉽게 제작할 수 있다”라며 “초소형 마이크로 로봇의 외형에 잘 맞는 전력 장치나 특이한 디자인의 소형 전자소자의 저장장치로 응용 가능성이 높다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실 및 웨어러블 플랫폼센터의 지원을 받아 수행됐다.

한편 김일두 교수는 이번 12월부터 연구가 게재된 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 부편집장(Associate Editor)으로 선임이 돼 투고 논문의 심사 여부를 판단하고 심사자(reviewer) 선정 및 게재 승인 여부를 결정하게 된다.

미국과 유럽, 중국이 과학기술을 선도하는 환경에서 40대의 나이에 권위학술지의 부편집장 선임은 대한민국의 과학발전이 세계적으로도 인정받고 있음을 보여주는 결과이다.

김 교수는 “2018년도 13.709의 피인용지수와 134,596회에 달하는 인용횟수를 갖는 세계적인 권위의 학술지 에이씨에스 나노 부편집장으로 선임돼 영광이다”라며 “에너지 및 센서 분야에 투고된 논문들에 대한 에디터 활동을 통해 KAIST의 위상을 높이고, 대한민국 과학기술의 저변 확대와 세계적인 연구팀들과의 국제협력 기회를 더욱 만드는데 공헌하고 싶다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 3D 프린팅 기술을 이용한 자유형상 배터리 제조

그림2. 3D 프린팅 방법으로 제조된 자유형상 배터리 및 응용

2018.12.19 조회수 13007 -

남윤기 교수, 뇌질환 치료용 나노입자 프린팅 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 남윤기 교수 연구팀이 잉크젯 프린팅으로 마이크로미터 수준의 열 패턴을 마음대로 찍어내고, 이를 이용해 원격으로 신경세포의 전기적 활성을 제어할 수 있는 기술을 개발했다.

선택적 나노 광열 신경자극이라 할 수 있는 이 기술은 잉크젯 프린팅 기술과 나노입자 기술을 융합한 것으로 뇌전증 등의 뇌질환 환자들에게 맞춤형 정밀 광열 자극을 도입할 수 있는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

강홍기 박사가 주도하고 이구행, 정현준, 이지웅 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2월 5일자에 게재됐다.

나노 광열자극 기술은 금속 나노 입자의 열-플라즈모닉 현상을 이용해 신경 세포의 활성을 조절한다. 연구팀은 지난 4년간 연구를 통해 나노 광열효과에 의한 신경세포 활성 억제 현상을 발견했고, 이를 이용해 뇌전증 등의 뇌질환에서 발생하는 신경세포의 비정상적 활동을 조절하기 위한 기술을 연구했다.

연구팀은 기존의 나노 광열자극 기술이 갖는 공간적인 선택성의 한계와 해상도의 제약을 극복하기 위해 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 나노 입자의 미세 패턴 작업을 통해 나노 광열자극 기술을 선택적인 부분에만 가할 수 있는 기술을 개발했다.

정밀 잉크젯 프린팅과 고분자전해질 적층 코팅법을 결합해 고해상도의 선택적 광열 자극 기술을 구현했다. 이 기술은 정밀 잉크젯 프린팅 기술은 금속 나노 입자를 잉크로 사용해 수십 마이크로미터 크기의 나노입자 패턴을 만들 수 있다.

이 기술과 고분자전해질 적층 코팅법을 결합하면 원하는 모양을 보다 정밀하게 인쇄할 수 있고 안정성이 높아 다양한 기판에 적용할 수 있다. 또한 고분자전해질 코팅법은 세포 친화적이기 때문에 세포실험 및 생체 기술에 적용 가능하다.

연구팀은 이 기술을 통해 금 나노막대 입자를 수십 마이크로미터 해상도로 인쇄해 수 센티미터 이상의 정밀한 나노입자 패턴을 손쉽게 제작했다. 이 패턴에 빛을 조사하면 인쇄한 모양대로 정밀한 열 패턴을 형성할 수 있다.

또한 이 기술로 배양된 뇌신경세포의 활동을 선택적, 일시적으로 빛 조사를 통해 억제할 수 있음을 실험을 통해 확인했다.

이 열 패턴 기술을 이용하면 신경세포의 전기적 활성을 열 발생 부분에만 일시적으로 억제할 수 있어 선택적으로 광열 신경자극을 줄 수 있다. 이를 통해 원하는 세포 영역만 구분해 활동을 억제시켜 환자에게 맞춤형 광열 신경자극 치료를 제공할 수 있다.

연구팀의 기술은 얇고 유연한 기판에도 적용 가능해 체내 이식용 뇌질환 치료 장치나 웨어러블 의료 장치에 응용 가능할 것으로 기대된다.

남 교수는 “원하는 형태의 열 모양을 손쉽게 어디든지 인쇄할 수 있다는 점에서 공학적으로 폭넓게 활용 가능하다”며 “바이오공학 분야에서 생체기능 조절을 위해 빛과 열을 이용한 다양한 인터페이스 제작에 적용할 수 있고 새로운 위조 방지 기술 등에도 적용 가능할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기술을 통해 제작한 사례들

그림2. 잉크젯 프린팅을 이용한 광열 효과 패턴 방식 및 이를 이용한 뇌신경세포의 선택적 활동 조절 기술

2018.02.27 조회수 19664

남윤기 교수, 뇌질환 치료용 나노입자 프린팅 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 남윤기 교수 연구팀이 잉크젯 프린팅으로 마이크로미터 수준의 열 패턴을 마음대로 찍어내고, 이를 이용해 원격으로 신경세포의 전기적 활성을 제어할 수 있는 기술을 개발했다.

선택적 나노 광열 신경자극이라 할 수 있는 이 기술은 잉크젯 프린팅 기술과 나노입자 기술을 융합한 것으로 뇌전증 등의 뇌질환 환자들에게 맞춤형 정밀 광열 자극을 도입할 수 있는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

강홍기 박사가 주도하고 이구행, 정현준, 이지웅 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2월 5일자에 게재됐다.

나노 광열자극 기술은 금속 나노 입자의 열-플라즈모닉 현상을 이용해 신경 세포의 활성을 조절한다. 연구팀은 지난 4년간 연구를 통해 나노 광열효과에 의한 신경세포 활성 억제 현상을 발견했고, 이를 이용해 뇌전증 등의 뇌질환에서 발생하는 신경세포의 비정상적 활동을 조절하기 위한 기술을 연구했다.

연구팀은 기존의 나노 광열자극 기술이 갖는 공간적인 선택성의 한계와 해상도의 제약을 극복하기 위해 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 나노 입자의 미세 패턴 작업을 통해 나노 광열자극 기술을 선택적인 부분에만 가할 수 있는 기술을 개발했다.

정밀 잉크젯 프린팅과 고분자전해질 적층 코팅법을 결합해 고해상도의 선택적 광열 자극 기술을 구현했다. 이 기술은 정밀 잉크젯 프린팅 기술은 금속 나노 입자를 잉크로 사용해 수십 마이크로미터 크기의 나노입자 패턴을 만들 수 있다.

이 기술과 고분자전해질 적층 코팅법을 결합하면 원하는 모양을 보다 정밀하게 인쇄할 수 있고 안정성이 높아 다양한 기판에 적용할 수 있다. 또한 고분자전해질 코팅법은 세포 친화적이기 때문에 세포실험 및 생체 기술에 적용 가능하다.

연구팀은 이 기술을 통해 금 나노막대 입자를 수십 마이크로미터 해상도로 인쇄해 수 센티미터 이상의 정밀한 나노입자 패턴을 손쉽게 제작했다. 이 패턴에 빛을 조사하면 인쇄한 모양대로 정밀한 열 패턴을 형성할 수 있다.

또한 이 기술로 배양된 뇌신경세포의 활동을 선택적, 일시적으로 빛 조사를 통해 억제할 수 있음을 실험을 통해 확인했다.

이 열 패턴 기술을 이용하면 신경세포의 전기적 활성을 열 발생 부분에만 일시적으로 억제할 수 있어 선택적으로 광열 신경자극을 줄 수 있다. 이를 통해 원하는 세포 영역만 구분해 활동을 억제시켜 환자에게 맞춤형 광열 신경자극 치료를 제공할 수 있다.

연구팀의 기술은 얇고 유연한 기판에도 적용 가능해 체내 이식용 뇌질환 치료 장치나 웨어러블 의료 장치에 응용 가능할 것으로 기대된다.

남 교수는 “원하는 형태의 열 모양을 손쉽게 어디든지 인쇄할 수 있다는 점에서 공학적으로 폭넓게 활용 가능하다”며 “바이오공학 분야에서 생체기능 조절을 위해 빛과 열을 이용한 다양한 인터페이스 제작에 적용할 수 있고 새로운 위조 방지 기술 등에도 적용 가능할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기술을 통해 제작한 사례들

그림2. 잉크젯 프린팅을 이용한 광열 효과 패턴 방식 및 이를 이용한 뇌신경세포의 선택적 활동 조절 기술

2018.02.27 조회수 19664 -

조병진, 이건재 교수, 레이저빔 공정을 이용한 고성능 유연 열전소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 조병진 교수와 신소재공학과 이건재 교수 공동 연구팀이 전자기기의 전력공급원으로 사용될 수 있는 고성능 유연 열전 소자를 개발했다.

김선진 박사와 이한얼 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 나노 및 에너지소재 분야 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 27일자에 게재됐다.

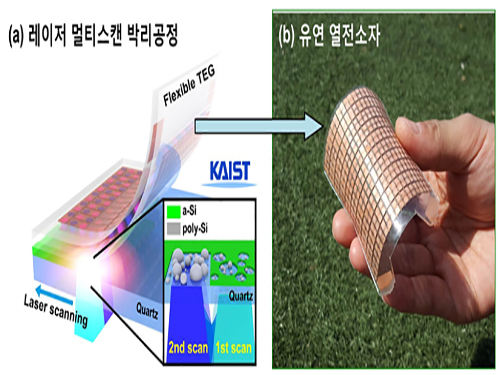

연구팀은 쿼츠 기판위에 스크린 프린팅 공정으로 열전 후막을 형성한 후 레이저빔 공정을 이용해 단단한 쿼츠 기판을 제거함으로써 쉽게 휘어지는 유연 열전 소자를 개발했다.

기존 상용 열전소자 양면에는 단단하고 무거운 세라믹 기판이 있어 휘어지지 않고 중량이 무거운 단점이 있었다. 따라서 굴곡이 있는 열원에 열전소자를 부착하여 사용하기 어려웠으며 활용이 매우 제한적이었다.

연구팀은 레이저빔을 열전소자 양면에 조사해 딱딱한 기판을 완전히 분리시키는 공정을 개발했다.

레이저빔을 이용한 기판 박리기술은 30 ns (ns : 10억분의 1초)의 매우 짧은 시간의 레이저빔을 조사하기 때문에 지난 2014년 동연구실에서 발표한 니켈박리 기술 (논문명: Wearable Thermoelectric Generator Fabricated on Glass Fabric) 보다 간편하고 공정 안전성이 매우 높다.

레이저를 이용한 기판 박리 공정기술을 개발함으로써 기존의 기판에서 발생하는 열에너지 손실문제를 개선함과 동시에 열전소자의 경량화와 유연화를 동시에 달성했다.

또한 스크린 프린팅으로 형성되는 열전후막 공정의 최적화를 통해 유연열전소자의 성능을 더욱 개선했다.

연구팀이 시험 개발한 유연 열전소자는 온도차 25 ֯C에서 단위 면적당 발전량 4.78 mW/cm2, 단위 무게당 발전량 20.8 mW/g로 최근 보고된 프린팅 기반 유연열전소자 중 가장 높은 전력밀도를 갖는다.

유연 열전소자는 잘 휘어지는 특성 때문에 굴곡이 있는 열원에 쉽게 부착해 여분의 전기에너지를 생산해 낼 수 있고 열이 발생하는 다양한 곳에 광범위하게 활용할 수 있다.

인체, 자동차, 항공기, 발전소, 산업현장 등 열이 발생하는 다양한 곳에 적용하여 여분의 전기에너지를 생산할 수 있기 때문에 그 활용성이 매우 넓다.

일례로 따뜻한 물이 흐르는 수도관 외부에 유연 열전소자를 부착하게 되면 물에서 발생하는 열을 이용해 전기에너지를 생산해 낼 수 있고, 무선 전자기기(wireless electronic device)를 동작 시킬 수 있다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 레이저 멀티스캔 박리 공정으로 제작된 유연 열전소자

2017.01.23 조회수 18966

조병진, 이건재 교수, 레이저빔 공정을 이용한 고성능 유연 열전소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 조병진 교수와 신소재공학과 이건재 교수 공동 연구팀이 전자기기의 전력공급원으로 사용될 수 있는 고성능 유연 열전 소자를 개발했다.

김선진 박사와 이한얼 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 나노 및 에너지소재 분야 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 27일자에 게재됐다.

연구팀은 쿼츠 기판위에 스크린 프린팅 공정으로 열전 후막을 형성한 후 레이저빔 공정을 이용해 단단한 쿼츠 기판을 제거함으로써 쉽게 휘어지는 유연 열전 소자를 개발했다.

기존 상용 열전소자 양면에는 단단하고 무거운 세라믹 기판이 있어 휘어지지 않고 중량이 무거운 단점이 있었다. 따라서 굴곡이 있는 열원에 열전소자를 부착하여 사용하기 어려웠으며 활용이 매우 제한적이었다.

연구팀은 레이저빔을 열전소자 양면에 조사해 딱딱한 기판을 완전히 분리시키는 공정을 개발했다.

레이저빔을 이용한 기판 박리기술은 30 ns (ns : 10억분의 1초)의 매우 짧은 시간의 레이저빔을 조사하기 때문에 지난 2014년 동연구실에서 발표한 니켈박리 기술 (논문명: Wearable Thermoelectric Generator Fabricated on Glass Fabric) 보다 간편하고 공정 안전성이 매우 높다.

레이저를 이용한 기판 박리 공정기술을 개발함으로써 기존의 기판에서 발생하는 열에너지 손실문제를 개선함과 동시에 열전소자의 경량화와 유연화를 동시에 달성했다.

또한 스크린 프린팅으로 형성되는 열전후막 공정의 최적화를 통해 유연열전소자의 성능을 더욱 개선했다.

연구팀이 시험 개발한 유연 열전소자는 온도차 25 ֯C에서 단위 면적당 발전량 4.78 mW/cm2, 단위 무게당 발전량 20.8 mW/g로 최근 보고된 프린팅 기반 유연열전소자 중 가장 높은 전력밀도를 갖는다.

유연 열전소자는 잘 휘어지는 특성 때문에 굴곡이 있는 열원에 쉽게 부착해 여분의 전기에너지를 생산해 낼 수 있고 열이 발생하는 다양한 곳에 광범위하게 활용할 수 있다.

인체, 자동차, 항공기, 발전소, 산업현장 등 열이 발생하는 다양한 곳에 적용하여 여분의 전기에너지를 생산할 수 있기 때문에 그 활용성이 매우 넓다.

일례로 따뜻한 물이 흐르는 수도관 외부에 유연 열전소자를 부착하게 되면 물에서 발생하는 열을 이용해 전기에너지를 생산해 낼 수 있고, 무선 전자기기(wireless electronic device)를 동작 시킬 수 있다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 레이저 멀티스캔 박리 공정으로 제작된 유연 열전소자

2017.01.23 조회수 18966