-

허원도 교수, 빛을 통해 세포내 물질 이동 제어 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

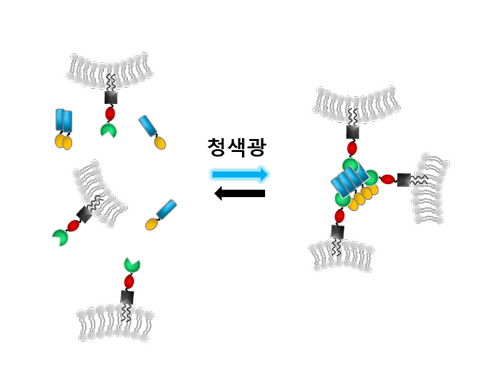

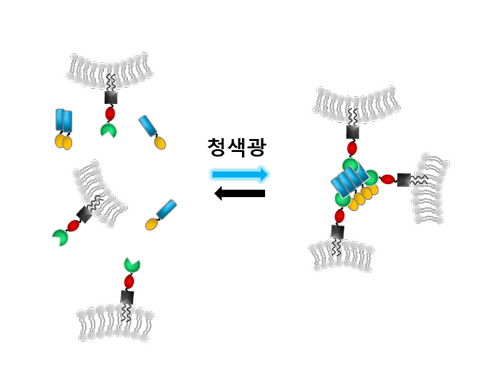

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 막으로 이루어진 세포내 소기관들의 이동을 빛으로 자유롭게 제어하는데 성공했다. 이로써 세포내 물질 수송의 단계별 메커니즘을 규명해 암과 신경질환 치료에 새로운 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 세포내 물질 수송을 조절하는 새로운 광유전학 기술인 생체막 올가미(IM-LARIAT; Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap of Intracellular Membrane) 기술을 개발했다.

세포 내에는 엔도좀(endosome)이나 리소좀(lysosome), 엑소좀(exosome) 등 막으로 이루어진 다양한 막 구조 세포 소기관2)(intracellular membranes)들이 존재한다. 막 구조 세포 소기관들은 세포의 성장과 분열에 밀접한 세포의 기본 기능인 물질 수송과 물질 분비, 신호전달과정 등에 관여한다.

세포내 물질 수송은 매우 역동적으로 움직이는 세포 소기관들에 의해 이루어지는데, 복잡한 움직임을 제어할 방법이 거의 없어 세포 관련 연구가 제한돼 왔다.

이에 허원도 교수는 생체막 올가미 기술을 개발, 빛을 통해 세포 소기관들의 이동을 원하는 때, 원하는 위치에서 일시 정지시켜 세포 소기관들의 이동 메커니즘을 실시간으로 연구하는데 성공했다.

허원도 교수팀은 청색 빛에 반응하는 식물의 청색광 수용 단백질에, 세포 소기관들의 생체막에 존재하는 랩 단백질(Rab small GTPase)을 결합시킨 융합단백질을 개발했다. 이 융합단백질을 실험동물의 암세포와 신경세포에 발현시킨 뒤 청색 빛을 비춘 결과, 많은 막 구조 세포 소기관들이 서로 응집하여 이동이 일시 정지되는 현상을 확인했다.

특히 생체막 올가미 기술을 신경세포에 적용, 엔도좀들의 이동을 일시 정지 시켜, 뇌 신경 세포 성장원추(growth cone)의 성장을 제어하는데 성공했다. 청색 빛을 비추자 일시적으로 성장이 멈췄던 신경세포가, 빛을 끄자 다시 빠르게 자라나는 것을 추가로 확인했다.

이번 연구는 약물이나 전기 자극이 아닌 빛을 비추는 비 침습적(non-invasive) 방식을 고안, 최소 자극으로 막 구조 세포 소기관들의 이동을 제어할 수 있게 된 데 의의가 있다. 신경세포의 분화 및 암세포의 물질 수송을 빛으로 정지시킬 수 있는 생체막 올가미 기술을 응용하면, 다양한 암과 신경질환의 치료 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “이번 연구는 살아있는 세포내에 존재하는 다양한 세포 소기관들을 빛으로 제어한 연구로, 적외선이나 소형 광원을 이용한 생체막 관련 질환 치료법이나 신경세포재생연구로 발전시킬 수 있을 것”이라며 “특히 뇌 신경세포 내 소기관들의 이동과 물질 수송 연구는 기억과 학습 관련 연구 분야에도 새 장을 열어줄 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 생명과학 분야 세계적 학술지인 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology, IF 12.996) 온라인판 4월 12일자에 게재됐다.

허원도 교수는 지난 3년 동안 유명학술지에 독자적으로 개발한 광유전학기술들을 연속적으로 발표하고 있으며 현재 수편의 논문들도 해외유명저널에서 심사 중이다. 2014년에 Nature Methods, Nature Communications, Cell 자매지인 Chemistry & Biology 표지논문으로 발표를 시작했다. 2015년 Nature Biotechnology 표지논문에 이어, 이번에는 Nature Chemical Biology에 발표하는 등 세계적으로 광유전학분야를 선도하고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 세포 내 물질 수송의 과정

허원도 교수, 빛을 통해 세포내 물질 이동 제어 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 막으로 이루어진 세포내 소기관들의 이동을 빛으로 자유롭게 제어하는데 성공했다. 이로써 세포내 물질 수송의 단계별 메커니즘을 규명해 암과 신경질환 치료에 새로운 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 세포내 물질 수송을 조절하는 새로운 광유전학 기술인 생체막 올가미(IM-LARIAT; Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap of Intracellular Membrane) 기술을 개발했다.

세포 내에는 엔도좀(endosome)이나 리소좀(lysosome), 엑소좀(exosome) 등 막으로 이루어진 다양한 막 구조 세포 소기관2)(intracellular membranes)들이 존재한다. 막 구조 세포 소기관들은 세포의 성장과 분열에 밀접한 세포의 기본 기능인 물질 수송과 물질 분비, 신호전달과정 등에 관여한다.

세포내 물질 수송은 매우 역동적으로 움직이는 세포 소기관들에 의해 이루어지는데, 복잡한 움직임을 제어할 방법이 거의 없어 세포 관련 연구가 제한돼 왔다.

이에 허원도 교수는 생체막 올가미 기술을 개발, 빛을 통해 세포 소기관들의 이동을 원하는 때, 원하는 위치에서 일시 정지시켜 세포 소기관들의 이동 메커니즘을 실시간으로 연구하는데 성공했다.

허원도 교수팀은 청색 빛에 반응하는 식물의 청색광 수용 단백질에, 세포 소기관들의 생체막에 존재하는 랩 단백질(Rab small GTPase)을 결합시킨 융합단백질을 개발했다. 이 융합단백질을 실험동물의 암세포와 신경세포에 발현시킨 뒤 청색 빛을 비춘 결과, 많은 막 구조 세포 소기관들이 서로 응집하여 이동이 일시 정지되는 현상을 확인했다.

특히 생체막 올가미 기술을 신경세포에 적용, 엔도좀들의 이동을 일시 정지 시켜, 뇌 신경 세포 성장원추(growth cone)의 성장을 제어하는데 성공했다. 청색 빛을 비추자 일시적으로 성장이 멈췄던 신경세포가, 빛을 끄자 다시 빠르게 자라나는 것을 추가로 확인했다.

이번 연구는 약물이나 전기 자극이 아닌 빛을 비추는 비 침습적(non-invasive) 방식을 고안, 최소 자극으로 막 구조 세포 소기관들의 이동을 제어할 수 있게 된 데 의의가 있다. 신경세포의 분화 및 암세포의 물질 수송을 빛으로 정지시킬 수 있는 생체막 올가미 기술을 응용하면, 다양한 암과 신경질환의 치료 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “이번 연구는 살아있는 세포내에 존재하는 다양한 세포 소기관들을 빛으로 제어한 연구로, 적외선이나 소형 광원을 이용한 생체막 관련 질환 치료법이나 신경세포재생연구로 발전시킬 수 있을 것”이라며 “특히 뇌 신경세포 내 소기관들의 이동과 물질 수송 연구는 기억과 학습 관련 연구 분야에도 새 장을 열어줄 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 생명과학 분야 세계적 학술지인 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology, IF 12.996) 온라인판 4월 12일자에 게재됐다.

허원도 교수는 지난 3년 동안 유명학술지에 독자적으로 개발한 광유전학기술들을 연속적으로 발표하고 있으며 현재 수편의 논문들도 해외유명저널에서 심사 중이다. 2014년에 Nature Methods, Nature Communications, Cell 자매지인 Chemistry & Biology 표지논문으로 발표를 시작했다. 2015년 Nature Biotechnology 표지논문에 이어, 이번에는 Nature Chemical Biology에 발표하는 등 세계적으로 광유전학분야를 선도하고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 세포 내 물질 수송의 과정

2016.04.18

조회수 16700

-

단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

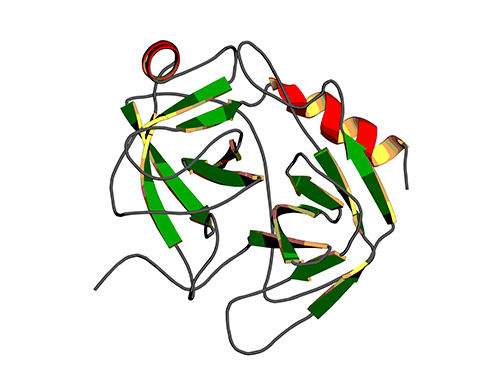

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

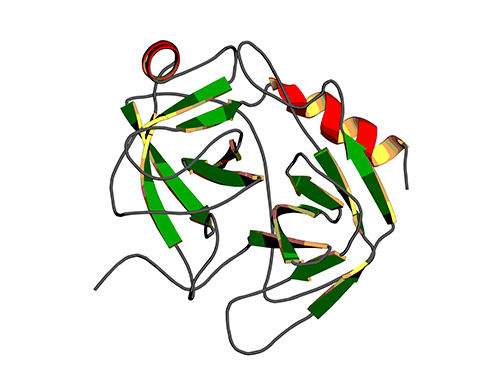

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

2014.04.25

조회수 20833

-

매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

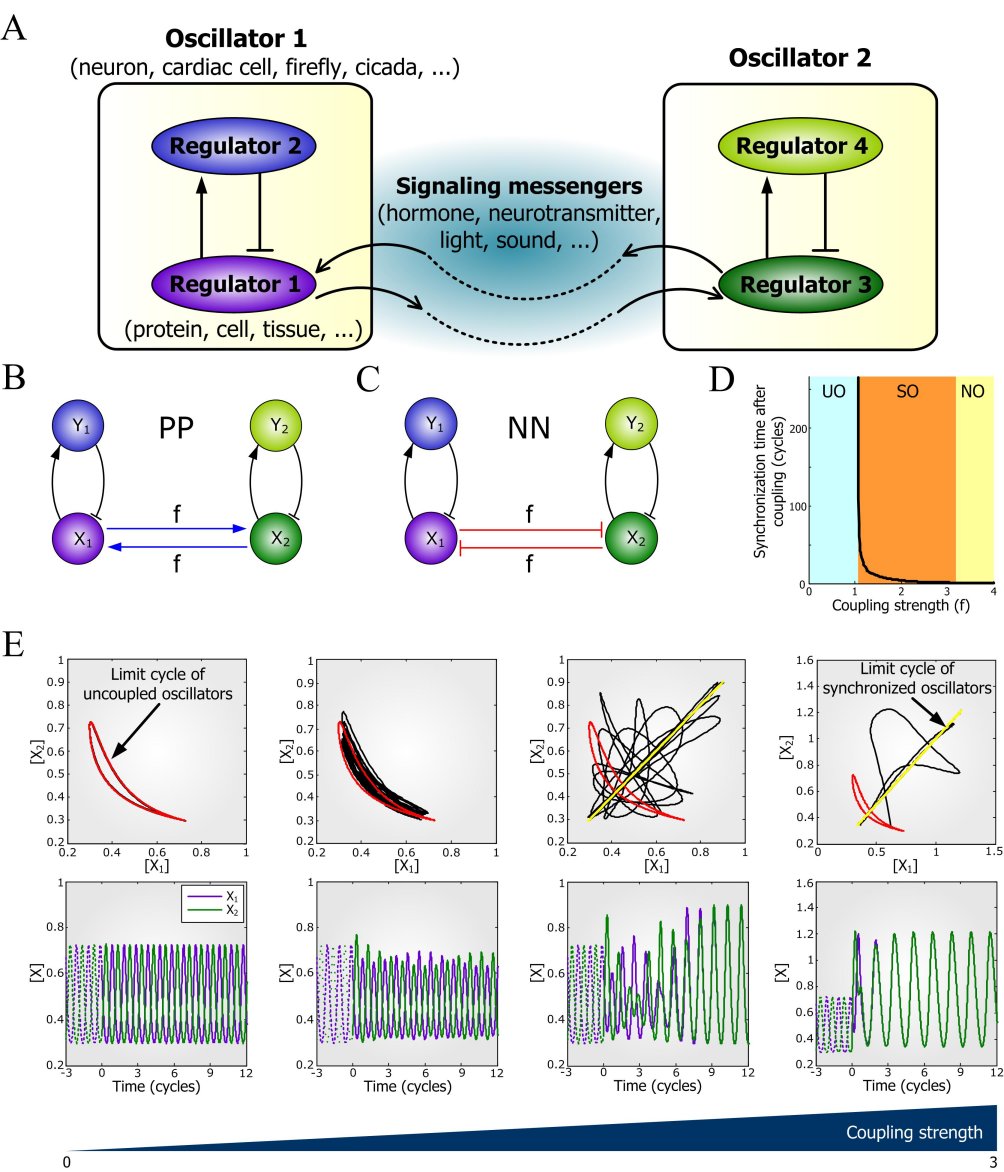

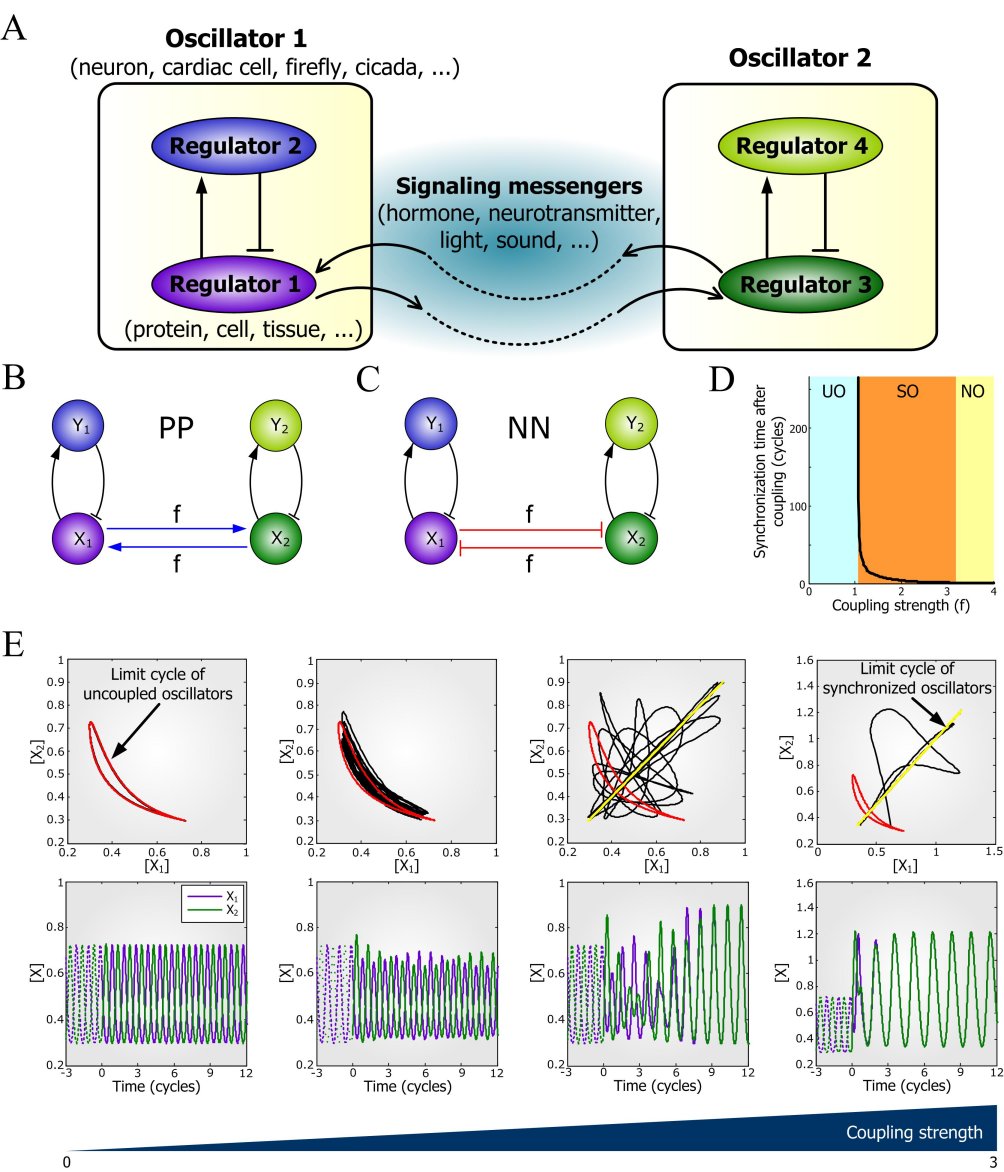

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

2010.02.02

조회수 25156

-

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

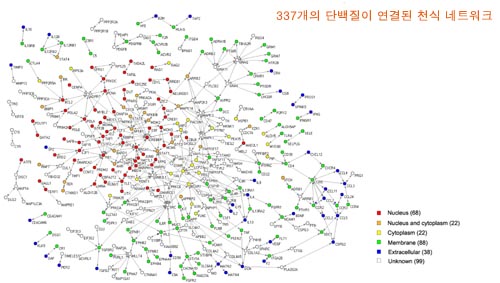

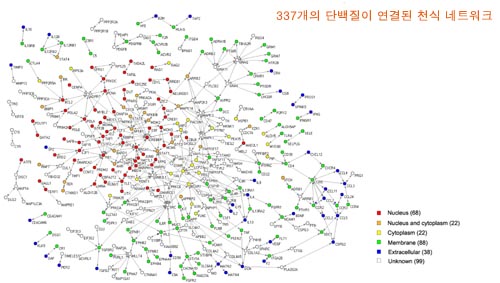

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01

조회수 23039

허원도 교수, 빛을 통해 세포내 물질 이동 제어 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 막으로 이루어진 세포내 소기관들의 이동을 빛으로 자유롭게 제어하는데 성공했다. 이로써 세포내 물질 수송의 단계별 메커니즘을 규명해 암과 신경질환 치료에 새로운 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 세포내 물질 수송을 조절하는 새로운 광유전학 기술인 생체막 올가미(IM-LARIAT; Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap of Intracellular Membrane) 기술을 개발했다.

세포 내에는 엔도좀(endosome)이나 리소좀(lysosome), 엑소좀(exosome) 등 막으로 이루어진 다양한 막 구조 세포 소기관2)(intracellular membranes)들이 존재한다. 막 구조 세포 소기관들은 세포의 성장과 분열에 밀접한 세포의 기본 기능인 물질 수송과 물질 분비, 신호전달과정 등에 관여한다.

세포내 물질 수송은 매우 역동적으로 움직이는 세포 소기관들에 의해 이루어지는데, 복잡한 움직임을 제어할 방법이 거의 없어 세포 관련 연구가 제한돼 왔다.

이에 허원도 교수는 생체막 올가미 기술을 개발, 빛을 통해 세포 소기관들의 이동을 원하는 때, 원하는 위치에서 일시 정지시켜 세포 소기관들의 이동 메커니즘을 실시간으로 연구하는데 성공했다.

허원도 교수팀은 청색 빛에 반응하는 식물의 청색광 수용 단백질에, 세포 소기관들의 생체막에 존재하는 랩 단백질(Rab small GTPase)을 결합시킨 융합단백질을 개발했다. 이 융합단백질을 실험동물의 암세포와 신경세포에 발현시킨 뒤 청색 빛을 비춘 결과, 많은 막 구조 세포 소기관들이 서로 응집하여 이동이 일시 정지되는 현상을 확인했다.

특히 생체막 올가미 기술을 신경세포에 적용, 엔도좀들의 이동을 일시 정지 시켜, 뇌 신경 세포 성장원추(growth cone)의 성장을 제어하는데 성공했다. 청색 빛을 비추자 일시적으로 성장이 멈췄던 신경세포가, 빛을 끄자 다시 빠르게 자라나는 것을 추가로 확인했다.

이번 연구는 약물이나 전기 자극이 아닌 빛을 비추는 비 침습적(non-invasive) 방식을 고안, 최소 자극으로 막 구조 세포 소기관들의 이동을 제어할 수 있게 된 데 의의가 있다. 신경세포의 분화 및 암세포의 물질 수송을 빛으로 정지시킬 수 있는 생체막 올가미 기술을 응용하면, 다양한 암과 신경질환의 치료 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “이번 연구는 살아있는 세포내에 존재하는 다양한 세포 소기관들을 빛으로 제어한 연구로, 적외선이나 소형 광원을 이용한 생체막 관련 질환 치료법이나 신경세포재생연구로 발전시킬 수 있을 것”이라며 “특히 뇌 신경세포 내 소기관들의 이동과 물질 수송 연구는 기억과 학습 관련 연구 분야에도 새 장을 열어줄 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 생명과학 분야 세계적 학술지인 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology, IF 12.996) 온라인판 4월 12일자에 게재됐다.

허원도 교수는 지난 3년 동안 유명학술지에 독자적으로 개발한 광유전학기술들을 연속적으로 발표하고 있으며 현재 수편의 논문들도 해외유명저널에서 심사 중이다. 2014년에 Nature Methods, Nature Communications, Cell 자매지인 Chemistry & Biology 표지논문으로 발표를 시작했다. 2015년 Nature Biotechnology 표지논문에 이어, 이번에는 Nature Chemical Biology에 발표하는 등 세계적으로 광유전학분야를 선도하고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 세포 내 물질 수송의 과정

2016.04.18 조회수 16700

허원도 교수, 빛을 통해 세포내 물질 이동 제어 기술 개발

〈 허 원 도 교수 〉

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 막으로 이루어진 세포내 소기관들의 이동을 빛으로 자유롭게 제어하는데 성공했다. 이로써 세포내 물질 수송의 단계별 메커니즘을 규명해 암과 신경질환 치료에 새로운 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 세포내 물질 수송을 조절하는 새로운 광유전학 기술인 생체막 올가미(IM-LARIAT; Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap of Intracellular Membrane) 기술을 개발했다.

세포 내에는 엔도좀(endosome)이나 리소좀(lysosome), 엑소좀(exosome) 등 막으로 이루어진 다양한 막 구조 세포 소기관2)(intracellular membranes)들이 존재한다. 막 구조 세포 소기관들은 세포의 성장과 분열에 밀접한 세포의 기본 기능인 물질 수송과 물질 분비, 신호전달과정 등에 관여한다.

세포내 물질 수송은 매우 역동적으로 움직이는 세포 소기관들에 의해 이루어지는데, 복잡한 움직임을 제어할 방법이 거의 없어 세포 관련 연구가 제한돼 왔다.

이에 허원도 교수는 생체막 올가미 기술을 개발, 빛을 통해 세포 소기관들의 이동을 원하는 때, 원하는 위치에서 일시 정지시켜 세포 소기관들의 이동 메커니즘을 실시간으로 연구하는데 성공했다.

허원도 교수팀은 청색 빛에 반응하는 식물의 청색광 수용 단백질에, 세포 소기관들의 생체막에 존재하는 랩 단백질(Rab small GTPase)을 결합시킨 융합단백질을 개발했다. 이 융합단백질을 실험동물의 암세포와 신경세포에 발현시킨 뒤 청색 빛을 비춘 결과, 많은 막 구조 세포 소기관들이 서로 응집하여 이동이 일시 정지되는 현상을 확인했다.

특히 생체막 올가미 기술을 신경세포에 적용, 엔도좀들의 이동을 일시 정지 시켜, 뇌 신경 세포 성장원추(growth cone)의 성장을 제어하는데 성공했다. 청색 빛을 비추자 일시적으로 성장이 멈췄던 신경세포가, 빛을 끄자 다시 빠르게 자라나는 것을 추가로 확인했다.

이번 연구는 약물이나 전기 자극이 아닌 빛을 비추는 비 침습적(non-invasive) 방식을 고안, 최소 자극으로 막 구조 세포 소기관들의 이동을 제어할 수 있게 된 데 의의가 있다. 신경세포의 분화 및 암세포의 물질 수송을 빛으로 정지시킬 수 있는 생체막 올가미 기술을 응용하면, 다양한 암과 신경질환의 치료 해법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

허원도 교수는 “이번 연구는 살아있는 세포내에 존재하는 다양한 세포 소기관들을 빛으로 제어한 연구로, 적외선이나 소형 광원을 이용한 생체막 관련 질환 치료법이나 신경세포재생연구로 발전시킬 수 있을 것”이라며 “특히 뇌 신경세포 내 소기관들의 이동과 물질 수송 연구는 기억과 학습 관련 연구 분야에도 새 장을 열어줄 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 생명과학 분야 세계적 학술지인 네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology, IF 12.996) 온라인판 4월 12일자에 게재됐다.

허원도 교수는 지난 3년 동안 유명학술지에 독자적으로 개발한 광유전학기술들을 연속적으로 발표하고 있으며 현재 수편의 논문들도 해외유명저널에서 심사 중이다. 2014년에 Nature Methods, Nature Communications, Cell 자매지인 Chemistry & Biology 표지논문으로 발표를 시작했다. 2015년 Nature Biotechnology 표지논문에 이어, 이번에는 Nature Chemical Biology에 발표하는 등 세계적으로 광유전학분야를 선도하고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 세포 내 물질 수송의 과정

2016.04.18 조회수 16700 단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

2014.04.25 조회수 20833

단백질의 생체분자에 대한 결합력 조절기작 규명

우리 학교 생명과학과 김학성 교수와 서문형 박사 연구팀은 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 기능을 수행하는데 중요한 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 메커니즘을 새롭게 밝혀냈다 .

연구 결과는 과학 분야의 권위지인 ‘ 네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 24일자 온라인판에 게재됐다.

연구팀은 지난해에 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 최초로 밝혀내 Nature Chemical Biology 에 발표한데 이어 , 이번 연구를 통해 단백질이 생체분자에 대한 결합력을 조절하는 핵심 원리를 규명함으로써 생체 내 단백질의 기능과 조절 기작을 보다 명확하게 이해하는 데 크게 기여할 것으로 전망된다 .

효소나 항체 , 호르몬 등으로 대표되는 단백질은 모든 생명체 내에서 다양한 생체 분자를 특이적으로 인식하여 신호전달 , 면역반응 등을 정교하게 진행시켜 생명현상을 유지하고 조절하는데 가장 중요한 역할을 담당한다 . 이런 과정에서 단백질이 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 결합지속 시간이 정해지고 , 단백질의 생체 내 기능을 결정하고 조절하는 핵심 요인이다 . 이번 연구 결과를 바탕으로 단백질 활성을 보다 정교하게 조절하는 것이 가능해질 것으로 예상된다 .

연구팀은 단백질들이 생체분자를 인식하는 과정에서 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 비 공유 상호작용의 크기뿐만 아니라 단백질의 고유한 동역학적 성질도 긴밀하게 연관되어 있다는 점에 주목했다 .

김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 기본 기작을 규명하기 위해 , 단백질의 allosteric site 에 돌연변이를 가하여 동일한 화학적 접촉면을 가지고 있지만 수십 배에서 수백 배의 결합력 차이를 보이는 다양한 돌연변이 단백질을 제작하였다 . 단백질의 allosteric site 는 생체분자와 직접 결합하는 부위는 아니지만 생체 분자 인식에 영향을 미치는 부위를 지칭한다 .

제작된 돌연변이 단백질들의 고유한 동역학적 성질을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석하여 , 생체분자에 대한 결합력이 단백질의 고유한 동력학적 특성인 구조 열림 속도에 직접적으로 연관되어 있음을 밝혀냈다 .

또한 , 단백질이 생체 분자와 직접 결합하는 부위가 아닌 allosteric site 에서 단백질의 고유한 특성을 변화시킬 수 있음을 증명함으로써 , 생체 내 단백질들의 기능을 조절하는 새로운 방법론을 제시하였다 .

연구팀의 이번 결과는 다양한 생명현상을 관장하는 단백질의 특성을 보다 깊이 이해하는데 큰 역할을 하였으며 , 단백질의 생체분자에 대한 결합력을 결정하는 원리를 단백질의 동력학적 관점에서 입증한 것으로 평가되고 있다 .

김 학성 교수는 이번 연구에 대해 “ 지금까지는 단백질의 생체분자에 대한 결합력은 두 분자 사이의 직접적인 상호작용에 의해 결정되는 것으로 알려져 왔지만 , 본 연구를 통해 단백질의 고유한 동력학적 특성 , 즉 구조 열림 속도도 결합력을 결정하는 데 핵심적인 역할을 한다는 새로운 사실을 밝힌 것이 큰 의미가 있다 ” 라고 의의를 밝혔다 .

그림 1. 단백질의 안정한 상태인 열린 구조 (open) 와 불안정한 상태인 부분적으로 열린 구조 (partially closed) 사이의 전환 속도 (kopening; opening rate) 와 결합력 (Kd) 사이의 상관관계 그래프

2014.04.25 조회수 20833 매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

2010.02.02 조회수 25156

매미와 개구리는 지휘자없이 어떻게 합창할까

나무위의 매미와 논두렁의 개구리는 지휘자 없이 어떻게 합창할까? 이와 관련해서, KAIST 바이오 및 뇌공학과의 조광현 교수는 생명체의 동기화된 주기적 진동신호의 생성원리를 최근 규명했다. 나무에 붙어있는 많은 반딧불들의 동시다발적인 깜빡임, 매미들의 조율된 울음소리, 뇌신경세포들간의 전기신호, 세포내 분자들의 농도변화에 이르기까지 생명체는 다양한 형태의 주기적 진동신호 교환을 통해 정보를 전달하는데, 이들은 놀랍게도 정확히 동일한 위상(phase)으로 동기화되곤 한다. 이는 마치 오케스트라에서 지휘자 없이도 모든 연주가 일정한 박자에 맞춰 이루어지는 것과 같다.

어떻게 생명체의 여러 주기적 진동신호들이 그러한 동기화를 이루는가?

우리학교 바이오및뇌공학과 조광현(曺光鉉) 교수 연구팀이 대규모 가상세포(virtual cell)실험을 통해 생명체의 다양한 주기적 진동(oscillation)신호들이 동기화(synchronization)되는 보편적인 원리를 규명했다.

曺교수팀은 이번 연구를 통해 여러 독립적인 주기적 진동신호들은 양성피드백(positive feedback)을 통해 서로의 위상에 영향을 줘 하나의 동일한 위상으로 수렴되는 현상을 밝혀냈다.

특히 양성피드백은 이중활성(double activation) 또는 이중억제(double inhibition)의 구조로 구현된다. 이중활성피드백은 연결시간지연이 짧을 때, 이중억제피드백은 연결시간지연이 길 때 보다 안정적인 신호동기화를 가능하게 했다.

또한, 노이즈(noise) 교란이 있을 때 이중활성피드백은 진동신호의 주기보다 진폭을 안정적으로 유지하는 반면 이중억제피드백은 연결강도에 불규칙한 변화가 주어졌을 때 일정한 주기와 진폭을 유지시켜줬다. 현존하는 대부분의 현상들이 이러한 원칙을 따르고 있었다.

이번에 규명된 원리는 생체내 주기적 진동신호의 동기화가 교란될 때 발생하는 뇌질환 등 여러 질병의 원인을 새롭게 조명하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기존 생명과학의 난제에 대해 IT융합기술인 시스템생물학(Systems Biology) 연구를 통해 해답을 제시할 수 있음을 보여줬으며, 향후 생명과학 연구에 있어서 가상세포실험의 무한한 가능성을 제시했다.

曺교수는 “생명체는 복잡하게 얽혀있는 것으로 보이는 네트워크속에 이와 같이 정교한 진화적 설계원리를 간직하고 있었다”며 “이러한 규칙들은 임의로 수많은 디지털 진동자들을 만들어 인공진화를 통해 신호의 동기화 현상을 관측하였을 때에도 마찬가지로 성립된다는 흥미로운 사실을 확인했다”고 말했다.

이 연구는 교육과학기술부가 지원하는 한국연구재단 연구사업의 일환으로 수행되었으며, 연구결과는 세포생물학 분야 권위지인 세포과학저널(Journal of Cell Science) 2010년 1월 26일자 온라인판에 게재됐다.

세포생물학 실험결과만을 출판하는 이 저널에 순수 컴퓨터시뮬레이션만으로 수행된 가상세포실험 연구결과가 게재된 것은 매우 이례적인 일이다.

인터넷주소: http://jcs.biologists.org/cgi/content/abstract/jcs.060061v1

<용어설명>◯ 양성피드백(positive feedback): 서로 연결되어 있는 두 요소 사이에 어느 하나의 변화가 결과적으로 스스로를 동일한 방향으로 더욱 변화시키는 형태의 연결구조.

<사진설명>◯ 설명: A: 서로 상호작용하는 두 생체신호 진동자(oscillator)들의 예시. B: 이중활성 양성피드백으로 연결된 진동자들. C: 이중억제 양성피드백으로 연결된 진동자들. D: 연결강도에 따라 진동신호 동기화에 소요되는 시간. E: 연결강도 증가에 따라 점차 진동신호 동기화가 되어가는 모습의 예시 (좌측의 비동기화 진동신호들이 점차 우측의 동기화된 진동신호들로 변화되어 가는 과정을 나타냄).

2010.02.02 조회수 25156 이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01 조회수 23039

이도헌교수팀, 생물정보학적 연구를 통한 천식 발병 후보 유전자 발견

바이오및뇌공학과 이도헌 교수와 박사과정 황소현씨가 생물정보학 기법을 이용해 기존의 분자생물학적 연구 및 실험 결과에 나타난 천식 관련 단백질들의 상호작용을 분석, 천식 유발에 관여하는 후보 유전자군을 발굴했다.

이 연구결과는 국제학술지 "이론생물학저널(Journal of Theoretical Biology)"에 발표됐으며 기존 연구자료를 새로운 생물정보학 기법으로 분석해 신약 표적유전자를 발굴한 것이어서 신약연구 효율성 향상에 기여할 것으로 전망된다.

연구진은 세계 각국의 분자생물학적 연구자료가 담겨 있는 데이터베이스(OMIM, GEO)에서 천식과 관련 있는 단백질 606개를 찾아내고 이를 시스템 수준에서 연구하기 위해 생물정보학 기술을 이용해 단백질 상호작용 네트워크를 구성했다.

이는 단백질 사이의 상호작용을 연결선으로 표현한 것으로 여러 개의 단백질과 동시에 상호작용을 하는 단백질이 천식유발 단백질 네트워크에서 중요한 역할을 하는 "허브"로 간주된다.

질병과 관련된 질병유전자를 찾기 위해서 기존의 분자생물학적 연구를 통해 몇 가지 유전자들이 밝혀졌지만, 여러 가지 유전적인 요인과 환경적인 요인의 복합적인 작용으로 인해 나타나는 대부분의 복합 질병의 경우는 기존의 분자생물학적인 연구만으로 관련 유전자들을 찾아내기가 어렵다.

이도헌 교수는 "이런 복합적인 질병에서 중요한 역할을 하는 유전자를 찾아내려면 한 두 유전자와 질병의 관계를 조사하기 보다는 그 질병과 관련된 여러 유전자들의 연관성을 살펴보는 시스템 수준의 연구가 필요하다"고 말했다.

2008.07.01 조회수 23039