-

박오옥 교수, 페트병 대체 가능한 바이오플라스틱 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀과 롯데케미칼(대표이사 허수영)이 산학협력 연구를 통해 기존의 플라스틱 페트 소재를 대체할 수 있는 식물 기반의 바이오 플라스틱을 수지를 개발했다.

이 기술은 식물 기반의 퓨란(furan)계 바이오 플라스틱을 고분자량으로 합성한 것으로 기존 페트 수지를 양산하는 생산 공정을 통해서 상업화가 가능할 것으로 기대된다.

이 연구는 국제 학술지 ‘그린 케미스트리(Green chemistry)’ 10월 7일자 뒷 표지 논문으로 게재됐다.

퓨란계 바이오플라스틱은 식물에서 추출한 원료로 만든 플라스틱이다. 식물을 소재로 하기 때문에 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 줄일 수 있고, 석유 기반의 플라스틱을 대체하기 때문에 자원도 절감할 수 있다. 또한 기체 차단성과 내열성이 좋아 기존 페트 소재가 사용되지 못했던 좀 더 넓은 분야에 사용 가능하다.

많은 연구자들이 퓨란계 바이오플라스틱이 가진 장점을 활용하기 위해 상용화가 가능하도록 연구 중이다.

그러나 퓨란계 바이오플라스틱은 분자 구조가 유연하지 않아 물성이 깨지기 쉽고 결정화(분자의 확산) 속도가 느려 고상중합을 통한 고분자량화에 한계가 있어 다양한 용도로 활용이 어렵다. 무엇보다도 결정화 속도가 느리다는 것은 기존의 상업 설비에서 양산을 할 수 없음을 의미한다.

문제 해결을 위해 연구팀은 먼저 퓨란계 플라스틱이 왜 깨지기 쉬운 특성을 갖는지 확인했다. 기존 페트는 화학구조상 선형구조이기 때문에 외부 충격에 유연하게 반응할 수 있고 결정화 속도가 빠른 편이다.

반면 퓨란계 플라스틱의 화학구조는 약간 꺾여있는 비선형 구조로 유연성이 떨어져 깨지기 쉽고 분자의 확산이 빠르지 않아 결정화 속도가 상대적으로 느리다.

연구팀은 문제 해결을 위해 육각환형의 고리 화합물을 공 단량체로 도입해 새로운 퓨란계 폴리에스터를 합성했다. 이 과정을 통해 유연성이 높아져 기계적 물성(연성, 내충격성)이 개선됐고 결정화 속도도 빨라졌다.

이 새로운 퓨란계 폴리에스터의 결정화 속도 개선으로 인해 고상중합공정이 가능해졌다. 고상중합공정이 중요한 이유는 수지의 변색 없이 분자량을 단시간에 고분자량으로 올릴 수 있기 때문이다.

고분자량으로 올리지 못하고 분자량이 낮으면 플라스틱의 모양을 형성하는 블로우 몰딩(Blow molding : 녹인 뒤 불어서 모양을 만드는 방식)과정에서 물질이 찢어지게 된다. 연구팀의 바이오플라스틱은 기존 고상중합공정에서 고분자량화에 성공해 상업적으로 활용할 수 있는 공정이 가능할 것으로 예상된다.

연구팀은 “이 기술은 병, 옷, 섬유, 필름 등 기존에 페트 소재가 사용되던 분야를 넘어 페트가 쓰이지 못했던 분야에도 적용 가능하다”며 “기존 페트보다 내열성과 기체 차단성이 높기 때문에 유리 용기를 일정 정도 대체할 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 홍성민 연구원은 “학술적인 부분 뿐 아니라 상업적으로도 의미가 있는 기술이다”며 “탄탄한 기초연구를 바탕으로 실제로 우리 산업과 국가 경쟁력에 기여할 수 있는 기술이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

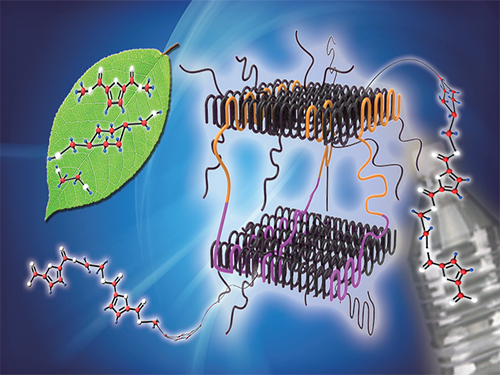

□ 그림 설명

그림1. 논문 표지 그림-퓨란계 수지를 성공적으로 합성, 고상중합을 통해서 고분자량화한 모식도

그림2. 퓨란계 폴리에스터의 파단면의 전자현미경 사진

그림3. 퓨란계 폴리에서트 화학 구조

박오옥 교수, 페트병 대체 가능한 바이오플라스틱 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀과 롯데케미칼(대표이사 허수영)이 산학협력 연구를 통해 기존의 플라스틱 페트 소재를 대체할 수 있는 식물 기반의 바이오 플라스틱을 수지를 개발했다.

이 기술은 식물 기반의 퓨란(furan)계 바이오 플라스틱을 고분자량으로 합성한 것으로 기존 페트 수지를 양산하는 생산 공정을 통해서 상업화가 가능할 것으로 기대된다.

이 연구는 국제 학술지 ‘그린 케미스트리(Green chemistry)’ 10월 7일자 뒷 표지 논문으로 게재됐다.

퓨란계 바이오플라스틱은 식물에서 추출한 원료로 만든 플라스틱이다. 식물을 소재로 하기 때문에 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 줄일 수 있고, 석유 기반의 플라스틱을 대체하기 때문에 자원도 절감할 수 있다. 또한 기체 차단성과 내열성이 좋아 기존 페트 소재가 사용되지 못했던 좀 더 넓은 분야에 사용 가능하다.

많은 연구자들이 퓨란계 바이오플라스틱이 가진 장점을 활용하기 위해 상용화가 가능하도록 연구 중이다.

그러나 퓨란계 바이오플라스틱은 분자 구조가 유연하지 않아 물성이 깨지기 쉽고 결정화(분자의 확산) 속도가 느려 고상중합을 통한 고분자량화에 한계가 있어 다양한 용도로 활용이 어렵다. 무엇보다도 결정화 속도가 느리다는 것은 기존의 상업 설비에서 양산을 할 수 없음을 의미한다.

문제 해결을 위해 연구팀은 먼저 퓨란계 플라스틱이 왜 깨지기 쉬운 특성을 갖는지 확인했다. 기존 페트는 화학구조상 선형구조이기 때문에 외부 충격에 유연하게 반응할 수 있고 결정화 속도가 빠른 편이다.

반면 퓨란계 플라스틱의 화학구조는 약간 꺾여있는 비선형 구조로 유연성이 떨어져 깨지기 쉽고 분자의 확산이 빠르지 않아 결정화 속도가 상대적으로 느리다.

연구팀은 문제 해결을 위해 육각환형의 고리 화합물을 공 단량체로 도입해 새로운 퓨란계 폴리에스터를 합성했다. 이 과정을 통해 유연성이 높아져 기계적 물성(연성, 내충격성)이 개선됐고 결정화 속도도 빨라졌다.

이 새로운 퓨란계 폴리에스터의 결정화 속도 개선으로 인해 고상중합공정이 가능해졌다. 고상중합공정이 중요한 이유는 수지의 변색 없이 분자량을 단시간에 고분자량으로 올릴 수 있기 때문이다.

고분자량으로 올리지 못하고 분자량이 낮으면 플라스틱의 모양을 형성하는 블로우 몰딩(Blow molding : 녹인 뒤 불어서 모양을 만드는 방식)과정에서 물질이 찢어지게 된다. 연구팀의 바이오플라스틱은 기존 고상중합공정에서 고분자량화에 성공해 상업적으로 활용할 수 있는 공정이 가능할 것으로 예상된다.

연구팀은 “이 기술은 병, 옷, 섬유, 필름 등 기존에 페트 소재가 사용되던 분야를 넘어 페트가 쓰이지 못했던 분야에도 적용 가능하다”며 “기존 페트보다 내열성과 기체 차단성이 높기 때문에 유리 용기를 일정 정도 대체할 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 홍성민 연구원은 “학술적인 부분 뿐 아니라 상업적으로도 의미가 있는 기술이다”며 “탄탄한 기초연구를 바탕으로 실제로 우리 산업과 국가 경쟁력에 기여할 수 있는 기술이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 표지 그림-퓨란계 수지를 성공적으로 합성, 고상중합을 통해서 고분자량화한 모식도

그림2. 퓨란계 폴리에스터의 파단면의 전자현미경 사진

그림3. 퓨란계 폴리에서트 화학 구조

2016.10.11

조회수 12993

-

전상용 교수, 황달 유발 물질 이용해 암 표적치료 기술개발

우리 대학 생명과학과 전상용 교수, 이용현 박사 연구팀이 몸속에서 황달을 유발하는 물질인 빌리루빈을 항암약물 전달체로 이용하는 기술을 개발했다.

이 연구는 동물실험에서의 높은 생체적합성과 우수한 항암 효능을 보여 기존 암 치료법의 새로운 대안이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 응용화학분야 학술지 ‘앙케반테 케미(Angewandte chemie)’의 에디터 선정 가장 주목받는 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정돼 8월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

약물전달시스템은 환부와 정상조직에서의 pH, 활성산소 등의 병태생리학적 차이를 분석해 빛, 자기장, 초음파 등 외부자극을 국소적으로 조사하는 방법이다. 이를 통해 효과적으로 선택적으로 표적에만 약물을 방출할 수 있다.

약물전달시스템은 기존 합성의약품 기반의 항암 치료제에 비해 독성을 크게 낮출 수 있기 때문에 자극감응성 약물전달체에 대한 개발이 활발하게 이뤄지고 있다.

하지만 고분자, 무기 나노입자같은 인공소재 기반의 자극감응성 약물전달체는 공정이 복잡해 상용화가 어렵고, 잠재적 독성을 유발할 가능성이 높다.

연구팀은 문제 해결을 위해 몸속 물질인 빌리루빈을 이용했다. 연구팀은 지난 5월 빌리루빈은 황달을 일으킬 수 있지만 적절하게 조절된다면 심혈관 질환이나 암 발병 가능성이 현저히 낮아져 난치성 염증을 치료할 수 있다는 연구결과를 발표했었다.

빌리루빈은 노란 색소로 혈중 농도가 높아지면 황달의 원인이 된다. 특히 신생아의 경우 간 기능이 미성숙하고 뇌혈관장벽이 미성숙하기 때문에 황달 치료를 위해 추가적 외부요법이 필요하다.

이것이 임상에서 널리 이용되는 광선치료인데 빌리루빈에 빛을 조사하면 친수성(親水性)이 강해져 빌리루빈 조직이 해체되고 배설이 촉진된다. 또한 빌리루빈은 강한 항산화작용 특성을 갖고 있어 빌리루빈이 산화될 때 친수성이 큰 빌리버딘이라는 물질로 전환되거나 작은 빌리루빈 산화물질로 깨져 역시 배설이 촉진된다.

연구팀은 위와 같은 빌리루빈의 특성을 이용했다. 우선 지난 5월의 연구를 토대로 빌리루빈의 배설이 잘 이뤄지도록 친수성을 갖는 물질과 결합시켜 나노입자로 만든 후 항암제인 독소루비신을(Doxorubicin) 선적시켰다.

그 후 암 부위에 빛을 노출시키면 빛에 의해 빌리루빈이 와해돼 선적된 항암제가 암 조직을 공격하는 원리이다.

연구팀은 이 시스템이 인간 폐암 동물모델에서 기존 항암치료 그룹에 비해 우수한 치료 효능을 보이는 것을 규명했다. 빛으로 암 부위를 국소적으로 조사했을 때 더 향상된 치료 효능이 나타났고, 운반체인 빌리루빈 나노입자 자체도 일정량의 항암효과를 나타냄을 확인했다.

이 기술은 최초로 빌리루빈을 활용한 항암치료용 다중자극감응형 약물전달시스템을 개발함으로써 원천기술 확보했다는 의의를 갖는다.

전 교수는 “물체 유래 천연 물질 빌리루빈을 사용해 독성이 없고 간단한 시스템으로 구성된 약물전달시스템을 개발해 상업화에 큰 장점을 가질 것이다”고 말했다.

이용현 박사는 “향후 임상 연구와 적용 가능성을 평가해 궁극적으로 암을 치료하는 새 방안으로 개발되길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

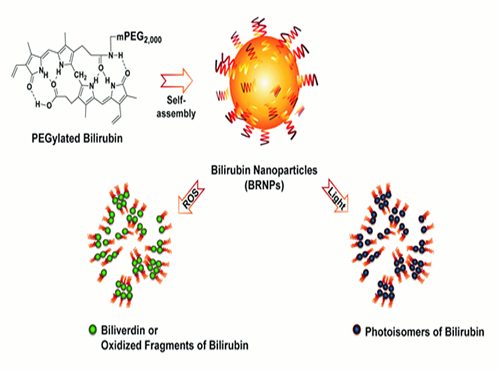

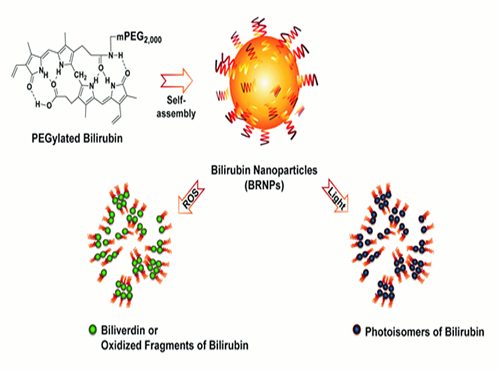

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈 나노입자가 빛과 활성산소에 의하여 와해됨을 보여주는 결과

그림2. 인간 폐암 동물모델에서 약물이 로딩된 빌리루빈 나노입자가 실제 작용하는 모식도

전상용 교수, 황달 유발 물질 이용해 암 표적치료 기술개발

우리 대학 생명과학과 전상용 교수, 이용현 박사 연구팀이 몸속에서 황달을 유발하는 물질인 빌리루빈을 항암약물 전달체로 이용하는 기술을 개발했다.

이 연구는 동물실험에서의 높은 생체적합성과 우수한 항암 효능을 보여 기존 암 치료법의 새로운 대안이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 응용화학분야 학술지 ‘앙케반테 케미(Angewandte chemie)’의 에디터 선정 가장 주목받는 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정돼 8월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

약물전달시스템은 환부와 정상조직에서의 pH, 활성산소 등의 병태생리학적 차이를 분석해 빛, 자기장, 초음파 등 외부자극을 국소적으로 조사하는 방법이다. 이를 통해 효과적으로 선택적으로 표적에만 약물을 방출할 수 있다.

약물전달시스템은 기존 합성의약품 기반의 항암 치료제에 비해 독성을 크게 낮출 수 있기 때문에 자극감응성 약물전달체에 대한 개발이 활발하게 이뤄지고 있다.

하지만 고분자, 무기 나노입자같은 인공소재 기반의 자극감응성 약물전달체는 공정이 복잡해 상용화가 어렵고, 잠재적 독성을 유발할 가능성이 높다.

연구팀은 문제 해결을 위해 몸속 물질인 빌리루빈을 이용했다. 연구팀은 지난 5월 빌리루빈은 황달을 일으킬 수 있지만 적절하게 조절된다면 심혈관 질환이나 암 발병 가능성이 현저히 낮아져 난치성 염증을 치료할 수 있다는 연구결과를 발표했었다.

빌리루빈은 노란 색소로 혈중 농도가 높아지면 황달의 원인이 된다. 특히 신생아의 경우 간 기능이 미성숙하고 뇌혈관장벽이 미성숙하기 때문에 황달 치료를 위해 추가적 외부요법이 필요하다.

이것이 임상에서 널리 이용되는 광선치료인데 빌리루빈에 빛을 조사하면 친수성(親水性)이 강해져 빌리루빈 조직이 해체되고 배설이 촉진된다. 또한 빌리루빈은 강한 항산화작용 특성을 갖고 있어 빌리루빈이 산화될 때 친수성이 큰 빌리버딘이라는 물질로 전환되거나 작은 빌리루빈 산화물질로 깨져 역시 배설이 촉진된다.

연구팀은 위와 같은 빌리루빈의 특성을 이용했다. 우선 지난 5월의 연구를 토대로 빌리루빈의 배설이 잘 이뤄지도록 친수성을 갖는 물질과 결합시켜 나노입자로 만든 후 항암제인 독소루비신을(Doxorubicin) 선적시켰다.

그 후 암 부위에 빛을 노출시키면 빛에 의해 빌리루빈이 와해돼 선적된 항암제가 암 조직을 공격하는 원리이다.

연구팀은 이 시스템이 인간 폐암 동물모델에서 기존 항암치료 그룹에 비해 우수한 치료 효능을 보이는 것을 규명했다. 빛으로 암 부위를 국소적으로 조사했을 때 더 향상된 치료 효능이 나타났고, 운반체인 빌리루빈 나노입자 자체도 일정량의 항암효과를 나타냄을 확인했다.

이 기술은 최초로 빌리루빈을 활용한 항암치료용 다중자극감응형 약물전달시스템을 개발함으로써 원천기술 확보했다는 의의를 갖는다.

전 교수는 “물체 유래 천연 물질 빌리루빈을 사용해 독성이 없고 간단한 시스템으로 구성된 약물전달시스템을 개발해 상업화에 큰 장점을 가질 것이다”고 말했다.

이용현 박사는 “향후 임상 연구와 적용 가능성을 평가해 궁극적으로 암을 치료하는 새 방안으로 개발되길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈 나노입자가 빛과 활성산소에 의하여 와해됨을 보여주는 결과

그림2. 인간 폐암 동물모델에서 약물이 로딩된 빌리루빈 나노입자가 실제 작용하는 모식도

2016.08.18

조회수 18609

-

최철희, 최경선 교수, 빛을 이용한 치료용 단백질 전달시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최철희 교수, 최경선 교수 공동 연구팀이 빛을 이용해 치료용 단백질을 체내로 정확하고 안전하게 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 체내 세포에서 자연적으로 생산되는 나노입자인 엑소솜과 단백질 약물이 빛을 받으면 자석처럼 서로 결합하는 기술로 우수한 기능과 안전성이 확보됐다는 의의를 갖는다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communicaitons)’ 7월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

최근 바이오 신약의 중요성이 커지면서 바이오 신약의 대부분을 차지하는 단백질 의약을 효과적으로 신체 내 표적 세포에 전달할 수 있는 약물전달시스템 개발이 활발히 이뤄지고 있다.

특히 나노입자는 그 특성 상 종양으로 더 많은 양이 침투할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 새로운 물리, 화학 및 광학적 특성을 갖는 나노소재의 입자를 이용해 단백질 등의 바이오 신약을 전달하려는 시도가 진행 중이다.

하지만 현재 기술은 표적 세포에 이르기까지 생체 단백질 활성을 유지시키기 어렵고 면역 반응의 발생을 억제시켜야 하는 문제 등의 한계를 갖는다. 또한 치료용 단백질은 그 크기가 매우 커 기존 방법으로는 실용화가 매우 어렵다. 무엇보다도 가장 큰 문제는 독성 발생 가능성 등 인체 안전성이 해결되지 않았다는 않다는 점이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 인간의 세포에서 자연적으로 발생하는 나노입자인 엑소솜(세포외 소낭)을 단백질 약물의 운송 수단으로 사용했고, 빛을 받으면 서로 결합하는 특징을 갖는 CRY2와 CIBN 단백질(CRY2, CIBN : 애기식물장대에서 유래한 서로 결합하는 특성을 갖는 단백질)을 이용했다.

엑소솜에는 CIBN을, 단백질 약물에는 CRY2를 융합시킨 뒤 450~490nm 파장의 푸른빛을 쏘면 CIBN과 CRY의 결합하는 특성으로 인해 자연스럽게 엑소솜에 단백질 약물의 탑재가 유도된다.

이 기술은 기존의 수동적인 탑재에 비해 두 가지 장점을 갖는다. 우선 세포 바깥에서 정제된 단백질을 엑소솜에 넣는 기술에 비해 치료용 단백질의 적재율이 천배 가까이 높아졌다. 그리고 단백질을 정제할 필요가 없어져 효율성, 성공률은 높아지고 비용은 적어진다.

연구팀은 기존보다 낮은 비용으로 보다 쉽게 치료용 단백질이 탑재된 엑소솜을 생산하면서 효율 및 안정성이 향상된 치료용 단백질 전달시스템을 개발했다.

이 기술은 기존 단백질 약물이 세포 외부에서만 작용한다는 한계를 극복함으로써 향후 바이오의약 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

연구팀은 현재 다양한 난치성 질환 치료를 위한 표적 단백질이 탑재된 치료용 엑소솜을 개발 중이며 효능 및 임상 적용 가능성을 검증하고 있다.

최철희 교수는 “이번 기술은 생체에서 만들어지는 나노입자인 엑소솜에 치료용 단백질을 효율적으로 탑재시켰다”며 “안전하고 기능이 우수한 단백질 약물을 대량 생산할 수 있는 획기적인 원천기술이다”고 말했다.

이 기술은 KAIST 교원창업기업인 ㈜셀렉스라이프사이언스 사에 기술이전 돼 엑소솜 약물 제조 기술의 최적화 및 전, 임상 시험을 위한 개발 단계 중이다.

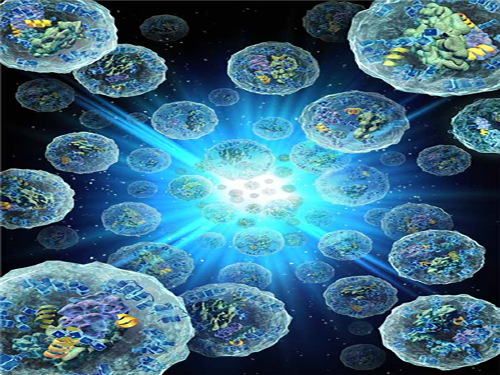

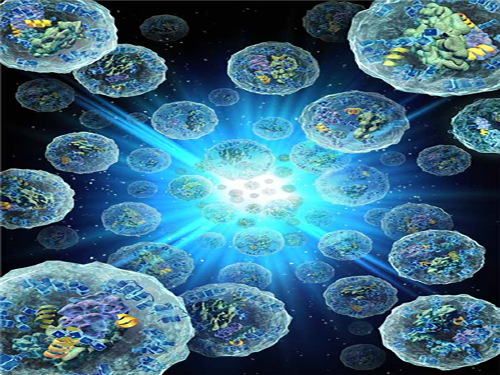

□ 그림 설명

그림1. 엑소솜 내부에 치료용 단백질이 함유된 것을 묘사한 개념도

그림2. 개발한 기술의 개념도

최철희, 최경선 교수, 빛을 이용한 치료용 단백질 전달시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최철희 교수, 최경선 교수 공동 연구팀이 빛을 이용해 치료용 단백질을 체내로 정확하고 안전하게 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 체내 세포에서 자연적으로 생산되는 나노입자인 엑소솜과 단백질 약물이 빛을 받으면 자석처럼 서로 결합하는 기술로 우수한 기능과 안전성이 확보됐다는 의의를 갖는다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communicaitons)’ 7월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

최근 바이오 신약의 중요성이 커지면서 바이오 신약의 대부분을 차지하는 단백질 의약을 효과적으로 신체 내 표적 세포에 전달할 수 있는 약물전달시스템 개발이 활발히 이뤄지고 있다.

특히 나노입자는 그 특성 상 종양으로 더 많은 양이 침투할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 새로운 물리, 화학 및 광학적 특성을 갖는 나노소재의 입자를 이용해 단백질 등의 바이오 신약을 전달하려는 시도가 진행 중이다.

하지만 현재 기술은 표적 세포에 이르기까지 생체 단백질 활성을 유지시키기 어렵고 면역 반응의 발생을 억제시켜야 하는 문제 등의 한계를 갖는다. 또한 치료용 단백질은 그 크기가 매우 커 기존 방법으로는 실용화가 매우 어렵다. 무엇보다도 가장 큰 문제는 독성 발생 가능성 등 인체 안전성이 해결되지 않았다는 않다는 점이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 인간의 세포에서 자연적으로 발생하는 나노입자인 엑소솜(세포외 소낭)을 단백질 약물의 운송 수단으로 사용했고, 빛을 받으면 서로 결합하는 특징을 갖는 CRY2와 CIBN 단백질(CRY2, CIBN : 애기식물장대에서 유래한 서로 결합하는 특성을 갖는 단백질)을 이용했다.

엑소솜에는 CIBN을, 단백질 약물에는 CRY2를 융합시킨 뒤 450~490nm 파장의 푸른빛을 쏘면 CIBN과 CRY의 결합하는 특성으로 인해 자연스럽게 엑소솜에 단백질 약물의 탑재가 유도된다.

이 기술은 기존의 수동적인 탑재에 비해 두 가지 장점을 갖는다. 우선 세포 바깥에서 정제된 단백질을 엑소솜에 넣는 기술에 비해 치료용 단백질의 적재율이 천배 가까이 높아졌다. 그리고 단백질을 정제할 필요가 없어져 효율성, 성공률은 높아지고 비용은 적어진다.

연구팀은 기존보다 낮은 비용으로 보다 쉽게 치료용 단백질이 탑재된 엑소솜을 생산하면서 효율 및 안정성이 향상된 치료용 단백질 전달시스템을 개발했다.

이 기술은 기존 단백질 약물이 세포 외부에서만 작용한다는 한계를 극복함으로써 향후 바이오의약 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

연구팀은 현재 다양한 난치성 질환 치료를 위한 표적 단백질이 탑재된 치료용 엑소솜을 개발 중이며 효능 및 임상 적용 가능성을 검증하고 있다.

최철희 교수는 “이번 기술은 생체에서 만들어지는 나노입자인 엑소솜에 치료용 단백질을 효율적으로 탑재시켰다”며 “안전하고 기능이 우수한 단백질 약물을 대량 생산할 수 있는 획기적인 원천기술이다”고 말했다.

이 기술은 KAIST 교원창업기업인 ㈜셀렉스라이프사이언스 사에 기술이전 돼 엑소솜 약물 제조 기술의 최적화 및 전, 임상 시험을 위한 개발 단계 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 엑소솜 내부에 치료용 단백질이 함유된 것을 묘사한 개념도

그림2. 개발한 기술의 개념도

2016.08.09

조회수 15554

-

박병국 교수, 차세대 자성메모리의 성능 향상 기술 개발

〈 박 병 국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 고려대학교 이경진 교수 공동 연구팀이 차세대 자성메모리(MRAM)의 속도 및 집적도를 동시에 향상시키는 소재기술을 개발했다.

이번 연구결과는 나노기술 분야 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 7월 11일자에 게재됐다.(논문명 : Field-free switching of perpendicular magnetization through spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet/oxide structures)

자성메모리(MRAM)는 실리콘을 기반으로 한 기존 반도체 메모리와 달리 얇은 자성 박막으로 만들어진 새로운 비휘발성 메모리 소자이다. 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있으며 고속 동작과 집적도를 높일 수 있다.

이러한 특성 때문에 메모리 패러다임을 바꿀 새로운 기술로 각광받고 있으며 전 세계 반도체 업체에서 개발 경쟁을 벌이고 있는 차세대 메모리이다.

개발 경쟁의 대상이 되는 핵심 기술 중 하나는 메모리 동작 속도를 더 높이면서도 고집적도를 동시에 구현 하는 기술이다. 현재까지 개발 된 자성메모리 기술에 의하면 동작 속도를 최고치로 유지하는 경우 집적도가 현저히 떨어지는 문제가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 동작 속도를 기존 자성메모리 기술보다 10배 이상 빠르고 고집적도를 달성 할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

일반적 스핀궤도토크 기반의 자성메모리는 정보기록을 위해 중금속-강자성 물질의 스핀궤도결합을 이용한다. 하지만 기존에 사용되는 백금(Pt) 또는 텅스텐(W)의 경우 외부 자기장을 걸어 주어야 하는 제약이 있었다.

연구팀은 이리듐-망간(IrMn) 합금과 같은 새로운 반강자성 소재를 도입해 반강자성-강자성 물질의 교환결합을 이용했고, 외부자기장 없이 빠르고 저전력 동작이 가능한 기술을 개발했다.

스핀궤도토크 자성메모리는 컴퓨터 또는 스마트폰에 쓰이는 정적 기억장치(SRAM) 보다 10배 이하로 전력소모를 낮출 수 있다. 또한 비휘발성 특성으로 저전력을 요구하는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷 메모리로 활용가능성이 높다.

박 교수는 “이번 연구는 차세대 메모리로써 각광받고 있는 자성메모리의 구현 가능성을 한 걸음 더 발전시켰다는 의미를 갖는다”며 “추가 연구를 통해 기록성능이 뛰어난 신소재 개발에 주력할 예정이다”고 말했다.

이번 연구는 미래소재디스커버리사업 스핀궤도소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

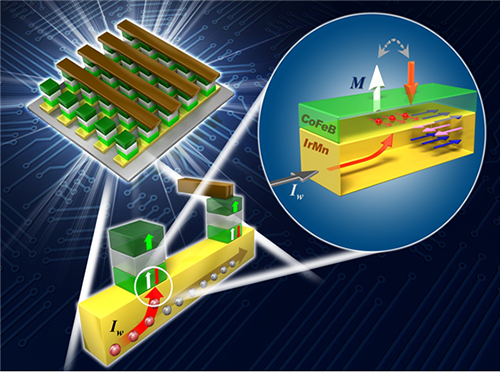

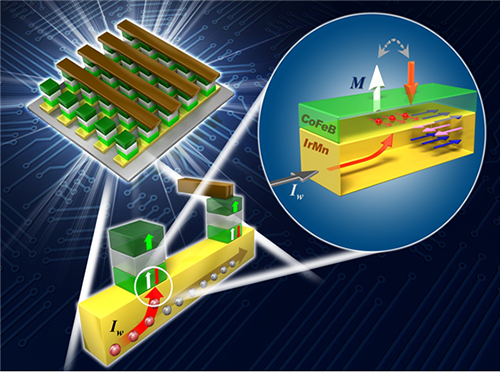

□ 그림 설명

그림1. 스핀궤도토크(SOT) 기반 자성메모리(MRAM)의 개략도

그림2. 스핀궤도토크에 의해 강자성 물질의 스핀 방향을 제어하는 소자개략도 및 주요 실험 결과

박병국 교수, 차세대 자성메모리의 성능 향상 기술 개발

〈 박 병 국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 고려대학교 이경진 교수 공동 연구팀이 차세대 자성메모리(MRAM)의 속도 및 집적도를 동시에 향상시키는 소재기술을 개발했다.

이번 연구결과는 나노기술 분야 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 7월 11일자에 게재됐다.(논문명 : Field-free switching of perpendicular magnetization through spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet/oxide structures)

자성메모리(MRAM)는 실리콘을 기반으로 한 기존 반도체 메모리와 달리 얇은 자성 박막으로 만들어진 새로운 비휘발성 메모리 소자이다. 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있으며 고속 동작과 집적도를 높일 수 있다.

이러한 특성 때문에 메모리 패러다임을 바꿀 새로운 기술로 각광받고 있으며 전 세계 반도체 업체에서 개발 경쟁을 벌이고 있는 차세대 메모리이다.

개발 경쟁의 대상이 되는 핵심 기술 중 하나는 메모리 동작 속도를 더 높이면서도 고집적도를 동시에 구현 하는 기술이다. 현재까지 개발 된 자성메모리 기술에 의하면 동작 속도를 최고치로 유지하는 경우 집적도가 현저히 떨어지는 문제가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 동작 속도를 기존 자성메모리 기술보다 10배 이상 빠르고 고집적도를 달성 할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

일반적 스핀궤도토크 기반의 자성메모리는 정보기록을 위해 중금속-강자성 물질의 스핀궤도결합을 이용한다. 하지만 기존에 사용되는 백금(Pt) 또는 텅스텐(W)의 경우 외부 자기장을 걸어 주어야 하는 제약이 있었다.

연구팀은 이리듐-망간(IrMn) 합금과 같은 새로운 반강자성 소재를 도입해 반강자성-강자성 물질의 교환결합을 이용했고, 외부자기장 없이 빠르고 저전력 동작이 가능한 기술을 개발했다.

스핀궤도토크 자성메모리는 컴퓨터 또는 스마트폰에 쓰이는 정적 기억장치(SRAM) 보다 10배 이하로 전력소모를 낮출 수 있다. 또한 비휘발성 특성으로 저전력을 요구하는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷 메모리로 활용가능성이 높다.

박 교수는 “이번 연구는 차세대 메모리로써 각광받고 있는 자성메모리의 구현 가능성을 한 걸음 더 발전시켰다는 의미를 갖는다”며 “추가 연구를 통해 기록성능이 뛰어난 신소재 개발에 주력할 예정이다”고 말했다.

이번 연구는 미래소재디스커버리사업 스핀궤도소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 스핀궤도토크(SOT) 기반 자성메모리(MRAM)의 개략도

그림2. 스핀궤도토크에 의해 강자성 물질의 스핀 방향을 제어하는 소자개략도 및 주요 실험 결과

2016.07.14

조회수 14896

-

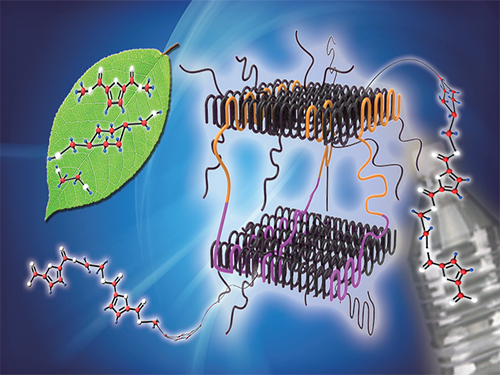

이상엽 교수, 미생물로부터 친환경 바이오플라스틱 생산기술 개발

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 교수 연구팀이 세계 최초로 미생물을 이용해 대표적 의료용 고분자인 폴리락테이트-co-글라이클레이트(poly(lactate-co-glycolate), PLGA)를 생산해냈다고 밝혔다.

이번 연구는 생명공학 분야의 최고 권위지인 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Bio-technology) 온라인 판에 8일 게재되었다.

기존 폴리락테이트-co-글라이콜레이트의 화학적 생산 공정은 여러 단계의 화학적 전환, 정제 등 복잡한 공정이 필요해 비효율적이었을 뿐만 아니라 유독성 금속 촉매가 사용되어 친환경적이지 못한 단점을 가지고 있었다.

폐목재, 볏짚 등 재생가능한 자원인 바이오매스를 기반으로 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 생산하는 미생물(균주)을 개발하여, 기존 화학공정 대비 친환경적이면서 단순화된 공정이 가능해졌다.

또한 이번 연구에서 개발한 폴리락테이트-co-글라이콜레이트 생산 균주를 기반으로 한 응용 기술로 다양한 목적성 고분자* 생산이 가능해져 신규 바이오플라스틱 생산에 새로운 지평을 열었다.

이번 연구 결과는 자원고갈, 기후변화 등의 문제를 안고 있는 기존 석유 의존형 화학산업을 재생가능한 자원을 통해 지속성장이 가능한 바이오 의존형 화학산업으로 바꾸기 위한 바이오 리파이너리 분야의 의미있는 성과이다.

이상엽 교수는 “이번 연구는 의료용 고분자의 대표적 물질인 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 만드는 미생물을 개발한 세계 최초의 연구“라며 “인공고분자를 생물학적 방법으로 생산할 수 있는 시스템을 구축했다는 점에서 큰 의미를 가진다.”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 대사공학적으로 개량된 대장균이 바이오매스로부터 PLGA 및 다양한 PLGA 공중합체를 생산하는 전체 개념도

이상엽 교수, 미생물로부터 친환경 바이오플라스틱 생산기술 개발

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 교수 연구팀이 세계 최초로 미생물을 이용해 대표적 의료용 고분자인 폴리락테이트-co-글라이클레이트(poly(lactate-co-glycolate), PLGA)를 생산해냈다고 밝혔다.

이번 연구는 생명공학 분야의 최고 권위지인 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Bio-technology) 온라인 판에 8일 게재되었다.

기존 폴리락테이트-co-글라이콜레이트의 화학적 생산 공정은 여러 단계의 화학적 전환, 정제 등 복잡한 공정이 필요해 비효율적이었을 뿐만 아니라 유독성 금속 촉매가 사용되어 친환경적이지 못한 단점을 가지고 있었다.

폐목재, 볏짚 등 재생가능한 자원인 바이오매스를 기반으로 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 생산하는 미생물(균주)을 개발하여, 기존 화학공정 대비 친환경적이면서 단순화된 공정이 가능해졌다.

또한 이번 연구에서 개발한 폴리락테이트-co-글라이콜레이트 생산 균주를 기반으로 한 응용 기술로 다양한 목적성 고분자* 생산이 가능해져 신규 바이오플라스틱 생산에 새로운 지평을 열었다.

이번 연구 결과는 자원고갈, 기후변화 등의 문제를 안고 있는 기존 석유 의존형 화학산업을 재생가능한 자원을 통해 지속성장이 가능한 바이오 의존형 화학산업으로 바꾸기 위한 바이오 리파이너리 분야의 의미있는 성과이다.

이상엽 교수는 “이번 연구는 의료용 고분자의 대표적 물질인 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 만드는 미생물을 개발한 세계 최초의 연구“라며 “인공고분자를 생물학적 방법으로 생산할 수 있는 시스템을 구축했다는 점에서 큰 의미를 가진다.”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 대사공학적으로 개량된 대장균이 바이오매스로부터 PLGA 및 다양한 PLGA 공중합체를 생산하는 전체 개념도

2016.03.08

조회수 13869

-

항생제 남용이 바이러스 방어능력을 약화시킨다

〈 이 흥 규 교수 〉

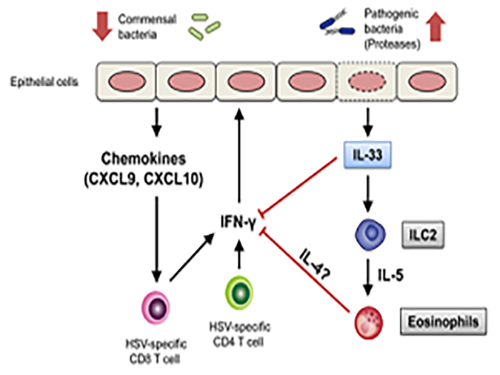

□ 미래창조과학부(장관 최양희)는 항생제 남용에 의한 체내 공생미생물의 불균형이 헤르페스 바이러스 방어 면역에 끼치는 영향에 대한 기전을 국내 연구진이 처음 규명하였다”고 밝혔다.

□ 우리 대학 이흥규 교수 연구팀은 미래창조과학부와 한국연구재단의 기초연구실지원사업의 지원을 받아 연구를 수행하였으며, 연구결과는 자연과학분야의 세계적인 국제학술지「미국국립과학원회보(PNAS)」온라인판 1월 25일자에 게재되었다.

o 논문명과 저자 정보는 다음과 같다.

- <논문명> Dysbiosis-induced IL-33 contributes to impaired antiviral immunity in the genital mucosa - <저자 정보> 교신저자: 이흥규교수 (KAIST), 제 1저자: 오지은박사 (KAIST), 공동저자: 김병찬박사 (한국생명공학연구원), 강덕진박사 (한국표준과학연구원), 김진영박사 (한국기초과학지원연구원), 유제욱교수 (연세대) 등

□ 논문의 주요 내용은 다음과 같다.

1. 연구의 필요성 ○ 공생미생물은 우리 몸에 상재하는 다양한 미생물의 군집으로, 우리몸의 건강유지에 필수적인 다양한 역할을 수행하는 것이 알려져 왔다. 특히 공생미생물의 불균형이 염증성 장질환을 비롯하여 다양한 질환 (ex. 알레르기, 비만, 당뇨, 암 등)의 발병에 기여한다는 것이 밝혀지면서 공생미생물이 우리몸의 건강과 질환 발병에 끼치는 영향에 대한 연구의 필요성이 대두되고 있다.

2. 발견 원리 ○ 이흥규 교수 연구팀은 헤르페스 바이러스 감염을 비롯한 다양한 바이러스 감염 시 체내 면역시스템의 방어기작에 대한 연구를 지속해 왔다. 본 연구에서는 항생제 남용으로 인한 여성생식기의 공생미생물의 불균형이 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 대한 호스트의 방어능력을 현저히 약화시키며 그 기전이 무엇인지를 규명하였다.

○ 특히 본 연구에서는 항생제로 인한 유익한 미생물의 감소와 해로운 미생물의 증가가 마우스의 질점막에서 IL-33의 대량생산을 유도하여, 항바이러스 면역에 필수적인 인터페론 감마 (IFN-γ)를 생산하는 T세포가 감염부위로 적절하게 이동하는 것을 억제함으로써 헤르페스 바이러스 감염에 대한 방어능력을 약화시킨다는 것을 세계 최초로 보여주었다.

○ 또한 항생제를 투여한 마우스의 질세척액에서 다양한 조직손상 및 염증반응에 관계된 물질이 증가한 것을 발견하였으며, 항생제 투여로 인해 증가한 해로운 미생물이 질 내에서 단백질 분해효소를 분비하여 질 상피세포의 손상을 유도함으로써 조직손상을 반영하는 물질 중 하나인 IL-33 의 분비를 촉진시켰을 가능성을 제시하였다.

3. 연구 성과

○ 본 연구는 항생제 남용이 초래하는 공생미생물의 불균형이 바이러스 감염에 대한 방어능력을 현저히 약화시키는 것을 직접적으로 증명함으로써, 항생제 남용에 대한 경각심을 일깨울 수 있을 것이라 기대된다.

○ 또한 공생미생물의 불균형에 의해 질점막에서 분비되는 IL-33과 같은 물질이 감염에 대한 방어능력을 평가할 수 있는 지표로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

○ 체내 공생미생물을 우리 몸에 유익하도록 조절함으로써 방어능력이 향상된 바이러스 치료제 및 백신 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 이흥규 교수는 “항생제 남용이 인체에 해로운 영향을 준다는 것이 막연하게 알려져 있었는데, 어떻게 해로운지 명확하게 규명되지는 않았다”며, “이번 연구는 체내 공생미생물의 불균형으로 인해 여러 바이러스 감염이 악화될 수 있음을 밝혀냄으로써 앞으로 백신 및 치료제 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 연구의 의의를 설명했다.

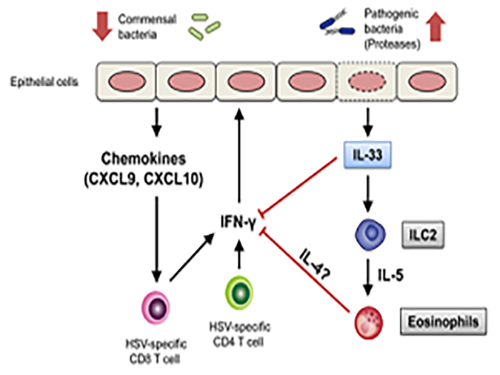

□ 그림 설명

그림1. 항생제의 남용으로 질내 유익한 공생미생물이 감소하고 해로운 미생물이 증가함으로써 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 더 취약하게 되는 기전이 밝혀짐

.

항생제 남용이 바이러스 방어능력을 약화시킨다

〈 이 흥 규 교수 〉

□ 미래창조과학부(장관 최양희)는 항생제 남용에 의한 체내 공생미생물의 불균형이 헤르페스 바이러스 방어 면역에 끼치는 영향에 대한 기전을 국내 연구진이 처음 규명하였다”고 밝혔다.

□ 우리 대학 이흥규 교수 연구팀은 미래창조과학부와 한국연구재단의 기초연구실지원사업의 지원을 받아 연구를 수행하였으며, 연구결과는 자연과학분야의 세계적인 국제학술지「미국국립과학원회보(PNAS)」온라인판 1월 25일자에 게재되었다.

o 논문명과 저자 정보는 다음과 같다.

- <논문명> Dysbiosis-induced IL-33 contributes to impaired antiviral immunity in the genital mucosa - <저자 정보> 교신저자: 이흥규교수 (KAIST), 제 1저자: 오지은박사 (KAIST), 공동저자: 김병찬박사 (한국생명공학연구원), 강덕진박사 (한국표준과학연구원), 김진영박사 (한국기초과학지원연구원), 유제욱교수 (연세대) 등

□ 논문의 주요 내용은 다음과 같다.

1. 연구의 필요성 ○ 공생미생물은 우리 몸에 상재하는 다양한 미생물의 군집으로, 우리몸의 건강유지에 필수적인 다양한 역할을 수행하는 것이 알려져 왔다. 특히 공생미생물의 불균형이 염증성 장질환을 비롯하여 다양한 질환 (ex. 알레르기, 비만, 당뇨, 암 등)의 발병에 기여한다는 것이 밝혀지면서 공생미생물이 우리몸의 건강과 질환 발병에 끼치는 영향에 대한 연구의 필요성이 대두되고 있다.

2. 발견 원리 ○ 이흥규 교수 연구팀은 헤르페스 바이러스 감염을 비롯한 다양한 바이러스 감염 시 체내 면역시스템의 방어기작에 대한 연구를 지속해 왔다. 본 연구에서는 항생제 남용으로 인한 여성생식기의 공생미생물의 불균형이 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 대한 호스트의 방어능력을 현저히 약화시키며 그 기전이 무엇인지를 규명하였다.

○ 특히 본 연구에서는 항생제로 인한 유익한 미생물의 감소와 해로운 미생물의 증가가 마우스의 질점막에서 IL-33의 대량생산을 유도하여, 항바이러스 면역에 필수적인 인터페론 감마 (IFN-γ)를 생산하는 T세포가 감염부위로 적절하게 이동하는 것을 억제함으로써 헤르페스 바이러스 감염에 대한 방어능력을 약화시킨다는 것을 세계 최초로 보여주었다.

○ 또한 항생제를 투여한 마우스의 질세척액에서 다양한 조직손상 및 염증반응에 관계된 물질이 증가한 것을 발견하였으며, 항생제 투여로 인해 증가한 해로운 미생물이 질 내에서 단백질 분해효소를 분비하여 질 상피세포의 손상을 유도함으로써 조직손상을 반영하는 물질 중 하나인 IL-33 의 분비를 촉진시켰을 가능성을 제시하였다.

3. 연구 성과

○ 본 연구는 항생제 남용이 초래하는 공생미생물의 불균형이 바이러스 감염에 대한 방어능력을 현저히 약화시키는 것을 직접적으로 증명함으로써, 항생제 남용에 대한 경각심을 일깨울 수 있을 것이라 기대된다.

○ 또한 공생미생물의 불균형에 의해 질점막에서 분비되는 IL-33과 같은 물질이 감염에 대한 방어능력을 평가할 수 있는 지표로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

○ 체내 공생미생물을 우리 몸에 유익하도록 조절함으로써 방어능력이 향상된 바이러스 치료제 및 백신 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 이흥규 교수는 “항생제 남용이 인체에 해로운 영향을 준다는 것이 막연하게 알려져 있었는데, 어떻게 해로운지 명확하게 규명되지는 않았다”며, “이번 연구는 체내 공생미생물의 불균형으로 인해 여러 바이러스 감염이 악화될 수 있음을 밝혀냄으로써 앞으로 백신 및 치료제 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 연구의 의의를 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 항생제의 남용으로 질내 유익한 공생미생물이 감소하고 해로운 미생물이 증가함으로써 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 더 취약하게 되는 기전이 밝혀짐

.

2016.02.26

조회수 13926

-

화합물의 광학 활성 분석 기술 개발

〈 김 현 우 교수〉

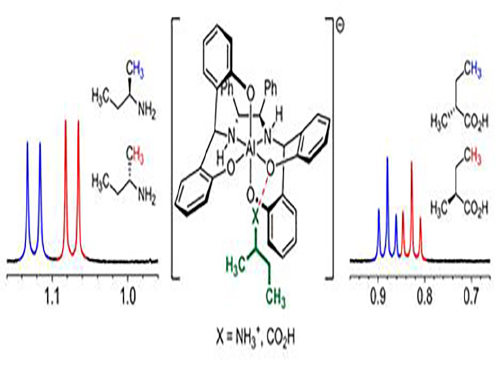

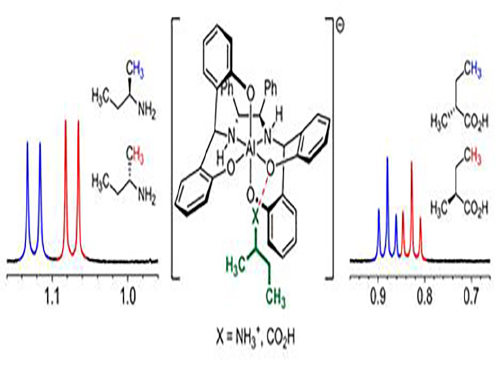

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명 분광분석기(NMR)를 통해 전하를 띠는 화합물의 광학 활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

연구 결과는 화학분야 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 10월 19일자 온라인 판에 게재됐다.

오른손과 왼손처럼 같은 물질이지만 거울상 대칭이 되는 화합물을 광학 이성질체라고 한다.

지구상의 생명체를 이루는 아미노산과 당은 하나의 광학 이성질체로 이뤄져 있어 새로운 화합물이 생체에 들어갈 때 광학 활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타낸다. 따라서 신약을 개발할 때 광학 활성을 조절하고 분석하는 연구는 필수적이다.

광학 활성의 분석 방법으로 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되는데, 고가의 부품을 구비해야 하고 30분에서 1시간 정도의 시간이 소요되는 단점이 있다.

또한 신호의 감도 및 분해 기능이 떨어지고 사용할 수 있는 용매가 무극성에 한정되는 점 때문에 활용에 한계가 있었다.

반면 화합물의 분자 구조 분석에 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분 정도의 빠른 분석속도를 갖고 있다. 또한 화학 분야에서 분자의 구조를 확인하기 위한 필수 장비이기 때문에 대부분의 연구실에서 구비된 상태다.

하지만 이 핵자기공명 분광분석기를 통해 광학 활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법은 보고되지 않았다.

연구팀은 기존에 알려지지 않은 음전하를 띠는 금속 화합물과 핵자기공명 분광분석기를 이용해 분석 방법을 개발했다.

음전하를 띤 금속 화합물이 양전하 및 음전하를 갖는 광학활성 화합물과 이온성 결합을 하면 핵자기공명 분광분석기를 통해 신호가 구별돼 광학 활성을 분석할 수 있는 원리이다.

이 방법을 사용하면 구조적 제약 없이 다양한 화합물을 분석할 수 있고, 비극성 및 극성 용매에 모두 적용 가능하다는 장점을 갖는다.

연구팀은 다양한 신약 및 신약후보 물질들은 전하를 띨 수 있는 작용기를 포함한 경우가 많아 연구팀의 새로운 분석 방법이 신약 개발에 직접적으로 활용 가능할 것으로 기대된다고 밝혔다.

김 교수는 “간단한 화학적 원리를 통해 기존의 틀을 깨는 혁신적 분석방법을 만들었다”며 “이 방법이 신약개발에 많이 활용되길 기대한다”고 말했다.

화학과 서민섭 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단과 슈퍼컴퓨팅연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속 화합물과 이온성 상호작용으로 광학활성을 가진 화합물의 NMR 신호가 분리되는 현상

그림2. 다양한 광학활성 물질이 분리되는 그림

화합물의 광학 활성 분석 기술 개발

〈 김 현 우 교수〉

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명 분광분석기(NMR)를 통해 전하를 띠는 화합물의 광학 활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

연구 결과는 화학분야 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 10월 19일자 온라인 판에 게재됐다.

오른손과 왼손처럼 같은 물질이지만 거울상 대칭이 되는 화합물을 광학 이성질체라고 한다.

지구상의 생명체를 이루는 아미노산과 당은 하나의 광학 이성질체로 이뤄져 있어 새로운 화합물이 생체에 들어갈 때 광학 활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타낸다. 따라서 신약을 개발할 때 광학 활성을 조절하고 분석하는 연구는 필수적이다.

광학 활성의 분석 방법으로 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되는데, 고가의 부품을 구비해야 하고 30분에서 1시간 정도의 시간이 소요되는 단점이 있다.

또한 신호의 감도 및 분해 기능이 떨어지고 사용할 수 있는 용매가 무극성에 한정되는 점 때문에 활용에 한계가 있었다.

반면 화합물의 분자 구조 분석에 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분 정도의 빠른 분석속도를 갖고 있다. 또한 화학 분야에서 분자의 구조를 확인하기 위한 필수 장비이기 때문에 대부분의 연구실에서 구비된 상태다.

하지만 이 핵자기공명 분광분석기를 통해 광학 활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법은 보고되지 않았다.

연구팀은 기존에 알려지지 않은 음전하를 띠는 금속 화합물과 핵자기공명 분광분석기를 이용해 분석 방법을 개발했다.

음전하를 띤 금속 화합물이 양전하 및 음전하를 갖는 광학활성 화합물과 이온성 결합을 하면 핵자기공명 분광분석기를 통해 신호가 구별돼 광학 활성을 분석할 수 있는 원리이다.

이 방법을 사용하면 구조적 제약 없이 다양한 화합물을 분석할 수 있고, 비극성 및 극성 용매에 모두 적용 가능하다는 장점을 갖는다.

연구팀은 다양한 신약 및 신약후보 물질들은 전하를 띨 수 있는 작용기를 포함한 경우가 많아 연구팀의 새로운 분석 방법이 신약 개발에 직접적으로 활용 가능할 것으로 기대된다고 밝혔다.

김 교수는 “간단한 화학적 원리를 통해 기존의 틀을 깨는 혁신적 분석방법을 만들었다”며 “이 방법이 신약개발에 많이 활용되길 기대한다”고 말했다.

화학과 서민섭 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단과 슈퍼컴퓨팅연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속 화합물과 이온성 상호작용으로 광학활성을 가진 화합물의 NMR 신호가 분리되는 현상

그림2. 다양한 광학활성 물질이 분리되는 그림

2015.11.10

조회수 17517

-

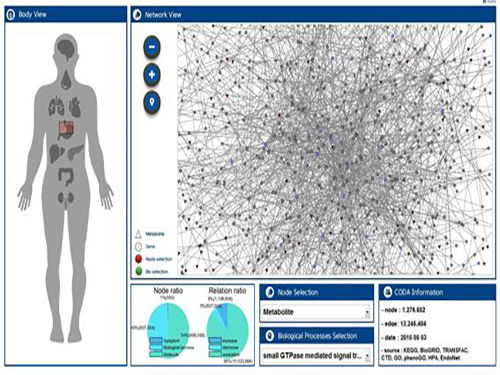

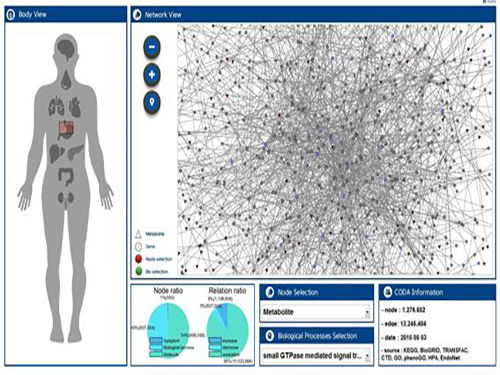

복합 처방된 약물의 부작용 예측 기술 개발

〈이 도 헌 교수〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수(유전자동의보감사업단장, 제 1저자 박경현 연구원) 연구팀이 복합 처방된 약물들의 인체 내 간섭현상을 컴퓨터 가상인체로 분석해 부작용을 예측할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 미국 공공과학도서관 학술지 플러스 원(PLOS ONE) 10월 15일자에 게재됐다.

의료 현장에서는 여러 약물을 함께 처방받아 복약하는 경우가 많다. 이러한 복합처방은 모든 가능성을 미리 시험할 수 없기 때문에 널리 알려진 대표적 위험사례를 제외하면 완벽한 사전시험이 불가능하다.

기존에는 부작용 사례를 의약품 적정사용평가(DUR)에 등재시켜 의료현장에서 활용하는 사후 추적만이 최선의 방법이었다. 따라서 복합처방으로 인한 의료 사고를 막기 어려웠고 부작용 예측에도 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 발생 가능한 상황을 사전에 컴퓨터 가상인체로 예측함으로써 위험을 미리 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 컴퓨터 가상인체에서 랜덤워크 알고리즘을 이용해 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파를 시뮬레이션 했다. 약물이 투여됨으로써 신체에 영향을 끼치는 정도를 측정한 것인데, 이를 통해 두 개의 약물이 서로 어느 정도의 영향을 주는지 정량화에 성공했다.

따라서 만약 두 약물 간 간섭이 심해 서로 많은 영향을 준다면 부작용이 발생할 가능성이 높기 때문에 신중한 처방을 해야한다는 결론을 얻을 수 있다.

기존 예측 기술들이 단백질 상호작용 네트워크에서 약물 표적사이의 근거리 간섭만을 고려했다면 이 교수 연구팀은 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파 시뮬레이션을 통해 원거리 간섭까지 고려해 정확도를 높였다.

연구팀은 이 기술이 다수의 표적을 갖는 복합 천연물의 신호 전파도 분석해 약물과 천연물 사이의 상호작용 예측에도 활용될 것이라고 예상했다.

이 교수는 “이번 기술은 자체 개발한 대규모 컴퓨터 가상인체 시스템을 통해 진행됐다”며 “약물 복합처방의 부작용을 예측할 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 연구팀이 개발한 컴퓨터 가상인체 시스템

그림 2 . 처방된 복합 약물 사이의 신호전파 간섭 예시

복합 처방된 약물의 부작용 예측 기술 개발

〈이 도 헌 교수〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수(유전자동의보감사업단장, 제 1저자 박경현 연구원) 연구팀이 복합 처방된 약물들의 인체 내 간섭현상을 컴퓨터 가상인체로 분석해 부작용을 예측할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 미국 공공과학도서관 학술지 플러스 원(PLOS ONE) 10월 15일자에 게재됐다.

의료 현장에서는 여러 약물을 함께 처방받아 복약하는 경우가 많다. 이러한 복합처방은 모든 가능성을 미리 시험할 수 없기 때문에 널리 알려진 대표적 위험사례를 제외하면 완벽한 사전시험이 불가능하다.

기존에는 부작용 사례를 의약품 적정사용평가(DUR)에 등재시켜 의료현장에서 활용하는 사후 추적만이 최선의 방법이었다. 따라서 복합처방으로 인한 의료 사고를 막기 어려웠고 부작용 예측에도 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 발생 가능한 상황을 사전에 컴퓨터 가상인체로 예측함으로써 위험을 미리 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 컴퓨터 가상인체에서 랜덤워크 알고리즘을 이용해 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파를 시뮬레이션 했다. 약물이 투여됨으로써 신체에 영향을 끼치는 정도를 측정한 것인데, 이를 통해 두 개의 약물이 서로 어느 정도의 영향을 주는지 정량화에 성공했다.

따라서 만약 두 약물 간 간섭이 심해 서로 많은 영향을 준다면 부작용이 발생할 가능성이 높기 때문에 신중한 처방을 해야한다는 결론을 얻을 수 있다.

기존 예측 기술들이 단백질 상호작용 네트워크에서 약물 표적사이의 근거리 간섭만을 고려했다면 이 교수 연구팀은 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파 시뮬레이션을 통해 원거리 간섭까지 고려해 정확도를 높였다.

연구팀은 이 기술이 다수의 표적을 갖는 복합 천연물의 신호 전파도 분석해 약물과 천연물 사이의 상호작용 예측에도 활용될 것이라고 예상했다.

이 교수는 “이번 기술은 자체 개발한 대규모 컴퓨터 가상인체 시스템을 통해 진행됐다”며 “약물 복합처방의 부작용을 예측할 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 연구팀이 개발한 컴퓨터 가상인체 시스템

그림 2 . 처방된 복합 약물 사이의 신호전파 간섭 예시

2015.10.22

조회수 12079

-

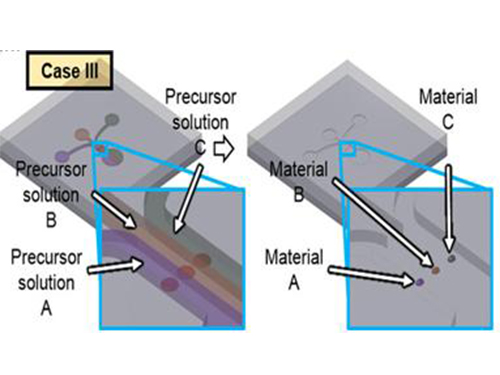

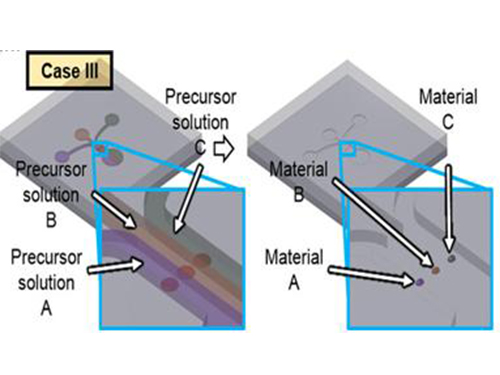

박인규 교수, 공기오염 측정 센서 원천기술 개발

<박인규 교수>

우리 대학 기계공학과 박인규(38) 교수팀이 스마트폰 등 모바일 기기에 탑재 가능한 초소형, 초절전 공기오염 측정 센서의 원천기술 개발에 성공했다고 밝혔다.

연구 결과는 네이처(Nature)의 자매지인 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 1월 30일 자 온라인 판에 게재됐다.

각종 공기오염 물질이 증가하고 사람들의 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 개인의 주변 공기오염도에 대한 측정 기술의 필요성이 커지고 있다.

하지만 기존의 공기오염 측정 센서는 소모 전력과 부피가 크고, 여러 유해가스를 동시에 측정할 때의 정확도가 낮았다. 이는 기존에 개발된 반도체 제작공정을 사용해도 해결이 쉽지 않았다.

박인규 교수팀은 수백 마이크로미터 폭의 미세유동과 초소형 가열장치로 수 마이크로미터만을 국소적으로 가열하는 극소영역 온도장 제어기술을 이용해 여러 종류의 기능성 나노소재를 하나의 전자칩에 쉽고 빠르게 집적하는 기술을 개발했다.

대표적으로 공기오염 측정에 사용되는 센서 소재인 반도체성 금속산화물 나노소재 기반의 전자칩을 제작하였다.

박 교수팀의 기술은 다종의 센서용 나노소재를 적은 양으로도 동시제작 할 수 있어 모바일 기기에 탑재할 초소형, 초절전 가스 센서를 만들 수 있다.

이 기술은 고밀도 전자회로, 바이오센서, 에너지 발전소자 등 다양한 분야에 응용이 가능하고, 특히 소형화 및 소비전력 감소에 어려움을 겪는 휴대용 가스센서 분야에 혁신을 가져올 것으로 예상된다.

박 교수는 “모바일 기기용 공기오염 센서 뿐 아니라 바이오센서, 전자소자, 디스플레이 등의 다양한 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육부의 글로벌프론티어 사업, 미래창조과학부의 나노소재 기술개발사업, BK21 사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구에는 박인규 교수를 비롯해 기계공학과 양대종 박사후 연구원, 강경남 박사과정 연구원, 한국전력공사 김동환 연구원, 미국 휴렛 팩커드(Hewlett Packard) 사의 지용 리 (Zhiyong Li) 박사가 참여했다.

□ 그림설명

그림1. 다종 나노소재 제작 원리 및 미세 유동 컴퓨터 시뮬레이션 결과

그림2. 초미세 영역에서 동시에 제작된 다종의 나노소재

박인규 교수, 공기오염 측정 센서 원천기술 개발

<박인규 교수>

우리 대학 기계공학과 박인규(38) 교수팀이 스마트폰 등 모바일 기기에 탑재 가능한 초소형, 초절전 공기오염 측정 센서의 원천기술 개발에 성공했다고 밝혔다.

연구 결과는 네이처(Nature)의 자매지인 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 1월 30일 자 온라인 판에 게재됐다.

각종 공기오염 물질이 증가하고 사람들의 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 개인의 주변 공기오염도에 대한 측정 기술의 필요성이 커지고 있다.

하지만 기존의 공기오염 측정 센서는 소모 전력과 부피가 크고, 여러 유해가스를 동시에 측정할 때의 정확도가 낮았다. 이는 기존에 개발된 반도체 제작공정을 사용해도 해결이 쉽지 않았다.

박인규 교수팀은 수백 마이크로미터 폭의 미세유동과 초소형 가열장치로 수 마이크로미터만을 국소적으로 가열하는 극소영역 온도장 제어기술을 이용해 여러 종류의 기능성 나노소재를 하나의 전자칩에 쉽고 빠르게 집적하는 기술을 개발했다.

대표적으로 공기오염 측정에 사용되는 센서 소재인 반도체성 금속산화물 나노소재 기반의 전자칩을 제작하였다.

박 교수팀의 기술은 다종의 센서용 나노소재를 적은 양으로도 동시제작 할 수 있어 모바일 기기에 탑재할 초소형, 초절전 가스 센서를 만들 수 있다.

이 기술은 고밀도 전자회로, 바이오센서, 에너지 발전소자 등 다양한 분야에 응용이 가능하고, 특히 소형화 및 소비전력 감소에 어려움을 겪는 휴대용 가스센서 분야에 혁신을 가져올 것으로 예상된다.

박 교수는 “모바일 기기용 공기오염 센서 뿐 아니라 바이오센서, 전자소자, 디스플레이 등의 다양한 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육부의 글로벌프론티어 사업, 미래창조과학부의 나노소재 기술개발사업, BK21 사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구에는 박인규 교수를 비롯해 기계공학과 양대종 박사후 연구원, 강경남 박사과정 연구원, 한국전력공사 김동환 연구원, 미국 휴렛 팩커드(Hewlett Packard) 사의 지용 리 (Zhiyong Li) 박사가 참여했다.

□ 그림설명

그림1. 다종 나노소재 제작 원리 및 미세 유동 컴퓨터 시뮬레이션 결과

그림2. 초미세 영역에서 동시에 제작된 다종의 나노소재

2015.02.24

조회수 18985

-

빛을 이용한 약물효소반응 촉진 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수와 생명화학공학과 정기준 교수 연구팀은 빛으로 약물효소반응을 유도할 수 있는 새로운 반응 플랫폼을 개발했다.

연구결과는 지난 12일, 화학분야의 세계적 학술지인 ‘앙게반테 케미’에 후면 표지논문으로 게재됐다.

이 기술을 활용하면 저가의 염료로 고지혈증 등의 심혈관질환 치료제 및 오메프라졸과 같은 위궤양 치료제 등 고부가가치 의약품 생산이 가능할 것으로 보인다.

시토크롬 P450(cytochrome P450)은 생물체 안에서 약물 및 호르몬 등의 대사 과정에서 중요한 산화반응을 수행하는 효소이다. 사람에게 투여되는 약물의 75% 이상의 대사를 담당하고 있기 때문에 신약개발 과정에서 핵심적인 요소로 알려져 있다.

시토크롬 P450의 활성화를 위해선 환원효소로부터 전자를 받아야 하며 전달물질인 NADPH(생물 세포 내의 조효소)가 필요하다. 하지만 NADPH의 높은 가격 때문에 시토크롬 P450의 활용은 실험실 수준에 머무르고 있었으며, 산업적 활용에도 제 역할을 다하지 못했다.

연구팀은 NADPH 대신 빛에 반응하는 감광제인 에오신 Y를 활용해 대장균 기반의 ‘전세포 광-생촉매’ 방법을 개발했다. 저가의 에오신 Y를 빛에 노출시켜 시토크롬 P450의 효소반응을 촉진하여 고가의 대사물질을 생산한다는 원리다.

박 교수는 “이번 연구를 통해 산업적 활용에 제한이 컸던 시토크롬 P450 효소의 활용이 수월해졌다” 며 “우리의 기술은 시토크롬 P450 효소가 고부가가치 의약 물질을 생산하는데 큰 도움을 줄 것이다”라고 말했다.

박찬범, 정기준 교수(교신저자)의 지도아래 박종현 박사과정 학생, 이상하 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업과 글로벌프론티어사업, KAIST HRHRP (High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림설명

그림1. 빛으로부터 에오신 와이 (eosin Y, EY)를 통해 시토크롬 P450 효소로 전자를 전달하는 모식도

그림2. 연구결과를 설명하는 1월 12일자 ‘앙게반테 케미’ 후면 논문 표지

빛을 이용한 약물효소반응 촉진 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수와 생명화학공학과 정기준 교수 연구팀은 빛으로 약물효소반응을 유도할 수 있는 새로운 반응 플랫폼을 개발했다.

연구결과는 지난 12일, 화학분야의 세계적 학술지인 ‘앙게반테 케미’에 후면 표지논문으로 게재됐다.

이 기술을 활용하면 저가의 염료로 고지혈증 등의 심혈관질환 치료제 및 오메프라졸과 같은 위궤양 치료제 등 고부가가치 의약품 생산이 가능할 것으로 보인다.

시토크롬 P450(cytochrome P450)은 생물체 안에서 약물 및 호르몬 등의 대사 과정에서 중요한 산화반응을 수행하는 효소이다. 사람에게 투여되는 약물의 75% 이상의 대사를 담당하고 있기 때문에 신약개발 과정에서 핵심적인 요소로 알려져 있다.

시토크롬 P450의 활성화를 위해선 환원효소로부터 전자를 받아야 하며 전달물질인 NADPH(생물 세포 내의 조효소)가 필요하다. 하지만 NADPH의 높은 가격 때문에 시토크롬 P450의 활용은 실험실 수준에 머무르고 있었으며, 산업적 활용에도 제 역할을 다하지 못했다.

연구팀은 NADPH 대신 빛에 반응하는 감광제인 에오신 Y를 활용해 대장균 기반의 ‘전세포 광-생촉매’ 방법을 개발했다. 저가의 에오신 Y를 빛에 노출시켜 시토크롬 P450의 효소반응을 촉진하여 고가의 대사물질을 생산한다는 원리다.

박 교수는 “이번 연구를 통해 산업적 활용에 제한이 컸던 시토크롬 P450 효소의 활용이 수월해졌다” 며 “우리의 기술은 시토크롬 P450 효소가 고부가가치 의약 물질을 생산하는데 큰 도움을 줄 것이다”라고 말했다.

박찬범, 정기준 교수(교신저자)의 지도아래 박종현 박사과정 학생, 이상하 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업과 글로벌프론티어사업, KAIST HRHRP (High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림설명

그림1. 빛으로부터 에오신 와이 (eosin Y, EY)를 통해 시토크롬 P450 효소로 전자를 전달하는 모식도

그림2. 연구결과를 설명하는 1월 12일자 ‘앙게반테 케미’ 후면 논문 표지

2015.01.21

조회수 19925

-

초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

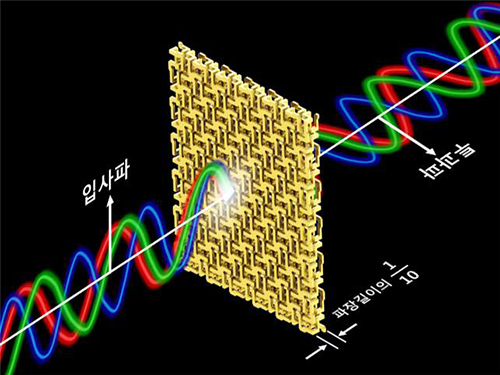

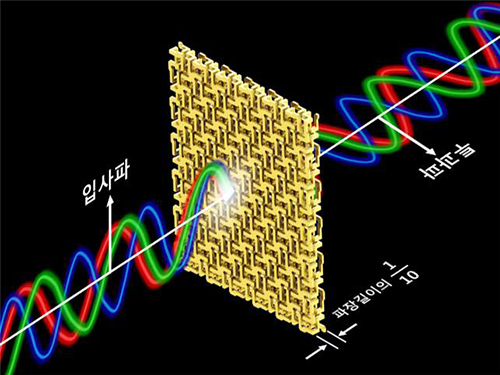

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

2014.11.25

조회수 17167

-

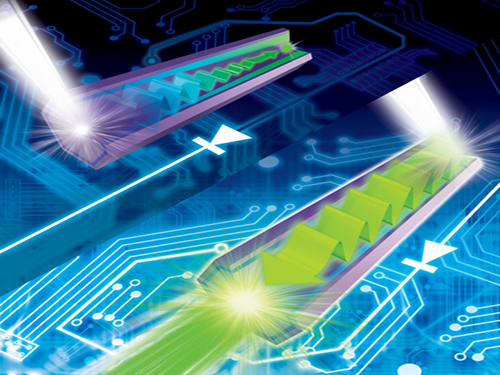

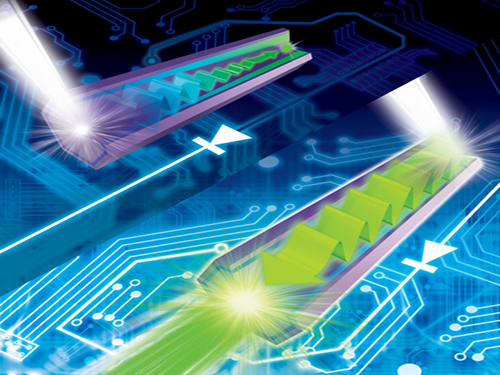

빛의 속도로 빠른 단방향 광전달 소자 개발

우리 학교 물리학과 조용훈 교수 연구팀은 반도체 나노와이어를 이용해 빛을 한쪽 방향으로만 선택적으로 전달할 수 있는 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 광자 다이오드 구조는 직경이 수백 나노미터에 길이가 수 마이크로미터 정도로 크기가 매우 작아 고집적회로에 사용할 수 있으며 입사광의 편광방향에도 덜 민감해 효과적으로 활용가능하다.

집적회로에서 전자의 흐름을 제어하는 다이오드를 전자 대신 빛을 이용해 구동하는 방식으로 만들면 정보를 초고속으로 처리하고, 전송 손실이 작아지기 때문에 에너지 소비를 줄일 수 있어 꼭 필요한 미래기술이다.

그러나 기존에 비대칭메타물질이나 광결정구조 등을 이용한 기존의 광자 다이오드 방식은 크기가 커서 고집적회로에 적용하기 어렵다. 또 입사광의 편광방향과 입사 각도에 민감해 제한된 환경에서만 사용할 수 있었다.

연구팀은 수 마이크로미터 이하의 질화물반도체 나노와이어를 이용해 양 방향으로 빛이 나오는 강도가 크게 다른 높은 효율의 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 반도체 나노와이어는 길이 방향으로 큰 에너지 차이를 보이는데 이는 나노와이어에 형성된 양자 우물의 두께와 양자우물 층의 인듐 함량을 길이 방향으로 연속적으로 제어했기 때문이라고 연구팀은 전했다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “길이 방향으로 나타나는 에너지의 큰 차이는 비대칭적으로 빛의 진행을 일으켜 광자 다이오드로서 작동하게 되는 것”이라며 “집적회로에서 전자 대신에 광자를 활용하면 정보의 전달속도가 빛의 속도에 근접할 정도로 빨라질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 나노 분야의 권위 있는 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 9월10일자 표지논문으로 게재됐다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수의 지도를 받아 고석민(제1저자)·공수현(제2저자) 박사과정 학생이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자 지원 사업과 KAIST EEWS 연구센터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 나노와이어로 만든 광자 다이오드가 광집적회로에 적용된 가상의 모습

빛의 속도로 빠른 단방향 광전달 소자 개발

우리 학교 물리학과 조용훈 교수 연구팀은 반도체 나노와이어를 이용해 빛을 한쪽 방향으로만 선택적으로 전달할 수 있는 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 광자 다이오드 구조는 직경이 수백 나노미터에 길이가 수 마이크로미터 정도로 크기가 매우 작아 고집적회로에 사용할 수 있으며 입사광의 편광방향에도 덜 민감해 효과적으로 활용가능하다.

집적회로에서 전자의 흐름을 제어하는 다이오드를 전자 대신 빛을 이용해 구동하는 방식으로 만들면 정보를 초고속으로 처리하고, 전송 손실이 작아지기 때문에 에너지 소비를 줄일 수 있어 꼭 필요한 미래기술이다.

그러나 기존에 비대칭메타물질이나 광결정구조 등을 이용한 기존의 광자 다이오드 방식은 크기가 커서 고집적회로에 적용하기 어렵다. 또 입사광의 편광방향과 입사 각도에 민감해 제한된 환경에서만 사용할 수 있었다.

연구팀은 수 마이크로미터 이하의 질화물반도체 나노와이어를 이용해 양 방향으로 빛이 나오는 강도가 크게 다른 높은 효율의 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 반도체 나노와이어는 길이 방향으로 큰 에너지 차이를 보이는데 이는 나노와이어에 형성된 양자 우물의 두께와 양자우물 층의 인듐 함량을 길이 방향으로 연속적으로 제어했기 때문이라고 연구팀은 전했다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “길이 방향으로 나타나는 에너지의 큰 차이는 비대칭적으로 빛의 진행을 일으켜 광자 다이오드로서 작동하게 되는 것”이라며 “집적회로에서 전자 대신에 광자를 활용하면 정보의 전달속도가 빛의 속도에 근접할 정도로 빨라질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 나노 분야의 권위 있는 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 9월10일자 표지논문으로 게재됐다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수의 지도를 받아 고석민(제1저자)·공수현(제2저자) 박사과정 학생이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자 지원 사업과 KAIST EEWS 연구센터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 나노와이어로 만든 광자 다이오드가 광집적회로에 적용된 가상의 모습

2014.09.22

조회수 14320

박오옥 교수, 페트병 대체 가능한 바이오플라스틱 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀과 롯데케미칼(대표이사 허수영)이 산학협력 연구를 통해 기존의 플라스틱 페트 소재를 대체할 수 있는 식물 기반의 바이오 플라스틱을 수지를 개발했다.

이 기술은 식물 기반의 퓨란(furan)계 바이오 플라스틱을 고분자량으로 합성한 것으로 기존 페트 수지를 양산하는 생산 공정을 통해서 상업화가 가능할 것으로 기대된다.

이 연구는 국제 학술지 ‘그린 케미스트리(Green chemistry)’ 10월 7일자 뒷 표지 논문으로 게재됐다.

퓨란계 바이오플라스틱은 식물에서 추출한 원료로 만든 플라스틱이다. 식물을 소재로 하기 때문에 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 줄일 수 있고, 석유 기반의 플라스틱을 대체하기 때문에 자원도 절감할 수 있다. 또한 기체 차단성과 내열성이 좋아 기존 페트 소재가 사용되지 못했던 좀 더 넓은 분야에 사용 가능하다.

많은 연구자들이 퓨란계 바이오플라스틱이 가진 장점을 활용하기 위해 상용화가 가능하도록 연구 중이다.

그러나 퓨란계 바이오플라스틱은 분자 구조가 유연하지 않아 물성이 깨지기 쉽고 결정화(분자의 확산) 속도가 느려 고상중합을 통한 고분자량화에 한계가 있어 다양한 용도로 활용이 어렵다. 무엇보다도 결정화 속도가 느리다는 것은 기존의 상업 설비에서 양산을 할 수 없음을 의미한다.

문제 해결을 위해 연구팀은 먼저 퓨란계 플라스틱이 왜 깨지기 쉬운 특성을 갖는지 확인했다. 기존 페트는 화학구조상 선형구조이기 때문에 외부 충격에 유연하게 반응할 수 있고 결정화 속도가 빠른 편이다.

반면 퓨란계 플라스틱의 화학구조는 약간 꺾여있는 비선형 구조로 유연성이 떨어져 깨지기 쉽고 분자의 확산이 빠르지 않아 결정화 속도가 상대적으로 느리다.

연구팀은 문제 해결을 위해 육각환형의 고리 화합물을 공 단량체로 도입해 새로운 퓨란계 폴리에스터를 합성했다. 이 과정을 통해 유연성이 높아져 기계적 물성(연성, 내충격성)이 개선됐고 결정화 속도도 빨라졌다.

이 새로운 퓨란계 폴리에스터의 결정화 속도 개선으로 인해 고상중합공정이 가능해졌다. 고상중합공정이 중요한 이유는 수지의 변색 없이 분자량을 단시간에 고분자량으로 올릴 수 있기 때문이다.

고분자량으로 올리지 못하고 분자량이 낮으면 플라스틱의 모양을 형성하는 블로우 몰딩(Blow molding : 녹인 뒤 불어서 모양을 만드는 방식)과정에서 물질이 찢어지게 된다. 연구팀의 바이오플라스틱은 기존 고상중합공정에서 고분자량화에 성공해 상업적으로 활용할 수 있는 공정이 가능할 것으로 예상된다.

연구팀은 “이 기술은 병, 옷, 섬유, 필름 등 기존에 페트 소재가 사용되던 분야를 넘어 페트가 쓰이지 못했던 분야에도 적용 가능하다”며 “기존 페트보다 내열성과 기체 차단성이 높기 때문에 유리 용기를 일정 정도 대체할 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 홍성민 연구원은 “학술적인 부분 뿐 아니라 상업적으로도 의미가 있는 기술이다”며 “탄탄한 기초연구를 바탕으로 실제로 우리 산업과 국가 경쟁력에 기여할 수 있는 기술이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 표지 그림-퓨란계 수지를 성공적으로 합성, 고상중합을 통해서 고분자량화한 모식도

그림2. 퓨란계 폴리에스터의 파단면의 전자현미경 사진

그림3. 퓨란계 폴리에서트 화학 구조

2016.10.11 조회수 12993

박오옥 교수, 페트병 대체 가능한 바이오플라스틱 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀과 롯데케미칼(대표이사 허수영)이 산학협력 연구를 통해 기존의 플라스틱 페트 소재를 대체할 수 있는 식물 기반의 바이오 플라스틱을 수지를 개발했다.

이 기술은 식물 기반의 퓨란(furan)계 바이오 플라스틱을 고분자량으로 합성한 것으로 기존 페트 수지를 양산하는 생산 공정을 통해서 상업화가 가능할 것으로 기대된다.

이 연구는 국제 학술지 ‘그린 케미스트리(Green chemistry)’ 10월 7일자 뒷 표지 논문으로 게재됐다.

퓨란계 바이오플라스틱은 식물에서 추출한 원료로 만든 플라스틱이다. 식물을 소재로 하기 때문에 지구 온난화의 주범인 이산화탄소를 줄일 수 있고, 석유 기반의 플라스틱을 대체하기 때문에 자원도 절감할 수 있다. 또한 기체 차단성과 내열성이 좋아 기존 페트 소재가 사용되지 못했던 좀 더 넓은 분야에 사용 가능하다.

많은 연구자들이 퓨란계 바이오플라스틱이 가진 장점을 활용하기 위해 상용화가 가능하도록 연구 중이다.

그러나 퓨란계 바이오플라스틱은 분자 구조가 유연하지 않아 물성이 깨지기 쉽고 결정화(분자의 확산) 속도가 느려 고상중합을 통한 고분자량화에 한계가 있어 다양한 용도로 활용이 어렵다. 무엇보다도 결정화 속도가 느리다는 것은 기존의 상업 설비에서 양산을 할 수 없음을 의미한다.

문제 해결을 위해 연구팀은 먼저 퓨란계 플라스틱이 왜 깨지기 쉬운 특성을 갖는지 확인했다. 기존 페트는 화학구조상 선형구조이기 때문에 외부 충격에 유연하게 반응할 수 있고 결정화 속도가 빠른 편이다.

반면 퓨란계 플라스틱의 화학구조는 약간 꺾여있는 비선형 구조로 유연성이 떨어져 깨지기 쉽고 분자의 확산이 빠르지 않아 결정화 속도가 상대적으로 느리다.

연구팀은 문제 해결을 위해 육각환형의 고리 화합물을 공 단량체로 도입해 새로운 퓨란계 폴리에스터를 합성했다. 이 과정을 통해 유연성이 높아져 기계적 물성(연성, 내충격성)이 개선됐고 결정화 속도도 빨라졌다.

이 새로운 퓨란계 폴리에스터의 결정화 속도 개선으로 인해 고상중합공정이 가능해졌다. 고상중합공정이 중요한 이유는 수지의 변색 없이 분자량을 단시간에 고분자량으로 올릴 수 있기 때문이다.

고분자량으로 올리지 못하고 분자량이 낮으면 플라스틱의 모양을 형성하는 블로우 몰딩(Blow molding : 녹인 뒤 불어서 모양을 만드는 방식)과정에서 물질이 찢어지게 된다. 연구팀의 바이오플라스틱은 기존 고상중합공정에서 고분자량화에 성공해 상업적으로 활용할 수 있는 공정이 가능할 것으로 예상된다.

연구팀은 “이 기술은 병, 옷, 섬유, 필름 등 기존에 페트 소재가 사용되던 분야를 넘어 페트가 쓰이지 못했던 분야에도 적용 가능하다”며 “기존 페트보다 내열성과 기체 차단성이 높기 때문에 유리 용기를 일정 정도 대체할 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 홍성민 연구원은 “학술적인 부분 뿐 아니라 상업적으로도 의미가 있는 기술이다”며 “탄탄한 기초연구를 바탕으로 실제로 우리 산업과 국가 경쟁력에 기여할 수 있는 기술이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 표지 그림-퓨란계 수지를 성공적으로 합성, 고상중합을 통해서 고분자량화한 모식도

그림2. 퓨란계 폴리에스터의 파단면의 전자현미경 사진

그림3. 퓨란계 폴리에서트 화학 구조

2016.10.11 조회수 12993 전상용 교수, 황달 유발 물질 이용해 암 표적치료 기술개발

우리 대학 생명과학과 전상용 교수, 이용현 박사 연구팀이 몸속에서 황달을 유발하는 물질인 빌리루빈을 항암약물 전달체로 이용하는 기술을 개발했다.

이 연구는 동물실험에서의 높은 생체적합성과 우수한 항암 효능을 보여 기존 암 치료법의 새로운 대안이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 응용화학분야 학술지 ‘앙케반테 케미(Angewandte chemie)’의 에디터 선정 가장 주목받는 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정돼 8월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

약물전달시스템은 환부와 정상조직에서의 pH, 활성산소 등의 병태생리학적 차이를 분석해 빛, 자기장, 초음파 등 외부자극을 국소적으로 조사하는 방법이다. 이를 통해 효과적으로 선택적으로 표적에만 약물을 방출할 수 있다.

약물전달시스템은 기존 합성의약품 기반의 항암 치료제에 비해 독성을 크게 낮출 수 있기 때문에 자극감응성 약물전달체에 대한 개발이 활발하게 이뤄지고 있다.

하지만 고분자, 무기 나노입자같은 인공소재 기반의 자극감응성 약물전달체는 공정이 복잡해 상용화가 어렵고, 잠재적 독성을 유발할 가능성이 높다.

연구팀은 문제 해결을 위해 몸속 물질인 빌리루빈을 이용했다. 연구팀은 지난 5월 빌리루빈은 황달을 일으킬 수 있지만 적절하게 조절된다면 심혈관 질환이나 암 발병 가능성이 현저히 낮아져 난치성 염증을 치료할 수 있다는 연구결과를 발표했었다.

빌리루빈은 노란 색소로 혈중 농도가 높아지면 황달의 원인이 된다. 특히 신생아의 경우 간 기능이 미성숙하고 뇌혈관장벽이 미성숙하기 때문에 황달 치료를 위해 추가적 외부요법이 필요하다.

이것이 임상에서 널리 이용되는 광선치료인데 빌리루빈에 빛을 조사하면 친수성(親水性)이 강해져 빌리루빈 조직이 해체되고 배설이 촉진된다. 또한 빌리루빈은 강한 항산화작용 특성을 갖고 있어 빌리루빈이 산화될 때 친수성이 큰 빌리버딘이라는 물질로 전환되거나 작은 빌리루빈 산화물질로 깨져 역시 배설이 촉진된다.

연구팀은 위와 같은 빌리루빈의 특성을 이용했다. 우선 지난 5월의 연구를 토대로 빌리루빈의 배설이 잘 이뤄지도록 친수성을 갖는 물질과 결합시켜 나노입자로 만든 후 항암제인 독소루비신을(Doxorubicin) 선적시켰다.

그 후 암 부위에 빛을 노출시키면 빛에 의해 빌리루빈이 와해돼 선적된 항암제가 암 조직을 공격하는 원리이다.

연구팀은 이 시스템이 인간 폐암 동물모델에서 기존 항암치료 그룹에 비해 우수한 치료 효능을 보이는 것을 규명했다. 빛으로 암 부위를 국소적으로 조사했을 때 더 향상된 치료 효능이 나타났고, 운반체인 빌리루빈 나노입자 자체도 일정량의 항암효과를 나타냄을 확인했다.

이 기술은 최초로 빌리루빈을 활용한 항암치료용 다중자극감응형 약물전달시스템을 개발함으로써 원천기술 확보했다는 의의를 갖는다.

전 교수는 “물체 유래 천연 물질 빌리루빈을 사용해 독성이 없고 간단한 시스템으로 구성된 약물전달시스템을 개발해 상업화에 큰 장점을 가질 것이다”고 말했다.

이용현 박사는 “향후 임상 연구와 적용 가능성을 평가해 궁극적으로 암을 치료하는 새 방안으로 개발되길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈 나노입자가 빛과 활성산소에 의하여 와해됨을 보여주는 결과

그림2. 인간 폐암 동물모델에서 약물이 로딩된 빌리루빈 나노입자가 실제 작용하는 모식도

2016.08.18 조회수 18609

전상용 교수, 황달 유발 물질 이용해 암 표적치료 기술개발

우리 대학 생명과학과 전상용 교수, 이용현 박사 연구팀이 몸속에서 황달을 유발하는 물질인 빌리루빈을 항암약물 전달체로 이용하는 기술을 개발했다.

이 연구는 동물실험에서의 높은 생체적합성과 우수한 항암 효능을 보여 기존 암 치료법의 새로운 대안이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 응용화학분야 학술지 ‘앙케반테 케미(Angewandte chemie)’의 에디터 선정 가장 주목받는 화제의 논문(Hot Paper)으로 선정돼 8월 3일자 온라인 판에 게재됐다.

약물전달시스템은 환부와 정상조직에서의 pH, 활성산소 등의 병태생리학적 차이를 분석해 빛, 자기장, 초음파 등 외부자극을 국소적으로 조사하는 방법이다. 이를 통해 효과적으로 선택적으로 표적에만 약물을 방출할 수 있다.

약물전달시스템은 기존 합성의약품 기반의 항암 치료제에 비해 독성을 크게 낮출 수 있기 때문에 자극감응성 약물전달체에 대한 개발이 활발하게 이뤄지고 있다.

하지만 고분자, 무기 나노입자같은 인공소재 기반의 자극감응성 약물전달체는 공정이 복잡해 상용화가 어렵고, 잠재적 독성을 유발할 가능성이 높다.

연구팀은 문제 해결을 위해 몸속 물질인 빌리루빈을 이용했다. 연구팀은 지난 5월 빌리루빈은 황달을 일으킬 수 있지만 적절하게 조절된다면 심혈관 질환이나 암 발병 가능성이 현저히 낮아져 난치성 염증을 치료할 수 있다는 연구결과를 발표했었다.

빌리루빈은 노란 색소로 혈중 농도가 높아지면 황달의 원인이 된다. 특히 신생아의 경우 간 기능이 미성숙하고 뇌혈관장벽이 미성숙하기 때문에 황달 치료를 위해 추가적 외부요법이 필요하다.

이것이 임상에서 널리 이용되는 광선치료인데 빌리루빈에 빛을 조사하면 친수성(親水性)이 강해져 빌리루빈 조직이 해체되고 배설이 촉진된다. 또한 빌리루빈은 강한 항산화작용 특성을 갖고 있어 빌리루빈이 산화될 때 친수성이 큰 빌리버딘이라는 물질로 전환되거나 작은 빌리루빈 산화물질로 깨져 역시 배설이 촉진된다.

연구팀은 위와 같은 빌리루빈의 특성을 이용했다. 우선 지난 5월의 연구를 토대로 빌리루빈의 배설이 잘 이뤄지도록 친수성을 갖는 물질과 결합시켜 나노입자로 만든 후 항암제인 독소루비신을(Doxorubicin) 선적시켰다.

그 후 암 부위에 빛을 노출시키면 빛에 의해 빌리루빈이 와해돼 선적된 항암제가 암 조직을 공격하는 원리이다.

연구팀은 이 시스템이 인간 폐암 동물모델에서 기존 항암치료 그룹에 비해 우수한 치료 효능을 보이는 것을 규명했다. 빛으로 암 부위를 국소적으로 조사했을 때 더 향상된 치료 효능이 나타났고, 운반체인 빌리루빈 나노입자 자체도 일정량의 항암효과를 나타냄을 확인했다.

이 기술은 최초로 빌리루빈을 활용한 항암치료용 다중자극감응형 약물전달시스템을 개발함으로써 원천기술 확보했다는 의의를 갖는다.

전 교수는 “물체 유래 천연 물질 빌리루빈을 사용해 독성이 없고 간단한 시스템으로 구성된 약물전달시스템을 개발해 상업화에 큰 장점을 가질 것이다”고 말했다.

이용현 박사는 “향후 임상 연구와 적용 가능성을 평가해 궁극적으로 암을 치료하는 새 방안으로 개발되길 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 빌리루빈 나노입자가 빛과 활성산소에 의하여 와해됨을 보여주는 결과

그림2. 인간 폐암 동물모델에서 약물이 로딩된 빌리루빈 나노입자가 실제 작용하는 모식도

2016.08.18 조회수 18609 최철희, 최경선 교수, 빛을 이용한 치료용 단백질 전달시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최철희 교수, 최경선 교수 공동 연구팀이 빛을 이용해 치료용 단백질을 체내로 정확하고 안전하게 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 체내 세포에서 자연적으로 생산되는 나노입자인 엑소솜과 단백질 약물이 빛을 받으면 자석처럼 서로 결합하는 기술로 우수한 기능과 안전성이 확보됐다는 의의를 갖는다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communicaitons)’ 7월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

최근 바이오 신약의 중요성이 커지면서 바이오 신약의 대부분을 차지하는 단백질 의약을 효과적으로 신체 내 표적 세포에 전달할 수 있는 약물전달시스템 개발이 활발히 이뤄지고 있다.

특히 나노입자는 그 특성 상 종양으로 더 많은 양이 침투할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 새로운 물리, 화학 및 광학적 특성을 갖는 나노소재의 입자를 이용해 단백질 등의 바이오 신약을 전달하려는 시도가 진행 중이다.

하지만 현재 기술은 표적 세포에 이르기까지 생체 단백질 활성을 유지시키기 어렵고 면역 반응의 발생을 억제시켜야 하는 문제 등의 한계를 갖는다. 또한 치료용 단백질은 그 크기가 매우 커 기존 방법으로는 실용화가 매우 어렵다. 무엇보다도 가장 큰 문제는 독성 발생 가능성 등 인체 안전성이 해결되지 않았다는 않다는 점이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 인간의 세포에서 자연적으로 발생하는 나노입자인 엑소솜(세포외 소낭)을 단백질 약물의 운송 수단으로 사용했고, 빛을 받으면 서로 결합하는 특징을 갖는 CRY2와 CIBN 단백질(CRY2, CIBN : 애기식물장대에서 유래한 서로 결합하는 특성을 갖는 단백질)을 이용했다.

엑소솜에는 CIBN을, 단백질 약물에는 CRY2를 융합시킨 뒤 450~490nm 파장의 푸른빛을 쏘면 CIBN과 CRY의 결합하는 특성으로 인해 자연스럽게 엑소솜에 단백질 약물의 탑재가 유도된다.

이 기술은 기존의 수동적인 탑재에 비해 두 가지 장점을 갖는다. 우선 세포 바깥에서 정제된 단백질을 엑소솜에 넣는 기술에 비해 치료용 단백질의 적재율이 천배 가까이 높아졌다. 그리고 단백질을 정제할 필요가 없어져 효율성, 성공률은 높아지고 비용은 적어진다.

연구팀은 기존보다 낮은 비용으로 보다 쉽게 치료용 단백질이 탑재된 엑소솜을 생산하면서 효율 및 안정성이 향상된 치료용 단백질 전달시스템을 개발했다.

이 기술은 기존 단백질 약물이 세포 외부에서만 작용한다는 한계를 극복함으로써 향후 바이오의약 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

연구팀은 현재 다양한 난치성 질환 치료를 위한 표적 단백질이 탑재된 치료용 엑소솜을 개발 중이며 효능 및 임상 적용 가능성을 검증하고 있다.

최철희 교수는 “이번 기술은 생체에서 만들어지는 나노입자인 엑소솜에 치료용 단백질을 효율적으로 탑재시켰다”며 “안전하고 기능이 우수한 단백질 약물을 대량 생산할 수 있는 획기적인 원천기술이다”고 말했다.

이 기술은 KAIST 교원창업기업인 ㈜셀렉스라이프사이언스 사에 기술이전 돼 엑소솜 약물 제조 기술의 최적화 및 전, 임상 시험을 위한 개발 단계 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 엑소솜 내부에 치료용 단백질이 함유된 것을 묘사한 개념도

그림2. 개발한 기술의 개념도

2016.08.09 조회수 15554

최철희, 최경선 교수, 빛을 이용한 치료용 단백질 전달시스템 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 최철희 교수, 최경선 교수 공동 연구팀이 빛을 이용해 치료용 단백질을 체내로 정확하고 안전하게 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 체내 세포에서 자연적으로 생산되는 나노입자인 엑소솜과 단백질 약물이 빛을 받으면 자석처럼 서로 결합하는 기술로 우수한 기능과 안전성이 확보됐다는 의의를 갖는다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communicaitons)’ 7월 22일자 온라인 판에 게재됐다.

최근 바이오 신약의 중요성이 커지면서 바이오 신약의 대부분을 차지하는 단백질 의약을 효과적으로 신체 내 표적 세포에 전달할 수 있는 약물전달시스템 개발이 활발히 이뤄지고 있다.

특히 나노입자는 그 특성 상 종양으로 더 많은 양이 침투할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 새로운 물리, 화학 및 광학적 특성을 갖는 나노소재의 입자를 이용해 단백질 등의 바이오 신약을 전달하려는 시도가 진행 중이다.

하지만 현재 기술은 표적 세포에 이르기까지 생체 단백질 활성을 유지시키기 어렵고 면역 반응의 발생을 억제시켜야 하는 문제 등의 한계를 갖는다. 또한 치료용 단백질은 그 크기가 매우 커 기존 방법으로는 실용화가 매우 어렵다. 무엇보다도 가장 큰 문제는 독성 발생 가능성 등 인체 안전성이 해결되지 않았다는 않다는 점이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 인간의 세포에서 자연적으로 발생하는 나노입자인 엑소솜(세포외 소낭)을 단백질 약물의 운송 수단으로 사용했고, 빛을 받으면 서로 결합하는 특징을 갖는 CRY2와 CIBN 단백질(CRY2, CIBN : 애기식물장대에서 유래한 서로 결합하는 특성을 갖는 단백질)을 이용했다.

엑소솜에는 CIBN을, 단백질 약물에는 CRY2를 융합시킨 뒤 450~490nm 파장의 푸른빛을 쏘면 CIBN과 CRY의 결합하는 특성으로 인해 자연스럽게 엑소솜에 단백질 약물의 탑재가 유도된다.

이 기술은 기존의 수동적인 탑재에 비해 두 가지 장점을 갖는다. 우선 세포 바깥에서 정제된 단백질을 엑소솜에 넣는 기술에 비해 치료용 단백질의 적재율이 천배 가까이 높아졌다. 그리고 단백질을 정제할 필요가 없어져 효율성, 성공률은 높아지고 비용은 적어진다.

연구팀은 기존보다 낮은 비용으로 보다 쉽게 치료용 단백질이 탑재된 엑소솜을 생산하면서 효율 및 안정성이 향상된 치료용 단백질 전달시스템을 개발했다.

이 기술은 기존 단백질 약물이 세포 외부에서만 작용한다는 한계를 극복함으로써 향후 바이오의약 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

연구팀은 현재 다양한 난치성 질환 치료를 위한 표적 단백질이 탑재된 치료용 엑소솜을 개발 중이며 효능 및 임상 적용 가능성을 검증하고 있다.

최철희 교수는 “이번 기술은 생체에서 만들어지는 나노입자인 엑소솜에 치료용 단백질을 효율적으로 탑재시켰다”며 “안전하고 기능이 우수한 단백질 약물을 대량 생산할 수 있는 획기적인 원천기술이다”고 말했다.

이 기술은 KAIST 교원창업기업인 ㈜셀렉스라이프사이언스 사에 기술이전 돼 엑소솜 약물 제조 기술의 최적화 및 전, 임상 시험을 위한 개발 단계 중이다.

□ 그림 설명

그림1. 엑소솜 내부에 치료용 단백질이 함유된 것을 묘사한 개념도

그림2. 개발한 기술의 개념도

2016.08.09 조회수 15554 박병국 교수, 차세대 자성메모리의 성능 향상 기술 개발

〈 박 병 국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 고려대학교 이경진 교수 공동 연구팀이 차세대 자성메모리(MRAM)의 속도 및 집적도를 동시에 향상시키는 소재기술을 개발했다.

이번 연구결과는 나노기술 분야 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 7월 11일자에 게재됐다.(논문명 : Field-free switching of perpendicular magnetization through spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet/oxide structures)

자성메모리(MRAM)는 실리콘을 기반으로 한 기존 반도체 메모리와 달리 얇은 자성 박막으로 만들어진 새로운 비휘발성 메모리 소자이다. 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있으며 고속 동작과 집적도를 높일 수 있다.

이러한 특성 때문에 메모리 패러다임을 바꿀 새로운 기술로 각광받고 있으며 전 세계 반도체 업체에서 개발 경쟁을 벌이고 있는 차세대 메모리이다.

개발 경쟁의 대상이 되는 핵심 기술 중 하나는 메모리 동작 속도를 더 높이면서도 고집적도를 동시에 구현 하는 기술이다. 현재까지 개발 된 자성메모리 기술에 의하면 동작 속도를 최고치로 유지하는 경우 집적도가 현저히 떨어지는 문제가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 동작 속도를 기존 자성메모리 기술보다 10배 이상 빠르고 고집적도를 달성 할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

일반적 스핀궤도토크 기반의 자성메모리는 정보기록을 위해 중금속-강자성 물질의 스핀궤도결합을 이용한다. 하지만 기존에 사용되는 백금(Pt) 또는 텅스텐(W)의 경우 외부 자기장을 걸어 주어야 하는 제약이 있었다.

연구팀은 이리듐-망간(IrMn) 합금과 같은 새로운 반강자성 소재를 도입해 반강자성-강자성 물질의 교환결합을 이용했고, 외부자기장 없이 빠르고 저전력 동작이 가능한 기술을 개발했다.

스핀궤도토크 자성메모리는 컴퓨터 또는 스마트폰에 쓰이는 정적 기억장치(SRAM) 보다 10배 이하로 전력소모를 낮출 수 있다. 또한 비휘발성 특성으로 저전력을 요구하는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷 메모리로 활용가능성이 높다.

박 교수는 “이번 연구는 차세대 메모리로써 각광받고 있는 자성메모리의 구현 가능성을 한 걸음 더 발전시켰다는 의미를 갖는다”며 “추가 연구를 통해 기록성능이 뛰어난 신소재 개발에 주력할 예정이다”고 말했다.

이번 연구는 미래소재디스커버리사업 스핀궤도소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 스핀궤도토크(SOT) 기반 자성메모리(MRAM)의 개략도

그림2. 스핀궤도토크에 의해 강자성 물질의 스핀 방향을 제어하는 소자개략도 및 주요 실험 결과

2016.07.14 조회수 14896

박병국 교수, 차세대 자성메모리의 성능 향상 기술 개발

〈 박 병 국 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수와 고려대학교 이경진 교수 공동 연구팀이 차세대 자성메모리(MRAM)의 속도 및 집적도를 동시에 향상시키는 소재기술을 개발했다.

이번 연구결과는 나노기술 분야 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 7월 11일자에 게재됐다.(논문명 : Field-free switching of perpendicular magnetization through spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet/oxide structures)

자성메모리(MRAM)는 실리콘을 기반으로 한 기존 반도체 메모리와 달리 얇은 자성 박막으로 만들어진 새로운 비휘발성 메모리 소자이다. 외부 전원 공급이 없는 상태에서 정보를 유지할 수 있으며 고속 동작과 집적도를 높일 수 있다.

이러한 특성 때문에 메모리 패러다임을 바꿀 새로운 기술로 각광받고 있으며 전 세계 반도체 업체에서 개발 경쟁을 벌이고 있는 차세대 메모리이다.

개발 경쟁의 대상이 되는 핵심 기술 중 하나는 메모리 동작 속도를 더 높이면서도 고집적도를 동시에 구현 하는 기술이다. 현재까지 개발 된 자성메모리 기술에 의하면 동작 속도를 최고치로 유지하는 경우 집적도가 현저히 떨어지는 문제가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 동작 속도를 기존 자성메모리 기술보다 10배 이상 빠르고 고집적도를 달성 할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

일반적 스핀궤도토크 기반의 자성메모리는 정보기록을 위해 중금속-강자성 물질의 스핀궤도결합을 이용한다. 하지만 기존에 사용되는 백금(Pt) 또는 텅스텐(W)의 경우 외부 자기장을 걸어 주어야 하는 제약이 있었다.

연구팀은 이리듐-망간(IrMn) 합금과 같은 새로운 반강자성 소재를 도입해 반강자성-강자성 물질의 교환결합을 이용했고, 외부자기장 없이 빠르고 저전력 동작이 가능한 기술을 개발했다.

스핀궤도토크 자성메모리는 컴퓨터 또는 스마트폰에 쓰이는 정적 기억장치(SRAM) 보다 10배 이하로 전력소모를 낮출 수 있다. 또한 비휘발성 특성으로 저전력을 요구하는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷 메모리로 활용가능성이 높다.

박 교수는 “이번 연구는 차세대 메모리로써 각광받고 있는 자성메모리의 구현 가능성을 한 걸음 더 발전시켰다는 의미를 갖는다”며 “추가 연구를 통해 기록성능이 뛰어난 신소재 개발에 주력할 예정이다”고 말했다.

이번 연구는 미래소재디스커버리사업 스핀궤도소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 스핀궤도토크(SOT) 기반 자성메모리(MRAM)의 개략도

그림2. 스핀궤도토크에 의해 강자성 물질의 스핀 방향을 제어하는 소자개략도 및 주요 실험 결과

2016.07.14 조회수 14896 이상엽 교수, 미생물로부터 친환경 바이오플라스틱 생산기술 개발

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 교수 연구팀이 세계 최초로 미생물을 이용해 대표적 의료용 고분자인 폴리락테이트-co-글라이클레이트(poly(lactate-co-glycolate), PLGA)를 생산해냈다고 밝혔다.

이번 연구는 생명공학 분야의 최고 권위지인 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Bio-technology) 온라인 판에 8일 게재되었다.

기존 폴리락테이트-co-글라이콜레이트의 화학적 생산 공정은 여러 단계의 화학적 전환, 정제 등 복잡한 공정이 필요해 비효율적이었을 뿐만 아니라 유독성 금속 촉매가 사용되어 친환경적이지 못한 단점을 가지고 있었다.

폐목재, 볏짚 등 재생가능한 자원인 바이오매스를 기반으로 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 생산하는 미생물(균주)을 개발하여, 기존 화학공정 대비 친환경적이면서 단순화된 공정이 가능해졌다.

또한 이번 연구에서 개발한 폴리락테이트-co-글라이콜레이트 생산 균주를 기반으로 한 응용 기술로 다양한 목적성 고분자* 생산이 가능해져 신규 바이오플라스틱 생산에 새로운 지평을 열었다.

이번 연구 결과는 자원고갈, 기후변화 등의 문제를 안고 있는 기존 석유 의존형 화학산업을 재생가능한 자원을 통해 지속성장이 가능한 바이오 의존형 화학산업으로 바꾸기 위한 바이오 리파이너리 분야의 의미있는 성과이다.

이상엽 교수는 “이번 연구는 의료용 고분자의 대표적 물질인 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 만드는 미생물을 개발한 세계 최초의 연구“라며 “인공고분자를 생물학적 방법으로 생산할 수 있는 시스템을 구축했다는 점에서 큰 의미를 가진다.”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 대사공학적으로 개량된 대장균이 바이오매스로부터 PLGA 및 다양한 PLGA 공중합체를 생산하는 전체 개념도

2016.03.08 조회수 13869

이상엽 교수, 미생물로부터 친환경 바이오플라스틱 생산기술 개발

〈 이 상 엽 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 교수 연구팀이 세계 최초로 미생물을 이용해 대표적 의료용 고분자인 폴리락테이트-co-글라이클레이트(poly(lactate-co-glycolate), PLGA)를 생산해냈다고 밝혔다.

이번 연구는 생명공학 분야의 최고 권위지인 '네이처 바이오테크놀로지(Nature Bio-technology) 온라인 판에 8일 게재되었다.

기존 폴리락테이트-co-글라이콜레이트의 화학적 생산 공정은 여러 단계의 화학적 전환, 정제 등 복잡한 공정이 필요해 비효율적이었을 뿐만 아니라 유독성 금속 촉매가 사용되어 친환경적이지 못한 단점을 가지고 있었다.

폐목재, 볏짚 등 재생가능한 자원인 바이오매스를 기반으로 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 생산하는 미생물(균주)을 개발하여, 기존 화학공정 대비 친환경적이면서 단순화된 공정이 가능해졌다.

또한 이번 연구에서 개발한 폴리락테이트-co-글라이콜레이트 생산 균주를 기반으로 한 응용 기술로 다양한 목적성 고분자* 생산이 가능해져 신규 바이오플라스틱 생산에 새로운 지평을 열었다.

이번 연구 결과는 자원고갈, 기후변화 등의 문제를 안고 있는 기존 석유 의존형 화학산업을 재생가능한 자원을 통해 지속성장이 가능한 바이오 의존형 화학산업으로 바꾸기 위한 바이오 리파이너리 분야의 의미있는 성과이다.

이상엽 교수는 “이번 연구는 의료용 고분자의 대표적 물질인 폴리락테이트-co-글라이콜레이트를 만드는 미생물을 개발한 세계 최초의 연구“라며 “인공고분자를 생물학적 방법으로 생산할 수 있는 시스템을 구축했다는 점에서 큰 의미를 가진다.”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 대사공학적으로 개량된 대장균이 바이오매스로부터 PLGA 및 다양한 PLGA 공중합체를 생산하는 전체 개념도

2016.03.08 조회수 13869 항생제 남용이 바이러스 방어능력을 약화시킨다

〈 이 흥 규 교수 〉

□ 미래창조과학부(장관 최양희)는 항생제 남용에 의한 체내 공생미생물의 불균형이 헤르페스 바이러스 방어 면역에 끼치는 영향에 대한 기전을 국내 연구진이 처음 규명하였다”고 밝혔다.

□ 우리 대학 이흥규 교수 연구팀은 미래창조과학부와 한국연구재단의 기초연구실지원사업의 지원을 받아 연구를 수행하였으며, 연구결과는 자연과학분야의 세계적인 국제학술지「미국국립과학원회보(PNAS)」온라인판 1월 25일자에 게재되었다.

o 논문명과 저자 정보는 다음과 같다.

- <논문명> Dysbiosis-induced IL-33 contributes to impaired antiviral immunity in the genital mucosa - <저자 정보> 교신저자: 이흥규교수 (KAIST), 제 1저자: 오지은박사 (KAIST), 공동저자: 김병찬박사 (한국생명공학연구원), 강덕진박사 (한국표준과학연구원), 김진영박사 (한국기초과학지원연구원), 유제욱교수 (연세대) 등

□ 논문의 주요 내용은 다음과 같다.

1. 연구의 필요성 ○ 공생미생물은 우리 몸에 상재하는 다양한 미생물의 군집으로, 우리몸의 건강유지에 필수적인 다양한 역할을 수행하는 것이 알려져 왔다. 특히 공생미생물의 불균형이 염증성 장질환을 비롯하여 다양한 질환 (ex. 알레르기, 비만, 당뇨, 암 등)의 발병에 기여한다는 것이 밝혀지면서 공생미생물이 우리몸의 건강과 질환 발병에 끼치는 영향에 대한 연구의 필요성이 대두되고 있다.

2. 발견 원리 ○ 이흥규 교수 연구팀은 헤르페스 바이러스 감염을 비롯한 다양한 바이러스 감염 시 체내 면역시스템의 방어기작에 대한 연구를 지속해 왔다. 본 연구에서는 항생제 남용으로 인한 여성생식기의 공생미생물의 불균형이 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 대한 호스트의 방어능력을 현저히 약화시키며 그 기전이 무엇인지를 규명하였다.

○ 특히 본 연구에서는 항생제로 인한 유익한 미생물의 감소와 해로운 미생물의 증가가 마우스의 질점막에서 IL-33의 대량생산을 유도하여, 항바이러스 면역에 필수적인 인터페론 감마 (IFN-γ)를 생산하는 T세포가 감염부위로 적절하게 이동하는 것을 억제함으로써 헤르페스 바이러스 감염에 대한 방어능력을 약화시킨다는 것을 세계 최초로 보여주었다.

○ 또한 항생제를 투여한 마우스의 질세척액에서 다양한 조직손상 및 염증반응에 관계된 물질이 증가한 것을 발견하였으며, 항생제 투여로 인해 증가한 해로운 미생물이 질 내에서 단백질 분해효소를 분비하여 질 상피세포의 손상을 유도함으로써 조직손상을 반영하는 물질 중 하나인 IL-33 의 분비를 촉진시켰을 가능성을 제시하였다.

3. 연구 성과

○ 본 연구는 항생제 남용이 초래하는 공생미생물의 불균형이 바이러스 감염에 대한 방어능력을 현저히 약화시키는 것을 직접적으로 증명함으로써, 항생제 남용에 대한 경각심을 일깨울 수 있을 것이라 기대된다.

○ 또한 공생미생물의 불균형에 의해 질점막에서 분비되는 IL-33과 같은 물질이 감염에 대한 방어능력을 평가할 수 있는 지표로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

○ 체내 공생미생물을 우리 몸에 유익하도록 조절함으로써 방어능력이 향상된 바이러스 치료제 및 백신 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 이흥규 교수는 “항생제 남용이 인체에 해로운 영향을 준다는 것이 막연하게 알려져 있었는데, 어떻게 해로운지 명확하게 규명되지는 않았다”며, “이번 연구는 체내 공생미생물의 불균형으로 인해 여러 바이러스 감염이 악화될 수 있음을 밝혀냄으로써 앞으로 백신 및 치료제 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 연구의 의의를 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 항생제의 남용으로 질내 유익한 공생미생물이 감소하고 해로운 미생물이 증가함으로써 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 더 취약하게 되는 기전이 밝혀짐

.

2016.02.26 조회수 13926

항생제 남용이 바이러스 방어능력을 약화시킨다

〈 이 흥 규 교수 〉

□ 미래창조과학부(장관 최양희)는 항생제 남용에 의한 체내 공생미생물의 불균형이 헤르페스 바이러스 방어 면역에 끼치는 영향에 대한 기전을 국내 연구진이 처음 규명하였다”고 밝혔다.

□ 우리 대학 이흥규 교수 연구팀은 미래창조과학부와 한국연구재단의 기초연구실지원사업의 지원을 받아 연구를 수행하였으며, 연구결과는 자연과학분야의 세계적인 국제학술지「미국국립과학원회보(PNAS)」온라인판 1월 25일자에 게재되었다.

o 논문명과 저자 정보는 다음과 같다.

- <논문명> Dysbiosis-induced IL-33 contributes to impaired antiviral immunity in the genital mucosa - <저자 정보> 교신저자: 이흥규교수 (KAIST), 제 1저자: 오지은박사 (KAIST), 공동저자: 김병찬박사 (한국생명공학연구원), 강덕진박사 (한국표준과학연구원), 김진영박사 (한국기초과학지원연구원), 유제욱교수 (연세대) 등

□ 논문의 주요 내용은 다음과 같다.

1. 연구의 필요성 ○ 공생미생물은 우리 몸에 상재하는 다양한 미생물의 군집으로, 우리몸의 건강유지에 필수적인 다양한 역할을 수행하는 것이 알려져 왔다. 특히 공생미생물의 불균형이 염증성 장질환을 비롯하여 다양한 질환 (ex. 알레르기, 비만, 당뇨, 암 등)의 발병에 기여한다는 것이 밝혀지면서 공생미생물이 우리몸의 건강과 질환 발병에 끼치는 영향에 대한 연구의 필요성이 대두되고 있다.

2. 발견 원리 ○ 이흥규 교수 연구팀은 헤르페스 바이러스 감염을 비롯한 다양한 바이러스 감염 시 체내 면역시스템의 방어기작에 대한 연구를 지속해 왔다. 본 연구에서는 항생제 남용으로 인한 여성생식기의 공생미생물의 불균형이 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 대한 호스트의 방어능력을 현저히 약화시키며 그 기전이 무엇인지를 규명하였다.

○ 특히 본 연구에서는 항생제로 인한 유익한 미생물의 감소와 해로운 미생물의 증가가 마우스의 질점막에서 IL-33의 대량생산을 유도하여, 항바이러스 면역에 필수적인 인터페론 감마 (IFN-γ)를 생산하는 T세포가 감염부위로 적절하게 이동하는 것을 억제함으로써 헤르페스 바이러스 감염에 대한 방어능력을 약화시킨다는 것을 세계 최초로 보여주었다.

○ 또한 항생제를 투여한 마우스의 질세척액에서 다양한 조직손상 및 염증반응에 관계된 물질이 증가한 것을 발견하였으며, 항생제 투여로 인해 증가한 해로운 미생물이 질 내에서 단백질 분해효소를 분비하여 질 상피세포의 손상을 유도함으로써 조직손상을 반영하는 물질 중 하나인 IL-33 의 분비를 촉진시켰을 가능성을 제시하였다.

3. 연구 성과

○ 본 연구는 항생제 남용이 초래하는 공생미생물의 불균형이 바이러스 감염에 대한 방어능력을 현저히 약화시키는 것을 직접적으로 증명함으로써, 항생제 남용에 대한 경각심을 일깨울 수 있을 것이라 기대된다.

○ 또한 공생미생물의 불균형에 의해 질점막에서 분비되는 IL-33과 같은 물질이 감염에 대한 방어능력을 평가할 수 있는 지표로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

○ 체내 공생미생물을 우리 몸에 유익하도록 조절함으로써 방어능력이 향상된 바이러스 치료제 및 백신 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 이흥규 교수는 “항생제 남용이 인체에 해로운 영향을 준다는 것이 막연하게 알려져 있었는데, 어떻게 해로운지 명확하게 규명되지는 않았다”며, “이번 연구는 체내 공생미생물의 불균형으로 인해 여러 바이러스 감염이 악화될 수 있음을 밝혀냄으로써 앞으로 백신 및 치료제 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 연구의 의의를 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 항생제의 남용으로 질내 유익한 공생미생물이 감소하고 해로운 미생물이 증가함으로써 질점막을 통한 헤르페스 바이러스 감염에 더 취약하게 되는 기전이 밝혀짐

.

2016.02.26 조회수 13926 화합물의 광학 활성 분석 기술 개발

〈 김 현 우 교수〉

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명 분광분석기(NMR)를 통해 전하를 띠는 화합물의 광학 활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

연구 결과는 화학분야 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 10월 19일자 온라인 판에 게재됐다.

오른손과 왼손처럼 같은 물질이지만 거울상 대칭이 되는 화합물을 광학 이성질체라고 한다.

지구상의 생명체를 이루는 아미노산과 당은 하나의 광학 이성질체로 이뤄져 있어 새로운 화합물이 생체에 들어갈 때 광학 활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타낸다. 따라서 신약을 개발할 때 광학 활성을 조절하고 분석하는 연구는 필수적이다.

광학 활성의 분석 방법으로 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되는데, 고가의 부품을 구비해야 하고 30분에서 1시간 정도의 시간이 소요되는 단점이 있다.

또한 신호의 감도 및 분해 기능이 떨어지고 사용할 수 있는 용매가 무극성에 한정되는 점 때문에 활용에 한계가 있었다.

반면 화합물의 분자 구조 분석에 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분 정도의 빠른 분석속도를 갖고 있다. 또한 화학 분야에서 분자의 구조를 확인하기 위한 필수 장비이기 때문에 대부분의 연구실에서 구비된 상태다.

하지만 이 핵자기공명 분광분석기를 통해 광학 활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법은 보고되지 않았다.

연구팀은 기존에 알려지지 않은 음전하를 띠는 금속 화합물과 핵자기공명 분광분석기를 이용해 분석 방법을 개발했다.

음전하를 띤 금속 화합물이 양전하 및 음전하를 갖는 광학활성 화합물과 이온성 결합을 하면 핵자기공명 분광분석기를 통해 신호가 구별돼 광학 활성을 분석할 수 있는 원리이다.

이 방법을 사용하면 구조적 제약 없이 다양한 화합물을 분석할 수 있고, 비극성 및 극성 용매에 모두 적용 가능하다는 장점을 갖는다.

연구팀은 다양한 신약 및 신약후보 물질들은 전하를 띨 수 있는 작용기를 포함한 경우가 많아 연구팀의 새로운 분석 방법이 신약 개발에 직접적으로 활용 가능할 것으로 기대된다고 밝혔다.

김 교수는 “간단한 화학적 원리를 통해 기존의 틀을 깨는 혁신적 분석방법을 만들었다”며 “이 방법이 신약개발에 많이 활용되길 기대한다”고 말했다.

화학과 서민섭 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단과 슈퍼컴퓨팅연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속 화합물과 이온성 상호작용으로 광학활성을 가진 화합물의 NMR 신호가 분리되는 현상

그림2. 다양한 광학활성 물질이 분리되는 그림

2015.11.10 조회수 17517

화합물의 광학 활성 분석 기술 개발

〈 김 현 우 교수〉

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명 분광분석기(NMR)를 통해 전하를 띠는 화합물의 광학 활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

연구 결과는 화학분야 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 10월 19일자 온라인 판에 게재됐다.

오른손과 왼손처럼 같은 물질이지만 거울상 대칭이 되는 화합물을 광학 이성질체라고 한다.

지구상의 생명체를 이루는 아미노산과 당은 하나의 광학 이성질체로 이뤄져 있어 새로운 화합물이 생체에 들어갈 때 광학 활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타낸다. 따라서 신약을 개발할 때 광학 활성을 조절하고 분석하는 연구는 필수적이다.

광학 활성의 분석 방법으로 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되는데, 고가의 부품을 구비해야 하고 30분에서 1시간 정도의 시간이 소요되는 단점이 있다.

또한 신호의 감도 및 분해 기능이 떨어지고 사용할 수 있는 용매가 무극성에 한정되는 점 때문에 활용에 한계가 있었다.

반면 화합물의 분자 구조 분석에 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분 정도의 빠른 분석속도를 갖고 있다. 또한 화학 분야에서 분자의 구조를 확인하기 위한 필수 장비이기 때문에 대부분의 연구실에서 구비된 상태다.

하지만 이 핵자기공명 분광분석기를 통해 광학 활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법은 보고되지 않았다.

연구팀은 기존에 알려지지 않은 음전하를 띠는 금속 화합물과 핵자기공명 분광분석기를 이용해 분석 방법을 개발했다.

음전하를 띤 금속 화합물이 양전하 및 음전하를 갖는 광학활성 화합물과 이온성 결합을 하면 핵자기공명 분광분석기를 통해 신호가 구별돼 광학 활성을 분석할 수 있는 원리이다.

이 방법을 사용하면 구조적 제약 없이 다양한 화합물을 분석할 수 있고, 비극성 및 극성 용매에 모두 적용 가능하다는 장점을 갖는다.

연구팀은 다양한 신약 및 신약후보 물질들은 전하를 띨 수 있는 작용기를 포함한 경우가 많아 연구팀의 새로운 분석 방법이 신약 개발에 직접적으로 활용 가능할 것으로 기대된다고 밝혔다.

김 교수는 “간단한 화학적 원리를 통해 기존의 틀을 깨는 혁신적 분석방법을 만들었다”며 “이 방법이 신약개발에 많이 활용되길 기대한다”고 말했다.

화학과 서민섭 박사과정(1저자)의 참여로 이루어진 이번 연구는 기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단과 슈퍼컴퓨팅연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속 화합물과 이온성 상호작용으로 광학활성을 가진 화합물의 NMR 신호가 분리되는 현상

그림2. 다양한 광학활성 물질이 분리되는 그림

2015.11.10 조회수 17517 복합 처방된 약물의 부작용 예측 기술 개발

〈이 도 헌 교수〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수(유전자동의보감사업단장, 제 1저자 박경현 연구원) 연구팀이 복합 처방된 약물들의 인체 내 간섭현상을 컴퓨터 가상인체로 분석해 부작용을 예측할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 미국 공공과학도서관 학술지 플러스 원(PLOS ONE) 10월 15일자에 게재됐다.

의료 현장에서는 여러 약물을 함께 처방받아 복약하는 경우가 많다. 이러한 복합처방은 모든 가능성을 미리 시험할 수 없기 때문에 널리 알려진 대표적 위험사례를 제외하면 완벽한 사전시험이 불가능하다.

기존에는 부작용 사례를 의약품 적정사용평가(DUR)에 등재시켜 의료현장에서 활용하는 사후 추적만이 최선의 방법이었다. 따라서 복합처방으로 인한 의료 사고를 막기 어려웠고 부작용 예측에도 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 발생 가능한 상황을 사전에 컴퓨터 가상인체로 예측함으로써 위험을 미리 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 컴퓨터 가상인체에서 랜덤워크 알고리즘을 이용해 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파를 시뮬레이션 했다. 약물이 투여됨으로써 신체에 영향을 끼치는 정도를 측정한 것인데, 이를 통해 두 개의 약물이 서로 어느 정도의 영향을 주는지 정량화에 성공했다.

따라서 만약 두 약물 간 간섭이 심해 서로 많은 영향을 준다면 부작용이 발생할 가능성이 높기 때문에 신중한 처방을 해야한다는 결론을 얻을 수 있다.

기존 예측 기술들이 단백질 상호작용 네트워크에서 약물 표적사이의 근거리 간섭만을 고려했다면 이 교수 연구팀은 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파 시뮬레이션을 통해 원거리 간섭까지 고려해 정확도를 높였다.

연구팀은 이 기술이 다수의 표적을 갖는 복합 천연물의 신호 전파도 분석해 약물과 천연물 사이의 상호작용 예측에도 활용될 것이라고 예상했다.

이 교수는 “이번 기술은 자체 개발한 대규모 컴퓨터 가상인체 시스템을 통해 진행됐다”며 “약물 복합처방의 부작용을 예측할 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 연구팀이 개발한 컴퓨터 가상인체 시스템

그림 2 . 처방된 복합 약물 사이의 신호전파 간섭 예시

2015.10.22 조회수 12079

복합 처방된 약물의 부작용 예측 기술 개발

〈이 도 헌 교수〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수(유전자동의보감사업단장, 제 1저자 박경현 연구원) 연구팀이 복합 처방된 약물들의 인체 내 간섭현상을 컴퓨터 가상인체로 분석해 부작용을 예측할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구결과는 미국 공공과학도서관 학술지 플러스 원(PLOS ONE) 10월 15일자에 게재됐다.

의료 현장에서는 여러 약물을 함께 처방받아 복약하는 경우가 많다. 이러한 복합처방은 모든 가능성을 미리 시험할 수 없기 때문에 널리 알려진 대표적 위험사례를 제외하면 완벽한 사전시험이 불가능하다.

기존에는 부작용 사례를 의약품 적정사용평가(DUR)에 등재시켜 의료현장에서 활용하는 사후 추적만이 최선의 방법이었다. 따라서 복합처방으로 인한 의료 사고를 막기 어려웠고 부작용 예측에도 한계가 있었다.

문제 해결을 위해 연구팀은 발생 가능한 상황을 사전에 컴퓨터 가상인체로 예측함으로써 위험을 미리 파악할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 컴퓨터 가상인체에서 랜덤워크 알고리즘을 이용해 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파를 시뮬레이션 했다. 약물이 투여됨으로써 신체에 영향을 끼치는 정도를 측정한 것인데, 이를 통해 두 개의 약물이 서로 어느 정도의 영향을 주는지 정량화에 성공했다.

따라서 만약 두 약물 간 간섭이 심해 서로 많은 영향을 준다면 부작용이 발생할 가능성이 높기 때문에 신중한 처방을 해야한다는 결론을 얻을 수 있다.

기존 예측 기술들이 단백질 상호작용 네트워크에서 약물 표적사이의 근거리 간섭만을 고려했다면 이 교수 연구팀은 약물 표적의 생체 내 분자 신호전파 시뮬레이션을 통해 원거리 간섭까지 고려해 정확도를 높였다.

연구팀은 이 기술이 다수의 표적을 갖는 복합 천연물의 신호 전파도 분석해 약물과 천연물 사이의 상호작용 예측에도 활용될 것이라고 예상했다.

이 교수는 “이번 기술은 자체 개발한 대규모 컴퓨터 가상인체 시스템을 통해 진행됐다”며 “약물 복합처방의 부작용을 예측할 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 연구팀이 개발한 컴퓨터 가상인체 시스템

그림 2 . 처방된 복합 약물 사이의 신호전파 간섭 예시

2015.10.22 조회수 12079 박인규 교수, 공기오염 측정 센서 원천기술 개발

<박인규 교수>

우리 대학 기계공학과 박인규(38) 교수팀이 스마트폰 등 모바일 기기에 탑재 가능한 초소형, 초절전 공기오염 측정 센서의 원천기술 개발에 성공했다고 밝혔다.

연구 결과는 네이처(Nature)의 자매지인 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 1월 30일 자 온라인 판에 게재됐다.

각종 공기오염 물질이 증가하고 사람들의 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 개인의 주변 공기오염도에 대한 측정 기술의 필요성이 커지고 있다.

하지만 기존의 공기오염 측정 센서는 소모 전력과 부피가 크고, 여러 유해가스를 동시에 측정할 때의 정확도가 낮았다. 이는 기존에 개발된 반도체 제작공정을 사용해도 해결이 쉽지 않았다.

박인규 교수팀은 수백 마이크로미터 폭의 미세유동과 초소형 가열장치로 수 마이크로미터만을 국소적으로 가열하는 극소영역 온도장 제어기술을 이용해 여러 종류의 기능성 나노소재를 하나의 전자칩에 쉽고 빠르게 집적하는 기술을 개발했다.

대표적으로 공기오염 측정에 사용되는 센서 소재인 반도체성 금속산화물 나노소재 기반의 전자칩을 제작하였다.

박 교수팀의 기술은 다종의 센서용 나노소재를 적은 양으로도 동시제작 할 수 있어 모바일 기기에 탑재할 초소형, 초절전 가스 센서를 만들 수 있다.

이 기술은 고밀도 전자회로, 바이오센서, 에너지 발전소자 등 다양한 분야에 응용이 가능하고, 특히 소형화 및 소비전력 감소에 어려움을 겪는 휴대용 가스센서 분야에 혁신을 가져올 것으로 예상된다.

박 교수는 “모바일 기기용 공기오염 센서 뿐 아니라 바이오센서, 전자소자, 디스플레이 등의 다양한 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육부의 글로벌프론티어 사업, 미래창조과학부의 나노소재 기술개발사업, BK21 사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구에는 박인규 교수를 비롯해 기계공학과 양대종 박사후 연구원, 강경남 박사과정 연구원, 한국전력공사 김동환 연구원, 미국 휴렛 팩커드(Hewlett Packard) 사의 지용 리 (Zhiyong Li) 박사가 참여했다.

□ 그림설명

그림1. 다종 나노소재 제작 원리 및 미세 유동 컴퓨터 시뮬레이션 결과

그림2. 초미세 영역에서 동시에 제작된 다종의 나노소재

2015.02.24 조회수 18985

박인규 교수, 공기오염 측정 센서 원천기술 개발

<박인규 교수>

우리 대학 기계공학과 박인규(38) 교수팀이 스마트폰 등 모바일 기기에 탑재 가능한 초소형, 초절전 공기오염 측정 센서의 원천기술 개발에 성공했다고 밝혔다.

연구 결과는 네이처(Nature)의 자매지인 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 1월 30일 자 온라인 판에 게재됐다.

각종 공기오염 물질이 증가하고 사람들의 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 개인의 주변 공기오염도에 대한 측정 기술의 필요성이 커지고 있다.

하지만 기존의 공기오염 측정 센서는 소모 전력과 부피가 크고, 여러 유해가스를 동시에 측정할 때의 정확도가 낮았다. 이는 기존에 개발된 반도체 제작공정을 사용해도 해결이 쉽지 않았다.

박인규 교수팀은 수백 마이크로미터 폭의 미세유동과 초소형 가열장치로 수 마이크로미터만을 국소적으로 가열하는 극소영역 온도장 제어기술을 이용해 여러 종류의 기능성 나노소재를 하나의 전자칩에 쉽고 빠르게 집적하는 기술을 개발했다.

대표적으로 공기오염 측정에 사용되는 센서 소재인 반도체성 금속산화물 나노소재 기반의 전자칩을 제작하였다.

박 교수팀의 기술은 다종의 센서용 나노소재를 적은 양으로도 동시제작 할 수 있어 모바일 기기에 탑재할 초소형, 초절전 가스 센서를 만들 수 있다.

이 기술은 고밀도 전자회로, 바이오센서, 에너지 발전소자 등 다양한 분야에 응용이 가능하고, 특히 소형화 및 소비전력 감소에 어려움을 겪는 휴대용 가스센서 분야에 혁신을 가져올 것으로 예상된다.

박 교수는 “모바일 기기용 공기오염 센서 뿐 아니라 바이오센서, 전자소자, 디스플레이 등의 다양한 융합기술 발전에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 교육부의 글로벌프론티어 사업, 미래창조과학부의 나노소재 기술개발사업, BK21 사업의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구에는 박인규 교수를 비롯해 기계공학과 양대종 박사후 연구원, 강경남 박사과정 연구원, 한국전력공사 김동환 연구원, 미국 휴렛 팩커드(Hewlett Packard) 사의 지용 리 (Zhiyong Li) 박사가 참여했다.

□ 그림설명

그림1. 다종 나노소재 제작 원리 및 미세 유동 컴퓨터 시뮬레이션 결과

그림2. 초미세 영역에서 동시에 제작된 다종의 나노소재

2015.02.24 조회수 18985 빛을 이용한 약물효소반응 촉진 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수와 생명화학공학과 정기준 교수 연구팀은 빛으로 약물효소반응을 유도할 수 있는 새로운 반응 플랫폼을 개발했다.

연구결과는 지난 12일, 화학분야의 세계적 학술지인 ‘앙게반테 케미’에 후면 표지논문으로 게재됐다.

이 기술을 활용하면 저가의 염료로 고지혈증 등의 심혈관질환 치료제 및 오메프라졸과 같은 위궤양 치료제 등 고부가가치 의약품 생산이 가능할 것으로 보인다.

시토크롬 P450(cytochrome P450)은 생물체 안에서 약물 및 호르몬 등의 대사 과정에서 중요한 산화반응을 수행하는 효소이다. 사람에게 투여되는 약물의 75% 이상의 대사를 담당하고 있기 때문에 신약개발 과정에서 핵심적인 요소로 알려져 있다.

시토크롬 P450의 활성화를 위해선 환원효소로부터 전자를 받아야 하며 전달물질인 NADPH(생물 세포 내의 조효소)가 필요하다. 하지만 NADPH의 높은 가격 때문에 시토크롬 P450의 활용은 실험실 수준에 머무르고 있었으며, 산업적 활용에도 제 역할을 다하지 못했다.

연구팀은 NADPH 대신 빛에 반응하는 감광제인 에오신 Y를 활용해 대장균 기반의 ‘전세포 광-생촉매’ 방법을 개발했다. 저가의 에오신 Y를 빛에 노출시켜 시토크롬 P450의 효소반응을 촉진하여 고가의 대사물질을 생산한다는 원리다.

박 교수는 “이번 연구를 통해 산업적 활용에 제한이 컸던 시토크롬 P450 효소의 활용이 수월해졌다” 며 “우리의 기술은 시토크롬 P450 효소가 고부가가치 의약 물질을 생산하는데 큰 도움을 줄 것이다”라고 말했다.

박찬범, 정기준 교수(교신저자)의 지도아래 박종현 박사과정 학생, 이상하 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업과 글로벌프론티어사업, KAIST HRHRP (High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림설명

그림1. 빛으로부터 에오신 와이 (eosin Y, EY)를 통해 시토크롬 P450 효소로 전자를 전달하는 모식도

그림2. 연구결과를 설명하는 1월 12일자 ‘앙게반테 케미’ 후면 논문 표지

2015.01.21 조회수 19925

빛을 이용한 약물효소반응 촉진 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 박찬범 교수와 생명화학공학과 정기준 교수 연구팀은 빛으로 약물효소반응을 유도할 수 있는 새로운 반응 플랫폼을 개발했다.

연구결과는 지난 12일, 화학분야의 세계적 학술지인 ‘앙게반테 케미’에 후면 표지논문으로 게재됐다.

이 기술을 활용하면 저가의 염료로 고지혈증 등의 심혈관질환 치료제 및 오메프라졸과 같은 위궤양 치료제 등 고부가가치 의약품 생산이 가능할 것으로 보인다.

시토크롬 P450(cytochrome P450)은 생물체 안에서 약물 및 호르몬 등의 대사 과정에서 중요한 산화반응을 수행하는 효소이다. 사람에게 투여되는 약물의 75% 이상의 대사를 담당하고 있기 때문에 신약개발 과정에서 핵심적인 요소로 알려져 있다.

시토크롬 P450의 활성화를 위해선 환원효소로부터 전자를 받아야 하며 전달물질인 NADPH(생물 세포 내의 조효소)가 필요하다. 하지만 NADPH의 높은 가격 때문에 시토크롬 P450의 활용은 실험실 수준에 머무르고 있었으며, 산업적 활용에도 제 역할을 다하지 못했다.

연구팀은 NADPH 대신 빛에 반응하는 감광제인 에오신 Y를 활용해 대장균 기반의 ‘전세포 광-생촉매’ 방법을 개발했다. 저가의 에오신 Y를 빛에 노출시켜 시토크롬 P450의 효소반응을 촉진하여 고가의 대사물질을 생산한다는 원리다.

박 교수는 “이번 연구를 통해 산업적 활용에 제한이 컸던 시토크롬 P450 효소의 활용이 수월해졌다” 며 “우리의 기술은 시토크롬 P450 효소가 고부가가치 의약 물질을 생산하는데 큰 도움을 줄 것이다”라고 말했다.

박찬범, 정기준 교수(교신저자)의 지도아래 박종현 박사과정 학생, 이상하 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업과 글로벌프론티어사업, KAIST HRHRP (High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

□ 그림설명

그림1. 빛으로부터 에오신 와이 (eosin Y, EY)를 통해 시토크롬 P450 효소로 전자를 전달하는 모식도

그림2. 연구결과를 설명하는 1월 12일자 ‘앙게반테 케미’ 후면 논문 표지

2015.01.21 조회수 19925 초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

2014.11.25 조회수 17167

초광대역 편광 회전 3D 메타물질 개발

우리 학교 기계공학전공 민범기 교수는 자연에 존재하지 않는 인공적인 메타물질*을 통해 빛의 편광을 광대역에서 제어하는데 성공했다.

*메타물질 : 자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 빛의 파장보다 작은 인공원자로 구성된 물질

향후 이 기술을 활용해 광대역 통신 및 디스플레이에 적용 가능한 다양한 광대역 광소자가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

레이저와 같이 편광돼 있는 빛으로 어떠한 물질이나 구조를 분석할 때는 일반적으로 빛의 편광 상태에 따라 결과가 달라지기 때문에 광학 실험실에서는 여러 가지 방법으로 빛의 편광을 조절해 사용한다.

이때 흔히 사용되는 것이 파장판이나 광활성 물질인데 이러한 광학 소자들의 성능은 파장에 따라 크게 달라지기 때문에 광대역에서 빛의 편광 조절기로 사용하기에는 한계가 있었다.

최근까지 강한 공진을 갖는 메타물질을 통해 매우 큰 광활성을 보이는 인공 물질을 개발하려는 연구가 활발히 진행돼 왔으나, 공진 주파수 부근에서 필연적으로 나타나는 분산으로 인해 광대역에서의 활용이 불가능했다.

* 광활성 : 특정 물질에서 빛이 진행할 때 빛의 편광면이 회전하는 현상 * 분산 : 파장에 따라 굴절률 등 빛의 성질이 달라지는 현상

민 교수 연구팀은 빛의 파장보다 매우 작은 크기의 나선형 구조들을 원대칭을 이루어 배열하고 연결해 빛의 파장 대비 약 1/10의 매우 얇은 두께에서도 편광을 파장에 상관없이 일정하게 회전 시킬 수 있음을 이론적, 실험적으로 증명했다. 이론 검증을 위한 실험은 마이크로파 대역에서 이뤄졌다.

‘광대역 편광 회전 3D 메타물질’은 입사된 마이크로파의 편광을 0.1GHz 부터 40GHz 까지 주파수에 상관없이 45도 회전시키는 것으로 나타났다. 이러한 비분산 성질은 매우 비자연적인 것으로, 이 정도의 넓은 파장 대역에서 성질이 변하지 않는 물질은 자연계에서 찾기 힘들다.

이와 함께 민 교수팀은 편광 회전량을 결정하는 성질인 ‘나사선성(chirality)’을 파장에 비례한 값을 갖도록 메타 물질의 구조를 인위적으로 설계해 광대역 비분산 편광 회전 성질을 구현해냈다.

민 교수는 “이번 연구는 파장보다 매우 얇은 두께에서도 빛의 편광을 광대역에서 효과적으로 조절할 수 있어 초박형 광대역 광소자를 구현하기 위한 가능성을 열었다”고 연구 의의를 밝혔다.

미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업과 파동에너지 극한제어 사업의 지원을 받아 민범기 교수 지도아래 박현성 박사과정 학생(제1저자, 27)이 주도한 이번 연구결과는 네이처(Nature)의 자매지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 11월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림1. 3D 프린터를 통해 제작된 ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’

그림2. ‘초광대역 편광 회전 3D 메타물질’의 개념도

2014.11.25 조회수 17167 빛의 속도로 빠른 단방향 광전달 소자 개발

우리 학교 물리학과 조용훈 교수 연구팀은 반도체 나노와이어를 이용해 빛을 한쪽 방향으로만 선택적으로 전달할 수 있는 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 광자 다이오드 구조는 직경이 수백 나노미터에 길이가 수 마이크로미터 정도로 크기가 매우 작아 고집적회로에 사용할 수 있으며 입사광의 편광방향에도 덜 민감해 효과적으로 활용가능하다.

집적회로에서 전자의 흐름을 제어하는 다이오드를 전자 대신 빛을 이용해 구동하는 방식으로 만들면 정보를 초고속으로 처리하고, 전송 손실이 작아지기 때문에 에너지 소비를 줄일 수 있어 꼭 필요한 미래기술이다.

그러나 기존에 비대칭메타물질이나 광결정구조 등을 이용한 기존의 광자 다이오드 방식은 크기가 커서 고집적회로에 적용하기 어렵다. 또 입사광의 편광방향과 입사 각도에 민감해 제한된 환경에서만 사용할 수 있었다.

연구팀은 수 마이크로미터 이하의 질화물반도체 나노와이어를 이용해 양 방향으로 빛이 나오는 강도가 크게 다른 높은 효율의 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 반도체 나노와이어는 길이 방향으로 큰 에너지 차이를 보이는데 이는 나노와이어에 형성된 양자 우물의 두께와 양자우물 층의 인듐 함량을 길이 방향으로 연속적으로 제어했기 때문이라고 연구팀은 전했다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “길이 방향으로 나타나는 에너지의 큰 차이는 비대칭적으로 빛의 진행을 일으켜 광자 다이오드로서 작동하게 되는 것”이라며 “집적회로에서 전자 대신에 광자를 활용하면 정보의 전달속도가 빛의 속도에 근접할 정도로 빨라질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 나노 분야의 권위 있는 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 9월10일자 표지논문으로 게재됐다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수의 지도를 받아 고석민(제1저자)·공수현(제2저자) 박사과정 학생이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자 지원 사업과 KAIST EEWS 연구센터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 나노와이어로 만든 광자 다이오드가 광집적회로에 적용된 가상의 모습

2014.09.22 조회수 14320

빛의 속도로 빠른 단방향 광전달 소자 개발

우리 학교 물리학과 조용훈 교수 연구팀은 반도체 나노와이어를 이용해 빛을 한쪽 방향으로만 선택적으로 전달할 수 있는 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 광자 다이오드 구조는 직경이 수백 나노미터에 길이가 수 마이크로미터 정도로 크기가 매우 작아 고집적회로에 사용할 수 있으며 입사광의 편광방향에도 덜 민감해 효과적으로 활용가능하다.

집적회로에서 전자의 흐름을 제어하는 다이오드를 전자 대신 빛을 이용해 구동하는 방식으로 만들면 정보를 초고속으로 처리하고, 전송 손실이 작아지기 때문에 에너지 소비를 줄일 수 있어 꼭 필요한 미래기술이다.

그러나 기존에 비대칭메타물질이나 광결정구조 등을 이용한 기존의 광자 다이오드 방식은 크기가 커서 고집적회로에 적용하기 어렵다. 또 입사광의 편광방향과 입사 각도에 민감해 제한된 환경에서만 사용할 수 있었다.

연구팀은 수 마이크로미터 이하의 질화물반도체 나노와이어를 이용해 양 방향으로 빛이 나오는 강도가 크게 다른 높은 효율의 광자 다이오드를 개발했다.

개발된 반도체 나노와이어는 길이 방향으로 큰 에너지 차이를 보이는데 이는 나노와이어에 형성된 양자 우물의 두께와 양자우물 층의 인듐 함량을 길이 방향으로 연속적으로 제어했기 때문이라고 연구팀은 전했다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “길이 방향으로 나타나는 에너지의 큰 차이는 비대칭적으로 빛의 진행을 일으켜 광자 다이오드로서 작동하게 되는 것”이라며 “집적회로에서 전자 대신에 광자를 활용하면 정보의 전달속도가 빛의 속도에 근접할 정도로 빨라질 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 연구는 나노 분야의 권위 있는 학술지인 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 9월10일자 표지논문으로 게재됐다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수의 지도를 받아 고석민(제1저자)·공수현(제2저자) 박사과정 학생이 수행한 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구자 지원 사업과 KAIST EEWS 연구센터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 나노와이어로 만든 광자 다이오드가 광집적회로에 적용된 가상의 모습

2014.09.22 조회수 14320