-

주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.

주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.

2013.08.13

조회수 18479

-

순수한 그래핀의 양자점 개발 성공

- 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” -

우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다.

연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다.

이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다.

기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다.

연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다.

연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다.

이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다.

서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다.

서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

순수한 그래핀의 양자점 개발 성공

- 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” -

우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다.

연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다.

이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다.

기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다.

연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다.

연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다.

이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다.

서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다.

서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

2013.08.07

조회수 18291

-

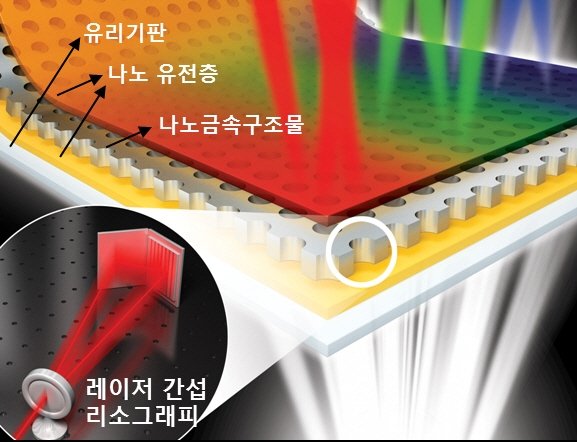

플라즈몬 디스플레이 상용화기술 개발

- 나노 표면 플라즈몬 기술 이용해 투과율 향상 기대 -

- 대면적 OLED, LCD에 상용화 가능한 컬러필터 기술 -

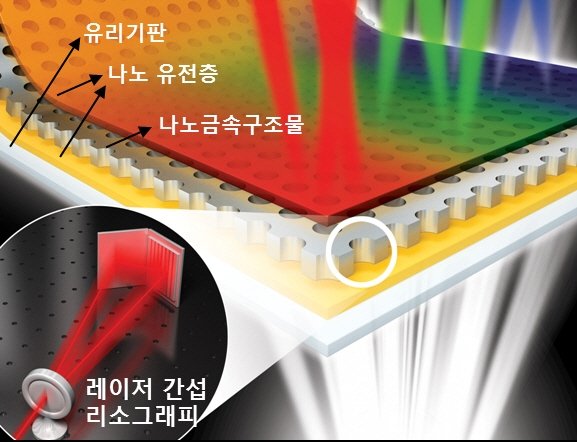

플라즈몬 효과를 이용해 디스플레이 컬러필터를 상용화 할 수 있는 공정기술이 KAIST와 고려대학교 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기및전자공학과 최경철 교수와 고려대학교(총장 김병철) 전기전자전파공학부 주병권 교수 공동 연구팀이 나노 표면에서 발생하는 플라즈몬 효과를 이용한 디스플레이 컬러필터를 상용화할 수 있는 설계 및 공정기술을 개발했다.

컬러필터는 LCD나 OLED와 같은 디스플레이와 디지털 카메라에 사용되는 CMOS 이미지 센서 등에서 색상을 표현하는 핵심부품이다. 현재 상용화중인 컬러필터는 투과율이 20~30%대로 알려져 있는데, 플라즈몬 효과를 이용하면 투과율을 기존보다 40%이상까지 끌어올려 전력효율을 약 2배 향상시킬 수 있다는 연구 성과들이 최근 보고됐다.

최근 발표된 플라즈몬 필터는 마이크로미터(㎛) 크기의 극소 면적에만 구현할 수 있었던 한계가 있었다. 그러나 이번 연구에서는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 2.5㎝크기까지 구현해냈다. 기존에 상용화중인 레이저 기술을 적용한 공정기술로 플라즈몬 컬러필터를 이용한 디스플레이를 양산할 수 있는 단계까지 올라왔다는 게 학계와 산업계의 평가다.

향후 이 기술을 이용해 투과율을 40%이상 끌어올려 저전력 플라즈몬 디스플레이를 양산하는게 연구팀의 목표다.

이와 함께 레이저 광의 간섭현상을 통해 나노 구조를 형성하는 기술인 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 나노 패턴을 대면적에 구현함과 동시에 컬러필터의 특성을 최적화하면서 공정에서 발생하는 에러를 보완할 수 있는 설계방법을 제시했다.

레이저 간섭 리소그래피 기술을 적용해 연구팀이 제시한 공정은 기존 컬러필터 양산기술의 공정이 복잡한 단점을 극복해 저렴하게 만들 수 있을 것으로 기대된다.

도윤선 박사과정 학생은 이번 연구에 대해 “그동안 공정 비용, 시간, 수율 측면에서 플라즈몬 현상을 산업적으로 이용하는데 한계가 있었다”며 “연구팀이 제시한 컬러 필터 기술은 설계 및 공정의 간소화를 통해 시간이 단축되고 비용이 적게 들어 염료 및 안료기반 컬러필터 기술을 대체할 수 있을 것”이라고 말했다.

고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생은 “이번 연구는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 TV화면 등 대면적에 적용이 가능하다”며 “기판의 종류에 구애받지 않아 차세대 나노 공정 기술에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

KAIST 전기및전자공학과 도윤선 박사과정 학생과, 고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생이 주도한 이번 연구 성과는 나노 기술 분야 저명 학술지 ‘어드밴스드 옵티컬 머터리얼스(Advanced Optical Materials)’ 2013년 2월호 표지논문으로 게재됐고, 6건의 관련 특허를 출원했다.

플라즈몬 디스플레이 상용화기술 개발

- 나노 표면 플라즈몬 기술 이용해 투과율 향상 기대 -

- 대면적 OLED, LCD에 상용화 가능한 컬러필터 기술 -

플라즈몬 효과를 이용해 디스플레이 컬러필터를 상용화 할 수 있는 공정기술이 KAIST와 고려대학교 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기및전자공학과 최경철 교수와 고려대학교(총장 김병철) 전기전자전파공학부 주병권 교수 공동 연구팀이 나노 표면에서 발생하는 플라즈몬 효과를 이용한 디스플레이 컬러필터를 상용화할 수 있는 설계 및 공정기술을 개발했다.

컬러필터는 LCD나 OLED와 같은 디스플레이와 디지털 카메라에 사용되는 CMOS 이미지 센서 등에서 색상을 표현하는 핵심부품이다. 현재 상용화중인 컬러필터는 투과율이 20~30%대로 알려져 있는데, 플라즈몬 효과를 이용하면 투과율을 기존보다 40%이상까지 끌어올려 전력효율을 약 2배 향상시킬 수 있다는 연구 성과들이 최근 보고됐다.

최근 발표된 플라즈몬 필터는 마이크로미터(㎛) 크기의 극소 면적에만 구현할 수 있었던 한계가 있었다. 그러나 이번 연구에서는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 2.5㎝크기까지 구현해냈다. 기존에 상용화중인 레이저 기술을 적용한 공정기술로 플라즈몬 컬러필터를 이용한 디스플레이를 양산할 수 있는 단계까지 올라왔다는 게 학계와 산업계의 평가다.

향후 이 기술을 이용해 투과율을 40%이상 끌어올려 저전력 플라즈몬 디스플레이를 양산하는게 연구팀의 목표다.

이와 함께 레이저 광의 간섭현상을 통해 나노 구조를 형성하는 기술인 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 나노 패턴을 대면적에 구현함과 동시에 컬러필터의 특성을 최적화하면서 공정에서 발생하는 에러를 보완할 수 있는 설계방법을 제시했다.

레이저 간섭 리소그래피 기술을 적용해 연구팀이 제시한 공정은 기존 컬러필터 양산기술의 공정이 복잡한 단점을 극복해 저렴하게 만들 수 있을 것으로 기대된다.

도윤선 박사과정 학생은 이번 연구에 대해 “그동안 공정 비용, 시간, 수율 측면에서 플라즈몬 현상을 산업적으로 이용하는데 한계가 있었다”며 “연구팀이 제시한 컬러 필터 기술은 설계 및 공정의 간소화를 통해 시간이 단축되고 비용이 적게 들어 염료 및 안료기반 컬러필터 기술을 대체할 수 있을 것”이라고 말했다.

고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생은 “이번 연구는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 TV화면 등 대면적에 적용이 가능하다”며 “기판의 종류에 구애받지 않아 차세대 나노 공정 기술에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

KAIST 전기및전자공학과 도윤선 박사과정 학생과, 고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생이 주도한 이번 연구 성과는 나노 기술 분야 저명 학술지 ‘어드밴스드 옵티컬 머터리얼스(Advanced Optical Materials)’ 2013년 2월호 표지논문으로 게재됐고, 6건의 관련 특허를 출원했다.

2013.03.06

조회수 18867

-

무선충전 전기열차 원천기술 개발

- KAIST, 철도연과 공동으로 60kHz 무선전력전송 원천기술 개발 성공 -

우리 학교와 한국철도기술연구원(이하 철도연, 원장 홍순만)은 대용량 고주파(60kHz, 180kW) 무선전력전송 원천기술을 세계 최초로 확보(2012년 12월)하고, 13일 오전 10시 충북 오송에 위치한 철도연 무가선트램시험선에서 대전력 무선급전 단위모듈시험을 공개했다.

이 기술은 지난 2011년 KAIST가 개발한 무선충전전기버스로 검증된 20kHz 급집전 기술을 크게 발전시킨 것으로 3배 이상의 전력전송 밀도를 향상시켰으며, 집전모듈의 크기와 무게 감소, 급전과 집전장치의 제작비 절감 등 경제성을 높여 무선급전시스템 상용화에 성큼 다가섰다.

그동안 소규모의 전기를 사용하는 버스만을 움직일 수 있었던 무선전력전송기술은 60kHz 대전력 무선전력전송기술의 확보로 대전력이 필요한 철도시스템, 항만과 공항 하역장비 등 물류이송시스템은 물론 전송효율 증대로 기존 무선급전 시장이었던 휴대폰, 노트북 등 휴대기기 및 가전제품, 로봇분야, 레저분야 등에도 광범위하게 활용될 것으로 보인다.

대전력 무선전력전송기술을 철도에 적용할 경우 열차가 비접촉 방식으로 전력을 공급받기 때문에 급전장치의 마모가 없어 유지보수 비용이 절감된다. 또한 전신주 등 전차선 설비가 필요하지 않아 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적도 크게 축소돼 건설비를 낮출 수 있다. 높은 속도에서도 팬터그래프와 전차선 간에 이선문제와 소음문제 등이 해결돼 레일형 초고속열차 개발도 가속화될 것으로 보인다.

KAIST와 철도연은 이번에 성공한 대전력 무선전력전송기술을 올해 무가선트램(5월경)과 차세대도시철도 및 고속열차(9월경)에 적용해 시험할 계획이다.

무선급전기술이 성공적으로 진행될 경우 독일 봄바디어(Bombardier)사의 프리모베(Primove)를 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술을 확보하게 된다.

※ 독일 봄바디어 프리모베 열차

- 아우크스부르크 시험선 총 800m 중 275m에 무선급전시스템설치 운영 중 20kHz, 200kW 용량, 최고속도 50km/h

KAIST 서남표 총장은 “KAIST가 개발한 무선급전버스에 이어 철도까지 움직일 수 있는 대용량 무선전송기술개발에 성공함으로써 무선급전시스템의 완결판을 만들 수 있게 돼 기쁘다”고 전했다.

KAIST 조동호 교수는 “2009년 무선충전전기버스 기술개발 시작 당시 관련부품의 기술 수준 한계로 20kHz 공진주파수를 이용하는 등 많은 고비가 있었으나 한국철도기술연구원과 협력해서 60kHz 대용량 급진전원천기술을 개발할 수 있었고, 향후 철도에 적용할 수 있는 가능성을 증명한 것”이라고 밝혔다.

철도연 홍순만 원장은 “무선전력전송기술은 철도 건설시 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적 축소 등으로 인한 건설비 절감을 비롯해, 전차선이 없어 도시미관이 개선되고, 유지보수비가 절감되는 등 철도시스템 전반에 대한 패러다임을 바뀔 것으로 기대한다”며 “계속해서 좀 더 용량이 큰 대전력 기술 개발과 상용화 추진을 통해 첨단의 새로운 미래철도 기술을 개발하고, 해외시장 진출을 위한 기술경쟁력 강화에도 기여할 것”이라고 전했다.

무선충전 전기열차 원천기술 개발

- KAIST, 철도연과 공동으로 60kHz 무선전력전송 원천기술 개발 성공 -

우리 학교와 한국철도기술연구원(이하 철도연, 원장 홍순만)은 대용량 고주파(60kHz, 180kW) 무선전력전송 원천기술을 세계 최초로 확보(2012년 12월)하고, 13일 오전 10시 충북 오송에 위치한 철도연 무가선트램시험선에서 대전력 무선급전 단위모듈시험을 공개했다.

이 기술은 지난 2011년 KAIST가 개발한 무선충전전기버스로 검증된 20kHz 급집전 기술을 크게 발전시킨 것으로 3배 이상의 전력전송 밀도를 향상시켰으며, 집전모듈의 크기와 무게 감소, 급전과 집전장치의 제작비 절감 등 경제성을 높여 무선급전시스템 상용화에 성큼 다가섰다.

그동안 소규모의 전기를 사용하는 버스만을 움직일 수 있었던 무선전력전송기술은 60kHz 대전력 무선전력전송기술의 확보로 대전력이 필요한 철도시스템, 항만과 공항 하역장비 등 물류이송시스템은 물론 전송효율 증대로 기존 무선급전 시장이었던 휴대폰, 노트북 등 휴대기기 및 가전제품, 로봇분야, 레저분야 등에도 광범위하게 활용될 것으로 보인다.

대전력 무선전력전송기술을 철도에 적용할 경우 열차가 비접촉 방식으로 전력을 공급받기 때문에 급전장치의 마모가 없어 유지보수 비용이 절감된다. 또한 전신주 등 전차선 설비가 필요하지 않아 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적도 크게 축소돼 건설비를 낮출 수 있다. 높은 속도에서도 팬터그래프와 전차선 간에 이선문제와 소음문제 등이 해결돼 레일형 초고속열차 개발도 가속화될 것으로 보인다.

KAIST와 철도연은 이번에 성공한 대전력 무선전력전송기술을 올해 무가선트램(5월경)과 차세대도시철도 및 고속열차(9월경)에 적용해 시험할 계획이다.

무선급전기술이 성공적으로 진행될 경우 독일 봄바디어(Bombardier)사의 프리모베(Primove)를 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술을 확보하게 된다.

※ 독일 봄바디어 프리모베 열차

- 아우크스부르크 시험선 총 800m 중 275m에 무선급전시스템설치 운영 중 20kHz, 200kW 용량, 최고속도 50km/h

KAIST 서남표 총장은 “KAIST가 개발한 무선급전버스에 이어 철도까지 움직일 수 있는 대용량 무선전송기술개발에 성공함으로써 무선급전시스템의 완결판을 만들 수 있게 돼 기쁘다”고 전했다.

KAIST 조동호 교수는 “2009년 무선충전전기버스 기술개발 시작 당시 관련부품의 기술 수준 한계로 20kHz 공진주파수를 이용하는 등 많은 고비가 있었으나 한국철도기술연구원과 협력해서 60kHz 대용량 급진전원천기술을 개발할 수 있었고, 향후 철도에 적용할 수 있는 가능성을 증명한 것”이라고 밝혔다.

철도연 홍순만 원장은 “무선전력전송기술은 철도 건설시 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적 축소 등으로 인한 건설비 절감을 비롯해, 전차선이 없어 도시미관이 개선되고, 유지보수비가 절감되는 등 철도시스템 전반에 대한 패러다임을 바뀔 것으로 기대한다”며 “계속해서 좀 더 용량이 큰 대전력 기술 개발과 상용화 추진을 통해 첨단의 새로운 미래철도 기술을 개발하고, 해외시장 진출을 위한 기술경쟁력 강화에도 기여할 것”이라고 전했다.

2013.02.13

조회수 15273

-

이산화탄소 포집 효율을 획기적으로 향상시킨 물질 개발

- 질소대비 CO2 선택성 300배 증가, 네이처 커뮤니케이션즈 게재 -

우리 학교 WS 대학원의 자페르 야부즈 교수, 알리 조스쿤 교수, 정유성 교수 공동연구팀이 질소대비 이산화탄소 선택성을 300배 높인 세계 최고 수준의 CO2흡수제를 개발했다.

최근 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 현실적 대안으로 이산화탄소를 포집하여 저장․처리하는 CCS*기술의 중요성이 부각되고 있다.

* CCS : Carbon Capture and sequestration

현재 이산화탄소를 포집하는 기술로는 액상흡수제를 이용한 습식포집기술, 고체 흡수제를 이용한 건식포집기술, 필름과 같은 얇은 막을 이용하는 분리막 포집기술이 있다.

발전소, 제철소와 같이 이산화탄소 대량 배출원에 적용하게 되는 동 기술은 고온과 다량의 수분이 존재하는 극한조건하에서도 포집효율이 낮아지지 않는 것이 연구개발의 핵심과제이다.

기존에 연구되었던 건식흡수제인 MOF(Metal Organic Framework)나 제올라이트의 경우는 수분 조건에서 불안정하거나 합성이 비싸다는 단점이 존재하였다.

연구팀이 이번에 개발한 흡수제는 건식흡수제로서 ‘아조-코프(Azo-COP)’라고 명명하였는데 값비싼 촉매 없이도 합성이 가능하여 제조비용이 매우 저렴하며, 고온 및 수분 조건에서도 안정한 특성을 나타내었다.

코프(COP)는 간단한 유기분자들을 다공성 고분자형태로 결합시킨 구조체로 동 연구팀이 처음으로 개발한 건식 이산화탄소포집물질이다.

연구팀은 이물질에 ‘아조(Azo)’라는 기능기를 추가로 도입함으로써 질소를 배제하고 혼합기체 중에서 이산화탄소만을 선택적으로 포집하도록 하였다.

‘아조(Azo)"기를 포함하는 아조-코프(Azo-COP)는 일반적 합성방법을 통해 쉽게 제조하였으며, 값비싼 촉매대신 물과 아세톤 등의 용매를 사용해 불순물도 쉽게 제거함으로써 제조비용을 대폭 낮출 수 있었다.

특히, 아조-코프(Azo-COP)는 이산화탄소와 화학적 결합이 아닌 약한 인력을 통해 결합함으로써 흡착제 재생 에너지 비용을 혁신적으로 낮출 수 있으며,

350℃ 정도의 극한 조건에서도 안정해 이산화탄소 포집제로서 활용은 물론 더욱 가혹한 환경의 다양한 분야에서 포집 물질로 활용될 것으로 기대된다.

해당성과는 교과부 산하 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터(센터장 박상도) 및 KAIST EEWS 기획단의 지원으로 이루어졌다.

자페르 야부즈 교수와 알리 조스쿤 교수는“Azo-COP를 CO2, N2 분리 실험에 적용한 결과 포집 효율이 수백배 향상됐다”며 “이 물질은 촉매가 필요 없고, 수분 안정성, 구조 다양성 등 우수한 화학적 특성으로 인해 앞으로 이산화탄소 포집을 비롯한 많은 분야에 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘네이처’ 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 1월 15일자로 게재됐다.

이산화탄소 포집 효율을 획기적으로 향상시킨 물질 개발

- 질소대비 CO2 선택성 300배 증가, 네이처 커뮤니케이션즈 게재 -

우리 학교 WS 대학원의 자페르 야부즈 교수, 알리 조스쿤 교수, 정유성 교수 공동연구팀이 질소대비 이산화탄소 선택성을 300배 높인 세계 최고 수준의 CO2흡수제를 개발했다.

최근 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 현실적 대안으로 이산화탄소를 포집하여 저장․처리하는 CCS*기술의 중요성이 부각되고 있다.

* CCS : Carbon Capture and sequestration

현재 이산화탄소를 포집하는 기술로는 액상흡수제를 이용한 습식포집기술, 고체 흡수제를 이용한 건식포집기술, 필름과 같은 얇은 막을 이용하는 분리막 포집기술이 있다.

발전소, 제철소와 같이 이산화탄소 대량 배출원에 적용하게 되는 동 기술은 고온과 다량의 수분이 존재하는 극한조건하에서도 포집효율이 낮아지지 않는 것이 연구개발의 핵심과제이다.

기존에 연구되었던 건식흡수제인 MOF(Metal Organic Framework)나 제올라이트의 경우는 수분 조건에서 불안정하거나 합성이 비싸다는 단점이 존재하였다.

연구팀이 이번에 개발한 흡수제는 건식흡수제로서 ‘아조-코프(Azo-COP)’라고 명명하였는데 값비싼 촉매 없이도 합성이 가능하여 제조비용이 매우 저렴하며, 고온 및 수분 조건에서도 안정한 특성을 나타내었다.

코프(COP)는 간단한 유기분자들을 다공성 고분자형태로 결합시킨 구조체로 동 연구팀이 처음으로 개발한 건식 이산화탄소포집물질이다.

연구팀은 이물질에 ‘아조(Azo)’라는 기능기를 추가로 도입함으로써 질소를 배제하고 혼합기체 중에서 이산화탄소만을 선택적으로 포집하도록 하였다.

‘아조(Azo)"기를 포함하는 아조-코프(Azo-COP)는 일반적 합성방법을 통해 쉽게 제조하였으며, 값비싼 촉매대신 물과 아세톤 등의 용매를 사용해 불순물도 쉽게 제거함으로써 제조비용을 대폭 낮출 수 있었다.

특히, 아조-코프(Azo-COP)는 이산화탄소와 화학적 결합이 아닌 약한 인력을 통해 결합함으로써 흡착제 재생 에너지 비용을 혁신적으로 낮출 수 있으며,

350℃ 정도의 극한 조건에서도 안정해 이산화탄소 포집제로서 활용은 물론 더욱 가혹한 환경의 다양한 분야에서 포집 물질로 활용될 것으로 기대된다.

해당성과는 교과부 산하 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터(센터장 박상도) 및 KAIST EEWS 기획단의 지원으로 이루어졌다.

자페르 야부즈 교수와 알리 조스쿤 교수는“Azo-COP를 CO2, N2 분리 실험에 적용한 결과 포집 효율이 수백배 향상됐다”며 “이 물질은 촉매가 필요 없고, 수분 안정성, 구조 다양성 등 우수한 화학적 특성으로 인해 앞으로 이산화탄소 포집을 비롯한 많은 분야에 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘네이처’ 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 1월 15일자로 게재됐다.

2013.02.01

조회수 22820

-

나노촉매의 활성도를 효과적으로 높일 수 있는 원리 규명

박정영 교수

- Nano Letters 발표,“활성도는 높이고 소모는 줄이는 신개념 촉매물질 개발 가능”-

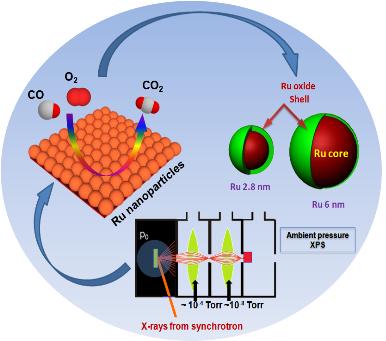

나노촉매*에 산화막을 형성하여 활성도를 자유자재로 제어할 수 있는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됨에 따라, 활성도를 극대화하고 소모를 최소화하는 새로운 촉매물질 개발에 가능성이 열렸다.

* 나노촉매(Nanocatalysts) : 표면적이 높은 산화물 지지체에 나노미터(10억분의 1미터) 크기의 금속입자가 분산되어 있는 구조로, 표면에서 기체 반응을 원활하게 하는 재료

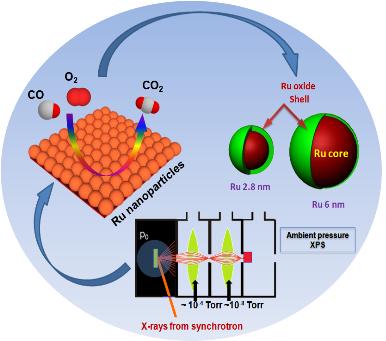

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수(42세)가 주도하고 캄란 카디르 박사과정생(Kamran Qadir, 제1저자), 울산과기대 주상훈 교수, 한양대 문봉진 교수 및 UC버클리대 가보 소모자이 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 WCU육성사업 및 지식경제부 둥의 지원으로 수행되었고, 나노분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’ 온라인 속보(10월 15일)에 게재되었다.(논문명: Intrinsic Relation between Catalytic Activity of CO Oxidation on Ru Nanoparticles and Ru Oxides Uncovered with Ambient Pressure XPS)

우리가 일상생활에서 사용하고 있는 제품의 대부분(80% 이상)은 촉매를 이용해 만들어질 정도로, 촉매는 우리 생활에서 꼭 필요하고 중요한 물질이다.

특히 전 세계 연구자들은 인류가 직면한 중요 이슈인 에너지문제와 환경문제 등을 근본적으로 해결하기 위해 친환경적인 화학공정에 사용될 새로운 나노촉매 물질을 집중적으로 개발하고 있다.

현재 실생활에서 주로 사용되는 촉매는 나노입자와 산화물로 이루어져 있다. 그 중 나노입자는 촉매의 표면적을 최대한 넓혀 촉매의 활성도를 높이는 역할을 한다.

활성도가 높은 촉매를 효과적으로 제조하기 위해서는 나노입자의 표면 산화막이 중요한 요인으로 알려져 왔다. 그러나 이를 과학적으로 입증하기 위해서는 촉매가 반응하는 환경에서 나노입자의 산화상태를 정확히 측정해야 하지만, 그 동안 많은 분석이 진공에서 이루어져와서 이를 정확히 보여주기가 힘들었다. 즉 촉매가 반응하는 환경에서 측정이 이루어지기 위해서는 상압측정이 필요하다. 최근에 개발된 상압 엑스선 광전자 분광법으로 이러한 상압에서 표면의 성분과 산화상태의 연구가 가능하게 되었다.

지금까지 연구자들이 무엇 때문에 정확히 측정하지 못했을까요?

박정영 교수 연구팀은 상압 엑스선 광전자 분광법*으로 나노입자의 산화상태를 촉매환경에서 측정하는데 성공하였다.

* 엑스선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy) : 엑스선을 물질에 쬐었을 때 나오는 광전자의 운동에너지를 조사하여 물질의 성분과 산화상태 등을 연구하는 표면분석법

박 교수팀은 2.8나노미터와 6나노미터 크기의 루테늄 나노입자 2개를 콜로이드 합성법*으로 제작하고, 랭뮤르 블라짓 기법**으로 나노입자 한 층을 표면에 증착시켰다. 연구팀은 나노입자의 산화상태를 온도와 압력을 바꿔가며 측정하였고, 크기가 큰 루테늄 나노입자가 얇은 산화막을 가진다는 결과를 도출하였다.

* 콜로이드 합성법 : 금속염과 안정제가 함께 용해되어 있는 용매에 환원제를 투입 또는 혼합하여 나노입자를 제작하는 방법. 제작 과정의 여러 인자를 바꿈으로써 입자의 크기와 모양, 성분의 제어가 가능하다.

* * 랭뮤르 블라짓(Langmuir-Blodgett) 기법 : 금속나노입자를 단층으로 제작하는 기법. 나노입자가 용액 위에 떠 있을때, 표면압력을 조절하여 나노입자 사이의 평균 간격을 조절할 수 있다.

또한 연구팀은 측정결과를 바탕으로 산화상태가 촉매의 활성도에 미치는 영향을 확인하여, 크기가 큰 루테늄 나노입자의 얇은 산화막이 촉매의 활성도를 높일 수 있고, 산화상태를 바꾸면 활성도도 제어할 수 있다는 사실을 입증하였다.

박정영 교수는 “나노입자의 산화막이 촉매환경에서 만들어지고 촉매활성도에도 직접적인 관계가 있음을 규명한 이번 연구는 활성도가 높은 촉매물질을 만드는데 응용되어 환경오염에 주요한 원인이 될 수 있는 촉매물질의 소모를 획기적으로 줄이는데 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

루테늄(Ru) 나노입자의 촉매환경 도중 산화상태조사 : 루테늄 나노입자에서 일어나는 촉매반응 (일산화탄소 산화반응)을 보여줌 (왼쪽). 방사광 가속기에 설치된 상압 엑스선 광전자 분광법을 이용하여 촉매환경에서 루테늄 나노입자의 산화상태가 분석이 됨 (아래). 루테늄 나노입자의 산화막의 두께가 나노입자의 크기에 관계가 되고 이는 촉매의 활성도에 직접적으로 영향을 줌 (오른쪽)

나노촉매의 활성도를 효과적으로 높일 수 있는 원리 규명

박정영 교수

- Nano Letters 발표,“활성도는 높이고 소모는 줄이는 신개념 촉매물질 개발 가능”-

나노촉매*에 산화막을 형성하여 활성도를 자유자재로 제어할 수 있는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됨에 따라, 활성도를 극대화하고 소모를 최소화하는 새로운 촉매물질 개발에 가능성이 열렸다.

* 나노촉매(Nanocatalysts) : 표면적이 높은 산화물 지지체에 나노미터(10억분의 1미터) 크기의 금속입자가 분산되어 있는 구조로, 표면에서 기체 반응을 원활하게 하는 재료

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수(42세)가 주도하고 캄란 카디르 박사과정생(Kamran Qadir, 제1저자), 울산과기대 주상훈 교수, 한양대 문봉진 교수 및 UC버클리대 가보 소모자이 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 WCU육성사업 및 지식경제부 둥의 지원으로 수행되었고, 나노분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’ 온라인 속보(10월 15일)에 게재되었다.(논문명: Intrinsic Relation between Catalytic Activity of CO Oxidation on Ru Nanoparticles and Ru Oxides Uncovered with Ambient Pressure XPS)

우리가 일상생활에서 사용하고 있는 제품의 대부분(80% 이상)은 촉매를 이용해 만들어질 정도로, 촉매는 우리 생활에서 꼭 필요하고 중요한 물질이다.

특히 전 세계 연구자들은 인류가 직면한 중요 이슈인 에너지문제와 환경문제 등을 근본적으로 해결하기 위해 친환경적인 화학공정에 사용될 새로운 나노촉매 물질을 집중적으로 개발하고 있다.

현재 실생활에서 주로 사용되는 촉매는 나노입자와 산화물로 이루어져 있다. 그 중 나노입자는 촉매의 표면적을 최대한 넓혀 촉매의 활성도를 높이는 역할을 한다.

활성도가 높은 촉매를 효과적으로 제조하기 위해서는 나노입자의 표면 산화막이 중요한 요인으로 알려져 왔다. 그러나 이를 과학적으로 입증하기 위해서는 촉매가 반응하는 환경에서 나노입자의 산화상태를 정확히 측정해야 하지만, 그 동안 많은 분석이 진공에서 이루어져와서 이를 정확히 보여주기가 힘들었다. 즉 촉매가 반응하는 환경에서 측정이 이루어지기 위해서는 상압측정이 필요하다. 최근에 개발된 상압 엑스선 광전자 분광법으로 이러한 상압에서 표면의 성분과 산화상태의 연구가 가능하게 되었다.

지금까지 연구자들이 무엇 때문에 정확히 측정하지 못했을까요?

박정영 교수 연구팀은 상압 엑스선 광전자 분광법*으로 나노입자의 산화상태를 촉매환경에서 측정하는데 성공하였다.

* 엑스선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy) : 엑스선을 물질에 쬐었을 때 나오는 광전자의 운동에너지를 조사하여 물질의 성분과 산화상태 등을 연구하는 표면분석법

박 교수팀은 2.8나노미터와 6나노미터 크기의 루테늄 나노입자 2개를 콜로이드 합성법*으로 제작하고, 랭뮤르 블라짓 기법**으로 나노입자 한 층을 표면에 증착시켰다. 연구팀은 나노입자의 산화상태를 온도와 압력을 바꿔가며 측정하였고, 크기가 큰 루테늄 나노입자가 얇은 산화막을 가진다는 결과를 도출하였다.

* 콜로이드 합성법 : 금속염과 안정제가 함께 용해되어 있는 용매에 환원제를 투입 또는 혼합하여 나노입자를 제작하는 방법. 제작 과정의 여러 인자를 바꿈으로써 입자의 크기와 모양, 성분의 제어가 가능하다.

* * 랭뮤르 블라짓(Langmuir-Blodgett) 기법 : 금속나노입자를 단층으로 제작하는 기법. 나노입자가 용액 위에 떠 있을때, 표면압력을 조절하여 나노입자 사이의 평균 간격을 조절할 수 있다.

또한 연구팀은 측정결과를 바탕으로 산화상태가 촉매의 활성도에 미치는 영향을 확인하여, 크기가 큰 루테늄 나노입자의 얇은 산화막이 촉매의 활성도를 높일 수 있고, 산화상태를 바꾸면 활성도도 제어할 수 있다는 사실을 입증하였다.

박정영 교수는 “나노입자의 산화막이 촉매환경에서 만들어지고 촉매활성도에도 직접적인 관계가 있음을 규명한 이번 연구는 활성도가 높은 촉매물질을 만드는데 응용되어 환경오염에 주요한 원인이 될 수 있는 촉매물질의 소모를 획기적으로 줄이는데 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

루테늄(Ru) 나노입자의 촉매환경 도중 산화상태조사 : 루테늄 나노입자에서 일어나는 촉매반응 (일산화탄소 산화반응)을 보여줌 (왼쪽). 방사광 가속기에 설치된 상압 엑스선 광전자 분광법을 이용하여 촉매환경에서 루테늄 나노입자의 산화상태가 분석이 됨 (아래). 루테늄 나노입자의 산화막의 두께가 나노입자의 크기에 관계가 되고 이는 촉매의 활성도에 직접적으로 영향을 줌 (오른쪽)

2012.11.08

조회수 23395

-

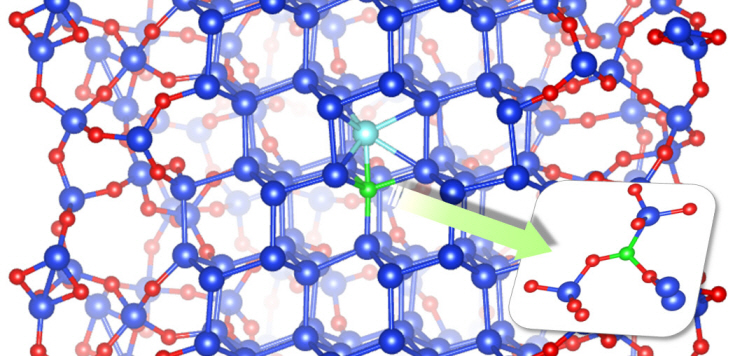

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

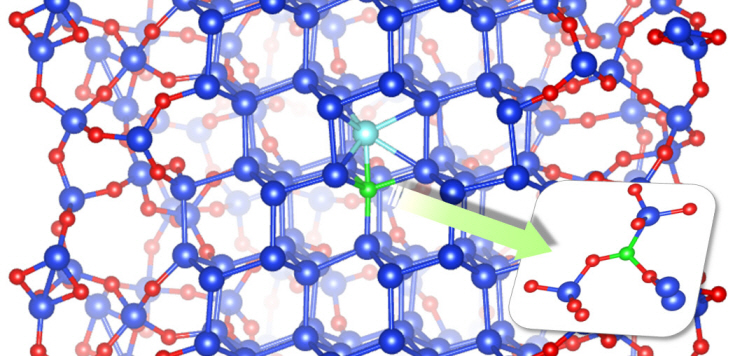

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22

조회수 19571

-

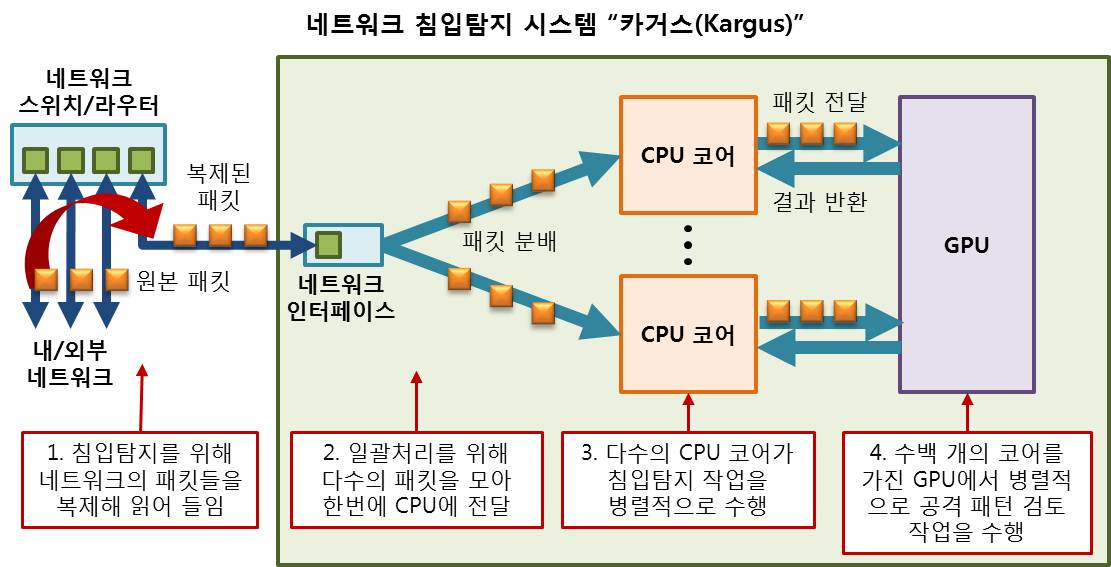

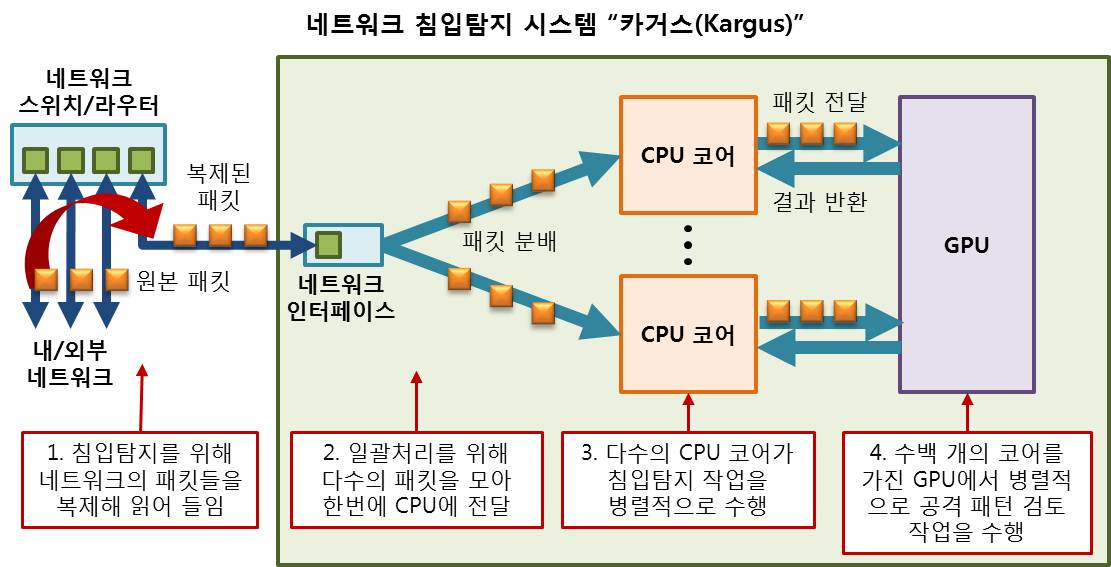

세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

2012.09.05

조회수 23393

-

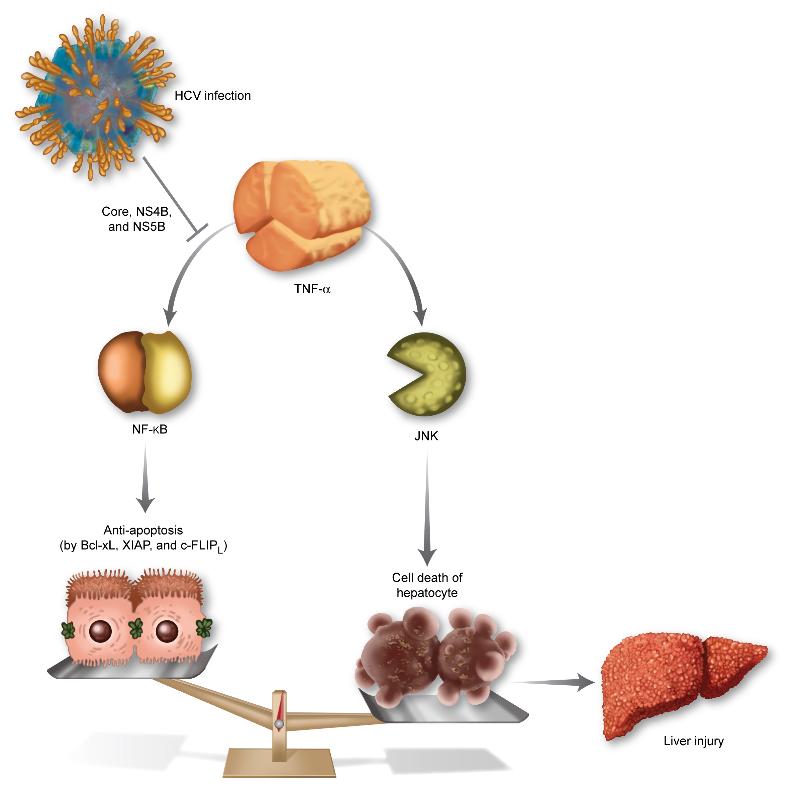

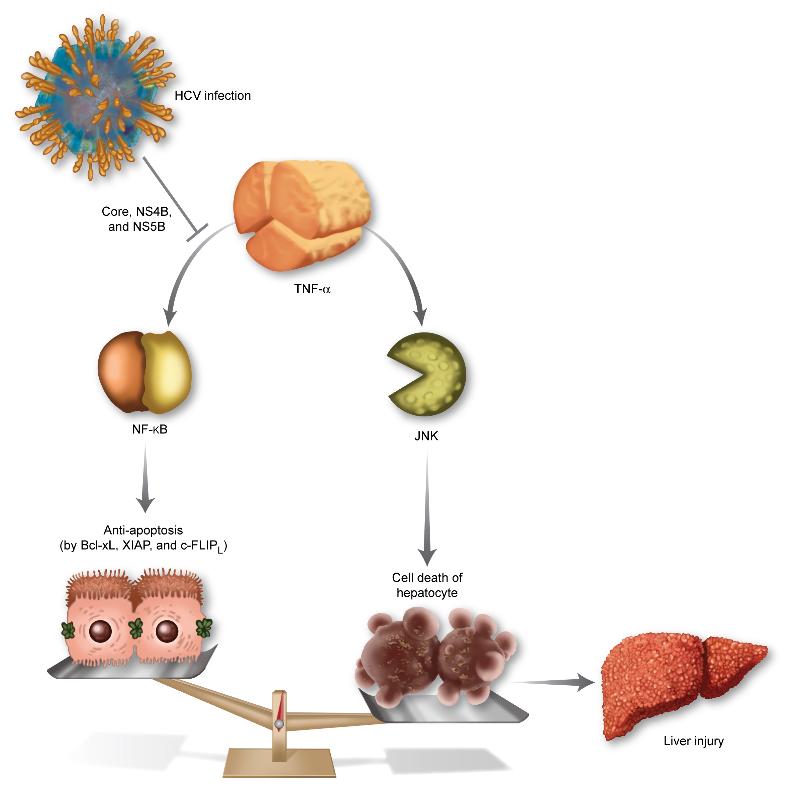

C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

2012.09.04

조회수 19127

-

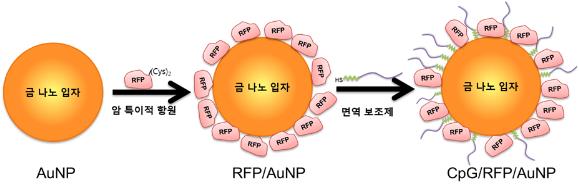

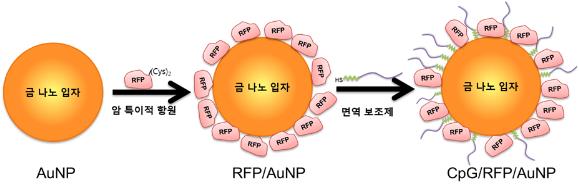

금 알갱이로 항암백신을 만들다

- 앙게반테 케미지 발표,“백신 위치를 추적할 수 있으면서 효능도 탁월한 나노항암백신 개발”

매우 작은 금 알갱이(금 나노입자, 지름이 10억분의 1미터)를 이용해 위치를 추적할 수 있으면서 암을 예방‧치료할 수 있는 효능도 탁월한 항암백신기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

우리 학교 전상용 교수(42세)가 주도하고 이인현 박사(제1저자) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 △선도연구센터 △신기술융합형성장동력 △바이오의료기술개발 사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 독일화학회가 발간하는 화학분야의 권위 있는 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’지 7월호(7월 29일)에 게재되었다.

특히 이번 성과는 상위 5%이내 논문에만 수여하는 VIP(Very Important Paper)로 선정되는 영예를 얻었다. (논문명 : Imageable Antigen-Presenting Gold Nanoparticle Vaccines for Effective Cancer Immunotherapy In Vivo)

암은 현대의학이 정복하지 못한 대표적인 난치성 질환 중 하나이다. 전 세계적으로 연간 3천만 명의 암 환자가 발생하고 있고, 특히 우리나라에서는 매년 사망원인 1위를 차지하고 있다.

암을 효과적으로 치료하기 위해서 부작용(정상세포까지 죽이는 세포독성)을 최소화하면서도 효과를 극대화할 수 있는 면역치료법(백신)이 전 세계적으로 각광받고 있다. 지금까지 백신은 독감에서부터 난치성 질환인 백혈병에 이르기까지 인류의 다양한 질병을 예방‧치료하는데 활용되어왔다.

그러나 기존 대부분의 항암백신은 몸 밖에서 환자의 암 조직 파편 등으로 사람의 면역세포를 활성화한 후, 다시 그 면역세포를 몸속에 넣어 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 치료하는 기술이다. 이렇게 하면 여러 단계의 백신 제조과정을 거치게 되고, 치료비도 비싼 것이 단점이다. 또한 몸속에 주입한 백신이 원하는 곳에 얼마나 도달했는지 추적할 수 없어, 치료효과를 예측하고 가늠할 수 없었다.

전상용 교수 연구팀은 기존 항암백신과는 달리 일반적인 근육주사로 면역세포들이 많이 모여 있는 국소 림프절을 통해 금 나노입자 백신을 효과적으로 전달하여, 항체를 생산하고 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 예방‧치료하는데 이용할 수 있는 핵심원천기술을 개발하였다.

또한 병원에서 진단용으로 많이 사용하는 엑스레이 등의 영상기기를 이용해 주입한 금 나노입자 백신을 추적하여, 백신이 목표하는 곳에 제대로 도달하였는지를 직접 확인할 수 있어 향후 개발될 새로운 백신의 효과를 예측할 수 있다는 점이 큰 특징이다.

전 교수팀은 우선 금 나노입자 표면에 모델 암 항원(RFP 단백질)을 화학적으로 결합한 후, 추가적으로 면역보조제(DNA 단편)도 결합하여 금 나노백신 원천기술을 개발하였다.

이 금 나노백신을 몸에 넣으면 국소 림프절로 선택적으로 이동하여 해당 암에 특이적인 항체 생산을 촉진하고, 암세포를 제거할 수 있는 항암 면역세포도 활성화시켜 우수한 항암 효능을 나타낸다.

또한 연구팀은 동물실험을 통해 금 나노백신이 암을 예방할 뿐만 아니라, 이미 존재하는 암의 성장과 전이도 효과적으로 막을 수 있음을 증명하였다.

전상용 교수는 “이번 연구는 금 나노입자를 이용하면 몸속에 투여한 백신을 쉽게 추적할 수 있고, 기존의 백신에 비해 복잡한 과정 없이도 쉽게 면역세포를 활성화할 수 있어 효과적으로 암을 치료할 수 있는 가능성을 보였다. 특히 이 원천 기반기술은 각종 암뿐만 아니라 현재 임상적으로 치료가 어려운 다양한 바이러스성 질환에도 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

금 알갱이로 항암백신을 만들다

- 앙게반테 케미지 발표,“백신 위치를 추적할 수 있으면서 효능도 탁월한 나노항암백신 개발”

매우 작은 금 알갱이(금 나노입자, 지름이 10억분의 1미터)를 이용해 위치를 추적할 수 있으면서 암을 예방‧치료할 수 있는 효능도 탁월한 항암백신기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

우리 학교 전상용 교수(42세)가 주도하고 이인현 박사(제1저자) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 △선도연구센터 △신기술융합형성장동력 △바이오의료기술개발 사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 독일화학회가 발간하는 화학분야의 권위 있는 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’지 7월호(7월 29일)에 게재되었다.

특히 이번 성과는 상위 5%이내 논문에만 수여하는 VIP(Very Important Paper)로 선정되는 영예를 얻었다. (논문명 : Imageable Antigen-Presenting Gold Nanoparticle Vaccines for Effective Cancer Immunotherapy In Vivo)

암은 현대의학이 정복하지 못한 대표적인 난치성 질환 중 하나이다. 전 세계적으로 연간 3천만 명의 암 환자가 발생하고 있고, 특히 우리나라에서는 매년 사망원인 1위를 차지하고 있다.

암을 효과적으로 치료하기 위해서 부작용(정상세포까지 죽이는 세포독성)을 최소화하면서도 효과를 극대화할 수 있는 면역치료법(백신)이 전 세계적으로 각광받고 있다. 지금까지 백신은 독감에서부터 난치성 질환인 백혈병에 이르기까지 인류의 다양한 질병을 예방‧치료하는데 활용되어왔다.

그러나 기존 대부분의 항암백신은 몸 밖에서 환자의 암 조직 파편 등으로 사람의 면역세포를 활성화한 후, 다시 그 면역세포를 몸속에 넣어 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 치료하는 기술이다. 이렇게 하면 여러 단계의 백신 제조과정을 거치게 되고, 치료비도 비싼 것이 단점이다. 또한 몸속에 주입한 백신이 원하는 곳에 얼마나 도달했는지 추적할 수 없어, 치료효과를 예측하고 가늠할 수 없었다.

전상용 교수 연구팀은 기존 항암백신과는 달리 일반적인 근육주사로 면역세포들이 많이 모여 있는 국소 림프절을 통해 금 나노입자 백신을 효과적으로 전달하여, 항체를 생산하고 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 예방‧치료하는데 이용할 수 있는 핵심원천기술을 개발하였다.

또한 병원에서 진단용으로 많이 사용하는 엑스레이 등의 영상기기를 이용해 주입한 금 나노입자 백신을 추적하여, 백신이 목표하는 곳에 제대로 도달하였는지를 직접 확인할 수 있어 향후 개발될 새로운 백신의 효과를 예측할 수 있다는 점이 큰 특징이다.

전 교수팀은 우선 금 나노입자 표면에 모델 암 항원(RFP 단백질)을 화학적으로 결합한 후, 추가적으로 면역보조제(DNA 단편)도 결합하여 금 나노백신 원천기술을 개발하였다.

이 금 나노백신을 몸에 넣으면 국소 림프절로 선택적으로 이동하여 해당 암에 특이적인 항체 생산을 촉진하고, 암세포를 제거할 수 있는 항암 면역세포도 활성화시켜 우수한 항암 효능을 나타낸다.

또한 연구팀은 동물실험을 통해 금 나노백신이 암을 예방할 뿐만 아니라, 이미 존재하는 암의 성장과 전이도 효과적으로 막을 수 있음을 증명하였다.

전상용 교수는 “이번 연구는 금 나노입자를 이용하면 몸속에 투여한 백신을 쉽게 추적할 수 있고, 기존의 백신에 비해 복잡한 과정 없이도 쉽게 면역세포를 활성화할 수 있어 효과적으로 암을 치료할 수 있는 가능성을 보였다. 특히 이 원천 기반기술은 각종 암뿐만 아니라 현재 임상적으로 치료가 어려운 다양한 바이러스성 질환에도 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.08.16

조회수 18761

-

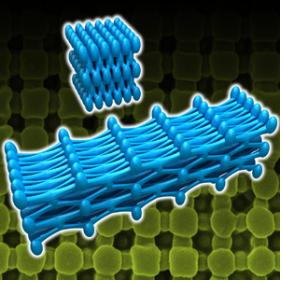

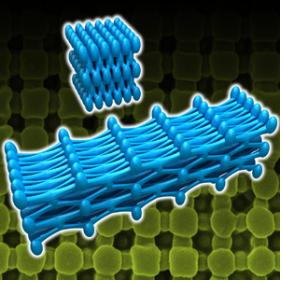

세계 최고 수준의 초신축성 전극소재 개발

- 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용한 새로운 개념을 도입해 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지 6월호 실려 -

돌돌 말리는 전자책이나 유연한 디스플레이, 옷처럼 입을 수 있는 컴퓨터 등 차세대 전자 소자를 구현하는 핵심 부품인 유연한 신축성 전극을 국내 연구진이 개발했다.

우리 학교 신소재공학과 전석우 교수 연구팀이 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용하여 세계 최고 수준의 초신축성 소재를 개발하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 네이처(Nature)의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)"지 6월 26일자 온라인판에 리서치 하이라이트로 공개됐다.

특히 이번 연구결과는 국내 연구진이 주축이 되어 일궈낸 값진 세계적인 성과로써 큰 의미가 있다.

전석우 교수팀은 연구팀이 보유한 세계 최대 면적의 3차원 나노 패터닝 기술을 이용하여 1인치 이상의 면적에 머리카락 굵기의 1/10에 해당하는 10마이크로미터의 두께를 가지는 정렬된 3차원 나노기공 구조를 제작했다.

연구팀은 제작된 나노기공 구조를 주형으로 활용하여 기공에 탄성중합체를 침투시킨 후에 주형을 제거하는 방법으로 역상의 3차원 신축성 나노소재를 제작하였고, 이 소재 내부에 액상의 전도성 물질을 침투시켜 초신축성 유연 전극을 개발하였다.

이렇게 개발한 전극을 200% 이상 늘어난 상태에서도 전기전도도의 저하 없이 발광다이오드(LED) 램프를 켤 수 있다.

기존에는 소재에 주름을 잡아 아코디언처럼 늘였다 줄였다 할 수 있게 만들거나 평면에 그물처럼 구멍을 뚫어서 신축성을 향상하는 방법을 사용했다. 하지만 이러한 방식은 신축성 향상이 제한적인데다 100%만 늘어나도 전기 전도도가 크게 저하되는 단점이 있었다.

전석우 교수는 “차세대 전자소자인 유연소자 개발에서 세계 최고 수준의 신축성 전극을 국내 기술로 개발함으로써 시장우위를 선점할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 전석우 교수(교신저자)의 지도아래 박준용 박사과정(제 1저자)이 주도적으로 진행하였고, KAIST 신소재공학과 김도경 교수, 미국 노스웨스턴대 후앙 교수, 미국 일리노이대 로저스 교수가 공동으로 참여했다.

그림 1. A는 3차원 나노패터닝 기술을 통해 제작된 다공성 고분자 주형. B는 A의 주사전자현미경(SEM) 이미지. C는 탄성중합체 침투 및 고분자 주형 제거를 통해 제작된 초신축성 3차원 소재.

그림 2. A는 3차원 초신축성 소재를 전극으로 이용하여 발광다이오드(LED) 소자를 구현하는 개념도이다. B는 220%까지 늘어난 후에도 밝기의 변화 없이 성공적으로 구동된 신축성 전자 소자이다.

그림 3. 이번 연구로 개발된 신소재의 개념도로써, 소재에 잡아당기는 힘이 작용했을 때 정렬된 3차원 나노기공 구조를 통하여 소재가 효과적으로 신축되는 모습을 형상화한 이미지이다.

세계 최고 수준의 초신축성 전극소재 개발

- 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용한 새로운 개념을 도입해 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지 6월호 실려 -

돌돌 말리는 전자책이나 유연한 디스플레이, 옷처럼 입을 수 있는 컴퓨터 등 차세대 전자 소자를 구현하는 핵심 부품인 유연한 신축성 전극을 국내 연구진이 개발했다.

우리 학교 신소재공학과 전석우 교수 연구팀이 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용하여 세계 최고 수준의 초신축성 소재를 개발하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 네이처(Nature)의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)"지 6월 26일자 온라인판에 리서치 하이라이트로 공개됐다.

특히 이번 연구결과는 국내 연구진이 주축이 되어 일궈낸 값진 세계적인 성과로써 큰 의미가 있다.

전석우 교수팀은 연구팀이 보유한 세계 최대 면적의 3차원 나노 패터닝 기술을 이용하여 1인치 이상의 면적에 머리카락 굵기의 1/10에 해당하는 10마이크로미터의 두께를 가지는 정렬된 3차원 나노기공 구조를 제작했다.

연구팀은 제작된 나노기공 구조를 주형으로 활용하여 기공에 탄성중합체를 침투시킨 후에 주형을 제거하는 방법으로 역상의 3차원 신축성 나노소재를 제작하였고, 이 소재 내부에 액상의 전도성 물질을 침투시켜 초신축성 유연 전극을 개발하였다.

이렇게 개발한 전극을 200% 이상 늘어난 상태에서도 전기전도도의 저하 없이 발광다이오드(LED) 램프를 켤 수 있다.

기존에는 소재에 주름을 잡아 아코디언처럼 늘였다 줄였다 할 수 있게 만들거나 평면에 그물처럼 구멍을 뚫어서 신축성을 향상하는 방법을 사용했다. 하지만 이러한 방식은 신축성 향상이 제한적인데다 100%만 늘어나도 전기 전도도가 크게 저하되는 단점이 있었다.

전석우 교수는 “차세대 전자소자인 유연소자 개발에서 세계 최고 수준의 신축성 전극을 국내 기술로 개발함으로써 시장우위를 선점할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 전석우 교수(교신저자)의 지도아래 박준용 박사과정(제 1저자)이 주도적으로 진행하였고, KAIST 신소재공학과 김도경 교수, 미국 노스웨스턴대 후앙 교수, 미국 일리노이대 로저스 교수가 공동으로 참여했다.

그림 1. A는 3차원 나노패터닝 기술을 통해 제작된 다공성 고분자 주형. B는 A의 주사전자현미경(SEM) 이미지. C는 탄성중합체 침투 및 고분자 주형 제거를 통해 제작된 초신축성 3차원 소재.

그림 2. A는 3차원 초신축성 소재를 전극으로 이용하여 발광다이오드(LED) 소자를 구현하는 개념도이다. B는 220%까지 늘어난 후에도 밝기의 변화 없이 성공적으로 구동된 신축성 전자 소자이다.

그림 3. 이번 연구로 개발된 신소재의 개념도로써, 소재에 잡아당기는 힘이 작용했을 때 정렬된 3차원 나노기공 구조를 통하여 소재가 효과적으로 신축되는 모습을 형상화한 이미지이다.

2012.07.11

조회수 20268

-

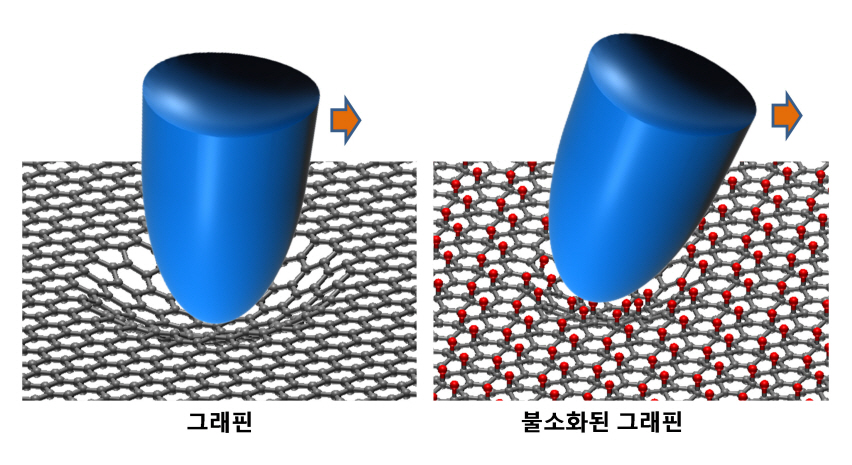

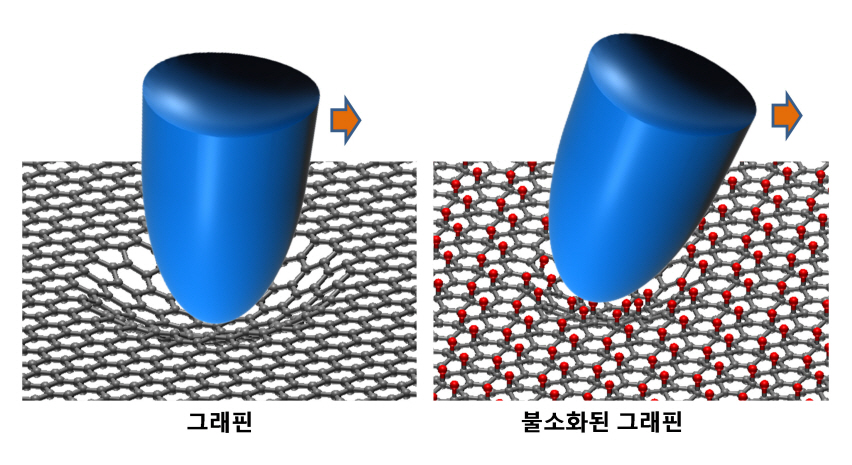

그래핀의 기계적 특성 세계 최초로 규명

- KAIST 박정영·김용현 교수 연구팀, 그래핀의 마찰력 제어기술 개발과 나노수준 마찰력이론 정립 -

- 나노분야 권위지 나노 레터스 6월 21일자 온라인판 게재 -

우리 대학 연구진이 차세대 ‘꿈의 신소재’로 불리는 그래핀의 기계적 특성을 밝히고 제어하는 데 성공했다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수가 나노과학기술대학원 김용현 교수와 공동으로 하나의 원자층으로 이루어진 그래핀을 불소화해 마찰력과 접착력을 제어하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

원자단위에서 그래핀에 대한 마찰력의 원리를 규명하고 제어하는 데 성공한 것은 이번 연구가 세계에서 처음인데 앞으로 나노 크기의 로봇 구동부 등 아주 미세한 부분의 윤활에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀은 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하면서도 구부려도 전기전도성이 유지돼 실리콘 반도체를 대체할 차세대 전자소자는 물론 휘어지는 디스플레이, 입는 컴퓨터 등 다양한 분야에 활용될 수 있어 ‘꿈의 신소재’로 불린다.

또 강철보다 200배 이상 강한 물성을 갖고 있어 기계 분야에도 응용가능성이 매우 높은 반면 마찰력과 접착력 등과 같은 기계적 성질에 대해서는 몇 가지 미해결 과제로 남아있었는데 이번 연구를 통해 상당부분 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

박 교수 연구팀은 그래핀을 플루오르화크세논(XeF₂) 가스에 넣고 열을 가해 하나의 원자층에 불소 결함을 갖고 있는 불소화된 개질 그래핀을 얻어냈다.

개질된 그래핀은 초고진공 원자력현미경에 넣고 마이크로 탐침을 사용, 시료의 표면을 스캔해 마찰력과 접착력 등의 역학적 특성을 측정했다.

연구팀은 실험 결과를 바탕으로 불소화된 그래핀은 기존보다 6배의 마찰력과 0.7배의 접착력을 나타내는 것을 밝혀냈다.

이와 함께 전기적인 측정을 통해 불소화를 확인하고 마찰력과 접착력의 원리를 분석해내 그래핀의 마찰력 변화에 대한 이론을 정립했다.

박정영 교수는 “꿈의 소재로 알려진 그래핀은 나노 스케일 기기의 구동부 윤활에 쓰일 수가 있어 이번 연구는 그래핀 기반의 작은 역학구동소자의 코팅 등의 응용을 가질 수 있다”고 말했다.

한편, 이번 연구 성과는 나노과학분야 권위 있는 학술지 ‘나노레터스(Nano Letters)" 6월 21일자 온라인판에 게재됐으며 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견 연구자지원사업의 지원을 받았다.

그래핀의 기계적 특성 세계 최초로 규명

- KAIST 박정영·김용현 교수 연구팀, 그래핀의 마찰력 제어기술 개발과 나노수준 마찰력이론 정립 -

- 나노분야 권위지 나노 레터스 6월 21일자 온라인판 게재 -

우리 대학 연구진이 차세대 ‘꿈의 신소재’로 불리는 그래핀의 기계적 특성을 밝히고 제어하는 데 성공했다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수가 나노과학기술대학원 김용현 교수와 공동으로 하나의 원자층으로 이루어진 그래핀을 불소화해 마찰력과 접착력을 제어하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

원자단위에서 그래핀에 대한 마찰력의 원리를 규명하고 제어하는 데 성공한 것은 이번 연구가 세계에서 처음인데 앞으로 나노 크기의 로봇 구동부 등 아주 미세한 부분의 윤활에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀은 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하면서도 구부려도 전기전도성이 유지돼 실리콘 반도체를 대체할 차세대 전자소자는 물론 휘어지는 디스플레이, 입는 컴퓨터 등 다양한 분야에 활용될 수 있어 ‘꿈의 신소재’로 불린다.

또 강철보다 200배 이상 강한 물성을 갖고 있어 기계 분야에도 응용가능성이 매우 높은 반면 마찰력과 접착력 등과 같은 기계적 성질에 대해서는 몇 가지 미해결 과제로 남아있었는데 이번 연구를 통해 상당부분 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

박 교수 연구팀은 그래핀을 플루오르화크세논(XeF₂) 가스에 넣고 열을 가해 하나의 원자층에 불소 결함을 갖고 있는 불소화된 개질 그래핀을 얻어냈다.

개질된 그래핀은 초고진공 원자력현미경에 넣고 마이크로 탐침을 사용, 시료의 표면을 스캔해 마찰력과 접착력 등의 역학적 특성을 측정했다.

연구팀은 실험 결과를 바탕으로 불소화된 그래핀은 기존보다 6배의 마찰력과 0.7배의 접착력을 나타내는 것을 밝혀냈다.

이와 함께 전기적인 측정을 통해 불소화를 확인하고 마찰력과 접착력의 원리를 분석해내 그래핀의 마찰력 변화에 대한 이론을 정립했다.

박정영 교수는 “꿈의 소재로 알려진 그래핀은 나노 스케일 기기의 구동부 윤활에 쓰일 수가 있어 이번 연구는 그래핀 기반의 작은 역학구동소자의 코팅 등의 응용을 가질 수 있다”고 말했다.

한편, 이번 연구 성과는 나노과학분야 권위 있는 학술지 ‘나노레터스(Nano Letters)" 6월 21일자 온라인판에 게재됐으며 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견 연구자지원사업의 지원을 받았다.

2012.07.02

조회수 20330

주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.

2013.08.13 조회수 18479

주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.

2013.08.13 조회수 18479순수한 그래핀의 양자점 개발 성공 - 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” - 우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다. 연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다. 이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. 그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다. 기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다. 연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다. 연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다. 이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다. 서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다. KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다. 서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

2013.08.07 조회수 18291 플라즈몬 디스플레이 상용화기술 개발

- 나노 표면 플라즈몬 기술 이용해 투과율 향상 기대 -

- 대면적 OLED, LCD에 상용화 가능한 컬러필터 기술 -

플라즈몬 효과를 이용해 디스플레이 컬러필터를 상용화 할 수 있는 공정기술이 KAIST와 고려대학교 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기및전자공학과 최경철 교수와 고려대학교(총장 김병철) 전기전자전파공학부 주병권 교수 공동 연구팀이 나노 표면에서 발생하는 플라즈몬 효과를 이용한 디스플레이 컬러필터를 상용화할 수 있는 설계 및 공정기술을 개발했다.

컬러필터는 LCD나 OLED와 같은 디스플레이와 디지털 카메라에 사용되는 CMOS 이미지 센서 등에서 색상을 표현하는 핵심부품이다. 현재 상용화중인 컬러필터는 투과율이 20~30%대로 알려져 있는데, 플라즈몬 효과를 이용하면 투과율을 기존보다 40%이상까지 끌어올려 전력효율을 약 2배 향상시킬 수 있다는 연구 성과들이 최근 보고됐다.

최근 발표된 플라즈몬 필터는 마이크로미터(㎛) 크기의 극소 면적에만 구현할 수 있었던 한계가 있었다. 그러나 이번 연구에서는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 2.5㎝크기까지 구현해냈다. 기존에 상용화중인 레이저 기술을 적용한 공정기술로 플라즈몬 컬러필터를 이용한 디스플레이를 양산할 수 있는 단계까지 올라왔다는 게 학계와 산업계의 평가다.

향후 이 기술을 이용해 투과율을 40%이상 끌어올려 저전력 플라즈몬 디스플레이를 양산하는게 연구팀의 목표다.

이와 함께 레이저 광의 간섭현상을 통해 나노 구조를 형성하는 기술인 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 나노 패턴을 대면적에 구현함과 동시에 컬러필터의 특성을 최적화하면서 공정에서 발생하는 에러를 보완할 수 있는 설계방법을 제시했다.

레이저 간섭 리소그래피 기술을 적용해 연구팀이 제시한 공정은 기존 컬러필터 양산기술의 공정이 복잡한 단점을 극복해 저렴하게 만들 수 있을 것으로 기대된다.

도윤선 박사과정 학생은 이번 연구에 대해 “그동안 공정 비용, 시간, 수율 측면에서 플라즈몬 현상을 산업적으로 이용하는데 한계가 있었다”며 “연구팀이 제시한 컬러 필터 기술은 설계 및 공정의 간소화를 통해 시간이 단축되고 비용이 적게 들어 염료 및 안료기반 컬러필터 기술을 대체할 수 있을 것”이라고 말했다.

고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생은 “이번 연구는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 TV화면 등 대면적에 적용이 가능하다”며 “기판의 종류에 구애받지 않아 차세대 나노 공정 기술에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

KAIST 전기및전자공학과 도윤선 박사과정 학생과, 고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생이 주도한 이번 연구 성과는 나노 기술 분야 저명 학술지 ‘어드밴스드 옵티컬 머터리얼스(Advanced Optical Materials)’ 2013년 2월호 표지논문으로 게재됐고, 6건의 관련 특허를 출원했다.

2013.03.06 조회수 18867

플라즈몬 디스플레이 상용화기술 개발

- 나노 표면 플라즈몬 기술 이용해 투과율 향상 기대 -

- 대면적 OLED, LCD에 상용화 가능한 컬러필터 기술 -

플라즈몬 효과를 이용해 디스플레이 컬러필터를 상용화 할 수 있는 공정기술이 KAIST와 고려대학교 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기및전자공학과 최경철 교수와 고려대학교(총장 김병철) 전기전자전파공학부 주병권 교수 공동 연구팀이 나노 표면에서 발생하는 플라즈몬 효과를 이용한 디스플레이 컬러필터를 상용화할 수 있는 설계 및 공정기술을 개발했다.

컬러필터는 LCD나 OLED와 같은 디스플레이와 디지털 카메라에 사용되는 CMOS 이미지 센서 등에서 색상을 표현하는 핵심부품이다. 현재 상용화중인 컬러필터는 투과율이 20~30%대로 알려져 있는데, 플라즈몬 효과를 이용하면 투과율을 기존보다 40%이상까지 끌어올려 전력효율을 약 2배 향상시킬 수 있다는 연구 성과들이 최근 보고됐다.

최근 발표된 플라즈몬 필터는 마이크로미터(㎛) 크기의 극소 면적에만 구현할 수 있었던 한계가 있었다. 그러나 이번 연구에서는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 2.5㎝크기까지 구현해냈다. 기존에 상용화중인 레이저 기술을 적용한 공정기술로 플라즈몬 컬러필터를 이용한 디스플레이를 양산할 수 있는 단계까지 올라왔다는 게 학계와 산업계의 평가다.

향후 이 기술을 이용해 투과율을 40%이상 끌어올려 저전력 플라즈몬 디스플레이를 양산하는게 연구팀의 목표다.

이와 함께 레이저 광의 간섭현상을 통해 나노 구조를 형성하는 기술인 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 나노 패턴을 대면적에 구현함과 동시에 컬러필터의 특성을 최적화하면서 공정에서 발생하는 에러를 보완할 수 있는 설계방법을 제시했다.

레이저 간섭 리소그래피 기술을 적용해 연구팀이 제시한 공정은 기존 컬러필터 양산기술의 공정이 복잡한 단점을 극복해 저렴하게 만들 수 있을 것으로 기대된다.

도윤선 박사과정 학생은 이번 연구에 대해 “그동안 공정 비용, 시간, 수율 측면에서 플라즈몬 현상을 산업적으로 이용하는데 한계가 있었다”며 “연구팀이 제시한 컬러 필터 기술은 설계 및 공정의 간소화를 통해 시간이 단축되고 비용이 적게 들어 염료 및 안료기반 컬러필터 기술을 대체할 수 있을 것”이라고 말했다.

고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생은 “이번 연구는 레이저 간섭 리소그래피 기술을 이용해 TV화면 등 대면적에 적용이 가능하다”며 “기판의 종류에 구애받지 않아 차세대 나노 공정 기술에 폭넓게 활용될 것으로 기대된다”고 말했다.

KAIST 전기및전자공학과 도윤선 박사과정 학생과, 고려대학교 전기전자전파공학부 박정호 박사과정 학생이 주도한 이번 연구 성과는 나노 기술 분야 저명 학술지 ‘어드밴스드 옵티컬 머터리얼스(Advanced Optical Materials)’ 2013년 2월호 표지논문으로 게재됐고, 6건의 관련 특허를 출원했다.

2013.03.06 조회수 18867 무선충전 전기열차 원천기술 개발

- KAIST, 철도연과 공동으로 60kHz 무선전력전송 원천기술 개발 성공 -

우리 학교와 한국철도기술연구원(이하 철도연, 원장 홍순만)은 대용량 고주파(60kHz, 180kW) 무선전력전송 원천기술을 세계 최초로 확보(2012년 12월)하고, 13일 오전 10시 충북 오송에 위치한 철도연 무가선트램시험선에서 대전력 무선급전 단위모듈시험을 공개했다.

이 기술은 지난 2011년 KAIST가 개발한 무선충전전기버스로 검증된 20kHz 급집전 기술을 크게 발전시킨 것으로 3배 이상의 전력전송 밀도를 향상시켰으며, 집전모듈의 크기와 무게 감소, 급전과 집전장치의 제작비 절감 등 경제성을 높여 무선급전시스템 상용화에 성큼 다가섰다.

그동안 소규모의 전기를 사용하는 버스만을 움직일 수 있었던 무선전력전송기술은 60kHz 대전력 무선전력전송기술의 확보로 대전력이 필요한 철도시스템, 항만과 공항 하역장비 등 물류이송시스템은 물론 전송효율 증대로 기존 무선급전 시장이었던 휴대폰, 노트북 등 휴대기기 및 가전제품, 로봇분야, 레저분야 등에도 광범위하게 활용될 것으로 보인다.

대전력 무선전력전송기술을 철도에 적용할 경우 열차가 비접촉 방식으로 전력을 공급받기 때문에 급전장치의 마모가 없어 유지보수 비용이 절감된다. 또한 전신주 등 전차선 설비가 필요하지 않아 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적도 크게 축소돼 건설비를 낮출 수 있다. 높은 속도에서도 팬터그래프와 전차선 간에 이선문제와 소음문제 등이 해결돼 레일형 초고속열차 개발도 가속화될 것으로 보인다.

KAIST와 철도연은 이번에 성공한 대전력 무선전력전송기술을 올해 무가선트램(5월경)과 차세대도시철도 및 고속열차(9월경)에 적용해 시험할 계획이다.

무선급전기술이 성공적으로 진행될 경우 독일 봄바디어(Bombardier)사의 프리모베(Primove)를 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술을 확보하게 된다.

※ 독일 봄바디어 프리모베 열차

- 아우크스부르크 시험선 총 800m 중 275m에 무선급전시스템설치 운영 중 20kHz, 200kW 용량, 최고속도 50km/h

KAIST 서남표 총장은 “KAIST가 개발한 무선급전버스에 이어 철도까지 움직일 수 있는 대용량 무선전송기술개발에 성공함으로써 무선급전시스템의 완결판을 만들 수 있게 돼 기쁘다”고 전했다.

KAIST 조동호 교수는 “2009년 무선충전전기버스 기술개발 시작 당시 관련부품의 기술 수준 한계로 20kHz 공진주파수를 이용하는 등 많은 고비가 있었으나 한국철도기술연구원과 협력해서 60kHz 대용량 급진전원천기술을 개발할 수 있었고, 향후 철도에 적용할 수 있는 가능성을 증명한 것”이라고 밝혔다.

철도연 홍순만 원장은 “무선전력전송기술은 철도 건설시 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적 축소 등으로 인한 건설비 절감을 비롯해, 전차선이 없어 도시미관이 개선되고, 유지보수비가 절감되는 등 철도시스템 전반에 대한 패러다임을 바뀔 것으로 기대한다”며 “계속해서 좀 더 용량이 큰 대전력 기술 개발과 상용화 추진을 통해 첨단의 새로운 미래철도 기술을 개발하고, 해외시장 진출을 위한 기술경쟁력 강화에도 기여할 것”이라고 전했다.

2013.02.13 조회수 15273

무선충전 전기열차 원천기술 개발

- KAIST, 철도연과 공동으로 60kHz 무선전력전송 원천기술 개발 성공 -

우리 학교와 한국철도기술연구원(이하 철도연, 원장 홍순만)은 대용량 고주파(60kHz, 180kW) 무선전력전송 원천기술을 세계 최초로 확보(2012년 12월)하고, 13일 오전 10시 충북 오송에 위치한 철도연 무가선트램시험선에서 대전력 무선급전 단위모듈시험을 공개했다.

이 기술은 지난 2011년 KAIST가 개발한 무선충전전기버스로 검증된 20kHz 급집전 기술을 크게 발전시킨 것으로 3배 이상의 전력전송 밀도를 향상시켰으며, 집전모듈의 크기와 무게 감소, 급전과 집전장치의 제작비 절감 등 경제성을 높여 무선급전시스템 상용화에 성큼 다가섰다.

그동안 소규모의 전기를 사용하는 버스만을 움직일 수 있었던 무선전력전송기술은 60kHz 대전력 무선전력전송기술의 확보로 대전력이 필요한 철도시스템, 항만과 공항 하역장비 등 물류이송시스템은 물론 전송효율 증대로 기존 무선급전 시장이었던 휴대폰, 노트북 등 휴대기기 및 가전제품, 로봇분야, 레저분야 등에도 광범위하게 활용될 것으로 보인다.

대전력 무선전력전송기술을 철도에 적용할 경우 열차가 비접촉 방식으로 전력을 공급받기 때문에 급전장치의 마모가 없어 유지보수 비용이 절감된다. 또한 전신주 등 전차선 설비가 필요하지 않아 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적도 크게 축소돼 건설비를 낮출 수 있다. 높은 속도에서도 팬터그래프와 전차선 간에 이선문제와 소음문제 등이 해결돼 레일형 초고속열차 개발도 가속화될 것으로 보인다.

KAIST와 철도연은 이번에 성공한 대전력 무선전력전송기술을 올해 무가선트램(5월경)과 차세대도시철도 및 고속열차(9월경)에 적용해 시험할 계획이다.

무선급전기술이 성공적으로 진행될 경우 독일 봄바디어(Bombardier)사의 프리모베(Primove)를 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술을 확보하게 된다.

※ 독일 봄바디어 프리모베 열차

- 아우크스부르크 시험선 총 800m 중 275m에 무선급전시스템설치 운영 중 20kHz, 200kW 용량, 최고속도 50km/h

KAIST 서남표 총장은 “KAIST가 개발한 무선급전버스에 이어 철도까지 움직일 수 있는 대용량 무선전송기술개발에 성공함으로써 무선급전시스템의 완결판을 만들 수 있게 돼 기쁘다”고 전했다.

KAIST 조동호 교수는 “2009년 무선충전전기버스 기술개발 시작 당시 관련부품의 기술 수준 한계로 20kHz 공진주파수를 이용하는 등 많은 고비가 있었으나 한국철도기술연구원과 협력해서 60kHz 대용량 급진전원천기술을 개발할 수 있었고, 향후 철도에 적용할 수 있는 가능성을 증명한 것”이라고 밝혔다.

철도연 홍순만 원장은 “무선전력전송기술은 철도 건설시 철도부지 소요면적이 줄어들고, 터널단면적 축소 등으로 인한 건설비 절감을 비롯해, 전차선이 없어 도시미관이 개선되고, 유지보수비가 절감되는 등 철도시스템 전반에 대한 패러다임을 바뀔 것으로 기대한다”며 “계속해서 좀 더 용량이 큰 대전력 기술 개발과 상용화 추진을 통해 첨단의 새로운 미래철도 기술을 개발하고, 해외시장 진출을 위한 기술경쟁력 강화에도 기여할 것”이라고 전했다.

2013.02.13 조회수 15273이산화탄소 포집 효율을 획기적으로 향상시킨 물질 개발 - 질소대비 CO2 선택성 300배 증가, 네이처 커뮤니케이션즈 게재 - 우리 학교 WS 대학원의 자페르 야부즈 교수, 알리 조스쿤 교수, 정유성 교수 공동연구팀이 질소대비 이산화탄소 선택성을 300배 높인 세계 최고 수준의 CO2흡수제를 개발했다. 최근 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 현실적 대안으로 이산화탄소를 포집하여 저장․처리하는 CCS*기술의 중요성이 부각되고 있다. * CCS : Carbon Capture and sequestration 현재 이산화탄소를 포집하는 기술로는 액상흡수제를 이용한 습식포집기술, 고체 흡수제를 이용한 건식포집기술, 필름과 같은 얇은 막을 이용하는 분리막 포집기술이 있다. 발전소, 제철소와 같이 이산화탄소 대량 배출원에 적용하게 되는 동 기술은 고온과 다량의 수분이 존재하는 극한조건하에서도 포집효율이 낮아지지 않는 것이 연구개발의 핵심과제이다. 기존에 연구되었던 건식흡수제인 MOF(Metal Organic Framework)나 제올라이트의 경우는 수분 조건에서 불안정하거나 합성이 비싸다는 단점이 존재하였다. 연구팀이 이번에 개발한 흡수제는 건식흡수제로서 ‘아조-코프(Azo-COP)’라고 명명하였는데 값비싼 촉매 없이도 합성이 가능하여 제조비용이 매우 저렴하며, 고온 및 수분 조건에서도 안정한 특성을 나타내었다. 코프(COP)는 간단한 유기분자들을 다공성 고분자형태로 결합시킨 구조체로 동 연구팀이 처음으로 개발한 건식 이산화탄소포집물질이다. 연구팀은 이물질에 ‘아조(Azo)’라는 기능기를 추가로 도입함으로써 질소를 배제하고 혼합기체 중에서 이산화탄소만을 선택적으로 포집하도록 하였다. ‘아조(Azo)"기를 포함하는 아조-코프(Azo-COP)는 일반적 합성방법을 통해 쉽게 제조하였으며, 값비싼 촉매대신 물과 아세톤 등의 용매를 사용해 불순물도 쉽게 제거함으로써 제조비용을 대폭 낮출 수 있었다. 특히, 아조-코프(Azo-COP)는 이산화탄소와 화학적 결합이 아닌 약한 인력을 통해 결합함으로써 흡착제 재생 에너지 비용을 혁신적으로 낮출 수 있으며, 350℃ 정도의 극한 조건에서도 안정해 이산화탄소 포집제로서 활용은 물론 더욱 가혹한 환경의 다양한 분야에서 포집 물질로 활용될 것으로 기대된다. 해당성과는 교과부 산하 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터(센터장 박상도) 및 KAIST EEWS 기획단의 지원으로 이루어졌다. 자페르 야부즈 교수와 알리 조스쿤 교수는“Azo-COP를 CO2, N2 분리 실험에 적용한 결과 포집 효율이 수백배 향상됐다”며 “이 물질은 촉매가 필요 없고, 수분 안정성, 구조 다양성 등 우수한 화학적 특성으로 인해 앞으로 이산화탄소 포집을 비롯한 많은 분야에 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 한편, 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘네이처’ 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 1월 15일자로 게재됐다.

2013.02.01 조회수 22820 나노촉매의 활성도를 효과적으로 높일 수 있는 원리 규명

박정영 교수

- Nano Letters 발표,“활성도는 높이고 소모는 줄이는 신개념 촉매물질 개발 가능”-

나노촉매*에 산화막을 형성하여 활성도를 자유자재로 제어할 수 있는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됨에 따라, 활성도를 극대화하고 소모를 최소화하는 새로운 촉매물질 개발에 가능성이 열렸다.

* 나노촉매(Nanocatalysts) : 표면적이 높은 산화물 지지체에 나노미터(10억분의 1미터) 크기의 금속입자가 분산되어 있는 구조로, 표면에서 기체 반응을 원활하게 하는 재료

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수(42세)가 주도하고 캄란 카디르 박사과정생(Kamran Qadir, 제1저자), 울산과기대 주상훈 교수, 한양대 문봉진 교수 및 UC버클리대 가보 소모자이 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 WCU육성사업 및 지식경제부 둥의 지원으로 수행되었고, 나노분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’ 온라인 속보(10월 15일)에 게재되었다.(논문명: Intrinsic Relation between Catalytic Activity of CO Oxidation on Ru Nanoparticles and Ru Oxides Uncovered with Ambient Pressure XPS)

우리가 일상생활에서 사용하고 있는 제품의 대부분(80% 이상)은 촉매를 이용해 만들어질 정도로, 촉매는 우리 생활에서 꼭 필요하고 중요한 물질이다.

특히 전 세계 연구자들은 인류가 직면한 중요 이슈인 에너지문제와 환경문제 등을 근본적으로 해결하기 위해 친환경적인 화학공정에 사용될 새로운 나노촉매 물질을 집중적으로 개발하고 있다.

현재 실생활에서 주로 사용되는 촉매는 나노입자와 산화물로 이루어져 있다. 그 중 나노입자는 촉매의 표면적을 최대한 넓혀 촉매의 활성도를 높이는 역할을 한다.

활성도가 높은 촉매를 효과적으로 제조하기 위해서는 나노입자의 표면 산화막이 중요한 요인으로 알려져 왔다. 그러나 이를 과학적으로 입증하기 위해서는 촉매가 반응하는 환경에서 나노입자의 산화상태를 정확히 측정해야 하지만, 그 동안 많은 분석이 진공에서 이루어져와서 이를 정확히 보여주기가 힘들었다. 즉 촉매가 반응하는 환경에서 측정이 이루어지기 위해서는 상압측정이 필요하다. 최근에 개발된 상압 엑스선 광전자 분광법으로 이러한 상압에서 표면의 성분과 산화상태의 연구가 가능하게 되었다.

지금까지 연구자들이 무엇 때문에 정확히 측정하지 못했을까요?

박정영 교수 연구팀은 상압 엑스선 광전자 분광법*으로 나노입자의 산화상태를 촉매환경에서 측정하는데 성공하였다.

* 엑스선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy) : 엑스선을 물질에 쬐었을 때 나오는 광전자의 운동에너지를 조사하여 물질의 성분과 산화상태 등을 연구하는 표면분석법

박 교수팀은 2.8나노미터와 6나노미터 크기의 루테늄 나노입자 2개를 콜로이드 합성법*으로 제작하고, 랭뮤르 블라짓 기법**으로 나노입자 한 층을 표면에 증착시켰다. 연구팀은 나노입자의 산화상태를 온도와 압력을 바꿔가며 측정하였고, 크기가 큰 루테늄 나노입자가 얇은 산화막을 가진다는 결과를 도출하였다.

* 콜로이드 합성법 : 금속염과 안정제가 함께 용해되어 있는 용매에 환원제를 투입 또는 혼합하여 나노입자를 제작하는 방법. 제작 과정의 여러 인자를 바꿈으로써 입자의 크기와 모양, 성분의 제어가 가능하다.

* * 랭뮤르 블라짓(Langmuir-Blodgett) 기법 : 금속나노입자를 단층으로 제작하는 기법. 나노입자가 용액 위에 떠 있을때, 표면압력을 조절하여 나노입자 사이의 평균 간격을 조절할 수 있다.

또한 연구팀은 측정결과를 바탕으로 산화상태가 촉매의 활성도에 미치는 영향을 확인하여, 크기가 큰 루테늄 나노입자의 얇은 산화막이 촉매의 활성도를 높일 수 있고, 산화상태를 바꾸면 활성도도 제어할 수 있다는 사실을 입증하였다.

박정영 교수는 “나노입자의 산화막이 촉매환경에서 만들어지고 촉매활성도에도 직접적인 관계가 있음을 규명한 이번 연구는 활성도가 높은 촉매물질을 만드는데 응용되어 환경오염에 주요한 원인이 될 수 있는 촉매물질의 소모를 획기적으로 줄이는데 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

루테늄(Ru) 나노입자의 촉매환경 도중 산화상태조사 : 루테늄 나노입자에서 일어나는 촉매반응 (일산화탄소 산화반응)을 보여줌 (왼쪽). 방사광 가속기에 설치된 상압 엑스선 광전자 분광법을 이용하여 촉매환경에서 루테늄 나노입자의 산화상태가 분석이 됨 (아래). 루테늄 나노입자의 산화막의 두께가 나노입자의 크기에 관계가 되고 이는 촉매의 활성도에 직접적으로 영향을 줌 (오른쪽)

2012.11.08 조회수 23395

나노촉매의 활성도를 효과적으로 높일 수 있는 원리 규명

박정영 교수

- Nano Letters 발표,“활성도는 높이고 소모는 줄이는 신개념 촉매물질 개발 가능”-

나노촉매*에 산화막을 형성하여 활성도를 자유자재로 제어할 수 있는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됨에 따라, 활성도를 극대화하고 소모를 최소화하는 새로운 촉매물질 개발에 가능성이 열렸다.

* 나노촉매(Nanocatalysts) : 표면적이 높은 산화물 지지체에 나노미터(10억분의 1미터) 크기의 금속입자가 분산되어 있는 구조로, 표면에서 기체 반응을 원활하게 하는 재료

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수(42세)가 주도하고 캄란 카디르 박사과정생(Kamran Qadir, 제1저자), 울산과기대 주상훈 교수, 한양대 문봉진 교수 및 UC버클리대 가보 소모자이 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 WCU육성사업 및 지식경제부 둥의 지원으로 수행되었고, 나노분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters’ 온라인 속보(10월 15일)에 게재되었다.(논문명: Intrinsic Relation between Catalytic Activity of CO Oxidation on Ru Nanoparticles and Ru Oxides Uncovered with Ambient Pressure XPS)

우리가 일상생활에서 사용하고 있는 제품의 대부분(80% 이상)은 촉매를 이용해 만들어질 정도로, 촉매는 우리 생활에서 꼭 필요하고 중요한 물질이다.

특히 전 세계 연구자들은 인류가 직면한 중요 이슈인 에너지문제와 환경문제 등을 근본적으로 해결하기 위해 친환경적인 화학공정에 사용될 새로운 나노촉매 물질을 집중적으로 개발하고 있다.

현재 실생활에서 주로 사용되는 촉매는 나노입자와 산화물로 이루어져 있다. 그 중 나노입자는 촉매의 표면적을 최대한 넓혀 촉매의 활성도를 높이는 역할을 한다.

활성도가 높은 촉매를 효과적으로 제조하기 위해서는 나노입자의 표면 산화막이 중요한 요인으로 알려져 왔다. 그러나 이를 과학적으로 입증하기 위해서는 촉매가 반응하는 환경에서 나노입자의 산화상태를 정확히 측정해야 하지만, 그 동안 많은 분석이 진공에서 이루어져와서 이를 정확히 보여주기가 힘들었다. 즉 촉매가 반응하는 환경에서 측정이 이루어지기 위해서는 상압측정이 필요하다. 최근에 개발된 상압 엑스선 광전자 분광법으로 이러한 상압에서 표면의 성분과 산화상태의 연구가 가능하게 되었다.

지금까지 연구자들이 무엇 때문에 정확히 측정하지 못했을까요?

박정영 교수 연구팀은 상압 엑스선 광전자 분광법*으로 나노입자의 산화상태를 촉매환경에서 측정하는데 성공하였다.

* 엑스선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy) : 엑스선을 물질에 쬐었을 때 나오는 광전자의 운동에너지를 조사하여 물질의 성분과 산화상태 등을 연구하는 표면분석법

박 교수팀은 2.8나노미터와 6나노미터 크기의 루테늄 나노입자 2개를 콜로이드 합성법*으로 제작하고, 랭뮤르 블라짓 기법**으로 나노입자 한 층을 표면에 증착시켰다. 연구팀은 나노입자의 산화상태를 온도와 압력을 바꿔가며 측정하였고, 크기가 큰 루테늄 나노입자가 얇은 산화막을 가진다는 결과를 도출하였다.

* 콜로이드 합성법 : 금속염과 안정제가 함께 용해되어 있는 용매에 환원제를 투입 또는 혼합하여 나노입자를 제작하는 방법. 제작 과정의 여러 인자를 바꿈으로써 입자의 크기와 모양, 성분의 제어가 가능하다.

* * 랭뮤르 블라짓(Langmuir-Blodgett) 기법 : 금속나노입자를 단층으로 제작하는 기법. 나노입자가 용액 위에 떠 있을때, 표면압력을 조절하여 나노입자 사이의 평균 간격을 조절할 수 있다.

또한 연구팀은 측정결과를 바탕으로 산화상태가 촉매의 활성도에 미치는 영향을 확인하여, 크기가 큰 루테늄 나노입자의 얇은 산화막이 촉매의 활성도를 높일 수 있고, 산화상태를 바꾸면 활성도도 제어할 수 있다는 사실을 입증하였다.

박정영 교수는 “나노입자의 산화막이 촉매환경에서 만들어지고 촉매활성도에도 직접적인 관계가 있음을 규명한 이번 연구는 활성도가 높은 촉매물질을 만드는데 응용되어 환경오염에 주요한 원인이 될 수 있는 촉매물질의 소모를 획기적으로 줄이는데 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

루테늄(Ru) 나노입자의 촉매환경 도중 산화상태조사 : 루테늄 나노입자에서 일어나는 촉매반응 (일산화탄소 산화반응)을 보여줌 (왼쪽). 방사광 가속기에 설치된 상압 엑스선 광전자 분광법을 이용하여 촉매환경에서 루테늄 나노입자의 산화상태가 분석이 됨 (아래). 루테늄 나노입자의 산화막의 두께가 나노입자의 크기에 관계가 되고 이는 촉매의 활성도에 직접적으로 영향을 줌 (오른쪽)

2012.11.08 조회수 23395 실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22 조회수 19571

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22 조회수 19571 세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

2012.09.05 조회수 23393

세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

2012.09.05 조회수 23393 C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

2012.09.04 조회수 19127

C형 간염 바이러스의 간 손상 메카니즘 규명

- 부작용 없이 간세포 손상 억제하는 치료제 개발 길 열어 -- 의학분야 세계 최고수준 학술지 ‘헤파톨로지’ 9월호 표지논문 장식 -

의사출신으로 구성된 KAIST 연구진이 C형 간염 바이러스 기전을 밝혀내 치료제 개발에 탄력을 받게 됐다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 최철희 교수와 의과학대학원 신의철 교수팀이 공동으로 C형 간염 바이러스에 감염된 환자의 간 손상에 대한 메카니즘을 세계 최초로 규명했다.

이번 연구결과로 앞으로 부작용이 없으면서도 간세포 손상이 적은 C형 간염 바이러스 치료제가 개발될 수 있을 것으로 기대된다.

C형 간염은 C형 간염 바이러스(HCV, Hepatitis C virus)에 감염되었을 때 이에 대응하기 위한 신체의 면역반응으로 인해 간에 염증이 생기는 질환이다.

C형 간염 바이러스는 전 세계적으로 약 1억 7천만 명, 그리고 우리나라에서도 1%정도가 감염되어 있는 것으로 추정된다. 감염되면 대부분 만성으로 변하며, 간경변증이나 간암을 유발해 사망할 수 있는 무서운 질병이다.

하지만 2005년 시험관 내 세포에서 C형 간염 바이러스의 감염이 성공하기 전까지는 세포실험이 불가능했고, 침팬지 이외에는 감염시키는 동물이 없어 동물실험이 어려워 연구에 한계가 있었다.

연구팀은 C형 간염 바이러스에 감염시킨 세포주를 이용해 바이러스가 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질인 종양괴사인자(TNF-α)에 의한 세포의 사멸이 크게 증가하는 메카니즘을 세계 최초로 밝혀냈다.

이와 함께 이러한 작용을 일으키는 바이러스 구성 단백질도 규명에도 성공했다.

기존에는 C형 간염 바이러스가 간 손상을 일으키는 기전을 밝혀내지 못해 주로 바이러스의 증식을 억제하는 데 초점을 맞춰 신약이 개발돼 부작용이 많았다.

이번 연구결과를 통해 바이러스에 의한 간세포 손상을 억제하는 부작용 없는 신약개발이 가능하게 될 것으로 전망된다.

최철희 교수는 “이번 연구를 통해 C형 간염 바이러스가 숙주의 간세포와 어떤 상호 작용을 하는지 밝혀내 감염 환자의 치료법을 획기적으로 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

신의철 교수는 “이번 연구는 기초의학과 응용의학의 융합연구가 성공한 대표적 사례”라며 “앞으로도 다학제간 융합연구를 실시하면 그동안 풀지 못했던 난제들을 효율적으로 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 교육과학기술부 미래기반기술개발사업(신약타겟검증연구사업)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 의학 분야의 세계적 학술지인 헤파톨로지(Hepatolog, Impact Factor=11.665) 9월호 표지 논문으로 선정됐다.

□ 연구 세부사항 설명

TNF-α(종양괴사인자)는 면역을 담당하는 세포에 의해 분비되는 단백질이다. HCV에 감염되면 바이러스의 증식을 억제하기 위해 체내의 면역작용이 활발해지고 TNF-α의 분비도 늘어난다.

TNF-α는 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 신호전달과 세포의 죽음을 담당하는 JNK 신호 전달을 동시에 활성화시킨다. HCV에 감염되면, 세포의 생존을 담당하는 NF-κB 쪽 신호전달 경로만 선택적으로 활성을 억제하게 되고, TNF-α의 역할은 세포의 죽음 쪽으로 균형이 기울게 된다.

바이러스의 증식을 억제하기 위해 분비된 TNF-α가 오히려 간세포를 죽이게 되는 것이다. 이는 곧 간 손상을 뜻하며, HCV를 구성하는 10가지의 단백질 중 core, NF4B, NS5B 라는 단백질이 이러한 작용을 한다고 규명해냈다.

2012.09.04 조회수 19127 금 알갱이로 항암백신을 만들다

- 앙게반테 케미지 발표,“백신 위치를 추적할 수 있으면서 효능도 탁월한 나노항암백신 개발”

매우 작은 금 알갱이(금 나노입자, 지름이 10억분의 1미터)를 이용해 위치를 추적할 수 있으면서 암을 예방‧치료할 수 있는 효능도 탁월한 항암백신기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

우리 학교 전상용 교수(42세)가 주도하고 이인현 박사(제1저자) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 △선도연구센터 △신기술융합형성장동력 △바이오의료기술개발 사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 독일화학회가 발간하는 화학분야의 권위 있는 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’지 7월호(7월 29일)에 게재되었다.

특히 이번 성과는 상위 5%이내 논문에만 수여하는 VIP(Very Important Paper)로 선정되는 영예를 얻었다. (논문명 : Imageable Antigen-Presenting Gold Nanoparticle Vaccines for Effective Cancer Immunotherapy In Vivo)

암은 현대의학이 정복하지 못한 대표적인 난치성 질환 중 하나이다. 전 세계적으로 연간 3천만 명의 암 환자가 발생하고 있고, 특히 우리나라에서는 매년 사망원인 1위를 차지하고 있다.

암을 효과적으로 치료하기 위해서 부작용(정상세포까지 죽이는 세포독성)을 최소화하면서도 효과를 극대화할 수 있는 면역치료법(백신)이 전 세계적으로 각광받고 있다. 지금까지 백신은 독감에서부터 난치성 질환인 백혈병에 이르기까지 인류의 다양한 질병을 예방‧치료하는데 활용되어왔다.

그러나 기존 대부분의 항암백신은 몸 밖에서 환자의 암 조직 파편 등으로 사람의 면역세포를 활성화한 후, 다시 그 면역세포를 몸속에 넣어 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 치료하는 기술이다. 이렇게 하면 여러 단계의 백신 제조과정을 거치게 되고, 치료비도 비싼 것이 단점이다. 또한 몸속에 주입한 백신이 원하는 곳에 얼마나 도달했는지 추적할 수 없어, 치료효과를 예측하고 가늠할 수 없었다.

전상용 교수 연구팀은 기존 항암백신과는 달리 일반적인 근육주사로 면역세포들이 많이 모여 있는 국소 림프절을 통해 금 나노입자 백신을 효과적으로 전달하여, 항체를 생산하고 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 예방‧치료하는데 이용할 수 있는 핵심원천기술을 개발하였다.

또한 병원에서 진단용으로 많이 사용하는 엑스레이 등의 영상기기를 이용해 주입한 금 나노입자 백신을 추적하여, 백신이 목표하는 곳에 제대로 도달하였는지를 직접 확인할 수 있어 향후 개발될 새로운 백신의 효과를 예측할 수 있다는 점이 큰 특징이다.

전 교수팀은 우선 금 나노입자 표면에 모델 암 항원(RFP 단백질)을 화학적으로 결합한 후, 추가적으로 면역보조제(DNA 단편)도 결합하여 금 나노백신 원천기술을 개발하였다.

이 금 나노백신을 몸에 넣으면 국소 림프절로 선택적으로 이동하여 해당 암에 특이적인 항체 생산을 촉진하고, 암세포를 제거할 수 있는 항암 면역세포도 활성화시켜 우수한 항암 효능을 나타낸다.

또한 연구팀은 동물실험을 통해 금 나노백신이 암을 예방할 뿐만 아니라, 이미 존재하는 암의 성장과 전이도 효과적으로 막을 수 있음을 증명하였다.

전상용 교수는 “이번 연구는 금 나노입자를 이용하면 몸속에 투여한 백신을 쉽게 추적할 수 있고, 기존의 백신에 비해 복잡한 과정 없이도 쉽게 면역세포를 활성화할 수 있어 효과적으로 암을 치료할 수 있는 가능성을 보였다. 특히 이 원천 기반기술은 각종 암뿐만 아니라 현재 임상적으로 치료가 어려운 다양한 바이러스성 질환에도 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.08.16 조회수 18761

금 알갱이로 항암백신을 만들다

- 앙게반테 케미지 발표,“백신 위치를 추적할 수 있으면서 효능도 탁월한 나노항암백신 개발”

매우 작은 금 알갱이(금 나노입자, 지름이 10억분의 1미터)를 이용해 위치를 추적할 수 있으면서 암을 예방‧치료할 수 있는 효능도 탁월한 항암백신기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

우리 학교 전상용 교수(42세)가 주도하고 이인현 박사(제1저자) 등이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 △선도연구센터 △신기술융합형성장동력 △바이오의료기술개발 사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 독일화학회가 발간하는 화학분야의 권위 있는 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’지 7월호(7월 29일)에 게재되었다.

특히 이번 성과는 상위 5%이내 논문에만 수여하는 VIP(Very Important Paper)로 선정되는 영예를 얻었다. (논문명 : Imageable Antigen-Presenting Gold Nanoparticle Vaccines for Effective Cancer Immunotherapy In Vivo)

암은 현대의학이 정복하지 못한 대표적인 난치성 질환 중 하나이다. 전 세계적으로 연간 3천만 명의 암 환자가 발생하고 있고, 특히 우리나라에서는 매년 사망원인 1위를 차지하고 있다.

암을 효과적으로 치료하기 위해서 부작용(정상세포까지 죽이는 세포독성)을 최소화하면서도 효과를 극대화할 수 있는 면역치료법(백신)이 전 세계적으로 각광받고 있다. 지금까지 백신은 독감에서부터 난치성 질환인 백혈병에 이르기까지 인류의 다양한 질병을 예방‧치료하는데 활용되어왔다.

그러나 기존 대부분의 항암백신은 몸 밖에서 환자의 암 조직 파편 등으로 사람의 면역세포를 활성화한 후, 다시 그 면역세포를 몸속에 넣어 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 치료하는 기술이다. 이렇게 하면 여러 단계의 백신 제조과정을 거치게 되고, 치료비도 비싼 것이 단점이다. 또한 몸속에 주입한 백신이 원하는 곳에 얼마나 도달했는지 추적할 수 없어, 치료효과를 예측하고 가늠할 수 없었다.

전상용 교수 연구팀은 기존 항암백신과는 달리 일반적인 근육주사로 면역세포들이 많이 모여 있는 국소 림프절을 통해 금 나노입자 백신을 효과적으로 전달하여, 항체를 생산하고 항암 면역반응을 유도함으로써 암을 예방‧치료하는데 이용할 수 있는 핵심원천기술을 개발하였다.

또한 병원에서 진단용으로 많이 사용하는 엑스레이 등의 영상기기를 이용해 주입한 금 나노입자 백신을 추적하여, 백신이 목표하는 곳에 제대로 도달하였는지를 직접 확인할 수 있어 향후 개발될 새로운 백신의 효과를 예측할 수 있다는 점이 큰 특징이다.

전 교수팀은 우선 금 나노입자 표면에 모델 암 항원(RFP 단백질)을 화학적으로 결합한 후, 추가적으로 면역보조제(DNA 단편)도 결합하여 금 나노백신 원천기술을 개발하였다.

이 금 나노백신을 몸에 넣으면 국소 림프절로 선택적으로 이동하여 해당 암에 특이적인 항체 생산을 촉진하고, 암세포를 제거할 수 있는 항암 면역세포도 활성화시켜 우수한 항암 효능을 나타낸다.

또한 연구팀은 동물실험을 통해 금 나노백신이 암을 예방할 뿐만 아니라, 이미 존재하는 암의 성장과 전이도 효과적으로 막을 수 있음을 증명하였다.

전상용 교수는 “이번 연구는 금 나노입자를 이용하면 몸속에 투여한 백신을 쉽게 추적할 수 있고, 기존의 백신에 비해 복잡한 과정 없이도 쉽게 면역세포를 활성화할 수 있어 효과적으로 암을 치료할 수 있는 가능성을 보였다. 특히 이 원천 기반기술은 각종 암뿐만 아니라 현재 임상적으로 치료가 어려운 다양한 바이러스성 질환에도 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.08.16 조회수 18761 세계 최고 수준의 초신축성 전극소재 개발

- 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용한 새로운 개념을 도입해 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지 6월호 실려 -

돌돌 말리는 전자책이나 유연한 디스플레이, 옷처럼 입을 수 있는 컴퓨터 등 차세대 전자 소자를 구현하는 핵심 부품인 유연한 신축성 전극을 국내 연구진이 개발했다.

우리 학교 신소재공학과 전석우 교수 연구팀이 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용하여 세계 최고 수준의 초신축성 소재를 개발하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 네이처(Nature)의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)"지 6월 26일자 온라인판에 리서치 하이라이트로 공개됐다.

특히 이번 연구결과는 국내 연구진이 주축이 되어 일궈낸 값진 세계적인 성과로써 큰 의미가 있다.

전석우 교수팀은 연구팀이 보유한 세계 최대 면적의 3차원 나노 패터닝 기술을 이용하여 1인치 이상의 면적에 머리카락 굵기의 1/10에 해당하는 10마이크로미터의 두께를 가지는 정렬된 3차원 나노기공 구조를 제작했다.

연구팀은 제작된 나노기공 구조를 주형으로 활용하여 기공에 탄성중합체를 침투시킨 후에 주형을 제거하는 방법으로 역상의 3차원 신축성 나노소재를 제작하였고, 이 소재 내부에 액상의 전도성 물질을 침투시켜 초신축성 유연 전극을 개발하였다.

이렇게 개발한 전극을 200% 이상 늘어난 상태에서도 전기전도도의 저하 없이 발광다이오드(LED) 램프를 켤 수 있다.

기존에는 소재에 주름을 잡아 아코디언처럼 늘였다 줄였다 할 수 있게 만들거나 평면에 그물처럼 구멍을 뚫어서 신축성을 향상하는 방법을 사용했다. 하지만 이러한 방식은 신축성 향상이 제한적인데다 100%만 늘어나도 전기 전도도가 크게 저하되는 단점이 있었다.

전석우 교수는 “차세대 전자소자인 유연소자 개발에서 세계 최고 수준의 신축성 전극을 국내 기술로 개발함으로써 시장우위를 선점할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 전석우 교수(교신저자)의 지도아래 박준용 박사과정(제 1저자)이 주도적으로 진행하였고, KAIST 신소재공학과 김도경 교수, 미국 노스웨스턴대 후앙 교수, 미국 일리노이대 로저스 교수가 공동으로 참여했다.

그림 1. A는 3차원 나노패터닝 기술을 통해 제작된 다공성 고분자 주형. B는 A의 주사전자현미경(SEM) 이미지. C는 탄성중합체 침투 및 고분자 주형 제거를 통해 제작된 초신축성 3차원 소재.

그림 2. A는 3차원 초신축성 소재를 전극으로 이용하여 발광다이오드(LED) 소자를 구현하는 개념도이다. B는 220%까지 늘어난 후에도 밝기의 변화 없이 성공적으로 구동된 신축성 전자 소자이다.

그림 3. 이번 연구로 개발된 신소재의 개념도로써, 소재에 잡아당기는 힘이 작용했을 때 정렬된 3차원 나노기공 구조를 통하여 소재가 효과적으로 신축되는 모습을 형상화한 이미지이다.

2012.07.11 조회수 20268

세계 최고 수준의 초신축성 전극소재 개발

- 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용한 새로운 개념을 도입해 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지 6월호 실려 -

돌돌 말리는 전자책이나 유연한 디스플레이, 옷처럼 입을 수 있는 컴퓨터 등 차세대 전자 소자를 구현하는 핵심 부품인 유연한 신축성 전극을 국내 연구진이 개발했다.

우리 학교 신소재공학과 전석우 교수 연구팀이 정렬된 3차원 다공성 나노구조를 이용하여 세계 최고 수준의 초신축성 소재를 개발하는데 성공했다.

이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 네이처(Nature)의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)"지 6월 26일자 온라인판에 리서치 하이라이트로 공개됐다.

특히 이번 연구결과는 국내 연구진이 주축이 되어 일궈낸 값진 세계적인 성과로써 큰 의미가 있다.

전석우 교수팀은 연구팀이 보유한 세계 최대 면적의 3차원 나노 패터닝 기술을 이용하여 1인치 이상의 면적에 머리카락 굵기의 1/10에 해당하는 10마이크로미터의 두께를 가지는 정렬된 3차원 나노기공 구조를 제작했다.

연구팀은 제작된 나노기공 구조를 주형으로 활용하여 기공에 탄성중합체를 침투시킨 후에 주형을 제거하는 방법으로 역상의 3차원 신축성 나노소재를 제작하였고, 이 소재 내부에 액상의 전도성 물질을 침투시켜 초신축성 유연 전극을 개발하였다.

이렇게 개발한 전극을 200% 이상 늘어난 상태에서도 전기전도도의 저하 없이 발광다이오드(LED) 램프를 켤 수 있다.

기존에는 소재에 주름을 잡아 아코디언처럼 늘였다 줄였다 할 수 있게 만들거나 평면에 그물처럼 구멍을 뚫어서 신축성을 향상하는 방법을 사용했다. 하지만 이러한 방식은 신축성 향상이 제한적인데다 100%만 늘어나도 전기 전도도가 크게 저하되는 단점이 있었다.

전석우 교수는 “차세대 전자소자인 유연소자 개발에서 세계 최고 수준의 신축성 전극을 국내 기술로 개발함으로써 시장우위를 선점할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 전석우 교수(교신저자)의 지도아래 박준용 박사과정(제 1저자)이 주도적으로 진행하였고, KAIST 신소재공학과 김도경 교수, 미국 노스웨스턴대 후앙 교수, 미국 일리노이대 로저스 교수가 공동으로 참여했다.

그림 1. A는 3차원 나노패터닝 기술을 통해 제작된 다공성 고분자 주형. B는 A의 주사전자현미경(SEM) 이미지. C는 탄성중합체 침투 및 고분자 주형 제거를 통해 제작된 초신축성 3차원 소재.

그림 2. A는 3차원 초신축성 소재를 전극으로 이용하여 발광다이오드(LED) 소자를 구현하는 개념도이다. B는 220%까지 늘어난 후에도 밝기의 변화 없이 성공적으로 구동된 신축성 전자 소자이다.

그림 3. 이번 연구로 개발된 신소재의 개념도로써, 소재에 잡아당기는 힘이 작용했을 때 정렬된 3차원 나노기공 구조를 통하여 소재가 효과적으로 신축되는 모습을 형상화한 이미지이다.

2012.07.11 조회수 20268 그래핀의 기계적 특성 세계 최초로 규명

- KAIST 박정영·김용현 교수 연구팀, 그래핀의 마찰력 제어기술 개발과 나노수준 마찰력이론 정립 -

- 나노분야 권위지 나노 레터스 6월 21일자 온라인판 게재 -

우리 대학 연구진이 차세대 ‘꿈의 신소재’로 불리는 그래핀의 기계적 특성을 밝히고 제어하는 데 성공했다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수가 나노과학기술대학원 김용현 교수와 공동으로 하나의 원자층으로 이루어진 그래핀을 불소화해 마찰력과 접착력을 제어하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

원자단위에서 그래핀에 대한 마찰력의 원리를 규명하고 제어하는 데 성공한 것은 이번 연구가 세계에서 처음인데 앞으로 나노 크기의 로봇 구동부 등 아주 미세한 부분의 윤활에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀은 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하면서도 구부려도 전기전도성이 유지돼 실리콘 반도체를 대체할 차세대 전자소자는 물론 휘어지는 디스플레이, 입는 컴퓨터 등 다양한 분야에 활용될 수 있어 ‘꿈의 신소재’로 불린다.

또 강철보다 200배 이상 강한 물성을 갖고 있어 기계 분야에도 응용가능성이 매우 높은 반면 마찰력과 접착력 등과 같은 기계적 성질에 대해서는 몇 가지 미해결 과제로 남아있었는데 이번 연구를 통해 상당부분 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

박 교수 연구팀은 그래핀을 플루오르화크세논(XeF₂) 가스에 넣고 열을 가해 하나의 원자층에 불소 결함을 갖고 있는 불소화된 개질 그래핀을 얻어냈다.

개질된 그래핀은 초고진공 원자력현미경에 넣고 마이크로 탐침을 사용, 시료의 표면을 스캔해 마찰력과 접착력 등의 역학적 특성을 측정했다.

연구팀은 실험 결과를 바탕으로 불소화된 그래핀은 기존보다 6배의 마찰력과 0.7배의 접착력을 나타내는 것을 밝혀냈다.

이와 함께 전기적인 측정을 통해 불소화를 확인하고 마찰력과 접착력의 원리를 분석해내 그래핀의 마찰력 변화에 대한 이론을 정립했다.

박정영 교수는 “꿈의 소재로 알려진 그래핀은 나노 스케일 기기의 구동부 윤활에 쓰일 수가 있어 이번 연구는 그래핀 기반의 작은 역학구동소자의 코팅 등의 응용을 가질 수 있다”고 말했다.

한편, 이번 연구 성과는 나노과학분야 권위 있는 학술지 ‘나노레터스(Nano Letters)" 6월 21일자 온라인판에 게재됐으며 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견 연구자지원사업의 지원을 받았다.

2012.07.02 조회수 20330

그래핀의 기계적 특성 세계 최초로 규명

- KAIST 박정영·김용현 교수 연구팀, 그래핀의 마찰력 제어기술 개발과 나노수준 마찰력이론 정립 -

- 나노분야 권위지 나노 레터스 6월 21일자 온라인판 게재 -

우리 대학 연구진이 차세대 ‘꿈의 신소재’로 불리는 그래핀의 기계적 특성을 밝히고 제어하는 데 성공했다.

우리 학교 EEWS대학원 박정영 교수가 나노과학기술대학원 김용현 교수와 공동으로 하나의 원자층으로 이루어진 그래핀을 불소화해 마찰력과 접착력을 제어하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

원자단위에서 그래핀에 대한 마찰력의 원리를 규명하고 제어하는 데 성공한 것은 이번 연구가 세계에서 처음인데 앞으로 나노 크기의 로봇 구동부 등 아주 미세한 부분의 윤활에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀은 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하면서도 구부려도 전기전도성이 유지돼 실리콘 반도체를 대체할 차세대 전자소자는 물론 휘어지는 디스플레이, 입는 컴퓨터 등 다양한 분야에 활용될 수 있어 ‘꿈의 신소재’로 불린다.

또 강철보다 200배 이상 강한 물성을 갖고 있어 기계 분야에도 응용가능성이 매우 높은 반면 마찰력과 접착력 등과 같은 기계적 성질에 대해서는 몇 가지 미해결 과제로 남아있었는데 이번 연구를 통해 상당부분 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

박 교수 연구팀은 그래핀을 플루오르화크세논(XeF₂) 가스에 넣고 열을 가해 하나의 원자층에 불소 결함을 갖고 있는 불소화된 개질 그래핀을 얻어냈다.

개질된 그래핀은 초고진공 원자력현미경에 넣고 마이크로 탐침을 사용, 시료의 표면을 스캔해 마찰력과 접착력 등의 역학적 특성을 측정했다.

연구팀은 실험 결과를 바탕으로 불소화된 그래핀은 기존보다 6배의 마찰력과 0.7배의 접착력을 나타내는 것을 밝혀냈다.

이와 함께 전기적인 측정을 통해 불소화를 확인하고 마찰력과 접착력의 원리를 분석해내 그래핀의 마찰력 변화에 대한 이론을 정립했다.

박정영 교수는 “꿈의 소재로 알려진 그래핀은 나노 스케일 기기의 구동부 윤활에 쓰일 수가 있어 이번 연구는 그래핀 기반의 작은 역학구동소자의 코팅 등의 응용을 가질 수 있다”고 말했다.

한편, 이번 연구 성과는 나노과학분야 권위 있는 학술지 ‘나노레터스(Nano Letters)" 6월 21일자 온라인판에 게재됐으며 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견 연구자지원사업의 지원을 받았다.

2012.07.02 조회수 20330