-

전기먹는 하마 ‘데이터센터’전력 감축기술 개발

- 전력소모 1/3이하로 줄인 0.75W급 초저전력100Gbps 이더넷 IC 개발 -

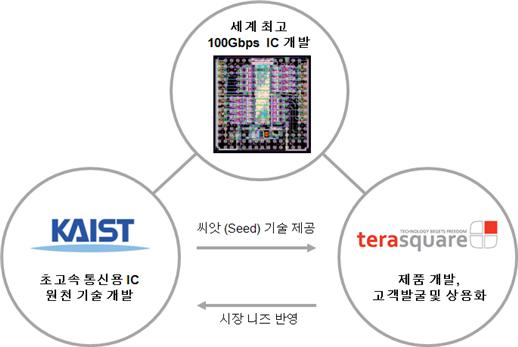

- KAIST가 핵심기술 개발하고 벤처기업에서 전체시스템 구성해 수 조원대 매출액 기대. “창조경제 모범답안 될 것” -

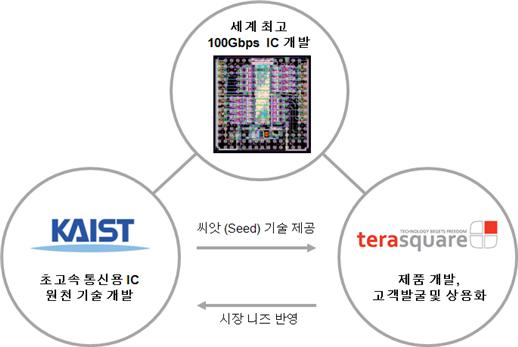

우리 학교 전기및전자공학과 배현민 교수는 자신이 창업한 벤처기업인

테라스퀘어와 공동으로 기존보다 전력소모를 1/3 이하로 줄인 0.75W급 초저전력 100Gbps(1초당 10억 비트) 이더넷

IC(Integrated Circuit, 집적회로)를 개발했다.

이번에 개발된 IC는 차세대 초소형 통신모듈(CFP4/QSFP28)에

탑재 가능한 세계에서 유일한 솔루션으로 경쟁사 대비 2년 정도 기술력이 앞서있다고 평가받고 있다. 2014년 본격 양산을 시작하면

2017년 1조원이상 규모로 성장할 것으로 예상되는 100Gbps 이더넷 IC분야에서 세계 시장을 선점할 것으로 기대된다.

전 세계 하루 평균 인터넷 검색량은 수십억 건. 하지만 검색 결과를 보여주는데 걸리는 시간은 평균 0.25초에 불과하다. 검색은 물론 사진과 동영상 등 수많은 정보를 저장하고 전송해주는 데이터 센터가 24시간 가동되기 때문이다.

이 같은 인터넷 기반 서비스가 가능하려면 데이터센터의 많은 저장능력과 속도향상이 필수적인데 이에 대한 전력소모 증가가 커다란 문제로 대두되고 있다.

2006년 미국의 데이터 센터는 연간 전력소비 가운데 1.5%(610억

kWh)로 나타났으며, 이 수치는 우리나라 가정에서 연간 소비되는 총 전력량과 맞먹는 수준이다. 미국이 지금과 같은 추세라면

2020년에는 10%를 차지할 것으로 예상하고 있어 이에 대한 대책이 절실하게 필요한 상황이다.

배 교수는 2007년 세계에서 가장 큰 통신모듈 회사인 미국 피니사르(Finisar)사 재직당시 세계 최초로 100Gbps 이더넷

IC를 개발한 세계적인 초고속회로 설계 전문가다. 배 교수가 개발한 IC는 2009년 상용화돼 지난 4년간 전 세계 시장을

선점했다.

배 교수는 2010년 KAIST 전기및전자공학과 교수로 부임해

테라스퀘어를 창업했다. KAIST와 테라스퀘어 공동연구팀은 올해 독창적인 구조로 기존보다 전력소모를 1/3이하(0.75W)로 줄인

100Gbps 이더넷 IC를 개발하는데 성공했다.

연구팀은 올 8월 상용화 전 단계인 시제품 개발을 마쳤다. 지난 9월 영국에서 열린 ‘2013 유럽 국제 광통신 전시회’에서 실시간 시연 및 전시를 진행했으며 같은달 세계최대의 통신장비업체인 C사에서 성공적으로 시연을 마쳤다.

이와 함께 연구팀이 개발한 IC는 지난달 열린 ‘제14회 대한민국 반도체 설계대전’에서 독창성과 파급효과를 인정받아 영예의 대통령상을 수상하기도 했다.

배현민 교수는 “이번에 개발한 초저전력 100Gbps 이더넷 IC 기술은

특정분야에 국한되는 것이 아니라 거의 모든 차세대 초고속 통신에 적용 가능한 기술로 향후 고속 USB, HDMI, TV

인터페이스 등 많은 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

또 “혁신을 지향하는 KAIST 연구원들은 기술적 장벽을 만드는

핵심기술을 개발하고, 경험 많은 테라스퀘어 엔지니어들은 이를 활용한 전체 시스템을 구성해 연구를 통한 혁신이 바로 제품으로

이어지게 하는 것이 최종 목표”라고 말했다.

테라스퀘어는 창업투자회사인 소프트뱅크벤처스로부터 총 45억의 투자를

받았으며 현재 15명이 일하고 있다. 지식경제부 해외인재 스카우팅 프로그램을 통해 세계 3위 반도체설계회사인 ‘마벨 반도체’에서

제품개발 총책임자로 근무했던 미국 반도체의 핵심인재인 박진호 최고기술책임자(CTO) 등 2명의 스타급 해외 인재가 최근 합류해

글로벌 벤처기업의 신화를 써나가고 있다.

붙임 : 그림설명

전기먹는 하마 ‘데이터센터’전력 감축기술 개발

- 전력소모 1/3이하로 줄인 0.75W급 초저전력100Gbps 이더넷 IC 개발 -

- KAIST가 핵심기술 개발하고 벤처기업에서 전체시스템 구성해 수 조원대 매출액 기대. “창조경제 모범답안 될 것” -

우리 학교 전기및전자공학과 배현민 교수는 자신이 창업한 벤처기업인

테라스퀘어와 공동으로 기존보다 전력소모를 1/3 이하로 줄인 0.75W급 초저전력 100Gbps(1초당 10억 비트) 이더넷

IC(Integrated Circuit, 집적회로)를 개발했다.

이번에 개발된 IC는 차세대 초소형 통신모듈(CFP4/QSFP28)에

탑재 가능한 세계에서 유일한 솔루션으로 경쟁사 대비 2년 정도 기술력이 앞서있다고 평가받고 있다. 2014년 본격 양산을 시작하면

2017년 1조원이상 규모로 성장할 것으로 예상되는 100Gbps 이더넷 IC분야에서 세계 시장을 선점할 것으로 기대된다.

전 세계 하루 평균 인터넷 검색량은 수십억 건. 하지만 검색 결과를 보여주는데 걸리는 시간은 평균 0.25초에 불과하다. 검색은 물론 사진과 동영상 등 수많은 정보를 저장하고 전송해주는 데이터 센터가 24시간 가동되기 때문이다.

이 같은 인터넷 기반 서비스가 가능하려면 데이터센터의 많은 저장능력과 속도향상이 필수적인데 이에 대한 전력소모 증가가 커다란 문제로 대두되고 있다.

2006년 미국의 데이터 센터는 연간 전력소비 가운데 1.5%(610억

kWh)로 나타났으며, 이 수치는 우리나라 가정에서 연간 소비되는 총 전력량과 맞먹는 수준이다. 미국이 지금과 같은 추세라면

2020년에는 10%를 차지할 것으로 예상하고 있어 이에 대한 대책이 절실하게 필요한 상황이다.

배 교수는 2007년 세계에서 가장 큰 통신모듈 회사인 미국 피니사르(Finisar)사 재직당시 세계 최초로 100Gbps 이더넷

IC를 개발한 세계적인 초고속회로 설계 전문가다. 배 교수가 개발한 IC는 2009년 상용화돼 지난 4년간 전 세계 시장을

선점했다.

배 교수는 2010년 KAIST 전기및전자공학과 교수로 부임해

테라스퀘어를 창업했다. KAIST와 테라스퀘어 공동연구팀은 올해 독창적인 구조로 기존보다 전력소모를 1/3이하(0.75W)로 줄인

100Gbps 이더넷 IC를 개발하는데 성공했다.

연구팀은 올 8월 상용화 전 단계인 시제품 개발을 마쳤다. 지난 9월 영국에서 열린 ‘2013 유럽 국제 광통신 전시회’에서 실시간 시연 및 전시를 진행했으며 같은달 세계최대의 통신장비업체인 C사에서 성공적으로 시연을 마쳤다.

이와 함께 연구팀이 개발한 IC는 지난달 열린 ‘제14회 대한민국 반도체 설계대전’에서 독창성과 파급효과를 인정받아 영예의 대통령상을 수상하기도 했다.

배현민 교수는 “이번에 개발한 초저전력 100Gbps 이더넷 IC 기술은

특정분야에 국한되는 것이 아니라 거의 모든 차세대 초고속 통신에 적용 가능한 기술로 향후 고속 USB, HDMI, TV

인터페이스 등 많은 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

또 “혁신을 지향하는 KAIST 연구원들은 기술적 장벽을 만드는

핵심기술을 개발하고, 경험 많은 테라스퀘어 엔지니어들은 이를 활용한 전체 시스템을 구성해 연구를 통한 혁신이 바로 제품으로

이어지게 하는 것이 최종 목표”라고 말했다.

테라스퀘어는 창업투자회사인 소프트뱅크벤처스로부터 총 45억의 투자를

받았으며 현재 15명이 일하고 있다. 지식경제부 해외인재 스카우팅 프로그램을 통해 세계 3위 반도체설계회사인 ‘마벨 반도체’에서

제품개발 총책임자로 근무했던 미국 반도체의 핵심인재인 박진호 최고기술책임자(CTO) 등 2명의 스타급 해외 인재가 최근 합류해

글로벌 벤처기업의 신화를 써나가고 있다.

붙임 : 그림설명

2013.11.18

조회수 17361

-

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

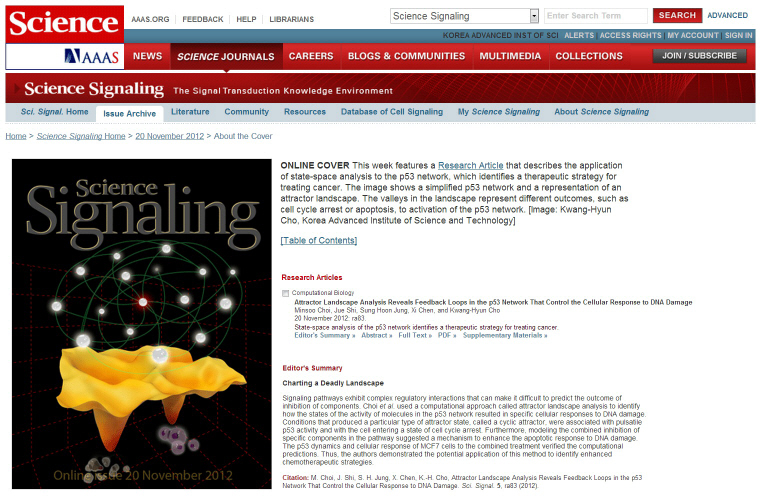

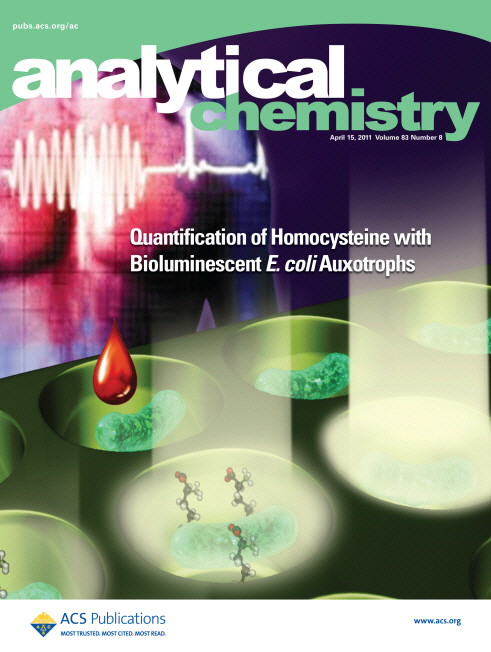

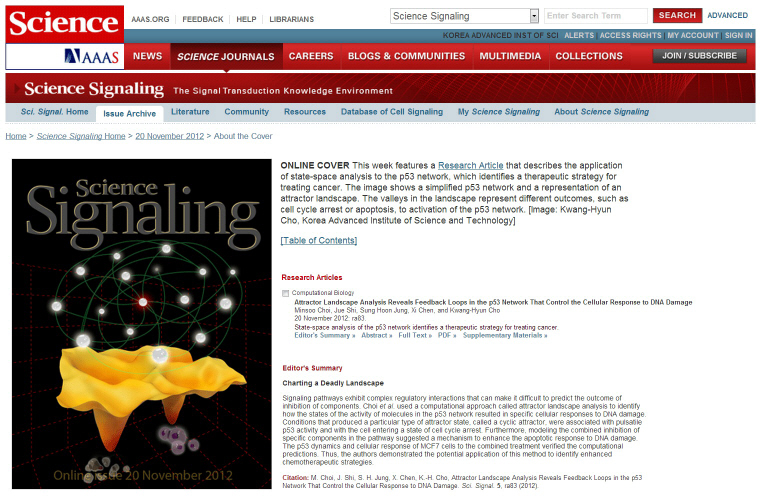

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23

조회수 18085

-

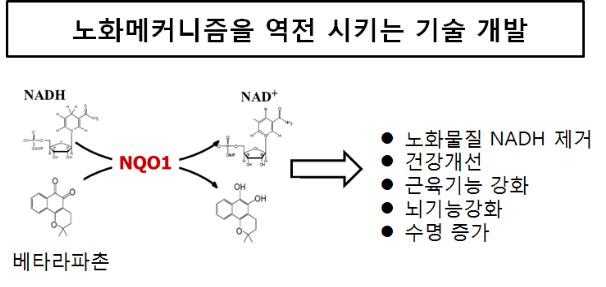

노화를 억제하면서 건강히 장수할 수 있도록 돕는 新물질 발견

김대수 교수

- PLoS One 발표,“암, 치매 및 파킨슨병 예방․치료에 한걸음 다가가”-

노화를 억제하면서 건강히 오래살 수 있도록 돕는 새로운 물질이 국내 연구진에 의해 발견됨에 따라, 건강한 삶을 오래 유지하고 싶은 인류의 꿈에 한걸음 다가서게 되었다.

우리 학교 생명과학과 김대수 교수(43세) 연구팀과 충남대 의과대학 및 산업체와의 공동연구로 진행된 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(전략연구)의 지원으로 수행되었고, 생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘플로스 원(PLoS One)’ 최신호(10월 11일자)에 게재되었다.(논문명: Beta-lapachone, a modulator of NAD metabolism, prevents health declines in aged mice)

사람이 건강하게 오래 살 수 있는 효과적인 방법은 식사량을 줄이거나(小食) 달리기와 같은 유산소운동을 하는 것이다.

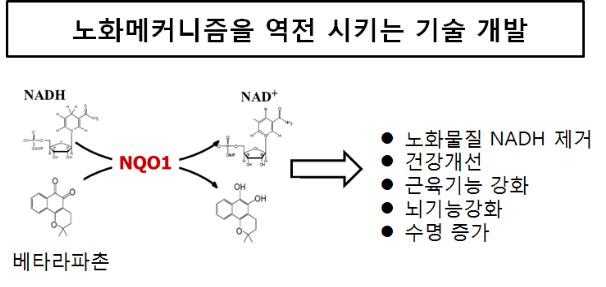

김대수 교수 연구팀은 우선 소식이나 유산소운동이 보조효소(NAD+*)를 증가시켜 세포의 노화를 억제한다는 점에 착안하였다. 연구팀은 천연화합물(베타-라파촌)로 효소(NQO1)를 활성화시키면, 적게 먹거나 별도의 운동을 하지 않아도 NAD+의 양이 증가됨을 규명하였다.

*) NAD+(니코틴아미드 디욱시뉴클레오타이드) : 이 보조효소가 세포내에서 증가하면 노화방지 효과가 있는 것으로 알려져 있음

**) 베타-라파촌(beta-lapachon) : 라파초 나무, 단삼 등 식물에 고농도로 함유된 천연화합물

또한 이미 노화가 진행된 생쥐들에게 베타-라파촌을 사료에 섞여 먹인 결과, 3개월이 경과되면 운동기능과 뇌기능이 모두 향상되어 건강하게 오래살 수 있음을 확인하였다. 특히 베타-라파촌은 동․서양에서 오랜 기간 사용해 온 약초의 주성분으로 만들어져, 머지않아 쉽게 상용화할 수 있는 것이 특징이다.

김대수 교수는 “지금까지 노화를 억제하는 약물들이 다수 개발되었지만, 사람에게 적용하는데 한계가 있었다. 우리 연구팀이 찾아낸 새로운 물질은 소식이나 운동으로 나타나는 효과를 그대로 모방하여 밝혀낸 것으로서, 향후 암, 치매 및 파킨슨병과 같은 노인성 질환을 예방하고 치료하는데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

노화를 억제하면서 건강히 장수할 수 있도록 돕는 新물질 발견

김대수 교수

- PLoS One 발표,“암, 치매 및 파킨슨병 예방․치료에 한걸음 다가가”-

노화를 억제하면서 건강히 오래살 수 있도록 돕는 새로운 물질이 국내 연구진에 의해 발견됨에 따라, 건강한 삶을 오래 유지하고 싶은 인류의 꿈에 한걸음 다가서게 되었다.

우리 학교 생명과학과 김대수 교수(43세) 연구팀과 충남대 의과대학 및 산업체와의 공동연구로 진행된 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(전략연구)의 지원으로 수행되었고, 생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘플로스 원(PLoS One)’ 최신호(10월 11일자)에 게재되었다.(논문명: Beta-lapachone, a modulator of NAD metabolism, prevents health declines in aged mice)

사람이 건강하게 오래 살 수 있는 효과적인 방법은 식사량을 줄이거나(小食) 달리기와 같은 유산소운동을 하는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 우선 소식이나 유산소운동이 보조효소(NAD+*)를 증가시켜 세포의 노화를 억제한다는 점에 착안하였다. 연구팀은 천연화합물(베타-라파촌)로 효소(NQO1)를 활성화시키면, 적게 먹거나 별도의 운동을 하지 않아도 NAD+의 양이 증가됨을 규명하였다.

*) NAD+(니코틴아미드 디욱시뉴클레오타이드) : 이 보조효소가 세포내에서 증가하면 노화방지 효과가 있는 것으로 알려져 있음

**) 베타-라파촌(beta-lapachon) : 라파초 나무, 단삼 등 식물에 고농도로 함유된 천연화합물

또한 이미 노화가 진행된 생쥐들에게 베타-라파촌을 사료에 섞여 먹인 결과, 3개월이 경과되면 운동기능과 뇌기능이 모두 향상되어 건강하게 오래살 수 있음을 확인하였다. 특히 베타-라파촌은 동․서양에서 오랜 기간 사용해 온 약초의 주성분으로 만들어져, 머지않아 쉽게 상용화할 수 있는 것이 특징이다.

김대수 교수는 “지금까지 노화를 억제하는 약물들이 다수 개발되었지만, 사람에게 적용하는데 한계가 있었다. 우리 연구팀이 찾아낸 새로운 물질은 소식이나 운동으로 나타나는 효과를 그대로 모방하여 밝혀낸 것으로서, 향후 암, 치매 및 파킨슨병과 같은 노인성 질환을 예방하고 치료하는데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.10.24

조회수 21617

-

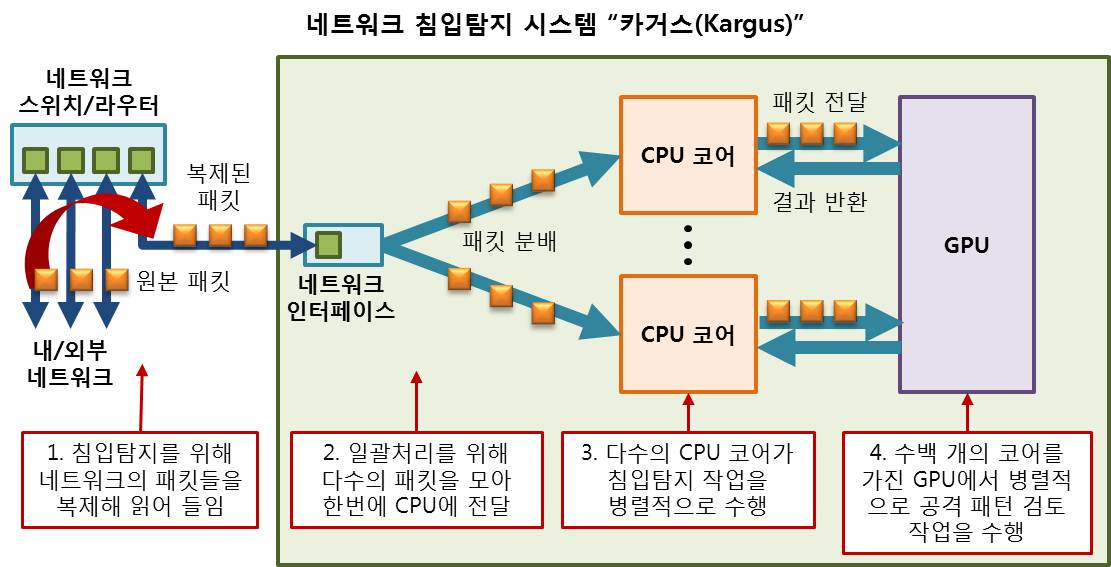

세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

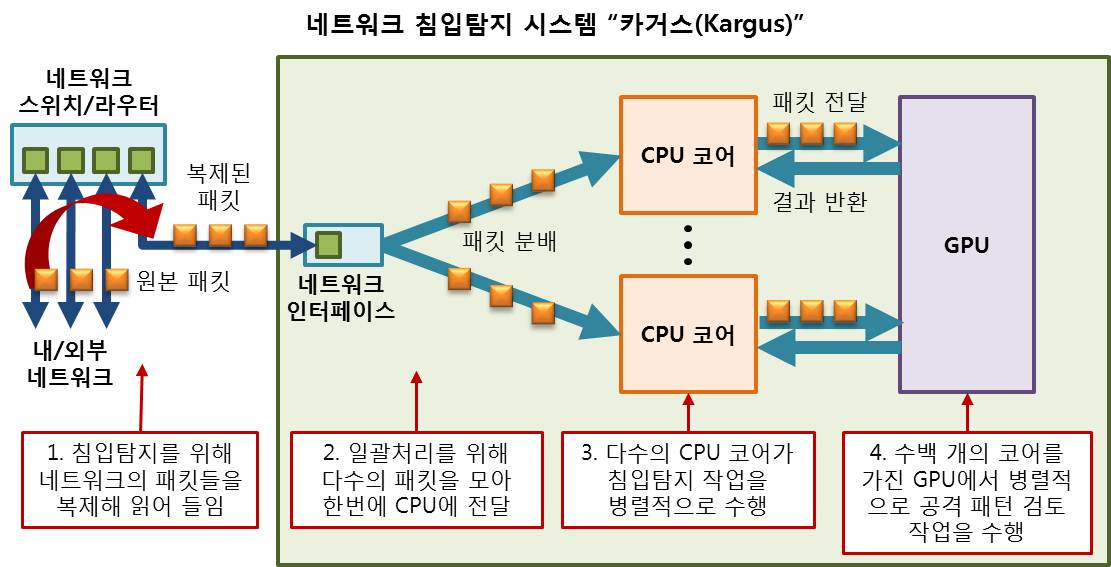

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

2012.09.05

조회수 22147

-

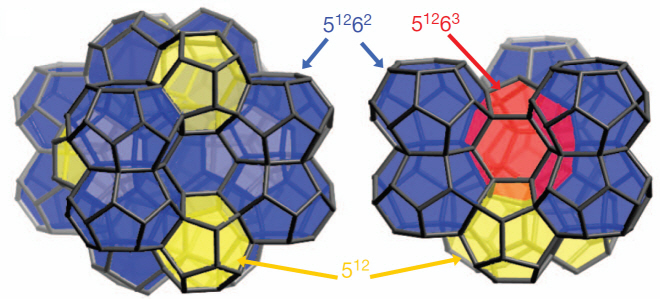

연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.

과학자들은 그 동안 연성물질(solidified version of soft matter systems)에서 발견되는 메조포러스 준결정 구조를 체계적으로 설명하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 하지만, 이번 연구를 통해 얻은 연성물질 내 준결정 성장에 대한 이론적인 근거는 앞으로 이 분야에 대한 연구를 촉진시켜 나노 구조를 가진 신소재 물질 개발에 박차를 가할 것으로 예측된다.

연성물질의 메조포러스 준결정은 높은 대칭균형(high symmetry)과 나노 스케일(nano scale)보다 더 큰 특성적 크기(large characteristic length scale)를 가지고 있어 광학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 물질을 구현할 수 있다.

이를 활용하면 태양광을 사용하는 친환경적 에너지 저장 및 변환 기술 개발에 응용되어 지속가능한 에너지의 저장, 사용 및 재생산 기술 발전에 큰 도움을 줄 것으로 예상된다.

테라사키 교수 연구팀은 메조포러스 준결정 실리카 합성에 성공하고 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy)을 통해 실리카 입자 중앙에 12각형 기둥 모양의 순결정이 형성되어 있으며, 전자회절 무늬에서(electron diffraction pattern) 12각형의 회전대칭 무늬(rotational symmetry)가 순결정 주위에 형성되는 것을 증명하였다.

준결정(quasicrystal)은 준주기적 결정(quasiperiodic crystal)의 줄임말로서 금속 같은 일정한 규칙으로 배열된 결정 물질과 유리와 같은 비결정 물질의 중간 성질을 가지는 제 3의 고체(solid)로 최근 발견되었으며 2011년에는 노벨화학상이 이 분야 연구에 수여되기도 했다.

많은 양의 기공(porous)을 지닌 다공성 물질을 준결정으로 제조 하게 되면 기공들의 결정 구조를 ‘타일을 붙이듯(tiling)’ 원하는 방식대로 디자인 하고 성질을 조절하게 되어 다양한 분야에 필요한 새로운 소재를 개발하고 생산할 수 있게 된다.

테라사키 교수는 “높은 대칭성(high symmetry)을 가지는 준결정의 발견은 물질의 광학적 성질을 쉽게 조절해 가시광 영역대의 포토닉 크리스탈을 구현할 수 있다”며 “물질의 광학적 에너지 흡수를 조절 할 수 있는 이 기술은 향후 에너지 저장(energy harvesting)의 핵심기술이 될 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원의 오사무 테라사키 교수와 스웨덴 스톡홀름(Stockholm University) 대학과 공동으로 수행되었다.(끝)

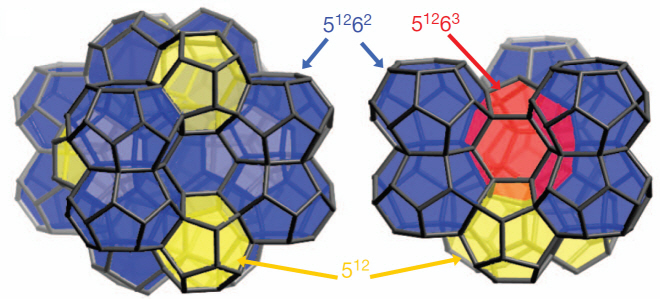

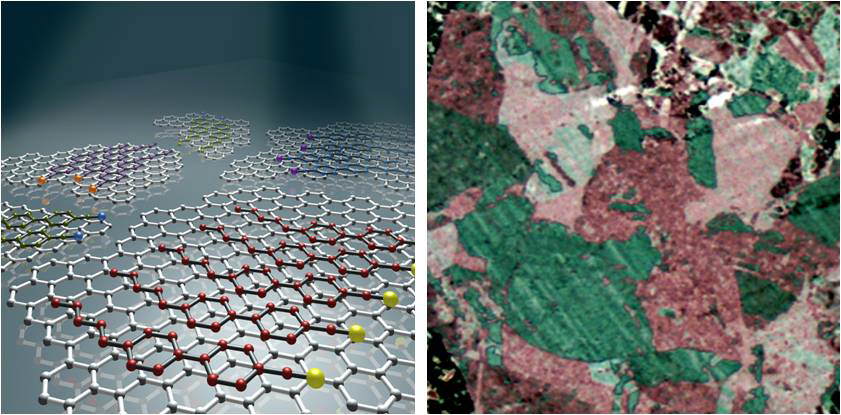

그림 1. 물질에서의 원자 배열 방법에 따라 구분되는 결정, 준결정과 비결정을 나타낸 모식도. 일반적으로는 원자가 일정한 패턴을 가지고 배열되어 있는 것을 결정, 그렇지 않은 것을 비결정이라고 하였으나, 준결정은 결정에서의 원자배열을 가지지는 않지만 정돈 되어 있는 구조이다. 투과전자현미경에서의 회절무늬를 보고 준결정을 판단할 수 있다.

그림 2. 메조포러스 실리카 준결정의 실제 모양과 원자 배열을 나타내는 투과전자현미경 이미지. 투과전자현미경으로부터 메조포러스 실리카가 12각형 기둥 모양을 하고 있음을 알 수 있으며(왼쪽 위의 이미지), 이는 투과전자현미경의 회절무늬에서도 나타난다(왼쪽 아래 이미지). 고배율의 투과전자현미경은 메조포러스 실리카의 실제 구조를 나타내고 있다(오른쪽).

그림 3. 메조포러스 실리카 준결정의 결정구조를 3차원 모델로 나타낸 모식도. 각각 다른 세 가지 다각형이 서로 정돈되어 결합해 메조포러스 준결정을 구성한다.

연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.

과학자들은 그 동안 연성물질(solidified version of soft matter systems)에서 발견되는 메조포러스 준결정 구조를 체계적으로 설명하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 하지만, 이번 연구를 통해 얻은 연성물질 내 준결정 성장에 대한 이론적인 근거는 앞으로 이 분야에 대한 연구를 촉진시켜 나노 구조를 가진 신소재 물질 개발에 박차를 가할 것으로 예측된다.

연성물질의 메조포러스 준결정은 높은 대칭균형(high symmetry)과 나노 스케일(nano scale)보다 더 큰 특성적 크기(large characteristic length scale)를 가지고 있어 광학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 물질을 구현할 수 있다.

이를 활용하면 태양광을 사용하는 친환경적 에너지 저장 및 변환 기술 개발에 응용되어 지속가능한 에너지의 저장, 사용 및 재생산 기술 발전에 큰 도움을 줄 것으로 예상된다.

테라사키 교수 연구팀은 메조포러스 준결정 실리카 합성에 성공하고 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy)을 통해 실리카 입자 중앙에 12각형 기둥 모양의 순결정이 형성되어 있으며, 전자회절 무늬에서(electron diffraction pattern) 12각형의 회전대칭 무늬(rotational symmetry)가 순결정 주위에 형성되는 것을 증명하였다.

준결정(quasicrystal)은 준주기적 결정(quasiperiodic crystal)의 줄임말로서 금속 같은 일정한 규칙으로 배열된 결정 물질과 유리와 같은 비결정 물질의 중간 성질을 가지는 제 3의 고체(solid)로 최근 발견되었으며 2011년에는 노벨화학상이 이 분야 연구에 수여되기도 했다.

많은 양의 기공(porous)을 지닌 다공성 물질을 준결정으로 제조 하게 되면 기공들의 결정 구조를 ‘타일을 붙이듯(tiling)’ 원하는 방식대로 디자인 하고 성질을 조절하게 되어 다양한 분야에 필요한 새로운 소재를 개발하고 생산할 수 있게 된다.

테라사키 교수는 “높은 대칭성(high symmetry)을 가지는 준결정의 발견은 물질의 광학적 성질을 쉽게 조절해 가시광 영역대의 포토닉 크리스탈을 구현할 수 있다”며 “물질의 광학적 에너지 흡수를 조절 할 수 있는 이 기술은 향후 에너지 저장(energy harvesting)의 핵심기술이 될 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원의 오사무 테라사키 교수와 스웨덴 스톡홀름(Stockholm University) 대학과 공동으로 수행되었다.(끝)

그림 1. 물질에서의 원자 배열 방법에 따라 구분되는 결정, 준결정과 비결정을 나타낸 모식도. 일반적으로는 원자가 일정한 패턴을 가지고 배열되어 있는 것을 결정, 그렇지 않은 것을 비결정이라고 하였으나, 준결정은 결정에서의 원자배열을 가지지는 않지만 정돈 되어 있는 구조이다. 투과전자현미경에서의 회절무늬를 보고 준결정을 판단할 수 있다.

그림 2. 메조포러스 실리카 준결정의 실제 모양과 원자 배열을 나타내는 투과전자현미경 이미지. 투과전자현미경으로부터 메조포러스 실리카가 12각형 기둥 모양을 하고 있음을 알 수 있으며(왼쪽 위의 이미지), 이는 투과전자현미경의 회절무늬에서도 나타난다(왼쪽 아래 이미지). 고배율의 투과전자현미경은 메조포러스 실리카의 실제 구조를 나타내고 있다(오른쪽).

그림 3. 메조포러스 실리카 준결정의 결정구조를 3차원 모델로 나타낸 모식도. 각각 다른 세 가지 다각형이 서로 정돈되어 결합해 메조포러스 준결정을 구성한다.

2012.07.24

조회수 22199

-

단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.01

조회수 24470

-

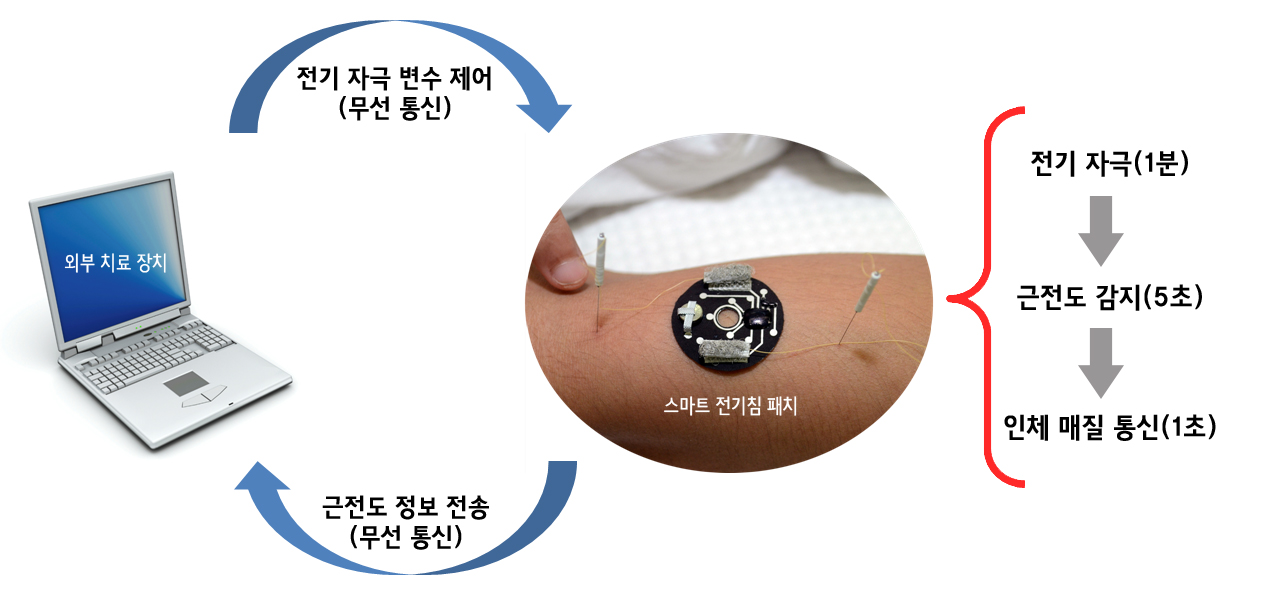

초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

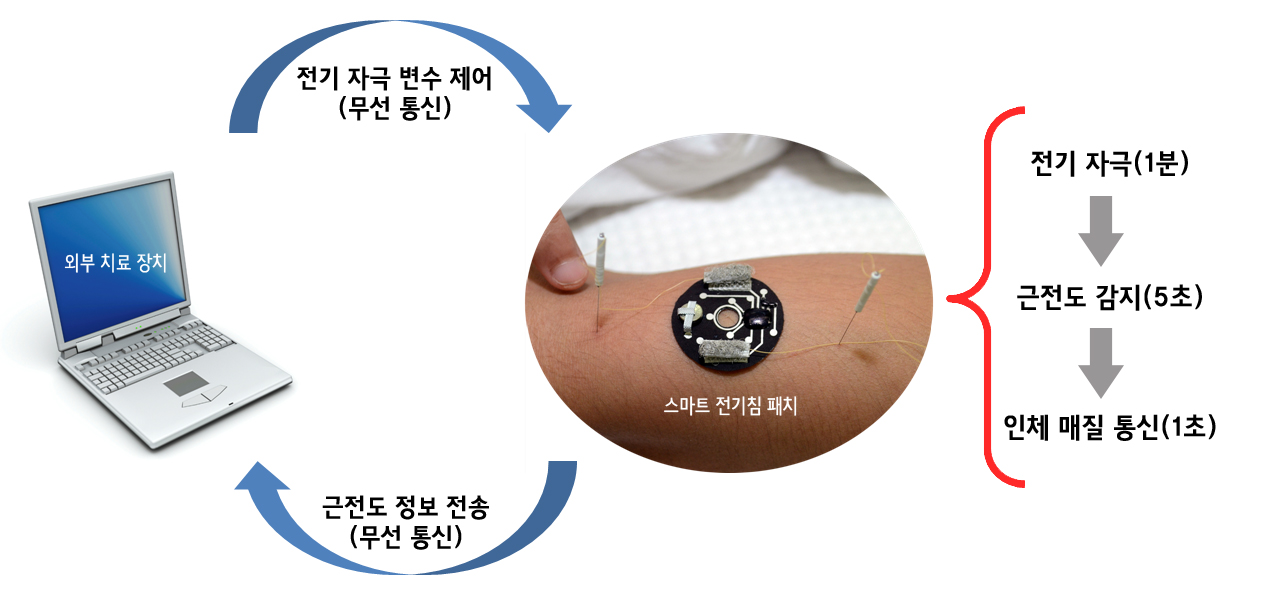

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

2012.03.08

조회수 23443

-

전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.02.28

조회수 23687

-

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

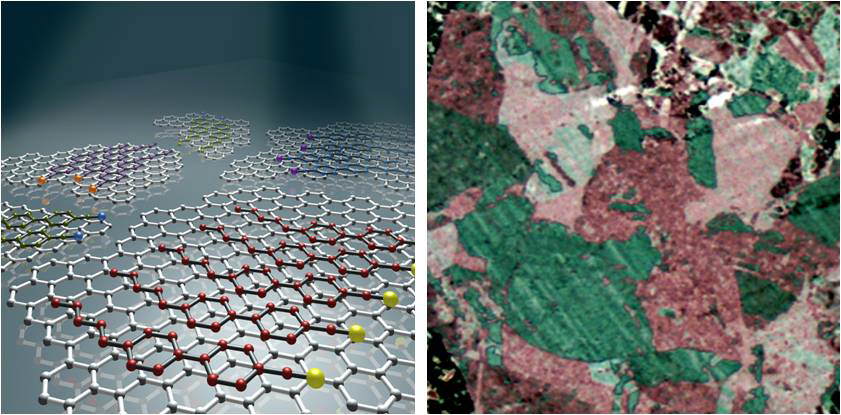

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28

조회수 23331

-

꿈의 신소재 ‘그래핀’ 활용한 차세대 메모리 소자 개발

[그림] 기존 실리콘 기반 전하포획방식 플래쉬 메모리 소자에 그래핀 전극이 도입된 모식도

- Nano Letters지 발표,“기존 생산라인을 그대로 이용하여 바로 양산할 수 있는 차세대 플래시 메모리 소자”-

금속 전극을 그래핀*으로 대체하면 기존의 플래시 메모리** 소자의 성능과 신뢰도가 획기적으로 개선된다는 사실이 국내 연구진에 의해 규명되었다.

조병진 교수(한국과학기술원)가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 미래기반기술개발사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지에 온라인 속보(11월 22일)로 게재되었다.

(논문명 : Graphene Gate Electrode for MOS Structure-based Electronic Devices)

특히, 이번 연구성과는 그래핀이 먼 미래의 반도체 소자가 아닌 현재 양산 중인 반도체 소자에도 바로 활용할 수 있는 소재인 점을 증명한 첫 사례라는 점에서 그 의미가 크다.

* 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

** 플래시 메모리(Flash Memory) : 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 계속 유지하는 컴퓨터 기억장치의 일종으로, 스마트폰, 노트북, 디지털 카메라 등 전자장치에 폭넓게 사용됨

조병진 교수 연구팀은 기존의 실리콘 기반의 반도체 소자(전계효과 트랜지스터*)에서 금속 게이트 전극을 그래핀 전극으로 대체하면, 미래의 반도체 시장에서 요구하는 성능과 신뢰도를 확보할 수 있다는 사실을 밝혀냈다. 이 기술은 기존의 반도체 제조 공정에서 크게 바뀌는 부분이 없어서 머지않아 양산에 적용할 수 있다.

* 전계효과 트랜지스터(field effect transistor) : 전압(게이트 전압)으로 전류(드레인 전류)를 제어하는 형식의 가장 일반적이고 광범위하게 쓰이고 있는 반도체 소자

최근 그래핀의 우수한 전기적 특성을 활용하여 초고속 반도체, 신개념 로직 반도체* 등을 구현하기 위해 전 세계적으로 활발히 연구되고 있지만, 10~20년 후에나 상용화될 수 있는 기초․원천연구가 대부분이다.

※ 로직(Logic) 반도체 : 기억 기능을 하는 메모리 반도체와는 달리 데이터를 연산․처리하는 반도체

또한 지금까지 그래핀을 현재 세계 반도체 시장의 핵심 주류인 실리콘 기반 전자소자의 한 부분으로서 적용한 적은 없었다.

현재 국내외 기업에서는 20나노미터* 이하 급에서 사용될 것으로 예상되는 전하포획방식**의 플래시 메모리 소자를 연구 개발 중이다. 하지만 이 방식의 플래시 소자는 데이터 보존 특성이 시장의 요구조건(멀티비트 동작 시 섭씨 150도에서 10년 이상 데이터 보존 등)을 아직 충족시키지 못해 현재까지 대량으로 상용화되지 못하고 있다.

* 나노미터(nano meter) : 10억분의 1미터로, 1나노미터는 대략 성인 머리카락 굵기의 10만분의 1

** 전하포획 플래시(Charge Trap Flash) 메모리 : 전하를 기존의 도체가 아닌 부도체 물질에 저장하는 방식으로, 새로운 반도체 나노공정을 이용해 개발한 비휘발성 메모리

그러나 이번 성과는 현재 국내외 기업들이 집중적으로 연구개발하고 있는 전하포획방식의 플래시 메모리 소자에 그래핀 전극을 사용하면, 데이터 보존 특성이 바로 시판할 수 있는 성능과 신뢰도로 크게 개선(데이터 10% 손실시간 기준으로 기존 소자에 비해 10,000배 개선)될 뿐만 아니라, 데이터 씀과 지움 간의 전압차이가 70%나 개선되는 등 20나노미터이하의 플래시 메모리 소자의 상용화에 가장 큰 기술적 장벽을 극복할 수 있음을 실험으로 증명하였다.

이것은 그래핀이 세상에서 존재할 수 있는 가장 얇은 단원자층 물질이고 신축성과 유연성이 뛰어나, 기존의 금속 전극과는 달리 전극 아래에 위치한 게이트 유전막에 기계적 스트레스를 발생시키지 않기 때문인 것으로 확인되었다. 또한 이번 연구를 통해 그래핀이 갖는 큰 일함수*도 데이터 보존 특성을 향상시킬 수 있는 또 다른 장점으로 파악되었다.

※ 일함수(Work function) : 물질 내에 있는 전자 하나를 밖으로 끌어내는데 필요한 최소의 일(에너지)

조병진 교수는 “이번 연구결과는 새로운 나노기술을 기존의 반도체기술에 융합하여 기존 기술의 한계를 극복한 대표적인 예로서, 그래핀이 먼 미래만의 소재가 아닌 지금 또는 바로 다음 세대 반도체 핵심 소자에 즉시 적용될 수 있음을 보여주는 첫 사례이다. 또한 이번 연구결과를 응용해서 그래핀을 플래시 메모리 소자뿐만 아니라 자동차 전자제어장치, 군사용 및 의료 시스템 등 반도체 소자의 신뢰성이 특별히 중요한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

조병진 교수와 함께 이번 연구에 함께 참여한 연구팀, (뒷줄 왼쪽부터) 신우철 학생, 박종경 학생, 송승민 학생

꿈의 신소재 ‘그래핀’ 활용한 차세대 메모리 소자 개발

[그림] 기존 실리콘 기반 전하포획방식 플래쉬 메모리 소자에 그래핀 전극이 도입된 모식도

- Nano Letters지 발표,“기존 생산라인을 그대로 이용하여 바로 양산할 수 있는 차세대 플래시 메모리 소자”-

금속 전극을 그래핀*으로 대체하면 기존의 플래시 메모리** 소자의 성능과 신뢰도가 획기적으로 개선된다는 사실이 국내 연구진에 의해 규명되었다.

조병진 교수(한국과학기술원)가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 오세정)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 미래기반기술개발사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지에 온라인 속보(11월 22일)로 게재되었다.

(논문명 : Graphene Gate Electrode for MOS Structure-based Electronic Devices)

특히, 이번 연구성과는 그래핀이 먼 미래의 반도체 소자가 아닌 현재 양산 중인 반도체 소자에도 바로 활용할 수 있는 소재인 점을 증명한 첫 사례라는 점에서 그 의미가 크다.

* 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

** 플래시 메모리(Flash Memory) : 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 계속 유지하는 컴퓨터 기억장치의 일종으로, 스마트폰, 노트북, 디지털 카메라 등 전자장치에 폭넓게 사용됨

조병진 교수 연구팀은 기존의 실리콘 기반의 반도체 소자(전계효과 트랜지스터*)에서 금속 게이트 전극을 그래핀 전극으로 대체하면, 미래의 반도체 시장에서 요구하는 성능과 신뢰도를 확보할 수 있다는 사실을 밝혀냈다. 이 기술은 기존의 반도체 제조 공정에서 크게 바뀌는 부분이 없어서 머지않아 양산에 적용할 수 있다.

* 전계효과 트랜지스터(field effect transistor) : 전압(게이트 전압)으로 전류(드레인 전류)를 제어하는 형식의 가장 일반적이고 광범위하게 쓰이고 있는 반도체 소자

최근 그래핀의 우수한 전기적 특성을 활용하여 초고속 반도체, 신개념 로직 반도체* 등을 구현하기 위해 전 세계적으로 활발히 연구되고 있지만, 10~20년 후에나 상용화될 수 있는 기초․원천연구가 대부분이다.

※ 로직(Logic) 반도체 : 기억 기능을 하는 메모리 반도체와는 달리 데이터를 연산․처리하는 반도체

또한 지금까지 그래핀을 현재 세계 반도체 시장의 핵심 주류인 실리콘 기반 전자소자의 한 부분으로서 적용한 적은 없었다.

현재 국내외 기업에서는 20나노미터* 이하 급에서 사용될 것으로 예상되는 전하포획방식**의 플래시 메모리 소자를 연구 개발 중이다. 하지만 이 방식의 플래시 소자는 데이터 보존 특성이 시장의 요구조건(멀티비트 동작 시 섭씨 150도에서 10년 이상 데이터 보존 등)을 아직 충족시키지 못해 현재까지 대량으로 상용화되지 못하고 있다.

* 나노미터(nano meter) : 10억분의 1미터로, 1나노미터는 대략 성인 머리카락 굵기의 10만분의 1

** 전하포획 플래시(Charge Trap Flash) 메모리 : 전하를 기존의 도체가 아닌 부도체 물질에 저장하는 방식으로, 새로운 반도체 나노공정을 이용해 개발한 비휘발성 메모리

그러나 이번 성과는 현재 국내외 기업들이 집중적으로 연구개발하고 있는 전하포획방식의 플래시 메모리 소자에 그래핀 전극을 사용하면, 데이터 보존 특성이 바로 시판할 수 있는 성능과 신뢰도로 크게 개선(데이터 10% 손실시간 기준으로 기존 소자에 비해 10,000배 개선)될 뿐만 아니라, 데이터 씀과 지움 간의 전압차이가 70%나 개선되는 등 20나노미터이하의 플래시 메모리 소자의 상용화에 가장 큰 기술적 장벽을 극복할 수 있음을 실험으로 증명하였다.

이것은 그래핀이 세상에서 존재할 수 있는 가장 얇은 단원자층 물질이고 신축성과 유연성이 뛰어나, 기존의 금속 전극과는 달리 전극 아래에 위치한 게이트 유전막에 기계적 스트레스를 발생시키지 않기 때문인 것으로 확인되었다. 또한 이번 연구를 통해 그래핀이 갖는 큰 일함수*도 데이터 보존 특성을 향상시킬 수 있는 또 다른 장점으로 파악되었다.

※ 일함수(Work function) : 물질 내에 있는 전자 하나를 밖으로 끌어내는데 필요한 최소의 일(에너지)

조병진 교수는 “이번 연구결과는 새로운 나노기술을 기존의 반도체기술에 융합하여 기존 기술의 한계를 극복한 대표적인 예로서, 그래핀이 먼 미래만의 소재가 아닌 지금 또는 바로 다음 세대 반도체 핵심 소자에 즉시 적용될 수 있음을 보여주는 첫 사례이다. 또한 이번 연구결과를 응용해서 그래핀을 플래시 메모리 소자뿐만 아니라 자동차 전자제어장치, 군사용 및 의료 시스템 등 반도체 소자의 신뢰성이 특별히 중요한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

조병진 교수와 함께 이번 연구에 함께 참여한 연구팀, (뒷줄 왼쪽부터) 신우철 학생, 박종경 학생, 송승민 학생

2011.11.21

조회수 24171

-

난소암환자의 보다 정확한 생존기간 예측 가능해져

- “개인 맞춤형 의약품 개발에 핵심 기술이 될 것” -

난소암환자의 생존기간 예측이 한층 더 정확해진다!

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 난소암환자의 선천적 유전특징과 후천적 유전자 발현특성이 복합적으로 영향을 미친다는 결과를 이용해 암환자의 생존기간을 보다 정확하게 예측하는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 개인맞춤형 의약품개발에 핵심기술이 될 전망이다.

기존의 난소암환자 생존기간 예측을 위해 특이 유전자형과 유전자 발현 특성을 각각 찾는 데 초점을 맞추고 있었다. 그러나 암과 같이 개인의 유전적 특성과 후천적 요인에 따른 유전자 발현 패턴이 복합적으로 작용하는 복합질환의 치료효과와 생존기간을 예측하기에는 역부족이었다.

연구팀은 생물정보학(Bioinformatics) 기술 중 하나인 상호연관 네트워크 모델링을 이용해 개인별 유전자의 특징과 발현특성을 분석했다. 이를 생존기간의 인자로 사용해 난소암환자 생존기간 예측의 정확도를 13% 이상 높일 수 있었다.

또한, 항암치료 후 결과의 개인차를 유발하는 유전적 특성과 유전자 발현패턴의 상호작용모델을 제시함으로써 개인차에 의한 항암 치료 생존기간의 예측이 가능해졌다.

이도헌 교수는 “최근 전 세계적으로 차세대 유전자 연구와 개인 맞춤형 치료제 개발이 본격화되고 있는 시기”라며 “이번 연구 결과는 난소암 환자의 생존기간 예측 및 개인별 특성에 따른 맞춤형 치료의 기반이 될 것이다”라고 말했다.

KAIST 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수, 백효정 박사과정 학생, 김준호 박사과정 학생, 하버드대 이은정 박사, 삼성SDS 박인호 박사가 공동으로 실시한 이번 연구는 세계적 학술지인 ‘지노믹스(Genomics)’지 6월호 표지 논문으로 선정됐다.

난소암환자의 보다 정확한 생존기간 예측 가능해져

- “개인 맞춤형 의약품 개발에 핵심 기술이 될 것” -

난소암환자의 생존기간 예측이 한층 더 정확해진다!

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 난소암환자의 선천적 유전특징과 후천적 유전자 발현특성이 복합적으로 영향을 미친다는 결과를 이용해 암환자의 생존기간을 보다 정확하게 예측하는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 개인맞춤형 의약품개발에 핵심기술이 될 전망이다.

기존의 난소암환자 생존기간 예측을 위해 특이 유전자형과 유전자 발현 특성을 각각 찾는 데 초점을 맞추고 있었다. 그러나 암과 같이 개인의 유전적 특성과 후천적 요인에 따른 유전자 발현 패턴이 복합적으로 작용하는 복합질환의 치료효과와 생존기간을 예측하기에는 역부족이었다.

연구팀은 생물정보학(Bioinformatics) 기술 중 하나인 상호연관 네트워크 모델링을 이용해 개인별 유전자의 특징과 발현특성을 분석했다. 이를 생존기간의 인자로 사용해 난소암환자 생존기간 예측의 정확도를 13% 이상 높일 수 있었다.

또한, 항암치료 후 결과의 개인차를 유발하는 유전적 특성과 유전자 발현패턴의 상호작용모델을 제시함으로써 개인차에 의한 항암 치료 생존기간의 예측이 가능해졌다.

이도헌 교수는 “최근 전 세계적으로 차세대 유전자 연구와 개인 맞춤형 치료제 개발이 본격화되고 있는 시기”라며 “이번 연구 결과는 난소암 환자의 생존기간 예측 및 개인별 특성에 따른 맞춤형 치료의 기반이 될 것이다”라고 말했다.

KAIST 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수, 백효정 박사과정 학생, 김준호 박사과정 학생, 하버드대 이은정 박사, 삼성SDS 박인호 박사가 공동으로 실시한 이번 연구는 세계적 학술지인 ‘지노믹스(Genomics)’지 6월호 표지 논문으로 선정됐다.

2011.06.28

조회수 18928

-

신개념 심혈관질환 진단시스템 개발

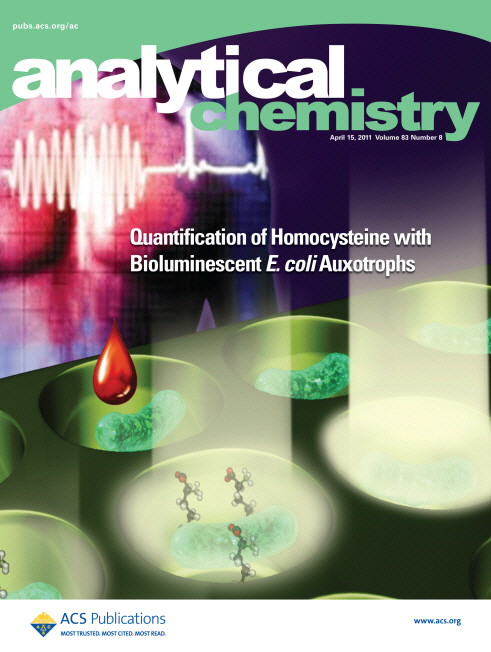

- 심혈관질환 진단을 위한 호모시스테인 분석법 개발 연구에 큰 진보- 분석화학분야 세계적 학술지‘어널리티컬 케미스트리誌’4월호 표지논문 선정

신속하고 간편한 신개념 심혈관질환 진단시스템이 국내연구진에의해 개발됐다.

우리학교 생명화학공학과 박현규 교수는 대장균을 이용해 심혈관질환을 유발하는 혈액 속 호모시스테인(Homocysteine)의 농도를 분석하는 기술을 개발했다.

연구팀은 유전자 재조합을 통해 서로 다른 두 개의 생물발광 대장균 영양요구주를 만들어 호모시스테인에 대한 두 균주의 성장차이를 생물발광 신호로 분석했다.

이 기술은 많은 수의 혈액 샘플을 대량으로 동시에 분석할 수 있어 매우 경제적이기 때문에 최근 급성장하는 호모시스테인 정량검사 분야의 상업화에 커다란 진보를 일궈낸 것으로 평가받고 있다.

기존의 효소반응 또는 고성능 액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography)를 이용하는 방법은 비교적 긴 시간이 소요되며 가격이 비싼 단점이 있었다.

연구팀은 이를 극복해 아무런 추가 조작 없이 유전자 재조합 대장균을 배양하고 이에 따라 자동적으로 생성되는 발광신호를 측정함으로써 호모시스테인을 매우 신속하고 간편하게 측정할 수 있었다.

박현규 교수는 “이 기술은 심혈관질환을 유발하는 호모시스테인을 유전자 재조합 대장균을 이용해 정확하게 분석하는 신개념 분석법으로 학계에서 최초로 발표된 신기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 그 중요성을 인정받아 분석화학 분야의 세계적인 학술지인 ‘어낼리티컬 케미스트리(Analytical Chemistry)’ 4월호(4월 15일자) 표지논문으로 선정됐다.

한편, 생명화학공학과 박현규 교수와 우민아 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 한국연구재단(이사장 오세정)이 시행하는 ‘중견연구자지원사업(도약연구)’의 지원을 받아 수행됐다.

신개념 심혈관질환 진단시스템 개발

- 심혈관질환 진단을 위한 호모시스테인 분석법 개발 연구에 큰 진보- 분석화학분야 세계적 학술지‘어널리티컬 케미스트리誌’4월호 표지논문 선정

신속하고 간편한 신개념 심혈관질환 진단시스템이 국내연구진에의해 개발됐다.

우리학교 생명화학공학과 박현규 교수는 대장균을 이용해 심혈관질환을 유발하는 혈액 속 호모시스테인(Homocysteine)의 농도를 분석하는 기술을 개발했다.

연구팀은 유전자 재조합을 통해 서로 다른 두 개의 생물발광 대장균 영양요구주를 만들어 호모시스테인에 대한 두 균주의 성장차이를 생물발광 신호로 분석했다.

이 기술은 많은 수의 혈액 샘플을 대량으로 동시에 분석할 수 있어 매우 경제적이기 때문에 최근 급성장하는 호모시스테인 정량검사 분야의 상업화에 커다란 진보를 일궈낸 것으로 평가받고 있다.

기존의 효소반응 또는 고성능 액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography)를 이용하는 방법은 비교적 긴 시간이 소요되며 가격이 비싼 단점이 있었다.

연구팀은 이를 극복해 아무런 추가 조작 없이 유전자 재조합 대장균을 배양하고 이에 따라 자동적으로 생성되는 발광신호를 측정함으로써 호모시스테인을 매우 신속하고 간편하게 측정할 수 있었다.

박현규 교수는 “이 기술은 심혈관질환을 유발하는 호모시스테인을 유전자 재조합 대장균을 이용해 정확하게 분석하는 신개념 분석법으로 학계에서 최초로 발표된 신기술이다”라고 말했다.

이번 연구는 그 중요성을 인정받아 분석화학 분야의 세계적인 학술지인 ‘어낼리티컬 케미스트리(Analytical Chemistry)’ 4월호(4월 15일자) 표지논문으로 선정됐다.

한편, 생명화학공학과 박현규 교수와 우민아 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 한국연구재단(이사장 오세정)이 시행하는 ‘중견연구자지원사업(도약연구)’의 지원을 받아 수행됐다.

2011.04.27

조회수 18685

전기먹는 하마 ‘데이터센터’전력 감축기술 개발

- 전력소모 1/3이하로 줄인 0.75W급 초저전력100Gbps 이더넷 IC 개발 -

- KAIST가 핵심기술 개발하고 벤처기업에서 전체시스템 구성해 수 조원대 매출액 기대. “창조경제 모범답안 될 것” -

우리 학교 전기및전자공학과 배현민 교수는 자신이 창업한 벤처기업인

테라스퀘어와 공동으로 기존보다 전력소모를 1/3 이하로 줄인 0.75W급 초저전력 100Gbps(1초당 10억 비트) 이더넷

IC(Integrated Circuit, 집적회로)를 개발했다.

이번에 개발된 IC는 차세대 초소형 통신모듈(CFP4/QSFP28)에

탑재 가능한 세계에서 유일한 솔루션으로 경쟁사 대비 2년 정도 기술력이 앞서있다고 평가받고 있다. 2014년 본격 양산을 시작하면

2017년 1조원이상 규모로 성장할 것으로 예상되는 100Gbps 이더넷 IC분야에서 세계 시장을 선점할 것으로 기대된다.

전 세계 하루 평균 인터넷 검색량은 수십억 건. 하지만 검색 결과를 보여주는데 걸리는 시간은 평균 0.25초에 불과하다. 검색은 물론 사진과 동영상 등 수많은 정보를 저장하고 전송해주는 데이터 센터가 24시간 가동되기 때문이다.

이 같은 인터넷 기반 서비스가 가능하려면 데이터센터의 많은 저장능력과 속도향상이 필수적인데 이에 대한 전력소모 증가가 커다란 문제로 대두되고 있다.

2006년 미국의 데이터 센터는 연간 전력소비 가운데 1.5%(610억

kWh)로 나타났으며, 이 수치는 우리나라 가정에서 연간 소비되는 총 전력량과 맞먹는 수준이다. 미국이 지금과 같은 추세라면

2020년에는 10%를 차지할 것으로 예상하고 있어 이에 대한 대책이 절실하게 필요한 상황이다.

배 교수는 2007년 세계에서 가장 큰 통신모듈 회사인 미국 피니사르(Finisar)사 재직당시 세계 최초로 100Gbps 이더넷

IC를 개발한 세계적인 초고속회로 설계 전문가다. 배 교수가 개발한 IC는 2009년 상용화돼 지난 4년간 전 세계 시장을

선점했다.

배 교수는 2010년 KAIST 전기및전자공학과 교수로 부임해

테라스퀘어를 창업했다. KAIST와 테라스퀘어 공동연구팀은 올해 독창적인 구조로 기존보다 전력소모를 1/3이하(0.75W)로 줄인

100Gbps 이더넷 IC를 개발하는데 성공했다.

연구팀은 올 8월 상용화 전 단계인 시제품 개발을 마쳤다. 지난 9월 영국에서 열린 ‘2013 유럽 국제 광통신 전시회’에서 실시간 시연 및 전시를 진행했으며 같은달 세계최대의 통신장비업체인 C사에서 성공적으로 시연을 마쳤다.

이와 함께 연구팀이 개발한 IC는 지난달 열린 ‘제14회 대한민국 반도체 설계대전’에서 독창성과 파급효과를 인정받아 영예의 대통령상을 수상하기도 했다.

배현민 교수는 “이번에 개발한 초저전력 100Gbps 이더넷 IC 기술은

특정분야에 국한되는 것이 아니라 거의 모든 차세대 초고속 통신에 적용 가능한 기술로 향후 고속 USB, HDMI, TV

인터페이스 등 많은 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

또 “혁신을 지향하는 KAIST 연구원들은 기술적 장벽을 만드는

핵심기술을 개발하고, 경험 많은 테라스퀘어 엔지니어들은 이를 활용한 전체 시스템을 구성해 연구를 통한 혁신이 바로 제품으로

이어지게 하는 것이 최종 목표”라고 말했다.

테라스퀘어는 창업투자회사인 소프트뱅크벤처스로부터 총 45억의 투자를

받았으며 현재 15명이 일하고 있다. 지식경제부 해외인재 스카우팅 프로그램을 통해 세계 3위 반도체설계회사인 ‘마벨 반도체’에서

제품개발 총책임자로 근무했던 미국 반도체의 핵심인재인 박진호 최고기술책임자(CTO) 등 2명의 스타급 해외 인재가 최근 합류해

글로벌 벤처기업의 신화를 써나가고 있다.

붙임 : 그림설명

2013.11.18 조회수 17361

전기먹는 하마 ‘데이터센터’전력 감축기술 개발

- 전력소모 1/3이하로 줄인 0.75W급 초저전력100Gbps 이더넷 IC 개발 -

- KAIST가 핵심기술 개발하고 벤처기업에서 전체시스템 구성해 수 조원대 매출액 기대. “창조경제 모범답안 될 것” -

우리 학교 전기및전자공학과 배현민 교수는 자신이 창업한 벤처기업인

테라스퀘어와 공동으로 기존보다 전력소모를 1/3 이하로 줄인 0.75W급 초저전력 100Gbps(1초당 10억 비트) 이더넷

IC(Integrated Circuit, 집적회로)를 개발했다.

이번에 개발된 IC는 차세대 초소형 통신모듈(CFP4/QSFP28)에

탑재 가능한 세계에서 유일한 솔루션으로 경쟁사 대비 2년 정도 기술력이 앞서있다고 평가받고 있다. 2014년 본격 양산을 시작하면

2017년 1조원이상 규모로 성장할 것으로 예상되는 100Gbps 이더넷 IC분야에서 세계 시장을 선점할 것으로 기대된다.

전 세계 하루 평균 인터넷 검색량은 수십억 건. 하지만 검색 결과를 보여주는데 걸리는 시간은 평균 0.25초에 불과하다. 검색은 물론 사진과 동영상 등 수많은 정보를 저장하고 전송해주는 데이터 센터가 24시간 가동되기 때문이다.

이 같은 인터넷 기반 서비스가 가능하려면 데이터센터의 많은 저장능력과 속도향상이 필수적인데 이에 대한 전력소모 증가가 커다란 문제로 대두되고 있다.

2006년 미국의 데이터 센터는 연간 전력소비 가운데 1.5%(610억

kWh)로 나타났으며, 이 수치는 우리나라 가정에서 연간 소비되는 총 전력량과 맞먹는 수준이다. 미국이 지금과 같은 추세라면

2020년에는 10%를 차지할 것으로 예상하고 있어 이에 대한 대책이 절실하게 필요한 상황이다.

배 교수는 2007년 세계에서 가장 큰 통신모듈 회사인 미국 피니사르(Finisar)사 재직당시 세계 최초로 100Gbps 이더넷

IC를 개발한 세계적인 초고속회로 설계 전문가다. 배 교수가 개발한 IC는 2009년 상용화돼 지난 4년간 전 세계 시장을

선점했다.

배 교수는 2010년 KAIST 전기및전자공학과 교수로 부임해

테라스퀘어를 창업했다. KAIST와 테라스퀘어 공동연구팀은 올해 독창적인 구조로 기존보다 전력소모를 1/3이하(0.75W)로 줄인

100Gbps 이더넷 IC를 개발하는데 성공했다.

연구팀은 올 8월 상용화 전 단계인 시제품 개발을 마쳤다. 지난 9월 영국에서 열린 ‘2013 유럽 국제 광통신 전시회’에서 실시간 시연 및 전시를 진행했으며 같은달 세계최대의 통신장비업체인 C사에서 성공적으로 시연을 마쳤다.

이와 함께 연구팀이 개발한 IC는 지난달 열린 ‘제14회 대한민국 반도체 설계대전’에서 독창성과 파급효과를 인정받아 영예의 대통령상을 수상하기도 했다.

배현민 교수는 “이번에 개발한 초저전력 100Gbps 이더넷 IC 기술은

특정분야에 국한되는 것이 아니라 거의 모든 차세대 초고속 통신에 적용 가능한 기술로 향후 고속 USB, HDMI, TV

인터페이스 등 많은 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

또 “혁신을 지향하는 KAIST 연구원들은 기술적 장벽을 만드는

핵심기술을 개발하고, 경험 많은 테라스퀘어 엔지니어들은 이를 활용한 전체 시스템을 구성해 연구를 통한 혁신이 바로 제품으로

이어지게 하는 것이 최종 목표”라고 말했다.

테라스퀘어는 창업투자회사인 소프트뱅크벤처스로부터 총 45억의 투자를

받았으며 현재 15명이 일하고 있다. 지식경제부 해외인재 스카우팅 프로그램을 통해 세계 3위 반도체설계회사인 ‘마벨 반도체’에서

제품개발 총책임자로 근무했던 미국 반도체의 핵심인재인 박진호 최고기술책임자(CTO) 등 2명의 스타급 해외 인재가 최근 합류해

글로벌 벤처기업의 신화를 써나가고 있다.

붙임 : 그림설명

2013.11.18 조회수 17361 유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23 조회수 18085

유방암 세포의 자살을 유도하는 최적의 약물조합 발견

조광현 교수

- Science 자매지 표지논문 발표,“IT와 BT의 융합연구로 세포내 분자조절네트워크 제어를 통해 가능”-

국내 연구진이 대다수 암 발생에 직접 관여하는 것으로 알려진 암억제 유전자(p53)의 분자조절네트워크를 제어하여 유방암 세포의 사멸을 유도하는 최적의 약물조합을 찾아내, 향후 신개념 암치료제 개발에 새로운 단초를 열었다. 특히 이번 연구는 IT와 BT의 융합연구인 시스템 생물학 연구로 가능했다는 점에서 의미가 크다.

우리 학교 바이오및뇌공학과 조광현 석좌교수가 주도하고 최민수 박사과정생, 주시 박사, 정성훈 교수 및 시첸 박사과정생이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약/도전연구)과 기초연구실사업의 지원으로 수행되었다.

연구결과는 세계 최고 과학전문지인 ‘사이언스’의 첫 번째 자매지로서 세포신호전달분야의 권위지인 ‘Science Signaling’지 최신호(11월 20일자) 표지논문으로 선정되었고, 사이언스지의 ‘편집자의 선택(Editor"s Choice)’에 하이라이트 특집기사로 소개되는 영예를 얻었다. (논문명: Attractor Landscape Analysis Reveals Feedback Loops in the p53 Network That Control the Cellular Response to DNA Damage)

유방암은 미국이나 유럽 등 선진국에서 발병하는 여성암 중 가장 흔한 암으로, 40~55세 미국 여성의 사망원인 1위를 차지한다.

지난 10월 15일에는 영국 일간지 ‘데일리메일’이 2040년까지 유방암 환자 수가 현재의 3배가 넘는 168만 명으로 늘어나 일명 “유방암 대란”이 일어날 수도 있다는 충격적인 연구결과를 보도하기도 하였다.

우리나라 보건복지부 자료에 따르면, 국내에서도 미국 등과 같이 유방암 발병빈도가 매년 증가하는 추세인데, 이것은 서구식 식습관과 저출산, 모유수유 기피 등 생활패턴의 변화에 기인한 것으로 알려져 있다.

p53은 ‘유전자의 수호자’로도 잘 알려진 암 억제 단백질로서 33년 전 처음 발견된 후 지금까지 암 치료를 위해 집중적으로 연구되는 분자이다.

p53은 세포의 증식 조절과 사멸 촉진 등 세포의 운명을 결정하는데 중요한 역할을 한다. 우리 몸의 세포가 손상되거나 오작동하면, p53은 세포주기의 진행을 중단시켜 손상된 DNA의 복제를 억제하고, 손상된 세포의 복구를 시도한다. 이 때 만일 세포가 복구될 수 없다고 판단되면, p53은 세포가 스스로 자살하도록 유도한다.

그러나 암세포는 이러한 p53의 기능이 정상적으로 작동되지 않아 이를 인위적으로 조절하여 암 치료에 응용하려는 시도가 꾸준히 이어져왔다. 그러나 지금까지 임상실험에서는 기대와는 달리 효과가 미미하거나 부작용이 발생하는 등 여러 문제점들이 나타났다.

이는 p53이 단독으로 작동하는 것이 아니라 복잡한 신호전달 네트워크 속에서 다수의 양성과 음성 피드백(positive and negative feedbacks)에 의해 조절되고 있었으나, 지금까지 p53만을 단독으로 집중 연구했기 때문이다. 즉, 다양한 피드백 조절에 의해 p53의 동역학적(dynamics) 변화와 기능이 결정되므로, 네트워크 전체를 이해하고 제어하는 시스템 생물학적 접근이 반드시 필요하다.

조광현 교수가 이끈 융합 연구팀은 p53을 중심으로 관련된 모든 실험 데이터를 집대성하여 p53의 조절 네트워크에 대한 수학모형을 구축하였다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 p53의 동역학적 변화 특성에 따른 세포의 운명(증식 또는 사멸) 조절과정을 밝혀내고 이를 효과적으로 제어할 수 있는 방법을 찾아냈다. 그리고 이 방법을 적용한 시뮬레이션 결과를 단일세포실험으로 검증하였다.

조광현 교수팀은 수많은 피드백으로 복잡하게 얽혀 있는 p53 조절 네트워크의 다양한 변이조건에 따른 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 세포생물학실험으로, p53의 동역학적 특성과 기능을 결정하는 핵심 조절회로를 발견하고, 이와 같은 p53의 동역학적 특성 변화에 따라 세포의 운명이 달라질 수 있음을 규명하였다.

또한 유방암 세포의 네트워크 모형에서, 위의 분석결과로부터 찾아낸 핵심회로를 억제하는 표적약물(Wip1 억제제)과 기존의 표적항암약물(뉴트린, nutlin-3)을 조합하면 유방암 세포의 사멸을 매우 효율적으로 유도할 수 있음을 발견하였다. 그리고 실제 유방암 세포(MCF7)를 이용한 세포실험을 통해 직접 확인하였다.

조광현 교수는 “세포내 중요한 역할을 담당하는 분자들은 대부분 복잡한 조절관계 속에 놓여있기 때문에 기존의 직관적인 생물학 연구로 그 원리를 밝히는 것은 근본적인 한계가 있다. 이번 연구는 시스템 생물학으로 그 한계를 극복할 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로, 특히 암세포의 조절과정을 네트워크 차원에서 분석하여 새로운 치료법을 개발할 수 있는 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

한편, 조 교수의 이번 연구 논문은 23일자 사이언스 편집자의 선택(Editors" Choice)으로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

여러 양성 및 음성 피드백으로 복잡하게 구성된 p53 조절네트워크

2012.11.23 조회수 18085 노화를 억제하면서 건강히 장수할 수 있도록 돕는 新물질 발견

김대수 교수

- PLoS One 발표,“암, 치매 및 파킨슨병 예방․치료에 한걸음 다가가”-

노화를 억제하면서 건강히 오래살 수 있도록 돕는 새로운 물질이 국내 연구진에 의해 발견됨에 따라, 건강한 삶을 오래 유지하고 싶은 인류의 꿈에 한걸음 다가서게 되었다.

우리 학교 생명과학과 김대수 교수(43세) 연구팀과 충남대 의과대학 및 산업체와의 공동연구로 진행된 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(전략연구)의 지원으로 수행되었고, 생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘플로스 원(PLoS One)’ 최신호(10월 11일자)에 게재되었다.(논문명: Beta-lapachone, a modulator of NAD metabolism, prevents health declines in aged mice)

사람이 건강하게 오래 살 수 있는 효과적인 방법은 식사량을 줄이거나(小食) 달리기와 같은 유산소운동을 하는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 우선 소식이나 유산소운동이 보조효소(NAD+*)를 증가시켜 세포의 노화를 억제한다는 점에 착안하였다. 연구팀은 천연화합물(베타-라파촌)로 효소(NQO1)를 활성화시키면, 적게 먹거나 별도의 운동을 하지 않아도 NAD+의 양이 증가됨을 규명하였다.

*) NAD+(니코틴아미드 디욱시뉴클레오타이드) : 이 보조효소가 세포내에서 증가하면 노화방지 효과가 있는 것으로 알려져 있음

**) 베타-라파촌(beta-lapachon) : 라파초 나무, 단삼 등 식물에 고농도로 함유된 천연화합물

또한 이미 노화가 진행된 생쥐들에게 베타-라파촌을 사료에 섞여 먹인 결과, 3개월이 경과되면 운동기능과 뇌기능이 모두 향상되어 건강하게 오래살 수 있음을 확인하였다. 특히 베타-라파촌은 동․서양에서 오랜 기간 사용해 온 약초의 주성분으로 만들어져, 머지않아 쉽게 상용화할 수 있는 것이 특징이다.

김대수 교수는 “지금까지 노화를 억제하는 약물들이 다수 개발되었지만, 사람에게 적용하는데 한계가 있었다. 우리 연구팀이 찾아낸 새로운 물질은 소식이나 운동으로 나타나는 효과를 그대로 모방하여 밝혀낸 것으로서, 향후 암, 치매 및 파킨슨병과 같은 노인성 질환을 예방하고 치료하는데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.10.24 조회수 21617

노화를 억제하면서 건강히 장수할 수 있도록 돕는 新물질 발견

김대수 교수

- PLoS One 발표,“암, 치매 및 파킨슨병 예방․치료에 한걸음 다가가”-

노화를 억제하면서 건강히 오래살 수 있도록 돕는 새로운 물질이 국내 연구진에 의해 발견됨에 따라, 건강한 삶을 오래 유지하고 싶은 인류의 꿈에 한걸음 다가서게 되었다.

우리 학교 생명과학과 김대수 교수(43세) 연구팀과 충남대 의과대학 및 산업체와의 공동연구로 진행된 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(전략연구)의 지원으로 수행되었고, 생물학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘플로스 원(PLoS One)’ 최신호(10월 11일자)에 게재되었다.(논문명: Beta-lapachone, a modulator of NAD metabolism, prevents health declines in aged mice)

사람이 건강하게 오래 살 수 있는 효과적인 방법은 식사량을 줄이거나(小食) 달리기와 같은 유산소운동을 하는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 우선 소식이나 유산소운동이 보조효소(NAD+*)를 증가시켜 세포의 노화를 억제한다는 점에 착안하였다. 연구팀은 천연화합물(베타-라파촌)로 효소(NQO1)를 활성화시키면, 적게 먹거나 별도의 운동을 하지 않아도 NAD+의 양이 증가됨을 규명하였다.

*) NAD+(니코틴아미드 디욱시뉴클레오타이드) : 이 보조효소가 세포내에서 증가하면 노화방지 효과가 있는 것으로 알려져 있음

**) 베타-라파촌(beta-lapachon) : 라파초 나무, 단삼 등 식물에 고농도로 함유된 천연화합물

또한 이미 노화가 진행된 생쥐들에게 베타-라파촌을 사료에 섞여 먹인 결과, 3개월이 경과되면 운동기능과 뇌기능이 모두 향상되어 건강하게 오래살 수 있음을 확인하였다. 특히 베타-라파촌은 동․서양에서 오랜 기간 사용해 온 약초의 주성분으로 만들어져, 머지않아 쉽게 상용화할 수 있는 것이 특징이다.

김대수 교수는 “지금까지 노화를 억제하는 약물들이 다수 개발되었지만, 사람에게 적용하는데 한계가 있었다. 우리 연구팀이 찾아낸 새로운 물질은 소식이나 운동으로 나타나는 효과를 그대로 모방하여 밝혀낸 것으로서, 향후 암, 치매 및 파킨슨병과 같은 노인성 질환을 예방하고 치료하는데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.10.24 조회수 21617 세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

2012.09.05 조회수 22147

세계에서 가장 빠른 네트워크 침입탐지 시스템 개발

- 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능 발휘 -

- 19년 역사의 세계 최고 보안학회인 ACM CCS에 국내 최초 논문 발표 -

전용 하드웨어를 사용하지 않고, 범용 하드웨어상의 소프트웨어만으로도 NIDS의 성능을 획기적으로 올려 네트워크 보안 분야에 커다란 지각변동이 예상된다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 박경수 교수와 이융 교수팀이 국가보안기술연구소(소장 강석열) 배병철 팀장과 공동으로 범용 서버 상에서 수십 Gbps(초당 기가비트)의 성능을 낼 수 있는 소프트웨어 기반 네트워크 침입탐지 시스템인(이하 NIDS) "카거스(Kargus)"를 개발했다고 5일 밝혔다.

이 기술은 오는 10월 16일~18일 미국 노스캐롤리나주 롤리에서 열리는 美계산기학회(ACM) 컴퓨터 시큐리티 컨퍼런스(CCS, Conference on Computer and Communications Security)에서 발표될 예정인데 국내에서 나온 논문으로는 처음이다.

올해로 19년째를 맞이하는 ACM CCS는 보안 분야 세계 최고 학회로 10%대의 낮은 게재율 때문에 논문채택이 매우 어려운 학회로 유명하다.

네트워크 침입탐지 시스템(NIDS)은 패턴 매칭을 통해 네트워크로 유입되는 공격을 탐지하는 역할을 수행한다.

그러나 범용 컴퓨터 기반의 소프트웨어로 구현되는 기존 NIDS는 하드웨어 사양이 좋더라도 리소스를 효율적으로 사용하지 못해 10Gbps 이상의 초고속 네트워크에서는 적용되기 어려웠다.

KAIST 연구팀이 개발한 ‘카거스’는 1~2Gbps 수준에 머물던 기존 소프트웨어 NIDS의 성능을 메니코어(manycore) GPU, 멀티코어(multicore) CPU 등에 존재하는 하드웨어 병렬성과 여러 패킷을 한 번에 처리하는 일괄처리 방식을 활용해 획기적으로 성능을 끌어 올렸다.

그 결과 해커의 공격이 없는 일반적인 상황에서는 33Gbps, 100% 공격 패킷만 들어오는 경우에도 10Gbps 가까운 성능을 내는 데 성공했다.

또 이 기술의 가장 큰 특징 중 하나는 기존 공개 소프트웨어 기반 시스템인 Snort 탐지규칙을 그대로 활용해 상용화 가능성을 높였다는 점이다. 따라서 상용화에 성공할 경우 약 700만원 정도의 비용으로 수억 원에 달하는 전용 하드웨어 기반 NIDS를 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 10Gbps이상의 초고속 네트워크로 접속되는 기업, 정부, 교육기관의 네트워크는 물론 클라우드 서버팜이나 IP로 구동되는 LTE 백본망 등에 대한 공격을 저비용・고유연성을 지닌 소프트웨어 장비로 대비할 수 있을 것으로 전망된다.

박경수 교수는 “이번 논문 발표로 우리나라의 앞선 보안기술의 수준을 국내외에 입증했다”며 “이번 연구를 계기로 국내 보안기술관련 분야 연구진들의 사기를 북돋울 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

박 교수는 이어 “앞으로 국내 범용 서버 기반 네트워크 장비 시장에 활력을 불어넣는데 주력하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 국가보안기술연구소와 교육과학기술부의 지원으로 수행됐다.

2012.09.05 조회수 22147 연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.

과학자들은 그 동안 연성물질(solidified version of soft matter systems)에서 발견되는 메조포러스 준결정 구조를 체계적으로 설명하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 하지만, 이번 연구를 통해 얻은 연성물질 내 준결정 성장에 대한 이론적인 근거는 앞으로 이 분야에 대한 연구를 촉진시켜 나노 구조를 가진 신소재 물질 개발에 박차를 가할 것으로 예측된다.

연성물질의 메조포러스 준결정은 높은 대칭균형(high symmetry)과 나노 스케일(nano scale)보다 더 큰 특성적 크기(large characteristic length scale)를 가지고 있어 광학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 물질을 구현할 수 있다.

이를 활용하면 태양광을 사용하는 친환경적 에너지 저장 및 변환 기술 개발에 응용되어 지속가능한 에너지의 저장, 사용 및 재생산 기술 발전에 큰 도움을 줄 것으로 예상된다.

테라사키 교수 연구팀은 메조포러스 준결정 실리카 합성에 성공하고 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy)을 통해 실리카 입자 중앙에 12각형 기둥 모양의 순결정이 형성되어 있으며, 전자회절 무늬에서(electron diffraction pattern) 12각형의 회전대칭 무늬(rotational symmetry)가 순결정 주위에 형성되는 것을 증명하였다.

준결정(quasicrystal)은 준주기적 결정(quasiperiodic crystal)의 줄임말로서 금속 같은 일정한 규칙으로 배열된 결정 물질과 유리와 같은 비결정 물질의 중간 성질을 가지는 제 3의 고체(solid)로 최근 발견되었으며 2011년에는 노벨화학상이 이 분야 연구에 수여되기도 했다.

많은 양의 기공(porous)을 지닌 다공성 물질을 준결정으로 제조 하게 되면 기공들의 결정 구조를 ‘타일을 붙이듯(tiling)’ 원하는 방식대로 디자인 하고 성질을 조절하게 되어 다양한 분야에 필요한 새로운 소재를 개발하고 생산할 수 있게 된다.

테라사키 교수는 “높은 대칭성(high symmetry)을 가지는 준결정의 발견은 물질의 광학적 성질을 쉽게 조절해 가시광 영역대의 포토닉 크리스탈을 구현할 수 있다”며 “물질의 광학적 에너지 흡수를 조절 할 수 있는 이 기술은 향후 에너지 저장(energy harvesting)의 핵심기술이 될 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원의 오사무 테라사키 교수와 스웨덴 스톡홀름(Stockholm University) 대학과 공동으로 수행되었다.(끝)

그림 1. 물질에서의 원자 배열 방법에 따라 구분되는 결정, 준결정과 비결정을 나타낸 모식도. 일반적으로는 원자가 일정한 패턴을 가지고 배열되어 있는 것을 결정, 그렇지 않은 것을 비결정이라고 하였으나, 준결정은 결정에서의 원자배열을 가지지는 않지만 정돈 되어 있는 구조이다. 투과전자현미경에서의 회절무늬를 보고 준결정을 판단할 수 있다.

그림 2. 메조포러스 실리카 준결정의 실제 모양과 원자 배열을 나타내는 투과전자현미경 이미지. 투과전자현미경으로부터 메조포러스 실리카가 12각형 기둥 모양을 하고 있음을 알 수 있으며(왼쪽 위의 이미지), 이는 투과전자현미경의 회절무늬에서도 나타난다(왼쪽 아래 이미지). 고배율의 투과전자현미경은 메조포러스 실리카의 실제 구조를 나타내고 있다(오른쪽).

그림 3. 메조포러스 실리카 준결정의 결정구조를 3차원 모델로 나타낸 모식도. 각각 다른 세 가지 다각형이 서로 정돈되어 결합해 메조포러스 준결정을 구성한다.

2012.07.24 조회수 22199

연성물질의 메조포러스 준결정 개발・분석 성공

오사무 테라사키 교수

- 네이처(Nature)지 7월 19일자 실려 -

메조포러스(mesoporous) 준결정(quaicrystal) 구조에 대한 의문이 우리 대학 연구진에 의해 보다 명확하게 풀렸다.

우리 학교 EEWS(책임교수 강정구) 대학원 소속 오사무 테라사키(Osamu Terasaki) 교수 연구팀이 불규칙적인 입자구조를 가지고 있는 준결정 메조포러스 실리카(quasicrystalline mesoporous silica) 합성에 성공하고 준결정 성장 과정을 분석하는 새로운 방법을 개발했다.

연구팀이 제시한 이론은 연성물질인 교질(micelles) 입자 형성 시 불규칙하게 나타나는 준결정 현상을 과학적으로 규명하는 토대를 만들었다. 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’는 7월호(19일자)에 테라사키(Terasaki) 교수 연구팀의 논문을 게재했다.

과학자들은 그 동안 연성물질(solidified version of soft matter systems)에서 발견되는 메조포러스 준결정 구조를 체계적으로 설명하는데 많은 어려움을 겪어왔다. 하지만, 이번 연구를 통해 얻은 연성물질 내 준결정 성장에 대한 이론적인 근거는 앞으로 이 분야에 대한 연구를 촉진시켜 나노 구조를 가진 신소재 물질 개발에 박차를 가할 것으로 예측된다.

연성물질의 메조포러스 준결정은 높은 대칭균형(high symmetry)과 나노 스케일(nano scale)보다 더 큰 특성적 크기(large characteristic length scale)를 가지고 있어 광학적 특성을 자유자재로 조절할 수 있는 물질을 구현할 수 있다.

이를 활용하면 태양광을 사용하는 친환경적 에너지 저장 및 변환 기술 개발에 응용되어 지속가능한 에너지의 저장, 사용 및 재생산 기술 발전에 큰 도움을 줄 것으로 예상된다.

테라사키 교수 연구팀은 메조포러스 준결정 실리카 합성에 성공하고 투과전자현미경(Transmission Electron Microscopy)을 통해 실리카 입자 중앙에 12각형 기둥 모양의 순결정이 형성되어 있으며, 전자회절 무늬에서(electron diffraction pattern) 12각형의 회전대칭 무늬(rotational symmetry)가 순결정 주위에 형성되는 것을 증명하였다.

준결정(quasicrystal)은 준주기적 결정(quasiperiodic crystal)의 줄임말로서 금속 같은 일정한 규칙으로 배열된 결정 물질과 유리와 같은 비결정 물질의 중간 성질을 가지는 제 3의 고체(solid)로 최근 발견되었으며 2011년에는 노벨화학상이 이 분야 연구에 수여되기도 했다.

많은 양의 기공(porous)을 지닌 다공성 물질을 준결정으로 제조 하게 되면 기공들의 결정 구조를 ‘타일을 붙이듯(tiling)’ 원하는 방식대로 디자인 하고 성질을 조절하게 되어 다양한 분야에 필요한 새로운 소재를 개발하고 생산할 수 있게 된다.

테라사키 교수는 “높은 대칭성(high symmetry)을 가지는 준결정의 발견은 물질의 광학적 성질을 쉽게 조절해 가시광 영역대의 포토닉 크리스탈을 구현할 수 있다”며 “물질의 광학적 에너지 흡수를 조절 할 수 있는 이 기술은 향후 에너지 저장(energy harvesting)의 핵심기술이 될 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원의 오사무 테라사키 교수와 스웨덴 스톡홀름(Stockholm University) 대학과 공동으로 수행되었다.(끝)

그림 1. 물질에서의 원자 배열 방법에 따라 구분되는 결정, 준결정과 비결정을 나타낸 모식도. 일반적으로는 원자가 일정한 패턴을 가지고 배열되어 있는 것을 결정, 그렇지 않은 것을 비결정이라고 하였으나, 준결정은 결정에서의 원자배열을 가지지는 않지만 정돈 되어 있는 구조이다. 투과전자현미경에서의 회절무늬를 보고 준결정을 판단할 수 있다.

그림 2. 메조포러스 실리카 준결정의 실제 모양과 원자 배열을 나타내는 투과전자현미경 이미지. 투과전자현미경으로부터 메조포러스 실리카가 12각형 기둥 모양을 하고 있음을 알 수 있으며(왼쪽 위의 이미지), 이는 투과전자현미경의 회절무늬에서도 나타난다(왼쪽 아래 이미지). 고배율의 투과전자현미경은 메조포러스 실리카의 실제 구조를 나타내고 있다(오른쪽).

그림 3. 메조포러스 실리카 준결정의 결정구조를 3차원 모델로 나타낸 모식도. 각각 다른 세 가지 다각형이 서로 정돈되어 결합해 메조포러스 준결정을 구성한다.

2012.07.24 조회수 22199 단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.01 조회수 24470

단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.01 조회수 24470 초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

2012.03.08 조회수 23443

초소형 스마트 침 시스템 개발

- 작고 가벼우면서 성능은 훨씬 뛰어나지만 가격은 1/100도 안돼 -- 지능형 컴퓨터 칩이 달린 침으로 과학적인 치료 가능 -

편리하고 과학적인 ‘초소형 스마트 침 시스템’이 KAIST 연구진에 의해 개발됐다.

우리 학교 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 크기는 동전만큼 작으면서도 환자의 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 "초소형 스마트 침 시스템‘을 개발했다고 8일 밝혔다.

유 교수팀이 개발한 전기침 치료기는 한의원에서 사용 중인 기존 침보다는 훨씬 작고 가벼우면서도 더 뛰어난 성능을 갖고 있지만 가격은 1/100도 안 된다.

전기침은 질병치료 등 의료분야 뿐만 아니라 지방분해 등 비의료 분야에서도 널리 사용되고 있다.

전기침 치료기는 전선이 연결된 커다란 집게를 침에 연결해 전기 자극을 주는 방식이다. 따라서 환자가 움직이거나 선에 힘이 실리게 되면 침이 구부러지거나 뽑히는 등 불안정한 상태로 치료해야만 했다.

연구팀이 개발한 ‘스마트 침 시스템’은 자체 개발한 직물형 인쇄회로 기판(Planar Fashionable Circuit Board, P-FCB)을 이용해 몸에 직접 붙이는 패치형으로 만들어 초소형화를 실현하면서 복잡한 선 연결을 없앴다.

특히 지능형IC를 갖춰 치료 중 생체 신호를 감지해 환자의 상태를 모니터링 할 수 있는 점이 큰 특징이다.

기존의 전기침 자극은 환자의 상태 및 치료 효과를 판단하는 데 육안 혹은 환자의 느낌 등의 주관적인 요소가 강했다. 그러나 이 시스템은 전기침 치료를 하면서 사용자의 근전도 및 체온 등을 감지해 환자의 상태를 파악하면서 다중 생체 신호도 감지해 치료 효과를 보다 객관적으로 검증할 수 있다.

이와 함께 안정적인 자극을 위해 초저전력으로 제작돼 코인 배터리만으로 연속 1시간 이상 동작이 가능해 치료에 충분한 동작시간을 확보했다.

유회준 교수의 지도아래 송기석 박사과정 학생이 개발한 ‘초소형 스마트 침 시스템’은 지난달 말 세계적인 반도체학술대회인 국제고체회로설계학회(International Solid-State Circuits Conference)에서 발표돼 국내․외 관련분야 학자들로부터 많은 관심을 받았다.

유회준 교수는 “이 시스템이 각광을 받고 있는 이유는 간편하고 과학적으로 치료할 수 있는 전기침 자극 시스템이 현재까지 개발된 적이 없었기 때문”이라며 “불편하고 비과학적이라고 인식 되었던 전기침 치료가 편리하고 과학적인 치료로 새롭게 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다.

더불어 “개발된 생체 피드백 전기침 자극 시스템을 통해 그동안 풀리지 않았던 한의학의 과학화에 한걸음 다가갈 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 매우 큰 의미를 갖는다”고 강조했다.

[그림 1,2] 스마트 전기침 시스템『스마트 전기침 시스템』은 전기침 패치, 침, 그리고 전도성 실로 구성된다. 전기침 패치는 동전 500원 정도의 크기로 패치 안에 코인 배터리와 지능형 IC를 탑재하고 있다. 지능형 전기 자극 IC는 0.13㎛ 공정으로 설계가 되어 있으며 12.5㎟의 아주 작은 면적을 갖기 때문에 작은 패치 위에 쉽게 구현될 수 있다. 또한 전력 소모 역시 최대 6.8mW로 매우 낮기 때문에 탑재된 코인 배터리로 1시간 이상의 치료 시간을 보장할 수 있다.

[그림 3] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』의 패치는 크게 3개의 계층으로 구성이 된다. 1) 표면 전극층, 2) 전원층, 3) 회로층이다. 3) 회로층에는 전기 자극 IC와 코인 배터리가 탑재되고 전기 자극 IC와 침은 전도성 부직포와 전도성 실을 통해서 편리하고 안정적으로 연결이 될 수 있다.

[그림 4] 스마트 전기침 패치 구조『스마트 전기침 시스템』을 사용하여 전기 자극을 하는 방식을 사용하는 침의 개수에 따라 2가지로 나눌 수 있다. 1) 단일 지점 전기 자극 방식 : 하나의 침과 전기침 패치의 표면 전극 사이에 전류 자극을 하는 방식, 2) 양 지점 전기 자극 방식 : 두 개의 침 사이에 전류 자극을 하는 방식이다.

[그림 5] 기존 전기침과 스마트 전기침 시스템의 비교『스마트 전기침 시스템』은 500원짜리 동전 정도의 크기로 매우 작으며 직물위에 회로를 직접 인쇄하는 P-FCB 기술을 이용하여 이물감이 거의 느껴지지 않을 정도로 가볍게 제작되었다. 그리고 기존의 전기침과는 달리 복잡한 전선의 연결이 필요 없어 환자가 움직이는데 제약이 없다. 스마트 전기침 시스템은 전기 자극을 하면서 전기침 패치의 표면 전극을 통해 환자의 근전도 및 체온 정보를 수집/전송하여 환자의 상태에 따라 전기 자극 강도를 자동으로 조절할 수 있다.

[그림 6] 스마트 전기침 시스템 구성도스마트 전기침 시스템의 IC는 크게 4부분으로 구성된다. 1) 전기 자극부는 1~500Hz의 40uA~1mA의 자극 전류 펄스를 만들어 낸다. 2) 다중 모드 센서부는 전기 자극 중 근전도와 온도를 매우 낮은 소모 전력으로 감지한다. 3) 감지된 근전도와 온도 정보는 SoC 제어부의 on-chip 메모리에 저장이 된다. 4) 이후 저장된 근전도와 온도 정보는 인체 매질 통신부를 통해서 외부로 전송이 되어 시술자 및 사용자에게 나타나게 된다.

2012.03.08 조회수 23443 전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.02.28 조회수 23687

전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.02.28 조회수 23687 꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 23331

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면