%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0

-

세계 최고 성능을 지닌 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 기술 개발

우리 연구진이 방대한 정보를 저장하고 목적에 맞게 검색, 관리할 수 있는 시스템을 통칭하는 데이터베이스관리시스템(DBMS, DataBase Management System)을 세계 최고 수준의 성능으로 끌어올렸다.

우리 대학 전산학부 김민수 교수 연구팀이 데이터베이스 질의 언어 SQL(Structured Query Language, 구조화 질의어) 처리 성능을 대폭 높인 세계 최고 수준의 DBMS 기술을 개발했다.

김 교수 연구팀은 데이터 처리를 위해 산업 표준으로 사용되는 SQL 질의를 기존 DBMS와는 전혀 다른 방법으로 처리함으로써 성능을 기존 옴니사이(OmniSci) DBMS 대비 최대 88배나 높인 신기술을 개발했다. 김 교수팀이 개발한 이 기술은 오라클·마이크로소프트 SQL서버·IBM DB2 등 타 DBMS에도 적용할 수 있어 고성능 SQL 질의 처리가 필요한 다양한 곳에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

대부분의 DBMS는 SQL 질의를 처리할 때 내부적으로 데이터 테이블들을 `왼쪽 깊은 이진 트리(left-deep binary tree)' 형태로 배치해 처리하는 방법을 사용한다. 지난 수십 년간 상용화돼 온 대부분의 DBMS는 데이터 테이블들의 배치 가능한 가지 수가 기하급수적으로 많기 때문에 이를 `왼쪽 깊은 이진 트리' 형태로 배치해 SQL 질의를 처리해 왔다.

임의의 두 테이블이 기본 키(primary key, PK)와 외래 키(foreign key, FK)라 불리는 관계로 결합(조인 연산)하는 경우에는 이러한 방법으로 SQL 질의를 효과적으로 처리할 수 있다. 여기서 기본 키는 각 데이터 행(row)을 유일하게 식별할 수 있는 열(column)이고, 외래 키는 그렇지 않은 열이다.

지난 수십 년간 산업에서 사용되는 DB의 구조가 점점 복잡해지면서 두 테이블은 PK-FK 관계가 아닌 FK-FK 관계, 즉 외래 키와 외래 키의 관계로 결합하는 복잡한 형태의 SQL 질의들이 많아지고 있다. 실제 DBMS의 성능을 측정하는 산업 표준 벤치마크인 TPC-DS에서 전체 벤치마크의 26%가 이런 복잡한 SQL 질의들로 구성돼 있고 기계학습(머신러닝), 생물 정보학 등 다양한 분야들서도 이러한 복잡한 SQL 질의 사용이 점차 증가하는 추세다.

이전에 나온 DBMS들은 두 테이블이 주로 PK-FK 관계로 결합한다는 가정하에 개발됐기 때문에 FK-FK 결합이 필요한 복잡한 SQL 질의를 매우 느리거나 심지어 처리하지 못하는 실패를 거듭해왔다.

김 교수팀은 문제 해결을 위해 테이블들을 하나의 커다란 `왼쪽 깊은 이진 트리' 형태가 아닌 여러 개의 작은 `왼쪽 깊은 이진 트리'를 `n항 조인 연산자'로 묶는 형태로 배치해 처리하는 기술을 개발했다. 이때 각각의 `작은 이진 트리' 안에는 FK-FK 결합 관계가 발생하지 않도록 테이블들을 배치하는 것이 핵심이다.

각각의 `작은 이진 트리'의 처리 결과물을 `n항 조인 연산자'로 결합해 최종 결과물을 구하는 것도 난제로 꼽히는데 연구팀은 `최악-최적(worst-case optimal) 조인 알고리즘'이라는 방법으로 이 문제를 해결했다.

`최악-최적 조인 알고리즘'은 그래프 데이터를 처리할 때 이론적으로 가장 우수하다고 알려진 알고리즘이다. 김 교수 연구팀은 세계에서 가장 먼저 이 알고리즘을 SQL 질의 처리에 적용해 난제를 해결하는 데 성공했다.

김민수 교수 연구팀은 새로 개발한 DBMS 기술을 GPU 기반의 DBMS 개발업체인 미국 옴니사이(OmniSci)社 제품에 적용한 결과, OmniSci DBMS보다 성능이 최대 88배나 향상된 결과를 얻었다. 또 TPC-DS 벤치마크에서도 세계 최고 수준의 성능을 가진 기존의 상용 DBMS보다 5~20배나 더 빠른 사실을 확인했다. TPC-DS는 DBMS의 성능을 측정하기 위한 산업 표준의 최신 벤치마크이다.

교신저자로 참여한 김민수 교수는 "연구팀이 개발한 새로운 기술은 대부분의 DBMS에 적용할 수 있기 때문에 산업적 측면에서 파급 효과가 매우 클 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

이번 연구에는 김 교수의 제자이자 미국 옴니사이(OmniSci)社에 재직 중인 남윤민 박사가 제1 저자로, 김 교수가 교신저자로 참여했으며 지난 18일 미국 오리건주 포틀랜드에서 열린 데이터베이스 분야 최고의 국제학술대회로 꼽히는 `시그모드(SIGMOD)'에서 발표됐다. (논문명 : SPRINTER: A Fast n-ary Join Query Processing Method for Complex OLAP Queries).

한편, 이 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업 및 중견연구자 지원사업, 과기정통부 IITP SW스타랩 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.23 조회수 21793

세계 최고 성능을 지닌 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 기술 개발

우리 연구진이 방대한 정보를 저장하고 목적에 맞게 검색, 관리할 수 있는 시스템을 통칭하는 데이터베이스관리시스템(DBMS, DataBase Management System)을 세계 최고 수준의 성능으로 끌어올렸다.

우리 대학 전산학부 김민수 교수 연구팀이 데이터베이스 질의 언어 SQL(Structured Query Language, 구조화 질의어) 처리 성능을 대폭 높인 세계 최고 수준의 DBMS 기술을 개발했다.

김 교수 연구팀은 데이터 처리를 위해 산업 표준으로 사용되는 SQL 질의를 기존 DBMS와는 전혀 다른 방법으로 처리함으로써 성능을 기존 옴니사이(OmniSci) DBMS 대비 최대 88배나 높인 신기술을 개발했다. 김 교수팀이 개발한 이 기술은 오라클·마이크로소프트 SQL서버·IBM DB2 등 타 DBMS에도 적용할 수 있어 고성능 SQL 질의 처리가 필요한 다양한 곳에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

대부분의 DBMS는 SQL 질의를 처리할 때 내부적으로 데이터 테이블들을 `왼쪽 깊은 이진 트리(left-deep binary tree)' 형태로 배치해 처리하는 방법을 사용한다. 지난 수십 년간 상용화돼 온 대부분의 DBMS는 데이터 테이블들의 배치 가능한 가지 수가 기하급수적으로 많기 때문에 이를 `왼쪽 깊은 이진 트리' 형태로 배치해 SQL 질의를 처리해 왔다.

임의의 두 테이블이 기본 키(primary key, PK)와 외래 키(foreign key, FK)라 불리는 관계로 결합(조인 연산)하는 경우에는 이러한 방법으로 SQL 질의를 효과적으로 처리할 수 있다. 여기서 기본 키는 각 데이터 행(row)을 유일하게 식별할 수 있는 열(column)이고, 외래 키는 그렇지 않은 열이다.

지난 수십 년간 산업에서 사용되는 DB의 구조가 점점 복잡해지면서 두 테이블은 PK-FK 관계가 아닌 FK-FK 관계, 즉 외래 키와 외래 키의 관계로 결합하는 복잡한 형태의 SQL 질의들이 많아지고 있다. 실제 DBMS의 성능을 측정하는 산업 표준 벤치마크인 TPC-DS에서 전체 벤치마크의 26%가 이런 복잡한 SQL 질의들로 구성돼 있고 기계학습(머신러닝), 생물 정보학 등 다양한 분야들서도 이러한 복잡한 SQL 질의 사용이 점차 증가하는 추세다.

이전에 나온 DBMS들은 두 테이블이 주로 PK-FK 관계로 결합한다는 가정하에 개발됐기 때문에 FK-FK 결합이 필요한 복잡한 SQL 질의를 매우 느리거나 심지어 처리하지 못하는 실패를 거듭해왔다.

김 교수팀은 문제 해결을 위해 테이블들을 하나의 커다란 `왼쪽 깊은 이진 트리' 형태가 아닌 여러 개의 작은 `왼쪽 깊은 이진 트리'를 `n항 조인 연산자'로 묶는 형태로 배치해 처리하는 기술을 개발했다. 이때 각각의 `작은 이진 트리' 안에는 FK-FK 결합 관계가 발생하지 않도록 테이블들을 배치하는 것이 핵심이다.

각각의 `작은 이진 트리'의 처리 결과물을 `n항 조인 연산자'로 결합해 최종 결과물을 구하는 것도 난제로 꼽히는데 연구팀은 `최악-최적(worst-case optimal) 조인 알고리즘'이라는 방법으로 이 문제를 해결했다.

`최악-최적 조인 알고리즘'은 그래프 데이터를 처리할 때 이론적으로 가장 우수하다고 알려진 알고리즘이다. 김 교수 연구팀은 세계에서 가장 먼저 이 알고리즘을 SQL 질의 처리에 적용해 난제를 해결하는 데 성공했다.

김민수 교수 연구팀은 새로 개발한 DBMS 기술을 GPU 기반의 DBMS 개발업체인 미국 옴니사이(OmniSci)社 제품에 적용한 결과, OmniSci DBMS보다 성능이 최대 88배나 향상된 결과를 얻었다. 또 TPC-DS 벤치마크에서도 세계 최고 수준의 성능을 가진 기존의 상용 DBMS보다 5~20배나 더 빠른 사실을 확인했다. TPC-DS는 DBMS의 성능을 측정하기 위한 산업 표준의 최신 벤치마크이다.

교신저자로 참여한 김민수 교수는 "연구팀이 개발한 새로운 기술은 대부분의 DBMS에 적용할 수 있기 때문에 산업적 측면에서 파급 효과가 매우 클 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

이번 연구에는 김 교수의 제자이자 미국 옴니사이(OmniSci)社에 재직 중인 남윤민 박사가 제1 저자로, 김 교수가 교신저자로 참여했으며 지난 18일 미국 오리건주 포틀랜드에서 열린 데이터베이스 분야 최고의 국제학술대회로 꼽히는 `시그모드(SIGMOD)'에서 발표됐다. (논문명 : SPRINTER: A Fast n-ary Join Query Processing Method for Complex OLAP Queries).

한편, 이 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업 및 중견연구자 지원사업, 과기정통부 IITP SW스타랩 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.23 조회수 21793 -

세관 통관 속임수 적발하는 알고리즘 개발

우리대학 전산학부 차미영 교수 연구팀이 면세범위 초과 물품, 위장 반입, 원산지 조작 등 세관에서 벌어지는 불법적 행위를 빈틈없이 적발할 수 있는 기술을 개발했다.

차 교수는 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 수리 및 계산과학 연구단 데이터 사이언스 그룹 CI(Chief Investigator)을 맡아 세계관세기구(WCO‧World Customs Organization)와의 협업을 통해 스마트 관세 행정을 위한 알고리즘 개발을 마쳤다.

데이터 사이언스 그룹은 2019년 9월부터 WCO의 바꾸다(BACUDA) 프로젝트(*한국정부가 WCO에 공여하는 세관협력기금(Customs Cooperation Fund of Korea)로 설립, 운영)에 참여해 알고리즘 개발을 주도해왔다.

WCO는 지난 2월 홈페이지 기사를 통해 “세관 데이터 분석(BAnd of CUstoms Data Analysis)의 앞 글자를 따서 바꾸다 프로젝트로 이름 지었다”며 “한글로는 ‘변화’를 뜻하는 것처럼 스마트 관세 체계로의 변화를 추구하는 회원국들을 돕기 위해 데이터과학자들과 협업을 시작했다”고 프로젝트의 취지를 알렸다.

IBS가 WCO, 대만 국립성공대(NKCU‧National Cheng Kung University)와 함께 개발한 알고리즘 데이트(DATE DATE : Dual-Attentive Tree-aware Embedding for Customs Fraud Detection의 약자)는 불법적 행위 발생 가능성이 높으면서도 세수 확보에 도움이 되는 물품을 우선적으로 선별해 세관원에게 알린다.

기존 알고리즘은 세관 검사 대상만 추천했으나, 데이트는 검사 대상의 선별 이유까지 설명해줌으로써 사기 적발의 근거를 세관원이 충분히 확보할 수 있다는 특징이 있다.

우리대학 산업및시스템공학과(지식서비스공학대학원)을 졸업한 김선동 IBS 연구위원은 “설명력이 훌륭한 데이트는 인간개입(human-in-the-loop)으로 작동하는 현 세관 시스템에 가장 적합한 알고리즘”이라며 “저위험 물품 검사 에 쓰이는 세관원의 불필요한 노동을 줄이고, 복잡한 통관 프로세스를 효율화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

바꾸다 그룹은 지난 3월 나이지리아의 틴캔(Tin Can)과 온네(Onne) 항구에 데이트를 시범 도입했다. 사전 테스트 결과, 데이트 도입으로 인해 기존의 전수 조사 통관 방법에 비해 40배 이상 효율적으로 세관 사기를 적발할 수 있음이 확인됐다. 시범운영을 마치면 알고리즘을 개선하고, 기술이전을 통해 WCO 회원국 대상으로 확대 적용해나갈 계획이다.

데이터 사이언스 그룹은 데이트 개발 성과를 오는 8월 데이터 마이닝 및 인공지능 분야의 최고 학술대회인 ACM SIGKDD(The Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining) 2020에서 발표할 예정이다.

차미영 CI는 “데이트는 세관원들의 물품 검사 및 적발된 수입자와의 소통을 도와줌으로써 스마트 세관 행정 정착에 큰 기여를 할 것”이라며 “향후 물품의 X선 이미지를 활용하거나, 전이 학습(Transfer learning)을 통해 여러 국가의 통관 데이터를 함께 활용하는 방법까지 추가해 알고리즘의 정확성을 높여나갈 계획”이라고 말했다.

2020.06.01 조회수 14065

세관 통관 속임수 적발하는 알고리즘 개발

우리대학 전산학부 차미영 교수 연구팀이 면세범위 초과 물품, 위장 반입, 원산지 조작 등 세관에서 벌어지는 불법적 행위를 빈틈없이 적발할 수 있는 기술을 개발했다.

차 교수는 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 수리 및 계산과학 연구단 데이터 사이언스 그룹 CI(Chief Investigator)을 맡아 세계관세기구(WCO‧World Customs Organization)와의 협업을 통해 스마트 관세 행정을 위한 알고리즘 개발을 마쳤다.

데이터 사이언스 그룹은 2019년 9월부터 WCO의 바꾸다(BACUDA) 프로젝트(*한국정부가 WCO에 공여하는 세관협력기금(Customs Cooperation Fund of Korea)로 설립, 운영)에 참여해 알고리즘 개발을 주도해왔다.

WCO는 지난 2월 홈페이지 기사를 통해 “세관 데이터 분석(BAnd of CUstoms Data Analysis)의 앞 글자를 따서 바꾸다 프로젝트로 이름 지었다”며 “한글로는 ‘변화’를 뜻하는 것처럼 스마트 관세 체계로의 변화를 추구하는 회원국들을 돕기 위해 데이터과학자들과 협업을 시작했다”고 프로젝트의 취지를 알렸다.

IBS가 WCO, 대만 국립성공대(NKCU‧National Cheng Kung University)와 함께 개발한 알고리즘 데이트(DATE DATE : Dual-Attentive Tree-aware Embedding for Customs Fraud Detection의 약자)는 불법적 행위 발생 가능성이 높으면서도 세수 확보에 도움이 되는 물품을 우선적으로 선별해 세관원에게 알린다.

기존 알고리즘은 세관 검사 대상만 추천했으나, 데이트는 검사 대상의 선별 이유까지 설명해줌으로써 사기 적발의 근거를 세관원이 충분히 확보할 수 있다는 특징이 있다.

우리대학 산업및시스템공학과(지식서비스공학대학원)을 졸업한 김선동 IBS 연구위원은 “설명력이 훌륭한 데이트는 인간개입(human-in-the-loop)으로 작동하는 현 세관 시스템에 가장 적합한 알고리즘”이라며 “저위험 물품 검사 에 쓰이는 세관원의 불필요한 노동을 줄이고, 복잡한 통관 프로세스를 효율화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

바꾸다 그룹은 지난 3월 나이지리아의 틴캔(Tin Can)과 온네(Onne) 항구에 데이트를 시범 도입했다. 사전 테스트 결과, 데이트 도입으로 인해 기존의 전수 조사 통관 방법에 비해 40배 이상 효율적으로 세관 사기를 적발할 수 있음이 확인됐다. 시범운영을 마치면 알고리즘을 개선하고, 기술이전을 통해 WCO 회원국 대상으로 확대 적용해나갈 계획이다.

데이터 사이언스 그룹은 데이트 개발 성과를 오는 8월 데이터 마이닝 및 인공지능 분야의 최고 학술대회인 ACM SIGKDD(The Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining) 2020에서 발표할 예정이다.

차미영 CI는 “데이트는 세관원들의 물품 검사 및 적발된 수입자와의 소통을 도와줌으로써 스마트 세관 행정 정착에 큰 기여를 할 것”이라며 “향후 물품의 X선 이미지를 활용하거나, 전이 학습(Transfer learning)을 통해 여러 국가의 통관 데이터를 함께 활용하는 방법까지 추가해 알고리즘의 정확성을 높여나갈 계획”이라고 말했다.

2020.06.01 조회수 14065 -

빅데이터로 인간의 창의성·혁신성을 계산하다

우리 대학 문화기술대학원의 박주용 교수 연구팀이 네트워크 과학과 빅데이터에 기반해 인간의 문화⋅예술 창작물의 혁신성과 영향력을 계산하는 이론물리학 알고리즘을 개발했다.

연구팀은 이 알고리즘을 통해 클래식 음악가들의 창작물의 창의성, 혁신성을 계산함으로써 음악의 발전에 베토벤이 끼친 영향력을 수치적으로 규명하고, 후기 낭만파 시대의 거장인 세르게이 라흐마니노프가 끊임없이 혁신을 시도한 대표적 예술가임을 밝혀냈다.

연구팀의 알고리즘은 예술 작품의 빅데이터로부터 창의성을 직접 계산함으로써 빠르게 증가하고 있는 창작 콘텐츠의 우수성을 효율적으로 판단할 수 있을 것으로 기대된다.

박도흠 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 스프링어-네이처(Springer Nature) 그룹의 데이터 과학 전문 학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science)’ 1월 30일 자 온라인판에 게제됐다. (논문명: Probabilistic Influence Networks and Quantifying Patterns of Advances in Works)

인간 고유의 영역으로 알려진 문화예술 창작에서도 인공지능 등의 컴퓨터 알고리즘이 널리 활용되며 예술 작품의 창의성을 과학적으로 평가하는 방법의 필요성이 커지고 있다.

그동안 인간 창의성의 산물인 문화예술은 수치적인 평가가 어려워 인공지능을 한 단계 발전시킨 ‘인공창의성’ 연구에 큰 장벽이 되어왔다. 개별 창작품들에 대한 사람들의 심리적 반응을 측정하는 시도는 종종 있었지만, 대규모의 객관적 실험을 수행하기에는 한계가 있다.

위와 같은 문제 해결을 위해 창작품 자체를 빅데이터화 한 뒤 그로부터 창의성을 평가하는 과학적 방법론 개발의 필요성이 커지고 있다.

연구팀은 1700년~1900년 사이에 작곡된 서양 피아노 악보로부터 동시에 연주되는 음정으로 만들어진 ‘코드워드(codeword)’를 추출하고 이론물리학의 한 분야인 네트워크 과학을 적용했다.

그리고 난 뒤 작품들 사이의 유사도를 측정해 작품들이 서로 얼마나 영향을 주고받았는지를 나타내는 네트워크를 만들어 각 작품이 얼마나 혁신적인지, 또한 후대의 작품에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지를 통해 창의성을 평가했다.

연구팀은 현대에도 큰 영향을 끼치고 있는 핵심적 음악 스타일이 확립된 200년에 걸쳐 음악 창작의 패러다임이 어떻게 변화해왔는지 이해했다고 밝혔다.

이 연구에서는 바로크⋅고전기(1710-1800년)의 대표 작곡가인 핸델과 하이든, 모차르트를 거쳐 고전-낭만 전환기(1800-1820년) 이후 베토벤이 최고의 영향력을 가진 작곡자로 떠오르고, 베토벤의 영향을 받아 리스트와 쇼팽 등 낭만기(1820-1910년)의 거장들이 등장하는 과정을 규명하였다. 올해로 탄생 250주년을 맞은 베토벤은 사후에도 100년 가까이 최고의 영향력을 유지한 것으로 밝혀졌다.

또한, 연구팀은 후기 낭만파의 거장인 라흐마니노프가 과거의 관습은 물론 자신의 작품으로부터 차별화를 끊임없이 시도한 최고의 혁신적 작곡가였음을 밝혀냈다.

코드워드에 기반한 네트워크로부터 음악의 창의성을 계산해내는 이 알고리즘은 낱말, 문장, 색상, 무늬 등으로 만들어진 문학 작품이나 그림, 건축, 디자인 등의 시각 예술의 창의성 연구에도 적용할 수 있을 것으로 보인다.

박주용 교수는 “문화예술 창작물의 과학적 연구에 장벽이 되어온 창의성 평가라는 난제를 네트워크 과학과 빅데이터를 활용해 해결할 수 있음을 보였다”라며 “특히 문화예술 창작 영역에서 컴퓨터의 활약이 커지는 상황에서 인간의 단순 계산력만을 따라하는 인공지능의 한계를 극복함으로써, 인간 창의성과 미적 감각의 잠재력을 극대화하는 인공창의성 발전에 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 국제연구네트워크(GRN)와 한국사회과학연구지원(SSK) 사업, BK21 플러스사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.시대별 작곡가들 사이의 영향력을 나타내는 네트워크

그림2. 연도별 대표적 작곡가들의 영향력 변천사

2020.02.04 조회수 15470

빅데이터로 인간의 창의성·혁신성을 계산하다

우리 대학 문화기술대학원의 박주용 교수 연구팀이 네트워크 과학과 빅데이터에 기반해 인간의 문화⋅예술 창작물의 혁신성과 영향력을 계산하는 이론물리학 알고리즘을 개발했다.

연구팀은 이 알고리즘을 통해 클래식 음악가들의 창작물의 창의성, 혁신성을 계산함으로써 음악의 발전에 베토벤이 끼친 영향력을 수치적으로 규명하고, 후기 낭만파 시대의 거장인 세르게이 라흐마니노프가 끊임없이 혁신을 시도한 대표적 예술가임을 밝혀냈다.

연구팀의 알고리즘은 예술 작품의 빅데이터로부터 창의성을 직접 계산함으로써 빠르게 증가하고 있는 창작 콘텐츠의 우수성을 효율적으로 판단할 수 있을 것으로 기대된다.

박도흠 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 스프링어-네이처(Springer Nature) 그룹의 데이터 과학 전문 학술지인 ‘EPJ 데이터 사이언스(EPJ Data Science)’ 1월 30일 자 온라인판에 게제됐다. (논문명: Probabilistic Influence Networks and Quantifying Patterns of Advances in Works)

인간 고유의 영역으로 알려진 문화예술 창작에서도 인공지능 등의 컴퓨터 알고리즘이 널리 활용되며 예술 작품의 창의성을 과학적으로 평가하는 방법의 필요성이 커지고 있다.

그동안 인간 창의성의 산물인 문화예술은 수치적인 평가가 어려워 인공지능을 한 단계 발전시킨 ‘인공창의성’ 연구에 큰 장벽이 되어왔다. 개별 창작품들에 대한 사람들의 심리적 반응을 측정하는 시도는 종종 있었지만, 대규모의 객관적 실험을 수행하기에는 한계가 있다.

위와 같은 문제 해결을 위해 창작품 자체를 빅데이터화 한 뒤 그로부터 창의성을 평가하는 과학적 방법론 개발의 필요성이 커지고 있다.

연구팀은 1700년~1900년 사이에 작곡된 서양 피아노 악보로부터 동시에 연주되는 음정으로 만들어진 ‘코드워드(codeword)’를 추출하고 이론물리학의 한 분야인 네트워크 과학을 적용했다.

그리고 난 뒤 작품들 사이의 유사도를 측정해 작품들이 서로 얼마나 영향을 주고받았는지를 나타내는 네트워크를 만들어 각 작품이 얼마나 혁신적인지, 또한 후대의 작품에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지를 통해 창의성을 평가했다.

연구팀은 현대에도 큰 영향을 끼치고 있는 핵심적 음악 스타일이 확립된 200년에 걸쳐 음악 창작의 패러다임이 어떻게 변화해왔는지 이해했다고 밝혔다.

이 연구에서는 바로크⋅고전기(1710-1800년)의 대표 작곡가인 핸델과 하이든, 모차르트를 거쳐 고전-낭만 전환기(1800-1820년) 이후 베토벤이 최고의 영향력을 가진 작곡자로 떠오르고, 베토벤의 영향을 받아 리스트와 쇼팽 등 낭만기(1820-1910년)의 거장들이 등장하는 과정을 규명하였다. 올해로 탄생 250주년을 맞은 베토벤은 사후에도 100년 가까이 최고의 영향력을 유지한 것으로 밝혀졌다.

또한, 연구팀은 후기 낭만파의 거장인 라흐마니노프가 과거의 관습은 물론 자신의 작품으로부터 차별화를 끊임없이 시도한 최고의 혁신적 작곡가였음을 밝혀냈다.

코드워드에 기반한 네트워크로부터 음악의 창의성을 계산해내는 이 알고리즘은 낱말, 문장, 색상, 무늬 등으로 만들어진 문학 작품이나 그림, 건축, 디자인 등의 시각 예술의 창의성 연구에도 적용할 수 있을 것으로 보인다.

박주용 교수는 “문화예술 창작물의 과학적 연구에 장벽이 되어온 창의성 평가라는 난제를 네트워크 과학과 빅데이터를 활용해 해결할 수 있음을 보였다”라며 “특히 문화예술 창작 영역에서 컴퓨터의 활약이 커지는 상황에서 인간의 단순 계산력만을 따라하는 인공지능의 한계를 극복함으로써, 인간 창의성과 미적 감각의 잠재력을 극대화하는 인공창의성 발전에 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 국제연구네트워크(GRN)와 한국사회과학연구지원(SSK) 사업, BK21 플러스사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.시대별 작곡가들 사이의 영향력을 나타내는 네트워크

그림2. 연도별 대표적 작곡가들의 영향력 변천사

2020.02.04 조회수 15470 -

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03 조회수 25699

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03 조회수 25699 -

조광현 교수, 대장암 항암제 내성 극복할 병용 치료타겟 발굴

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암의 항암제 내성을 극복할 수 있는 새로운 병용치료 타겟을 발굴하는 데 성공했다.

연구팀은 암세포의 복잡한 생체데이터를 분자 네트워크 관점에서 분석하는 시스템생물학 접근법의 중요성을 제시했다. 이 방법을 통해 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 시스템 차원에서 파악하고, 새로운 약물 타겟을 체계적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

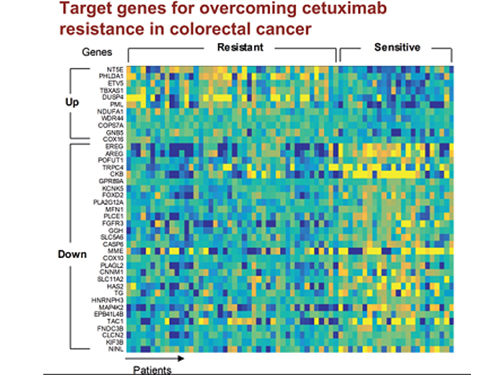

박상민 박사과정, 황채영 박사 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘유럽생화학회저널(FEBS Journal)’의 4월호 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Systems analysis identifies potential target genes to overcome cetuximab resistance in colorectal cancer cells)

암은 흔하게 발생하는 대표적인 난치병으로 특히 대장암은 전 세계적으로 환자 수가 100만 명을 넘어섰고, 국내의 경우 서구화된 식습관과 비만 등으로 인해 발병률 증가 속도가 10년간 가장 높게 나타났다. 최근 급격한 고령화에 따라 대장암 환자의 발생률 및 사망률이 가파르게 증가할 것으로 예상되고 있다.

최근 암세포의 특정 분자만을 표적으로 하는 표적항암제가 개발돼 부작용을 크게 줄이고 효과를 높일 수 있지만, 여전히 약물에 반응하는 환자가 매우 제한적이며 그나마 반응을 보이더라도 표적 항암치료 후 약물에 대한 내성이 생겨 암이 재발하는 문제를 안고 있다.

또한, 환자별로 항암제에 대한 반응이 매우 달라 환자의 암 조직 내 유전자 변이의 특징에 따라 적합한 치료를 선택하는 정밀의학의 필요성이 커지고 있다. 대장암 역시 약물의 효과를 예측할 수 있는 유전자 바이오마커의 여부에 따라 적합한 표적항암제를 처방하는 시도가 이뤄지고 있다.

FDA 승인을 받은 대표적인 대장암 치료제인 세툭시맙(cetuximab)의 경우 약물 반응성을 예측하는 바이오마커로 KRAS 유전자 돌연변이의 유무가 활용되고 있는데 이 유전자 돌연변이가 없는 환자에게 처방을 권고하고 있다.

그러나 KRAS 돌연변이가 없는 환자도 세툭시맙 반응률은 절반 정도에 불과하고 기존 항암 화학요법 단독시행과 비교해도 평균 5개월의 수명을 연장하는 데 그치고 있다. 오히려 KRAS 돌연변이가 있는 환자에게서 반응성이 있는 경우가 보고되고 있다.

따라서 KRAS 돌연변이 유무 이외의 새 바이오마커가 요구되고 있으며 KRAS 돌연변이가 존재해도 내성을 극복할 수 있는 병용치료 타겟의 발굴이 필요하다.

조 교수 연구팀은 유전체 데이터 분석, 수학 모델링, 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 암 세포주 실험을 융합한 시스템생물학 연구를 통해 세툭시맙 반응성에 대한 바이오마커로 다섯 개의 새로운 유전자(DUSP4, ETV5, GNB5, NT5E, PHLDA1)를 찾아냈다.

그리고 대장암세포에서 각 유전자를 실험적으로 억제한 결과 KRAS 정상 세포에서 발생하는 세툭시맙 내성을 모두 극복할 수 있었다.

특히 GNB5를 억제하면 KRAS 돌연변이가 있는 세포주에서도 세툭시맙 처리에 따른 약물내성을 극복할 수 있음을 밝혔다. 따라서 GNB5의 억제를 통해 대장암 환자의 KRAS 돌연변이 유무와 관계없이 세툭시맙에 대한 내성을 극복할 수 있어 GNB5가 효과적인 병용치료 분자 타겟이 될 수 있음을 증명했다.

연구팀이 제시한 유전자를 바이오마커로 활용하면 세툭시맙에 잘 반응할 수 있는 민감 환자군을 미리 선별해 치료할 수 있는 정밀의학의 실현을 앞당길 수 있다.

또한, 발굴된 유전자들을 표적화하는 신약개발을 통해 내성을 가지는 환자군에 대해서도 새로운 치료전략을 제시할 수 있다. 특히 세툭시맙 치료 대상에서 제외됐던 KRAS 돌연변이가 있는 환자군에 대해서도 GNB5의 억제를 통해 치료 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “지금껏 GNB5 유전자 조절을 대장암의 조합치료에 활용한 예는 없었다”라며 “시스템생물학으로 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 밝히고, 내성 환자군에 대한 바이오마커 동정 및 내성 극복을 위한 병행치료 타겟 발굴을 통해 정밀의학을 실현할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유럽생화학회저널 4월 표지

2019.05.07 조회수 25034

조광현 교수, 대장암 항암제 내성 극복할 병용 치료타겟 발굴

〈 조광현 교수 연구팀 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암의 항암제 내성을 극복할 수 있는 새로운 병용치료 타겟을 발굴하는 데 성공했다.

연구팀은 암세포의 복잡한 생체데이터를 분자 네트워크 관점에서 분석하는 시스템생물학 접근법의 중요성을 제시했다. 이 방법을 통해 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 시스템 차원에서 파악하고, 새로운 약물 타겟을 체계적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

박상민 박사과정, 황채영 박사 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘유럽생화학회저널(FEBS Journal)’의 4월호 표지논문으로 게재됐다. (논문명 : Systems analysis identifies potential target genes to overcome cetuximab resistance in colorectal cancer cells)

암은 흔하게 발생하는 대표적인 난치병으로 특히 대장암은 전 세계적으로 환자 수가 100만 명을 넘어섰고, 국내의 경우 서구화된 식습관과 비만 등으로 인해 발병률 증가 속도가 10년간 가장 높게 나타났다. 최근 급격한 고령화에 따라 대장암 환자의 발생률 및 사망률이 가파르게 증가할 것으로 예상되고 있다.

최근 암세포의 특정 분자만을 표적으로 하는 표적항암제가 개발돼 부작용을 크게 줄이고 효과를 높일 수 있지만, 여전히 약물에 반응하는 환자가 매우 제한적이며 그나마 반응을 보이더라도 표적 항암치료 후 약물에 대한 내성이 생겨 암이 재발하는 문제를 안고 있다.

또한, 환자별로 항암제에 대한 반응이 매우 달라 환자의 암 조직 내 유전자 변이의 특징에 따라 적합한 치료를 선택하는 정밀의학의 필요성이 커지고 있다. 대장암 역시 약물의 효과를 예측할 수 있는 유전자 바이오마커의 여부에 따라 적합한 표적항암제를 처방하는 시도가 이뤄지고 있다.

FDA 승인을 받은 대표적인 대장암 치료제인 세툭시맙(cetuximab)의 경우 약물 반응성을 예측하는 바이오마커로 KRAS 유전자 돌연변이의 유무가 활용되고 있는데 이 유전자 돌연변이가 없는 환자에게 처방을 권고하고 있다.

그러나 KRAS 돌연변이가 없는 환자도 세툭시맙 반응률은 절반 정도에 불과하고 기존 항암 화학요법 단독시행과 비교해도 평균 5개월의 수명을 연장하는 데 그치고 있다. 오히려 KRAS 돌연변이가 있는 환자에게서 반응성이 있는 경우가 보고되고 있다.

따라서 KRAS 돌연변이 유무 이외의 새 바이오마커가 요구되고 있으며 KRAS 돌연변이가 존재해도 내성을 극복할 수 있는 병용치료 타겟의 발굴이 필요하다.

조 교수 연구팀은 유전체 데이터 분석, 수학 모델링, 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 암 세포주 실험을 융합한 시스템생물학 연구를 통해 세툭시맙 반응성에 대한 바이오마커로 다섯 개의 새로운 유전자(DUSP4, ETV5, GNB5, NT5E, PHLDA1)를 찾아냈다.

그리고 대장암세포에서 각 유전자를 실험적으로 억제한 결과 KRAS 정상 세포에서 발생하는 세툭시맙 내성을 모두 극복할 수 있었다.

특히 GNB5를 억제하면 KRAS 돌연변이가 있는 세포주에서도 세툭시맙 처리에 따른 약물내성을 극복할 수 있음을 밝혔다. 따라서 GNB5의 억제를 통해 대장암 환자의 KRAS 돌연변이 유무와 관계없이 세툭시맙에 대한 내성을 극복할 수 있어 GNB5가 효과적인 병용치료 분자 타겟이 될 수 있음을 증명했다.

연구팀이 제시한 유전자를 바이오마커로 활용하면 세툭시맙에 잘 반응할 수 있는 민감 환자군을 미리 선별해 치료할 수 있는 정밀의학의 실현을 앞당길 수 있다.

또한, 발굴된 유전자들을 표적화하는 신약개발을 통해 내성을 가지는 환자군에 대해서도 새로운 치료전략을 제시할 수 있다. 특히 세툭시맙 치료 대상에서 제외됐던 KRAS 돌연변이가 있는 환자군에 대해서도 GNB5의 억제를 통해 치료 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “지금껏 GNB5 유전자 조절을 대장암의 조합치료에 활용한 예는 없었다”라며 “시스템생물학으로 암세포가 가지는 약제 내성의 원리를 밝히고, 내성 환자군에 대한 바이오마커 동정 및 내성 극복을 위한 병행치료 타겟 발굴을 통해 정밀의학을 실현할 수 있는 새로운 가능성을 제시했다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유럽생화학회저널 4월 표지

2019.05.07 조회수 25034 -

김성용 교수, 빅 데이터 통해 아중규모 난류의 고유특성 규명

〈 김 성 용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수 연구팀이 빅 데이터 분석을 통해 아중규모 난류의 고유한 특성과 원동력을 발견하는 데 성공했다.

이번 연구는 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 통해 관측된 해양 표층 대형자료의 빅 데이터 분석을 통해 수 킬로미터 및 수 시간 규모의 해양유체를 이해함으로써 전지구 및 지역 기후변화 예측모델의 개선에 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 환경유체 및 지구물리분야 국제 학술지인 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스(Journal of Geophysical Research-Oceans)’ 8월 6일자에 두 편의 연계논문으로 게재됐다.

김 교수 연구팀의 유장곤, 이은애 석사가 각 논문의 1저자로 참여했고, 석사 연구 주제의 일부가 관련분야 최상위 학술지에 출간되는 성과를 달성했다.

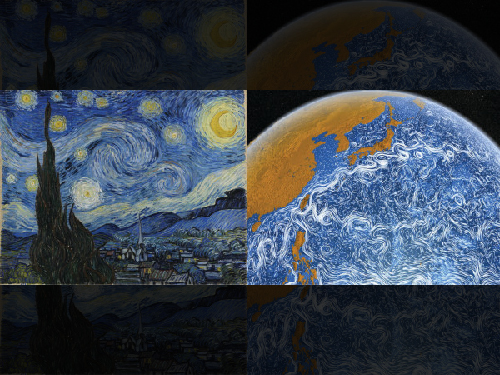

2012년 美 항공우주국(NASA)은 ‘영원한 바다(Perpetual Ocean)’라는 위성을 이용한 해양관측 자료를 시각화한 프로젝트를 공개했다. 이는 2년 반에 걸친 바다 표면 흐름의 움직임에 대한 자료를 모아 제작된 것으로 그 모습이 마치 화가 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤(The Starry Night)’속 하늘의 배경과 유사해 대중의 흥미를 끌었다.

이 ‘영원한 바다’는 중규모(100km 이상의 공간 규모) 수준의 난류운동을 기반으로 한 것으로 김 교수 연구팀은 중규모보다 더 작고 짧은 시공간 규모인 아중규모(1~100km 및 매 시간 규모)에서 해양 난류를 연구했다.

아중규모 난류는 지구물리유체 및 환경유체 분야에서 큰 관심을 받는 분야로 열과 밀도를 포함한 물리적 혼합 및 난류특성에 대한 연구 뿐 아니라 해양 영양분의 표층으로의 전달 및 적조와 엽록소의 번성 등 해양생물, 생태 및 환경 보존의 주요한 물리적 원인으로 주목받고 있다.

전 세계적으로 아중규모 해양 난류는 주로 컴퓨터를 이용한 수치 모델링 연구로 진행되고 있으나, 시공간으로 급격히 변하는 아중규모의 해양유체를 기존 장비 및 기술로 관측하기에는 어려움이 있어 제한적이고 간헐적인 현장 관측만 가능한 상황이다.

연구팀은 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 이용해 관측한 1년간의 해수유동장 및 5년간의 엽록소 농도장을 빅 데이터 분석해 해양난류의 고유한 특성을 입증했다.

연구팀은 해양난류 파수영역(wavenumber) 에서의 에너지 스펙트럼의 기울기 변화를 계절과 공간에 따른 변화 관점에서 분석했다.

이를 통해 아중규모 난류의 순방향과 역방향의 에너지 캐스케이드(energy cascade, 난류운동에서 큰 규모에서 작은 규모 또는 작은 규모에서 큰 규모로 에너지가 이동하는 현상)가 일어나고, 에너지가 투입되는 공간규모가 약 10 km이며 이는 경압불안정성(baroclinic instability, 수평방향으로 밀도 변화가 심할 때 중력장에서 불안정해져 이를 복원하기 위해 난류 현상이 발생하는 상태)에 의한 것임을 입증했다.

김 교수 연구팀의 연구결과는 해양물리, 대기 및 기후변화의 전 지구 고해상도 모델링 분야의 아중규모 물리현상의 모수화(参数化, parameterization)에 대한 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 아중규모의 원리를 이해함으로써 방사능, 기름유출과 같은 해양 오염물 추적 등 실제적이고 다양한 응용이 가능할 것으로 보인다.

또한 이번 연구는 우리나라 동해안 극전선의 가장자리에서 활발하게 생성되는 아중규모 소용돌이와 전선의 장기 관측자료를 이용한 것으로, 국내 연안 레이더 및 해색위성을 이용한 대형자료의 분석과 해양물리 및 물리생물의 상호작용 연구의 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

이번 연구는 한국연구재단, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 해양경찰청 연구센터의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 고흐의 별이 빛나는 밤과 NASA 가 제작한 영원한 바다 사진

그림2. 에너지 스펙트럼의 기울기 변화에 따른 에너지의 순방향 및 역방향 캐스케이드와 에너지가 투입되는 공간 규모를 보여주는 예

그림3. 동해에서 해색위성을 이용해 관측된 표층 엽록소 농도장에서 표현된 아중규모 난류 유동의 예

그림4. 임원지역 표층 해수유동장과 울릉도 남부지역 표층 클로로필 농도장

2018.08.13 조회수 15779

김성용 교수, 빅 데이터 통해 아중규모 난류의 고유특성 규명

〈 김 성 용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수 연구팀이 빅 데이터 분석을 통해 아중규모 난류의 고유한 특성과 원동력을 발견하는 데 성공했다.

이번 연구는 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 통해 관측된 해양 표층 대형자료의 빅 데이터 분석을 통해 수 킬로미터 및 수 시간 규모의 해양유체를 이해함으로써 전지구 및 지역 기후변화 예측모델의 개선에 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 환경유체 및 지구물리분야 국제 학술지인 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스(Journal of Geophysical Research-Oceans)’ 8월 6일자에 두 편의 연계논문으로 게재됐다.

김 교수 연구팀의 유장곤, 이은애 석사가 각 논문의 1저자로 참여했고, 석사 연구 주제의 일부가 관련분야 최상위 학술지에 출간되는 성과를 달성했다.

2012년 美 항공우주국(NASA)은 ‘영원한 바다(Perpetual Ocean)’라는 위성을 이용한 해양관측 자료를 시각화한 프로젝트를 공개했다. 이는 2년 반에 걸친 바다 표면 흐름의 움직임에 대한 자료를 모아 제작된 것으로 그 모습이 마치 화가 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤(The Starry Night)’속 하늘의 배경과 유사해 대중의 흥미를 끌었다.

이 ‘영원한 바다’는 중규모(100km 이상의 공간 규모) 수준의 난류운동을 기반으로 한 것으로 김 교수 연구팀은 중규모보다 더 작고 짧은 시공간 규모인 아중규모(1~100km 및 매 시간 규모)에서 해양 난류를 연구했다.

아중규모 난류는 지구물리유체 및 환경유체 분야에서 큰 관심을 받는 분야로 열과 밀도를 포함한 물리적 혼합 및 난류특성에 대한 연구 뿐 아니라 해양 영양분의 표층으로의 전달 및 적조와 엽록소의 번성 등 해양생물, 생태 및 환경 보존의 주요한 물리적 원인으로 주목받고 있다.

전 세계적으로 아중규모 해양 난류는 주로 컴퓨터를 이용한 수치 모델링 연구로 진행되고 있으나, 시공간으로 급격히 변하는 아중규모의 해양유체를 기존 장비 및 기술로 관측하기에는 어려움이 있어 제한적이고 간헐적인 현장 관측만 가능한 상황이다.

연구팀은 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 이용해 관측한 1년간의 해수유동장 및 5년간의 엽록소 농도장을 빅 데이터 분석해 해양난류의 고유한 특성을 입증했다.

연구팀은 해양난류 파수영역(wavenumber) 에서의 에너지 스펙트럼의 기울기 변화를 계절과 공간에 따른 변화 관점에서 분석했다.

이를 통해 아중규모 난류의 순방향과 역방향의 에너지 캐스케이드(energy cascade, 난류운동에서 큰 규모에서 작은 규모 또는 작은 규모에서 큰 규모로 에너지가 이동하는 현상)가 일어나고, 에너지가 투입되는 공간규모가 약 10 km이며 이는 경압불안정성(baroclinic instability, 수평방향으로 밀도 변화가 심할 때 중력장에서 불안정해져 이를 복원하기 위해 난류 현상이 발생하는 상태)에 의한 것임을 입증했다.

김 교수 연구팀의 연구결과는 해양물리, 대기 및 기후변화의 전 지구 고해상도 모델링 분야의 아중규모 물리현상의 모수화(参数化, parameterization)에 대한 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 아중규모의 원리를 이해함으로써 방사능, 기름유출과 같은 해양 오염물 추적 등 실제적이고 다양한 응용이 가능할 것으로 보인다.

또한 이번 연구는 우리나라 동해안 극전선의 가장자리에서 활발하게 생성되는 아중규모 소용돌이와 전선의 장기 관측자료를 이용한 것으로, 국내 연안 레이더 및 해색위성을 이용한 대형자료의 분석과 해양물리 및 물리생물의 상호작용 연구의 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

이번 연구는 한국연구재단, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 해양경찰청 연구센터의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 고흐의 별이 빛나는 밤과 NASA 가 제작한 영원한 바다 사진

그림2. 에너지 스펙트럼의 기울기 변화에 따른 에너지의 순방향 및 역방향 캐스케이드와 에너지가 투입되는 공간 규모를 보여주는 예

그림3. 동해에서 해색위성을 이용해 관측된 표층 엽록소 농도장에서 표현된 아중규모 난류 유동의 예

그림4. 임원지역 표층 해수유동장과 울릉도 남부지역 표층 클로로필 농도장

2018.08.13 조회수 15779 -

서로 비슷한 사람일수록 폭력 등 극심한 갈등 발생 가능성 높아

살인, 폭력 등 특정 상대를 향한 거대한 증오 등은 비합리적이고 우발적인 감정이 기반이 되는 것으로 알려져 있다. 또한 사회적 관계 사이의 갈등은 지위나 경제적 능력 등이 차이가 있는 서로 다른 정체성을 가진 집단 간에 발생한다고 생각하기 쉽다.

그러나 이러한 갈등을 분석해본 결과 그 원인에도 체계적이고 구조적인 규칙이 있을뿐더러 사회적 지위와 정체성이 비슷할수록 이들 사이에서 폭력적이고 파국에 가까운 갈등이 발생한다는 사실이 밝혀졌다.

우리 대학 문화기술대학원 이원재 교수 연구팀이 사회적 행위자들 간의 지위나 정체성이 비슷할수록 폭력, 갈등이 발생할 확률이 높아진다는 것을 45년간의 포뮬러 원 (Formula One, 이하 F1) 자동차 경주에서 발생한 사고 데이터를 통해 밝혀냈다.

또한 이러한 갈등은 사람들 간 나이가 비슷하고 실력이 우수할수록, 그리고 날씨가 좋을수록 더 깊어지는 것으로 나타났다.

일반적으로 사회적 갈등을 생각할 때 머릿속에는 사용자와 노동자, 권력자와 시민처럼 권력과 정체성이 다른 집단 사이의 갈등이 떠오른다. 그러나 생명을 위협할 정도의 갈등으로 범위를 좁히면 오히려 사회적 위치가 비슷한 관계에서 이러한 현상은 더 자주 발생한다.

나와 비슷한 상대방으로 인해 자신의 지위나 정체성에 대한 모호함이 발생하면 자신의 사회적 위치에 대한 확신이 떨어지고, 이러한 감정에서 벗어나기 위해 상대방을 공격하게 되는 원리이다.

이 원리를 기반으로 한 기존의 연구들은 제한된 인간 집단이나 동물 실험을 대상으로 한 뇌 과학이나 생화학적 지표를 통해서만 이뤄지곤 했다. 따라서 기존 연구는 인간관계와 그 관계로부터 만들어지는 정체성의 영향력에 대해 구체적으로 파악하기 어려웠다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 연구팀은 F1 경기를 통해 형성된 인간 행동 데이터를 이용해 인간의 사회적 정체성 유사도를 수치화했다.

연구팀은 45년간 이뤄진 F1 경기에 출전했던 355명 사이에 발생한 506회의 충돌 사고 데이터를 분석했다.

연구팀은 랭킹과 같은 일차적 정체성인 객관적 성과 지표를 통제한 뒤 선수끼리의 우열, 즉 천적 관계 등에 대한 개별적 우열 관계를 토대로 선수별, 시즌별 등으로 프로파일을 구성했다. 이를 통해 선수 간 프로파일이 비슷할수록(structurally equivalent) 서로 충돌 사고를 일으킬 가능성이 높다는 것을 발견했다.

이 교수는 “서로간의 승, 패가 비슷해 경쟁관계에서 우위가 구분이 안 되면 본인이 모호해진다고 느낍니다. 다른 사람에게는 져도 나와 비슷한 상대에게는 반드시 이겨서 모호한 정체성을 극복해야겠다는 생각을 하게 됩니다”라고 말했다.

“랭킹 1, 2위끼리는 자주 만나기 때문에 갈등이 발생할 확률이 높다고 생각할 수 있습니다. 저희는 그러한 조건들을 전부 받아들이고 통제했습니다. 그 후의 측정 결과에서도 우리의 가설이 유효함을 확인했습니다”

사회 현상과 F1은 무슨 관계가 있을까. 박사 논문 주제로 테니스를 연구한 이 교수는 사회과학자들이 스포츠를 모델로 삼는 이유가 있다고 말했다.

“회사나 조직에서의 경쟁관계나 우위는 데이터를 구하기가 쉽지 않습니다. 반면 스포츠는 종속변수로 삼는 선수의 성과가 굉장히 객관적으로 기록되죠. 어떠한 사회적 관계를 가지며 어떠한 구조적 위치에 있느냐를 측정하는 것이 기본적 모델인데 F1 데이터는 그런 면에서 매우 객관적인 수치 기록을 갖고 있습니다”

“테니스와 같은 스포츠 토너먼트는 현대 조직 구조의 이상적인 승진 체계를 이해하는 데 최적입니다. 이번 연구는 완벽한 구조가 있음에도 불구하고 인간의 사회적 관계가 유발하는 정체성 혼동으로 인해 파국적 현상이 발생하는 이유에 대한 연구입니다”

연구팀의 결과는 경쟁이 일상화된 시장이나 조직에도 적용 가능하다. 조직 내에서 극한의 갈등이 발생할 수 있는 사회구조적 조건을 밝혀냄으로써 갈등으로 인한 사고 방지를 위한 제도 및 체계의 설계에 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

폭력으로 인한 갈등은 개인적, 비합리적, 즉흥적인 행위이다. 따라서 개인의 폭력적 행동과 사회를 연결시키는 이론적 시도는 매우 드물었다. 연구팀은 폭력적인 행위의 원인이 개인적 원한이나 욕망이 아닌 사회적 구조와 관계 안에 있다는 것을 밝힌 것이 큰 의미를 갖는다고 말했다.

이 교수는 “사회학은 보통 성공이나 협력 등의 긍정적인 효과에 대해 연구합니다. 이번 연구는 살인이나 폭력과 같은 파괴적인 행위에도 조직적이고 사회적인 이유가 있다는 것을 증명했습니다”고 말했다.

독일 ESMT의 Matthew Bothner 교수, 프랑스 INSEAD의 Henning Piezunka 교수, 미국 재무부 Richard Haynes 박사와 공동으로 수행한 이번 연구는 미국국립과학원회보 (PNAS) 2018년 3월 26일자에 게재됐다.

이 교수의 PNAS 논문은 국내 사회과학 분야에서 미국과학한림원(NAS) 회원의 기고가 아닌 직접 투고 방식으로 게재한 두 번째 사례이다. 순수 사회학 연구로 국내 대학 사회학자가 PNAS에 논문을 게재한 것은 최초이다.

이번 연구는 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 1970-2014 동안 Formula One 선수들의 평균적 경쟁 관계를 시각화

그림2. 사회적 지위 및 정체성이 충돌에 미치는 영향의 조건표

2018.04.19 조회수 19051

서로 비슷한 사람일수록 폭력 등 극심한 갈등 발생 가능성 높아

살인, 폭력 등 특정 상대를 향한 거대한 증오 등은 비합리적이고 우발적인 감정이 기반이 되는 것으로 알려져 있다. 또한 사회적 관계 사이의 갈등은 지위나 경제적 능력 등이 차이가 있는 서로 다른 정체성을 가진 집단 간에 발생한다고 생각하기 쉽다.

그러나 이러한 갈등을 분석해본 결과 그 원인에도 체계적이고 구조적인 규칙이 있을뿐더러 사회적 지위와 정체성이 비슷할수록 이들 사이에서 폭력적이고 파국에 가까운 갈등이 발생한다는 사실이 밝혀졌다.

우리 대학 문화기술대학원 이원재 교수 연구팀이 사회적 행위자들 간의 지위나 정체성이 비슷할수록 폭력, 갈등이 발생할 확률이 높아진다는 것을 45년간의 포뮬러 원 (Formula One, 이하 F1) 자동차 경주에서 발생한 사고 데이터를 통해 밝혀냈다.

또한 이러한 갈등은 사람들 간 나이가 비슷하고 실력이 우수할수록, 그리고 날씨가 좋을수록 더 깊어지는 것으로 나타났다.

일반적으로 사회적 갈등을 생각할 때 머릿속에는 사용자와 노동자, 권력자와 시민처럼 권력과 정체성이 다른 집단 사이의 갈등이 떠오른다. 그러나 생명을 위협할 정도의 갈등으로 범위를 좁히면 오히려 사회적 위치가 비슷한 관계에서 이러한 현상은 더 자주 발생한다.

나와 비슷한 상대방으로 인해 자신의 지위나 정체성에 대한 모호함이 발생하면 자신의 사회적 위치에 대한 확신이 떨어지고, 이러한 감정에서 벗어나기 위해 상대방을 공격하게 되는 원리이다.

이 원리를 기반으로 한 기존의 연구들은 제한된 인간 집단이나 동물 실험을 대상으로 한 뇌 과학이나 생화학적 지표를 통해서만 이뤄지곤 했다. 따라서 기존 연구는 인간관계와 그 관계로부터 만들어지는 정체성의 영향력에 대해 구체적으로 파악하기 어려웠다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 연구팀은 F1 경기를 통해 형성된 인간 행동 데이터를 이용해 인간의 사회적 정체성 유사도를 수치화했다.

연구팀은 45년간 이뤄진 F1 경기에 출전했던 355명 사이에 발생한 506회의 충돌 사고 데이터를 분석했다.

연구팀은 랭킹과 같은 일차적 정체성인 객관적 성과 지표를 통제한 뒤 선수끼리의 우열, 즉 천적 관계 등에 대한 개별적 우열 관계를 토대로 선수별, 시즌별 등으로 프로파일을 구성했다. 이를 통해 선수 간 프로파일이 비슷할수록(structurally equivalent) 서로 충돌 사고를 일으킬 가능성이 높다는 것을 발견했다.

이 교수는 “서로간의 승, 패가 비슷해 경쟁관계에서 우위가 구분이 안 되면 본인이 모호해진다고 느낍니다. 다른 사람에게는 져도 나와 비슷한 상대에게는 반드시 이겨서 모호한 정체성을 극복해야겠다는 생각을 하게 됩니다”라고 말했다.

“랭킹 1, 2위끼리는 자주 만나기 때문에 갈등이 발생할 확률이 높다고 생각할 수 있습니다. 저희는 그러한 조건들을 전부 받아들이고 통제했습니다. 그 후의 측정 결과에서도 우리의 가설이 유효함을 확인했습니다”

사회 현상과 F1은 무슨 관계가 있을까. 박사 논문 주제로 테니스를 연구한 이 교수는 사회과학자들이 스포츠를 모델로 삼는 이유가 있다고 말했다.

“회사나 조직에서의 경쟁관계나 우위는 데이터를 구하기가 쉽지 않습니다. 반면 스포츠는 종속변수로 삼는 선수의 성과가 굉장히 객관적으로 기록되죠. 어떠한 사회적 관계를 가지며 어떠한 구조적 위치에 있느냐를 측정하는 것이 기본적 모델인데 F1 데이터는 그런 면에서 매우 객관적인 수치 기록을 갖고 있습니다”

“테니스와 같은 스포츠 토너먼트는 현대 조직 구조의 이상적인 승진 체계를 이해하는 데 최적입니다. 이번 연구는 완벽한 구조가 있음에도 불구하고 인간의 사회적 관계가 유발하는 정체성 혼동으로 인해 파국적 현상이 발생하는 이유에 대한 연구입니다”

연구팀의 결과는 경쟁이 일상화된 시장이나 조직에도 적용 가능하다. 조직 내에서 극한의 갈등이 발생할 수 있는 사회구조적 조건을 밝혀냄으로써 갈등으로 인한 사고 방지를 위한 제도 및 체계의 설계에 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

폭력으로 인한 갈등은 개인적, 비합리적, 즉흥적인 행위이다. 따라서 개인의 폭력적 행동과 사회를 연결시키는 이론적 시도는 매우 드물었다. 연구팀은 폭력적인 행위의 원인이 개인적 원한이나 욕망이 아닌 사회적 구조와 관계 안에 있다는 것을 밝힌 것이 큰 의미를 갖는다고 말했다.

이 교수는 “사회학은 보통 성공이나 협력 등의 긍정적인 효과에 대해 연구합니다. 이번 연구는 살인이나 폭력과 같은 파괴적인 행위에도 조직적이고 사회적인 이유가 있다는 것을 증명했습니다”고 말했다.

독일 ESMT의 Matthew Bothner 교수, 프랑스 INSEAD의 Henning Piezunka 교수, 미국 재무부 Richard Haynes 박사와 공동으로 수행한 이번 연구는 미국국립과학원회보 (PNAS) 2018년 3월 26일자에 게재됐다.

이 교수의 PNAS 논문은 국내 사회과학 분야에서 미국과학한림원(NAS) 회원의 기고가 아닌 직접 투고 방식으로 게재한 두 번째 사례이다. 순수 사회학 연구로 국내 대학 사회학자가 PNAS에 논문을 게재한 것은 최초이다.

이번 연구는 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 1970-2014 동안 Formula One 선수들의 평균적 경쟁 관계를 시각화

그림2. 사회적 지위 및 정체성이 충돌에 미치는 영향의 조건표

2018.04.19 조회수 19051 -

최성율, 박상희 교수, 전자기기용 저전력 멤리스터 집적회로 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수와 신소재공학과 박상희 교수 공동 연구팀이 메모리와 레지스터의 합성어인 멤리스터(Memristor)를 이용해 저전력 비휘발성 로직-인-메모리 집적회로를 개발했다.

레지스터, 커패시터, 인덕터에 이어 4번째 전자 회로 소자인 멤리스터를 통한 기술로 새로운 컴퓨팅 아키텍처(하드웨어와 소프트웨어를 포함한 컴퓨터 시스템 전체 설계방식)를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

장병철, 남윤용 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 1월 10일자 표지 논문으로 게재됐다.

4차 산업혁명 시대는 사물인터넷, 인공지능 등의 정보통신 기술 기반을 통해 발전되고 있으며 이는 사용자 친화적인 유연, 웨어러블 기기를 활용해 제공될 것으로 보여진다.

이러한 측면에서 저전력 배터리를 기반으로 한 소프트 전자기기의 개발에 대한 필요성이 커지고 있다.

하지만 기존 트랜지스터로 구성된 메모리와 로직회로 기반의 전자 시스템은 문턱전압 이하 수준의 트랜지스터 누설 전류(subthreshold leakage current)에 의한 대기전력 소모로 인해 휴대용 전자기기로의 응용에 한계가 있었다. 또한 기존 메모리와 프로세서가 분리돼 있어 데이터를 주고받는 과정에서 전력과 시간이 소모되는 문제점도 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정보의 저장과 로직 연산 기능을 동시에 구현할 수 있는 로직-인-메모리 집적회로를 개발했다.

플라스틱 기판 위에 비휘발성의 고분자 소재를 이용한 멤리스터, 산화물 반도체 소재를 이용한 유연 쇼트키 다이오드 선택소자(Schottky Diode Selector)를 수직으로 집적해 선택소자와 멤리스터가 일대일로 짝을 이루는 1S-1M 집적소자 어레이를 구현했다.

연구팀은 기존의 아키텍처와는 달리 대기 전력을 거의 소모하지 않는 비휘발성 로직-인-메모리 집적회로를 구현해 새로운 컴퓨팅 아키텍처를 개발했다. 또한 어레이 상에서 소자 간에 흐르는 스니크(sneak) 전류라고 불리는 누설 전류 문제도 해결했다.

그 밖에도 연구팀의 기술은 병렬 컴퓨터 방식인 하나의 명령어로 여러 값을 동시에 계산하는 단일 명령 다중 데이터 처리(Single-Instruction Multiple-Data, SIMD)를 구현했다.

최 교수는 “멤리스터와 선택소자의 집적을 통해 유연한 로직-인-메모리 집적회로를 구현한 이번 연구는 유연성과 저전력성을 가진 메모리와 로직을 동시에 제공한다”며 “모바일 및 웨어러블 전자시스템의 혁신을 가져 올 수 있는 원천기술을 확보했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 글로벌프론티어사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저널에 게재된 표지논문 사진

그림2 유연 멤리스티브 비휘발성 로직-인-메모리 회로와 소자 단면 고해상도 투과전자현미경 이미지

그림3. 비휘발성 메모리 소자 응용을 위한 인가전압에 따른 소자 성능 확인

그림4. 유연 1S-1M 집적 소자 어레이의 병렬 로직 연산

2018.02.13 조회수 23860

최성율, 박상희 교수, 전자기기용 저전력 멤리스터 집적회로 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수와 신소재공학과 박상희 교수 공동 연구팀이 메모리와 레지스터의 합성어인 멤리스터(Memristor)를 이용해 저전력 비휘발성 로직-인-메모리 집적회로를 개발했다.

레지스터, 커패시터, 인덕터에 이어 4번째 전자 회로 소자인 멤리스터를 통한 기술로 새로운 컴퓨팅 아키텍처(하드웨어와 소프트웨어를 포함한 컴퓨터 시스템 전체 설계방식)를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

장병철, 남윤용 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 1월 10일자 표지 논문으로 게재됐다.

4차 산업혁명 시대는 사물인터넷, 인공지능 등의 정보통신 기술 기반을 통해 발전되고 있으며 이는 사용자 친화적인 유연, 웨어러블 기기를 활용해 제공될 것으로 보여진다.

이러한 측면에서 저전력 배터리를 기반으로 한 소프트 전자기기의 개발에 대한 필요성이 커지고 있다.

하지만 기존 트랜지스터로 구성된 메모리와 로직회로 기반의 전자 시스템은 문턱전압 이하 수준의 트랜지스터 누설 전류(subthreshold leakage current)에 의한 대기전력 소모로 인해 휴대용 전자기기로의 응용에 한계가 있었다. 또한 기존 메모리와 프로세서가 분리돼 있어 데이터를 주고받는 과정에서 전력과 시간이 소모되는 문제점도 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정보의 저장과 로직 연산 기능을 동시에 구현할 수 있는 로직-인-메모리 집적회로를 개발했다.

플라스틱 기판 위에 비휘발성의 고분자 소재를 이용한 멤리스터, 산화물 반도체 소재를 이용한 유연 쇼트키 다이오드 선택소자(Schottky Diode Selector)를 수직으로 집적해 선택소자와 멤리스터가 일대일로 짝을 이루는 1S-1M 집적소자 어레이를 구현했다.

연구팀은 기존의 아키텍처와는 달리 대기 전력을 거의 소모하지 않는 비휘발성 로직-인-메모리 집적회로를 구현해 새로운 컴퓨팅 아키텍처를 개발했다. 또한 어레이 상에서 소자 간에 흐르는 스니크(sneak) 전류라고 불리는 누설 전류 문제도 해결했다.

그 밖에도 연구팀의 기술은 병렬 컴퓨터 방식인 하나의 명령어로 여러 값을 동시에 계산하는 단일 명령 다중 데이터 처리(Single-Instruction Multiple-Data, SIMD)를 구현했다.

최 교수는 “멤리스터와 선택소자의 집적을 통해 유연한 로직-인-메모리 집적회로를 구현한 이번 연구는 유연성과 저전력성을 가진 메모리와 로직을 동시에 제공한다”며 “모바일 및 웨어러블 전자시스템의 혁신을 가져 올 수 있는 원천기술을 확보했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 글로벌프론티어사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저널에 게재된 표지논문 사진

그림2 유연 멤리스티브 비휘발성 로직-인-메모리 회로와 소자 단면 고해상도 투과전자현미경 이미지

그림3. 비휘발성 메모리 소자 응용을 위한 인가전압에 따른 소자 성능 확인

그림4. 유연 1S-1M 집적 소자 어레이의 병렬 로직 연산

2018.02.13 조회수 23860 -

조광현 교수, 대장암 유발하는 돌연변이 유전자의 네트워크 원리 규명

〈 왼쪽위부터 시계방향으로 이종훈 박사과정, 공정렬 박사과정, 조광현 교수, 신동관 연구교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암이 발병하는 과정에서 생기는 유전자 네트워크의 원리를 규명하는 데 성공했다.

이를 통해 대장암의 근본적인 발병 원리를 밝혀낼 뿐 아니라 향후 새로운 개념의 효과적인 항암제의 분자표적을 찾는데 활용될 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 규명해냈다는 의의를 갖는다.

신동관 박사, 이종훈, 공정렬 학생연구원 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 2일자 온라인 판에 게재됐다.

인간의 암은 유전자 돌연변이에 의해 발생한다. 이 돌연변이의 빈도는 암종에 따라 차이가 나는데 백혈병, 소아암은 10여 개 정도이지만 성인 고형암은 평균 50여 개, 폐암 등의 외부인자로 인한 경우는 수백 개에 이른다.

전 세계 암연구자들은 암 치료를 위해 환자들에게서 빈번하게 발견되는 유전자 돌연변이들을 파악하고 이 중 주요 암 유발 유전자를 찾아내 표적 항암제를 개발하고자 노력했다.

그러나 유전자 돌연변이는 해당 유전자의 기능에만 영향을 주는 게 아니라 그 유전자와 상호작용하는 다른 유전자에게도 영향을 끼친다. 따라서 이러한 유전자 네트워크의 원리를 모른 채 소수의 암 유발 유전자를 대상으로 하는 현재의 치료법은 일부에게만 효과가 있고 쉽게 약물의 내성을 일으키는 한계가 있다.

조 교수 연구팀은 대장암 환자의 대규모 유전체 데이터를 이용해 유전자 상호작용 네트워크에서 나타나는 다중 돌연변이의 협력적 효과에 대한 수학모형을 구축했다.

이는 국제 암유전체컨소시엄에서 발표한 전암 유전체데이터베이스(TCGA: The Cancer Genome Atlas)를 토대로 구축한 것으로, 유전자 네트워크에서 나타나는 돌연변이의 영향력을 정량화하고 이를 이용해 대장암 환자 군을 임상 특징에 따라 군집화 하는데 성공했다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 암 발생 과정에서 나타나는 임계전이(critical transition) 현상을 밝혀내 숨겨진 유전자 네트워크의 원리를 최초로 규명했다.

임계전이란 상전이와 같이 물질의 상태가 갑작스럽게 변화하는 현상을 말한다. 암 발생 과정에서는 유전자 돌연변이의 발생 순서를 추적하기 어렵기 때문에 전이 현상이 존재하는지 확인할 수 없었다.

연구팀은 시스템생물학 기반의 연구방법을 이용해 확인한 결과 기존의 대장암에서 잘 알려진 암 유발 유전자 돌연변이의 발생 순서를 따르는 경우에 임계전이 현상을 보임을 발견했다.

이번에 개발한 수학모형을 활용하면 암환자에게 발생하는 다수 유전자 돌연변이의 영향을 가장 효과적으로 저해할 수 있는 새로운 항암 표적 약물이 개발될 것으로 기대된다.

특히 주요 암 유발 유전자 뿐 아니라 돌연변이의 영향을 받는 다른 모든 유전자들을 대상으로 종합적으로 평가해 효과적인 약물 표적을 찾아낼 수 있다.

조 교수는 “지금껏 다수 유전자들의 돌연변이가 암 발생에 어떻게 기여하는지 밝혀진 바가 없었다”며 “이번 연구에서는 시스템생물학으로 암세포의 발달과정에서 유전자 네트워크의 원리를 최초로 밝힘으로써 새로운 차원의 항암제 표적을 발굴할 수 있는 가능성을 제시했다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유전자 돌연변이의 영향력 전파에 의한 거대 클러스터의 형성

그림2. 암발생 과정에서 돌연변이 협력효과의 임계전이 현상

2017.11.07 조회수 25629

조광현 교수, 대장암 유발하는 돌연변이 유전자의 네트워크 원리 규명

〈 왼쪽위부터 시계방향으로 이종훈 박사과정, 공정렬 박사과정, 조광현 교수, 신동관 연구교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암이 발병하는 과정에서 생기는 유전자 네트워크의 원리를 규명하는 데 성공했다.

이를 통해 대장암의 근본적인 발병 원리를 밝혀낼 뿐 아니라 향후 새로운 개념의 효과적인 항암제의 분자표적을 찾는데 활용될 것으로 기대된다. 또한 4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목받는 IT와 BT의 융합연구인 시스템생물학 연구로 규명해냈다는 의의를 갖는다.

신동관 박사, 이종훈, 공정렬 학생연구원 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 2일자 온라인 판에 게재됐다.

인간의 암은 유전자 돌연변이에 의해 발생한다. 이 돌연변이의 빈도는 암종에 따라 차이가 나는데 백혈병, 소아암은 10여 개 정도이지만 성인 고형암은 평균 50여 개, 폐암 등의 외부인자로 인한 경우는 수백 개에 이른다.

전 세계 암연구자들은 암 치료를 위해 환자들에게서 빈번하게 발견되는 유전자 돌연변이들을 파악하고 이 중 주요 암 유발 유전자를 찾아내 표적 항암제를 개발하고자 노력했다.

그러나 유전자 돌연변이는 해당 유전자의 기능에만 영향을 주는 게 아니라 그 유전자와 상호작용하는 다른 유전자에게도 영향을 끼친다. 따라서 이러한 유전자 네트워크의 원리를 모른 채 소수의 암 유발 유전자를 대상으로 하는 현재의 치료법은 일부에게만 효과가 있고 쉽게 약물의 내성을 일으키는 한계가 있다.

조 교수 연구팀은 대장암 환자의 대규모 유전체 데이터를 이용해 유전자 상호작용 네트워크에서 나타나는 다중 돌연변이의 협력적 효과에 대한 수학모형을 구축했다.

이는 국제 암유전체컨소시엄에서 발표한 전암 유전체데이터베이스(TCGA: The Cancer Genome Atlas)를 토대로 구축한 것으로, 유전자 네트워크에서 나타나는 돌연변이의 영향력을 정량화하고 이를 이용해 대장암 환자 군을 임상 특징에 따라 군집화 하는데 성공했다.

또한 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 암 발생 과정에서 나타나는 임계전이(critical transition) 현상을 밝혀내 숨겨진 유전자 네트워크의 원리를 최초로 규명했다.

임계전이란 상전이와 같이 물질의 상태가 갑작스럽게 변화하는 현상을 말한다. 암 발생 과정에서는 유전자 돌연변이의 발생 순서를 추적하기 어렵기 때문에 전이 현상이 존재하는지 확인할 수 없었다.

연구팀은 시스템생물학 기반의 연구방법을 이용해 확인한 결과 기존의 대장암에서 잘 알려진 암 유발 유전자 돌연변이의 발생 순서를 따르는 경우에 임계전이 현상을 보임을 발견했다.

이번에 개발한 수학모형을 활용하면 암환자에게 발생하는 다수 유전자 돌연변이의 영향을 가장 효과적으로 저해할 수 있는 새로운 항암 표적 약물이 개발될 것으로 기대된다.

특히 주요 암 유발 유전자 뿐 아니라 돌연변이의 영향을 받는 다른 모든 유전자들을 대상으로 종합적으로 평가해 효과적인 약물 표적을 찾아낼 수 있다.

조 교수는 “지금껏 다수 유전자들의 돌연변이가 암 발생에 어떻게 기여하는지 밝혀진 바가 없었다”며 “이번 연구에서는 시스템생물학으로 암세포의 발달과정에서 유전자 네트워크의 원리를 최초로 밝힘으로써 새로운 차원의 항암제 표적을 발굴할 수 있는 가능성을 제시했다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유전자 돌연변이의 영향력 전파에 의한 거대 클러스터의 형성

그림2. 암발생 과정에서 돌연변이 협력효과의 임계전이 현상

2017.11.07 조회수 25629 -

이재길 교수 연구팀 연구성과 Microsoft Research 블로그 게재

<이재길 교수, 송환준 박사과정>

우리대학 이재길 교수(산업및시스템공학과 지식서비스공학대학원)와 송환준 박사과정 학생의 최신 빅데이터 연구결과가 최근 Microsoft Research 블로그에 실렸다. Microsoft Research는 매 분기 자사의 지원을 받은 연구과제 중에서 대표적인 성과를 선정해 자사 블로그에 게시하고 있는데 이번에는 이재길 교수 연구팀의 연구결과가 그 중 하나로 선정된 것이다.

이교수 연구팀은 이번 연구를 통해 전통적인 데이터 군집화 알고리즘인 k-메도이드의 분산 병렬처리 알고리즘을 개발했다. 그동안 빅데이터의 처리 속도를 높이기 위해 결과 정확도를 다소 희생하는 것이 일반적인 관례였으나 이 교수팀은 이번 연구를 통해 정확도를 거의 잃지 않고 현존하는 타 알고리즘보다 높은 성능을 달성했다고 밝혔다.

이번 연구결과는 지난 8월 열린 데이터 마이닝 분야 최고 학술대회인 ACM KDD 2017에서 발표된바 있다. 이 교수는 "추가적인 군집화 알고리즘의 연구도 마무리해 아파치 스파크 오픈소스 플랫폼에 연 성과를 탑재시킬 것"이라고 향후 계획을 밝혔다.

블로그 게시물 : https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/using-microsoft-azure-research-tool-scalable-data-mining-2/

2017.10.16 조회수 14231

이재길 교수 연구팀 연구성과 Microsoft Research 블로그 게재

<이재길 교수, 송환준 박사과정>

우리대학 이재길 교수(산업및시스템공학과 지식서비스공학대학원)와 송환준 박사과정 학생의 최신 빅데이터 연구결과가 최근 Microsoft Research 블로그에 실렸다. Microsoft Research는 매 분기 자사의 지원을 받은 연구과제 중에서 대표적인 성과를 선정해 자사 블로그에 게시하고 있는데 이번에는 이재길 교수 연구팀의 연구결과가 그 중 하나로 선정된 것이다.

이교수 연구팀은 이번 연구를 통해 전통적인 데이터 군집화 알고리즘인 k-메도이드의 분산 병렬처리 알고리즘을 개발했다. 그동안 빅데이터의 처리 속도를 높이기 위해 결과 정확도를 다소 희생하는 것이 일반적인 관례였으나 이 교수팀은 이번 연구를 통해 정확도를 거의 잃지 않고 현존하는 타 알고리즘보다 높은 성능을 달성했다고 밝혔다.

이번 연구결과는 지난 8월 열린 데이터 마이닝 분야 최고 학술대회인 ACM KDD 2017에서 발표된바 있다. 이 교수는 "추가적인 군집화 알고리즘의 연구도 마무리해 아파치 스파크 오픈소스 플랫폼에 연 성과를 탑재시킬 것"이라고 향후 계획을 밝혔다.

블로그 게시물 : https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/using-microsoft-azure-research-tool-scalable-data-mining-2/

2017.10.16 조회수 14231 -

이의진 교수, 스마트폰으로 문서 촬영 시 발생하는 회전 오류 문제 해결

〈 이의진 교수(좌)와 오정민 박사과정(우) 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 스마트폰 카메라로 문서를 촬영할 때 자동으로 발생하는 불규칙적인 회전 오류 현상의 원인을 밝히고 해결책을 개발했다.

연구팀은 스마트폰의 방위 추적 알고리즘의 한계가 회전 오류의 원인임을 규명했다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용 학회의 국제 학술지인 ‘인터내셔널 저널 오브 휴먼 컴퓨터 스터디(International Journal of Human-Computer Studies)’ 4월 4일자 온라인 판에 게재됐고 8월호 저널에 게재될 예정이다.

스마트폰을 통해 책자, 문서 등을 촬영해 업무에 활용하는 것은 자연스러운 일상이 됐다. 하지만 촬영한 문서가 자동으로 90도 회전하는 현상으로 인해 불편을 겪는 사람들이 많다.

특히 여러 장의 사진을 찍었을 때 각기 다른 방향으로 회전돼 일일이 스마트폰을 돌리거나 파일을 편집해야 하는 현상이 발생한다.

스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 대부분 스마트폰과 책상 위 문서가 평행 상태이다.

이 때 스마트폰을 회전시키면 스마트폰의 방위 추적 알고리즘이 작동하지 않는다. 방위 추적 알고리즘은 기본적으로 사용자가 스마트폰을 세워서 사용한다는 가정 하에 한 방향으로 가해지는 중력가속도를 측정해 현재 방위를 추정하는 방식으로 설계됐기 때문이다.

연구팀은 실험을 통해 오류 발생 수치를 측정했다. 실험 결과 문서를 가로로 촬영 시 방위 추적 오류가 93%의 높은 확률로 발생함을 확인했다.

일반 사용자는 오류의 원인을 파악하기 어렵다. 대부분의 카메라 앱은 셔터 버튼에 있는 카메라 모양의 아이콘 방향을 통해 실시간 방위를 표시하고 있지만 이러한 기능에 대해서도 사용자들은 인지하지 못한 것으로 파악됐다.

연구팀은 스마트폰의 모션센서 데이터를 활용해 문서 촬영 중에 방위를 정확하게 추적해 문제를 해결했다.

모션센서 데이터의 핵심 기술은 두 가지로 구분할 수 있다. 일반적으로 스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 스마트폰이 지면과 평행을 이루기 때문에 스마트폰에 장착된 중력 가속도 센서를 관측해 이러한 문서 촬영 의도를 쉽게 알 수 있다.

두 번째로 문서 촬영 중에 발생하는 스마트폰 회전은 회전 각속도를 측정하는 센서를 활용해 추적할 수 있다. 카메라 앱 실행 후에 문서 촬영을 위해 스마트폰을 회전시키기 때문에 이를 측정해 회전각이 일정 임계치를 넘으면 방위를 변경하는 것으로 파악할 수 있고 이를 통해 방향을 알 수 있는 것이다.

또한 연구팀은 문서 촬영 시 촬영자 쪽으로 스마트폰이 미세하게 기울어지는 마이크로 틸트(micro-tilt) 현상을 발견했다.

이 현상으로 인해 스마트폰으로 가해지는 중력가속도가 스마트폰 측면으로 분산된다. 눈에는 잘 보이지 않을 정도로 작은 기울기지만 모션센서 데이터를 활용해 마이크로 틸트 행동 패턴의 기계학습 알고리즘을 훈련시킬 수 있다. 이를 통해 정확한 방위 추적이 가능하다.

연구 팀의 실험 결과에 따르면 모션센서 데이터를 활용한 방위 추적 방식의 정확도는 93%로 매우 높아 안드로이드 및 iOS등 상용 스마트폰에도 적용 가능하다.

이 기술들은 기존 방위 추적 알고리즘의 사각지대였던 수평 촬영 상황에서 작동하기 때문에 기존 방위 추적 알고리즘과 겹치는 부분 없이 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

이 교수는 “스마트폰을 활용한 문서 촬영은 필수가 됐지만 회전 오류의 원인 규명과 해결책이 어려워 불편함이 많았다”며 “모션센서 데이터를 통해 촬영의 의도를 파악하고 자동으로 오류를 바로잡는 기술은 사용자의 불편을 해결하고 문서 촬영에 특화된 다양한 응용서비스 개발의 기초가 될 것이다”고 말했다.

미래창조과학부의 지원을 통해 수행된 이번 기술 중 국내 특허 2건이 등록이 완료됐고 미국 특허가 3월 1일에 수락됐다.

□ 그림 설명

그림1. 방위 오류 발생으로 인해 생기는 불편함

그림2. 평면촬영시 발생하는 방위 오류 상태

그림3. 자이로스코프를 활용한 스마트폰 회전 추적 모식도

그림4. 마이크로틸트현상

2017.06.27 조회수 17379

이의진 교수, 스마트폰으로 문서 촬영 시 발생하는 회전 오류 문제 해결

〈 이의진 교수(좌)와 오정민 박사과정(우) 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 스마트폰 카메라로 문서를 촬영할 때 자동으로 발생하는 불규칙적인 회전 오류 현상의 원인을 밝히고 해결책을 개발했다.

연구팀은 스마트폰의 방위 추적 알고리즘의 한계가 회전 오류의 원인임을 규명했다.

이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용 학회의 국제 학술지인 ‘인터내셔널 저널 오브 휴먼 컴퓨터 스터디(International Journal of Human-Computer Studies)’ 4월 4일자 온라인 판에 게재됐고 8월호 저널에 게재될 예정이다.

스마트폰을 통해 책자, 문서 등을 촬영해 업무에 활용하는 것은 자연스러운 일상이 됐다. 하지만 촬영한 문서가 자동으로 90도 회전하는 현상으로 인해 불편을 겪는 사람들이 많다.

특히 여러 장의 사진을 찍었을 때 각기 다른 방향으로 회전돼 일일이 스마트폰을 돌리거나 파일을 편집해야 하는 현상이 발생한다.

스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 대부분 스마트폰과 책상 위 문서가 평행 상태이다.

이 때 스마트폰을 회전시키면 스마트폰의 방위 추적 알고리즘이 작동하지 않는다. 방위 추적 알고리즘은 기본적으로 사용자가 스마트폰을 세워서 사용한다는 가정 하에 한 방향으로 가해지는 중력가속도를 측정해 현재 방위를 추정하는 방식으로 설계됐기 때문이다.

연구팀은 실험을 통해 오류 발생 수치를 측정했다. 실험 결과 문서를 가로로 촬영 시 방위 추적 오류가 93%의 높은 확률로 발생함을 확인했다.

일반 사용자는 오류의 원인을 파악하기 어렵다. 대부분의 카메라 앱은 셔터 버튼에 있는 카메라 모양의 아이콘 방향을 통해 실시간 방위를 표시하고 있지만 이러한 기능에 대해서도 사용자들은 인지하지 못한 것으로 파악됐다.

연구팀은 스마트폰의 모션센서 데이터를 활용해 문서 촬영 중에 방위를 정확하게 추적해 문제를 해결했다.

모션센서 데이터의 핵심 기술은 두 가지로 구분할 수 있다. 일반적으로 스마트폰으로 문서를 촬영할 때는 스마트폰이 지면과 평행을 이루기 때문에 스마트폰에 장착된 중력 가속도 센서를 관측해 이러한 문서 촬영 의도를 쉽게 알 수 있다.

두 번째로 문서 촬영 중에 발생하는 스마트폰 회전은 회전 각속도를 측정하는 센서를 활용해 추적할 수 있다. 카메라 앱 실행 후에 문서 촬영을 위해 스마트폰을 회전시키기 때문에 이를 측정해 회전각이 일정 임계치를 넘으면 방위를 변경하는 것으로 파악할 수 있고 이를 통해 방향을 알 수 있는 것이다.

또한 연구팀은 문서 촬영 시 촬영자 쪽으로 스마트폰이 미세하게 기울어지는 마이크로 틸트(micro-tilt) 현상을 발견했다.

이 현상으로 인해 스마트폰으로 가해지는 중력가속도가 스마트폰 측면으로 분산된다. 눈에는 잘 보이지 않을 정도로 작은 기울기지만 모션센서 데이터를 활용해 마이크로 틸트 행동 패턴의 기계학습 알고리즘을 훈련시킬 수 있다. 이를 통해 정확한 방위 추적이 가능하다.

연구 팀의 실험 결과에 따르면 모션센서 데이터를 활용한 방위 추적 방식의 정확도는 93%로 매우 높아 안드로이드 및 iOS등 상용 스마트폰에도 적용 가능하다.

이 기술들은 기존 방위 추적 알고리즘의 사각지대였던 수평 촬영 상황에서 작동하기 때문에 기존 방위 추적 알고리즘과 겹치는 부분 없이 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

이 교수는 “스마트폰을 활용한 문서 촬영은 필수가 됐지만 회전 오류의 원인 규명과 해결책이 어려워 불편함이 많았다”며 “모션센서 데이터를 통해 촬영의 의도를 파악하고 자동으로 오류를 바로잡는 기술은 사용자의 불편을 해결하고 문서 촬영에 특화된 다양한 응용서비스 개발의 기초가 될 것이다”고 말했다.

미래창조과학부의 지원을 통해 수행된 이번 기술 중 국내 특허 2건이 등록이 완료됐고 미국 특허가 3월 1일에 수락됐다.

□ 그림 설명

그림1. 방위 오류 발생으로 인해 생기는 불편함

그림2. 평면촬영시 발생하는 방위 오류 상태

그림3. 자이로스코프를 활용한 스마트폰 회전 추적 모식도

그림4. 마이크로틸트현상

2017.06.27 조회수 17379 -

우운택 교수, 스마트 관광 증강현실 어플리케이션 개발

〈 우 운 택 교수 〉

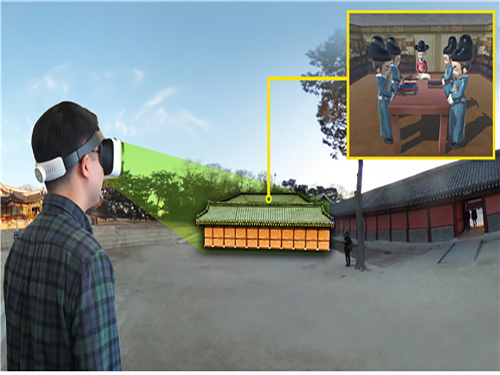

우리 대학 문화기술대학원 우운택 교수 연구팀이 스마트 관광 지원을 위한 증강 및 가상현실 어플리케이션을 개발했다.

‘케이 컬처 타임머신(K-Culture Time Machine)’ 어플리케이션은 창덕궁을 대상으로 한 시범 서비스로 iOS 앱스토어에 5월 23일 공개됐다.

개발된 케이 컬처 타임머신은 웨어러블 360도 비디오를 통해 문화유산이나 유적지에 대한 시공간을 넘는 원격 체험을 제공한다.

사용자는 VR기기에 스마트폰을 장착해 제공되는 360도 비디오로 문화 유적지를 원격으로 체험하고 해당 문화유산 및 연관관계가 있는 인물, 장소, 사건 등에 대한 정보를 확인할 수 있다. 또한 소실된 문화유산에 대한 3차원 디지털 복원도 체험할 수 있다.

웨어러블 기기 활용 없이도 모바일 모드를 통해 사용자 주변 유적지 확인, 카메라에 인식된 문화유산을 인식하고 관련된 정보와 콘텐츠를 제공하는 증강현실 기반의 문화유산 가이드가 가능하다.

사용자는 자신의 위치에서 창덕궁 돈화문을 시작으로 인정문, 인정전, 희정당에 이르는 창덕궁 내부를 이동하며 360도 파노라마 이미지나 비디오를 통해 현장을 가상체험 할 수 있다.

현재는 존재하지 않는 인정전 동쪽의 궐내 곽사 지역에는 3D모델을 통한 승정원의 가상 복원을 확인할 수 있다.

위 기능은 웨어러블 기기 없이 스마트폰 상에서도 체험 가능하며 개발 중인 증강현실 기능이 완성되면 현장에서 활용 가능한 수준의 어플리케이션이 될 것으로 기대된다.

우 교수 연구팀은 문화유산 데이터베이스와 증강-가상현실 콘텐츠의 표준화된 메타데이터를 구축하고 이를 적용했다. 이를 활용해 일시적으로 개발 후 소비되는 기존 어플리케이션과는 달리 추가적인 콘텐츠 생성 및 추가가 가능하다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 상호 활용성과 재활용성을 증진해 스마트관광 분야의 새로운 시장을 선점할 수 있을 것이다”며 “콘텐츠 개발 비용 절감과 증강현실 콘텐츠 생태계 활성화를 가능하게 하는 다양한 부가 효과도 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와 문화체육관광부 CT R&D 사업과의 공동 수행을 통해 이뤄졌으며, 관련 연구 성과는 올 7월 캐나다에서 진행되는 HCII 2017 학회를 통해 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림1. 360 VR 서비스 개념도

그림2. K-Culture Time Machine의 모바일 증강현실 기능 구동 화면

그림3. K-Culture Time Machine의 360도 파노라마 이미지-비디오 기능 화면

2017.05.23 조회수 21767

우운택 교수, 스마트 관광 증강현실 어플리케이션 개발

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 우운택 교수 연구팀이 스마트 관광 지원을 위한 증강 및 가상현실 어플리케이션을 개발했다.

‘케이 컬처 타임머신(K-Culture Time Machine)’ 어플리케이션은 창덕궁을 대상으로 한 시범 서비스로 iOS 앱스토어에 5월 23일 공개됐다.

개발된 케이 컬처 타임머신은 웨어러블 360도 비디오를 통해 문화유산이나 유적지에 대한 시공간을 넘는 원격 체험을 제공한다.

사용자는 VR기기에 스마트폰을 장착해 제공되는 360도 비디오로 문화 유적지를 원격으로 체험하고 해당 문화유산 및 연관관계가 있는 인물, 장소, 사건 등에 대한 정보를 확인할 수 있다. 또한 소실된 문화유산에 대한 3차원 디지털 복원도 체험할 수 있다.

웨어러블 기기 활용 없이도 모바일 모드를 통해 사용자 주변 유적지 확인, 카메라에 인식된 문화유산을 인식하고 관련된 정보와 콘텐츠를 제공하는 증강현실 기반의 문화유산 가이드가 가능하다.

사용자는 자신의 위치에서 창덕궁 돈화문을 시작으로 인정문, 인정전, 희정당에 이르는 창덕궁 내부를 이동하며 360도 파노라마 이미지나 비디오를 통해 현장을 가상체험 할 수 있다.

현재는 존재하지 않는 인정전 동쪽의 궐내 곽사 지역에는 3D모델을 통한 승정원의 가상 복원을 확인할 수 있다.

위 기능은 웨어러블 기기 없이 스마트폰 상에서도 체험 가능하며 개발 중인 증강현실 기능이 완성되면 현장에서 활용 가능한 수준의 어플리케이션이 될 것으로 기대된다.

우 교수 연구팀은 문화유산 데이터베이스와 증강-가상현실 콘텐츠의 표준화된 메타데이터를 구축하고 이를 적용했다. 이를 활용해 일시적으로 개발 후 소비되는 기존 어플리케이션과는 달리 추가적인 콘텐츠 생성 및 추가가 가능하다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 상호 활용성과 재활용성을 증진해 스마트관광 분야의 새로운 시장을 선점할 수 있을 것이다”며 “콘텐츠 개발 비용 절감과 증강현실 콘텐츠 생태계 활성화를 가능하게 하는 다양한 부가 효과도 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와 문화체육관광부 CT R&D 사업과의 공동 수행을 통해 이뤄졌으며, 관련 연구 성과는 올 7월 캐나다에서 진행되는 HCII 2017 학회를 통해 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림1. 360 VR 서비스 개념도

그림2. K-Culture Time Machine의 모바일 증강현실 기능 구동 화면

그림3. K-Culture Time Machine의 360도 파노라마 이미지-비디오 기능 화면

2017.05.23 조회수 21767