-

새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

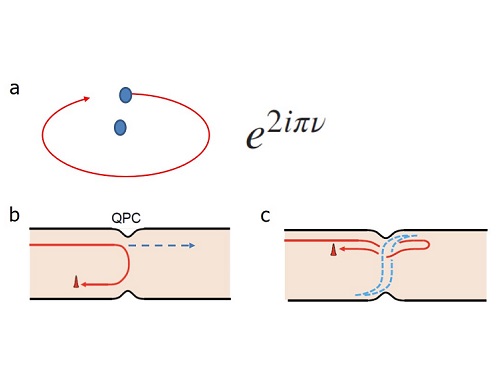

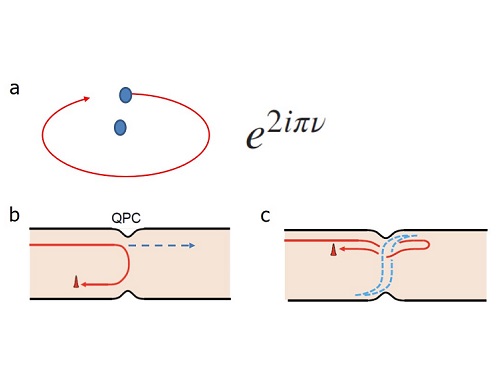

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2023.06.01

조회수 6643

-

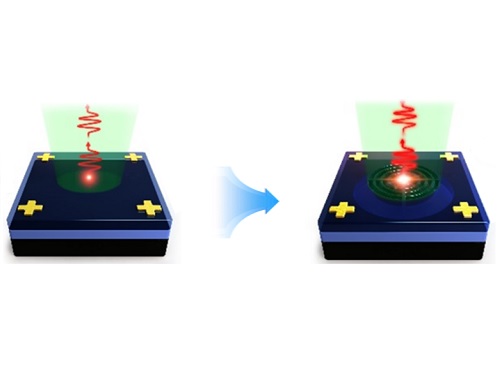

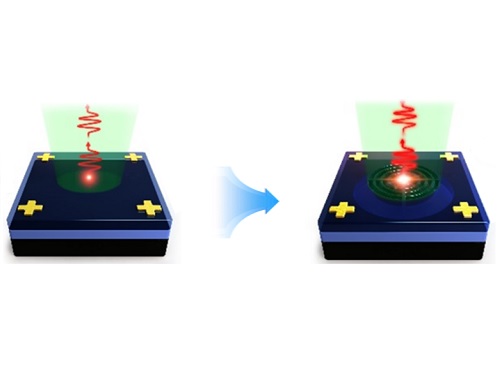

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18

조회수 8148

-

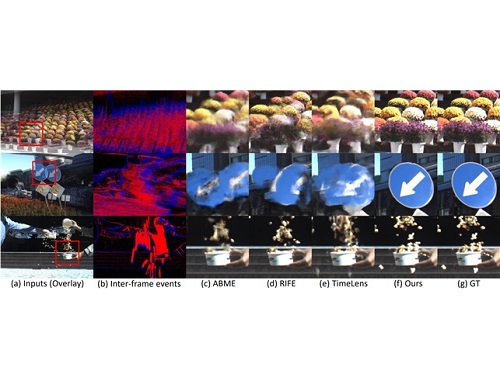

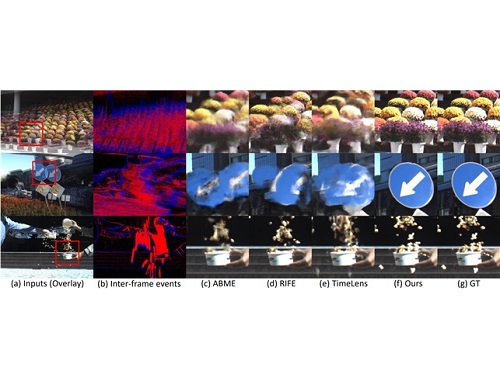

세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

2023.04.05

조회수 6757

-

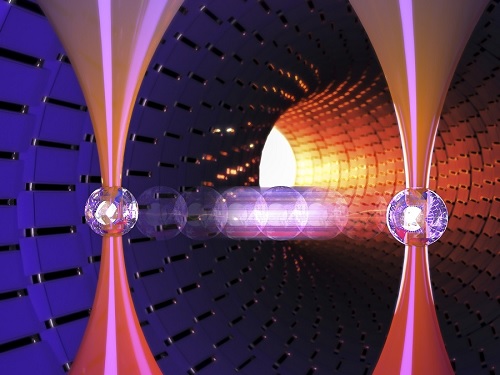

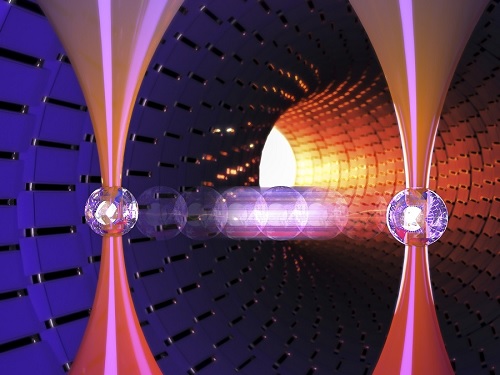

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27

조회수 9614

-

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.16

조회수 9337

-

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

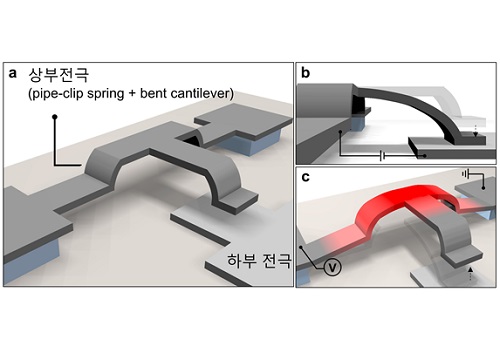

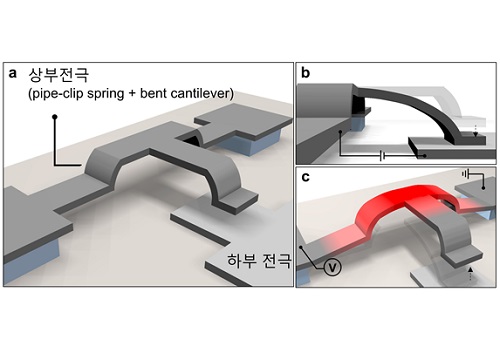

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28

조회수 9717

-

획기적 암 치료제를 만들 단백질 코드 규명

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 유럽분자생물학연구소(EMBL) 미하일 사비스키(Mikhail Savitski) 교수, 서울대학교 백성희 교수와 공동 연구를 통해 질환의 억제와 촉진의 실마리가 되는 단백질 수명을 결정하는 단백질 *번역 후 조절(post-translational modification, 이하 PTM) 코드를 규명했다고 1일 밝혔다.

* 번역 후 조절(PTM): DNA가 mRNA가는 전사 과정을 거쳐 최종 단백질로 번역까지 일어난 이후에 추가적으로 생기는 현상으로, 단백질의 구조나 효능에 영향을 미치는 것으로 주로 알려져 있음

연구팀은 기존에 단백질의 운명 조절과 연관이 없을 것으로 생각됐던 PTM 신호를 `PTM-활성화(PTM-activated) 데그론'과 `PTM-불활성화(PTM-inactivated) 데그론'으로 구분해 단백질 수명 조절과의 관련성을 규명했다.

*PTM 활성화 데그론과 PTM 볼활성화 데그론: PTM에 의해 데그론이 활성화 되는 것은 단백질의 번역후 변화가 단백질의 분해를 촉진했다는 것을 의미하며, 반대로 불활성화 데그론은 번역 후 조절 신호가 단백질의 분해를 억제하여 단백질의 축적이 일어났음을 의미

여기서 데그론 코드란 단백질 수준을 조절 가능한 아미노산 서열의 조합 개념으로 질병의 진행이나 억제의 스위치 역할을 하는 단백질의 수명 조절 코드를 말한다.

연구팀은 이를 규명한 결과 기존 치료제가 접근할 수 없는 `기존에 약으로 만들지 못했던(Undruggable)' 신규 타깃의 정확도 높은 치료법 개발의 가능성을 열었다.

또한 연구팀은 신규 PTM 관련 코드를 다각화함으로 인해 단백질 분해 및 생성의 근본 원인을 알 수 없었던 기존의 신호 전달 체계에 PTM을 유도하거나 제거하는 효소의 역할을 재조명했다. 이번 연구를 통해 질병 관련 단백질 수명 변화 기원을 PTM 코드로 디지털화해서 미리 규명을 함으로써 그동안 단백질 수준을 마지막 단계에서 조절하는 *유비퀴틴 신호에만 집중했던 부분을 변경하도록 제안했다.

* 유비퀴틴: 단백질이 분해되기 전에 먼저 일어나는 대표적인 화학적 변화로 알려져 있으며 없어져야 할 단백질에 붙는 표지자로 널리 알려져 있음

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수가 제1 저자로 초청돼 기고한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.69)' 에 지난 1월 13일 字 출판됐다. (논문명 : Control of protein stability by post-translational modifications).

이지민 교수는 "새롭게 제시한 PTM-활성화 또는 PTM-불활성화 데그론 코드의 규격화는 기존 약에 반응하지 않거나 저항성이 생기는 단백질 수준을 조절 가능한 다양한 질병 (대표적으로 암이나 퇴행성 뇌질환)의 진단 및 의약품 개발로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 리더연구사업,유럽분자생물학연구소 및 과학기술정보통신부 의사과학자양성사업의 지원을 받아 수행됐다.

획기적 암 치료제를 만들 단백질 코드 규명

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 유럽분자생물학연구소(EMBL) 미하일 사비스키(Mikhail Savitski) 교수, 서울대학교 백성희 교수와 공동 연구를 통해 질환의 억제와 촉진의 실마리가 되는 단백질 수명을 결정하는 단백질 *번역 후 조절(post-translational modification, 이하 PTM) 코드를 규명했다고 1일 밝혔다.

* 번역 후 조절(PTM): DNA가 mRNA가는 전사 과정을 거쳐 최종 단백질로 번역까지 일어난 이후에 추가적으로 생기는 현상으로, 단백질의 구조나 효능에 영향을 미치는 것으로 주로 알려져 있음

연구팀은 기존에 단백질의 운명 조절과 연관이 없을 것으로 생각됐던 PTM 신호를 `PTM-활성화(PTM-activated) 데그론'과 `PTM-불활성화(PTM-inactivated) 데그론'으로 구분해 단백질 수명 조절과의 관련성을 규명했다.

*PTM 활성화 데그론과 PTM 볼활성화 데그론: PTM에 의해 데그론이 활성화 되는 것은 단백질의 번역후 변화가 단백질의 분해를 촉진했다는 것을 의미하며, 반대로 불활성화 데그론은 번역 후 조절 신호가 단백질의 분해를 억제하여 단백질의 축적이 일어났음을 의미

여기서 데그론 코드란 단백질 수준을 조절 가능한 아미노산 서열의 조합 개념으로 질병의 진행이나 억제의 스위치 역할을 하는 단백질의 수명 조절 코드를 말한다.

연구팀은 이를 규명한 결과 기존 치료제가 접근할 수 없는 `기존에 약으로 만들지 못했던(Undruggable)' 신규 타깃의 정확도 높은 치료법 개발의 가능성을 열었다.

또한 연구팀은 신규 PTM 관련 코드를 다각화함으로 인해 단백질 분해 및 생성의 근본 원인을 알 수 없었던 기존의 신호 전달 체계에 PTM을 유도하거나 제거하는 효소의 역할을 재조명했다. 이번 연구를 통해 질병 관련 단백질 수명 변화 기원을 PTM 코드로 디지털화해서 미리 규명을 함으로써 그동안 단백질 수준을 마지막 단계에서 조절하는 *유비퀴틴 신호에만 집중했던 부분을 변경하도록 제안했다.

* 유비퀴틴: 단백질이 분해되기 전에 먼저 일어나는 대표적인 화학적 변화로 알려져 있으며 없어져야 할 단백질에 붙는 표지자로 널리 알려져 있음

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수가 제1 저자로 초청돼 기고한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.69)' 에 지난 1월 13일 字 출판됐다. (논문명 : Control of protein stability by post-translational modifications).

이지민 교수는 "새롭게 제시한 PTM-활성화 또는 PTM-불활성화 데그론 코드의 규격화는 기존 약에 반응하지 않거나 저항성이 생기는 단백질 수준을 조절 가능한 다양한 질병 (대표적으로 암이나 퇴행성 뇌질환)의 진단 및 의약품 개발로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 리더연구사업,유럽분자생물학연구소 및 과학기술정보통신부 의사과학자양성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.01

조회수 9012

-

반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

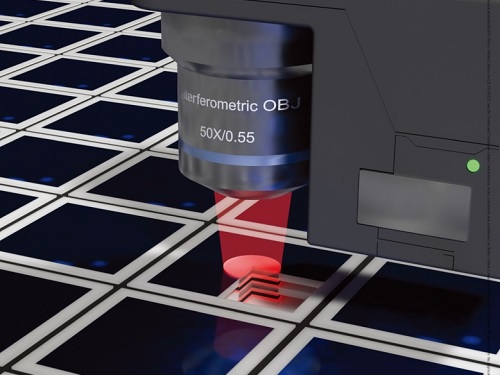

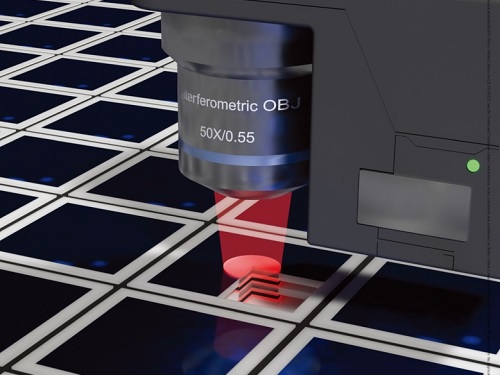

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.20

조회수 9248

-

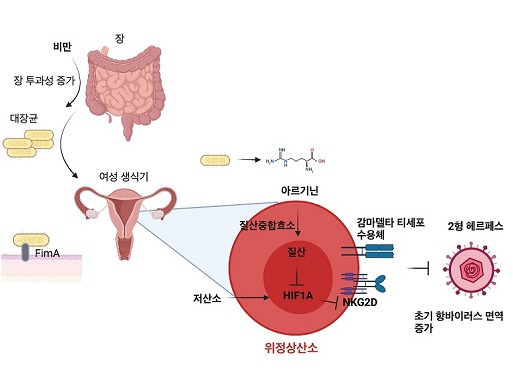

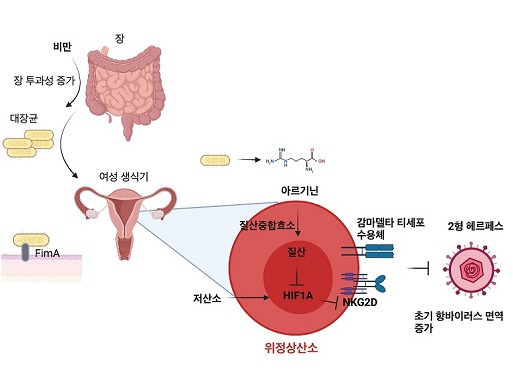

비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

2022.12.06

조회수 9149

-

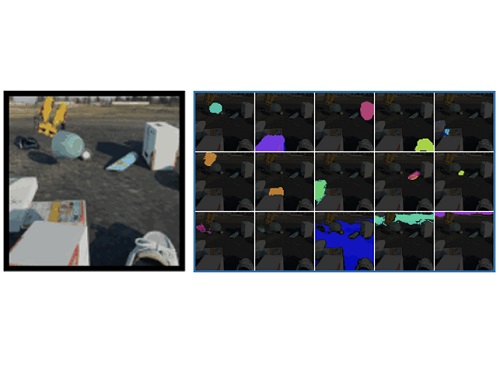

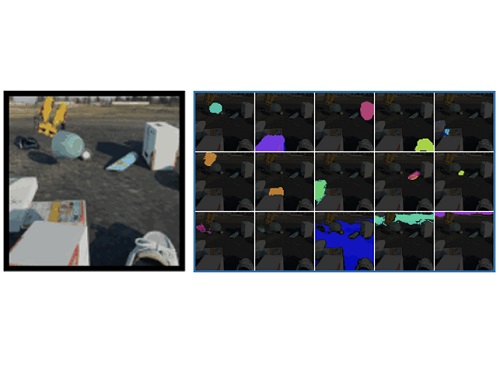

세계 최초로 사람처럼 사물의 개념을 스스로 학습하는 장면 인식 기술 개발

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 미국 럿거스(Rutgers) 대학교와 공동연구를 통해 사람의 라벨링 없이 스스로 영상 속 객체를 식별할 수 있는 인공지능 기술을 개발했다고 1일 밝혔다. 이 모델은 복잡한 영상에서 각 장면의 객체들에 대한 명시적인 라벨링 없이도 객체를 식별하는 최초의 인공지능 모델이다.

기계가 주변 환경을 지능적으로 인지하고 추론하기 위해서는 시각적 장면을 구성하는 객체들과 그들의 관계를 파악하는 능력이 필수적이다. 하지만 이 분야의 연구는 대부분 영상의 각 픽셀에 대응하는 객체의 라벨을 사람이 일일이 표시해야 하는 지도적 학습 방식을 사용했다. 이 같은 수작업은 오류가 발생하기 쉽고 많은 시간과 비용을 요구한다는 단점이 있다.

이에 반해 이번에 연구팀이 개발한 기술은 인간과 유사하게 환경에 대한 관측만으로 객체의 개념을 스스로 자가 학습하는 방식을 취한다. 이렇게 인간의 지도 없이 스스로 객체의 개념을 학습할 수 있는 인공지능은 차세대 인지 기술의 핵심으로 기대돼왔다.

비지도 학습을 이용한 이전 연구들은 단순한 객체 형태와 배경이 명확히 구분될 수 있는 단순한 장면에서만 객체를 식별하는 단점이 있었다. 이와 달리 이번에 안성진 교수 연구팀이 개발한 기술은 복잡한 형태의 많은 객체가 존재하는 사실적인 장면에도 적용될 수 있는 최초의 모델이다.

이 연구는 그림 인공지능 소프트웨어인 DALL-E와 같이 텍스트 입력을 통해 사실적인 이미지를 생성할 수 있는 이미지 생성 연구에서 영감을 얻었다. 연구팀은 텍스트를 입력하는 대신, 모델이 장면에서 객체를 감지하고 그 객체의 표상(representation)으로부터 이미지를 생성하는 방식으로 모델을 학습시켰다. 또한, 모델에 DALL-E와 유사한 트랜스포머 디코더를 사용하는 것이 사실적이고 복잡한 영상을 처리할 수 있게 한 주요 요인이라고 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 정제되지 않은 영상뿐만 아니라, 많은 물고기가 있는 수족관과 교통이 혼잡한 도로의 상황을 담은 유튜브 영상과 같이 복잡한 실제 영상에서도 모델의 성능을 측정했다. 그 결과, 제시된 모델이 기존 모델보다 객체를 훨씬 더 정확하게 분할하고 일반화하는 것을 확인할 수 있었다.

연구팀을 이끈 안성진 교수는 "인간과 유사한 자가 학습 방식으로 상황을 인지하고 해석하는 혁신적인 기술ˮ이라며 "시각적 상황인지 능력을 획기적으로 개선해 지능형 로봇 분야, 자율 주행 분야뿐만 아니라 시각적 인공지능 기술 전반에 비용 절감과 성능향상을 가져올 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구는 미국 뉴올리언스에서 지난 11월 28일부터 개최되어 12월 9일까지 진행 예정인 세계 최고 수준의 기계학습(머신러닝) 학회인 제36회 신경정보처리학회(NeurIPS)에서 발표됐다.

세계 최초로 사람처럼 사물의 개념을 스스로 학습하는 장면 인식 기술 개발

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 미국 럿거스(Rutgers) 대학교와 공동연구를 통해 사람의 라벨링 없이 스스로 영상 속 객체를 식별할 수 있는 인공지능 기술을 개발했다고 1일 밝혔다. 이 모델은 복잡한 영상에서 각 장면의 객체들에 대한 명시적인 라벨링 없이도 객체를 식별하는 최초의 인공지능 모델이다.

기계가 주변 환경을 지능적으로 인지하고 추론하기 위해서는 시각적 장면을 구성하는 객체들과 그들의 관계를 파악하는 능력이 필수적이다. 하지만 이 분야의 연구는 대부분 영상의 각 픽셀에 대응하는 객체의 라벨을 사람이 일일이 표시해야 하는 지도적 학습 방식을 사용했다. 이 같은 수작업은 오류가 발생하기 쉽고 많은 시간과 비용을 요구한다는 단점이 있다.

이에 반해 이번에 연구팀이 개발한 기술은 인간과 유사하게 환경에 대한 관측만으로 객체의 개념을 스스로 자가 학습하는 방식을 취한다. 이렇게 인간의 지도 없이 스스로 객체의 개념을 학습할 수 있는 인공지능은 차세대 인지 기술의 핵심으로 기대돼왔다.

비지도 학습을 이용한 이전 연구들은 단순한 객체 형태와 배경이 명확히 구분될 수 있는 단순한 장면에서만 객체를 식별하는 단점이 있었다. 이와 달리 이번에 안성진 교수 연구팀이 개발한 기술은 복잡한 형태의 많은 객체가 존재하는 사실적인 장면에도 적용될 수 있는 최초의 모델이다.

이 연구는 그림 인공지능 소프트웨어인 DALL-E와 같이 텍스트 입력을 통해 사실적인 이미지를 생성할 수 있는 이미지 생성 연구에서 영감을 얻었다. 연구팀은 텍스트를 입력하는 대신, 모델이 장면에서 객체를 감지하고 그 객체의 표상(representation)으로부터 이미지를 생성하는 방식으로 모델을 학습시켰다. 또한, 모델에 DALL-E와 유사한 트랜스포머 디코더를 사용하는 것이 사실적이고 복잡한 영상을 처리할 수 있게 한 주요 요인이라고 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 정제되지 않은 영상뿐만 아니라, 많은 물고기가 있는 수족관과 교통이 혼잡한 도로의 상황을 담은 유튜브 영상과 같이 복잡한 실제 영상에서도 모델의 성능을 측정했다. 그 결과, 제시된 모델이 기존 모델보다 객체를 훨씬 더 정확하게 분할하고 일반화하는 것을 확인할 수 있었다.

연구팀을 이끈 안성진 교수는 "인간과 유사한 자가 학습 방식으로 상황을 인지하고 해석하는 혁신적인 기술ˮ이라며 "시각적 상황인지 능력을 획기적으로 개선해 지능형 로봇 분야, 자율 주행 분야뿐만 아니라 시각적 인공지능 기술 전반에 비용 절감과 성능향상을 가져올 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구는 미국 뉴올리언스에서 지난 11월 28일부터 개최되어 12월 9일까지 진행 예정인 세계 최고 수준의 기계학습(머신러닝) 학회인 제36회 신경정보처리학회(NeurIPS)에서 발표됐다.

2022.12.02

조회수 8734

-

기존 불소계 전해질 대체할 고성능 비불소계 전해질 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 포항공과대학교 조창신 교수 연구팀과 공동연구를 통해 장수명 소듐(나트륨) 금속 음극 및 고출력 해수 전지를 위한 비불소계 전해질을 개발했다고 28일 밝혔다.

불소(F)는 전지의 전기화학적 성능을 향상시키는데 크게 기여하여 현재 상용화된 리튬-이온 전지 외에도 다양한 차세대 전지 전해질의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 다만, 비싼 가격, 인체 및 환경에 유해하며 강한 독성이라는 문제점을 가져 이를 대체할 비불소계 전해질 (F-free electrolyte) 개발이 필수적이다.

이 교수 연구팀은 기존 불소계 전해질을 대체할 수 있는 비불소계 전해질을 설계해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 불소계 전해질의 전기화학적 성능을 상회하는 전기화학적 성능을 달성했다.

생명화학공학과 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스(Energy & Environmental Science)' 10월 10권 15호에 출판됐으며, 후면 표지논문(outside back cover)로 선정됐다. (논문명 : Designing Fluorine-Free Electrolytes for Stable Sodium Metal Anodes and High-Power Seawater Batteries via SEI reconstruction)

소듐 금속 음극은 기존 리튬 이온 전지의 흑연 음극을 대체할 수 있는 높은 이론적 용량과(흑연: 372 mAh g-1, 소듐 금속: 1,166 mAh g-1) 리튬에 비해 매우 높은 지각 내 존재비로 인해(리튬: 0.002%, 소듐: 2%) 각광받고 있는 차세대 음극 소재 중 하나다.

하지만 소듐 금속 음극은 매우 강한 화학적, 전기화학적 반응성 때문에 지속적으로 유기 전해액과 반응해 소듐 표면에 불균일하고 두꺼운 고체-전해질 계면을 형성하고, 이는 충전 과정에 소듐 금속의 수지상 성장(나뭇가지 모양 성장)을 일으킨다. 소듐 금속의 수지상 성장은 고체-전해질 계면을 파괴해 새로운 소듐 금속을 유기 전해액에 노출시키고 추가적인 전해질 분해를 일으키며, 낮은 쿨롱 효율, 전지 단락 등을 발생시켜 전지 구동에 치명적이다.

기존 불소계 전해질은 소듐 금속 표면에 불화 소듐을(NaF) 형성해 앞서 언급한 소듐 금속의 수지상 성장을 억제한다. 불화 소듐은 강한 기계적 성질로 인해 소듐 금속의 수지상 성장을 물리적으로 억제할 수 있음이 널리 알려져 있으나 불소계 전해질의 높은 가격, 불산(HF) 부산물 형성 등의 치명적인 문제점이 수반된다.

연구팀은 수소화 소듐(NaH)이 불화 소듐을 대체할 수 있다는 최근 연구 보고에 착안해 수소화붕소 소듐(NaBH4) 염을 이써 (ether, C-O-C 결합을 포함) 계열 유기용매에 녹인 전해질을 설계했다. 수소화붕소 소듐은 환원제의 일종으로 유, 무기 합성이 필요한 산업계에서 널리 사용되는 물질이다. 따라서, 같은 부피의 불소계 전해질을 제작하는 것에 비해 5~10% 정도의 비용만이 소요돼 큰 가격 경쟁력을 가진다.

연구팀은 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS) 수소화붕소 소듐 기반의 전해질이 수소화 소듐이 우세한 고체-전해질 계면을 형성함을 밝혔다.

또한, 산화된 소듐 금속을 수소화붕소 소듐에 장시간 담가뒀을 때, 산화막이 점차 수소화 소듐으로 전환되는 것을 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해 확인했으며, 온라인 전기화학 질량 분석(Online Electrochemical Mass Spectrometry)을 통해, 수소화붕소 소듐 전해질을 이용해 전지 제작 후 8시간 정도의 휴지기에 수소 기체가 형성되는 것을 확인했다.

결론적으로, 소듐 금속은 산화하려는 성질이 강해 표면에 불가피하게 산화막을 형성하는데, 수소화붕소 소듐은 환원성이 강해 표면 산화막을 환원시킬 수 있다. 소듐의 표면 산화막이 환원되면서 수소 기체가 발생함과 동시에 다시 소듐 금속과 반응해 수소화 소듐이 생성되며 연구팀은 이를 `고체-전해질 계면 재건 현상'이라고 명명했다.

이를 통해, 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 소듐-소듐 대칭전지에서 600 사이클, 소듐-알루미늄 반쪽 전지에서 99.67%의 쿨롱 효율을 보여 불소계 전해질에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공했다.

더 나아가, 연구팀은 수소화붕소 소듐 기반 전해질을 해수 전지에 적용했다. 높은 전류밀도인 1 mA cm-2에서 기존 불소계 전해질은 35회 정도의 수명 특성을 보인 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질은 150회 이상의 장수명 특성을 달성했다. 마찬가지로, 기존 불소계 전해질의 출력밀도는 2.27 mW cm-2 에 그친 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질의 출력밀도는 2.82 mW cm-2로 큰 차이를 보였다.

연구팀이 개발한 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 비용 절감, 수명 특성 향상을 통해 해수전지의 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 김진욱 박사과정은 "기존 소듐 전해질의 필수 원소였던 불소 없이도 불소계 전해질의 성능을 상회하는 전해질을 개발한 것은 큰 의미가 있다ˮ 라며 "앞으로 비불소계 소듐 전해질과 그에 따른 고체-전해질 계면에 관한 연구가 활발해질 것으로 판단된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

기존 불소계 전해질 대체할 고성능 비불소계 전해질 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 포항공과대학교 조창신 교수 연구팀과 공동연구를 통해 장수명 소듐(나트륨) 금속 음극 및 고출력 해수 전지를 위한 비불소계 전해질을 개발했다고 28일 밝혔다.

불소(F)는 전지의 전기화학적 성능을 향상시키는데 크게 기여하여 현재 상용화된 리튬-이온 전지 외에도 다양한 차세대 전지 전해질의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 다만, 비싼 가격, 인체 및 환경에 유해하며 강한 독성이라는 문제점을 가져 이를 대체할 비불소계 전해질 (F-free electrolyte) 개발이 필수적이다.

이 교수 연구팀은 기존 불소계 전해질을 대체할 수 있는 비불소계 전해질을 설계해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 불소계 전해질의 전기화학적 성능을 상회하는 전기화학적 성능을 달성했다.

생명화학공학과 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스(Energy & Environmental Science)' 10월 10권 15호에 출판됐으며, 후면 표지논문(outside back cover)로 선정됐다. (논문명 : Designing Fluorine-Free Electrolytes for Stable Sodium Metal Anodes and High-Power Seawater Batteries via SEI reconstruction)

소듐 금속 음극은 기존 리튬 이온 전지의 흑연 음극을 대체할 수 있는 높은 이론적 용량과(흑연: 372 mAh g-1, 소듐 금속: 1,166 mAh g-1) 리튬에 비해 매우 높은 지각 내 존재비로 인해(리튬: 0.002%, 소듐: 2%) 각광받고 있는 차세대 음극 소재 중 하나다.

하지만 소듐 금속 음극은 매우 강한 화학적, 전기화학적 반응성 때문에 지속적으로 유기 전해액과 반응해 소듐 표면에 불균일하고 두꺼운 고체-전해질 계면을 형성하고, 이는 충전 과정에 소듐 금속의 수지상 성장(나뭇가지 모양 성장)을 일으킨다. 소듐 금속의 수지상 성장은 고체-전해질 계면을 파괴해 새로운 소듐 금속을 유기 전해액에 노출시키고 추가적인 전해질 분해를 일으키며, 낮은 쿨롱 효율, 전지 단락 등을 발생시켜 전지 구동에 치명적이다.

기존 불소계 전해질은 소듐 금속 표면에 불화 소듐을(NaF) 형성해 앞서 언급한 소듐 금속의 수지상 성장을 억제한다. 불화 소듐은 강한 기계적 성질로 인해 소듐 금속의 수지상 성장을 물리적으로 억제할 수 있음이 널리 알려져 있으나 불소계 전해질의 높은 가격, 불산(HF) 부산물 형성 등의 치명적인 문제점이 수반된다.

연구팀은 수소화 소듐(NaH)이 불화 소듐을 대체할 수 있다는 최근 연구 보고에 착안해 수소화붕소 소듐(NaBH4) 염을 이써 (ether, C-O-C 결합을 포함) 계열 유기용매에 녹인 전해질을 설계했다. 수소화붕소 소듐은 환원제의 일종으로 유, 무기 합성이 필요한 산업계에서 널리 사용되는 물질이다. 따라서, 같은 부피의 불소계 전해질을 제작하는 것에 비해 5~10% 정도의 비용만이 소요돼 큰 가격 경쟁력을 가진다.

연구팀은 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS) 수소화붕소 소듐 기반의 전해질이 수소화 소듐이 우세한 고체-전해질 계면을 형성함을 밝혔다.

또한, 산화된 소듐 금속을 수소화붕소 소듐에 장시간 담가뒀을 때, 산화막이 점차 수소화 소듐으로 전환되는 것을 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해 확인했으며, 온라인 전기화학 질량 분석(Online Electrochemical Mass Spectrometry)을 통해, 수소화붕소 소듐 전해질을 이용해 전지 제작 후 8시간 정도의 휴지기에 수소 기체가 형성되는 것을 확인했다.

결론적으로, 소듐 금속은 산화하려는 성질이 강해 표면에 불가피하게 산화막을 형성하는데, 수소화붕소 소듐은 환원성이 강해 표면 산화막을 환원시킬 수 있다. 소듐의 표면 산화막이 환원되면서 수소 기체가 발생함과 동시에 다시 소듐 금속과 반응해 수소화 소듐이 생성되며 연구팀은 이를 `고체-전해질 계면 재건 현상'이라고 명명했다.

이를 통해, 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 소듐-소듐 대칭전지에서 600 사이클, 소듐-알루미늄 반쪽 전지에서 99.67%의 쿨롱 효율을 보여 불소계 전해질에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공했다.

더 나아가, 연구팀은 수소화붕소 소듐 기반 전해질을 해수 전지에 적용했다. 높은 전류밀도인 1 mA cm-2에서 기존 불소계 전해질은 35회 정도의 수명 특성을 보인 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질은 150회 이상의 장수명 특성을 달성했다. 마찬가지로, 기존 불소계 전해질의 출력밀도는 2.27 mW cm-2 에 그친 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질의 출력밀도는 2.82 mW cm-2로 큰 차이를 보였다.

연구팀이 개발한 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 비용 절감, 수명 특성 향상을 통해 해수전지의 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 김진욱 박사과정은 "기존 소듐 전해질의 필수 원소였던 불소 없이도 불소계 전해질의 성능을 상회하는 전해질을 개발한 것은 큰 의미가 있다ˮ 라며 "앞으로 비불소계 소듐 전해질과 그에 따른 고체-전해질 계면에 관한 연구가 활발해질 것으로 판단된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.31

조회수 9529

-

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

전자빔 활용해 탄소중립 시대를 향한 기체 분리막 개발

우리 대학 생명화학공학과 고동연 교수 연구팀이 전자빔을 탄소 분리막에 쏘아 0.05nm(나노미터) 이하의 크기 차이를 갖는 기체 혼합물을 효율적으로 분리할 수 있는 기체 분리막을 개발했다고 27일 밝혔다.

탄소 분자체 분리막(carbon molecular sieve membrane)은 기존 고분자 분리막 대비 높은 선택도(selectivity)와 투과도(permeability)를 동시에 충족시켜 유망한 재료로 거론되고 있으나, 매우 작은 크기 차이를 지닌 분자쌍을 효율적으로 분리하는데 어려움을 겪고 있다. 이번 연구는 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 탄소 분리막의 (초)미세다공성을 조절하는 새로운 방법으로 전자 조사(electron irradiation)를 제안하며, 연구팀이 개발한 기술은 조사량에 따라 목표 분자를 설정할 수 있는 기술이다.

생명화학공학과 오반석 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)'에 온라인 게재됐다. (논문명 : Electron-mediated control of nanoporosity for targeted molecular separation in carbon membranes)

여러 화학종이 포함된 혼합물을 고순도로 분리하는 과정은 구성 분자의 끓는점 차이에 기인한 증류법을 활용하며, 이는 분리 공정에 막대한 열에너지 소비를 일으킨다. 특히, 경질 올레핀/파라핀 및 수소/이산화탄소 분리는 각각 고분자 합성 공정과 수소 생산에 핵심적 역할을 하며 사회경제 기반에 필수적이므로 이와 같은 기체 분자쌍을 고효율, 저탄소 분리 공정을 통해 이뤄내는 것이 필요하다.

이번 연구팀이 제안한 탄소 분리막의 전자 조사 조절은 탄소나노튜브 같은 탄소 입자(carbon particle)에 고에너지 전자빔을 조사할 때 독특한 구조가 형성되는 것에 착안해 진행됐다. 높은 에너지를 지닌 전자가 탄소 입자에 조사되면 입자 내에 빈자리(vacancy) 및 틈새(interstitial) 같은 탄소 결함(defects)이 생성되며, 이는 탄소 입자 간 또는 외부 분자와의 결합을 촉진시켜 기존 입자와 구분되는 독특한 탄소 구조가 생성된다.

탄소 분리막 또한 탄소 가닥(strand) 및 판(plate)으로 이뤄져 있기에 전자 조사를 통해 분리막 내의 미세구조를 변화시켜 기공 크기를 원하는 분리 기체쌍에 조절할 수 있다. 또한, 전자 조사는 이미 산업에서 오랫동안 상용화돼 온 기술로써 조사량 제어 및 대량화 용이성 등 여러 측면에서 장점을 지닌다.

이번 연구는 그동안 온도 및 대기 조성 등 열분해(pyrolysis) 조건에만 국한되어 있는 기존의 탄소 분리막 미세다공성 조절방식에서 벗어나 전자 조사를 새로운 조절방식으로 제안한다. 연구팀은 전자빔이 탄소 분리막에 조사되면 분리막 표면의 산소 기능화 및 초미세기공(ultramicropore) 수축이 일어남을 드러냈으며, 조사량 제어를 통해 기공 치수를 설정했다.

특히, 탄소 분리막 내 0.7nm 이하의 초미세기공은 전자 조사량에 따라 0.4nm 혹은 그 이하의 기공 크기 분포를 지니게 되었으며 이는 분리막의 확산 선택적 분리능을 높여 0.05nm 이하의 크기 차이를 지닌 분자쌍을 정밀하게 걸러낼 수 있게 한다. 예를 들어, 낮은 조사량 범위에서(~250kGy, 1kGy=1kJ/kg) 탄소 분리막의 에틸렌/에탄 분리능력이 3배 이상 향상됐고 높은 조사량에서(1000~2000kGy) 수소/이산화탄소 선택도가 80에 이르는 고성능 탄소 분리막이 제시됐다.

연구팀은 그동안 분리에 어려움을 겪었던 여러 기체 혼합물을 전자 조사된 탄소 분리막을 이용해 성공적으로 분리했으며, 분리막의 상용화와 더불어 분리막의 적용 범위를 획기적으로 확대할 가능성을 보였다. 경질 올레핀/파라핀 분리는 전 세계 에너지 소비의 약 0.3%를 차지할 만큼 많은 에너지가 소모되는 공정이지만 수많은 소재의 원료로 활용되므로 해당 공정을 저비용, 저에너지 공정으로 전환 시키는 것이 초미의 관심사다.

연구를 주도한 생명화학공학과 고동연 교수는 "2018년부터 시작된 수소 경제 도입 및 활성화에 따라 에너지 효율적인 수소 생산은 국가의 해외 의존도를 낮추고 에너지 안보 확보와 연관되어 중요성이 날로 커지고 있다ˮ며 "전자 조사를 통한 분리막 기반의 분리 공정을 확대 적용할 수 있다면 산업계의 글로벌 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립에 이바지할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다. (No. NRF-2021R1C1C1012014, SRFC-MA1902-08)

2022.09.28

조회수 10244

새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2023.06.01 조회수 6643

새로운 준입자 애니온 현상 발견

우리 대학 물리학과 심흥선 교수 연구팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 특이 준입자 애니온 (anyon)의 새로운 현상을 발견했다.

이는 새로운 입자인 가환 애니온 (Abelian anyon)의 기본 성질인 braiding 특성을 입증한 것으로, 가환 애니온의 존재 규명에 기여한 성과이다. 이는 물리학의 난제로 남아있는 비가환 애니온 (non-Abelian anyon, Majorana fermion) 발견을 위한 후속 연구에 활용될 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 이준영 박사과정 학생이 1저자로 참여하고, 이스라엘 와이즈만 연구소와 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 11일 자에 게재됐다. (논문명 : Partitioning of diluted anyons reveals their braiding statistics)

여기에 추가로, 심흥선 교수 연구팀은 관련 연구를 기본 입자인 전자 (electron)의 경우에도 수행해, 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀러지(Nature Nanotechnology)’에 논문 2편을 연이어 게재하였다. (5월 11일 온라인 게재) 이 연구에는 물리학과 박완기 박사과정 학생이 주저자로 참여하였다. (논문명 : Time-resolved Coulomb collision of single electrons, 논문명 : Coulomb-mediated antibunching of an electron pair surfing on sound)

애니온이 특이한 입자로 불리는 이유는 알려진 기본 입자들의 성질을 따르지 않기 때문이다. 자연계의 모든 기본 입자들은 보존 (boson)이나 페르미온 (fermion)으로 분류되는데, 애니온은 그 분류를 따르지 않는다. 가령, 이차원 계에서 전자 (electron)가 다른 전자 주위를 아주 천천히 한바퀴 돌게 되면, 돌기 전 상태와 후 상태가 정확하게 같게 된다. 모든 보존과 페르미온이 이러한 특성을 보인다. 하지만, 애니온 경우에는 돌기 전 상태와 후 상태가 달라지며 (아래 그림 a), 어떻게 달라지냐에 따라 가환 애니온, 비가환 애니온으로 분류된다. 이러한 특성은 braiding이라고 불리운다. 특정 애니온의 braiding을 이용하면 국소적 에러에 둔감한 위상 양자컴퓨터 (topological quantum computing)를 구현할 수 있다는 기대 방향도 있다.

애니온 발견에 있어 핵심은 braiding 현상을 입증하는 것이다. 세계 최선도 그룹들이 braiding을 관측하기 위해 지난 30 여년 동안 경주해왔다. 심흥선 교수 연구팀은 애니온이 포텐셜 장벽에서 산란(scattering)될 때, 기존 현상과는 완전히 다른 현상이 발현되는 것을 예측하고 [Phys. Rev. Lett. (2019)], 이를 관측하는 방법을 제시한 바 있다 [Nat. Comm (2022)]. 이 현상에서는 포텐셜 장벽에 애니온이 입사될 때, 포텐셜 장벽에서 발생한 애니온 진공 요동 (anyonic virtual vacuum fluctuation)과 입사된 애니온 사이에 braiding이 일어난다 (아래 그림 c). 제시한 방법을 기반으로 심흥선 교수 연구팀은 이스라엘 와이즈만 연구소 Moty Heiblum 교수 실험팀과 협력하여, 예측한 braiding 현상을 입증하고 교신저자 논문을 발표하였다 [Nature (2023)]. 관측된 현상은 가환 애니온 존재에 대한 증거로 학계에 받아들여지고 있다.

심흥선 교수는 “비가환 애니온의 발견은 학계의 숙원으로, 이번 연구에서 확립한 가환 애니온 관측 방법은 비가환 애니온의 존재 입증에 활용될 것으로 기대된다”라며, “이러한 노력은 새로운 특이 입자의 존재를 입증하는 일련의 주요 여정으로 받아들여질 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 SRC 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2023.06.01 조회수 6643 고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 8148

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 8148 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

2023.04.05 조회수 6757

세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

2023.04.05 조회수 6757 양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27 조회수 9614

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27 조회수 9614 인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.16 조회수 9337

인공지능으로 코로나19 치료제 팍스로비드와 기존 약물간 반응 예측 고도화

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 인공지능 기반 약물 상호작용 예측 기술을 고도화해, 코로나19 치료제로 사용되는 팍스로비드(PaxlovidTM) 성분과 기존 승인된 약물 간의 상호작용 분석 결과를 논문으로 발표했다고 16일 밝혔다. 이번 논문은 국제저명학술지인 「미국국립과학원회보 (PNAS)」誌’ 3월 13일자 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Computational prediction of interactions between Paxlovid and prescription drugs

※ 저자 정보 : 김예지(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 류재용(덕성여자대학교, 공동 제1 저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 4명

연구팀은 이번 연구에서 2018년에 개발한 인공지능 기반의 약물 상호작용 예측 모델인 딥디디아이(DeepDDI)를 고도화한 딥디디아이2(DeepDDI2)를 개발했다. 딥디디아이2는 기존 딥디디아이가 예측하는 86가지 약물 상호작용 종류보다 더 많은, 총 113가지의 약물 상호작용 종류를 예측한다.

연구팀은 딥디디아이2를 이용하여 코로나19 치료제인 팍스로비드*의 성분(리토나비르, 니르마트렐비르)과 기존에 승인된 약물 간의 상호작용 가능성을 예측하였다. 연구팀은 코로나19 환자 중 고위험군인 고혈압, 당뇨병 등을 앓고 있는 만성질환자가 이미 약물을 복용하고 있어, 약물 상호작용 및 약물 이상 반응이 충분히 분석되지 않은 팍스로비드를 복용 시 문제가 될 수 있다는 점에 착안해 이번 연구를 수행했다.

* 팍스로비드 : 팍스로비드는 미국 제약사인 화이자가 개발한 코로나19 치료제로, 2021년 12월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 받았다.

연구팀은 팍스로비드의 성분인 리토나비르와 니르마트렐비르가 2,248개의 승인된 약물과 어떤 상호작용을 하는지, 딥디디아이2를 이용해 예측했다. 예측 결과 리토나비르는 1,403개의 승인된 약물과, 니르마트렐비르는 673개의 승인된 약물과 상호작용이 있을 것으로 예측됐다.

또한, 연구팀은 예측 결과를 활용해, 약물 상호작용 가능성이 높은 승인 약물에 대해, 동일 기전을 갖되 약물 상호작용 가능성이 낮은 대체 약물들을 제안했다. 이에 따라, 리토나비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 124개와 니르마트렐비르와의 약물 상호작용 가능성을 낮출 수 있는 대체 약물 239개를 제안했다.

이번 연구 성과를 통해 약물 상호작용을 정확하게 예측할 수 있는 인공지능 모델을 활용하는 것이 가능해졌으며, 이는 신약 개발 및 약물 처방 시 유용한 정보를 제공함으로써, 디지털 헬스케어, 정밀의료 산업 및 제약 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 "이번 연구 결과는 실험과 임상을 통해 검증된 것은 아니므로 100% 의존해서는 안된다“고 강조하면서 ”팬데믹과 같이 긴급한 상황에서 신속하게 개발된 약물을 사용할 때, 예측된 약물 상호작용 유래 약물 이상 반응결과를 전문의가 미리 검토하여 약을 처방할 때 도움을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.16 조회수 9337 방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28 조회수 9717

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28 조회수 9717 획기적 암 치료제를 만들 단백질 코드 규명

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 유럽분자생물학연구소(EMBL) 미하일 사비스키(Mikhail Savitski) 교수, 서울대학교 백성희 교수와 공동 연구를 통해 질환의 억제와 촉진의 실마리가 되는 단백질 수명을 결정하는 단백질 *번역 후 조절(post-translational modification, 이하 PTM) 코드를 규명했다고 1일 밝혔다.

* 번역 후 조절(PTM): DNA가 mRNA가는 전사 과정을 거쳐 최종 단백질로 번역까지 일어난 이후에 추가적으로 생기는 현상으로, 단백질의 구조나 효능에 영향을 미치는 것으로 주로 알려져 있음

연구팀은 기존에 단백질의 운명 조절과 연관이 없을 것으로 생각됐던 PTM 신호를 `PTM-활성화(PTM-activated) 데그론'과 `PTM-불활성화(PTM-inactivated) 데그론'으로 구분해 단백질 수명 조절과의 관련성을 규명했다.

*PTM 활성화 데그론과 PTM 볼활성화 데그론: PTM에 의해 데그론이 활성화 되는 것은 단백질의 번역후 변화가 단백질의 분해를 촉진했다는 것을 의미하며, 반대로 불활성화 데그론은 번역 후 조절 신호가 단백질의 분해를 억제하여 단백질의 축적이 일어났음을 의미

여기서 데그론 코드란 단백질 수준을 조절 가능한 아미노산 서열의 조합 개념으로 질병의 진행이나 억제의 스위치 역할을 하는 단백질의 수명 조절 코드를 말한다.

연구팀은 이를 규명한 결과 기존 치료제가 접근할 수 없는 `기존에 약으로 만들지 못했던(Undruggable)' 신규 타깃의 정확도 높은 치료법 개발의 가능성을 열었다.

또한 연구팀은 신규 PTM 관련 코드를 다각화함으로 인해 단백질 분해 및 생성의 근본 원인을 알 수 없었던 기존의 신호 전달 체계에 PTM을 유도하거나 제거하는 효소의 역할을 재조명했다. 이번 연구를 통해 질병 관련 단백질 수명 변화 기원을 PTM 코드로 디지털화해서 미리 규명을 함으로써 그동안 단백질 수준을 마지막 단계에서 조절하는 *유비퀴틴 신호에만 집중했던 부분을 변경하도록 제안했다.

* 유비퀴틴: 단백질이 분해되기 전에 먼저 일어나는 대표적인 화학적 변화로 알려져 있으며 없어져야 할 단백질에 붙는 표지자로 널리 알려져 있음

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수가 제1 저자로 초청돼 기고한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.69)' 에 지난 1월 13일 字 출판됐다. (논문명 : Control of protein stability by post-translational modifications).

이지민 교수는 "새롭게 제시한 PTM-활성화 또는 PTM-불활성화 데그론 코드의 규격화는 기존 약에 반응하지 않거나 저항성이 생기는 단백질 수준을 조절 가능한 다양한 질병 (대표적으로 암이나 퇴행성 뇌질환)의 진단 및 의약품 개발로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 리더연구사업,유럽분자생물학연구소 및 과학기술정보통신부 의사과학자양성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.01 조회수 9012

획기적 암 치료제를 만들 단백질 코드 규명

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수 연구팀이 유럽분자생물학연구소(EMBL) 미하일 사비스키(Mikhail Savitski) 교수, 서울대학교 백성희 교수와 공동 연구를 통해 질환의 억제와 촉진의 실마리가 되는 단백질 수명을 결정하는 단백질 *번역 후 조절(post-translational modification, 이하 PTM) 코드를 규명했다고 1일 밝혔다.

* 번역 후 조절(PTM): DNA가 mRNA가는 전사 과정을 거쳐 최종 단백질로 번역까지 일어난 이후에 추가적으로 생기는 현상으로, 단백질의 구조나 효능에 영향을 미치는 것으로 주로 알려져 있음

연구팀은 기존에 단백질의 운명 조절과 연관이 없을 것으로 생각됐던 PTM 신호를 `PTM-활성화(PTM-activated) 데그론'과 `PTM-불활성화(PTM-inactivated) 데그론'으로 구분해 단백질 수명 조절과의 관련성을 규명했다.

*PTM 활성화 데그론과 PTM 볼활성화 데그론: PTM에 의해 데그론이 활성화 되는 것은 단백질의 번역후 변화가 단백질의 분해를 촉진했다는 것을 의미하며, 반대로 불활성화 데그론은 번역 후 조절 신호가 단백질의 분해를 억제하여 단백질의 축적이 일어났음을 의미

여기서 데그론 코드란 단백질 수준을 조절 가능한 아미노산 서열의 조합 개념으로 질병의 진행이나 억제의 스위치 역할을 하는 단백질의 수명 조절 코드를 말한다.

연구팀은 이를 규명한 결과 기존 치료제가 접근할 수 없는 `기존에 약으로 만들지 못했던(Undruggable)' 신규 타깃의 정확도 높은 치료법 개발의 가능성을 열었다.

또한 연구팀은 신규 PTM 관련 코드를 다각화함으로 인해 단백질 분해 및 생성의 근본 원인을 알 수 없었던 기존의 신호 전달 체계에 PTM을 유도하거나 제거하는 효소의 역할을 재조명했다. 이번 연구를 통해 질병 관련 단백질 수명 변화 기원을 PTM 코드로 디지털화해서 미리 규명을 함으로써 그동안 단백질 수준을 마지막 단계에서 조절하는 *유비퀴틴 신호에만 집중했던 부분을 변경하도록 제안했다.

* 유비퀴틴: 단백질이 분해되기 전에 먼저 일어나는 대표적인 화학적 변화로 알려져 있으며 없어져야 할 단백질에 붙는 표지자로 널리 알려져 있음

우리 대학 의과학대학원 이지민 교수가 제1 저자로 초청돼 기고한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.69)' 에 지난 1월 13일 字 출판됐다. (논문명 : Control of protein stability by post-translational modifications).

이지민 교수는 "새롭게 제시한 PTM-활성화 또는 PTM-불활성화 데그론 코드의 규격화는 기존 약에 반응하지 않거나 저항성이 생기는 단백질 수준을 조절 가능한 다양한 질병 (대표적으로 암이나 퇴행성 뇌질환)의 진단 및 의약품 개발로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 리더연구사업,유럽분자생물학연구소 및 과학기술정보통신부 의사과학자양성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.01 조회수 9012 반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.20 조회수 9248

반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.20 조회수 9248 비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

2022.12.06 조회수 9149

비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

2022.12.06 조회수 9149 세계 최초로 사람처럼 사물의 개념을 스스로 학습하는 장면 인식 기술 개발

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 미국 럿거스(Rutgers) 대학교와 공동연구를 통해 사람의 라벨링 없이 스스로 영상 속 객체를 식별할 수 있는 인공지능 기술을 개발했다고 1일 밝혔다. 이 모델은 복잡한 영상에서 각 장면의 객체들에 대한 명시적인 라벨링 없이도 객체를 식별하는 최초의 인공지능 모델이다.

기계가 주변 환경을 지능적으로 인지하고 추론하기 위해서는 시각적 장면을 구성하는 객체들과 그들의 관계를 파악하는 능력이 필수적이다. 하지만 이 분야의 연구는 대부분 영상의 각 픽셀에 대응하는 객체의 라벨을 사람이 일일이 표시해야 하는 지도적 학습 방식을 사용했다. 이 같은 수작업은 오류가 발생하기 쉽고 많은 시간과 비용을 요구한다는 단점이 있다.

이에 반해 이번에 연구팀이 개발한 기술은 인간과 유사하게 환경에 대한 관측만으로 객체의 개념을 스스로 자가 학습하는 방식을 취한다. 이렇게 인간의 지도 없이 스스로 객체의 개념을 학습할 수 있는 인공지능은 차세대 인지 기술의 핵심으로 기대돼왔다.

비지도 학습을 이용한 이전 연구들은 단순한 객체 형태와 배경이 명확히 구분될 수 있는 단순한 장면에서만 객체를 식별하는 단점이 있었다. 이와 달리 이번에 안성진 교수 연구팀이 개발한 기술은 복잡한 형태의 많은 객체가 존재하는 사실적인 장면에도 적용될 수 있는 최초의 모델이다.

이 연구는 그림 인공지능 소프트웨어인 DALL-E와 같이 텍스트 입력을 통해 사실적인 이미지를 생성할 수 있는 이미지 생성 연구에서 영감을 얻었다. 연구팀은 텍스트를 입력하는 대신, 모델이 장면에서 객체를 감지하고 그 객체의 표상(representation)으로부터 이미지를 생성하는 방식으로 모델을 학습시켰다. 또한, 모델에 DALL-E와 유사한 트랜스포머 디코더를 사용하는 것이 사실적이고 복잡한 영상을 처리할 수 있게 한 주요 요인이라고 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 정제되지 않은 영상뿐만 아니라, 많은 물고기가 있는 수족관과 교통이 혼잡한 도로의 상황을 담은 유튜브 영상과 같이 복잡한 실제 영상에서도 모델의 성능을 측정했다. 그 결과, 제시된 모델이 기존 모델보다 객체를 훨씬 더 정확하게 분할하고 일반화하는 것을 확인할 수 있었다.

연구팀을 이끈 안성진 교수는 "인간과 유사한 자가 학습 방식으로 상황을 인지하고 해석하는 혁신적인 기술ˮ이라며 "시각적 상황인지 능력을 획기적으로 개선해 지능형 로봇 분야, 자율 주행 분야뿐만 아니라 시각적 인공지능 기술 전반에 비용 절감과 성능향상을 가져올 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구는 미국 뉴올리언스에서 지난 11월 28일부터 개최되어 12월 9일까지 진행 예정인 세계 최고 수준의 기계학습(머신러닝) 학회인 제36회 신경정보처리학회(NeurIPS)에서 발표됐다.

2022.12.02 조회수 8734

세계 최초로 사람처럼 사물의 개념을 스스로 학습하는 장면 인식 기술 개발

우리 대학 전산학부 안성진 교수 연구팀이 미국 럿거스(Rutgers) 대학교와 공동연구를 통해 사람의 라벨링 없이 스스로 영상 속 객체를 식별할 수 있는 인공지능 기술을 개발했다고 1일 밝혔다. 이 모델은 복잡한 영상에서 각 장면의 객체들에 대한 명시적인 라벨링 없이도 객체를 식별하는 최초의 인공지능 모델이다.

기계가 주변 환경을 지능적으로 인지하고 추론하기 위해서는 시각적 장면을 구성하는 객체들과 그들의 관계를 파악하는 능력이 필수적이다. 하지만 이 분야의 연구는 대부분 영상의 각 픽셀에 대응하는 객체의 라벨을 사람이 일일이 표시해야 하는 지도적 학습 방식을 사용했다. 이 같은 수작업은 오류가 발생하기 쉽고 많은 시간과 비용을 요구한다는 단점이 있다.

이에 반해 이번에 연구팀이 개발한 기술은 인간과 유사하게 환경에 대한 관측만으로 객체의 개념을 스스로 자가 학습하는 방식을 취한다. 이렇게 인간의 지도 없이 스스로 객체의 개념을 학습할 수 있는 인공지능은 차세대 인지 기술의 핵심으로 기대돼왔다.

비지도 학습을 이용한 이전 연구들은 단순한 객체 형태와 배경이 명확히 구분될 수 있는 단순한 장면에서만 객체를 식별하는 단점이 있었다. 이와 달리 이번에 안성진 교수 연구팀이 개발한 기술은 복잡한 형태의 많은 객체가 존재하는 사실적인 장면에도 적용될 수 있는 최초의 모델이다.

이 연구는 그림 인공지능 소프트웨어인 DALL-E와 같이 텍스트 입력을 통해 사실적인 이미지를 생성할 수 있는 이미지 생성 연구에서 영감을 얻었다. 연구팀은 텍스트를 입력하는 대신, 모델이 장면에서 객체를 감지하고 그 객체의 표상(representation)으로부터 이미지를 생성하는 방식으로 모델을 학습시켰다. 또한, 모델에 DALL-E와 유사한 트랜스포머 디코더를 사용하는 것이 사실적이고 복잡한 영상을 처리할 수 있게 한 주요 요인이라고 밝혔다.

연구팀은 복잡하고 정제되지 않은 영상뿐만 아니라, 많은 물고기가 있는 수족관과 교통이 혼잡한 도로의 상황을 담은 유튜브 영상과 같이 복잡한 실제 영상에서도 모델의 성능을 측정했다. 그 결과, 제시된 모델이 기존 모델보다 객체를 훨씬 더 정확하게 분할하고 일반화하는 것을 확인할 수 있었다.

연구팀을 이끈 안성진 교수는 "인간과 유사한 자가 학습 방식으로 상황을 인지하고 해석하는 혁신적인 기술ˮ이라며 "시각적 상황인지 능력을 획기적으로 개선해 지능형 로봇 분야, 자율 주행 분야뿐만 아니라 시각적 인공지능 기술 전반에 비용 절감과 성능향상을 가져올 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구는 미국 뉴올리언스에서 지난 11월 28일부터 개최되어 12월 9일까지 진행 예정인 세계 최고 수준의 기계학습(머신러닝) 학회인 제36회 신경정보처리학회(NeurIPS)에서 발표됐다.

2022.12.02 조회수 8734 기존 불소계 전해질 대체할 고성능 비불소계 전해질 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 포항공과대학교 조창신 교수 연구팀과 공동연구를 통해 장수명 소듐(나트륨) 금속 음극 및 고출력 해수 전지를 위한 비불소계 전해질을 개발했다고 28일 밝혔다.

불소(F)는 전지의 전기화학적 성능을 향상시키는데 크게 기여하여 현재 상용화된 리튬-이온 전지 외에도 다양한 차세대 전지 전해질의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 다만, 비싼 가격, 인체 및 환경에 유해하며 강한 독성이라는 문제점을 가져 이를 대체할 비불소계 전해질 (F-free electrolyte) 개발이 필수적이다.

이 교수 연구팀은 기존 불소계 전해질을 대체할 수 있는 비불소계 전해질을 설계해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 불소계 전해질의 전기화학적 성능을 상회하는 전기화학적 성능을 달성했다.

생명화학공학과 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스(Energy & Environmental Science)' 10월 10권 15호에 출판됐으며, 후면 표지논문(outside back cover)로 선정됐다. (논문명 : Designing Fluorine-Free Electrolytes for Stable Sodium Metal Anodes and High-Power Seawater Batteries via SEI reconstruction)

소듐 금속 음극은 기존 리튬 이온 전지의 흑연 음극을 대체할 수 있는 높은 이론적 용량과(흑연: 372 mAh g-1, 소듐 금속: 1,166 mAh g-1) 리튬에 비해 매우 높은 지각 내 존재비로 인해(리튬: 0.002%, 소듐: 2%) 각광받고 있는 차세대 음극 소재 중 하나다.

하지만 소듐 금속 음극은 매우 강한 화학적, 전기화학적 반응성 때문에 지속적으로 유기 전해액과 반응해 소듐 표면에 불균일하고 두꺼운 고체-전해질 계면을 형성하고, 이는 충전 과정에 소듐 금속의 수지상 성장(나뭇가지 모양 성장)을 일으킨다. 소듐 금속의 수지상 성장은 고체-전해질 계면을 파괴해 새로운 소듐 금속을 유기 전해액에 노출시키고 추가적인 전해질 분해를 일으키며, 낮은 쿨롱 효율, 전지 단락 등을 발생시켜 전지 구동에 치명적이다.

기존 불소계 전해질은 소듐 금속 표면에 불화 소듐을(NaF) 형성해 앞서 언급한 소듐 금속의 수지상 성장을 억제한다. 불화 소듐은 강한 기계적 성질로 인해 소듐 금속의 수지상 성장을 물리적으로 억제할 수 있음이 널리 알려져 있으나 불소계 전해질의 높은 가격, 불산(HF) 부산물 형성 등의 치명적인 문제점이 수반된다.

연구팀은 수소화 소듐(NaH)이 불화 소듐을 대체할 수 있다는 최근 연구 보고에 착안해 수소화붕소 소듐(NaBH4) 염을 이써 (ether, C-O-C 결합을 포함) 계열 유기용매에 녹인 전해질을 설계했다. 수소화붕소 소듐은 환원제의 일종으로 유, 무기 합성이 필요한 산업계에서 널리 사용되는 물질이다. 따라서, 같은 부피의 불소계 전해질을 제작하는 것에 비해 5~10% 정도의 비용만이 소요돼 큰 가격 경쟁력을 가진다.

연구팀은 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS) 수소화붕소 소듐 기반의 전해질이 수소화 소듐이 우세한 고체-전해질 계면을 형성함을 밝혔다.

또한, 산화된 소듐 금속을 수소화붕소 소듐에 장시간 담가뒀을 때, 산화막이 점차 수소화 소듐으로 전환되는 것을 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해 확인했으며, 온라인 전기화학 질량 분석(Online Electrochemical Mass Spectrometry)을 통해, 수소화붕소 소듐 전해질을 이용해 전지 제작 후 8시간 정도의 휴지기에 수소 기체가 형성되는 것을 확인했다.

결론적으로, 소듐 금속은 산화하려는 성질이 강해 표면에 불가피하게 산화막을 형성하는데, 수소화붕소 소듐은 환원성이 강해 표면 산화막을 환원시킬 수 있다. 소듐의 표면 산화막이 환원되면서 수소 기체가 발생함과 동시에 다시 소듐 금속과 반응해 수소화 소듐이 생성되며 연구팀은 이를 `고체-전해질 계면 재건 현상'이라고 명명했다.

이를 통해, 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 소듐-소듐 대칭전지에서 600 사이클, 소듐-알루미늄 반쪽 전지에서 99.67%의 쿨롱 효율을 보여 불소계 전해질에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공했다.