-

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

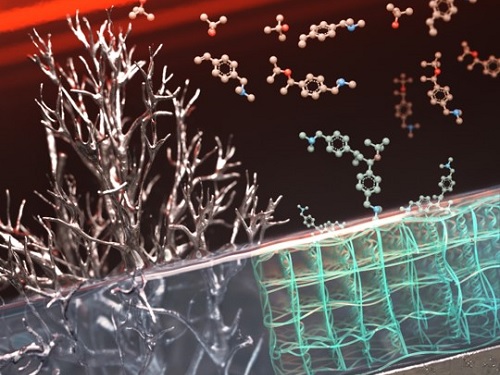

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19

조회수 10828

-

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

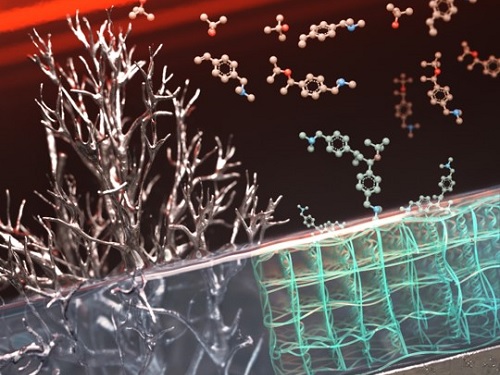

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

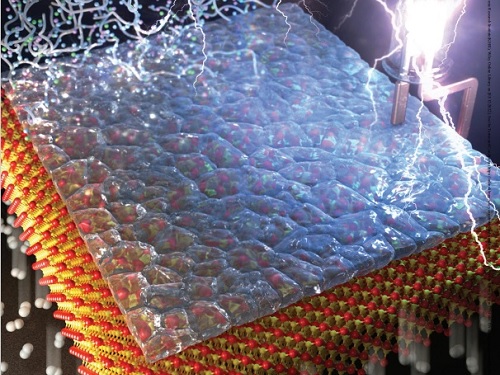

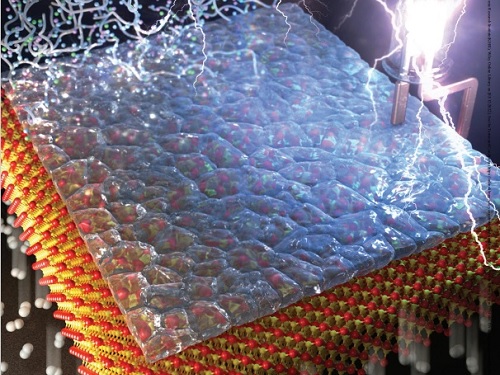

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28

조회수 10807

-

폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.23

조회수 9939

-

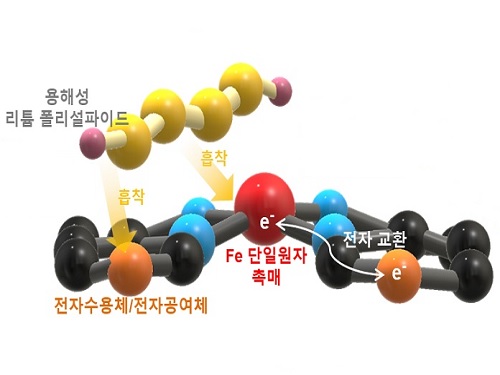

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

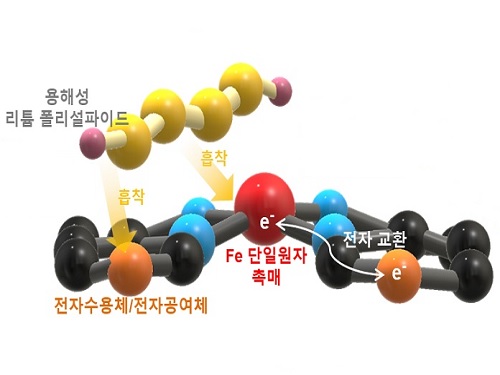

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19

조회수 10006

-

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08

조회수 11051

-

리튬이차전지 실리콘 기반 음극의 수명과 관련된 전자전도도 퇴화를 나노스케일에서 영상화 성공

고에너지 밀도를 갖는 리튬이차전지 개발에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서, 실리콘 기반 음극 개발에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 가지고 있어, 고에너지 밀도를 가지는 리튬이차전지용 음극의 유력한 후보로 자리 잡고 있다.

하지만 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 실리콘 활물질의 상업화를 방해하고 있다. 실리콘 기반 음극의 급격한 부피 변화는 특히 전극 내 전자 전달 시스템에 큰 악영향을 미치고 있으며, 이를 보완하기 위해 다양한 도전재 시스템을 적용하는 연구가 활발히 진행 중이다. 전극 내 전자 전도 채널의 확보는, 활물질 내 균등한 전기화학 반응을 유발하기 위해 필수적이지만, 이를 나노스케일 공간 분해능을 갖고 영상화하는 방법론에 관해서는 많은 연구가 진행되지 않은 실정이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해, 나노스케일 분해능으로 전극 내 전자 전도 채널을 왜곡 신호 없이 정량적으로 추출하는 방법론을 개발하는 데 성공했다고 8일 밝혔다. 연구팀은 전극 소재와 같이 표면 거칠기가 큰 시료에서 전도성 원자간력현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, C-AFM) 운용 시 발생하는 왜곡 정보인 용량성 전류(capacitive current)의 원인을 규명하고, 피어슨 상관 분석 방법을 기반으로 해당 왜곡 정보를 제거했다. 이 방법론을 실리콘/흑연 기반 복합 음극에 적용해 도전재 성분에 따른 전자 전도 채널 영상화를 실시했으며, 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Signle-Walled Carbon Nano Tube, 이하 SWNCT)가 적용된 전극의 전기적, 전기화학적 우수성을 입증하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 실리콘 기반 전극과 같이 활물질의 부피 변화가 큰 시스템에서는 기존의 점형 도전재 대비 선형의 구조적 장점을 갖고 있는 SWCNT가 안정적인 전자 전도 채널을 확보하는 데 유리함을 보였다. 또한 SWCNT가 포함된 복합 전극의 경우, 130 사이클 이후에도 활물질의 분쇄가 보다 억제됐음을 보여주며, 전자 전도 채널의 불균일성이 활물질의 구조적 안정성에도 영향을 미칠 수 있음을 가설을 들어 설명했다.

제1 저자인 신소재공학과 박건 박사과정은 "전자 전도 채널 불균일이 유발한 전극의 전기화학 특성 퇴화라는 주제로 후속 연구를 진행 중이다ˮ라며 "나노스케일 영상화를 기반으로 지금껏 관찰하지 못했던 현상을 탐구할 수 있어 즐겁다ˮ라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 "왜곡 신호의 원인을 규명하고, 이를 정량적으로 제거하는 연구는 영상화 분야에서 매우 중요하다ˮ라며 "이번에 개발한 방법론이 전극 내 전자 전도 채널을 강화하는데 적용돼, 실리콘 기반 복합 음극의 고도화를 앞당기는 데 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 어플라이드 머티리얼즈 앤드 인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)'에 게재됐다. (논문명: Nanoscale Visualization of the Electron Conduction Channel in the SiO/Graphite Composite Anode)

한편 이번 연구는 LG에너지솔루션-KAIST 프론티어 리서치 랩(Frontier Research Lab)과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

리튬이차전지 실리콘 기반 음극의 수명과 관련된 전자전도도 퇴화를 나노스케일에서 영상화 성공

고에너지 밀도를 갖는 리튬이차전지 개발에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서, 실리콘 기반 음극 개발에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 가지고 있어, 고에너지 밀도를 가지는 리튬이차전지용 음극의 유력한 후보로 자리 잡고 있다.

하지만 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 실리콘 활물질의 상업화를 방해하고 있다. 실리콘 기반 음극의 급격한 부피 변화는 특히 전극 내 전자 전달 시스템에 큰 악영향을 미치고 있으며, 이를 보완하기 위해 다양한 도전재 시스템을 적용하는 연구가 활발히 진행 중이다. 전극 내 전자 전도 채널의 확보는, 활물질 내 균등한 전기화학 반응을 유발하기 위해 필수적이지만, 이를 나노스케일 공간 분해능을 갖고 영상화하는 방법론에 관해서는 많은 연구가 진행되지 않은 실정이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해, 나노스케일 분해능으로 전극 내 전자 전도 채널을 왜곡 신호 없이 정량적으로 추출하는 방법론을 개발하는 데 성공했다고 8일 밝혔다. 연구팀은 전극 소재와 같이 표면 거칠기가 큰 시료에서 전도성 원자간력현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, C-AFM) 운용 시 발생하는 왜곡 정보인 용량성 전류(capacitive current)의 원인을 규명하고, 피어슨 상관 분석 방법을 기반으로 해당 왜곡 정보를 제거했다. 이 방법론을 실리콘/흑연 기반 복합 음극에 적용해 도전재 성분에 따른 전자 전도 채널 영상화를 실시했으며, 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Signle-Walled Carbon Nano Tube, 이하 SWNCT)가 적용된 전극의 전기적, 전기화학적 우수성을 입증하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 실리콘 기반 전극과 같이 활물질의 부피 변화가 큰 시스템에서는 기존의 점형 도전재 대비 선형의 구조적 장점을 갖고 있는 SWCNT가 안정적인 전자 전도 채널을 확보하는 데 유리함을 보였다. 또한 SWCNT가 포함된 복합 전극의 경우, 130 사이클 이후에도 활물질의 분쇄가 보다 억제됐음을 보여주며, 전자 전도 채널의 불균일성이 활물질의 구조적 안정성에도 영향을 미칠 수 있음을 가설을 들어 설명했다.

제1 저자인 신소재공학과 박건 박사과정은 "전자 전도 채널 불균일이 유발한 전극의 전기화학 특성 퇴화라는 주제로 후속 연구를 진행 중이다ˮ라며 "나노스케일 영상화를 기반으로 지금껏 관찰하지 못했던 현상을 탐구할 수 있어 즐겁다ˮ라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 "왜곡 신호의 원인을 규명하고, 이를 정량적으로 제거하는 연구는 영상화 분야에서 매우 중요하다ˮ라며 "이번에 개발한 방법론이 전극 내 전자 전도 채널을 강화하는데 적용돼, 실리콘 기반 복합 음극의 고도화를 앞당기는 데 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 어플라이드 머티리얼즈 앤드 인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)'에 게재됐다. (논문명: Nanoscale Visualization of the Electron Conduction Channel in the SiO/Graphite Composite Anode)

한편 이번 연구는 LG에너지솔루션-KAIST 프론티어 리서치 랩(Frontier Research Lab)과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.08

조회수 11636

-

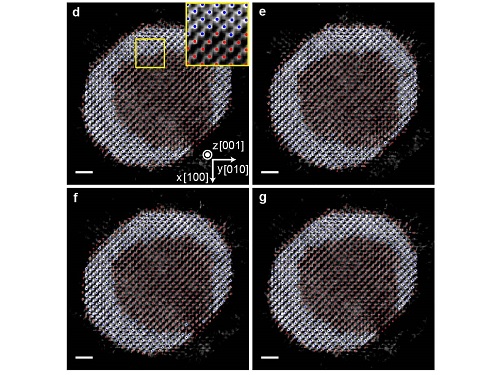

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

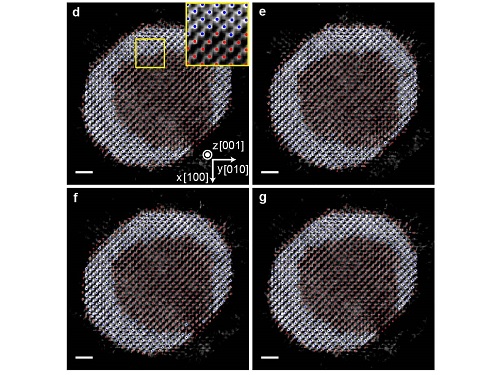

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.03

조회수 14385

-

기존 불소계 전해질 대체할 고성능 비불소계 전해질 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 포항공과대학교 조창신 교수 연구팀과 공동연구를 통해 장수명 소듐(나트륨) 금속 음극 및 고출력 해수 전지를 위한 비불소계 전해질을 개발했다고 28일 밝혔다.

불소(F)는 전지의 전기화학적 성능을 향상시키는데 크게 기여하여 현재 상용화된 리튬-이온 전지 외에도 다양한 차세대 전지 전해질의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 다만, 비싼 가격, 인체 및 환경에 유해하며 강한 독성이라는 문제점을 가져 이를 대체할 비불소계 전해질 (F-free electrolyte) 개발이 필수적이다.

이 교수 연구팀은 기존 불소계 전해질을 대체할 수 있는 비불소계 전해질을 설계해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 불소계 전해질의 전기화학적 성능을 상회하는 전기화학적 성능을 달성했다.

생명화학공학과 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스(Energy & Environmental Science)' 10월 10권 15호에 출판됐으며, 후면 표지논문(outside back cover)로 선정됐다. (논문명 : Designing Fluorine-Free Electrolytes for Stable Sodium Metal Anodes and High-Power Seawater Batteries via SEI reconstruction)

소듐 금속 음극은 기존 리튬 이온 전지의 흑연 음극을 대체할 수 있는 높은 이론적 용량과(흑연: 372 mAh g-1, 소듐 금속: 1,166 mAh g-1) 리튬에 비해 매우 높은 지각 내 존재비로 인해(리튬: 0.002%, 소듐: 2%) 각광받고 있는 차세대 음극 소재 중 하나다.

하지만 소듐 금속 음극은 매우 강한 화학적, 전기화학적 반응성 때문에 지속적으로 유기 전해액과 반응해 소듐 표면에 불균일하고 두꺼운 고체-전해질 계면을 형성하고, 이는 충전 과정에 소듐 금속의 수지상 성장(나뭇가지 모양 성장)을 일으킨다. 소듐 금속의 수지상 성장은 고체-전해질 계면을 파괴해 새로운 소듐 금속을 유기 전해액에 노출시키고 추가적인 전해질 분해를 일으키며, 낮은 쿨롱 효율, 전지 단락 등을 발생시켜 전지 구동에 치명적이다.

기존 불소계 전해질은 소듐 금속 표면에 불화 소듐을(NaF) 형성해 앞서 언급한 소듐 금속의 수지상 성장을 억제한다. 불화 소듐은 강한 기계적 성질로 인해 소듐 금속의 수지상 성장을 물리적으로 억제할 수 있음이 널리 알려져 있으나 불소계 전해질의 높은 가격, 불산(HF) 부산물 형성 등의 치명적인 문제점이 수반된다.

연구팀은 수소화 소듐(NaH)이 불화 소듐을 대체할 수 있다는 최근 연구 보고에 착안해 수소화붕소 소듐(NaBH4) 염을 이써 (ether, C-O-C 결합을 포함) 계열 유기용매에 녹인 전해질을 설계했다. 수소화붕소 소듐은 환원제의 일종으로 유, 무기 합성이 필요한 산업계에서 널리 사용되는 물질이다. 따라서, 같은 부피의 불소계 전해질을 제작하는 것에 비해 5~10% 정도의 비용만이 소요돼 큰 가격 경쟁력을 가진다.

연구팀은 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS) 수소화붕소 소듐 기반의 전해질이 수소화 소듐이 우세한 고체-전해질 계면을 형성함을 밝혔다.

또한, 산화된 소듐 금속을 수소화붕소 소듐에 장시간 담가뒀을 때, 산화막이 점차 수소화 소듐으로 전환되는 것을 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해 확인했으며, 온라인 전기화학 질량 분석(Online Electrochemical Mass Spectrometry)을 통해, 수소화붕소 소듐 전해질을 이용해 전지 제작 후 8시간 정도의 휴지기에 수소 기체가 형성되는 것을 확인했다.

결론적으로, 소듐 금속은 산화하려는 성질이 강해 표면에 불가피하게 산화막을 형성하는데, 수소화붕소 소듐은 환원성이 강해 표면 산화막을 환원시킬 수 있다. 소듐의 표면 산화막이 환원되면서 수소 기체가 발생함과 동시에 다시 소듐 금속과 반응해 수소화 소듐이 생성되며 연구팀은 이를 `고체-전해질 계면 재건 현상'이라고 명명했다.

이를 통해, 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 소듐-소듐 대칭전지에서 600 사이클, 소듐-알루미늄 반쪽 전지에서 99.67%의 쿨롱 효율을 보여 불소계 전해질에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공했다.

더 나아가, 연구팀은 수소화붕소 소듐 기반 전해질을 해수 전지에 적용했다. 높은 전류밀도인 1 mA cm-2에서 기존 불소계 전해질은 35회 정도의 수명 특성을 보인 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질은 150회 이상의 장수명 특성을 달성했다. 마찬가지로, 기존 불소계 전해질의 출력밀도는 2.27 mW cm-2 에 그친 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질의 출력밀도는 2.82 mW cm-2로 큰 차이를 보였다.

연구팀이 개발한 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 비용 절감, 수명 특성 향상을 통해 해수전지의 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 김진욱 박사과정은 "기존 소듐 전해질의 필수 원소였던 불소 없이도 불소계 전해질의 성능을 상회하는 전해질을 개발한 것은 큰 의미가 있다ˮ 라며 "앞으로 비불소계 소듐 전해질과 그에 따른 고체-전해질 계면에 관한 연구가 활발해질 것으로 판단된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

기존 불소계 전해질 대체할 고성능 비불소계 전해질 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 포항공과대학교 조창신 교수 연구팀과 공동연구를 통해 장수명 소듐(나트륨) 금속 음극 및 고출력 해수 전지를 위한 비불소계 전해질을 개발했다고 28일 밝혔다.

불소(F)는 전지의 전기화학적 성능을 향상시키는데 크게 기여하여 현재 상용화된 리튬-이온 전지 외에도 다양한 차세대 전지 전해질의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 다만, 비싼 가격, 인체 및 환경에 유해하며 강한 독성이라는 문제점을 가져 이를 대체할 비불소계 전해질 (F-free electrolyte) 개발이 필수적이다.

이 교수 연구팀은 기존 불소계 전해질을 대체할 수 있는 비불소계 전해질을 설계해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 불소계 전해질의 전기화학적 성능을 상회하는 전기화학적 성능을 달성했다.

생명화학공학과 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스(Energy & Environmental Science)' 10월 10권 15호에 출판됐으며, 후면 표지논문(outside back cover)로 선정됐다. (논문명 : Designing Fluorine-Free Electrolytes for Stable Sodium Metal Anodes and High-Power Seawater Batteries via SEI reconstruction)

소듐 금속 음극은 기존 리튬 이온 전지의 흑연 음극을 대체할 수 있는 높은 이론적 용량과(흑연: 372 mAh g-1, 소듐 금속: 1,166 mAh g-1) 리튬에 비해 매우 높은 지각 내 존재비로 인해(리튬: 0.002%, 소듐: 2%) 각광받고 있는 차세대 음극 소재 중 하나다.

하지만 소듐 금속 음극은 매우 강한 화학적, 전기화학적 반응성 때문에 지속적으로 유기 전해액과 반응해 소듐 표면에 불균일하고 두꺼운 고체-전해질 계면을 형성하고, 이는 충전 과정에 소듐 금속의 수지상 성장(나뭇가지 모양 성장)을 일으킨다. 소듐 금속의 수지상 성장은 고체-전해질 계면을 파괴해 새로운 소듐 금속을 유기 전해액에 노출시키고 추가적인 전해질 분해를 일으키며, 낮은 쿨롱 효율, 전지 단락 등을 발생시켜 전지 구동에 치명적이다.

기존 불소계 전해질은 소듐 금속 표면에 불화 소듐을(NaF) 형성해 앞서 언급한 소듐 금속의 수지상 성장을 억제한다. 불화 소듐은 강한 기계적 성질로 인해 소듐 금속의 수지상 성장을 물리적으로 억제할 수 있음이 널리 알려져 있으나 불소계 전해질의 높은 가격, 불산(HF) 부산물 형성 등의 치명적인 문제점이 수반된다.

연구팀은 수소화 소듐(NaH)이 불화 소듐을 대체할 수 있다는 최근 연구 보고에 착안해 수소화붕소 소듐(NaBH4) 염을 이써 (ether, C-O-C 결합을 포함) 계열 유기용매에 녹인 전해질을 설계했다. 수소화붕소 소듐은 환원제의 일종으로 유, 무기 합성이 필요한 산업계에서 널리 사용되는 물질이다. 따라서, 같은 부피의 불소계 전해질을 제작하는 것에 비해 5~10% 정도의 비용만이 소요돼 큰 가격 경쟁력을 가진다.

연구팀은 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, TOF-SIMS) 수소화붕소 소듐 기반의 전해질이 수소화 소듐이 우세한 고체-전해질 계면을 형성함을 밝혔다.

또한, 산화된 소듐 금속을 수소화붕소 소듐에 장시간 담가뒀을 때, 산화막이 점차 수소화 소듐으로 전환되는 것을 비행시간형 이차이온 질량 분석을 통해 확인했으며, 온라인 전기화학 질량 분석(Online Electrochemical Mass Spectrometry)을 통해, 수소화붕소 소듐 전해질을 이용해 전지 제작 후 8시간 정도의 휴지기에 수소 기체가 형성되는 것을 확인했다.

결론적으로, 소듐 금속은 산화하려는 성질이 강해 표면에 불가피하게 산화막을 형성하는데, 수소화붕소 소듐은 환원성이 강해 표면 산화막을 환원시킬 수 있다. 소듐의 표면 산화막이 환원되면서 수소 기체가 발생함과 동시에 다시 소듐 금속과 반응해 수소화 소듐이 생성되며 연구팀은 이를 `고체-전해질 계면 재건 현상'이라고 명명했다.

이를 통해, 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 소듐-소듐 대칭전지에서 600 사이클, 소듐-알루미늄 반쪽 전지에서 99.67%의 쿨롱 효율을 보여 불소계 전해질에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공했다.

더 나아가, 연구팀은 수소화붕소 소듐 기반 전해질을 해수 전지에 적용했다. 높은 전류밀도인 1 mA cm-2에서 기존 불소계 전해질은 35회 정도의 수명 특성을 보인 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질은 150회 이상의 장수명 특성을 달성했다. 마찬가지로, 기존 불소계 전해질의 출력밀도는 2.27 mW cm-2 에 그친 반면, 수소화붕소 소듐 기반 전해질의 출력밀도는 2.82 mW cm-2로 큰 차이를 보였다.

연구팀이 개발한 수소화붕소 소듐 기반의 전해질은 비용 절감, 수명 특성 향상을 통해 해수전지의 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 김진욱 박사과정은 "기존 소듐 전해질의 필수 원소였던 불소 없이도 불소계 전해질의 성능을 상회하는 전해질을 개발한 것은 큰 의미가 있다ˮ 라며 "앞으로 비불소계 소듐 전해질과 그에 따른 고체-전해질 계면에 관한 연구가 활발해질 것으로 판단된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.31

조회수 9745

-

탄소중립을 위한 차세대 에너지 변환기술인 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지 개발 성공

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 마이크로파를 이용한 초고속 소결 공정을 통해 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

기존의 산소 이온 전도성 고체 산화물 연료전지(SOFC)와 달리, 프로토닉 세라믹 연료전지는 양성자 전도성 세라믹 전해질의 높은 이온 전도도와 낮은 활성화 에너지 특성으로 인해, 600oC 이하 저온에서 고효율로 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 가능한 에너지 변환 시스템으로 이는 수소전기차, 수소 충전소, 건물 및 선박용 발전시스템 등에 활용이 가능한 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

이러한 프로토닉 세라믹 연료전지는 난소결성 바륨 기반 산화물 전해질을 사용하는데, 이를 치밀화하기 위해서 1,500oC 이상 고온에서 장시간 소결(세라믹 입자를 가열하여 단단하게 결합시키는) 공정이 필수적이다. 하지만, 이러한 극한 공정 중에 산화물 내부에서 발생하는 양이온 확산으로 화학적 조성이 불안정해지는 치명적인 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 대부분 실험실에서 국소적으로 가능한 방법들이 보고되고 있으며, 실용적으로 상용화가 가능한 새로운 제조 공정의 연구가 시급한 실정이다.

연구팀은 이러한 문제점을 해결할 방법으로 기존에 복사열로 장시간 (300분) 소결하는 방법 대신 흔히 전자레인지나 오븐 등에 쓰이는 마이크로파를 사용해 5분 만에 초고속 소결을 해 이론적 화학조성의 전해질을 갖는 프로토닉 세라믹 연료전지를 개발하는 데 성공했다. 이와 동시에, 초고속 온도 상승으로 연료극이 나노 구조화돼 전기화학적 활성 영역 또한 크게 확장됨을 증명했다. 연구팀은 이와 더불어 3차원 형상 복원 기술을 통해, 연료극 입자 미세화로 인한 삼상계면 길이의 증가가 전극 표면 활성 반응을 가속화하는 미세구조와 전기화학 특성 간의 상관관계를 규명했다.

연구팀이 개발한 프로토닉 세라믹 연료전지는 현재까지 보고된 동일 소재의 연료전지 중 가장 우수한 성능을 보였으며, 장시간 (800시간) 구동에도 매우 높은 안정성이 확인돼, 마이크로파 기반 초고속 제조 공정 도입의 이점을 효과적으로 증명했다.

우리 대학 기계공학과 김동연, 배경택 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 `에이씨에스 에너지 레터스, ACS Energy Letters' (IF:23.991) 6월 29일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Performance Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

이강택 교수는 "이번 연구를 통해 마이크로파를 이용한 초고속 제조 공정이 기존 공정의 난제를 해결하고 프로토닉 세라믹 연료전지 성능을 극대화할 수 있음을 실험적으로 증명했고, 이는 탄소중립 사회 실현을 앞당길 수 있는 고성능 차세대 에너지 변환기술 발전의 촉매 역할을 할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

탄소중립을 위한 차세대 에너지 변환기술인 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지 개발 성공

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 마이크로파를 이용한 초고속 소결 공정을 통해 고성능 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

기존의 산소 이온 전도성 고체 산화물 연료전지(SOFC)와 달리, 프로토닉 세라믹 연료전지는 양성자 전도성 세라믹 전해질의 높은 이온 전도도와 낮은 활성화 에너지 특성으로 인해, 600oC 이하 저온에서 고효율로 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 가능한 에너지 변환 시스템으로 이는 수소전기차, 수소 충전소, 건물 및 선박용 발전시스템 등에 활용이 가능한 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

이러한 프로토닉 세라믹 연료전지는 난소결성 바륨 기반 산화물 전해질을 사용하는데, 이를 치밀화하기 위해서 1,500oC 이상 고온에서 장시간 소결(세라믹 입자를 가열하여 단단하게 결합시키는) 공정이 필수적이다. 하지만, 이러한 극한 공정 중에 산화물 내부에서 발생하는 양이온 확산으로 화학적 조성이 불안정해지는 치명적인 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 대부분 실험실에서 국소적으로 가능한 방법들이 보고되고 있으며, 실용적으로 상용화가 가능한 새로운 제조 공정의 연구가 시급한 실정이다.

연구팀은 이러한 문제점을 해결할 방법으로 기존에 복사열로 장시간 (300분) 소결하는 방법 대신 흔히 전자레인지나 오븐 등에 쓰이는 마이크로파를 사용해 5분 만에 초고속 소결을 해 이론적 화학조성의 전해질을 갖는 프로토닉 세라믹 연료전지를 개발하는 데 성공했다. 이와 동시에, 초고속 온도 상승으로 연료극이 나노 구조화돼 전기화학적 활성 영역 또한 크게 확장됨을 증명했다. 연구팀은 이와 더불어 3차원 형상 복원 기술을 통해, 연료극 입자 미세화로 인한 삼상계면 길이의 증가가 전극 표면 활성 반응을 가속화하는 미세구조와 전기화학 특성 간의 상관관계를 규명했다.

연구팀이 개발한 프로토닉 세라믹 연료전지는 현재까지 보고된 동일 소재의 연료전지 중 가장 우수한 성능을 보였으며, 장시간 (800시간) 구동에도 매우 높은 안정성이 확인돼, 마이크로파 기반 초고속 제조 공정 도입의 이점을 효과적으로 증명했다.

우리 대학 기계공학과 김동연, 배경택 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 `에이씨에스 에너지 레터스, ACS Energy Letters' (IF:23.991) 6월 29일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Performance Protonic Ceramic Electrochemical Cells)

이강택 교수는 "이번 연구를 통해 마이크로파를 이용한 초고속 제조 공정이 기존 공정의 난제를 해결하고 프로토닉 세라믹 연료전지 성능을 극대화할 수 있음을 실험적으로 증명했고, 이는 탄소중립 사회 실현을 앞당길 수 있는 고성능 차세대 에너지 변환기술 발전의 촉매 역할을 할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.08.03

조회수 16919

-

차세대 에너지 변환기술인 양방향 고체산화물 연료전지용 스마트 전극 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 포스텍 한정우 교수, 한국세라믹기술원 신태호 박사팀과의 공동 연구를 통해 양방향 고체산화물 연료전지(SOFC)용 고성능 전극 소재 개발에 성공했다고 21일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지는 고온에서 수소와 산소를 자발 반응시켜 고효율로 전력으로 변환(연료전지 모드) 하고, 전기를 가하면 청정 수소(그린 수소)와 같은 친환경 에너지원을 생산(전해전지 모드) 할 수 있는, 탄소중립 사회를 위한 차세대 에너지 변환 기술이다.

이러한 양방향 연료전지의 전기화학적 성능을 높이기 위해서 가역반응에서 전극의 촉매 성능을 획기적으로 높이는 것이 중요하며, 이를 위한 다양한 연구가 진행되고 있다. 그중 다공성 연료극 구조체 표면에 고성능 나노 금속 촉매를 입히는 기존 함침법의 경우 반응점을 늘리기 위해서 반복적인 증착 공정을 수행해야 하고, 고온 장기 구동 시 응집 현상으로 인한 촉매 활성도가 저하되는 한계를 갖고 있다.

연구팀은 이러한 문제점 해결을 위해 연료전지가 작동하는 환경에서, 전극 표면에 금속합금 나노촉매가 자발적으로 형성되는 용출(exsolution) 현상을 활용한 전극을 디자인 했다. 연구팀은 금속합금 나노촉매 형성을 촉진하기 위해 기존 코발타이트계 산화물 구조 내에 팔라듐(Pd)을 미량 첨가해, 양방향 구동 시 가역적으로 고활성을 갖는 전극 개발에 성공했다. 해당 방법으로 설계된 나노 합금 촉매는 페로브스카이트 격자 내부에서부터 전극 표면으로 스스로 용출돼 형성되기 때문에 전극 표면과 응집 현상 없이 강하게 결합하고, 입자의 균일도 또한 우수해 촉매 성능 향상에 큰 이점이 있다.

연구팀은 전해질 지지체 단전지에 개발된 전극을 연료극으로 사용해 성능을 측정한 결과, 연료전지 모드에서 최대출력 2.0W/cm2 (850oC), 전해전지 모드에서 전력밀도 2.23A/cm-2 (1.3V, 850oC)를 구현해, 세계 최고 수준의 양방향 연료전지 성능을 달성했다. 이는 기존 기술 대비 연료전지 모드는 1.6배, 전해전지 모드는 2.4배 향상된 결과다.

기계공학과 김경준 박사, 배경택 박사과정생, 포스텍 임채성 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 `어플라이드 카탈리시스 비: 인바이러멘탈, Applied Catalysis B: Environmental' (IF:19.503, JCR분야 0.93%) 5월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Concurrent promotion of phase transition and bimetallic nanocatalyst exsolution in perovskite oxides driven by Pd doping to achieve highly active bifunctional fuel electrodes for reversible solid oxide electrochemical cells)

이강택 교수는 “이번 연구를 통해서 특정 페로브스카이트 전극 물질 내 높은 환원 특성을 가지는 원소의 도핑이 산화물 전극 표면에 이종 금속 나노촉매를 선택적으로 형성하는 방아쇠 역할을 할 수 있으며, 이는 고성능 고 안정성의 양방향 고체산화물 연료전지 상용화를 선도하는 기술이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

차세대 에너지 변환기술인 양방향 고체산화물 연료전지용 스마트 전극 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 포스텍 한정우 교수, 한국세라믹기술원 신태호 박사팀과의 공동 연구를 통해 양방향 고체산화물 연료전지(SOFC)용 고성능 전극 소재 개발에 성공했다고 21일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지는 고온에서 수소와 산소를 자발 반응시켜 고효율로 전력으로 변환(연료전지 모드) 하고, 전기를 가하면 청정 수소(그린 수소)와 같은 친환경 에너지원을 생산(전해전지 모드) 할 수 있는, 탄소중립 사회를 위한 차세대 에너지 변환 기술이다.

이러한 양방향 연료전지의 전기화학적 성능을 높이기 위해서 가역반응에서 전극의 촉매 성능을 획기적으로 높이는 것이 중요하며, 이를 위한 다양한 연구가 진행되고 있다. 그중 다공성 연료극 구조체 표면에 고성능 나노 금속 촉매를 입히는 기존 함침법의 경우 반응점을 늘리기 위해서 반복적인 증착 공정을 수행해야 하고, 고온 장기 구동 시 응집 현상으로 인한 촉매 활성도가 저하되는 한계를 갖고 있다.

연구팀은 이러한 문제점 해결을 위해 연료전지가 작동하는 환경에서, 전극 표면에 금속합금 나노촉매가 자발적으로 형성되는 용출(exsolution) 현상을 활용한 전극을 디자인 했다. 연구팀은 금속합금 나노촉매 형성을 촉진하기 위해 기존 코발타이트계 산화물 구조 내에 팔라듐(Pd)을 미량 첨가해, 양방향 구동 시 가역적으로 고활성을 갖는 전극 개발에 성공했다. 해당 방법으로 설계된 나노 합금 촉매는 페로브스카이트 격자 내부에서부터 전극 표면으로 스스로 용출돼 형성되기 때문에 전극 표면과 응집 현상 없이 강하게 결합하고, 입자의 균일도 또한 우수해 촉매 성능 향상에 큰 이점이 있다.

연구팀은 전해질 지지체 단전지에 개발된 전극을 연료극으로 사용해 성능을 측정한 결과, 연료전지 모드에서 최대출력 2.0W/cm2 (850oC), 전해전지 모드에서 전력밀도 2.23A/cm-2 (1.3V, 850oC)를 구현해, 세계 최고 수준의 양방향 연료전지 성능을 달성했다. 이는 기존 기술 대비 연료전지 모드는 1.6배, 전해전지 모드는 2.4배 향상된 결과다.

기계공학과 김경준 박사, 배경택 박사과정생, 포스텍 임채성 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 `어플라이드 카탈리시스 비: 인바이러멘탈, Applied Catalysis B: Environmental' (IF:19.503, JCR분야 0.93%) 5월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Concurrent promotion of phase transition and bimetallic nanocatalyst exsolution in perovskite oxides driven by Pd doping to achieve highly active bifunctional fuel electrodes for reversible solid oxide electrochemical cells)

이강택 교수는 “이번 연구를 통해서 특정 페로브스카이트 전극 물질 내 높은 환원 특성을 가지는 원소의 도핑이 산화물 전극 표면에 이종 금속 나노촉매를 선택적으로 형성하는 방아쇠 역할을 할 수 있으며, 이는 고성능 고 안정성의 양방향 고체산화물 연료전지 상용화를 선도하는 기술이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.06.21

조회수 9482

-

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

리튬이온전지 충방전 과정을 나노스케일에서 영상화 성공

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되고 있다. 기후변화와 코로나 팬데믹이 키워드가 되는 시대가 도래하면서 급증하는 수요에 대응하기 위해 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 이뤄지고 있지만, 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어렵다. 따라서, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도 분석 기술의 개발은 필수적이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와 협업하여 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 그로 인해서 전자들이 움직이는 전도 경로 그리고 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

홍 교수 연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy, 이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, 이하 C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태(State of Charge, SOC)에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했으며, 이를 근단엑스선형광분광계(Near Edge X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy, NEXAFS)와 엑스선회절패턴(X-ray Diffraction Pattern, XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산하여 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 이를 ESM, C-AFM 영상과 비교하면서 상당한 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

교신 저자인 홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 알비나 제티바예바(Albina Jetybayeva) 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스 (ACS Applied Energy Materials)'에 게재됐다. (논문명: Unraveling the State of Charge-Dependent Electronic and Ionic Structure−Property Relationships in NCM622 Cells by Multiscale Characterization)

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 사업과 한국연구재단의 거대과학연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.29

조회수 13086

-

급속 충전이 가능한 고에너지 하이브리드 리튬전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 리튬 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

연구팀은 고분자 수지 배향의 변화를 통해 넓은 표면적의 다공성 탄소 중공 구조체를 합성했고, 이를 기반으로 하는 음극 및 양극 소재를 개발해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다.

현재 리튬이온 배터리는 대표적인 상용화 에너지 저장 장치로 스마트 전자기기부터 전기 자동차까지 전반적인 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다. 그러나 느린 전기화학적 반응 속도, 전극 재료의 한정 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭성에 따른 큰 부피 등의 근본적인 한계로 인해 고성능 전극 재료 및 차세대 에너지 저장 소자의 개발이 필요하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 활발하게 연구 중인 하이브리드 전지는 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도의 장점을 모두 가지고 있기에 기존 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도성 및 이온 확산 속도 개선, 축전기용 양극의 에너지 저장 용량 증가, 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

이에 강 교수 연구팀은 고분자 수지의 배향 변화를 통해 넓은 표면적을 가진 다공성 탄소 구조체를 합성할 수 있는 새로운 합성법을 제시했고, 이를 기반으로 음극 및 양극 소재를 개발해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 성공적으로 구현했다.

연구팀은 레졸시놀-폼알데하이드(Resorcinol-Formaldehyde) 수지 합성 과정에 멜라민(Melamine)을 첨가해 수지의 배향을 선형에서 꼬인 형태로 변화시켰다. 꼬인 형태의 수지가 탄화(carbonization)될 경우 더 많은 마이크로 기공이 형성됐으며, 기존 선형 구조의 수지로 생성된 탄소 구조체보다 12배 넓은 표면적을 가진 탄소 구조체가 생성됐다. 이 과정을 통해 생성된 탄소 구조체는 축전기용 양극 재료로 사용됐으며, 넓은 표면적으로 많은 이온이 표면에 흡착될 뿐만 아니라 중공 구조 및 메조 기공을 통해 이온이 빠르게 확산할 수 있어 높은 용량과 속도 특성을 보이는 것을 연구팀은 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 꼬인 형태의 수지 구조체 내에 높은 에너지 저장 용량을 가진 저마늄(Ge) 전구체를 삽입하는 합성방식을 통해 분자 수준 크기의 저마늄 입자가 삽입된 탄소 중공 구조체를 합성해 이를 배터리용 음극 재료로 사용했다. 다공성 탄소 구조체 내 삽입된 분자 수준 크기의 저마늄 입자의 경우 충·방전시 큰 부피 팽창으로 인한 성능 저하 현상을 억제할 뿐만 아니라 내부까지 빠르게 리튬 이온이 확산할 수 있어 높은 수명 특성 및 속도 특성을 가지는 것을 확인했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다. 이 하이브리드 리튬 이온 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리에 필적하는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가지는 것을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분의 급속 충전으로도 활용 가능해 전기 자동차, 드론, 스마트 전자기기 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

우리 대학 신소재공학과 김기환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 분야의 국제 저명학술지 `ACS 나노'에 4월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Coiled Conformation Hollow Carbon Nanosphere Cathode and Anode for High-Energy Density and Ultrafast Chargeable Hybrid Energy Storage)

강 교수는 "전극기준으로 높은 에너지 밀도 (285 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(22,600W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬 이온 전지는 현 에너지 저장 시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

급속 충전이 가능한 고에너지 하이브리드 리튬전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 급속 충전이 가능한 고에너지·고출력 하이브리드 리튬 이온 전지를 개발했다고 21일 밝혔다.

연구팀은 고분자 수지 배향의 변화를 통해 넓은 표면적의 다공성 탄소 중공 구조체를 합성했고, 이를 기반으로 하는 음극 및 양극 소재를 개발해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다.

현재 리튬이온 배터리는 대표적인 상용화 에너지 저장 장치로 스마트 전자기기부터 전기 자동차까지 전반적인 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다. 그러나 느린 전기화학적 반응 속도, 전극 재료의 한정 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭성에 따른 큰 부피 등의 근본적인 한계로 인해 고성능 전극 재료 및 차세대 에너지 저장 소자의 개발이 필요하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 활발하게 연구 중인 하이브리드 전지는 배터리용 음극과 축전기용 양극을 결합해 높은 저장 용량과 빠른 충·방전 속도의 장점을 모두 가지고 있기에 기존 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 장치로 주목받고 있다.

하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 하이브리드 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도성 및 이온 확산 속도 개선, 축전기용 양극의 에너지 저장 용량 증가, 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

이에 강 교수 연구팀은 고분자 수지의 배향 변화를 통해 넓은 표면적을 가진 다공성 탄소 구조체를 합성할 수 있는 새로운 합성법을 제시했고, 이를 기반으로 음극 및 양극 소재를 개발해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 성공적으로 구현했다.

연구팀은 레졸시놀-폼알데하이드(Resorcinol-Formaldehyde) 수지 합성 과정에 멜라민(Melamine)을 첨가해 수지의 배향을 선형에서 꼬인 형태로 변화시켰다. 꼬인 형태의 수지가 탄화(carbonization)될 경우 더 많은 마이크로 기공이 형성됐으며, 기존 선형 구조의 수지로 생성된 탄소 구조체보다 12배 넓은 표면적을 가진 탄소 구조체가 생성됐다. 이 과정을 통해 생성된 탄소 구조체는 축전기용 양극 재료로 사용됐으며, 넓은 표면적으로 많은 이온이 표면에 흡착될 뿐만 아니라 중공 구조 및 메조 기공을 통해 이온이 빠르게 확산할 수 있어 높은 용량과 속도 특성을 보이는 것을 연구팀은 확인했다.

그뿐만 아니라 연구팀은 꼬인 형태의 수지 구조체 내에 높은 에너지 저장 용량을 가진 저마늄(Ge) 전구체를 삽입하는 합성방식을 통해 분자 수준 크기의 저마늄 입자가 삽입된 탄소 중공 구조체를 합성해 이를 배터리용 음극 재료로 사용했다. 다공성 탄소 구조체 내 삽입된 분자 수준 크기의 저마늄 입자의 경우 충·방전시 큰 부피 팽창으로 인한 성능 저하 현상을 억제할 뿐만 아니라 내부까지 빠르게 리튬 이온이 확산할 수 있어 높은 수명 특성 및 속도 특성을 가지는 것을 확인했다.

연구팀은 개발된 음극과 양극을 완전셀로 구성해 고성능 하이브리드 리튬 이온 전지를 구현했다. 이 하이브리드 리튬 이온 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리에 필적하는 에너지 밀도와 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 가지는 것을 확인했으며, 차세대 에너지 저장 장치로 수 초에서 수 분의 급속 충전으로도 활용 가능해 전기 자동차, 드론, 스마트 전자기기 등에 적용 가능할 것으로 예상된다.

우리 대학 신소재공학과 김기환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 나노 분야의 국제 저명학술지 `ACS 나노'에 4월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Coiled Conformation Hollow Carbon Nanosphere Cathode and Anode for High-Energy Density and Ultrafast Chargeable Hybrid Energy Storage)

강 교수는 "전극기준으로 높은 에너지 밀도 (285 Wh/kg)를 가지며, 고출력 밀도(22,600W/kg)에 의한 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬 이온 전지는 현 에너지 저장 시스템의 한계를 극복할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것이다ˮ라며 "전기 자동차를 포함한 모든 전자기기의 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.22

조회수 12217

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19 조회수 10828

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19 조회수 10828 리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28 조회수 10807

리튬 금속 이차전지 수명 세계 최고 수준으로 구현

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.28 조회수 10807 폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.23 조회수 9939

폭발 위험 없고 저렴한 레독스 흐름전지 개발

대표적인 2차전지인 리튬-이온 전지를 대체할 수 있는 수계 레독스 흐름 전지는 낮은 원가, 낮은 발화 위험, 그리고 20년 이상의 장수명 특성을 가져 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치 (ESS, energy storage system)로 활용할 수 있다. 레독스 흐름전지로 가장 널리 사용되는 활성물질은 바나듐 원소이지만, 최근 바나듐의 원가 상승으로 인해 이를 대체할 수 있는 레독스 물질의 연구가 활발히 진행되고 있다.

우리 대학 화학과 변혜령, 백무현 교수 연구팀, POSTECH 화학과 서종철 교수팀이 공동연구를 통해 수계 레독스 흐름전지에 활용할 높은 용해도의 안정한 유기 활성 분자를 개발했다고 23일 밝혔다.

연구팀은 유기 분자의 설계를 통한 수계 레독스 흐름 전지 개발 연구에 집중하였다. 유기 분자는 다양한 합성 디자인을 통해 용해도, 전기화학적 레독스 전위 등을 조절할 수 있어 바나듐보다 높은 에너지 저장이 가능한 유망한 활성물질의 후보군이다. 대부분의 유기 레독스 활성 분자들은 낮은 용해도를 가지거나 레독스 반응 시 화학적 안정성이 낮은 문제점을 가지고 있다. 활성 분자들의 용해도가 낮으면 에너지 저장 용량이 낮아지며, 분자의 화학적 안정성이 낮으면 사이클 성능의 감소가 나타난다. 연구팀은 나프탈렌 다이이미드(naphthalene diimide, NDI)를 활성분자로 사용하였는데, NDI는 높은 전기화학적 안정성을 가짐에도 수계 전해액에서 낮은 용해도를 가져 지금까지 연구가 많이 이루어지지 않았다.

NDI 분자는 물에 거의 용해되지 않지만 연구팀은 NDI에 네 개의 암모늄 기능기를 도입하여 용해도를 최대 1.5 M*까지 상승시켰다. 또한, 1 M의 개발된 NDI 분자를 중성의 수계 레독스 흐름전지에 사용시 500 사이클 동안 약 98%의 용량이 유지됨을 확인하였다. 이는 한 사이클 당 약 0.004%의 용량만이 감소하며 총 45일간 작동 시 처음의 용량 대비 오로지 2%만이 감소됨을 의미한다. 또한 개발된 NDI는 한 분자당 2개의 전자를 저장할 수 있어 1 M의 NDI를 사용 시 약 2 M의 전자 저장이 가능함을 증명하였다. 참고로 고농도의 황산용액을 사용하는 바나듐 레독스 흐름 전지의 활성물질인 바나듐의 용해도는 약 1.6 M이며 전자 저장 수는 원소당 1개여서 총 1.6 M의 전자 저장이 가능하다. 따라서 개발한 NDI 활성 분자는 기존의 바나듐보다 높은 용량을 구현할 수 있다.

*1 M (mol/L) : 용액 1 L에 6.022 x 1023 개의 활성분자가 존재함을 의미함

싱 비크람 연구교수, 권성연, 최윤섭 박사과정 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2월 7일에 온라인으로 출판됐다. (논문명 : Controlling π–π interactions of highly soluble naphthalene diimide derivatives for neutral pH aqueous redox flow batteries). 또한 전자상자성 공명 분석의 우리 대학 화학과 이예림 박사과정 연구원 및 임미희 교수팀이 함께 연구를 수행했다.

변혜령 교수는 "기존에 낮은 용해도를 가지는 유기 활성 분자를 이용하여 레독스 흐름전지의 활성 분자로 사용할 수 있는 분자 디자인 원리를 보였다. 또한 레독스 반응에서 분자들이 결합하거나 분리되는 상호 결합력을 이용하여 라디칼로 형성된 분자들의 화학적 반응성을 억제할 수 있음을 보여주었다ˮ 라며 "향후 수계 레독스 흐름전지로 사용 시 고에너지밀도, 고용해도의 장점과 함께 중성의 수계 전해액을 사용할 수 있어, 기존의 바나듐 레독스 흐름전지의 산성용액 사용에서 오는 부식 문제 등을 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 사용하고 있는 리튬-이온전지 기반의 ESS는 화재의 위험이 높기 때문에 안전하고 저렴한 차세대 ESS의 개발이 필요하며 본 연구는 그 가능성을 보여준 것ˮ 이라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 기초과학연구원, 재단한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.23 조회수 9939 기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19 조회수 10006

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19 조회수 10006 돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08 조회수 11051

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08 조회수 11051 리튬이차전지 실리콘 기반 음극의 수명과 관련된 전자전도도 퇴화를 나노스케일에서 영상화 성공

고에너지 밀도를 갖는 리튬이차전지 개발에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서, 실리콘 기반 음극 개발에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 가지고 있어, 고에너지 밀도를 가지는 리튬이차전지용 음극의 유력한 후보로 자리 잡고 있다.

하지만 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 실리콘 활물질의 상업화를 방해하고 있다. 실리콘 기반 음극의 급격한 부피 변화는 특히 전극 내 전자 전달 시스템에 큰 악영향을 미치고 있으며, 이를 보완하기 위해 다양한 도전재 시스템을 적용하는 연구가 활발히 진행 중이다. 전극 내 전자 전도 채널의 확보는, 활물질 내 균등한 전기화학 반응을 유발하기 위해 필수적이지만, 이를 나노스케일 공간 분해능을 갖고 영상화하는 방법론에 관해서는 많은 연구가 진행되지 않은 실정이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해, 나노스케일 분해능으로 전극 내 전자 전도 채널을 왜곡 신호 없이 정량적으로 추출하는 방법론을 개발하는 데 성공했다고 8일 밝혔다. 연구팀은 전극 소재와 같이 표면 거칠기가 큰 시료에서 전도성 원자간력현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, C-AFM) 운용 시 발생하는 왜곡 정보인 용량성 전류(capacitive current)의 원인을 규명하고, 피어슨 상관 분석 방법을 기반으로 해당 왜곡 정보를 제거했다. 이 방법론을 실리콘/흑연 기반 복합 음극에 적용해 도전재 성분에 따른 전자 전도 채널 영상화를 실시했으며, 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Signle-Walled Carbon Nano Tube, 이하 SWNCT)가 적용된 전극의 전기적, 전기화학적 우수성을 입증하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 실리콘 기반 전극과 같이 활물질의 부피 변화가 큰 시스템에서는 기존의 점형 도전재 대비 선형의 구조적 장점을 갖고 있는 SWCNT가 안정적인 전자 전도 채널을 확보하는 데 유리함을 보였다. 또한 SWCNT가 포함된 복합 전극의 경우, 130 사이클 이후에도 활물질의 분쇄가 보다 억제됐음을 보여주며, 전자 전도 채널의 불균일성이 활물질의 구조적 안정성에도 영향을 미칠 수 있음을 가설을 들어 설명했다.

제1 저자인 신소재공학과 박건 박사과정은 "전자 전도 채널 불균일이 유발한 전극의 전기화학 특성 퇴화라는 주제로 후속 연구를 진행 중이다ˮ라며 "나노스케일 영상화를 기반으로 지금껏 관찰하지 못했던 현상을 탐구할 수 있어 즐겁다ˮ라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 "왜곡 신호의 원인을 규명하고, 이를 정량적으로 제거하는 연구는 영상화 분야에서 매우 중요하다ˮ라며 "이번에 개발한 방법론이 전극 내 전자 전도 채널을 강화하는데 적용돼, 실리콘 기반 복합 음극의 고도화를 앞당기는 데 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 어플라이드 머티리얼즈 앤드 인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)'에 게재됐다. (논문명: Nanoscale Visualization of the Electron Conduction Channel in the SiO/Graphite Composite Anode)

한편 이번 연구는 LG에너지솔루션-KAIST 프론티어 리서치 랩(Frontier Research Lab)과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.08 조회수 11636

리튬이차전지 실리콘 기반 음극의 수명과 관련된 전자전도도 퇴화를 나노스케일에서 영상화 성공

고에너지 밀도를 갖는 리튬이차전지 개발에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서, 실리콘 기반 음극 개발에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 가지고 있어, 고에너지 밀도를 가지는 리튬이차전지용 음극의 유력한 후보로 자리 잡고 있다.

하지만 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 실리콘 활물질의 상업화를 방해하고 있다. 실리콘 기반 음극의 급격한 부피 변화는 특히 전극 내 전자 전달 시스템에 큰 악영향을 미치고 있으며, 이를 보완하기 위해 다양한 도전재 시스템을 적용하는 연구가 활발히 진행 중이다. 전극 내 전자 전도 채널의 확보는, 활물질 내 균등한 전기화학 반응을 유발하기 위해 필수적이지만, 이를 나노스케일 공간 분해능을 갖고 영상화하는 방법론에 관해서는 많은 연구가 진행되지 않은 실정이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해, 나노스케일 분해능으로 전극 내 전자 전도 채널을 왜곡 신호 없이 정량적으로 추출하는 방법론을 개발하는 데 성공했다고 8일 밝혔다. 연구팀은 전극 소재와 같이 표면 거칠기가 큰 시료에서 전도성 원자간력현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, C-AFM) 운용 시 발생하는 왜곡 정보인 용량성 전류(capacitive current)의 원인을 규명하고, 피어슨 상관 분석 방법을 기반으로 해당 왜곡 정보를 제거했다. 이 방법론을 실리콘/흑연 기반 복합 음극에 적용해 도전재 성분에 따른 전자 전도 채널 영상화를 실시했으며, 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Signle-Walled Carbon Nano Tube, 이하 SWNCT)가 적용된 전극의 전기적, 전기화학적 우수성을 입증하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 실리콘 기반 전극과 같이 활물질의 부피 변화가 큰 시스템에서는 기존의 점형 도전재 대비 선형의 구조적 장점을 갖고 있는 SWCNT가 안정적인 전자 전도 채널을 확보하는 데 유리함을 보였다. 또한 SWCNT가 포함된 복합 전극의 경우, 130 사이클 이후에도 활물질의 분쇄가 보다 억제됐음을 보여주며, 전자 전도 채널의 불균일성이 활물질의 구조적 안정성에도 영향을 미칠 수 있음을 가설을 들어 설명했다.

제1 저자인 신소재공학과 박건 박사과정은 "전자 전도 채널 불균일이 유발한 전극의 전기화학 특성 퇴화라는 주제로 후속 연구를 진행 중이다ˮ라며 "나노스케일 영상화를 기반으로 지금껏 관찰하지 못했던 현상을 탐구할 수 있어 즐겁다ˮ라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 "왜곡 신호의 원인을 규명하고, 이를 정량적으로 제거하는 연구는 영상화 분야에서 매우 중요하다ˮ라며 "이번에 개발한 방법론이 전극 내 전자 전도 채널을 강화하는데 적용돼, 실리콘 기반 복합 음극의 고도화를 앞당기는 데 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 어플라이드 머티리얼즈 앤드 인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)'에 게재됐다. (논문명: Nanoscale Visualization of the Electron Conduction Channel in the SiO/Graphite Composite Anode)

한편 이번 연구는 LG에너지솔루션-KAIST 프론티어 리서치 랩(Frontier Research Lab)과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.08 조회수 11636 코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.03 조회수 14385

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.03 조회수 14385 기존 불소계 전해질 대체할 고성능 비불소계 전해질 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 포항공과대학교 조창신 교수 연구팀과 공동연구를 통해 장수명 소듐(나트륨) 금속 음극 및 고출력 해수 전지를 위한 비불소계 전해질을 개발했다고 28일 밝혔다.

불소(F)는 전지의 전기화학적 성능을 향상시키는데 크게 기여하여 현재 상용화된 리튬-이온 전지 외에도 다양한 차세대 전지 전해질의 필수 요소로 자리매김하고 있다. 다만, 비싼 가격, 인체 및 환경에 유해하며 강한 독성이라는 문제점을 가져 이를 대체할 비불소계 전해질 (F-free electrolyte) 개발이 필수적이다.

이 교수 연구팀은 기존 불소계 전해질을 대체할 수 있는 비불소계 전해질을 설계해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 불소계 전해질의 전기화학적 성능을 상회하는 전기화학적 성능을 달성했다.

생명화학공학과 김진욱 박사과정, 김지오 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 인바이론멘탈 사이언스(Energy & Environmental Science)' 10월 10권 15호에 출판됐으며, 후면 표지논문(outside back cover)로 선정됐다. (논문명 : Designing Fluorine-Free Electrolytes for Stable Sodium Metal Anodes and High-Power Seawater Batteries via SEI reconstruction)

소듐 금속 음극은 기존 리튬 이온 전지의 흑연 음극을 대체할 수 있는 높은 이론적 용량과(흑연: 372 mAh g-1, 소듐 금속: 1,166 mAh g-1) 리튬에 비해 매우 높은 지각 내 존재비로 인해(리튬: 0.002%, 소듐: 2%) 각광받고 있는 차세대 음극 소재 중 하나다.

하지만 소듐 금속 음극은 매우 강한 화학적, 전기화학적 반응성 때문에 지속적으로 유기 전해액과 반응해 소듐 표면에 불균일하고 두꺼운 고체-전해질 계면을 형성하고, 이는 충전 과정에 소듐 금속의 수지상 성장(나뭇가지 모양 성장)을 일으킨다. 소듐 금속의 수지상 성장은 고체-전해질 계면을 파괴해 새로운 소듐 금속을 유기 전해액에 노출시키고 추가적인 전해질 분해를 일으키며, 낮은 쿨롱 효율, 전지 단락 등을 발생시켜 전지 구동에 치명적이다.

기존 불소계 전해질은 소듐 금속 표면에 불화 소듐을(NaF) 형성해 앞서 언급한 소듐 금속의 수지상 성장을 억제한다. 불화 소듐은 강한 기계적 성질로 인해 소듐 금속의 수지상 성장을 물리적으로 억제할 수 있음이 널리 알려져 있으나 불소계 전해질의 높은 가격, 불산(HF) 부산물 형성 등의 치명적인 문제점이 수반된다.

연구팀은 수소화 소듐(NaH)이 불화 소듐을 대체할 수 있다는 최근 연구 보고에 착안해 수소화붕소 소듐(NaBH4) 염을 이써 (ether, C-O-C 결합을 포함) 계열 유기용매에 녹인 전해질을 설계했다. 수소화붕소 소듐은 환원제의 일종으로 유, 무기 합성이 필요한 산업계에서 널리 사용되는 물질이다. 따라서, 같은 부피의 불소계 전해질을 제작하는 것에 비해 5~10% 정도의 비용만이 소요돼 큰 가격 경쟁력을 가진다.