< (왼쪽부터) 신소재공학과 김일두 교수, 생명화학공학과 임성갑 교수 >

리튬이차전지의 이상적인 음극 소재로 주목받는 리튬 금속은 현재 상용 배터리인 그라파이트(graphite, 372 mAh/g)보다 10배 높은 용량을 가지고 있지만, 충·방전 과정 중 리튬 덴드라이트(dendrite)라 불리는 바늘 구조의 침전물이 쉽게 형성되는 근본적인 문제로 인해 상용화되지 못하고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수와 생명화학공학과 임성갑 교수 공동 연구팀이 리튬이온전지의 전해액 속에서 팽윤(고분자 화합물이 용매를 흡수해 부피가 늘어남)되는 초박형 공중합체 고분자 보호막을 적용해 리튬 금속 전지의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

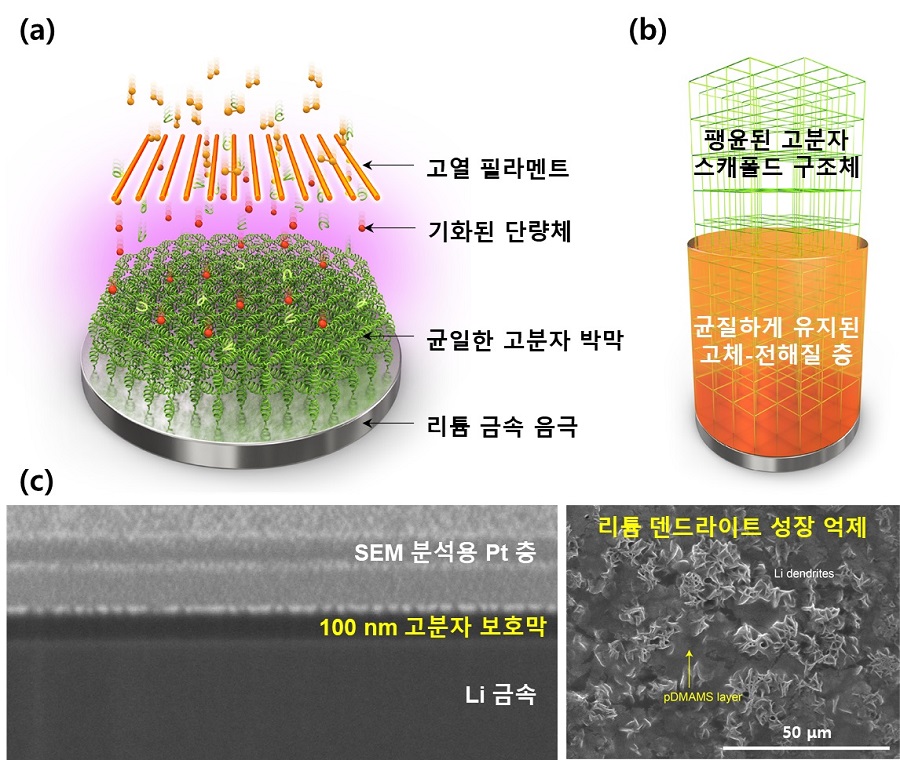

< 그림 1. 공중합체 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극 그림 >

리튬 금속의 낮은 쿨룽 효율, 짧은 전지 수명, 폭발 위험 등을 막기 위해 인공으로 고체-전해질 계면 (artificial solid-electrolyte interphase, 이하 SEI) 층을 보호막처럼 만들어 리튬 이온의 원활한 전달과 덴드라이트의 성장을 억제하기 위한 다양한 연구들이 진행되었다. 그러나, 기존의 인공 SEI 층들은 두께가 두꺼워 전지 내부의 높은 저항을 발생시키거나, 수백 사이클 이상의 구동 시 리튬 금속으로부터 떨어져 리튬 금속 음극의 장시간 안정성 유지에 어려움이 있었다. 무엇보다도, SEI 층의 형성 과정에서 반응성이 매우 큰 리튬의 손상이 발생하는 경우가 많아 원하는 형태의 SEI 층을 형성하는 데에 제약이 컸다.

공동 연구팀은 리튬 금속의 높은 반응성을 제어하고 덴트라이트 성장 및 전해액 고갈 문제를 해결하기 위해 `개시제를 이용한 화학 기상 증착법(initiated chemical vapor deposition, iCVD)'이라는 공정을 이용했다. 이 공정 기술은 리튬금속 표면에 손상없이 보호막으로 적용되도록 용매를 사용하지 않는 온화한 조건에서 공정을 진행하며 기능성 고분자 박막을 얇게 균일하게 적용할 수 있다는 장점이 있다.

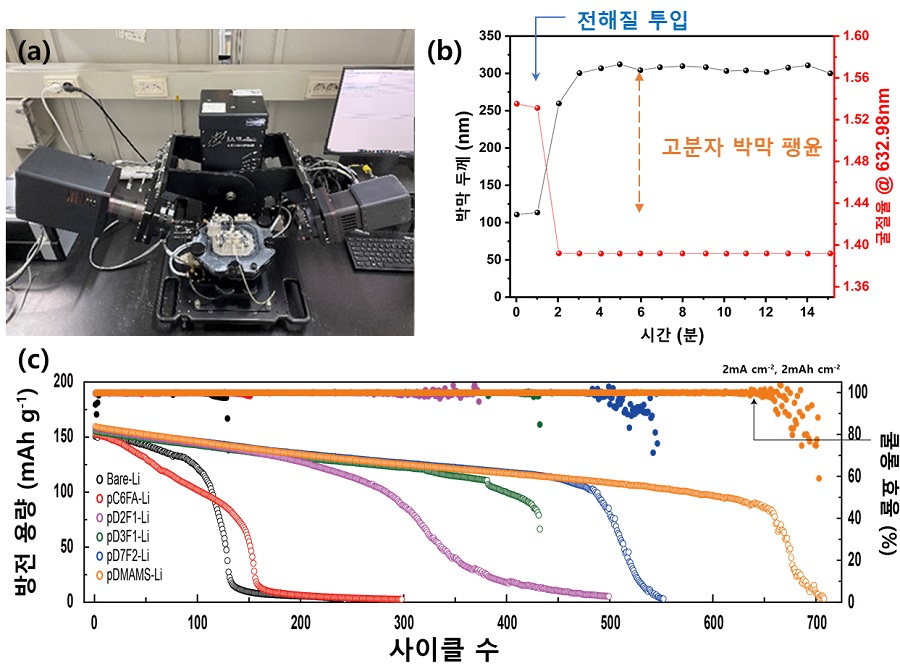

< 그림 2. iCVD 공정을 통해 합성된 전해질 팽윤성 고분자 박막 >

공동 연구팀은 iCVD 공정으로 제조된 고분자 박막을 활용해 리튬 전극의 계면을 안정화하였다. 전해액과 만나 3배 팽윤되어 부드러운 SEI 구조체를 형성하는 고분자 보호막이 적용된 리튬 음극은 세계 최고 수준의 리튬 이온 운반율(0.95)과 이온 전도도(6.54 mS cm-1) 특성을 보였다. 특히 100 nm의 얇은 두께에서도 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 막는 효과가 있음을 연구팀은 증명했다. 연구팀은 피디멤스가 코팅된 리튬 음극과 상용화된 양극(LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2)을 배터리 셀(battery cell)로 제조해, 무려 600 사이클 이상 안정적으로 구동되는 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.

< 그림 3. 전해질 팽윤율 측정과 Li-NMC 완전셀의 성능 평가 >

생명화학공학과 임성갑 교수는 "전해액에서 팽윤되는 초박형 고분자 보호막을 iCVD 공정을 적용해 리튬 금속 대비 6배 이상 수명 특성이 개선된 리튬 금속 전지 개발에 성공했다ˮ고 밝혔으며, 신소재공학과 김일두 교수는 "고용량 리튬 이차전지뿐만 아니라 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지와 같은 차세대 이차전지에도 필수적으로 사용되는 리튬 음극의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 말했다.

이번 연구 결과는 우리 대학 졸업생 배재형 박사(現 경희대학교 화학공학과 교수), 우리 대학 최건우 박사과정, 우리 대학 송현섭 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)' 온라인 호에 3월 8일자 출판되었으며, 표지논문 (Front Cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Reinforcing native solid-electrolyte interphase layers via electrolyte-swellable soft-scaffold for lithium metal anode).

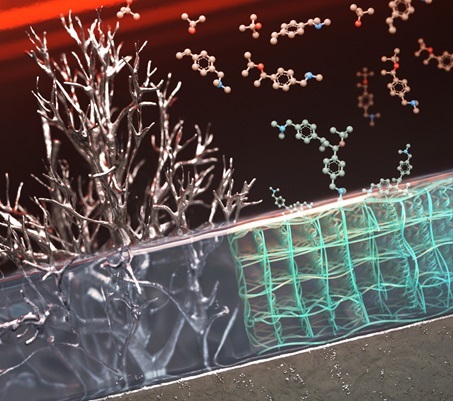

< 그림 4. 논문 표지 이미지 >

이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL)과 과학기술정보통신부 선도연구센터 지원사업 (웨어러블 플랫폼 기술센터)의 지원을 받아 수행됐다.

-

연구 전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다. 우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다. 연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해

2025-03-17 -

연구 ‘기능성 탄소 보호층’을 통한 차세대 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 서울대학교 한정우 교수 연구팀, LG 에너지솔루션 미래기술연구센터와 공동연구를 통해 차세대 고성능 리튬-황 전지를 개발하는데 성공했다. 리튬-황 전지는 차세대 이차전지 후보군 중 하나로, 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 양극 소재에 비해 황이 가볍고 가격이 저렴하면서도 많은 양의 에너지를 한 번에 저장할 수 있어, 무인기 및 드론과 같이 가볍고 오래 작동될 수 있는 응용분야에 필요한 핵심 기술로 손꼽히고 있다. 하지만, 실질적으로 높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 개발하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄여야 하는데, 전해액 양이 줄어들면 양극에서 발생하는 황의 전기화학적 반응성이 대폭 줄어들어 높은 에너지를 지닌 리튬-황 파우치셀을 구현하는데 어려움이 있다. 이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬황전지 양극에 추가되어 황의 전기화학적 반응성을 개선해줄 수 있는 금속 나노입

2025-03-11 -

연구 AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다. 우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다. *이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능 최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에

2025-03-04 -

연구 도심 항공 모빌리티는 리튬황전지로 세대교체 가능

전기자동차 시장의 성장에 이어, 항공 교통을 연결하는 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 시장이 배터리 산업의 새로운 전환점으로 주목받고 있다. 항공 모빌리티를 위한 에너지원으로는 쓰이는 기존 상용 리튬이온전지는 무게당 에너지밀도가 낮은 한계점이 있어 대학과 기업 공동연구진이 이를 극복할 차세대 기술로 활용될 혁신적인 리튬황전지를 개발해서 화제다. 우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 LG에너지솔루션 공동연구팀과 협력 연구를 통해 배터리의 안정적 사용을 위해 전해액 사용량이 줄어든 환경에서 리튬황전지 성능 저하 원인을 규명하고, 이를 바탕으로 성능을 혁신적으로 개선할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다. 중국 CATL社는 2023년 ‘응축 배터리(Condensed battery)’기술을 발표하며 항공용 배터리 시장을 준비하고 있음을 밝힌 바 있다. 이와 같은 흐름 속에서, 기존 리튬이온전지를 뛰어넘는 차세대 기술로

2024-12-23 -

연구 물로 차세대 리튬금속전지 750% 수명 연장시켜

리튬금속은 기존 상용 배터리의 성능 한계를 극복할 수 있는 차세대 음극으로 주목받아 왔다. 하지만, 리튬금속 자체 문제로 배터리의 수명을 단축하고 화재 위험을 초래하는 문제를 보여왔다. KAIST 연구진이 물만을 사용해서 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상시키는 세계 최고 수준의 연구에 성공했다. 우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구진이 아주대 이지영 교수와 협력하여 친환경 공법으로 제조한 중공 나노섬유를 리튬금속보호막으로 사용해, 리튬의 성장을 안정화하고 차세대 ‘리튬금속전지’의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 2일 밝혔다. 리튬 금속 표면에 보호막을 적용해 리튬금속과 전해액간의 계면을 인공적으로 조성하는 기존의 보호막 기술은 인체에 유해한 공정과 원가가 높은 재료를 필요로 하며 리튬금속음극의 수명을 높이는 데 한계가 있어왔다. 김일두 교수 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 ‘리튬이온 성장을 물리적·

2024-12-02