-

말기 고형암 표적 2세대 면역치료제 개발

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질병으로 꼽히고 있다. 최근의 암 연구 중에서 가장 많은 진전이 있었던 분야는 암 환자가 갖고 있는 면역체계를 활용해 암을 극복하는 면역 항암치료다. 여기 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 고형암 환자들에게 적용 가능한 차세대 면역 항암 치료법이 개발되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역시스템이 억제되는 종양미세환경을 극복하는 ‘2세대 T세포 수용체 T (T cell receptor specific T, 이하 TCR-T) 세포’ 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 유전자 조작을 통해 암세포를 직접 파괴할 수 있도록 하는 TCR-T 세포 치료제 제작에 크리스퍼-캐스9 유전자 편집 기술을 이용해 T 세포 수용체 신호전달의 핵심적인 CD247 유전자에 추가신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함되도록 개량했다. 이러한 유전자 편집을 통한 개량은 TCR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상시켰고, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 탁월한 항암 효과를 보임을 확인했다.

KAIST 생명과학과 나상준 박사와 김세기 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '저널 포 이뮤노쎄라피 오브 캔서 (Journal for Immunotherapy of Cancer)'에 지난 4월 5일 출판됐다. (논문명: Engineering second-generation TCR-T cells by site-specific integration of TRAF-binding motifs into the CD247 locus)

초기 미비한 항암 효과를 보이던 1세대 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor, 이하 CAR)를 장착한 CAR-T 세포와 다르게, 추가신호 전달체가 포함된 2세대 CAR-T 세포는 말기 백혈병 환자들을 대상으로 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 ‘기적의 항암제’로 불리고 있다. 하지만 현 CAR-T 치료제는 B세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에만 치료 효과가 국한돼 있으며, 고형암 환자들을 대상으로 높은 치료효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직까지 없다는 점이 해결해야 할 과제로 대두되고 있다. 또한 TCR-T 치료제는 CAR-T와는 다르게 아직 1세대 구조에 머물고 있다.

이러한 관점에서, 연구진은 고형암을 표적으로 하는 TCR-T 세포에 추가 신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함된 2세대 TCR-T 세포 치료제를 개발했다. 단일 단백질로 이뤄진 CAR와 다르게 단백질 복합체를 형성하는 TCR에 추가신호 전달체를 포함시키는 엔지니어링은 훨씬 도전적이다. 연구진은 다양한 시도 끝에 TCR의 형성과 기존 신호전달에 영향을 주지 않으면서 동시에 추가 신호가 유발되는 최적의 TCR 모듈을 구축했다.

제1 저자인 나상준 박사는 “고형암이 형성하는 면역억제 환경에서, 기존 1세대 TCR-T 세포의 항암효과는 제한될 수 밖에 없다”라며 “반면 2세대 TCR-T 세포는 면역억제 환경에서도 지속적인 항암효과를 유지하도록 고안된 기술 전략으로, 기존 치료제의 효과를 기대하기 어려운 고형암 환자들에게 필요한 치료제가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

말기 고형암 표적 2세대 면역치료제 개발

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질병으로 꼽히고 있다. 최근의 암 연구 중에서 가장 많은 진전이 있었던 분야는 암 환자가 갖고 있는 면역체계를 활용해 암을 극복하는 면역 항암치료다. 여기 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 고형암 환자들에게 적용 가능한 차세대 면역 항암 치료법이 개발되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역시스템이 억제되는 종양미세환경을 극복하는 ‘2세대 T세포 수용체 T (T cell receptor specific T, 이하 TCR-T) 세포’ 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 유전자 조작을 통해 암세포를 직접 파괴할 수 있도록 하는 TCR-T 세포 치료제 제작에 크리스퍼-캐스9 유전자 편집 기술을 이용해 T 세포 수용체 신호전달의 핵심적인 CD247 유전자에 추가신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함되도록 개량했다. 이러한 유전자 편집을 통한 개량은 TCR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상시켰고, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 탁월한 항암 효과를 보임을 확인했다.

KAIST 생명과학과 나상준 박사와 김세기 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '저널 포 이뮤노쎄라피 오브 캔서 (Journal for Immunotherapy of Cancer)'에 지난 4월 5일 출판됐다. (논문명: Engineering second-generation TCR-T cells by site-specific integration of TRAF-binding motifs into the CD247 locus)

초기 미비한 항암 효과를 보이던 1세대 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor, 이하 CAR)를 장착한 CAR-T 세포와 다르게, 추가신호 전달체가 포함된 2세대 CAR-T 세포는 말기 백혈병 환자들을 대상으로 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 ‘기적의 항암제’로 불리고 있다. 하지만 현 CAR-T 치료제는 B세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에만 치료 효과가 국한돼 있으며, 고형암 환자들을 대상으로 높은 치료효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직까지 없다는 점이 해결해야 할 과제로 대두되고 있다. 또한 TCR-T 치료제는 CAR-T와는 다르게 아직 1세대 구조에 머물고 있다.

이러한 관점에서, 연구진은 고형암을 표적으로 하는 TCR-T 세포에 추가 신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함된 2세대 TCR-T 세포 치료제를 개발했다. 단일 단백질로 이뤄진 CAR와 다르게 단백질 복합체를 형성하는 TCR에 추가신호 전달체를 포함시키는 엔지니어링은 훨씬 도전적이다. 연구진은 다양한 시도 끝에 TCR의 형성과 기존 신호전달에 영향을 주지 않으면서 동시에 추가 신호가 유발되는 최적의 TCR 모듈을 구축했다.

제1 저자인 나상준 박사는 “고형암이 형성하는 면역억제 환경에서, 기존 1세대 TCR-T 세포의 항암효과는 제한될 수 밖에 없다”라며 “반면 2세대 TCR-T 세포는 면역억제 환경에서도 지속적인 항암효과를 유지하도록 고안된 기술 전략으로, 기존 치료제의 효과를 기대하기 어려운 고형암 환자들에게 필요한 치료제가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.20

조회수 9422

-

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19

조회수 11032

-

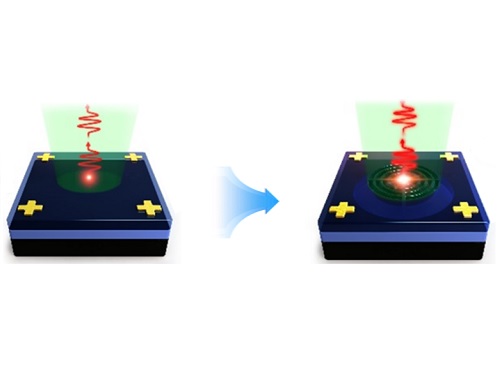

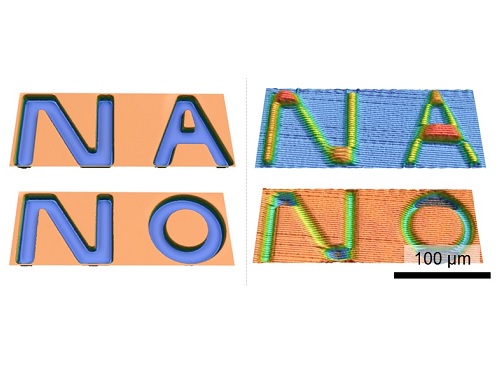

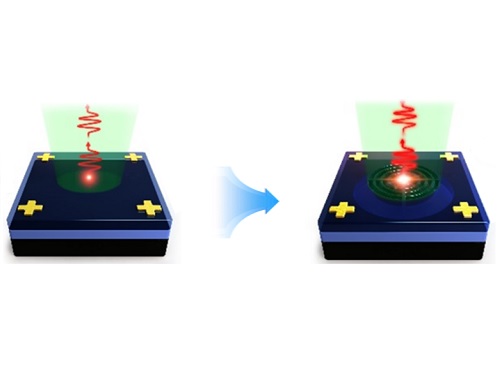

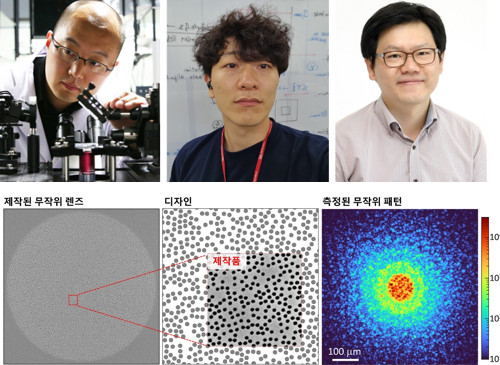

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18

조회수 8475

-

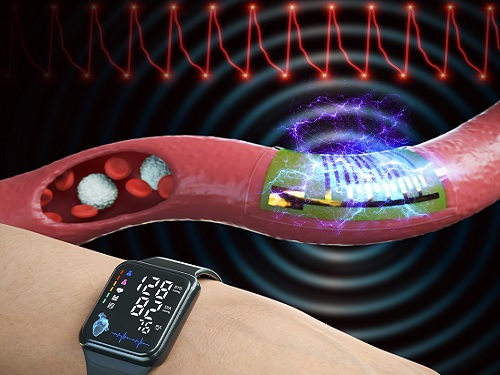

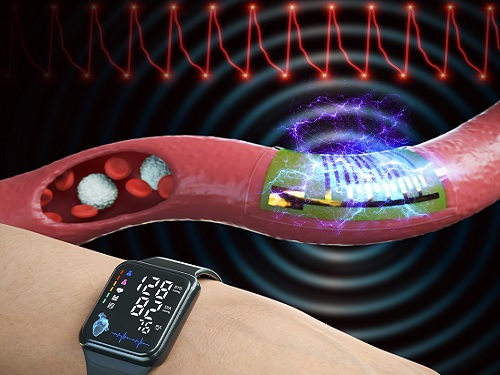

웨어러블 압전 센서로 정확한 혈압 모니터링 가능

혈압은 전반적 건강과 뇌졸중, 심장마비의 잠재적 위험을 평가하는 주요 지표다. 혈압을 간편하고, 연속적으로 모니터링할 수 있는 웨어러블 의료제품들이 큰 주목을 받고 있으며, 최근 LED을 활용한 웨어러블 혈압 측정 제품들이 출시되고 있지만, 광센서 정확도의 한계로 인해 의료기기 인증 기준을 만족하는 데 어려움이 있다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀과 한국표준과학연구원, 가톨릭의대 협력 연구팀이 혈압 측정을 위한 고민감 웨어러블 유연 압전 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

이 교수팀은 수 마이크로미터 두께(머리카락 굵기의 백 분의 일)의 초고감도 무기물 압전 박막을 딱딱한 기판에서 고온 열처리 후 유연 기판에 전사하여 혈압 센서를 제작했으며, 피부에 밀착해 혈관의 미세한 맥박 파형에서 정확한 혈압을 측정하는 데 성공했다.

이번 연구에서 개발한 혈압 센서는 가톨릭 병원에서 진행한 임상시험에서 수축기 혈압, 이완기 혈압에서 모두 자동전자혈압계 국제 인증 기준인 오차 ±5 mmHg 이하, 표준편차 8mmHg 이하의 높은 기준을 만족했다. 또한, 웨어러블 워치에 혈압 센서를 탑재해 연속적인 혈압 모니터링이 가능하게 됐다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 웨어러블 워치 형태의 혈압 센서는 신뢰성과 내구성이 우수할 뿐만 아니라, 정확하고 연속적인 혈압을 측정할 수 있어 고혈압 환자들을 위한 헬스케어 시장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다”며, “현재 패치 형태의 수면용 혈압 센서를 추가 개발한 후 창업을 통한 기술 사업화에 박차를 가하고자 한다”라고 말했다.

이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술센터, 휴먼플러스 융합연구개발사업 및 바이오/의료 융합 측정 표준기술 개발 재원으로 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 호에 3월 24일자 출판됐으며, 표지논문으로도 선정됐다.

웨어러블 압전 센서로 정확한 혈압 모니터링 가능

혈압은 전반적 건강과 뇌졸중, 심장마비의 잠재적 위험을 평가하는 주요 지표다. 혈압을 간편하고, 연속적으로 모니터링할 수 있는 웨어러블 의료제품들이 큰 주목을 받고 있으며, 최근 LED을 활용한 웨어러블 혈압 측정 제품들이 출시되고 있지만, 광센서 정확도의 한계로 인해 의료기기 인증 기준을 만족하는 데 어려움이 있다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀과 한국표준과학연구원, 가톨릭의대 협력 연구팀이 혈압 측정을 위한 고민감 웨어러블 유연 압전 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

이 교수팀은 수 마이크로미터 두께(머리카락 굵기의 백 분의 일)의 초고감도 무기물 압전 박막을 딱딱한 기판에서 고온 열처리 후 유연 기판에 전사하여 혈압 센서를 제작했으며, 피부에 밀착해 혈관의 미세한 맥박 파형에서 정확한 혈압을 측정하는 데 성공했다.

이번 연구에서 개발한 혈압 센서는 가톨릭 병원에서 진행한 임상시험에서 수축기 혈압, 이완기 혈압에서 모두 자동전자혈압계 국제 인증 기준인 오차 ±5 mmHg 이하, 표준편차 8mmHg 이하의 높은 기준을 만족했다. 또한, 웨어러블 워치에 혈압 센서를 탑재해 연속적인 혈압 모니터링이 가능하게 됐다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 웨어러블 워치 형태의 혈압 센서는 신뢰성과 내구성이 우수할 뿐만 아니라, 정확하고 연속적인 혈압을 측정할 수 있어 고혈압 환자들을 위한 헬스케어 시장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다”며, “현재 패치 형태의 수면용 혈압 센서를 추가 개발한 후 창업을 통한 기술 사업화에 박차를 가하고자 한다”라고 말했다.

이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술센터, 휴먼플러스 융합연구개발사업 및 바이오/의료 융합 측정 표준기술 개발 재원으로 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 호에 3월 24일자 출판됐으며, 표지논문으로도 선정됐다.

2023.04.17

조회수 9432

-

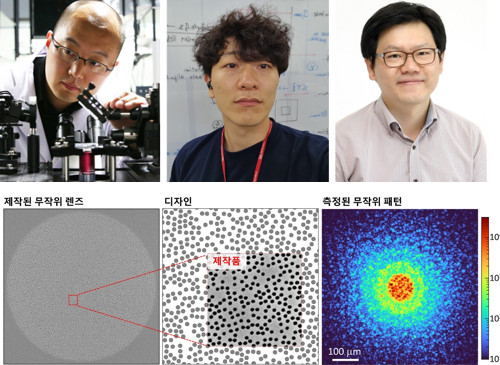

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12

조회수 8936

-

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11

조회수 10800

-

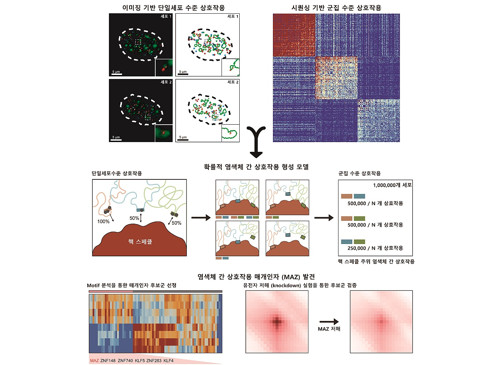

암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

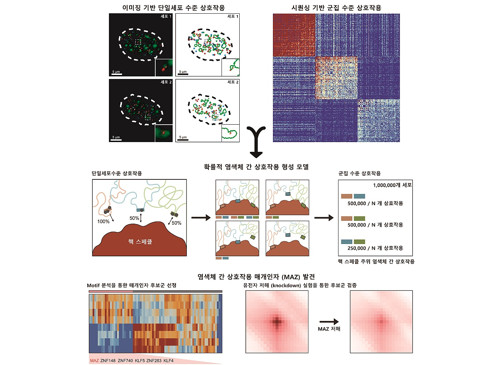

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.10

조회수 8110

-

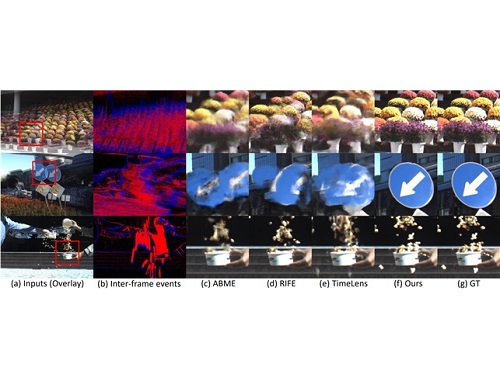

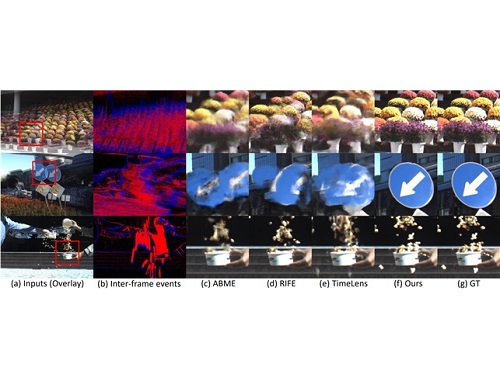

세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

2023.04.05

조회수 7012

-

챗GPT에 사용된 트랜스포머로 다공성 소재 예측

다공성 소재는 넓은 공극과 표면 면적을 지니고 있어, 가스 흡착, 분리, 촉매 등 다양한 에너지 및 환경 분야에서 적용된다. 다공성 소재 중 한 종류인 금속 유기 골격체(MOF)는 무한대에 가까운 경우의 수를 갖는 넓은 물질 공간(materials space) 안에 존재하기에, 인공지능을 사용해 최적의 물질을 추출하고 특성을 예측하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 이러한 모델들은 대부분 특정한 물성 한 종류만 학습할 수 있으며, 모든 재료 특성에 보편적으로 적용할 수 없다는 단점이 존재한다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 세계 최초로 멀티모달 트랜스포머를 적용한 인공지능(AI)을 통해 다공성 소재의 다양한 물성을 예측하는 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 멀티모달 트랜스포머는 비디오 프레임과 오디오 트랙, 웹 이미지와 캡션, 교육용 비디오와 음성 대본과 같이 서로 다른 형태의 정보를 효과적이고 효율적으로 결합하도록 설계된 신경망 모델의 일종이다.

김지한 교수 연구팀은 챗GPT(ChatGPT)에서 사용된 모델인 트랜스포머를 다공성 소재에 도입해 모든 성능을 예측할 수 있는 멀티모달 인공 신경망을 개발했다. 멀티모달은 사진(이미지)과 설명(자연어)같이 서로 다른 형태의 데이터를 함께 학습하며, 이는 인간과 비슷하게 입체적이고 종합적인 사고를 할 수 있도록 도와준다. 연구팀이 개발한 멀티모달 트랜스포머 (MOFTransformer)는 원자 단위의 정보를 그래프로 표현하고, 결정성 단위의 정보를 3차원 그림으로 전환 후 함께 학습하는 방식으로 개발했다. 이는 다공성 소재의 물성 예측의 한계점이었던 다양한 물성에 대한 전이 학습을 극복하고 모든 물성에서 높은 성능으로 물성을 예측할 수 있게 했다.

김지한 교수 연구팀은 다공성 소재를 위한 트랜스포머를 개발해 1백만 개의 다공성 소재로 사전학습을 진행했으며, 다공성 소재의 가스 흡착, 기체 확산, 전기적 특성 등의 다양한 소재의 물성을 기존의 발표된 머신러닝 모델들보다 모두 더 높은 성능으로 (최대 28% 상승) 예측하는 데 성공했고, 또한 논문으로부터 추출된 텍스트 데이터에서도 역시 높은 성능으로 예측하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 기술은 물질의 특성을 계산 및 예측하는 새로운 방법론을 제시했으며, 이를 통해 소재 분야에서 새로운 소재의 설계와 개발에 도움이 될 뿐만 아니라, 기존의 소재에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 더불어, 멀티모달 트랜스포머는 다공성 소재뿐만 아니라 다른 종류의 소재에도 확장 가능한 범용적인 모델이므로, 인공지능을 통한 소재 과학의 발전에 크게 이바지할 수 있을 것이다.

생명화학공학과 강영훈, 박현수 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 지난 3월 13일에 게재됐다. (논문명: A multi-modal pre-training transformer for universal transfer learning in metal–organic frameworks)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원으로 국가 소재 연구 데이터 사업단, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견 연구자 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

챗GPT에 사용된 트랜스포머로 다공성 소재 예측

다공성 소재는 넓은 공극과 표면 면적을 지니고 있어, 가스 흡착, 분리, 촉매 등 다양한 에너지 및 환경 분야에서 적용된다. 다공성 소재 중 한 종류인 금속 유기 골격체(MOF)는 무한대에 가까운 경우의 수를 갖는 넓은 물질 공간(materials space) 안에 존재하기에, 인공지능을 사용해 최적의 물질을 추출하고 특성을 예측하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 이러한 모델들은 대부분 특정한 물성 한 종류만 학습할 수 있으며, 모든 재료 특성에 보편적으로 적용할 수 없다는 단점이 존재한다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 세계 최초로 멀티모달 트랜스포머를 적용한 인공지능(AI)을 통해 다공성 소재의 다양한 물성을 예측하는 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 멀티모달 트랜스포머는 비디오 프레임과 오디오 트랙, 웹 이미지와 캡션, 교육용 비디오와 음성 대본과 같이 서로 다른 형태의 정보를 효과적이고 효율적으로 결합하도록 설계된 신경망 모델의 일종이다.

김지한 교수 연구팀은 챗GPT(ChatGPT)에서 사용된 모델인 트랜스포머를 다공성 소재에 도입해 모든 성능을 예측할 수 있는 멀티모달 인공 신경망을 개발했다. 멀티모달은 사진(이미지)과 설명(자연어)같이 서로 다른 형태의 데이터를 함께 학습하며, 이는 인간과 비슷하게 입체적이고 종합적인 사고를 할 수 있도록 도와준다. 연구팀이 개발한 멀티모달 트랜스포머 (MOFTransformer)는 원자 단위의 정보를 그래프로 표현하고, 결정성 단위의 정보를 3차원 그림으로 전환 후 함께 학습하는 방식으로 개발했다. 이는 다공성 소재의 물성 예측의 한계점이었던 다양한 물성에 대한 전이 학습을 극복하고 모든 물성에서 높은 성능으로 물성을 예측할 수 있게 했다.

김지한 교수 연구팀은 다공성 소재를 위한 트랜스포머를 개발해 1백만 개의 다공성 소재로 사전학습을 진행했으며, 다공성 소재의 가스 흡착, 기체 확산, 전기적 특성 등의 다양한 소재의 물성을 기존의 발표된 머신러닝 모델들보다 모두 더 높은 성능으로 (최대 28% 상승) 예측하는 데 성공했고, 또한 논문으로부터 추출된 텍스트 데이터에서도 역시 높은 성능으로 예측하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 기술은 물질의 특성을 계산 및 예측하는 새로운 방법론을 제시했으며, 이를 통해 소재 분야에서 새로운 소재의 설계와 개발에 도움이 될 뿐만 아니라, 기존의 소재에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 더불어, 멀티모달 트랜스포머는 다공성 소재뿐만 아니라 다른 종류의 소재에도 확장 가능한 범용적인 모델이므로, 인공지능을 통한 소재 과학의 발전에 크게 이바지할 수 있을 것이다.

생명화학공학과 강영훈, 박현수 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 지난 3월 13일에 게재됐다. (논문명: A multi-modal pre-training transformer for universal transfer learning in metal–organic frameworks)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원으로 국가 소재 연구 데이터 사업단, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견 연구자 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.05

조회수 12276

-

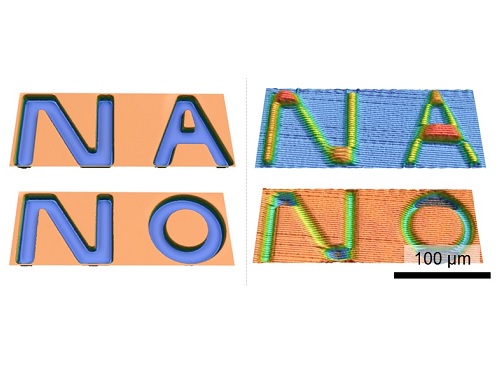

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04

조회수 9844

-

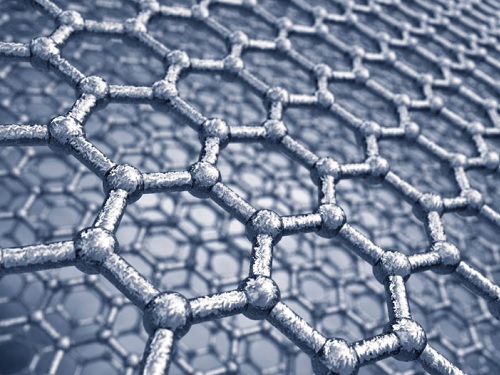

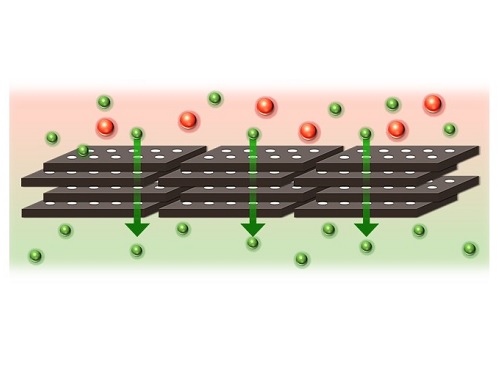

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.03

조회수 8852

-

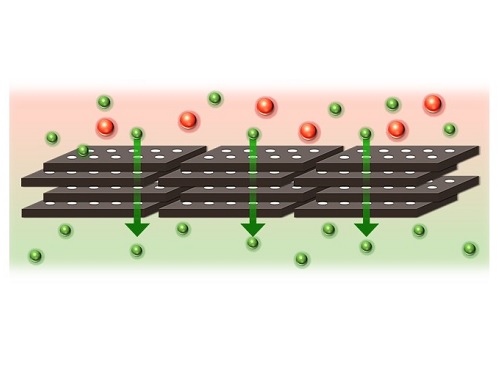

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소에서 바이오 플라스틱 20배 이상 뽑아내다

전 세계적으로 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 이를 기후 위기로 인식하고 이에 대응하는 적극적인 관심과 노력이 요구되고 있다. 그중 이산화탄소를 활용해 재자원화하는 여러 방법 중에서 전기화학적 이산화탄소 전환 기술은 전기에너지를 이용해 이산화탄소를 유용한 화학물질로 전환할 수 있는 기술이다. 이는 설비 운용이 용이하고, 태양 전지나 풍력에 의해 생산된 재생 가능한 전기에너지를 이용할 수 있으므로 온실가스 감축 및 탄소 중립 달성에 기여하는 친환경 기술로 많은 관심을 받고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀이 전기화학적 이산화탄소 전환과 미생물 기반의 바이오 전환을 연계한 하이브리드 시스템을 개발해 이산화탄소로부터 높은 효율로 바이오 플라스틱을 생산하는 기술 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 유사한 시스템 대비 20배 이상의 세계 최고 생산성을 보여준 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 3월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Biohybrid CO2 electrolysis for the direct synthesis of polyesters from CO2

※ 저자 정보 : 이현주 (한국과학기술원, 교신저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 임진규(한국과학기술원, 현 소속 기관 Stanford Linear Accelerator Center, 공동 제1저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1저자), 이재원(한국과학기술원, 공동 제1저자) - 총 5명

이산화탄소의 효율적인 전환을 위해 고효율 전극 촉매 및 시스템 개발이 활발히 진행되고 있는데, 전환생성물로는 주로 탄소 1~3개의 화합물만이 제한적으로 생산되고 있다. 일산화탄소, 포름산, 에틸렌과 같은 탄소 1개의 화합물이 비교적 높은 효율로 생산되며, 이 밖에 에탄올, 아세트산, 프로판올과 같은 여러 개 탄소의 액상 화합물도 만들어질 수 있으나 이는 더 많은 전자를 필요로 하는 화학반응 특성상 전환 효율 및 생성물 선택성이 크게 낮다는 한계점이 있다.

이에 우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 이상엽 특훈교수 공동연구팀은 전기화학적 이산화탄소 전환 기술과 미생물을 이용한 바이오 전환 기술을 연계해 이산화탄소로부터 바이오 플라스틱을 생산하는 기술을 개발했다. 이 전기화학-바이오 하이브리드 시스템은 전기화학 전환반응이 일어나는 전해조와 미생물 배양이 이루어지는 발효조가 연결된 형태로, 전해조에서 이산화탄소가 포름산으로 전환되면, 이 포름산을 발효조에 공급해 커프리아비더스 네케이터(Cupriavidus necator)라는 미생물이 탄소원으로 섭취해 미생물 유래 바이오 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 생산한다.

기존 이러한 하이브리드 콘셉트의 연구 결과에 따르면, 전기화학 반응의 낮은 효율 및 미생물 배양 조건과의 차이 등의 문제로 생산성이 매우 낮거나 비연속적 공정에 그친다는 단점이 있었다.

이를 극복하기 위해 공동연구팀은 기체 상태의 이산화탄소를 이용한 기체 확산 전극(gas diffusion electrode)으로 포름산을 만들었다. 그리고 미생물의 생장을 저해하지 않으면서도 전기화학 반응이 충분히 잘 일어나도록 하는 전해액이자 동시에 미생물 배양 배지로 이용할 수 있는 ‘생리적 호환 가능한 양극 전해액(physiologically compatible catholyte)’을 개발하여 별도의 분리 및 정제과정 없이 바로 미생물에게 공급하도록 했다. 이를 통해 이산화탄소로부터 만들어진 포름산을 포함하고 있는 전해액이 발효조로 들어가 미생물 배양에 쓰이고, 전해조로 들어가 순환되도록 하여 전해액과 남은 포름산의 활용을 극대화했다. 또한, 이 과정에서 필터를 설치해 전극 반응에 영향을 줄 수 있는 미생물이 걸러진 전해액만이 전해조로 공급되고 미생물은 발효조 안에만 존재하도록 하는 두 시스템이 잘 연계되면서도 효율적으로 작동되도록 설계했다.

개발한 하이브리드 시스템을 통해 이산화탄소로부터 세포 건조 중량의 83%에 달하는 높은 함량의 바이오 플라스틱(PHB)를 생산했으며, 이는 4 cm2 전극에서 1.38g의 PHB를 생산한 결과로 세계 최초 그램(g) 수준의 생산이며 기존 연구 대비 20배 이상의 생산성이다. 또한 해당 하이브리드 시스템은 연속 배양(continuous culture)의 가능성을 보여줌으로써 추후 다양한 산업공정으로의 응용 또한 기대된다.

교신저자인 이현주 교수와 이상엽 특훈교수는 “이번 연구 결과는 바이오 플라스틱뿐만 아니라 다양한 화학물질 생산에 응용될 수 있는 기술로서 앞으로 탄소 중립을 위한 핵심 기술로 많은 활용이 기대된다”라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 이산화탄소 저감 촉매 및 에너지 소자 기술 개발 과제, 불균일계 원자 촉매 제어 과제와 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.30

조회수 12094

말기 고형암 표적 2세대 면역치료제 개발

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질병으로 꼽히고 있다. 최근의 암 연구 중에서 가장 많은 진전이 있었던 분야는 암 환자가 갖고 있는 면역체계를 활용해 암을 극복하는 면역 항암치료다. 여기 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 고형암 환자들에게 적용 가능한 차세대 면역 항암 치료법이 개발되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역시스템이 억제되는 종양미세환경을 극복하는 ‘2세대 T세포 수용체 T (T cell receptor specific T, 이하 TCR-T) 세포’ 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 유전자 조작을 통해 암세포를 직접 파괴할 수 있도록 하는 TCR-T 세포 치료제 제작에 크리스퍼-캐스9 유전자 편집 기술을 이용해 T 세포 수용체 신호전달의 핵심적인 CD247 유전자에 추가신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함되도록 개량했다. 이러한 유전자 편집을 통한 개량은 TCR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상시켰고, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 탁월한 항암 효과를 보임을 확인했다.

KAIST 생명과학과 나상준 박사와 김세기 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '저널 포 이뮤노쎄라피 오브 캔서 (Journal for Immunotherapy of Cancer)'에 지난 4월 5일 출판됐다. (논문명: Engineering second-generation TCR-T cells by site-specific integration of TRAF-binding motifs into the CD247 locus)

초기 미비한 항암 효과를 보이던 1세대 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor, 이하 CAR)를 장착한 CAR-T 세포와 다르게, 추가신호 전달체가 포함된 2세대 CAR-T 세포는 말기 백혈병 환자들을 대상으로 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 ‘기적의 항암제’로 불리고 있다. 하지만 현 CAR-T 치료제는 B세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에만 치료 효과가 국한돼 있으며, 고형암 환자들을 대상으로 높은 치료효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직까지 없다는 점이 해결해야 할 과제로 대두되고 있다. 또한 TCR-T 치료제는 CAR-T와는 다르게 아직 1세대 구조에 머물고 있다.

이러한 관점에서, 연구진은 고형암을 표적으로 하는 TCR-T 세포에 추가 신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함된 2세대 TCR-T 세포 치료제를 개발했다. 단일 단백질로 이뤄진 CAR와 다르게 단백질 복합체를 형성하는 TCR에 추가신호 전달체를 포함시키는 엔지니어링은 훨씬 도전적이다. 연구진은 다양한 시도 끝에 TCR의 형성과 기존 신호전달에 영향을 주지 않으면서 동시에 추가 신호가 유발되는 최적의 TCR 모듈을 구축했다.

제1 저자인 나상준 박사는 “고형암이 형성하는 면역억제 환경에서, 기존 1세대 TCR-T 세포의 항암효과는 제한될 수 밖에 없다”라며 “반면 2세대 TCR-T 세포는 면역억제 환경에서도 지속적인 항암효과를 유지하도록 고안된 기술 전략으로, 기존 치료제의 효과를 기대하기 어려운 고형암 환자들에게 필요한 치료제가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.20 조회수 9422

말기 고형암 표적 2세대 면역치료제 개발

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 질병으로 꼽히고 있다. 최근의 암 연구 중에서 가장 많은 진전이 있었던 분야는 암 환자가 갖고 있는 면역체계를 활용해 암을 극복하는 면역 항암치료다. 여기 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 고형암 환자들에게 적용 가능한 차세대 면역 항암 치료법이 개발되어 화제다.

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역시스템이 억제되는 종양미세환경을 극복하는 ‘2세대 T세포 수용체 T (T cell receptor specific T, 이하 TCR-T) 세포’ 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

연구팀은 유전자 조작을 통해 암세포를 직접 파괴할 수 있도록 하는 TCR-T 세포 치료제 제작에 크리스퍼-캐스9 유전자 편집 기술을 이용해 T 세포 수용체 신호전달의 핵심적인 CD247 유전자에 추가신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함되도록 개량했다. 이러한 유전자 편집을 통한 개량은 TCR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상시켰고, 생쥐를 이용한 악성 흑색종 모델에서 탁월한 항암 효과를 보임을 확인했다.

KAIST 생명과학과 나상준 박사와 김세기 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 '저널 포 이뮤노쎄라피 오브 캔서 (Journal for Immunotherapy of Cancer)'에 지난 4월 5일 출판됐다. (논문명: Engineering second-generation TCR-T cells by site-specific integration of TRAF-binding motifs into the CD247 locus)

초기 미비한 항암 효과를 보이던 1세대 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor, 이하 CAR)를 장착한 CAR-T 세포와 다르게, 추가신호 전달체가 포함된 2세대 CAR-T 세포는 말기 백혈병 환자들을 대상으로 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 ‘기적의 항암제’로 불리고 있다. 하지만 현 CAR-T 치료제는 B세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에만 치료 효과가 국한돼 있으며, 고형암 환자들을 대상으로 높은 치료효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직까지 없다는 점이 해결해야 할 과제로 대두되고 있다. 또한 TCR-T 치료제는 CAR-T와는 다르게 아직 1세대 구조에 머물고 있다.

이러한 관점에서, 연구진은 고형암을 표적으로 하는 TCR-T 세포에 추가 신호 전달체인 트레프2-결합 도메인이 포함된 2세대 TCR-T 세포 치료제를 개발했다. 단일 단백질로 이뤄진 CAR와 다르게 단백질 복합체를 형성하는 TCR에 추가신호 전달체를 포함시키는 엔지니어링은 훨씬 도전적이다. 연구진은 다양한 시도 끝에 TCR의 형성과 기존 신호전달에 영향을 주지 않으면서 동시에 추가 신호가 유발되는 최적의 TCR 모듈을 구축했다.

제1 저자인 나상준 박사는 “고형암이 형성하는 면역억제 환경에서, 기존 1세대 TCR-T 세포의 항암효과는 제한될 수 밖에 없다”라며 “반면 2세대 TCR-T 세포는 면역억제 환경에서도 지속적인 항암효과를 유지하도록 고안된 기술 전략으로, 기존 치료제의 효과를 기대하기 어려운 고형암 환자들에게 필요한 치료제가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.20 조회수 9422 최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19 조회수 11032

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19 조회수 11032 고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 8475

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 8475 웨어러블 압전 센서로 정확한 혈압 모니터링 가능

혈압은 전반적 건강과 뇌졸중, 심장마비의 잠재적 위험을 평가하는 주요 지표다. 혈압을 간편하고, 연속적으로 모니터링할 수 있는 웨어러블 의료제품들이 큰 주목을 받고 있으며, 최근 LED을 활용한 웨어러블 혈압 측정 제품들이 출시되고 있지만, 광센서 정확도의 한계로 인해 의료기기 인증 기준을 만족하는 데 어려움이 있다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀과 한국표준과학연구원, 가톨릭의대 협력 연구팀이 혈압 측정을 위한 고민감 웨어러블 유연 압전 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

이 교수팀은 수 마이크로미터 두께(머리카락 굵기의 백 분의 일)의 초고감도 무기물 압전 박막을 딱딱한 기판에서 고온 열처리 후 유연 기판에 전사하여 혈압 센서를 제작했으며, 피부에 밀착해 혈관의 미세한 맥박 파형에서 정확한 혈압을 측정하는 데 성공했다.

이번 연구에서 개발한 혈압 센서는 가톨릭 병원에서 진행한 임상시험에서 수축기 혈압, 이완기 혈압에서 모두 자동전자혈압계 국제 인증 기준인 오차 ±5 mmHg 이하, 표준편차 8mmHg 이하의 높은 기준을 만족했다. 또한, 웨어러블 워치에 혈압 센서를 탑재해 연속적인 혈압 모니터링이 가능하게 됐다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 웨어러블 워치 형태의 혈압 센서는 신뢰성과 내구성이 우수할 뿐만 아니라, 정확하고 연속적인 혈압을 측정할 수 있어 고혈압 환자들을 위한 헬스케어 시장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다”며, “현재 패치 형태의 수면용 혈압 센서를 추가 개발한 후 창업을 통한 기술 사업화에 박차를 가하고자 한다”라고 말했다.

이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술센터, 휴먼플러스 융합연구개발사업 및 바이오/의료 융합 측정 표준기술 개발 재원으로 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 호에 3월 24일자 출판됐으며, 표지논문으로도 선정됐다.

2023.04.17 조회수 9432

웨어러블 압전 센서로 정확한 혈압 모니터링 가능

혈압은 전반적 건강과 뇌졸중, 심장마비의 잠재적 위험을 평가하는 주요 지표다. 혈압을 간편하고, 연속적으로 모니터링할 수 있는 웨어러블 의료제품들이 큰 주목을 받고 있으며, 최근 LED을 활용한 웨어러블 혈압 측정 제품들이 출시되고 있지만, 광센서 정확도의 한계로 인해 의료기기 인증 기준을 만족하는 데 어려움이 있다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀과 한국표준과학연구원, 가톨릭의대 협력 연구팀이 혈압 측정을 위한 고민감 웨어러블 유연 압전 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

이 교수팀은 수 마이크로미터 두께(머리카락 굵기의 백 분의 일)의 초고감도 무기물 압전 박막을 딱딱한 기판에서 고온 열처리 후 유연 기판에 전사하여 혈압 센서를 제작했으며, 피부에 밀착해 혈관의 미세한 맥박 파형에서 정확한 혈압을 측정하는 데 성공했다.

이번 연구에서 개발한 혈압 센서는 가톨릭 병원에서 진행한 임상시험에서 수축기 혈압, 이완기 혈압에서 모두 자동전자혈압계 국제 인증 기준인 오차 ±5 mmHg 이하, 표준편차 8mmHg 이하의 높은 기준을 만족했다. 또한, 웨어러블 워치에 혈압 센서를 탑재해 연속적인 혈압 모니터링이 가능하게 됐다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 웨어러블 워치 형태의 혈압 센서는 신뢰성과 내구성이 우수할 뿐만 아니라, 정확하고 연속적인 혈압을 측정할 수 있어 고혈압 환자들을 위한 헬스케어 시장에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다”며, “현재 패치 형태의 수면용 혈압 센서를 추가 개발한 후 창업을 통한 기술 사업화에 박차를 가하고자 한다”라고 말했다.

이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술센터, 휴먼플러스 융합연구개발사업 및 바이오/의료 융합 측정 표준기술 개발 재원으로 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 호에 3월 24일자 출판됐으며, 표지논문으로도 선정됐다.

2023.04.17 조회수 9432 엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 8936

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 8936 전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11 조회수 10800

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11 조회수 10800 암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.10 조회수 8110

암, 노화 등에 미치는 게놈 3차 구조의 신규 원리 발견

3차원 게놈 구조 연구를 통해, 세포핵 내 게놈이 계층적인 구조로 이루어져 있으며 각 구조가 다양한 유전자 발현 조절에 관여한다는 것이 알려져 있다. 또한 이러한 게놈 3차 구조는 암, 노화 등 다양한 복합질환에서 질환 특이적 유전자 발현과 밀접한 연관이 있음이 최근 밝혀지고 있다. 하지만 기존 게놈 3차 구조는 비교적 관찰이 쉬운 염색체 내 상호작용에 대부분 국한되어 있었고, 더 큰 범위에서의 염색체 간 상호작용에 대해서는 관찰 실험 기법의 한계로 인해 연구가 거의 진행되지 않았다.

우리 대학은 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대학교 기계공학부 신용대 교수 연구팀, 부산대학교 최정모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 세포핵 내 3차원 게놈 구조 신규 생성 원리와 이를 조절하는 매개 인자를 발견했다고 10일(월) 밝혔다.

생명과학과 주재건 석박사통합과정과 서울대학교 조성현 연구원이 주도한 이번 연구에서 연구팀은 행렬 분해 기법이란 분석 기법을 활용하여 게놈 3차 구조 데이터로부터 염색체 간 상호작용 정보를 효과적으로 추출할 수 있는 신규 기계 학습 알고리즘을 개발했으며, 이를 DNA 이미징 기법을 통해 검증했다.

연구팀은 해당 분석 알고리즘을 이용해 여러 세포주의 염색체 간 상호작용 정보를 추출 및 분석했고, 핵 스페클(핵 내 존재하는 막이 없는 구조체) 주위에 위치한 염색체 간 상호작용이 여러 세포에서 공통적으로 보존됨을 관찰했다. 또한 연구팀은 단백질 인식 염기서열(DNA motif) 분석을 통해 스페클 주위 염색체 간 상호작용이 MAZ 단백질에 의해 매개됨을 최초로 발견했다.

또한, 연구팀은 단일세포 수준에서 염색체 간 상호작용이 세포마다 다르게 발생한다는 사실을 발견하였다. 연구팀은 염색체 간 상호작용이 기존에 알려져 있던 것과 달리 고정되어 있지 않으며, 핵체와 게놈 지역 사이의 개별 상호작용을 통해 확률적으로 결정된다는 내용을 제시하여 염색체 간 상호작용의 원리를 최초로 규명하였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지, `핵산 연구(Nucleic acids research, IF=19.16)'에 4월 5일자 출판됐다. (논문제목: Probabilistic establishment of speckle-associated inter-chromosomal interactions)

이번 연구는 기존에 알려지지 않았던 염색체 간 상호작용의 형성 원리와 매개 인자인 MAZ 단백질의 역할을 밝힘으로써 더 큰 범위에서의 게놈 3차 구조에 대한 근본적인 원리 규명 단서를 제공했다는 점에서 큰 의의가 있다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 주재건 석박사통합과정은 "그동안 실험 기법의 한계로 인해 가려져 있었던 염색체 간 상호작용 형성 원리를 밝혀낸 연구이다”라고 설명하였다. 우리 대학 정인경 교수는 “향후 게놈 3차 구조에 따른 유전자 발현 조절 분야와 암 질환 등에서 빈번하게 보고되고 있는 염색체 변이 원인 규명 등에서 핵체 (nuclear body)와 게놈 간 상호작용의 중요성을 이해할 수 있을 것으로 기대되는 성과ˮ 라고 연구 결과를 소개했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단, 삼성미래기술육성재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.10 조회수 8110 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

2023.04.05 조회수 7012

세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발

비디오 보간은 비디오 사이의 새로운 프레임을 생성하여 프레임률을 높이고 비디오 내 부드러운 모션을 구현하는 기술이다. 전 세계적으로 많은 연구진이 RGB 카메라만을 사용하여 비디오 보간을 수행하였다. 하지만, 프레임 사이의 움직임 정보의 부재로 인하여 복잡한 상황에서 비디오 보간 성능의 한계를 지닌다. 특히, 현실적인 상황에서 발생하는 비선형적인 움직임에 대해서는 비디오 보간 성능이 크게 하락하는 문제점이 존재한다.

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수팀은 인간의 시신경을 모방한 이벤트 카메라와 RGB 카메라를 동시에 사용할 수 있는 하이브리드 카메라 시스템을 구축하고 세계 최고 수준의 이벤트 카메라 기반 초고속 비디오 보간 기술을 개발했다. 본 연구는 기존의 비디오 보간 방법 대비 35% 이상의 세계 최고 성능을 달성하였고, 복잡하고 극심한 움직임 속에서도 높은 성능으로 30FPS 비디오를 10000FPS 이상의 초고속 비디오로 합성할 수 있다.

이벤트 카메라는 인간의 시신경을 모방한 카메라로서, 영상의 밝기 변화만을 감지한다. 이러한 특성으로 인하여 이벤트 카메라는 micro 초 단위의 시간 해상도와 높은 dynamic range의 정보를 제공하여 기존의 RGB 카메라가 가지지 못하는 장점을 가지고 있다. 따라서, 이벤트 카메라는 RGB video 프레임 사이의 정확한 움직임 정보를 포착할 수 있어 일반 RGB 카메라와 이벤트 카메라를 동시적으로 사용하면 정확도 높은 초고속 비디오를 생성할 수 있다.

기존의 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 연구는 이벤트 카메라에서 나오는 이벤트 정보만을 사용하여 프레임 사이의 광학 흐름을 추정하거나 프레임 사이의 움직임을 근사하는 방법을 사용하였다. 하지만, 이벤트 정보는 공간적으로 희박하고 밝기 정보만을 기록하기 때문에 이벤트만을 사용한 광학 흐름 추정 방법의 결과가 좋지 못한 점을 연구팀은 주목했다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 기존의 RGB 이미지와 이벤트 정보를 동시적으로 사용하는 이미지-이벤트 비대칭 양방향 움직임 추정 기법을 제안하였다. 이벤트는 풍부한 움직임의 궤적정보를 제공하는 장점과 이미지의 풍부한 시각 정보의 각 장점을 잘 융합하여 서로 다른 정보의 장단점을 보완 및 융합한 광학 흐름 추정 방법을 제안하여 그 우수성을 입증하였다.

또한, 설계 및 제작한 빔 스플리터 기반 이벤트-RGB 하이브리드 카메라 시스템을 사용하여 이벤트 카메라를 이용한 모션-기반 비디오 보간 기술 데이터셋을 구축하였다. 기존의 이벤트 카메라를 이용한 비디오 보간 데이터셋의 경우, 카메라 움직임이 존재하지 않는 문제와 낮은 프레임 레이트/해상도로 인하여 딥러닝 알고리즘의 학습 및 이벤트 카메라 기반 비디오 보간 기술 개발 및 평가에 한계점을 지닌다. 제안된 데이터셋의 경우 이벤트 카메라 기반 비디오 향상 연구 커뮤니티에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 연구는 고품질의 높은 프레임률을 가지는 비디오 생성이 가능하여, 기존의 초고속 카메라로 비디오 촬영이 어려운 광량이 부족한 환경 및 아주 빠른 물체의 움직임을 분석이 필요한 여러 상황 등에서 널리 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 윤국진 교수 연구실의 김태우 박사과정(제1 저자), 채유정 박사과정(제2 저자), 장현걸 석사과정(제3 저자)이 참여하였고, 올해 캐나다 밴쿠버에서 6월 18일에 열릴 컴퓨터 비전 및 패턴인식 분야의 국제 저명학술지인 CVPR 2023(IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)에 highlight 논문(2.5% acceptance rate)으로 게재될 예정이다.

이 연구는 중견 연구자개발 과제의 지원을 받아 수행되었다. 윤국진 교수 연구팀은 다년간 이벤트 카메라에 관련된 연구를 수행해오면서 이벤트 카메라를 이용한 여러 가지 컴퓨터 비전 분야에 핵심 연구 들을 수행하여 오고 있으며, 앞으로도 이벤트 카메라 연구 커뮤니티에 이바지하기 위하여 지속적인 연구를 수행할 예정이다.

※ 논문명 : Event-based Video Frame Interpolation with Cross-Modal Asymmetric Bidirectional Motion Fields

※ 저자 정보 : 윤국진 (KAIST, 교신저자), 김태우(KAIST, 제1 저자), 채유정(KAIST, 제2 저자), 장현걸(KAIST, 제3 저자) - 총 4명

2023.04.05 조회수 7012 챗GPT에 사용된 트랜스포머로 다공성 소재 예측

다공성 소재는 넓은 공극과 표면 면적을 지니고 있어, 가스 흡착, 분리, 촉매 등 다양한 에너지 및 환경 분야에서 적용된다. 다공성 소재 중 한 종류인 금속 유기 골격체(MOF)는 무한대에 가까운 경우의 수를 갖는 넓은 물질 공간(materials space) 안에 존재하기에, 인공지능을 사용해 최적의 물질을 추출하고 특성을 예측하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 이러한 모델들은 대부분 특정한 물성 한 종류만 학습할 수 있으며, 모든 재료 특성에 보편적으로 적용할 수 없다는 단점이 존재한다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 세계 최초로 멀티모달 트랜스포머를 적용한 인공지능(AI)을 통해 다공성 소재의 다양한 물성을 예측하는 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 멀티모달 트랜스포머는 비디오 프레임과 오디오 트랙, 웹 이미지와 캡션, 교육용 비디오와 음성 대본과 같이 서로 다른 형태의 정보를 효과적이고 효율적으로 결합하도록 설계된 신경망 모델의 일종이다.

김지한 교수 연구팀은 챗GPT(ChatGPT)에서 사용된 모델인 트랜스포머를 다공성 소재에 도입해 모든 성능을 예측할 수 있는 멀티모달 인공 신경망을 개발했다. 멀티모달은 사진(이미지)과 설명(자연어)같이 서로 다른 형태의 데이터를 함께 학습하며, 이는 인간과 비슷하게 입체적이고 종합적인 사고를 할 수 있도록 도와준다. 연구팀이 개발한 멀티모달 트랜스포머 (MOFTransformer)는 원자 단위의 정보를 그래프로 표현하고, 결정성 단위의 정보를 3차원 그림으로 전환 후 함께 학습하는 방식으로 개발했다. 이는 다공성 소재의 물성 예측의 한계점이었던 다양한 물성에 대한 전이 학습을 극복하고 모든 물성에서 높은 성능으로 물성을 예측할 수 있게 했다.

김지한 교수 연구팀은 다공성 소재를 위한 트랜스포머를 개발해 1백만 개의 다공성 소재로 사전학습을 진행했으며, 다공성 소재의 가스 흡착, 기체 확산, 전기적 특성 등의 다양한 소재의 물성을 기존의 발표된 머신러닝 모델들보다 모두 더 높은 성능으로 (최대 28% 상승) 예측하는 데 성공했고, 또한 논문으로부터 추출된 텍스트 데이터에서도 역시 높은 성능으로 예측하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 기술은 물질의 특성을 계산 및 예측하는 새로운 방법론을 제시했으며, 이를 통해 소재 분야에서 새로운 소재의 설계와 개발에 도움이 될 뿐만 아니라, 기존의 소재에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 더불어, 멀티모달 트랜스포머는 다공성 소재뿐만 아니라 다른 종류의 소재에도 확장 가능한 범용적인 모델이므로, 인공지능을 통한 소재 과학의 발전에 크게 이바지할 수 있을 것이다.

생명화학공학과 강영훈, 박현수 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 지난 3월 13일에 게재됐다. (논문명: A multi-modal pre-training transformer for universal transfer learning in metal–organic frameworks)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원으로 국가 소재 연구 데이터 사업단, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견 연구자 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.05 조회수 12276

챗GPT에 사용된 트랜스포머로 다공성 소재 예측

다공성 소재는 넓은 공극과 표면 면적을 지니고 있어, 가스 흡착, 분리, 촉매 등 다양한 에너지 및 환경 분야에서 적용된다. 다공성 소재 중 한 종류인 금속 유기 골격체(MOF)는 무한대에 가까운 경우의 수를 갖는 넓은 물질 공간(materials space) 안에 존재하기에, 인공지능을 사용해 최적의 물질을 추출하고 특성을 예측하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만 이러한 모델들은 대부분 특정한 물성 한 종류만 학습할 수 있으며, 모든 재료 특성에 보편적으로 적용할 수 없다는 단점이 존재한다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 세계 최초로 멀티모달 트랜스포머를 적용한 인공지능(AI)을 통해 다공성 소재의 다양한 물성을 예측하는 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 멀티모달 트랜스포머는 비디오 프레임과 오디오 트랙, 웹 이미지와 캡션, 교육용 비디오와 음성 대본과 같이 서로 다른 형태의 정보를 효과적이고 효율적으로 결합하도록 설계된 신경망 모델의 일종이다.

김지한 교수 연구팀은 챗GPT(ChatGPT)에서 사용된 모델인 트랜스포머를 다공성 소재에 도입해 모든 성능을 예측할 수 있는 멀티모달 인공 신경망을 개발했다. 멀티모달은 사진(이미지)과 설명(자연어)같이 서로 다른 형태의 데이터를 함께 학습하며, 이는 인간과 비슷하게 입체적이고 종합적인 사고를 할 수 있도록 도와준다. 연구팀이 개발한 멀티모달 트랜스포머 (MOFTransformer)는 원자 단위의 정보를 그래프로 표현하고, 결정성 단위의 정보를 3차원 그림으로 전환 후 함께 학습하는 방식으로 개발했다. 이는 다공성 소재의 물성 예측의 한계점이었던 다양한 물성에 대한 전이 학습을 극복하고 모든 물성에서 높은 성능으로 물성을 예측할 수 있게 했다.

김지한 교수 연구팀은 다공성 소재를 위한 트랜스포머를 개발해 1백만 개의 다공성 소재로 사전학습을 진행했으며, 다공성 소재의 가스 흡착, 기체 확산, 전기적 특성 등의 다양한 소재의 물성을 기존의 발표된 머신러닝 모델들보다 모두 더 높은 성능으로 (최대 28% 상승) 예측하는 데 성공했고, 또한 논문으로부터 추출된 텍스트 데이터에서도 역시 높은 성능으로 예측하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 기술은 물질의 특성을 계산 및 예측하는 새로운 방법론을 제시했으며, 이를 통해 소재 분야에서 새로운 소재의 설계와 개발에 도움이 될 뿐만 아니라, 기존의 소재에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 더불어, 멀티모달 트랜스포머는 다공성 소재뿐만 아니라 다른 종류의 소재에도 확장 가능한 범용적인 모델이므로, 인공지능을 통한 소재 과학의 발전에 크게 이바지할 수 있을 것이다.

생명화학공학과 강영훈, 박현수 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 머신 인텔리전스(Nature Machine Intelligence)'에 지난 3월 13일에 게재됐다. (논문명: A multi-modal pre-training transformer for universal transfer learning in metal–organic frameworks)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원으로 국가 소재 연구 데이터 사업단, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견 연구자 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.05 조회수 12276 3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.