%EC%83%9D%EB%AA%85%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

미생물로 자스민 향도 만든다

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘벤질아세테이트 생산을 위한 미생물 공정’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 화학공학(Nature Chemical Engineering)’의 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : A microbial process for the production of benzyl acetate

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), Luo Zi Wei(한국과학기술원, 제2 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), Xu Hanwen(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

향은 화장품 및 식품 산업에서 중요한 요소다. 그중에서도 자스민 향과 일랑일랑 향은 각종 향수와 화장품, 개인 위생용품뿐만 아니라 식품 및 음료 제조에까지 널리 애용되고 있다. 하지만 자스민과 일랑일랑 꽃으로부터의 추출을 통해 생산되는 향료의 양이 수요를 충족시키기 못하기 때문에 산업에서는 두 향료의 향을 내는 주요한 방향성 성분인 벤질아세테이트를 석유로부터 유래한 원료를 이용해 화학적으로 합성해 첨가해 제품을 생산하고 있다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 각종 산업에서 널리 이용되는 방향성 화합물인 벤질아세테이트를 친환경적이고 지속가능한 방식으로 생산하고자 시스템 대사공학을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 대장균 발효 공정을 개발했다. 시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수팀은 2019년 대장균을 대사공학적으로 개량해 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 미생물 균주를 개발한 바 있다. 이번 연구에서는 해당 전략을 바탕으로 포도당으로부터 벤조산을 거쳐 벤질아세테이트를 생합성하는 대사 경로를 개발했다. 연구팀은 포도당으로부터 벤조산을 생합성하는 대사경로를 도입한 상단 균주와 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 대사 경로가 도입된 하단 균주의 공생배양을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 데 성공했다. 하지만 해당 공생배양 전략을 활용할 경우 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 데에 이용되는 효소가 벤조산 생합성 중 생성되는 중간체에 비특이적으로 작용해 신나밀아세테이트라는 부산물을 생성하는 것이 확인됐다. 특히 이 과정에서 벤조산 생합성에 필요한 중간체가 소모되어 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 효율이 감소된다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 효소의 기질 비특이성으로 인한 부산물 생성 문제를 극복하기 위해 발효 초반에는 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 상단 균주만을 배양해 벤조산을 우선적으로 생산하고, 하단 균주를 뒤늦게 접종해 배양액 내에 축적된 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 지연 공생배양 전략을 고안했다. 하단 균주가 도입되는 시점에는 배양액 내 벤조산의 농도가 중간체의 농도보다 월등히 높아 벤조산이 벤질아세테이트로 전환되는 반응이 중간체가 부산물로 전환되는 반응보다 우세하게 진행된다. 연구진은 지연 공생배양 전략을 적용함으로써 추가적인 효소 및 균주 개량을 거치지 않고도 부산물의 생성은 억제하는 동시에 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 농도는 기존 플라스크 수준의 발효 대비 10배 이상인 2.2 g/L까지 향상시킬 수 있었다. 또한 기술 경제성 분석을 통해 해당 미생물 공정을 통한 벤질아세테이트의 상업적 생산 가능성을 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “이번 연구는 벤질아세테이트라는 산업적으로 유용한 화합물을 효과적으로 생산하는 미생물 공정을 개발함과 동시에, 대사공학을 연구 중 효소의 기질 비특이성으로 인해 빈번하게 발생하는 부산물 생성 및 이로 인한 목표 화합물 생산 효율의 저하 문제를 극복하는 새로운 접근을 제시했다는 데 큰 의의가 있다”고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “산업적으로 유용한 화합 물질을 지속가능한 방식으로 생산할 수 있는 미생물 공정의 종류와 수를 늘려 나감과 동시에 미생물 균주 개발 중 고질적으로 필연적으로 발생하는 여러 문제를 해결하는 효과적인 전략의 개발에도 힘쓴다면 석유화학산업의 친환경적이고 지속가능한 바이오산업으로의 전환을 더욱 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 바이오의료기술개발사업의 ‘지능형 세포공장기술 구현’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사 시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.26 조회수 8996

미생물로 자스민 향도 만든다

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘벤질아세테이트 생산을 위한 미생물 공정’논문을 발표했다고 26일 밝혔다. 이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 화학공학(Nature Chemical Engineering)’의 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : A microbial process for the production of benzyl acetate

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), Luo Zi Wei(한국과학기술원, 제2 저자), 김기배(한국과학기술원, 제3 저자), Xu Hanwen(한국과학기술원, 제4 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

향은 화장품 및 식품 산업에서 중요한 요소다. 그중에서도 자스민 향과 일랑일랑 향은 각종 향수와 화장품, 개인 위생용품뿐만 아니라 식품 및 음료 제조에까지 널리 애용되고 있다. 하지만 자스민과 일랑일랑 꽃으로부터의 추출을 통해 생산되는 향료의 양이 수요를 충족시키기 못하기 때문에 산업에서는 두 향료의 향을 내는 주요한 방향성 성분인 벤질아세테이트를 석유로부터 유래한 원료를 이용해 화학적으로 합성해 첨가해 제품을 생산하고 있다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 각종 산업에서 널리 이용되는 방향성 화합물인 벤질아세테이트를 친환경적이고 지속가능한 방식으로 생산하고자 시스템 대사공학을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 대장균 발효 공정을 개발했다. 시스템 대사공학은 석유에 대한 의존도가 높은 기존의 화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심인 미생물 세포공장을 보다 효과적으로 개발하기 위해 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수팀은 2019년 대장균을 대사공학적으로 개량해 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 미생물 균주를 개발한 바 있다. 이번 연구에서는 해당 전략을 바탕으로 포도당으로부터 벤조산을 거쳐 벤질아세테이트를 생합성하는 대사 경로를 개발했다. 연구팀은 포도당으로부터 벤조산을 생합성하는 대사경로를 도입한 상단 균주와 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 대사 경로가 도입된 하단 균주의 공생배양을 통해 포도당으로부터 벤질아세테이트를 생산하는 데 성공했다. 하지만 해당 공생배양 전략을 활용할 경우 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 데에 이용되는 효소가 벤조산 생합성 중 생성되는 중간체에 비특이적으로 작용해 신나밀아세테이트라는 부산물을 생성하는 것이 확인됐다. 특히 이 과정에서 벤조산 생합성에 필요한 중간체가 소모되어 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 효율이 감소된다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 효소의 기질 비특이성으로 인한 부산물 생성 문제를 극복하기 위해 발효 초반에는 포도당으로부터 벤조산을 생산하는 상단 균주만을 배양해 벤조산을 우선적으로 생산하고, 하단 균주를 뒤늦게 접종해 배양액 내에 축적된 벤조산을 벤질아세테이트로 전환하는 지연 공생배양 전략을 고안했다. 하단 균주가 도입되는 시점에는 배양액 내 벤조산의 농도가 중간체의 농도보다 월등히 높아 벤조산이 벤질아세테이트로 전환되는 반응이 중간체가 부산물로 전환되는 반응보다 우세하게 진행된다. 연구진은 지연 공생배양 전략을 적용함으로써 추가적인 효소 및 균주 개량을 거치지 않고도 부산물의 생성은 억제하는 동시에 목표 화합물인 벤질아세테이트의 생산 농도는 기존 플라스크 수준의 발효 대비 10배 이상인 2.2 g/L까지 향상시킬 수 있었다. 또한 기술 경제성 분석을 통해 해당 미생물 공정을 통한 벤질아세테이트의 상업적 생산 가능성을 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “이번 연구는 벤질아세테이트라는 산업적으로 유용한 화합물을 효과적으로 생산하는 미생물 공정을 개발함과 동시에, 대사공학을 연구 중 효소의 기질 비특이성으로 인해 빈번하게 발생하는 부산물 생성 및 이로 인한 목표 화합물 생산 효율의 저하 문제를 극복하는 새로운 접근을 제시했다는 데 큰 의의가 있다”고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “산업적으로 유용한 화합 물질을 지속가능한 방식으로 생산할 수 있는 미생물 공정의 종류와 수를 늘려 나감과 동시에 미생물 균주 개발 중 고질적으로 필연적으로 발생하는 여러 문제를 해결하는 효과적인 전략의 개발에도 힘쓴다면 석유화학산업의 친환경적이고 지속가능한 바이오산업으로의 전환을 더욱 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 바이오의료기술개발사업의 ‘지능형 세포공장기술 구현’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘미생물 대사 시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.26 조회수 8996 -

4.55V 고전압 리튬이온전지 전해액 기술 개발

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발과 더불어 빠르게 충전을 할 수 있는 고속 충전 기술 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 고전압 조건에서 리튬이온전지의 높은 효율과 에너지를 유지하고 고속 충전이 가능한 전해액 설계 기술을 개발했다고 6일 밝혔다. 개발된 전해액은 점도가 낮으면서 고전압에 안정적인 용매를 사용하였으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬이온전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

최남순 교수 연구팀은 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 카보네이트 계열의 용매 대신 점도가 낮고 고전압 조건에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호 기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (99.9% 이상)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 첫 사이클 방전 기준 용량 대비 200 사이클에서의 방전 기준 용량까지를 용량 유지율 측정하였는데 개발된 전해액 기술은 고온 (45도)에서 4.5 V의 충전 전압 조건에서 89.9%의 높은 용량 유지율을 보였으며 4.53 V의 충전 전압 조건에서도 77.0%의 높은 용량 유지율을 보였다. 개발 전해액 조성의 경우 기존 상용 최고 수준 기술 대비 약 10~15% 이상의 높은 용량 유지율을 보여줬다. 뿐만 아니라, 4.55 V의 혁신적인 충전 전압 조건에서도 200회 사이클 후 61.7%의 높은 용량 유지율을 보여주는 등 우수한 수명 특성을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 전해액 설계 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 4.5 V 이상의 고전압 그리고 1.5C (45분 충전)의 빠른 충전 조건에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도 고온 저장에서도 저장 성능이 향상됨도 확인했다. 특히 고에너지밀도 리튬이온전지용 전해액 기준 프레임을 제시한 바, 이는 리튬이차전지 전해액 설계에서 새로운 기준이 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “높은 산화안정성 및 저점도 특성을 가지는 용매 적용에 따른 고전압 안정성 및 고속 충전 특성 향상과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬이온전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다. 또한, “상용 리튬이온전지에서 사용하는 수준의 높은 로딩의 리튬 코발트 산화물 양극을 사용하여 전지의 수명 특성을 극대화했기 때문에 산업에의 빠른 적용 및 향후 고에너지밀도 전지 시스템 설계에 있어 이정표로 작용할 수 있을 것이다”라고 전했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 상용 용매로 사용되고 있는 카보네이트 유기용매의 부족한 고전압 내구성을 에스테르 용매로 획기적으로 극복하였으며 이를 통해 배터리 충전과정에서 가스 발생을 최소화하는 고전압 전해액 시스템을 구축했다ˮ라고 말했다. 또한, "이러한 고전압 용매 조성과 전해액 첨가제 조합 기술은 리튬이온전지의 한계 에너지밀도를 끌어올리기 위한 전해액의 고전압화를 위한 돌파기술이라는 점에서 그 의미가 크다고 하겠다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

이번 연구에서 생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아 연구원은 리튬이온전지의 고전압 구동을 위한 새로운 전해액 조성 기술을 개발하고 이에 대한 효과를 검증하였으며 작동 메커니즘을 규명하였다. 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 (나노·신소재공학부 고분자공학 전공) 이태경 교수와 이동규, 손준수 연구원은 전해액 용매 및 첨가제의 작동 메커니즘을 계산화학을 통해 구체화하는 연구를 진행하였다. 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `에이시에스 에너지 레터즈 (ACS Energy Letters)'에 1월 12일자로 발간되었으며 커버 논문으로 선정되었다 (논문명 : Designing Electrolytes for Stable Operation of High-Voltage LiCoO2 in Lithium-Ion Batteries).

이번 연구 수행은 삼성 에스디아이 (Samsung SDI)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 9896

4.55V 고전압 리튬이온전지 전해액 기술 개발

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발과 더불어 빠르게 충전을 할 수 있는 고속 충전 기술 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 고전압 조건에서 리튬이온전지의 높은 효율과 에너지를 유지하고 고속 충전이 가능한 전해액 설계 기술을 개발했다고 6일 밝혔다. 개발된 전해액은 점도가 낮으면서 고전압에 안정적인 용매를 사용하였으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬이온전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

최남순 교수 연구팀은 상용 리튬이온전지에 사용되고 있는 카보네이트 계열의 용매 대신 점도가 낮고 고전압 조건에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호 기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (99.9% 이상)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 첫 사이클 방전 기준 용량 대비 200 사이클에서의 방전 기준 용량까지를 용량 유지율 측정하였는데 개발된 전해액 기술은 고온 (45도)에서 4.5 V의 충전 전압 조건에서 89.9%의 높은 용량 유지율을 보였으며 4.53 V의 충전 전압 조건에서도 77.0%의 높은 용량 유지율을 보였다. 개발 전해액 조성의 경우 기존 상용 최고 수준 기술 대비 약 10~15% 이상의 높은 용량 유지율을 보여줬다. 뿐만 아니라, 4.55 V의 혁신적인 충전 전압 조건에서도 200회 사이클 후 61.7%의 높은 용량 유지율을 보여주는 등 우수한 수명 특성을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 전해액 설계 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 4.5 V 이상의 고전압 그리고 1.5C (45분 충전)의 빠른 충전 조건에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도 고온 저장에서도 저장 성능이 향상됨도 확인했다. 특히 고에너지밀도 리튬이온전지용 전해액 기준 프레임을 제시한 바, 이는 리튬이차전지 전해액 설계에서 새로운 기준이 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 “높은 산화안정성 및 저점도 특성을 가지는 용매 적용에 따른 고전압 안정성 및 고속 충전 특성 향상과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬이온전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다. 또한, “상용 리튬이온전지에서 사용하는 수준의 높은 로딩의 리튬 코발트 산화물 양극을 사용하여 전지의 수명 특성을 극대화했기 때문에 산업에의 빠른 적용 및 향후 고에너지밀도 전지 시스템 설계에 있어 이정표로 작용할 수 있을 것이다”라고 전했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 상용 용매로 사용되고 있는 카보네이트 유기용매의 부족한 고전압 내구성을 에스테르 용매로 획기적으로 극복하였으며 이를 통해 배터리 충전과정에서 가스 발생을 최소화하는 고전압 전해액 시스템을 구축했다ˮ라고 말했다. 또한, "이러한 고전압 용매 조성과 전해액 첨가제 조합 기술은 리튬이온전지의 한계 에너지밀도를 끌어올리기 위한 전해액의 고전압화를 위한 돌파기술이라는 점에서 그 의미가 크다고 하겠다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

이번 연구에서 생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아 연구원은 리튬이온전지의 고전압 구동을 위한 새로운 전해액 조성 기술을 개발하고 이에 대한 효과를 검증하였으며 작동 메커니즘을 규명하였다. 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 (나노·신소재공학부 고분자공학 전공) 이태경 교수와 이동규, 손준수 연구원은 전해액 용매 및 첨가제의 작동 메커니즘을 계산화학을 통해 구체화하는 연구를 진행하였다. 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `에이시에스 에너지 레터즈 (ACS Energy Letters)'에 1월 12일자로 발간되었으며 커버 논문으로 선정되었다 (논문명 : Designing Electrolytes for Stable Operation of High-Voltage LiCoO2 in Lithium-Ion Batteries).

이번 연구 수행은 삼성 에스디아이 (Samsung SDI)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 9896 -

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 6508

암, 루게릭병 등 난치성 질환 발병 기전 밝혀

단백질 정보를 가진 mRNA 유전자 조절 기전에서 알루 요소(Alu)의 중요성을 제시하고, 나아가 종양 형성, 퇴행성 뇌질환 등 mRNA가 변화하는 다양한 질환에서 역방향 알루 반복구조(IRAlus)라는 새로운 발병 원인을 최초로 제시함으로써 질병 치료에 획기적인 방안을 제시하였다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 바이오및뇌공학과 이영석 교수 공동 연구팀이 종양 형성과 퇴행성 뇌질환을 유발하는 새로운 유전자 조절 기전을 찾아냈다고 6일 밝혔다.

인간 유전체의 약 10%를 차지하는 반복서열인 알루 요소(Alu element, Alu)는 단백질 정보를 가지는 전령 RNA(messenger RNA, mRNA)의 단백질 생산 효율을 조절할 수 있다. 특히, mRNA가 2개의 알루 요소로 형성된 역방향 알루 반복 구조(Inverted Alu repeats, IRAlus)를 가지게 되면 mRNA의 세포 내 이동이 방해되어 단백질 생산이 감소한다.

연구팀은 질환 특이적으로 mRNA가 변화하는 과정에서 주요 mRNA가 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 조절받게 하고 이는 mRNA가 가지고 있는 유전자 발현 억제로 이어져 질환을 일으킨다는 새로운 발병 기전을 밝혔다.

알루(Alu)는 유전체의 단백질 정보를 가지고 있지만 유전체 상에서 본인의 서열만을 복제하는 성질이 있어 ‘이기적 서열’로 알려져 있었다. 최근 연구에 의하면 mRNA 내의 존재하는 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)는 숙주 mRNA의 세포질로의 이동을 방해하여 해당 유전자의 단백질 번역을 억제한다. 그러나, 해당 유전자 발현 조절 기전의 생물학적 중요성에 대해서는 보고된 바가 없었다.

연구팀은 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 인지할 수 있는 항체를 활용한 차세대 염기서열 분석법을 사용해 특정 세포 내 활성화된, 기능적인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지고 있어 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)에 의해 단백질 합성이 억제될 수 있는 mRNA 유전자 목록을 완성했다.

종양 형성 과정에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)의 유전자 조절 기전의 영향을 분석했다. 연구팀은 대표적인 종양억제유전자를 억제하는 종양 유전자 조절을 하고 이는 단백질 발현 증가로 이어지며 결과적으로 종양억제유전자 활성이 억제됨으로써 암 발달을 촉진할 수 있다.

나아가, 특정 mRNA 서열과 상보적으로 결합해 mRNA의 기능을 억제해 다양한 질병 치료 및 조절 도구로 현재 연구되고 있는 혁신 RNA 치료제인 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense oligonucleotide, 이하 ASO)를 활용해 단백질 발현을 복구하는 암 치료 전략을 탐색했다.

연구팀은 신경계 세포에서 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)로 인한 유전자 조절이 활발하다는 것을 확인했다. 또한, 해당 현상의 과도한 활성과 루게릭병으로 알려진 근위축성 측삭경화증을 비롯한 퇴행성 뇌질환 간의 연관성을 최초로 제시했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 “이번 연구는 인간 유전체 내 반복서열인 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)를 가지는 유전자를 목록화하는 것을 넘어서 해당 유전자 발현 조절이 인간 질환, 특히 종양 형성 및 퇴행성 뇌질환 발병과정에서 핵심적인 역할을 하는 것을 최초로 확인했다”면서 “이번 연구에서 제시한 역방향 알루 반복 구조(IRAlus)라는 새로운 타겟 물질을 활용하면 종양과 노화를 비롯해 다양한 퇴행성 질환의 발병 기전 분석에 근본적이고 효과적인 치료전략을 마련하는 데 유용할 것”이라고 말했다.

생명화학공학과 구자영 박사(현 보스턴 아동병원 (Boston Children’s Hospital) 및 하버드 의과대학 (Harvard Medical School) 박사후연구원)와 이건용 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 셀(Cell) 자매지인 ‘몰레큘러 셀(Molecular Cell)’ 2월 2일 字에 온라인 게재됐다. (논문명 : Alternative Polyadenylation Determines the Functional Landscape of Inverted Alu Repeats).

우리 대학 생명과학과 임정훈 교수 연구팀과 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 한국연구재단 기초연구실 지원사업과 KAIST 도약연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.02.06 조회수 6508 -

쭉쭉 늘어나는 최고 성능의 태양전지 개발

웨어러블 전자소자의 시장 규모가 급격히 커지며 에너지 공급원으로서 잡아당겨 늘려도 작동할 수 있는 스트레쳐블 태양전지가 각광 받고 있다. 이러한 태양전지를 구현하기 위해서는 빛을 전기로 전환하는 광활성층의 높은 전기적 성능과 기계적 신축성 확보가 필수적인데, 이 두 가지 특성은 서로 상충관계를 가지고 있어서 스트레쳐블 태양전지의 구현은 매우 어려운 문제였다.

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 높은 전기적 성능과 신축성을 동시에 갖는 새로운 형태의 전도성 고분자 물질을 개발해 세계 최고 성능의 스트레처블 유기태양전지를 구현했다고 26일 밝혔다.

유기 태양전지(organic solar cells)는 빛을 받아 전기를 생산하는 광 활성층이 유기물로 구성되는 전자소자로, 기존 무기 재료 기반 태양전지에 비해 가볍고 유연하다는 장점이 있어 몸에 착용할 수 있는 웨어러블 전자소자에 사용 가능하다. 특히, 태양전지는 이러한 전자소자의 전력을 공급하는 필수적인 소자이지만, 기존 고효율 태양전지는 신축성을 가지기 어려워서 웨어러블 소자로 거의 구현된 바가 없다.

김범준 교수 연구팀은 높은 전기적 성질을 가지는 전도성 고분자에 고무처럼 늘어나는 고신축성 고분자를 화학 결합을 통해 연결하여, 높은 전기적 성능과 기계적 신축성을 동시에 가지는 새로운 형태의 전도성 고분자를 개발하였다. 개발된 고분자는 현재 세계 최고 수준의 광전변환효율 (19%)을 가지는 유기태양전지를 구현하면서도, 기존 소자들에 비해 10배 이상 높은 신축성을 달성하였다. 이를 통해 40% 이상 잡아당겨도 작동하는 세계 최고성능의 스트레처블 태양전지를 구현하였으며, 이를 통해 사람이 착용가능한 태양전지의 응용 가능성을 증명했다.

김범준 교수는 "이번 연구를 통해 세계 최고성능의 스트레쳐블 유기 태양전지를 개발했을 뿐만 아니라 새로운 개념의 고분자 소재 개발을 통해 자유형상 및 신축성을 요구로 하는 다양한 전자소자에 응용가능한 소재 원천 기술을 개발했다는 것에 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

이진우, 이흥구 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 기계공학과 김택수 교수, 생명화학공학과 리섕 교수팀이 공동으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `줄(Joule)'에 12월 1일 출판됐다. (논문명: Rigid and Soft Block-Copolymerized Conjugated Polymers Enable High-Performance Intrinsically-Stretchable Organic Solar Cells).

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.26 조회수 6523

쭉쭉 늘어나는 최고 성능의 태양전지 개발

웨어러블 전자소자의 시장 규모가 급격히 커지며 에너지 공급원으로서 잡아당겨 늘려도 작동할 수 있는 스트레쳐블 태양전지가 각광 받고 있다. 이러한 태양전지를 구현하기 위해서는 빛을 전기로 전환하는 광활성층의 높은 전기적 성능과 기계적 신축성 확보가 필수적인데, 이 두 가지 특성은 서로 상충관계를 가지고 있어서 스트레쳐블 태양전지의 구현은 매우 어려운 문제였다.

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 높은 전기적 성능과 신축성을 동시에 갖는 새로운 형태의 전도성 고분자 물질을 개발해 세계 최고 성능의 스트레처블 유기태양전지를 구현했다고 26일 밝혔다.

유기 태양전지(organic solar cells)는 빛을 받아 전기를 생산하는 광 활성층이 유기물로 구성되는 전자소자로, 기존 무기 재료 기반 태양전지에 비해 가볍고 유연하다는 장점이 있어 몸에 착용할 수 있는 웨어러블 전자소자에 사용 가능하다. 특히, 태양전지는 이러한 전자소자의 전력을 공급하는 필수적인 소자이지만, 기존 고효율 태양전지는 신축성을 가지기 어려워서 웨어러블 소자로 거의 구현된 바가 없다.

김범준 교수 연구팀은 높은 전기적 성질을 가지는 전도성 고분자에 고무처럼 늘어나는 고신축성 고분자를 화학 결합을 통해 연결하여, 높은 전기적 성능과 기계적 신축성을 동시에 가지는 새로운 형태의 전도성 고분자를 개발하였다. 개발된 고분자는 현재 세계 최고 수준의 광전변환효율 (19%)을 가지는 유기태양전지를 구현하면서도, 기존 소자들에 비해 10배 이상 높은 신축성을 달성하였다. 이를 통해 40% 이상 잡아당겨도 작동하는 세계 최고성능의 스트레처블 태양전지를 구현하였으며, 이를 통해 사람이 착용가능한 태양전지의 응용 가능성을 증명했다.

김범준 교수는 "이번 연구를 통해 세계 최고성능의 스트레쳐블 유기 태양전지를 개발했을 뿐만 아니라 새로운 개념의 고분자 소재 개발을 통해 자유형상 및 신축성을 요구로 하는 다양한 전자소자에 응용가능한 소재 원천 기술을 개발했다는 것에 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

이진우, 이흥구 연구원이 공동 제1 저자로 참여하고, 기계공학과 김택수 교수, 생명화학공학과 리섕 교수팀이 공동으로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `줄(Joule)'에 12월 1일 출판됐다. (논문명: Rigid and Soft Block-Copolymerized Conjugated Polymers Enable High-Performance Intrinsically-Stretchable Organic Solar Cells).

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.26 조회수 6523 -

친환경적 나일론 생산 전략 소개하다

기후 변화에 대응하여 전 세계는 '넷제로(Net-Zero)'라는 슬로건을 내세운 탄소 중립 관련 산업에 점점 더 주목하고 있다. 나일론으로 대표되는 폴리아마이드는 자동차, 전기, 섬유, 의료 산업 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 선형 고분자다. 1938년 나일론으로 처음 상업화된 이후, 매년 전 세계적으로 약 700만 톤의 폴리아마이드가 생산되고 있다. 이러한 폭넓은 활용성과 중요성을 고려할 때, 폴리아마이드를 생물 기반 방식으로 생산하는 것은 환경적, 산업적 측면에서 모두 중대한 의미를 지니고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀의 이종언 박사와 김지연 박사과정생이 `바이오 기반 폴리아마이드 생산 기술의 발전 동향' 논문을 발표했다고 18일 밝혔다.

기후변화대응 기술 중 바이오리파이너리는 화석 원료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적·화학적 기술을 이용해 화학제품·바이오 연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야에 해당한다. 특히, 이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해, 바이오매스 원료로부터 유용 화합물을 생산하는 핵심 바이오리파이너리 기술이다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 숙신산, 생분해성 플라스틱, 바이오 연료, 천연물 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 우리의 실생활에서 의류 및 섬유에 다양하게 활용되는 바이오 기반 폴리아미드 생산기술이 보편화된다면, 친환경적 생산기술을 바탕으로 기후 위기에 대응할 수 있는 미래기술로써 주목받게 될 것임을 전망했다. 이번 논문에서는 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략을 종합적으로 정리함으로써 대사공학적으로 개량된 미생물 세포 공장을 사용한 폴리아마이드 생산과 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 발전 동향을 제공했다. 또한, 화학적 전환을 통하여 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략, 생산된 폴리아마이드의 생분해 및 재활용 가능성에 대해 논의했다. 나아가 친환경 화학 산업과 지속 가능한 사회를 위해 바이오 기반 폴리아마이드 생산에 활용되는 대사공학이 나아갈 방향을 함께 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “탄소 중립 목표 달성을 위해 시스템 대사공학을 활용한 바이오 기반 폴리아마이드 생산의 중요성이 더욱 대두되고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “증가하는 기후 변화에 대한 우려 속에 어느 때보다 친환경적이며 지속 가능한 산업 발전의 중요성이 커지고 있는 지금, 시스템 대사공학이 화학 산업뿐만 아니라 다양한 분야에 큰 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과의 이종언 박사, 김지연 박사과정생, 안정호 박사, 안예지 석사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 12월호 표지논문 및 주 논문(Featured Review)으로 12월 7일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Current advancements in the bio-based production of polyamides

※ 저자 정보 : 이종언(한국과학기술원, 공동 1 저자), 김지연(한국과학기술원, 공동 1 저자), 안정호(한국과학기술원, 제 3저자), 안예지(한국과학기술원, 제 4저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 및 ‘C1 가스 리파이너리 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.18 조회수 7983

친환경적 나일론 생산 전략 소개하다

기후 변화에 대응하여 전 세계는 '넷제로(Net-Zero)'라는 슬로건을 내세운 탄소 중립 관련 산업에 점점 더 주목하고 있다. 나일론으로 대표되는 폴리아마이드는 자동차, 전기, 섬유, 의료 산업 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 선형 고분자다. 1938년 나일론으로 처음 상업화된 이후, 매년 전 세계적으로 약 700만 톤의 폴리아마이드가 생산되고 있다. 이러한 폭넓은 활용성과 중요성을 고려할 때, 폴리아마이드를 생물 기반 방식으로 생산하는 것은 환경적, 산업적 측면에서 모두 중대한 의미를 지니고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수팀의 이종언 박사와 김지연 박사과정생이 `바이오 기반 폴리아마이드 생산 기술의 발전 동향' 논문을 발표했다고 18일 밝혔다.

기후변화대응 기술 중 바이오리파이너리는 화석 원료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적·화학적 기술을 이용해 화학제품·바이오 연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야에 해당한다. 특히, 이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해, 바이오매스 원료로부터 유용 화합물을 생산하는 핵심 바이오리파이너리 기술이다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 숙신산, 생분해성 플라스틱, 바이오 연료, 천연물 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 우리의 실생활에서 의류 및 섬유에 다양하게 활용되는 바이오 기반 폴리아미드 생산기술이 보편화된다면, 친환경적 생산기술을 바탕으로 기후 위기에 대응할 수 있는 미래기술로써 주목받게 될 것임을 전망했다. 이번 논문에서는 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략을 종합적으로 정리함으로써 대사공학적으로 개량된 미생물 세포 공장을 사용한 폴리아마이드 생산과 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 발전 동향을 제공했다. 또한, 화학적 전환을 통하여 합성된 바이오 기반 폴리아마이드 생산 전략, 생산된 폴리아마이드의 생분해 및 재활용 가능성에 대해 논의했다. 나아가 친환경 화학 산업과 지속 가능한 사회를 위해 바이오 기반 폴리아마이드 생산에 활용되는 대사공학이 나아갈 방향을 함께 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 김지연 박사과정생은 “탄소 중립 목표 달성을 위해 시스템 대사공학을 활용한 바이오 기반 폴리아마이드 생산의 중요성이 더욱 대두되고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “증가하는 기후 변화에 대한 우려 속에 어느 때보다 친환경적이며 지속 가능한 산업 발전의 중요성이 커지고 있는 지금, 시스템 대사공학이 화학 산업뿐만 아니라 다양한 분야에 큰 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과의 이종언 박사, 김지연 박사과정생, 안정호 박사, 안예지 석사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 12월호 표지논문 및 주 논문(Featured Review)으로 12월 7일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Current advancements in the bio-based production of polyamides

※ 저자 정보 : 이종언(한국과학기술원, 공동 1 저자), 김지연(한국과학기술원, 공동 1 저자), 안정호(한국과학기술원, 제 3저자), 안예지(한국과학기술원, 제 4저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 및 ‘C1 가스 리파이너리 사업’의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.18 조회수 7983 -

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11 조회수 11389

플라스틱 생산부터 생분해까지 친환경 기술 소개

플라스틱은 연간 약 4억 6천만 톤이 생산되며, 2060년에는 약 12억 3천만 톤이 생산될 것으로 예측되는 현대 사회에서 중요한 소재 중 하나다. 하지만 1950년부터 63억 톤 이상의 막대한 양의 플라스틱 폐기물이 발생했고, 이 중 1억 4천만 톤 이상의 플라스틱 폐기물이 수중 환경에 축적된 것으로 파악된다. 최근에는 미세플라스틱 오염의 심각성까지 대두되어 해양 생태계 및 인간 건강에 위험을 초래할 뿐만 아니라 지구의 이산화탄소 농도를 낮추는 데 중요한 역할을 하는 해양 플랑크톤의 활동을 저해해 지구 온난화를 더욱 악화시키고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 미생물을 활용해 플라스틱을 생산하고, 폐플라스틱을 친환경적으로 처리하는 최신 기술을 총망라한 ‘미생물을 이용한 플라스틱의 지속 가능한 생산 및 분해’ 논문을 발표했다고 11일 밝혔다.

이러한 플라스틱 문제 해결을 위한 국제사회의 움직임으로 유엔을 중심으로 2024년까지 175개국이 참여해 플라스틱 오염 종식을 목표로 법적 협약을 체결하기로 하는 등 다양한 노력이 이뤄지고 있다. 지속 가능한 플라스틱 생산 및 처리를 위해 다양한 기술들이 개발되고 있는데, 그중 미생물을 이용한 생명공학 기술이 주목받고 있다.

미생물은 자연적으로 특정 화합물을 생산하거나 분해할 수 있는 능력이 있는데, 이러한 능력을 대사공학 및 효소공학 기술과 같은 생명공학 기술을 통해 극대화하여 화석원료 대신 재생 가능한 바이오매스 자원으로부터 플라스틱을 생산하고 폐플라스틱을 분해하는 기술 개발이 활발히 이루어지고 있다.

이에 연구팀은 플라스틱의 지속 가능한 생산과 분해에 관한 미생물 기반의 최신 기술들을 총망라하여 실질적으로 플라스틱 문제 해결에 어떻게 기여하는지 분석했고, 이를 토대로 기술들의 한계점, 전망 및 연구 방향을 제시해 플라스틱 순환경제 달성을 위한 청사진을 제공했다.

널리 사용되고 있는 폴리에틸렌(polyethylene, PE)과 같은 합성 플라스틱부터 자연환경에서 완전히 생분해되어 미세플라스틱 발생의 우려가 없는 미생물 유래 천연 고분자(polyhydroxyalkanoate, PHA) 등의 유망 바이오 플라스틱까지 다양한 플라스틱에 대한 미생물 기반 기술의 상용화 현황 및 최신 기술에 대해 논의했다. 또한, 이러한 플라스틱들을 미생물과 미생물이 가진 효소를 이용해 분해하는 기술과 분해 후 다른 유용화합물로 전환하는 업사이클링 기술도 소개해 미생물을 이용한 기술의 경쟁력 및 잠재력을 조명했다.

제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 최소영 연구조교수는 “앞으로 미생물을 통해 만든 친환경 플라스틱을 우리 주위에서 더욱 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했으며, 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “플라스틱을 더 지속가능하고 책임감 있게 사용해 환경을 보호하고 신플라스틱 산업을 통해 경제사회 발전을 동시에 이루는 것이 중요하며 이에 미생물 대사공학 기술의 활약이 기대된다”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처 마이크로바이올로지(Nature Microbiology) 온라인판에 지난달 30일 게재됐다.

※ 논문명 : Sustainable production and degradation of plastics using microbes

※ 저자 정보 : 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 이영준(KAIST, 공동 제1 저자), 유혜은(KAIST), 조인진(KAIST), 강민주(KAIST), 이상엽(KAIST, 교신저자) 총 6명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제 및 미생물 세포공장 기반 신규 방향족 바이오플라스틱의 원스텝-원팟 생산 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.12.11 조회수 11389 -

KAIST-LG에너지솔루션, 리튬금속전지 기술 혁신

리튬금속전지는 전기차의 주행거리를 크게 높일 수 있다는 것이 특징을 가지고 있다. 하지만, 리튬금속은 전지의 수명과 안정성 확보를 어렵게 하는 `덴드라이트(Dendrite)' 형성과 액체 전해액에 의한 지속적인 부식(Corrosion)이 발생하여 기술적 해결이 필요하다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 LG에너지솔루션 공동연구팀이 차세대 전지로 주목받고 있는 `리튬금속전지(Lithium metal battery)'의 성능을 획기적으로 늘릴 수 있는 원천기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

공동연구팀은 1회 충전에 900km 주행, 400회 이상 재충전이 가능한 리튬금속전지 연구 결과를 공개했다. 기존 리튬이온전지(Lithium-ion battery)의 주행거리인 약 600km보다 50% 높은 수준이다.

공동연구팀은 리튬금속전지의 구현을 위해 기존에 보고되지 않은 `붕산염-피란(borate-pyran) 기반 액체 전해액'을 세계 최초로 적용, 리튬금속 음극의 기술적 난제를 해결하고 그 근본원리를 규명했다.

붕산염-피란 전해액은 리튬금속 음극 표면에 형성된 수 나노미터 두께의 고체 전해질 층(Solid Electrolyte Interphase, SEI)를 치밀한 구조로 재구성함으로써 전해액과 리튬 간의 부식 반응을 차단한다.

이 `고체 전해질 층 재구성(SEI restructuring)' 기술은 덴드라이트와 부식 문제를 동시에 해결해 리튬금속 음극의 충전-방전 효율을 향상하는 것은 물론, 기존보다 배터리 음극재와 전해액의 무게를 크게 줄일 수 있어 에너지 밀도(Energy Density)를 높일 수 있는 특징이 있다. 특히 이번 연구에서 구현된 리튬금속전지는 구동 시 높은 온도와 압력이 요구되지 않아, 전기차의 주행거리를 높이기 위한 간소화된 전지 시스템 설계가 가능하다.

생명화학공학과 김희탁 교수는 "이번 연구는 지금까지 실현 불가능하다고 여겨진 액체 전해액을 기반으로 하는 리튬금속전지의 구현 가능성을 가시화한 연구ˮ 라고 말했다. 논문의 제1 저자인 권혁진 박사과정은 "리튬금속음극 계면의 나노스케일 제어를 통해 리튬금속전지의 한계를 극복할 수 있음을 보였다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

이 연구결과는 세계적인 학술지 `네이처 에너지(Nature Energy)'에 11월 23일자 온라인 게재했다.

※ 네이처 에너지(Nature Energy) : 2023년 Clarivate Analytics가 발표한 Journal impact factor에서 에너지 분야 157개 학술지 중 1위, 총 2만 1천여 개 학술지 중 23위를 기록

※ 논문명 : Borate–pyran lean electrolyte-based Li-metal batteries with minimal Li corrosion

이번 연구 성과는 카이스트와 LG에너지솔루션이 차세대 리튬금속전지 기술 개발을 위해 2021년 설립한 프론티어 연구소(Frontier Research Laboratory, FRL, 연구소장 김희탁 교수)를 통해 이뤄진 것이다. 이처럼 대학과 기업이 힘을 모아 배터리 기술의 혁신을 이뤄내고 있다.

2023.12.07 조회수 8134

KAIST-LG에너지솔루션, 리튬금속전지 기술 혁신

리튬금속전지는 전기차의 주행거리를 크게 높일 수 있다는 것이 특징을 가지고 있다. 하지만, 리튬금속은 전지의 수명과 안정성 확보를 어렵게 하는 `덴드라이트(Dendrite)' 형성과 액체 전해액에 의한 지속적인 부식(Corrosion)이 발생하여 기술적 해결이 필요하다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 LG에너지솔루션 공동연구팀이 차세대 전지로 주목받고 있는 `리튬금속전지(Lithium metal battery)'의 성능을 획기적으로 늘릴 수 있는 원천기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

공동연구팀은 1회 충전에 900km 주행, 400회 이상 재충전이 가능한 리튬금속전지 연구 결과를 공개했다. 기존 리튬이온전지(Lithium-ion battery)의 주행거리인 약 600km보다 50% 높은 수준이다.

공동연구팀은 리튬금속전지의 구현을 위해 기존에 보고되지 않은 `붕산염-피란(borate-pyran) 기반 액체 전해액'을 세계 최초로 적용, 리튬금속 음극의 기술적 난제를 해결하고 그 근본원리를 규명했다.

붕산염-피란 전해액은 리튬금속 음극 표면에 형성된 수 나노미터 두께의 고체 전해질 층(Solid Electrolyte Interphase, SEI)를 치밀한 구조로 재구성함으로써 전해액과 리튬 간의 부식 반응을 차단한다.

이 `고체 전해질 층 재구성(SEI restructuring)' 기술은 덴드라이트와 부식 문제를 동시에 해결해 리튬금속 음극의 충전-방전 효율을 향상하는 것은 물론, 기존보다 배터리 음극재와 전해액의 무게를 크게 줄일 수 있어 에너지 밀도(Energy Density)를 높일 수 있는 특징이 있다. 특히 이번 연구에서 구현된 리튬금속전지는 구동 시 높은 온도와 압력이 요구되지 않아, 전기차의 주행거리를 높이기 위한 간소화된 전지 시스템 설계가 가능하다.

생명화학공학과 김희탁 교수는 "이번 연구는 지금까지 실현 불가능하다고 여겨진 액체 전해액을 기반으로 하는 리튬금속전지의 구현 가능성을 가시화한 연구ˮ 라고 말했다. 논문의 제1 저자인 권혁진 박사과정은 "리튬금속음극 계면의 나노스케일 제어를 통해 리튬금속전지의 한계를 극복할 수 있음을 보였다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

이 연구결과는 세계적인 학술지 `네이처 에너지(Nature Energy)'에 11월 23일자 온라인 게재했다.

※ 네이처 에너지(Nature Energy) : 2023년 Clarivate Analytics가 발표한 Journal impact factor에서 에너지 분야 157개 학술지 중 1위, 총 2만 1천여 개 학술지 중 23위를 기록

※ 논문명 : Borate–pyran lean electrolyte-based Li-metal batteries with minimal Li corrosion

이번 연구 성과는 카이스트와 LG에너지솔루션이 차세대 리튬금속전지 기술 개발을 위해 2021년 설립한 프론티어 연구소(Frontier Research Laboratory, FRL, 연구소장 김희탁 교수)를 통해 이뤄진 것이다. 이처럼 대학과 기업이 힘을 모아 배터리 기술의 혁신을 이뤄내고 있다.

2023.12.07 조회수 8134 -

숨겨진 효소 쏙쏙 찾아내는 인공지능 개발

대장균은 가장 많이 연구된 생명체 중 하나에 해당되지만 아직 대장균을 구성한 단백질 30%의 기능에 대해 명확하게 밝혀지지 않았다. 이에 대해 인공지능을 활용하여 아직 명확하게 밝혀진 바 없던 단백질에서 464종의 효소를 발견하였으며, 이 중 3종의 단백질의 예측된 기능을 시험관 내 효소 분석 방법을 통해 검증하는데 성공하였다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 캘리포니아대학교 샌디에이고(UCSD) 생명공학과 버나드 펄슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 단백질 서열을 활용, 해당 단백질의 효소 기능을 예측할 수 있는 인공지능, `딥 EC 트랜스포머(DeepECtransformer)'를 개발해 빠르고 정확하게 효소 기능을 파악할 수 있는 예측 시스템을 구축했다고 24일 밝혔다.

효소는 생물학적 반응을 촉매하는 단백질로서, 생명체 내 존재하는 다양한 화학 반응과 이에 따라 결정되는 생명체의 대사 특성을 파악하기 위해서는 각 효소의 기능을 이해하는 것이 필수적이다. EC 번호(효소 고유 번호, Enzyme Commission number)는 국제생화학 및 분자 생물학연맹 (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB)가 고안한 효소 기능 분류 체계로서, 다양한 유기체의 대사 특성을 이해하기 위해선 게놈 서열에서 존재하는 효소의 종류와 EC 번호를 빠르게 분석할 수 있는 기술 개발이 필요하다.

단백질의 기능 및 효소 기능 예측을 위해 인공지능을 활용하는 다양한 예측 시스템 또한 보고됐지만, 인공지능의 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 블랙박스(black box)의 특징을 가졌거나, 효소 서열 내 아미노산 잔기(최소 단위) 수준으로 해석하지 못하는 문제가 있었다.

공동연구팀은 심층학습 기법과 단백질 상동성 분석 모듈을 활용해 주어진 단백질 서열의 효소 기능을 예측하는 인공지능 딥 EC 트랜스포머(DeepECtransformer)를 개발했다. 연구팀은 이번 연구에서 더 다양한 효소 기능을 정확하게 예측할 수 있도록 단백질 서열 전체 문맥에서 효소 기능에 중요한 정보를 추출하였고, 이를 통해 효소의 EC 번호를 정확하게 예측할 수 있었다. 개발된 인공지능은 총 5,360종류의 EC 번호를 예측할 수 있었다.

공동연구팀은 나아가 딥 EC 트랜스포머의 인공신경망 내 정보 흐름을 분석하여 인공지능이 추론 과정에서 효소 기능에 중요한 활성 부위나 보조 인자 결합 부위 정보를 활용하고 있음을 밝혀냈다. 이처럼 인공지능의 블랙박스를 해석함으로써 인공지능이 학습 과정에서 스스로 효소 기능에 중요한 특징을 파악하고 있음을 연구팀은 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 우리 대학 김기배 박사과정생은 “이번에 개발한 예측 시스템을 활용해 아직 밝혀진 적 없던 효소의 기능을 새롭게 예측하고 실험으로 검증할 수 있었다”고 말했다. 그는 또한 “딥 EC 트랜스포머를 활용해 생명체 내 밝혀지지 않았던 효소를 파악함으로써 유용 화합물을 생합성하기 위해 필요한 효소나 플라스틱을 생분해하기 위해 필요한 효소 등 다양한 대사 과정을 새롭게 밝혀낼 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

또한 이상엽 특훈교수는 “효소 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 딥 EC 트랜스포머는 기능 유전체학의 핵심 기술로서 시스템 수준에서 전체 효소들의 기능들을 분석할 수 있게 한다”며 “이를 활용해 모든 효소 정보를 포함한 대사 네트워크를 기반으로 친환경 미생물 공장 개발을 수행할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 김기배 박사과정이 참여한 이번 논문은 국제 학술지 네이처(Nature) 誌가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 동료 심사를 거쳐 11월 14일 字 게재됐다.

※ 논문명 : 트랜스포머 레이어와 딥러닝을 사용하여 효소 인코딩 유전자의 기능적 주석 달기 (Functional annotation of enzyme-encoding genes using deep learning with transformer layers)

※ 저자 정보 : 김기배 (한국과학기술원, 제1 저자), 김지연 (한국과학기술원, 제2 저자), 이종언 (한국과학기술원, 제3 저자), Charles J. Norsigian (UCSD, 제4 저자), Bernhard O. Palsson (UCSD, 제5 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6 명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 ‘석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.24 조회수 8923

숨겨진 효소 쏙쏙 찾아내는 인공지능 개발

대장균은 가장 많이 연구된 생명체 중 하나에 해당되지만 아직 대장균을 구성한 단백질 30%의 기능에 대해 명확하게 밝혀지지 않았다. 이에 대해 인공지능을 활용하여 아직 명확하게 밝혀진 바 없던 단백질에서 464종의 효소를 발견하였으며, 이 중 3종의 단백질의 예측된 기능을 시험관 내 효소 분석 방법을 통해 검증하는데 성공하였다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 캘리포니아대학교 샌디에이고(UCSD) 생명공학과 버나드 펄슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 단백질 서열을 활용, 해당 단백질의 효소 기능을 예측할 수 있는 인공지능, `딥 EC 트랜스포머(DeepECtransformer)'를 개발해 빠르고 정확하게 효소 기능을 파악할 수 있는 예측 시스템을 구축했다고 24일 밝혔다.

효소는 생물학적 반응을 촉매하는 단백질로서, 생명체 내 존재하는 다양한 화학 반응과 이에 따라 결정되는 생명체의 대사 특성을 파악하기 위해서는 각 효소의 기능을 이해하는 것이 필수적이다. EC 번호(효소 고유 번호, Enzyme Commission number)는 국제생화학 및 분자 생물학연맹 (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB)가 고안한 효소 기능 분류 체계로서, 다양한 유기체의 대사 특성을 이해하기 위해선 게놈 서열에서 존재하는 효소의 종류와 EC 번호를 빠르게 분석할 수 있는 기술 개발이 필요하다.

단백질의 기능 및 효소 기능 예측을 위해 인공지능을 활용하는 다양한 예측 시스템 또한 보고됐지만, 인공지능의 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 블랙박스(black box)의 특징을 가졌거나, 효소 서열 내 아미노산 잔기(최소 단위) 수준으로 해석하지 못하는 문제가 있었다.

공동연구팀은 심층학습 기법과 단백질 상동성 분석 모듈을 활용해 주어진 단백질 서열의 효소 기능을 예측하는 인공지능 딥 EC 트랜스포머(DeepECtransformer)를 개발했다. 연구팀은 이번 연구에서 더 다양한 효소 기능을 정확하게 예측할 수 있도록 단백질 서열 전체 문맥에서 효소 기능에 중요한 정보를 추출하였고, 이를 통해 효소의 EC 번호를 정확하게 예측할 수 있었다. 개발된 인공지능은 총 5,360종류의 EC 번호를 예측할 수 있었다.

공동연구팀은 나아가 딥 EC 트랜스포머의 인공신경망 내 정보 흐름을 분석하여 인공지능이 추론 과정에서 효소 기능에 중요한 활성 부위나 보조 인자 결합 부위 정보를 활용하고 있음을 밝혀냈다. 이처럼 인공지능의 블랙박스를 해석함으로써 인공지능이 학습 과정에서 스스로 효소 기능에 중요한 특징을 파악하고 있음을 연구팀은 확인했다.

이번 논문의 제1 저자인 우리 대학 김기배 박사과정생은 “이번에 개발한 예측 시스템을 활용해 아직 밝혀진 적 없던 효소의 기능을 새롭게 예측하고 실험으로 검증할 수 있었다”고 말했다. 그는 또한 “딥 EC 트랜스포머를 활용해 생명체 내 밝혀지지 않았던 효소를 파악함으로써 유용 화합물을 생합성하기 위해 필요한 효소나 플라스틱을 생분해하기 위해 필요한 효소 등 다양한 대사 과정을 새롭게 밝혀낼 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

또한 이상엽 특훈교수는 “효소 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 딥 EC 트랜스포머는 기능 유전체학의 핵심 기술로서 시스템 수준에서 전체 효소들의 기능들을 분석할 수 있게 한다”며 “이를 활용해 모든 효소 정보를 포함한 대사 네트워크를 기반으로 친환경 미생물 공장 개발을 수행할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생명화학공학과 김기배 박사과정이 참여한 이번 논문은 국제 학술지 네이처(Nature) 誌가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 동료 심사를 거쳐 11월 14일 字 게재됐다.

※ 논문명 : 트랜스포머 레이어와 딥러닝을 사용하여 효소 인코딩 유전자의 기능적 주석 달기 (Functional annotation of enzyme-encoding genes using deep learning with transformer layers)

※ 저자 정보 : 김기배 (한국과학기술원, 제1 저자), 김지연 (한국과학기술원, 제2 저자), 이종언 (한국과학기술원, 제3 저자), Charles J. Norsigian (UCSD, 제4 저자), Bernhard O. Palsson (UCSD, 제5 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6 명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 ‘석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.24 조회수 8923 -

화학공장 대체 방안 ‘아이브릿지’에서 찾다

기후 변화와 환경 문제가 심각하게 대두됨에 따라 현재의 화학 공장을 대체할 수 있는 지속가능한 미생물 세포공장이 크게 주목받고 있다. 미생물 세포공장으로 활용할 미생물을 개량하기 위해선 미생물이 가진 유전자들의 발현을 증폭 또는 억제해 유용한 화합물을 생산하도록 미생물 대사 메커니즘을 개량해야 하지만, 어떠한 유전자를 증폭하고 억제할 것인지 결정하는 것은 지금까지 어려운 문제로 남아있다.

우리 대학 이상엽 특훈교수 연구팀이 아이브릿지(iBridge)라는 시뮬레이션 프로그램을 개발하여 생산하고자 하는 화합물에 맞춤형 미생물 공장을 구축할 수 있도록 과발현 및 억제 유전자들을 예측함으로써 미생물 공장을 적은 비용으로 빠르고 효율적으로 구축하는 방법을 제시했다고 9일 밝혔다.

이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 유전공학, 합성생물학, 시스템생물학, 발효공학 등을 접목해 개량한 미생물을 이용해 유용한 화합물들을 생산하는 분야다. 미생물을 목표로 하는 유용한 화합물을 생산하도록 개량하기 위해선 미생물의 유전자들을 삭제, 발현억제, 과발현 등이 필수적이지만, 이를 일일이 실험적으로 확인하지 않고서는 여전히 전문가들조차 판별하기 어려워 많은 시간과 자원이 소모된다.

연구팀은 신규 개발된 아이브릿지(iBridge) 시뮬레이션을 활용해 세 가지의 유용한 화합물을 세계 최고 수준으로 생산하는 대장균 미생물 세포공장을 구축하는 데 성공했다. 연구팀은 많은 화장품에서 보습제 역할을 하는 판테놀, 나일론의 원료인 퓨트레신, 항균성 식품첨가제인 4-하이드록시페닐젖산 등을 생산하는 대장균 균주를 개발하고, 신규 개발된 시뮬레이션 아이브릿지(iBridge)를 활용해 세계 최고 농도로 이들 화합물을 생산하는 공정을 개발했다. 그뿐만 아니라 연구팀은 이들 세 가지 외에도 산업적으로 유용한 화합물 298 여종의 미생물 공장을 구축하기 위한 과발현 및 억제 유전자들을 예측해 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 이영준 박사는 “이번에 개발된 시뮬레이션을 이용하니 여러 가지 미생물 공장들이 기존방법보다 월등히 빠른 속도로 구축됐다”며 “더 다양한 유용한 화합물들을 생산하는 미생물 세포공장들이 이 기술을 활용해 빠르게 구축될 수 있을 것”이라고 말했다.

또한 이상엽 특훈교수는 “시스템 대사공학은 현재 우리가 해결해야 할 기후변화문제에 접근하는 매우 중요한 기술”이라며 “이 시뮬레이션은 기존의 화학 공장을 친환경 미생물 공장으로 대체하는 시기를 앞당기는 데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생물공정연구센터 김원준 박사, 이영준 박사, 생명화학공학과 김현욱 교수와 이상엽 특훈교수가 참여한 이번 논문은 셀 (Cell) 誌가 발행하는 `셀 시스템즈 (Cell Systems)'에 동료심사를 거쳐 11월 6일 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : 세포 내 화학반응 속도의 공분산의 합을 활용한 게놈 수준 과발현 및 억제 유전자 예측 (Genome-Wide Identification of Overexpression and Downregulation Gene Targets Based on the Sum of Covariances of the Outgoing Reaction Fluxes)

※ 저자 정보 : 김원준 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이영준 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱 (한국과학기술원, 공동 제1 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6 명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 ‘석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 바이오매스기반 탄소중립형 바이오플라스틱 제품기술개발사업’ 과제(과제책임자 KAIST 최소영 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

아이브릿지 사이트: https://github.com/kaistsystemsbiology/iBridge.git

2023.11.09 조회수 7591

화학공장 대체 방안 ‘아이브릿지’에서 찾다

기후 변화와 환경 문제가 심각하게 대두됨에 따라 현재의 화학 공장을 대체할 수 있는 지속가능한 미생물 세포공장이 크게 주목받고 있다. 미생물 세포공장으로 활용할 미생물을 개량하기 위해선 미생물이 가진 유전자들의 발현을 증폭 또는 억제해 유용한 화합물을 생산하도록 미생물 대사 메커니즘을 개량해야 하지만, 어떠한 유전자를 증폭하고 억제할 것인지 결정하는 것은 지금까지 어려운 문제로 남아있다.

우리 대학 이상엽 특훈교수 연구팀이 아이브릿지(iBridge)라는 시뮬레이션 프로그램을 개발하여 생산하고자 하는 화합물에 맞춤형 미생물 공장을 구축할 수 있도록 과발현 및 억제 유전자들을 예측함으로써 미생물 공장을 적은 비용으로 빠르고 효율적으로 구축하는 방법을 제시했다고 9일 밝혔다.

이상엽 특훈교수가 창시한 시스템 대사공학은 유전공학, 합성생물학, 시스템생물학, 발효공학 등을 접목해 개량한 미생물을 이용해 유용한 화합물들을 생산하는 분야다. 미생물을 목표로 하는 유용한 화합물을 생산하도록 개량하기 위해선 미생물의 유전자들을 삭제, 발현억제, 과발현 등이 필수적이지만, 이를 일일이 실험적으로 확인하지 않고서는 여전히 전문가들조차 판별하기 어려워 많은 시간과 자원이 소모된다.

연구팀은 신규 개발된 아이브릿지(iBridge) 시뮬레이션을 활용해 세 가지의 유용한 화합물을 세계 최고 수준으로 생산하는 대장균 미생물 세포공장을 구축하는 데 성공했다. 연구팀은 많은 화장품에서 보습제 역할을 하는 판테놀, 나일론의 원료인 퓨트레신, 항균성 식품첨가제인 4-하이드록시페닐젖산 등을 생산하는 대장균 균주를 개발하고, 신규 개발된 시뮬레이션 아이브릿지(iBridge)를 활용해 세계 최고 농도로 이들 화합물을 생산하는 공정을 개발했다. 그뿐만 아니라 연구팀은 이들 세 가지 외에도 산업적으로 유용한 화합물 298 여종의 미생물 공장을 구축하기 위한 과발현 및 억제 유전자들을 예측해 제시했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 이영준 박사는 “이번에 개발된 시뮬레이션을 이용하니 여러 가지 미생물 공장들이 기존방법보다 월등히 빠른 속도로 구축됐다”며 “더 다양한 유용한 화합물들을 생산하는 미생물 세포공장들이 이 기술을 활용해 빠르게 구축될 수 있을 것”이라고 말했다.

또한 이상엽 특훈교수는 “시스템 대사공학은 현재 우리가 해결해야 할 기후변화문제에 접근하는 매우 중요한 기술”이라며 “이 시뮬레이션은 기존의 화학 공장을 친환경 미생물 공장으로 대체하는 시기를 앞당기는 데 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

생물공정연구센터 김원준 박사, 이영준 박사, 생명화학공학과 김현욱 교수와 이상엽 특훈교수가 참여한 이번 논문은 셀 (Cell) 誌가 발행하는 `셀 시스템즈 (Cell Systems)'에 동료심사를 거쳐 11월 6일 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : 세포 내 화학반응 속도의 공분산의 합을 활용한 게놈 수준 과발현 및 억제 유전자 예측 (Genome-Wide Identification of Overexpression and Downregulation Gene Targets Based on the Sum of Covariances of the Outgoing Reaction Fluxes)

※ 저자 정보 : 김원준 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 이영준 (한국과학기술원, 공동 제1 저자), 김현욱 (한국과학기술원, 공동 제1 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 6 명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 ‘석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 바이오매스기반 탄소중립형 바이오플라스틱 제품기술개발사업’ 과제(과제책임자 KAIST 최소영 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

아이브릿지 사이트: https://github.com/kaistsystemsbiology/iBridge.git

2023.11.09 조회수 7591 -

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07 조회수 7982

고성능 비 백금계 연료전지 촉매 개발

연료전지는 부산물로 물 만을 배출하는 친환경적인 에너지 변환 장치로, 다양한 연료전지 중 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 수송용 및 발전용 연료전지로 현재 상용화가 진행 중이다. 다만 연료전지의 촉매로 사용되는 백금 촉매는 자원의 희소성으로 인한 높은 가격 때문에 대량 생산 및 전 세계적인 보급에 문제점을 갖고 있었다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 국민대학교 장세근 교수 연구팀, 서강대학교 백서인 교수 연구팀과 공동연구를 통해 비백금계 촉매 기반 고 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발했다고 7일 밝혔다.

상대적으로 다른 비 백금계 촉매들에 비해 좋은 성능을 가진다고 알려져 백금을 대체하고 기존 연료전지 비용을 줄이기 위한 가장 유력한 후보 물질로 주목받아 온 M-N-C계 촉매는 PEMFC 연료전지에서 높은 전력밀도를 구현하는 데는 많은 한계가 있었다.

이진우 연구팀은 기존 백금 촉매를 대체할 수 있는 비 백금계 Fe-N-C 촉매의 높은 성능을 구현해 매우 뛰어난 가격 경쟁력과 높은 전력밀도의 연료전지 성능을 달성했다.

연구팀은 M-N-C 촉매 중 하나인 Fe-N-C 촉매 나노입자의 활성점 주변의 결함 정도를 조절하여 높은 성능의 Fe-N-C 촉매를 합성했다. 탄소 기반의 물질을 특정 양의 이산화탄소(CO2)를 흘려주면서 열처리를 진행하는 이산화탄소 활성화 방법을 통해 탄소 기반 촉매 내부의 결함 정도를 미세 조정했고 그에 따른 최적화된 촉매가 활성화되는 것을 확인했다.

연구팀은 결과적으로 적절한 결함을 가질 때 철 단일원자 활성점의 전자구조가 최적화되면서 결함을 만들지 않은 기존 Fe-N-C 촉매에 비해 매우 우수한 전기화학적 성능을 제공하는 것을 확인해 결함과 활성점의 성능 상관관계에 대하여 규명했다.

연구팀이 개발을 한 최적화된 Fe-N-C촉매는 PEMFC 연료전지에서 기존에 개발이 된 Fe-N-C촉매보다 44% 향상된 높은 전력 밀도를 보였으며 현재 사용이 되고 있는 백금 촉매를 대체를 할 수 있음을 PEMFC단전지에서 보여주었다.

연구팀이 개발한 비 백금계 Fe-N-C촉매는 높은 전기화학적 특성으로 기존의 백금 촉매 대체를 통해 연료전지의 스택 가격 감소와 그에 따른 상용화에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이승엽 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스 (Advanced materials)' 10월 13일 온라인으로 게재됐다. (논문명: Insight into Defect Engineering of Atomically Dispersed Iron Electrocatalysts for High-Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

이진우 교수는 "비 백금계 Fe-N-C 촉매의 결함과 성능의 관계를 밝히고 결함 조절을 통해서 백금을 전혀 사용하지 않고 높은 전력밀도의 양성자 교환막 연료전지를 개발한 것은 큰 의미가 있으며 개발된 촉매 및 합성 방법은 향후 다양한 종류의 연료전지에서 귀금속인 백금을 대체하여 적용할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업과 한국전력 사외공모 기초연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.11.07 조회수 7982 -

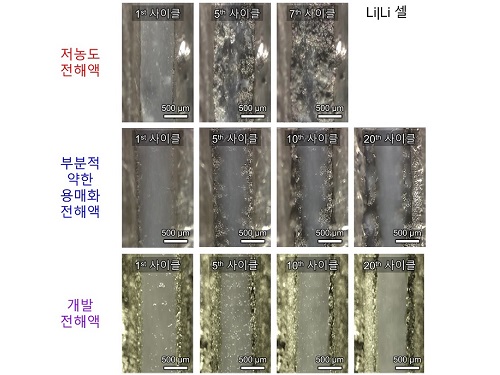

세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.04 조회수 8407

세계 최고 전기차 이차전지 수명 획기적 연장

전기차 시대의 가속화에 따라 1회 충전에 긴 주행거리를 가능하게 하거나 전 세계 평균 기온에 속하는 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 충전과 방전을 할 수 있는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발의 중요도가 커지고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 넓은 온도 범위에서 리튬금속 전지의 높은 효율과 에너지를 유지하는 세계 최고 수준의 전해액 기술을 개발했다고 4일 밝혔다. 개발된 전해액은 기존에 보고되지 않은 새로운 *솔베이션 구조를 형성했으며 안정적인 전극-전해질 계면 반응을 확보할 수 있는 첨가제 기술을 통해 리튬금속 전지의 수명 특성을 획기적으로 향상시켰다.

☞ 솔베이션 구조 : 일반적으로 염(이온성 화합물) 농도가 낮은 전해액에서는 양이온이 전하를 띠지 않은 용매에 의해 둘러싸여 동심원의 껍질(Shell)을 형성하는데 이를 솔베이션 구조라고 함. 이러한 솔베이션 구조 개선 기술은 염 농도를 증가시키지 않고 배터리의 작동 온도 범위를 넓히는 매우 중요한 인자임.

최남순 교수 연구팀은 기존에 보고된 전해액 내 리튬 이온의 이동이 제한적이고 구동할 수 있는 온도 범위의 한계가 있는 전해액들과는 달리 넓은 온도 범위(-20~60도)에서 안정적으로 작용할 수 있는 용매 조성 기술과 전극계면 보호기술을 적용해 기존 연구 결과보다 현저하게 향상된 *가역 효율 (영하 20도 300회 99.9%, 상온 200회 99.9%, 고온 45도 100회 99.8%)을 달성했다.

☞ 가역 효율 : 매 사이클마다 전지의 방전용량을 충전용량으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로 배터리의 가역성을 의미함. 가역 효율이 높을수록 매 사이클마다 배터리 용량 손실이 적음을 의미함. 아무리 높은 용량을 구현하는 배터리라도 가역성이 높지 않다면 실용화가 어려움.

또한, 완전 충전-완전 방전조건에서 첫 사이클 방전 기준 용량 80%가 나오는 횟수까지를 배터리 수명으로 보고 있는데 개발된 전해액 기술은 상온(25도)에서 200회 충·방전 후에 첫 번째 사이클의 방전용량 대비 85.4%의 높은 방전용량 유지율을 보였다. 또한, 고온(45도)에서 100회 충·방전 후 91.5% 발현, 저온(영하 20도) 구동에서도 300회 충·방전 후 72.1% 발현하는 등 완전 충전-완전 방전조건에서 기존 상용 기술 대비 약 20% 높은 용량 유지율을 보여줬다.

이번 연구에서 개발된 새로운 솔베이션 구조를 가지는 전해액(partially and weakly solvating electrolyte; PWSE) 기술은 리튬 코발트 산화물 양극을 사용해 영하 20도에서 60도의 넓은 온도 범위에서 극대화된 성능을 얻었다는 점에서 그 의미가 크다. 여기에 더해 60도와 80도 고온 저장에서도 저장 성능이 유지됨도 확인했다. 특히 리튬금속 전지용 전해액 기준 프레임을 제시한바, 이는 리튬이차전지 전해액 시장에서 게임 체인저가 될 것이라고 연구진은 설명했다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 우리 대학 생명화학공학과 김세훈 박사과정은 "새로운 솔베이션 구조에 의한 리튬 이온의 이동도 향상과 구동 온도 범위의 확장 그리고 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과에 의해 기존에 보고된 리튬금속 전지용 전해액 기술 개발의 한계를 뛰어넘는 기술을 개발하게 됐다ˮ라고 말했다.

최남순 교수는 "개발된 전해액 기술은 기존에 보고된 전해액들과는 달리 리튬이온을 끌어당기는 힘이 다른 두 개의 용매를 사용하여 리튬이온이 잘 이동하게 하고 전극 표면에서도 원하지 않는 부반응을 감소시키는 새로운 솔베이션 구조를 형성해 리튬금속 전지 구동 온도 범위를 넓힌 획기적인 시도ˮ라며 "이러한 솔베이션 구조 개선 기술과 전해액 첨가제에 의한 안정적인 전극-전해질 계면 형성의 시너지 효과는 고에너지 밀도 리튬금속 전지에서의 난제들을 효과적으로 해결하고 전해액 설계에 있어서 새로운 방향을 제시했다ˮ라고 연구의 의미를 강조했다.

생명화학공학과 최남순 교수와 김세훈, 이정아, 김보근, 변정환 연구원과 경상국립대학교 나노신소재융합공학과 이태경 교수, UNIST 에너지화학공학과 강석주 교수, 백경은 연구원, 이현욱 교수, 김주영 연구원 진행한 이번 연구는 국제 학술지 `에너지 & 인바이론멘탈 사이언스 (Energy & Environmental Science)'에 9월 13일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Wide-temperature-range operation of lithium-metal batteries using partially and weakly solvating liquid electrolytes).

한편 이번 연구 수행은 솔베이 스페셜티 폴리머즈 코리아 (Solvay Specialty Polymers Korea)의 지원과 ㈜후성으로부터 첨가제 합성 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.04 조회수 8407 -

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14 조회수 7541

플라스틱 친환경 생산 공정 촉매 개발

세계 유수의 화학 기업들은 일상에서 널리 쓰이는 플라스틱의 하나인 폴리우레탄을 만들기 위해 염산을 촉매로 사용해왔으며, 이는 많은 독성 폐수를 발생시키는 문제가 있었다. 이에 염산을 친환경적인 고체 형태의 산 촉매로 대체하고자 하는 연구를 지난 20여 년간 진행해 왔으나 낮은 반응 선택도와 빠른 촉매 비활성화 문제로 한계에 부딪혔다. 최근 국내 연구진이 염산 촉매 기반 공정의 단점을 극복할 수 있는 획기적 고체산 촉매를 개발하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 인하대학교 화학공학과 이용진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 폴리우레탄 기초 원료인 메틸렌디아닐린 제조에 있어 높은 촉매 활성과 선택도를 갖고 뛰어난 장기 안정성을 갖춘 *LTL 제올라이트 기반 촉매를 개발했다고 14일 밝혔다.

☞ LTL 제올라이트 : 제올라이트는 알루미늄 산화물과 규산 산화물의 결합으로 생성된 다공성, 결정성 물질로, 흡착제, 이온교환제, 합성세제, 촉매 등 다양한 분야에 응용되고 있는 소재다. 국제 제올라이트 학회(International Zeolite Association, IZA)에서는 현재까지 보고된 250여 가지의 제올라이트를 골격구조에 따라 3자의 알파벳 코드로 분류하였다. LTL은 Linde type-L의 약자로, 1차원의 육각형 결정구조를 가진 제올라이트이다.

폴리우레탄의 중요한 기초 원료 중 하나인 메틸렌디아닐린은 현재 상용화된 공정에서 염산 촉매를 활용해 여러 단계의 화학 반응을 거쳐 합성된다. 이러한 전통적인 합성 공정은 부가가치가 높은 4,4’-메틸렌디아닐린의 수율이 높다는 것이 장점이지만 부식성이 강한 염산을 사용하는 공정 특성상 내부식성을 갖춘 고가의 특수 반응기의 설계가 요구된다. 또한, 생성물의 중화 공정과 분리 공정이 필수적이고, 많은 양의 독성 폐수가 배출되는 단점을 갖고 있다.

메틸렌디아닐린의 제조에 고체산 촉매로 널리 연구되어 온 물질은 마이크로 기공(기공의 직경이 1나노미터 이하)을 가지고 있는 결정성 물질인 제올라이트다. 하지만 제올라이트 촉매의 경우 메틸렌디아닐린 합성 반응에서의 반응물과 생성물의 분자 크기가 매우 크기 때문에 마이크로 기공에서의 확산 속도 제한으로 야기되는 낮은 활성이 고질적인 문제점으로 시사됐다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최민기 교수 연구진은 4,4’-메틸렌디아닐린을 선택적으로 합성하고 올리고머의 형성을 억제할 수 있는 최적화된 제올라이트 촉매를 설계했다. 연구진은 현재까지 발견된 250개 이상의 제올라이트 구조 중 LTL 제올라이트 구조가 4,4’-메틸렌디아닐린의 합성에 이상적임을 발견했다. 아울러 LTL 제올라이트의 결정 내부에 거대 분자의 확산을 비약적으로 높일 수 있는 추가의 기공을 뚫어서 일종의 '분자 고속도로'를 만들어 느린 분자 확산 문제를 해결했다.

이렇게 마이크로 기공과 메조기공을 동시에 포함하는 신규 LTL 제올라이트 촉매는 일반 LTL 제올라이트에 비해 8배 이상 증진된 활성을 보였으며, 염산 촉매를 이용한 촉매 공정에 비해 10% 이상 증진된 4,4’-메틸렌디아닐린 수율을 보였다. 또한 연구진은 신규 개발한 촉매가 장기 연속 반응 공정에서도 우수한 안정성을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 무엇보다 큰 장점은 신규 제올라이트 촉매를 사용한 공정은 염산 기반의 공정과 달리 중화 공정이 필요하지 않고, 폐수 발생이 전무하다는 점이다.

연구를 주도한 최민기 교수는 “이번 연구는 유수의 화학 기업들이 개발에 난항을 겪고 있던 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발에 돌파구를 제시한 국내 고유의 기술적 성과라 할 수 있다. 앞으로 연구진은 한화 솔루션㈜와 긴밀하게 협업해, 신규 촉매 기술을 상업적으로 적용하는 연구를 수행할 예정이며, 세계 최초의 메틸렌디아닐린의 친환경 생산 공정 개발을 국내 기술력으로 달성하고자 한다”라고 포부를 밝혔다.

한화솔루션㈜의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 생명화학공학과 이수성 석사과정 학생이 제1 저자로 연구에 참여하였으며, 연구 결과는 화학 분야에서 권위적인 국제 학술지인 ‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie International Edition)’에 지난 6월 27일 자 온라인판에 게재됐다.

2023.08.14 조회수 7541