-

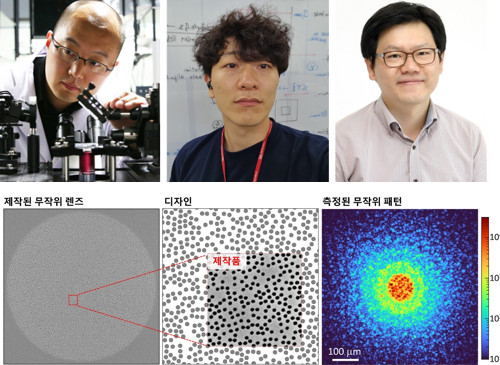

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

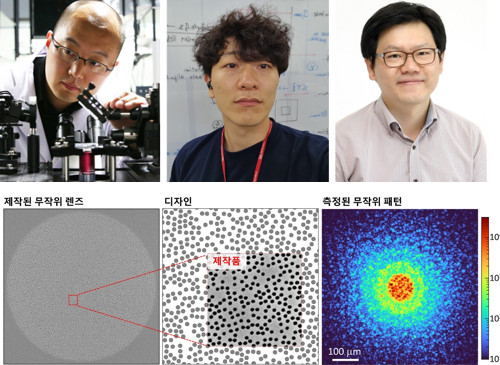

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12

조회수 8841

-

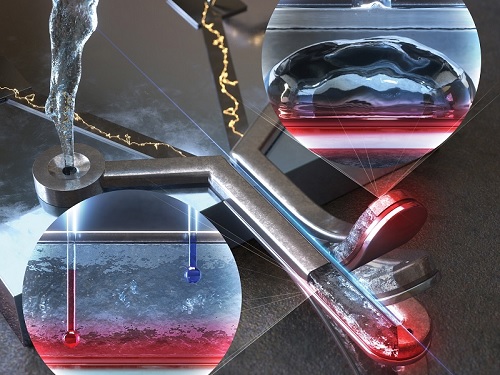

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11

조회수 10681

-

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

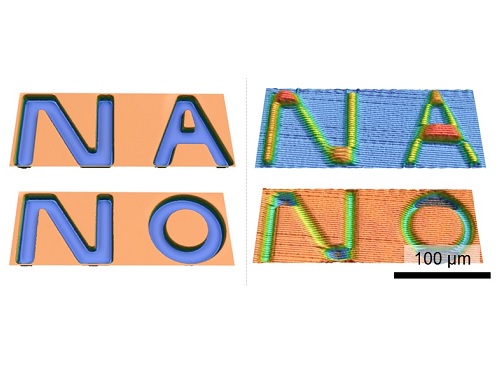

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

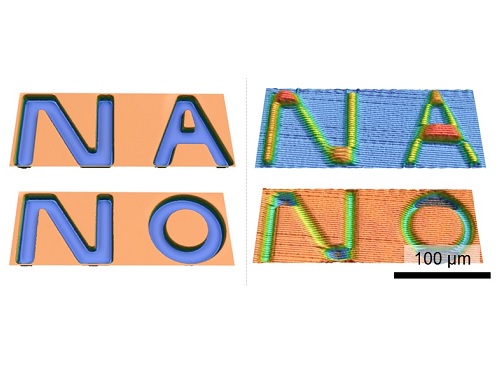

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04

조회수 9746

-

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

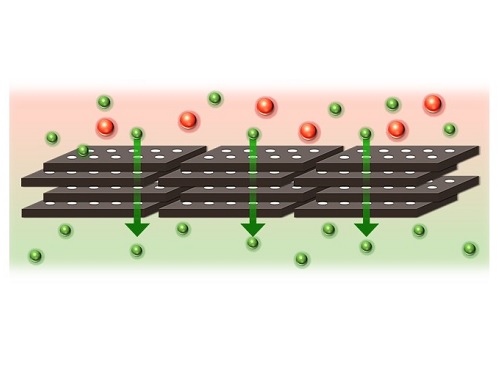

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

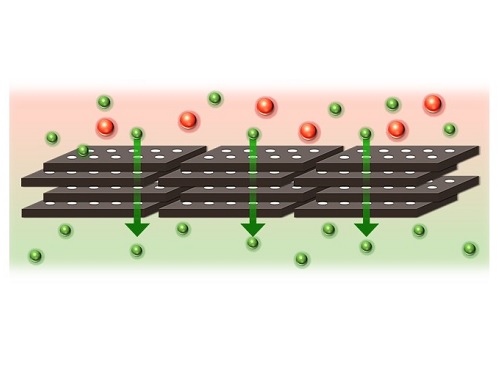

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.03

조회수 8778

-

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

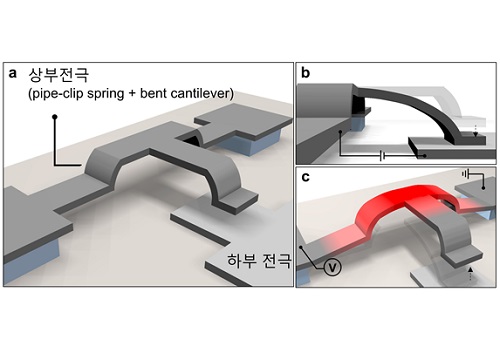

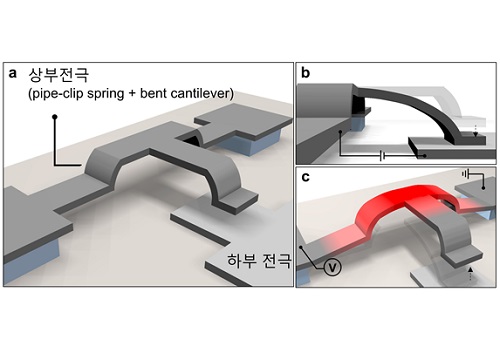

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28

조회수 10105

-

머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

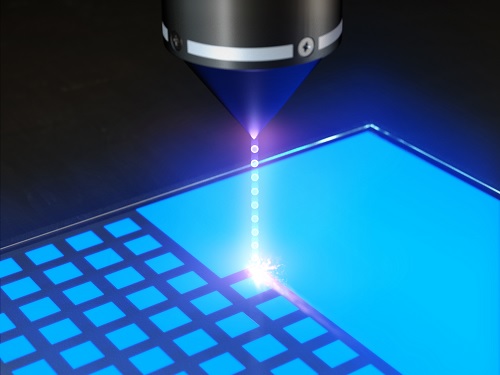

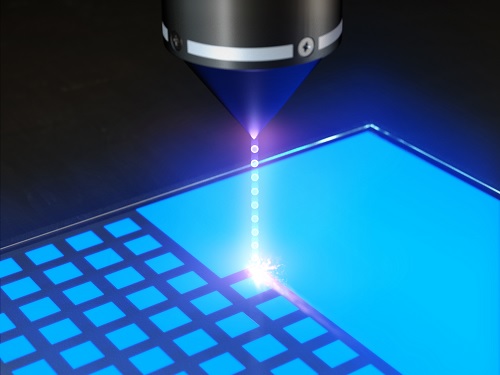

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

2023.02.22

조회수 9468

-

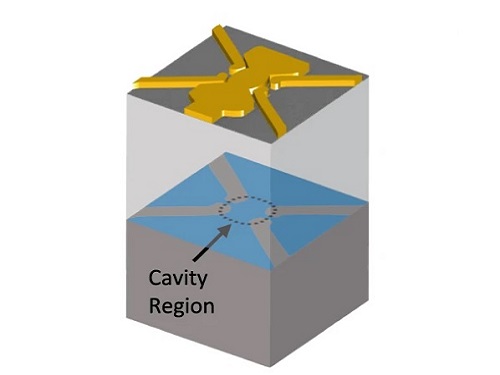

획기적인 반도체 소자 설계를 위한 2차원 공진기 개발

빛을 이용한 광공진기가 현대 정보·통신 산업에 필수적인 것과 같이, 양자 정보를 처리하는 차세대 반도체 소자를 설계하는 데에 활용될 수 있는 2차원 전자를 가두는 공진기*를 세계 최초로 구현하여 화제다.

*공진기란 한정된 공간 안에 파동을 가두는 장치로서 빛이나 음파, 혹은 통신 기술에 쓰이는 전자기파와 같은 파동을 제어하는 분야에서 필수적으로 활용됨.

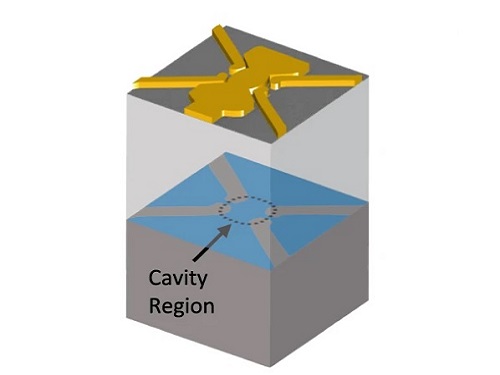

우리 대학 응집상 양자 결맞음 센터(센터장 물리학과 심흥선 교수)는 우리 대학 물리학과 최형순 교수, 부산대학교 정윤철 교수, 전북대학교 최형국 교수와 공동연구를 통해 2차원 전자의 파동성을 이용한 공진기를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다.

빛은 파동이면서도 다양한 매질 내에서 장거리 이동이 가능하다. 따라서 빛은 마주보는 거울 사이에 가두어 두더라도 소실되지 않고 여러 차례 왕복이 가능하여 광공진기 개발에 용이하고 실제로 다양한 광학소자들이 이미 폭넓게 개발되어 활용되고 있다. 반면에 물질 내부의 전자는 매질 내에서 쉽게 산란되어 빛의 파동성을 유효하게 활용하는 기술이나 소자 개발이 쉽지 않다. 이런 한계를 극복하고 전자를 이용하여 광학 기술을 모사하는 것을 '전자광학'이라고 한다. 이번 연구는 전자가 단순히 파동성을 띈다는 사실을 확인한 것에 그치지 않고 광공진기의 2차원 전자광학적 소자에 대응되는 전자공진기를 실제로 구현했다는 점에서 의미가 크다.

지금까지 직진하는 1차원 전자를 가둬 공진기를 만든 사례는 있었지만, 2차원 평면상에서 반사나 회절, 간섭 등이 복합적으로 일어나는 전자를 가둬 공진기를 만든 처음 사례이다. 이번 연구를 통해 앞으로 더욱 다양한 형태로 전자를 제어할 수 있는 원천기술로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

공동연구팀은 반도체 나노소자 공정을 통해 전자의 파동을 반사할 수 있는 곡면거울을 제작하고 광공진기의 구조를 2차원 전자에 적용하여 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다. 이를 위해 반도체를 극저온으로 냉각하면 반도체 내부의 전자가 수 미크론(백만분의 1미터) 정도 양자역학적 특성이 보존되는 2차원 전자 파동 형태로 존재할 수 있다. 이 반도체 위에 전극을 입히고 강한 음전압을 걸어주면 전극이 있는 영역으로는 전자가 진입하지 못하게 되므로 전자가 반사되는 거울 역할을 할 수 있다. 이 원리를 적용하여 두 개의 마주 보는 곡면거울로 이루어진 공진기 구조를 만들고 그 내부에 전자 파동을 주입하여 그 전도도를 측정함으로써 실제로 전자가 공명하는 특성이 관측하였다. 이를 통해 양자역학적 특성을 갖는 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다.

우리 대학 물리학과 박사과정 박동성학생과 부산대학교 박사과정 정환철학생이 공동 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 지난 1월 26일 네이처 자매지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재됐다. (논문명 : Observation of electronic modes in open cavity resonator)

최형순 교수는 “동 기술은 2차원 전자계의 전자광학 발전에 새로운 가능성을 제시하는 원천기술로써 향후 다양한 양자기술 분야에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 설명했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터(SRC)를 중심으로 이루어졌으며 그 외에도 한국연구재단의 다양한 연구 사업(양자컴퓨팅 개발사업, 기본연구, 중견연구 지원사업 등)의 지원이 있었다.

획기적인 반도체 소자 설계를 위한 2차원 공진기 개발

빛을 이용한 광공진기가 현대 정보·통신 산업에 필수적인 것과 같이, 양자 정보를 처리하는 차세대 반도체 소자를 설계하는 데에 활용될 수 있는 2차원 전자를 가두는 공진기*를 세계 최초로 구현하여 화제다.

*공진기란 한정된 공간 안에 파동을 가두는 장치로서 빛이나 음파, 혹은 통신 기술에 쓰이는 전자기파와 같은 파동을 제어하는 분야에서 필수적으로 활용됨.

우리 대학 응집상 양자 결맞음 센터(센터장 물리학과 심흥선 교수)는 우리 대학 물리학과 최형순 교수, 부산대학교 정윤철 교수, 전북대학교 최형국 교수와 공동연구를 통해 2차원 전자의 파동성을 이용한 공진기를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다.

빛은 파동이면서도 다양한 매질 내에서 장거리 이동이 가능하다. 따라서 빛은 마주보는 거울 사이에 가두어 두더라도 소실되지 않고 여러 차례 왕복이 가능하여 광공진기 개발에 용이하고 실제로 다양한 광학소자들이 이미 폭넓게 개발되어 활용되고 있다. 반면에 물질 내부의 전자는 매질 내에서 쉽게 산란되어 빛의 파동성을 유효하게 활용하는 기술이나 소자 개발이 쉽지 않다. 이런 한계를 극복하고 전자를 이용하여 광학 기술을 모사하는 것을 '전자광학'이라고 한다. 이번 연구는 전자가 단순히 파동성을 띈다는 사실을 확인한 것에 그치지 않고 광공진기의 2차원 전자광학적 소자에 대응되는 전자공진기를 실제로 구현했다는 점에서 의미가 크다.

지금까지 직진하는 1차원 전자를 가둬 공진기를 만든 사례는 있었지만, 2차원 평면상에서 반사나 회절, 간섭 등이 복합적으로 일어나는 전자를 가둬 공진기를 만든 처음 사례이다. 이번 연구를 통해 앞으로 더욱 다양한 형태로 전자를 제어할 수 있는 원천기술로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

공동연구팀은 반도체 나노소자 공정을 통해 전자의 파동을 반사할 수 있는 곡면거울을 제작하고 광공진기의 구조를 2차원 전자에 적용하여 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다. 이를 위해 반도체를 극저온으로 냉각하면 반도체 내부의 전자가 수 미크론(백만분의 1미터) 정도 양자역학적 특성이 보존되는 2차원 전자 파동 형태로 존재할 수 있다. 이 반도체 위에 전극을 입히고 강한 음전압을 걸어주면 전극이 있는 영역으로는 전자가 진입하지 못하게 되므로 전자가 반사되는 거울 역할을 할 수 있다. 이 원리를 적용하여 두 개의 마주 보는 곡면거울로 이루어진 공진기 구조를 만들고 그 내부에 전자 파동을 주입하여 그 전도도를 측정함으로써 실제로 전자가 공명하는 특성이 관측하였다. 이를 통해 양자역학적 특성을 갖는 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다.

우리 대학 물리학과 박사과정 박동성학생과 부산대학교 박사과정 정환철학생이 공동 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 지난 1월 26일 네이처 자매지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재됐다. (논문명 : Observation of electronic modes in open cavity resonator)

최형순 교수는 “동 기술은 2차원 전자계의 전자광학 발전에 새로운 가능성을 제시하는 원천기술로써 향후 다양한 양자기술 분야에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 설명했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터(SRC)를 중심으로 이루어졌으며 그 외에도 한국연구재단의 다양한 연구 사업(양자컴퓨팅 개발사업, 기본연구, 중견연구 지원사업 등)의 지원이 있었다.

2023.02.13

조회수 10864

-

실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 학계 뿐 아니라 산업계에서도 쓰일 것으로 기대된다. 향후 반도체 사업에는 웨이퍼의 표면 분석 속도와 정확도를 개선함으로서, 반도체 공정 시 생산 속도와 정밀한 측정으로 수율 개선에 기여할 수 있다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 시간에 따라 변화하는 반도체 표면 및 내부 구조에 대해 불연속적인 저해상도 광학 현미경 사진 몇 장만 이용해서, 연속적인 고해상도 원자현미경 동영상을 생성해내는 최초의 연구로서, 극한 공정 중 실시간 나노 측정을 대체하는 효과를 가져와 반도체 및 첨단센서 산업 발전에 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 인텔리전트 시스템(Advanced Intelligent Systems)에 지난 12월 20일 字에 온라인 게재됐으며, 23년 1사분기의 표지 논문(Inside back cover) 중 하나로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 학계 뿐 아니라 산업계에서도 쓰일 것으로 기대된다. 향후 반도체 사업에는 웨이퍼의 표면 분석 속도와 정확도를 개선함으로서, 반도체 공정 시 생산 속도와 정밀한 측정으로 수율 개선에 기여할 수 있다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 시간에 따라 변화하는 반도체 표면 및 내부 구조에 대해 불연속적인 저해상도 광학 현미경 사진 몇 장만 이용해서, 연속적인 고해상도 원자현미경 동영상을 생성해내는 최초의 연구로서, 극한 공정 중 실시간 나노 측정을 대체하는 효과를 가져와 반도체 및 첨단센서 산업 발전에 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 인텔리전트 시스템(Advanced Intelligent Systems)에 지난 12월 20일 字에 온라인 게재됐으며, 23년 1사분기의 표지 논문(Inside back cover) 중 하나로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.17

조회수 8121

-

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

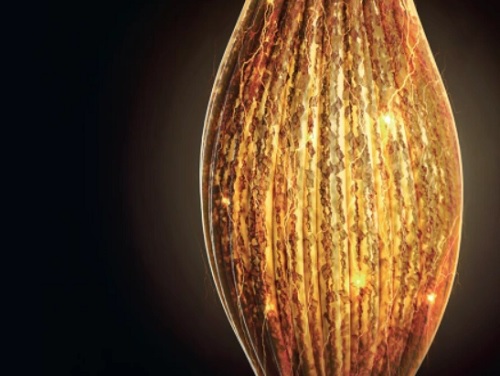

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.05

조회수 13457

-

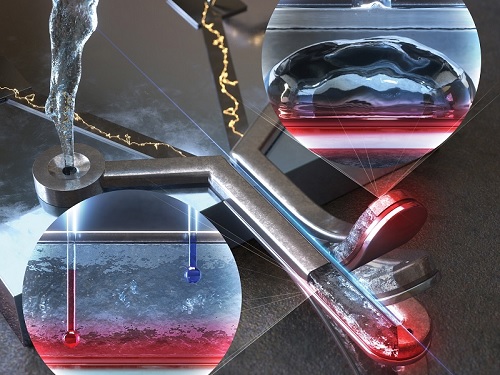

극미량의 액체를 정밀하게 측정하고 분석할 수 있는 새로운 플랫폼 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 마이크로히터와 유동 채널이 내장된 미세전자기계시스템(MEMS) 소자를 이용해 극미량의 유체에 대한 열전달 관련 측정과 공정을 개발할 수 있는 새로운 실험 플랫폼인 열원-미소채널 통합 공진 센서 (heater-integrated fluidic resonator, 이하 HFR)를 개발했다고 21일 밝혔다.

2015년, 벤처 기업 `테라노스'의 피 한 방울로 질병을 진단할 수 있다는 주장은 정밀 분석을 위해 많은 혈액이 필요하던 미국 전역에 큰 충격으로 다가왔다. 결국 허구로 밝혀진 이 사건은 아주 적은 양의 샘플을 이용해 정밀한 측정을 수행하고자 하는 현대 사회의 요구 사항을 단적으로 보여주는 예시다.

마이크로 유체 채널이 통합된 센서는 많은 연구자에 의해 꾸준히 개발되고 있다. 하지만 아직 큰 크기를 갖는 상용화된 센서들(마이크로/나노 공정의 적용이 필요 없는)에 비해 적은 정확도를 갖는다는 한계가 있었다.

이에 연구팀은 밀도/질량 측정에만 주로 사용되지만 오히려 소형화될수록 높은 정확도를 갖는 장점이 있는 기계 공진 센서에 주목했다. 지금까지의 유체 채널 통합 공진 센서는 신뢰할 만한 결과의 확보를 위해 동일한 온도에서의 측정이 필요했다. 반면 이정철 교수팀은 이번 연구에서 온도를 자유자재로 제어하며 고정확도의 공진 측정을 병행함으로써 밀도/질량 측정 이상으로 다양한 현상과 물리량을 분석하는 아이디어를 제시했다.

연구팀은 개발한 플랫폼을 이용해 20pL(피코 리터) 이하 액체의 열전도도, 밀도, 비열을 동시에 측정할 수 있는 방법을 제시하고 1,000개 데이터를 1분 이내에 수집함으로써 고정확도의 계측을 구현했으며, 마이크로채널 내부의 비등 상변화 현상을 다중 공진 주파수로 측정해 기존의 상변화 현상 분석 기법에 비해 이력(hysteresis)과 기포의 초기 발생 시점을 더 명확하게 관측했다.

또한 연구팀은 마이크로채널 자유단에 노즐이 있는 열원-미소채널 통합 공진 센서를 사용해 전열 분무 현상을 유도하고 토출 공정을 공진 주파수로 실시간 관측할 수 있는 방법을 제시함으로써, 이전까지는 불가능했던 고속 카메라와 같은 장비 없이 노즐 자체의 측정만을 이용한 미립화 액적 토출 공정 모니터링을 구현했다. 이는 나노/마이크로 입자 및 세포 측정 분야에만 국한되어 사용되었던 극미량의 질량 측정 기술을 물리 화학적 측정 센서, 나노 패터닝 공정 제어, 상변화/열전달 제어 등 다양한 분야의 연구자들이 응용할 수 있도록 아이디어를 제시하고 그 활용 가능성을 검증한 데에 의의가 있다.

이번 연구는 국제학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 지난 8월 18일 자에 온라인 게재됐으며 10월 호의 표지 논문(front cover)로 선정됐다.

이번 연구는 유체 채널 내에 가열 및 온도 측정의 기능성을 통합한 이번 연구와 비슷한 접근법으로 자성(magnetic) 혹은 압전(piezoelectric) 기술을 채널 공진 센서 기술과 융합해 자기장(magnetic field) 혹은 음향장(acoustic field)을 정밀하게 분석할 수 있는 플랫폼 등으로의 아이디어 확장이 가능하다. 측정 기법의 새로운 패러다임을 제시하는 이번 연구는 기존의 상용화된 장비들을 대체할 수 있는 고성능 측정 장비의 개발 등을 촉진할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업, 그리고 산업기술평가관리원의 시장선도를 위한 한국 주도형 K-센서(K-Sensor) 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

극미량의 액체를 정밀하게 측정하고 분석할 수 있는 새로운 플랫폼 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 마이크로히터와 유동 채널이 내장된 미세전자기계시스템(MEMS) 소자를 이용해 극미량의 유체에 대한 열전달 관련 측정과 공정을 개발할 수 있는 새로운 실험 플랫폼인 열원-미소채널 통합 공진 센서 (heater-integrated fluidic resonator, 이하 HFR)를 개발했다고 21일 밝혔다.

2015년, 벤처 기업 `테라노스'의 피 한 방울로 질병을 진단할 수 있다는 주장은 정밀 분석을 위해 많은 혈액이 필요하던 미국 전역에 큰 충격으로 다가왔다. 결국 허구로 밝혀진 이 사건은 아주 적은 양의 샘플을 이용해 정밀한 측정을 수행하고자 하는 현대 사회의 요구 사항을 단적으로 보여주는 예시다.

마이크로 유체 채널이 통합된 센서는 많은 연구자에 의해 꾸준히 개발되고 있다. 하지만 아직 큰 크기를 갖는 상용화된 센서들(마이크로/나노 공정의 적용이 필요 없는)에 비해 적은 정확도를 갖는다는 한계가 있었다.

이에 연구팀은 밀도/질량 측정에만 주로 사용되지만 오히려 소형화될수록 높은 정확도를 갖는 장점이 있는 기계 공진 센서에 주목했다. 지금까지의 유체 채널 통합 공진 센서는 신뢰할 만한 결과의 확보를 위해 동일한 온도에서의 측정이 필요했다. 반면 이정철 교수팀은 이번 연구에서 온도를 자유자재로 제어하며 고정확도의 공진 측정을 병행함으로써 밀도/질량 측정 이상으로 다양한 현상과 물리량을 분석하는 아이디어를 제시했다.

연구팀은 개발한 플랫폼을 이용해 20pL(피코 리터) 이하 액체의 열전도도, 밀도, 비열을 동시에 측정할 수 있는 방법을 제시하고 1,000개 데이터를 1분 이내에 수집함으로써 고정확도의 계측을 구현했으며, 마이크로채널 내부의 비등 상변화 현상을 다중 공진 주파수로 측정해 기존의 상변화 현상 분석 기법에 비해 이력(hysteresis)과 기포의 초기 발생 시점을 더 명확하게 관측했다.

또한 연구팀은 마이크로채널 자유단에 노즐이 있는 열원-미소채널 통합 공진 센서를 사용해 전열 분무 현상을 유도하고 토출 공정을 공진 주파수로 실시간 관측할 수 있는 방법을 제시함으로써, 이전까지는 불가능했던 고속 카메라와 같은 장비 없이 노즐 자체의 측정만을 이용한 미립화 액적 토출 공정 모니터링을 구현했다. 이는 나노/마이크로 입자 및 세포 측정 분야에만 국한되어 사용되었던 극미량의 질량 측정 기술을 물리 화학적 측정 센서, 나노 패터닝 공정 제어, 상변화/열전달 제어 등 다양한 분야의 연구자들이 응용할 수 있도록 아이디어를 제시하고 그 활용 가능성을 검증한 데에 의의가 있다.

이번 연구는 국제학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 지난 8월 18일 자에 온라인 게재됐으며 10월 호의 표지 논문(front cover)로 선정됐다.

이번 연구는 유체 채널 내에 가열 및 온도 측정의 기능성을 통합한 이번 연구와 비슷한 접근법으로 자성(magnetic) 혹은 압전(piezoelectric) 기술을 채널 공진 센서 기술과 융합해 자기장(magnetic field) 혹은 음향장(acoustic field)을 정밀하게 분석할 수 있는 플랫폼 등으로의 아이디어 확장이 가능하다. 측정 기법의 새로운 패러다임을 제시하는 이번 연구는 기존의 상용화된 장비들을 대체할 수 있는 고성능 측정 장비의 개발 등을 촉진할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업, 그리고 산업기술평가관리원의 시장선도를 위한 한국 주도형 K-센서(K-Sensor) 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.21

조회수 10782

-

리튬이차전지 실리콘 기반 음극의 수명과 관련된 전자전도도 퇴화를 나노스케일에서 영상화 성공

고에너지 밀도를 갖는 리튬이차전지 개발에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서, 실리콘 기반 음극 개발에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 가지고 있어, 고에너지 밀도를 가지는 리튬이차전지용 음극의 유력한 후보로 자리 잡고 있다.

하지만 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 실리콘 활물질의 상업화를 방해하고 있다. 실리콘 기반 음극의 급격한 부피 변화는 특히 전극 내 전자 전달 시스템에 큰 악영향을 미치고 있으며, 이를 보완하기 위해 다양한 도전재 시스템을 적용하는 연구가 활발히 진행 중이다. 전극 내 전자 전도 채널의 확보는, 활물질 내 균등한 전기화학 반응을 유발하기 위해 필수적이지만, 이를 나노스케일 공간 분해능을 갖고 영상화하는 방법론에 관해서는 많은 연구가 진행되지 않은 실정이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해, 나노스케일 분해능으로 전극 내 전자 전도 채널을 왜곡 신호 없이 정량적으로 추출하는 방법론을 개발하는 데 성공했다고 8일 밝혔다. 연구팀은 전극 소재와 같이 표면 거칠기가 큰 시료에서 전도성 원자간력현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, C-AFM) 운용 시 발생하는 왜곡 정보인 용량성 전류(capacitive current)의 원인을 규명하고, 피어슨 상관 분석 방법을 기반으로 해당 왜곡 정보를 제거했다. 이 방법론을 실리콘/흑연 기반 복합 음극에 적용해 도전재 성분에 따른 전자 전도 채널 영상화를 실시했으며, 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Signle-Walled Carbon Nano Tube, 이하 SWNCT)가 적용된 전극의 전기적, 전기화학적 우수성을 입증하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 실리콘 기반 전극과 같이 활물질의 부피 변화가 큰 시스템에서는 기존의 점형 도전재 대비 선형의 구조적 장점을 갖고 있는 SWCNT가 안정적인 전자 전도 채널을 확보하는 데 유리함을 보였다. 또한 SWCNT가 포함된 복합 전극의 경우, 130 사이클 이후에도 활물질의 분쇄가 보다 억제됐음을 보여주며, 전자 전도 채널의 불균일성이 활물질의 구조적 안정성에도 영향을 미칠 수 있음을 가설을 들어 설명했다.

제1 저자인 신소재공학과 박건 박사과정은 "전자 전도 채널 불균일이 유발한 전극의 전기화학 특성 퇴화라는 주제로 후속 연구를 진행 중이다ˮ라며 "나노스케일 영상화를 기반으로 지금껏 관찰하지 못했던 현상을 탐구할 수 있어 즐겁다ˮ라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 "왜곡 신호의 원인을 규명하고, 이를 정량적으로 제거하는 연구는 영상화 분야에서 매우 중요하다ˮ라며 "이번에 개발한 방법론이 전극 내 전자 전도 채널을 강화하는데 적용돼, 실리콘 기반 복합 음극의 고도화를 앞당기는 데 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 어플라이드 머티리얼즈 앤드 인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)'에 게재됐다. (논문명: Nanoscale Visualization of the Electron Conduction Channel in the SiO/Graphite Composite Anode)

한편 이번 연구는 LG에너지솔루션-KAIST 프론티어 리서치 랩(Frontier Research Lab)과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

리튬이차전지 실리콘 기반 음극의 수명과 관련된 전자전도도 퇴화를 나노스케일에서 영상화 성공

고에너지 밀도를 갖는 리튬이차전지 개발에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서, 실리콘 기반 음극 개발에 관한 연구가 활발히 이뤄지고 있다. 실리콘 활물질은 기존 음극 활물질인 흑연 대비 높은 용량 값(4200 mAh/g)을 가지고 있어, 고에너지 밀도를 가지는 리튬이차전지용 음극의 유력한 후보로 자리 잡고 있다.

하지만 충전 및 방전 간 400%에 달하는 높은 부피 팽창/수축률이 실리콘 활물질의 상업화를 방해하고 있다. 실리콘 기반 음극의 급격한 부피 변화는 특히 전극 내 전자 전달 시스템에 큰 악영향을 미치고 있으며, 이를 보완하기 위해 다양한 도전재 시스템을 적용하는 연구가 활발히 진행 중이다. 전극 내 전자 전도 채널의 확보는, 활물질 내 균등한 전기화학 반응을 유발하기 위해 필수적이지만, 이를 나노스케일 공간 분해능을 갖고 영상화하는 방법론에 관해서는 많은 연구가 진행되지 않은 실정이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 LG에너지솔루션과 협업해, 나노스케일 분해능으로 전극 내 전자 전도 채널을 왜곡 신호 없이 정량적으로 추출하는 방법론을 개발하는 데 성공했다고 8일 밝혔다. 연구팀은 전극 소재와 같이 표면 거칠기가 큰 시료에서 전도성 원자간력현미경(Conductive Atomic Force Microscopy, C-AFM) 운용 시 발생하는 왜곡 정보인 용량성 전류(capacitive current)의 원인을 규명하고, 피어슨 상관 분석 방법을 기반으로 해당 왜곡 정보를 제거했다. 이 방법론을 실리콘/흑연 기반 복합 음극에 적용해 도전재 성분에 따른 전자 전도 채널 영상화를 실시했으며, 이를 통해 단일벽 탄소나노튜브(Signle-Walled Carbon Nano Tube, 이하 SWNCT)가 적용된 전극의 전기적, 전기화학적 우수성을 입증하는 데 성공했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 실리콘 기반 전극과 같이 활물질의 부피 변화가 큰 시스템에서는 기존의 점형 도전재 대비 선형의 구조적 장점을 갖고 있는 SWCNT가 안정적인 전자 전도 채널을 확보하는 데 유리함을 보였다. 또한 SWCNT가 포함된 복합 전극의 경우, 130 사이클 이후에도 활물질의 분쇄가 보다 억제됐음을 보여주며, 전자 전도 채널의 불균일성이 활물질의 구조적 안정성에도 영향을 미칠 수 있음을 가설을 들어 설명했다.

제1 저자인 신소재공학과 박건 박사과정은 "전자 전도 채널 불균일이 유발한 전극의 전기화학 특성 퇴화라는 주제로 후속 연구를 진행 중이다ˮ라며 "나노스케일 영상화를 기반으로 지금껏 관찰하지 못했던 현상을 탐구할 수 있어 즐겁다ˮ라고 말했다. 교신 저자인 홍승범 교수는 "왜곡 신호의 원인을 규명하고, 이를 정량적으로 제거하는 연구는 영상화 분야에서 매우 중요하다ˮ라며 "이번에 개발한 방법론이 전극 내 전자 전도 채널을 강화하는데 적용돼, 실리콘 기반 복합 음극의 고도화를 앞당기는 데 도움이 되면 좋겠다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 어플라이드 머티리얼즈 앤드 인터페이시스(ACS Applied Materials & Interfaces)'에 게재됐다. (논문명: Nanoscale Visualization of the Electron Conduction Channel in the SiO/Graphite Composite Anode)

한편 이번 연구는 LG에너지솔루션-KAIST 프론티어 리서치 랩(Frontier Research Lab)과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.08

조회수 11730

-

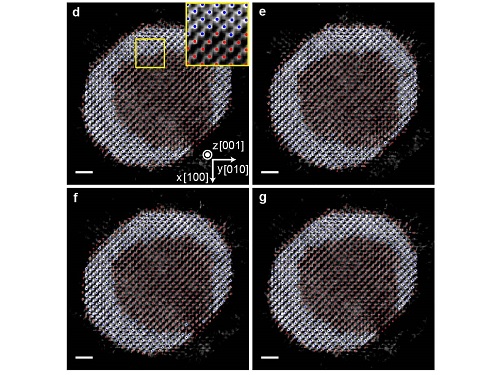

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

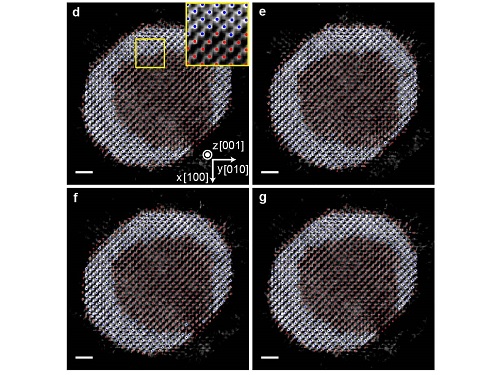

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.03

조회수 14510

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 8841

엑스선 현미경 해상도 한계 극복

엑스선 현미경은 대부분 물질을 투과하는 장점이 있어 흉부 엑스선이나 CT 촬영을 통해 신체 내부 장기와 골격을 비침습적으로 관찰할 수 있다. 최근에는 반도체, 배터리의 내부 구조를 나노스케일에서 정밀하게 관찰하기 위해 엑스선 영상 기술의 해상도를 높이려는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 포항가속기연구소 임준 박사 연구팀과 공동연구를 통해 기존 엑스선 현미경의 해상도 한계를 극복할 수 있는 원천 기술 개발에 성공했다고 12일(수) 밝혔다.

물리학과 이겨레 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 광학 및 광자학의 세계적인 학술지인 `라이트: 사이언스 앤 어플리케이션 (Light: Science and Application)' 4월 7일 字에 출판됐다. (논문명: Direct high-resolution X-ray imaging exploiting pseudorandomness).

엑스선 나노 현미경은 굴절 렌즈가 없어 렌즈 대용으로 동심원 회절판(zone plate)이라 불리는 원형 모양의 격자를 사용한다. 동심원 회절판을 사용하여 얻어지는 영상의 해상도는 회절판 나노구조의 제작 품질에 의해 결정된다. 이러한 나노구조를 제작하고 유지하는 것은 여러 가지 어려움이 있으며, 이러한 한계가 엑스선 현미경의 해상도 한계를 결정했다.

연구팀은 이 문제를 극복하기 위해 새로운 엑스선 나노 현미경 기술을 개발했다. 연구팀이 제안한 엑스선 렌즈는 얇은 텅스텐 필름에 수많은 구멍을 뚫은 형태로, 입사되는 엑스선을 회절시켜 무작위적인 회절 패턴을 생성한다. 연구팀은 역설적이게도 이러한 무작위적 회절 패턴 속에 시료의 고해상도 정보가 온전히 들어있음을 수학적으로 규명하였으며, 실제 그 시료 정보를 추출하여 영상화하는데 성공하였다.

이러한 무작위 회절의 수학적 성질을 활용한 영상기법은 지난 2016년 이겨레 박사와 박용근 교수가 세계 최초로 제안하고 가시광 대역에서 구현한 기술로서, 당시 네이처 커뮤니케이션즈紙 Lee, KyeoReh, and YongKeun Park. "Exploiting the speckle-correlation scattering matrix for a compact reference-free holographic image sensor." Nature communications 7.1 (2016): 13359. 에 보고된 바 있다. 이번 연구는 해당 선행연구 결과를 엑스선 영역의 난제를 푸는 데 활용한 것이다.

구성된 시료의 영상의 해상도는 사용한 무작위 렌즈에 식각된 패턴의 크기와 직접적인 상관이 없다. 이러한 아이디어를 바탕으로 연구팀은 300 나노미터(nm) 지름의 원형 패턴으로 제작한 무작위 렌즈를 활용해 14 나노미터(nm) 해상도(대략 코로나 바이러스의 7분의 1 크기)의 영상을 취득하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 영상기술은 기존 동심원 회절판 제작상의 문제에 가로막혀 있던 엑스선 나노 현미경 해상도를 그 이상으로 끌어 올릴 수 있는 핵심 기반 기술이다.

제1 저자이자 공동교신저자인 우리 대학 물리학과 이겨레 박사는 “이번 연구에서는 14 나노미터(nm) 해상도에 그쳤지만, 차세대 엑스선 광원과 고성능 엑스선 검출기를 활용한다면, 기존 엑스선 나노 영상의 해상도를 넘어서 전자현미경의 해상도 수준인 1 나노미터 부근까지 근접할 수 있을 것이라 예상한다”라며“전자현미경과는 달리 엑스선은 시료를 훼손하지 않으면서 내부 구조를 관찰할 수 있으므로, 반도체 검수와 같은 비침습적 나노구조 관찰에 새로운 표준을 제시할 수 있을 것이다”라고 말했다.

공동교신저자인 포항가속기연구소 임준 박사는 “같은 맥락에서, 개발된 영상기술은 충북 오창에 신설되는 4세대 다목적방사광가속기에서 크게 성능이 증대될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업과 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.12 조회수 8841 전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11 조회수 10681

전염병 바이러스 10분 내 현장 진단 가능한 PCR 개발

전염성 높은 바이러스의 빠른 확산을 방지하기 위해서는 의료 현장에서 빠르고 정확하게 바이러스를 검출해 신속하게 진단하는 것이 매우 중요하다. 현재 현장 진단 검사는 신속 항원 검사에 국한되어 진단의 정확성이 낮은 문제점이 있다. 감염병 확진을 위해선 실시간 역전사 중합효소연쇄반응(Real-time reverse-transcription Polymerase Chain reaction, RT-qPCR) 검사가 필요하지만, 기술적인 한계로 인해 현장 진단 검사에는 매우 부적합한 실정이다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 나노종합기술원과 (주)오상헬스케어와의 공동연구로 개발하여 코로나-19 바이러스 검출 95% 정확도를 가진 현장 진단에 적합한 초고속 초소형 플라즈모닉 핵산 분석 시스템을 개발했다고 11일(화) 밝혔다.

연구팀이 개발한 시스템은 광열 나노소재 기반 초고속 플라즈모닉 열 순환기, 미세 유체 랩온어칩 기반 금속 박막 카트리지, 초박형 마이크로렌즈 어레이 형광 현미경 등 최첨단 마이크로 나노기술을 접목한 현장 진단형 플라즈모닉 핵산분석 시스템을 핸드헬드 크기로 개발했으며 코로나-19 RNA 바이러스를 10분 이내에 성공적으로 검출했다. 또한, 파일럿 제품의 성능평가를 위해 임상적 성능시험을 수행했으며, 임상 현장에서 정상인 시료로부터 코로나-19 환자의 시료를 95% 이상의 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다.

`플라즈모닉 열 순환기'는 나노 및 마이크로공정기술을 통해 유리 나노 기둥 위 금나노섬 구조와 백금박막 저항 온도센서를 결합해 대면적으로 제작됐다. 해당 나노 구조는 가시광선 전 영역에서 광 흡수율이 매우 높아 백색광 다이오드(LED)의 빛을 빠르게 열로 치환해 온도 상승 속도를 대폭 향상했으며, 상단에 있는 박막 저항 온도 센서를 통해 실시간으로 표면 온도를 측정함으로써 초고속 열 순환 기능을 구현했다.

또한, 연구팀은 사출 성형된 플라스틱 미세 유체 칩과 알루미늄 박막을 결합해 `금속박막 카트리지'를 개발했으며, 이를 통해 값비싼 나노소재의 재사용률을 높이고 비용 효율을 극대화했다. 해당 금속 박막은 두께가 얇고 열전도율이 높으므로 열 순환기로부터 발생한 광열을 반응 용액에 효율적으로 전달해 온도상승 및 하강 속도를 개선했다. 또한, 금속 박막은 빛 반사율 또한 매우 높아 플라즈모닉 핵산 증폭 기술의 가장 큰 한계점인 광열 여기광원과 형광 검출 사이의 광학적 누화 현상을 완전히 해결했다.

연구팀은 미세 유체칩 내 실시간 정량화를 위해 마이크로공정기술을 활용해 곤충 눈을 모사한 `마이크로렌즈 어레이 형광 현미경'을 개발했다. 해당 기술은 초점거리의 한계를 극복해 10밀리미터(mm)의 초근접 거리에서 미세 유체 채널의 형광 이미지를 촬영할 수 있도록 제작됐고 전체 형광 시스템의 크기를 대폭 축소했다. 또한, 어레이 이미지의 병합 및 재구성을 통해 높은 동적범위 및 고대비 다중 형광 촬영이 가능하므로 플라즈모닉 핵산 증폭 동안 증가하는 유전자를 실시간으로 정량화할 수 있도록 개발했다.

정기훈 교수는 “플라즈모닉 핵산분석 시스템이 속도, 가격, 크기 측면에서 현장 진단에 매우 적합하여 진단 장비의 탈중앙화를 가능하게 할 뿐만 아니라 다중 이용 시설이나 지역 병원 등 방역 현장에서 바이러스 검출 목적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다” 라고 말했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 강병훈 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `에이씨에스 나노 (ACS Nano)'에 게재됐다. (논문명: 분자진단의 분산화를 위한 초고속 플라즈모닉 핵산 증폭 및 실시간 정량화, Ultrafast Plasmonic Nucleic Acid Amplification and Real-Time Quantification for Decentralized Molecular Diagnostics)

한편 이번 연구는 KAIST 코로나19대응 과학기술뉴딜사업과 과학기술정보통신부 나노소재기술개발사업으로 수행됐다.

2023.04.11 조회수 10681 3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 9746

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 9746 유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.03 조회수 8778

유기용매 정제용 분리막 원천기술 개발

기후변화 대응을 위한 친환경 공정 기술 개발의 필요성이 확대됨에 따라 화학 및 제약 산업에서의 저에너지 분리 공정은 지속가능한 개발에 있어 중추적 역할을 담당하고 있다. 특히, 제약 산업의 경우 고품질의 의약품 제조를 위해 고순도의 유기용매 사용이 필수적이며, 이에 따라 유기용매의 고효율 분리 공정에 대한 요구가 꾸준히 증가하고 있는 실정이다.

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 2차원 다공성 탄소 기반의 유기용매 정제용 초고성능 나노여과막을 개발했다고 3일 밝혔다.

기존의 유기용매 분리 공정은 혼합물을 이루는 물질 간의 끓는점 차이를 이용하여 분리하는 증류법이 사용되어 대용량의 혼합물을 끓여야 하는 만큼 막대한 에너지가 소모되는 단점이 있었다.

반면, 분리막 기술은 단순히 압력을 가하는 것만으로 유기용매의 선택적 투과가 가능하고 유기용매보다 크기가 큰 입자들을 효과적으로 제거할 수 있다. 특히, 열이 가해지지 않으므로 공정에서 요구되는 에너지 및 비용을 절감할 수 있고 가열 과정 중 고부가가치 생성물의 화학적 변성 위험성을 배제할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 고성능 분리막의 개발을 위해 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성하고 이를 분리막으로 제조하는 기술을 개발했다. 대표적인 2차원 탄소 물질 그래핀은 얇고 안정적이며 기계적 강성이 높아 이상적인 분리막 재료이지만, 촘촘히 배열된 탄소 원자들로 인해 어떠한 물질도 투과시키지 못한다. 이에 추가적인 구멍을 뚫어 분리막으로 활용하려는 시도들이 있었으나, 균일한 크기의 마이크로 기공을 고밀도로 뚫는 데는 여전히 기술적 어려움이 존재하는 실정이다.

이에 최민기 교수 연구팀은 2 나노미터(nm) 이하의 작은 마이크로 기공을 갖는 결정성 알루미노실리케이트 물질인 제올라이트를 주형으로 활용해 분리막에 사용할 2차원 마이크로 다공성 탄소 물질을 합성했다. 대부분의 제올라이트는 3차원적으로 연결된 마이크로 기공 구조를 지니지만 일부는 2차원적 기공 연결구조를 지니며 특히 연속적인 탄소 골격이 자랄 수 있는 충분한 공간을 제공할 수 있다는 점을 활용했다.

연구팀은 이러한 2차원적 기공 연결구조를 지니는 제올라이트 내부에 탄소를 채워 넣은 후, 제올라이트만을 선택적으로 녹여냄으로써 판 형태의 2차원 탄소 물질을 합성하는 데 성공했다. 합성된 탄소는 기존 제올라이트의 마이크로 기공 구조를 그대로 본뜬 골격 구조를 지니며, 극도로 균일한 크기의 마이크로 기공들이 벌집 구조로 빽빽하게 배열돼 있다. 해당 기공 밀도는 기존에 보고되어온 다공성 그래핀과 비교해 수십 배 이상 높은 수치다.

연구팀은 합성된 2차원 탄소 시트들을 적층시켜 얇은 두께의 분리막을 제조했다. 해당 분리막을 유기용매 나노여과에 적용한 결과, 탄소 시트의 기공 크기보다 큰 유기 용질은 효과적으로 걸러내며, 작은 유기용매는 자유롭게 투과시킴으로써 고순도의 유기용매를 얻을 수 있었다. 특히, 해당 분리막은 높은 기공 밀도 덕분에 기존의 분리막들과 비교해 비약적으로 높은 유기용매 투과도를 보이므로 유기용매의 대량 정제에 매우 적합하다.

연구를 주도한 최민기 교수는 "극도로 균일한 크기의 마이크로 기공이 초고밀도로 존재하는 2차원 다공성 탄소의 합성 방법은 세계적으로 보고된 바가 없던 새로운 개념이다ˮ라며, "이번 연구에서 개발한 탄소 물질은 분리막뿐만 아니라, 배터리나 축전지와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치 및 화학적 센서 등 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

우리 대학 응용과학연구소 김채훈 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 세계적 권위지인 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 지난 2월 10일 게재됐다. (논문명: Bottom-up synthesis of two-dimensional carbon with vertically aligned ordered micropores for ultrafast nanofiltration)

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.03 조회수 8778 방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28 조회수 10105

방사선에도 문제없는 초저에너지 메모리 최초 개발

지상에서 잘 동작하던 반도체 메모리가 우주나 비행기 안에서 갑자기 오동작을 일으키는 일이 있는데, 이는 고고도에 존재하는 방사선 때문이다. 이 뿐만 아니라, 최근 자율 주행 운송 수단과 같이 사람의 안전이 중요한 장치에 사용되는 반도체 메모리도 대기 방사선에 의해 오동작할 확률이 있다는 연구 결과들이 보고되면서 방사선에 대해 높은 안정성을 갖는 메모리 소자의 중요성이 점차 증가하고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 나노종합기술원(원장 이조원) 강민호 박사와의 협업을 통해 우주 부품 수준의 내방사선 특성을 가지면서도 일반적인 비휘발성 플래시 메모리보다 30,000배 이상 프로그래밍 에너지가 낮은 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다고 28일 밝혔다.

전기및전자공학부 이용복 박사과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 2023년 1월호에 출판됐다. (논문명: Sub-10 fJ/bit radiation-hard nanoelectromechanical non-volatile memory). (Impact Factor : 17.690). (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36076-0)

반도체 메모리 소자들은 동작 원리상 근본적으로 방사선에 취약해, 이를 보완하기 위해서는 복잡한 회로나 추가적인 데이터 프로세싱을 수반하는데 그 과정에서 많은 에너지가 소모된다. 즉, 일반적인 반도체 메모리 소자들은 내방사선과 낮은 동작 에너지를 동시에 만족하는 것이 매우 어렵다는 것을 의미한다.

윤준보 교수 연구팀은 방사선에 원천적으로 강인한 특성을 가진 나노 전자 기계 기술(Nano Electro Mechanical System, NEMS)을 활용해 고에너지 방사선에도 강인할 뿐만 아니라 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 가지고, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리 소자를 세계 최초로 개발했다.

연구팀은 반도체 메모리를 사용하는 대신, 나노 크기의 매우 작은 기계 구조에 전기 신호를 가함으로써 나노 기계 구조체가 실제로 움직여서 하부 전극에 붙고 떨어지는 방식을 사용하였다. 또한, 매우 낮은 프로그래밍 에너지를 달성하기 위해 파이프-클립 스프링 구조와 구부러진 외팔보 구조로 구성된 상부 전극을 도입했으며, 특히 파이프-클립 모양의 나노 기계 구조에 전류를 가해 열을 내는 구동 방식을 통해 프로그램된 구조체가 초기 상태로 복구할 수 있도록 하여 반복적인 프로그램 동작에도 낮은 프로그래밍 에너지를 유지할 수 있도록 하였다.

연구진은 나노종합기술원의 반도체 장비·시설 인프라를 활용해 8인치 웨이퍼 수준의 대면적 기판에 신뢰적으로 소자를 제작했고, 제작한 나노 전자 기계식 비휘발성 메모리의 프로그래밍 에너지는 차세대 메모리들과 비교했을 때도 매우 낮은 수준이었다. 또한, 기계적인 움직임을 기반으로 하는 동작 방식 덕분에 고에너지 방사선 조사 후에도 누설 전류 증가, 동작 전압 변화, 비트 오작동 등의 성능 저하 없이 우수한 내방사선 특성을 보였다.

연구개발에 주도적으로 참여한 이용복 박사과정은 “이번 연구 결과는 연구팀이 보유한 나노 전자 기계 설계 기술과 나노종합기술원의 첨단 공정 기술이 만나 내방사선 특성과 낮은 동작 에너지 소모를 동시에 만족하는 비휘발성 메모리를 세계 최초로 구현했다는 점에서 중요한 의미를 가지고, 해당 기술은 우주 환경에서의 인공지능, 초안정성 자율주행 시스템 등 내방사선과 높은 에너지 효율성이 필요한 다양한 미래 응용 분야에서 핵심 기술이 될 것” 이라고 말했다. 또한, “세계 차세대 반도체 시장에서 우리나라가 메모리 원천 기술을 선도할 수 있도록 기여하고 싶다”며 앞으로의 계획을 밝혔다.

해당 기술과 관련해 미국, 중국, 대만, 한국 등에 6건의 특허가 출원돼 있다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 차세대지능형반도체기술개발사업과 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.02.28 조회수 10105 머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

2023.02.22 조회수 9468

머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

2023.02.22 조회수 9468 획기적인 반도체 소자 설계를 위한 2차원 공진기 개발

빛을 이용한 광공진기가 현대 정보·통신 산업에 필수적인 것과 같이, 양자 정보를 처리하는 차세대 반도체 소자를 설계하는 데에 활용될 수 있는 2차원 전자를 가두는 공진기*를 세계 최초로 구현하여 화제다.

*공진기란 한정된 공간 안에 파동을 가두는 장치로서 빛이나 음파, 혹은 통신 기술에 쓰이는 전자기파와 같은 파동을 제어하는 분야에서 필수적으로 활용됨.

우리 대학 응집상 양자 결맞음 센터(센터장 물리학과 심흥선 교수)는 우리 대학 물리학과 최형순 교수, 부산대학교 정윤철 교수, 전북대학교 최형국 교수와 공동연구를 통해 2차원 전자의 파동성을 이용한 공진기를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다.

빛은 파동이면서도 다양한 매질 내에서 장거리 이동이 가능하다. 따라서 빛은 마주보는 거울 사이에 가두어 두더라도 소실되지 않고 여러 차례 왕복이 가능하여 광공진기 개발에 용이하고 실제로 다양한 광학소자들이 이미 폭넓게 개발되어 활용되고 있다. 반면에 물질 내부의 전자는 매질 내에서 쉽게 산란되어 빛의 파동성을 유효하게 활용하는 기술이나 소자 개발이 쉽지 않다. 이런 한계를 극복하고 전자를 이용하여 광학 기술을 모사하는 것을 '전자광학'이라고 한다. 이번 연구는 전자가 단순히 파동성을 띈다는 사실을 확인한 것에 그치지 않고 광공진기의 2차원 전자광학적 소자에 대응되는 전자공진기를 실제로 구현했다는 점에서 의미가 크다.

지금까지 직진하는 1차원 전자를 가둬 공진기를 만든 사례는 있었지만, 2차원 평면상에서 반사나 회절, 간섭 등이 복합적으로 일어나는 전자를 가둬 공진기를 만든 처음 사례이다. 이번 연구를 통해 앞으로 더욱 다양한 형태로 전자를 제어할 수 있는 원천기술로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

공동연구팀은 반도체 나노소자 공정을 통해 전자의 파동을 반사할 수 있는 곡면거울을 제작하고 광공진기의 구조를 2차원 전자에 적용하여 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다. 이를 위해 반도체를 극저온으로 냉각하면 반도체 내부의 전자가 수 미크론(백만분의 1미터) 정도 양자역학적 특성이 보존되는 2차원 전자 파동 형태로 존재할 수 있다. 이 반도체 위에 전극을 입히고 강한 음전압을 걸어주면 전극이 있는 영역으로는 전자가 진입하지 못하게 되므로 전자가 반사되는 거울 역할을 할 수 있다. 이 원리를 적용하여 두 개의 마주 보는 곡면거울로 이루어진 공진기 구조를 만들고 그 내부에 전자 파동을 주입하여 그 전도도를 측정함으로써 실제로 전자가 공명하는 특성이 관측하였다. 이를 통해 양자역학적 특성을 갖는 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다.

우리 대학 물리학과 박사과정 박동성학생과 부산대학교 박사과정 정환철학생이 공동 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 지난 1월 26일 네이처 자매지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재됐다. (논문명 : Observation of electronic modes in open cavity resonator)

최형순 교수는 “동 기술은 2차원 전자계의 전자광학 발전에 새로운 가능성을 제시하는 원천기술로써 향후 다양한 양자기술 분야에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 설명했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터(SRC)를 중심으로 이루어졌으며 그 외에도 한국연구재단의 다양한 연구 사업(양자컴퓨팅 개발사업, 기본연구, 중견연구 지원사업 등)의 지원이 있었다.

2023.02.13 조회수 10864

획기적인 반도체 소자 설계를 위한 2차원 공진기 개발

빛을 이용한 광공진기가 현대 정보·통신 산업에 필수적인 것과 같이, 양자 정보를 처리하는 차세대 반도체 소자를 설계하는 데에 활용될 수 있는 2차원 전자를 가두는 공진기*를 세계 최초로 구현하여 화제다.

*공진기란 한정된 공간 안에 파동을 가두는 장치로서 빛이나 음파, 혹은 통신 기술에 쓰이는 전자기파와 같은 파동을 제어하는 분야에서 필수적으로 활용됨.

우리 대학 응집상 양자 결맞음 센터(센터장 물리학과 심흥선 교수)는 우리 대학 물리학과 최형순 교수, 부산대학교 정윤철 교수, 전북대학교 최형국 교수와 공동연구를 통해 2차원 전자의 파동성을 이용한 공진기를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다.

빛은 파동이면서도 다양한 매질 내에서 장거리 이동이 가능하다. 따라서 빛은 마주보는 거울 사이에 가두어 두더라도 소실되지 않고 여러 차례 왕복이 가능하여 광공진기 개발에 용이하고 실제로 다양한 광학소자들이 이미 폭넓게 개발되어 활용되고 있다. 반면에 물질 내부의 전자는 매질 내에서 쉽게 산란되어 빛의 파동성을 유효하게 활용하는 기술이나 소자 개발이 쉽지 않다. 이런 한계를 극복하고 전자를 이용하여 광학 기술을 모사하는 것을 '전자광학'이라고 한다. 이번 연구는 전자가 단순히 파동성을 띈다는 사실을 확인한 것에 그치지 않고 광공진기의 2차원 전자광학적 소자에 대응되는 전자공진기를 실제로 구현했다는 점에서 의미가 크다.

지금까지 직진하는 1차원 전자를 가둬 공진기를 만든 사례는 있었지만, 2차원 평면상에서 반사나 회절, 간섭 등이 복합적으로 일어나는 전자를 가둬 공진기를 만든 처음 사례이다. 이번 연구를 통해 앞으로 더욱 다양한 형태로 전자를 제어할 수 있는 원천기술로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

공동연구팀은 반도체 나노소자 공정을 통해 전자의 파동을 반사할 수 있는 곡면거울을 제작하고 광공진기의 구조를 2차원 전자에 적용하여 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다. 이를 위해 반도체를 극저온으로 냉각하면 반도체 내부의 전자가 수 미크론(백만분의 1미터) 정도 양자역학적 특성이 보존되는 2차원 전자 파동 형태로 존재할 수 있다. 이 반도체 위에 전극을 입히고 강한 음전압을 걸어주면 전극이 있는 영역으로는 전자가 진입하지 못하게 되므로 전자가 반사되는 거울 역할을 할 수 있다. 이 원리를 적용하여 두 개의 마주 보는 곡면거울로 이루어진 공진기 구조를 만들고 그 내부에 전자 파동을 주입하여 그 전도도를 측정함으로써 실제로 전자가 공명하는 특성이 관측하였다. 이를 통해 양자역학적 특성을 갖는 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다.

우리 대학 물리학과 박사과정 박동성학생과 부산대학교 박사과정 정환철학생이 공동 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 지난 1월 26일 네이처 자매지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재됐다. (논문명 : Observation of electronic modes in open cavity resonator)

최형순 교수는 “동 기술은 2차원 전자계의 전자광학 발전에 새로운 가능성을 제시하는 원천기술로써 향후 다양한 양자기술 분야에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 설명했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터(SRC)를 중심으로 이루어졌으며 그 외에도 한국연구재단의 다양한 연구 사업(양자컴퓨팅 개발사업, 기본연구, 중견연구 지원사업 등)의 지원이 있었다.

2023.02.13 조회수 10864 실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 학계 뿐 아니라 산업계에서도 쓰일 것으로 기대된다. 향후 반도체 사업에는 웨이퍼의 표면 분석 속도와 정확도를 개선함으로서, 반도체 공정 시 생산 속도와 정밀한 측정으로 수율 개선에 기여할 수 있다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 시간에 따라 변화하는 반도체 표면 및 내부 구조에 대해 불연속적인 저해상도 광학 현미경 사진 몇 장만 이용해서, 연속적인 고해상도 원자현미경 동영상을 생성해내는 최초의 연구로서, 극한 공정 중 실시간 나노 측정을 대체하는 효과를 가져와 반도체 및 첨단센서 산업 발전에 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 인텔리전트 시스템(Advanced Intelligent Systems)에 지난 12월 20일 字에 온라인 게재됐으며, 23년 1사분기의 표지 논문(Inside back cover) 중 하나로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.17 조회수 8121

실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.