-

빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02

조회수 10005

-

스핀 소자 기반 물리적 복제방지 보안기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀이 물리학과 김갑진 교수 연구팀 및 현대자동차와 공동연구를 통해 자성메모리(Magnetic random-access memory, MRAM)를 기반으로 사람의 지문과 같이 매번 다른 패턴을 갖는 하드웨어 보안인증 원천 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

박병국 교수 연구팀은 반강자성체-하부강자성체-비자성체-상부강자성체 다층박막 구조에서 무자기장(field-free) 스핀-궤도 토크(spin-orbit torque, SOT)로 동작하는 MRAM 소자의 스위칭 극성을 무작위적으로 분포시켜 물리적 복제 불가능성(physical unclonable function, 이하 PUF)을 지닌 보안소자를 개발하는 것이 가능함을 입증했다. 이 기술은 고온 및 고자기장 등의 환경에서도 높은 동작 신뢰도 및 무작위성을 유지하면서 작동 가능해 사물인터넷(IoT)을 비롯한 다양한 보안시스템에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

PUF를 이용한 하드웨어 기반 보안 소자는 동일한 공정 과정을 통해 제작해도 공정 편차에서 발생하는 제어되거나 예측할 수 없는 반도체소재/소자 간의 차이를 이용해 보안용 인증키를 형성하는 기술이다. 이는 기존 소프트웨어 기반 보안시스템과 다르게 외부 공격에 대해 높은 저항성을 지니는 장점이 있기에 최근 증가하고 있는 사물인터넷 기기 해킹 등의 보안 위협을 해결할 기술로 주목받고 있다.

하지만 기존에 주로 연구됐던 상보적 금속 산화물 반도체(complementary metal oxide semiconductor, CMOS) 소자 기반 물리적 복제방지기술은 외부 환경 변화에 민감하며 반복 동작 시 신뢰도가 낮아지는 문제점이 있다. 이에 반해 자성메모리(magnetic random-access memory, MRAM)를 포함한 자화를 이용해 정보를 저장하는 스핀트로닉스 기반 소자는 높은 내구성 및 안정성을 지니고 있고 환경 변화에 비교적 민감하지 않다. 따라서 이러한 특성을 이용해 물리적 복제방지기술을 개발한다면 현행 반도체 공정 기술과 호환이 가능하며 보안인증 등 다양한 활용 범위를 가지는 비휘발성 메모리 기반 보안 기술 개발을 기대할 수 있다.

신소재공학과 이수길 박사와 강재민 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드벤스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 11월 10일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Spintronic physical unclonable functions based on field-free spin-orbit torque switching)

연구팀은 교환결합이 형성된 다층박막을 제작해 고온에서 교류 자기장 인가를 통해 교환결합의 방향의 좌우로 50:50의 비율을 갖는 무작위한 분포 생성했다. [그림1(a)] 이때 생성된 교환결합의 방향이 상부 강자성체의 무자기장 스위칭 부호를 결정하는 성질을 이용해 무작위한 분포 방향을 전기적으로 0과1의 이진법분포로 바꿔 출력했으며 이를 보안키로 활용하는 물리적 복제 방지 기술을 개발했다. [그림1(b) 및 1(c)]

연구팀이 개발한 스핀 기반 물리적 복제방지 기술은 50,000번 이상의 반복 동작 시에도 에러가 발생하지 않는 높은 내구성을 보이며 반도체소자가 기본적으로 요구하는 -100℃부터 125℃까지 넓은 온도 범위에서도 안정적으로 작동한다. 또한 무작위성의 원천으로 교환결합의 방향을 이용했기 때문에 자성체 기반 소자임에도 불구하고 외부 자기장을 이용해 저장된 무작위분포를 바꾸지 못하는 것을 확인했다.

공동 제1 저자인 이수길 박사와 강재민 연구원은 "이번 연구는 차세대 MRAM의 주요 기술인 스핀-궤도 토크 기반으로 보안소자 기술을 개발할 수 있다는 것을 제시한 것에 의미가 있으며 향후 유력한 차세대 메모리인 MRAM에 보안 소자 기술을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상 된다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 현대자동차 및 과학기술정보통신부 PIM인공지능반도체핵심기술개발 사업과 중견연구자지원 사업 연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

스핀 소자 기반 물리적 복제방지 보안기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀이 물리학과 김갑진 교수 연구팀 및 현대자동차와 공동연구를 통해 자성메모리(Magnetic random-access memory, MRAM)를 기반으로 사람의 지문과 같이 매번 다른 패턴을 갖는 하드웨어 보안인증 원천 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

박병국 교수 연구팀은 반강자성체-하부강자성체-비자성체-상부강자성체 다층박막 구조에서 무자기장(field-free) 스핀-궤도 토크(spin-orbit torque, SOT)로 동작하는 MRAM 소자의 스위칭 극성을 무작위적으로 분포시켜 물리적 복제 불가능성(physical unclonable function, 이하 PUF)을 지닌 보안소자를 개발하는 것이 가능함을 입증했다. 이 기술은 고온 및 고자기장 등의 환경에서도 높은 동작 신뢰도 및 무작위성을 유지하면서 작동 가능해 사물인터넷(IoT)을 비롯한 다양한 보안시스템에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

PUF를 이용한 하드웨어 기반 보안 소자는 동일한 공정 과정을 통해 제작해도 공정 편차에서 발생하는 제어되거나 예측할 수 없는 반도체소재/소자 간의 차이를 이용해 보안용 인증키를 형성하는 기술이다. 이는 기존 소프트웨어 기반 보안시스템과 다르게 외부 공격에 대해 높은 저항성을 지니는 장점이 있기에 최근 증가하고 있는 사물인터넷 기기 해킹 등의 보안 위협을 해결할 기술로 주목받고 있다.

하지만 기존에 주로 연구됐던 상보적 금속 산화물 반도체(complementary metal oxide semiconductor, CMOS) 소자 기반 물리적 복제방지기술은 외부 환경 변화에 민감하며 반복 동작 시 신뢰도가 낮아지는 문제점이 있다. 이에 반해 자성메모리(magnetic random-access memory, MRAM)를 포함한 자화를 이용해 정보를 저장하는 스핀트로닉스 기반 소자는 높은 내구성 및 안정성을 지니고 있고 환경 변화에 비교적 민감하지 않다. 따라서 이러한 특성을 이용해 물리적 복제방지기술을 개발한다면 현행 반도체 공정 기술과 호환이 가능하며 보안인증 등 다양한 활용 범위를 가지는 비휘발성 메모리 기반 보안 기술 개발을 기대할 수 있다.

신소재공학과 이수길 박사와 강재민 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드벤스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 11월 10일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Spintronic physical unclonable functions based on field-free spin-orbit torque switching)

연구팀은 교환결합이 형성된 다층박막을 제작해 고온에서 교류 자기장 인가를 통해 교환결합의 방향의 좌우로 50:50의 비율을 갖는 무작위한 분포 생성했다. [그림1(a)] 이때 생성된 교환결합의 방향이 상부 강자성체의 무자기장 스위칭 부호를 결정하는 성질을 이용해 무작위한 분포 방향을 전기적으로 0과1의 이진법분포로 바꿔 출력했으며 이를 보안키로 활용하는 물리적 복제 방지 기술을 개발했다. [그림1(b) 및 1(c)]

연구팀이 개발한 스핀 기반 물리적 복제방지 기술은 50,000번 이상의 반복 동작 시에도 에러가 발생하지 않는 높은 내구성을 보이며 반도체소자가 기본적으로 요구하는 -100℃부터 125℃까지 넓은 온도 범위에서도 안정적으로 작동한다. 또한 무작위성의 원천으로 교환결합의 방향을 이용했기 때문에 자성체 기반 소자임에도 불구하고 외부 자기장을 이용해 저장된 무작위분포를 바꾸지 못하는 것을 확인했다.

공동 제1 저자인 이수길 박사와 강재민 연구원은 "이번 연구는 차세대 MRAM의 주요 기술인 스핀-궤도 토크 기반으로 보안소자 기술을 개발할 수 있다는 것을 제시한 것에 의미가 있으며 향후 유력한 차세대 메모리인 MRAM에 보안 소자 기술을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상 된다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 현대자동차 및 과학기술정보통신부 PIM인공지능반도체핵심기술개발 사업과 중견연구자지원 사업 연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02

조회수 8645

-

인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 로봇용 전자 피부 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 고감도 및 광범위 압력 측정이 가능한 로봇용 전자 피부를 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자 피부는 인간 피부에 비해 더 높은 민감도와 더 넓은 압력 측정 범위를 보여 최근 각광받는 로봇 산업, 헬스케어 산업, 증강 현실 등 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정과 변상혁 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 10월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Beyond the Human Touch Perception: Adaptive Robotic Skin Based on Gallium Microgranules for Pressure Sensory Augmentation)

인간 피부의 촉각 인지 능력을 모방하는 전자 피부는 원격으로 감도 및 외압 측정이 가능해 메타버스, 로봇 공학, 의료 기기 등 다양한 산업에 활용할 수 있다. 이로 인해 전자 피부가 많은 주목을 받고 있으며, 특히 전자 피부의 핵심 기술인 압력 센서의 민감도를 높이기 위해 많은 연구가 진행됐다.

하지만 개발된 고감도 압력 센서는 압력 감지 범위가 좁다는 단점을 가진다. 이를 해결하기 위해 광범위 압력 감지 센서가 등장했으나 기존 고감도 센서들과 비교해 현저히 낮은 민감도를 보였다. 이에 따라 사용자들은 상황과 목적에 맞춰 별개의 센서를 사용해야 했으며 이 과정에서 측정의 정확도가 떨어지고 번거롭다는 문제가 발생했다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(Polymer)를 합성해 온도에 따라 민감도와 압력 감지 범위를 변화시킬 수 있는 가변 강성 압력 센서를 개발했다. 개발된 압력 센서는 사용자가 상황과 목적에 맞게 고감도 감지 모드와 광범위 압력 감지 모드를 손쉽게 전환할 수 있도록 설계됐다.

압력 센서의 핵심 소재는 액체금속 중 하나인 갈륨으로, 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 연구팀은 내장된 갈륨의 상태에 따라 센서의 강성률이 변화하는 점에 기반해 온도에 따라 민감도와 감지 범위 변화가 가능한 압력 센서를 제작했다.

연구팀은 미세 유체기반 제작 방식을 통해 균일한 갈륨 미립자를 형성/활용해 압력 센서를 제작했고 이를 통해 센서 간 균일성 및 재현성을 극대화해 신뢰성 높은 대면적 전자 피부 제작을 가능하게 했다.

제작된 전자 피부는 인간 피부와 비교 시 97% 높은 민감도와 262.5% 넓은 압력 측정 범위를 보였다. 연구팀은 전자 피부의 가변성을 활용해 맥박 측정과 같이 높은 압력 민감도가 필요한 상황과 몸무게 측정과 같이 넓은 감지 범위가 필요한 상황 모두에 개발된 로봇 피부가 활용될 수 있음을 입증했다.

정재웅 교수는 "액체금속의 상변화를 활용한 이번 기술은 전자 피부를 넘어 상황과 목적에 맞게 전기/기계적 특성을 변환시킬 수 있는 다양한 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술의 개발에도 활용될 수 있을 것이다 ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 나노 및 소재 기술개발사업, ICT 핵심기술개발사업, 한국전자통신연구원 내부연구개발사업 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 로봇용 전자 피부 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 고감도 및 광범위 압력 측정이 가능한 로봇용 전자 피부를 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자 피부는 인간 피부에 비해 더 높은 민감도와 더 넓은 압력 측정 범위를 보여 최근 각광받는 로봇 산업, 헬스케어 산업, 증강 현실 등 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정과 변상혁 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 10월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Beyond the Human Touch Perception: Adaptive Robotic Skin Based on Gallium Microgranules for Pressure Sensory Augmentation)

인간 피부의 촉각 인지 능력을 모방하는 전자 피부는 원격으로 감도 및 외압 측정이 가능해 메타버스, 로봇 공학, 의료 기기 등 다양한 산업에 활용할 수 있다. 이로 인해 전자 피부가 많은 주목을 받고 있으며, 특히 전자 피부의 핵심 기술인 압력 센서의 민감도를 높이기 위해 많은 연구가 진행됐다.

하지만 개발된 고감도 압력 센서는 압력 감지 범위가 좁다는 단점을 가진다. 이를 해결하기 위해 광범위 압력 감지 센서가 등장했으나 기존 고감도 센서들과 비교해 현저히 낮은 민감도를 보였다. 이에 따라 사용자들은 상황과 목적에 맞춰 별개의 센서를 사용해야 했으며 이 과정에서 측정의 정확도가 떨어지고 번거롭다는 문제가 발생했다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(Polymer)를 합성해 온도에 따라 민감도와 압력 감지 범위를 변화시킬 수 있는 가변 강성 압력 센서를 개발했다. 개발된 압력 센서는 사용자가 상황과 목적에 맞게 고감도 감지 모드와 광범위 압력 감지 모드를 손쉽게 전환할 수 있도록 설계됐다.

압력 센서의 핵심 소재는 액체금속 중 하나인 갈륨으로, 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 연구팀은 내장된 갈륨의 상태에 따라 센서의 강성률이 변화하는 점에 기반해 온도에 따라 민감도와 감지 범위 변화가 가능한 압력 센서를 제작했다.

연구팀은 미세 유체기반 제작 방식을 통해 균일한 갈륨 미립자를 형성/활용해 압력 센서를 제작했고 이를 통해 센서 간 균일성 및 재현성을 극대화해 신뢰성 높은 대면적 전자 피부 제작을 가능하게 했다.

제작된 전자 피부는 인간 피부와 비교 시 97% 높은 민감도와 262.5% 넓은 압력 측정 범위를 보였다. 연구팀은 전자 피부의 가변성을 활용해 맥박 측정과 같이 높은 압력 민감도가 필요한 상황과 몸무게 측정과 같이 넓은 감지 범위가 필요한 상황 모두에 개발된 로봇 피부가 활용될 수 있음을 입증했다.

정재웅 교수는 "액체금속의 상변화를 활용한 이번 기술은 전자 피부를 넘어 상황과 목적에 맞게 전기/기계적 특성을 변환시킬 수 있는 다양한 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술의 개발에도 활용될 수 있을 것이다 ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 나노 및 소재 기술개발사업, ICT 핵심기술개발사업, 한국전자통신연구원 내부연구개발사업 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.27

조회수 10288

-

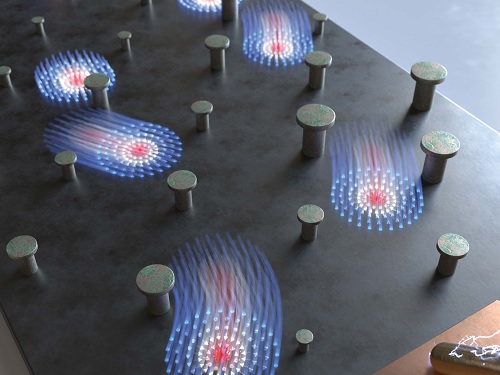

닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편적 이동 특성 규명

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 한국표준과학연구원(KRISS) 황찬용 박사, 한국과학기술연구원(KIST) 김경환 박사 공동연구팀이 자기 스커미온의 전류 구동 현상을 이용해 닫힌 계면을 갖는 구조체가 형태를 유지한 채 이동할 때의 보편 특성을 규명했다고 13일 밝혔다.

자기 스커미온(magnetic skyrmion)은 수 nm 수준의 자성체 박막, 즉 얇은 자석 내부에 존재하는 소용돌이 모양 혹은 방사형의 스핀 구조를 갖는, 2차원 공간상의 안정한 원형 구조체이다. 이 구조체는 위상학(topology)적 원리에 의해 쉽게 사라지지 않는 안정성을 갖고, 크기가 수십 nm 수준으로 작으며 전류를 흘려 주면 수~수백 m/s의 매우 빠른 속도로 움직이기 때문에 기존의 하드 디스크를 대체할 고속, 고집적 비휘발성 메모리 소자 개발에 응용될 수 있음에 주목되어 왔다. 따라서 보다 정밀한 자기 스커미온 기반 소자를 만들기 위해 자기 스커미온의 속도와 가해 준 전류량의 관계를 정확히 파악하는 것은 중요한 연구 과제로 여겨져 왔다.

연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 소자에서 연구팀의 독자 기술인 자기장 변화 방식으로 자기 스커미온을 대량 생성, 크립(creep) 운동 영역(스커미온의 속도가 박막의 무작위적 결함과 열적 효과에 영향을 받는 영역)에서의 자기 스커미온 속도-전류밀도 관계를 분석했다. 두 연구팀은 약 70만 개 이상의 빠르고 느린 자기 스커미온의 이동 궤적을 추적, 분석하여 이동 속도-전류밀도 간의 스케일링 법칙을 찾아냈다. 그 결과 자기 스커미온은 2차원 공간상의 구조체임에도 불구하고 1차원 공간상에서 주로 나타나는 ‘호핑(hopping)’ 법칙을 따르는 것으로 나타났다. 이는 2차원에서 움직이는 선을 원형으로 말아 놓을 경우 운동 법칙이 전혀 달라짐을 실험적으로 확인한 것이다. 이를 통해 연구팀은 기존에 알려지지 않은 새로운 보편성 부류(universality class, 같은 스케일링 법칙을 공유하는 집단)의 구분 기준으로 계면의 열리고 닫힘, 즉 ‘구조적 위상(structural topology)’이 존재함을 제안했다.

우리 대학 물리학과 송무준, 유무진 연구원이 공동 제1저자로 참여하고, 박민규 박사가 공동교신저자로 참여한 본 연구는, KAIST(김갑진 교수 연구팀), KRISS(황찬용 박사 연구팀), KIST(김경환 박사 연구팀)의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘어드밴스드 머테리얼즈(Advanced Materials, IF 32.1)’에 표지논문(front cover)으로 선정돼 10월 6일 게재됐다. (논문명: Universal Hopping Motion Protected by Structural Topology)

이번 연구에서 연구팀은 기존에 자세히 밝혀지지 않은 크립 영역에서의 자기 스커미온의 전류에 의한 거동 특성을 실험적으로 밝혀내고, 이것이 닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편 특성임을 제안했다. 이번 연구는 자기 스커미온 기반 메모리 및 컴퓨팅 소자 개발에 활용될 것이며, 다양한 분야의 닫힌 계면 구조를 갖는 구조체의 거동 특성을 분석하는 기반 이론으로써 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편적 이동 특성 규명

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 한국표준과학연구원(KRISS) 황찬용 박사, 한국과학기술연구원(KIST) 김경환 박사 공동연구팀이 자기 스커미온의 전류 구동 현상을 이용해 닫힌 계면을 갖는 구조체가 형태를 유지한 채 이동할 때의 보편 특성을 규명했다고 13일 밝혔다.

자기 스커미온(magnetic skyrmion)은 수 nm 수준의 자성체 박막, 즉 얇은 자석 내부에 존재하는 소용돌이 모양 혹은 방사형의 스핀 구조를 갖는, 2차원 공간상의 안정한 원형 구조체이다. 이 구조체는 위상학(topology)적 원리에 의해 쉽게 사라지지 않는 안정성을 갖고, 크기가 수십 nm 수준으로 작으며 전류를 흘려 주면 수~수백 m/s의 매우 빠른 속도로 움직이기 때문에 기존의 하드 디스크를 대체할 고속, 고집적 비휘발성 메모리 소자 개발에 응용될 수 있음에 주목되어 왔다. 따라서 보다 정밀한 자기 스커미온 기반 소자를 만들기 위해 자기 스커미온의 속도와 가해 준 전류량의 관계를 정확히 파악하는 것은 중요한 연구 과제로 여겨져 왔다.

연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 소자에서 연구팀의 독자 기술인 자기장 변화 방식으로 자기 스커미온을 대량 생성, 크립(creep) 운동 영역(스커미온의 속도가 박막의 무작위적 결함과 열적 효과에 영향을 받는 영역)에서의 자기 스커미온 속도-전류밀도 관계를 분석했다. 두 연구팀은 약 70만 개 이상의 빠르고 느린 자기 스커미온의 이동 궤적을 추적, 분석하여 이동 속도-전류밀도 간의 스케일링 법칙을 찾아냈다. 그 결과 자기 스커미온은 2차원 공간상의 구조체임에도 불구하고 1차원 공간상에서 주로 나타나는 ‘호핑(hopping)’ 법칙을 따르는 것으로 나타났다. 이는 2차원에서 움직이는 선을 원형으로 말아 놓을 경우 운동 법칙이 전혀 달라짐을 실험적으로 확인한 것이다. 이를 통해 연구팀은 기존에 알려지지 않은 새로운 보편성 부류(universality class, 같은 스케일링 법칙을 공유하는 집단)의 구분 기준으로 계면의 열리고 닫힘, 즉 ‘구조적 위상(structural topology)’이 존재함을 제안했다.

우리 대학 물리학과 송무준, 유무진 연구원이 공동 제1저자로 참여하고, 박민규 박사가 공동교신저자로 참여한 본 연구는, KAIST(김갑진 교수 연구팀), KRISS(황찬용 박사 연구팀), KIST(김경환 박사 연구팀)의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘어드밴스드 머테리얼즈(Advanced Materials, IF 32.1)’에 표지논문(front cover)으로 선정돼 10월 6일 게재됐다. (논문명: Universal Hopping Motion Protected by Structural Topology)

이번 연구에서 연구팀은 기존에 자세히 밝혀지지 않은 크립 영역에서의 자기 스커미온의 전류에 의한 거동 특성을 실험적으로 밝혀내고, 이것이 닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편 특성임을 제안했다. 이번 연구는 자기 스커미온 기반 메모리 및 컴퓨팅 소자 개발에 활용될 것이며, 다양한 분야의 닫힌 계면 구조를 갖는 구조체의 거동 특성을 분석하는 기반 이론으로써 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13

조회수 9069

-

항체를 활용한 신개념 생체 형틀법 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 다세포 생물이 갖는 특정 단백질 구조체를 활용할 수 있는 새로운 개념의 생체 형틀법을 최초로 개발했다고 10일 밝혔다. 긴 시간 동안 특정 기능에 최적화된 생명체가 갖는 복잡하고 정교한 구조체를 형틀로 삼아 이를 모방한 무기물 구조체를 만드는 방법을 생체 형틀법 이라고 한다. 이는 에너지, 광학, 마이크로로봇 분야 등에 응용돼왔다.

장 교수 연구팀은 항원-항체 반응에 착안해 특정 단백질을 항체로 표적화한 뒤, 항체에 붙어 있는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자에서 다양한 금속 입자들을 성장시킴으로써 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 개발된 생체 형틀법은 일반적인 항원-항체 반응과 금속 입자 성장법을 기반으로 하기 때문에 다양한 생명체에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 송창우, 송대현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)'에 7월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Multiscale Functional Metal Architectures by Antibody-Guided Metallization of Specific Protein Assemblies in Ex Vivo Multicellular Organisms).

생명체가 갖는 특정 기능에 최적화된 다양한 구조체들은 복잡하고 계층적 구조를 기반으로 하여 인공적인 합성 방법을 통해 재현하기 어렵다. 따라서 이러한 생체 구조체를 형틀로 해 동일한 모양의 무기물 구조체를 합성하는 생체 형틀법이 개발돼왔으며, 합성된 생체 재료들은 촉매, 에너지 저장 및 생산, 센서 등 다양하게 활용돼왔다.

하지만 개발된 생체 형틀법 중 특정 단백질 구조체를 형틀로 사용한 경우는 적으며, 있다 하더라도 바이러스나 효모와 같은 단세포 생물의 특정 단백질 구조체를 형틀로 활용한 연구들 뿐이었다.

생명체의 특정 단백질 구조체를 활용하는 생체 형틀법은 원하는 생체 구조체만을 활용 가능하며 합성하고자 하는 생체 재료의 목적에 맞는 단백질을 선택해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 기존의 생체 형틀법 한계를 해결을 위해 특정 단백질을 이미징할 때 활용하는 항원-항체 반응을 생체 형틀법에 적용했다.

연구팀이 사용한 항체는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자가 달려있고 이는 금속 입자 성장을 위한 종자(seed) 역할을 하게 되어 특정 단백질을 표적화한 항체로부터 다양한 금속 입자를 성장시킬 수 있다.

연구팀은 인간 세포 내부의 미세소관, 미토콘드리아, 핵, 세포막, 세포질에 존재하는 특정 단백질에서만 금 입자를 성장시키는 데 성공했으며, 세포 수준뿐만 아니라 조직 수준인 쥐의 뇌, 신장, 심장에서도 개발한 방법을 적용할 수 있다는 것을 보였다.

나아가 연구팀은 금 입자뿐만 아니라 은, 금-백금, 금-팔라듐 입자를 세포 내부 미세소관 구조체를 따라 합성함으로써 합성된 세포를 액상 반응의 촉매로 활용 가능하다는 것을 증명했다. 또한, 세포 표면에 철 입자를 성장시킨 후 자석으로 조절할 수 있음을 보여 향후 이러한 금속 입자가 성장된 세포들을 조절하거나 군집 행동을 구현하는 것이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 신개념 생체 형틀법은 다세포 생물뿐만 아니라 항체 염색이 가능한 식물, 균류, 바이러스 등의 생명체에도 활용 가능해 다양한 생체 구조체를 모방한 생체 재료 합성에 이용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존의 생체 형틀법으로 구현할 수 없었던 다세포 생물의 특정 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성한 최초의 사례이며, 이를 통해 생체 형틀법을 활용할 수 있는 생체 구조체의 범위를 넓혔다ˮ 라며 "합성된 생체 재료는 이번 연구에서 보여준 촉매뿐만 아니라 전기화학 및 바이오센서에도 활용 가능할 것으로 예상된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 우수신진연구사업, 뇌과학원천기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

항체를 활용한 신개념 생체 형틀법 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 다세포 생물이 갖는 특정 단백질 구조체를 활용할 수 있는 새로운 개념의 생체 형틀법을 최초로 개발했다고 10일 밝혔다. 긴 시간 동안 특정 기능에 최적화된 생명체가 갖는 복잡하고 정교한 구조체를 형틀로 삼아 이를 모방한 무기물 구조체를 만드는 방법을 생체 형틀법 이라고 한다. 이는 에너지, 광학, 마이크로로봇 분야 등에 응용돼왔다.

장 교수 연구팀은 항원-항체 반응에 착안해 특정 단백질을 항체로 표적화한 뒤, 항체에 붙어 있는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자에서 다양한 금속 입자들을 성장시킴으로써 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 개발된 생체 형틀법은 일반적인 항원-항체 반응과 금속 입자 성장법을 기반으로 하기 때문에 다양한 생명체에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 송창우, 송대현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)'에 7월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Multiscale Functional Metal Architectures by Antibody-Guided Metallization of Specific Protein Assemblies in Ex Vivo Multicellular Organisms).

생명체가 갖는 특정 기능에 최적화된 다양한 구조체들은 복잡하고 계층적 구조를 기반으로 하여 인공적인 합성 방법을 통해 재현하기 어렵다. 따라서 이러한 생체 구조체를 형틀로 해 동일한 모양의 무기물 구조체를 합성하는 생체 형틀법이 개발돼왔으며, 합성된 생체 재료들은 촉매, 에너지 저장 및 생산, 센서 등 다양하게 활용돼왔다.

하지만 개발된 생체 형틀법 중 특정 단백질 구조체를 형틀로 사용한 경우는 적으며, 있다 하더라도 바이러스나 효모와 같은 단세포 생물의 특정 단백질 구조체를 형틀로 활용한 연구들 뿐이었다.

생명체의 특정 단백질 구조체를 활용하는 생체 형틀법은 원하는 생체 구조체만을 활용 가능하며 합성하고자 하는 생체 재료의 목적에 맞는 단백질을 선택해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 기존의 생체 형틀법 한계를 해결을 위해 특정 단백질을 이미징할 때 활용하는 항원-항체 반응을 생체 형틀법에 적용했다.

연구팀이 사용한 항체는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자가 달려있고 이는 금속 입자 성장을 위한 종자(seed) 역할을 하게 되어 특정 단백질을 표적화한 항체로부터 다양한 금속 입자를 성장시킬 수 있다.

연구팀은 인간 세포 내부의 미세소관, 미토콘드리아, 핵, 세포막, 세포질에 존재하는 특정 단백질에서만 금 입자를 성장시키는 데 성공했으며, 세포 수준뿐만 아니라 조직 수준인 쥐의 뇌, 신장, 심장에서도 개발한 방법을 적용할 수 있다는 것을 보였다.

나아가 연구팀은 금 입자뿐만 아니라 은, 금-백금, 금-팔라듐 입자를 세포 내부 미세소관 구조체를 따라 합성함으로써 합성된 세포를 액상 반응의 촉매로 활용 가능하다는 것을 증명했다. 또한, 세포 표면에 철 입자를 성장시킨 후 자석으로 조절할 수 있음을 보여 향후 이러한 금속 입자가 성장된 세포들을 조절하거나 군집 행동을 구현하는 것이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 신개념 생체 형틀법은 다세포 생물뿐만 아니라 항체 염색이 가능한 식물, 균류, 바이러스 등의 생명체에도 활용 가능해 다양한 생체 구조체를 모방한 생체 재료 합성에 이용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존의 생체 형틀법으로 구현할 수 없었던 다세포 생물의 특정 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성한 최초의 사례이며, 이를 통해 생체 형틀법을 활용할 수 있는 생체 구조체의 범위를 넓혔다ˮ 라며 "합성된 생체 재료는 이번 연구에서 보여준 촉매뿐만 아니라 전기화학 및 바이오센서에도 활용 가능할 것으로 예상된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 우수신진연구사업, 뇌과학원천기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.10

조회수 10441

-

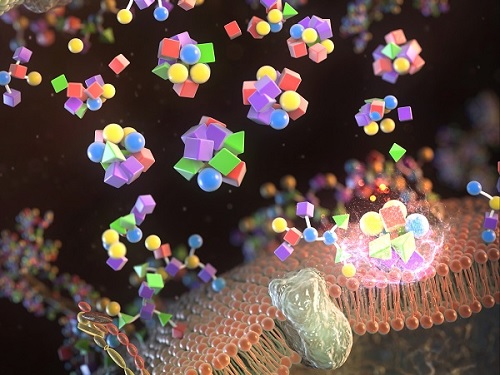

항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.12

조회수 11937

-

차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.11

조회수 9415

-

헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.

우리 대학 신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도) 박사과정, 우희진 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 6월 14일 字 출판됐다. (논문명: Personalized electronic tattoo for healthcare realized by on-the-spot assembly of intrinsically conductive and durable liquid-metal-composite)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자의 한계점을 극복하고, 액체금속-탄소 복합체 기반 현탁액의 다양한 적용 가능성을 보여주었다ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 각광받고 있는 맞춤형 전자소자의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.

우리 대학 신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도) 박사과정, 우희진 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 6월 14일 字 출판됐다. (논문명: Personalized electronic tattoo for healthcare realized by on-the-spot assembly of intrinsically conductive and durable liquid-metal-composite)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자의 한계점을 극복하고, 액체금속-탄소 복합체 기반 현탁액의 다양한 적용 가능성을 보여주었다ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 각광받고 있는 맞춤형 전자소자의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04

조회수 10200

-

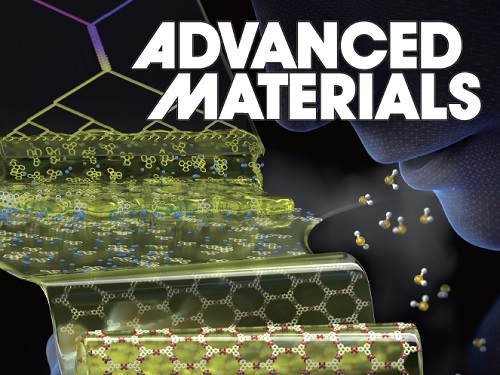

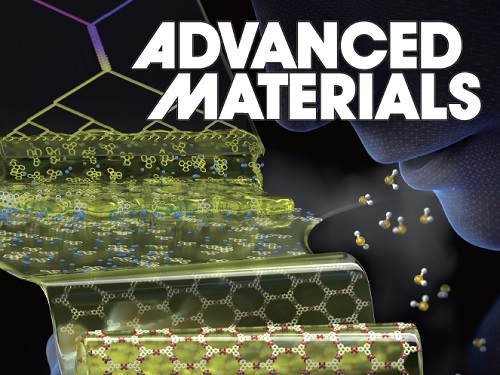

유체 제어 기술로 차세대 재료의 대면적 다기능 나노박막 제작기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동연구팀이 세계 최초로 차세대 *전도성 금속유기골격체(이하 c-MOF) 재료 중 하나인인 니켈-헥사이미노트리페닐렌 (Ni3(HITP)2) 고품질 다공성 나노 박막을 유체 제어 기술로 제작하였다고 밝혔다. 연구팀은 공정 과정에서 *탈양성자화를 필요로 하는 재료들의 새로운 박막 합성 방법을 제시하였으며, 그동안 한계로 남아있던 대면적 박막 제작을 넘어서 높은 투명도와 유연성, 그리고 최고 수준의 민감도를 가지는 이산화황 가스 센서 제작을 성공하는 성과를 이뤘다.

☞ 전도성 금속유기골격체(Conductive Metal-Organic Framework, c-MOF): 금속유기골격체는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결되어 구조체를 이루는 다공성 고분자 재료이다. 이 중, 2D 구조를 가지며 전도성을 가지는 전도성 금속유기골격체는 최근 다양한 분야에 응용되고 있는 차세대 재료이다.

☞ 탈양성자화(Deprotonation): 산-염기 반응을 통해 양성자(H+)를 제거하는 반응을 말한다.

신소재공학과 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 권위 학술지인 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 3월 24일 字 게재됐다. (논문명: Large-area synthesis of ultrathin, flexible, and transparent conductive metal-organic framework thin films via a microfluidic-based solution shearing process)

c-MOF는 다공성, 전기적 특성 제어, 전기전도성 등의 재료적 특성을 기반으로 트랜지스터, 전극, 가스 센서 등의 분야에서 차세대 신소재로 각광받고 있다. 특히, Ni3(HITP)2는 c-MOF 중에서도 최고 수준의 전기전도도를 가지고 있어 지속적으로 연구가 진행되었으나, 합성의 어려움으로 고품질 박막 제조는 난제로 남아있었다.

공동연구팀은 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입하여 Ni3(HITP)2 나노 박막 제작 신기술을 개발했다. 공정을 두 단계 과정으로 분리해 비정질(Amorphous) 박막을 우선적으로 제작한 후 추가 공정을 통해 결정화(Crystallization)를 진행하여 이전 연구들의 한계점을 극복했다. 이번 연구에서는 여기서 더 나아가 유연 소재로의 활용 가능성 및 높은 투명도(최대 약 88%)를 확인해 다기능 차세대 재료로의 가능성을 확인했다.

미세 유체 시스템을 활용한 이 공정은 연속적이고 일정한 용액의 공급을 기반으로 박막 제작 속도와 기판의 온도 등 다양한 변수(Parameter) 제어를 통하여 진행됐다. 특히, 미세 유체 반응기와 기판 사이에 수백 마이크로미터(㎛) 수준의 단차(Gap)를 주어 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기해 균일한 박막 제조가 가능하다. 이를 통해, 수십 나노미터 영역의 두께 제어가 가능함을 검증함과 동시에 박막 결정의 고배향성을 확인했다고 연구팀은 밝혔다. 결정의 배향성은 센서 성능과 투명 소재에 중요한 역할을 하여 박막의 성능을 향상시켜준다.

공동연구팀은 배향성을 가지는 해당 c-MOF 나노 박막을 사용해 날숨 내의 바이오마커(Biomarker)로 쓰이는 가스 중 하나인 이산화황 (H2S) 기체만을 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 본 재료 기반 최고 성능의 가스 센서 대비 약 30.2배의 성능을 확인했다. 뿐만 아니라, 가스 센서는 유연한 특성을 가지며 습한 환경에서도 높은 민감도를 보여 마스크에 적용이 가능한 점 등 그 파급효과가 클 것으로 예상된다.

공동 제1 저자인 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정은 "이번 연구에서 후처리 공정의 도입으로 비정질 박막에서 전도성을 가지는 높은 결정성의 박막으로 빠르고 정교하게 결정화될 수 있다는 것을 보였다ˮ며, "이는 고품질 나노 박막 제작에 한계점을 가지고 있던 다양한 재료에 응용 가능함을 의미하며, 이를 토대로 개발된 가스 센서는 앞서 언급한 다양한 기능을 통해 관련 산업에도 기여할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

유체 제어 기술로 차세대 재료의 대면적 다기능 나노박막 제작기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동연구팀이 세계 최초로 차세대 *전도성 금속유기골격체(이하 c-MOF) 재료 중 하나인인 니켈-헥사이미노트리페닐렌 (Ni3(HITP)2) 고품질 다공성 나노 박막을 유체 제어 기술로 제작하였다고 밝혔다. 연구팀은 공정 과정에서 *탈양성자화를 필요로 하는 재료들의 새로운 박막 합성 방법을 제시하였으며, 그동안 한계로 남아있던 대면적 박막 제작을 넘어서 높은 투명도와 유연성, 그리고 최고 수준의 민감도를 가지는 이산화황 가스 센서 제작을 성공하는 성과를 이뤘다.

☞ 전도성 금속유기골격체(Conductive Metal-Organic Framework, c-MOF): 금속유기골격체는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결되어 구조체를 이루는 다공성 고분자 재료이다. 이 중, 2D 구조를 가지며 전도성을 가지는 전도성 금속유기골격체는 최근 다양한 분야에 응용되고 있는 차세대 재료이다.

☞ 탈양성자화(Deprotonation): 산-염기 반응을 통해 양성자(H+)를 제거하는 반응을 말한다.

신소재공학과 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야 권위 학술지인 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 3월 24일 字 게재됐다. (논문명: Large-area synthesis of ultrathin, flexible, and transparent conductive metal-organic framework thin films via a microfluidic-based solution shearing process)

c-MOF는 다공성, 전기적 특성 제어, 전기전도성 등의 재료적 특성을 기반으로 트랜지스터, 전극, 가스 센서 등의 분야에서 차세대 신소재로 각광받고 있다. 특히, Ni3(HITP)2는 c-MOF 중에서도 최고 수준의 전기전도도를 가지고 있어 지속적으로 연구가 진행되었으나, 합성의 어려움으로 고품질 박막 제조는 난제로 남아있었다.

공동연구팀은 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입하여 Ni3(HITP)2 나노 박막 제작 신기술을 개발했다. 공정을 두 단계 과정으로 분리해 비정질(Amorphous) 박막을 우선적으로 제작한 후 추가 공정을 통해 결정화(Crystallization)를 진행하여 이전 연구들의 한계점을 극복했다. 이번 연구에서는 여기서 더 나아가 유연 소재로의 활용 가능성 및 높은 투명도(최대 약 88%)를 확인해 다기능 차세대 재료로의 가능성을 확인했다.

미세 유체 시스템을 활용한 이 공정은 연속적이고 일정한 용액의 공급을 기반으로 박막 제작 속도와 기판의 온도 등 다양한 변수(Parameter) 제어를 통하여 진행됐다. 특히, 미세 유체 반응기와 기판 사이에 수백 마이크로미터(㎛) 수준의 단차(Gap)를 주어 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기해 균일한 박막 제조가 가능하다. 이를 통해, 수십 나노미터 영역의 두께 제어가 가능함을 검증함과 동시에 박막 결정의 고배향성을 확인했다고 연구팀은 밝혔다. 결정의 배향성은 센서 성능과 투명 소재에 중요한 역할을 하여 박막의 성능을 향상시켜준다.

공동연구팀은 배향성을 가지는 해당 c-MOF 나노 박막을 사용해 날숨 내의 바이오마커(Biomarker)로 쓰이는 가스 중 하나인 이산화황 (H2S) 기체만을 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 본 재료 기반 최고 성능의 가스 센서 대비 약 30.2배의 성능을 확인했다. 뿐만 아니라, 가스 센서는 유연한 특성을 가지며 습한 환경에서도 높은 민감도를 보여 마스크에 적용이 가능한 점 등 그 파급효과가 클 것으로 예상된다.

공동 제1 저자인 이태훈 석사, 김진오 박사, 박충성 박사과정은 "이번 연구에서 후처리 공정의 도입으로 비정질 박막에서 전도성을 가지는 높은 결정성의 박막으로 빠르고 정교하게 결정화될 수 있다는 것을 보였다ˮ며, "이는 고품질 나노 박막 제작에 한계점을 가지고 있던 다양한 재료에 응용 가능함을 의미하며, 이를 토대로 개발된 가스 센서는 앞서 언급한 다양한 기능을 통해 관련 산업에도 기여할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

2022.04.27

조회수 13085

-

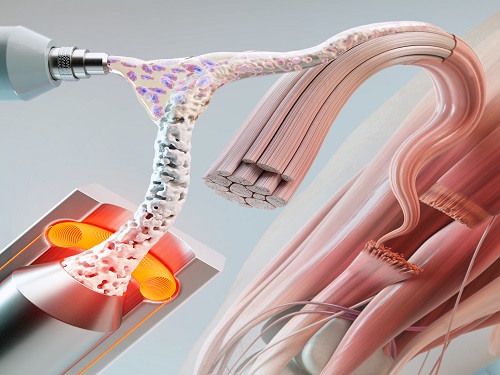

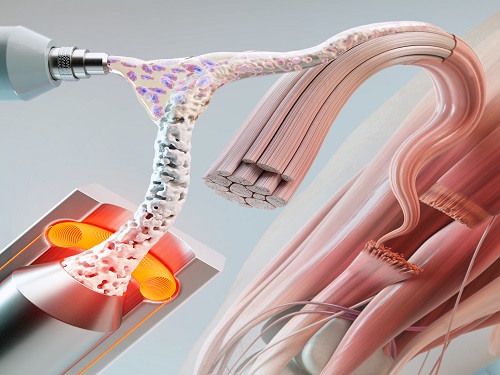

인공근육 재생을 위한 세포기반 3D 파이버 구조체 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 연세대학교, MIT 공동 연구팀과 함께 광섬유 제작 방법을 이용해 근육 및 혈관, 신경조직을 재생시키기 위한 맞춤형 3D 구조체(세포 기반 인공근육)를 개발했다고 19일 밝혔다.

외상 및 종양 절제 후에 발생하는 근육 손실은 장기적으로 환자의 움직임을 제한하는 가장 큰 원인 중의 하나다. 현재 치료를 위해 이식 기반의 수술법이 시행되고 있으나, 이는 조직을 제공한 부위에 문제를 일으킬 여지가 있을 뿐만 아니라, 이식한 부위에서도 근육의 효과적인 재생력 및 기능성이 충분히 나타나지 않는 문제점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 손상 부위에 세포를 직접 이식해 골격근(skeletal muscle)의 재생을 유도하는 연구가 진행되고 있지만, 현재의 기술로는 세포의 장기 생존율 및 기능성이 많이 떨어져 실제 임상에 적용하기 어려운 상황이다.

연구팀은 문제 해결을 위해, 섬유아세포(fibroblast)를 리프로그래밍(direct reprogramming)해 유도 근육전구세포(induced myogenic progenitor cells, iMPCs)로 바꾸는 방법을 사용했다. 또한, 세포의 효과적인 분화 및 성장을 위해서는 이상적인 기계적/생화학적 마이크로환경을 제공해야 하므로, 연구팀은 이를 적절한 인공/자연 고분자의 조합을 통한 하이브리드 3D 구조체를 제공하는 방법을 통해 해결했다.

구조체 제작을 위해 첫 번째로 이용한 재료는 우수한 생체적합성 및 강도를 가진 PCL(polycarpolactone) 고분자다. 연구팀은 주로 광섬유를 제작하는데 사용되는 열 인발 공정(thermal drawing process, TDP) 및 다공성 구조 형성을 위한 염침출법(salt leaching)을 이용해, 파이버 기반의 3D PCL 구조체를 제작하는데 성공했다. 해당 공정은 구조체의 사이즈, 강도, 다공성을 자유롭게 조절할 수 있으면서도 구조체의 대량생산을 가능하게 한다는 장점이 있다. 두 번째 재료는 탈세포화(de-cellularization) 과정을 통해 만든 세포외기질(extracellular matrix, ECM)로써, 연구진은 두 재료의 적절한 조합을 통해 이식한 세포에게 최적의 분화 환경을 제공하는데 성공했다.

그 결과, 연구팀은 생체 외(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 모델에서 근육 세포의 분화 및 형성이 촉진될 뿐만 아니라, 근육 이외에 주변 신경 및 혈관 분포율이 증가하는 것을 확인했다. 또한 연구팀은 마우스를 대상으로 한 체적 근육 손실 모델에서, 개발한 구조체와 세포를 함께 이식했을 경우 세포만을 이식했을 때에 비해 재생된 근육의 능력이 비약적으로 상승함을 확인했다.

연구를 주도한 박성준 교수는 "이번 연구는 향후 근육 이외에도 다양한 조직의 재생을 위한 맞춤형 3D 구조체를 대량생산 할 수 있는 새로운 방법을 개발했다는 데에 의의가 있다. 이후 본 기술이 여러 가지 생체재료 및 줄기세포 기술과 결합할 경우, 조직 공학 및 인공근육 개발 분야에서 큰 시너지를 낼 수 있으리라 기대한다.ˮ 라고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 `어드벤스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2021년 2월 19일 자에 출판됐다. (논문명: Functional skeletal muscle regeneration with thermally drawn porous fibers and reprogrammed muscle progenitors for volumetric muscle injury)

인공근육 재생을 위한 세포기반 3D 파이버 구조체 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 연세대학교, MIT 공동 연구팀과 함께 광섬유 제작 방법을 이용해 근육 및 혈관, 신경조직을 재생시키기 위한 맞춤형 3D 구조체(세포 기반 인공근육)를 개발했다고 19일 밝혔다.

외상 및 종양 절제 후에 발생하는 근육 손실은 장기적으로 환자의 움직임을 제한하는 가장 큰 원인 중의 하나다. 현재 치료를 위해 이식 기반의 수술법이 시행되고 있으나, 이는 조직을 제공한 부위에 문제를 일으킬 여지가 있을 뿐만 아니라, 이식한 부위에서도 근육의 효과적인 재생력 및 기능성이 충분히 나타나지 않는 문제점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 손상 부위에 세포를 직접 이식해 골격근(skeletal muscle)의 재생을 유도하는 연구가 진행되고 있지만, 현재의 기술로는 세포의 장기 생존율 및 기능성이 많이 떨어져 실제 임상에 적용하기 어려운 상황이다.

연구팀은 문제 해결을 위해, 섬유아세포(fibroblast)를 리프로그래밍(direct reprogramming)해 유도 근육전구세포(induced myogenic progenitor cells, iMPCs)로 바꾸는 방법을 사용했다. 또한, 세포의 효과적인 분화 및 성장을 위해서는 이상적인 기계적/생화학적 마이크로환경을 제공해야 하므로, 연구팀은 이를 적절한 인공/자연 고분자의 조합을 통한 하이브리드 3D 구조체를 제공하는 방법을 통해 해결했다.

구조체 제작을 위해 첫 번째로 이용한 재료는 우수한 생체적합성 및 강도를 가진 PCL(polycarpolactone) 고분자다. 연구팀은 주로 광섬유를 제작하는데 사용되는 열 인발 공정(thermal drawing process, TDP) 및 다공성 구조 형성을 위한 염침출법(salt leaching)을 이용해, 파이버 기반의 3D PCL 구조체를 제작하는데 성공했다. 해당 공정은 구조체의 사이즈, 강도, 다공성을 자유롭게 조절할 수 있으면서도 구조체의 대량생산을 가능하게 한다는 장점이 있다. 두 번째 재료는 탈세포화(de-cellularization) 과정을 통해 만든 세포외기질(extracellular matrix, ECM)로써, 연구진은 두 재료의 적절한 조합을 통해 이식한 세포에게 최적의 분화 환경을 제공하는데 성공했다.

그 결과, 연구팀은 생체 외(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 모델에서 근육 세포의 분화 및 형성이 촉진될 뿐만 아니라, 근육 이외에 주변 신경 및 혈관 분포율이 증가하는 것을 확인했다. 또한 연구팀은 마우스를 대상으로 한 체적 근육 손실 모델에서, 개발한 구조체와 세포를 함께 이식했을 경우 세포만을 이식했을 때에 비해 재생된 근육의 능력이 비약적으로 상승함을 확인했다.

연구를 주도한 박성준 교수는 "이번 연구는 향후 근육 이외에도 다양한 조직의 재생을 위한 맞춤형 3D 구조체를 대량생산 할 수 있는 새로운 방법을 개발했다는 데에 의의가 있다. 이후 본 기술이 여러 가지 생체재료 및 줄기세포 기술과 결합할 경우, 조직 공학 및 인공근육 개발 분야에서 큰 시너지를 낼 수 있으리라 기대한다.ˮ 라고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 `어드벤스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 2021년 2월 19일 자에 출판됐다. (논문명: Functional skeletal muscle regeneration with thermally drawn porous fibers and reprogrammed muscle progenitors for volumetric muscle injury)

2021.02.22

조회수 93522

-

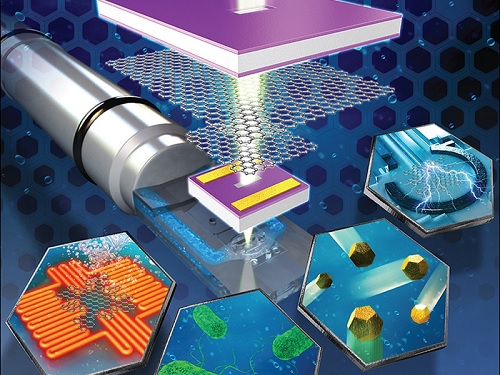

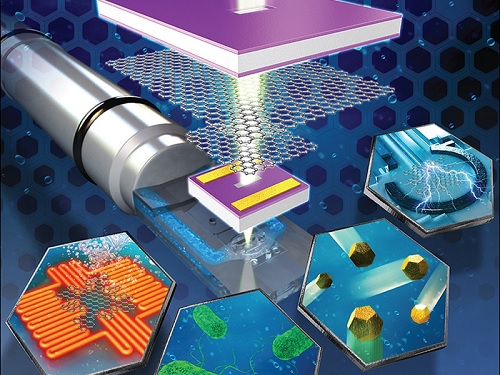

그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.19

조회수 76187

-

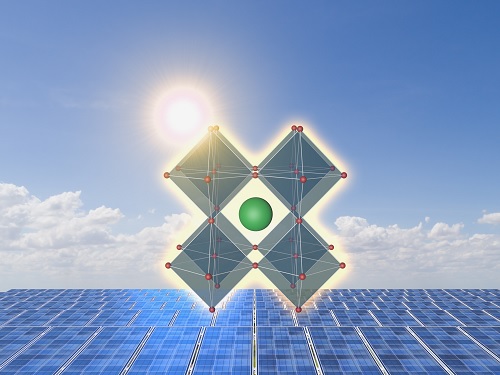

물과 고온·고습 환경에서도 안정적인 페로브스카이트 나노 입자 수지 개발

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수 연구팀이 서울대학교 재료공학부 이태우 교수팀과 공동연구를 통해 물과 고온‧고습 환경 및 각종 화학물질에서도 매우 안정된 차세대 디스플레이용 색 변환 소재인 *페로브스카이트 나노 입자 발광 수지를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트(perovskite): 1839년 러시아 우랄산맥에서 새로 발견된 광물로 차세대 태양전지의 소재로 꼽히나 수분에 취약한 구조로 알려져 있음.

공동연구팀은 이번 연구를 통해 그동안 페로브스카이트 나노 입자의 가장 큰 난제였던 수분, 고온 및 다양한 화학적 환경에서 안정성을 담보할 수 없었던 기존 약점을 크게 개선했다. 따라서 배 교수팀의 연구는 페로브스카이트 나노 입자를 차세대 초고화질 디스플레이의 색 변환 소재로 활용할 수 있는 길을 연 것으로 학계는 평가하고 있다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 12월 4일 字 온라인으로 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 내부 표지논문(Inside Cover Article)으로도 선정됐다.(논문명: Extremely Stable Luminescent Crosslinked Perovskite Nanoparticles under Harsh Environments over 1.5 Years)

페로브스카이트는 유기 원소, 금속 그리고 할로겐원소로 구성돼있는 특별한 구조를 지닌 소재로 다양한 광전자소자와 태양전지 등에 사용되고 있다. 또 원료의 값이 싸며, 발광 효율이 높은 게 특징이다.

특히 매우 좁은 발광 파장 폭 때문에 현재 디스플레이에 사용되고 있는 퀀텀닷이나 유기 발광체와 대비해 폭넓은 색 재현율을 구현할 수 있어 기존 퀀텀닷을 대체하는 차세대 디스플레이의 색 변환 소재로 주목받고 있다. 이와 함께 페로브스카이트 발광체는 현존하는 발광체 중에서 유일하게 새로운 디스플레이의 색 표준인 REC. 2020을 만족하는 소재다.

다만 빛이나 수분 및 고온에 취약해서 대기 중에서 짧은 시간 내에 성능이 급격히 떨어지는 문제 때문에 실제 사용은 거의 불가능하다. 이런 문제해결을 위해 그동안 학계나 기업들은 페로브스카이트 물질을 유기 결합체가 둘러싸고 있는 나노 단위의 입자의 형태로(1 나노미터는 10억분의 1 미터) 제조해 수분이나 산소의 침투를 막거나, 나노 입자에 무기물 코팅, 복합구조 제작 및 고분자 수지로 제작하는 등 다양한 연구를 진행해왔다.

하지만 대부분 외부로부터 수분을 물리적으로 막는 방법들이며 제조공정이 매우 복잡하고 대기에서 매우 제한적인 안정성을 나타낸다. 게다가 강산, 강염기, 극성용매 및 고온 고습 환경에서 안정성을 담보하는 페로브스카이트 나노 입자 색 변환 소재는 지금까지 개발된 적이 없다.

공동연구팀은 우선 자체 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 이용해 실록산(실리콘 기반의 고분자) 분자구조와 페로브스카이트 나노 입자를 한꺼번에 둘러싸는 캡슐화된 복합체 수지를 개발했다.

연구팀은 이 기술로 열에 강한 실록산 분자구조에 의해 페로브스카이트 나노 입자를 화학적으로 보호하고 별도의 차단층 없이도 페로브스카이트 나노 입자의 발광 안정성을 크게 향상하는 데 성공했다. 연구팀은 새로운 기술을 퀀텀닷에도 똑같이 적용하는 한편 고온‧고습 환경에도 안정된 실록산 캡슐화 퀀텀닷 수지를 개발하는 데 성공했다.

실록산으로 캡슐화된 페로브스카이트 나노 입자 수지는 제조과정 중 자외선 경화에 의해 발광 효율이 낮게 나타났지만 이후 다양한 화학적 환경 과 고온‧고습 환경(85℃/85%)에서도 원래의 높은 값(> 70%)으로 회복되는 특이한 현상을 보였다. 또 물속에서도 600일 이상 유지되는 등 매우 우수한 발광 안정성을 보였다. 연구팀은 화학적 캡슐화 작업과 함께 페로브스카이트 나노 입자 복합체가 물에 의해 안정화되는 현상을 광‧물리학적으로 분석했으며, 이론적으로 그 메커니즘을 규명했다.

공동연구팀은 마지막으로 디스플레이의 색 변환 층으로 성능을 확인한 결과 양자효율 및 색 재현율이 기존 퀀텀닷 대비 향상됐음을 밝혔다. 또한, 실록산 캡슐화를 통해 페로브스카이트 나노 입자 내의 납 (Pb)의 독성을 막아줌으로써 생체친화적인 특성도 나타내 상용화를 추진하는데도 문제가 없음을 확인했다.

이번 연구를 주도한 신소재공학과 배병수 교수는 "페로브스카이트 나노 입자가 차세대 디스플레이 색 표준을 맞출 수 있는 유일한 발광체이자 가격도 싼 편이지만 수분에 취약하다는 약점 때문에 대기 중에서 사용할 수 없어 디스플레이 색 변환 소재로 상용화하는 데는 매우 회의적이었다ˮ고 말했다.

배 교수는 이어 "연구팀이 개발한 신기술은 페로브스카이트 나노 입자가 기존 퀀텀닷을 대체하는 새로운 디스플레이 색 변환 소재로 활용하는 연구개발을 촉진하는 계기가 될 것이며 결과적으로 조기 상용화도 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터와 리더연구과제 (창의연구) 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

물과 고온·고습 환경에서도 안정적인 페로브스카이트 나노 입자 수지 개발

우리 대학 신소재공학과 배병수 교수 연구팀이 서울대학교 재료공학부 이태우 교수팀과 공동연구를 통해 물과 고온‧고습 환경 및 각종 화학물질에서도 매우 안정된 차세대 디스플레이용 색 변환 소재인 *페로브스카이트 나노 입자 발광 수지를 개발했다고 24일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트(perovskite): 1839년 러시아 우랄산맥에서 새로 발견된 광물로 차세대 태양전지의 소재로 꼽히나 수분에 취약한 구조로 알려져 있음.

공동연구팀은 이번 연구를 통해 그동안 페로브스카이트 나노 입자의 가장 큰 난제였던 수분, 고온 및 다양한 화학적 환경에서 안정성을 담보할 수 없었던 기존 약점을 크게 개선했다. 따라서 배 교수팀의 연구는 페로브스카이트 나노 입자를 차세대 초고화질 디스플레이의 색 변환 소재로 활용할 수 있는 길을 연 것으로 학계는 평가하고 있다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제학술지 어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)에 12월 4일 字 온라인으로 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 내부 표지논문(Inside Cover Article)으로도 선정됐다.(논문명: Extremely Stable Luminescent Crosslinked Perovskite Nanoparticles under Harsh Environments over 1.5 Years)

페로브스카이트는 유기 원소, 금속 그리고 할로겐원소로 구성돼있는 특별한 구조를 지닌 소재로 다양한 광전자소자와 태양전지 등에 사용되고 있다. 또 원료의 값이 싸며, 발광 효율이 높은 게 특징이다.

특히 매우 좁은 발광 파장 폭 때문에 현재 디스플레이에 사용되고 있는 퀀텀닷이나 유기 발광체와 대비해 폭넓은 색 재현율을 구현할 수 있어 기존 퀀텀닷을 대체하는 차세대 디스플레이의 색 변환 소재로 주목받고 있다. 이와 함께 페로브스카이트 발광체는 현존하는 발광체 중에서 유일하게 새로운 디스플레이의 색 표준인 REC. 2020을 만족하는 소재다.

다만 빛이나 수분 및 고온에 취약해서 대기 중에서 짧은 시간 내에 성능이 급격히 떨어지는 문제 때문에 실제 사용은 거의 불가능하다. 이런 문제해결을 위해 그동안 학계나 기업들은 페로브스카이트 물질을 유기 결합체가 둘러싸고 있는 나노 단위의 입자의 형태로(1 나노미터는 10억분의 1 미터) 제조해 수분이나 산소의 침투를 막거나, 나노 입자에 무기물 코팅, 복합구조 제작 및 고분자 수지로 제작하는 등 다양한 연구를 진행해왔다.

하지만 대부분 외부로부터 수분을 물리적으로 막는 방법들이며 제조공정이 매우 복잡하고 대기에서 매우 제한적인 안정성을 나타낸다. 게다가 강산, 강염기, 극성용매 및 고온 고습 환경에서 안정성을 담보하는 페로브스카이트 나노 입자 색 변환 소재는 지금까지 개발된 적이 없다.

공동연구팀은 우선 자체 개발한 솔-젤(Sol-Gel) 합성공정을 이용해 실록산(실리콘 기반의 고분자) 분자구조와 페로브스카이트 나노 입자를 한꺼번에 둘러싸는 캡슐화된 복합체 수지를 개발했다.

연구팀은 이 기술로 열에 강한 실록산 분자구조에 의해 페로브스카이트 나노 입자를 화학적으로 보호하고 별도의 차단층 없이도 페로브스카이트 나노 입자의 발광 안정성을 크게 향상하는 데 성공했다. 연구팀은 새로운 기술을 퀀텀닷에도 똑같이 적용하는 한편 고온‧고습 환경에도 안정된 실록산 캡슐화 퀀텀닷 수지를 개발하는 데 성공했다.

실록산으로 캡슐화된 페로브스카이트 나노 입자 수지는 제조과정 중 자외선 경화에 의해 발광 효율이 낮게 나타났지만 이후 다양한 화학적 환경 과 고온‧고습 환경(85℃/85%)에서도 원래의 높은 값(> 70%)으로 회복되는 특이한 현상을 보였다. 또 물속에서도 600일 이상 유지되는 등 매우 우수한 발광 안정성을 보였다. 연구팀은 화학적 캡슐화 작업과 함께 페로브스카이트 나노 입자 복합체가 물에 의해 안정화되는 현상을 광‧물리학적으로 분석했으며, 이론적으로 그 메커니즘을 규명했다.

공동연구팀은 마지막으로 디스플레이의 색 변환 층으로 성능을 확인한 결과 양자효율 및 색 재현율이 기존 퀀텀닷 대비 향상됐음을 밝혔다. 또한, 실록산 캡슐화를 통해 페로브스카이트 나노 입자 내의 납 (Pb)의 독성을 막아줌으로써 생체친화적인 특성도 나타내 상용화를 추진하는데도 문제가 없음을 확인했다.

이번 연구를 주도한 신소재공학과 배병수 교수는 "페로브스카이트 나노 입자가 차세대 디스플레이 색 표준을 맞출 수 있는 유일한 발광체이자 가격도 싼 편이지만 수분에 취약하다는 약점 때문에 대기 중에서 사용할 수 없어 디스플레이 색 변환 소재로 상용화하는 데는 매우 회의적이었다ˮ고 말했다.

배 교수는 이어 "연구팀이 개발한 신기술은 페로브스카이트 나노 입자가 기존 퀀텀닷을 대체하는 새로운 디스플레이 색 변환 소재로 활용하는 연구개발을 촉진하는 계기가 될 것이며 결과적으로 조기 상용화도 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 선도연구센터 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터와 리더연구과제 (창의연구) 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.28

조회수 54502

빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02 조회수 10005

빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02 조회수 10005 스핀 소자 기반 물리적 복제방지 보안기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀이 물리학과 김갑진 교수 연구팀 및 현대자동차와 공동연구를 통해 자성메모리(Magnetic random-access memory, MRAM)를 기반으로 사람의 지문과 같이 매번 다른 패턴을 갖는 하드웨어 보안인증 원천 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

박병국 교수 연구팀은 반강자성체-하부강자성체-비자성체-상부강자성체 다층박막 구조에서 무자기장(field-free) 스핀-궤도 토크(spin-orbit torque, SOT)로 동작하는 MRAM 소자의 스위칭 극성을 무작위적으로 분포시켜 물리적 복제 불가능성(physical unclonable function, 이하 PUF)을 지닌 보안소자를 개발하는 것이 가능함을 입증했다. 이 기술은 고온 및 고자기장 등의 환경에서도 높은 동작 신뢰도 및 무작위성을 유지하면서 작동 가능해 사물인터넷(IoT)을 비롯한 다양한 보안시스템에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

PUF를 이용한 하드웨어 기반 보안 소자는 동일한 공정 과정을 통해 제작해도 공정 편차에서 발생하는 제어되거나 예측할 수 없는 반도체소재/소자 간의 차이를 이용해 보안용 인증키를 형성하는 기술이다. 이는 기존 소프트웨어 기반 보안시스템과 다르게 외부 공격에 대해 높은 저항성을 지니는 장점이 있기에 최근 증가하고 있는 사물인터넷 기기 해킹 등의 보안 위협을 해결할 기술로 주목받고 있다.

하지만 기존에 주로 연구됐던 상보적 금속 산화물 반도체(complementary metal oxide semiconductor, CMOS) 소자 기반 물리적 복제방지기술은 외부 환경 변화에 민감하며 반복 동작 시 신뢰도가 낮아지는 문제점이 있다. 이에 반해 자성메모리(magnetic random-access memory, MRAM)를 포함한 자화를 이용해 정보를 저장하는 스핀트로닉스 기반 소자는 높은 내구성 및 안정성을 지니고 있고 환경 변화에 비교적 민감하지 않다. 따라서 이러한 특성을 이용해 물리적 복제방지기술을 개발한다면 현행 반도체 공정 기술과 호환이 가능하며 보안인증 등 다양한 활용 범위를 가지는 비휘발성 메모리 기반 보안 기술 개발을 기대할 수 있다.

신소재공학과 이수길 박사와 강재민 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드벤스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 11월 10일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Spintronic physical unclonable functions based on field-free spin-orbit torque switching)

연구팀은 교환결합이 형성된 다층박막을 제작해 고온에서 교류 자기장 인가를 통해 교환결합의 방향의 좌우로 50:50의 비율을 갖는 무작위한 분포 생성했다. [그림1(a)] 이때 생성된 교환결합의 방향이 상부 강자성체의 무자기장 스위칭 부호를 결정하는 성질을 이용해 무작위한 분포 방향을 전기적으로 0과1의 이진법분포로 바꿔 출력했으며 이를 보안키로 활용하는 물리적 복제 방지 기술을 개발했다. [그림1(b) 및 1(c)]

연구팀이 개발한 스핀 기반 물리적 복제방지 기술은 50,000번 이상의 반복 동작 시에도 에러가 발생하지 않는 높은 내구성을 보이며 반도체소자가 기본적으로 요구하는 -100℃부터 125℃까지 넓은 온도 범위에서도 안정적으로 작동한다. 또한 무작위성의 원천으로 교환결합의 방향을 이용했기 때문에 자성체 기반 소자임에도 불구하고 외부 자기장을 이용해 저장된 무작위분포를 바꾸지 못하는 것을 확인했다.

공동 제1 저자인 이수길 박사와 강재민 연구원은 "이번 연구는 차세대 MRAM의 주요 기술인 스핀-궤도 토크 기반으로 보안소자 기술을 개발할 수 있다는 것을 제시한 것에 의미가 있으며 향후 유력한 차세대 메모리인 MRAM에 보안 소자 기술을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상 된다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 현대자동차 및 과학기술정보통신부 PIM인공지능반도체핵심기술개발 사업과 중견연구자지원 사업 연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02 조회수 8645

스핀 소자 기반 물리적 복제방지 보안기술 개발

우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀이 물리학과 김갑진 교수 연구팀 및 현대자동차와 공동연구를 통해 자성메모리(Magnetic random-access memory, MRAM)를 기반으로 사람의 지문과 같이 매번 다른 패턴을 갖는 하드웨어 보안인증 원천 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

박병국 교수 연구팀은 반강자성체-하부강자성체-비자성체-상부강자성체 다층박막 구조에서 무자기장(field-free) 스핀-궤도 토크(spin-orbit torque, SOT)로 동작하는 MRAM 소자의 스위칭 극성을 무작위적으로 분포시켜 물리적 복제 불가능성(physical unclonable function, 이하 PUF)을 지닌 보안소자를 개발하는 것이 가능함을 입증했다. 이 기술은 고온 및 고자기장 등의 환경에서도 높은 동작 신뢰도 및 무작위성을 유지하면서 작동 가능해 사물인터넷(IoT)을 비롯한 다양한 보안시스템에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

PUF를 이용한 하드웨어 기반 보안 소자는 동일한 공정 과정을 통해 제작해도 공정 편차에서 발생하는 제어되거나 예측할 수 없는 반도체소재/소자 간의 차이를 이용해 보안용 인증키를 형성하는 기술이다. 이는 기존 소프트웨어 기반 보안시스템과 다르게 외부 공격에 대해 높은 저항성을 지니는 장점이 있기에 최근 증가하고 있는 사물인터넷 기기 해킹 등의 보안 위협을 해결할 기술로 주목받고 있다.

하지만 기존에 주로 연구됐던 상보적 금속 산화물 반도체(complementary metal oxide semiconductor, CMOS) 소자 기반 물리적 복제방지기술은 외부 환경 변화에 민감하며 반복 동작 시 신뢰도가 낮아지는 문제점이 있다. 이에 반해 자성메모리(magnetic random-access memory, MRAM)를 포함한 자화를 이용해 정보를 저장하는 스핀트로닉스 기반 소자는 높은 내구성 및 안정성을 지니고 있고 환경 변화에 비교적 민감하지 않다. 따라서 이러한 특성을 이용해 물리적 복제방지기술을 개발한다면 현행 반도체 공정 기술과 호환이 가능하며 보안인증 등 다양한 활용 범위를 가지는 비휘발성 메모리 기반 보안 기술 개발을 기대할 수 있다.

신소재공학과 이수길 박사와 강재민 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드벤스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 11월 10일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Spintronic physical unclonable functions based on field-free spin-orbit torque switching)

연구팀은 교환결합이 형성된 다층박막을 제작해 고온에서 교류 자기장 인가를 통해 교환결합의 방향의 좌우로 50:50의 비율을 갖는 무작위한 분포 생성했다. [그림1(a)] 이때 생성된 교환결합의 방향이 상부 강자성체의 무자기장 스위칭 부호를 결정하는 성질을 이용해 무작위한 분포 방향을 전기적으로 0과1의 이진법분포로 바꿔 출력했으며 이를 보안키로 활용하는 물리적 복제 방지 기술을 개발했다. [그림1(b) 및 1(c)]

연구팀이 개발한 스핀 기반 물리적 복제방지 기술은 50,000번 이상의 반복 동작 시에도 에러가 발생하지 않는 높은 내구성을 보이며 반도체소자가 기본적으로 요구하는 -100℃부터 125℃까지 넓은 온도 범위에서도 안정적으로 작동한다. 또한 무작위성의 원천으로 교환결합의 방향을 이용했기 때문에 자성체 기반 소자임에도 불구하고 외부 자기장을 이용해 저장된 무작위분포를 바꾸지 못하는 것을 확인했다.

공동 제1 저자인 이수길 박사와 강재민 연구원은 "이번 연구는 차세대 MRAM의 주요 기술인 스핀-궤도 토크 기반으로 보안소자 기술을 개발할 수 있다는 것을 제시한 것에 의미가 있으며 향후 유력한 차세대 메모리인 MRAM에 보안 소자 기술을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상 된다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 현대자동차 및 과학기술정보통신부 PIM인공지능반도체핵심기술개발 사업과 중견연구자지원 사업 연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02 조회수 8645 인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 로봇용 전자 피부 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 고감도 및 광범위 압력 측정이 가능한 로봇용 전자 피부를 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자 피부는 인간 피부에 비해 더 높은 민감도와 더 넓은 압력 측정 범위를 보여 최근 각광받는 로봇 산업, 헬스케어 산업, 증강 현실 등 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정과 변상혁 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 10월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Beyond the Human Touch Perception: Adaptive Robotic Skin Based on Gallium Microgranules for Pressure Sensory Augmentation)

인간 피부의 촉각 인지 능력을 모방하는 전자 피부는 원격으로 감도 및 외압 측정이 가능해 메타버스, 로봇 공학, 의료 기기 등 다양한 산업에 활용할 수 있다. 이로 인해 전자 피부가 많은 주목을 받고 있으며, 특히 전자 피부의 핵심 기술인 압력 센서의 민감도를 높이기 위해 많은 연구가 진행됐다.

하지만 개발된 고감도 압력 센서는 압력 감지 범위가 좁다는 단점을 가진다. 이를 해결하기 위해 광범위 압력 감지 센서가 등장했으나 기존 고감도 센서들과 비교해 현저히 낮은 민감도를 보였다. 이에 따라 사용자들은 상황과 목적에 맞춰 별개의 센서를 사용해야 했으며 이 과정에서 측정의 정확도가 떨어지고 번거롭다는 문제가 발생했다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(Polymer)를 합성해 온도에 따라 민감도와 압력 감지 범위를 변화시킬 수 있는 가변 강성 압력 센서를 개발했다. 개발된 압력 센서는 사용자가 상황과 목적에 맞게 고감도 감지 모드와 광범위 압력 감지 모드를 손쉽게 전환할 수 있도록 설계됐다.

압력 센서의 핵심 소재는 액체금속 중 하나인 갈륨으로, 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 연구팀은 내장된 갈륨의 상태에 따라 센서의 강성률이 변화하는 점에 기반해 온도에 따라 민감도와 감지 범위 변화가 가능한 압력 센서를 제작했다.

연구팀은 미세 유체기반 제작 방식을 통해 균일한 갈륨 미립자를 형성/활용해 압력 센서를 제작했고 이를 통해 센서 간 균일성 및 재현성을 극대화해 신뢰성 높은 대면적 전자 피부 제작을 가능하게 했다.

제작된 전자 피부는 인간 피부와 비교 시 97% 높은 민감도와 262.5% 넓은 압력 측정 범위를 보였다. 연구팀은 전자 피부의 가변성을 활용해 맥박 측정과 같이 높은 압력 민감도가 필요한 상황과 몸무게 측정과 같이 넓은 감지 범위가 필요한 상황 모두에 개발된 로봇 피부가 활용될 수 있음을 입증했다.

정재웅 교수는 "액체금속의 상변화를 활용한 이번 기술은 전자 피부를 넘어 상황과 목적에 맞게 전기/기계적 특성을 변환시킬 수 있는 다양한 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술의 개발에도 활용될 수 있을 것이다 ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 나노 및 소재 기술개발사업, ICT 핵심기술개발사업, 한국전자통신연구원 내부연구개발사업 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.27 조회수 10288

인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 로봇용 전자 피부 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 인간 피부의 압력 감지 능력을 뛰어넘는 고감도 및 광범위 압력 측정이 가능한 로봇용 전자 피부를 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전자 피부는 인간 피부에 비해 더 높은 민감도와 더 넓은 압력 측정 범위를 보여 최근 각광받는 로봇 산업, 헬스케어 산업, 증강 현실 등 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 이시목 박사과정과 변상혁 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 10월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Beyond the Human Touch Perception: Adaptive Robotic Skin Based on Gallium Microgranules for Pressure Sensory Augmentation)

인간 피부의 촉각 인지 능력을 모방하는 전자 피부는 원격으로 감도 및 외압 측정이 가능해 메타버스, 로봇 공학, 의료 기기 등 다양한 산업에 활용할 수 있다. 이로 인해 전자 피부가 많은 주목을 받고 있으며, 특히 전자 피부의 핵심 기술인 압력 센서의 민감도를 높이기 위해 많은 연구가 진행됐다.

하지만 개발된 고감도 압력 센서는 압력 감지 범위가 좁다는 단점을 가진다. 이를 해결하기 위해 광범위 압력 감지 센서가 등장했으나 기존 고감도 센서들과 비교해 현저히 낮은 민감도를 보였다. 이에 따라 사용자들은 상황과 목적에 맞춰 별개의 센서를 사용해야 했으며 이 과정에서 측정의 정확도가 떨어지고 번거롭다는 문제가 발생했다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(Polymer)를 합성해 온도에 따라 민감도와 압력 감지 범위를 변화시킬 수 있는 가변 강성 압력 센서를 개발했다. 개발된 압력 센서는 사용자가 상황과 목적에 맞게 고감도 감지 모드와 광범위 압력 감지 모드를 손쉽게 전환할 수 있도록 설계됐다.

압력 센서의 핵심 소재는 액체금속 중 하나인 갈륨으로, 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 연구팀은 내장된 갈륨의 상태에 따라 센서의 강성률이 변화하는 점에 기반해 온도에 따라 민감도와 감지 범위 변화가 가능한 압력 센서를 제작했다.

연구팀은 미세 유체기반 제작 방식을 통해 균일한 갈륨 미립자를 형성/활용해 압력 센서를 제작했고 이를 통해 센서 간 균일성 및 재현성을 극대화해 신뢰성 높은 대면적 전자 피부 제작을 가능하게 했다.

제작된 전자 피부는 인간 피부와 비교 시 97% 높은 민감도와 262.5% 넓은 압력 측정 범위를 보였다. 연구팀은 전자 피부의 가변성을 활용해 맥박 측정과 같이 높은 압력 민감도가 필요한 상황과 몸무게 측정과 같이 넓은 감지 범위가 필요한 상황 모두에 개발된 로봇 피부가 활용될 수 있음을 입증했다.

정재웅 교수는 "액체금속의 상변화를 활용한 이번 기술은 전자 피부를 넘어 상황과 목적에 맞게 전기/기계적 특성을 변환시킬 수 있는 다양한 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술의 개발에도 활용될 수 있을 것이다 ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 나노 및 소재 기술개발사업, ICT 핵심기술개발사업, 한국전자통신연구원 내부연구개발사업 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.27 조회수 10288 닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편적 이동 특성 규명

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 한국표준과학연구원(KRISS) 황찬용 박사, 한국과학기술연구원(KIST) 김경환 박사 공동연구팀이 자기 스커미온의 전류 구동 현상을 이용해 닫힌 계면을 갖는 구조체가 형태를 유지한 채 이동할 때의 보편 특성을 규명했다고 13일 밝혔다.

자기 스커미온(magnetic skyrmion)은 수 nm 수준의 자성체 박막, 즉 얇은 자석 내부에 존재하는 소용돌이 모양 혹은 방사형의 스핀 구조를 갖는, 2차원 공간상의 안정한 원형 구조체이다. 이 구조체는 위상학(topology)적 원리에 의해 쉽게 사라지지 않는 안정성을 갖고, 크기가 수십 nm 수준으로 작으며 전류를 흘려 주면 수~수백 m/s의 매우 빠른 속도로 움직이기 때문에 기존의 하드 디스크를 대체할 고속, 고집적 비휘발성 메모리 소자 개발에 응용될 수 있음에 주목되어 왔다. 따라서 보다 정밀한 자기 스커미온 기반 소자를 만들기 위해 자기 스커미온의 속도와 가해 준 전류량의 관계를 정확히 파악하는 것은 중요한 연구 과제로 여겨져 왔다.

연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 소자에서 연구팀의 독자 기술인 자기장 변화 방식으로 자기 스커미온을 대량 생성, 크립(creep) 운동 영역(스커미온의 속도가 박막의 무작위적 결함과 열적 효과에 영향을 받는 영역)에서의 자기 스커미온 속도-전류밀도 관계를 분석했다. 두 연구팀은 약 70만 개 이상의 빠르고 느린 자기 스커미온의 이동 궤적을 추적, 분석하여 이동 속도-전류밀도 간의 스케일링 법칙을 찾아냈다. 그 결과 자기 스커미온은 2차원 공간상의 구조체임에도 불구하고 1차원 공간상에서 주로 나타나는 ‘호핑(hopping)’ 법칙을 따르는 것으로 나타났다. 이는 2차원에서 움직이는 선을 원형으로 말아 놓을 경우 운동 법칙이 전혀 달라짐을 실험적으로 확인한 것이다. 이를 통해 연구팀은 기존에 알려지지 않은 새로운 보편성 부류(universality class, 같은 스케일링 법칙을 공유하는 집단)의 구분 기준으로 계면의 열리고 닫힘, 즉 ‘구조적 위상(structural topology)’이 존재함을 제안했다.

우리 대학 물리학과 송무준, 유무진 연구원이 공동 제1저자로 참여하고, 박민규 박사가 공동교신저자로 참여한 본 연구는, KAIST(김갑진 교수 연구팀), KRISS(황찬용 박사 연구팀), KIST(김경환 박사 연구팀)의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘어드밴스드 머테리얼즈(Advanced Materials, IF 32.1)’에 표지논문(front cover)으로 선정돼 10월 6일 게재됐다. (논문명: Universal Hopping Motion Protected by Structural Topology)

이번 연구에서 연구팀은 기존에 자세히 밝혀지지 않은 크립 영역에서의 자기 스커미온의 전류에 의한 거동 특성을 실험적으로 밝혀내고, 이것이 닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편 특성임을 제안했다. 이번 연구는 자기 스커미온 기반 메모리 및 컴퓨팅 소자 개발에 활용될 것이며, 다양한 분야의 닫힌 계면 구조를 갖는 구조체의 거동 특성을 분석하는 기반 이론으로써 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 9069

닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편적 이동 특성 규명

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 한국표준과학연구원(KRISS) 황찬용 박사, 한국과학기술연구원(KIST) 김경환 박사 공동연구팀이 자기 스커미온의 전류 구동 현상을 이용해 닫힌 계면을 갖는 구조체가 형태를 유지한 채 이동할 때의 보편 특성을 규명했다고 13일 밝혔다.

자기 스커미온(magnetic skyrmion)은 수 nm 수준의 자성체 박막, 즉 얇은 자석 내부에 존재하는 소용돌이 모양 혹은 방사형의 스핀 구조를 갖는, 2차원 공간상의 안정한 원형 구조체이다. 이 구조체는 위상학(topology)적 원리에 의해 쉽게 사라지지 않는 안정성을 갖고, 크기가 수십 nm 수준으로 작으며 전류를 흘려 주면 수~수백 m/s의 매우 빠른 속도로 움직이기 때문에 기존의 하드 디스크를 대체할 고속, 고집적 비휘발성 메모리 소자 개발에 응용될 수 있음에 주목되어 왔다. 따라서 보다 정밀한 자기 스커미온 기반 소자를 만들기 위해 자기 스커미온의 속도와 가해 준 전류량의 관계를 정확히 파악하는 것은 중요한 연구 과제로 여겨져 왔다.

연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 소자에서 연구팀의 독자 기술인 자기장 변화 방식으로 자기 스커미온을 대량 생성, 크립(creep) 운동 영역(스커미온의 속도가 박막의 무작위적 결함과 열적 효과에 영향을 받는 영역)에서의 자기 스커미온 속도-전류밀도 관계를 분석했다. 두 연구팀은 약 70만 개 이상의 빠르고 느린 자기 스커미온의 이동 궤적을 추적, 분석하여 이동 속도-전류밀도 간의 스케일링 법칙을 찾아냈다. 그 결과 자기 스커미온은 2차원 공간상의 구조체임에도 불구하고 1차원 공간상에서 주로 나타나는 ‘호핑(hopping)’ 법칙을 따르는 것으로 나타났다. 이는 2차원에서 움직이는 선을 원형으로 말아 놓을 경우 운동 법칙이 전혀 달라짐을 실험적으로 확인한 것이다. 이를 통해 연구팀은 기존에 알려지지 않은 새로운 보편성 부류(universality class, 같은 스케일링 법칙을 공유하는 집단)의 구분 기준으로 계면의 열리고 닫힘, 즉 ‘구조적 위상(structural topology)’이 존재함을 제안했다.

우리 대학 물리학과 송무준, 유무진 연구원이 공동 제1저자로 참여하고, 박민규 박사가 공동교신저자로 참여한 본 연구는, KAIST(김갑진 교수 연구팀), KRISS(황찬용 박사 연구팀), KIST(김경환 박사 연구팀)의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘어드밴스드 머테리얼즈(Advanced Materials, IF 32.1)’에 표지논문(front cover)으로 선정돼 10월 6일 게재됐다. (논문명: Universal Hopping Motion Protected by Structural Topology)

이번 연구에서 연구팀은 기존에 자세히 밝혀지지 않은 크립 영역에서의 자기 스커미온의 전류에 의한 거동 특성을 실험적으로 밝혀내고, 이것이 닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편 특성임을 제안했다. 이번 연구는 자기 스커미온 기반 메모리 및 컴퓨팅 소자 개발에 활용될 것이며, 다양한 분야의 닫힌 계면 구조를 갖는 구조체의 거동 특성을 분석하는 기반 이론으로써 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 9069 항체를 활용한 신개념 생체 형틀법 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 다세포 생물이 갖는 특정 단백질 구조체를 활용할 수 있는 새로운 개념의 생체 형틀법을 최초로 개발했다고 10일 밝혔다. 긴 시간 동안 특정 기능에 최적화된 생명체가 갖는 복잡하고 정교한 구조체를 형틀로 삼아 이를 모방한 무기물 구조체를 만드는 방법을 생체 형틀법 이라고 한다. 이는 에너지, 광학, 마이크로로봇 분야 등에 응용돼왔다.

장 교수 연구팀은 항원-항체 반응에 착안해 특정 단백질을 항체로 표적화한 뒤, 항체에 붙어 있는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자에서 다양한 금속 입자들을 성장시킴으로써 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 개발된 생체 형틀법은 일반적인 항원-항체 반응과 금속 입자 성장법을 기반으로 하기 때문에 다양한 생명체에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 송창우, 송대현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)'에 7월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Multiscale Functional Metal Architectures by Antibody-Guided Metallization of Specific Protein Assemblies in Ex Vivo Multicellular Organisms).

생명체가 갖는 특정 기능에 최적화된 다양한 구조체들은 복잡하고 계층적 구조를 기반으로 하여 인공적인 합성 방법을 통해 재현하기 어렵다. 따라서 이러한 생체 구조체를 형틀로 해 동일한 모양의 무기물 구조체를 합성하는 생체 형틀법이 개발돼왔으며, 합성된 생체 재료들은 촉매, 에너지 저장 및 생산, 센서 등 다양하게 활용돼왔다.

하지만 개발된 생체 형틀법 중 특정 단백질 구조체를 형틀로 사용한 경우는 적으며, 있다 하더라도 바이러스나 효모와 같은 단세포 생물의 특정 단백질 구조체를 형틀로 활용한 연구들 뿐이었다.

생명체의 특정 단백질 구조체를 활용하는 생체 형틀법은 원하는 생체 구조체만을 활용 가능하며 합성하고자 하는 생체 재료의 목적에 맞는 단백질을 선택해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 기존의 생체 형틀법 한계를 해결을 위해 특정 단백질을 이미징할 때 활용하는 항원-항체 반응을 생체 형틀법에 적용했다.

연구팀이 사용한 항체는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자가 달려있고 이는 금속 입자 성장을 위한 종자(seed) 역할을 하게 되어 특정 단백질을 표적화한 항체로부터 다양한 금속 입자를 성장시킬 수 있다.

연구팀은 인간 세포 내부의 미세소관, 미토콘드리아, 핵, 세포막, 세포질에 존재하는 특정 단백질에서만 금 입자를 성장시키는 데 성공했으며, 세포 수준뿐만 아니라 조직 수준인 쥐의 뇌, 신장, 심장에서도 개발한 방법을 적용할 수 있다는 것을 보였다.

나아가 연구팀은 금 입자뿐만 아니라 은, 금-백금, 금-팔라듐 입자를 세포 내부 미세소관 구조체를 따라 합성함으로써 합성된 세포를 액상 반응의 촉매로 활용 가능하다는 것을 증명했다. 또한, 세포 표면에 철 입자를 성장시킨 후 자석으로 조절할 수 있음을 보여 향후 이러한 금속 입자가 성장된 세포들을 조절하거나 군집 행동을 구현하는 것이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 신개념 생체 형틀법은 다세포 생물뿐만 아니라 항체 염색이 가능한 식물, 균류, 바이러스 등의 생명체에도 활용 가능해 다양한 생체 구조체를 모방한 생체 재료 합성에 이용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존의 생체 형틀법으로 구현할 수 없었던 다세포 생물의 특정 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성한 최초의 사례이며, 이를 통해 생체 형틀법을 활용할 수 있는 생체 구조체의 범위를 넓혔다ˮ 라며 "합성된 생체 재료는 이번 연구에서 보여준 촉매뿐만 아니라 전기화학 및 바이오센서에도 활용 가능할 것으로 예상된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 우수신진연구사업, 뇌과학원천기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.10 조회수 10441

항체를 활용한 신개념 생체 형틀법 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 장재범 교수 연구팀이 다세포 생물이 갖는 특정 단백질 구조체를 활용할 수 있는 새로운 개념의 생체 형틀법을 최초로 개발했다고 10일 밝혔다. 긴 시간 동안 특정 기능에 최적화된 생명체가 갖는 복잡하고 정교한 구조체를 형틀로 삼아 이를 모방한 무기물 구조체를 만드는 방법을 생체 형틀법 이라고 한다. 이는 에너지, 광학, 마이크로로봇 분야 등에 응용돼왔다.

장 교수 연구팀은 항원-항체 반응에 착안해 특정 단백질을 항체로 표적화한 뒤, 항체에 붙어 있는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자에서 다양한 금속 입자들을 성장시킴으로써 특정 단백질 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성하는 데 성공했다. 개발된 생체 형틀법은 일반적인 항원-항체 반응과 금속 입자 성장법을 기반으로 하기 때문에 다양한 생명체에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 송창우, 송대현 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)'에 7월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명 : Multiscale Functional Metal Architectures by Antibody-Guided Metallization of Specific Protein Assemblies in Ex Vivo Multicellular Organisms).

생명체가 갖는 특정 기능에 최적화된 다양한 구조체들은 복잡하고 계층적 구조를 기반으로 하여 인공적인 합성 방법을 통해 재현하기 어렵다. 따라서 이러한 생체 구조체를 형틀로 해 동일한 모양의 무기물 구조체를 합성하는 생체 형틀법이 개발돼왔으며, 합성된 생체 재료들은 촉매, 에너지 저장 및 생산, 센서 등 다양하게 활용돼왔다.

하지만 개발된 생체 형틀법 중 특정 단백질 구조체를 형틀로 사용한 경우는 적으며, 있다 하더라도 바이러스나 효모와 같은 단세포 생물의 특정 단백질 구조체를 형틀로 활용한 연구들 뿐이었다.

생명체의 특정 단백질 구조체를 활용하는 생체 형틀법은 원하는 생체 구조체만을 활용 가능하며 합성하고자 하는 생체 재료의 목적에 맞는 단백질을 선택해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 기존의 생체 형틀법 한계를 해결을 위해 특정 단백질을 이미징할 때 활용하는 항원-항체 반응을 생체 형틀법에 적용했다.

연구팀이 사용한 항체는 1.4 나노미터(nm) 크기의 금 입자가 달려있고 이는 금속 입자 성장을 위한 종자(seed) 역할을 하게 되어 특정 단백질을 표적화한 항체로부터 다양한 금속 입자를 성장시킬 수 있다.

연구팀은 인간 세포 내부의 미세소관, 미토콘드리아, 핵, 세포막, 세포질에 존재하는 특정 단백질에서만 금 입자를 성장시키는 데 성공했으며, 세포 수준뿐만 아니라 조직 수준인 쥐의 뇌, 신장, 심장에서도 개발한 방법을 적용할 수 있다는 것을 보였다.

나아가 연구팀은 금 입자뿐만 아니라 은, 금-백금, 금-팔라듐 입자를 세포 내부 미세소관 구조체를 따라 합성함으로써 합성된 세포를 액상 반응의 촉매로 활용 가능하다는 것을 증명했다. 또한, 세포 표면에 철 입자를 성장시킨 후 자석으로 조절할 수 있음을 보여 향후 이러한 금속 입자가 성장된 세포들을 조절하거나 군집 행동을 구현하는 것이 가능함을 보였다.

연구팀이 개발한 신개념 생체 형틀법은 다세포 생물뿐만 아니라 항체 염색이 가능한 식물, 균류, 바이러스 등의 생명체에도 활용 가능해 다양한 생체 구조체를 모방한 생체 재료 합성에 이용될 것으로 기대된다.

제1 저자인 송창우 박사과정은 "이번 연구는 기존의 생체 형틀법으로 구현할 수 없었던 다세포 생물의 특정 구조체를 모방한 금속 구조체를 합성한 최초의 사례이며, 이를 통해 생체 형틀법을 활용할 수 있는 생체 구조체의 범위를 넓혔다ˮ 라며 "합성된 생체 재료는 이번 연구에서 보여준 촉매뿐만 아니라 전기화학 및 바이오센서에도 활용 가능할 것으로 예상된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학난제도전 융합연구개발사업, 우수신진연구사업, 뇌과학원천기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.10 조회수 10441 항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.12 조회수 11937

항암치료용 인공탄수화물 기반 나노의약 개발

우리 대학 생명과학과 전상용, 화학과 이희승 교수 공동연구팀이 인공탄수화물(artificial glycopolymer) 라이브러리 플랫폼을 이용해 항암치료용 나노의약(nanomedicine) 개발에 성공했다고 12일 밝혔다.

세포막을 둘러싸고 있는 다양한 형태의 당 사슬 집합체를 글라이코칼릭스(glycocalyx)라고 한다. 특히, 암세포 및 암종에 따라 특이적인 글라이코칼릭스는 여러 가지 당에 대해 다른 결합력을 가진다. 이에 착안해 연구팀은 자연에 가장 많이 존재하는 다섯 가지의 당들을 조합해 31가지의 인공탄수화물 후보군들을 합성한 후 최종적으로 30나노미터 크기의 인공탄수화물 기반 나노입자(glyconanoparticle) 라이브러리를 구축했다.

연구팀은 구축된 인공탄수화물 나노입자 라이브러리 스크리닝을 통해 표적 하고자 하는 암세포에 특이적으로 결합하는 나노입자 후보군을 선별했다. 선별된 인공탄수화물 나노입자 후보군을 암 동물모델에서 표적능 및 치료효능을 평가함으로써 표적 항암치료용 나노의약 개발에 적용할 수 있다는 것을 연구팀은 세계 최초로 제시하고 구현해냈다.

생명과학과 황창희 박사과정, 화학과 홍정우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료공학 분야 최정상급 학술지인 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, ISSN: 0935-9648 print, 1521-4095 online, Impact Factor: 32.086)' 6월 20일 字 온라인판에 게재 및 표지 논문 (Inside Back Cover)으로 선정됐다.

(https://doi.org/10.1002/adma.202203993. 논문명: Systematic Screening and Therapeutic Evaluation of Glyconanoparticles with Differential Cancer Affinities for Targeted Cancer Therapy)

당사슬(glycan)은 살아있는 모든 세포의 표면에 두드러지게 발현되며 세포 신호, 분자 인식 및 면역과 같은 수많은 과정에 광범위하게 참여한다고 알려져 있다. 종양세포의 경우 비정상적인 당사슬 패턴이 암 종마다 다르게 세포 표면에서 검출되고 있으며, 이러한 세포 표면에 존재하는 당사슬 층은 암세포의 전이(metastasis) 및 증식(proliferation) 등에 중요한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 표면에 존재하는 이러한 비정상적 당사슬과 선택적으로 결합할 수 인공탄수화물 기반 나노입자 라이브러리 플랫폼을 개발하였다. 연구팀은 자연에 흔히 존재하는 다섯 가지의 당류인 글루코스 (glucose; Glc), 갈락토스 (galactose; Gal), 만노스 (mannose; Man), 글루코사민 (N-acetyl glucosamine; GlcNAc), 갈락토사민 (N-acetyl galactosamine; GalNAc) 들을 조합해 당사슬을 모방하는 31가지의 새로운 인공탄수화물들을 합성하였고 이로부터 나노크기의 인공탄수화물 나노입자들을 제조하였다.

연구팀은 암세포 및 종양 동물모델에서의 스크리닝 결과들을 바탕으로 특정 당 조합으로 이루어진 인공탄수화물 나노입자 높은 암-표적능을 보인다는 것을 최초로 검증하였다. 나아가 암-표적능이 뛰어난 인공탄수화물 나노입자에 항암제를 선적하여 목표로 하는 종양을 광열치료(photothermal therapy) 및 화학요법(chemotherapy)을 통해 효과적으로 치료할 수 있음을 동물실험에서 보여주었다.

전상용 교수는 "이번에 개발한 인공탄수화물 기반 나노입자 플랫폼은 암을 표적하는 나노의약 개발에 적용했지만, 암이 아닌 다른 질병이나 특정 장기 표적형 나노의약 개발에도 확장할 수 있어 후속 연구를 수행 중이다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 리더연구사업(종양/염증 미세환경 표적 및 감응형 정밀 바이오-나노메디신 연구단) 및 선도연구센터사업(멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, CMCA)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.12 조회수 11937 차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.11 조회수 9415

차세대 정보전달 핵심 기술, 위상학적 솔리톤의 형성과정 실시간 관찰 성공

우리 대학 화학과 윤동기 교수 연구팀이 카이랄(비대칭성) 액정 물질의 자발적 조립으로 위상학적 솔리톤의 형성을 규칙적으로 대면적에서 제어하고 형성과정을 실시간으로 관찰하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

솔리톤은 특정한 파동이 주변과 상호작용을 통해 사라지지 않고 계속 유지하는 현상을 말한다. 특히 파동이 멀리까지 전달될 때도 그 고유의 정보를 잃지 않고 끝까지 원하는 지점까지 도달하는 특성을 갖는다. 따라서, 최근 해킹에 자유로울 수 없는 디지털 사회에서 솔리톤은 고유의 높은 안정성으로 인해 미래 통신의 핵심이 되리란 기대가 크다. 더 나아가 유기 액정 분자를 이용해 만들어진 위상학적 솔리톤은 스핀(spin)이라는 특별한 방향성을 갖고 있기에 차세대 복제 방지 장치 및 메모리 소자로 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

윤 교수팀은 특별히 이번 연구를 통해 지금까지는 상온과 같은 온화한 조건에서 실시간으로 관찰할 수 없었던 위상학적 솔리톤의 형성과정을 밝혔다. 이는 공기기둥으로 만들어진 한정된 공간에서의 자기조립 카이랄 액정 물질을 이용했기에 가능한 일이다.

화학과 박건형 박사과정 학생, 서아람 박사가 제1 저자로 참여하고 같은 그룹 최윤석 박사, 이창재 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼스 (Advanced Materials)' 온라인판에 지난 6월 5일자에 게재되고, 7월호에 뒤 속표지로 선정될 예정이다. (논문명 : Fabrications of Topological Solitons Array in Patterned Chiral Liquid Crystals for Real-time Observation of Morphogenesis)

윤 교수팀은 이번 연구에서 기존에 널리 사용되는 액정영상표시장치(liquid crystal display; LCD)의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자가 아닌 카이랄(비대칭성) 액정 물질을 이용해 상온과 유사한 섭씨 30도 정도에서 위상학적 솔리톤 구조를 구현했다. 일반적으로 위상학적 솔리톤의 형성을 제어하기 위해서는 복잡한 장비가 필요하고, 이들의 형성되는 시간이 매우 짧아 형성과정에 관한 연구가 그동안 진행되지 못했다.

윤 교수팀은 카이랄 액정분자들의 이루는 위상학적 솔리톤의 규칙적 형성과 제어를 위해, 분자들을 수직 방향으로 세울 수 있는 수직 배향막과 공기기둥 조합을 정밀하게 조절했다. 자세히는 수직 배향막이 코팅된 수 마이크론(백만분의 1미터) 크기의 동그란 실리콘 물질 기반의 음각 패턴과 유리 기판을 준비하고 간격을 수 마이크론으로 조절해 카이랄 액정 물질을 주입했을 때 음각 패턴 위로 공기기둥이 자발적으로 형성하게 했다. 그 후 모든 기판에서 액정분자들이 수직으로 배향하게 되고 기판과 기판, 기판과 공기기둥 사이 부분에서는 어쩔 수 없이 규칙적으로 뒤틀림(distortion) 현상을 유발할 수밖에 없어 카이랄 분자체, 즉 위상학적 솔리톤이 형성될 수 있는 시스템을 개발했다.

위상학적 솔리톤의 형성 및 제어에 있어 핵심은 등방상(isotropic) 온도(약 섭씨 40도)에서 액정상 온도(약 섭씨 30도)로 냉각시킬 때 공기기둥 근처에 있는 액정 물질이 유리 기판과 실리콘 패턴 부분 사이의 액정 물질보다 온도가 더 낮아 열적 상전이를 원하는 대로 규칙적으로 일어나게 제어하는 데 있다. 이는 뚝배기에 요리된 계란찜을 먹을 때 뜨거운 뚝배기 부분(실리콘 혹은 유리기판 부분)보다 공기에 노출되어 상대적으로 식은 부분(공기 기둥 근처)부터 떠먹는 일상생활의 지혜와 일맥상통한다.

연구팀은 이렇게 자연스럽게 형성된 공기기둥에 의해 제어된 열적 상전이를 통해 위상학적 결함이 형성되고 결함이 있는 위치에서만 위상학적 솔리톤이 형성된다는 사실을 실시간 분석을 통해 규명했다. 이 분석기술은 전자기학의 스커미온 입자와 같은 다른 물리현상에서 발견되는 위상학적 솔리톤 형성의 해석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 잠재성을 가진다.

윤동기 교수는 "일반적인 위상학적 솔리톤이 생성이나 소멸만 가능한 것으로 알려질 만큼 안정성이 높은데, 이번 연구 결과를 통해 솔리톤의 형성과정을 더욱 자세히 이해하고 정보를 저장하고 기록하는 등, 차세대 반도체 소자로 손꼽히는 스핀트로닉스 응용기술로써 사용될 수 있을 것ˮ이라고 견해를 밝혔다.

한편 이번 연구는 콜로라도 대학 물리학과의 이반 스말륙((Ivan Smalyukh) 연구실과 공동연구로 진행됐으며, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.11 조회수 9415 헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.

우리 대학 신소재공학과 이건희(스티브 박, 정재웅 교수 공동 지도) 박사과정, 우희진 석사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)' 온라인 버전에 6월 14일 字 출판됐다. (논문명: Personalized electronic tattoo for healthcare realized by on-the-spot assembly of intrinsically conductive and durable liquid-metal-composite)

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 액체금속 입자의 한계점을 극복하고, 액체금속-탄소 복합체 기반 현탁액의 다양한 적용 가능성을 보여주었다ˮ라고 말했다. 정재웅 교수는 "헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 각광받고 있는 맞춤형 전자소자의 새로운 방향성을 제시한 의미있는 결과ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.04 조회수 10200

헬스케어용 액체금속 전자문신 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 전기및전자공학부 정재웅 교수 공동 연구팀이 높은 전도도와 내구성을 가지는 액체금속 복합체를 이용해 건강 모니터링 및 치료를 위한 개인 맞춤형 전자문신을 즉석으로 구현할 수 있는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

기존의 전자문신 (e-tattoo)은 주로 얇은 박막 위에 전도성 물질을 패터닝 하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 소자를 일률적인 공정을 통해 제작해야 하기 때문에, 시술자의 요구를 즉석에서 반영할 수 없었다. 또 기판의 존재로 인한 제한된 신축성과 통기성은 사용을 제한하는 단점이 있었다. 나아가서 기존의 비싸거나 상대적으로 전도성이 낮은 신축성 재료들과 달리 금속처럼 전도성이 높으면서도 상대적으로 저렴한 재료를 이용해야 전자문신의 적용성을 높일 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 액체금속 복합체 기반의 현탁액(suspension)을 이용해 전자문신을 구현할 수 있는 기술을 개발했다. 연구팀은 전도성이 우수하고 상대적으로 저렴하면서 생친화성도 우수한 갈륨기반의 액체금속을 백금으로 기능화된 탄소나노튜브와 함께 팁소니케이션을 통해 현탁액을 만들어 전자문신에 사용될 수 있는 잉크를 제작하였다. 추가로 연구팀은 잉크의 용매로 에탄올을 이용하여 높은 습윤성과 입자간의 낮은 전기적 반발력, 그리고 빠른 증발을 가능하게 하여 10초 이내에 피부 위에 발릴 수 있는 전자문신을 개발하였다.

피부에 증착된 전자문신은 높은 전도성, 내구성, 신축성 및 생친화성을 가져 사용자의 신체에 맞춰 최적화된 생체전극으로 사용될 수 있다. 연구팀은 전자문신을 피부에 증착하여 생체의 심전도신호 (ECG)를 측정하거나 근육에 전기자극을 전달할 수 있는 생체전극을 제작했다. 또한 액체금속 복합체가 빛에 반응하여 열을 발생시킬 수 있다는 점(photothermal effect)을 이용하여 물리치료에 적용될 수 있는 빛-열 전환 패치도 제작하는데 성공하였다. 나아가서 액체금속 복합체에 효소를 부착하여 땀에 많이 포함되어 있는 바이오마커인 포도당(glucose), 젖산(lactate), 알코올(ethanol)을 측정하는 웨어러블 바이오 센서로서의 가능성도 구현하였다.