-

잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

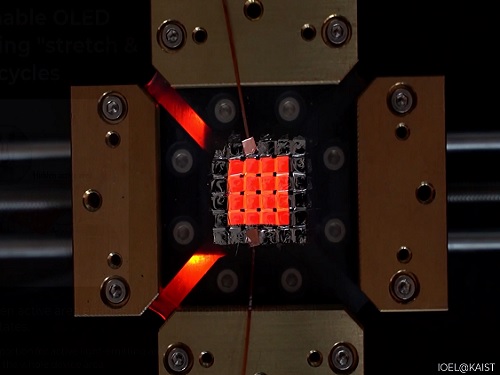

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.11

조회수 7827

-

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

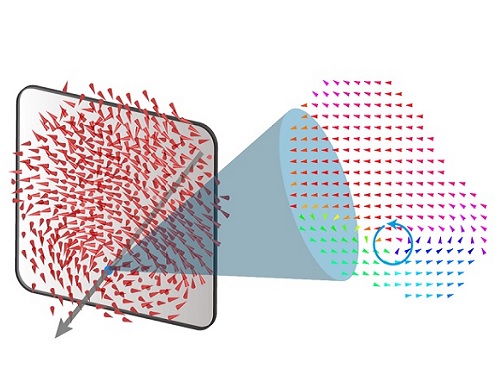

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30

조회수 7113

-

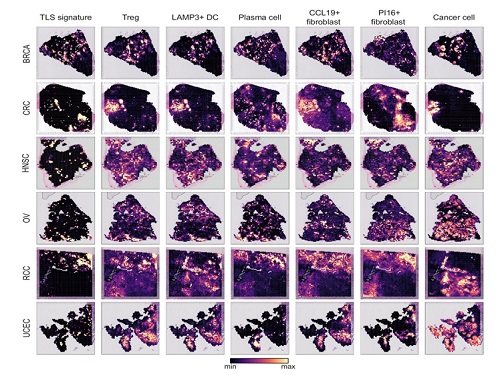

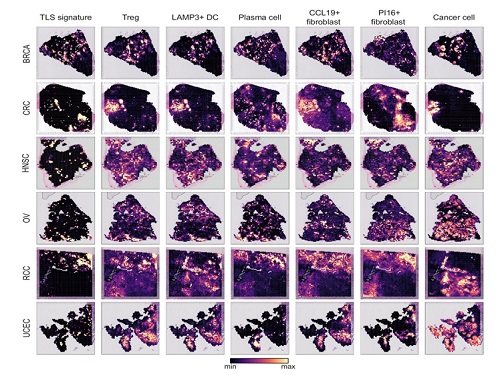

세계 최대 규모 암 데이터베이스 구축하다

디지털 암 정보 축적의 시대에는 데이터 생산을 넘어서, 데이터의 수집 및 관리 방법을 정립하고 거대 규모의 빅 데이터를 운용하는 것이 가장 큰 경쟁력이 될 수 있다. 전략적으로는 정밀 임상 정보와 연계할 수 있는 국내 생산 데이터와 다양성에 대한 이해를 도모할 수 있는 대규모 국제 데이터를 모두 수집해 통합하는 것은 매우 중요한 과제다.

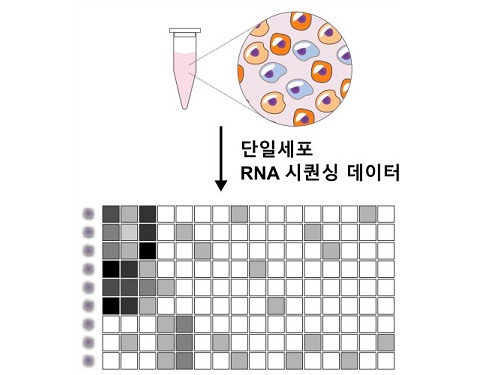

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 바이오및뇌공학과 최정균 교수 공동 연구팀(제1 저자: 강준호 박사, 이준형 박사)이 세계 최대 규모의 암 조직 단일세포 및 공간전사체* 데이터베이스를 구성하고, 이를 바탕으로 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀과 함께 면역 치료의 예후 예측에 중요한 세포 생태계 타입을 보고했다고 22일 밝혔다.

*단일세포 및 공간전사체: 모든 유전자의 발현 양상을 개별 세포 단위에서 혹은 3차원 조직 구조상에서 분석한 데이터

암은 우리 몸 안에서 스스로 진화하는 특성을 가지고 있어 암 조직 내의 세포 생태계를 구성하는 각 세포의 이질성과 이들의 상호작용을 파악하는 것이 가장 중요하다.

최근 발달하고 있는 단일세포 및 공간 전사체는 미세환경을 구성하는 세포들과 그들의 3차원적 배열 및 상호작용을 정량적으로 측정 및 표현한다는 점에서 미세환경의 이질성 개념을 생태계 수준으로 확장해 디지털 정보의 형태로 저장 및 분석할 수 있게 한다.

연구팀은 암세포 생태계 타입들을 전 암종(pan-cancer) 수준에서 규명하기 위해 약 1,000개의 암 환자 조직 샘플, 500여 명의 정상 조직 샘플에 대한 단일세포 전사체 데이터를 30종 이상의 암종에 대해 수집하여 모든 암에 대한 세포 지도가 총망라된 전 암종 단일세포 지도(pan-cancer single-cell atlas)를 구축했다.

내과 전문의가 포함된 연구진이 직접 데이터를 수집하고, 메타데이터 재처리 및 암종 분류를 진행함으로써 암 조직을 구성하는 100여 개의 세포 상태를 규정하고, 이들의 발생빈도를 바탕으로 각 암종별 조직의 상태를 분류했다. 또한 미국의 암 환자 공공 데이터베이스(TCGA) 등의 대규모 코호트 데이터를 활용해 각 세포 상태가 암 환자의 치료 및 예후에 미치는 영향을 분석했다.

특히 여러 세포 상태 간의 상호작용 분석을 통해서 암세포 생태계 네트워크를 구축하였고, 이 중에서 삼차 림프 구조(tertiary lymphoid structure)* 구성요소를 포함하는 인터페론 연관 생태계가 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀의 폐암 코호트를 포함해 면역관문 억제 치료(immune checkpoint inhibitor)**를 받은 여러 암종들에서 면역관문 억제 치료 반응 예측에 효과적임을 확인했다.

*삼차 림프 구조: 림프절과 유사하지만 건강한 조직에서는 형성되지 않고, 만성염증, 감염, 암 등이 있는 곳에서 면역 세포들이 조직화되어 형성되는 구조물

**면역관문 억제치료: T세포 혹은 암세포에서 발현되는 PD-1/PD-L1, CTLA-4와 같은 면역관문(immune checkpoint)을 차단하여 암세포와 싸우는 면역 반응을 활성화시키는 치료방법

연구를 주도한 박종은 교수는 “이번 연구를 통해 세계 최대 규모의 암 조직 데이터베이스를 구축하였고, 이를 바탕으로 면역 치료의 예후 예측에 중요한 영향을 줄 것이다. 또한 소수의 환자에게 아주 좋은 치료반응을 보이나 일부의 경우 면역 관련 부작용을 나타내는 면역 관문 억제제의 치료 대상군 선정에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 지에 5월 14일 자 출판됐으며, KAIST 세포 아틀라스 웹 포탈 https://cellatlas.kaist.ac.kr 을 통해 공개되고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 차세대바이오유망범용기술연구지원사업과 우수신진연구사업, 한국보건산업진흥원 연구중심병원 육성사업, 융합형의사과학자양성사업 및 포스코사이언스펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최대 규모 암 데이터베이스 구축하다

디지털 암 정보 축적의 시대에는 데이터 생산을 넘어서, 데이터의 수집 및 관리 방법을 정립하고 거대 규모의 빅 데이터를 운용하는 것이 가장 큰 경쟁력이 될 수 있다. 전략적으로는 정밀 임상 정보와 연계할 수 있는 국내 생산 데이터와 다양성에 대한 이해를 도모할 수 있는 대규모 국제 데이터를 모두 수집해 통합하는 것은 매우 중요한 과제다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 바이오및뇌공학과 최정균 교수 공동 연구팀(제1 저자: 강준호 박사, 이준형 박사)이 세계 최대 규모의 암 조직 단일세포 및 공간전사체* 데이터베이스를 구성하고, 이를 바탕으로 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀과 함께 면역 치료의 예후 예측에 중요한 세포 생태계 타입을 보고했다고 22일 밝혔다.

*단일세포 및 공간전사체: 모든 유전자의 발현 양상을 개별 세포 단위에서 혹은 3차원 조직 구조상에서 분석한 데이터

암은 우리 몸 안에서 스스로 진화하는 특성을 가지고 있어 암 조직 내의 세포 생태계를 구성하는 각 세포의 이질성과 이들의 상호작용을 파악하는 것이 가장 중요하다.

최근 발달하고 있는 단일세포 및 공간 전사체는 미세환경을 구성하는 세포들과 그들의 3차원적 배열 및 상호작용을 정량적으로 측정 및 표현한다는 점에서 미세환경의 이질성 개념을 생태계 수준으로 확장해 디지털 정보의 형태로 저장 및 분석할 수 있게 한다.

연구팀은 암세포 생태계 타입들을 전 암종(pan-cancer) 수준에서 규명하기 위해 약 1,000개의 암 환자 조직 샘플, 500여 명의 정상 조직 샘플에 대한 단일세포 전사체 데이터를 30종 이상의 암종에 대해 수집하여 모든 암에 대한 세포 지도가 총망라된 전 암종 단일세포 지도(pan-cancer single-cell atlas)를 구축했다.

내과 전문의가 포함된 연구진이 직접 데이터를 수집하고, 메타데이터 재처리 및 암종 분류를 진행함으로써 암 조직을 구성하는 100여 개의 세포 상태를 규정하고, 이들의 발생빈도를 바탕으로 각 암종별 조직의 상태를 분류했다. 또한 미국의 암 환자 공공 데이터베이스(TCGA) 등의 대규모 코호트 데이터를 활용해 각 세포 상태가 암 환자의 치료 및 예후에 미치는 영향을 분석했다.

특히 여러 세포 상태 간의 상호작용 분석을 통해서 암세포 생태계 네트워크를 구축하였고, 이 중에서 삼차 림프 구조(tertiary lymphoid structure)* 구성요소를 포함하는 인터페론 연관 생태계가 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀의 폐암 코호트를 포함해 면역관문 억제 치료(immune checkpoint inhibitor)**를 받은 여러 암종들에서 면역관문 억제 치료 반응 예측에 효과적임을 확인했다.

*삼차 림프 구조: 림프절과 유사하지만 건강한 조직에서는 형성되지 않고, 만성염증, 감염, 암 등이 있는 곳에서 면역 세포들이 조직화되어 형성되는 구조물

**면역관문 억제치료: T세포 혹은 암세포에서 발현되는 PD-1/PD-L1, CTLA-4와 같은 면역관문(immune checkpoint)을 차단하여 암세포와 싸우는 면역 반응을 활성화시키는 치료방법

연구를 주도한 박종은 교수는 “이번 연구를 통해 세계 최대 규모의 암 조직 데이터베이스를 구축하였고, 이를 바탕으로 면역 치료의 예후 예측에 중요한 영향을 줄 것이다. 또한 소수의 환자에게 아주 좋은 치료반응을 보이나 일부의 경우 면역 관련 부작용을 나타내는 면역 관문 억제제의 치료 대상군 선정에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 지에 5월 14일 자 출판됐으며, KAIST 세포 아틀라스 웹 포탈 https://cellatlas.kaist.ac.kr 을 통해 공개되고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 차세대바이오유망범용기술연구지원사업과 우수신진연구사업, 한국보건산업진흥원 연구중심병원 육성사업, 융합형의사과학자양성사업 및 포스코사이언스펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.22

조회수 7941

-

개인 맞춤형 정밀 의학 정확도 높일 ‘렌즈’ 개발

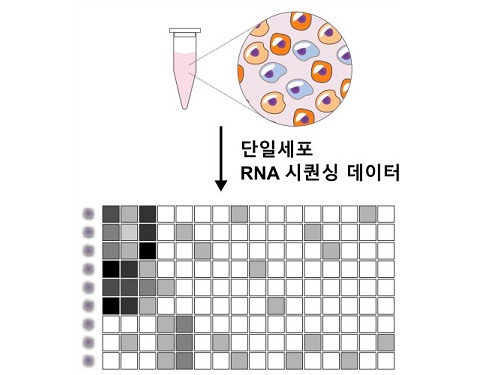

평균이 아닌 개인차를 고려하는 정밀 의학 시대가 열렸다. 사람마다 다른 유전적 특징을 알아내는 기술이 비약적으로 발전한 덕분이다. 더 빠르고, 정확하게 전사체를 해독할 수 있는 새로운 도구가 개발됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(IBS 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 전사체 분석 빅데이터에서 유용한 생물학적 정보만 골라내는 새로운 도구인 ‘scLENS(single-cell Low-dimension Embedding using Effective Noise Subtraction)’를 개발했다.

단일세포 전사체 분석은 최근 생물학, 신약 개발, 임상 연구 등 여러 분야에서 주목받는 도구다. 개별 세포 단위에서 유전적 변화를 확인할 수 있기 때문이다. 가령, 단일세포 전사체 분석을 이용하면 암 조직 내 수십 가지 종류의 세포를 구분하고, 유전적 변이가 발생한 세포만 표적하는 정밀 치료가 가능해진다.

단일세포 전사체 분석 기술이 임상에 광범위하게 이용되려면, 도출되는 빅데이터에서 유용한 생물학적 신호를 찾아내는 효율적인 분석 도구 개발이 선행돼야 한다. 단일세포 전사체 분석은 수백~수천 개에 이르는 개별 세포의 수만 개에 이르는 다양한 유전자 발현량을 측정하기 때문에 데이터 용량이 수~수십 GB에 달한다. 이 방대한 데이터 중 생물학적으로 유용한 신호는 3% 내외에 불과하다.

이 방대하고 노이즈(잡신호)가 많은 데이터에서 유용한 생물학적 신호를 골라내기 위해 지금까지 여러 데이터 처리 도구가 개발됐다. 하지만 기존 도구는 사용자가 생물학적 신호와 노이즈의 ‘경계선’을 직접 설정해야 해서 주관이 개입됐다. 즉, 분석가에 따라 결과가 크게 달라지고, 정확도가 떨어진다는 한계가 있었다.

우선, 연구진은 기존 분석 도구들이 부정확한 근본적인 원인을 규명하고 해결책을 제시했다. 사용자가 노이즈의 임계값을 결정하는 데이터 전처리 방식 자체가 생물학적 신호를 왜곡시킨다는 것을 규명하고, 왜곡 없는 새로운 전처리 방식을 개발했다. 나아가 연구진은 수학적 방법론인 ‘랜덤 행렬 이론’을 이용해 사용자의 주관적 선택 없이 자동으로 단일세포 전사체 분석 데이터에서 신호와 노이즈를 구별하는 프로그램인 ‘scLENS’를 개발했다.

제1 저자인 김현 연구원은 “scLENS는 사용자의 선택 없이 데이터에 내재된 구조만을 이용해 자동으로 신호와 노이즈를 구별하기 때문에 사용자 편향성 문제를 원천 차단할 수 있다”며 “연구자들의 노동집약적인 신호 선택 과정을 없애면서도 분석 정확성은 높였다”고 설명했다.

이어 연구진은 기존 개발된 11가지 데이터 분석 프로그램과 scLENS의 상대적 성능을 비교했다. 이를 통해 scLENS가 다른 모든 프로그램보다 우수한 성능을 보인다는 점을 확인할 수 있었다. 널리 쓰이는 프로그램인 ‘Seurat’과 비교했을 때 scLENS는 세포 그룹화 성능이 약 10% 이상 우수하며, 데이터에 내재된 국소 구조를 43% 더 효과적으로 포착하는 것으로 나타났다.

특히, scLENS는 기존 프로그램보다 많은 계산을 하지만 메모리 사용 최적화를 통해 10만 개의 세포와 2만 개의 유전자로 이뤄진 대규모 데이터를 3시간 만에 분석하는 경쟁력 있는 분석 속도를 보였다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “지난 십여 년간 단일세포 전사체를 분석할 수 있는 실험 기술의 비약적인 발전했지만, 데이터 분석 방법의 한계로 인해 큰 비용과 시간을 투자해 얻은 데이터를 최대한 활용하지 못하는 경우가 많았다”며 “기초 수학 이론이 생명과학 연구의 혁신을 견인하고, 감춰졌던 생명의 비밀을 빠르고 정확하게 밝히는 데 쓰일 수 있음을 보여주는 연구”라고 말했다.

연구결과는 4월 27일(한국시간) 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 16.6)’ 온라인판에 실렸다.

개인 맞춤형 정밀 의학 정확도 높일 ‘렌즈’ 개발

평균이 아닌 개인차를 고려하는 정밀 의학 시대가 열렸다. 사람마다 다른 유전적 특징을 알아내는 기술이 비약적으로 발전한 덕분이다. 더 빠르고, 정확하게 전사체를 해독할 수 있는 새로운 도구가 개발됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(IBS 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 전사체 분석 빅데이터에서 유용한 생물학적 정보만 골라내는 새로운 도구인 ‘scLENS(single-cell Low-dimension Embedding using Effective Noise Subtraction)’를 개발했다.

단일세포 전사체 분석은 최근 생물학, 신약 개발, 임상 연구 등 여러 분야에서 주목받는 도구다. 개별 세포 단위에서 유전적 변화를 확인할 수 있기 때문이다. 가령, 단일세포 전사체 분석을 이용하면 암 조직 내 수십 가지 종류의 세포를 구분하고, 유전적 변이가 발생한 세포만 표적하는 정밀 치료가 가능해진다.

단일세포 전사체 분석 기술이 임상에 광범위하게 이용되려면, 도출되는 빅데이터에서 유용한 생물학적 신호를 찾아내는 효율적인 분석 도구 개발이 선행돼야 한다. 단일세포 전사체 분석은 수백~수천 개에 이르는 개별 세포의 수만 개에 이르는 다양한 유전자 발현량을 측정하기 때문에 데이터 용량이 수~수십 GB에 달한다. 이 방대한 데이터 중 생물학적으로 유용한 신호는 3% 내외에 불과하다.

이 방대하고 노이즈(잡신호)가 많은 데이터에서 유용한 생물학적 신호를 골라내기 위해 지금까지 여러 데이터 처리 도구가 개발됐다. 하지만 기존 도구는 사용자가 생물학적 신호와 노이즈의 ‘경계선’을 직접 설정해야 해서 주관이 개입됐다. 즉, 분석가에 따라 결과가 크게 달라지고, 정확도가 떨어진다는 한계가 있었다.

우선, 연구진은 기존 분석 도구들이 부정확한 근본적인 원인을 규명하고 해결책을 제시했다. 사용자가 노이즈의 임계값을 결정하는 데이터 전처리 방식 자체가 생물학적 신호를 왜곡시킨다는 것을 규명하고, 왜곡 없는 새로운 전처리 방식을 개발했다. 나아가 연구진은 수학적 방법론인 ‘랜덤 행렬 이론’을 이용해 사용자의 주관적 선택 없이 자동으로 단일세포 전사체 분석 데이터에서 신호와 노이즈를 구별하는 프로그램인 ‘scLENS’를 개발했다.

제1 저자인 김현 연구원은 “scLENS는 사용자의 선택 없이 데이터에 내재된 구조만을 이용해 자동으로 신호와 노이즈를 구별하기 때문에 사용자 편향성 문제를 원천 차단할 수 있다”며 “연구자들의 노동집약적인 신호 선택 과정을 없애면서도 분석 정확성은 높였다”고 설명했다.

이어 연구진은 기존 개발된 11가지 데이터 분석 프로그램과 scLENS의 상대적 성능을 비교했다. 이를 통해 scLENS가 다른 모든 프로그램보다 우수한 성능을 보인다는 점을 확인할 수 있었다. 널리 쓰이는 프로그램인 ‘Seurat’과 비교했을 때 scLENS는 세포 그룹화 성능이 약 10% 이상 우수하며, 데이터에 내재된 국소 구조를 43% 더 효과적으로 포착하는 것으로 나타났다.

특히, scLENS는 기존 프로그램보다 많은 계산을 하지만 메모리 사용 최적화를 통해 10만 개의 세포와 2만 개의 유전자로 이뤄진 대규모 데이터를 3시간 만에 분석하는 경쟁력 있는 분석 속도를 보였다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “지난 십여 년간 단일세포 전사체를 분석할 수 있는 실험 기술의 비약적인 발전했지만, 데이터 분석 방법의 한계로 인해 큰 비용과 시간을 투자해 얻은 데이터를 최대한 활용하지 못하는 경우가 많았다”며 “기초 수학 이론이 생명과학 연구의 혁신을 견인하고, 감춰졌던 생명의 비밀을 빠르고 정확하게 밝히는 데 쓰일 수 있음을 보여주는 연구”라고 말했다.

연구결과는 4월 27일(한국시간) 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 16.6)’ 온라인판에 실렸다.

2024.05.09

조회수 7694

-

소금 결핍 시 장에서 섭취 욕구 조절하다

나트륨은 생물이 살아가는 데 필요한 중요한 미량영양소 중 하나로, 수분 균형과 혈압을 조절하며 근육 수축 및 신경세포의 작용전위 생성에 필수적이다. 한국 연구진은 소금 섭취 욕구가 짠맛에만 의존하는 것이 아니라, 체내 나트륨 수준에 따라 결정된다는 새로운 시각을 제시했고 미각 감지 기작과는 다르게 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견했다.

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 나트륨이라는 미량영양소에 대한 우리 몸의 새로운 감지 기작과 그 욕구를 조절하는 새로운 메커니즘을 발견했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 소금에 대한 미각 감지 기작을 넘어 장내 신경세포가 나트륨에 직접적으로 반응하고 이 반응이 동물의 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하는 새로운 감지 기작으로 작용한다는 연구 결과를 밝혔다.

해당 연구에서는 초파리를 이용해 나트륨 결핍 상태에 따른 소금에 대한 선호도가 증가함을 확인했다. 더욱 흥미로운 점은 나트륨에 대한 선호도가 소금에 대한 미각 센서가 작동하지 못하는 ‘Ir76b’ 돌연변이 파리에서도 나트륨 결핍 상태에서 소금을 더 선호한다는 것이다. 이에 연구진은 스크리닝을 통해 나트륨을 직접 인지하는 초파리의 장내 신경세포를 발견했으며, 이 신경세포가 나트륨 결핍에 따라 나트륨에 대한 반응 정도를 다르게 해 초파리의 소금 섭취 욕구를 조절하는 역할을 한다는 것을 규명했다.

연구팀은 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견하며 소금에 대한 섭취 욕구는 모든 생물에 존재하는 것이기에 해당 연구는 곤충뿐 아니라 포유동물과 같은 척추동물에서도 유사한 메커니즘이 존재할 수 있다는 가능성도 제시했다.

나아가 소금에 대한 섭취 욕구를 조절함으로써 이를 통해 소금 과다 섭취로 생기는 고혈압 등의 여러 질병에서 새로운 생리학적 측면에서의 접근 방식을 할 수 있을 것이라 여겨진다.

연구를 주도한 서성배 교수는 “이번 연구는 소금의 짠맛과는 독립적으로 장 신경세포를 통해 선호도가 결정된다는 것을 발견하였고, 나트륨 섭취의 생리적 조절에 대한 새로운 메커니즘을 제공하였다 소금에 대한 섭취욕은 모든 진화 생물에서 보이는 공통적인 특징으로 해당 연구를 통해서 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하여 고혈압을 포함한 여러 질병에 생리학적으로 접근할 수 있는 가능성을 보여준 것이라 기대한다.”고 말했다.

생명과학과 김병수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 메타볼리즘(Nature Metabolism)’ 4월 3일 자로 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Postprandial sodium sensing by enteric neurons in Drosophila).

한편 이번 연구는 한국연구재단, 리더과제 (전 창의과제), 생명과학 프로젝트 지원을 받아 수행됐다.

소금 결핍 시 장에서 섭취 욕구 조절하다

나트륨은 생물이 살아가는 데 필요한 중요한 미량영양소 중 하나로, 수분 균형과 혈압을 조절하며 근육 수축 및 신경세포의 작용전위 생성에 필수적이다. 한국 연구진은 소금 섭취 욕구가 짠맛에만 의존하는 것이 아니라, 체내 나트륨 수준에 따라 결정된다는 새로운 시각을 제시했고 미각 감지 기작과는 다르게 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견했다.

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 나트륨이라는 미량영양소에 대한 우리 몸의 새로운 감지 기작과 그 욕구를 조절하는 새로운 메커니즘을 발견했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 소금에 대한 미각 감지 기작을 넘어 장내 신경세포가 나트륨에 직접적으로 반응하고 이 반응이 동물의 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하는 새로운 감지 기작으로 작용한다는 연구 결과를 밝혔다.

해당 연구에서는 초파리를 이용해 나트륨 결핍 상태에 따른 소금에 대한 선호도가 증가함을 확인했다. 더욱 흥미로운 점은 나트륨에 대한 선호도가 소금에 대한 미각 센서가 작동하지 못하는 ‘Ir76b’ 돌연변이 파리에서도 나트륨 결핍 상태에서 소금을 더 선호한다는 것이다. 이에 연구진은 스크리닝을 통해 나트륨을 직접 인지하는 초파리의 장내 신경세포를 발견했으며, 이 신경세포가 나트륨 결핍에 따라 나트륨에 대한 반응 정도를 다르게 해 초파리의 소금 섭취 욕구를 조절하는 역할을 한다는 것을 규명했다.

연구팀은 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견하며 소금에 대한 섭취 욕구는 모든 생물에 존재하는 것이기에 해당 연구는 곤충뿐 아니라 포유동물과 같은 척추동물에서도 유사한 메커니즘이 존재할 수 있다는 가능성도 제시했다.

나아가 소금에 대한 섭취 욕구를 조절함으로써 이를 통해 소금 과다 섭취로 생기는 고혈압 등의 여러 질병에서 새로운 생리학적 측면에서의 접근 방식을 할 수 있을 것이라 여겨진다.

연구를 주도한 서성배 교수는 “이번 연구는 소금의 짠맛과는 독립적으로 장 신경세포를 통해 선호도가 결정된다는 것을 발견하였고, 나트륨 섭취의 생리적 조절에 대한 새로운 메커니즘을 제공하였다 소금에 대한 섭취욕은 모든 진화 생물에서 보이는 공통적인 특징으로 해당 연구를 통해서 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하여 고혈압을 포함한 여러 질병에 생리학적으로 접근할 수 있는 가능성을 보여준 것이라 기대한다.”고 말했다.

생명과학과 김병수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 메타볼리즘(Nature Metabolism)’ 4월 3일 자로 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Postprandial sodium sensing by enteric neurons in Drosophila).

한편 이번 연구는 한국연구재단, 리더과제 (전 창의과제), 생명과학 프로젝트 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.02

조회수 5416

-

제약 혼합물 최고 분리막 기술 선보이다

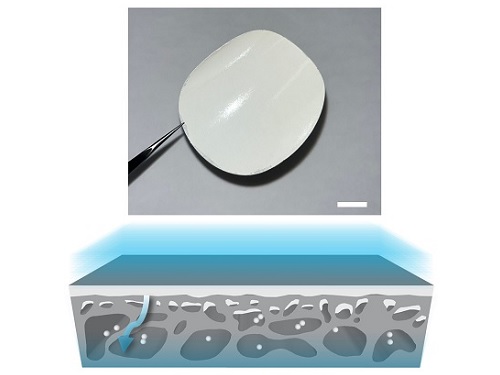

분자의 크기와 모양에 따라 분자를 구별할 수 있는 분리막 공정*은 기존의 열 분리 공정(예: 증류법)보다 훨씬 적은 에너지를 소비하며 화학 산업의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

*분리막 공정: 분리막은 물질의 크기나 흡수력에 따라서 특정 물질을 선택적으로 통과시키거나 배제하는 역할을 하는 선택적 장애물로 분리막을 이용한 분리 공정은 기존의 공정과 달리 많은 에너지를 사용하지 않고도 화합물들을 효율적으로 분리할 수 있음

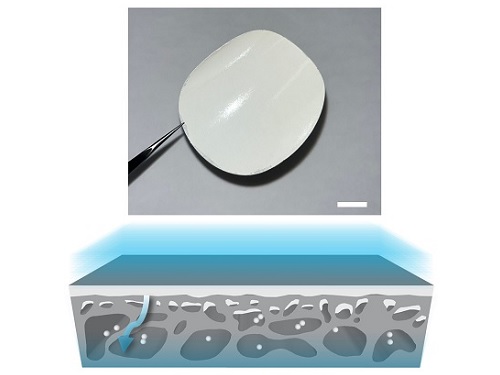

우리 대학 생명화학공학과 고동연, 임성갑 교수 공동연구팀이 기존에 분리하기 어려웠던 크기의 활성 제약 분자들을 매우 높은 선택도로 분리할 수 있는 초박막 분리 기술을 세계 최초로 개발했다고 29일 밝혔다.

분리막은 산업계 전반에 사용되는 유기용매들을 분리하는데 저에너지, 저탄소 해결법을 제공할 수 있어 비교적 짧은 상업화 역사에도 불구하고 석유화학, 반도체, 재생합성연료(E-Fuel), 바이오 제약 분야 등 폭넓은 분야에 응용되고 있다.

해수 담수화와 같은 전통적인 응용 분야를 뛰어넘어 분리막이 고부가가치의 화합물을 선택적으로 분리하기 위해서는 기존 소재의 한계를 뛰어넘을 수 있는 혁신적인 고분자 소재의 개발이 필요하다.

연구팀은 반도체 제조 공정에 쓰이는 고분자 박막 증착 기술로 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 성능의 분리막을 제조하고, 이를 이용해 고부가가치의 제약 혼합물을 선택적으로 정제할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 iCVD(개시제를 이용한 화학 기상 증착법, initiated Chemical Vapor Deposition) 기술을 이용해 기존에 박막으로 만들기 어렵다고 알려진 유기 실록산 고분자를 초박막으로 합성하고 이를 이용해 활성 제약 분자를 선택적으로 정제할 수 있는 분리막 공정을 개발했다. 연구팀은 이와 같은 새로운 접근 방식을 이용해 극도로 얇으면서도 다중으로 연결돼있는 고분자 분리막을 만드는 데 성공했다.

연구팀은 29나노미터(nm) 두께의 분리막을 이용해 다양한 활성 제약 성분, 석유 화합물, 연료 분자 등이 속하는 크기인 분자량 150~350g/mol 범위에 존재하는 분자들을 정제할 수 있다. 다양한 유기 물질이 섞여 있는 매우 복잡한 용매 환경에서 작동할 수 있도록 고안된 이 기술은 기존 분리막의 수명과 분자 선택도를 뛰어넘는 분리막 성능을 입증해 산업계에 분리막이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

연구팀은 나아가 헤르페스 바이러스 치료에 사용되는 주요 활성 제약 성분(API, Active Pharmaceutical Ingredient)인 아시클로버 (Acyclovir), 발라시클로버(Valacyclovir)와 같이 비슷한 모양 및 비슷한 크기(분자량)를 가진 분자들이 섞여있을 때 매우 높은 순도로 아시클로버만 분리해낼 수 있음을 시연했다. 따라서 이번 연구는 분리막 기술을 이용해 기존 제약 제조 공정보다 더 값싸고 에너지 비용이 적은 방법으로 제약 물질을 정제할 수 있음을 밝혀낸 데 의미가 있다.

이번 연구를 이끈 고동연 교수는 "iCVD 방식을 사용한 초박막의 성공적인 제작은 불필요한 반응 없이 결함이 없고 고품질의 밀도 높은 고분자 분리막을 합성할 수 있는 강력한 방법ˮ 이라며 "이전에 접근할 수 없었던 고분자 소재를 제공해 고성능 분리막의 정교한 설계를 촉진할 것ˮ 이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 최지훈, 최건우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 15호에 지난 3월 30일 자 출판됐다. (논문명: Ultrathin organosiloxane membrane for precision organic solvent nanofiltration).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진과제, 중견연구과제 및 한국화학연구원 기본사업 협력과제를 통해 지원됐다.

제약 혼합물 최고 분리막 기술 선보이다

분자의 크기와 모양에 따라 분자를 구별할 수 있는 분리막 공정*은 기존의 열 분리 공정(예: 증류법)보다 훨씬 적은 에너지를 소비하며 화학 산업의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

*분리막 공정: 분리막은 물질의 크기나 흡수력에 따라서 특정 물질을 선택적으로 통과시키거나 배제하는 역할을 하는 선택적 장애물로 분리막을 이용한 분리 공정은 기존의 공정과 달리 많은 에너지를 사용하지 않고도 화합물들을 효율적으로 분리할 수 있음

우리 대학 생명화학공학과 고동연, 임성갑 교수 공동연구팀이 기존에 분리하기 어려웠던 크기의 활성 제약 분자들을 매우 높은 선택도로 분리할 수 있는 초박막 분리 기술을 세계 최초로 개발했다고 29일 밝혔다.

분리막은 산업계 전반에 사용되는 유기용매들을 분리하는데 저에너지, 저탄소 해결법을 제공할 수 있어 비교적 짧은 상업화 역사에도 불구하고 석유화학, 반도체, 재생합성연료(E-Fuel), 바이오 제약 분야 등 폭넓은 분야에 응용되고 있다.

해수 담수화와 같은 전통적인 응용 분야를 뛰어넘어 분리막이 고부가가치의 화합물을 선택적으로 분리하기 위해서는 기존 소재의 한계를 뛰어넘을 수 있는 혁신적인 고분자 소재의 개발이 필요하다.

연구팀은 반도체 제조 공정에 쓰이는 고분자 박막 증착 기술로 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 성능의 분리막을 제조하고, 이를 이용해 고부가가치의 제약 혼합물을 선택적으로 정제할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 iCVD(개시제를 이용한 화학 기상 증착법, initiated Chemical Vapor Deposition) 기술을 이용해 기존에 박막으로 만들기 어렵다고 알려진 유기 실록산 고분자를 초박막으로 합성하고 이를 이용해 활성 제약 분자를 선택적으로 정제할 수 있는 분리막 공정을 개발했다. 연구팀은 이와 같은 새로운 접근 방식을 이용해 극도로 얇으면서도 다중으로 연결돼있는 고분자 분리막을 만드는 데 성공했다.

연구팀은 29나노미터(nm) 두께의 분리막을 이용해 다양한 활성 제약 성분, 석유 화합물, 연료 분자 등이 속하는 크기인 분자량 150~350g/mol 범위에 존재하는 분자들을 정제할 수 있다. 다양한 유기 물질이 섞여 있는 매우 복잡한 용매 환경에서 작동할 수 있도록 고안된 이 기술은 기존 분리막의 수명과 분자 선택도를 뛰어넘는 분리막 성능을 입증해 산업계에 분리막이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

연구팀은 나아가 헤르페스 바이러스 치료에 사용되는 주요 활성 제약 성분(API, Active Pharmaceutical Ingredient)인 아시클로버 (Acyclovir), 발라시클로버(Valacyclovir)와 같이 비슷한 모양 및 비슷한 크기(분자량)를 가진 분자들이 섞여있을 때 매우 높은 순도로 아시클로버만 분리해낼 수 있음을 시연했다. 따라서 이번 연구는 분리막 기술을 이용해 기존 제약 제조 공정보다 더 값싸고 에너지 비용이 적은 방법으로 제약 물질을 정제할 수 있음을 밝혀낸 데 의미가 있다.

이번 연구를 이끈 고동연 교수는 "iCVD 방식을 사용한 초박막의 성공적인 제작은 불필요한 반응 없이 결함이 없고 고품질의 밀도 높은 고분자 분리막을 합성할 수 있는 강력한 방법ˮ 이라며 "이전에 접근할 수 없었던 고분자 소재를 제공해 고성능 분리막의 정교한 설계를 촉진할 것ˮ 이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 최지훈, 최건우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 15호에 지난 3월 30일 자 출판됐다. (논문명: Ultrathin organosiloxane membrane for precision organic solvent nanofiltration).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진과제, 중견연구과제 및 한국화학연구원 기본사업 협력과제를 통해 지원됐다.

2024.04.29

조회수 8300

-

생성형 AI로 혁신적 신약 개발 가능성 열어

최근 자연어나 이미지, 동영상, 음악 등 다양한 분야에서 주목받는 생성형 AI가 신약 설계 분야에서도 기존 신규성 문제를 극복하고 새로운 혁신을 일으키고 있다고 하는데 어떤 기술일까?

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 단백질-분자 사이의 상호작용을 고려해 활성 데이터 없이도 타겟 단백질에 적합한 약물 설계 생성형 AI를 개발했다고 18일 밝혔다.

신규 약물을 발굴하기 위해서는 질병의 원인이 되는 타겟 단백질에 특이적으로 결합하는 분자를 찾는 것이 중요하다. 기존의 약물 설계 생성형 AI는 특정 단백질의 이미 알려진 활성 데이터를 학습에 활용하기 때문에 기존 약물과 유사한 약물을 설계하려는 경향이 있다. 이는 신규성이 중요한 신약 개발 분야에서 치명적인 약점으로 지적되어 왔다. 또한 사업성이 높은 계열 내 최초(First-in-class) 타겟 단백질에 대해서는 실험 데이터가 매우 적거나 전무한데, 이 경우 기존 방식의 생성형 AI를 활용하는 것이 불가능하다.

연구팀은 이런 데이터 의존성 문제를 극복하기 위해 단백질 구조 정보만으로 분자를 설계하는 기술 개발에 주목했다. 타겟 단백질의 약물 결합 부위에 대한 3차원 구조 정보를 주형처럼 활용해 해당 결합 부위에 꼭 맞는 분자를 주조하듯 설계하는 것이다. 마치 자물쇠에 딱 맞는 열쇠를 설계하는 것과 같은 이치다.

또한 기존 단백질 구조 기반 3차원 생성형 AI 모델들은 신규 단백질에 대해 설계한 분자들의 안정성과 결합력이 떨어지는 등 낮은 일반화 성능을 개선하기 위해서 연구팀은 신규 단백질에 대해서도 안정적으로 결합할 수 있는 분자를 설계할 수 있는 기술을 개발하는 데 초점을 뒀다.

연구팀은 설계한 분자가 단백질과 안정적으로 결합하기 위해서는 단백질-분자 간 상호작용 패턴이 핵심 역할을 하는 것에 착안했다. 연구팀은 생성형 AI가 이러한 상호작용 패턴을 학습하고, 분자 설계에 직접 활용할 수 있도록 모델을 설계하고 재현할 수 있도록 학습시켰다.

기존 단백질 구조 기반 생성형 AI 모델들은 부족한 학습 데이터를 보완하기 위해 10만~1,000만 개의 가상 데이터를 활용하는 반면, 이번 연구에서 개발한 모델의 장점은 수천 개의 실제 실험 구조만을 학습해도 월등히 높은 성능을 발휘한다는 것이다. 이는 자연에서 관찰되는 단백질-분자 상호작용 패턴을 사전 지식의 형태로 학습에 활용함으로써 적은 데이터만으로도 일반화 성능을 획기적으로 높인 것에 기인한다.

일례로 아시아인에 주로 발견되는 돌연변이 상피 성장인자 수용체(EGFR-mutant)*는 비소세포폐암의 주요 원인으로 알려져 있는데, 이를 타겟으로 하는 약물을 설계하기 위해서는 야생형(wild-type) 수용체**에 대한 높은 선택성을 고려하는 것이 필수적이다.

*상피 성장인자 수용체: 상피 성장인자 수용체:상피 성장인자 수용체는 상피 세포의 성장을 촉진하는 인자에 결합함으로써 활성화되는 막 단백질로, 이 수용체의 돌연변이로 인한 지나친 활성은 다양한 종양의 발생과 관련이 있다고 알려져 있음

**야생형 수형체: 야생형은 자연 상태에서 가장 흔하게 발견되는 유전자형 또는 표현형으로, 유전자나 생체 분자 등의 변이가 없는 정상적인 상태를 말함

연구진은 생성형 AI를 통해 돌연변이가 일어난 아미노산에 특이적인 상호작용을 유도해 분자를 설계했고, 그 결과 생성된 분자의 23%가 이론상으로 100배 이상의 선택성을 가지는 것으로 예측됐다. 이와 같은 상호작용 패턴에 기반한 생성형 AI는 인산화효소 저해제(kinase inhibitor)* 등과 같이 약물 설계에 있어 선택성이 중요한 상황에서 더욱 효과적으로 활용될 수 있다.

*인산화효소 저해제: 단백질의 인산화를 촉진하는 효소로, 일반적으로 아데노신 삼인산(ATP)으로부터 인산기를 단백질의 특정 잔기에 전달함. 인산화효소는 세포 내 신호전달 네트워크의 핵심 조절자로서, 다양한 질병의 기전에 관여하여 약물 개발의 표적으로 여겨지고 있음. 이를 위해 인산화효소에 결합하여 활성을 억제하는 목적을 가지는 분자를 인산화효소 저해제라 함

제1 저자로 참여한 화학과 정원호 박사과정 학생은 “사전 지식을 인공지능 모델에 사용하는 전략은 상대적으로 데이터가 적은 과학 분야에서 적극적으로 사용되어 왔다”며 “이번 연구에서 사용한 분자 간 상호작용 정보는 약물 분자뿐 아니라 다양한 생체 분자를 다루는 바이오 분야의 문제에도 유용하게 적용될 수 있을 것”이라고 말했다.

한국연구재단의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) (IF=16.6)’ 2024년 3월 15호에 게재됐다. (논문명: 3D molecular generative framework for interaction-guided drug design, 논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-024-47011-2)

생성형 AI로 혁신적 신약 개발 가능성 열어

최근 자연어나 이미지, 동영상, 음악 등 다양한 분야에서 주목받는 생성형 AI가 신약 설계 분야에서도 기존 신규성 문제를 극복하고 새로운 혁신을 일으키고 있다고 하는데 어떤 기술일까?

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 단백질-분자 사이의 상호작용을 고려해 활성 데이터 없이도 타겟 단백질에 적합한 약물 설계 생성형 AI를 개발했다고 18일 밝혔다.

신규 약물을 발굴하기 위해서는 질병의 원인이 되는 타겟 단백질에 특이적으로 결합하는 분자를 찾는 것이 중요하다. 기존의 약물 설계 생성형 AI는 특정 단백질의 이미 알려진 활성 데이터를 학습에 활용하기 때문에 기존 약물과 유사한 약물을 설계하려는 경향이 있다. 이는 신규성이 중요한 신약 개발 분야에서 치명적인 약점으로 지적되어 왔다. 또한 사업성이 높은 계열 내 최초(First-in-class) 타겟 단백질에 대해서는 실험 데이터가 매우 적거나 전무한데, 이 경우 기존 방식의 생성형 AI를 활용하는 것이 불가능하다.

연구팀은 이런 데이터 의존성 문제를 극복하기 위해 단백질 구조 정보만으로 분자를 설계하는 기술 개발에 주목했다. 타겟 단백질의 약물 결합 부위에 대한 3차원 구조 정보를 주형처럼 활용해 해당 결합 부위에 꼭 맞는 분자를 주조하듯 설계하는 것이다. 마치 자물쇠에 딱 맞는 열쇠를 설계하는 것과 같은 이치다.

또한 기존 단백질 구조 기반 3차원 생성형 AI 모델들은 신규 단백질에 대해 설계한 분자들의 안정성과 결합력이 떨어지는 등 낮은 일반화 성능을 개선하기 위해서 연구팀은 신규 단백질에 대해서도 안정적으로 결합할 수 있는 분자를 설계할 수 있는 기술을 개발하는 데 초점을 뒀다.

연구팀은 설계한 분자가 단백질과 안정적으로 결합하기 위해서는 단백질-분자 간 상호작용 패턴이 핵심 역할을 하는 것에 착안했다. 연구팀은 생성형 AI가 이러한 상호작용 패턴을 학습하고, 분자 설계에 직접 활용할 수 있도록 모델을 설계하고 재현할 수 있도록 학습시켰다.

기존 단백질 구조 기반 생성형 AI 모델들은 부족한 학습 데이터를 보완하기 위해 10만~1,000만 개의 가상 데이터를 활용하는 반면, 이번 연구에서 개발한 모델의 장점은 수천 개의 실제 실험 구조만을 학습해도 월등히 높은 성능을 발휘한다는 것이다. 이는 자연에서 관찰되는 단백질-분자 상호작용 패턴을 사전 지식의 형태로 학습에 활용함으로써 적은 데이터만으로도 일반화 성능을 획기적으로 높인 것에 기인한다.

일례로 아시아인에 주로 발견되는 돌연변이 상피 성장인자 수용체(EGFR-mutant)*는 비소세포폐암의 주요 원인으로 알려져 있는데, 이를 타겟으로 하는 약물을 설계하기 위해서는 야생형(wild-type) 수용체**에 대한 높은 선택성을 고려하는 것이 필수적이다.

*상피 성장인자 수용체: 상피 성장인자 수용체:상피 성장인자 수용체는 상피 세포의 성장을 촉진하는 인자에 결합함으로써 활성화되는 막 단백질로, 이 수용체의 돌연변이로 인한 지나친 활성은 다양한 종양의 발생과 관련이 있다고 알려져 있음

**야생형 수형체: 야생형은 자연 상태에서 가장 흔하게 발견되는 유전자형 또는 표현형으로, 유전자나 생체 분자 등의 변이가 없는 정상적인 상태를 말함

연구진은 생성형 AI를 통해 돌연변이가 일어난 아미노산에 특이적인 상호작용을 유도해 분자를 설계했고, 그 결과 생성된 분자의 23%가 이론상으로 100배 이상의 선택성을 가지는 것으로 예측됐다. 이와 같은 상호작용 패턴에 기반한 생성형 AI는 인산화효소 저해제(kinase inhibitor)* 등과 같이 약물 설계에 있어 선택성이 중요한 상황에서 더욱 효과적으로 활용될 수 있다.

*인산화효소 저해제: 단백질의 인산화를 촉진하는 효소로, 일반적으로 아데노신 삼인산(ATP)으로부터 인산기를 단백질의 특정 잔기에 전달함. 인산화효소는 세포 내 신호전달 네트워크의 핵심 조절자로서, 다양한 질병의 기전에 관여하여 약물 개발의 표적으로 여겨지고 있음. 이를 위해 인산화효소에 결합하여 활성을 억제하는 목적을 가지는 분자를 인산화효소 저해제라 함

제1 저자로 참여한 화학과 정원호 박사과정 학생은 “사전 지식을 인공지능 모델에 사용하는 전략은 상대적으로 데이터가 적은 과학 분야에서 적극적으로 사용되어 왔다”며 “이번 연구에서 사용한 분자 간 상호작용 정보는 약물 분자뿐 아니라 다양한 생체 분자를 다루는 바이오 분야의 문제에도 유용하게 적용될 수 있을 것”이라고 말했다.

한국연구재단의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) (IF=16.6)’ 2024년 3월 15호에 게재됐다. (논문명: 3D molecular generative framework for interaction-guided drug design, 논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-024-47011-2)

2024.04.18

조회수 9680

-

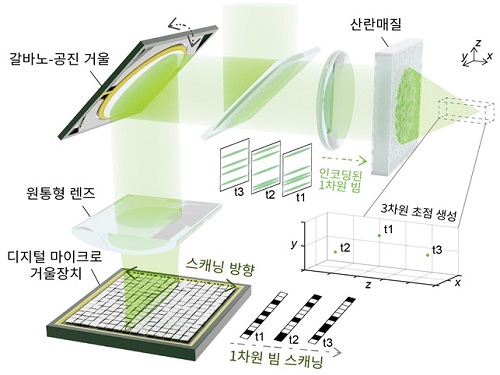

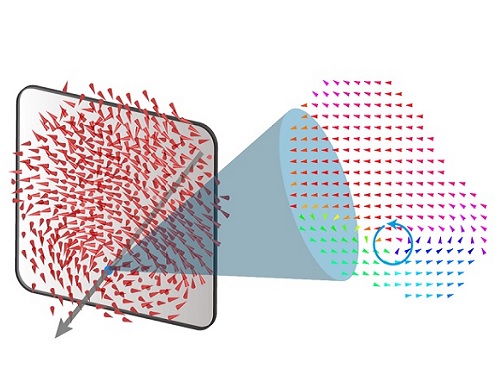

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

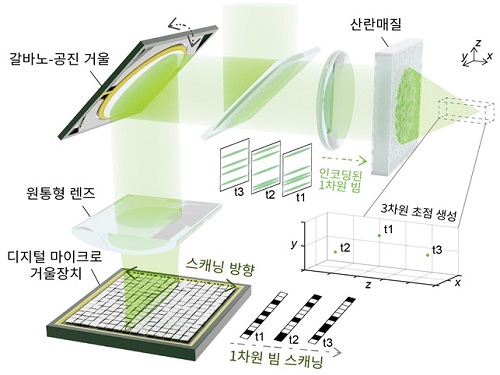

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15

조회수 7997

-

미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다.

미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기 때문에 친환경적이고 지속 가능한 고영양 식량자원이 될 수 있다.

우리 주변에서 가장 쉽게 접할 수 있는 미생물 식품으로는 발효식품을 꼽을 수 있다. 비록 발효식품 내 미생물 바이오매스가 차지하는 비중은 적지만 발효 과정 중 탄수화물과 같이 비교적 영양학적 가치가 낮은 화합물을 소비하며 미생물이 증식함에 따라 단백질이나 비타민 등과 같이 보다 높은 영양학적 가치를 지니는 영양소의 함량이 증진된다.

미생물 배양을 통해 얻은 바이오매스나 배양액으로부터 분리·정제한 각종 식품 화합물 또한 미생물 식품의 한 갈래다. 주변에서 찾아볼 수 있는 예로는 글루탐산나트륨을 비롯한 각종 아미노산과 식품용 단백질·효소, 풍미 화합물, 색소, 생리활성 물질 등이 있다.

마지막으로, 가장 궁극적이며 근본적인 형태의 미생물 식품은 미생물 배양을 통해 생산된 미생물 바이오매스나 추출물 및 이를 이용해 조리한 식품이라고 할 수 있다. 미생물의 바이오매스나 이로부터 추출한 미생물 단백질을 총칭하는 단세포단백질이 대표적인 예라 할 수 있다.

연구진은 이번 논문을 통해 미생물 식품을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 사용할 수 있는 각종 비식용 원료와 이들의 활용 전략을 총망라했다. 더 나아가 해당 원료를 활용해 산업에서 실제로 생산되고 있는 각종 미생물 식품 및 이들의 특징과 함께 지속 가능한 미생물 식품의 생산 및 대중화에 대한 전망 등을 다뤘다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “여러 지속 가능한 원료로부터 생산된 미생물 식품은 머지않아 우리 식탁에서 흔하게 접하게 될 것”이라고 말했다. 제2 저자인 정석영 박사과정생 역시 “미래의 미생물 식품은 환경에 대한 의무감으로만 소비되는 제한적인 식품이 아닌, 영양과 맛까지 갖춰 소비자들의 선택을 받는 완전식품이 될 것”이라고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “우리 자신은 물론 후손들을 위한 지속 가능한 사회를 만들어 나가기 위해 보다 다양한 미생물 식품이 개발되고 대중화될 수 있도록 산·학은 물론 민·관이 더욱 긴밀하게 협력해야 할 때”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 미생물학(Nature Microbiology)’에 4월 9일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : From sustainable feedstocks to microbial foods

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 정석영(한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다.

미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기 때문에 친환경적이고 지속 가능한 고영양 식량자원이 될 수 있다.

우리 주변에서 가장 쉽게 접할 수 있는 미생물 식품으로는 발효식품을 꼽을 수 있다. 비록 발효식품 내 미생물 바이오매스가 차지하는 비중은 적지만 발효 과정 중 탄수화물과 같이 비교적 영양학적 가치가 낮은 화합물을 소비하며 미생물이 증식함에 따라 단백질이나 비타민 등과 같이 보다 높은 영양학적 가치를 지니는 영양소의 함량이 증진된다.

미생물 배양을 통해 얻은 바이오매스나 배양액으로부터 분리·정제한 각종 식품 화합물 또한 미생물 식품의 한 갈래다. 주변에서 찾아볼 수 있는 예로는 글루탐산나트륨을 비롯한 각종 아미노산과 식품용 단백질·효소, 풍미 화합물, 색소, 생리활성 물질 등이 있다.

마지막으로, 가장 궁극적이며 근본적인 형태의 미생물 식품은 미생물 배양을 통해 생산된 미생물 바이오매스나 추출물 및 이를 이용해 조리한 식품이라고 할 수 있다. 미생물의 바이오매스나 이로부터 추출한 미생물 단백질을 총칭하는 단세포단백질이 대표적인 예라 할 수 있다.

연구진은 이번 논문을 통해 미생물 식품을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 사용할 수 있는 각종 비식용 원료와 이들의 활용 전략을 총망라했다. 더 나아가 해당 원료를 활용해 산업에서 실제로 생산되고 있는 각종 미생물 식품 및 이들의 특징과 함께 지속 가능한 미생물 식품의 생산 및 대중화에 대한 전망 등을 다뤘다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “여러 지속 가능한 원료로부터 생산된 미생물 식품은 머지않아 우리 식탁에서 흔하게 접하게 될 것”이라고 말했다. 제2 저자인 정석영 박사과정생 역시 “미래의 미생물 식품은 환경에 대한 의무감으로만 소비되는 제한적인 식품이 아닌, 영양과 맛까지 갖춰 소비자들의 선택을 받는 완전식품이 될 것”이라고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “우리 자신은 물론 후손들을 위한 지속 가능한 사회를 만들어 나가기 위해 보다 다양한 미생물 식품이 개발되고 대중화될 수 있도록 산·학은 물론 민·관이 더욱 긴밀하게 협력해야 할 때”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 미생물학(Nature Microbiology)’에 4월 9일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : From sustainable feedstocks to microbial foods

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 정석영(한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.12

조회수 10103

-

고령화가 기후변화에 주는 영향 최초 규명

고령 인구가 증가하게 되면 기후변화에 어떤 영향을 주게 되며 이에 따른 어떤 대응 전략이 수립되어야 할까?

우리 대학 문술미래전략대학원 김승겸 교수 연구팀이 고령화 현상과 기후변화 적응 간의 복잡한 상호작용을 세계 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 동남아시아 10개국을 대상으로 고령 인구 증가 현상이 기후변화 적응 전략에 미치는 영향을 분석했다. 리모트센싱 기술과 이중차분법(Difference in Differences) 프레임워크를 사용해, 고령 인구와 그린 인프라* 변화 패턴 간의 시공간적 관계를 분석했다.

*그린 인프라: 공원, 산림, 수역 등과 같은 녹색 사회기반시설을 말함

분석한 결과, 고령 인구가 증가한 커뮤니티에서는 그린 인프라의 공급이 줄어들어 기후변화 취약성이 더 크게 나타나는 것을 밝혀냈다. 이러한 연구 결과는 고령화 저출산 현상에 맞는 지역맞춤형 기후변화 적응 능력을 강화하는 데 상당한 기여를 할 것으로 기대된다.

연구팀은 지난 20년간 동남아시아 10개국의 26,885개 커뮤니티에서 기후 적응 정책 변화를 면밀히 추적하고 정밀하게 분석했다. 이를 통해, 사회경제적 변화를 포함한 다차원적이고 융복합적인 기후변화 해결 방안을 모색하는 새로운 연구 영역을 개척했다.

이번 연구는 고령화와 그린 인프라의 수요·공급 동태를 기후변화 적응 노력 강화의 관점에서 평가했다. 특히, 고령 인구 증가가 그린 인프라 공간에 미치는 영향을 도시의 사회경제적 변화에 따라 분석함으로써, 기후변화 적응 정책 수립 시 인구통계학적 변화를 고려할 필요성을 강조했다.

김승겸 교수는 "이번 연구 결과는 기후변화, 저출산, 고령화 등 복합적 위기를 겪고 있는 한국을 비롯한 많은 국가에 중요한 시사점을 제공한다”라고 했으며, 김지수 박사과정은 “사회, 경제, 환경을 융합한 본 연구를 통해 시급한 사회 문제에 대한 실제적이고 최적화된 해결책을 제공할 것으로 기대된다”라고 말했다.

문술미래전략대학원 김승겸 교수와 김지수 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `네이처 클라이멧 체인지(Nature Climate Change)'에 지난 3월 29일 출판됐다. (논문명 : Aging population and green space dynamics for climate change adaptation in Southeast Asia).

https://www.nature.com/articles/s41558-024-01980-w

고령화가 기후변화에 주는 영향 최초 규명

고령 인구가 증가하게 되면 기후변화에 어떤 영향을 주게 되며 이에 따른 어떤 대응 전략이 수립되어야 할까?

우리 대학 문술미래전략대학원 김승겸 교수 연구팀이 고령화 현상과 기후변화 적응 간의 복잡한 상호작용을 세계 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 동남아시아 10개국을 대상으로 고령 인구 증가 현상이 기후변화 적응 전략에 미치는 영향을 분석했다. 리모트센싱 기술과 이중차분법(Difference in Differences) 프레임워크를 사용해, 고령 인구와 그린 인프라* 변화 패턴 간의 시공간적 관계를 분석했다.

*그린 인프라: 공원, 산림, 수역 등과 같은 녹색 사회기반시설을 말함

분석한 결과, 고령 인구가 증가한 커뮤니티에서는 그린 인프라의 공급이 줄어들어 기후변화 취약성이 더 크게 나타나는 것을 밝혀냈다. 이러한 연구 결과는 고령화 저출산 현상에 맞는 지역맞춤형 기후변화 적응 능력을 강화하는 데 상당한 기여를 할 것으로 기대된다.

연구팀은 지난 20년간 동남아시아 10개국의 26,885개 커뮤니티에서 기후 적응 정책 변화를 면밀히 추적하고 정밀하게 분석했다. 이를 통해, 사회경제적 변화를 포함한 다차원적이고 융복합적인 기후변화 해결 방안을 모색하는 새로운 연구 영역을 개척했다.

이번 연구는 고령화와 그린 인프라의 수요·공급 동태를 기후변화 적응 노력 강화의 관점에서 평가했다. 특히, 고령 인구 증가가 그린 인프라 공간에 미치는 영향을 도시의 사회경제적 변화에 따라 분석함으로써, 기후변화 적응 정책 수립 시 인구통계학적 변화를 고려할 필요성을 강조했다.

김승겸 교수는 "이번 연구 결과는 기후변화, 저출산, 고령화 등 복합적 위기를 겪고 있는 한국을 비롯한 많은 국가에 중요한 시사점을 제공한다”라고 했으며, 김지수 박사과정은 “사회, 경제, 환경을 융합한 본 연구를 통해 시급한 사회 문제에 대한 실제적이고 최적화된 해결책을 제공할 것으로 기대된다”라고 말했다.

문술미래전략대학원 김승겸 교수와 김지수 박사과정이 참여한 이번 연구는 국제 저명 학술지 `네이처 클라이멧 체인지(Nature Climate Change)'에 지난 3월 29일 출판됐다. (논문명 : Aging population and green space dynamics for climate change adaptation in Southeast Asia).

https://www.nature.com/articles/s41558-024-01980-w

2024.04.09

조회수 6619

-

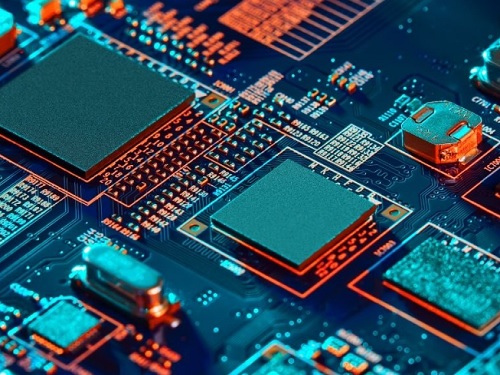

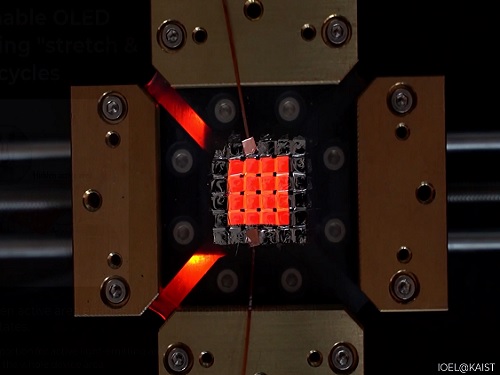

뉴로모픽 반도체 신개념 메모리 소자 개발

우리 연구진이 공정 비용이 낮고 초저전력 동작이 가능하여 기존의 메모리를 대체하거나 차세대 인공지능 하드웨어를 위한 뉴로모픽 컴퓨팅(Neuromorphic Computing) 구현에 사용될 메모리 소자를 개발하여 화제다.

전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 디램 (DRAM) 및 낸드(NAND) 플래시 메모리를 대체할 수 있는 *초저전력 차세대 상변화 메모리 소자를 개발했다고 4일 밝혔다.

☞ 상변화 메모리(Phase Change Memory): 열을 사용하여 물질의 상태를 비정질과 결정질을 변경하여, 이를 통해 저항 상태를 변경함으로써 정보를 저장하거나 처리하는 메모리 소자.

기존 상변화 메모리는 값비싼 초미세 반도체 노광공정을 통해 제작하며 소모 전력이 높은 문제점이 있었다. 최 교수 연구팀은 상변화 물질을 전기적으로 극소 형성하는 방식을 통해 제작한 초저전력 상변화 메모리 소자로 값비싼 노광공정 없이도 매우 작은 나노미터(nm) 스케일의 상변화 필라멘트를 자체적으로 형성하였다. 이는 공정 비용이 매우 낮을 뿐 아니라 초저전력 동작이 가능하다는 획기적인 장점이 있다.

현재 널리 사용되고 있는 메모리인 디램(DRAM)은 속도가 매우 빠르지만, 전원이 꺼지면 정보가 사라지는 휘발성 특징을 갖고 있으며, 저장장치로 사용되는 낸드 플래시 메모리는 읽기/쓰기 속도는 상대적으로 느린 대신 전원이 꺼져도 정보를 보존하는 비휘발성 특징을 갖고 있다.

이에 반해, 상변화 메모리는 디램과 낸드 플래시 메모리의 장점을 모두 가진 차세대 메모리로, 빠른 속도와 비휘발성 특성을 동시에 지닌다. 이러한 이유로, 상변화 메모리는 기존의 메모리를 대체할 수 있는 차세대 메모리로 각광받으며, 메모리 기술 또는 인간의 두뇌를 모방하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술로 활발히 연구되고 있다.

그러나 기존 상변화 메모리는 소비 전력이 매우 높아서 실용적인 대용량 메모리 제품 및 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하기에는 어려움이 있다. 기존 연구는 메모리 동작을 위한 발열 효과를 높이기 위해 초미세 반도체 노광공정을 이용해 소자의 물리적 크기를 줄여 소비 전력을 낮추는 연구가 진행됐으나, 소비 전력 개선 정도가 작고 공정비용과 공정 난이도가 증가해 실용성 측면의 한계점이 존재했다.

최신현 교수 연구팀은 이러한 상변화 메모리의 소비 전력 문제를 해결하기 위해, 상변화 물질을 전기적으로 극소 형성하는 방식으로 기존의 값비싼 초미세 노광공정을 이용한 상변화 메모리 소자보다 소비 전력이 15배 이상 작은 초저전력 상변화 메모리 소자 구현에 성공했다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 초저전력 상변화 메모리 소자는 기존의 연구 방향과는 완전히 다른 방식으로 기존에 풀지 못하였던 큰 숙제인 제조비용과 에너지 효율을 대폭 개선한 소자를 개발했다는 의의가 있다. 또한 물질 선택이 자유로워 고집적 3차원 수직 메모리 및 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 등 다양한 응용을 가능케 하는 등 미래 전자공학의 기반이 될 것으로 기대한다ˮ며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 새로운 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다. 또한 "이 연구를 지원한 한국연구재단 및 나노종합기술원에 감사드린다ˮ라고 말했다.

전기및전자공학부 박시온 석박사통합과정, 홍석만 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `네이처(Nature)' 4월호에 4월 4일 자 출판됐다. (논문명 : Phase-Change Memory via a Phase-Changeable Self-Confined Nano-Filament)

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대 지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)사업, 우수신진연구, 그리고 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

뉴로모픽 반도체 신개념 메모리 소자 개발

우리 연구진이 공정 비용이 낮고 초저전력 동작이 가능하여 기존의 메모리를 대체하거나 차세대 인공지능 하드웨어를 위한 뉴로모픽 컴퓨팅(Neuromorphic Computing) 구현에 사용될 메모리 소자를 개발하여 화제다.

전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 디램 (DRAM) 및 낸드(NAND) 플래시 메모리를 대체할 수 있는 *초저전력 차세대 상변화 메모리 소자를 개발했다고 4일 밝혔다.

☞ 상변화 메모리(Phase Change Memory): 열을 사용하여 물질의 상태를 비정질과 결정질을 변경하여, 이를 통해 저항 상태를 변경함으로써 정보를 저장하거나 처리하는 메모리 소자.

기존 상변화 메모리는 값비싼 초미세 반도체 노광공정을 통해 제작하며 소모 전력이 높은 문제점이 있었다. 최 교수 연구팀은 상변화 물질을 전기적으로 극소 형성하는 방식을 통해 제작한 초저전력 상변화 메모리 소자로 값비싼 노광공정 없이도 매우 작은 나노미터(nm) 스케일의 상변화 필라멘트를 자체적으로 형성하였다. 이는 공정 비용이 매우 낮을 뿐 아니라 초저전력 동작이 가능하다는 획기적인 장점이 있다.

현재 널리 사용되고 있는 메모리인 디램(DRAM)은 속도가 매우 빠르지만, 전원이 꺼지면 정보가 사라지는 휘발성 특징을 갖고 있으며, 저장장치로 사용되는 낸드 플래시 메모리는 읽기/쓰기 속도는 상대적으로 느린 대신 전원이 꺼져도 정보를 보존하는 비휘발성 특징을 갖고 있다.

이에 반해, 상변화 메모리는 디램과 낸드 플래시 메모리의 장점을 모두 가진 차세대 메모리로, 빠른 속도와 비휘발성 특성을 동시에 지닌다. 이러한 이유로, 상변화 메모리는 기존의 메모리를 대체할 수 있는 차세대 메모리로 각광받으며, 메모리 기술 또는 인간의 두뇌를 모방하는 뉴로모픽 컴퓨팅 기술로 활발히 연구되고 있다.

그러나 기존 상변화 메모리는 소비 전력이 매우 높아서 실용적인 대용량 메모리 제품 및 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템을 구현하기에는 어려움이 있다. 기존 연구는 메모리 동작을 위한 발열 효과를 높이기 위해 초미세 반도체 노광공정을 이용해 소자의 물리적 크기를 줄여 소비 전력을 낮추는 연구가 진행됐으나, 소비 전력 개선 정도가 작고 공정비용과 공정 난이도가 증가해 실용성 측면의 한계점이 존재했다.

최신현 교수 연구팀은 이러한 상변화 메모리의 소비 전력 문제를 해결하기 위해, 상변화 물질을 전기적으로 극소 형성하는 방식으로 기존의 값비싼 초미세 노광공정을 이용한 상변화 메모리 소자보다 소비 전력이 15배 이상 작은 초저전력 상변화 메모리 소자 구현에 성공했다.

최신현 교수는 "이번에 개발한 초저전력 상변화 메모리 소자는 기존의 연구 방향과는 완전히 다른 방식으로 기존에 풀지 못하였던 큰 숙제인 제조비용과 에너지 효율을 대폭 개선한 소자를 개발했다는 의의가 있다. 또한 물질 선택이 자유로워 고집적 3차원 수직 메모리 및 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 등 다양한 응용을 가능케 하는 등 미래 전자공학의 기반이 될 것으로 기대한다ˮ며 이번 연구가 앞으로 뻗어나갈 새로운 분야에 대한 강한 자신감을 피력했다. 또한 "이 연구를 지원한 한국연구재단 및 나노종합기술원에 감사드린다ˮ라고 말했다.

전기및전자공학부 박시온 석박사통합과정, 홍석만 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `네이처(Nature)' 4월호에 4월 4일 자 출판됐다. (논문명 : Phase-Change Memory via a Phase-Changeable Self-Confined Nano-Filament)

한편 이번 연구는 한국연구재단 차세대 지능형반도체기술개발사업, PIM인공지능반도체핵심기술개발(소자)사업, 우수신진연구, 그리고 나노종합기술원 반도체공정기반 나노메디컬 디바이스개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.04

조회수 9603

-

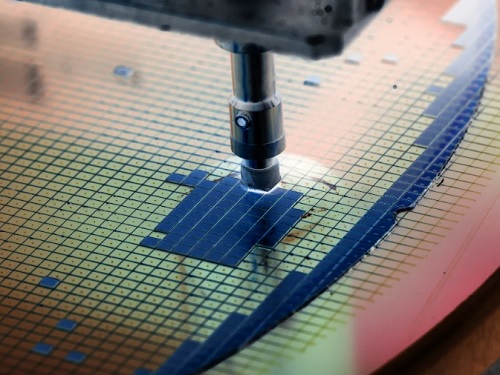

차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

차세대 이차원 반도체 핵심 기술 개발

물질 증착, 패터닝, 식각 등 복잡한 과정들이 필요했던 기존 반도체 공정과는 달리, 원하는 영역에서만 선택적으로 물질을 바로 증착하는 기술은 공정을 획기적으로 줄일 수 있는 차세대 기술로 크게 주목받고 있다. 특히, 현재의 실리콘을 대체할 차세대 이차원 반도체에서 이런 선택적 증착 기술 개발이 핵심 요소기술로 중요성이 더욱 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강기범 교수 연구팀과 고려대학교 김용주 교수 연구팀이 이차원 반도체의 수평 성장 성질을 이용해 쉽고 간편한 산화물, 금속 등의 10나노미터 이하 미세 패터닝 기술을 공동 개발했다고 28일 밝혔다.

강 교수 연구팀은 차세대 반도체 물질로 주목받는 이차원 전이금속 ‘칼코겐’ 물질의 독특한 결정학적 특징을 패터닝 기술에 접목했다. 일반적인 물질과는 달리 이차원 물질은 성장 시 수평 방향으로만 자랄 수 있기에 서로 다른 이차원 물질을 반복적으로 성장해 10나노미터 이하 수준의 이차원 반도체 선형 패턴을 제작할 수 있다.

이러한 선형 패턴에 다양한 물질(산화물, 금속, 상변화 물질)을 성장할 때 한 영역 위에서만 선택적으로 증착되는 현상을 최초로 발견했다. 해당 기술을 통해 타깃 물질 패턴 크기의 축소와 이차원 반도체의 소자 제작 공정 효율성 증대 등을 기대할 수 있다.

일반적으로 선형 패턴의 크기는 이차원 물질 합성에 사용되는 기체 상태의 분자들의 유입 시간으로 결정된다. 해당 연구에서는 약 1초당 1나노미터의 패턴 크기를 형성할 수 있기에 기존 광 기반 패터닝 기술에 비해 효과적으로 크기를 줄일 수 있다.

연구팀이 개발한 선택 증착 기술은 선폭 10나노미터 수준의 좁은 패턴에서도 원하는 물질이 한 영역 위에서만 선택적으로 증착됐으며, 기존 기술과는 달리 두께 20나노미터 이상에서도 선택적 증착이 가능했다.

연구팀이 개발한 기술은 다양한 물질들에서 적용할 수 있다. 반도체 산업에서 소자 제작에 필수적으로 활용되는 고유전율 절연체(산화 알루미늄, 산화 하프늄)와 전극 금속(루테늄) 등의 선택적 증착을 확인했다. 이러한 뛰어난 물질 확장성은 연구팀이 제시한 새로운 선택 증착 메커니즘에 의해 가능한 것으로 알려졌으며, 추후 더 넓은 응용 기술 개발에 활용할 것으로 기대된다.

연구팀의 기술은 차세대 물질인 이차원 반도체 기반에서 적용되기에 이차원 반도체에 효과적으로 게이트 절연체 및 전극의 형성을 도울 것으로 기대된다. 이는 향후 이차원 반도체가 실리콘을 대체할 때 핵심적인 요소기술로 작용할 것이며, 한국에서 가장 중요한 연구 분야인 반도체 시장에서 활발히 응용될 수 있다.

제1 저자인 박정원 연구원은 "새로운 원리의 선택 증착 기술이자 다양한 물질을 10나노미터 이하의 선폭으로 패터닝할 수 있는 차세대 기술을 개발했다ˮ 라며 "특히 템플릿으로 사용되는 이차원 반도체에 선택 증착을 통해 게이트 산화물과 전극 등으로 직접 이용하면 이 기술의 기대 효과는 더욱 커진다ˮ 라고 말했다.

신소재공학과 박정원 석박사통합과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 15권에 3월 8일 자 출판됐다. (논문명 : Area-selective atomic layer deposition on 2D monolayer lateral superlattices).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.28

조회수 7709

잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.11 조회수 7827

잡아당겨도 고화질 유지하는 디스플레이 개발

평면에 국한됐던 디스플레이 기술이 곡면형 모니터나 폴더블 휴대폰 화면처럼 다양한 형태로 진화되고 있는데, 이보다 더 나아가 잡아당겨도 동작 가능한 신축형 디스플레이의 핵심 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 동아대 문한얼 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 실감소자 연구본부와의 협력을 통해 세계 최고 수준의 높은 발광면적비를 가지며 신축 시에도 해상도가 거의 줄지 않는 신축 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 디스플레이를 구현하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

공동연구팀은 유연성이 매우 뛰어난 초박막 OLED를 개발하여 이의 일부 발광 면적을 인접한 두 고립 영역 사이로 숨겨 넣는 방법으로, 신축성과 높은 발광 밀도를 동시에 확보하는 데 성공했다. 이렇게 숨겨진 발광 영역은 신축 시 그 모습을 점차 드러내며 발광 면적비의 감소를 보상하는 메커니즘을 가능케 했다.

기존의 신축형 디스플레이는 고정된 단단한 발광 부분을 이용하여 성능을 확보하면서, 굽혀진 모양의 연결부를 통해 신축성을 확보하는 경우가 일반적이다. 그런데 이 경우 빛을 내지 않는 굽힘 모양 연결부로 인해, 전체 면적에서 발광면적이 차지하는 비율이 낮은 한계점이 있다. 특히, 신축시에는 늘어난 굽힘 모양 연결부가 차지하는 면적이 더욱 커지면서 발광면적 비율이 한층 더 감소하는 문제가 있다.

공동연구팀은 제안된 구조체를 통해 신축 전 발광면적비가 100%에 근접하는 최고 수준을 달성했으며, 30%의 시스템 신축 후 발광면적비 또한 단지 10% 감소하는 플랫폼을 구현했다. 이는 같은 변형하에서 기존 플랫폼이 60% 수준의 높은 발광면적비 감소를 보이는 것과 대조적인 결과다. 또한 본 플랫폼은 반복 동작 및 다양한 외력 하에서도, 강건하게 동작하는 기계적 안정성을 보였다.

공동연구팀은 구형 물체, 실린더, 인체 부위와 같은 곡면에서 안정적으로 동작해, 풍선의 팽창이나 관절의 움직임 등을 수용할 수 있는 웨어러블 및 자유곡면에 부착할 수 있는 광원에 대한 응용성을 확인했으며, 숨겨진 발광영역의 독립적 구동을 통해 신축 시 저감되는 해상도 보상이 가능한 미래 디스플레이의 가능성을 확인하였다.

유승협 교수는 “이미 우리는 폴더블 휴대폰이나 곡면형 모니터 같이 더 이상 평면이 아닌 디스플레이를 쉽게 볼 수 있는 시대에 살고 있는데, 미래에는 디스플레이의 형태가 더욱 다양해지면서 궁극적으로 늘려도 동작하는 신축형 디스플레이 기술로 확장될 것으로 기대된다”면서 “이번에 개발된 기술은, 우수한 성능과 안정성이 확보된 OLED 기술을 그대로 활용하면서도 기존 신축형 디스플레이의 난제를 극복하는 방법을 제시한 것으로서, 신축형 디스플레이의 제품화를 더욱 가속화하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

유승협 교수 연구실의 이동균 박사(現 서울대학교 연수연구원)가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 2024년 6월 5일자 게재됐으며 (논문명: Stretchable OLEDs based on a hidden active area for high fill factor and resolution compensation, DOI:: 10.1038/s41467-024-48396-w), 미국의 전기전자기술자협회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)의 매거진인 ‘IEEE Spectrum’에 의해 온라인 뉴스로 소개되기도 하였다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(ICT 소재·부품·장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.11 조회수 7827 강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30 조회수 7113

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30 조회수 7113 세계 최대 규모 암 데이터베이스 구축하다

디지털 암 정보 축적의 시대에는 데이터 생산을 넘어서, 데이터의 수집 및 관리 방법을 정립하고 거대 규모의 빅 데이터를 운용하는 것이 가장 큰 경쟁력이 될 수 있다. 전략적으로는 정밀 임상 정보와 연계할 수 있는 국내 생산 데이터와 다양성에 대한 이해를 도모할 수 있는 대규모 국제 데이터를 모두 수집해 통합하는 것은 매우 중요한 과제다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 바이오및뇌공학과 최정균 교수 공동 연구팀(제1 저자: 강준호 박사, 이준형 박사)이 세계 최대 규모의 암 조직 단일세포 및 공간전사체* 데이터베이스를 구성하고, 이를 바탕으로 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀과 함께 면역 치료의 예후 예측에 중요한 세포 생태계 타입을 보고했다고 22일 밝혔다.

*단일세포 및 공간전사체: 모든 유전자의 발현 양상을 개별 세포 단위에서 혹은 3차원 조직 구조상에서 분석한 데이터

암은 우리 몸 안에서 스스로 진화하는 특성을 가지고 있어 암 조직 내의 세포 생태계를 구성하는 각 세포의 이질성과 이들의 상호작용을 파악하는 것이 가장 중요하다.

최근 발달하고 있는 단일세포 및 공간 전사체는 미세환경을 구성하는 세포들과 그들의 3차원적 배열 및 상호작용을 정량적으로 측정 및 표현한다는 점에서 미세환경의 이질성 개념을 생태계 수준으로 확장해 디지털 정보의 형태로 저장 및 분석할 수 있게 한다.

연구팀은 암세포 생태계 타입들을 전 암종(pan-cancer) 수준에서 규명하기 위해 약 1,000개의 암 환자 조직 샘플, 500여 명의 정상 조직 샘플에 대한 단일세포 전사체 데이터를 30종 이상의 암종에 대해 수집하여 모든 암에 대한 세포 지도가 총망라된 전 암종 단일세포 지도(pan-cancer single-cell atlas)를 구축했다.

내과 전문의가 포함된 연구진이 직접 데이터를 수집하고, 메타데이터 재처리 및 암종 분류를 진행함으로써 암 조직을 구성하는 100여 개의 세포 상태를 규정하고, 이들의 발생빈도를 바탕으로 각 암종별 조직의 상태를 분류했다. 또한 미국의 암 환자 공공 데이터베이스(TCGA) 등의 대규모 코호트 데이터를 활용해 각 세포 상태가 암 환자의 치료 및 예후에 미치는 영향을 분석했다.

특히 여러 세포 상태 간의 상호작용 분석을 통해서 암세포 생태계 네트워크를 구축하였고, 이 중에서 삼차 림프 구조(tertiary lymphoid structure)* 구성요소를 포함하는 인터페론 연관 생태계가 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀의 폐암 코호트를 포함해 면역관문 억제 치료(immune checkpoint inhibitor)**를 받은 여러 암종들에서 면역관문 억제 치료 반응 예측에 효과적임을 확인했다.

*삼차 림프 구조: 림프절과 유사하지만 건강한 조직에서는 형성되지 않고, 만성염증, 감염, 암 등이 있는 곳에서 면역 세포들이 조직화되어 형성되는 구조물

**면역관문 억제치료: T세포 혹은 암세포에서 발현되는 PD-1/PD-L1, CTLA-4와 같은 면역관문(immune checkpoint)을 차단하여 암세포와 싸우는 면역 반응을 활성화시키는 치료방법

연구를 주도한 박종은 교수는 “이번 연구를 통해 세계 최대 규모의 암 조직 데이터베이스를 구축하였고, 이를 바탕으로 면역 치료의 예후 예측에 중요한 영향을 줄 것이다. 또한 소수의 환자에게 아주 좋은 치료반응을 보이나 일부의 경우 면역 관련 부작용을 나타내는 면역 관문 억제제의 치료 대상군 선정에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 지에 5월 14일 자 출판됐으며, KAIST 세포 아틀라스 웹 포탈 https://cellatlas.kaist.ac.kr 을 통해 공개되고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 차세대바이오유망범용기술연구지원사업과 우수신진연구사업, 한국보건산업진흥원 연구중심병원 육성사업, 융합형의사과학자양성사업 및 포스코사이언스펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.22 조회수 7941

세계 최대 규모 암 데이터베이스 구축하다

디지털 암 정보 축적의 시대에는 데이터 생산을 넘어서, 데이터의 수집 및 관리 방법을 정립하고 거대 규모의 빅 데이터를 운용하는 것이 가장 큰 경쟁력이 될 수 있다. 전략적으로는 정밀 임상 정보와 연계할 수 있는 국내 생산 데이터와 다양성에 대한 이해를 도모할 수 있는 대규모 국제 데이터를 모두 수집해 통합하는 것은 매우 중요한 과제다.

우리 대학 의과학대학원 박종은 교수, 바이오및뇌공학과 최정균 교수 공동 연구팀(제1 저자: 강준호 박사, 이준형 박사)이 세계 최대 규모의 암 조직 단일세포 및 공간전사체* 데이터베이스를 구성하고, 이를 바탕으로 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀과 함께 면역 치료의 예후 예측에 중요한 세포 생태계 타입을 보고했다고 22일 밝혔다.

*단일세포 및 공간전사체: 모든 유전자의 발현 양상을 개별 세포 단위에서 혹은 3차원 조직 구조상에서 분석한 데이터

암은 우리 몸 안에서 스스로 진화하는 특성을 가지고 있어 암 조직 내의 세포 생태계를 구성하는 각 세포의 이질성과 이들의 상호작용을 파악하는 것이 가장 중요하다.

최근 발달하고 있는 단일세포 및 공간 전사체는 미세환경을 구성하는 세포들과 그들의 3차원적 배열 및 상호작용을 정량적으로 측정 및 표현한다는 점에서 미세환경의 이질성 개념을 생태계 수준으로 확장해 디지털 정보의 형태로 저장 및 분석할 수 있게 한다.

연구팀은 암세포 생태계 타입들을 전 암종(pan-cancer) 수준에서 규명하기 위해 약 1,000개의 암 환자 조직 샘플, 500여 명의 정상 조직 샘플에 대한 단일세포 전사체 데이터를 30종 이상의 암종에 대해 수집하여 모든 암에 대한 세포 지도가 총망라된 전 암종 단일세포 지도(pan-cancer single-cell atlas)를 구축했다.

내과 전문의가 포함된 연구진이 직접 데이터를 수집하고, 메타데이터 재처리 및 암종 분류를 진행함으로써 암 조직을 구성하는 100여 개의 세포 상태를 규정하고, 이들의 발생빈도를 바탕으로 각 암종별 조직의 상태를 분류했다. 또한 미국의 암 환자 공공 데이터베이스(TCGA) 등의 대규모 코호트 데이터를 활용해 각 세포 상태가 암 환자의 치료 및 예후에 미치는 영향을 분석했다.

특히 여러 세포 상태 간의 상호작용 분석을 통해서 암세포 생태계 네트워크를 구축하였고, 이 중에서 삼차 림프 구조(tertiary lymphoid structure)* 구성요소를 포함하는 인터페론 연관 생태계가 삼성서울병원 이세훈 교수 연구팀의 폐암 코호트를 포함해 면역관문 억제 치료(immune checkpoint inhibitor)**를 받은 여러 암종들에서 면역관문 억제 치료 반응 예측에 효과적임을 확인했다.

*삼차 림프 구조: 림프절과 유사하지만 건강한 조직에서는 형성되지 않고, 만성염증, 감염, 암 등이 있는 곳에서 면역 세포들이 조직화되어 형성되는 구조물

**면역관문 억제치료: T세포 혹은 암세포에서 발현되는 PD-1/PD-L1, CTLA-4와 같은 면역관문(immune checkpoint)을 차단하여 암세포와 싸우는 면역 반응을 활성화시키는 치료방법

연구를 주도한 박종은 교수는 “이번 연구를 통해 세계 최대 규모의 암 조직 데이터베이스를 구축하였고, 이를 바탕으로 면역 치료의 예후 예측에 중요한 영향을 줄 것이다. 또한 소수의 환자에게 아주 좋은 치료반응을 보이나 일부의 경우 면역 관련 부작용을 나타내는 면역 관문 억제제의 치료 대상군 선정에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 지에 5월 14일 자 출판됐으며, KAIST 세포 아틀라스 웹 포탈 https://cellatlas.kaist.ac.kr 을 통해 공개되고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 차세대바이오유망범용기술연구지원사업과 우수신진연구사업, 한국보건산업진흥원 연구중심병원 육성사업, 융합형의사과학자양성사업 및 포스코사이언스펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.22 조회수 7941 개인 맞춤형 정밀 의학 정확도 높일 ‘렌즈’ 개발

평균이 아닌 개인차를 고려하는 정밀 의학 시대가 열렸다. 사람마다 다른 유전적 특징을 알아내는 기술이 비약적으로 발전한 덕분이다. 더 빠르고, 정확하게 전사체를 해독할 수 있는 새로운 도구가 개발됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(IBS 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 전사체 분석 빅데이터에서 유용한 생물학적 정보만 골라내는 새로운 도구인 ‘scLENS(single-cell Low-dimension Embedding using Effective Noise Subtraction)’를 개발했다.

단일세포 전사체 분석은 최근 생물학, 신약 개발, 임상 연구 등 여러 분야에서 주목받는 도구다. 개별 세포 단위에서 유전적 변화를 확인할 수 있기 때문이다. 가령, 단일세포 전사체 분석을 이용하면 암 조직 내 수십 가지 종류의 세포를 구분하고, 유전적 변이가 발생한 세포만 표적하는 정밀 치료가 가능해진다.

단일세포 전사체 분석 기술이 임상에 광범위하게 이용되려면, 도출되는 빅데이터에서 유용한 생물학적 신호를 찾아내는 효율적인 분석 도구 개발이 선행돼야 한다. 단일세포 전사체 분석은 수백~수천 개에 이르는 개별 세포의 수만 개에 이르는 다양한 유전자 발현량을 측정하기 때문에 데이터 용량이 수~수십 GB에 달한다. 이 방대한 데이터 중 생물학적으로 유용한 신호는 3% 내외에 불과하다.

이 방대하고 노이즈(잡신호)가 많은 데이터에서 유용한 생물학적 신호를 골라내기 위해 지금까지 여러 데이터 처리 도구가 개발됐다. 하지만 기존 도구는 사용자가 생물학적 신호와 노이즈의 ‘경계선’을 직접 설정해야 해서 주관이 개입됐다. 즉, 분석가에 따라 결과가 크게 달라지고, 정확도가 떨어진다는 한계가 있었다.

우선, 연구진은 기존 분석 도구들이 부정확한 근본적인 원인을 규명하고 해결책을 제시했다. 사용자가 노이즈의 임계값을 결정하는 데이터 전처리 방식 자체가 생물학적 신호를 왜곡시킨다는 것을 규명하고, 왜곡 없는 새로운 전처리 방식을 개발했다. 나아가 연구진은 수학적 방법론인 ‘랜덤 행렬 이론’을 이용해 사용자의 주관적 선택 없이 자동으로 단일세포 전사체 분석 데이터에서 신호와 노이즈를 구별하는 프로그램인 ‘scLENS’를 개발했다.

제1 저자인 김현 연구원은 “scLENS는 사용자의 선택 없이 데이터에 내재된 구조만을 이용해 자동으로 신호와 노이즈를 구별하기 때문에 사용자 편향성 문제를 원천 차단할 수 있다”며 “연구자들의 노동집약적인 신호 선택 과정을 없애면서도 분석 정확성은 높였다”고 설명했다.

이어 연구진은 기존 개발된 11가지 데이터 분석 프로그램과 scLENS의 상대적 성능을 비교했다. 이를 통해 scLENS가 다른 모든 프로그램보다 우수한 성능을 보인다는 점을 확인할 수 있었다. 널리 쓰이는 프로그램인 ‘Seurat’과 비교했을 때 scLENS는 세포 그룹화 성능이 약 10% 이상 우수하며, 데이터에 내재된 국소 구조를 43% 더 효과적으로 포착하는 것으로 나타났다.

특히, scLENS는 기존 프로그램보다 많은 계산을 하지만 메모리 사용 최적화를 통해 10만 개의 세포와 2만 개의 유전자로 이뤄진 대규모 데이터를 3시간 만에 분석하는 경쟁력 있는 분석 속도를 보였다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “지난 십여 년간 단일세포 전사체를 분석할 수 있는 실험 기술의 비약적인 발전했지만, 데이터 분석 방법의 한계로 인해 큰 비용과 시간을 투자해 얻은 데이터를 최대한 활용하지 못하는 경우가 많았다”며 “기초 수학 이론이 생명과학 연구의 혁신을 견인하고, 감춰졌던 생명의 비밀을 빠르고 정확하게 밝히는 데 쓰일 수 있음을 보여주는 연구”라고 말했다.

연구결과는 4월 27일(한국시간) 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 16.6)’ 온라인판에 실렸다.

2024.05.09 조회수 7694

개인 맞춤형 정밀 의학 정확도 높일 ‘렌즈’ 개발

평균이 아닌 개인차를 고려하는 정밀 의학 시대가 열렸다. 사람마다 다른 유전적 특징을 알아내는 기술이 비약적으로 발전한 덕분이다. 더 빠르고, 정확하게 전사체를 해독할 수 있는 새로운 도구가 개발됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(IBS 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 전사체 분석 빅데이터에서 유용한 생물학적 정보만 골라내는 새로운 도구인 ‘scLENS(single-cell Low-dimension Embedding using Effective Noise Subtraction)’를 개발했다.

단일세포 전사체 분석은 최근 생물학, 신약 개발, 임상 연구 등 여러 분야에서 주목받는 도구다. 개별 세포 단위에서 유전적 변화를 확인할 수 있기 때문이다. 가령, 단일세포 전사체 분석을 이용하면 암 조직 내 수십 가지 종류의 세포를 구분하고, 유전적 변이가 발생한 세포만 표적하는 정밀 치료가 가능해진다.

단일세포 전사체 분석 기술이 임상에 광범위하게 이용되려면, 도출되는 빅데이터에서 유용한 생물학적 신호를 찾아내는 효율적인 분석 도구 개발이 선행돼야 한다. 단일세포 전사체 분석은 수백~수천 개에 이르는 개별 세포의 수만 개에 이르는 다양한 유전자 발현량을 측정하기 때문에 데이터 용량이 수~수십 GB에 달한다. 이 방대한 데이터 중 생물학적으로 유용한 신호는 3% 내외에 불과하다.

이 방대하고 노이즈(잡신호)가 많은 데이터에서 유용한 생물학적 신호를 골라내기 위해 지금까지 여러 데이터 처리 도구가 개발됐다. 하지만 기존 도구는 사용자가 생물학적 신호와 노이즈의 ‘경계선’을 직접 설정해야 해서 주관이 개입됐다. 즉, 분석가에 따라 결과가 크게 달라지고, 정확도가 떨어진다는 한계가 있었다.

우선, 연구진은 기존 분석 도구들이 부정확한 근본적인 원인을 규명하고 해결책을 제시했다. 사용자가 노이즈의 임계값을 결정하는 데이터 전처리 방식 자체가 생물학적 신호를 왜곡시킨다는 것을 규명하고, 왜곡 없는 새로운 전처리 방식을 개발했다. 나아가 연구진은 수학적 방법론인 ‘랜덤 행렬 이론’을 이용해 사용자의 주관적 선택 없이 자동으로 단일세포 전사체 분석 데이터에서 신호와 노이즈를 구별하는 프로그램인 ‘scLENS’를 개발했다.

제1 저자인 김현 연구원은 “scLENS는 사용자의 선택 없이 데이터에 내재된 구조만을 이용해 자동으로 신호와 노이즈를 구별하기 때문에 사용자 편향성 문제를 원천 차단할 수 있다”며 “연구자들의 노동집약적인 신호 선택 과정을 없애면서도 분석 정확성은 높였다”고 설명했다.

이어 연구진은 기존 개발된 11가지 데이터 분석 프로그램과 scLENS의 상대적 성능을 비교했다. 이를 통해 scLENS가 다른 모든 프로그램보다 우수한 성능을 보인다는 점을 확인할 수 있었다. 널리 쓰이는 프로그램인 ‘Seurat’과 비교했을 때 scLENS는 세포 그룹화 성능이 약 10% 이상 우수하며, 데이터에 내재된 국소 구조를 43% 더 효과적으로 포착하는 것으로 나타났다.

특히, scLENS는 기존 프로그램보다 많은 계산을 하지만 메모리 사용 최적화를 통해 10만 개의 세포와 2만 개의 유전자로 이뤄진 대규모 데이터를 3시간 만에 분석하는 경쟁력 있는 분석 속도를 보였다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “지난 십여 년간 단일세포 전사체를 분석할 수 있는 실험 기술의 비약적인 발전했지만, 데이터 분석 방법의 한계로 인해 큰 비용과 시간을 투자해 얻은 데이터를 최대한 활용하지 못하는 경우가 많았다”며 “기초 수학 이론이 생명과학 연구의 혁신을 견인하고, 감춰졌던 생명의 비밀을 빠르고 정확하게 밝히는 데 쓰일 수 있음을 보여주는 연구”라고 말했다.

연구결과는 4월 27일(한국시간) 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 16.6)’ 온라인판에 실렸다.

2024.05.09 조회수 7694 소금 결핍 시 장에서 섭취 욕구 조절하다

나트륨은 생물이 살아가는 데 필요한 중요한 미량영양소 중 하나로, 수분 균형과 혈압을 조절하며 근육 수축 및 신경세포의 작용전위 생성에 필수적이다. 한국 연구진은 소금 섭취 욕구가 짠맛에만 의존하는 것이 아니라, 체내 나트륨 수준에 따라 결정된다는 새로운 시각을 제시했고 미각 감지 기작과는 다르게 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견했다.

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 나트륨이라는 미량영양소에 대한 우리 몸의 새로운 감지 기작과 그 욕구를 조절하는 새로운 메커니즘을 발견했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 소금에 대한 미각 감지 기작을 넘어 장내 신경세포가 나트륨에 직접적으로 반응하고 이 반응이 동물의 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하는 새로운 감지 기작으로 작용한다는 연구 결과를 밝혔다.

해당 연구에서는 초파리를 이용해 나트륨 결핍 상태에 따른 소금에 대한 선호도가 증가함을 확인했다. 더욱 흥미로운 점은 나트륨에 대한 선호도가 소금에 대한 미각 센서가 작동하지 못하는 ‘Ir76b’ 돌연변이 파리에서도 나트륨 결핍 상태에서 소금을 더 선호한다는 것이다. 이에 연구진은 스크리닝을 통해 나트륨을 직접 인지하는 초파리의 장내 신경세포를 발견했으며, 이 신경세포가 나트륨 결핍에 따라 나트륨에 대한 반응 정도를 다르게 해 초파리의 소금 섭취 욕구를 조절하는 역할을 한다는 것을 규명했다.

연구팀은 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견하며 소금에 대한 섭취 욕구는 모든 생물에 존재하는 것이기에 해당 연구는 곤충뿐 아니라 포유동물과 같은 척추동물에서도 유사한 메커니즘이 존재할 수 있다는 가능성도 제시했다.

나아가 소금에 대한 섭취 욕구를 조절함으로써 이를 통해 소금 과다 섭취로 생기는 고혈압 등의 여러 질병에서 새로운 생리학적 측면에서의 접근 방식을 할 수 있을 것이라 여겨진다.

연구를 주도한 서성배 교수는 “이번 연구는 소금의 짠맛과는 독립적으로 장 신경세포를 통해 선호도가 결정된다는 것을 발견하였고, 나트륨 섭취의 생리적 조절에 대한 새로운 메커니즘을 제공하였다 소금에 대한 섭취욕은 모든 진화 생물에서 보이는 공통적인 특징으로 해당 연구를 통해서 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하여 고혈압을 포함한 여러 질병에 생리학적으로 접근할 수 있는 가능성을 보여준 것이라 기대한다.”고 말했다.

생명과학과 김병수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 메타볼리즘(Nature Metabolism)’ 4월 3일 자로 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Postprandial sodium sensing by enteric neurons in Drosophila).

한편 이번 연구는 한국연구재단, 리더과제 (전 창의과제), 생명과학 프로젝트 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.02 조회수 5416

소금 결핍 시 장에서 섭취 욕구 조절하다

나트륨은 생물이 살아가는 데 필요한 중요한 미량영양소 중 하나로, 수분 균형과 혈압을 조절하며 근육 수축 및 신경세포의 작용전위 생성에 필수적이다. 한국 연구진은 소금 섭취 욕구가 짠맛에만 의존하는 것이 아니라, 체내 나트륨 수준에 따라 결정된다는 새로운 시각을 제시했고 미각 감지 기작과는 다르게 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견했다.

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 나트륨이라는 미량영양소에 대한 우리 몸의 새로운 감지 기작과 그 욕구를 조절하는 새로운 메커니즘을 발견했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 소금에 대한 미각 감지 기작을 넘어 장내 신경세포가 나트륨에 직접적으로 반응하고 이 반응이 동물의 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하는 새로운 감지 기작으로 작용한다는 연구 결과를 밝혔다.

해당 연구에서는 초파리를 이용해 나트륨 결핍 상태에 따른 소금에 대한 선호도가 증가함을 확인했다. 더욱 흥미로운 점은 나트륨에 대한 선호도가 소금에 대한 미각 센서가 작동하지 못하는 ‘Ir76b’ 돌연변이 파리에서도 나트륨 결핍 상태에서 소금을 더 선호한다는 것이다. 이에 연구진은 스크리닝을 통해 나트륨을 직접 인지하는 초파리의 장내 신경세포를 발견했으며, 이 신경세포가 나트륨 결핍에 따라 나트륨에 대한 반응 정도를 다르게 해 초파리의 소금 섭취 욕구를 조절하는 역할을 한다는 것을 규명했다.

연구팀은 장 감지 기작은 소금 결핍에 의해 활성화된다는 놀라운 사실을 발견하며 소금에 대한 섭취 욕구는 모든 생물에 존재하는 것이기에 해당 연구는 곤충뿐 아니라 포유동물과 같은 척추동물에서도 유사한 메커니즘이 존재할 수 있다는 가능성도 제시했다.

나아가 소금에 대한 섭취 욕구를 조절함으로써 이를 통해 소금 과다 섭취로 생기는 고혈압 등의 여러 질병에서 새로운 생리학적 측면에서의 접근 방식을 할 수 있을 것이라 여겨진다.

연구를 주도한 서성배 교수는 “이번 연구는 소금의 짠맛과는 독립적으로 장 신경세포를 통해 선호도가 결정된다는 것을 발견하였고, 나트륨 섭취의 생리적 조절에 대한 새로운 메커니즘을 제공하였다 소금에 대한 섭취욕은 모든 진화 생물에서 보이는 공통적인 특징으로 해당 연구를 통해서 소금에 대한 섭취 욕구를 조절하여 고혈압을 포함한 여러 질병에 생리학적으로 접근할 수 있는 가능성을 보여준 것이라 기대한다.”고 말했다.

생명과학과 김병수 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 메타볼리즘(Nature Metabolism)’ 4월 3일 자로 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Postprandial sodium sensing by enteric neurons in Drosophila).

한편 이번 연구는 한국연구재단, 리더과제 (전 창의과제), 생명과학 프로젝트 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.02 조회수 5416 제약 혼합물 최고 분리막 기술 선보이다

분자의 크기와 모양에 따라 분자를 구별할 수 있는 분리막 공정*은 기존의 열 분리 공정(예: 증류법)보다 훨씬 적은 에너지를 소비하며 화학 산업의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

*분리막 공정: 분리막은 물질의 크기나 흡수력에 따라서 특정 물질을 선택적으로 통과시키거나 배제하는 역할을 하는 선택적 장애물로 분리막을 이용한 분리 공정은 기존의 공정과 달리 많은 에너지를 사용하지 않고도 화합물들을 효율적으로 분리할 수 있음

우리 대학 생명화학공학과 고동연, 임성갑 교수 공동연구팀이 기존에 분리하기 어려웠던 크기의 활성 제약 분자들을 매우 높은 선택도로 분리할 수 있는 초박막 분리 기술을 세계 최초로 개발했다고 29일 밝혔다.

분리막은 산업계 전반에 사용되는 유기용매들을 분리하는데 저에너지, 저탄소 해결법을 제공할 수 있어 비교적 짧은 상업화 역사에도 불구하고 석유화학, 반도체, 재생합성연료(E-Fuel), 바이오 제약 분야 등 폭넓은 분야에 응용되고 있다.

해수 담수화와 같은 전통적인 응용 분야를 뛰어넘어 분리막이 고부가가치의 화합물을 선택적으로 분리하기 위해서는 기존 소재의 한계를 뛰어넘을 수 있는 혁신적인 고분자 소재의 개발이 필요하다.

연구팀은 반도체 제조 공정에 쓰이는 고분자 박막 증착 기술로 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 성능의 분리막을 제조하고, 이를 이용해 고부가가치의 제약 혼합물을 선택적으로 정제할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 iCVD(개시제를 이용한 화학 기상 증착법, initiated Chemical Vapor Deposition) 기술을 이용해 기존에 박막으로 만들기 어렵다고 알려진 유기 실록산 고분자를 초박막으로 합성하고 이를 이용해 활성 제약 분자를 선택적으로 정제할 수 있는 분리막 공정을 개발했다. 연구팀은 이와 같은 새로운 접근 방식을 이용해 극도로 얇으면서도 다중으로 연결돼있는 고분자 분리막을 만드는 데 성공했다.

연구팀은 29나노미터(nm) 두께의 분리막을 이용해 다양한 활성 제약 성분, 석유 화합물, 연료 분자 등이 속하는 크기인 분자량 150~350g/mol 범위에 존재하는 분자들을 정제할 수 있다. 다양한 유기 물질이 섞여 있는 매우 복잡한 용매 환경에서 작동할 수 있도록 고안된 이 기술은 기존 분리막의 수명과 분자 선택도를 뛰어넘는 분리막 성능을 입증해 산업계에 분리막이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

연구팀은 나아가 헤르페스 바이러스 치료에 사용되는 주요 활성 제약 성분(API, Active Pharmaceutical Ingredient)인 아시클로버 (Acyclovir), 발라시클로버(Valacyclovir)와 같이 비슷한 모양 및 비슷한 크기(분자량)를 가진 분자들이 섞여있을 때 매우 높은 순도로 아시클로버만 분리해낼 수 있음을 시연했다. 따라서 이번 연구는 분리막 기술을 이용해 기존 제약 제조 공정보다 더 값싸고 에너지 비용이 적은 방법으로 제약 물질을 정제할 수 있음을 밝혀낸 데 의미가 있다.

이번 연구를 이끈 고동연 교수는 "iCVD 방식을 사용한 초박막의 성공적인 제작은 불필요한 반응 없이 결함이 없고 고품질의 밀도 높은 고분자 분리막을 합성할 수 있는 강력한 방법ˮ 이라며 "이전에 접근할 수 없었던 고분자 소재를 제공해 고성능 분리막의 정교한 설계를 촉진할 것ˮ 이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 최지훈, 최건우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 15호에 지난 3월 30일 자 출판됐다. (논문명: Ultrathin organosiloxane membrane for precision organic solvent nanofiltration).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진과제, 중견연구과제 및 한국화학연구원 기본사업 협력과제를 통해 지원됐다.

2024.04.29 조회수 8300

제약 혼합물 최고 분리막 기술 선보이다

분자의 크기와 모양에 따라 분자를 구별할 수 있는 분리막 공정*은 기존의 열 분리 공정(예: 증류법)보다 훨씬 적은 에너지를 소비하며 화학 산업의 탄소 배출량을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

*분리막 공정: 분리막은 물질의 크기나 흡수력에 따라서 특정 물질을 선택적으로 통과시키거나 배제하는 역할을 하는 선택적 장애물로 분리막을 이용한 분리 공정은 기존의 공정과 달리 많은 에너지를 사용하지 않고도 화합물들을 효율적으로 분리할 수 있음

우리 대학 생명화학공학과 고동연, 임성갑 교수 공동연구팀이 기존에 분리하기 어려웠던 크기의 활성 제약 분자들을 매우 높은 선택도로 분리할 수 있는 초박막 분리 기술을 세계 최초로 개발했다고 29일 밝혔다.

분리막은 산업계 전반에 사용되는 유기용매들을 분리하는데 저에너지, 저탄소 해결법을 제공할 수 있어 비교적 짧은 상업화 역사에도 불구하고 석유화학, 반도체, 재생합성연료(E-Fuel), 바이오 제약 분야 등 폭넓은 분야에 응용되고 있다.

해수 담수화와 같은 전통적인 응용 분야를 뛰어넘어 분리막이 고부가가치의 화합물을 선택적으로 분리하기 위해서는 기존 소재의 한계를 뛰어넘을 수 있는 혁신적인 고분자 소재의 개발이 필요하다.

연구팀은 반도체 제조 공정에 쓰이는 고분자 박막 증착 기술로 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 성능의 분리막을 제조하고, 이를 이용해 고부가가치의 제약 혼합물을 선택적으로 정제할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 iCVD(개시제를 이용한 화학 기상 증착법, initiated Chemical Vapor Deposition) 기술을 이용해 기존에 박막으로 만들기 어렵다고 알려진 유기 실록산 고분자를 초박막으로 합성하고 이를 이용해 활성 제약 분자를 선택적으로 정제할 수 있는 분리막 공정을 개발했다. 연구팀은 이와 같은 새로운 접근 방식을 이용해 극도로 얇으면서도 다중으로 연결돼있는 고분자 분리막을 만드는 데 성공했다.

연구팀은 29나노미터(nm) 두께의 분리막을 이용해 다양한 활성 제약 성분, 석유 화합물, 연료 분자 등이 속하는 크기인 분자량 150~350g/mol 범위에 존재하는 분자들을 정제할 수 있다. 다양한 유기 물질이 섞여 있는 매우 복잡한 용매 환경에서 작동할 수 있도록 고안된 이 기술은 기존 분리막의 수명과 분자 선택도를 뛰어넘는 분리막 성능을 입증해 산업계에 분리막이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

연구팀은 나아가 헤르페스 바이러스 치료에 사용되는 주요 활성 제약 성분(API, Active Pharmaceutical Ingredient)인 아시클로버 (Acyclovir), 발라시클로버(Valacyclovir)와 같이 비슷한 모양 및 비슷한 크기(분자량)를 가진 분자들이 섞여있을 때 매우 높은 순도로 아시클로버만 분리해낼 수 있음을 시연했다. 따라서 이번 연구는 분리막 기술을 이용해 기존 제약 제조 공정보다 더 값싸고 에너지 비용이 적은 방법으로 제약 물질을 정제할 수 있음을 밝혀낸 데 의미가 있다.

이번 연구를 이끈 고동연 교수는 "iCVD 방식을 사용한 초박막의 성공적인 제작은 불필요한 반응 없이 결함이 없고 고품질의 밀도 높은 고분자 분리막을 합성할 수 있는 강력한 방법ˮ 이라며 "이전에 접근할 수 없었던 고분자 소재를 제공해 고성능 분리막의 정교한 설계를 촉진할 것ˮ 이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 최지훈, 최건우 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 3월 15호에 지난 3월 30일 자 출판됐다. (논문명: Ultrathin organosiloxane membrane for precision organic solvent nanofiltration).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 우수신진과제, 중견연구과제 및 한국화학연구원 기본사업 협력과제를 통해 지원됐다.

2024.04.29 조회수 8300 생성형 AI로 혁신적 신약 개발 가능성 열어

최근 자연어나 이미지, 동영상, 음악 등 다양한 분야에서 주목받는 생성형 AI가 신약 설계 분야에서도 기존 신규성 문제를 극복하고 새로운 혁신을 일으키고 있다고 하는데 어떤 기술일까?

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 단백질-분자 사이의 상호작용을 고려해 활성 데이터 없이도 타겟 단백질에 적합한 약물 설계 생성형 AI를 개발했다고 18일 밝혔다.

신규 약물을 발굴하기 위해서는 질병의 원인이 되는 타겟 단백질에 특이적으로 결합하는 분자를 찾는 것이 중요하다. 기존의 약물 설계 생성형 AI는 특정 단백질의 이미 알려진 활성 데이터를 학습에 활용하기 때문에 기존 약물과 유사한 약물을 설계하려는 경향이 있다. 이는 신규성이 중요한 신약 개발 분야에서 치명적인 약점으로 지적되어 왔다. 또한 사업성이 높은 계열 내 최초(First-in-class) 타겟 단백질에 대해서는 실험 데이터가 매우 적거나 전무한데, 이 경우 기존 방식의 생성형 AI를 활용하는 것이 불가능하다.

연구팀은 이런 데이터 의존성 문제를 극복하기 위해 단백질 구조 정보만으로 분자를 설계하는 기술 개발에 주목했다. 타겟 단백질의 약물 결합 부위에 대한 3차원 구조 정보를 주형처럼 활용해 해당 결합 부위에 꼭 맞는 분자를 주조하듯 설계하는 것이다. 마치 자물쇠에 딱 맞는 열쇠를 설계하는 것과 같은 이치다.

또한 기존 단백질 구조 기반 3차원 생성형 AI 모델들은 신규 단백질에 대해 설계한 분자들의 안정성과 결합력이 떨어지는 등 낮은 일반화 성능을 개선하기 위해서 연구팀은 신규 단백질에 대해서도 안정적으로 결합할 수 있는 분자를 설계할 수 있는 기술을 개발하는 데 초점을 뒀다.

연구팀은 설계한 분자가 단백질과 안정적으로 결합하기 위해서는 단백질-분자 간 상호작용 패턴이 핵심 역할을 하는 것에 착안했다. 연구팀은 생성형 AI가 이러한 상호작용 패턴을 학습하고, 분자 설계에 직접 활용할 수 있도록 모델을 설계하고 재현할 수 있도록 학습시켰다.

기존 단백질 구조 기반 생성형 AI 모델들은 부족한 학습 데이터를 보완하기 위해 10만~1,000만 개의 가상 데이터를 활용하는 반면, 이번 연구에서 개발한 모델의 장점은 수천 개의 실제 실험 구조만을 학습해도 월등히 높은 성능을 발휘한다는 것이다. 이는 자연에서 관찰되는 단백질-분자 상호작용 패턴을 사전 지식의 형태로 학습에 활용함으로써 적은 데이터만으로도 일반화 성능을 획기적으로 높인 것에 기인한다.

일례로 아시아인에 주로 발견되는 돌연변이 상피 성장인자 수용체(EGFR-mutant)*는 비소세포폐암의 주요 원인으로 알려져 있는데, 이를 타겟으로 하는 약물을 설계하기 위해서는 야생형(wild-type) 수용체**에 대한 높은 선택성을 고려하는 것이 필수적이다.

*상피 성장인자 수용체: 상피 성장인자 수용체:상피 성장인자 수용체는 상피 세포의 성장을 촉진하는 인자에 결합함으로써 활성화되는 막 단백질로, 이 수용체의 돌연변이로 인한 지나친 활성은 다양한 종양의 발생과 관련이 있다고 알려져 있음

**야생형 수형체: 야생형은 자연 상태에서 가장 흔하게 발견되는 유전자형 또는 표현형으로, 유전자나 생체 분자 등의 변이가 없는 정상적인 상태를 말함

연구진은 생성형 AI를 통해 돌연변이가 일어난 아미노산에 특이적인 상호작용을 유도해 분자를 설계했고, 그 결과 생성된 분자의 23%가 이론상으로 100배 이상의 선택성을 가지는 것으로 예측됐다. 이와 같은 상호작용 패턴에 기반한 생성형 AI는 인산화효소 저해제(kinase inhibitor)* 등과 같이 약물 설계에 있어 선택성이 중요한 상황에서 더욱 효과적으로 활용될 수 있다.

*인산화효소 저해제: 단백질의 인산화를 촉진하는 효소로, 일반적으로 아데노신 삼인산(ATP)으로부터 인산기를 단백질의 특정 잔기에 전달함. 인산화효소는 세포 내 신호전달 네트워크의 핵심 조절자로서, 다양한 질병의 기전에 관여하여 약물 개발의 표적으로 여겨지고 있음. 이를 위해 인산화효소에 결합하여 활성을 억제하는 목적을 가지는 분자를 인산화효소 저해제라 함

제1 저자로 참여한 화학과 정원호 박사과정 학생은 “사전 지식을 인공지능 모델에 사용하는 전략은 상대적으로 데이터가 적은 과학 분야에서 적극적으로 사용되어 왔다”며 “이번 연구에서 사용한 분자 간 상호작용 정보는 약물 분자뿐 아니라 다양한 생체 분자를 다루는 바이오 분야의 문제에도 유용하게 적용될 수 있을 것”이라고 말했다.

한국연구재단의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) (IF=16.6)’ 2024년 3월 15호에 게재됐다. (논문명: 3D molecular generative framework for interaction-guided drug design, 논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-024-47011-2)

2024.04.18 조회수 9680

생성형 AI로 혁신적 신약 개발 가능성 열어

최근 자연어나 이미지, 동영상, 음악 등 다양한 분야에서 주목받는 생성형 AI가 신약 설계 분야에서도 기존 신규성 문제를 극복하고 새로운 혁신을 일으키고 있다고 하는데 어떤 기술일까?

우리 대학 화학과 김우연 교수 연구팀이 단백질-분자 사이의 상호작용을 고려해 활성 데이터 없이도 타겟 단백질에 적합한 약물 설계 생성형 AI를 개발했다고 18일 밝혔다.

신규 약물을 발굴하기 위해서는 질병의 원인이 되는 타겟 단백질에 특이적으로 결합하는 분자를 찾는 것이 중요하다. 기존의 약물 설계 생성형 AI는 특정 단백질의 이미 알려진 활성 데이터를 학습에 활용하기 때문에 기존 약물과 유사한 약물을 설계하려는 경향이 있다. 이는 신규성이 중요한 신약 개발 분야에서 치명적인 약점으로 지적되어 왔다. 또한 사업성이 높은 계열 내 최초(First-in-class) 타겟 단백질에 대해서는 실험 데이터가 매우 적거나 전무한데, 이 경우 기존 방식의 생성형 AI를 활용하는 것이 불가능하다.

연구팀은 이런 데이터 의존성 문제를 극복하기 위해 단백질 구조 정보만으로 분자를 설계하는 기술 개발에 주목했다. 타겟 단백질의 약물 결합 부위에 대한 3차원 구조 정보를 주형처럼 활용해 해당 결합 부위에 꼭 맞는 분자를 주조하듯 설계하는 것이다. 마치 자물쇠에 딱 맞는 열쇠를 설계하는 것과 같은 이치다.

또한 기존 단백질 구조 기반 3차원 생성형 AI 모델들은 신규 단백질에 대해 설계한 분자들의 안정성과 결합력이 떨어지는 등 낮은 일반화 성능을 개선하기 위해서 연구팀은 신규 단백질에 대해서도 안정적으로 결합할 수 있는 분자를 설계할 수 있는 기술을 개발하는 데 초점을 뒀다.

연구팀은 설계한 분자가 단백질과 안정적으로 결합하기 위해서는 단백질-분자 간 상호작용 패턴이 핵심 역할을 하는 것에 착안했다. 연구팀은 생성형 AI가 이러한 상호작용 패턴을 학습하고, 분자 설계에 직접 활용할 수 있도록 모델을 설계하고 재현할 수 있도록 학습시켰다.

기존 단백질 구조 기반 생성형 AI 모델들은 부족한 학습 데이터를 보완하기 위해 10만~1,000만 개의 가상 데이터를 활용하는 반면, 이번 연구에서 개발한 모델의 장점은 수천 개의 실제 실험 구조만을 학습해도 월등히 높은 성능을 발휘한다는 것이다. 이는 자연에서 관찰되는 단백질-분자 상호작용 패턴을 사전 지식의 형태로 학습에 활용함으로써 적은 데이터만으로도 일반화 성능을 획기적으로 높인 것에 기인한다.

일례로 아시아인에 주로 발견되는 돌연변이 상피 성장인자 수용체(EGFR-mutant)*는 비소세포폐암의 주요 원인으로 알려져 있는데, 이를 타겟으로 하는 약물을 설계하기 위해서는 야생형(wild-type) 수용체**에 대한 높은 선택성을 고려하는 것이 필수적이다.

*상피 성장인자 수용체: 상피 성장인자 수용체:상피 성장인자 수용체는 상피 세포의 성장을 촉진하는 인자에 결합함으로써 활성화되는 막 단백질로, 이 수용체의 돌연변이로 인한 지나친 활성은 다양한 종양의 발생과 관련이 있다고 알려져 있음

**야생형 수형체: 야생형은 자연 상태에서 가장 흔하게 발견되는 유전자형 또는 표현형으로, 유전자나 생체 분자 등의 변이가 없는 정상적인 상태를 말함

연구진은 생성형 AI를 통해 돌연변이가 일어난 아미노산에 특이적인 상호작용을 유도해 분자를 설계했고, 그 결과 생성된 분자의 23%가 이론상으로 100배 이상의 선택성을 가지는 것으로 예측됐다. 이와 같은 상호작용 패턴에 기반한 생성형 AI는 인산화효소 저해제(kinase inhibitor)* 등과 같이 약물 설계에 있어 선택성이 중요한 상황에서 더욱 효과적으로 활용될 수 있다.

*인산화효소 저해제: 단백질의 인산화를 촉진하는 효소로, 일반적으로 아데노신 삼인산(ATP)으로부터 인산기를 단백질의 특정 잔기에 전달함. 인산화효소는 세포 내 신호전달 네트워크의 핵심 조절자로서, 다양한 질병의 기전에 관여하여 약물 개발의 표적으로 여겨지고 있음. 이를 위해 인산화효소에 결합하여 활성을 억제하는 목적을 가지는 분자를 인산화효소 저해제라 함

제1 저자로 참여한 화학과 정원호 박사과정 학생은 “사전 지식을 인공지능 모델에 사용하는 전략은 상대적으로 데이터가 적은 과학 분야에서 적극적으로 사용되어 왔다”며 “이번 연구에서 사용한 분자 간 상호작용 정보는 약물 분자뿐 아니라 다양한 생체 분자를 다루는 바이오 분야의 문제에도 유용하게 적용될 수 있을 것”이라고 말했다.

한국연구재단의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) (IF=16.6)’ 2024년 3월 15호에 게재됐다. (논문명: 3D molecular generative framework for interaction-guided drug design, 논문 링크: https://www.nature.com/articles/s41467-024-47011-2)

2024.04.18 조회수 9680 세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15 조회수 7997

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15 조회수 7997 미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀

가파른 인구 증가와 기후 변화로 인한 식량 생산성 저하로 인해 전 세계 식량 위기가 고조되고 있다. 더욱이 오늘날의 식량 생산 및 공급 시스템은 인류가 배출하는 총량의 30%에 달할 정도로 막대한 양의 이산화탄소를 배출하며 기후 변화를 가중시키고 있다. 이러한 난국을 타개할 열쇠로서 지속 가능하면서도 영양이 풍부한 미생물 식품이 주목받고 있다.

우리 대학 생물공정연구센터 최경록 연구교수와 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 ‘지속 가능한 원료로부터의 미생물 식품 생산’연구의 방향을 제시하는 논문을 게재했다고 12일 밝혔다.

미생물 식품은 미생물을 이용해 생산되는 각종 식품과 식품 원료를 가리킨다. 미생물의 바이오매스에는 단위 건조 질량당 단백질 함량이 육류에 비견될 정도로 많은 양의 단백질을 함유하고 있으며, 각종 가축이나 어패류, 농작물과 비교해 단위 질량을 생산하는 데 가장 적은 양의 이산화탄소를 배출하고, 필요로 하는 물의 양과 토지 면적 또한 적기 때문에 친환경적이고 지속 가능한 고영양 식량자원이 될 수 있다.

우리 주변에서 가장 쉽게 접할 수 있는 미생물 식품으로는 발효식품을 꼽을 수 있다. 비록 발효식품 내 미생물 바이오매스가 차지하는 비중은 적지만 발효 과정 중 탄수화물과 같이 비교적 영양학적 가치가 낮은 화합물을 소비하며 미생물이 증식함에 따라 단백질이나 비타민 등과 같이 보다 높은 영양학적 가치를 지니는 영양소의 함량이 증진된다.

미생물 배양을 통해 얻은 바이오매스나 배양액으로부터 분리·정제한 각종 식품 화합물 또한 미생물 식품의 한 갈래다. 주변에서 찾아볼 수 있는 예로는 글루탐산나트륨을 비롯한 각종 아미노산과 식품용 단백질·효소, 풍미 화합물, 색소, 생리활성 물질 등이 있다.

마지막으로, 가장 궁극적이며 근본적인 형태의 미생물 식품은 미생물 배양을 통해 생산된 미생물 바이오매스나 추출물 및 이를 이용해 조리한 식품이라고 할 수 있다. 미생물의 바이오매스나 이로부터 추출한 미생물 단백질을 총칭하는 단세포단백질이 대표적인 예라 할 수 있다.

연구진은 이번 논문을 통해 미생물 식품을 보다 지속 가능한 방식으로 생산하는 데 사용할 수 있는 각종 비식용 원료와 이들의 활용 전략을 총망라했다. 더 나아가 해당 원료를 활용해 산업에서 실제로 생산되고 있는 각종 미생물 식품 및 이들의 특징과 함께 지속 가능한 미생물 식품의 생산 및 대중화에 대한 전망 등을 다뤘다.

이번 논문의 제1 저자인 최경록 연구교수는 “여러 지속 가능한 원료로부터 생산된 미생물 식품은 머지않아 우리 식탁에서 흔하게 접하게 될 것”이라고 말했다. 제2 저자인 정석영 박사과정생 역시 “미래의 미생물 식품은 환경에 대한 의무감으로만 소비되는 제한적인 식품이 아닌, 영양과 맛까지 갖춰 소비자들의 선택을 받는 완전식품이 될 것”이라고 말했다. 또한 이상엽 특훈교수는 “우리 자신은 물론 후손들을 위한 지속 가능한 사회를 만들어 나가기 위해 보다 다양한 미생물 식품이 개발되고 대중화될 수 있도록 산·학은 물론 민·관이 더욱 긴밀하게 협력해야 할 때”라고 밝혔다.

이번 논문은 네이처(Nature) 誌가 발행하는 ‘네이처 미생물학(Nature Microbiology)’에 4월 9일 자 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : From sustainable feedstocks to microbial foods

※ 저자 정보 : 최경록(한국과학기술원, 제1 저자), 정석영(한국과학기술원, 제2 저자) 및 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 3명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수) 및 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식 교수)의 ‘미생물 대사시스템 제어를 통한 무기물로부터의 단백질 생산 기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 최경록 연구교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.12 조회수 10103

미래 식량인 미생물 식품 생산 전략 밝혀