-

단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.14

조회수 7877

-

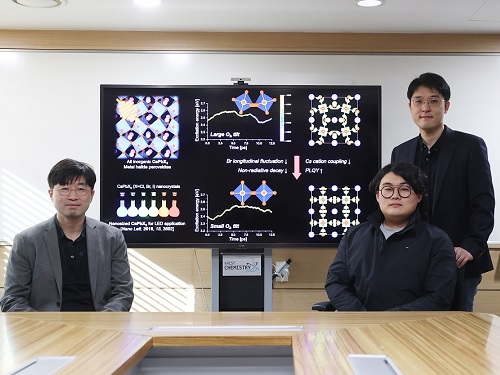

페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

2022.01.12

조회수 11615

-

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15

조회수 13278

-

신경세포의 흥분성 증가로 인한 뇌 질환 기제 규명

관련 유튜브 영상 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=dwV_Xs7tHEY&t=13s

우리 연구진이 뇌 신경세포의 흥분과 억제 불균형을 일으키는 새로운 기전을 규명했다. 이는 발작과 같은 다양한 뇌 신경질환의 원인과 연결되며, 뇌 질환 치료에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 박정주 박사과정 연구팀이 억제성 시냅스가 *미세아교세포에 의해 제거되는 분자 기전을 처음으로 밝히고, 이 현상이 과도하게 일어날 때 신경세포의 흥분성 증가로 발작과 같은 뇌 질환이 일어날 수 있음을 증명해 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 공개했다고 2일 밝혔다.

☞ 미세아교세포(microgila): 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종이다. 뇌와 척추 전역에 분포돼 있으며, 정상적인 뇌 기능을 수행하도록 핵심적인 역할을 한다.

*시냅스는 뇌 발달 및 학습 시에 생성과 제거가 반복되는 변화를 겪는다. 정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포와 미세아교세포가 신경세포의 불필요한 시냅스를 잡아먹어 제거할 수 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 과정에서 어떤 물질이 특정 시냅스를 표지해 교세포들로 하여금 제거하도록 유도하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 포스파티딜세린 (phosphatidylserine)이라는 세포막에 존재하는 인지질 중의 하나가 죽어가는 세포 표면에 선택적으로 표지돼 면역세포에 의해 세포를 잡아먹도록 유도한다는 사실에 착안했다. 죽어가는 세포가 제거되는 분자 기전이 시냅스만이 선택적으로 제거되는 현상에도 응용될 수 있을 것이라 예상한 것이다.

이 가정을 증명하기 위해 연구팀은 포스파티딜세린을 신경세포 표면에 인위적으로 노출한 후, 특정 시냅스가 교세포에 의해 잡아먹힐 수 있는지 연구했다.

먼저 연구팀은 포스파티딜세린을 항상 세포 표면으로부터 안으로 지속적으로 불러들여 정상 세포막에서 이들을 노출되지 않도록 막고 있는 플립파아제(Flippase)라는 단백질의 기능을 신경세포에서만 억제할 수 있는 실험용 쥐 모델을 제작했다.

그 결과 놀랍게도 신경세포의 세포체 주변의 표면에서만 선택적으로 포스파티딜세린이 표지됨을 발견했고 이로 인해 세포막이나 흥분성 시냅스의 손상 없이 억제성 시냅스만이 선택적으로 감소함을 발견했다. 그뿐만 아니라 해당 쥐 모델은 청각을 담당하는 뇌 지역에서 흥분-억제 균형이 깨져서 소리로 인해 촉발되는 특이한 발작 증세를 일으킴을 확인했다.

더 나아가 연구팀은 미세아교세포를 인위적으로 제거하거나 미세아교세포에 존재하는 특정 포식 수용체를 제거했을 때, 신경세포의 표면에 포스파티딜세린이 표지되었을지라도 과도한 억제성 시냅스 감소와 발작 증세가 방지될 수 있음을 발견했다.

이로써 신경세포체 주변 세포막에 포스파티딜세린이 표지되는 것이 미세아교세포가 포식 수용체를 통해 억제성 시냅스만을 선택적으로 먹는 기전으로 쓰일 수 있음을 최초로 규명한 것이다.

연구팀의 이 같은 발견은 흥분성 및 억제성 시냅스가 서로 다른 기전을 통해 미세아교세포에 의해 제거될 수 있음을 처음으로 제시한 것이며, 미세아교세포에 의한 과도한 억제성 시냅스 제거 기전이 뇌 신경세포의 흥분-억제 불균형 발생의 새로운 원인이 될 수 있음을 증명한 것이다.

연구팀 관계자는 "비정상적인 억제성 시냅스 수 변화는 발작, 자폐 스펙트럼 장애, 조현병, 치매 등과 같은 다양한 뇌 질환의 유병률과 연관성이 높다ˮ며 "뇌에서의 흥분-억제 균형이 깨져서 일어나는 다양한 뇌 신경질환에서 미세아교세포가 억제성 시냅스를 먹는 현상을 조절하는 것이 이들 질환을 치료하는 새로운 전략이 될 것이다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명과학과 박정주 박사과정이 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 지난 5월 20일 字 공개됐다. (논문명: Microglial MERTK eliminates phosphatidylserine-displaying inhibitory post-synapses)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 도움을 받아 진행됐다.

신경세포의 흥분성 증가로 인한 뇌 질환 기제 규명

관련 유튜브 영상 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=dwV_Xs7tHEY&t=13s

우리 연구진이 뇌 신경세포의 흥분과 억제 불균형을 일으키는 새로운 기전을 규명했다. 이는 발작과 같은 다양한 뇌 신경질환의 원인과 연결되며, 뇌 질환 치료에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 박정주 박사과정 연구팀이 억제성 시냅스가 *미세아교세포에 의해 제거되는 분자 기전을 처음으로 밝히고, 이 현상이 과도하게 일어날 때 신경세포의 흥분성 증가로 발작과 같은 뇌 질환이 일어날 수 있음을 증명해 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 공개했다고 2일 밝혔다.

☞ 미세아교세포(microgila): 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종이다. 뇌와 척추 전역에 분포돼 있으며, 정상적인 뇌 기능을 수행하도록 핵심적인 역할을 한다.

*시냅스는 뇌 발달 및 학습 시에 생성과 제거가 반복되는 변화를 겪는다. 정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포와 미세아교세포가 신경세포의 불필요한 시냅스를 잡아먹어 제거할 수 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 과정에서 어떤 물질이 특정 시냅스를 표지해 교세포들로 하여금 제거하도록 유도하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 포스파티딜세린 (phosphatidylserine)이라는 세포막에 존재하는 인지질 중의 하나가 죽어가는 세포 표면에 선택적으로 표지돼 면역세포에 의해 세포를 잡아먹도록 유도한다는 사실에 착안했다. 죽어가는 세포가 제거되는 분자 기전이 시냅스만이 선택적으로 제거되는 현상에도 응용될 수 있을 것이라 예상한 것이다.

이 가정을 증명하기 위해 연구팀은 포스파티딜세린을 신경세포 표면에 인위적으로 노출한 후, 특정 시냅스가 교세포에 의해 잡아먹힐 수 있는지 연구했다.

먼저 연구팀은 포스파티딜세린을 항상 세포 표면으로부터 안으로 지속적으로 불러들여 정상 세포막에서 이들을 노출되지 않도록 막고 있는 플립파아제(Flippase)라는 단백질의 기능을 신경세포에서만 억제할 수 있는 실험용 쥐 모델을 제작했다.

그 결과 놀랍게도 신경세포의 세포체 주변의 표면에서만 선택적으로 포스파티딜세린이 표지됨을 발견했고 이로 인해 세포막이나 흥분성 시냅스의 손상 없이 억제성 시냅스만이 선택적으로 감소함을 발견했다. 그뿐만 아니라 해당 쥐 모델은 청각을 담당하는 뇌 지역에서 흥분-억제 균형이 깨져서 소리로 인해 촉발되는 특이한 발작 증세를 일으킴을 확인했다.

더 나아가 연구팀은 미세아교세포를 인위적으로 제거하거나 미세아교세포에 존재하는 특정 포식 수용체를 제거했을 때, 신경세포의 표면에 포스파티딜세린이 표지되었을지라도 과도한 억제성 시냅스 감소와 발작 증세가 방지될 수 있음을 발견했다.

이로써 신경세포체 주변 세포막에 포스파티딜세린이 표지되는 것이 미세아교세포가 포식 수용체를 통해 억제성 시냅스만을 선택적으로 먹는 기전으로 쓰일 수 있음을 최초로 규명한 것이다.

연구팀의 이 같은 발견은 흥분성 및 억제성 시냅스가 서로 다른 기전을 통해 미세아교세포에 의해 제거될 수 있음을 처음으로 제시한 것이며, 미세아교세포에 의한 과도한 억제성 시냅스 제거 기전이 뇌 신경세포의 흥분-억제 불균형 발생의 새로운 원인이 될 수 있음을 증명한 것이다.

연구팀 관계자는 "비정상적인 억제성 시냅스 수 변화는 발작, 자폐 스펙트럼 장애, 조현병, 치매 등과 같은 다양한 뇌 질환의 유병률과 연관성이 높다ˮ며 "뇌에서의 흥분-억제 균형이 깨져서 일어나는 다양한 뇌 신경질환에서 미세아교세포가 억제성 시냅스를 먹는 현상을 조절하는 것이 이들 질환을 치료하는 새로운 전략이 될 것이다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명과학과 박정주 박사과정이 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 지난 5월 20일 字 공개됐다. (논문명: Microglial MERTK eliminates phosphatidylserine-displaying inhibitory post-synapses)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 도움을 받아 진행됐다.

2021.06.03

조회수 59853

-

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19

조회수 46565

-

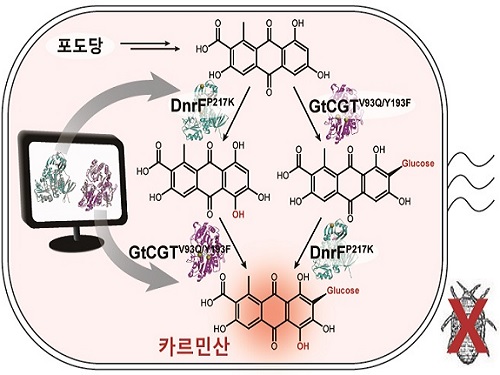

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

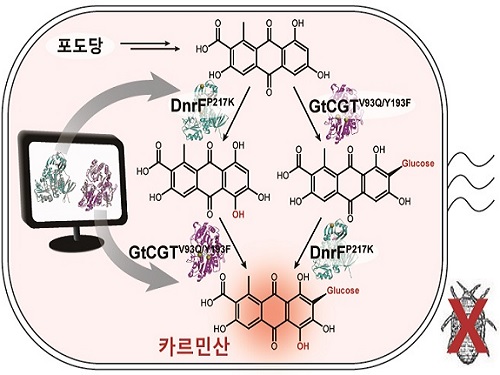

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09

조회수 74769

-

개인 맞춤형 암 치료에 한 발짝 다가서

우리 연구진이 급성골수성백혈병(Acute myeloid leukemia)과 골수이형성증후군(Myelodysplastic syndromes) 치료에 사용되는 항암 화학 치료제 중 하나인 데시타빈(decitabine)의 인체 내 작용 메커니즘을 규명해 항암제 효과가 있는 환자와 없는 환자를 구별해 낼 수 있는 유전자 발굴에 성공했다.

이번 연구를 통해 환자별로 적합한 치료를 받을 수 있게 되면 환자들이 치료에 드는 경제적 지출과 시간적 소비 또한 확연하게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 서울대병원 혈액암센터 홍준식 교수 공동 연구팀이 항암 화학치료에서 작용하는 주요 인자를 찾아냈다고 7일 밝혔다.

생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구용석 학생, 서울대병원 박주환 연구원 그리고 우리 대학 조령은 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 3월 30일 字에 게재됐다. (논문명: Noncanonical immune response to the inhibition of DNA methylation via stabilization of endogenous retrovirus dsRNAs)

데시타빈과 같은 DNA 탈메틸화제(DNA demethylating agent)는 DNA 복제과정에 참여하고 DNA상에 존재하는 메틸기(-CH₃)를 제거해 유전자 발현을 조절한다. 특히 암세포에는 일반 세포보다 많은 양의 DNA가 메틸화돼 있으며, 이는 DNA에서 RNA를 생성하는 전사 과정을 억제하는 역할을 한다. 세포에 탈메틸화제 처리를 하면 DNA상에 메틸기가 제거돼 세포 내에 수많은 종류의 RNA들이 생성된다.

이렇게 데시타빈에 의해 조절되는 RNA 중에는 이중나선 RNA (double-stranded RNA, 이하 dsRNA)가 있다. 원래 dsRNA는 바이러스에 감염된 세포에서 많이 생산되며, 인간 세포는 바이러스에서 유래된 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다.

특이하게도 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응 시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 형태와 같은 구조적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 이와 같은 특징 때문에 꼭 바이러스에서 유래된 dsRNA가 아니라 체내에서 생성된 dsRNA 또한 외부 물질로 오인돼 비정상적인 면역반응을 일으킬 수 있다. 암 치료에서는 DNA 탈메틸화제 처리로 dsRNA의 발현량을 증가시키고 이는 dsRNA에 의한 면역 활성으로 이어져 암세포만의 세포사멸이 일어나게 된다.

연구팀은 이러한 데시타빈에 의한 dsRNA 발현증가 그리고 dsRNA에 의한 세포사멸을 조절하는 유전자를 연구했다. 특히, DNA 탈메틸화제를 투여받은 환자 중 많은 수의 환자가 약물의 효과를 보지 못한다는 점에 착안해 dsRNA와 상호작용하는 다양한 dsRNA 결합 단백질을 분석했다.

그 결과로 dsRNA와 직접 결합해 dsRNA의 안정성을 조절하는 단백질인 `스타우펜1(이하 Staufen1)'이 데시타빈에 의한 세포 반응에 중요한 기능을 한다는 것을 최초로 규명했다. Staufen1의 발현이 억제된 세포에서는 dsRNA가 빠르게 제거돼 하위 면역반응이 일어나지 않았으며 암세포의 사멸도 관찰되지 않았다.

연구팀은 데시타빈 뿐만 아니라 아자시티딘(azacitidine)과 같은 DNA 탈메틸화제를 투여받은 급성골수성백혈병과 골수이형성증후군 환자 46명의 골수추출액에서 Staufen1 유전자의 발현양상을 분석했고, 그 결과 약물의 효과를 보지 못한 환자에게서는 Staufen1의 발현이 유의미하게 감소해 있다는 것을 확인했다. 또한, Staufen1의 발현이 낮은 환자는 생존율(overall survival)과 무진행 생존율(progression-free survival)이 모두 낮아 환자의 예후가 좋지 않다는 것을 확인했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 "이번 연구에서는 단순 데시타빈 항암제의 작용기전 규명을 넘어서 실제 데시타빈을 투여받은 환자의 검체에서도 그 효과를 검증했다ˮ면서 "추후 이번에 찾은 유전자의 바이오마커화를 통해 데시타빈과 아자시티딘과 같은 DNA 탈메틸화제의 효과를 예측할 수 있어 효과적인 맞춤형 암 치료전략을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

개인 맞춤형 암 치료에 한 발짝 다가서

우리 연구진이 급성골수성백혈병(Acute myeloid leukemia)과 골수이형성증후군(Myelodysplastic syndromes) 치료에 사용되는 항암 화학 치료제 중 하나인 데시타빈(decitabine)의 인체 내 작용 메커니즘을 규명해 항암제 효과가 있는 환자와 없는 환자를 구별해 낼 수 있는 유전자 발굴에 성공했다.

이번 연구를 통해 환자별로 적합한 치료를 받을 수 있게 되면 환자들이 치료에 드는 경제적 지출과 시간적 소비 또한 확연하게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 서울대병원 혈액암센터 홍준식 교수 공동 연구팀이 항암 화학치료에서 작용하는 주요 인자를 찾아냈다고 7일 밝혔다.

생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구용석 학생, 서울대병원 박주환 연구원 그리고 우리 대학 조령은 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 3월 30일 字에 게재됐다. (논문명: Noncanonical immune response to the inhibition of DNA methylation via stabilization of endogenous retrovirus dsRNAs)

데시타빈과 같은 DNA 탈메틸화제(DNA demethylating agent)는 DNA 복제과정에 참여하고 DNA상에 존재하는 메틸기(-CH₃)를 제거해 유전자 발현을 조절한다. 특히 암세포에는 일반 세포보다 많은 양의 DNA가 메틸화돼 있으며, 이는 DNA에서 RNA를 생성하는 전사 과정을 억제하는 역할을 한다. 세포에 탈메틸화제 처리를 하면 DNA상에 메틸기가 제거돼 세포 내에 수많은 종류의 RNA들이 생성된다.

이렇게 데시타빈에 의해 조절되는 RNA 중에는 이중나선 RNA (double-stranded RNA, 이하 dsRNA)가 있다. 원래 dsRNA는 바이러스에 감염된 세포에서 많이 생산되며, 인간 세포는 바이러스에서 유래된 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다.

특이하게도 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응 시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 형태와 같은 구조적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 이와 같은 특징 때문에 꼭 바이러스에서 유래된 dsRNA가 아니라 체내에서 생성된 dsRNA 또한 외부 물질로 오인돼 비정상적인 면역반응을 일으킬 수 있다. 암 치료에서는 DNA 탈메틸화제 처리로 dsRNA의 발현량을 증가시키고 이는 dsRNA에 의한 면역 활성으로 이어져 암세포만의 세포사멸이 일어나게 된다.

연구팀은 이러한 데시타빈에 의한 dsRNA 발현증가 그리고 dsRNA에 의한 세포사멸을 조절하는 유전자를 연구했다. 특히, DNA 탈메틸화제를 투여받은 환자 중 많은 수의 환자가 약물의 효과를 보지 못한다는 점에 착안해 dsRNA와 상호작용하는 다양한 dsRNA 결합 단백질을 분석했다.

그 결과로 dsRNA와 직접 결합해 dsRNA의 안정성을 조절하는 단백질인 `스타우펜1(이하 Staufen1)'이 데시타빈에 의한 세포 반응에 중요한 기능을 한다는 것을 최초로 규명했다. Staufen1의 발현이 억제된 세포에서는 dsRNA가 빠르게 제거돼 하위 면역반응이 일어나지 않았으며 암세포의 사멸도 관찰되지 않았다.

연구팀은 데시타빈 뿐만 아니라 아자시티딘(azacitidine)과 같은 DNA 탈메틸화제를 투여받은 급성골수성백혈병과 골수이형성증후군 환자 46명의 골수추출액에서 Staufen1 유전자의 발현양상을 분석했고, 그 결과 약물의 효과를 보지 못한 환자에게서는 Staufen1의 발현이 유의미하게 감소해 있다는 것을 확인했다. 또한, Staufen1의 발현이 낮은 환자는 생존율(overall survival)과 무진행 생존율(progression-free survival)이 모두 낮아 환자의 예후가 좋지 않다는 것을 확인했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 "이번 연구에서는 단순 데시타빈 항암제의 작용기전 규명을 넘어서 실제 데시타빈을 투여받은 환자의 검체에서도 그 효과를 검증했다ˮ면서 "추후 이번에 찾은 유전자의 바이오마커화를 통해 데시타빈과 아자시티딘과 같은 DNA 탈메틸화제의 효과를 예측할 수 있어 효과적인 맞춤형 암 치료전략을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.07

조회수 79293

-

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

2020.07.22

조회수 25680

-

다양한 바이러스 감염병을 쉽고 빠르게 찾아내는 만능 진단기술 개발

우리 연구진이 감염된 세포의 용해액만으로도 바이러스의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 바이러스의 특이적으로 존재한다고 알려진 ‘이중나선 RNA(이하 dsRNA)’검출을 기반으로 한다.

이 기술이 실용화되면 현재의 유전자 증폭(PCR) 검사와는 달리 시료 준비나 핵산 증폭, RNA 핵산 서열 정보가 필요 없어 각종 바이러스 감염병이나 신·변종 바이러스를 쉽고 빠르게 진단하는 기술이나 키트(Kit) 등을 개발하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 리섕·김유식 교수 공동연구팀은 바이러스의 특징을 이용해 다양한 종류의 바이러스를 검출할 수 있는 만능 진단기술을 개발했다고 28일 밝혔다. 생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구자영, 김수라 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `바이오마크로몰레큘스(Biomacromolecules' 4월 9일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Reactive Polymer Targeting dsRNA as Universal Virus Detection Platform with Enhanced Sensitivity).

RNA(리보핵산)는 일반적으로 DNA(디옥시리보핵산)가 가진 유전정보를 운반해 단백질을 생산하게 한다. 그러나 단백질을 만들지 않는 다양한 `비번역 RNA(non-coding RNA)'가 존재하는데 이들은 세포 내 신호전달, 유전자 발현 조절, 그리고 RNA 효소적 작용 등의 다양한 역할을 맡는다. 이러한 비번역 RNA들에 상보적인 핵산 서열을 가지는 RNA가 결합해 형성된 `dsRNA'는 특히 바이러스에서 특이적으로 많이 발견된다.

dsRNA는 DNA 바이러스의 전사 또는 RNA 바이러스의 복제 과정에서 생산되는데, 인간 세포는 바이러스 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다. 특이하게도 바이러스 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 구조와 같은 형태적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 인간 면역체계가 다양한 종류의 바이러스에 대처를 가능케 하는 이유다.

공동연구팀은 이런 인간 면역체계의 원리에 착안해 바이러스의 특징인 길이가 긴 dsRNA를 검출할 수 있는 기판 제작을 통해 다양한 종류의 바이러스를 핵산 서열 정보 없이 검출할 수 있도록 했다. 실리카 기판 표면에는 펜타 플루오르 페닐 아크릴레이트(PPFPA) 반응성 고분자를 코팅해 높은 효율로 빠르고 간편하게 dsRNA를 인지하는 항체를 고정시켰다. 이렇게 개발된 기판에서 면역반응을 일으키는 76bp(base pair, 염기 쌍 개수를 의미하는 길이 단위) 이상의 긴 길이를 가지는 dsRNA를 검출할 수 있었다. 또한, 감염이 되지 않은 세포에서 발견되는 단일 가닥 RNA와 함께 19bp의 짧은 dsRNA는 전혀 검출되지 않아 바이러스 감염 진단용으로 활용 가능성을 확인했다.

연구팀은 이어 바이러스 dsRNA의 긴 길이를 활용한 2단계 검출 방법을 찾기 위해 많은 도전 끝에 특이도 및 민감도가 향상된 바이러스 dsRNA 검출기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 시료 준비과정도 대폭 간편화시켜 세포에서 RNA를 분리하거나 정제 작업 없이 감염된 세포의 용해액만을 이용해 바이러스 dsRNA를 검출할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 A형과 C형 간염 바이러스에 감염된 세포에 적용한 결과, 바이러스 dsRNA의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독하는 데에도 성공했다.

KAIST 생명화학공학과 리섕 교수는 "이번 연구에서는 A형 간염과 C형 간염 dsRNA만을 검출했지만, 바이러스 dsRNA는 다양한 종류의 바이러스에서 발견된다ˮ 면서 "이번에 개발한 dsRNA 검출기술은 다양한 바이러스에 적용 가능해 만능 감염병 진단기술로 발전될 수 있고, 특히 공항·학교 등 공공장소에서도 쉽고 빠르게 감염병을 검출할 수 있어 효과적인 방역대책을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 국방과학연구소 순수기초연구 용역사업에 지원을 받아 수행됐다.

다양한 바이러스 감염병을 쉽고 빠르게 찾아내는 만능 진단기술 개발

우리 연구진이 감염된 세포의 용해액만으로도 바이러스의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 바이러스의 특이적으로 존재한다고 알려진 ‘이중나선 RNA(이하 dsRNA)’검출을 기반으로 한다.

이 기술이 실용화되면 현재의 유전자 증폭(PCR) 검사와는 달리 시료 준비나 핵산 증폭, RNA 핵산 서열 정보가 필요 없어 각종 바이러스 감염병이나 신·변종 바이러스를 쉽고 빠르게 진단하는 기술이나 키트(Kit) 등을 개발하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 리섕·김유식 교수 공동연구팀은 바이러스의 특징을 이용해 다양한 종류의 바이러스를 검출할 수 있는 만능 진단기술을 개발했다고 28일 밝혔다. 생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구자영, 김수라 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `바이오마크로몰레큘스(Biomacromolecules' 4월 9일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Reactive Polymer Targeting dsRNA as Universal Virus Detection Platform with Enhanced Sensitivity).

RNA(리보핵산)는 일반적으로 DNA(디옥시리보핵산)가 가진 유전정보를 운반해 단백질을 생산하게 한다. 그러나 단백질을 만들지 않는 다양한 `비번역 RNA(non-coding RNA)'가 존재하는데 이들은 세포 내 신호전달, 유전자 발현 조절, 그리고 RNA 효소적 작용 등의 다양한 역할을 맡는다. 이러한 비번역 RNA들에 상보적인 핵산 서열을 가지는 RNA가 결합해 형성된 `dsRNA'는 특히 바이러스에서 특이적으로 많이 발견된다.

dsRNA는 DNA 바이러스의 전사 또는 RNA 바이러스의 복제 과정에서 생산되는데, 인간 세포는 바이러스 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다. 특이하게도 바이러스 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 구조와 같은 형태적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 인간 면역체계가 다양한 종류의 바이러스에 대처를 가능케 하는 이유다.

공동연구팀은 이런 인간 면역체계의 원리에 착안해 바이러스의 특징인 길이가 긴 dsRNA를 검출할 수 있는 기판 제작을 통해 다양한 종류의 바이러스를 핵산 서열 정보 없이 검출할 수 있도록 했다. 실리카 기판 표면에는 펜타 플루오르 페닐 아크릴레이트(PPFPA) 반응성 고분자를 코팅해 높은 효율로 빠르고 간편하게 dsRNA를 인지하는 항체를 고정시켰다. 이렇게 개발된 기판에서 면역반응을 일으키는 76bp(base pair, 염기 쌍 개수를 의미하는 길이 단위) 이상의 긴 길이를 가지는 dsRNA를 검출할 수 있었다. 또한, 감염이 되지 않은 세포에서 발견되는 단일 가닥 RNA와 함께 19bp의 짧은 dsRNA는 전혀 검출되지 않아 바이러스 감염 진단용으로 활용 가능성을 확인했다.

연구팀은 이어 바이러스 dsRNA의 긴 길이를 활용한 2단계 검출 방법을 찾기 위해 많은 도전 끝에 특이도 및 민감도가 향상된 바이러스 dsRNA 검출기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 시료 준비과정도 대폭 간편화시켜 세포에서 RNA를 분리하거나 정제 작업 없이 감염된 세포의 용해액만을 이용해 바이러스 dsRNA를 검출할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 A형과 C형 간염 바이러스에 감염된 세포에 적용한 결과, 바이러스 dsRNA의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독하는 데에도 성공했다.

KAIST 생명화학공학과 리섕 교수는 "이번 연구에서는 A형 간염과 C형 간염 dsRNA만을 검출했지만, 바이러스 dsRNA는 다양한 종류의 바이러스에서 발견된다ˮ 면서 "이번에 개발한 dsRNA 검출기술은 다양한 바이러스에 적용 가능해 만능 감염병 진단기술로 발전될 수 있고, 특히 공항·학교 등 공공장소에서도 쉽고 빠르게 감염병을 검출할 수 있어 효과적인 방역대책을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 국방과학연구소 순수기초연구 용역사업에 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.01

조회수 15685

-

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25

조회수 16303

-

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21

조회수 19796

-

장영재 교수, 스마트 팩토리 교육 노하우 국내 IT 기업에 기술 이전

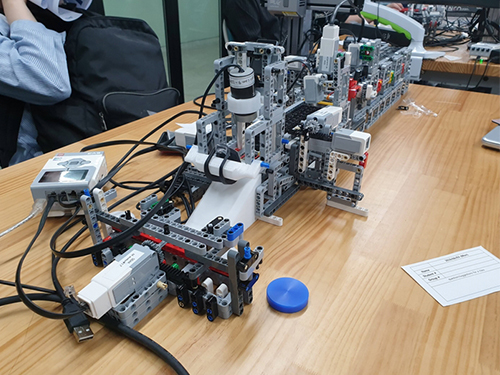

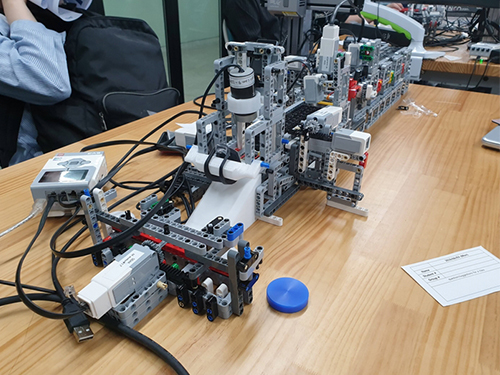

우리 대학 산업및시스템공학과 장영재 교수가 최근 레고 기반 '스마트 팩토리' 교육 노하우를 국내 제조 IT 전문기업 큐빅테크에 기술이전 했다.

그동안 현대중공업, LG전자, 한국타이어 등 기업과의 산학협력을 통한 기술 활용이나 이탈리아 밀란 폴리텍, 독일 하노버 대학 등 같은 교육기관 간에 기술 이전을 시행한 선례는 있으나 우리 대학의 창의 수업을 기업에 기술이전 한 사례로서는 최초다.

'제조 프로세스 혁신 (IE251)'은 산업및시스템공학과 학부생들의 필수 교과목 중 하나로 스마트팩토리의 모형을 레고로 만들어 학생들이 직접 설계, 제작해 시연까지 하는 것이 특징이다.

장영재 교수 연구팀은 스마트 팩토리의 기술적 바탕은 물론 국내 제조 현실을 반영해 실제로 응용할 수 있게 커리큘럼을 구성했다. 또한, 관련 하드웨어 및 소프트웨어도 함께 개발했으며 제조 수업에서 한 단계 나아가 학부 AI 과목에도 활용하고 있다.

장영재 교수의 연구 내용은 국제 학술지인 『Engineering Education Journal』 에도 게재되었으며 글로벌 소프트웨어 기업인 매스웍스(Mathworks) 교육혁신 Grant Award도 수상한 바 있다.

참고 동영상 바로 보기 => ( https://www.youtube.com/watch?v=_-s_pwGoqr4&feature=youtu.be )

장영재 교수, 스마트 팩토리 교육 노하우 국내 IT 기업에 기술 이전

우리 대학 산업및시스템공학과 장영재 교수가 최근 레고 기반 '스마트 팩토리' 교육 노하우를 국내 제조 IT 전문기업 큐빅테크에 기술이전 했다.

그동안 현대중공업, LG전자, 한국타이어 등 기업과의 산학협력을 통한 기술 활용이나 이탈리아 밀란 폴리텍, 독일 하노버 대학 등 같은 교육기관 간에 기술 이전을 시행한 선례는 있으나 우리 대학의 창의 수업을 기업에 기술이전 한 사례로서는 최초다.

'제조 프로세스 혁신 (IE251)'은 산업및시스템공학과 학부생들의 필수 교과목 중 하나로 스마트팩토리의 모형을 레고로 만들어 학생들이 직접 설계, 제작해 시연까지 하는 것이 특징이다.

장영재 교수 연구팀은 스마트 팩토리의 기술적 바탕은 물론 국내 제조 현실을 반영해 실제로 응용할 수 있게 커리큘럼을 구성했다. 또한, 관련 하드웨어 및 소프트웨어도 함께 개발했으며 제조 수업에서 한 단계 나아가 학부 AI 과목에도 활용하고 있다.

장영재 교수의 연구 내용은 국제 학술지인 『Engineering Education Journal』 에도 게재되었으며 글로벌 소프트웨어 기업인 매스웍스(Mathworks) 교육혁신 Grant Award도 수상한 바 있다.

참고 동영상 바로 보기 => ( https://www.youtube.com/watch?v=_-s_pwGoqr4&feature=youtu.be )

2019.11.29

조회수 12800

단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.14 조회수 7877

단일세포 RNA 시퀀싱을 통한 꽃향기 합성 유전자 발굴

우리 대학 생명과학과 김상규 교수 연구팀이 꽃향기 합성 유전자를 발굴하기 위해 꽃잎 단일세포 RNA 시퀀싱 기술을 개발하고 벤질아세톤(benzylacetone) 꽃향기 합성 경로를 밝혔다.

벤질아세톤은 코요테담배(Nicotiana attenuata) 꽃에서 합성되고 밤에 분비가 되는 향기 물질이다. 이 향기물질은 밤에 활동하는 박각시나방을 유인한다. 그리고 꽃은 꿀을 제공하고 그 대가로 나방은 화분pollen을 멀리 날라준다. 또한 벤질아세톤은 코요테담배 꽃을 먹는 해충을 쫓아내는 기능을 하고 있다. 생태적으로 재미있는 기능을 하고 있는 물질이지만 생합성 경로에 대해서는 완전히 알려진 상태가 아니었다.

일반적으로 식물이 만들어내는 대사물질의 생합성 유전자를 밝히기 위해 사용하는 방법의 단점을 극복하기 위해서 꽃잎 단일세포에서 발현되는 유전자의 연관도를 이용하여 물질대사 경로를 밝힐 수 있다는 것을 이번 연구를 통해서 증명하였다. 특히 유전정보가 제한적으로 알려져 있고 다양한 생태형 ecotype을 가진 식물 집단이 없어도 비모델 식물에서 물질합성 경로에 있는 효소와 그 효소의 발현을 조절하는 전사인자 등도 찾을 수 있는 가능성을 제시하였다.

단일세포 RNA 시퀀싱의 장점을 활용하여 향기합성 유전자가 만들어지는 세포를 구별하고 꽃잎에서 향기가 합성되는 위치도 밝힐 수 있었다.

우리 대학 생명과학과 강문영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 'New Phytologist' 학술지에 게재됐다. (관련 논문명: Single-cell RNA-sequencing of Nicotiana attenuata corolla cells reveals the biosynthetic pathway of a floral scent)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업과 포스코사이언스펠로십 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.14 조회수 7877 페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

2022.01.12 조회수 11615

페로브스카이트 LED 소재의 발광 효율 극대화 메커니즘 규명

우리 대학 화학과 김형준 교수 연구팀이 한밭대학교 홍기하 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 페로브스카이트 LED 나노 소재에서 일어나는 발광 효율의 향상 원인을 이론적으로 규명하는 데 성공했다고 12일 밝혔다.

할로겐 페로브스카이트 화합물은 태양 빛을 이용해 높은 효율로 전기를 생산할 수 있어 차세대 태양전지에 사용 가능한 소재로 주목받고 있는 물질이다. 한편, LED는 태양전지와는 반대로 전기를 이용해서 빛을 방출하는 장치로서 디스플레이에 널리 사용되고 있다. 놀랍게도 페로브스카이트는 빛을 전기로 변환시키는 효율뿐 아니라 전기를 빛으로 변환시키는 발광 효율 또한 높은 것으로 알려져 차세대 LED 소재로서도 각광받고 있다.

본래 `페로브스카이트'는 러시아 과학자 페로브스키의 이름을 딴 광물 결정 구조의 이름이다. 연구팀은 이러한 페로브스카이트 결정 구조가 내부의 뒤틀림 정도에 따라 다양한 상(phase)을 가질 수 있음에 주목했다. LED 소재로 널리 사용되는 CsPbBr3라는 페로브스카이트 소재는 결정 구조 내부에 뒤틀림이 존재하는데, 이를 작은 나노 구조로 만들게 되면 이러한 뒤틀림이 최소화된 상이 형성된다. 연구팀은 비단열 양자 동역학 시뮬레이션을 이용해 이러한 결정 구조의 뒤틀림 제어가 발광 효율을 높이기 위한 주요 소재 성질 제어 전략임을 밝혔다.

연구진은 "이번 연구를 통해 페로브스카이트의 소재 결정 구조적 특성과 빛을 발생하는 광 동역학적 특성 사이의 복잡한 상관관계를 규명할 수 있었다ˮ고 말했으며 "추후 이러한 이론 기초 연구를 더욱 확장해 페로브스카이트 결정상 제어를 통한 발광 효율 극대화 전략을 도출해내어 페로브스카이트 기반의 고효율 LED 개발에 기여할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 하윤후 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국화학회지 (Journal of the American Chemical Society)' 에 지난해 12월 27일 字 온라인 게재됐다. (논문명: Enhanced Light Emission through Symmetry Engineering of Halide Perovskites).

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF)의 중견연구사업과 선도연구센터 지원 사업, 나노소재기술개발사업으로 진행됐다.

2022.01.12 조회수 11615 RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15 조회수 13278

RNA 바이러스 초고감도 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템을 활용해 RNA 바이러스의 표적 RNA를 초고감도로 검출하는 새로운 등온 핵산 증폭(NESBA, Nicking and Extension chain reaction System-Based Amplification) 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

생명화학공학과 주용 박사과정, 김효용 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 영국 왕립화학회가 발행하는 국제학술지 `나노스케일 (Nanoscale)'에 2021년도 24호 표지(Front cover) 논문으로 지난달 16일 선정됐다. (논문명: Ultrasensitive version of nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) utilizing nicking and extension chain reaction system)

현재 전 세계적으로 팬데믹 (Pandemic)을 일으키고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스를 검출하기 위한 표준 진단 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 이러한 표준 분자진단 방법은 면역진단 방법과 비교해 진단의 정확도는 매우 우수하지만 정교한 온도 조절 장치가 필요하고 진단에 드는 시간이 길어 장비의 소형화에 제약이 있으며 전문 진단 설비가 갖추어진 대형 병원 또는 전문 임상검사실에서만 제한적으로 사용된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해 핵산의 절단 및 중합 연쇄반응 시스템에 의해 구동되는 초고감도의 신개념 등온 핵산 증폭 기술을 개발했으며, 이를 통해 별도의 온도 변환 과정 없이 동일 온도에서 표적 바이러스의 RNA를 초고감도로(검출 한계: 1 아토 몰 (aM)) 매우 신속하게(20분 이내) 검출하는 데 성공했다.

연구팀은 기존 나스바(NASBA, Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) 등온 증폭 기술에 절단효소 인식 염기서열이 수식된 프라이머를 도입함으로써, 절단효소 및 DNA 중합효소 활성을 기반으로 T7 프로모터를 포함하는 이중가닥 DNA를 지수함수적으로 증폭할 수 있었고, 최종적으로 표적 RNA를 기존의 NASBA 기술에 비해 100배 이상 향상된 민감도로 검출할 수 있었다.

연구팀은 이 기술을 통해서, 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)의 유전 RNA(genomic RNA)를 별도의 전처리 없이 매우 신속하고 고감도로 검출함으로써, 기술의 실용성을 증명함과 동시에 현장 검사(POCT) 기술로서의 높은 활용 가능성을 입증했다.

박현규 교수는 "이번 신개념 등온 핵산 증폭 기술은 현재 대유행하고 있는 코로나19 바이러스와 같은 RNA 바이러스들을 신속하게 조기 진단 할 수 있는 분자진단 시스템에 활용될 가능성이 매우 큰 기술ˮ이라고 이번 연구의 의의를 설명했으며, 현재 코로나19의 임상 샘플 테스트에서도 매우 좋은 결과를 얻었다고 언급했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 글로벌 프런티어사업과 경남제약(주)의 연구비 지원으로 수행됐다.

2021.07.15 조회수 13278 신경세포의 흥분성 증가로 인한 뇌 질환 기제 규명

관련 유튜브 영상 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=dwV_Xs7tHEY&t=13s

우리 연구진이 뇌 신경세포의 흥분과 억제 불균형을 일으키는 새로운 기전을 규명했다. 이는 발작과 같은 다양한 뇌 신경질환의 원인과 연결되며, 뇌 질환 치료에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 박정주 박사과정 연구팀이 억제성 시냅스가 *미세아교세포에 의해 제거되는 분자 기전을 처음으로 밝히고, 이 현상이 과도하게 일어날 때 신경세포의 흥분성 증가로 발작과 같은 뇌 질환이 일어날 수 있음을 증명해 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 공개했다고 2일 밝혔다.

☞ 미세아교세포(microgila): 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종이다. 뇌와 척추 전역에 분포돼 있으며, 정상적인 뇌 기능을 수행하도록 핵심적인 역할을 한다.

*시냅스는 뇌 발달 및 학습 시에 생성과 제거가 반복되는 변화를 겪는다. 정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포와 미세아교세포가 신경세포의 불필요한 시냅스를 잡아먹어 제거할 수 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 과정에서 어떤 물질이 특정 시냅스를 표지해 교세포들로 하여금 제거하도록 유도하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 포스파티딜세린 (phosphatidylserine)이라는 세포막에 존재하는 인지질 중의 하나가 죽어가는 세포 표면에 선택적으로 표지돼 면역세포에 의해 세포를 잡아먹도록 유도한다는 사실에 착안했다. 죽어가는 세포가 제거되는 분자 기전이 시냅스만이 선택적으로 제거되는 현상에도 응용될 수 있을 것이라 예상한 것이다.

이 가정을 증명하기 위해 연구팀은 포스파티딜세린을 신경세포 표면에 인위적으로 노출한 후, 특정 시냅스가 교세포에 의해 잡아먹힐 수 있는지 연구했다.

먼저 연구팀은 포스파티딜세린을 항상 세포 표면으로부터 안으로 지속적으로 불러들여 정상 세포막에서 이들을 노출되지 않도록 막고 있는 플립파아제(Flippase)라는 단백질의 기능을 신경세포에서만 억제할 수 있는 실험용 쥐 모델을 제작했다.

그 결과 놀랍게도 신경세포의 세포체 주변의 표면에서만 선택적으로 포스파티딜세린이 표지됨을 발견했고 이로 인해 세포막이나 흥분성 시냅스의 손상 없이 억제성 시냅스만이 선택적으로 감소함을 발견했다. 그뿐만 아니라 해당 쥐 모델은 청각을 담당하는 뇌 지역에서 흥분-억제 균형이 깨져서 소리로 인해 촉발되는 특이한 발작 증세를 일으킴을 확인했다.

더 나아가 연구팀은 미세아교세포를 인위적으로 제거하거나 미세아교세포에 존재하는 특정 포식 수용체를 제거했을 때, 신경세포의 표면에 포스파티딜세린이 표지되었을지라도 과도한 억제성 시냅스 감소와 발작 증세가 방지될 수 있음을 발견했다.

이로써 신경세포체 주변 세포막에 포스파티딜세린이 표지되는 것이 미세아교세포가 포식 수용체를 통해 억제성 시냅스만을 선택적으로 먹는 기전으로 쓰일 수 있음을 최초로 규명한 것이다.

연구팀의 이 같은 발견은 흥분성 및 억제성 시냅스가 서로 다른 기전을 통해 미세아교세포에 의해 제거될 수 있음을 처음으로 제시한 것이며, 미세아교세포에 의한 과도한 억제성 시냅스 제거 기전이 뇌 신경세포의 흥분-억제 불균형 발생의 새로운 원인이 될 수 있음을 증명한 것이다.

연구팀 관계자는 "비정상적인 억제성 시냅스 수 변화는 발작, 자폐 스펙트럼 장애, 조현병, 치매 등과 같은 다양한 뇌 질환의 유병률과 연관성이 높다ˮ며 "뇌에서의 흥분-억제 균형이 깨져서 일어나는 다양한 뇌 신경질환에서 미세아교세포가 억제성 시냅스를 먹는 현상을 조절하는 것이 이들 질환을 치료하는 새로운 전략이 될 것이다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명과학과 박정주 박사과정이 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 지난 5월 20일 字 공개됐다. (논문명: Microglial MERTK eliminates phosphatidylserine-displaying inhibitory post-synapses)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 도움을 받아 진행됐다.

2021.06.03 조회수 59853

신경세포의 흥분성 증가로 인한 뇌 질환 기제 규명

관련 유튜브 영상 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=dwV_Xs7tHEY&t=13s

우리 연구진이 뇌 신경세포의 흥분과 억제 불균형을 일으키는 새로운 기전을 규명했다. 이는 발작과 같은 다양한 뇌 신경질환의 원인과 연결되며, 뇌 질환 치료에 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정원석 교수와 박정주 박사과정 연구팀이 억제성 시냅스가 *미세아교세포에 의해 제거되는 분자 기전을 처음으로 밝히고, 이 현상이 과도하게 일어날 때 신경세포의 흥분성 증가로 발작과 같은 뇌 질환이 일어날 수 있음을 증명해 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 공개했다고 2일 밝혔다.

☞ 미세아교세포(microgila): 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종이다. 뇌와 척추 전역에 분포돼 있으며, 정상적인 뇌 기능을 수행하도록 핵심적인 역할을 한다.

*시냅스는 뇌 발달 및 학습 시에 생성과 제거가 반복되는 변화를 겪는다. 정원석 교수 연구팀은 이전 연구를 통해 비신경세포인 별아교세포와 미세아교세포가 신경세포의 불필요한 시냅스를 잡아먹어 제거할 수 있음을 밝힌 바 있다. 하지만, 이 과정에서 어떤 물질이 특정 시냅스를 표지해 교세포들로 하여금 제거하도록 유도하는지는 알려지지 않았다.

☞ 시냅스(synapse): 뉴런(신경세포) 간 또는 뉴런과 다른 세포 사이의 접합 관계나 접합 부위를 말한다. 뉴런이 모여 있는 곳, 즉 뇌와 척수에 집중되어 있다.

연구팀은 포스파티딜세린 (phosphatidylserine)이라는 세포막에 존재하는 인지질 중의 하나가 죽어가는 세포 표면에 선택적으로 표지돼 면역세포에 의해 세포를 잡아먹도록 유도한다는 사실에 착안했다. 죽어가는 세포가 제거되는 분자 기전이 시냅스만이 선택적으로 제거되는 현상에도 응용될 수 있을 것이라 예상한 것이다.

이 가정을 증명하기 위해 연구팀은 포스파티딜세린을 신경세포 표면에 인위적으로 노출한 후, 특정 시냅스가 교세포에 의해 잡아먹힐 수 있는지 연구했다.

먼저 연구팀은 포스파티딜세린을 항상 세포 표면으로부터 안으로 지속적으로 불러들여 정상 세포막에서 이들을 노출되지 않도록 막고 있는 플립파아제(Flippase)라는 단백질의 기능을 신경세포에서만 억제할 수 있는 실험용 쥐 모델을 제작했다.

그 결과 놀랍게도 신경세포의 세포체 주변의 표면에서만 선택적으로 포스파티딜세린이 표지됨을 발견했고 이로 인해 세포막이나 흥분성 시냅스의 손상 없이 억제성 시냅스만이 선택적으로 감소함을 발견했다. 그뿐만 아니라 해당 쥐 모델은 청각을 담당하는 뇌 지역에서 흥분-억제 균형이 깨져서 소리로 인해 촉발되는 특이한 발작 증세를 일으킴을 확인했다.

더 나아가 연구팀은 미세아교세포를 인위적으로 제거하거나 미세아교세포에 존재하는 특정 포식 수용체를 제거했을 때, 신경세포의 표면에 포스파티딜세린이 표지되었을지라도 과도한 억제성 시냅스 감소와 발작 증세가 방지될 수 있음을 발견했다.

이로써 신경세포체 주변 세포막에 포스파티딜세린이 표지되는 것이 미세아교세포가 포식 수용체를 통해 억제성 시냅스만을 선택적으로 먹는 기전으로 쓰일 수 있음을 최초로 규명한 것이다.

연구팀의 이 같은 발견은 흥분성 및 억제성 시냅스가 서로 다른 기전을 통해 미세아교세포에 의해 제거될 수 있음을 처음으로 제시한 것이며, 미세아교세포에 의한 과도한 억제성 시냅스 제거 기전이 뇌 신경세포의 흥분-억제 불균형 발생의 새로운 원인이 될 수 있음을 증명한 것이다.

연구팀 관계자는 "비정상적인 억제성 시냅스 수 변화는 발작, 자폐 스펙트럼 장애, 조현병, 치매 등과 같은 다양한 뇌 질환의 유병률과 연관성이 높다ˮ며 "뇌에서의 흥분-억제 균형이 깨져서 일어나는 다양한 뇌 신경질환에서 미세아교세포가 억제성 시냅스를 먹는 현상을 조절하는 것이 이들 질환을 치료하는 새로운 전략이 될 것이다ˮ고 말했다.

우리 대학 생명과학과 박정주 박사과정이 제1 저자로 참여하고, 정원석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `엠보저널(EMBO Journal)'에 지난 5월 20일 字 공개됐다. (논문명: Microglial MERTK eliminates phosphatidylserine-displaying inhibitory post-synapses)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 도움을 받아 진행됐다.

2021.06.03 조회수 59853 남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19 조회수 46565

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19 조회수 46565 미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 74769

미생물 이용한 천연 붉은 색소 생산 기술 최초개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `식용으로 널리 쓰이는 붉은색 천연색소인 카르민산을 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 4월 2일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제2저자), 포함 총 3명

카르민산은 붉은색 천연색소로 딸기우유, 사탕 등의 식품과 매니큐어, 립스틱 등 화장품 분야에서 널리 활용되고 있다. 카르민산은 연지벌레 추출을 통해 얻어지는데, 연지벌레는 한정된 지역(페루, 카나리아 제도 등지)에서만 재배할 수 있으며, 연지벌레로부터 카르민산을 추출하기 위해서는 복잡하고 비효율적인 다단계 반응을 거쳐야 한다.

또한, 카르민산은 대부분 연지벌레에서 기인한 단백질 오염물질을 포함하고 있는데 이는 알레르기 반응을 유발할 수도 있으며, 많은 사람이 벌레 기반 물질을 섭취하는 것을 꺼리고 있다. 이러한 이유로 몇몇 프랜차이즈 업체는 카르민산 사용을 중단하고 대체 식용색소를 활용하고 있다.

이에 따라 연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 방법 개발의 필요성이 제기됐으나, 카르민산 생합성 경로의 일부가 아직 밝혀지지 않았으며 곰팡이를 제외한 다른 미생물에서 카르민산 생산이 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 포도당으로부터 카르민산을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 우선 타입 II 폴리케타이드 생합성 효소를 최적화해 카르민산의 전구체(전 단계의 물질)를 생산하는 대장균 균주를 구축했다. 하지만 남은 두 단계의 반응을 수행하기 위한 효소가 아직 발굴되지 않았거나 대장균 내에서 작동하지 않는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구팀은 생화학 반응 분석을 통해 카르민산 생산을 위한 효소 후보군을 선정했다. 그 후 세포 배양 실험을 통해 성공적으로 작동하는 효소들을 선정했다.

이렇게 선정된 효소 두 종에 대해 컴퓨터 기반 상동 모형 및 도킹 시뮬레이션을 수행 후 활성이 증대된 돌연변이 효소를 예측했다. 그 후 이에 기반을 둔 효소 개량을 수행함으로써 증대된 활성을 지니는 효소를 개발하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용해 카르민산을 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구팀이 개발한 대사공학 및 가상 시뮬레이션 기반 효소 개량 전략은 생산경로가 규명되지 않은 다른 천연물의 생산에도 유용하게 쓰일 것으로 기대된다. 연구팀은 이번 연구에서 개발한 C-글리코실 전이효소를 적용해 카르민산 뿐만 아니라 알로에로부터 생산 가능했던 미백제인 알로에신 생산에도 세계 최초로 성공함으로써 이를 증명했다.

이상엽 특훈교수는 “연지벌레를 사용하지 않는 카르민산 생산 프로세스를 세계 최초로 개발했으며, 이번 연구는 특히 천연물 생산의 고질적인 문제인 효소 발굴과 개량에 대한 효과적인 해결책을 제시했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 의학적 또는 영양학적으로 중요한 다양한 천연물을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 74769 개인 맞춤형 암 치료에 한 발짝 다가서

우리 연구진이 급성골수성백혈병(Acute myeloid leukemia)과 골수이형성증후군(Myelodysplastic syndromes) 치료에 사용되는 항암 화학 치료제 중 하나인 데시타빈(decitabine)의 인체 내 작용 메커니즘을 규명해 항암제 효과가 있는 환자와 없는 환자를 구별해 낼 수 있는 유전자 발굴에 성공했다.

이번 연구를 통해 환자별로 적합한 치료를 받을 수 있게 되면 환자들이 치료에 드는 경제적 지출과 시간적 소비 또한 확연하게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 서울대병원 혈액암센터 홍준식 교수 공동 연구팀이 항암 화학치료에서 작용하는 주요 인자를 찾아냈다고 7일 밝혔다.

생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구용석 학생, 서울대병원 박주환 연구원 그리고 우리 대학 조령은 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 3월 30일 字에 게재됐다. (논문명: Noncanonical immune response to the inhibition of DNA methylation via stabilization of endogenous retrovirus dsRNAs)

데시타빈과 같은 DNA 탈메틸화제(DNA demethylating agent)는 DNA 복제과정에 참여하고 DNA상에 존재하는 메틸기(-CH₃)를 제거해 유전자 발현을 조절한다. 특히 암세포에는 일반 세포보다 많은 양의 DNA가 메틸화돼 있으며, 이는 DNA에서 RNA를 생성하는 전사 과정을 억제하는 역할을 한다. 세포에 탈메틸화제 처리를 하면 DNA상에 메틸기가 제거돼 세포 내에 수많은 종류의 RNA들이 생성된다.

이렇게 데시타빈에 의해 조절되는 RNA 중에는 이중나선 RNA (double-stranded RNA, 이하 dsRNA)가 있다. 원래 dsRNA는 바이러스에 감염된 세포에서 많이 생산되며, 인간 세포는 바이러스에서 유래된 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다.

특이하게도 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응 시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 형태와 같은 구조적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 이와 같은 특징 때문에 꼭 바이러스에서 유래된 dsRNA가 아니라 체내에서 생성된 dsRNA 또한 외부 물질로 오인돼 비정상적인 면역반응을 일으킬 수 있다. 암 치료에서는 DNA 탈메틸화제 처리로 dsRNA의 발현량을 증가시키고 이는 dsRNA에 의한 면역 활성으로 이어져 암세포만의 세포사멸이 일어나게 된다.

연구팀은 이러한 데시타빈에 의한 dsRNA 발현증가 그리고 dsRNA에 의한 세포사멸을 조절하는 유전자를 연구했다. 특히, DNA 탈메틸화제를 투여받은 환자 중 많은 수의 환자가 약물의 효과를 보지 못한다는 점에 착안해 dsRNA와 상호작용하는 다양한 dsRNA 결합 단백질을 분석했다.

그 결과로 dsRNA와 직접 결합해 dsRNA의 안정성을 조절하는 단백질인 `스타우펜1(이하 Staufen1)'이 데시타빈에 의한 세포 반응에 중요한 기능을 한다는 것을 최초로 규명했다. Staufen1의 발현이 억제된 세포에서는 dsRNA가 빠르게 제거돼 하위 면역반응이 일어나지 않았으며 암세포의 사멸도 관찰되지 않았다.

연구팀은 데시타빈 뿐만 아니라 아자시티딘(azacitidine)과 같은 DNA 탈메틸화제를 투여받은 급성골수성백혈병과 골수이형성증후군 환자 46명의 골수추출액에서 Staufen1 유전자의 발현양상을 분석했고, 그 결과 약물의 효과를 보지 못한 환자에게서는 Staufen1의 발현이 유의미하게 감소해 있다는 것을 확인했다. 또한, Staufen1의 발현이 낮은 환자는 생존율(overall survival)과 무진행 생존율(progression-free survival)이 모두 낮아 환자의 예후가 좋지 않다는 것을 확인했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 "이번 연구에서는 단순 데시타빈 항암제의 작용기전 규명을 넘어서 실제 데시타빈을 투여받은 환자의 검체에서도 그 효과를 검증했다ˮ면서 "추후 이번에 찾은 유전자의 바이오마커화를 통해 데시타빈과 아자시티딘과 같은 DNA 탈메틸화제의 효과를 예측할 수 있어 효과적인 맞춤형 암 치료전략을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.07 조회수 79293

개인 맞춤형 암 치료에 한 발짝 다가서

우리 연구진이 급성골수성백혈병(Acute myeloid leukemia)과 골수이형성증후군(Myelodysplastic syndromes) 치료에 사용되는 항암 화학 치료제 중 하나인 데시타빈(decitabine)의 인체 내 작용 메커니즘을 규명해 항암제 효과가 있는 환자와 없는 환자를 구별해 낼 수 있는 유전자 발굴에 성공했다.

이번 연구를 통해 환자별로 적합한 치료를 받을 수 있게 되면 환자들이 치료에 드는 경제적 지출과 시간적 소비 또한 확연하게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 김유식 교수와 서울대병원 혈액암센터 홍준식 교수 공동 연구팀이 항암 화학치료에서 작용하는 주요 인자를 찾아냈다고 7일 밝혔다.

생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구용석 학생, 서울대병원 박주환 연구원 그리고 우리 대학 조령은 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(PNAS)' 3월 30일 字에 게재됐다. (논문명: Noncanonical immune response to the inhibition of DNA methylation via stabilization of endogenous retrovirus dsRNAs)

데시타빈과 같은 DNA 탈메틸화제(DNA demethylating agent)는 DNA 복제과정에 참여하고 DNA상에 존재하는 메틸기(-CH₃)를 제거해 유전자 발현을 조절한다. 특히 암세포에는 일반 세포보다 많은 양의 DNA가 메틸화돼 있으며, 이는 DNA에서 RNA를 생성하는 전사 과정을 억제하는 역할을 한다. 세포에 탈메틸화제 처리를 하면 DNA상에 메틸기가 제거돼 세포 내에 수많은 종류의 RNA들이 생성된다.

이렇게 데시타빈에 의해 조절되는 RNA 중에는 이중나선 RNA (double-stranded RNA, 이하 dsRNA)가 있다. 원래 dsRNA는 바이러스에 감염된 세포에서 많이 생산되며, 인간 세포는 바이러스에서 유래된 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다.

특이하게도 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응 시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 형태와 같은 구조적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 이와 같은 특징 때문에 꼭 바이러스에서 유래된 dsRNA가 아니라 체내에서 생성된 dsRNA 또한 외부 물질로 오인돼 비정상적인 면역반응을 일으킬 수 있다. 암 치료에서는 DNA 탈메틸화제 처리로 dsRNA의 발현량을 증가시키고 이는 dsRNA에 의한 면역 활성으로 이어져 암세포만의 세포사멸이 일어나게 된다.

연구팀은 이러한 데시타빈에 의한 dsRNA 발현증가 그리고 dsRNA에 의한 세포사멸을 조절하는 유전자를 연구했다. 특히, DNA 탈메틸화제를 투여받은 환자 중 많은 수의 환자가 약물의 효과를 보지 못한다는 점에 착안해 dsRNA와 상호작용하는 다양한 dsRNA 결합 단백질을 분석했다.

그 결과로 dsRNA와 직접 결합해 dsRNA의 안정성을 조절하는 단백질인 `스타우펜1(이하 Staufen1)'이 데시타빈에 의한 세포 반응에 중요한 기능을 한다는 것을 최초로 규명했다. Staufen1의 발현이 억제된 세포에서는 dsRNA가 빠르게 제거돼 하위 면역반응이 일어나지 않았으며 암세포의 사멸도 관찰되지 않았다.

연구팀은 데시타빈 뿐만 아니라 아자시티딘(azacitidine)과 같은 DNA 탈메틸화제를 투여받은 급성골수성백혈병과 골수이형성증후군 환자 46명의 골수추출액에서 Staufen1 유전자의 발현양상을 분석했고, 그 결과 약물의 효과를 보지 못한 환자에게서는 Staufen1의 발현이 유의미하게 감소해 있다는 것을 확인했다. 또한, Staufen1의 발현이 낮은 환자는 생존율(overall survival)과 무진행 생존율(progression-free survival)이 모두 낮아 환자의 예후가 좋지 않다는 것을 확인했다.

생명화학공학과 김유식 교수는 "이번 연구에서는 단순 데시타빈 항암제의 작용기전 규명을 넘어서 실제 데시타빈을 투여받은 환자의 검체에서도 그 효과를 검증했다ˮ면서 "추후 이번에 찾은 유전자의 바이오마커화를 통해 데시타빈과 아자시티딘과 같은 DNA 탈메틸화제의 효과를 예측할 수 있어 효과적인 맞춤형 암 치료전략을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.07 조회수 79293 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

2020.07.22 조회수 25680

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

2020.07.22 조회수 25680 다양한 바이러스 감염병을 쉽고 빠르게 찾아내는 만능 진단기술 개발

우리 연구진이 감염된 세포의 용해액만으로도 바이러스의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 바이러스의 특이적으로 존재한다고 알려진 ‘이중나선 RNA(이하 dsRNA)’검출을 기반으로 한다.

이 기술이 실용화되면 현재의 유전자 증폭(PCR) 검사와는 달리 시료 준비나 핵산 증폭, RNA 핵산 서열 정보가 필요 없어 각종 바이러스 감염병이나 신·변종 바이러스를 쉽고 빠르게 진단하는 기술이나 키트(Kit) 등을 개발하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 리섕·김유식 교수 공동연구팀은 바이러스의 특징을 이용해 다양한 종류의 바이러스를 검출할 수 있는 만능 진단기술을 개발했다고 28일 밝혔다. 생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구자영, 김수라 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `바이오마크로몰레큘스(Biomacromolecules' 4월 9일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Reactive Polymer Targeting dsRNA as Universal Virus Detection Platform with Enhanced Sensitivity).

RNA(리보핵산)는 일반적으로 DNA(디옥시리보핵산)가 가진 유전정보를 운반해 단백질을 생산하게 한다. 그러나 단백질을 만들지 않는 다양한 `비번역 RNA(non-coding RNA)'가 존재하는데 이들은 세포 내 신호전달, 유전자 발현 조절, 그리고 RNA 효소적 작용 등의 다양한 역할을 맡는다. 이러한 비번역 RNA들에 상보적인 핵산 서열을 가지는 RNA가 결합해 형성된 `dsRNA'는 특히 바이러스에서 특이적으로 많이 발견된다.

dsRNA는 DNA 바이러스의 전사 또는 RNA 바이러스의 복제 과정에서 생산되는데, 인간 세포는 바이러스 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다. 특이하게도 바이러스 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 구조와 같은 형태적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 인간 면역체계가 다양한 종류의 바이러스에 대처를 가능케 하는 이유다.

공동연구팀은 이런 인간 면역체계의 원리에 착안해 바이러스의 특징인 길이가 긴 dsRNA를 검출할 수 있는 기판 제작을 통해 다양한 종류의 바이러스를 핵산 서열 정보 없이 검출할 수 있도록 했다. 실리카 기판 표면에는 펜타 플루오르 페닐 아크릴레이트(PPFPA) 반응성 고분자를 코팅해 높은 효율로 빠르고 간편하게 dsRNA를 인지하는 항체를 고정시켰다. 이렇게 개발된 기판에서 면역반응을 일으키는 76bp(base pair, 염기 쌍 개수를 의미하는 길이 단위) 이상의 긴 길이를 가지는 dsRNA를 검출할 수 있었다. 또한, 감염이 되지 않은 세포에서 발견되는 단일 가닥 RNA와 함께 19bp의 짧은 dsRNA는 전혀 검출되지 않아 바이러스 감염 진단용으로 활용 가능성을 확인했다.

연구팀은 이어 바이러스 dsRNA의 긴 길이를 활용한 2단계 검출 방법을 찾기 위해 많은 도전 끝에 특이도 및 민감도가 향상된 바이러스 dsRNA 검출기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 시료 준비과정도 대폭 간편화시켜 세포에서 RNA를 분리하거나 정제 작업 없이 감염된 세포의 용해액만을 이용해 바이러스 dsRNA를 검출할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 A형과 C형 간염 바이러스에 감염된 세포에 적용한 결과, 바이러스 dsRNA의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독하는 데에도 성공했다.

KAIST 생명화학공학과 리섕 교수는 "이번 연구에서는 A형 간염과 C형 간염 dsRNA만을 검출했지만, 바이러스 dsRNA는 다양한 종류의 바이러스에서 발견된다ˮ 면서 "이번에 개발한 dsRNA 검출기술은 다양한 바이러스에 적용 가능해 만능 감염병 진단기술로 발전될 수 있고, 특히 공항·학교 등 공공장소에서도 쉽고 빠르게 감염병을 검출할 수 있어 효과적인 방역대책을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 국방과학연구소 순수기초연구 용역사업에 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.01 조회수 15685

다양한 바이러스 감염병을 쉽고 빠르게 찾아내는 만능 진단기술 개발

우리 연구진이 감염된 세포의 용해액만으로도 바이러스의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독이 가능한 신기술을 개발했다. 이 기술은 바이러스의 특이적으로 존재한다고 알려진 ‘이중나선 RNA(이하 dsRNA)’검출을 기반으로 한다.

이 기술이 실용화되면 현재의 유전자 증폭(PCR) 검사와는 달리 시료 준비나 핵산 증폭, RNA 핵산 서열 정보가 필요 없어 각종 바이러스 감염병이나 신·변종 바이러스를 쉽고 빠르게 진단하는 기술이나 키트(Kit) 등을 개발하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 리섕·김유식 교수 공동연구팀은 바이러스의 특징을 이용해 다양한 종류의 바이러스를 검출할 수 있는 만능 진단기술을 개발했다고 28일 밝혔다. 생명화학공학과 박사과정에 재학 중인 구자영, 김수라 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `바이오마크로몰레큘스(Biomacromolecules' 4월 9일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Reactive Polymer Targeting dsRNA as Universal Virus Detection Platform with Enhanced Sensitivity).

RNA(리보핵산)는 일반적으로 DNA(디옥시리보핵산)가 가진 유전정보를 운반해 단백질을 생산하게 한다. 그러나 단백질을 만들지 않는 다양한 `비번역 RNA(non-coding RNA)'가 존재하는데 이들은 세포 내 신호전달, 유전자 발현 조절, 그리고 RNA 효소적 작용 등의 다양한 역할을 맡는다. 이러한 비번역 RNA들에 상보적인 핵산 서열을 가지는 RNA가 결합해 형성된 `dsRNA'는 특히 바이러스에서 특이적으로 많이 발견된다.

dsRNA는 DNA 바이러스의 전사 또는 RNA 바이러스의 복제 과정에서 생산되는데, 인간 세포는 바이러스 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다. 특이하게도 바이러스 dsRNA를 인지하는 인간의 선천성 면역반응시스템은 핵산 서열 정보를 무시한 채 dsRNA의 길이나 말단 구조와 같은 형태적 특징을 이용해 dsRNA와 반응한다. 인간 면역체계가 다양한 종류의 바이러스에 대처를 가능케 하는 이유다.

공동연구팀은 이런 인간 면역체계의 원리에 착안해 바이러스의 특징인 길이가 긴 dsRNA를 검출할 수 있는 기판 제작을 통해 다양한 종류의 바이러스를 핵산 서열 정보 없이 검출할 수 있도록 했다. 실리카 기판 표면에는 펜타 플루오르 페닐 아크릴레이트(PPFPA) 반응성 고분자를 코팅해 높은 효율로 빠르고 간편하게 dsRNA를 인지하는 항체를 고정시켰다. 이렇게 개발된 기판에서 면역반응을 일으키는 76bp(base pair, 염기 쌍 개수를 의미하는 길이 단위) 이상의 긴 길이를 가지는 dsRNA를 검출할 수 있었다. 또한, 감염이 되지 않은 세포에서 발견되는 단일 가닥 RNA와 함께 19bp의 짧은 dsRNA는 전혀 검출되지 않아 바이러스 감염 진단용으로 활용 가능성을 확인했다.

연구팀은 이어 바이러스 dsRNA의 긴 길이를 활용한 2단계 검출 방법을 찾기 위해 많은 도전 끝에 특이도 및 민감도가 향상된 바이러스 dsRNA 검출기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이와 함께 시료 준비과정도 대폭 간편화시켜 세포에서 RNA를 분리하거나 정제 작업 없이 감염된 세포의 용해액만을 이용해 바이러스 dsRNA를 검출할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 A형과 C형 간염 바이러스에 감염된 세포에 적용한 결과, 바이러스 dsRNA의 존재 여부를 핵산 증폭 없이 판독하는 데에도 성공했다.

KAIST 생명화학공학과 리섕 교수는 "이번 연구에서는 A형 간염과 C형 간염 dsRNA만을 검출했지만, 바이러스 dsRNA는 다양한 종류의 바이러스에서 발견된다ˮ 면서 "이번에 개발한 dsRNA 검출기술은 다양한 바이러스에 적용 가능해 만능 감염병 진단기술로 발전될 수 있고, 특히 공항·학교 등 공공장소에서도 쉽고 빠르게 감염병을 검출할 수 있어 효과적인 방역대책을 마련하는데 유용할 것ˮ 이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업과 국방과학연구소 순수기초연구 용역사업에 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.01 조회수 15685 진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25 조회수 16303

진원생명과학(주)과의 공동 연구로 C형간염 DNA백신 면역증강 효과 확인

의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 기존 치료법이 모두 실패한 만성 C형간염 환자를 대상으로 DNA백신(GLS-6150)을 접종해 심각한 부작용 없이 매우 안전하면서도 C형간염 바이러스에 대한 T세포 면역반응을 높인다는 사실을 임상연구를 통해 밝혔다.

세브란스병원 소화기내과 안상훈 교수, 부산대학교병원 소화기내과 허정 교수, 진원생명과학과 공동으로 진행한 이번 연구에서는 특히 IFNL3라는 사이토카인 면역증강물질 유전자를 백신에 포함했다. 이를 통해 면역반응을 억제하는 조절 T세포(Treg)를 감소시키면서 C형간염 바이러스 면역반응의 핵심 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능을 강화할 수 있음을 밝혀냈다.

신의철 교수, 세브란스병원 안상훈 교수, 부산대학교병원 허정 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 간 연구 분야의 국제적 전문 학술지인 ‘저널 오브 헤파톨로지(Journal of Hepatology)’ 2월 20일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명: IFNL3-adjuvanted HCV DNA vaccine reduces regulatory T-cell frequency and increases virus-specific T-cell response)

이번 연구를 통해 만성 C형간염 환자, 특히 항바이러스제를 이용하여 치료받은 완치자의 HCV 재감염을 예방하고 만성 C형간염 고위험군의 HCV 감염을 예방하는 백신의 개발 가능성을 확인했다.

이번 임상연구는 지난 2013년 10월 식약처의 임상승인을 받아 세브란스병원과 부산대학교병원에서 기존치료법에 모두 실패한 만성 C형간염 환자 18명을 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성, 내약성 및 면역원성을 평가하기 위한 다기관·공개·용량 증량·1상 임상시험으로 수행됐다. 이 중 14명을 대상으로 2014년 9월 식약처로부터 추가 임상승인을 받아 2016년에 1상 임상연구를 모두 완료했다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT02027116)

해당 연구팀은 항바이러스제로 치료된 만성 C형간염 완치자를 대상으로 DNA 백신(GLS-6150)의 안전성과 내약성 및 면역원성을 평가하는 임상연구의 승인을 2018년 2월 식약처로부터 받아 현재 세브란스병원과 부산대학교병원에서 세 번째 1상 임상연구를 수행하고 있다. (Clinicaltrials.gov 번호: NCT03674125)

신의철 교수는“이번 연구를 통해 지난 30여 년 동안 실패했던 C형간염 예방백신 개발의 새로운 가능성을 발견했다”라며 “예방백신을 성공적으로 개발하면 가까운 미래에 C형간염 바이러스를 지구상에서 사라지게 할 수도 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 진원생명과학(주)의 지원을 받아 C형간염 DNA백신(GLS-6150)을 사용했다.

2020.03.25 조회수 16303 빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.

이번 연구성과는 네이처 셀 바이올로지(Nature Cell Biology, IF 17.728)에 2월 18일 오전 1시(한국시간)자 온라인 판에 실렸으며, Nature Reviews Genetics에 하이라이트 논문으로 소개됐다.

DNA의 유전정보는 RNA를 거쳐 단백질로 전달된다. 이때 중간에서 유전정보를 전달하는 RNA를 ‘전령RNA’라고 한다. 단백질 생성공장인 리보솜이 전령RNA의 유전정보를 읽어 단백질을 합성한다. 단백질 합성에 있어 전령RNA는 DNA 유전정보의 중간 전달자, 리보솜은 생성공장, 단백질은 완성품인 셈이다.

이전에는 화학물질을 처리해 전령RNA를 조절하는 방법으로 모든 전령RNA를 한꺼번에 조절하기 때문에 특정 종류의 전령RNA만을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구에서는 살아있는 세포에 청색광을 비춰줌으로써 세포 내 특정 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 시공간 특이적으로 조절하는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 개발했다.

연구팀은 이전 연구로 개발한 라리아트 올가미(LARIAT, Light-Activated Reversible Inhibition by Assembled Trap) 기술과 RNA 이미징 기술을 융합해 mRNA-LARIAT 기술을 개발했다. mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 이용하면 빛의 유무에 따라 라리아트 올가미에 전령RNA를 가두거나 분리하고, 이를 실시간으로 관찰하는 것이 가능하다.

연구팀은 헬라 세포에 청색광을 비춰주면 라리아트 올가미에 전령RNA가 가둬지면서 리보솜과 격리되고 단백질 합성이 감소함을 관찰했다. 이어 청색광을 차단하면 라리아트 올가미로부터 전령RNA가 빠져나오면서 리보솜과 단백질 합성을 다시 시작함을 확인했다. 이는 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 빛의 유무에 따라 매우 빠르고 가역적으로 단백질 합성을 조절할 수 있음을 의미한다.

대부분 단백질은 전령RNA와 리보솜에 의해 합성된 후, 각 단백질이 작용하는 위치로 이동한다. 하지만 전령RNA가 라리아트 올가미에 가둬지면 전령RNA가 향후 단백질이 작용하는 위치까지 이동이 멈추고 단백질 합성이 차단된다. 전령RNA는 단백질보다 비교적 작은 분자로, 세포 내 이동이 더 효율적이고 빠르다. 이처럼 mRNA-LARIAT 광유전학 기술로 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절하면 살아있는 세포에서의 RNA의 위치 및 합성되는 신생 단백질의 기능을 효율적으로 연구할 수 있게 되었다.

연구팀은 베타액틴(β-actin) 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 mRNA-LARIAT 기술을 적용했다. 베타액틴 단백질 합성에 관여하는 전령RNA에 청색광을 비추니 세포 골격 구성 및 이동 기능이 제대로 이뤄지지 않음을 관찰했다. 또한 베타액틴 단백질 합성 효율이 최대 90%까지 감소됨을 확인했다.

허원도 교수는 “mRNA-LARIAT 광유전학 기술을 활용하면 암세포, 신경세포 등 다양한 세포 내 전령RNA 이동 및 단백질 합성을 빛으로 조절할 수 있다”라며 “앞으로 암세포 전이, 신경질환 등 전령 RNA 관련 질병 연구에 응용 가능할 것이다”라고 말했다.

2020.02.21 조회수 19796

빛으로 RNA 이동과 단백질 합성 조절한다

빛으로 세포 내 특정 RNA 이동과 단백질 합성을 조절할 수 있는 기술이 개발됐다. 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 빛을 이용해 유전정보를 전달하는 전령RNA와 단백질을 생성하는 리보솜의 결합을 제어해 단백질 합성을 조절하는데 성공했다.