-

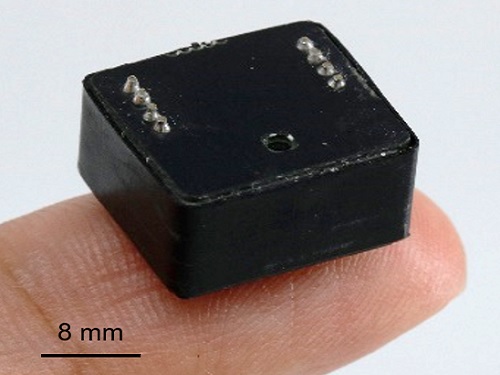

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

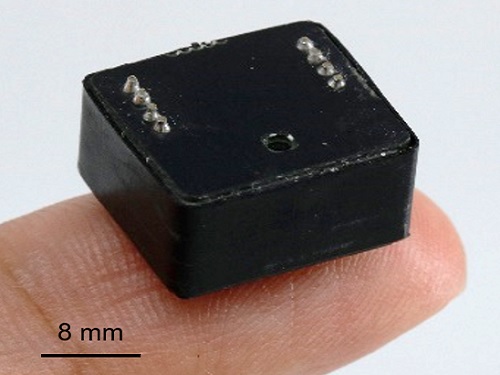

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24

조회수 7080

-

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12

조회수 7926

-

인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

2023.09.21

조회수 8815

-

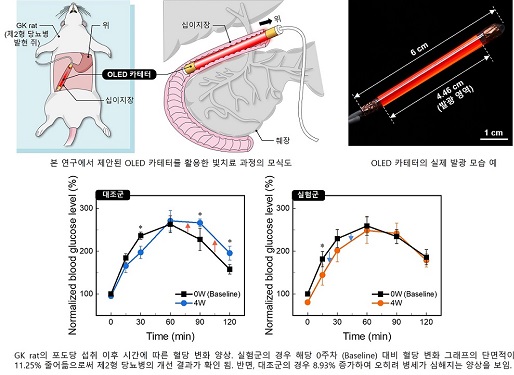

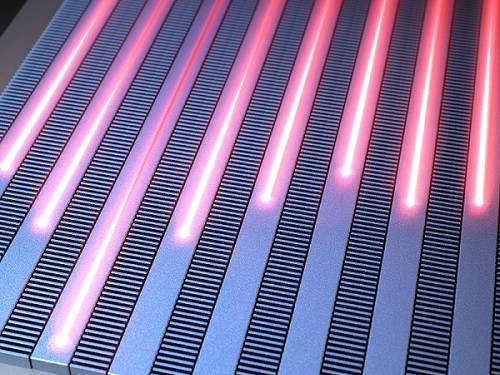

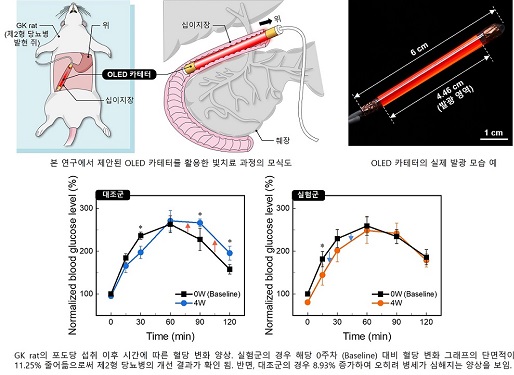

세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

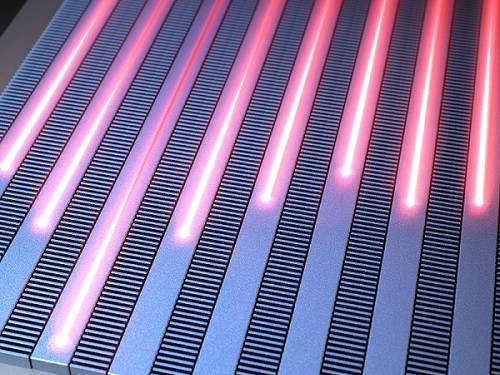

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.13

조회수 7821

-

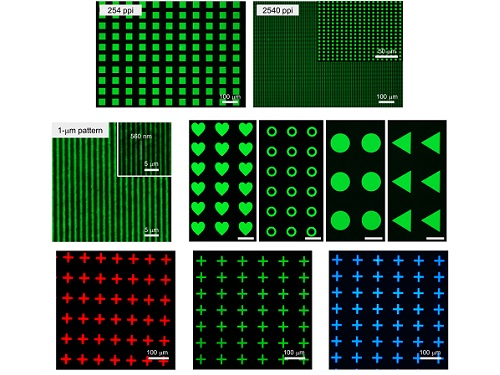

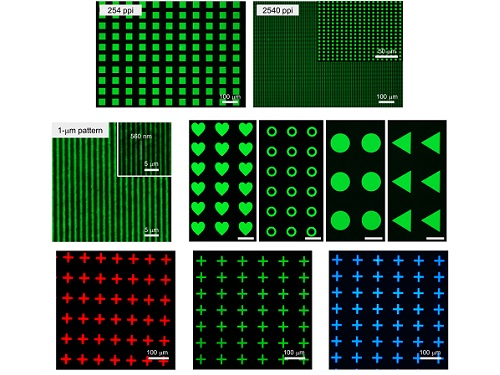

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.17

조회수 7888

-

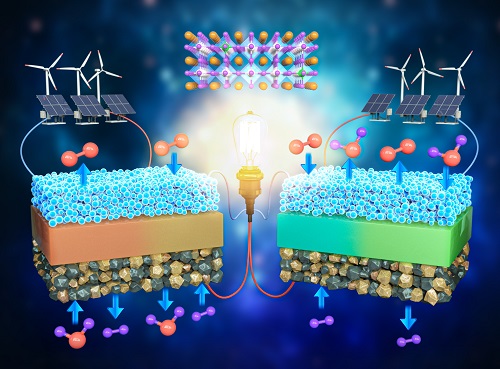

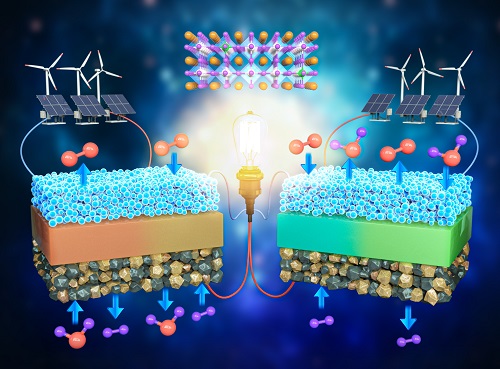

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09

조회수 8594

-

유전자 가위와 약물로 동시에 암을 잡는 신약 개발

암은 과거부터 인류의 건강을 위협하는 요인이다. 암을 치료하는 방법으로 임상에서 주로 화학 약물 및 항체 치료가 사용되고 있으나, 심각한 부작용 또는 반복 투여가 필요해 어려움이 있다. 따라서, 영구적인 유전자 조절을 일으키는 유전자가위(CRISPR, 이하 크리스퍼) 기반 유전자 교정 기술을 이용하면 문제를 극복할 수 있지만, 생체 내 전달이 어려워 효과적인 전달 방법이 절실히 필요한 실정이다.

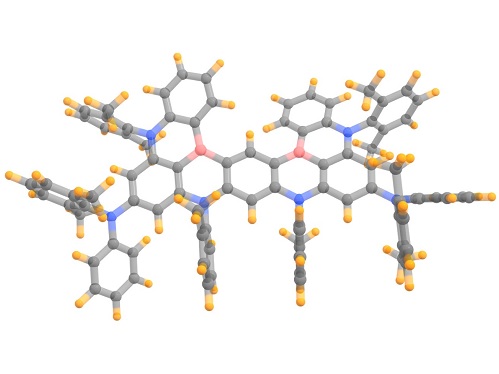

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 화학과 박희성 교수 공동연구팀이 유전자가위 기반 항암 신약으로 크리스퍼 단백질 및 화학 약물을 동시에 생체 내에 전달하는 나노복합체를 개발해 기존 항암제보다 월등한 항암 효능을 보였다고 3일 밝혔다.

크리스퍼 기술은 표적 세포에서 정밀하고 영구적으로 유전자 교정을 일으킬 수 있어 기존 유전자 조절 방법에 비해 암의 치료제로서 큰 장점이 있다. 하지만 크리스퍼의 구성 요소인 단백질과 가이드 RNA를 생체 내에 전달했을 때 극히 낮은 조직 투과성 및 세포 유입 효율로 인해 치료 효능이 떨어진다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 지질 나노입자, 고분자, 무기나노입자 등에 나노 전달체에 기반한 전달 방법이 개발됐으나, 여전히 효능이 떨어지고 심각한 독성 및 부작용 문제가 나타났다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질 Cas9에 서로다른 작용기가 간단히 결합되는 클릭 화학 작용기를 내재하기 위해 비천연 아미노산을 도입한 생직교 반응형 Cas9을 개발했다. 생직교 반응은 살아있는 시스템 내에서 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않고 일어나는 반응을 말한다. 연구팀은 기존 나노 전달체의 독성 및 한계를 극복하기 위해 극미량의 고분자 물질을 생직교 반응형 Cas9에 결합시킴으로써 생체 내에 안전하게 전달 및 유전자 교정을 일으킬 수 있음을 확인했다. 또, 항암 신약으로써 효능을 극대화하기 위해 기존에 유방암 항암제로 사용되는 올라파리브(olaparib)을 생직교 반응에 의해 Cas9에 결합시킴으로써 병용 치료를 위한 유전자가위 나노복합체인 콤바인 (ComBiNE, Combinatorial and bioorthogonal nano-editing complex)을 개발했다.

연구팀은 개발한 유전자교정 나노복합체를 이용해 유방암 세포 및 동물모델에서 DNA 복구에 관여하는 유전자 교정 및 올라파리브의 작용으로 기존 항암제 및 단독 치료제에 비해 월등한 항암효과가 나타남을 확인했다.

이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 화학 항암제를 단일 제형으로 안전하고 효과적인 생체 내 유전자 교정을 일으켜 높은 항암 효능을 보였다는 점에서 큰 의의가 있다. 연구팀은 이번 연구 결과가 향후 다양한 암종에 대해 유전자 및 화학 약물 기반 병용 치료제로서 적용할 수 있는 강력한 플랫폼 기술로 활용될 것을 기대하고 있다.

우리 대학 생명과학과 마셀 야니스 베하(Marcel Janis Beha) 박사와 석박사통합과정 임산해 학생, 화학과 석박사통합과정 김주찬 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 7월 23일 온라인 게재됐다. (논문명: Bioorthogonal CRISPR/Cas9-Drug Conjugate: A Combinatorial Nanomedicine Platform)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 및 삼성미래기술육성사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

유전자 가위와 약물로 동시에 암을 잡는 신약 개발

암은 과거부터 인류의 건강을 위협하는 요인이다. 암을 치료하는 방법으로 임상에서 주로 화학 약물 및 항체 치료가 사용되고 있으나, 심각한 부작용 또는 반복 투여가 필요해 어려움이 있다. 따라서, 영구적인 유전자 조절을 일으키는 유전자가위(CRISPR, 이하 크리스퍼) 기반 유전자 교정 기술을 이용하면 문제를 극복할 수 있지만, 생체 내 전달이 어려워 효과적인 전달 방법이 절실히 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 화학과 박희성 교수 공동연구팀이 유전자가위 기반 항암 신약으로 크리스퍼 단백질 및 화학 약물을 동시에 생체 내에 전달하는 나노복합체를 개발해 기존 항암제보다 월등한 항암 효능을 보였다고 3일 밝혔다.

크리스퍼 기술은 표적 세포에서 정밀하고 영구적으로 유전자 교정을 일으킬 수 있어 기존 유전자 조절 방법에 비해 암의 치료제로서 큰 장점이 있다. 하지만 크리스퍼의 구성 요소인 단백질과 가이드 RNA를 생체 내에 전달했을 때 극히 낮은 조직 투과성 및 세포 유입 효율로 인해 치료 효능이 떨어진다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 지질 나노입자, 고분자, 무기나노입자 등에 나노 전달체에 기반한 전달 방법이 개발됐으나, 여전히 효능이 떨어지고 심각한 독성 및 부작용 문제가 나타났다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질 Cas9에 서로다른 작용기가 간단히 결합되는 클릭 화학 작용기를 내재하기 위해 비천연 아미노산을 도입한 생직교 반응형 Cas9을 개발했다. 생직교 반응은 살아있는 시스템 내에서 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않고 일어나는 반응을 말한다. 연구팀은 기존 나노 전달체의 독성 및 한계를 극복하기 위해 극미량의 고분자 물질을 생직교 반응형 Cas9에 결합시킴으로써 생체 내에 안전하게 전달 및 유전자 교정을 일으킬 수 있음을 확인했다. 또, 항암 신약으로써 효능을 극대화하기 위해 기존에 유방암 항암제로 사용되는 올라파리브(olaparib)을 생직교 반응에 의해 Cas9에 결합시킴으로써 병용 치료를 위한 유전자가위 나노복합체인 콤바인 (ComBiNE, Combinatorial and bioorthogonal nano-editing complex)을 개발했다.

연구팀은 개발한 유전자교정 나노복합체를 이용해 유방암 세포 및 동물모델에서 DNA 복구에 관여하는 유전자 교정 및 올라파리브의 작용으로 기존 항암제 및 단독 치료제에 비해 월등한 항암효과가 나타남을 확인했다.

이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 화학 항암제를 단일 제형으로 안전하고 효과적인 생체 내 유전자 교정을 일으켜 높은 항암 효능을 보였다는 점에서 큰 의의가 있다. 연구팀은 이번 연구 결과가 향후 다양한 암종에 대해 유전자 및 화학 약물 기반 병용 치료제로서 적용할 수 있는 강력한 플랫폼 기술로 활용될 것을 기대하고 있다.

우리 대학 생명과학과 마셀 야니스 베하(Marcel Janis Beha) 박사와 석박사통합과정 임산해 학생, 화학과 석박사통합과정 김주찬 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 7월 23일 온라인 게재됐다. (논문명: Bioorthogonal CRISPR/Cas9-Drug Conjugate: A Combinatorial Nanomedicine Platform)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 및 삼성미래기술육성사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2023.08.03

조회수 10658

-

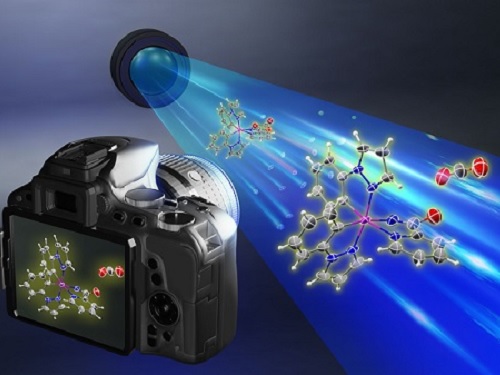

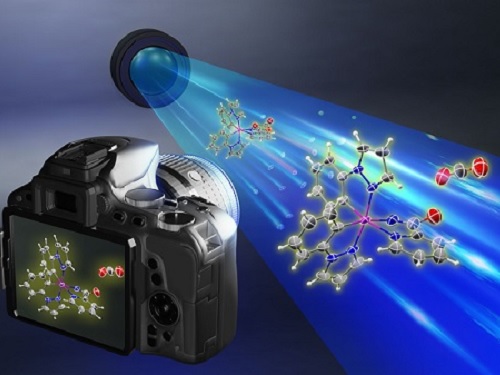

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21

조회수 7255

-

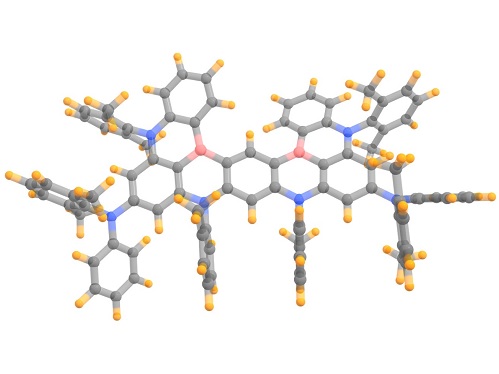

초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.03

조회수 7736

-

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19

조회수 6576

-

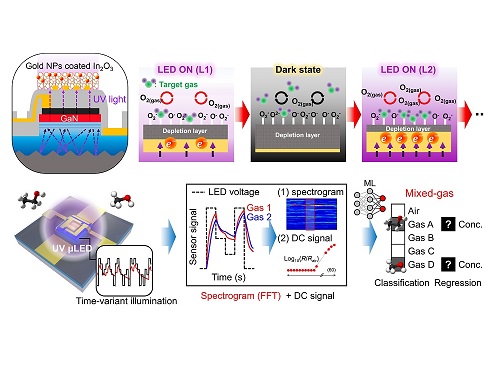

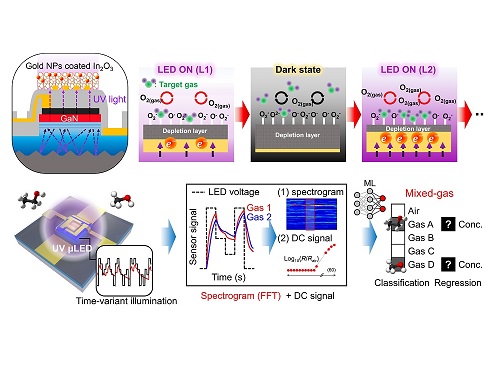

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14

조회수 7821

-

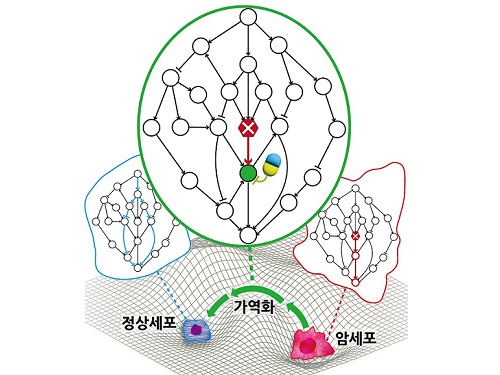

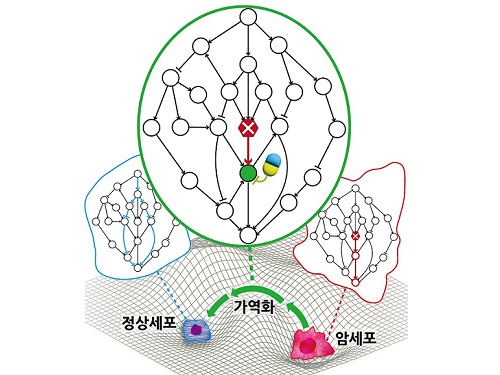

암세포를 정상세포로 되돌리는 치료원리 최초 규명

지난 수십 년간 많은 의생명과학자들의 집중적인 암 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 현재의 암 치료가 한계를 갖는 본질적인 이유는 모든 치료방식이 암세포의 사멸만을 목표로 하여서 결국 암세포의 내성 획득으로 인한 암의 재발 및 정상세포 사멸로 인한 부작용을 피할 수 없기 때문이다. 이에 암세포를 특정한 상황에서 정상세포 또는 정상과 유사한 세포로 되돌릴 수 있는 암가역화(cancer reversion) 현상에 기반한 새로운 항암 치료기술이 제시되었으나, 아직 실제적인 개발은 거의 시도되지 못했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 암세포를 죽이지 않고 성질만을 변환시켜 정상세포로 되돌릴 수 있는 암 가역화의 근본적인 원리를 규명하는 데 성공했다고 8일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 정상세포가 외부자극에 부합하는 세포반응을 일으키는 것과 달리 암세포는 외부자극을 무시한 채 통제불능의 세포분열 반응만을 일으킨다는 것에 주목하였다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 특정 조건에서 유전자 돌연변이에 의해 왜곡된 입출력 관계가 정상적인 입출력 관계로 회복(가역화)될 수 있음을 발견했으며, 분자세포실험을 통해 이와 같은 입출력 관계의 회복이 실제 암세포에서 나타난다는 것을 입증했다.

우리 대학 주재일 박사, 박화정 박사가 참여한 이번 연구결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 6월 2일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Normalizing input-output relationships of cancer networks for reversion therapy)

조광현 교수 연구팀은 암세포의 왜곡된 입출력 관계가 정상세포의 정상적인 입출력 관계로 회복될 수 있는 이유는 생명체의 오랜 진화과정에서 획득된 세포내 유전자 조절 네트워크의 견실성(robustness)과 중복성(redundancy)에 기인한다는 것을 규명했다. 또한 암 가역화를 위한 조절 타겟으로 유력한 유전자들이 존재한다는 것을 발견했고 이 유전자들을 조절하면 실제로 암세포의 왜곡된 입출력 관계가 정상적인 입출력 관계로 회복된다는 것을 암세포 분자세포실험을 통해 증명했다.

이번 연구성과는 실제 암세포가 정상세포로 가역화 될 수 있는 현상이 우연한 것이 아니며, 암세포 가역화를 유도할 수 있는 타겟을 체계적으로 탐색하고 이를 조절하는 약물을 개발함으로써 혁신 항암제의 개발이 가능함을 보여준 것이어서 그 의미가 크다.

조광현 교수는 "현행 항암치료의 한계를 극복할 수 있는 새로운 암 가역치료 전략에 대한 근본적인 원리를 밝히는 데 성공함으로써 암 환자의 예후와 삶의 질을 모두 증진시킬 수 있는 혁신 신약 개발의 가능성을 높이게 되었다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역치료 개념을 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장세포로 되돌리는 연구결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 그리고 2023년 1월에는 전이 능력을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 연구에 성공한 바 있다. 하지만 이와 같은 성과들은 서로 다른 암종에서 개별적으로 연구되어진 사례연구였기 때문에, 어떠한 공통된 원리로 암가역화가 여러 암종에서 발생가능한지는 밝히지 못했다. 이번 연구 결과는 이러한 암가역화의 보편적인 원리와 진화적 기원을 밝힌 최초의 연구다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

암세포를 정상세포로 되돌리는 치료원리 최초 규명

지난 수십 년간 많은 의생명과학자들의 집중적인 암 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 현재의 암 치료가 한계를 갖는 본질적인 이유는 모든 치료방식이 암세포의 사멸만을 목표로 하여서 결국 암세포의 내성 획득으로 인한 암의 재발 및 정상세포 사멸로 인한 부작용을 피할 수 없기 때문이다. 이에 암세포를 특정한 상황에서 정상세포 또는 정상과 유사한 세포로 되돌릴 수 있는 암가역화(cancer reversion) 현상에 기반한 새로운 항암 치료기술이 제시되었으나, 아직 실제적인 개발은 거의 시도되지 못했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 암세포를 죽이지 않고 성질만을 변환시켜 정상세포로 되돌릴 수 있는 암 가역화의 근본적인 원리를 규명하는 데 성공했다고 8일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 정상세포가 외부자극에 부합하는 세포반응을 일으키는 것과 달리 암세포는 외부자극을 무시한 채 통제불능의 세포분열 반응만을 일으킨다는 것에 주목하였다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석을 통해 특정 조건에서 유전자 돌연변이에 의해 왜곡된 입출력 관계가 정상적인 입출력 관계로 회복(가역화)될 수 있음을 발견했으며, 분자세포실험을 통해 이와 같은 입출력 관계의 회복이 실제 암세포에서 나타난다는 것을 입증했다.

우리 대학 주재일 박사, 박화정 박사가 참여한 이번 연구결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 6월 2일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Normalizing input-output relationships of cancer networks for reversion therapy)

조광현 교수 연구팀은 암세포의 왜곡된 입출력 관계가 정상세포의 정상적인 입출력 관계로 회복될 수 있는 이유는 생명체의 오랜 진화과정에서 획득된 세포내 유전자 조절 네트워크의 견실성(robustness)과 중복성(redundancy)에 기인한다는 것을 규명했다. 또한 암 가역화를 위한 조절 타겟으로 유력한 유전자들이 존재한다는 것을 발견했고 이 유전자들을 조절하면 실제로 암세포의 왜곡된 입출력 관계가 정상적인 입출력 관계로 회복된다는 것을 암세포 분자세포실험을 통해 증명했다.

이번 연구성과는 실제 암세포가 정상세포로 가역화 될 수 있는 현상이 우연한 것이 아니며, 암세포 가역화를 유도할 수 있는 타겟을 체계적으로 탐색하고 이를 조절하는 약물을 개발함으로써 혁신 항암제의 개발이 가능함을 보여준 것이어서 그 의미가 크다.

조광현 교수는 "현행 항암치료의 한계를 극복할 수 있는 새로운 암 가역치료 전략에 대한 근본적인 원리를 밝히는 데 성공함으로써 암 환자의 예후와 삶의 질을 모두 증진시킬 수 있는 혁신 신약 개발의 가능성을 높이게 되었다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역치료 개념을 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장세포로 되돌리는 연구결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 그리고 2023년 1월에는 전이 능력을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 연구에 성공한 바 있다. 하지만 이와 같은 성과들은 서로 다른 암종에서 개별적으로 연구되어진 사례연구였기 때문에, 어떠한 공통된 원리로 암가역화가 여러 암종에서 발생가능한지는 밝히지 못했다. 이번 연구 결과는 이러한 암가역화의 보편적인 원리와 진화적 기원을 밝힌 최초의 연구다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

2023.06.08

조회수 10529

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 7080

천 배 축소된 분광기로 과일 당도 정밀 측정

눈으로 보기에 잘 익은 사과의 당도를 휴대용 분광기로 정확하게 예측이 가능한 기술이 개발됐다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈 교수 연구팀이 가시광선 및 근적외선 분광을 바탕으로 현장 진단에 적합한 고해상도의 휴대용 분광 센서를 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

물질이 반사 또는 흡수하는 빛의 파장 분포를 통해 고유의 성분을 분석할 수 있다는 면에서 분광측정은 다양한 응용 분야에서 비파괴 시료 분석에 활발히 사용되고 있다. 기존 상용분광기는 실시간 성분분석을 제공하지만, 시스템의 크기가 커서 휴대용이나 현장 진단에 활용하는데 한계가 존재한다.

최근 마이크로나노공정 기술의 발전으로 소형 분광센서가 개발돼 품질 평가, 환경 모니터링, 위약 진단 및 헬스케어 등에서 활용되고 있다. 하지만 현재의 소형 분광센서들은 내부 광부품들의 간소화를 거치며 광학 성능이 크게 저하돼 시료 분석의 정확도를 낮추고 있으며, 여전히 광학 성능이 저하되지 않으면서 동시에 크기를 줄이는 데 어려움을 겪고 있다.

연구팀은 수 밀리미터 두께의 분광기 내로 들어온 가시광선이 석영(Quartz) 속에 제작된 회절판을 거치며 짧은 거리에서 넓게 분산시키는 형태인 고체잠입회절판구조를 최초로 제안하였다. 또한, 회절판과 굴절률이 유사한 렌즈를 접합하여 분산된 빛이 이미지센서에 평면 초점을 맺히도록 설계하여 가시광선 전 영역에서 균일한 분광분해능을 갖도록 제작하였다. 연구팀이 제작한 마이크로분광기 모듈은 8 mm × 12.5 mm × 15 mm의 크기를 가지고, 이는 기존 상용분광기를 1천 배 이상 축소시킨 성과이다. 또한, 상용분광기의 성능과 비슷한 평균 5.8 nm의 고해상도 및 작동 파장 범위 내 76% 이상의 고감도를 나타낸다.

연구팀은 마이크로분광기 모듈의 응용예시를 실험적으로 검증하기 위해 휴대용 분광 센서를 설계·제작하고, 분광 응용 분야 중 가장 대표적인 사례인 과일의 품질 검증을 진행했다. 제작한 마이크로분광기와 백색 LED 등을 결합한 분광 센서는 과일의 표면에 부착하여 손쉽게 분광 신호를 획득했다. 또한, 분광 신호의 형태를 분석하여 과일의 성숙도를 예측해 실제 성숙도와 비교하고, 0.91 이상의 높은 상관계수로 신뢰도 높은 예측 모델을 정립했다.

이를 통해 기존 소형 분광기에서 발생했던 광학 성능의 저하를 고체잠입회절판구조의 마이크로분광기를 이용해 해결하고, 연구팀은 휴대용 분광 센서의 현장 진단에 활용 가능함을 확인했다.

정기훈 교수는 “이 초박형 및 고해상도의 마이크로분광기는 식음료 품질검사는 물론 현장형 검사/진단이 필요한 농수산물·헬스케어 분야뿐만 아니라 고속 품질분석이 필요한 제약·바이오·반도체 검사 분야에서 정확하고 비침습적인 분석을 위한 중요한 도구 역할을 수행할 수 있을 것”이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박정우 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)’에 게재됐다. (논문명: 휴대용 가시광선 및 근적외선 분광 응용 분야를 위한 초박형 고체잠입회절판구조 마이크로분광기, Fully Integrated Ultrathin Solid Immersion Grating Microspectrometer for Handheld Visible and Near-Infrared Spectroscopic Applications)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 재단법인 범부처전주기의료기기연구개발사업단, ㈜파이퀀트의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.24 조회수 7080 손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7926

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7926 인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

2023.09.21 조회수 8815

인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

2023.09.21 조회수 8815 세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.13 조회수 7821

세계 최초로 체내 OLED 빛치료 구현

빛 치료는 외과적 혹은 약물적 개입 없이도 다양한 긍정적 효과를 불러일으킬 수 있어 최근 꾸준히 주목받고 있다. 하지만 피부 내에서 빛의 흡수 및 산란 등의 한계로 인해 보통 피부 표면 등 체외 활용에 국한되며 내과적 중요성이 있는 체내 장기에는 적용하기 어려운 문제가 있었다.

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수, 서울아산병원 소화기내과 박도현 교수, 그리고 한국전자통신연구원 실감소자연구본부로 이루어진 공동연구팀이 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 기반 *카테터를 세계 최초로 구현해, 빛 치료를 체내 장기에도 적용할 수 있는 길을 열었다고 13일 밝혔다.

☞ 카테터(catheter): 주로 환자의 소화관이나 기관지, 혈관의 내용물을 떼어 내거나 약제나 세정제 등을 신체 내부로 주입하는 등에 쓰이는 고무 또는 금속 재질의 가는 관.

공동연구팀은 카테터 형태의 OLED 플랫폼을 개발해 십이지장과 같은 튜브 형태의 장기에 직접 삽입할 수 있는 OLED 빛 치료기기를 개발, 이를 현대의 주요 성인병 중 하나인 제2형 당뇨병 개선 가능성을 확인하고자 했다.

공동연구팀은 기계적으로 안정적이면서도 수분 환경에서도 잘 동작할 수 있는 초박막 유연 OLED를 개발했고, 이를 원통형 구조 위를 감싸는 형태로 전 방향으로 균일한 빛을 방출하는 OLED 카테터를 구현했다. 그뿐만 아니라, 면 광원으로서 OLED가 갖는 특유의 저 발열 특성으로 체내 삽입 시 열에 의한 조직 손상을 방지했으며, 생체적합성 재료 활용을 통해 생체에 미치는 부작용을 최소화했다.

공동연구팀은 OLED 카테터 플랫폼을 통해 제2형 당뇨병 쥐 모델 (Goto-Kakizaki rat, GK rat)을 대상으로 동물실험을 진행했다. 십이지장에 총 798 밀리주울 (mJ)의 빛 에너지가 전달된 실험군의 경우 대조군에 비해 혈당 감소와 인슐린 저항성이 줄어드는 추세를 확인했다. 또한 간 섬유화의 저감 등 기타 의학적 개선 효과도 확인할 수 있었다. 이는 체내에 OLED 소자를 삽입하여 빛 치료를 진행한 세계 최초의 결과다.

☞ 밀리주울 (mJ): 천분의 일 주울 (Joule)로, 에너지의 단위이다. 광원에서 나오는 빛의 양은 단위 시간당 에너지의 단위인 밀리와트 (mW)로 통상 나타내는데, 밀리주울은 밀리와트에 시간 (초)을 곱하여 계산된다. 본 연구에서는 OLED 카테터로부터 1.33 밀리와트의 붉은색 빛을 10분간 (600초) 쪼여 총 798 mJ의 빛 에너지를 전달하였다.

우리 대학 유승협 교수 연구실의 심지훈 박사와 채현욱 박사과정, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 박도현 교수 연구실의 권진희 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스 (Science Advances)’ 2023년 9월 1일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: OLED catheters for inner-body phototherapy: A case of type 2 diabetes mellitus improved via duodenal photobiomodulation)

유승협 교수는 “생체 의료 응용으로의 OLED 기술 확보는, 주로 디스플레이 분야 또는 조명 분야에 국한된 OLED 산업의 새로운 지평을 여는데 중요한 과제 중 하나로서, 이번 연구는 새로운 응용분야를 발굴하고 원천기술 확보함에 있어 소자-의학 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

또한 서울아산병원 박도현 교수는 “십이지장 내 OLED 광조사가 장내 마이크로바이옴에 영향을 주어 장내 유익균의 증가 및 유해균의 감소를 통한 제2형 당뇨병의 혈당 개선, 인슐린 저항성 감소 및 간 섬유화 억제를 일으키는 것으로 보인다. OLED의 이상적 광 특성을 활용해 인체 내에서 빛 치료 가능성을 본 연구로서 향후 다양한 응용 가능성이 기대된다. 다만, 본 결과는 소형 동물에서 얻어진 것으로, 소동물-대동물-사람 등의 순차적인 검증 단계가 필요하며, 그 원리에 관한 연구가 함께 수반되어야 한다”라고 말하며, 이번 연구의 중요성을 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터 사업(인체부착형 빛 치료 공학연구센터) 및 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업 (ICT 소재⦁부품⦁장비 자립 및 도전 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.13 조회수 7821 생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.17 조회수 7888

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.17 조회수 7888 차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09 조회수 8594

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09 조회수 8594 유전자 가위와 약물로 동시에 암을 잡는 신약 개발

암은 과거부터 인류의 건강을 위협하는 요인이다. 암을 치료하는 방법으로 임상에서 주로 화학 약물 및 항체 치료가 사용되고 있으나, 심각한 부작용 또는 반복 투여가 필요해 어려움이 있다. 따라서, 영구적인 유전자 조절을 일으키는 유전자가위(CRISPR, 이하 크리스퍼) 기반 유전자 교정 기술을 이용하면 문제를 극복할 수 있지만, 생체 내 전달이 어려워 효과적인 전달 방법이 절실히 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 화학과 박희성 교수 공동연구팀이 유전자가위 기반 항암 신약으로 크리스퍼 단백질 및 화학 약물을 동시에 생체 내에 전달하는 나노복합체를 개발해 기존 항암제보다 월등한 항암 효능을 보였다고 3일 밝혔다.

크리스퍼 기술은 표적 세포에서 정밀하고 영구적으로 유전자 교정을 일으킬 수 있어 기존 유전자 조절 방법에 비해 암의 치료제로서 큰 장점이 있다. 하지만 크리스퍼의 구성 요소인 단백질과 가이드 RNA를 생체 내에 전달했을 때 극히 낮은 조직 투과성 및 세포 유입 효율로 인해 치료 효능이 떨어진다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 지질 나노입자, 고분자, 무기나노입자 등에 나노 전달체에 기반한 전달 방법이 개발됐으나, 여전히 효능이 떨어지고 심각한 독성 및 부작용 문제가 나타났다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질 Cas9에 서로다른 작용기가 간단히 결합되는 클릭 화학 작용기를 내재하기 위해 비천연 아미노산을 도입한 생직교 반응형 Cas9을 개발했다. 생직교 반응은 살아있는 시스템 내에서 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않고 일어나는 반응을 말한다. 연구팀은 기존 나노 전달체의 독성 및 한계를 극복하기 위해 극미량의 고분자 물질을 생직교 반응형 Cas9에 결합시킴으로써 생체 내에 안전하게 전달 및 유전자 교정을 일으킬 수 있음을 확인했다. 또, 항암 신약으로써 효능을 극대화하기 위해 기존에 유방암 항암제로 사용되는 올라파리브(olaparib)을 생직교 반응에 의해 Cas9에 결합시킴으로써 병용 치료를 위한 유전자가위 나노복합체인 콤바인 (ComBiNE, Combinatorial and bioorthogonal nano-editing complex)을 개발했다.

연구팀은 개발한 유전자교정 나노복합체를 이용해 유방암 세포 및 동물모델에서 DNA 복구에 관여하는 유전자 교정 및 올라파리브의 작용으로 기존 항암제 및 단독 치료제에 비해 월등한 항암효과가 나타남을 확인했다.

이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 화학 항암제를 단일 제형으로 안전하고 효과적인 생체 내 유전자 교정을 일으켜 높은 항암 효능을 보였다는 점에서 큰 의의가 있다. 연구팀은 이번 연구 결과가 향후 다양한 암종에 대해 유전자 및 화학 약물 기반 병용 치료제로서 적용할 수 있는 강력한 플랫폼 기술로 활용될 것을 기대하고 있다.

우리 대학 생명과학과 마셀 야니스 베하(Marcel Janis Beha) 박사와 석박사통합과정 임산해 학생, 화학과 석박사통합과정 김주찬 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 7월 23일 온라인 게재됐다. (논문명: Bioorthogonal CRISPR/Cas9-Drug Conjugate: A Combinatorial Nanomedicine Platform)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 및 삼성미래기술육성사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2023.08.03 조회수 10658

유전자 가위와 약물로 동시에 암을 잡는 신약 개발

암은 과거부터 인류의 건강을 위협하는 요인이다. 암을 치료하는 방법으로 임상에서 주로 화학 약물 및 항체 치료가 사용되고 있으나, 심각한 부작용 또는 반복 투여가 필요해 어려움이 있다. 따라서, 영구적인 유전자 조절을 일으키는 유전자가위(CRISPR, 이하 크리스퍼) 기반 유전자 교정 기술을 이용하면 문제를 극복할 수 있지만, 생체 내 전달이 어려워 효과적인 전달 방법이 절실히 필요한 실정이다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 화학과 박희성 교수 공동연구팀이 유전자가위 기반 항암 신약으로 크리스퍼 단백질 및 화학 약물을 동시에 생체 내에 전달하는 나노복합체를 개발해 기존 항암제보다 월등한 항암 효능을 보였다고 3일 밝혔다.

크리스퍼 기술은 표적 세포에서 정밀하고 영구적으로 유전자 교정을 일으킬 수 있어 기존 유전자 조절 방법에 비해 암의 치료제로서 큰 장점이 있다. 하지만 크리스퍼의 구성 요소인 단백질과 가이드 RNA를 생체 내에 전달했을 때 극히 낮은 조직 투과성 및 세포 유입 효율로 인해 치료 효능이 떨어진다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 지질 나노입자, 고분자, 무기나노입자 등에 나노 전달체에 기반한 전달 방법이 개발됐으나, 여전히 효능이 떨어지고 심각한 독성 및 부작용 문제가 나타났다.

이러한 문제점들을 극복하기 위해 연구팀은 크리스퍼 단백질 Cas9에 서로다른 작용기가 간단히 결합되는 클릭 화학 작용기를 내재하기 위해 비천연 아미노산을 도입한 생직교 반응형 Cas9을 개발했다. 생직교 반응은 살아있는 시스템 내에서 본질적인 생화학 과정을 방해하지 않고 일어나는 반응을 말한다. 연구팀은 기존 나노 전달체의 독성 및 한계를 극복하기 위해 극미량의 고분자 물질을 생직교 반응형 Cas9에 결합시킴으로써 생체 내에 안전하게 전달 및 유전자 교정을 일으킬 수 있음을 확인했다. 또, 항암 신약으로써 효능을 극대화하기 위해 기존에 유방암 항암제로 사용되는 올라파리브(olaparib)을 생직교 반응에 의해 Cas9에 결합시킴으로써 병용 치료를 위한 유전자가위 나노복합체인 콤바인 (ComBiNE, Combinatorial and bioorthogonal nano-editing complex)을 개발했다.

연구팀은 개발한 유전자교정 나노복합체를 이용해 유방암 세포 및 동물모델에서 DNA 복구에 관여하는 유전자 교정 및 올라파리브의 작용으로 기존 항암제 및 단독 치료제에 비해 월등한 항암효과가 나타남을 확인했다.

이번 연구는 최초로 크리스퍼 단백질과 화학 항암제를 단일 제형으로 안전하고 효과적인 생체 내 유전자 교정을 일으켜 높은 항암 효능을 보였다는 점에서 큰 의의가 있다. 연구팀은 이번 연구 결과가 향후 다양한 암종에 대해 유전자 및 화학 약물 기반 병용 치료제로서 적용할 수 있는 강력한 플랫폼 기술로 활용될 것을 기대하고 있다.

우리 대학 생명과학과 마셀 야니스 베하(Marcel Janis Beha) 박사와 석박사통합과정 임산해 학생, 화학과 석박사통합과정 김주찬 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 7월 23일 온라인 게재됐다. (논문명: Bioorthogonal CRISPR/Cas9-Drug Conjugate: A Combinatorial Nanomedicine Platform)

한편 이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 및 삼성미래기술육성사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2023.08.03 조회수 10658 신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21 조회수 7255

신기루처럼 사라지는 중간체의 모습 최초 공개

아이는 청소년기를 거쳐 성인이 된다. 화학반응도 반응물에서 생성물이 생겨나는 일종의 성장 과정에서 중간 단계인 ‘중간체’가 만들어진다. 사진과 영상으로 기록할 수 있는 사람의 청소년기와 달리, 화학반응 도중 빠르게 생성되었다가 사라지는 중간체의 모습을 기록하는 것은 매우 어렵다.

우리 대학 화학과 장석복 특훈교수 (IBS 분자활성 촉매반응 연구단장) 연구팀은 기초과학연구원 김동욱 연구위원, 우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀과의 협업으로 자연에 풍부한 탄화수소를 고부가가치의 물질인 질소화합물로 변환시키는 화학반응에서 생겼다가 사라지는 ‘전이금속-나이트렌’ 촉매 중간체의 구조와 반응성을 세계 최초로 규명했다.

질소화합물은 의약품의 약 90%에 포함될 정도로 생리 활성에 중요한 분자다. 제약뿐만 아니라 소재, 재료 분야에서도 중요한 골격이 된다. 현대 화학자들이 석유․천연가스 등 자연에 풍부한 탄화수소를 질소화합물로 바꾸는 아민화 반응(질소화 반응)을 효율적으로 진행할 수 있는 촉매 개발에 집중하는 이유다.

장석복 교수 연구팀은 2018년 다이옥사졸론 시약과 전이금속(이리듐) 촉매를 활용하여 탄화수소로부터 의약품의 원료가 되는 락탐을 합성하는 촉매반응을 개발한 바 있다(Science). 당시 아민화 반응을 유발하는 핵심 중간체가 바로 전이금속-나이트렌이라는 분석을 내놓았고, 이후 세계 120여 개 연구팀이 다이옥사졸론 시약을 활용한 아민화 반응 연구를 이어갔다. 하지만 계산화학적으로 구조를 파악할 뿐, 전이금속-나이트렌 중간체의 모습을 직접 관찰한 적은 없었다.

제1저자인 정회민 연구원은 “촉매 화학반응이 진행되며 어떤 촉매 중간체를 거쳐 가는지를 규명하는 것은 반응의 진행 경로를 면밀히 이해하는 동시에 더욱 효율이 높은 차세대 촉매를 개발하는데 중요한 단서가 된다”고 설명했다.

대부분의 촉매반응은 용액 상태에서 이뤄진다. 용액 내 분자들은 끊임없이 다른 분자와 상호작용하기 때문에 전이금속-나이트렌과 같이 빠르게 반응하고 사라지는 중간체를 규명하는 일은 매우 어려웠다. 이 한계를 극복하기 위해 연구팀은 고체상태의 시료에 빛을 쬐며 분자 수준에서 일어나는 구조 변화를 단결정 엑스선(X-ray) 회절 분석을 통해 관찰하는 광 결정학 분석을 활용하자는 아이디어를 냈다.

우선, 연구팀은 빛에 반응하는 로듐(Rh) 기반 촉매를 새롭게 제작했다. 이 촉매와 다이옥사졸론 시약이 결합한 복합체는 빛을 받으면 탄화수소에 아민기를 도입하는 과정에서 전이금속-나이트렌을 형성할 것으로 예상했다. 이 과정을 포항 가속기연구소의 방사광을 활용한 광 결정학 방법으로 분석한 결과, 기존 관찰된 적 없는 ‘로듐-아실나이트렌’ 중간체의 구조와 성질을 세계 최초로 확인할 수 있었다.

더 나아가, 로듐-아실나이트렌 중간체가 다른 분자와 반응하는 과정도 광 결정학으로 분석했다. 즉, 고체 시료에서 화학 결합이 끊어지며 중간체가 생성되고, 중간체가 다시 다른 물질과 반응해 새로운 화학 결합을 형성하는 전 과정을 마치 카메라가 사진을 찍듯이 포착했다는 의미다.

연구를 이끈 장석복 단장은 “그간 그 존재가 제안되었을 뿐, 입증된 적 없는 아민화 반응의 핵심 중간체의 모습을 최초로 공개했다”며 “현재 밝혀낸 로듐-아실나이트렌 중간체의 구조와 친전자성 반응성을 바탕으로, 여러 산업에서 쓰이는 차세대 촉매 반응을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

연구결과는 7월 21일(한국시간) 최고 권위의 국제학술지 ‘사이언스(Science, IF 56.9)’온라인판에 실렸다. (논문명: Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions.)

2023.07.21 조회수 7255 초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.03 조회수 7736

초고효율 진청색 OLED 구현 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 경상국립대학교(총장 권순기) 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해, 세계 최고 수준의 높은 효율을 갖는 진청색 유기발광다이오드(organic light-emitting diode, OLED) 소자를 구현하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

유승협 교수 연구실의 김형석 박사(現 규슈 대학 연수연구원), 경상국립대학교 천형진 박사(現 임페리얼 칼리지 런던 연수연구원), KAIST 이동균 박사과정(유승협 교수 연구실)이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’2023년 5월 31일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Toward highly efficient deep-blue OLEDs: Tailoring the multiresonance-induced TADF molecules for suppressed excimer formation and near-unity horizontal dipole ratio). (DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adf1388)

OLED는 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기는 물론 프리미엄 TV나 모니터 등의 첨단디스플레이 기술로 활용되고 있는 발광소자로, 화질이 선명하고, 두께가 얇으며, 폴더블이나 롤러블 디스플레이 등에 핵심인 유연한 소자의 제작이 가능한 점 등 여러 고유한 장점을 갖고 있다. 이들 응용에서는 빛의 삼원색을 이루는 적·녹·청 광원의 충분한 효율과 수명을 확보하고 동시에 높은 색 순도의 삼원색을 확보하는 것이 매우 중요한데, 청색 OLED 소자에서 이 세 요건을 동시에 확보하는 기술은 대표적인 난제로 여겨지고 있다.

연구팀은 이에 고효율 진청색 OLED 소자 구현에 초점을 맞춰, 양자점 디스플레이 수준의 뛰어난 색 순도 구현이 가능한 차세대 발광체인 다중 공명 효과 기반 열 활성화 지연 형광체의 설계에 주목했다. 해당 효과를 이용한 붕소계 재료는 뛰어난 색 순도 구현의 장점을 갖고 있으나, 평평한 분자구조로 인해 분자 간 강한 상호작용이 생겨 낮은 농도에서만 진청색이 가능한 한계가 있어, OLED 소자의 충분한 효율 확보를 위해 발광 분자의 농도를 높이면 발광체 자체가 가진 색 순도 장점을 충분히 살리지 못하는 어려운 문제가 있다.

연구팀은 합성이 매우 까다로운 것으로 알려진 기존의 붕소계 재료에 비해 합성 과정을 단순화하면서 이성질체 합성을 최소화해 낮은 수율을 개선했을 뿐만 아니라, 분자 동역학 관점에서 분자 간 상호작용을 억제할 수 있는 분자구조를 성공적으로 규명하고, 이를 분자 설계를 통해 구현함으로써 색 순도와 효율이 저하되는 난제를 해결했다. 해당 연구가 그간 시행착오를 반복하며 경험적으로 이루어졌던 것과 달리, 연구팀은 종합적이고 분석적인 방법론을 정립, 최대 효율을 이끌어 낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했으며, 설계한 고효율 유기 발광 소재를 이용한 소자 구조에 접목해 35% 이상의 최대 외부 양자효율을 가진 진청색 OLED 구현에 성공했다. 이는 해당 파장에서의 진청색 OLED 단위 소자의 효율 중 세계 최고 수준의 결과다.

유승협 교수는 “고효율의 진청색 OLED 기술의 확보는 OLED 디스플레이를 궁극의 기술로 완성하는데 필수적인 과제 중 하나로서, 이번 연구는 난제 해결에 있어 소재-소자 그룹 간의 체계적인 융합 연구와 협업의 중요성을 잘 보여주는 사례”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부의 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업, 과기정통부의 미래소재디스커버리 사업, 중견연구자사업, 그리고 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.07.03 조회수 7736 광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19 조회수 6576

광반도체 소자 집적도 100배 이상 높이다

라이다(LiDAR) 및 양자 센서·컴퓨터와 같은 복잡한 광학 시스템을 하나의 작은 칩으로 만들어 줄 수 있어 세계적으로 많은 연구와 투자가 이루어지고 있는 차세대 반도체 기술이 집적 광학 반도체(이하 광반도체) 기술이다. 기존의 반도체 기술에서 5나노, 2나노 등의 단위로 얼마나 작게 만드느냐가 관건이었는데, 광반도체 소자에서 집적도를 높이는 것은 성능, 가격, 에너지 효율 등을 결정짓는 핵심적인 기술이라 말할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상식 교수 연구팀이 광반도체 소자의 집적도를 100배 이상 높일 수 있는 새로운 광 결합 메커니즘을 발견했다고 19일 밝혔다.

하나의 칩당 구성할 수 있는 소자 수의 정도를 집적도(集積度)라고 하는데, 집적도가 높을수록 많은 연산을 할 수 있고 공정 단가 또한 낮춰준다. 하지만 광반도체 소자의 집적도를 높이기는 매우 어려운데, 이는 빛의 파동성으로 인해 근접한 소자 사이에서 광자 간에 혼선(crosstalk)이 발생하기 때문이다.

기존 연구에서는 특정 편광에서만 빛의 혼선을 줄여줄 수 있었는데, 연구팀은 이번 연구에서 새로운 광 결합(coupling) 메커니즘의 발견으로써 기존에는 불가능이라 여겨졌던 편광 조건에서도 집적도를 높이는 방법을 개발했다.

김상식 교수가 교신저자로 주도하고 미국 텍사스 공과대학 재직 당시 지도하던 학생들과 함께한 이번 연구는 국제학술지‘라이트: 사이언스 앤 어플리케이션(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257]에 6월 2일 字 게재됐다. (논문명: Anisotropic leaky-like perturbation with subwavelength gratings enables zero crosstalk).

김상식 교수는 “이번 연구가 흥미로운 점은 기존에는 오히려 빛의 혼선을 크게 해줄 거라고 여겨졌던 누설파(leaky wave, 빛이 옆으로 잘 퍼지는 특성을 가짐)를 통해 역설적으로 혼선을 없애준 점이다”라며 “이번 연구에서 밝혀진 누설파를 이용한 광 결합 방법을 응용한다면 더욱 작고 노이즈가 적은 다양한 광반도체 소자를 개발할 수 있을 것이다”라고 말했다.

김상식 교수는 광반도체의 집적도에 있어서 전문성과 연구 업적을 인정받는 연구자다. 선행 연구를 통해 반도체 구조물을 파장보다 작은 크기로 패턴화해 빛이 옆으로 퍼지는 정도를 제어할 수 있는 무손실 메타물질(all-dielectric metamaterial)을 개발했고, 실험을 통해 이를 입증해 광반도체 집적도에 있어서 세계적인 기록을 보유하고 있다. 이러한 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 9, 1893 (2018)’와 ‘옵티카(Optica) 7, 881-887 (2020)’에 보고됐다. 김 교수는 이러한 성과를 인정받아 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)에서 NSF 커리어 어워드(NSF Career Award)와 재미한인과학기술자협회에서 젊은과학기술자상을 수상한 바 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구 사업 및 미국 NSF의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.19 조회수 6576 단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14 조회수 7821

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.