-

도심에서 무력화 가능한 안티드론 기술 개발

최근 각국 정부는 공항과 국가 중요 시설에서 무인 항공기를 이용한 테러를 방지하기 위해 다양한 안티드론 시스템을 구축하고 있다. 드론을 추락시키거나 원하는 방향으로 제어하는 안티드론 기술은 드론의 다양한 보안 취약점을 이용하여 구현이 가능하다. 우크라이나-러시아 전쟁은 안티드론 기술의 평가장이 되고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 도심에서 사용이 가능한 협대역 전자기파*를 원격에서 드론의 회로에 주입해 드론을 즉각적으로 무력화하는 안티드론 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

* 기존에 사용되는 광대역 전자기파을 이용한 안티드론 기술은 주변의 전자·전기 장치에 피해를 일으켜, 도심사용이 어렵다는 점을 개선하여 매우 좁은 대역의 협대역전자기파를 이용한 안티드론 기술은 목표 드론 기종에만 그 효과를 한정할 수 있게 해준다.

김 교수 연구팀은 드론 제조사의 제어 유닛 보드가 전자파 주입에 따른 민감도가 다르다는 것을 발견하였고 각 제조사별 수집된 민감도를 극대화한 주파수를 분석하였다. 이를 통하여 매우 좁은 대역의 협대역전자파를 주입하더라도 원격에서 드론을 즉각적으로 무력화시킬 수 있음을 입증했다.

이번 기술의 특징은 이렇게 좁은 대역으로 특정 주파수로 전자파 주입을 할 경우 기존의 안티드론 기술과 달리, 주변 전자 장치에 미치는 영향을 최소화할 수 있어, 도심에서도 적용 가능한 안티드론 기술이라고 할 수 있다. 뿐만 아니라 같은 제어 유닛 보드를 사용하는 드론들을 이용한 군집 드론 공격 시 이들 드론을 동시에 추락시킬 수 있다. 즉, A 기종을 사용하는 100개의 적 드론과 B 기종을 사용하는 100개의 아군 드론이 동시에 비행하고 있을 때 아군 드론은 전혀 영향을 받지 않으면서 100개의 적 드론을 모두 격추시킬 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 장준하 연구원과 조만기 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 보안최우수학회 중 하나인 `NDSS (Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Paralyzing Drones via EMI Signal Injection on Sensory Communication Channels)

드론의 구동을 위하여 관성 계측 장치(IMU)는 다양한 센서값들을 제어 유닛 보드에 전달을 한다. 제어 유닛 보드는 이 센서값들을 제어 알고리즘에 적용하여 다음 번 드론의 움직임, 즉 로터의 회전수나 드론의 자세를 계산한다. 이 연구의 핵심 아이디어는 이 관성 계측 장치와 제어 유닛 보드 간의 통신을 방해시키면 제대로된 센서값을 받을 수 없고, 이 경우 다음 번 드론의 제어가 불가능해 진다는 것이다. 이 통신을 방해하기 위한 기술로 연구팀은 전자파 간섭(EMI) 취약점을 갖는 제어 유닛 보드에 대한 전자파 주입을 선택했다. 실험을 통하여 동종의 제어 유닛 보드는 같은 주파수의 전자파에 민감하다는 것을 발견하였고, 이를 이용하여 협대역의 전자기파를 주입할 경우, 주변 전자 장치에 영향을 끼치지 않을 뿐 아니라, 군집 드론 공격에 효과적으로 대응할 수 있는 점을 발견하였다.

한편 김용대 교수 연구팀은 2015년 소리를 관성 계측 장치에 포함된 평형센서인 자이로스코프(Gyroscope) 센서에 주입하여 드론을 떨어뜨릴 수 있는 기술을 개발했었다. 2015년 연구와 이번 연구는 깊은 연관을 가지고 있다. 2015년 연구는 달팽이관(정확히는 세반고리관)에 문제가 생길 경우 인간이 평형을 유지하기 힘들다는 것과 유사한 원리라고 할 수 있다. 이번 연구는 달팽이관에 문제를 일으키는 것이 아니라 달팽이관에서 뇌로 연결되는 신경망을 잠시 막을 경우에도 인간이 평형을 유지하기 힘든 것과 비슷한 원리라고 할 수 있다.

연구팀은 실내 전자파 차폐 시설을 이용해 10m 거리에서 호버링 비행 중인 드론을 즉각적으로 추락시킬 수 있음을 확인했으며, 공격 거리와 요구 전력 간의 관계를 도출했다. 10m 이상의 거리에 대해선 시뮬레이션을 통해 가능함을 확인했다.

공동 제1 저자인 장준하 연구원은 "드론 제어 유닛 보드의 전자파 간섭(EMI) 취약성을 이용하면 특정 영역의 드론들을 즉시 무력화하는 안티드론 기술로 활용할 수 있음을 보였다ˮ며, "또한 이는 기존의 안티드론 기술이 가지는 주변 전자 장치에 대한 영향을 문제를 해결한 도심에서 적용 가능한 안티드론 기술이며 고도화 연구를 통해 자폭 드론, 집단 드론 공격 등으로부터 국민을 보호하는 기술로 활용할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 “원천 연구가 이제 끝난 시점이고 실용화 연구를 통해 실제 제품 개발까지 이어질 수 있을지 확인이 필요하다”며, “추가로 제어 유닛 보드와 IMU 센서 간의 통신 회로 뿐 아니라 다른 회로의 취약점에 대한 연구도 필요한 시점이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 무인이동체 보안을 위한 항재밍 및 무허가 무인이동체 탐지대응 기술 개발 사업과 정보통신기술기획원 융합보안 핵심인재 양성사업 그리고 미 공군과학연구실의 지원을 받아 수행됐다.

도심에서 무력화 가능한 안티드론 기술 개발

최근 각국 정부는 공항과 국가 중요 시설에서 무인 항공기를 이용한 테러를 방지하기 위해 다양한 안티드론 시스템을 구축하고 있다. 드론을 추락시키거나 원하는 방향으로 제어하는 안티드론 기술은 드론의 다양한 보안 취약점을 이용하여 구현이 가능하다. 우크라이나-러시아 전쟁은 안티드론 기술의 평가장이 되고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 도심에서 사용이 가능한 협대역 전자기파*를 원격에서 드론의 회로에 주입해 드론을 즉각적으로 무력화하는 안티드론 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

* 기존에 사용되는 광대역 전자기파을 이용한 안티드론 기술은 주변의 전자·전기 장치에 피해를 일으켜, 도심사용이 어렵다는 점을 개선하여 매우 좁은 대역의 협대역전자기파를 이용한 안티드론 기술은 목표 드론 기종에만 그 효과를 한정할 수 있게 해준다.

김 교수 연구팀은 드론 제조사의 제어 유닛 보드가 전자파 주입에 따른 민감도가 다르다는 것을 발견하였고 각 제조사별 수집된 민감도를 극대화한 주파수를 분석하였다. 이를 통하여 매우 좁은 대역의 협대역전자파를 주입하더라도 원격에서 드론을 즉각적으로 무력화시킬 수 있음을 입증했다.

이번 기술의 특징은 이렇게 좁은 대역으로 특정 주파수로 전자파 주입을 할 경우 기존의 안티드론 기술과 달리, 주변 전자 장치에 미치는 영향을 최소화할 수 있어, 도심에서도 적용 가능한 안티드론 기술이라고 할 수 있다. 뿐만 아니라 같은 제어 유닛 보드를 사용하는 드론들을 이용한 군집 드론 공격 시 이들 드론을 동시에 추락시킬 수 있다. 즉, A 기종을 사용하는 100개의 적 드론과 B 기종을 사용하는 100개의 아군 드론이 동시에 비행하고 있을 때 아군 드론은 전혀 영향을 받지 않으면서 100개의 적 드론을 모두 격추시킬 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 장준하 연구원과 조만기 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 보안최우수학회 중 하나인 `NDSS (Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Paralyzing Drones via EMI Signal Injection on Sensory Communication Channels)

드론의 구동을 위하여 관성 계측 장치(IMU)는 다양한 센서값들을 제어 유닛 보드에 전달을 한다. 제어 유닛 보드는 이 센서값들을 제어 알고리즘에 적용하여 다음 번 드론의 움직임, 즉 로터의 회전수나 드론의 자세를 계산한다. 이 연구의 핵심 아이디어는 이 관성 계측 장치와 제어 유닛 보드 간의 통신을 방해시키면 제대로된 센서값을 받을 수 없고, 이 경우 다음 번 드론의 제어가 불가능해 진다는 것이다. 이 통신을 방해하기 위한 기술로 연구팀은 전자파 간섭(EMI) 취약점을 갖는 제어 유닛 보드에 대한 전자파 주입을 선택했다. 실험을 통하여 동종의 제어 유닛 보드는 같은 주파수의 전자파에 민감하다는 것을 발견하였고, 이를 이용하여 협대역의 전자기파를 주입할 경우, 주변 전자 장치에 영향을 끼치지 않을 뿐 아니라, 군집 드론 공격에 효과적으로 대응할 수 있는 점을 발견하였다.

한편 김용대 교수 연구팀은 2015년 소리를 관성 계측 장치에 포함된 평형센서인 자이로스코프(Gyroscope) 센서에 주입하여 드론을 떨어뜨릴 수 있는 기술을 개발했었다. 2015년 연구와 이번 연구는 깊은 연관을 가지고 있다. 2015년 연구는 달팽이관(정확히는 세반고리관)에 문제가 생길 경우 인간이 평형을 유지하기 힘들다는 것과 유사한 원리라고 할 수 있다. 이번 연구는 달팽이관에 문제를 일으키는 것이 아니라 달팽이관에서 뇌로 연결되는 신경망을 잠시 막을 경우에도 인간이 평형을 유지하기 힘든 것과 비슷한 원리라고 할 수 있다.

연구팀은 실내 전자파 차폐 시설을 이용해 10m 거리에서 호버링 비행 중인 드론을 즉각적으로 추락시킬 수 있음을 확인했으며, 공격 거리와 요구 전력 간의 관계를 도출했다. 10m 이상의 거리에 대해선 시뮬레이션을 통해 가능함을 확인했다.

공동 제1 저자인 장준하 연구원은 "드론 제어 유닛 보드의 전자파 간섭(EMI) 취약성을 이용하면 특정 영역의 드론들을 즉시 무력화하는 안티드론 기술로 활용할 수 있음을 보였다ˮ며, "또한 이는 기존의 안티드론 기술이 가지는 주변 전자 장치에 대한 영향을 문제를 해결한 도심에서 적용 가능한 안티드론 기술이며 고도화 연구를 통해 자폭 드론, 집단 드론 공격 등으로부터 국민을 보호하는 기술로 활용할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 “원천 연구가 이제 끝난 시점이고 실용화 연구를 통해 실제 제품 개발까지 이어질 수 있을지 확인이 필요하다”며, “추가로 제어 유닛 보드와 IMU 센서 간의 통신 회로 뿐 아니라 다른 회로의 취약점에 대한 연구도 필요한 시점이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 무인이동체 보안을 위한 항재밍 및 무허가 무인이동체 탐지대응 기술 개발 사업과 정보통신기술기획원 융합보안 핵심인재 양성사업 그리고 미 공군과학연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.31

조회수 7872

-

폐암 전이를 막고 치료 가능한 세포로 되돌리는 원천기술 개발

고령화에 따라 암의 발생이 늘어나면서 암은 인류의 건강수명을 위협하는 가장 치명적인 질환이 됐다. 특히 조기 발견을 놓쳐 여러 장기로 전이될 때 암의 치명률은 높아진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 암세포의 전이 능력을 제거하거나 낮추려는 시도가 이어졌으나 오히려 중간상태의 불안정한 암세포 상태가 되면서 더욱 악성을 보이게 되어 암 치료의 난제로 남아 있었다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 폐암 세포의 성질을 변환시켜 암세포의 전이를 막고 약물에 대한 저항성을 제거할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

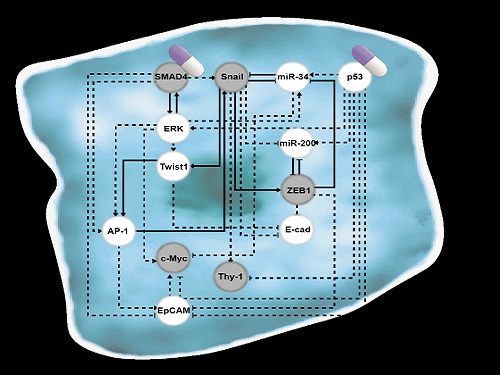

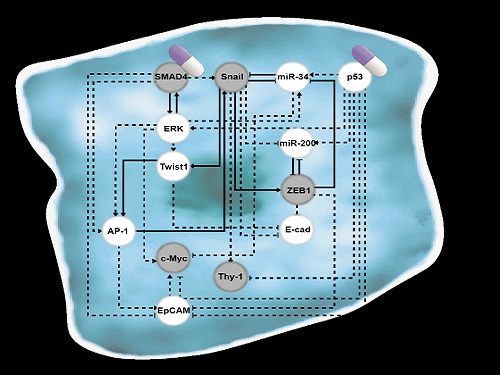

조광현 교수 연구팀은 폐암 세포의 전이능력이 없는 상피(epithelial, 세포 방향성이 있어 유동성 없이 표면조직을 이루는 상태)세포에서 전이가 가능한 중간엽(mesenchymal, 방향성없이 개별적인 이동성을 가진 상태)세포로 변화되는 천이 과정(epithelial-to-mesenchymal transition, 이하 EMT)에서 나타나는 다양한 암세포 상태들을 나타낼 수 있는 세포의 분자 네트워크 수학모델을 만들었다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 분자 세포실험을 통해 악성종양으로 증식하여 인접한 조직이나 세포로 침입하거나 약물에 내성을 가진 중간엽세포 상태에서 전이가 되지 않은 상피세포 상태로 다시 바뀔수 있도록 세포의 성질을 변환시켜주는 핵심 조절인자들을 발굴했다.

특히 이 과정에서 그동안 난제로 남아 있었던 중간과정의 불안정한 암세포 상태(EMT 하이브리드 세포 상태)를 피하는 동시에 항암 화학요법(chemotherapy) 치료가 잘 되는 상피세포 상태로 온전히 역전하는 데 성공했다.

우리 대학 김남희 박사과정, 황채영 박사, 김태영 연구원, 김현진 박사과정이 참여한 이번 연구 결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치(Cancer Research)' 1월 30일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: A cell fate reprogramming strategy reverses epithelial-to-mesenchymal transition of lung cancer cells while avoiding hybrid states)

암세포의 EMT 과정에서 불완전한 천이(변화과정)로 인해 발생하는 EMT 하이브리드 상태의 세포들은 상피세포와 중간엽세포의 특성을 모두 갖고 있으며, 높은 줄기세포능*을 획득해 약물저항성 및 전이 잠재성이 큰 것으로 알려져 있다. 불안정한 암세포 상태(EMT)는 매우 복잡하여 높은 전이 능력과 약물저항성을 가지는 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 암세포를 전이 능력과 약물저항성이 제거된 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 것은 매우 어려운 일이었다.

*줄기세포능: 줄기세포가 지속적 자가복제를 할 수 있도록 하는 세포내 신호전달체계

조광현 교수 연구팀은 복잡한 EMT를 지배하는 유전자 조절 네트워크의 수학모델을 정립한 후, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석 및 복잡계 네트워크 제어기술을 적용해 중간엽세포 상태인 폐암 세포를 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 전이 능력이 상실된 상피세포 상태로 역전시킬 수 있는 세 개의 핵심 분자 타깃인 ‘p53 (암 억제 단백질)’, ‘SMAD4 (EMT를 조절하는 대표적 신호전달을 매개하는 중심물질로 SMAD 그룹에 포함된 단백질)’와 ‘ERK1/2 (세포의 성장 및 분화에 관여하는 조절인자)’를 발굴하고 이를 분자 세포실험을 통해 검증했다. 이러한 발견은 실제 인체 내 암 조직의 환경에서처럼 자극이 주어진 상황에서 중간엽세포 상태가 상피세포 상태로 역전될 수 있음을 증명해 그 의미가 크다.

암세포의 비정상적인 EMT는 암세포의 이동과 침윤, 화학요법 치료에 대한 반응성 변화, 강화된 줄기세포능, 암의 전이 등 다양한 악성 형질로 이어지게 된다. 특히 암세포의 전이 능력 획득은 암 환자의 예후를 결정짓는 매우 중요한 요소다. 이번에 개발된 폐암 세포의 EMT 역전 기술은 암세포를 리프로그래밍해 높은 가소성과 전이 능력을 제거하고 항암 화학치료의 반응성을 높이도록 하는 새로운 항암 치료 전략이다.

조광현 교수는 "높은 전이 능력과 약물저항성을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 항암 화학요법치료에 민감한 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 데 성공함으로써 암 환자의 예후를 증진할 수 있는 새로운 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료원리를 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구 결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 이번 연구 결과는 전이 능력을 획득한 폐암 세포 상태를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 기술 개발의 세 번째 성과다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업 등의 지원으로 수행됐다.

폐암 전이를 막고 치료 가능한 세포로 되돌리는 원천기술 개발

고령화에 따라 암의 발생이 늘어나면서 암은 인류의 건강수명을 위협하는 가장 치명적인 질환이 됐다. 특히 조기 발견을 놓쳐 여러 장기로 전이될 때 암의 치명률은 높아진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 암세포의 전이 능력을 제거하거나 낮추려는 시도가 이어졌으나 오히려 중간상태의 불안정한 암세포 상태가 되면서 더욱 악성을 보이게 되어 암 치료의 난제로 남아 있었다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 폐암 세포의 성질을 변환시켜 암세포의 전이를 막고 약물에 대한 저항성을 제거할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 폐암 세포의 전이능력이 없는 상피(epithelial, 세포 방향성이 있어 유동성 없이 표면조직을 이루는 상태)세포에서 전이가 가능한 중간엽(mesenchymal, 방향성없이 개별적인 이동성을 가진 상태)세포로 변화되는 천이 과정(epithelial-to-mesenchymal transition, 이하 EMT)에서 나타나는 다양한 암세포 상태들을 나타낼 수 있는 세포의 분자 네트워크 수학모델을 만들었다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 분자 세포실험을 통해 악성종양으로 증식하여 인접한 조직이나 세포로 침입하거나 약물에 내성을 가진 중간엽세포 상태에서 전이가 되지 않은 상피세포 상태로 다시 바뀔수 있도록 세포의 성질을 변환시켜주는 핵심 조절인자들을 발굴했다.

특히 이 과정에서 그동안 난제로 남아 있었던 중간과정의 불안정한 암세포 상태(EMT 하이브리드 세포 상태)를 피하는 동시에 항암 화학요법(chemotherapy) 치료가 잘 되는 상피세포 상태로 온전히 역전하는 데 성공했다.

우리 대학 김남희 박사과정, 황채영 박사, 김태영 연구원, 김현진 박사과정이 참여한 이번 연구 결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치(Cancer Research)' 1월 30일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: A cell fate reprogramming strategy reverses epithelial-to-mesenchymal transition of lung cancer cells while avoiding hybrid states)

암세포의 EMT 과정에서 불완전한 천이(변화과정)로 인해 발생하는 EMT 하이브리드 상태의 세포들은 상피세포와 중간엽세포의 특성을 모두 갖고 있으며, 높은 줄기세포능*을 획득해 약물저항성 및 전이 잠재성이 큰 것으로 알려져 있다. 불안정한 암세포 상태(EMT)는 매우 복잡하여 높은 전이 능력과 약물저항성을 가지는 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 암세포를 전이 능력과 약물저항성이 제거된 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 것은 매우 어려운 일이었다.

*줄기세포능: 줄기세포가 지속적 자가복제를 할 수 있도록 하는 세포내 신호전달체계

조광현 교수 연구팀은 복잡한 EMT를 지배하는 유전자 조절 네트워크의 수학모델을 정립한 후, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석 및 복잡계 네트워크 제어기술을 적용해 중간엽세포 상태인 폐암 세포를 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 전이 능력이 상실된 상피세포 상태로 역전시킬 수 있는 세 개의 핵심 분자 타깃인 ‘p53 (암 억제 단백질)’, ‘SMAD4 (EMT를 조절하는 대표적 신호전달을 매개하는 중심물질로 SMAD 그룹에 포함된 단백질)’와 ‘ERK1/2 (세포의 성장 및 분화에 관여하는 조절인자)’를 발굴하고 이를 분자 세포실험을 통해 검증했다. 이러한 발견은 실제 인체 내 암 조직의 환경에서처럼 자극이 주어진 상황에서 중간엽세포 상태가 상피세포 상태로 역전될 수 있음을 증명해 그 의미가 크다.

암세포의 비정상적인 EMT는 암세포의 이동과 침윤, 화학요법 치료에 대한 반응성 변화, 강화된 줄기세포능, 암의 전이 등 다양한 악성 형질로 이어지게 된다. 특히 암세포의 전이 능력 획득은 암 환자의 예후를 결정짓는 매우 중요한 요소다. 이번에 개발된 폐암 세포의 EMT 역전 기술은 암세포를 리프로그래밍해 높은 가소성과 전이 능력을 제거하고 항암 화학치료의 반응성을 높이도록 하는 새로운 항암 치료 전략이다.

조광현 교수는 "높은 전이 능력과 약물저항성을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 항암 화학요법치료에 민감한 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 데 성공함으로써 암 환자의 예후를 증진할 수 있는 새로운 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료원리를 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구 결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 이번 연구 결과는 전이 능력을 획득한 폐암 세포 상태를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 기술 개발의 세 번째 성과다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업 등의 지원으로 수행됐다.

2023.01.30

조회수 11667

-

3D 프린터로 차세대 소형원전 안전성 높이는 기술 나왔다

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 금속 3D 프린팅을 활용해 소형모듈원자로(SMR) 안전성을 더욱 높일 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다. SMR은 발전용량이 300메가와트(㎿) 수준인 소형 원자력발전소로 기존 원전보다 훨씬 좁은 땅에서 비슷한 수준의 전기를 생산할 수 있는 차세대 기술이다. 한국원자력연구원은 강석훈 재료안전기술개발부 책임연구원팀과 금속 분말 소재 전문 제조 기업인 하나에이엠티도 개발에 참여했다.

3D 프린팅 기술을 이용하면 원자로와 같이 구조가 복잡하면서 정밀한 가공이 요구되는 부품을 이음새 없이 설계‧제조할 수 있다. 원재료를 별도로 가공처리하지 않아고 되고 재료 손실도 거의 없어 비용을 아낄 수 있다는 장점도 있다. 때문에 최근 원전 부품 제조업에서 3D 프린팅 기술이 각광받는 추세다.

연구팀이 개발한 것은 SMR 압력용기 소재를 만들 수 있는 3D 프린팅 전용 금속 분말이다. 원자로 압력용기는 원자로 격납 건물 내부 정중앙에 위치한 핵심 구조물로 안에는 핵 연료봉이 들어간다. 압력용기가 튼튼하게 만들어져야 그 안에서 핵분열이 안전하게 일어나면서 전기 생산이 가능하다는 것이다.

원자로 압력용기는 탄소 함량이 높은 소재로 돼있어 3D 프린팅용 미세 분말로 만들기가 어려웠다. 탄소 함량이 높은 소재는 분말로 만드는 과정에서 쉽게 산화되고 유동성이 낮아 3D 프린터에서 분말을 분사하는 노즐을 통과하기 어렵기 때문이다.

이에 연구팀은 수십 마이크로미터(㎛) 크기의 3D 프린팅용 미세 분말을 제조했다. 여기에 분말을 방사하는 노즐을 소용돌이 형태로 만들어 분사 중에 분말 크기를 미세하게 제어할 수 있도록 해 유동성도 개선했다. 이후 3D 프린팅 방식의 빔 에너지, 스캔 속도, 열의 양을 조절해 충격 흡수율이 우수한 소재를 만드는 최적의 공정 조건을 만들었다.

연구팀은 영하 196도 저온에서 영상 80도 고온까지 다양한 환경에서 3D 프린터로 만든 압력용기용 소재와 기존 압력용기용 소재의 충격 흡수율을 비교했다. 기존 소재는 영하 75도 부근에서 쪼개지는 걸 발견했으나 3D 프린터로 만든 소재는 영하 145도까지 버틸 수 있었다. 금속이 깨지기 쉬운 극한의 저온 환경에서도 충격을 잘 흡수한 것이라고 연구팀은 설명했다.

연구팀은 앞으로 3D 프린팅 기반 제조 기술 표준화와 규제기관 인허가 획득에 힘쓸 계획이다. 주한규 한국원자력연구원장은 “이번에 개발한 3D 프린팅용 분말 소재는 향후 SMR은 물론 높은 안전성이 요구되는 각종 원자로 부품 제작에도 널리 활용될 것이라 기대한다”고 말했다.

3D 프린터로 차세대 소형원전 안전성 높이는 기술 나왔다

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 금속 3D 프린팅을 활용해 소형모듈원자로(SMR) 안전성을 더욱 높일 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다. SMR은 발전용량이 300메가와트(㎿) 수준인 소형 원자력발전소로 기존 원전보다 훨씬 좁은 땅에서 비슷한 수준의 전기를 생산할 수 있는 차세대 기술이다. 한국원자력연구원은 강석훈 재료안전기술개발부 책임연구원팀과 금속 분말 소재 전문 제조 기업인 하나에이엠티도 개발에 참여했다.

3D 프린팅 기술을 이용하면 원자로와 같이 구조가 복잡하면서 정밀한 가공이 요구되는 부품을 이음새 없이 설계‧제조할 수 있다. 원재료를 별도로 가공처리하지 않아고 되고 재료 손실도 거의 없어 비용을 아낄 수 있다는 장점도 있다. 때문에 최근 원전 부품 제조업에서 3D 프린팅 기술이 각광받는 추세다.

연구팀이 개발한 것은 SMR 압력용기 소재를 만들 수 있는 3D 프린팅 전용 금속 분말이다. 원자로 압력용기는 원자로 격납 건물 내부 정중앙에 위치한 핵심 구조물로 안에는 핵 연료봉이 들어간다. 압력용기가 튼튼하게 만들어져야 그 안에서 핵분열이 안전하게 일어나면서 전기 생산이 가능하다는 것이다.

원자로 압력용기는 탄소 함량이 높은 소재로 돼있어 3D 프린팅용 미세 분말로 만들기가 어려웠다. 탄소 함량이 높은 소재는 분말로 만드는 과정에서 쉽게 산화되고 유동성이 낮아 3D 프린터에서 분말을 분사하는 노즐을 통과하기 어렵기 때문이다.

이에 연구팀은 수십 마이크로미터(㎛) 크기의 3D 프린팅용 미세 분말을 제조했다. 여기에 분말을 방사하는 노즐을 소용돌이 형태로 만들어 분사 중에 분말 크기를 미세하게 제어할 수 있도록 해 유동성도 개선했다. 이후 3D 프린팅 방식의 빔 에너지, 스캔 속도, 열의 양을 조절해 충격 흡수율이 우수한 소재를 만드는 최적의 공정 조건을 만들었다.

연구팀은 영하 196도 저온에서 영상 80도 고온까지 다양한 환경에서 3D 프린터로 만든 압력용기용 소재와 기존 압력용기용 소재의 충격 흡수율을 비교했다. 기존 소재는 영하 75도 부근에서 쪼개지는 걸 발견했으나 3D 프린터로 만든 소재는 영하 145도까지 버틸 수 있었다. 금속이 깨지기 쉬운 극한의 저온 환경에서도 충격을 잘 흡수한 것이라고 연구팀은 설명했다.

연구팀은 앞으로 3D 프린팅 기반 제조 기술 표준화와 규제기관 인허가 획득에 힘쓸 계획이다. 주한규 한국원자력연구원장은 “이번에 개발한 3D 프린팅용 분말 소재는 향후 SMR은 물론 높은 안전성이 요구되는 각종 원자로 부품 제작에도 널리 활용될 것이라 기대한다”고 말했다.

2023.01.27

조회수 7506

-

‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.26

조회수 9981

-

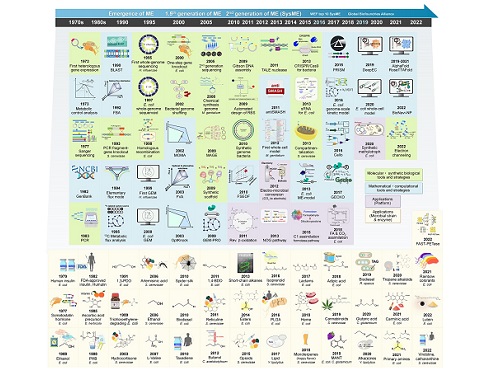

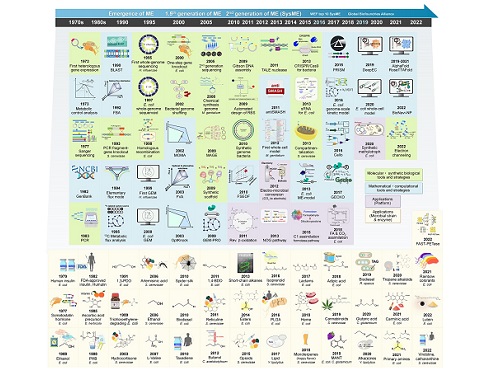

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25

조회수 10227

-

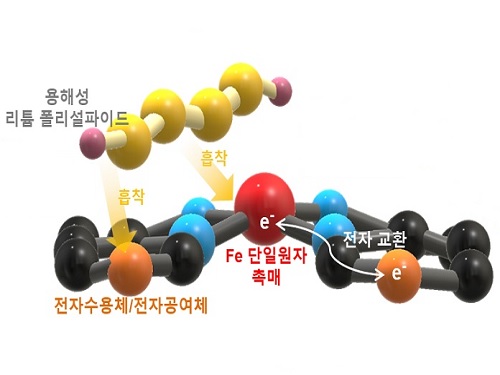

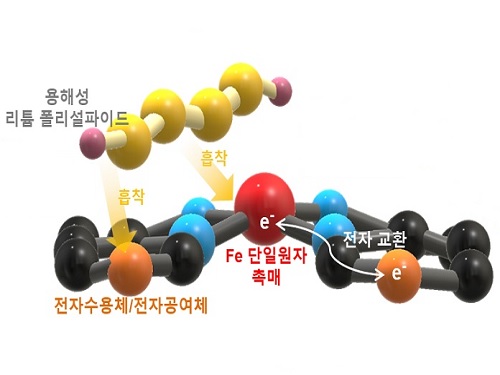

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19

조회수 9969

-

획기적 음의 정전용량 플래시 메모리 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 `음의 정전용량 효과(Negative Capacitance Effect, 이하 NC 효과)*'를 활용해 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 뛰어넘는 음의 정전용량 플래시 메모리 (NC-Flash Memory)를 세계 최초로 개발했다고 18일 밝혔다.

*음의 정전용량 효과: 음의 정전용량 현상은 인가되는 전압이 증가하면 전하량이 감소함을 의미한다. 음의 정전용량 특성을 가지는 유전체 사용시, 트랜지스터에 인가되는 전압을 내부적으로 증폭하여 상대적으로 낮은 동작전압을 사용할 수 있어, 파워소모를 줄일 수 있다.

전기및전자공학부 김태호 박사과정과 김기욱 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' 2022년 12월호에 출판됐다. (논문명 : The Opportunity of Negative Capacitance Behavior in Flash Memory for High-Density and Energy-Efficient In-Memory Computing Applications) 이 국제학술지는 독일 와일리 출판사(Wiley-VCH)에서 발행하는 피어리뷰 과학 저널이다. (Impact Factor : 19.924)

현대 전자 소자에서 축전기(Capacitor)는 매우 중요한 구성 요소의 하나로, 전자 소자가 소형화되고 수직 방향으로 적층 되면서 축전기에 저장되는 전하량(Charge, Q)이 감소하는 문제가 생기므로 높은 정전용량(Capacitance, C)을 가진 유전체 물질이 필수적으로 요구되고 있다. 여기에 일반적인 축전기와 다르게 정전용량이 음의 값을 갖는(Negative Capacitance) 축전기를 활용한다면 다층의 축전기의 전체 정전용량을 오히려 더 증가시킬 수 있고, 차세대 소자에 적합한 높은 정전용량 소자 개발 난제를 해결할 수 있을 것이라는 가설이 제안되었다.

최근 메모리 공급업체들은 데이터의 폭발적 증가와 더 높은 용량의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 더 빠른 액세스 시간에 대한 요구로 인해 기술 경쟁을 치열하게 하고 있다. 스토리지의 핵심 기술인 3D 낸드 플래시는 지속적으로 더 높은 층을 적층할 수 있는 기술을 요구하고 있고, 2028년에는 1,000단 이상의 메모리 적층이 필요할 것으로 예상되고 있다.

한편, 강유전체* 물질에서 보이는 `음의 정전용량 효과(NC 효과)'은 전자 소자에 인가된 외부 전압을 내부적으로 증폭해 전력 소모를 줄이는 특성이 있어, 전자 소자의 물리적 성능 한계를 극복할 수 있다는 가능성이 제시됐다. 최근 페로브스카이트 강유전체에서 NC 효과를 실험적으로 관찰했으나, 페로브스카이트 강유전체의 소형화 한계 및 CMOS 공정과의 부적합성으로 인해 NC 효과를 활용한 전자 소자의 구현에 대해 상당한 회의론을 불러일으켰다.

*강유전체: 전기적으로는 절연체이지만 자연상태에서 외부 전기장이 없어도 전기 편극을 지닐 수 있는 특이한 물리적 성질을 가진 물질

전상훈 교수 연구팀은 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 극복하고 동작전압을 낮추기 위해, 반도체 공정에 사용되는 하프늄옥사이드(HfO2) 강유전체 박막의 NC 효과를 안정화해 저전압 구동이 가능한 강유전체 소재의 NC-플래시 메모리를 세계 최초로 개발했다. 개발된 NC-플래시 메모리는 기존 플래시 메모리 대비 전력 소모가 10,000배 이상 낮은 저전력 고성능 특성을 달성했다.

연구팀은 그뿐만 아니라 기존 컴퓨팅 구조인 폰노이만 아키텍처를 대체하여 새롭게 지향하는 인메모리 컴퓨팅을 NC-플래시 메모리를 기반으로 구현해 세계 최고 수준의 에너지 효율 또한 달성했다.

이번 연구 결과는 빠른 스토리지를 필요로 하는 최신 컴퓨팅과 네트워킹의 요구를 충족하는 차세대 낸드 플래시 메모리 개발에 있어 핵심 역할을 할 것이다.

한편, 이번 연구는 연세대학교와 협업을 통해서 이루어졌고, 한국 연구재단 지능형 반도체 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

획기적 음의 정전용량 플래시 메모리 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 `음의 정전용량 효과(Negative Capacitance Effect, 이하 NC 효과)*'를 활용해 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 뛰어넘는 음의 정전용량 플래시 메모리 (NC-Flash Memory)를 세계 최초로 개발했다고 18일 밝혔다.

*음의 정전용량 효과: 음의 정전용량 현상은 인가되는 전압이 증가하면 전하량이 감소함을 의미한다. 음의 정전용량 특성을 가지는 유전체 사용시, 트랜지스터에 인가되는 전압을 내부적으로 증폭하여 상대적으로 낮은 동작전압을 사용할 수 있어, 파워소모를 줄일 수 있다.

전기및전자공학부 김태호 박사과정과 김기욱 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' 2022년 12월호에 출판됐다. (논문명 : The Opportunity of Negative Capacitance Behavior in Flash Memory for High-Density and Energy-Efficient In-Memory Computing Applications) 이 국제학술지는 독일 와일리 출판사(Wiley-VCH)에서 발행하는 피어리뷰 과학 저널이다. (Impact Factor : 19.924)

현대 전자 소자에서 축전기(Capacitor)는 매우 중요한 구성 요소의 하나로, 전자 소자가 소형화되고 수직 방향으로 적층 되면서 축전기에 저장되는 전하량(Charge, Q)이 감소하는 문제가 생기므로 높은 정전용량(Capacitance, C)을 가진 유전체 물질이 필수적으로 요구되고 있다. 여기에 일반적인 축전기와 다르게 정전용량이 음의 값을 갖는(Negative Capacitance) 축전기를 활용한다면 다층의 축전기의 전체 정전용량을 오히려 더 증가시킬 수 있고, 차세대 소자에 적합한 높은 정전용량 소자 개발 난제를 해결할 수 있을 것이라는 가설이 제안되었다.

최근 메모리 공급업체들은 데이터의 폭발적 증가와 더 높은 용량의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 더 빠른 액세스 시간에 대한 요구로 인해 기술 경쟁을 치열하게 하고 있다. 스토리지의 핵심 기술인 3D 낸드 플래시는 지속적으로 더 높은 층을 적층할 수 있는 기술을 요구하고 있고, 2028년에는 1,000단 이상의 메모리 적층이 필요할 것으로 예상되고 있다.

한편, 강유전체* 물질에서 보이는 `음의 정전용량 효과(NC 효과)'은 전자 소자에 인가된 외부 전압을 내부적으로 증폭해 전력 소모를 줄이는 특성이 있어, 전자 소자의 물리적 성능 한계를 극복할 수 있다는 가능성이 제시됐다. 최근 페로브스카이트 강유전체에서 NC 효과를 실험적으로 관찰했으나, 페로브스카이트 강유전체의 소형화 한계 및 CMOS 공정과의 부적합성으로 인해 NC 효과를 활용한 전자 소자의 구현에 대해 상당한 회의론을 불러일으켰다.

*강유전체: 전기적으로는 절연체이지만 자연상태에서 외부 전기장이 없어도 전기 편극을 지닐 수 있는 특이한 물리적 성질을 가진 물질

전상훈 교수 연구팀은 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 극복하고 동작전압을 낮추기 위해, 반도체 공정에 사용되는 하프늄옥사이드(HfO2) 강유전체 박막의 NC 효과를 안정화해 저전압 구동이 가능한 강유전체 소재의 NC-플래시 메모리를 세계 최초로 개발했다. 개발된 NC-플래시 메모리는 기존 플래시 메모리 대비 전력 소모가 10,000배 이상 낮은 저전력 고성능 특성을 달성했다.

연구팀은 그뿐만 아니라 기존 컴퓨팅 구조인 폰노이만 아키텍처를 대체하여 새롭게 지향하는 인메모리 컴퓨팅을 NC-플래시 메모리를 기반으로 구현해 세계 최고 수준의 에너지 효율 또한 달성했다.

이번 연구 결과는 빠른 스토리지를 필요로 하는 최신 컴퓨팅과 네트워킹의 요구를 충족하는 차세대 낸드 플래시 메모리 개발에 있어 핵심 역할을 할 것이다.

한편, 이번 연구는 연세대학교와 협업을 통해서 이루어졌고, 한국 연구재단 지능형 반도체 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.18

조회수 9573

-

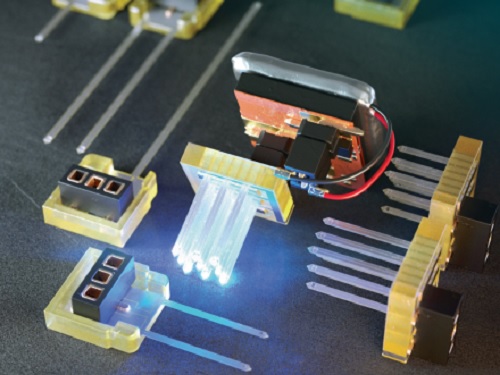

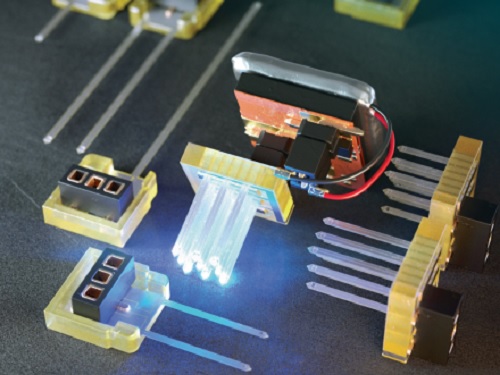

3D 프린팅 기반의 뇌 이식용 뉴럴 프로브 공정 기술 개발

우리 대학 전기 및 전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 미국 워싱턴 대학교(Washington University in St. Louis) 연구팀과의 공동 연구를 통해 3D 프린팅 기반의 광유전학 뉴럴 프로브 공정 기술을 개발했다고 밝혔다.

광유전학은 빛을 사용해 목표로 하는 특정 신경세포를 선택적으로 정교하게 조절할 수 있는 기술로서 뇌 연구 및 뇌질환 치료분야에서 많은 각광을 받고 있다.

뇌에 광유전학을 적용하기 위해서는 빛을 목표 신경회로에 정확히 전달할 수 있는 장치가 요구된다. 따라서 서로 다른 광유전학 기반 뇌 연구 실험을 진행할 때마다 실험 대상 동물과 목표 신경회로의 위치에 최적화된 디자인을 갖는 뇌 이식용 뉴럴 프로브가 필요하다.

반도체 공정 기반의 광전자 뉴럴 프로브는 실험 목적에 맞게 길이와 형태를 설정하여 제작할 수 있어 광유전학 연구에서 널리 사용되고 있다. 하지만 반도체 공정은 많은 기반 시설과 전문성이 요구되어 신경과학자가 직접 접근하기 힘들다. 또한 공정에 많은 시간과 비용이 필요하여 새로운 디자인의 프로브를 빠르고 저렴하게 개발하기 어렵다.

연구팀은 뉴럴 프로브 공정에 3D 프린팅을 도입하여 이러한 문제를 극복했다. 개발된 공정은 단순하고 소요 시간이 짧으며, 비싼 반도체 공정 장비와 재료가 전혀 사용되지 않아 개당 약 1000원의 가격으로 생산이 가능하다 (참고: 상용 실리콘 프로브: 약 50000원 이상). 본 공정기술을 이용하면 3D 구조 설계 소프트웨어를 활용하여 누구나 손쉽게 뉴럴 프로브의 디자인을 수정하고 제작할 수 있어 다양한 동물의 목표 뇌신경회로에 최적화된 디바이스를 빠르게 구현할 수 있다.

3D 프린팅으로 제작된 프로브는 소형 무선 통신 모듈과 결합하여 무선 광유전학을 구현할 수 있도록 개발되었다. 무선 통신 모듈을 제어하는 스마트폰 앱도 개발하여 사용자의 편의성을 도모하였다.

연구팀은 본 기술이 신경과학 커뮤니티에서 누구나 활용할 수 있도록 개발 프로토콜을 제시했다. 프로토콜에는 광유전학 뉴럴 프로브와 무선 통신 모듈의 제작 과정뿐만 아니라 스마트폰 앱 사용법과 프로브 이식 수술 방법이 포함되어 있다. 3D 프린팅 기반의 본 제작기술은 광유전학 프로브 제작의 접근성, 용이성 및 활용성을 크게 높일 수 있어 다양한 뇌과학 및 신경과학 연구에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 이주현 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 프로토콜스 (Nature Protocols)' 1월 字 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Customizable, wireless and implantable neural probe design and fabrication via 3D printing).

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 바이오의료기술개발사업, 미국 국립보건원 및 뇌&행동 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

3D 프린팅 기반의 뇌 이식용 뉴럴 프로브 공정 기술 개발

우리 대학 전기 및 전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 미국 워싱턴 대학교(Washington University in St. Louis) 연구팀과의 공동 연구를 통해 3D 프린팅 기반의 광유전학 뉴럴 프로브 공정 기술을 개발했다고 밝혔다.

광유전학은 빛을 사용해 목표로 하는 특정 신경세포를 선택적으로 정교하게 조절할 수 있는 기술로서 뇌 연구 및 뇌질환 치료분야에서 많은 각광을 받고 있다.

뇌에 광유전학을 적용하기 위해서는 빛을 목표 신경회로에 정확히 전달할 수 있는 장치가 요구된다. 따라서 서로 다른 광유전학 기반 뇌 연구 실험을 진행할 때마다 실험 대상 동물과 목표 신경회로의 위치에 최적화된 디자인을 갖는 뇌 이식용 뉴럴 프로브가 필요하다.

반도체 공정 기반의 광전자 뉴럴 프로브는 실험 목적에 맞게 길이와 형태를 설정하여 제작할 수 있어 광유전학 연구에서 널리 사용되고 있다. 하지만 반도체 공정은 많은 기반 시설과 전문성이 요구되어 신경과학자가 직접 접근하기 힘들다. 또한 공정에 많은 시간과 비용이 필요하여 새로운 디자인의 프로브를 빠르고 저렴하게 개발하기 어렵다.

연구팀은 뉴럴 프로브 공정에 3D 프린팅을 도입하여 이러한 문제를 극복했다. 개발된 공정은 단순하고 소요 시간이 짧으며, 비싼 반도체 공정 장비와 재료가 전혀 사용되지 않아 개당 약 1000원의 가격으로 생산이 가능하다 (참고: 상용 실리콘 프로브: 약 50000원 이상). 본 공정기술을 이용하면 3D 구조 설계 소프트웨어를 활용하여 누구나 손쉽게 뉴럴 프로브의 디자인을 수정하고 제작할 수 있어 다양한 동물의 목표 뇌신경회로에 최적화된 디바이스를 빠르게 구현할 수 있다.

3D 프린팅으로 제작된 프로브는 소형 무선 통신 모듈과 결합하여 무선 광유전학을 구현할 수 있도록 개발되었다. 무선 통신 모듈을 제어하는 스마트폰 앱도 개발하여 사용자의 편의성을 도모하였다.

연구팀은 본 기술이 신경과학 커뮤니티에서 누구나 활용할 수 있도록 개발 프로토콜을 제시했다. 프로토콜에는 광유전학 뉴럴 프로브와 무선 통신 모듈의 제작 과정뿐만 아니라 스마트폰 앱 사용법과 프로브 이식 수술 방법이 포함되어 있다. 3D 프린팅 기반의 본 제작기술은 광유전학 프로브 제작의 접근성, 용이성 및 활용성을 크게 높일 수 있어 다양한 뇌과학 및 신경과학 연구에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 이주현 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 프로토콜스 (Nature Protocols)' 1월 字 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Customizable, wireless and implantable neural probe design and fabrication via 3D printing).

이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 바이오의료기술개발사업, 미국 국립보건원 및 뇌&행동 연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.18

조회수 9011

-

실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 학계 뿐 아니라 산업계에서도 쓰일 것으로 기대된다. 향후 반도체 사업에는 웨이퍼의 표면 분석 속도와 정확도를 개선함으로서, 반도체 공정 시 생산 속도와 정밀한 측정으로 수율 개선에 기여할 수 있다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 시간에 따라 변화하는 반도체 표면 및 내부 구조에 대해 불연속적인 저해상도 광학 현미경 사진 몇 장만 이용해서, 연속적인 고해상도 원자현미경 동영상을 생성해내는 최초의 연구로서, 극한 공정 중 실시간 나노 측정을 대체하는 효과를 가져와 반도체 및 첨단센서 산업 발전에 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 인텔리전트 시스템(Advanced Intelligent Systems)에 지난 12월 20일 字에 온라인 게재됐으며, 23년 1사분기의 표지 논문(Inside back cover) 중 하나로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

실시간 나노 측정이 가능한 3D 표면예측 기술 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 현미경 사진을 이용해 나노 스케일 3D 표면을 예측하는 딥러닝 기반 방법론을 제시했다고 17일 밝혔다.

물리적 접촉 기반으로 나노 스케일의 표면 형상을 3D 측정하는 원자현미경은 웨이퍼 소자 검사 등 반도체 산업에서 사용되고 있다. 하지만, 원자현미경은 물리적으로 표면을 스캔하기 때문에 측정 속도*가 느리고, 고온 극한 환경에서는 작동할 수 없다는 단점을 지닌다.

* 측정 속도를 높이기 위해 표면 스캔 방식의 효율을 개선해 20 FPS(초당 프레임 수) 수준의 비디오 프레임 원자현미경이 개발됐지만, 측정 가능한 표면의 면적이 100제곱마이크로미터(μm2) 수준으로 제한되며, 극한의 환경에서는 여전히 작동이 제한된다.

이에 연구팀은 비접촉 측정 방법인 광 현미경에서 딥러닝을 이용하여 원자현미경으로 얻어질 수 있는 나노 스케일 3D 표면을 예측했다. 비슷한 개념인 사진에서 깊이를 예측하는 기술은 자율주행을 위해 많이 연구되고 있는 분야다. 연구팀은 이러한 기술이 적용되는 스케일을 일상생활 범위에서 나노 스케일 범위로 옮겨 인공지능 모델을 훈련했다. 인공지능 모델로는 입력 데이터에서 대상의 특징을 추출하고, 추출된 특징에서 출력 데이터를 표현하는 인코더-디코더 구조*를 활용했다. 연구팀이 제안한 모델은 광 현미경 사진을 하나의 변수로 표현하고, 이후 이 변수에서 현미경 사진을 3D 표면으로 계산하여 나타내는데 성공했다.

*인코더-디코더 구조: 입력 데이터에서 인공 신경망 혹은 합성곱 층을 이용하여 데이터의 크기 및 차원을 추출하며 특징을 추출하고 (인코더), 추출된 특징에서 출력 데이터를 생성하는 (디코더) 구조. 활용 목적에 따라 추출된 특징 혹은 출력 데이터가 사용됨.

연구팀은 제안된 방법론을 반도체 산업의 센서, 태양 전지 및 나노 입자 제작에 응용되는 저메니움(게르마늄) 자가조립 구조*의 공정 중 분석 및 검사를 위해 적용했다. 광 현미경 사진을 이용해 15% 오차 수준 이내에서 1.72배까지 더 높은 해상도의 높이 맵을 예측하였는데, 이를 기반으로 각 응용에 필요한 형상의 자가조립 구조가 만들어지도록 실시간으로 공정 과정을 검사하였다. 또한, 같은 딥러닝 모델로 어닐링(가열) 중 동적으로 변하는 표면 형상을 시뮬레이션 하여 공정 과정을 분석 및 최적화하여 기존 공정으로는 불가능했던 공동의 형상을 만들어냈다.

* 저메니움 자가조립 구조란, 저메니움 웨이퍼에 마이크로 단위 수직 구멍을 식각 후 고온 어닐링(가열)을 하면 생기는 표면 아래의 공동을 뜻한다. 가열과정 중 구멍이 식각된 표면이 닫히고, 이후 표면과 표면 아래 공동의 형상이 함께 변하는데 공동의 형상에 따라 각기 다른 용도로 활용된다. 연구팀은 이렇게 동적으로 변하는 구조의 표면 높이 맵을 예측했다.

이번 연구에서 제안된 딥러닝 기반 방법론은 원자현미경으로는 제한돼있던 나노 스케일 표면 높이 맵 측정을 1 제곱밀리미터(mm2) 까지의 넓은 표면에 대해 기존 원자현미경 측정 속도 대비 10배에 해당하는 200 FPS까지 측정 가능하도록 속도를 높였으며, 광학을 이용한 비접촉 관측이기에 극한의 열 환경에서도 측정이 가능한 방법을 제시한 데에 의의가 있다. 이번 연구는 광학 현미경 해상도의 물리적 한계인 빛의 파장 이하의 작은 나노 스케일에서 동적인 현상을 현미경만으로 분석할 수 있게 해, 공정 중 혹은 이후 표면 분석이 필요한 재료, 물리, 화학 등에서의 나노 스케일 연구를 촉진할 것으로 기대된다.

또한 학계 뿐 아니라 산업계에서도 쓰일 것으로 기대된다. 향후 반도체 사업에는 웨이퍼의 표면 분석 속도와 정확도를 개선함으로서, 반도체 공정 시 생산 속도와 정밀한 측정으로 수율 개선에 기여할 수 있다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 시간에 따라 변화하는 반도체 표면 및 내부 구조에 대해 불연속적인 저해상도 광학 현미경 사진 몇 장만 이용해서, 연속적인 고해상도 원자현미경 동영상을 생성해내는 최초의 연구로서, 극한 공정 중 실시간 나노 측정을 대체하는 효과를 가져와 반도체 및 첨단센서 산업 발전에 기여할 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 인텔리전트 시스템(Advanced Intelligent Systems)에 지난 12월 20일 字에 온라인 게재됐으며, 23년 1사분기의 표지 논문(Inside back cover) 중 하나로 선정됐다. 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.17

조회수 8050

-

약물 상호작용 예측하는 美 FDA 수식, 틀렸다

여러 약물을 동시에 복용하면, 약물간의 상호작용에 의해 약효가 달라질 수 있다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI)은 채정우‧김상겸 충남대약대 교수팀과 공동으로 미국 식품의약국(FDA)이 사용을 권장하는 약물 상호작용 예측 수식이 부정확했던 원인을 규명하고, 정확도를 2배 이상 높인 새로운 수식을 제시했다.

체내 흡수된 약물은 간을 비롯한 여러 장기의 효소에 의해 대사되어 체내에서 사라진다. 두 가지 이상의 약을 함께 복용할 경우, 하나의 약이 다른 약의 대사를 변화시켜 체외 배설을 촉진하거나 억제할 수 있다. 목표로 한 치료 효과를 내지 못하거나 부작용이 발생할 가능성이 있다. 이를 ‘약물 상호작용(DDI)’이라고 한다.

약물 상호작용에 따라 약물의 제거 속도를 정확하게 예측하는 것은 의약품 처방 및 신약 개발에 있어 매우 중요하다. 의료진은 약물을 복합처방할 때 의약품 사용설명서에 명시된 약물 상호작용 정보를 토대로 처방을 내린다. 신약 개발 과정에서도 약물 상호작용을 필수로 연구하여 표시하도록 되어 있다.

FDA는 약물 상호작용을 평가하고, 다약제 복용 과정의 부작용을 최소화하기 위한 가이던스(Guidance‧지침서)를 1997년 처음 발행했다(2020년 1월 개정). 신약 개발과정에서 신약 후보물질과 시판된 모든 약물의 상호작용을 모두 평가하는 것이 현실적으로 불가능하기 때문에 FDA는 가이던스에서 제시한 수식을 활용해 약물 상호작용을 간접적으로 평가하도록 권고하고 있다.

문제는 이 수식의 정확도가 떨어진다는 점이다. FDA가 제시하는 수식은 효소의 반응속도를 설명하는 ‘미카엘레스-멘텐 식’을 기반으로 한다. 이 수식은 약물 대사에 관여하는 체내 효소의 농도가 낮다는 것을 전재로 한다. 연구진은 실제 간에서 약물 대사에 관여하는 효소 농도는 예측에 사용돼온 값보다 1000배 이상 높은 것으로 확인함으로써 기존 FDA 수식이 부정확한 원인을 찾았다.

채정우 충남대약대 교수는 “연구자들은 과학적인 근거가 부족한 인위적인 수를 곱하는 식으로 FDA의 수식을 보정해서 사용해왔다”며 “과거의 과학자들이 당시의 정설이던 천동설을 기반으로 행성의 움직임을 설명하기 위해 복잡한 궤도를 도입했던 것과 유사한 상황”이라고 말했다.

연구진은 수학-약학 협력연구를 통해 약물 상호작용을 설명할 수 있는 새로운 수식을 개발했다. 의심 없이 사용돼 온 기존 식 대신 효소의 농도에 상관없이 정확하게 약물의 대사 속도를 예측할 수 있는 새로운 수식을 유도했다.

이후, 새로 쓰인 수식을 이용해 약물 상호작용을 예측하고, 실제 실험으로 측정된 값과 비교했다. 그 결과, 인위적인 보정 없이도 예측 정확도가 2배 이상 증가한 것으로 확인됐다. 기존 FDA 수식은 약물 상호작용을 2배의 오차범위 내에서 예측한 비율이 38%인데 반해, 수정된 식은 80%에 달했다.

생물학적 제제를 제외한 대부분의 의약품은 FDA 가이던스에 따라 약물의 상호작용을 평가한다. 이 결과는 약효와 부작용에 직결된다. 정확한 수식을 활용한 약물 상호작용 연구 및 약물 처방이 필요한 이유다.

김상겸 충남대약대 교수는 “약물 상호작용 예측 정확도의 개선은 신약개발의 성공률과 임상에서의 약물 효율을 높이는데 기여할 것”이라며 “임상약리학 분야 최고의 저널에 논문을 발표한 만큼, 이번 연구결과에 따라 FDA 가이던스가 수정될 것으로 기대한다”고 말했다.

김재경 교수는 “수학과 약학의 협력 연구 덕분에 당연히 정답이라고 생각했던 수식을 수정하고, 인류의 건강한 삶을 위한 단서를 찾을 수 있었다”며 “미국 FDA 가이던스에 ‘K-수식’이 들어가길 꿈꿔본다”고 말했다.

이번 연구결과는 2022년 12월 15일(한국시간) 임상약리학 분야 권위지인 ‘임상약리학 및 약물치료학(Clinical Pharmacology and Therapeutics, IF 7.051)’ 온라인 판에 실렸다.

※ 논문명: Beyond the Michaelis-Menten: Accurate Prediction of Drug Interactions through Cytochrome P450 3A4 Induction

약물 상호작용 예측하는 美 FDA 수식, 틀렸다

여러 약물을 동시에 복용하면, 약물간의 상호작용에 의해 약효가 달라질 수 있다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI)은 채정우‧김상겸 충남대약대 교수팀과 공동으로 미국 식품의약국(FDA)이 사용을 권장하는 약물 상호작용 예측 수식이 부정확했던 원인을 규명하고, 정확도를 2배 이상 높인 새로운 수식을 제시했다.

체내 흡수된 약물은 간을 비롯한 여러 장기의 효소에 의해 대사되어 체내에서 사라진다. 두 가지 이상의 약을 함께 복용할 경우, 하나의 약이 다른 약의 대사를 변화시켜 체외 배설을 촉진하거나 억제할 수 있다. 목표로 한 치료 효과를 내지 못하거나 부작용이 발생할 가능성이 있다. 이를 ‘약물 상호작용(DDI)’이라고 한다.

약물 상호작용에 따라 약물의 제거 속도를 정확하게 예측하는 것은 의약품 처방 및 신약 개발에 있어 매우 중요하다. 의료진은 약물을 복합처방할 때 의약품 사용설명서에 명시된 약물 상호작용 정보를 토대로 처방을 내린다. 신약 개발 과정에서도 약물 상호작용을 필수로 연구하여 표시하도록 되어 있다.

FDA는 약물 상호작용을 평가하고, 다약제 복용 과정의 부작용을 최소화하기 위한 가이던스(Guidance‧지침서)를 1997년 처음 발행했다(2020년 1월 개정). 신약 개발과정에서 신약 후보물질과 시판된 모든 약물의 상호작용을 모두 평가하는 것이 현실적으로 불가능하기 때문에 FDA는 가이던스에서 제시한 수식을 활용해 약물 상호작용을 간접적으로 평가하도록 권고하고 있다.

문제는 이 수식의 정확도가 떨어진다는 점이다. FDA가 제시하는 수식은 효소의 반응속도를 설명하는 ‘미카엘레스-멘텐 식’을 기반으로 한다. 이 수식은 약물 대사에 관여하는 체내 효소의 농도가 낮다는 것을 전재로 한다. 연구진은 실제 간에서 약물 대사에 관여하는 효소 농도는 예측에 사용돼온 값보다 1000배 이상 높은 것으로 확인함으로써 기존 FDA 수식이 부정확한 원인을 찾았다.

채정우 충남대약대 교수는 “연구자들은 과학적인 근거가 부족한 인위적인 수를 곱하는 식으로 FDA의 수식을 보정해서 사용해왔다”며 “과거의 과학자들이 당시의 정설이던 천동설을 기반으로 행성의 움직임을 설명하기 위해 복잡한 궤도를 도입했던 것과 유사한 상황”이라고 말했다.

연구진은 수학-약학 협력연구를 통해 약물 상호작용을 설명할 수 있는 새로운 수식을 개발했다. 의심 없이 사용돼 온 기존 식 대신 효소의 농도에 상관없이 정확하게 약물의 대사 속도를 예측할 수 있는 새로운 수식을 유도했다.

이후, 새로 쓰인 수식을 이용해 약물 상호작용을 예측하고, 실제 실험으로 측정된 값과 비교했다. 그 결과, 인위적인 보정 없이도 예측 정확도가 2배 이상 증가한 것으로 확인됐다. 기존 FDA 수식은 약물 상호작용을 2배의 오차범위 내에서 예측한 비율이 38%인데 반해, 수정된 식은 80%에 달했다.

생물학적 제제를 제외한 대부분의 의약품은 FDA 가이던스에 따라 약물의 상호작용을 평가한다. 이 결과는 약효와 부작용에 직결된다. 정확한 수식을 활용한 약물 상호작용 연구 및 약물 처방이 필요한 이유다.

김상겸 충남대약대 교수는 “약물 상호작용 예측 정확도의 개선은 신약개발의 성공률과 임상에서의 약물 효율을 높이는데 기여할 것”이라며 “임상약리학 분야 최고의 저널에 논문을 발표한 만큼, 이번 연구결과에 따라 FDA 가이던스가 수정될 것으로 기대한다”고 말했다.

김재경 교수는 “수학과 약학의 협력 연구 덕분에 당연히 정답이라고 생각했던 수식을 수정하고, 인류의 건강한 삶을 위한 단서를 찾을 수 있었다”며 “미국 FDA 가이던스에 ‘K-수식’이 들어가길 꿈꿔본다”고 말했다.

이번 연구결과는 2022년 12월 15일(한국시간) 임상약리학 분야 권위지인 ‘임상약리학 및 약물치료학(Clinical Pharmacology and Therapeutics, IF 7.051)’ 온라인 판에 실렸다.

※ 논문명: Beyond the Michaelis-Menten: Accurate Prediction of Drug Interactions through Cytochrome P450 3A4 Induction

2023.01.09

조회수 10242

-

심현철 교수팀, CES 2023 자율주행차 레이싱에 아시아 유일팀으로 참가

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 팀이 1월 5일부터 8일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·정보기술 전시회 CES 2023의 공식행사인 '자율주행 레이싱'에 참가한다.

1월 7일 라스베이거스 모터스피드웨이(LVMS)에서 개최 예정인 'CES 2023 자율주행차 레이싱'은 지난해 개최된 대회에서 개발된 기술력을 더욱 발전시켜 보다 진보된 고속 자율주행 차량 기술 개발성과를 대중에게 공유하고자 추진됐다.

이 대회는 2021년 10월 23일 미국 인디애나폴리스에서 최초로 개최된 '인디 자율주행 챌린지(Indy Autonomous Challenge, IAC)'에 이은 4번째 대회다. IAC 대회에 이어 CES 2022에서 개최된 대회에서 심현철 교수 무인시스템 및 제어 연구팀은 총 9개 팀 중 4강전에 진출해 CES 2023 참가권을 획득했다. 그 결과 아시아 유일 팀으로 CES 2023 자율주행차 레이싱에 출전해 미국·유럽 대학들과 최고 속도를 겨룰 예정이다.CES 2022 대회 참가 당시 심현철 교수 연구팀은 경기 진행 신호와 레이싱 규정을 준수하는 동시에 240km/h의 고속 자율주행이 가능한 소프트웨어를 성공적으로 구현했다. CES 2023 자율주행차 레이싱에서는 인디 레이싱용 IL-15차량을 자율주행차로 개조, 지난번 대회보다 성능이 더 업그레이드된 AV-23 차량을 사용하며 최고 300km/h까지 주행이 가능하다.

이번 대회에서는 CES2022에서 처음 시도된 레이싱 차량 2대 간의 1:1 자율주행 경주에서 보다 발전해 주행코스 제한 없이 자유롭게 다른 차를 추월해야 하며 토너먼트 형식으로 진행돼 가장 높은 속도로 계속 주행하는 팀이 우승을 차지하게 된다. 심 교수 연구팀은 CES 2022에서 검증된 SW를 보다 발전시켜 다른 차량 인식성능을 향상하고 고속으로 안정적으로 주행할 수 있도록 정밀 측위 및 주행 제어기술 개발에 주안점을 두고 있다.

심 교수 연구진은 2021년 현대자동차 주최 자율주행대회에서 우승한 바 있는데, 이번 CES 2023대회부터 현대자동차와 파트너십 계약을 체결하고 대회 참가에 필요한 금전적인 지원을 받고, 현대자동차 연구진과 자율주행 레이싱 기술 동향을 공유하게 된다.

CES 2023 기간 중 연구진은 웨스트홀(West Hall)에 위치한 IAC 공식 부스에서 KAIST 레이싱 팀의 기술 소개 등 행사에도 참여할 예정이다.

심현철 교수는 "외국에서 개최되는 대회에 계속 참가하면서 많은 어려움이 있는데 열심히 참여해준 학생들에게 깊이 감사하며, 우리 연구실에서 지난 13년간 개발한 자율주행기술을 검증할 수 있는 고속 자율주행 레이싱 대회에 계속 참여할 수 있어 무척 뜻깊게 생각한다"며, "고속자율주행기술은 우리나라 환경에서 장거리 이동 시 가장 효과적으로 적용할 수 있는 기술이며 고속철도나 도심 항공같이 막대한 인프라 구축 비용이 소요되지 않고 기상 조건의 영향도 크게 받지 않는 등 장점이 매우 크다"고 강조했다.한편, CES 2023 자율주행차 레이싱 대회는 CES 주관사인 미국소비자기술협회(CTA)와 에너지시스템즈네트워크(Energy System Network, ESN)가 공동으로 주최한다. KAIST 외 IAC 대회 우승자인 뮌헨공대, 매사추세츠공대(MIT), 취리히연방공대(ETH), 피츠버그대(PIT), 로체스터공대(RW), 워털루 대학 등이 참가할 예정이다. 인디 자율주행 대회는 2023년 6월 이탈리아 몬짜(Monza) 트랙에서 5회 대회, CES 2024에서 6회 대회를 개최할 예정이다.

심현철 교수팀, CES 2023 자율주행차 레이싱에 아시아 유일팀으로 참가

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 팀이 1월 5일부터 8일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·정보기술 전시회 CES 2023의 공식행사인 '자율주행 레이싱'에 참가한다.

1월 7일 라스베이거스 모터스피드웨이(LVMS)에서 개최 예정인 'CES 2023 자율주행차 레이싱'은 지난해 개최된 대회에서 개발된 기술력을 더욱 발전시켜 보다 진보된 고속 자율주행 차량 기술 개발성과를 대중에게 공유하고자 추진됐다.

이 대회는 2021년 10월 23일 미국 인디애나폴리스에서 최초로 개최된 '인디 자율주행 챌린지(Indy Autonomous Challenge, IAC)'에 이은 4번째 대회다. IAC 대회에 이어 CES 2022에서 개최된 대회에서 심현철 교수 무인시스템 및 제어 연구팀은 총 9개 팀 중 4강전에 진출해 CES 2023 참가권을 획득했다. 그 결과 아시아 유일 팀으로 CES 2023 자율주행차 레이싱에 출전해 미국·유럽 대학들과 최고 속도를 겨룰 예정이다.CES 2022 대회 참가 당시 심현철 교수 연구팀은 경기 진행 신호와 레이싱 규정을 준수하는 동시에 240km/h의 고속 자율주행이 가능한 소프트웨어를 성공적으로 구현했다. CES 2023 자율주행차 레이싱에서는 인디 레이싱용 IL-15차량을 자율주행차로 개조, 지난번 대회보다 성능이 더 업그레이드된 AV-23 차량을 사용하며 최고 300km/h까지 주행이 가능하다.

이번 대회에서는 CES2022에서 처음 시도된 레이싱 차량 2대 간의 1:1 자율주행 경주에서 보다 발전해 주행코스 제한 없이 자유롭게 다른 차를 추월해야 하며 토너먼트 형식으로 진행돼 가장 높은 속도로 계속 주행하는 팀이 우승을 차지하게 된다. 심 교수 연구팀은 CES 2022에서 검증된 SW를 보다 발전시켜 다른 차량 인식성능을 향상하고 고속으로 안정적으로 주행할 수 있도록 정밀 측위 및 주행 제어기술 개발에 주안점을 두고 있다.

심 교수 연구진은 2021년 현대자동차 주최 자율주행대회에서 우승한 바 있는데, 이번 CES 2023대회부터 현대자동차와 파트너십 계약을 체결하고 대회 참가에 필요한 금전적인 지원을 받고, 현대자동차 연구진과 자율주행 레이싱 기술 동향을 공유하게 된다.

CES 2023 기간 중 연구진은 웨스트홀(West Hall)에 위치한 IAC 공식 부스에서 KAIST 레이싱 팀의 기술 소개 등 행사에도 참여할 예정이다.

심현철 교수는 "외국에서 개최되는 대회에 계속 참가하면서 많은 어려움이 있는데 열심히 참여해준 학생들에게 깊이 감사하며, 우리 연구실에서 지난 13년간 개발한 자율주행기술을 검증할 수 있는 고속 자율주행 레이싱 대회에 계속 참여할 수 있어 무척 뜻깊게 생각한다"며, "고속자율주행기술은 우리나라 환경에서 장거리 이동 시 가장 효과적으로 적용할 수 있는 기술이며 고속철도나 도심 항공같이 막대한 인프라 구축 비용이 소요되지 않고 기상 조건의 영향도 크게 받지 않는 등 장점이 매우 크다"고 강조했다.한편, CES 2023 자율주행차 레이싱 대회는 CES 주관사인 미국소비자기술협회(CTA)와 에너지시스템즈네트워크(Energy System Network, ESN)가 공동으로 주최한다. KAIST 외 IAC 대회 우승자인 뮌헨공대, 매사추세츠공대(MIT), 취리히연방공대(ETH), 피츠버그대(PIT), 로체스터공대(RW), 워털루 대학 등이 참가할 예정이다. 인디 자율주행 대회는 2023년 6월 이탈리아 몬짜(Monza) 트랙에서 5회 대회, CES 2024에서 6회 대회를 개최할 예정이다.

2023.01.05

조회수 11815

-

사진에서 3차원 정보를 추론하는 인공지능 반도체 IP(지식재산권) 세계 최초 개발

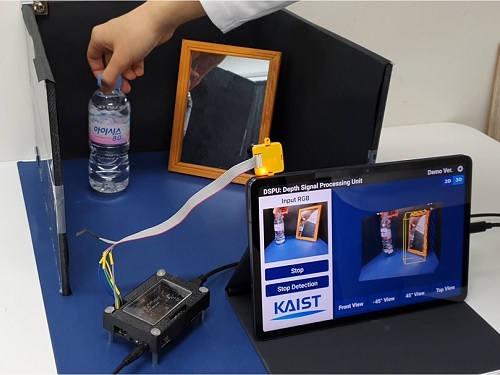

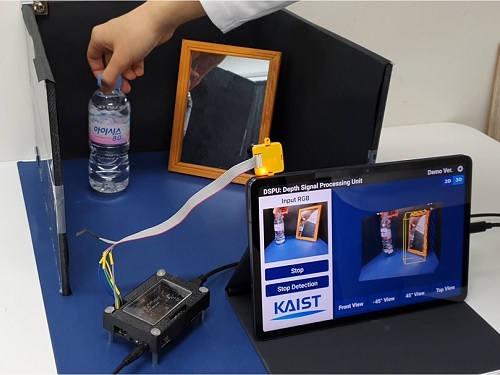

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 이끄는 PIM 반도체 설계 연구센터(AI-PIM)가 유수 학계에서 인정한 5종의 최첨단 인공지능 반도체 IP(지식재산권)를 개발했다고 29일 밝혔다.

대표적으로 심층신경망 추론 기술 및 센서 퓨전* 기술을 통해 사진으로부터 3차원 공간정보 추출하고 물체를 인식해 처리하는 인공지능(AI) 칩은 KAIST에서 세계 최초로 개발해 SRAM PIM** 시스템에 필요한 기술을 IP(지식재산권)화 한 것이다.

* 센서 퓨전 : 카메라, 거리센서 등의 각종 센서로부터 얻은 데이터를 결합하여보다 정확한 데이터를 얻는 방식

** SRAM PIM : 기존 메모리 SRAM과 DRAM 중 SRAM에 연산기를 결합한 PIM반도체

이 IP는 올해 2월 20일부터 28일까지 개최된 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 현장 시연을 통해 많은 주목을 받았으며, 이를 누구라도 편리하게 활용할 수 있도록 한 것이다. (웹사이트 : www.ai-pim.org)

KAIST PIM 반도체 설계연구센터는 해당 IP를 포함해 ADC*, PLL** 등 총 5가지의 PIM IP를 확보했으며, 지난 28일 웹사이트를 오픈해 연구자들이 공유할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

* ADC(Analog to Digital Converter) : 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시키는 회로

** PLL(Phase-Locked Loop) : 내부 신호의 위상과 외부 신호의 위상을 동기화할 수 있도록 설계된 회로

기존 물체 인식 인공지능 반도체는 사진과 같은 2차원 정보를 인식하는 `사진인식기술'에 불과하다. 하지만 현실 세계의 물체들은 3차원 구조물이기 때문에 3차원 공간정보를 활용해야만 정확한 `물체인식'이 가능하다.

3차원 공간정보는 사진과 같은 2차원 정보에 거리정보를 포함시켜 실제 3차원 공간을 표현한 것으로, 3차원 공간정보에 물체를 식별해 해당 물체의 위치 및 각도를 추적하는 3차원 물체인식 기술이다. 이는 자율주행, 자동화 기술, 개인용 증강현실 (AR)과 가상현실(VR) 등과 같은 3D 어플리케이션에서 사용하는 핵심기술이다.

기존 ToF 센서*를 활용해 센서 뷰 내에 있는 모든 물체에 대한 정밀한 3차원 정보를 추출하는 것은 전력 소모가 매우 크기 때문에 배터리 기반 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 사용하기 어렵다.

* ToF 센서 : 3차원 공간정보를 추출하는 Time-of-Flight 센서로, 레이저를 방출하고 반사된 레이저가 검출되는 시간을 측정하여 거리를 계산, 대표적인 센서로 3D 라이다 (LiDAR) 센서가 있음

또한, ToF 센서는 특정 측정 환경에서 3차원 정보가 손실되는 문제와 데이터 전처리 과정에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.

3차원 물체인식 기술은 데이터가 복잡해 기존 인공지능 2차원 사진인식 가속 프로세서로 처리하기 어렵다. 이는 3차원 포인트 클라우드 데이터를 어떻게 선택하고 그룹화하느냐에 따라 메모리 접근량이 달라진다.

따라서 3차원 포인트 클라우드 기반 인공지능 추론은 연산 능력이 제한적이고 메모리가 작은 모바일 장치에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

이에 연구팀은 카메라와 저전력 거리센서 (64픽셀)를 사용하여 3차원 공간정보를 생성했고, 모바일에서도 3차원 어플리케이션 구현이 가능한 반도체 (DSPU: Depth Signal Processing Unit)를 개발함으로써 인공지능 반도체의 활용범위를 넓혔다.

모바일 기기에서 저전력 센서를 활용한 3차원 정보 처리 시스템을 구동하면서, 실시간 심층신경망 추론과 센서 퓨전 기술을 가속하기 위해서는 다양한 핵심기술이 필요하다. 인공지능 핵심기술이 적용된 DSPU는 단순 ToF센서에 의존했던 3차원 물체인식 가속기 반도체 대비 63.4% 낮춘 전력 소모와 53.6% 낮춘 지연시간을 달성했다.

PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)의 소장인 유회준 교수는 “이번 연구는 저가의 거리센서와 카메라를 융합해 3차원 데이터 처리를 가능하게 한 인공지능 반도체를 IP화했다는 점에서 의미가 크며, 모바일 기기에서 인공지능 활용 영역을 크게 넓혀 다양한 분야에 응용 및 기술이전을 기대하고 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 PIM인공지능반도체핵심기술개발사업을 통해 개발되었으며, 이와 관련해 PIM 반도체 관련 기업과 연구기관에 개발된 IP들의 기술이전 및 활용을 돕고 있다.

사진에서 3차원 정보를 추론하는 인공지능 반도체 IP(지식재산권) 세계 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 유회준 교수가 이끄는 PIM 반도체 설계 연구센터(AI-PIM)가 유수 학계에서 인정한 5종의 최첨단 인공지능 반도체 IP(지식재산권)를 개발했다고 29일 밝혔다.

대표적으로 심층신경망 추론 기술 및 센서 퓨전* 기술을 통해 사진으로부터 3차원 공간정보 추출하고 물체를 인식해 처리하는 인공지능(AI) 칩은 KAIST에서 세계 최초로 개발해 SRAM PIM** 시스템에 필요한 기술을 IP(지식재산권)화 한 것이다.

* 센서 퓨전 : 카메라, 거리센서 등의 각종 센서로부터 얻은 데이터를 결합하여보다 정확한 데이터를 얻는 방식

** SRAM PIM : 기존 메모리 SRAM과 DRAM 중 SRAM에 연산기를 결합한 PIM반도체

이 IP는 올해 2월 20일부터 28일까지 개최된 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 현장 시연을 통해 많은 주목을 받았으며, 이를 누구라도 편리하게 활용할 수 있도록 한 것이다. (웹사이트 : www.ai-pim.org)

KAIST PIM 반도체 설계연구센터는 해당 IP를 포함해 ADC*, PLL** 등 총 5가지의 PIM IP를 확보했으며, 지난 28일 웹사이트를 오픈해 연구자들이 공유할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

* ADC(Analog to Digital Converter) : 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시키는 회로

** PLL(Phase-Locked Loop) : 내부 신호의 위상과 외부 신호의 위상을 동기화할 수 있도록 설계된 회로

기존 물체 인식 인공지능 반도체는 사진과 같은 2차원 정보를 인식하는 `사진인식기술'에 불과하다. 하지만 현실 세계의 물체들은 3차원 구조물이기 때문에 3차원 공간정보를 활용해야만 정확한 `물체인식'이 가능하다.

3차원 공간정보는 사진과 같은 2차원 정보에 거리정보를 포함시켜 실제 3차원 공간을 표현한 것으로, 3차원 공간정보에 물체를 식별해 해당 물체의 위치 및 각도를 추적하는 3차원 물체인식 기술이다. 이는 자율주행, 자동화 기술, 개인용 증강현실 (AR)과 가상현실(VR) 등과 같은 3D 어플리케이션에서 사용하는 핵심기술이다.

기존 ToF 센서*를 활용해 센서 뷰 내에 있는 모든 물체에 대한 정밀한 3차원 정보를 추출하는 것은 전력 소모가 매우 크기 때문에 배터리 기반 모바일 장치(스마트폰, 태블릿 등)에서는 사용하기 어렵다.

* ToF 센서 : 3차원 공간정보를 추출하는 Time-of-Flight 센서로, 레이저를 방출하고 반사된 레이저가 검출되는 시간을 측정하여 거리를 계산, 대표적인 센서로 3D 라이다 (LiDAR) 센서가 있음

또한, ToF 센서는 특정 측정 환경에서 3차원 정보가 손실되는 문제와 데이터 전처리 과정에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있다.

3차원 물체인식 기술은 데이터가 복잡해 기존 인공지능 2차원 사진인식 가속 프로세서로 처리하기 어렵다. 이는 3차원 포인트 클라우드 데이터를 어떻게 선택하고 그룹화하느냐에 따라 메모리 접근량이 달라진다.

따라서 3차원 포인트 클라우드 기반 인공지능 추론은 연산 능력이 제한적이고 메모리가 작은 모바일 장치에서는 소프트웨어만으로 구현할 수 없었다.

이에 연구팀은 카메라와 저전력 거리센서 (64픽셀)를 사용하여 3차원 공간정보를 생성했고, 모바일에서도 3차원 어플리케이션 구현이 가능한 반도체 (DSPU: Depth Signal Processing Unit)를 개발함으로써 인공지능 반도체의 활용범위를 넓혔다.

모바일 기기에서 저전력 센서를 활용한 3차원 정보 처리 시스템을 구동하면서, 실시간 심층신경망 추론과 센서 퓨전 기술을 가속하기 위해서는 다양한 핵심기술이 필요하다. 인공지능 핵심기술이 적용된 DSPU는 단순 ToF센서에 의존했던 3차원 물체인식 가속기 반도체 대비 63.4% 낮춘 전력 소모와 53.6% 낮춘 지연시간을 달성했다.

PIM반도체 설계연구센터(AI-PIM)의 소장인 유회준 교수는 “이번 연구는 저가의 거리센서와 카메라를 융합해 3차원 데이터 처리를 가능하게 한 인공지능 반도체를 IP화했다는 점에서 의미가 크며, 모바일 기기에서 인공지능 활용 영역을 크게 넓혀 다양한 분야에 응용 및 기술이전을 기대하고 있다”고 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 PIM인공지능반도체핵심기술개발사업을 통해 개발되었으며, 이와 관련해 PIM 반도체 관련 기업과 연구기관에 개발된 IP들의 기술이전 및 활용을 돕고 있다.

2022.12.29

조회수 9500

도심에서 무력화 가능한 안티드론 기술 개발

최근 각국 정부는 공항과 국가 중요 시설에서 무인 항공기를 이용한 테러를 방지하기 위해 다양한 안티드론 시스템을 구축하고 있다. 드론을 추락시키거나 원하는 방향으로 제어하는 안티드론 기술은 드론의 다양한 보안 취약점을 이용하여 구현이 가능하다. 우크라이나-러시아 전쟁은 안티드론 기술의 평가장이 되고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 도심에서 사용이 가능한 협대역 전자기파*를 원격에서 드론의 회로에 주입해 드론을 즉각적으로 무력화하는 안티드론 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

* 기존에 사용되는 광대역 전자기파을 이용한 안티드론 기술은 주변의 전자·전기 장치에 피해를 일으켜, 도심사용이 어렵다는 점을 개선하여 매우 좁은 대역의 협대역전자기파를 이용한 안티드론 기술은 목표 드론 기종에만 그 효과를 한정할 수 있게 해준다.

김 교수 연구팀은 드론 제조사의 제어 유닛 보드가 전자파 주입에 따른 민감도가 다르다는 것을 발견하였고 각 제조사별 수집된 민감도를 극대화한 주파수를 분석하였다. 이를 통하여 매우 좁은 대역의 협대역전자파를 주입하더라도 원격에서 드론을 즉각적으로 무력화시킬 수 있음을 입증했다.

이번 기술의 특징은 이렇게 좁은 대역으로 특정 주파수로 전자파 주입을 할 경우 기존의 안티드론 기술과 달리, 주변 전자 장치에 미치는 영향을 최소화할 수 있어, 도심에서도 적용 가능한 안티드론 기술이라고 할 수 있다. 뿐만 아니라 같은 제어 유닛 보드를 사용하는 드론들을 이용한 군집 드론 공격 시 이들 드론을 동시에 추락시킬 수 있다. 즉, A 기종을 사용하는 100개의 적 드론과 B 기종을 사용하는 100개의 아군 드론이 동시에 비행하고 있을 때 아군 드론은 전혀 영향을 받지 않으면서 100개의 적 드론을 모두 격추시킬 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 장준하 연구원과 조만기 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 보안최우수학회 중 하나인 `NDSS (Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Paralyzing Drones via EMI Signal Injection on Sensory Communication Channels)

드론의 구동을 위하여 관성 계측 장치(IMU)는 다양한 센서값들을 제어 유닛 보드에 전달을 한다. 제어 유닛 보드는 이 센서값들을 제어 알고리즘에 적용하여 다음 번 드론의 움직임, 즉 로터의 회전수나 드론의 자세를 계산한다. 이 연구의 핵심 아이디어는 이 관성 계측 장치와 제어 유닛 보드 간의 통신을 방해시키면 제대로된 센서값을 받을 수 없고, 이 경우 다음 번 드론의 제어가 불가능해 진다는 것이다. 이 통신을 방해하기 위한 기술로 연구팀은 전자파 간섭(EMI) 취약점을 갖는 제어 유닛 보드에 대한 전자파 주입을 선택했다. 실험을 통하여 동종의 제어 유닛 보드는 같은 주파수의 전자파에 민감하다는 것을 발견하였고, 이를 이용하여 협대역의 전자기파를 주입할 경우, 주변 전자 장치에 영향을 끼치지 않을 뿐 아니라, 군집 드론 공격에 효과적으로 대응할 수 있는 점을 발견하였다.

한편 김용대 교수 연구팀은 2015년 소리를 관성 계측 장치에 포함된 평형센서인 자이로스코프(Gyroscope) 센서에 주입하여 드론을 떨어뜨릴 수 있는 기술을 개발했었다. 2015년 연구와 이번 연구는 깊은 연관을 가지고 있다. 2015년 연구는 달팽이관(정확히는 세반고리관)에 문제가 생길 경우 인간이 평형을 유지하기 힘들다는 것과 유사한 원리라고 할 수 있다. 이번 연구는 달팽이관에 문제를 일으키는 것이 아니라 달팽이관에서 뇌로 연결되는 신경망을 잠시 막을 경우에도 인간이 평형을 유지하기 힘든 것과 비슷한 원리라고 할 수 있다.

연구팀은 실내 전자파 차폐 시설을 이용해 10m 거리에서 호버링 비행 중인 드론을 즉각적으로 추락시킬 수 있음을 확인했으며, 공격 거리와 요구 전력 간의 관계를 도출했다. 10m 이상의 거리에 대해선 시뮬레이션을 통해 가능함을 확인했다.

공동 제1 저자인 장준하 연구원은 "드론 제어 유닛 보드의 전자파 간섭(EMI) 취약성을 이용하면 특정 영역의 드론들을 즉시 무력화하는 안티드론 기술로 활용할 수 있음을 보였다ˮ며, "또한 이는 기존의 안티드론 기술이 가지는 주변 전자 장치에 대한 영향을 문제를 해결한 도심에서 적용 가능한 안티드론 기술이며 고도화 연구를 통해 자폭 드론, 집단 드론 공격 등으로부터 국민을 보호하는 기술로 활용할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 “원천 연구가 이제 끝난 시점이고 실용화 연구를 통해 실제 제품 개발까지 이어질 수 있을지 확인이 필요하다”며, “추가로 제어 유닛 보드와 IMU 센서 간의 통신 회로 뿐 아니라 다른 회로의 취약점에 대한 연구도 필요한 시점이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 무인이동체 보안을 위한 항재밍 및 무허가 무인이동체 탐지대응 기술 개발 사업과 정보통신기술기획원 융합보안 핵심인재 양성사업 그리고 미 공군과학연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.31 조회수 7872

도심에서 무력화 가능한 안티드론 기술 개발

최근 각국 정부는 공항과 국가 중요 시설에서 무인 항공기를 이용한 테러를 방지하기 위해 다양한 안티드론 시스템을 구축하고 있다. 드론을 추락시키거나 원하는 방향으로 제어하는 안티드론 기술은 드론의 다양한 보안 취약점을 이용하여 구현이 가능하다. 우크라이나-러시아 전쟁은 안티드론 기술의 평가장이 되고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 도심에서 사용이 가능한 협대역 전자기파*를 원격에서 드론의 회로에 주입해 드론을 즉각적으로 무력화하는 안티드론 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

* 기존에 사용되는 광대역 전자기파을 이용한 안티드론 기술은 주변의 전자·전기 장치에 피해를 일으켜, 도심사용이 어렵다는 점을 개선하여 매우 좁은 대역의 협대역전자기파를 이용한 안티드론 기술은 목표 드론 기종에만 그 효과를 한정할 수 있게 해준다.

김 교수 연구팀은 드론 제조사의 제어 유닛 보드가 전자파 주입에 따른 민감도가 다르다는 것을 발견하였고 각 제조사별 수집된 민감도를 극대화한 주파수를 분석하였다. 이를 통하여 매우 좁은 대역의 협대역전자파를 주입하더라도 원격에서 드론을 즉각적으로 무력화시킬 수 있음을 입증했다.

이번 기술의 특징은 이렇게 좁은 대역으로 특정 주파수로 전자파 주입을 할 경우 기존의 안티드론 기술과 달리, 주변 전자 장치에 미치는 영향을 최소화할 수 있어, 도심에서도 적용 가능한 안티드론 기술이라고 할 수 있다. 뿐만 아니라 같은 제어 유닛 보드를 사용하는 드론들을 이용한 군집 드론 공격 시 이들 드론을 동시에 추락시킬 수 있다. 즉, A 기종을 사용하는 100개의 적 드론과 B 기종을 사용하는 100개의 아군 드론이 동시에 비행하고 있을 때 아군 드론은 전혀 영향을 받지 않으면서 100개의 적 드론을 모두 격추시킬 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 장준하 연구원과 조만기 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 보안최우수학회 중 하나인 `NDSS (Network and Distributed System Security)' 심포지움 2023에 채택됐다. (논문명 : Paralyzing Drones via EMI Signal Injection on Sensory Communication Channels)

드론의 구동을 위하여 관성 계측 장치(IMU)는 다양한 센서값들을 제어 유닛 보드에 전달을 한다. 제어 유닛 보드는 이 센서값들을 제어 알고리즘에 적용하여 다음 번 드론의 움직임, 즉 로터의 회전수나 드론의 자세를 계산한다. 이 연구의 핵심 아이디어는 이 관성 계측 장치와 제어 유닛 보드 간의 통신을 방해시키면 제대로된 센서값을 받을 수 없고, 이 경우 다음 번 드론의 제어가 불가능해 진다는 것이다. 이 통신을 방해하기 위한 기술로 연구팀은 전자파 간섭(EMI) 취약점을 갖는 제어 유닛 보드에 대한 전자파 주입을 선택했다. 실험을 통하여 동종의 제어 유닛 보드는 같은 주파수의 전자파에 민감하다는 것을 발견하였고, 이를 이용하여 협대역의 전자기파를 주입할 경우, 주변 전자 장치에 영향을 끼치지 않을 뿐 아니라, 군집 드론 공격에 효과적으로 대응할 수 있는 점을 발견하였다.

한편 김용대 교수 연구팀은 2015년 소리를 관성 계측 장치에 포함된 평형센서인 자이로스코프(Gyroscope) 센서에 주입하여 드론을 떨어뜨릴 수 있는 기술을 개발했었다. 2015년 연구와 이번 연구는 깊은 연관을 가지고 있다. 2015년 연구는 달팽이관(정확히는 세반고리관)에 문제가 생길 경우 인간이 평형을 유지하기 힘들다는 것과 유사한 원리라고 할 수 있다. 이번 연구는 달팽이관에 문제를 일으키는 것이 아니라 달팽이관에서 뇌로 연결되는 신경망을 잠시 막을 경우에도 인간이 평형을 유지하기 힘든 것과 비슷한 원리라고 할 수 있다.

연구팀은 실내 전자파 차폐 시설을 이용해 10m 거리에서 호버링 비행 중인 드론을 즉각적으로 추락시킬 수 있음을 확인했으며, 공격 거리와 요구 전력 간의 관계를 도출했다. 10m 이상의 거리에 대해선 시뮬레이션을 통해 가능함을 확인했다.

공동 제1 저자인 장준하 연구원은 "드론 제어 유닛 보드의 전자파 간섭(EMI) 취약성을 이용하면 특정 영역의 드론들을 즉시 무력화하는 안티드론 기술로 활용할 수 있음을 보였다ˮ며, "또한 이는 기존의 안티드론 기술이 가지는 주변 전자 장치에 대한 영향을 문제를 해결한 도심에서 적용 가능한 안티드론 기술이며 고도화 연구를 통해 자폭 드론, 집단 드론 공격 등으로부터 국민을 보호하는 기술로 활용할 수 있을 것이다ˮ 라고 말했다.

김용대 교수는 “원천 연구가 이제 끝난 시점이고 실용화 연구를 통해 실제 제품 개발까지 이어질 수 있을지 확인이 필요하다”며, “추가로 제어 유닛 보드와 IMU 센서 간의 통신 회로 뿐 아니라 다른 회로의 취약점에 대한 연구도 필요한 시점이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 무인이동체 보안을 위한 항재밍 및 무허가 무인이동체 탐지대응 기술 개발 사업과 정보통신기술기획원 융합보안 핵심인재 양성사업 그리고 미 공군과학연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.31 조회수 7872 폐암 전이를 막고 치료 가능한 세포로 되돌리는 원천기술 개발

고령화에 따라 암의 발생이 늘어나면서 암은 인류의 건강수명을 위협하는 가장 치명적인 질환이 됐다. 특히 조기 발견을 놓쳐 여러 장기로 전이될 때 암의 치명률은 높아진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 암세포의 전이 능력을 제거하거나 낮추려는 시도가 이어졌으나 오히려 중간상태의 불안정한 암세포 상태가 되면서 더욱 악성을 보이게 되어 암 치료의 난제로 남아 있었다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 폐암 세포의 성질을 변환시켜 암세포의 전이를 막고 약물에 대한 저항성을 제거할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 폐암 세포의 전이능력이 없는 상피(epithelial, 세포 방향성이 있어 유동성 없이 표면조직을 이루는 상태)세포에서 전이가 가능한 중간엽(mesenchymal, 방향성없이 개별적인 이동성을 가진 상태)세포로 변화되는 천이 과정(epithelial-to-mesenchymal transition, 이하 EMT)에서 나타나는 다양한 암세포 상태들을 나타낼 수 있는 세포의 분자 네트워크 수학모델을 만들었다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 분자 세포실험을 통해 악성종양으로 증식하여 인접한 조직이나 세포로 침입하거나 약물에 내성을 가진 중간엽세포 상태에서 전이가 되지 않은 상피세포 상태로 다시 바뀔수 있도록 세포의 성질을 변환시켜주는 핵심 조절인자들을 발굴했다.

특히 이 과정에서 그동안 난제로 남아 있었던 중간과정의 불안정한 암세포 상태(EMT 하이브리드 세포 상태)를 피하는 동시에 항암 화학요법(chemotherapy) 치료가 잘 되는 상피세포 상태로 온전히 역전하는 데 성공했다.

우리 대학 김남희 박사과정, 황채영 박사, 김태영 연구원, 김현진 박사과정이 참여한 이번 연구 결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치(Cancer Research)' 1월 30일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: A cell fate reprogramming strategy reverses epithelial-to-mesenchymal transition of lung cancer cells while avoiding hybrid states)

암세포의 EMT 과정에서 불완전한 천이(변화과정)로 인해 발생하는 EMT 하이브리드 상태의 세포들은 상피세포와 중간엽세포의 특성을 모두 갖고 있으며, 높은 줄기세포능*을 획득해 약물저항성 및 전이 잠재성이 큰 것으로 알려져 있다. 불안정한 암세포 상태(EMT)는 매우 복잡하여 높은 전이 능력과 약물저항성을 가지는 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 암세포를 전이 능력과 약물저항성이 제거된 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 것은 매우 어려운 일이었다.

*줄기세포능: 줄기세포가 지속적 자가복제를 할 수 있도록 하는 세포내 신호전달체계

조광현 교수 연구팀은 복잡한 EMT를 지배하는 유전자 조절 네트워크의 수학모델을 정립한 후, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석 및 복잡계 네트워크 제어기술을 적용해 중간엽세포 상태인 폐암 세포를 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 전이 능력이 상실된 상피세포 상태로 역전시킬 수 있는 세 개의 핵심 분자 타깃인 ‘p53 (암 억제 단백질)’, ‘SMAD4 (EMT를 조절하는 대표적 신호전달을 매개하는 중심물질로 SMAD 그룹에 포함된 단백질)’와 ‘ERK1/2 (세포의 성장 및 분화에 관여하는 조절인자)’를 발굴하고 이를 분자 세포실험을 통해 검증했다. 이러한 발견은 실제 인체 내 암 조직의 환경에서처럼 자극이 주어진 상황에서 중간엽세포 상태가 상피세포 상태로 역전될 수 있음을 증명해 그 의미가 크다.

암세포의 비정상적인 EMT는 암세포의 이동과 침윤, 화학요법 치료에 대한 반응성 변화, 강화된 줄기세포능, 암의 전이 등 다양한 악성 형질로 이어지게 된다. 특히 암세포의 전이 능력 획득은 암 환자의 예후를 결정짓는 매우 중요한 요소다. 이번에 개발된 폐암 세포의 EMT 역전 기술은 암세포를 리프로그래밍해 높은 가소성과 전이 능력을 제거하고 항암 화학치료의 반응성을 높이도록 하는 새로운 항암 치료 전략이다.

조광현 교수는 "높은 전이 능력과 약물저항성을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 항암 화학요법치료에 민감한 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 데 성공함으로써 암 환자의 예후를 증진할 수 있는 새로운 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료원리를 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구 결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 이번 연구 결과는 전이 능력을 획득한 폐암 세포 상태를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 기술 개발의 세 번째 성과다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업 등의 지원으로 수행됐다.

2023.01.30 조회수 11667

폐암 전이를 막고 치료 가능한 세포로 되돌리는 원천기술 개발

고령화에 따라 암의 발생이 늘어나면서 암은 인류의 건강수명을 위협하는 가장 치명적인 질환이 됐다. 특히 조기 발견을 놓쳐 여러 장기로 전이될 때 암의 치명률은 높아진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 암세포의 전이 능력을 제거하거나 낮추려는 시도가 이어졌으나 오히려 중간상태의 불안정한 암세포 상태가 되면서 더욱 악성을 보이게 되어 암 치료의 난제로 남아 있었다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 폐암 세포의 성질을 변환시켜 암세포의 전이를 막고 약물에 대한 저항성을 제거할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공했다고 30일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 폐암 세포의 전이능력이 없는 상피(epithelial, 세포 방향성이 있어 유동성 없이 표면조직을 이루는 상태)세포에서 전이가 가능한 중간엽(mesenchymal, 방향성없이 개별적인 이동성을 가진 상태)세포로 변화되는 천이 과정(epithelial-to-mesenchymal transition, 이하 EMT)에서 나타나는 다양한 암세포 상태들을 나타낼 수 있는 세포의 분자 네트워크 수학모델을 만들었다. 컴퓨터 시뮬레이션 분석과 분자 세포실험을 통해 악성종양으로 증식하여 인접한 조직이나 세포로 침입하거나 약물에 내성을 가진 중간엽세포 상태에서 전이가 되지 않은 상피세포 상태로 다시 바뀔수 있도록 세포의 성질을 변환시켜주는 핵심 조절인자들을 발굴했다.

특히 이 과정에서 그동안 난제로 남아 있었던 중간과정의 불안정한 암세포 상태(EMT 하이브리드 세포 상태)를 피하는 동시에 항암 화학요법(chemotherapy) 치료가 잘 되는 상피세포 상태로 온전히 역전하는 데 성공했다.

우리 대학 김남희 박사과정, 황채영 박사, 김태영 연구원, 김현진 박사과정이 참여한 이번 연구 결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 `캔서 리서치(Cancer Research)' 1월 30일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: A cell fate reprogramming strategy reverses epithelial-to-mesenchymal transition of lung cancer cells while avoiding hybrid states)

암세포의 EMT 과정에서 불완전한 천이(변화과정)로 인해 발생하는 EMT 하이브리드 상태의 세포들은 상피세포와 중간엽세포의 특성을 모두 갖고 있으며, 높은 줄기세포능*을 획득해 약물저항성 및 전이 잠재성이 큰 것으로 알려져 있다. 불안정한 암세포 상태(EMT)는 매우 복잡하여 높은 전이 능력과 약물저항성을 가지는 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 암세포를 전이 능력과 약물저항성이 제거된 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 것은 매우 어려운 일이었다.

*줄기세포능: 줄기세포가 지속적 자가복제를 할 수 있도록 하는 세포내 신호전달체계

조광현 교수 연구팀은 복잡한 EMT를 지배하는 유전자 조절 네트워크의 수학모델을 정립한 후, 대규모 컴퓨터 시뮬레이션 분석 및 복잡계 네트워크 제어기술을 적용해 중간엽세포 상태인 폐암 세포를 EMT 하이브리드 세포 상태를 회피하면서 전이 능력이 상실된 상피세포 상태로 역전시킬 수 있는 세 개의 핵심 분자 타깃인 ‘p53 (암 억제 단백질)’, ‘SMAD4 (EMT를 조절하는 대표적 신호전달을 매개하는 중심물질로 SMAD 그룹에 포함된 단백질)’와 ‘ERK1/2 (세포의 성장 및 분화에 관여하는 조절인자)’를 발굴하고 이를 분자 세포실험을 통해 검증했다. 이러한 발견은 실제 인체 내 암 조직의 환경에서처럼 자극이 주어진 상황에서 중간엽세포 상태가 상피세포 상태로 역전될 수 있음을 증명해 그 의미가 크다.

암세포의 비정상적인 EMT는 암세포의 이동과 침윤, 화학요법 치료에 대한 반응성 변화, 강화된 줄기세포능, 암의 전이 등 다양한 악성 형질로 이어지게 된다. 특히 암세포의 전이 능력 획득은 암 환자의 예후를 결정짓는 매우 중요한 요소다. 이번에 개발된 폐암 세포의 EMT 역전 기술은 암세포를 리프로그래밍해 높은 가소성과 전이 능력을 제거하고 항암 화학치료의 반응성을 높이도록 하는 새로운 항암 치료 전략이다.

조광현 교수는 "높은 전이 능력과 약물저항성을 획득한 폐암 세포를 전이 능력이 제거되고 항암 화학요법치료에 민감한 상피세포 상태로 온전히 역전시키는 데 성공함으로써 암 환자의 예후를 증진할 수 있는 새로운 치료전략을 제시했다ˮ라고 말했다.

조광현 교수 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료원리를 최초로 제시한 뒤 2020년 1월에 대장암세포를 정상 대장 세포로 되돌리는 연구 결과를 발표했고, 2022년 1월에는 가장 악성인 유방암세포를 호르몬 치료가 가능한 유방암세포로 리프로그래밍하는 연구에 성공한 바 있다. 이번 연구 결과는 전이 능력을 획득한 폐암 세포 상태를 전이 능력이 제거되고 약물 반응성이 증진된 세포 상태로 되돌리는 가역화 기술 개발의 세 번째 성과다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업 등의 지원으로 수행됐다.

2023.01.30 조회수 11667 3D 프린터로 차세대 소형원전 안전성 높이는 기술 나왔다

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 금속 3D 프린팅을 활용해 소형모듈원자로(SMR) 안전성을 더욱 높일 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다. SMR은 발전용량이 300메가와트(㎿) 수준인 소형 원자력발전소로 기존 원전보다 훨씬 좁은 땅에서 비슷한 수준의 전기를 생산할 수 있는 차세대 기술이다. 한국원자력연구원은 강석훈 재료안전기술개발부 책임연구원팀과 금속 분말 소재 전문 제조 기업인 하나에이엠티도 개발에 참여했다.

3D 프린팅 기술을 이용하면 원자로와 같이 구조가 복잡하면서 정밀한 가공이 요구되는 부품을 이음새 없이 설계‧제조할 수 있다. 원재료를 별도로 가공처리하지 않아고 되고 재료 손실도 거의 없어 비용을 아낄 수 있다는 장점도 있다. 때문에 최근 원전 부품 제조업에서 3D 프린팅 기술이 각광받는 추세다.

연구팀이 개발한 것은 SMR 압력용기 소재를 만들 수 있는 3D 프린팅 전용 금속 분말이다. 원자로 압력용기는 원자로 격납 건물 내부 정중앙에 위치한 핵심 구조물로 안에는 핵 연료봉이 들어간다. 압력용기가 튼튼하게 만들어져야 그 안에서 핵분열이 안전하게 일어나면서 전기 생산이 가능하다는 것이다.

원자로 압력용기는 탄소 함량이 높은 소재로 돼있어 3D 프린팅용 미세 분말로 만들기가 어려웠다. 탄소 함량이 높은 소재는 분말로 만드는 과정에서 쉽게 산화되고 유동성이 낮아 3D 프린터에서 분말을 분사하는 노즐을 통과하기 어렵기 때문이다.

이에 연구팀은 수십 마이크로미터(㎛) 크기의 3D 프린팅용 미세 분말을 제조했다. 여기에 분말을 방사하는 노즐을 소용돌이 형태로 만들어 분사 중에 분말 크기를 미세하게 제어할 수 있도록 해 유동성도 개선했다. 이후 3D 프린팅 방식의 빔 에너지, 스캔 속도, 열의 양을 조절해 충격 흡수율이 우수한 소재를 만드는 최적의 공정 조건을 만들었다.

연구팀은 영하 196도 저온에서 영상 80도 고온까지 다양한 환경에서 3D 프린터로 만든 압력용기용 소재와 기존 압력용기용 소재의 충격 흡수율을 비교했다. 기존 소재는 영하 75도 부근에서 쪼개지는 걸 발견했으나 3D 프린터로 만든 소재는 영하 145도까지 버틸 수 있었다. 금속이 깨지기 쉬운 극한의 저온 환경에서도 충격을 잘 흡수한 것이라고 연구팀은 설명했다.

연구팀은 앞으로 3D 프린팅 기반 제조 기술 표준화와 규제기관 인허가 획득에 힘쓸 계획이다. 주한규 한국원자력연구원장은 “이번에 개발한 3D 프린팅용 분말 소재는 향후 SMR은 물론 높은 안전성이 요구되는 각종 원자로 부품 제작에도 널리 활용될 것이라 기대한다”고 말했다.

2023.01.27 조회수 7506

3D 프린터로 차세대 소형원전 안전성 높이는 기술 나왔다

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 금속 3D 프린팅을 활용해 소형모듈원자로(SMR) 안전성을 더욱 높일 수 있는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다. SMR은 발전용량이 300메가와트(㎿) 수준인 소형 원자력발전소로 기존 원전보다 훨씬 좁은 땅에서 비슷한 수준의 전기를 생산할 수 있는 차세대 기술이다. 한국원자력연구원은 강석훈 재료안전기술개발부 책임연구원팀과 금속 분말 소재 전문 제조 기업인 하나에이엠티도 개발에 참여했다.

3D 프린팅 기술을 이용하면 원자로와 같이 구조가 복잡하면서 정밀한 가공이 요구되는 부품을 이음새 없이 설계‧제조할 수 있다. 원재료를 별도로 가공처리하지 않아고 되고 재료 손실도 거의 없어 비용을 아낄 수 있다는 장점도 있다. 때문에 최근 원전 부품 제조업에서 3D 프린팅 기술이 각광받는 추세다.

연구팀이 개발한 것은 SMR 압력용기 소재를 만들 수 있는 3D 프린팅 전용 금속 분말이다. 원자로 압력용기는 원자로 격납 건물 내부 정중앙에 위치한 핵심 구조물로 안에는 핵 연료봉이 들어간다. 압력용기가 튼튼하게 만들어져야 그 안에서 핵분열이 안전하게 일어나면서 전기 생산이 가능하다는 것이다.

원자로 압력용기는 탄소 함량이 높은 소재로 돼있어 3D 프린팅용 미세 분말로 만들기가 어려웠다. 탄소 함량이 높은 소재는 분말로 만드는 과정에서 쉽게 산화되고 유동성이 낮아 3D 프린터에서 분말을 분사하는 노즐을 통과하기 어렵기 때문이다.

이에 연구팀은 수십 마이크로미터(㎛) 크기의 3D 프린팅용 미세 분말을 제조했다. 여기에 분말을 방사하는 노즐을 소용돌이 형태로 만들어 분사 중에 분말 크기를 미세하게 제어할 수 있도록 해 유동성도 개선했다. 이후 3D 프린팅 방식의 빔 에너지, 스캔 속도, 열의 양을 조절해 충격 흡수율이 우수한 소재를 만드는 최적의 공정 조건을 만들었다.

연구팀은 영하 196도 저온에서 영상 80도 고온까지 다양한 환경에서 3D 프린터로 만든 압력용기용 소재와 기존 압력용기용 소재의 충격 흡수율을 비교했다. 기존 소재는 영하 75도 부근에서 쪼개지는 걸 발견했으나 3D 프린터로 만든 소재는 영하 145도까지 버틸 수 있었다. 금속이 깨지기 쉬운 극한의 저온 환경에서도 충격을 잘 흡수한 것이라고 연구팀은 설명했다.

연구팀은 앞으로 3D 프린팅 기반 제조 기술 표준화와 규제기관 인허가 획득에 힘쓸 계획이다. 주한규 한국원자력연구원장은 “이번에 개발한 3D 프린팅용 분말 소재는 향후 SMR은 물론 높은 안전성이 요구되는 각종 원자로 부품 제작에도 널리 활용될 것이라 기대한다”고 말했다.

2023.01.27 조회수 7506 ‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.26 조회수 9981

‘라이보’ 로봇, 해변을 거침없이 달리다

우리 대학 기계공학과 황보제민 교수 연구팀이 모래와 같이 변형하는 지형에서도 민첩하고 견고하게 보행할 수 있는 사족 로봇 제어기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

황보 교수 연구팀은 모래와 같은 입상 물질로 이루어진 지반에서 로봇 보행체가 받는 힘을 모델링하고, 이를 사족 로봇에 시뮬레이션하는 기술을 개발했다. 또한, 사전 정보 없이도 다양한 지반 종류에 스스로 적응해가며 보행하기에 적합한 인공신경망 구조를 도입해 강화학습에 적용했다. 학습된 신경망 제어기는 해변 모래사장에서의 고속 이동과 에어 매트리스 위에서의 회전을 선보이는 등 변화하는 지형에서의 견고성을 입증해 사족 보행 로봇이 적용될 수 있는 영역을 넓힐 것으로 기대된다.

기계공학과 최수영 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 1월 8권 74호에 출판됐다. (논문명 : Learning quadrupedal locomotion on deformable terrain)

강화학습은 임의의 상황에서 여러 행동이 초래하는 결과들의 데이터를 수집하고 이를 사용해 임무를 수행하는 기계를 만드는 학습 방법이다. 이때 필요한 데이터의 양이 많아 실제 환경의 물리 현상을 근사하는 시뮬레이션으로 빠르게 데이터를 모으는 방법이 널리 사용되고 있다.

특히 보행 로봇 분야에서 학습 기반 제어기들은 시뮬레이션에서 수집한 데이터를 통해서 학습된 이후 실제 환경에 적용돼 다양한 지형에서 보행 제어를 성공적으로 수행해 온 바 있다.

다만 학습한 시뮬레이션 환경과 실제 마주친 환경이 다른 경우 학습 기반 제어기의 성능은 급격히 감소하기 때문에, 데이터 수집 단계에서 실제와 유사한 환경을 구현하는 것이 중요하다. 따라서, 변형하는 지형을 극복하는 학습 기반 제어기를 만들기 위해서는 시뮬레이터는 유사한 접촉 경험을 제공해야 한다.

연구팀은 기존 연구에서 밝혀진 입상 매체의 추가 질량 효과를 고려하는 지반 반력 모델을 기반으로 보행체의 운동 역학으로부터 접촉에서 발생하는 힘을 예측하는 접촉 모델을 정의했다.

나아가 시간 단계마다 하나 혹은 여러 개의 접촉에서 발생하는 힘을 풀이함으로써 효율적으로 변형하는 지형을 시뮬레이션했다.

연구팀은 또한 로봇의 센서에서 나오는 시계열 데이터를 분석하는 순환 신경망을 사용함으로써 암시적으로 지반 특성을 예측하는 인공신경망 구조를 도입했다.

학습이 완료된 제어기는 연구팀이 직접 제작한 로봇 `라이보'에 탑재돼 로봇의 발이 완전히 모래에 잠기는 해변 모래사장에서 최대 3.03 m/s의 고속 보행을 선보였으며, 추가 작업 없이 풀밭, 육상 트랙, 단단한 땅에 적용됐을 때도 지반 특성에 적응해 안정하게 주행할 수 있었다.

또한, 에어 매트리스에서 1.54 rad/s(초당 약 90°)의 회전을 안정적으로 수행했으며 갑작스럽게 지형이 부드러워지는 환경도 극복하며 빠른 적응력을 입증했다.

연구팀은 지면을 강체로 간주한 제어기와의 비교를 통해 학습 간 적합한 접촉 경험을 제공하는 것의 중요성을 드러냈으며, 제안한 순환 신경망이 지반 성질에 따라 제어기의 보행 방식을 수정한다는 것을 입증했다.

연구팀이 개발한 시뮬레이션과 학습 방법론은 다양한 보행 로봇이 극복할 수 있는 지형의 범위를 넓힘으로써 로봇이 실제적 임무를 수행하는 데에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

제1 저자인 최수영 박사과정은 "학습 기반 제어기에 실제의 변형하는 지반과 가까운 접촉 경험을 제공하는 것이 변형하는 지형에 적용하는 데 필수적이라는 것을 보였다ˮ 라며 "제시된 제어기는 지형에 대한 사전 정보 없이 기용될 수 있어 다양한 로봇 보행 연구에 접목될 수 있다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.26 조회수 9981 바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25 조회수 10227

바이오경제를 이끌어가는 대사공학 30년 역사와 미래

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 지난 30년간 대사공학이 발전해온 역사를 정리해, 대사공학이 어떻게 지속 가능한 발전에 기여할 수 있는 분석한 결과를 정리하여 ‘지속 가능성과 건강을 위한 대사공학’ 논문으로 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 `생명공학 동향(Trends in Biotechnology)'의 40주년 특집호 온라인판에 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering for sustainability and health

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 최소영(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 조인진(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 안다희(한국과학기술원), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

대사공학은 1990년대 초반부터 본격적으로 연구되어 지난 30년간 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 대사공학은 산업, 의료, 농업 및 환경 분야를 포함한 대부분의 생명공학 분야에서 적용돼왔으며, 특히 미생물 공학에 중점을 두고 연구가 진행됐다. 다양한 발효 식품과 알코올음료 생산 등, 미생물을 사용한 물질 생산은 오랜 역사가 있다. 미생물은 동식물에 비해 빠르게 자랄 수 있어 실험에 드는 시간과 비용이 적게 든다. 또한 유전자 변형 생물(Genetically Modified Organism; GMO) 관련한 윤리 및 안정성 문제에서 동식물과 비교해 미생물의 유전공학은 상대적으로 자유로워 미생물에 관한 대사공학 연구가 광범위하게 시행돼왔다.

지난 수십 년간 대사공학은 유용한 화학물질을 효율적으로 생산하고, 분해가 어려운 오염 물질을 분해할 수 있는 미생물 균주를 성공적으로 개발하는 등, 지속 가능한 발전을 위한 핵심적인 기술로서의 면모를 보여왔다. 특히, 현재까지 대사공학을 통해 개발한 미생물은 재생 가능한 바이오매스로부터 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 산업용 대량 화학물질, 화장품 성분 및 의약품까지 수백 가지의 화학물질이 생산을 가능케 했다.

또한, 대사공학은 미생물과 곤충을 포함한 동식물의 자연적 정화 과정에서 영감을 얻어 미생물 기반의 다양한 생물학적 정화 방법을 개발하기 위해 사용돼왔다. 오염 물질과 독성 화학물질의 분해 경로를 조작함으로써 유출된 기름, 폐플라스틱, 살충제, 폐기된 항생제와 같은 물질을 더 높은 효율로 분해할 수 있도록 미생물을 개량할 수 있고, 이는 환경 보존을 위한 연구의 초석으로서 대사공학이 인류 건강에 기여하는 중요 예시다. 이처럼 대사공학은 유엔이 발표한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals; SDG) 달성에 다방면으로 기여하고 있다.

연구팀은 이번 연구에서 지난 30년간 대사 공학이 발전하며 어떻게 바이오 기반 화학물질의 지속 가능한 생산, 인류 건강 및 환경 문제까지 기여했는지에 대한 광범위한 개요를 제공했다. 특히 이상엽 특훈교수는 대사공학의 태동기부터 연구를 수행해 왔으며 2000년대 들어서 두드러진 합성생물학의 발전과도 함께해 왔다. 연구팀은 이번 논문을 통해 대사공학의 출현부터 인공지능을 활용한 최신 기술의 도입까지, 지난 수십 년 동안 어떻게 사회적, 산업적, 기술적 요구를 해결하기 위해 어떻게 발전해왔는지 정리하고, 최근 대사공학 연구가 어떻게 산업용 대량 화학물질 생산, 바이오 연료 생산, 천연물 생산, 생물학적 정화 분야에 기여하고 있는지 논의했다. 나아가 건강 및 환경 문제의 해결과 지속 가능한 바이오 기반의 화학산업을 정착시키기 위해 극복해야 할 대사공학의 문제점을 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 생명화학공학과 김기배 박사과정생은 “기존의 석유화학 공정 기반의 화학물질 생산으로 인한 기후 위기와 화석 연료 고갈 문제를 고려했을 때 대사공학을 이용한 화학물질의 지속 가능한 생산 연구는 더욱 중요해지고 있다”라고 말했으며, 이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 대사공학의 역사를 돌이켜봄으로써 대사공학의 지속가능발전목표를 달성하기 위한 기여를 조명했으며, 우리 사회가 직면한 기후 위기, 환경 오염, 헬스케어, 식량 및 에너지 부족 문제에 대한 해결책으로서 대사공학이 점점 더 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제, 바이오·의료기술개발사업의 맞춤형 세포공장 기반 유해선충제어 바이오소재 기술 개발 과제, 그리고 산업통상자원부가 지원하는 e바이오리파이너리 직접공기포집 C1전환 합성생물학의 통합 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.25 조회수 10227 기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19 조회수 9969

기존보다 30% 향상된 고성능 리튬-황 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 POSTECH 한정우 교수 연구팀, LG에너지솔루션 차세대전지연구센터(센터장 손권남 박사)와 공동연구를 통해 기존 대비 에너지 밀도와 수명 안정성을 대폭 늘린 리튬-황 전지를 개발하는 데 성공했다고 19일 밝혔다.

리튬-황 전지는 상용 리튬 이온 전지에 비해 2~3배 정도 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있을 것으로 기대되고 있어, 차세대 이차전지 후보군 중 많은 관심을 받고 있다. 특히, 전기자동차 및 전자기기와 같이 한 번에 얼마나 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는지가 중요한 응용 분야의 경우, 리튬-황 전지 기술개발의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

높은 수준의 에너지 밀도를 지닌 리튬-황 전지를 구현하기 위해서는 전지 내부에 들어가는 무거운 전해액의 사용량을 줄이면서도 높은 용량과 구동 전압을 확보하는 것이 필수적이다. 하지만, 전지 내부의 전해액 양이 줄어들면, 양극에서 발생하는 리튬 폴리 설파이드 용해 현상에 의한 전해액 오염정도가 극심해져 리튬 이온 전도도가 낮아지고 전기화학 전환 반응 활성이 떨어져 높은 용량과 구동 전압을 구현하는 것이 제한된다.

전 세계적으로 많은 연구진이 리튬 폴리 설파이드의 지속적인 용해 현상 및 전환 반응 활성을 개선하기 위해서 다양한 기능성 소재들을 개발해왔으나, 현재까지는 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 파우치셀이란 양극, 음극, 분리막과 같은 소재를 쌓은 후, 필름으로 포장된 형태의 배터리이다. 파우치셀은 가장 진보된 형태의 베터리 중 하나로 간주되며, 응용분야에 따라 다양한 모양으로 제작할 수 있다는 장점이 있다.

이진우 교수 연구팀은 이번 연구를 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상과 전기화학 전환 반응성을 대폭 향상할 수 있는 철(Fe) 원자 기반의 기능성 양극 소재를 개발하는 데 성공했다. 연구팀은 최적화된 전자구조를 지닌 철 원자 기반 기능성 소재를 양극에 도입함으로써, 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상을 효율적으로 억제할 수 있는 효과뿐만 아니라 리튬 폴리 설파이드가 불용성의 리튬 설파이드로 전환될 수 있는 반응성 또한 개선할 수 있었고, 전지 내부에 소량의 전해액 양을 사용하더라도 높은 가역 용량, 구동 전압, 그리고 수명 안정성을 구현할 수 있었다.

특히, 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재를 활용함으로써, 기존의 상용화된 리튬이온 배터리 대비 약 30% 정도 향상된 에너지 밀도인 A h 수준의 리튬-황 파우치셀에서 320W h kg-1 이상의 에너지 밀도 (베터리의 단위 무게 당 저장할 수 있는 총 에너지의 양)를 확보하는 성과를 거뒀다. 더욱이, 철(Fe)은 가격이 매우 저렴한 소재이기 때문에 이번 연구에서 개발된 양극 기능성 소재가 향후 리튬-황 전지 산업 분야에서 활용될 가능성도 열려있다.

생명화학공학과 이진우 교수는 "우수한 리튬-황 전지 양극 기능성 소재를 개발함에 있어, 전자 교환 현상 유도를 통한 전자구조 제어 기술이 전도유망할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서, "앞으로도 기능성 소재의 전자구조를 제어할 수 있는 다양한 기술개발을 통해, 리튬-황 파우치셀 수준에서의 높은 에너지 밀도와 수명 안정성을 확보하려는 노력이 지속돼야 한다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 이진우 교수 연구실의 임원광 박사(現 퍼시픽 노스웨스트 내셔널 레보터리 박사후 연구원), 박철영 박사과정, 그리고 POSTECH 한정우 교수 연구실의 정현정 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하였으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)'에 2022년 12월 17일 字 온라인판에 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구와 LG에너지솔루션의 지원을 받아 수행됐다. 이진우 교수 연구팀은 다년간 LG에너지솔루션과 공동연구를 수행해오면서 LG에너지솔루션의 연구팀과 산학 협업을 통해 리튬 폴리 설파이드의 용해 현상 억제 및 전기화학 전환 반응성 개선 등을 위한 핵심 아이디어를 도출해오고 있으며, 앞으로도 리튬-황 전지 상업화에 기여하기 위해 LG에너지솔루션과 리튬-황 전지 내 반응 현상에 대한 설명과 소재 개발에 대해서 지속적인 협업을 진행할 계획이다.

2023.01.19 조회수 9969 획기적 음의 정전용량 플래시 메모리 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 `음의 정전용량 효과(Negative Capacitance Effect, 이하 NC 효과)*'를 활용해 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 뛰어넘는 음의 정전용량 플래시 메모리 (NC-Flash Memory)를 세계 최초로 개발했다고 18일 밝혔다.

*음의 정전용량 효과: 음의 정전용량 현상은 인가되는 전압이 증가하면 전하량이 감소함을 의미한다. 음의 정전용량 특성을 가지는 유전체 사용시, 트랜지스터에 인가되는 전압을 내부적으로 증폭하여 상대적으로 낮은 동작전압을 사용할 수 있어, 파워소모를 줄일 수 있다.

전기및전자공학부 김태호 박사과정과 김기욱 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' 2022년 12월호에 출판됐다. (논문명 : The Opportunity of Negative Capacitance Behavior in Flash Memory for High-Density and Energy-Efficient In-Memory Computing Applications) 이 국제학술지는 독일 와일리 출판사(Wiley-VCH)에서 발행하는 피어리뷰 과학 저널이다. (Impact Factor : 19.924)

현대 전자 소자에서 축전기(Capacitor)는 매우 중요한 구성 요소의 하나로, 전자 소자가 소형화되고 수직 방향으로 적층 되면서 축전기에 저장되는 전하량(Charge, Q)이 감소하는 문제가 생기므로 높은 정전용량(Capacitance, C)을 가진 유전체 물질이 필수적으로 요구되고 있다. 여기에 일반적인 축전기와 다르게 정전용량이 음의 값을 갖는(Negative Capacitance) 축전기를 활용한다면 다층의 축전기의 전체 정전용량을 오히려 더 증가시킬 수 있고, 차세대 소자에 적합한 높은 정전용량 소자 개발 난제를 해결할 수 있을 것이라는 가설이 제안되었다.

최근 메모리 공급업체들은 데이터의 폭발적 증가와 더 높은 용량의 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 더 빠른 액세스 시간에 대한 요구로 인해 기술 경쟁을 치열하게 하고 있다. 스토리지의 핵심 기술인 3D 낸드 플래시는 지속적으로 더 높은 층을 적층할 수 있는 기술을 요구하고 있고, 2028년에는 1,000단 이상의 메모리 적층이 필요할 것으로 예상되고 있다.

한편, 강유전체* 물질에서 보이는 `음의 정전용량 효과(NC 효과)'은 전자 소자에 인가된 외부 전압을 내부적으로 증폭해 전력 소모를 줄이는 특성이 있어, 전자 소자의 물리적 성능 한계를 극복할 수 있다는 가능성이 제시됐다. 최근 페로브스카이트 강유전체에서 NC 효과를 실험적으로 관찰했으나, 페로브스카이트 강유전체의 소형화 한계 및 CMOS 공정과의 부적합성으로 인해 NC 효과를 활용한 전자 소자의 구현에 대해 상당한 회의론을 불러일으켰다.

*강유전체: 전기적으로는 절연체이지만 자연상태에서 외부 전기장이 없어도 전기 편극을 지닐 수 있는 특이한 물리적 성질을 가진 물질

전상훈 교수 연구팀은 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 극복하고 동작전압을 낮추기 위해, 반도체 공정에 사용되는 하프늄옥사이드(HfO2) 강유전체 박막의 NC 효과를 안정화해 저전압 구동이 가능한 강유전체 소재의 NC-플래시 메모리를 세계 최초로 개발했다. 개발된 NC-플래시 메모리는 기존 플래시 메모리 대비 전력 소모가 10,000배 이상 낮은 저전력 고성능 특성을 달성했다.

연구팀은 그뿐만 아니라 기존 컴퓨팅 구조인 폰노이만 아키텍처를 대체하여 새롭게 지향하는 인메모리 컴퓨팅을 NC-플래시 메모리를 기반으로 구현해 세계 최고 수준의 에너지 효율 또한 달성했다.

이번 연구 결과는 빠른 스토리지를 필요로 하는 최신 컴퓨팅과 네트워킹의 요구를 충족하는 차세대 낸드 플래시 메모리 개발에 있어 핵심 역할을 할 것이다.

한편, 이번 연구는 연세대학교와 협업을 통해서 이루어졌고, 한국 연구재단 지능형 반도체 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.01.18 조회수 9573

획기적 음의 정전용량 플래시 메모리 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 `음의 정전용량 효과(Negative Capacitance Effect, 이하 NC 효과)*'를 활용해 기존 플래시 메모리의 물리적 성능 한계를 뛰어넘는 음의 정전용량 플래시 메모리 (NC-Flash Memory)를 세계 최초로 개발했다고 18일 밝혔다.

*음의 정전용량 효과: 음의 정전용량 현상은 인가되는 전압이 증가하면 전하량이 감소함을 의미한다. 음의 정전용량 특성을 가지는 유전체 사용시, 트랜지스터에 인가되는 전압을 내부적으로 증폭하여 상대적으로 낮은 동작전압을 사용할 수 있어, 파워소모를 줄일 수 있다.

전기및전자공학부 김태호 박사과정과 김기욱 박사과정이 공동 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials)' 2022년 12월호에 출판됐다. (논문명 : The Opportunity of Negative Capacitance Behavior in Flash Memory for High-Density and Energy-Efficient In-Memory Computing Applications) 이 국제학술지는 독일 와일리 출판사(Wiley-VCH)에서 발행하는 피어리뷰 과학 저널이다. (Impact Factor : 19.924)