-

인공지능으로 정확한 세포 이미지 분석..세계 AI 생명과학 분야 대회 우승

우리 대학 김재철AI대학원 윤세영 교수 연구팀이 세계 최고 수준의 인공지능(AI) 학회인 `뉴립스(NeurIPS, 신경정보처리시스템학회) 2022'에서 개최된 `세포 인식기술 경진대회'에서 취리히 리서치센터, 베이징대, 칭화대, 미시간대 등 다수의 세계 연구팀을 모두 제치고 1위로 우승을 달성했다고 28일 밝혔다.

뉴립스는 국제머신러닝학회(ICML), 표현학습국제학회(ICLR)와 함께 세계적인 권위의 기계학습 및 인공지능 분야 학회로 꼽힌다. 뛰어난 연구자들이 제출하는 논문들도 승인될 확률이 25%에 불과할 정도로 학회의 심사를 통과하기 어려운 것으로 알려져 있다.

윤세영 교수 연구팀은 이번 학회에서 `세포 인식기술 경진대회(Cell Segmentation Challenge)'에 참가했다. 이기훈(박사과정), 김상묵(박사과정), 김준기(석사과정)의 3명의 연구원으로 구성된 OSILAB 팀은 초고해상도의 현미경 이미지에서 인공지능이 자동으로 세포를 인식하는 MEDIAR(메디아) 기술을 개발해 2위 팀과 큰 성능 격차로 1위를 달성했다.

세포 인식은 생명 및 의료 분야의 시작이 되는 중요한 기반 기술이지만, 현미경의 측정 기술과 세포의 종류 등에 따라 다양한 형태로 관찰될 수 있어 인공지능이 학습하기 어려운 분야로 알려져 있다. 세포 인식기술 경진대회는 이러한 한계를 극복하기 위해 초고해상도의 현미경 이미지에서 제한된 시간 안에 세포를 인식하는 기술을 주제로 개최됐다.

연구팀은 기계학습에서 소수의 학습 데이터를 더 효과적으로 활용해 성능을 높이는 데이터 기반(Data-Centric) 접근법과 인공신경망의 구조를 개선하는 모델 기반(Model-Centric) 접근법을 종합적으로 활용해 MEDIAR(메디아) 기술을 개발했다. 개발된 인공지능 기술을 통해 정확하게 세포를 인식하고 고해상도 이미지를 빠르게 연산함으로써 대회에서 좋은 성과를 얻을 수 있었다. 지도교수인 KAIST 김재철AI대학원 윤세영 교수는 “MEDIAR는 세포 인식기술 경진대회를 통해 개발됐지만 기상 예측이나 자율주행과 같이 이미지 속 다양한 형태의 개체 인식을 통해 정확한 예측이 필요한 많은 분야에 적용할 수 있다”라고 향후 다양한 활용을 기대했다.

팀을 이끌었던 이기훈 박사과정은 "처음 접하는 분야에서도 성과를 낼 수 있었던 것은 평소 기본기를 중요시하는 교수님의 가르침 덕분ˮ이라며 "새로운 문제에 끊임없이 도전하자는 것이 연구팀의 기본 정신ˮ이라고 강조했다. 이어 같은 연구실 김상묵 박사과정은 "연구 과정에서 많은 실패가 있었지만, 세상에 꼭 필요한 기술이라는 생각으로 끝까지 노력했다ˮ라며 "혼자서라면 절대 해내지 못했던 결과인 만큼 팀원들에게 정말 감사하다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 같은 연구실 김준기 석사과정은 "팀원들과 이룬 성과가 의료 분야 인공지능이 겪는 현실의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

연구팀은 생명과학 분야 연구의 발전을 돕기 위해 개발된 기술을 전면 오픈소스로 공개한다고 밝혔다. 학습된 인공지능 모델과 인공지능을 구현하기 위한 프로그램의 소스 코드는 개발자 플랫폼인 깃허브 (GitHub)를 통해 이용할 수 있다.

인공지능으로 정확한 세포 이미지 분석..세계 AI 생명과학 분야 대회 우승

우리 대학 김재철AI대학원 윤세영 교수 연구팀이 세계 최고 수준의 인공지능(AI) 학회인 `뉴립스(NeurIPS, 신경정보처리시스템학회) 2022'에서 개최된 `세포 인식기술 경진대회'에서 취리히 리서치센터, 베이징대, 칭화대, 미시간대 등 다수의 세계 연구팀을 모두 제치고 1위로 우승을 달성했다고 28일 밝혔다.

뉴립스는 국제머신러닝학회(ICML), 표현학습국제학회(ICLR)와 함께 세계적인 권위의 기계학습 및 인공지능 분야 학회로 꼽힌다. 뛰어난 연구자들이 제출하는 논문들도 승인될 확률이 25%에 불과할 정도로 학회의 심사를 통과하기 어려운 것으로 알려져 있다.

윤세영 교수 연구팀은 이번 학회에서 `세포 인식기술 경진대회(Cell Segmentation Challenge)'에 참가했다. 이기훈(박사과정), 김상묵(박사과정), 김준기(석사과정)의 3명의 연구원으로 구성된 OSILAB 팀은 초고해상도의 현미경 이미지에서 인공지능이 자동으로 세포를 인식하는 MEDIAR(메디아) 기술을 개발해 2위 팀과 큰 성능 격차로 1위를 달성했다.

세포 인식은 생명 및 의료 분야의 시작이 되는 중요한 기반 기술이지만, 현미경의 측정 기술과 세포의 종류 등에 따라 다양한 형태로 관찰될 수 있어 인공지능이 학습하기 어려운 분야로 알려져 있다. 세포 인식기술 경진대회는 이러한 한계를 극복하기 위해 초고해상도의 현미경 이미지에서 제한된 시간 안에 세포를 인식하는 기술을 주제로 개최됐다.

연구팀은 기계학습에서 소수의 학습 데이터를 더 효과적으로 활용해 성능을 높이는 데이터 기반(Data-Centric) 접근법과 인공신경망의 구조를 개선하는 모델 기반(Model-Centric) 접근법을 종합적으로 활용해 MEDIAR(메디아) 기술을 개발했다. 개발된 인공지능 기술을 통해 정확하게 세포를 인식하고 고해상도 이미지를 빠르게 연산함으로써 대회에서 좋은 성과를 얻을 수 있었다. 지도교수인 KAIST 김재철AI대학원 윤세영 교수는 “MEDIAR는 세포 인식기술 경진대회를 통해 개발됐지만 기상 예측이나 자율주행과 같이 이미지 속 다양한 형태의 개체 인식을 통해 정확한 예측이 필요한 많은 분야에 적용할 수 있다”라고 향후 다양한 활용을 기대했다.

팀을 이끌었던 이기훈 박사과정은 "처음 접하는 분야에서도 성과를 낼 수 있었던 것은 평소 기본기를 중요시하는 교수님의 가르침 덕분ˮ이라며 "새로운 문제에 끊임없이 도전하자는 것이 연구팀의 기본 정신ˮ이라고 강조했다. 이어 같은 연구실 김상묵 박사과정은 "연구 과정에서 많은 실패가 있었지만, 세상에 꼭 필요한 기술이라는 생각으로 끝까지 노력했다ˮ라며 "혼자서라면 절대 해내지 못했던 결과인 만큼 팀원들에게 정말 감사하다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 같은 연구실 김준기 석사과정은 "팀원들과 이룬 성과가 의료 분야 인공지능이 겪는 현실의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

연구팀은 생명과학 분야 연구의 발전을 돕기 위해 개발된 기술을 전면 오픈소스로 공개한다고 밝혔다. 학습된 인공지능 모델과 인공지능을 구현하기 위한 프로그램의 소스 코드는 개발자 플랫폼인 깃허브 (GitHub)를 통해 이용할 수 있다.

2022.12.28

조회수 11543

-

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27

조회수 10896

-

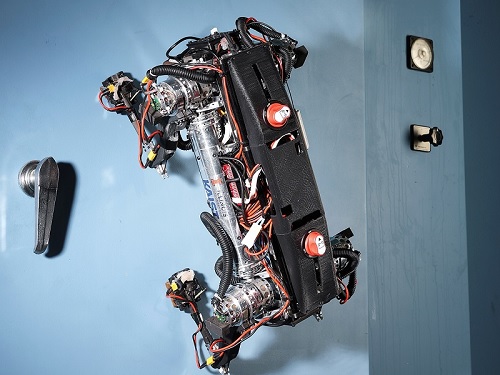

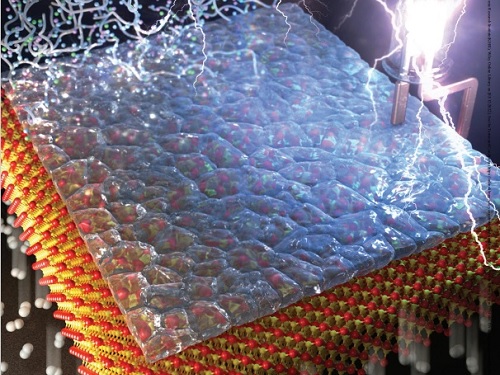

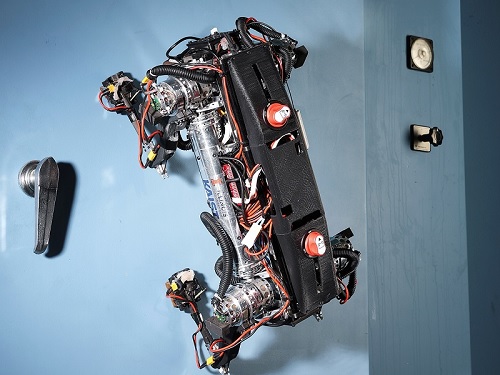

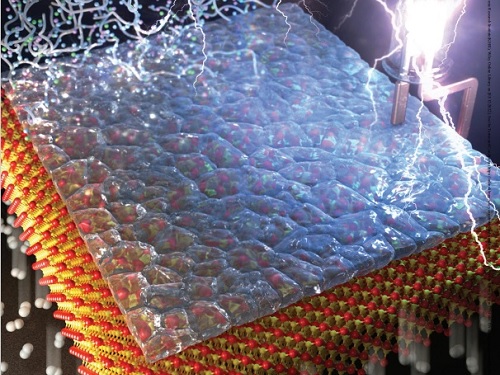

세계 최고 빠른 속도로 철제 벽면과 천장을 보행하는 사족 로봇 개발

우리 대학 기계공학과 박해원 교수 연구팀이 철로 이뤄진 벽면과 천장을 빠른 속도로 이동할 수 있는 사족 보행 로봇을 개발했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 이를 위해 전자기력을 온-오프(on-off)할 수 있는 영전자석(Electropermanent Magnet)과 고무와 같은 탄성체에 철가루와 같은 자기응답인자를 섞어 만든 탄성체인 자기유변탄성체(Magneto-Rheological Elastomer)를 이용해 자석의 접착력을 빠르게 끄거나 켤 수 있으면서도 평탄하지 않은 표면에서 높은 접착력을 지니는 발바닥을 제작해, 연구실에서 자체 제작한 소형 사족 보행 로봇에 장착했다. 이러한 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물에 점검, 수리, 보수 임무를 수행하는 등 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

기계공학과의 홍승우, 엄용 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 12월호에 표지를 장식하는 논문으로 출판됐다. (논문명 : Agile and Versatile Climbing on Ferromagnetic Surfaces with a Quadrupedal Robot)

기존의 벽면을 오르는 등반 로봇은 바퀴나 무한궤도를 이용하기 때문에, 단차나 요철이 있는 표면에서는 이동성이 제한되는 단점을 가졌다. 이에 반해 등반용 보행로봇은 장애물 지형에서의 향상된 이동성을 기대할 수 있으나, 이동 속도가 현저히 느리거나 다양한 움직임을 수행할 수 없다는 단점이 있었다.

보행 로봇의 빠른 이동을 가능하게 하려면 발바닥은 흡착력이 강하면서도 흡착력을 빠르게 온-오프 스위칭할 수 있어야 한다. 또한, 거칠거나 요철이 있는 표면에서도 흡착력의 유지가 필요하다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 영전자석과 자기유변탄성체를 보행 로봇의 발바닥 디자인에 최초로 이용했다. 영전자석은 짧은 시간의 전류 펄스로 전자기력을 온-오프할 수 있는 자석으로 일반적인 전자석과 달리 자기력의 유지를 위해 에너지가 들지 않는다는 장점이 있다. 연구팀은 사각형 구조 배열의 새로운 영전자석을 제안해, 기존 영전자석과 비교해 스위칭에 필요한 전압을 현저하게 낮추면서도 보다 빠른 스위칭이 가능하게 했다.

또한, 연구팀은 자기유변탄성체를 발바닥에 씌어, 발바닥의 자기력을 현저히 떨어트리지 않으면서도 마찰력을 높일 수 있었다. 이렇게 제안한 발바닥은 무게는 169그램(g)에 불과하지만 약 *535뉴턴(N)의 수직 흡착력, 445뉴턴(N)의 마찰력을 제공해 무게 8킬로그램(kg)의 사족보행로봇에 충분한 흡착력을 제공할 수 있음을 확인했다.

*535N을 kg으로 환산하면 54.5kg, 445N을 kg으로 환산하면 45.4kg이다. 즉, 수직 방향으로 최대 54.5kg, 수평 방향으로는 최대 45.4kg 정도의 외력이 가해져도 (혹은 이에 해당하는 무게 추가 매달려도) 발바닥이 철판에서 떨어지지 않는다.

연구팀이 제작한 사족 보행 로봇은 초속 70센티미터(cm)의 속도로 직벽을 고속 등반하였고, 최대 초속 50센티미터(cm)의 속도로 천장에 거꾸로 매달려 보행할 수 있었다. 이는 보행형 등반 로봇으로는 세계 최고의 속도다. 또한, 연구팀은 페인트가 칠해지고, 먼지, 녹으로 더러워진 물탱크의 표면에서도 로봇이 최대 35센티미터(cm)의 속도로 올라갈 수 있음을 보여, 실제 환경에서의 로봇의 성능을 입증했다. 로봇은 빠른 속도를 보여줄 뿐 아니라, 바닥에서 벽으로, 벽에서 천장으로 전환이 가능하고, 벽에서 돌출돼 있는 5센티미터(cm) 높이의 장애물도 무난히 극복할 수 있음을 실험적으로 보였다.

연구팀이 개발한 새로운 등반 사족 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 송유관, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물의 점검, 수리, 보수에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 이러한 곳에서의 작업은 추락, 질식 등의 심각한 위험성이 존재하고 있어, 자동화의 필요성이 시급한 곳이다.

공동 제1 저자인 기계공학과 엄용 박사과정은 "영전자석과 자기유변탄성체으로 구성된 발바닥과 등반에 적합한 비선형 모델 예측제어기를 이용해, 지면뿐만 아니라 벽과 천장을 포함한 다양한 환경에서도 보행 로봇이 민첩하게 움직일 수 있음을 보였고 이는 보행 로봇의 이동성과 작업 공간을 2D에서 3D로 확장하는 초석이 될 것이다ˮ라며 “이러한 로봇은 조선소와 같은 철제 구조물에서 위험하고 힘든 작업을 수행하는 데 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구사업(중견)과 한국조선해양의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 빠른 속도로 철제 벽면과 천장을 보행하는 사족 로봇 개발

우리 대학 기계공학과 박해원 교수 연구팀이 철로 이뤄진 벽면과 천장을 빠른 속도로 이동할 수 있는 사족 보행 로봇을 개발했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 이를 위해 전자기력을 온-오프(on-off)할 수 있는 영전자석(Electropermanent Magnet)과 고무와 같은 탄성체에 철가루와 같은 자기응답인자를 섞어 만든 탄성체인 자기유변탄성체(Magneto-Rheological Elastomer)를 이용해 자석의 접착력을 빠르게 끄거나 켤 수 있으면서도 평탄하지 않은 표면에서 높은 접착력을 지니는 발바닥을 제작해, 연구실에서 자체 제작한 소형 사족 보행 로봇에 장착했다. 이러한 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물에 점검, 수리, 보수 임무를 수행하는 등 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

기계공학과의 홍승우, 엄용 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 12월호에 표지를 장식하는 논문으로 출판됐다. (논문명 : Agile and Versatile Climbing on Ferromagnetic Surfaces with a Quadrupedal Robot)

기존의 벽면을 오르는 등반 로봇은 바퀴나 무한궤도를 이용하기 때문에, 단차나 요철이 있는 표면에서는 이동성이 제한되는 단점을 가졌다. 이에 반해 등반용 보행로봇은 장애물 지형에서의 향상된 이동성을 기대할 수 있으나, 이동 속도가 현저히 느리거나 다양한 움직임을 수행할 수 없다는 단점이 있었다.

보행 로봇의 빠른 이동을 가능하게 하려면 발바닥은 흡착력이 강하면서도 흡착력을 빠르게 온-오프 스위칭할 수 있어야 한다. 또한, 거칠거나 요철이 있는 표면에서도 흡착력의 유지가 필요하다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 영전자석과 자기유변탄성체를 보행 로봇의 발바닥 디자인에 최초로 이용했다. 영전자석은 짧은 시간의 전류 펄스로 전자기력을 온-오프할 수 있는 자석으로 일반적인 전자석과 달리 자기력의 유지를 위해 에너지가 들지 않는다는 장점이 있다. 연구팀은 사각형 구조 배열의 새로운 영전자석을 제안해, 기존 영전자석과 비교해 스위칭에 필요한 전압을 현저하게 낮추면서도 보다 빠른 스위칭이 가능하게 했다.

또한, 연구팀은 자기유변탄성체를 발바닥에 씌어, 발바닥의 자기력을 현저히 떨어트리지 않으면서도 마찰력을 높일 수 있었다. 이렇게 제안한 발바닥은 무게는 169그램(g)에 불과하지만 약 *535뉴턴(N)의 수직 흡착력, 445뉴턴(N)의 마찰력을 제공해 무게 8킬로그램(kg)의 사족보행로봇에 충분한 흡착력을 제공할 수 있음을 확인했다.

*535N을 kg으로 환산하면 54.5kg, 445N을 kg으로 환산하면 45.4kg이다. 즉, 수직 방향으로 최대 54.5kg, 수평 방향으로는 최대 45.4kg 정도의 외력이 가해져도 (혹은 이에 해당하는 무게 추가 매달려도) 발바닥이 철판에서 떨어지지 않는다.

연구팀이 제작한 사족 보행 로봇은 초속 70센티미터(cm)의 속도로 직벽을 고속 등반하였고, 최대 초속 50센티미터(cm)의 속도로 천장에 거꾸로 매달려 보행할 수 있었다. 이는 보행형 등반 로봇으로는 세계 최고의 속도다. 또한, 연구팀은 페인트가 칠해지고, 먼지, 녹으로 더러워진 물탱크의 표면에서도 로봇이 최대 35센티미터(cm)의 속도로 올라갈 수 있음을 보여, 실제 환경에서의 로봇의 성능을 입증했다. 로봇은 빠른 속도를 보여줄 뿐 아니라, 바닥에서 벽으로, 벽에서 천장으로 전환이 가능하고, 벽에서 돌출돼 있는 5센티미터(cm) 높이의 장애물도 무난히 극복할 수 있음을 실험적으로 보였다.

연구팀이 개발한 새로운 등반 사족 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 송유관, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물의 점검, 수리, 보수에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 이러한 곳에서의 작업은 추락, 질식 등의 심각한 위험성이 존재하고 있어, 자동화의 필요성이 시급한 곳이다.

공동 제1 저자인 기계공학과 엄용 박사과정은 "영전자석과 자기유변탄성체으로 구성된 발바닥과 등반에 적합한 비선형 모델 예측제어기를 이용해, 지면뿐만 아니라 벽과 천장을 포함한 다양한 환경에서도 보행 로봇이 민첩하게 움직일 수 있음을 보였고 이는 보행 로봇의 이동성과 작업 공간을 2D에서 3D로 확장하는 초석이 될 것이다ˮ라며 “이러한 로봇은 조선소와 같은 철제 구조물에서 위험하고 힘든 작업을 수행하는 데 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구사업(중견)과 한국조선해양의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.26

조회수 10746

-

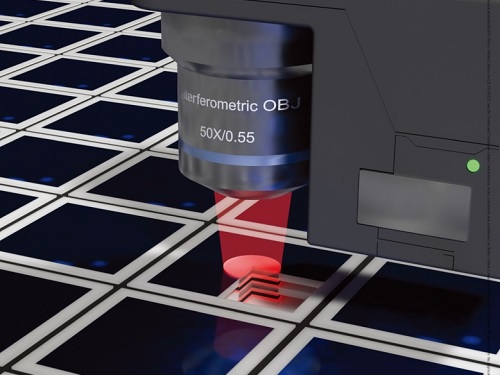

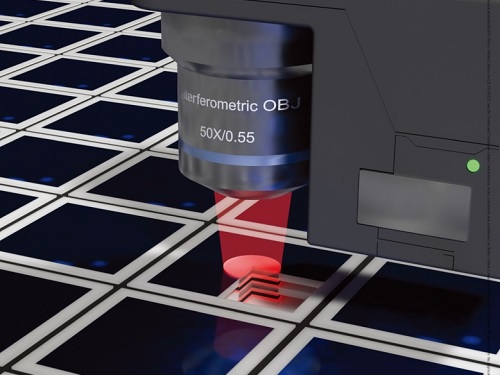

반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.20

조회수 9380

-

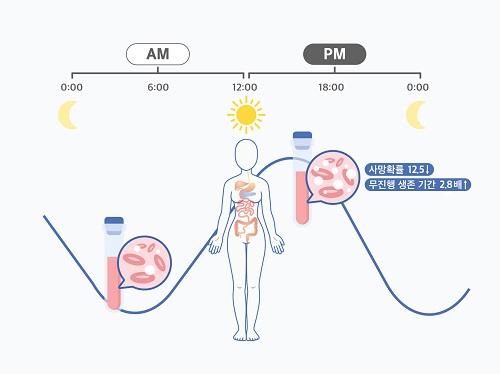

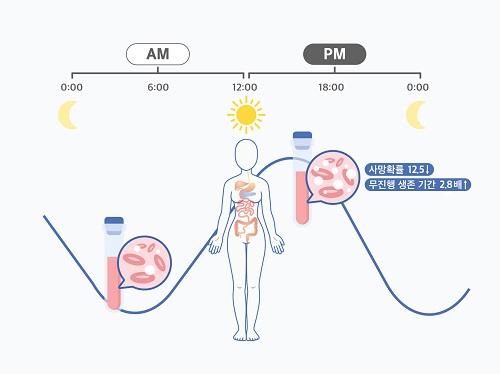

여성 암 환자, 오후 항암치료가 효과 더 좋다

여성 암 환자의 경우 오전보다 오후에 받는 항암치료가 더 효과적이라는 가능성이 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 고영일 서울대병원 혈액종양내과 교수팀과 공동으로 광범위 B형 대세포 림프종을 앓고 있는 여성 환자를 오후에 치료할 시 예후가 더 좋아진다는 가능성을 확인했다.

세포 증식과 분화를 포함한 인간의 생리학적 현상은 뇌에 위치한 생체 시계(Circadian clock)에 의해 24시간 주기로 조절된다. 암세포를 사멸시키는 항암제의 효능과 부작용 역시 생체 시계로 인해 투약 시간에 따라 달라진다. 이 때문에 약리효과가 가장 좋은 특정 시간에 항암 치료를 진행하는 ‘시간항암요법’이 주목받고 있다. 하지만 최적 치료 시간을 찾기 위한 체계적인 방법이 없어 아직 실제 의료 현장에서는 널리 시행되지 않고 있는 상황이다.

김 교수 연구팀은 지난 2019년 글로벌 제약회사인 화이자(Pfizer)와 함께 수면장애 치료 신약의 효과를 수학 모형을 통해 분석해, 하루 중 최적의 투약 시간을 찾는 ‘조정시간요법(Adaptive chronotherapy)’을 개발한 바 있다. 투약 시간에 따라 약물의 효능이 달라질 수 있다는 점에 주목한 고영일 교수팀의 제안으로 시작된 이번 연구에서는 암 환자를 위한 시간항암요법의 효과를 검증하는 연구를 진행했다.

연구진은 서울대병원에서 광범위 B형 대세포 림프종 치료를 진행 중인 환자들이 오전 8시 30분과 오후 2시 30분 중 시간을 선택해서 항암 치료를 받고 있다는 점에 착안하여, 210명의 환자를 대상으로 관측 연구를 진행했다. 이들은 오전이나 오후 시간에 약 3주 간격으로 표적치료제와 항암화학요법을 결합한 암 치료(R-CHOP)를 4~6회 받았다.

관측 결과, 남성 환자의 경우 시간에 따른 치료 효율 차이가 없었다. 반면, 여성 환자는 오후 치료를 주로 받을 시 60개월 이후 사망률이 12.5배 감소하고, 무진행 생존 기간이 2.8배 증가하는 것으로 나타났다. 또한, 오전 치료를 주로 받은 여성 환자들에게서 백혈구 감소증과 같은 항암치료 부작용이 더 많이 나타났다.

이어 연구진은 성별에 따른 차이가 나타나는 원인을 규명하기 위해 서울대병원 건강검진센터에서 수집된 1만4000여 명의 혈액 샘플을 분석했다. 이 과정에서 정상 여성은 백혈구 수가 오전에 감소하고, 오후에 늘어난다는 사실을 찾아냈다. 여성의 골수 기능이 24시간을 주기로 늘어났다 줄어들기를 반복하는 일주기 리듬(Circadian rhythms)을 가진다는 의미다.

이에 따라 여성 환자가 골수 기능이 활발한 오전에 림프종 치료를 받으면, 항암 부작용으로 골수 기능이 억제되며 부작용 발생 가능성이 증가할 수 있다. 반면, 남성은 하루 중 백혈구 수 및 골수세포 확산 속도 변화가 크지 않아 오전과 오후의 치료 효과 차이가 유의미하게 나타나지 않는다.

고영일 교수는 “혼재변수를 완벽히 통재한 대규모 후속연구로 이번 연구의 결론을 재차 검증하고, 다른 암에서도 비슷한 효과가 있는지 확인하는 후속연구를 진행할 계획”이라며 “이번 연구가 시간항암요법의 국내 의료 현장 도입을 촉진하는 데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

김재경 CI는 “개인의 수면 패턴에 따라 생체시계의 시간은 크게 차이가 날 수 있기 때문에 현재 수면 패턴으로부터 생체시계의 시간을 추정하는 기술을 개발하고 있다”며 “이를 통해 최종적으로는 개인 맞춤형 시간항암요법 개발이 가능해질 것”이라고 말했다.

연구결과는 12월 13일(한국시간) 미국 임상학회 학술지 ‘JCI 인사이트(JCI Insight‧IF 9.08)’에 실렸다.

※ 논문명 : Chemotherapy delivery time affects treatment outcomes of female patients with diffuse large B-cell lymphoma

여성 암 환자, 오후 항암치료가 효과 더 좋다

여성 암 환자의 경우 오전보다 오후에 받는 항암치료가 더 효과적이라는 가능성이 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 고영일 서울대병원 혈액종양내과 교수팀과 공동으로 광범위 B형 대세포 림프종을 앓고 있는 여성 환자를 오후에 치료할 시 예후가 더 좋아진다는 가능성을 확인했다.

세포 증식과 분화를 포함한 인간의 생리학적 현상은 뇌에 위치한 생체 시계(Circadian clock)에 의해 24시간 주기로 조절된다. 암세포를 사멸시키는 항암제의 효능과 부작용 역시 생체 시계로 인해 투약 시간에 따라 달라진다. 이 때문에 약리효과가 가장 좋은 특정 시간에 항암 치료를 진행하는 ‘시간항암요법’이 주목받고 있다. 하지만 최적 치료 시간을 찾기 위한 체계적인 방법이 없어 아직 실제 의료 현장에서는 널리 시행되지 않고 있는 상황이다.

김 교수 연구팀은 지난 2019년 글로벌 제약회사인 화이자(Pfizer)와 함께 수면장애 치료 신약의 효과를 수학 모형을 통해 분석해, 하루 중 최적의 투약 시간을 찾는 ‘조정시간요법(Adaptive chronotherapy)’을 개발한 바 있다. 투약 시간에 따라 약물의 효능이 달라질 수 있다는 점에 주목한 고영일 교수팀의 제안으로 시작된 이번 연구에서는 암 환자를 위한 시간항암요법의 효과를 검증하는 연구를 진행했다.

연구진은 서울대병원에서 광범위 B형 대세포 림프종 치료를 진행 중인 환자들이 오전 8시 30분과 오후 2시 30분 중 시간을 선택해서 항암 치료를 받고 있다는 점에 착안하여, 210명의 환자를 대상으로 관측 연구를 진행했다. 이들은 오전이나 오후 시간에 약 3주 간격으로 표적치료제와 항암화학요법을 결합한 암 치료(R-CHOP)를 4~6회 받았다.

관측 결과, 남성 환자의 경우 시간에 따른 치료 효율 차이가 없었다. 반면, 여성 환자는 오후 치료를 주로 받을 시 60개월 이후 사망률이 12.5배 감소하고, 무진행 생존 기간이 2.8배 증가하는 것으로 나타났다. 또한, 오전 치료를 주로 받은 여성 환자들에게서 백혈구 감소증과 같은 항암치료 부작용이 더 많이 나타났다.

이어 연구진은 성별에 따른 차이가 나타나는 원인을 규명하기 위해 서울대병원 건강검진센터에서 수집된 1만4000여 명의 혈액 샘플을 분석했다. 이 과정에서 정상 여성은 백혈구 수가 오전에 감소하고, 오후에 늘어난다는 사실을 찾아냈다. 여성의 골수 기능이 24시간을 주기로 늘어났다 줄어들기를 반복하는 일주기 리듬(Circadian rhythms)을 가진다는 의미다.

이에 따라 여성 환자가 골수 기능이 활발한 오전에 림프종 치료를 받으면, 항암 부작용으로 골수 기능이 억제되며 부작용 발생 가능성이 증가할 수 있다. 반면, 남성은 하루 중 백혈구 수 및 골수세포 확산 속도 변화가 크지 않아 오전과 오후의 치료 효과 차이가 유의미하게 나타나지 않는다.

고영일 교수는 “혼재변수를 완벽히 통재한 대규모 후속연구로 이번 연구의 결론을 재차 검증하고, 다른 암에서도 비슷한 효과가 있는지 확인하는 후속연구를 진행할 계획”이라며 “이번 연구가 시간항암요법의 국내 의료 현장 도입을 촉진하는 데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

김재경 CI는 “개인의 수면 패턴에 따라 생체시계의 시간은 크게 차이가 날 수 있기 때문에 현재 수면 패턴으로부터 생체시계의 시간을 추정하는 기술을 개발하고 있다”며 “이를 통해 최종적으로는 개인 맞춤형 시간항암요법 개발이 가능해질 것”이라고 말했다.

연구결과는 12월 13일(한국시간) 미국 임상학회 학술지 ‘JCI 인사이트(JCI Insight‧IF 9.08)’에 실렸다.

※ 논문명 : Chemotherapy delivery time affects treatment outcomes of female patients with diffuse large B-cell lymphoma

2022.12.15

조회수 8735

-

차세대 반도체 핵심소재로 열적으로 안정된 강유전체 소재 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재의 물성적 이해를 바탕으로 반도체 3D 집적 공정에서도 열적으로 안정한 *강유전체 소재를 세계 최초로 개발했다고 12일 밝혔다. 현재 반도체 제조 업계에서 고집적, 고효율의 3D 메모리 소자에 대한 필요성이 꾸준하게 대두되고 있다는 점을 고려할 때, 이번 연구는 강유전체 기반의 3D 메모리 집적 공정에서 핵심 기술로 평가받을 것이라 예상된다.

*강유전체: 외부의 전기장 없이도 스스로 분극을 가지는 재료로서 외부 전기장에 의해 분극의 방향이 바뀔 수 있는 소재를 말한다. 비휘발성 특성이 있어, 기능성 소재로서 메모리 소자에 활용이 가능하지만, 고온에서 열적으로 안정성을 확보해야하는 도전 목표가 남아 있으며, 일반 유전체를 일컫는 상유전체는 외부의 전기장이 없으면 분극 특성을 유지하지 못한다는 점에서 다르다.

하프니아 강유전체 소재는 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로써 활발하게 연구되고 있는 물질이다. 하지만 하프니아 소재는 필연적으로 고온에서 비휘발성 특성을 잃고 누설전류가 증가하는 한계를 가진다. 이를 억제하기 위해 세계 유수의 기관들에서 다양한 접근방법들이 보고됐지만, 3D 집적 공정 시에 발생하는 고온의 열처리 조건 (750℃ 이상, 30분)에서 강유전체 박막 내의 일반 유전체 (상유전체) 형성을 억제할 수 없었다.

전상훈 교수 연구팀은 세계 최초로 3D 집적 공정에서 요구되는 고온의 열처리 조건에서도 강유전체 박막 내의 상유전체의 형성을 완벽하게 억제하고 비휘발성 기능을 유지하며 우수한 내구성을 가지는 하프니아 강유전체 소재 및 공정 기술을 개발하는 데에 성공했다. 연구팀은 강유전체 박막 내에 이온 반지름이 작은 원소를 고용하는 도핑 기술을 활용해 강유전체 박막의 결정화 온도를 제어함과 동시에 도펀트의 농도에 따른 운동학적 에너지를 고려해 강유전체 소재의 비휘발성 및 기능성과 열적 안정성을 획기적으로 개선했다.

전상훈 교수 연구팀은 CMOS 공정을 이용해 강유전체 기반의 메모리 소자를 집적했고 고온의 열적 에너지(750℃ 이상, 30분)를 가한 후에도 우수한 강유전성이 발현되는 것을 확인했다. 또한 열적 에너지에 따른 강유전체 소재의 도메인 스위칭 동작을 전기적 측정을 통해 직관적으로 분석할 수 있는 시스템을 개발해 추후, 강유전체 소재의 열적 안정성 연구의 프레임 워크를 구축 및 제시했다. 해당 연구는 학계에서 활발하게 연구되고 있는 강유전체 소재의 기능성과 반도체 제조 업계에서 필요로 했던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 소자 집적 공정 사이의 간극을 줄였다는 점에서 큰 의미를 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과는 답보상태에 있던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 및 회로 집적 기술 개발에 대한 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 고집적/고효율의 시스템 개발에 있어 핵심 역할을 할 것”이라고 설명했다.

전기및전자공학부 김기욱 박사 과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 반도체 소자 및 회로 분야의 최고 권위 학회인‘IEEE 국제전자소자학회(International Electron Devices Meeting) 2022 (IEDM 2022)’에 12월 5일 발표를 마쳤다. 한편 이번 연구는 삼성전자(Samsung Electronics)와 차세대 지능형 반도체 사업단의 지능형 반도체 선도기술개발의 지원을 받아 진행됐다.

차세대 반도체 핵심소재로 열적으로 안정된 강유전체 소재 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재의 물성적 이해를 바탕으로 반도체 3D 집적 공정에서도 열적으로 안정한 *강유전체 소재를 세계 최초로 개발했다고 12일 밝혔다. 현재 반도체 제조 업계에서 고집적, 고효율의 3D 메모리 소자에 대한 필요성이 꾸준하게 대두되고 있다는 점을 고려할 때, 이번 연구는 강유전체 기반의 3D 메모리 집적 공정에서 핵심 기술로 평가받을 것이라 예상된다.

*강유전체: 외부의 전기장 없이도 스스로 분극을 가지는 재료로서 외부 전기장에 의해 분극의 방향이 바뀔 수 있는 소재를 말한다. 비휘발성 특성이 있어, 기능성 소재로서 메모리 소자에 활용이 가능하지만, 고온에서 열적으로 안정성을 확보해야하는 도전 목표가 남아 있으며, 일반 유전체를 일컫는 상유전체는 외부의 전기장이 없으면 분극 특성을 유지하지 못한다는 점에서 다르다.

하프니아 강유전체 소재는 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로써 활발하게 연구되고 있는 물질이다. 하지만 하프니아 소재는 필연적으로 고온에서 비휘발성 특성을 잃고 누설전류가 증가하는 한계를 가진다. 이를 억제하기 위해 세계 유수의 기관들에서 다양한 접근방법들이 보고됐지만, 3D 집적 공정 시에 발생하는 고온의 열처리 조건 (750℃ 이상, 30분)에서 강유전체 박막 내의 일반 유전체 (상유전체) 형성을 억제할 수 없었다.

전상훈 교수 연구팀은 세계 최초로 3D 집적 공정에서 요구되는 고온의 열처리 조건에서도 강유전체 박막 내의 상유전체의 형성을 완벽하게 억제하고 비휘발성 기능을 유지하며 우수한 내구성을 가지는 하프니아 강유전체 소재 및 공정 기술을 개발하는 데에 성공했다. 연구팀은 강유전체 박막 내에 이온 반지름이 작은 원소를 고용하는 도핑 기술을 활용해 강유전체 박막의 결정화 온도를 제어함과 동시에 도펀트의 농도에 따른 운동학적 에너지를 고려해 강유전체 소재의 비휘발성 및 기능성과 열적 안정성을 획기적으로 개선했다.

전상훈 교수 연구팀은 CMOS 공정을 이용해 강유전체 기반의 메모리 소자를 집적했고 고온의 열적 에너지(750℃ 이상, 30분)를 가한 후에도 우수한 강유전성이 발현되는 것을 확인했다. 또한 열적 에너지에 따른 강유전체 소재의 도메인 스위칭 동작을 전기적 측정을 통해 직관적으로 분석할 수 있는 시스템을 개발해 추후, 강유전체 소재의 열적 안정성 연구의 프레임 워크를 구축 및 제시했다. 해당 연구는 학계에서 활발하게 연구되고 있는 강유전체 소재의 기능성과 반도체 제조 업계에서 필요로 했던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 소자 집적 공정 사이의 간극을 줄였다는 점에서 큰 의미를 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과는 답보상태에 있던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 및 회로 집적 기술 개발에 대한 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 고집적/고효율의 시스템 개발에 있어 핵심 역할을 할 것”이라고 설명했다.

전기및전자공학부 김기욱 박사 과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 반도체 소자 및 회로 분야의 최고 권위 학회인‘IEEE 국제전자소자학회(International Electron Devices Meeting) 2022 (IEDM 2022)’에 12월 5일 발표를 마쳤다. 한편 이번 연구는 삼성전자(Samsung Electronics)와 차세대 지능형 반도체 사업단의 지능형 반도체 선도기술개발의 지원을 받아 진행됐다.

2022.12.12

조회수 10124

-

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08

조회수 10996

-

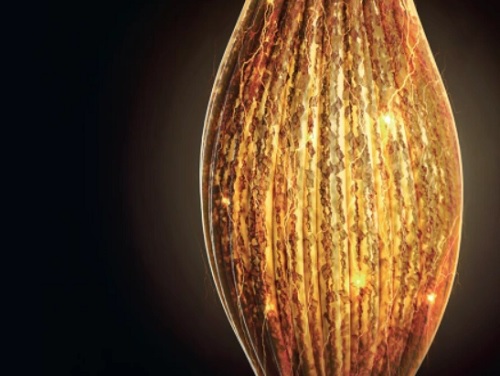

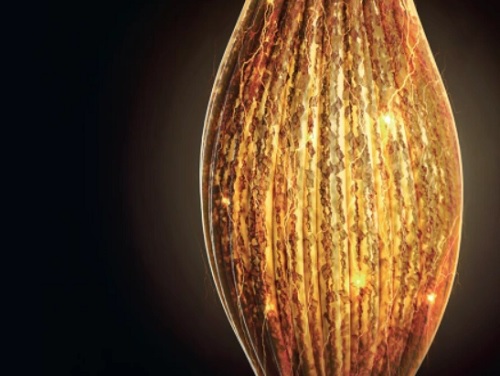

생체 노화 정도를 측정할 수 있는 새로운 RNA 지표 발견

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구진(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 동물의 생체 나이를 알려주는 지표로 새로운 *RNA 변화를 발견했다고 7일 밝혔다.

*RNA: DNA에 담긴 유전 정보를 단백질로 바꿀 때 이를 매개하는 물질이다. DNA에서 만들어진 RNA는 스플라이싱(RNA에서 단백질 정보가 없는 인트론을 제거하고 단백질로 번역되는 엑손을 연결하는 과정)을 통해 여러 조합을 가진 형태로 형성된다.

연구진은 수명이 짧고 노화 속도가 빨라 노화 및 장수 연구에 널리 사용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충을 활용해 노화 과정에서 RNA의 총체적인 변화를 분석했다. 연구진은 생체 노화가 진행됨에 따라 RNA가 잘려 최종 형태로 만들어질 때 오른쪽 끝부분에서 뒤쪽이 앞쪽보다 더욱 많이 쓰임을 밝혔고, 이를 억제하면 장수를 유도할 수 있음을 보였다. 이번 연구는 새로운 생리학적 노화 지표로서 RNA의 변화를 찾았고 이를 제어해 건강하게 오래 살 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 "이번 연구는 RNA 형성의 특정한 변화가 노화의 시계로 작동할 수 있음을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 이를 제어함으로써 향후 인간을 비롯한 생명체의 노화를 제어하여 건강한 장수를 추구하는 데 기여할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 우리 대학 생명과학과 함석진 박사, 김시은 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 `지놈 리서치(Genome Research)'에 지난 11월 9일 날짜로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Systematic transcriptome analysis associated with physiological and chronological aging in Caenorhabditis elegans)

생체 노화 정도를 측정할 수 있는 새로운 RNA 지표 발견

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구진(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 동물의 생체 나이를 알려주는 지표로 새로운 *RNA 변화를 발견했다고 7일 밝혔다.

*RNA: DNA에 담긴 유전 정보를 단백질로 바꿀 때 이를 매개하는 물질이다. DNA에서 만들어진 RNA는 스플라이싱(RNA에서 단백질 정보가 없는 인트론을 제거하고 단백질로 번역되는 엑손을 연결하는 과정)을 통해 여러 조합을 가진 형태로 형성된다.

연구진은 수명이 짧고 노화 속도가 빨라 노화 및 장수 연구에 널리 사용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충을 활용해 노화 과정에서 RNA의 총체적인 변화를 분석했다. 연구진은 생체 노화가 진행됨에 따라 RNA가 잘려 최종 형태로 만들어질 때 오른쪽 끝부분에서 뒤쪽이 앞쪽보다 더욱 많이 쓰임을 밝혔고, 이를 억제하면 장수를 유도할 수 있음을 보였다. 이번 연구는 새로운 생리학적 노화 지표로서 RNA의 변화를 찾았고 이를 제어해 건강하게 오래 살 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 "이번 연구는 RNA 형성의 특정한 변화가 노화의 시계로 작동할 수 있음을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 이를 제어함으로써 향후 인간을 비롯한 생명체의 노화를 제어하여 건강한 장수를 추구하는 데 기여할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 우리 대학 생명과학과 함석진 박사, 김시은 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 `지놈 리서치(Genome Research)'에 지난 11월 9일 날짜로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Systematic transcriptome analysis associated with physiological and chronological aging in Caenorhabditis elegans)

2022.12.07

조회수 8145

-

낸드플래시 방식의 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 낸드플래시(NAND Flash)의 전하 저장 방식을 활용하여 양산성이 높으며 높은 균일도를 갖는 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

최근 고성능의 인공지능 기술(Artificial Intelligence; AI) 구현을 위하여 인공 시냅스 소자를 통해 크로스바 어레이 구조에서 고밀도의 메모리 집적과 행렬 연산 가속을 동시에 구현하는 맞춤형 하드웨어를 개발하기 위한 노력이 계속되고 있다.

시냅스 소자의 후보 물질로 다양한 물질이 제시되었으나, 인공지능 가속기가 요구하는 다비트성 (Multi-bit), 보존성 (retention), 균일성 (uniformity), 내구성(Endurance) 등을 모두 만족하는 소자는 매우 드물었으며, 또한 제시되는 후보 물질들의 동작 방식도 기존 반도체 소자들과 매우 달라 반도체 소자로 활용함에 있어 양산성 및 수율 등에도 추가적인 검증이 필요하다는 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 낸드플래시의 전하 저장하는 방식을 차용한 2단자 구조의 인공 시냅스 소자를 개발했다. 기존에는 2단자 시냅스 구조가 안정적으로 동작하기 위해서는 전하의 저장 상태를 읽기 위해 산화막을 얇게 하여 저장된 전하의 보존성을 희생해야하는 한계가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 알루미늄 산화막, 나이오븀 산화막, 탄탈룸 산화막 등이 순차적으로 적층된 최적의 시냅스 소자 구조를 제안하였으며, 이를 통해 안정적인 다비트성과 보존성을 모두 확보하였다.

또한, 제안한 시냅스 소자가 갖는 자가정류(self-rectifying) 특성을 활용하는 병렬 컴퓨팅 방법을 제시하여 기존의 순차적 컴퓨팅 대비 필요한 에너지를 약 71% 절약할 수 있었다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김근영 석박통합과정은 “이번 연구는 이미 검증된 낸드플래시 메모리 구조를 인공 시냅스 소자에 적용하여 시냅스 소자의 양산성에 대한 우려를 불식한데 의미가 있다”며 “이처럼 향후 개발되는 인공지능 반도체에도 기존 반도체 소자의 고성능 특성과 물질의 새로운 특성을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

이러한 인공 시냅스 소자 기술은 인공지능 컴퓨팅을 저전력으로 구현하는 지능형 반도체 소자에 적용되어 에지 컴퓨팅 (Edge computing)과 같이 적은 에너지 소모가 필수적인 인공지능 기술에 다양하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 11월 28일 字 온라인 게재됐으며 한국연구재단, KAIST, SK Hynix의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Retention secured nonlinear and self-rectifying analog charge trap memristor for energy-efficient neuromorphic hardware)

낸드플래시 방식의 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 낸드플래시(NAND Flash)의 전하 저장 방식을 활용하여 양산성이 높으며 높은 균일도를 갖는 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

최근 고성능의 인공지능 기술(Artificial Intelligence; AI) 구현을 위하여 인공 시냅스 소자를 통해 크로스바 어레이 구조에서 고밀도의 메모리 집적과 행렬 연산 가속을 동시에 구현하는 맞춤형 하드웨어를 개발하기 위한 노력이 계속되고 있다.

시냅스 소자의 후보 물질로 다양한 물질이 제시되었으나, 인공지능 가속기가 요구하는 다비트성 (Multi-bit), 보존성 (retention), 균일성 (uniformity), 내구성(Endurance) 등을 모두 만족하는 소자는 매우 드물었으며, 또한 제시되는 후보 물질들의 동작 방식도 기존 반도체 소자들과 매우 달라 반도체 소자로 활용함에 있어 양산성 및 수율 등에도 추가적인 검증이 필요하다는 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 낸드플래시의 전하 저장하는 방식을 차용한 2단자 구조의 인공 시냅스 소자를 개발했다. 기존에는 2단자 시냅스 구조가 안정적으로 동작하기 위해서는 전하의 저장 상태를 읽기 위해 산화막을 얇게 하여 저장된 전하의 보존성을 희생해야하는 한계가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 알루미늄 산화막, 나이오븀 산화막, 탄탈룸 산화막 등이 순차적으로 적층된 최적의 시냅스 소자 구조를 제안하였으며, 이를 통해 안정적인 다비트성과 보존성을 모두 확보하였다.

또한, 제안한 시냅스 소자가 갖는 자가정류(self-rectifying) 특성을 활용하는 병렬 컴퓨팅 방법을 제시하여 기존의 순차적 컴퓨팅 대비 필요한 에너지를 약 71% 절약할 수 있었다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김근영 석박통합과정은 “이번 연구는 이미 검증된 낸드플래시 메모리 구조를 인공 시냅스 소자에 적용하여 시냅스 소자의 양산성에 대한 우려를 불식한데 의미가 있다”며 “이처럼 향후 개발되는 인공지능 반도체에도 기존 반도체 소자의 고성능 특성과 물질의 새로운 특성을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

이러한 인공 시냅스 소자 기술은 인공지능 컴퓨팅을 저전력으로 구현하는 지능형 반도체 소자에 적용되어 에지 컴퓨팅 (Edge computing)과 같이 적은 에너지 소모가 필수적인 인공지능 기술에 다양하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 11월 28일 字 온라인 게재됐으며 한국연구재단, KAIST, SK Hynix의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Retention secured nonlinear and self-rectifying analog charge trap memristor for energy-efficient neuromorphic hardware)

2022.12.06

조회수 7966

-

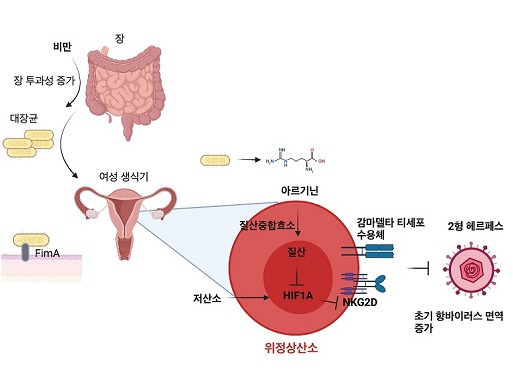

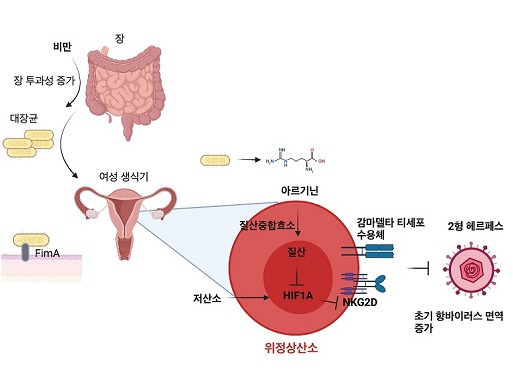

비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

2022.12.06

조회수 9240

-

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.05

조회수 13320

-

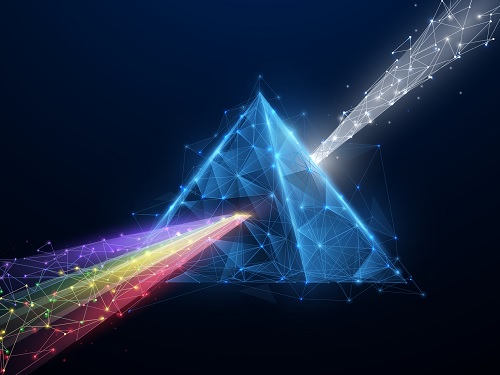

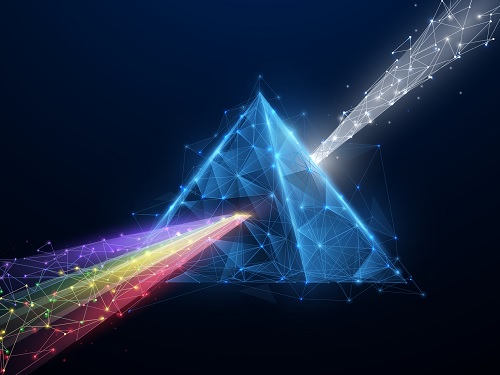

빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02

조회수 10059

인공지능으로 정확한 세포 이미지 분석..세계 AI 생명과학 분야 대회 우승

우리 대학 김재철AI대학원 윤세영 교수 연구팀이 세계 최고 수준의 인공지능(AI) 학회인 `뉴립스(NeurIPS, 신경정보처리시스템학회) 2022'에서 개최된 `세포 인식기술 경진대회'에서 취리히 리서치센터, 베이징대, 칭화대, 미시간대 등 다수의 세계 연구팀을 모두 제치고 1위로 우승을 달성했다고 28일 밝혔다.

뉴립스는 국제머신러닝학회(ICML), 표현학습국제학회(ICLR)와 함께 세계적인 권위의 기계학습 및 인공지능 분야 학회로 꼽힌다. 뛰어난 연구자들이 제출하는 논문들도 승인될 확률이 25%에 불과할 정도로 학회의 심사를 통과하기 어려운 것으로 알려져 있다.

윤세영 교수 연구팀은 이번 학회에서 `세포 인식기술 경진대회(Cell Segmentation Challenge)'에 참가했다. 이기훈(박사과정), 김상묵(박사과정), 김준기(석사과정)의 3명의 연구원으로 구성된 OSILAB 팀은 초고해상도의 현미경 이미지에서 인공지능이 자동으로 세포를 인식하는 MEDIAR(메디아) 기술을 개발해 2위 팀과 큰 성능 격차로 1위를 달성했다.

세포 인식은 생명 및 의료 분야의 시작이 되는 중요한 기반 기술이지만, 현미경의 측정 기술과 세포의 종류 등에 따라 다양한 형태로 관찰될 수 있어 인공지능이 학습하기 어려운 분야로 알려져 있다. 세포 인식기술 경진대회는 이러한 한계를 극복하기 위해 초고해상도의 현미경 이미지에서 제한된 시간 안에 세포를 인식하는 기술을 주제로 개최됐다.

연구팀은 기계학습에서 소수의 학습 데이터를 더 효과적으로 활용해 성능을 높이는 데이터 기반(Data-Centric) 접근법과 인공신경망의 구조를 개선하는 모델 기반(Model-Centric) 접근법을 종합적으로 활용해 MEDIAR(메디아) 기술을 개발했다. 개발된 인공지능 기술을 통해 정확하게 세포를 인식하고 고해상도 이미지를 빠르게 연산함으로써 대회에서 좋은 성과를 얻을 수 있었다. 지도교수인 KAIST 김재철AI대학원 윤세영 교수는 “MEDIAR는 세포 인식기술 경진대회를 통해 개발됐지만 기상 예측이나 자율주행과 같이 이미지 속 다양한 형태의 개체 인식을 통해 정확한 예측이 필요한 많은 분야에 적용할 수 있다”라고 향후 다양한 활용을 기대했다.

팀을 이끌었던 이기훈 박사과정은 "처음 접하는 분야에서도 성과를 낼 수 있었던 것은 평소 기본기를 중요시하는 교수님의 가르침 덕분ˮ이라며 "새로운 문제에 끊임없이 도전하자는 것이 연구팀의 기본 정신ˮ이라고 강조했다. 이어 같은 연구실 김상묵 박사과정은 "연구 과정에서 많은 실패가 있었지만, 세상에 꼭 필요한 기술이라는 생각으로 끝까지 노력했다ˮ라며 "혼자서라면 절대 해내지 못했던 결과인 만큼 팀원들에게 정말 감사하다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 같은 연구실 김준기 석사과정은 "팀원들과 이룬 성과가 의료 분야 인공지능이 겪는 현실의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

연구팀은 생명과학 분야 연구의 발전을 돕기 위해 개발된 기술을 전면 오픈소스로 공개한다고 밝혔다. 학습된 인공지능 모델과 인공지능을 구현하기 위한 프로그램의 소스 코드는 개발자 플랫폼인 깃허브 (GitHub)를 통해 이용할 수 있다.

2022.12.28 조회수 11543

인공지능으로 정확한 세포 이미지 분석..세계 AI 생명과학 분야 대회 우승

우리 대학 김재철AI대학원 윤세영 교수 연구팀이 세계 최고 수준의 인공지능(AI) 학회인 `뉴립스(NeurIPS, 신경정보처리시스템학회) 2022'에서 개최된 `세포 인식기술 경진대회'에서 취리히 리서치센터, 베이징대, 칭화대, 미시간대 등 다수의 세계 연구팀을 모두 제치고 1위로 우승을 달성했다고 28일 밝혔다.

뉴립스는 국제머신러닝학회(ICML), 표현학습국제학회(ICLR)와 함께 세계적인 권위의 기계학습 및 인공지능 분야 학회로 꼽힌다. 뛰어난 연구자들이 제출하는 논문들도 승인될 확률이 25%에 불과할 정도로 학회의 심사를 통과하기 어려운 것으로 알려져 있다.

윤세영 교수 연구팀은 이번 학회에서 `세포 인식기술 경진대회(Cell Segmentation Challenge)'에 참가했다. 이기훈(박사과정), 김상묵(박사과정), 김준기(석사과정)의 3명의 연구원으로 구성된 OSILAB 팀은 초고해상도의 현미경 이미지에서 인공지능이 자동으로 세포를 인식하는 MEDIAR(메디아) 기술을 개발해 2위 팀과 큰 성능 격차로 1위를 달성했다.

세포 인식은 생명 및 의료 분야의 시작이 되는 중요한 기반 기술이지만, 현미경의 측정 기술과 세포의 종류 등에 따라 다양한 형태로 관찰될 수 있어 인공지능이 학습하기 어려운 분야로 알려져 있다. 세포 인식기술 경진대회는 이러한 한계를 극복하기 위해 초고해상도의 현미경 이미지에서 제한된 시간 안에 세포를 인식하는 기술을 주제로 개최됐다.

연구팀은 기계학습에서 소수의 학습 데이터를 더 효과적으로 활용해 성능을 높이는 데이터 기반(Data-Centric) 접근법과 인공신경망의 구조를 개선하는 모델 기반(Model-Centric) 접근법을 종합적으로 활용해 MEDIAR(메디아) 기술을 개발했다. 개발된 인공지능 기술을 통해 정확하게 세포를 인식하고 고해상도 이미지를 빠르게 연산함으로써 대회에서 좋은 성과를 얻을 수 있었다. 지도교수인 KAIST 김재철AI대학원 윤세영 교수는 “MEDIAR는 세포 인식기술 경진대회를 통해 개발됐지만 기상 예측이나 자율주행과 같이 이미지 속 다양한 형태의 개체 인식을 통해 정확한 예측이 필요한 많은 분야에 적용할 수 있다”라고 향후 다양한 활용을 기대했다.

팀을 이끌었던 이기훈 박사과정은 "처음 접하는 분야에서도 성과를 낼 수 있었던 것은 평소 기본기를 중요시하는 교수님의 가르침 덕분ˮ이라며 "새로운 문제에 끊임없이 도전하자는 것이 연구팀의 기본 정신ˮ이라고 강조했다. 이어 같은 연구실 김상묵 박사과정은 "연구 과정에서 많은 실패가 있었지만, 세상에 꼭 필요한 기술이라는 생각으로 끝까지 노력했다ˮ라며 "혼자서라면 절대 해내지 못했던 결과인 만큼 팀원들에게 정말 감사하다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 같은 연구실 김준기 석사과정은 "팀원들과 이룬 성과가 의료 분야 인공지능이 겪는 현실의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

연구팀은 생명과학 분야 연구의 발전을 돕기 위해 개발된 기술을 전면 오픈소스로 공개한다고 밝혔다. 학습된 인공지능 모델과 인공지능을 구현하기 위한 프로그램의 소스 코드는 개발자 플랫폼인 깃허브 (GitHub)를 통해 이용할 수 있다.

2022.12.28 조회수 11543 근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27 조회수 10896

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27 조회수 10896 세계 최고 빠른 속도로 철제 벽면과 천장을 보행하는 사족 로봇 개발

우리 대학 기계공학과 박해원 교수 연구팀이 철로 이뤄진 벽면과 천장을 빠른 속도로 이동할 수 있는 사족 보행 로봇을 개발했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 이를 위해 전자기력을 온-오프(on-off)할 수 있는 영전자석(Electropermanent Magnet)과 고무와 같은 탄성체에 철가루와 같은 자기응답인자를 섞어 만든 탄성체인 자기유변탄성체(Magneto-Rheological Elastomer)를 이용해 자석의 접착력을 빠르게 끄거나 켤 수 있으면서도 평탄하지 않은 표면에서 높은 접착력을 지니는 발바닥을 제작해, 연구실에서 자체 제작한 소형 사족 보행 로봇에 장착했다. 이러한 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물에 점검, 수리, 보수 임무를 수행하는 등 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

기계공학과의 홍승우, 엄용 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 12월호에 표지를 장식하는 논문으로 출판됐다. (논문명 : Agile and Versatile Climbing on Ferromagnetic Surfaces with a Quadrupedal Robot)

기존의 벽면을 오르는 등반 로봇은 바퀴나 무한궤도를 이용하기 때문에, 단차나 요철이 있는 표면에서는 이동성이 제한되는 단점을 가졌다. 이에 반해 등반용 보행로봇은 장애물 지형에서의 향상된 이동성을 기대할 수 있으나, 이동 속도가 현저히 느리거나 다양한 움직임을 수행할 수 없다는 단점이 있었다.

보행 로봇의 빠른 이동을 가능하게 하려면 발바닥은 흡착력이 강하면서도 흡착력을 빠르게 온-오프 스위칭할 수 있어야 한다. 또한, 거칠거나 요철이 있는 표면에서도 흡착력의 유지가 필요하다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 영전자석과 자기유변탄성체를 보행 로봇의 발바닥 디자인에 최초로 이용했다. 영전자석은 짧은 시간의 전류 펄스로 전자기력을 온-오프할 수 있는 자석으로 일반적인 전자석과 달리 자기력의 유지를 위해 에너지가 들지 않는다는 장점이 있다. 연구팀은 사각형 구조 배열의 새로운 영전자석을 제안해, 기존 영전자석과 비교해 스위칭에 필요한 전압을 현저하게 낮추면서도 보다 빠른 스위칭이 가능하게 했다.

또한, 연구팀은 자기유변탄성체를 발바닥에 씌어, 발바닥의 자기력을 현저히 떨어트리지 않으면서도 마찰력을 높일 수 있었다. 이렇게 제안한 발바닥은 무게는 169그램(g)에 불과하지만 약 *535뉴턴(N)의 수직 흡착력, 445뉴턴(N)의 마찰력을 제공해 무게 8킬로그램(kg)의 사족보행로봇에 충분한 흡착력을 제공할 수 있음을 확인했다.

*535N을 kg으로 환산하면 54.5kg, 445N을 kg으로 환산하면 45.4kg이다. 즉, 수직 방향으로 최대 54.5kg, 수평 방향으로는 최대 45.4kg 정도의 외력이 가해져도 (혹은 이에 해당하는 무게 추가 매달려도) 발바닥이 철판에서 떨어지지 않는다.

연구팀이 제작한 사족 보행 로봇은 초속 70센티미터(cm)의 속도로 직벽을 고속 등반하였고, 최대 초속 50센티미터(cm)의 속도로 천장에 거꾸로 매달려 보행할 수 있었다. 이는 보행형 등반 로봇으로는 세계 최고의 속도다. 또한, 연구팀은 페인트가 칠해지고, 먼지, 녹으로 더러워진 물탱크의 표면에서도 로봇이 최대 35센티미터(cm)의 속도로 올라갈 수 있음을 보여, 실제 환경에서의 로봇의 성능을 입증했다. 로봇은 빠른 속도를 보여줄 뿐 아니라, 바닥에서 벽으로, 벽에서 천장으로 전환이 가능하고, 벽에서 돌출돼 있는 5센티미터(cm) 높이의 장애물도 무난히 극복할 수 있음을 실험적으로 보였다.

연구팀이 개발한 새로운 등반 사족 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 송유관, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물의 점검, 수리, 보수에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 이러한 곳에서의 작업은 추락, 질식 등의 심각한 위험성이 존재하고 있어, 자동화의 필요성이 시급한 곳이다.

공동 제1 저자인 기계공학과 엄용 박사과정은 "영전자석과 자기유변탄성체으로 구성된 발바닥과 등반에 적합한 비선형 모델 예측제어기를 이용해, 지면뿐만 아니라 벽과 천장을 포함한 다양한 환경에서도 보행 로봇이 민첩하게 움직일 수 있음을 보였고 이는 보행 로봇의 이동성과 작업 공간을 2D에서 3D로 확장하는 초석이 될 것이다ˮ라며 “이러한 로봇은 조선소와 같은 철제 구조물에서 위험하고 힘든 작업을 수행하는 데 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구사업(중견)과 한국조선해양의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.26 조회수 10746

세계 최고 빠른 속도로 철제 벽면과 천장을 보행하는 사족 로봇 개발

우리 대학 기계공학과 박해원 교수 연구팀이 철로 이뤄진 벽면과 천장을 빠른 속도로 이동할 수 있는 사족 보행 로봇을 개발했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 이를 위해 전자기력을 온-오프(on-off)할 수 있는 영전자석(Electropermanent Magnet)과 고무와 같은 탄성체에 철가루와 같은 자기응답인자를 섞어 만든 탄성체인 자기유변탄성체(Magneto-Rheological Elastomer)를 이용해 자석의 접착력을 빠르게 끄거나 켤 수 있으면서도 평탄하지 않은 표면에서 높은 접착력을 지니는 발바닥을 제작해, 연구실에서 자체 제작한 소형 사족 보행 로봇에 장착했다. 이러한 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물에 점검, 수리, 보수 임무를 수행하는 등 폭넓게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.

기계공학과의 홍승우, 엄용 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)' 12월호에 표지를 장식하는 논문으로 출판됐다. (논문명 : Agile and Versatile Climbing on Ferromagnetic Surfaces with a Quadrupedal Robot)

기존의 벽면을 오르는 등반 로봇은 바퀴나 무한궤도를 이용하기 때문에, 단차나 요철이 있는 표면에서는 이동성이 제한되는 단점을 가졌다. 이에 반해 등반용 보행로봇은 장애물 지형에서의 향상된 이동성을 기대할 수 있으나, 이동 속도가 현저히 느리거나 다양한 움직임을 수행할 수 없다는 단점이 있었다.

보행 로봇의 빠른 이동을 가능하게 하려면 발바닥은 흡착력이 강하면서도 흡착력을 빠르게 온-오프 스위칭할 수 있어야 한다. 또한, 거칠거나 요철이 있는 표면에서도 흡착력의 유지가 필요하다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 영전자석과 자기유변탄성체를 보행 로봇의 발바닥 디자인에 최초로 이용했다. 영전자석은 짧은 시간의 전류 펄스로 전자기력을 온-오프할 수 있는 자석으로 일반적인 전자석과 달리 자기력의 유지를 위해 에너지가 들지 않는다는 장점이 있다. 연구팀은 사각형 구조 배열의 새로운 영전자석을 제안해, 기존 영전자석과 비교해 스위칭에 필요한 전압을 현저하게 낮추면서도 보다 빠른 스위칭이 가능하게 했다.

또한, 연구팀은 자기유변탄성체를 발바닥에 씌어, 발바닥의 자기력을 현저히 떨어트리지 않으면서도 마찰력을 높일 수 있었다. 이렇게 제안한 발바닥은 무게는 169그램(g)에 불과하지만 약 *535뉴턴(N)의 수직 흡착력, 445뉴턴(N)의 마찰력을 제공해 무게 8킬로그램(kg)의 사족보행로봇에 충분한 흡착력을 제공할 수 있음을 확인했다.

*535N을 kg으로 환산하면 54.5kg, 445N을 kg으로 환산하면 45.4kg이다. 즉, 수직 방향으로 최대 54.5kg, 수평 방향으로는 최대 45.4kg 정도의 외력이 가해져도 (혹은 이에 해당하는 무게 추가 매달려도) 발바닥이 철판에서 떨어지지 않는다.

연구팀이 제작한 사족 보행 로봇은 초속 70센티미터(cm)의 속도로 직벽을 고속 등반하였고, 최대 초속 50센티미터(cm)의 속도로 천장에 거꾸로 매달려 보행할 수 있었다. 이는 보행형 등반 로봇으로는 세계 최고의 속도다. 또한, 연구팀은 페인트가 칠해지고, 먼지, 녹으로 더러워진 물탱크의 표면에서도 로봇이 최대 35센티미터(cm)의 속도로 올라갈 수 있음을 보여, 실제 환경에서의 로봇의 성능을 입증했다. 로봇은 빠른 속도를 보여줄 뿐 아니라, 바닥에서 벽으로, 벽에서 천장으로 전환이 가능하고, 벽에서 돌출돼 있는 5센티미터(cm) 높이의 장애물도 무난히 극복할 수 있음을 실험적으로 보였다.

연구팀이 개발한 새로운 등반 사족 보행 로봇은 배, 교량, 송전탑, 송유관, 대형 저장고, 건설 현장 등 철로 이루어진 대형 구조물의 점검, 수리, 보수에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 이러한 곳에서의 작업은 추락, 질식 등의 심각한 위험성이 존재하고 있어, 자동화의 필요성이 시급한 곳이다.

공동 제1 저자인 기계공학과 엄용 박사과정은 "영전자석과 자기유변탄성체으로 구성된 발바닥과 등반에 적합한 비선형 모델 예측제어기를 이용해, 지면뿐만 아니라 벽과 천장을 포함한 다양한 환경에서도 보행 로봇이 민첩하게 움직일 수 있음을 보였고 이는 보행 로봇의 이동성과 작업 공간을 2D에서 3D로 확장하는 초석이 될 것이다ˮ라며 “이러한 로봇은 조선소와 같은 철제 구조물에서 위험하고 힘든 작업을 수행하는 데 활발히 사용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구사업(중견)과 한국조선해양의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.26 조회수 10746 반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.20 조회수 9380

반도체 웨이퍼 절단 없는 두께 분석장비 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀이 근적외선의 간섭 효과를 이용해 실리콘 박막-공동 구조를 검사할 수 있는 웨이퍼 비파괴 분석 장비를 개발했다고 19일 밝혔다.

1 마이크로미터(이하 μm) 급의 두께를 갖는 박막-공동 구조는 압력센서, 마이크로미러, 송수신기 등의 다양한 미세전자기계시스템(MEMS) 소자로 사용된다. 이러한 MEMS 소자에서 박막의 두께와 공동의 높이는 소자 성능의 주요 설계 인자이기 때문에 소자의 거동 분석을 위해서는 제작된 구조의 두께 측정이 필수적이다. 하지만 최근까지 후속 공정에 사용할 수 없는 단점에도 불구하고 웨이퍼를 절단해 주사 전자 현미경과 같은 고해상도 현미경으로 두께를 측정하는 단면 촬영 기법이 사용됐다.

연구팀은 1μm 급의 두께를 갖는 실리콘 박막-공동 구조의 두께를 비파괴적으로 측정하기 위해 근적외선 간섭 현미경을 개발했다. 연구팀은 실리콘의 광특성과 빛의 간섭 길이를 고려해 근적외선 계측 장비를 설계 및 구축했으며 개발한 근적외선 간섭 현미경은 1μm 급과 서브 1μm 급의 단층 박막-공동 구조를 100 나노미터(nm) 미만의 편차로 측정했다. 이에 더불어 다중 반사로 인한 가상의 경계면을 특정하는 방법을 제안해 복층의 실리콘 박막-공동 구조에서 숨겨진 실리콘 박막의 두께 측정을 성공적으로 시연했다.

이번 연구는 국제학술지 `어드밴스드 엔지니어링 머터리얼즈(Advanced Engineering Materials)'에 지난 7월 14일 字에 온라인 게재됐으며 지난 10월 호의 후면 표지 논문(back cover)으로 선정됐다.

이번 연구는 실리콘 박막-공동 구조뿐만 아니라 기능성 웨이퍼인 실리콘 온 인슐레이터(Silicon-on-Insulator, SOI) 웨이퍼에서도 실리콘과 내부에 숨겨진 산화막의 두께를 성공적으로 측정함으로써 다양한 구조의 반도체 소자 비파괴 검사에 적용 가능함을 연구팀은 확인했다. 또한 연구팀은 적합한 파장 선택을 통해 실리콘뿐만 아니라 게르마늄 등 다른 반도체 물질의 비파괴 검사에도 적용할 수 있음을 밝혔다. 반도체 기판의 비파괴 검사 방법을 제안하는 이번 연구는 반도체 공정 중 소자 결함을 판별하기 위한 실시간 비파괴 검사에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 이정철 교수는 "개발된 기술은 널리 사용되는 적외선 광원을 사용해 비파괴 방식으로 반도체 물질 내부 구조를 측정한 점에서 기존 방법과 다르고, 안전하고 정밀한 장점 때문에 반도체 소재 및 소자 검사 속도를 향상하는 효과를 가져와 반도체 관련 산업과 우리 삶의 발전에 기여할 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.20 조회수 9380 여성 암 환자, 오후 항암치료가 효과 더 좋다

여성 암 환자의 경우 오전보다 오후에 받는 항암치료가 더 효과적이라는 가능성이 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 고영일 서울대병원 혈액종양내과 교수팀과 공동으로 광범위 B형 대세포 림프종을 앓고 있는 여성 환자를 오후에 치료할 시 예후가 더 좋아진다는 가능성을 확인했다.

세포 증식과 분화를 포함한 인간의 생리학적 현상은 뇌에 위치한 생체 시계(Circadian clock)에 의해 24시간 주기로 조절된다. 암세포를 사멸시키는 항암제의 효능과 부작용 역시 생체 시계로 인해 투약 시간에 따라 달라진다. 이 때문에 약리효과가 가장 좋은 특정 시간에 항암 치료를 진행하는 ‘시간항암요법’이 주목받고 있다. 하지만 최적 치료 시간을 찾기 위한 체계적인 방법이 없어 아직 실제 의료 현장에서는 널리 시행되지 않고 있는 상황이다.

김 교수 연구팀은 지난 2019년 글로벌 제약회사인 화이자(Pfizer)와 함께 수면장애 치료 신약의 효과를 수학 모형을 통해 분석해, 하루 중 최적의 투약 시간을 찾는 ‘조정시간요법(Adaptive chronotherapy)’을 개발한 바 있다. 투약 시간에 따라 약물의 효능이 달라질 수 있다는 점에 주목한 고영일 교수팀의 제안으로 시작된 이번 연구에서는 암 환자를 위한 시간항암요법의 효과를 검증하는 연구를 진행했다.

연구진은 서울대병원에서 광범위 B형 대세포 림프종 치료를 진행 중인 환자들이 오전 8시 30분과 오후 2시 30분 중 시간을 선택해서 항암 치료를 받고 있다는 점에 착안하여, 210명의 환자를 대상으로 관측 연구를 진행했다. 이들은 오전이나 오후 시간에 약 3주 간격으로 표적치료제와 항암화학요법을 결합한 암 치료(R-CHOP)를 4~6회 받았다.

관측 결과, 남성 환자의 경우 시간에 따른 치료 효율 차이가 없었다. 반면, 여성 환자는 오후 치료를 주로 받을 시 60개월 이후 사망률이 12.5배 감소하고, 무진행 생존 기간이 2.8배 증가하는 것으로 나타났다. 또한, 오전 치료를 주로 받은 여성 환자들에게서 백혈구 감소증과 같은 항암치료 부작용이 더 많이 나타났다.

이어 연구진은 성별에 따른 차이가 나타나는 원인을 규명하기 위해 서울대병원 건강검진센터에서 수집된 1만4000여 명의 혈액 샘플을 분석했다. 이 과정에서 정상 여성은 백혈구 수가 오전에 감소하고, 오후에 늘어난다는 사실을 찾아냈다. 여성의 골수 기능이 24시간을 주기로 늘어났다 줄어들기를 반복하는 일주기 리듬(Circadian rhythms)을 가진다는 의미다.

이에 따라 여성 환자가 골수 기능이 활발한 오전에 림프종 치료를 받으면, 항암 부작용으로 골수 기능이 억제되며 부작용 발생 가능성이 증가할 수 있다. 반면, 남성은 하루 중 백혈구 수 및 골수세포 확산 속도 변화가 크지 않아 오전과 오후의 치료 효과 차이가 유의미하게 나타나지 않는다.

고영일 교수는 “혼재변수를 완벽히 통재한 대규모 후속연구로 이번 연구의 결론을 재차 검증하고, 다른 암에서도 비슷한 효과가 있는지 확인하는 후속연구를 진행할 계획”이라며 “이번 연구가 시간항암요법의 국내 의료 현장 도입을 촉진하는 데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

김재경 CI는 “개인의 수면 패턴에 따라 생체시계의 시간은 크게 차이가 날 수 있기 때문에 현재 수면 패턴으로부터 생체시계의 시간을 추정하는 기술을 개발하고 있다”며 “이를 통해 최종적으로는 개인 맞춤형 시간항암요법 개발이 가능해질 것”이라고 말했다.

연구결과는 12월 13일(한국시간) 미국 임상학회 학술지 ‘JCI 인사이트(JCI Insight‧IF 9.08)’에 실렸다.

※ 논문명 : Chemotherapy delivery time affects treatment outcomes of female patients with diffuse large B-cell lymphoma

2022.12.15 조회수 8735

여성 암 환자, 오후 항암치료가 효과 더 좋다

여성 암 환자의 경우 오전보다 오후에 받는 항암치료가 더 효과적이라는 가능성이 제시됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 고영일 서울대병원 혈액종양내과 교수팀과 공동으로 광범위 B형 대세포 림프종을 앓고 있는 여성 환자를 오후에 치료할 시 예후가 더 좋아진다는 가능성을 확인했다.

세포 증식과 분화를 포함한 인간의 생리학적 현상은 뇌에 위치한 생체 시계(Circadian clock)에 의해 24시간 주기로 조절된다. 암세포를 사멸시키는 항암제의 효능과 부작용 역시 생체 시계로 인해 투약 시간에 따라 달라진다. 이 때문에 약리효과가 가장 좋은 특정 시간에 항암 치료를 진행하는 ‘시간항암요법’이 주목받고 있다. 하지만 최적 치료 시간을 찾기 위한 체계적인 방법이 없어 아직 실제 의료 현장에서는 널리 시행되지 않고 있는 상황이다.

김 교수 연구팀은 지난 2019년 글로벌 제약회사인 화이자(Pfizer)와 함께 수면장애 치료 신약의 효과를 수학 모형을 통해 분석해, 하루 중 최적의 투약 시간을 찾는 ‘조정시간요법(Adaptive chronotherapy)’을 개발한 바 있다. 투약 시간에 따라 약물의 효능이 달라질 수 있다는 점에 주목한 고영일 교수팀의 제안으로 시작된 이번 연구에서는 암 환자를 위한 시간항암요법의 효과를 검증하는 연구를 진행했다.

연구진은 서울대병원에서 광범위 B형 대세포 림프종 치료를 진행 중인 환자들이 오전 8시 30분과 오후 2시 30분 중 시간을 선택해서 항암 치료를 받고 있다는 점에 착안하여, 210명의 환자를 대상으로 관측 연구를 진행했다. 이들은 오전이나 오후 시간에 약 3주 간격으로 표적치료제와 항암화학요법을 결합한 암 치료(R-CHOP)를 4~6회 받았다.

관측 결과, 남성 환자의 경우 시간에 따른 치료 효율 차이가 없었다. 반면, 여성 환자는 오후 치료를 주로 받을 시 60개월 이후 사망률이 12.5배 감소하고, 무진행 생존 기간이 2.8배 증가하는 것으로 나타났다. 또한, 오전 치료를 주로 받은 여성 환자들에게서 백혈구 감소증과 같은 항암치료 부작용이 더 많이 나타났다.

이어 연구진은 성별에 따른 차이가 나타나는 원인을 규명하기 위해 서울대병원 건강검진센터에서 수집된 1만4000여 명의 혈액 샘플을 분석했다. 이 과정에서 정상 여성은 백혈구 수가 오전에 감소하고, 오후에 늘어난다는 사실을 찾아냈다. 여성의 골수 기능이 24시간을 주기로 늘어났다 줄어들기를 반복하는 일주기 리듬(Circadian rhythms)을 가진다는 의미다.

이에 따라 여성 환자가 골수 기능이 활발한 오전에 림프종 치료를 받으면, 항암 부작용으로 골수 기능이 억제되며 부작용 발생 가능성이 증가할 수 있다. 반면, 남성은 하루 중 백혈구 수 및 골수세포 확산 속도 변화가 크지 않아 오전과 오후의 치료 효과 차이가 유의미하게 나타나지 않는다.

고영일 교수는 “혼재변수를 완벽히 통재한 대규모 후속연구로 이번 연구의 결론을 재차 검증하고, 다른 암에서도 비슷한 효과가 있는지 확인하는 후속연구를 진행할 계획”이라며 “이번 연구가 시간항암요법의 국내 의료 현장 도입을 촉진하는 데 큰 역할을 하길 기대한다”고 말했다.

김재경 CI는 “개인의 수면 패턴에 따라 생체시계의 시간은 크게 차이가 날 수 있기 때문에 현재 수면 패턴으로부터 생체시계의 시간을 추정하는 기술을 개발하고 있다”며 “이를 통해 최종적으로는 개인 맞춤형 시간항암요법 개발이 가능해질 것”이라고 말했다.

연구결과는 12월 13일(한국시간) 미국 임상학회 학술지 ‘JCI 인사이트(JCI Insight‧IF 9.08)’에 실렸다.

※ 논문명 : Chemotherapy delivery time affects treatment outcomes of female patients with diffuse large B-cell lymphoma

2022.12.15 조회수 8735 차세대 반도체 핵심소재로 열적으로 안정된 강유전체 소재 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재의 물성적 이해를 바탕으로 반도체 3D 집적 공정에서도 열적으로 안정한 *강유전체 소재를 세계 최초로 개발했다고 12일 밝혔다. 현재 반도체 제조 업계에서 고집적, 고효율의 3D 메모리 소자에 대한 필요성이 꾸준하게 대두되고 있다는 점을 고려할 때, 이번 연구는 강유전체 기반의 3D 메모리 집적 공정에서 핵심 기술로 평가받을 것이라 예상된다.

*강유전체: 외부의 전기장 없이도 스스로 분극을 가지는 재료로서 외부 전기장에 의해 분극의 방향이 바뀔 수 있는 소재를 말한다. 비휘발성 특성이 있어, 기능성 소재로서 메모리 소자에 활용이 가능하지만, 고온에서 열적으로 안정성을 확보해야하는 도전 목표가 남아 있으며, 일반 유전체를 일컫는 상유전체는 외부의 전기장이 없으면 분극 특성을 유지하지 못한다는 점에서 다르다.

하프니아 강유전체 소재는 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로써 활발하게 연구되고 있는 물질이다. 하지만 하프니아 소재는 필연적으로 고온에서 비휘발성 특성을 잃고 누설전류가 증가하는 한계를 가진다. 이를 억제하기 위해 세계 유수의 기관들에서 다양한 접근방법들이 보고됐지만, 3D 집적 공정 시에 발생하는 고온의 열처리 조건 (750℃ 이상, 30분)에서 강유전체 박막 내의 일반 유전체 (상유전체) 형성을 억제할 수 없었다.

전상훈 교수 연구팀은 세계 최초로 3D 집적 공정에서 요구되는 고온의 열처리 조건에서도 강유전체 박막 내의 상유전체의 형성을 완벽하게 억제하고 비휘발성 기능을 유지하며 우수한 내구성을 가지는 하프니아 강유전체 소재 및 공정 기술을 개발하는 데에 성공했다. 연구팀은 강유전체 박막 내에 이온 반지름이 작은 원소를 고용하는 도핑 기술을 활용해 강유전체 박막의 결정화 온도를 제어함과 동시에 도펀트의 농도에 따른 운동학적 에너지를 고려해 강유전체 소재의 비휘발성 및 기능성과 열적 안정성을 획기적으로 개선했다.

전상훈 교수 연구팀은 CMOS 공정을 이용해 강유전체 기반의 메모리 소자를 집적했고 고온의 열적 에너지(750℃ 이상, 30분)를 가한 후에도 우수한 강유전성이 발현되는 것을 확인했다. 또한 열적 에너지에 따른 강유전체 소재의 도메인 스위칭 동작을 전기적 측정을 통해 직관적으로 분석할 수 있는 시스템을 개발해 추후, 강유전체 소재의 열적 안정성 연구의 프레임 워크를 구축 및 제시했다. 해당 연구는 학계에서 활발하게 연구되고 있는 강유전체 소재의 기능성과 반도체 제조 업계에서 필요로 했던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 소자 집적 공정 사이의 간극을 줄였다는 점에서 큰 의미를 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과는 답보상태에 있던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 및 회로 집적 기술 개발에 대한 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 고집적/고효율의 시스템 개발에 있어 핵심 역할을 할 것”이라고 설명했다.

전기및전자공학부 김기욱 박사 과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 반도체 소자 및 회로 분야의 최고 권위 학회인‘IEEE 국제전자소자학회(International Electron Devices Meeting) 2022 (IEDM 2022)’에 12월 5일 발표를 마쳤다. 한편 이번 연구는 삼성전자(Samsung Electronics)와 차세대 지능형 반도체 사업단의 지능형 반도체 선도기술개발의 지원을 받아 진행됐다.

2022.12.12 조회수 10124

차세대 반도체 핵심소재로 열적으로 안정된 강유전체 소재 최초 개발

우리 대학 전기및전자공학부 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재의 물성적 이해를 바탕으로 반도체 3D 집적 공정에서도 열적으로 안정한 *강유전체 소재를 세계 최초로 개발했다고 12일 밝혔다. 현재 반도체 제조 업계에서 고집적, 고효율의 3D 메모리 소자에 대한 필요성이 꾸준하게 대두되고 있다는 점을 고려할 때, 이번 연구는 강유전체 기반의 3D 메모리 집적 공정에서 핵심 기술로 평가받을 것이라 예상된다.

*강유전체: 외부의 전기장 없이도 스스로 분극을 가지는 재료로서 외부 전기장에 의해 분극의 방향이 바뀔 수 있는 소재를 말한다. 비휘발성 특성이 있어, 기능성 소재로서 메모리 소자에 활용이 가능하지만, 고온에서 열적으로 안정성을 확보해야하는 도전 목표가 남아 있으며, 일반 유전체를 일컫는 상유전체는 외부의 전기장이 없으면 분극 특성을 유지하지 못한다는 점에서 다르다.

하프니아 강유전체 소재는 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로써 활발하게 연구되고 있는 물질이다. 하지만 하프니아 소재는 필연적으로 고온에서 비휘발성 특성을 잃고 누설전류가 증가하는 한계를 가진다. 이를 억제하기 위해 세계 유수의 기관들에서 다양한 접근방법들이 보고됐지만, 3D 집적 공정 시에 발생하는 고온의 열처리 조건 (750℃ 이상, 30분)에서 강유전체 박막 내의 일반 유전체 (상유전체) 형성을 억제할 수 없었다.

전상훈 교수 연구팀은 세계 최초로 3D 집적 공정에서 요구되는 고온의 열처리 조건에서도 강유전체 박막 내의 상유전체의 형성을 완벽하게 억제하고 비휘발성 기능을 유지하며 우수한 내구성을 가지는 하프니아 강유전체 소재 및 공정 기술을 개발하는 데에 성공했다. 연구팀은 강유전체 박막 내에 이온 반지름이 작은 원소를 고용하는 도핑 기술을 활용해 강유전체 박막의 결정화 온도를 제어함과 동시에 도펀트의 농도에 따른 운동학적 에너지를 고려해 강유전체 소재의 비휘발성 및 기능성과 열적 안정성을 획기적으로 개선했다.

전상훈 교수 연구팀은 CMOS 공정을 이용해 강유전체 기반의 메모리 소자를 집적했고 고온의 열적 에너지(750℃ 이상, 30분)를 가한 후에도 우수한 강유전성이 발현되는 것을 확인했다. 또한 열적 에너지에 따른 강유전체 소재의 도메인 스위칭 동작을 전기적 측정을 통해 직관적으로 분석할 수 있는 시스템을 개발해 추후, 강유전체 소재의 열적 안정성 연구의 프레임 워크를 구축 및 제시했다. 해당 연구는 학계에서 활발하게 연구되고 있는 강유전체 소재의 기능성과 반도체 제조 업계에서 필요로 했던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 소자 집적 공정 사이의 간극을 줄였다는 점에서 큰 의미를 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과는 답보상태에 있던 강유전체 소재 기반의 3D 메모리 및 회로 집적 기술 개발에 대한 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 고집적/고효율의 시스템 개발에 있어 핵심 역할을 할 것”이라고 설명했다.

전기및전자공학부 김기욱 박사 과정이 제1 저자로 수행한 이번 연구는 반도체 소자 및 회로 분야의 최고 권위 학회인‘IEEE 국제전자소자학회(International Electron Devices Meeting) 2022 (IEDM 2022)’에 12월 5일 발표를 마쳤다. 한편 이번 연구는 삼성전자(Samsung Electronics)와 차세대 지능형 반도체 사업단의 지능형 반도체 선도기술개발의 지원을 받아 진행됐다.

2022.12.12 조회수 10124 돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08 조회수 10996

돼지표피에서 추출한 젤라틴 활용해 고성능 고체산화물 연료전지 개발

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 돼지 표피에서 추출한 젤라틴을 활용해 수백 나노 수준의 매우 얇은 고 치밀성 다중도핑 세라믹 박막 제조 기술을 적용한 고성능의 양방향 고체산화물 연료전지 개발에 성공했다고 8일 밝혔다.

양방향 고체산화물 연료전지(R-SOFC)는 하나의 연료전지 소자에서 수소 생산과 전력생산이 모두 가능한 시스템으로서 탄소중립 사회 실현을 위해 필수적인 에너지 변환장치다.

이러한 에너지 소자의 성능을 높이기 위해서는 700oC 이하의 중저온에서 고활성을 갖는 전극의 개발이 필수적이며, 이를 위해 코발트 기반 페로브스카이트 전극이 집중적으로 연구돼왔다. 하지만 이러한 코발트 기반 전극 소재는 범용으로 사용되는 지르코니아(ZrO2) 전해질과 고온에서 화학반응을 일으켜 성능을 저하하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 전극과 전해질 사이에 세리아(CeO2) 기능층을 도입하는 연구가 진행돼왔지만, 세리아와 지르코니아 사이의 반응을 억제하기 위해서 공정온도가 제한되며 이로 인해 두꺼운 다공성 구조를 갖게 되어 연료전지의 성능 및 안정성이 저하된다는 문제가 있었다.

이 교수 연구팀은 이 연구에서 젤라틴을 활용해 매우 얇으면서도 치밀한 다중도핑의 세리아 나노박막 제조 공정기술을 개발해 양방향 고체산화물연료전지에 기능층으로 적용하는 데 성공했다. 전기화학 및 구조 분석을 통해 치밀한 기능층의 도입으로 산소이온의 이동경로가 크게 감소하며 전기화학적 활성영역이 크게 증가함을 확인했다. 또한 개발된 양방향 연료전지는 기존 공정을 적용한 연료전지 대비 2배 이상 높은 성능을 보였으며 동일소재를 사용한 연료전지 중 가장 높은 성능(3.5 W/cm2, 750oC) 을 나타냈으며, 수소 생산도 세계 최고성능을 발휘했다. 또한, 개발된 연료전지 소자는 1,500시간 동안 열화 없이 구동돼 매우 높은 안정성을 갖고 있음을 실증했다.

이강택 교수는 "이번 연구에서 사용된 공정들은 대면적 양산시스템에도 쉽게 적용할 수 있는 기술들이기 때문에, 탄소중립 실현을 위한 고성능 양방향 연료전지 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것ˮ이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 석사과정, 임하니 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지인 `어드벤스드 펑셔널 머티리얼스, Advanced Functional Materials' (IF : 19.924) 지난 9월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Exceptionally High-performance Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells with Ultra-thin and Defect-free Sm0.075Nd0.075Ce0.85O2-���� Interlayers). 또한 해당 논문은 연구의 파급력을 인정받아 표지논문 (Front cover)으로 선정됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업, 중견연구자지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 그리고 기후변화대응기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2022.12.08 조회수 10996 생체 노화 정도를 측정할 수 있는 새로운 RNA 지표 발견

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구진(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 동물의 생체 나이를 알려주는 지표로 새로운 *RNA 변화를 발견했다고 7일 밝혔다.

*RNA: DNA에 담긴 유전 정보를 단백질로 바꿀 때 이를 매개하는 물질이다. DNA에서 만들어진 RNA는 스플라이싱(RNA에서 단백질 정보가 없는 인트론을 제거하고 단백질로 번역되는 엑손을 연결하는 과정)을 통해 여러 조합을 가진 형태로 형성된다.

연구진은 수명이 짧고 노화 속도가 빨라 노화 및 장수 연구에 널리 사용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충을 활용해 노화 과정에서 RNA의 총체적인 변화를 분석했다. 연구진은 생체 노화가 진행됨에 따라 RNA가 잘려 최종 형태로 만들어질 때 오른쪽 끝부분에서 뒤쪽이 앞쪽보다 더욱 많이 쓰임을 밝혔고, 이를 억제하면 장수를 유도할 수 있음을 보였다. 이번 연구는 새로운 생리학적 노화 지표로서 RNA의 변화를 찾았고 이를 제어해 건강하게 오래 살 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 "이번 연구는 RNA 형성의 특정한 변화가 노화의 시계로 작동할 수 있음을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 이를 제어함으로써 향후 인간을 비롯한 생명체의 노화를 제어하여 건강한 장수를 추구하는 데 기여할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 우리 대학 생명과학과 함석진 박사, 김시은 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 `지놈 리서치(Genome Research)'에 지난 11월 9일 날짜로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Systematic transcriptome analysis associated with physiological and chronological aging in Caenorhabditis elegans)

2022.12.07 조회수 8145

생체 노화 정도를 측정할 수 있는 새로운 RNA 지표 발견

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구진(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 동물의 생체 나이를 알려주는 지표로 새로운 *RNA 변화를 발견했다고 7일 밝혔다.

*RNA: DNA에 담긴 유전 정보를 단백질로 바꿀 때 이를 매개하는 물질이다. DNA에서 만들어진 RNA는 스플라이싱(RNA에서 단백질 정보가 없는 인트론을 제거하고 단백질로 번역되는 엑손을 연결하는 과정)을 통해 여러 조합을 가진 형태로 형성된다.

연구진은 수명이 짧고 노화 속도가 빨라 노화 및 장수 연구에 널리 사용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충을 활용해 노화 과정에서 RNA의 총체적인 변화를 분석했다. 연구진은 생체 노화가 진행됨에 따라 RNA가 잘려 최종 형태로 만들어질 때 오른쪽 끝부분에서 뒤쪽이 앞쪽보다 더욱 많이 쓰임을 밝혔고, 이를 억제하면 장수를 유도할 수 있음을 보였다. 이번 연구는 새로운 생리학적 노화 지표로서 RNA의 변화를 찾았고 이를 제어해 건강하게 오래 살 수 있는 새로운 방법을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

연구를 주도한 생명과학과 이승재 교수는 "이번 연구는 RNA 형성의 특정한 변화가 노화의 시계로 작동할 수 있음을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 이를 제어함으로써 향후 인간을 비롯한 생명체의 노화를 제어하여 건강한 장수를 추구하는 데 기여할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

이번 연구는 우리 대학 생명과학과 함석진 박사, 김시은 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여해 세계적인 과학학술지 `지놈 리서치(Genome Research)'에 지난 11월 9일 날짜로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Systematic transcriptome analysis associated with physiological and chronological aging in Caenorhabditis elegans)

2022.12.07 조회수 8145 낸드플래시 방식의 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 낸드플래시(NAND Flash)의 전하 저장 방식을 활용하여 양산성이 높으며 높은 균일도를 갖는 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

최근 고성능의 인공지능 기술(Artificial Intelligence; AI) 구현을 위하여 인공 시냅스 소자를 통해 크로스바 어레이 구조에서 고밀도의 메모리 집적과 행렬 연산 가속을 동시에 구현하는 맞춤형 하드웨어를 개발하기 위한 노력이 계속되고 있다.

시냅스 소자의 후보 물질로 다양한 물질이 제시되었으나, 인공지능 가속기가 요구하는 다비트성 (Multi-bit), 보존성 (retention), 균일성 (uniformity), 내구성(Endurance) 등을 모두 만족하는 소자는 매우 드물었으며, 또한 제시되는 후보 물질들의 동작 방식도 기존 반도체 소자들과 매우 달라 반도체 소자로 활용함에 있어 양산성 및 수율 등에도 추가적인 검증이 필요하다는 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 낸드플래시의 전하 저장하는 방식을 차용한 2단자 구조의 인공 시냅스 소자를 개발했다. 기존에는 2단자 시냅스 구조가 안정적으로 동작하기 위해서는 전하의 저장 상태를 읽기 위해 산화막을 얇게 하여 저장된 전하의 보존성을 희생해야하는 한계가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 알루미늄 산화막, 나이오븀 산화막, 탄탈룸 산화막 등이 순차적으로 적층된 최적의 시냅스 소자 구조를 제안하였으며, 이를 통해 안정적인 다비트성과 보존성을 모두 확보하였다.

또한, 제안한 시냅스 소자가 갖는 자가정류(self-rectifying) 특성을 활용하는 병렬 컴퓨팅 방법을 제시하여 기존의 순차적 컴퓨팅 대비 필요한 에너지를 약 71% 절약할 수 있었다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김근영 석박통합과정은 “이번 연구는 이미 검증된 낸드플래시 메모리 구조를 인공 시냅스 소자에 적용하여 시냅스 소자의 양산성에 대한 우려를 불식한데 의미가 있다”며 “이처럼 향후 개발되는 인공지능 반도체에도 기존 반도체 소자의 고성능 특성과 물질의 새로운 특성을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

이러한 인공 시냅스 소자 기술은 인공지능 컴퓨팅을 저전력으로 구현하는 지능형 반도체 소자에 적용되어 에지 컴퓨팅 (Edge computing)과 같이 적은 에너지 소모가 필수적인 인공지능 기술에 다양하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 11월 28일 字 온라인 게재됐으며 한국연구재단, KAIST, SK Hynix의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Retention secured nonlinear and self-rectifying analog charge trap memristor for energy-efficient neuromorphic hardware)

2022.12.06 조회수 7966

낸드플래시 방식의 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 낸드플래시(NAND Flash)의 전하 저장 방식을 활용하여 양산성이 높으며 높은 균일도를 갖는 고신뢰성 인공 시냅스 소자 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

최근 고성능의 인공지능 기술(Artificial Intelligence; AI) 구현을 위하여 인공 시냅스 소자를 통해 크로스바 어레이 구조에서 고밀도의 메모리 집적과 행렬 연산 가속을 동시에 구현하는 맞춤형 하드웨어를 개발하기 위한 노력이 계속되고 있다.

시냅스 소자의 후보 물질로 다양한 물질이 제시되었으나, 인공지능 가속기가 요구하는 다비트성 (Multi-bit), 보존성 (retention), 균일성 (uniformity), 내구성(Endurance) 등을 모두 만족하는 소자는 매우 드물었으며, 또한 제시되는 후보 물질들의 동작 방식도 기존 반도체 소자들과 매우 달라 반도체 소자로 활용함에 있어 양산성 및 수율 등에도 추가적인 검증이 필요하다는 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 낸드플래시의 전하 저장하는 방식을 차용한 2단자 구조의 인공 시냅스 소자를 개발했다. 기존에는 2단자 시냅스 구조가 안정적으로 동작하기 위해서는 전하의 저장 상태를 읽기 위해 산화막을 얇게 하여 저장된 전하의 보존성을 희생해야하는 한계가 있었다. 연구팀은 이번 연구에서 알루미늄 산화막, 나이오븀 산화막, 탄탈룸 산화막 등이 순차적으로 적층된 최적의 시냅스 소자 구조를 제안하였으며, 이를 통해 안정적인 다비트성과 보존성을 모두 확보하였다.

또한, 제안한 시냅스 소자가 갖는 자가정류(self-rectifying) 특성을 활용하는 병렬 컴퓨팅 방법을 제시하여 기존의 순차적 컴퓨팅 대비 필요한 에너지를 약 71% 절약할 수 있었다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김근영 석박통합과정은 “이번 연구는 이미 검증된 낸드플래시 메모리 구조를 인공 시냅스 소자에 적용하여 시냅스 소자의 양산성에 대한 우려를 불식한데 의미가 있다”며 “이처럼 향후 개발되는 인공지능 반도체에도 기존 반도체 소자의 고성능 특성과 물질의 새로운 특성을 접목하는 연구가 활발히 이뤄질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

이러한 인공 시냅스 소자 기술은 인공지능 컴퓨팅을 저전력으로 구현하는 지능형 반도체 소자에 적용되어 에지 컴퓨팅 (Edge computing)과 같이 적은 에너지 소모가 필수적인 인공지능 기술에 다양하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 11월 28일 字 온라인 게재됐으며 한국연구재단, KAIST, SK Hynix의 지원을 받아 수행됐다. (논문명: Retention secured nonlinear and self-rectifying analog charge trap memristor for energy-efficient neuromorphic hardware)

2022.12.06 조회수 7966 비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

2022.12.06 조회수 9240

비만이 성병 헤르페스를 억제하는 메커니즘 규명

우리 연구진이 성병을 일으키는 2형 헤르페스 감염에 대해 비만인 암컷 생쥐가 더 높은 저항성을 갖는다는 사실을 밝혔다. 나쁘기만 할 것 같은 비만이 오히려 도움이 되는 역설적인 현상을 관찰한 것이다.

※ 2형 헤르페스: 헤르페스 바이러스의 일종으로 주로 성병을 일으키는 것으로 알려짐. 여성이 남성보다 더 높은 감염률을 보이는 것으로 알려짐.

의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 비만이 여성 생식기를 통한 단순 2형 헤르페스 바이러스(herpes simplex virus type 2) 감염에 대해 저항성을 강화하는 현상을 발견했으며, 그 메커니즘을 규명했음을 6일 밝혔다.

비만은 종양 등 각종 질병에 대해 안 좋은 영향을 끼치는 인자로 잘 알려져 있다. 하지만, 여성 생식기를 통한 2형 헤르페스 감염 시 질 내 공생미생물과 감마델타 T세포의 상호작용을 통해 바이러스에 저항성이 생긴다는 사실을 연구팀은 발견했다.

여성의 생식기 내에는 젖산균을 포함한 공생미생물이 서식하고 있다. 비만인 여성은 마른 여성과는 질 내 공생미생물의 조성이 다른 것으로 알려져 있는데, 연구팀은 비만인 암컷 생쥐의 질 내에는 장에서 유래한 것으로 보이는 균들이 섞여 있는 것을 발견했다.

연구팀은 장에서 유래된 것으로 보이는 비만 암컷 생쥐의 질 내에 유입된 균들이 아미노산의 일종인 아르기닌을 활발하게 생산하고 있다는 사실을 발견했고, 아르기닌이 바이러스 초기 감염에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다.

연구팀은 이어서 아르기닌이 질 내의 감마델타 T 세포의 항바이러스 면역반응을 강화하고, 적응 면역세포가 활성화되는 시기보다 이른 시기에 바이러스 감염과 전파를 이미 억제하고 있음을 발견했다.

연구를 주도한 의과학대학원 이흥규 교수는 "이번 연구는 비만이 특정 감염 질병에는 도움이 될 수도 있다는 사실을 밝혔다는 점에서 의의가 있고, 앞으로 비만인 환자들의 바이러스 감염증 치료에 참고가 될 것이며, 연구 결과를 바탕으로 분자 메커니즘을 응용해 항바이러스제 개발에 박차를 가할 것이다ˮ고 연구의 중요성을 설명했다.

비만이 바이러스를 억제하는 현상을 발견하고 그 메커니즘을 규명한 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구지원사업 및 바이오의료기술개발사업의 지원으로 수행됐으며, 의과학대학원 박장현 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학 분야 국제학술지 `셀 리포트(Cell Reports)'에 지난 11월 8일 字 게재됐다.

2022.12.06 조회수 9240 인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.05 조회수 13320

인간 근육보다 17배 강한 헤라클래스 인공 근육 개발

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 부산대 안석균 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 그래핀-액정 복합섬유를 이용한 새로운 인공 근육을 개발하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 이 인공 근육은 현재까지 과학계에 보고된 것 중에서 인간 근육과 가장 유사하면서도 최대 17배 강한 힘을 보이는 것으로 밝혀졌다.

동물의 근육은 신경 자극에 의해 그 형태가 변하면서 기계적인 운동을 일으키는 것으로 알려져 있다. 로봇이나 인공장기 등 다양한 분야에서 동물근육과 유사한 운동을 일으키기 위한 기술들이 개발돼왔으나, 지금까지는 주로 기계장치에 의존한 것들이 대부분이다.

최근에는 유연성을 가지는 신소재를 이용해 생명체의 근육같이 유연하면서도 기계적 운동을 일으킬 수 있는 인공 근육들이 연구되고 있다. 그러나 이들 대부분이 일으키는 운동의 범위가 동물 근육보다 제한되고 강한 운동을 일으키기 위해서는 마치 시계태엽을 감듯이 부가적인 에너지 저장과정을 거쳐야만 하는 문제점이 있다.

김교수 연구팀이 개발한 신소재는 온도변화에 따라 동물 근육과 같이 크게 수축을 일으키는 액정물질에 고품질의 그래핀을 적용함으로써 레이저를 이용한 원격제어가 가능하며 인간 근육의 작업 수행능력(17배)과 출력밀도(6배)를 크게 능가하는 운동능력을 구현했다. 연구팀은 실제로 인공 근육을 이용해 1 킬로그램(kg) 짜리 아령을 들어올리는 데 성공하기도 했으며, 이를 이용한 인공 자벌레는 살아있는 자벌레보다 3배나 빠른 속도로 움직이는 기록을 달성하기도 했다.

연구를 주도한 신소재 분야 석학인 KAIST 김상욱 교수는 "최근 세계적으로 활발히 개발되고 있는 인공 근육들은 비록 한두 가지 물성이 매우 뛰어난 경우는 있으나 실용적인 인공 근육으로 작동하는 데 필요한 다양한 물성들을 골고루 갖춘 경우는 없었다ˮ며 "이번 연구를 시발점으로 실용성 있는 인공 근육 소재가 로봇 산업 및 다양한 웨어러블 장치에 활용할 수 있으며 4차 산업 혁명에 따른 비대면 과학기술에서도 크게 이바지할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

신소재공학과 김인호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이러한 성과를 인정받아 저명한 영국의 과학 학술지 네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)에 지난 10월 27일자로 출간됐었으며, 해당 학술지의 표지 논문으로 선정됐다. 또한 관련 기술에 대한 특허를 국내외에 출원하여 KAIST 교원창업 기업인 ㈜소재창조를 통해 상용화를 진행할 계획이다.

신소재공학과 강지형 교수, 기계공학과 유승화 교수, 부산대학교 고분자공학과 안석균 교수가 공동 연구로 참여한 이번 연구는 한국연구재단의 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단과 기초연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.05 조회수 13320 빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02 조회수 10059

빛을 완전히 조절할 수 있는 메타렌즈 개발

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 세 가지 주요 특성인 세기, 위상, 편광을 동시에 모두 조절할 수 있는 유니버설 메타표면(universal metasurface)을 개발했다고 2일 밝혔다.

단일 소자로 빛의 세기, 위상, 편광을 모두 자유로이 조절할 수 있는 기술은 갈릴레이가 망원경으로 목성의 위성을 관측했던 광학 분야의 시초부터 제임스웹 망원경으로 130억 년 전 우주를 볼 수 있게 된 현재까지 풀리지 않는 난제로 남아있었다. 최근, 마이크로미터 이하 크기의 인공적인 구조체들을 유리 등 기존 소재 표면을 따라 배열해 빛의 특성을 높은 자유도로 조절할 수 있는 메타표면이 이러한 난제를 해결할 수 있는 기술이 될 수 있다는 기대감으로 관련 연구가 세계 여러 대학과 연구소, 기업에서 경쟁적으로 이뤄지고 있다.

이러한 메타표면은 현재 안경 두께의 천 분의 일인 수 마이크로미터 수준의 얇은 두께만으로도 렌즈의 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라, 편광판, 컬러필터 등 기존 다른 광학 부품들의 기능도 동시에 수행할 가능성을 갖고 있어서 여러 종류의 광학필름이 필수적으로 들어가는 OLED 등 현재 상용 디스플레이의 두께를 현저히 줄이고 공정을 단순화시키거나 동영상 홀로그램, 증강현실(AR) 글래스, 라이다(LiDAR) 등의 새로운 응용의 광학 부품들에도 널리 적용될 수 있는 다재다능한 기술로 관심을 받고 있다.

하지만, 현재까지 보고된 메타표면들은 여전히 특정 색의 빛이 가지는 세 가지 특성 중 일부분만을 동시에 조절(예: 위상과 편광 또는 위상과 세기 등)할 수 있어, 하나의 소자로 세 특성을 완전히 조절하는 문제는 해결되지 못한 숙제로 남아있었다.

연구팀은 행렬과 관련된 수학적 원리에 착안해, 밀접한 두 층으로 이뤄진 유전체 메타표면이 빛의 세 가지 주요한 특성을 완벽히 조절할 수 있음을 이론적으로 밝히고, 이를 실험적으로 규명했다. 특히, 기존에 단일 소자로 불가능했던 벡터 홀로그램들을 제안하고 최초로 구현하는 데 성공했다. 학문적으로는 메타표면의 편광 선택적인 특성을 통해 맥스웰 방정식을 만족하는 두 가지 독립적인 임의의 3차원 전자기장 분포를 구현하는 방법을 최초로 보였다는 점에서 이번 연구는 큰 의의를 갖는다.

또한, 연구진은 유니버설 메타표면과 일반 렌즈의 조합만으로 임의의 편광 선택적인 선형 광학계의 구현이 가능함을 이론적으로 입증했는데, 이는 푸리에 변환 등을 포함한 복잡한 수학적 연산이나 데이터 처리를 광학적으로 간단하게 구현할 수 있음을 의미한다. 한 가지 예시로 연구팀은 확률론적 양자 CNOT 게이트 배열을 유니버설 메타표면과 렌즈만을 사용해 만들 수 있음을 보였으며, 이러한 원리는 양자 광학 뿐만 아니라, 광 통신, 광 신경망을 이용한 기계학습 기반 안면인식 등 여러 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 조절을 해결했을 뿐만 아니라, 이를 바탕으로 모든 편광 선택적인 선형 광학계 구현이 이론적으로 가능함을 밝혔다ˮ며, 이어 "이번 연구에서 제안한 메타표면의 가능성을 활용하여 기존 한계를 극복한 응용 광소자를 적극적으로 개발할 계획ˮ이라고 언급했다.

신소재공학과 장태용 박사와 정준교 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)' 지난 11월 3일 字 출판됐다. (논문명 : Universal Metasurfaces for Complete Linear Control of Coherent Light Transmission).

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업 및 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.12.02 조회수 10059