%EA%B8%B0%EA%B3%84%EA%B3%B5%ED%95%99%EA%B3%BC

-

사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

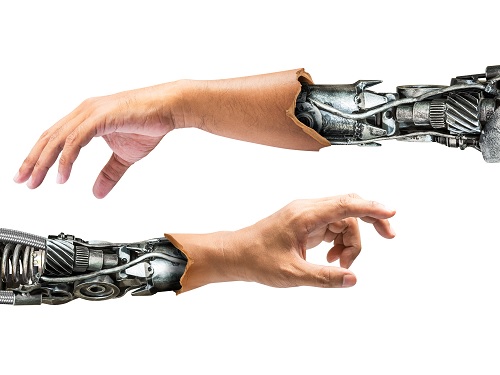

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

2022.06.09 조회수 14164

사람처럼 느끼고 상처 치유가 가능한 로봇 피부 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT), 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 연구자들과 공동연구를 통해 `넓은 면적에 대해 다양한 외부 촉각 자극을 인지할 수 있으며, 칼로 베어져도 다시 기능을 회복할 수 있는 로봇 피부 기술'을 개발했다고 9일 밝혔다.

기계공학과 박경서 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 로보틱스(Science Robotics)'에 6월 9일 출판됐다. (논문명: A biomimetic elastomeric robot skin using electrical impedance and acoustic tomography for tactile sensing)

사람의 가장 큰 장기인 피부는 내부를 충격에서 보호함과 동시에 주위로부터의 물리적인 자극을 전달하는 통로다. 피부를 이용한 정보 전달(혹은 촉감)은 표면 인식, 조작, 쓰다듬기, 꼬집기, 포옹, 몸싸움 등으로 종류가 다양하며, 피부가 덮은 모든 부분에서 느낄 수 있기에 풍부한 비언어적 감정 표현과 교류를 가능하게 한다. 그래서 촉각은 `한 인간이 세계를 탐구하는 첫 번째 수단'이라고도 한다.

그러나, 로봇 분야의 비약적인 발전에도 불구하고 로봇 대부분은 딱딱한 소재의 외피를 가지며, 인간과의 물리적 교류를 터치스크린과 같은 특정한 부위로 제한하고 있다. 그 이유는 현재의 로봇 촉각 기술로는 `인간의 피부처럼 부드러운 물성과 복잡한 3차원 형상을 가지고, 동시에 섬세한 촉각 정보를 수용하는 것이 가능한 로봇 피부'를 개발하지 못하기 때문이다. 또한, 사람의 피부는 날카로운 물체에 베여 절상 혹은 열상이 발생하더라도 신축성과 기능을 회복하는 이른바 치유 기능을 하고 있으며, 이는 현대 기술로 재현하는 것이 매우 어렵다. 따라서, 사람과 로봇의 다양한 수준의 물리적 접촉을 중재하기 위해 부드러운 물성을 가지면서 다양한 3차원 형상을 덮을 수 있는 대면적 촉각 로봇 피부 기술이 필요하다.

김정 교수 연구팀은 이러한 로봇 피부를 만들기 위해 생체모사 다층구조와 단층촬영법을 활용했다. 이 기술들은 인간 피부의 구조와 촉각수용기의 특징과 구성 방식을 모사해, 적은 수의 측정 요소만으로도 넓은 3차원 표면 영역에서 정적 압력(약 0~15Hz) 및 동적 진동 (약 15~500Hz)을 실시간으로 감지 및 국지화하는 것을 가능케 했다. 기존의 터치스크린 기술은 해상도를 높일수록 필요한 측정점의 수가 증가하는 데 비해, 이번 기술은 넓은 수용영역을 갖는 측정 요소들을 겹치게 배치해 수십 개의 측정 요소만으로도 넓은 측정 영역을 달성할 수 있다.

연구팀은 측정된 촉감 신호를 인공지능 신경망으로 처리함으로써, 촉각 자극의 종류(누르기, 두드리기, 쓰다듬기 등)를 분류하는 것도 가능함을 선보였다. 더 나아가, 개발된 로봇 피부는 부드러운 소재(하이드로젤, 실리콘)로 만들어져 충격 흡수가 가능하고, 날카로운 물체에 의해 깊게 찢어지거나 베여도 피부의 구조와 기능을 손쉽게 회복하는 것이 가능했다.

연구진은 본 기술이 넓은 부위에 정교한 촉각 감각뿐만 아니라 사람의 피부와 유사한 물성과 질감도 부여할 수 있으므로, 서비스 로봇과 같이 사람과의 다양한 접촉과 상호작용이 필요한 응용 분야에 유용하게 활용될 것으로 기대했다. 예를 들면 점점 대중화되는 식당 서빙 로봇이나 인간형 로봇에 적용할 수 있다. 더 나아가, 로봇 피부를 의수/의족의 피부로 사용한다면 실제 사람의 손/다리와 똑같은 외형과 촉감 감각을 절단 환자들에게 제공할 수도 있다. 또한 인간형 로봇이 사람과 똑같은 기능과 외형의 피부를 가지고, 상처가 나더라도 피부의 기능을 복구하는 치유 능력을 갖게 할 수도 있다.

기계공학과 김정 교수는 "이번 연구를 통해 인간과 로봇이 같은 공간에 공존하기 위한 필수 기술인 대면적 로봇 촉각 피부를 개발했을 뿐만 아니라 현재 기술보다 월등한 사람의 피부감각 혹은 촉각의 성능에 비견할 만한 기술을 구현한 데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며,ᅠKAIST 기계공학과 양민진, 조준휘 박사과정과 메사추세츠 공과대학(MIT)의 육현우 박사, 슈투트가르트 대학교(Univ. of Stuttgart)의 이효상 교수가 공동연구자로 참여했다.

동영상 1: 로봇 피부 촉각 시연 (https://youtu.be/3T8dX32fo6U)

동영상 2: 로봇 피부 촉감 인식 시연 (https://youtu.be/CViv1oLo_Ec)

동영상 3: 로봇 피부 절개 및 복구 시연 (https://youtu.be/vsllVFM9yS4)

동영상 4: 로봇피부의 미용의수에의 적용 (https://youtu.be/qR1msF0FDTA)

2022.06.09 조회수 14164 -

디스플레이용 퀀텀닷 패턴 형태에 상관없이 커피링을 완벽 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수팀이 디스플레이 소자의 핵심 물질인 퀀텀닷의 마름 자국을 패턴의 형태에 상관없이 원형부터 다각형까지 완벽하게 균일 패터닝 할 수 있는 기술을 구현했다고 2일 밝혔다.

기계공학과 편정수 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 2월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Self-Induced Solutal Marangoni Flows Realize Coffee-Ring-Less Quantum Dot Microarrays with Extensive Geometric Tunability and Scalability, https://doi.org/10.1002/advs.202104519)

최근 퀀텀닷은 차세대 핵심 디스플레이용 소재로 각광받고 있다. 이를 잉크젯 프린팅 기술을 이용해 패터닝(형태화)하려는 노력을 크게 하고 있지만, 양산성이나 해상도의 제한적 문제 그리고 공정 과정 중에 발생하는 커피링 현상으로 효율이 크게 떨어지는 이슈가 큰 문제로 지적되고 있다.

커피링 자국은 용매 방울이 고체 표면 위에서 마르면서 물방울 표면의 상대적 불균일 증발률 때문에 발생하게 된다. 김 교수는 커피링을 제어하는 연구를 수년간 해오면서 얻은 노하우를 바탕으로 최근 획기적으로 커피링을 소멸시키는 기술을 발표한 바 있다. (DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

커피링 자국 이외에도 디스플레이의 해상도를 높이기 위해 다양한 모양의 패턴들이 제안되고 있으나, 일반적으로 다각형의 경우 커피링의 정도가 원형의 경우보다 더욱 심해지는 경향을 띤다. 이번 연구에서는 퀀텀닷 패턴의 기하학적 형태에 무관하게 커피링을 완전히 소멸시킬 수 있는 기술을 소개하고 있다. 연구팀은 퀀텀닷이 녹아 있는 용매의 성분을 적절히 조율하고 이 액적을 복잡한 물리-화학적 공정 없이 단순 증발 과정을 거쳐 100 마이크로미터(㎛) (1만 분의 1m) 수준의 커피링이 전혀 없는 균일 패턴을 구현하는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "QLED용 퀀텀닷 패턴은 주변의 공정 요인에 민감하게 변화할 수 있는데, 잉크젯 기반의 토출식 프린팅 기술에 집단 액적의 증발을 통한 자발적으로 발생하는 상호 마랑고니 작용 효과들을 이용해 소재의 손상을 방지하고 패턴의 균일도를 확보했다ˮ고 밝혔다. 실험적 기술 개발뿐 아니라 이론 모델을 바탕으로 마랑고니 발생 원리와 마랑고니 혼합 유동의 세기 조절에 대한 근본적 설명과 제어 변수들을 제공하고 있다.

김형수 교수는 "이번 연구 결과를 실제 디스플레이 양산을 위한 잉크젯 프린팅 공정에 활용하면 적녹청 퀀텀닷 패턴을 물리-화학적 복잡한 공정 없이 높은 효율의 차세대 QLED 디스플레이 구현에 적용 가능할 것ˮ이라고 말했다. 한편 이번 커피링을 없애는 기술을 이용해 "인쇄전자에 사용되는 값비싼 소재들로 확대하면 효과적으로 대면적 프린팅할 수 있고 패터닝 공정도 간소화돼 경제성을 높이는 데 기여할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 개인 기초 중견연구(NRF-2021R1A2C2007835)의 지원을 받아 수행됐고, 우리 대학 신소재공학과 정연식 교수 연구팀과의 협업을 통해 수행됐다.

2022.03.02 조회수 10747

디스플레이용 퀀텀닷 패턴 형태에 상관없이 커피링을 완벽 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수팀이 디스플레이 소자의 핵심 물질인 퀀텀닷의 마름 자국을 패턴의 형태에 상관없이 원형부터 다각형까지 완벽하게 균일 패터닝 할 수 있는 기술을 구현했다고 2일 밝혔다.

기계공학과 편정수 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 2월 7일 字 온라인 출판됐다. (논문명: Self-Induced Solutal Marangoni Flows Realize Coffee-Ring-Less Quantum Dot Microarrays with Extensive Geometric Tunability and Scalability, https://doi.org/10.1002/advs.202104519)

최근 퀀텀닷은 차세대 핵심 디스플레이용 소재로 각광받고 있다. 이를 잉크젯 프린팅 기술을 이용해 패터닝(형태화)하려는 노력을 크게 하고 있지만, 양산성이나 해상도의 제한적 문제 그리고 공정 과정 중에 발생하는 커피링 현상으로 효율이 크게 떨어지는 이슈가 큰 문제로 지적되고 있다.

커피링 자국은 용매 방울이 고체 표면 위에서 마르면서 물방울 표면의 상대적 불균일 증발률 때문에 발생하게 된다. 김 교수는 커피링을 제어하는 연구를 수년간 해오면서 얻은 노하우를 바탕으로 최근 획기적으로 커피링을 소멸시키는 기술을 발표한 바 있다. (DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

커피링 자국 이외에도 디스플레이의 해상도를 높이기 위해 다양한 모양의 패턴들이 제안되고 있으나, 일반적으로 다각형의 경우 커피링의 정도가 원형의 경우보다 더욱 심해지는 경향을 띤다. 이번 연구에서는 퀀텀닷 패턴의 기하학적 형태에 무관하게 커피링을 완전히 소멸시킬 수 있는 기술을 소개하고 있다. 연구팀은 퀀텀닷이 녹아 있는 용매의 성분을 적절히 조율하고 이 액적을 복잡한 물리-화학적 공정 없이 단순 증발 과정을 거쳐 100 마이크로미터(㎛) (1만 분의 1m) 수준의 커피링이 전혀 없는 균일 패턴을 구현하는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "QLED용 퀀텀닷 패턴은 주변의 공정 요인에 민감하게 변화할 수 있는데, 잉크젯 기반의 토출식 프린팅 기술에 집단 액적의 증발을 통한 자발적으로 발생하는 상호 마랑고니 작용 효과들을 이용해 소재의 손상을 방지하고 패턴의 균일도를 확보했다ˮ고 밝혔다. 실험적 기술 개발뿐 아니라 이론 모델을 바탕으로 마랑고니 발생 원리와 마랑고니 혼합 유동의 세기 조절에 대한 근본적 설명과 제어 변수들을 제공하고 있다.

김형수 교수는 "이번 연구 결과를 실제 디스플레이 양산을 위한 잉크젯 프린팅 공정에 활용하면 적녹청 퀀텀닷 패턴을 물리-화학적 복잡한 공정 없이 높은 효율의 차세대 QLED 디스플레이 구현에 적용 가능할 것ˮ이라고 말했다. 한편 이번 커피링을 없애는 기술을 이용해 "인쇄전자에 사용되는 값비싼 소재들로 확대하면 효과적으로 대면적 프린팅할 수 있고 패터닝 공정도 간소화돼 경제성을 높이는 데 기여할 것이다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 개인 기초 중견연구(NRF-2021R1A2C2007835)의 지원을 받아 수행됐고, 우리 대학 신소재공학과 정연식 교수 연구팀과의 협업을 통해 수행됐다.

2022.03.02 조회수 10747 -

광학 칩과 광섬유로 초안정 마이크로파 발생 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수와 물리학과 이한석 교수 공동연구팀이 광학 칩과 광섬유를 이용해 손바닥만 한 작은 장치로부터 2조분의 1(5×10-13) 수준의 주파수 안정도를 가지는 초안정 마이크로파를 발생하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

이 새로운 기술을 이용하면 기존의 마이크로파 발생 기술들보다 월등하게 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파를 핸드폰 크기 면적의 작은 장치로부터 생성할 수 있어, 향후 5G/6G 통신, 전파망원경을 이용한 천체 관측, 군용 레이더, 휴대용 양자 센서 및 초고속 신호 분석 기술 등의 다양한 분야에서 획기적인 성능 향상이 가능하다.

우리 대학 기계공학과 권도현 박사(現 한국표준과학연구원)와 나노과학기술대학원 정동인 박사가 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 19일 字에 게재됐다. (논문명: Ultrastable microwave and soliton-pulse generation from fibre-photonic-stabilized microcombs)

최근 초소형 마이크로공진기(microresonator)를 이용해 광 펄스를 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 급격하게 발전하고 있다. 마이크로콤은 광 펄스가 나오는 속도를 수십 기가헤르츠(GHz, 1초에 10억 번 진동)에서 테라헤르츠(THz, 1초에 1조 번 진동)까지 높일 수 있어 고주파 마이크로파(microwave)나 밀리미터파(millimeter-wave) 생성이 쉽고 시스템의 소형화가 가능해 다양한 정보통신기술 시스템의 대역폭 향상과 성능 개선에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로 펨토초(femtosecond, 10-15초=1,000조분의 1초) 수준의 펄스 간 시간 오차를 가지지만, 소형 소자의 특성상 주변 환경에 의해 쉽게 변해 장시간 그 성능을 유지하는 데에 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 마이크로콤을 기계적으로 안정한 장치에 주파수 잠금해 안정도를 향상할 수 있으나, 지금까지는 이러한 안정화 장치가 매우 복잡하고 진동에 민감하며 부피가 커서 초소형 마이크로콤이 가지는 장점을 살릴 수 없고 실험실 밖 응용에 활용할 수 없었던 문제가 있었다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 광섬유를 이용해 마이크로콤의 주파수를 안정화하는 기술을 개발했다. 1km 길이의 광섬유는 열 기계적(thermomechanical) 잡음 한계에 의한 이론적인 길이 안정도가 1,000조분의 1 수준으로 매우 우수하면서도, 부피가 작고 매우 가벼우면서 가격도 저렴한 장점이 있다. 연구팀은 이러한 광섬유 기반의 안정화 장치를 108 mm × 73 mm × 54 mm 크기로 구현할 수 있었다.

그 결과 생성된 22-기가헤르츠(GHz) 마이크로파의 시간 오차를 상용 고성능 신호 발생기보다 6배 이상 향상된 10펨토초 수준으로 낮출 수 있었으며, 주파수 안정도는 2조분의 1(5×10-13) 수준까지 낮출 수 있었다.

이 기술은 매우 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파와 광 펄스를 동시에 생성할 수 있어, 다양한 최첨단 과학기술 분야들에서 활용할 수 있다. 대표적인 예로서 전파망원경 기반의 초장기선 간섭계(very long baseline interferometer, VLBI)의 경우 보다 높은 주파수와 낮은 잡음을 가지는 마이크로파와 광 펄스를 사용하면 측정 분해능과 관측 정밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있어 기존에는 관측할 수 없었던 블랙홀의 사건의 지평선(event horizon)과 같은 새로운 천체 현상들을 탐사할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수는 "이번에 개발된 초안정 기술을 통신, 레이더, 데이터 변환기와 전파망원경 등 다양한 분야들에 적용하기 위한 후속 연구들을 진행 중ˮ이라고 밝혔으며, 물리학과 이한석 교수는 "향후 성능을 더욱 끌어올리고자, 실리콘 칩 상에 구현된 핵심 소자인 마이크로공진기의 광학적 특성을 개선하는 연구를 수행 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.26 조회수 14369

광학 칩과 광섬유로 초안정 마이크로파 발생 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수와 물리학과 이한석 교수 공동연구팀이 광학 칩과 광섬유를 이용해 손바닥만 한 작은 장치로부터 2조분의 1(5×10-13) 수준의 주파수 안정도를 가지는 초안정 마이크로파를 발생하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

이 새로운 기술을 이용하면 기존의 마이크로파 발생 기술들보다 월등하게 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파를 핸드폰 크기 면적의 작은 장치로부터 생성할 수 있어, 향후 5G/6G 통신, 전파망원경을 이용한 천체 관측, 군용 레이더, 휴대용 양자 센서 및 초고속 신호 분석 기술 등의 다양한 분야에서 획기적인 성능 향상이 가능하다.

우리 대학 기계공학과 권도현 박사(現 한국표준과학연구원)와 나노과학기술대학원 정동인 박사가 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 19일 字에 게재됐다. (논문명: Ultrastable microwave and soliton-pulse generation from fibre-photonic-stabilized microcombs)

최근 초소형 마이크로공진기(microresonator)를 이용해 광 펄스를 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 급격하게 발전하고 있다. 마이크로콤은 광 펄스가 나오는 속도를 수십 기가헤르츠(GHz, 1초에 10억 번 진동)에서 테라헤르츠(THz, 1초에 1조 번 진동)까지 높일 수 있어 고주파 마이크로파(microwave)나 밀리미터파(millimeter-wave) 생성이 쉽고 시스템의 소형화가 가능해 다양한 정보통신기술 시스템의 대역폭 향상과 성능 개선에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로 펨토초(femtosecond, 10-15초=1,000조분의 1초) 수준의 펄스 간 시간 오차를 가지지만, 소형 소자의 특성상 주변 환경에 의해 쉽게 변해 장시간 그 성능을 유지하는 데에 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 마이크로콤을 기계적으로 안정한 장치에 주파수 잠금해 안정도를 향상할 수 있으나, 지금까지는 이러한 안정화 장치가 매우 복잡하고 진동에 민감하며 부피가 커서 초소형 마이크로콤이 가지는 장점을 살릴 수 없고 실험실 밖 응용에 활용할 수 없었던 문제가 있었다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 광섬유를 이용해 마이크로콤의 주파수를 안정화하는 기술을 개발했다. 1km 길이의 광섬유는 열 기계적(thermomechanical) 잡음 한계에 의한 이론적인 길이 안정도가 1,000조분의 1 수준으로 매우 우수하면서도, 부피가 작고 매우 가벼우면서 가격도 저렴한 장점이 있다. 연구팀은 이러한 광섬유 기반의 안정화 장치를 108 mm × 73 mm × 54 mm 크기로 구현할 수 있었다.

그 결과 생성된 22-기가헤르츠(GHz) 마이크로파의 시간 오차를 상용 고성능 신호 발생기보다 6배 이상 향상된 10펨토초 수준으로 낮출 수 있었으며, 주파수 안정도는 2조분의 1(5×10-13) 수준까지 낮출 수 있었다.

이 기술은 매우 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파와 광 펄스를 동시에 생성할 수 있어, 다양한 최첨단 과학기술 분야들에서 활용할 수 있다. 대표적인 예로서 전파망원경 기반의 초장기선 간섭계(very long baseline interferometer, VLBI)의 경우 보다 높은 주파수와 낮은 잡음을 가지는 마이크로파와 광 펄스를 사용하면 측정 분해능과 관측 정밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있어 기존에는 관측할 수 없었던 블랙홀의 사건의 지평선(event horizon)과 같은 새로운 천체 현상들을 탐사할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수는 "이번에 개발된 초안정 기술을 통신, 레이더, 데이터 변환기와 전파망원경 등 다양한 분야들에 적용하기 위한 후속 연구들을 진행 중ˮ이라고 밝혔으며, 물리학과 이한석 교수는 "향후 성능을 더욱 끌어올리고자, 실리콘 칩 상에 구현된 핵심 소자인 마이크로공진기의 광학적 특성을 개선하는 연구를 수행 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.26 조회수 14369 -

낙엽을 활용한 친환경 마이크로 슈퍼커패시터 개발

우리 대학 기계공학과 김영진 교수 연구팀과 한국에너지기술연구원(이하 에너지연, 원장 김종남) 에너지저장연구실 윤하나 박사 연구팀이 공동연구를 통해, 극초단 펨토초 레이저 직접 묘화 기술을 기반으로, 세계최초 낙엽 상 그래핀-무기-하이브리드 마이크로 슈퍼커패시터 제작에 성공했다고 13일 밝혔다.

웨어러블 전자 장치의 발전은 유연한 에너지 저장장치의 혁신에 직접적으로 영향을 받는다. 다양한 에너지 저장장치 중 마이크로 슈퍼커패시터의 경우 높은 전력 밀도, 긴 수명 및 짧은 충전 시간으로 큰 관심을 끌고 있다. 그러나, 증대되는 전자 전기 제품의 소비 및 사용, IT 모바일 기기의 첨단화에 따른 짧은 교체 주기에 따라 폐전지의 발생량이 증대하고 있다. 이는 폐전지의 수거, 재활용 및 처리 과정에 있어, 안정성 및 환경적인 이슈 등의 많은 어려움을 유발한다.

산림은 전 세계 육지의 30% 가량을 덮고 있으며, 산림에서는 엄청난 양의 낙엽이 배출된다. 이러한 바이오매스는 자연적으로 풍부하고, 생분해성이며 재생 가능한 매력적인 친환경 재료다. 그러나 이를 효과적으로 활용하지 못하고 방치하면 화재 위험, 식수원 오염 등 산림 재해가 발생할 수 있다.

연구팀은 두 가지 문제점을 동시에 해결할 방법으로 친환경의 생분해성 바이오매스인 낙엽 위에 추가 재료 없이 펨토초 레이저 펄스를 조사해, 대기 중에서 특별한 처리 없이 단일 단계로 높은 전기 전도성을 지닌 미세 전극인 3D 다공성 그래핀을 생성하는 기술을 개발했다. 또한 이를 활용해 유연한 마이크로 슈퍼커패시터를 제작하는 방안을 제시했다. 연구팀은 해당 연구를 통해 낙엽으로부터 쉽고 저렴하며 빠르게 다공성 그래핀-무기결정 하이브리드 전극을 제작할 수 있음을 보였으며, 제작된 그래핀 마이크로 슈퍼커패시터를 LED 발광을 위한 전원 공급 및 온, 습도계 타이머/카운터 기능의 전자시계 전원 공급을 테스트함으로써 성능을 검증했다. 이는 저가의 녹색 그래핀 기반 유연한 전자 제품의 대량 생산을 위한 길을 열 수 있음을 의미한다. (그림1)

연구 논문의 교신저자인 우리 대학 김영진 교수는 개발된 차세대 에너지 저장 소자에 대해 "현재 감당이 어려운 산림 바이오매스인 낙엽을 차세대 에너지 저장 소자로 재사용함으로써, 폐자원의 재사용 및 에너지 선순환 시스템 확립을 가능하게 한다ˮ라고 했다. 또한 공동 교신저자인 에너지연 윤하나 박사는 "이번 기술은 친환경 산업의 기술 혁신 및 고부가가치 신재생에너지 및 이차전지 사업으로써의 신시장 창출뿐 아니라 국가의 사회적, 경제적 비용을 크게 감소시킬 수 있을 것이며, 더 나아가 웨어러블 전자 제품 및 스마트 홈이나 사물 인터넷에도 적용될 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국농림축산식품부의 기획평가원 지원사업과 산림청의 산림과학기술 연구개발사업 및 한국에너지기술연구원 주요사업의 지원을 받아 수행됐다.

기계공학과 레딘츤손 박사 후 연구원과 에너지연 이영아 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구분야의 세계적인 학술지인 `어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈'(Advanced Functional Materials)에 작년 12월 5일 온라인 공개됐다. (논문명 : Green Flexible Graphene–Inorganic-Hybrid Micro-Supercapacitors Made of Fallen Leaves Enabled by Ultrafast Laser Pulses)

2022.01.13 조회수 13625

낙엽을 활용한 친환경 마이크로 슈퍼커패시터 개발

우리 대학 기계공학과 김영진 교수 연구팀과 한국에너지기술연구원(이하 에너지연, 원장 김종남) 에너지저장연구실 윤하나 박사 연구팀이 공동연구를 통해, 극초단 펨토초 레이저 직접 묘화 기술을 기반으로, 세계최초 낙엽 상 그래핀-무기-하이브리드 마이크로 슈퍼커패시터 제작에 성공했다고 13일 밝혔다.

웨어러블 전자 장치의 발전은 유연한 에너지 저장장치의 혁신에 직접적으로 영향을 받는다. 다양한 에너지 저장장치 중 마이크로 슈퍼커패시터의 경우 높은 전력 밀도, 긴 수명 및 짧은 충전 시간으로 큰 관심을 끌고 있다. 그러나, 증대되는 전자 전기 제품의 소비 및 사용, IT 모바일 기기의 첨단화에 따른 짧은 교체 주기에 따라 폐전지의 발생량이 증대하고 있다. 이는 폐전지의 수거, 재활용 및 처리 과정에 있어, 안정성 및 환경적인 이슈 등의 많은 어려움을 유발한다.

산림은 전 세계 육지의 30% 가량을 덮고 있으며, 산림에서는 엄청난 양의 낙엽이 배출된다. 이러한 바이오매스는 자연적으로 풍부하고, 생분해성이며 재생 가능한 매력적인 친환경 재료다. 그러나 이를 효과적으로 활용하지 못하고 방치하면 화재 위험, 식수원 오염 등 산림 재해가 발생할 수 있다.

연구팀은 두 가지 문제점을 동시에 해결할 방법으로 친환경의 생분해성 바이오매스인 낙엽 위에 추가 재료 없이 펨토초 레이저 펄스를 조사해, 대기 중에서 특별한 처리 없이 단일 단계로 높은 전기 전도성을 지닌 미세 전극인 3D 다공성 그래핀을 생성하는 기술을 개발했다. 또한 이를 활용해 유연한 마이크로 슈퍼커패시터를 제작하는 방안을 제시했다. 연구팀은 해당 연구를 통해 낙엽으로부터 쉽고 저렴하며 빠르게 다공성 그래핀-무기결정 하이브리드 전극을 제작할 수 있음을 보였으며, 제작된 그래핀 마이크로 슈퍼커패시터를 LED 발광을 위한 전원 공급 및 온, 습도계 타이머/카운터 기능의 전자시계 전원 공급을 테스트함으로써 성능을 검증했다. 이는 저가의 녹색 그래핀 기반 유연한 전자 제품의 대량 생산을 위한 길을 열 수 있음을 의미한다. (그림1)

연구 논문의 교신저자인 우리 대학 김영진 교수는 개발된 차세대 에너지 저장 소자에 대해 "현재 감당이 어려운 산림 바이오매스인 낙엽을 차세대 에너지 저장 소자로 재사용함으로써, 폐자원의 재사용 및 에너지 선순환 시스템 확립을 가능하게 한다ˮ라고 했다. 또한 공동 교신저자인 에너지연 윤하나 박사는 "이번 기술은 친환경 산업의 기술 혁신 및 고부가가치 신재생에너지 및 이차전지 사업으로써의 신시장 창출뿐 아니라 국가의 사회적, 경제적 비용을 크게 감소시킬 수 있을 것이며, 더 나아가 웨어러블 전자 제품 및 스마트 홈이나 사물 인터넷에도 적용될 것으로 기대된다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국농림축산식품부의 기획평가원 지원사업과 산림청의 산림과학기술 연구개발사업 및 한국에너지기술연구원 주요사업의 지원을 받아 수행됐다.

기계공학과 레딘츤손 박사 후 연구원과 에너지연 이영아 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구분야의 세계적인 학술지인 `어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈'(Advanced Functional Materials)에 작년 12월 5일 온라인 공개됐다. (논문명 : Green Flexible Graphene–Inorganic-Hybrid Micro-Supercapacitors Made of Fallen Leaves Enabled by Ultrafast Laser Pulses)

2022.01.13 조회수 13625 -

박인규 교수 연구팀, 사용자가 원하는 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 차세대 전자장치인 사용자 맞춤형 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 설계 및 제조기술 관련 원천기술을 개발했다.

웨어러블 전자장치는 미래를 바꿀 10대 기술로, 안경형 웨어러블 전자장치 (구글 글래스)에서 손목 착용형 웨어러블 전자장치 (스마트 워치)에 이르기까지 세상의 주목을 받아왔다. 최근에는 이런 웨어러블 전자장치를 착용하는 사람의 신체 부위 형태에 딱 들어맞는 디자인으로 바뀌고 있으며, 이에 따라서 착용감이 높으며, 다양한 생체 신호를 정확하게 측정하고, 정보전달을 신속하게 할 수 있는 전자장치 개발에 힘쓰고 있다.

하지만, 기존의 연구들은 대부분 2D 필름 형태의 신축성이 있는 웨어러블 전자장치이므로, 복잡한 형상을 가진 3D 형상의 표면에 부착할 수 없다는 단점이 있다.

박인규 교수 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 열 성형 기술 및 사전왜곡 패터닝 기술을 개발하였다. 제작 방법은 다음과 같다. 열 성형이 가능한 전극 및 기판을 제작하고, 이를 사전왜곡 패터닝 기술을 통하여 2D 필름에 인쇄한다. 그 이후에 열 성형을 통하여 원하는 3D 형상을 가지도록 성형한다. 따라서 제작된 3D 전자장치의 경우 사용자가 원하는 디자인으로 최소의 오차를 가지며 정확히 제작이 가능하다. 또한, 사용된 전극 및 기판의 경우 열 성형이 가능한 고신축성 물질이기 때문에, 제작된 3D 전자장치의 경우 고신축성 및 기계/전기적 안정성을 보여준다. (그림 1)

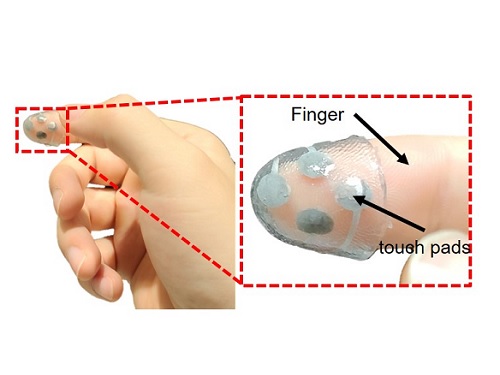

이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫번째로, 손가락형 터치센서를 개발하였다. 기존의 손가락형 센서의 경우 대부분 딱딱한 물질로 되어있어서 착용감이 불편하다는 단점이 있다. 이에 반해 개발된 손가락형 터치센서는 사용자 손가락에 딱 맞는 디자인으로 사용자가 편안하게 착용이 가능하며 다양한 변형에 대해서 전기적으로 안정하기 때문에 터치센서로 활용 할 수 있다. 두 번째로, 본 기술과 NFC 시스템을 결합하여 무선 배터리-프리 발꿈치 부착 소프트 압력 센서 시스템을 개발하였다. 이를 통해 부착이 어려운 발꿈치에 센서를 균일하게 부착이 가능하며 안정적으로 압력측정이 가능하다.

박인규 교수는 “4차 산업혁명 시대에 사용자 맞춤형 전자장치는 미래의 주요 기술 중 하나라고 기대한다. 따라서 본 기술이 기존의 웨어러블 전자장치 제작공정의 문제점을 해결하여 차세대 웨어러블 전자장치 개발의 전환점이 될 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제 1 저자 우리 대학 최중락 박사과정 학생 및 박인규 교수가 교신저자로 참여하였다. 본 연구는 이 논문은 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구 결과는 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Science Advances (2020 impact factor 14.14) 지 2021년 10월 13일자로 논문이 게재되었다. (논문명: “Customizable, conformal, and stretchable 3D electronics via predistorted pattern generation and thermoforming”)

2021.11.01 조회수 8790

박인규 교수 연구팀, 사용자가 원하는 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 차세대 전자장치인 사용자 맞춤형 3D 형상의 웨어러블 신축성 전자장치 설계 및 제조기술 관련 원천기술을 개발했다.

웨어러블 전자장치는 미래를 바꿀 10대 기술로, 안경형 웨어러블 전자장치 (구글 글래스)에서 손목 착용형 웨어러블 전자장치 (스마트 워치)에 이르기까지 세상의 주목을 받아왔다. 최근에는 이런 웨어러블 전자장치를 착용하는 사람의 신체 부위 형태에 딱 들어맞는 디자인으로 바뀌고 있으며, 이에 따라서 착용감이 높으며, 다양한 생체 신호를 정확하게 측정하고, 정보전달을 신속하게 할 수 있는 전자장치 개발에 힘쓰고 있다.

하지만, 기존의 연구들은 대부분 2D 필름 형태의 신축성이 있는 웨어러블 전자장치이므로, 복잡한 형상을 가진 3D 형상의 표면에 부착할 수 없다는 단점이 있다.

박인규 교수 연구진은 이러한 문제를 해결을 위해, 열 성형 기술 및 사전왜곡 패터닝 기술을 개발하였다. 제작 방법은 다음과 같다. 열 성형이 가능한 전극 및 기판을 제작하고, 이를 사전왜곡 패터닝 기술을 통하여 2D 필름에 인쇄한다. 그 이후에 열 성형을 통하여 원하는 3D 형상을 가지도록 성형한다. 따라서 제작된 3D 전자장치의 경우 사용자가 원하는 디자인으로 최소의 오차를 가지며 정확히 제작이 가능하다. 또한, 사용된 전극 및 기판의 경우 열 성형이 가능한 고신축성 물질이기 때문에, 제작된 3D 전자장치의 경우 고신축성 및 기계/전기적 안정성을 보여준다. (그림 1)

이를 활용하여 다양한 사용자 맞춤형 어플리케이션에 적용하였다. 첫번째로, 손가락형 터치센서를 개발하였다. 기존의 손가락형 센서의 경우 대부분 딱딱한 물질로 되어있어서 착용감이 불편하다는 단점이 있다. 이에 반해 개발된 손가락형 터치센서는 사용자 손가락에 딱 맞는 디자인으로 사용자가 편안하게 착용이 가능하며 다양한 변형에 대해서 전기적으로 안정하기 때문에 터치센서로 활용 할 수 있다. 두 번째로, 본 기술과 NFC 시스템을 결합하여 무선 배터리-프리 발꿈치 부착 소프트 압력 센서 시스템을 개발하였다. 이를 통해 부착이 어려운 발꿈치에 센서를 균일하게 부착이 가능하며 안정적으로 압력측정이 가능하다.

박인규 교수는 “4차 산업혁명 시대에 사용자 맞춤형 전자장치는 미래의 주요 기술 중 하나라고 기대한다. 따라서 본 기술이 기존의 웨어러블 전자장치 제작공정의 문제점을 해결하여 차세대 웨어러블 전자장치 개발의 전환점이 될 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제 1 저자 우리 대학 최중락 박사과정 학생 및 박인규 교수가 교신저자로 참여하였다. 본 연구는 이 논문은 2021년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제의 지원을 받아 수행되었다.

이번 연구 결과는 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 Science Advances (2020 impact factor 14.14) 지 2021년 10월 13일자로 논문이 게재되었다. (논문명: “Customizable, conformal, and stretchable 3D electronics via predistorted pattern generation and thermoforming”)

2021.11.01 조회수 8790 -

미세 유체의 회전 운동을 활용한 현장 진단용 초고감도 바이오센서 개발

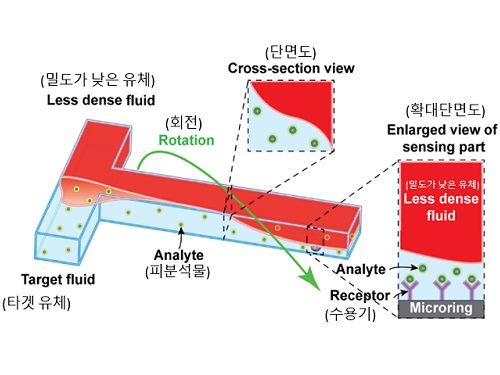

우리 대학 기계공학과 윤용진 교수팀이 뉴캐슬 대학(Newcastle University in Singapore) 김누리 교수와 공동연구를 통해 미세 유체의 회전력을 이용해 극소량의 분자 샘플로 현장 진단(Point-of-Care)이 가능한 바이오센서 칩을 개발했다고 18일 밝혔다.

윤용진 교수 연구팀은 미세 유체(microfluidics) 기술과 광 초소형 정밀기계 기술 바이오센서(Optical MEMS BioSensor)를 융합해 특정 용액의 0.19 펨토 몰(fM) 농도까지 감지할 수 있는 것으로 기존의 단일 유동 방법보다 1억(108)배 이상 향상된 감지력을 보여주는 `다상 유동 바이오센서(Rotationally Focused Flow (RFF) Biosensor)'의 연구 개발에 성공했다.

이와 관련해 윤용진 교수는 "이번 연구를 통해 T자형 미세 유체 채널 내에 유체의 회전 운동을 발생시키는 현상을 적용함으로서, 현재까지 알려진 분자 진단의 최소 샘플 농도로, 극소량의 피분석물(target analyte)의 검진이 가능하여 현장 진단 테스트 (PoC, Point Of Care testing) 개념의 바이오센서를 구현했다ˮ며, "이번 연구는 앞으로 코로나19와 같은 바이러스의 조기 발견을 통한 빠른 진단과 분자 진단 기기의 소형화를 통한 PoC 실시간 현장 진단을 가능하게 할 것이고, 나아가 차세대 랩 온어 칩(Lab-on-a-chip)을 이용한 바이오 분석학(bioanalytics)의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것이다ˮ라고 설명했다.

뉴캐슬 대학 김누리 교수가 제1 저자로 참여하고 윤용진 교수가 교신저자로 진행된 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `네이처(nature)'의 퍼블리셔 그룹인 `사이언티픽 레포트(scientific reports)'에 지난 4월 29일 자 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과(NRF-2020R1A2C1011859)과 한국교육재단BK21+ 프로그램 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: A rotationally focused flow (RFF) microfluidic biosensor by density difference for early‑stage detectable diagnosis)

2021.10.19 조회수 10626

미세 유체의 회전 운동을 활용한 현장 진단용 초고감도 바이오센서 개발

우리 대학 기계공학과 윤용진 교수팀이 뉴캐슬 대학(Newcastle University in Singapore) 김누리 교수와 공동연구를 통해 미세 유체의 회전력을 이용해 극소량의 분자 샘플로 현장 진단(Point-of-Care)이 가능한 바이오센서 칩을 개발했다고 18일 밝혔다.

윤용진 교수 연구팀은 미세 유체(microfluidics) 기술과 광 초소형 정밀기계 기술 바이오센서(Optical MEMS BioSensor)를 융합해 특정 용액의 0.19 펨토 몰(fM) 농도까지 감지할 수 있는 것으로 기존의 단일 유동 방법보다 1억(108)배 이상 향상된 감지력을 보여주는 `다상 유동 바이오센서(Rotationally Focused Flow (RFF) Biosensor)'의 연구 개발에 성공했다.

이와 관련해 윤용진 교수는 "이번 연구를 통해 T자형 미세 유체 채널 내에 유체의 회전 운동을 발생시키는 현상을 적용함으로서, 현재까지 알려진 분자 진단의 최소 샘플 농도로, 극소량의 피분석물(target analyte)의 검진이 가능하여 현장 진단 테스트 (PoC, Point Of Care testing) 개념의 바이오센서를 구현했다ˮ며, "이번 연구는 앞으로 코로나19와 같은 바이러스의 조기 발견을 통한 빠른 진단과 분자 진단 기기의 소형화를 통한 PoC 실시간 현장 진단을 가능하게 할 것이고, 나아가 차세대 랩 온어 칩(Lab-on-a-chip)을 이용한 바이오 분석학(bioanalytics)의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것이다ˮ라고 설명했다.

뉴캐슬 대학 김누리 교수가 제1 저자로 참여하고 윤용진 교수가 교신저자로 진행된 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `네이처(nature)'의 퍼블리셔 그룹인 `사이언티픽 레포트(scientific reports)'에 지난 4월 29일 자 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과(NRF-2020R1A2C1011859)과 한국교육재단BK21+ 프로그램 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: A rotationally focused flow (RFF) microfluidic biosensor by density difference for early‑stage detectable diagnosis)

2021.10.19 조회수 10626 -

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05 조회수 10885

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05 조회수 10885 -

욕창 예방을 위한 무선 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀이 미국 노스웨스턴 대학(Northwestern University) 존 로저스(John A. Rogers) 교수 연구팀과 국제 공동 연구를 통해 욕창 예방을 위한 피부 계면에서의 압력과 온도의 연속적인 측정이 가능한 무선, 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템을 개발했다고 밝혔다. 공동연구팀은 부산대학교병원 재활의학과 이병주 교수, 김해한솔재활요양병원 이제상 과장, 민원기 실장과 함께 임상실험을 통해 이러한 시스템 기술의 유효성과 안정성을 검증해냈다.

욕창은 신체의 특정 부위에 가해지는 지속적인 압력에 의해 모세혈관의 순환장애로 인한 허혈성 조직괴사로 생기는 피부나 하부조직의 손상을 의미하며 피부 온도 증가로 인해 욕창의 진행이 가속화될 수 있다. 이러한 욕창은 인구의 고령화와 만성질환의 증가로 높은 발병율과 유병율을 보이며, 동작, 감각 및 인지능력에 손상을 입은 환자들에게서 자주 발생한다. 욕창이 발생하면 입원환자의 입원 기간 및 의료비 지출을 증가시키고 환자, 보호자에게 상당한 고통을 유발하기 때문에 조기진단과 예방이 매우 중요하다.

현재 욕창의 예방은 미국 욕창자문기구(NPIAP, National Pressure Injury Advisory Panel)에서 제안하는 프로토콜에 기반해 주기적으로 누워있는 환자의 체위 변경을 통해서 압력을 분산하지만, 여전히 많은 욕창 환자들이 발생하고 있다. 욕창 발생률을 획기적으로 낮추기 위해서는 누워있는 환자의 피부 계면에서의 압력과 온도를 연속적으로 측정하기 위한 우수한 신뢰성을 갖는 센서와 시스템 기술이 필요한데, 아직 연구개발의 초기 단계에 있다.

우리 대학 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해 무선, 배터리-프리 압력 센서 시스템을 개발해, 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적인 모니터링을 구현하고 욕창 위험군 환자에 대해서 시스템의 유효성과 안정성을 평가했다. 이번 연구에서 개발된 무선, 배터리-프리 압력센서는 금속과 중합체로 구성된 멤브레인 (membrane) 필름의 처짐에 따른 저항 증가를 이용해 압력을 측정하는 방식으로, 욕창 발생과 관련된 요구되는 압력 범위(~10 킬로파스칼(kPa))에서 적절한 민감도, 높은 선형성(linearity), 작은 이력현상(hysteresis)과 드리프트(drift), 우수한 출력의 안정성을 보였으며 피부에 부착된 압력센서의 정확성을 높이기 위해 굽힘, 전단 등에 반응하지 않도록 설계됐다. (그림 1) 또한, 온도센서는 피부 온도 변화에 따른 저항방식의 압력 센서 출력을 보정하고 욕창 발달의 가속화와 관련된 피부 온도 변화의 연속적 측정이 가능하게 했다.

사각형의 송신기 코일 안테나에 의해 형성된 자기장은 피부에 부착된 무선 플랫폼의 원형 수신기 코일 안테나를 통해 유도전류를 발생시켜 근거리 무선통신(NFC, near-field communication)을 가능하게 한다. 또한, 무선 플랫폼의 압력 및 온도센서는 원형 코일 외부에서 늘어나는 기능을 가진 서펜타인(serpentine) 구조로 연결돼 있어 다양한 기계적 변형(굽힘, 늘어남, 휘어짐)에 대해서도 안정적인 센서 출력을 보이며 동시에 환자의 움직임이나 체위 변경 하에서도 충분한 전력 공급과 데이터 통신이 가능하다. (그림 2)

공동연구팀은 환자의 전신을 커버하기 위해 침대 매트리스 아래에 두 개의 송신기 코일 안테나, 침구 옆에 리더기(reader)와 멀티플랙서(multiplexer)를 배치해 환자의 피부에 부착된 무선 센서 플랫폼으로 안정적으로 전력 전송과 데이터 통신이 가능한 시스템을 개발하고, 송신기 코일 안테나 로부터 발생하는 자기장 분포, 방향, 세기 등을 시뮬레이션을 통해 검증했다. (그림 3) 뿐만 아니라, 반신마비 환자, 전신마비 환자 등의 욕창 위험군 환자들에 대한 무선, 배터리-프리 센서 시스템에 대한 유효성과 안정성 평가를 통해서 욕창 발생 주요 부위에서의 장시간 압력, 온도의 연속적인 모니터링과 체위 변경에 대한 압력의 정량적 측정을 검증했다. (그림 4)

이번 연구의 교신저자 박인규 교수는 “침대에 누워있는 환자의 주요한 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적 측정이 가능한 무선, 배터리-프리 센서 시스템 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 욕창 위험군 환자들에 대한 욕창의 조기진단과 예방을 획기적으로 향상시킬 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제1 저자 오용석 연구교수 (우리 대학 기계공학과 & 미국 노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터) 주도하에 김재환 박사과정(미국 일리노이 대학교 어바나 샴페인 전자컴퓨터공학부), 자오치엔 지에(Zhaoqian Xie) 교수(중국 대련대학교 기계공학부)와 함께 진행됐으며, 박인규 교수, 용강 황(Yonggang Hwang) 교수(노스웨스턴 대학 기계공학부), 존 로저스(John A. Rogers) 교수 (노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터)가 교신저자로 참여했다. 또한, 임상 연구는 이병주 교수(부산대학교병원 재활의학과), 이제상 과장(김해한솔재활요양병원), 민원기 실장 (김해한솔재활요양병원)의 도움으로 진행됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 창의도전연구 기반지원사업과 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐으며 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, 2020 impact factor 14.919)’ 저널의 2021년 8월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

2021.09.30 조회수 13277

욕창 예방을 위한 무선 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀이 미국 노스웨스턴 대학(Northwestern University) 존 로저스(John A. Rogers) 교수 연구팀과 국제 공동 연구를 통해 욕창 예방을 위한 피부 계면에서의 압력과 온도의 연속적인 측정이 가능한 무선, 배터리-프리, 소프트 압력 센서 시스템을 개발했다고 밝혔다. 공동연구팀은 부산대학교병원 재활의학과 이병주 교수, 김해한솔재활요양병원 이제상 과장, 민원기 실장과 함께 임상실험을 통해 이러한 시스템 기술의 유효성과 안정성을 검증해냈다.

욕창은 신체의 특정 부위에 가해지는 지속적인 압력에 의해 모세혈관의 순환장애로 인한 허혈성 조직괴사로 생기는 피부나 하부조직의 손상을 의미하며 피부 온도 증가로 인해 욕창의 진행이 가속화될 수 있다. 이러한 욕창은 인구의 고령화와 만성질환의 증가로 높은 발병율과 유병율을 보이며, 동작, 감각 및 인지능력에 손상을 입은 환자들에게서 자주 발생한다. 욕창이 발생하면 입원환자의 입원 기간 및 의료비 지출을 증가시키고 환자, 보호자에게 상당한 고통을 유발하기 때문에 조기진단과 예방이 매우 중요하다.

현재 욕창의 예방은 미국 욕창자문기구(NPIAP, National Pressure Injury Advisory Panel)에서 제안하는 프로토콜에 기반해 주기적으로 누워있는 환자의 체위 변경을 통해서 압력을 분산하지만, 여전히 많은 욕창 환자들이 발생하고 있다. 욕창 발생률을 획기적으로 낮추기 위해서는 누워있는 환자의 피부 계면에서의 압력과 온도를 연속적으로 측정하기 위한 우수한 신뢰성을 갖는 센서와 시스템 기술이 필요한데, 아직 연구개발의 초기 단계에 있다.

우리 대학 박인규 교수와 오용석 연구교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해 무선, 배터리-프리 압력 센서 시스템을 개발해, 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적인 모니터링을 구현하고 욕창 위험군 환자에 대해서 시스템의 유효성과 안정성을 평가했다. 이번 연구에서 개발된 무선, 배터리-프리 압력센서는 금속과 중합체로 구성된 멤브레인 (membrane) 필름의 처짐에 따른 저항 증가를 이용해 압력을 측정하는 방식으로, 욕창 발생과 관련된 요구되는 압력 범위(~10 킬로파스칼(kPa))에서 적절한 민감도, 높은 선형성(linearity), 작은 이력현상(hysteresis)과 드리프트(drift), 우수한 출력의 안정성을 보였으며 피부에 부착된 압력센서의 정확성을 높이기 위해 굽힘, 전단 등에 반응하지 않도록 설계됐다. (그림 1) 또한, 온도센서는 피부 온도 변화에 따른 저항방식의 압력 센서 출력을 보정하고 욕창 발달의 가속화와 관련된 피부 온도 변화의 연속적 측정이 가능하게 했다.

사각형의 송신기 코일 안테나에 의해 형성된 자기장은 피부에 부착된 무선 플랫폼의 원형 수신기 코일 안테나를 통해 유도전류를 발생시켜 근거리 무선통신(NFC, near-field communication)을 가능하게 한다. 또한, 무선 플랫폼의 압력 및 온도센서는 원형 코일 외부에서 늘어나는 기능을 가진 서펜타인(serpentine) 구조로 연결돼 있어 다양한 기계적 변형(굽힘, 늘어남, 휘어짐)에 대해서도 안정적인 센서 출력을 보이며 동시에 환자의 움직임이나 체위 변경 하에서도 충분한 전력 공급과 데이터 통신이 가능하다. (그림 2)

공동연구팀은 환자의 전신을 커버하기 위해 침대 매트리스 아래에 두 개의 송신기 코일 안테나, 침구 옆에 리더기(reader)와 멀티플랙서(multiplexer)를 배치해 환자의 피부에 부착된 무선 센서 플랫폼으로 안정적으로 전력 전송과 데이터 통신이 가능한 시스템을 개발하고, 송신기 코일 안테나 로부터 발생하는 자기장 분포, 방향, 세기 등을 시뮬레이션을 통해 검증했다. (그림 3) 뿐만 아니라, 반신마비 환자, 전신마비 환자 등의 욕창 위험군 환자들에 대한 무선, 배터리-프리 센서 시스템에 대한 유효성과 안정성 평가를 통해서 욕창 발생 주요 부위에서의 장시간 압력, 온도의 연속적인 모니터링과 체위 변경에 대한 압력의 정량적 측정을 검증했다. (그림 4)

이번 연구의 교신저자 박인규 교수는 “침대에 누워있는 환자의 주요한 피부 계면에서 압력과 온도의 연속적 측정이 가능한 무선, 배터리-프리 센서 시스템 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 욕창 위험군 환자들에 대한 욕창의 조기진단과 예방을 획기적으로 향상시킬 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 제1 저자 오용석 연구교수 (우리 대학 기계공학과 & 미국 노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터) 주도하에 김재환 박사과정(미국 일리노이 대학교 어바나 샴페인 전자컴퓨터공학부), 자오치엔 지에(Zhaoqian Xie) 교수(중국 대련대학교 기계공학부)와 함께 진행됐으며, 박인규 교수, 용강 황(Yonggang Hwang) 교수(노스웨스턴 대학 기계공학부), 존 로저스(John A. Rogers) 교수 (노스웨스턴 대학 바이오통합 전자센터)가 교신저자로 참여했다. 또한, 임상 연구는 이병주 교수(부산대학교병원 재활의학과), 이제상 과장(김해한솔재활요양병원), 민원기 실장 (김해한솔재활요양병원)의 도움으로 진행됐다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 창의도전연구 기반지원사업과 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐으며 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, 2020 impact factor 14.919)’ 저널의 2021년 8월 24일자 온라인 판에 게재됐다.

2021.09.30 조회수 13277 -

우수한 소재를 설계하는 딥러닝 방법론 개발

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 능동-전이 학습 (active-transfer learning)과 데이터 증강기법(Data augmentation)에 기반해, 심층신경망 초기 훈련에 쓰인 소재들과 형태와 조합이 매우 다른 우수한 특성을 지닌 소재를 효율적으로 탐색하고 설계하는 방법론을 개발했다고 16일 밝혔다.

인공신경망에 기반해 방대한 설계 공간에서 새로운 소재를 찾기 위한 역설계 연구는 최근 매우 활발하게 진행되고 있다. 하지만 이러한 기존 설계 방식은 목표로 하는 소재의 형태와 조합이 심층신경망 훈련에 활용된 소재들과 매우 다를 때 인공신경망이 가지는 낮은 예측능력으로 인해 극히 많은 수의 소재 데이터 검증이 요구되며, 이에 따라 제한적으로만 활용이 가능하다.

연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하기 위해 초기 훈련 데이터 영역에서 벗어나 우수한 소재를 효율적으로 탐색할 수 있는 인공신경망 기반 전진 설계 (Forward design) 방법론을 제안했다. 이 방법론은, <그림 1>에 도시된 바와 같이 유전 알고리즘과 결합된 능동-전이 학습 및 데이터 증강기법을 통해 심층신경망을 점진적으로 업데이트함으로써, 초기 훈련데이터를 벗어난 영역에서 심층신경망의 낮은 예측능력을 적은 숫자의 데이터 검증 및 추가로 보완한다.

유전 알고리즘에 의해 제안되는 우수 소재 후보군은 기보유한 소재 데이터를 조합해 도출하기 때문에 심층신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역과 설계 공간 측면에서 상대적으로 가까워 예측정확도가 유지된다. 이 후보군과 능동-전이 학습을 활용해 점진적으로 심층신경망의 신뢰성 있는 예측 범위를 확장하면, 초기 훈련데이터 영역 밖에서도 적은 데이터를 생성해 효율적인 설계 과정이 가능하다.

이번 방법은 천문학적인 수의 설계 구성을 가지는 그리드 복합소재 최적화 문제에 적용해 검증했으며, 이를 통해 전체 가능한 복합재 구조의 1029분의 1 가량인 10만 개의 복합재들만 초기 훈련 데이터로 활용해 심층신경망을 학습한 후, 이후 약 500개에 미치지 못하는 데이터 검증을 통해 초기 훈련에 쓰인 복합재와 매우 다른 구조를 가지고 우수한 특성을 지닌 복합재 구조를 설계할 수 있음을 보였다.

연구진이 개발한 방법론은 국소 최적점(Local optima)에 수렴하는 문제를 완화하면서도 인공신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역을 점진적으로 확장하는 효율적인 방법을 제공하기 때문에, 큰 설계 공간을 다루는 다양한 분야의 최적화 문제에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 설계에 요구되는 데이터 검증의 숫자가 적기 때문에 데이터 생성에 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 설계 문제에서 이 방법론이 크게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 공동 제 1저자 김용태 박사과정, 김영수 박사(한국기계연구원) 주도하에 진행됐으며, 유승화 교수(우리 대학 기계공학과)가 교신저자로 참여해, 국제학술지인 `npj 컴퓨테이셔널 머터리얼(Computational Material, IF:12.241)'에 `Deep Learning Framework for Material Design Space Exploration using Active Transfer Learning and Data Augmentation' 라는 제목으로 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구자지원사업(3D 프린팅 복합재의 최적설계기법 및 피로수명 예측기법 개발)과 미래소재 디스커버리 사업 (레이저-물질 상호작용 멀티스케일 모델링을 통한 분자디자인), KAIST 글로벌 특이점 프렙 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.16 조회수 12813

우수한 소재를 설계하는 딥러닝 방법론 개발

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 능동-전이 학습 (active-transfer learning)과 데이터 증강기법(Data augmentation)에 기반해, 심층신경망 초기 훈련에 쓰인 소재들과 형태와 조합이 매우 다른 우수한 특성을 지닌 소재를 효율적으로 탐색하고 설계하는 방법론을 개발했다고 16일 밝혔다.

인공신경망에 기반해 방대한 설계 공간에서 새로운 소재를 찾기 위한 역설계 연구는 최근 매우 활발하게 진행되고 있다. 하지만 이러한 기존 설계 방식은 목표로 하는 소재의 형태와 조합이 심층신경망 훈련에 활용된 소재들과 매우 다를 때 인공신경망이 가지는 낮은 예측능력으로 인해 극히 많은 수의 소재 데이터 검증이 요구되며, 이에 따라 제한적으로만 활용이 가능하다.

연구팀은 이번 연구에서 이를 극복하기 위해 초기 훈련 데이터 영역에서 벗어나 우수한 소재를 효율적으로 탐색할 수 있는 인공신경망 기반 전진 설계 (Forward design) 방법론을 제안했다. 이 방법론은, <그림 1>에 도시된 바와 같이 유전 알고리즘과 결합된 능동-전이 학습 및 데이터 증강기법을 통해 심층신경망을 점진적으로 업데이트함으로써, 초기 훈련데이터를 벗어난 영역에서 심층신경망의 낮은 예측능력을 적은 숫자의 데이터 검증 및 추가로 보완한다.

유전 알고리즘에 의해 제안되는 우수 소재 후보군은 기보유한 소재 데이터를 조합해 도출하기 때문에 심층신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역과 설계 공간 측면에서 상대적으로 가까워 예측정확도가 유지된다. 이 후보군과 능동-전이 학습을 활용해 점진적으로 심층신경망의 신뢰성 있는 예측 범위를 확장하면, 초기 훈련데이터 영역 밖에서도 적은 데이터를 생성해 효율적인 설계 과정이 가능하다.

이번 방법은 천문학적인 수의 설계 구성을 가지는 그리드 복합소재 최적화 문제에 적용해 검증했으며, 이를 통해 전체 가능한 복합재 구조의 1029분의 1 가량인 10만 개의 복합재들만 초기 훈련 데이터로 활용해 심층신경망을 학습한 후, 이후 약 500개에 미치지 못하는 데이터 검증을 통해 초기 훈련에 쓰인 복합재와 매우 다른 구조를 가지고 우수한 특성을 지닌 복합재 구조를 설계할 수 있음을 보였다.

연구진이 개발한 방법론은 국소 최적점(Local optima)에 수렴하는 문제를 완화하면서도 인공신경망의 신뢰할 수 있는 예측 영역을 점진적으로 확장하는 효율적인 방법을 제공하기 때문에, 큰 설계 공간을 다루는 다양한 분야의 최적화 문제에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 설계에 요구되는 데이터 검증의 숫자가 적기 때문에 데이터 생성에 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 설계 문제에서 이 방법론이 크게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 공동 제 1저자 김용태 박사과정, 김영수 박사(한국기계연구원) 주도하에 진행됐으며, 유승화 교수(우리 대학 기계공학과)가 교신저자로 참여해, 국제학술지인 `npj 컴퓨테이셔널 머터리얼(Computational Material, IF:12.241)'에 `Deep Learning Framework for Material Design Space Exploration using Active Transfer Learning and Data Augmentation' 라는 제목으로 게재됐다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구자지원사업(3D 프린팅 복합재의 최적설계기법 및 피로수명 예측기법 개발)과 미래소재 디스커버리 사업 (레이저-물질 상호작용 멀티스케일 모델링을 통한 분자디자인), KAIST 글로벌 특이점 프렙 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.16 조회수 12813 -

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

2021.09.02 조회수 12514

생체 내 조직의 온도·압력 실시간 측정 가능한 센서 집적 고주파 소작 바늘 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 삼성서울병원 임효근 박사 연구팀, ㈜알에프메디컬 이진우 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 암 소작 시술 시 실시간으로 고주파 소작 중인 조직의 온도와 압력의 측정이 가능한 소작용 바늘을 개발했고, 이 기술의 유효성을 전임상/임상 실험을 통해 검증했다고 2일 밝혔다.

고주파 소작술(Radiofrequency ablation, 이하 RFA) 은 암 조직에 도체 바늘을 삽입한 뒤 전기 소작을 통해 암 조직을 고온 가열해 제거하는 최소침습적 방법으로 시술 과정이 편리하고 효과적일 뿐만 아니라 환자에게도 부담이 적어 암 치료 시술에 널리 사용되고 있다. 하지만 소작 중 발생하는 열에 의해 체액이 기화되며 내부의 압력을 증가시키는데, 이는 스팀 팝(steam pop)이라는 소작 중 소규모 폭발 현상으로 연결된다. 이러한 폭발 현상은 환자에게 악영향을 끼칠 수 있을 뿐만 아니라, 만약 암조직의 소작이 완전히 이루어지지 않은 상황에서 발생하면 암의 전이까지 유발될 가능성이 있어 매우 위험하다.

박인규 교수 연구팀은 이러한 문제의 해결을 위해, RFA용 바늘에 집적 가능한 얇은 필름 형태의 생체적합성 온도/압력 센서를 개발해 소작 부위의 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있는 RFA용 센서 집적 바늘(sRFA-needle)을 구현했다. 전임상/임상 실험을 통해 신뢰성있게 스팀 팝을 감지할 수 있으며, 조직 내부의 온도, 압력, 그리고 전기전도성의 변화를 동시에 측정함으로써 스팀 팝이 어떠한 식으로 이뤄지는지에 대한 실마리를 제공하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

이번 연구에 사용된 압력 센서는 피라미드 형태로 초미세 3차원 형태화된 전도성 나노 복합재 필름과의 기판 전극 사이의 접촉 저항 변화로 압력을 측정하며, 연구진은 온도에 따른 금속 저항 변화를 통해 온도를 측정했다. 또한 개발된 센서가 체내 고주파 소작술 중 발생 가능한 고온/고압 조건에 높은 신뢰성을 가짐을 검증했다. (그림 1)

제작된 집적 바늘의 전임상/임상 실험 수행 전에 시뮬레이션을 통해 소작 과정이 모사됐는데, 그 결과 RFA용 바늘의 전도성 영역의 양 끝단에서 가장 활발하게 소작이 일어남이 확인됐으며, 이를 통해 스팀 팝은 소작이 진행되는 앞부분과 뒷부분의 각 소작 영역이 합쳐지며 급격한 소작 영역의 팽창에서 나타나는 결과임을 유추할 수 있었다. 이에 더해, 연구팀은 기존에 고주파 소작술에서 사용되던 임피던스 측정만으로는 모니터링할 수 없던 스팀 팝을 온도/압력 측정을 통해 감지할 수 있음을 확인했으며, 세부적인 스팀 팝 메커니즘이 시뮬레이션과 비슷하게 구현됨을 센서를 통한 소작 환경 모니터링을 통해 확인했다. 그리고 이를 통해 고주파 소작술의 안정성 및 수술 유효성 증진에 기여할 수 있는 가능성을 보였다. (그림 2) 또한, 실제 암 환자들의 고주파 소작술 모니터링에 임상 적용돼 의학적으로 유용성을 입증했으며 (그림 3), 의료기기 인증을 획득하고, ㈜알에프메디컬을 통해 상용화에 성공했다.

이번 연구를 주도한 우리 대학 박인규 교수는 "암, 하지정맥류 등의 질병에 최소침습적 치료 방법으로 널리 사용되고 있는 고주파 소작술에서 조직 내의 온도, 압력을 측정할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐으며, 이를 통해 고주파 소작술의 안정성과 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자 KAIST 기계공학과 박재호 박사, KAIST 기계공학과 정용록 박사과정 학생 및 삼성서울병원 차동익 교수 주도하에 진행됐으며, 삼성서울병원 임효근 교수와 KAIST 기계공학과 박인규 교수가 교신저자로 참여했다. 또한 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 선도연구센터 지원사업(ERC, 초정밀 광기계기술 연구센터)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 재료과학 및 융합연구 분야 최상위 학술지 중 하나인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science, 2020 impact factor 16.806)' 誌 2021년 8월 6일자 온라인 판에 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(frontispiece) 으로 선정됐다.

2021.09.02 조회수 12514 -

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03 조회수 30577

커피링 얼룩 없는 디스플레이용 퀀텀닷 균일 코팅 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 커피링 얼룩 자국이 남지 않는 균일 코팅 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 이는 디스플레이용 양자점(퀀텀닷)을 균일하게 코팅해 유연 디스플레이 소자 등에 적용할 수 있는 기술이다.

커피 한 방울이 고체 표면 위에서 마르면 액적(물방울) 표면의 상대적 증발률 차로 인해서 커피링 얼룩 자국이 남게 된다. 이를 커피링 효과라고 한다.

액적의 증발은 잉크젯 프린팅과 같은 기술에서 기능성 유연 재료의 균일 코팅이라는 문제와 직결된다. 최근 잉크젯 프린팅 기술은 단순 패턴 인쇄를 넘어 차세대 에너지 및 디스플레이를 포함한 전기‧전자 소자의 융복합 생산시스템 기술에 활용되고 있다.

그동안 과학기술계에서는 액적의 커피링 패턴을 제어하고 균일 마름 자국을 얻기 위해서 계면활성제를 사용하거나 부분적인 표면장력 변화를 발생시켜 *마랑고니 효과를 이용한 여러 방법이 소개돼왔다.

☞ 마랑고니 효과(Marangoni effect): 서로 다른 액체 등이 경계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 ‘와인의 눈물’ 현상이 대표적인 예다.

특히, 김형수 교수는 박사후연구원(프린스턴 대학 소속) 때부터 커피링을 효과적으로 제어하는 방법에 관한 연구를 해왔고, 2016년에는 위스키가 특이하게 마르는 현상을 규명해 획기적으로 커피링을 없애는 연구를 해왔다. 하지만, 물방울의 접촉선 위치에서의 커피링 효과는 줄일 수 있으나 여전히 효과가 존재한다는 문제가 있다.

김 교수 연구팀의 편정수 석사과정은 액적이 증발하는 공간을 한시적으로 밀폐시켜 커피링을 완전히 소멸시키는 방법을 개발했다. 이 기술은 증발율이 다른 두 액체를 효과적으로 혼합하고, 먼저 증발하는 휘발성 액체의 몰 분자량이 공기보다 큼을 이용해 밀폐된 공간에 갇힌 휘발성 증기가 연속적으로 용질성 마랑고니 효과(Solutal Marangoni effects)를 일으켜 커피링을 완전히 사라지게 만드는 기술이다.

김형수 교수는 "증발 물질을 잘 이해하고 물질전달 메커니즘을 활용해 증발 시스템을 최적화하면, 디스플레이 원료 퀀텀닷과 태양광 패널 원료 페로브스카이트와 같은 기능성 소자들을 대량 생산이 가능한 잉크젯 프린팅 기술로 균일한 패터닝을 가능하게 할 수 있다ˮ라며, "현재 해당 기술을 특허 출원했고 유연 디스플레이 소자에 적용하기 위해 연구를 진행하고 있다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 `영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)'의 저명학술지 `Soft Matter(연성물질)' 誌 가 특별 기획한 `신진과학자 특집호(2021 Soft Matter Emerging Investigator Special Issue)'에 초청되어 지난달 7일 字 표지논문으로 게재됐다.

(논문명: Uniform coating pattern of multi-component droplets in a confined geometry)

(DOI: https://doi.org/10.1039/D0SM01872D)

2021.05.03 조회수 30577 -

김성용 교수, UN 제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 공동 발간

우리 대학 김성용 기계공학과 교수가 공동저자로 참여한 국제연합(United Nations, UN)의 제2차 세계해양환경평가(Second World Ocean Assessment; WOA II) 보고서가 4월 22일 발간됐다.

세계해양환경평가 보고서는 전 세계 해양환경의 현재 상태를 종합적이고 통합적인 과학정보로 기술한 문서로 ʻ국제연합의 지속가능한 발전을 위한 국제해양과학 10개년 계획(United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)ʼ을 실질적으로 수행하는 중요한 보고서로 꼽힌다. 유엔(UN)은 각국 정부가 해양환경을 보호하기 위한 공동의 노력을 강화하고 정책결정자들의 의사결정을 지원하기 위해 사회경제적인 측면을 포함한 전 지구적 차원의 해양환경을 평가 및 보고하는 ʻ정규과정(Regular Process)ʼ을 수행해오고 있다. 2009년 열린 제64차 유엔총회에서 정규과정 1차 주기(2010~2014)를 승인해 ʻ제1차 세계해양환경평가(First World Ocean Assessment) 보고서ʼ가 2015년 완성됐다. 김 교수는 1차 보고서의 전문가 그룹으로 참여한 데 이어 2016년부터 4년간 진행된 2차 주기(2016-2020) 세계해양환경평가 보고서 제작에 공동 저자로 참여해 전 세계 300여 명의 다학제간 전문가들과 의견을 공유했다. 총 28장으로 구성된 보고서 중 김 교수는 제5장 해양의 물리적 및 화학적 상태과 제9장 기후 대기 변화에 따른 영향 등 2개의 장을 공동 집필했다.이번 보고서는 전 세계의 해양 환경을 평가하기 위해 추진력(Drivers)-압력(Pressure)-상태(State)-영향(Impact)-반응(Response) 등을 종합한 ʻDPSIRʼ의 개념을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해, 전 세계 해양을 환경·경제·사회적 측면을 통합하여 분석했으며, 각 지역 해양환경 특성을 구체화한 유일한 보고서로 평가받고 있다.

또한, 유엔(UN)의 모든 회원국이 해양 평가 및 정책을 결정할 때 가장 먼저 반영해야 할 내용이 담겨 있어 현재까지 발간된 해양 관련 보고서 중 영향력이 가장 큰 학술적 성과로 꼽히고 있다.

김 교수는 "전 지구적인 기후변화, 미세플라스틱, 후쿠시마 원전 오염수의 방류가 화두가 되는 시점에서 국가 간의 경계가 없이 전 세계 영향을 주는 해양에 관해 많은 관심과 연구가 필요하다ˮ라고 강조하며 "본 보고서가 각 국가의 해양상태를 판단하고 정책 입안에 기초자료가 되길 바란다.ˮ라고 소감을 전했다. 김 교수가 공동 저자로 참여한 보고서는 유엔(UN) 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 자세히 보기 (클릭☞) https://www.un.org/regularprocess/woa2launch

2021.04.26 조회수 27794

김성용 교수, UN 제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 공동 발간

우리 대학 김성용 기계공학과 교수가 공동저자로 참여한 국제연합(United Nations, UN)의 제2차 세계해양환경평가(Second World Ocean Assessment; WOA II) 보고서가 4월 22일 발간됐다.

세계해양환경평가 보고서는 전 세계 해양환경의 현재 상태를 종합적이고 통합적인 과학정보로 기술한 문서로 ʻ국제연합의 지속가능한 발전을 위한 국제해양과학 10개년 계획(United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)ʼ을 실질적으로 수행하는 중요한 보고서로 꼽힌다. 유엔(UN)은 각국 정부가 해양환경을 보호하기 위한 공동의 노력을 강화하고 정책결정자들의 의사결정을 지원하기 위해 사회경제적인 측면을 포함한 전 지구적 차원의 해양환경을 평가 및 보고하는 ʻ정규과정(Regular Process)ʼ을 수행해오고 있다. 2009년 열린 제64차 유엔총회에서 정규과정 1차 주기(2010~2014)를 승인해 ʻ제1차 세계해양환경평가(First World Ocean Assessment) 보고서ʼ가 2015년 완성됐다. 김 교수는 1차 보고서의 전문가 그룹으로 참여한 데 이어 2016년부터 4년간 진행된 2차 주기(2016-2020) 세계해양환경평가 보고서 제작에 공동 저자로 참여해 전 세계 300여 명의 다학제간 전문가들과 의견을 공유했다. 총 28장으로 구성된 보고서 중 김 교수는 제5장 해양의 물리적 및 화학적 상태과 제9장 기후 대기 변화에 따른 영향 등 2개의 장을 공동 집필했다.이번 보고서는 전 세계의 해양 환경을 평가하기 위해 추진력(Drivers)-압력(Pressure)-상태(State)-영향(Impact)-반응(Response) 등을 종합한 ʻDPSIRʼ의 개념을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해, 전 세계 해양을 환경·경제·사회적 측면을 통합하여 분석했으며, 각 지역 해양환경 특성을 구체화한 유일한 보고서로 평가받고 있다.

또한, 유엔(UN)의 모든 회원국이 해양 평가 및 정책을 결정할 때 가장 먼저 반영해야 할 내용이 담겨 있어 현재까지 발간된 해양 관련 보고서 중 영향력이 가장 큰 학술적 성과로 꼽히고 있다.

김 교수는 "전 지구적인 기후변화, 미세플라스틱, 후쿠시마 원전 오염수의 방류가 화두가 되는 시점에서 국가 간의 경계가 없이 전 세계 영향을 주는 해양에 관해 많은 관심과 연구가 필요하다ˮ라고 강조하며 "본 보고서가 각 국가의 해양상태를 판단하고 정책 입안에 기초자료가 되길 바란다.ˮ라고 소감을 전했다. 김 교수가 공동 저자로 참여한 보고서는 유엔(UN) 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 자세히 보기 (클릭☞) https://www.un.org/regularprocess/woa2launch

2021.04.26 조회수 27794