-

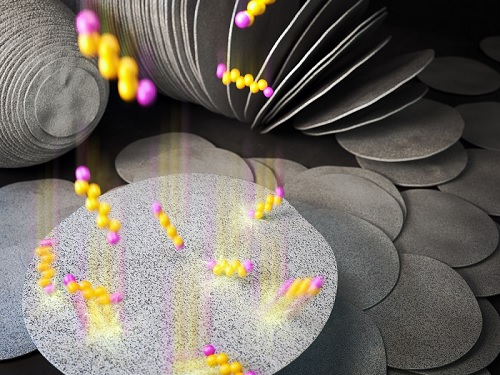

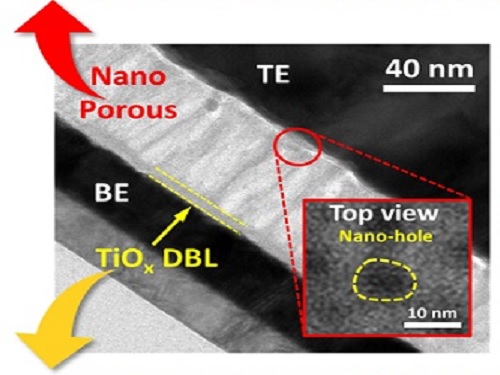

다공성 나노소재를 활용한 고신뢰성 시냅스 소자 개발

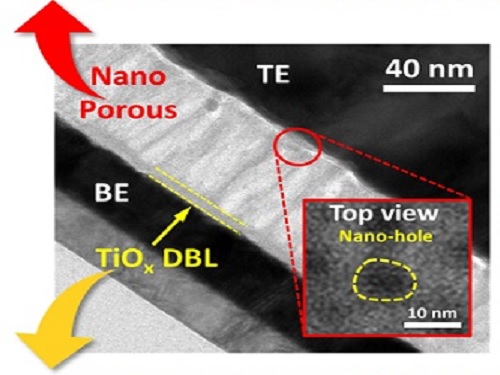

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 다공성 구조를 갖는 *차세대 저항 변화 소자(멤리스터)를 활용해 우리 뇌의 신경전달물질 시냅스를 모방한 고신뢰성 소자(시냅스 소자)를 개발했다고 25일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 메모리와 레지스터의 합성으로 이전의 상태를 모두 기억하는 메모리 소자. 전원공급이 끊어졌을 때도 직전에 통과한 전류의 방향과 양을 기억한다.

최 교수 연구팀은 기존 양이온 저항 변화 방식과 음이온 저항 변화 방식을 혼합한 하이브리드 형태로 매개체를 구성해, 비정질로 이루어진 다공성 구조 및 버퍼 층을 이용해 고신뢰성 시냅스 소자를 설계했다. 해당 구조는 저온 공정을 통해 형성함으로써 기존 실리콘 상보형 산화금속 반도체(CMOS)에 집적 및 적층 가능해 집적도 높은 대용량 로직/인공신경망 컴퓨팅 시스템 제작에 활발히 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 최상현 연구원과 박시온 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 1월호에 출판됐다. (논문명 : Reliable multilevel memristive neuromorphic devices based on amorphous matrix via quasi-1D filament confinement and buffer layer)

멤리스터는 저전력으로 인메모리(In-memory) 컴퓨팅, 가중치 저장, 행렬 계산 능력(vector-matrix multiplication) 등으로 차세대 논 폰노이만 구조에 쓰일 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅 (Large-scale neural computing) 시스템을 만들기 위해서는 멤리스터 단위 소자의 신뢰성을 확보할 수 있는 연구가 필요하다.

소자의 신뢰성 저하는 전통적으로 비정질 물질 내에 무작위적으로 움직이는 결함 및 이온의 배치에서 기인한다. 최신현 교수는 이러한 문제를 단결정 물질을 사용해 결함 및 이온의 무작위적인 움직임을 제어함으로써 소자 신뢰성 확보에 성공한 바 있다. 하지만 단결정을 이용하는 문제 및 제작에 고온 공정이 필요하므로 기존 실리콘 CMOS에 집적 및 적층이 어려워 집적도를 높이는 데 한계가 있었다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기존의 비정질 물질을 사용해 신뢰성을 확보할 수 있는 다공성 구조의 양이온 제어층 및 버퍼층으로 이용되는 음이온 제어층을 설계했고, 이를 통해 적층 및 집적 가능한 소자를 제작했다. 연구팀은 기존 소자 대비 6배 이상 신뢰성을 개선할 수 있었으며, 이와 동시에 인공 시냅스 소자로서 필요한 다른 특성들도 확보할 수 있었다.

연구를 주도한 최신현 교수는 "이번에 개발한 고신뢰성 시냅스 소자는 안정적인 대용량 어레이 제작의 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 차세대 신소자를 기반으로 한 뉴로모픽 컴퓨팅 등 빅데이터 처리가 필요한 응용 분야에 적합한 플랫폼을 구축하는 데에 기여할 수 있기를 바란다. 또한, 미국, 대만 기업에서 활발히 진행 중인 차세대 신소자 기반 기술 개발이 국내에서도 활성화되기를 희망한다ˮ며 "다른 물질계에서도 구조적으로 적용할 수 있는 방법론을 제시함으로써 활발히 연구가 진행될 것으로 생각된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

다공성 나노소재를 활용한 고신뢰성 시냅스 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 다공성 구조를 갖는 *차세대 저항 변화 소자(멤리스터)를 활용해 우리 뇌의 신경전달물질 시냅스를 모방한 고신뢰성 소자(시냅스 소자)를 개발했다고 25일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 메모리와 레지스터의 합성으로 이전의 상태를 모두 기억하는 메모리 소자. 전원공급이 끊어졌을 때도 직전에 통과한 전류의 방향과 양을 기억한다.

최 교수 연구팀은 기존 양이온 저항 변화 방식과 음이온 저항 변화 방식을 혼합한 하이브리드 형태로 매개체를 구성해, 비정질로 이루어진 다공성 구조 및 버퍼 층을 이용해 고신뢰성 시냅스 소자를 설계했다. 해당 구조는 저온 공정을 통해 형성함으로써 기존 실리콘 상보형 산화금속 반도체(CMOS)에 집적 및 적층 가능해 집적도 높은 대용량 로직/인공신경망 컴퓨팅 시스템 제작에 활발히 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 최상현 연구원과 박시온 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 1월호에 출판됐다. (논문명 : Reliable multilevel memristive neuromorphic devices based on amorphous matrix via quasi-1D filament confinement and buffer layer)

멤리스터는 저전력으로 인메모리(In-memory) 컴퓨팅, 가중치 저장, 행렬 계산 능력(vector-matrix multiplication) 등으로 차세대 논 폰노이만 구조에 쓰일 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅 (Large-scale neural computing) 시스템을 만들기 위해서는 멤리스터 단위 소자의 신뢰성을 확보할 수 있는 연구가 필요하다.

소자의 신뢰성 저하는 전통적으로 비정질 물질 내에 무작위적으로 움직이는 결함 및 이온의 배치에서 기인한다. 최신현 교수는 이러한 문제를 단결정 물질을 사용해 결함 및 이온의 무작위적인 움직임을 제어함으로써 소자 신뢰성 확보에 성공한 바 있다. 하지만 단결정을 이용하는 문제 및 제작에 고온 공정이 필요하므로 기존 실리콘 CMOS에 집적 및 적층이 어려워 집적도를 높이는 데 한계가 있었다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기존의 비정질 물질을 사용해 신뢰성을 확보할 수 있는 다공성 구조의 양이온 제어층 및 버퍼층으로 이용되는 음이온 제어층을 설계했고, 이를 통해 적층 및 집적 가능한 소자를 제작했다. 연구팀은 기존 소자 대비 6배 이상 신뢰성을 개선할 수 있었으며, 이와 동시에 인공 시냅스 소자로서 필요한 다른 특성들도 확보할 수 있었다.

연구를 주도한 최신현 교수는 "이번에 개발한 고신뢰성 시냅스 소자는 안정적인 대용량 어레이 제작의 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 차세대 신소자를 기반으로 한 뉴로모픽 컴퓨팅 등 빅데이터 처리가 필요한 응용 분야에 적합한 플랫폼을 구축하는 데에 기여할 수 있기를 바란다. 또한, 미국, 대만 기업에서 활발히 진행 중인 차세대 신소자 기반 기술 개발이 국내에서도 활성화되기를 희망한다ˮ며 "다른 물질계에서도 구조적으로 적용할 수 있는 방법론을 제시함으로써 활발히 연구가 진행될 것으로 생각된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.25

조회수 12859

-

전하 전달 복합체를 이용한 신개념 디스플레이 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 명예교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 권병화 박사 공동 연구팀이 차세대 디스플레이 소자에 적용 가능한 신개념 금속 산화물 복합 나노소재 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

KAIST-ETRI 공동 연구팀은 특정 금속 산화물 나노입자가 다른 산화물 내부에서 나노미터(nm) 크기로 분산될 경우, 접촉면(인터페이스)에서 전하가 교환되면서 전하 전달 복합체(Charge transfer complex)를 형성하는 새로운 현상을 발견했다. 연구팀은 이를 유기발광다이오드(OLED) 등 고부가가치 디스플레이에 적용해 기존 상용 유기 소재 기반의 소자 성능을 뛰어넘는 데 성공했다.

오는 2월에 우리 대학 신소재공학 박사학위 취득 예정인 김무현 연구원이 주도하고 조남명 박사, ETRI 주철웅 선임연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 1월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Metal Oxide Charge Transfer Complex for Effective Energy Band Tailoring in Multilayer Optoelectronics)

디스플레이 발광 셀 등 다층구조를 가지는 광전자소자에서 금속 산화물은 우수한 전기적 특성 및 안정성 덕분에 전하 수송 및 주입 층으로 널리 활용되고 있다. 하지만, 유기 발광 다이오드(OLED)에서 퀀텀닷 발광다이오드(QLED), 페로브스카이트 발광다이오드(PeLED)로 이어지는 미래 디스플레이 산업에서 이러한 금속 산화물 소재를 더 유용하게 활용하기 위해서는 에너지 레벨 및 전기전도도와 같은 특성들이 더 넓은 범위에서 제어될 수 있어야 한다.

이는 유기 발광 소재, 퀀텀닷, 페로브스카이트 등으로 발광층 소재가 매우 다양해짐에 따라 디스플레이 소자들의 성능을 극대화하기 위해서는 각각의 시스템에 최적화된 전기적 특성을 제공해야 하기 때문이다.

연구팀은 에너지 레벨 차이가 있는 두 금속 산화물 사이에서 일어나는 전하 전달(Charge transfer) 현상에 주목했다. 전하 전달 복합체는 마치 건포도 빵의 형태와 유사한 구조로 되어 있는데, 건포도(나노입자)를 더 넣게 되면 더 많은 당분(전하)이 빵(매트릭스)으로 이동하여 빵 전체가 더 달콤해지는 원리로 비유될 수 있다.

이 새로운 개념을 산화 몰리브덴(MoO3) 나노입자와 산화니켈(NiO)의 조합으로 구현해 두 금속 산화물의 전하 전달 현상을 효과적으로 유도했으며, 광범위한 에너지 레벨 조절 능력 및 최대 2.4배의 전기전도도 향상을 달성했다. 이를 녹색과 청색 OLED에 적용했고 기존의 상용 유기 소재를 적용한 소자보다 32% 더 우수한 외부양자효율을 달성함으로 높은 범용성과 성능을 입증했다.

신소재공학과 정연식 교수는 "이번 기술은 핵심 소재의 성능 제어 방법을 혁신함으로써, 실감형 메타버스 구현에 꼭 필요한 최첨단 디스플레이 구현에 기여할 것ˮ이라고 전망했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리지원사업(단장 최성율), 글로벌프런티어 사업(단장 김광호) 및 나노·소재기술개발사업, 그리고 산업통상자원부에서 추진하는 소재부품장비혁신 Lab기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

전하 전달 복합체를 이용한 신개념 디스플레이 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 명예교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 권병화 박사 공동 연구팀이 차세대 디스플레이 소자에 적용 가능한 신개념 금속 산화물 복합 나노소재 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

KAIST-ETRI 공동 연구팀은 특정 금속 산화물 나노입자가 다른 산화물 내부에서 나노미터(nm) 크기로 분산될 경우, 접촉면(인터페이스)에서 전하가 교환되면서 전하 전달 복합체(Charge transfer complex)를 형성하는 새로운 현상을 발견했다. 연구팀은 이를 유기발광다이오드(OLED) 등 고부가가치 디스플레이에 적용해 기존 상용 유기 소재 기반의 소자 성능을 뛰어넘는 데 성공했다.

오는 2월에 우리 대학 신소재공학 박사학위 취득 예정인 김무현 연구원이 주도하고 조남명 박사, ETRI 주철웅 선임연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 1월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Metal Oxide Charge Transfer Complex for Effective Energy Band Tailoring in Multilayer Optoelectronics)

디스플레이 발광 셀 등 다층구조를 가지는 광전자소자에서 금속 산화물은 우수한 전기적 특성 및 안정성 덕분에 전하 수송 및 주입 층으로 널리 활용되고 있다. 하지만, 유기 발광 다이오드(OLED)에서 퀀텀닷 발광다이오드(QLED), 페로브스카이트 발광다이오드(PeLED)로 이어지는 미래 디스플레이 산업에서 이러한 금속 산화물 소재를 더 유용하게 활용하기 위해서는 에너지 레벨 및 전기전도도와 같은 특성들이 더 넓은 범위에서 제어될 수 있어야 한다.

이는 유기 발광 소재, 퀀텀닷, 페로브스카이트 등으로 발광층 소재가 매우 다양해짐에 따라 디스플레이 소자들의 성능을 극대화하기 위해서는 각각의 시스템에 최적화된 전기적 특성을 제공해야 하기 때문이다.

연구팀은 에너지 레벨 차이가 있는 두 금속 산화물 사이에서 일어나는 전하 전달(Charge transfer) 현상에 주목했다. 전하 전달 복합체는 마치 건포도 빵의 형태와 유사한 구조로 되어 있는데, 건포도(나노입자)를 더 넣게 되면 더 많은 당분(전하)이 빵(매트릭스)으로 이동하여 빵 전체가 더 달콤해지는 원리로 비유될 수 있다.

이 새로운 개념을 산화 몰리브덴(MoO3) 나노입자와 산화니켈(NiO)의 조합으로 구현해 두 금속 산화물의 전하 전달 현상을 효과적으로 유도했으며, 광범위한 에너지 레벨 조절 능력 및 최대 2.4배의 전기전도도 향상을 달성했다. 이를 녹색과 청색 OLED에 적용했고 기존의 상용 유기 소재를 적용한 소자보다 32% 더 우수한 외부양자효율을 달성함으로 높은 범용성과 성능을 입증했다.

신소재공학과 정연식 교수는 "이번 기술은 핵심 소재의 성능 제어 방법을 혁신함으로써, 실감형 메타버스 구현에 꼭 필요한 최첨단 디스플레이 구현에 기여할 것ˮ이라고 전망했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리지원사업(단장 최성율), 글로벌프런티어 사업(단장 김광호) 및 나노·소재기술개발사업, 그리고 산업통상자원부에서 추진하는 소재부품장비혁신 Lab기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.24

조회수 15287

-

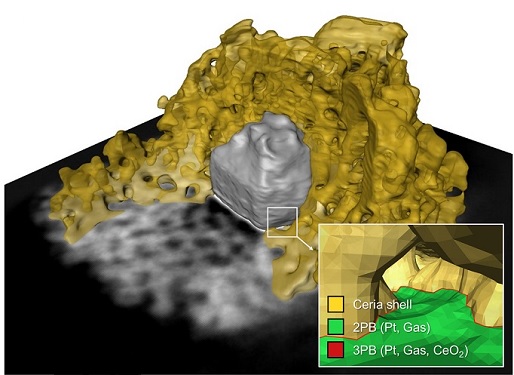

촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수, 기계공학과 이강택 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 촉매 반응점 탐색 및 각 지점의 활성을 정량적으로 측정할 수 있는 금속 나노입자 기반 분석 플랫폼 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

촉매란 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질을 말하며, 반응에 참여하지만 소모되지 않기 때문에 소량만 있어도 반응 속도에 지속적으로 영향을 미칠 수 있는 물질이다. 반응을 빠르게 하는 촉매 반응은 더 적은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 다양한 산업에 활용되고 있다. 백금 등을 이용해 화석 연료의 연소로 인해 발생하는 배기가스의 해로운 부산물을 분해하는 반응을 예로 들 수 있다.

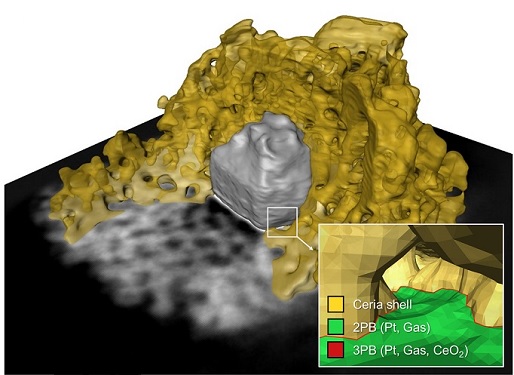

연구팀은 균일한 크기의 금속 나노입자 합성 기술과 3차원 전자 단층촬영 기법을 활용해 촉매 핵심 반응점인 금속-가스-산화물 및 금속-가스상 접합 계면의 수를 정량적으로 분석했으며, 이 같은 결과를 측정된 촉매 반응성과 연계시키는 방식으로 촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼을 설계했다. 이러한 기술은 특정 반응에 활용이 제한되지 않기 때문에 향후 여러 촉매 반응 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 이시원, 하현우 박사후연구원, 기계공학과 배경택 박사과정생 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료화학분야 국제 학술지 `켐(Chem, IF=22.804)'에 12월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A measure of active interfaces in supported catalysts for high-temperature reactions).

금속 나노입자 촉매는 매우 적은 양으로 우수한 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성으로 에너지·환경 등 여러 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

하지만 나노입자로 구성된 촉매 소재는 높은 작동온도에서 서로 응집되는 특성이 있으며 이는 결과적으로 촉매 활성을 저해하는 한계로 작용한다. 그뿐만 아니라, 실제 반응 작동 환경에서 금속 입자 촉매의 구체적인 반응 활성 지점이 어디인지, 각 지점에서의 반응활성도는 얼마나 되는지 그 양을 정량적으로 비교·분석할 수 있는 기술이 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 균일한 크기로 금속 나노입자 촉매를 합성해 입자의 구조를 제어하는 데 성공했으며, 이를 산화물 막으로 감싸는 코팅기술을 적용해 고온에서 나노입자가 응집되는 현상을 해결했다. 여기에 3차원 전자 단층촬영 기법, 스케일링 관계식, 그리고 밀도범 함수 이론을 적용하고 이를 다양한 조건에서 측정한 반응성과 연계시킴으로써 구체적인 반응 지점 및 활성을 규명했다.

연구팀은 이번 연구에서 대표적 귀금속 촉매인 백금과 고온 촉매 반응인 메탄산화반응을 활용했으나, 이번 기술은 향후 소재 종류 및 반응 종류에 상관없이 다양한 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있다.

정우철 교수는 "이번 연구를 통해서 주어진 반응에 대한 금속 나노입자 촉매의 반응 특성을 정량적으로 분석할 수 있는 고신뢰성 측정 플랫폼을 구축했다ˮ며, "이는 앞으로 우수한 복합촉매 소재 선별 등 촉매설계 종합 솔루션을 제공하는 데 활용될 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수, GIST 김봉수 교수 연구팀에서도 공동으로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수, 기계공학과 이강택 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 촉매 반응점 탐색 및 각 지점의 활성을 정량적으로 측정할 수 있는 금속 나노입자 기반 분석 플랫폼 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

촉매란 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질을 말하며, 반응에 참여하지만 소모되지 않기 때문에 소량만 있어도 반응 속도에 지속적으로 영향을 미칠 수 있는 물질이다. 반응을 빠르게 하는 촉매 반응은 더 적은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 다양한 산업에 활용되고 있다. 백금 등을 이용해 화석 연료의 연소로 인해 발생하는 배기가스의 해로운 부산물을 분해하는 반응을 예로 들 수 있다.

연구팀은 균일한 크기의 금속 나노입자 합성 기술과 3차원 전자 단층촬영 기법을 활용해 촉매 핵심 반응점인 금속-가스-산화물 및 금속-가스상 접합 계면의 수를 정량적으로 분석했으며, 이 같은 결과를 측정된 촉매 반응성과 연계시키는 방식으로 촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼을 설계했다. 이러한 기술은 특정 반응에 활용이 제한되지 않기 때문에 향후 여러 촉매 반응 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 이시원, 하현우 박사후연구원, 기계공학과 배경택 박사과정생 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료화학분야 국제 학술지 `켐(Chem, IF=22.804)'에 12월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A measure of active interfaces in supported catalysts for high-temperature reactions).

금속 나노입자 촉매는 매우 적은 양으로 우수한 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성으로 에너지·환경 등 여러 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

하지만 나노입자로 구성된 촉매 소재는 높은 작동온도에서 서로 응집되는 특성이 있으며 이는 결과적으로 촉매 활성을 저해하는 한계로 작용한다. 그뿐만 아니라, 실제 반응 작동 환경에서 금속 입자 촉매의 구체적인 반응 활성 지점이 어디인지, 각 지점에서의 반응활성도는 얼마나 되는지 그 양을 정량적으로 비교·분석할 수 있는 기술이 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 균일한 크기로 금속 나노입자 촉매를 합성해 입자의 구조를 제어하는 데 성공했으며, 이를 산화물 막으로 감싸는 코팅기술을 적용해 고온에서 나노입자가 응집되는 현상을 해결했다. 여기에 3차원 전자 단층촬영 기법, 스케일링 관계식, 그리고 밀도범 함수 이론을 적용하고 이를 다양한 조건에서 측정한 반응성과 연계시킴으로써 구체적인 반응 지점 및 활성을 규명했다.

연구팀은 이번 연구에서 대표적 귀금속 촉매인 백금과 고온 촉매 반응인 메탄산화반응을 활용했으나, 이번 기술은 향후 소재 종류 및 반응 종류에 상관없이 다양한 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있다.

정우철 교수는 "이번 연구를 통해서 주어진 반응에 대한 금속 나노입자 촉매의 반응 특성을 정량적으로 분석할 수 있는 고신뢰성 측정 플랫폼을 구축했다ˮ며, "이는 앞으로 우수한 복합촉매 소재 선별 등 촉매설계 종합 솔루션을 제공하는 데 활용될 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수, GIST 김봉수 교수 연구팀에서도 공동으로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.28

조회수 12030

-

유전자 가위로 생체 내 정밀한 유전자 교정에 의한 면역 항암 치료

CRISPR/Cas9 시스템을 이용하여 유전자교정을 일으킴으로써 암의 면역 치료를 유도하는 기술이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 서울대학교 의과학과 정기훈 교수 공동연구팀이 CRISPR/Cas9 리보핵산단백질을 생체 내에 효과적으로 전달하는 나노복합체를 개발하여 면역 관문 유전자를 교정함으로써 항암 효과를 보이는데 성공했다고 밝혔다.

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 요인으로 꼽히고 있다. 암의 치료 방법 중 면역 항암 요법은 부작용이 적고 높은 치료 성적을 보여 다양한 암 유형에 적용할 수 있다. 기존에는 항체 기반 치료법이 주로 임상에서 사용되고 있으며 다양한 고형암의 치료에 승인되었으나, 일시적인 효과로 반복 투여가 필요하다.

CRISPR/Cas9 시스템은 유전체의 서열을 직접 정밀하게 교정할 수 있으며, DNA 이중가닥을 절단하는 Cas9 제한효소와 특정 서열을 표적하는 단일 가이드 RNA로 이루어진다. 유전자교정 치료제의 경우 일반적으로 바이러스 기반 치료 방법을 이용했으나 돌연변이 유발, 비특이적 표적 효과 등으로 인해 한계가 있다. 비바이러스 치료제로 Cas9 단백질 및 단일가닥 RNA를 이용하면 바이러스 치료보다 안전성을 높일 수 있으나 낮은 세포내 전달 효과로 치료 효능이 떨어진다. 전달 효율을 높이기 위해 기존에 다양한 방법이 개발되고 연구됐으나, 일반적으로 과량의 전달체물질을 사용함으로써 생체 내 독성 문제가 나타나는 한계점이 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 연구팀은 Cas9 단백질에 세포내 유입을 촉진하는 고분자를 접합시켜 극미량의 전달체물질로 고효율 전달이 가능한 Cas9 컨쥬게이트를 제작하여 활용했다.

연구팀은 이러한 Cas9 컨쥬게이트, 단일 가이드 RNA 및 변형된 데옥시뉴클레오타이드(DNA)를 추가해 나노조립된 리보핵단백질 복합체(이하 NanoRNP)를 개발했다. 이 복합체는 Cas9 컨쥬게이트, RNA 및 DNA의 상호작용으로 쉽게 제작할 수 있고, 유전자 교정 치료제로써 단일 요법에 의해 항암 치료가 가능하다는 점이 장점이다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 이주희 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료화학 분야 국제학술지 `케미스트리 오브 머티리얼즈(Chemistry of Materials)'에 12월 20일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Nano-assembly of a Chemically Tailored Cas9 Ribonucleoprotein for In Vivo Gene Editing and Cancer Immunotherapy)

NanoRNP의 경우 Cas9에 부착된 고분자가 강한 양이온성을 지녀 단일 가이드 RNA와 안정적으로 복합체를 형성시키며, 생체내 분해효소로부터 보호하여 활성을 향상시킨다. 본 연구팀은 NanoRNP를 피부암에서 많이 발현되는 프로그램된 세포사멸 리간드-1 (PD-L1) 유전자를 표적하는데 응용하였다. PD-L1은 면역 세포의 표면 수용체에 존재하는 프로그램된 세포사멸 수용체-1 (PD-1)과 상호작용하여 면역 세포의 반응을 억제해 암세포의 세포사멸 회피를 유도한다.

연구팀은 NanoRNP를 이용하여 PD-L1 유전자의 교정으로 유전자결손을 유도하여, 면역 세포들이 활성화되고 종양미세환경의 변화로 면역 세포에 의한 암세포 사멸이 유도됨을 확인했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 응용해 향후 암 뿐만 아니라 유전 질환 등 다양한 질병에 적용함으로써 연구를 확대 및 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업 및 KAIST End Run 사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

유전자 가위로 생체 내 정밀한 유전자 교정에 의한 면역 항암 치료

CRISPR/Cas9 시스템을 이용하여 유전자교정을 일으킴으로써 암의 면역 치료를 유도하는 기술이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 서울대학교 의과학과 정기훈 교수 공동연구팀이 CRISPR/Cas9 리보핵산단백질을 생체 내에 효과적으로 전달하는 나노복합체를 개발하여 면역 관문 유전자를 교정함으로써 항암 효과를 보이는데 성공했다고 밝혔다.

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 요인으로 꼽히고 있다. 암의 치료 방법 중 면역 항암 요법은 부작용이 적고 높은 치료 성적을 보여 다양한 암 유형에 적용할 수 있다. 기존에는 항체 기반 치료법이 주로 임상에서 사용되고 있으며 다양한 고형암의 치료에 승인되었으나, 일시적인 효과로 반복 투여가 필요하다.

CRISPR/Cas9 시스템은 유전체의 서열을 직접 정밀하게 교정할 수 있으며, DNA 이중가닥을 절단하는 Cas9 제한효소와 특정 서열을 표적하는 단일 가이드 RNA로 이루어진다. 유전자교정 치료제의 경우 일반적으로 바이러스 기반 치료 방법을 이용했으나 돌연변이 유발, 비특이적 표적 효과 등으로 인해 한계가 있다. 비바이러스 치료제로 Cas9 단백질 및 단일가닥 RNA를 이용하면 바이러스 치료보다 안전성을 높일 수 있으나 낮은 세포내 전달 효과로 치료 효능이 떨어진다. 전달 효율을 높이기 위해 기존에 다양한 방법이 개발되고 연구됐으나, 일반적으로 과량의 전달체물질을 사용함으로써 생체 내 독성 문제가 나타나는 한계점이 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 연구팀은 Cas9 단백질에 세포내 유입을 촉진하는 고분자를 접합시켜 극미량의 전달체물질로 고효율 전달이 가능한 Cas9 컨쥬게이트를 제작하여 활용했다.

연구팀은 이러한 Cas9 컨쥬게이트, 단일 가이드 RNA 및 변형된 데옥시뉴클레오타이드(DNA)를 추가해 나노조립된 리보핵단백질 복합체(이하 NanoRNP)를 개발했다. 이 복합체는 Cas9 컨쥬게이트, RNA 및 DNA의 상호작용으로 쉽게 제작할 수 있고, 유전자 교정 치료제로써 단일 요법에 의해 항암 치료가 가능하다는 점이 장점이다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 이주희 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료화학 분야 국제학술지 `케미스트리 오브 머티리얼즈(Chemistry of Materials)'에 12월 20일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Nano-assembly of a Chemically Tailored Cas9 Ribonucleoprotein for In Vivo Gene Editing and Cancer Immunotherapy)

NanoRNP의 경우 Cas9에 부착된 고분자가 강한 양이온성을 지녀 단일 가이드 RNA와 안정적으로 복합체를 형성시키며, 생체내 분해효소로부터 보호하여 활성을 향상시킨다. 본 연구팀은 NanoRNP를 피부암에서 많이 발현되는 프로그램된 세포사멸 리간드-1 (PD-L1) 유전자를 표적하는데 응용하였다. PD-L1은 면역 세포의 표면 수용체에 존재하는 프로그램된 세포사멸 수용체-1 (PD-1)과 상호작용하여 면역 세포의 반응을 억제해 암세포의 세포사멸 회피를 유도한다.

연구팀은 NanoRNP를 이용하여 PD-L1 유전자의 교정으로 유전자결손을 유도하여, 면역 세포들이 활성화되고 종양미세환경의 변화로 면역 세포에 의한 암세포 사멸이 유도됨을 확인했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 응용해 향후 암 뿐만 아니라 유전 질환 등 다양한 질병에 적용함으로써 연구를 확대 및 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업 및 KAIST End Run 사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2021.12.24

조회수 12466

-

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05

조회수 11197

-

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

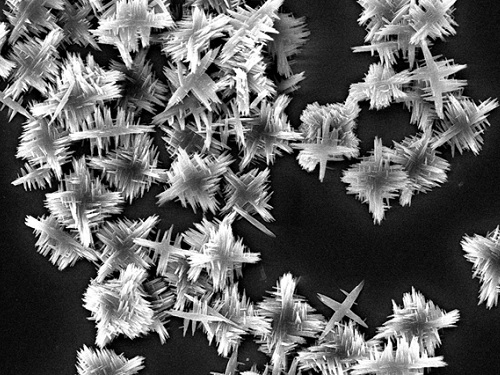

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05

조회수 11013

-

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

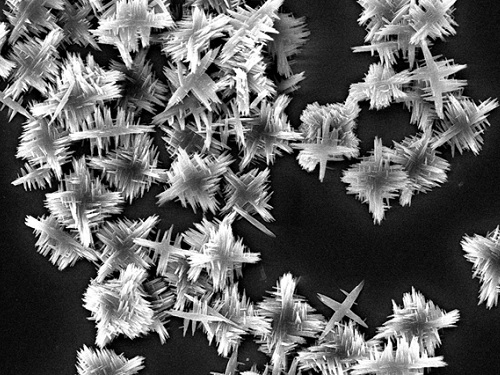

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01

조회수 12305

-

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24

조회수 14020

-

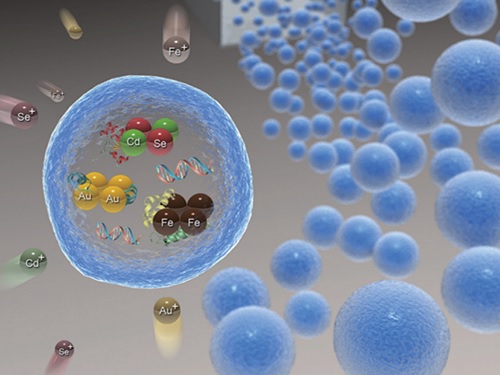

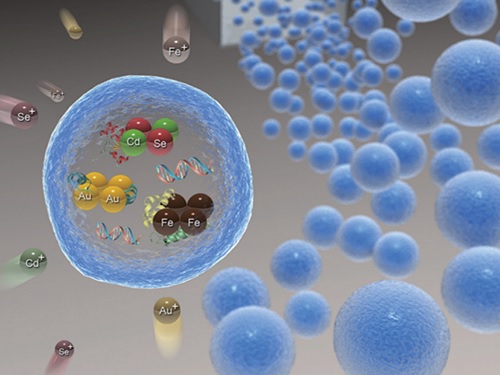

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07

조회수 17180

-

숨 쉬는 헤어셀 구조의 피부부착형 맥파 센서 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조영호 교수 연구팀이 피부에서 발생하는 땀을 실시간으로 투과시키며 피부와의 접촉면적을 획기적으로 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파※ 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

※ 맥파: 심장이 박동할 때 발생하는 파동을 말한다.

헤어셀 구조란 피부의 섬모와 같이 다공성 표면 위에 여러 개의 섬모가 형성돼있는 구조를 말한다.

새로 개발된 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서 기술은 맥파 외 피부 온도, 피부 전도도 등 타 생체신호 센서들의 결합을 통해, 인간의 정신건강 상태를 상시 장기적으로 판별하는 연구에 적용하고 있다.

바이오및뇌공학과 석민호 박사과정의 주도로 개발한 이번 연구는 국제 학술지 `나노스케일 어드벤시스(Nanoscale Advances)' 7월 27일 字 온라인판에 게재됐다. 논문명: A Porous PDMS Pulsewave Sensor with Haircell Structures for Water Vapor Transmission Rate and Signal-to-Noise Ratio Enhancement)

기존 폴리머 기반 맥파 센서는 땀 투과도가 피부의 하루 평균 땀 발생량 (432g/m2) 보다 낮아 장기간 부착 시 접촉성 피부염, 가려움 등의 피부 문제를 일으키는 단점이 있으며, 피부에 안정적으로 접촉할 수 있는 면적이 낮아 맥파 신호의 정확도가 떨어지는 문제를 지닌다.

조영호 교수 연구팀은 문제 해결을 위해, 폴리디메틸실록산(PDMS) 고분자 내에 구연산을 결정화 후 에탄올로 녹여 작고 균일한 공극을 형성함으로써 맥파 센서의 땀 투과도를 높였으며, 이러한 다공성 고분자 표면에 헤어셀 구조를 형성해 피부와의 접촉면적을 획기적으로 넓혀 맥파 센서의 측정 정확도를 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서를 제작했다.

이번 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서의 땀 투과도는 하루 486g/m2을 보여 피부의 하루 평균 땀 발생량보다 많고, 기존 기술 대비 72% 증가함을 보였다. 또한 피부에 장기간 부착 시에도 피부 트러블이 발생하지 않음을 7일간의 연속 부착 실험을 통해 입증했다. 측정 정확도(≈신호대잡음비※)는 22.89를 보여, 기존 기술 대비 측정 정확도를 약 9배 높였다.

※ 신호대잡음비: 잡음의 크기 대비 맥파 신호의 크기 정도를 말한다.

조영호 교수는 "이번 연구를 통해 피부 트러블 없이 인간의 건강 상태를 상시 모니터링할 수 있는 웨어러블 센서를 개발했고 인공피부로서의 상시 사용성 역시 확립했다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 알키미스트 프로젝트 사업의 지원을 통해 수행됐다.

숨 쉬는 헤어셀 구조의 피부부착형 맥파 센서 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조영호 교수 연구팀이 피부에서 발생하는 땀을 실시간으로 투과시키며 피부와의 접촉면적을 획기적으로 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파※ 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

※ 맥파: 심장이 박동할 때 발생하는 파동을 말한다.

헤어셀 구조란 피부의 섬모와 같이 다공성 표면 위에 여러 개의 섬모가 형성돼있는 구조를 말한다.

새로 개발된 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서 기술은 맥파 외 피부 온도, 피부 전도도 등 타 생체신호 센서들의 결합을 통해, 인간의 정신건강 상태를 상시 장기적으로 판별하는 연구에 적용하고 있다.

바이오및뇌공학과 석민호 박사과정의 주도로 개발한 이번 연구는 국제 학술지 `나노스케일 어드벤시스(Nanoscale Advances)' 7월 27일 字 온라인판에 게재됐다. 논문명: A Porous PDMS Pulsewave Sensor with Haircell Structures for Water Vapor Transmission Rate and Signal-to-Noise Ratio Enhancement)

기존 폴리머 기반 맥파 센서는 땀 투과도가 피부의 하루 평균 땀 발생량 (432g/m2) 보다 낮아 장기간 부착 시 접촉성 피부염, 가려움 등의 피부 문제를 일으키는 단점이 있으며, 피부에 안정적으로 접촉할 수 있는 면적이 낮아 맥파 신호의 정확도가 떨어지는 문제를 지닌다.

조영호 교수 연구팀은 문제 해결을 위해, 폴리디메틸실록산(PDMS) 고분자 내에 구연산을 결정화 후 에탄올로 녹여 작고 균일한 공극을 형성함으로써 맥파 센서의 땀 투과도를 높였으며, 이러한 다공성 고분자 표면에 헤어셀 구조를 형성해 피부와의 접촉면적을 획기적으로 넓혀 맥파 센서의 측정 정확도를 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서를 제작했다.

이번 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서의 땀 투과도는 하루 486g/m2을 보여 피부의 하루 평균 땀 발생량보다 많고, 기존 기술 대비 72% 증가함을 보였다. 또한 피부에 장기간 부착 시에도 피부 트러블이 발생하지 않음을 7일간의 연속 부착 실험을 통해 입증했다. 측정 정확도(≈신호대잡음비※)는 22.89를 보여, 기존 기술 대비 측정 정확도를 약 9배 높였다.

※ 신호대잡음비: 잡음의 크기 대비 맥파 신호의 크기 정도를 말한다.

조영호 교수는 "이번 연구를 통해 피부 트러블 없이 인간의 건강 상태를 상시 모니터링할 수 있는 웨어러블 센서를 개발했고 인공피부로서의 상시 사용성 역시 확립했다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 알키미스트 프로젝트 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.18

조회수 9866

-

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

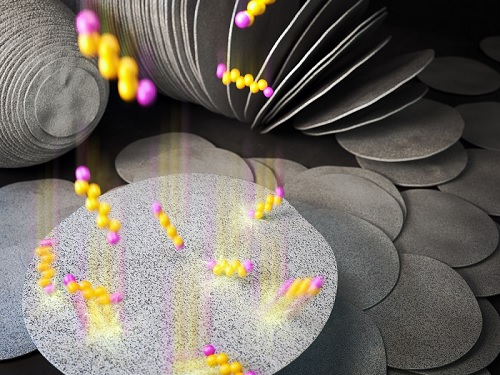

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

신소재공학과 김진오 박사, 구원태 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 네이처 출판 그룹의 오픈 액세스(Open-access) 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)' 7월 13일 字에 게재됐으며 연구의 우수성을 인정받아 재료공학과 화학 부문의 편집장 선정 논문(Editors' Highlights)에 선정됐다. (논문명: Large-area synthesis of nanoscopic catalyst-decorated conductive MOF film using microfluidic-based solution shearing)

다공성 구조를 가지는 2차원 전도성 *금속유기골격체(Metal-Organic Frameworks, 이하 MOF)는 전도성 유기 리간드 도입을 통해 전하 수송, 전계 효과 및 전자 상호작용과 같은 전기적 특성 제어 및 초소형 금속 나노입자 촉매의 주입이 가능해, 높은 선택성과 민감도를 요구하는 가스 센서 분야의 차세대 신소재로 각광받고 있다.

☞ 금속유기골격체(MOF)는 금속 이온과 유기 연결물질(리간드)가 연결된 다공성 물질로 배위 고분자의 일종이다. 이는 기공을 매개로 하여 화학종의 분리, 가스 저자아, 촉매, 약물 전달, 화학 센서 등 다양한 기능을 수행할 수 있다.

이러한 전도성 MOF의 뛰어난 재료적 특성을 활용하기 위해서는 균일한 전도성 MOF 입자의 합성과 합성된 전도성 MOF 입자 간의 간격을 최소화해 향상된 전자 이동도를 확보할 수 있는 고품질, 대면적 전도성 MOF 박막 제작 기술이 요구된다. 하지만 지금까지 보고된 전도성 MOF 박막 제작 기술의 경우, 나노 수준의 균일한 박막 두께 제어, 대면적 박막 제작 및 초소형 나노입자 촉매의 균일한 결착이 어려워 고민감도 가스 센서 소자 적용에 한계로 존재해왔다.

공동 연구팀은 전도성 MOF 박막의 형성 및 금속 나노입자의 합성 과정을 정밀하게 통제하는 데 중점을 뒀다. 미세 유체(Microfluidic) 시스템을 도입해 화학 반응을 단계적으로 제어하고 용액 전단 공정 (Solution shearing)을 통해 균일한 전도성 MOF 박막을 제조하는 새로운 공정 개발 연구를 진행 했다. 머리카락 굵기보다 가는 미세관 내(300 마이크로미터(㎛) 이하)로 합성에 필요한 용액을 흘려주게 되면 물질 전달이 극대화돼 수백 밀리초( ms)의 매우 짧은 시간에도 불구하고 화학 반응을 일으키고 제어할 수 있다. 이를 통해 금속 나노입자를 수 나노미터의 MOF 기공 내부에 균일하게 결착시킬 수 있게 된다.

미세 유체 시스템으로부터 합성된 용액은 용액 전단 공정을 통해 MOF 박막 형성을 하는데 일정한 속도와 연속적인 용액의 공급으로 인해 대면적의 기능성 MOF 나노 박막 형성이 가능하다. 미세 유체 반응기와 기판 사이에 마이크로 수준의 단차(Gap)를 주며 일정한 속도로 움직일 수 있는 용액 전단 공정은 균일한 계면(Meniscus)을 형성해 일정한 용매 증발을 야기 한다. 이는 균일한 MOF 성장을 일으켜 나노 두께의 박막 제조가 가능하다.

공동 연구팀은 미세 유체의 정밀 제어를 통해 제작된 초소형 나노입자 촉매가 결착된 전도성 MOF 나노 박막을 활용해, 대기 유독 가스 중 하나인 이산화질소(NO2) 기체를 선택적으로 검출할 수 있는 가스 센서를 개발하는 데 성공했으며, 기존에 보고된 2차원 소재 기반 가스 센서 대비 우수한 가스 검출 특성을 검증했다.

열 및 물질 전달 면에서 우수한 장점을 가지는 미세 유체 시스템과 일정한 용매 증발을 통한 두께 제어가 쉬운 용액 전단 공정의 융합 및 이를 이용한 금속 나노입자가 결착된 MOF 나노 박막 합성 연구는 기능성 박막 제조 연구 분야에 새로운 접근법을 제안해 그 파급효과가 클 것으로 기대한다.

공동 제1 저자인 김진오, 구원태 박사는 "입자의 상호작용력 조절을 통해 단일 층 두께에서 나노막대 스스로가 방향성을 통제하며 고 배열로 정렬할 수 있다는 것을 보였다. 이는 외부 힘 없이도 더욱 정교한 자기 조립구조가 가능하다는 것을 보여주는 결과다ˮ 라며 "고배열, 고배향을 갖는 다양한 나노입자의 초박막 필름 제작 및 필름 소자에 활발히 사용될 것이다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 포스코청암재단의 포스코사이언스 펠로우십, K-Materials 글로벌 혁신 교육 연구단 (BK21 FOUR), 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단의 나노․소재원천기술개발 사업 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.08.12

조회수 15923

-

원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.10

조회수 14733

다공성 나노소재를 활용한 고신뢰성 시냅스 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 다공성 구조를 갖는 *차세대 저항 변화 소자(멤리스터)를 활용해 우리 뇌의 신경전달물질 시냅스를 모방한 고신뢰성 소자(시냅스 소자)를 개발했다고 25일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 메모리와 레지스터의 합성으로 이전의 상태를 모두 기억하는 메모리 소자. 전원공급이 끊어졌을 때도 직전에 통과한 전류의 방향과 양을 기억한다.

최 교수 연구팀은 기존 양이온 저항 변화 방식과 음이온 저항 변화 방식을 혼합한 하이브리드 형태로 매개체를 구성해, 비정질로 이루어진 다공성 구조 및 버퍼 층을 이용해 고신뢰성 시냅스 소자를 설계했다. 해당 구조는 저온 공정을 통해 형성함으로써 기존 실리콘 상보형 산화금속 반도체(CMOS)에 집적 및 적층 가능해 집적도 높은 대용량 로직/인공신경망 컴퓨팅 시스템 제작에 활발히 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 최상현 연구원과 박시온 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 1월호에 출판됐다. (논문명 : Reliable multilevel memristive neuromorphic devices based on amorphous matrix via quasi-1D filament confinement and buffer layer)

멤리스터는 저전력으로 인메모리(In-memory) 컴퓨팅, 가중치 저장, 행렬 계산 능력(vector-matrix multiplication) 등으로 차세대 논 폰노이만 구조에 쓰일 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅 (Large-scale neural computing) 시스템을 만들기 위해서는 멤리스터 단위 소자의 신뢰성을 확보할 수 있는 연구가 필요하다.

소자의 신뢰성 저하는 전통적으로 비정질 물질 내에 무작위적으로 움직이는 결함 및 이온의 배치에서 기인한다. 최신현 교수는 이러한 문제를 단결정 물질을 사용해 결함 및 이온의 무작위적인 움직임을 제어함으로써 소자 신뢰성 확보에 성공한 바 있다. 하지만 단결정을 이용하는 문제 및 제작에 고온 공정이 필요하므로 기존 실리콘 CMOS에 집적 및 적층이 어려워 집적도를 높이는 데 한계가 있었다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기존의 비정질 물질을 사용해 신뢰성을 확보할 수 있는 다공성 구조의 양이온 제어층 및 버퍼층으로 이용되는 음이온 제어층을 설계했고, 이를 통해 적층 및 집적 가능한 소자를 제작했다. 연구팀은 기존 소자 대비 6배 이상 신뢰성을 개선할 수 있었으며, 이와 동시에 인공 시냅스 소자로서 필요한 다른 특성들도 확보할 수 있었다.

연구를 주도한 최신현 교수는 "이번에 개발한 고신뢰성 시냅스 소자는 안정적인 대용량 어레이 제작의 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 차세대 신소자를 기반으로 한 뉴로모픽 컴퓨팅 등 빅데이터 처리가 필요한 응용 분야에 적합한 플랫폼을 구축하는 데에 기여할 수 있기를 바란다. 또한, 미국, 대만 기업에서 활발히 진행 중인 차세대 신소자 기반 기술 개발이 국내에서도 활성화되기를 희망한다ˮ며 "다른 물질계에서도 구조적으로 적용할 수 있는 방법론을 제시함으로써 활발히 연구가 진행될 것으로 생각된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.25 조회수 12859

다공성 나노소재를 활용한 고신뢰성 시냅스 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최신현 교수 연구팀이 다공성 구조를 갖는 *차세대 저항 변화 소자(멤리스터)를 활용해 우리 뇌의 신경전달물질 시냅스를 모방한 고신뢰성 소자(시냅스 소자)를 개발했다고 25일 밝혔다.

☞ 멤리스터(Memristor): 메모리와 레지스터의 합성으로 이전의 상태를 모두 기억하는 메모리 소자. 전원공급이 끊어졌을 때도 직전에 통과한 전류의 방향과 양을 기억한다.

최 교수 연구팀은 기존 양이온 저항 변화 방식과 음이온 저항 변화 방식을 혼합한 하이브리드 형태로 매개체를 구성해, 비정질로 이루어진 다공성 구조 및 버퍼 층을 이용해 고신뢰성 시냅스 소자를 설계했다. 해당 구조는 저온 공정을 통해 형성함으로써 기존 실리콘 상보형 산화금속 반도체(CMOS)에 집적 및 적층 가능해 집적도 높은 대용량 로직/인공신경망 컴퓨팅 시스템 제작에 활발히 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 최상현 연구원과 박시온 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 1월호에 출판됐다. (논문명 : Reliable multilevel memristive neuromorphic devices based on amorphous matrix via quasi-1D filament confinement and buffer layer)

멤리스터는 저전력으로 인메모리(In-memory) 컴퓨팅, 가중치 저장, 행렬 계산 능력(vector-matrix multiplication) 등으로 차세대 논 폰노이만 구조에 쓰일 수 있는 차세대 소자로 주목받고 있다.

그러나 현존하는 멤리스터로 실용적인 대용량 인공신경망 컴퓨팅 (Large-scale neural computing) 시스템을 만들기 위해서는 멤리스터 단위 소자의 신뢰성을 확보할 수 있는 연구가 필요하다.

소자의 신뢰성 저하는 전통적으로 비정질 물질 내에 무작위적으로 움직이는 결함 및 이온의 배치에서 기인한다. 최신현 교수는 이러한 문제를 단결정 물질을 사용해 결함 및 이온의 무작위적인 움직임을 제어함으로써 소자 신뢰성 확보에 성공한 바 있다. 하지만 단결정을 이용하는 문제 및 제작에 고온 공정이 필요하므로 기존 실리콘 CMOS에 집적 및 적층이 어려워 집적도를 높이는 데 한계가 있었다.

연구팀은 이번 연구를 통해 기존의 비정질 물질을 사용해 신뢰성을 확보할 수 있는 다공성 구조의 양이온 제어층 및 버퍼층으로 이용되는 음이온 제어층을 설계했고, 이를 통해 적층 및 집적 가능한 소자를 제작했다. 연구팀은 기존 소자 대비 6배 이상 신뢰성을 개선할 수 있었으며, 이와 동시에 인공 시냅스 소자로서 필요한 다른 특성들도 확보할 수 있었다.

연구를 주도한 최신현 교수는 "이번에 개발한 고신뢰성 시냅스 소자는 안정적인 대용량 어레이 제작의 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 차세대 신소자를 기반으로 한 뉴로모픽 컴퓨팅 등 빅데이터 처리가 필요한 응용 분야에 적합한 플랫폼을 구축하는 데에 기여할 수 있기를 바란다. 또한, 미국, 대만 기업에서 활발히 진행 중인 차세대 신소자 기반 기술 개발이 국내에서도 활성화되기를 희망한다ˮ며 "다른 물질계에서도 구조적으로 적용할 수 있는 방법론을 제시함으로써 활발히 연구가 진행될 것으로 생각된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 나노종합기술원, 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.25 조회수 12859 전하 전달 복합체를 이용한 신개념 디스플레이 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 명예교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 권병화 박사 공동 연구팀이 차세대 디스플레이 소자에 적용 가능한 신개념 금속 산화물 복합 나노소재 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

KAIST-ETRI 공동 연구팀은 특정 금속 산화물 나노입자가 다른 산화물 내부에서 나노미터(nm) 크기로 분산될 경우, 접촉면(인터페이스)에서 전하가 교환되면서 전하 전달 복합체(Charge transfer complex)를 형성하는 새로운 현상을 발견했다. 연구팀은 이를 유기발광다이오드(OLED) 등 고부가가치 디스플레이에 적용해 기존 상용 유기 소재 기반의 소자 성능을 뛰어넘는 데 성공했다.

오는 2월에 우리 대학 신소재공학 박사학위 취득 예정인 김무현 연구원이 주도하고 조남명 박사, ETRI 주철웅 선임연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 1월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Metal Oxide Charge Transfer Complex for Effective Energy Band Tailoring in Multilayer Optoelectronics)

디스플레이 발광 셀 등 다층구조를 가지는 광전자소자에서 금속 산화물은 우수한 전기적 특성 및 안정성 덕분에 전하 수송 및 주입 층으로 널리 활용되고 있다. 하지만, 유기 발광 다이오드(OLED)에서 퀀텀닷 발광다이오드(QLED), 페로브스카이트 발광다이오드(PeLED)로 이어지는 미래 디스플레이 산업에서 이러한 금속 산화물 소재를 더 유용하게 활용하기 위해서는 에너지 레벨 및 전기전도도와 같은 특성들이 더 넓은 범위에서 제어될 수 있어야 한다.

이는 유기 발광 소재, 퀀텀닷, 페로브스카이트 등으로 발광층 소재가 매우 다양해짐에 따라 디스플레이 소자들의 성능을 극대화하기 위해서는 각각의 시스템에 최적화된 전기적 특성을 제공해야 하기 때문이다.

연구팀은 에너지 레벨 차이가 있는 두 금속 산화물 사이에서 일어나는 전하 전달(Charge transfer) 현상에 주목했다. 전하 전달 복합체는 마치 건포도 빵의 형태와 유사한 구조로 되어 있는데, 건포도(나노입자)를 더 넣게 되면 더 많은 당분(전하)이 빵(매트릭스)으로 이동하여 빵 전체가 더 달콤해지는 원리로 비유될 수 있다.

이 새로운 개념을 산화 몰리브덴(MoO3) 나노입자와 산화니켈(NiO)의 조합으로 구현해 두 금속 산화물의 전하 전달 현상을 효과적으로 유도했으며, 광범위한 에너지 레벨 조절 능력 및 최대 2.4배의 전기전도도 향상을 달성했다. 이를 녹색과 청색 OLED에 적용했고 기존의 상용 유기 소재를 적용한 소자보다 32% 더 우수한 외부양자효율을 달성함으로 높은 범용성과 성능을 입증했다.

신소재공학과 정연식 교수는 "이번 기술은 핵심 소재의 성능 제어 방법을 혁신함으로써, 실감형 메타버스 구현에 꼭 필요한 최첨단 디스플레이 구현에 기여할 것ˮ이라고 전망했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리지원사업(단장 최성율), 글로벌프런티어 사업(단장 김광호) 및 나노·소재기술개발사업, 그리고 산업통상자원부에서 추진하는 소재부품장비혁신 Lab기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.24 조회수 15287

전하 전달 복합체를 이용한 신개념 디스플레이 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 명예교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 권병화 박사 공동 연구팀이 차세대 디스플레이 소자에 적용 가능한 신개념 금속 산화물 복합 나노소재 개발에 성공했다고 19일 밝혔다.

KAIST-ETRI 공동 연구팀은 특정 금속 산화물 나노입자가 다른 산화물 내부에서 나노미터(nm) 크기로 분산될 경우, 접촉면(인터페이스)에서 전하가 교환되면서 전하 전달 복합체(Charge transfer complex)를 형성하는 새로운 현상을 발견했다. 연구팀은 이를 유기발광다이오드(OLED) 등 고부가가치 디스플레이에 적용해 기존 상용 유기 소재 기반의 소자 성능을 뛰어넘는 데 성공했다.

오는 2월에 우리 대학 신소재공학 박사학위 취득 예정인 김무현 연구원이 주도하고 조남명 박사, ETRI 주철웅 선임연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 1월 10일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Metal Oxide Charge Transfer Complex for Effective Energy Band Tailoring in Multilayer Optoelectronics)

디스플레이 발광 셀 등 다층구조를 가지는 광전자소자에서 금속 산화물은 우수한 전기적 특성 및 안정성 덕분에 전하 수송 및 주입 층으로 널리 활용되고 있다. 하지만, 유기 발광 다이오드(OLED)에서 퀀텀닷 발광다이오드(QLED), 페로브스카이트 발광다이오드(PeLED)로 이어지는 미래 디스플레이 산업에서 이러한 금속 산화물 소재를 더 유용하게 활용하기 위해서는 에너지 레벨 및 전기전도도와 같은 특성들이 더 넓은 범위에서 제어될 수 있어야 한다.

이는 유기 발광 소재, 퀀텀닷, 페로브스카이트 등으로 발광층 소재가 매우 다양해짐에 따라 디스플레이 소자들의 성능을 극대화하기 위해서는 각각의 시스템에 최적화된 전기적 특성을 제공해야 하기 때문이다.

연구팀은 에너지 레벨 차이가 있는 두 금속 산화물 사이에서 일어나는 전하 전달(Charge transfer) 현상에 주목했다. 전하 전달 복합체는 마치 건포도 빵의 형태와 유사한 구조로 되어 있는데, 건포도(나노입자)를 더 넣게 되면 더 많은 당분(전하)이 빵(매트릭스)으로 이동하여 빵 전체가 더 달콤해지는 원리로 비유될 수 있다.

이 새로운 개념을 산화 몰리브덴(MoO3) 나노입자와 산화니켈(NiO)의 조합으로 구현해 두 금속 산화물의 전하 전달 현상을 효과적으로 유도했으며, 광범위한 에너지 레벨 조절 능력 및 최대 2.4배의 전기전도도 향상을 달성했다. 이를 녹색과 청색 OLED에 적용했고 기존의 상용 유기 소재를 적용한 소자보다 32% 더 우수한 외부양자효율을 달성함으로 높은 범용성과 성능을 입증했다.

신소재공학과 정연식 교수는 "이번 기술은 핵심 소재의 성능 제어 방법을 혁신함으로써, 실감형 메타버스 구현에 꼭 필요한 최첨단 디스플레이 구현에 기여할 것ˮ이라고 전망했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리지원사업(단장 최성율), 글로벌프런티어 사업(단장 김광호) 및 나노·소재기술개발사업, 그리고 산업통상자원부에서 추진하는 소재부품장비혁신 Lab기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.24 조회수 15287 촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수, 기계공학과 이강택 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 촉매 반응점 탐색 및 각 지점의 활성을 정량적으로 측정할 수 있는 금속 나노입자 기반 분석 플랫폼 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

촉매란 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질을 말하며, 반응에 참여하지만 소모되지 않기 때문에 소량만 있어도 반응 속도에 지속적으로 영향을 미칠 수 있는 물질이다. 반응을 빠르게 하는 촉매 반응은 더 적은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 다양한 산업에 활용되고 있다. 백금 등을 이용해 화석 연료의 연소로 인해 발생하는 배기가스의 해로운 부산물을 분해하는 반응을 예로 들 수 있다.

연구팀은 균일한 크기의 금속 나노입자 합성 기술과 3차원 전자 단층촬영 기법을 활용해 촉매 핵심 반응점인 금속-가스-산화물 및 금속-가스상 접합 계면의 수를 정량적으로 분석했으며, 이 같은 결과를 측정된 촉매 반응성과 연계시키는 방식으로 촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼을 설계했다. 이러한 기술은 특정 반응에 활용이 제한되지 않기 때문에 향후 여러 촉매 반응 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 이시원, 하현우 박사후연구원, 기계공학과 배경택 박사과정생 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료화학분야 국제 학술지 `켐(Chem, IF=22.804)'에 12월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A measure of active interfaces in supported catalysts for high-temperature reactions).

금속 나노입자 촉매는 매우 적은 양으로 우수한 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성으로 에너지·환경 등 여러 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

하지만 나노입자로 구성된 촉매 소재는 높은 작동온도에서 서로 응집되는 특성이 있으며 이는 결과적으로 촉매 활성을 저해하는 한계로 작용한다. 그뿐만 아니라, 실제 반응 작동 환경에서 금속 입자 촉매의 구체적인 반응 활성 지점이 어디인지, 각 지점에서의 반응활성도는 얼마나 되는지 그 양을 정량적으로 비교·분석할 수 있는 기술이 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 균일한 크기로 금속 나노입자 촉매를 합성해 입자의 구조를 제어하는 데 성공했으며, 이를 산화물 막으로 감싸는 코팅기술을 적용해 고온에서 나노입자가 응집되는 현상을 해결했다. 여기에 3차원 전자 단층촬영 기법, 스케일링 관계식, 그리고 밀도범 함수 이론을 적용하고 이를 다양한 조건에서 측정한 반응성과 연계시킴으로써 구체적인 반응 지점 및 활성을 규명했다.

연구팀은 이번 연구에서 대표적 귀금속 촉매인 백금과 고온 촉매 반응인 메탄산화반응을 활용했으나, 이번 기술은 향후 소재 종류 및 반응 종류에 상관없이 다양한 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있다.

정우철 교수는 "이번 연구를 통해서 주어진 반응에 대한 금속 나노입자 촉매의 반응 특성을 정량적으로 분석할 수 있는 고신뢰성 측정 플랫폼을 구축했다ˮ며, "이는 앞으로 우수한 복합촉매 소재 선별 등 촉매설계 종합 솔루션을 제공하는 데 활용될 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수, GIST 김봉수 교수 연구팀에서도 공동으로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.28 조회수 12030

촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼 개발

우리 대학 신소재공학과 정우철 교수, 기계공학과 이강택 교수와 충남대학교 김현유 교수 공동 연구팀이 촉매 반응점 탐색 및 각 지점의 활성을 정량적으로 측정할 수 있는 금속 나노입자 기반 분석 플랫폼 개발에 성공했다고 28일 밝혔다.

촉매란 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질을 말하며, 반응에 참여하지만 소모되지 않기 때문에 소량만 있어도 반응 속도에 지속적으로 영향을 미칠 수 있는 물질이다. 반응을 빠르게 하는 촉매 반응은 더 적은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 다양한 산업에 활용되고 있다. 백금 등을 이용해 화석 연료의 연소로 인해 발생하는 배기가스의 해로운 부산물을 분해하는 반응을 예로 들 수 있다.

연구팀은 균일한 크기의 금속 나노입자 합성 기술과 3차원 전자 단층촬영 기법을 활용해 촉매 핵심 반응점인 금속-가스-산화물 및 금속-가스상 접합 계면의 수를 정량적으로 분석했으며, 이 같은 결과를 측정된 촉매 반응성과 연계시키는 방식으로 촉매 반응 활성도의 정량적 분석이 가능한 측정 플랫폼을 설계했다. 이러한 기술은 특정 반응에 활용이 제한되지 않기 때문에 향후 여러 촉매 반응 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신소재공학과 이시원, 하현우 박사후연구원, 기계공학과 배경택 박사과정생 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 재료화학분야 국제 학술지 `켐(Chem, IF=22.804)'에 12월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A measure of active interfaces in supported catalysts for high-temperature reactions).

금속 나노입자 촉매는 매우 적은 양으로 우수한 촉매 활성을 보일 수 있다는 가능성으로 에너지·환경 등 여러 분야에서 큰 관심을 받고 있다.

하지만 나노입자로 구성된 촉매 소재는 높은 작동온도에서 서로 응집되는 특성이 있으며 이는 결과적으로 촉매 활성을 저해하는 한계로 작용한다. 그뿐만 아니라, 실제 반응 작동 환경에서 금속 입자 촉매의 구체적인 반응 활성 지점이 어디인지, 각 지점에서의 반응활성도는 얼마나 되는지 그 양을 정량적으로 비교·분석할 수 있는 기술이 없어 해당 분야 발전에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 균일한 크기로 금속 나노입자 촉매를 합성해 입자의 구조를 제어하는 데 성공했으며, 이를 산화물 막으로 감싸는 코팅기술을 적용해 고온에서 나노입자가 응집되는 현상을 해결했다. 여기에 3차원 전자 단층촬영 기법, 스케일링 관계식, 그리고 밀도범 함수 이론을 적용하고 이를 다양한 조건에서 측정한 반응성과 연계시킴으로써 구체적인 반응 지점 및 활성을 규명했다.

연구팀은 이번 연구에서 대표적 귀금속 촉매인 백금과 고온 촉매 반응인 메탄산화반응을 활용했으나, 이번 기술은 향후 소재 종류 및 반응 종류에 상관없이 다양한 분야에 폭넓게 응용 및 적용될 수 있다.

정우철 교수는 "이번 연구를 통해서 주어진 반응에 대한 금속 나노입자 촉매의 반응 특성을 정량적으로 분석할 수 있는 고신뢰성 측정 플랫폼을 구축했다ˮ며, "이는 앞으로 우수한 복합촉매 소재 선별 등 촉매설계 종합 솔루션을 제공하는 데 활용될 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수, GIST 김봉수 교수 연구팀에서도 공동으로 참여한 이번 연구는 한국연구재단 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.28 조회수 12030 유전자 가위로 생체 내 정밀한 유전자 교정에 의한 면역 항암 치료

CRISPR/Cas9 시스템을 이용하여 유전자교정을 일으킴으로써 암의 면역 치료를 유도하는 기술이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 서울대학교 의과학과 정기훈 교수 공동연구팀이 CRISPR/Cas9 리보핵산단백질을 생체 내에 효과적으로 전달하는 나노복합체를 개발하여 면역 관문 유전자를 교정함으로써 항암 효과를 보이는데 성공했다고 밝혔다.

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 요인으로 꼽히고 있다. 암의 치료 방법 중 면역 항암 요법은 부작용이 적고 높은 치료 성적을 보여 다양한 암 유형에 적용할 수 있다. 기존에는 항체 기반 치료법이 주로 임상에서 사용되고 있으며 다양한 고형암의 치료에 승인되었으나, 일시적인 효과로 반복 투여가 필요하다.

CRISPR/Cas9 시스템은 유전체의 서열을 직접 정밀하게 교정할 수 있으며, DNA 이중가닥을 절단하는 Cas9 제한효소와 특정 서열을 표적하는 단일 가이드 RNA로 이루어진다. 유전자교정 치료제의 경우 일반적으로 바이러스 기반 치료 방법을 이용했으나 돌연변이 유발, 비특이적 표적 효과 등으로 인해 한계가 있다. 비바이러스 치료제로 Cas9 단백질 및 단일가닥 RNA를 이용하면 바이러스 치료보다 안전성을 높일 수 있으나 낮은 세포내 전달 효과로 치료 효능이 떨어진다. 전달 효율을 높이기 위해 기존에 다양한 방법이 개발되고 연구됐으나, 일반적으로 과량의 전달체물질을 사용함으로써 생체 내 독성 문제가 나타나는 한계점이 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 연구팀은 Cas9 단백질에 세포내 유입을 촉진하는 고분자를 접합시켜 극미량의 전달체물질로 고효율 전달이 가능한 Cas9 컨쥬게이트를 제작하여 활용했다.

연구팀은 이러한 Cas9 컨쥬게이트, 단일 가이드 RNA 및 변형된 데옥시뉴클레오타이드(DNA)를 추가해 나노조립된 리보핵단백질 복합체(이하 NanoRNP)를 개발했다. 이 복합체는 Cas9 컨쥬게이트, RNA 및 DNA의 상호작용으로 쉽게 제작할 수 있고, 유전자 교정 치료제로써 단일 요법에 의해 항암 치료가 가능하다는 점이 장점이다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 이주희 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료화학 분야 국제학술지 `케미스트리 오브 머티리얼즈(Chemistry of Materials)'에 12월 20일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Nano-assembly of a Chemically Tailored Cas9 Ribonucleoprotein for In Vivo Gene Editing and Cancer Immunotherapy)

NanoRNP의 경우 Cas9에 부착된 고분자가 강한 양이온성을 지녀 단일 가이드 RNA와 안정적으로 복합체를 형성시키며, 생체내 분해효소로부터 보호하여 활성을 향상시킨다. 본 연구팀은 NanoRNP를 피부암에서 많이 발현되는 프로그램된 세포사멸 리간드-1 (PD-L1) 유전자를 표적하는데 응용하였다. PD-L1은 면역 세포의 표면 수용체에 존재하는 프로그램된 세포사멸 수용체-1 (PD-1)과 상호작용하여 면역 세포의 반응을 억제해 암세포의 세포사멸 회피를 유도한다.

연구팀은 NanoRNP를 이용하여 PD-L1 유전자의 교정으로 유전자결손을 유도하여, 면역 세포들이 활성화되고 종양미세환경의 변화로 면역 세포에 의한 암세포 사멸이 유도됨을 확인했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 응용해 향후 암 뿐만 아니라 유전 질환 등 다양한 질병에 적용함으로써 연구를 확대 및 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업 및 KAIST End Run 사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2021.12.24 조회수 12466

유전자 가위로 생체 내 정밀한 유전자 교정에 의한 면역 항암 치료

CRISPR/Cas9 시스템을 이용하여 유전자교정을 일으킴으로써 암의 면역 치료를 유도하는 기술이 우리 대학 연구진에 의해 개발됐다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수, 서울대학교 의과학과 정기훈 교수 공동연구팀이 CRISPR/Cas9 리보핵산단백질을 생체 내에 효과적으로 전달하는 나노복합체를 개발하여 면역 관문 유전자를 교정함으로써 항암 효과를 보이는데 성공했다고 밝혔다.

암은 현대인의 건강을 위협하는 대표적인 요인으로 꼽히고 있다. 암의 치료 방법 중 면역 항암 요법은 부작용이 적고 높은 치료 성적을 보여 다양한 암 유형에 적용할 수 있다. 기존에는 항체 기반 치료법이 주로 임상에서 사용되고 있으며 다양한 고형암의 치료에 승인되었으나, 일시적인 효과로 반복 투여가 필요하다.

CRISPR/Cas9 시스템은 유전체의 서열을 직접 정밀하게 교정할 수 있으며, DNA 이중가닥을 절단하는 Cas9 제한효소와 특정 서열을 표적하는 단일 가이드 RNA로 이루어진다. 유전자교정 치료제의 경우 일반적으로 바이러스 기반 치료 방법을 이용했으나 돌연변이 유발, 비특이적 표적 효과 등으로 인해 한계가 있다. 비바이러스 치료제로 Cas9 단백질 및 단일가닥 RNA를 이용하면 바이러스 치료보다 안전성을 높일 수 있으나 낮은 세포내 전달 효과로 치료 효능이 떨어진다. 전달 효율을 높이기 위해 기존에 다양한 방법이 개발되고 연구됐으나, 일반적으로 과량의 전달체물질을 사용함으로써 생체 내 독성 문제가 나타나는 한계점이 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 연구팀은 Cas9 단백질에 세포내 유입을 촉진하는 고분자를 접합시켜 극미량의 전달체물질로 고효율 전달이 가능한 Cas9 컨쥬게이트를 제작하여 활용했다.

연구팀은 이러한 Cas9 컨쥬게이트, 단일 가이드 RNA 및 변형된 데옥시뉴클레오타이드(DNA)를 추가해 나노조립된 리보핵단백질 복합체(이하 NanoRNP)를 개발했다. 이 복합체는 Cas9 컨쥬게이트, RNA 및 DNA의 상호작용으로 쉽게 제작할 수 있고, 유전자 교정 치료제로써 단일 요법에 의해 항암 치료가 가능하다는 점이 장점이다.

우리 대학 생명과학과 석박사통합과정 이주희 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료화학 분야 국제학술지 `케미스트리 오브 머티리얼즈(Chemistry of Materials)'에 12월 20일 字 온라인 게재됐다. (논문명 : Nano-assembly of a Chemically Tailored Cas9 Ribonucleoprotein for In Vivo Gene Editing and Cancer Immunotherapy)

NanoRNP의 경우 Cas9에 부착된 고분자가 강한 양이온성을 지녀 단일 가이드 RNA와 안정적으로 복합체를 형성시키며, 생체내 분해효소로부터 보호하여 활성을 향상시킨다. 본 연구팀은 NanoRNP를 피부암에서 많이 발현되는 프로그램된 세포사멸 리간드-1 (PD-L1) 유전자를 표적하는데 응용하였다. PD-L1은 면역 세포의 표면 수용체에 존재하는 프로그램된 세포사멸 수용체-1 (PD-1)과 상호작용하여 면역 세포의 반응을 억제해 암세포의 세포사멸 회피를 유도한다.

연구팀은 NanoRNP를 이용하여 PD-L1 유전자의 교정으로 유전자결손을 유도하여, 면역 세포들이 활성화되고 종양미세환경의 변화로 면역 세포에 의한 암세포 사멸이 유도됨을 확인했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 응용해 향후 암 뿐만 아니라 유전 질환 등 다양한 질병에 적용함으로써 연구를 확대 및 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 범부처전주기의료기기연구개발사업 및 KAIST End Run 사업의 지원을 통해 이뤄졌다.

2021.12.24 조회수 12466 기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05 조회수 11197

기존 대비 10배 이상 빠른 마그논 전송현상 발견

우리 대학 물리학과 이경진, 김세권 교수 연구팀이 고려대학교 이동규 대학원생, 싱가포르국립대 양현수 교수, 이규섭 박사와 공동연구를 통해 *반강자성체에서 초고속 *마그논 전송을 실험적으로 관측하고 그 원리를 이론적으로 규명했다고 4일 밝혔다.

☞ 반강자성체(antiferromagnetic substance): 인접한 원자의 자기 모멘트들이 서로 반대방향으로 향하기 때문에 전체로서는 자력이 나타나지 않는 물질. 어떤 온도를 넘어서면 상자성체와 같은 자성을 나타낸다.

☞ 마그논(magnon): 자기 양자(Magnetic quantum)의 줄여진 신조어로 양자화된 스핀 파동을 뜻한다. 즉, 스핀파를 양자화한 준입자를 가리킨다.

양현수 교수 연구팀은 반강자성 절연체인 산화니켈(NiO)에서 마그논 전송속도가 그동안 알려져 있던 최대 속도보다 10배 이상 빠름을 실험적으로 관측했다. 그리고 이경진 교수 연구팀은 이러한 초고속 마그논 전송이 마찰력에서 기인함을 이론적으로 규명했다.

이 공동연구 결과는 반강자성 마그논을 이용한 정보처리 소자의 고속화 가능성을 열었다는 측면과 마찰력은 소자 특성을 나쁘게 한다는 기존 상식과 달리 짧은 거리에서 마그논 속도를 오히려 증가시킨다는 사실을 규명했다는 측면에서, 스핀트로닉스 분야 응용과 기초과학 모두에서 향후 관련분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이규섭 박사와 이동규 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)'에 온라인 출판됐다. (논문명 : Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances).

산화니켈(NiO)은 반강자성 특성으로 인해 효율적인 마그논 전송이 가능하고, 전기적 절연특성으로 인해 스핀 정보 전송 시 열 손실이 없어 차세대 마그논 기반 스핀트로닉스 소자용 소재로 주목받고 있다.

양현수, 이경진 교수 공동연구팀은 2019년 산화니켈(NiO)을 통한 마그논 전류가 매우 큰 스핀 각운동량을 전달하며 그 결과 효율적으로 자화를 반전시킬 수 있음을 보고한 바 있다. [Science 366, 1125-1128 (2019)] 2019년 연구는 마그논이 운반하는 스핀의 크기에 집중한 반면, 이번 연구는 그 속도에 집중했다. 마그논 기반 스핀트로닉스 소자의 저전력 구동을 위해서는 마그논이 전달하는 스핀 정보의 크기와 속도 모두 중요하다.

기존 연구에서는 산화니켈(NiO)의 마그논 속도를 밀리미터 크기의 샘플에 대해 비탄성 중성자 산란을 이용해 간접 측정한 반면, 이번 연구에서는 나노미터 크기의 샘플에 대해 테라헤르츠 분광 장비(THz emission spectroscopy)를 활용해 마그논 속도를 직접 측정했다. 그 결과 기존 간접 측정에서 보고되었던 40km/s에 비해 10배 이상 큰 650 km/s의 빠른 마그논 전송을 관측했다.

이론 연구를 통해 이러한 초고속 마그논 전송이 산화니켈(NiO) 내에서 마그논이 경험하는 마찰력 때문임을 밝혔다. 이러한 초고속 전송 현상은 광학 분야에서 `빛보다 빠른 전송(Superluminal propagation)'으로 불리는 현상과 유사하다. 아인슈타인의 특수상대성 이론에 의하면 빛보다 빠른 전송은 불가능하지만, 손실이 있는 매체에 빛이 지나가는 경우 비정상적 분산관계로 인해 마치 빛보다 빠른 전송이 일어나는 것처럼 보이며 이는 인과율을 위배하지 않는다.

이번 연구에서 연구팀은 빛의 경우와 마찬가지로 마찰력을 갖는 반강자성 물질에서 마그논이 전송되는 경우 비정상적 마그논 분산관계로 인해 유사한 현상이 발생함을 밝혔다. 실제 마그논 소자의 구동 시간은 이러한 비정상적 초고속 마그논 전송에 의해 결정되므로 응용 소자 측면에서 파급력이 있을 것으로 기대된다. 또한 마찰력은 모든 물질에 존재하기 때문에, 이 연구에서 밝힌 초고속 마그논 전송은 매우 일반적 물리현상이라는 측면에서 기초 학문적 가치도 클 것으로 기대된다.

제1 저자인 이규섭 박사는 "자성체 기반의 이중 층에서의 `스핀 전류의 발생현상'을 시분해 테라헤르츠 분광 장비를 통해 비접촉 방식으로 검출하는 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이번 연구를 통해 `스핀 전류의 발생에 이은 수송현상에 대한 동역학' 또한 분석됨을 보였다ˮ라며, "나노미터 두께의 정보 소자의 정보전달속도를 초고속 시분해능(~10 펨토초)로 분석하는 데 활발히 사용될 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구과제, SRC센터과제, 싱가포르 정부과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.05 조회수 11197 소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05 조회수 11013

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05 조회수 11013 광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01 조회수 12305

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01 조회수 12305 리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24 조회수 14020

리튬-황 전지 성능 높일 다공성 2차원 무기질 나노소재 개발

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 가지고 있는 다공성 2차원 무기질 *나노코인을 합성하는 새로운 기술을 개발했다.

☞ 나노코인: 동전과 같이 둥근 모양이면서 두께가 약 3나노미터인 2차원 나노 소재

연구팀의 합성기술은 다공성 무기질 소재를 동전처럼 둥글고 납작한 형상으로 제어할 수 있고, 크기 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술이다. 이는 리튬-황 이차전지의 분리막에 사용돼 리튬-황 전지의 성능 저하 원인으로 꼽히는 리튬폴리설파이드의 용출을 효과적으로 억제해 성능을 높이는 데 성공했다.

이진우 교수 연구실의 김성섭 박사(現 전북대학교 교수)가 주도하고 임원광 박사가 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 `미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)' 2021년 9월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interface-Dependent Morphological Transition toward Two-Dimensional Porous Inorganic Nanocoins as an Ultrathin Multifunctional Layer for Stable Lithium–Sulfur Batteries)

기존의 다공성 2차원 무기질 소재의 합성 방법은 기판을 이용하거나 별도의 주형을 사용하는 방식으로 소재의 형상 원판처럼 제어함과 동시에 두께를 조절하는 것에 한계가 있다. 또한, 다공성 구조를 형성하기 위해서는 추가적인 공정을 도입해야만 한다. 이를 해결하기 위해서 용액에서 양친성 분자를 이용한 구조를 도입하려 시도했지만, 무기질 전구체의 반응을 제어하기 쉽지 않다는 문제가 발생했다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체와 단일중합체의 고분자 블렌드의 상거동을 이용해 기존의 문제를 해결하는 새로운 합성 방식을 제시했다. 이를 통해서 연구팀은 다공성 2차원 무기질 나노코인을 3나노미터(㎚) 두께로 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 단일중합체와 블록공중합체의 계면에너지가 달라짐에 따라서 나노구조의 배향과 입자의 모양이 달라지는 원리를 이용했다. 또한, 나노구조의 형성을 위해서 무기질 소재 내부에 함께 자기조립 된 블록공중합체가 제거되면서 마이크로 기공이 형성됐다.

이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 원팟(one-pot) 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대시켰다. 이를 이용해 연구팀은 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인을 차세대 전지인 리튬-황 이차전지의 분리막에 코팅해 리튬-황 전지의 성능을 높이는 데 성공했다.

기존의 리튬 이온 이차전지보다 약 2~3배 높은 에너지 밀도를 발현할 수 있을 것이라 기대되고 있는 리튬-황 이차전지의 큰 문제점은 황이 충·방전 과정에서 새어나가는 현상이다. 다공성 2차원 알루미노실리케이트 나노코인은 분리막에 약 2 마이크로미터(㎛)로 얇게 코팅돼 용출되는 리튬폴리설파이드를 물리적, 화학적으로 억제했다. 나노코인의 다공성 구조는 전해질과 리튬이온은 통과시키는 반면, 리튬폴리설파이드는 필터처럼 걸러 물리적으로 막아준다. 또한 알루미노실리케이트는 고체산으로 염기성질을 가진 리튬폴리설파이드를 흡착하여 용출을 억제한다. 이를 통해서 분리막의 두께 대비 용량 향상시켜 세계 최고 수준의 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자 대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(넓이 및 두께)를 조절할 수 있고 다른 소재로의 확장도 가능하여 맞춤형 나노소재로도 활용할 수 있을 것으로 보인다.

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수는 "고분자에서 일어나는 현상을 이용한 새로운 다공성 2차원 무기 소재를 합성기술이 기존 기술의 문제점을 해결할 수 있음을 보여줬다ˮ고 설명하면서 "고분자 분야와 무기 소재 합성을 잇는 연구가 실용적인 에너지 장치 성능 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것이다ˮ고 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단이 추진하는 중견연구의 지원을 통해 수행됐다.

2021.09.24 조회수 14020 위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07 조회수 17180

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07 조회수 17180 숨 쉬는 헤어셀 구조의 피부부착형 맥파 센서 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조영호 교수 연구팀이 피부에서 발생하는 땀을 실시간으로 투과시키며 피부와의 접촉면적을 획기적으로 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파※ 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

※ 맥파: 심장이 박동할 때 발생하는 파동을 말한다.

헤어셀 구조란 피부의 섬모와 같이 다공성 표면 위에 여러 개의 섬모가 형성돼있는 구조를 말한다.

새로 개발된 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서 기술은 맥파 외 피부 온도, 피부 전도도 등 타 생체신호 센서들의 결합을 통해, 인간의 정신건강 상태를 상시 장기적으로 판별하는 연구에 적용하고 있다.

바이오및뇌공학과 석민호 박사과정의 주도로 개발한 이번 연구는 국제 학술지 `나노스케일 어드벤시스(Nanoscale Advances)' 7월 27일 字 온라인판에 게재됐다. 논문명: A Porous PDMS Pulsewave Sensor with Haircell Structures for Water Vapor Transmission Rate and Signal-to-Noise Ratio Enhancement)

기존 폴리머 기반 맥파 센서는 땀 투과도가 피부의 하루 평균 땀 발생량 (432g/m2) 보다 낮아 장기간 부착 시 접촉성 피부염, 가려움 등의 피부 문제를 일으키는 단점이 있으며, 피부에 안정적으로 접촉할 수 있는 면적이 낮아 맥파 신호의 정확도가 떨어지는 문제를 지닌다.

조영호 교수 연구팀은 문제 해결을 위해, 폴리디메틸실록산(PDMS) 고분자 내에 구연산을 결정화 후 에탄올로 녹여 작고 균일한 공극을 형성함으로써 맥파 센서의 땀 투과도를 높였으며, 이러한 다공성 고분자 표면에 헤어셀 구조를 형성해 피부와의 접촉면적을 획기적으로 넓혀 맥파 센서의 측정 정확도를 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서를 제작했다.

이번 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서의 땀 투과도는 하루 486g/m2을 보여 피부의 하루 평균 땀 발생량보다 많고, 기존 기술 대비 72% 증가함을 보였다. 또한 피부에 장기간 부착 시에도 피부 트러블이 발생하지 않음을 7일간의 연속 부착 실험을 통해 입증했다. 측정 정확도(≈신호대잡음비※)는 22.89를 보여, 기존 기술 대비 측정 정확도를 약 9배 높였다.

※ 신호대잡음비: 잡음의 크기 대비 맥파 신호의 크기 정도를 말한다.

조영호 교수는 "이번 연구를 통해 피부 트러블 없이 인간의 건강 상태를 상시 모니터링할 수 있는 웨어러블 센서를 개발했고 인공피부로서의 상시 사용성 역시 확립했다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 알키미스트 프로젝트 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.18 조회수 9866

숨 쉬는 헤어셀 구조의 피부부착형 맥파 센서 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조영호 교수 연구팀이 피부에서 발생하는 땀을 실시간으로 투과시키며 피부와의 접촉면적을 획기적으로 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파※ 센서를 개발했다고 17일 밝혔다.

※ 맥파: 심장이 박동할 때 발생하는 파동을 말한다.

헤어셀 구조란 피부의 섬모와 같이 다공성 표면 위에 여러 개의 섬모가 형성돼있는 구조를 말한다.

새로 개발된 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서 기술은 맥파 외 피부 온도, 피부 전도도 등 타 생체신호 센서들의 결합을 통해, 인간의 정신건강 상태를 상시 장기적으로 판별하는 연구에 적용하고 있다.

바이오및뇌공학과 석민호 박사과정의 주도로 개발한 이번 연구는 국제 학술지 `나노스케일 어드벤시스(Nanoscale Advances)' 7월 27일 字 온라인판에 게재됐다. 논문명: A Porous PDMS Pulsewave Sensor with Haircell Structures for Water Vapor Transmission Rate and Signal-to-Noise Ratio Enhancement)

기존 폴리머 기반 맥파 센서는 땀 투과도가 피부의 하루 평균 땀 발생량 (432g/m2) 보다 낮아 장기간 부착 시 접촉성 피부염, 가려움 등의 피부 문제를 일으키는 단점이 있으며, 피부에 안정적으로 접촉할 수 있는 면적이 낮아 맥파 신호의 정확도가 떨어지는 문제를 지닌다.

조영호 교수 연구팀은 문제 해결을 위해, 폴리디메틸실록산(PDMS) 고분자 내에 구연산을 결정화 후 에탄올로 녹여 작고 균일한 공극을 형성함으로써 맥파 센서의 땀 투과도를 높였으며, 이러한 다공성 고분자 표면에 헤어셀 구조를 형성해 피부와의 접촉면적을 획기적으로 넓혀 맥파 센서의 측정 정확도를 개선한 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서를 제작했다.

이번 다공성 헤어셀 구조의 맥파 센서의 땀 투과도는 하루 486g/m2을 보여 피부의 하루 평균 땀 발생량보다 많고, 기존 기술 대비 72% 증가함을 보였다. 또한 피부에 장기간 부착 시에도 피부 트러블이 발생하지 않음을 7일간의 연속 부착 실험을 통해 입증했다. 측정 정확도(≈신호대잡음비※)는 22.89를 보여, 기존 기술 대비 측정 정확도를 약 9배 높였다.

※ 신호대잡음비: 잡음의 크기 대비 맥파 신호의 크기 정도를 말한다.

조영호 교수는 "이번 연구를 통해 피부 트러블 없이 인간의 건강 상태를 상시 모니터링할 수 있는 웨어러블 센서를 개발했고 인공피부로서의 상시 사용성 역시 확립했다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 알키미스트 프로젝트 사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.18 조회수 9866 유체 제어 기술로 대면적 기능성 나노박막 제작 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김일두 교수 공동 연구팀이 세계 최초로 금속 나노입자가 결착된 전도성 금속 유기 골격체 나노 박막을 대면적으로 제작하는 새로운 공정 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.