-

신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

2018.01.08

조회수 17198

-

장석복, 백무현 교수, 상온에서 아릴기의 선택적 도입 반응 개발

우리 대학 화학과 장석복 교수와 백무현 교수 공동연구팀이 이리듐 촉매를 활용해 상온에서도 분자 내 원하는 위치에 아릴기를 선택적으로 도입하는 반응을 개발하는 데 성공했다. 또한 계산화학으로 반응 원리를 밝혀내 기존의 반응과 다른 경로로 이루어진다는 사실을 증명했다.

탄화수소는 자연상태에 많이 존재하지만 일반적 조건에서는 반응성이 낮아 합성의 원료로 사용되기 어렵다. 반응을 촉진시키기 위해 금속촉매를 활용하는 등 다양한 연구가 이루어지고 있다.

특히 의, 약학이나 재료화학 분야에서 중요하게 활용되는 대다수의 화합물들이 분자 내에 아릴기를 포함하고 있기 때문에 효율적이고 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있는 반응의 개발은 유기화학 분야의 지속적인 연구주제이다.

안정적인 탄소-수소 결합에 아릴기 도입 반응을 유도하기 위해서는 탄소-수소 결합에 할로젠 원자나 유기금속을 붙여 사전활성화하거나 이 과정 없이 탄소-수소 결합을 직접 활성화(C-H functionalization)하는 과정을 거친다.

직접 활성화하는 방법이 효율성과 경제성이 뛰어나지만 개발된 반응 대부분이 고온의 반응온도, 과량의 첨가물이 필요한 격렬한 반응 조건을 필요로 하고 탄소-수소 결합이 분자 내에 많이 존재하므로 선택성 확보 역시 어려웠다.

연구진은 이리듐 촉매 하에서 아릴실레인(arylsilanes)을 반응제로 사용하여 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응을 상온에서 구현하는 데 성공했다.

여태껏 전이금속 촉매를 사용하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응이 대부분 높은 온도에서 이루어진 것과 달리 상온에서도 이 반응이 가능할 뿐 아니라, 분자 내에서 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있다.

상온에서 아릴기 도입 반응에 성공할 수 있었던 것은 실험과 이론연구가 동시에 이루어졌기 때문이다. 기존에 알려진 아릴화 반응경로는 과정중 생성되는 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 안정성 때문에 반응과정에서 높은 에너지가 요구됐다.

원리 연구를 통해 전이금속을 촉매로 하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응에서 최초로 금속교환반응 중간체를 분리, 분석했다.

이를 바탕으로 금속교환반응 중간체만을 선택적으로 산화시키는 새로운 경로를 개발하여 에너지 장벽을 효과적으로 낮췄다. 또한 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 실험 결과를 토대로 제안된 반응경로의 타당성을 검증했다.

장 교수는 “상온에서 위치 선택적 아릴화 반응을 이끌어 낸 것과 더불어 반응 메커니즘 연구를 통해 기존에 통상적으로 제안되어져 왔던 진행경과와는 다른 새로운 반응경로로 반응이 이루어짐을 규명했다”며 “이 반응경로를 알아내고 이를 바탕으로 고온이나 과량의 첨가물 없이도 선택적인 반응방법을 개발하였다는 점에서 그 의의가 크다”고 말했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 케미스트리 12월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 X-ray 결정구조

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 중간체의 산화상태와 중간체에서 일어나는 환원성 제거반응(reductive elimination)에 필요한 에너지장벽(energy barrier)간의 상관관계

그림3. 연구진이 제안한 이리듐 촉매를 활용한 아릴화 반응 메커니즘

장석복, 백무현 교수, 상온에서 아릴기의 선택적 도입 반응 개발

우리 대학 화학과 장석복 교수와 백무현 교수 공동연구팀이 이리듐 촉매를 활용해 상온에서도 분자 내 원하는 위치에 아릴기를 선택적으로 도입하는 반응을 개발하는 데 성공했다. 또한 계산화학으로 반응 원리를 밝혀내 기존의 반응과 다른 경로로 이루어진다는 사실을 증명했다.

탄화수소는 자연상태에 많이 존재하지만 일반적 조건에서는 반응성이 낮아 합성의 원료로 사용되기 어렵다. 반응을 촉진시키기 위해 금속촉매를 활용하는 등 다양한 연구가 이루어지고 있다.

특히 의, 약학이나 재료화학 분야에서 중요하게 활용되는 대다수의 화합물들이 분자 내에 아릴기를 포함하고 있기 때문에 효율적이고 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있는 반응의 개발은 유기화학 분야의 지속적인 연구주제이다.

안정적인 탄소-수소 결합에 아릴기 도입 반응을 유도하기 위해서는 탄소-수소 결합에 할로젠 원자나 유기금속을 붙여 사전활성화하거나 이 과정 없이 탄소-수소 결합을 직접 활성화(C-H functionalization)하는 과정을 거친다.

직접 활성화하는 방법이 효율성과 경제성이 뛰어나지만 개발된 반응 대부분이 고온의 반응온도, 과량의 첨가물이 필요한 격렬한 반응 조건을 필요로 하고 탄소-수소 결합이 분자 내에 많이 존재하므로 선택성 확보 역시 어려웠다.

연구진은 이리듐 촉매 하에서 아릴실레인(arylsilanes)을 반응제로 사용하여 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응을 상온에서 구현하는 데 성공했다.

여태껏 전이금속 촉매를 사용하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응이 대부분 높은 온도에서 이루어진 것과 달리 상온에서도 이 반응이 가능할 뿐 아니라, 분자 내에서 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있다.

상온에서 아릴기 도입 반응에 성공할 수 있었던 것은 실험과 이론연구가 동시에 이루어졌기 때문이다. 기존에 알려진 아릴화 반응경로는 과정중 생성되는 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 안정성 때문에 반응과정에서 높은 에너지가 요구됐다.

원리 연구를 통해 전이금속을 촉매로 하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응에서 최초로 금속교환반응 중간체를 분리, 분석했다.

이를 바탕으로 금속교환반응 중간체만을 선택적으로 산화시키는 새로운 경로를 개발하여 에너지 장벽을 효과적으로 낮췄다. 또한 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 실험 결과를 토대로 제안된 반응경로의 타당성을 검증했다.

장 교수는 “상온에서 위치 선택적 아릴화 반응을 이끌어 낸 것과 더불어 반응 메커니즘 연구를 통해 기존에 통상적으로 제안되어져 왔던 진행경과와는 다른 새로운 반응경로로 반응이 이루어짐을 규명했다”며 “이 반응경로를 알아내고 이를 바탕으로 고온이나 과량의 첨가물 없이도 선택적인 반응방법을 개발하였다는 점에서 그 의의가 크다”고 말했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 케미스트리 12월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 X-ray 결정구조

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 중간체의 산화상태와 중간체에서 일어나는 환원성 제거반응(reductive elimination)에 필요한 에너지장벽(energy barrier)간의 상관관계

그림3. 연구진이 제안한 이리듐 촉매를 활용한 아릴화 반응 메커니즘

2018.01.02

조회수 18261

-

한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

2017.11.30

조회수 25237

-

상용화 가능한 그래핀 신소재 학술지 특집호 발간

〈 김 상 욱 교수, 이 경 은 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 편집을 주도한 ‘파티클(Particle & Particle Systems Characterization)’지의 그래핀 산화물 액정 특집호가 9월 22일 온라인 발간됐다.

파티클 지는 독일 와일리(Wiley-VCH)사가 발간하고 입자의 합성 및 응용방법 등을 다루는 전문 SCI 국제 학술지이다.

그래핀 산화물(Graphene Oxide)은 흑연으로부터 값싸게 제조할 수 있는 신소재로 대량생산이 가능하기 때문에 그래핀 상용화에 가장 가까운 물질로 주목받고 있다.

특히 그래핀 산화물의 액정을 이용하면 이들의 배열방향을 나노수준으로 손쉽게 조절할 수 있어 고기능성 소재를 만드는 데 큰 역할을 할 것으로 예상되고 있다.

김상욱 교수 연구팀은 지난 2011년 최초로 그래핀 산화물이 액체 내에 분산됐을 때 고체와 같은 결정성을 보이는 액정성을 발견했다. 그리고 이를 인정받아 이번 특집호의 편집을 주도했다.

이번 특집호에는 관련 분야의 세계적 석학 20명이 참여해 ▲그래핀 산화물 액정의 특성 조절 및 분석 ▲고기능성 그래핀 산화물 액정 섬유 제작 ▲액정성을 이용한 삼차원 구조체 제작 ▲그래핀 산화물 액정 기반 촉매 등의 연구 성과를 담았다.

이 중 김상욱 교수 연구팀은 그래핀 산화물 액정 섬유의 촉매화 연구를 소개했다.

연구팀은 그래핀 액정섬유 위에 비정질의 황화몰리브데늄을 전기 증착(electrodeposition)해 섬유 형태의 촉매를 제작했다. 이 기술을 통해 그래핀 섬유의 건조과정에서 생기는 표면의 주름위에 촉매가 고르게 증착돼 2차원적 기판에 비해 훨씬 많은 촉매를 담을 수 있어 우수한 성능을 보였다.

김 교수는 “그래핀 산화물 액정의 연구적, 산업적 가치는 무궁무진하다”며 “4차산업혁명에 걸맞는 맞춤형 재료로서 그래핀계 신소재의 가치가 더욱 증가할 것이다”고 말했다.

한편 김 교수는 9월 25일 그리스에서 열린 유럽 최대의 그래핀 관련 학회 ‘그래핀 위크(Graphene week)’에 노벨상 수상자 등 저명 학자들과 함께 초청돼 관련 연구 결과를 발표했다.

상용화 가능한 그래핀 신소재 학술지 특집호 발간

〈 김 상 욱 교수, 이 경 은 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 편집을 주도한 ‘파티클(Particle & Particle Systems Characterization)’지의 그래핀 산화물 액정 특집호가 9월 22일 온라인 발간됐다.

파티클 지는 독일 와일리(Wiley-VCH)사가 발간하고 입자의 합성 및 응용방법 등을 다루는 전문 SCI 국제 학술지이다.

그래핀 산화물(Graphene Oxide)은 흑연으로부터 값싸게 제조할 수 있는 신소재로 대량생산이 가능하기 때문에 그래핀 상용화에 가장 가까운 물질로 주목받고 있다.

특히 그래핀 산화물의 액정을 이용하면 이들의 배열방향을 나노수준으로 손쉽게 조절할 수 있어 고기능성 소재를 만드는 데 큰 역할을 할 것으로 예상되고 있다.

김상욱 교수 연구팀은 지난 2011년 최초로 그래핀 산화물이 액체 내에 분산됐을 때 고체와 같은 결정성을 보이는 액정성을 발견했다. 그리고 이를 인정받아 이번 특집호의 편집을 주도했다.

이번 특집호에는 관련 분야의 세계적 석학 20명이 참여해 ▲그래핀 산화물 액정의 특성 조절 및 분석 ▲고기능성 그래핀 산화물 액정 섬유 제작 ▲액정성을 이용한 삼차원 구조체 제작 ▲그래핀 산화물 액정 기반 촉매 등의 연구 성과를 담았다.

이 중 김상욱 교수 연구팀은 그래핀 산화물 액정 섬유의 촉매화 연구를 소개했다.

연구팀은 그래핀 액정섬유 위에 비정질의 황화몰리브데늄을 전기 증착(electrodeposition)해 섬유 형태의 촉매를 제작했다. 이 기술을 통해 그래핀 섬유의 건조과정에서 생기는 표면의 주름위에 촉매가 고르게 증착돼 2차원적 기판에 비해 훨씬 많은 촉매를 담을 수 있어 우수한 성능을 보였다.

김 교수는 “그래핀 산화물 액정의 연구적, 산업적 가치는 무궁무진하다”며 “4차산업혁명에 걸맞는 맞춤형 재료로서 그래핀계 신소재의 가치가 더욱 증가할 것이다”고 말했다.

한편 김 교수는 9월 25일 그리스에서 열린 유럽 최대의 그래핀 관련 학회 ‘그래핀 위크(Graphene week)’에 노벨상 수상자 등 저명 학자들과 함께 초청돼 관련 연구 결과를 발표했다.

2017.10.18

조회수 15063

-

이재길 교수 연구팀 연구성과 Microsoft Research 블로그 게재

<이재길 교수, 송환준 박사과정>

우리대학 이재길 교수(산업및시스템공학과 지식서비스공학대학원)와 송환준 박사과정 학생의 최신 빅데이터 연구결과가 최근 Microsoft Research 블로그에 실렸다. Microsoft Research는 매 분기 자사의 지원을 받은 연구과제 중에서 대표적인 성과를 선정해 자사 블로그에 게시하고 있는데 이번에는 이재길 교수 연구팀의 연구결과가 그 중 하나로 선정된 것이다.

이교수 연구팀은 이번 연구를 통해 전통적인 데이터 군집화 알고리즘인 k-메도이드의 분산 병렬처리 알고리즘을 개발했다. 그동안 빅데이터의 처리 속도를 높이기 위해 결과 정확도를 다소 희생하는 것이 일반적인 관례였으나 이 교수팀은 이번 연구를 통해 정확도를 거의 잃지 않고 현존하는 타 알고리즘보다 높은 성능을 달성했다고 밝혔다.

이번 연구결과는 지난 8월 열린 데이터 마이닝 분야 최고 학술대회인 ACM KDD 2017에서 발표된바 있다. 이 교수는 "추가적인 군집화 알고리즘의 연구도 마무리해 아파치 스파크 오픈소스 플랫폼에 연 성과를 탑재시킬 것"이라고 향후 계획을 밝혔다.

블로그 게시물 : https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/using-microsoft-azure-research-tool-scalable-data-mining-2/

이재길 교수 연구팀 연구성과 Microsoft Research 블로그 게재

<이재길 교수, 송환준 박사과정>

우리대학 이재길 교수(산업및시스템공학과 지식서비스공학대학원)와 송환준 박사과정 학생의 최신 빅데이터 연구결과가 최근 Microsoft Research 블로그에 실렸다. Microsoft Research는 매 분기 자사의 지원을 받은 연구과제 중에서 대표적인 성과를 선정해 자사 블로그에 게시하고 있는데 이번에는 이재길 교수 연구팀의 연구결과가 그 중 하나로 선정된 것이다.

이교수 연구팀은 이번 연구를 통해 전통적인 데이터 군집화 알고리즘인 k-메도이드의 분산 병렬처리 알고리즘을 개발했다. 그동안 빅데이터의 처리 속도를 높이기 위해 결과 정확도를 다소 희생하는 것이 일반적인 관례였으나 이 교수팀은 이번 연구를 통해 정확도를 거의 잃지 않고 현존하는 타 알고리즘보다 높은 성능을 달성했다고 밝혔다.

이번 연구결과는 지난 8월 열린 데이터 마이닝 분야 최고 학술대회인 ACM KDD 2017에서 발표된바 있다. 이 교수는 "추가적인 군집화 알고리즘의 연구도 마무리해 아파치 스파크 오픈소스 플랫폼에 연 성과를 탑재시킬 것"이라고 향후 계획을 밝혔다.

블로그 게시물 : https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/using-microsoft-azure-research-tool-scalable-data-mining-2/

2017.10.16

조회수 14015

-

김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

2017.08.17

조회수 23795

-

신인식 교수, 스마트기기 간 어플기능 공유 기술 개발

〈 신인식 교수 연구팀 〉

사례 1. 직장인 김씨는 해외 출장 중 공항에 비치된 태블릿 PC를 이용해 본인의 SNS 계정에 접속해 남는 시간을 활용했다. 하지만 그 태블릿 PC에는 해킹 바이러스가 설치돼 있었고 김씨의 SNS 속 사진들이 다른 누군가에 의해 삭제되는 사고가 발생했다.

사례 2. 중학생 아들을 둔 이씨 부부는 카드사와 게임 회사에 분주하게 연락을 취하고 있다. 게임을 좋아하는 아들이 스마트폰을 이용해 백만 원 상당의 게임 아이템을 결제했기 때문이다.

사례 3. 평소 게임을 좋아하는 박씨는 스마트폰을 통해 고가의 레이싱 게임을 구매했다. 하지만 화면이 너무 작아 생동감이 떨어졌고, TV에 연결해 조이스틱을 사용해봤지만 조이스틱의 반응이 느려 게임을 제대로 즐길 수 없었다.

위의 사례는 스마트폰 및 다양한 스마트기기가 존재하는 현대 사회에서 기기로 인해 발생할 수 있는 다양한 문제점 중 일부이다. 위와 같은 문제들을 손쉽게 해결할 수 있는 기술이 개발됐다.

우리 대학 전산학부 신인식 교수 연구팀이 스마트 기기 간 어플리케이션의 기능을 공유할 수 있는 모바일 플랫폼 기술 ‘모바일 플러스(Mobile Plus)’를 개발했다.

이는 다른 모바일 기기에 설치된 앱끼리 별도의 수정 없이 자유롭게 기능을 공유할 수 있는 기술이다.

오상은 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 21일 미국에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 학술대회 ACM(국제컴퓨터학회) MobiSys에서 논문으로 출간됐다.

스마트폰 사용자들은 카카오톡이나 페이스북을 통해 다른 SNS 계정에 로그인을 하거나 사진 앱에 저장된 사진을 다른 SNS로 전송하는 작업 등을 빈번하게 활용한다. 이와 같은 기술은 앱 끼리 로그인 기능, 사진 관리 기능 등을 공유하고 있기 때문에 가능하다.

이러한 기능 공유를 통해 사용자는 다양하고 편리하게 스마트폰을 활용할 수 있고, 개발자는 간편하게 앱을 개발할 수 있다.

하지만 현재의 안드로이드나 iOS 플랫폼에서는 앱 기능 공유의 범위가 같은 모바일 기기 안에서만 작동한다. 기기 간 서비스 공유를 위해서는 특정 앱의 개발이 필요하고 기기마다 설치, 구매를 해야 하기 때문에 개발자와 사용자 모두에게 번거로운 일이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기기 간 서비스 공유 기능을 지원하는 플랫폼 기술을 개발했다. 이는 여러 모바일 기기에서 각각 실행되는 앱들이 마치 하나의 모바일 기기에서 실행되는 것과 같은 효과를 주는 가상화 기술이 핵심이다.

연구팀은 단일 기기에서 동작하던 원격 함수 호출(Remote Procedure Call) 원리를 멀티 디바이스 환경에 맞게 확장시키면서 가상화에 성공했다.

이 가상화 기술은 기존 앱들의 코드를 수정하지 않아도 기능 공유가 가능하다. 사용자 입장에서는 추가 구매 혹은 업데이트 없이도 사용할 수 있다. 또한 앱 종류에 구애받지 않는 기능 공유가 가능하다.

모바일 플러스 기술은 카메라, 마이크, GPS 등 하드웨어 뿐 아니라 앱이 제공하는 로그인, 결제, 사진 공유 등의 기능도 공유할 수 있다. 적용할 수 있는 기술의 범위가 매우 넓다는 큰 장점을 갖는다.

신 교수는 “모바일 플러스 기술은 스마트홈, 스마트카 기술 등과 함께 시너지 효과가 클 것으로 예상된다”며 “스마트폰을 허브로 스마트 가전제품이나 차량 인포테인먼트 시스템에서 다양한 앱들을 보다 더 편리하고 안전하게 사용하는 새로운 사용자 경험(UX)을 제공할 수 있다.”고 말했다.

□ 사용 예시 및 그림 설명

다른 모바일 기기 간 앱 기능 공유는 여러 가지 새로운 사용 예시를 만들 것이며 당장 실현 가능한 기술도 존재한다.

1. 보안성 향상: 로그인(login), 온라인 결제(payment) 등

사용자가 공공 도서관에서 빌린 태블릿이나 호텔방에 비치된 스마트TV 등에서 인스타그램과 같은SNS 앱에 로그인하고 싶은 경우가 있다. 그러나 이와 같은 공공(public) 태블릿이나 스마트TV는 보안상으로 매우 취약할 가능성이 높다. 이러한 공공 기기에(패스워드를 입력하며) 직접 로그인을 한다는 것은 매우 꺼려질 수 있다. 이때 이러한 공공 태블릿에서 직접 패스워드를 입력하는 대신 사용자 개인(personal) 스마트폰의 페이스북/카카오톡 로그인 기능을 사용해 공공 태블릿에 로그인함으로써 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다. (그림2 참조)

그림2. 자신의 스마트폰을 이용해 공용 기기에서도 안심하고 로그인할 수 있다.

또한 공공장소에 있는 스마트TV 등에 나오는 인터넷 쇼핑 사이트에서 보고 있는 특정 제품을 구매할 경우, 이와 같은 공공 스마트TV에서의 결제는 역시 보안 위험에 노출될 수 있다. 이 경우 결제시에 사용자 개인 스마트폰의 결제 기능을 사용하여, 사용자 개인 스마트폰에서 결제가 수행되도록 함으로써 역시 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다.

또한, 청소년이 게임중 우발적으로 혹은 중독적으로 게임 아이템등을 쇼핑할 경우, 결제 서비스가 부모 스마트폰에서만 이루어지도록 강제함으로써, 청소년들의 우발적/중독적 쇼핑을 제한할 수 있다. (그림3 참조)

그림3. 자녀의in-app 구매를 부모가 자신의 스마트폰을 통해 제어할 수 있다.

2. 컨텐츠 분배(contents sharing)

예를 들어 사용자가 스마트폰에서 이메일을 읽던 중 첨부파일을PDF로 열어보고 싶은 경우(스크린이 더 큰) 다른 태블릿에서 이PDF 파일을 열고자 할 경우가 있다. 이 때 기존 모바일 환경에서 사용자는PDF 파일을 먼저 스마트폰에 저장한 후 카카오톡 등 메신저 앱으로 직접 태블릿으로 옮기거나PDF 파일을 클라우드 스토리지에 업로드한 후 태블릿에서 다시 다운로드하는 번거로운 방식을 통해 다른 태블릿에서PDF 파일을 열어 볼 수 있다. 이에 반해, Mobile Plus에서는 사용자가 스마트폰에서PDF 파일을 태블릿에서 열겠다고 지정하면, 이 기능이 자동으로 수행된다. 이 때, 기존의 이메일 앱(i,e., Gmail)과PDF Viewer를 전혀 수정하지 않아도, 이러한 기능 수행이 가능하다. 또한 태블릿에서PDF 문서 중 일부를copy한 후, 스마트폰의 이메일 앱에 붙여넣기(paste)할 수도 있다.

3. I/O 분배(I/O sharing)

스마트TV에서 카레이싱 게임을 생각해보자. 카레이싱 게임은 가속도 센서를 이용하는 게임인데, 스마트TV에서는 가속도 센서가 없다. 이 경우 사용자는 다른 모바일 기기의 가속도 센서 기능을 사용하며(모바일 기기를 자동차 핸들처럼 움직이며) TV 영상에 나오는 차량을 운전하며 카레이싱 게임을 할 수 있다. 즉, 가속도 센서가 없는 스마트TV에서도 사용자는 스마트폰의 센서 기능을 공유하여, 스마트폰을 마치 콘솔 기기의 컨트롤러처럼 사용하며 카레이싱 게임을 즐길 수 있다. (그림4 참조) 비슷한 예로 카메라가 없는 스마트TV에서 스마트폰의 카메라를 이용하여 영상 통화를 하거나, 유심카드가 없는 태블릿에서 스마트폰의 유심카드를 이용하여 전화 통화를 하거나LTE 데이터 통신을 할 수 있다.

그림4. 스마트폰을 컨트롤러로 사용해서 게임을 더욱 더 신나게 즐길 수 있다.

신인식 교수, 스마트기기 간 어플기능 공유 기술 개발

〈 신인식 교수 연구팀 〉

사례 1. 직장인 김씨는 해외 출장 중 공항에 비치된 태블릿 PC를 이용해 본인의 SNS 계정에 접속해 남는 시간을 활용했다. 하지만 그 태블릿 PC에는 해킹 바이러스가 설치돼 있었고 김씨의 SNS 속 사진들이 다른 누군가에 의해 삭제되는 사고가 발생했다.

사례 2. 중학생 아들을 둔 이씨 부부는 카드사와 게임 회사에 분주하게 연락을 취하고 있다. 게임을 좋아하는 아들이 스마트폰을 이용해 백만 원 상당의 게임 아이템을 결제했기 때문이다.

사례 3. 평소 게임을 좋아하는 박씨는 스마트폰을 통해 고가의 레이싱 게임을 구매했다. 하지만 화면이 너무 작아 생동감이 떨어졌고, TV에 연결해 조이스틱을 사용해봤지만 조이스틱의 반응이 느려 게임을 제대로 즐길 수 없었다.

위의 사례는 스마트폰 및 다양한 스마트기기가 존재하는 현대 사회에서 기기로 인해 발생할 수 있는 다양한 문제점 중 일부이다. 위와 같은 문제들을 손쉽게 해결할 수 있는 기술이 개발됐다.

우리 대학 전산학부 신인식 교수 연구팀이 스마트 기기 간 어플리케이션의 기능을 공유할 수 있는 모바일 플랫폼 기술 ‘모바일 플러스(Mobile Plus)’를 개발했다.

이는 다른 모바일 기기에 설치된 앱끼리 별도의 수정 없이 자유롭게 기능을 공유할 수 있는 기술이다.

오상은 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 21일 미국에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 학술대회 ACM(국제컴퓨터학회) MobiSys에서 논문으로 출간됐다.

스마트폰 사용자들은 카카오톡이나 페이스북을 통해 다른 SNS 계정에 로그인을 하거나 사진 앱에 저장된 사진을 다른 SNS로 전송하는 작업 등을 빈번하게 활용한다. 이와 같은 기술은 앱 끼리 로그인 기능, 사진 관리 기능 등을 공유하고 있기 때문에 가능하다.

이러한 기능 공유를 통해 사용자는 다양하고 편리하게 스마트폰을 활용할 수 있고, 개발자는 간편하게 앱을 개발할 수 있다.

하지만 현재의 안드로이드나 iOS 플랫폼에서는 앱 기능 공유의 범위가 같은 모바일 기기 안에서만 작동한다. 기기 간 서비스 공유를 위해서는 특정 앱의 개발이 필요하고 기기마다 설치, 구매를 해야 하기 때문에 개발자와 사용자 모두에게 번거로운 일이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기기 간 서비스 공유 기능을 지원하는 플랫폼 기술을 개발했다. 이는 여러 모바일 기기에서 각각 실행되는 앱들이 마치 하나의 모바일 기기에서 실행되는 것과 같은 효과를 주는 가상화 기술이 핵심이다.

연구팀은 단일 기기에서 동작하던 원격 함수 호출(Remote Procedure Call) 원리를 멀티 디바이스 환경에 맞게 확장시키면서 가상화에 성공했다.

이 가상화 기술은 기존 앱들의 코드를 수정하지 않아도 기능 공유가 가능하다. 사용자 입장에서는 추가 구매 혹은 업데이트 없이도 사용할 수 있다. 또한 앱 종류에 구애받지 않는 기능 공유가 가능하다.

모바일 플러스 기술은 카메라, 마이크, GPS 등 하드웨어 뿐 아니라 앱이 제공하는 로그인, 결제, 사진 공유 등의 기능도 공유할 수 있다. 적용할 수 있는 기술의 범위가 매우 넓다는 큰 장점을 갖는다.

신 교수는 “모바일 플러스 기술은 스마트홈, 스마트카 기술 등과 함께 시너지 효과가 클 것으로 예상된다”며 “스마트폰을 허브로 스마트 가전제품이나 차량 인포테인먼트 시스템에서 다양한 앱들을 보다 더 편리하고 안전하게 사용하는 새로운 사용자 경험(UX)을 제공할 수 있다.”고 말했다.

□ 사용 예시 및 그림 설명

다른 모바일 기기 간 앱 기능 공유는 여러 가지 새로운 사용 예시를 만들 것이며 당장 실현 가능한 기술도 존재한다.

1. 보안성 향상: 로그인(login), 온라인 결제(payment) 등

사용자가 공공 도서관에서 빌린 태블릿이나 호텔방에 비치된 스마트TV 등에서 인스타그램과 같은SNS 앱에 로그인하고 싶은 경우가 있다. 그러나 이와 같은 공공(public) 태블릿이나 스마트TV는 보안상으로 매우 취약할 가능성이 높다. 이러한 공공 기기에(패스워드를 입력하며) 직접 로그인을 한다는 것은 매우 꺼려질 수 있다. 이때 이러한 공공 태블릿에서 직접 패스워드를 입력하는 대신 사용자 개인(personal) 스마트폰의 페이스북/카카오톡 로그인 기능을 사용해 공공 태블릿에 로그인함으로써 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다. (그림2 참조)

그림2. 자신의 스마트폰을 이용해 공용 기기에서도 안심하고 로그인할 수 있다.

또한 공공장소에 있는 스마트TV 등에 나오는 인터넷 쇼핑 사이트에서 보고 있는 특정 제품을 구매할 경우, 이와 같은 공공 스마트TV에서의 결제는 역시 보안 위험에 노출될 수 있다. 이 경우 결제시에 사용자 개인 스마트폰의 결제 기능을 사용하여, 사용자 개인 스마트폰에서 결제가 수행되도록 함으로써 역시 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다.

또한, 청소년이 게임중 우발적으로 혹은 중독적으로 게임 아이템등을 쇼핑할 경우, 결제 서비스가 부모 스마트폰에서만 이루어지도록 강제함으로써, 청소년들의 우발적/중독적 쇼핑을 제한할 수 있다. (그림3 참조)

그림3. 자녀의in-app 구매를 부모가 자신의 스마트폰을 통해 제어할 수 있다.

2. 컨텐츠 분배(contents sharing)

예를 들어 사용자가 스마트폰에서 이메일을 읽던 중 첨부파일을PDF로 열어보고 싶은 경우(스크린이 더 큰) 다른 태블릿에서 이PDF 파일을 열고자 할 경우가 있다. 이 때 기존 모바일 환경에서 사용자는PDF 파일을 먼저 스마트폰에 저장한 후 카카오톡 등 메신저 앱으로 직접 태블릿으로 옮기거나PDF 파일을 클라우드 스토리지에 업로드한 후 태블릿에서 다시 다운로드하는 번거로운 방식을 통해 다른 태블릿에서PDF 파일을 열어 볼 수 있다. 이에 반해, Mobile Plus에서는 사용자가 스마트폰에서PDF 파일을 태블릿에서 열겠다고 지정하면, 이 기능이 자동으로 수행된다. 이 때, 기존의 이메일 앱(i,e., Gmail)과PDF Viewer를 전혀 수정하지 않아도, 이러한 기능 수행이 가능하다. 또한 태블릿에서PDF 문서 중 일부를copy한 후, 스마트폰의 이메일 앱에 붙여넣기(paste)할 수도 있다.

3. I/O 분배(I/O sharing)

스마트TV에서 카레이싱 게임을 생각해보자. 카레이싱 게임은 가속도 센서를 이용하는 게임인데, 스마트TV에서는 가속도 센서가 없다. 이 경우 사용자는 다른 모바일 기기의 가속도 센서 기능을 사용하며(모바일 기기를 자동차 핸들처럼 움직이며) TV 영상에 나오는 차량을 운전하며 카레이싱 게임을 할 수 있다. 즉, 가속도 센서가 없는 스마트TV에서도 사용자는 스마트폰의 센서 기능을 공유하여, 스마트폰을 마치 콘솔 기기의 컨트롤러처럼 사용하며 카레이싱 게임을 즐길 수 있다. (그림4 참조) 비슷한 예로 카메라가 없는 스마트TV에서 스마트폰의 카메라를 이용하여 영상 통화를 하거나, 유심카드가 없는 태블릿에서 스마트폰의 유심카드를 이용하여 전화 통화를 하거나LTE 데이터 통신을 할 수 있다.

그림4. 스마트폰을 컨트롤러로 사용해서 게임을 더욱 더 신나게 즐길 수 있다.

2017.07.26

조회수 18902

-

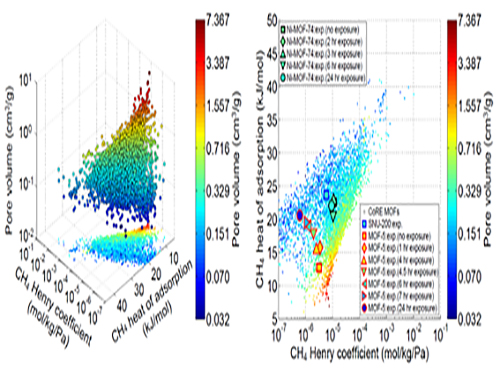

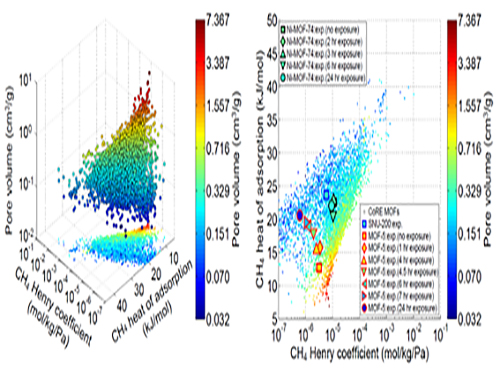

김지한 교수, 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능 분석법 개발

〈 김 지 한 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능을 예측하는 방법을 개발했다.

이번 연구는 교토대 임대운 교수, 서울대 백명현 교수, 가천대 윤민영 교수, 사우디 아람코 연구소와 공동으로 진행됐다.

정우석 박사과정생과 임대운 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’ 7월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

금속-유기물 구조체(metal-organic framework, MOF)는 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극을 가지고 있어 다양한 에너지 및 환경 관련 소재로 응용될 수 있다.

이런 금속-유기물 구조체 물질 대부분이 결정성 물질이지만 합성과정 또는 산업 공정에 사용 중에 구조가 붕괴돼 결정성을 잃기 쉽다. 그로 인해 내부 구조를 파악할 수 없게 되면 기존의 어떠한 컴퓨터 시뮬레이션 방법론으로도 분석이 어려웠다.

김 교수 연구팀은 이와 같이 붕괴된 금속-유기물 구조체의 물성치를 결정성 금속-유기물 구조체의 물성치로 대체해 우회적으로 비정질 구조(amorphous structure)의 다공성 물질에서 물성치 분석이 가능함을 증명했다.

연구팀은 우선 12,000여 개의 결정성 금속-유기물 구조체에 대해 다양한 가스 및 온도 조건에서 가스 흡착 물성치 계산을 수행했다. 이로부터 특정 가스 및 온도 조건에서 비슷한 물성치를 보인 금속-유기물 구조체들은 다른 가스나 온도 조건에서도 비슷한 흡착 성능을 보인다는 것을 보였다.

이러한 결과를 바탕으로 연구팀은 붕괴된 구조가 보이는 메탄가스 흡착성능과 가장 비슷한 물성치를 지닌 결정성 금속-유기물 구조체들을 12,000여 개 구조 중에서 선별했다.

그 후 전혀 다른 온도 및 수소가스 흡착에 있어서도 붕괴된 구조의 실험값과 결정성 금속-유기물 구조정보를 이용한 시뮬레이션 결과가 잘 일치한다는 상호교환성(transferability)를 확인했다.

이번 연구성과는 구조 정보가 없는 경우에도 금속-유기물 구조체와 같은 다공성 물질들에서 물성치를 예측할 수 있어 앞으로 이산화탄소 포집, 가스 분리 및 저장소재 개발에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 구조-물성치 맵에 나타나는 경향성과 붕괴된 구조의 경향성

그림2. 붕괴된 금속-유기물 구조체 실험결과와 결정성 금속-유기물 구조체 시뮬레이션 결과의 상호교환성

김지한 교수, 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능 분석법 개발

〈 김 지 한 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능을 예측하는 방법을 개발했다.

이번 연구는 교토대 임대운 교수, 서울대 백명현 교수, 가천대 윤민영 교수, 사우디 아람코 연구소와 공동으로 진행됐다.

정우석 박사과정생과 임대운 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’ 7월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

금속-유기물 구조체(metal-organic framework, MOF)는 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극을 가지고 있어 다양한 에너지 및 환경 관련 소재로 응용될 수 있다.

이런 금속-유기물 구조체 물질 대부분이 결정성 물질이지만 합성과정 또는 산업 공정에 사용 중에 구조가 붕괴돼 결정성을 잃기 쉽다. 그로 인해 내부 구조를 파악할 수 없게 되면 기존의 어떠한 컴퓨터 시뮬레이션 방법론으로도 분석이 어려웠다.

김 교수 연구팀은 이와 같이 붕괴된 금속-유기물 구조체의 물성치를 결정성 금속-유기물 구조체의 물성치로 대체해 우회적으로 비정질 구조(amorphous structure)의 다공성 물질에서 물성치 분석이 가능함을 증명했다.

연구팀은 우선 12,000여 개의 결정성 금속-유기물 구조체에 대해 다양한 가스 및 온도 조건에서 가스 흡착 물성치 계산을 수행했다. 이로부터 특정 가스 및 온도 조건에서 비슷한 물성치를 보인 금속-유기물 구조체들은 다른 가스나 온도 조건에서도 비슷한 흡착 성능을 보인다는 것을 보였다.

이러한 결과를 바탕으로 연구팀은 붕괴된 구조가 보이는 메탄가스 흡착성능과 가장 비슷한 물성치를 지닌 결정성 금속-유기물 구조체들을 12,000여 개 구조 중에서 선별했다.

그 후 전혀 다른 온도 및 수소가스 흡착에 있어서도 붕괴된 구조의 실험값과 결정성 금속-유기물 구조정보를 이용한 시뮬레이션 결과가 잘 일치한다는 상호교환성(transferability)를 확인했다.

이번 연구성과는 구조 정보가 없는 경우에도 금속-유기물 구조체와 같은 다공성 물질들에서 물성치를 예측할 수 있어 앞으로 이산화탄소 포집, 가스 분리 및 저장소재 개발에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 구조-물성치 맵에 나타나는 경향성과 붕괴된 구조의 경향성

그림2. 붕괴된 금속-유기물 구조체 실험결과와 결정성 금속-유기물 구조체 시뮬레이션 결과의 상호교환성

2017.07.21

조회수 22357

-

김일두 교수, 동물 단백질 촉매로 활용한 질병진단센서 개발

〈 김 일 두 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 동물의 단백질을 촉매로 활용해 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발했다.

이는 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 바이오마커 가스들에 대한 패턴 인식을 통해 질병을 조기 모니터링 할 수 있는 기술이다.

이번 기술은 다양한 단일 금속입자 뿐만 아니라 어떠한 조합의 이종입자도 2 nm 크기로 합성할 수 있는 장점을 갖는다. 연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 더욱 정확하고 높은 감도를 갖는다는 특징이 있다.

김상준, 최선진 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 화학회의 화학분야 국제 학술지 ‘어카운트 오브 케미칼 리서치(Accounts of Chemical Research)’ 7월호 표지논문으로 선정됐고, 독일 와일리 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에도 게재가 확정됐다.

혈액 체취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 체크해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

호기가스 성분에는 수분 외에도 수소, 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 황화수소, 일산화질소 등이 포함된다. 이 가스들은 천식, 폐암, 1형 당뇨병, 구취 등 특정 질병 환자에게서 높은 농도로 배출되는 바이오마커 가스이다.

호흡을 이용한 질병 진단은 마치 음주측정기처럼 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 빠른 속도로 분석되기 때문에 쉽고 간편하게 질병을 진단할 수 있다. 또한 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출이 가능해 조기 진단이 가능하다.

하지만 매우 경미한 수준인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 발생하는 가스를 호흡 속에서 정확히 분석하기 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 특히 수분을 포함한 수백 종의 방해 가스는 특정 질병 관련 바이오마커 가스를 선택적으로 분석하는 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아 있다.

기존의 가스 센서는 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합해 감지 특성을 높이려고 시도했으나 ppb 농도에서는 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있었다.

연구팀은 기존 센서의 한계 극복을 위해 동물의 조직에 존재하는 나노크기의 단백질을 희생층으로 이용해 속이 비어있는 단백질 껍질 안에 석출된 이종촉매(Heterogeneous catalyst) 입자를 합성하는데 성공했다.

이번 연구에 사용된 나노크기의 단백질은 주기율표에 존재하는 원소물질을 조합해 어떠한 형태의 이종촉매도 다양하게 구현할 수 있다는 큰 장점을 갖는다.

특히 이종 원소간 조성비를 쉽게 조절할 수 있고 금속간화합물도 제조할 수 있어 신조성을 갖는 촉매 합성 측면에서 매우 획기적인 방법이다.

예를 들어 백금이 기준 촉매일 때 백금팔라듐(PtPd), 백금니켈(PtNi), 백금루테늄(PdRu), 백금이트륨(PtY3) 등 다양한 이종 합금촉매로 확장할 수 있다.

연구팀은 개발된 이종촉매 입자를 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 기체에만 선택적으로 반응하는 감지소재를 개발했다. 이종촉매가 결착된 나노섬유 센서는 기존에 촉매 활성이 가장 뛰어나다고 알려진 백금이나 팔라듐 촉매보다 약 3~4배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 아세톤이나 황화수소 가스는 1ppm에서 감도가 100배 수준으로 바뀌는 최고 수준의 감도 특성이 관찰됐다.

연구팀은 다양한 종류의 감지 소재가 적용된 복합 센서 배치(sensor array) 시스템을 이용해 사람의 지문을 인식하듯 개개인의 호흡을 패턴 인식해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 질병진단 플랫폼을 개발했다.

16종의 다른 선택성을 갖는 센서를 어레이화하는데 성공했으며, 환자의 건강상태에 따라 날숨 농도변화가 다르게 나타나기 때문에 날숨 속 가스 정보를 지문처럼 패턴화하여 개인의 건강 변화를 지속적으로 모니터링 하는 헬스케어 기기에 적용할 수 있다.

김 교수는 “기존에 센서에 사용된 적이 없는 2 nm 크기의 이종촉매를 단백질을 이용하여 적용함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서소재 라이브러리를 구현할 수 있다”며 “앞으로 다양한 촉매 군을 확보하면 수많은 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발할 수 있다”고 말했다.

또한 “호흡으로 질병을 진단하는 센서는 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 시작으로 의료비 지출 상승을 막고 지속적 건강관리에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

이번 기술과 관련된 특허들은 지난 3월과 6월 각각 벤처기업과 중소기업에 기술이전 됐다.

본 연구는 미래창조 과학부 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 과제와 바이오의료기술개발사업 과제의 지원으로 이루어졌다.

□ 그림 설명

그림1. 어카운트 오브 케미칼 리서치 표지 이미지

그림2. 다종 입자 촉매

그림3. 함금촉매 합성

그림4. 다종센서 어레이_날숨 분석 센서

김일두 교수, 동물 단백질 촉매로 활용한 질병진단센서 개발

〈 김 일 두 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 동물의 단백질을 촉매로 활용해 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발했다.

이는 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 바이오마커 가스들에 대한 패턴 인식을 통해 질병을 조기 모니터링 할 수 있는 기술이다.

이번 기술은 다양한 단일 금속입자 뿐만 아니라 어떠한 조합의 이종입자도 2 nm 크기로 합성할 수 있는 장점을 갖는다. 연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 더욱 정확하고 높은 감도를 갖는다는 특징이 있다.

김상준, 최선진 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 화학회의 화학분야 국제 학술지 ‘어카운트 오브 케미칼 리서치(Accounts of Chemical Research)’ 7월호 표지논문으로 선정됐고, 독일 와일리 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에도 게재가 확정됐다.

혈액 체취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 체크해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

호기가스 성분에는 수분 외에도 수소, 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 황화수소, 일산화질소 등이 포함된다. 이 가스들은 천식, 폐암, 1형 당뇨병, 구취 등 특정 질병 환자에게서 높은 농도로 배출되는 바이오마커 가스이다.

호흡을 이용한 질병 진단은 마치 음주측정기처럼 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 빠른 속도로 분석되기 때문에 쉽고 간편하게 질병을 진단할 수 있다. 또한 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출이 가능해 조기 진단이 가능하다.

하지만 매우 경미한 수준인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 발생하는 가스를 호흡 속에서 정확히 분석하기 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 특히 수분을 포함한 수백 종의 방해 가스는 특정 질병 관련 바이오마커 가스를 선택적으로 분석하는 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아 있다.

기존의 가스 센서는 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합해 감지 특성을 높이려고 시도했으나 ppb 농도에서는 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있었다.

연구팀은 기존 센서의 한계 극복을 위해 동물의 조직에 존재하는 나노크기의 단백질을 희생층으로 이용해 속이 비어있는 단백질 껍질 안에 석출된 이종촉매(Heterogeneous catalyst) 입자를 합성하는데 성공했다.

이번 연구에 사용된 나노크기의 단백질은 주기율표에 존재하는 원소물질을 조합해 어떠한 형태의 이종촉매도 다양하게 구현할 수 있다는 큰 장점을 갖는다.

특히 이종 원소간 조성비를 쉽게 조절할 수 있고 금속간화합물도 제조할 수 있어 신조성을 갖는 촉매 합성 측면에서 매우 획기적인 방법이다.

예를 들어 백금이 기준 촉매일 때 백금팔라듐(PtPd), 백금니켈(PtNi), 백금루테늄(PdRu), 백금이트륨(PtY3) 등 다양한 이종 합금촉매로 확장할 수 있다.

연구팀은 개발된 이종촉매 입자를 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 기체에만 선택적으로 반응하는 감지소재를 개발했다. 이종촉매가 결착된 나노섬유 센서는 기존에 촉매 활성이 가장 뛰어나다고 알려진 백금이나 팔라듐 촉매보다 약 3~4배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 아세톤이나 황화수소 가스는 1ppm에서 감도가 100배 수준으로 바뀌는 최고 수준의 감도 특성이 관찰됐다.

연구팀은 다양한 종류의 감지 소재가 적용된 복합 센서 배치(sensor array) 시스템을 이용해 사람의 지문을 인식하듯 개개인의 호흡을 패턴 인식해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 질병진단 플랫폼을 개발했다.

16종의 다른 선택성을 갖는 센서를 어레이화하는데 성공했으며, 환자의 건강상태에 따라 날숨 농도변화가 다르게 나타나기 때문에 날숨 속 가스 정보를 지문처럼 패턴화하여 개인의 건강 변화를 지속적으로 모니터링 하는 헬스케어 기기에 적용할 수 있다.

김 교수는 “기존에 센서에 사용된 적이 없는 2 nm 크기의 이종촉매를 단백질을 이용하여 적용함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서소재 라이브러리를 구현할 수 있다”며 “앞으로 다양한 촉매 군을 확보하면 수많은 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발할 수 있다”고 말했다.

또한 “호흡으로 질병을 진단하는 센서는 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 시작으로 의료비 지출 상승을 막고 지속적 건강관리에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

이번 기술과 관련된 특허들은 지난 3월과 6월 각각 벤처기업과 중소기업에 기술이전 됐다.

본 연구는 미래창조 과학부 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 과제와 바이오의료기술개발사업 과제의 지원으로 이루어졌다.

□ 그림 설명

그림1. 어카운트 오브 케미칼 리서치 표지 이미지

그림2. 다종 입자 촉매

그림3. 함금촉매 합성

그림4. 다종센서 어레이_날숨 분석 센서

2017.07.18

조회수 35379

-

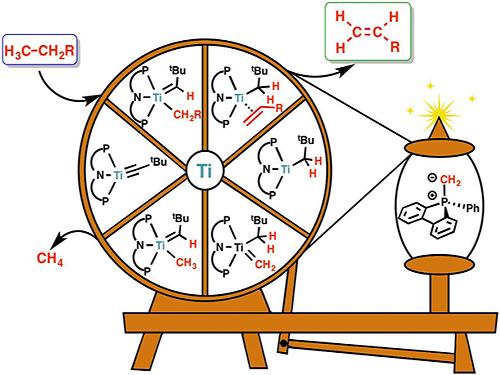

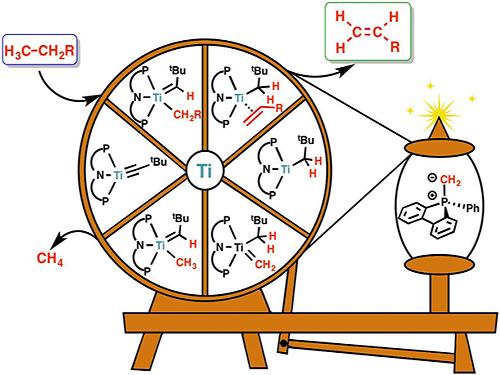

백무현 교수, 타이타늄 촉매반응으로 화학소재 올레핀 합성 성공

〈 백 무 현 교수 〉

우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀이 우리 주변에 흔한 타이타늄(Titanium) 촉매를 활용해 플라스틱, 의약품 원료로 사용하는 올레핀(olefins) 합성에 성공했다.

석유화학산업 분야 주요 소재인 올레핀은 보통 800℃ 고온으로 석유를 증기 분해(steam cracking)해 제조한다. 매우 높은 열과 에너지가 투입되고 이산화탄소 등 온실가스가 발생하는 것이 단점이다.

연구결과는 27일 국제학술지 네이처 케미스트리에 게재됐다.

기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 부연구단장으로 재직 중인 백무현 교수는 계산화학을 통해 타이타늄을 최적의 촉매로 선택했고 탄화수소(hydrocarbon)의 수소를 선택적으로 없애는 탈수소반응을 구현했다. 이로써 기존 공정에 비해 10분의 1정도 낮은 온도(75℃)에서 올레핀을 합성했다.

올레핀은 플라스틱, 고분자 화합물, 의약품 등에 활용하는 기초 원료이다. 활용도가 커 올레핀 합성 과정은 많은 연구자들이 연구주제로 삼고 있다.

올레핀은 탄화수소가 수소를 잃으면서 탄소(C) 두 개가 이중결합(C=C)해 생성되는데 증기 분해 방식은 반응 중 탄소-탄소 결합이 끊어져 올레핀 혼합물이나 다른 탄화수소들이 합성되는 단점이 있다. 또 석유 대신 천연가스에서 올레핀을 합성하려면 온실가스가 발생해 오염과 공해 문제가 뒤따랐다.

화학자들은 석유와 천연가스 등 탄화수소 화합물을 가공하거나 분해할 때 열과 에너지를 적게 사용하고, 환경오염이 덜한 화학반응을 구현하기 위해 다양한 촉매반응을 연구했다.

탄소와 수소만으로 결합된 탄화수소는 두 분자 간 결합이 매우 강하기 때문에 결합을 끊고 반응을 유도하는 촉매 개발이 주요 과제였다. 이리듐(Iridium), 로듐(rhodium), 루테늄(ruthenium) 등 전이금속을 촉매로 적용했으나 비용이 너무 비싸 실제 산업에 활용하기는 어려웠다.

백 부단장은 비싼 전이금속 보다 수십 배 저렴한 타이타늄을 촉매로 적용했다. 백 부단장은 밀도범함수를 활용한 계산 화학을 통해 최적의 촉매 후보물질로 타이타늄을 제안했고 미국 펜실베니아대학 연구진은 약 75℃에서 탈수소반응이 성공적으로 이뤄졌음을 실험으로 확인했다.

지난해 이리듐 촉매로 메탄가스의 강력한 탄소-수소 결합을 분해한 데 이어 이번 연구에서도 계산화학으로 정확한 촉매를 예측했다. 또 탈수소반응에 이리듐 촉매를 활용할 때 탄화수소가 이성질화(isomerization) 되는 문제도 타이타늄 촉매로 해결됨을 관찰했다.

백 교수는 “이리듐은 반응성이 매우 크지만 값이 비싸고 구하기 어렵다. 반면 타이타늄은 값이 매우 저렴하고 구하기 쉽다”며 “향후 타이타늄 촉매의 반응성과 효율성을 높인다면 기존 올레핀 합성공정의 비용이 줄어들 것”이라고 말했다.

이번 연구는 미국 펜실베니아 대학의 대니얼 민디올라(Daniel J. Mindiola) 교수 그룹과 공동으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구진이 제안한 타이타늄 촉매를 활용한 탈수소반응 메커니즘

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 탈수소반응 메커니즘

백무현 교수, 타이타늄 촉매반응으로 화학소재 올레핀 합성 성공

〈 백 무 현 교수 〉

우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀이 우리 주변에 흔한 타이타늄(Titanium) 촉매를 활용해 플라스틱, 의약품 원료로 사용하는 올레핀(olefins) 합성에 성공했다.

석유화학산업 분야 주요 소재인 올레핀은 보통 800℃ 고온으로 석유를 증기 분해(steam cracking)해 제조한다. 매우 높은 열과 에너지가 투입되고 이산화탄소 등 온실가스가 발생하는 것이 단점이다.

연구결과는 27일 국제학술지 네이처 케미스트리에 게재됐다.

기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 부연구단장으로 재직 중인 백무현 교수는 계산화학을 통해 타이타늄을 최적의 촉매로 선택했고 탄화수소(hydrocarbon)의 수소를 선택적으로 없애는 탈수소반응을 구현했다. 이로써 기존 공정에 비해 10분의 1정도 낮은 온도(75℃)에서 올레핀을 합성했다.

올레핀은 플라스틱, 고분자 화합물, 의약품 등에 활용하는 기초 원료이다. 활용도가 커 올레핀 합성 과정은 많은 연구자들이 연구주제로 삼고 있다.

올레핀은 탄화수소가 수소를 잃으면서 탄소(C) 두 개가 이중결합(C=C)해 생성되는데 증기 분해 방식은 반응 중 탄소-탄소 결합이 끊어져 올레핀 혼합물이나 다른 탄화수소들이 합성되는 단점이 있다. 또 석유 대신 천연가스에서 올레핀을 합성하려면 온실가스가 발생해 오염과 공해 문제가 뒤따랐다.

화학자들은 석유와 천연가스 등 탄화수소 화합물을 가공하거나 분해할 때 열과 에너지를 적게 사용하고, 환경오염이 덜한 화학반응을 구현하기 위해 다양한 촉매반응을 연구했다.

탄소와 수소만으로 결합된 탄화수소는 두 분자 간 결합이 매우 강하기 때문에 결합을 끊고 반응을 유도하는 촉매 개발이 주요 과제였다. 이리듐(Iridium), 로듐(rhodium), 루테늄(ruthenium) 등 전이금속을 촉매로 적용했으나 비용이 너무 비싸 실제 산업에 활용하기는 어려웠다.

백 부단장은 비싼 전이금속 보다 수십 배 저렴한 타이타늄을 촉매로 적용했다. 백 부단장은 밀도범함수를 활용한 계산 화학을 통해 최적의 촉매 후보물질로 타이타늄을 제안했고 미국 펜실베니아대학 연구진은 약 75℃에서 탈수소반응이 성공적으로 이뤄졌음을 실험으로 확인했다.

지난해 이리듐 촉매로 메탄가스의 강력한 탄소-수소 결합을 분해한 데 이어 이번 연구에서도 계산화학으로 정확한 촉매를 예측했다. 또 탈수소반응에 이리듐 촉매를 활용할 때 탄화수소가 이성질화(isomerization) 되는 문제도 타이타늄 촉매로 해결됨을 관찰했다.

백 교수는 “이리듐은 반응성이 매우 크지만 값이 비싸고 구하기 어렵다. 반면 타이타늄은 값이 매우 저렴하고 구하기 쉽다”며 “향후 타이타늄 촉매의 반응성과 효율성을 높인다면 기존 올레핀 합성공정의 비용이 줄어들 것”이라고 말했다.

이번 연구는 미국 펜실베니아 대학의 대니얼 민디올라(Daniel J. Mindiola) 교수 그룹과 공동으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구진이 제안한 타이타늄 촉매를 활용한 탈수소반응 메커니즘

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 탈수소반응 메커니즘

2017.06.28

조회수 21041

-

방효충 교수 연구팀, 지구 저궤도 관측 큐브위성 궤도진입 및 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 큐브위성 궤도진입 및 첫 교신을 성공적으로 수행했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)는 4월 18일에 발사돼 국제우주정거장으로 배송된 바 있다.

궤도진입은 5월 18일 오전 10시에 NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer)를 통해 이뤄졌으며 한국 시각으로 같은 날 23시 5분 첫 교신에 성공했다. 지상국에서 확인한 큐브위성의 상태는 양호하다.

LINK는 벨기에 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이루어진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하고자 하는 국제 공동 프로젝트로 전 세계 23개 이상의 국가에서 참여하고 있다.

LINK는 2unit(20x10x10cm3) 크기로 무게가 약 2kg이며 지구관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재하고 있다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

궤도진입을 마친 큐브위성은 초기 한 달 동안 지상국을 통해 시스템 점검을 수행한 뒤 두 달에 걸쳐 저궤도 대기관측 데이터를 수집할 예정이다.

LINK 큐브위성의 개발은 항공우주연구원 '2012년 큐브위성대회'의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer) 큐브위성 사출 장면

그림2. LINK 비콘신호 수신

방효충 교수 연구팀, 지구 저궤도 관측 큐브위성 궤도진입 및 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 큐브위성 궤도진입 및 첫 교신을 성공적으로 수행했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)는 4월 18일에 발사돼 국제우주정거장으로 배송된 바 있다.

궤도진입은 5월 18일 오전 10시에 NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer)를 통해 이뤄졌으며 한국 시각으로 같은 날 23시 5분 첫 교신에 성공했다. 지상국에서 확인한 큐브위성의 상태는 양호하다.

LINK는 벨기에 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이루어진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하고자 하는 국제 공동 프로젝트로 전 세계 23개 이상의 국가에서 참여하고 있다.

LINK는 2unit(20x10x10cm3) 크기로 무게가 약 2kg이며 지구관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재하고 있다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

궤도진입을 마친 큐브위성은 초기 한 달 동안 지상국을 통해 시스템 점검을 수행한 뒤 두 달에 걸쳐 저궤도 대기관측 데이터를 수집할 예정이다.

LINK 큐브위성의 개발은 항공우주연구원 '2012년 큐브위성대회'의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer) 큐브위성 사출 장면

그림2. LINK 비콘신호 수신

2017.05.24

조회수 16383

-

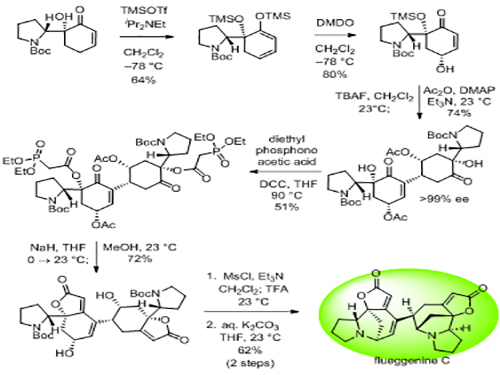

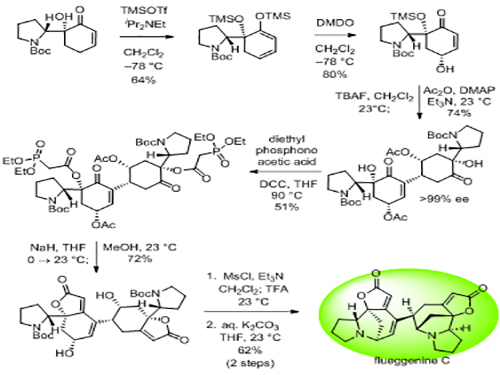

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 분자 간 화학반응의 일종인 라우훗-쿠리어 반응(Rauhut-Currier 반응, RC 반응)을 이용해 이합체 천연물인 플루게닌 C를 합성했다.

전상빈 석박사통합과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학 분야의 국제 학술지 ‘미국화학회지(JACS : Journal of the American Chemical Society)’ 5월 10일자에 게재됐다.

천연물 전합성(Total Synthesis)은 순차적 화학반응을 통해 자연에 존재하는 천연 물질을 실험실에서 인위적으로 합성해내는 연구 분야이다.

이 과정은 각 단계의 화학반응이 모두 성공적으로 이뤄져야만 목표하는 분자에 도달할 수 있어 높은 수준의 인내심, 창의성 등이 요구된다. 학계에서는 천연물 전합성 학자를 가리켜 ‘분자를 다루는 예술가’로 부르기도 한다.

이번 연구는 분자 간 라우훗-쿠리어 반응을 전합성에 응용한 최초의 사례이다. 라우훗-쿠리어 반응은 1963년 라우훗과 쿠리어에 의해 보고된 반응으로 친핵체 촉매에 의해 진행되는 현상이다.

기존의 분자 간 라우훗-쿠리어 반응은 150도 이상의 고온 및 고농도 용액에서 유독한 촉매를 통해 비 선택적으로 진행된다는 한계가 있어 천연물 전합성에 적합하지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 반응물 내부에 친핵체를 위치시켰다. 이를 통해 상온의 옅은 용액에서 촉매 없이 간단한 염기성 시료를 첨가시키는 것만으로도 라우훗-쿠리어 반응을 이끌어 낼 수 있음을 확인했다.

연구팀은 이 반응 조건을 이용해 시중에서 구입 가능한 아미노산 유도체를 12단계를 거쳐 플루게닌 C라는 천연물질로 합성하는 데 성공했다.

한 교수는 “이번 연구는 라우훗-쿠리어 반응의 효율성과 선택성을 획기적으로 향상시킨 발견이다”며 “기존에는 합성할 수 없었던 다양한 천연물, 신약 또는 유기재료를 합성할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST의 정착 연구비, 하이리스크하이리턴(HRHR) 및 RED&B(Research, Education, Development & Business) 과제, 한국연구재단의 신진연구자 지원사업, 기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 대표적인 이합체-소중합체 세큐리네가 알칼로이드

그림2. 플루게닌 C의 합성 경로

2017.05.19

조회수 23619

신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

2018.01.08 조회수 17198

신의철, 정민경 교수, 바이러스 간염 악화시키는 세포의 원리 규명

〈 신 의 철 교수, 정 민 경 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 정민경 교수와 충남대 의대 최윤석 교수, 연세대 의대 박준용 교수로 이루어진 공동 연구팀이 바이러스 간염을 악화시키는 ‘조절 T 세포’의 염증성 변화를 발견했다.

이번 연구를 통해 다양한 염증성 질환을 이해하고 치료에 적용시킬 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘소화기학(Gastroenterology)’ 2017년도 12월호 온라인 판에 게재됐다.

바이러스성 간염은 A형, B형, C형 등 다양한 간염 바이러스에 의해 발생하는 질환으로 간세포(hepatocyte)를 파괴시키는 특징을 갖는다.

이러한 간세포의 파괴는 바이러스에 의해 직접적으로 일어나는 것이 아닌 바이러스 감염으로 인해 활성화된 면역세포에 의한 것으로 알려져 있다. 그러나 그 상세한 작용 원리는 밝혀지지 않았다.

조절 T 세포는 다른 면역세포의 활성화를 억제해 인체 내 면역체계의 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

최근 연구에 따르면 염증이 유발된 상황에서는 조절 T 세포의 면역억제 기능이 약화되며 오히려 염증성 사이토카인 물질을 분비한다고 알려졌다. 그러나 A형, B형 등 바이러스성 간염에서는 이러한 현상이 과거에는 발견되지 않았다.

연구팀은 바이러스성 간염 환자에게서 나타나는 조절 T 세포의 변화에 주목했다. 이 조절 T 세포가 염증성 변화를 일으켜 TNF라는 염증성 사이토카인(면역 세포에서 분비되는 단백질) 물질을 분비할 수 있다는 사실을 처음 발견했다. 그리고 이 TNF를 분비하는 조절 T 세포가 바이러스성 간염의 악화를 유발함을 증명했다.

연구팀은 급성 A형 간염 환자를 대상으로 분석을 실시해 환자의 조절 T 세포의 면역억제 기능이 저하된 상태임을 밝혔고 TNF를 분비하는 것을 확인했다. 이를 통해 조절 T 세포 변화의 분자적 작용 원리를 밝히고 이를 조절하는 전사인자를 규명했다.

또한 조절 T 세포의 이러한 변화가 B형 및 C형 간염환자에게도 나타남을 발견했다.

이번 연구는 동물 모델이 아닌 인체에서 원리를 직접 밝히기 위해 충남대, 연세대 의대 등 임상 연구팀과 의과학대학원의 면역학 연구팀과의 협동 연구로 이뤄져 중개 연구(translational research)의 모범 사례가 될 것으로 예상된다.

신 교수는 “바이러스성 간염에서 간 손상을 악화시키는 조절 T 세포 변화에 대한 첫 연구사례이다”며 “향후 바이러스성 간염에서 효과적 치료 표적으로 이용할 수 있는 세포와 분자를 규명했다는 의의를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 조절T세포에 의해 간손상이 악화되는 현상

그림2. 간염 환자와 정상인의 조절T세포 관찰 그래프

2018.01.08 조회수 17198 장석복, 백무현 교수, 상온에서 아릴기의 선택적 도입 반응 개발

우리 대학 화학과 장석복 교수와 백무현 교수 공동연구팀이 이리듐 촉매를 활용해 상온에서도 분자 내 원하는 위치에 아릴기를 선택적으로 도입하는 반응을 개발하는 데 성공했다. 또한 계산화학으로 반응 원리를 밝혀내 기존의 반응과 다른 경로로 이루어진다는 사실을 증명했다.

탄화수소는 자연상태에 많이 존재하지만 일반적 조건에서는 반응성이 낮아 합성의 원료로 사용되기 어렵다. 반응을 촉진시키기 위해 금속촉매를 활용하는 등 다양한 연구가 이루어지고 있다.

특히 의, 약학이나 재료화학 분야에서 중요하게 활용되는 대다수의 화합물들이 분자 내에 아릴기를 포함하고 있기 때문에 효율적이고 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있는 반응의 개발은 유기화학 분야의 지속적인 연구주제이다.

안정적인 탄소-수소 결합에 아릴기 도입 반응을 유도하기 위해서는 탄소-수소 결합에 할로젠 원자나 유기금속을 붙여 사전활성화하거나 이 과정 없이 탄소-수소 결합을 직접 활성화(C-H functionalization)하는 과정을 거친다.

직접 활성화하는 방법이 효율성과 경제성이 뛰어나지만 개발된 반응 대부분이 고온의 반응온도, 과량의 첨가물이 필요한 격렬한 반응 조건을 필요로 하고 탄소-수소 결합이 분자 내에 많이 존재하므로 선택성 확보 역시 어려웠다.

연구진은 이리듐 촉매 하에서 아릴실레인(arylsilanes)을 반응제로 사용하여 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응을 상온에서 구현하는 데 성공했다.

여태껏 전이금속 촉매를 사용하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응이 대부분 높은 온도에서 이루어진 것과 달리 상온에서도 이 반응이 가능할 뿐 아니라, 분자 내에서 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있다.

상온에서 아릴기 도입 반응에 성공할 수 있었던 것은 실험과 이론연구가 동시에 이루어졌기 때문이다. 기존에 알려진 아릴화 반응경로는 과정중 생성되는 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 안정성 때문에 반응과정에서 높은 에너지가 요구됐다.

원리 연구를 통해 전이금속을 촉매로 하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응에서 최초로 금속교환반응 중간체를 분리, 분석했다.

이를 바탕으로 금속교환반응 중간체만을 선택적으로 산화시키는 새로운 경로를 개발하여 에너지 장벽을 효과적으로 낮췄다. 또한 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 실험 결과를 토대로 제안된 반응경로의 타당성을 검증했다.

장 교수는 “상온에서 위치 선택적 아릴화 반응을 이끌어 낸 것과 더불어 반응 메커니즘 연구를 통해 기존에 통상적으로 제안되어져 왔던 진행경과와는 다른 새로운 반응경로로 반응이 이루어짐을 규명했다”며 “이 반응경로를 알아내고 이를 바탕으로 고온이나 과량의 첨가물 없이도 선택적인 반응방법을 개발하였다는 점에서 그 의의가 크다”고 말했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 케미스트리 12월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 X-ray 결정구조

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 중간체의 산화상태와 중간체에서 일어나는 환원성 제거반응(reductive elimination)에 필요한 에너지장벽(energy barrier)간의 상관관계

그림3. 연구진이 제안한 이리듐 촉매를 활용한 아릴화 반응 메커니즘

2018.01.02 조회수 18261

장석복, 백무현 교수, 상온에서 아릴기의 선택적 도입 반응 개발

우리 대학 화학과 장석복 교수와 백무현 교수 공동연구팀이 이리듐 촉매를 활용해 상온에서도 분자 내 원하는 위치에 아릴기를 선택적으로 도입하는 반응을 개발하는 데 성공했다. 또한 계산화학으로 반응 원리를 밝혀내 기존의 반응과 다른 경로로 이루어진다는 사실을 증명했다.

탄화수소는 자연상태에 많이 존재하지만 일반적 조건에서는 반응성이 낮아 합성의 원료로 사용되기 어렵다. 반응을 촉진시키기 위해 금속촉매를 활용하는 등 다양한 연구가 이루어지고 있다.

특히 의, 약학이나 재료화학 분야에서 중요하게 활용되는 대다수의 화합물들이 분자 내에 아릴기를 포함하고 있기 때문에 효율적이고 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있는 반응의 개발은 유기화학 분야의 지속적인 연구주제이다.

안정적인 탄소-수소 결합에 아릴기 도입 반응을 유도하기 위해서는 탄소-수소 결합에 할로젠 원자나 유기금속을 붙여 사전활성화하거나 이 과정 없이 탄소-수소 결합을 직접 활성화(C-H functionalization)하는 과정을 거친다.

직접 활성화하는 방법이 효율성과 경제성이 뛰어나지만 개발된 반응 대부분이 고온의 반응온도, 과량의 첨가물이 필요한 격렬한 반응 조건을 필요로 하고 탄소-수소 결합이 분자 내에 많이 존재하므로 선택성 확보 역시 어려웠다.

연구진은 이리듐 촉매 하에서 아릴실레인(arylsilanes)을 반응제로 사용하여 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응을 상온에서 구현하는 데 성공했다.

여태껏 전이금속 촉매를 사용하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응이 대부분 높은 온도에서 이루어진 것과 달리 상온에서도 이 반응이 가능할 뿐 아니라, 분자 내에서 위치선택적으로 아릴기를 도입할 수 있다.

상온에서 아릴기 도입 반응에 성공할 수 있었던 것은 실험과 이론연구가 동시에 이루어졌기 때문이다. 기존에 알려진 아릴화 반응경로는 과정중 생성되는 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 안정성 때문에 반응과정에서 높은 에너지가 요구됐다.

원리 연구를 통해 전이금속을 촉매로 하는 탄소-수소 결합 활성화를 통한 아릴화 반응에서 최초로 금속교환반응 중간체를 분리, 분석했다.

이를 바탕으로 금속교환반응 중간체만을 선택적으로 산화시키는 새로운 경로를 개발하여 에너지 장벽을 효과적으로 낮췄다. 또한 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 실험 결과를 토대로 제안된 반응경로의 타당성을 검증했다.

장 교수는 “상온에서 위치 선택적 아릴화 반응을 이끌어 낸 것과 더불어 반응 메커니즘 연구를 통해 기존에 통상적으로 제안되어져 왔던 진행경과와는 다른 새로운 반응경로로 반응이 이루어짐을 규명했다”며 “이 반응경로를 알아내고 이를 바탕으로 고온이나 과량의 첨가물 없이도 선택적인 반응방법을 개발하였다는 점에서 그 의의가 크다”고 말했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 케미스트리 12월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 금속교환반응 중간체(transmetallation intermediate)의 X-ray 결정구조

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 중간체의 산화상태와 중간체에서 일어나는 환원성 제거반응(reductive elimination)에 필요한 에너지장벽(energy barrier)간의 상관관계

그림3. 연구진이 제안한 이리듐 촉매를 활용한 아릴화 반응 메커니즘

2018.01.02 조회수 18261 한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

2017.11.30 조회수 25237

한명준 교수, 새로운 양자역학적 자성 상태 확인

〈 한명준 교수 연구팀 〉

우리 대학 물리학과 한명준 교수 연구팀이 중앙대학교, 일본 이화학연구소 (RIKEN), 미국 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory) 등과의 공동연구를 통해 새로운 양자역학적 자성 상태인 ‘Jeff = 3/2’의 존재를 처음으로 확인했다.

양자역학에서는 스핀 각운동량과 궤도 각운동량의 합으로 주어지는 총 각운동량을 보통 영문자 ‘J’로 표현한다. 이번에 확인된 특이 자성은 특정한 조건이 만족될 때만 나타나는 일종의 각운동량으로 볼 수 있는데, 학계에서는 ‘유효 (effective) 각운동량’이라는 의미로 흔히 ‘Jeff’로 표기해 왔다.

유효 각운동량이 3/2이 되는 경우는 그간 그 가능성에 대한 논의가 있기는 했지만 실제로 확인되지 못하고 있었는데 이번에 최초로 발견된 것이다.

이는 향후 초전도 현상, 양자 자성 등 관련 연구에도 새로운 발판이 될 것으로 기대된다.

정민용, 심재훈 석박사 통합과정이 참여한 이번 연구는 국제 학술지‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재됐다.

최근 학계에서는 스핀-궤도 결합이 강한 상황에서 통상적인 것과는 다른 독특한 양자 상태가 구현될 수 있다는 것이 알려지면서 활발한 연구가 진행되고 있다.

보통 전자의 스핀이나 오비탈이 나타내는 자기 모멘트와 달리 이 두 가지가 강하게 결합하여 형성된 유효 자기 모멘트 Jeff는 특이한 바닥상태와 상호작용 양상을 나타내며 이로부터 새로운 현상과 물성이 발현될 수 있다.

지난 10년 여 간의 연구가 주로 Jeff가 1/2인 경우에 대하여 이루어진 데에 반해 이 값이 3/2이 되는 경우에 대한 연구는 실제 사례를 찾지 못하며 더디게 진전되고 있는 상황이었다.

한 교수가 이끄는 연구팀은 지난 2014년 원자가 아니라 분자 오비탈에 기반해 특정 물질군에서‘Jeff = 3/2’상태가 구현될 수 있는 가능성을 이론적으로 예측한 바 있고 이번 연구는 이를 실험적으로 증명한 것이다.

한 교수 팀은‘Jeff = 3/2’상태에서는 일반적인 스핀 모멘트와는 다른 양자역학적 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이 적용되어야 한다는 점에 착안했다.

엑스레이를 이용해 원자 핵 근처에 있는 전자를 ‘여기 (excite)’시키면 여기된 전자는 다른 전자들과 상호작용을 하는 과정에서 흡수되기도 하고 재방출되기도 하는데 이 때 만족시키게 되는 물리법칙이 ‘선택 규칙 (Selection Rule)’이다.

양자역학에 따르면 이 선택 규칙은‘Jeff = 3/2’상태에서는 매우 독특해 보통의 스핀상태와는 뚜렷이 구분될 것이라는 예측이 가능하다. 이러한 아이디어에 따라 진행된 실험에서는 물질 내의 탄탈륨 원자에서 뽑아낸 두 가지 서로 다른 에너지 영역의 전자가 실제 이론 예측을 따르는 스펙트럼 양상을 보이는 것이 확인됐다.

이는‘Jeff = 3/2’모멘트 고유의 양자역학적 간섭현상이 반영된 것으로 그 존재에 대한 매우 직접적인 증거로 받아들여진다.

이 새로운 양자상태는 통상적인 물질의 자기 상태와 매우 다른 것으로서 그 특성에 대한 연구의 시발점이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 이러한 자성상태와 상호작용으로부터 발현되는 다양한 물성에 대한 연구 역시 탄력을 받을 것으로 보고 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 일반연구자 지원사업과 해외 과학기술 자원활용사업의 지원을 받아 수행됐으며 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 자원을 사용했다.

□ 그림 설명

그림1. ‘Jeff=3/2’상태를 갖는 것으로 밝혀진 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물의 결정구조

그림2. 갈륨 탄탈륨 셀레늄화합물(GaTa4Se8)의 계산된 전자구조

2017.11.30 조회수 25237 상용화 가능한 그래핀 신소재 학술지 특집호 발간

〈 김 상 욱 교수, 이 경 은 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 편집을 주도한 ‘파티클(Particle & Particle Systems Characterization)’지의 그래핀 산화물 액정 특집호가 9월 22일 온라인 발간됐다.

파티클 지는 독일 와일리(Wiley-VCH)사가 발간하고 입자의 합성 및 응용방법 등을 다루는 전문 SCI 국제 학술지이다.

그래핀 산화물(Graphene Oxide)은 흑연으로부터 값싸게 제조할 수 있는 신소재로 대량생산이 가능하기 때문에 그래핀 상용화에 가장 가까운 물질로 주목받고 있다.

특히 그래핀 산화물의 액정을 이용하면 이들의 배열방향을 나노수준으로 손쉽게 조절할 수 있어 고기능성 소재를 만드는 데 큰 역할을 할 것으로 예상되고 있다.

김상욱 교수 연구팀은 지난 2011년 최초로 그래핀 산화물이 액체 내에 분산됐을 때 고체와 같은 결정성을 보이는 액정성을 발견했다. 그리고 이를 인정받아 이번 특집호의 편집을 주도했다.

이번 특집호에는 관련 분야의 세계적 석학 20명이 참여해 ▲그래핀 산화물 액정의 특성 조절 및 분석 ▲고기능성 그래핀 산화물 액정 섬유 제작 ▲액정성을 이용한 삼차원 구조체 제작 ▲그래핀 산화물 액정 기반 촉매 등의 연구 성과를 담았다.

이 중 김상욱 교수 연구팀은 그래핀 산화물 액정 섬유의 촉매화 연구를 소개했다.

연구팀은 그래핀 액정섬유 위에 비정질의 황화몰리브데늄을 전기 증착(electrodeposition)해 섬유 형태의 촉매를 제작했다. 이 기술을 통해 그래핀 섬유의 건조과정에서 생기는 표면의 주름위에 촉매가 고르게 증착돼 2차원적 기판에 비해 훨씬 많은 촉매를 담을 수 있어 우수한 성능을 보였다.

김 교수는 “그래핀 산화물 액정의 연구적, 산업적 가치는 무궁무진하다”며 “4차산업혁명에 걸맞는 맞춤형 재료로서 그래핀계 신소재의 가치가 더욱 증가할 것이다”고 말했다.

한편 김 교수는 9월 25일 그리스에서 열린 유럽 최대의 그래핀 관련 학회 ‘그래핀 위크(Graphene week)’에 노벨상 수상자 등 저명 학자들과 함께 초청돼 관련 연구 결과를 발표했다.

2017.10.18 조회수 15063

상용화 가능한 그래핀 신소재 학술지 특집호 발간

〈 김 상 욱 교수, 이 경 은 연구원 〉

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수가 편집을 주도한 ‘파티클(Particle & Particle Systems Characterization)’지의 그래핀 산화물 액정 특집호가 9월 22일 온라인 발간됐다.

파티클 지는 독일 와일리(Wiley-VCH)사가 발간하고 입자의 합성 및 응용방법 등을 다루는 전문 SCI 국제 학술지이다.

그래핀 산화물(Graphene Oxide)은 흑연으로부터 값싸게 제조할 수 있는 신소재로 대량생산이 가능하기 때문에 그래핀 상용화에 가장 가까운 물질로 주목받고 있다.

특히 그래핀 산화물의 액정을 이용하면 이들의 배열방향을 나노수준으로 손쉽게 조절할 수 있어 고기능성 소재를 만드는 데 큰 역할을 할 것으로 예상되고 있다.

김상욱 교수 연구팀은 지난 2011년 최초로 그래핀 산화물이 액체 내에 분산됐을 때 고체와 같은 결정성을 보이는 액정성을 발견했다. 그리고 이를 인정받아 이번 특집호의 편집을 주도했다.

이번 특집호에는 관련 분야의 세계적 석학 20명이 참여해 ▲그래핀 산화물 액정의 특성 조절 및 분석 ▲고기능성 그래핀 산화물 액정 섬유 제작 ▲액정성을 이용한 삼차원 구조체 제작 ▲그래핀 산화물 액정 기반 촉매 등의 연구 성과를 담았다.

이 중 김상욱 교수 연구팀은 그래핀 산화물 액정 섬유의 촉매화 연구를 소개했다.

연구팀은 그래핀 액정섬유 위에 비정질의 황화몰리브데늄을 전기 증착(electrodeposition)해 섬유 형태의 촉매를 제작했다. 이 기술을 통해 그래핀 섬유의 건조과정에서 생기는 표면의 주름위에 촉매가 고르게 증착돼 2차원적 기판에 비해 훨씬 많은 촉매를 담을 수 있어 우수한 성능을 보였다.

김 교수는 “그래핀 산화물 액정의 연구적, 산업적 가치는 무궁무진하다”며 “4차산업혁명에 걸맞는 맞춤형 재료로서 그래핀계 신소재의 가치가 더욱 증가할 것이다”고 말했다.

한편 김 교수는 9월 25일 그리스에서 열린 유럽 최대의 그래핀 관련 학회 ‘그래핀 위크(Graphene week)’에 노벨상 수상자 등 저명 학자들과 함께 초청돼 관련 연구 결과를 발표했다.

2017.10.18 조회수 15063 이재길 교수 연구팀 연구성과 Microsoft Research 블로그 게재

<이재길 교수, 송환준 박사과정>

우리대학 이재길 교수(산업및시스템공학과 지식서비스공학대학원)와 송환준 박사과정 학생의 최신 빅데이터 연구결과가 최근 Microsoft Research 블로그에 실렸다. Microsoft Research는 매 분기 자사의 지원을 받은 연구과제 중에서 대표적인 성과를 선정해 자사 블로그에 게시하고 있는데 이번에는 이재길 교수 연구팀의 연구결과가 그 중 하나로 선정된 것이다.

이교수 연구팀은 이번 연구를 통해 전통적인 데이터 군집화 알고리즘인 k-메도이드의 분산 병렬처리 알고리즘을 개발했다. 그동안 빅데이터의 처리 속도를 높이기 위해 결과 정확도를 다소 희생하는 것이 일반적인 관례였으나 이 교수팀은 이번 연구를 통해 정확도를 거의 잃지 않고 현존하는 타 알고리즘보다 높은 성능을 달성했다고 밝혔다.

이번 연구결과는 지난 8월 열린 데이터 마이닝 분야 최고 학술대회인 ACM KDD 2017에서 발표된바 있다. 이 교수는 "추가적인 군집화 알고리즘의 연구도 마무리해 아파치 스파크 오픈소스 플랫폼에 연 성과를 탑재시킬 것"이라고 향후 계획을 밝혔다.

블로그 게시물 : https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/using-microsoft-azure-research-tool-scalable-data-mining-2/

2017.10.16 조회수 14015

이재길 교수 연구팀 연구성과 Microsoft Research 블로그 게재

<이재길 교수, 송환준 박사과정>

우리대학 이재길 교수(산업및시스템공학과 지식서비스공학대학원)와 송환준 박사과정 학생의 최신 빅데이터 연구결과가 최근 Microsoft Research 블로그에 실렸다. Microsoft Research는 매 분기 자사의 지원을 받은 연구과제 중에서 대표적인 성과를 선정해 자사 블로그에 게시하고 있는데 이번에는 이재길 교수 연구팀의 연구결과가 그 중 하나로 선정된 것이다.

이교수 연구팀은 이번 연구를 통해 전통적인 데이터 군집화 알고리즘인 k-메도이드의 분산 병렬처리 알고리즘을 개발했다. 그동안 빅데이터의 처리 속도를 높이기 위해 결과 정확도를 다소 희생하는 것이 일반적인 관례였으나 이 교수팀은 이번 연구를 통해 정확도를 거의 잃지 않고 현존하는 타 알고리즘보다 높은 성능을 달성했다고 밝혔다.

이번 연구결과는 지난 8월 열린 데이터 마이닝 분야 최고 학술대회인 ACM KDD 2017에서 발표된바 있다. 이 교수는 "추가적인 군집화 알고리즘의 연구도 마무리해 아파치 스파크 오픈소스 플랫폼에 연 성과를 탑재시킬 것"이라고 향후 계획을 밝혔다.

블로그 게시물 : https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/using-microsoft-azure-research-tool-scalable-data-mining-2/

2017.10.16 조회수 14015 김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

2017.08.17 조회수 23795

김형수 교수, 물과 알코올의 마랑고니 효과 정량화에 성공

〈 김 형 수 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김형수 교수 연구팀이 알코올과 물이 만날 때 발생하는 마랑고니 효과의 현상을 정량화하는 데 성공했다.

이 기술을 통해 계면활성제의 광범위한 사용을 억제하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 미국 프린스턴 대학의 하워드 스톤(Howard Stone) 교수와 공동으로 진행됐고 국제 학술지 ‘네이처 피직스(Nature Physics)’ 7월 31자 온라인 판에 게재됐다.

마랑고니 효과는 계면을 따라 표면장력의 크기가 일정하지 않을 때 발생하는 현상을 말한다. 흔히 알려진 와인의 눈물 현상이 대표적인 마랑고니 효과이다.

물과 알코올처럼 서로 100% 섞이는 액체들은 만나는 즉시 혼합과 퍼짐이 동시에 이뤄지는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않다. 실제 물의 표면장력은 알코올보다 3배 정도 큰데 이 표면장력 차이 때문에 두 액체가 닿는 순간 계면에서 마랑고니 효과가 발생한다. 이후 혼합이 일어나기까지는 일정 시간이 소요된다.

이와 같은 현상은 20세기 초반에 보고된 후 많은 논의가 됐지만 복잡한 물리화학적 혼합 현상을 정량화하는 데 한계가 있었다.

김 교수는 광학의 특성을 이용한 다양한 유동장 가시화(Flow visualization) 기법과 초고속 이미징 장비를 이용해 실험을 수행했다.

유동장 가시화는 물과 같은 투명한 액체가 얼마나 빠르게 흐르는지 파악하기 위해 입자를 띄워서 이들을 추적하거나 액체의 밀도차이 변화를 광학적 기법을 이용해 감지한 후 촬영하는 방식이다.

이를 통해 물과 알코올 사이에 발생하는 복잡한 물리화학적 현상의 정량화에 성공했고 이를 토대로 실험 결과를 예측하는 이론 모델도 개발했다.

이론 모델을 이용해 마랑고니 대류 유동 속도의 세기와 알코올 액적의 퍼지는 넓이, 유동장이 발달되는데 소요되는 시간을 예측할 수 있다. 이를 통해 실제 적용 상황과 조건에 맞춰 마랑고니 효과 유발 물질(알코올)의 종류와 액적의 크기를 설계할 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 유체 계면을 2차 오염시키지 않고 계면에 따라 원하는 물질을 높은 효율로 쉽게 전달하거나 유체 표면의 불순물들을 효과적으로 제거할 수 있는 원천기술이 될 것으로 예상했다.

무엇보다 이번 연구 결과는 약물 전달을 위해 사용되는 계면활성제를 알코올이 대체할 수 있는 가능성을 보였다는 의의가 있다. 체내에 축적되는 특성을 갖는 계면활성제를 대체할 수 있다면 여러 부작용을 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “약물전달을 위해 계면활성제를 사용하는데 체내에 흡수되면 배출이 어려워 축적이 되고 천식환자에게 심장질환을 유발하는 등 여러 부작용이 발생한다.”며 “알코올과 같은 새로운 약물전달 물질을 사용해 이러한 부작용으로부터 자유로워지길 기대한다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 유동(Marangoni flows)

사진2. 아지랑이(Schlieren) 가시화 기법을 이용한 알콜 종류에 따른 혼합 유동 비교 (왼쪽 메타놀, 오른쪽 아이소프로필 알코올)

사진3. 알콜 액적이 물 계면에 닿을 때 발생하는 마랑고니 혼합 유동(Marangoni mixing flow)의 측면 가시화 결과

2017.08.17 조회수 23795 신인식 교수, 스마트기기 간 어플기능 공유 기술 개발

〈 신인식 교수 연구팀 〉

사례 1. 직장인 김씨는 해외 출장 중 공항에 비치된 태블릿 PC를 이용해 본인의 SNS 계정에 접속해 남는 시간을 활용했다. 하지만 그 태블릿 PC에는 해킹 바이러스가 설치돼 있었고 김씨의 SNS 속 사진들이 다른 누군가에 의해 삭제되는 사고가 발생했다.

사례 2. 중학생 아들을 둔 이씨 부부는 카드사와 게임 회사에 분주하게 연락을 취하고 있다. 게임을 좋아하는 아들이 스마트폰을 이용해 백만 원 상당의 게임 아이템을 결제했기 때문이다.

사례 3. 평소 게임을 좋아하는 박씨는 스마트폰을 통해 고가의 레이싱 게임을 구매했다. 하지만 화면이 너무 작아 생동감이 떨어졌고, TV에 연결해 조이스틱을 사용해봤지만 조이스틱의 반응이 느려 게임을 제대로 즐길 수 없었다.

위의 사례는 스마트폰 및 다양한 스마트기기가 존재하는 현대 사회에서 기기로 인해 발생할 수 있는 다양한 문제점 중 일부이다. 위와 같은 문제들을 손쉽게 해결할 수 있는 기술이 개발됐다.

우리 대학 전산학부 신인식 교수 연구팀이 스마트 기기 간 어플리케이션의 기능을 공유할 수 있는 모바일 플랫폼 기술 ‘모바일 플러스(Mobile Plus)’를 개발했다.

이는 다른 모바일 기기에 설치된 앱끼리 별도의 수정 없이 자유롭게 기능을 공유할 수 있는 기술이다.

오상은 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 21일 미국에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 학술대회 ACM(국제컴퓨터학회) MobiSys에서 논문으로 출간됐다.

스마트폰 사용자들은 카카오톡이나 페이스북을 통해 다른 SNS 계정에 로그인을 하거나 사진 앱에 저장된 사진을 다른 SNS로 전송하는 작업 등을 빈번하게 활용한다. 이와 같은 기술은 앱 끼리 로그인 기능, 사진 관리 기능 등을 공유하고 있기 때문에 가능하다.

이러한 기능 공유를 통해 사용자는 다양하고 편리하게 스마트폰을 활용할 수 있고, 개발자는 간편하게 앱을 개발할 수 있다.

하지만 현재의 안드로이드나 iOS 플랫폼에서는 앱 기능 공유의 범위가 같은 모바일 기기 안에서만 작동한다. 기기 간 서비스 공유를 위해서는 특정 앱의 개발이 필요하고 기기마다 설치, 구매를 해야 하기 때문에 개발자와 사용자 모두에게 번거로운 일이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기기 간 서비스 공유 기능을 지원하는 플랫폼 기술을 개발했다. 이는 여러 모바일 기기에서 각각 실행되는 앱들이 마치 하나의 모바일 기기에서 실행되는 것과 같은 효과를 주는 가상화 기술이 핵심이다.

연구팀은 단일 기기에서 동작하던 원격 함수 호출(Remote Procedure Call) 원리를 멀티 디바이스 환경에 맞게 확장시키면서 가상화에 성공했다.

이 가상화 기술은 기존 앱들의 코드를 수정하지 않아도 기능 공유가 가능하다. 사용자 입장에서는 추가 구매 혹은 업데이트 없이도 사용할 수 있다. 또한 앱 종류에 구애받지 않는 기능 공유가 가능하다.

모바일 플러스 기술은 카메라, 마이크, GPS 등 하드웨어 뿐 아니라 앱이 제공하는 로그인, 결제, 사진 공유 등의 기능도 공유할 수 있다. 적용할 수 있는 기술의 범위가 매우 넓다는 큰 장점을 갖는다.

신 교수는 “모바일 플러스 기술은 스마트홈, 스마트카 기술 등과 함께 시너지 효과가 클 것으로 예상된다”며 “스마트폰을 허브로 스마트 가전제품이나 차량 인포테인먼트 시스템에서 다양한 앱들을 보다 더 편리하고 안전하게 사용하는 새로운 사용자 경험(UX)을 제공할 수 있다.”고 말했다.

□ 사용 예시 및 그림 설명

다른 모바일 기기 간 앱 기능 공유는 여러 가지 새로운 사용 예시를 만들 것이며 당장 실현 가능한 기술도 존재한다.

1. 보안성 향상: 로그인(login), 온라인 결제(payment) 등

사용자가 공공 도서관에서 빌린 태블릿이나 호텔방에 비치된 스마트TV 등에서 인스타그램과 같은SNS 앱에 로그인하고 싶은 경우가 있다. 그러나 이와 같은 공공(public) 태블릿이나 스마트TV는 보안상으로 매우 취약할 가능성이 높다. 이러한 공공 기기에(패스워드를 입력하며) 직접 로그인을 한다는 것은 매우 꺼려질 수 있다. 이때 이러한 공공 태블릿에서 직접 패스워드를 입력하는 대신 사용자 개인(personal) 스마트폰의 페이스북/카카오톡 로그인 기능을 사용해 공공 태블릿에 로그인함으로써 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다. (그림2 참조)

그림2. 자신의 스마트폰을 이용해 공용 기기에서도 안심하고 로그인할 수 있다.

또한 공공장소에 있는 스마트TV 등에 나오는 인터넷 쇼핑 사이트에서 보고 있는 특정 제품을 구매할 경우, 이와 같은 공공 스마트TV에서의 결제는 역시 보안 위험에 노출될 수 있다. 이 경우 결제시에 사용자 개인 스마트폰의 결제 기능을 사용하여, 사용자 개인 스마트폰에서 결제가 수행되도록 함으로써 역시 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다.

또한, 청소년이 게임중 우발적으로 혹은 중독적으로 게임 아이템등을 쇼핑할 경우, 결제 서비스가 부모 스마트폰에서만 이루어지도록 강제함으로써, 청소년들의 우발적/중독적 쇼핑을 제한할 수 있다. (그림3 참조)

그림3. 자녀의in-app 구매를 부모가 자신의 스마트폰을 통해 제어할 수 있다.

2. 컨텐츠 분배(contents sharing)

예를 들어 사용자가 스마트폰에서 이메일을 읽던 중 첨부파일을PDF로 열어보고 싶은 경우(스크린이 더 큰) 다른 태블릿에서 이PDF 파일을 열고자 할 경우가 있다. 이 때 기존 모바일 환경에서 사용자는PDF 파일을 먼저 스마트폰에 저장한 후 카카오톡 등 메신저 앱으로 직접 태블릿으로 옮기거나PDF 파일을 클라우드 스토리지에 업로드한 후 태블릿에서 다시 다운로드하는 번거로운 방식을 통해 다른 태블릿에서PDF 파일을 열어 볼 수 있다. 이에 반해, Mobile Plus에서는 사용자가 스마트폰에서PDF 파일을 태블릿에서 열겠다고 지정하면, 이 기능이 자동으로 수행된다. 이 때, 기존의 이메일 앱(i,e., Gmail)과PDF Viewer를 전혀 수정하지 않아도, 이러한 기능 수행이 가능하다. 또한 태블릿에서PDF 문서 중 일부를copy한 후, 스마트폰의 이메일 앱에 붙여넣기(paste)할 수도 있다.

3. I/O 분배(I/O sharing)

스마트TV에서 카레이싱 게임을 생각해보자. 카레이싱 게임은 가속도 센서를 이용하는 게임인데, 스마트TV에서는 가속도 센서가 없다. 이 경우 사용자는 다른 모바일 기기의 가속도 센서 기능을 사용하며(모바일 기기를 자동차 핸들처럼 움직이며) TV 영상에 나오는 차량을 운전하며 카레이싱 게임을 할 수 있다. 즉, 가속도 센서가 없는 스마트TV에서도 사용자는 스마트폰의 센서 기능을 공유하여, 스마트폰을 마치 콘솔 기기의 컨트롤러처럼 사용하며 카레이싱 게임을 즐길 수 있다. (그림4 참조) 비슷한 예로 카메라가 없는 스마트TV에서 스마트폰의 카메라를 이용하여 영상 통화를 하거나, 유심카드가 없는 태블릿에서 스마트폰의 유심카드를 이용하여 전화 통화를 하거나LTE 데이터 통신을 할 수 있다.

그림4. 스마트폰을 컨트롤러로 사용해서 게임을 더욱 더 신나게 즐길 수 있다.

2017.07.26 조회수 18902

신인식 교수, 스마트기기 간 어플기능 공유 기술 개발

〈 신인식 교수 연구팀 〉

사례 1. 직장인 김씨는 해외 출장 중 공항에 비치된 태블릿 PC를 이용해 본인의 SNS 계정에 접속해 남는 시간을 활용했다. 하지만 그 태블릿 PC에는 해킹 바이러스가 설치돼 있었고 김씨의 SNS 속 사진들이 다른 누군가에 의해 삭제되는 사고가 발생했다.

사례 2. 중학생 아들을 둔 이씨 부부는 카드사와 게임 회사에 분주하게 연락을 취하고 있다. 게임을 좋아하는 아들이 스마트폰을 이용해 백만 원 상당의 게임 아이템을 결제했기 때문이다.

사례 3. 평소 게임을 좋아하는 박씨는 스마트폰을 통해 고가의 레이싱 게임을 구매했다. 하지만 화면이 너무 작아 생동감이 떨어졌고, TV에 연결해 조이스틱을 사용해봤지만 조이스틱의 반응이 느려 게임을 제대로 즐길 수 없었다.

위의 사례는 스마트폰 및 다양한 스마트기기가 존재하는 현대 사회에서 기기로 인해 발생할 수 있는 다양한 문제점 중 일부이다. 위와 같은 문제들을 손쉽게 해결할 수 있는 기술이 개발됐다.

우리 대학 전산학부 신인식 교수 연구팀이 스마트 기기 간 어플리케이션의 기능을 공유할 수 있는 모바일 플랫폼 기술 ‘모바일 플러스(Mobile Plus)’를 개발했다.

이는 다른 모바일 기기에 설치된 앱끼리 별도의 수정 없이 자유롭게 기능을 공유할 수 있는 기술이다.

오상은 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 21일 미국에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야 최고 권위 학술대회 ACM(국제컴퓨터학회) MobiSys에서 논문으로 출간됐다.

스마트폰 사용자들은 카카오톡이나 페이스북을 통해 다른 SNS 계정에 로그인을 하거나 사진 앱에 저장된 사진을 다른 SNS로 전송하는 작업 등을 빈번하게 활용한다. 이와 같은 기술은 앱 끼리 로그인 기능, 사진 관리 기능 등을 공유하고 있기 때문에 가능하다.

이러한 기능 공유를 통해 사용자는 다양하고 편리하게 스마트폰을 활용할 수 있고, 개발자는 간편하게 앱을 개발할 수 있다.

하지만 현재의 안드로이드나 iOS 플랫폼에서는 앱 기능 공유의 범위가 같은 모바일 기기 안에서만 작동한다. 기기 간 서비스 공유를 위해서는 특정 앱의 개발이 필요하고 기기마다 설치, 구매를 해야 하기 때문에 개발자와 사용자 모두에게 번거로운 일이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기기 간 서비스 공유 기능을 지원하는 플랫폼 기술을 개발했다. 이는 여러 모바일 기기에서 각각 실행되는 앱들이 마치 하나의 모바일 기기에서 실행되는 것과 같은 효과를 주는 가상화 기술이 핵심이다.

연구팀은 단일 기기에서 동작하던 원격 함수 호출(Remote Procedure Call) 원리를 멀티 디바이스 환경에 맞게 확장시키면서 가상화에 성공했다.

이 가상화 기술은 기존 앱들의 코드를 수정하지 않아도 기능 공유가 가능하다. 사용자 입장에서는 추가 구매 혹은 업데이트 없이도 사용할 수 있다. 또한 앱 종류에 구애받지 않는 기능 공유가 가능하다.

모바일 플러스 기술은 카메라, 마이크, GPS 등 하드웨어 뿐 아니라 앱이 제공하는 로그인, 결제, 사진 공유 등의 기능도 공유할 수 있다. 적용할 수 있는 기술의 범위가 매우 넓다는 큰 장점을 갖는다.

신 교수는 “모바일 플러스 기술은 스마트홈, 스마트카 기술 등과 함께 시너지 효과가 클 것으로 예상된다”며 “스마트폰을 허브로 스마트 가전제품이나 차량 인포테인먼트 시스템에서 다양한 앱들을 보다 더 편리하고 안전하게 사용하는 새로운 사용자 경험(UX)을 제공할 수 있다.”고 말했다.

□ 사용 예시 및 그림 설명

다른 모바일 기기 간 앱 기능 공유는 여러 가지 새로운 사용 예시를 만들 것이며 당장 실현 가능한 기술도 존재한다.

1. 보안성 향상: 로그인(login), 온라인 결제(payment) 등

사용자가 공공 도서관에서 빌린 태블릿이나 호텔방에 비치된 스마트TV 등에서 인스타그램과 같은SNS 앱에 로그인하고 싶은 경우가 있다. 그러나 이와 같은 공공(public) 태블릿이나 스마트TV는 보안상으로 매우 취약할 가능성이 높다. 이러한 공공 기기에(패스워드를 입력하며) 직접 로그인을 한다는 것은 매우 꺼려질 수 있다. 이때 이러한 공공 태블릿에서 직접 패스워드를 입력하는 대신 사용자 개인(personal) 스마트폰의 페이스북/카카오톡 로그인 기능을 사용해 공공 태블릿에 로그인함으로써 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다. (그림2 참조)

그림2. 자신의 스마트폰을 이용해 공용 기기에서도 안심하고 로그인할 수 있다.

또한 공공장소에 있는 스마트TV 등에 나오는 인터넷 쇼핑 사이트에서 보고 있는 특정 제품을 구매할 경우, 이와 같은 공공 스마트TV에서의 결제는 역시 보안 위험에 노출될 수 있다. 이 경우 결제시에 사용자 개인 스마트폰의 결제 기능을 사용하여, 사용자 개인 스마트폰에서 결제가 수행되도록 함으로써 역시 이와 같은 보안 위험을 회피할 수 있다.

또한, 청소년이 게임중 우발적으로 혹은 중독적으로 게임 아이템등을 쇼핑할 경우, 결제 서비스가 부모 스마트폰에서만 이루어지도록 강제함으로써, 청소년들의 우발적/중독적 쇼핑을 제한할 수 있다. (그림3 참조)

그림3. 자녀의in-app 구매를 부모가 자신의 스마트폰을 통해 제어할 수 있다.

2. 컨텐츠 분배(contents sharing)

예를 들어 사용자가 스마트폰에서 이메일을 읽던 중 첨부파일을PDF로 열어보고 싶은 경우(스크린이 더 큰) 다른 태블릿에서 이PDF 파일을 열고자 할 경우가 있다. 이 때 기존 모바일 환경에서 사용자는PDF 파일을 먼저 스마트폰에 저장한 후 카카오톡 등 메신저 앱으로 직접 태블릿으로 옮기거나PDF 파일을 클라우드 스토리지에 업로드한 후 태블릿에서 다시 다운로드하는 번거로운 방식을 통해 다른 태블릿에서PDF 파일을 열어 볼 수 있다. 이에 반해, Mobile Plus에서는 사용자가 스마트폰에서PDF 파일을 태블릿에서 열겠다고 지정하면, 이 기능이 자동으로 수행된다. 이 때, 기존의 이메일 앱(i,e., Gmail)과PDF Viewer를 전혀 수정하지 않아도, 이러한 기능 수행이 가능하다. 또한 태블릿에서PDF 문서 중 일부를copy한 후, 스마트폰의 이메일 앱에 붙여넣기(paste)할 수도 있다.

3. I/O 분배(I/O sharing)

스마트TV에서 카레이싱 게임을 생각해보자. 카레이싱 게임은 가속도 센서를 이용하는 게임인데, 스마트TV에서는 가속도 센서가 없다. 이 경우 사용자는 다른 모바일 기기의 가속도 센서 기능을 사용하며(모바일 기기를 자동차 핸들처럼 움직이며) TV 영상에 나오는 차량을 운전하며 카레이싱 게임을 할 수 있다. 즉, 가속도 센서가 없는 스마트TV에서도 사용자는 스마트폰의 센서 기능을 공유하여, 스마트폰을 마치 콘솔 기기의 컨트롤러처럼 사용하며 카레이싱 게임을 즐길 수 있다. (그림4 참조) 비슷한 예로 카메라가 없는 스마트TV에서 스마트폰의 카메라를 이용하여 영상 통화를 하거나, 유심카드가 없는 태블릿에서 스마트폰의 유심카드를 이용하여 전화 통화를 하거나LTE 데이터 통신을 할 수 있다.

그림4. 스마트폰을 컨트롤러로 사용해서 게임을 더욱 더 신나게 즐길 수 있다.

2017.07.26 조회수 18902 김지한 교수, 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능 분석법 개발

〈 김 지 한 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능을 예측하는 방법을 개발했다.

이번 연구는 교토대 임대운 교수, 서울대 백명현 교수, 가천대 윤민영 교수, 사우디 아람코 연구소와 공동으로 진행됐다.

정우석 박사과정생과 임대운 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’ 7월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

금속-유기물 구조체(metal-organic framework, MOF)는 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극을 가지고 있어 다양한 에너지 및 환경 관련 소재로 응용될 수 있다.

이런 금속-유기물 구조체 물질 대부분이 결정성 물질이지만 합성과정 또는 산업 공정에 사용 중에 구조가 붕괴돼 결정성을 잃기 쉽다. 그로 인해 내부 구조를 파악할 수 없게 되면 기존의 어떠한 컴퓨터 시뮬레이션 방법론으로도 분석이 어려웠다.

김 교수 연구팀은 이와 같이 붕괴된 금속-유기물 구조체의 물성치를 결정성 금속-유기물 구조체의 물성치로 대체해 우회적으로 비정질 구조(amorphous structure)의 다공성 물질에서 물성치 분석이 가능함을 증명했다.

연구팀은 우선 12,000여 개의 결정성 금속-유기물 구조체에 대해 다양한 가스 및 온도 조건에서 가스 흡착 물성치 계산을 수행했다. 이로부터 특정 가스 및 온도 조건에서 비슷한 물성치를 보인 금속-유기물 구조체들은 다른 가스나 온도 조건에서도 비슷한 흡착 성능을 보인다는 것을 보였다.

이러한 결과를 바탕으로 연구팀은 붕괴된 구조가 보이는 메탄가스 흡착성능과 가장 비슷한 물성치를 지닌 결정성 금속-유기물 구조체들을 12,000여 개 구조 중에서 선별했다.

그 후 전혀 다른 온도 및 수소가스 흡착에 있어서도 붕괴된 구조의 실험값과 결정성 금속-유기물 구조정보를 이용한 시뮬레이션 결과가 잘 일치한다는 상호교환성(transferability)를 확인했다.

이번 연구성과는 구조 정보가 없는 경우에도 금속-유기물 구조체와 같은 다공성 물질들에서 물성치를 예측할 수 있어 앞으로 이산화탄소 포집, 가스 분리 및 저장소재 개발에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 구조-물성치 맵에 나타나는 경향성과 붕괴된 구조의 경향성

그림2. 붕괴된 금속-유기물 구조체 실험결과와 결정성 금속-유기물 구조체 시뮬레이션 결과의 상호교환성

2017.07.21 조회수 22357

김지한 교수, 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능 분석법 개발

〈 김 지 한 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 비정질 다공성 물질의 가스 흡착 성능을 예측하는 방법을 개발했다.

이번 연구는 교토대 임대운 교수, 서울대 백명현 교수, 가천대 윤민영 교수, 사우디 아람코 연구소와 공동으로 진행됐다.

정우석 박사과정생과 임대운 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’ 7월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

금속-유기물 구조체(metal-organic framework, MOF)는 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극을 가지고 있어 다양한 에너지 및 환경 관련 소재로 응용될 수 있다.

이런 금속-유기물 구조체 물질 대부분이 결정성 물질이지만 합성과정 또는 산업 공정에 사용 중에 구조가 붕괴돼 결정성을 잃기 쉽다. 그로 인해 내부 구조를 파악할 수 없게 되면 기존의 어떠한 컴퓨터 시뮬레이션 방법론으로도 분석이 어려웠다.

김 교수 연구팀은 이와 같이 붕괴된 금속-유기물 구조체의 물성치를 결정성 금속-유기물 구조체의 물성치로 대체해 우회적으로 비정질 구조(amorphous structure)의 다공성 물질에서 물성치 분석이 가능함을 증명했다.

연구팀은 우선 12,000여 개의 결정성 금속-유기물 구조체에 대해 다양한 가스 및 온도 조건에서 가스 흡착 물성치 계산을 수행했다. 이로부터 특정 가스 및 온도 조건에서 비슷한 물성치를 보인 금속-유기물 구조체들은 다른 가스나 온도 조건에서도 비슷한 흡착 성능을 보인다는 것을 보였다.

이러한 결과를 바탕으로 연구팀은 붕괴된 구조가 보이는 메탄가스 흡착성능과 가장 비슷한 물성치를 지닌 결정성 금속-유기물 구조체들을 12,000여 개 구조 중에서 선별했다.

그 후 전혀 다른 온도 및 수소가스 흡착에 있어서도 붕괴된 구조의 실험값과 결정성 금속-유기물 구조정보를 이용한 시뮬레이션 결과가 잘 일치한다는 상호교환성(transferability)를 확인했다.

이번 연구성과는 구조 정보가 없는 경우에도 금속-유기물 구조체와 같은 다공성 물질들에서 물성치를 예측할 수 있어 앞으로 이산화탄소 포집, 가스 분리 및 저장소재 개발에 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구는 Saudi Aramco-KAIST CO2 Management Center의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 구조-물성치 맵에 나타나는 경향성과 붕괴된 구조의 경향성

그림2. 붕괴된 금속-유기물 구조체 실험결과와 결정성 금속-유기물 구조체 시뮬레이션 결과의 상호교환성

2017.07.21 조회수 22357 김일두 교수, 동물 단백질 촉매로 활용한 질병진단센서 개발

〈 김 일 두 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 동물의 단백질을 촉매로 활용해 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발했다.

이는 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 바이오마커 가스들에 대한 패턴 인식을 통해 질병을 조기 모니터링 할 수 있는 기술이다.

이번 기술은 다양한 단일 금속입자 뿐만 아니라 어떠한 조합의 이종입자도 2 nm 크기로 합성할 수 있는 장점을 갖는다. 연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 더욱 정확하고 높은 감도를 갖는다는 특징이 있다.

김상준, 최선진 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 화학회의 화학분야 국제 학술지 ‘어카운트 오브 케미칼 리서치(Accounts of Chemical Research)’ 7월호 표지논문으로 선정됐고, 독일 와일리 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에도 게재가 확정됐다.

혈액 체취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 체크해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

호기가스 성분에는 수분 외에도 수소, 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 황화수소, 일산화질소 등이 포함된다. 이 가스들은 천식, 폐암, 1형 당뇨병, 구취 등 특정 질병 환자에게서 높은 농도로 배출되는 바이오마커 가스이다.

호흡을 이용한 질병 진단은 마치 음주측정기처럼 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 빠른 속도로 분석되기 때문에 쉽고 간편하게 질병을 진단할 수 있다. 또한 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출이 가능해 조기 진단이 가능하다.

하지만 매우 경미한 수준인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 발생하는 가스를 호흡 속에서 정확히 분석하기 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 특히 수분을 포함한 수백 종의 방해 가스는 특정 질병 관련 바이오마커 가스를 선택적으로 분석하는 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아 있다.

기존의 가스 센서는 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합해 감지 특성을 높이려고 시도했으나 ppb 농도에서는 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있었다.

연구팀은 기존 센서의 한계 극복을 위해 동물의 조직에 존재하는 나노크기의 단백질을 희생층으로 이용해 속이 비어있는 단백질 껍질 안에 석출된 이종촉매(Heterogeneous catalyst) 입자를 합성하는데 성공했다.

이번 연구에 사용된 나노크기의 단백질은 주기율표에 존재하는 원소물질을 조합해 어떠한 형태의 이종촉매도 다양하게 구현할 수 있다는 큰 장점을 갖는다.

특히 이종 원소간 조성비를 쉽게 조절할 수 있고 금속간화합물도 제조할 수 있어 신조성을 갖는 촉매 합성 측면에서 매우 획기적인 방법이다.

예를 들어 백금이 기준 촉매일 때 백금팔라듐(PtPd), 백금니켈(PtNi), 백금루테늄(PdRu), 백금이트륨(PtY3) 등 다양한 이종 합금촉매로 확장할 수 있다.

연구팀은 개발된 이종촉매 입자를 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 기체에만 선택적으로 반응하는 감지소재를 개발했다. 이종촉매가 결착된 나노섬유 센서는 기존에 촉매 활성이 가장 뛰어나다고 알려진 백금이나 팔라듐 촉매보다 약 3~4배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 아세톤이나 황화수소 가스는 1ppm에서 감도가 100배 수준으로 바뀌는 최고 수준의 감도 특성이 관찰됐다.

연구팀은 다양한 종류의 감지 소재가 적용된 복합 센서 배치(sensor array) 시스템을 이용해 사람의 지문을 인식하듯 개개인의 호흡을 패턴 인식해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 질병진단 플랫폼을 개발했다.

16종의 다른 선택성을 갖는 센서를 어레이화하는데 성공했으며, 환자의 건강상태에 따라 날숨 농도변화가 다르게 나타나기 때문에 날숨 속 가스 정보를 지문처럼 패턴화하여 개인의 건강 변화를 지속적으로 모니터링 하는 헬스케어 기기에 적용할 수 있다.

김 교수는 “기존에 센서에 사용된 적이 없는 2 nm 크기의 이종촉매를 단백질을 이용하여 적용함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서소재 라이브러리를 구현할 수 있다”며 “앞으로 다양한 촉매 군을 확보하면 수많은 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발할 수 있다”고 말했다.

또한 “호흡으로 질병을 진단하는 센서는 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 시작으로 의료비 지출 상승을 막고 지속적 건강관리에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

이번 기술과 관련된 특허들은 지난 3월과 6월 각각 벤처기업과 중소기업에 기술이전 됐다.

본 연구는 미래창조 과학부 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 과제와 바이오의료기술개발사업 과제의 지원으로 이루어졌다.

□ 그림 설명

그림1. 어카운트 오브 케미칼 리서치 표지 이미지

그림2. 다종 입자 촉매

그림3. 함금촉매 합성

그림4. 다종센서 어레이_날숨 분석 센서

2017.07.18 조회수 35379

김일두 교수, 동물 단백질 촉매로 활용한 질병진단센서 개발

〈 김 일 두 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 동물의 단백질을 촉매로 활용해 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발했다.

이는 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 바이오마커 가스들에 대한 패턴 인식을 통해 질병을 조기 모니터링 할 수 있는 기술이다.

이번 기술은 다양한 단일 금속입자 뿐만 아니라 어떠한 조합의 이종입자도 2 nm 크기로 합성할 수 있는 장점을 갖는다. 연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 더욱 정확하고 높은 감도를 갖는다는 특징이 있다.

김상준, 최선진 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 화학회의 화학분야 국제 학술지 ‘어카운트 오브 케미칼 리서치(Accounts of Chemical Research)’ 7월호 표지논문으로 선정됐고, 독일 와일리 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에도 게재가 확정됐다.

혈액 체취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 체크해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

호기가스 성분에는 수분 외에도 수소, 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 황화수소, 일산화질소 등이 포함된다. 이 가스들은 천식, 폐암, 1형 당뇨병, 구취 등 특정 질병 환자에게서 높은 농도로 배출되는 바이오마커 가스이다.

호흡을 이용한 질병 진단은 마치 음주측정기처럼 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 빠른 속도로 분석되기 때문에 쉽고 간편하게 질병을 진단할 수 있다. 또한 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출이 가능해 조기 진단이 가능하다.

하지만 매우 경미한 수준인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 발생하는 가스를 호흡 속에서 정확히 분석하기 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 특히 수분을 포함한 수백 종의 방해 가스는 특정 질병 관련 바이오마커 가스를 선택적으로 분석하는 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아 있다.

기존의 가스 센서는 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합해 감지 특성을 높이려고 시도했으나 ppb 농도에서는 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있었다.

연구팀은 기존 센서의 한계 극복을 위해 동물의 조직에 존재하는 나노크기의 단백질을 희생층으로 이용해 속이 비어있는 단백질 껍질 안에 석출된 이종촉매(Heterogeneous catalyst) 입자를 합성하는데 성공했다.

이번 연구에 사용된 나노크기의 단백질은 주기율표에 존재하는 원소물질을 조합해 어떠한 형태의 이종촉매도 다양하게 구현할 수 있다는 큰 장점을 갖는다.

특히 이종 원소간 조성비를 쉽게 조절할 수 있고 금속간화합물도 제조할 수 있어 신조성을 갖는 촉매 합성 측면에서 매우 획기적인 방법이다.

예를 들어 백금이 기준 촉매일 때 백금팔라듐(PtPd), 백금니켈(PtNi), 백금루테늄(PdRu), 백금이트륨(PtY3) 등 다양한 이종 합금촉매로 확장할 수 있다.

연구팀은 개발된 이종촉매 입자를 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 기체에만 선택적으로 반응하는 감지소재를 개발했다. 이종촉매가 결착된 나노섬유 센서는 기존에 촉매 활성이 가장 뛰어나다고 알려진 백금이나 팔라듐 촉매보다 약 3~4배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 아세톤이나 황화수소 가스는 1ppm에서 감도가 100배 수준으로 바뀌는 최고 수준의 감도 특성이 관찰됐다.

연구팀은 다양한 종류의 감지 소재가 적용된 복합 센서 배치(sensor array) 시스템을 이용해 사람의 지문을 인식하듯 개개인의 호흡을 패턴 인식해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 질병진단 플랫폼을 개발했다.

16종의 다른 선택성을 갖는 센서를 어레이화하는데 성공했으며, 환자의 건강상태에 따라 날숨 농도변화가 다르게 나타나기 때문에 날숨 속 가스 정보를 지문처럼 패턴화하여 개인의 건강 변화를 지속적으로 모니터링 하는 헬스케어 기기에 적용할 수 있다.

김 교수는 “기존에 센서에 사용된 적이 없는 2 nm 크기의 이종촉매를 단백질을 이용하여 적용함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서소재 라이브러리를 구현할 수 있다”며 “앞으로 다양한 촉매 군을 확보하면 수많은 질병을 진단할 수 있는 센서를 개발할 수 있다”고 말했다.

또한 “호흡으로 질병을 진단하는 센서는 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 시작으로 의료비 지출 상승을 막고 지속적 건강관리에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

이번 기술과 관련된 특허들은 지난 3월과 6월 각각 벤처기업과 중소기업에 기술이전 됐다.

본 연구는 미래창조 과학부 웨어러블 플랫폼소재 기술센터 과제와 바이오의료기술개발사업 과제의 지원으로 이루어졌다.

□ 그림 설명

그림1. 어카운트 오브 케미칼 리서치 표지 이미지

그림2. 다종 입자 촉매

그림3. 함금촉매 합성

그림4. 다종센서 어레이_날숨 분석 센서

2017.07.18 조회수 35379 백무현 교수, 타이타늄 촉매반응으로 화학소재 올레핀 합성 성공

〈 백 무 현 교수 〉

우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀이 우리 주변에 흔한 타이타늄(Titanium) 촉매를 활용해 플라스틱, 의약품 원료로 사용하는 올레핀(olefins) 합성에 성공했다.

석유화학산업 분야 주요 소재인 올레핀은 보통 800℃ 고온으로 석유를 증기 분해(steam cracking)해 제조한다. 매우 높은 열과 에너지가 투입되고 이산화탄소 등 온실가스가 발생하는 것이 단점이다.

연구결과는 27일 국제학술지 네이처 케미스트리에 게재됐다.

기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 부연구단장으로 재직 중인 백무현 교수는 계산화학을 통해 타이타늄을 최적의 촉매로 선택했고 탄화수소(hydrocarbon)의 수소를 선택적으로 없애는 탈수소반응을 구현했다. 이로써 기존 공정에 비해 10분의 1정도 낮은 온도(75℃)에서 올레핀을 합성했다.

올레핀은 플라스틱, 고분자 화합물, 의약품 등에 활용하는 기초 원료이다. 활용도가 커 올레핀 합성 과정은 많은 연구자들이 연구주제로 삼고 있다.

올레핀은 탄화수소가 수소를 잃으면서 탄소(C) 두 개가 이중결합(C=C)해 생성되는데 증기 분해 방식은 반응 중 탄소-탄소 결합이 끊어져 올레핀 혼합물이나 다른 탄화수소들이 합성되는 단점이 있다. 또 석유 대신 천연가스에서 올레핀을 합성하려면 온실가스가 발생해 오염과 공해 문제가 뒤따랐다.

화학자들은 석유와 천연가스 등 탄화수소 화합물을 가공하거나 분해할 때 열과 에너지를 적게 사용하고, 환경오염이 덜한 화학반응을 구현하기 위해 다양한 촉매반응을 연구했다.

탄소와 수소만으로 결합된 탄화수소는 두 분자 간 결합이 매우 강하기 때문에 결합을 끊고 반응을 유도하는 촉매 개발이 주요 과제였다. 이리듐(Iridium), 로듐(rhodium), 루테늄(ruthenium) 등 전이금속을 촉매로 적용했으나 비용이 너무 비싸 실제 산업에 활용하기는 어려웠다.

백 부단장은 비싼 전이금속 보다 수십 배 저렴한 타이타늄을 촉매로 적용했다. 백 부단장은 밀도범함수를 활용한 계산 화학을 통해 최적의 촉매 후보물질로 타이타늄을 제안했고 미국 펜실베니아대학 연구진은 약 75℃에서 탈수소반응이 성공적으로 이뤄졌음을 실험으로 확인했다.

지난해 이리듐 촉매로 메탄가스의 강력한 탄소-수소 결합을 분해한 데 이어 이번 연구에서도 계산화학으로 정확한 촉매를 예측했다. 또 탈수소반응에 이리듐 촉매를 활용할 때 탄화수소가 이성질화(isomerization) 되는 문제도 타이타늄 촉매로 해결됨을 관찰했다.

백 교수는 “이리듐은 반응성이 매우 크지만 값이 비싸고 구하기 어렵다. 반면 타이타늄은 값이 매우 저렴하고 구하기 쉽다”며 “향후 타이타늄 촉매의 반응성과 효율성을 높인다면 기존 올레핀 합성공정의 비용이 줄어들 것”이라고 말했다.

이번 연구는 미국 펜실베니아 대학의 대니얼 민디올라(Daniel J. Mindiola) 교수 그룹과 공동으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구진이 제안한 타이타늄 촉매를 활용한 탈수소반응 메커니즘

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 탈수소반응 메커니즘

2017.06.28 조회수 21041

백무현 교수, 타이타늄 촉매반응으로 화학소재 올레핀 합성 성공

〈 백 무 현 교수 〉

우리 대학 화학과 백무현 교수 연구팀이 우리 주변에 흔한 타이타늄(Titanium) 촉매를 활용해 플라스틱, 의약품 원료로 사용하는 올레핀(olefins) 합성에 성공했다.

석유화학산업 분야 주요 소재인 올레핀은 보통 800℃ 고온으로 석유를 증기 분해(steam cracking)해 제조한다. 매우 높은 열과 에너지가 투입되고 이산화탄소 등 온실가스가 발생하는 것이 단점이다.

연구결과는 27일 국제학술지 네이처 케미스트리에 게재됐다.

기초과학연구원 분자활성 촉매반응 연구단의 부연구단장으로 재직 중인 백무현 교수는 계산화학을 통해 타이타늄을 최적의 촉매로 선택했고 탄화수소(hydrocarbon)의 수소를 선택적으로 없애는 탈수소반응을 구현했다. 이로써 기존 공정에 비해 10분의 1정도 낮은 온도(75℃)에서 올레핀을 합성했다.

올레핀은 플라스틱, 고분자 화합물, 의약품 등에 활용하는 기초 원료이다. 활용도가 커 올레핀 합성 과정은 많은 연구자들이 연구주제로 삼고 있다.

올레핀은 탄화수소가 수소를 잃으면서 탄소(C) 두 개가 이중결합(C=C)해 생성되는데 증기 분해 방식은 반응 중 탄소-탄소 결합이 끊어져 올레핀 혼합물이나 다른 탄화수소들이 합성되는 단점이 있다. 또 석유 대신 천연가스에서 올레핀을 합성하려면 온실가스가 발생해 오염과 공해 문제가 뒤따랐다.

화학자들은 석유와 천연가스 등 탄화수소 화합물을 가공하거나 분해할 때 열과 에너지를 적게 사용하고, 환경오염이 덜한 화학반응을 구현하기 위해 다양한 촉매반응을 연구했다.

탄소와 수소만으로 결합된 탄화수소는 두 분자 간 결합이 매우 강하기 때문에 결합을 끊고 반응을 유도하는 촉매 개발이 주요 과제였다. 이리듐(Iridium), 로듐(rhodium), 루테늄(ruthenium) 등 전이금속을 촉매로 적용했으나 비용이 너무 비싸 실제 산업에 활용하기는 어려웠다.

백 부단장은 비싼 전이금속 보다 수십 배 저렴한 타이타늄을 촉매로 적용했다. 백 부단장은 밀도범함수를 활용한 계산 화학을 통해 최적의 촉매 후보물질로 타이타늄을 제안했고 미국 펜실베니아대학 연구진은 약 75℃에서 탈수소반응이 성공적으로 이뤄졌음을 실험으로 확인했다.

지난해 이리듐 촉매로 메탄가스의 강력한 탄소-수소 결합을 분해한 데 이어 이번 연구에서도 계산화학으로 정확한 촉매를 예측했다. 또 탈수소반응에 이리듐 촉매를 활용할 때 탄화수소가 이성질화(isomerization) 되는 문제도 타이타늄 촉매로 해결됨을 관찰했다.

백 교수는 “이리듐은 반응성이 매우 크지만 값이 비싸고 구하기 어렵다. 반면 타이타늄은 값이 매우 저렴하고 구하기 쉽다”며 “향후 타이타늄 촉매의 반응성과 효율성을 높인다면 기존 올레핀 합성공정의 비용이 줄어들 것”이라고 말했다.

이번 연구는 미국 펜실베니아 대학의 대니얼 민디올라(Daniel J. Mindiola) 교수 그룹과 공동으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구진이 제안한 타이타늄 촉매를 활용한 탈수소반응 메커니즘

그림2. 밀도범함수를 활용한 계산화학으로 본 탈수소반응 메커니즘

2017.06.28 조회수 21041 방효충 교수 연구팀, 지구 저궤도 관측 큐브위성 궤도진입 및 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 큐브위성 궤도진입 및 첫 교신을 성공적으로 수행했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)는 4월 18일에 발사돼 국제우주정거장으로 배송된 바 있다.

궤도진입은 5월 18일 오전 10시에 NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer)를 통해 이뤄졌으며 한국 시각으로 같은 날 23시 5분 첫 교신에 성공했다. 지상국에서 확인한 큐브위성의 상태는 양호하다.

LINK는 벨기에 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이루어진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하고자 하는 국제 공동 프로젝트로 전 세계 23개 이상의 국가에서 참여하고 있다.

LINK는 2unit(20x10x10cm3) 크기로 무게가 약 2kg이며 지구관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재하고 있다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

궤도진입을 마친 큐브위성은 초기 한 달 동안 지상국을 통해 시스템 점검을 수행한 뒤 두 달에 걸쳐 저궤도 대기관측 데이터를 수집할 예정이다.

LINK 큐브위성의 개발은 항공우주연구원 '2012년 큐브위성대회'의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer) 큐브위성 사출 장면

그림2. LINK 비콘신호 수신

2017.05.24 조회수 16383

방효충 교수 연구팀, 지구 저궤도 관측 큐브위성 궤도진입 및 교신 성공

우리 대학 항공우주공학과 방효충 교수 연구팀이 큐브위성 궤도진입 및 첫 교신을 성공적으로 수행했다.

방 교수 연구팀에서 개발한 LINK(Little Intelligent Nanosatellite of KAIST)는 4월 18일에 발사돼 국제우주정거장으로 배송된 바 있다.

궤도진입은 5월 18일 오전 10시에 NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer)를 통해 이뤄졌으며 한국 시각으로 같은 날 23시 5분 첫 교신에 성공했다. 지상국에서 확인한 큐브위성의 상태는 양호하다.

LINK는 벨기에 Von Karman Institute에서 주관하는 QB50 프로젝트의 일환으로 개발됐다.

QB50는 큰 대기항력 때문에 관측이 덜 이루어진 200~400km 구간의 지구 저궤도 대기를 개발비용이 저렴한 큐브위성을 다수 발사해 관측하고자 하는 국제 공동 프로젝트로 전 세계 23개 이상의 국가에서 참여하고 있다.

LINK는 2unit(20x10x10cm3) 크기로 무게가 약 2kg이며 지구관측을 위해 이온-중성자 질량 분광기 및 랑뮈어 탐침을 탑재하고 있다. 랑뮈어 탐침은 우리 대학 물리학과 민경욱 교수 연구팀이 개발했다.

궤도진입을 마친 큐브위성은 초기 한 달 동안 지상국을 통해 시스템 점검을 수행한 뒤 두 달에 걸쳐 저궤도 대기관측 데이터를 수집할 예정이다.

LINK 큐브위성의 개발은 항공우주연구원 '2012년 큐브위성대회'의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. NRCSD(NanoRacks CubeSat Deployer) 큐브위성 사출 장면

그림2. LINK 비콘신호 수신

2017.05.24 조회수 16383 한순규 교수, 천연 물질인 플루게닌C 합성에 성공

우리 대학 화학과 한순규 교수 연구팀이 새로운 방식의 화학반응을 이용해 자연 상태에서 존재하는 천연물을 인위적으로 제작하는 데 성공했다.