-

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12

조회수 7832

-

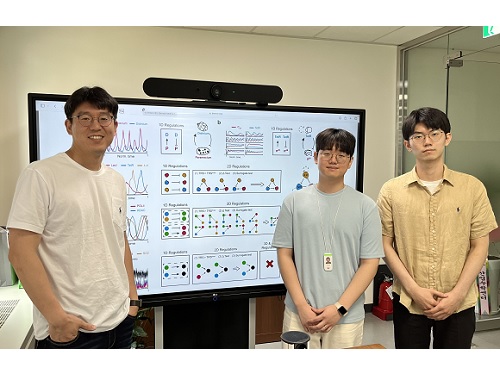

인공지능으로 조현병 원인치료의 실마리 찾다

정신분열증으로도 알려진 조현병은 환청, 환영, 인지장애 등의 증상으로 대표되는 정신질환이다. 국내 연구진이 인공지능을 활용해 그동안 증상 억제만이 가능했던 조현병의 원인을 치료할 수 있는 실마리를 찾았다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 및 한국한의학연구원(원장 이진용) 공동연구팀이 미국 스탠리 의과학연구소(이하 스탠리연구소) 와의 국제공동연구를 통해 인공지능으로 개인의 유전형과 조현병 사이의 선천적 병리 모델과 조현병 예측 마커를 발굴했다고 27일 밝혔다.

조현병은 2016년 강남역 살인사건, 2019년 진주 방화사건, 2023년 대전 칼부림 사건 등 일부 환자들의 강력범죄와 환자에 대한 사회적 낙인으로 인해 조현병은 심각한 사회적 문제가 되었다. 그러나 이러한 심각성에도 불구하고 조현병의 원인은 명확히 밝혀지지 않아, 리스페리돈(risperidone), 클로자핀(clozapine) 등 항정신병제에 의한 증상의 억제만이 가능한 실정이다.

이도헌 교수 연구팀은 미 스탠리연구소의 다수준 뇌 조직 데이터에 최근 주목받는 인공지능 기술인 `설명가능한 심층학습' 기술을 접목해, 선천적 유전형과 조현병 사이의 병리를 설명하는 인공신경망 모델을 구축했다. 그리고 모델을 해석하여, 선천적 유전형이 유전자·단백질 발현 조절을 통해 뇌의 전전두엽피질, 안와전두엽피질 신경세포의 발생을 변화시켜 조현병 취약성을 결정한다는 사실을 밝혀냈다. 또한, 뇌의 신경세포 밀도를 감소시키는 유전형 조합을 조현병 예측 마커로 제시해, 개인화된 조현병 예측과 세포 치료 등을 통한 조현병 원인치료의 가능성을 열었다.

이도헌 교수는 바이오의료 분야는 `속내를 알 수 없는 인공지능'보다는 `속내를 해석가능한 인공지능'이 꼭 필요한 분야라고 강조하면서, “기존의 인공지능과 비교했을 때 이번 연구에서는 인공신경망의 중간 노드에 유전자 이름, 세포의 상태와 같은 구체적인 생물학적 의미가 부여된 노드를 배치하고 그들간의 연결관계를 기계학습기법으로 분석했다”라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수, 조유상 박사(現 한국한의학연구원 선임연구원), 미 스탠리연구소 김상현 박사, 마리 웹스터 박사가 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 세계적 학술지인 `기능유전체학 브리핑(Briefings in Functional Genomics)'지 2023년 9월호에 게재됐다.

인공지능으로 조현병 원인치료의 실마리 찾다

정신분열증으로도 알려진 조현병은 환청, 환영, 인지장애 등의 증상으로 대표되는 정신질환이다. 국내 연구진이 인공지능을 활용해 그동안 증상 억제만이 가능했던 조현병의 원인을 치료할 수 있는 실마리를 찾았다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 및 한국한의학연구원(원장 이진용) 공동연구팀이 미국 스탠리 의과학연구소(이하 스탠리연구소) 와의 국제공동연구를 통해 인공지능으로 개인의 유전형과 조현병 사이의 선천적 병리 모델과 조현병 예측 마커를 발굴했다고 27일 밝혔다.

조현병은 2016년 강남역 살인사건, 2019년 진주 방화사건, 2023년 대전 칼부림 사건 등 일부 환자들의 강력범죄와 환자에 대한 사회적 낙인으로 인해 조현병은 심각한 사회적 문제가 되었다. 그러나 이러한 심각성에도 불구하고 조현병의 원인은 명확히 밝혀지지 않아, 리스페리돈(risperidone), 클로자핀(clozapine) 등 항정신병제에 의한 증상의 억제만이 가능한 실정이다.

이도헌 교수 연구팀은 미 스탠리연구소의 다수준 뇌 조직 데이터에 최근 주목받는 인공지능 기술인 `설명가능한 심층학습' 기술을 접목해, 선천적 유전형과 조현병 사이의 병리를 설명하는 인공신경망 모델을 구축했다. 그리고 모델을 해석하여, 선천적 유전형이 유전자·단백질 발현 조절을 통해 뇌의 전전두엽피질, 안와전두엽피질 신경세포의 발생을 변화시켜 조현병 취약성을 결정한다는 사실을 밝혀냈다. 또한, 뇌의 신경세포 밀도를 감소시키는 유전형 조합을 조현병 예측 마커로 제시해, 개인화된 조현병 예측과 세포 치료 등을 통한 조현병 원인치료의 가능성을 열었다.

이도헌 교수는 바이오의료 분야는 `속내를 알 수 없는 인공지능'보다는 `속내를 해석가능한 인공지능'이 꼭 필요한 분야라고 강조하면서, “기존의 인공지능과 비교했을 때 이번 연구에서는 인공신경망의 중간 노드에 유전자 이름, 세포의 상태와 같은 구체적인 생물학적 의미가 부여된 노드를 배치하고 그들간의 연결관계를 기계학습기법으로 분석했다”라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수, 조유상 박사(現 한국한의학연구원 선임연구원), 미 스탠리연구소 김상현 박사, 마리 웹스터 박사가 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 세계적 학술지인 `기능유전체학 브리핑(Briefings in Functional Genomics)'지 2023년 9월호에 게재됐다.

2023.09.27

조회수 10317

-

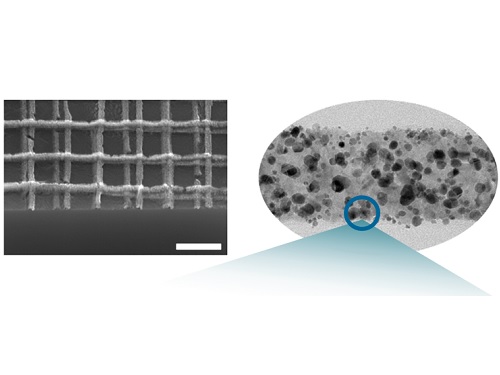

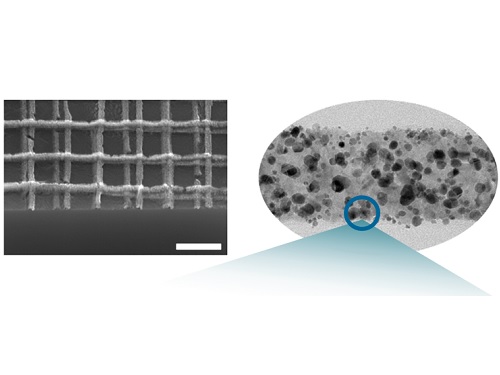

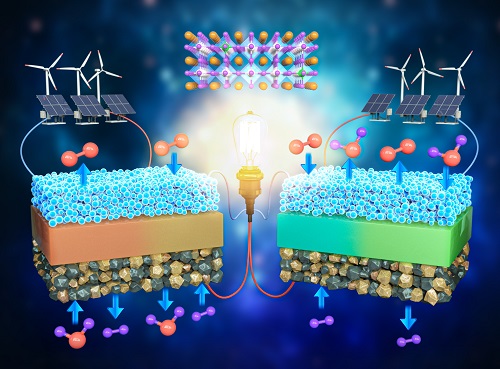

반도체 기술로 75배 향상된 초고효율 수소 생산 성공

반도체 공정기술을 활용하여 세계 최고 수준의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지하는 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수·KIST(원장 윤석진) 김진영 박사·김동훈 박사 공동 연구팀이 수소 생산 촉매가 반응 중 잃어버리는 전자를 신개념 산화물 반도체로부터 보충받는 새로운 원리를 활용해 고효율 및 고내구성 수소 생산 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

고순도 그린 수소를 생산하기 위해 신재생에너지로 물을 전기분해하는 친환경적인 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치를 활용하게 된다. 이때 주로 사용되는 이리듐(Ir) 촉매의 경우 전자를 많이 가지고 있는 상태를 지속적으로 유지해야 고효율과 고내구성을 동시에 달성할 수 있게 된다. 하지만 일반적으로 쉽게 전자를 잃어버리고 산화되는 촉매 반응의 특성 때문에 효율과 수명이 현저히 저하되는 고질적인 문제가 있었다.

KAIST-KIST 공동 연구팀은 초미세 패턴을 적층하여 3차원 네트워크 구조를 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하였다. 이때 사용한 물질은 안티모니(Sb)가 도핑된 주석 산화물이며, 이 산화물 표면에는 ‘전자 저장소’역할을 하는 산소 이온이 고농도로 분포하도록 반도체 증착 기술을 적용하였다. 이 독특한 산화물 반도체를 촉매 지지체로 사용하게 되면 표면에 위치한 산소 이온이 이리듐(Ir) 촉매로 충분한 양의 전자를 지속적으로 보충해 줌으로써 촉매의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지해 주게 된다.

연구팀은 이를 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치에 적용한 결과, 기존 이리듐(Ir) 상용 나노입자 촉매에 비해 최대 75배 개선된 세계 최고 수준의 성능 향상을 달성함과 동시에 높은 전류 밀도에서 장시간 구동하는 우수한 내구성 또한 확보했다.

우리 대학 정연식 교수는 “일반적으로 반도체 기술과 수소 생산은 크게 다른 분야로 여겨지지만, 기존 합성 기술로는 얻기 어려운 독특한 조성의 소재를 정밀 반도체 공정 기술로 구현함으로써 높은 효율을 달성할 수 있었고, 이는 기술 분야 간 융합의 중요성을 잘 보여주는 연구 사례”라고 덧붙였다. KIST 김진영 박사는“기존 귀금속 촉매량의 1/10 이하만 사용하고도 동등 이상의 성능을 달성해, 앞으로 추가 연구를 통해 그린 수소 생산의 경제성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다”고 언급했다.

신소재공학과 이규락 학생, KIST 김준 박사, 홍두선 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 9월 5일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient and sustainable water electrolysis achieved by excess electron reservoir enabling charge replenishment to catalysts)

이번 연구는 산업자원통상부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 미래수소원천기술개발사업, 그리고 과학기술정보통신부 나노소재기술개발 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 기술로 75배 향상된 초고효율 수소 생산 성공

반도체 공정기술을 활용하여 세계 최고 수준의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지하는 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수·KIST(원장 윤석진) 김진영 박사·김동훈 박사 공동 연구팀이 수소 생산 촉매가 반응 중 잃어버리는 전자를 신개념 산화물 반도체로부터 보충받는 새로운 원리를 활용해 고효율 및 고내구성 수소 생산 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

고순도 그린 수소를 생산하기 위해 신재생에너지로 물을 전기분해하는 친환경적인 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치를 활용하게 된다. 이때 주로 사용되는 이리듐(Ir) 촉매의 경우 전자를 많이 가지고 있는 상태를 지속적으로 유지해야 고효율과 고내구성을 동시에 달성할 수 있게 된다. 하지만 일반적으로 쉽게 전자를 잃어버리고 산화되는 촉매 반응의 특성 때문에 효율과 수명이 현저히 저하되는 고질적인 문제가 있었다.

KAIST-KIST 공동 연구팀은 초미세 패턴을 적층하여 3차원 네트워크 구조를 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하였다. 이때 사용한 물질은 안티모니(Sb)가 도핑된 주석 산화물이며, 이 산화물 표면에는 ‘전자 저장소’역할을 하는 산소 이온이 고농도로 분포하도록 반도체 증착 기술을 적용하였다. 이 독특한 산화물 반도체를 촉매 지지체로 사용하게 되면 표면에 위치한 산소 이온이 이리듐(Ir) 촉매로 충분한 양의 전자를 지속적으로 보충해 줌으로써 촉매의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지해 주게 된다.

연구팀은 이를 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치에 적용한 결과, 기존 이리듐(Ir) 상용 나노입자 촉매에 비해 최대 75배 개선된 세계 최고 수준의 성능 향상을 달성함과 동시에 높은 전류 밀도에서 장시간 구동하는 우수한 내구성 또한 확보했다.

우리 대학 정연식 교수는 “일반적으로 반도체 기술과 수소 생산은 크게 다른 분야로 여겨지지만, 기존 합성 기술로는 얻기 어려운 독특한 조성의 소재를 정밀 반도체 공정 기술로 구현함으로써 높은 효율을 달성할 수 있었고, 이는 기술 분야 간 융합의 중요성을 잘 보여주는 연구 사례”라고 덧붙였다. KIST 김진영 박사는“기존 귀금속 촉매량의 1/10 이하만 사용하고도 동등 이상의 성능을 달성해, 앞으로 추가 연구를 통해 그린 수소 생산의 경제성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다”고 언급했다.

신소재공학과 이규락 학생, KIST 김준 박사, 홍두선 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 9월 5일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient and sustainable water electrolysis achieved by excess electron reservoir enabling charge replenishment to catalysts)

이번 연구는 산업자원통상부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 미래수소원천기술개발사업, 그리고 과학기술정보통신부 나노소재기술개발 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.25

조회수 10695

-

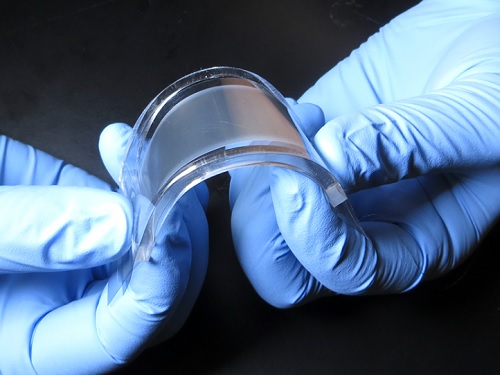

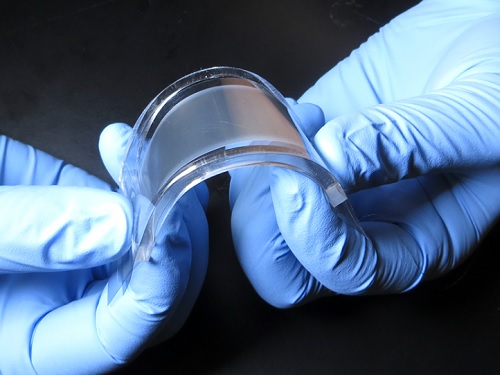

쭉쭉 늘어나는 웨어러블 디바이스 핵심기술 개발

웨어러블 전자 소자, 소프트 로보틱스 등 차세대 전자 디바이스에는 오랜 시간 손상되지 않으며 구동하기 위해서는 단단하고 잘 늘어나면서도 스스로 치유되는 성질을 가지는 탄성 고분자 소재의 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수 연구팀이 탄성 고분자 소재의 기계적 물성과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 고분자 설계법을 개발하였다고 28일 밝혔다.

자가 치유 고분자는 고분자 사슬의 움직임이 많고 에너지 분산에 효율적인 결합이 사용될 경우에 자가 치유 특성을 가지게 된다. 하지만 이러한 성질은 고분자 소재를 기계적으로 약하게 만들게 되어 강하며 스스로 치유되는 특성을 동시에 가지는 재료의 개발에는 어려움이 있었다.

강지형 교수 연구팀은 금속 이온과 유기 리간드를 포함한 고분자 사이의 결합에 음이온이 미치는 영향에 대해 다양한 분석법을 통해 심도 있게 분석하여 고분자 소재가 외부 힘에 얼마나 견디는지에 대한 응력 완화 메커니즘을 규명했다. 이를 바탕으로 각기 다른 기능을 가지는 두 음이온을 의도적으로 섞어 기존 소재 대비 강성이 세 배 이상 향상하는 동시에 자가 치유 효율성도 동반 향상하는 결과를 얻어냈다.

단백질에서 많이 볼 수 있는 배위 결합을 기반으로 한 자가 치유 고분자는 금속 양이온과 고분자내 유기 리간드가 가교 결합을 형성하고 전하 균형을 위해 음이온이 근처에 존재하는 형태를 가지고 있다. 하지만 기존의 연구들은 음이온이 배위 결합 형성에 미치는 영향을 심도 있게 분석하지 않았다.

연구팀은 다른 성질을 나타내는 다섯 가지 음이온을 선별하여 배위에 참여하는 음이온, 배위에 참여하지 않는 음이온, 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온, 총 세 카테고리로 분류했으며 이들이 거시적 고분자 물성에 미치는 영향을 분석했다. 배위에 참여하는 음이온은 고분자의 탄성율을 높이지만 소재가 끊어지지 않고 늘어나게 하는 연신율을 감소시키는 반면 배위에 참여하지 않는 음이온은 낮은 탄성율과 높은 연신율을 부여한다. 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온은 응력 완화 메커니즘의 다양화를 이끌어 높은 탄성률과 상대적으로 높은 연신율을 부여한다.

이에 따라 연구팀은 다중 배위 방식을 가지는 음이온과 배위에 참여하지 않는 음이온을 혼합했을 때 두 음이온이 가지는 시너지로 인해 단독 음이온 시스템에 비해 더 높은 탄성률, 높은 연신율, 높은 자가 치유 효율성이 나타나는 것을 밝혔다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 “이번 연구는 양날의 검과 같은 관계를 갖는 탄성 고분자 소재의 기계적 성질과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 전략을 개발했다는 것에서 큰 의의가 있으며, 잘 찢어지지 않는 자가 치유 연성 고분자의 설계 및 합성에 새로운 방향성을 제시, 차세대 소재 개발에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 박현창 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 8월 19일 게재됐다. (논문명: Toughening self-healing elastomer crosslinked by metal–ligand coordination through mixed counter anion dynamics)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업 미래기술연구실 전략형, ERC 웨어러블 플랫폼 소재기술 센터의 지원을 받아 수행됐다.

쭉쭉 늘어나는 웨어러블 디바이스 핵심기술 개발

웨어러블 전자 소자, 소프트 로보틱스 등 차세대 전자 디바이스에는 오랜 시간 손상되지 않으며 구동하기 위해서는 단단하고 잘 늘어나면서도 스스로 치유되는 성질을 가지는 탄성 고분자 소재의 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수 연구팀이 탄성 고분자 소재의 기계적 물성과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 고분자 설계법을 개발하였다고 28일 밝혔다.

자가 치유 고분자는 고분자 사슬의 움직임이 많고 에너지 분산에 효율적인 결합이 사용될 경우에 자가 치유 특성을 가지게 된다. 하지만 이러한 성질은 고분자 소재를 기계적으로 약하게 만들게 되어 강하며 스스로 치유되는 특성을 동시에 가지는 재료의 개발에는 어려움이 있었다.

강지형 교수 연구팀은 금속 이온과 유기 리간드를 포함한 고분자 사이의 결합에 음이온이 미치는 영향에 대해 다양한 분석법을 통해 심도 있게 분석하여 고분자 소재가 외부 힘에 얼마나 견디는지에 대한 응력 완화 메커니즘을 규명했다. 이를 바탕으로 각기 다른 기능을 가지는 두 음이온을 의도적으로 섞어 기존 소재 대비 강성이 세 배 이상 향상하는 동시에 자가 치유 효율성도 동반 향상하는 결과를 얻어냈다.

단백질에서 많이 볼 수 있는 배위 결합을 기반으로 한 자가 치유 고분자는 금속 양이온과 고분자내 유기 리간드가 가교 결합을 형성하고 전하 균형을 위해 음이온이 근처에 존재하는 형태를 가지고 있다. 하지만 기존의 연구들은 음이온이 배위 결합 형성에 미치는 영향을 심도 있게 분석하지 않았다.

연구팀은 다른 성질을 나타내는 다섯 가지 음이온을 선별하여 배위에 참여하는 음이온, 배위에 참여하지 않는 음이온, 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온, 총 세 카테고리로 분류했으며 이들이 거시적 고분자 물성에 미치는 영향을 분석했다. 배위에 참여하는 음이온은 고분자의 탄성율을 높이지만 소재가 끊어지지 않고 늘어나게 하는 연신율을 감소시키는 반면 배위에 참여하지 않는 음이온은 낮은 탄성율과 높은 연신율을 부여한다. 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온은 응력 완화 메커니즘의 다양화를 이끌어 높은 탄성률과 상대적으로 높은 연신율을 부여한다.

이에 따라 연구팀은 다중 배위 방식을 가지는 음이온과 배위에 참여하지 않는 음이온을 혼합했을 때 두 음이온이 가지는 시너지로 인해 단독 음이온 시스템에 비해 더 높은 탄성률, 높은 연신율, 높은 자가 치유 효율성이 나타나는 것을 밝혔다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 “이번 연구는 양날의 검과 같은 관계를 갖는 탄성 고분자 소재의 기계적 성질과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 전략을 개발했다는 것에서 큰 의의가 있으며, 잘 찢어지지 않는 자가 치유 연성 고분자의 설계 및 합성에 새로운 방향성을 제시, 차세대 소재 개발에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 박현창 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 8월 19일 게재됐다. (논문명: Toughening self-healing elastomer crosslinked by metal–ligand coordination through mixed counter anion dynamics)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업 미래기술연구실 전략형, ERC 웨어러블 플랫폼 소재기술 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.28

조회수 8674

-

마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.23

조회수 7891

-

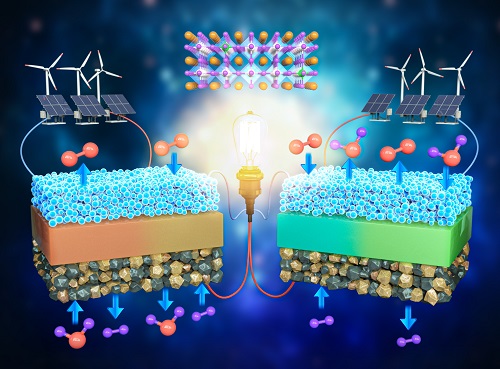

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09

조회수 8761

-

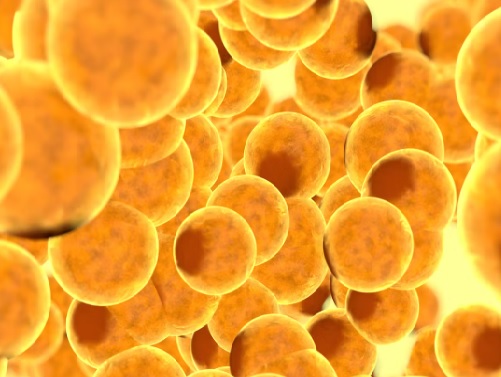

갈색 지방 열 생성 조절 인자 규명

우리 대학 의과학대학원 서재명 교수가 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연) 대사제어연구센터 배광희 박사, 김원곤 박사 연구팀과 공동연구를 통해 갈색지방의 신규 대사 조절 인자를 규명했다고 밝혔다.

갈색지방은 백색지방과는 달리 열 생성을 통해 에너지를 소모하며 갈색지방의 활성은 나이나 신체 대사적 상태 특히, 비만과 반비례 관계를 가지고 있다. 이러한 특성으로 갈색지방은 비만과 대사 질환 제어의 새로운 치료제 표적으로 간주되고 있다. 세포 내 에너지를 생성하는 미토콘드리아 기질에 위치한 짝풀림 단백질(UCP1)이 갈색지방의 열 생성 과정에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있으나, 다른 열 생성 인자들에 관해서는 많이 알려지지 않았다.

공동 연구팀은 갈색지방의 RNA 전사체와 단백질체 정보를 이용한 다중오믹스 분석을 통해 LETMD1이라는 단백질이 갈색지방조직의 분화 및 발달 단계에서 선택적으로 발현되고 있음을 발견했다. 나아가 LETMD1 단백질이 기존 보고와는 달리 미토콘드리아 기질에 위치하고 있음을 새롭게 확인했다.

LETMD1 유전자 결핍 마우스를 제작하여 추위에 노출 시킨 결과, UCP1 단백질의 발현이 억제되어 있어 체온과 호흡을 유지시키지 못한다는 결과를 관찰했으며, 기전 연구를 통해 LETMD1 단백질이 호흡복합체의 발현과 기능에 영향을 준다는 사실을 밝혔다.

공동 제1 저자인 김광은 박사는 "갈색지방은 섭취한 에너지를 열로 전환할 수 있기 때문에, LETMD1 단백질을 통해 비만 등 대사성 질환의 예방 및 중재기술 개발에 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 의과학대학원 김광은 박사 (현 서울대학교 화학부 박사후연구원)와 생명연 박안나 박사 (현 미시간대 의대 박사후연구원)가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 6월 23일자 온라인판에 출판되었다. (논문명 : Mitochondrial matrix protein LETMD1 maintains thermogenic capacity of brown adipose tissue in male mice).

이번 연구는 과기정통부 중견연구자 지원사업, 산업자원부 알키미스트사업, 국가신약개발사업, 생명연 주요사업, KAIST 국제공동연구지원사업의 지원으로 수행되었다.

갈색 지방 열 생성 조절 인자 규명

우리 대학 의과학대학원 서재명 교수가 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연) 대사제어연구센터 배광희 박사, 김원곤 박사 연구팀과 공동연구를 통해 갈색지방의 신규 대사 조절 인자를 규명했다고 밝혔다.

갈색지방은 백색지방과는 달리 열 생성을 통해 에너지를 소모하며 갈색지방의 활성은 나이나 신체 대사적 상태 특히, 비만과 반비례 관계를 가지고 있다. 이러한 특성으로 갈색지방은 비만과 대사 질환 제어의 새로운 치료제 표적으로 간주되고 있다. 세포 내 에너지를 생성하는 미토콘드리아 기질에 위치한 짝풀림 단백질(UCP1)이 갈색지방의 열 생성 과정에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있으나, 다른 열 생성 인자들에 관해서는 많이 알려지지 않았다.

공동 연구팀은 갈색지방의 RNA 전사체와 단백질체 정보를 이용한 다중오믹스 분석을 통해 LETMD1이라는 단백질이 갈색지방조직의 분화 및 발달 단계에서 선택적으로 발현되고 있음을 발견했다. 나아가 LETMD1 단백질이 기존 보고와는 달리 미토콘드리아 기질에 위치하고 있음을 새롭게 확인했다.

LETMD1 유전자 결핍 마우스를 제작하여 추위에 노출 시킨 결과, UCP1 단백질의 발현이 억제되어 있어 체온과 호흡을 유지시키지 못한다는 결과를 관찰했으며, 기전 연구를 통해 LETMD1 단백질이 호흡복합체의 발현과 기능에 영향을 준다는 사실을 밝혔다.

공동 제1 저자인 김광은 박사는 "갈색지방은 섭취한 에너지를 열로 전환할 수 있기 때문에, LETMD1 단백질을 통해 비만 등 대사성 질환의 예방 및 중재기술 개발에 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 의과학대학원 김광은 박사 (현 서울대학교 화학부 박사후연구원)와 생명연 박안나 박사 (현 미시간대 의대 박사후연구원)가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 6월 23일자 온라인판에 출판되었다. (논문명 : Mitochondrial matrix protein LETMD1 maintains thermogenic capacity of brown adipose tissue in male mice).

이번 연구는 과기정통부 중견연구자 지원사업, 산업자원부 알키미스트사업, 국가신약개발사업, 생명연 주요사업, KAIST 국제공동연구지원사업의 지원으로 수행되었다.

2023.07.31

조회수 7773

-

인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

2023.07.26

조회수 9146

-

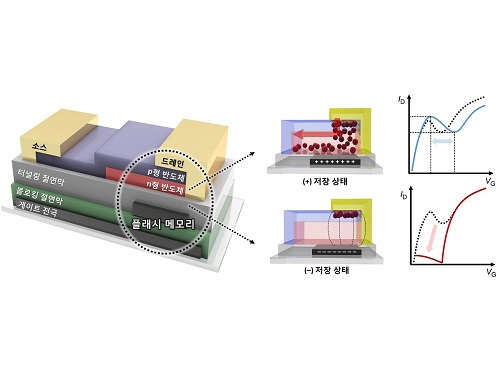

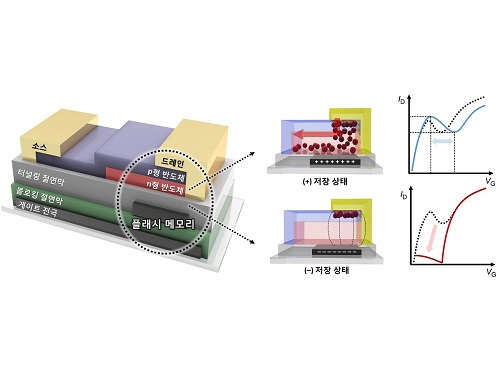

2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2023.07.11

조회수 8842

-

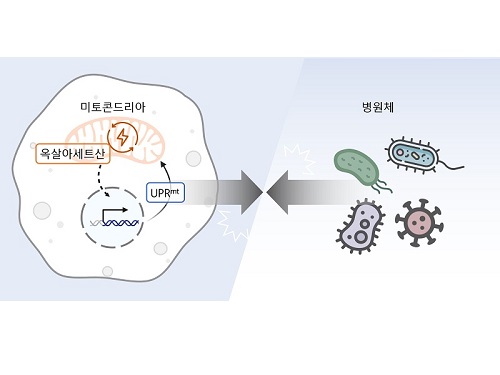

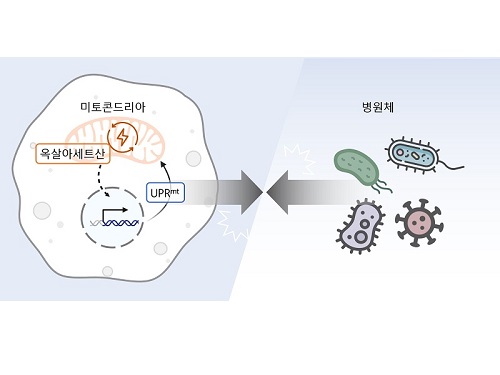

생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

2023.07.11

조회수 8496

-

형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.27

조회수 8551

-

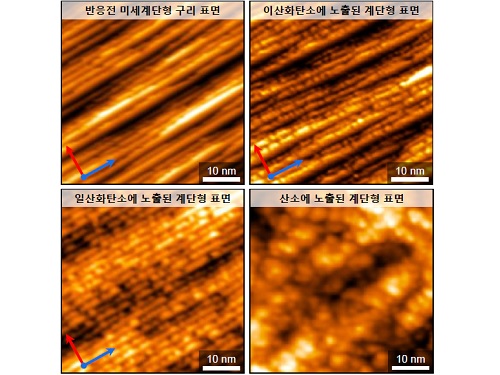

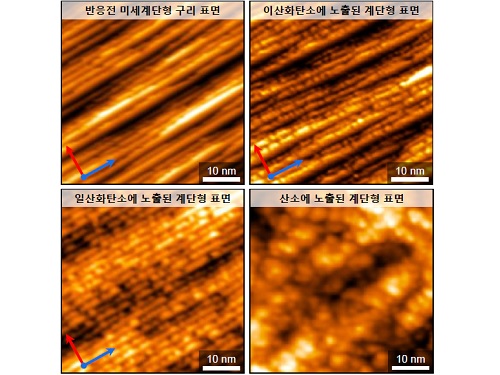

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26

조회수 9352

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7832

비정상 단백질 처리에 관여하는 새로운 인자 발견

우리 대학 생명과학과 김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 비정상 단백질을 처리하기 위해 형성되는 응집체의 형성 경로를 촉진하는 새로운 인자를 규명했다고 밝혔다.

김윤기 교수, 조원기 교수 공동연구팀은 비정상 단백질 처리경로에서 YTHDF2 단백질이 UPF1을 통해 기존에 알려진 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1(Dynactin1) 복합체와 상호작용하며, 비정상 단백질을 비정상 단백질 집합소인 애그리좀(aggresome)으로 수송하는 경로를 조절한다고 밝혔다. 비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고, 단백질 품질검증에서 중요한 역할을 한다는 사실을 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

생명과학과 황현정 박사, 박태림 박사과정, 김형인 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 10월 6일 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)'에 게재됐다.

인간의 몸에서는 다양한 생명 활동을 위해 끊임없이 새로운 단백질이 생성되고 사라진다. 단백질 형성과정에서 정상적인 단백질뿐만 아니라 비정상적인 단백질이 형성되기도 한다. 새롭게 형성되는 단백질의 품질검증은 정상적인 생명 활동에 매우 중요하다. 비정상적인 단백질의 축적은 다양한 질환을 일으킬 수 있다.

비정상 단백질 처리경로는 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1 복합체와 UPF1이 관여하며 비정상 단백질을 애그리좀으로 수송한다. 이와 같은 비정상 단백질 응집체는 특히 치매, 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 환자의 뇌에서 많이 발견된다.

mRNA에는 전사 후 변형 과정을 통한 다양한 mRNA 변형이 일어난다. mRNA 변형은 mRNA 품질검증, 단백질 번역 등 다양한 mRNA 대사에 중요하다. 그 중 m6A(N6-메틸아데노신)는 mRNA 내부에 가장 많이 존재하는 mRNA 변형으로 알려져 있다.

m6A는 다양한 인식 단백질에 의해 인식되며, 어떤 단백질에 의해 인식되는가에 따라 다양한 mRNA 대사에 영향을 준다. 그 중 YTHDF2 단백질은 m6A 인식 단백질로써 UPF1과 상호작용하며 RNA 분해경로를 조절한다.

연구팀은 YTHDF2 단백질이 기존 연구에서 밝혀진 mRNA 분해경로뿐만 아니라 비정상 단백질 처리경로를 조절한다는 사실을 밝혔다.

연구 결과, YTHDF2 단백질은 m6A RNA와 독립적으로 비정상 단백질 처리경로에서 애그리좀 형성을 조절했다. 면역 침강반응에서 YTHDF2 단백질은 UPF1과의 상호작용을 통해 CTIF, eEF1A1, 디낵틴1으로 이루어진 복합체에 합류하여 복합체와 모터 단백질 디네인(Dynein) 사이의 상호작용을 조절했다.

복합체와 YTHDF2 단백질이 상호작용하지 못하는 경우 애그리좀이 잘 형성되지 않았으며, 그로 인한 세포 사멸이 촉진됐다. 이는 YTHDF2 단백질이 비정상 단백질 처리경로의 핵심 단백질임을 나타낸다.

또한, 연구팀은 단일입자추적(Single-particle imaging) 기법, 초고해상도 이미징(Super-resolution imaging) 기법을 사용하여 YTHDF2 단백질이 없는 경우 비정상 단백질의 수송 속도가 느려지며, 애그리좀이 비정상적인 형태로 형성된다는 것을 입증했다.

비정상 단백질 처리경로에 관여하는 새로운 인자를 규명하고 기존에 알려져 있던 인자들과의 관계를 밝힘으로써 비정상 단백질에 의해 야기 되는 퇴행성 신경질환의 치료제 개발에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 서경배과학재단의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7832 인공지능으로 조현병 원인치료의 실마리 찾다

정신분열증으로도 알려진 조현병은 환청, 환영, 인지장애 등의 증상으로 대표되는 정신질환이다. 국내 연구진이 인공지능을 활용해 그동안 증상 억제만이 가능했던 조현병의 원인을 치료할 수 있는 실마리를 찾았다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 및 한국한의학연구원(원장 이진용) 공동연구팀이 미국 스탠리 의과학연구소(이하 스탠리연구소) 와의 국제공동연구를 통해 인공지능으로 개인의 유전형과 조현병 사이의 선천적 병리 모델과 조현병 예측 마커를 발굴했다고 27일 밝혔다.

조현병은 2016년 강남역 살인사건, 2019년 진주 방화사건, 2023년 대전 칼부림 사건 등 일부 환자들의 강력범죄와 환자에 대한 사회적 낙인으로 인해 조현병은 심각한 사회적 문제가 되었다. 그러나 이러한 심각성에도 불구하고 조현병의 원인은 명확히 밝혀지지 않아, 리스페리돈(risperidone), 클로자핀(clozapine) 등 항정신병제에 의한 증상의 억제만이 가능한 실정이다.

이도헌 교수 연구팀은 미 스탠리연구소의 다수준 뇌 조직 데이터에 최근 주목받는 인공지능 기술인 `설명가능한 심층학습' 기술을 접목해, 선천적 유전형과 조현병 사이의 병리를 설명하는 인공신경망 모델을 구축했다. 그리고 모델을 해석하여, 선천적 유전형이 유전자·단백질 발현 조절을 통해 뇌의 전전두엽피질, 안와전두엽피질 신경세포의 발생을 변화시켜 조현병 취약성을 결정한다는 사실을 밝혀냈다. 또한, 뇌의 신경세포 밀도를 감소시키는 유전형 조합을 조현병 예측 마커로 제시해, 개인화된 조현병 예측과 세포 치료 등을 통한 조현병 원인치료의 가능성을 열었다.

이도헌 교수는 바이오의료 분야는 `속내를 알 수 없는 인공지능'보다는 `속내를 해석가능한 인공지능'이 꼭 필요한 분야라고 강조하면서, “기존의 인공지능과 비교했을 때 이번 연구에서는 인공신경망의 중간 노드에 유전자 이름, 세포의 상태와 같은 구체적인 생물학적 의미가 부여된 노드를 배치하고 그들간의 연결관계를 기계학습기법으로 분석했다”라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수, 조유상 박사(現 한국한의학연구원 선임연구원), 미 스탠리연구소 김상현 박사, 마리 웹스터 박사가 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 세계적 학술지인 `기능유전체학 브리핑(Briefings in Functional Genomics)'지 2023년 9월호에 게재됐다.

2023.09.27 조회수 10317

인공지능으로 조현병 원인치료의 실마리 찾다

정신분열증으로도 알려진 조현병은 환청, 환영, 인지장애 등의 증상으로 대표되는 정신질환이다. 국내 연구진이 인공지능을 활용해 그동안 증상 억제만이 가능했던 조현병의 원인을 치료할 수 있는 실마리를 찾았다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이도헌 교수 및 한국한의학연구원(원장 이진용) 공동연구팀이 미국 스탠리 의과학연구소(이하 스탠리연구소) 와의 국제공동연구를 통해 인공지능으로 개인의 유전형과 조현병 사이의 선천적 병리 모델과 조현병 예측 마커를 발굴했다고 27일 밝혔다.

조현병은 2016년 강남역 살인사건, 2019년 진주 방화사건, 2023년 대전 칼부림 사건 등 일부 환자들의 강력범죄와 환자에 대한 사회적 낙인으로 인해 조현병은 심각한 사회적 문제가 되었다. 그러나 이러한 심각성에도 불구하고 조현병의 원인은 명확히 밝혀지지 않아, 리스페리돈(risperidone), 클로자핀(clozapine) 등 항정신병제에 의한 증상의 억제만이 가능한 실정이다.

이도헌 교수 연구팀은 미 스탠리연구소의 다수준 뇌 조직 데이터에 최근 주목받는 인공지능 기술인 `설명가능한 심층학습' 기술을 접목해, 선천적 유전형과 조현병 사이의 병리를 설명하는 인공신경망 모델을 구축했다. 그리고 모델을 해석하여, 선천적 유전형이 유전자·단백질 발현 조절을 통해 뇌의 전전두엽피질, 안와전두엽피질 신경세포의 발생을 변화시켜 조현병 취약성을 결정한다는 사실을 밝혀냈다. 또한, 뇌의 신경세포 밀도를 감소시키는 유전형 조합을 조현병 예측 마커로 제시해, 개인화된 조현병 예측과 세포 치료 등을 통한 조현병 원인치료의 가능성을 열었다.

이도헌 교수는 바이오의료 분야는 `속내를 알 수 없는 인공지능'보다는 `속내를 해석가능한 인공지능'이 꼭 필요한 분야라고 강조하면서, “기존의 인공지능과 비교했을 때 이번 연구에서는 인공신경망의 중간 노드에 유전자 이름, 세포의 상태와 같은 구체적인 생물학적 의미가 부여된 노드를 배치하고 그들간의 연결관계를 기계학습기법으로 분석했다”라고 말했다.

바이오및뇌공학과 이도헌 교수, 조유상 박사(現 한국한의학연구원 선임연구원), 미 스탠리연구소 김상현 박사, 마리 웹스터 박사가 공동으로 진행한 이번 연구는 영국 옥스퍼드대학교에서 발간하는 세계적 학술지인 `기능유전체학 브리핑(Briefings in Functional Genomics)'지 2023년 9월호에 게재됐다.

2023.09.27 조회수 10317 반도체 기술로 75배 향상된 초고효율 수소 생산 성공

반도체 공정기술을 활용하여 세계 최고 수준의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지하는 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수·KIST(원장 윤석진) 김진영 박사·김동훈 박사 공동 연구팀이 수소 생산 촉매가 반응 중 잃어버리는 전자를 신개념 산화물 반도체로부터 보충받는 새로운 원리를 활용해 고효율 및 고내구성 수소 생산 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

고순도 그린 수소를 생산하기 위해 신재생에너지로 물을 전기분해하는 친환경적인 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치를 활용하게 된다. 이때 주로 사용되는 이리듐(Ir) 촉매의 경우 전자를 많이 가지고 있는 상태를 지속적으로 유지해야 고효율과 고내구성을 동시에 달성할 수 있게 된다. 하지만 일반적으로 쉽게 전자를 잃어버리고 산화되는 촉매 반응의 특성 때문에 효율과 수명이 현저히 저하되는 고질적인 문제가 있었다.

KAIST-KIST 공동 연구팀은 초미세 패턴을 적층하여 3차원 네트워크 구조를 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하였다. 이때 사용한 물질은 안티모니(Sb)가 도핑된 주석 산화물이며, 이 산화물 표면에는 ‘전자 저장소’역할을 하는 산소 이온이 고농도로 분포하도록 반도체 증착 기술을 적용하였다. 이 독특한 산화물 반도체를 촉매 지지체로 사용하게 되면 표면에 위치한 산소 이온이 이리듐(Ir) 촉매로 충분한 양의 전자를 지속적으로 보충해 줌으로써 촉매의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지해 주게 된다.

연구팀은 이를 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치에 적용한 결과, 기존 이리듐(Ir) 상용 나노입자 촉매에 비해 최대 75배 개선된 세계 최고 수준의 성능 향상을 달성함과 동시에 높은 전류 밀도에서 장시간 구동하는 우수한 내구성 또한 확보했다.

우리 대학 정연식 교수는 “일반적으로 반도체 기술과 수소 생산은 크게 다른 분야로 여겨지지만, 기존 합성 기술로는 얻기 어려운 독특한 조성의 소재를 정밀 반도체 공정 기술로 구현함으로써 높은 효율을 달성할 수 있었고, 이는 기술 분야 간 융합의 중요성을 잘 보여주는 연구 사례”라고 덧붙였다. KIST 김진영 박사는“기존 귀금속 촉매량의 1/10 이하만 사용하고도 동등 이상의 성능을 달성해, 앞으로 추가 연구를 통해 그린 수소 생산의 경제성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다”고 언급했다.

신소재공학과 이규락 학생, KIST 김준 박사, 홍두선 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 9월 5일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient and sustainable water electrolysis achieved by excess electron reservoir enabling charge replenishment to catalysts)

이번 연구는 산업자원통상부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 미래수소원천기술개발사업, 그리고 과학기술정보통신부 나노소재기술개발 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.25 조회수 10695

반도체 기술로 75배 향상된 초고효율 수소 생산 성공

반도체 공정기술을 활용하여 세계 최고 수준의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지하는 기술이 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수·KIST(원장 윤석진) 김진영 박사·김동훈 박사 공동 연구팀이 수소 생산 촉매가 반응 중 잃어버리는 전자를 신개념 산화물 반도체로부터 보충받는 새로운 원리를 활용해 고효율 및 고내구성 수소 생산 기술을 개발했다고 25일 밝혔다.

고순도 그린 수소를 생산하기 위해 신재생에너지로 물을 전기분해하는 친환경적인 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치를 활용하게 된다. 이때 주로 사용되는 이리듐(Ir) 촉매의 경우 전자를 많이 가지고 있는 상태를 지속적으로 유지해야 고효율과 고내구성을 동시에 달성할 수 있게 된다. 하지만 일반적으로 쉽게 전자를 잃어버리고 산화되는 촉매 반응의 특성 때문에 효율과 수명이 현저히 저하되는 고질적인 문제가 있었다.

KAIST-KIST 공동 연구팀은 초미세 패턴을 적층하여 3차원 네트워크 구조를 구현할 수 있는 반도체 기술을 활용하였다. 이때 사용한 물질은 안티모니(Sb)가 도핑된 주석 산화물이며, 이 산화물 표면에는 ‘전자 저장소’역할을 하는 산소 이온이 고농도로 분포하도록 반도체 증착 기술을 적용하였다. 이 독특한 산화물 반도체를 촉매 지지체로 사용하게 되면 표면에 위치한 산소 이온이 이리듐(Ir) 촉매로 충분한 양의 전자를 지속적으로 보충해 줌으로써 촉매의 높은 수소 생산 효율을 장기간 유지해 주게 된다.

연구팀은 이를 고분자 전해질막 수전해(PEMWE) 장치에 적용한 결과, 기존 이리듐(Ir) 상용 나노입자 촉매에 비해 최대 75배 개선된 세계 최고 수준의 성능 향상을 달성함과 동시에 높은 전류 밀도에서 장시간 구동하는 우수한 내구성 또한 확보했다.

우리 대학 정연식 교수는 “일반적으로 반도체 기술과 수소 생산은 크게 다른 분야로 여겨지지만, 기존 합성 기술로는 얻기 어려운 독특한 조성의 소재를 정밀 반도체 공정 기술로 구현함으로써 높은 효율을 달성할 수 있었고, 이는 기술 분야 간 융합의 중요성을 잘 보여주는 연구 사례”라고 덧붙였다. KIST 김진영 박사는“기존 귀금속 촉매량의 1/10 이하만 사용하고도 동등 이상의 성능을 달성해, 앞으로 추가 연구를 통해 그린 수소 생산의 경제성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다”고 언급했다.

신소재공학과 이규락 학생, KIST 김준 박사, 홍두선 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 9월 5일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient and sustainable water electrolysis achieved by excess electron reservoir enabling charge replenishment to catalysts)

이번 연구는 산업자원통상부 에너지혁신인재양성사업, 과학기술정보통신부 미래수소원천기술개발사업, 그리고 과학기술정보통신부 나노소재기술개발 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.25 조회수 10695 쭉쭉 늘어나는 웨어러블 디바이스 핵심기술 개발

웨어러블 전자 소자, 소프트 로보틱스 등 차세대 전자 디바이스에는 오랜 시간 손상되지 않으며 구동하기 위해서는 단단하고 잘 늘어나면서도 스스로 치유되는 성질을 가지는 탄성 고분자 소재의 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수 연구팀이 탄성 고분자 소재의 기계적 물성과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 고분자 설계법을 개발하였다고 28일 밝혔다.

자가 치유 고분자는 고분자 사슬의 움직임이 많고 에너지 분산에 효율적인 결합이 사용될 경우에 자가 치유 특성을 가지게 된다. 하지만 이러한 성질은 고분자 소재를 기계적으로 약하게 만들게 되어 강하며 스스로 치유되는 특성을 동시에 가지는 재료의 개발에는 어려움이 있었다.

강지형 교수 연구팀은 금속 이온과 유기 리간드를 포함한 고분자 사이의 결합에 음이온이 미치는 영향에 대해 다양한 분석법을 통해 심도 있게 분석하여 고분자 소재가 외부 힘에 얼마나 견디는지에 대한 응력 완화 메커니즘을 규명했다. 이를 바탕으로 각기 다른 기능을 가지는 두 음이온을 의도적으로 섞어 기존 소재 대비 강성이 세 배 이상 향상하는 동시에 자가 치유 효율성도 동반 향상하는 결과를 얻어냈다.

단백질에서 많이 볼 수 있는 배위 결합을 기반으로 한 자가 치유 고분자는 금속 양이온과 고분자내 유기 리간드가 가교 결합을 형성하고 전하 균형을 위해 음이온이 근처에 존재하는 형태를 가지고 있다. 하지만 기존의 연구들은 음이온이 배위 결합 형성에 미치는 영향을 심도 있게 분석하지 않았다.

연구팀은 다른 성질을 나타내는 다섯 가지 음이온을 선별하여 배위에 참여하는 음이온, 배위에 참여하지 않는 음이온, 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온, 총 세 카테고리로 분류했으며 이들이 거시적 고분자 물성에 미치는 영향을 분석했다. 배위에 참여하는 음이온은 고분자의 탄성율을 높이지만 소재가 끊어지지 않고 늘어나게 하는 연신율을 감소시키는 반면 배위에 참여하지 않는 음이온은 낮은 탄성율과 높은 연신율을 부여한다. 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온은 응력 완화 메커니즘의 다양화를 이끌어 높은 탄성률과 상대적으로 높은 연신율을 부여한다.

이에 따라 연구팀은 다중 배위 방식을 가지는 음이온과 배위에 참여하지 않는 음이온을 혼합했을 때 두 음이온이 가지는 시너지로 인해 단독 음이온 시스템에 비해 더 높은 탄성률, 높은 연신율, 높은 자가 치유 효율성이 나타나는 것을 밝혔다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 “이번 연구는 양날의 검과 같은 관계를 갖는 탄성 고분자 소재의 기계적 성질과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 전략을 개발했다는 것에서 큰 의의가 있으며, 잘 찢어지지 않는 자가 치유 연성 고분자의 설계 및 합성에 새로운 방향성을 제시, 차세대 소재 개발에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 박현창 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 8월 19일 게재됐다. (논문명: Toughening self-healing elastomer crosslinked by metal–ligand coordination through mixed counter anion dynamics)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업 미래기술연구실 전략형, ERC 웨어러블 플랫폼 소재기술 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.28 조회수 8674

쭉쭉 늘어나는 웨어러블 디바이스 핵심기술 개발

웨어러블 전자 소자, 소프트 로보틱스 등 차세대 전자 디바이스에는 오랜 시간 손상되지 않으며 구동하기 위해서는 단단하고 잘 늘어나면서도 스스로 치유되는 성질을 가지는 탄성 고분자 소재의 개발이 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수 연구팀이 탄성 고분자 소재의 기계적 물성과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 고분자 설계법을 개발하였다고 28일 밝혔다.

자가 치유 고분자는 고분자 사슬의 움직임이 많고 에너지 분산에 효율적인 결합이 사용될 경우에 자가 치유 특성을 가지게 된다. 하지만 이러한 성질은 고분자 소재를 기계적으로 약하게 만들게 되어 강하며 스스로 치유되는 특성을 동시에 가지는 재료의 개발에는 어려움이 있었다.

강지형 교수 연구팀은 금속 이온과 유기 리간드를 포함한 고분자 사이의 결합에 음이온이 미치는 영향에 대해 다양한 분석법을 통해 심도 있게 분석하여 고분자 소재가 외부 힘에 얼마나 견디는지에 대한 응력 완화 메커니즘을 규명했다. 이를 바탕으로 각기 다른 기능을 가지는 두 음이온을 의도적으로 섞어 기존 소재 대비 강성이 세 배 이상 향상하는 동시에 자가 치유 효율성도 동반 향상하는 결과를 얻어냈다.

단백질에서 많이 볼 수 있는 배위 결합을 기반으로 한 자가 치유 고분자는 금속 양이온과 고분자내 유기 리간드가 가교 결합을 형성하고 전하 균형을 위해 음이온이 근처에 존재하는 형태를 가지고 있다. 하지만 기존의 연구들은 음이온이 배위 결합 형성에 미치는 영향을 심도 있게 분석하지 않았다.

연구팀은 다른 성질을 나타내는 다섯 가지 음이온을 선별하여 배위에 참여하는 음이온, 배위에 참여하지 않는 음이온, 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온, 총 세 카테고리로 분류했으며 이들이 거시적 고분자 물성에 미치는 영향을 분석했다. 배위에 참여하는 음이온은 고분자의 탄성율을 높이지만 소재가 끊어지지 않고 늘어나게 하는 연신율을 감소시키는 반면 배위에 참여하지 않는 음이온은 낮은 탄성율과 높은 연신율을 부여한다. 둘 이상의 배위 방식을 가지는 음이온은 응력 완화 메커니즘의 다양화를 이끌어 높은 탄성률과 상대적으로 높은 연신율을 부여한다.

이에 따라 연구팀은 다중 배위 방식을 가지는 음이온과 배위에 참여하지 않는 음이온을 혼합했을 때 두 음이온이 가지는 시너지로 인해 단독 음이온 시스템에 비해 더 높은 탄성률, 높은 연신율, 높은 자가 치유 효율성이 나타나는 것을 밝혔다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 “이번 연구는 양날의 검과 같은 관계를 갖는 탄성 고분자 소재의 기계적 성질과 자가 치유 효율성을 동시에 높이는 새로운 전략을 개발했다는 것에서 큰 의의가 있으며, 잘 찢어지지 않는 자가 치유 연성 고분자의 설계 및 합성에 새로운 방향성을 제시, 차세대 소재 개발에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 박현창 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 8월 19일 게재됐다. (논문명: Toughening self-healing elastomer crosslinked by metal–ligand coordination through mixed counter anion dynamics)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발사업 미래기술연구실 전략형, ERC 웨어러블 플랫폼 소재기술 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.28 조회수 8674 마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.23 조회수 7891

마스크 하나로 선명한 3D 홀로그래픽 센서 구현

일반카메라에 비해 홀로그래픽 카메라는 물체의 3D 정보를 획득하는 능력 덕분에 현실감 있는 영상을 제공한다. 하지만 기존 홀로그래픽 카메라 기술은 광파(光波)의 간섭 현상을 이용하여 빛의 파장·굴절률 등을 측정하는 장치인 간섭계를 사용하여 복잡하고 주변 환경에 민감한 단점이 있다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 3차원 홀로그래피 이미징 센서 기술의 새로운 도약을 이뤘다고 23일 발표했다.

연구팀은 복잡한 간섭계를 사용하지 않는 혁신적인 홀로그래피 카메라 기술을 발표했다. 이 기술은 마스크를 이용해 빛의 위상 정보를 정밀하게 측정하며, 이에 따라 물체의 3D 정보를 더욱 정확하게 재구성할 수 있다.

연구팀은 제시한 혁신적인 방법은 수학적으로 특정 조건을 만족하는 마스크를 일반 카메라에 추가하고, 이를 통해 측정한 레이저 산란광을 컴퓨터 상에서 분석하는 방식이다. 복잡한 간섭계가 필요하지 않고, 더욱 단순화된 광학 시스템을 통해 빛의 위상 정보를 효과적으로 획득한다. 이 기술에서는 물체 뒤 위치한 두 렌즈 사이의 특별한 마스크가 중요한 역할을 한다. 이 마스크는 빛의 특정 부분을 선별적으로 필터링하며, 렌즈를 통과하는 빛의 강도는 일반적인 상업용 카메라로 측정될 수 있다. 이 기술은 카메라로부터 받아온 이미지 데이터와 마스크의 독특한 패턴을 결합해, 알고리즘 처리를 통해 물체의 세밀한 3D 정보를 복원한다.

이러한 방식은 어떤 위치의 물체든 선명하게 3차원으로 촬영하는 능력을 갖추고 있다. 실제 구현을 위해서는, 일반적인 이미지 센서에 단순한 디자인의 마스크를 추가하는 것으로 레이저 홀로그래피 3D 이미지 센서 구현이 가능하다. 이에 따라 광학 시스템의 설계와 제작이 더욱 간편해진다. 특히 이 새로운 기술은 빠른 움직임의 물체에도 선명한 홀로그래픽 이미지 촬영이 가능해 활용 범위가 넓어질 것으로 예상된다.

물리학과 오정훈 박사가 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 국제적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 8월 12일 字에 출판됐다. (논문명: Non-interferometric stand-alone single-shot holographic camera using reciprocal diffractive imaging)

제1 저자인 물리학과 오정훈 박사는 “제안하는 홀로그래픽 카메라의 모듈은 일반 카메라에 필터를 추가하는 방식으로 구현될 수 있으므로, 실용화된다면 일상생활에서 비전문가가 손쉽게 사용할 수 있을 것이다”라며, “특히 기존의 원격 감지 기술들을 대체할 수 있다는 높은 잠재력을 가지고 있다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.23 조회수 7891 차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09 조회수 8761

차세대 연료전지용 초고성능 ‘만능 전극’ 개발

연료전지란 청정에너지원인 수소를 이용해 고효율로 전력을 생산하는 장치로, 다가오는 수소 사회에서 중요한 역할을 하는 기술로 여겨진다. 차세대 연료전지에 모두 적용 가능하고 기존에 비해 700시간 구동에도 끄떡없는 우수한 전극 소재가 개발되어 화제다.

우리 대학 신소재공학과 정우철, 기계공학과 이강택 교수와 홍익대학교 김준혁 교수 공동 연구팀이 산소 이온 및 프로톤 전도성 고체산화물 연료전지에 모두 적용 가능한 전극 소재 개발에 성공했다고 9일 밝혔다.

세라믹 연료전지는 전해질로 이동하는 이온의 종류에 따라 산소 이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지(PCFC) 2가지로 나뉜다. 또한, 두 형태에 대해 모두 전력과 수소 간의 변환이 가능하므로 총 네 가지 소자로 구분될 수 있다. 해당 소자들은 수소전기차, 수소 충전소, 발전 시스템 등에 활용할 수 있는 탄소중립 사회를 위한 차세대 핵심 기술로 떠오르고 있다.

하지만, 이러한 소자들은 구동 온도가 낮아짐에 따라 가장 느린 전극 반응의 속도가 저하돼 소자의 효율이 크게 떨어지는 고질적인 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있지만, 보고된 대부분의 전극 소재는 촉매 활성도가 떨어질뿐더러 소재의 활용이 특정 소자에 집중되어 있어 전력 변환 및 수소 생산이 가역적으로 필요한 고체산화물 연료전지에 적용되기에 한계가 있었다.

연구팀은 문제해결을 위해 그동안 주목받지 못했던 페로브스카이트 산화물 소재에 높은 원자가 이온(Ta5+)을 도핑해 매우 불안정한 결정구조를 안정화하는 데 성공했고, 이를 통해 촉매 활성도가 100배 이상 향상됨을 확인했다.

연구팀이 개발한 전극 소재는 산소이온 전도성 고체산화물 연료전지(SOFC)와 프로토닉 세라믹 연료전지의 전력 생산 및 수소 생산 총 4가지 소자에 모두 적용됐다. 또한 해당 소자들의 효율이 현재까지 보고된 소자 중 가장 우수하고 기존 100시간 운전에도 열화되던 소재에 비해 장기간(700시간) 구동에도 안정적으로 구동해, 개발된 전극 소재의 우수성이 입증됐다.

우리 대학 김동연, 안세종 박사과정 학생, 홍익대학교 김준혁 교수가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·화학 분야의 세계적 권위지인 영국 왕립학회 ‘에너지 & 인바이런멘탈 사이언스, Energy & Environmental Science’(IF:32.5) 7월 12일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: An Universal Oxygen-Electrode for Reversible Solid Oxide Electrochemical Cells at Reduced Temperatures)

정우철 교수는 “문제점을 해결하기 위해서 완전히 새로운 소재를 개발해야 한다는 틀을 깨고 기존에 주목받지 못했던 소재의 결정구조를 잘 제어하면 고성능 연료전지를 개발할 수 있다는 아이디어를 제시한 의미있는 결과다”고 말했다.

또한 이강택 교수는 “하나의 소자에만 응용되었던 기존 소재들에 비해 총 4가지 소자에 모두 적용될 수 있는 유연성을 가지고 있어 추후 연료전지, 물 분해 수소 생산 장치 등 친환경 에너지기술 상용화에 크게 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 원천기술개발사업 그리고 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.08.09 조회수 8761 갈색 지방 열 생성 조절 인자 규명

우리 대학 의과학대학원 서재명 교수가 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연) 대사제어연구센터 배광희 박사, 김원곤 박사 연구팀과 공동연구를 통해 갈색지방의 신규 대사 조절 인자를 규명했다고 밝혔다.

갈색지방은 백색지방과는 달리 열 생성을 통해 에너지를 소모하며 갈색지방의 활성은 나이나 신체 대사적 상태 특히, 비만과 반비례 관계를 가지고 있다. 이러한 특성으로 갈색지방은 비만과 대사 질환 제어의 새로운 치료제 표적으로 간주되고 있다. 세포 내 에너지를 생성하는 미토콘드리아 기질에 위치한 짝풀림 단백질(UCP1)이 갈색지방의 열 생성 과정에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있으나, 다른 열 생성 인자들에 관해서는 많이 알려지지 않았다.

공동 연구팀은 갈색지방의 RNA 전사체와 단백질체 정보를 이용한 다중오믹스 분석을 통해 LETMD1이라는 단백질이 갈색지방조직의 분화 및 발달 단계에서 선택적으로 발현되고 있음을 발견했다. 나아가 LETMD1 단백질이 기존 보고와는 달리 미토콘드리아 기질에 위치하고 있음을 새롭게 확인했다.

LETMD1 유전자 결핍 마우스를 제작하여 추위에 노출 시킨 결과, UCP1 단백질의 발현이 억제되어 있어 체온과 호흡을 유지시키지 못한다는 결과를 관찰했으며, 기전 연구를 통해 LETMD1 단백질이 호흡복합체의 발현과 기능에 영향을 준다는 사실을 밝혔다.

공동 제1 저자인 김광은 박사는 "갈색지방은 섭취한 에너지를 열로 전환할 수 있기 때문에, LETMD1 단백질을 통해 비만 등 대사성 질환의 예방 및 중재기술 개발에 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 의과학대학원 김광은 박사 (현 서울대학교 화학부 박사후연구원)와 생명연 박안나 박사 (현 미시간대 의대 박사후연구원)가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 6월 23일자 온라인판에 출판되었다. (논문명 : Mitochondrial matrix protein LETMD1 maintains thermogenic capacity of brown adipose tissue in male mice).

이번 연구는 과기정통부 중견연구자 지원사업, 산업자원부 알키미스트사업, 국가신약개발사업, 생명연 주요사업, KAIST 국제공동연구지원사업의 지원으로 수행되었다.

2023.07.31 조회수 7773

갈색 지방 열 생성 조절 인자 규명

우리 대학 의과학대학원 서재명 교수가 한국생명공학연구원(원장 김장성, 이하 생명연) 대사제어연구센터 배광희 박사, 김원곤 박사 연구팀과 공동연구를 통해 갈색지방의 신규 대사 조절 인자를 규명했다고 밝혔다.

갈색지방은 백색지방과는 달리 열 생성을 통해 에너지를 소모하며 갈색지방의 활성은 나이나 신체 대사적 상태 특히, 비만과 반비례 관계를 가지고 있다. 이러한 특성으로 갈색지방은 비만과 대사 질환 제어의 새로운 치료제 표적으로 간주되고 있다. 세포 내 에너지를 생성하는 미토콘드리아 기질에 위치한 짝풀림 단백질(UCP1)이 갈색지방의 열 생성 과정에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있으나, 다른 열 생성 인자들에 관해서는 많이 알려지지 않았다.

공동 연구팀은 갈색지방의 RNA 전사체와 단백질체 정보를 이용한 다중오믹스 분석을 통해 LETMD1이라는 단백질이 갈색지방조직의 분화 및 발달 단계에서 선택적으로 발현되고 있음을 발견했다. 나아가 LETMD1 단백질이 기존 보고와는 달리 미토콘드리아 기질에 위치하고 있음을 새롭게 확인했다.

LETMD1 유전자 결핍 마우스를 제작하여 추위에 노출 시킨 결과, UCP1 단백질의 발현이 억제되어 있어 체온과 호흡을 유지시키지 못한다는 결과를 관찰했으며, 기전 연구를 통해 LETMD1 단백질이 호흡복합체의 발현과 기능에 영향을 준다는 사실을 밝혔다.

공동 제1 저자인 김광은 박사는 "갈색지방은 섭취한 에너지를 열로 전환할 수 있기 때문에, LETMD1 단백질을 통해 비만 등 대사성 질환의 예방 및 중재기술 개발에 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 의과학대학원 김광은 박사 (현 서울대학교 화학부 박사후연구원)와 생명연 박안나 박사 (현 미시간대 의대 박사후연구원)가 공동 제 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 6월 23일자 온라인판에 출판되었다. (논문명 : Mitochondrial matrix protein LETMD1 maintains thermogenic capacity of brown adipose tissue in male mice).

이번 연구는 과기정통부 중견연구자 지원사업, 산업자원부 알키미스트사업, 국가신약개발사업, 생명연 주요사업, KAIST 국제공동연구지원사업의 지원으로 수행되었다.

2023.07.31 조회수 7773 인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

2023.07.26 조회수 9146

인과관계 추정 정확도 높인 새로운 방법론 개발

우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 수학 모델을 기반으로 시계열 데이터의 인과관계를 추정하는 새로운 방법론을 개발했다. 복잡한 계산 과정을 없애 기존보다 빠른 속도로 추론이 가능하면서도, 정확도는 획기적으로 높였다.

매 순간 다양한 데이터가 기록되고 있다. 그중 시간의 흐름을 기준으로 기록된 ‘시계열 데이터’는 일기 예보와 경제 분야뿐만 아니라 의학 분야에서도 가치 있게 쓰인다. 입원 환자의 심전도 측정을 통해 심장 발작의 직접적인 요인을 찾는 것과 같이 인과관계를 추정하는 것이 대표적이다. 최근에는 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 통해 일상에서 건강 데이터를 쉽게 수집할 수 있게 되면서, 의학 분야에서 시계열 데이터 분석의 중요성이 더 커지고 있다.

시계열 데이터에서 인과관계를 추정하는 대표적인 방법으로는 2003년 노벨 경제학상을 수상한 클라이브 그레인저 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 교수가 제시한 ‘그레인저 인과관계 검정(Granger causality test)’이 있다. 이는 미래 경제지표 예측, 질병 요인분석, 지구온난화의 원인 등 수많은 분야에 걸쳐 응용됐다. 그레인저 인과관계 검정을 개선한 정보 이론 기반의 다양한 인과관계 추정 방법이 개발됐지만, 일련의 방법들은 시계열 데이터가 비슷한 주기로 변화하는 동시성을 가지기만 하면, 인과관계가 있다고 잘못 예측하는 경우가 많았다. 또한, 직접적인 인과관계와 간접적인 인과관계를 구별하지 못한다는 한계도 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 수리 모델을 기반으로 하는 방법론들이 등장했다. 수리 모델로 주어진 시계열 데이터를 잘 맞출 수 있는지 확인하는 방법을 통해 인과관계를 예측한다. 수리 모델이 정확하기만 하면 기존 그레인저 인과관계 검정의 한계인 동시성과 간접적인 영향을 인과관계와 혼동하지 않는다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수리 모델을 알기 힘들고, 현재까지 제시된 수리 모델 기반 방법론들은 복잡한 계산이 필요해 추정 시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

이러한 상황에서 연구팀은 기존 방법론들의 한계를 모두 해결한 새로운 방법론 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 개발했다. 우선, 연구팀은 시계열 데이터가 일반적인 수학 모델로 표현될 수 있는지 확인하는 수학 이론을 만들었다. 그리고 이 이론을 바탕으로 정확한 수리 모델이나 복잡한 계산 없이도 시계열 데이터로부터 인과관계를 추정하는 방법론을 개발했다.

개발한 방법론을 인과관계 분석에 적용해 본 결과 세포 내 분자들의 상호작용, 생태계 네트워크, 기상 시스템 등 다양한 분야의 데이터에서 기존 방법론에 비해 월등한 성능을 보여줬다. 특히, 동시성 및 간접적인 영향을 가지는 시계열 데이터에서도 인과관계를 성공적으로 추론했다. 연구진은 GOBI를 통해서 여러 오염 물질 중 이산화질소와 호흡기로 유입되는 부유 미립자(직경 10㎛ 이하의 입자)가 심혈관계 질환에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

김재경 교수는 “수학과 통계를 결합하여 정확하면서도 다양한 시스템에 유연하게 적용할 수 있는 새로운 인과관계 추정 방법론을 개발했다”며 “사회 및 자연과학 분야에 걸쳐 두루 사용되는 인과관계 추정 연구에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다”고 말했다.

연구결과는 7월 24일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 17.694)’ 온라인판에 실렸으며, 우리 대학 박세호 학사과정(제1저자)과 하석민 학사과정(제2저자)이 참여했다.

2023.07.26 조회수 9146 2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2023.07.11 조회수 8842

2진법에서 3진법으로 종횡무진, 신개념 반도체 회로 개발

자율주행 및 기타 인공 지능(AI) 기술이 일상생활에서 널리 사용되면서 반도체 집적 회로 (Integrated circuit, IC)의 정보 처리 능력에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 가천대(총장 이길여) 전자공학부 유호천 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 더 높은 데이터 처리 효율성과 집적도를 제공할 신개념 디지털 논리 회로 구현을 세계 최초로 성공했다고 11일 밝혔다.

기존 `0', `1'의 두 가지 논리 상태를 사용하는 2진법 논리 회로와 비교해 3진법 논리 회로는 `0', `1', `2'의 세 가지 논리 상태를 사용해 정보를 표현하는 차세대 반도체 기술로, 같은 정보를 더 적은 논리로 표현할 수 있어 더 높은 정보 처리 효율성을 통해 반도체 칩의 고속화, 저전력화, 소형화가 가능하다. 하지만 논리 상태가 1개 더 추가됨에 따라 세 가지 논리 신호를 모두 안정적으로 출력하기 어려운 문제와 2진법 논리 체계가 3진법 논리 체계와 서로 호환이 되지 않는 문제가 3진법 논리 회로 상용화에 걸림돌로 여겨졌다.

연구팀은 문제 해결을 위해 3진법 논리 회로의 출력 특성을 회로 동작 중에 실시간으로 조절할 수 있는 새로운 논리소자를 개발했다. 연구팀은 컴퓨터에서 필요에 따라 정보를 저장하거나 다시 지울 수 있는 장치인 플래시 메모리에 주목했으며, 3진법 논리 회로 자체에 정보를 저장할 수 있도록 회로를 구성하는 논리소자에 플래시 메모리를 집적했다. 연구팀은 3진법 논리 회로가 저장하고 있는 정보에 따라 논리 상태 `1'의 출력 특성이 체계적으로 조절될 수 있음을 확인하였으며, 이를 통해 3진법 논리 회로의 동작 안정성(잡음 여유)을 세계 최고 수준인 약 60%까지 달성하는데 성공했다.

또한 연구팀은 3진법 논리 회로에 저장된 정보를 완전히 지우는 경우에 논리 상태 `1'이 출력되지 않고 `0' 과 `2'의 두 논리 상태만 출력하는 점을 이용하여 2진법과 3진법 논리 동작이 모두 가능한 회로를 구현하는데 성공했다. 뿐만 아니라, 논리 회로를 구성하는 각각의 논리소자에 서로 다른 정보를 저장하는 방식으로 2진법과 3진법 논리 출력을 조합했고, 이에 따라 다양한 종류의 논리 출력을 갖는 논리 회로를 구현함으로써 3진법 논리 회로의 정보 처리 효율 및 집적도를 한 단계 더 향상시킬 수 있음 역시 확인했다.

연구팀이 개발한 논리소자는 동일한 반도체 칩 내에서 2진법 논리 회로와 3진법 논리 회로를 연동하여 데이터 및 신호 전달을 할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이것은 기존의 2진법 체계를 유지하면서 필요에 따라 3진법의 높은 정보 처리 능력을 탄력적으로 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후 3진법 반도체의 상용화 시작 단계에 있어 핵심 기술이 될 것으로 기대가 크다.

우리 대학 임성갑 교수는 “기존 디지털 논리 회로와 비교해 다양한 연산이 가능하고 복잡한 연산을 훨씬 단순화할 수 있는 논리소자를 개발한 것으로, 이번 연구 결과는 향후 대용량 정보 처리가 필요한 인공지능, 사물인터넷 등 다양한 분야를 위한 신개념 반도체 소자에 있어 유용한 지침이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 이공분야기초연구사업(과학기술정보통신부), 그리고 산업기술혁신사업(산업통상자원부)의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 우리 대학 생명화학공학과 이충열 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션 (Nature Communications)' 6월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: A reconfigurable binary/ternary logic conversion-in-memory based on drain-aligned floating-gate heterojunction transistors)

2023.07.11 조회수 8842 생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

2023.07.11 조회수 8496

생체 에너지 발전소 부산물로 병원균 감염 제어

코로나 팬데믹 이후 바이러스 등 병원성 물질에 대응하는 면역력 조절의 중요성이 높아지고 있다. 사람을 포함한 동물은 외부 감염원에 대항하는 병원체 저항성이 발달해 있다. 미토콘드리아는 우리 몸 세포가 사용하는 에너지를 생성하는 발전소 역할에 더해 병원체에 저항하는 중요한 역할을 한다. 하지만 미토콘드리아가 에너지를 생성할 때 만들어지는 다양한 대사 부산물이 병원체 저항성에 어떤 역할을 하는지는 잘 알려져 있지 않다.

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀(RNA 매개 건강장수 연구센터)이 세포 속 발전소인 미토콘드리아의 부산물을 활용해 병원체 저항성을 제어하는 방법을 찾았다고 10일 밝혔다.

이승재 교수 연구팀은 사람과 많은 유전자를 공유하여 생물학 연구에 많이 활용되는 작은 동물인 예쁜꼬마선충과 인간 세포를 활용한 연구를 수행했다. 그 결과, 세포 안에서 필요한 에너지를 만들어내는 세포 소기관인 미토콘드리아 안에서 에너지 및 대사 부산물을 형성하는 ‘TCA 회로’를 구성하는 효소인 아코니타제-2를 억제하자 개체 내 옥살아세트산 농도가 감소해 병원균 저항성이 강화된다는 사실을 밝혔다.

미토콘드리아의 TCA 회로는 포도당, 지방산, 아미노산 등 세포의 주요 에너지원을 분해하여 에너지를 만들고, 그 과정에서 각종 부산물을 생성한다. 연구진은 생성된 부산물 중 하나인 아코니타제-2의 억제로 줄어든 옥살아세트산이 미토콘드리아가 손상되었을 때 생기는 스트레스 반응인 미토콘드리아 미접힘 단백질 반응 (Mitochondrial unfolded protein response, UPRmt)을 활성화해 병원균 저항성을 강화함을 발견했다. 이러한 현상은 인간의 세포에서도 마찬가지여서 아코니타제-2 및 옥살아세트산의 저하에 의한 병원균 저항성 향상 효과가 예쁜꼬마선충부터 포유류까지 보존되어 있음을 입증했다.

아코니타제-2는 미토콘드리아 기능에 필수적인 효소로, 이를 억제하는 것은 미토콘드리아 손상과 암을 포함한 심각한 질환을 유발하기도 한다. 그러나 이번 연구에서 연구진들은 아코니타제-2의 기능을 적절히 감소시키면 예쁜꼬마선충의 장수를 유도하고 병원균에 대한 저항성을 증진하는 등 긍정적인 효과가 있음을 보고했다. 이는 미토콘드리아 아코니타제가 병원균 저항성을 조절하는 치료제의 새로운 표적이 될 수 있다는 가능성을 제시한다.

이번 연구는 또한 미토콘드리아가 세포 내 발전소로서 에너지를 형성할 뿐 아니라 그 과정에서 생기는 부산물인 옥살아세트산이 병원균 저항성을 조절함을 밝혀 완전히 새로운 방법으로 세포 면역을 조절할 수 있음을 제시하였기에 의의가 크다.

우리 대학 생명과학과 김은아 박사, 이유진 박사, 박혜은 박사와 함석진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 석학인 아담 안테비 박사 (Adam Antebi, 독일 막스플랑크 연구소) 연구팀과의 공동연구로 진행됐으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’에 지난 6월 22일 출판됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구과제에서 지원을 받았다.

(논문명: Mitochondrial aconitase suppresses immunity by modulating oxaloacetate and the mitochondrial unfolded protein response)

2023.07.11 조회수 8496 형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.27 조회수 8551

형태 변형 및 유지가 가능한 3차원 디스플레이 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 신소재공학과 강지형 교수 공동 연구팀이 단단한 평판 디스플레이를 비롯하여 유연/신축성 디스플레이를 모두 아우를 수 있는 새로운 유형의 3차원 디스플레이 폼팩터를 개발했다고 밝혔다.

디스플레이 폼팩터 혁신은 사용자들의 이동성 증대 및 기기 간의 기술 융합에 따라 다양한 웨어러블 모바일 기기, 차량 분야에 접목되며 중요하게 대두되고 있다. 현재 디스플레이 산업 분야에서는 단단한 평판 디스플레이를 넘어서 차세대 유연/신축성 디스플레이로 나아가고 있다.

하지만 기존 디스플레이 폼팩터는 기판 소재의 고정된 기계적 물성으로 인해 특정 사용 목적으로만 활용 가능한 문제점을 보인다. 단단한 평판 디스플레이의 경우, 딱딱한 특성으로 인해 거치용이나 손에 쥐고 사용하기에 적합하지만 기계적 유동성이 떨어져 웨어러블 기기로 사용하기 어렵다. 이와 반대로 유연/신축성 디스플레이의 경우, 우수한 유연성으로 웨어러블 용도로 주로 사용되지만 기기 조작 측면에서 화면을 터치하면 쉽게 형태가 변형되어 사용자에게 불편함을 줄 수 있다.

이에 연구팀은 이러한 문제를 극복하고자 자유롭게 형태 변형 및 유지가 가능한 형상기억 플랫폼을 통해 다양한 사용 목적과 환경에 적합한 차세대 디스플레이를 개발했다. 개발된 디스플레이는 기계적 물성변환이 가능한 가변성 플랫폼에 신축성 발광기판을 집적한 것이다.

연구팀이 개발한 가변성 플랫폼은 온도 변화에 의해 물성변환이 가능한 액체금속(특정 지어, 필즈 메탈(Field’s metal)) 미세방울과 그래핀 나노 입자를 포함한 고분자 복합소재로 전기적/열적 자극에 의해 다양한 3차원 구조를 구현할 수 있는 핵심적인 요소이다.

제작된 가변성 플랫폼은 약 23.9배의 큰 폭의 강성도 변화를 보인다. 이에 따라 가변성 플랫폼은 전기적/열적 자극을 통해 우수한 형상기억 특성을 보이며 3차원 변형에 대하여 약 94% 이상의 형태 유지 능력과 93% 이상의 형태 회복 능력을 가진다. 또한 그래핀 나노 입자를 통해 전기전도성을 향상 시켜 전기적 자극에 의해 균일한 발열과 30초 이내의 빠른 상변화를 통해 효율적인 형태 변형 및 유지가 가능하다.

연구팀은 개발된 가변성 플랫폼을 신축성 전기발광 디스플레이와 결합해 다양한 입체 구조 구현이 가능한 3차원 디스플레이를 개발하였다. 더불어 해당 디스플레이 기술이 형태 변형이 가능한 스마트 아트 디스플레이, 다목적 가변형 웨어러블 디스플레이, 시각-촉각형(Visio-tactile) 차량용 디스플레이로 활용 가능함을 입증하였다. 이는 기존 디스플레이 폼팩터가 구현할 수 없는 3차원 형태 실현을 통해 혁신적 폼팩터를 제시하였다는 점에서 의미가 크다.

정재웅 교수는 “개발된 디스플레이 기술은 새로운 폼팩터 유형을 제시하여 디스플레이의 활용성을 높일 것이며, 다양한 전자소자에도 응용 가능하여 차세대 다목적 전자기기 개발의 발판이 될 것이다.”라고 밝혔다.

본 연구 결과는 전기및전자공학부 오수빈 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈 (Advanced Functional Materials)' 6월 12일 字 내부 뒤 표지 논문(Inside back cover paper)으로 게재됐다. (논문명 : 3D Shape-Morphing Display Enabled by Electrothermally Responsive, Stiffness-Tunable Liquid Metal Platform with Stretchable Electroluminescent Device).

이번 연구는 LG 디스플레이(주) 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.06.27 조회수 8551 상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.

한국연구재단(NRF) 중견연구자지원사업, 과학기술분야 기초연구사업과 한-프랑스 협력기반조성사업(STAR) 등의 지원을 받은 이번 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications IF 17.694) 온라인판에 6월 6일 자 게재됐다. (논문제목: Revealing CO2 dissociation pathways at vicinal copper (997) interfaces)

2023.06.26 조회수 9352

상온에서 쉽게 이산화탄소 실시간 분해하다

기후변화를 포함한 환경 및 에너지 문제에 직접 맞닿아 있는 온실가스 전환 기술은 주로 G7 국가를 비롯한 OECD 회원국들을 중심으로 최근 많은 논의가 이뤄지고 있으며, 대한민국 역시 2050년까지 탄소중립 글로벌 스탠다드 달성을 위해 산・학・연 및 민・관 협력 연구를 활발히 촉진하고 있다. 대기 중의 온실가스를 제거함과 동시에, 미래 청정 연료로 주목받는 메탄올 합성에 필요한 이산화탄소 분해 반응은 탄소중립 달성을 위한 산업계 패러다임 전환 대응에 필요한 핵심 기술이지만, 이산화탄소 분자가 화학적으로 매우 안정된 탓에 공업적으로 유용한 화학 물질로의 전환은 여전히 난제로 여겨진다.

우리 대학 화학과 박정영 교수 연구팀이 광주과학기술원 (GIST) 물리·광과학과 문봉진 교수 연구팀과 공동연구를 통해 초미세 계단형 구리(Cu) 촉매 표면이 이산화탄소(CO2) 분자를 보다 효과적으로 분해할 수 있음을 입증했다고 26일 밝혔다.

포집된 온실가스의 전환은 일반적으로 고온・고압의 촉매 화학반응 환경에서 이뤄지고 있다. 보통 구리 기반 촉매물질을 이용하여 이산화탄소 분자가 일산화탄소(CO) 및 산소 원자(O)로 분해할 때 수십 기압에 이르는 고압 반응환경이 요구된다. 따라서, 기존의 촉매 물질을 개선하고 최적의 이산화탄소 전환 반응을 유도함으로써 온실가스의 전환 효율을 획기적으로 높일 수 있는 새로운 촉매의 개발이 필요한 실정이다.

상압 전자터널링 현미경(AP-STM) 기술을 활용해 직접 관찰된 연구팀의 이번 연구 결과는, 머리카락 두께의 10만 분의 1 크기의 계단형 표면 구조가 온실가스의 분해 반응 향상에 크게 기여한다는 시각적 증거를 처음으로 제시했다. 연구진은 그 크기가 수 옹스트롬(Å·100억 분의 1 미터)에 불과한 이산화탄소 분자는 촉매 물질의 표면 구조에 따라서 반응 활성도가 달라질 수 있다는 점에 착안, 머리카락 두께의 10만 분의 1에 불과한 계단형 초미세 구리 표면과 반응하는 이산화탄소 분자의 분해 과정을 실시간 포착했다.

초미세 계단형 구조를 갖는 구리 원자의 표면 배열은 평평한 구조를 갖는 넓은 구리 표면 구조에 비해 훨씬 낮은 활성화 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스의 분해가 상대적으로 용이하다. 연구진은 관찰 결과, 구리 촉매 표면의 계단 위치와 충돌한 이산화탄소 분자가 상온에서도 쉽게 분해됐고, 더 나아가 분해된 일산화탄소 분자와 산소 원자가 표면의 구조변화를 동시에 유도함으로써 촉매반응 경로에 영향을 끼칠 수 있음을 발견했다.

박정영 교수는 “이번 연구는 기존에 진행된 구리 표면에서의 이산화탄소 촉매 현상의 이해를 뛰어넘는 새로운 발견이며, 이를 통해 고효율 이산화탄소 촉매의 개발을 통해 인류의 가장 시급한 문제 중의 하나인 지구온난화 및 지속가능성 문제 해결에 기여할 것이다”라고 밝혔다.