-

소장 내 지방 흡수과정의 비밀 밝혀

김 필 한 교수

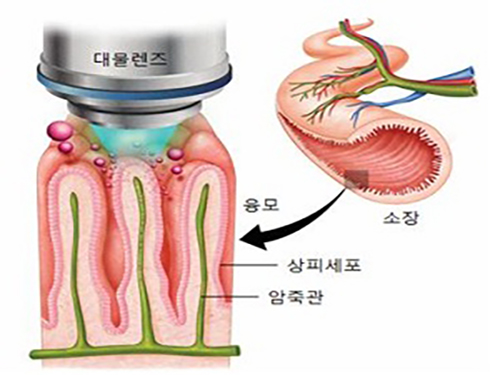

우리 대학 나노과학기술대학원 김필한 교수와 의과학대학원 고규영 교수 공동 연구팀이 소장에서 지방이 흡수되는 과정의 고해상도 촬영에 성공했다.

이번 연구는 나노과학기술대학원 최기백 박사과정 학생, 의과학대학원 장전엽 박사, 박인태 박사과정 학생이 1저자로 참여했다.

이를 통해 소장의 융모로 흡수된 지방의 전달 통로인 암죽관의 수축현상을 최초로 발견했다.

이번 연구결과는 의생명과학 분야 국제 학술지인 ‘임상연구(The Journal of Clinical Investigation, Impact Factor 13.261)’ 10월 5일자 온라인판에 게재됐다. 또한 11월에는 이달의 주목할 만한 연구로 ‘JCI This month’에도 소개될 예정이다. (논문명 : Intravital imaging of intestinal lacteals unveils lipid drainage through contractility)

소장은 영양분을 흡수하는 기관이다. 소장의 관찰을 위해 많은 학자들이 노력했지만 소장은 항상 쉬지 않고 움직이기 때문에 고해상도 촬영에 한계가 있었다.

연구팀은 자체 개발한 초고속 레이저 스캐닝 공초점 현미경과 소장 의 상태를 보존하고 내벽을 고정할 수 있는 영상 챔버를 이용해 동물 모델의 소장 내벽에서 지방산이 흡수되는 과정을 촬영했다.

이 과정에서 지방의 흡수 통로인 암죽관이 일정 주기로 수축 및 이완하는 현상을 발견했다. 또한 암죽관의 수축 정도가 소장에서의 지방산 흡수 속도에 영향을 미치는 것을 발견했다.

연구팀은 이 암죽관의 움직임이 융모 내부에 다량 존재하는 민무늬근세포에 의해 발생하고, 이는 체내에 분포된 자율신경계를 통해 조절됨을 밝혔다.

이번 연구를 통해 개발된 최첨단 고해상도 생체영상기술로 소장 내 다양한 물질 흡수 과정의 실시간 모니터링이 가능해질 것으로 예상된다.

또한 이 기술은 신약개발 과정에서 지용성 약물이 소장 내 암죽관으로 흡수되게 해 간 독성을 최소화하는 새로운 약물전달 방법 확립에 기여할 것으로 기대된다.

김 교수는 “우리가 섭취하는 다량의 지용성 영양소가 체내로 흡수되는 과정에서 자율신경계로 조절되는 융모 내부의 암죽관 제어 메커니즘이 존재함을 새롭게 밝혀냈다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업 및 신기술융합형 성장동력사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 설명

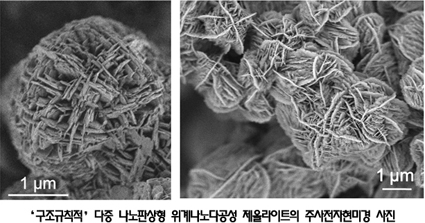

그림1. 소장 내벽에 존재하는 융모에서 지방산이 흡수되는 과정을 광학현미경으로 영상화하는 과정 모식도

그림2. 소장 융모에서 지방산(적색)이 암죽관(녹색)을 통해 흡수되는 과정

그림3. 암죽관(녹색)의 반복적인 이완과 수축 운동. 0초, 2.7초에 이완. 1.6초, 4초에 암죽관의 수축

소장 내 지방 흡수과정의 비밀 밝혀

김 필 한 교수

우리 대학 나노과학기술대학원 김필한 교수와 의과학대학원 고규영 교수 공동 연구팀이 소장에서 지방이 흡수되는 과정의 고해상도 촬영에 성공했다.

이번 연구는 나노과학기술대학원 최기백 박사과정 학생, 의과학대학원 장전엽 박사, 박인태 박사과정 학생이 1저자로 참여했다.

이를 통해 소장의 융모로 흡수된 지방의 전달 통로인 암죽관의 수축현상을 최초로 발견했다.

이번 연구결과는 의생명과학 분야 국제 학술지인 ‘임상연구(The Journal of Clinical Investigation, Impact Factor 13.261)’ 10월 5일자 온라인판에 게재됐다. 또한 11월에는 이달의 주목할 만한 연구로 ‘JCI This month’에도 소개될 예정이다. (논문명 : Intravital imaging of intestinal lacteals unveils lipid drainage through contractility)

소장은 영양분을 흡수하는 기관이다. 소장의 관찰을 위해 많은 학자들이 노력했지만 소장은 항상 쉬지 않고 움직이기 때문에 고해상도 촬영에 한계가 있었다.

연구팀은 자체 개발한 초고속 레이저 스캐닝 공초점 현미경과 소장 의 상태를 보존하고 내벽을 고정할 수 있는 영상 챔버를 이용해 동물 모델의 소장 내벽에서 지방산이 흡수되는 과정을 촬영했다.

이 과정에서 지방의 흡수 통로인 암죽관이 일정 주기로 수축 및 이완하는 현상을 발견했다. 또한 암죽관의 수축 정도가 소장에서의 지방산 흡수 속도에 영향을 미치는 것을 발견했다.

연구팀은 이 암죽관의 움직임이 융모 내부에 다량 존재하는 민무늬근세포에 의해 발생하고, 이는 체내에 분포된 자율신경계를 통해 조절됨을 밝혔다.

이번 연구를 통해 개발된 최첨단 고해상도 생체영상기술로 소장 내 다양한 물질 흡수 과정의 실시간 모니터링이 가능해질 것으로 예상된다.

또한 이 기술은 신약개발 과정에서 지용성 약물이 소장 내 암죽관으로 흡수되게 해 간 독성을 최소화하는 새로운 약물전달 방법 확립에 기여할 것으로 기대된다.

김 교수는 “우리가 섭취하는 다량의 지용성 영양소가 체내로 흡수되는 과정에서 자율신경계로 조절되는 융모 내부의 암죽관 제어 메커니즘이 존재함을 새롭게 밝혀냈다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업 및 신기술융합형 성장동력사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 설명

그림1. 소장 내벽에 존재하는 융모에서 지방산이 흡수되는 과정을 광학현미경으로 영상화하는 과정 모식도

그림2. 소장 융모에서 지방산(적색)이 암죽관(녹색)을 통해 흡수되는 과정

그림3. 암죽관(녹색)의 반복적인 이완과 수축 운동. 0초, 2.7초에 이완. 1.6초, 4초에 암죽관의 수축

2015.10.14

조회수 18743

-

산란된 빛을 다시 집약시키는 시간 역행 거울 개발

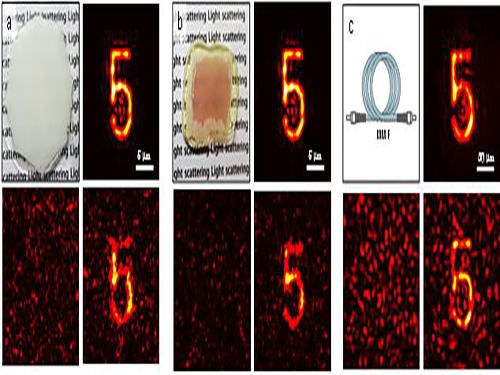

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 빛을 거꾸로 반사시켜 시간이 역행하는 것처럼 보이는 시간 역행 거울을 개발했다.

연구 성과는 물리학분야 학술지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 10월 6일자 온라인 판에 게재됐다.

빛의 시간 역행성은 녹화된 비디오를 되감기하듯 빛의 진행을 되돌릴 수 있는 개념을 뜻한다. 이는 마치 쏟은 물을 주워 담는 것과 같이 흩뿌려진 빛을 다시 집약시켜 산란 전의 영상을 복구하는 것과 같은 원리이다.

빛의 시간 역행 실현을 위해선 특별한 거울이 필요했다. 이론상으로만 제안되었던 이 시간 역행 거울(위상 공액 거울)은 빛이 거울에 부딪혔을 때 부딪쳐 온 방향으로 빛이 반사돼 원래 상태로 돌아가는 특성을 갖는다.

많은 학자들이 비선형 레이저 광학 지식을 이용해 시간 역행 거울을 구현하려 노력했다. 하지만 이 특수한 현상의 실현을 위해선 일반적인 거울과 다르게 추가적인 입사 레이저광이 필요하고 주변 환경에 극도로 민감하다는 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기존 복잡한 시도와 반대로 일반 거울에서의 반사를 재해석해 활용했다.

연구팀은 파면제어기라 불리는 수많은 미세 거울로 이루어진 장치를 활용했다. 파면제어기는 입사하는 빛의 모양에 맞춰 거울의 표면을 변경시켜 평행 상태로 만드는 원리인데, 이를 통해 복잡한 물리현상의 도입 없이도 빛의 시간 역행 거울을 구현하는데 성공했다.

또한 연구팀은 구현된 시간 역행 거울을 활용해 모의 생체조직 샘플, 생 닭가슴살 등에 의해 심하게 산란된 빛을 집약시켜 산란 전의 모양으로 재현했다.

연구팀에 의해 구현된 시간 역행 거울은 그 구현방법이 쉽고 주변환경의 영향을 받지 않아 빠른 시일 내에 실제 응용에 접목할 수 있을 것으로 예상된다.

논문의 1저자인 이겨레 박사과정은 “이 기술을 활용하면 기존 생체조직에서 심한 산란으로 인해 불가능했던 생체조직 내부의 빛 집약이 가능하다” 며 “향후 무절개 암 수술 등 미래기술의 기반기술이 될 수 있다”고 말했다.

또한 박 교수는 “이번 기술은 빛 뿐 아니라 소리, 전자파, 라디오 등 일반적인 파동에서 성립하는 개념이다”며 “향후 레이저 및 광통신 기술을 포함한 물리학, 광학, 의학 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

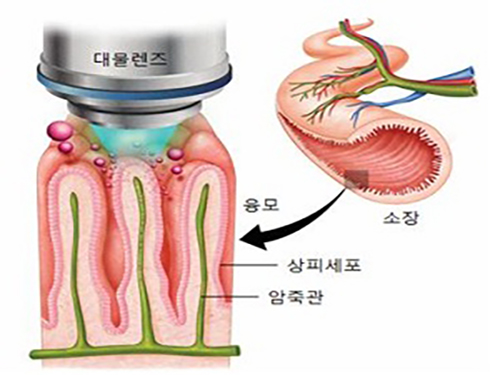

그림 1. 생체조직,닭가슴살,광섬유를 산란체로 활용한 뒤 시간역행 거울로 원래 이미지를 구현한 사진

그림 2. 일반거울과 시간역행거울의 원리

산란된 빛을 다시 집약시키는 시간 역행 거울 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 빛을 거꾸로 반사시켜 시간이 역행하는 것처럼 보이는 시간 역행 거울을 개발했다.

연구 성과는 물리학분야 학술지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 10월 6일자 온라인 판에 게재됐다.

빛의 시간 역행성은 녹화된 비디오를 되감기하듯 빛의 진행을 되돌릴 수 있는 개념을 뜻한다. 이는 마치 쏟은 물을 주워 담는 것과 같이 흩뿌려진 빛을 다시 집약시켜 산란 전의 영상을 복구하는 것과 같은 원리이다.

빛의 시간 역행 실현을 위해선 특별한 거울이 필요했다. 이론상으로만 제안되었던 이 시간 역행 거울(위상 공액 거울)은 빛이 거울에 부딪혔을 때 부딪쳐 온 방향으로 빛이 반사돼 원래 상태로 돌아가는 특성을 갖는다.

많은 학자들이 비선형 레이저 광학 지식을 이용해 시간 역행 거울을 구현하려 노력했다. 하지만 이 특수한 현상의 실현을 위해선 일반적인 거울과 다르게 추가적인 입사 레이저광이 필요하고 주변 환경에 극도로 민감하다는 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기존 복잡한 시도와 반대로 일반 거울에서의 반사를 재해석해 활용했다.

연구팀은 파면제어기라 불리는 수많은 미세 거울로 이루어진 장치를 활용했다. 파면제어기는 입사하는 빛의 모양에 맞춰 거울의 표면을 변경시켜 평행 상태로 만드는 원리인데, 이를 통해 복잡한 물리현상의 도입 없이도 빛의 시간 역행 거울을 구현하는데 성공했다.

또한 연구팀은 구현된 시간 역행 거울을 활용해 모의 생체조직 샘플, 생 닭가슴살 등에 의해 심하게 산란된 빛을 집약시켜 산란 전의 모양으로 재현했다.

연구팀에 의해 구현된 시간 역행 거울은 그 구현방법이 쉽고 주변환경의 영향을 받지 않아 빠른 시일 내에 실제 응용에 접목할 수 있을 것으로 예상된다.

논문의 1저자인 이겨레 박사과정은 “이 기술을 활용하면 기존 생체조직에서 심한 산란으로 인해 불가능했던 생체조직 내부의 빛 집약이 가능하다” 며 “향후 무절개 암 수술 등 미래기술의 기반기술이 될 수 있다”고 말했다.

또한 박 교수는 “이번 기술은 빛 뿐 아니라 소리, 전자파, 라디오 등 일반적인 파동에서 성립하는 개념이다”며 “향후 레이저 및 광통신 기술을 포함한 물리학, 광학, 의학 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 생체조직,닭가슴살,광섬유를 산란체로 활용한 뒤 시간역행 거울로 원래 이미지를 구현한 사진

그림 2. 일반거울과 시간역행거울의 원리

2015.10.07

조회수 12821

-

KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

2015.09.02

조회수 11775

-

단백질 나노튜브의 자기조립 분자스위치 발견

- 한국, 미국, 이스라엘 국제 공동 연구 성과 -

- 암 치료와 뇌 질환 메커니즘 단서 -

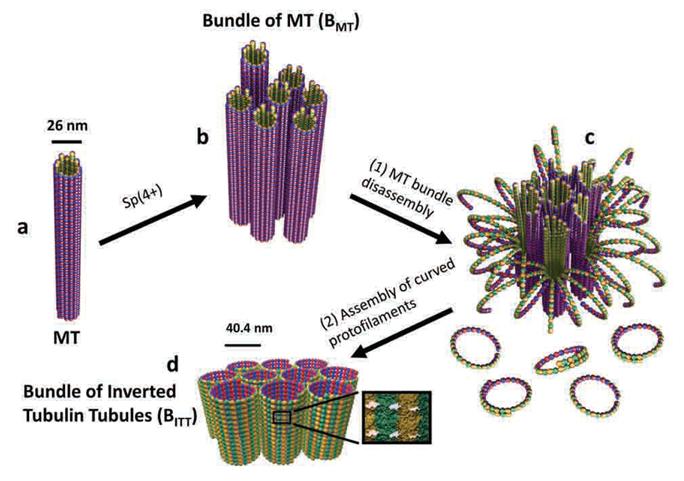

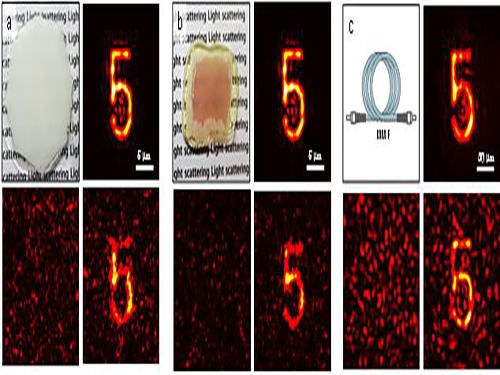

우리 학교 바이오및뇌공학과 최명철 교수와 송채연 연구교수는 미국

산타바바라 캘리포니아대학교, 이스라엘 히브리대학교와 공동으로 세포분열과 세포간 물질수송에 열쇠가 되는 단백질 나노튜브의 자기조립

구조를 제어하는 분자스위치를 발견했다.

연구 결과는 세계적 학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF=35.7)’ 19일자에 게재됐다.

마이크로튜불(microtubule, 미세소관)은 사람의 몸속에서 세포분열·세포골격·세포간 물질수송 도구로 사용되는 튜브 형태의 단백질로 굵기가 25나노미터(1나노미터는 머리카락 굵기의 10만분의 1)에 불과하다.

대부분의 암 치료 약물은 마이크로튜불의 형성을 교란해 암세포 분열을

억제하는 것으로 작용 메커니즘이 알려져 있다. 알츠하이머병은 세포간 물질수송을 담당하는 마이크로튜불의 구조적 안정성이 떨어지면서

신경세포에서의 신호전달이 제대로 이루어지지 않아 생기는 대표적 뇌질환이다.

연구팀은 싱크로트론 X선 산란장치(synchrotron x-ray

scattering: 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속시켜 강력한 X선을 발생시키는 장치)와 투과전자현미경을 이용해 단백질

나노튜브의 자기조립 구조를 서브나노미터(1나노미터 미만)의 정확도로 측정했다.

연구팀은 이번 연구를 분자 레벨에서 레고 블록을 쌓아 올리는 것에 비유해

가로×세로×폭이 각각 4×5×8 나노미터인 단백질 블록을 쌓아 올려 25나노미터 굵기의 튜브를 형성하는 메커니즘을 추적했다. 이

과정에서 연구팀은 레고 블록의 형태를 제어하는 분자스위치를 발견했다. 또 지금까지 보고된 바 없는 전혀 새로운 크기와 형태의

단백질 튜브 구조를 만들어 내는데 성공했다.

최명철 교수는 “인간의 생명 시스템은 고도의 자기조립 구조체를 형성해 복잡한 생물학적 기능을 하고 있지만 한편으로는 극히 단순한 물리학적 원리에 의해 제어가 가능하다는 새로운 패러다임을 제시했다”고 이 연구의 의의를 밝혔다.

또 “이번 연구는 암 치료와 뇌질환 메커니즘을 규명하고자하는 작은 발걸음이며 앞으로 바이오 나노튜브를 이용한 공학적 응용이 무궁무진할 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 국제협력사업, 신진연구자지원사업, 학문후속세대양성사업, KAIST 고위험 고수익 프로젝트(High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

단백질 나노튜브의 자기조립 분자스위치 발견

- 한국, 미국, 이스라엘 국제 공동 연구 성과 -

- 암 치료와 뇌 질환 메커니즘 단서 -

우리 학교 바이오및뇌공학과 최명철 교수와 송채연 연구교수는 미국

산타바바라 캘리포니아대학교, 이스라엘 히브리대학교와 공동으로 세포분열과 세포간 물질수송에 열쇠가 되는 단백질 나노튜브의 자기조립

구조를 제어하는 분자스위치를 발견했다.

연구 결과는 세계적 학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF=35.7)’ 19일자에 게재됐다.

마이크로튜불(microtubule, 미세소관)은 사람의 몸속에서 세포분열·세포골격·세포간 물질수송 도구로 사용되는 튜브 형태의 단백질로 굵기가 25나노미터(1나노미터는 머리카락 굵기의 10만분의 1)에 불과하다.

대부분의 암 치료 약물은 마이크로튜불의 형성을 교란해 암세포 분열을

억제하는 것으로 작용 메커니즘이 알려져 있다. 알츠하이머병은 세포간 물질수송을 담당하는 마이크로튜불의 구조적 안정성이 떨어지면서

신경세포에서의 신호전달이 제대로 이루어지지 않아 생기는 대표적 뇌질환이다.

연구팀은 싱크로트론 X선 산란장치(synchrotron x-ray

scattering: 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속시켜 강력한 X선을 발생시키는 장치)와 투과전자현미경을 이용해 단백질

나노튜브의 자기조립 구조를 서브나노미터(1나노미터 미만)의 정확도로 측정했다.

연구팀은 이번 연구를 분자 레벨에서 레고 블록을 쌓아 올리는 것에 비유해

가로×세로×폭이 각각 4×5×8 나노미터인 단백질 블록을 쌓아 올려 25나노미터 굵기의 튜브를 형성하는 메커니즘을 추적했다. 이

과정에서 연구팀은 레고 블록의 형태를 제어하는 분자스위치를 발견했다. 또 지금까지 보고된 바 없는 전혀 새로운 크기와 형태의

단백질 튜브 구조를 만들어 내는데 성공했다.

최명철 교수는 “인간의 생명 시스템은 고도의 자기조립 구조체를 형성해 복잡한 생물학적 기능을 하고 있지만 한편으로는 극히 단순한 물리학적 원리에 의해 제어가 가능하다는 새로운 패러다임을 제시했다”고 이 연구의 의의를 밝혔다.

또 “이번 연구는 암 치료와 뇌질환 메커니즘을 규명하고자하는 작은 발걸음이며 앞으로 바이오 나노튜브를 이용한 공학적 응용이 무궁무진할 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 국제협력사업, 신진연구자지원사업, 학문후속세대양성사업, KAIST 고위험 고수익 프로젝트(High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

2014.01.21

조회수 23963

-

레이저 이용한 초고속 나노물질 생산 공정 개발

- 레이저를 원하는 위치에 쪼여 나노물질 성장 세계 최초 성공 -- “획기적 공정 단축을 통해 나노소자 상용화에 기여할 것” -

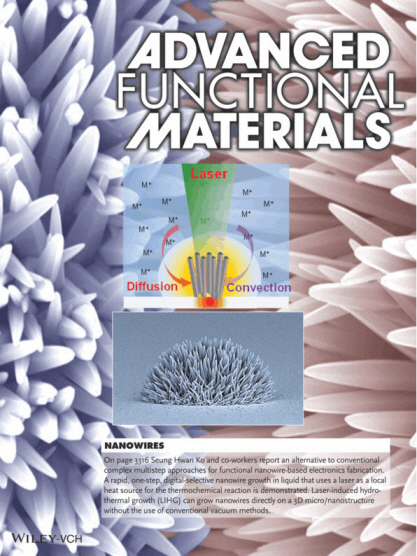

우리 학교 기계공학과 여준엽 박사와 고승환 교수 공동연구팀은 집광된 레이저를 이용해 나노물질을 원하는 위치에 초고속으로 만드는 기술을 개발했다.

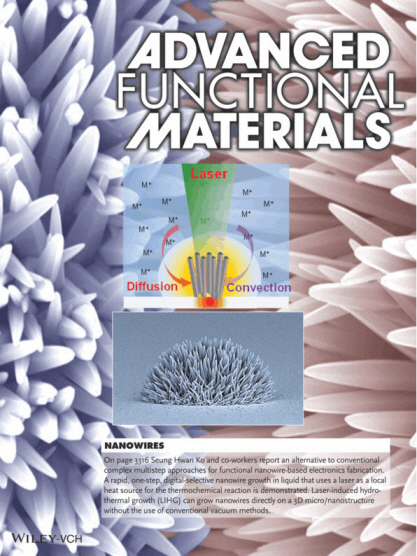

연구결과는 신소재 응용분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)" 7월 9일자 표지논문(frontispiece)에 실렸다.

이번에 개발된 기술을 활용하면 기존에 수 시간에 걸쳐 만들었던 나노와이어를 단 5분 만에 성장시킬 수 있어 소요시간이 약 1/10로 단축됐다. 또 이미 발표된 수많은 나노물질 합성법과는 달리 공정이 매우 단순해 나노소자 대량생산과 상용화 가능성을 제시한 것으로 학계와 산업계는 평가하고 있다.

기존에 나노물질을 합성 및 성장시키기 위해서는 900~1000°C의 높은 온도에서 폭발성 혹은 독성이 있는 위험한 기체를 사용해왔다. 이를 전자 소자나 전자기기로 응용하기 위해서는 합성 후 분리, 집적, 패터닝 등 복잡한 공정을 거쳐야하는 단점이 있었다.

따라서 다단계의 공정과 고비용, 비환경적인 특성 때문에 나노소자의 대량생산과 상용화에 커다란 걸림돌이 되고 있었다.

연구팀은 기판위에 나노물질 전구체(어떤 물질이 되기 전단계의 물질)를 올려놓은 후 집광된 녹색파장 대역의 연속파형 레이저를 조명해 원하는 위치에 나노와이어를 합성하는데 세계 최초로 성공했다.

이 기술을 이용하면 나노물질의 집적 및 패터닝은 물론 단 한 번의 공정으로 기능성 나노소자 제작이 가능하다.

이와 함께 기판의 종류에 상관없이 공정이 가능해 유연한 플라스틱 기판에도 적용 가능하다. 또 3차원 구조물 위에서도 자유롭게 원하는 위치에 단순 레이저 조명만으로도 나노 물질을 합성, 패터닝 할 수 있다.

여준엽 박사는 이번 연구에 대해 “빛에너지를 이용해 나노물질을 합성, 집적, 패턴, 소자제작을 한 번에 가능케 하는 새로운 공정을 세계 최초로 개발했다”며 “향후 기능성 전자 소자 개발에 드는 시간을 기존의 10분의 1도 채 안되는 수준으로 단축할 수 있다”고 말했다.

여 박사는 향후 다양한 나노물질의 조합을 통해 다기능 전자 소자의 개발의 상용화와 대량생산 공정을 개발할 계획이다.

여준엽 박사와 고승환 교수팀이 주도한 이번 연구는 KAIST 기계공학과 성형진 교수, 홍석준 박사과정, 강현욱 박사과정, 미국 UC Berkeley 그리고로폴로스 교수, 이대호 박사가 참여했으며, 한국연구재단 중견도약사업과 지식경제부 협동사업, 글로벌프런티어사업, KAIST EEWS 연구단의 지원을 받았다.

붙임 : 그림설명

그림1. 레이저 조명을 쪼여 원하는 위치에 합성된 나노 물질

그림2. 개발된 공정을 이용해 3차원 구조물 위에 합성된 나노 물질

그림3. 합성된 나노 물질을 통해 제작된 기능성 전자 소자

그림4. 어드밴스트 펑셔널 머티리얼스 프런티스피스 표지 사진

레이저 이용한 초고속 나노물질 생산 공정 개발

- 레이저를 원하는 위치에 쪼여 나노물질 성장 세계 최초 성공 -- “획기적 공정 단축을 통해 나노소자 상용화에 기여할 것” -

우리 학교 기계공학과 여준엽 박사와 고승환 교수 공동연구팀은 집광된 레이저를 이용해 나노물질을 원하는 위치에 초고속으로 만드는 기술을 개발했다.

연구결과는 신소재 응용분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)" 7월 9일자 표지논문(frontispiece)에 실렸다.

이번에 개발된 기술을 활용하면 기존에 수 시간에 걸쳐 만들었던 나노와이어를 단 5분 만에 성장시킬 수 있어 소요시간이 약 1/10로 단축됐다. 또 이미 발표된 수많은 나노물질 합성법과는 달리 공정이 매우 단순해 나노소자 대량생산과 상용화 가능성을 제시한 것으로 학계와 산업계는 평가하고 있다.

기존에 나노물질을 합성 및 성장시키기 위해서는 900~1000°C의 높은 온도에서 폭발성 혹은 독성이 있는 위험한 기체를 사용해왔다. 이를 전자 소자나 전자기기로 응용하기 위해서는 합성 후 분리, 집적, 패터닝 등 복잡한 공정을 거쳐야하는 단점이 있었다.

따라서 다단계의 공정과 고비용, 비환경적인 특성 때문에 나노소자의 대량생산과 상용화에 커다란 걸림돌이 되고 있었다.

연구팀은 기판위에 나노물질 전구체(어떤 물질이 되기 전단계의 물질)를 올려놓은 후 집광된 녹색파장 대역의 연속파형 레이저를 조명해 원하는 위치에 나노와이어를 합성하는데 세계 최초로 성공했다.

이 기술을 이용하면 나노물질의 집적 및 패터닝은 물론 단 한 번의 공정으로 기능성 나노소자 제작이 가능하다.

이와 함께 기판의 종류에 상관없이 공정이 가능해 유연한 플라스틱 기판에도 적용 가능하다. 또 3차원 구조물 위에서도 자유롭게 원하는 위치에 단순 레이저 조명만으로도 나노 물질을 합성, 패터닝 할 수 있다.

여준엽 박사는 이번 연구에 대해 “빛에너지를 이용해 나노물질을 합성, 집적, 패턴, 소자제작을 한 번에 가능케 하는 새로운 공정을 세계 최초로 개발했다”며 “향후 기능성 전자 소자 개발에 드는 시간을 기존의 10분의 1도 채 안되는 수준으로 단축할 수 있다”고 말했다.

여 박사는 향후 다양한 나노물질의 조합을 통해 다기능 전자 소자의 개발의 상용화와 대량생산 공정을 개발할 계획이다.

여준엽 박사와 고승환 교수팀이 주도한 이번 연구는 KAIST 기계공학과 성형진 교수, 홍석준 박사과정, 강현욱 박사과정, 미국 UC Berkeley 그리고로폴로스 교수, 이대호 박사가 참여했으며, 한국연구재단 중견도약사업과 지식경제부 협동사업, 글로벌프런티어사업, KAIST EEWS 연구단의 지원을 받았다.

붙임 : 그림설명

그림1. 레이저 조명을 쪼여 원하는 위치에 합성된 나노 물질

그림2. 개발된 공정을 이용해 3차원 구조물 위에 합성된 나노 물질

그림3. 합성된 나노 물질을 통해 제작된 기능성 전자 소자

그림4. 어드밴스트 펑셔널 머티리얼스 프런티스피스 표지 사진

2013.07.17

조회수 20307

-

이산화탄소 포집 효율을 획기적으로 향상시킨 물질 개발

- 질소대비 CO2 선택성 300배 증가, 네이처 커뮤니케이션즈 게재 -

우리 학교 WS 대학원의 자페르 야부즈 교수, 알리 조스쿤 교수, 정유성 교수 공동연구팀이 질소대비 이산화탄소 선택성을 300배 높인 세계 최고 수준의 CO2흡수제를 개발했다.

최근 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 현실적 대안으로 이산화탄소를 포집하여 저장․처리하는 CCS*기술의 중요성이 부각되고 있다.

* CCS : Carbon Capture and sequestration

현재 이산화탄소를 포집하는 기술로는 액상흡수제를 이용한 습식포집기술, 고체 흡수제를 이용한 건식포집기술, 필름과 같은 얇은 막을 이용하는 분리막 포집기술이 있다.

발전소, 제철소와 같이 이산화탄소 대량 배출원에 적용하게 되는 동 기술은 고온과 다량의 수분이 존재하는 극한조건하에서도 포집효율이 낮아지지 않는 것이 연구개발의 핵심과제이다.

기존에 연구되었던 건식흡수제인 MOF(Metal Organic Framework)나 제올라이트의 경우는 수분 조건에서 불안정하거나 합성이 비싸다는 단점이 존재하였다.

연구팀이 이번에 개발한 흡수제는 건식흡수제로서 ‘아조-코프(Azo-COP)’라고 명명하였는데 값비싼 촉매 없이도 합성이 가능하여 제조비용이 매우 저렴하며, 고온 및 수분 조건에서도 안정한 특성을 나타내었다.

코프(COP)는 간단한 유기분자들을 다공성 고분자형태로 결합시킨 구조체로 동 연구팀이 처음으로 개발한 건식 이산화탄소포집물질이다.

연구팀은 이물질에 ‘아조(Azo)’라는 기능기를 추가로 도입함으로써 질소를 배제하고 혼합기체 중에서 이산화탄소만을 선택적으로 포집하도록 하였다.

‘아조(Azo)"기를 포함하는 아조-코프(Azo-COP)는 일반적 합성방법을 통해 쉽게 제조하였으며, 값비싼 촉매대신 물과 아세톤 등의 용매를 사용해 불순물도 쉽게 제거함으로써 제조비용을 대폭 낮출 수 있었다.

특히, 아조-코프(Azo-COP)는 이산화탄소와 화학적 결합이 아닌 약한 인력을 통해 결합함으로써 흡착제 재생 에너지 비용을 혁신적으로 낮출 수 있으며,

350℃ 정도의 극한 조건에서도 안정해 이산화탄소 포집제로서 활용은 물론 더욱 가혹한 환경의 다양한 분야에서 포집 물질로 활용될 것으로 기대된다.

해당성과는 교과부 산하 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터(센터장 박상도) 및 KAIST EEWS 기획단의 지원으로 이루어졌다.

자페르 야부즈 교수와 알리 조스쿤 교수는“Azo-COP를 CO2, N2 분리 실험에 적용한 결과 포집 효율이 수백배 향상됐다”며 “이 물질은 촉매가 필요 없고, 수분 안정성, 구조 다양성 등 우수한 화학적 특성으로 인해 앞으로 이산화탄소 포집을 비롯한 많은 분야에 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘네이처’ 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 1월 15일자로 게재됐다.

이산화탄소 포집 효율을 획기적으로 향상시킨 물질 개발

- 질소대비 CO2 선택성 300배 증가, 네이처 커뮤니케이션즈 게재 -

우리 학교 WS 대학원의 자페르 야부즈 교수, 알리 조스쿤 교수, 정유성 교수 공동연구팀이 질소대비 이산화탄소 선택성을 300배 높인 세계 최고 수준의 CO2흡수제를 개발했다.

최근 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 현실적 대안으로 이산화탄소를 포집하여 저장․처리하는 CCS*기술의 중요성이 부각되고 있다.

* CCS : Carbon Capture and sequestration

현재 이산화탄소를 포집하는 기술로는 액상흡수제를 이용한 습식포집기술, 고체 흡수제를 이용한 건식포집기술, 필름과 같은 얇은 막을 이용하는 분리막 포집기술이 있다.

발전소, 제철소와 같이 이산화탄소 대량 배출원에 적용하게 되는 동 기술은 고온과 다량의 수분이 존재하는 극한조건하에서도 포집효율이 낮아지지 않는 것이 연구개발의 핵심과제이다.

기존에 연구되었던 건식흡수제인 MOF(Metal Organic Framework)나 제올라이트의 경우는 수분 조건에서 불안정하거나 합성이 비싸다는 단점이 존재하였다.

연구팀이 이번에 개발한 흡수제는 건식흡수제로서 ‘아조-코프(Azo-COP)’라고 명명하였는데 값비싼 촉매 없이도 합성이 가능하여 제조비용이 매우 저렴하며, 고온 및 수분 조건에서도 안정한 특성을 나타내었다.

코프(COP)는 간단한 유기분자들을 다공성 고분자형태로 결합시킨 구조체로 동 연구팀이 처음으로 개발한 건식 이산화탄소포집물질이다.

연구팀은 이물질에 ‘아조(Azo)’라는 기능기를 추가로 도입함으로써 질소를 배제하고 혼합기체 중에서 이산화탄소만을 선택적으로 포집하도록 하였다.

‘아조(Azo)"기를 포함하는 아조-코프(Azo-COP)는 일반적 합성방법을 통해 쉽게 제조하였으며, 값비싼 촉매대신 물과 아세톤 등의 용매를 사용해 불순물도 쉽게 제거함으로써 제조비용을 대폭 낮출 수 있었다.

특히, 아조-코프(Azo-COP)는 이산화탄소와 화학적 결합이 아닌 약한 인력을 통해 결합함으로써 흡착제 재생 에너지 비용을 혁신적으로 낮출 수 있으며,

350℃ 정도의 극한 조건에서도 안정해 이산화탄소 포집제로서 활용은 물론 더욱 가혹한 환경의 다양한 분야에서 포집 물질로 활용될 것으로 기대된다.

해당성과는 교과부 산하 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터(센터장 박상도) 및 KAIST EEWS 기획단의 지원으로 이루어졌다.

자페르 야부즈 교수와 알리 조스쿤 교수는“Azo-COP를 CO2, N2 분리 실험에 적용한 결과 포집 효율이 수백배 향상됐다”며 “이 물질은 촉매가 필요 없고, 수분 안정성, 구조 다양성 등 우수한 화학적 특성으로 인해 앞으로 이산화탄소 포집을 비롯한 많은 분야에 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘네이처’ 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 1월 15일자로 게재됐다.

2013.02.01

조회수 20748

-

단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.01

조회수 23524

-

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

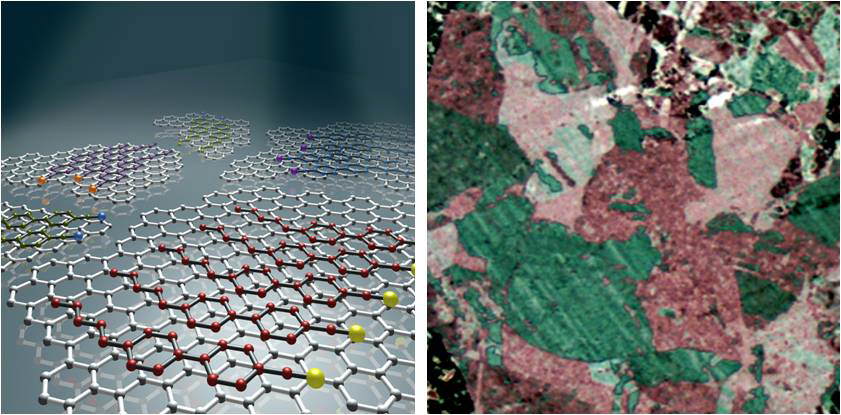

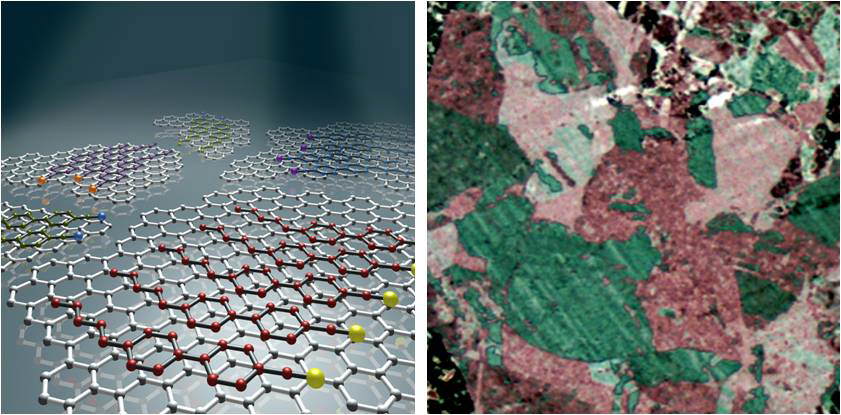

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28

조회수 22554

-

생체모방 탄소나노튜브 섬유 합성기술 개발

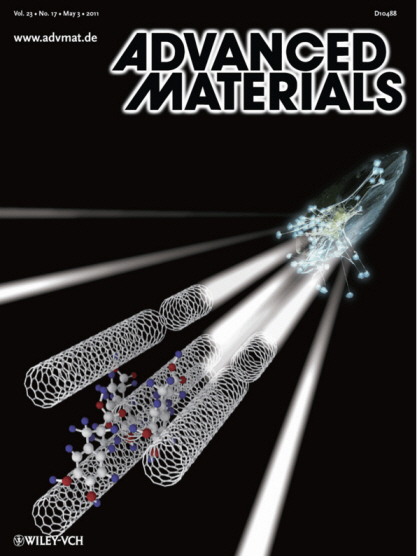

- 재료분야 저명 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스’ 표지 논문 게재- 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 전도성 신소재 개발

홍합을 지지하고 있는 섬유형태의 족사는 강한 파도가 치는 해안가와 같은 다른 생물이 살기 어려운 환경에서도 바위에 단단히 붙어서 생존한다. 이러한 특성은 홍합 족사의 독특한 구조와 고강도 접착성 때문이다.

우리학교 신소재공학과 홍순형 교수와 화학과 이해신 교수, 생명과학과 故 박태관 교수로 구성된 공동연구팀이 자연계의 홍합 족사 구조를 모방해 탄소나노튜브를 기반으로 한 초고강도 전도성 섬유 제조 원천기술개발에 성공했다.

탄소나노튜브는 1991년 일본의 이지마 교수(현 성균나노과학기술원장)에 의해 발견된 이후 우수한 전기적, 열적, 그리고 기계적 특성으로 차세대 신소재로 각광 받았으나 길이가 수 나노미터 수준으로 미세해 산업용 제품으로 응용하는 데 한계가 있었다.

KAIST 연구팀은 이러한 난제를 자연계의 홍합 족사 구조에 착안해 해결했다.

홍합 족사에는 콜라겐 섬유와 Mefp-1 단백질이 가교 구조(cross-linking structure)로 결합되어 있다. 이 Mefp-1 단백질속에는 카테콜아민이라는 성분이 있어 콜라겐 섬유끼리 강하게 결합한다.

연구팀은 고강도 탄소나노튜브 섬유가 콜라겐 섬유 역할을, 고분자 구조 접착제가 카테콜아민과 같은 역할을 하도록 했다. 그 결과 길이가 길고 가벼우면서도 끊어지지 않는 초경량 초고강도 탄소나노튜브 섬유를 개발했다.

KAIST 홍순형 교수는 “개발된 탄소나노튜브 섬유는 기존의 구조용 탄소강에 비해 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 고전도성 신소재”라며 “향후 방탄소재, 인공근육소재, 방열소재, 전자파 차폐소재, 스텔스소재 및 스페이스 엘리베이터 케이블 등 다양한 산업계에 응용이 가능하다”고 말했다. 아울러 “새로운 나노융합 소재 산업의 기술혁신을 이룰 수 있을 것”이라고 홍 교수는 덧붙였다.

이번 연구결과는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 5월 3일자 표지 논문으로 선정됐으며, 최근 국내 및 국외에 4건의 특허 출원 및 등록이 결정됐다.

한편, 이번 연구는 교육과학기술부 21세기 프론티어 연구개발 사업단, 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업, KAIST 나노융합연구소 등으로부터 지원받아 수행됐다.

생체모방 탄소나노튜브 섬유 합성기술 개발

- 재료분야 저명 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스’ 표지 논문 게재- 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 전도성 신소재 개발

홍합을 지지하고 있는 섬유형태의 족사는 강한 파도가 치는 해안가와 같은 다른 생물이 살기 어려운 환경에서도 바위에 단단히 붙어서 생존한다. 이러한 특성은 홍합 족사의 독특한 구조와 고강도 접착성 때문이다.

우리학교 신소재공학과 홍순형 교수와 화학과 이해신 교수, 생명과학과 故 박태관 교수로 구성된 공동연구팀이 자연계의 홍합 족사 구조를 모방해 탄소나노튜브를 기반으로 한 초고강도 전도성 섬유 제조 원천기술개발에 성공했다.

탄소나노튜브는 1991년 일본의 이지마 교수(현 성균나노과학기술원장)에 의해 발견된 이후 우수한 전기적, 열적, 그리고 기계적 특성으로 차세대 신소재로 각광 받았으나 길이가 수 나노미터 수준으로 미세해 산업용 제품으로 응용하는 데 한계가 있었다.

KAIST 연구팀은 이러한 난제를 자연계의 홍합 족사 구조에 착안해 해결했다.

홍합 족사에는 콜라겐 섬유와 Mefp-1 단백질이 가교 구조(cross-linking structure)로 결합되어 있다. 이 Mefp-1 단백질속에는 카테콜아민이라는 성분이 있어 콜라겐 섬유끼리 강하게 결합한다.

연구팀은 고강도 탄소나노튜브 섬유가 콜라겐 섬유 역할을, 고분자 구조 접착제가 카테콜아민과 같은 역할을 하도록 했다. 그 결과 길이가 길고 가벼우면서도 끊어지지 않는 초경량 초고강도 탄소나노튜브 섬유를 개발했다.

KAIST 홍순형 교수는 “개발된 탄소나노튜브 섬유는 기존의 구조용 탄소강에 비해 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 고전도성 신소재”라며 “향후 방탄소재, 인공근육소재, 방열소재, 전자파 차폐소재, 스텔스소재 및 스페이스 엘리베이터 케이블 등 다양한 산업계에 응용이 가능하다”고 말했다. 아울러 “새로운 나노융합 소재 산업의 기술혁신을 이룰 수 있을 것”이라고 홍 교수는 덧붙였다.

이번 연구결과는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 5월 3일자 표지 논문으로 선정됐으며, 최근 국내 및 국외에 4건의 특허 출원 및 등록이 결정됐다.

한편, 이번 연구는 교육과학기술부 21세기 프론티어 연구개발 사업단, 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업, KAIST 나노융합연구소 등으로부터 지원받아 수행됐다.

2011.05.11

조회수 28088

-

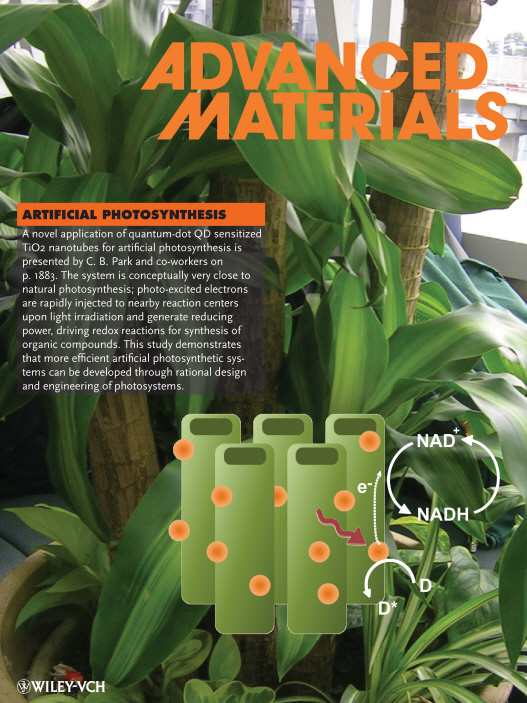

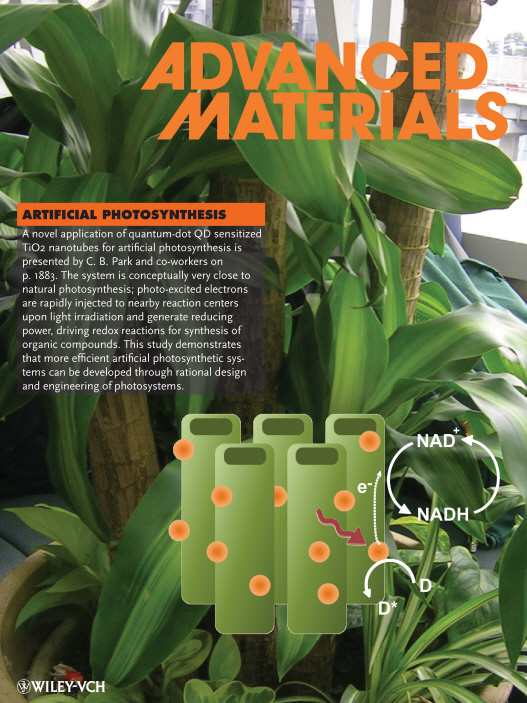

태양전지 소재 이용, 인공광합성 기술개발

- 국제저명학술지 어드밴스드 머티어리얼스 최근호 게재- 이종 분야 (생명과학, 태양전지)간 융합연구 성공사례로 주목

인류는 지금 지구온난화와 화석 연료의 고갈이라는 문제점을 갖고 있다. 이를 해결하기 위해 온난화의 원인인 이산화탄소를 배출하지 않고 무제한으로 존재하는 태양 에너지를 이용하려는 노력이 계속되고 있다.

이러한 가운데 우리학교 신소재공학과 박찬범 교수와 류정기 박사팀이 태양전지 기술을 이용해 자연계의 광합성을 모방한 인공광합성 시스템 개발에 성공했다.

이 기술은 정밀화학 물질들을 태양에너지를 이용해 생산해 내는 ‘친환경 녹색생물공정’ 개발의 중요한 전기가 될 전망이다.

광합성은 생물체가 태양광을 에너지원으로 사용해 일련의 물리화학적 반응들을 통해 탄수화물과 같은 화학물질을 생산하는 자연현상이다.

박 교수팀은 이 같은 자연광합성 현상을 모방해 빛에너지로부터 정밀화학 물질 생산이 가능한 신개념 ‘생체촉매기반 인공광합성 기술’을 개발했다.

이번 연구에서 연구팀은 자연현상 모방을 통해 개발된 염료감응 태양전지의 전극구조를 이용해 다시 자연광합성 기술을 모방해 발전시킬 수 있다는 것을 증명해냈다.

박찬범 교수는 “지난해 양자점을 이용한 인공광합성 원천기술을 개발해 한국과학기술단체 총연합회가 선정한 10대 과학기술뉴스로 선정된 바 있다”며 “이번 연구 결과는 광합성효율을 획기적으로 향상시킴으로써 인공광합성 기술의 산업화에 한 걸음 더 다가선 것으로 평가된다”고 강조했다.

이번 연구는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 4월 26일자에 게재됐으며 특허출원이 완료됐다.

한편, 연구결과는 재료공학과 생명과학분야의 창의적인 융합을 통해 새로운 공정기술을 개발하는 데 크게 기여했다는 평가를 받았으며, 교육과학기술부 신기술융합형 성장동력사업(분자생물공정 융합기술연구단), 국가지정연구실, KAIST EEWS 프로그램 등으로부터 지원받아 수행됐다.

태양전지 소재 이용, 인공광합성 기술개발

- 국제저명학술지 어드밴스드 머티어리얼스 최근호 게재- 이종 분야 (생명과학, 태양전지)간 융합연구 성공사례로 주목

인류는 지금 지구온난화와 화석 연료의 고갈이라는 문제점을 갖고 있다. 이를 해결하기 위해 온난화의 원인인 이산화탄소를 배출하지 않고 무제한으로 존재하는 태양 에너지를 이용하려는 노력이 계속되고 있다.

이러한 가운데 우리학교 신소재공학과 박찬범 교수와 류정기 박사팀이 태양전지 기술을 이용해 자연계의 광합성을 모방한 인공광합성 시스템 개발에 성공했다.

이 기술은 정밀화학 물질들을 태양에너지를 이용해 생산해 내는 ‘친환경 녹색생물공정’ 개발의 중요한 전기가 될 전망이다.

광합성은 생물체가 태양광을 에너지원으로 사용해 일련의 물리화학적 반응들을 통해 탄수화물과 같은 화학물질을 생산하는 자연현상이다.

박 교수팀은 이 같은 자연광합성 현상을 모방해 빛에너지로부터 정밀화학 물질 생산이 가능한 신개념 ‘생체촉매기반 인공광합성 기술’을 개발했다.

이번 연구에서 연구팀은 자연현상 모방을 통해 개발된 염료감응 태양전지의 전극구조를 이용해 다시 자연광합성 기술을 모방해 발전시킬 수 있다는 것을 증명해냈다.

박찬범 교수는 “지난해 양자점을 이용한 인공광합성 원천기술을 개발해 한국과학기술단체 총연합회가 선정한 10대 과학기술뉴스로 선정된 바 있다”며 “이번 연구 결과는 광합성효율을 획기적으로 향상시킴으로써 인공광합성 기술의 산업화에 한 걸음 더 다가선 것으로 평가된다”고 강조했다.

이번 연구는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 4월 26일자에 게재됐으며 특허출원이 완료됐다.

한편, 연구결과는 재료공학과 생명과학분야의 창의적인 융합을 통해 새로운 공정기술을 개발하는 데 크게 기여했다는 평가를 받았으며, 교육과학기술부 신기술융합형 성장동력사업(분자생물공정 융합기술연구단), 국가지정연구실, KAIST EEWS 프로그램 등으로부터 지원받아 수행됐다.

2011.04.26

조회수 23284

-

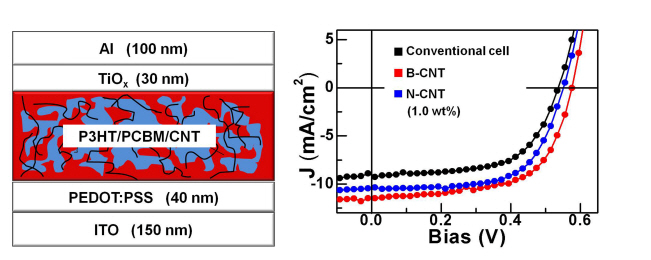

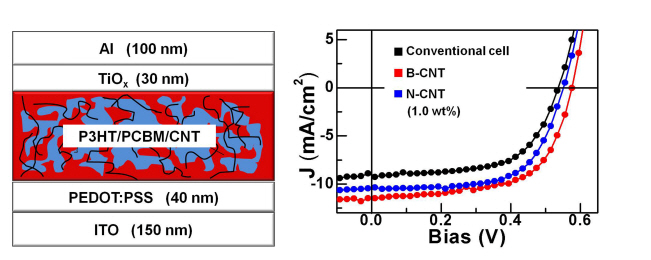

나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

2010.12.07

조회수 21612

-

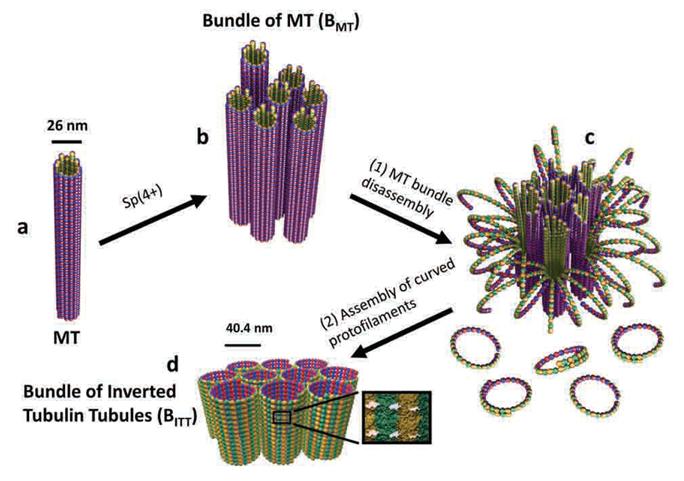

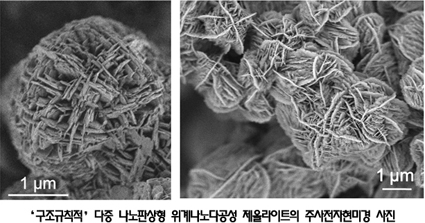

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10

조회수 26818

소장 내 지방 흡수과정의 비밀 밝혀

김 필 한 교수

우리 대학 나노과학기술대학원 김필한 교수와 의과학대학원 고규영 교수 공동 연구팀이 소장에서 지방이 흡수되는 과정의 고해상도 촬영에 성공했다.

이번 연구는 나노과학기술대학원 최기백 박사과정 학생, 의과학대학원 장전엽 박사, 박인태 박사과정 학생이 1저자로 참여했다.

이를 통해 소장의 융모로 흡수된 지방의 전달 통로인 암죽관의 수축현상을 최초로 발견했다.

이번 연구결과는 의생명과학 분야 국제 학술지인 ‘임상연구(The Journal of Clinical Investigation, Impact Factor 13.261)’ 10월 5일자 온라인판에 게재됐다. 또한 11월에는 이달의 주목할 만한 연구로 ‘JCI This month’에도 소개될 예정이다. (논문명 : Intravital imaging of intestinal lacteals unveils lipid drainage through contractility)

소장은 영양분을 흡수하는 기관이다. 소장의 관찰을 위해 많은 학자들이 노력했지만 소장은 항상 쉬지 않고 움직이기 때문에 고해상도 촬영에 한계가 있었다.

연구팀은 자체 개발한 초고속 레이저 스캐닝 공초점 현미경과 소장 의 상태를 보존하고 내벽을 고정할 수 있는 영상 챔버를 이용해 동물 모델의 소장 내벽에서 지방산이 흡수되는 과정을 촬영했다.

이 과정에서 지방의 흡수 통로인 암죽관이 일정 주기로 수축 및 이완하는 현상을 발견했다. 또한 암죽관의 수축 정도가 소장에서의 지방산 흡수 속도에 영향을 미치는 것을 발견했다.

연구팀은 이 암죽관의 움직임이 융모 내부에 다량 존재하는 민무늬근세포에 의해 발생하고, 이는 체내에 분포된 자율신경계를 통해 조절됨을 밝혔다.

이번 연구를 통해 개발된 최첨단 고해상도 생체영상기술로 소장 내 다양한 물질 흡수 과정의 실시간 모니터링이 가능해질 것으로 예상된다.

또한 이 기술은 신약개발 과정에서 지용성 약물이 소장 내 암죽관으로 흡수되게 해 간 독성을 최소화하는 새로운 약물전달 방법 확립에 기여할 것으로 기대된다.

김 교수는 “우리가 섭취하는 다량의 지용성 영양소가 체내로 흡수되는 과정에서 자율신경계로 조절되는 융모 내부의 암죽관 제어 메커니즘이 존재함을 새롭게 밝혀냈다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업 및 신기술융합형 성장동력사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 설명

그림1. 소장 내벽에 존재하는 융모에서 지방산이 흡수되는 과정을 광학현미경으로 영상화하는 과정 모식도

그림2. 소장 융모에서 지방산(적색)이 암죽관(녹색)을 통해 흡수되는 과정

그림3. 암죽관(녹색)의 반복적인 이완과 수축 운동. 0초, 2.7초에 이완. 1.6초, 4초에 암죽관의 수축

2015.10.14 조회수 18743

소장 내 지방 흡수과정의 비밀 밝혀

김 필 한 교수

우리 대학 나노과학기술대학원 김필한 교수와 의과학대학원 고규영 교수 공동 연구팀이 소장에서 지방이 흡수되는 과정의 고해상도 촬영에 성공했다.

이번 연구는 나노과학기술대학원 최기백 박사과정 학생, 의과학대학원 장전엽 박사, 박인태 박사과정 학생이 1저자로 참여했다.

이를 통해 소장의 융모로 흡수된 지방의 전달 통로인 암죽관의 수축현상을 최초로 발견했다.

이번 연구결과는 의생명과학 분야 국제 학술지인 ‘임상연구(The Journal of Clinical Investigation, Impact Factor 13.261)’ 10월 5일자 온라인판에 게재됐다. 또한 11월에는 이달의 주목할 만한 연구로 ‘JCI This month’에도 소개될 예정이다. (논문명 : Intravital imaging of intestinal lacteals unveils lipid drainage through contractility)

소장은 영양분을 흡수하는 기관이다. 소장의 관찰을 위해 많은 학자들이 노력했지만 소장은 항상 쉬지 않고 움직이기 때문에 고해상도 촬영에 한계가 있었다.

연구팀은 자체 개발한 초고속 레이저 스캐닝 공초점 현미경과 소장 의 상태를 보존하고 내벽을 고정할 수 있는 영상 챔버를 이용해 동물 모델의 소장 내벽에서 지방산이 흡수되는 과정을 촬영했다.

이 과정에서 지방의 흡수 통로인 암죽관이 일정 주기로 수축 및 이완하는 현상을 발견했다. 또한 암죽관의 수축 정도가 소장에서의 지방산 흡수 속도에 영향을 미치는 것을 발견했다.

연구팀은 이 암죽관의 움직임이 융모 내부에 다량 존재하는 민무늬근세포에 의해 발생하고, 이는 체내에 분포된 자율신경계를 통해 조절됨을 밝혔다.

이번 연구를 통해 개발된 최첨단 고해상도 생체영상기술로 소장 내 다양한 물질 흡수 과정의 실시간 모니터링이 가능해질 것으로 예상된다.

또한 이 기술은 신약개발 과정에서 지용성 약물이 소장 내 암죽관으로 흡수되게 해 간 독성을 최소화하는 새로운 약물전달 방법 확립에 기여할 것으로 기대된다.

김 교수는 “우리가 섭취하는 다량의 지용성 영양소가 체내로 흡수되는 과정에서 자율신경계로 조절되는 융모 내부의 암죽관 제어 메커니즘이 존재함을 새롭게 밝혀냈다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업 및 신기술융합형 성장동력사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 설명

그림1. 소장 내벽에 존재하는 융모에서 지방산이 흡수되는 과정을 광학현미경으로 영상화하는 과정 모식도

그림2. 소장 융모에서 지방산(적색)이 암죽관(녹색)을 통해 흡수되는 과정

그림3. 암죽관(녹색)의 반복적인 이완과 수축 운동. 0초, 2.7초에 이완. 1.6초, 4초에 암죽관의 수축

2015.10.14 조회수 18743 산란된 빛을 다시 집약시키는 시간 역행 거울 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 빛을 거꾸로 반사시켜 시간이 역행하는 것처럼 보이는 시간 역행 거울을 개발했다.

연구 성과는 물리학분야 학술지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 10월 6일자 온라인 판에 게재됐다.

빛의 시간 역행성은 녹화된 비디오를 되감기하듯 빛의 진행을 되돌릴 수 있는 개념을 뜻한다. 이는 마치 쏟은 물을 주워 담는 것과 같이 흩뿌려진 빛을 다시 집약시켜 산란 전의 영상을 복구하는 것과 같은 원리이다.

빛의 시간 역행 실현을 위해선 특별한 거울이 필요했다. 이론상으로만 제안되었던 이 시간 역행 거울(위상 공액 거울)은 빛이 거울에 부딪혔을 때 부딪쳐 온 방향으로 빛이 반사돼 원래 상태로 돌아가는 특성을 갖는다.

많은 학자들이 비선형 레이저 광학 지식을 이용해 시간 역행 거울을 구현하려 노력했다. 하지만 이 특수한 현상의 실현을 위해선 일반적인 거울과 다르게 추가적인 입사 레이저광이 필요하고 주변 환경에 극도로 민감하다는 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기존 복잡한 시도와 반대로 일반 거울에서의 반사를 재해석해 활용했다.

연구팀은 파면제어기라 불리는 수많은 미세 거울로 이루어진 장치를 활용했다. 파면제어기는 입사하는 빛의 모양에 맞춰 거울의 표면을 변경시켜 평행 상태로 만드는 원리인데, 이를 통해 복잡한 물리현상의 도입 없이도 빛의 시간 역행 거울을 구현하는데 성공했다.

또한 연구팀은 구현된 시간 역행 거울을 활용해 모의 생체조직 샘플, 생 닭가슴살 등에 의해 심하게 산란된 빛을 집약시켜 산란 전의 모양으로 재현했다.

연구팀에 의해 구현된 시간 역행 거울은 그 구현방법이 쉽고 주변환경의 영향을 받지 않아 빠른 시일 내에 실제 응용에 접목할 수 있을 것으로 예상된다.

논문의 1저자인 이겨레 박사과정은 “이 기술을 활용하면 기존 생체조직에서 심한 산란으로 인해 불가능했던 생체조직 내부의 빛 집약이 가능하다” 며 “향후 무절개 암 수술 등 미래기술의 기반기술이 될 수 있다”고 말했다.

또한 박 교수는 “이번 기술은 빛 뿐 아니라 소리, 전자파, 라디오 등 일반적인 파동에서 성립하는 개념이다”며 “향후 레이저 및 광통신 기술을 포함한 물리학, 광학, 의학 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 생체조직,닭가슴살,광섬유를 산란체로 활용한 뒤 시간역행 거울로 원래 이미지를 구현한 사진

그림 2. 일반거울과 시간역행거울의 원리

2015.10.07 조회수 12821

산란된 빛을 다시 집약시키는 시간 역행 거울 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 빛을 거꾸로 반사시켜 시간이 역행하는 것처럼 보이는 시간 역행 거울을 개발했다.

연구 성과는 물리학분야 학술지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 10월 6일자 온라인 판에 게재됐다.

빛의 시간 역행성은 녹화된 비디오를 되감기하듯 빛의 진행을 되돌릴 수 있는 개념을 뜻한다. 이는 마치 쏟은 물을 주워 담는 것과 같이 흩뿌려진 빛을 다시 집약시켜 산란 전의 영상을 복구하는 것과 같은 원리이다.

빛의 시간 역행 실현을 위해선 특별한 거울이 필요했다. 이론상으로만 제안되었던 이 시간 역행 거울(위상 공액 거울)은 빛이 거울에 부딪혔을 때 부딪쳐 온 방향으로 빛이 반사돼 원래 상태로 돌아가는 특성을 갖는다.

많은 학자들이 비선형 레이저 광학 지식을 이용해 시간 역행 거울을 구현하려 노력했다. 하지만 이 특수한 현상의 실현을 위해선 일반적인 거울과 다르게 추가적인 입사 레이저광이 필요하고 주변 환경에 극도로 민감하다는 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기존 복잡한 시도와 반대로 일반 거울에서의 반사를 재해석해 활용했다.

연구팀은 파면제어기라 불리는 수많은 미세 거울로 이루어진 장치를 활용했다. 파면제어기는 입사하는 빛의 모양에 맞춰 거울의 표면을 변경시켜 평행 상태로 만드는 원리인데, 이를 통해 복잡한 물리현상의 도입 없이도 빛의 시간 역행 거울을 구현하는데 성공했다.

또한 연구팀은 구현된 시간 역행 거울을 활용해 모의 생체조직 샘플, 생 닭가슴살 등에 의해 심하게 산란된 빛을 집약시켜 산란 전의 모양으로 재현했다.

연구팀에 의해 구현된 시간 역행 거울은 그 구현방법이 쉽고 주변환경의 영향을 받지 않아 빠른 시일 내에 실제 응용에 접목할 수 있을 것으로 예상된다.

논문의 1저자인 이겨레 박사과정은 “이 기술을 활용하면 기존 생체조직에서 심한 산란으로 인해 불가능했던 생체조직 내부의 빛 집약이 가능하다” 며 “향후 무절개 암 수술 등 미래기술의 기반기술이 될 수 있다”고 말했다.

또한 박 교수는 “이번 기술은 빛 뿐 아니라 소리, 전자파, 라디오 등 일반적인 파동에서 성립하는 개념이다”며 “향후 레이저 및 광통신 기술을 포함한 물리학, 광학, 의학 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. 생체조직,닭가슴살,광섬유를 산란체로 활용한 뒤 시간역행 거울로 원래 이미지를 구현한 사진

그림 2. 일반거울과 시간역행거울의 원리

2015.10.07 조회수 12821 KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

2015.09.02 조회수 11775

KAIST, 대학 캠퍼스 내 실내외 통합 내비게이션 개발

한 동 수 교수

석사과정 면접을 앞둔 김 모 군은 면접 당일 교내에서 곤욕을 치렀다. 캠퍼스가 넓어 길 찾기가 어려웠을 뿐 아니라 실내에 도착한 이후에도 정확한 면접장 위치를 찾지 못해 지각을 겨우 면했기 때문이다.

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀은 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 실내외 통합 내비게이션 시스템 ‘캠퍼스 아틀라스(가제)’를 개발했다.

이번에 개발된 실내외 통합 내비게이션 시스템은 우리 대학 캠퍼스에 적용돼 방문자의 이름 혹은 목적지의 방 번호를 입력하면 도착할 때까지 실내외가 연결된 길 안내 서비스를 제공한다.

또한 교내에서 열리는 학회나 강연 등을 행사 장소와 함께 등록해 행사명만으로도 목적지를 검색하는 기능을 삽입했다. 이를 통해 방문객들이 어려움 없이 행사 장소를 찾을 수 있게 만들었다.

한 교수의 지능형 서비스 연구실은 평균 4~5층으로 구성된 40여 개 건물이 있는 우리 대학 캠퍼스를 대상으로 기술을 구현했다.

200여 개의 실내 지도, 4천 여 개의 관심지점(POI: Point Of Interest) 정보, 7천 여 개의 노드로 구성된 실내외 경로, 약 40여 개의 건물별 무선랜 신호지도 구축 작업을 수행했다.

이렇게 수집된 정보는 작년 3월 연구팀이 개발한 글로벌 실내 위치인식 시스템인 KAILOS(KAIST Indoor Locating System)에 적용해 일반에 공개하고 있다.

KAILOS는 사용자 참여 방식(크라우드 소싱)으로 전 세계 실내지도와 신호지도를 모아 실내 내비게이션 서비스를 제공하는 실내 GPS 시스템이다. 실내지도 등록, 무선신호 수집 툴, 실내 경로 설계 툴 등을 갖추고 있다.

그 외에도 위치인식 정확도 가시화 툴, 실내외 통합 위치인식 시스템 등을 추가할 예정이다.

연구팀은 대학 뿐 아니라 지하철 및 버스 환승 구역, 실내 외 쇼핑몰이 공존하는 지역 등 통합 내비게이션 서비스가 요구되는 지역을 대상으로 적용 영역을 넓힐 예정이다. 궁극적으로는 상용 실외 내비게이션 시스템과 연계시키는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

한 교수는 “길 안내 서비스에 머무르지 않고 캠퍼스 라이프 로깅, 출결 체크 자동화 등으로 발전시킬 것이다”며 “새로운 교육 및 연구 환경을 제공하는 위치 기반 스마트 캠퍼스로 발전시킬 계획이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림 1. Campus Atlas 앱 주요 화면

그림 2. KAIST 캠퍼스 외부 경로 설계가 완성된 모습

2015.09.02 조회수 11775 단백질 나노튜브의 자기조립 분자스위치 발견

- 한국, 미국, 이스라엘 국제 공동 연구 성과 -

- 암 치료와 뇌 질환 메커니즘 단서 -

우리 학교 바이오및뇌공학과 최명철 교수와 송채연 연구교수는 미국

산타바바라 캘리포니아대학교, 이스라엘 히브리대학교와 공동으로 세포분열과 세포간 물질수송에 열쇠가 되는 단백질 나노튜브의 자기조립

구조를 제어하는 분자스위치를 발견했다.

연구 결과는 세계적 학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF=35.7)’ 19일자에 게재됐다.

마이크로튜불(microtubule, 미세소관)은 사람의 몸속에서 세포분열·세포골격·세포간 물질수송 도구로 사용되는 튜브 형태의 단백질로 굵기가 25나노미터(1나노미터는 머리카락 굵기의 10만분의 1)에 불과하다.

대부분의 암 치료 약물은 마이크로튜불의 형성을 교란해 암세포 분열을

억제하는 것으로 작용 메커니즘이 알려져 있다. 알츠하이머병은 세포간 물질수송을 담당하는 마이크로튜불의 구조적 안정성이 떨어지면서

신경세포에서의 신호전달이 제대로 이루어지지 않아 생기는 대표적 뇌질환이다.

연구팀은 싱크로트론 X선 산란장치(synchrotron x-ray

scattering: 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속시켜 강력한 X선을 발생시키는 장치)와 투과전자현미경을 이용해 단백질

나노튜브의 자기조립 구조를 서브나노미터(1나노미터 미만)의 정확도로 측정했다.

연구팀은 이번 연구를 분자 레벨에서 레고 블록을 쌓아 올리는 것에 비유해

가로×세로×폭이 각각 4×5×8 나노미터인 단백질 블록을 쌓아 올려 25나노미터 굵기의 튜브를 형성하는 메커니즘을 추적했다. 이

과정에서 연구팀은 레고 블록의 형태를 제어하는 분자스위치를 발견했다. 또 지금까지 보고된 바 없는 전혀 새로운 크기와 형태의

단백질 튜브 구조를 만들어 내는데 성공했다.

최명철 교수는 “인간의 생명 시스템은 고도의 자기조립 구조체를 형성해 복잡한 생물학적 기능을 하고 있지만 한편으로는 극히 단순한 물리학적 원리에 의해 제어가 가능하다는 새로운 패러다임을 제시했다”고 이 연구의 의의를 밝혔다.

또 “이번 연구는 암 치료와 뇌질환 메커니즘을 규명하고자하는 작은 발걸음이며 앞으로 바이오 나노튜브를 이용한 공학적 응용이 무궁무진할 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 국제협력사업, 신진연구자지원사업, 학문후속세대양성사업, KAIST 고위험 고수익 프로젝트(High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

2014.01.21 조회수 23963

단백질 나노튜브의 자기조립 분자스위치 발견

- 한국, 미국, 이스라엘 국제 공동 연구 성과 -

- 암 치료와 뇌 질환 메커니즘 단서 -

우리 학교 바이오및뇌공학과 최명철 교수와 송채연 연구교수는 미국

산타바바라 캘리포니아대학교, 이스라엘 히브리대학교와 공동으로 세포분열과 세포간 물질수송에 열쇠가 되는 단백질 나노튜브의 자기조립

구조를 제어하는 분자스위치를 발견했다.

연구 결과는 세계적 학술지 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials, IF=35.7)’ 19일자에 게재됐다.

마이크로튜불(microtubule, 미세소관)은 사람의 몸속에서 세포분열·세포골격·세포간 물질수송 도구로 사용되는 튜브 형태의 단백질로 굵기가 25나노미터(1나노미터는 머리카락 굵기의 10만분의 1)에 불과하다.

대부분의 암 치료 약물은 마이크로튜불의 형성을 교란해 암세포 분열을

억제하는 것으로 작용 메커니즘이 알려져 있다. 알츠하이머병은 세포간 물질수송을 담당하는 마이크로튜불의 구조적 안정성이 떨어지면서

신경세포에서의 신호전달이 제대로 이루어지지 않아 생기는 대표적 뇌질환이다.

연구팀은 싱크로트론 X선 산란장치(synchrotron x-ray

scattering: 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속시켜 강력한 X선을 발생시키는 장치)와 투과전자현미경을 이용해 단백질

나노튜브의 자기조립 구조를 서브나노미터(1나노미터 미만)의 정확도로 측정했다.

연구팀은 이번 연구를 분자 레벨에서 레고 블록을 쌓아 올리는 것에 비유해

가로×세로×폭이 각각 4×5×8 나노미터인 단백질 블록을 쌓아 올려 25나노미터 굵기의 튜브를 형성하는 메커니즘을 추적했다. 이

과정에서 연구팀은 레고 블록의 형태를 제어하는 분자스위치를 발견했다. 또 지금까지 보고된 바 없는 전혀 새로운 크기와 형태의

단백질 튜브 구조를 만들어 내는데 성공했다.

최명철 교수는 “인간의 생명 시스템은 고도의 자기조립 구조체를 형성해 복잡한 생물학적 기능을 하고 있지만 한편으로는 극히 단순한 물리학적 원리에 의해 제어가 가능하다는 새로운 패러다임을 제시했다”고 이 연구의 의의를 밝혔다.

또 “이번 연구는 암 치료와 뇌질환 메커니즘을 규명하고자하는 작은 발걸음이며 앞으로 바이오 나노튜브를 이용한 공학적 응용이 무궁무진할 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 국제협력사업, 신진연구자지원사업, 학문후속세대양성사업, KAIST 고위험 고수익 프로젝트(High Risk High Return Project)의 지원으로 수행됐다.

2014.01.21 조회수 23963 레이저 이용한 초고속 나노물질 생산 공정 개발

- 레이저를 원하는 위치에 쪼여 나노물질 성장 세계 최초 성공 -- “획기적 공정 단축을 통해 나노소자 상용화에 기여할 것” -

우리 학교 기계공학과 여준엽 박사와 고승환 교수 공동연구팀은 집광된 레이저를 이용해 나노물질을 원하는 위치에 초고속으로 만드는 기술을 개발했다.

연구결과는 신소재 응용분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)" 7월 9일자 표지논문(frontispiece)에 실렸다.

이번에 개발된 기술을 활용하면 기존에 수 시간에 걸쳐 만들었던 나노와이어를 단 5분 만에 성장시킬 수 있어 소요시간이 약 1/10로 단축됐다. 또 이미 발표된 수많은 나노물질 합성법과는 달리 공정이 매우 단순해 나노소자 대량생산과 상용화 가능성을 제시한 것으로 학계와 산업계는 평가하고 있다.

기존에 나노물질을 합성 및 성장시키기 위해서는 900~1000°C의 높은 온도에서 폭발성 혹은 독성이 있는 위험한 기체를 사용해왔다. 이를 전자 소자나 전자기기로 응용하기 위해서는 합성 후 분리, 집적, 패터닝 등 복잡한 공정을 거쳐야하는 단점이 있었다.

따라서 다단계의 공정과 고비용, 비환경적인 특성 때문에 나노소자의 대량생산과 상용화에 커다란 걸림돌이 되고 있었다.

연구팀은 기판위에 나노물질 전구체(어떤 물질이 되기 전단계의 물질)를 올려놓은 후 집광된 녹색파장 대역의 연속파형 레이저를 조명해 원하는 위치에 나노와이어를 합성하는데 세계 최초로 성공했다.

이 기술을 이용하면 나노물질의 집적 및 패터닝은 물론 단 한 번의 공정으로 기능성 나노소자 제작이 가능하다.

이와 함께 기판의 종류에 상관없이 공정이 가능해 유연한 플라스틱 기판에도 적용 가능하다. 또 3차원 구조물 위에서도 자유롭게 원하는 위치에 단순 레이저 조명만으로도 나노 물질을 합성, 패터닝 할 수 있다.

여준엽 박사는 이번 연구에 대해 “빛에너지를 이용해 나노물질을 합성, 집적, 패턴, 소자제작을 한 번에 가능케 하는 새로운 공정을 세계 최초로 개발했다”며 “향후 기능성 전자 소자 개발에 드는 시간을 기존의 10분의 1도 채 안되는 수준으로 단축할 수 있다”고 말했다.

여 박사는 향후 다양한 나노물질의 조합을 통해 다기능 전자 소자의 개발의 상용화와 대량생산 공정을 개발할 계획이다.

여준엽 박사와 고승환 교수팀이 주도한 이번 연구는 KAIST 기계공학과 성형진 교수, 홍석준 박사과정, 강현욱 박사과정, 미국 UC Berkeley 그리고로폴로스 교수, 이대호 박사가 참여했으며, 한국연구재단 중견도약사업과 지식경제부 협동사업, 글로벌프런티어사업, KAIST EEWS 연구단의 지원을 받았다.

붙임 : 그림설명

그림1. 레이저 조명을 쪼여 원하는 위치에 합성된 나노 물질

그림2. 개발된 공정을 이용해 3차원 구조물 위에 합성된 나노 물질

그림3. 합성된 나노 물질을 통해 제작된 기능성 전자 소자

그림4. 어드밴스트 펑셔널 머티리얼스 프런티스피스 표지 사진

2013.07.17 조회수 20307

레이저 이용한 초고속 나노물질 생산 공정 개발

- 레이저를 원하는 위치에 쪼여 나노물질 성장 세계 최초 성공 -- “획기적 공정 단축을 통해 나노소자 상용화에 기여할 것” -

우리 학교 기계공학과 여준엽 박사와 고승환 교수 공동연구팀은 집광된 레이저를 이용해 나노물질을 원하는 위치에 초고속으로 만드는 기술을 개발했다.

연구결과는 신소재 응용분야 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스(Advanced Functional Materials)" 7월 9일자 표지논문(frontispiece)에 실렸다.

이번에 개발된 기술을 활용하면 기존에 수 시간에 걸쳐 만들었던 나노와이어를 단 5분 만에 성장시킬 수 있어 소요시간이 약 1/10로 단축됐다. 또 이미 발표된 수많은 나노물질 합성법과는 달리 공정이 매우 단순해 나노소자 대량생산과 상용화 가능성을 제시한 것으로 학계와 산업계는 평가하고 있다.

기존에 나노물질을 합성 및 성장시키기 위해서는 900~1000°C의 높은 온도에서 폭발성 혹은 독성이 있는 위험한 기체를 사용해왔다. 이를 전자 소자나 전자기기로 응용하기 위해서는 합성 후 분리, 집적, 패터닝 등 복잡한 공정을 거쳐야하는 단점이 있었다.

따라서 다단계의 공정과 고비용, 비환경적인 특성 때문에 나노소자의 대량생산과 상용화에 커다란 걸림돌이 되고 있었다.

연구팀은 기판위에 나노물질 전구체(어떤 물질이 되기 전단계의 물질)를 올려놓은 후 집광된 녹색파장 대역의 연속파형 레이저를 조명해 원하는 위치에 나노와이어를 합성하는데 세계 최초로 성공했다.

이 기술을 이용하면 나노물질의 집적 및 패터닝은 물론 단 한 번의 공정으로 기능성 나노소자 제작이 가능하다.

이와 함께 기판의 종류에 상관없이 공정이 가능해 유연한 플라스틱 기판에도 적용 가능하다. 또 3차원 구조물 위에서도 자유롭게 원하는 위치에 단순 레이저 조명만으로도 나노 물질을 합성, 패터닝 할 수 있다.

여준엽 박사는 이번 연구에 대해 “빛에너지를 이용해 나노물질을 합성, 집적, 패턴, 소자제작을 한 번에 가능케 하는 새로운 공정을 세계 최초로 개발했다”며 “향후 기능성 전자 소자 개발에 드는 시간을 기존의 10분의 1도 채 안되는 수준으로 단축할 수 있다”고 말했다.

여 박사는 향후 다양한 나노물질의 조합을 통해 다기능 전자 소자의 개발의 상용화와 대량생산 공정을 개발할 계획이다.

여준엽 박사와 고승환 교수팀이 주도한 이번 연구는 KAIST 기계공학과 성형진 교수, 홍석준 박사과정, 강현욱 박사과정, 미국 UC Berkeley 그리고로폴로스 교수, 이대호 박사가 참여했으며, 한국연구재단 중견도약사업과 지식경제부 협동사업, 글로벌프런티어사업, KAIST EEWS 연구단의 지원을 받았다.

붙임 : 그림설명

그림1. 레이저 조명을 쪼여 원하는 위치에 합성된 나노 물질

그림2. 개발된 공정을 이용해 3차원 구조물 위에 합성된 나노 물질

그림3. 합성된 나노 물질을 통해 제작된 기능성 전자 소자

그림4. 어드밴스트 펑셔널 머티리얼스 프런티스피스 표지 사진

2013.07.17 조회수 20307이산화탄소 포집 효율을 획기적으로 향상시킨 물질 개발 - 질소대비 CO2 선택성 300배 증가, 네이처 커뮤니케이션즈 게재 - 우리 학교 WS 대학원의 자페르 야부즈 교수, 알리 조스쿤 교수, 정유성 교수 공동연구팀이 질소대비 이산화탄소 선택성을 300배 높인 세계 최고 수준의 CO2흡수제를 개발했다. 최근 전 세계적으로 기후변화 대응을 위한 현실적 대안으로 이산화탄소를 포집하여 저장․처리하는 CCS*기술의 중요성이 부각되고 있다. * CCS : Carbon Capture and sequestration 현재 이산화탄소를 포집하는 기술로는 액상흡수제를 이용한 습식포집기술, 고체 흡수제를 이용한 건식포집기술, 필름과 같은 얇은 막을 이용하는 분리막 포집기술이 있다. 발전소, 제철소와 같이 이산화탄소 대량 배출원에 적용하게 되는 동 기술은 고온과 다량의 수분이 존재하는 극한조건하에서도 포집효율이 낮아지지 않는 것이 연구개발의 핵심과제이다. 기존에 연구되었던 건식흡수제인 MOF(Metal Organic Framework)나 제올라이트의 경우는 수분 조건에서 불안정하거나 합성이 비싸다는 단점이 존재하였다. 연구팀이 이번에 개발한 흡수제는 건식흡수제로서 ‘아조-코프(Azo-COP)’라고 명명하였는데 값비싼 촉매 없이도 합성이 가능하여 제조비용이 매우 저렴하며, 고온 및 수분 조건에서도 안정한 특성을 나타내었다. 코프(COP)는 간단한 유기분자들을 다공성 고분자형태로 결합시킨 구조체로 동 연구팀이 처음으로 개발한 건식 이산화탄소포집물질이다. 연구팀은 이물질에 ‘아조(Azo)’라는 기능기를 추가로 도입함으로써 질소를 배제하고 혼합기체 중에서 이산화탄소만을 선택적으로 포집하도록 하였다. ‘아조(Azo)"기를 포함하는 아조-코프(Azo-COP)는 일반적 합성방법을 통해 쉽게 제조하였으며, 값비싼 촉매대신 물과 아세톤 등의 용매를 사용해 불순물도 쉽게 제거함으로써 제조비용을 대폭 낮출 수 있었다. 특히, 아조-코프(Azo-COP)는 이산화탄소와 화학적 결합이 아닌 약한 인력을 통해 결합함으로써 흡착제 재생 에너지 비용을 혁신적으로 낮출 수 있으며, 350℃ 정도의 극한 조건에서도 안정해 이산화탄소 포집제로서 활용은 물론 더욱 가혹한 환경의 다양한 분야에서 포집 물질로 활용될 것으로 기대된다. 해당성과는 교과부 산하 (재)한국이산화탄소포집및처리연구개발센터(센터장 박상도) 및 KAIST EEWS 기획단의 지원으로 이루어졌다. 자페르 야부즈 교수와 알리 조스쿤 교수는“Azo-COP를 CO2, N2 분리 실험에 적용한 결과 포집 효율이 수백배 향상됐다”며 “이 물질은 촉매가 필요 없고, 수분 안정성, 구조 다양성 등 우수한 화학적 특성으로 인해 앞으로 이산화탄소 포집을 비롯한 많은 분야에 활용될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 한편, 이번 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘네이처’ 자매지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 1월 15일자로 게재됐다.

2013.02.01 조회수 20748 단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.01 조회수 23524

단백질 분해조절 효소 정보 담은 바이오마커 발굴 시스템 개발

- Mol Cell Proteomics지 게재, “바이오마커 개발의 새로운 패러다임 제시” -

단백질의 분해를 조절하는 효소와 기질에 대한 관계정보를 담은 바이오마커* 발굴 시스템(E3Net)이 국내 연구진에 의해 개발되어, 고부가가치의 새로운 바이오마커 개발에 가능성이 열렸다.

※ 바이오마커(Biomarker) : 유전자, 단백질 등에서 유래된 특이한 패턴의 분자적 정보로, 유전적․후천적 영향으로 발생한 신체의 변화를 감지할 수 있는 생물표지인자

우리학교 바이오및뇍 이관수 교수(49세)가 주도하고, 한영웅 박사과정생, 이호동 박사 및 박종철 교수가 참여한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC), 신기술융합형성장동력사업 및 교육과학기술부의 KAIST 미래형 시스템 헬스케어 연구개발사업의 지원으로 수행되었고, 단백질체 연구 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Molecular and Cellular Proteomics"지 4월호(4월 1일자)에 게재되었다. (논문명: A system for exploring E3-mediated regulatory networks of cellular functions)이관수 교수 연구팀은 전 세계 바이오 관련 DB(데이터베이스)와 논문(약 2만 편)으로부터 정보를 추출해 단백질 분해를 조절하는 효소(E3 효소)와 기질*들 간의 네트워크를 집대성하여, 이와 관련된 세포의 기능과 질병을 분석하는 ‘E3Net’ 시스템을 개발하였다.

※ 기질(substrate) : 효소와 특이적으로 결합하여 화학반응을 일으키는 분자로, 소화작용은 우리의 몸속에서 일어나는 효소와 기질간의 반응의 대표적인 사례

세포는 시시각각 변하는 환경에 대응하여 필요한 단백질들을 생산, 폐기 및 재활용하는 정교한 시스템을 가지고 있는데, 만일 이 과정에서 오류가 생기면 ‘질병’으로 이어질 수 있다.

따라서 단백질 분해를 조절하는 E3 효소와 기질 간의 관계를 파악하면 관련 질병을 치료하거나 예방할 수 있게 된다. 특히 E3 효소는 단백질 분해의 80%를 담당하는 것으로 알려져 수많은 질병이 관련되어 있을 것으로 예측되고 있다.

그러나 E3 효소와 기질 간의 정보들이 개별 논문과 DB에 흩어져 있어, 단백질 분해 조절과 관련된 세포의 기능과 질병의 특성을 종합적․체계적으로 분석할 수 없었다.

이 교수팀은 모든 E3 효소(2,201개)와 기질(4,896개) 및 그 조절관계(1,671개)에 대한 정보를 통합하여 E3 효소 조절 네트워크 내에 존재하는 관련된 세포의 기능과 질병을 시스템적으로 분석할 수 있는 E3Net을 구축하는데 성공하였다.

이 네트워크는 지금까지 구축된 조절정보를 모두 합친 것보다 무려 10배에 이르는 방대한 양으로, E3 효소가 독자적으로 또는 협력해서 조절하는 세포의 기능과 관련 질병을 정확히 파악할 수 있는 토대가 마련된 첫 사례로서 의미가 크다.

연구팀은 E3Net을 이용하면 각각의 질병과 관련된 단백질들의 분해조절을 담당하는 E3 효소들을 찾을 수 있고, 분해조절 원리와 세포기능 네트워크를 함께 파악하여 질병의 발생 원인이나 환자에 적합한 맞춤형 치료방법을 제공할 수 있는 바이오마커를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 연구팀은 E3Net을 활용해 암, 뇌심혈관 질환 및 당뇨병 등 현대인의 대표적 질환과 관련된 E3 바이오마커 후보 수십 개를 새롭게 발견하는 등 눈에 띄는 성과를 거두었고, 현재 이를 검증할 후속 연구를 계획하고 있다. 이관수 교수는 “이번 연구결과로 E3 효소와 관련된 단백질 분해조절의 네트워크가 구축되고, 이 네트워크에 존재하는 세포의 기능과 질병의 특이성을 시스템적으로 분석할 수 있게 됨에 따라, E3 효소와 관련된 세포의 기능 연구와 질병 연구에 새로운 전기가 마련되었다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.05.01 조회수 23524 꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 22554

꿈의 신소재인 그래핀의 결정면 관찰 신기술 개발

(왼쪽부터) 정현수 박사과정생, 김윤호 박사, 김대우 박사과정생

- 네이처 나노테크놀로지誌 발표,“그래핀 상업화를 위한 핵심 난점 해결”-

꿈의 신소재로 잘 알려진 그래핀의 결정면*을 간편하면서도 더 넓게(대면적으로) 관찰할 수 있는 새로운 기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 결정면(crystal face) : 결정의 외형을 나타내는 평면으로 격자면과 평행인 면

정희태 석좌교수(한국과학기술원, 교신저자)가 주도하고 김대우 박사과정생, 김윤호 박사(공동1저자), 정현수 박사과정생(제3저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nature Nanotechnology’ 온라인 속보(11월 20일)에 게재되었다. (논문명: Direct visualization of large-area graphene domains and boundaries by optical birefringency)

정희태 교수 연구팀은 LCD에 사용되는 액정의 광학적 특성*을 이용해, 그래핀 단결정의 크기와 모양을 대면적에 걸쳐 쉽고 빠르게 시각화할 수 있는 기법을 개발하였다. 특히 그래핀의 단결정을 시각화함으로써, 단결정에서 얻을 수 있는 이론값에 가장 가까운 전기전도도를 직접 측정하는 쾌거를 이루었다.

※ 광학적 특성 : 어느 물질에 빛을 통과시키거나 반사시킬 때 생기는 특성

그래핀은 가장 우수한 전기적 특성이 있으면서 투명하고, 기계적으로도 안정하면서 자유자재로 휘어지는 차세대 전자소재이다. 그러나 현재 제조되고 있는 그래핀은 다결정성을 지니고 있어, 단결정일 때보다 상당히 낮은 전기적․기계적 특성을 보인다. 이것은 그래핀의 특성이 결정면의 크기와 경계구조에 큰 영향을 받기 때문인 것으로 알려져 왔다.

따라서 우수한 특성을 갖는 그래핀을 제조하기 위해서는 그래핀 결정면의 영역(도메인)과 경계를 쉽고 빠르게 관찰하는 것이 향후 그래핀의 물성을 크게 향상하고 상업화하기 위해 꼭 필요한 핵심기술이다.

연구팀은 그래핀을 쉽게 대면적에서 관찰할 수 있는 기법을 개발하여 그래핀 상용화분야에서 원천기술을 획득하게 되었고, 그래핀을 이용한 투명전극, 플렉시블 디스플레이, 태양전지와 같은 전자소자 응용연구에도 한 걸음 다가설 수 있게 되었다.

정희태 석좌교수는 “이번 연구는 우리나라가 보유한 세계 최고의 액정배향제어기술*을 토대로, 대면적에 걸쳐 그래핀의 결정면을 누구나 쉽게 관찰할 수 있는 방법을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있다.

이것은 학계와 산업계의 가장 난제 중 하나인 대면적에서의 그래핀 특성평가에 큰 전환점이 되어 양질의 그래핀 제조에 큰 도움을 줄 것이고, 그래핀을 이용한 미래형 전자소자 개발에 한걸음 다가갈 수 있을 것”이라고 연구의의를 밝혔다. ※ 액정배향제어기술 : 액정의 방향을 일정하게 만드는 기술

(좌) 그래핀 결정면을 따라 배향된 액정분자 배향 모식도 (우) 편광현미경으로 관찰된 실제 그래핀 결정면의 모습

2011.11.28 조회수 22554 생체모방 탄소나노튜브 섬유 합성기술 개발

- 재료분야 저명 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스’ 표지 논문 게재- 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 전도성 신소재 개발

홍합을 지지하고 있는 섬유형태의 족사는 강한 파도가 치는 해안가와 같은 다른 생물이 살기 어려운 환경에서도 바위에 단단히 붙어서 생존한다. 이러한 특성은 홍합 족사의 독특한 구조와 고강도 접착성 때문이다.

우리학교 신소재공학과 홍순형 교수와 화학과 이해신 교수, 생명과학과 故 박태관 교수로 구성된 공동연구팀이 자연계의 홍합 족사 구조를 모방해 탄소나노튜브를 기반으로 한 초고강도 전도성 섬유 제조 원천기술개발에 성공했다.

탄소나노튜브는 1991년 일본의 이지마 교수(현 성균나노과학기술원장)에 의해 발견된 이후 우수한 전기적, 열적, 그리고 기계적 특성으로 차세대 신소재로 각광 받았으나 길이가 수 나노미터 수준으로 미세해 산업용 제품으로 응용하는 데 한계가 있었다.

KAIST 연구팀은 이러한 난제를 자연계의 홍합 족사 구조에 착안해 해결했다.

홍합 족사에는 콜라겐 섬유와 Mefp-1 단백질이 가교 구조(cross-linking structure)로 결합되어 있다. 이 Mefp-1 단백질속에는 카테콜아민이라는 성분이 있어 콜라겐 섬유끼리 강하게 결합한다.

연구팀은 고강도 탄소나노튜브 섬유가 콜라겐 섬유 역할을, 고분자 구조 접착제가 카테콜아민과 같은 역할을 하도록 했다. 그 결과 길이가 길고 가벼우면서도 끊어지지 않는 초경량 초고강도 탄소나노튜브 섬유를 개발했다.

KAIST 홍순형 교수는 “개발된 탄소나노튜브 섬유는 기존의 구조용 탄소강에 비해 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 고전도성 신소재”라며 “향후 방탄소재, 인공근육소재, 방열소재, 전자파 차폐소재, 스텔스소재 및 스페이스 엘리베이터 케이블 등 다양한 산업계에 응용이 가능하다”고 말했다. 아울러 “새로운 나노융합 소재 산업의 기술혁신을 이룰 수 있을 것”이라고 홍 교수는 덧붙였다.

이번 연구결과는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 5월 3일자 표지 논문으로 선정됐으며, 최근 국내 및 국외에 4건의 특허 출원 및 등록이 결정됐다.

한편, 이번 연구는 교육과학기술부 21세기 프론티어 연구개발 사업단, 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업, KAIST 나노융합연구소 등으로부터 지원받아 수행됐다.

2011.05.11 조회수 28088

생체모방 탄소나노튜브 섬유 합성기술 개발

- 재료분야 저명 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스’ 표지 논문 게재- 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 전도성 신소재 개발

홍합을 지지하고 있는 섬유형태의 족사는 강한 파도가 치는 해안가와 같은 다른 생물이 살기 어려운 환경에서도 바위에 단단히 붙어서 생존한다. 이러한 특성은 홍합 족사의 독특한 구조와 고강도 접착성 때문이다.

우리학교 신소재공학과 홍순형 교수와 화학과 이해신 교수, 생명과학과 故 박태관 교수로 구성된 공동연구팀이 자연계의 홍합 족사 구조를 모방해 탄소나노튜브를 기반으로 한 초고강도 전도성 섬유 제조 원천기술개발에 성공했다.

탄소나노튜브는 1991년 일본의 이지마 교수(현 성균나노과학기술원장)에 의해 발견된 이후 우수한 전기적, 열적, 그리고 기계적 특성으로 차세대 신소재로 각광 받았으나 길이가 수 나노미터 수준으로 미세해 산업용 제품으로 응용하는 데 한계가 있었다.

KAIST 연구팀은 이러한 난제를 자연계의 홍합 족사 구조에 착안해 해결했다.

홍합 족사에는 콜라겐 섬유와 Mefp-1 단백질이 가교 구조(cross-linking structure)로 결합되어 있다. 이 Mefp-1 단백질속에는 카테콜아민이라는 성분이 있어 콜라겐 섬유끼리 강하게 결합한다.

연구팀은 고강도 탄소나노튜브 섬유가 콜라겐 섬유 역할을, 고분자 구조 접착제가 카테콜아민과 같은 역할을 하도록 했다. 그 결과 길이가 길고 가벼우면서도 끊어지지 않는 초경량 초고강도 탄소나노튜브 섬유를 개발했다.

KAIST 홍순형 교수는 “개발된 탄소나노튜브 섬유는 기존의 구조용 탄소강에 비해 강도가 3배 이상 향상된 차세대 초경량 초고강도 고전도성 신소재”라며 “향후 방탄소재, 인공근육소재, 방열소재, 전자파 차폐소재, 스텔스소재 및 스페이스 엘리베이터 케이블 등 다양한 산업계에 응용이 가능하다”고 말했다. 아울러 “새로운 나노융합 소재 산업의 기술혁신을 이룰 수 있을 것”이라고 홍 교수는 덧붙였다.

이번 연구결과는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 5월 3일자 표지 논문으로 선정됐으며, 최근 국내 및 국외에 4건의 특허 출원 및 등록이 결정됐다.

한편, 이번 연구는 교육과학기술부 21세기 프론티어 연구개발 사업단, 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성사업, KAIST 나노융합연구소 등으로부터 지원받아 수행됐다.

2011.05.11 조회수 28088 태양전지 소재 이용, 인공광합성 기술개발

- 국제저명학술지 어드밴스드 머티어리얼스 최근호 게재- 이종 분야 (생명과학, 태양전지)간 융합연구 성공사례로 주목

인류는 지금 지구온난화와 화석 연료의 고갈이라는 문제점을 갖고 있다. 이를 해결하기 위해 온난화의 원인인 이산화탄소를 배출하지 않고 무제한으로 존재하는 태양 에너지를 이용하려는 노력이 계속되고 있다.

이러한 가운데 우리학교 신소재공학과 박찬범 교수와 류정기 박사팀이 태양전지 기술을 이용해 자연계의 광합성을 모방한 인공광합성 시스템 개발에 성공했다.

이 기술은 정밀화학 물질들을 태양에너지를 이용해 생산해 내는 ‘친환경 녹색생물공정’ 개발의 중요한 전기가 될 전망이다.

광합성은 생물체가 태양광을 에너지원으로 사용해 일련의 물리화학적 반응들을 통해 탄수화물과 같은 화학물질을 생산하는 자연현상이다.

박 교수팀은 이 같은 자연광합성 현상을 모방해 빛에너지로부터 정밀화학 물질 생산이 가능한 신개념 ‘생체촉매기반 인공광합성 기술’을 개발했다.

이번 연구에서 연구팀은 자연현상 모방을 통해 개발된 염료감응 태양전지의 전극구조를 이용해 다시 자연광합성 기술을 모방해 발전시킬 수 있다는 것을 증명해냈다.

박찬범 교수는 “지난해 양자점을 이용한 인공광합성 원천기술을 개발해 한국과학기술단체 총연합회가 선정한 10대 과학기술뉴스로 선정된 바 있다”며 “이번 연구 결과는 광합성효율을 획기적으로 향상시킴으로써 인공광합성 기술의 산업화에 한 걸음 더 다가선 것으로 평가된다”고 강조했다.

이번 연구는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 4월 26일자에 게재됐으며 특허출원이 완료됐다.

한편, 연구결과는 재료공학과 생명과학분야의 창의적인 융합을 통해 새로운 공정기술을 개발하는 데 크게 기여했다는 평가를 받았으며, 교육과학기술부 신기술융합형 성장동력사업(분자생물공정 융합기술연구단), 국가지정연구실, KAIST EEWS 프로그램 등으로부터 지원받아 수행됐다.

2011.04.26 조회수 23284

태양전지 소재 이용, 인공광합성 기술개발

- 국제저명학술지 어드밴스드 머티어리얼스 최근호 게재- 이종 분야 (생명과학, 태양전지)간 융합연구 성공사례로 주목

인류는 지금 지구온난화와 화석 연료의 고갈이라는 문제점을 갖고 있다. 이를 해결하기 위해 온난화의 원인인 이산화탄소를 배출하지 않고 무제한으로 존재하는 태양 에너지를 이용하려는 노력이 계속되고 있다.

이러한 가운데 우리학교 신소재공학과 박찬범 교수와 류정기 박사팀이 태양전지 기술을 이용해 자연계의 광합성을 모방한 인공광합성 시스템 개발에 성공했다.

이 기술은 정밀화학 물질들을 태양에너지를 이용해 생산해 내는 ‘친환경 녹색생물공정’ 개발의 중요한 전기가 될 전망이다.

광합성은 생물체가 태양광을 에너지원으로 사용해 일련의 물리화학적 반응들을 통해 탄수화물과 같은 화학물질을 생산하는 자연현상이다.

박 교수팀은 이 같은 자연광합성 현상을 모방해 빛에너지로부터 정밀화학 물질 생산이 가능한 신개념 ‘생체촉매기반 인공광합성 기술’을 개발했다.

이번 연구에서 연구팀은 자연현상 모방을 통해 개발된 염료감응 태양전지의 전극구조를 이용해 다시 자연광합성 기술을 모방해 발전시킬 수 있다는 것을 증명해냈다.

박찬범 교수는 “지난해 양자점을 이용한 인공광합성 원천기술을 개발해 한국과학기술단체 총연합회가 선정한 10대 과학기술뉴스로 선정된 바 있다”며 “이번 연구 결과는 광합성효율을 획기적으로 향상시킴으로써 인공광합성 기술의 산업화에 한 걸음 더 다가선 것으로 평가된다”고 강조했다.

이번 연구는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials) 4월 26일자에 게재됐으며 특허출원이 완료됐다.

한편, 연구결과는 재료공학과 생명과학분야의 창의적인 융합을 통해 새로운 공정기술을 개발하는 데 크게 기여했다는 평가를 받았으며, 교육과학기술부 신기술융합형 성장동력사업(분자생물공정 융합기술연구단), 국가지정연구실, KAIST EEWS 프로그램 등으로부터 지원받아 수행됐다.

2011.04.26 조회수 23284 나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

2010.12.07 조회수 21612

나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

2010.12.07 조회수 21612 유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 26818

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 26818