-

임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

2019.11.25

조회수 12095

-

류호진 교수, 방사성 요오드 처분 신소재 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 초장수명의 방사성 요오드를 안정적으로 저장하고 처분할 수 있는 신소재 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 세라믹 소재의 저온 소결 신기술을 이용한 것으로, 방사성 요오드-129처럼 반감기가 매우 긴 휘발성 방사성 동위원소를 안전하게 고정할 수 있어 방사성폐기물의 장기 처분 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

무흐무드 하산 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 환경공학 분야 국제 학술지 ‘유해물질저널(Journal of Hazardous Materials)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다.

동위원소 생산시설이나 사용 후 핵연료 처리시설에서 발생하는 방사성 핵종 중 반감기가 매우 긴 원소들을 안전하게 포집한 후 처분하기 위해서는 방사성 원소들과 화학적 결합력이 우수하면서 내구성과 안정성이 높은 매질을 사용해야 한다.

현재 고준위 폐기물의 처분을 위해 유리 등의 매질을 사용하고 있으나 끓는 점이 낮은 요오드는 고온의 용융 공정에서 휘발되면서 대기로 유출될 가능성이 있다.

특히 요오드-129는 반감기가 1천 500만 년 이상으로 이러한 초장수명 방사성 동위원소를 장기 처분할 수 있는 방사성폐기물 고화체의 제조공정 및 신소재 개발이 필요하다.

류 교수 연구팀은 방사성폐기물 고화체용 신소재 개발을 선도하는 미국, 유럽 등에서 시도하고 있는 고온에서의 소결 공정과는 달리, 300도 미만에서 치밀화될 수 있는 저온 소결 공정을 이용해 세라믹 매질을 개발했다. 연구팀의 매질은 요오드가 함유된 소달라이트 세라믹 매질로 화학적 안정성을 높이는 데 성공했다.

연구팀의 기술은 최근 미국을 중심으로 발표되고 있는 용매 기반 저온 소결 공정과 달리 용매를 사용하지 않는 친환경적인 고유의 저온 소결 공정으로, 관련 기술의 특허 출원 및 등록에 성공했다.

이를 기반으로 연구팀은 방사성 요오드 처분용 세라믹 재료 외에도 방사성 세슘 흡착용 세라믹 필터 등 방사성 이온 제염 및 환경 복원을 위한 세라믹 신소재의 저온 소결 기술을 고도화하기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “전통적으로 1천 도 이상 고온에서 소결되던 세라믹 재료를 300도 미만의 매우 낮은 온도에서도 치밀화 할 수 있음을 증명했다”라며 “원자력 분야 외에도 바이오 임플란트 소재, 연료전지 전해질 등 다양한 첨단 분야에서 저온 소결 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력연구기반확충사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저온 소결에 의한 세라믹 소결 기술 개요

류호진 교수, 방사성 요오드 처분 신소재 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 초장수명의 방사성 요오드를 안정적으로 저장하고 처분할 수 있는 신소재 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 세라믹 소재의 저온 소결 신기술을 이용한 것으로, 방사성 요오드-129처럼 반감기가 매우 긴 휘발성 방사성 동위원소를 안전하게 고정할 수 있어 방사성폐기물의 장기 처분 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

무흐무드 하산 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 환경공학 분야 국제 학술지 ‘유해물질저널(Journal of Hazardous Materials)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다.

동위원소 생산시설이나 사용 후 핵연료 처리시설에서 발생하는 방사성 핵종 중 반감기가 매우 긴 원소들을 안전하게 포집한 후 처분하기 위해서는 방사성 원소들과 화학적 결합력이 우수하면서 내구성과 안정성이 높은 매질을 사용해야 한다.

현재 고준위 폐기물의 처분을 위해 유리 등의 매질을 사용하고 있으나 끓는 점이 낮은 요오드는 고온의 용융 공정에서 휘발되면서 대기로 유출될 가능성이 있다.

특히 요오드-129는 반감기가 1천 500만 년 이상으로 이러한 초장수명 방사성 동위원소를 장기 처분할 수 있는 방사성폐기물 고화체의 제조공정 및 신소재 개발이 필요하다.

류 교수 연구팀은 방사성폐기물 고화체용 신소재 개발을 선도하는 미국, 유럽 등에서 시도하고 있는 고온에서의 소결 공정과는 달리, 300도 미만에서 치밀화될 수 있는 저온 소결 공정을 이용해 세라믹 매질을 개발했다. 연구팀의 매질은 요오드가 함유된 소달라이트 세라믹 매질로 화학적 안정성을 높이는 데 성공했다.

연구팀의 기술은 최근 미국을 중심으로 발표되고 있는 용매 기반 저온 소결 공정과 달리 용매를 사용하지 않는 친환경적인 고유의 저온 소결 공정으로, 관련 기술의 특허 출원 및 등록에 성공했다.

이를 기반으로 연구팀은 방사성 요오드 처분용 세라믹 재료 외에도 방사성 세슘 흡착용 세라믹 필터 등 방사성 이온 제염 및 환경 복원을 위한 세라믹 신소재의 저온 소결 기술을 고도화하기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “전통적으로 1천 도 이상 고온에서 소결되던 세라믹 재료를 300도 미만의 매우 낮은 온도에서도 치밀화 할 수 있음을 증명했다”라며 “원자력 분야 외에도 바이오 임플란트 소재, 연료전지 전해질 등 다양한 첨단 분야에서 저온 소결 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력연구기반확충사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저온 소결에 의한 세라믹 소결 기술 개요

2019.11.20

조회수 11758

-

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19

조회수 16953

-

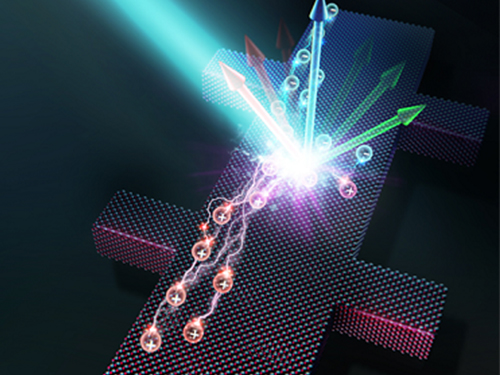

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14

조회수 17069

-

신의철 교수, 암세포의 면역세포 억제 핵심원리 규명

〈 신의철 교수, 김창곤 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 연세대학교 의과대학 민병소, 김호근 교수 공동 연구팀이 암 환자의 암세포가 면역세포를 억제해 면역반응을 회피하게 만드는 핵심원리를 발견했다.

이번 연구를 통해 최근 유행하는 면역항암제의 치료 효율을 높일 수 있는 효과적인 암 치료 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김창곤 연구원, 장미 연구교수가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 면역학(Science Immunology)’ 11월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti–PD-1–resistant microsatellite stable colorectal cancers).

암 환자는 암세포에 대항하는 면역세포, 특히 T세포의 기능이 현저히 약해져 있다. 이렇게 T세포의 기능이 약해지는 주된 이유는 T세포가 PD-1이라는 억제 수용체를 과다하게 발현하기 때문이다.

최근 유행하고 있는 면역항암제도 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 T세포의 기능을 회복시키는 원리로 작동하는 것이다. 하지만 면역항암제는 아직 부족한 부분이 많아 투여받은 암 환자 중 일부에게만 치료 반응이 나타나는 현실이다. 이러한 이유로 많은 연구자가 암 환자의 T세포 기능이 약해지는 다른 이유를 활발히 찾고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은, 그간 혈관형성인자로만 알려졌던 혈관내피성장인자(vascular endothelial growth factor; VEGF)라는 혈관형성인자 단백질이 암세포에 대항하는 T세포의 기능을 약하게 만드는 주요 원인임을 새롭게 밝혔다.

종양의 지속적인 성장을 위해 암세포는 혈관내피성장인자를 과다 생성하고, 이로 인해 암 조직에는 혈관이 과다 생성된다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이번 연구를 통해 혈관내피성장인자가 혈관 형성 이외에도 T세포 억제라는 중요한 작용을 통해 암의 성장을 돕는다는 사실을 새롭게 규명했다.

암세포에서 생성된 혈관내피성장인자는 암세포에 대항하는 T세포 표면에 발현하는 수용체에 결합해 T세포에 톡스(TOX)라 불리는 단백질의 발현을 유도하고, 톡스는 T세포의 기능을 억제하고 약화하는 유전자 발현 프로그램을 작동시킨다는 것이 이번 연구의 핵심이다.

연구팀은 기초적인 발견에 그치지 않고 암 환자의 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 암 성장을 막을 목적으로 혈관내피성장인자 저해제가 이미 개발됐기 때문에, 연구팀이 새로 발견한 혈관내피성장인자의 T세포 기능 억제작용을 근거로 혈관내피성장인자 저해제를 면역항암제와 함께 사용한다면 치료 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 이번 연구에서도 면역항암제와 혈관내피성장인자 저해제를 병합 치료하면 우수한 항암 효과가 있음을 동물 모델에서 증명했다.

이번 연구는 연세대학교 의과대학 외과 및 병리학과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 암 환자의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신 교수는 “암세포와 면역세포 사이에서 어떤 일이 벌어지는지를 상세히 연구함으로써 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구이다”라며 “향후 암 환자의 생존율을 높일 수 있는 새로운 면역기전 연구 및 면역항암제 개발 연구를 계속하겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신의철 교수 연구팀 연구성과 개념도

신의철 교수, 암세포의 면역세포 억제 핵심원리 규명

〈 신의철 교수, 김창곤 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 연세대학교 의과대학 민병소, 김호근 교수 공동 연구팀이 암 환자의 암세포가 면역세포를 억제해 면역반응을 회피하게 만드는 핵심원리를 발견했다.

이번 연구를 통해 최근 유행하는 면역항암제의 치료 효율을 높일 수 있는 효과적인 암 치료 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김창곤 연구원, 장미 연구교수가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 면역학(Science Immunology)’ 11월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti–PD-1–resistant microsatellite stable colorectal cancers).

암 환자는 암세포에 대항하는 면역세포, 특히 T세포의 기능이 현저히 약해져 있다. 이렇게 T세포의 기능이 약해지는 주된 이유는 T세포가 PD-1이라는 억제 수용체를 과다하게 발현하기 때문이다.

최근 유행하고 있는 면역항암제도 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 T세포의 기능을 회복시키는 원리로 작동하는 것이다. 하지만 면역항암제는 아직 부족한 부분이 많아 투여받은 암 환자 중 일부에게만 치료 반응이 나타나는 현실이다. 이러한 이유로 많은 연구자가 암 환자의 T세포 기능이 약해지는 다른 이유를 활발히 찾고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은, 그간 혈관형성인자로만 알려졌던 혈관내피성장인자(vascular endothelial growth factor; VEGF)라는 혈관형성인자 단백질이 암세포에 대항하는 T세포의 기능을 약하게 만드는 주요 원인임을 새롭게 밝혔다.

종양의 지속적인 성장을 위해 암세포는 혈관내피성장인자를 과다 생성하고, 이로 인해 암 조직에는 혈관이 과다 생성된다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이번 연구를 통해 혈관내피성장인자가 혈관 형성 이외에도 T세포 억제라는 중요한 작용을 통해 암의 성장을 돕는다는 사실을 새롭게 규명했다.

암세포에서 생성된 혈관내피성장인자는 암세포에 대항하는 T세포 표면에 발현하는 수용체에 결합해 T세포에 톡스(TOX)라 불리는 단백질의 발현을 유도하고, 톡스는 T세포의 기능을 억제하고 약화하는 유전자 발현 프로그램을 작동시킨다는 것이 이번 연구의 핵심이다.

연구팀은 기초적인 발견에 그치지 않고 암 환자의 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 암 성장을 막을 목적으로 혈관내피성장인자 저해제가 이미 개발됐기 때문에, 연구팀이 새로 발견한 혈관내피성장인자의 T세포 기능 억제작용을 근거로 혈관내피성장인자 저해제를 면역항암제와 함께 사용한다면 치료 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 이번 연구에서도 면역항암제와 혈관내피성장인자 저해제를 병합 치료하면 우수한 항암 효과가 있음을 동물 모델에서 증명했다.

이번 연구는 연세대학교 의과대학 외과 및 병리학과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 암 환자의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신 교수는 “암세포와 면역세포 사이에서 어떤 일이 벌어지는지를 상세히 연구함으로써 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구이다”라며 “향후 암 환자의 생존율을 높일 수 있는 새로운 면역기전 연구 및 면역항암제 개발 연구를 계속하겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신의철 교수 연구팀 연구성과 개념도

2019.11.13

조회수 12924

-

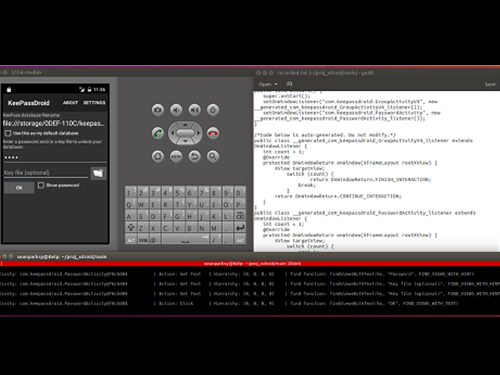

이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

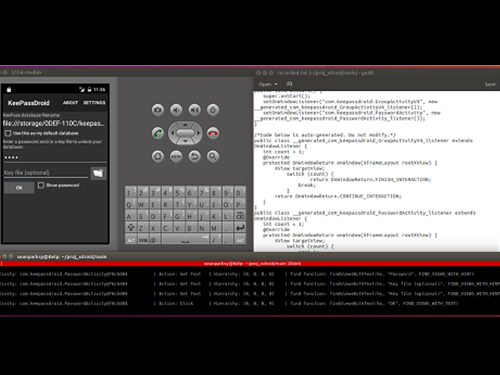

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.

김동휘, 박수영 박사과정, 고지훈 석사과정, 미국 버팔로 대학 스티브 고(Steve Ko) 교수가 참여한 이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용, 사용자 인터페이스 분야 국제학회 ACM UIST에서 10월 21일 발표됐다. (논문명 : X-Droid: A Quick and Easy Android Prototyping Framework with a Single-App Illusion)

새로운 아이디어가 스마트폰 앱으로 만들어지기까지는 수많은 시간과 자원, 인력이 필요하지만 정작 앱을 만들어도 소비자의 수요를 충족시키지 못하거나 시장의 흐름을 놓치면 자원만 낭비하는 경우가 많다.

이러한 이유로 보통은 정식으로 제품을 개발하기 전에 작은 규모로 시제품을 먼저 개발해 시장성을 시험해보곤 한다. 아이디어와 신제품이 범람하는 환경에서 시제품을 빠르고 정확하게 만드는 것이 개발사 입장에서는 매우 중요한 일이다.

시제품 제작에 특화된 도구도 많아 쓰이는 도구, 서비스가 수천 가지가 넘는다. 이는 그만큼 업계에서 시제품 구현에 관심이 많고 수요가 많다는 것을 뜻한다.

그러나 기존에 존재하던 수많은 도구의 도움을 받더라도 결국 기능은 직접 구현해야 한다. 디자인이나 아이디어를 차용할 수는 있어도 프로그램은 시중에 공개되지 않은 이상 전부 직접 만들어야 한다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 기술은 바로 이러한 한계를 극복했다. 연구팀은 이미 수백만 개에 달하는 스마트폰 앱들이 시장에 출시된 점에 착안해 새 앱 시제품을 만들 때 기존 앱의 기능을 추출해 활용할 수 있도록 하는 데 성공했다.

앱 개발자는 이 기술을 활용해 다양한 시제품 앱들을 만들어 시험해보고 가장 유용한 안을 선정해 정식으로 개발할 수 있다. 만약 다른 앱에서 추출한 기능을 포함한 시제품 앱을 그대로 출시하고자 한다면 기능을 추출해온 앱 개발자의 동의가 필요하지만, 배포하지 않고 내부에서 시험하는 것만으로도 정식 개발의 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

연구팀의 기술은 기존 앱에서 필요한 기능이 있을 때 그 앱을 시연하면 자동으로 해당 기능이 추출되고 개발자가 활용할 수 있는 프로그램 코드로 변환된다.

예를 들어 스마트폰 사용자의 수면을 감지해 자동으로 알림을 끄는 기능의 시제품을 만들기 위해서는 수면 상태를 추적하는 복잡한 기술이 필요하지만, 연구팀의 기술을 활용하면 단순히 시중의 수면 분석 앱으로부터 해당 기능을 추출해 시제품 제작에 활용할 수 있다.

연구팀은 현직 스마트폰 앱 개발자와의 실험을 통해 최소 1만 줄 이상의 프로그램 코드 작성이 필요한 개발 과정을 연구팀이 개발한 기술을 적용하면 불과 50여 줄의 코드 작성으로도 시제품을 개발할 수 있음을 확인했다.

이는 시제품 앱 개발에 필요한 프로그램 작성이 200배가량 줄어든 것으로 기존의 스마트폰 앱들을 활용하고 기계가 자동으로 프로그램을 작성하도록 함으로써 개발 비용을 획기적으로 줄인 것이다.

이성주 교수는 “기존 다른 앱의 기능을 코드 없이도 구현할 수 있는 기술로 시연을 통한 프로그래밍 기술을 활용하고 또 다른 앱과의 상호작용이 모두 백그라운드에서 이루어지게 하는 기술이다”라며 “개발자가 실제로는 자신의 앱과 다른 앱을 동시에 다루지만 마치 한 개의 앱으로 작업하는 듯한 효과가 있었으며, 새 앱 기능을 손쉽고 빠르게 구현해 더 많은 유용한 앱 출현을 기대할 수 있게 됐다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=5pF5kGq-lDU ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/xdroid/ )

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 기술이 구현된 개발자 도구

이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.

김동휘, 박수영 박사과정, 고지훈 석사과정, 미국 버팔로 대학 스티브 고(Steve Ko) 교수가 참여한 이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용, 사용자 인터페이스 분야 국제학회 ACM UIST에서 10월 21일 발표됐다. (논문명 : X-Droid: A Quick and Easy Android Prototyping Framework with a Single-App Illusion)

새로운 아이디어가 스마트폰 앱으로 만들어지기까지는 수많은 시간과 자원, 인력이 필요하지만 정작 앱을 만들어도 소비자의 수요를 충족시키지 못하거나 시장의 흐름을 놓치면 자원만 낭비하는 경우가 많다.

이러한 이유로 보통은 정식으로 제품을 개발하기 전에 작은 규모로 시제품을 먼저 개발해 시장성을 시험해보곤 한다. 아이디어와 신제품이 범람하는 환경에서 시제품을 빠르고 정확하게 만드는 것이 개발사 입장에서는 매우 중요한 일이다.

시제품 제작에 특화된 도구도 많아 쓰이는 도구, 서비스가 수천 가지가 넘는다. 이는 그만큼 업계에서 시제품 구현에 관심이 많고 수요가 많다는 것을 뜻한다.

그러나 기존에 존재하던 수많은 도구의 도움을 받더라도 결국 기능은 직접 구현해야 한다. 디자인이나 아이디어를 차용할 수는 있어도 프로그램은 시중에 공개되지 않은 이상 전부 직접 만들어야 한다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 기술은 바로 이러한 한계를 극복했다. 연구팀은 이미 수백만 개에 달하는 스마트폰 앱들이 시장에 출시된 점에 착안해 새 앱 시제품을 만들 때 기존 앱의 기능을 추출해 활용할 수 있도록 하는 데 성공했다.

앱 개발자는 이 기술을 활용해 다양한 시제품 앱들을 만들어 시험해보고 가장 유용한 안을 선정해 정식으로 개발할 수 있다. 만약 다른 앱에서 추출한 기능을 포함한 시제품 앱을 그대로 출시하고자 한다면 기능을 추출해온 앱 개발자의 동의가 필요하지만, 배포하지 않고 내부에서 시험하는 것만으로도 정식 개발의 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

연구팀의 기술은 기존 앱에서 필요한 기능이 있을 때 그 앱을 시연하면 자동으로 해당 기능이 추출되고 개발자가 활용할 수 있는 프로그램 코드로 변환된다.

예를 들어 스마트폰 사용자의 수면을 감지해 자동으로 알림을 끄는 기능의 시제품을 만들기 위해서는 수면 상태를 추적하는 복잡한 기술이 필요하지만, 연구팀의 기술을 활용하면 단순히 시중의 수면 분석 앱으로부터 해당 기능을 추출해 시제품 제작에 활용할 수 있다.

연구팀은 현직 스마트폰 앱 개발자와의 실험을 통해 최소 1만 줄 이상의 프로그램 코드 작성이 필요한 개발 과정을 연구팀이 개발한 기술을 적용하면 불과 50여 줄의 코드 작성으로도 시제품을 개발할 수 있음을 확인했다.

이는 시제품 앱 개발에 필요한 프로그램 작성이 200배가량 줄어든 것으로 기존의 스마트폰 앱들을 활용하고 기계가 자동으로 프로그램을 작성하도록 함으로써 개발 비용을 획기적으로 줄인 것이다.

이성주 교수는 “기존 다른 앱의 기능을 코드 없이도 구현할 수 있는 기술로 시연을 통한 프로그래밍 기술을 활용하고 또 다른 앱과의 상호작용이 모두 백그라운드에서 이루어지게 하는 기술이다”라며 “개발자가 실제로는 자신의 앱과 다른 앱을 동시에 다루지만 마치 한 개의 앱으로 작업하는 듯한 효과가 있었으며, 새 앱 기능을 손쉽고 빠르게 구현해 더 많은 유용한 앱 출현을 기대할 수 있게 됐다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=5pF5kGq-lDU ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/xdroid/ )

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 기술이 구현된 개발자 도구

2019.11.12

조회수 26586

-

이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

2019.11.12

조회수 19601

-

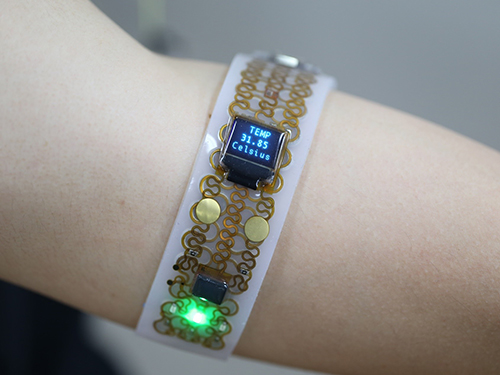

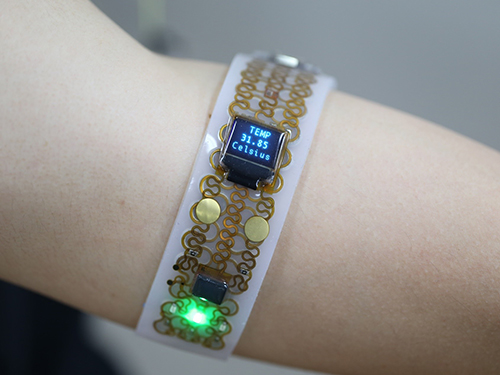

정재웅 교수, 상황에 따라 딱딱해지고 유연해지는 전자기기 개발

〈 정재웅 교수, 변상혁 박사과정, 이주현 석사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 사용 목적과 신체 적용 여부에 따라 딱딱한 형태와 부드러운 형태를 하나의 전자기기에서 선택적으로 구현함으로써 기기의 모양과 유연성을 변화시킬 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 딱딱한 형태의 전자기기와 유연 기기의 경계를 허물어 활용도, 사용 편의성, 휴대성, 생체적합성을 모두 극대화할 수 있어 소비 전자제품뿐 아니라 생체의학, 로봇 공학 등의 다양한 분야에 혁신적 변화를 일으킬 것으로 기대된다.

변상혁 연구원과 한국전자통신연구원의 심주용 박사가 1저자로 참여하고 이주현, 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 11월 1일 자에 게재됐다. (논문명: Mechanically transformative electronics, sensors, and implantable devices).

일반적으로 전자기기는 사용 목적에 따라 특정 강성을 갖도록 설계된다. 스마트폰, 노트북은 딱딱한 형태로 손에 쥐거나 테이블 위에 놓고 사용하기 적합하고, 최근 활발히 개발되는 유연 신축성 전자기기는 착용성이 뛰어나 웨어러블 형태로 활용되고 있다.

하지만 딱딱한 형태의 전자기기는 신체에 착용 시 각종 불편함을 일으키고, 생체이식 시 조직 파괴나 염증 등을 유발할 수 있다. 반면 유연 신축성 전자기기는 외력을 견디지 못하고 쉽게 모양이 변하기 때문에 몸에서 탈착 시 일반적인 전자기기와 같이 편리하게 사용하기 어렵다는 단점을 가진다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(polymer)를 이용한 합성물질을 제작해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 구현했다. 이를 유연 신축성 전자회로와 결합해 강성률이 변화 가능한 새로운 형태의 전자기기를 구현했다.

갈륨은 이번 연구의 핵심 소재로, 금속임에도 불구하고 생체 온도(29.8℃)에서 녹는점을 가져 신체 탈부착 시 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 이러한 점에 기반해 갈륨을 중합체에 내장해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 제작했다.

연구팀은 전자기기의 강성도를 변화시킬 수 있는 특징을 활용해 다양한 적용 분야에서 기존 전자기기가 갖는 한계점을 극복할 수 있음을 증명했다. 예를 들어, 이 기술을 휴대용 전자기기에 적용해 평상시에는 딱딱한 형태로 손에 쥔 상태나 책상 위에서 이용하고, 이동 시 몸에 부착해 부드러운 웨어러블 기기 형태로 만듦으로써 휴대성을 높일 수 있음을 보여줬다.

또한, 강성을 변환시킬 수 있는 압력 센서를 개발해 목적에 따라 민감도와 압력 감지의 범위를 조절하는 데 성공했다. 그뿐만 아니라, 뇌 조직에 이식 시 부드럽게 변화하는 뇌 탐침을 개발해 기존 딱딱한 탐침 대비 뇌 손상 및 염증 반응을 최소화할 수 있었다.

이렇게 변형 가능한 전자기기 기술은 웨어러블, 임플랜터블, 센싱기기 및 로봇 등에 적용돼 다양한 목적과 상황에 유동적으로 사용될 수 있는 다목적 전자기기 시스템 개발을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

정 교수는 “평상시 딱딱한 형태의 전자기기로 쓰이나 몸에 부착 시 혹은 내부 장기에 이식 시 우리 신체 조직처럼 부드럽고 신축성 있게 변환될 수 있는 기기 플랫폼 기술 개발을 통해, 일반적인 전자기기와 유연 기기가 갖는 단점은 없애면서 사용 목적에 따라 각각의 장점을 극대화할 수 있는 전자기기를 개발했다”라며 “이 기술을 이용하면 전자기기의 활용 폭을 크게 넓힐 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 강성률 변화 가능한 전자기기의 개념도와 실제 구현사진

그림2. 딱딱한 모바일 기기와 부드러운 웨어러블 기기 간 변환이 가능한 전자기기 및 활용 예시

그림3. 압력 측정 민감도-동작 범위 튜닝이 가능한 압력 센서

그림4. 강성률 변화 가능 플랫폼을 활용한 뉴럴 프로브

그림5. 디바이스 개념을 보여주는 인포그래픽

정재웅 교수, 상황에 따라 딱딱해지고 유연해지는 전자기기 개발

〈 정재웅 교수, 변상혁 박사과정, 이주현 석사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 사용 목적과 신체 적용 여부에 따라 딱딱한 형태와 부드러운 형태를 하나의 전자기기에서 선택적으로 구현함으로써 기기의 모양과 유연성을 변화시킬 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 딱딱한 형태의 전자기기와 유연 기기의 경계를 허물어 활용도, 사용 편의성, 휴대성, 생체적합성을 모두 극대화할 수 있어 소비 전자제품뿐 아니라 생체의학, 로봇 공학 등의 다양한 분야에 혁신적 변화를 일으킬 것으로 기대된다.

변상혁 연구원과 한국전자통신연구원의 심주용 박사가 1저자로 참여하고 이주현, 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 11월 1일 자에 게재됐다. (논문명: Mechanically transformative electronics, sensors, and implantable devices).

일반적으로 전자기기는 사용 목적에 따라 특정 강성을 갖도록 설계된다. 스마트폰, 노트북은 딱딱한 형태로 손에 쥐거나 테이블 위에 놓고 사용하기 적합하고, 최근 활발히 개발되는 유연 신축성 전자기기는 착용성이 뛰어나 웨어러블 형태로 활용되고 있다.

하지만 딱딱한 형태의 전자기기는 신체에 착용 시 각종 불편함을 일으키고, 생체이식 시 조직 파괴나 염증 등을 유발할 수 있다. 반면 유연 신축성 전자기기는 외력을 견디지 못하고 쉽게 모양이 변하기 때문에 몸에서 탈착 시 일반적인 전자기기와 같이 편리하게 사용하기 어렵다는 단점을 가진다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(polymer)를 이용한 합성물질을 제작해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 구현했다. 이를 유연 신축성 전자회로와 결합해 강성률이 변화 가능한 새로운 형태의 전자기기를 구현했다.

갈륨은 이번 연구의 핵심 소재로, 금속임에도 불구하고 생체 온도(29.8℃)에서 녹는점을 가져 신체 탈부착 시 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 이러한 점에 기반해 갈륨을 중합체에 내장해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 제작했다.

연구팀은 전자기기의 강성도를 변화시킬 수 있는 특징을 활용해 다양한 적용 분야에서 기존 전자기기가 갖는 한계점을 극복할 수 있음을 증명했다. 예를 들어, 이 기술을 휴대용 전자기기에 적용해 평상시에는 딱딱한 형태로 손에 쥔 상태나 책상 위에서 이용하고, 이동 시 몸에 부착해 부드러운 웨어러블 기기 형태로 만듦으로써 휴대성을 높일 수 있음을 보여줬다.

또한, 강성을 변환시킬 수 있는 압력 센서를 개발해 목적에 따라 민감도와 압력 감지의 범위를 조절하는 데 성공했다. 그뿐만 아니라, 뇌 조직에 이식 시 부드럽게 변화하는 뇌 탐침을 개발해 기존 딱딱한 탐침 대비 뇌 손상 및 염증 반응을 최소화할 수 있었다.

이렇게 변형 가능한 전자기기 기술은 웨어러블, 임플랜터블, 센싱기기 및 로봇 등에 적용돼 다양한 목적과 상황에 유동적으로 사용될 수 있는 다목적 전자기기 시스템 개발을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

정 교수는 “평상시 딱딱한 형태의 전자기기로 쓰이나 몸에 부착 시 혹은 내부 장기에 이식 시 우리 신체 조직처럼 부드럽고 신축성 있게 변환될 수 있는 기기 플랫폼 기술 개발을 통해, 일반적인 전자기기와 유연 기기가 갖는 단점은 없애면서 사용 목적에 따라 각각의 장점을 극대화할 수 있는 전자기기를 개발했다”라며 “이 기술을 이용하면 전자기기의 활용 폭을 크게 넓힐 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 강성률 변화 가능한 전자기기의 개념도와 실제 구현사진

그림2. 딱딱한 모바일 기기와 부드러운 웨어러블 기기 간 변환이 가능한 전자기기 및 활용 예시

그림3. 압력 측정 민감도-동작 범위 튜닝이 가능한 압력 센서

그림4. 강성률 변화 가능 플랫폼을 활용한 뉴럴 프로브

그림5. 디바이스 개념을 보여주는 인포그래픽

2019.11.06

조회수 12044

-

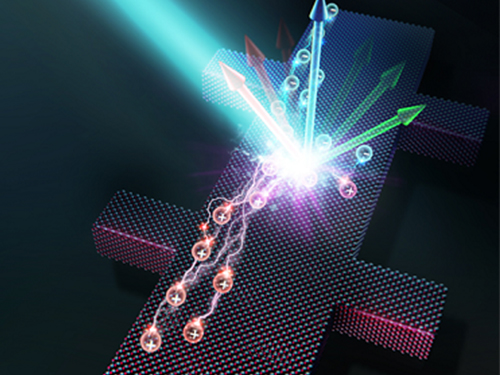

심흥선 교수, 전자 움직임 포착할 수 있는 나노셔터 개발

〈 심흥선 교수, 류성근 연구원〉

우리 대학 물리학과 심흥선 교수팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 나노 전기소자 내에서 전자 파동함수의 피코초(1조분의 1초) 수준의 초고속 움직임을 관찰하는 방법을 개발했다.

일본전신전화주식회사(NTT) 연구소, 영국국가표준기관(NPL) 연구소와 공동으로 수행하고 우리 대학 물리학과 류성근 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Picosecond coherent electron motion in a silicon single-electron source)

움직이는 물체를 관찰하기 위해서는 카메라를 이용해 연속적으로 촬영하면 된다. 그러나 이 방법은 셔터의 작동 속도보다 더 빠른 물체의 움직임을 포착할 수 없다는 한계가 있다.

이러한 문제점은 나노 전기소자에도 동일하게 적용된다. 10기가헤르츠(GHz) 보다 더 빠른 전기 신호를 실시간으로 관측하는 것은 현재 기술로 불가능해 서브 마이크론 길이 내에서 104-105 m/sec의 속력으로 빠르게 움직이는 전자의 움직임을 기존 기술로는 포착할 수 없다.

심 교수 연구팀은 ‘나노 셔터’를 나노 전기소자 옆에 부착해 이 문제점을 해결할 수 있다는 이론을 제시했다. 여기서 나노 셔터는 공명 상태(resonance state)를 갖는 불순물로, 나노 전기소자 내의 전자가 불순물 근처에 도달할 때 전자는 공명 상태를 통해 소자 바깥으로 나오게 돼 전류 신호로 관측된다.

전자 에너지와 공명 상태 에너지가 같을 때만 바깥으로 나올 수 있으므로 공명 상태 에너지를 시간에 따라 변화시켜 나노 셔터를 빠르게 열거나 닫을 수 있다. 나노 셔터를 여는 시간을 바꾸면서 전류를 측정하면 전자가 불순물 근처에 도달한 시점 정보를 얻게 돼 나노 전기소자 내의 전자 움직임을 포착할 수 있다.

심 교수 연구팀의 이론적 해결책에 따라 일본 NTT 연구소는 영국의 국가표준기관인 NPL과 협력을 통해 나노 셔터 구현에 성공했다. 실험 연구팀이 이용한 나노 전기소자는 양자점 전자 펌프(quantum dot single-electron pump)로, 이 소자는 단일 전자를 정해진 주기로 발사하는 역할을 하며 전류의 표준을 연구할 때 사용된다.

양자점 전자 펌프의 출구에 불순물 공명 상태를 구현해 양자점 전자 펌프 내에서 전자 파동함수가 공간적으로 진동하고 있음을 관찰했다. 진동수는 무려 250기가헤르츠로 시간으로 환산하면 수 피코초 수준의 진동이다. 10 GHz 이상의 진동수의 전자 움직임을 포착한 것은 이번 연구가 처음이다.

심흥선 교수는 “양자역학 상태를 제어해 기존 기술의 한계를 돌파할 수 있음을 보여줬다”라며, “개발한 나노 셔터는 전자의 양자역학 근본원리를 탐구하는 데에 활용될 뿐 아니라 전류 표준, 초정밀 전자기장 센서, 초고속 큐빗 제어 등 차세대 양자정보 소자에 응용될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실리콘 기반 양자점 전자 펌프

그림2. 나노 전기소자 내에서 초고속으로 움직이는 전자 측정법

심흥선 교수, 전자 움직임 포착할 수 있는 나노셔터 개발

〈 심흥선 교수, 류성근 연구원〉

우리 대학 물리학과 심흥선 교수팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 나노 전기소자 내에서 전자 파동함수의 피코초(1조분의 1초) 수준의 초고속 움직임을 관찰하는 방법을 개발했다.

일본전신전화주식회사(NTT) 연구소, 영국국가표준기관(NPL) 연구소와 공동으로 수행하고 우리 대학 물리학과 류성근 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Picosecond coherent electron motion in a silicon single-electron source)

움직이는 물체를 관찰하기 위해서는 카메라를 이용해 연속적으로 촬영하면 된다. 그러나 이 방법은 셔터의 작동 속도보다 더 빠른 물체의 움직임을 포착할 수 없다는 한계가 있다.

이러한 문제점은 나노 전기소자에도 동일하게 적용된다. 10기가헤르츠(GHz) 보다 더 빠른 전기 신호를 실시간으로 관측하는 것은 현재 기술로 불가능해 서브 마이크론 길이 내에서 104-105 m/sec의 속력으로 빠르게 움직이는 전자의 움직임을 기존 기술로는 포착할 수 없다.

심 교수 연구팀은 ‘나노 셔터’를 나노 전기소자 옆에 부착해 이 문제점을 해결할 수 있다는 이론을 제시했다. 여기서 나노 셔터는 공명 상태(resonance state)를 갖는 불순물로, 나노 전기소자 내의 전자가 불순물 근처에 도달할 때 전자는 공명 상태를 통해 소자 바깥으로 나오게 돼 전류 신호로 관측된다.

전자 에너지와 공명 상태 에너지가 같을 때만 바깥으로 나올 수 있으므로 공명 상태 에너지를 시간에 따라 변화시켜 나노 셔터를 빠르게 열거나 닫을 수 있다. 나노 셔터를 여는 시간을 바꾸면서 전류를 측정하면 전자가 불순물 근처에 도달한 시점 정보를 얻게 돼 나노 전기소자 내의 전자 움직임을 포착할 수 있다.

심 교수 연구팀의 이론적 해결책에 따라 일본 NTT 연구소는 영국의 국가표준기관인 NPL과 협력을 통해 나노 셔터 구현에 성공했다. 실험 연구팀이 이용한 나노 전기소자는 양자점 전자 펌프(quantum dot single-electron pump)로, 이 소자는 단일 전자를 정해진 주기로 발사하는 역할을 하며 전류의 표준을 연구할 때 사용된다.

양자점 전자 펌프의 출구에 불순물 공명 상태를 구현해 양자점 전자 펌프 내에서 전자 파동함수가 공간적으로 진동하고 있음을 관찰했다. 진동수는 무려 250기가헤르츠로 시간으로 환산하면 수 피코초 수준의 진동이다. 10 GHz 이상의 진동수의 전자 움직임을 포착한 것은 이번 연구가 처음이다.

심흥선 교수는 “양자역학 상태를 제어해 기존 기술의 한계를 돌파할 수 있음을 보여줬다”라며, “개발한 나노 셔터는 전자의 양자역학 근본원리를 탐구하는 데에 활용될 뿐 아니라 전류 표준, 초정밀 전자기장 센서, 초고속 큐빗 제어 등 차세대 양자정보 소자에 응용될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실리콘 기반 양자점 전자 펌프

그림2. 나노 전기소자 내에서 초고속으로 움직이는 전자 측정법

2019.11.05

조회수 10317

-

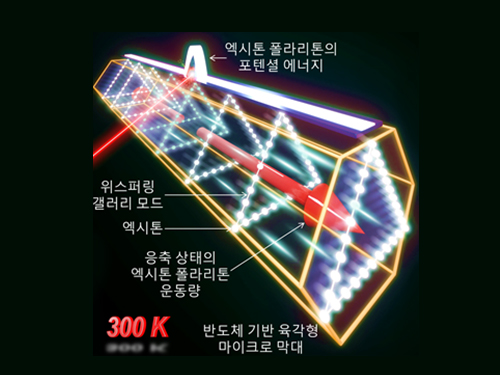

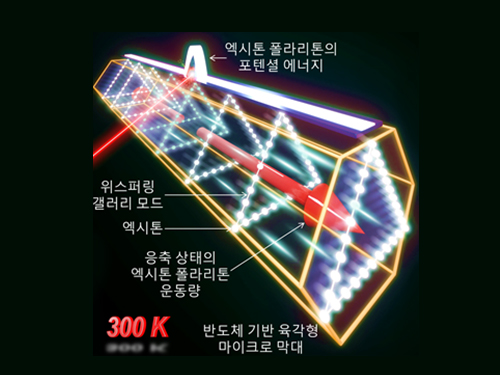

조용훈 교수, 양자입자의 상온 응축 및 운동량 제어 기술 개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 머리카락 굵기보다 100배 얇은 육각형 반도체 막대 구조를 이용해 극저온에서만 형성이 가능했던 빛과 물질의 성질을 동시에 갖는 양자 입자(엑시톤-폴라리톤)를 응축하고 이의 운동량을 상온에서도 제어하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 향후 고효율의 비선형 광소자부터 양자 광소자에 이르기까지 광범위하게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

송현규 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 광학회의 국제학술지 ‘옵티카 (Optica)’10월 20일 자에 게재됐다.

빛이 반도체 내부의 엑시톤과 오랜 시간 동안 머물 수 있는 적절한 조건이 성립되면, 서로가 강하게 상호작용하며 빛과 물질이 지닌 장점을 동시에 갖는 제3의 양자 입자인 엑시톤-폴라리톤이 생성된다.

기존 연구에 많이 사용되던 비소화물 기반 반도체의 경우, 빛을 반도체 내부에 오랜 시간 가둬두기 위한 균일한 거울 구조를 만드는 공정과정은 잘 알려졌지만, 열에너지에 의해 엑시톤이 해리되기 때문에 극저온의 실험환경이 필수적인 요소였다.

반면 질화물 기반 반도체의 경우 상온에서도 안정적으로 존재할 수 있는 엑시톤을 형성할 수는 있지만, 거울 구조를 만드는 공정과정이 복잡하고 물리적 요인들로 인해 공간적으로 균일한 거울 구조를 만드는 데 한계가 있다. 이러한 불균일한 거울 구조는 엑시톤-폴라리톤의 움직임을 방해하는 중요한 원인이다.

연구팀은 거울 구조 대신 질화물 반도체 기반의 3차원 구조인 육각형 마이크로 막대 구조를 이용해 문제를 해결했다. 이 구조를 이용하면 거울 없이도 내부 전반사의 원리를 통해 균일하면서도 자발적으로 형성되는 빛의 모드와 엑시톤의 강한 상호작용으로 상온에서도 엑시톤-폴라리톤을 생성할 수 있게 된다.

엑시톤-폴라리톤은 빛으로부터 얻은 고유의 특성으로 인해 질량이 전자보다 10만 배, 원자보다 10억 배 가볍다. 기존 원자를 이용하면 절대영도(영하 273도) 근처에서 에너지가 낮은 하나의 바닥 상태를 모든 입자가 공유해서 마치 하나의 입자처럼 행동하는‘보즈-아인슈타인 응축 현상’이 관측된다. 연구팀은 질화물 반도체에서 엑시톤-폴라리톤 입자를 형성하여 이러한 응축 현상이 상온에서도 생성될 수 있다는 사실을 검증했다.

또한, 엑시톤으로부터 얻은 고유 특성으로 기존의 빛과는 다르게 엑시톤-폴라리톤 입자 서로 간의 밀어내는 힘인 척력이 발생한다. 연구팀은 고해상도 레이저 광학 시스템을 이용해 엑시톤-폴라리톤의 포텐셜 에너지와 이의 경사도를 조절해서 엑시톤-폴라리톤 응축 현상의 운동량을 제어하는 데에도 성공했다.

이와 같은 응축 현상의 운동량 제어는 공간적으로 넓은 결맞음을 동반하기에 양자 소용돌이와 같은 양자 상전이 현상부터 양자 시뮬레이터로 활용하기 위한 양자현상 제어의 중요한 요소 중 하나이다. 이 기술은 구동 전류가 10배 이상 낮은 엑시톤-폴라리톤 기반의 신개념 레이저, 비선형 광소자와 같은 고전적인 광소자뿐만 아니라 초유체 기반의 집적회로, 양자 시뮬레이터와 같은 양자광소자에 응용될 수 있다.

조 교수는 “상온 엑시톤-폴라리톤 플랫폼으로서 복잡한 저온 장치 없이 이와 관련된 기초연구의 문턱을 낮출 수 있는 기반이 될 수 있을 것이다”라며, “지속적인 연구를 통해 상온에서 작동이 가능한 다양한 양자 광소자로 활용되길 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 반도체 육각형 막대 구조에서 생성되는 상온 엑시톤 폴라리톤 응축 및 이의 운동량 제어

조용훈 교수, 양자입자의 상온 응축 및 운동량 제어 기술 개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 머리카락 굵기보다 100배 얇은 육각형 반도체 막대 구조를 이용해 극저온에서만 형성이 가능했던 빛과 물질의 성질을 동시에 갖는 양자 입자(엑시톤-폴라리톤)를 응축하고 이의 운동량을 상온에서도 제어하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 향후 고효율의 비선형 광소자부터 양자 광소자에 이르기까지 광범위하게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

송현규 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 광학회의 국제학술지 ‘옵티카 (Optica)’10월 20일 자에 게재됐다.

빛이 반도체 내부의 엑시톤과 오랜 시간 동안 머물 수 있는 적절한 조건이 성립되면, 서로가 강하게 상호작용하며 빛과 물질이 지닌 장점을 동시에 갖는 제3의 양자 입자인 엑시톤-폴라리톤이 생성된다.

기존 연구에 많이 사용되던 비소화물 기반 반도체의 경우, 빛을 반도체 내부에 오랜 시간 가둬두기 위한 균일한 거울 구조를 만드는 공정과정은 잘 알려졌지만, 열에너지에 의해 엑시톤이 해리되기 때문에 극저온의 실험환경이 필수적인 요소였다.

반면 질화물 기반 반도체의 경우 상온에서도 안정적으로 존재할 수 있는 엑시톤을 형성할 수는 있지만, 거울 구조를 만드는 공정과정이 복잡하고 물리적 요인들로 인해 공간적으로 균일한 거울 구조를 만드는 데 한계가 있다. 이러한 불균일한 거울 구조는 엑시톤-폴라리톤의 움직임을 방해하는 중요한 원인이다.

연구팀은 거울 구조 대신 질화물 반도체 기반의 3차원 구조인 육각형 마이크로 막대 구조를 이용해 문제를 해결했다. 이 구조를 이용하면 거울 없이도 내부 전반사의 원리를 통해 균일하면서도 자발적으로 형성되는 빛의 모드와 엑시톤의 강한 상호작용으로 상온에서도 엑시톤-폴라리톤을 생성할 수 있게 된다.

엑시톤-폴라리톤은 빛으로부터 얻은 고유의 특성으로 인해 질량이 전자보다 10만 배, 원자보다 10억 배 가볍다. 기존 원자를 이용하면 절대영도(영하 273도) 근처에서 에너지가 낮은 하나의 바닥 상태를 모든 입자가 공유해서 마치 하나의 입자처럼 행동하는‘보즈-아인슈타인 응축 현상’이 관측된다. 연구팀은 질화물 반도체에서 엑시톤-폴라리톤 입자를 형성하여 이러한 응축 현상이 상온에서도 생성될 수 있다는 사실을 검증했다.

또한, 엑시톤으로부터 얻은 고유 특성으로 기존의 빛과는 다르게 엑시톤-폴라리톤 입자 서로 간의 밀어내는 힘인 척력이 발생한다. 연구팀은 고해상도 레이저 광학 시스템을 이용해 엑시톤-폴라리톤의 포텐셜 에너지와 이의 경사도를 조절해서 엑시톤-폴라리톤 응축 현상의 운동량을 제어하는 데에도 성공했다.

이와 같은 응축 현상의 운동량 제어는 공간적으로 넓은 결맞음을 동반하기에 양자 소용돌이와 같은 양자 상전이 현상부터 양자 시뮬레이터로 활용하기 위한 양자현상 제어의 중요한 요소 중 하나이다. 이 기술은 구동 전류가 10배 이상 낮은 엑시톤-폴라리톤 기반의 신개념 레이저, 비선형 광소자와 같은 고전적인 광소자뿐만 아니라 초유체 기반의 집적회로, 양자 시뮬레이터와 같은 양자광소자에 응용될 수 있다.

조 교수는 “상온 엑시톤-폴라리톤 플랫폼으로서 복잡한 저온 장치 없이 이와 관련된 기초연구의 문턱을 낮출 수 있는 기반이 될 수 있을 것이다”라며, “지속적인 연구를 통해 상온에서 작동이 가능한 다양한 양자 광소자로 활용되길 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 반도체 육각형 막대 구조에서 생성되는 상온 엑시톤 폴라리톤 응축 및 이의 운동량 제어

2019.10.31

조회수 13183

-

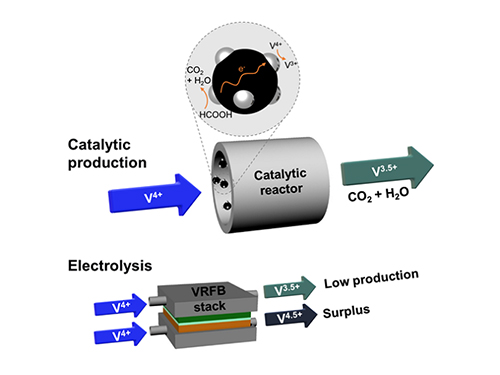

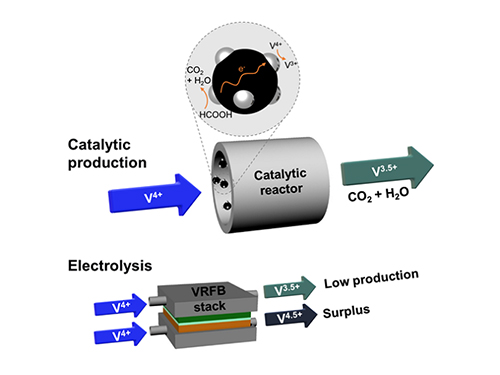

김희탁 교수, 바나듐레독스 흐름전지용 전해액 신공정 개발

〈 김희탁 교수, 허지윤 박사과정, KIER 이신근 박사〉

우리 대학 생명화학공학과/나노융합연구소 차세대배터리센터 김희탁 교수와 한국에너지기술연구원(원장 곽병성) 에너지소재연구실 이신근 박사 공동연구팀이 생산 비용을 40% 줄인 바나듐 레독스 흐름전지용 고순도 전해액 생산 공정 개발에 성공했다.

허지윤 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 9월 27일 자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 에디터 하이라이트(Editor’s Highlight)로 선정됐다. (논문명: Catalytic production of impurity-free V3.5+ electrolyte for vanadium redox flow batteries)

최근 리튬이온전지 기반 대용량 에너지 저장장치의 발화사고가 빈번하게 발생하면서 수계 전해질을 이용하는 비 발화성 바나듐 레독스 흐름전지에 대한 관심이 커지고 있다.

바나듐 레독스 흐름전지는 안전성뿐 아니라 내구성 및 대용량화의 장점이 있어 대용량 에너지 저장장치로의 응용이 기대되고 있으나, 리튬이온전지 대비 높은 가격으로 인해 시장 확대가 지연되고 있다.

바나듐 레독스 흐름전지의 부품 소재 중 바나듐 전해액은 전지의 용량, 수명과 성능을 결정하는 핵심 소재이며 전체 전지 가격의 50% 이상을 차지하고 있어, 바나듐 전해액의 저가격화는 바나듐 레독스 흐름전지 시장 확대의 핵심이라 할 수 있다.

상업적으로 이용되는 바나듐 전해액은 3.5 가의 산화수를 가지며, 이는 5가의 바나듐옥사이드(V2O5) 전구체를 전기분해를 이용해 환원시켜 제조된다. 그러나 전기분해 방식은 고가의 전기분해 장치가 필요하고 에너지 소비가 크며 전기분해 중 생성되는 높은 산화수의 전해액의 재처리가 필요하다.

이에 전기분해 방식을 벗어나 화학적으로 바나듐을 환원시키는 공정이 전 세계적으로 연구됐지만, 환원제의 잔류물에 의한 전해액 오염으로 인해 상업화에 성공한 사례가 없었다.

김 교수와 이 박사 공동연구팀은 유기 연료전지의 촉매 기술을 응용해 잔류물이 남지 않는 환원제인 포름산의 활성을 증대시켜 바나듐을 3.5가로 환원시키는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 이용해 시간당 2리터(L)급 촉매 반응기를 개발했고 연속 공정을 통한 고순도의 3.5가 바나듐 전해액 생산에 성공했다.

이번 촉매반응을 이용한 제조공정은 전기분해 방식 대비 효율적인 공정 구조를 가져 생산 공정 비용을 40% 줄일 수 있다. 또한, 촉매 반응기를 통해 생산된 전해액은 기존 전기분해 방식으로 만들어지는 전해액과 동등한 성능을 보여 그 품질이 검증됐다.

나노융합연구소 차세대배터리센터장 김희탁 교수는 “촉매를 이용한 화학적 전해액 제조기술은 원천성을 가지고 있어, 비 발화성 대용량 에너지 저장장치 분야의 국가 경쟁력을 높일 수 있다”라고 말했다.

한국에너지기술연구원 에너지소재연구실 이신근 박사는 “한국에너지기술연구원에서 개발된 촉매 반응기를 통해 기술의 산업화가 촉진될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부 한국에너지기술평가원 ESS기술개발 사업의 지원을 받아 KAIST, 에너지기술연구원, 연세대학교, ㈜이에스가 참여한 컨소시엄을 통해 개발됐다.

□ 그림 설명

그림1. 촉매반응을 통한 3.5가 바나듐 전해액의 생산 및 기존 전기분해를 이용한 3.5가 전해액 생산 비교

그림2. 연구에서 개발된 촉매반응기 및 이를 이용한 전해액 연속 제조

김희탁 교수, 바나듐레독스 흐름전지용 전해액 신공정 개발

〈 김희탁 교수, 허지윤 박사과정, KIER 이신근 박사〉

우리 대학 생명화학공학과/나노융합연구소 차세대배터리센터 김희탁 교수와 한국에너지기술연구원(원장 곽병성) 에너지소재연구실 이신근 박사 공동연구팀이 생산 비용을 40% 줄인 바나듐 레독스 흐름전지용 고순도 전해액 생산 공정 개발에 성공했다.

허지윤 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)’ 9월 27일 자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 에디터 하이라이트(Editor’s Highlight)로 선정됐다. (논문명: Catalytic production of impurity-free V3.5+ electrolyte for vanadium redox flow batteries)

최근 리튬이온전지 기반 대용량 에너지 저장장치의 발화사고가 빈번하게 발생하면서 수계 전해질을 이용하는 비 발화성 바나듐 레독스 흐름전지에 대한 관심이 커지고 있다.

바나듐 레독스 흐름전지는 안전성뿐 아니라 내구성 및 대용량화의 장점이 있어 대용량 에너지 저장장치로의 응용이 기대되고 있으나, 리튬이온전지 대비 높은 가격으로 인해 시장 확대가 지연되고 있다.

바나듐 레독스 흐름전지의 부품 소재 중 바나듐 전해액은 전지의 용량, 수명과 성능을 결정하는 핵심 소재이며 전체 전지 가격의 50% 이상을 차지하고 있어, 바나듐 전해액의 저가격화는 바나듐 레독스 흐름전지 시장 확대의 핵심이라 할 수 있다.

상업적으로 이용되는 바나듐 전해액은 3.5 가의 산화수를 가지며, 이는 5가의 바나듐옥사이드(V2O5) 전구체를 전기분해를 이용해 환원시켜 제조된다. 그러나 전기분해 방식은 고가의 전기분해 장치가 필요하고 에너지 소비가 크며 전기분해 중 생성되는 높은 산화수의 전해액의 재처리가 필요하다.

이에 전기분해 방식을 벗어나 화학적으로 바나듐을 환원시키는 공정이 전 세계적으로 연구됐지만, 환원제의 잔류물에 의한 전해액 오염으로 인해 상업화에 성공한 사례가 없었다.

김 교수와 이 박사 공동연구팀은 유기 연료전지의 촉매 기술을 응용해 잔류물이 남지 않는 환원제인 포름산의 활성을 증대시켜 바나듐을 3.5가로 환원시키는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 이용해 시간당 2리터(L)급 촉매 반응기를 개발했고 연속 공정을 통한 고순도의 3.5가 바나듐 전해액 생산에 성공했다.

이번 촉매반응을 이용한 제조공정은 전기분해 방식 대비 효율적인 공정 구조를 가져 생산 공정 비용을 40% 줄일 수 있다. 또한, 촉매 반응기를 통해 생산된 전해액은 기존 전기분해 방식으로 만들어지는 전해액과 동등한 성능을 보여 그 품질이 검증됐다.

나노융합연구소 차세대배터리센터장 김희탁 교수는 “촉매를 이용한 화학적 전해액 제조기술은 원천성을 가지고 있어, 비 발화성 대용량 에너지 저장장치 분야의 국가 경쟁력을 높일 수 있다”라고 말했다.

한국에너지기술연구원 에너지소재연구실 이신근 박사는 “한국에너지기술연구원에서 개발된 촉매 반응기를 통해 기술의 산업화가 촉진될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 산업통상자원부 한국에너지기술평가원 ESS기술개발 사업의 지원을 받아 KAIST, 에너지기술연구원, 연세대학교, ㈜이에스가 참여한 컨소시엄을 통해 개발됐다.

□ 그림 설명

그림1. 촉매반응을 통한 3.5가 바나듐 전해액의 생산 및 기존 전기분해를 이용한 3.5가 전해액 생산 비교

그림2. 연구에서 개발된 촉매반응기 및 이를 이용한 전해액 연속 제조

2019.10.28

조회수 17321

-

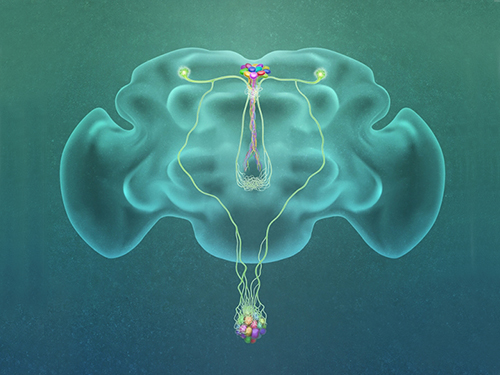

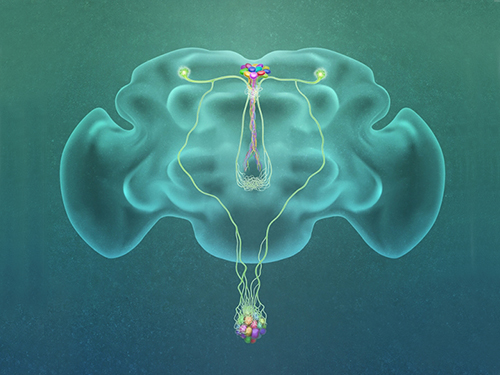

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

2019.10.24

조회수 16230

임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

2019.11.25 조회수 12095

임미희 교수, 손상된 뇌 신경교세포 회복 물질 개발

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 손상된 뇌의 신경교세포를 회복시키는 저분자 화합물(Small molecule)을 발견했다.

연구팀의 이번 연구는 기억력 등 인지기능이 저하돼 일상생활의 장애를 유발하는 알츠하이머 등 만성질환의 치료 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대 의대 박민희 교수가 1 저자로 참여하고 경북대 배재성, 진희경 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 미국 국립과학원에서 발행하는 국제 학술지 ‘PNAS’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다.

퇴행성 뇌 질환인 치매의 일종인 알츠하이머병은 다양한 원인에 의해 발생된다. 이 질병을 치료하기 위해서 병의 원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료제들을 개발하는 것이 무엇보다 중요하다.

아밀로이드-베타 펩타이드는 알츠하이머병과 밀접한 관계가 있다고 알려져 있다. 또한, 뇌의 신경 세포이며 면역 세포인 신경교세포는 신경염증 반응에 중추적인 역할을 한다. 최근 들어, 아밀로이드-베타 펩타이드와 신경교세포의 신경염증 반응 사이의 상관관계가 알츠하이머병을 일으킬 수 있는 주요한 원인으로 주목받고 있다.

신경교세포는 뇌에서 면역기능을 담당하는 신경세포의 일종으로, 탐식기능 및 식세포 작용을 통해 노폐물을 처리하는 역할을 한다.

연구팀은 알츠하이머 동물 모델들에게 저분자 화합물을 주입한 후, 동물들의 인지능력과 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드의 양을 관찰해 알츠하이머 치료제로서 어떠한 유효한 효과가 있는지 실험했다.

이를 통해 ‘저분자 화합물’이 주입된 동물들은 손상된 신경교세포가 회복돼 뇌 속에 존재하는 베타 아밀로이드 단백질이 감소하는 등 인지능력이 향상된다는 사실을 발견했다.

임미희 교수는 “이 연구는 마이크로글리아의 식세포 작용 손상을 복구시켜 알츠하이머병을 치료할 수 있다는 것을 증명했다”라며 “발견된 합성 분자를 바탕으로 다양한 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원, 한국연구재단, KAIST, 그리고 국가과학기술연구회 지원으로 수행됐다.

2019.11.25 조회수 12095 류호진 교수, 방사성 요오드 처분 신소재 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 초장수명의 방사성 요오드를 안정적으로 저장하고 처분할 수 있는 신소재 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 세라믹 소재의 저온 소결 신기술을 이용한 것으로, 방사성 요오드-129처럼 반감기가 매우 긴 휘발성 방사성 동위원소를 안전하게 고정할 수 있어 방사성폐기물의 장기 처분 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

무흐무드 하산 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 환경공학 분야 국제 학술지 ‘유해물질저널(Journal of Hazardous Materials)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다.

동위원소 생산시설이나 사용 후 핵연료 처리시설에서 발생하는 방사성 핵종 중 반감기가 매우 긴 원소들을 안전하게 포집한 후 처분하기 위해서는 방사성 원소들과 화학적 결합력이 우수하면서 내구성과 안정성이 높은 매질을 사용해야 한다.

현재 고준위 폐기물의 처분을 위해 유리 등의 매질을 사용하고 있으나 끓는 점이 낮은 요오드는 고온의 용융 공정에서 휘발되면서 대기로 유출될 가능성이 있다.

특히 요오드-129는 반감기가 1천 500만 년 이상으로 이러한 초장수명 방사성 동위원소를 장기 처분할 수 있는 방사성폐기물 고화체의 제조공정 및 신소재 개발이 필요하다.

류 교수 연구팀은 방사성폐기물 고화체용 신소재 개발을 선도하는 미국, 유럽 등에서 시도하고 있는 고온에서의 소결 공정과는 달리, 300도 미만에서 치밀화될 수 있는 저온 소결 공정을 이용해 세라믹 매질을 개발했다. 연구팀의 매질은 요오드가 함유된 소달라이트 세라믹 매질로 화학적 안정성을 높이는 데 성공했다.

연구팀의 기술은 최근 미국을 중심으로 발표되고 있는 용매 기반 저온 소결 공정과 달리 용매를 사용하지 않는 친환경적인 고유의 저온 소결 공정으로, 관련 기술의 특허 출원 및 등록에 성공했다.

이를 기반으로 연구팀은 방사성 요오드 처분용 세라믹 재료 외에도 방사성 세슘 흡착용 세라믹 필터 등 방사성 이온 제염 및 환경 복원을 위한 세라믹 신소재의 저온 소결 기술을 고도화하기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “전통적으로 1천 도 이상 고온에서 소결되던 세라믹 재료를 300도 미만의 매우 낮은 온도에서도 치밀화 할 수 있음을 증명했다”라며 “원자력 분야 외에도 바이오 임플란트 소재, 연료전지 전해질 등 다양한 첨단 분야에서 저온 소결 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력연구기반확충사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저온 소결에 의한 세라믹 소결 기술 개요

2019.11.20 조회수 11758

류호진 교수, 방사성 요오드 처분 신소재 기술 개발

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 초장수명의 방사성 요오드를 안정적으로 저장하고 처분할 수 있는 신소재 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 세라믹 소재의 저온 소결 신기술을 이용한 것으로, 방사성 요오드-129처럼 반감기가 매우 긴 휘발성 방사성 동위원소를 안전하게 고정할 수 있어 방사성폐기물의 장기 처분 안전성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

무흐무드 하산 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 환경공학 분야 국제 학술지 ‘유해물질저널(Journal of Hazardous Materials)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다.

동위원소 생산시설이나 사용 후 핵연료 처리시설에서 발생하는 방사성 핵종 중 반감기가 매우 긴 원소들을 안전하게 포집한 후 처분하기 위해서는 방사성 원소들과 화학적 결합력이 우수하면서 내구성과 안정성이 높은 매질을 사용해야 한다.

현재 고준위 폐기물의 처분을 위해 유리 등의 매질을 사용하고 있으나 끓는 점이 낮은 요오드는 고온의 용융 공정에서 휘발되면서 대기로 유출될 가능성이 있다.

특히 요오드-129는 반감기가 1천 500만 년 이상으로 이러한 초장수명 방사성 동위원소를 장기 처분할 수 있는 방사성폐기물 고화체의 제조공정 및 신소재 개발이 필요하다.

류 교수 연구팀은 방사성폐기물 고화체용 신소재 개발을 선도하는 미국, 유럽 등에서 시도하고 있는 고온에서의 소결 공정과는 달리, 300도 미만에서 치밀화될 수 있는 저온 소결 공정을 이용해 세라믹 매질을 개발했다. 연구팀의 매질은 요오드가 함유된 소달라이트 세라믹 매질로 화학적 안정성을 높이는 데 성공했다.

연구팀의 기술은 최근 미국을 중심으로 발표되고 있는 용매 기반 저온 소결 공정과 달리 용매를 사용하지 않는 친환경적인 고유의 저온 소결 공정으로, 관련 기술의 특허 출원 및 등록에 성공했다.

이를 기반으로 연구팀은 방사성 요오드 처분용 세라믹 재료 외에도 방사성 세슘 흡착용 세라믹 필터 등 방사성 이온 제염 및 환경 복원을 위한 세라믹 신소재의 저온 소결 기술을 고도화하기 위한 연구를 계속 진행할 예정이다.

류 교수는 “전통적으로 1천 도 이상 고온에서 소결되던 세라믹 재료를 300도 미만의 매우 낮은 온도에서도 치밀화 할 수 있음을 증명했다”라며 “원자력 분야 외에도 바이오 임플란트 소재, 연료전지 전해질 등 다양한 첨단 분야에서 저온 소결 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력연구기반확충사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 저온 소결에 의한 세라믹 소결 기술 개요

2019.11.20 조회수 11758 이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19 조회수 16953

이정용 교수, 유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발

〈 이정용 교수 〉

우리 대학 EEWS 대학원 이정용 교수 연구팀과 캐나다 토론토 대학교 전기 및 컴퓨터 공학부 테드 사전트(Ted Sargent) 교수 공동 연구팀이 유기 단분자 물질 도입을 통한 고효율, 고 안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 유기 고분자-양자점 하이브리드 태양전지는 단순 성능 개선을 넘어 기존의 구조에서 성능이 제한된 문제점을 해결할 수 있는 구체적인 방안을 제시하고, 차세대 에너지원으로써 하이브리드 태양전지에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

백세웅, 전선홍 박사, 김병수 박사과정 및 앤드류 프로페(Andrew H. Proppe) 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 에너지(Nature Energy)’ 11월 11일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules)

높은 기계적 특성 및 흡광 계수를 갖는 유기 고분자와 근적외선 영역을 흡수할 수 있는 콜로이달 양자점을 이용해 제작되는 하이브리드 태양전지는 용액공정으로 제작할 수 있고 두 물질의 장점을 모두 취할 수 있다는 점에서 많은 관심을 받아왔다.

하지만 유기 고분자-양자점 기반의 하이브리드 구조는 낮은 광전변환 효율과 안정성 측면에서 기존의 차세대 태양전지들과 경쟁하기에 부족한 점이 있다.

낮은 전하추출 능력과 그로 인해 발생하는 재결합 문제로 인해 최근까지도 10% 이하의 낮은 광전변환 효율에 머무르는 하이브리드 태양전지의 성능 개선이 필요한 실정이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 고분자와 양자점의 매개체 역할을 할 수 있는 새 유기 단분자 구조를 도입했다. 이렇게 유기 단분자 매개체 도입된 유기 고분자-양자점 하이브리드 구조는 기존의 구조보다 다양한 강점을 가진다.

우선 기존의 유기 고분자에서 생성된 엑시톤을 원활하게 추출할 수 있으며, 상호 보완적인 흡광 대역이 형성돼 추가적인 전류 향상을 얻을 수 있고, 계단형 에너지 레벨을 형성해 에너지 및 전하를 효과적으로 운반할 수 있다.

이러한 강점을 통해 연구팀은 13.1%의 광전변환 효율을 달성했으며, 이는 기존의 유기 고분자와 양자점을 이용하는 하이브리드 태양전지보다 30% 이상 높은 효율이다. 그뿐만 아니라 제작 후 약 1천 500시간 이후에도 초기 효율의 90% 성능을 유지했으며, 최대전력조건에서 약 150시간 이후에도 초기 효율의 80% 이상의 성능을 유지했다.

이 교수는 “단분자를 도입해 기존의 하이브리드 구조의 고질적인 한계를 극복하고 고효율의 차세대 태양전지를 구현했다”라며 “개발한 고효율 태양전지는 최근 주목받고 있는 웨어러블 전자기기를 넘어서 모바일, IoT, 드론 및 4차산업에 적용 가능한 차세대 에너지 동력원으로써 주목받게 될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업, 기후변화대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 새롭게 제시한 하이브리드 소재 구조의 작동 원리

2019.11.19 조회수 16953 신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 17069

신병하 교수, 홀 효과 한계 보완한 새 반도체 분석기술 개발

〈 신병하 교수, 배성열 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 신병하 교수와 IBM 연구소의 오키 구나완(Oki Gunawan) 박사 공동 연구팀이 반도체 특성 분석의 핵심 기술인 홀 효과(Hall effect)의 한계를 넘을 수 있는 새로운 반도체 정보 분석 기술을 개발했다.

이번 연구는 140년 전에 처음 발견된 이래로 반도체 연구 및 재료 분석의 토대가 된 홀 효과 측정에 대한 새로운 발견으로 향후 반도체 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

신병하 교수와 오키 구나완 박사가 교신 저자로, 배성열 박사과정이 2 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처(Nature)’ 10월 07일 자 온라인판에 게재됐으며 11월 07일 정식 게재됐다. (논문명: Carrier-Resolved Photo Hall Effect)

1879년 에드윈 홀(Edwin Hall)이 발견한 홀 효과는 물질의 전하 특성(유형, 밀도, 이동성 또는 속도)에 대한 중요한 정보를 제공한다. 이는 반도체 소자를 이해하고 설계하는 데 필요한 가장 기본적인 특성들이다.

이러한 이유로 홀 효과는 지난 100년이 넘는 시간 동안 가장 일반적인 반도체 특성 분석 기법의 하나며 전 세계의 반도체 연구기관에서 보편적으로 사용되고 있다.

그러나 현재까지의 분석 기법으로는 홀 효과를 통해 다수 운반체(Majority carrier)와 관련한 특성만 파악할 수 있고, 태양 전지와 같은 소자의 구동 원리 파악에 필수인 소수 운반체(Minority carrier) 정보는 얻을 수 없다는 한계를 가지고 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘포토 홀 효과(Carrier-Resolved Photo-Hall" (CRPH))’ 기술을 개발했다. 이 기술을 사용하면 한 번의 측정으로 다수 운반체 및 소수 운반체에 대한 많은 정보를 동시에 추출할 수 있다.

기존 홀 측정에서는 세 가지 정보를 얻을 수 있었다면 연구팀의 새로운 기술은 실제 작동 조건을 포함한 여러 광도에서 광여기 전하의 농도, 다수 운반체 및 소수 운반체의 전하 이동도, 재결합 수명, 확산 거리 등 최대 일곱 개의 중요한 정보를 얻을 수 있다.

연구팀의 이 기술은 태양 전지, 발광 다이오드와 같은 광전자 소자 분야에서 사용 가능한 신소재 개발 및 최적화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

신 교수는 “지난 2년간의 연구가 좋은 결심을 맺게 되어 기쁘고, 이 기술을 통해 새로운 광소자 물질의 전하 수송 특성을 이해하고 더 나은 소자를 개발하는 데 큰 도움이 되리라 믿는다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 기후변화대응기술개발사업, 산업통상자원부와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 포토 홀 효과 개념도

2019.11.14 조회수 17069 신의철 교수, 암세포의 면역세포 억제 핵심원리 규명

〈 신의철 교수, 김창곤 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 연세대학교 의과대학 민병소, 김호근 교수 공동 연구팀이 암 환자의 암세포가 면역세포를 억제해 면역반응을 회피하게 만드는 핵심원리를 발견했다.

이번 연구를 통해 최근 유행하는 면역항암제의 치료 효율을 높일 수 있는 효과적인 암 치료 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김창곤 연구원, 장미 연구교수가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 면역학(Science Immunology)’ 11월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti–PD-1–resistant microsatellite stable colorectal cancers).

암 환자는 암세포에 대항하는 면역세포, 특히 T세포의 기능이 현저히 약해져 있다. 이렇게 T세포의 기능이 약해지는 주된 이유는 T세포가 PD-1이라는 억제 수용체를 과다하게 발현하기 때문이다.

최근 유행하고 있는 면역항암제도 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 T세포의 기능을 회복시키는 원리로 작동하는 것이다. 하지만 면역항암제는 아직 부족한 부분이 많아 투여받은 암 환자 중 일부에게만 치료 반응이 나타나는 현실이다. 이러한 이유로 많은 연구자가 암 환자의 T세포 기능이 약해지는 다른 이유를 활발히 찾고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은, 그간 혈관형성인자로만 알려졌던 혈관내피성장인자(vascular endothelial growth factor; VEGF)라는 혈관형성인자 단백질이 암세포에 대항하는 T세포의 기능을 약하게 만드는 주요 원인임을 새롭게 밝혔다.

종양의 지속적인 성장을 위해 암세포는 혈관내피성장인자를 과다 생성하고, 이로 인해 암 조직에는 혈관이 과다 생성된다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이번 연구를 통해 혈관내피성장인자가 혈관 형성 이외에도 T세포 억제라는 중요한 작용을 통해 암의 성장을 돕는다는 사실을 새롭게 규명했다.

암세포에서 생성된 혈관내피성장인자는 암세포에 대항하는 T세포 표면에 발현하는 수용체에 결합해 T세포에 톡스(TOX)라 불리는 단백질의 발현을 유도하고, 톡스는 T세포의 기능을 억제하고 약화하는 유전자 발현 프로그램을 작동시킨다는 것이 이번 연구의 핵심이다.

연구팀은 기초적인 발견에 그치지 않고 암 환자의 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 암 성장을 막을 목적으로 혈관내피성장인자 저해제가 이미 개발됐기 때문에, 연구팀이 새로 발견한 혈관내피성장인자의 T세포 기능 억제작용을 근거로 혈관내피성장인자 저해제를 면역항암제와 함께 사용한다면 치료 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 이번 연구에서도 면역항암제와 혈관내피성장인자 저해제를 병합 치료하면 우수한 항암 효과가 있음을 동물 모델에서 증명했다.

이번 연구는 연세대학교 의과대학 외과 및 병리학과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 암 환자의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신 교수는 “암세포와 면역세포 사이에서 어떤 일이 벌어지는지를 상세히 연구함으로써 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구이다”라며 “향후 암 환자의 생존율을 높일 수 있는 새로운 면역기전 연구 및 면역항암제 개발 연구를 계속하겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신의철 교수 연구팀 연구성과 개념도

2019.11.13 조회수 12924

신의철 교수, 암세포의 면역세포 억제 핵심원리 규명

〈 신의철 교수, 김창곤 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 연세대학교 의과대학 민병소, 김호근 교수 공동 연구팀이 암 환자의 암세포가 면역세포를 억제해 면역반응을 회피하게 만드는 핵심원리를 발견했다.

이번 연구를 통해 최근 유행하는 면역항암제의 치료 효율을 높일 수 있는 효과적인 암 치료 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

김창곤 연구원, 장미 연구교수가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 ‘사이언스 면역학(Science Immunology)’ 11월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : VEGF-A drives TOX-dependent T cell exhaustion in anti–PD-1–resistant microsatellite stable colorectal cancers).

암 환자는 암세포에 대항하는 면역세포, 특히 T세포의 기능이 현저히 약해져 있다. 이렇게 T세포의 기능이 약해지는 주된 이유는 T세포가 PD-1이라는 억제 수용체를 과다하게 발현하기 때문이다.

최근 유행하고 있는 면역항암제도 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 T세포의 기능을 회복시키는 원리로 작동하는 것이다. 하지만 면역항암제는 아직 부족한 부분이 많아 투여받은 암 환자 중 일부에게만 치료 반응이 나타나는 현실이다. 이러한 이유로 많은 연구자가 암 환자의 T세포 기능이 약해지는 다른 이유를 활발히 찾고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은, 그간 혈관형성인자로만 알려졌던 혈관내피성장인자(vascular endothelial growth factor; VEGF)라는 혈관형성인자 단백질이 암세포에 대항하는 T세포의 기능을 약하게 만드는 주요 원인임을 새롭게 밝혔다.

종양의 지속적인 성장을 위해 암세포는 혈관내피성장인자를 과다 생성하고, 이로 인해 암 조직에는 혈관이 과다 생성된다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이번 연구를 통해 혈관내피성장인자가 혈관 형성 이외에도 T세포 억제라는 중요한 작용을 통해 암의 성장을 돕는다는 사실을 새롭게 규명했다.

암세포에서 생성된 혈관내피성장인자는 암세포에 대항하는 T세포 표면에 발현하는 수용체에 결합해 T세포에 톡스(TOX)라 불리는 단백질의 발현을 유도하고, 톡스는 T세포의 기능을 억제하고 약화하는 유전자 발현 프로그램을 작동시킨다는 것이 이번 연구의 핵심이다.

연구팀은 기초적인 발견에 그치지 않고 암 환자의 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 암 성장을 막을 목적으로 혈관내피성장인자 저해제가 이미 개발됐기 때문에, 연구팀이 새로 발견한 혈관내피성장인자의 T세포 기능 억제작용을 근거로 혈관내피성장인자 저해제를 면역항암제와 함께 사용한다면 치료 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 이번 연구에서도 면역항암제와 혈관내피성장인자 저해제를 병합 치료하면 우수한 항암 효과가 있음을 동물 모델에서 증명했다.

이번 연구는 연세대학교 의과대학 외과 및 병리학과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 암 환자의 면역학적 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신 교수는 “암세포와 면역세포 사이에서 어떤 일이 벌어지는지를 상세히 연구함으로써 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구이다”라며 “향후 암 환자의 생존율을 높일 수 있는 새로운 면역기전 연구 및 면역항암제 개발 연구를 계속하겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 신의철 교수 연구팀 연구성과 개념도

2019.11.13 조회수 12924 이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.

김동휘, 박수영 박사과정, 고지훈 석사과정, 미국 버팔로 대학 스티브 고(Steve Ko) 교수가 참여한 이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용, 사용자 인터페이스 분야 국제학회 ACM UIST에서 10월 21일 발표됐다. (논문명 : X-Droid: A Quick and Easy Android Prototyping Framework with a Single-App Illusion)

새로운 아이디어가 스마트폰 앱으로 만들어지기까지는 수많은 시간과 자원, 인력이 필요하지만 정작 앱을 만들어도 소비자의 수요를 충족시키지 못하거나 시장의 흐름을 놓치면 자원만 낭비하는 경우가 많다.

이러한 이유로 보통은 정식으로 제품을 개발하기 전에 작은 규모로 시제품을 먼저 개발해 시장성을 시험해보곤 한다. 아이디어와 신제품이 범람하는 환경에서 시제품을 빠르고 정확하게 만드는 것이 개발사 입장에서는 매우 중요한 일이다.

시제품 제작에 특화된 도구도 많아 쓰이는 도구, 서비스가 수천 가지가 넘는다. 이는 그만큼 업계에서 시제품 구현에 관심이 많고 수요가 많다는 것을 뜻한다.

그러나 기존에 존재하던 수많은 도구의 도움을 받더라도 결국 기능은 직접 구현해야 한다. 디자인이나 아이디어를 차용할 수는 있어도 프로그램은 시중에 공개되지 않은 이상 전부 직접 만들어야 한다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 기술은 바로 이러한 한계를 극복했다. 연구팀은 이미 수백만 개에 달하는 스마트폰 앱들이 시장에 출시된 점에 착안해 새 앱 시제품을 만들 때 기존 앱의 기능을 추출해 활용할 수 있도록 하는 데 성공했다.

앱 개발자는 이 기술을 활용해 다양한 시제품 앱들을 만들어 시험해보고 가장 유용한 안을 선정해 정식으로 개발할 수 있다. 만약 다른 앱에서 추출한 기능을 포함한 시제품 앱을 그대로 출시하고자 한다면 기능을 추출해온 앱 개발자의 동의가 필요하지만, 배포하지 않고 내부에서 시험하는 것만으로도 정식 개발의 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

연구팀의 기술은 기존 앱에서 필요한 기능이 있을 때 그 앱을 시연하면 자동으로 해당 기능이 추출되고 개발자가 활용할 수 있는 프로그램 코드로 변환된다.

예를 들어 스마트폰 사용자의 수면을 감지해 자동으로 알림을 끄는 기능의 시제품을 만들기 위해서는 수면 상태를 추적하는 복잡한 기술이 필요하지만, 연구팀의 기술을 활용하면 단순히 시중의 수면 분석 앱으로부터 해당 기능을 추출해 시제품 제작에 활용할 수 있다.

연구팀은 현직 스마트폰 앱 개발자와의 실험을 통해 최소 1만 줄 이상의 프로그램 코드 작성이 필요한 개발 과정을 연구팀이 개발한 기술을 적용하면 불과 50여 줄의 코드 작성으로도 시제품을 개발할 수 있음을 확인했다.

이는 시제품 앱 개발에 필요한 프로그램 작성이 200배가량 줄어든 것으로 기존의 스마트폰 앱들을 활용하고 기계가 자동으로 프로그램을 작성하도록 함으로써 개발 비용을 획기적으로 줄인 것이다.

이성주 교수는 “기존 다른 앱의 기능을 코드 없이도 구현할 수 있는 기술로 시연을 통한 프로그래밍 기술을 활용하고 또 다른 앱과의 상호작용이 모두 백그라운드에서 이루어지게 하는 기술이다”라며 “개발자가 실제로는 자신의 앱과 다른 앱을 동시에 다루지만 마치 한 개의 앱으로 작업하는 듯한 효과가 있었으며, 새 앱 기능을 손쉽고 빠르게 구현해 더 많은 유용한 앱 출현을 기대할 수 있게 됐다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=5pF5kGq-lDU ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/xdroid/ )

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 기술이 구현된 개발자 도구

2019.11.12 조회수 26586

이성주 교수, 앱 시제품 제작 생산성 200배 향상 기술 개발

〈 박수영 연구원, 이성주 교수 〉

〈 김동휘 연구원 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀 스마트폰 앱 개발에서 필수적인 시제품 제작 과정을 획기적으로 줄여 생산성을 200배 이상 높일 수 있는 기술을 개발했다.

김동휘, 박수영 박사과정, 고지훈 석사과정, 미국 버팔로 대학 스티브 고(Steve Ko) 교수가 참여한 이번 연구 결과는 인간-컴퓨터 상호작용, 사용자 인터페이스 분야 국제학회 ACM UIST에서 10월 21일 발표됐다. (논문명 : X-Droid: A Quick and Easy Android Prototyping Framework with a Single-App Illusion)

새로운 아이디어가 스마트폰 앱으로 만들어지기까지는 수많은 시간과 자원, 인력이 필요하지만 정작 앱을 만들어도 소비자의 수요를 충족시키지 못하거나 시장의 흐름을 놓치면 자원만 낭비하는 경우가 많다.

이러한 이유로 보통은 정식으로 제품을 개발하기 전에 작은 규모로 시제품을 먼저 개발해 시장성을 시험해보곤 한다. 아이디어와 신제품이 범람하는 환경에서 시제품을 빠르고 정확하게 만드는 것이 개발사 입장에서는 매우 중요한 일이다.

시제품 제작에 특화된 도구도 많아 쓰이는 도구, 서비스가 수천 가지가 넘는다. 이는 그만큼 업계에서 시제품 구현에 관심이 많고 수요가 많다는 것을 뜻한다.

그러나 기존에 존재하던 수많은 도구의 도움을 받더라도 결국 기능은 직접 구현해야 한다. 디자인이나 아이디어를 차용할 수는 있어도 프로그램은 시중에 공개되지 않은 이상 전부 직접 만들어야 한다.

이성주 교수 연구팀이 개발한 기술은 바로 이러한 한계를 극복했다. 연구팀은 이미 수백만 개에 달하는 스마트폰 앱들이 시장에 출시된 점에 착안해 새 앱 시제품을 만들 때 기존 앱의 기능을 추출해 활용할 수 있도록 하는 데 성공했다.

앱 개발자는 이 기술을 활용해 다양한 시제품 앱들을 만들어 시험해보고 가장 유용한 안을 선정해 정식으로 개발할 수 있다. 만약 다른 앱에서 추출한 기능을 포함한 시제품 앱을 그대로 출시하고자 한다면 기능을 추출해온 앱 개발자의 동의가 필요하지만, 배포하지 않고 내부에서 시험하는 것만으로도 정식 개발의 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

연구팀의 기술은 기존 앱에서 필요한 기능이 있을 때 그 앱을 시연하면 자동으로 해당 기능이 추출되고 개발자가 활용할 수 있는 프로그램 코드로 변환된다.

예를 들어 스마트폰 사용자의 수면을 감지해 자동으로 알림을 끄는 기능의 시제품을 만들기 위해서는 수면 상태를 추적하는 복잡한 기술이 필요하지만, 연구팀의 기술을 활용하면 단순히 시중의 수면 분석 앱으로부터 해당 기능을 추출해 시제품 제작에 활용할 수 있다.

연구팀은 현직 스마트폰 앱 개발자와의 실험을 통해 최소 1만 줄 이상의 프로그램 코드 작성이 필요한 개발 과정을 연구팀이 개발한 기술을 적용하면 불과 50여 줄의 코드 작성으로도 시제품을 개발할 수 있음을 확인했다.

이는 시제품 앱 개발에 필요한 프로그램 작성이 200배가량 줄어든 것으로 기존의 스마트폰 앱들을 활용하고 기계가 자동으로 프로그램을 작성하도록 함으로써 개발 비용을 획기적으로 줄인 것이다.

이성주 교수는 “기존 다른 앱의 기능을 코드 없이도 구현할 수 있는 기술로 시연을 통한 프로그래밍 기술을 활용하고 또 다른 앱과의 상호작용이 모두 백그라운드에서 이루어지게 하는 기술이다”라며 “개발자가 실제로는 자신의 앱과 다른 앱을 동시에 다루지만 마치 한 개의 앱으로 작업하는 듯한 효과가 있었으며, 새 앱 기능을 손쉽고 빠르게 구현해 더 많은 유용한 앱 출현을 기대할 수 있게 됐다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연이 담긴 비디오를 다음 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=5pF5kGq-lDU ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/xdroid/ )

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 기술이 구현된 개발자 도구

2019.11.12 조회수 26586 이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

2019.11.12 조회수 19601

이의진 교수, 차량 대화형서비스 안전성 향상 기술 개발

〈 이의진 교수, 김아욱 박사과정 〉

우리 대학 산업및시스템공학과 이의진 교수 연구팀이 차량용 인공지능이 능동적으로 운전자에게 대화 서비스를 어느 시점에 제공해야 하는지 자동으로 판단할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 차량에서 수집되는 다양한 센서 데이터와 주변 환경 정보를 통합 분석해 언제 운전자에게 말을 걸어야 하는지 자동 판단하는 인공지능 기술을 개발했다.

차량 대화형서비스가 가진 문제를 해결하는 데 중점을 둔 이번 연구는 인공지능의 자동판단 기술을 통해 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결함으로써, 부적절한 시점에 운전자에게 대화를 시도하다가 발생할 수 있는 교통사고 등을 방지하는 기반기술이 될 것으로 기대된다.

이번 연구결과는 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회인 ACM 유비콤(UbiComp)에서 9월 13일 발표됐다. 김아욱 박사과정이 1저자로 참여하고 최우혁 박사과정, 삼성리서치 박정미 연구원, 현대자동차 김계윤 연구원과의 공동 연구로 이뤄졌다. (논문명: Interrupting Drivers for Interactions: Predicting Opportune Moments for In-vehicle Proactive Auditory-verbal Tasks)

차량 대화형서비스는 편의와 안전을 동시에 제공해야 한다. 운전 중에 대화형서비스에만 집중하면 전방 주시에 소홀하거나 주변 상황에 주의를 기울이지 못하는 문제가 발생한다. 이는 운전뿐만 아니라 대화형서비스 사용 전반에도 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

연구진은 말 걸기 적절한 시점 판단을 위해 ▲현재 운전상황의 안전도 ▲대화 서비스 수행의 성공률 ▲운전 중 대화 수행 중 운전자가 느끼는 주관적 어려움을 통합적으로 고려한 인지 모델을 제시했다.

연구팀의 인지 모델은 개별 척도를 다양하게 조합해 인공지능 에이전트가 제공하는 대화형서비스의 유형에 따른 개입 시점의 판단 기준을 설정할 수 있다.

일기예보 같은 단순 정보만을 전달하는 경우 현재 운전상황의 안전도만 고려해 개입 시점을 판단할 수 있고, ‘그래’, ‘아니’ 같은 간단한 대답을 해야 하는 질문에는 현재 운전상황의 안전도와 대화 서비스 수행의 성공률을 함께 고려한다. 매우 보수적으로 세 가지 척도를 모두 함께 고려해 판단할 수 있다. 이 방식은 에이전트와 운전자가 여러 차례의 상호작용을 통해 의사결정을 할 때 사용한다.

정확도 높은 자동판단 인공지능 기술 개발을 위해서는 실제 도로 운전 중 에이전트와의 상호작용 데이터가 필요하기 때문에 연구팀은 반복적인 시제품 제작 및 테스트를 수행해 실제 차량 주행환경에서 사용 가능한 내비게이션 앱 기반 모의 대화형서비스를 개발했다.

자동판단을 위해 대화형서비스 시스템과 차량을 연동해 운전대 조작, 브레이크 페달 조작 상태 등 차량 내 센서 데이터와 차간거리, 차량흐름 등 주변 환경 정보를 통합 수집했다.

연구팀은 모의 대화형서비스를 사용해 29명의 운전자가 실제 운전 중에 음성 에이전트와 수행한 1천 3백 88회의 상호작용 및 센서 데이터를 구축했고, 이를 활용해 기계학습 훈련 및 테스트를 수행한 결과 적절 시점 검출 정확도가 최대 87%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 이번 기술 개발로 대화형서비스로 인한 운전자 주의분산 문제를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 이 기술은 대화형서비스를 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템에 바로 적용할 수 있다. 운전 부주의 실시간 진단 및 중재에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

이의진 교수는 “앞으로의 차량 서비스는 더욱더 능동적으로 서비스를 제공하는 형태로 거듭나게 될 것이다”라며 “자동차에서 생성되는 기본 센서 데이터만을 활용해 최적 개입 시점을 정확히 찾을 수가 있어 앞으로는 안전한 대화 서비스 제공이 가능할 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 현대NGV의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실차 데이터 수집장비 및 실제 실험 모습

그림2. 모의 대화형서비스 개념도

그림3. 차량 대화형서비스의 안전성 증진 기술 개념도

2019.11.12 조회수 19601 정재웅 교수, 상황에 따라 딱딱해지고 유연해지는 전자기기 개발

〈 정재웅 교수, 변상혁 박사과정, 이주현 석사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 사용 목적과 신체 적용 여부에 따라 딱딱한 형태와 부드러운 형태를 하나의 전자기기에서 선택적으로 구현함으로써 기기의 모양과 유연성을 변화시킬 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 딱딱한 형태의 전자기기와 유연 기기의 경계를 허물어 활용도, 사용 편의성, 휴대성, 생체적합성을 모두 극대화할 수 있어 소비 전자제품뿐 아니라 생체의학, 로봇 공학 등의 다양한 분야에 혁신적 변화를 일으킬 것으로 기대된다.

변상혁 연구원과 한국전자통신연구원의 심주용 박사가 1저자로 참여하고 이주현, 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 11월 1일 자에 게재됐다. (논문명: Mechanically transformative electronics, sensors, and implantable devices).

일반적으로 전자기기는 사용 목적에 따라 특정 강성을 갖도록 설계된다. 스마트폰, 노트북은 딱딱한 형태로 손에 쥐거나 테이블 위에 놓고 사용하기 적합하고, 최근 활발히 개발되는 유연 신축성 전자기기는 착용성이 뛰어나 웨어러블 형태로 활용되고 있다.

하지만 딱딱한 형태의 전자기기는 신체에 착용 시 각종 불편함을 일으키고, 생체이식 시 조직 파괴나 염증 등을 유발할 수 있다. 반면 유연 신축성 전자기기는 외력을 견디지 못하고 쉽게 모양이 변하기 때문에 몸에서 탈착 시 일반적인 전자기기와 같이 편리하게 사용하기 어렵다는 단점을 가진다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(polymer)를 이용한 합성물질을 제작해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 구현했다. 이를 유연 신축성 전자회로와 결합해 강성률이 변화 가능한 새로운 형태의 전자기기를 구현했다.

갈륨은 이번 연구의 핵심 소재로, 금속임에도 불구하고 생체 온도(29.8℃)에서 녹는점을 가져 신체 탈부착 시 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 이러한 점에 기반해 갈륨을 중합체에 내장해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 제작했다.

연구팀은 전자기기의 강성도를 변화시킬 수 있는 특징을 활용해 다양한 적용 분야에서 기존 전자기기가 갖는 한계점을 극복할 수 있음을 증명했다. 예를 들어, 이 기술을 휴대용 전자기기에 적용해 평상시에는 딱딱한 형태로 손에 쥔 상태나 책상 위에서 이용하고, 이동 시 몸에 부착해 부드러운 웨어러블 기기 형태로 만듦으로써 휴대성을 높일 수 있음을 보여줬다.

또한, 강성을 변환시킬 수 있는 압력 센서를 개발해 목적에 따라 민감도와 압력 감지의 범위를 조절하는 데 성공했다. 그뿐만 아니라, 뇌 조직에 이식 시 부드럽게 변화하는 뇌 탐침을 개발해 기존 딱딱한 탐침 대비 뇌 손상 및 염증 반응을 최소화할 수 있었다.

이렇게 변형 가능한 전자기기 기술은 웨어러블, 임플랜터블, 센싱기기 및 로봇 등에 적용돼 다양한 목적과 상황에 유동적으로 사용될 수 있는 다목적 전자기기 시스템 개발을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

정 교수는 “평상시 딱딱한 형태의 전자기기로 쓰이나 몸에 부착 시 혹은 내부 장기에 이식 시 우리 신체 조직처럼 부드럽고 신축성 있게 변환될 수 있는 기기 플랫폼 기술 개발을 통해, 일반적인 전자기기와 유연 기기가 갖는 단점은 없애면서 사용 목적에 따라 각각의 장점을 극대화할 수 있는 전자기기를 개발했다”라며 “이 기술을 이용하면 전자기기의 활용 폭을 크게 넓힐 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 강성률 변화 가능한 전자기기의 개념도와 실제 구현사진

그림2. 딱딱한 모바일 기기와 부드러운 웨어러블 기기 간 변환이 가능한 전자기기 및 활용 예시

그림3. 압력 측정 민감도-동작 범위 튜닝이 가능한 압력 센서

그림4. 강성률 변화 가능 플랫폼을 활용한 뉴럴 프로브

그림5. 디바이스 개념을 보여주는 인포그래픽

2019.11.06 조회수 12044

정재웅 교수, 상황에 따라 딱딱해지고 유연해지는 전자기기 개발

〈 정재웅 교수, 변상혁 박사과정, 이주현 석사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 사용 목적과 신체 적용 여부에 따라 딱딱한 형태와 부드러운 형태를 하나의 전자기기에서 선택적으로 구현함으로써 기기의 모양과 유연성을 변화시킬 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 딱딱한 형태의 전자기기와 유연 기기의 경계를 허물어 활용도, 사용 편의성, 휴대성, 생체적합성을 모두 극대화할 수 있어 소비 전자제품뿐 아니라 생체의학, 로봇 공학 등의 다양한 분야에 혁신적 변화를 일으킬 것으로 기대된다.

변상혁 연구원과 한국전자통신연구원의 심주용 박사가 1저자로 참여하고 이주현, 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 11월 1일 자에 게재됐다. (논문명: Mechanically transformative electronics, sensors, and implantable devices).

일반적으로 전자기기는 사용 목적에 따라 특정 강성을 갖도록 설계된다. 스마트폰, 노트북은 딱딱한 형태로 손에 쥐거나 테이블 위에 놓고 사용하기 적합하고, 최근 활발히 개발되는 유연 신축성 전자기기는 착용성이 뛰어나 웨어러블 형태로 활용되고 있다.

하지만 딱딱한 형태의 전자기기는 신체에 착용 시 각종 불편함을 일으키고, 생체이식 시 조직 파괴나 염증 등을 유발할 수 있다. 반면 유연 신축성 전자기기는 외력을 견디지 못하고 쉽게 모양이 변하기 때문에 몸에서 탈착 시 일반적인 전자기기와 같이 편리하게 사용하기 어렵다는 단점을 가진다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(polymer)를 이용한 합성물질을 제작해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 구현했다. 이를 유연 신축성 전자회로와 결합해 강성률이 변화 가능한 새로운 형태의 전자기기를 구현했다.

갈륨은 이번 연구의 핵심 소재로, 금속임에도 불구하고 생체 온도(29.8℃)에서 녹는점을 가져 신체 탈부착 시 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 이러한 점에 기반해 갈륨을 중합체에 내장해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 제작했다.

연구팀은 전자기기의 강성도를 변화시킬 수 있는 특징을 활용해 다양한 적용 분야에서 기존 전자기기가 갖는 한계점을 극복할 수 있음을 증명했다. 예를 들어, 이 기술을 휴대용 전자기기에 적용해 평상시에는 딱딱한 형태로 손에 쥔 상태나 책상 위에서 이용하고, 이동 시 몸에 부착해 부드러운 웨어러블 기기 형태로 만듦으로써 휴대성을 높일 수 있음을 보여줬다.

또한, 강성을 변환시킬 수 있는 압력 센서를 개발해 목적에 따라 민감도와 압력 감지의 범위를 조절하는 데 성공했다. 그뿐만 아니라, 뇌 조직에 이식 시 부드럽게 변화하는 뇌 탐침을 개발해 기존 딱딱한 탐침 대비 뇌 손상 및 염증 반응을 최소화할 수 있었다.

이렇게 변형 가능한 전자기기 기술은 웨어러블, 임플랜터블, 센싱기기 및 로봇 등에 적용돼 다양한 목적과 상황에 유동적으로 사용될 수 있는 다목적 전자기기 시스템 개발을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

정 교수는 “평상시 딱딱한 형태의 전자기기로 쓰이나 몸에 부착 시 혹은 내부 장기에 이식 시 우리 신체 조직처럼 부드럽고 신축성 있게 변환될 수 있는 기기 플랫폼 기술 개발을 통해, 일반적인 전자기기와 유연 기기가 갖는 단점은 없애면서 사용 목적에 따라 각각의 장점을 극대화할 수 있는 전자기기를 개발했다”라며 “이 기술을 이용하면 전자기기의 활용 폭을 크게 넓힐 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 강성률 변화 가능한 전자기기의 개념도와 실제 구현사진

그림2. 딱딱한 모바일 기기와 부드러운 웨어러블 기기 간 변환이 가능한 전자기기 및 활용 예시

그림3. 압력 측정 민감도-동작 범위 튜닝이 가능한 압력 센서

그림4. 강성률 변화 가능 플랫폼을 활용한 뉴럴 프로브

그림5. 디바이스 개념을 보여주는 인포그래픽

2019.11.06 조회수 12044 심흥선 교수, 전자 움직임 포착할 수 있는 나노셔터 개발

〈 심흥선 교수, 류성근 연구원〉

우리 대학 물리학과 심흥선 교수팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 나노 전기소자 내에서 전자 파동함수의 피코초(1조분의 1초) 수준의 초고속 움직임을 관찰하는 방법을 개발했다.

일본전신전화주식회사(NTT) 연구소, 영국국가표준기관(NPL) 연구소와 공동으로 수행하고 우리 대학 물리학과 류성근 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Picosecond coherent electron motion in a silicon single-electron source)

움직이는 물체를 관찰하기 위해서는 카메라를 이용해 연속적으로 촬영하면 된다. 그러나 이 방법은 셔터의 작동 속도보다 더 빠른 물체의 움직임을 포착할 수 없다는 한계가 있다.

이러한 문제점은 나노 전기소자에도 동일하게 적용된다. 10기가헤르츠(GHz) 보다 더 빠른 전기 신호를 실시간으로 관측하는 것은 현재 기술로 불가능해 서브 마이크론 길이 내에서 104-105 m/sec의 속력으로 빠르게 움직이는 전자의 움직임을 기존 기술로는 포착할 수 없다.

심 교수 연구팀은 ‘나노 셔터’를 나노 전기소자 옆에 부착해 이 문제점을 해결할 수 있다는 이론을 제시했다. 여기서 나노 셔터는 공명 상태(resonance state)를 갖는 불순물로, 나노 전기소자 내의 전자가 불순물 근처에 도달할 때 전자는 공명 상태를 통해 소자 바깥으로 나오게 돼 전류 신호로 관측된다.

전자 에너지와 공명 상태 에너지가 같을 때만 바깥으로 나올 수 있으므로 공명 상태 에너지를 시간에 따라 변화시켜 나노 셔터를 빠르게 열거나 닫을 수 있다. 나노 셔터를 여는 시간을 바꾸면서 전류를 측정하면 전자가 불순물 근처에 도달한 시점 정보를 얻게 돼 나노 전기소자 내의 전자 움직임을 포착할 수 있다.

심 교수 연구팀의 이론적 해결책에 따라 일본 NTT 연구소는 영국의 국가표준기관인 NPL과 협력을 통해 나노 셔터 구현에 성공했다. 실험 연구팀이 이용한 나노 전기소자는 양자점 전자 펌프(quantum dot single-electron pump)로, 이 소자는 단일 전자를 정해진 주기로 발사하는 역할을 하며 전류의 표준을 연구할 때 사용된다.

양자점 전자 펌프의 출구에 불순물 공명 상태를 구현해 양자점 전자 펌프 내에서 전자 파동함수가 공간적으로 진동하고 있음을 관찰했다. 진동수는 무려 250기가헤르츠로 시간으로 환산하면 수 피코초 수준의 진동이다. 10 GHz 이상의 진동수의 전자 움직임을 포착한 것은 이번 연구가 처음이다.

심흥선 교수는 “양자역학 상태를 제어해 기존 기술의 한계를 돌파할 수 있음을 보여줬다”라며, “개발한 나노 셔터는 전자의 양자역학 근본원리를 탐구하는 데에 활용될 뿐 아니라 전류 표준, 초정밀 전자기장 센서, 초고속 큐빗 제어 등 차세대 양자정보 소자에 응용될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실리콘 기반 양자점 전자 펌프

그림2. 나노 전기소자 내에서 초고속으로 움직이는 전자 측정법

2019.11.05 조회수 10317

심흥선 교수, 전자 움직임 포착할 수 있는 나노셔터 개발

〈 심흥선 교수, 류성근 연구원〉

우리 대학 물리학과 심흥선 교수팀(응집상 양자 결맞음 선도연구센터)이 나노 전기소자 내에서 전자 파동함수의 피코초(1조분의 1초) 수준의 초고속 움직임을 관찰하는 방법을 개발했다.

일본전신전화주식회사(NTT) 연구소, 영국국가표준기관(NPL) 연구소와 공동으로 수행하고 우리 대학 물리학과 류성근 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)’ 11월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Picosecond coherent electron motion in a silicon single-electron source)

움직이는 물체를 관찰하기 위해서는 카메라를 이용해 연속적으로 촬영하면 된다. 그러나 이 방법은 셔터의 작동 속도보다 더 빠른 물체의 움직임을 포착할 수 없다는 한계가 있다.

이러한 문제점은 나노 전기소자에도 동일하게 적용된다. 10기가헤르츠(GHz) 보다 더 빠른 전기 신호를 실시간으로 관측하는 것은 현재 기술로 불가능해 서브 마이크론 길이 내에서 104-105 m/sec의 속력으로 빠르게 움직이는 전자의 움직임을 기존 기술로는 포착할 수 없다.

심 교수 연구팀은 ‘나노 셔터’를 나노 전기소자 옆에 부착해 이 문제점을 해결할 수 있다는 이론을 제시했다. 여기서 나노 셔터는 공명 상태(resonance state)를 갖는 불순물로, 나노 전기소자 내의 전자가 불순물 근처에 도달할 때 전자는 공명 상태를 통해 소자 바깥으로 나오게 돼 전류 신호로 관측된다.

전자 에너지와 공명 상태 에너지가 같을 때만 바깥으로 나올 수 있으므로 공명 상태 에너지를 시간에 따라 변화시켜 나노 셔터를 빠르게 열거나 닫을 수 있다. 나노 셔터를 여는 시간을 바꾸면서 전류를 측정하면 전자가 불순물 근처에 도달한 시점 정보를 얻게 돼 나노 전기소자 내의 전자 움직임을 포착할 수 있다.

심 교수 연구팀의 이론적 해결책에 따라 일본 NTT 연구소는 영국의 국가표준기관인 NPL과 협력을 통해 나노 셔터 구현에 성공했다. 실험 연구팀이 이용한 나노 전기소자는 양자점 전자 펌프(quantum dot single-electron pump)로, 이 소자는 단일 전자를 정해진 주기로 발사하는 역할을 하며 전류의 표준을 연구할 때 사용된다.

양자점 전자 펌프의 출구에 불순물 공명 상태를 구현해 양자점 전자 펌프 내에서 전자 파동함수가 공간적으로 진동하고 있음을 관찰했다. 진동수는 무려 250기가헤르츠로 시간으로 환산하면 수 피코초 수준의 진동이다. 10 GHz 이상의 진동수의 전자 움직임을 포착한 것은 이번 연구가 처음이다.

심흥선 교수는 “양자역학 상태를 제어해 기존 기술의 한계를 돌파할 수 있음을 보여줬다”라며, “개발한 나노 셔터는 전자의 양자역학 근본원리를 탐구하는 데에 활용될 뿐 아니라 전류 표준, 초정밀 전자기장 센서, 초고속 큐빗 제어 등 차세대 양자정보 소자에 응용될 것이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단의 기초과학 선도연구센터 지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 실리콘 기반 양자점 전자 펌프

그림2. 나노 전기소자 내에서 초고속으로 움직이는 전자 측정법

2019.11.05 조회수 10317 조용훈 교수, 양자입자의 상온 응축 및 운동량 제어 기술 개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 머리카락 굵기보다 100배 얇은 육각형 반도체 막대 구조를 이용해 극저온에서만 형성이 가능했던 빛과 물질의 성질을 동시에 갖는 양자 입자(엑시톤-폴라리톤)를 응축하고 이의 운동량을 상온에서도 제어하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 향후 고효율의 비선형 광소자부터 양자 광소자에 이르기까지 광범위하게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

송현규 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 광학회의 국제학술지 ‘옵티카 (Optica)’10월 20일 자에 게재됐다.

빛이 반도체 내부의 엑시톤과 오랜 시간 동안 머물 수 있는 적절한 조건이 성립되면, 서로가 강하게 상호작용하며 빛과 물질이 지닌 장점을 동시에 갖는 제3의 양자 입자인 엑시톤-폴라리톤이 생성된다.

기존 연구에 많이 사용되던 비소화물 기반 반도체의 경우, 빛을 반도체 내부에 오랜 시간 가둬두기 위한 균일한 거울 구조를 만드는 공정과정은 잘 알려졌지만, 열에너지에 의해 엑시톤이 해리되기 때문에 극저온의 실험환경이 필수적인 요소였다.

반면 질화물 기반 반도체의 경우 상온에서도 안정적으로 존재할 수 있는 엑시톤을 형성할 수는 있지만, 거울 구조를 만드는 공정과정이 복잡하고 물리적 요인들로 인해 공간적으로 균일한 거울 구조를 만드는 데 한계가 있다. 이러한 불균일한 거울 구조는 엑시톤-폴라리톤의 움직임을 방해하는 중요한 원인이다.

연구팀은 거울 구조 대신 질화물 반도체 기반의 3차원 구조인 육각형 마이크로 막대 구조를 이용해 문제를 해결했다. 이 구조를 이용하면 거울 없이도 내부 전반사의 원리를 통해 균일하면서도 자발적으로 형성되는 빛의 모드와 엑시톤의 강한 상호작용으로 상온에서도 엑시톤-폴라리톤을 생성할 수 있게 된다.

엑시톤-폴라리톤은 빛으로부터 얻은 고유의 특성으로 인해 질량이 전자보다 10만 배, 원자보다 10억 배 가볍다. 기존 원자를 이용하면 절대영도(영하 273도) 근처에서 에너지가 낮은 하나의 바닥 상태를 모든 입자가 공유해서 마치 하나의 입자처럼 행동하는‘보즈-아인슈타인 응축 현상’이 관측된다. 연구팀은 질화물 반도체에서 엑시톤-폴라리톤 입자를 형성하여 이러한 응축 현상이 상온에서도 생성될 수 있다는 사실을 검증했다.

또한, 엑시톤으로부터 얻은 고유 특성으로 기존의 빛과는 다르게 엑시톤-폴라리톤 입자 서로 간의 밀어내는 힘인 척력이 발생한다. 연구팀은 고해상도 레이저 광학 시스템을 이용해 엑시톤-폴라리톤의 포텐셜 에너지와 이의 경사도를 조절해서 엑시톤-폴라리톤 응축 현상의 운동량을 제어하는 데에도 성공했다.

이와 같은 응축 현상의 운동량 제어는 공간적으로 넓은 결맞음을 동반하기에 양자 소용돌이와 같은 양자 상전이 현상부터 양자 시뮬레이터로 활용하기 위한 양자현상 제어의 중요한 요소 중 하나이다. 이 기술은 구동 전류가 10배 이상 낮은 엑시톤-폴라리톤 기반의 신개념 레이저, 비선형 광소자와 같은 고전적인 광소자뿐만 아니라 초유체 기반의 집적회로, 양자 시뮬레이터와 같은 양자광소자에 응용될 수 있다.

조 교수는 “상온 엑시톤-폴라리톤 플랫폼으로서 복잡한 저온 장치 없이 이와 관련된 기초연구의 문턱을 낮출 수 있는 기반이 될 수 있을 것이다”라며, “지속적인 연구를 통해 상온에서 작동이 가능한 다양한 양자 광소자로 활용되길 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 반도체 육각형 막대 구조에서 생성되는 상온 엑시톤 폴라리톤 응축 및 이의 운동량 제어

2019.10.31 조회수 13183

조용훈 교수, 양자입자의 상온 응축 및 운동량 제어 기술 개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 머리카락 굵기보다 100배 얇은 육각형 반도체 막대 구조를 이용해 극저온에서만 형성이 가능했던 빛과 물질의 성질을 동시에 갖는 양자 입자(엑시톤-폴라리톤)를 응축하고 이의 운동량을 상온에서도 제어하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 향후 고효율의 비선형 광소자부터 양자 광소자에 이르기까지 광범위하게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

송현규 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 미국 광학회의 국제학술지 ‘옵티카 (Optica)’10월 20일 자에 게재됐다.

빛이 반도체 내부의 엑시톤과 오랜 시간 동안 머물 수 있는 적절한 조건이 성립되면, 서로가 강하게 상호작용하며 빛과 물질이 지닌 장점을 동시에 갖는 제3의 양자 입자인 엑시톤-폴라리톤이 생성된다.

기존 연구에 많이 사용되던 비소화물 기반 반도체의 경우, 빛을 반도체 내부에 오랜 시간 가둬두기 위한 균일한 거울 구조를 만드는 공정과정은 잘 알려졌지만, 열에너지에 의해 엑시톤이 해리되기 때문에 극저온의 실험환경이 필수적인 요소였다.

반면 질화물 기반 반도체의 경우 상온에서도 안정적으로 존재할 수 있는 엑시톤을 형성할 수는 있지만, 거울 구조를 만드는 공정과정이 복잡하고 물리적 요인들로 인해 공간적으로 균일한 거울 구조를 만드는 데 한계가 있다. 이러한 불균일한 거울 구조는 엑시톤-폴라리톤의 움직임을 방해하는 중요한 원인이다.

연구팀은 거울 구조 대신 질화물 반도체 기반의 3차원 구조인 육각형 마이크로 막대 구조를 이용해 문제를 해결했다. 이 구조를 이용하면 거울 없이도 내부 전반사의 원리를 통해 균일하면서도 자발적으로 형성되는 빛의 모드와 엑시톤의 강한 상호작용으로 상온에서도 엑시톤-폴라리톤을 생성할 수 있게 된다.

엑시톤-폴라리톤은 빛으로부터 얻은 고유의 특성으로 인해 질량이 전자보다 10만 배, 원자보다 10억 배 가볍다. 기존 원자를 이용하면 절대영도(영하 273도) 근처에서 에너지가 낮은 하나의 바닥 상태를 모든 입자가 공유해서 마치 하나의 입자처럼 행동하는‘보즈-아인슈타인 응축 현상’이 관측된다. 연구팀은 질화물 반도체에서 엑시톤-폴라리톤 입자를 형성하여 이러한 응축 현상이 상온에서도 생성될 수 있다는 사실을 검증했다.

또한, 엑시톤으로부터 얻은 고유 특성으로 기존의 빛과는 다르게 엑시톤-폴라리톤 입자 서로 간의 밀어내는 힘인 척력이 발생한다. 연구팀은 고해상도 레이저 광학 시스템을 이용해 엑시톤-폴라리톤의 포텐셜 에너지와 이의 경사도를 조절해서 엑시톤-폴라리톤 응축 현상의 운동량을 제어하는 데에도 성공했다.

이와 같은 응축 현상의 운동량 제어는 공간적으로 넓은 결맞음을 동반하기에 양자 소용돌이와 같은 양자 상전이 현상부터 양자 시뮬레이터로 활용하기 위한 양자현상 제어의 중요한 요소 중 하나이다. 이 기술은 구동 전류가 10배 이상 낮은 엑시톤-폴라리톤 기반의 신개념 레이저, 비선형 광소자와 같은 고전적인 광소자뿐만 아니라 초유체 기반의 집적회로, 양자 시뮬레이터와 같은 양자광소자에 응용될 수 있다.

조 교수는 “상온 엑시톤-폴라리톤 플랫폼으로서 복잡한 저온 장치 없이 이와 관련된 기초연구의 문턱을 낮출 수 있는 기반이 될 수 있을 것이다”라며, “지속적인 연구를 통해 상온에서 작동이 가능한 다양한 양자 광소자로 활용되길 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명