-

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

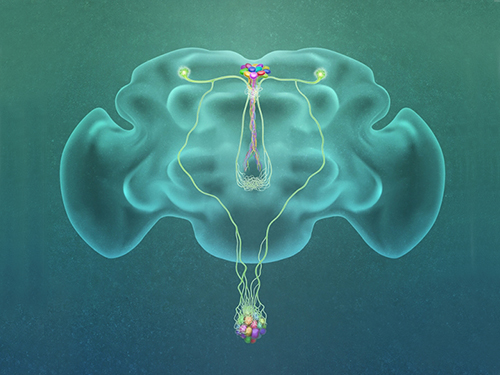

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

2019.10.24

조회수 16241

-

김승우, 김영진 교수, 성능 저하 없는 광주파수 초정밀 전송기술 개발

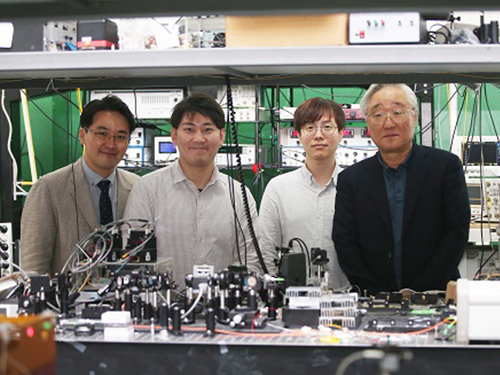

〈 김영진 교수, 양재원, 김병수 박사과정, 김승우 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 펨토초 레이저 광빗*을 대기로 전파하는 도중에 발생하는 왜곡을 실시간으로 제어하고 보정할 수 있는 다채널 광주파수의 초정밀 전송 원천기술을 개발했다. * 펨토초 레이저 광빗: 시간/주파수 표준으로 활용 가능한 광대역 펄스 레이저

연구팀은 이번 기술이 차세대 우주-지상간 광대역 초고속 광통신 구현과 차세대 항법장치 성능 개선에 이바지할 것으로 기대한다고 밝혔다.

강현재 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Free-space transfer of comb-rooted optical frequencies over an 18 km open-air link).

대기를 전파하는 레이저는 대기의 온도, 압력, 습도 및 바람 등의 영향을 받아 광주파수 및 위상의 안정도가 크게 떨어진다. 특히 대기가 핵심적으로 분포하는 고도 10km 이하의 대류권에서는 이와 같은 현상이 심하게 발생한다.

이러한 혹독한 대기 환경을 겪는 레이저는 고유한 특성을 잃어버려 초기에는 우수한 안정도를 갖는 레이저라도 대기를 통과한 뒤에는 우수성을 잃게 된다.

연구팀은 문제 해결을 위하여 주파수 표준에 안정화된 펨토초 레이저 광빗에서 레이저들을 추출하고 그중 하나의 파장을 이용해 대기 환경변화를 실시간으로 추적했다. 이를 음향 광학 장치를 통해 대기 환경변화를 제어함으로써 레이저의 우수한 특성이 유지될 수 있도록 했다.

연구팀은 1초 측정 시 1/1,000,000,000,000,000(천조분의 일)초의 오차를 갖는 우수한 안정도의 펨토초 레이저 광빗을 대기(18 km)에 전파시키고, 통과하는 중에 발생하는 대기의 영향을 정밀하게 측정하고 제어하는 데 성공했다.

그 결과 레이저의 성능이 대기를 통과하기 전과 후의 큰 차이가 없는, 우수한 안정도로 전송하는 다채널 광주파수 초정밀 대기전송 기술을 개발했다.

연구팀이 이용한 펨토초 레이저 광빗은 4 테라헤르츠(THz)에 이르는 광대역 주파수를 보유한 레이저로, 각각의 주파수를 하나의 레이저로 이용할 수 있어 확장성이 매우 크며 보상 채널의 한 파장으로 전체 대역을 보상해줌으로써 펨토초 레이저 광빗의 특성을 그대로 전파할 수 있다.

이 기술을 이용하면 기존의 마이크로파를 통한 지상-우주간 인공위성 통신의 통신용량 한계를 극복하고 시간 표준을 분배함으로써 항법장치의 성능을 개선할 수 있다. 또한, 빛의 직진성을 통해 에너지 효율을 획기적으로 개선하고 도청 및 감청에 대한 보안성 또한 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

주저자인 강현재, 양재원 연구원은 “대기 중으로 전파하는 레이저가 대기 영향을 받아도 레이저의 특성을 그대로 유지해 전송될 수 있다는 것을 보여줬다. 이는 광섬유를 통해 전파하던 레이저를 공간의 제약을 뛰어넘어 활용할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과이다”라며 “광시계 분배 및 동기화로 차세대 항법장치의 성능 개선과 인공위성-지상간 초고속 광통신 연구에도 활용될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

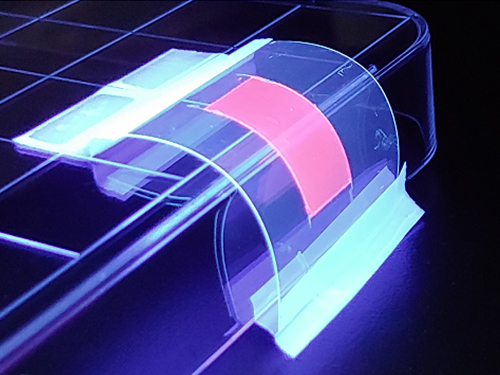

그림1. 펨토초 레이저 광빗 기반 광파수의 초정밀 생성 및 대기 전송

김승우, 김영진 교수, 성능 저하 없는 광주파수 초정밀 전송기술 개발

〈 김영진 교수, 양재원, 김병수 박사과정, 김승우 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 펨토초 레이저 광빗*을 대기로 전파하는 도중에 발생하는 왜곡을 실시간으로 제어하고 보정할 수 있는 다채널 광주파수의 초정밀 전송 원천기술을 개발했다. * 펨토초 레이저 광빗: 시간/주파수 표준으로 활용 가능한 광대역 펄스 레이저

연구팀은 이번 기술이 차세대 우주-지상간 광대역 초고속 광통신 구현과 차세대 항법장치 성능 개선에 이바지할 것으로 기대한다고 밝혔다.

강현재 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Free-space transfer of comb-rooted optical frequencies over an 18 km open-air link).

대기를 전파하는 레이저는 대기의 온도, 압력, 습도 및 바람 등의 영향을 받아 광주파수 및 위상의 안정도가 크게 떨어진다. 특히 대기가 핵심적으로 분포하는 고도 10km 이하의 대류권에서는 이와 같은 현상이 심하게 발생한다.

이러한 혹독한 대기 환경을 겪는 레이저는 고유한 특성을 잃어버려 초기에는 우수한 안정도를 갖는 레이저라도 대기를 통과한 뒤에는 우수성을 잃게 된다.

연구팀은 문제 해결을 위하여 주파수 표준에 안정화된 펨토초 레이저 광빗에서 레이저들을 추출하고 그중 하나의 파장을 이용해 대기 환경변화를 실시간으로 추적했다. 이를 음향 광학 장치를 통해 대기 환경변화를 제어함으로써 레이저의 우수한 특성이 유지될 수 있도록 했다.

연구팀은 1초 측정 시 1/1,000,000,000,000,000(천조분의 일)초의 오차를 갖는 우수한 안정도의 펨토초 레이저 광빗을 대기(18 km)에 전파시키고, 통과하는 중에 발생하는 대기의 영향을 정밀하게 측정하고 제어하는 데 성공했다.

그 결과 레이저의 성능이 대기를 통과하기 전과 후의 큰 차이가 없는, 우수한 안정도로 전송하는 다채널 광주파수 초정밀 대기전송 기술을 개발했다.

연구팀이 이용한 펨토초 레이저 광빗은 4 테라헤르츠(THz)에 이르는 광대역 주파수를 보유한 레이저로, 각각의 주파수를 하나의 레이저로 이용할 수 있어 확장성이 매우 크며 보상 채널의 한 파장으로 전체 대역을 보상해줌으로써 펨토초 레이저 광빗의 특성을 그대로 전파할 수 있다.

이 기술을 이용하면 기존의 마이크로파를 통한 지상-우주간 인공위성 통신의 통신용량 한계를 극복하고 시간 표준을 분배함으로써 항법장치의 성능을 개선할 수 있다. 또한, 빛의 직진성을 통해 에너지 효율을 획기적으로 개선하고 도청 및 감청에 대한 보안성 또한 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

주저자인 강현재, 양재원 연구원은 “대기 중으로 전파하는 레이저가 대기 영향을 받아도 레이저의 특성을 그대로 유지해 전송될 수 있다는 것을 보여줬다. 이는 광섬유를 통해 전파하던 레이저를 공간의 제약을 뛰어넘어 활용할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과이다”라며 “광시계 분배 및 동기화로 차세대 항법장치의 성능 개선과 인공위성-지상간 초고속 광통신 연구에도 활용될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 펨토초 레이저 광빗 기반 광파수의 초정밀 생성 및 대기 전송

2019.10.22

조회수 13740

-

김재경 교수, 수학 모델 통해 세포 상호작용 원리 규명

〈김재경 교수〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 라이스 대학 매튜 베넷(Matthew Bennett), 휴스턴 대학 크레시미르 조식(Kresimir Josic) 교수 공동 연구팀이 합성생물학과 수학적 모델을 이용해 세포들이 넓은 공간에서 효과적으로 의사소통하는 방법을 발견했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 10월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :Long-range temporal coordination of gene expression in synthetic microbial consortia)

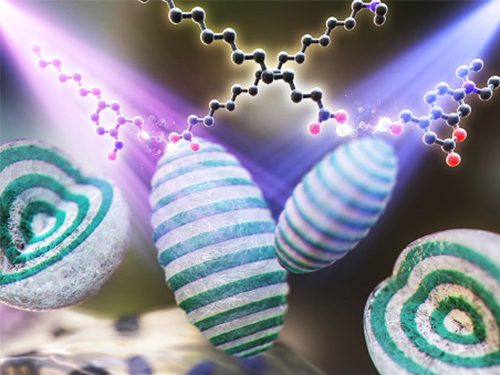

〈박테리아들의 복잡한 상호작용을 수학을 이용해 원위의 점들의 상호작용으로 단순화한 모식도〉

세포들은 신호 전달 분자(Signalling molecule)를 이용해 의사소통하는데 이 신호는 보통 아주 짧은 거리만 도달할 수 있다. 그런데도 세포들은 넓은 공간에서도 상호작용하며 동기화를 이뤄낸다.

이는 마치 넓은 축구장에 수만 명의 사람이 주변 3~4명의 박수 소리만 들을 수 있는데도 불구하고 모두가 같은 박자로 손뼉을 치는 것과 비슷한 상황이다. 이러한 현상이 가능한 이유는 무엇일까?

연구팀은 합성생물학을 이용해 만든 전사 회로(Transcriptional circuit)를 박테리아(E. coli)에 구축해 주기적으로 신호 전달 분자를 방출할 수 있도록 했다. 처음엔 제각기 다른 시간에 신호 전달 분자를 방출하던 박테리아들은 의사소통을 통해 같은 시간에 주기적으로 분자를 방출하는 동기화를 이뤄냈다.

하지만 박테리아를 넓은 공간으로 옮겼을 땐 이러한 동기화가 각 박테리아의 신호 전달 분자 전사 회로에 전사적 양성 피드백 룹 (Transcriptional positive feedback loop)이 있을 때만 가능하다는 것을 발견했다.

양성 피드백 룹은 단백질이 스스로 유전자 발현을 유도하는 시스템으로, 전달받은 신호를 증폭하는 역할을 한다. 연구팀은 이러한 역할을 자세히 이해하기 위해 편미분방정식(Partial differential equation)을 이용해 세포 내 신호 전달 분자의 생성과 세포 간 의사소통을 정확하게 묘사하는 수학적 모델을 개발했다.

그러나 전사 회로를 구성하는 다양한 종류의 분자들 사이의 상호작용을 묘사하기 위해서는 고차원의 편미분방정식이 필요했고 이를 분석하기는 쉽지 않았다.

이를 극복하기 위해 연구팀은 시스템이 주기적인 패턴을 반복한다는 점에 착안해 고차원 시스템을 1차원 원 위의 움직임으로 단순화했다. 달은 고차원인 우주 공간에서 움직이지만, 궤도를 따라 주기적으로 움직이기에 달의 움직임을 1차원 원 위에서 나타낼 수 있는 것과 같은 원리이다.

이를 통해 연구팀은 박테리아 사이의 복잡한 상호작용을 원 위를 주기적으로 움직이는 두 점의 상호작용으로 단순화할 수 있었다.

연구팀은 양성 피드백 룹이 있으면 두 점의 위치 차이가 커도 시간이 지날수록 점점 차이가 줄어들어 결국 동시에 움직이는 것을 확인했다. 연구팀은 이러한 수학적 분석 결과를 실험을 통해서 검증함으로써 넓은 공간에서 세포가 효과적으로 상호작용하는 방식을 규명했다.

김재경 교수는 “세포들이 자신의 목소리는 낮추고 상대방의 목소리에는 더 귀 기울일 때만 한목소리를 낼 수 있다는 점이 인상적이다”라며 “이러한 원리는 수학을 이용한 복잡한 시스템의 단순화 없이는 찾지 못했을 것이다. 복잡한 것을 단순하게 볼 수 있도록 해주는 것이 수학의 힘이다”라고 말했다.

김재경 교수, 수학 모델 통해 세포 상호작용 원리 규명

〈김재경 교수〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 라이스 대학 매튜 베넷(Matthew Bennett), 휴스턴 대학 크레시미르 조식(Kresimir Josic) 교수 공동 연구팀이 합성생물학과 수학적 모델을 이용해 세포들이 넓은 공간에서 효과적으로 의사소통하는 방법을 발견했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 10월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :Long-range temporal coordination of gene expression in synthetic microbial consortia)

〈박테리아들의 복잡한 상호작용을 수학을 이용해 원위의 점들의 상호작용으로 단순화한 모식도〉

세포들은 신호 전달 분자(Signalling molecule)를 이용해 의사소통하는데 이 신호는 보통 아주 짧은 거리만 도달할 수 있다. 그런데도 세포들은 넓은 공간에서도 상호작용하며 동기화를 이뤄낸다.

이는 마치 넓은 축구장에 수만 명의 사람이 주변 3~4명의 박수 소리만 들을 수 있는데도 불구하고 모두가 같은 박자로 손뼉을 치는 것과 비슷한 상황이다. 이러한 현상이 가능한 이유는 무엇일까?

연구팀은 합성생물학을 이용해 만든 전사 회로(Transcriptional circuit)를 박테리아(E. coli)에 구축해 주기적으로 신호 전달 분자를 방출할 수 있도록 했다. 처음엔 제각기 다른 시간에 신호 전달 분자를 방출하던 박테리아들은 의사소통을 통해 같은 시간에 주기적으로 분자를 방출하는 동기화를 이뤄냈다.

하지만 박테리아를 넓은 공간으로 옮겼을 땐 이러한 동기화가 각 박테리아의 신호 전달 분자 전사 회로에 전사적 양성 피드백 룹 (Transcriptional positive feedback loop)이 있을 때만 가능하다는 것을 발견했다.

양성 피드백 룹은 단백질이 스스로 유전자 발현을 유도하는 시스템으로, 전달받은 신호를 증폭하는 역할을 한다. 연구팀은 이러한 역할을 자세히 이해하기 위해 편미분방정식(Partial differential equation)을 이용해 세포 내 신호 전달 분자의 생성과 세포 간 의사소통을 정확하게 묘사하는 수학적 모델을 개발했다.

그러나 전사 회로를 구성하는 다양한 종류의 분자들 사이의 상호작용을 묘사하기 위해서는 고차원의 편미분방정식이 필요했고 이를 분석하기는 쉽지 않았다.

이를 극복하기 위해 연구팀은 시스템이 주기적인 패턴을 반복한다는 점에 착안해 고차원 시스템을 1차원 원 위의 움직임으로 단순화했다. 달은 고차원인 우주 공간에서 움직이지만, 궤도를 따라 주기적으로 움직이기에 달의 움직임을 1차원 원 위에서 나타낼 수 있는 것과 같은 원리이다.

이를 통해 연구팀은 박테리아 사이의 복잡한 상호작용을 원 위를 주기적으로 움직이는 두 점의 상호작용으로 단순화할 수 있었다.

연구팀은 양성 피드백 룹이 있으면 두 점의 위치 차이가 커도 시간이 지날수록 점점 차이가 줄어들어 결국 동시에 움직이는 것을 확인했다. 연구팀은 이러한 수학적 분석 결과를 실험을 통해서 검증함으로써 넓은 공간에서 세포가 효과적으로 상호작용하는 방식을 규명했다.

김재경 교수는 “세포들이 자신의 목소리는 낮추고 상대방의 목소리에는 더 귀 기울일 때만 한목소리를 낼 수 있다는 점이 인상적이다”라며 “이러한 원리는 수학을 이용한 복잡한 시스템의 단순화 없이는 찾지 못했을 것이다. 복잡한 것을 단순하게 볼 수 있도록 해주는 것이 수학의 힘이다”라고 말했다.

2019.10.15

조회수 16492

-

허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

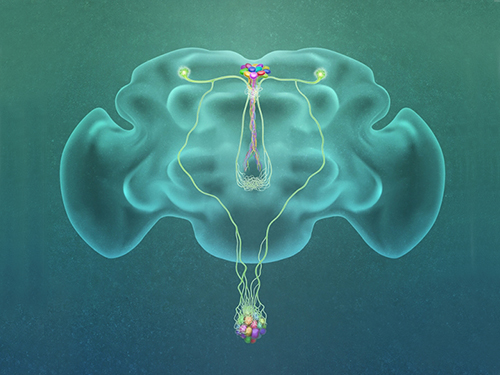

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

2019.10.15

조회수 17434

-

이병주 교수, 영화 속 남녀 캐릭터 묘사 편향성 분석

<이병주 교수>

KAIST(총장 신성철) 문화기술대학원 이병주 교수 연구팀이 컴퓨터 비전 기술을 통해 상업 영화에서 남성과 여성 성별 간 캐릭터 묘사의 편향성을 정량적으로 분석하는 데 성공했다.

장지윤, 이상윤 석사과정이 주도한 이번 연구 결과는 소셜 컴퓨팅 분야 최고 권위 학회인 ‘컴퓨터 기반 협업 및 소셜 컴퓨팅 학회(CSCW, Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing)’ 11월 11일 자로 발표될 예정이다. (논문명: Quantification of Gender Representation Bias in Commercial Films based on Image Analysis)

최근 영화가 다루는 소재와 연출 방식이 사람들의 성 의식에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 할리우드 역시 영화의 묘사가 관객에게 미치는 영향에 관한 연구를 진행해 적극적으로 제작에 반영하고 있다. 근래 개봉한 할리우드 영화에서도 다양한 젠더와 인종의 등장을 쉽게 발견할 수 있지만 우리나라는 관련 연구가 부족한 상황이다.

일반적으로 영화에서는 여성 캐릭터의 성별 묘사 편향성을 벡델 테스트(Bechdel Test)를 통해 평가하고 있다. 벡델 테스트는 미국의 여성 만화가 앨리슨 벡델(Alison Bechdel)이 고안한 개념으로 균형적인 성별 묘사를 위한 최소한의 요소가 영화에 반영돼 있는지를 판단하는 지표이다. 벡델 테스트에 통과하기 위해서는 ▲영화에 이름을 가진 여성 캐릭터가 두 명 이상 등장하며 ▲그 여성들이 서로 대화를 나누고 ▲여성 캐릭터들의 대화 주제가 남성 캐릭터와 관련이 없어야 한다는 조건을 갖춰야 한다.

그러나 벡델 테스트는 여성 캐릭터의 대사만으로 판별하기 때문에 캐릭터의 시각적인 묘사를 고려할 수 없으며 여성 캐릭터 혼자 극을 이끄는 영화들에 적용이 어렵다.

또한, 여성 캐릭터만을 평가하기 때문에 상대적으로 남성 캐릭터와 어느 정도 차이가 있는지를 알 수 없으며, 테스트에 통과하거나 하지 못하는 이분법적 잣대만을 제공하기 때문에 성별 묘사가 가질 수 있는 다양한 스펙트럼을 충분히 대변하기 어렵다. 그리고 평가자가 영화를 보고 주관적으로 판단하기 때문에 오류 발생 가능성이 있다.

이병주 교수 연구팀은 영화의 시간적, 시각적 특성을 반영해 성별 묘사 편향성을 측정하기 위해 이미지 분석 시스템을 도입했다. 효과적 분석을 위해 24프레임(fps) 영화를 3프레임으로 다운 샘플링한 뒤, 마이크로소프트(Microsoft)의 얼굴 감지 기술(Face API)로 영화 캐릭터의 젠더, 감정, 나이, 크기, 위치 등을 확인했다. 그리고 사물 감지 기술(YOLO 9000)로 영화 캐릭터와 함께 등장한 사물의 종류와 위치를 확인했다.

연구팀은 2017년과 2018년 개봉한 할리우드 영화와 우리나라 영화 40편을 대상으로 이미지 분석 시스템을 통해 여덟 가지 새로운 지표들을 제시하고 분석해 상업 영화 내에서의 성별 묘사의 편향성을 밝혀냈다.

여기서 여덟 가지 지표란 과거 다양한 매체들을 대상으로 이뤄진 성별 묘사 편향성에 관한 연구 결과에 기반해 영화 내 편향성을 판별할 수 있는 정량적 지표로 ▲감정적 다양성(Emotional Diversity) ▲공간적 역동성(Spatial Staticity) ▲공간적 점유도(Spatial Occupancy) ▲시간적 점유도(Temporal Occupancy) ▲평균 연령(Mean Age) ▲지적 이미지(Intellectual Image) ▲외양 강조도(Emphasis on Appearance) ▲주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects)를 연구팀은 제시했다.

연구팀은 벡델 테스트(Bechdel Test) 통과 여부를 막론하고 여덟 가지 지표를 통해 영화 대부분이 여성을 편향적으로 묘사하고 있음을 정량적으로 밝혀냈다.

감정적 다양성(Emotional Diversity) 지표에 따르면 여성 캐릭터는 남성 캐릭터에 비해 더 획일화된 감정표현을 보였다. 특히 여성 캐릭터는 슬픔, 공포, 놀람 등의 수동적인 감정을 더 표현하는 반면, 남성 캐릭터는 분노, 싫음 등의 능동적인 감정을 더 표현했다.

주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects) 지표에 따르면 여성 캐릭터가 자동차와 함께 나오는 비율은 남성 캐릭터 대비 55.7%밖에 되지 않았던 반면, 가구와 함께 나오는 비율은 123.9%를 보였다.

여성 캐릭터의 시간적 점유도(Temporal Occupancy)는 남성 캐릭터 대비 56% 정도로 낮았으며, 평균 연령(Mean Age)은 79.1% 정도로 어리게 나왔다. 특히 앞서 언급한 두 지표는 우리나라 영화에서 두드러지게 관찰됐다.

이병주 교수는 “우리나라에선 1인당 연간 평균 영화관람 횟수가 4.25회에 이를 정도로 많은 사람이 영화를 즐겨보는데, 이는 영화라는 매체가 우리나라 대중들의 잠재의식에 큰 영향력을 행사할 수 있음을 뜻한다”라며 “따라서 영화 내 묘사가 관객들의 생각에 미치는 영향에 관한 연구가 보다 활발하게 진행돼야 하며, 이를 바탕으로 영화는 더욱 신중하게 제작돼야 한다”라고 말했다.

이 연구는 KAIST 인문사회융합과학대학에서 추진한 석박사모험연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 이미지 분석 시스템

그림 2. 연구진이 분석 영화 40편

그림 3. 캐릭터 성별에 따른 안경 착용률 및 연관 물체의 종류

이병주 교수, 영화 속 남녀 캐릭터 묘사 편향성 분석

<이병주 교수>

KAIST(총장 신성철) 문화기술대학원 이병주 교수 연구팀이 컴퓨터 비전 기술을 통해 상업 영화에서 남성과 여성 성별 간 캐릭터 묘사의 편향성을 정량적으로 분석하는 데 성공했다.

장지윤, 이상윤 석사과정이 주도한 이번 연구 결과는 소셜 컴퓨팅 분야 최고 권위 학회인 ‘컴퓨터 기반 협업 및 소셜 컴퓨팅 학회(CSCW, Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing)’ 11월 11일 자로 발표될 예정이다. (논문명: Quantification of Gender Representation Bias in Commercial Films based on Image Analysis)

최근 영화가 다루는 소재와 연출 방식이 사람들의 성 의식에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 할리우드 역시 영화의 묘사가 관객에게 미치는 영향에 관한 연구를 진행해 적극적으로 제작에 반영하고 있다. 근래 개봉한 할리우드 영화에서도 다양한 젠더와 인종의 등장을 쉽게 발견할 수 있지만 우리나라는 관련 연구가 부족한 상황이다.

일반적으로 영화에서는 여성 캐릭터의 성별 묘사 편향성을 벡델 테스트(Bechdel Test)를 통해 평가하고 있다. 벡델 테스트는 미국의 여성 만화가 앨리슨 벡델(Alison Bechdel)이 고안한 개념으로 균형적인 성별 묘사를 위한 최소한의 요소가 영화에 반영돼 있는지를 판단하는 지표이다. 벡델 테스트에 통과하기 위해서는 ▲영화에 이름을 가진 여성 캐릭터가 두 명 이상 등장하며 ▲그 여성들이 서로 대화를 나누고 ▲여성 캐릭터들의 대화 주제가 남성 캐릭터와 관련이 없어야 한다는 조건을 갖춰야 한다.

그러나 벡델 테스트는 여성 캐릭터의 대사만으로 판별하기 때문에 캐릭터의 시각적인 묘사를 고려할 수 없으며 여성 캐릭터 혼자 극을 이끄는 영화들에 적용이 어렵다.

또한, 여성 캐릭터만을 평가하기 때문에 상대적으로 남성 캐릭터와 어느 정도 차이가 있는지를 알 수 없으며, 테스트에 통과하거나 하지 못하는 이분법적 잣대만을 제공하기 때문에 성별 묘사가 가질 수 있는 다양한 스펙트럼을 충분히 대변하기 어렵다. 그리고 평가자가 영화를 보고 주관적으로 판단하기 때문에 오류 발생 가능성이 있다.

이병주 교수 연구팀은 영화의 시간적, 시각적 특성을 반영해 성별 묘사 편향성을 측정하기 위해 이미지 분석 시스템을 도입했다. 효과적 분석을 위해 24프레임(fps) 영화를 3프레임으로 다운 샘플링한 뒤, 마이크로소프트(Microsoft)의 얼굴 감지 기술(Face API)로 영화 캐릭터의 젠더, 감정, 나이, 크기, 위치 등을 확인했다. 그리고 사물 감지 기술(YOLO 9000)로 영화 캐릭터와 함께 등장한 사물의 종류와 위치를 확인했다.

연구팀은 2017년과 2018년 개봉한 할리우드 영화와 우리나라 영화 40편을 대상으로 이미지 분석 시스템을 통해 여덟 가지 새로운 지표들을 제시하고 분석해 상업 영화 내에서의 성별 묘사의 편향성을 밝혀냈다.

여기서 여덟 가지 지표란 과거 다양한 매체들을 대상으로 이뤄진 성별 묘사 편향성에 관한 연구 결과에 기반해 영화 내 편향성을 판별할 수 있는 정량적 지표로 ▲감정적 다양성(Emotional Diversity) ▲공간적 역동성(Spatial Staticity) ▲공간적 점유도(Spatial Occupancy) ▲시간적 점유도(Temporal Occupancy) ▲평균 연령(Mean Age) ▲지적 이미지(Intellectual Image) ▲외양 강조도(Emphasis on Appearance) ▲주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects)를 연구팀은 제시했다.

연구팀은 벡델 테스트(Bechdel Test) 통과 여부를 막론하고 여덟 가지 지표를 통해 영화 대부분이 여성을 편향적으로 묘사하고 있음을 정량적으로 밝혀냈다.

감정적 다양성(Emotional Diversity) 지표에 따르면 여성 캐릭터는 남성 캐릭터에 비해 더 획일화된 감정표현을 보였다. 특히 여성 캐릭터는 슬픔, 공포, 놀람 등의 수동적인 감정을 더 표현하는 반면, 남성 캐릭터는 분노, 싫음 등의 능동적인 감정을 더 표현했다.

주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects) 지표에 따르면 여성 캐릭터가 자동차와 함께 나오는 비율은 남성 캐릭터 대비 55.7%밖에 되지 않았던 반면, 가구와 함께 나오는 비율은 123.9%를 보였다.

여성 캐릭터의 시간적 점유도(Temporal Occupancy)는 남성 캐릭터 대비 56% 정도로 낮았으며, 평균 연령(Mean Age)은 79.1% 정도로 어리게 나왔다. 특히 앞서 언급한 두 지표는 우리나라 영화에서 두드러지게 관찰됐다.

이병주 교수는 “우리나라에선 1인당 연간 평균 영화관람 횟수가 4.25회에 이를 정도로 많은 사람이 영화를 즐겨보는데, 이는 영화라는 매체가 우리나라 대중들의 잠재의식에 큰 영향력을 행사할 수 있음을 뜻한다”라며 “따라서 영화 내 묘사가 관객들의 생각에 미치는 영향에 관한 연구가 보다 활발하게 진행돼야 하며, 이를 바탕으로 영화는 더욱 신중하게 제작돼야 한다”라고 말했다.

이 연구는 KAIST 인문사회융합과학대학에서 추진한 석박사모험연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 이미지 분석 시스템

그림 2. 연구진이 분석 영화 40편

그림 3. 캐릭터 성별에 따른 안경 착용률 및 연관 물체의 종류

2019.10.14

조회수 16562

-

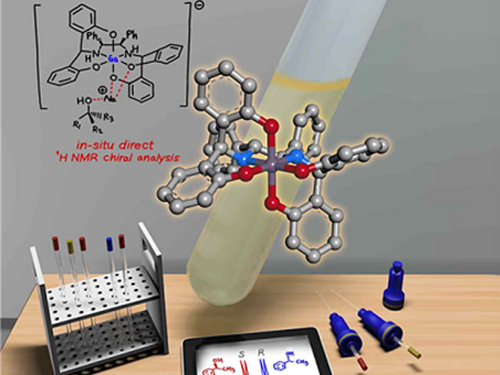

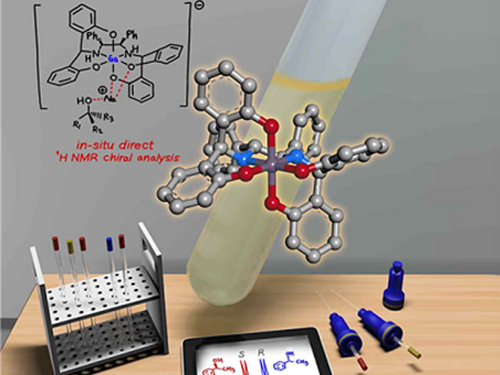

김현우 교수, 알코올 화합물의 광학활성 분석기술 개발

〈 김현우 교수 〉

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통해 알코올 화합물의 광학활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 빠르고 간편한 분석 방법을 가지고 있어 다양한 알코올 화합물의 광학활성뿐만 아니라 비대칭 합성반응의 모니터링까지 폭넓게 응용 및 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

장수민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 셀의 자매지 ‘아이 사이언스 (iScience)’ 9월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A Gallium-Based Chiral Solvating Agent Enables the Use of 1H NMR Spectroscopy to Differentiate Chiral Alcohols)

광학이성질체는 오른손과 왼손의 관계처럼 서로 같은 물질로 이뤄져 있으나 거울상 대칭이 되는 화합물을 말한다. 우리 몸의 필수 구성요소인 아미노산과 당은 하나의 광학이성질체로 이뤄져 있어, 새 화합물이 생체 내에 들어가면 그 화합물의 광학활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타내기 때문에 신약개발에서 광학활성을 조절하고 분석하는 연구가 필수적이다.

광학활성을 분석하는 방법으로 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되며, 이를 통한 광학활성 분석 시장은 일본이 전체의 50% 이상을 차지하고 있다. 하지만 고성능 액체크로마토그래피는 분석에 30분에서 1시간이 소요되고 분석물이 발색단(發色團)을 가져야 분석 가능하다는 단점이 있다.

이에 비해 화합물의 분자 구조를 분석하는 데 많이 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분의 분석시간을 가지고 있으나, 광학활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법이 규명되지 않았다.

김 교수 연구팀은 갈륨금속 중심의 음전하를 띤 금속 화합물을 합성하고 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 활용해 효과적인 광학활성의 분석 방법을 개발했다.

연구팀은 금속 화합물과 광학활성 알코올 화합물 간 비공유 상호작용을 통해 핵자기공명 분광분석기의 신호가 구별돼 광학활성을 분석할 수 있는 원리를 이용했다. 기존 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통한 광학활성 분석은 알코올의 상온 분석 방법은 보고되지 않았다.

이번 연구는 다양한 작용기를 포함하고 있는 알코올 화합물의 상온 광학활성을 규명했다는 의의를 갖는다.

이번 연구에서 개발된 방법은 많은 신약 및 신약후보 물질의 광학활성 분석에 활용될 수 있으며, 특히 일본의 의존도가 높은 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)를 이용한 광학활성 분석 방법을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “핵자기공명 분광기를 활용한 광학활성 분석 관련 최고 수준의 기술이며, 신약개발에 필요한 광학활성 분석에 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 김현우 교수 연구성과 개념도

김현우 교수, 알코올 화합물의 광학활성 분석기술 개발

〈 김현우 교수 〉

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통해 알코올 화합물의 광학활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 빠르고 간편한 분석 방법을 가지고 있어 다양한 알코올 화합물의 광학활성뿐만 아니라 비대칭 합성반응의 모니터링까지 폭넓게 응용 및 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

장수민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 셀의 자매지 ‘아이 사이언스 (iScience)’ 9월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A Gallium-Based Chiral Solvating Agent Enables the Use of 1H NMR Spectroscopy to Differentiate Chiral Alcohols)

광학이성질체는 오른손과 왼손의 관계처럼 서로 같은 물질로 이뤄져 있으나 거울상 대칭이 되는 화합물을 말한다. 우리 몸의 필수 구성요소인 아미노산과 당은 하나의 광학이성질체로 이뤄져 있어, 새 화합물이 생체 내에 들어가면 그 화합물의 광학활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타내기 때문에 신약개발에서 광학활성을 조절하고 분석하는 연구가 필수적이다.

광학활성을 분석하는 방법으로 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되며, 이를 통한 광학활성 분석 시장은 일본이 전체의 50% 이상을 차지하고 있다. 하지만 고성능 액체크로마토그래피는 분석에 30분에서 1시간이 소요되고 분석물이 발색단(發色團)을 가져야 분석 가능하다는 단점이 있다.

이에 비해 화합물의 분자 구조를 분석하는 데 많이 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분의 분석시간을 가지고 있으나, 광학활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법이 규명되지 않았다.

김 교수 연구팀은 갈륨금속 중심의 음전하를 띤 금속 화합물을 합성하고 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 활용해 효과적인 광학활성의 분석 방법을 개발했다.

연구팀은 금속 화합물과 광학활성 알코올 화합물 간 비공유 상호작용을 통해 핵자기공명 분광분석기의 신호가 구별돼 광학활성을 분석할 수 있는 원리를 이용했다. 기존 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통한 광학활성 분석은 알코올의 상온 분석 방법은 보고되지 않았다.

이번 연구는 다양한 작용기를 포함하고 있는 알코올 화합물의 상온 광학활성을 규명했다는 의의를 갖는다.

이번 연구에서 개발된 방법은 많은 신약 및 신약후보 물질의 광학활성 분석에 활용될 수 있으며, 특히 일본의 의존도가 높은 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)를 이용한 광학활성 분석 방법을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “핵자기공명 분광기를 활용한 광학활성 분석 관련 최고 수준의 기술이며, 신약개발에 필요한 광학활성 분석에 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 김현우 교수 연구성과 개념도

2019.10.10

조회수 12338

-

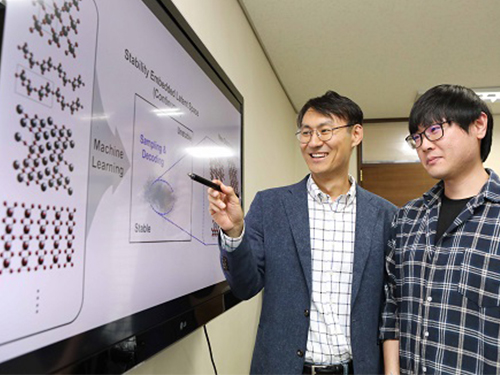

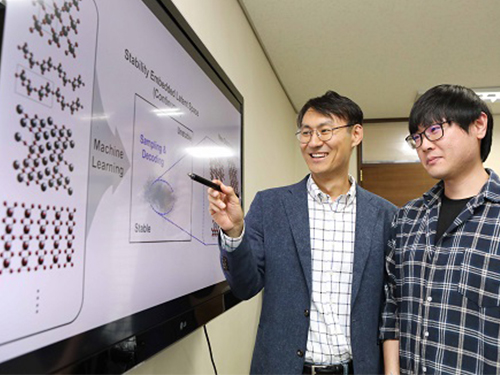

정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

2019.10.07

조회수 13158

-

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04

조회수 18465

-

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01

조회수 15489

-

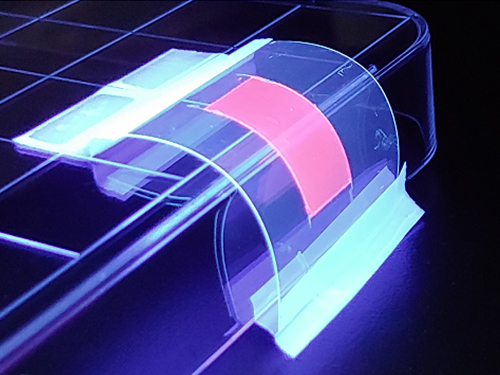

정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

정연식, 전덕영, 장민석 교수, 팝콘 구조의 퀀텀닷 나노복합 소재 개발

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 전덕영 교수, 전기 및 전자공학부 장민석 교수 공동 연구팀이 팝콘처럼 내부에 공기주머니가 가득한 고분자 매질과 퀀텀닷이 융합된 새로운 발광 소재를 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 이 기술을 활용해 퀀텀닷의 광 발광(Photoluminescence) 특성이 순수 퀀텀닷 필름과 비교해 최대 21배까지 증가하는 것을 확인했다.

김건영, 김신호, 최진영 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 미국 화학회가 발간하는 국제학술지 ‘나노 레터스(Nano letters)’ 9월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Order-of-Magnitude, Broadband-Enhanced Light Emission from Quantum Dots Assembled in Multiscale Phase-Separated Block Copolymers)

수년 전 국내 대기업이 퀀텀닷 LED TV를 출시하고 차세대 퀀텀닷 올레드(OLED) TV 출시를 발표하면서 퀀텀닷 소재는 디스플레이용 핵심 소재로 떠올랐다. 하지만 일반적으로 순수 퀀텀닷 필름은 광흡수도와 광추출도가 높지 못하고 인접한 퀀텀닷 간의 상호작용으로 광 효율이 매우 낮아지는 문제가 있었다.

문제 해결을 위해 공동 연구팀은 블록공중합 고분자를 습도가 제어된 환경에서 코팅해, 고분자와 물 입자 사이를 미세하게 분리했다.

이후 수분을 빠르게 증발시키면서 형성되는 미세한 공극 구조에 퀀텀닷이 고르게 배열된 소재를 개발하는 데 성공했다. 이는 마치 옥수수를 가열하면 내부의 수분이 수증기로 팽창해 빠져나가면서 속이 빈 팝콘 구조가 형성되는 원리와 유사하다.

연구팀은 이 다공성 고분자 매질을 활용하면 빛과 고분자 매질의 상호작용이 극대화돼 퀀텀닷 복합소재의 광흡수도와 광추출도가 각각 4~5배씩 증가하는 것을 발견했다.

또한, 블록 공중합 고분자는 수 나노미터(nm) 크기의 상분리 구조를 스스로 내부에 형성해 퀀텀닷 입자들을 고르게 분산시켜 줌으로써 퀀텀닷 간 상호작용에 의한 발광 강도 감소 현상도 크게 낮춰 준다.

연구팀은 이번 연구 결과를 청색 LED 발광 소재로 적용했을 때 순수 퀀텀닷 대비 7배 이상의 발광 강도 향상 및 45% 이상의 내구도 향상 효과가 있음을 확인해 차세대 마이크로 LED 디스플레이로 적용 가능성을 기대한다고 밝혔다. 이번 기술은 국내 특허로 등록됐으며, 미국 등 해외 특허 심사 중이다.

정연식 교수는“개발한 복합소재 매질은 가시광 전 파장 범위에서 발광 강도 증대 효과가 있어 퀀텀닷 이외에도 다양한 발광 소재에 적용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 "이 기술을 활용하면 값비싼 발광 소재를 적게 사용하고도 우수한 발광 특성을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 원가 경쟁력 향상에 기여할 수 있다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업(단장 최성율)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재

그림2. 블록공중합 고분자 및 퀀텀닷으로 이뤄진 나노 복합소재 개념도

2019.09.30

조회수 14474

-

정인경 교수, 인체 조직의 3차원 게놈지도 해독

〈 정인경 교수, 이정운 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 정인경 교수와 美 루드윅 암 연구소(Ludwig Institute of Cancer Research) 빙 렌 (Bing Ren) 교수 공동 연구팀이 인체 조직의 3차원 게놈 지도를 해독하는 데 성공했다.

연구팀은 인체의 27개 부위 조직의 3차원 게놈 지도를 분석해 치매, 심혈관계 질환 등을 포함한 2만 7천여 개 이상의 복합 질환 관련 유전 변이 기능을 예측했다.

정인경 교수, 빙 렌 교수가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 제네틱스(Nature Genetics) 9월 10일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A compendium of promoter-centered long-range chromatin interactions in the human genome)

현재까지 수많은 연구를 통해 알츠하이머병, 파킨슨병, 자가면역질환 등 다양한 복합 질환의 원인을 규명하려는 시도가 이뤄지면서 실제 다수의 질환과 관련한 중요 유전변이가 발견됐다.

하지만 이들 대부분의 유전변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비전사 지역에 존재하기 때문에 1차원적 DNA 서열 분석에 기반한 유전체 연구로는 모든 기능을 규명하는 데 한계가 있다.

이에 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비전사 지역에 존재하는 유전변이도 3차원 게놈 구조에 의해 형성되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 통해 멀리 떨어진 유전자를 조절할 수 있다는 모델을 제시했다.

그러나 이러한 3차원 게놈 구조 연구는 몇 가지 세포주를 대상으로만 국한돼 있고, 질환과 직접 연관이 있는 각 인체 조직을 표적으로 한 게놈 3차 구조는 규명되지 않았다.

연구팀은 인체 내의 27개 조직을 대상으로 이들 게놈의 3차원 구조를 규명하기 위해 전사촉진 부위만 선택적으로 분석하는 ‘표적 염색질 3차 구조 포착법(promoter-capture Hi-C)’이라 불리는 신규 실험 기법을 활용해 고해상도의 3차원 게놈 참조 지도를 작성했다.

그 결과 인간 게놈에 존재하는 약 90만 개의 게놈 3차원 염색질 고리 구조를 발굴하고, 이들 중 상당수가 각 인체 조직 특이적으로 존재한다는 사실도 규명했다.

연구팀은 3차원 게놈 구조를 기반으로 지금까지 기능이 명확하게 정의되지 않은 2만 7천여 개 이상의 질환 연관 유전 변이의 표적 유전자를 정의해 이들 변이의 기능을 예측했다. 나아가 각 질환의 표적 유전자 유사도에 기반해 질환과 질환 사이의 신규 관계를 규명했고, 이를 바탕으로 여러 질환에 공통으로 관여하는 신규 분자 기전을 제시했다.

정 교수는 “복합 질환 기전 규명을 위해 비전사 게놈의 중요성을 강조하고 존재하는 다수의 중요 유전변이를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명 가능함을 보였다”라며 “이번 결과는 퇴행성 뇌 질환을 포함 다양한 복합 질환의 신규 기전 규명 및 표적 발굴에 활용될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업, 보건복지부 질환극복기술개발사업, 서경배 과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 게놈 구조 모식도 (modified from Stefano et al., 2016)

정인경 교수, 인체 조직의 3차원 게놈지도 해독

〈 정인경 교수, 이정운 박사과정 〉

우리 대학 생명과학과 정인경 교수와 美 루드윅 암 연구소(Ludwig Institute of Cancer Research) 빙 렌 (Bing Ren) 교수 공동 연구팀이 인체 조직의 3차원 게놈 지도를 해독하는 데 성공했다.

연구팀은 인체의 27개 부위 조직의 3차원 게놈 지도를 분석해 치매, 심혈관계 질환 등을 포함한 2만 7천여 개 이상의 복합 질환 관련 유전 변이 기능을 예측했다.

정인경 교수, 빙 렌 교수가 공동 교신 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 제네틱스(Nature Genetics) 9월 10일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A compendium of promoter-centered long-range chromatin interactions in the human genome)

현재까지 수많은 연구를 통해 알츠하이머병, 파킨슨병, 자가면역질환 등 다양한 복합 질환의 원인을 규명하려는 시도가 이뤄지면서 실제 다수의 질환과 관련한 중요 유전변이가 발견됐다.

하지만 이들 대부분의 유전변이는 DNA가 단백질을 생성하지 않는 비전사 지역에 존재하기 때문에 1차원적 DNA 서열 분석에 기반한 유전체 연구로는 모든 기능을 규명하는 데 한계가 있다.

이에 지난 10년간 비약적으로 발전한 3차원 게놈 구조 연구는 비전사 지역에 존재하는 유전변이도 3차원 게놈 구조에 의해 형성되는 염색질 고리 구조(chromatin loop)를 통해 멀리 떨어진 유전자를 조절할 수 있다는 모델을 제시했다.

그러나 이러한 3차원 게놈 구조 연구는 몇 가지 세포주를 대상으로만 국한돼 있고, 질환과 직접 연관이 있는 각 인체 조직을 표적으로 한 게놈 3차 구조는 규명되지 않았다.

연구팀은 인체 내의 27개 조직을 대상으로 이들 게놈의 3차원 구조를 규명하기 위해 전사촉진 부위만 선택적으로 분석하는 ‘표적 염색질 3차 구조 포착법(promoter-capture Hi-C)’이라 불리는 신규 실험 기법을 활용해 고해상도의 3차원 게놈 참조 지도를 작성했다.

그 결과 인간 게놈에 존재하는 약 90만 개의 게놈 3차원 염색질 고리 구조를 발굴하고, 이들 중 상당수가 각 인체 조직 특이적으로 존재한다는 사실도 규명했다.

연구팀은 3차원 게놈 구조를 기반으로 지금까지 기능이 명확하게 정의되지 않은 2만 7천여 개 이상의 질환 연관 유전 변이의 표적 유전자를 정의해 이들 변이의 기능을 예측했다. 나아가 각 질환의 표적 유전자 유사도에 기반해 질환과 질환 사이의 신규 관계를 규명했고, 이를 바탕으로 여러 질환에 공통으로 관여하는 신규 분자 기전을 제시했다.

정 교수는 “복합 질환 기전 규명을 위해 비전사 게놈의 중요성을 강조하고 존재하는 다수의 중요 유전변이를 3차원 게놈 구조 해독을 통해 규명 가능함을 보였다”라며 “이번 결과는 퇴행성 뇌 질환을 포함 다양한 복합 질환의 신규 기전 규명 및 표적 발굴에 활용될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업, 보건복지부 질환극복기술개발사업, 서경배 과학재단의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 3차원 게놈 구조 모식도 (modified from Stefano et al., 2016)

2019.09.24

조회수 12526

-

김범준 교수, 빛에 반응해 모양과 색 변하는 스마트 마이크로 입자 개발

〈 김범준 교수, 이준혁 박사, 구강희 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 빛에 의해 모양과 색을 바꿀 수 있는 스마트 마이크로 입자 제작기술을 개발했다.

아주 작은 입자의 모양이나 색을 원하는 대로 가공(fabrication)할 수 있게 되면 군용장비의 위장막(artificial camouflage), 병든 세포만 표적하는 약물전달캡슐, 투명도 및 색이 변하는 스마트 윈도우나 외부 인테리어 등에 활용할 수 있다.

마이크로 입자의 모양과 색 변화 연구는 주로 약물전달이나 암세포 진단과 같은 생물학적 응용을 위해 산도(pH), 온도, 특정 생체분자 같은 물리화학적 자극과 관련해 주로 이뤄졌다.

하지만 이런 자극들은 의도하는 국소부위에만 전달하기 어렵고 자극 스위치를 명확하게 켜고 끄기 어려운 것이 단점이었다.

반면 빛은 원하는 시간 동안 특정부위에만 쬐어줄 수 있고 파장과 세기를 정밀하게 조절, 선택적·순차적으로 입자 모양을 변형시킬 수 있어 해상도 높은 자극으로 주목받는다.

하지만 기존 빛에 감응하는 스마트 입자는 제작방법이 복잡하고, 편광방향으로의 길이 연장만 가능한 등 정밀한 모양변화가 어려워 활용에 한계가 있었다.

연구팀은 빛에 의해 분자구조가 변해 친수성 정도나 광학적 특성을 조절할 수 있는 계면활성제*를 개발하고 이들의 자가조립방식을 기반으로 빛에 반응해 모양과 색깔이 변하는 수 마이크로미터 크기의 스마트 입자를 대량으로 제작하는 데 성공했다.

빛을 쬐어준 시간과 파장에 따라 구형에서 타원체, 튤립, 렌즈형태 등으로 변화시킬 수 있는 한편 입자의 색도 조절할 수 있다.

또한 100μm 이하의 국소 부위에만 빛을 조사함으로써 원하는 위치에서 원하는 모양을 정교하게 유도할 수 있다.

특히 반응하는 빛의 파장이 서로 다른 계면활성제를 활용하면 입자 모양의 변화를 여러 단계로 조절하거나 원래의 모양으로 되돌리는 변화가 가능하다.

이러한 스마트 입자로 만들어진 박막이나 용액은 그 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 정보를 담거나 신호를 넣을 수 있는 스마트 소재로도 활용할 수 있다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업, 글로벌프론티어사업 및 중견연구자지원사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 결과는 화학 분야 국제학술지 잭스(JACS, Journal of the American Chemical Society)에 9월 4일 게재되는 한편 표지 논문으로 선정됐다.

김범준 교수는 “빛을 이용해 모양과 색이 조절되는 스마트 입자 제작 플랫폼을 개발한 것으로 빛을 신호로 국소부위 입자의 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 스마트 디스플레이, 센서, 도료, 약물전달 등에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 설명했다.

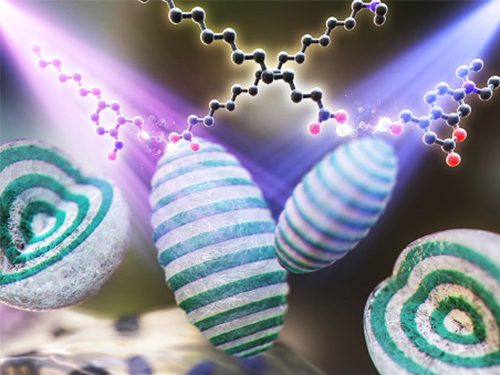

□ 그림 설명

그림1. 김범준 교수 연구성과 개념도

김범준 교수, 빛에 반응해 모양과 색 변하는 스마트 마이크로 입자 개발

〈 김범준 교수, 이준혁 박사, 구강희 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김범준 교수 연구팀이 빛에 의해 모양과 색을 바꿀 수 있는 스마트 마이크로 입자 제작기술을 개발했다.

아주 작은 입자의 모양이나 색을 원하는 대로 가공(fabrication)할 수 있게 되면 군용장비의 위장막(artificial camouflage), 병든 세포만 표적하는 약물전달캡슐, 투명도 및 색이 변하는 스마트 윈도우나 외부 인테리어 등에 활용할 수 있다.

마이크로 입자의 모양과 색 변화 연구는 주로 약물전달이나 암세포 진단과 같은 생물학적 응용을 위해 산도(pH), 온도, 특정 생체분자 같은 물리화학적 자극과 관련해 주로 이뤄졌다.

하지만 이런 자극들은 의도하는 국소부위에만 전달하기 어렵고 자극 스위치를 명확하게 켜고 끄기 어려운 것이 단점이었다.

반면 빛은 원하는 시간 동안 특정부위에만 쬐어줄 수 있고 파장과 세기를 정밀하게 조절, 선택적·순차적으로 입자 모양을 변형시킬 수 있어 해상도 높은 자극으로 주목받는다.

하지만 기존 빛에 감응하는 스마트 입자는 제작방법이 복잡하고, 편광방향으로의 길이 연장만 가능한 등 정밀한 모양변화가 어려워 활용에 한계가 있었다.

연구팀은 빛에 의해 분자구조가 변해 친수성 정도나 광학적 특성을 조절할 수 있는 계면활성제*를 개발하고 이들의 자가조립방식을 기반으로 빛에 반응해 모양과 색깔이 변하는 수 마이크로미터 크기의 스마트 입자를 대량으로 제작하는 데 성공했다.

빛을 쬐어준 시간과 파장에 따라 구형에서 타원체, 튤립, 렌즈형태 등으로 변화시킬 수 있는 한편 입자의 색도 조절할 수 있다.

또한 100μm 이하의 국소 부위에만 빛을 조사함으로써 원하는 위치에서 원하는 모양을 정교하게 유도할 수 있다.

특히 반응하는 빛의 파장이 서로 다른 계면활성제를 활용하면 입자 모양의 변화를 여러 단계로 조절하거나 원래의 모양으로 되돌리는 변화가 가능하다.

이러한 스마트 입자로 만들어진 박막이나 용액은 그 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 정보를 담거나 신호를 넣을 수 있는 스마트 소재로도 활용할 수 있다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 미래소재디스커버리사업, 글로벌프론티어사업 및 중견연구자지원사업의 지원으로 수행된 이번 연구의 결과는 화학 분야 국제학술지 잭스(JACS, Journal of the American Chemical Society)에 9월 4일 게재되는 한편 표지 논문으로 선정됐다.

김범준 교수는 “빛을 이용해 모양과 색이 조절되는 스마트 입자 제작 플랫폼을 개발한 것으로 빛을 신호로 국소부위 입자의 성질을 정밀하게 조절할 수 있어 스마트 디스플레이, 센서, 도료, 약물전달 등에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.”고 설명했다.

□ 그림 설명

그림1. 김범준 교수 연구성과 개념도

2019.09.09

조회수 18683

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

2019.10.24 조회수 16241

서성배 교수, 당뇨에 큰 영향 미치는 뇌 혈당조절 신경세포 발견

〈 오양균 박사, 서성배 교수 〉

우리 대학 생명과학과 서성배 교수와 뉴욕대학교(NYU) 오양균 박사 공동연구팀이 초파리 모델 시스템을 이용해 뇌 속에 체내 혈당에 직접적인 기능을 하는 포도당 감지 신경세포를 발견하고 그 구체적인 원리를 밝혔다.

이번 연구는 초파리 뇌 속의 포도당 감지 신경세포가 인슐린 생산 조직 활성화, 글루카곤 생산 조직 활동 억제 등을 통해 체내 혈당 조절에 어떻게 관여하는지를 처음으로 밝혀낸 중요한 단서로, 당뇨병의 진단 및 치료에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.

생명과학과 출신의 오양균 박사가 1 저자로 참여하고 서성배 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 10월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :A glucose-sensing neuron pair regulates insulin and glucagon in Drosophila)

한국인의 당뇨병 유병률은 14%로 2018년 기준 환자 500만 명을 돌파했다. 당뇨병 증가속도 세계 1위, 잠재적 환자는 4명 중 1명꼴이지만 발병원인은 정확하게 규명되지 않았다. 유전적 요인과 환경적 요인이 존재하지만 대부분 췌장 인슐린 분비세포 기능이 저하되면서 병이 시작되는 것으로 알려져 있다.

최근에는 뇌가 당뇨병의 정도에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했다. 대부분 당뇨병 환자에게 스트레스가 당뇨병 증세에 영향을 미치고 혈당 조절을 어렵게 하는데 뇌 어딘가에 존재하는, 알려지지 않은 혈당 조절 능력 때문이라는 것이 학계 주장이다.

서성배 교수 연구팀은 오래전부터 초파리를 이용해 혀나 내장기관뿐 아니라 동물의 뇌 속에도 포도당을 감지하는 세포와 수용체가 존재한다는 사실을 연구해왔다. 인간 두뇌의 시상하부나 후뇌 등에 포도당을 감지하는 신경세포가 존재할 것이라는 점은 예측돼왔지만, 이런 세포들이 어떻게 포도당을 감지해 몸의 각 부위에 명령을 내리는지에 대한 연구는 지금까지 없었다.

연구팀은 초파리 전체 뇌 신경조직을 대상으로 한 광범위한 스크리닝을 통해 초파리가 포도당의 영양적 가치를 판단하는데 필수적인 한 쌍의 신경세포를 발견했다. 이 한 쌍의 신경세포가 체내 포도당 농도 증가에 반응해 활성화되는 특징을 가지고 있음을 파악했다.

연구팀은 약학적, 유전학적 방식을 사용해 이들 세포가 인간의 췌장 세포와 유사한 분자적 시스템을 통해 포도당을 인지한다는 사실을 확인했다. 이를 기반으로 연구팀은 포도당 감지 신경세포가 어떠한 신경세포 및 조직에 신호를 전달하는지에 대해 연구했다.

연구팀은 해당 신경세포가 초파리의 인슐린 생산을 담당하는 신경조직(insulin-producing cells, IPCs)과 글루카곤의 기능을 하는 단백질을 생산하는 조직(AKH-producing cells)에 각각 축삭돌기(Axon, 신경 세포체에서 뻗어 나온 돌기)를 이루고 있음을 확인했다.

이 결과는 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 체내 혈당 조절에 중요한 호르몬을 생산하는 조직들에 직접 체내 영양 정보를 전달할 수 있다는 가능성을 발견한 것이다.

이를 확인하기 위해서 연구팀은 포도당 감지 신경세포와 두 호르몬 분비 조직들 사이의 물리적, 기능적 상호작용들을 확인했다. 그 결과 한 쌍의 포도당 감지 신경세포가 활성화된 경우 인슐린 생산 조직 역시 활성화되며 반면에 글루카곤 생산 조직의 활동은 억제됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 포도당 감지 신경세포를 억제할 경우 인슐린 생산 조직의 억제로 인해 혈중 인슐린 농도가 감소하며, 글루카곤 생산 조직에 대한 억제가 사라짐에 따라 혈중 글루카곤 농도가 증가 됨을 확인했다. 이들 호르몬의 변화로 인해 혈중 포도당 농도가 유의미하게 증가함을 최종적으로 확인했다.

뇌 속에 단 한 쌍의 포도당 감지 신경세포만의 활동을 조절함으로써 당뇨병의 증상을 가지는 초파리를 인위적으로 만들 수 있는 것이다.

한발 더 나아가 연구팀은 초파리에서 신경전달 기능을 하는 짧은 단백질의 한 종류인 sNPF(small Neuropeptide F)가 해당 포도당 감지 신경세포에서 발현됨을 파악하고 포도당에 노출됐을 때 이 신경전달물질이 분비됨을 확인했다. 또한, 연구팀은 인슐린 생산 조직과 글루카곤 생산 조직에서 sNPF 의 수용체가 포도당 감지 신경세포의 신호를 받는데 필수적인 역할을 함을 증명했다.

서성배 교수는 “이번 연구 결과는 초파리에서 의미 있는 발견을 했다는 사실을 넘어 당뇨병 원인 규명과 치료의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 계기를 마련한 것이다”라며 “뇌에서 만들어지는 신호가 체내 혈당 조절에 근본적인 역할을 함이 구체적으로 규명되면 한 단계 진보된 당뇨병의 진단 및 치료뿐 아니라 비만, 대사질환 치료도 가능해질 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1,2. 서성배 교수 연구성과 개념도. 혈당에 반응하는 CN neuron의 Axon이 두 갈래로 갈라지며 갈라진 axonal branch는 인슐린을 만드는 세포를 활성화시키고 다른 갈라진 axonal branch는 글루카곤을 만드는 세포를 억제시킴

2019.10.24 조회수 16241 김승우, 김영진 교수, 성능 저하 없는 광주파수 초정밀 전송기술 개발

〈 김영진 교수, 양재원, 김병수 박사과정, 김승우 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 펨토초 레이저 광빗*을 대기로 전파하는 도중에 발생하는 왜곡을 실시간으로 제어하고 보정할 수 있는 다채널 광주파수의 초정밀 전송 원천기술을 개발했다. * 펨토초 레이저 광빗: 시간/주파수 표준으로 활용 가능한 광대역 펄스 레이저

연구팀은 이번 기술이 차세대 우주-지상간 광대역 초고속 광통신 구현과 차세대 항법장치 성능 개선에 이바지할 것으로 기대한다고 밝혔다.

강현재 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Free-space transfer of comb-rooted optical frequencies over an 18 km open-air link).

대기를 전파하는 레이저는 대기의 온도, 압력, 습도 및 바람 등의 영향을 받아 광주파수 및 위상의 안정도가 크게 떨어진다. 특히 대기가 핵심적으로 분포하는 고도 10km 이하의 대류권에서는 이와 같은 현상이 심하게 발생한다.

이러한 혹독한 대기 환경을 겪는 레이저는 고유한 특성을 잃어버려 초기에는 우수한 안정도를 갖는 레이저라도 대기를 통과한 뒤에는 우수성을 잃게 된다.

연구팀은 문제 해결을 위하여 주파수 표준에 안정화된 펨토초 레이저 광빗에서 레이저들을 추출하고 그중 하나의 파장을 이용해 대기 환경변화를 실시간으로 추적했다. 이를 음향 광학 장치를 통해 대기 환경변화를 제어함으로써 레이저의 우수한 특성이 유지될 수 있도록 했다.

연구팀은 1초 측정 시 1/1,000,000,000,000,000(천조분의 일)초의 오차를 갖는 우수한 안정도의 펨토초 레이저 광빗을 대기(18 km)에 전파시키고, 통과하는 중에 발생하는 대기의 영향을 정밀하게 측정하고 제어하는 데 성공했다.

그 결과 레이저의 성능이 대기를 통과하기 전과 후의 큰 차이가 없는, 우수한 안정도로 전송하는 다채널 광주파수 초정밀 대기전송 기술을 개발했다.

연구팀이 이용한 펨토초 레이저 광빗은 4 테라헤르츠(THz)에 이르는 광대역 주파수를 보유한 레이저로, 각각의 주파수를 하나의 레이저로 이용할 수 있어 확장성이 매우 크며 보상 채널의 한 파장으로 전체 대역을 보상해줌으로써 펨토초 레이저 광빗의 특성을 그대로 전파할 수 있다.

이 기술을 이용하면 기존의 마이크로파를 통한 지상-우주간 인공위성 통신의 통신용량 한계를 극복하고 시간 표준을 분배함으로써 항법장치의 성능을 개선할 수 있다. 또한, 빛의 직진성을 통해 에너지 효율을 획기적으로 개선하고 도청 및 감청에 대한 보안성 또한 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

주저자인 강현재, 양재원 연구원은 “대기 중으로 전파하는 레이저가 대기 영향을 받아도 레이저의 특성을 그대로 유지해 전송될 수 있다는 것을 보여줬다. 이는 광섬유를 통해 전파하던 레이저를 공간의 제약을 뛰어넘어 활용할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과이다”라며 “광시계 분배 및 동기화로 차세대 항법장치의 성능 개선과 인공위성-지상간 초고속 광통신 연구에도 활용될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 펨토초 레이저 광빗 기반 광파수의 초정밀 생성 및 대기 전송

2019.10.22 조회수 13740

김승우, 김영진 교수, 성능 저하 없는 광주파수 초정밀 전송기술 개발

〈 김영진 교수, 양재원, 김병수 박사과정, 김승우 교수 〉

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 펨토초 레이저 광빗*을 대기로 전파하는 도중에 발생하는 왜곡을 실시간으로 제어하고 보정할 수 있는 다채널 광주파수의 초정밀 전송 원천기술을 개발했다. * 펨토초 레이저 광빗: 시간/주파수 표준으로 활용 가능한 광대역 펄스 레이저

연구팀은 이번 기술이 차세대 우주-지상간 광대역 초고속 광통신 구현과 차세대 항법장치 성능 개선에 이바지할 것으로 기대한다고 밝혔다.

강현재 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Free-space transfer of comb-rooted optical frequencies over an 18 km open-air link).

대기를 전파하는 레이저는 대기의 온도, 압력, 습도 및 바람 등의 영향을 받아 광주파수 및 위상의 안정도가 크게 떨어진다. 특히 대기가 핵심적으로 분포하는 고도 10km 이하의 대류권에서는 이와 같은 현상이 심하게 발생한다.

이러한 혹독한 대기 환경을 겪는 레이저는 고유한 특성을 잃어버려 초기에는 우수한 안정도를 갖는 레이저라도 대기를 통과한 뒤에는 우수성을 잃게 된다.

연구팀은 문제 해결을 위하여 주파수 표준에 안정화된 펨토초 레이저 광빗에서 레이저들을 추출하고 그중 하나의 파장을 이용해 대기 환경변화를 실시간으로 추적했다. 이를 음향 광학 장치를 통해 대기 환경변화를 제어함으로써 레이저의 우수한 특성이 유지될 수 있도록 했다.

연구팀은 1초 측정 시 1/1,000,000,000,000,000(천조분의 일)초의 오차를 갖는 우수한 안정도의 펨토초 레이저 광빗을 대기(18 km)에 전파시키고, 통과하는 중에 발생하는 대기의 영향을 정밀하게 측정하고 제어하는 데 성공했다.

그 결과 레이저의 성능이 대기를 통과하기 전과 후의 큰 차이가 없는, 우수한 안정도로 전송하는 다채널 광주파수 초정밀 대기전송 기술을 개발했다.

연구팀이 이용한 펨토초 레이저 광빗은 4 테라헤르츠(THz)에 이르는 광대역 주파수를 보유한 레이저로, 각각의 주파수를 하나의 레이저로 이용할 수 있어 확장성이 매우 크며 보상 채널의 한 파장으로 전체 대역을 보상해줌으로써 펨토초 레이저 광빗의 특성을 그대로 전파할 수 있다.

이 기술을 이용하면 기존의 마이크로파를 통한 지상-우주간 인공위성 통신의 통신용량 한계를 극복하고 시간 표준을 분배함으로써 항법장치의 성능을 개선할 수 있다. 또한, 빛의 직진성을 통해 에너지 효율을 획기적으로 개선하고 도청 및 감청에 대한 보안성 또한 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

주저자인 강현재, 양재원 연구원은 “대기 중으로 전파하는 레이저가 대기 영향을 받아도 레이저의 특성을 그대로 유지해 전송될 수 있다는 것을 보여줬다. 이는 광섬유를 통해 전파하던 레이저를 공간의 제약을 뛰어넘어 활용할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과이다”라며 “광시계 분배 및 동기화로 차세대 항법장치의 성능 개선과 인공위성-지상간 초고속 광통신 연구에도 활용될 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 펨토초 레이저 광빗 기반 광파수의 초정밀 생성 및 대기 전송

2019.10.22 조회수 13740 김재경 교수, 수학 모델 통해 세포 상호작용 원리 규명

〈김재경 교수〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 라이스 대학 매튜 베넷(Matthew Bennett), 휴스턴 대학 크레시미르 조식(Kresimir Josic) 교수 공동 연구팀이 합성생물학과 수학적 모델을 이용해 세포들이 넓은 공간에서 효과적으로 의사소통하는 방법을 발견했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 10월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :Long-range temporal coordination of gene expression in synthetic microbial consortia)

〈박테리아들의 복잡한 상호작용을 수학을 이용해 원위의 점들의 상호작용으로 단순화한 모식도〉

세포들은 신호 전달 분자(Signalling molecule)를 이용해 의사소통하는데 이 신호는 보통 아주 짧은 거리만 도달할 수 있다. 그런데도 세포들은 넓은 공간에서도 상호작용하며 동기화를 이뤄낸다.

이는 마치 넓은 축구장에 수만 명의 사람이 주변 3~4명의 박수 소리만 들을 수 있는데도 불구하고 모두가 같은 박자로 손뼉을 치는 것과 비슷한 상황이다. 이러한 현상이 가능한 이유는 무엇일까?

연구팀은 합성생물학을 이용해 만든 전사 회로(Transcriptional circuit)를 박테리아(E. coli)에 구축해 주기적으로 신호 전달 분자를 방출할 수 있도록 했다. 처음엔 제각기 다른 시간에 신호 전달 분자를 방출하던 박테리아들은 의사소통을 통해 같은 시간에 주기적으로 분자를 방출하는 동기화를 이뤄냈다.

하지만 박테리아를 넓은 공간으로 옮겼을 땐 이러한 동기화가 각 박테리아의 신호 전달 분자 전사 회로에 전사적 양성 피드백 룹 (Transcriptional positive feedback loop)이 있을 때만 가능하다는 것을 발견했다.

양성 피드백 룹은 단백질이 스스로 유전자 발현을 유도하는 시스템으로, 전달받은 신호를 증폭하는 역할을 한다. 연구팀은 이러한 역할을 자세히 이해하기 위해 편미분방정식(Partial differential equation)을 이용해 세포 내 신호 전달 분자의 생성과 세포 간 의사소통을 정확하게 묘사하는 수학적 모델을 개발했다.

그러나 전사 회로를 구성하는 다양한 종류의 분자들 사이의 상호작용을 묘사하기 위해서는 고차원의 편미분방정식이 필요했고 이를 분석하기는 쉽지 않았다.

이를 극복하기 위해 연구팀은 시스템이 주기적인 패턴을 반복한다는 점에 착안해 고차원 시스템을 1차원 원 위의 움직임으로 단순화했다. 달은 고차원인 우주 공간에서 움직이지만, 궤도를 따라 주기적으로 움직이기에 달의 움직임을 1차원 원 위에서 나타낼 수 있는 것과 같은 원리이다.

이를 통해 연구팀은 박테리아 사이의 복잡한 상호작용을 원 위를 주기적으로 움직이는 두 점의 상호작용으로 단순화할 수 있었다.

연구팀은 양성 피드백 룹이 있으면 두 점의 위치 차이가 커도 시간이 지날수록 점점 차이가 줄어들어 결국 동시에 움직이는 것을 확인했다. 연구팀은 이러한 수학적 분석 결과를 실험을 통해서 검증함으로써 넓은 공간에서 세포가 효과적으로 상호작용하는 방식을 규명했다.

김재경 교수는 “세포들이 자신의 목소리는 낮추고 상대방의 목소리에는 더 귀 기울일 때만 한목소리를 낼 수 있다는 점이 인상적이다”라며 “이러한 원리는 수학을 이용한 복잡한 시스템의 단순화 없이는 찾지 못했을 것이다. 복잡한 것을 단순하게 볼 수 있도록 해주는 것이 수학의 힘이다”라고 말했다.

2019.10.15 조회수 16492

김재경 교수, 수학 모델 통해 세포 상호작용 원리 규명

〈김재경 교수〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 라이스 대학 매튜 베넷(Matthew Bennett), 휴스턴 대학 크레시미르 조식(Kresimir Josic) 교수 공동 연구팀이 합성생물학과 수학적 모델을 이용해 세포들이 넓은 공간에서 효과적으로 의사소통하는 방법을 발견했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 10월 14일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 :Long-range temporal coordination of gene expression in synthetic microbial consortia)

〈박테리아들의 복잡한 상호작용을 수학을 이용해 원위의 점들의 상호작용으로 단순화한 모식도〉

세포들은 신호 전달 분자(Signalling molecule)를 이용해 의사소통하는데 이 신호는 보통 아주 짧은 거리만 도달할 수 있다. 그런데도 세포들은 넓은 공간에서도 상호작용하며 동기화를 이뤄낸다.

이는 마치 넓은 축구장에 수만 명의 사람이 주변 3~4명의 박수 소리만 들을 수 있는데도 불구하고 모두가 같은 박자로 손뼉을 치는 것과 비슷한 상황이다. 이러한 현상이 가능한 이유는 무엇일까?

연구팀은 합성생물학을 이용해 만든 전사 회로(Transcriptional circuit)를 박테리아(E. coli)에 구축해 주기적으로 신호 전달 분자를 방출할 수 있도록 했다. 처음엔 제각기 다른 시간에 신호 전달 분자를 방출하던 박테리아들은 의사소통을 통해 같은 시간에 주기적으로 분자를 방출하는 동기화를 이뤄냈다.

하지만 박테리아를 넓은 공간으로 옮겼을 땐 이러한 동기화가 각 박테리아의 신호 전달 분자 전사 회로에 전사적 양성 피드백 룹 (Transcriptional positive feedback loop)이 있을 때만 가능하다는 것을 발견했다.

양성 피드백 룹은 단백질이 스스로 유전자 발현을 유도하는 시스템으로, 전달받은 신호를 증폭하는 역할을 한다. 연구팀은 이러한 역할을 자세히 이해하기 위해 편미분방정식(Partial differential equation)을 이용해 세포 내 신호 전달 분자의 생성과 세포 간 의사소통을 정확하게 묘사하는 수학적 모델을 개발했다.

그러나 전사 회로를 구성하는 다양한 종류의 분자들 사이의 상호작용을 묘사하기 위해서는 고차원의 편미분방정식이 필요했고 이를 분석하기는 쉽지 않았다.

이를 극복하기 위해 연구팀은 시스템이 주기적인 패턴을 반복한다는 점에 착안해 고차원 시스템을 1차원 원 위의 움직임으로 단순화했다. 달은 고차원인 우주 공간에서 움직이지만, 궤도를 따라 주기적으로 움직이기에 달의 움직임을 1차원 원 위에서 나타낼 수 있는 것과 같은 원리이다.

이를 통해 연구팀은 박테리아 사이의 복잡한 상호작용을 원 위를 주기적으로 움직이는 두 점의 상호작용으로 단순화할 수 있었다.

연구팀은 양성 피드백 룹이 있으면 두 점의 위치 차이가 커도 시간이 지날수록 점점 차이가 줄어들어 결국 동시에 움직이는 것을 확인했다. 연구팀은 이러한 수학적 분석 결과를 실험을 통해서 검증함으로써 넓은 공간에서 세포가 효과적으로 상호작용하는 방식을 규명했다.

김재경 교수는 “세포들이 자신의 목소리는 낮추고 상대방의 목소리에는 더 귀 기울일 때만 한목소리를 낼 수 있다는 점이 인상적이다”라며 “이러한 원리는 수학을 이용한 복잡한 시스템의 단순화 없이는 찾지 못했을 것이다. 복잡한 것을 단순하게 볼 수 있도록 해주는 것이 수학의 힘이다”라고 말했다.

2019.10.15 조회수 16492 허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

2019.10.15 조회수 17434

허원도 교수, 항체를 빛으로 활성화 시키는 항체광유전학 기술 개발

〈 (좌측부터) 허원도 KAIST 생명과학과 교수, 유다슬이 KAIST 생명과학과 석박통학과정〉

빛으로 면역 반응을 조절할 수 있는 길이 열렸다. 우리대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀은 항체를 빛으로 활성화시켜 특정 단백질을 억제하도록 만드는 광유전학 광유전학(Optogenetics) 기술을 개발하였다.

감염이나 질병으로부터 우리 몸을 보호하는 방어 체계를 면역이라고 한다. 항체는 Y자 형태의 단백질로, 면역에서 가장 중요한 역할을 하는 물질 중 하나다. 각설탕보다 가루설탕이 물에 더 잘 녹는 것처럼, 긴 항체보다 짧은 항체 조각이 세포 내에서 더 잘 녹는다. 이런 특징 때문에 항체 조각들은 오래전부터 생물학적 도구나 의약품 재료로 사용되어왔다.

연구진은 빛을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 옵토바디(Optobody, Optogenetically activated intracellular antibody) 기술을 개발하였다. 녹색형광단백질(GFP)을 인지하는 가장 작은 항체 조각인 ‘GFP 나노바디’에 청색광을 쬐어주면 재결합되어 활성화됨을 관찰하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제함을 확인하였다. 또한 옵토바디 기술을 GFP 나노바디 이외에도 기존에 널리 사용 중인 항체 조각들에 다양하게 적용하였다.

〈 항체 조각과 Optobody 모식도〉

또한 연구진은 화학물질을 이용해 항체의 활성화를 조절하는 케모바디(Chemobody, Chemically activated intracellular antibody) 기술을 추가로 개발하였다. 둘로 쪼개져 있던 항체 조각을 라파마이신(Rapamysin) 으로 재결합시켜 활성화됨을 확인하고, 활성화된 항체 조각이 세포 이동에 관여하는 단백질을 억제하는 것을 관찰하였다.

이번 연구는 항체광유전학 기술을 개발하여, 항체 조각이 쪼개지면 비활성화되고 재결합하면 활성화된다는 것을 밝혔다는 데 의의가 있다. 각각의 단백질은 자신만의 기능을 갖는다. 활성화된 항체가 특정 단백질을 억제했을 때 감소되는 기능을 추적하면, 해당 단백질의 기능을 알 수 있다. 또한 활성화된 항체를 단백질의 실시간 활성 및 이동을 관찰하는 바이오센서로도 이용할 수 있다.

기존의 항체 활성을 조절하는 방법은 화학물질을 이용해 항체의 발현을 유도하는 방법에 국한되어 있었으며, 항체 활성을 정밀하게 조절하기 어려웠다. 이번 연구로 빛을 이용하여 항체 활성을 빠른 시간 내에 시공간적으로 세밀하게 조절하는 것이 가능해졌다. 향후 이 기술은 항체광유전학 분야 및 항체의약품에 크게 응용될 것으로 보인다.

허원도 교수는 “이번 연구로 개발한 항체광유전학기술은 빛으로 세포 내 단백질의 기능을 제어하는 연구에 적용할 수 있고, 더 나아가 앞으로 다양한 질병을 치료하는 항체개발과 차세대 면역항암제 개발에 많이 활용되리라 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 대행 김영덕) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭, 이창준) 산하에서 시행되었으며 연구결과는 세계적 학술지 네이처 메소드(Nature Methods, IF 28.467)에 10월 15일 0시(한국시간)에 게재되었다.

2019.10.15 조회수 17434 이병주 교수, 영화 속 남녀 캐릭터 묘사 편향성 분석

<이병주 교수>

KAIST(총장 신성철) 문화기술대학원 이병주 교수 연구팀이 컴퓨터 비전 기술을 통해 상업 영화에서 남성과 여성 성별 간 캐릭터 묘사의 편향성을 정량적으로 분석하는 데 성공했다.

장지윤, 이상윤 석사과정이 주도한 이번 연구 결과는 소셜 컴퓨팅 분야 최고 권위 학회인 ‘컴퓨터 기반 협업 및 소셜 컴퓨팅 학회(CSCW, Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing)’ 11월 11일 자로 발표될 예정이다. (논문명: Quantification of Gender Representation Bias in Commercial Films based on Image Analysis)

최근 영화가 다루는 소재와 연출 방식이 사람들의 성 의식에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 할리우드 역시 영화의 묘사가 관객에게 미치는 영향에 관한 연구를 진행해 적극적으로 제작에 반영하고 있다. 근래 개봉한 할리우드 영화에서도 다양한 젠더와 인종의 등장을 쉽게 발견할 수 있지만 우리나라는 관련 연구가 부족한 상황이다.

일반적으로 영화에서는 여성 캐릭터의 성별 묘사 편향성을 벡델 테스트(Bechdel Test)를 통해 평가하고 있다. 벡델 테스트는 미국의 여성 만화가 앨리슨 벡델(Alison Bechdel)이 고안한 개념으로 균형적인 성별 묘사를 위한 최소한의 요소가 영화에 반영돼 있는지를 판단하는 지표이다. 벡델 테스트에 통과하기 위해서는 ▲영화에 이름을 가진 여성 캐릭터가 두 명 이상 등장하며 ▲그 여성들이 서로 대화를 나누고 ▲여성 캐릭터들의 대화 주제가 남성 캐릭터와 관련이 없어야 한다는 조건을 갖춰야 한다.

그러나 벡델 테스트는 여성 캐릭터의 대사만으로 판별하기 때문에 캐릭터의 시각적인 묘사를 고려할 수 없으며 여성 캐릭터 혼자 극을 이끄는 영화들에 적용이 어렵다.

또한, 여성 캐릭터만을 평가하기 때문에 상대적으로 남성 캐릭터와 어느 정도 차이가 있는지를 알 수 없으며, 테스트에 통과하거나 하지 못하는 이분법적 잣대만을 제공하기 때문에 성별 묘사가 가질 수 있는 다양한 스펙트럼을 충분히 대변하기 어렵다. 그리고 평가자가 영화를 보고 주관적으로 판단하기 때문에 오류 발생 가능성이 있다.

이병주 교수 연구팀은 영화의 시간적, 시각적 특성을 반영해 성별 묘사 편향성을 측정하기 위해 이미지 분석 시스템을 도입했다. 효과적 분석을 위해 24프레임(fps) 영화를 3프레임으로 다운 샘플링한 뒤, 마이크로소프트(Microsoft)의 얼굴 감지 기술(Face API)로 영화 캐릭터의 젠더, 감정, 나이, 크기, 위치 등을 확인했다. 그리고 사물 감지 기술(YOLO 9000)로 영화 캐릭터와 함께 등장한 사물의 종류와 위치를 확인했다.

연구팀은 2017년과 2018년 개봉한 할리우드 영화와 우리나라 영화 40편을 대상으로 이미지 분석 시스템을 통해 여덟 가지 새로운 지표들을 제시하고 분석해 상업 영화 내에서의 성별 묘사의 편향성을 밝혀냈다.

여기서 여덟 가지 지표란 과거 다양한 매체들을 대상으로 이뤄진 성별 묘사 편향성에 관한 연구 결과에 기반해 영화 내 편향성을 판별할 수 있는 정량적 지표로 ▲감정적 다양성(Emotional Diversity) ▲공간적 역동성(Spatial Staticity) ▲공간적 점유도(Spatial Occupancy) ▲시간적 점유도(Temporal Occupancy) ▲평균 연령(Mean Age) ▲지적 이미지(Intellectual Image) ▲외양 강조도(Emphasis on Appearance) ▲주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects)를 연구팀은 제시했다.

연구팀은 벡델 테스트(Bechdel Test) 통과 여부를 막론하고 여덟 가지 지표를 통해 영화 대부분이 여성을 편향적으로 묘사하고 있음을 정량적으로 밝혀냈다.

감정적 다양성(Emotional Diversity) 지표에 따르면 여성 캐릭터는 남성 캐릭터에 비해 더 획일화된 감정표현을 보였다. 특히 여성 캐릭터는 슬픔, 공포, 놀람 등의 수동적인 감정을 더 표현하는 반면, 남성 캐릭터는 분노, 싫음 등의 능동적인 감정을 더 표현했다.

주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects) 지표에 따르면 여성 캐릭터가 자동차와 함께 나오는 비율은 남성 캐릭터 대비 55.7%밖에 되지 않았던 반면, 가구와 함께 나오는 비율은 123.9%를 보였다.

여성 캐릭터의 시간적 점유도(Temporal Occupancy)는 남성 캐릭터 대비 56% 정도로 낮았으며, 평균 연령(Mean Age)은 79.1% 정도로 어리게 나왔다. 특히 앞서 언급한 두 지표는 우리나라 영화에서 두드러지게 관찰됐다.

이병주 교수는 “우리나라에선 1인당 연간 평균 영화관람 횟수가 4.25회에 이를 정도로 많은 사람이 영화를 즐겨보는데, 이는 영화라는 매체가 우리나라 대중들의 잠재의식에 큰 영향력을 행사할 수 있음을 뜻한다”라며 “따라서 영화 내 묘사가 관객들의 생각에 미치는 영향에 관한 연구가 보다 활발하게 진행돼야 하며, 이를 바탕으로 영화는 더욱 신중하게 제작돼야 한다”라고 말했다.

이 연구는 KAIST 인문사회융합과학대학에서 추진한 석박사모험연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 이미지 분석 시스템

그림 2. 연구진이 분석 영화 40편

그림 3. 캐릭터 성별에 따른 안경 착용률 및 연관 물체의 종류

2019.10.14 조회수 16562

이병주 교수, 영화 속 남녀 캐릭터 묘사 편향성 분석

<이병주 교수>

KAIST(총장 신성철) 문화기술대학원 이병주 교수 연구팀이 컴퓨터 비전 기술을 통해 상업 영화에서 남성과 여성 성별 간 캐릭터 묘사의 편향성을 정량적으로 분석하는 데 성공했다.

장지윤, 이상윤 석사과정이 주도한 이번 연구 결과는 소셜 컴퓨팅 분야 최고 권위 학회인 ‘컴퓨터 기반 협업 및 소셜 컴퓨팅 학회(CSCW, Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing)’ 11월 11일 자로 발표될 예정이다. (논문명: Quantification of Gender Representation Bias in Commercial Films based on Image Analysis)

최근 영화가 다루는 소재와 연출 방식이 사람들의 성 의식에 어떤 영향을 미치는지에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 할리우드 역시 영화의 묘사가 관객에게 미치는 영향에 관한 연구를 진행해 적극적으로 제작에 반영하고 있다. 근래 개봉한 할리우드 영화에서도 다양한 젠더와 인종의 등장을 쉽게 발견할 수 있지만 우리나라는 관련 연구가 부족한 상황이다.

일반적으로 영화에서는 여성 캐릭터의 성별 묘사 편향성을 벡델 테스트(Bechdel Test)를 통해 평가하고 있다. 벡델 테스트는 미국의 여성 만화가 앨리슨 벡델(Alison Bechdel)이 고안한 개념으로 균형적인 성별 묘사를 위한 최소한의 요소가 영화에 반영돼 있는지를 판단하는 지표이다. 벡델 테스트에 통과하기 위해서는 ▲영화에 이름을 가진 여성 캐릭터가 두 명 이상 등장하며 ▲그 여성들이 서로 대화를 나누고 ▲여성 캐릭터들의 대화 주제가 남성 캐릭터와 관련이 없어야 한다는 조건을 갖춰야 한다.

그러나 벡델 테스트는 여성 캐릭터의 대사만으로 판별하기 때문에 캐릭터의 시각적인 묘사를 고려할 수 없으며 여성 캐릭터 혼자 극을 이끄는 영화들에 적용이 어렵다.

또한, 여성 캐릭터만을 평가하기 때문에 상대적으로 남성 캐릭터와 어느 정도 차이가 있는지를 알 수 없으며, 테스트에 통과하거나 하지 못하는 이분법적 잣대만을 제공하기 때문에 성별 묘사가 가질 수 있는 다양한 스펙트럼을 충분히 대변하기 어렵다. 그리고 평가자가 영화를 보고 주관적으로 판단하기 때문에 오류 발생 가능성이 있다.

이병주 교수 연구팀은 영화의 시간적, 시각적 특성을 반영해 성별 묘사 편향성을 측정하기 위해 이미지 분석 시스템을 도입했다. 효과적 분석을 위해 24프레임(fps) 영화를 3프레임으로 다운 샘플링한 뒤, 마이크로소프트(Microsoft)의 얼굴 감지 기술(Face API)로 영화 캐릭터의 젠더, 감정, 나이, 크기, 위치 등을 확인했다. 그리고 사물 감지 기술(YOLO 9000)로 영화 캐릭터와 함께 등장한 사물의 종류와 위치를 확인했다.

연구팀은 2017년과 2018년 개봉한 할리우드 영화와 우리나라 영화 40편을 대상으로 이미지 분석 시스템을 통해 여덟 가지 새로운 지표들을 제시하고 분석해 상업 영화 내에서의 성별 묘사의 편향성을 밝혀냈다.

여기서 여덟 가지 지표란 과거 다양한 매체들을 대상으로 이뤄진 성별 묘사 편향성에 관한 연구 결과에 기반해 영화 내 편향성을 판별할 수 있는 정량적 지표로 ▲감정적 다양성(Emotional Diversity) ▲공간적 역동성(Spatial Staticity) ▲공간적 점유도(Spatial Occupancy) ▲시간적 점유도(Temporal Occupancy) ▲평균 연령(Mean Age) ▲지적 이미지(Intellectual Image) ▲외양 강조도(Emphasis on Appearance) ▲주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects)를 연구팀은 제시했다.

연구팀은 벡델 테스트(Bechdel Test) 통과 여부를 막론하고 여덟 가지 지표를 통해 영화 대부분이 여성을 편향적으로 묘사하고 있음을 정량적으로 밝혀냈다.

감정적 다양성(Emotional Diversity) 지표에 따르면 여성 캐릭터는 남성 캐릭터에 비해 더 획일화된 감정표현을 보였다. 특히 여성 캐릭터는 슬픔, 공포, 놀람 등의 수동적인 감정을 더 표현하는 반면, 남성 캐릭터는 분노, 싫음 등의 능동적인 감정을 더 표현했다.

주변 물체의 빈도와 종류(Type and Frequency of Surrounding Objects) 지표에 따르면 여성 캐릭터가 자동차와 함께 나오는 비율은 남성 캐릭터 대비 55.7%밖에 되지 않았던 반면, 가구와 함께 나오는 비율은 123.9%를 보였다.

여성 캐릭터의 시간적 점유도(Temporal Occupancy)는 남성 캐릭터 대비 56% 정도로 낮았으며, 평균 연령(Mean Age)은 79.1% 정도로 어리게 나왔다. 특히 앞서 언급한 두 지표는 우리나라 영화에서 두드러지게 관찰됐다.

이병주 교수는 “우리나라에선 1인당 연간 평균 영화관람 횟수가 4.25회에 이를 정도로 많은 사람이 영화를 즐겨보는데, 이는 영화라는 매체가 우리나라 대중들의 잠재의식에 큰 영향력을 행사할 수 있음을 뜻한다”라며 “따라서 영화 내 묘사가 관객들의 생각에 미치는 영향에 관한 연구가 보다 활발하게 진행돼야 하며, 이를 바탕으로 영화는 더욱 신중하게 제작돼야 한다”라고 말했다.

이 연구는 KAIST 인문사회융합과학대학에서 추진한 석박사모험연구과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 이미지 분석 시스템

그림 2. 연구진이 분석 영화 40편

그림 3. 캐릭터 성별에 따른 안경 착용률 및 연관 물체의 종류

2019.10.14 조회수 16562 김현우 교수, 알코올 화합물의 광학활성 분석기술 개발

〈 김현우 교수 〉

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통해 알코올 화합물의 광학활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 빠르고 간편한 분석 방법을 가지고 있어 다양한 알코올 화합물의 광학활성뿐만 아니라 비대칭 합성반응의 모니터링까지 폭넓게 응용 및 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

장수민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 셀의 자매지 ‘아이 사이언스 (iScience)’ 9월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A Gallium-Based Chiral Solvating Agent Enables the Use of 1H NMR Spectroscopy to Differentiate Chiral Alcohols)

광학이성질체는 오른손과 왼손의 관계처럼 서로 같은 물질로 이뤄져 있으나 거울상 대칭이 되는 화합물을 말한다. 우리 몸의 필수 구성요소인 아미노산과 당은 하나의 광학이성질체로 이뤄져 있어, 새 화합물이 생체 내에 들어가면 그 화합물의 광학활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타내기 때문에 신약개발에서 광학활성을 조절하고 분석하는 연구가 필수적이다.

광학활성을 분석하는 방법으로 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되며, 이를 통한 광학활성 분석 시장은 일본이 전체의 50% 이상을 차지하고 있다. 하지만 고성능 액체크로마토그래피는 분석에 30분에서 1시간이 소요되고 분석물이 발색단(發色團)을 가져야 분석 가능하다는 단점이 있다.

이에 비해 화합물의 분자 구조를 분석하는 데 많이 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분의 분석시간을 가지고 있으나, 광학활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법이 규명되지 않았다.

김 교수 연구팀은 갈륨금속 중심의 음전하를 띤 금속 화합물을 합성하고 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 활용해 효과적인 광학활성의 분석 방법을 개발했다.

연구팀은 금속 화합물과 광학활성 알코올 화합물 간 비공유 상호작용을 통해 핵자기공명 분광분석기의 신호가 구별돼 광학활성을 분석할 수 있는 원리를 이용했다. 기존 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통한 광학활성 분석은 알코올의 상온 분석 방법은 보고되지 않았다.

이번 연구는 다양한 작용기를 포함하고 있는 알코올 화합물의 상온 광학활성을 규명했다는 의의를 갖는다.

이번 연구에서 개발된 방법은 많은 신약 및 신약후보 물질의 광학활성 분석에 활용될 수 있으며, 특히 일본의 의존도가 높은 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)를 이용한 광학활성 분석 방법을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “핵자기공명 분광기를 활용한 광학활성 분석 관련 최고 수준의 기술이며, 신약개발에 필요한 광학활성 분석에 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 김현우 교수 연구성과 개념도

2019.10.10 조회수 12338

김현우 교수, 알코올 화합물의 광학활성 분석기술 개발

〈 김현우 교수 〉

우리 대학 화학과 김현우 교수 연구팀이 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통해 알코올 화합물의 광학활성을 간단히 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 빠르고 간편한 분석 방법을 가지고 있어 다양한 알코올 화합물의 광학활성뿐만 아니라 비대칭 합성반응의 모니터링까지 폭넓게 응용 및 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

장수민 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 셀의 자매지 ‘아이 사이언스 (iScience)’ 9월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A Gallium-Based Chiral Solvating Agent Enables the Use of 1H NMR Spectroscopy to Differentiate Chiral Alcohols)

광학이성질체는 오른손과 왼손의 관계처럼 서로 같은 물질로 이뤄져 있으나 거울상 대칭이 되는 화합물을 말한다. 우리 몸의 필수 구성요소인 아미노산과 당은 하나의 광학이성질체로 이뤄져 있어, 새 화합물이 생체 내에 들어가면 그 화합물의 광학활성에 따라 서로 다른 생리학적 특징을 나타내기 때문에 신약개발에서 광학활성을 조절하고 분석하는 연구가 필수적이다.

광학활성을 분석하는 방법으로 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)가 주로 사용되며, 이를 통한 광학활성 분석 시장은 일본이 전체의 50% 이상을 차지하고 있다. 하지만 고성능 액체크로마토그래피는 분석에 30분에서 1시간이 소요되고 분석물이 발색단(發色團)을 가져야 분석 가능하다는 단점이 있다.

이에 비해 화합물의 분자 구조를 분석하는 데 많이 활용되는 핵자기공명(NMR) 분광분석기는 1~5분의 분석시간을 가지고 있으나, 광학활성 화합물의 신호를 분리하는 효과적인 방법이 규명되지 않았다.

김 교수 연구팀은 갈륨금속 중심의 음전하를 띤 금속 화합물을 합성하고 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 활용해 효과적인 광학활성의 분석 방법을 개발했다.

연구팀은 금속 화합물과 광학활성 알코올 화합물 간 비공유 상호작용을 통해 핵자기공명 분광분석기의 신호가 구별돼 광학활성을 분석할 수 있는 원리를 이용했다. 기존 핵자기공명(NMR) 분광분석기를 통한 광학활성 분석은 알코올의 상온 분석 방법은 보고되지 않았다.

이번 연구는 다양한 작용기를 포함하고 있는 알코올 화합물의 상온 광학활성을 규명했다는 의의를 갖는다.

이번 연구에서 개발된 방법은 많은 신약 및 신약후보 물질의 광학활성 분석에 활용될 수 있으며, 특히 일본의 의존도가 높은 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)를 이용한 광학활성 분석 방법을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “핵자기공명 분광기를 활용한 광학활성 분석 관련 최고 수준의 기술이며, 신약개발에 필요한 광학활성 분석에 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 김현우 교수 연구성과 개념도

2019.10.10 조회수 12338 정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

2019.10.07 조회수 13158

정유성 교수, 인공지능을 통한 소재 역설계 기술 개발

〈 정유성 교수, 노주환 박사과정〉

우리 대학 EEWS대학원/생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성을 갖는 신소재를 역설계하는 기술을 개발했다.

연구팀은 알고리즘을 통해 수만 개의 물질을 학습시킨 뒤 인공지능을 통해 원하는 물성을 갖는 소재를 역설계하는 방식으로 4종의 신물질을 발견했다. 향후 신소재 개발에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

노주환 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 ‘셀 (Cell)’ 자매지 ‘매터(Matter)’ 10월 2일 자 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Inverse Design of Solid State Materials via a Continuous Representation)

소재 연구의 궁극적인 목표는 원하는 물성을 갖는 신소재를 개발하는 것이다. 하지만 현재까지의 신소재 개발은 화학적 직관과 실험적 시행착오를 통한 방법 위주였기 때문에 개발 비용과 시간이 많이 들어 소재 개념화에서부터 상용화에 걸리는 시간이 평균 30년 정도 소요됐다.

기존의 소재 개발 과정은 소재를 시행착오를 통해 합성하고 난 후 물성을 측정해 만들어진 소재가 응용 목적에 맞는 소재인지를 평가하는 방식으로 개발됐다.

정 교수 연구팀은 인공지능 기술과 슈퍼컴퓨터 활용을 융합해 이러한 소재 개발을 기간을 크게 단축할 수 있는 새로운 소재 역설계 방법을 개발했다. 정 교수팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기계(알고리즘)로 기존의 수만 개 물질과 그 물질들이 갖는 물성을 학습하게 한 후, 원하는 물성을 갖는 물질을 인공지능 기반 알고리즘이 역으로 생성하는 방식이다.

연구팀이 개발한 소재 역설계 방법은 기존의 컴퓨터 스크리닝을 통해 소재 설계를 가속화 하는 연구와도 차별성이 있다. 스크리닝 기반의 소재 발견 기술은 발견될 물질이 스크리닝 대상이 되는 물질 데이터베이스를 벗어날 수 없다는 한계를 가지고 있다. 따라서 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 형태의 소재를 발견하지 못한다는 단점이 있다.

연구팀이 개발한 신소재 역발견 모델은 인공지능 모델의 한 종류인 생성모델을 이용한 것으로, 생성모델은 이미지 및 음성 처리에 활발하게 활용되고 있는 기술이다. 예를 들어 수천 명의 얼굴들을 기계로 학습하게 해 새로운 사람의 얼굴을 생성해 내는 인공지능 기법이다.

연구팀은 이미지 생성에 주로 쓰이는 생성모델 기반의 인공지능 기법을 알려지지 않은 무기 고체 소재를 생성하는 데 최초로 적용했다. 특히 기존의 생성모델을 고체 소재에 적용하기 위해 역변환이 가능한 3차원 이미지 기반의 표현자를 도입함으로써 현재까지의 소재 역설계 모델의 한계를 극복했고, 이를 iMatGen(image-based Materials Generator) 이라 이름 지었다.

연구팀은 개발된 소재 역설계 기법을 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측하는데 적용했다. 이 학습 과정에서 기존에 알려진 물질을 제외해 학습하더라도 제외된 물질들을 역으로 재발견할 수 있음을 확인해 개발 모델의 타당성을 검증했다.

최종적으로 개발된 모델을 통해 학습된 연속 잠재공간을 다양한 방법으로 샘플링하고 역변환 함으로써 기존에 존재하지 않는 전혀 새로운 바나듐 산화물 결정구조를 예측할 수 있었다.

정유성 교수는 “이번 연구는 원하는 물성을 갖는 무기 고체 소재를 역으로 설계하는 방법을 데이터 기반 기계학습으로 최초로 보인 예로, 향후 다양한 응용 분야의 신소재 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국연구재단, 산업통상자원부 산하 에너지기술평가원, 그리고 KISTI의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 소재 역설계 모델

2019.10.07 조회수 13158 이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04 조회수 18465

이진우 교수, 백금 활용도 16배 높인 단일 원자 촉매 개발

〈 박진규 박사과정, 이진우 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이진우 교수 연구팀이 전기화학적 물 분해(이하 수전해) 방식을 통해, 수소를 생산하는 과정에서 쓰이는 백금의 사용을 최소화하면서 뛰어난 성능을 보여 활용도를 16배 높일 수 있는 백금 기반 촉매를 개발했다.

연구팀은 백금의 활용도를 높이기 위해 백금을 단일원자 형태로 텅스텐 산화물 표면에 고분산 시켜 백금이 받는 지지체 효과를 극대화했고, 수소 생산 수전해 촉매에서 높은 성능을 구현했다.

박진규 박사과정과 이성규 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 세계적 화학지인‘앙게반테 케미(Angewandte Chemie)’ 8월 22일 자에 게재됐다. (논문명 : Investigation of Support Effect in Atomically Dispersed Pt on WO3-x for High Utilization of Pt in Hydrogen Evolution Reaction, 수소 생산 반응에서 백금 활용도를 높이기 위해 백금 유사-단일 원자 촉매를 담지한 텅스텐 산화물 지지체 효과 조사)

백금 기반 촉매들은 성능과 안정성이 높아 다양한 전기화학 촉매 분야에서 활용됐지만, 가격이 높아 상용화에 어려움이 있었다.

단일 원자 촉매는 금속의 원자 하나가 지지체에 고분산된 형태의 촉매로, 모든 금속 단일 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금의 사용량을 현저히 낮출 수 있다. 하지만 대부분의 연구가 탄소 기반 지지체에 담지된 단일 원자 촉매를 적용하고 있어 백금 활용성에 한계가 있다.

연구팀은 이번에 백금과 강한 시너지 효과를 낼 수 있는 메조 다공성 텅스텐 산화물을 단일 원자 촉매의 지지체로 사용했다. 이를 통해 백금 단일 원자를 텅스텐 산화물에 담지했을 때, 텅스텐 산화물에서 백금 단일 원자로 전하 이동이 일어나 백금의 전자구조가 변하는 것을 확인했다.

또한, 단일 원자 촉매가 갖는 ‘금속과 지지체간의 경계면 극대화’라는 독특한 특징을 활용해 백금 나노입자를 텅스텐 산화물에 담지한 촉매와 비교 실험을 진행했다.

연구팀은 실험을 통해 백금 표면에서 다른 지지체 표면으로 수소가 넘어가는 현상인 수소 스필오버 (Hydrogen spillover)가 크게 발현됨을 확인했다. 이를 통해 기존 상용 백금 촉매의 사용량을 16분의 1로 현저히 줄일 수 있었다.

해당 연구는 수전해 뿐만 아니라 연료전지 기술과 같은 다양한 전기화학 촉매 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다고 연구팀은 밝혔다.

이 교수는 “이번에 개발한 촉매는 기존 단일 원자 촉매 연구와 다른 관점에서 접근한 연구로 학술적으로 이바지하는 바가 크다”라며 “이번 연구를 통해 단일 원자 촉매 개발의 독보적인 기술을 확보했다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업, 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 유사 단일원자 촉매의 수소생산반응 모식도

2019.10.04 조회수 18465 이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.

연구팀의 노커 기술은 스마트폰 사용의 새로운 패러다임을 제시했다. 예를 들어 빈 물통을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 물을 주문할 수 있고, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동 설정하는 등 총 15개의 구체적인 활용 방안을 선보였다.

이성주 교수는 “특별한 센서나 하드웨어 개발 없이 기존 스마트폰의 센서 조합과 기계학습을 활용해 개발한 소프트웨어 기술로, 스마트폰 사용자라면 보편적으로 사용할 수 있어 의미가 있다”라며 “사용자가 자주 이용하는 사물과의 상호 작용을 보다 쉽고 편하게 만들어 주는 기술이다”라고 말했다.

이 연구는 한국연구재단 차세대정보컴퓨팅기술개발사업과 정보통신기획평가원 정보통신․방송 기술개발사업 및 표준화 사업의 지원을 통해 수행됐다.

연구에 대한 설명과 시연은 링크에서 확인할 수 있고, ( https://www.youtube.com/watch?v=SyQn1vr_HeQ&feature=youtu.be ) 자세한 정보는 프로젝트 웹사이트에서 볼 수 있다. ( https://nmsl.kaist.ac.kr/projects/knocker/ )

□ 그림 설명

그림1. 물병에 노크 했을 때의 '노커' 기술 예시

그림2. 23개 사물에 대해 스마트폰 센서로 추출한 노크 고유 반응 시각화

2019.10.01 조회수 15489

이성주 교수, 스마트폰으로 사물 두드려 인식하는 노커(Knocker) 기술 개발

〈 왼쪽부터 공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 이성주 교수 〉

우리 대학 전산학부 이성주 교수 연구팀이 스마트폰을 사물에 두드리는 것만으로 사물을 인식할 수 있는 ‘노커(Knocker)’ 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 기존 방식과 달리 카메라나 외부 장치를 사용하지 않아 어두운 곳에서도 식별에 전혀 지장이 없고, 추가 장비 없이 스마트폰만으로 사물 인식을 할 수 있어 기존 사물 인식 기술의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

공태식 박사과정, 조현성 석사과정, 인하대학교 이보원 교수가 참여한 이번 연구 결과는 9월 13일 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수학회 ‘ACM 유비콤(ACM UbiComp)’에서 발표됐다. (논문명 : Knocker: Vibroacoustic-based Object Recognition with Smartphones)

기존의 사물 인식 기법은 일반적으로 두 종류로 나뉜다. 첫째는 촬영된 사진을 이용하는 방법으로 카메라를 이용해 사진을 찍어야 한다는 번거로움과 어두운 환경에서는 사용하지 못한다는 단점이 있다. 둘째는 RFID 등의 전자 태그를 부착해 전자신호로 구분하는 방법으로 태그의 가격 부담과 인식하고자 하는 모든 사물에 태그를 부착해야 한다는 비현실성 때문에 상용화에 어려움을 겪었다.

연구팀이 개발한 노커 기술은 카메라와 별도의 기기를 쓰지 않아도 사물을 인식할 수 있다. 노커 기술은 물체에 ‘노크’를 해서 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학습 기술을 통해 분석해 사물을 인식한다.

연구팀은 책, 노트북, 물병, 자전거 등 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 23종의 사물로 실험한 결과 혼잡한 도로, 식당 등 잡음이 많은 공간에서는 83%의 사물 인식 정확도를 보였고, 가정 등 실내 공간에서의 사물 인식 정확도는 98%에 달하는 것을 확인했다.