-

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28

조회수 18919

-

김지한 교수, 컴퓨터 설계 기반 다공성 복합재료 합성

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수와 UNIST 화학과 문회리 교수 공동연구팀이 컴퓨터 설계를 기반으로 한 이론적 디자인을 통해 새로운 다공성 복합재료를 합성하는 데 성공했다.

이러한 복합물질은 각각의 특성을 동시에 가지면서 융합된 새로운 성질을 나타낼 수 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

권오민 박사과정과 UNIST 김진영 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 8월 9일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Computer-aided discovery of connected metal-organic frameworks)

이번 연구에 사용한 금속 유기 구조체(Metal-Organic Framework, MOF)는 다양한 금속 이온 집합체와 유기 리간드로 구성된 화합물의 일종으로 나노 수준의 기공을 갖는 결정성 물질이다.

금속 유기 구조체는 각 구성요소의 다양성 덕분에 지난 20년간 8만여 개 이상의 구조들이 실험으로 합성됐다. 금속 유기 구조체는 표면적이 매우 넓고 기공의 물리-화학적 특성을 세밀하게 조절할 수 있어 기존의 제올라이트를 대체할 수 있는 차세대 다공성 물질이기도 하다.

최근 금속 유기 구조체를 다른 소재와 혼합해 기능을 다양화하거나, 한가지 물질의 단점을 다른 물질의 장점으로 보완함으로써 성능을 최적화하는 연구가 진행되고 있다.

그러나 기존의 합성된 금속 유기 구조체 복합재료들은 두 물질의 경계면에서 서로 어떻게 결합하는지에 대한 정확한 정보가 없고 그 형태가 무질서해 어떻게 만들어지는지에 대한 이해가 부족했다.

8만여 개의 금속 유기 구조체 중 표면에서 서로 결합할 수 있는 조합을 일일이 눈으로 찾아내는 것은 매우 시간이 오래 걸리기 때문에, 화학자의 직관만으로 새로운 이종 금속 유기 구조체 간 단결정 복합재료를 합성하기 위해서는 수많은 시행착오를 겪어야 했다.

따라서 8만여 개 이상의 금속 유기 구조체를 사용해 복합물질을 형성할 수 있는 경우의 수가 상당히 많음에도 불구하고 지금까지 합성된 복합재료의 수는 극히 일부로 제한됐다.

문제해결을 위해 공동연구팀은 미시적인 분자구조 정보를 활용해 먼저 합성 가능성이 큰 구조들을 선별한 뒤, 이를 실험적으로 합성함으로써 실제 새로운 복합물질을 개발하고 합성하는 시간을 획기적으로 단축했다.

김지한 교수가 이끈 시뮬레이션팀은 직접 개발한 컴퓨터 알고리즘을 활용해 기존에 발표된 8만여 개의 데이터로부터 특정 구조체의 결정면과 상호 연결될 수 있는 결정면을 가진 다양한 금속 유기 구조체 쌍들을 얻는 데 성공했다.

또한, 양자역학 시뮬레이션을 통해 두 금속 유기 구조체가 연결된 경계면이 가질 수 있는 안정적인 구조를 예측해냈다.

문회리 교수의 연구팀은 시뮬레이션 결과를 바탕으로 6종류의 새로운 금속 유기 구조체 복합재료를 성공적으로 합성함으로써 시뮬레이션으로 예측된 내용이 실험적으로 합성될 수 있음을 증명했다.

또한, 금속 유기 구조체 결정면 위에 다른 구조체가 하나의 구조로 자라나는 원리를 규명했고, 두 물질의 기공이 서로 연결돼 내부까지 분자가 자유롭게 이동할 수 있음을 확인했다.

이번 연구에서 성공한 서로 다른 두 금속 유기 구조체 간 경계면을 분자 수준에서 깨끗하게 하나의 구조로 연결하는 다공성 복합재료는 지금껏 없던 새로운 개념의 물질이다.

문회리 교수는 "실험과 컴퓨터 시뮬레이션의 협력 연구를 통해 그간 합성이 어려웠던 다기능 다공성 복합재료를 설계하고 합성할 수 있음을 보여줬다. 기존 신약개발에서 활용되던 연구 방식이 거대시스템인 다공성 재료에까지 확대된 성공적 사례이다”라고 말했다.

김지한 교수는“세계 최초로 나노 다공성 복합물질을 이론적으로 디자인해 합성까지 성공한 첫 사례라는 사실에 의미가 있다”라며 “새로운 복합재료 개발을 위해 필요한 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있고, 적용 분야를 MOF-나노입자, MOF-제올라이트, MOF-고분자 복합재료로 쉽게 확장할 수 있다”라고 말했다.

이 연구 결과는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

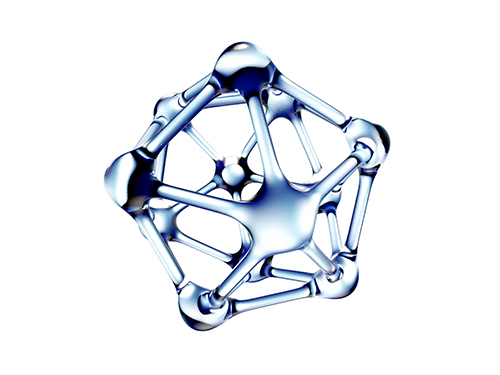

□ 그림 설명

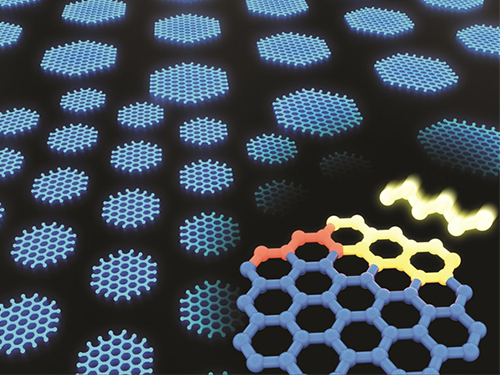

그림1. 합성에 성공한 MOF 구조

김지한 교수, 컴퓨터 설계 기반 다공성 복합재료 합성

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수와 UNIST 화학과 문회리 교수 공동연구팀이 컴퓨터 설계를 기반으로 한 이론적 디자인을 통해 새로운 다공성 복합재료를 합성하는 데 성공했다.

이러한 복합물질은 각각의 특성을 동시에 가지면서 융합된 새로운 성질을 나타낼 수 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

권오민 박사과정과 UNIST 김진영 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 8월 9일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Computer-aided discovery of connected metal-organic frameworks)

이번 연구에 사용한 금속 유기 구조체(Metal-Organic Framework, MOF)는 다양한 금속 이온 집합체와 유기 리간드로 구성된 화합물의 일종으로 나노 수준의 기공을 갖는 결정성 물질이다.

금속 유기 구조체는 각 구성요소의 다양성 덕분에 지난 20년간 8만여 개 이상의 구조들이 실험으로 합성됐다. 금속 유기 구조체는 표면적이 매우 넓고 기공의 물리-화학적 특성을 세밀하게 조절할 수 있어 기존의 제올라이트를 대체할 수 있는 차세대 다공성 물질이기도 하다.

최근 금속 유기 구조체를 다른 소재와 혼합해 기능을 다양화하거나, 한가지 물질의 단점을 다른 물질의 장점으로 보완함으로써 성능을 최적화하는 연구가 진행되고 있다.

그러나 기존의 합성된 금속 유기 구조체 복합재료들은 두 물질의 경계면에서 서로 어떻게 결합하는지에 대한 정확한 정보가 없고 그 형태가 무질서해 어떻게 만들어지는지에 대한 이해가 부족했다.

8만여 개의 금속 유기 구조체 중 표면에서 서로 결합할 수 있는 조합을 일일이 눈으로 찾아내는 것은 매우 시간이 오래 걸리기 때문에, 화학자의 직관만으로 새로운 이종 금속 유기 구조체 간 단결정 복합재료를 합성하기 위해서는 수많은 시행착오를 겪어야 했다.

따라서 8만여 개 이상의 금속 유기 구조체를 사용해 복합물질을 형성할 수 있는 경우의 수가 상당히 많음에도 불구하고 지금까지 합성된 복합재료의 수는 극히 일부로 제한됐다.

문제해결을 위해 공동연구팀은 미시적인 분자구조 정보를 활용해 먼저 합성 가능성이 큰 구조들을 선별한 뒤, 이를 실험적으로 합성함으로써 실제 새로운 복합물질을 개발하고 합성하는 시간을 획기적으로 단축했다.

김지한 교수가 이끈 시뮬레이션팀은 직접 개발한 컴퓨터 알고리즘을 활용해 기존에 발표된 8만여 개의 데이터로부터 특정 구조체의 결정면과 상호 연결될 수 있는 결정면을 가진 다양한 금속 유기 구조체 쌍들을 얻는 데 성공했다.

또한, 양자역학 시뮬레이션을 통해 두 금속 유기 구조체가 연결된 경계면이 가질 수 있는 안정적인 구조를 예측해냈다.

문회리 교수의 연구팀은 시뮬레이션 결과를 바탕으로 6종류의 새로운 금속 유기 구조체 복합재료를 성공적으로 합성함으로써 시뮬레이션으로 예측된 내용이 실험적으로 합성될 수 있음을 증명했다.

또한, 금속 유기 구조체 결정면 위에 다른 구조체가 하나의 구조로 자라나는 원리를 규명했고, 두 물질의 기공이 서로 연결돼 내부까지 분자가 자유롭게 이동할 수 있음을 확인했다.

이번 연구에서 성공한 서로 다른 두 금속 유기 구조체 간 경계면을 분자 수준에서 깨끗하게 하나의 구조로 연결하는 다공성 복합재료는 지금껏 없던 새로운 개념의 물질이다.

문회리 교수는 "실험과 컴퓨터 시뮬레이션의 협력 연구를 통해 그간 합성이 어려웠던 다기능 다공성 복합재료를 설계하고 합성할 수 있음을 보여줬다. 기존 신약개발에서 활용되던 연구 방식이 거대시스템인 다공성 재료에까지 확대된 성공적 사례이다”라고 말했다.

김지한 교수는“세계 최초로 나노 다공성 복합물질을 이론적으로 디자인해 합성까지 성공한 첫 사례라는 사실에 의미가 있다”라며 “새로운 복합재료 개발을 위해 필요한 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있고, 적용 분야를 MOF-나노입자, MOF-제올라이트, MOF-고분자 복합재료로 쉽게 확장할 수 있다”라고 말했다.

이 연구 결과는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 합성에 성공한 MOF 구조

2019.08.26

조회수 20205

-

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

2019.08.21

조회수 9718

-

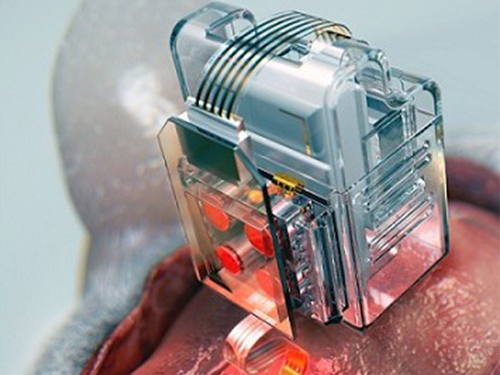

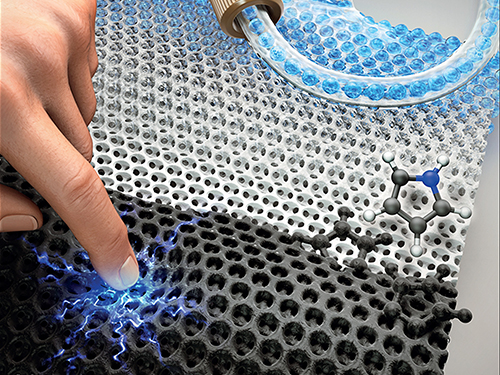

스티브 박 교수, 균일한 성능 갖는 인공피부 제작기술 개발

〈 스티브박 교수, 오진원 석사 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브박 교수, 기계공학과 김정 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 심주용 박사 공동 연구팀이 균일한 성능과 이력현상이 낮은 인공 피부 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 향후 인공 피부, 헬스케어 장비 등 다양한 분야에서 적용 가능할 것으로 기대된다.

오진원 석사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 8월 16일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Highly Uniform and Low Hysteresis Piezoresistive Pressure Sensors based on Chemical Grafting of Polypyrrole on Elastomer Template with Uniform Pore Size)

최근 인공 피부 제작을 위한 촉각 센서 연구가 활발히 진행되고 있다. 촉각 센서 관련 연구는 센서의 민감도, 자극 측정 범위, 반응 속도 등 센서의 성능 개선에 집중돼 있다. 그러나 센서의 상용화를 막는 가장 큰 걸림돌은 센서 간 낮은 균일성과 이력현상이다. 이 문제를 해결하기 위한 연구가 계속되고 있다.

이력현상이란 촉각 센서에 압력이 가해질 때와 제거될 때 센서의 전기적 신호의 변화 양상이 차이를 나타내는 현상을 말한다. 즉, 센서에 같은 압력이 가해져도 다른 전기적 신호를 보일 수 있음을 뜻한다. 따라서 이력현상이 커지면 촉각 센서의 압력 측정 정확성이 떨어지게 된다.

센서 간 높은 균일성은 촉각 센서의 상용화에 필수적이다. 같은 조건으로 제작된 센서의 압력에 대한 민감도가 서로 다르면 센서의 측정 신뢰도가 떨어지게 되고 낮은 재현성으로 인해 상용화가 불가능하다.

연구팀은 낮은 이력현상과 센서 간 높은 균일성을 확보하기 위해 미세유체공정과 화학증착 기법을 활용했다. 연구팀은 미세유체공정을 통해 균일한 크기의 기공을 갖는 고분자 스펀지를 제작했다.

스펀지 기공의 크기는 1.43 %의 변동계수 값을 보였다. 연구팀은 전산 시뮬레이션을 통해 스펀지의 기공의 크기의 변동계수 값이 클수록 센서 간 균일성이 낮아짐을 확인했다.

연구팀은 제작한 고분자 스펀지에 화학증착 기법을 통해 전도성 고분자를 코팅했다. 화학증착 기법은 증착 시간을 통해 증착되는 고분자의 양을 조절할 수 있어 균일한 코팅이 가능하다.

그 결과 제작된 센서는 센서 간 성능의 변동계수 값이 2.43 %로 높은 균일성을 보였다. 또한, 고분자 스펀지와 전도성 고분자가 강한 공유 결합을 형성해 2 % 수준의 낮은 이력현상을 보임을 확인했다.

스티브 박 교수는 “이 기술은 실질적으로 센서의 상용화에 필요한 센서의 균일성을 높이며 이력현상은 감소시킬 수 있는 기술로, 센서의 상용화에 핵심기술로 활용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KKI 국제공동연구와 글로벌특이점연구의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 표지

그림2. 균일한 크기의 기공을 가지는 고분자 스펀지 SEM 이미지 (우) 같은 조건으로 제작 된 10개의 센서의 압력에 대한 저항 변화

스티브 박 교수, 균일한 성능 갖는 인공피부 제작기술 개발

〈 스티브박 교수, 오진원 석사 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브박 교수, 기계공학과 김정 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 심주용 박사 공동 연구팀이 균일한 성능과 이력현상이 낮은 인공 피부 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 향후 인공 피부, 헬스케어 장비 등 다양한 분야에서 적용 가능할 것으로 기대된다.

오진원 석사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 8월 16일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Highly Uniform and Low Hysteresis Piezoresistive Pressure Sensors based on Chemical Grafting of Polypyrrole on Elastomer Template with Uniform Pore Size)

최근 인공 피부 제작을 위한 촉각 센서 연구가 활발히 진행되고 있다. 촉각 센서 관련 연구는 센서의 민감도, 자극 측정 범위, 반응 속도 등 센서의 성능 개선에 집중돼 있다. 그러나 센서의 상용화를 막는 가장 큰 걸림돌은 센서 간 낮은 균일성과 이력현상이다. 이 문제를 해결하기 위한 연구가 계속되고 있다.

이력현상이란 촉각 센서에 압력이 가해질 때와 제거될 때 센서의 전기적 신호의 변화 양상이 차이를 나타내는 현상을 말한다. 즉, 센서에 같은 압력이 가해져도 다른 전기적 신호를 보일 수 있음을 뜻한다. 따라서 이력현상이 커지면 촉각 센서의 압력 측정 정확성이 떨어지게 된다.

센서 간 높은 균일성은 촉각 센서의 상용화에 필수적이다. 같은 조건으로 제작된 센서의 압력에 대한 민감도가 서로 다르면 센서의 측정 신뢰도가 떨어지게 되고 낮은 재현성으로 인해 상용화가 불가능하다.

연구팀은 낮은 이력현상과 센서 간 높은 균일성을 확보하기 위해 미세유체공정과 화학증착 기법을 활용했다. 연구팀은 미세유체공정을 통해 균일한 크기의 기공을 갖는 고분자 스펀지를 제작했다.

스펀지 기공의 크기는 1.43 %의 변동계수 값을 보였다. 연구팀은 전산 시뮬레이션을 통해 스펀지의 기공의 크기의 변동계수 값이 클수록 센서 간 균일성이 낮아짐을 확인했다.

연구팀은 제작한 고분자 스펀지에 화학증착 기법을 통해 전도성 고분자를 코팅했다. 화학증착 기법은 증착 시간을 통해 증착되는 고분자의 양을 조절할 수 있어 균일한 코팅이 가능하다.

그 결과 제작된 센서는 센서 간 성능의 변동계수 값이 2.43 %로 높은 균일성을 보였다. 또한, 고분자 스펀지와 전도성 고분자가 강한 공유 결합을 형성해 2 % 수준의 낮은 이력현상을 보임을 확인했다.

스티브 박 교수는 “이 기술은 실질적으로 센서의 상용화에 필요한 센서의 균일성을 높이며 이력현상은 감소시킬 수 있는 기술로, 센서의 상용화에 핵심기술로 활용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KKI 국제공동연구와 글로벌특이점연구의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 표지

그림2. 균일한 크기의 기공을 가지는 고분자 스펀지 SEM 이미지 (우) 같은 조건으로 제작 된 10개의 센서의 압력에 대한 저항 변화

2019.08.20

조회수 17150

-

최원호 교수, 플라즈마에 의한 수산기(OH radical) 생성원리 규명

〈 박주영 박사, 최원호 교수, 박상후 박사 〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 대기압 플라즈마에서 수산기(OH radical)가 생성되는 원리를 규명하는 데 성공했다.

박상후 박사, 박주영 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명: Origin of Hydroxyl Radicals in a Weakly Ionized Plasma-Facing Liquid).

플라즈마란 강한 전기적 힘으로 인해 기체 분자가 이온과 전자로 나누어지는 상태를 말한다. 특히 대기압 플라즈마는 대기 중에 여러 형태로 플라즈마 효과 및 2차 생성물을 방출하는 장점이 있어 살균, 정화, 탈취 등 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구 및 산업 분야에 활용되고 있다.

다양한 분야에서 시도되는 플라즈마는 물과 밀접한 관련이 있다. 물을 플라즈마로 처리한 방전수를 만들어 농업용수 및 살균수로 사용하기도 하고, 생의학 분야에서도 70%가 수분으로 구성된 인체에 활용하기 위해 플라즈마와 물의 반응에 대해 끊임없이 연구가 진행된다.

그중 수산기는 대표적인 활성 산소종으로, 물과 플라즈마의 반응에서 가장 중요한 역할을 하는 물질이다.

수산기는 산화력이 매우 커 여러 목적으로 활용이 시도되고 있으며, 박테리아 살균의 경우 기존의 살균법인 과산화수소나 오존을 사용할 때보다 수십에서 수백 배 효율이 높은 것으로 2018년 최원호 교수 연구팀에서 밝힌 바 있다.

수산기는 살균뿐 아니라, 수질 정화, 폐수 처리, 세척 등 환경 분야 및 멸균, 소독, 암세포 제거 등 의료 기술에서도 매우 높은 잠재력을 가지고 있다.

그러나 수산기는 대량으로 생성하기가 어렵고 생존 기간이 짧아 플라즈마 기술을 적극적으로 활용하는 데 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플라즈마 내에서 기존에 알려진 수산기의 생성 방식 외에 산화질소의 광분해에 의한 생성원리를 규명했다. 더불어 광분해를 촉진시켜 수산기의 생성량을 높이면서 동시에 제어하는 방법을 개발했다.

광분해 방법이란 플라즈마로 생성된 산화질소가 존재하는 물과 플라즈마에 자외선을 추가로 노출해 산화질소가 수산기로 분해되는 과정을 말한다. 연구팀이 개발한 광분해방법은 수산기의 생성 위치를 국한하지 않고, 자외선 노출 위치에 따라 제어할 수 있어 생존 기간이 짧다는 단점을 극복할 수 있다.

최원호 교수는 “이번 연구를 통해 플라즈마 기술에 대한 과학적 이해를 넓히면서 효율적인 플라즈마 기술의 제어 방법을 제시함으로써 농업, 식품, 바이오 의학 등 다양한 분야에 플라즈마 기술이 적극적으로 접목될 수 있는 기반을 마련할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라즈마 처리수(PTW)에서 pH와 과산화수소, 아질산염 비율에 따른 수산기 반응 경로

그림2. 대기압 플라즈마 사진 및 수산기 생성경로

최원호 교수, 플라즈마에 의한 수산기(OH radical) 생성원리 규명

〈 박주영 박사, 최원호 교수, 박상후 박사 〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 대기압 플라즈마에서 수산기(OH radical)가 생성되는 원리를 규명하는 데 성공했다.

박상후 박사, 박주영 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명: Origin of Hydroxyl Radicals in a Weakly Ionized Plasma-Facing Liquid).

플라즈마란 강한 전기적 힘으로 인해 기체 분자가 이온과 전자로 나누어지는 상태를 말한다. 특히 대기압 플라즈마는 대기 중에 여러 형태로 플라즈마 효과 및 2차 생성물을 방출하는 장점이 있어 살균, 정화, 탈취 등 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구 및 산업 분야에 활용되고 있다.

다양한 분야에서 시도되는 플라즈마는 물과 밀접한 관련이 있다. 물을 플라즈마로 처리한 방전수를 만들어 농업용수 및 살균수로 사용하기도 하고, 생의학 분야에서도 70%가 수분으로 구성된 인체에 활용하기 위해 플라즈마와 물의 반응에 대해 끊임없이 연구가 진행된다.

그중 수산기는 대표적인 활성 산소종으로, 물과 플라즈마의 반응에서 가장 중요한 역할을 하는 물질이다.

수산기는 산화력이 매우 커 여러 목적으로 활용이 시도되고 있으며, 박테리아 살균의 경우 기존의 살균법인 과산화수소나 오존을 사용할 때보다 수십에서 수백 배 효율이 높은 것으로 2018년 최원호 교수 연구팀에서 밝힌 바 있다.

수산기는 살균뿐 아니라, 수질 정화, 폐수 처리, 세척 등 환경 분야 및 멸균, 소독, 암세포 제거 등 의료 기술에서도 매우 높은 잠재력을 가지고 있다.

그러나 수산기는 대량으로 생성하기가 어렵고 생존 기간이 짧아 플라즈마 기술을 적극적으로 활용하는 데 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플라즈마 내에서 기존에 알려진 수산기의 생성 방식 외에 산화질소의 광분해에 의한 생성원리를 규명했다. 더불어 광분해를 촉진시켜 수산기의 생성량을 높이면서 동시에 제어하는 방법을 개발했다.

광분해 방법이란 플라즈마로 생성된 산화질소가 존재하는 물과 플라즈마에 자외선을 추가로 노출해 산화질소가 수산기로 분해되는 과정을 말한다. 연구팀이 개발한 광분해방법은 수산기의 생성 위치를 국한하지 않고, 자외선 노출 위치에 따라 제어할 수 있어 생존 기간이 짧다는 단점을 극복할 수 있다.

최원호 교수는 “이번 연구를 통해 플라즈마 기술에 대한 과학적 이해를 넓히면서 효율적인 플라즈마 기술의 제어 방법을 제시함으로써 농업, 식품, 바이오 의학 등 다양한 분야에 플라즈마 기술이 적극적으로 접목될 수 있는 기반을 마련할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라즈마 처리수(PTW)에서 pH와 과산화수소, 아질산염 비율에 따른 수산기 반응 경로

그림2. 대기압 플라즈마 사진 및 수산기 생성경로

2019.08.16

조회수 18462

-

심남석 연구원, 난치성 뇌전증의 새로운 유전자 진단법 개발

〈 심남석 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 심남석 박사과정(지도교수 : 이정호 교수), 연세대학교 의료원(의료원장 윤도흠) 세브란스 어린이병원 신경외과 김동석 교수, 소아신경과 강훈철 교수 공동 연구팀이 난치성 뇌전증의 원인 돌연변이를 정확하게 분석할 수 있는 새로운 진단법을 개발했다.

이번 연구를 통해 기초 과학 분야와 임상 진료 영역 간 차이로 환자에게 쉽게 적용하지 못했던 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단을 실제 임상 영역에서 시행할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 환자들에게 더 나은 치료법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

심남석 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌병리 분야 국제 학술지 ‘악타 뉴로패쏠로지카 (Acta Neuropathologica)’ 8월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Precise detection of low-level somatic mutation in resected epilepsy brain tissue)

뇌전증은 전 세계적으로 4번째로 높은 유병률을 보이는 신경학적 질환으로 높은 사회 경제적 비용이 소모된다. 그중 전체 뇌전증의 3~40%를 차지하는 난치성 뇌전증은 약물치료로 조절되지 않고 위험성이 높아 수술 치료가 요구되는 질병이다.

최근 연구팀은 이 난치성 뇌전증이 뇌 체성(사람의 신체적 성질) 돌연변이에 의해 발생한다는 사실을 규명해 새 치료법을 제안한 바 있다. 그러나 뇌 국소 부위에서 발생한 소량의 돌연변이를 찾는 기존 진단법은 정확도가 30% 이하로 매우 낮아 실제 사용에는 어려움이 많다.

연구팀은 세브란스 병원에서 뇌수술을 받은 난치성 뇌전증 환자 232명의 뇌 조직 및 말초 조직(혈액 또는 침)을 분석해 돌연변이가 자주 발생하는 타겟 유전자를 확보했다. 이 타겟 유전자를 대상으로 표적 유전자 복제 염기서열 분석법을 적용해 체성 돌연변이를 분석했다.

연구팀은 고심도 유전체 분석을 통해 최적의 표적 유전자 선별, 고심도 시퀀싱 분석 및 방법의 조합을 찾아 진단 정확도를 50%에서 최대 100%까지 높이는 데 성공했다.

특히 임상에서 쉽게 확보할 수 있는 뇌 조직 절편만으로도 정확도가 100%에 가까운 체성 돌연변이 유전자 진단이 가능함을 확인했다.

1 저자인 심남석 연구원은 “난치성 뇌전증의 유전자 진단은 현재 임상시험 중인 새로운 치료법의 필수적인 과정이다”라며 “높은 효율, 낮은 비용으로 유전자 진단을 할 수 있게 만들어 고통받는 환아들에게 도움을 주고 싶다”라고 말했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 빠르고 정확한 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단 제공할 예정이다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 한국연구재단, 보건복지부, 교원창업 기업 소바젠의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구에서 발견한 체세포성 돌연변이

심남석 연구원, 난치성 뇌전증의 새로운 유전자 진단법 개발

〈 심남석 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 심남석 박사과정(지도교수 : 이정호 교수), 연세대학교 의료원(의료원장 윤도흠) 세브란스 어린이병원 신경외과 김동석 교수, 소아신경과 강훈철 교수 공동 연구팀이 난치성 뇌전증의 원인 돌연변이를 정확하게 분석할 수 있는 새로운 진단법을 개발했다.

이번 연구를 통해 기초 과학 분야와 임상 진료 영역 간 차이로 환자에게 쉽게 적용하지 못했던 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단을 실제 임상 영역에서 시행할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 환자들에게 더 나은 치료법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

심남석 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌병리 분야 국제 학술지 ‘악타 뉴로패쏠로지카 (Acta Neuropathologica)’ 8월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Precise detection of low-level somatic mutation in resected epilepsy brain tissue)

뇌전증은 전 세계적으로 4번째로 높은 유병률을 보이는 신경학적 질환으로 높은 사회 경제적 비용이 소모된다. 그중 전체 뇌전증의 3~40%를 차지하는 난치성 뇌전증은 약물치료로 조절되지 않고 위험성이 높아 수술 치료가 요구되는 질병이다.

최근 연구팀은 이 난치성 뇌전증이 뇌 체성(사람의 신체적 성질) 돌연변이에 의해 발생한다는 사실을 규명해 새 치료법을 제안한 바 있다. 그러나 뇌 국소 부위에서 발생한 소량의 돌연변이를 찾는 기존 진단법은 정확도가 30% 이하로 매우 낮아 실제 사용에는 어려움이 많다.

연구팀은 세브란스 병원에서 뇌수술을 받은 난치성 뇌전증 환자 232명의 뇌 조직 및 말초 조직(혈액 또는 침)을 분석해 돌연변이가 자주 발생하는 타겟 유전자를 확보했다. 이 타겟 유전자를 대상으로 표적 유전자 복제 염기서열 분석법을 적용해 체성 돌연변이를 분석했다.

연구팀은 고심도 유전체 분석을 통해 최적의 표적 유전자 선별, 고심도 시퀀싱 분석 및 방법의 조합을 찾아 진단 정확도를 50%에서 최대 100%까지 높이는 데 성공했다.

특히 임상에서 쉽게 확보할 수 있는 뇌 조직 절편만으로도 정확도가 100%에 가까운 체성 돌연변이 유전자 진단이 가능함을 확인했다.

1 저자인 심남석 연구원은 “난치성 뇌전증의 유전자 진단은 현재 임상시험 중인 새로운 치료법의 필수적인 과정이다”라며 “높은 효율, 낮은 비용으로 유전자 진단을 할 수 있게 만들어 고통받는 환아들에게 도움을 주고 싶다”라고 말했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 빠르고 정확한 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단 제공할 예정이다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 한국연구재단, 보건복지부, 교원창업 기업 소바젠의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구에서 발견한 체세포성 돌연변이

2019.08.13

조회수 16690

-

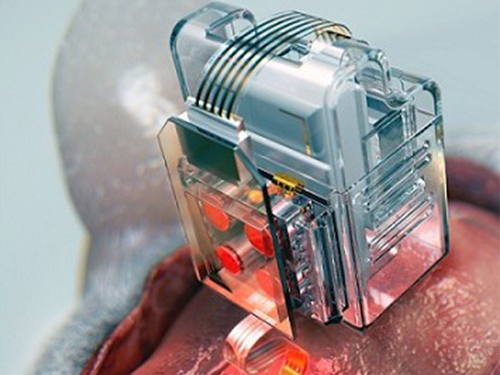

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08

조회수 27999

-

김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

2019.08.01

조회수 19141

-

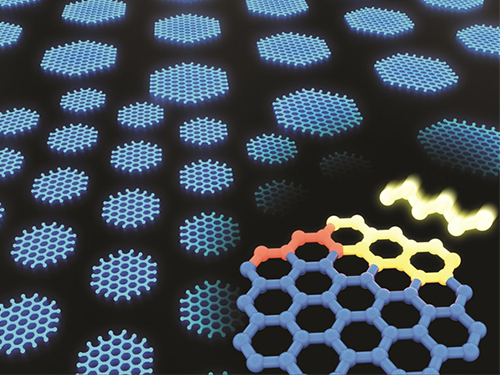

박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

2019.07.30

조회수 21640

-

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24

조회수 25928

-

박준성 연구원, 알츠하이머병의 새로운 원인 규명

〈 박준성 박사 〉

우리 대학 의과학대학원 박준성 박사(지도교수 : 이정호 교수), KISTI(한국과학기술정보연구원) 국가슈퍼컴퓨팅본부 유석종 박사 공동 연구팀이 노화 과정에서 발생하는 후천적 뇌 돌연변이가 알츠하이머병의 새 원인이 될 수 있다는 이론을 제시했다.

연구팀은 52명의 알츠하이머병 환자에게 얻은 사후 뇌 조직에서 전장 엑솜 유전체 서열(whole-exome sequencing) 데이터 분석을 통해 알츠하이머병에 존재하는 뇌 체성 유전변이를 찾아냈다. 또한, 뇌 체성 돌연변이가 알츠하이머병의 중요 원인으로 알려진 신경섬유다발 형성을 비정상적으로 증가시킴을 확인했다.

박준성 박사와 KISTI 이준학 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 7월 12일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Brain somatic mutations observed in Alzheimer's disease associated with aging and dysregulation of tau phosphorylation)

노인성 치매의 가장 흔한 원인으로 알려진 알츠하이머병은 전 세계 GDP의 1%를 차지할 정도로 사회, 경제적 소모비용이 큰 질환이다. 하지만 여전히 알츠하이머병을 일으키는 분자 유전학적 원인은 명확하게 규명되지 않고 있다.

기존의 알츠하이머병 유전체 연구는 주로 환자의 말초조직인 혈액에서 전장유전체 연관분석(Genome-wide association study)을 하거나, 이미 가족력이 있는 환자에서 발견된 일부 유전자들(e.g., APP, PSEN1/2)에 대한 유전자 패널 분석 등이 주를 이루었다.

연구팀은 산발성 알츠하이머병 환자들에게 내후각피질에서 신경섬유다발이 공통으로 나타나는 현상에 주목해 알츠하이머병 환자의 뇌 조직에서 직접 엑솜 유전체 데이터를 생성해 알츠하이머병 뇌-특이적 체성 유전변이를 발굴했다.

연구팀은 알츠하이머병 환자와 정상인의 해마 형성체 부위를 레이저 현미 해부법을 통해 정밀하게 오려냈고, 저빈도의 체성 유전변이(Somatic mutation)를 정확하게 찾아내기 위해 대용량 고심도 엑솜 시퀀싱 데이터를 생성하고 저빈도 체성 유전변이 분석에 특화된 분석 파이프라인을 독자적으로 구축했다.

이러한 새 방법론을 통해 실제로 알츠하이머병 환자의 뇌에 체성 유전변이가 실제로 존재함을 체계적으로 규명함과 동시에 체성 유전변이의 누적속도 및 신경섬유다발 형성과의 관련성도 함께 밝혀냈다.

연구팀의 발견은 알츠하이머병의 발병에 체성 유전변이가 주요한 역할을 할 수 있음을 강력하게 시사하는 것으로, 알츠하이머병 유전체 연구에 대한 새로운 틀을 제시함과 동시에 향후 다른 신경퇴행성뇌질환의 연구에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원 창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 알츠하이머 질환의 진단과 치료제 개발에 나설 예정이다.

KISTI 유석종 박사는 연구팀이 구축한 저빈도 체성 유전변이 분석 파이프라인 및 빅데이터 분석을 위한 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 알츠하이머병의 새로운 발병 원리를 밝혀냈다라며 타 유전체 기반 연구에 활용할 수 있는 기반을 마련했다라고 말했다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국과학기술정보연구원의 지원을 받아 수행됐고, 신속한 유전체 빅데이터 분석을 위해 KISTI의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템이 활용됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 사용된 체성 유전변이 분석 파이프라인

그림2. 신경섬유성다발 형성에 관여하는 체성 유전변이

그림3. PIN1 유전자에 발생한 병원성 뇌 체성유전변이와 신경섬유다발 형성과의 관계 규명

박준성 연구원, 알츠하이머병의 새로운 원인 규명

〈 박준성 박사 〉

우리 대학 의과학대학원 박준성 박사(지도교수 : 이정호 교수), KISTI(한국과학기술정보연구원) 국가슈퍼컴퓨팅본부 유석종 박사 공동 연구팀이 노화 과정에서 발생하는 후천적 뇌 돌연변이가 알츠하이머병의 새 원인이 될 수 있다는 이론을 제시했다.

연구팀은 52명의 알츠하이머병 환자에게 얻은 사후 뇌 조직에서 전장 엑솜 유전체 서열(whole-exome sequencing) 데이터 분석을 통해 알츠하이머병에 존재하는 뇌 체성 유전변이를 찾아냈다. 또한, 뇌 체성 돌연변이가 알츠하이머병의 중요 원인으로 알려진 신경섬유다발 형성을 비정상적으로 증가시킴을 확인했다.

박준성 박사와 KISTI 이준학 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 7월 12일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Brain somatic mutations observed in Alzheimer's disease associated with aging and dysregulation of tau phosphorylation)

노인성 치매의 가장 흔한 원인으로 알려진 알츠하이머병은 전 세계 GDP의 1%를 차지할 정도로 사회, 경제적 소모비용이 큰 질환이다. 하지만 여전히 알츠하이머병을 일으키는 분자 유전학적 원인은 명확하게 규명되지 않고 있다.

기존의 알츠하이머병 유전체 연구는 주로 환자의 말초조직인 혈액에서 전장유전체 연관분석(Genome-wide association study)을 하거나, 이미 가족력이 있는 환자에서 발견된 일부 유전자들(e.g., APP, PSEN1/2)에 대한 유전자 패널 분석 등이 주를 이루었다.

연구팀은 산발성 알츠하이머병 환자들에게 내후각피질에서 신경섬유다발이 공통으로 나타나는 현상에 주목해 알츠하이머병 환자의 뇌 조직에서 직접 엑솜 유전체 데이터를 생성해 알츠하이머병 뇌-특이적 체성 유전변이를 발굴했다.

연구팀은 알츠하이머병 환자와 정상인의 해마 형성체 부위를 레이저 현미 해부법을 통해 정밀하게 오려냈고, 저빈도의 체성 유전변이(Somatic mutation)를 정확하게 찾아내기 위해 대용량 고심도 엑솜 시퀀싱 데이터를 생성하고 저빈도 체성 유전변이 분석에 특화된 분석 파이프라인을 독자적으로 구축했다.

이러한 새 방법론을 통해 실제로 알츠하이머병 환자의 뇌에 체성 유전변이가 실제로 존재함을 체계적으로 규명함과 동시에 체성 유전변이의 누적속도 및 신경섬유다발 형성과의 관련성도 함께 밝혀냈다.

연구팀의 발견은 알츠하이머병의 발병에 체성 유전변이가 주요한 역할을 할 수 있음을 강력하게 시사하는 것으로, 알츠하이머병 유전체 연구에 대한 새로운 틀을 제시함과 동시에 향후 다른 신경퇴행성뇌질환의 연구에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원 창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 알츠하이머 질환의 진단과 치료제 개발에 나설 예정이다.

KISTI 유석종 박사는 연구팀이 구축한 저빈도 체성 유전변이 분석 파이프라인 및 빅데이터 분석을 위한 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 알츠하이머병의 새로운 발병 원리를 밝혀냈다라며 타 유전체 기반 연구에 활용할 수 있는 기반을 마련했다라고 말했다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 보건복지부 및 한국과학기술정보연구원의 지원을 받아 수행됐고, 신속한 유전체 빅데이터 분석을 위해 KISTI의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템이 활용됐다.

□ 그림 설명

그림1. 본 연구에서 사용된 체성 유전변이 분석 파이프라인

그림2. 신경섬유성다발 형성에 관여하는 체성 유전변이

그림3. PIN1 유전자에 발생한 병원성 뇌 체성유전변이와 신경섬유다발 형성과의 관계 규명

2019.07.17

조회수 19366

-

김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

김재경 교수, 수학적 모델링 통해 신약 개발 걸림돌 해소

〈 김대욱 박사과정, 김재경 교수 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수와 글로벌 제약회사 화이자(Pfizer)의 장 청(Cheng Chang) 박사 공동연구팀이 수학적 모델을 기반으로 동물 실험과 임상 시험 간 차이가 발생하는 원인을 밝히고 그 해결책을 제시했다.

연구팀은 일주기 리듬 수면 장애 신약을 개발하는 과정에서 동물 실험과 임상 시험 간 발생하는 차이 문제를 수학적 모델을 이용해 해결함으로써 신약 개발의 가능성을 높였다. 또한, 동물과 사람 간 차이 뿐 아니라 사람마다 발생하는 약효의 차이 발생 원인도 밝혀냈다.

김대욱 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘분자 시스템 생물학 (Molecular Systems Biology)’ 7월 8일자 온라인판에 게재됐고, 우수성을 인정받아 7월호 표지논문으로 선정됐다. (논문명 : Systems approach reveals photosensitivity and PER2 level as determinants of clock-modulator efficacy)

신약을 개발하기 위해 임상 시험 전 단계로 쥐 등의 동물을 대상으로 전임상 실험을 하게 된다. 이 과정에서 동물에서 보였던 효과가 사람에게선 보이지 않을 때가 종종 있고 사람마다 효과가 다르게 나타나기도 한다. 이러한 약효의 차이가 발생하는 원인을 찾지 못하면 신약 개발에 큰 걸림돌이 된다.

수면 장애는 맞춤형 치료 분야에서 개발이 가장 더딘 질병 중 하나이다. 쥐는 사람과 달리 수면시간이 반대인 야행성 동물이다 보니 수면시간을 조절할 수 있는 치료제가 실험 쥐에게는 효과가 있어도 사람에게는 무효한 경우가 많았다. 하지만 그 원인이 알려지지 않아 신약 개발에 어려움이 있었다.

연구팀은 이러한 차이의 원인을 미분방정식을 이용한 가상실험과 실제 실험을 결합해 연구했고, 주행성인 사람은 야행성인 쥐에 비해 빛 노출 때문에 약효가 더 많이 반감되는 것이 원인임을 밝혔다. 이는 빛 노출 조절을 통해 그동안 사람에게 보이지 않던 약효가 발현되게 할 수 있음을 뜻한다.

수면 장애 치료 약물의 약효가 사람마다 큰 차이를 보이는 것도 신약 개발의 걸림돌이었다. 연구팀은 증상이 비슷해도 환자마다 약효 차이가 나타나는 원인을 밝히기 위해 수리 모델링을 이용한 가상환자를 이용했다.

이를 통해 약효가 달라지는 원인은 수면시간을 결정하는 핵심 역할을 하는 생체시계 단백질인 PER2의 발현량이 달라서임을 규명했다.

또한, PER2의 양이 낮에는 증가하고 밤에는 감소하기 때문에 하루 중 언제 투약하느냐에 따라 약효가 바뀜을 이용해 환자마다 적절한 투약 시간을 찾아 최적의 치료 효과를 가져오는 시간요법(Chronotherapy)를 개발했다.

김재경 교수는 “수학이 실제 의약학 분야에 이바지해 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 도울 수 있어 행복한 연구였다”라며 “이번 성과를 통해 국내에선 아직은 부족한 의약학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 김재경 교수 연구팀 성과 개념도

그림2. 맞춤형 시간 치료법 (Chronotherapy) 개념도

2019.07.09

조회수 25271

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28 조회수 18919

박수형 교수, 중증열성혈소판감소증후군 예방 백신 개발

〈 박수형 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 일명 살인진드기병으로 불리는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스 감염을 예방하는 백신을 개발했다.

충북대학교 의과대학 최영기 교수와 진원생명과학(주)이 함께 참여한 공동 연구팀은 개발한 백신이 감염 동물모델 실험을 통해 중증열성혈소판감소증후군 바이러스 감염을 완벽하게 억제할 수 있음을 증명했다.

이번 연구를 통해 예방 백신 도출 및 검증 성과뿐 아니라 면역학적 관점에서 백신의 감염 예방 효능을 극대화할 수 있는 항원을 제시함으로써, 추후 중증열성혈소판감소증후군 바이러스에 대한 대응 전략 확립 및 연구에 기여할 것으로 기대된다.

곽정은 박사과정과 충북대학교 김영일 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 23일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Development of a SFTSV DNA vaccine that confers complete protection against lethal infection in ferrets)

흔히 살인진드기병으로 알려진 SFTS는 SFTS 바이러스에 감염된 매개 진드기에 물려 발생하는 신종 감염병으로, 최근 발생 빈도 및 지역의 확산으로 WHO에서도 주의해야 할 10대 신, 변종 바이러스 감염병으로 지정한 질병이다.

일반적으로 6~14일의 잠복기 후 고열(38∼40℃)이 3~10일 이어지고, 혈소판 감소 및 백혈구 감소와 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하며, 일부 사례에서는 중증으로 진행돼 사망에 이르기도 한다.

2013년에 한국에서 처음으로 환자가 발생한 이래 발생 건수가 매년 꾸준히 증가하고 있지만, 진드기 접촉 최소화를 통한 예방이 제시될 뿐 현재까지 예방 백신이 개발되지 않았다.

연구팀은 31종의 서로 다른 SFTS 바이러스의 유전자 서열로부터 공통 서열을 도출해 백신 항원을 설계하고, 진원생명과학의 플랫폼을 이용해 DNA 백신을 제작했다.

DNA 백신 기술은 기존 백신과 달리 바이러스 자체가 아닌 유전자만을 사용해 안전하고 기존 백신 대비 광범위한 면역 반응을 유도할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 감염 동물모델인 패럿에서 백신이 감염을 완벽하게 억제하며 소화기 증상, 혈소판 및 백혈구 감소, 고열, 간 수치 상승 등 감염 환자에서 발생하는 임상 증상들 역시 관찰되지 않음을 확인했다.

특히 연구팀은 해당 바이러스의 전체 유전자에 대한 5종의 백신을 구상해 SFTS 예방 백신 개발에 대한 전략적 접근법을 제시했다.

연구팀은 수동전달 기법(passive transfer)을 통해 바이러스의 당단백질에 대한 항체 면역 반응이 감염억제에 주요한 역할을 함을 규명했다. 또한, 비-당단백질에 대한 T세포 면역 반응 역시 감염 예방에 기여할 수 있음을 밝혔다.

박 교수는 “이번 연구는 SFTS 바이러스 감염을 완벽하게 방어할 수 있는 백신을 최초로 개발하고, 생쥐 모델이 아닌 환자의 임상 증상과 같게 발생하는 패럿 동물모델에서 완벽한 방어효능을 증명했다는 중요한 의의가 있다”라고 말했다.

최 교수는 “이번 SFTS 바이러스 백신 개발 연구 성과는 국제적으로 SFTS 백신 개발을 위한 기술적 우위를 확보했다는 중요한 의의가 있으며, 연구결과를 바탕으로 지속적인 연구를 통해 SFTS 바이러스 백신의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

향후 임상개발은 이번 연구에 함께 참여한 DNA 백신 개발 전문기업인 진원생명과학(주)을 통해 진행할 계획이다.

이번 연구는 보건복지부 감염병위기대응기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2019.08.28 조회수 18919 김지한 교수, 컴퓨터 설계 기반 다공성 복합재료 합성

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수와 UNIST 화학과 문회리 교수 공동연구팀이 컴퓨터 설계를 기반으로 한 이론적 디자인을 통해 새로운 다공성 복합재료를 합성하는 데 성공했다.

이러한 복합물질은 각각의 특성을 동시에 가지면서 융합된 새로운 성질을 나타낼 수 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

권오민 박사과정과 UNIST 김진영 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 8월 9일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Computer-aided discovery of connected metal-organic frameworks)

이번 연구에 사용한 금속 유기 구조체(Metal-Organic Framework, MOF)는 다양한 금속 이온 집합체와 유기 리간드로 구성된 화합물의 일종으로 나노 수준의 기공을 갖는 결정성 물질이다.

금속 유기 구조체는 각 구성요소의 다양성 덕분에 지난 20년간 8만여 개 이상의 구조들이 실험으로 합성됐다. 금속 유기 구조체는 표면적이 매우 넓고 기공의 물리-화학적 특성을 세밀하게 조절할 수 있어 기존의 제올라이트를 대체할 수 있는 차세대 다공성 물질이기도 하다.

최근 금속 유기 구조체를 다른 소재와 혼합해 기능을 다양화하거나, 한가지 물질의 단점을 다른 물질의 장점으로 보완함으로써 성능을 최적화하는 연구가 진행되고 있다.

그러나 기존의 합성된 금속 유기 구조체 복합재료들은 두 물질의 경계면에서 서로 어떻게 결합하는지에 대한 정확한 정보가 없고 그 형태가 무질서해 어떻게 만들어지는지에 대한 이해가 부족했다.

8만여 개의 금속 유기 구조체 중 표면에서 서로 결합할 수 있는 조합을 일일이 눈으로 찾아내는 것은 매우 시간이 오래 걸리기 때문에, 화학자의 직관만으로 새로운 이종 금속 유기 구조체 간 단결정 복합재료를 합성하기 위해서는 수많은 시행착오를 겪어야 했다.

따라서 8만여 개 이상의 금속 유기 구조체를 사용해 복합물질을 형성할 수 있는 경우의 수가 상당히 많음에도 불구하고 지금까지 합성된 복합재료의 수는 극히 일부로 제한됐다.

문제해결을 위해 공동연구팀은 미시적인 분자구조 정보를 활용해 먼저 합성 가능성이 큰 구조들을 선별한 뒤, 이를 실험적으로 합성함으로써 실제 새로운 복합물질을 개발하고 합성하는 시간을 획기적으로 단축했다.

김지한 교수가 이끈 시뮬레이션팀은 직접 개발한 컴퓨터 알고리즘을 활용해 기존에 발표된 8만여 개의 데이터로부터 특정 구조체의 결정면과 상호 연결될 수 있는 결정면을 가진 다양한 금속 유기 구조체 쌍들을 얻는 데 성공했다.

또한, 양자역학 시뮬레이션을 통해 두 금속 유기 구조체가 연결된 경계면이 가질 수 있는 안정적인 구조를 예측해냈다.

문회리 교수의 연구팀은 시뮬레이션 결과를 바탕으로 6종류의 새로운 금속 유기 구조체 복합재료를 성공적으로 합성함으로써 시뮬레이션으로 예측된 내용이 실험적으로 합성될 수 있음을 증명했다.

또한, 금속 유기 구조체 결정면 위에 다른 구조체가 하나의 구조로 자라나는 원리를 규명했고, 두 물질의 기공이 서로 연결돼 내부까지 분자가 자유롭게 이동할 수 있음을 확인했다.

이번 연구에서 성공한 서로 다른 두 금속 유기 구조체 간 경계면을 분자 수준에서 깨끗하게 하나의 구조로 연결하는 다공성 복합재료는 지금껏 없던 새로운 개념의 물질이다.

문회리 교수는 "실험과 컴퓨터 시뮬레이션의 협력 연구를 통해 그간 합성이 어려웠던 다기능 다공성 복합재료를 설계하고 합성할 수 있음을 보여줬다. 기존 신약개발에서 활용되던 연구 방식이 거대시스템인 다공성 재료에까지 확대된 성공적 사례이다”라고 말했다.

김지한 교수는“세계 최초로 나노 다공성 복합물질을 이론적으로 디자인해 합성까지 성공한 첫 사례라는 사실에 의미가 있다”라며 “새로운 복합재료 개발을 위해 필요한 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있고, 적용 분야를 MOF-나노입자, MOF-제올라이트, MOF-고분자 복합재료로 쉽게 확장할 수 있다”라고 말했다.

이 연구 결과는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 합성에 성공한 MOF 구조

2019.08.26 조회수 20205

김지한 교수, 컴퓨터 설계 기반 다공성 복합재료 합성

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수와 UNIST 화학과 문회리 교수 공동연구팀이 컴퓨터 설계를 기반으로 한 이론적 디자인을 통해 새로운 다공성 복합재료를 합성하는 데 성공했다.

이러한 복합물질은 각각의 특성을 동시에 가지면서 융합된 새로운 성질을 나타낼 수 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

권오민 박사과정과 UNIST 김진영 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’ 8월 9일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Computer-aided discovery of connected metal-organic frameworks)

이번 연구에 사용한 금속 유기 구조체(Metal-Organic Framework, MOF)는 다양한 금속 이온 집합체와 유기 리간드로 구성된 화합물의 일종으로 나노 수준의 기공을 갖는 결정성 물질이다.

금속 유기 구조체는 각 구성요소의 다양성 덕분에 지난 20년간 8만여 개 이상의 구조들이 실험으로 합성됐다. 금속 유기 구조체는 표면적이 매우 넓고 기공의 물리-화학적 특성을 세밀하게 조절할 수 있어 기존의 제올라이트를 대체할 수 있는 차세대 다공성 물질이기도 하다.

최근 금속 유기 구조체를 다른 소재와 혼합해 기능을 다양화하거나, 한가지 물질의 단점을 다른 물질의 장점으로 보완함으로써 성능을 최적화하는 연구가 진행되고 있다.

그러나 기존의 합성된 금속 유기 구조체 복합재료들은 두 물질의 경계면에서 서로 어떻게 결합하는지에 대한 정확한 정보가 없고 그 형태가 무질서해 어떻게 만들어지는지에 대한 이해가 부족했다.

8만여 개의 금속 유기 구조체 중 표면에서 서로 결합할 수 있는 조합을 일일이 눈으로 찾아내는 것은 매우 시간이 오래 걸리기 때문에, 화학자의 직관만으로 새로운 이종 금속 유기 구조체 간 단결정 복합재료를 합성하기 위해서는 수많은 시행착오를 겪어야 했다.

따라서 8만여 개 이상의 금속 유기 구조체를 사용해 복합물질을 형성할 수 있는 경우의 수가 상당히 많음에도 불구하고 지금까지 합성된 복합재료의 수는 극히 일부로 제한됐다.

문제해결을 위해 공동연구팀은 미시적인 분자구조 정보를 활용해 먼저 합성 가능성이 큰 구조들을 선별한 뒤, 이를 실험적으로 합성함으로써 실제 새로운 복합물질을 개발하고 합성하는 시간을 획기적으로 단축했다.

김지한 교수가 이끈 시뮬레이션팀은 직접 개발한 컴퓨터 알고리즘을 활용해 기존에 발표된 8만여 개의 데이터로부터 특정 구조체의 결정면과 상호 연결될 수 있는 결정면을 가진 다양한 금속 유기 구조체 쌍들을 얻는 데 성공했다.

또한, 양자역학 시뮬레이션을 통해 두 금속 유기 구조체가 연결된 경계면이 가질 수 있는 안정적인 구조를 예측해냈다.

문회리 교수의 연구팀은 시뮬레이션 결과를 바탕으로 6종류의 새로운 금속 유기 구조체 복합재료를 성공적으로 합성함으로써 시뮬레이션으로 예측된 내용이 실험적으로 합성될 수 있음을 증명했다.

또한, 금속 유기 구조체 결정면 위에 다른 구조체가 하나의 구조로 자라나는 원리를 규명했고, 두 물질의 기공이 서로 연결돼 내부까지 분자가 자유롭게 이동할 수 있음을 확인했다.

이번 연구에서 성공한 서로 다른 두 금속 유기 구조체 간 경계면을 분자 수준에서 깨끗하게 하나의 구조로 연결하는 다공성 복합재료는 지금껏 없던 새로운 개념의 물질이다.

문회리 교수는 "실험과 컴퓨터 시뮬레이션의 협력 연구를 통해 그간 합성이 어려웠던 다기능 다공성 복합재료를 설계하고 합성할 수 있음을 보여줬다. 기존 신약개발에서 활용되던 연구 방식이 거대시스템인 다공성 재료에까지 확대된 성공적 사례이다”라고 말했다.

김지한 교수는“세계 최초로 나노 다공성 복합물질을 이론적으로 디자인해 합성까지 성공한 첫 사례라는 사실에 의미가 있다”라며 “새로운 복합재료 개발을 위해 필요한 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있고, 적용 분야를 MOF-나노입자, MOF-제올라이트, MOF-고분자 복합재료로 쉽게 확장할 수 있다”라고 말했다.

이 연구 결과는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 합성에 성공한 MOF 구조

2019.08.26 조회수 20205 이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

2019.08.21 조회수 9718

이승재 교수, 올리브유의 노화 방지 및 장수 효과 입증

〈 이승재 교수 〉

우리 대학 생명과학과 이승재 교수 연구팀이 올리브유에 함유된 올레산이 노화 방지 및 장수에 중요한 역할을 한다는 사실을 밝혔다.

이동엽, 안선우 박사, 정윤지 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 저명 국제 학술지 ‘플로스 바이올로지(PLOS Biology)’ 8월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: MDT-15/MED15 permits longevity at low temperature via enhancing lipidostasis and proteostasis)

지난 30여 년간 과학자들은 건강한 장수를 위한 인체 원리 연구를 지속해왔다. 흔히 생활 습관, 유전적 변화 등이 노화와 장수에 막대한 영향을 미치는 것으로 알려졌으나 음식 섭취에 따른 물질대사가 수명을 조절하는 원리는 잘 알려지지 않았다.

생명체의 수명은 유전적 환경적 요인에 의해 큰 영향을 받는다. 그중 상대적으로 저온에서 사는 생명체, 특히 변온 동물이 고온에서 사는 생명체보다 수명이 긴 경향이 있는데, 어떤 원리로 낮은 온도에서 장수 효과가 나타나는지는 잘 알려지지 않았다.

이승재 교수 연구팀은 수명이 3주에 불과해 장수 조절 연구에 적합한 예쁜꼬마선충을 이용해 실험을 진행했다. 예쁜꼬마선충은 고온(25℃)보다 저온(15℃)에서 2배가량 이상 수명이 길어진다.

연구팀은 실험을 통해 낮은 온도에서 장수하기 위해서는 ‘메디에이터 15(Mediator 15)’라 불리는 단백질을 통해 올레산의 양을 유지해주는 것이 필수적이라는 사실을 밝혔다. 즉, 올레산이 부족하면 낮은 온도에서도 수명이 길어지지 못하는 것이다.

메디에이터 15는 불포화 지방산을 만드는 효소의 양을 증가시켜 예쁜꼬마선충이 낮은 온도에 적응하는 데 도움을 준다. 메디에이터 15가 발현한 불포화 지방산 합성 효소는 불포화 지방산, 특히 올레산 (oleic acid)의 양을 증가시키고 올레산은 체내 단백질의 품질을 높여 건강한 장수를 유도하는 것이다.

불포화 지방산 중 하나인 올레산은 메디에이터 15가 가장 많이 발현하는 물질로, 올리브유의 55~85%가 올레산으로 구성돼 있다. 연구팀은 이 결과를 통해 올레산의 섭취가 낮은 온도에서 건강하게 장수할 수 있는 요소임을 증명했다.

이번 연구는 외부의 기온 변화에 적응하기 위해 적절히 조절되는 지방 대사가 장수를 유도할 수 있다는 사실과 특정 지방산 섭취가 건강에 큰 영향을 끼친다는 점을 밝혔다는 의의가 있다.

특히 일상적으로 섭취하는 불포화지방산인 올레산의 장수 효과를 직접 확인함으로써 향후 노화 방지 및 장수를 위한 연구에 다양한 이바지할 것으로 기대된다.

이승재 교수는 "외부 온도와 같은 중요 환경 요인이 생체 내의 지질 및 단백질 항상성을 조절해 생명체의 노화 및 장수에 큰 영향을 준다는 사실을 밝혔다"라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀의 장수 효과 실험에 활용된 예쁜꼬마선충

2019.08.21 조회수 9718 스티브 박 교수, 균일한 성능 갖는 인공피부 제작기술 개발

〈 스티브박 교수, 오진원 석사 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브박 교수, 기계공학과 김정 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 심주용 박사 공동 연구팀이 균일한 성능과 이력현상이 낮은 인공 피부 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 향후 인공 피부, 헬스케어 장비 등 다양한 분야에서 적용 가능할 것으로 기대된다.

오진원 석사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 8월 16일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Highly Uniform and Low Hysteresis Piezoresistive Pressure Sensors based on Chemical Grafting of Polypyrrole on Elastomer Template with Uniform Pore Size)

최근 인공 피부 제작을 위한 촉각 센서 연구가 활발히 진행되고 있다. 촉각 센서 관련 연구는 센서의 민감도, 자극 측정 범위, 반응 속도 등 센서의 성능 개선에 집중돼 있다. 그러나 센서의 상용화를 막는 가장 큰 걸림돌은 센서 간 낮은 균일성과 이력현상이다. 이 문제를 해결하기 위한 연구가 계속되고 있다.

이력현상이란 촉각 센서에 압력이 가해질 때와 제거될 때 센서의 전기적 신호의 변화 양상이 차이를 나타내는 현상을 말한다. 즉, 센서에 같은 압력이 가해져도 다른 전기적 신호를 보일 수 있음을 뜻한다. 따라서 이력현상이 커지면 촉각 센서의 압력 측정 정확성이 떨어지게 된다.

센서 간 높은 균일성은 촉각 센서의 상용화에 필수적이다. 같은 조건으로 제작된 센서의 압력에 대한 민감도가 서로 다르면 센서의 측정 신뢰도가 떨어지게 되고 낮은 재현성으로 인해 상용화가 불가능하다.

연구팀은 낮은 이력현상과 센서 간 높은 균일성을 확보하기 위해 미세유체공정과 화학증착 기법을 활용했다. 연구팀은 미세유체공정을 통해 균일한 크기의 기공을 갖는 고분자 스펀지를 제작했다.

스펀지 기공의 크기는 1.43 %의 변동계수 값을 보였다. 연구팀은 전산 시뮬레이션을 통해 스펀지의 기공의 크기의 변동계수 값이 클수록 센서 간 균일성이 낮아짐을 확인했다.

연구팀은 제작한 고분자 스펀지에 화학증착 기법을 통해 전도성 고분자를 코팅했다. 화학증착 기법은 증착 시간을 통해 증착되는 고분자의 양을 조절할 수 있어 균일한 코팅이 가능하다.

그 결과 제작된 센서는 센서 간 성능의 변동계수 값이 2.43 %로 높은 균일성을 보였다. 또한, 고분자 스펀지와 전도성 고분자가 강한 공유 결합을 형성해 2 % 수준의 낮은 이력현상을 보임을 확인했다.

스티브 박 교수는 “이 기술은 실질적으로 센서의 상용화에 필요한 센서의 균일성을 높이며 이력현상은 감소시킬 수 있는 기술로, 센서의 상용화에 핵심기술로 활용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KKI 국제공동연구와 글로벌특이점연구의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 표지

그림2. 균일한 크기의 기공을 가지는 고분자 스펀지 SEM 이미지 (우) 같은 조건으로 제작 된 10개의 센서의 압력에 대한 저항 변화

2019.08.20 조회수 17150

스티브 박 교수, 균일한 성능 갖는 인공피부 제작기술 개발

〈 스티브박 교수, 오진원 석사 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브박 교수, 기계공학과 김정 교수, 한국전자통신연구원(ETRI) 심주용 박사 공동 연구팀이 균일한 성능과 이력현상이 낮은 인공 피부 제작 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 향후 인공 피부, 헬스케어 장비 등 다양한 분야에서 적용 가능할 것으로 기대된다.

오진원 석사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 8월 16일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Highly Uniform and Low Hysteresis Piezoresistive Pressure Sensors based on Chemical Grafting of Polypyrrole on Elastomer Template with Uniform Pore Size)

최근 인공 피부 제작을 위한 촉각 센서 연구가 활발히 진행되고 있다. 촉각 센서 관련 연구는 센서의 민감도, 자극 측정 범위, 반응 속도 등 센서의 성능 개선에 집중돼 있다. 그러나 센서의 상용화를 막는 가장 큰 걸림돌은 센서 간 낮은 균일성과 이력현상이다. 이 문제를 해결하기 위한 연구가 계속되고 있다.

이력현상이란 촉각 센서에 압력이 가해질 때와 제거될 때 센서의 전기적 신호의 변화 양상이 차이를 나타내는 현상을 말한다. 즉, 센서에 같은 압력이 가해져도 다른 전기적 신호를 보일 수 있음을 뜻한다. 따라서 이력현상이 커지면 촉각 센서의 압력 측정 정확성이 떨어지게 된다.

센서 간 높은 균일성은 촉각 센서의 상용화에 필수적이다. 같은 조건으로 제작된 센서의 압력에 대한 민감도가 서로 다르면 센서의 측정 신뢰도가 떨어지게 되고 낮은 재현성으로 인해 상용화가 불가능하다.

연구팀은 낮은 이력현상과 센서 간 높은 균일성을 확보하기 위해 미세유체공정과 화학증착 기법을 활용했다. 연구팀은 미세유체공정을 통해 균일한 크기의 기공을 갖는 고분자 스펀지를 제작했다.

스펀지 기공의 크기는 1.43 %의 변동계수 값을 보였다. 연구팀은 전산 시뮬레이션을 통해 스펀지의 기공의 크기의 변동계수 값이 클수록 센서 간 균일성이 낮아짐을 확인했다.

연구팀은 제작한 고분자 스펀지에 화학증착 기법을 통해 전도성 고분자를 코팅했다. 화학증착 기법은 증착 시간을 통해 증착되는 고분자의 양을 조절할 수 있어 균일한 코팅이 가능하다.

그 결과 제작된 센서는 센서 간 성능의 변동계수 값이 2.43 %로 높은 균일성을 보였다. 또한, 고분자 스펀지와 전도성 고분자가 강한 공유 결합을 형성해 2 % 수준의 낮은 이력현상을 보임을 확인했다.

스티브 박 교수는 “이 기술은 실질적으로 센서의 상용화에 필요한 센서의 균일성을 높이며 이력현상은 감소시킬 수 있는 기술로, 센서의 상용화에 핵심기술로 활용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KKI 국제공동연구와 글로벌특이점연구의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 표지

그림2. 균일한 크기의 기공을 가지는 고분자 스펀지 SEM 이미지 (우) 같은 조건으로 제작 된 10개의 센서의 압력에 대한 저항 변화

2019.08.20 조회수 17150 최원호 교수, 플라즈마에 의한 수산기(OH radical) 생성원리 규명

〈 박주영 박사, 최원호 교수, 박상후 박사 〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 대기압 플라즈마에서 수산기(OH radical)가 생성되는 원리를 규명하는 데 성공했다.

박상후 박사, 박주영 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명: Origin of Hydroxyl Radicals in a Weakly Ionized Plasma-Facing Liquid).

플라즈마란 강한 전기적 힘으로 인해 기체 분자가 이온과 전자로 나누어지는 상태를 말한다. 특히 대기압 플라즈마는 대기 중에 여러 형태로 플라즈마 효과 및 2차 생성물을 방출하는 장점이 있어 살균, 정화, 탈취 등 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구 및 산업 분야에 활용되고 있다.

다양한 분야에서 시도되는 플라즈마는 물과 밀접한 관련이 있다. 물을 플라즈마로 처리한 방전수를 만들어 농업용수 및 살균수로 사용하기도 하고, 생의학 분야에서도 70%가 수분으로 구성된 인체에 활용하기 위해 플라즈마와 물의 반응에 대해 끊임없이 연구가 진행된다.

그중 수산기는 대표적인 활성 산소종으로, 물과 플라즈마의 반응에서 가장 중요한 역할을 하는 물질이다.

수산기는 산화력이 매우 커 여러 목적으로 활용이 시도되고 있으며, 박테리아 살균의 경우 기존의 살균법인 과산화수소나 오존을 사용할 때보다 수십에서 수백 배 효율이 높은 것으로 2018년 최원호 교수 연구팀에서 밝힌 바 있다.

수산기는 살균뿐 아니라, 수질 정화, 폐수 처리, 세척 등 환경 분야 및 멸균, 소독, 암세포 제거 등 의료 기술에서도 매우 높은 잠재력을 가지고 있다.

그러나 수산기는 대량으로 생성하기가 어렵고 생존 기간이 짧아 플라즈마 기술을 적극적으로 활용하는 데 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플라즈마 내에서 기존에 알려진 수산기의 생성 방식 외에 산화질소의 광분해에 의한 생성원리를 규명했다. 더불어 광분해를 촉진시켜 수산기의 생성량을 높이면서 동시에 제어하는 방법을 개발했다.

광분해 방법이란 플라즈마로 생성된 산화질소가 존재하는 물과 플라즈마에 자외선을 추가로 노출해 산화질소가 수산기로 분해되는 과정을 말한다. 연구팀이 개발한 광분해방법은 수산기의 생성 위치를 국한하지 않고, 자외선 노출 위치에 따라 제어할 수 있어 생존 기간이 짧다는 단점을 극복할 수 있다.

최원호 교수는 “이번 연구를 통해 플라즈마 기술에 대한 과학적 이해를 넓히면서 효율적인 플라즈마 기술의 제어 방법을 제시함으로써 농업, 식품, 바이오 의학 등 다양한 분야에 플라즈마 기술이 적극적으로 접목될 수 있는 기반을 마련할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라즈마 처리수(PTW)에서 pH와 과산화수소, 아질산염 비율에 따른 수산기 반응 경로

그림2. 대기압 플라즈마 사진 및 수산기 생성경로

2019.08.16 조회수 18462

최원호 교수, 플라즈마에 의한 수산기(OH radical) 생성원리 규명

〈 박주영 박사, 최원호 교수, 박상후 박사 〉

우리 대학 원자력및양자공학과 최원호 교수 연구팀이 대기압 플라즈마에서 수산기(OH radical)가 생성되는 원리를 규명하는 데 성공했다.

박상후 박사, 박주영 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)’ 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명: Origin of Hydroxyl Radicals in a Weakly Ionized Plasma-Facing Liquid).

플라즈마란 강한 전기적 힘으로 인해 기체 분자가 이온과 전자로 나누어지는 상태를 말한다. 특히 대기압 플라즈마는 대기 중에 여러 형태로 플라즈마 효과 및 2차 생성물을 방출하는 장점이 있어 살균, 정화, 탈취 등 에너지 및 환경 분야부터 생의학 분야까지 다양한 연구 및 산업 분야에 활용되고 있다.

다양한 분야에서 시도되는 플라즈마는 물과 밀접한 관련이 있다. 물을 플라즈마로 처리한 방전수를 만들어 농업용수 및 살균수로 사용하기도 하고, 생의학 분야에서도 70%가 수분으로 구성된 인체에 활용하기 위해 플라즈마와 물의 반응에 대해 끊임없이 연구가 진행된다.

그중 수산기는 대표적인 활성 산소종으로, 물과 플라즈마의 반응에서 가장 중요한 역할을 하는 물질이다.

수산기는 산화력이 매우 커 여러 목적으로 활용이 시도되고 있으며, 박테리아 살균의 경우 기존의 살균법인 과산화수소나 오존을 사용할 때보다 수십에서 수백 배 효율이 높은 것으로 2018년 최원호 교수 연구팀에서 밝힌 바 있다.

수산기는 살균뿐 아니라, 수질 정화, 폐수 처리, 세척 등 환경 분야 및 멸균, 소독, 암세포 제거 등 의료 기술에서도 매우 높은 잠재력을 가지고 있다.

그러나 수산기는 대량으로 생성하기가 어렵고 생존 기간이 짧아 플라즈마 기술을 적극적으로 활용하는 데 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플라즈마 내에서 기존에 알려진 수산기의 생성 방식 외에 산화질소의 광분해에 의한 생성원리를 규명했다. 더불어 광분해를 촉진시켜 수산기의 생성량을 높이면서 동시에 제어하는 방법을 개발했다.

광분해 방법이란 플라즈마로 생성된 산화질소가 존재하는 물과 플라즈마에 자외선을 추가로 노출해 산화질소가 수산기로 분해되는 과정을 말한다. 연구팀이 개발한 광분해방법은 수산기의 생성 위치를 국한하지 않고, 자외선 노출 위치에 따라 제어할 수 있어 생존 기간이 짧다는 단점을 극복할 수 있다.

최원호 교수는 “이번 연구를 통해 플라즈마 기술에 대한 과학적 이해를 넓히면서 효율적인 플라즈마 기술의 제어 방법을 제시함으로써 농업, 식품, 바이오 의학 등 다양한 분야에 플라즈마 기술이 적극적으로 접목될 수 있는 기반을 마련할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 국가핵융합연구소의 미래선도 플라즈마-농식품 융합기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 플라즈마 처리수(PTW)에서 pH와 과산화수소, 아질산염 비율에 따른 수산기 반응 경로

그림2. 대기압 플라즈마 사진 및 수산기 생성경로

2019.08.16 조회수 18462 심남석 연구원, 난치성 뇌전증의 새로운 유전자 진단법 개발

〈 심남석 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 심남석 박사과정(지도교수 : 이정호 교수), 연세대학교 의료원(의료원장 윤도흠) 세브란스 어린이병원 신경외과 김동석 교수, 소아신경과 강훈철 교수 공동 연구팀이 난치성 뇌전증의 원인 돌연변이를 정확하게 분석할 수 있는 새로운 진단법을 개발했다.

이번 연구를 통해 기초 과학 분야와 임상 진료 영역 간 차이로 환자에게 쉽게 적용하지 못했던 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단을 실제 임상 영역에서 시행할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 환자들에게 더 나은 치료법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

심남석 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌병리 분야 국제 학술지 ‘악타 뉴로패쏠로지카 (Acta Neuropathologica)’ 8월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Precise detection of low-level somatic mutation in resected epilepsy brain tissue)

뇌전증은 전 세계적으로 4번째로 높은 유병률을 보이는 신경학적 질환으로 높은 사회 경제적 비용이 소모된다. 그중 전체 뇌전증의 3~40%를 차지하는 난치성 뇌전증은 약물치료로 조절되지 않고 위험성이 높아 수술 치료가 요구되는 질병이다.

최근 연구팀은 이 난치성 뇌전증이 뇌 체성(사람의 신체적 성질) 돌연변이에 의해 발생한다는 사실을 규명해 새 치료법을 제안한 바 있다. 그러나 뇌 국소 부위에서 발생한 소량의 돌연변이를 찾는 기존 진단법은 정확도가 30% 이하로 매우 낮아 실제 사용에는 어려움이 많다.

연구팀은 세브란스 병원에서 뇌수술을 받은 난치성 뇌전증 환자 232명의 뇌 조직 및 말초 조직(혈액 또는 침)을 분석해 돌연변이가 자주 발생하는 타겟 유전자를 확보했다. 이 타겟 유전자를 대상으로 표적 유전자 복제 염기서열 분석법을 적용해 체성 돌연변이를 분석했다.

연구팀은 고심도 유전체 분석을 통해 최적의 표적 유전자 선별, 고심도 시퀀싱 분석 및 방법의 조합을 찾아 진단 정확도를 50%에서 최대 100%까지 높이는 데 성공했다.

특히 임상에서 쉽게 확보할 수 있는 뇌 조직 절편만으로도 정확도가 100%에 가까운 체성 돌연변이 유전자 진단이 가능함을 확인했다.

1 저자인 심남석 연구원은 “난치성 뇌전증의 유전자 진단은 현재 임상시험 중인 새로운 치료법의 필수적인 과정이다”라며 “높은 효율, 낮은 비용으로 유전자 진단을 할 수 있게 만들어 고통받는 환아들에게 도움을 주고 싶다”라고 말했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 빠르고 정확한 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단 제공할 예정이다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 한국연구재단, 보건복지부, 교원창업 기업 소바젠의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구에서 발견한 체세포성 돌연변이

2019.08.13 조회수 16690

심남석 연구원, 난치성 뇌전증의 새로운 유전자 진단법 개발

〈 심남석 연구원 〉

우리 대학 의과학대학원 심남석 박사과정(지도교수 : 이정호 교수), 연세대학교 의료원(의료원장 윤도흠) 세브란스 어린이병원 신경외과 김동석 교수, 소아신경과 강훈철 교수 공동 연구팀이 난치성 뇌전증의 원인 돌연변이를 정확하게 분석할 수 있는 새로운 진단법을 개발했다.

이번 연구를 통해 기초 과학 분야와 임상 진료 영역 간 차이로 환자에게 쉽게 적용하지 못했던 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단을 실제 임상 영역에서 시행할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 환자들에게 더 나은 치료법을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

심남석 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌병리 분야 국제 학술지 ‘악타 뉴로패쏠로지카 (Acta Neuropathologica)’ 8월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Precise detection of low-level somatic mutation in resected epilepsy brain tissue)

뇌전증은 전 세계적으로 4번째로 높은 유병률을 보이는 신경학적 질환으로 높은 사회 경제적 비용이 소모된다. 그중 전체 뇌전증의 3~40%를 차지하는 난치성 뇌전증은 약물치료로 조절되지 않고 위험성이 높아 수술 치료가 요구되는 질병이다.

최근 연구팀은 이 난치성 뇌전증이 뇌 체성(사람의 신체적 성질) 돌연변이에 의해 발생한다는 사실을 규명해 새 치료법을 제안한 바 있다. 그러나 뇌 국소 부위에서 발생한 소량의 돌연변이를 찾는 기존 진단법은 정확도가 30% 이하로 매우 낮아 실제 사용에는 어려움이 많다.

연구팀은 세브란스 병원에서 뇌수술을 받은 난치성 뇌전증 환자 232명의 뇌 조직 및 말초 조직(혈액 또는 침)을 분석해 돌연변이가 자주 발생하는 타겟 유전자를 확보했다. 이 타겟 유전자를 대상으로 표적 유전자 복제 염기서열 분석법을 적용해 체성 돌연변이를 분석했다.

연구팀은 고심도 유전체 분석을 통해 최적의 표적 유전자 선별, 고심도 시퀀싱 분석 및 방법의 조합을 찾아 진단 정확도를 50%에서 최대 100%까지 높이는 데 성공했다.

특히 임상에서 쉽게 확보할 수 있는 뇌 조직 절편만으로도 정확도가 100%에 가까운 체성 돌연변이 유전자 진단이 가능함을 확인했다.

1 저자인 심남석 연구원은 “난치성 뇌전증의 유전자 진단은 현재 임상시험 중인 새로운 치료법의 필수적인 과정이다”라며 “높은 효율, 낮은 비용으로 유전자 진단을 할 수 있게 만들어 고통받는 환아들에게 도움을 주고 싶다”라고 말했다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 빠르고 정확한 난치성 뇌전증 원인 유전자 진단 제공할 예정이다.

이번 연구는 서경배 과학재단, 한국연구재단, 보건복지부, 교원창업 기업 소바젠의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 연구에서 발견한 체세포성 돌연변이

2019.08.13 조회수 16690 정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08 조회수 27999

정재웅 교수, 스마트폰으로 뇌 신경회로 무선 제어 기술 개발

〈 김충연, 변상혁 박사과정, 정재웅 교수〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수와 미국 워싱턴대(University of Washington) 마이클 브루카스(Michael Bruchas) 교수 공동 연구팀이 스마트폰 앱 조작을 통해 약물과 빛을 뇌 특정 부위에 전달함으로써 신경회로를 정교하게 조절할 수 있는 뇌 이식용 무선 기기를 개발했다.

이번 기술 개발을 통해 장기간의 동물 실험이 필요한 신약 개발뿐 아니라 치매, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료에도 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

라자 콰지(Raza Qazi, 1저자), 김충연, 변상혁 연구원이 개발하고 워싱턴대 신경과학 연구원들이 공동으로 참여한 이번 연구는 의공학 분야 국제 학술지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 8월 6일 자에 게재됐다. (논문명 : Wireless optofluidic brain probes for chronic neuropharmacology and photostimulation).

광유전학과 신경약물학은 주변 신경회로에 영향을 주지 않고 목표로 하는 뉴런이나 신경회로만을 빛 또는 약물, 혹은 그 둘의 조합을 이용해 정교하게 제어할 수 있다. 기존의 전기자극을 활용한 방법에 비해 훨씬 더 높은 시공간적 해상도를 가져 최근 뇌 연구 및 뇌 질병 치료 목적으로 주목받고 있다.

하지만 현재 뇌 연구에 일반적으로 쓰는 기기는 상대적으로 크기가 커 뇌 조직 손상, 정교한 선택적 신경회로 제어 불가, 하나의 다기능성 프로브(probe) 형태로 구현이 어렵다. 또한, 기존 기기는 실리카(silica)와 금속 등 고강성 재료로 제작돼 부드러운 뇌 조직과의 기계 특성적 간극이 있다. 이러한 특성으로 인해 염증반응을 악화시켜 장기간 이식용으로 적합하지 않다.

무엇보다 일반적으로 연구실에서 쓰이고 있는 광섬유, 약물주입관 등은 뇌 이식 후 외부기기에 선이 연결된 형태로 사용해야 해 자유로운 행동을 크게 제약하게 된다.

연구팀은 중합체(polymer) 미세유체관과 마이크로 LED를 결합해 머리카락 두께의 유연한 탐침을 만들고, 이를 소형 블루투스 기반 제어 회로와 교체 가능한 약물 카트리지와 결합했다. 이를 통해 스마트폰 앱을 통해 무선으로 마이크로 LED와 약물 전달을 제어할 수 있는 무게 2g의 뇌 이식용 기기를 구현했다.

특히 약물 카트리지는 레고의 원리를 모사해 탐침 부분과 쉽게 조립 및 분리할 수 있도록 제작해, 필요할 때마다 새로운 약물 카트리지를 결합함으로써 원하는 약물을 장기간에 걸쳐 뇌의 특정 부위에 반복 전달할 수 있도록 만들었다.

연구팀은 이 기기를 쥐의 뇌 보상회로에 이식한 후 도파민 활성 약물과 억제 약물이 든 카트리지를 기기와 결합했다. 그 후 간단한 스마트폰 앱 제어와 도파민 활성 약물을 이용해 원하는 타이밍에 자유롭게 움직이는 쥐의 행동을 증가, 억제하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 쥐의 뇌에서 장소 선호도를 유도할 수 있는 부위에 빛에 반응하는 단백질을 주입해 신경세포가 빛에 반응하도록 처리했다.

그 후 쥐가 특정 장소로 이동했을 때 마이크로 LED를 켜 빛 자극을 통해 쥐가 그 장소에 계속 머물고 싶게 만들었다. 반대로 약물 전달을 통해 뇌 신경회로를 제어함으로써 쥐의 특정 장소 선호도를 없애는 데도 성공했다.

정 교수는 “빛과 약물을 이용한 신경회로 제어는 기존의 전기자극 방법보다 훨씬 더 정교해 부작용 없는 뇌 제어가 가능하다”라며 “개발된 기기는 간단한 스마트폰 조작으로 뇌의 특정 회로를 빛과 약물을 이용해 반복적, 장기적으로 무선 제어가 가능해 뇌 기능을 밝혀내기 위한 연구나 향후 뇌 질환의 치료에도 유용하게 적용할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 인체에 적용하기 위해 두개골 내에 완전히 이식할 수 있고 반영구적 사용이 가능한 형태로 디자인을 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(완전 이식 가능한 무선 유연성 광유체 뉴럴 임플랜트 개발 및 뇌 연구를 위한 광유전학/광약물학에의 적용) 및 기초연구실 지원사업(유전자 및 신경회로 조절 기반 중독 행동 제어 기초연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 디바이스가 이식된 쥐의 사진

그림2. 스마트폰앱을 이용한 마이크로 LED 컨트롤

그림3. 개발된 뇌 이식용 무선 디바이스

2019.08.08 조회수 27999 김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

2019.08.01 조회수 19141

김유천 교수, 암세포 사멸 유도하는 새 방식의 항암제 개발

〈 김유천 교수, 이대용 박사 〉

우리 대학 생명화학공학과 김유천 교수 공동 연구팀이 세포의 이온 항상성을 교란하는 새로운 원리로 암세포 자가사멸을 유도하는 항암제를 개발했다.

연구팀이 개발한 이온 교란 펩타이드는 세포의 활성산소 농도를 급격하게 높이고 소포체에 강력한 스트레스를 부여해 최종적으로 자가사멸을 유도할 수 있다. 또한, 물에 대한 용해성이 좋아 향후 임상에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이대용 박사와 한양대학교 생명공학과 이수환 박사과정이 공동 1 저자로 참여하고, 한양대학교 생명공학과 윤채옥 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 7월 17일 자 표지논문(Back cover)으로 게재됐다. (논문명 : A helical polypeptide-based potassium ionophore induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis by perturbing ion homeostasis)

세포 안팎의 이온 기울기는 세포 성장 및 대사과정에 중요한 역할을 해, 세포 이온 항상성을 교란하게 되면 세포의 중요한 기능이 억제돼 자가사멸(Apoptosis)을 촉진할 수 있다.

기존의 이온 항상성 교란 물질은 물에 대한 용해도가 낮아 동물 실험에 적용하기 매우 어렵고 이온 항상성 교란을 통한 자가사멸 원리가 구체적으로 밝혀지지 않아 실제 적용에 한계가 있다.

연구팀은 수용성을 지니고 칼륨 이온을 운반할 수 있는 알파나선 펩타이드 기반 항암물질을 개발했다. 펩타이드 끝에 양이온성을 지니며 물에 잘 녹는 친수성이 강한 그룹과 칼륨 이온 운반이 가능한 그룹을 결합해 이온 수송 능력과 친수성을 동시에 지니게 했다.

이 항암 펩타이드는 세포 내의 칼륨 농도를 낮추는 동시에 세포 내 칼슘 농도를 증가시킨다. 증가한 세포 내 칼슘 농도는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여, 소포체 스트레스를 일으키며 최종적으로 자가사멸을 유도한다.

연구팀은 종양을 이식한 실험용 동물 모델에 새로운 항암물질을 투여해 높은 항암 효과와 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호를 확인해 암 성장을 저해할 수 있음을 증명했다.

연구를 주도한 이대용 박사는“이온 교란 펩타이드는 세포 내의 활성산소 농도를 크게 높여 세포 자가사멸을 유도하기 때문에 기존의 항암 치료보다 더 효과적일 것으로 기대한다”라고 말했다.

김유천 교수는 “새로운 기작으로 암세포를 사멸하는 항암 펩타이드는 기존 항암요법의 한계점을 대체할 수 있는 새로운 방법으로 사용될 것이라 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Science 표지

그림2. 동물 실험을 통한 소포체 스트레스를 통한 자가사멸 신호 규명

2019.08.01 조회수 19141 박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

2019.07.30 조회수 21640

박오옥 교수, 포도당 기반의 그래핀 양자점 합성 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박오옥 교수 연구팀이 포도당을 기반으로 한 그래핀 양자점의 합성 기술을 개발해, 이를 이용해 안정적인 청색 빛을 내는 그래핀 양자점 발광소자를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 위 그래핀 양자점을 발광체로 응용해 디스플레이를 제작했고, 현 디스플레이 분야의 난제인 청색 발광을 구현하면서 안정적인 전압 범위에서 발광하는 것을 확인했다.

이석환 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘나노 레터스(Nano Letters)’ 7월 5일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Synthesis of Single-Crystalline Hexagonal Graphene Quantum Dots from Solution Chemistry)

그래핀은 우수한 열, 전기 전도도와 투명도를 가져 차세대 전자재료로 주목받고 있지만, 단층 및 다층 그래핀은 도체의 특성을 가져 반도체로 적용하기 어려운 단점이 있다. 그러나 그래핀을 작은 나노 크기로 줄이게 되면 반도체의 특성인 밴드갭을 가져 발광특성을 보이게 돼 활용할 수 있게 된다. 이를 그래핀 양자점이라 한다.

기존 단결정 그래핀은 구리-니켈 기반 금속 박막 위에 화학 기상 증착법(CVD)을 이용하거나 흑연을 물리·화학적 방법으로 벗겨내는 기술로 만들었다. 물리·화학적 방법으로 제작한 그래핀은 결함이 매우 많아 순수한 단결정의 특성을 가지지 못하는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 그래핀 양자점은 기존과는 매우 다른 우수한 합성 과정을 보였다. 포도당 수용액에 아민과 초산을 일정 비율로 혼합해 반응 중간체를 형성하고 이를 안정적인 용액으로 구현했다.

이후 형성된 중간체의 자가조립을 유도해 단결정의 그래핀 양자점을 용액상으로 합성하는 데 성공했다. 연구팀은 이 과정에서 기존의 복잡한 분리 정제법을 개선한 저온 침전 분리법을 개발했다.

연구팀의 이번 합성 기술은 단일상(single phase) 반응을 통해 균일한 핵 성장(homogeneous nucleation)반응을 최초로 유도했다는 의의가 있다.

박 교수 연구팀은 이번 연구를 통해서 수 나노미터에서 100 나노미터 수준의 단결정 크기를 원하는 대로 조절 가능한 용액상 합성 기술을 개발했다.

박오옥 교수는 “최초로 개발된 단결정 그래핀 양자점 용액 합성법은 그래핀의 다양한 분야 접목에 크게 기여할 것이다”라며 “이를 잘 응용하면 유연 디스플레이 또는 베리스터와 같은 반도체 성질을 갖는 그래핀의 역할이 제시될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 고려대학교 화공생명공학과 임상혁 교수 연구팀과 공동으로 진행됐으며, 한국과학연구재단의 나노원천 과제, 한국전자통신연구원의 나노물질 기술 연구 과제, KAIST EEWS 과제, 대한민국 정부 BK21+ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 용액 화학으로 합성된 잘 정렬된 다양한 크기의 단결정 그래핀 양자점

2019.07.30 조회수 21640 생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 25928

생명화학공학과 대학원생들, 시스템 대사공학 전략 발표

〈 양동수 박사과정, 박다현 석사과정, 최경록 박사과정, 조재성 박사과정, 장우대 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 대학원생 다섯 명이 대사공학과 시스템 생물학, 합성 생물학의 결합 시스템 등 대사공학 전반의 전략에 대한 논문을 발표했다.

생명화학공학과는 최근 박사학위를 마친 최경록 연구원과 장우대, 양동수, 조재성 박사과정, 박다현 석사과정이 친환경 화학물질 생산을 위해 필수적인 미생물 공장을 개발하는 전략을 총정리했다.

이 연구의 결과는 셀(Cell)지가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰 저널인 ‘생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)’ 8월호 표지논문 및 주 논문 (Feature review)에 게재됐다. (논문명 : Systems Metabolic Engineering Strategies: Integrating Systems and Synthetic Biology with Metabolic Engineering)

시스템 대사공학은 기존의 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 생명화학공학과의 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

전통적 대사공학에 시스템 생물학, 합성 생물학 및 진화 공학 기법을 접목한 시스템 대사공학은 직관적 전략이나 무작위 돌연변이 유발에 의존하는 기존의 대사공학과 비교해 적은 비용과 인력, 짧은 시간 내에 산업에서 이용 가능한 고성능 균주 개발을 가능하게 만든다.

연구 기획 단계에서부터 실제 공장에서 균주의 발효 공정 및 발효를 통해 생산된 물질의 분리/정제 공정까지 고려함으로써 산업 균주 개발 도중 불필요한 시행착오를 최소화할 수 있다.

본 논문에서는 시스템 대사공학 전략을 연구의 흐름에 따라 ▲프로젝트 디자인 ▲균주 선정 ▲대사회로 재구성 ▲표적 화합물에 대한 내성 향상 ▲대사 흐름 최적화 ▲산업 수준으로의 생산 규모 확대 등 일곱 단계로 나누고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략들을 총망라했다.

더불어 바이오 기반 화합물 생산의 최신 동향과 함께 고성능 생산 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 시스템 대사공학이 나아가야 할 방향도 함께 제시했다.

주저자인 최경록 연구원은 “기후 변화가 커지며 기존의 석유화학 산업을 친환경 바이오산업으로 대체하는 것이 불가피하다”라며 “시스템 대사공학은 산업에서 활용 가능한 고성능 생산 균주의 개발을 촉진해 바이오산업 시대의 도래를 앞당길 것이다”라고 말했다.

지도교수인 이상엽 특훈교수는 “그간 우리 연구실과 전 세계에서 수행한 수많은 대사공학연구를 우리가 제시한 시스템 대사공학 전략으로 통합해 체계적으로 분석 및 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며 “권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’ 및 한화케미칼이 지원하는 KAIST-한화 미래 기술 연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2019.07.24 조회수 25928 박준성 연구원, 알츠하이머병의 새로운 원인 규명

〈 박준성 박사 〉

우리 대학 의과학대학원 박준성 박사(지도교수 : 이정호 교수), KISTI(한국과학기술정보연구원) 국가슈퍼컴퓨팅본부 유석종 박사 공동 연구팀이 노화 과정에서 발생하는 후천적 뇌 돌연변이가 알츠하이머병의 새 원인이 될 수 있다는 이론을 제시했다.

연구팀은 52명의 알츠하이머병 환자에게 얻은 사후 뇌 조직에서 전장 엑솜 유전체 서열(whole-exome sequencing) 데이터 분석을 통해 알츠하이머병에 존재하는 뇌 체성 유전변이를 찾아냈다. 또한, 뇌 체성 돌연변이가 알츠하이머병의 중요 원인으로 알려진 신경섬유다발 형성을 비정상적으로 증가시킴을 확인했다.

박준성 박사와 KISTI 이준학 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 7월 12일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Brain somatic mutations observed in Alzheimer's disease associated with aging and dysregulation of tau phosphorylation)

노인성 치매의 가장 흔한 원인으로 알려진 알츠하이머병은 전 세계 GDP의 1%를 차지할 정도로 사회, 경제적 소모비용이 큰 질환이다. 하지만 여전히 알츠하이머병을 일으키는 분자 유전학적 원인은 명확하게 규명되지 않고 있다.

기존의 알츠하이머병 유전체 연구는 주로 환자의 말초조직인 혈액에서 전장유전체 연관분석(Genome-wide association study)을 하거나, 이미 가족력이 있는 환자에서 발견된 일부 유전자들(e.g., APP, PSEN1/2)에 대한 유전자 패널 분석 등이 주를 이루었다.

연구팀은 산발성 알츠하이머병 환자들에게 내후각피질에서 신경섬유다발이 공통으로 나타나는 현상에 주목해 알츠하이머병 환자의 뇌 조직에서 직접 엑솜 유전체 데이터를 생성해 알츠하이머병 뇌-특이적 체성 유전변이를 발굴했다.

연구팀은 알츠하이머병 환자와 정상인의 해마 형성체 부위를 레이저 현미 해부법을 통해 정밀하게 오려냈고, 저빈도의 체성 유전변이(Somatic mutation)를 정확하게 찾아내기 위해 대용량 고심도 엑솜 시퀀싱 데이터를 생성하고 저빈도 체성 유전변이 분석에 특화된 분석 파이프라인을 독자적으로 구축했다.

이러한 새 방법론을 통해 실제로 알츠하이머병 환자의 뇌에 체성 유전변이가 실제로 존재함을 체계적으로 규명함과 동시에 체성 유전변이의 누적속도 및 신경섬유다발 형성과의 관련성도 함께 밝혀냈다.

연구팀의 발견은 알츠하이머병의 발병에 체성 유전변이가 주요한 역할을 할 수 있음을 강력하게 시사하는 것으로, 알츠하이머병 유전체 연구에 대한 새로운 틀을 제시함과 동시에 향후 다른 신경퇴행성뇌질환의 연구에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 이번 연구 결과를 바탕으로 교원 창업 기업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 알츠하이머 질환의 진단과 치료제 개발에 나설 예정이다.