〈 김신현 교수, 김동재 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀과 재료연구소(소장 이정환) 김동호 박사 공동 연구팀이 생체 시료에 들어있는 미량의 분자를 직접 검출할 수 있는 센서를 개발했다.

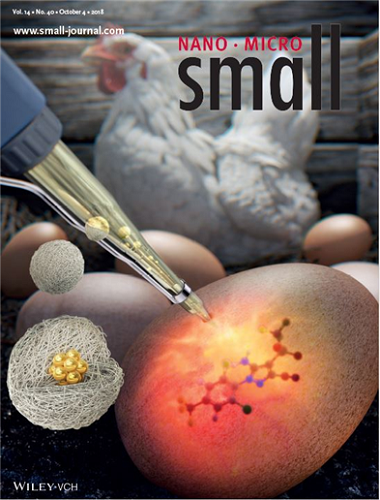

연구팀은 개발한 센서를 통해 다양한 종류의 살충제 성분을 검출하는데 성공했다. 특히 국내 및 유럽에서 문제가 됐던 달걀 속 살충제 성분인 피프로닐 술폰(Fipronil sulfone)을 시료 전처리 없이 검출할 수 있음을 증명했다.

연구팀의 센서는 전하를 띠는 하이드로젤 미세입자 내부에 금 나노입자 응집체를 캡슐화한 형태로 생체 시료 내에 존재하는 분자를 직접 분석해야 하는 광범위한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김동재 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 나노분야의 국제 학술지 ‘스몰(Small)’ 10월 4일자 내부표지 논문으로 게재됐다.(논문명 : SERS-Active Charged Microgels for Size- and Charge-Selective Molecular Analysis of Complex Biological Samples, 생체 시료의 분자 크기 및 전하 선택적 분석을 위한 표면증강라만산란용 마이크로젤)

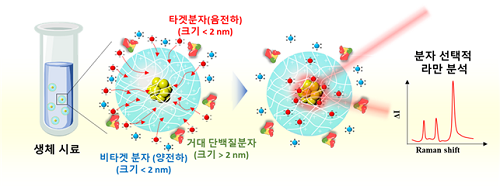

분자가 레이저에 노출되면 ‘분자 지문’이라고 불리는 고유의 라만(Raman) 신호를 보인다. 하지만 일반적으로 라만 신호의 세기는 매우 낮아 실질적인 분자 감지에 사용이 어렵다.

연구팀은 금속 나노구조의 표면에서 발생하는 표면 플라즈몬 공명 현상이 강한 세기의 기장을 형성하는 점을 이용해 라만신호를 현저히 증가시켰다. 이를 표면증강라만산란 현상이라고 한다.

이 표면증강라만산란 현상에 의해 금속 나노구조 표면에 존재하는 분자의 라만신호는 크게 증가시킬 수 있지만 이를 일반적인 생체 시료에 직접 적용하는 것은 어렵다. 생체 시료에 존재하는 다양한 크기의 단백질들이 금속 표면에 비가역적으로 흡착해 실제 분석이 필요한 분자의 접근을 막기 때문이다.

일반적으로 사용되는 생체 시료 분석법은 대형 장비를 이용한 시료 전처리 과정이 필수이다. 하지만 이로 인해 시료의 신속한 현장 분석이 어려워 시간과 비용을 증가시킨다.

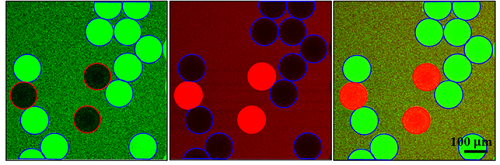

연구팀은 시료의 정제 과정 없이 분자를 직접 검출하기 위해 하이드로젤에 주목했다. 하이드로젤은 친수성(親水性) 나노 그물 구조를 이루고 있어 단백질처럼 크기가 큰 분자는 배제하고 작은 크기의 분자만을 내부로 확산시킨다. 또한 하이드로젤이 전하를 띠는 경우 반대 전하를 띠고 있는 분자를 선택적으로 흡착시켜 농축할 수 있다.

연구팀은 이러한 원리를 센서 구현에 적용시키기 위해 미세유체기술을 이용했다. 이를 통해 금 나노입자 응집체를 형성하는 동시에 전하를 띠는 하이드로젤 미세입자 안에 캡슐화 하는데 성공했다.

하이드로젤 미세 입자는 생체 시료에 도입돼 단백질로부터 금 나노입자 응집체를 보호하고, 동시에 반대 전하를 띠는 표적 분자를 응집체 표면에 선택적으로 농축시킨다. 이를 통해 표적 분자의 라만 신호는 단백질의 방해 없이 증대되며 시료의 전처리 과정 없이 빠르고 정확한 분자 검출이 가능해진다.

김신현 교수는 “새롭게 개발한 라만 센서는 식품 내 살충제 성분 검출 뿐 아니라 혈액과 소변, 땀 등 인체 속 시료에 들어있는 약물, 마약 성분 등 다양한 바이오마커의 직접 검출에도 사용 가능하다”고 말했다.

재료연구소 김동호 박사는 “시료 전처리가 필요없기 때문에 현장에서 시료의 직접 분석이 가능해 시간과 비용의 혁신적 절감이 가능해질 것이다”고 말했다.

이번 연구결과는 재료연구소의 기관 주요사업과 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 글로벌연구실사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. small 저널 내부표지

그림2. 시료 전처리 없이 분자 선택적 라만 분석이 가능한 하이드로젤 기반 라만 센서의 원리

그림3. 분자 전하 선택적 농축 및 배제를 보여주는 현미경 사진

-

연구 외계행성 감지 중적외선 광검출기 혁신, 환경·의료 개척

미국 항공우주국(NASA)의 제임스웹 우주망원경(JWST)은 중적외선 스펙트럼을 활용해 외계 행성 대기의 수증기, 이산화황 등 분자 성분을 정밀하게 분석하고 있다. 이처럼 각 분자가 ‘지문’처럼 고유한 패턴을 나타내는 중적외선 분석의 핵심은, 아주 약한 빛의 세기까지 정밀하게 측정할 수 있는 고감도 광검출기 기술이다. 최근 KAIST 연구진이 중적외선 스펙트럼의 넓은 영역을 감지할 수 있는 혁신적 광검출기 기술을 개발하며 주목을 받고 있다. 우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 상온에서 안정적으로 동작하는 중적외선 광검출기 기술을 개발하고, 이를 통해 초소형 광학 센서 상용화에 새로운 전환점을 마련했다고 27일 밝혔다. 이번에 개발된 광검출기는 기존 실리콘(Silicon) 기반 CMOS 공정을 활용해 저비용 대량 생산이 가능하며, 상온에서 안정적으로 동작하는 것이 특징이다. 특히 연구팀은 이 광검출기를 적용한 초소형·초박형 광학 센서

2025-03-27 -

연구 비오는 날 터치 걱정 끝! KAIST, 인간 촉각 수준 감지

최근 개발된 로봇들은 계란을 섬세하게 집는 수준에 이르렀는데, 이같은 결과는 손 끝에 집적된 압력 센서가 촉각 정보를 제공했기 때문이다. 그러나, 이러한 세계 최고 수준의 로봇들조차도 물 속, 굽힘, 전자기 간섭과 같은 복잡한 외부 간섭 요소들이 존재하는 환경에서 압력을 정확히 감지하는 것은 아직 어렵다. 우리 연구진이 물기가 묻은 스마트폰 화면과 같은 환경에서도 외부 간섭 없이 안정적으로 작동하며, 인간의 촉각 수준에 근접한 압력 센서를 개발하는 데 성공했다. 우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 비가 오거나 샤워 후 스마트폰 화면에 물이 묻으면, 터치가 엉뚱하게 인식되는 '고스트 터치'와 같은 외부 간섭의 영향을 받지 않으면서도 높은 해상도로 압력을 감지할 수 있는 압력 센서를 개발했다고 10일 밝혔다. 흔히 터치 시스템으로 사용되고 있는 정전용량 방식 압력 센서는 구조가 간단하고 내구성이 뛰어나 스마트폰, 웨어러블 기기, 로봇 등의 휴먼-머신 인터페이스(H

2025-03-10 -

연구 수면 무호흡증 실시간 진단 센서 개발

이산화탄소는 주요 호흡 대사 산물로서, 날숨 내 이산화탄소 농도의 지속적인 모니터링은 호흡·순환기계 질병을 조기 발견 및 진단하는 데 중요한 지표가 될 뿐만 아니라, 개인 운동 상태 모니터링 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 우리 연구진이 마스크 내부에 부착하여 이산화탄소 농도를 정확히 측정하는데 성공했다. 우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 실시간으로 안정적인 호흡 모니터링이 가능한 저전력 고속 웨어러블 이산화탄소 센서를 개발했다고 10일 밝혔다. 기존 비침습적 이산화탄소 센서는 부피가 크고 소비전력이 높다는 한계가 있었다. 특히 형광 분자를 이용한 광화학적 이산화탄소 센서는 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점에도 불구하고, 염료 분자의 광 열화 현상으로 인해 장시간 안정적 사용이 어려워 웨어러블 헬스케어 센서로 사용되는 데 제약이 있었다. 광화학적 이산화탄소 센서는 형광 분자에서 방출되는 형광의 세기가 이산화탄소 농도에 따라 감소하는 점을 이용하

2025-02-10 -

연구 기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다. *아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용 우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다. *아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술 화학적으로 합성된

2025-01-08 -

연구 초박막으로 초고해상도 이미지 즐긴다

한미 공동 연구진이 기존 센서 대비 전력 효율이 높고 크기가 작은 고성능 이미지 센서를 구현할 수 있는 차세대 고해상도 이미지 센서 기술을 개발했다. 특히 세계 시장에서 소니(Sony)社가 주도하고 있는 초고해상도 단파적외선(SWIR) 이미지 센서 기술에 대한 원천 기술을 확보해 향후 시장 진입 가능성이 크다. 우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수팀이 인하대, 미국 예일대와 공동연구를 통해 개발한 초박형 광대역 광다이오드(PD)가 고성능 이미지 센서 기술에 새로운 전환점을 마련했다고 20일 밝혔다. 이번 연구는 광다이오드의 기존 기술에서 나타나는 흡수층 두께와 양자 효율 간의 상충 관계를 획기적으로 개선한 것으로, 특히 1마이크로미터(μm) 이하의 얇은 흡수층에서도 70% 이상의 높은 양자 효율을 달성했다. 이 성과는 기존 기술의 흡수층 두께를 약 70% 줄이는 결과를 가져왔다. 흡수층이 얇아지면 화소 공정이 간단해져 높은 해상도 달성이 가능하고 캐리어 확산이

2024-11-20