-

이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

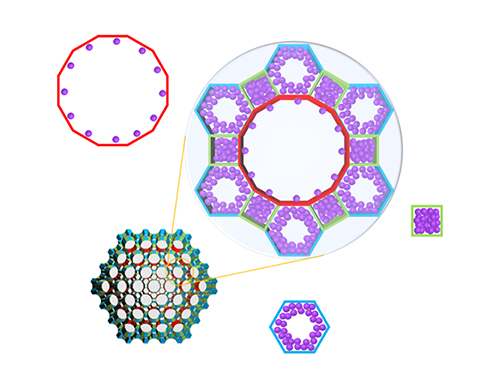

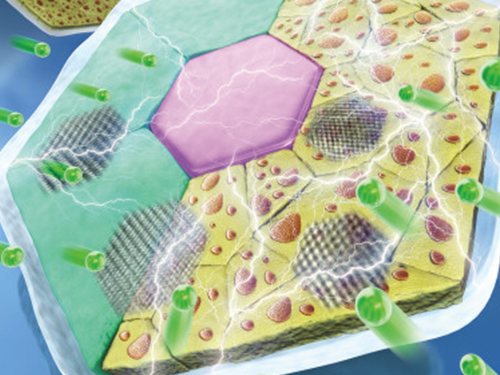

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

2019.07.03

조회수 25154

-

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

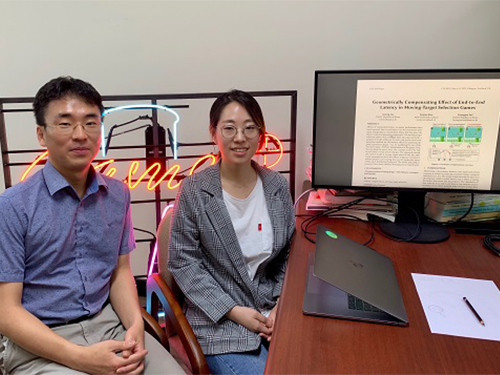

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02

조회수 22190

-

육종민 교수, 나트륨 이차전지의 음극 소재 원리 규명

〈 왼쪽부터 육종민 교수, 박재열 박사과정, 박지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 황화구리를 기반으로 한 나트륨 이차전지 전극 재료의 나트륨 저장 원리를 밝혔다.

나트륨 이차전지는 1일 1회 충, 방전 시 5년 이상 사용할 수 있는 우수한 성능을 가진 전지로, 이번 연구를 통해 수명이 긴 전극 재료 개발에 기여할 것으로 예상된다.

연구팀의 이번 연구는 높은 저장 용량을 가지는 소재의 충. 방전 반복에 따른 열화 방지 관련 핵심원리를 규명했다는 점에서 의의가 있다. 황화구리는 지구상에 풍부한 구리와 황으로 이뤄져 있어 다른 나트륨 저장 소재 대비 경쟁력이 높아 나트륨 전지의 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대된다.

박재열 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Sciences)’ 6월호 표지논문(Inside back cover)에 선정됐다. (논문명 : Pulverization-tolerance and capacity recovery of copper sulfide for high performance sodium storage)

리튬 이온 전지는 휴대전화, 전기차 등 일상과 밀접한 다양한 곳에 사용된다. 리튬 이온 전지의 원자재인 리튬, 코발트, 니켈 등은 매장지역이 한정돼 있어 가격 흐름이 매우 불안정하다. 2018년에는 수요가 급등해 공급량이 부족해져 리튬과 코발트 가격이 한때 3배 이상 급등하기도 했다.

이런 문제를 해결하기 위해 리튬 이온 전지의 대안으로 나트륨 이온 전지가 주목받고 있다. 리튬이 지구 지표면에 0.005%만 존재하는 반면 나트륨은 그 500배 이상인 2.6% 존재해 원자재 공급 문제를 해결할 수 있다. 따라서 리튬 이온 전지 대비 저렴한 가격으로 같은 용량의 에너지를 저장할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만 리튬 이온 전지의 음극 재료인 흑연은 나트륨의 저장에 적합하지 않다. 그 이유는 흑연 층 사이에 리튬 이온들이 삽입(intercalation)되며 저장되는데 나트륨 이온을 저장하기에는 흑연의 층간 거리가 너무 좁기 때문이다.

비슷한 이유로 다른 삽입반응을 거치는 나트륨 저장물질들도 저장 용량이 낮다. 낮은 저장 용량 문제를 해결하기 위해서는 높은 저장 용량을 얻을 수 있는 전환(conversion)반응이나 합금(alloying) 반응을 거치는 물질을 사용해야만 한다. 그러나 이 두 가지 반응을 이용하면 부피팽창이 너무 커지고 급격한 결정구조의 변화에 따라 입자가 분쇄돼 성능이 빠르게 저하된다.

육 교수 연구팀은 일반적인 통념과 달리 황화구리는 전환반응을 거침에도 불구하고 오히려 저장 용량이 회복되며 안정적인 충, 방전이 가능하다는 사실을 발견했고 그 원리를 투과전자현미경을 이용해 관찰했다. 그 결과 전환반응에서 유사 정합 경계면 (두 상 혹은 두 결정립 사이의 결정 격자의 합이 잘 맞는 경계면) 을 형성해 입자의 분쇄를 막아준다는 사실을 밝혀냈다.

일반적인 전환반응의 경우 전환반응 전후의 결정구조가 완전히 다르고 부피팽창도 크기 때문에 입자가 분쇄돼 성능 열화를 유발한다. 그러나 황화구리는 나트륨 저장에 따라 유동적인 결정구조 변화를 해 유사 정합 경계면을 형성하고, 이는 입자의 분쇄를 막아주는 결정적인 역할을 한다고 연구팀은 설명했다.

그 결과 황화구리는 입자의 크기나 형상에 상관없이 높은 나트륨 저장 성능을 보이는 것을 확인했다. 수십, 수백 마이크로미터 크기의 별다른 최적화를 거치지 않은 황화구리 입자가 기존 흑연의 이론 용량 대비 약 17% 높은 ~436mAh/g의 저장 용량을 갖고, 2천 회 이상의 충, 방전에도 93% 이상의 저장 용량을 유지함을 확인했다.

육 교수는“이번 연구가 미세먼지 해결을 위한 고성능 배터리 개발에 이바지할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 사이언스 표지

그림2. 황화구리 내 나트륨이 저장되면서 나타나는 유사 정합 경계 (Semi-coherent interface) 들

육종민 교수, 나트륨 이차전지의 음극 소재 원리 규명

〈 왼쪽부터 육종민 교수, 박재열 박사과정, 박지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 황화구리를 기반으로 한 나트륨 이차전지 전극 재료의 나트륨 저장 원리를 밝혔다.

나트륨 이차전지는 1일 1회 충, 방전 시 5년 이상 사용할 수 있는 우수한 성능을 가진 전지로, 이번 연구를 통해 수명이 긴 전극 재료 개발에 기여할 것으로 예상된다.

연구팀의 이번 연구는 높은 저장 용량을 가지는 소재의 충. 방전 반복에 따른 열화 방지 관련 핵심원리를 규명했다는 점에서 의의가 있다. 황화구리는 지구상에 풍부한 구리와 황으로 이뤄져 있어 다른 나트륨 저장 소재 대비 경쟁력이 높아 나트륨 전지의 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대된다.

박재열 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Sciences)’ 6월호 표지논문(Inside back cover)에 선정됐다. (논문명 : Pulverization-tolerance and capacity recovery of copper sulfide for high performance sodium storage)

리튬 이온 전지는 휴대전화, 전기차 등 일상과 밀접한 다양한 곳에 사용된다. 리튬 이온 전지의 원자재인 리튬, 코발트, 니켈 등은 매장지역이 한정돼 있어 가격 흐름이 매우 불안정하다. 2018년에는 수요가 급등해 공급량이 부족해져 리튬과 코발트 가격이 한때 3배 이상 급등하기도 했다.

이런 문제를 해결하기 위해 리튬 이온 전지의 대안으로 나트륨 이온 전지가 주목받고 있다. 리튬이 지구 지표면에 0.005%만 존재하는 반면 나트륨은 그 500배 이상인 2.6% 존재해 원자재 공급 문제를 해결할 수 있다. 따라서 리튬 이온 전지 대비 저렴한 가격으로 같은 용량의 에너지를 저장할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만 리튬 이온 전지의 음극 재료인 흑연은 나트륨의 저장에 적합하지 않다. 그 이유는 흑연 층 사이에 리튬 이온들이 삽입(intercalation)되며 저장되는데 나트륨 이온을 저장하기에는 흑연의 층간 거리가 너무 좁기 때문이다.

비슷한 이유로 다른 삽입반응을 거치는 나트륨 저장물질들도 저장 용량이 낮다. 낮은 저장 용량 문제를 해결하기 위해서는 높은 저장 용량을 얻을 수 있는 전환(conversion)반응이나 합금(alloying) 반응을 거치는 물질을 사용해야만 한다. 그러나 이 두 가지 반응을 이용하면 부피팽창이 너무 커지고 급격한 결정구조의 변화에 따라 입자가 분쇄돼 성능이 빠르게 저하된다.

육 교수 연구팀은 일반적인 통념과 달리 황화구리는 전환반응을 거침에도 불구하고 오히려 저장 용량이 회복되며 안정적인 충, 방전이 가능하다는 사실을 발견했고 그 원리를 투과전자현미경을 이용해 관찰했다. 그 결과 전환반응에서 유사 정합 경계면 (두 상 혹은 두 결정립 사이의 결정 격자의 합이 잘 맞는 경계면) 을 형성해 입자의 분쇄를 막아준다는 사실을 밝혀냈다.

일반적인 전환반응의 경우 전환반응 전후의 결정구조가 완전히 다르고 부피팽창도 크기 때문에 입자가 분쇄돼 성능 열화를 유발한다. 그러나 황화구리는 나트륨 저장에 따라 유동적인 결정구조 변화를 해 유사 정합 경계면을 형성하고, 이는 입자의 분쇄를 막아주는 결정적인 역할을 한다고 연구팀은 설명했다.

그 결과 황화구리는 입자의 크기나 형상에 상관없이 높은 나트륨 저장 성능을 보이는 것을 확인했다. 수십, 수백 마이크로미터 크기의 별다른 최적화를 거치지 않은 황화구리 입자가 기존 흑연의 이론 용량 대비 약 17% 높은 ~436mAh/g의 저장 용량을 갖고, 2천 회 이상의 충, 방전에도 93% 이상의 저장 용량을 유지함을 확인했다.

육 교수는“이번 연구가 미세먼지 해결을 위한 고성능 배터리 개발에 이바지할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 사이언스 표지

그림2. 황화구리 내 나트륨이 저장되면서 나타나는 유사 정합 경계 (Semi-coherent interface) 들

2019.07.01

조회수 15999

-

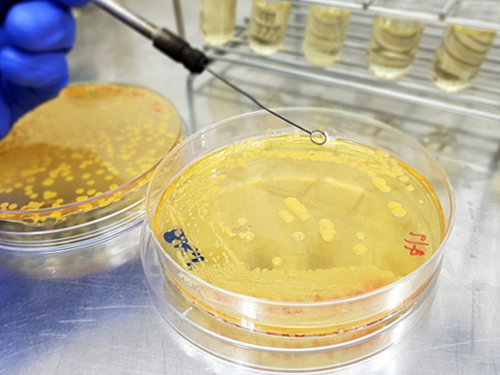

이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

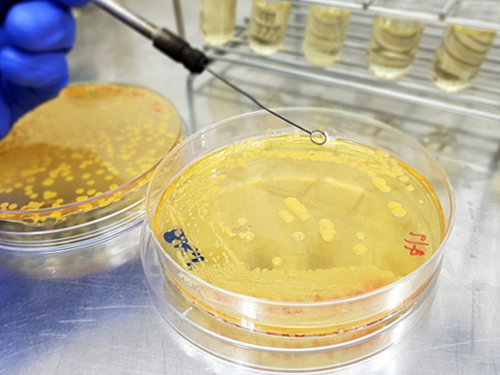

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

2019.06.20

조회수 22364

-

윤동기 , 김형수 교수, DNA 마이크로패치 제작 기술 개발

〈 윤동기 교수, 김형수 교수, 박순모 연구원 〉

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기, 기계공학과 김형수 교수 공동 연구팀이 마이크로 크기의 DNA 2차원 마이크로패치 구조체를 제작하고 이를 제어, 응용하는 기술을 개발했다.

윤 교수 연구팀은 커피가 종이에 떨어지고 물이 마르면 동그랗게 환 모양이 생기는 이른바 ‘커피링 효과’라 불리는 현상을 DNA 수용액에 적용해 세계 최초로 DNA 기반의 마이크로패치를 제작했다.

차윤정 박사, 박순모 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 6월 7일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Microstructure arrays of DNA using topographic control)

유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 이중나선 구조와 나노미터 주기의 규칙적인 모양을 가져 소재 분야에서 일반적인 합성방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료이다. 정밀한 DNA 합성과 오리가미(Origami) 기술을 이용해 스마일 패치(smile patch) 등의 재미있는 모양을 구현해 왔지만, 재료의 가격이 높아 실제 응용에 어려움을 겪었다.

윤 교수 연구팀은 이를 극복하기 위해 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 뜨개질(knit) 혹은 아이스크림콘 모양의 기존에 없던 마이크로패치 구조체를 대면적에서 구현했다.

연구팀은 DNA가 물에 녹으면 마치 물풀과 끈적끈적해지면서 서로 적당한 힘으로 끌어당기며 일정한 방향으로 정렬하는 액정상(liquid crystal phase)을 보인다는 점에 주목했다.

액정 표시장치(LC display 혹은 LCD)에서 액정분자들이 전기장을 통해 방향성이 제어되는 것처럼 수용액 상태의 DNA 액정상이 두 기판 사이에서 문질러지며 물의 증발이 이뤄질 때 DNA 나노 구조체들이 원하는 방향으로 정렬하게 된다. 과일 잼을 식빵에 바르면 과일 알맹이(pulp)가 한 방향으로 잘 펴 발라지면서 마르는 현상과 유사하다.

연구팀은 DNA가 한 방향으로 문질러져서 마를 때 바닥에 평평한 기판 대신 일정한 모양을 갖는 수 마이크론 크기의 기둥(혹은 요철)들이 있는 기판을 사용하면 2차원의 뜨개질 모양, 아이스크림콘 모양 등 좀 더 흥미로운 들을 제작할 수 있음을 확인했다.

또한, 금 나노막대와 같은 플라즈몬 공명(plasmon resonance)을 나타내는 소재와 결합해 디스플레이 소자에 응용을 시도했다. 플라스몬 공명은 금속으로 만들어진 기판에 빛을 쪼일 때 그 표면 위에서 전자가 일정하게 진동하면서 자신의 에너지와 일치하는 빛에만 반응하는 현상으로 특정한 색만 반사하여 선명도와 표현력을 높이는 데 사용된다.

이 방식에서 가장 중요한 점은 어떤 방향으로 금 나노막대가 정렬하는지를 나타내는 배향(orientation)이다. 즉 막대들이 한 방향으로 나란히 정렬될 때 광학·전기 특성이 극대화된다. 윤 교수 연구팀은 이러한 점에 착안해 DNA 마이크로패치를 일종의 틀로 삼아 금 나노막대들을 독특한 형태로 배향하고 플라즈몬 컬러 기판을 제작하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 DNA 2차원 마이크로패치 제작 기술은 DNA를 구조재료 및 전자소재로써 활용할 수 있는 단서를 마련했을 뿐 아니라 증발 현상과 DNA 액정물질이 접목될 때 나타나는 독특한 형태의 복잡한 분자 거동 해석에 대한 단서를 제공할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “연구를 통해 밝힌 것처럼 DNA가 금 나노막대와 같은 광학 소재와 복합체를 쉽게 만들 수 있는 만큼, 자연계에 무한히 존재하는 DNA를 디스플레이 관련 분야의 신소재로서 응용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 전략과제, 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 신진연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. DNA 분자 배향 모식도

그림2. DNA-금 막대 입자 복합체의 배향 양상과 나타나는 플라즈모닉 광학 현상

윤동기 , 김형수 교수, DNA 마이크로패치 제작 기술 개발

〈 윤동기 교수, 김형수 교수, 박순모 연구원 〉

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기, 기계공학과 김형수 교수 공동 연구팀이 마이크로 크기의 DNA 2차원 마이크로패치 구조체를 제작하고 이를 제어, 응용하는 기술을 개발했다.

윤 교수 연구팀은 커피가 종이에 떨어지고 물이 마르면 동그랗게 환 모양이 생기는 이른바 ‘커피링 효과’라 불리는 현상을 DNA 수용액에 적용해 세계 최초로 DNA 기반의 마이크로패치를 제작했다.

차윤정 박사, 박순모 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 6월 7일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Microstructure arrays of DNA using topographic control)

유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 이중나선 구조와 나노미터 주기의 규칙적인 모양을 가져 소재 분야에서 일반적인 합성방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료이다. 정밀한 DNA 합성과 오리가미(Origami) 기술을 이용해 스마일 패치(smile patch) 등의 재미있는 모양을 구현해 왔지만, 재료의 가격이 높아 실제 응용에 어려움을 겪었다.

윤 교수 연구팀은 이를 극복하기 위해 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 뜨개질(knit) 혹은 아이스크림콘 모양의 기존에 없던 마이크로패치 구조체를 대면적에서 구현했다.

연구팀은 DNA가 물에 녹으면 마치 물풀과 끈적끈적해지면서 서로 적당한 힘으로 끌어당기며 일정한 방향으로 정렬하는 액정상(liquid crystal phase)을 보인다는 점에 주목했다.

액정 표시장치(LC display 혹은 LCD)에서 액정분자들이 전기장을 통해 방향성이 제어되는 것처럼 수용액 상태의 DNA 액정상이 두 기판 사이에서 문질러지며 물의 증발이 이뤄질 때 DNA 나노 구조체들이 원하는 방향으로 정렬하게 된다. 과일 잼을 식빵에 바르면 과일 알맹이(pulp)가 한 방향으로 잘 펴 발라지면서 마르는 현상과 유사하다.

연구팀은 DNA가 한 방향으로 문질러져서 마를 때 바닥에 평평한 기판 대신 일정한 모양을 갖는 수 마이크론 크기의 기둥(혹은 요철)들이 있는 기판을 사용하면 2차원의 뜨개질 모양, 아이스크림콘 모양 등 좀 더 흥미로운 들을 제작할 수 있음을 확인했다.

또한, 금 나노막대와 같은 플라즈몬 공명(plasmon resonance)을 나타내는 소재와 결합해 디스플레이 소자에 응용을 시도했다. 플라스몬 공명은 금속으로 만들어진 기판에 빛을 쪼일 때 그 표면 위에서 전자가 일정하게 진동하면서 자신의 에너지와 일치하는 빛에만 반응하는 현상으로 특정한 색만 반사하여 선명도와 표현력을 높이는 데 사용된다.

이 방식에서 가장 중요한 점은 어떤 방향으로 금 나노막대가 정렬하는지를 나타내는 배향(orientation)이다. 즉 막대들이 한 방향으로 나란히 정렬될 때 광학·전기 특성이 극대화된다. 윤 교수 연구팀은 이러한 점에 착안해 DNA 마이크로패치를 일종의 틀로 삼아 금 나노막대들을 독특한 형태로 배향하고 플라즈몬 컬러 기판을 제작하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 DNA 2차원 마이크로패치 제작 기술은 DNA를 구조재료 및 전자소재로써 활용할 수 있는 단서를 마련했을 뿐 아니라 증발 현상과 DNA 액정물질이 접목될 때 나타나는 독특한 형태의 복잡한 분자 거동 해석에 대한 단서를 제공할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “연구를 통해 밝힌 것처럼 DNA가 금 나노막대와 같은 광학 소재와 복합체를 쉽게 만들 수 있는 만큼, 자연계에 무한히 존재하는 DNA를 디스플레이 관련 분야의 신소재로서 응용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 전략과제, 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 신진연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. DNA 분자 배향 모식도

그림2. DNA-금 막대 입자 복합체의 배향 양상과 나타나는 플라즈모닉 광학 현상

2019.06.18

조회수 23080

-

이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

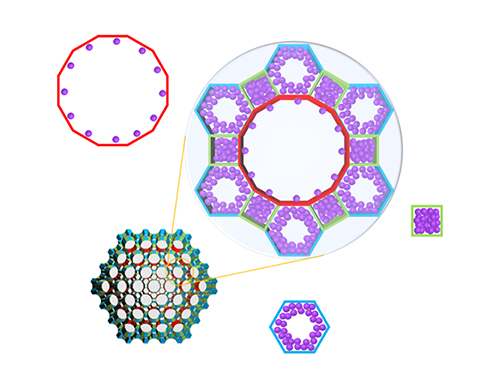

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

2019.06.17

조회수 14931

-

임성갑 교수, 새로운 다층 금속 상호연결 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수와 POSTECH(총장 김도연) 창의IT융합공학과 김재준 교수 공동 연구팀이 비아홀(via-hole, vertical interconnect access hole) 공정 없이도 금속을 다중으로 상호 연결할 수 있는 기술을 개발했고, 이를 통해 5층 이상의 3차원 고성능 유기 집적회로를 구현했다.

이번 기술은 금속의 수직 상호 연결을 위해 공간을 뚫는 작업인 비아홀 공정 대신 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식으로, 유기 반도체 집적회로를 형성하는데 적용할 수 있는 신개념의 공정이다.

유호천 박사와 박홍근 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 6월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Highly stacked 3D organic integrated circuits with via-hole-less multilevel metal interconnects)

유기 트랜지스터는 구부리거나 접어도 그 특성을 그대로 유지할 수 있는 장점 덕분에 유연(flexible) 디스플레이 및 웨어러블 센서 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

그러나 이러한 유기물 반도체는 화학적 용매, 플라즈마, 고온 등에 의해 쉽게 손상되는 문제점 때문에 일반적인 식각 공정을 적용할 수 없어 유기 트랜지스터 기반 집적회로 구현의 걸림돌로 여겨졌다.

공동 연구팀은 유기물 반도체의 손상 없이 안정적인 금속 전극 접속을 위해 절연막에 비아홀을 뚫는 기존 방식에서 벗어나 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식을 택했다. 패턴된 절연막은 패턴 구조에 따라 반도체소자를 선택적으로 연결할 수 있도록 했다.

특히 연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD: initiated chemical vapor deposition)’을 통해 얇고 균일한 절연막 패턴을 활용해 안정적인 트랜지스터 및 집적회로를 구현하는 데 성공했다.

공동 연구팀은 긴밀한 협력을 통해 개발한 금속 상호 연결 방법이 유기물 손상 없이 100%에 가까운 소자 수율로 유기 트랜지스터를 제작할 수 있음을 확인했다. 제작된 트랜지스터는 탁월한 소자 신뢰성 및 균일성을 보여 유기 집적회로 제작에 큰 역할을 했다.

연구팀은 수직적으로 분포된 트랜지스터들을 상호 연결해 인버터, 낸드, 노어 등 다양한 디지털 논리 회로를 구현하는 데 성공했다. 또한, 효과적인 금속 상호 연결을 위한 레이아웃 디자인 규칙을 제안했다. 이러한 성과는 향후 유기 반도체 기반 집적회로 구현 연구에 유용한 지침이 될 것으로 기대된다.

연구책임자인 POSTECH 김재준 교수는 “패턴된 절연막을 이용하는 발상의 전환이 유기 집적회로로 가기 위한 핵심 기술의 원천이 됐다”라며 “향후 유기 반도체 뿐 아니라 다양한 반도체 집적회로 구현의 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다”라고 말했다.

본 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제안된 금속 상호 연결 기술 모식도

그림2. 수직 집적된 디지털 회로 공정 모식도 및 이미지

임성갑 교수, 새로운 다층 금속 상호연결 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수와 POSTECH(총장 김도연) 창의IT융합공학과 김재준 교수 공동 연구팀이 비아홀(via-hole, vertical interconnect access hole) 공정 없이도 금속을 다중으로 상호 연결할 수 있는 기술을 개발했고, 이를 통해 5층 이상의 3차원 고성능 유기 집적회로를 구현했다.

이번 기술은 금속의 수직 상호 연결을 위해 공간을 뚫는 작업인 비아홀 공정 대신 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식으로, 유기 반도체 집적회로를 형성하는데 적용할 수 있는 신개념의 공정이다.

유호천 박사와 박홍근 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 6월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Highly stacked 3D organic integrated circuits with via-hole-less multilevel metal interconnects)

유기 트랜지스터는 구부리거나 접어도 그 특성을 그대로 유지할 수 있는 장점 덕분에 유연(flexible) 디스플레이 및 웨어러블 센서 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

그러나 이러한 유기물 반도체는 화학적 용매, 플라즈마, 고온 등에 의해 쉽게 손상되는 문제점 때문에 일반적인 식각 공정을 적용할 수 없어 유기 트랜지스터 기반 집적회로 구현의 걸림돌로 여겨졌다.

공동 연구팀은 유기물 반도체의 손상 없이 안정적인 금속 전극 접속을 위해 절연막에 비아홀을 뚫는 기존 방식에서 벗어나 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식을 택했다. 패턴된 절연막은 패턴 구조에 따라 반도체소자를 선택적으로 연결할 수 있도록 했다.

특히 연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD: initiated chemical vapor deposition)’을 통해 얇고 균일한 절연막 패턴을 활용해 안정적인 트랜지스터 및 집적회로를 구현하는 데 성공했다.

공동 연구팀은 긴밀한 협력을 통해 개발한 금속 상호 연결 방법이 유기물 손상 없이 100%에 가까운 소자 수율로 유기 트랜지스터를 제작할 수 있음을 확인했다. 제작된 트랜지스터는 탁월한 소자 신뢰성 및 균일성을 보여 유기 집적회로 제작에 큰 역할을 했다.

연구팀은 수직적으로 분포된 트랜지스터들을 상호 연결해 인버터, 낸드, 노어 등 다양한 디지털 논리 회로를 구현하는 데 성공했다. 또한, 효과적인 금속 상호 연결을 위한 레이아웃 디자인 규칙을 제안했다. 이러한 성과는 향후 유기 반도체 기반 집적회로 구현 연구에 유용한 지침이 될 것으로 기대된다.

연구책임자인 POSTECH 김재준 교수는 “패턴된 절연막을 이용하는 발상의 전환이 유기 집적회로로 가기 위한 핵심 기술의 원천이 됐다”라며 “향후 유기 반도체 뿐 아니라 다양한 반도체 집적회로 구현의 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다”라고 말했다.

본 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제안된 금속 상호 연결 기술 모식도

그림2. 수직 집적된 디지털 회로 공정 모식도 및 이미지

2019.06.11

조회수 20248

-

강정구 교수, 금속유기골격체의 흡착 거동 실시간 분석 성공

〈 강정구 교수 〉

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 금속유기골격체(MOF, metal organic framework)의 각 세부 기공에서 분자의 흡착 거동을 실시간 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

조해성 박사가 주도한 이번 연구는 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 5월 13일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Isotherms of Individual Pores by Gas Adsorption Crystallography)

현재 직면한 에너지와 환경문제를 극복하기 위해서는 온실가스인 이산화탄소, 고용량 에너지 전달체인 메탄, 수소 분자 등을 고용량으로 저장할 수 있는 새로운 기공구조의 개발이 필수적이다.

이에 따라 기체 분자들의 흡착 거동을 실시간 분석해 새로운 소재를 개발하는 방식이 주목받고 있다. 그러나 기존 기술로는 소재 내에서 흡착된 기체 분자의 양만 파악할 수 있어 흡착 거동을 직접 관찰할 수 없었다. 또한, 소재를 구성하는 기공별 가스의 흡착 거동을 분석할 수 없다.

본 연구팀은 문제 해결을 위해 구조적 정보를 얻을 수 있는 X-선 회절(X-ray diffraction, XRD) 측정 장비와 기체흡착 측정 장비를 결합한 실시간 기체흡착 X-선 회절 시스템을 개발했다.

이 시스템은 넓은 비표면적을 갖고 있어 이산화탄소, 수소나 메탄 등의 저장에 매우 용이한 신규소재인 금속 유기골격체의 흡착과정을 실시간 관찰할 수 있다. 특히 단일기공구조가 아닌 여러 기공이 존재하는 금속 유기골격체의 흡착 거동에 대해 분석할 수 있었다.

연구팀은 금속 유기골격체 분자들의 흡착 거동을 기공별로 분리해 관찰 및 측정함으로써 기존에 분석할 수 없었던 분자들의 순차적 흡착과정을 확인했다. 나아가 기공의 구조 및 흡착 분자의 종류가 흡착 거동에 어떤 영향을 미치는지 체계적, 정량적으로 분석해 각각의 흡착에 어떤 구조의 금속 유기골격체가 저장 소재로 가장 적합한지에 대한 방안도 제시했다.

강 교수는 “각 기공 분자의 실시간 흡착 거동을 정량적으로 분석해 기공의 화학적 성질과 구조적 특성이 흡착 거동에 미치는 영향을 밝혔다”라며 “분자의 실시간 흡착 거동을 물질 전체가 아닌 물질을 구성하는 세부 기공 수준에서 이해함으로써 새 고용량 저장 물질을 세밀하게 개발하는 데 활용할 예정이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 다양한 구조의 세부 기공을 갖는 금속유기골격체에 흡착된 분자들의 도식화 그림

그림2. 세 가지 다른 세부기공을 갖는 금속유기골격체에서의 분자의 흡착 거동

강정구 교수, 금속유기골격체의 흡착 거동 실시간 분석 성공

〈 강정구 교수 〉

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 금속유기골격체(MOF, metal organic framework)의 각 세부 기공에서 분자의 흡착 거동을 실시간 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

조해성 박사가 주도한 이번 연구는 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 5월 13일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Isotherms of Individual Pores by Gas Adsorption Crystallography)

현재 직면한 에너지와 환경문제를 극복하기 위해서는 온실가스인 이산화탄소, 고용량 에너지 전달체인 메탄, 수소 분자 등을 고용량으로 저장할 수 있는 새로운 기공구조의 개발이 필수적이다.

이에 따라 기체 분자들의 흡착 거동을 실시간 분석해 새로운 소재를 개발하는 방식이 주목받고 있다. 그러나 기존 기술로는 소재 내에서 흡착된 기체 분자의 양만 파악할 수 있어 흡착 거동을 직접 관찰할 수 없었다. 또한, 소재를 구성하는 기공별 가스의 흡착 거동을 분석할 수 없다.

본 연구팀은 문제 해결을 위해 구조적 정보를 얻을 수 있는 X-선 회절(X-ray diffraction, XRD) 측정 장비와 기체흡착 측정 장비를 결합한 실시간 기체흡착 X-선 회절 시스템을 개발했다.

이 시스템은 넓은 비표면적을 갖고 있어 이산화탄소, 수소나 메탄 등의 저장에 매우 용이한 신규소재인 금속 유기골격체의 흡착과정을 실시간 관찰할 수 있다. 특히 단일기공구조가 아닌 여러 기공이 존재하는 금속 유기골격체의 흡착 거동에 대해 분석할 수 있었다.

연구팀은 금속 유기골격체 분자들의 흡착 거동을 기공별로 분리해 관찰 및 측정함으로써 기존에 분석할 수 없었던 분자들의 순차적 흡착과정을 확인했다. 나아가 기공의 구조 및 흡착 분자의 종류가 흡착 거동에 어떤 영향을 미치는지 체계적, 정량적으로 분석해 각각의 흡착에 어떤 구조의 금속 유기골격체가 저장 소재로 가장 적합한지에 대한 방안도 제시했다.

강 교수는 “각 기공 분자의 실시간 흡착 거동을 정량적으로 분석해 기공의 화학적 성질과 구조적 특성이 흡착 거동에 미치는 영향을 밝혔다”라며 “분자의 실시간 흡착 거동을 물질 전체가 아닌 물질을 구성하는 세부 기공 수준에서 이해함으로써 새 고용량 저장 물질을 세밀하게 개발하는 데 활용할 예정이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 다양한 구조의 세부 기공을 갖는 금속유기골격체에 흡착된 분자들의 도식화 그림

그림2. 세 가지 다른 세부기공을 갖는 금속유기골격체에서의 분자의 흡착 거동

2019.06.10

조회수 15112

-

한동수 교수, 크라우드소싱 기반의 실내 위치인식 기술 개발

〈 한동수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형서비스통합 연구실)이 크라우드소싱 기반의 실내 위치 인식 기술을 개발했다.

이번 기술은 스마트폰에 탑재된 다양한 센서를 통해 수집된 신호를 기반으로 무선랜 신호(일명 핑거프린트)의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다.

무선랜 신호가 존재하고 스마트폰이 사용되는 건물이면 어디든 적용할 수 있고 정확도가 높아 도심의 실내 위치 인식 시스템 구축비용을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

세계적인 주요 IT 기업들은 실내 환경에서 정확도 높은 위치정보를 제공하기 위해 다양한 노력을 해 왔지만, 정확도 높은 라디오맵(특정 지역이나 건물의 신호 특성) 구축에 많은 어려움을 겪고 있다. 주로 활용되는 와이파이 포지셔닝 시스템(WPS)는 건물의 층을 구분하지 못한다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 우선 불특정 다수의 스마트폰을 통해 수집된 무선신호를 클러스터링을 통해 건물별로 분류한 뒤 기압 정보를 통해 다시 층별로 분류했다. 연구팀은 날씨 변화로 인한 기압 정보 측정에 어려움을 겪던 기존 기술의 한계를 극복하고 수집된 무선신호를 층별로 구분하는 기법을 새롭게 개발했다.

연구팀은 새로 개발한 반자율학습 위치 라벨링 AI 기법을 통해 무선신호의 수집 위치를 라벨링했다. 관성 센서 기반의 관성항법(Pedestrian Dead Reckoning) 기법을 접목해 초기 라디오맵을 구축했고, 관성 센서로부터 얻어지는 신호 정보 없이 수집된 무선신호는 지역 탐색과 전역 탐색을 반복적으로 수행하는 최적화 기계학습 알고리즘을 통해 수집 위치를 최적화했다.

연구팀은 지하 2층, 지상 6층의 12만 평 규모의 실내 쇼핑몰을 대상으로 정확도를 측정한 결과 3~6미터 수준의 정확도를 보임을 확인했다. 층 구분 정확도도 95% 이상 가능해 수작업을 통한 정확도를 넘어서는 결과를 보였고, 도시 전체 건물에 적용했을 때도 유사한 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상했다.

이번에 개발한 기술을 주요 IT 기업, 통신사, 온라인 쇼핑사의 앱을 통해서 수집된 신호에 적용하면 도시 및 국가 규모의 실내 위치 인프라를 손쉽게 구축할 수 있을 것으로 예상된다.

한동수 교수는 “대규모 무선신호를 수집할 수 있는 기업이 해당 기술을 도입하면 가까운 미래에 대부분의 실내 공간에서도 5~10미터 수준의 정확도 높은 위치 인식 서비스가 제공될 수 있을 것이다”라며 “실내외 통합 내비게이션, 응급 호출 서비스 등 스마트시티를 구현하는 데 유용하게 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1.KAILOS 개념도

한동수 교수, 크라우드소싱 기반의 실내 위치인식 기술 개발

〈 한동수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형서비스통합 연구실)이 크라우드소싱 기반의 실내 위치 인식 기술을 개발했다.

이번 기술은 스마트폰에 탑재된 다양한 센서를 통해 수집된 신호를 기반으로 무선랜 신호(일명 핑거프린트)의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다.

무선랜 신호가 존재하고 스마트폰이 사용되는 건물이면 어디든 적용할 수 있고 정확도가 높아 도심의 실내 위치 인식 시스템 구축비용을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

세계적인 주요 IT 기업들은 실내 환경에서 정확도 높은 위치정보를 제공하기 위해 다양한 노력을 해 왔지만, 정확도 높은 라디오맵(특정 지역이나 건물의 신호 특성) 구축에 많은 어려움을 겪고 있다. 주로 활용되는 와이파이 포지셔닝 시스템(WPS)는 건물의 층을 구분하지 못한다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 우선 불특정 다수의 스마트폰을 통해 수집된 무선신호를 클러스터링을 통해 건물별로 분류한 뒤 기압 정보를 통해 다시 층별로 분류했다. 연구팀은 날씨 변화로 인한 기압 정보 측정에 어려움을 겪던 기존 기술의 한계를 극복하고 수집된 무선신호를 층별로 구분하는 기법을 새롭게 개발했다.

연구팀은 새로 개발한 반자율학습 위치 라벨링 AI 기법을 통해 무선신호의 수집 위치를 라벨링했다. 관성 센서 기반의 관성항법(Pedestrian Dead Reckoning) 기법을 접목해 초기 라디오맵을 구축했고, 관성 센서로부터 얻어지는 신호 정보 없이 수집된 무선신호는 지역 탐색과 전역 탐색을 반복적으로 수행하는 최적화 기계학습 알고리즘을 통해 수집 위치를 최적화했다.

연구팀은 지하 2층, 지상 6층의 12만 평 규모의 실내 쇼핑몰을 대상으로 정확도를 측정한 결과 3~6미터 수준의 정확도를 보임을 확인했다. 층 구분 정확도도 95% 이상 가능해 수작업을 통한 정확도를 넘어서는 결과를 보였고, 도시 전체 건물에 적용했을 때도 유사한 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상했다.

이번에 개발한 기술을 주요 IT 기업, 통신사, 온라인 쇼핑사의 앱을 통해서 수집된 신호에 적용하면 도시 및 국가 규모의 실내 위치 인프라를 손쉽게 구축할 수 있을 것으로 예상된다.

한동수 교수는 “대규모 무선신호를 수집할 수 있는 기업이 해당 기술을 도입하면 가까운 미래에 대부분의 실내 공간에서도 5~10미터 수준의 정확도 높은 위치 인식 서비스가 제공될 수 있을 것이다”라며 “실내외 통합 내비게이션, 응급 호출 서비스 등 스마트시티를 구현하는 데 유용하게 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1.KAILOS 개념도

2019.06.10

조회수 9911

-

김용대 교수, 대테러 방지용 안티 드론 기술 개발

〈 (오른쪽 위부터 시계방향으로) 김용대 교수, 권유진, 노주환, 신호철, 김도현 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 위조 GPS 신호를 이용해 드론의 위치를 속이는 방식으로 드론을 납치할 수 있는 안티 드론 기술을 개발했다.

이 기술은 긴급 상황에서 급격한 방향 변화 없이도 드론이 원하는 방향으로 안전하게 움직이도록 유도할 수 있어 테러 등의 목적을 가진 위험한 드론에 효과적으로 대응할 수 있다.

이번 연구성과는 ‘ACM 트랜잭션 온 프라이버시 & 시큐리티(ACM Transactions on Privacy and Security, TOPS)’ 저널 4월 9일 자에 게재됐다. (논문명 : Tractor Beam: Safe-hijacking of Consumer Drones with Adaptive GPS Spoofing)

드론 산업이 발전하며 수색, 구조, 방재 및 재해 대응, 택배와 정찰 등 다양한 영역에서 드론이 활용되면서 한편으로는 사유지와 주요시설 무단 침입, 안전과 보안 위협, 사생활 침해 등의 우려 또한 커지고 있다.

이에 따라 드론 침투를 탐지하고 대응하는 안티 드론 산업 급성장하고 있다. 현재 공항 등 주요시설에 구축되고 있는 안티 드론 시스템들은 방해 전파나 고출력 레이저를 쏘거나 그물로 포획해 드론을 무력화시키는 방식이다.

그러나 테러를 목적으로 폭발물이나 무기를 장착한 드론은 사람들과 주요시설로부터 즉시 안전거리를 확보한 뒤 무력화해야 피해가 최소화될 수 있다. 예를 들어 공항에서 무단 침입한 드론을 단순 방해 전파로 대응하면 드론을 못 움직이게 할 수는 있지만 한 자리에 계속 떠 있게 돼 비행기의 이착륙이 긴 시간 중단될 수 있다.

이렇듯 위험한 드론을 발견하는 즉시 안전하게 원하는 방향으로 격리할 수 있는 새로운 안티 드론 기술의 필요성이 커지고 있다.

김 교수 연구팀은 위조 GPS 신호를 이용해 드론의 위치를 속이는 방식으로 드론을 납치할 수 있는 안티 드론 기술을 개발했다.

위조 GPS 신호를 통해 드론이 자신의 위치를 착각하게 만들어서 정해진 위치나 경로로부터 드론을 이탈시키는 공격 기법은 기존 연구를 통해 알려진 바 있다. 그러나 이러한 공격 기법은 GPS 안전모드가 활성화되면 적용할 수 없다는 문제가 있다.

GPS 안전모드는 드론이 위조 GPS 신호로 인해 신호가 끊기거나 위치 정확도가 낮아지면 드론의 안전을 보장하기 위해 발동되는 일종의 비상 모드로 모델이나 제조사에 따라 제각각이기 때문이다.

연구팀은 디제이아이(DJI), 패롯(Parrot) 등 주요 드론 제조업체의 드론 GPS 안전모드를 분석하고 이를 기준으로 드론의 분류 체계를 만들어 각 드론 유형에 따른 드론 납치 기법을 설계했다.

이 분류 체계는 거의 모든 형태의 드론 GPS 안전모드를 다루고 있어 모델, 제조사와 관계없이 GPS를 사용하고 있는 드론이라면 보편적으로 적용할 수 있다. 연구팀은 실제 총 4종의 드론에 개발한 기법을 적용했고, 그 결과 작은 오차범위 안에서 의도한 납치 방향으로 드론을 안전하게 유도할 수 있음을 입증했다.

김 교수는 “기존 컨슈머 드론들은 GPS 안전모드를 갖추고 있어 위조 GPS 공격으로부터 안전한 것처럼 보이나 초보적인 방법으로 GPS 오류를 감지하고 있어 대부분 우회가 가능하다”라며 “특히 드론 불법 비행으로 발생하는 항공업계와 공항의 피해를 줄이는데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 기술이전을 통해 기존 안티 드론 솔루션에 연구팀이 개발한 기술을 적용하는 방식으로 상용화에 나설 계획이다.

이번 연구는 방위사업청의 광운대학교 초소형무인기 전술신호처리 특화연구실과 국방과학연구소의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. PC로 부터 위조 GPS 전파를 생성하여 지향성 안테나를 이용해 드론에 신호를 주입하는 실험환경

김용대 교수, 대테러 방지용 안티 드론 기술 개발

〈 (오른쪽 위부터 시계방향으로) 김용대 교수, 권유진, 노주환, 신호철, 김도현 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 위조 GPS 신호를 이용해 드론의 위치를 속이는 방식으로 드론을 납치할 수 있는 안티 드론 기술을 개발했다.

이 기술은 긴급 상황에서 급격한 방향 변화 없이도 드론이 원하는 방향으로 안전하게 움직이도록 유도할 수 있어 테러 등의 목적을 가진 위험한 드론에 효과적으로 대응할 수 있다.

이번 연구성과는 ‘ACM 트랜잭션 온 프라이버시 & 시큐리티(ACM Transactions on Privacy and Security, TOPS)’ 저널 4월 9일 자에 게재됐다. (논문명 : Tractor Beam: Safe-hijacking of Consumer Drones with Adaptive GPS Spoofing)

드론 산업이 발전하며 수색, 구조, 방재 및 재해 대응, 택배와 정찰 등 다양한 영역에서 드론이 활용되면서 한편으로는 사유지와 주요시설 무단 침입, 안전과 보안 위협, 사생활 침해 등의 우려 또한 커지고 있다.

이에 따라 드론 침투를 탐지하고 대응하는 안티 드론 산업 급성장하고 있다. 현재 공항 등 주요시설에 구축되고 있는 안티 드론 시스템들은 방해 전파나 고출력 레이저를 쏘거나 그물로 포획해 드론을 무력화시키는 방식이다.

그러나 테러를 목적으로 폭발물이나 무기를 장착한 드론은 사람들과 주요시설로부터 즉시 안전거리를 확보한 뒤 무력화해야 피해가 최소화될 수 있다. 예를 들어 공항에서 무단 침입한 드론을 단순 방해 전파로 대응하면 드론을 못 움직이게 할 수는 있지만 한 자리에 계속 떠 있게 돼 비행기의 이착륙이 긴 시간 중단될 수 있다.

이렇듯 위험한 드론을 발견하는 즉시 안전하게 원하는 방향으로 격리할 수 있는 새로운 안티 드론 기술의 필요성이 커지고 있다.

김 교수 연구팀은 위조 GPS 신호를 이용해 드론의 위치를 속이는 방식으로 드론을 납치할 수 있는 안티 드론 기술을 개발했다.

위조 GPS 신호를 통해 드론이 자신의 위치를 착각하게 만들어서 정해진 위치나 경로로부터 드론을 이탈시키는 공격 기법은 기존 연구를 통해 알려진 바 있다. 그러나 이러한 공격 기법은 GPS 안전모드가 활성화되면 적용할 수 없다는 문제가 있다.

GPS 안전모드는 드론이 위조 GPS 신호로 인해 신호가 끊기거나 위치 정확도가 낮아지면 드론의 안전을 보장하기 위해 발동되는 일종의 비상 모드로 모델이나 제조사에 따라 제각각이기 때문이다.

연구팀은 디제이아이(DJI), 패롯(Parrot) 등 주요 드론 제조업체의 드론 GPS 안전모드를 분석하고 이를 기준으로 드론의 분류 체계를 만들어 각 드론 유형에 따른 드론 납치 기법을 설계했다.

이 분류 체계는 거의 모든 형태의 드론 GPS 안전모드를 다루고 있어 모델, 제조사와 관계없이 GPS를 사용하고 있는 드론이라면 보편적으로 적용할 수 있다. 연구팀은 실제 총 4종의 드론에 개발한 기법을 적용했고, 그 결과 작은 오차범위 안에서 의도한 납치 방향으로 드론을 안전하게 유도할 수 있음을 입증했다.

김 교수는 “기존 컨슈머 드론들은 GPS 안전모드를 갖추고 있어 위조 GPS 공격으로부터 안전한 것처럼 보이나 초보적인 방법으로 GPS 오류를 감지하고 있어 대부분 우회가 가능하다”라며 “특히 드론 불법 비행으로 발생하는 항공업계와 공항의 피해를 줄이는데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 기술이전을 통해 기존 안티 드론 솔루션에 연구팀이 개발한 기술을 적용하는 방식으로 상용화에 나설 계획이다.

이번 연구는 방위사업청의 광운대학교 초소형무인기 전술신호처리 특화연구실과 국방과학연구소의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. PC로 부터 위조 GPS 전파를 생성하여 지향성 안테나를 이용해 드론에 신호를 주입하는 실험환경

2019.06.05

조회수 19497

-

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

주영석 교수, 흡연과 무관한 폐암유발 돌연변이 유년기부터 발생 사실 밝혀

〈 주영석 교수 〉

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수와 서울대학교 의과대학(학장 신찬수) 흉부외과 김영태 교수 공동 연구팀이 폐암을 일으키는 융합유전자 유전체 돌연변이의 생성 원리를 규명했다.

이번 연구는 흡연과 무관한 환경에서도 융합유전자로 인해 폐 선암이 발생할 수 있다는 사실을 밝힌 것으로, 비흡연자의 폐암 발생 원인 규명과 더불어 정밀치료 시스템을 구축하는 데 적용 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 출신 이준구 박사(現 하버드 의과대학 박사후연구원)와 박성열 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘셀(Cell)’ 5월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Tracing Oncogene Rearrangements in the Mutational History of Lung Adenocarcinoma) 또한, 이번 연구에는 하버드 의과대학, 한국과학기술정보연구원, 국립암센터 연구자들도 함께 참여했다.

흡연은 폐 선암의 가장 큰 발병 인자로 잘 알려졌지만 암 융합유전자 돌연변이, 즉 ALK, RET, ROS1 등에 의한 암 발생은 대부분 비흡연자에게서 발견된다. 융합유전자로 인한 환자는 전체 폐 선암 환자의 10% 정도를 차지하고 있지만, 이 돌연변이의 생성과정에 대해서는 알려진 것이 거의 없었다.

이전까지의 폐 선암 유전체 연구는 주로 유전자 지역을 규명하는 ‘엑솜 서열분석 기법’이 사용됐으나 연구팀은 유전자 간 부분들을 총망라해 분석하는‘전장 유전체 서열분석 기법’을 대규모로 적용했다.

연구팀은 138개의 폐 선암(lung adenocarcinoma) 사례의 전장 유전체 서열 데이터(whole-genome sequencing)를 생성 및 분석해 암세포에 존재하는 다양한 양상의 유전체 돌연변이를 찾아냈다. 특히 흡연과 무관한 폐암의 직접적 원인인 융합유전자를 생성하는 유전체 구조 변이의 특성을 집중적으로 규명했다.

유전체에 발생하는 구조적 변이는 DNA의 두 부위가 절단된 후 서로 연결되는 단순 구조 변이와 DNA가 많은 조각으로 동시에 파쇄된 후 복잡하게 서로 재조합되는 복잡 구조 변이로 나눌 수 있다.

복잡 구조 변이는 암세포에서 많이 발견된다. DNA의 수백 부위 이상이 동시에 절단된 후 상당 부분 소실되고 일부가 다시 연결되는 ‘염색체 산산조각(chromothripsis)’ 현상이 대표적 사례이다. 연구팀은 70% 이상의 융합유전자가‘유전체 산산조각 (chromothripsis)’ 현상 등 복잡 구조 돌연변이에 의해 생성됨을 확인했다.

또한, 연구팀은 정밀 유전체 분석을 통해 복잡 구조 돌연변이가 폐암이 진단되기 수십 년 전의 어린 나이에도 이미 발생할 수 있다는 사실을 발견했다.

세포의 유전체는 노화에 따라 비교적 일정한 속도로 점돌연변이가 쌓이는데 연구팀은 이를 이용하여 마치 지질학의 연대측정과 비슷한 원리로 특정 구조 변이의 발생 시점을 통계적으로 추정할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 융합유전자 발생은 폐암을 진단받기 수십 년 전, 심지어는 10대 이전의 유년기에도 발생할 수 있다는 사실을 확인했다.

이는 암을 일으키는 융합유전자 돌연변이가 흡연과 큰 관련 없이 정상 세포에서 발생할 수 있음을 명확히 보여주는 사례이며, 단일 세포가 암 발생 돌연변이를 획득한 후에도 실제 암세포로 발현되기 위해서는 추가적인 요인들이 오랜 기간 누적될 필요가 있음을 뜻한다.

연구팀의 이번 연구는 흡연과 무관한 폐암 발생 과정에 대한 지식을 한 단계 확장했다는 의의가 있다. 향후 폐암의 예방, 선별검사 정밀치료 시스템 구축에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터 5호기 누리온 시스템을 통해 유전체 빅데이터의 신속한 정밀 분석을 수행했다. 슈퍼컴퓨터 5호기는 향후 타 유전체 빅데이터 연구자들에게도 활용 가능할 것으로 보인다.

주영석 교수는 “암유전체 전장서열 빅데이터를 통해 폐암을 발생시키는 첫 돌연변이의 양상을 규명했으며, 정상 폐 세포에서 흡연과 무관하게 이들 복잡 구조변이를 일으키는 분자 기전의 이해가 다음 연구의 핵심이 될 것이다”라고 말했다.

서울대학교 의과대학 김영태 교수는 “2012년 폐 선암의 KIF5B-RET 융합유전자 최초 발견으로 시작된 본 폐암 연구팀이 융합유전자의 생성과정부터 임상적 의미까지 집대성했다는 것이 이번 연구의 중요한 성과이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 보건복지부 포스트게놈 다부처유전체사업/세계선도의과학자 육성사업, 서경배 과학재단 및 서울대학교 의과대학 교실지정기부금의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 흡연과 무관한 폐암에서 융합유전자에 의한 발암기전

그림2. 폐선암에서 관찰되는 다양한 복잡 구조 변이의 특성

그림3. 어린 나이에 생긴 융합유전자의 예시

2019.06.03

조회수 25294

-

이상엽 교수, 포도향 생산하는 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

〈 1저자 루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후 연구원, 조재성 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 대사공학 기법을 이용해 재조합 미생물 기반의 포도향을 생산하는 공정을 개발했다.

연구팀의 기술은 재생 가능한 탄소 순환형 바이오매스를 통해 화학적 촉매 반응 없이 순수한 생물학적 공정만으로 메틸안트라닐산을 제조하는 기술이다. 생산 공정이 단순하고 친환경적이기 때문에 경제적인 방식으로 고부가가치 물질인 메틸안트라닐산을 생산할 수 있다는 의의가 있다.

루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후연구원, 조재성 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 5월 13일 자 온라인판에 게재됐고 하이라이트 논문으로 소개됐다. (논문명 : Microbial production of methyl anthranilate, a grape flavor compound)

석유 자원의 고갈과 기후 변화 및 환경 문제 우려가 커지면서 여러 유용한 화학물질 생산을 위한 친환경적이고 지속 가능 공정의 중요성과 관심이 날로 커지고 있다. 특히 대사공학은 재생 가능한 비식용 바이오매스로부터 다양한 천연 및 비천연 화합물 생산을 가능하게 해 지속 가능한 발전을 위한 해결책을 제공해 왔다.

그러나 식물 유래의 천연화합물 생산을 위한 미생물 개발은 여전히 부족해 계속 도전해야 할 분야로 남아있다.

메틸안트라닐산은 콩코드 포도 특유의 향과 맛을 내는 주요 천연화합물로 여러 과일 및 식물에 함유돼 있다. 화장품이나 의약품 등에 향미 증진제로 광범위하게 사용되는 물질로 다방면으로 활용할 수 있다.

그러나 식물에서 메틸안트라닐산을 추출하는 방식은 경제성이 낮아 지난 100여 년간 유기용매를 사용하는 석유 화학적 방법으로 제조돼 인공착향료로 분류됐다.

이 특훈교수 연구팀은 대사공학 기법으로 미생물의 대사 회로를 설계해 포도당과 같이 재생 가능한 바이오매스로부터 100% 천연 메틸안트라닐산을 화학 촉매 없이 효율적으로 생산하는 공정을 최초로 개발했다.

연구팀은 이상(二相) 추출 발효 과정을 이용해 생산되는 메틸안트라닐산 메틸을 정제하는 방법도 개발했다.

이 특훈교수는 “지난 100년 동안 석유화학 기반으로만 생산된 메틸안트라닐산을 100% 바이오 기반의 친환경 방식으로 생산할 수 있게 된 기술이다”라며 “천연 메틸안트라닐산은 향후 식품, 의약품 및 화장품 산업에 다방면으로 이용할 수 있을 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메틸안트라닐산 생산 과정

이상엽 교수, 포도향 생산하는 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

〈 1저자 루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후 연구원, 조재성 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 대사공학 기법을 이용해 재조합 미생물 기반의 포도향을 생산하는 공정을 개발했다.

연구팀의 기술은 재생 가능한 탄소 순환형 바이오매스를 통해 화학적 촉매 반응 없이 순수한 생물학적 공정만으로 메틸안트라닐산을 제조하는 기술이다. 생산 공정이 단순하고 친환경적이기 때문에 경제적인 방식으로 고부가가치 물질인 메틸안트라닐산을 생산할 수 있다는 의의가 있다.

루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후연구원, 조재성 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 5월 13일 자 온라인판에 게재됐고 하이라이트 논문으로 소개됐다. (논문명 : Microbial production of methyl anthranilate, a grape flavor compound)

석유 자원의 고갈과 기후 변화 및 환경 문제 우려가 커지면서 여러 유용한 화학물질 생산을 위한 친환경적이고 지속 가능 공정의 중요성과 관심이 날로 커지고 있다. 특히 대사공학은 재생 가능한 비식용 바이오매스로부터 다양한 천연 및 비천연 화합물 생산을 가능하게 해 지속 가능한 발전을 위한 해결책을 제공해 왔다.

그러나 식물 유래의 천연화합물 생산을 위한 미생물 개발은 여전히 부족해 계속 도전해야 할 분야로 남아있다.

메틸안트라닐산은 콩코드 포도 특유의 향과 맛을 내는 주요 천연화합물로 여러 과일 및 식물에 함유돼 있다. 화장품이나 의약품 등에 향미 증진제로 광범위하게 사용되는 물질로 다방면으로 활용할 수 있다.

그러나 식물에서 메틸안트라닐산을 추출하는 방식은 경제성이 낮아 지난 100여 년간 유기용매를 사용하는 석유 화학적 방법으로 제조돼 인공착향료로 분류됐다.

이 특훈교수 연구팀은 대사공학 기법으로 미생물의 대사 회로를 설계해 포도당과 같이 재생 가능한 바이오매스로부터 100% 천연 메틸안트라닐산을 화학 촉매 없이 효율적으로 생산하는 공정을 최초로 개발했다.

연구팀은 이상(二相) 추출 발효 과정을 이용해 생산되는 메틸안트라닐산 메틸을 정제하는 방법도 개발했다.

이 특훈교수는 “지난 100년 동안 석유화학 기반으로만 생산된 메틸안트라닐산을 100% 바이오 기반의 친환경 방식으로 생산할 수 있게 된 기술이다”라며 “천연 메틸안트라닐산은 향후 식품, 의약품 및 화장품 산업에 다방면으로 이용할 수 있을 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메틸안트라닐산 생산 과정

2019.05.20

조회수 20796

이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

2019.07.03 조회수 25154

이상엽 특훈교수, 김현욱 교수, 인공지능 이용한 효소기능 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 김현욱 교수의 초세대 협업연구실 공동연구팀이 딥러닝(deep learning) 기술을 이용해 효소의 기능을 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 컴퓨터 방법론 DeepEC를 개발했다.

공동연구팀의 류재용 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원 회보(PNAS)’ 6월 20일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep learning enables high-quality and high-throughput prediction of enzyme commission numbers)

효소는 세포 내의 생화학반응들을 촉진하는 단백질 촉매로 이들의 기능을 정확히 이해하는 것은 세포의 대사(metabolism) 과정을 이해하는 데에 매우 중요하다.

특히 효소들은 다양한 질병 발생 원리 및 산업 생명공학과 밀접한 연관이 있어 방대한 게놈 정보에서 효소들의 기능을 빠르고 정확하게 예측하는 기술은 응용기술 측면에서도 중요하다.

효소의 기능을 표기하는 시스템 중 대표적인 것이 EC 번호(enzyme commission number)이다. EC 번호는 ‘EC 3.4.11.4’처럼 효소가 매개하는 생화학반응들의 종류에 따라 총 4개의 숫자로 구성돼 있다.

중요한 것은 특정 효소에 주어진 EC 번호를 통해서 해당 효소가 어떠한 종류의 생화학반응을 매개하는지 알 수 있다는 것이다. 따라서 게놈으로부터 얻을 수 있는 효소 단백질 서열의 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 기술은 효소 및 대사 관련 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다.

작년까지 여러 해에 걸쳐 EC 번호를 예측해주는 컴퓨터 방법론들이 최소 10개 이상 개발됐다. 그러나 이들 모두 예측 속도, 예측 정확성 및 예측 가능 범위 측면에서 발전 필요성이 있었다. 특히 현대 생명과학 및 생명공학에서 이뤄지는 연구의 속도와 규모를 고려했을 때 이러한 방법론의 성능은 충분하지 않았다.

공동연구팀은 1,388,606개의 단백질 서열과 이들에게 신뢰성 있게 부여된 EC 번호를 담고 있는 바이오 빅데이터에 딥러닝 기술을 적용해 EC 번호를 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 DeepEC를 개발했다.

DeepEC는 주어진 단백질 서열의 EC 번호를 예측하기 위해서 3개의 합성곱 신경망(Convolutional neural network)을 주요 예측기술로 사용하며, 합성곱 신경망으로 EC 번호를 예측하지 못했을 경우 서열정렬(sequence alignment)을 통해서 EC 번호를 예측한다.

연구팀은 더 나아가 단백질 서열의 도메인(domain)과 기질 결합 부위 잔기(binding site residue)에 변이를 인위적으로 주었을 때, DeepEC가 가장 민감하게 해당 변이의 영향을 감지하는 것을 확인했다.

김현욱 교수는 “DeepEC의 성능을 평가하기 위해서 이전에 발표된 5개의 대표적인 EC 번호 예측 방법론과 비교해보니 DeepEC가 가장 빠르고 정확하게 주어진 단백질의 EC 번호를 예측하는 것으로 나타났다”라며 “효소 기능 연구에 크게 이바지할 것으로 기대한다”라고 말했다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 DeepEC를 통해서 지속해서 재생되는 게놈 및 메타 게놈에 존재하는 방대한 효소 단백질 서열의 기능을 보다 효율적이고 정확하게 알아내는 것이 가능해졌다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 및 바이오·의료기술 개발 Korea Bio Grand Challenge 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 인공지능 기반의 DeepEC를 이용한 효소 기능 EC 번호 예측

2019.07.03 조회수 25154 이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02 조회수 22190

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02 조회수 22190 육종민 교수, 나트륨 이차전지의 음극 소재 원리 규명

〈 왼쪽부터 육종민 교수, 박재열 박사과정, 박지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 황화구리를 기반으로 한 나트륨 이차전지 전극 재료의 나트륨 저장 원리를 밝혔다.

나트륨 이차전지는 1일 1회 충, 방전 시 5년 이상 사용할 수 있는 우수한 성능을 가진 전지로, 이번 연구를 통해 수명이 긴 전극 재료 개발에 기여할 것으로 예상된다.

연구팀의 이번 연구는 높은 저장 용량을 가지는 소재의 충. 방전 반복에 따른 열화 방지 관련 핵심원리를 규명했다는 점에서 의의가 있다. 황화구리는 지구상에 풍부한 구리와 황으로 이뤄져 있어 다른 나트륨 저장 소재 대비 경쟁력이 높아 나트륨 전지의 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대된다.

박재열 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Sciences)’ 6월호 표지논문(Inside back cover)에 선정됐다. (논문명 : Pulverization-tolerance and capacity recovery of copper sulfide for high performance sodium storage)

리튬 이온 전지는 휴대전화, 전기차 등 일상과 밀접한 다양한 곳에 사용된다. 리튬 이온 전지의 원자재인 리튬, 코발트, 니켈 등은 매장지역이 한정돼 있어 가격 흐름이 매우 불안정하다. 2018년에는 수요가 급등해 공급량이 부족해져 리튬과 코발트 가격이 한때 3배 이상 급등하기도 했다.

이런 문제를 해결하기 위해 리튬 이온 전지의 대안으로 나트륨 이온 전지가 주목받고 있다. 리튬이 지구 지표면에 0.005%만 존재하는 반면 나트륨은 그 500배 이상인 2.6% 존재해 원자재 공급 문제를 해결할 수 있다. 따라서 리튬 이온 전지 대비 저렴한 가격으로 같은 용량의 에너지를 저장할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만 리튬 이온 전지의 음극 재료인 흑연은 나트륨의 저장에 적합하지 않다. 그 이유는 흑연 층 사이에 리튬 이온들이 삽입(intercalation)되며 저장되는데 나트륨 이온을 저장하기에는 흑연의 층간 거리가 너무 좁기 때문이다.

비슷한 이유로 다른 삽입반응을 거치는 나트륨 저장물질들도 저장 용량이 낮다. 낮은 저장 용량 문제를 해결하기 위해서는 높은 저장 용량을 얻을 수 있는 전환(conversion)반응이나 합금(alloying) 반응을 거치는 물질을 사용해야만 한다. 그러나 이 두 가지 반응을 이용하면 부피팽창이 너무 커지고 급격한 결정구조의 변화에 따라 입자가 분쇄돼 성능이 빠르게 저하된다.

육 교수 연구팀은 일반적인 통념과 달리 황화구리는 전환반응을 거침에도 불구하고 오히려 저장 용량이 회복되며 안정적인 충, 방전이 가능하다는 사실을 발견했고 그 원리를 투과전자현미경을 이용해 관찰했다. 그 결과 전환반응에서 유사 정합 경계면 (두 상 혹은 두 결정립 사이의 결정 격자의 합이 잘 맞는 경계면) 을 형성해 입자의 분쇄를 막아준다는 사실을 밝혀냈다.

일반적인 전환반응의 경우 전환반응 전후의 결정구조가 완전히 다르고 부피팽창도 크기 때문에 입자가 분쇄돼 성능 열화를 유발한다. 그러나 황화구리는 나트륨 저장에 따라 유동적인 결정구조 변화를 해 유사 정합 경계면을 형성하고, 이는 입자의 분쇄를 막아주는 결정적인 역할을 한다고 연구팀은 설명했다.

그 결과 황화구리는 입자의 크기나 형상에 상관없이 높은 나트륨 저장 성능을 보이는 것을 확인했다. 수십, 수백 마이크로미터 크기의 별다른 최적화를 거치지 않은 황화구리 입자가 기존 흑연의 이론 용량 대비 약 17% 높은 ~436mAh/g의 저장 용량을 갖고, 2천 회 이상의 충, 방전에도 93% 이상의 저장 용량을 유지함을 확인했다.

육 교수는“이번 연구가 미세먼지 해결을 위한 고성능 배터리 개발에 이바지할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 사이언스 표지

그림2. 황화구리 내 나트륨이 저장되면서 나타나는 유사 정합 경계 (Semi-coherent interface) 들

2019.07.01 조회수 15999

육종민 교수, 나트륨 이차전지의 음극 소재 원리 규명

〈 왼쪽부터 육종민 교수, 박재열 박사과정, 박지수 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 황화구리를 기반으로 한 나트륨 이차전지 전극 재료의 나트륨 저장 원리를 밝혔다.

나트륨 이차전지는 1일 1회 충, 방전 시 5년 이상 사용할 수 있는 우수한 성능을 가진 전지로, 이번 연구를 통해 수명이 긴 전극 재료 개발에 기여할 것으로 예상된다.

연구팀의 이번 연구는 높은 저장 용량을 가지는 소재의 충. 방전 반복에 따른 열화 방지 관련 핵심원리를 규명했다는 점에서 의의가 있다. 황화구리는 지구상에 풍부한 구리와 황으로 이뤄져 있어 다른 나트륨 저장 소재 대비 경쟁력이 높아 나트륨 전지의 상용화를 크게 앞당길 것으로 기대된다.

박재열 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Sciences)’ 6월호 표지논문(Inside back cover)에 선정됐다. (논문명 : Pulverization-tolerance and capacity recovery of copper sulfide for high performance sodium storage)

리튬 이온 전지는 휴대전화, 전기차 등 일상과 밀접한 다양한 곳에 사용된다. 리튬 이온 전지의 원자재인 리튬, 코발트, 니켈 등은 매장지역이 한정돼 있어 가격 흐름이 매우 불안정하다. 2018년에는 수요가 급등해 공급량이 부족해져 리튬과 코발트 가격이 한때 3배 이상 급등하기도 했다.

이런 문제를 해결하기 위해 리튬 이온 전지의 대안으로 나트륨 이온 전지가 주목받고 있다. 리튬이 지구 지표면에 0.005%만 존재하는 반면 나트륨은 그 500배 이상인 2.6% 존재해 원자재 공급 문제를 해결할 수 있다. 따라서 리튬 이온 전지 대비 저렴한 가격으로 같은 용량의 에너지를 저장할 수 있을 것으로 전망된다.

하지만 리튬 이온 전지의 음극 재료인 흑연은 나트륨의 저장에 적합하지 않다. 그 이유는 흑연 층 사이에 리튬 이온들이 삽입(intercalation)되며 저장되는데 나트륨 이온을 저장하기에는 흑연의 층간 거리가 너무 좁기 때문이다.

비슷한 이유로 다른 삽입반응을 거치는 나트륨 저장물질들도 저장 용량이 낮다. 낮은 저장 용량 문제를 해결하기 위해서는 높은 저장 용량을 얻을 수 있는 전환(conversion)반응이나 합금(alloying) 반응을 거치는 물질을 사용해야만 한다. 그러나 이 두 가지 반응을 이용하면 부피팽창이 너무 커지고 급격한 결정구조의 변화에 따라 입자가 분쇄돼 성능이 빠르게 저하된다.

육 교수 연구팀은 일반적인 통념과 달리 황화구리는 전환반응을 거침에도 불구하고 오히려 저장 용량이 회복되며 안정적인 충, 방전이 가능하다는 사실을 발견했고 그 원리를 투과전자현미경을 이용해 관찰했다. 그 결과 전환반응에서 유사 정합 경계면 (두 상 혹은 두 결정립 사이의 결정 격자의 합이 잘 맞는 경계면) 을 형성해 입자의 분쇄를 막아준다는 사실을 밝혀냈다.

일반적인 전환반응의 경우 전환반응 전후의 결정구조가 완전히 다르고 부피팽창도 크기 때문에 입자가 분쇄돼 성능 열화를 유발한다. 그러나 황화구리는 나트륨 저장에 따라 유동적인 결정구조 변화를 해 유사 정합 경계면을 형성하고, 이는 입자의 분쇄를 막아주는 결정적인 역할을 한다고 연구팀은 설명했다.

그 결과 황화구리는 입자의 크기나 형상에 상관없이 높은 나트륨 저장 성능을 보이는 것을 확인했다. 수십, 수백 마이크로미터 크기의 별다른 최적화를 거치지 않은 황화구리 입자가 기존 흑연의 이론 용량 대비 약 17% 높은 ~436mAh/g의 저장 용량을 갖고, 2천 회 이상의 충, 방전에도 93% 이상의 저장 용량을 유지함을 확인했다.

육 교수는“이번 연구가 미세먼지 해결을 위한 고성능 배터리 개발에 이바지할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 사이언스 표지

그림2. 황화구리 내 나트륨이 저장되면서 나타나는 유사 정합 경계 (Semi-coherent interface) 들

2019.07.01 조회수 15999 이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

2019.06.20 조회수 22364

이상엽 교수, 지방산∙바이오디젤 생산 가능한 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 비식용 바이오매스 기반의 최고성능을 갖는 지방산과 지방산 유도체로 전환하는 미생물 균주 및 발효 공정을 개발했다.

김혜미, 채동언 연구원 등이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)」 6월 17일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Engineering of an oleaginous bacterium for the production of fatty acids and fuels)

화석원료는 현대 산업의 기초 물질이자 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 원료 및 에너지원으로 필수적인 물질이다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로 인한 온난화 등의 환경문제가 세계적으로 매우 심각한 상황이다.

특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 변동에 매우 취약해 환경문제를 해결과 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 기반 재생에너지의 생산이 필수다.

따라서 재생 가능한 자원 기반의 바이오 연료 개발이 활발히 이뤄지고 있는데, 그중 경유를 대체할 수 있는 환경친화적 연료인 바이오 디젤이 있다. 바이오 디젤은 주로 식물성 기름이나 동물성 지방의 에스터교환(transesterification) 반응을 통해 만들어지고 있다.

이 특훈교수 연구팀은 바이오 디젤 생산을 위해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스 주성분인 포도당으로부터 지방산 및 바이오 디젤로 이용할 수 있는 지방산 유도체를 생산하는 균주를 개발했다.

연구팀은 자연적으로 세포 내 기름을 축적하는 것으로 알려진 미생물인 로도코커스(Rhodococcus)를 시스템 대사공학을 통해 대사 회로를 체계적으로 조작해 최고성능으로 지방산 및 바이오 디젤을 생산하는 균주를 개발했다.

먼저 로도코커스의 배양 조건을 최적화한 뒤 포도당을 섭취해 세포 내 과량의 기름(트리아실글리세롤, triacylglycerol)을 축적하게 했다. 이후 선별한 외부 효소를 도입해 효과적으로 기름을 지방산으로 전환해 최고 농도의 지방산 생산 균주를 개발했다. 또한, 지방산을 두 가지 형태의 바이오 디젤 연료 물질로 효율적으로 전환하는 추가적인 유전자 조작을 통해 바이오 디젤을 최고성능으로 생산하는 데 성공했다.

연구팀은 이전에 대장균을 이용해 바이오 연료인 휘발유를 생산하는 미생물 세계 최초로 개발한 바 있다. (Nature 표지논문 게재) 그러나 해당 기술은 생산성이 리터당 약 0.58g 정도로 매우 낮다는 한계가 있었다. 이를 극복하기 위해 로도코커스 균주를 이용해 포도당으로부터 리터당 50.2 g의 지방산 및 리터당 21.3 g의 바이오 디젤 생산에 성공했다.

이러한 성과를 통해 향후 식물성이나 동물성 기름에 의존하지 않고 비식용 바이오매스로부터 미생물 기반 바이오 연료의 대량 생산까지 가능하게 할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 고효율 미생물 기반 지방산과 바이오 디젤 생산 연구는 앞으로 환경문제 해결과 더불어 원유, 가스 등 화석연료에 의존해온 기존 석유 화학 산업에서 지속할 수 있고 환경친화적인 바이오 기반산업으로의 재편에 큰 역할을 할 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 미생물 내에 축적된 오일과 이를 기반으로 생산되는 지방산 및 바이오 디젤

2019.06.20 조회수 22364 윤동기 , 김형수 교수, DNA 마이크로패치 제작 기술 개발

〈 윤동기 교수, 김형수 교수, 박순모 연구원 〉

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기, 기계공학과 김형수 교수 공동 연구팀이 마이크로 크기의 DNA 2차원 마이크로패치 구조체를 제작하고 이를 제어, 응용하는 기술을 개발했다.

윤 교수 연구팀은 커피가 종이에 떨어지고 물이 마르면 동그랗게 환 모양이 생기는 이른바 ‘커피링 효과’라 불리는 현상을 DNA 수용액에 적용해 세계 최초로 DNA 기반의 마이크로패치를 제작했다.

차윤정 박사, 박순모 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 6월 7일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Microstructure arrays of DNA using topographic control)

유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 이중나선 구조와 나노미터 주기의 규칙적인 모양을 가져 소재 분야에서 일반적인 합성방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료이다. 정밀한 DNA 합성과 오리가미(Origami) 기술을 이용해 스마일 패치(smile patch) 등의 재미있는 모양을 구현해 왔지만, 재료의 가격이 높아 실제 응용에 어려움을 겪었다.

윤 교수 연구팀은 이를 극복하기 위해 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 뜨개질(knit) 혹은 아이스크림콘 모양의 기존에 없던 마이크로패치 구조체를 대면적에서 구현했다.

연구팀은 DNA가 물에 녹으면 마치 물풀과 끈적끈적해지면서 서로 적당한 힘으로 끌어당기며 일정한 방향으로 정렬하는 액정상(liquid crystal phase)을 보인다는 점에 주목했다.

액정 표시장치(LC display 혹은 LCD)에서 액정분자들이 전기장을 통해 방향성이 제어되는 것처럼 수용액 상태의 DNA 액정상이 두 기판 사이에서 문질러지며 물의 증발이 이뤄질 때 DNA 나노 구조체들이 원하는 방향으로 정렬하게 된다. 과일 잼을 식빵에 바르면 과일 알맹이(pulp)가 한 방향으로 잘 펴 발라지면서 마르는 현상과 유사하다.

연구팀은 DNA가 한 방향으로 문질러져서 마를 때 바닥에 평평한 기판 대신 일정한 모양을 갖는 수 마이크론 크기의 기둥(혹은 요철)들이 있는 기판을 사용하면 2차원의 뜨개질 모양, 아이스크림콘 모양 등 좀 더 흥미로운 들을 제작할 수 있음을 확인했다.

또한, 금 나노막대와 같은 플라즈몬 공명(plasmon resonance)을 나타내는 소재와 결합해 디스플레이 소자에 응용을 시도했다. 플라스몬 공명은 금속으로 만들어진 기판에 빛을 쪼일 때 그 표면 위에서 전자가 일정하게 진동하면서 자신의 에너지와 일치하는 빛에만 반응하는 현상으로 특정한 색만 반사하여 선명도와 표현력을 높이는 데 사용된다.

이 방식에서 가장 중요한 점은 어떤 방향으로 금 나노막대가 정렬하는지를 나타내는 배향(orientation)이다. 즉 막대들이 한 방향으로 나란히 정렬될 때 광학·전기 특성이 극대화된다. 윤 교수 연구팀은 이러한 점에 착안해 DNA 마이크로패치를 일종의 틀로 삼아 금 나노막대들을 독특한 형태로 배향하고 플라즈몬 컬러 기판을 제작하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 DNA 2차원 마이크로패치 제작 기술은 DNA를 구조재료 및 전자소재로써 활용할 수 있는 단서를 마련했을 뿐 아니라 증발 현상과 DNA 액정물질이 접목될 때 나타나는 독특한 형태의 복잡한 분자 거동 해석에 대한 단서를 제공할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “연구를 통해 밝힌 것처럼 DNA가 금 나노막대와 같은 광학 소재와 복합체를 쉽게 만들 수 있는 만큼, 자연계에 무한히 존재하는 DNA를 디스플레이 관련 분야의 신소재로서 응용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 전략과제, 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 신진연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. DNA 분자 배향 모식도

그림2. DNA-금 막대 입자 복합체의 배향 양상과 나타나는 플라즈모닉 광학 현상

2019.06.18 조회수 23080

윤동기 , 김형수 교수, DNA 마이크로패치 제작 기술 개발

〈 윤동기 교수, 김형수 교수, 박순모 연구원 〉

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기, 기계공학과 김형수 교수 공동 연구팀이 마이크로 크기의 DNA 2차원 마이크로패치 구조체를 제작하고 이를 제어, 응용하는 기술을 개발했다.

윤 교수 연구팀은 커피가 종이에 떨어지고 물이 마르면 동그랗게 환 모양이 생기는 이른바 ‘커피링 효과’라 불리는 현상을 DNA 수용액에 적용해 세계 최초로 DNA 기반의 마이크로패치를 제작했다.

차윤정 박사, 박순모 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 6월 7일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Microstructure arrays of DNA using topographic control)

유전 정보를 저장하는 기능을 하는 DNA는 이중나선 구조와 나노미터 주기의 규칙적인 모양을 가져 소재 분야에서 일반적인 합성방법으로는 구현하기 힘든 정밀한 구조재료이다. 정밀한 DNA 합성과 오리가미(Origami) 기술을 이용해 스마일 패치(smile patch) 등의 재미있는 모양을 구현해 왔지만, 재료의 가격이 높아 실제 응용에 어려움을 겪었다.

윤 교수 연구팀은 이를 극복하기 위해 연어에서 추출한 DNA 물질을 이용해 기존보다 1천 배 이상 저렴한 비용으로 잘 정렬된 뜨개질(knit) 혹은 아이스크림콘 모양의 기존에 없던 마이크로패치 구조체를 대면적에서 구현했다.

연구팀은 DNA가 물에 녹으면 마치 물풀과 끈적끈적해지면서 서로 적당한 힘으로 끌어당기며 일정한 방향으로 정렬하는 액정상(liquid crystal phase)을 보인다는 점에 주목했다.

액정 표시장치(LC display 혹은 LCD)에서 액정분자들이 전기장을 통해 방향성이 제어되는 것처럼 수용액 상태의 DNA 액정상이 두 기판 사이에서 문질러지며 물의 증발이 이뤄질 때 DNA 나노 구조체들이 원하는 방향으로 정렬하게 된다. 과일 잼을 식빵에 바르면 과일 알맹이(pulp)가 한 방향으로 잘 펴 발라지면서 마르는 현상과 유사하다.

연구팀은 DNA가 한 방향으로 문질러져서 마를 때 바닥에 평평한 기판 대신 일정한 모양을 갖는 수 마이크론 크기의 기둥(혹은 요철)들이 있는 기판을 사용하면 2차원의 뜨개질 모양, 아이스크림콘 모양 등 좀 더 흥미로운 들을 제작할 수 있음을 확인했다.

또한, 금 나노막대와 같은 플라즈몬 공명(plasmon resonance)을 나타내는 소재와 결합해 디스플레이 소자에 응용을 시도했다. 플라스몬 공명은 금속으로 만들어진 기판에 빛을 쪼일 때 그 표면 위에서 전자가 일정하게 진동하면서 자신의 에너지와 일치하는 빛에만 반응하는 현상으로 특정한 색만 반사하여 선명도와 표현력을 높이는 데 사용된다.

이 방식에서 가장 중요한 점은 어떤 방향으로 금 나노막대가 정렬하는지를 나타내는 배향(orientation)이다. 즉 막대들이 한 방향으로 나란히 정렬될 때 광학·전기 특성이 극대화된다. 윤 교수 연구팀은 이러한 점에 착안해 DNA 마이크로패치를 일종의 틀로 삼아 금 나노막대들을 독특한 형태로 배향하고 플라즈몬 컬러 기판을 제작하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 DNA 2차원 마이크로패치 제작 기술은 DNA를 구조재료 및 전자소재로써 활용할 수 있는 단서를 마련했을 뿐 아니라 증발 현상과 DNA 액정물질이 접목될 때 나타나는 독특한 형태의 복잡한 분자 거동 해석에 대한 단서를 제공할 것으로 기대된다.

윤 교수는 “연구를 통해 밝힌 것처럼 DNA가 금 나노막대와 같은 광학 소재와 복합체를 쉽게 만들 수 있는 만큼, 자연계에 무한히 존재하는 DNA를 디스플레이 관련 분야의 신소재로서 응용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 전략과제, 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 신진연구 과제의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. DNA 분자 배향 모식도

그림2. DNA-금 막대 입자 복합체의 배향 양상과 나타나는 플라즈모닉 광학 현상

2019.06.18 조회수 23080 이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

2019.06.17 조회수 14931

이재우 교수, 수소-천연가스 기반 하이드레이트 개발

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 고온, 저압 조건에서도 수소를 안정적으로 하이드레이트에 저장할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀의 기술은 천연가스를 열역학적 촉진제로 사용하는 방식으로 수소-천연가스 하이드레이트는 에너지 가스 저장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

안윤호 박사가 1 저자로 참여하고 생명화학공학과 이 흔 교수, 고동연 교수, GIST 지구환경공학부 박영준 교수팀과 공동으로 연구한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘에너지 스토리지 머티리얼즈(Energy Storage Materials)’ 6월 6일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : One-step formation of hydrogen clusters in clathrate hydrates stabilized via natural gas blending)

유럽 등에서는 대기 중 이산화탄소의 농도를 줄이기 위해 천연가스에 수소를 일부 혼합해 사용하는 대체 연료 시스템을 개발하고 있다. 불타는 얼음이라고 알려진 가스 하이드레이트는 물로 이루어진 친환경적인 물질임과 동시에 폭발 위험이 없어 현재의 탄소 경제 시대와 도래할 수소 경제 시대의 전환점에서 중요한 에너지 가스 저장 매체로 활용될 수 있다.

수소를 하이드레이트에 저장하기 위해 기존에 사용되던 테트라하이드로퓨란과 같은 유기 화합물 기반 열역학적 안정제는 휘발성이 강해 하이드레이트 해리 후에 가스상에 남아 있어 별도의 분리 공정이 필요하고, 수소가 저장될 수 있는 하이드레이트 동공을 차지해 하이드레이트 내의 에너지 저장 밀도를 낮추는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 하이드레이트를 튜닝해 하이드레이트의 동공 중 일부를 비우고 하나의 동공에 여러 개의 수소분자를 저장하려는 노력 등이 있었지만 여전히 유기 화합물 기반의 열역학적 안정제가 필요하다는 문제가 있었다.

연구팀은 천연가스의 주성분인 메탄과 에탄의 하이드레이트 상의 평형 조건이 수소에 비해 낮은 점에 주목해 메탄과 에탄을 열역학적 촉진제로 사용했다. 그 결과 수소-천연가스 혼합물을 하이드레이트에 안정적으로 저장하는 데 성공했다.

메탄과 에탄의 구성 비율에 따라 구조 I 또는 구조 II 하이드레이트가 형성될 수 있는데 두 구조 모두 저압 조건에서도 수소-천연가스가 안정적으로 저장됨을 확인했다.

연구팀은 얼음으로부터 직접 하이드레이트를 만드는 방법과 객체 치환법(용어설명)을 이용해 수소-천연가스 하이드레이트를 제작했고, 수소가 처음부터 하이드레이트 형성에 참여할 때만 두 구조의 하이드레이트에서 모두 튜닝 현상이 일어나는 것을 관찰하는 데 성공했다.

연구팀은 튜닝된 구조 I 하이드레이트에서는 작은 동공에만 2개의 수소가 저장되는 반면 튜닝된 구조 II 하이드레이트에서는 작은 동공뿐 아니라 큰 동공에서도 최대 3개의 수소분자가 저장될 수 있음을 확인했다.

하이드레이트는 부피의 약 170배에 달하는 가스를 저장할 수 있는 특성을 가지며, 연구에서 사용한 열역학적 촉진제인 천연가스는 그 자체로 에너지원으로 활용될 수 있어 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

1 저자인 안윤호 박사는 “기존의 열역학적 촉진제들과는 달리 하이드레이트에 저장된 모든 물질을 에너지원으로 사용할 수 있다는 의의가 있다”라고 말했다.

이재우 교수는 “수소-천연가스 혼합 연료는 기존의 천연가스 운송 인프라를 그대로 활용해 보급 및 이용될 수 있다는 점에서 연구팀의 수소-천연가스 하이드레이트 시스템은 상용화 가능성이 크다”라며 “에너지 가스가 열역학적 안정제로 사용될 가능성을 처음 확인한 만큼, 하이드레이트 내의 가스 저장량을 늘리기 위해 추가적인 연구를 진행 중이다”라고 말했다.

이번 연구는 연구재단의 중견 연구자 지원사업과 BK21 plus 프로그램을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 객체 치환법을 이용하여 천연가스 하이드레이트에 수소를 저장하는 방법과 얼음으로부터 직접 수소-천연가스 하이드레이트를 저장하는 방법

2019.06.17 조회수 14931 임성갑 교수, 새로운 다층 금속 상호연결 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수와 POSTECH(총장 김도연) 창의IT융합공학과 김재준 교수 공동 연구팀이 비아홀(via-hole, vertical interconnect access hole) 공정 없이도 금속을 다중으로 상호 연결할 수 있는 기술을 개발했고, 이를 통해 5층 이상의 3차원 고성능 유기 집적회로를 구현했다.

이번 기술은 금속의 수직 상호 연결을 위해 공간을 뚫는 작업인 비아홀 공정 대신 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식으로, 유기 반도체 집적회로를 형성하는데 적용할 수 있는 신개념의 공정이다.

유호천 박사와 박홍근 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 6월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Highly stacked 3D organic integrated circuits with via-hole-less multilevel metal interconnects)

유기 트랜지스터는 구부리거나 접어도 그 특성을 그대로 유지할 수 있는 장점 덕분에 유연(flexible) 디스플레이 및 웨어러블 센서 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

그러나 이러한 유기물 반도체는 화학적 용매, 플라즈마, 고온 등에 의해 쉽게 손상되는 문제점 때문에 일반적인 식각 공정을 적용할 수 없어 유기 트랜지스터 기반 집적회로 구현의 걸림돌로 여겨졌다.

공동 연구팀은 유기물 반도체의 손상 없이 안정적인 금속 전극 접속을 위해 절연막에 비아홀을 뚫는 기존 방식에서 벗어나 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식을 택했다. 패턴된 절연막은 패턴 구조에 따라 반도체소자를 선택적으로 연결할 수 있도록 했다.

특히 연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD: initiated chemical vapor deposition)’을 통해 얇고 균일한 절연막 패턴을 활용해 안정적인 트랜지스터 및 집적회로를 구현하는 데 성공했다.

공동 연구팀은 긴밀한 협력을 통해 개발한 금속 상호 연결 방법이 유기물 손상 없이 100%에 가까운 소자 수율로 유기 트랜지스터를 제작할 수 있음을 확인했다. 제작된 트랜지스터는 탁월한 소자 신뢰성 및 균일성을 보여 유기 집적회로 제작에 큰 역할을 했다.

연구팀은 수직적으로 분포된 트랜지스터들을 상호 연결해 인버터, 낸드, 노어 등 다양한 디지털 논리 회로를 구현하는 데 성공했다. 또한, 효과적인 금속 상호 연결을 위한 레이아웃 디자인 규칙을 제안했다. 이러한 성과는 향후 유기 반도체 기반 집적회로 구현 연구에 유용한 지침이 될 것으로 기대된다.

연구책임자인 POSTECH 김재준 교수는 “패턴된 절연막을 이용하는 발상의 전환이 유기 집적회로로 가기 위한 핵심 기술의 원천이 됐다”라며 “향후 유기 반도체 뿐 아니라 다양한 반도체 집적회로 구현의 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다”라고 말했다.

본 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제안된 금속 상호 연결 기술 모식도

그림2. 수직 집적된 디지털 회로 공정 모식도 및 이미지

2019.06.11 조회수 20248

임성갑 교수, 새로운 다층 금속 상호연결 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수와 POSTECH(총장 김도연) 창의IT융합공학과 김재준 교수 공동 연구팀이 비아홀(via-hole, vertical interconnect access hole) 공정 없이도 금속을 다중으로 상호 연결할 수 있는 기술을 개발했고, 이를 통해 5층 이상의 3차원 고성능 유기 집적회로를 구현했다.

이번 기술은 금속의 수직 상호 연결을 위해 공간을 뚫는 작업인 비아홀 공정 대신 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식으로, 유기 반도체 집적회로를 형성하는데 적용할 수 있는 신개념의 공정이다.

유호천 박사와 박홍근 박사과정 학생이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션(Nature Communications) 6월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Highly stacked 3D organic integrated circuits with via-hole-less multilevel metal interconnects)

유기 트랜지스터는 구부리거나 접어도 그 특성을 그대로 유지할 수 있는 장점 덕분에 유연(flexible) 디스플레이 및 웨어러블 센서 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

그러나 이러한 유기물 반도체는 화학적 용매, 플라즈마, 고온 등에 의해 쉽게 손상되는 문제점 때문에 일반적인 식각 공정을 적용할 수 없어 유기 트랜지스터 기반 집적회로 구현의 걸림돌로 여겨졌다.

공동 연구팀은 유기물 반도체의 손상 없이 안정적인 금속 전극 접속을 위해 절연막에 비아홀을 뚫는 기존 방식에서 벗어나 패턴된 절연막을 직접 쌓는 방식을 택했다. 패턴된 절연막은 패턴 구조에 따라 반도체소자를 선택적으로 연결할 수 있도록 했다.

특히 연구팀은 ‘개시제를 이용한 화학 기상 증착법(iCVD: initiated chemical vapor deposition)’을 통해 얇고 균일한 절연막 패턴을 활용해 안정적인 트랜지스터 및 집적회로를 구현하는 데 성공했다.

공동 연구팀은 긴밀한 협력을 통해 개발한 금속 상호 연결 방법이 유기물 손상 없이 100%에 가까운 소자 수율로 유기 트랜지스터를 제작할 수 있음을 확인했다. 제작된 트랜지스터는 탁월한 소자 신뢰성 및 균일성을 보여 유기 집적회로 제작에 큰 역할을 했다.

연구팀은 수직적으로 분포된 트랜지스터들을 상호 연결해 인버터, 낸드, 노어 등 다양한 디지털 논리 회로를 구현하는 데 성공했다. 또한, 효과적인 금속 상호 연결을 위한 레이아웃 디자인 규칙을 제안했다. 이러한 성과는 향후 유기 반도체 기반 집적회로 구현 연구에 유용한 지침이 될 것으로 기대된다.

연구책임자인 POSTECH 김재준 교수는 “패턴된 절연막을 이용하는 발상의 전환이 유기 집적회로로 가기 위한 핵심 기술의 원천이 됐다”라며 “향후 유기 반도체 뿐 아니라 다양한 반도체 집적회로 구현의 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다”라고 말했다.

본 연구는 과학기술정보통신부, 한국연구재단과 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제안된 금속 상호 연결 기술 모식도

그림2. 수직 집적된 디지털 회로 공정 모식도 및 이미지

2019.06.11 조회수 20248 강정구 교수, 금속유기골격체의 흡착 거동 실시간 분석 성공

〈 강정구 교수 〉

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 금속유기골격체(MOF, metal organic framework)의 각 세부 기공에서 분자의 흡착 거동을 실시간 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

조해성 박사가 주도한 이번 연구는 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 5월 13일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Isotherms of Individual Pores by Gas Adsorption Crystallography)

현재 직면한 에너지와 환경문제를 극복하기 위해서는 온실가스인 이산화탄소, 고용량 에너지 전달체인 메탄, 수소 분자 등을 고용량으로 저장할 수 있는 새로운 기공구조의 개발이 필수적이다.

이에 따라 기체 분자들의 흡착 거동을 실시간 분석해 새로운 소재를 개발하는 방식이 주목받고 있다. 그러나 기존 기술로는 소재 내에서 흡착된 기체 분자의 양만 파악할 수 있어 흡착 거동을 직접 관찰할 수 없었다. 또한, 소재를 구성하는 기공별 가스의 흡착 거동을 분석할 수 없다.

본 연구팀은 문제 해결을 위해 구조적 정보를 얻을 수 있는 X-선 회절(X-ray diffraction, XRD) 측정 장비와 기체흡착 측정 장비를 결합한 실시간 기체흡착 X-선 회절 시스템을 개발했다.

이 시스템은 넓은 비표면적을 갖고 있어 이산화탄소, 수소나 메탄 등의 저장에 매우 용이한 신규소재인 금속 유기골격체의 흡착과정을 실시간 관찰할 수 있다. 특히 단일기공구조가 아닌 여러 기공이 존재하는 금속 유기골격체의 흡착 거동에 대해 분석할 수 있었다.

연구팀은 금속 유기골격체 분자들의 흡착 거동을 기공별로 분리해 관찰 및 측정함으로써 기존에 분석할 수 없었던 분자들의 순차적 흡착과정을 확인했다. 나아가 기공의 구조 및 흡착 분자의 종류가 흡착 거동에 어떤 영향을 미치는지 체계적, 정량적으로 분석해 각각의 흡착에 어떤 구조의 금속 유기골격체가 저장 소재로 가장 적합한지에 대한 방안도 제시했다.

강 교수는 “각 기공 분자의 실시간 흡착 거동을 정량적으로 분석해 기공의 화학적 성질과 구조적 특성이 흡착 거동에 미치는 영향을 밝혔다”라며 “분자의 실시간 흡착 거동을 물질 전체가 아닌 물질을 구성하는 세부 기공 수준에서 이해함으로써 새 고용량 저장 물질을 세밀하게 개발하는 데 활용할 예정이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 다양한 구조의 세부 기공을 갖는 금속유기골격체에 흡착된 분자들의 도식화 그림

그림2. 세 가지 다른 세부기공을 갖는 금속유기골격체에서의 분자의 흡착 거동

2019.06.10 조회수 15112

강정구 교수, 금속유기골격체의 흡착 거동 실시간 분석 성공

〈 강정구 교수 〉

우리 대학 EEWS대학원 강정구 교수 연구팀이 금속유기골격체(MOF, metal organic framework)의 각 세부 기공에서 분자의 흡착 거동을 실시간 분석할 수 있는 기술을 개발했다.

조해성 박사가 주도한 이번 연구는 ‘네이처 케미스트리(Nature Chemistry)’ 5월 13일자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Isotherms of Individual Pores by Gas Adsorption Crystallography)

현재 직면한 에너지와 환경문제를 극복하기 위해서는 온실가스인 이산화탄소, 고용량 에너지 전달체인 메탄, 수소 분자 등을 고용량으로 저장할 수 있는 새로운 기공구조의 개발이 필수적이다.

이에 따라 기체 분자들의 흡착 거동을 실시간 분석해 새로운 소재를 개발하는 방식이 주목받고 있다. 그러나 기존 기술로는 소재 내에서 흡착된 기체 분자의 양만 파악할 수 있어 흡착 거동을 직접 관찰할 수 없었다. 또한, 소재를 구성하는 기공별 가스의 흡착 거동을 분석할 수 없다.

본 연구팀은 문제 해결을 위해 구조적 정보를 얻을 수 있는 X-선 회절(X-ray diffraction, XRD) 측정 장비와 기체흡착 측정 장비를 결합한 실시간 기체흡착 X-선 회절 시스템을 개발했다.

이 시스템은 넓은 비표면적을 갖고 있어 이산화탄소, 수소나 메탄 등의 저장에 매우 용이한 신규소재인 금속 유기골격체의 흡착과정을 실시간 관찰할 수 있다. 특히 단일기공구조가 아닌 여러 기공이 존재하는 금속 유기골격체의 흡착 거동에 대해 분석할 수 있었다.

연구팀은 금속 유기골격체 분자들의 흡착 거동을 기공별로 분리해 관찰 및 측정함으로써 기존에 분석할 수 없었던 분자들의 순차적 흡착과정을 확인했다. 나아가 기공의 구조 및 흡착 분자의 종류가 흡착 거동에 어떤 영향을 미치는지 체계적, 정량적으로 분석해 각각의 흡착에 어떤 구조의 금속 유기골격체가 저장 소재로 가장 적합한지에 대한 방안도 제시했다.

강 교수는 “각 기공 분자의 실시간 흡착 거동을 정량적으로 분석해 기공의 화학적 성질과 구조적 특성이 흡착 거동에 미치는 영향을 밝혔다”라며 “분자의 실시간 흡착 거동을 물질 전체가 아닌 물질을 구성하는 세부 기공 수준에서 이해함으로써 새 고용량 저장 물질을 세밀하게 개발하는 데 활용할 예정이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 다양한 구조의 세부 기공을 갖는 금속유기골격체에 흡착된 분자들의 도식화 그림

그림2. 세 가지 다른 세부기공을 갖는 금속유기골격체에서의 분자의 흡착 거동

2019.06.10 조회수 15112 한동수 교수, 크라우드소싱 기반의 실내 위치인식 기술 개발

〈 한동수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형서비스통합 연구실)이 크라우드소싱 기반의 실내 위치 인식 기술을 개발했다.

이번 기술은 스마트폰에 탑재된 다양한 센서를 통해 수집된 신호를 기반으로 무선랜 신호(일명 핑거프린트)의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다.

무선랜 신호가 존재하고 스마트폰이 사용되는 건물이면 어디든 적용할 수 있고 정확도가 높아 도심의 실내 위치 인식 시스템 구축비용을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

세계적인 주요 IT 기업들은 실내 환경에서 정확도 높은 위치정보를 제공하기 위해 다양한 노력을 해 왔지만, 정확도 높은 라디오맵(특정 지역이나 건물의 신호 특성) 구축에 많은 어려움을 겪고 있다. 주로 활용되는 와이파이 포지셔닝 시스템(WPS)는 건물의 층을 구분하지 못한다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 우선 불특정 다수의 스마트폰을 통해 수집된 무선신호를 클러스터링을 통해 건물별로 분류한 뒤 기압 정보를 통해 다시 층별로 분류했다. 연구팀은 날씨 변화로 인한 기압 정보 측정에 어려움을 겪던 기존 기술의 한계를 극복하고 수집된 무선신호를 층별로 구분하는 기법을 새롭게 개발했다.

연구팀은 새로 개발한 반자율학습 위치 라벨링 AI 기법을 통해 무선신호의 수집 위치를 라벨링했다. 관성 센서 기반의 관성항법(Pedestrian Dead Reckoning) 기법을 접목해 초기 라디오맵을 구축했고, 관성 센서로부터 얻어지는 신호 정보 없이 수집된 무선신호는 지역 탐색과 전역 탐색을 반복적으로 수행하는 최적화 기계학습 알고리즘을 통해 수집 위치를 최적화했다.

연구팀은 지하 2층, 지상 6층의 12만 평 규모의 실내 쇼핑몰을 대상으로 정확도를 측정한 결과 3~6미터 수준의 정확도를 보임을 확인했다. 층 구분 정확도도 95% 이상 가능해 수작업을 통한 정확도를 넘어서는 결과를 보였고, 도시 전체 건물에 적용했을 때도 유사한 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상했다.

이번에 개발한 기술을 주요 IT 기업, 통신사, 온라인 쇼핑사의 앱을 통해서 수집된 신호에 적용하면 도시 및 국가 규모의 실내 위치 인프라를 손쉽게 구축할 수 있을 것으로 예상된다.

한동수 교수는 “대규모 무선신호를 수집할 수 있는 기업이 해당 기술을 도입하면 가까운 미래에 대부분의 실내 공간에서도 5~10미터 수준의 정확도 높은 위치 인식 서비스가 제공될 수 있을 것이다”라며 “실내외 통합 내비게이션, 응급 호출 서비스 등 스마트시티를 구현하는 데 유용하게 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1.KAILOS 개념도

2019.06.10 조회수 9911

한동수 교수, 크라우드소싱 기반의 실내 위치인식 기술 개발

〈 한동수 교수 〉

우리 대학 전산학부 한동수 교수 연구팀(지능형서비스통합 연구실)이 크라우드소싱 기반의 실내 위치 인식 기술을 개발했다.

이번 기술은 스마트폰에 탑재된 다양한 센서를 통해 수집된 신호를 기반으로 무선랜 신호(일명 핑거프린트)의 수집 위치를 자동으로 라벨링하는 인공지능 기법이다.

무선랜 신호가 존재하고 스마트폰이 사용되는 건물이면 어디든 적용할 수 있고 정확도가 높아 도심의 실내 위치 인식 시스템 구축비용을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

세계적인 주요 IT 기업들은 실내 환경에서 정확도 높은 위치정보를 제공하기 위해 다양한 노력을 해 왔지만, 정확도 높은 라디오맵(특정 지역이나 건물의 신호 특성) 구축에 많은 어려움을 겪고 있다. 주로 활용되는 와이파이 포지셔닝 시스템(WPS)는 건물의 층을 구분하지 못한다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 우선 불특정 다수의 스마트폰을 통해 수집된 무선신호를 클러스터링을 통해 건물별로 분류한 뒤 기압 정보를 통해 다시 층별로 분류했다. 연구팀은 날씨 변화로 인한 기압 정보 측정에 어려움을 겪던 기존 기술의 한계를 극복하고 수집된 무선신호를 층별로 구분하는 기법을 새롭게 개발했다.

연구팀은 새로 개발한 반자율학습 위치 라벨링 AI 기법을 통해 무선신호의 수집 위치를 라벨링했다. 관성 센서 기반의 관성항법(Pedestrian Dead Reckoning) 기법을 접목해 초기 라디오맵을 구축했고, 관성 센서로부터 얻어지는 신호 정보 없이 수집된 무선신호는 지역 탐색과 전역 탐색을 반복적으로 수행하는 최적화 기계학습 알고리즘을 통해 수집 위치를 최적화했다.

연구팀은 지하 2층, 지상 6층의 12만 평 규모의 실내 쇼핑몰을 대상으로 정확도를 측정한 결과 3~6미터 수준의 정확도를 보임을 확인했다. 층 구분 정확도도 95% 이상 가능해 수작업을 통한 정확도를 넘어서는 결과를 보였고, 도시 전체 건물에 적용했을 때도 유사한 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상했다.

이번에 개발한 기술을 주요 IT 기업, 통신사, 온라인 쇼핑사의 앱을 통해서 수집된 신호에 적용하면 도시 및 국가 규모의 실내 위치 인프라를 손쉽게 구축할 수 있을 것으로 예상된다.

한동수 교수는 “대규모 무선신호를 수집할 수 있는 기업이 해당 기술을 도입하면 가까운 미래에 대부분의 실내 공간에서도 5~10미터 수준의 정확도 높은 위치 인식 서비스가 제공될 수 있을 것이다”라며 “실내외 통합 내비게이션, 응급 호출 서비스 등 스마트시티를 구현하는 데 유용하게 활용될 수 있을 것이다”라고 말했다.

□ 그림 설명

그림1.KAILOS 개념도

2019.06.10 조회수 9911 김용대 교수, 대테러 방지용 안티 드론 기술 개발

〈 (오른쪽 위부터 시계방향으로) 김용대 교수, 권유진, 노주환, 신호철, 김도현 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 위조 GPS 신호를 이용해 드론의 위치를 속이는 방식으로 드론을 납치할 수 있는 안티 드론 기술을 개발했다.

이 기술은 긴급 상황에서 급격한 방향 변화 없이도 드론이 원하는 방향으로 안전하게 움직이도록 유도할 수 있어 테러 등의 목적을 가진 위험한 드론에 효과적으로 대응할 수 있다.

이번 연구성과는 ‘ACM 트랜잭션 온 프라이버시 & 시큐리티(ACM Transactions on Privacy and Security, TOPS)’ 저널 4월 9일 자에 게재됐다. (논문명 : Tractor Beam: Safe-hijacking of Consumer Drones with Adaptive GPS Spoofing)

드론 산업이 발전하며 수색, 구조, 방재 및 재해 대응, 택배와 정찰 등 다양한 영역에서 드론이 활용되면서 한편으로는 사유지와 주요시설 무단 침입, 안전과 보안 위협, 사생활 침해 등의 우려 또한 커지고 있다.

이에 따라 드론 침투를 탐지하고 대응하는 안티 드론 산업 급성장하고 있다. 현재 공항 등 주요시설에 구축되고 있는 안티 드론 시스템들은 방해 전파나 고출력 레이저를 쏘거나 그물로 포획해 드론을 무력화시키는 방식이다.

그러나 테러를 목적으로 폭발물이나 무기를 장착한 드론은 사람들과 주요시설로부터 즉시 안전거리를 확보한 뒤 무력화해야 피해가 최소화될 수 있다. 예를 들어 공항에서 무단 침입한 드론을 단순 방해 전파로 대응하면 드론을 못 움직이게 할 수는 있지만 한 자리에 계속 떠 있게 돼 비행기의 이착륙이 긴 시간 중단될 수 있다.

이렇듯 위험한 드론을 발견하는 즉시 안전하게 원하는 방향으로 격리할 수 있는 새로운 안티 드론 기술의 필요성이 커지고 있다.

김 교수 연구팀은 위조 GPS 신호를 이용해 드론의 위치를 속이는 방식으로 드론을 납치할 수 있는 안티 드론 기술을 개발했다.

위조 GPS 신호를 통해 드론이 자신의 위치를 착각하게 만들어서 정해진 위치나 경로로부터 드론을 이탈시키는 공격 기법은 기존 연구를 통해 알려진 바 있다. 그러나 이러한 공격 기법은 GPS 안전모드가 활성화되면 적용할 수 없다는 문제가 있다.

GPS 안전모드는 드론이 위조 GPS 신호로 인해 신호가 끊기거나 위치 정확도가 낮아지면 드론의 안전을 보장하기 위해 발동되는 일종의 비상 모드로 모델이나 제조사에 따라 제각각이기 때문이다.

연구팀은 디제이아이(DJI), 패롯(Parrot) 등 주요 드론 제조업체의 드론 GPS 안전모드를 분석하고 이를 기준으로 드론의 분류 체계를 만들어 각 드론 유형에 따른 드론 납치 기법을 설계했다.

이 분류 체계는 거의 모든 형태의 드론 GPS 안전모드를 다루고 있어 모델, 제조사와 관계없이 GPS를 사용하고 있는 드론이라면 보편적으로 적용할 수 있다. 연구팀은 실제 총 4종의 드론에 개발한 기법을 적용했고, 그 결과 작은 오차범위 안에서 의도한 납치 방향으로 드론을 안전하게 유도할 수 있음을 입증했다.

김 교수는 “기존 컨슈머 드론들은 GPS 안전모드를 갖추고 있어 위조 GPS 공격으로부터 안전한 것처럼 보이나 초보적인 방법으로 GPS 오류를 감지하고 있어 대부분 우회가 가능하다”라며 “특히 드론 불법 비행으로 발생하는 항공업계와 공항의 피해를 줄이는데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

연구팀은 기술이전을 통해 기존 안티 드론 솔루션에 연구팀이 개발한 기술을 적용하는 방식으로 상용화에 나설 계획이다.

이번 연구는 방위사업청의 광운대학교 초소형무인기 전술신호처리 특화연구실과 국방과학연구소의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. PC로 부터 위조 GPS 전파를 생성하여 지향성 안테나를 이용해 드론에 신호를 주입하는 실험환경

2019.06.05 조회수 19497

김용대 교수, 대테러 방지용 안티 드론 기술 개발

〈 (오른쪽 위부터 시계방향으로) 김용대 교수, 권유진, 노주환, 신호철, 김도현 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 위조 GPS 신호를 이용해 드론의 위치를 속이는 방식으로 드론을 납치할 수 있는 안티 드론 기술을 개발했다.

이 기술은 긴급 상황에서 급격한 방향 변화 없이도 드론이 원하는 방향으로 안전하게 움직이도록 유도할 수 있어 테러 등의 목적을 가진 위험한 드론에 효과적으로 대응할 수 있다.

이번 연구성과는 ‘ACM 트랜잭션 온 프라이버시 & 시큐리티(ACM Transactions on Privacy and Security, TOPS)’ 저널 4월 9일 자에 게재됐다. (논문명 : Tractor Beam: Safe-hijacking of Consumer Drones with Adaptive GPS Spoofing)