-

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05

조회수 10903

-

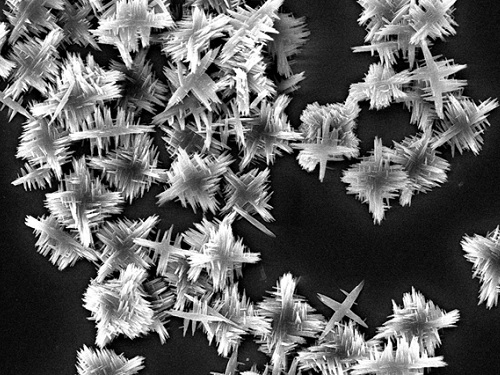

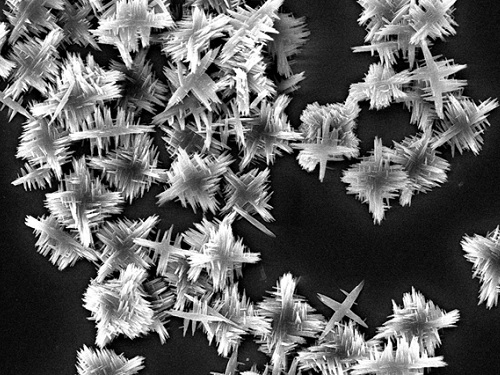

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01

조회수 12181

-

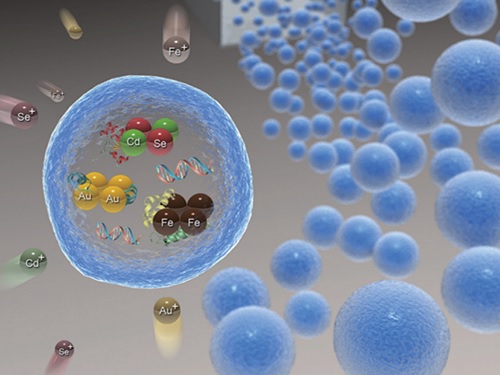

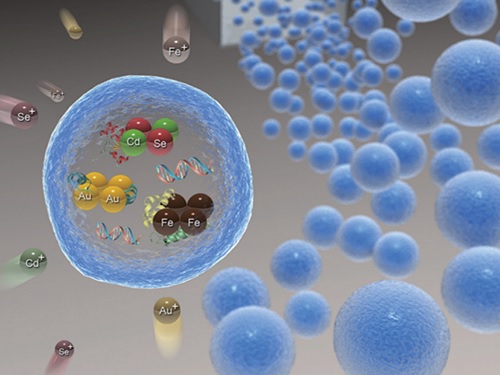

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07

조회수 16999

-

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.01

조회수 11461

-

모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

2021.08.18

조회수 14648

-

날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

2021.07.29

조회수 15056

-

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28

조회수 16726

-

약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.

기존의 도킹 시뮬레이션 기반의 가상 스크리닝 기술은 높은 위양성률(false positive rate)로 인해 유효물질 도출 비율(hit rate)이 매우 낮은 것이 문제점인 상황이었다. 연구팀은 구조 유사도 분석 모듈과 상호작용 유사도 분석 모듈을 도킹 전후에 도입하여 가상 스크리닝의 정확도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 가상 스크리닝 기술은 단백질-약물 복합체 구조 정보를 이용하여 다양한 후보 약물을 빠르고 정확하게 스크리닝할 수 있는 것이 특징이다.

연구팀은 또한 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘을 개발했다. 전구약물은 그 자체로는 약효가 없고 체내 대사를 통해 활성형 구조로 변환되어야만 약효를 나타낸다. 따라서 전구약물은 활성형으로 구조변환 후, 도킹 시뮬레이션을 수행하는 것이 중요하다. 연구팀은 렘데시비르를 포함한 여러 핵산유사체 기반 전구약물들의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 데 성공하였고, 도킹 시뮬레이션의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

연구팀은 가상 스크리닝 플랫폼으로 사스-코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 복제와 증식에 필수적인 역할을 하는 단백질 가수분해 효소(3CL hydrolase, Mpro)와 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)를 저해할 수 있는 후보 화합물을 15종과 23종으로 각각 선별했다.

그 후, 가상 스크리닝으로 선별된 38종의 약물에 대해 한국파스퇴르연구소의 생물안전 3등급(BSL-3) 실험실에서 세포 이미지 기반 항바이러스 활성 분석 플랫폼을 활용해 약효를 검증했다.

먼저 사스-코로나바이러스-2를 감염시킨 원숭이 신장세포(Vero cell)를 이용한 시험관 내(in vitro) 실험을 수행한 결과, 38종의 약물 중 7종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다.

또한, 검증된 7종의 약물에 대해 인간 폐 세포(Calu-3 cell)에서 추가적인 검증 실험을 수행했고, 3종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다. 후보 약물에는 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin)이 있다. 특히 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐고, 티피파닙은 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다.

세포 수준에서 항바이러스 효과가 확인된 약물은 바이러스 감염 동물모델을 이용한 전임상시험이 필요하다. 이에 연구팀은 과기정통부의 코로나 치료제 전임상 지원사업을 통해 후보 약물 중 하나의 약물에 대해 약효를 평가했다. 그러나 이 과정에서 동물에 대한 약물 독성이 나타났다. 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 또한, 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

연구팀 관계자는 이번 연구를 통해 예측 성능이 우수한 약물 가상 스크리닝 플랫폼을 구축했고, 이를 통해 코로나19 치료제로 유망한 후보물질을 단기간에 발견할 수 있었다고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 신종 바이러스 출현 시 신속하게 대응할 수 있는 기반 기술을 마련했다는 데에 의의가 있으며, 이를 통해 향후 코로나바이러스 계열의 유사한 바이러스나 신종 바이러스 출현 시에도 적용할 수 있는 기술을 개발하고자 한다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.

기존의 도킹 시뮬레이션 기반의 가상 스크리닝 기술은 높은 위양성률(false positive rate)로 인해 유효물질 도출 비율(hit rate)이 매우 낮은 것이 문제점인 상황이었다. 연구팀은 구조 유사도 분석 모듈과 상호작용 유사도 분석 모듈을 도킹 전후에 도입하여 가상 스크리닝의 정확도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 가상 스크리닝 기술은 단백질-약물 복합체 구조 정보를 이용하여 다양한 후보 약물을 빠르고 정확하게 스크리닝할 수 있는 것이 특징이다.

연구팀은 또한 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘을 개발했다. 전구약물은 그 자체로는 약효가 없고 체내 대사를 통해 활성형 구조로 변환되어야만 약효를 나타낸다. 따라서 전구약물은 활성형으로 구조변환 후, 도킹 시뮬레이션을 수행하는 것이 중요하다. 연구팀은 렘데시비르를 포함한 여러 핵산유사체 기반 전구약물들의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 데 성공하였고, 도킹 시뮬레이션의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

연구팀은 가상 스크리닝 플랫폼으로 사스-코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 복제와 증식에 필수적인 역할을 하는 단백질 가수분해 효소(3CL hydrolase, Mpro)와 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)를 저해할 수 있는 후보 화합물을 15종과 23종으로 각각 선별했다.

그 후, 가상 스크리닝으로 선별된 38종의 약물에 대해 한국파스퇴르연구소의 생물안전 3등급(BSL-3) 실험실에서 세포 이미지 기반 항바이러스 활성 분석 플랫폼을 활용해 약효를 검증했다.

먼저 사스-코로나바이러스-2를 감염시킨 원숭이 신장세포(Vero cell)를 이용한 시험관 내(in vitro) 실험을 수행한 결과, 38종의 약물 중 7종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다.

또한, 검증된 7종의 약물에 대해 인간 폐 세포(Calu-3 cell)에서 추가적인 검증 실험을 수행했고, 3종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다. 후보 약물에는 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin)이 있다. 특히 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐고, 티피파닙은 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다.

세포 수준에서 항바이러스 효과가 확인된 약물은 바이러스 감염 동물모델을 이용한 전임상시험이 필요하다. 이에 연구팀은 과기정통부의 코로나 치료제 전임상 지원사업을 통해 후보 약물 중 하나의 약물에 대해 약효를 평가했다. 그러나 이 과정에서 동물에 대한 약물 독성이 나타났다. 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 또한, 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

연구팀 관계자는 이번 연구를 통해 예측 성능이 우수한 약물 가상 스크리닝 플랫폼을 구축했고, 이를 통해 코로나19 치료제로 유망한 후보물질을 단기간에 발견할 수 있었다고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 신종 바이러스 출현 시 신속하게 대응할 수 있는 기반 기술을 마련했다는 데에 의의가 있으며, 이를 통해 향후 코로나바이러스 계열의 유사한 바이러스나 신종 바이러스 출현 시에도 적용할 수 있는 기술을 개발하고자 한다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.08

조회수 17659

-

하이드로젤 기반 유연성 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT) 폴리나 아니키바(Polina Anikeeva) 교수, 쏸허 자오(Xuanhe Zhao) 교수, 육현우 박사 공동 연구팀과 함께 *하이드로젤 기반의 유연성 뇌-기계 인터페이스를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 하이드로젤: 물과 젤리가 합쳐진 합성어이며 주로 필러, 보톡스, 화장품에 쓰이는 반고체 상태의 물질이다. 인공적인 인체 조직을 만드는 원료로 적합해 의학적으로도 널리 쓰인다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 2021년 6월 8일 字로 출판됐다. (논문명: Adaptive and multifunctional hydrogel hybrid probes for long-term sensing and modulation of neural activity)

뇌 구조를 연구하거나 뇌 신경 질환의 메커니즘을 파악, 치료하기 위해서는, 실시간으로 뇌를 자극하고 신호를 측정할 수 있는 인터페이스의 개발이 필수적이다. 그러나 기존의 신경 인터페이스는 기계적, 화학적 특성이 뇌 조직과 너무 달라서 일어나는 이물 반응(foreign body response) 때문에, 주변에 절연세포층이 형성돼 그 수명이 매우 짧아진다는 문제점을 가지고 있었다.

연구팀은 해당 문제의 해결을 위해, 직접 제작한 다기능성 파이버 다발을 하이드로젤 몸체에 넣는 방법을 이용해 `뇌 모사형 신경 인터페이스'를 제작했다. 해당 장치는 빛으로 특정 신경세포종만을 자극할 수 있는 광유전학 기술을 적용하기 위한 광섬유뿐만 아니라, 뇌에서 신호를 읽을 수 있는 전극 다발, 약물을 뇌 속으로 전달할 수 있는 미세 유체 채널을 모두 보유하고 있다.

해당 인터페이스는 하이드로젤 몸체를 건조시킨 상태에서는 단단한 성질이 고분자와 유사해 몸체에 삽입하기가 쉽다. 하지만 몸에 들어가면 체내의 수분을 빠르게 흡수해. 부드럽고 수분이 풍부한 주변 조직과 유사한 상태가 되므로 이물 반응을 최소화할 수 있다.

연구팀은 이러한 특성을 가진 장치를 동물 모델에 직접 적용해, 기존의 기록을 훨씬 뛰어넘는 삽입 후 6개월까지도 뇌 신호를 측정할 수 있음을 보였다. 또한 자유롭게 움직이는 쥐를 대상으로 초장기간 광유전학 실험, 행동 실험 등이 가능하며, 이물 반응에 의한 아교세포 및 면역세포의 발현이 기존 장치보다 현저히 줄어듦을 증명했다.

박성준 교수는 "이번 연구는 최초로 하이드로젤을 다기능 신경 인터페이스의 구성물질로 사용해 그 수명을 대폭 상승시켰다는 데에 의의가 있으며, 해당 연구를 통해 향후 알츠하이머병, 파킨슨병 등 초장기간 관찰이 필요한 뇌 신경 질환 연구가 더욱 발전할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구사업, 범부처의료기기개발 사업, 나노소재원천기술개발사업, 차세대 지능형 반도체 개발사업, KK-JRC 스마트 프로젝트, 카이스트 글로벌 이니셔티브 프로그램, 포스트 인공지능(Post-AI) 프로젝트 사업의 지원을 받아 수행됐다.

하이드로젤 기반 유연성 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 박성준 교수 연구팀이 메사추세츠 공과대학(MIT) 폴리나 아니키바(Polina Anikeeva) 교수, 쏸허 자오(Xuanhe Zhao) 교수, 육현우 박사 공동 연구팀과 함께 *하이드로젤 기반의 유연성 뇌-기계 인터페이스를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 하이드로젤: 물과 젤리가 합쳐진 합성어이며 주로 필러, 보톡스, 화장품에 쓰이는 반고체 상태의 물질이다. 인공적인 인체 조직을 만드는 원료로 적합해 의학적으로도 널리 쓰인다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 2021년 6월 8일 字로 출판됐다. (논문명: Adaptive and multifunctional hydrogel hybrid probes for long-term sensing and modulation of neural activity)

뇌 구조를 연구하거나 뇌 신경 질환의 메커니즘을 파악, 치료하기 위해서는, 실시간으로 뇌를 자극하고 신호를 측정할 수 있는 인터페이스의 개발이 필수적이다. 그러나 기존의 신경 인터페이스는 기계적, 화학적 특성이 뇌 조직과 너무 달라서 일어나는 이물 반응(foreign body response) 때문에, 주변에 절연세포층이 형성돼 그 수명이 매우 짧아진다는 문제점을 가지고 있었다.

연구팀은 해당 문제의 해결을 위해, 직접 제작한 다기능성 파이버 다발을 하이드로젤 몸체에 넣는 방법을 이용해 `뇌 모사형 신경 인터페이스'를 제작했다. 해당 장치는 빛으로 특정 신경세포종만을 자극할 수 있는 광유전학 기술을 적용하기 위한 광섬유뿐만 아니라, 뇌에서 신호를 읽을 수 있는 전극 다발, 약물을 뇌 속으로 전달할 수 있는 미세 유체 채널을 모두 보유하고 있다.

해당 인터페이스는 하이드로젤 몸체를 건조시킨 상태에서는 단단한 성질이 고분자와 유사해 몸체에 삽입하기가 쉽다. 하지만 몸에 들어가면 체내의 수분을 빠르게 흡수해. 부드럽고 수분이 풍부한 주변 조직과 유사한 상태가 되므로 이물 반응을 최소화할 수 있다.

연구팀은 이러한 특성을 가진 장치를 동물 모델에 직접 적용해, 기존의 기록을 훨씬 뛰어넘는 삽입 후 6개월까지도 뇌 신호를 측정할 수 있음을 보였다. 또한 자유롭게 움직이는 쥐를 대상으로 초장기간 광유전학 실험, 행동 실험 등이 가능하며, 이물 반응에 의한 아교세포 및 면역세포의 발현이 기존 장치보다 현저히 줄어듦을 증명했다.

박성준 교수는 "이번 연구는 최초로 하이드로젤을 다기능 신경 인터페이스의 구성물질로 사용해 그 수명을 대폭 상승시켰다는 데에 의의가 있으며, 해당 연구를 통해 향후 알츠하이머병, 파킨슨병 등 초장기간 관찰이 필요한 뇌 신경 질환 연구가 더욱 발전할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 신진연구사업, 범부처의료기기개발 사업, 나노소재원천기술개발사업, 차세대 지능형 반도체 개발사업, KK-JRC 스마트 프로젝트, 카이스트 글로벌 이니셔티브 프로그램, 포스트 인공지능(Post-AI) 프로젝트 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.06.21

조회수 32685

-

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

미생물 이용한 천연 무지개 색소 생산기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 양동수 박사와 박선영 박사를 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제 학술지인 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)'에 지난 5월 25일 字 온라인 출판됐으며, 표지논문으로 선정됐다.

※ 논문명 : Production of rainbow colorants by metabolically engineered Escherichia coli

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 양동수(한국과학기술원, 공동 제1저자), 박선영(한국과학기술원, 공동 제1저자, 현 큐티스바이오), 포함 총 3명

우리 생활에서 널리 활용되고 있는 각종 색소는 식품과 같이 직접 섭취되거나 화장품과 같이 피부에서 흡수되기 때문에 건강과 밀접한 관계를 갖는다. 하지만 색소 중 대부분은 석유 화합물로부터 생산되는 합성 색소이며, 색소의 사용이 실생활에 널리 활용되는 만큼 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 그뿐만 아니라 합성 색소를 이용해 각종 옷감을 염색하면서 발생하는 폐수가 전체 산업용 폐수의 17~20%를 차지한다는 보고가 있을 정도로, 합성 색소는 수질오염에도 지대한 영향을 미치고 있다.

이러한 건강 문제 및 환경 오염 문제를 해결하기 위해 미생물을 이용해 천연색소를 생산해야 한다는 필요성이 제기됐으나, 값비싼 생산 공정 및 낮은 수율로 인해 산업화가 실현되기 어려운 상황이었다. 또한, 현재까지 빨강, 주황, 노랑, 파랑, 보라 등의 천연색소는 낮은 효율로 생산된 바 있으나, 초록 및 남색 천연색소 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 이상엽 특훈교수 연구팀은 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단 (단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 효율적인 빨강, 주황, 노랑 3색의 카로테노이드 생산과 이를 확장한 7가지 무지개색을 모두 생산할 수 있는 기술 개발에 성공했다.

다양한 특성의 천연색소 중 연구팀은 지용성 식품과 의류 염색 등에 활용되는 소수성 천연색소에 주목했다. 연구팀은 미생물의 대사회로를 조작하는 기술인 대사공학을 이용해 카로티노이드 계열 색소인 ▲아스타잔틴(빨강), ▲베타-카로틴(주황), ▲제아잔틴(노랑)과 비올라세인 유도체 계열 색소인 ▲프로비올라세인(초록), ▲프로디옥시비올라세인(파랑), ▲비올라세인(남색), ▲디옥시비올라세인(보라)을 생산하는 대장균들을 개발하였다. 이로써 연구팀은 포도당이나 글리세롤을 먹이로 개발한 대장균을 배양함으로서 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 모두 생산할 수 있게 됐다.

미생물에서 소수성 색소가 생산되면 이는 세포 밖으로 배출되지 않고 세포 내부에 축적된다. 색소가 축적될 수 있는 세포의 수용력에는 한계가 있으므로, 그동안 소수성 색소를 특정량 이상으로 생산할 수 없었다. 이에 연구팀은 세포의 모양을 변화시키거나 세포 내 소낭을 형성해 미생물 내부의 소수성 천연색소 축적량을 증가시키고자 했다. 또한, 색소 생산량을 더욱 증가시키기 위해 연구팀은 세포 외 소낭을 형성해 미생물 밖으로 소수성 천연색소를 분비해 무지개 색소를 고효율로 생산하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당 또는 산업공정의 부산물로 생산되는 값싼 바이오매스인 글리세롤을 단일 탄소원으로 사용해 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 생산하는 대장균 균주를 최초로 개발했다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구에 참여한 양동수 박사는 “석유 화합물 기반의 합성 색소를 대체할 수 있는 일곱 빛깔의 천연 무지개 색소를 세계 최초로 생산했으며, 이번 연구는 특히 색소를 비롯한 천연물을 고효율로 생산할 수 있는 범용 대사공학적 전략을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 기술을 활용해 색소뿐만 아니라 의약품, 영양보조제 등의 다양한 친환경 물질을 고효율로 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

2021.06.08

조회수 73534

-

서성배 교수 연구팀, 동물의 식습관을 조절하는 원리 규명해 네이처 게재

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 서울대학교 생명과학부 이원재 교수 연구팀과 공동연구를 통해 체내 단백질, 필수아미노산 부족을 감지하는 장 세포와 필수아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는 구체적인 원리를 규명했다고 7일 밝혔다. 그뿐만 아니라, 공동연구팀은 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는 지도 규명했다.

사람이든 동물이든 수분이 부족하면 갈증을 느끼고 물을 마시고, 혈당량이 떨어지면 당을 찾아 먹는다. 필수 영양소가 부족하면 자연스럽게 이를 섭취하기 위한 행동 변화가 있다는 것은 누구나 경험적으로 쉽게 알 수 있는 사실이다. 과학자들은 수분이나 당분뿐만 아니라 필수아미노산과 같은 영양소에 대해서도 동물들이 결핍을 인지하여 항상성을 유지하는 메커니즘을 가지고 있을 것이라 오랫동안 예상해 왔지만, 그동안 이를 구체적으로 밝힌 연구는 없었다.

필수아미노산 항상성은 수분 항상성보다 복잡한 메커니즘을 가질 수밖에 없다. 장내미생물의 종류에 따라 반드시 섭취해야 하는 필수아미노산의 종류가 달라지기 때문이다. 예를 들면, 코알라의 경우 주된 먹이가 되는 나뭇잎의 섬유질을 직접 소화하지 못하고, 장내미생물이 나뭇잎을 분해하여 흡수 가능한 영양소를 만들어 내면 이를 흡수한다. 그런데 장내미생물의 종류에 따라 분해할 수 있는 나뭇잎의 종류가 달라지고, 이에 따라 코알라의 식성도 달라진다. 이는 필수아미노산과 같이 미생물을 통해 합성이 가능한 영양소의 경우, 똑같은 종의 동물들이라 해도, 동일한 필수아미노산이 부족한 상황에서 각 개체가 보유하고 있는 장내미생물의 종류에 따라 다른 식성을 보일 수 있다는 것을 의미한다.

공동연구팀은 이번 연구에서 어떤 유전자가 체내 필수아미노산 부족을 감지하는지 찾아내고, 어떤 신호를 통해 부족한 아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는지 규명했으며, 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는지 확인하기 위한 실험을 진행했다.

연구진은 초파리에 필수아미노산이 결핍된 먹이를 제공하거나 유전적 결핍 혹은 유전자 조작을 이용해 필수아미노산을 생산하지 못하는 장내미생물을 초파리에 도입하면, 초파리의 장 호르몬 중 하나인 CNMa 호르몬의 발현이 유도됨을 확인했다. 흥미롭게도, 이 호르몬은 그동안 장 호르몬이 발현된다고 알려진 내분비세포 (enteroendocrine cells)가 아닌 장 상피세포(enterocytes)에서 발현되는데 이는 장 상피세포가 필수아미노산 결핍을 직접 인지한다는 것을 의미한다. 또한 공동연구팀은 CNMa 호르몬이 발현되는 과정에서 기존에 세포 내 아미노산 센서로 잘 알려진 Gcn2와 Tor 분자들이 관여한다는 사실도 증명했다. CNMa 호르몬의 수용체는 두뇌와 장 신경세포(enteric neuron)에서 발현하는데 CNMa 수용체를 발현하는 신경세포가 활성화되는지 여부에 따라 필수아미노산을 섭취하려는 섭식행동이 증가하거나 감소한다.

이번 논문은 동물이 필수아미노산의 부족을 인지한 후 필수아미노산이 풍부한 음식을 섭취하는 행동을 장내미생물-장-뇌 축(microbiome-gut-brain axis)을 통해 분자적 수준에서 설명한 최초의 논문이다.

제 1저자인 우리 대학 김보람 연구원은 “이번 연구 결과는 장내미생물에서 동물의 장 그리고 뇌로 이어지는 장내미생물-장-뇌 축을 통해 아미노산 결핍이 일어난다는 사실을 처음으로 밝혔다는데 큰 의미가 있으며, 초파리뿐만 아니라, 사람을 포함한 척추동물에서도 이런 경로를 통해 장내미생물이 동물의 식성을 조절할 가능성을 제기한다. 만약 장내미생물과 동물의 식습관이 장뇌 축을 통해 조절된다면, 미생물 섭취라는 방법을 통해 현대인의 불균형한 식습관으로 인한 만성 질병을 개선할 수도 있을 것이며, 그런 점에서 이 논문의 가치를 찾을 수 있다”라고 말했다.

최근 10여 년간 탄수화물 영양소를 감지하는 체내의 센서나 센싱세포를 두뇌나 다른 기관에서 규명했고 이번 공동연구를 통해 장 세포에서 필수아미노산 결핍을 인지하는 원리를 밝힌 서성배 교수는 “여러 영양소가 미각에 의해 피상적으로 1차 감지되지만 어떻게 체내에서 인지되고 섭식행동을 유도하는 연구는 그의 중요성에 비해 아직 매우 제한적이다. 그 이유는 체내의 영양소 센서를 마우스나 복잡한 포유류에서 발견하기는 쉽지 않기에 유전자 조작이 용이한 초파리를 이용해서 영양소 센서를 초파리에서 규명한 후에 쥐나 인간에서 그의 대응체를 찾는 방법을 선택했다. 영양소 센서는 모든 개체에 중요하고 진화적으로도 보존이 돼 있을 것 같아 초파리에서 밝힌 센서들이 포유류에서도 비슷한 역할을 할 것이라고 추측된다. 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방 같은 거대영양소뿐 아니라 비타민, 아연, 소금 등 소량영양소가 존재하는데 그 센서들을 규명하고 섭식행동에 미치는 영향이나 대사 질환, 성인병에 관련성 연구는 더욱 증폭될 것이라 예상된다.”고 말했다.

김보람 박사가 제1 저자로 참여하고 우리 대학 서성배 교수, 서울대학교 이원재 교수가 공동교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 5일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : Response of the Drosophila microbiome-gut-brain axis to amino acid deficit).

서성배 교수 연구팀, 동물의 식습관을 조절하는 원리 규명해 네이처 게재

우리 대학 생명과학과 서성배 교수 연구팀이 서울대학교 생명과학부 이원재 교수 연구팀과 공동연구를 통해 체내 단백질, 필수아미노산 부족을 감지하는 장 세포와 필수아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는 구체적인 원리를 규명했다고 7일 밝혔다. 그뿐만 아니라, 공동연구팀은 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는 지도 규명했다.

사람이든 동물이든 수분이 부족하면 갈증을 느끼고 물을 마시고, 혈당량이 떨어지면 당을 찾아 먹는다. 필수 영양소가 부족하면 자연스럽게 이를 섭취하기 위한 행동 변화가 있다는 것은 누구나 경험적으로 쉽게 알 수 있는 사실이다. 과학자들은 수분이나 당분뿐만 아니라 필수아미노산과 같은 영양소에 대해서도 동물들이 결핍을 인지하여 항상성을 유지하는 메커니즘을 가지고 있을 것이라 오랫동안 예상해 왔지만, 그동안 이를 구체적으로 밝힌 연구는 없었다.

필수아미노산 항상성은 수분 항상성보다 복잡한 메커니즘을 가질 수밖에 없다. 장내미생물의 종류에 따라 반드시 섭취해야 하는 필수아미노산의 종류가 달라지기 때문이다. 예를 들면, 코알라의 경우 주된 먹이가 되는 나뭇잎의 섬유질을 직접 소화하지 못하고, 장내미생물이 나뭇잎을 분해하여 흡수 가능한 영양소를 만들어 내면 이를 흡수한다. 그런데 장내미생물의 종류에 따라 분해할 수 있는 나뭇잎의 종류가 달라지고, 이에 따라 코알라의 식성도 달라진다. 이는 필수아미노산과 같이 미생물을 통해 합성이 가능한 영양소의 경우, 똑같은 종의 동물들이라 해도, 동일한 필수아미노산이 부족한 상황에서 각 개체가 보유하고 있는 장내미생물의 종류에 따라 다른 식성을 보일 수 있다는 것을 의미한다.

공동연구팀은 이번 연구에서 어떤 유전자가 체내 필수아미노산 부족을 감지하는지 찾아내고, 어떤 신호를 통해 부족한 아미노산을 섭취하도록 섭식행동을 조절하는지 규명했으며, 필수아미노산을 생산하는 장내미생물이 이러한 메커니즘에 어떠한 영향을 미치는지 확인하기 위한 실험을 진행했다.

연구진은 초파리에 필수아미노산이 결핍된 먹이를 제공하거나 유전적 결핍 혹은 유전자 조작을 이용해 필수아미노산을 생산하지 못하는 장내미생물을 초파리에 도입하면, 초파리의 장 호르몬 중 하나인 CNMa 호르몬의 발현이 유도됨을 확인했다. 흥미롭게도, 이 호르몬은 그동안 장 호르몬이 발현된다고 알려진 내분비세포 (enteroendocrine cells)가 아닌 장 상피세포(enterocytes)에서 발현되는데 이는 장 상피세포가 필수아미노산 결핍을 직접 인지한다는 것을 의미한다. 또한 공동연구팀은 CNMa 호르몬이 발현되는 과정에서 기존에 세포 내 아미노산 센서로 잘 알려진 Gcn2와 Tor 분자들이 관여한다는 사실도 증명했다. CNMa 호르몬의 수용체는 두뇌와 장 신경세포(enteric neuron)에서 발현하는데 CNMa 수용체를 발현하는 신경세포가 활성화되는지 여부에 따라 필수아미노산을 섭취하려는 섭식행동이 증가하거나 감소한다.

이번 논문은 동물이 필수아미노산의 부족을 인지한 후 필수아미노산이 풍부한 음식을 섭취하는 행동을 장내미생물-장-뇌 축(microbiome-gut-brain axis)을 통해 분자적 수준에서 설명한 최초의 논문이다.

제 1저자인 우리 대학 김보람 연구원은 “이번 연구 결과는 장내미생물에서 동물의 장 그리고 뇌로 이어지는 장내미생물-장-뇌 축을 통해 아미노산 결핍이 일어난다는 사실을 처음으로 밝혔다는데 큰 의미가 있으며, 초파리뿐만 아니라, 사람을 포함한 척추동물에서도 이런 경로를 통해 장내미생물이 동물의 식성을 조절할 가능성을 제기한다. 만약 장내미생물과 동물의 식습관이 장뇌 축을 통해 조절된다면, 미생물 섭취라는 방법을 통해 현대인의 불균형한 식습관으로 인한 만성 질병을 개선할 수도 있을 것이며, 그런 점에서 이 논문의 가치를 찾을 수 있다”라고 말했다.

최근 10여 년간 탄수화물 영양소를 감지하는 체내의 센서나 센싱세포를 두뇌나 다른 기관에서 규명했고 이번 공동연구를 통해 장 세포에서 필수아미노산 결핍을 인지하는 원리를 밝힌 서성배 교수는 “여러 영양소가 미각에 의해 피상적으로 1차 감지되지만 어떻게 체내에서 인지되고 섭식행동을 유도하는 연구는 그의 중요성에 비해 아직 매우 제한적이다. 그 이유는 체내의 영양소 센서를 마우스나 복잡한 포유류에서 발견하기는 쉽지 않기에 유전자 조작이 용이한 초파리를 이용해서 영양소 센서를 초파리에서 규명한 후에 쥐나 인간에서 그의 대응체를 찾는 방법을 선택했다. 영양소 센서는 모든 개체에 중요하고 진화적으로도 보존이 돼 있을 것 같아 초파리에서 밝힌 센서들이 포유류에서도 비슷한 역할을 할 것이라고 추측된다. 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방 같은 거대영양소뿐 아니라 비타민, 아연, 소금 등 소량영양소가 존재하는데 그 센서들을 규명하고 섭식행동에 미치는 영향이나 대사 질환, 성인병에 관련성 연구는 더욱 증폭될 것이라 예상된다.”고 말했다.

김보람 박사가 제1 저자로 참여하고 우리 대학 서성배 교수, 서울대학교 이원재 교수가 공동교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처(Nature)’ 5월 5일 자 온라인판에 게재됐다 (논문명 : Response of the Drosophila microbiome-gut-brain axis to amino acid deficit).

2021.05.07

조회수 28487

-

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06

조회수 30466

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05 조회수 10903

소금, 자가조립 나노캡슐 소재로 쓰이다

우리 대학 기계공학과 김형수 교수와 박광석 박사과정이 소금의 결정화 프로세스를 표면장력 효과로 제어해 나노 및 마이크로 캡슐을 제작하는 원천 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이를 `결정 모세관 오리가미 기술(Crystal Capillary Origami Technology)'이라고 칭한다.

최근 나노물질 자가 조립기술은 기능성 고분자, 바이오 재료 분야 및 반도체 나노 구조체 제조 등에 활용되는 등 바이오기술(BT) 및 정보통신기술(IT) 분야와 서로 기술적으로 융합 발전되고 있어, 미래 산업에 미칠 경제적 효과가 막대할 것으로 예상되어 그 관심도가 높아지고 있다.

일반적인 자가 조립기술은 미리 정해진 기본 유닛을 이용하는 상향식 (bottom-up approach) 기술 방법이다. 보통 폴리머나 콜로이드 등을 이용해 최종 형태를 구성하게 되고, 이 기술은 분자 수준부터 마이크로미터 수준까지 폭넓은 길이 차원에 적용할 수 있다.

자가 조립기술을 이용하면 나노캡슐을 제작할 수 있는데 공정 특성상 캡슐화를 위해서 경화 과정이 필수적이라 제작공정이 간단하지 않다.

김형수 교수는 “지구상에 존재하는 수많은 미네랄이 있을 텐데 이번 연구에서 사용한 특정 소금들과 같이 기본 결정 구조가 얇고 잘 휘는 성질의 결정을 발견해서 활용할 수 있으면 이멀젼(유화액)이나 액적(물방울) 내부에 원하는 물질을 자발적이고 효과적으로 가둘 수 있다ˮ라고 설명했다.

기계공학과 박광석 박사과정이 제1 저자로 참여한 해당 연구 결과는 국제적 권위 학술단체 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 저명학술지 나노스케일(Nanoscale) 誌에 9월 10일 字 게재됐고, 연구의 우수성을 인정받아 표지논문(Inside Front Cover)으로 게재됐다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 핵융합기초연구사업(NRF-2021R1A2C2007835)과 삼성전자 산학협력 과제 (IO201216-08212-01)의 지원을 부분적으로 받아 수행됐다.

(논문명: Crystal capillary origami capsule with self-assembled nanostructures)

2021.10.05 조회수 10903 광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01 조회수 12181

광대역 광학 활성을 갖는 카이랄 세라믹 물질 최초 개발

우리 대학 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 광대역 광학 활성을 갖는 *카이랄 세라믹 물질을 최초로 개발했다고 30일 밝혔다. 신소재공학과 박기현 석사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 나노(ACS Nano)’에 개재됐다. (논문명 : Broad Chiroptical Activity from Ultraviolet to Short-Wave Infrared by Chirality Transfer from Molecular to Micrometer Scale)

☞ 카이랄(Chiral): 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 비대칭성을 가르키는 용어중 하나다. 이는 어떤 대상의 모양이 거울에 비춘 모양과 일치되지 않을 때 카이랄 성이 존재한다고 일컫는다.

카이랄 나노물질은 입사하는 원형 편광의 오른쪽 또는 왼쪽 방향성에 따라 다른 광학적 성질을 보이는 광학 활성도(chiroptical activity)의 특징을 가지고 있다. 같은 물질이어도 구조에 따라 서로 다른 광학 성질을 보이는 특이성을 활용해 많은 응용이 가능할 것이라는 기대로 최근 주목을 받는 물질이다. 하지만, 기존에 보고된 대부분의 카이랄 나노물질은 자외선(ultraviolet) 및 가시광선(visible) 영역에서만 제한적으로 광학 활성을 갖고 있어 바이오 및 통신 등을 포함한 다양한 분야에서의 응용에 한계가 있었다.

염지현 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 자외선에서부터 근적외선 영역을 넘어 단적외선 영역에서까지 광범위한 광학 활성을 갖는 카이랄 소재를 최초로 개발했다. 연구팀은 황화구리(copper sulfide) 세라믹 물질에 원자 수준에서부터 마이크로 수준에까지 체계적으로 카이랄 특성을 부여하는 기술을 선보였다. 그와 동시에 황화구리 나노입자의 화학적 상태를 긴 파장의 빛을 효과적으로 흡수할 수 있는 상으로 변화되도록 유도하여 적외선 영역 광학 활성 효율을 극대화하였다.

연구팀은 먼저 아미노산이 가지고 있는 원자 수준 카이랄 특성을 무기 나노입자에 전이시켜 나노 수준 카이랄 특성을 구현한 후, 나노입자 사이의 인력 및 척력을 조절해 1~2 마이크로미터(㎛) 길이의 카이랄 나노꽃(nanoflower, NF)이 자가조립으로 만들어지도록 유도했다. 연구팀은 이렇게 디자인된 나노꽃이 자외선에서부터 수 마이크로미터의 파장을 갖는 적외선에서까지 빛의 원형 편광 방향 따라 특이적으로 상호작용하는 것을 확인했다. 또한, 이 광대역 광학 활성은 연구팀이 유도한 대로 적외선을 흡수할 수 있는 황화구리 상으로 화학적 변화가 잘 변이됐기 때문이고, 나노꽃의 구조적 카이랄 특성이 원형 편광의 방향성에 따른 비대칭적 상호작용을 유도하기 때문인 것을 컴퓨팅 시뮬레이션으로도 밝혔다.

이렇게 개발된 광대역 광학 활성 나노 플랫폼 기술은 바이오센서, 바이오이미징, 적외선 신경 자극, 나노온열치료, 텔레커뮤니케이션 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다. 제1 저자로 이 연구에 참여한 박기현 석사과정은 “이 연구를 통해 카이랄 물질군 라이브러리를 만들고 그들의 자가조립 제어 기술을 이용해 새로운 패러다임의 나노소재를 개발하는데 기여할 수 있으며, 무엇보다 세계 최초로 단적외선 영역에서도 광학 활성을 갖는 소재를 개발함으로써 카이랄 나노소재의 응용과 발전을 위한 토대를 마련한 것 같다”며 이 연구의 의의를 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 삼성 반도체연구기금, 연구재단 우수신진사업, KAIST 창의도전사업 (C2 프로젝트) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.01 조회수 12181 위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07 조회수 16999

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07 조회수 16999 양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.01 조회수 11461

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.01 조회수 11461 모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

2021.08.18 조회수 14648

모트 전이 반도체로 진성 난수 생성기 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 모트 전이 반도체의 확률적 거동을 이용한 진성 난수(True Random Number) 생성기 개발에 성공했다고 18일 밝혔다.

전자기기들이 초연결되는 메타버스 시대에는 전자기기 간에 대량의 데이터가 실시간으로 오가게 되는데, 이때 더욱 고도화된 데이터의 보안과 암호화 기술이 뒷받침돼야 한다. 현재 대부분의 난수는 소프트웨어로 생성되고 있는데, 이렇게 생성된 일반적인 난수는 소프트웨어의 해독을 통해 쉽게 예측할 수 있고 이는 데이터 보안 및 개인 정보 침해에 매우 큰 위협이 될 수 있다.

이에 반해 진성 난수는 자연의 무작위적인 물리적 현상으로부터 얻어지는 인간이 예측할 수 없는 난수로 이를 얻는 것은 궁극의 보안 기술을 구현하기 위해 필수적이다.

김경민 교수 연구팀은 진성 난수를 추출하기 위해 모트 전이 소재에 주목했다. 모트 전이 소재는 특정 온도에서 전기전도도가 부도체에서 도체로 전이하는 소재로, 이 소재에 전류를 흘려주어 가열하면 부도체 상태와 도체 상태가 주기적으로 변하는 상태의 진동 현상을 관찰할 수 있음이 잘 알려져 있었다. 연구팀은 이 과정에서 주기적으로 소재의 가열과 냉각이 반복될 때 열의 생성과 발산이 예측 불가능함을 이론적으로 입증했다.

연구팀은 이와 같은 모트 전이 소재에서의 예측 불가능한 특성을 진성 난수로 변환해주는 프로토타입의 진성 난수 생성기를 설계 및 제작하여 진성 난수를 성공적으로 수집했다.

공동 제1 저자인 신소재공학과 김광민 석사과정과 인재현 박사과정은 "모트 전이 반도체를 기반으로 하는 진성 난수 생성기는 25 마이크로초(μs) 마다 5.22 나노줄(nJ)의 에너지로 1개의 난수를 생성할 수 있는데 이는 기존 기술에 대비 최소 2.5배 이상 빠르고, 1,800분의 1 수준의 에너지로 저전력 동작이 가능하다ˮ며 "이는 저항 변화 메모리의 셀렉터 등 제한된 분야에서만 사용되던 모트 전이 소재를 진성 난수 생성기에 적합하다는 것을 입증한 결과로 새로운 하드웨어 보안용 소재 개발 분야를 개척한 의의가 있다ˮ 라고 말했다.

이러한 진성 난수 생성기는 반도체 칩의 형태로 제작해 기존 전자기기와 호환할 수 있으며 휴대전화 등 전자기기의 보안을 위한 암호화 하드웨어로 사용할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 지난 5월 18일 字에 게재됐으며 산업통상자원부, 한국반도체연구조합, KAIST의 지원을 받아 수행됐다. (논문명 : Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor)

2021.08.18 조회수 14648 날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

2021.07.29 조회수 15056

날숨 속 황화수소 가스 검출을 통한 구취 센서 개발

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 삼성전자 종합기술원과 공동연구를 통해 극소량의 나트륨과 백금 촉매를 금속산화물에 기능화하여 호흡으로 질병을 진단할 수 있는 가스 센서 플랫폼을 개발했다고 28일 밝혔다.

이 가스 센서 플랫폼은 사람의 날숨에 포함된 다양한 질병과 관련된 미량의 생체지표(biomarker) 가스를 선택적으로 감지해 관련된 특정 질병을 실시간 모니터링할 수 있는 기술이다.

혈액 채취나 영상 촬영 없이 내뱉는 숨(호기)만으로 각종 질병 여부를 파악하는 비침습적 호흡 지문 센서 기술은 핵심 미래 기술이다. 호기 속 특정 가스들의 농도변화를 검사해 건강 이상 여부를 판단할 수 있다.

이번 기술은 구취의 생체지표 가스인 황화수소 가스와 높은 반응성을 갖는 나트륨 촉매를 금속산화물 나노섬유 감지 소재 층에 도입해 가스 선택성을 극도로 향상하고, 활성도가 좋은 백금 촉매를 추가로 기능화해 세계 최고 수준의 황화수소 감지 성능을 구현한 기술이다.

호기 가스의 성분에는 수분 외에도 아세톤, 톨루엔, 암모니아, 수소뿐만 아니라 구취의 생체지표 가스인 황화수소(hydrogen sulfide), 메틸머캅탄(methyl mercaptan), 디메틸설파이드(dimethyl sulfide)의 3종 황 화합물이 포함된다. 그중에서 황화수소 가스는 구취 환자에게서 높은 농도로 배출되는 생체지표 가스로서 상기 3종 황화합물 가스 중에서 선택적으로 감지하는 것이 매우 중요하다.

호흡을 이용한 질병 진단은 테들라(Tedlar) 백에 포집된 날숨 가스를 소형 센서 장치로 주입한 후 수분 이내의 빠른 속도로 분석할 수 있는 비침습 진단 방법으로 최근 조명을 받고 있다. 또한, 질병 대사가 일어나는 시점에서 검출할 수 있어 조기 진단이 용이하다.

하지만 생체지표 가스들은 매우 미량의 농도인 10억분의 1(ppb)에서 100만분의 1(ppm) 수준으로 호흡 속에서 배출되기 때문에 정확한 분석을 위해서는 기술의 진보가 필요하다. 호기 속 수백 종 이상의 방해 가스들 속에서 목표 가스만을 선택적으로 분석하는 것은 저항 변화식 센서의 취약점으로 남아있다.

기존 가스 센서는 산화물 감지 소재 표면에 백금, 팔라듐 등 특정 촉매를 결합하거나 n-형 반도체식 금속산화물과 p-형 반도체식 금속산화물의 헤테로 접합 구조를 도입해 감지 특성을 높이려는 등의 시도가 있었으나 여전히 ppb 농도에서 생체지표 가스 감지 특성이 높지 않다는 한계가 있다.

연구팀은 미량의 염화 나트륨(NaCl)과 백금 촉매를 전기방사를 통해 넓은 비표면적과 다공성 구조를 갖는 금속산화물 나노섬유에 결착시켜 특정 생체지표 가스에 선택적으로 반응하는 감지 소재를 개발했다. 나트륨과 백금의 복합촉매가 결착된 나노섬유 센서는 백금 촉매만 결착되거나 촉매가 결착되지 않은 센서 대비 각각 10배 및 200배 이상 감지 특성이 향상됨을 확인했다.

특히 1 ppm의 황화수소 가스에 대해 감도가 780배 수준으로 바뀌는 세계 최고 수준의 감도 특성을 확인했고, 호기 속 방해 가스 중 반응성이 좋다고 알려진 에탄올 가스 대비 약 277배 수준의 선택도가 관찰됐다.

연구팀은 기존에도 호흡으로 질병을 진단하는 센서를 개발했으나 이번 기술은 가스 감지 성능 및 정확도와 신뢰도가 큰 폭으로 향상됐다는 특징이 있다. 또한, 연구팀은 이번에 개발한 초고성능의 가스 센서를 상용화된 압력센서, 온도센서, 습도센서와 결합해 간단하게 날숨을 불어넣는 것(호기 가스 직접 측정)만으로도 개개인의 호흡을 분석해 일반인도 쉽게 건강 이상을 판별할 수 있는 휴대용 복합센서 디바이스 플랫폼을 개발했다.

연구팀은 가스 크로마토그래피-질량분석법 기반 상용 구취 진단기를 활용한 호기 가스의 정성적 정량적 비교분석을 바탕으로 80건의 날숨 분석을 진행한 결과, 이번 복합센서 플랫폼이 86.3%의 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있음을 확인했다. 이번 기술은 구취 유무를 지속적으로 모니터링하는 헬스케어 기기에 손쉽게 적용할 수 있다.

김일두 교수는 "기존 센서에 사용되지 않은 알칼리 금속 기반 촉매를 잘 알려진 백금 촉매와 함께 도입함으로써, 질병과 연관된 생체지표 가스에 초고감도 및 고 선택성으로 반응하는 센서 소재를 구현할 수 있었다ˮ며 "감지 소재 개발에 머물지 않고 실제 센서 디바이스 구현 및 호기 가스 임상시험을 통해 높은 정확도로 구취 유무를 판별할 수 있다는 측면에서 매우 의미가 있는 연구 결과다. 누구나 손쉽게 스스로 진단할 수 있는 자가 진단 기기의 진보는 의료비 지출 상승을 막고 지속적인 건강관리에 큰 도움이 될 것이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 공동 제1 저자인 신하민, 김동하 박사과정(KAIST 신소재)과 정원종 전문연구원(삼성전자 종합기술원)의 주도하에 진행됐으며, 남궁각 전문연구원(삼성전자 종합기술원)과 김일두 교수(KAIST 신소재)가 교신저자로 참여했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 8월호 표지 논문으로 발행될 예정이며, `미국화학학회(ACS) 위클리 프레스팩(Weekly PressPac)'에 7월 21일 자로 소개되어 전 세계 수천 명의 기자단에게 홍보됐다. 또한, 관련 기술은 국내를 포함해 유럽, 미국, 중국에 특허로 출원됐다.

2021.07.29 조회수 15056 살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28 조회수 16726

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28 조회수 16726 약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.

기존의 도킹 시뮬레이션 기반의 가상 스크리닝 기술은 높은 위양성률(false positive rate)로 인해 유효물질 도출 비율(hit rate)이 매우 낮은 것이 문제점인 상황이었다. 연구팀은 구조 유사도 분석 모듈과 상호작용 유사도 분석 모듈을 도킹 전후에 도입하여 가상 스크리닝의 정확도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 가상 스크리닝 기술은 단백질-약물 복합체 구조 정보를 이용하여 다양한 후보 약물을 빠르고 정확하게 스크리닝할 수 있는 것이 특징이다.

연구팀은 또한 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘을 개발했다. 전구약물은 그 자체로는 약효가 없고 체내 대사를 통해 활성형 구조로 변환되어야만 약효를 나타낸다. 따라서 전구약물은 활성형으로 구조변환 후, 도킹 시뮬레이션을 수행하는 것이 중요하다. 연구팀은 렘데시비르를 포함한 여러 핵산유사체 기반 전구약물들의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 데 성공하였고, 도킹 시뮬레이션의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

연구팀은 가상 스크리닝 플랫폼으로 사스-코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 복제와 증식에 필수적인 역할을 하는 단백질 가수분해 효소(3CL hydrolase, Mpro)와 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)를 저해할 수 있는 후보 화합물을 15종과 23종으로 각각 선별했다.

그 후, 가상 스크리닝으로 선별된 38종의 약물에 대해 한국파스퇴르연구소의 생물안전 3등급(BSL-3) 실험실에서 세포 이미지 기반 항바이러스 활성 분석 플랫폼을 활용해 약효를 검증했다.

먼저 사스-코로나바이러스-2를 감염시킨 원숭이 신장세포(Vero cell)를 이용한 시험관 내(in vitro) 실험을 수행한 결과, 38종의 약물 중 7종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다.

또한, 검증된 7종의 약물에 대해 인간 폐 세포(Calu-3 cell)에서 추가적인 검증 실험을 수행했고, 3종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다. 후보 약물에는 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin)이 있다. 특히 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐고, 티피파닙은 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다.

세포 수준에서 항바이러스 효과가 확인된 약물은 바이러스 감염 동물모델을 이용한 전임상시험이 필요하다. 이에 연구팀은 과기정통부의 코로나 치료제 전임상 지원사업을 통해 후보 약물 중 하나의 약물에 대해 약효를 평가했다. 그러나 이 과정에서 동물에 대한 약물 독성이 나타났다. 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 또한, 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

연구팀 관계자는 이번 연구를 통해 예측 성능이 우수한 약물 가상 스크리닝 플랫폼을 구축했고, 이를 통해 코로나19 치료제로 유망한 후보물질을 단기간에 발견할 수 있었다고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 신종 바이러스 출현 시 신속하게 대응할 수 있는 기반 기술을 마련했다는 데에 의의가 있으며, 이를 통해 향후 코로나바이러스 계열의 유사한 바이러스나 신종 바이러스 출현 시에도 적용할 수 있는 기술을 개발하고자 한다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.08 조회수 17659

약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.