-

강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

2018.08.27

조회수 15194

-

유승협 교수, 무기LED 상응하는 고효율 OLED 구현

〈 유승협 교수, 송진욱 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 무기 LED에 상응하는 높은 효율의 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 데 성공했다.

이번 연구는 서울대학교 재료공학부 김장주 교수, 경상대 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해 이뤄진 것으로 이 기술을 통해 OLED 조명의 대중화 및 시장 성장에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

송진욱 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

OLED는 수많은 모바일 기기와 고품질 TV 등의 디스플레이 기술에 광원으로 활용되고 있는 소자로, 두께가 얇고 유연 소자 제작이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 최근에는 조명, 차량용 광원에도 OLED를 활용하기 위한 노력이 계속되고 있다.

이러한 응용에는 광원의 효율이 매우 중요하다. 최근 지속적인 연구 개발에 의해 OLED의 효율이 꾸준히 상승했고 일부는 기존 고효율 무기 LED 수준에 준하는 결과들이 보고되고 있다.

그러나 이러한 고효율 OLED의 연구 결과들은 OLED가 갖는 면광원(面光源)의 장점을 해치는 반구형 렌즈가 쓰이거나 소자 내부에 빛을 추출하는 나노 구조가 도입돼 안정적인 동작을 방해하는 등의 문제로 상용화에 한계가 있었다.

연구팀은 OLED의 광 추출용으로 개발됐던 여러 방법 중 실용화 가능성이 가장 큰 기술인 나노입자 기반의 광 산란층을 소자 외부에 도입하는 방법에 주목했다.

특히 광 산란을 이용한 기존 OLED 광 추출 향상 연구가 반복적인 실험을 통해 경험적인 방식으로 이뤄졌던 것과는 다르게 연구팀은 종합적이고 분석적 방법론을 정립해 최대 효율을 이끌어낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했다.

OLED에 광 추출 구조를 적용해 가능한 최대의 효율에 도달하기 위해선 광 추출 구조와 OLED 구조를 각각이 아닌 전체로 보고 최적화를 이뤄야 한다.

연구팀은 산란 현상을 수학적으로 기술하는 이론을 OLED 발광 특성 예측 모델과 최초로 결합해 여러 구조를 가지는 수많은 소자들의 특성을 짧은 시간에 예측했고, 이를 기반으로 최대 효율을 갖는 최적 구조를 이론적으로 예측하는 데 성공했다.

연구진은 이론적으로 예측된 최적의 광 산란 필름을 실험적으로 구현하고 이를 고효율 유기 발광소재를 이용한 소자 구조에 접목해 56%의 외부 양자 효율 및 221lm/W의 전력 효율을 이끌어내는데 성공했다. 이는 큰 렌즈나 내부 광 추출구조 없이 구현된 OLED 단위 소자 효율로는 최고의 결과이다.

유승협 교수는 “다양한 OLED 광 추출 효율 향상 기술이 개발됐지만 실용화 가능성은 높지 않은 경우가 많았다. 이번 연구는 상용화 가능성에서 가장 의미가 큰 기술을 활용하면서 고효율 LED의 효율에 상응하는 OLED 구현 방법을 체계적으로 제시했다는데 의의가 있다”며 “낮은 전력소모가 특히 중요한 조명용 광원이나 웨어러블 기기의 센서용 광원에 OLED가 활용되는 데 기여할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 나노소재원천기술개발사업, 한국전자통신연구원(ETRI)의 초저가플렉서블 Lightning Surface 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 산란층과 결합된 OLED 구조 모식도

유승협 교수, 무기LED 상응하는 고효율 OLED 구현

〈 유승협 교수, 송진욱 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 무기 LED에 상응하는 높은 효율의 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 데 성공했다.

이번 연구는 서울대학교 재료공학부 김장주 교수, 경상대 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해 이뤄진 것으로 이 기술을 통해 OLED 조명의 대중화 및 시장 성장에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

송진욱 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

OLED는 수많은 모바일 기기와 고품질 TV 등의 디스플레이 기술에 광원으로 활용되고 있는 소자로, 두께가 얇고 유연 소자 제작이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 최근에는 조명, 차량용 광원에도 OLED를 활용하기 위한 노력이 계속되고 있다.

이러한 응용에는 광원의 효율이 매우 중요하다. 최근 지속적인 연구 개발에 의해 OLED의 효율이 꾸준히 상승했고 일부는 기존 고효율 무기 LED 수준에 준하는 결과들이 보고되고 있다.

그러나 이러한 고효율 OLED의 연구 결과들은 OLED가 갖는 면광원(面光源)의 장점을 해치는 반구형 렌즈가 쓰이거나 소자 내부에 빛을 추출하는 나노 구조가 도입돼 안정적인 동작을 방해하는 등의 문제로 상용화에 한계가 있었다.

연구팀은 OLED의 광 추출용으로 개발됐던 여러 방법 중 실용화 가능성이 가장 큰 기술인 나노입자 기반의 광 산란층을 소자 외부에 도입하는 방법에 주목했다.

특히 광 산란을 이용한 기존 OLED 광 추출 향상 연구가 반복적인 실험을 통해 경험적인 방식으로 이뤄졌던 것과는 다르게 연구팀은 종합적이고 분석적 방법론을 정립해 최대 효율을 이끌어낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했다.

OLED에 광 추출 구조를 적용해 가능한 최대의 효율에 도달하기 위해선 광 추출 구조와 OLED 구조를 각각이 아닌 전체로 보고 최적화를 이뤄야 한다.

연구팀은 산란 현상을 수학적으로 기술하는 이론을 OLED 발광 특성 예측 모델과 최초로 결합해 여러 구조를 가지는 수많은 소자들의 특성을 짧은 시간에 예측했고, 이를 기반으로 최대 효율을 갖는 최적 구조를 이론적으로 예측하는 데 성공했다.

연구진은 이론적으로 예측된 최적의 광 산란 필름을 실험적으로 구현하고 이를 고효율 유기 발광소재를 이용한 소자 구조에 접목해 56%의 외부 양자 효율 및 221lm/W의 전력 효율을 이끌어내는데 성공했다. 이는 큰 렌즈나 내부 광 추출구조 없이 구현된 OLED 단위 소자 효율로는 최고의 결과이다.

유승협 교수는 “다양한 OLED 광 추출 효율 향상 기술이 개발됐지만 실용화 가능성은 높지 않은 경우가 많았다. 이번 연구는 상용화 가능성에서 가장 의미가 큰 기술을 활용하면서 고효율 LED의 효율에 상응하는 OLED 구현 방법을 체계적으로 제시했다는데 의의가 있다”며 “낮은 전력소모가 특히 중요한 조명용 광원이나 웨어러블 기기의 센서용 광원에 OLED가 활용되는 데 기여할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 나노소재원천기술개발사업, 한국전자통신연구원(ETRI)의 초저가플렉서블 Lightning Surface 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 산란층과 결합된 OLED 구조 모식도

2018.08.21

조회수 19341

-

유연 원격 내시경 수술로봇 K-FLEX로 동물실험 성공

〈이동호 박사과정, 네덜란드 라드바우드 대학 록사나 교수, 황민호 박사, 안정도 박사과정, 권동수 교수〉

우리 대학 기계공학과 미래의료로봇연구단(소장 권동수 교수)이 개발한 유연 원격 내시경수술로봇 ‘케이-플렉스(K-FLEX)’가 살아있는 동물의 담낭을 절개하는 수술에 성공했다.

지난 7월 17일 연구팀은 돼지를 통한 전 임상실험을 진행했다. 복강에 삽입된 유연 내시경 수술로봇을 이용해 담낭을 절개하는 실험이며 복강 내 로봇의 정밀 제어기술과 소형관절 설계기술이 핵심 기반기술이다.

이번 연구를 통해 전량을 수입에 의존하는 국내 연성 내시경 시장의 활로 개척과 더불어 암 치료 관련 사회적 비용의 축소 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.

연구팀의 케이-플렉스 로봇은 입이나 항문, 요도 등 우리 몸에 존재하는 통로를 따라 뱀처럼 유연하게 삽입돼 몸속을 자유롭게 관찰한다. 이상이 있는 경우 손가락처럼 생긴 초소형 로봇 팔이 나와 수술을 진행한다.

기존의 상용화된 수술 로봇은 곧은 수술도구를 이용하고 복부에 3~4개의 구멍을 내야 하는 문제점이 있는 반면 연구팀의 기술은 외부절개 없이 내부절개만으로 수술이 가능해 출혈량, 세균 감염, 합병증 등의 위험을 줄일 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 이 기술은 상용화가 활발하지 않다. 수술에 요구되는 기술의 난이도가 높고 필요조건들이 많기 때문이다. 로봇이 인체 내부의 굴곡진 부분으로 진입하기 위해 유연하면서도 큰 힘을 낼 수 있어야 하고, 기존 수술 로봇보다 더 많은 공간적 제약을 받는다.

연구팀은 위와 같은 유연성과 소형화 문제를 해결할 수 있는 강인한 소형 관절 기술을 개발했다. 핵심 연구원인 황민호 박사의 연구를 통해 초소형 로봇 팔이 낼 수 있는 힘을 두 배 이상 끌어올리는 동시에 크기도 절반으로 축소시켰다.

곧은 직선 형태의 수술 기술과 달리 유연 수술 로봇 기술은 전 세계적으로도 발전되지 않은 상황이다. 권 교수 연구팀은 내시경 모듈을 제외한 모든 부품과 소프트웨어를 순수 국내 기술을 통해 개발했다.

연구팀은 국립암센터 손대경 교수 연구팀의 협조를 통해 돼지 배의 표면에 만든 절개 부위에 다양한 방향과 각도로 휘어지는 유연 내시경 수술로봇을 삽입하고 병변이 위치한 간과 담낭으로 로봇을 접근시켰다.

이후 내시경의 채널을 통과한 직경 3.7mm의 소형 수술도구가 간을 젖히며 수술을 위한 시야 확보를 한 뒤 다른 채널을 통과한 전기 소작기를 이용해 간과 담낭 사이를 절제했다.

모든 수술 과정은 연구팀이 내시경의 앞부분에 설치한 카메라를 통해 송출된 돼지 신체 내부를 모니터링하며 원격 조종 장치를 통해 진행됐다.

한편 연구팀은 이 기술을 통해 지난 6월 29일 영국 런던 임페리얼 컬리지에서 열린 ‘서지컬 로봇 챌린지 2018(Surgical Robot Challenge 2018)’에서 수술로봇 강국들을 제치고 ‘베스트 어플리케이션 어워드’와 ‘오버롤 위너’상을 동시에 수상하기도 했다.

이번 연구를 총괄한 권동수 교수는 “이번 실험의 의미는 국내 최초로 유연한 내시경로봇을 살아있는 동물의 복강 내에서 이동시켜 병변에 접근시키고 수술을 진행함으로써 임상 적용의 가능성을 확인했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

권 교수 연구팀은 이러한 핵심기술을 기반으로 2018년도 ‘이지엔도서지컬(EasyEndo Surgical Inc.)’이라는 수술로봇 회사를 설립했다. 권 교수를 비롯한 8명의 학생들이 공동 창업한 회사로, 케이-플렉스를 포함한 다양한 수술로봇을 개발하고 있다.

케이-플렉스 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. K-FLEX 시스템 전체 그림

유연 원격 내시경 수술로봇 K-FLEX로 동물실험 성공

〈이동호 박사과정, 네덜란드 라드바우드 대학 록사나 교수, 황민호 박사, 안정도 박사과정, 권동수 교수〉

우리 대학 기계공학과 미래의료로봇연구단(소장 권동수 교수)이 개발한 유연 원격 내시경수술로봇 ‘케이-플렉스(K-FLEX)’가 살아있는 동물의 담낭을 절개하는 수술에 성공했다.

지난 7월 17일 연구팀은 돼지를 통한 전 임상실험을 진행했다. 복강에 삽입된 유연 내시경 수술로봇을 이용해 담낭을 절개하는 실험이며 복강 내 로봇의 정밀 제어기술과 소형관절 설계기술이 핵심 기반기술이다.

이번 연구를 통해 전량을 수입에 의존하는 국내 연성 내시경 시장의 활로 개척과 더불어 암 치료 관련 사회적 비용의 축소 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.

연구팀의 케이-플렉스 로봇은 입이나 항문, 요도 등 우리 몸에 존재하는 통로를 따라 뱀처럼 유연하게 삽입돼 몸속을 자유롭게 관찰한다. 이상이 있는 경우 손가락처럼 생긴 초소형 로봇 팔이 나와 수술을 진행한다.

기존의 상용화된 수술 로봇은 곧은 수술도구를 이용하고 복부에 3~4개의 구멍을 내야 하는 문제점이 있는 반면 연구팀의 기술은 외부절개 없이 내부절개만으로 수술이 가능해 출혈량, 세균 감염, 합병증 등의 위험을 줄일 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 이 기술은 상용화가 활발하지 않다. 수술에 요구되는 기술의 난이도가 높고 필요조건들이 많기 때문이다. 로봇이 인체 내부의 굴곡진 부분으로 진입하기 위해 유연하면서도 큰 힘을 낼 수 있어야 하고, 기존 수술 로봇보다 더 많은 공간적 제약을 받는다.

연구팀은 위와 같은 유연성과 소형화 문제를 해결할 수 있는 강인한 소형 관절 기술을 개발했다. 핵심 연구원인 황민호 박사의 연구를 통해 초소형 로봇 팔이 낼 수 있는 힘을 두 배 이상 끌어올리는 동시에 크기도 절반으로 축소시켰다.

곧은 직선 형태의 수술 기술과 달리 유연 수술 로봇 기술은 전 세계적으로도 발전되지 않은 상황이다. 권 교수 연구팀은 내시경 모듈을 제외한 모든 부품과 소프트웨어를 순수 국내 기술을 통해 개발했다.

연구팀은 국립암센터 손대경 교수 연구팀의 협조를 통해 돼지 배의 표면에 만든 절개 부위에 다양한 방향과 각도로 휘어지는 유연 내시경 수술로봇을 삽입하고 병변이 위치한 간과 담낭으로 로봇을 접근시켰다.

이후 내시경의 채널을 통과한 직경 3.7mm의 소형 수술도구가 간을 젖히며 수술을 위한 시야 확보를 한 뒤 다른 채널을 통과한 전기 소작기를 이용해 간과 담낭 사이를 절제했다.

모든 수술 과정은 연구팀이 내시경의 앞부분에 설치한 카메라를 통해 송출된 돼지 신체 내부를 모니터링하며 원격 조종 장치를 통해 진행됐다.

한편 연구팀은 이 기술을 통해 지난 6월 29일 영국 런던 임페리얼 컬리지에서 열린 ‘서지컬 로봇 챌린지 2018(Surgical Robot Challenge 2018)’에서 수술로봇 강국들을 제치고 ‘베스트 어플리케이션 어워드’와 ‘오버롤 위너’상을 동시에 수상하기도 했다.

이번 연구를 총괄한 권동수 교수는 “이번 실험의 의미는 국내 최초로 유연한 내시경로봇을 살아있는 동물의 복강 내에서 이동시켜 병변에 접근시키고 수술을 진행함으로써 임상 적용의 가능성을 확인했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

권 교수 연구팀은 이러한 핵심기술을 기반으로 2018년도 ‘이지엔도서지컬(EasyEndo Surgical Inc.)’이라는 수술로봇 회사를 설립했다. 권 교수를 비롯한 8명의 학생들이 공동 창업한 회사로, 케이-플렉스를 포함한 다양한 수술로봇을 개발하고 있다.

케이-플렉스 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. K-FLEX 시스템 전체 그림

2018.08.16

조회수 13011

-

김학성 교수, 빛에 의해 스위치처럼 작동하는 단백질 개발

〈 김 학 성 교수 〉

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 빛으로 결합력을 제어할 수 있는 결합 단백질을 개발해 빛을 이용한 세포 신호전달 제어에 새 방법을 제시했다.

이는 제한적이었던 기존 광 제어 기술의 한계를 극복해 다양한 세포신호 전달 제어에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

허우성, 최정민 박사가 주도한 이번 연구는 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 6월 27일자 온라인 판에 게재됐다.

빛을 이용한 세포의 신호전달 조절은 물리, 화학적 방법보다 비 침습적이고 빠르기 때문에 신호전달 연구에 효과적으로 활용 가능하다.

그러나 지금까지는 자연에 존재하는 광 스위치 단백질에 의존했기 때문에 이 단백질들을 각각의 신호전달 조절에 맞도록 다시 설계해야 하는 복잡하고 힘든 과정으로 인해 응용이 극히 제한됐다.

최근에는 합성된 광스위치 분자를 단백질에 결합시켜 빛에 따라 그 기능을 조절하려는 연구가 진행됐다. 그러나 이 경우 빛에 따라 스위치처럼 작동하는 단백질의 설계방법이 단백질 종류에 따라 다르고 복잡하다는 한계가 있었다.

연구팀은 LRR(Leucine-rich repeat) 단백질을 기반으로 아조벤젠 유래 광 스위치 분자를 합리적 방법으로 단백질 모듈에 결합시켰다. 이를 통해 빛으로 단백질의 구조변화를 유도해 표적에 대한 결합력을 조절했다.

또한 빛에 의한 상피세포 성장인자 수용체(EGFR, epithelial growth factor receptor)에 대한 결합력 조절이 가능한 단백질을 개발하고, 이를 이용해 세포 내 EGFR 신호 전달을 빛으로 조절할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 LRR 모듈로 구성된 단백질의 구조 특성을 기반으로 광스위치 분자를 반복 모듈 사이에 결합시켜 빛으로 표적에 대한 결합력이 효과적으로 조절되는 단백질의 합리적 설계 방법을 개발했다.

이는 다양한 표적에 대해 결합하는 LRR 단백질에 광범위하게 적용할 수 있는 기반 기술로, 빛을 이용한 세포 내 다양한 신호 전달 조절에 활용할 수 있는 새로운 단백질 창출 방법을 제시한 것이다.

이번 연구는 한국연구재단의 글로벌연구실사업(GRL)과 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. LRR 단백질 기반으로 합리적 설계를 통해 광스위치 단백질 개발 및 이를 이용한 세포 신호전달 조절

김학성 교수, 빛에 의해 스위치처럼 작동하는 단백질 개발

〈 김 학 성 교수 〉

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 빛으로 결합력을 제어할 수 있는 결합 단백질을 개발해 빛을 이용한 세포 신호전달 제어에 새 방법을 제시했다.

이는 제한적이었던 기존 광 제어 기술의 한계를 극복해 다양한 세포신호 전달 제어에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

허우성, 최정민 박사가 주도한 이번 연구는 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 6월 27일자 온라인 판에 게재됐다.

빛을 이용한 세포의 신호전달 조절은 물리, 화학적 방법보다 비 침습적이고 빠르기 때문에 신호전달 연구에 효과적으로 활용 가능하다.

그러나 지금까지는 자연에 존재하는 광 스위치 단백질에 의존했기 때문에 이 단백질들을 각각의 신호전달 조절에 맞도록 다시 설계해야 하는 복잡하고 힘든 과정으로 인해 응용이 극히 제한됐다.

최근에는 합성된 광스위치 분자를 단백질에 결합시켜 빛에 따라 그 기능을 조절하려는 연구가 진행됐다. 그러나 이 경우 빛에 따라 스위치처럼 작동하는 단백질의 설계방법이 단백질 종류에 따라 다르고 복잡하다는 한계가 있었다.

연구팀은 LRR(Leucine-rich repeat) 단백질을 기반으로 아조벤젠 유래 광 스위치 분자를 합리적 방법으로 단백질 모듈에 결합시켰다. 이를 통해 빛으로 단백질의 구조변화를 유도해 표적에 대한 결합력을 조절했다.

또한 빛에 의한 상피세포 성장인자 수용체(EGFR, epithelial growth factor receptor)에 대한 결합력 조절이 가능한 단백질을 개발하고, 이를 이용해 세포 내 EGFR 신호 전달을 빛으로 조절할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 LRR 모듈로 구성된 단백질의 구조 특성을 기반으로 광스위치 분자를 반복 모듈 사이에 결합시켜 빛으로 표적에 대한 결합력이 효과적으로 조절되는 단백질의 합리적 설계 방법을 개발했다.

이는 다양한 표적에 대해 결합하는 LRR 단백질에 광범위하게 적용할 수 있는 기반 기술로, 빛을 이용한 세포 내 다양한 신호 전달 조절에 활용할 수 있는 새로운 단백질 창출 방법을 제시한 것이다.

이번 연구는 한국연구재단의 글로벌연구실사업(GRL)과 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. LRR 단백질 기반으로 합리적 설계를 통해 광스위치 단백질 개발 및 이를 이용한 세포 신호전달 조절

2018.08.13

조회수 13952

-

김성용 교수, 빅 데이터 통해 아중규모 난류의 고유특성 규명

〈 김 성 용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수 연구팀이 빅 데이터 분석을 통해 아중규모 난류의 고유한 특성과 원동력을 발견하는 데 성공했다.

이번 연구는 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 통해 관측된 해양 표층 대형자료의 빅 데이터 분석을 통해 수 킬로미터 및 수 시간 규모의 해양유체를 이해함으로써 전지구 및 지역 기후변화 예측모델의 개선에 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 환경유체 및 지구물리분야 국제 학술지인 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스(Journal of Geophysical Research-Oceans)’ 8월 6일자에 두 편의 연계논문으로 게재됐다.

김 교수 연구팀의 유장곤, 이은애 석사가 각 논문의 1저자로 참여했고, 석사 연구 주제의 일부가 관련분야 최상위 학술지에 출간되는 성과를 달성했다.

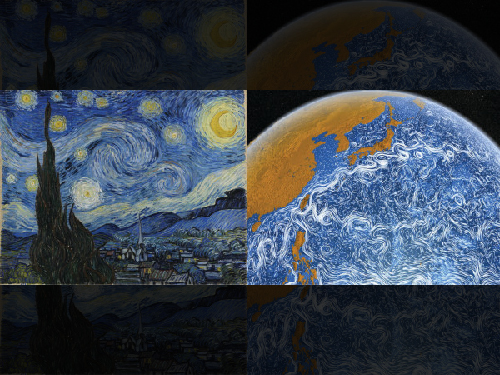

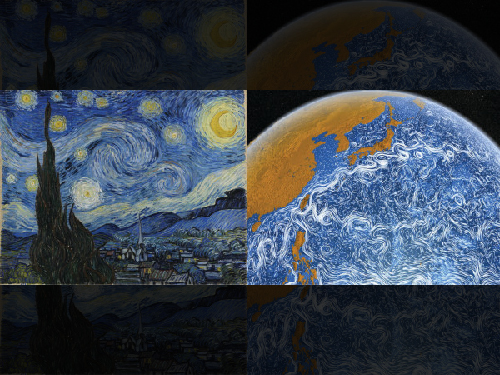

2012년 美 항공우주국(NASA)은 ‘영원한 바다(Perpetual Ocean)’라는 위성을 이용한 해양관측 자료를 시각화한 프로젝트를 공개했다. 이는 2년 반에 걸친 바다 표면 흐름의 움직임에 대한 자료를 모아 제작된 것으로 그 모습이 마치 화가 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤(The Starry Night)’속 하늘의 배경과 유사해 대중의 흥미를 끌었다.

이 ‘영원한 바다’는 중규모(100km 이상의 공간 규모) 수준의 난류운동을 기반으로 한 것으로 김 교수 연구팀은 중규모보다 더 작고 짧은 시공간 규모인 아중규모(1~100km 및 매 시간 규모)에서 해양 난류를 연구했다.

아중규모 난류는 지구물리유체 및 환경유체 분야에서 큰 관심을 받는 분야로 열과 밀도를 포함한 물리적 혼합 및 난류특성에 대한 연구 뿐 아니라 해양 영양분의 표층으로의 전달 및 적조와 엽록소의 번성 등 해양생물, 생태 및 환경 보존의 주요한 물리적 원인으로 주목받고 있다.

전 세계적으로 아중규모 해양 난류는 주로 컴퓨터를 이용한 수치 모델링 연구로 진행되고 있으나, 시공간으로 급격히 변하는 아중규모의 해양유체를 기존 장비 및 기술로 관측하기에는 어려움이 있어 제한적이고 간헐적인 현장 관측만 가능한 상황이다.

연구팀은 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 이용해 관측한 1년간의 해수유동장 및 5년간의 엽록소 농도장을 빅 데이터 분석해 해양난류의 고유한 특성을 입증했다.

연구팀은 해양난류 파수영역(wavenumber) 에서의 에너지 스펙트럼의 기울기 변화를 계절과 공간에 따른 변화 관점에서 분석했다.

이를 통해 아중규모 난류의 순방향과 역방향의 에너지 캐스케이드(energy cascade, 난류운동에서 큰 규모에서 작은 규모 또는 작은 규모에서 큰 규모로 에너지가 이동하는 현상)가 일어나고, 에너지가 투입되는 공간규모가 약 10 km이며 이는 경압불안정성(baroclinic instability, 수평방향으로 밀도 변화가 심할 때 중력장에서 불안정해져 이를 복원하기 위해 난류 현상이 발생하는 상태)에 의한 것임을 입증했다.

김 교수 연구팀의 연구결과는 해양물리, 대기 및 기후변화의 전 지구 고해상도 모델링 분야의 아중규모 물리현상의 모수화(参数化, parameterization)에 대한 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 아중규모의 원리를 이해함으로써 방사능, 기름유출과 같은 해양 오염물 추적 등 실제적이고 다양한 응용이 가능할 것으로 보인다.

또한 이번 연구는 우리나라 동해안 극전선의 가장자리에서 활발하게 생성되는 아중규모 소용돌이와 전선의 장기 관측자료를 이용한 것으로, 국내 연안 레이더 및 해색위성을 이용한 대형자료의 분석과 해양물리 및 물리생물의 상호작용 연구의 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

이번 연구는 한국연구재단, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 해양경찰청 연구센터의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 고흐의 별이 빛나는 밤과 NASA 가 제작한 영원한 바다 사진

그림2. 에너지 스펙트럼의 기울기 변화에 따른 에너지의 순방향 및 역방향 캐스케이드와 에너지가 투입되는 공간 규모를 보여주는 예

그림3. 동해에서 해색위성을 이용해 관측된 표층 엽록소 농도장에서 표현된 아중규모 난류 유동의 예

그림4. 임원지역 표층 해수유동장과 울릉도 남부지역 표층 클로로필 농도장

김성용 교수, 빅 데이터 통해 아중규모 난류의 고유특성 규명

〈 김 성 용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수 연구팀이 빅 데이터 분석을 통해 아중규모 난류의 고유한 특성과 원동력을 발견하는 데 성공했다.

이번 연구는 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 통해 관측된 해양 표층 대형자료의 빅 데이터 분석을 통해 수 킬로미터 및 수 시간 규모의 해양유체를 이해함으로써 전지구 및 지역 기후변화 예측모델의 개선에 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 환경유체 및 지구물리분야 국제 학술지인 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스(Journal of Geophysical Research-Oceans)’ 8월 6일자에 두 편의 연계논문으로 게재됐다.

김 교수 연구팀의 유장곤, 이은애 석사가 각 논문의 1저자로 참여했고, 석사 연구 주제의 일부가 관련분야 최상위 학술지에 출간되는 성과를 달성했다.

2012년 美 항공우주국(NASA)은 ‘영원한 바다(Perpetual Ocean)’라는 위성을 이용한 해양관측 자료를 시각화한 프로젝트를 공개했다. 이는 2년 반에 걸친 바다 표면 흐름의 움직임에 대한 자료를 모아 제작된 것으로 그 모습이 마치 화가 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤(The Starry Night)’속 하늘의 배경과 유사해 대중의 흥미를 끌었다.

이 ‘영원한 바다’는 중규모(100km 이상의 공간 규모) 수준의 난류운동을 기반으로 한 것으로 김 교수 연구팀은 중규모보다 더 작고 짧은 시공간 규모인 아중규모(1~100km 및 매 시간 규모)에서 해양 난류를 연구했다.

아중규모 난류는 지구물리유체 및 환경유체 분야에서 큰 관심을 받는 분야로 열과 밀도를 포함한 물리적 혼합 및 난류특성에 대한 연구 뿐 아니라 해양 영양분의 표층으로의 전달 및 적조와 엽록소의 번성 등 해양생물, 생태 및 환경 보존의 주요한 물리적 원인으로 주목받고 있다.

전 세계적으로 아중규모 해양 난류는 주로 컴퓨터를 이용한 수치 모델링 연구로 진행되고 있으나, 시공간으로 급격히 변하는 아중규모의 해양유체를 기존 장비 및 기술로 관측하기에는 어려움이 있어 제한적이고 간헐적인 현장 관측만 가능한 상황이다.

연구팀은 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 이용해 관측한 1년간의 해수유동장 및 5년간의 엽록소 농도장을 빅 데이터 분석해 해양난류의 고유한 특성을 입증했다.

연구팀은 해양난류 파수영역(wavenumber) 에서의 에너지 스펙트럼의 기울기 변화를 계절과 공간에 따른 변화 관점에서 분석했다.

이를 통해 아중규모 난류의 순방향과 역방향의 에너지 캐스케이드(energy cascade, 난류운동에서 큰 규모에서 작은 규모 또는 작은 규모에서 큰 규모로 에너지가 이동하는 현상)가 일어나고, 에너지가 투입되는 공간규모가 약 10 km이며 이는 경압불안정성(baroclinic instability, 수평방향으로 밀도 변화가 심할 때 중력장에서 불안정해져 이를 복원하기 위해 난류 현상이 발생하는 상태)에 의한 것임을 입증했다.

김 교수 연구팀의 연구결과는 해양물리, 대기 및 기후변화의 전 지구 고해상도 모델링 분야의 아중규모 물리현상의 모수화(参数化, parameterization)에 대한 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 아중규모의 원리를 이해함으로써 방사능, 기름유출과 같은 해양 오염물 추적 등 실제적이고 다양한 응용이 가능할 것으로 보인다.

또한 이번 연구는 우리나라 동해안 극전선의 가장자리에서 활발하게 생성되는 아중규모 소용돌이와 전선의 장기 관측자료를 이용한 것으로, 국내 연안 레이더 및 해색위성을 이용한 대형자료의 분석과 해양물리 및 물리생물의 상호작용 연구의 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

이번 연구는 한국연구재단, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 해양경찰청 연구센터의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 고흐의 별이 빛나는 밤과 NASA 가 제작한 영원한 바다 사진

그림2. 에너지 스펙트럼의 기울기 변화에 따른 에너지의 순방향 및 역방향 캐스케이드와 에너지가 투입되는 공간 규모를 보여주는 예

그림3. 동해에서 해색위성을 이용해 관측된 표층 엽록소 농도장에서 표현된 아중규모 난류 유동의 예

그림4. 임원지역 표층 해수유동장과 울릉도 남부지역 표층 클로로필 농도장

2018.08.13

조회수 15584

-

조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

2018.08.10

조회수 13642

-

배석형 교수, 3D 스케칭 통해 디자인 과정 획기적 단축 기술 개발

〈배석형 교수 연구팀. 왼쪽부터 이준협 석사, 배석형 교수, 김용관 박사, 안상균 석사과정〉

한 번쯤 자신의 그림이 종이에서 튀어나와 현실이 되는 것을 상상해봤을 것이다. 대부분 사람들에게는 단순히 즐거운 상상이지만 현장의 디자이너에게는 꼭 실현돼야 할 절실한 기술이다. 가전제품, 자동차, 게임 컨트롤러 등 장난감부터 일상 속 필수품까지 모든 입체 형상 디자인은 디자이너의 펜 끝에서 시작되기 때문이다.

디자이너의 그림이 현실로 나오기 위해서는 평면적 그림을 입체적 형상으로 바꾸는 작업이 반드시 필요하다. 화려해 보이지만 이 과정은 힘겨운 반복의 연속이다.

3D 형상을 머릿속으로 생각하며 여러 각도에서 바라본 그림을 수십 장 그린 뒤, 수정 및 보완을 거쳐 시제품을 만들어도 제품의 크기나 비율 등에서 원하는 결과가 나오지 않으면 처음부터 같은 과정을 반복해야 한다. 이는 제품 개발 과정에서 심각한 병목과 마찰을 일으켜 시간과 비용의 상승 원인이 된다.

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 디자인 과정에서 발생하는 반복적인 작업을 획기적으로 단축시킬 수 있는 3D 스케칭 기술 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다.

연구팀의 기술은 지난 4월 캐나다 몬트리올에서 열린 ‘미 컴퓨터협회 인간-컴퓨터 상호작용 학회(ACM CHI 2018)’에서 전체 2천 500여 편의 논문 중 상위 1퍼센트에게만 주어지는 최우수 논문상을 수상했다.

평면 그림을 입체 형상으로 변환하는 과정은 왜 어려운 것일까. 입체 형상을 카메라로 찍거나 그림으로 표현하면 깊이 정보의 손실이 발생한다. 반대로 평면 그림, 사진으로부터 입체 형상을 만들 때는 존재하지 않는 정보가 추가적으로 필요하다. 특히 직접 그린 부정확한 그림에서 의도에 부합하는 입체 형상을 유추하는 것은 매우 어렵다.

3D 스케칭 기술은 이러한 어려움을 극복하기 위해 활발히 연구된 기술이다. 가상의 3차원 공간 안에 스케치한 그림을 돌려보거나 앞뒤로 이동하며 평면 그림에서 얻을 수 없던 입체 형상 정보를 채울 수 있다. 결과적으로 복잡한 3D 캐드 모델링 소프트웨어를 사용하지 않아도 펜과 종이를 사용하듯 입체 형상을 곧바로 그릴 수 있다.

그러나 가상현실 기술의 대중화와 더불어 주목받고 있는 기존의 공중 3D 스케칭 기술은 전체 스케칭 과정을 공중에서의 부정확한 손 움직임에 의존하기 때문에 정교한 결과물을 생성하지 못하고 장시간 사용 시 피로를 유발한다는 단점이 있었다.

배 교수 연구팀은 기존 기술의 단점을 보완해 2016년 ‘스케칭위드핸즈(SketchingWithHands)’라는 3D 스케칭 기술을 개발한 바 있다. 공중의 손 자세 정보와 태블릿 상 펜 드로잉 기법을 결합한 것으로, 적외선 손 추적 센서로 손 모양을 캡처한 뒤 그 손 정보를 3D 캔버스 안에 넣어 정보를 토대로 스케치를 할 수 있는 기술이다.

디자인 초기 단계에서부터 정확한 3차원 손 정보가 입력됐기 때문에 이를 여러 각도로 관찰해가며 아이디어를 빠르게 표현할 수 있고 즉각적인 수정 보완이 가능하다. 위에서 언급한 수 없이 반복되는 디자인 과정을 대폭 줄일 수 있다.

연구팀은 2018년 이 기술을 발전시켜 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다. 이전 버전이 손 정보 기반 기술이기 때문에 손으로 쥐는 제품에 국한됐다면 에어 스캐폴딩 기술은 손의 움직임 정보까지 함께 활용함으로써 한 손에 쥐기 힘든 더 큰 규모의 제품에도 적용할 수 있다.

가령 디자이너가 인라인 스케이트 제품을 디자인한다고 가정했을 때, 상상 속의 스케이트를 쓰다듬듯이 공중에서 손을 움직여 대략적 크기와 비율을 나타내면 적외선 손 추적 센서가 측정한 손 관절의 3D 이동 경로로부터 입체 그물망 형태의 밑그림(scaffolding)이 실시간으로 추출되는 것이다. 이를 통해 정확한 크기와 비율의 인라인 스케이트의 입체적 형상 디자인을 완성할 수 있다.

이 프로그램을 통해 대략적인 정보는 손으로 신속하게 입력한 뒤 세밀한 부분은 태블릿에 펜으로 채워 넣음으로써 상호 보완적인 디자인 작업이 가능해진다. 컴퓨터 소프트웨어를 아이디어 개발 과정에서부터 사용함으로써 종이에 그린 아이디어를 모델링 소프트웨어에서 다시 만들어내는 번거로운 과정을 없앤 것이다.

연구팀의 기술은 디자인 실무에 3D 스케칭의 적용 가능성을 높였을 뿐 아니라, 모두가 일상에서 손쉽게 입체적으로 아이디어를 표현하고 공유할 수 있는 기반을 제공했다. 더 나아가 3D 프린팅 등 스마트 생산 기술과 연계돼 빠르고 유연한 제조 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 김용관 박사는 “인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 최고의 국제 학회에서 최고의 상을 받아서 기쁘다”며 “학문적인 성공에 그치지 않고 다양한 디자인 현장에서 모든 디자이너가 직관적으로 사용하는 성공적인 제품을 만들고 싶다”고 말했다.

배 교수 연구팀은 디자인 중심의 연구실임에도 불구하고 2016년 ‘스케칭위드핸즈’ 이전에도 아이러브스케치(2008), 에브리바디러브스케치(2009) 등 지속적으로 소프트웨어를 개발하고 있다. 끊임없이 실용적인 3D 스케칭 기술 개발을 통해 디자인 프로세스의 유용성을 찾고 혁신을 시도하는 것이 연구팀의 궁극적 지향점이다.

배석형 교수는 “진보한 컴퓨터 기술을 활용해 다양한 분야의 창의적인 활동을 돕기 위한 시도들이 이뤄지고 있다. 앞으로도 디자이너에 대한 깊은 이해를 바탕으로 첨단 기술을 적용해 디자인 프로세스 혁신에 주도적 역할을 해 나갈 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 에어 스캐폴딩 기술

그림2. ACM CHI 2018에서 시연 중인 에어 스캐폴딩 기술

배석형 교수, 3D 스케칭 통해 디자인 과정 획기적 단축 기술 개발

〈배석형 교수 연구팀. 왼쪽부터 이준협 석사, 배석형 교수, 김용관 박사, 안상균 석사과정〉

한 번쯤 자신의 그림이 종이에서 튀어나와 현실이 되는 것을 상상해봤을 것이다. 대부분 사람들에게는 단순히 즐거운 상상이지만 현장의 디자이너에게는 꼭 실현돼야 할 절실한 기술이다. 가전제품, 자동차, 게임 컨트롤러 등 장난감부터 일상 속 필수품까지 모든 입체 형상 디자인은 디자이너의 펜 끝에서 시작되기 때문이다.

디자이너의 그림이 현실로 나오기 위해서는 평면적 그림을 입체적 형상으로 바꾸는 작업이 반드시 필요하다. 화려해 보이지만 이 과정은 힘겨운 반복의 연속이다.

3D 형상을 머릿속으로 생각하며 여러 각도에서 바라본 그림을 수십 장 그린 뒤, 수정 및 보완을 거쳐 시제품을 만들어도 제품의 크기나 비율 등에서 원하는 결과가 나오지 않으면 처음부터 같은 과정을 반복해야 한다. 이는 제품 개발 과정에서 심각한 병목과 마찰을 일으켜 시간과 비용의 상승 원인이 된다.

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 디자인 과정에서 발생하는 반복적인 작업을 획기적으로 단축시킬 수 있는 3D 스케칭 기술 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다.

연구팀의 기술은 지난 4월 캐나다 몬트리올에서 열린 ‘미 컴퓨터협회 인간-컴퓨터 상호작용 학회(ACM CHI 2018)’에서 전체 2천 500여 편의 논문 중 상위 1퍼센트에게만 주어지는 최우수 논문상을 수상했다.

평면 그림을 입체 형상으로 변환하는 과정은 왜 어려운 것일까. 입체 형상을 카메라로 찍거나 그림으로 표현하면 깊이 정보의 손실이 발생한다. 반대로 평면 그림, 사진으로부터 입체 형상을 만들 때는 존재하지 않는 정보가 추가적으로 필요하다. 특히 직접 그린 부정확한 그림에서 의도에 부합하는 입체 형상을 유추하는 것은 매우 어렵다.

3D 스케칭 기술은 이러한 어려움을 극복하기 위해 활발히 연구된 기술이다. 가상의 3차원 공간 안에 스케치한 그림을 돌려보거나 앞뒤로 이동하며 평면 그림에서 얻을 수 없던 입체 형상 정보를 채울 수 있다. 결과적으로 복잡한 3D 캐드 모델링 소프트웨어를 사용하지 않아도 펜과 종이를 사용하듯 입체 형상을 곧바로 그릴 수 있다.

그러나 가상현실 기술의 대중화와 더불어 주목받고 있는 기존의 공중 3D 스케칭 기술은 전체 스케칭 과정을 공중에서의 부정확한 손 움직임에 의존하기 때문에 정교한 결과물을 생성하지 못하고 장시간 사용 시 피로를 유발한다는 단점이 있었다.

배 교수 연구팀은 기존 기술의 단점을 보완해 2016년 ‘스케칭위드핸즈(SketchingWithHands)’라는 3D 스케칭 기술을 개발한 바 있다. 공중의 손 자세 정보와 태블릿 상 펜 드로잉 기법을 결합한 것으로, 적외선 손 추적 센서로 손 모양을 캡처한 뒤 그 손 정보를 3D 캔버스 안에 넣어 정보를 토대로 스케치를 할 수 있는 기술이다.

디자인 초기 단계에서부터 정확한 3차원 손 정보가 입력됐기 때문에 이를 여러 각도로 관찰해가며 아이디어를 빠르게 표현할 수 있고 즉각적인 수정 보완이 가능하다. 위에서 언급한 수 없이 반복되는 디자인 과정을 대폭 줄일 수 있다.

연구팀은 2018년 이 기술을 발전시켜 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다. 이전 버전이 손 정보 기반 기술이기 때문에 손으로 쥐는 제품에 국한됐다면 에어 스캐폴딩 기술은 손의 움직임 정보까지 함께 활용함으로써 한 손에 쥐기 힘든 더 큰 규모의 제품에도 적용할 수 있다.

가령 디자이너가 인라인 스케이트 제품을 디자인한다고 가정했을 때, 상상 속의 스케이트를 쓰다듬듯이 공중에서 손을 움직여 대략적 크기와 비율을 나타내면 적외선 손 추적 센서가 측정한 손 관절의 3D 이동 경로로부터 입체 그물망 형태의 밑그림(scaffolding)이 실시간으로 추출되는 것이다. 이를 통해 정확한 크기와 비율의 인라인 스케이트의 입체적 형상 디자인을 완성할 수 있다.

이 프로그램을 통해 대략적인 정보는 손으로 신속하게 입력한 뒤 세밀한 부분은 태블릿에 펜으로 채워 넣음으로써 상호 보완적인 디자인 작업이 가능해진다. 컴퓨터 소프트웨어를 아이디어 개발 과정에서부터 사용함으로써 종이에 그린 아이디어를 모델링 소프트웨어에서 다시 만들어내는 번거로운 과정을 없앤 것이다.

연구팀의 기술은 디자인 실무에 3D 스케칭의 적용 가능성을 높였을 뿐 아니라, 모두가 일상에서 손쉽게 입체적으로 아이디어를 표현하고 공유할 수 있는 기반을 제공했다. 더 나아가 3D 프린팅 등 스마트 생산 기술과 연계돼 빠르고 유연한 제조 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 김용관 박사는 “인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 최고의 국제 학회에서 최고의 상을 받아서 기쁘다”며 “학문적인 성공에 그치지 않고 다양한 디자인 현장에서 모든 디자이너가 직관적으로 사용하는 성공적인 제품을 만들고 싶다”고 말했다.

배 교수 연구팀은 디자인 중심의 연구실임에도 불구하고 2016년 ‘스케칭위드핸즈’ 이전에도 아이러브스케치(2008), 에브리바디러브스케치(2009) 등 지속적으로 소프트웨어를 개발하고 있다. 끊임없이 실용적인 3D 스케칭 기술 개발을 통해 디자인 프로세스의 유용성을 찾고 혁신을 시도하는 것이 연구팀의 궁극적 지향점이다.

배석형 교수는 “진보한 컴퓨터 기술을 활용해 다양한 분야의 창의적인 활동을 돕기 위한 시도들이 이뤄지고 있다. 앞으로도 디자이너에 대한 깊은 이해를 바탕으로 첨단 기술을 적용해 디자인 프로세스 혁신에 주도적 역할을 해 나갈 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 에어 스캐폴딩 기술

그림2. ACM CHI 2018에서 시연 중인 에어 스캐폴딩 기술

2018.08.09

조회수 12323

-

한진희 교수, 공포에 대한 선천적 반응 결정 신경회로 규명

〈 한진희 교수, 장진호 박사 〉

“생쥐 실험을 통해 포식자의 냄새 자극에 대한 본능적 공포 반응을 결정하는 전두엽-편도체 뇌신경회로를 발견했습니다. 공포에 대한 선천적인 반응이 뇌 속에 어떤 식으로 코딩됐는지를 보여주며 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등의 불안 및 공포 뇌질환 치료 기술에 활용될 것입니다.”

우리 대학 생명과학과 한진희 교수와 한국뇌연구원(KBRI) 뇌신경망연구부 박형주 박사 공동 연구팀이 동물의 공포에 대한 선천적인 행동 반응이 발생하게 만드는 뇌신경회로를 발견하고 그 원리를 밝혔다.

장진호 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

골목의 모퉁이를 돌아설 때 갑자기 튀어나온 자동차 때문에 깜짝 놀라며 얼어붙는 듯이 몸이 저절로 멈춘 경험은 한 번쯤은 겪어봤을 것이다. 이는 ‘동결(freezing)’이라 불리는 대표적 공포 반응이다.

만약 자동차 앞에서 몸이 멈추지 않았다면 큰 사고로 이어졌을 수 있다. 이처럼 포식자나 위험한 물체와 맞닥뜨렸을 때 적절한 공포 반응을 나타내는 것은 사람과 동물이 위협으로부터 살아남을 가능성을 높여주는 역할을 한다. 이처럼 정상적인 공포, 불안 반응은 인간과 동물의 생존을 위해 필수적인 기능이다.

그러나 뇌신경학자들은 공포 반응을 조절하는 신경회로의 이면에 주목한다. 극도의 스트레스나 지속적인 생존의 위협에 노출된 사람들에게서 공포 반응을 조절하던 두뇌 회로가 고장난 듯 기능 이상을 보이는 현상이 존재하기 때문이다. 최근 미디어를 통해 익숙해진 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등이 이러한 기능 이상으로 인해 발병한다.

위와 같은 질환을 앓는 사람들은 수개월 이상의 상담 및 약물 치료를 통해야만 과호흡, 통제되지 않는 불안감, 불면증 등의 증상을 극복한 후 일상에 복귀할 수 있다. 이러한 이유로 뇌신경회로가 올바르게 작용하는 원리를 이해해야만 질환의 효율적인 치료가 가능하다.

한 교수 연구팀은 전측대상회 피질(ACC, anterior cingulate cortex)라는 전두엽의 기능에 주목했다. 신체적인 고통에 반응하고 통증 정보를 처리하는 뇌 영역으로 알려진 전측대상회 피질은 복잡한 두뇌 중에서도 가장 고도의 연산 기능을 수행할 수 있는 전전두엽 피질(PFC, prefrontal cortex)의 일부를 차지하고 있다.

그 동안 전두엽 뇌 영역이 학습을 통해 획득하는 후천적인 공포 조절 기능을 담당한다는 사실이 동물 실험 등으로 규명됐지만 선천적 공포조절 기능은 알려진 바가 없었다.

핵심 실험을 수행한 1저자인 장진호 박사는 작은 발상의 전환을 언급했다. “교수님이 학습된 공포 반응이 아닌 본능적 공포 반응을 통해 실험을 해보자는 독특한 제안을 하셨습니다. 해외 연구진들도 전전두엽 피질 두뇌 회로가 공포 반응을 조절하는 원리는 연구하지만, 포식자에 대한 본능적 반응에는 아무도 주목하지 않았습니다. 데이터 해석에 어려움을 겪고 있었는데 발상의 전환 이후 놀라운 데이터를 꾸준히 얻을 수 있었습니다.”

연구팀은 빛을 이용해 실시간으로 뉴런의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 생쥐의 전측대상회 피질에 적용했다. 생쥐들을 포식자인 여우의 냄새에 노출시킨 상태에서 전측대상회 피질 영역을 억제, 자극해 반응 변화를 살폈다.

전측대상회 피질 영역의 뉴런을 억제하자 여우 냄새에 대한 동결 공포 반응이 크게 증폭됐고, 반대로 전측대상회 피질 영역을 자극했을 때는 공포 반응이 감소했다. 또한 전측대상회 피질 자극은 트라우마 기억에 대한 학습된 공포 반응도 강하게 억제하는 효과를 보였다.

연구팀은 전측대상회 피질 영역 내에서 편도체로 연결을 맺은 일부 뉴런들의 성질을 규명했다. 한 교수는 회로망 연구의 중요성을 설명했다. “두뇌 영역에는 전혀 다른 기능의 뉴런들이 공존하고 있으며 이들은 각기 다른 하위 영역으로 연결을 보내는 경우가 많습니다. 뇌 영역의 기능을 올바로 이해하기 위해 회로망에 따라 뉴런의 종류를 구분해야 하는 이유입니다.”

연구팀은 먼저 다양한 신경망 추적(neuronal tracer) 기법을 활용해 전측대상회 피질의 하위 연결망을 탐색했다. 그 중 공포 반응의 출력에 중요한 뇌구조로 잘 알려진 배외측 편도체핵(BLA, basolateral nucleus of amygdala)에서 전측대상회 피질의 주요 연결망을 관찰했다.

한국뇌연구원의 박형주 박사 연구팀은 전기 생리학 방법을 이용해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 연결망이 단일 시냅스 흥분성 연결로 구성됨을 증명했다.

연구팀은 나아가 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 하위 연결망이 전측대상회 피질과 동일한 선천적 공포 조절 기능을 수행함을 규명했다. 이 하부 회로를 억제시키자 여우 냄새에 대한 공포 반응이 증가됐고, 같은 회로를 자극시키자 공포 반응이 감소했다.

또한 코요테, 들쥐(들쥐는 생쥐를 잡아먹는 포식자이다)를 사용한 보강 실험을 통해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 회로의 선천적 공포 행동 조절 기능을 명확히 규명했다.

한 교수는 “선천적 위협 자극에 대한 공포 행동반응을 코딩하고 있는 뇌 속 핵심 신경회로를 발견했다는 점에서 매우 중요한 학술적 의미가 있습니다. 향후 전측대상회 피질 신경회로를 표적으로 하는 외상 후 스트레스 장애 치료기술 개발의 근거가 될 것입니다”고 말했다.

이번 연구는 뇌과학 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACC 영역의 활성 조절에 의한 본능적 공포 반응 증폭 및 감소

한진희 교수, 공포에 대한 선천적 반응 결정 신경회로 규명

〈 한진희 교수, 장진호 박사 〉

“생쥐 실험을 통해 포식자의 냄새 자극에 대한 본능적 공포 반응을 결정하는 전두엽-편도체 뇌신경회로를 발견했습니다. 공포에 대한 선천적인 반응이 뇌 속에 어떤 식으로 코딩됐는지를 보여주며 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등의 불안 및 공포 뇌질환 치료 기술에 활용될 것입니다.”

우리 대학 생명과학과 한진희 교수와 한국뇌연구원(KBRI) 뇌신경망연구부 박형주 박사 공동 연구팀이 동물의 공포에 대한 선천적인 행동 반응이 발생하게 만드는 뇌신경회로를 발견하고 그 원리를 밝혔다.

장진호 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

골목의 모퉁이를 돌아설 때 갑자기 튀어나온 자동차 때문에 깜짝 놀라며 얼어붙는 듯이 몸이 저절로 멈춘 경험은 한 번쯤은 겪어봤을 것이다. 이는 ‘동결(freezing)’이라 불리는 대표적 공포 반응이다.

만약 자동차 앞에서 몸이 멈추지 않았다면 큰 사고로 이어졌을 수 있다. 이처럼 포식자나 위험한 물체와 맞닥뜨렸을 때 적절한 공포 반응을 나타내는 것은 사람과 동물이 위협으로부터 살아남을 가능성을 높여주는 역할을 한다. 이처럼 정상적인 공포, 불안 반응은 인간과 동물의 생존을 위해 필수적인 기능이다.

그러나 뇌신경학자들은 공포 반응을 조절하는 신경회로의 이면에 주목한다. 극도의 스트레스나 지속적인 생존의 위협에 노출된 사람들에게서 공포 반응을 조절하던 두뇌 회로가 고장난 듯 기능 이상을 보이는 현상이 존재하기 때문이다. 최근 미디어를 통해 익숙해진 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등이 이러한 기능 이상으로 인해 발병한다.

위와 같은 질환을 앓는 사람들은 수개월 이상의 상담 및 약물 치료를 통해야만 과호흡, 통제되지 않는 불안감, 불면증 등의 증상을 극복한 후 일상에 복귀할 수 있다. 이러한 이유로 뇌신경회로가 올바르게 작용하는 원리를 이해해야만 질환의 효율적인 치료가 가능하다.

한 교수 연구팀은 전측대상회 피질(ACC, anterior cingulate cortex)라는 전두엽의 기능에 주목했다. 신체적인 고통에 반응하고 통증 정보를 처리하는 뇌 영역으로 알려진 전측대상회 피질은 복잡한 두뇌 중에서도 가장 고도의 연산 기능을 수행할 수 있는 전전두엽 피질(PFC, prefrontal cortex)의 일부를 차지하고 있다.

그 동안 전두엽 뇌 영역이 학습을 통해 획득하는 후천적인 공포 조절 기능을 담당한다는 사실이 동물 실험 등으로 규명됐지만 선천적 공포조절 기능은 알려진 바가 없었다.

핵심 실험을 수행한 1저자인 장진호 박사는 작은 발상의 전환을 언급했다. “교수님이 학습된 공포 반응이 아닌 본능적 공포 반응을 통해 실험을 해보자는 독특한 제안을 하셨습니다. 해외 연구진들도 전전두엽 피질 두뇌 회로가 공포 반응을 조절하는 원리는 연구하지만, 포식자에 대한 본능적 반응에는 아무도 주목하지 않았습니다. 데이터 해석에 어려움을 겪고 있었는데 발상의 전환 이후 놀라운 데이터를 꾸준히 얻을 수 있었습니다.”

연구팀은 빛을 이용해 실시간으로 뉴런의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 생쥐의 전측대상회 피질에 적용했다. 생쥐들을 포식자인 여우의 냄새에 노출시킨 상태에서 전측대상회 피질 영역을 억제, 자극해 반응 변화를 살폈다.

전측대상회 피질 영역의 뉴런을 억제하자 여우 냄새에 대한 동결 공포 반응이 크게 증폭됐고, 반대로 전측대상회 피질 영역을 자극했을 때는 공포 반응이 감소했다. 또한 전측대상회 피질 자극은 트라우마 기억에 대한 학습된 공포 반응도 강하게 억제하는 효과를 보였다.

연구팀은 전측대상회 피질 영역 내에서 편도체로 연결을 맺은 일부 뉴런들의 성질을 규명했다. 한 교수는 회로망 연구의 중요성을 설명했다. “두뇌 영역에는 전혀 다른 기능의 뉴런들이 공존하고 있으며 이들은 각기 다른 하위 영역으로 연결을 보내는 경우가 많습니다. 뇌 영역의 기능을 올바로 이해하기 위해 회로망에 따라 뉴런의 종류를 구분해야 하는 이유입니다.”

연구팀은 먼저 다양한 신경망 추적(neuronal tracer) 기법을 활용해 전측대상회 피질의 하위 연결망을 탐색했다. 그 중 공포 반응의 출력에 중요한 뇌구조로 잘 알려진 배외측 편도체핵(BLA, basolateral nucleus of amygdala)에서 전측대상회 피질의 주요 연결망을 관찰했다.

한국뇌연구원의 박형주 박사 연구팀은 전기 생리학 방법을 이용해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 연결망이 단일 시냅스 흥분성 연결로 구성됨을 증명했다.

연구팀은 나아가 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 하위 연결망이 전측대상회 피질과 동일한 선천적 공포 조절 기능을 수행함을 규명했다. 이 하부 회로를 억제시키자 여우 냄새에 대한 공포 반응이 증가됐고, 같은 회로를 자극시키자 공포 반응이 감소했다.

또한 코요테, 들쥐(들쥐는 생쥐를 잡아먹는 포식자이다)를 사용한 보강 실험을 통해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 회로의 선천적 공포 행동 조절 기능을 명확히 규명했다.

한 교수는 “선천적 위협 자극에 대한 공포 행동반응을 코딩하고 있는 뇌 속 핵심 신경회로를 발견했다는 점에서 매우 중요한 학술적 의미가 있습니다. 향후 전측대상회 피질 신경회로를 표적으로 하는 외상 후 스트레스 장애 치료기술 개발의 근거가 될 것입니다”고 말했다.

이번 연구는 뇌과학 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACC 영역의 활성 조절에 의한 본능적 공포 반응 증폭 및 감소

2018.08.07

조회수 15277

-

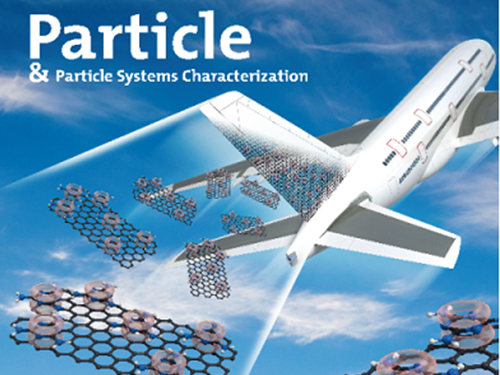

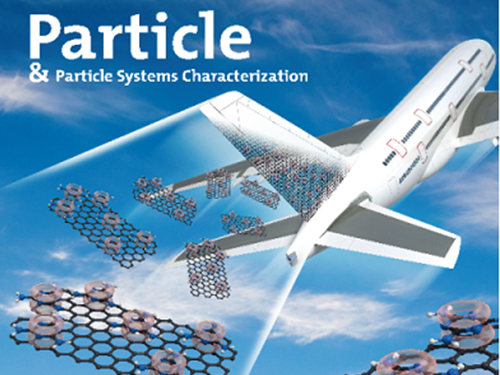

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

2018.08.06

조회수 15339

-

스티브 박 교수, 유기반도체 결정크기 10배 성장 기술 개발

〈 이정찬 석사과정, 스티브 박 교수, 김진오 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 유기반도체 결정의 크기를 성장시키고 제어할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 무기고분자 재료를 이용해 마이크로미터 크기 수준의 구조물을 제작한 뒤 용액전단법이라는 공정과 결합하는 기술로, 용액 기반의 프린팅 공정에서 유기반도체 결정의 성장 과정을 미세하게 제어함으로써 정밀하고 균일한 대면적 크기의 유기반도체 박막 제조의 기반 기술이 될 것으로 기대된다.

김진오 박사과정, 이정찬 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월 16일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Inorganic Polymer Micropillar-Based Solution Shearing of Large-Area Organic Semiconductor Thin Films with Pillar-Size-Dependent Crystal Size, 필러 크기에 따른 유기반도체 결정 크기 성장 가능한 무기고분자 마이크로 필러 기반 용액전단법)

유기반도체는 용액을 이용한 프린팅 공정이 가능하다는 점에서 큰 주목을 받고 있다. 저가 및 대면적 제작이 가능하고 유연한 전자 소자 제작이 가능하기 때문에 다양한 연구가 지속되고 있다.

유기반도체 성능의 지표인 이동도(Mobility)는 유기반도체의 결정성, 결정의 성장방향, 결정의 크기 등의 영향을 받는다. 유기반도체의 결정성이나 결정방향을 제어하기 위한 연구는 많이 발전됐지만 결정 크기를 성장시킬 수 있는 기술은 부족한 상황이다.

최근에는 유기반도체의 균일한 박막을 만들기 위한 기술이 발전되고 있는데 잉크젯 프린팅, 딥 코팅, 그리고 용액전단법이 대표적인 기술이다.

그러나 기존의 프린팅 공정은 용액의 흐름을 적절히 통제하지 못한 상태에서 용매의 증발이 무작위로 발생하기 때문에 결정 크기가 큰 유기반도체를 제작하는 데 어려움이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 유기용매에 내성을 갖는 무기 고분자 재료를 이용해 다양한 형태의 전단판을 제작한 후 이를 용액전단 기술에 결합했다.(용액전단법: 기판과 전단판 사이에 용액을 주입하고 일정 속도로 전단판을 이동시켜 한 방향으로 정렬된 균일한 유기반도체 박막 제작이 가능한 프린팅 기술)

무기 고분자 재료는 유연하고 유기용매에 대한 내성을 갖고 있기 때문에 유기반도체를 이용한 프린팅 공정에 적합하다. 또한 기존의 실리콘 재료 기반의 전단판 제조 공정을 간단한 소프트리소그래피 공정으로 대체할 수 있다.

연구팀은 일렬 형태로 배열된 사각형 모양의 마이크로미터 크기 구조물을 이용해 용액이 균일한 굴곡을 가지며 기판에 맺히도록 조절했다. 이를 통해 용매의 증발 속도를 조절해 핵 생성이 일어나는 지점을 정밀하게 통제했다.

여기서 마이크로 구조물의 크기를 변화시키며 유기반도체 결정의 크기를 성장시키는 데 성공했고, 그 결과로 반도체 소자의 성능이 함께 향상됨을 확인했다.

스티브 박 교수는 “무기고분자 재료를 결합한 용액전단법은 프린팅 공정에서 정밀한 제어가 가능하다”며 “유기반도체 뿐 아니라 다른 재료를 이용한 균일 박막 제조가 가능한 원천 기술을 확보했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 한국산업기술평가관리원이 추진하는 센서산업고도화 전문기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 무기고분자를 이용한 마이크로 필러 구조의 용액전단법(어드밴스드 머티리얼즈 7월호 표지)

스티브 박 교수, 유기반도체 결정크기 10배 성장 기술 개발

〈 이정찬 석사과정, 스티브 박 교수, 김진오 박사과정 〉

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 유기반도체 결정의 크기를 성장시키고 제어할 수 있는 기술을 개발했다.

이는 무기고분자 재료를 이용해 마이크로미터 크기 수준의 구조물을 제작한 뒤 용액전단법이라는 공정과 결합하는 기술로, 용액 기반의 프린팅 공정에서 유기반도체 결정의 성장 과정을 미세하게 제어함으로써 정밀하고 균일한 대면적 크기의 유기반도체 박막 제조의 기반 기술이 될 것으로 기대된다.

김진오 박사과정, 이정찬 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’ 7월 16일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Inorganic Polymer Micropillar-Based Solution Shearing of Large-Area Organic Semiconductor Thin Films with Pillar-Size-Dependent Crystal Size, 필러 크기에 따른 유기반도체 결정 크기 성장 가능한 무기고분자 마이크로 필러 기반 용액전단법)

유기반도체는 용액을 이용한 프린팅 공정이 가능하다는 점에서 큰 주목을 받고 있다. 저가 및 대면적 제작이 가능하고 유연한 전자 소자 제작이 가능하기 때문에 다양한 연구가 지속되고 있다.

유기반도체 성능의 지표인 이동도(Mobility)는 유기반도체의 결정성, 결정의 성장방향, 결정의 크기 등의 영향을 받는다. 유기반도체의 결정성이나 결정방향을 제어하기 위한 연구는 많이 발전됐지만 결정 크기를 성장시킬 수 있는 기술은 부족한 상황이다.

최근에는 유기반도체의 균일한 박막을 만들기 위한 기술이 발전되고 있는데 잉크젯 프린팅, 딥 코팅, 그리고 용액전단법이 대표적인 기술이다.

그러나 기존의 프린팅 공정은 용액의 흐름을 적절히 통제하지 못한 상태에서 용매의 증발이 무작위로 발생하기 때문에 결정 크기가 큰 유기반도체를 제작하는 데 어려움이 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 유기용매에 내성을 갖는 무기 고분자 재료를 이용해 다양한 형태의 전단판을 제작한 후 이를 용액전단 기술에 결합했다.(용액전단법: 기판과 전단판 사이에 용액을 주입하고 일정 속도로 전단판을 이동시켜 한 방향으로 정렬된 균일한 유기반도체 박막 제작이 가능한 프린팅 기술)

무기 고분자 재료는 유연하고 유기용매에 대한 내성을 갖고 있기 때문에 유기반도체를 이용한 프린팅 공정에 적합하다. 또한 기존의 실리콘 재료 기반의 전단판 제조 공정을 간단한 소프트리소그래피 공정으로 대체할 수 있다.

연구팀은 일렬 형태로 배열된 사각형 모양의 마이크로미터 크기 구조물을 이용해 용액이 균일한 굴곡을 가지며 기판에 맺히도록 조절했다. 이를 통해 용매의 증발 속도를 조절해 핵 생성이 일어나는 지점을 정밀하게 통제했다.

여기서 마이크로 구조물의 크기를 변화시키며 유기반도체 결정의 크기를 성장시키는 데 성공했고, 그 결과로 반도체 소자의 성능이 함께 향상됨을 확인했다.

스티브 박 교수는 “무기고분자 재료를 결합한 용액전단법은 프린팅 공정에서 정밀한 제어가 가능하다”며 “유기반도체 뿐 아니라 다른 재료를 이용한 균일 박막 제조가 가능한 원천 기술을 확보했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

이번 연구는 한국산업기술평가관리원이 추진하는 센서산업고도화 전문기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 무기고분자를 이용한 마이크로 필러 구조의 용액전단법(어드밴스드 머티리얼즈 7월호 표지)

2018.08.03

조회수 14467

-

이정호 교수, 이주호 박사, 악성 뇌종양의 근본적 원인 밝혀

〈 이 주 호 박사 〉

악성 뇌종양인 교모세포종은 미디어에서 주요 소재로 나올 만큼 인간에게 치명적인 질병으로 일반 대중에게 낯설지 않은 질병이다. 실제로 악성 뇌종양으로 인한 미국 암 관련 사망률은 4위에 달하며 미국의 에드워드 케네디, 존 매케인 상원의원 등이 이 질병으로 사망했거나 투병 중이다.

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수 연구팀이 세브란스병원 신경외과 강석구 교수와의 공동 연구를 통해 악성 뇌종양인 교모세포종 돌연변이 발생이 암 부위가 아닌 암에서 멀리 떨어진 뇌실하영역에서 발생한다는 사실을 규명했다.

이는 교모세포종 발병의 원인이 암 발생 부위일 것이라는 기존의 학설을 뒤집는 연구 결과로, 악성도가 가장 높은 종양인 교모세포종의 치료법 개발에 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

또한 그동안 암 조직만을 대상으로 이뤄진 암 연구가 암의 기원이 되는 조직에 대한 연구로 발전하면서 교모세포종 뿐 아니라 다른 암에 대해서도 치료의 실마리를 찾을 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.

의과학대학원 졸업생 이주호 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

교모세포종은 가장 예후가 좋지 않은 종양이다. 암 발생의 근본적인 원인에 대한 이해가 부족해 수술을 하더라도 재발 가능성이 매우 높기 때문이다. 수술만으로 치료가 불가능해 항암치료, 방사선치료, 표적항암제 등을 병행하지만 아직도 그 치료법이 명확하지 않다.

이정호 교수 연구팀은 암 발생 부위가 아닌 종양과 떨어져 있는 뇌실하영역이라는 곳에 주목했다. 교모세포종이 수술 이후에도 재발률이 높다는 점에서 원인이 다른 곳에 있을 것이라고 판단한 것이다.

이 교수는“교모세포종은 종양을 떼어내도 1~2년 후에 재발률이 높다. 암은 돌연변이인데 돌연변이가 발생하는 곳이 종양이 아닌 다른 부위라고 생각했고 그곳이 바로 뇌실하영역(subventricular zone : SVZ)이라는 사실을 밝혀냈다”고 말했다.

연구팀은 2013년부터 2017년 사이에 수술을 한 뇌종양 환자 28명을 대상으로 종양조직 외에 수술 중 제거되는 종양조직, 정상조직, 뇌실주변의 조직 3가지를 조합해 분석했다. 딥 시퀀싱, 단일세포시퀀싱 등을 통해 교모세포종의 시작이 뇌실하영역에서 발생한 낮은 빈도의 종양을 유발하는 돌연변이에 의한 것임을 밝혔다.

특히 유전자 편집 동물 모델을 통해 뇌실하영역에서 돌연변이가 생기면 이 돌연변이를 가진 세포가 뇌실하영역을 떠나 뇌의 다른 부위로 이동해 교모세포종이 되는 사실 또한 확인했다. 돌연변이 세포가 마치 불꽃놀이처럼 곳곳으로 퍼진 뒤 시간이 지나자 다른 부위에서 종양으로 진화한 것이다.

연구팀은 KAIST 교원창업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 이번 연구결과를 바탕으로 뇌실하영역의 세포가 교모세포종으로 진화되는 과정을 막기 위한 치료약 개발에 나설 예정이다.

1저자인 이주호 박사는 “암 중 예후가 가장 좋지 않은 교모세포종에 대한 발암의 비밀을 국내 연구진이 풀어냈다는 것에 큰 의미가 있다”며 “악성 뇌종양의 연구와 치료의 획기적 전환점을 최초로 증명하고 제시한 것이다”고 말했다.

이정호 교수는 “암 중 가장 예후가 좋지 않은 교모세포종의 원인을 파악하고 동물 모델 제작까지 성공했다는 점에서 큰 의미가 있다. 환자에게서 찾은 것을 동물에 그대로 반영했기 때문에 여기서 치료를 할 수 있다면 임상까지 가능할 것이다.”고 말했다.

이정호 교수 연구팀은 후천성 뇌 돌연변이에 의한 난치성 뇌전증의 원리와 치료법을 최초로 규명한 바 있다. 이를 토대로 글로벌 제약회사와 함께 임상 2상이 진행될 정도로 난치성 뇌질환의 진단 및 치료법 개발을 세계적으로 리드하고 있다.

이 교수는 한국인으로서는 처음으로 난치성 뇌전증의 유전 병리학적 진단 기준을 세우는 세계 뇌전증학회 핵심 위원으로 참여해 국제 기준을 제정 중이다.

이번 연구는 서경배과학재단, 보건복지부 세계선도의과학자육성사업, 한국연구재단, 보건산업진흥원 사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 교모세포종의 발암의 시작을 불꽃놀이에 비유한 그림

그림2. 동물 실험을 통해 뇌실하영역이 발암의 시발점임을 증명

이정호 교수, 이주호 박사, 악성 뇌종양의 근본적 원인 밝혀

〈 이 주 호 박사 〉

악성 뇌종양인 교모세포종은 미디어에서 주요 소재로 나올 만큼 인간에게 치명적인 질병으로 일반 대중에게 낯설지 않은 질병이다. 실제로 악성 뇌종양으로 인한 미국 암 관련 사망률은 4위에 달하며 미국의 에드워드 케네디, 존 매케인 상원의원 등이 이 질병으로 사망했거나 투병 중이다.

우리 대학 의과학대학원 이정호 교수 연구팀이 세브란스병원 신경외과 강석구 교수와의 공동 연구를 통해 악성 뇌종양인 교모세포종 돌연변이 발생이 암 부위가 아닌 암에서 멀리 떨어진 뇌실하영역에서 발생한다는 사실을 규명했다.

이는 교모세포종 발병의 원인이 암 발생 부위일 것이라는 기존의 학설을 뒤집는 연구 결과로, 악성도가 가장 높은 종양인 교모세포종의 치료법 개발에 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

또한 그동안 암 조직만을 대상으로 이뤄진 암 연구가 암의 기원이 되는 조직에 대한 연구로 발전하면서 교모세포종 뿐 아니라 다른 암에 대해서도 치료의 실마리를 찾을 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.

의과학대학원 졸업생 이주호 박사가 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

교모세포종은 가장 예후가 좋지 않은 종양이다. 암 발생의 근본적인 원인에 대한 이해가 부족해 수술을 하더라도 재발 가능성이 매우 높기 때문이다. 수술만으로 치료가 불가능해 항암치료, 방사선치료, 표적항암제 등을 병행하지만 아직도 그 치료법이 명확하지 않다.

이정호 교수 연구팀은 암 발생 부위가 아닌 종양과 떨어져 있는 뇌실하영역이라는 곳에 주목했다. 교모세포종이 수술 이후에도 재발률이 높다는 점에서 원인이 다른 곳에 있을 것이라고 판단한 것이다.

이 교수는“교모세포종은 종양을 떼어내도 1~2년 후에 재발률이 높다. 암은 돌연변이인데 돌연변이가 발생하는 곳이 종양이 아닌 다른 부위라고 생각했고 그곳이 바로 뇌실하영역(subventricular zone : SVZ)이라는 사실을 밝혀냈다”고 말했다.

연구팀은 2013년부터 2017년 사이에 수술을 한 뇌종양 환자 28명을 대상으로 종양조직 외에 수술 중 제거되는 종양조직, 정상조직, 뇌실주변의 조직 3가지를 조합해 분석했다. 딥 시퀀싱, 단일세포시퀀싱 등을 통해 교모세포종의 시작이 뇌실하영역에서 발생한 낮은 빈도의 종양을 유발하는 돌연변이에 의한 것임을 밝혔다.

특히 유전자 편집 동물 모델을 통해 뇌실하영역에서 돌연변이가 생기면 이 돌연변이를 가진 세포가 뇌실하영역을 떠나 뇌의 다른 부위로 이동해 교모세포종이 되는 사실 또한 확인했다. 돌연변이 세포가 마치 불꽃놀이처럼 곳곳으로 퍼진 뒤 시간이 지나자 다른 부위에서 종양으로 진화한 것이다.

연구팀은 KAIST 교원창업(소바젠, 대표 김병태)을 통해 이번 연구결과를 바탕으로 뇌실하영역의 세포가 교모세포종으로 진화되는 과정을 막기 위한 치료약 개발에 나설 예정이다.

1저자인 이주호 박사는 “암 중 예후가 가장 좋지 않은 교모세포종에 대한 발암의 비밀을 국내 연구진이 풀어냈다는 것에 큰 의미가 있다”며 “악성 뇌종양의 연구와 치료의 획기적 전환점을 최초로 증명하고 제시한 것이다”고 말했다.

이정호 교수는 “암 중 가장 예후가 좋지 않은 교모세포종의 원인을 파악하고 동물 모델 제작까지 성공했다는 점에서 큰 의미가 있다. 환자에게서 찾은 것을 동물에 그대로 반영했기 때문에 여기서 치료를 할 수 있다면 임상까지 가능할 것이다.”고 말했다.

이정호 교수 연구팀은 후천성 뇌 돌연변이에 의한 난치성 뇌전증의 원리와 치료법을 최초로 규명한 바 있다. 이를 토대로 글로벌 제약회사와 함께 임상 2상이 진행될 정도로 난치성 뇌질환의 진단 및 치료법 개발을 세계적으로 리드하고 있다.

이 교수는 한국인으로서는 처음으로 난치성 뇌전증의 유전 병리학적 진단 기준을 세우는 세계 뇌전증학회 핵심 위원으로 참여해 국제 기준을 제정 중이다.

이번 연구는 서경배과학재단, 보건복지부 세계선도의과학자육성사업, 한국연구재단, 보건산업진흥원 사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 교모세포종의 발암의 시작을 불꽃놀이에 비유한 그림

그림2. 동물 실험을 통해 뇌실하영역이 발암의 시발점임을 증명

2018.08.02

조회수 19957

-

김준 교수, 난치성 유전질환인 섬모병증 치료제 후보 발굴

〈 김준 교수, 김용준 박사과정 〉

우리 대학 의과학대학원 김준 교수가 연세대학교 생명공학과 권호정 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해 난치성 유전질환인 섬모병증의 치료제 후보를 개발했다.

이번 연구 결과는 섬모병증 치료제 개발을 위한 기반이 될 것으로 기대되며 유사한 난치성 유전질환에 대한 저분자 화합물 약물 개발 플랫폼으로도 활용 가능할 것으로 예상된다.

김용준 박사과정이 1저자로 참여하고 정인지, 김성수, 정유주 연구원이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 의, 과학 분야 국제 학술지 ‘저널 오브 클리니컬 인베스티게이션(Journal of Clinical Investigation)’ 7월 23일자 온라인 판에 게재됐다.(논문명 Eupatilin rescues ciliary transition zone defects to ameliorate ciliopathy-related phenotypes)

세포 소기관인 일차섬모는 배아가 발생하는 과정에서 세포 간 신호전달에 관여하고 망막 광수용체 세포가 기능하는 역할을 하는 등 인체에 중요한 기관이다.

섬모병증은 이러한 섬모의 형성에 필수적인 유전자들의 돌연변이로 인해 발생되며 소뇌발달 및 신장 이상, 망막 퇴행 등의 증상을 보인다.

현재 섬모병증을 치료하는 약물은 개발되지 않았다. 섬모병증 뿐 아니라 기능손실 유전자 돌연변이가 원인이 되는 대부분의 희귀유전질환은 유전자 치료를 제외하고는 치료 약물의 개발이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 섬모병증 원인의 하나인 CEP290 유전자 돌연변이를 유전자 편집기법으로 모사한 세포를 구축한 뒤 화합물 라이브러리 스크리닝 기법을 통해 섬모병증에서 나타나는 섬모형성 부진 현상을 극복할 수 있는 천연 저분자 화합물을 발굴했다.

발굴된 화합물은 CEP290 단백질과 복합체를 이뤄 섬모형성과 기능에 관여하는 단백질(NPHP5)에 작용하는 것으로 밝혀졌다. CEP290 단백질이 유전자 돌연변이로 인해 만들어지지 않는 경우 NPHP5 단백질도 정상적으로 작용하지 못하는데 이 화합물은 NPHP5의 기능을 정상화시켜 복합체가 담당하던 기능의 일부를 회복함을 확인했다.

또한 연구팀은 발굴한 화합물을 섬모병증 증상을 갖는 동물 모델에 주입했고 망막 퇴행 현상을 지연시키는 효과를 입증했다.

1저자인 김용준 박사과정은 “이번 연구는 기능손실 유전자 돌연변이로 인해 발생하는 유전질환도 저분자 화합물 약물로 치료가 가능함을 규명했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

김준 교수는 “발굴된 후보약물의 효과를 동물실험을 통해 확인했기 때문에 인체에서의 효과 또한 증명하는 후속 연구를 진행할 예정이다”고 말했다.

이번 연구는 보건복지부 희귀질환연구센터지원사업, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 글로벌연구실 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.섬모형성 이상을 회복시키는 약물 발굴

그림2. 발굴된 약물에 의해 섬모병증 모델 생쥐의 망막퇴행이 지연되는 효과 확인

김준 교수, 난치성 유전질환인 섬모병증 치료제 후보 발굴

〈 김준 교수, 김용준 박사과정 〉

우리 대학 의과학대학원 김준 교수가 연세대학교 생명공학과 권호정 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해 난치성 유전질환인 섬모병증의 치료제 후보를 개발했다.

이번 연구 결과는 섬모병증 치료제 개발을 위한 기반이 될 것으로 기대되며 유사한 난치성 유전질환에 대한 저분자 화합물 약물 개발 플랫폼으로도 활용 가능할 것으로 예상된다.

김용준 박사과정이 1저자로 참여하고 정인지, 김성수, 정유주 연구원이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 의, 과학 분야 국제 학술지 ‘저널 오브 클리니컬 인베스티게이션(Journal of Clinical Investigation)’ 7월 23일자 온라인 판에 게재됐다.(논문명 Eupatilin rescues ciliary transition zone defects to ameliorate ciliopathy-related phenotypes)

세포 소기관인 일차섬모는 배아가 발생하는 과정에서 세포 간 신호전달에 관여하고 망막 광수용체 세포가 기능하는 역할을 하는 등 인체에 중요한 기관이다.

섬모병증은 이러한 섬모의 형성에 필수적인 유전자들의 돌연변이로 인해 발생되며 소뇌발달 및 신장 이상, 망막 퇴행 등의 증상을 보인다.

현재 섬모병증을 치료하는 약물은 개발되지 않았다. 섬모병증 뿐 아니라 기능손실 유전자 돌연변이가 원인이 되는 대부분의 희귀유전질환은 유전자 치료를 제외하고는 치료 약물의 개발이 이뤄지지 않았다.

연구팀은 문제 해결을 위해 섬모병증 원인의 하나인 CEP290 유전자 돌연변이를 유전자 편집기법으로 모사한 세포를 구축한 뒤 화합물 라이브러리 스크리닝 기법을 통해 섬모병증에서 나타나는 섬모형성 부진 현상을 극복할 수 있는 천연 저분자 화합물을 발굴했다.

발굴된 화합물은 CEP290 단백질과 복합체를 이뤄 섬모형성과 기능에 관여하는 단백질(NPHP5)에 작용하는 것으로 밝혀졌다. CEP290 단백질이 유전자 돌연변이로 인해 만들어지지 않는 경우 NPHP5 단백질도 정상적으로 작용하지 못하는데 이 화합물은 NPHP5의 기능을 정상화시켜 복합체가 담당하던 기능의 일부를 회복함을 확인했다.

또한 연구팀은 발굴한 화합물을 섬모병증 증상을 갖는 동물 모델에 주입했고 망막 퇴행 현상을 지연시키는 효과를 입증했다.

1저자인 김용준 박사과정은 “이번 연구는 기능손실 유전자 돌연변이로 인해 발생하는 유전질환도 저분자 화합물 약물로 치료가 가능함을 규명했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

김준 교수는 “발굴된 후보약물의 효과를 동물실험을 통해 확인했기 때문에 인체에서의 효과 또한 증명하는 후속 연구를 진행할 예정이다”고 말했다.

이번 연구는 보건복지부 희귀질환연구센터지원사업, 한국연구재단 바이오의료기술개발사업, 글로벌연구실 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.섬모형성 이상을 회복시키는 약물 발굴

그림2. 발굴된 약물에 의해 섬모병증 모델 생쥐의 망막퇴행이 지연되는 효과 확인

2018.07.30

조회수 15690

강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

2018.08.27 조회수 15194

강정구 교수, 급속충전 가능한 하이브리드 에너지 저장소자 개발

〈 강 정 구 교수〉

우리 대학 EEWS대학원/신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 다공성 금속 산화물 나노입자와 그래핀을 이용해 고성능, 고안정성을 갖는 물 기반 하이브리드 에너지 저장 소자를 개발했다.

이 하이브리드 소자는 기존 배터리에 비해 100배 이상 빠른 출력 밀도를 보이며 수십 초 내로 급속 충전이 가능해 소형의 휴대용 전자기기 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

강원대학교 정형모 교수 연구팀과 공동으로 진행된 이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 8월 15일자에 온라인 판에 게재됐다.

리튬 이온 배터리를 비롯한 기존 유계 에너지 저장 소자는 넓은 전압 범위와 높은 에너지 밀도를 갖지만 유기 전해질의 사용에 따른 화재 등의 안전 문제가 뒤따른다. 또한 전기화학적 반응 속도가 느리기 때문에 소자를 충전하는데 긴 시간이 필요하고 사이클이 짧다는 한계가 있다.

이에 반해 수계 전해질 기반 에너지 저장 소자는 안전하고 친환경적 소자로써 주목받고 있다. 하지만 제한된 전압 범위와 낮은 용량으로 인해 유계 기반 소자에 비해 에너지 밀도가 낮은 단점을 가지고 있다.

연구팀은 금속 산화물과 그래핀을 결합한 뒤 수계 기반 전해질을 사용해 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수

한 사이클 특성을 갖는 에너지 저장 전극을 개발했다.

이번 연구에서 개발한 다공성의 금속 산화물 나노 입자는 2~3 나노미터 크기의 나노 클러스터로 이루어져 있으며 5 나노미터 이하의 메조 기공이 다량으로 형성돼 있다. 이러한 다공성 구조에서는 이온이 물질 표면으로 빠르게 전달되며 작은 입자크기와 넓은 표면적에 의해 짧은 시간 동안 많은 수의 이온이 금속 산화물 입자 내부에 저장된다.

연구팀은 철과 망간, 두 종류의 다공성 금속 산화물을 양극과 음극에 각각 적용해 2V의 넓은 전압 범위에서 작동 가능한 수계 전해질 기반 하이브리드 소자를 구현했다.

강 교수는 “다공성의 금속 산화물 전극이 가진 기존 기술 이상의 고용량, 고출력 특성은 새로운 개념의 에너지 저장장치의 상용화에 기여할 것이다”며 “수십 초 내의 급속 충전이 가능하기 때문에 휴대폰, 전기자동차 등의 주전원이나 태양에너지를 전기로 직접 저장해 플렉서블 기기에 적용될 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드인터페이스기반 미래소재연구단(단장 김광호)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림설명

그래핀 위에 형성된 다공성 금속 산화물 나노입자 전극의 수계 이온 저장 특성을 나타낸 이미지

2018.08.27 조회수 15194 유승협 교수, 무기LED 상응하는 고효율 OLED 구현

〈 유승협 교수, 송진욱 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 무기 LED에 상응하는 높은 효율의 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 데 성공했다.

이번 연구는 서울대학교 재료공학부 김장주 교수, 경상대 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해 이뤄진 것으로 이 기술을 통해 OLED 조명의 대중화 및 시장 성장에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

송진욱 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

OLED는 수많은 모바일 기기와 고품질 TV 등의 디스플레이 기술에 광원으로 활용되고 있는 소자로, 두께가 얇고 유연 소자 제작이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 최근에는 조명, 차량용 광원에도 OLED를 활용하기 위한 노력이 계속되고 있다.

이러한 응용에는 광원의 효율이 매우 중요하다. 최근 지속적인 연구 개발에 의해 OLED의 효율이 꾸준히 상승했고 일부는 기존 고효율 무기 LED 수준에 준하는 결과들이 보고되고 있다.

그러나 이러한 고효율 OLED의 연구 결과들은 OLED가 갖는 면광원(面光源)의 장점을 해치는 반구형 렌즈가 쓰이거나 소자 내부에 빛을 추출하는 나노 구조가 도입돼 안정적인 동작을 방해하는 등의 문제로 상용화에 한계가 있었다.

연구팀은 OLED의 광 추출용으로 개발됐던 여러 방법 중 실용화 가능성이 가장 큰 기술인 나노입자 기반의 광 산란층을 소자 외부에 도입하는 방법에 주목했다.

특히 광 산란을 이용한 기존 OLED 광 추출 향상 연구가 반복적인 실험을 통해 경험적인 방식으로 이뤄졌던 것과는 다르게 연구팀은 종합적이고 분석적 방법론을 정립해 최대 효율을 이끌어낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했다.

OLED에 광 추출 구조를 적용해 가능한 최대의 효율에 도달하기 위해선 광 추출 구조와 OLED 구조를 각각이 아닌 전체로 보고 최적화를 이뤄야 한다.

연구팀은 산란 현상을 수학적으로 기술하는 이론을 OLED 발광 특성 예측 모델과 최초로 결합해 여러 구조를 가지는 수많은 소자들의 특성을 짧은 시간에 예측했고, 이를 기반으로 최대 효율을 갖는 최적 구조를 이론적으로 예측하는 데 성공했다.

연구진은 이론적으로 예측된 최적의 광 산란 필름을 실험적으로 구현하고 이를 고효율 유기 발광소재를 이용한 소자 구조에 접목해 56%의 외부 양자 효율 및 221lm/W의 전력 효율을 이끌어내는데 성공했다. 이는 큰 렌즈나 내부 광 추출구조 없이 구현된 OLED 단위 소자 효율로는 최고의 결과이다.

유승협 교수는 “다양한 OLED 광 추출 효율 향상 기술이 개발됐지만 실용화 가능성은 높지 않은 경우가 많았다. 이번 연구는 상용화 가능성에서 가장 의미가 큰 기술을 활용하면서 고효율 LED의 효율에 상응하는 OLED 구현 방법을 체계적으로 제시했다는데 의의가 있다”며 “낮은 전력소모가 특히 중요한 조명용 광원이나 웨어러블 기기의 센서용 광원에 OLED가 활용되는 데 기여할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 나노소재원천기술개발사업, 한국전자통신연구원(ETRI)의 초저가플렉서블 Lightning Surface 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 산란층과 결합된 OLED 구조 모식도

2018.08.21 조회수 19341

유승협 교수, 무기LED 상응하는 고효율 OLED 구현

〈 유승협 교수, 송진욱 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 무기 LED에 상응하는 높은 효율의 유기발광다이오드(OLED)를 구현하는 데 성공했다.

이번 연구는 서울대학교 재료공학부 김장주 교수, 경상대 화학과 김윤희 교수 연구팀과의 협력을 통해 이뤄진 것으로 이 기술을 통해 OLED 조명의 대중화 및 시장 성장에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

송진욱 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 10일자 온라인 판에 게재됐다.

OLED는 수많은 모바일 기기와 고품질 TV 등의 디스플레이 기술에 광원으로 활용되고 있는 소자로, 두께가 얇고 유연 소자 제작이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 최근에는 조명, 차량용 광원에도 OLED를 활용하기 위한 노력이 계속되고 있다.

이러한 응용에는 광원의 효율이 매우 중요하다. 최근 지속적인 연구 개발에 의해 OLED의 효율이 꾸준히 상승했고 일부는 기존 고효율 무기 LED 수준에 준하는 결과들이 보고되고 있다.

그러나 이러한 고효율 OLED의 연구 결과들은 OLED가 갖는 면광원(面光源)의 장점을 해치는 반구형 렌즈가 쓰이거나 소자 내부에 빛을 추출하는 나노 구조가 도입돼 안정적인 동작을 방해하는 등의 문제로 상용화에 한계가 있었다.

연구팀은 OLED의 광 추출용으로 개발됐던 여러 방법 중 실용화 가능성이 가장 큰 기술인 나노입자 기반의 광 산란층을 소자 외부에 도입하는 방법에 주목했다.

특히 광 산란을 이용한 기존 OLED 광 추출 향상 연구가 반복적인 실험을 통해 경험적인 방식으로 이뤄졌던 것과는 다르게 연구팀은 종합적이고 분석적 방법론을 정립해 최대 효율을 이끌어낼 수 있는 구조를 이론적으로 예측했다.

OLED에 광 추출 구조를 적용해 가능한 최대의 효율에 도달하기 위해선 광 추출 구조와 OLED 구조를 각각이 아닌 전체로 보고 최적화를 이뤄야 한다.

연구팀은 산란 현상을 수학적으로 기술하는 이론을 OLED 발광 특성 예측 모델과 최초로 결합해 여러 구조를 가지는 수많은 소자들의 특성을 짧은 시간에 예측했고, 이를 기반으로 최대 효율을 갖는 최적 구조를 이론적으로 예측하는 데 성공했다.

연구진은 이론적으로 예측된 최적의 광 산란 필름을 실험적으로 구현하고 이를 고효율 유기 발광소재를 이용한 소자 구조에 접목해 56%의 외부 양자 효율 및 221lm/W의 전력 효율을 이끌어내는데 성공했다. 이는 큰 렌즈나 내부 광 추출구조 없이 구현된 OLED 단위 소자 효율로는 최고의 결과이다.

유승협 교수는 “다양한 OLED 광 추출 효율 향상 기술이 개발됐지만 실용화 가능성은 높지 않은 경우가 많았다. 이번 연구는 상용화 가능성에서 가장 의미가 큰 기술을 활용하면서 고효율 LED의 효율에 상응하는 OLED 구현 방법을 체계적으로 제시했다는데 의의가 있다”며 “낮은 전력소모가 특히 중요한 조명용 광원이나 웨어러블 기기의 센서용 광원에 OLED가 활용되는 데 기여할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 나노소재원천기술개발사업, 한국전자통신연구원(ETRI)의 초저가플렉서블 Lightning Surface 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 외부 산란층과 결합된 OLED 구조 모식도

2018.08.21 조회수 19341 유연 원격 내시경 수술로봇 K-FLEX로 동물실험 성공

〈이동호 박사과정, 네덜란드 라드바우드 대학 록사나 교수, 황민호 박사, 안정도 박사과정, 권동수 교수〉

우리 대학 기계공학과 미래의료로봇연구단(소장 권동수 교수)이 개발한 유연 원격 내시경수술로봇 ‘케이-플렉스(K-FLEX)’가 살아있는 동물의 담낭을 절개하는 수술에 성공했다.

지난 7월 17일 연구팀은 돼지를 통한 전 임상실험을 진행했다. 복강에 삽입된 유연 내시경 수술로봇을 이용해 담낭을 절개하는 실험이며 복강 내 로봇의 정밀 제어기술과 소형관절 설계기술이 핵심 기반기술이다.

이번 연구를 통해 전량을 수입에 의존하는 국내 연성 내시경 시장의 활로 개척과 더불어 암 치료 관련 사회적 비용의 축소 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.

연구팀의 케이-플렉스 로봇은 입이나 항문, 요도 등 우리 몸에 존재하는 통로를 따라 뱀처럼 유연하게 삽입돼 몸속을 자유롭게 관찰한다. 이상이 있는 경우 손가락처럼 생긴 초소형 로봇 팔이 나와 수술을 진행한다.

기존의 상용화된 수술 로봇은 곧은 수술도구를 이용하고 복부에 3~4개의 구멍을 내야 하는 문제점이 있는 반면 연구팀의 기술은 외부절개 없이 내부절개만으로 수술이 가능해 출혈량, 세균 감염, 합병증 등의 위험을 줄일 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 이 기술은 상용화가 활발하지 않다. 수술에 요구되는 기술의 난이도가 높고 필요조건들이 많기 때문이다. 로봇이 인체 내부의 굴곡진 부분으로 진입하기 위해 유연하면서도 큰 힘을 낼 수 있어야 하고, 기존 수술 로봇보다 더 많은 공간적 제약을 받는다.

연구팀은 위와 같은 유연성과 소형화 문제를 해결할 수 있는 강인한 소형 관절 기술을 개발했다. 핵심 연구원인 황민호 박사의 연구를 통해 초소형 로봇 팔이 낼 수 있는 힘을 두 배 이상 끌어올리는 동시에 크기도 절반으로 축소시켰다.

곧은 직선 형태의 수술 기술과 달리 유연 수술 로봇 기술은 전 세계적으로도 발전되지 않은 상황이다. 권 교수 연구팀은 내시경 모듈을 제외한 모든 부품과 소프트웨어를 순수 국내 기술을 통해 개발했다.

연구팀은 국립암센터 손대경 교수 연구팀의 협조를 통해 돼지 배의 표면에 만든 절개 부위에 다양한 방향과 각도로 휘어지는 유연 내시경 수술로봇을 삽입하고 병변이 위치한 간과 담낭으로 로봇을 접근시켰다.

이후 내시경의 채널을 통과한 직경 3.7mm의 소형 수술도구가 간을 젖히며 수술을 위한 시야 확보를 한 뒤 다른 채널을 통과한 전기 소작기를 이용해 간과 담낭 사이를 절제했다.

모든 수술 과정은 연구팀이 내시경의 앞부분에 설치한 카메라를 통해 송출된 돼지 신체 내부를 모니터링하며 원격 조종 장치를 통해 진행됐다.

한편 연구팀은 이 기술을 통해 지난 6월 29일 영국 런던 임페리얼 컬리지에서 열린 ‘서지컬 로봇 챌린지 2018(Surgical Robot Challenge 2018)’에서 수술로봇 강국들을 제치고 ‘베스트 어플리케이션 어워드’와 ‘오버롤 위너’상을 동시에 수상하기도 했다.

이번 연구를 총괄한 권동수 교수는 “이번 실험의 의미는 국내 최초로 유연한 내시경로봇을 살아있는 동물의 복강 내에서 이동시켜 병변에 접근시키고 수술을 진행함으로써 임상 적용의 가능성을 확인했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

권 교수 연구팀은 이러한 핵심기술을 기반으로 2018년도 ‘이지엔도서지컬(EasyEndo Surgical Inc.)’이라는 수술로봇 회사를 설립했다. 권 교수를 비롯한 8명의 학생들이 공동 창업한 회사로, 케이-플렉스를 포함한 다양한 수술로봇을 개발하고 있다.

케이-플렉스 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. K-FLEX 시스템 전체 그림

2018.08.16 조회수 13011

유연 원격 내시경 수술로봇 K-FLEX로 동물실험 성공

〈이동호 박사과정, 네덜란드 라드바우드 대학 록사나 교수, 황민호 박사, 안정도 박사과정, 권동수 교수〉

우리 대학 기계공학과 미래의료로봇연구단(소장 권동수 교수)이 개발한 유연 원격 내시경수술로봇 ‘케이-플렉스(K-FLEX)’가 살아있는 동물의 담낭을 절개하는 수술에 성공했다.

지난 7월 17일 연구팀은 돼지를 통한 전 임상실험을 진행했다. 복강에 삽입된 유연 내시경 수술로봇을 이용해 담낭을 절개하는 실험이며 복강 내 로봇의 정밀 제어기술과 소형관절 설계기술이 핵심 기반기술이다.

이번 연구를 통해 전량을 수입에 의존하는 국내 연성 내시경 시장의 활로 개척과 더불어 암 치료 관련 사회적 비용의 축소 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.

연구팀의 케이-플렉스 로봇은 입이나 항문, 요도 등 우리 몸에 존재하는 통로를 따라 뱀처럼 유연하게 삽입돼 몸속을 자유롭게 관찰한다. 이상이 있는 경우 손가락처럼 생긴 초소형 로봇 팔이 나와 수술을 진행한다.

기존의 상용화된 수술 로봇은 곧은 수술도구를 이용하고 복부에 3~4개의 구멍을 내야 하는 문제점이 있는 반면 연구팀의 기술은 외부절개 없이 내부절개만으로 수술이 가능해 출혈량, 세균 감염, 합병증 등의 위험을 줄일 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 이 기술은 상용화가 활발하지 않다. 수술에 요구되는 기술의 난이도가 높고 필요조건들이 많기 때문이다. 로봇이 인체 내부의 굴곡진 부분으로 진입하기 위해 유연하면서도 큰 힘을 낼 수 있어야 하고, 기존 수술 로봇보다 더 많은 공간적 제약을 받는다.

연구팀은 위와 같은 유연성과 소형화 문제를 해결할 수 있는 강인한 소형 관절 기술을 개발했다. 핵심 연구원인 황민호 박사의 연구를 통해 초소형 로봇 팔이 낼 수 있는 힘을 두 배 이상 끌어올리는 동시에 크기도 절반으로 축소시켰다.

곧은 직선 형태의 수술 기술과 달리 유연 수술 로봇 기술은 전 세계적으로도 발전되지 않은 상황이다. 권 교수 연구팀은 내시경 모듈을 제외한 모든 부품과 소프트웨어를 순수 국내 기술을 통해 개발했다.

연구팀은 국립암센터 손대경 교수 연구팀의 협조를 통해 돼지 배의 표면에 만든 절개 부위에 다양한 방향과 각도로 휘어지는 유연 내시경 수술로봇을 삽입하고 병변이 위치한 간과 담낭으로 로봇을 접근시켰다.

이후 내시경의 채널을 통과한 직경 3.7mm의 소형 수술도구가 간을 젖히며 수술을 위한 시야 확보를 한 뒤 다른 채널을 통과한 전기 소작기를 이용해 간과 담낭 사이를 절제했다.

모든 수술 과정은 연구팀이 내시경의 앞부분에 설치한 카메라를 통해 송출된 돼지 신체 내부를 모니터링하며 원격 조종 장치를 통해 진행됐다.

한편 연구팀은 이 기술을 통해 지난 6월 29일 영국 런던 임페리얼 컬리지에서 열린 ‘서지컬 로봇 챌린지 2018(Surgical Robot Challenge 2018)’에서 수술로봇 강국들을 제치고 ‘베스트 어플리케이션 어워드’와 ‘오버롤 위너’상을 동시에 수상하기도 했다.

이번 연구를 총괄한 권동수 교수는 “이번 실험의 의미는 국내 최초로 유연한 내시경로봇을 살아있는 동물의 복강 내에서 이동시켜 병변에 접근시키고 수술을 진행함으로써 임상 적용의 가능성을 확인했다는 의미를 갖는다”고 말했다.

권 교수 연구팀은 이러한 핵심기술을 기반으로 2018년도 ‘이지엔도서지컬(EasyEndo Surgical Inc.)’이라는 수술로봇 회사를 설립했다. 권 교수를 비롯한 8명의 학생들이 공동 창업한 회사로, 케이-플렉스를 포함한 다양한 수술로봇을 개발하고 있다.

케이-플렉스 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. K-FLEX 시스템 전체 그림

2018.08.16 조회수 13011 김학성 교수, 빛에 의해 스위치처럼 작동하는 단백질 개발

〈 김 학 성 교수 〉

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 빛으로 결합력을 제어할 수 있는 결합 단백질을 개발해 빛을 이용한 세포 신호전달 제어에 새 방법을 제시했다.

이는 제한적이었던 기존 광 제어 기술의 한계를 극복해 다양한 세포신호 전달 제어에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

허우성, 최정민 박사가 주도한 이번 연구는 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 6월 27일자 온라인 판에 게재됐다.

빛을 이용한 세포의 신호전달 조절은 물리, 화학적 방법보다 비 침습적이고 빠르기 때문에 신호전달 연구에 효과적으로 활용 가능하다.

그러나 지금까지는 자연에 존재하는 광 스위치 단백질에 의존했기 때문에 이 단백질들을 각각의 신호전달 조절에 맞도록 다시 설계해야 하는 복잡하고 힘든 과정으로 인해 응용이 극히 제한됐다.

최근에는 합성된 광스위치 분자를 단백질에 결합시켜 빛에 따라 그 기능을 조절하려는 연구가 진행됐다. 그러나 이 경우 빛에 따라 스위치처럼 작동하는 단백질의 설계방법이 단백질 종류에 따라 다르고 복잡하다는 한계가 있었다.

연구팀은 LRR(Leucine-rich repeat) 단백질을 기반으로 아조벤젠 유래 광 스위치 분자를 합리적 방법으로 단백질 모듈에 결합시켰다. 이를 통해 빛으로 단백질의 구조변화를 유도해 표적에 대한 결합력을 조절했다.

또한 빛에 의한 상피세포 성장인자 수용체(EGFR, epithelial growth factor receptor)에 대한 결합력 조절이 가능한 단백질을 개발하고, 이를 이용해 세포 내 EGFR 신호 전달을 빛으로 조절할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 LRR 모듈로 구성된 단백질의 구조 특성을 기반으로 광스위치 분자를 반복 모듈 사이에 결합시켜 빛으로 표적에 대한 결합력이 효과적으로 조절되는 단백질의 합리적 설계 방법을 개발했다.

이는 다양한 표적에 대해 결합하는 LRR 단백질에 광범위하게 적용할 수 있는 기반 기술로, 빛을 이용한 세포 내 다양한 신호 전달 조절에 활용할 수 있는 새로운 단백질 창출 방법을 제시한 것이다.

이번 연구는 한국연구재단의 글로벌연구실사업(GRL)과 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. LRR 단백질 기반으로 합리적 설계를 통해 광스위치 단백질 개발 및 이를 이용한 세포 신호전달 조절

2018.08.13 조회수 13952

김학성 교수, 빛에 의해 스위치처럼 작동하는 단백질 개발

〈 김 학 성 교수 〉

우리 대학 생명과학과 김학성 교수 연구팀이 빛으로 결합력을 제어할 수 있는 결합 단백질을 개발해 빛을 이용한 세포 신호전달 제어에 새 방법을 제시했다.

이는 제한적이었던 기존 광 제어 기술의 한계를 극복해 다양한 세포신호 전달 제어에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

허우성, 최정민 박사가 주도한 이번 연구는 앙케반테 케미(Angewandte Chemie) 6월 27일자 온라인 판에 게재됐다.

빛을 이용한 세포의 신호전달 조절은 물리, 화학적 방법보다 비 침습적이고 빠르기 때문에 신호전달 연구에 효과적으로 활용 가능하다.

그러나 지금까지는 자연에 존재하는 광 스위치 단백질에 의존했기 때문에 이 단백질들을 각각의 신호전달 조절에 맞도록 다시 설계해야 하는 복잡하고 힘든 과정으로 인해 응용이 극히 제한됐다.

최근에는 합성된 광스위치 분자를 단백질에 결합시켜 빛에 따라 그 기능을 조절하려는 연구가 진행됐다. 그러나 이 경우 빛에 따라 스위치처럼 작동하는 단백질의 설계방법이 단백질 종류에 따라 다르고 복잡하다는 한계가 있었다.

연구팀은 LRR(Leucine-rich repeat) 단백질을 기반으로 아조벤젠 유래 광 스위치 분자를 합리적 방법으로 단백질 모듈에 결합시켰다. 이를 통해 빛으로 단백질의 구조변화를 유도해 표적에 대한 결합력을 조절했다.

또한 빛에 의한 상피세포 성장인자 수용체(EGFR, epithelial growth factor receptor)에 대한 결합력 조절이 가능한 단백질을 개발하고, 이를 이용해 세포 내 EGFR 신호 전달을 빛으로 조절할 수 있음을 증명했다.

연구팀은 LRR 모듈로 구성된 단백질의 구조 특성을 기반으로 광스위치 분자를 반복 모듈 사이에 결합시켜 빛으로 표적에 대한 결합력이 효과적으로 조절되는 단백질의 합리적 설계 방법을 개발했다.

이는 다양한 표적에 대해 결합하는 LRR 단백질에 광범위하게 적용할 수 있는 기반 기술로, 빛을 이용한 세포 내 다양한 신호 전달 조절에 활용할 수 있는 새로운 단백질 창출 방법을 제시한 것이다.

이번 연구는 한국연구재단의 글로벌연구실사업(GRL)과 중견연구자지원사업을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. LRR 단백질 기반으로 합리적 설계를 통해 광스위치 단백질 개발 및 이를 이용한 세포 신호전달 조절

2018.08.13 조회수 13952 김성용 교수, 빅 데이터 통해 아중규모 난류의 고유특성 규명

〈 김 성 용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수 연구팀이 빅 데이터 분석을 통해 아중규모 난류의 고유한 특성과 원동력을 발견하는 데 성공했다.

이번 연구는 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 통해 관측된 해양 표층 대형자료의 빅 데이터 분석을 통해 수 킬로미터 및 수 시간 규모의 해양유체를 이해함으로써 전지구 및 지역 기후변화 예측모델의 개선에 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 환경유체 및 지구물리분야 국제 학술지인 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스(Journal of Geophysical Research-Oceans)’ 8월 6일자에 두 편의 연계논문으로 게재됐다.

김 교수 연구팀의 유장곤, 이은애 석사가 각 논문의 1저자로 참여했고, 석사 연구 주제의 일부가 관련분야 최상위 학술지에 출간되는 성과를 달성했다.

2012년 美 항공우주국(NASA)은 ‘영원한 바다(Perpetual Ocean)’라는 위성을 이용한 해양관측 자료를 시각화한 프로젝트를 공개했다. 이는 2년 반에 걸친 바다 표면 흐름의 움직임에 대한 자료를 모아 제작된 것으로 그 모습이 마치 화가 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤(The Starry Night)’속 하늘의 배경과 유사해 대중의 흥미를 끌었다.

이 ‘영원한 바다’는 중규모(100km 이상의 공간 규모) 수준의 난류운동을 기반으로 한 것으로 김 교수 연구팀은 중규모보다 더 작고 짧은 시공간 규모인 아중규모(1~100km 및 매 시간 규모)에서 해양 난류를 연구했다.

아중규모 난류는 지구물리유체 및 환경유체 분야에서 큰 관심을 받는 분야로 열과 밀도를 포함한 물리적 혼합 및 난류특성에 대한 연구 뿐 아니라 해양 영양분의 표층으로의 전달 및 적조와 엽록소의 번성 등 해양생물, 생태 및 환경 보존의 주요한 물리적 원인으로 주목받고 있다.

전 세계적으로 아중규모 해양 난류는 주로 컴퓨터를 이용한 수치 모델링 연구로 진행되고 있으나, 시공간으로 급격히 변하는 아중규모의 해양유체를 기존 장비 및 기술로 관측하기에는 어려움이 있어 제한적이고 간헐적인 현장 관측만 가능한 상황이다.

연구팀은 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 이용해 관측한 1년간의 해수유동장 및 5년간의 엽록소 농도장을 빅 데이터 분석해 해양난류의 고유한 특성을 입증했다.

연구팀은 해양난류 파수영역(wavenumber) 에서의 에너지 스펙트럼의 기울기 변화를 계절과 공간에 따른 변화 관점에서 분석했다.

이를 통해 아중규모 난류의 순방향과 역방향의 에너지 캐스케이드(energy cascade, 난류운동에서 큰 규모에서 작은 규모 또는 작은 규모에서 큰 규모로 에너지가 이동하는 현상)가 일어나고, 에너지가 투입되는 공간규모가 약 10 km이며 이는 경압불안정성(baroclinic instability, 수평방향으로 밀도 변화가 심할 때 중력장에서 불안정해져 이를 복원하기 위해 난류 현상이 발생하는 상태)에 의한 것임을 입증했다.

김 교수 연구팀의 연구결과는 해양물리, 대기 및 기후변화의 전 지구 고해상도 모델링 분야의 아중규모 물리현상의 모수화(参数化, parameterization)에 대한 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 아중규모의 원리를 이해함으로써 방사능, 기름유출과 같은 해양 오염물 추적 등 실제적이고 다양한 응용이 가능할 것으로 보인다.

또한 이번 연구는 우리나라 동해안 극전선의 가장자리에서 활발하게 생성되는 아중규모 소용돌이와 전선의 장기 관측자료를 이용한 것으로, 국내 연안 레이더 및 해색위성을 이용한 대형자료의 분석과 해양물리 및 물리생물의 상호작용 연구의 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

이번 연구는 한국연구재단, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 해양경찰청 연구센터의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 고흐의 별이 빛나는 밤과 NASA 가 제작한 영원한 바다 사진

그림2. 에너지 스펙트럼의 기울기 변화에 따른 에너지의 순방향 및 역방향 캐스케이드와 에너지가 투입되는 공간 규모를 보여주는 예

그림3. 동해에서 해색위성을 이용해 관측된 표층 엽록소 농도장에서 표현된 아중규모 난류 유동의 예

그림4. 임원지역 표층 해수유동장과 울릉도 남부지역 표층 클로로필 농도장

2018.08.13 조회수 15584

김성용 교수, 빅 데이터 통해 아중규모 난류의 고유특성 규명

〈 김 성 용 교수 〉

우리 대학 기계공학과/인공지능연구소 김성용 교수 연구팀이 빅 데이터 분석을 통해 아중규모 난류의 고유한 특성과 원동력을 발견하는 데 성공했다.

이번 연구는 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 통해 관측된 해양 표층 대형자료의 빅 데이터 분석을 통해 수 킬로미터 및 수 시간 규모의 해양유체를 이해함으로써 전지구 및 지역 기후변화 예측모델의 개선에 기여할 것으로 기대된다.

이번 연구는 환경유체 및 지구물리분야 국제 학술지인 ‘저널 오브 지오피지컬 리서치-오션스(Journal of Geophysical Research-Oceans)’ 8월 6일자에 두 편의 연계논문으로 게재됐다.

김 교수 연구팀의 유장곤, 이은애 석사가 각 논문의 1저자로 참여했고, 석사 연구 주제의 일부가 관련분야 최상위 학술지에 출간되는 성과를 달성했다.

2012년 美 항공우주국(NASA)은 ‘영원한 바다(Perpetual Ocean)’라는 위성을 이용한 해양관측 자료를 시각화한 프로젝트를 공개했다. 이는 2년 반에 걸친 바다 표면 흐름의 움직임에 대한 자료를 모아 제작된 것으로 그 모습이 마치 화가 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤(The Starry Night)’속 하늘의 배경과 유사해 대중의 흥미를 끌었다.

이 ‘영원한 바다’는 중규모(100km 이상의 공간 규모) 수준의 난류운동을 기반으로 한 것으로 김 교수 연구팀은 중규모보다 더 작고 짧은 시공간 규모인 아중규모(1~100km 및 매 시간 규모)에서 해양 난류를 연구했다.

아중규모 난류는 지구물리유체 및 환경유체 분야에서 큰 관심을 받는 분야로 열과 밀도를 포함한 물리적 혼합 및 난류특성에 대한 연구 뿐 아니라 해양 영양분의 표층으로의 전달 및 적조와 엽록소의 번성 등 해양생물, 생태 및 환경 보존의 주요한 물리적 원인으로 주목받고 있다.

전 세계적으로 아중규모 해양 난류는 주로 컴퓨터를 이용한 수치 모델링 연구로 진행되고 있으나, 시공간으로 급격히 변하는 아중규모의 해양유체를 기존 장비 및 기술로 관측하기에는 어려움이 있어 제한적이고 간헐적인 현장 관측만 가능한 상황이다.

연구팀은 원격탐사장비인 연안레이더와 해색위성을 이용해 관측한 1년간의 해수유동장 및 5년간의 엽록소 농도장을 빅 데이터 분석해 해양난류의 고유한 특성을 입증했다.

연구팀은 해양난류 파수영역(wavenumber) 에서의 에너지 스펙트럼의 기울기 변화를 계절과 공간에 따른 변화 관점에서 분석했다.

이를 통해 아중규모 난류의 순방향과 역방향의 에너지 캐스케이드(energy cascade, 난류운동에서 큰 규모에서 작은 규모 또는 작은 규모에서 큰 규모로 에너지가 이동하는 현상)가 일어나고, 에너지가 투입되는 공간규모가 약 10 km이며 이는 경압불안정성(baroclinic instability, 수평방향으로 밀도 변화가 심할 때 중력장에서 불안정해져 이를 복원하기 위해 난류 현상이 발생하는 상태)에 의한 것임을 입증했다.

김 교수 연구팀의 연구결과는 해양물리, 대기 및 기후변화의 전 지구 고해상도 모델링 분야의 아중규모 물리현상의 모수화(参数化, parameterization)에 대한 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 아중규모의 원리를 이해함으로써 방사능, 기름유출과 같은 해양 오염물 추적 등 실제적이고 다양한 응용이 가능할 것으로 보인다.

또한 이번 연구는 우리나라 동해안 극전선의 가장자리에서 활발하게 생성되는 아중규모 소용돌이와 전선의 장기 관측자료를 이용한 것으로, 국내 연안 레이더 및 해색위성을 이용한 대형자료의 분석과 해양물리 및 물리생물의 상호작용 연구의 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

이번 연구는 한국연구재단, 한국해양과학기술원 해양위성센터, 해양경찰청 연구센터의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 고흐의 별이 빛나는 밤과 NASA 가 제작한 영원한 바다 사진

그림2. 에너지 스펙트럼의 기울기 변화에 따른 에너지의 순방향 및 역방향 캐스케이드와 에너지가 투입되는 공간 규모를 보여주는 예

그림3. 동해에서 해색위성을 이용해 관측된 표층 엽록소 농도장에서 표현된 아중규모 난류 유동의 예

그림4. 임원지역 표층 해수유동장과 울릉도 남부지역 표층 클로로필 농도장

2018.08.13 조회수 15584 조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

2018.08.10 조회수 13642

조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

2018.08.10 조회수 13642 배석형 교수, 3D 스케칭 통해 디자인 과정 획기적 단축 기술 개발

〈배석형 교수 연구팀. 왼쪽부터 이준협 석사, 배석형 교수, 김용관 박사, 안상균 석사과정〉

한 번쯤 자신의 그림이 종이에서 튀어나와 현실이 되는 것을 상상해봤을 것이다. 대부분 사람들에게는 단순히 즐거운 상상이지만 현장의 디자이너에게는 꼭 실현돼야 할 절실한 기술이다. 가전제품, 자동차, 게임 컨트롤러 등 장난감부터 일상 속 필수품까지 모든 입체 형상 디자인은 디자이너의 펜 끝에서 시작되기 때문이다.

디자이너의 그림이 현실로 나오기 위해서는 평면적 그림을 입체적 형상으로 바꾸는 작업이 반드시 필요하다. 화려해 보이지만 이 과정은 힘겨운 반복의 연속이다.

3D 형상을 머릿속으로 생각하며 여러 각도에서 바라본 그림을 수십 장 그린 뒤, 수정 및 보완을 거쳐 시제품을 만들어도 제품의 크기나 비율 등에서 원하는 결과가 나오지 않으면 처음부터 같은 과정을 반복해야 한다. 이는 제품 개발 과정에서 심각한 병목과 마찰을 일으켜 시간과 비용의 상승 원인이 된다.

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 디자인 과정에서 발생하는 반복적인 작업을 획기적으로 단축시킬 수 있는 3D 스케칭 기술 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다.

연구팀의 기술은 지난 4월 캐나다 몬트리올에서 열린 ‘미 컴퓨터협회 인간-컴퓨터 상호작용 학회(ACM CHI 2018)’에서 전체 2천 500여 편의 논문 중 상위 1퍼센트에게만 주어지는 최우수 논문상을 수상했다.

평면 그림을 입체 형상으로 변환하는 과정은 왜 어려운 것일까. 입체 형상을 카메라로 찍거나 그림으로 표현하면 깊이 정보의 손실이 발생한다. 반대로 평면 그림, 사진으로부터 입체 형상을 만들 때는 존재하지 않는 정보가 추가적으로 필요하다. 특히 직접 그린 부정확한 그림에서 의도에 부합하는 입체 형상을 유추하는 것은 매우 어렵다.

3D 스케칭 기술은 이러한 어려움을 극복하기 위해 활발히 연구된 기술이다. 가상의 3차원 공간 안에 스케치한 그림을 돌려보거나 앞뒤로 이동하며 평면 그림에서 얻을 수 없던 입체 형상 정보를 채울 수 있다. 결과적으로 복잡한 3D 캐드 모델링 소프트웨어를 사용하지 않아도 펜과 종이를 사용하듯 입체 형상을 곧바로 그릴 수 있다.

그러나 가상현실 기술의 대중화와 더불어 주목받고 있는 기존의 공중 3D 스케칭 기술은 전체 스케칭 과정을 공중에서의 부정확한 손 움직임에 의존하기 때문에 정교한 결과물을 생성하지 못하고 장시간 사용 시 피로를 유발한다는 단점이 있었다.

배 교수 연구팀은 기존 기술의 단점을 보완해 2016년 ‘스케칭위드핸즈(SketchingWithHands)’라는 3D 스케칭 기술을 개발한 바 있다. 공중의 손 자세 정보와 태블릿 상 펜 드로잉 기법을 결합한 것으로, 적외선 손 추적 센서로 손 모양을 캡처한 뒤 그 손 정보를 3D 캔버스 안에 넣어 정보를 토대로 스케치를 할 수 있는 기술이다.

디자인 초기 단계에서부터 정확한 3차원 손 정보가 입력됐기 때문에 이를 여러 각도로 관찰해가며 아이디어를 빠르게 표현할 수 있고 즉각적인 수정 보완이 가능하다. 위에서 언급한 수 없이 반복되는 디자인 과정을 대폭 줄일 수 있다.

연구팀은 2018년 이 기술을 발전시켜 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다. 이전 버전이 손 정보 기반 기술이기 때문에 손으로 쥐는 제품에 국한됐다면 에어 스캐폴딩 기술은 손의 움직임 정보까지 함께 활용함으로써 한 손에 쥐기 힘든 더 큰 규모의 제품에도 적용할 수 있다.

가령 디자이너가 인라인 스케이트 제품을 디자인한다고 가정했을 때, 상상 속의 스케이트를 쓰다듬듯이 공중에서 손을 움직여 대략적 크기와 비율을 나타내면 적외선 손 추적 센서가 측정한 손 관절의 3D 이동 경로로부터 입체 그물망 형태의 밑그림(scaffolding)이 실시간으로 추출되는 것이다. 이를 통해 정확한 크기와 비율의 인라인 스케이트의 입체적 형상 디자인을 완성할 수 있다.

이 프로그램을 통해 대략적인 정보는 손으로 신속하게 입력한 뒤 세밀한 부분은 태블릿에 펜으로 채워 넣음으로써 상호 보완적인 디자인 작업이 가능해진다. 컴퓨터 소프트웨어를 아이디어 개발 과정에서부터 사용함으로써 종이에 그린 아이디어를 모델링 소프트웨어에서 다시 만들어내는 번거로운 과정을 없앤 것이다.

연구팀의 기술은 디자인 실무에 3D 스케칭의 적용 가능성을 높였을 뿐 아니라, 모두가 일상에서 손쉽게 입체적으로 아이디어를 표현하고 공유할 수 있는 기반을 제공했다. 더 나아가 3D 프린팅 등 스마트 생산 기술과 연계돼 빠르고 유연한 제조 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 김용관 박사는 “인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 최고의 국제 학회에서 최고의 상을 받아서 기쁘다”며 “학문적인 성공에 그치지 않고 다양한 디자인 현장에서 모든 디자이너가 직관적으로 사용하는 성공적인 제품을 만들고 싶다”고 말했다.

배 교수 연구팀은 디자인 중심의 연구실임에도 불구하고 2016년 ‘스케칭위드핸즈’ 이전에도 아이러브스케치(2008), 에브리바디러브스케치(2009) 등 지속적으로 소프트웨어를 개발하고 있다. 끊임없이 실용적인 3D 스케칭 기술 개발을 통해 디자인 프로세스의 유용성을 찾고 혁신을 시도하는 것이 연구팀의 궁극적 지향점이다.

배석형 교수는 “진보한 컴퓨터 기술을 활용해 다양한 분야의 창의적인 활동을 돕기 위한 시도들이 이뤄지고 있다. 앞으로도 디자이너에 대한 깊은 이해를 바탕으로 첨단 기술을 적용해 디자인 프로세스 혁신에 주도적 역할을 해 나갈 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 에어 스캐폴딩 기술

그림2. ACM CHI 2018에서 시연 중인 에어 스캐폴딩 기술

2018.08.09 조회수 12323

배석형 교수, 3D 스케칭 통해 디자인 과정 획기적 단축 기술 개발

〈배석형 교수 연구팀. 왼쪽부터 이준협 석사, 배석형 교수, 김용관 박사, 안상균 석사과정〉

한 번쯤 자신의 그림이 종이에서 튀어나와 현실이 되는 것을 상상해봤을 것이다. 대부분 사람들에게는 단순히 즐거운 상상이지만 현장의 디자이너에게는 꼭 실현돼야 할 절실한 기술이다. 가전제품, 자동차, 게임 컨트롤러 등 장난감부터 일상 속 필수품까지 모든 입체 형상 디자인은 디자이너의 펜 끝에서 시작되기 때문이다.

디자이너의 그림이 현실로 나오기 위해서는 평면적 그림을 입체적 형상으로 바꾸는 작업이 반드시 필요하다. 화려해 보이지만 이 과정은 힘겨운 반복의 연속이다.

3D 형상을 머릿속으로 생각하며 여러 각도에서 바라본 그림을 수십 장 그린 뒤, 수정 및 보완을 거쳐 시제품을 만들어도 제품의 크기나 비율 등에서 원하는 결과가 나오지 않으면 처음부터 같은 과정을 반복해야 한다. 이는 제품 개발 과정에서 심각한 병목과 마찰을 일으켜 시간과 비용의 상승 원인이 된다.

우리 대학 산업디자인학과 배석형 교수 연구팀이 디자인 과정에서 발생하는 반복적인 작업을 획기적으로 단축시킬 수 있는 3D 스케칭 기술 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다.

연구팀의 기술은 지난 4월 캐나다 몬트리올에서 열린 ‘미 컴퓨터협회 인간-컴퓨터 상호작용 학회(ACM CHI 2018)’에서 전체 2천 500여 편의 논문 중 상위 1퍼센트에게만 주어지는 최우수 논문상을 수상했다.

평면 그림을 입체 형상으로 변환하는 과정은 왜 어려운 것일까. 입체 형상을 카메라로 찍거나 그림으로 표현하면 깊이 정보의 손실이 발생한다. 반대로 평면 그림, 사진으로부터 입체 형상을 만들 때는 존재하지 않는 정보가 추가적으로 필요하다. 특히 직접 그린 부정확한 그림에서 의도에 부합하는 입체 형상을 유추하는 것은 매우 어렵다.

3D 스케칭 기술은 이러한 어려움을 극복하기 위해 활발히 연구된 기술이다. 가상의 3차원 공간 안에 스케치한 그림을 돌려보거나 앞뒤로 이동하며 평면 그림에서 얻을 수 없던 입체 형상 정보를 채울 수 있다. 결과적으로 복잡한 3D 캐드 모델링 소프트웨어를 사용하지 않아도 펜과 종이를 사용하듯 입체 형상을 곧바로 그릴 수 있다.

그러나 가상현실 기술의 대중화와 더불어 주목받고 있는 기존의 공중 3D 스케칭 기술은 전체 스케칭 과정을 공중에서의 부정확한 손 움직임에 의존하기 때문에 정교한 결과물을 생성하지 못하고 장시간 사용 시 피로를 유발한다는 단점이 있었다.

배 교수 연구팀은 기존 기술의 단점을 보완해 2016년 ‘스케칭위드핸즈(SketchingWithHands)’라는 3D 스케칭 기술을 개발한 바 있다. 공중의 손 자세 정보와 태블릿 상 펜 드로잉 기법을 결합한 것으로, 적외선 손 추적 센서로 손 모양을 캡처한 뒤 그 손 정보를 3D 캔버스 안에 넣어 정보를 토대로 스케치를 할 수 있는 기술이다.

디자인 초기 단계에서부터 정확한 3차원 손 정보가 입력됐기 때문에 이를 여러 각도로 관찰해가며 아이디어를 빠르게 표현할 수 있고 즉각적인 수정 보완이 가능하다. 위에서 언급한 수 없이 반복되는 디자인 과정을 대폭 줄일 수 있다.

연구팀은 2018년 이 기술을 발전시켜 ‘에어 스캐폴딩(air scaffolding)’을 개발했다. 이전 버전이 손 정보 기반 기술이기 때문에 손으로 쥐는 제품에 국한됐다면 에어 스캐폴딩 기술은 손의 움직임 정보까지 함께 활용함으로써 한 손에 쥐기 힘든 더 큰 규모의 제품에도 적용할 수 있다.

가령 디자이너가 인라인 스케이트 제품을 디자인한다고 가정했을 때, 상상 속의 스케이트를 쓰다듬듯이 공중에서 손을 움직여 대략적 크기와 비율을 나타내면 적외선 손 추적 센서가 측정한 손 관절의 3D 이동 경로로부터 입체 그물망 형태의 밑그림(scaffolding)이 실시간으로 추출되는 것이다. 이를 통해 정확한 크기와 비율의 인라인 스케이트의 입체적 형상 디자인을 완성할 수 있다.

이 프로그램을 통해 대략적인 정보는 손으로 신속하게 입력한 뒤 세밀한 부분은 태블릿에 펜으로 채워 넣음으로써 상호 보완적인 디자인 작업이 가능해진다. 컴퓨터 소프트웨어를 아이디어 개발 과정에서부터 사용함으로써 종이에 그린 아이디어를 모델링 소프트웨어에서 다시 만들어내는 번거로운 과정을 없앤 것이다.

연구팀의 기술은 디자인 실무에 3D 스케칭의 적용 가능성을 높였을 뿐 아니라, 모두가 일상에서 손쉽게 입체적으로 아이디어를 표현하고 공유할 수 있는 기반을 제공했다. 더 나아가 3D 프린팅 등 스마트 생산 기술과 연계돼 빠르고 유연한 제조 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

연구를 주도한 김용관 박사는 “인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 최고의 국제 학회에서 최고의 상을 받아서 기쁘다”며 “학문적인 성공에 그치지 않고 다양한 디자인 현장에서 모든 디자이너가 직관적으로 사용하는 성공적인 제품을 만들고 싶다”고 말했다.

배 교수 연구팀은 디자인 중심의 연구실임에도 불구하고 2016년 ‘스케칭위드핸즈’ 이전에도 아이러브스케치(2008), 에브리바디러브스케치(2009) 등 지속적으로 소프트웨어를 개발하고 있다. 끊임없이 실용적인 3D 스케칭 기술 개발을 통해 디자인 프로세스의 유용성을 찾고 혁신을 시도하는 것이 연구팀의 궁극적 지향점이다.

배석형 교수는 “진보한 컴퓨터 기술을 활용해 다양한 분야의 창의적인 활동을 돕기 위한 시도들이 이뤄지고 있다. 앞으로도 디자이너에 대한 깊은 이해를 바탕으로 첨단 기술을 적용해 디자인 프로세스 혁신에 주도적 역할을 해 나갈 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 개발한 에어 스캐폴딩 기술

그림2. ACM CHI 2018에서 시연 중인 에어 스캐폴딩 기술

2018.08.09 조회수 12323 한진희 교수, 공포에 대한 선천적 반응 결정 신경회로 규명

〈 한진희 교수, 장진호 박사 〉

“생쥐 실험을 통해 포식자의 냄새 자극에 대한 본능적 공포 반응을 결정하는 전두엽-편도체 뇌신경회로를 발견했습니다. 공포에 대한 선천적인 반응이 뇌 속에 어떤 식으로 코딩됐는지를 보여주며 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등의 불안 및 공포 뇌질환 치료 기술에 활용될 것입니다.”

우리 대학 생명과학과 한진희 교수와 한국뇌연구원(KBRI) 뇌신경망연구부 박형주 박사 공동 연구팀이 동물의 공포에 대한 선천적인 행동 반응이 발생하게 만드는 뇌신경회로를 발견하고 그 원리를 밝혔다.

장진호 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

골목의 모퉁이를 돌아설 때 갑자기 튀어나온 자동차 때문에 깜짝 놀라며 얼어붙는 듯이 몸이 저절로 멈춘 경험은 한 번쯤은 겪어봤을 것이다. 이는 ‘동결(freezing)’이라 불리는 대표적 공포 반응이다.

만약 자동차 앞에서 몸이 멈추지 않았다면 큰 사고로 이어졌을 수 있다. 이처럼 포식자나 위험한 물체와 맞닥뜨렸을 때 적절한 공포 반응을 나타내는 것은 사람과 동물이 위협으로부터 살아남을 가능성을 높여주는 역할을 한다. 이처럼 정상적인 공포, 불안 반응은 인간과 동물의 생존을 위해 필수적인 기능이다.

그러나 뇌신경학자들은 공포 반응을 조절하는 신경회로의 이면에 주목한다. 극도의 스트레스나 지속적인 생존의 위협에 노출된 사람들에게서 공포 반응을 조절하던 두뇌 회로가 고장난 듯 기능 이상을 보이는 현상이 존재하기 때문이다. 최근 미디어를 통해 익숙해진 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등이 이러한 기능 이상으로 인해 발병한다.

위와 같은 질환을 앓는 사람들은 수개월 이상의 상담 및 약물 치료를 통해야만 과호흡, 통제되지 않는 불안감, 불면증 등의 증상을 극복한 후 일상에 복귀할 수 있다. 이러한 이유로 뇌신경회로가 올바르게 작용하는 원리를 이해해야만 질환의 효율적인 치료가 가능하다.

한 교수 연구팀은 전측대상회 피질(ACC, anterior cingulate cortex)라는 전두엽의 기능에 주목했다. 신체적인 고통에 반응하고 통증 정보를 처리하는 뇌 영역으로 알려진 전측대상회 피질은 복잡한 두뇌 중에서도 가장 고도의 연산 기능을 수행할 수 있는 전전두엽 피질(PFC, prefrontal cortex)의 일부를 차지하고 있다.

그 동안 전두엽 뇌 영역이 학습을 통해 획득하는 후천적인 공포 조절 기능을 담당한다는 사실이 동물 실험 등으로 규명됐지만 선천적 공포조절 기능은 알려진 바가 없었다.

핵심 실험을 수행한 1저자인 장진호 박사는 작은 발상의 전환을 언급했다. “교수님이 학습된 공포 반응이 아닌 본능적 공포 반응을 통해 실험을 해보자는 독특한 제안을 하셨습니다. 해외 연구진들도 전전두엽 피질 두뇌 회로가 공포 반응을 조절하는 원리는 연구하지만, 포식자에 대한 본능적 반응에는 아무도 주목하지 않았습니다. 데이터 해석에 어려움을 겪고 있었는데 발상의 전환 이후 놀라운 데이터를 꾸준히 얻을 수 있었습니다.”

연구팀은 빛을 이용해 실시간으로 뉴런의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 생쥐의 전측대상회 피질에 적용했다. 생쥐들을 포식자인 여우의 냄새에 노출시킨 상태에서 전측대상회 피질 영역을 억제, 자극해 반응 변화를 살폈다.

전측대상회 피질 영역의 뉴런을 억제하자 여우 냄새에 대한 동결 공포 반응이 크게 증폭됐고, 반대로 전측대상회 피질 영역을 자극했을 때는 공포 반응이 감소했다. 또한 전측대상회 피질 자극은 트라우마 기억에 대한 학습된 공포 반응도 강하게 억제하는 효과를 보였다.

연구팀은 전측대상회 피질 영역 내에서 편도체로 연결을 맺은 일부 뉴런들의 성질을 규명했다. 한 교수는 회로망 연구의 중요성을 설명했다. “두뇌 영역에는 전혀 다른 기능의 뉴런들이 공존하고 있으며 이들은 각기 다른 하위 영역으로 연결을 보내는 경우가 많습니다. 뇌 영역의 기능을 올바로 이해하기 위해 회로망에 따라 뉴런의 종류를 구분해야 하는 이유입니다.”

연구팀은 먼저 다양한 신경망 추적(neuronal tracer) 기법을 활용해 전측대상회 피질의 하위 연결망을 탐색했다. 그 중 공포 반응의 출력에 중요한 뇌구조로 잘 알려진 배외측 편도체핵(BLA, basolateral nucleus of amygdala)에서 전측대상회 피질의 주요 연결망을 관찰했다.

한국뇌연구원의 박형주 박사 연구팀은 전기 생리학 방법을 이용해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 연결망이 단일 시냅스 흥분성 연결로 구성됨을 증명했다.

연구팀은 나아가 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 하위 연결망이 전측대상회 피질과 동일한 선천적 공포 조절 기능을 수행함을 규명했다. 이 하부 회로를 억제시키자 여우 냄새에 대한 공포 반응이 증가됐고, 같은 회로를 자극시키자 공포 반응이 감소했다.

또한 코요테, 들쥐(들쥐는 생쥐를 잡아먹는 포식자이다)를 사용한 보강 실험을 통해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 회로의 선천적 공포 행동 조절 기능을 명확히 규명했다.

한 교수는 “선천적 위협 자극에 대한 공포 행동반응을 코딩하고 있는 뇌 속 핵심 신경회로를 발견했다는 점에서 매우 중요한 학술적 의미가 있습니다. 향후 전측대상회 피질 신경회로를 표적으로 하는 외상 후 스트레스 장애 치료기술 개발의 근거가 될 것입니다”고 말했다.

이번 연구는 뇌과학 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACC 영역의 활성 조절에 의한 본능적 공포 반응 증폭 및 감소

2018.08.07 조회수 15277

한진희 교수, 공포에 대한 선천적 반응 결정 신경회로 규명

〈 한진희 교수, 장진호 박사 〉

“생쥐 실험을 통해 포식자의 냄새 자극에 대한 본능적 공포 반응을 결정하는 전두엽-편도체 뇌신경회로를 발견했습니다. 공포에 대한 선천적인 반응이 뇌 속에 어떤 식으로 코딩됐는지를 보여주며 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등의 불안 및 공포 뇌질환 치료 기술에 활용될 것입니다.”

우리 대학 생명과학과 한진희 교수와 한국뇌연구원(KBRI) 뇌신경망연구부 박형주 박사 공동 연구팀이 동물의 공포에 대한 선천적인 행동 반응이 발생하게 만드는 뇌신경회로를 발견하고 그 원리를 밝혔다.

장진호 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

골목의 모퉁이를 돌아설 때 갑자기 튀어나온 자동차 때문에 깜짝 놀라며 얼어붙는 듯이 몸이 저절로 멈춘 경험은 한 번쯤은 겪어봤을 것이다. 이는 ‘동결(freezing)’이라 불리는 대표적 공포 반응이다.

만약 자동차 앞에서 몸이 멈추지 않았다면 큰 사고로 이어졌을 수 있다. 이처럼 포식자나 위험한 물체와 맞닥뜨렸을 때 적절한 공포 반응을 나타내는 것은 사람과 동물이 위협으로부터 살아남을 가능성을 높여주는 역할을 한다. 이처럼 정상적인 공포, 불안 반응은 인간과 동물의 생존을 위해 필수적인 기능이다.

그러나 뇌신경학자들은 공포 반응을 조절하는 신경회로의 이면에 주목한다. 극도의 스트레스나 지속적인 생존의 위협에 노출된 사람들에게서 공포 반응을 조절하던 두뇌 회로가 고장난 듯 기능 이상을 보이는 현상이 존재하기 때문이다. 최근 미디어를 통해 익숙해진 공황장애, 외상 후 스트레스 장애 등이 이러한 기능 이상으로 인해 발병한다.

위와 같은 질환을 앓는 사람들은 수개월 이상의 상담 및 약물 치료를 통해야만 과호흡, 통제되지 않는 불안감, 불면증 등의 증상을 극복한 후 일상에 복귀할 수 있다. 이러한 이유로 뇌신경회로가 올바르게 작용하는 원리를 이해해야만 질환의 효율적인 치료가 가능하다.

한 교수 연구팀은 전측대상회 피질(ACC, anterior cingulate cortex)라는 전두엽의 기능에 주목했다. 신체적인 고통에 반응하고 통증 정보를 처리하는 뇌 영역으로 알려진 전측대상회 피질은 복잡한 두뇌 중에서도 가장 고도의 연산 기능을 수행할 수 있는 전전두엽 피질(PFC, prefrontal cortex)의 일부를 차지하고 있다.

그 동안 전두엽 뇌 영역이 학습을 통해 획득하는 후천적인 공포 조절 기능을 담당한다는 사실이 동물 실험 등으로 규명됐지만 선천적 공포조절 기능은 알려진 바가 없었다.

핵심 실험을 수행한 1저자인 장진호 박사는 작은 발상의 전환을 언급했다. “교수님이 학습된 공포 반응이 아닌 본능적 공포 반응을 통해 실험을 해보자는 독특한 제안을 하셨습니다. 해외 연구진들도 전전두엽 피질 두뇌 회로가 공포 반응을 조절하는 원리는 연구하지만, 포식자에 대한 본능적 반응에는 아무도 주목하지 않았습니다. 데이터 해석에 어려움을 겪고 있었는데 발상의 전환 이후 놀라운 데이터를 꾸준히 얻을 수 있었습니다.”

연구팀은 빛을 이용해 실시간으로 뉴런의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 생쥐의 전측대상회 피질에 적용했다. 생쥐들을 포식자인 여우의 냄새에 노출시킨 상태에서 전측대상회 피질 영역을 억제, 자극해 반응 변화를 살폈다.

전측대상회 피질 영역의 뉴런을 억제하자 여우 냄새에 대한 동결 공포 반응이 크게 증폭됐고, 반대로 전측대상회 피질 영역을 자극했을 때는 공포 반응이 감소했다. 또한 전측대상회 피질 자극은 트라우마 기억에 대한 학습된 공포 반응도 강하게 억제하는 효과를 보였다.

연구팀은 전측대상회 피질 영역 내에서 편도체로 연결을 맺은 일부 뉴런들의 성질을 규명했다. 한 교수는 회로망 연구의 중요성을 설명했다. “두뇌 영역에는 전혀 다른 기능의 뉴런들이 공존하고 있으며 이들은 각기 다른 하위 영역으로 연결을 보내는 경우가 많습니다. 뇌 영역의 기능을 올바로 이해하기 위해 회로망에 따라 뉴런의 종류를 구분해야 하는 이유입니다.”

연구팀은 먼저 다양한 신경망 추적(neuronal tracer) 기법을 활용해 전측대상회 피질의 하위 연결망을 탐색했다. 그 중 공포 반응의 출력에 중요한 뇌구조로 잘 알려진 배외측 편도체핵(BLA, basolateral nucleus of amygdala)에서 전측대상회 피질의 주요 연결망을 관찰했다.

한국뇌연구원의 박형주 박사 연구팀은 전기 생리학 방법을 이용해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 연결망이 단일 시냅스 흥분성 연결로 구성됨을 증명했다.

연구팀은 나아가 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 하위 연결망이 전측대상회 피질과 동일한 선천적 공포 조절 기능을 수행함을 규명했다. 이 하부 회로를 억제시키자 여우 냄새에 대한 공포 반응이 증가됐고, 같은 회로를 자극시키자 공포 반응이 감소했다.

또한 코요테, 들쥐(들쥐는 생쥐를 잡아먹는 포식자이다)를 사용한 보강 실험을 통해 전측대상회 피질-배외측 편도체핵 회로의 선천적 공포 행동 조절 기능을 명확히 규명했다.

한 교수는 “선천적 위협 자극에 대한 공포 행동반응을 코딩하고 있는 뇌 속 핵심 신경회로를 발견했다는 점에서 매우 중요한 학술적 의미가 있습니다. 향후 전측대상회 피질 신경회로를 표적으로 하는 외상 후 스트레스 장애 치료기술 개발의 근거가 될 것입니다”고 말했다.

이번 연구는 뇌과학 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACC 영역의 활성 조절에 의한 본능적 공포 반응 증폭 및 감소

2018.08.07 조회수 15277 홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 기능기화에 의한 표면개질된 그래핀 나노플레이트렛을 3D 이미지로 묘사(파티클지 표지)

2018.08.06 조회수 15339

홍순형 교수, 초경량 다기능성 그래핀 나노복합소재 개발

〈 홍 순 형 교수 〉

우리 대학 신소재공학과 홍순형 교수 연구팀이 고분자 기지 내 2차원 나노소재인 그래핀 나노플레이트렛 (GNP)을 복합화해 초경량 다기능성 나노복합소재를 개발했다.

이번 기술은 항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

김준희 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 재료분야 국제 학술지 ‘파티클 (Particle & Particle Systems Characterization)’지 6월 22일자 표지논문에 선정됐다. (논문명 : Polymer Nanocomposites: Fabrication of Graphene Nanoplatelet/Epoxy Nanocomposites for Lightweight and High-Strength Structural Applications)

그래핀 나노플레이트렛은 현존하는 소재 중 가장 물성이 우수한 2차원 나노소재로 제조 단가를 낮출 수 있는 기술이 개발되면서 상용화가 유망해진 신소재이다.

최근 그래핀 연구가 활발히 진행되면서 기존 소재와 혼합된 복합소재로 다양한 상업적 응용 가능성이 커지고 있지만 기지에 첨가 시 응집현상이 일어나는 단점이 있어 기존 강화재료에 비해 경쟁력이 부족했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기지 내 그래핀 나노플레이트렛의 표면을 기능기화 물질인 멜라민으로 개질(改質)했다. 멜라민이 가진 벤젠 구조를 이용한 파이 결합(π-π)을 통해 연구팀은 멜라민을 매개체로 그래핀 나노플레이트렛과 기지소재 사이에 강한 화학결합을 유도했다.

이 기능기화에 의한 표면개질 기술은 재료의 표면에 새로운 특성을 형성해 사용 조건을 만족시키는 기능을 부여하는 기술이다. 이 기술을 통하면 그래핀 나노플레이트렛 표면에 결함을 만들어 줄 필요가 없어 그래핀 나노플레이트렛의 우수한 특성을 최대로 활용할 수 있다.

또한 연구팀은 고에너지 밀링공정 기술을 사용해 그래핀 나노플레이트렛과 기능기화 물질을 서로 화학적으로 강하게 결합했다. 이를 이용해 그래핀 나노플레이트렛을 고분자 소재인 에폭시 내에 균질분산시켜 항복강도 1.4배, 탄성계수 2배로 강화된 초경량, 다기능성 그래핀-고분자 나노복합소재를 개발했다.

연구팀의 그래핀 나노복합소재 기술은 비공유 기능기화에 의해 그래핀을 기지 내에 균일하게 분산시킬 수 있으며, 생산성을 크게 향상시킨 고에너지 밀링공정 기술을 개발해 물성 향상과 더불어 산업계 상용화 가능성을 높였다.

이번 연구는 주목받는 신소재인 그래핀 나노플레이트렛의 응집현상을 기능기화 공정을 통해 해결하는 동시에 그래핀 나노복합소재의 상용화 가능성을 제시했다는 면에서 의미를 갖는다.

홍 교수는 “항공기 및 인공위성용 초경량 소재, 내습․내산화용 배리어 소재, 투명 유연전자소재, 전자파 차폐용 스텔스 소재 등 다양한 분야에 적용가능하다”며 “단일 공정을 이용해 그래핀 표면을 개질하고 기지 소재 내 균질 분산시킨 물성이 극대화된 나노복합소재 제조를 위한 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 소재기술혁신을 목표로 하는 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명