〈 최민수 박사, 조광현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 암세포의 유형에 따라 최적의 약물 표적을 찾는 기술을 개발했다.

이는 시스템생물학을 이용해 암세포의 유전자변이가 반영된 분자네트워크의 다이나믹스(동역학)를 분석해 약물의 반응을 예측하는 기술로 향후 암 관련 신약 개발에 크게 기여할 것으로 기대된다.

최민수, 시 주 (Shi Jue), 주 양팅 (Zhu Yanting), 양 루젠 (Yang Ruizhen)이 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 12월 5일자 온라인 판에 게재됐다.

인간의 암세포는 유전자 돌연변이, 유전체 단위의 반복적 변이 등 여러 형태의 유전자 변이가 있다. 이러한 변이는 같은 암종에서도 암세포에 따라 많은 차이를 보이기 때문에 약물에 대한 반응도 다양하다.

암 연구자들은 암 환자에게서 빈번하게 발견되는 유전자변이를 파악하고 이 중 특정 약물의 지표로 사용될 수 있는 유전자변이를 찾기 위해 노력해 왔다. 이러한 연구는 단일 유전자변이의 발견 또는 유전자네트워크의 구조적 특징 분석에 초점이 맞춰져 있다.

하지만 이러한 접근 방법은 암세포 내 다양한 유전자 및 단백질의 상호작용에 의해 유발되는 암의 생물학적 특성과 이로 인한 약물반응의 차이를 설명하지 못하는 한계가 있다.

암세포의 유전자변이는 해당 유전자 기능 뿐 아니라 이 유전자와 상호작용하는 다른 유전자, 단백질에 영향을 미치기 때문에 결과적으로 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 특성에 변화를 일으킨다.

이로 인해 항암제에 대한 암세포의 반응이 변화하게 된다. 따라서 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 특성을 무시하고 소수의 암 관련 유전자를 표적으로 하는 현재의 치료법은 일부 환자에게만 유용하고 약물저항성을 갖는 대다수 환자에게는 효과적으로 적용되지 못한다.

조 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 슈퍼컴퓨팅을 이용한 대규모 컴퓨터시뮬레이션과 세포 실험을 융합해 암세포 분자네트워크의 다이나믹스(동역학) 변화를 분석했다.

이를 통해 약물반응을 예측해 유형별 암세포의 최적 약물 표적을 발굴하는 기술을 개발했다. 이 기술은 대다수 암 발생에 관여하는 것으로 알려진 암 억제 유전자 p53의 분자조절네트워크에 시범적으로 적용됐다.

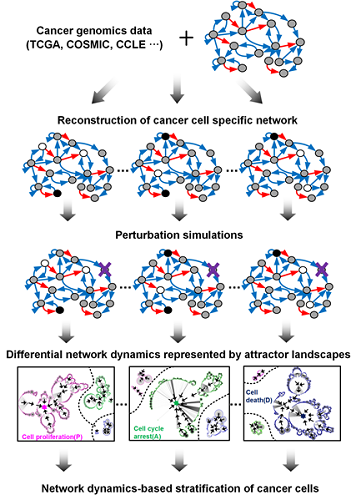

연구팀은 국제 컨소시엄인 암 세포주 백과사전(CCLE : The Cancer Cell Line Encyclopedia)에 공개된 대규모 암세포 유전체 데이터를 분자네트워크에 반영해 구축했으며 유전변이의 특성에 따라 서로 다른 분자네트워크를 생성했다.

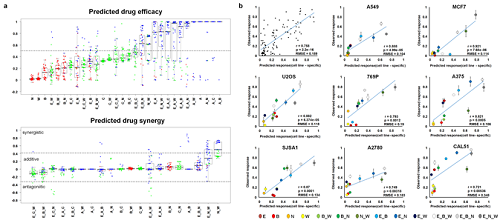

각 분자네트워크에 대해 약물반응을 모사한 섭동분석을 수행해 약물반응을 나타내는 암세포의 변화를 정량화하고 군집화했다. 그 후 컴퓨터시뮬레이션 분석을 통해 효능, 조합에 따른 시너지효과 등 약물반응정도를 예측했다.

이러한 컴퓨터시뮬레이션 결과를 토대로 폐암, 유방암, 골종양, 피부암, 신장암, 난소암 등 다양한 암세포주를 대상으로 약물반응 실험을 수행해 비교 검증했다.

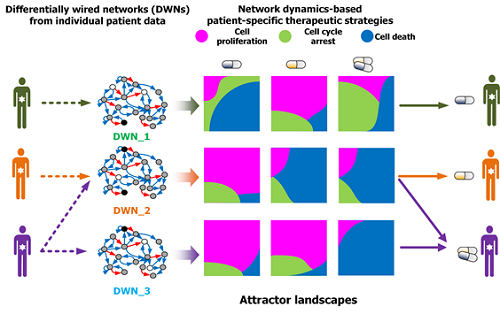

이 기술은 임의의 분자네트워크에 대해서 동일한 방식으로 적용할 수 있고 최적의 약물 표적을 발굴해 개인 맞춤치료에 활용가능하다.

연구팀은 암세포의 이질성에 따른 다양한 약물반응의 원인을 특정 유전자나 단백질뿐만 아니라 상호조절작용을 종합적으로 고려해 분석할 수 있게 됐다고 밝혔다.

또한 약물저항성의 원인을 사전에 예측하고 이를 억제할 수 있는 최적의 약물 표적을 발굴할 수 있게 됐고 기존 약물의 새로운 적용대상을 찾는 약물재창출에 활용될 수 있는 핵심 원천기술을 확보하게 됐다고 말했다.

조 교수는 “암세포별 유전변이는 약물반응 다양성의 원인이지만 지금까지 이에 대한 총체적 분석이 이뤄지지 못했다”며 “시스템생물학을 통해 암세포 유형별 분자네트워크의 약물반응을 시뮬레이션으로 분석해 약물 반응의 근본적 원리를 파악하고 새로운 개념의 최적 약물 타겟을 발굴할 수 있게 됐다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 컴퓨터시뮬레이션을 통한 암세포 유형별 약물반응 예측 및 세포실험 비교 검증

그림2. 암세포별 분자네트워크의 동역학 분석에 기반한 약물반응 예측 및 군집화

그림3. 세포 분자네트워크 분석에 따른 암세포 유형별 약물타겟 발굴 및 암환자별 맞춤치료 전략 수립

-

연구 암세포 사멸과 연관된 대사를 관장하는 최상위인자 규명

우리 대학 생명과학과 강석조 교수 연구팀이 3차원 종양미세환경에서 성장한 암세포에서 유래한 케모카인(Chemokine) CXCL5가 암세포의 대사 리프로그래밍(reprogramming)을 조절하며 이를 통하여 지질 과산화물의 축적으로 인해 유도되는 세포 사멸인 페롭토시스(ferroptosis)에 대한 저항성을 획득한다고 7일 밝혔다. CXCL5는 수용체인 CXCR2와의 결합을 통해 세포의 이동(migration) 및 침습(invasion)을 촉진하는 역할을 하는 케모카인으로, 종양미세환경에서 면역세포들의 침윤에 관여함이 알려져왔다. CXCL5는 여러 암종에서 발현이 증가되어 있음이 보고되었으나 실제 3차원 종양미세환경 내 암세포에서 유래한 CXCL5의 역할에 대해서는 밝혀진 바가 없다. 강 교수 연구팀은 세포외기질의 침착과 대식세포의 침투가 특징적인 암 미세환경을 모사하는 3차원 배양 시스템을 구축해 세포 간, 세포와 세포외기질 간 상호작용 뿐 아니라 종양미세환경 내 암세

2025-03-07 -

연구 암세포 발생 순간 되돌리는 분자스위치 발견

조광현 교수 연구팀은 암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 세포와 유사한 상태로 되돌리는 암 가역 치료 원천기술을 개발한 바 있다. 이번에는 정상세포가 암세포로 변화되는 순간의 유전자 네트워크에 암 가역화를 유도할 수 있는 분자스위치가 숨겨져 있음을 최초로 밝히는데 성공하였다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 정상세포에서 암세포로 변화하는 순간의 임계 전이(臨界轉移, critical transition) 현상을 포착하고 이를 분석해 암세포를 다시 정상세포로 되돌릴 수 있는 분자스위치를 발굴하는 기술 개발에 성공했다고 5일 밝혔다. 임계 전이란 물이 섭씨 100도에서 증기로 변하는 것처럼 특정 시점에 갑작스러운 상태변화가 일어나는 현상을 말한다. 정상세포가 유전적, 후성유전적 변화의 축적으로 인해 특정 시점에 암세포로 변화되는 과정에도 이러한 임계 전이 현상이 나타난다. 연구팀은 암 발생 과정에서 정상세포가 암세포로 전환되기 직전, 정상세포와

2025-02-05 -

연구 암세포를 정상세포로 되돌려 치료하는 원천기술 개발

지금까지 다양한 항암 치료 기술이 개발됐음에도 현재 시행되고 있는 모든 항암치료의 공통점은 암세포를 사멸시켜서 치료하는 것을 목표로 하고 있다. 이로 인해 암세포가 내성을 획득해 재발하거나 정상세포까지 사멸시켜 큰 부작용을 유발하는 등 근본적인 한계를 지니고 있다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 대장세포와 유사한 상태로 되돌림으로써 부작용 없이 치료할 수 있는 대장암 가역 치료를 위한 원천기술을 개발하였다고 22일 밝혔다. 연구팀은 정상세포의 암화 과정에서 정상적인 세포분화 궤적을 역행한다는 관찰 결과에 주목하고, 이를 기반으로 정상세포의 분화궤적에 대한 유전자네트워크의 디지털트윈을 제작하는 기술을 개발했다. 그리고 이를 시뮬레이션 분석해 정상세포 분화를 유도하는 마스터 분자스위치를 체계적으로 탐색해 발굴한 뒤 대장암세포에 적용했을 때 대장암세포의 상태가 정상화된다는 것을 분자세포 실험과 동물실험

2024-12-23 -

연구 암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다. 우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다. 조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델

2024-06-03 -

연구 암세포만 골라 유전자 교정 치료하는 신약 개발

최근 크리스퍼(유전자 가위) 기술을 활용한 유전자 교정 치료제 연구가 활발하다. 기존 화학적 항암치료제와는 달리 크리스퍼 기술 기반 유전자 교정 치료제는 질병 표적 유전자를 영구적으로 교정할 수 있어 암 및 유전 질환 치료제로 각광받고 있지만, 생체 내에서 암 조직으로 낮은 전달 효율과 낮은 효능으로 어려움을 겪고 있다. 우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 크리스퍼 기반 표적 치료제로 항체를 이용한 크리스퍼 단백질을 생체 내 표적 조직에 특이적으로 전달하는 항암 신약을 개발해 암세포 선택적 유전자 교정 및 항암 효능을 보였다고 8일 밝혔다. 유전자 치료에 사용하는 바이러스 기반 전달 방법은 인체 내 면역 부작용, 발암성 등 한계점을 가지고 있다. 이에 선호되는 비 바이러스성 전달 방법으로 단백질 기반의 크리스퍼 기술 전달은 본래의 표적과는 다른 분자를 저해 혹은 활성화하는 효과를 가져오는 오프타깃 효과가 최소화되며 보다 높은 안전성으로 치료제로서 개발이 적합하다.

2024-04-08