< 사진 1. (왼쪽부터) 강원대 박성규 교수, 아쎔 주니스 대학원생, 마리오 콘스탄티니데스 박사, 루카 마리아 아이엘로 교수, 다니엘 퀘르시아 박사, 우리 대학 차미영 교수 >

수면은 건강과 웰빙, 생산성에 큰 영향을 미치지만, 현대인이 얼마나 오래 그리고 잘 수면을 취하는지에 대해 정확히 보고되지 않았다. 수면의 양과 질은 개인의 선택일까, 아니면 문화와 지리와 같은 사회적 요인에 얼마나 영향을 받을까?

우리 대학 전산학부 차미영 교수가 이끄는 IBS(원장 노도영) 연구팀과 영국의 노키아 벨 연구소(Nokia Bell Labs)는 공동 연구를 통해 현대인의 ‘수면’이 어떤 사회적 및 개인적 요인에 영향을 받는다고 6일 밝혔다.

연구팀은 스마트 워치가 상용화되며 데이터의 대량 수집이 가능해진 기회에 주목했다. 노키아에서 개발한 스마트 워치를 착용한 미국, 캐나다, 스페인, 영국, 핀란드, 한국, 일본을 포함 11개국의 30,082명으로부터 4년간 수집한 5,200만 건의 데이터를 분석해 나라별 디지털 로그 기반 수면 패턴을 분석했다.

먼저 연구팀은 나라별 취침 시간, 기상 시간, 총 수면시간이 어떤지를 살폈다. 스마트워치 데이터에 기록된 취침 시간은 기존 설문지 기반 조사에 보고된 결과 대비 나라마다 수십 분에서 한 시간까지도 늦었다. 전 세계 평균 취침 시간은 자정(00:01)이고 기상 시간은 오전 7시 42분이었다. 이러한 차이는 설문조사가 가지는 편향과 함께 스마트 워치의 모션 센서가 뒤척임 없이 수면을 시작하는 순간을 정밀히 기록하는 데서 기인한다.

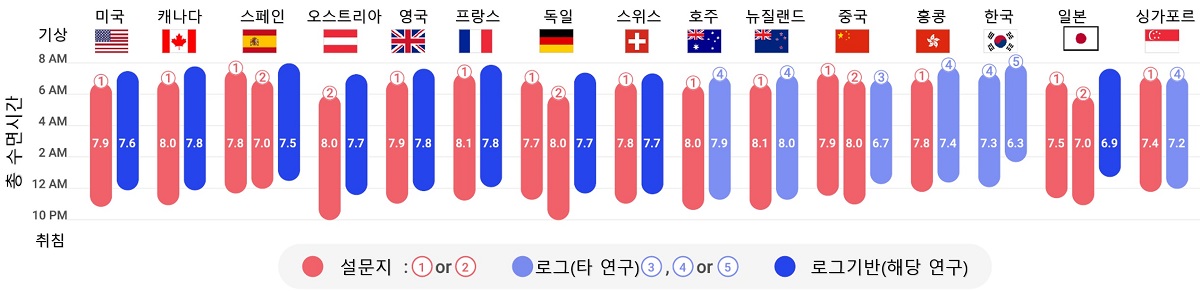

기상 시간은 나라별 비슷하지만 취침 시간은 지리적 문화적 영향을 상당히 받았다. 특히 국민 소득(GDP)이 높을수록 취침 시간이 늦어졌으며, 문화적으로 개인주의보다는 집단주의 지수가 높을수록 취침 시간이 늦었다. 조사된 나라 중 일본은 총 수면시간이 평균 7시간 미만으로 가장 적었으며 핀란드는 평균 수면시간이 8시간으로 가장 길었다. (그림 1)

< 그림 1. 나라별 기상시간과 취침시간 및 총 수면시간 >

연구팀은 이와 더불어 그동안 임상 연구에서 사용된 다양한 수면의 요소들을 정량화하여 수면 효율성(설명: 취침 중 깨지 않고 연속으로 자는 시간의 비율)과 같은 질적 요인을 분석했다. 빅데이터를 사용해 성향 점수 매칭 기법(propensity score matching methods, PSM)으로, 개인마다 문화적 요인을 고정한 상태에서 운동량을 늘어나면 수면이 어떻게 변하는지에 대한 가상 테스트를 진행했다. 그 결과 걸음 수가 늘수록 취침 시 더 빨리 잠들고 밤에 덜 깨는 긍정적 효과를 확인했다. 운동량은 수면의 질을 개선하지만, 총 수면시간을 늘리지는 않았다. 흥미롭게도 이러한 운동의 긍정적 효과는 국가별로 다르며, 특히 미국과 핀란드에서 효과가 강하게 나타난 반면 일본에서는 운동의 효과가 미미했다.

강원대학교 박성규 교수, 우리 대학 차미영 교수, 노키아 연구소의 퀘르시아 박사가 주저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 네이처 출판 그룹의 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 게재됐다. (논문명: Social dimensions impact individual sleep quantity and quality, 사회적 차원이 개인의 수면 양과 질에 미치는 영향)

퀘르시아 박사는 “수면의 양과 질에 사회적 영향이 절반이나 차지했다. 고소득 국가에서 업무 스케줄이 과도하고 근무시간이 길어지며 취침 시간이 늦어지고, 집단주의가 강한 스페인과 일본은 사회적 요구에 부응하기 위해 취침 시간이 지연될 수 있다”고 연구 결과를 해석했다.

차미영 교수는 “수면은 웰빙, 비만, 치매 등과도 연관이 있다고 알려져 중요하다. 고령화 사회에서 국민의 건강 증진을 위해 적절한 수면의 양을 보장하고 수면의 질을 높이기 위해 개인의 노력은 물론 사회적 지원이 함께해야 한다”고 말했다.

연구팀은 이번 연구에서 개발한 수면의 지표를 쉽게 계산하는 코드를 무료로 공개해 첨단 수면 산업 발달에 기여하며, 다양한 생체 신호를 포함하는 수면에 대한 벤치마크 데이터도 추후 공개할 예정이다.

-

행사 제조AI빅데이터센터, ‘한국산업단지공단 제조기업 CEO AX 세미나’ 개최

우리 대학 제조AI빅데이터센터(센터장 김일중 책임교수)는 2025년 5월 21일, 한국산업단지공단(이사장 이상훈) 소속 제조기업 CEO를 대상으로 ‘한국산업단지공단 제조기업 CEO AX 세미나’를 개최했다. 이번 세미나는 지난 2월 20일 개최된 ‘한국산업단지공단 제조기업 AX 세미나’에서 참가자들로부터 긍정적인 반응과 지속적인 개최 요청을 받은 데 따라, 정기 세미나로 편성되어 첫 번째 공식 세션으로 진행됐다. 이날 세미나에는 산업단지 입주기업의 대표 및 임직원 등 총 21명이 참석했으며, ▲제조데이터 및 AX 기술·활용 사례 소개 ▲제조AI 분석 알고리즘 교육 ▲인공지능 제조 플랫폼(KAMP, Korea AI Manufacturing Platform)을 활용한 SaaS 기반의 제조AI 개발 및 분석 실습 등으로 구성된 프로그램이 운영됐다. 한국산업단지공단은 향후에도 스마트 산업단지 구현과 입주기업의 AX(AI

2025-05-22 -

행사 KAIST 제조AI빅데이터센터 – 미국 MIT MIMO, 글로벌 제조 혁신을 위한 차세대 AI 공동연구 착수

KAIST 제조AI빅데이터센터와 미국 MIT Machine Intelligence for Manufacturing and Operations(이하 MIT MIMO)는 미국 MIT에서 2025년 2월 12일(현지시간) “자가 적응 AI 기반 이차전지 모듈팩 통합 시스템 개발”에 대한 킥오프 미팅을 시작으로 국제공동연구를 본격적으로 시작했다. 이번 연구는 중소벤처기업부(이하 중기부)가 추진하는 2024년 전략기술 테마별 프로젝트(DCP, Deep-Tech Challenge Project)의 일환으로 진행된다. DCP 프로젝트는 중소·벤처기업이 고위험·고성과 R&D에 과감히 도전할 수 있도록 지원하는 대규모 연구개발 프로그램으로, 민·관 합동으로 최대 100억 원 규모의 연구개발 자금이 투입된다. 이번 프로젝트에는 혁신 중소·벤처기업 98개 기업이 지원하였으며, 중기부는 2024년 12월 글로벌 시장을

2025-02-13 -

연구 수면 무호흡증 실시간 진단 센서 개발

이산화탄소는 주요 호흡 대사 산물로서, 날숨 내 이산화탄소 농도의 지속적인 모니터링은 호흡·순환기계 질병을 조기 발견 및 진단하는 데 중요한 지표가 될 뿐만 아니라, 개인 운동 상태 모니터링 등에 폭넓게 사용될 수 있다. 우리 연구진이 마스크 내부에 부착하여 이산화탄소 농도를 정확히 측정하는데 성공했다. 우리 대학 전기및전자공학부 유승협 교수 연구팀이 실시간으로 안정적인 호흡 모니터링이 가능한 저전력 고속 웨어러블 이산화탄소 센서를 개발했다고 10일 밝혔다. 기존 비침습적 이산화탄소 센서는 부피가 크고 소비전력이 높다는 한계가 있었다. 특히 형광 분자를 이용한 광화학적 이산화탄소 센서는 소형화 및 경량화가 가능하다는 장점에도 불구하고, 염료 분자의 광 열화 현상으로 인해 장시간 안정적 사용이 어려워 웨어러블 헬스케어 센서로 사용되는 데 제약이 있었다. 광화학적 이산화탄소 센서는 형광 분자에서 방출되는 형광의 세기가 이산화탄소 농도에 따라 감소하는 점을 이용하

2025-02-10 -

연구 웨어러블 기기로 내일 기분 미리 안다

일기예보처럼 내일의 기분을 간단히 예측할 수 있게 됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 이헌정 고려대 의대 교수팀과 공동으로 오늘의 수면 패턴을 기반으로 내일의 기분 삽화를 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다. 기분 장애는 수면과 밀접한 관련이 있다. 가령, 장거리 비행으로 인한 시차, 계절에 따른 일출 시간 변화는 기분 장애 환자들의 기분 삽화 재발을 유도하는 대표적 요인이다. 그간 수면 데이터를 기반으로 기분 삽화를 예측하려는 시도가 다수 이뤄졌다. 하지만 기존 방법은 수면 패턴뿐만 아니라 걸음 수, 심박수, 전화사용 여부, GPS를 활용한 이동성 등 다양한 종류의 데이터가 필요해 수집 비용이 높고, 일상적 활용이 어렵다는 한계가 있었다. 연구진은 수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 새로운 모델을 개발해 기존 한계를 극복했다. 수면-각성 패턴 데이터는 잠을 잔 시간과 깨

2024-11-25 -

연구 미토콘드리아 DNA 돌연변이를 밝혀내다

우리 몸의 세포는 평생 동안 DNA 돌연변이를 지속적으로 축적하며, 이는 세포 간의 유전적 다양성(모자이시즘) 및 세포 노화를 초래한다. 한국 연구진이 세포소기관 미토콘드리아 DNA의 인체 내 모자이시즘 현상을 최초로 규명했다. 우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀 안지송 박사과정이 미토콘드리아 DNA 돌연변이 연구를 주도해 국제 과학학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 7월 22일 字 온라인판에 게재했다고 24일 밝혔다. (논문명: Mitochondrial DNA mosaicism in normal human somatic cells). 이번 연구에는 서울대학교 의과대학, 연세대학교 의과대학, 고려대학교 의과대학, 국립암센터, 그리고 KAIST 교원창업기업 이노크라스의 연구자들도 참여했다. 미토콘드리아는 세포 에너지 대사 및 사멸에 관여하는 세포소기관으로, 세포핵과 독립적으로 자체 DNA를 가지고 있으며 돌연변이도

2024-07-24