-

차세대소형위성2호 2년 임무 완수 - 북극·산림 변화 척척 관측

우리 대학 우주연구원(원장 한재흥)이 개발하여 2023년 5월 25일 18시 24분 나로우주센터에서 누리호 3차로 발사한 차세대소형위성2호가 핵심 임무인 국산 영상레이다(SAR, Synthetic Aperture Radar) 기술검증 및 전천후 지구관측 등을 지난 2년간 성공적으로 마쳤다.

차세대소형위성2호에 탑재된 영상레이다 시스템은 KAIST 우주연구원이 국내 최초로 설계, 제작, 지상 시험․평가를 거쳐 국산화한 기술로, 2025년 5월 25일 자로 2년간의 우주 궤도상 기술검증 임무를 성공적으로 완료했다.

특히 이 영상레이다 시스템이 100kg급 소형위성인 차세대소형위성2호에 탑재되어 관측임무를 완수했다는 점은, 우주용 영상레이다 시스템의 소형·경량화 기술 확보와 국내 위성기술 경쟁력 강화 측면에서 의미가 크다.

개발된 영상레이다는 전자파를 이용하는 능동 센서로, 주야간 기상조건에 관계없이 전천후 영상 획득이 가능한 장점이 있다. 어두운 밤이나 구름 또는 비가 많은 기상 환경에서도 관측할 수 있어 한반도처럼 강우와 구름이 빈번한 지역의 감시에 특히 유용하다.

위성 발사 이후, 차세대소형위성2호는 하루 평균 3~4회의 영상 촬영을 수행하며 기능점검과 기술검증을 진행해 왔다. 현재까지 1,200회 이상의 지구관측을 완료했으며, 위성의 임무 수명이 지난 현재에도 영상레이더의 성능은 양호하여, 관측 임무를 안정적으로 이어가고 있다.

국산화 기술 검증 단계임에도, KAIST 우주연구원은 극지연구소(소장 신형철) 및 국립공원연구원(원장 김진태)과 협력하여 2024년 3월 이후에는 북극 빙권 변화분석과 산림 영역 변화탐지를 위한 관심 지역을 우선 촬영하고 있다.

KAIST 우주연구원은 북극 해빙 관심지역에 대한 반복 관측을 수행하고 있으며, 극지연구소 원격탐사빙권정보센터는 관측결과를 이용하여 시계열 기반의 분석을 통해 기후변화로 인한 해빙 면적 및 구조 변화를 정밀 추적하고 있다.

최근, 극지연구소는 차세대소형위성2호와 유럽 우주청(ESA)의 센티넬-1호(Sentinel-1)의 관측 데이터를 융합하여, 캐나다 밀른(Milne) 빙붕(Ice Shelf, 육지에서 흐른 빙하가 바다로 흘러 들어가면서 바다 위에 떠 있는 거대한 얼음층)에서 2021년부터 2025년 사이에 빙붕 뒤편의 얼음 호수 면적이 무려 15㎢나 증가한 사실을 포착했다. 이로 인해 구조적 불안정성이 심화되고 있으며, 이는 북극의 기후 변화가 가속화되고 있음을 보여주는 중요한 신호로 분석된다.

극지연구소 원격탐사빙권정보센터 김현철 센터장은 "이번 연구 결과는 북극 빙붕이 기후변화에 얼마나 취약한지를 보여주는 중요한 증거이며 앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다를 이용한 지속적인 관측과 분석을 통해 북극 환경 변화를 예측하고, 국제적인 협력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다. 또한 “이번 연구 성과를 국제학술대회에 발표하며 북극 환경 변화에 대한 국민의 이해를 높이기 위해 교육과 홍보 활동도 전개할 예정”이라고 덧붙였다.

한편, 국립공원연구원 기후변화연구센터와 협력을 통해, 차세대소형위성2호의 영상자료는 기후변화에 따른 생물계절 변화탐지, 고지대 침엽수 고사 및 산사태와 같은 산림 생태계 변화 모니터링 연구에도 활용되고 있다. 아울러 산림지역의 탄소 저장량 공간 분포를 위성 영상으로 분석하고, 이를 현장 측정값과 비교하여 분석 정밀도를 높이는 연구도 병행 중이다.

영상레이다는 빛과 날씨에 영향을 받지 않을 뿐 아니라, 산불 발생 시 시야를 가리는 화염과 연기를 뚫고도 관측이 가능하다. 따라서 넓은 면적의 보호구역을 정기적으로 감시하는 데 매우 효과적인 도구로, 향후 산림 보호정책 수립에도 기여할 것으로 기대된다.

뿐만 아니라, KAIST 우주연구원은 차세대소형위성2호의 관측 영상 활용도 제고를 위해 우주항공청(윤영빈 청장)의 예산지원으로 위성에서 수신된 기술 검증 중심의 데이터를 연구기관들이 쉽게 활용할 수 있도록 표준 영상 제품으로 가공하는 시스템도 개발 중이다.

우주연구원 한재흥 원장은 “차세대소형위성2호는 국산화 개발에 성공한 데에 그치지 않고, 실제 환경 분석과 국가 연구에 직접 활용되어 성과를 내고 있다는 점에서 더욱 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다 데이터의 활용에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

이광형 KAIST 총장은 “차세대소형위성2호는 KAIST가 보유한 우주 기술력과 연구진의 혁신 역량을 집약한 결과물로, 이번 성과는 KAIST가 앞으로 우주 기술 인재 양성과 연구개발에 더 큰 가능성을 보여줄 수 있는 신호라고 생각하고 앞으로도 이에 더욱 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

차세대소형위성2호 2년 임무 완수 - 북극·산림 변화 척척 관측

우리 대학 우주연구원(원장 한재흥)이 개발하여 2023년 5월 25일 18시 24분 나로우주센터에서 누리호 3차로 발사한 차세대소형위성2호가 핵심 임무인 국산 영상레이다(SAR, Synthetic Aperture Radar) 기술검증 및 전천후 지구관측 등을 지난 2년간 성공적으로 마쳤다.

차세대소형위성2호에 탑재된 영상레이다 시스템은 KAIST 우주연구원이 국내 최초로 설계, 제작, 지상 시험․평가를 거쳐 국산화한 기술로, 2025년 5월 25일 자로 2년간의 우주 궤도상 기술검증 임무를 성공적으로 완료했다.

특히 이 영상레이다 시스템이 100kg급 소형위성인 차세대소형위성2호에 탑재되어 관측임무를 완수했다는 점은, 우주용 영상레이다 시스템의 소형·경량화 기술 확보와 국내 위성기술 경쟁력 강화 측면에서 의미가 크다.

개발된 영상레이다는 전자파를 이용하는 능동 센서로, 주야간 기상조건에 관계없이 전천후 영상 획득이 가능한 장점이 있다. 어두운 밤이나 구름 또는 비가 많은 기상 환경에서도 관측할 수 있어 한반도처럼 강우와 구름이 빈번한 지역의 감시에 특히 유용하다.

위성 발사 이후, 차세대소형위성2호는 하루 평균 3~4회의 영상 촬영을 수행하며 기능점검과 기술검증을 진행해 왔다. 현재까지 1,200회 이상의 지구관측을 완료했으며, 위성의 임무 수명이 지난 현재에도 영상레이더의 성능은 양호하여, 관측 임무를 안정적으로 이어가고 있다.

국산화 기술 검증 단계임에도, KAIST 우주연구원은 극지연구소(소장 신형철) 및 국립공원연구원(원장 김진태)과 협력하여 2024년 3월 이후에는 북극 빙권 변화분석과 산림 영역 변화탐지를 위한 관심 지역을 우선 촬영하고 있다.

KAIST 우주연구원은 북극 해빙 관심지역에 대한 반복 관측을 수행하고 있으며, 극지연구소 원격탐사빙권정보센터는 관측결과를 이용하여 시계열 기반의 분석을 통해 기후변화로 인한 해빙 면적 및 구조 변화를 정밀 추적하고 있다.

최근, 극지연구소는 차세대소형위성2호와 유럽 우주청(ESA)의 센티넬-1호(Sentinel-1)의 관측 데이터를 융합하여, 캐나다 밀른(Milne) 빙붕(Ice Shelf, 육지에서 흐른 빙하가 바다로 흘러 들어가면서 바다 위에 떠 있는 거대한 얼음층)에서 2021년부터 2025년 사이에 빙붕 뒤편의 얼음 호수 면적이 무려 15㎢나 증가한 사실을 포착했다. 이로 인해 구조적 불안정성이 심화되고 있으며, 이는 북극의 기후 변화가 가속화되고 있음을 보여주는 중요한 신호로 분석된다.

극지연구소 원격탐사빙권정보센터 김현철 센터장은 "이번 연구 결과는 북극 빙붕이 기후변화에 얼마나 취약한지를 보여주는 중요한 증거이며 앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다를 이용한 지속적인 관측과 분석을 통해 북극 환경 변화를 예측하고, 국제적인 협력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다. 또한 “이번 연구 성과를 국제학술대회에 발표하며 북극 환경 변화에 대한 국민의 이해를 높이기 위해 교육과 홍보 활동도 전개할 예정”이라고 덧붙였다.

한편, 국립공원연구원 기후변화연구센터와 협력을 통해, 차세대소형위성2호의 영상자료는 기후변화에 따른 생물계절 변화탐지, 고지대 침엽수 고사 및 산사태와 같은 산림 생태계 변화 모니터링 연구에도 활용되고 있다. 아울러 산림지역의 탄소 저장량 공간 분포를 위성 영상으로 분석하고, 이를 현장 측정값과 비교하여 분석 정밀도를 높이는 연구도 병행 중이다.

영상레이다는 빛과 날씨에 영향을 받지 않을 뿐 아니라, 산불 발생 시 시야를 가리는 화염과 연기를 뚫고도 관측이 가능하다. 따라서 넓은 면적의 보호구역을 정기적으로 감시하는 데 매우 효과적인 도구로, 향후 산림 보호정책 수립에도 기여할 것으로 기대된다.

뿐만 아니라, KAIST 우주연구원은 차세대소형위성2호의 관측 영상 활용도 제고를 위해 우주항공청(윤영빈 청장)의 예산지원으로 위성에서 수신된 기술 검증 중심의 데이터를 연구기관들이 쉽게 활용할 수 있도록 표준 영상 제품으로 가공하는 시스템도 개발 중이다.

우주연구원 한재흥 원장은 “차세대소형위성2호는 국산화 개발에 성공한 데에 그치지 않고, 실제 환경 분석과 국가 연구에 직접 활용되어 성과를 내고 있다는 점에서 더욱 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다 데이터의 활용에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

이광형 KAIST 총장은 “차세대소형위성2호는 KAIST가 보유한 우주 기술력과 연구진의 혁신 역량을 집약한 결과물로, 이번 성과는 KAIST가 앞으로 우주 기술 인재 양성과 연구개발에 더 큰 가능성을 보여줄 수 있는 신호라고 생각하고 앞으로도 이에 더욱 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

2025.05.29

조회수 2126

-

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

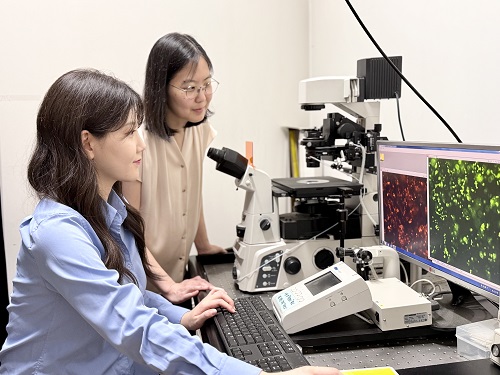

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29

조회수 2481

-

KAIST-고려대, 심혈관 진단 정밀도 높이는 영상기술 개발 및 임상 성공

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수팀과 협력해, 관상동맥 질환의 진단 정밀도를 혁신적으로 높일 수 있는 영상기술을 개발하고, 이를 세계 최초로 사람을 대상으로 한 임상시험에 성공했다.

이번 연구에서는 광간섭단층촬영(OCT)과 형광수명영상(FLIm)을 결합한 차세대 다중 모달 영상 기술을 실제 환자에게 적용해, 심장 혈관 속 동맥경화반*의 구조뿐만 아니라 그 내부의 생화학적 조성까지 실시간으로 정밀하게 파악할 수 있음을 입증했다.

*동맥경화반: 콜레스테롤과 염증 세포 등이 동맥 벽에 쌓여 혈관이 좁아지게 만드는 병변.

기존 영상기술로는 경화반 내부의 복잡한 병변을 정확히 구분하거나 정량화하기 어려웠지만, OCT-FLIm 기술을 통해 염증, 치유반(손상 회복 흔적), 칼슘 침착 등 다양한 병리 정보를 정밀하게 구분할 수 있다. 특히, FLIm의 형광 수명 정보를 활용함으로써, 이러한 생화학적 특성이 환자의 임상 상태와 밀접하게 연관되어 있음을 확인했다.

연구진은 급성 심근경색과 같은 급성 관상동맥 증후군 환자에서는 염증 지표가 높게 나타났으며, 급속히 진행되는 병변에서는 반복된 경화반 파열과 치유로 인해 치유반이 높은 빈도로 뚜렷하게 분포하는 특징을 발견했다. 이는 심혈관 질환의 진행 정도나 개별 경화반의 상태를 보다 정밀하게 파악할 수 있는 단서를 제공한다.

이번 임상에서는 OCT와 FLIm을 완전히 통합한 융합 영상 카테터(Catheter)가 사용되었다. 연구진은 국내 환자 40명을 대상으로 실제 혈관 재개통 시술 중 해당 카테터를 삽입하여 병변을 분석했고, 모든 환자에서 시술이 안전하게 완료되었다. 이는 세계 최초로 융합 영상 카테터를 임상에 성공적으로 적용한 사례다.

*영상카테터: 관상동맥 내부에 삽입되어, 끝단에 부착된 렌즈를 통해 영상을 촬영하는 가느다란 관 모양의 의료기기

동맥경화반의 병태생리는 매우 복잡하며, 단순한 해부학적 정보만으로는 향후 심혈관 질환 발생 여부나 치료 예후를 예측하기 어렵다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지고 있다. 이번 연구는 실제 환자의 혈관에서 병리학적 위험 요소를 실시간으로 시각화하고 정량화한 세계 최초로 임상 사례로, 심혈관 질환의 정밀 진단과 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

유홍기 교수가 공동 교신저자, 남형수 연구교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 심장학 분야 최고 권위 학술지인 미국의학회 심장학 저널, 자마 카디오로지(JAMA Cardiology, Journal of the American Medical Association)에 2025년 5월 7일 자로 게재되었다.

※ 논문명: Intracoronary Structural-Molecular Imaging for Multitargeted Characterization of High-Risk Plaque

DOI: 10.1001/jamacardio.2025.0928

이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 범부처전주기의료기기연구개발사업의 지원으로 수행되었다.

KAIST-고려대, 심혈관 진단 정밀도 높이는 영상기술 개발 및 임상 성공

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수팀과 협력해, 관상동맥 질환의 진단 정밀도를 혁신적으로 높일 수 있는 영상기술을 개발하고, 이를 세계 최초로 사람을 대상으로 한 임상시험에 성공했다.

이번 연구에서는 광간섭단층촬영(OCT)과 형광수명영상(FLIm)을 결합한 차세대 다중 모달 영상 기술을 실제 환자에게 적용해, 심장 혈관 속 동맥경화반*의 구조뿐만 아니라 그 내부의 생화학적 조성까지 실시간으로 정밀하게 파악할 수 있음을 입증했다.

*동맥경화반: 콜레스테롤과 염증 세포 등이 동맥 벽에 쌓여 혈관이 좁아지게 만드는 병변.

기존 영상기술로는 경화반 내부의 복잡한 병변을 정확히 구분하거나 정량화하기 어려웠지만, OCT-FLIm 기술을 통해 염증, 치유반(손상 회복 흔적), 칼슘 침착 등 다양한 병리 정보를 정밀하게 구분할 수 있다. 특히, FLIm의 형광 수명 정보를 활용함으로써, 이러한 생화학적 특성이 환자의 임상 상태와 밀접하게 연관되어 있음을 확인했다.

연구진은 급성 심근경색과 같은 급성 관상동맥 증후군 환자에서는 염증 지표가 높게 나타났으며, 급속히 진행되는 병변에서는 반복된 경화반 파열과 치유로 인해 치유반이 높은 빈도로 뚜렷하게 분포하는 특징을 발견했다. 이는 심혈관 질환의 진행 정도나 개별 경화반의 상태를 보다 정밀하게 파악할 수 있는 단서를 제공한다.

이번 임상에서는 OCT와 FLIm을 완전히 통합한 융합 영상 카테터(Catheter)가 사용되었다. 연구진은 국내 환자 40명을 대상으로 실제 혈관 재개통 시술 중 해당 카테터를 삽입하여 병변을 분석했고, 모든 환자에서 시술이 안전하게 완료되었다. 이는 세계 최초로 융합 영상 카테터를 임상에 성공적으로 적용한 사례다.

*영상카테터: 관상동맥 내부에 삽입되어, 끝단에 부착된 렌즈를 통해 영상을 촬영하는 가느다란 관 모양의 의료기기

동맥경화반의 병태생리는 매우 복잡하며, 단순한 해부학적 정보만으로는 향후 심혈관 질환 발생 여부나 치료 예후를 예측하기 어렵다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지고 있다. 이번 연구는 실제 환자의 혈관에서 병리학적 위험 요소를 실시간으로 시각화하고 정량화한 세계 최초로 임상 사례로, 심혈관 질환의 정밀 진단과 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

유홍기 교수가 공동 교신저자, 남형수 연구교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 심장학 분야 최고 권위 학술지인 미국의학회 심장학 저널, 자마 카디오로지(JAMA Cardiology, Journal of the American Medical Association)에 2025년 5월 7일 자로 게재되었다.

※ 논문명: Intracoronary Structural-Molecular Imaging for Multitargeted Characterization of High-Risk Plaque

DOI: 10.1001/jamacardio.2025.0928

이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 범부처전주기의료기기연구개발사업의 지원으로 수행되었다.

2025.05.08

조회수 2247

-

세계 최초 플라빈 빛 파장 설계 성공, 의료·환경 혁신

플라빈은 우리 몸 등 생명체 내의 에너지 생산과 생화학 반응에 관여하는 중요한 조효소이자 특정 색의 빛을 방출하는 형광 분자다. 하지만 자연계의 플라빈은 대부분 파란색에서 초록색 영역까지 짧은 파장의 빛을 낼 수 있어, 그보다 긴 파장인 적외선 영역까지는 확장되기 어렵다. KAIST 연구진이 기존 한계를 극복하고 플라빈이 내뿜는 형광 파장을 근적외선까지 확장하여 의료·환경·에너지 분야의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 화학과 백윤정 교수 연구팀은 근적외선 파장에서 발광이 가능한 5개의 고리 구조를 가진 새로운 오환형 플라빈 분자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

백윤정 교수 연구팀은 전통적으로 세 개의 고리를 갖는 플라빈 구조에서 플라빈의 핵심 구조를 5개의 고리로 확장하고, 여기에 산소 및 황 등 이종 원자를 정교하게 도입함으로써 분자의 전자 구조를 정밀하게 조절하는 새로운 합성 전략을 제시했다.

특히 이번에 개발된 분자는 적외선에 가까운 짙은 붉은색 및 근적외선 영역의 빛을 낼 수 있어, 기존 플라빈 색소가 낼 수 있었던 색의 범위를 획기적으로 확장했다는 평가를 받고 있다.

그 결과, 황이 포함된 구조체는 772 nm에 달하는 근적외선 영역에서 발광하며, 이는 지금까지 보고된 플라빈 유도체 중 가장 긴 파장이다. 또한 이 분자는 기존의 플라빈에서 드물게 관찰되던 준가역적인 산화 특성을 나타내어 전기화학적 기능성까지 동시에 갖춘 다기능성 분자 플랫폼으로 주목받고 있다.

연구팀은 분자의 구조를 미세하게 조절함으로써, 빛을 어떻게 흡수하고 방출할지를 원하는 대로 설계할 수 있게 되었고, 전기 신호를 전달하거나 변환하는 능력 또한 함께 제어할 수 있음을 입증했다.

이번 연구는 기존 플라빈의 한계를 뛰어넘어 빛의 파장을 바꿈으로서 활용 기술과 응용 범위를 넓힐 수 있다는 것을 보여줬다. 예를 들어, 근적외선(NIR) 같은 긴 파장의 빛을 통해 몸 속 더 깊이 정확하게 진단·치료하게 하며, 오염이나 독성물질이 특정 빛에 반응하도록 설계도 가능하며, 긴 파장의 빛을 흡수해서 친환경 에너지로 만들게 하는 등 발광 파장과 전자 특성을 정밀하게 제어하는 새로운 플랫폼을 제시하였다.

백윤정 교수는 “플라빈의 빛 파장을 바꿀 수 있다는 것은 우리가 원하는 상황에 맞게 빛을 자유롭게 설계하고 활용할 수 있다는 뜻으로, 앞으로 우리 손으로 원하는 색과 성질을 가진 분자를 정밀하게 디자인하고 만들수 있다는 가능성을 보여준 것”이라며, “이는 의료, 환경, 에너지 등 빛 기반 기술이 적용되는 수많은 분야에서 게임 체인저가 될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

해당 성과는 세계적인 국제 학술지 Nature사가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 15일자로 게재되었다.

※ 논문명 : Expanding the Chemical Space of Flavins with Pentacyclic architecture

※ 저자 정보 : 서다영 (KAIST, 제1 저자), 권성연 (기초과학연구원, 공동 제2 저자), 윤가혜 (KAIST, 공동 제2 저자), 손태일 (KAIST, 공동 제2 저자), 원창현 (KAIST, 제3 저자), Neetu Singh (KAIST, 제4 저자), 김동욱 (기초과학연구원, 제5 저자) 및 백윤정 (KAIST, 교신저자) 포함 총 8 명 DOI: 10.1038/s41467-025-58957-2

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 개인기초연구사업의‘우수신진연구’와 산업통상자원부가 지원하는‘소재부품개발사업’과제의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최초 플라빈 빛 파장 설계 성공, 의료·환경 혁신

플라빈은 우리 몸 등 생명체 내의 에너지 생산과 생화학 반응에 관여하는 중요한 조효소이자 특정 색의 빛을 방출하는 형광 분자다. 하지만 자연계의 플라빈은 대부분 파란색에서 초록색 영역까지 짧은 파장의 빛을 낼 수 있어, 그보다 긴 파장인 적외선 영역까지는 확장되기 어렵다. KAIST 연구진이 기존 한계를 극복하고 플라빈이 내뿜는 형광 파장을 근적외선까지 확장하여 의료·환경·에너지 분야의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 화학과 백윤정 교수 연구팀은 근적외선 파장에서 발광이 가능한 5개의 고리 구조를 가진 새로운 오환형 플라빈 분자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

백윤정 교수 연구팀은 전통적으로 세 개의 고리를 갖는 플라빈 구조에서 플라빈의 핵심 구조를 5개의 고리로 확장하고, 여기에 산소 및 황 등 이종 원자를 정교하게 도입함으로써 분자의 전자 구조를 정밀하게 조절하는 새로운 합성 전략을 제시했다.

특히 이번에 개발된 분자는 적외선에 가까운 짙은 붉은색 및 근적외선 영역의 빛을 낼 수 있어, 기존 플라빈 색소가 낼 수 있었던 색의 범위를 획기적으로 확장했다는 평가를 받고 있다.

그 결과, 황이 포함된 구조체는 772 nm에 달하는 근적외선 영역에서 발광하며, 이는 지금까지 보고된 플라빈 유도체 중 가장 긴 파장이다. 또한 이 분자는 기존의 플라빈에서 드물게 관찰되던 준가역적인 산화 특성을 나타내어 전기화학적 기능성까지 동시에 갖춘 다기능성 분자 플랫폼으로 주목받고 있다.

연구팀은 분자의 구조를 미세하게 조절함으로써, 빛을 어떻게 흡수하고 방출할지를 원하는 대로 설계할 수 있게 되었고, 전기 신호를 전달하거나 변환하는 능력 또한 함께 제어할 수 있음을 입증했다.

이번 연구는 기존 플라빈의 한계를 뛰어넘어 빛의 파장을 바꿈으로서 활용 기술과 응용 범위를 넓힐 수 있다는 것을 보여줬다. 예를 들어, 근적외선(NIR) 같은 긴 파장의 빛을 통해 몸 속 더 깊이 정확하게 진단·치료하게 하며, 오염이나 독성물질이 특정 빛에 반응하도록 설계도 가능하며, 긴 파장의 빛을 흡수해서 친환경 에너지로 만들게 하는 등 발광 파장과 전자 특성을 정밀하게 제어하는 새로운 플랫폼을 제시하였다.

백윤정 교수는 “플라빈의 빛 파장을 바꿀 수 있다는 것은 우리가 원하는 상황에 맞게 빛을 자유롭게 설계하고 활용할 수 있다는 뜻으로, 앞으로 우리 손으로 원하는 색과 성질을 가진 분자를 정밀하게 디자인하고 만들수 있다는 가능성을 보여준 것”이라며, “이는 의료, 환경, 에너지 등 빛 기반 기술이 적용되는 수많은 분야에서 게임 체인저가 될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

해당 성과는 세계적인 국제 학술지 Nature사가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 15일자로 게재되었다.

※ 논문명 : Expanding the Chemical Space of Flavins with Pentacyclic architecture

※ 저자 정보 : 서다영 (KAIST, 제1 저자), 권성연 (기초과학연구원, 공동 제2 저자), 윤가혜 (KAIST, 공동 제2 저자), 손태일 (KAIST, 공동 제2 저자), 원창현 (KAIST, 제3 저자), Neetu Singh (KAIST, 제4 저자), 김동욱 (기초과학연구원, 제5 저자) 및 백윤정 (KAIST, 교신저자) 포함 총 8 명 DOI: 10.1038/s41467-025-58957-2

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 개인기초연구사업의‘우수신진연구’와 산업통상자원부가 지원하는‘소재부품개발사업’과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.23

조회수 2986

-

화재·재난 속 공간 입체적 느끼는 촉각기술 개발

재난 및 화재의 상황은 사람이 직접 투입되기 어렵고 시야가 제한될 수 있는 극한 상황이며, 드론이 수집한 공간 데이터를 촉감형 인터페이스를 통해 입체적인 정보 그대로 전달하는 것은 매우 어렵다. KAIST 연구진이 원격 제어하는 드론이 수집한 공간 데이터를 촉각 피드백을 통해 직관적으로 조종자가 이해할 수 있도록 하는 웨어러블 햅틱 기술을 개발했다.

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 직교 중첩 구조의 메타구조 패턴으로 매듭지은 독립적인 직교 방향 거동이 가능한 ‘직교 방향 제어 웨어러블 햅틱(이하 WHOA)’기술을 개발했다.

햅틱(Haptic)은 시·청각을 넘어 촉각을 이용해 정보를 전달하는 기술로, 스마트폰의 진동 알림처럼 피부로 감지할 수 있는 물리적 피드백을 제공한다.

이 기술의 핵심 소재인 형상기억합금은 특정 온도로 가열하면 변형된 상태에서 원래 형태로 돌아오는 특수 금속으로 촉각을 구현하는 작동기로 사용되었다. 연구팀은 가볍고 단순한 직교 메타구조로 3차원 공간정보를 촉각으로 재구성할 수 있는 기술을 개발해서 공간 인식 기반 햅틱 내비게이션의 새로운 영역을 개척했다.

연구팀이 개발한 이 기술은 시각 정보에 의존하지 않고도 주변 환경을 ‘느낄 수’ 있는 방식으로 재난, 화재, 극한환경에서 효과적인 모빌리티 제어를 가능하게 한다. 특히, 시각 정보가 제한되는 상황에서도 공간정보를 직접 감지할 수 있어, 기존 방식보다 안정적이고 효율적인 조작이 가능하다.

촉각 피드백은 좌, 우, 상, 하, 전진, 후진 같은 공간 이동뿐만 아니라 전방 장애물 감지 시 독특한 햅틱 패턴까지 전달하도록 설계됐다. 이 기술은 재난 구조와 긴급 구호 작업 같은 중요한 상황에서 작업 효율성과 안전성을 크게 끌어올릴 가능성을 보여준다.

이 기술은 서로 수직인 독립된 촉감 모드를 생성하며, 이를 통해 팔이나 발에 착용했을 때 사용자에게 입체 공간정보를 촉감으로 전달할 수 있다. 이는 내비게이션과 원격 조작을 보다 직관적으로 수행할 수 있도록 보조한다.

WHOA를 착용하면 가로, 세로 방향의 독립적인 촉각 모드 조합을 통해 사용자는 입체적인 공간정보 피드백을 받는다. 특히 이 기술은 신발 내부의 작은 공간에서도 동작하도록 설계되어 장시간 착용할 시 피로를 최소화하는 동시에 손이 자유로운 상태에서 직관적으로 다음 이동 방향을 파악할 수 있어 실용성이 뛰어나다.

연구팀은 WHOA를 적용한 드론 내비게이션 시스템을 가상현실(VR) 환경에서 실증했다. 화재 현장의 건물을 배경으로 한 시뮬레이션에서 WHOA를 착용한 사용자는 드론을 조종하며 위험 구역을 회피하고 구조 작업을 수행했다.

드론이 수집한 공간 데이터는 촉각 피드백으로 사용자에게 전달되며, 연기와 잔해로 시야가 제한된 환경에서도 직관적으로 상황을 파악하고 드론을 제어할 수 있도록 보조한다.

오일권 교수는 “이번 기술은 시각장애인이 촉감을 활용해 길을 안내받을 수 있는 새로운 형태의 내비게이션 기법”이며 "착용형 햅틱 인터페이스는 입체적 공간정보를 촉감으로 전달하여 재난, 화재 환경 또는 국방의 MUM-T(유무인 협력 전투체계)에서 드론이나 로봇의 원격제어에 활용될 수 있다"라고 말했다.

오세웅 박사와 마난 칸(KHAN) 석사가 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’에 지난 1월 8일 게재됐다.

(논문명: Wearable Haptics for Orthotropic Actuation Based on Perpendicularly Nested Auxetic SMA Knotting)

https://doi.org/10.1002/adma.202411353

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구지원 사업으로 수행됐다.

화재·재난 속 공간 입체적 느끼는 촉각기술 개발

재난 및 화재의 상황은 사람이 직접 투입되기 어렵고 시야가 제한될 수 있는 극한 상황이며, 드론이 수집한 공간 데이터를 촉감형 인터페이스를 통해 입체적인 정보 그대로 전달하는 것은 매우 어렵다. KAIST 연구진이 원격 제어하는 드론이 수집한 공간 데이터를 촉각 피드백을 통해 직관적으로 조종자가 이해할 수 있도록 하는 웨어러블 햅틱 기술을 개발했다.

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 직교 중첩 구조의 메타구조 패턴으로 매듭지은 독립적인 직교 방향 거동이 가능한 ‘직교 방향 제어 웨어러블 햅틱(이하 WHOA)’기술을 개발했다.

햅틱(Haptic)은 시·청각을 넘어 촉각을 이용해 정보를 전달하는 기술로, 스마트폰의 진동 알림처럼 피부로 감지할 수 있는 물리적 피드백을 제공한다.

이 기술의 핵심 소재인 형상기억합금은 특정 온도로 가열하면 변형된 상태에서 원래 형태로 돌아오는 특수 금속으로 촉각을 구현하는 작동기로 사용되었다. 연구팀은 가볍고 단순한 직교 메타구조로 3차원 공간정보를 촉각으로 재구성할 수 있는 기술을 개발해서 공간 인식 기반 햅틱 내비게이션의 새로운 영역을 개척했다.

연구팀이 개발한 이 기술은 시각 정보에 의존하지 않고도 주변 환경을 ‘느낄 수’ 있는 방식으로 재난, 화재, 극한환경에서 효과적인 모빌리티 제어를 가능하게 한다. 특히, 시각 정보가 제한되는 상황에서도 공간정보를 직접 감지할 수 있어, 기존 방식보다 안정적이고 효율적인 조작이 가능하다.

촉각 피드백은 좌, 우, 상, 하, 전진, 후진 같은 공간 이동뿐만 아니라 전방 장애물 감지 시 독특한 햅틱 패턴까지 전달하도록 설계됐다. 이 기술은 재난 구조와 긴급 구호 작업 같은 중요한 상황에서 작업 효율성과 안전성을 크게 끌어올릴 가능성을 보여준다.

이 기술은 서로 수직인 독립된 촉감 모드를 생성하며, 이를 통해 팔이나 발에 착용했을 때 사용자에게 입체 공간정보를 촉감으로 전달할 수 있다. 이는 내비게이션과 원격 조작을 보다 직관적으로 수행할 수 있도록 보조한다.

WHOA를 착용하면 가로, 세로 방향의 독립적인 촉각 모드 조합을 통해 사용자는 입체적인 공간정보 피드백을 받는다. 특히 이 기술은 신발 내부의 작은 공간에서도 동작하도록 설계되어 장시간 착용할 시 피로를 최소화하는 동시에 손이 자유로운 상태에서 직관적으로 다음 이동 방향을 파악할 수 있어 실용성이 뛰어나다.

연구팀은 WHOA를 적용한 드론 내비게이션 시스템을 가상현실(VR) 환경에서 실증했다. 화재 현장의 건물을 배경으로 한 시뮬레이션에서 WHOA를 착용한 사용자는 드론을 조종하며 위험 구역을 회피하고 구조 작업을 수행했다.

드론이 수집한 공간 데이터는 촉각 피드백으로 사용자에게 전달되며, 연기와 잔해로 시야가 제한된 환경에서도 직관적으로 상황을 파악하고 드론을 제어할 수 있도록 보조한다.

오일권 교수는 “이번 기술은 시각장애인이 촉감을 활용해 길을 안내받을 수 있는 새로운 형태의 내비게이션 기법”이며 "착용형 햅틱 인터페이스는 입체적 공간정보를 촉감으로 전달하여 재난, 화재 환경 또는 국방의 MUM-T(유무인 협력 전투체계)에서 드론이나 로봇의 원격제어에 활용될 수 있다"라고 말했다.

오세웅 박사와 마난 칸(KHAN) 석사가 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’에 지난 1월 8일 게재됐다.

(논문명: Wearable Haptics for Orthotropic Actuation Based on Perpendicularly Nested Auxetic SMA Knotting)

https://doi.org/10.1002/adma.202411353

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구지원 사업으로 수행됐다.

2025.01.21

조회수 4127

-

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08

조회수 5249

-

탄산음료의 치아 부식 예방 방법 과학적 규명

콜라와 같은 탄산음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 나노기술로 영상화하고 과학적으로 입증했던 한국 연구진이 이번에는 동일한 음료로부터 치아 손상을 예방하는 효과적인 방법의 메커니즘을 규명해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수팀이 화학과 변혜령 교수팀과 서울대 치의학대학원 소아치과학교실 및 구강미생물학교실과 협업하여 은다이아민플루오라이드(SDF)*가 치아 표면에 불소 함유 방어막을 형성시켜서 콜라의 부식 작용을 효과적으로 막는 메커니즘을 나노기술로 규명했다고 5일 밝혔다.

*은다이아민플로오라이드(SDF): 치과에서 사용되는 약제로, 주로 충치(우식증) 치료와 예방을 위해 사용됨. SDF는 충치 부위를 강화하고, 세균 성장을 억제하며, 충치의 진행을 멈추는 데 효과적임.

연구팀은 치아 에나멜의 표면 형상과 기계적 특성을 원자간력 현미경(AFM)을 활용해서 나노 단위에서 분석하고, SDF 처리로 형성된 나노피막의 화학적 특성을 엑스선 광전자 분광법(XPS)*과 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR)*을 활용해서 분석했다.

*엑스선 광전자 분광법(XPS): 물질 표면의 화학적 조성과 전자 구조를 분석하는 데 사용되는 강력한 표면 분석 기술임.

*적외선 분광법(FTIR): 물질이 적외선(IR) 빛을 흡수하거나 통과시키는 특성을 분석하여, 분자의 화학 구조와 조성을 파악하는 분석 방법임.

그 결과, 콜라에 노출된 치아가 SDF 처리 여부에 따라 표면 조도 및 탄성계수 변화에 큰 차이를 보였다. 특히 SDF를 도포한 치아는 부식으로 인한 표면 거칠기 변화가 최소화되고(64 nm에서 70 nm), 탄성계수도 높은 수준(215 GPa에서 205 GPa)을 유지한 것을 발견했다.

이는 SDF가 플루오로아파타이트(fluoroapatite)* 피막을 형성하고, 이 피막이 보호층 역할을 했기 때문이라고 밝혔다.

*플로오로아파타이트: Ca₅(PO₄)₃F (칼슘 플루오로인산염)의 화학식을 가진 인산염 무기물로 자연적으로 존재하거나 생물학적/인공적으로 생성될 수 있고, 치아와 뼈의 구조를 강화하는 데 중요한 역할을 함.

서울대 소아치과 김영재 교수는 “이 기술은 어린이와 성인의 치아 부식 예방 및 치아 강화에 활용될 수 있으며, 비용 효율적이고 접근 가능한 치과 치료법이다”라고 전망했다.

홍승범 교수는 “치아 건강은 개인의 삶의 질에 중요한 영향을 미친다. 이번 연구는 치과 영역에서 초기 치아 부식을 예방하기 위한 효과적인 방안을 제시함과 동시에 기존의 외과적 치료가 아닌, SDF의 간단한 도포만으로 치아 부식을 예방하고 강화할 수 있어 통증과 비용을 크게 줄일 수 있는 가능성을 열었다”라고 강조했다.

신소재공학과 아디티 사하(Aditi Saha) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오머티리얼즈 리서치(Biomaterials Research)'에 11월 7일 자 출판되었다. (논문 제목: Nanoscale Study on Noninvasive Prevention of Dental Erosion of Enamel by Silver Diamine Fluoride), 관련 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

탄산음료의 치아 부식 예방 방법 과학적 규명

콜라와 같은 탄산음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 나노기술로 영상화하고 과학적으로 입증했던 한국 연구진이 이번에는 동일한 음료로부터 치아 손상을 예방하는 효과적인 방법의 메커니즘을 규명해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수팀이 화학과 변혜령 교수팀과 서울대 치의학대학원 소아치과학교실 및 구강미생물학교실과 협업하여 은다이아민플루오라이드(SDF)*가 치아 표면에 불소 함유 방어막을 형성시켜서 콜라의 부식 작용을 효과적으로 막는 메커니즘을 나노기술로 규명했다고 5일 밝혔다.

*은다이아민플로오라이드(SDF): 치과에서 사용되는 약제로, 주로 충치(우식증) 치료와 예방을 위해 사용됨. SDF는 충치 부위를 강화하고, 세균 성장을 억제하며, 충치의 진행을 멈추는 데 효과적임.

연구팀은 치아 에나멜의 표면 형상과 기계적 특성을 원자간력 현미경(AFM)을 활용해서 나노 단위에서 분석하고, SDF 처리로 형성된 나노피막의 화학적 특성을 엑스선 광전자 분광법(XPS)*과 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR)*을 활용해서 분석했다.

*엑스선 광전자 분광법(XPS): 물질 표면의 화학적 조성과 전자 구조를 분석하는 데 사용되는 강력한 표면 분석 기술임.

*적외선 분광법(FTIR): 물질이 적외선(IR) 빛을 흡수하거나 통과시키는 특성을 분석하여, 분자의 화학 구조와 조성을 파악하는 분석 방법임.

그 결과, 콜라에 노출된 치아가 SDF 처리 여부에 따라 표면 조도 및 탄성계수 변화에 큰 차이를 보였다. 특히 SDF를 도포한 치아는 부식으로 인한 표면 거칠기 변화가 최소화되고(64 nm에서 70 nm), 탄성계수도 높은 수준(215 GPa에서 205 GPa)을 유지한 것을 발견했다.

이는 SDF가 플루오로아파타이트(fluoroapatite)* 피막을 형성하고, 이 피막이 보호층 역할을 했기 때문이라고 밝혔다.

*플로오로아파타이트: Ca₅(PO₄)₃F (칼슘 플루오로인산염)의 화학식을 가진 인산염 무기물로 자연적으로 존재하거나 생물학적/인공적으로 생성될 수 있고, 치아와 뼈의 구조를 강화하는 데 중요한 역할을 함.

서울대 소아치과 김영재 교수는 “이 기술은 어린이와 성인의 치아 부식 예방 및 치아 강화에 활용될 수 있으며, 비용 효율적이고 접근 가능한 치과 치료법이다”라고 전망했다.

홍승범 교수는 “치아 건강은 개인의 삶의 질에 중요한 영향을 미친다. 이번 연구는 치과 영역에서 초기 치아 부식을 예방하기 위한 효과적인 방안을 제시함과 동시에 기존의 외과적 치료가 아닌, SDF의 간단한 도포만으로 치아 부식을 예방하고 강화할 수 있어 통증과 비용을 크게 줄일 수 있는 가능성을 열었다”라고 강조했다.

신소재공학과 아디티 사하(Aditi Saha) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오머티리얼즈 리서치(Biomaterials Research)'에 11월 7일 자 출판되었다. (논문 제목: Nanoscale Study on Noninvasive Prevention of Dental Erosion of Enamel by Silver Diamine Fluoride), 관련 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.12.05

조회수 4883

-

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25

조회수 6519

-

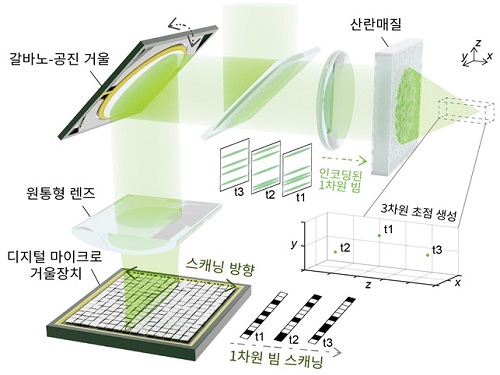

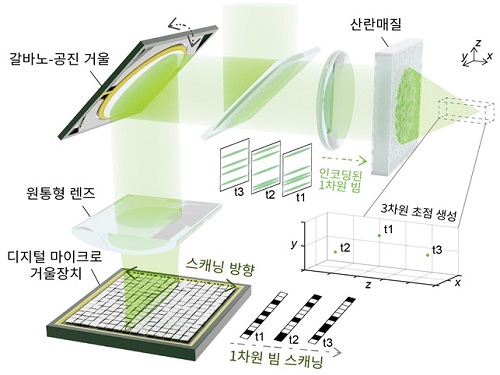

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15

조회수 8083

-

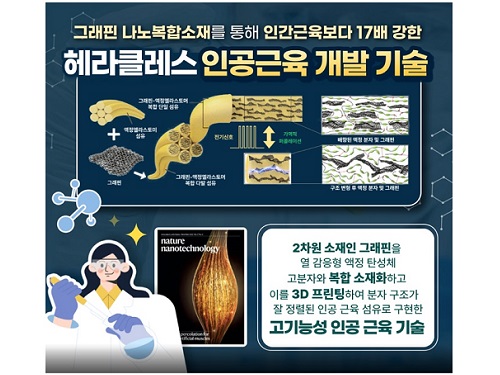

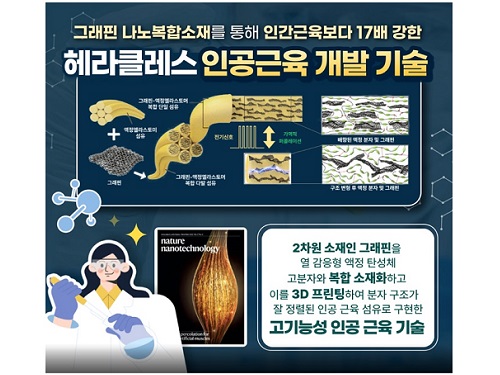

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

2024.01.05

조회수 12882

-

박인규 교수팀의 전자 코 기술, 2023년 10대 나노기술 선정

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 개발한 마이크로 LED 가스 센서가 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에 선정됐다고 29일 밝혔다. (기술명: 마이크로 LED와 금속산화물 나노소재가 일체된 초저전력 가스센서 기술)

박인규 교수 연구팀은 수십 마이크로미터 크기(마이크로미터: 10-6m)의 초소형 LED 바로 위에 고민감도의 금속산화물 나노소재가 집적된 광활성식 가스센서 플랫폼을 개발했다. 연구팀은 초소형 마이크로 LED에서 나오는 빛이 금속산화물에 전달되어 광활성시키고 가스 감지 소재로 활용되는 원리를 적용하고, 딥러닝 알고리즘을 이용해 여러 종의 가스를 실시간으로 높은 정확도로 선택적 판별하는 전자코 (electronic nose; E-nose) 기술을 개발했다. (가스 종 판별 정확도 99%, 농도 값 예측 오차 14%)

마이크로 LED 가스 센서는 낭비되는 광 에너지 손실 없이 전달 효율을 높여서 초저전력 가스 감지를 실현했다. 기존 가스센서 대비 소모 전력도 1,000분의 1 수준(10-7~10-4 W)으로 획기적으로 절감했고, 수명이 매우 길고 상온에서 동작하기 때문에 언제 어디서나 장시간 안정적으로 구동이 가능하다.

특히, 마이크로 LED 가스 센서를 이용해 단일 센서만으로도 혼합 가스에 섞여 있는 각 가스의 종류 판별과 농도를 예측하는 전자 코 기술도 개발했다. (그림 2) 사람의 후각을 모사한 전자코 시스템은 일반적으로 서로 다른 다수의 가스 센서를 동시에 활용하고 딥러닝 기반의 패턴인식 기술을 적용해 가스들을 구분하는데, 사용되는 센서의 수가 증가할수록 전체 시스템 부피와 소모 전력 또한 증가한다. 이에 비해 연구팀은 단일 센서만으로도 고성능의 전자코 시스템을 개발했고 전체 시스템의 부피와 소모 전력 절감에 기여했다.

박인규 교수와 이기철 박사과정 연구팀은 지금도 지속적으로 마이크로 LED 가스 센서 기술을 개발 중이며 지금까지의 결과를 올해 저명한 SCI 저널들에서 발표했다. (학술지명: ACS Nano, IF: 17.1. Light: Science & Applications, IF: 19.4. Small, IF: 13.3)

연구책임자인 박인규 교수는 "마이크로 LED 기반의 광원 일체형 가스 센서는 상온 동작이 가능하고 기존의 가열 방식 가스 센서에 비해 소모전력이 1,000분의 1 이하 수준으로 초저전력 구동이 가능해 대기오염 모니터링, 음식물 신선도 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에서도 응용될 수 있는 모바일 가스 센서 기술로 발전될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회는 국가연구개발사업 중 매년 우수한 나노기술 10개를 선정해 나노기술에 대한 대국민 인식을 제고하고, 나노기술의 중요성을 알리고 있으며, 공모 분야는 기초원천기술과 산업화 유망기술 두 가지로 나눠져있다. 수상 시에는 기념 상패와 우수성과를 소개하는 홍보 영상 제작이 지원된다. (2023년 10대 나노기술 유튜브 링크:

https://youtu.be/osxylkXhN6M?si=g3MbDdOMgwuJiWUR)

박인규 교수팀의 전자 코 기술, 2023년 10대 나노기술 선정

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 개발한 마이크로 LED 가스 센서가 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에 선정됐다고 29일 밝혔다. (기술명: 마이크로 LED와 금속산화물 나노소재가 일체된 초저전력 가스센서 기술)

박인규 교수 연구팀은 수십 마이크로미터 크기(마이크로미터: 10-6m)의 초소형 LED 바로 위에 고민감도의 금속산화물 나노소재가 집적된 광활성식 가스센서 플랫폼을 개발했다. 연구팀은 초소형 마이크로 LED에서 나오는 빛이 금속산화물에 전달되어 광활성시키고 가스 감지 소재로 활용되는 원리를 적용하고, 딥러닝 알고리즘을 이용해 여러 종의 가스를 실시간으로 높은 정확도로 선택적 판별하는 전자코 (electronic nose; E-nose) 기술을 개발했다. (가스 종 판별 정확도 99%, 농도 값 예측 오차 14%)

마이크로 LED 가스 센서는 낭비되는 광 에너지 손실 없이 전달 효율을 높여서 초저전력 가스 감지를 실현했다. 기존 가스센서 대비 소모 전력도 1,000분의 1 수준(10-7~10-4 W)으로 획기적으로 절감했고, 수명이 매우 길고 상온에서 동작하기 때문에 언제 어디서나 장시간 안정적으로 구동이 가능하다.

특히, 마이크로 LED 가스 센서를 이용해 단일 센서만으로도 혼합 가스에 섞여 있는 각 가스의 종류 판별과 농도를 예측하는 전자 코 기술도 개발했다. (그림 2) 사람의 후각을 모사한 전자코 시스템은 일반적으로 서로 다른 다수의 가스 센서를 동시에 활용하고 딥러닝 기반의 패턴인식 기술을 적용해 가스들을 구분하는데, 사용되는 센서의 수가 증가할수록 전체 시스템 부피와 소모 전력 또한 증가한다. 이에 비해 연구팀은 단일 센서만으로도 고성능의 전자코 시스템을 개발했고 전체 시스템의 부피와 소모 전력 절감에 기여했다.

박인규 교수와 이기철 박사과정 연구팀은 지금도 지속적으로 마이크로 LED 가스 센서 기술을 개발 중이며 지금까지의 결과를 올해 저명한 SCI 저널들에서 발표했다. (학술지명: ACS Nano, IF: 17.1. Light: Science & Applications, IF: 19.4. Small, IF: 13.3)

연구책임자인 박인규 교수는 "마이크로 LED 기반의 광원 일체형 가스 센서는 상온 동작이 가능하고 기존의 가열 방식 가스 센서에 비해 소모전력이 1,000분의 1 이하 수준으로 초저전력 구동이 가능해 대기오염 모니터링, 음식물 신선도 모니터링, 헬스케어 등 다양한 분야에서도 응용될 수 있는 모바일 가스 센서 기술로 발전될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회는 국가연구개발사업 중 매년 우수한 나노기술 10개를 선정해 나노기술에 대한 대국민 인식을 제고하고, 나노기술의 중요성을 알리고 있으며, 공모 분야는 기초원천기술과 산업화 유망기술 두 가지로 나눠져있다. 수상 시에는 기념 상패와 우수성과를 소개하는 홍보 영상 제작이 지원된다. (2023년 10대 나노기술 유튜브 링크:

https://youtu.be/osxylkXhN6M?si=g3MbDdOMgwuJiWUR)

2023.12.29

조회수 8857

-

원하는 색깔의 마이크로 LED 전사 기술 개발

기존 OLED 등과 비해 전기적·광학적 특성이 우수한 마이크로 LED는 머리카락 두께인 100마이크로미터(μm) 이하 크기의 무기물 LED 칩을 활용하는 차세대 디스플레이용 광원이다. 마이크로 LED의 상용화를 위해선 성장 기판에 배열된 대량의 마이크로 LED 칩을 최종 기판의 정확한 위치에 원하는 배열로 옮기는 ‘전사 공정’이 가장 중요한 핵심기술이지만, 기존 전사 기술들은 별도의 접착제 사용, 정렬 오차, 낮은 수율, 칩 손상 등으로 마이크로 LED 상용화에 많은 어려움이 존재했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 마이크로진공 흡입력을 조절해 대량의 마이크로 LED 칩을 색깔별 원하는 칩들만 선택적으로 전사하는 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이 교수팀은 레이저빔 조사시 물질 특성을 조정하여 식각하는 레이저 유도 에칭(Laser-induced etching, LIE) 기술을 활용해 미세 관통홀을 유리 기판에 초당 7,000개 속도로 형성했고, 이를 진공 채널에 연결해 미세진공 흡입력을 발생시켜 마이크로 LED를 전사하는 데 성공했다. 이 기술은 기존 전사 기술 대비 뛰어난 접착력 전환성을 달성하였으며, 다수의 진공 채널별 독립적인 진공 조절을 통해 대량의 마이크로 LED 칩을 선택적으로 전사하였다. 또한 다양한 재료, 크기, 모양, 두께를 지닌 초소형 반도체 칩들을 칩 손상 없이 임의의 기판에 높은 수율로 전사할 수 있었다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 마이크로진공 전사 기술은 가파르게 성장하는 마이크로 LED 시장에서 높은 생산 원가를 절감하고 중저가 마이크로 LED 제품 양산화의 핵심 기술로 활용될 것이 기대된다”면서, “현재 얇은 핀으로 칩을 들어 올리는 이젝터 시스템을 적용해 대량의 상용 마이크로 LED를 전사하고, 이를 통해 차세대 디스플레이(대형 TV, 유연․신축성 기기 등) 뿐만 아니라 광-바이오 융합형 미용 면발광 패치 상용화를 진행 중이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술 센터, 중견연구자지원사업, 소부장 전략협력 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 11월 26일 자 출판됐다.

원하는 색깔의 마이크로 LED 전사 기술 개발

기존 OLED 등과 비해 전기적·광학적 특성이 우수한 마이크로 LED는 머리카락 두께인 100마이크로미터(μm) 이하 크기의 무기물 LED 칩을 활용하는 차세대 디스플레이용 광원이다. 마이크로 LED의 상용화를 위해선 성장 기판에 배열된 대량의 마이크로 LED 칩을 최종 기판의 정확한 위치에 원하는 배열로 옮기는 ‘전사 공정’이 가장 중요한 핵심기술이지만, 기존 전사 기술들은 별도의 접착제 사용, 정렬 오차, 낮은 수율, 칩 손상 등으로 마이크로 LED 상용화에 많은 어려움이 존재했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 마이크로진공 흡입력을 조절해 대량의 마이크로 LED 칩을 색깔별 원하는 칩들만 선택적으로 전사하는 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이 교수팀은 레이저빔 조사시 물질 특성을 조정하여 식각하는 레이저 유도 에칭(Laser-induced etching, LIE) 기술을 활용해 미세 관통홀을 유리 기판에 초당 7,000개 속도로 형성했고, 이를 진공 채널에 연결해 미세진공 흡입력을 발생시켜 마이크로 LED를 전사하는 데 성공했다. 이 기술은 기존 전사 기술 대비 뛰어난 접착력 전환성을 달성하였으며, 다수의 진공 채널별 독립적인 진공 조절을 통해 대량의 마이크로 LED 칩을 선택적으로 전사하였다. 또한 다양한 재료, 크기, 모양, 두께를 지닌 초소형 반도체 칩들을 칩 손상 없이 임의의 기판에 높은 수율로 전사할 수 있었다.

이건재 교수는 “이번에 개발된 마이크로진공 전사 기술은 가파르게 성장하는 마이크로 LED 시장에서 높은 생산 원가를 절감하고 중저가 마이크로 LED 제품 양산화의 핵심 기술로 활용될 것이 기대된다”면서, “현재 얇은 핀으로 칩을 들어 올리는 이젝터 시스템을 적용해 대량의 상용 마이크로 LED를 전사하고, 이를 통해 차세대 디스플레이(대형 TV, 유연․신축성 기기 등) 뿐만 아니라 광-바이오 융합형 미용 면발광 패치 상용화를 진행 중이다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 웨어러블플랫폼 소재기술 센터, 중견연구자지원사업, 소부장 전략협력 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐으며, 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 11월 26일 자 출판됐다.

2023.12.19

조회수 9306

차세대소형위성2호 2년 임무 완수 - 북극·산림 변화 척척 관측

우리 대학 우주연구원(원장 한재흥)이 개발하여 2023년 5월 25일 18시 24분 나로우주센터에서 누리호 3차로 발사한 차세대소형위성2호가 핵심 임무인 국산 영상레이다(SAR, Synthetic Aperture Radar) 기술검증 및 전천후 지구관측 등을 지난 2년간 성공적으로 마쳤다.

차세대소형위성2호에 탑재된 영상레이다 시스템은 KAIST 우주연구원이 국내 최초로 설계, 제작, 지상 시험․평가를 거쳐 국산화한 기술로, 2025년 5월 25일 자로 2년간의 우주 궤도상 기술검증 임무를 성공적으로 완료했다.

특히 이 영상레이다 시스템이 100kg급 소형위성인 차세대소형위성2호에 탑재되어 관측임무를 완수했다는 점은, 우주용 영상레이다 시스템의 소형·경량화 기술 확보와 국내 위성기술 경쟁력 강화 측면에서 의미가 크다.

개발된 영상레이다는 전자파를 이용하는 능동 센서로, 주야간 기상조건에 관계없이 전천후 영상 획득이 가능한 장점이 있다. 어두운 밤이나 구름 또는 비가 많은 기상 환경에서도 관측할 수 있어 한반도처럼 강우와 구름이 빈번한 지역의 감시에 특히 유용하다.

위성 발사 이후, 차세대소형위성2호는 하루 평균 3~4회의 영상 촬영을 수행하며 기능점검과 기술검증을 진행해 왔다. 현재까지 1,200회 이상의 지구관측을 완료했으며, 위성의 임무 수명이 지난 현재에도 영상레이더의 성능은 양호하여, 관측 임무를 안정적으로 이어가고 있다.

국산화 기술 검증 단계임에도, KAIST 우주연구원은 극지연구소(소장 신형철) 및 국립공원연구원(원장 김진태)과 협력하여 2024년 3월 이후에는 북극 빙권 변화분석과 산림 영역 변화탐지를 위한 관심 지역을 우선 촬영하고 있다.

KAIST 우주연구원은 북극 해빙 관심지역에 대한 반복 관측을 수행하고 있으며, 극지연구소 원격탐사빙권정보센터는 관측결과를 이용하여 시계열 기반의 분석을 통해 기후변화로 인한 해빙 면적 및 구조 변화를 정밀 추적하고 있다.

최근, 극지연구소는 차세대소형위성2호와 유럽 우주청(ESA)의 센티넬-1호(Sentinel-1)의 관측 데이터를 융합하여, 캐나다 밀른(Milne) 빙붕(Ice Shelf, 육지에서 흐른 빙하가 바다로 흘러 들어가면서 바다 위에 떠 있는 거대한 얼음층)에서 2021년부터 2025년 사이에 빙붕 뒤편의 얼음 호수 면적이 무려 15㎢나 증가한 사실을 포착했다. 이로 인해 구조적 불안정성이 심화되고 있으며, 이는 북극의 기후 변화가 가속화되고 있음을 보여주는 중요한 신호로 분석된다.

극지연구소 원격탐사빙권정보센터 김현철 센터장은 "이번 연구 결과는 북극 빙붕이 기후변화에 얼마나 취약한지를 보여주는 중요한 증거이며 앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다를 이용한 지속적인 관측과 분석을 통해 북극 환경 변화를 예측하고, 국제적인 협력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다. 또한 “이번 연구 성과를 국제학술대회에 발표하며 북극 환경 변화에 대한 국민의 이해를 높이기 위해 교육과 홍보 활동도 전개할 예정”이라고 덧붙였다.

한편, 국립공원연구원 기후변화연구센터와 협력을 통해, 차세대소형위성2호의 영상자료는 기후변화에 따른 생물계절 변화탐지, 고지대 침엽수 고사 및 산사태와 같은 산림 생태계 변화 모니터링 연구에도 활용되고 있다. 아울러 산림지역의 탄소 저장량 공간 분포를 위성 영상으로 분석하고, 이를 현장 측정값과 비교하여 분석 정밀도를 높이는 연구도 병행 중이다.

영상레이다는 빛과 날씨에 영향을 받지 않을 뿐 아니라, 산불 발생 시 시야를 가리는 화염과 연기를 뚫고도 관측이 가능하다. 따라서 넓은 면적의 보호구역을 정기적으로 감시하는 데 매우 효과적인 도구로, 향후 산림 보호정책 수립에도 기여할 것으로 기대된다.

뿐만 아니라, KAIST 우주연구원은 차세대소형위성2호의 관측 영상 활용도 제고를 위해 우주항공청(윤영빈 청장)의 예산지원으로 위성에서 수신된 기술 검증 중심의 데이터를 연구기관들이 쉽게 활용할 수 있도록 표준 영상 제품으로 가공하는 시스템도 개발 중이다.

우주연구원 한재흥 원장은 “차세대소형위성2호는 국산화 개발에 성공한 데에 그치지 않고, 실제 환경 분석과 국가 연구에 직접 활용되어 성과를 내고 있다는 점에서 더욱 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다 데이터의 활용에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

이광형 KAIST 총장은 “차세대소형위성2호는 KAIST가 보유한 우주 기술력과 연구진의 혁신 역량을 집약한 결과물로, 이번 성과는 KAIST가 앞으로 우주 기술 인재 양성과 연구개발에 더 큰 가능성을 보여줄 수 있는 신호라고 생각하고 앞으로도 이에 더욱 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

2025.05.29 조회수 2126

차세대소형위성2호 2년 임무 완수 - 북극·산림 변화 척척 관측

우리 대학 우주연구원(원장 한재흥)이 개발하여 2023년 5월 25일 18시 24분 나로우주센터에서 누리호 3차로 발사한 차세대소형위성2호가 핵심 임무인 국산 영상레이다(SAR, Synthetic Aperture Radar) 기술검증 및 전천후 지구관측 등을 지난 2년간 성공적으로 마쳤다.

차세대소형위성2호에 탑재된 영상레이다 시스템은 KAIST 우주연구원이 국내 최초로 설계, 제작, 지상 시험․평가를 거쳐 국산화한 기술로, 2025년 5월 25일 자로 2년간의 우주 궤도상 기술검증 임무를 성공적으로 완료했다.

특히 이 영상레이다 시스템이 100kg급 소형위성인 차세대소형위성2호에 탑재되어 관측임무를 완수했다는 점은, 우주용 영상레이다 시스템의 소형·경량화 기술 확보와 국내 위성기술 경쟁력 강화 측면에서 의미가 크다.

개발된 영상레이다는 전자파를 이용하는 능동 센서로, 주야간 기상조건에 관계없이 전천후 영상 획득이 가능한 장점이 있다. 어두운 밤이나 구름 또는 비가 많은 기상 환경에서도 관측할 수 있어 한반도처럼 강우와 구름이 빈번한 지역의 감시에 특히 유용하다.

위성 발사 이후, 차세대소형위성2호는 하루 평균 3~4회의 영상 촬영을 수행하며 기능점검과 기술검증을 진행해 왔다. 현재까지 1,200회 이상의 지구관측을 완료했으며, 위성의 임무 수명이 지난 현재에도 영상레이더의 성능은 양호하여, 관측 임무를 안정적으로 이어가고 있다.

국산화 기술 검증 단계임에도, KAIST 우주연구원은 극지연구소(소장 신형철) 및 국립공원연구원(원장 김진태)과 협력하여 2024년 3월 이후에는 북극 빙권 변화분석과 산림 영역 변화탐지를 위한 관심 지역을 우선 촬영하고 있다.

KAIST 우주연구원은 북극 해빙 관심지역에 대한 반복 관측을 수행하고 있으며, 극지연구소 원격탐사빙권정보센터는 관측결과를 이용하여 시계열 기반의 분석을 통해 기후변화로 인한 해빙 면적 및 구조 변화를 정밀 추적하고 있다.

최근, 극지연구소는 차세대소형위성2호와 유럽 우주청(ESA)의 센티넬-1호(Sentinel-1)의 관측 데이터를 융합하여, 캐나다 밀른(Milne) 빙붕(Ice Shelf, 육지에서 흐른 빙하가 바다로 흘러 들어가면서 바다 위에 떠 있는 거대한 얼음층)에서 2021년부터 2025년 사이에 빙붕 뒤편의 얼음 호수 면적이 무려 15㎢나 증가한 사실을 포착했다. 이로 인해 구조적 불안정성이 심화되고 있으며, 이는 북극의 기후 변화가 가속화되고 있음을 보여주는 중요한 신호로 분석된다.

극지연구소 원격탐사빙권정보센터 김현철 센터장은 "이번 연구 결과는 북극 빙붕이 기후변화에 얼마나 취약한지를 보여주는 중요한 증거이며 앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다를 이용한 지속적인 관측과 분석을 통해 북극 환경 변화를 예측하고, 국제적인 협력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다. 또한 “이번 연구 성과를 국제학술대회에 발표하며 북극 환경 변화에 대한 국민의 이해를 높이기 위해 교육과 홍보 활동도 전개할 예정”이라고 덧붙였다.

한편, 국립공원연구원 기후변화연구센터와 협력을 통해, 차세대소형위성2호의 영상자료는 기후변화에 따른 생물계절 변화탐지, 고지대 침엽수 고사 및 산사태와 같은 산림 생태계 변화 모니터링 연구에도 활용되고 있다. 아울러 산림지역의 탄소 저장량 공간 분포를 위성 영상으로 분석하고, 이를 현장 측정값과 비교하여 분석 정밀도를 높이는 연구도 병행 중이다.

영상레이다는 빛과 날씨에 영향을 받지 않을 뿐 아니라, 산불 발생 시 시야를 가리는 화염과 연기를 뚫고도 관측이 가능하다. 따라서 넓은 면적의 보호구역을 정기적으로 감시하는 데 매우 효과적인 도구로, 향후 산림 보호정책 수립에도 기여할 것으로 기대된다.

뿐만 아니라, KAIST 우주연구원은 차세대소형위성2호의 관측 영상 활용도 제고를 위해 우주항공청(윤영빈 청장)의 예산지원으로 위성에서 수신된 기술 검증 중심의 데이터를 연구기관들이 쉽게 활용할 수 있도록 표준 영상 제품으로 가공하는 시스템도 개발 중이다.

우주연구원 한재흥 원장은 “차세대소형위성2호는 국산화 개발에 성공한 데에 그치지 않고, 실제 환경 분석과 국가 연구에 직접 활용되어 성과를 내고 있다는 점에서 더욱 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 차세대소형위성2호 영상레이다 데이터의 활용에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

이광형 KAIST 총장은 “차세대소형위성2호는 KAIST가 보유한 우주 기술력과 연구진의 혁신 역량을 집약한 결과물로, 이번 성과는 KAIST가 앞으로 우주 기술 인재 양성과 연구개발에 더 큰 가능성을 보여줄 수 있는 신호라고 생각하고 앞으로도 이에 더욱 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

2025.05.29 조회수 2126 슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 2481

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 2481 KAIST-고려대, 심혈관 진단 정밀도 높이는 영상기술 개발 및 임상 성공

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수팀과 협력해, 관상동맥 질환의 진단 정밀도를 혁신적으로 높일 수 있는 영상기술을 개발하고, 이를 세계 최초로 사람을 대상으로 한 임상시험에 성공했다.

이번 연구에서는 광간섭단층촬영(OCT)과 형광수명영상(FLIm)을 결합한 차세대 다중 모달 영상 기술을 실제 환자에게 적용해, 심장 혈관 속 동맥경화반*의 구조뿐만 아니라 그 내부의 생화학적 조성까지 실시간으로 정밀하게 파악할 수 있음을 입증했다.

*동맥경화반: 콜레스테롤과 염증 세포 등이 동맥 벽에 쌓여 혈관이 좁아지게 만드는 병변.

기존 영상기술로는 경화반 내부의 복잡한 병변을 정확히 구분하거나 정량화하기 어려웠지만, OCT-FLIm 기술을 통해 염증, 치유반(손상 회복 흔적), 칼슘 침착 등 다양한 병리 정보를 정밀하게 구분할 수 있다. 특히, FLIm의 형광 수명 정보를 활용함으로써, 이러한 생화학적 특성이 환자의 임상 상태와 밀접하게 연관되어 있음을 확인했다.

연구진은 급성 심근경색과 같은 급성 관상동맥 증후군 환자에서는 염증 지표가 높게 나타났으며, 급속히 진행되는 병변에서는 반복된 경화반 파열과 치유로 인해 치유반이 높은 빈도로 뚜렷하게 분포하는 특징을 발견했다. 이는 심혈관 질환의 진행 정도나 개별 경화반의 상태를 보다 정밀하게 파악할 수 있는 단서를 제공한다.

이번 임상에서는 OCT와 FLIm을 완전히 통합한 융합 영상 카테터(Catheter)가 사용되었다. 연구진은 국내 환자 40명을 대상으로 실제 혈관 재개통 시술 중 해당 카테터를 삽입하여 병변을 분석했고, 모든 환자에서 시술이 안전하게 완료되었다. 이는 세계 최초로 융합 영상 카테터를 임상에 성공적으로 적용한 사례다.

*영상카테터: 관상동맥 내부에 삽입되어, 끝단에 부착된 렌즈를 통해 영상을 촬영하는 가느다란 관 모양의 의료기기

동맥경화반의 병태생리는 매우 복잡하며, 단순한 해부학적 정보만으로는 향후 심혈관 질환 발생 여부나 치료 예후를 예측하기 어렵다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지고 있다. 이번 연구는 실제 환자의 혈관에서 병리학적 위험 요소를 실시간으로 시각화하고 정량화한 세계 최초로 임상 사례로, 심혈관 질환의 정밀 진단과 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

유홍기 교수가 공동 교신저자, 남형수 연구교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 심장학 분야 최고 권위 학술지인 미국의학회 심장학 저널, 자마 카디오로지(JAMA Cardiology, Journal of the American Medical Association)에 2025년 5월 7일 자로 게재되었다.

※ 논문명: Intracoronary Structural-Molecular Imaging for Multitargeted Characterization of High-Risk Plaque

DOI: 10.1001/jamacardio.2025.0928

이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 범부처전주기의료기기연구개발사업의 지원으로 수행되었다.

2025.05.08 조회수 2247

KAIST-고려대, 심혈관 진단 정밀도 높이는 영상기술 개발 및 임상 성공

우리 대학 기계공학과 유홍기 교수팀이 고려대학교 구로병원 심혈관센터 김진원 교수팀과 협력해, 관상동맥 질환의 진단 정밀도를 혁신적으로 높일 수 있는 영상기술을 개발하고, 이를 세계 최초로 사람을 대상으로 한 임상시험에 성공했다.

이번 연구에서는 광간섭단층촬영(OCT)과 형광수명영상(FLIm)을 결합한 차세대 다중 모달 영상 기술을 실제 환자에게 적용해, 심장 혈관 속 동맥경화반*의 구조뿐만 아니라 그 내부의 생화학적 조성까지 실시간으로 정밀하게 파악할 수 있음을 입증했다.

*동맥경화반: 콜레스테롤과 염증 세포 등이 동맥 벽에 쌓여 혈관이 좁아지게 만드는 병변.

기존 영상기술로는 경화반 내부의 복잡한 병변을 정확히 구분하거나 정량화하기 어려웠지만, OCT-FLIm 기술을 통해 염증, 치유반(손상 회복 흔적), 칼슘 침착 등 다양한 병리 정보를 정밀하게 구분할 수 있다. 특히, FLIm의 형광 수명 정보를 활용함으로써, 이러한 생화학적 특성이 환자의 임상 상태와 밀접하게 연관되어 있음을 확인했다.

연구진은 급성 심근경색과 같은 급성 관상동맥 증후군 환자에서는 염증 지표가 높게 나타났으며, 급속히 진행되는 병변에서는 반복된 경화반 파열과 치유로 인해 치유반이 높은 빈도로 뚜렷하게 분포하는 특징을 발견했다. 이는 심혈관 질환의 진행 정도나 개별 경화반의 상태를 보다 정밀하게 파악할 수 있는 단서를 제공한다.

이번 임상에서는 OCT와 FLIm을 완전히 통합한 융합 영상 카테터(Catheter)가 사용되었다. 연구진은 국내 환자 40명을 대상으로 실제 혈관 재개통 시술 중 해당 카테터를 삽입하여 병변을 분석했고, 모든 환자에서 시술이 안전하게 완료되었다. 이는 세계 최초로 융합 영상 카테터를 임상에 성공적으로 적용한 사례다.

*영상카테터: 관상동맥 내부에 삽입되어, 끝단에 부착된 렌즈를 통해 영상을 촬영하는 가느다란 관 모양의 의료기기

동맥경화반의 병태생리는 매우 복잡하며, 단순한 해부학적 정보만으로는 향후 심혈관 질환 발생 여부나 치료 예후를 예측하기 어렵다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지고 있다. 이번 연구는 실제 환자의 혈관에서 병리학적 위험 요소를 실시간으로 시각화하고 정량화한 세계 최초로 임상 사례로, 심혈관 질환의 정밀 진단과 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

유홍기 교수가 공동 교신저자, 남형수 연구교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 심장학 분야 최고 권위 학술지인 미국의학회 심장학 저널, 자마 카디오로지(JAMA Cardiology, Journal of the American Medical Association)에 2025년 5월 7일 자로 게재되었다.

※ 논문명: Intracoronary Structural-Molecular Imaging for Multitargeted Characterization of High-Risk Plaque

DOI: 10.1001/jamacardio.2025.0928

이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 범부처전주기의료기기연구개발사업의 지원으로 수행되었다.

2025.05.08 조회수 2247 세계 최초 플라빈 빛 파장 설계 성공, 의료·환경 혁신

플라빈은 우리 몸 등 생명체 내의 에너지 생산과 생화학 반응에 관여하는 중요한 조효소이자 특정 색의 빛을 방출하는 형광 분자다. 하지만 자연계의 플라빈은 대부분 파란색에서 초록색 영역까지 짧은 파장의 빛을 낼 수 있어, 그보다 긴 파장인 적외선 영역까지는 확장되기 어렵다. KAIST 연구진이 기존 한계를 극복하고 플라빈이 내뿜는 형광 파장을 근적외선까지 확장하여 의료·환경·에너지 분야의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 화학과 백윤정 교수 연구팀은 근적외선 파장에서 발광이 가능한 5개의 고리 구조를 가진 새로운 오환형 플라빈 분자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

백윤정 교수 연구팀은 전통적으로 세 개의 고리를 갖는 플라빈 구조에서 플라빈의 핵심 구조를 5개의 고리로 확장하고, 여기에 산소 및 황 등 이종 원자를 정교하게 도입함으로써 분자의 전자 구조를 정밀하게 조절하는 새로운 합성 전략을 제시했다.

특히 이번에 개발된 분자는 적외선에 가까운 짙은 붉은색 및 근적외선 영역의 빛을 낼 수 있어, 기존 플라빈 색소가 낼 수 있었던 색의 범위를 획기적으로 확장했다는 평가를 받고 있다.

그 결과, 황이 포함된 구조체는 772 nm에 달하는 근적외선 영역에서 발광하며, 이는 지금까지 보고된 플라빈 유도체 중 가장 긴 파장이다. 또한 이 분자는 기존의 플라빈에서 드물게 관찰되던 준가역적인 산화 특성을 나타내어 전기화학적 기능성까지 동시에 갖춘 다기능성 분자 플랫폼으로 주목받고 있다.

연구팀은 분자의 구조를 미세하게 조절함으로써, 빛을 어떻게 흡수하고 방출할지를 원하는 대로 설계할 수 있게 되었고, 전기 신호를 전달하거나 변환하는 능력 또한 함께 제어할 수 있음을 입증했다.

이번 연구는 기존 플라빈의 한계를 뛰어넘어 빛의 파장을 바꿈으로서 활용 기술과 응용 범위를 넓힐 수 있다는 것을 보여줬다. 예를 들어, 근적외선(NIR) 같은 긴 파장의 빛을 통해 몸 속 더 깊이 정확하게 진단·치료하게 하며, 오염이나 독성물질이 특정 빛에 반응하도록 설계도 가능하며, 긴 파장의 빛을 흡수해서 친환경 에너지로 만들게 하는 등 발광 파장과 전자 특성을 정밀하게 제어하는 새로운 플랫폼을 제시하였다.

백윤정 교수는 “플라빈의 빛 파장을 바꿀 수 있다는 것은 우리가 원하는 상황에 맞게 빛을 자유롭게 설계하고 활용할 수 있다는 뜻으로, 앞으로 우리 손으로 원하는 색과 성질을 가진 분자를 정밀하게 디자인하고 만들수 있다는 가능성을 보여준 것”이라며, “이는 의료, 환경, 에너지 등 빛 기반 기술이 적용되는 수많은 분야에서 게임 체인저가 될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

해당 성과는 세계적인 국제 학술지 Nature사가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 15일자로 게재되었다.

※ 논문명 : Expanding the Chemical Space of Flavins with Pentacyclic architecture

※ 저자 정보 : 서다영 (KAIST, 제1 저자), 권성연 (기초과학연구원, 공동 제2 저자), 윤가혜 (KAIST, 공동 제2 저자), 손태일 (KAIST, 공동 제2 저자), 원창현 (KAIST, 제3 저자), Neetu Singh (KAIST, 제4 저자), 김동욱 (기초과학연구원, 제5 저자) 및 백윤정 (KAIST, 교신저자) 포함 총 8 명 DOI: 10.1038/s41467-025-58957-2

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 개인기초연구사업의‘우수신진연구’와 산업통상자원부가 지원하는‘소재부품개발사업’과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.23 조회수 2986

세계 최초 플라빈 빛 파장 설계 성공, 의료·환경 혁신

플라빈은 우리 몸 등 생명체 내의 에너지 생산과 생화학 반응에 관여하는 중요한 조효소이자 특정 색의 빛을 방출하는 형광 분자다. 하지만 자연계의 플라빈은 대부분 파란색에서 초록색 영역까지 짧은 파장의 빛을 낼 수 있어, 그보다 긴 파장인 적외선 영역까지는 확장되기 어렵다. KAIST 연구진이 기존 한계를 극복하고 플라빈이 내뿜는 형광 파장을 근적외선까지 확장하여 의료·환경·에너지 분야의 새로운 가능성을 제시했다.

우리 대학 화학과 백윤정 교수 연구팀은 근적외선 파장에서 발광이 가능한 5개의 고리 구조를 가진 새로운 오환형 플라빈 분자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다.

백윤정 교수 연구팀은 전통적으로 세 개의 고리를 갖는 플라빈 구조에서 플라빈의 핵심 구조를 5개의 고리로 확장하고, 여기에 산소 및 황 등 이종 원자를 정교하게 도입함으로써 분자의 전자 구조를 정밀하게 조절하는 새로운 합성 전략을 제시했다.

특히 이번에 개발된 분자는 적외선에 가까운 짙은 붉은색 및 근적외선 영역의 빛을 낼 수 있어, 기존 플라빈 색소가 낼 수 있었던 색의 범위를 획기적으로 확장했다는 평가를 받고 있다.

그 결과, 황이 포함된 구조체는 772 nm에 달하는 근적외선 영역에서 발광하며, 이는 지금까지 보고된 플라빈 유도체 중 가장 긴 파장이다. 또한 이 분자는 기존의 플라빈에서 드물게 관찰되던 준가역적인 산화 특성을 나타내어 전기화학적 기능성까지 동시에 갖춘 다기능성 분자 플랫폼으로 주목받고 있다.

연구팀은 분자의 구조를 미세하게 조절함으로써, 빛을 어떻게 흡수하고 방출할지를 원하는 대로 설계할 수 있게 되었고, 전기 신호를 전달하거나 변환하는 능력 또한 함께 제어할 수 있음을 입증했다.

이번 연구는 기존 플라빈의 한계를 뛰어넘어 빛의 파장을 바꿈으로서 활용 기술과 응용 범위를 넓힐 수 있다는 것을 보여줬다. 예를 들어, 근적외선(NIR) 같은 긴 파장의 빛을 통해 몸 속 더 깊이 정확하게 진단·치료하게 하며, 오염이나 독성물질이 특정 빛에 반응하도록 설계도 가능하며, 긴 파장의 빛을 흡수해서 친환경 에너지로 만들게 하는 등 발광 파장과 전자 특성을 정밀하게 제어하는 새로운 플랫폼을 제시하였다.

백윤정 교수는 “플라빈의 빛 파장을 바꿀 수 있다는 것은 우리가 원하는 상황에 맞게 빛을 자유롭게 설계하고 활용할 수 있다는 뜻으로, 앞으로 우리 손으로 원하는 색과 성질을 가진 분자를 정밀하게 디자인하고 만들수 있다는 가능성을 보여준 것”이라며, “이는 의료, 환경, 에너지 등 빛 기반 기술이 적용되는 수많은 분야에서 게임 체인저가 될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

해당 성과는 세계적인 국제 학술지 Nature사가 발행하는 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 15일자로 게재되었다.

※ 논문명 : Expanding the Chemical Space of Flavins with Pentacyclic architecture

※ 저자 정보 : 서다영 (KAIST, 제1 저자), 권성연 (기초과학연구원, 공동 제2 저자), 윤가혜 (KAIST, 공동 제2 저자), 손태일 (KAIST, 공동 제2 저자), 원창현 (KAIST, 제3 저자), Neetu Singh (KAIST, 제4 저자), 김동욱 (기초과학연구원, 제5 저자) 및 백윤정 (KAIST, 교신저자) 포함 총 8 명 DOI: 10.1038/s41467-025-58957-2

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 개인기초연구사업의‘우수신진연구’와 산업통상자원부가 지원하는‘소재부품개발사업’과제의 지원을 받아 수행됐다.

2025.04.23 조회수 2986 화재·재난 속 공간 입체적 느끼는 촉각기술 개발

재난 및 화재의 상황은 사람이 직접 투입되기 어렵고 시야가 제한될 수 있는 극한 상황이며, 드론이 수집한 공간 데이터를 촉감형 인터페이스를 통해 입체적인 정보 그대로 전달하는 것은 매우 어렵다. KAIST 연구진이 원격 제어하는 드론이 수집한 공간 데이터를 촉각 피드백을 통해 직관적으로 조종자가 이해할 수 있도록 하는 웨어러블 햅틱 기술을 개발했다.

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 직교 중첩 구조의 메타구조 패턴으로 매듭지은 독립적인 직교 방향 거동이 가능한 ‘직교 방향 제어 웨어러블 햅틱(이하 WHOA)’기술을 개발했다.

햅틱(Haptic)은 시·청각을 넘어 촉각을 이용해 정보를 전달하는 기술로, 스마트폰의 진동 알림처럼 피부로 감지할 수 있는 물리적 피드백을 제공한다.

이 기술의 핵심 소재인 형상기억합금은 특정 온도로 가열하면 변형된 상태에서 원래 형태로 돌아오는 특수 금속으로 촉각을 구현하는 작동기로 사용되었다. 연구팀은 가볍고 단순한 직교 메타구조로 3차원 공간정보를 촉각으로 재구성할 수 있는 기술을 개발해서 공간 인식 기반 햅틱 내비게이션의 새로운 영역을 개척했다.

연구팀이 개발한 이 기술은 시각 정보에 의존하지 않고도 주변 환경을 ‘느낄 수’ 있는 방식으로 재난, 화재, 극한환경에서 효과적인 모빌리티 제어를 가능하게 한다. 특히, 시각 정보가 제한되는 상황에서도 공간정보를 직접 감지할 수 있어, 기존 방식보다 안정적이고 효율적인 조작이 가능하다.

촉각 피드백은 좌, 우, 상, 하, 전진, 후진 같은 공간 이동뿐만 아니라 전방 장애물 감지 시 독특한 햅틱 패턴까지 전달하도록 설계됐다. 이 기술은 재난 구조와 긴급 구호 작업 같은 중요한 상황에서 작업 효율성과 안전성을 크게 끌어올릴 가능성을 보여준다.

이 기술은 서로 수직인 독립된 촉감 모드를 생성하며, 이를 통해 팔이나 발에 착용했을 때 사용자에게 입체 공간정보를 촉감으로 전달할 수 있다. 이는 내비게이션과 원격 조작을 보다 직관적으로 수행할 수 있도록 보조한다.

WHOA를 착용하면 가로, 세로 방향의 독립적인 촉각 모드 조합을 통해 사용자는 입체적인 공간정보 피드백을 받는다. 특히 이 기술은 신발 내부의 작은 공간에서도 동작하도록 설계되어 장시간 착용할 시 피로를 최소화하는 동시에 손이 자유로운 상태에서 직관적으로 다음 이동 방향을 파악할 수 있어 실용성이 뛰어나다.

연구팀은 WHOA를 적용한 드론 내비게이션 시스템을 가상현실(VR) 환경에서 실증했다. 화재 현장의 건물을 배경으로 한 시뮬레이션에서 WHOA를 착용한 사용자는 드론을 조종하며 위험 구역을 회피하고 구조 작업을 수행했다.

드론이 수집한 공간 데이터는 촉각 피드백으로 사용자에게 전달되며, 연기와 잔해로 시야가 제한된 환경에서도 직관적으로 상황을 파악하고 드론을 제어할 수 있도록 보조한다.

오일권 교수는 “이번 기술은 시각장애인이 촉감을 활용해 길을 안내받을 수 있는 새로운 형태의 내비게이션 기법”이며 "착용형 햅틱 인터페이스는 입체적 공간정보를 촉감으로 전달하여 재난, 화재 환경 또는 국방의 MUM-T(유무인 협력 전투체계)에서 드론이나 로봇의 원격제어에 활용될 수 있다"라고 말했다.

오세웅 박사와 마난 칸(KHAN) 석사가 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’에 지난 1월 8일 게재됐다.

(논문명: Wearable Haptics for Orthotropic Actuation Based on Perpendicularly Nested Auxetic SMA Knotting)

https://doi.org/10.1002/adma.202411353

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구지원 사업으로 수행됐다.

2025.01.21 조회수 4127

화재·재난 속 공간 입체적 느끼는 촉각기술 개발

재난 및 화재의 상황은 사람이 직접 투입되기 어렵고 시야가 제한될 수 있는 극한 상황이며, 드론이 수집한 공간 데이터를 촉감형 인터페이스를 통해 입체적인 정보 그대로 전달하는 것은 매우 어렵다. KAIST 연구진이 원격 제어하는 드론이 수집한 공간 데이터를 촉각 피드백을 통해 직관적으로 조종자가 이해할 수 있도록 하는 웨어러블 햅틱 기술을 개발했다.

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 형상기억합금 와이어를 직교 중첩 구조의 메타구조 패턴으로 매듭지은 독립적인 직교 방향 거동이 가능한 ‘직교 방향 제어 웨어러블 햅틱(이하 WHOA)’기술을 개발했다.

햅틱(Haptic)은 시·청각을 넘어 촉각을 이용해 정보를 전달하는 기술로, 스마트폰의 진동 알림처럼 피부로 감지할 수 있는 물리적 피드백을 제공한다.

이 기술의 핵심 소재인 형상기억합금은 특정 온도로 가열하면 변형된 상태에서 원래 형태로 돌아오는 특수 금속으로 촉각을 구현하는 작동기로 사용되었다. 연구팀은 가볍고 단순한 직교 메타구조로 3차원 공간정보를 촉각으로 재구성할 수 있는 기술을 개발해서 공간 인식 기반 햅틱 내비게이션의 새로운 영역을 개척했다.

연구팀이 개발한 이 기술은 시각 정보에 의존하지 않고도 주변 환경을 ‘느낄 수’ 있는 방식으로 재난, 화재, 극한환경에서 효과적인 모빌리티 제어를 가능하게 한다. 특히, 시각 정보가 제한되는 상황에서도 공간정보를 직접 감지할 수 있어, 기존 방식보다 안정적이고 효율적인 조작이 가능하다.

촉각 피드백은 좌, 우, 상, 하, 전진, 후진 같은 공간 이동뿐만 아니라 전방 장애물 감지 시 독특한 햅틱 패턴까지 전달하도록 설계됐다. 이 기술은 재난 구조와 긴급 구호 작업 같은 중요한 상황에서 작업 효율성과 안전성을 크게 끌어올릴 가능성을 보여준다.

이 기술은 서로 수직인 독립된 촉감 모드를 생성하며, 이를 통해 팔이나 발에 착용했을 때 사용자에게 입체 공간정보를 촉감으로 전달할 수 있다. 이는 내비게이션과 원격 조작을 보다 직관적으로 수행할 수 있도록 보조한다.

WHOA를 착용하면 가로, 세로 방향의 독립적인 촉각 모드 조합을 통해 사용자는 입체적인 공간정보 피드백을 받는다. 특히 이 기술은 신발 내부의 작은 공간에서도 동작하도록 설계되어 장시간 착용할 시 피로를 최소화하는 동시에 손이 자유로운 상태에서 직관적으로 다음 이동 방향을 파악할 수 있어 실용성이 뛰어나다.

연구팀은 WHOA를 적용한 드론 내비게이션 시스템을 가상현실(VR) 환경에서 실증했다. 화재 현장의 건물을 배경으로 한 시뮬레이션에서 WHOA를 착용한 사용자는 드론을 조종하며 위험 구역을 회피하고 구조 작업을 수행했다.

드론이 수집한 공간 데이터는 촉각 피드백으로 사용자에게 전달되며, 연기와 잔해로 시야가 제한된 환경에서도 직관적으로 상황을 파악하고 드론을 제어할 수 있도록 보조한다.

오일권 교수는 “이번 기술은 시각장애인이 촉감을 활용해 길을 안내받을 수 있는 새로운 형태의 내비게이션 기법”이며 "착용형 햅틱 인터페이스는 입체적 공간정보를 촉감으로 전달하여 재난, 화재 환경 또는 국방의 MUM-T(유무인 협력 전투체계)에서 드론이나 로봇의 원격제어에 활용될 수 있다"라고 말했다.

오세웅 박사와 마난 칸(KHAN) 석사가 공동 제1 저자로 참여한 본 연구 성과는 첨단 소재 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’에 지난 1월 8일 게재됐다.

(논문명: Wearable Haptics for Orthotropic Actuation Based on Perpendicularly Nested Auxetic SMA Knotting)

https://doi.org/10.1002/adma.202411353

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구지원 사업으로 수행됐다.

2025.01.21 조회수 4127 기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08 조회수 5249

기존 양자점 뛰어넘는 적외선 센서 기술 개발

최근 양자 큐비트 기술 분야에서는 양자 상태를 확보하기 위해 결정질 반도체를 활용한 아발란체 광다이오드 소자*들이 활용되고 있으나, 높은 열잡음으로 인해 극저온 구동이 필수적이며, 적외선 대역에서 높은 탐지 효율을 갖는 소재의 부재로 기술적 한계에 직면했다. 우리 연구진이 양자점 소재가 차세대 양자 기술로 활용될 돌파구를 제시했다.

*아발란체 광다이오드 소자: 매우 미세한 빛을 증폭하여 감지하는 고성능 센서 소자로서 야간 투시경이나 자율주행차, 우주 관측, 양자통신 등에 사용

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀이 콜로이드 양자점을 활용해 하나의 적외선 광자 흡수를 통하여 85배의 전자를 생성할 수 있는 아발란체 전자 증폭 기술*을 개발하여 기존 기술의 한계를 뛰어 넘는 감도를 달성했다고 8일 밝혔다.

*아발란체 전자 증폭: 기술 강한 전기장이 인가된 반도체에서 전자가 가속되어 인접 원자와 충돌을 통해 다수의 전자를 생성하는 신호 증폭 기술

화학적으로 합성된 반도체 나노입자인 콜로이드 양자점은 용액 기반 반도체로서 적외선 센서의 실용적인 후보로 주목 받고 있으며, 결정질 반도체와 다른 에너지 구조를 가져 열잡음 생성을 억제하는 장점이 있지만, 전하 이동도가 낮고, 양자점 표면에서 자주 발생하는 불완전 결합 때문에 전하의 재결합이 촉진되어 전하 추출이 저하되는 문제가 있었다.

연구진은 강한 전기장을 인가해 전자를 가속하여 운동에너지를 얻고, 인접 양자점에서 다수의 추가 전자들을 생성함으로써 상온에서 적외선을 조사 시 신호가 85배 증폭되고 1.4×1014 Jones 이상의 탐지 감도를 가지는 소자를 구현하였는데 이는 일반 야간 투시경보다 수만 배 정도 높은 감도를 보여준다.

적외선 광검출기는 자율주행차부터 양자컴퓨팅에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하지만, 기존 양자점 기반 기술은 민감도와 잡음 문제로 한계가 있었다.

이번 연구는 새로운 패러다임 전환을 불러올 기술이 될 것으로 기대되며, 양자 기술이 관련된 핵심 원천 기술을 선점함으로써 글로벌 양자 기술 시장을 대한민국이 주도할 수 있는 중요한 기술적 토대를 확보했다고 평가받고 있다.

제1 저자인 김병수 박사는 “양자점 아발란체 소자는 기존에 보고된 바 없는 신개념 연구 분야로서, 본 원천 기술을 통해 글로벌 자율주행차와 양자 컴퓨팅, 의료 영상 시장 등을 선도할 벤처 기업 육성을 주도할 수 있을 것”이라고 말했다.

KAIST 정보전자연구소 김병수 박사와 IMEC의 이상연 박사 및 한국세라믹기술원의 고현석 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 최상위 학술지 `네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)' 12월 18일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Ultrahigh-gain colloidal quantum dot infrared avalanche photodetectors DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-024-01831-x)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐으며, 주요 지원 사업으로는 나노및소재기술개발사업(경쟁형), 미래디스플레이 전략연구실사업, 개인기초연구사업 중견연구가 있다.

2025.01.08 조회수 5249 탄산음료의 치아 부식 예방 방법 과학적 규명

콜라와 같은 탄산음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 나노기술로 영상화하고 과학적으로 입증했던 한국 연구진이 이번에는 동일한 음료로부터 치아 손상을 예방하는 효과적인 방법의 메커니즘을 규명해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수팀이 화학과 변혜령 교수팀과 서울대 치의학대학원 소아치과학교실 및 구강미생물학교실과 협업하여 은다이아민플루오라이드(SDF)*가 치아 표면에 불소 함유 방어막을 형성시켜서 콜라의 부식 작용을 효과적으로 막는 메커니즘을 나노기술로 규명했다고 5일 밝혔다.

*은다이아민플로오라이드(SDF): 치과에서 사용되는 약제로, 주로 충치(우식증) 치료와 예방을 위해 사용됨. SDF는 충치 부위를 강화하고, 세균 성장을 억제하며, 충치의 진행을 멈추는 데 효과적임.

연구팀은 치아 에나멜의 표면 형상과 기계적 특성을 원자간력 현미경(AFM)을 활용해서 나노 단위에서 분석하고, SDF 처리로 형성된 나노피막의 화학적 특성을 엑스선 광전자 분광법(XPS)*과 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR)*을 활용해서 분석했다.

*엑스선 광전자 분광법(XPS): 물질 표면의 화학적 조성과 전자 구조를 분석하는 데 사용되는 강력한 표면 분석 기술임.

*적외선 분광법(FTIR): 물질이 적외선(IR) 빛을 흡수하거나 통과시키는 특성을 분석하여, 분자의 화학 구조와 조성을 파악하는 분석 방법임.

그 결과, 콜라에 노출된 치아가 SDF 처리 여부에 따라 표면 조도 및 탄성계수 변화에 큰 차이를 보였다. 특히 SDF를 도포한 치아는 부식으로 인한 표면 거칠기 변화가 최소화되고(64 nm에서 70 nm), 탄성계수도 높은 수준(215 GPa에서 205 GPa)을 유지한 것을 발견했다.

이는 SDF가 플루오로아파타이트(fluoroapatite)* 피막을 형성하고, 이 피막이 보호층 역할을 했기 때문이라고 밝혔다.

*플로오로아파타이트: Ca₅(PO₄)₃F (칼슘 플루오로인산염)의 화학식을 가진 인산염 무기물로 자연적으로 존재하거나 생물학적/인공적으로 생성될 수 있고, 치아와 뼈의 구조를 강화하는 데 중요한 역할을 함.

서울대 소아치과 김영재 교수는 “이 기술은 어린이와 성인의 치아 부식 예방 및 치아 강화에 활용될 수 있으며, 비용 효율적이고 접근 가능한 치과 치료법이다”라고 전망했다.

홍승범 교수는 “치아 건강은 개인의 삶의 질에 중요한 영향을 미친다. 이번 연구는 치과 영역에서 초기 치아 부식을 예방하기 위한 효과적인 방안을 제시함과 동시에 기존의 외과적 치료가 아닌, SDF의 간단한 도포만으로 치아 부식을 예방하고 강화할 수 있어 통증과 비용을 크게 줄일 수 있는 가능성을 열었다”라고 강조했다.

신소재공학과 아디티 사하(Aditi Saha) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오머티리얼즈 리서치(Biomaterials Research)'에 11월 7일 자 출판되었다. (논문 제목: Nanoscale Study on Noninvasive Prevention of Dental Erosion of Enamel by Silver Diamine Fluoride), 관련 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.12.05 조회수 4883

탄산음료의 치아 부식 예방 방법 과학적 규명

콜라와 같은 탄산음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 나노기술로 영상화하고 과학적으로 입증했던 한국 연구진이 이번에는 동일한 음료로부터 치아 손상을 예방하는 효과적인 방법의 메커니즘을 규명해 화제다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수팀이 화학과 변혜령 교수팀과 서울대 치의학대학원 소아치과학교실 및 구강미생물학교실과 협업하여 은다이아민플루오라이드(SDF)*가 치아 표면에 불소 함유 방어막을 형성시켜서 콜라의 부식 작용을 효과적으로 막는 메커니즘을 나노기술로 규명했다고 5일 밝혔다.

*은다이아민플로오라이드(SDF): 치과에서 사용되는 약제로, 주로 충치(우식증) 치료와 예방을 위해 사용됨. SDF는 충치 부위를 강화하고, 세균 성장을 억제하며, 충치의 진행을 멈추는 데 효과적임.

연구팀은 치아 에나멜의 표면 형상과 기계적 특성을 원자간력 현미경(AFM)을 활용해서 나노 단위에서 분석하고, SDF 처리로 형성된 나노피막의 화학적 특성을 엑스선 광전자 분광법(XPS)*과 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR)*을 활용해서 분석했다.

*엑스선 광전자 분광법(XPS): 물질 표면의 화학적 조성과 전자 구조를 분석하는 데 사용되는 강력한 표면 분석 기술임.

*적외선 분광법(FTIR): 물질이 적외선(IR) 빛을 흡수하거나 통과시키는 특성을 분석하여, 분자의 화학 구조와 조성을 파악하는 분석 방법임.

그 결과, 콜라에 노출된 치아가 SDF 처리 여부에 따라 표면 조도 및 탄성계수 변화에 큰 차이를 보였다. 특히 SDF를 도포한 치아는 부식으로 인한 표면 거칠기 변화가 최소화되고(64 nm에서 70 nm), 탄성계수도 높은 수준(215 GPa에서 205 GPa)을 유지한 것을 발견했다.

이는 SDF가 플루오로아파타이트(fluoroapatite)* 피막을 형성하고, 이 피막이 보호층 역할을 했기 때문이라고 밝혔다.

*플로오로아파타이트: Ca₅(PO₄)₃F (칼슘 플루오로인산염)의 화학식을 가진 인산염 무기물로 자연적으로 존재하거나 생물학적/인공적으로 생성될 수 있고, 치아와 뼈의 구조를 강화하는 데 중요한 역할을 함.

서울대 소아치과 김영재 교수는 “이 기술은 어린이와 성인의 치아 부식 예방 및 치아 강화에 활용될 수 있으며, 비용 효율적이고 접근 가능한 치과 치료법이다”라고 전망했다.

홍승범 교수는 “치아 건강은 개인의 삶의 질에 중요한 영향을 미친다. 이번 연구는 치과 영역에서 초기 치아 부식을 예방하기 위한 효과적인 방안을 제시함과 동시에 기존의 외과적 치료가 아닌, SDF의 간단한 도포만으로 치아 부식을 예방하고 강화할 수 있어 통증과 비용을 크게 줄일 수 있는 가능성을 열었다”라고 강조했다.

신소재공학과 아디티 사하(Aditi Saha) 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘바이오머티리얼즈 리서치(Biomaterials Research)'에 11월 7일 자 출판되었다. (논문 제목: Nanoscale Study on Noninvasive Prevention of Dental Erosion of Enamel by Silver Diamine Fluoride), 관련 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 진행됐다.

2024.12.05 조회수 4883 미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25 조회수 6519

미래를 위한 대체 불가 바이오 제조 전략 제시

2021년 서울국제포럼과 KAIST가 공동 개최한 “글로벌 복합위기와 4차 산업혁명의 대전환기, 탄력성장의 도전과 기회” 포럼에서 KAIST 이상엽 특훈교수는 우리나라가 미래 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 불가 기술 (non-fungible technology; NFT)을 확보해야 한다고 처음으로 제시한 바 있다. 기후 변화의 심각성에 연간 약 1.1억 톤의 식품 폐기물을 포함한 다양한 유기 폐기물들, 그리고 이산화탄소도 바이오 제조를 위한 원료로 사용하도록 대체 불가능한 바이오기술(Bio-NFT)로 활용하는 것이 이제 선택이 아닌 필수가 됐다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 기술 혁신, 원료 공급 최적화 및 적절한 인프라를 통해 바이오 제조의 확장을 포함한 경쟁력 확보 전략 수립에 대한 논문을 네이처 화학공학지(Nature Chemical Engineering)에 월드뷰(Worldview)에 7월 22일 자로 제시했다고 24일 밝혔다.

※ 논문명 : Fungible and non-fungible technologies in biomanufacturing scale-up

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 제1 저자, 교신저자) 1명

최근 신진 대사 공학과 합성 생물학의 급성장은 전통적인 화석 자원에 의존하는 제조 공정을 바이오 기반 대안으로 전환할 수 있는 잠재력을 보여주고 있다. 미생물 세포 공장을 통해 화학물질과 재료를 생산하는 바이오 기반 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 이는 각각 5.7조 달러, 9.2조 달러, 22.5조 달러의 시장규모를 가진 화학, 식품 및 소비재 등 다양한 산업 부문에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 이는 2조 달러 규모의 제약시장 보다도 훨씬 크다.

그러나 이러한 바이오 제조로의 전환은 기술적, 경제적, 사회적 장벽으로 인해 어려움을 겪고 있다. 점점 더 많은 사람들이 지구 온난화의 현실과 그 악화되는 영향을 인식하면서 환경에 덜 해로운 제품에 대한 선호도가 높아지고 있지만, 실제 구매 결정에 있어서는 가격이 중요한 역할을 한다. 따라서, 각국 정부들은 규제 지원뿐만 아니라 대중과의 소통을 통해 지속 가능한 생산과 소비에 대한 이해와 헌신을 촉진해야 한다.

이 교수는 중요하게 떠오른 바이오 제조 확장, 특히 범용화학물질 생산 등 대체 불가능하지 않은 바이오기술 (not non-fungible)을 위해 풀어야 할 세 가지 주요 과제를 제시했다.

첫째, 미생물 세포 공장의 TRY(titer, rate, yield; 농도, 속도 및 수율)를 최대화하는 것으로 기존 대사공학에 데이터 과학, 인공지능 및 로봇 공학의 통합을 통해 이러한 역량을 강화해야 한다.

둘째, 원료 공급 및 물류의 최적화가 필요하다. 약 6억 톤의 바이오매스가 연간 바이오 기반 재료 생산을 위해 사용될 수 있지만, 최적의 분배 및 공급망이 완전히 구축되지 않았다. 다양한 원료의 사용을 가능하게 하는 기술 개발이 필요하다.

셋째, 인프라 및 시설 건설에 필요한 대규모 자본 투자 문제이다. 최근 들어 건설비용이 급격히 증가하여 최첨단 제조 시설을 구축하는 데 드는 높은 비용은 운영 확장의 재정적 실행 가능성을 어렵게 한다. 바이오 제조시설 구축을 위한 정책자금 투입 등 국가적인 인프라 개념에서의 투자가 요구되며, 단기적인 해결책으로는 완전히 유연한 중형 바이오 정제소를 건설하여 시장에 가장 적합한 제품을 생산할 수 있다고 제시했다.

이 교수는 “기술 혁신, 원료 공급 및 인프라 개발에의 집중적인 노력이 필요하다”고 강조하면서 “이를 통해 산업은 보다 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 바이오 제조 공정으로 전환할 수 있으며, 이는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것이다. 지속 가능한 미래에 기여하고 산업에 상당한 경제적 기회를 제공할 것으로 기대된다.”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제 (과제책임자 KAIST 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.25 조회수 6519 세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15 조회수 8083

세계 최고 속도 입체적 조명 기술 개발

디스플레이(조명) 기술에서는 고속화가 아주 중요한 성능 중 하나로 꼽힌다. 최근 주요 스마트폰 제조사들은 화면 전환 속도가 기존의 초당 60회보다 크게 향상된 초당 120회의 고속 디스플레이를 선보였다. 이런 고속 디스플레이를 탑재한 모델의 이용자들 사이에 ‘한번 경험하면 예전으로 돌아갈 수 없다’는 말이 회자될 정도로, 고속화는 상업적인 가치도 크다고 볼 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 북해도대학 전자과학연구소의 시부카와 아츠시 부교수, 미카미 히데하루 교수, 오카야마대학 의·치·약과학과의 스도 유키 교수 연구팀과 공동연구를 통해 세계 최고속의 3차원 광 패턴 조명 기술*을 개발하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.

*광 패턴 조명 기술: 빛을 특정 패턴이나 형태로 조절하여 원하는 조명 효과를 얻는 기술

광 패턴 조명 기술은 우리에게 친숙한 디스플레이나 빔프로젝터에서 찾아볼 수 있다. 디스플레이나 빔 프로젝터 내부에는 원하는 이미지나 모양 등을 화소 단위로 만들어낼 수 있는 광 패턴 조명 장치인 공간 광 변조기*가 사용되고 있다. 이외에도 광 패턴 조명 기술은 최근 주목받는 가상 현실 기술 분야의 핵심 요소 기술인 3차원 디스플레이 기술에도 사용되며, 산업 분야에서는 금속 가공, 연구 분야에서는 뇌 심부 이미징을 위한 레이저 스캐닝 현미경 등에 사용되고 있다.

*공간 광 변조기: 빛을 화소 단위로 조작하여 원하는 이미지나 모양을 만들어내는 장치로, 빔 프로젝터나 3차원 디스플레이 기술 등에 사용되는 장치

하지만 공간 광 변조기는 조명 패턴의 전환을 고속으로 수행하는 데 큰 한계를 겪고 있었다. 현재 시판되는 공간 광 변조기는 액정형 디스플레이 장치나 디지털 미러 장치가 있지만, 통상적인 전환 속도는 50마이크로초에서 10밀리초 수준으로 제한되며, 원리적으로 이보다 더 빠르게 만드는 데에는 기술적 어려움이 있었다.

연구팀은 공간 자유도-시간 자유도 사이의 치환 개념을 개발하고, 이를 독자 개발한 초고속 1차원 광 변조기와 산란 매질*을 결합하여 구현하는 방식으로, 시판되는 공간 광 변조기보다 약 1,500배 빠른 30나노초의 전환 속도를 갖는 세계 최고 속도의 3차원의 조명(디스플레이) 기술을 개발했다.

*산란 매질: 안개나 물방울 맺힌 유리창처럼 빛을 무질서하게 굴절시키는 물질

연구팀은 빛의 전파를 교란하는 산란 매질의 특성을 역이용해 1차원의 광 패턴을 사용자가 원하는 3차원의 패턴으로 변환하기 위해 복잡 광 파면 조작 기술을 핵심 기술로 활용했다.

연구팀이 개발한 세계 최고 속도의 광 패턴 조명 기술은 특정 각도에서만 볼 수 있는 기존의 2차원 유사 홀로그램과 달리 실제로 3차원 공간상에 광 정보를 재구성해 입체 영상을 만드는 기술로 활용될 수 있다. 그뿐만 아니라 광유전학 기술에 기반한 뇌 신경 조절 기술과 같은 생체 조절 기술의 고속화·대규모화나 금속 3D 프린터 등의 광 가공 생산 효율 향상 등, 다양한 분야에서 응용될 전망이다.

*광유전학 기술: 빛을 이용해 살아있는 생물 조직의 세포를 제어하는 기술

해당 연구 결과는 바이오및뇌공학과 송국호 박사과정이 공저자, 장무석 교수가 교신저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2024년 4월 8일 온라인판에 게재되었다. (논문명 : Large-volume focus control at 10 MHz refresh rate via fast line-scanning amplitude-encoded scattering-assisted holography)

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 선도연구센터사업(컬러변조 초감각 인지기술 선도연구센터), 우수신진연구자 사업, 삼성미래기술육성사업, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원이 주관하는 차세대 대인 보안검색 기술 개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.04.15 조회수 8083 헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)

인공 근육에 대한 개념은 17세기 영국 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)의 실험에서 최초로 시작됐으나 현실적으로 의미 있는 높은 수축률과 기계적 강도의 실현이 쉽지 않아 그 실용적인 가능성은 최근 30년 전에야 제시되기 시작했다. 또한 합성소재인 인공 근육을 생명체의 생체조직과 어떻게 서로 조화시킬 것인가에 대한 문제 역시 풀리지 않는 난제로 남아있었다.

김상욱 교수 연구팀은 인간 근육을 모방한 구조를 가지면서도 높은 기계적 물성과 구동 성능을 가지는 인공 근육 기술을 개발하는 데 성공했다. 그래핀 소재와 액정섬유를 결합한 복합소재를 통해 가역적인 근육운동이 가능하면서도 근육운동의 다양한 물성값들이 인간 근육을 크게 능가하는 인공 근육을 세계 최초로 개발한 것이다. 이 섬유 형태의 인공 근육은 인간의 근육과 매우 유사한 거동을 해 노약자/장애인을 위한 웨어러블 신체 보조장치나 우주, 심해, 재난환경 등 극한 환경에서도 운동능력을 유지할 수 있는 생체 모방로봇 등에 응용이 가능하다. (그림 2) 이 연구 결과는 세계적인 과학기술 학술지인 ‘네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology, IF: 40.5)’에 표지 논문으로 발표된 바 있다. (그림 3)

연구를 주도한 김상욱 교수는 “우리 인공근육 기술이 전 세계의 과학자들이 주목하는 IUPAC 10대 유망기술 및 국내 10대 나노 기술로 선정된 것은 인공 근육 기술의 중요성과 그 의미를 대외적으로 인정받은 것”이라며 “4차 산업 혁명과 같이 향후 미래 사회에 대두될 과학기술 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한편, 2023년 IUPAC 10대 유망기술에는 김 교수팀의 인공 근육 기술 외에 생물학적 재활용 PET 플라스틱, 바닷물 CO2 제거, 고분자 분해 반응, 화학을 위한 GPT 모델, 광촉매 수소, 웨어러블 센서, 저당도 백신, 박테리아 치료제, 합성 전기화학 등이 선정됐다.

2024.01.05 조회수 12882

헤라클레스 인공근육, 2023년 10대 기술 선정

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 2022년 개발한 헤라클레스 인공근육 기술이 세계 최대 화학/소재분야 학술기관인 국제화학연합(IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry)에서 ‘2023년 10대 유망기술’로 선정되었다고 5일 밝혔다. (그림 1)

IUPAC은 전 세계 화학/소재 관련 연구자들의 국제적인 협력과 정보교환을 위해 1919년에 설립된 세계 최대 조직기구로서, 2019년부터 매년 인류가 직면하고 있는 다원적 위기에 대한 해결책을 제시하는 10대 유망기술을 선정해 오고 있다. 인공 근육 기술이 이번에 10대 유망기술로 선정된 것은 사회의 지속가능성을 위한 과학기술적 중요성을 인정받은 것이다.

헤라클레스 인공 근육은 국내에서도 그 중요성을 인정받아 과학기술정보통신부와 나노기술연구협의회가 수여하는 2023년 10대 나노기술에도 선정됐다. (기술명: 그래핀 나노 복합소재를 통해 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공근육 개발 기술, 그림 4) 또한 과학기술정보통신부의 2023년 기계·소재 부문 국가연구개발 우수성과 100선에도 선정된 바 있다. (기술명: 그래핀-액정탄성체 복합소재 개발로 인간 근육보다 17배 강한 헤라클레스 인공 근육 세계 최초 구현)