%EC%83%9D%EC%B2%B4%EC%A1%B0%EC%A7%81

-

췌장 등 생체조직 고해상도 홀로토모그래피 성공

기존 광학 기술은 두꺼운 생체 조직을 관찰할 때, 조직 내부에서 발생하는 빛의 산란으로 인해 광학적 수차(aberration)가 생기고, 이로 인해 영상 품질이 저하되는 한계가 있었다. 우리 연구진이 디지털 수차 보정 기술을 개발하여 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 정밀하게 관찰할 수 있는 기술을 개발했다.

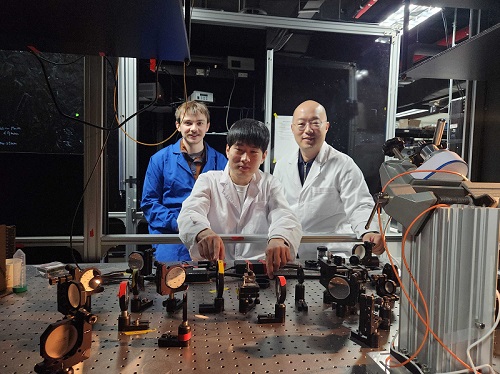

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 별도의 염색 없이 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 고해상도로 관찰할 수 있는 디지털 수차 보정 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

연구팀은 광학적 메모리 효과(optical memory effect)*를 활용해 두꺼운 생체 조직을 실시간으로 고해상도로 관찰하는 기술을 개발했다. 이 기술은 기존 적응형 광학(adaptive optics) 기술보다 더욱 강력한 보정 효과를 제공하여, 생체 조직 내부의 구조를 보다 선명하게 포착할 수 있다.

☞광학적 메모리 효과: 빛이 기울어질 때, 산란된 빛도 함께 기울어지는 현상으로, 생체 조직과 같은 복잡한 산란 매질에서도 관찰 가능함.

새롭게 개발된 기법을 적용한 결과, 연구진은 생체 조직 내부의 세포 구조를 더욱 세밀하게 관찰할 수 있었으며, 마이크로미터 크기의 시료에서 발생하는 동적 변화를 실시간으로 포착하는 데 성공했다.

이번 연구는 조직 병리학, 신약 개발, 생물학 연구 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 새로운 이미징 기술을 제시했으며, 기존 기술이 극복하지 못한 심층 조직 이미징의 한계를 뛰어넘는 성과로 평가괸다. 이를 통해 생명과학 및 의료 분야에서 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

박용근 교수는 “이번 연구는 기존 이미징 기술의 한계를 극복하는 새로운 접근 방식으로, 홀로토모그래피 기반 비침습적 생체 이미징 및 진단 연구에 큰 영향을 미칠 것이다. 앞으로는 생체 조직의 더욱 정밀한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 연구를 지속할 계획”이라고 말했다.

물리학과 오철민 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 2월 17일 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Digital aberration correction for enhanced thick tissue imaging exploiting aberration matrix and tilt-tilt correlation from the optical memory effect) DOI: 10.1038/s41467-025-56865-z

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업 및 한국산업기술진흥원 글로벌산업기술협력센터사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.05 조회수 3745

췌장 등 생체조직 고해상도 홀로토모그래피 성공

기존 광학 기술은 두꺼운 생체 조직을 관찰할 때, 조직 내부에서 발생하는 빛의 산란으로 인해 광학적 수차(aberration)가 생기고, 이로 인해 영상 품질이 저하되는 한계가 있었다. 우리 연구진이 디지털 수차 보정 기술을 개발하여 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 정밀하게 관찰할 수 있는 기술을 개발했다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 별도의 염색 없이 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 고해상도로 관찰할 수 있는 디지털 수차 보정 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

연구팀은 광학적 메모리 효과(optical memory effect)*를 활용해 두꺼운 생체 조직을 실시간으로 고해상도로 관찰하는 기술을 개발했다. 이 기술은 기존 적응형 광학(adaptive optics) 기술보다 더욱 강력한 보정 효과를 제공하여, 생체 조직 내부의 구조를 보다 선명하게 포착할 수 있다.

☞광학적 메모리 효과: 빛이 기울어질 때, 산란된 빛도 함께 기울어지는 현상으로, 생체 조직과 같은 복잡한 산란 매질에서도 관찰 가능함.

새롭게 개발된 기법을 적용한 결과, 연구진은 생체 조직 내부의 세포 구조를 더욱 세밀하게 관찰할 수 있었으며, 마이크로미터 크기의 시료에서 발생하는 동적 변화를 실시간으로 포착하는 데 성공했다.

이번 연구는 조직 병리학, 신약 개발, 생물학 연구 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 새로운 이미징 기술을 제시했으며, 기존 기술이 극복하지 못한 심층 조직 이미징의 한계를 뛰어넘는 성과로 평가괸다. 이를 통해 생명과학 및 의료 분야에서 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

박용근 교수는 “이번 연구는 기존 이미징 기술의 한계를 극복하는 새로운 접근 방식으로, 홀로토모그래피 기반 비침습적 생체 이미징 및 진단 연구에 큰 영향을 미칠 것이다. 앞으로는 생체 조직의 더욱 정밀한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 연구를 지속할 계획”이라고 말했다.

물리학과 오철민 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 2월 17일 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Digital aberration correction for enhanced thick tissue imaging exploiting aberration matrix and tilt-tilt correlation from the optical memory effect) DOI: 10.1038/s41467-025-56865-z

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업 및 한국산업기술진흥원 글로벌산업기술협력센터사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.05 조회수 3745 -

이제 골격근도 제작 가능하다

인체의 상당 부분을 차지하는 골격근을 이제 우리 연구진에 의해 랩온어칩과 같은 첨단 바이오 제조 기술을 적용해 안정적인 제작이 가능하게 됐다.

우리 대학 기계공학과 바이오미세유체 연구실 전성윤 교수 연구팀이 기계공학과 심기동 교수팀과 공동 연구를 통해, 체외 삼차원 환경에서 골격근 조직을 제작하는 바이오 미세유체시스템(Biomicrofluidic system)*을 개발했다고 27일 밝혔다.

*바이오 미세유체시스템: 반도체 회로 제조 등에 사용되는 포토리소그래피(Photolithography) 공정 등을 기반으로 제작되는 마이크로 스케일의 시스템으로, 세포 및 생체조직 배양, 유동 생성 및 제어 등에 활용됨

연구팀은 해당 연구에서 자체 개발한 미세유체시스템을 사용해 골격근 조직 배양에 있어 큰 비중을 차지하는 하이드로겔의 구성 성분, 겔화 시간, 세포의 농도를 조절해 다양한 조건에서 삼차원 근육 밴드를 제작했다.

또한, 제작된 골격근 조직에 대해 근육의 수축력 및 반응 속도 측정과 함께 조직 형태, 기계적 특성, 골격근 성장 및 분화와 관련된 유전자 발현 비교 등 다양한 분석을 진행했다. 그리고 결과 분석을 통해 최적의 근육 조직 제작법을 확립했으며, 이러한 최적의 제작법으로 배양했을 때 견고한 골격근 조직이 제작된 것을 확인했다.

조직공학 및 배양 시스템 설계의 중요성을 강조한 이번 연구에서는, 하이드로젤 특성이 3D 근골격계 조직 발달에 미치는 영향을 조사했다. 주요 연구 결과에 따르면 하이드로젤의 기계적 특성은 세포 분화와 조직 기능을 높인다.

전성윤 교수는 “이번 연구는 인공 골격근 조직 배양에 있어 세포가 함유된 하이드로젤 제조에 대한 조건의 영향을 탐구함으로써 기존의 균일하지 못한 배양 방식에 가이드라인을 제시하고, 치료 응용 및 질병 모델링을 위한 조직 공학 최적화를 위한 필수 인사이트를 제공한다. 그리고 향후 골격근뿐 아니라 심장이나 골수와 같은 인공 생체 조직 제작에 도움을 주고 본 플랫폼은 노화나 우주 미세중력등에 의한 근감소증을 비롯한 여러 근골격계 질병 연구에 활용 될 것을 기대한다”고 말했다.

기계공학과 김재상 박사 및 김인우 박사과정 학생이 공동으로 진행한 이번 연구는, 국제 학술지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced functional materials)’에 2024년 10월 7일자로 게제됐다.(논문명 : Strategic Approaches in Generation of Robust Microphysiological 3D Musculoskeletal Tissue System. https://doi.org/10.1002/adfm.202410872)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 BK21 사업의 지원으로 수행되었다.

2024.11.27 조회수 6625

이제 골격근도 제작 가능하다

인체의 상당 부분을 차지하는 골격근을 이제 우리 연구진에 의해 랩온어칩과 같은 첨단 바이오 제조 기술을 적용해 안정적인 제작이 가능하게 됐다.

우리 대학 기계공학과 바이오미세유체 연구실 전성윤 교수 연구팀이 기계공학과 심기동 교수팀과 공동 연구를 통해, 체외 삼차원 환경에서 골격근 조직을 제작하는 바이오 미세유체시스템(Biomicrofluidic system)*을 개발했다고 27일 밝혔다.

*바이오 미세유체시스템: 반도체 회로 제조 등에 사용되는 포토리소그래피(Photolithography) 공정 등을 기반으로 제작되는 마이크로 스케일의 시스템으로, 세포 및 생체조직 배양, 유동 생성 및 제어 등에 활용됨

연구팀은 해당 연구에서 자체 개발한 미세유체시스템을 사용해 골격근 조직 배양에 있어 큰 비중을 차지하는 하이드로겔의 구성 성분, 겔화 시간, 세포의 농도를 조절해 다양한 조건에서 삼차원 근육 밴드를 제작했다.

또한, 제작된 골격근 조직에 대해 근육의 수축력 및 반응 속도 측정과 함께 조직 형태, 기계적 특성, 골격근 성장 및 분화와 관련된 유전자 발현 비교 등 다양한 분석을 진행했다. 그리고 결과 분석을 통해 최적의 근육 조직 제작법을 확립했으며, 이러한 최적의 제작법으로 배양했을 때 견고한 골격근 조직이 제작된 것을 확인했다.

조직공학 및 배양 시스템 설계의 중요성을 강조한 이번 연구에서는, 하이드로젤 특성이 3D 근골격계 조직 발달에 미치는 영향을 조사했다. 주요 연구 결과에 따르면 하이드로젤의 기계적 특성은 세포 분화와 조직 기능을 높인다.

전성윤 교수는 “이번 연구는 인공 골격근 조직 배양에 있어 세포가 함유된 하이드로젤 제조에 대한 조건의 영향을 탐구함으로써 기존의 균일하지 못한 배양 방식에 가이드라인을 제시하고, 치료 응용 및 질병 모델링을 위한 조직 공학 최적화를 위한 필수 인사이트를 제공한다. 그리고 향후 골격근뿐 아니라 심장이나 골수와 같은 인공 생체 조직 제작에 도움을 주고 본 플랫폼은 노화나 우주 미세중력등에 의한 근감소증을 비롯한 여러 근골격계 질병 연구에 활용 될 것을 기대한다”고 말했다.

기계공학과 김재상 박사 및 김인우 박사과정 학생이 공동으로 진행한 이번 연구는, 국제 학술지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced functional materials)’에 2024년 10월 7일자로 게제됐다.(논문명 : Strategic Approaches in Generation of Robust Microphysiological 3D Musculoskeletal Tissue System. https://doi.org/10.1002/adfm.202410872)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 BK21 사업의 지원으로 수행되었다.

2024.11.27 조회수 6625 -

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

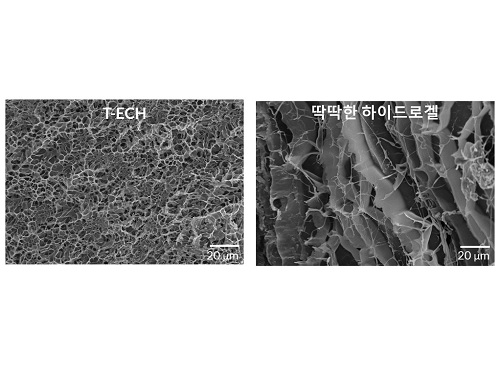

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04 조회수 12299

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04 조회수 12299 -

스트레스에 의해 생긴 잔주름의 숨겨진 비밀을 밝혀내다

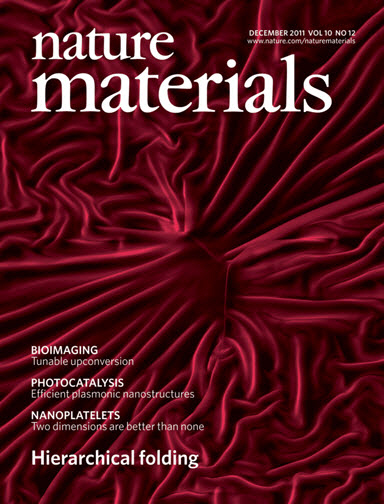

- Nature Materials 표지논문 선정, ‘자연을 닮은 구조물’ 제작에 새로운 가능성 열어-

신진 여성과학자가 스트레스에 의해 생긴 잔주름이 성장하면서 깊은 주름으로 발전하는 전 과정을 가시화하여 그 원인을 규명함으로써 표면주름 제어기술 개발에 새로운 전기를 마련하였다.

카이스트 김필남 연구교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 직무대행 김병국)이 추진하는 학문후속세대양성사업(박사후 국외연수)의 지원을 받아 미국 프린스턴 대학에서 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 ‘네이처(Nature)’의 대표적인 자매지인 ‘Nature Materials" 12월호(12월 1일자)에 표지논문으로 선정되는 영예를 얻었다.

김필남 박사 연구팀은 얇은 박막이 극심한 스트레스를 받으면서 생기는 잔주름이 깊은 골짜기 형태의 접힌 구조물로 변형해가는 일련의 과정을 밝히고, 이를 통해 자연계에서 나타날 수 있는 다양한 복합 구조물을 모방해내는 기반기술을 개발하는데 성공하였다.

표면주름은 여러 개로 적층된 구조에서 그 중 어느 한 층이 극도로 빠른 팽창(또는 수축)이 일어날 때 그 불안정성으로 나타나는 구조이다. 이러한 불안정성을 갖는 적층구조는 동․식물의 표피(피부)와 같은 생물의 조직뿐만 아니라, 최근 활발히 연구되고 있는 구겨지는 플렉시블 디스플레이(또는 소자)에서도 흔히 나타난다.

특히 생체조직에서는 주름이 지속적으로 성장하는 과정을 겪는데, 지금까지 이러한 이차원적인 표면에서 잔주름의 성장이 만들어내는 삼차원적인 구조의 변형에 대해서는 밝혀진 바가 없다. 이번 연구를 통해서 김 박사팀은 주름(wrinkle)이 곡률이 극심한 접힘(fold)이라는 구조로 변형되어가는 메커니즘을 규명하였다.

또한 연구팀은 실시간 분석을 통해 잔주름 구조물이 일련의 자기조직화 과정*을 거쳐 궁극적으로 그물망 형태의 접힘 구조물로 변형된다는 사실을 밝혀냈다. *) 자기 조직화 과정 : 계층적 방식(Hierarchical process), 자발적 제어과정 (Self-regulation process), 연속적인 구획화(Subdivision process) 및 분지화(Branching process) 등

흥미롭게도 연구팀은 이 과정을 통해 만들어진 구조는 건조한 땅이 갈라지면서 만들어내는 균열구조와 매우 흡사하고, 나뭇잎에서 볼 수 있는 맥관구조 뿐만 아니라, 인체에서 볼 수 있는 혈관 네트워크와도 매우 흡사한 구조를 가지고 있다는 사실을 발견하였다.

이번 연구는 무생물뿐만 아니라 생물계에서 보여주는 다양하지만 일관된 구조(그물망 구조 등)의 발생 원리를 기계적․물리학적 입장에서 재해석할 수 있음을 보여주는 결과이다. 따라서 이번 연구 결과는 모든 발생과정을 볼 수 없는 생물계에서의 구조화, 패턴화를 이해하는데 크게 기여할 것으로 평가된다.

김필남 박사는 “이번 연구는 오랫동안 연구되어왔던 ‘주름 또는 접힘’이라는 생물학적, 자연발생적 구조물을 이해하고 직접 제어․조절하여 ‘자연을 닮은 구조물’을 보다 쉽게 만들어 낼 수 있는 새로운 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.12.20 조회수 20692

스트레스에 의해 생긴 잔주름의 숨겨진 비밀을 밝혀내다

- Nature Materials 표지논문 선정, ‘자연을 닮은 구조물’ 제작에 새로운 가능성 열어-

신진 여성과학자가 스트레스에 의해 생긴 잔주름이 성장하면서 깊은 주름으로 발전하는 전 과정을 가시화하여 그 원인을 규명함으로써 표면주름 제어기술 개발에 새로운 전기를 마련하였다.

카이스트 김필남 연구교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 직무대행 김병국)이 추진하는 학문후속세대양성사업(박사후 국외연수)의 지원을 받아 미국 프린스턴 대학에서 수행되었고, 연구결과는 세계 최고 권위의 과학전문지 ‘네이처(Nature)’의 대표적인 자매지인 ‘Nature Materials" 12월호(12월 1일자)에 표지논문으로 선정되는 영예를 얻었다.

김필남 박사 연구팀은 얇은 박막이 극심한 스트레스를 받으면서 생기는 잔주름이 깊은 골짜기 형태의 접힌 구조물로 변형해가는 일련의 과정을 밝히고, 이를 통해 자연계에서 나타날 수 있는 다양한 복합 구조물을 모방해내는 기반기술을 개발하는데 성공하였다.

표면주름은 여러 개로 적층된 구조에서 그 중 어느 한 층이 극도로 빠른 팽창(또는 수축)이 일어날 때 그 불안정성으로 나타나는 구조이다. 이러한 불안정성을 갖는 적층구조는 동․식물의 표피(피부)와 같은 생물의 조직뿐만 아니라, 최근 활발히 연구되고 있는 구겨지는 플렉시블 디스플레이(또는 소자)에서도 흔히 나타난다.

특히 생체조직에서는 주름이 지속적으로 성장하는 과정을 겪는데, 지금까지 이러한 이차원적인 표면에서 잔주름의 성장이 만들어내는 삼차원적인 구조의 변형에 대해서는 밝혀진 바가 없다. 이번 연구를 통해서 김 박사팀은 주름(wrinkle)이 곡률이 극심한 접힘(fold)이라는 구조로 변형되어가는 메커니즘을 규명하였다.

또한 연구팀은 실시간 분석을 통해 잔주름 구조물이 일련의 자기조직화 과정*을 거쳐 궁극적으로 그물망 형태의 접힘 구조물로 변형된다는 사실을 밝혀냈다. *) 자기 조직화 과정 : 계층적 방식(Hierarchical process), 자발적 제어과정 (Self-regulation process), 연속적인 구획화(Subdivision process) 및 분지화(Branching process) 등

흥미롭게도 연구팀은 이 과정을 통해 만들어진 구조는 건조한 땅이 갈라지면서 만들어내는 균열구조와 매우 흡사하고, 나뭇잎에서 볼 수 있는 맥관구조 뿐만 아니라, 인체에서 볼 수 있는 혈관 네트워크와도 매우 흡사한 구조를 가지고 있다는 사실을 발견하였다.

이번 연구는 무생물뿐만 아니라 생물계에서 보여주는 다양하지만 일관된 구조(그물망 구조 등)의 발생 원리를 기계적․물리학적 입장에서 재해석할 수 있음을 보여주는 결과이다. 따라서 이번 연구 결과는 모든 발생과정을 볼 수 없는 생물계에서의 구조화, 패턴화를 이해하는데 크게 기여할 것으로 평가된다.

김필남 박사는 “이번 연구는 오랫동안 연구되어왔던 ‘주름 또는 접힘’이라는 생물학적, 자연발생적 구조물을 이해하고 직접 제어․조절하여 ‘자연을 닮은 구조물’을 보다 쉽게 만들어 낼 수 있는 새로운 가능성을 제시하였다”고 연구의의를 밝혔다.

2011.12.20 조회수 20692