-

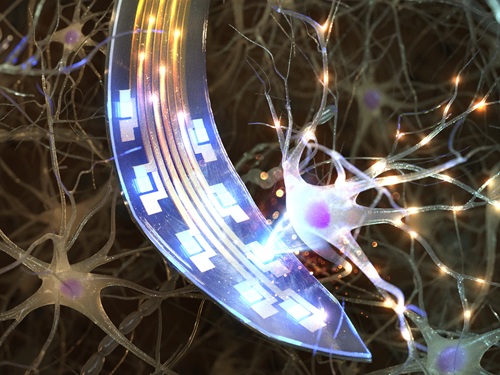

마이크로 OLED로 난치성 뇌질환 치료 '게임 체인저' 기술 제시

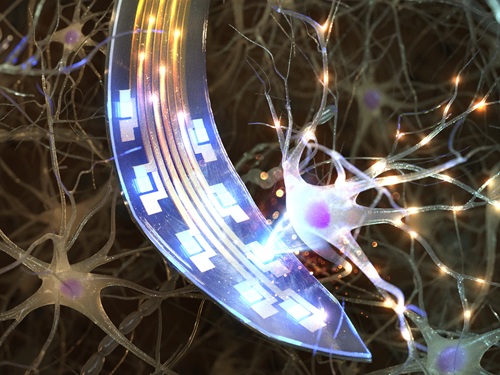

광유전학 기술은 빛에 반응하는 광 단백질이 발현된 뉴런에 특정 파장의 빛 자극을 통해 뉴런의 활성을 조절하는 기술로 다양한 뇌질환의 원인을 규명하며 난치성 뇌질환의 새로운 치료 방법을 개발할 가능성을 열고 있다. 이 기술은 인체의 뇌에 삽입하여 자극을 주는 의료 기기인 ‘뉴럴 프로브’를 통해 정확하게 자극하고 무른 뇌 조직의 손상을 최소화해야 한다. 이에 우리 연구진이 마이크로 OLED를 활용해 얇고 유연한 인체 삽입형 의료기기로 구현함으로써 뉴럴 프로브의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수와 이현주 연구팀이 공동 연구를 통해, 유연한 마이크로 OLED가 집적된 광유전학용 뉴럴 프로브 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

광유전학 연구에서 주요 기술은 광원의 빛을 뇌로 전달하는 방식으로 외부 광원으로부터의 깊은 뇌 영역까지 빛을 전달하기 위해 수십 년간 광섬유를 사용해 왔다. 하지만 단일 뉴런을 자극하기 위한 유연 광섬유, 초미세 광원 집적 뉴럴 프로브 등 관련 연구가 이뤄지고 있다.

연구팀은 마이크로 OLED는 높은 공간적 해상도와 유연성을 가져, 매우 작은 영역의 뉴런에서도 정확하게 빛을 조사할 수 있어 세밀한 뇌 회로 분석이 가능하고 동물의 움직임에 불편함을 주지 않으면서 부작용을 최소화하는 장점에 주목했다. 그뿐만 아니라, 미세한 파장 조절을 통해 정밀한 빛 조절이 가능하며 다중 자극을 통한 복잡한 뇌 기능 연구가 가능하다.

하지만, 체내 수분이나 물에 의해 전기적 특성이 쉽게 열화되기 때문에 생체 삽입형 전자장치로 활용되는데 한계가 있었고, 얇고 유연한 탐침 위 고해상도 집적 공정에 대한 세부적인 최적화도 필요했다.

공동연구팀은 수분과 산소가 많은 생체 내 환경에서 OLED의 구동 신뢰성을 높이며 생체 삽입 시 조직 손상을 최소화하고자, 산화알루미늄/파릴렌-C(Al2O3/parylene-C)로 구성된 초박막 유연 봉지막*을 얇은 탐침 형태인 260~600마이크로미터(μm) 너비로 패터닝해 생체친화성을 유지했다.

* 봉지막: 소자를 외부 환경요인인 산소와 물 분자로부터 완전히 차단하는 막 기술로 소자의 수명을 유지시키고 신뢰성을 줌

또한, 고해상도 마이크로 OLED를 집적함에 있어 전체 소자의 유연성과 생체친화성을 유지하기 위해, 봉지막과 동일한 생체친화 재료인 파릴렌-C(parylene-C)를 활용하였다. 아울러, 인접한 OLED 픽셀 간 전기적 간섭 현상을 제거하고 각 픽셀을 공간적으로 분리하기 위해 구조적 레이어인 ‘화소 정의막(pixel define layer)’을 도입함으로써, 8개의 마이크로 OLED를 독립적으로 개별 구동할 수 있도록 구현했다.

마지막으로, 소자 내 다중 박막층의 잔류 응력과 두께를 정밀하게 조절함으로써, 생체 내 환경에서도 소자의 유연성을 유지할 수 있도록 하였다. 이를 통해 외부 셔틀이나 바늘과 같은 보조 장치 없이도 단일 탐침만으로 휘어짐 없이 삽입이 가능하도록, 소자의 기계적 스트레스를 최적화해 설계했다.

결론적으로 연구팀은 채널로돕신2의 활성화에 적합한 470나노미터(nm) 파장에서 1밀리와트/제곱밀리미터(mW/mm2)이상의 광 파워 밀도를 가지는 즉, 광유전학 및 생체조직 자극 응용에서 상당히 높은 수준의 광출력을 가진 마이크로 OLED 집적 유연 뉴럴 프로브를 개발했다.

또한, 초박막 유연 봉지막은 2.66×10⁻⁵ g/m²/day의 낮은 수분 투습률을 보이며 소자 수명은 10년 이상 유지할 수 있고, 패릴렌-C(parylene-C)를 기반으로 생체 내 높은 봉지막 성능을 발휘하며, 전기적 간섭과 휨 이슈 없이 집적된 OLED의 개별 구동을 성공적으로 시연했다.

이번 연구를 주도한 최경철 교수 연구팀의 이소민 박사는 “고유연·고해상도의 마이크로 OLED를 얇은 유연 탐침 위에 집적하는 세부 공정 및 생체 적용성, 친화성 향상에 집중했다”며 “이번 연구는 기존 연구를 넘어 유연 프로브 형태에 최초로 개발해 보고된 사례로, 유연 OLED가 인체 삽입형 측정 및 치료 의료기기로서의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 전기및전자공학부 이소민 박사가 제1 저자로 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials, IF 18.5)'에 지난 3월 26일 字로 온라인 게재됐으며, 전면 표지 논문으로 이번 7월에 선정됐다.

※ 논문명: Advanced Micro-OLED Integration on Thin and Flexible Polymer Neural Probes for Targeted Optogenetic Stimulation

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202420758

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 전자약 기술개발사업(연구 과제명: 뇌인지-정서 향상 빛 자극 전자약의 핵심원천기술 개발 및 생체 적용가능성 검증)의 지원을 받아 수행됐다.

마이크로 OLED로 난치성 뇌질환 치료 '게임 체인저' 기술 제시

광유전학 기술은 빛에 반응하는 광 단백질이 발현된 뉴런에 특정 파장의 빛 자극을 통해 뉴런의 활성을 조절하는 기술로 다양한 뇌질환의 원인을 규명하며 난치성 뇌질환의 새로운 치료 방법을 개발할 가능성을 열고 있다. 이 기술은 인체의 뇌에 삽입하여 자극을 주는 의료 기기인 ‘뉴럴 프로브’를 통해 정확하게 자극하고 무른 뇌 조직의 손상을 최소화해야 한다. 이에 우리 연구진이 마이크로 OLED를 활용해 얇고 유연한 인체 삽입형 의료기기로 구현함으로써 뉴럴 프로브의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수와 이현주 연구팀이 공동 연구를 통해, 유연한 마이크로 OLED가 집적된 광유전학용 뉴럴 프로브 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

광유전학 연구에서 주요 기술은 광원의 빛을 뇌로 전달하는 방식으로 외부 광원으로부터의 깊은 뇌 영역까지 빛을 전달하기 위해 수십 년간 광섬유를 사용해 왔다. 하지만 단일 뉴런을 자극하기 위한 유연 광섬유, 초미세 광원 집적 뉴럴 프로브 등 관련 연구가 이뤄지고 있다.

연구팀은 마이크로 OLED는 높은 공간적 해상도와 유연성을 가져, 매우 작은 영역의 뉴런에서도 정확하게 빛을 조사할 수 있어 세밀한 뇌 회로 분석이 가능하고 동물의 움직임에 불편함을 주지 않으면서 부작용을 최소화하는 장점에 주목했다. 그뿐만 아니라, 미세한 파장 조절을 통해 정밀한 빛 조절이 가능하며 다중 자극을 통한 복잡한 뇌 기능 연구가 가능하다.

하지만, 체내 수분이나 물에 의해 전기적 특성이 쉽게 열화되기 때문에 생체 삽입형 전자장치로 활용되는데 한계가 있었고, 얇고 유연한 탐침 위 고해상도 집적 공정에 대한 세부적인 최적화도 필요했다.

공동연구팀은 수분과 산소가 많은 생체 내 환경에서 OLED의 구동 신뢰성을 높이며 생체 삽입 시 조직 손상을 최소화하고자, 산화알루미늄/파릴렌-C(Al2O3/parylene-C)로 구성된 초박막 유연 봉지막*을 얇은 탐침 형태인 260~600마이크로미터(μm) 너비로 패터닝해 생체친화성을 유지했다.

* 봉지막: 소자를 외부 환경요인인 산소와 물 분자로부터 완전히 차단하는 막 기술로 소자의 수명을 유지시키고 신뢰성을 줌

또한, 고해상도 마이크로 OLED를 집적함에 있어 전체 소자의 유연성과 생체친화성을 유지하기 위해, 봉지막과 동일한 생체친화 재료인 파릴렌-C(parylene-C)를 활용하였다. 아울러, 인접한 OLED 픽셀 간 전기적 간섭 현상을 제거하고 각 픽셀을 공간적으로 분리하기 위해 구조적 레이어인 ‘화소 정의막(pixel define layer)’을 도입함으로써, 8개의 마이크로 OLED를 독립적으로 개별 구동할 수 있도록 구현했다.

마지막으로, 소자 내 다중 박막층의 잔류 응력과 두께를 정밀하게 조절함으로써, 생체 내 환경에서도 소자의 유연성을 유지할 수 있도록 하였다. 이를 통해 외부 셔틀이나 바늘과 같은 보조 장치 없이도 단일 탐침만으로 휘어짐 없이 삽입이 가능하도록, 소자의 기계적 스트레스를 최적화해 설계했다.

결론적으로 연구팀은 채널로돕신2의 활성화에 적합한 470나노미터(nm) 파장에서 1밀리와트/제곱밀리미터(mW/mm2)이상의 광 파워 밀도를 가지는 즉, 광유전학 및 생체조직 자극 응용에서 상당히 높은 수준의 광출력을 가진 마이크로 OLED 집적 유연 뉴럴 프로브를 개발했다.

또한, 초박막 유연 봉지막은 2.66×10⁻⁵ g/m²/day의 낮은 수분 투습률을 보이며 소자 수명은 10년 이상 유지할 수 있고, 패릴렌-C(parylene-C)를 기반으로 생체 내 높은 봉지막 성능을 발휘하며, 전기적 간섭과 휨 이슈 없이 집적된 OLED의 개별 구동을 성공적으로 시연했다.

이번 연구를 주도한 최경철 교수 연구팀의 이소민 박사는 “고유연·고해상도의 마이크로 OLED를 얇은 유연 탐침 위에 집적하는 세부 공정 및 생체 적용성, 친화성 향상에 집중했다”며 “이번 연구는 기존 연구를 넘어 유연 프로브 형태에 최초로 개발해 보고된 사례로, 유연 OLED가 인체 삽입형 측정 및 치료 의료기기로서의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 전기및전자공학부 이소민 박사가 제1 저자로 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials, IF 18.5)'에 지난 3월 26일 字로 온라인 게재됐으며, 전면 표지 논문으로 이번 7월에 선정됐다.

※ 논문명: Advanced Micro-OLED Integration on Thin and Flexible Polymer Neural Probes for Targeted Optogenetic Stimulation

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202420758

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 전자약 기술개발사업(연구 과제명: 뇌인지-정서 향상 빛 자극 전자약의 핵심원천기술 개발 및 생체 적용가능성 검증)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07

조회수 271

-

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10

조회수 2759

-

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29

조회수 2485

-

암 발생 현상 등 유전자 발현 조절 원리 규명

다양한 암 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포의 활성화 과정 등을 근본적으로 일으키는 유전자 발현 조절 단백질의 핵심 유전자 발현 네트워크를 발견했다. 우리 연구진은 이 발견을 기초로 하여 혁신적인 치료 기술 개발에 활용 가능성을 높였다.

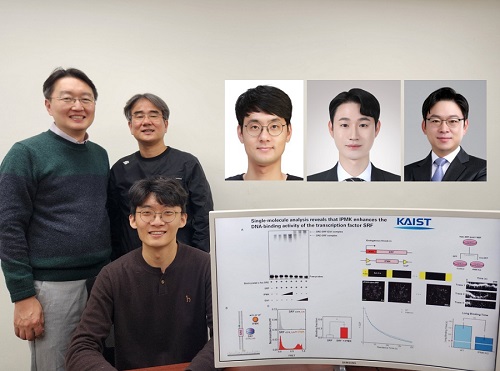

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수, 이광록 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 동물 세포의 유전자 발현을 조절하는 핵심적인 원리를 규명했다고 22일 밝혔다.

이노시톨 대사 효소에 의해 만들어지는 이노시톨 인산 대사체는 진핵 세포의 신호전달 시스템에 필요한 다양한 이차 신호전달물질로 작용하며 암, 비만, 당뇨, 신경계 질환들에 폭넓게 관여한다.

연구팀은 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자로 작용함을 규명했다.

포도당과 유사한 영양소로 알려진 이노시톨의 대사 반응에 핵심적으로 작용하는 효소인 IPMK 단백질(inositol polyphosphate multikinase)은 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 기능을 가지고 있다. 특히 IPMK 효소는 동물 세포의 대표적인 전사 인자(transcription factor)인 혈청 반응 인자(serum response factor, 이하 SRF)에 의한 유전자 전사 과정에 중요하다고 보고된 바 있으나 작용하는 기전에 대하여 알려진 바는 없었다.

SRF 전사 인자는 최소 200~300여 개의 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 단백질로서, 동물 세포의 성장과 증식, 세포 사멸, 세포의 이동성 등을 조절하며 심장과 같은 장기 발생에 필수적이다.

연구팀은 IPMK 단백질이 SRF 전사 인자와 직접적으로 결합한다는 사실을 발견하고 이를 통해 SRF 전사 인자의 3차원적 단백질 구조를 변화시킨다는 것을 밝혔다.

연구팀은 IPMK 효소에 의하여 활성화된 SRF 전사 인자를 통해 다양한 유전자들의 전사 과정이 촉진된다는 것을 밝혔다. 즉, IPMK 단백질은 SRF 전사 인자의 단백질 활성을 높이는 데 반드시 필요한 조절 스위치와 같은 역할을 수행하는 것임을 연구팀은 규명했다.

연구팀은 IPMK 효소와 SRF 전사 인자 사이의 직접적인 결합에 문제가 발생할 경우, SRF 전사 인자의 기능과 활성이 낮아져 유전자 발현에 심각한 장애가 발생한다는 점을 최종적으로 검증하였다.

특히 SRF 전사 인자가 가지고 있는 비정형 영역(Intrinsically disordered region, IDR)이 중요한 조절 부위라는 점을 밝힘으로써 비정형 단백질의 생물학적 중요성을 제시했다. 보통 단백질은 접힘을 통해 고유의 구조를 나타내지만 비정형 영역을 포함하게 되는 경우에는 특정한 단백질 구조가 관찰되지 않는다. 학계에서는 이러한 비정형 영역을 가지고 있는 단백질들을 비정형 단백질이라고 구분하고 어떠한 기능을 수행하는지 주목하고 있다.

김세윤 교수는 “이번 연구는 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자이며 이를 증명하는 핵심 메커니즘을 제시한 중요한 발견”이라며, “SRF 전사 인자로부터 파생되는 다양한 암의 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포 활성화 과정 등을 근본적으로 이해함으로써 혁신적인 치료 기술 개발 등에 폭넓게 활용되기를 바란다”라는 기대를 전했다.

이 연구는 세계적 국제학술지 ‘핵산 연구 (Nucleic Acids Research)’ (IF=16.7, 생화학 및 분자생물학 분야 상위 1.8%) 온라인판에 1월 7일 게재됐다. (논문명 : Single-molecule analysis reveals that IPMK enhances the DNA-binding activity of the transcription factor SRF) (doi: 10.1093/nar/gkae1281)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 선도연구센터 지원사업, 글로벌 기초연구실 지원사업과 서경배과학재단, 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

암 발생 현상 등 유전자 발현 조절 원리 규명

다양한 암 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포의 활성화 과정 등을 근본적으로 일으키는 유전자 발현 조절 단백질의 핵심 유전자 발현 네트워크를 발견했다. 우리 연구진은 이 발견을 기초로 하여 혁신적인 치료 기술 개발에 활용 가능성을 높였다.

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수, 이광록 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 동물 세포의 유전자 발현을 조절하는 핵심적인 원리를 규명했다고 22일 밝혔다.

이노시톨 대사 효소에 의해 만들어지는 이노시톨 인산 대사체는 진핵 세포의 신호전달 시스템에 필요한 다양한 이차 신호전달물질로 작용하며 암, 비만, 당뇨, 신경계 질환들에 폭넓게 관여한다.

연구팀은 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자로 작용함을 규명했다.

포도당과 유사한 영양소로 알려진 이노시톨의 대사 반응에 핵심적으로 작용하는 효소인 IPMK 단백질(inositol polyphosphate multikinase)은 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 기능을 가지고 있다. 특히 IPMK 효소는 동물 세포의 대표적인 전사 인자(transcription factor)인 혈청 반응 인자(serum response factor, 이하 SRF)에 의한 유전자 전사 과정에 중요하다고 보고된 바 있으나 작용하는 기전에 대하여 알려진 바는 없었다.

SRF 전사 인자는 최소 200~300여 개의 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 단백질로서, 동물 세포의 성장과 증식, 세포 사멸, 세포의 이동성 등을 조절하며 심장과 같은 장기 발생에 필수적이다.

연구팀은 IPMK 단백질이 SRF 전사 인자와 직접적으로 결합한다는 사실을 발견하고 이를 통해 SRF 전사 인자의 3차원적 단백질 구조를 변화시킨다는 것을 밝혔다.

연구팀은 IPMK 효소에 의하여 활성화된 SRF 전사 인자를 통해 다양한 유전자들의 전사 과정이 촉진된다는 것을 밝혔다. 즉, IPMK 단백질은 SRF 전사 인자의 단백질 활성을 높이는 데 반드시 필요한 조절 스위치와 같은 역할을 수행하는 것임을 연구팀은 규명했다.

연구팀은 IPMK 효소와 SRF 전사 인자 사이의 직접적인 결합에 문제가 발생할 경우, SRF 전사 인자의 기능과 활성이 낮아져 유전자 발현에 심각한 장애가 발생한다는 점을 최종적으로 검증하였다.

특히 SRF 전사 인자가 가지고 있는 비정형 영역(Intrinsically disordered region, IDR)이 중요한 조절 부위라는 점을 밝힘으로써 비정형 단백질의 생물학적 중요성을 제시했다. 보통 단백질은 접힘을 통해 고유의 구조를 나타내지만 비정형 영역을 포함하게 되는 경우에는 특정한 단백질 구조가 관찰되지 않는다. 학계에서는 이러한 비정형 영역을 가지고 있는 단백질들을 비정형 단백질이라고 구분하고 어떠한 기능을 수행하는지 주목하고 있다.

김세윤 교수는 “이번 연구는 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자이며 이를 증명하는 핵심 메커니즘을 제시한 중요한 발견”이라며, “SRF 전사 인자로부터 파생되는 다양한 암의 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포 활성화 과정 등을 근본적으로 이해함으로써 혁신적인 치료 기술 개발 등에 폭넓게 활용되기를 바란다”라는 기대를 전했다.

이 연구는 세계적 국제학술지 ‘핵산 연구 (Nucleic Acids Research)’ (IF=16.7, 생화학 및 분자생물학 분야 상위 1.8%) 온라인판에 1월 7일 게재됐다. (논문명 : Single-molecule analysis reveals that IPMK enhances the DNA-binding activity of the transcription factor SRF) (doi: 10.1093/nar/gkae1281)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 선도연구센터 지원사업, 글로벌 기초연구실 지원사업과 서경배과학재단, 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22

조회수 4959

-

강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

*하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질

디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮고 집적도가 높아 메인 메모리로 활용돼 왔다. 하지만 디램 메모리 기술은 소자의 크기가 작아질수록 디램 소자가 정보를 저장하는 저장 커패시터의 용량도 작아지게 되고, 더 이상 메모리 동작을 수행하기 어렵다.

연구팀은 저장 커패시터는 정보를 저장하는 디램 기술의 한계를 극복하고자 이러한 저장 커패시터가 물리적으로 작은 면적에서도 높은 저장 용량을 달성할 수 있도록 개선하는 데에 집중했다. 이를 위해 하프니아 강유전체 기반 극박막의 고유전율 물질을 개발했다. 연구 결과 현재까지 보고된 디램 커패시터 중, 가장 낮은 2.4 Å (머리카락 굵기의 약 10만분의 1)의 SiO2(실리콘 산화물) 유효 두께와 같이 얇은 층에 저장하는 것을 달성했다.

또한 연구팀은 디램 메모리 기술을 잠재적으로 대체할 수 있는 후보군으로 주목받고 있는 강유전체 메모리 FRAM 메모리도 개발하였다. 현 DRAM 수준의 1V 이하의 낮은 전압에서도 비 휘발성 정보 저장과 삭제가 확실히 이루어지는 기술은 에너지 효율성을 크게 향상시켜 차세대 메모리에 필수적이다.

디램 메모리 기술에 이어 연구팀은 낸드 플래시 메모리의 한계를 극복할 하프니아 강유전체 기반의 차세대 메모리 기술을 개발했다. 낸드 플래시 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리이다. 현재, 낸드플래시 메모리의 저장 용량을 늘리기 위해 여러 층을 쌓아 올리는 방식으로 발전해 왔지만, 물리적인 한계로 인해 500층, 1000층 이상으로 쌓기가 어려운 상황이다.

이에 연구팀은 강유전체라는 새로운 소재를 낸드 플래시에 적용하는 방식을 연구한 결과, 소재 계면에 TiO2 층이라는 얇은 층을 추가함으로써 1000단 이상의 수직 적층 3차원이며 외부 환경의 간섭에도 데이터를 안정적으로 유지하도록 설계했다.

마지막으로 기존의 낸드 플래시 기술에서 산화물 채널 기반의 메모리 소자는 데이터를 완전히 지울 수 없는 한계가 있어 새로운 구조의 고성능 산화물 채널 기반 낸드 플래시 소자를 개발하는 데 성공했다. 이 소자는 더 많은 데이터를 저장할 수 있고 데이터를 10년 이상 안정적으로 보존할 수 있는 특징을 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과들은 스케일링 이슈로 인해 답보상태에 있는 메모리 반도체 기술 개발에 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 다양한 인공지능 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅 기술 상용화에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.

벤카테스왈루 가담(Venkateswarlu Gaddam) 연구 교수, 김기욱 박사 과정, 조홍래 박사 과정, 황정현 박사 과정, 이상호 박사 과정, 최효준 석사 과정, 강현준 석사 과정이 공동 제1 저자로 참여했고 이러한 연구 성과를 국제적으로 인정받아 반도체 산업계 최고 수준의(Top-tier) 컨퍼런스에 2024년 5편의 논문을 발표했다. (2024 VLSI 2편, 2024 IEDM 3편)

- In-depth analysis of the Hafnia ferroelectrics as a key enabler for low voltage & QLC 3D VNAND beyond 1K layers: Experimental demonstration and modeling VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Low-Damage Processed and High-Pressure Annealed High-k Hafnium Zirconium Oxide Capacitors near Morphotropic Phase Boundary with Record-Low EOT of 2.4 Å & high-k of 70 for DRAM … VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Unveiling the Origin of Disturbance in FeFET and the Potential of Multifunctional TiO2 as a Breakthrough for Disturb-free 3D NAND Cell: Experimental and Modeling https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=4

- Oxide Channel Ferroelectric NAND Device with Source- tied Covering Metal Structure: Wide Memory Window (14.3 V), Reliable Retention (> 10 years) and Disturbance Immunity (△Vth ≤ 0.1 V) for QLC Operation

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=47

- Design Methodology for Low-Voltage Operational (≤1 V) FRAM Cell Capacitors and Approaches for Overcoming Disturb Issues in 1T-nC Arrays: Experimental & Modeling:

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=54

참고로, IEEE VLSI와 IEEE IEDM 학회는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 인텔 등 굴지의 반도체 업계와 세계적인 석학들이 최신 기술 개발을 공유하고 미래 기술의 지향점을 논의하는 학회로 반도체 올림픽이라고 불린다.

한편, 이 연구는 삼성전자, 한양대학교와 협업을 통해서 수행되었으며, 한국산업기술평가원 (KEIT) 민관공동투자 반도체 고급인력양성사업, 과학기술정보통신부 혁신연구센터(IRC) 지원 사업, 삼성전자(Samsung Electronics)의 지원을 받아 진행됐다.

강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

*하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질

디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮고 집적도가 높아 메인 메모리로 활용돼 왔다. 하지만 디램 메모리 기술은 소자의 크기가 작아질수록 디램 소자가 정보를 저장하는 저장 커패시터의 용량도 작아지게 되고, 더 이상 메모리 동작을 수행하기 어렵다.

연구팀은 저장 커패시터는 정보를 저장하는 디램 기술의 한계를 극복하고자 이러한 저장 커패시터가 물리적으로 작은 면적에서도 높은 저장 용량을 달성할 수 있도록 개선하는 데에 집중했다. 이를 위해 하프니아 강유전체 기반 극박막의 고유전율 물질을 개발했다. 연구 결과 현재까지 보고된 디램 커패시터 중, 가장 낮은 2.4 Å (머리카락 굵기의 약 10만분의 1)의 SiO2(실리콘 산화물) 유효 두께와 같이 얇은 층에 저장하는 것을 달성했다.

또한 연구팀은 디램 메모리 기술을 잠재적으로 대체할 수 있는 후보군으로 주목받고 있는 강유전체 메모리 FRAM 메모리도 개발하였다. 현 DRAM 수준의 1V 이하의 낮은 전압에서도 비 휘발성 정보 저장과 삭제가 확실히 이루어지는 기술은 에너지 효율성을 크게 향상시켜 차세대 메모리에 필수적이다.

디램 메모리 기술에 이어 연구팀은 낸드 플래시 메모리의 한계를 극복할 하프니아 강유전체 기반의 차세대 메모리 기술을 개발했다. 낸드 플래시 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리이다. 현재, 낸드플래시 메모리의 저장 용량을 늘리기 위해 여러 층을 쌓아 올리는 방식으로 발전해 왔지만, 물리적인 한계로 인해 500층, 1000층 이상으로 쌓기가 어려운 상황이다.

이에 연구팀은 강유전체라는 새로운 소재를 낸드 플래시에 적용하는 방식을 연구한 결과, 소재 계면에 TiO2 층이라는 얇은 층을 추가함으로써 1000단 이상의 수직 적층 3차원이며 외부 환경의 간섭에도 데이터를 안정적으로 유지하도록 설계했다.

마지막으로 기존의 낸드 플래시 기술에서 산화물 채널 기반의 메모리 소자는 데이터를 완전히 지울 수 없는 한계가 있어 새로운 구조의 고성능 산화물 채널 기반 낸드 플래시 소자를 개발하는 데 성공했다. 이 소자는 더 많은 데이터를 저장할 수 있고 데이터를 10년 이상 안정적으로 보존할 수 있는 특징을 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과들은 스케일링 이슈로 인해 답보상태에 있는 메모리 반도체 기술 개발에 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 다양한 인공지능 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅 기술 상용화에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.

벤카테스왈루 가담(Venkateswarlu Gaddam) 연구 교수, 김기욱 박사 과정, 조홍래 박사 과정, 황정현 박사 과정, 이상호 박사 과정, 최효준 석사 과정, 강현준 석사 과정이 공동 제1 저자로 참여했고 이러한 연구 성과를 국제적으로 인정받아 반도체 산업계 최고 수준의(Top-tier) 컨퍼런스에 2024년 5편의 논문을 발표했다. (2024 VLSI 2편, 2024 IEDM 3편)

- In-depth analysis of the Hafnia ferroelectrics as a key enabler for low voltage & QLC 3D VNAND beyond 1K layers: Experimental demonstration and modeling VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Low-Damage Processed and High-Pressure Annealed High-k Hafnium Zirconium Oxide Capacitors near Morphotropic Phase Boundary with Record-Low EOT of 2.4 Å & high-k of 70 for DRAM … VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Unveiling the Origin of Disturbance in FeFET and the Potential of Multifunctional TiO2 as a Breakthrough for Disturb-free 3D NAND Cell: Experimental and Modeling https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=4

- Oxide Channel Ferroelectric NAND Device with Source- tied Covering Metal Structure: Wide Memory Window (14.3 V), Reliable Retention (> 10 years) and Disturbance Immunity (△Vth ≤ 0.1 V) for QLC Operation

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=47

- Design Methodology for Low-Voltage Operational (≤1 V) FRAM Cell Capacitors and Approaches for Overcoming Disturb Issues in 1T-nC Arrays: Experimental & Modeling:

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=54

참고로, IEEE VLSI와 IEEE IEDM 학회는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 인텔 등 굴지의 반도체 업계와 세계적인 석학들이 최신 기술 개발을 공유하고 미래 기술의 지향점을 논의하는 학회로 반도체 올림픽이라고 불린다.

한편, 이 연구는 삼성전자, 한양대학교와 협업을 통해서 수행되었으며, 한국산업기술평가원 (KEIT) 민관공동투자 반도체 고급인력양성사업, 과학기술정보통신부 혁신연구센터(IRC) 지원 사업, 삼성전자(Samsung Electronics)의 지원을 받아 진행됐다.

2025.01.06

조회수 5840

-

암세포를 정상세포로 되돌려 치료하는 원천기술 개발

지금까지 다양한 항암 치료 기술이 개발됐음에도 현재 시행되고 있는 모든 항암치료의 공통점은 암세포를 사멸시켜서 치료하는 것을 목표로 하고 있다. 이로 인해 암세포가 내성을 획득해 재발하거나 정상세포까지 사멸시켜 큰 부작용을 유발하는 등 근본적인 한계를 지니고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 대장세포와 유사한 상태로 되돌림으로써 부작용 없이 치료할 수 있는 대장암 가역 치료를 위한 원천기술을 개발하였다고 22일 밝혔다.

연구팀은 정상세포의 암화 과정에서 정상적인 세포분화 궤적을 역행한다는 관찰 결과에 주목하고, 이를 기반으로 정상세포의 분화궤적에 대한 유전자네트워크의 디지털트윈을 제작하는 기술을 개발했다.

그리고 이를 시뮬레이션 분석해 정상세포 분화를 유도하는 마스터 분자스위치를 체계적으로 탐색해 발굴한 뒤 대장암세포에 적용했을 때 대장암세포의 상태가 정상화된다는 것을 분자세포 실험과 동물실험을 통해 입증했다.

이번 연구성과는 암세포를 정상세포로 가역화 하는 것이 우연한 현상적 발견에 의존하는 것이 아니라 암세포 유전자 네트워크의 디지털 트윈을 제작하고 분석함으로써 체계적으로 접근해 이루어낼 수 있음을 보인 원천기술 개발이며 이 기술을 다른 다양한 암종에 응용하여 암 가역 치료제 개발이 가능함을 제시한 것에 큰 의미가 있다.

조광현 교수는 "암세포가 정상세포로 변환될 수 있다는 것은 놀라운 현상이다. 이번 성과는 이를 체계적으로 유도해낼 수 있음을 증명한 것이다ˮ라고 말했다.

이어 “이번 연구 결과는 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료 개념을 최초로 제시한 성과들을 바탕으로 정상세포의 분화궤적을 체계적으로 분석해 암 가역화 치료타겟을 발굴하는 원천기술을 개발한 것이다”라고 강조했다.

우리 대학 공정렬 박사, 이춘경 박사과정 학생, 김훈민 박사과정 학생, 김주희 박사과정 학생 등이 참여한 이번 연구 결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 12월 11일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Control of cellular differentiation trajectories for cancer reversion) DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202402132

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초연구실사업의 지원을 통해 수행되었으며 연구 성과는 바이오리버트(주)로 기술이전 되어 실제 암 가역치료제 개발에 활용될 예정이다.

암세포를 정상세포로 되돌려 치료하는 원천기술 개발

지금까지 다양한 항암 치료 기술이 개발됐음에도 현재 시행되고 있는 모든 항암치료의 공통점은 암세포를 사멸시켜서 치료하는 것을 목표로 하고 있다. 이로 인해 암세포가 내성을 획득해 재발하거나 정상세포까지 사멸시켜 큰 부작용을 유발하는 등 근본적인 한계를 지니고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 대장세포와 유사한 상태로 되돌림으로써 부작용 없이 치료할 수 있는 대장암 가역 치료를 위한 원천기술을 개발하였다고 22일 밝혔다.

연구팀은 정상세포의 암화 과정에서 정상적인 세포분화 궤적을 역행한다는 관찰 결과에 주목하고, 이를 기반으로 정상세포의 분화궤적에 대한 유전자네트워크의 디지털트윈을 제작하는 기술을 개발했다.

그리고 이를 시뮬레이션 분석해 정상세포 분화를 유도하는 마스터 분자스위치를 체계적으로 탐색해 발굴한 뒤 대장암세포에 적용했을 때 대장암세포의 상태가 정상화된다는 것을 분자세포 실험과 동물실험을 통해 입증했다.

이번 연구성과는 암세포를 정상세포로 가역화 하는 것이 우연한 현상적 발견에 의존하는 것이 아니라 암세포 유전자 네트워크의 디지털 트윈을 제작하고 분석함으로써 체계적으로 접근해 이루어낼 수 있음을 보인 원천기술 개발이며 이 기술을 다른 다양한 암종에 응용하여 암 가역 치료제 개발이 가능함을 제시한 것에 큰 의미가 있다.

조광현 교수는 "암세포가 정상세포로 변환될 수 있다는 것은 놀라운 현상이다. 이번 성과는 이를 체계적으로 유도해낼 수 있음을 증명한 것이다ˮ라고 말했다.

이어 “이번 연구 결과는 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료 개념을 최초로 제시한 성과들을 바탕으로 정상세포의 분화궤적을 체계적으로 분석해 암 가역화 치료타겟을 발굴하는 원천기술을 개발한 것이다”라고 강조했다.

우리 대학 공정렬 박사, 이춘경 박사과정 학생, 김훈민 박사과정 학생, 김주희 박사과정 학생 등이 참여한 이번 연구 결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 12월 11일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Control of cellular differentiation trajectories for cancer reversion) DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202402132

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초연구실사업의 지원을 통해 수행되었으며 연구 성과는 바이오리버트(주)로 기술이전 되어 실제 암 가역치료제 개발에 활용될 예정이다.

2024.12.23

조회수 10505

-

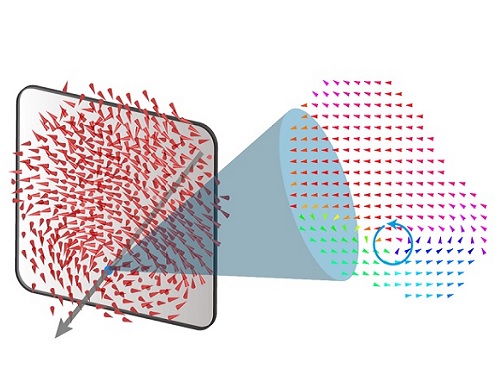

미래 반도체 소재 나노 분석 정확도 획기적 향상

머리카락 두께의 수만 분의 1도 관찰할 수 있는 초정밀 현미경으로 특수 전자소자를 측정할 때 발생하던 오차의 원인이 밝혀졌다. 한미 공동 연구진이 그동안 측정 대상 물질의 특성으로 여겨졌던 오차가, 실제로는 현미경 탐침 끝부분과 물질 표면 사이의 극미세 공간 때문이라는 사실을 밝혀낸 것이다. 이번 연구는 반도체, 메모리 소자, 센서 등에 활용되는 나노 소재 특성을 정확하게 분석하여 관련 기술 발전에 크게 기여할 것이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 버클리 대학 레인 마틴(Lane W. Martin) 교수팀과의 국제 공동연구를 통해, 주사탐침현미경 측정의 최대 난제였던 신호 정확도를 저해하는 핵심 요인을 규명하고 이를 제어하는 획기적인 방법을 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 현미경 탐침과 시료 표면 사이에 존재하는 비접촉 유전 간극이 측정 오차의 주요 원인임을 밝혀냈다. 이 간극은 측정환경에서 쉽게 변조되거나 오염물질로 채워져 있어 전기적 측정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이에 연구진은 물과 같은 고유전율 유체를 이용해 이 간극을 채우는 방법을 고안, 나노스케일 분극 전환 전압 측정의 정밀도를 8배 이상 향상했다. 이러한 접근은 기존의 대칭 커패시터 구조에서 얻은 결과와 거의 일치하는 값을 얻을 수 있어, 강유전체 박막의 특성 분석에 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있다.

특히, 연구진은 규칙적으로 위아래 전기적 특성이 정렬된 리튬 니오베이트(PPLN, 광학 및 전자 소자에 사용되는 특수 결정) 물질에 물을 매개체로 사용했을 때, 기존보다 월등히 높은 정밀도의 압전 반응력 현미경(PFM, 물질의 미세 전기적 특성을 관찰하는 특수 현미경) 측정에 성공했다.

물로 제어된 유전 간극에서는 다른 분극 신호 간의 비대칭성이 4% 이하까지 떨어지는 것을 확인했다. 이는 물 분자가 표면 전하를 중화시켜 정전기력 영향을 최소화한 결과로 분석된다. 이는 마치 건조한 겨울철에 발생하는 정전기를 물로 없앨 수 있는 것과 비슷한 원리다.

홍승범 교수는 "이번 발견은 미세 탐침을 활용한 나노스케일 측정 기술의 불확실성 문제를 해결할 수 있는 기반 연구이며, 강유전체뿐만 아니라 다양한 기능성 재료의 전기적 특성 분석에 널리 적용될 수 있을 것”이라고 전망했다.

신소재공학과 엄성문 박사과정이 제 1저자로, 김연규 박사과정이 공저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)'에 9월 2일 자 출판되었다. (논문 제목: Unveiling the Nanoscale Dielectric Gap and Its Influence on Ferroelectric Polarization Switching in Scanning Probe Microscopy)

한편 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동 연구를 통해 수행되었다.

미래 반도체 소재 나노 분석 정확도 획기적 향상

머리카락 두께의 수만 분의 1도 관찰할 수 있는 초정밀 현미경으로 특수 전자소자를 측정할 때 발생하던 오차의 원인이 밝혀졌다. 한미 공동 연구진이 그동안 측정 대상 물질의 특성으로 여겨졌던 오차가, 실제로는 현미경 탐침 끝부분과 물질 표면 사이의 극미세 공간 때문이라는 사실을 밝혀낸 것이다. 이번 연구는 반도체, 메모리 소자, 센서 등에 활용되는 나노 소재 특성을 정확하게 분석하여 관련 기술 발전에 크게 기여할 것이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 버클리 대학 레인 마틴(Lane W. Martin) 교수팀과의 국제 공동연구를 통해, 주사탐침현미경 측정의 최대 난제였던 신호 정확도를 저해하는 핵심 요인을 규명하고 이를 제어하는 획기적인 방법을 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 현미경 탐침과 시료 표면 사이에 존재하는 비접촉 유전 간극이 측정 오차의 주요 원인임을 밝혀냈다. 이 간극은 측정환경에서 쉽게 변조되거나 오염물질로 채워져 있어 전기적 측정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이에 연구진은 물과 같은 고유전율 유체를 이용해 이 간극을 채우는 방법을 고안, 나노스케일 분극 전환 전압 측정의 정밀도를 8배 이상 향상했다. 이러한 접근은 기존의 대칭 커패시터 구조에서 얻은 결과와 거의 일치하는 값을 얻을 수 있어, 강유전체 박막의 특성 분석에 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있다.

특히, 연구진은 규칙적으로 위아래 전기적 특성이 정렬된 리튬 니오베이트(PPLN, 광학 및 전자 소자에 사용되는 특수 결정) 물질에 물을 매개체로 사용했을 때, 기존보다 월등히 높은 정밀도의 압전 반응력 현미경(PFM, 물질의 미세 전기적 특성을 관찰하는 특수 현미경) 측정에 성공했다.

물로 제어된 유전 간극에서는 다른 분극 신호 간의 비대칭성이 4% 이하까지 떨어지는 것을 확인했다. 이는 물 분자가 표면 전하를 중화시켜 정전기력 영향을 최소화한 결과로 분석된다. 이는 마치 건조한 겨울철에 발생하는 정전기를 물로 없앨 수 있는 것과 비슷한 원리다.

홍승범 교수는 "이번 발견은 미세 탐침을 활용한 나노스케일 측정 기술의 불확실성 문제를 해결할 수 있는 기반 연구이며, 강유전체뿐만 아니라 다양한 기능성 재료의 전기적 특성 분석에 널리 적용될 수 있을 것”이라고 전망했다.

신소재공학과 엄성문 박사과정이 제 1저자로, 김연규 박사과정이 공저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)'에 9월 2일 자 출판되었다. (논문 제목: Unveiling the Nanoscale Dielectric Gap and Its Influence on Ferroelectric Polarization Switching in Scanning Probe Microscopy)

한편 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동 연구를 통해 수행되었다.

2024.11.18

조회수 5044

-

페트병 대체할 미생물 플라스틱 생산 성공하다

현재, 전 세계는 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제로 인해 큰 골머리를 앓고 있다. KAIST 연구진이 생분해성을 가지면서 기존 페트병을 대체할 미생물 기반의 플라스틱 생산에 성공해서 화제다.

우리 대학은 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 PET(페트병) 대체 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

유사 방향족 다이카복실산은 고분자로 합성시 방향족 폴리에스터(PET)보다 나은 물성 및 높은 생분해성을 가지고 있어 친환경적인 고분자 단량체*로서 주목받고 있다. 화학적인 방법을 통한 유사 방향족 다이카복실산 생산은 낮은 수율과 선택성, 복잡한 반응 조건과 유해 폐기물 생성이라는 문제점을 지니고 있다.

*단량체: 고분자를 만드는 재료로 단량체를 서로 연결해 고분자를 합성함

이를 해결하기 위해 이상엽 특훈교수 연구팀은 대사공학을 활용, 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균인 코리네박테리움에서 2-피론-4,6-다이카복실산과 4종의 피리딘 다이카복실산 (2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산)을 포함한 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 미생물 균주를 개발했다.

연구팀은 대사공학 기법을 통해 여러 유사 방향족 다이카복실산의 전구체로 사용되는 프로토카테츄산의 대사 흐름을 강화하고 전구체의 손실을 방지하는 플랫폼 미생물 균주를 구축했다.

이를 기반으로 전사체 분석을 통해 유전자 조작 타겟을 발굴해 76.17g/L의 2-피론-4,6-다이카복실산을 생산하였고, 3종의 피리딘 다이카복실산 생산 대사회로를 신규 발굴 및 구축하여 2.79g/L의 2,3-피리딘 다이카복실산, 0.49g/L의 2,4-피리딘 다이카복실산, 1.42g/L의 2,5-피리딘 다이카복실산을 생산하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 2,6-피리딘 다이카복실산 생합성 경로 구축 및 강화를 통해 15.01g/L의 생산을 확인하며 총 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

결론적으로, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산을 세계 최고 농도로 생산하는 데 성공하였다. 특히 2,4-, 2,5-피리딘 다이카복실산은 기존에 극미량 (mg/L) 생산되던 것을 g/L 규모의 생산까지 달성하였다.

이번 연구를 기반으로 다양한 폴리에스터 생산 산업공정으로의 응용이 기대되며, 유사 방향족 폴리에스터 생산에 관한 연구에도 적극 활용될 수 있으리라 기대된다.

교신저자인 이상엽 특훈교수는 “미생물을 기반으로 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 친환경 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 연구가 앞으로 미생물 기반의 바이오 단량체 산업이 석유 화학 기반의 화학산업을 대체하는 데 일조할 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 10월 30일 자 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for the production of pyrone and pyridine dicarboxylic acids

※ 저자 정보 : 조재성(한국과학기술원, 공동 제1저자), 찌웨이 루오(한국과학기술원, 공동 제1저자), 문천우(한국과학기술원, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

페트병 대체할 미생물 플라스틱 생산 성공하다

현재, 전 세계는 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제로 인해 큰 골머리를 앓고 있다. KAIST 연구진이 생분해성을 가지면서 기존 페트병을 대체할 미생물 기반의 플라스틱 생산에 성공해서 화제다.

우리 대학은 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 PET(페트병) 대체 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

유사 방향족 다이카복실산은 고분자로 합성시 방향족 폴리에스터(PET)보다 나은 물성 및 높은 생분해성을 가지고 있어 친환경적인 고분자 단량체*로서 주목받고 있다. 화학적인 방법을 통한 유사 방향족 다이카복실산 생산은 낮은 수율과 선택성, 복잡한 반응 조건과 유해 폐기물 생성이라는 문제점을 지니고 있다.

*단량체: 고분자를 만드는 재료로 단량체를 서로 연결해 고분자를 합성함

이를 해결하기 위해 이상엽 특훈교수 연구팀은 대사공학을 활용, 아미노산 생산에 주로 사용되는 세균인 코리네박테리움에서 2-피론-4,6-다이카복실산과 4종의 피리딘 다이카복실산 (2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산)을 포함한 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 미생물 균주를 개발했다.

연구팀은 대사공학 기법을 통해 여러 유사 방향족 다이카복실산의 전구체로 사용되는 프로토카테츄산의 대사 흐름을 강화하고 전구체의 손실을 방지하는 플랫폼 미생물 균주를 구축했다.

이를 기반으로 전사체 분석을 통해 유전자 조작 타겟을 발굴해 76.17g/L의 2-피론-4,6-다이카복실산을 생산하였고, 3종의 피리딘 다이카복실산 생산 대사회로를 신규 발굴 및 구축하여 2.79g/L의 2,3-피리딘 다이카복실산, 0.49g/L의 2,4-피리딘 다이카복실산, 1.42g/L의 2,5-피리딘 다이카복실산을 생산하는 데 성공했다.

또한, 연구팀은 2,6-피리딘 다이카복실산 생합성 경로 구축 및 강화를 통해 15.01g/L의 생산을 확인하며 총 5종의 유사 방향족 다이카복실산을 고효율로 생산하는 데 성공했다.

결론적으로, 2,4-, 2,5-, 2,6-피리딘 다이카복실산을 세계 최고 농도로 생산하는 데 성공하였다. 특히 2,4-, 2,5-피리딘 다이카복실산은 기존에 극미량 (mg/L) 생산되던 것을 g/L 규모의 생산까지 달성하였다.

이번 연구를 기반으로 다양한 폴리에스터 생산 산업공정으로의 응용이 기대되며, 유사 방향족 폴리에스터 생산에 관한 연구에도 적극 활용될 수 있으리라 기대된다.

교신저자인 이상엽 특훈교수는 “미생물을 기반으로 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 친환경 기술을 개발했다는 점에 의의가 있다”며 “이번 연구가 앞으로 미생물 기반의 바이오 단량체 산업이 석유 화학 기반의 화학산업을 대체하는 데 일조할 것”이라고 밝혔다.

해당 연구 결과는 국제 학술지인 `미국 국립과학원 회보(PNAS)'에 10월 30일 자 게재됐다.

※ 논문명 : Metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for the production of pyrone and pyridine dicarboxylic acids

※ 저자 정보 : 조재성(한국과학기술원, 공동 제1저자), 찌웨이 루오(한국과학기술원, 공동 제1저자), 문천우(한국과학기술원, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), 이상엽(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 5명

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 ‘바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발’ 과제(과제 책임자 이상엽 특훈교수)의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.07

조회수 10366

-

미토콘드리아 DNA 돌연변이를 밝혀내다

우리 몸의 세포는 평생 동안 DNA 돌연변이를 지속적으로 축적하며, 이는 세포 간의 유전적 다양성(모자이시즘) 및 세포 노화를 초래한다. 한국 연구진이 세포소기관 미토콘드리아 DNA의 인체 내 모자이시즘 현상을 최초로 규명했다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀 안지송 박사과정이 미토콘드리아 DNA 돌연변이 연구를 주도해 국제 과학학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 7월 22일 字 온라인판에 게재했다고 24일 밝혔다. (논문명: Mitochondrial DNA mosaicism in normal human somatic cells).

이번 연구에는 서울대학교 의과대학, 연세대학교 의과대학, 고려대학교 의과대학, 국립암센터, 그리고 KAIST 교원창업기업 이노크라스의 연구자들도 참여했다.

미토콘드리아는 세포 에너지 대사 및 사멸에 관여하는 세포소기관으로, 세포핵과 독립적으로 자체 DNA를 가지고 있으며 돌연변이도 발생할 수 있다. 하지만 이러한 돌연변이를 정밀하게 찾아내는 데 필수적인 단일세포 전장유전체(whole-genome sequencing) 기술의 한계로 그동안 미토콘드리아 DNA 돌연변이 및 모자이시즘에 대한 연구는 미흡했다.

연구팀은 31명의 정상 대장 상피 조직, 섬유아세포, 혈액에서 확보한 총 2,096개 단일세포의 전장 유전체 서열을 생명정보학 기법으로 분석해 세계 최대 규모의 연구를 수행했다. 세포 사이에서는 평균적으로 3개의 유의미한 미토콘드리아 DNA 차이가 존재했으며, 대부분은 노화 과정에서 생성됐으나 약 6%의 차이는 모계로부터 이형상태(헤테로플라스미; heteroplasmy)로 전달됨이 확인됐다.

또한, 암 발생 과정에서 돌연변이 수가 유의미하게 증가했으며, 이들 변이 중 일부는 미토콘드리아 RNA 불안정성에 기여한다는 사실도 확인했다. 관찰된 데이터를 바탕으로 연구팀은 인간의 배아 발생단계부터 노화 및 발암 과정에서의 미토콘드리아 발생 및 진화 과정을 이해할 수 있는 모델을 구축했다.

이번 연구는 사람의 정상 세포에서 발생하는 미토콘드리아 DNA 돌연변이의 형성 메커니즘을 체계적으로 밝혀내, 향후 미토콘드리아 DNA가 노화와 질병 발생에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 초석을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

의과학대학원 주영석 교수는 “전장유전체 빅데이터를 체계적으로 활용함으로써 미지의 영역이었던 생명과학 현상을 규명할 수 있다”며, “암 발생 과정뿐만 아니라 인간의 배아 발생과정 및 노화과정에서 나타나는 미토콘드리아 DNA의 변화를 체계적으로 이해할 수 있는 방법을 처음으로 수립했다” 라고 연구의 중요성을 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구, 선도연구센터 및 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

미토콘드리아 DNA 돌연변이를 밝혀내다

우리 몸의 세포는 평생 동안 DNA 돌연변이를 지속적으로 축적하며, 이는 세포 간의 유전적 다양성(모자이시즘) 및 세포 노화를 초래한다. 한국 연구진이 세포소기관 미토콘드리아 DNA의 인체 내 모자이시즘 현상을 최초로 규명했다.

우리 대학 의과학대학원 주영석 교수 연구팀 안지송 박사과정이 미토콘드리아 DNA 돌연변이 연구를 주도해 국제 과학학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 7월 22일 字 온라인판에 게재했다고 24일 밝혔다. (논문명: Mitochondrial DNA mosaicism in normal human somatic cells).

이번 연구에는 서울대학교 의과대학, 연세대학교 의과대학, 고려대학교 의과대학, 국립암센터, 그리고 KAIST 교원창업기업 이노크라스의 연구자들도 참여했다.

미토콘드리아는 세포 에너지 대사 및 사멸에 관여하는 세포소기관으로, 세포핵과 독립적으로 자체 DNA를 가지고 있으며 돌연변이도 발생할 수 있다. 하지만 이러한 돌연변이를 정밀하게 찾아내는 데 필수적인 단일세포 전장유전체(whole-genome sequencing) 기술의 한계로 그동안 미토콘드리아 DNA 돌연변이 및 모자이시즘에 대한 연구는 미흡했다.

연구팀은 31명의 정상 대장 상피 조직, 섬유아세포, 혈액에서 확보한 총 2,096개 단일세포의 전장 유전체 서열을 생명정보학 기법으로 분석해 세계 최대 규모의 연구를 수행했다. 세포 사이에서는 평균적으로 3개의 유의미한 미토콘드리아 DNA 차이가 존재했으며, 대부분은 노화 과정에서 생성됐으나 약 6%의 차이는 모계로부터 이형상태(헤테로플라스미; heteroplasmy)로 전달됨이 확인됐다.

또한, 암 발생 과정에서 돌연변이 수가 유의미하게 증가했으며, 이들 변이 중 일부는 미토콘드리아 RNA 불안정성에 기여한다는 사실도 확인했다. 관찰된 데이터를 바탕으로 연구팀은 인간의 배아 발생단계부터 노화 및 발암 과정에서의 미토콘드리아 발생 및 진화 과정을 이해할 수 있는 모델을 구축했다.

이번 연구는 사람의 정상 세포에서 발생하는 미토콘드리아 DNA 돌연변이의 형성 메커니즘을 체계적으로 밝혀내, 향후 미토콘드리아 DNA가 노화와 질병 발생에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 초석을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

의과학대학원 주영석 교수는 “전장유전체 빅데이터를 체계적으로 활용함으로써 미지의 영역이었던 생명과학 현상을 규명할 수 있다”며, “암 발생 과정뿐만 아니라 인간의 배아 발생과정 및 노화과정에서 나타나는 미토콘드리아 DNA의 변화를 체계적으로 이해할 수 있는 방법을 처음으로 수립했다” 라고 연구의 중요성을 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구, 선도연구센터 및 서경배과학재단 신진과학자 연구지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.24

조회수 7115

-

빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.

허원도 교수 연구팀은 세계 최초로 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 억제자로 작용하여 과도한 기억 형성을 억제하는 중요한 역할을 하는 등 동 단백질이 해마에서 특히 중요한 역할을 한다는 것을 밝혔다.

연구팀은 단백질(PLCβ1)을 결핍시킨 마우스에서 과도한 기억 형성과 공포 반응이 증가하는 것을 발견하였고, 반대로 동 단백질이 과발현하거나 광유전학으로 활성화시키면 과도한 공포 반응이 억제되는 것을 확인하였다. 이는 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 적절한 기억 형성을 유도함을 의미한다.

연구팀은 빛으로 제어하는 광유전학 기술을 개발하여 단백질(PLCβ1)의 기능을 정밀하게 조절하였다. 이 기술은 빛을 이용해 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 뇌의 특정 부위에서 일어나는 신경 활동을 정밀하게 제어할 수 있다. 이를 통해 연구팀은 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 입증하였다. 이는 광유전학 기술이 신경 과학 연구뿐만 아니라 PTSD와 같은 정신질환 원인 규명 및 치료에도 혁신적인 도구가 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

단백질(PLCβ1) 결핍 마우스에서 나타난 과도한 공포 반응은 PTSD 환자의 증상과 유사하다. 연구팀은 동 단백질 활성화가 극심한 스트레스로 인해 과도한 공포 기억이 형성되는 마우스 모델에서 공포 반응을 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 동 단백질이 PTSD와 같은 정신질환의 원인에 중요한 역할을 하며 동 단백질을 조절함으로써 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성이 열린 것이다.

교신저자인 허원도 교수는 "이번 연구는 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 밝혀냈으며, 이는 PTSD와 같은 정신질환의 새로운 치료 가능성을 제시한다. 그리고 동 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 과도한 공포 기억 형성을 억제할 수 있는 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 정신질환 치료에 혁신적인 돌파구가 될 수 있을 것이다"고 말했다. 아울러 “실제 치료에 적용되거나 동 단백질 신호 억제가 다른 뇌 기능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인간에게 적용 가능한지에 대한 임상 연구가 추가적으로 필요하다.” 고 첨언했다.

생명과학과 이진수 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴스(Sciences Advances)’2024년 7월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 6월 28일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Phospholipase C beta 1 in the dentate gyrus gates fear memory formation through regulation of neuronal excitability). (Impact Factor: 13.6). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구사업, KAIST 글로벌특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛으로 기억 조절해 정신질환 치료 가능성 열어

우리 뇌에 과도한 기억이 형성되면 극심한 공포와 관련된 기억이 제대로 소멸되지 않아 발생하는 PTSD 같은 정신질환의 원인이 된다고 한다. 우리 연구진이 빛으로 단백질의 활성을 조절하는 광유전학 기술을 개발하고 이를 통해 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성을 열어 화제다.

우리 대학 생명과학과 허원도 교수 연구팀이 뇌에서 기억 형성을 조절하는 새로운 메커니즘을 밝혀냈다. 연구팀은 다양한 뇌 신경전달물질들에 의해 활성화되는 대표적인 세포내 신호전달분자효소인 PLCβ1 단백질*에 집중했다. 이번 연구는 기억 형성과 소멸을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 단백질(PLCβ1)의 기능을 규명하였으며, PTSD와 같은 과도한 기억 형성에 의한 정신질환의 새로운 분자적 기전을 밝히는데 기여했다.

*PLCβ1 단백질: 인산지질 가수분해효소 C 베타 1

우리 뇌는 매일 다양한 경험을 통해 새로운 기억을 형성하고 소멸시킨다. 기억 형성과정은 해마라는 뇌 부위에서 이루어지며, 여기서는 양성적 신호와 음성적 신호가 균형을 맞추어 최적의 기억 형성을 유지한다. 그러나 양성 조절 인자가 부족하면 기억 형성에 문제가 생기고, 음성 조절 인자가 손상되면 과도한 기억이 형성된다. 이러한 과도한 기억 형성은 PTSD와 같은 정신질환의 원인이 될 수 있다.

허원도 교수 연구팀은 세계 최초로 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 억제자로 작용하여 과도한 기억 형성을 억제하는 중요한 역할을 하는 등 동 단백질이 해마에서 특히 중요한 역할을 한다는 것을 밝혔다.

연구팀은 단백질(PLCβ1)을 결핍시킨 마우스에서 과도한 기억 형성과 공포 반응이 증가하는 것을 발견하였고, 반대로 동 단백질이 과발현하거나 광유전학으로 활성화시키면 과도한 공포 반응이 억제되는 것을 확인하였다. 이는 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 하며, 적절한 기억 형성을 유도함을 의미한다.

연구팀은 빛으로 제어하는 광유전학 기술을 개발하여 단백질(PLCβ1)의 기능을 정밀하게 조절하였다. 이 기술은 빛을 이용해 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 뇌의 특정 부위에서 일어나는 신경 활동을 정밀하게 제어할 수 있다. 이를 통해 연구팀은 동 단백질이 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 입증하였다. 이는 광유전학 기술이 신경 과학 연구뿐만 아니라 PTSD와 같은 정신질환 원인 규명 및 치료에도 혁신적인 도구가 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

단백질(PLCβ1) 결핍 마우스에서 나타난 과도한 공포 반응은 PTSD 환자의 증상과 유사하다. 연구팀은 동 단백질 활성화가 극심한 스트레스로 인해 과도한 공포 기억이 형성되는 마우스 모델에서 공포 반응을 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 이는 동 단백질이 PTSD와 같은 정신질환의 원인에 중요한 역할을 하며 동 단백질을 조절함으로써 과도한 기억 형성을 억제해 PTSD의 발생을 줄일 수 있는 가능성이 열린 것이다.

교신저자인 허원도 교수는 "이번 연구는 단백질(PLCβ1)이 해마에서 기억 형성 초기 단계에서 중요한 역할을 한다는 것을 밝혀냈으며, 이는 PTSD와 같은 정신질환의 새로운 치료 가능성을 제시한다. 그리고 동 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 과도한 공포 기억 형성을 억제할 수 있는 방법을 개발할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 정신질환 치료에 혁신적인 돌파구가 될 수 있을 것이다"고 말했다. 아울러 “실제 치료에 적용되거나 동 단백질 신호 억제가 다른 뇌 기능에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 인간에게 적용 가능한지에 대한 임상 연구가 추가적으로 필요하다.” 고 첨언했다.

생명과학과 이진수 박사가 제1 저자로 수행한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴스(Sciences Advances)’2024년 7월호 인쇄판에 게재될 예정이며, 2024년 6월 28일자로 온라인판에 게재됐다. (논문명: Phospholipase C beta 1 in the dentate gyrus gates fear memory formation through regulation of neuronal excitability). (Impact Factor: 13.6). (DOI: 10.1038/s41592-023-02122-4)

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구사업, KAIST 글로벌특이점 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.15

조회수 7880

-

암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델의 경우 예측 성능의 한계를 지니지만 예측 결과에 대한 상세한 근거를 제시할 수 있어서 화이트박스로 불리는 시스템생물학 기술을 융합함으로써 두 기술의 한계를 동시에 극복할 수 있는 소위 ‘그레이박스’ 기술을 착안했다.

연구팀은 다양한 암종의 돌연변이 및 표적항암제 타겟 유전자 정보를 집대성해 분자 조절 네트워크 모델을 구축함으로써 여러 암종과 항암제의 약물 반응 예측에 활용될 수 있는 범용적 골격 모델을 우선 정립했다. 특히 다양한 암종에서 돌연변이가 빈번하게 발생하는 유전자들을 중심으로 전암(pan-cancer) 유전자 네트워크를 제작했고 표적항암제별 약물 반응과 관련된 돌연변이 및 연관 유전자들로 구성된 부분네트워크(sub-network)를 추출함으로써 약물 반응 예측을 위한 시스템생물학 모델을 제작했다.

연구팀은 이렇게 제작된 모델의 매개변수를 딥러닝 블랙박스 최적화기를 통해 결정하는 방식으로 트라메티닙, 아파티닙, 팔보시클립 세 개의 표적항암제 및 대장암, 유방암, 위암 세 개의 암종에 대한 그레이박스 모델을 구축했다. 완성된 모델의 약물 반응 컴퓨터시뮬레이션 결과는 각 암종별 약물반응의 민감도 차이를 보이는 세포주(cancer cell lines) 실험을 통해 비교 검증됐다.

특히 개발된 모델은 미국 국립암연구소(National Cancer Institute)의 돌연변이 정보 기반 약물 반응 예측으로는 동일한 반응을 보일 것으로 예상된 암세포주들이 실제로는 서로 다른 약물 반응을 보일 수 있다는 것을 정확히 예측했으며, 약물 반응의 차이가 발생하는 원인 또한 세포 주별 분자 네트워크 동역학의 차이로 상세히 설명할 수 있었다.

이번 연구 성과는 학습에 의한 시뮬레이션 모델 최적화를 통해 블랙박스 모델인 인공지능 기술의 높은 예측력과 화이트박스 모델인 시스템생물학 기술의 해석력을 동시에 달성한 새로운 약물 반응 예측 기술 개발이어서 그 의미가 크다. 특히, 발생 원인이 이질적이고 복잡한 네트워크 질환인 암에 대해 범용적으로 활용가능한 약물 반응 예측 원천기술이므로 향후 기술 고도화를 통해 다양한 종류의 암종 및 환자 맞춤형 치료 전략 제시에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "인공지능 기술의 높은 예측력과 시스템생물학 기술의 우수한 해석력을 동시에 갖춘 새로운 융합원천기술로서 향후 고도화를 통해 신약 개발 산업의 활용이 기대된다ˮ고 말했다.

바이오및뇌공학과 김윤성 박사, 한영현 박사 등이 참여한 이번 연구 결과는 셀 프레스(Cell Press)에서 출간하는 국제저널 `셀 리포트 메소드(Cell Reports Methods)' 5월 20일 字 표지논문으로 출판됐다. (논문명: A grey box framework that optimizes a white box logical model using a black box optimizer for simulating cellular responses to perturbations)

논문링크: https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(24)00117-6

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

암세포 약물반응 예측 ‘그레이박스’ 개발

지난 수십 년간 많은 의생명과학자의 집중적인 연구에도 불구하고 여전히 국내 사망원인 1위는 암이다. 이처럼 암 치료가 난해한 이유는 환자마다 암 발생의 원인이 되는 유전자 돌연변이와 그로 인한 유전자 네트워크 변형이 서로 달라서 전통적인 실험생물학 접근만으로 표적치료를 적용하는 데에는 본질적인 한계가 있기 때문이다. 한편 딥러닝과 같은 소위 블랙박스(black-box) 방식의 인공지능 기술을 활용해 실험을 대체하고 데이터 학습을 통해 약물 반응을 예측할 수 있으나 이에 대한 생물학적 근거를 설명할 수 없어 결과를 신뢰하기 어려웠다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 인공지능과 시스템생물학을 융합해 암세포의 약물 반응 예측 및 메커니즘 분석을 동시에 이룰 수 있는 새로운 개념의 ‘그레이박스’ 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

조광현 교수 연구팀은 높은 예측 성능을 보이지만 그 근거를 알 수 없어 블랙박스로 불리는 딥러닝과 복잡한 대규모 모델의 경우 예측 성능의 한계를 지니지만 예측 결과에 대한 상세한 근거를 제시할 수 있어서 화이트박스로 불리는 시스템생물학 기술을 융합함으로써 두 기술의 한계를 동시에 극복할 수 있는 소위 ‘그레이박스’ 기술을 착안했다.

연구팀은 다양한 암종의 돌연변이 및 표적항암제 타겟 유전자 정보를 집대성해 분자 조절 네트워크 모델을 구축함으로써 여러 암종과 항암제의 약물 반응 예측에 활용될 수 있는 범용적 골격 모델을 우선 정립했다. 특히 다양한 암종에서 돌연변이가 빈번하게 발생하는 유전자들을 중심으로 전암(pan-cancer) 유전자 네트워크를 제작했고 표적항암제별 약물 반응과 관련된 돌연변이 및 연관 유전자들로 구성된 부분네트워크(sub-network)를 추출함으로써 약물 반응 예측을 위한 시스템생물학 모델을 제작했다.

연구팀은 이렇게 제작된 모델의 매개변수를 딥러닝 블랙박스 최적화기를 통해 결정하는 방식으로 트라메티닙, 아파티닙, 팔보시클립 세 개의 표적항암제 및 대장암, 유방암, 위암 세 개의 암종에 대한 그레이박스 모델을 구축했다. 완성된 모델의 약물 반응 컴퓨터시뮬레이션 결과는 각 암종별 약물반응의 민감도 차이를 보이는 세포주(cancer cell lines) 실험을 통해 비교 검증됐다.

특히 개발된 모델은 미국 국립암연구소(National Cancer Institute)의 돌연변이 정보 기반 약물 반응 예측으로는 동일한 반응을 보일 것으로 예상된 암세포주들이 실제로는 서로 다른 약물 반응을 보일 수 있다는 것을 정확히 예측했으며, 약물 반응의 차이가 발생하는 원인 또한 세포 주별 분자 네트워크 동역학의 차이로 상세히 설명할 수 있었다.

이번 연구 성과는 학습에 의한 시뮬레이션 모델 최적화를 통해 블랙박스 모델인 인공지능 기술의 높은 예측력과 화이트박스 모델인 시스템생물학 기술의 해석력을 동시에 달성한 새로운 약물 반응 예측 기술 개발이어서 그 의미가 크다. 특히, 발생 원인이 이질적이고 복잡한 네트워크 질환인 암에 대해 범용적으로 활용가능한 약물 반응 예측 원천기술이므로 향후 기술 고도화를 통해 다양한 종류의 암종 및 환자 맞춤형 치료 전략 제시에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

조광현 교수는 "인공지능 기술의 높은 예측력과 시스템생물학 기술의 우수한 해석력을 동시에 갖춘 새로운 융합원천기술로서 향후 고도화를 통해 신약 개발 산업의 활용이 기대된다ˮ고 말했다.

바이오및뇌공학과 김윤성 박사, 한영현 박사 등이 참여한 이번 연구 결과는 셀 프레스(Cell Press)에서 출간하는 국제저널 `셀 리포트 메소드(Cell Reports Methods)' 5월 20일 字 표지논문으로 출판됐다. (논문명: A grey box framework that optimizes a white box logical model using a black box optimizer for simulating cellular responses to perturbations)

논문링크: https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(24)00117-6

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업 및 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 등의 지원으로 수행됐다.

2024.06.03

조회수 7554

-

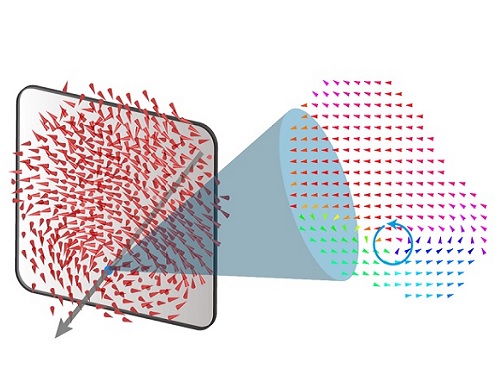

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30

조회수 7187

마이크로 OLED로 난치성 뇌질환 치료 '게임 체인저' 기술 제시

광유전학 기술은 빛에 반응하는 광 단백질이 발현된 뉴런에 특정 파장의 빛 자극을 통해 뉴런의 활성을 조절하는 기술로 다양한 뇌질환의 원인을 규명하며 난치성 뇌질환의 새로운 치료 방법을 개발할 가능성을 열고 있다. 이 기술은 인체의 뇌에 삽입하여 자극을 주는 의료 기기인 ‘뉴럴 프로브’를 통해 정확하게 자극하고 무른 뇌 조직의 손상을 최소화해야 한다. 이에 우리 연구진이 마이크로 OLED를 활용해 얇고 유연한 인체 삽입형 의료기기로 구현함으로써 뉴럴 프로브의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수와 이현주 연구팀이 공동 연구를 통해, 유연한 마이크로 OLED가 집적된 광유전학용 뉴럴 프로브 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

광유전학 연구에서 주요 기술은 광원의 빛을 뇌로 전달하는 방식으로 외부 광원으로부터의 깊은 뇌 영역까지 빛을 전달하기 위해 수십 년간 광섬유를 사용해 왔다. 하지만 단일 뉴런을 자극하기 위한 유연 광섬유, 초미세 광원 집적 뉴럴 프로브 등 관련 연구가 이뤄지고 있다.

연구팀은 마이크로 OLED는 높은 공간적 해상도와 유연성을 가져, 매우 작은 영역의 뉴런에서도 정확하게 빛을 조사할 수 있어 세밀한 뇌 회로 분석이 가능하고 동물의 움직임에 불편함을 주지 않으면서 부작용을 최소화하는 장점에 주목했다. 그뿐만 아니라, 미세한 파장 조절을 통해 정밀한 빛 조절이 가능하며 다중 자극을 통한 복잡한 뇌 기능 연구가 가능하다.

하지만, 체내 수분이나 물에 의해 전기적 특성이 쉽게 열화되기 때문에 생체 삽입형 전자장치로 활용되는데 한계가 있었고, 얇고 유연한 탐침 위 고해상도 집적 공정에 대한 세부적인 최적화도 필요했다.

공동연구팀은 수분과 산소가 많은 생체 내 환경에서 OLED의 구동 신뢰성을 높이며 생체 삽입 시 조직 손상을 최소화하고자, 산화알루미늄/파릴렌-C(Al2O3/parylene-C)로 구성된 초박막 유연 봉지막*을 얇은 탐침 형태인 260~600마이크로미터(μm) 너비로 패터닝해 생체친화성을 유지했다.

* 봉지막: 소자를 외부 환경요인인 산소와 물 분자로부터 완전히 차단하는 막 기술로 소자의 수명을 유지시키고 신뢰성을 줌

또한, 고해상도 마이크로 OLED를 집적함에 있어 전체 소자의 유연성과 생체친화성을 유지하기 위해, 봉지막과 동일한 생체친화 재료인 파릴렌-C(parylene-C)를 활용하였다. 아울러, 인접한 OLED 픽셀 간 전기적 간섭 현상을 제거하고 각 픽셀을 공간적으로 분리하기 위해 구조적 레이어인 ‘화소 정의막(pixel define layer)’을 도입함으로써, 8개의 마이크로 OLED를 독립적으로 개별 구동할 수 있도록 구현했다.

마지막으로, 소자 내 다중 박막층의 잔류 응력과 두께를 정밀하게 조절함으로써, 생체 내 환경에서도 소자의 유연성을 유지할 수 있도록 하였다. 이를 통해 외부 셔틀이나 바늘과 같은 보조 장치 없이도 단일 탐침만으로 휘어짐 없이 삽입이 가능하도록, 소자의 기계적 스트레스를 최적화해 설계했다.

결론적으로 연구팀은 채널로돕신2의 활성화에 적합한 470나노미터(nm) 파장에서 1밀리와트/제곱밀리미터(mW/mm2)이상의 광 파워 밀도를 가지는 즉, 광유전학 및 생체조직 자극 응용에서 상당히 높은 수준의 광출력을 가진 마이크로 OLED 집적 유연 뉴럴 프로브를 개발했다.

또한, 초박막 유연 봉지막은 2.66×10⁻⁵ g/m²/day의 낮은 수분 투습률을 보이며 소자 수명은 10년 이상 유지할 수 있고, 패릴렌-C(parylene-C)를 기반으로 생체 내 높은 봉지막 성능을 발휘하며, 전기적 간섭과 휨 이슈 없이 집적된 OLED의 개별 구동을 성공적으로 시연했다.

이번 연구를 주도한 최경철 교수 연구팀의 이소민 박사는 “고유연·고해상도의 마이크로 OLED를 얇은 유연 탐침 위에 집적하는 세부 공정 및 생체 적용성, 친화성 향상에 집중했다”며 “이번 연구는 기존 연구를 넘어 유연 프로브 형태에 최초로 개발해 보고된 사례로, 유연 OLED가 인체 삽입형 측정 및 치료 의료기기로서의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 전기및전자공학부 이소민 박사가 제1 저자로 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials, IF 18.5)'에 지난 3월 26일 字로 온라인 게재됐으며, 전면 표지 논문으로 이번 7월에 선정됐다.

※ 논문명: Advanced Micro-OLED Integration on Thin and Flexible Polymer Neural Probes for Targeted Optogenetic Stimulation

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202420758

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 전자약 기술개발사업(연구 과제명: 뇌인지-정서 향상 빛 자극 전자약의 핵심원천기술 개발 및 생체 적용가능성 검증)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07 조회수 271

마이크로 OLED로 난치성 뇌질환 치료 '게임 체인저' 기술 제시

광유전학 기술은 빛에 반응하는 광 단백질이 발현된 뉴런에 특정 파장의 빛 자극을 통해 뉴런의 활성을 조절하는 기술로 다양한 뇌질환의 원인을 규명하며 난치성 뇌질환의 새로운 치료 방법을 개발할 가능성을 열고 있다. 이 기술은 인체의 뇌에 삽입하여 자극을 주는 의료 기기인 ‘뉴럴 프로브’를 통해 정확하게 자극하고 무른 뇌 조직의 손상을 최소화해야 한다. 이에 우리 연구진이 마이크로 OLED를 활용해 얇고 유연한 인체 삽입형 의료기기로 구현함으로써 뉴럴 프로브의 새로운 패러다임을 제시했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수와 이현주 연구팀이 공동 연구를 통해, 유연한 마이크로 OLED가 집적된 광유전학용 뉴럴 프로브 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

광유전학 연구에서 주요 기술은 광원의 빛을 뇌로 전달하는 방식으로 외부 광원으로부터의 깊은 뇌 영역까지 빛을 전달하기 위해 수십 년간 광섬유를 사용해 왔다. 하지만 단일 뉴런을 자극하기 위한 유연 광섬유, 초미세 광원 집적 뉴럴 프로브 등 관련 연구가 이뤄지고 있다.

연구팀은 마이크로 OLED는 높은 공간적 해상도와 유연성을 가져, 매우 작은 영역의 뉴런에서도 정확하게 빛을 조사할 수 있어 세밀한 뇌 회로 분석이 가능하고 동물의 움직임에 불편함을 주지 않으면서 부작용을 최소화하는 장점에 주목했다. 그뿐만 아니라, 미세한 파장 조절을 통해 정밀한 빛 조절이 가능하며 다중 자극을 통한 복잡한 뇌 기능 연구가 가능하다.

하지만, 체내 수분이나 물에 의해 전기적 특성이 쉽게 열화되기 때문에 생체 삽입형 전자장치로 활용되는데 한계가 있었고, 얇고 유연한 탐침 위 고해상도 집적 공정에 대한 세부적인 최적화도 필요했다.

공동연구팀은 수분과 산소가 많은 생체 내 환경에서 OLED의 구동 신뢰성을 높이며 생체 삽입 시 조직 손상을 최소화하고자, 산화알루미늄/파릴렌-C(Al2O3/parylene-C)로 구성된 초박막 유연 봉지막*을 얇은 탐침 형태인 260~600마이크로미터(μm) 너비로 패터닝해 생체친화성을 유지했다.

* 봉지막: 소자를 외부 환경요인인 산소와 물 분자로부터 완전히 차단하는 막 기술로 소자의 수명을 유지시키고 신뢰성을 줌

또한, 고해상도 마이크로 OLED를 집적함에 있어 전체 소자의 유연성과 생체친화성을 유지하기 위해, 봉지막과 동일한 생체친화 재료인 파릴렌-C(parylene-C)를 활용하였다. 아울러, 인접한 OLED 픽셀 간 전기적 간섭 현상을 제거하고 각 픽셀을 공간적으로 분리하기 위해 구조적 레이어인 ‘화소 정의막(pixel define layer)’을 도입함으로써, 8개의 마이크로 OLED를 독립적으로 개별 구동할 수 있도록 구현했다.

마지막으로, 소자 내 다중 박막층의 잔류 응력과 두께를 정밀하게 조절함으로써, 생체 내 환경에서도 소자의 유연성을 유지할 수 있도록 하였다. 이를 통해 외부 셔틀이나 바늘과 같은 보조 장치 없이도 단일 탐침만으로 휘어짐 없이 삽입이 가능하도록, 소자의 기계적 스트레스를 최적화해 설계했다.

결론적으로 연구팀은 채널로돕신2의 활성화에 적합한 470나노미터(nm) 파장에서 1밀리와트/제곱밀리미터(mW/mm2)이상의 광 파워 밀도를 가지는 즉, 광유전학 및 생체조직 자극 응용에서 상당히 높은 수준의 광출력을 가진 마이크로 OLED 집적 유연 뉴럴 프로브를 개발했다.

또한, 초박막 유연 봉지막은 2.66×10⁻⁵ g/m²/day의 낮은 수분 투습률을 보이며 소자 수명은 10년 이상 유지할 수 있고, 패릴렌-C(parylene-C)를 기반으로 생체 내 높은 봉지막 성능을 발휘하며, 전기적 간섭과 휨 이슈 없이 집적된 OLED의 개별 구동을 성공적으로 시연했다.

이번 연구를 주도한 최경철 교수 연구팀의 이소민 박사는 “고유연·고해상도의 마이크로 OLED를 얇은 유연 탐침 위에 집적하는 세부 공정 및 생체 적용성, 친화성 향상에 집중했다”며 “이번 연구는 기존 연구를 넘어 유연 프로브 형태에 최초로 개발해 보고된 사례로, 유연 OLED가 인체 삽입형 측정 및 치료 의료기기로서의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 전기및전자공학부 이소민 박사가 제1 저자로 나노 분야의 권위 있는 국제 학술지 `어드밴스드 펑셔널 머터리얼즈(Advanced Functional Materials, IF 18.5)'에 지난 3월 26일 字로 온라인 게재됐으며, 전면 표지 논문으로 이번 7월에 선정됐다.

※ 논문명: Advanced Micro-OLED Integration on Thin and Flexible Polymer Neural Probes for Targeted Optogenetic Stimulation

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202420758

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 전자약 기술개발사업(연구 과제명: 뇌인지-정서 향상 빛 자극 전자약의 핵심원천기술 개발 및 생체 적용가능성 검증)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07 조회수 271 세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10 조회수 2759

세계 최초 유전자 가위로 원하는 RNA ‘콕’ 집어 변형 성공

RNA 유전자 가위는 코로나바이러스와 같은 바이러스의 RNA를 제거하여 감염을 억제하거나 질병 원인 유전자 발현을 조절할 수 있어, 부작용이 적은 차세대 유전자 치료제로 크게 주목받고 있다. 우리 연구진은 세포 내 존재하는 수많은 RNA(유전 정보를 전달하고 단백질을 만드는 데 중요한 역할을 하는 분자) 중에서 원하는 RNA만을 정확하게 찾아서 아세틸화(화학 변형)할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했고, 이는 RNA 기반 치료의 새 장을 열 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

우리 대학 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 최근 유전자 조절 및 RNA 기반 기술 분야에서 각광받는 RNA 유전자 가위 시스템(CRISPR-Cas13)을 이용해 우리 몸 안의 특정한 RNA에 아세틸화를 가할 수 있는 혁신적 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

RNA는 ‘화학 변형(chemical modification)’이란 과정을 통해 그 특성과 기능이 변화할 수 있다. 화학 변형이란 RNA 염기 서열 자체의 변함없이 특정 화학 그룹이 추가됨으로써 RNA의 성질과 역할을 변화시키는 유전자 조절 과정이다. 그중 하나가 시티딘 아세틸화(N4-acetylcytidine)라는 화학 변형인데, 지금까지는 이 화학 변형이 세포 내에서 어떤 기능을 수행하는지 정확히 알려져 있지 않았다. 특히, 인간 세포의 mRNA(단백질을 만드는 RNA)에 이 변형이 실제로 있는지, 어떤 역할을 하는지 등에 대한 논란이 이어졌다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 원하는 RNA만을 정밀하게 표적하는 유전자 가위인 Cas13에 RNA를 아세틸화시키는 NAT10의 고활성 변이체(eNAT10)를 결합한 ‘표적 RNA 아세틸화 시스템(dCas13-eNAT10)’을 개발했다. 즉, 원하는 RNA만 정확하게 골라서 아세틸화시키는 ‘표적 RNA 변형 기술’을 만든 것이다.

연구팀은 표적 RNA 아세틸화 시스템과 세포 내 특정 RNA를 찾아 안내하는 가이드 RNA에 의해 원하는 RNA에 아세틸화 화학 변형을 가할 수 있음을 증명했다. 이를 통해 아세틸화 화학 변형된 메신저 RNA (mRNA)에서 단백질 생산이 증가한다는 사실을 확인했다.

또한, 연구팀은 개발한 시스템을 이용해 RNA 아세틸화가 RNA를 세포핵에서 세포질로 이동시킨다는 사실을 최초로 밝혀냈다. 이번 연구는 아세틸화 화학 변형이 세포 내 RNA ‘위치 이동’도 조절할 수 있다는 가능성을 보여주는 결과다.

연구팀은 개발한 기술이 AAV(아데노-관련 바이러스)라는 유전자 치료에 널리 이용되는 운반체 바이러스를 통해 실험 쥐의 간에 전달하여 동물의 몸속에서도 정확히 RNA 아세틸화 조절이 가능할 수 있음을 입증했다. 이는 RNA를 화학 변형하는 기술이 생체 내 적용에 확장될 수 있음을 보여주는 최초의 사례다. 이는 RNA 기반 유전자 치료 기술로의 응용 가능성을 여는 성과로 평가받는다.

RNA 유전자가위를 활용한 코로나 치료기술과 빛으로 RNA 유전자가위 활성화 기술을 개발하였던 허원도 교수는 “기존 RNA 화학 변형 연구는 특정성, 시간성, 공간성 조절이 어려웠지만, 이번 기술은 원하는 RNA에 선택적으로 아세틸화를 가할 수 있어 RNA 아세틸화의 기능을 정확하고 세밀하게 연구할 수 있는 길을 열였다”며, “이번에 개발한 RNA 화학 변형 기술은 향후 RNA 기반 치료제 및 생체 내 RNA 작동을 조절하는 도구로 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

우리 대학 생명과학과 유지환 박사과정이 제1 저자로 수행한 이 연구는 국제 학술지 ‘네이처 케미컬 바이올로지 (Nature Chemical Biology)’에 2025년 6월 2일 자로 게재됐다.

(논문명: Programmable RNA acetylation with CRISPR-Cas13, Impact factor: 12.9, DOI: https://doi.org/10.1038/s41589-025-01922-3)

한편, 이번 연구는 삼성미래기술육성재단과 한국연구재단 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.10 조회수 2759 슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 2485

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 2485 암 발생 현상 등 유전자 발현 조절 원리 규명

다양한 암 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포의 활성화 과정 등을 근본적으로 일으키는 유전자 발현 조절 단백질의 핵심 유전자 발현 네트워크를 발견했다. 우리 연구진은 이 발견을 기초로 하여 혁신적인 치료 기술 개발에 활용 가능성을 높였다.

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수, 이광록 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 동물 세포의 유전자 발현을 조절하는 핵심적인 원리를 규명했다고 22일 밝혔다.

이노시톨 대사 효소에 의해 만들어지는 이노시톨 인산 대사체는 진핵 세포의 신호전달 시스템에 필요한 다양한 이차 신호전달물질로 작용하며 암, 비만, 당뇨, 신경계 질환들에 폭넓게 관여한다.

연구팀은 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자로 작용함을 규명했다.

포도당과 유사한 영양소로 알려진 이노시톨의 대사 반응에 핵심적으로 작용하는 효소인 IPMK 단백질(inositol polyphosphate multikinase)은 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 기능을 가지고 있다. 특히 IPMK 효소는 동물 세포의 대표적인 전사 인자(transcription factor)인 혈청 반응 인자(serum response factor, 이하 SRF)에 의한 유전자 전사 과정에 중요하다고 보고된 바 있으나 작용하는 기전에 대하여 알려진 바는 없었다.

SRF 전사 인자는 최소 200~300여 개의 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 단백질로서, 동물 세포의 성장과 증식, 세포 사멸, 세포의 이동성 등을 조절하며 심장과 같은 장기 발생에 필수적이다.

연구팀은 IPMK 단백질이 SRF 전사 인자와 직접적으로 결합한다는 사실을 발견하고 이를 통해 SRF 전사 인자의 3차원적 단백질 구조를 변화시킨다는 것을 밝혔다.

연구팀은 IPMK 효소에 의하여 활성화된 SRF 전사 인자를 통해 다양한 유전자들의 전사 과정이 촉진된다는 것을 밝혔다. 즉, IPMK 단백질은 SRF 전사 인자의 단백질 활성을 높이는 데 반드시 필요한 조절 스위치와 같은 역할을 수행하는 것임을 연구팀은 규명했다.

연구팀은 IPMK 효소와 SRF 전사 인자 사이의 직접적인 결합에 문제가 발생할 경우, SRF 전사 인자의 기능과 활성이 낮아져 유전자 발현에 심각한 장애가 발생한다는 점을 최종적으로 검증하였다.

특히 SRF 전사 인자가 가지고 있는 비정형 영역(Intrinsically disordered region, IDR)이 중요한 조절 부위라는 점을 밝힘으로써 비정형 단백질의 생물학적 중요성을 제시했다. 보통 단백질은 접힘을 통해 고유의 구조를 나타내지만 비정형 영역을 포함하게 되는 경우에는 특정한 단백질 구조가 관찰되지 않는다. 학계에서는 이러한 비정형 영역을 가지고 있는 단백질들을 비정형 단백질이라고 구분하고 어떠한 기능을 수행하는지 주목하고 있다.

김세윤 교수는 “이번 연구는 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자이며 이를 증명하는 핵심 메커니즘을 제시한 중요한 발견”이라며, “SRF 전사 인자로부터 파생되는 다양한 암의 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포 활성화 과정 등을 근본적으로 이해함으로써 혁신적인 치료 기술 개발 등에 폭넓게 활용되기를 바란다”라는 기대를 전했다.

이 연구는 세계적 국제학술지 ‘핵산 연구 (Nucleic Acids Research)’ (IF=16.7, 생화학 및 분자생물학 분야 상위 1.8%) 온라인판에 1월 7일 게재됐다. (논문명 : Single-molecule analysis reveals that IPMK enhances the DNA-binding activity of the transcription factor SRF) (doi: 10.1093/nar/gkae1281)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 선도연구센터 지원사업, 글로벌 기초연구실 지원사업과 서경배과학재단, 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 4959

암 발생 현상 등 유전자 발현 조절 원리 규명

다양한 암 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포의 활성화 과정 등을 근본적으로 일으키는 유전자 발현 조절 단백질의 핵심 유전자 발현 네트워크를 발견했다. 우리 연구진은 이 발견을 기초로 하여 혁신적인 치료 기술 개발에 활용 가능성을 높였다.

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수, 이광록 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 동물 세포의 유전자 발현을 조절하는 핵심적인 원리를 규명했다고 22일 밝혔다.

이노시톨 대사 효소에 의해 만들어지는 이노시톨 인산 대사체는 진핵 세포의 신호전달 시스템에 필요한 다양한 이차 신호전달물질로 작용하며 암, 비만, 당뇨, 신경계 질환들에 폭넓게 관여한다.

연구팀은 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자로 작용함을 규명했다.

포도당과 유사한 영양소로 알려진 이노시톨의 대사 반응에 핵심적으로 작용하는 효소인 IPMK 단백질(inositol polyphosphate multikinase)은 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 기능을 가지고 있다. 특히 IPMK 효소는 동물 세포의 대표적인 전사 인자(transcription factor)인 혈청 반응 인자(serum response factor, 이하 SRF)에 의한 유전자 전사 과정에 중요하다고 보고된 바 있으나 작용하는 기전에 대하여 알려진 바는 없었다.

SRF 전사 인자는 최소 200~300여 개의 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 단백질로서, 동물 세포의 성장과 증식, 세포 사멸, 세포의 이동성 등을 조절하며 심장과 같은 장기 발생에 필수적이다.

연구팀은 IPMK 단백질이 SRF 전사 인자와 직접적으로 결합한다는 사실을 발견하고 이를 통해 SRF 전사 인자의 3차원적 단백질 구조를 변화시킨다는 것을 밝혔다.

연구팀은 IPMK 효소에 의하여 활성화된 SRF 전사 인자를 통해 다양한 유전자들의 전사 과정이 촉진된다는 것을 밝혔다. 즉, IPMK 단백질은 SRF 전사 인자의 단백질 활성을 높이는 데 반드시 필요한 조절 스위치와 같은 역할을 수행하는 것임을 연구팀은 규명했다.

연구팀은 IPMK 효소와 SRF 전사 인자 사이의 직접적인 결합에 문제가 발생할 경우, SRF 전사 인자의 기능과 활성이 낮아져 유전자 발현에 심각한 장애가 발생한다는 점을 최종적으로 검증하였다.

특히 SRF 전사 인자가 가지고 있는 비정형 영역(Intrinsically disordered region, IDR)이 중요한 조절 부위라는 점을 밝힘으로써 비정형 단백질의 생물학적 중요성을 제시했다. 보통 단백질은 접힘을 통해 고유의 구조를 나타내지만 비정형 영역을 포함하게 되는 경우에는 특정한 단백질 구조가 관찰되지 않는다. 학계에서는 이러한 비정형 영역을 가지고 있는 단백질들을 비정형 단백질이라고 구분하고 어떠한 기능을 수행하는지 주목하고 있다.

김세윤 교수는 “이번 연구는 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자이며 이를 증명하는 핵심 메커니즘을 제시한 중요한 발견”이라며, “SRF 전사 인자로부터 파생되는 다양한 암의 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포 활성화 과정 등을 근본적으로 이해함으로써 혁신적인 치료 기술 개발 등에 폭넓게 활용되기를 바란다”라는 기대를 전했다.

이 연구는 세계적 국제학술지 ‘핵산 연구 (Nucleic Acids Research)’ (IF=16.7, 생화학 및 분자생물학 분야 상위 1.8%) 온라인판에 1월 7일 게재됐다. (논문명 : Single-molecule analysis reveals that IPMK enhances the DNA-binding activity of the transcription factor SRF) (doi: 10.1093/nar/gkae1281)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 선도연구센터 지원사업, 글로벌 기초연구실 지원사업과 서경배과학재단, 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 4959 강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

*하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질

디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮고 집적도가 높아 메인 메모리로 활용돼 왔다. 하지만 디램 메모리 기술은 소자의 크기가 작아질수록 디램 소자가 정보를 저장하는 저장 커패시터의 용량도 작아지게 되고, 더 이상 메모리 동작을 수행하기 어렵다.

연구팀은 저장 커패시터는 정보를 저장하는 디램 기술의 한계를 극복하고자 이러한 저장 커패시터가 물리적으로 작은 면적에서도 높은 저장 용량을 달성할 수 있도록 개선하는 데에 집중했다. 이를 위해 하프니아 강유전체 기반 극박막의 고유전율 물질을 개발했다. 연구 결과 현재까지 보고된 디램 커패시터 중, 가장 낮은 2.4 Å (머리카락 굵기의 약 10만분의 1)의 SiO2(실리콘 산화물) 유효 두께와 같이 얇은 층에 저장하는 것을 달성했다.

또한 연구팀은 디램 메모리 기술을 잠재적으로 대체할 수 있는 후보군으로 주목받고 있는 강유전체 메모리 FRAM 메모리도 개발하였다. 현 DRAM 수준의 1V 이하의 낮은 전압에서도 비 휘발성 정보 저장과 삭제가 확실히 이루어지는 기술은 에너지 효율성을 크게 향상시켜 차세대 메모리에 필수적이다.

디램 메모리 기술에 이어 연구팀은 낸드 플래시 메모리의 한계를 극복할 하프니아 강유전체 기반의 차세대 메모리 기술을 개발했다. 낸드 플래시 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리이다. 현재, 낸드플래시 메모리의 저장 용량을 늘리기 위해 여러 층을 쌓아 올리는 방식으로 발전해 왔지만, 물리적인 한계로 인해 500층, 1000층 이상으로 쌓기가 어려운 상황이다.

이에 연구팀은 강유전체라는 새로운 소재를 낸드 플래시에 적용하는 방식을 연구한 결과, 소재 계면에 TiO2 층이라는 얇은 층을 추가함으로써 1000단 이상의 수직 적층 3차원이며 외부 환경의 간섭에도 데이터를 안정적으로 유지하도록 설계했다.

마지막으로 기존의 낸드 플래시 기술에서 산화물 채널 기반의 메모리 소자는 데이터를 완전히 지울 수 없는 한계가 있어 새로운 구조의 고성능 산화물 채널 기반 낸드 플래시 소자를 개발하는 데 성공했다. 이 소자는 더 많은 데이터를 저장할 수 있고 데이터를 10년 이상 안정적으로 보존할 수 있는 특징을 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과들은 스케일링 이슈로 인해 답보상태에 있는 메모리 반도체 기술 개발에 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 다양한 인공지능 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅 기술 상용화에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.

벤카테스왈루 가담(Venkateswarlu Gaddam) 연구 교수, 김기욱 박사 과정, 조홍래 박사 과정, 황정현 박사 과정, 이상호 박사 과정, 최효준 석사 과정, 강현준 석사 과정이 공동 제1 저자로 참여했고 이러한 연구 성과를 국제적으로 인정받아 반도체 산업계 최고 수준의(Top-tier) 컨퍼런스에 2024년 5편의 논문을 발표했다. (2024 VLSI 2편, 2024 IEDM 3편)

- In-depth analysis of the Hafnia ferroelectrics as a key enabler for low voltage & QLC 3D VNAND beyond 1K layers: Experimental demonstration and modeling VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Low-Damage Processed and High-Pressure Annealed High-k Hafnium Zirconium Oxide Capacitors near Morphotropic Phase Boundary with Record-Low EOT of 2.4 Å & high-k of 70 for DRAM … VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Unveiling the Origin of Disturbance in FeFET and the Potential of Multifunctional TiO2 as a Breakthrough for Disturb-free 3D NAND Cell: Experimental and Modeling https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=4

- Oxide Channel Ferroelectric NAND Device with Source- tied Covering Metal Structure: Wide Memory Window (14.3 V), Reliable Retention (> 10 years) and Disturbance Immunity (△Vth ≤ 0.1 V) for QLC Operation

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=47

- Design Methodology for Low-Voltage Operational (≤1 V) FRAM Cell Capacitors and Approaches for Overcoming Disturb Issues in 1T-nC Arrays: Experimental & Modeling:

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=54

참고로, IEEE VLSI와 IEEE IEDM 학회는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 인텔 등 굴지의 반도체 업계와 세계적인 석학들이 최신 기술 개발을 공유하고 미래 기술의 지향점을 논의하는 학회로 반도체 올림픽이라고 불린다.

한편, 이 연구는 삼성전자, 한양대학교와 협업을 통해서 수행되었으며, 한국산업기술평가원 (KEIT) 민관공동투자 반도체 고급인력양성사업, 과학기술정보통신부 혁신연구센터(IRC) 지원 사업, 삼성전자(Samsung Electronics)의 지원을 받아 진행됐다.

2025.01.06 조회수 5840

강유전체 활용 차세대 반도체 메모리 혁신

강유전체는 메모리 소자에서 전하를 잘 저장하기 때문에 "전기를 기억하는 소재"와 같다는 특성으로 차세대 반도체 기술 개발에 있어 핵심 소재로 부각되고 있다. 우리 연구진이 이러한 강유전체 소재를 활용해 현재 메모리 반도체 산업의 양대 산맥인 디램(DRAM)과 낸드 플래시(NAND Flash) 메모리의 한계를 극복한 고성능, 고집적 차세대 메모리 소자를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전상훈 교수 연구팀이 하프니아 강유전체 소재*를 활용한 차세대 메모리 및 스토리지 메모리 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

*하프니아 강유전체 소재: 비휘발성 절연막으로, CMOS 공정 호환성, 동작 속도, 내구성 등의 우수한 물리적 특성을 바탕으로 차세대 반도체의 핵심 소재로 활발하게 연구되고 있는 물질

디램 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 휘발성 메모리다. 휘발성 특성으로 인해, 외부 전력이 끊어지면 저장된 데이터가 손실되지만, 공정 단가가 낮고 집적도가 높아 메인 메모리로 활용돼 왔다. 하지만 디램 메모리 기술은 소자의 크기가 작아질수록 디램 소자가 정보를 저장하는 저장 커패시터의 용량도 작아지게 되고, 더 이상 메모리 동작을 수행하기 어렵다.

연구팀은 저장 커패시터는 정보를 저장하는 디램 기술의 한계를 극복하고자 이러한 저장 커패시터가 물리적으로 작은 면적에서도 높은 저장 용량을 달성할 수 있도록 개선하는 데에 집중했다. 이를 위해 하프니아 강유전체 기반 극박막의 고유전율 물질을 개발했다. 연구 결과 현재까지 보고된 디램 커패시터 중, 가장 낮은 2.4 Å (머리카락 굵기의 약 10만분의 1)의 SiO2(실리콘 산화물) 유효 두께와 같이 얇은 층에 저장하는 것을 달성했다.

또한 연구팀은 디램 메모리 기술을 잠재적으로 대체할 수 있는 후보군으로 주목받고 있는 강유전체 메모리 FRAM 메모리도 개발하였다. 현 DRAM 수준의 1V 이하의 낮은 전압에서도 비 휘발성 정보 저장과 삭제가 확실히 이루어지는 기술은 에너지 효율성을 크게 향상시켜 차세대 메모리에 필수적이다.

디램 메모리 기술에 이어 연구팀은 낸드 플래시 메모리의 한계를 극복할 하프니아 강유전체 기반의 차세대 메모리 기술을 개발했다. 낸드 플래시 메모리는 우리가 스마트폰, 컴퓨터, USB 등에서 사용하는 데이터를 저장하는 비휘발성 메모리이다. 현재, 낸드플래시 메모리의 저장 용량을 늘리기 위해 여러 층을 쌓아 올리는 방식으로 발전해 왔지만, 물리적인 한계로 인해 500층, 1000층 이상으로 쌓기가 어려운 상황이다.

이에 연구팀은 강유전체라는 새로운 소재를 낸드 플래시에 적용하는 방식을 연구한 결과, 소재 계면에 TiO2 층이라는 얇은 층을 추가함으로써 1000단 이상의 수직 적층 3차원이며 외부 환경의 간섭에도 데이터를 안정적으로 유지하도록 설계했다.

마지막으로 기존의 낸드 플래시 기술에서 산화물 채널 기반의 메모리 소자는 데이터를 완전히 지울 수 없는 한계가 있어 새로운 구조의 고성능 산화물 채널 기반 낸드 플래시 소자를 개발하는 데 성공했다. 이 소자는 더 많은 데이터를 저장할 수 있고 데이터를 10년 이상 안정적으로 보존할 수 있는 특징을 가진다.

전상훈 교수는 “이번 연구 결과들은 스케일링 이슈로 인해 답보상태에 있는 메모리 반도체 기술 개발에 돌파구가 되는 기술이 될 것으로 판단되며, 향후 다양한 인공지능 컴퓨팅 및 엣지 컴퓨팅 기술 상용화에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.

벤카테스왈루 가담(Venkateswarlu Gaddam) 연구 교수, 김기욱 박사 과정, 조홍래 박사 과정, 황정현 박사 과정, 이상호 박사 과정, 최효준 석사 과정, 강현준 석사 과정이 공동 제1 저자로 참여했고 이러한 연구 성과를 국제적으로 인정받아 반도체 산업계 최고 수준의(Top-tier) 컨퍼런스에 2024년 5편의 논문을 발표했다. (2024 VLSI 2편, 2024 IEDM 3편)

- In-depth analysis of the Hafnia ferroelectrics as a key enabler for low voltage & QLC 3D VNAND beyond 1K layers: Experimental demonstration and modeling VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Low-Damage Processed and High-Pressure Annealed High-k Hafnium Zirconium Oxide Capacitors near Morphotropic Phase Boundary with Record-Low EOT of 2.4 Å & high-k of 70 for DRAM … VLSI 24 DOI: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024

- Unveiling the Origin of Disturbance in FeFET and the Potential of Multifunctional TiO2 as a Breakthrough for Disturb-free 3D NAND Cell: Experimental and Modeling https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=4

- Oxide Channel Ferroelectric NAND Device with Source- tied Covering Metal Structure: Wide Memory Window (14.3 V), Reliable Retention (> 10 years) and Disturbance Immunity (△Vth ≤ 0.1 V) for QLC Operation

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=47

- Design Methodology for Low-Voltage Operational (≤1 V) FRAM Cell Capacitors and Approaches for Overcoming Disturb Issues in 1T-nC Arrays: Experimental & Modeling:

https://iedm24.mapyourshow.com/8_0/sessions/session-details.cfm?scheduleid=54

참고로, IEEE VLSI와 IEEE IEDM 학회는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 인텔 등 굴지의 반도체 업계와 세계적인 석학들이 최신 기술 개발을 공유하고 미래 기술의 지향점을 논의하는 학회로 반도체 올림픽이라고 불린다.

한편, 이 연구는 삼성전자, 한양대학교와 협업을 통해서 수행되었으며, 한국산업기술평가원 (KEIT) 민관공동투자 반도체 고급인력양성사업, 과학기술정보통신부 혁신연구센터(IRC) 지원 사업, 삼성전자(Samsung Electronics)의 지원을 받아 진행됐다.

2025.01.06 조회수 5840 암세포를 정상세포로 되돌려 치료하는 원천기술 개발

지금까지 다양한 항암 치료 기술이 개발됐음에도 현재 시행되고 있는 모든 항암치료의 공통점은 암세포를 사멸시켜서 치료하는 것을 목표로 하고 있다. 이로 인해 암세포가 내성을 획득해 재발하거나 정상세포까지 사멸시켜 큰 부작용을 유발하는 등 근본적인 한계를 지니고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 대장세포와 유사한 상태로 되돌림으로써 부작용 없이 치료할 수 있는 대장암 가역 치료를 위한 원천기술을 개발하였다고 22일 밝혔다.

연구팀은 정상세포의 암화 과정에서 정상적인 세포분화 궤적을 역행한다는 관찰 결과에 주목하고, 이를 기반으로 정상세포의 분화궤적에 대한 유전자네트워크의 디지털트윈을 제작하는 기술을 개발했다.

그리고 이를 시뮬레이션 분석해 정상세포 분화를 유도하는 마스터 분자스위치를 체계적으로 탐색해 발굴한 뒤 대장암세포에 적용했을 때 대장암세포의 상태가 정상화된다는 것을 분자세포 실험과 동물실험을 통해 입증했다.

이번 연구성과는 암세포를 정상세포로 가역화 하는 것이 우연한 현상적 발견에 의존하는 것이 아니라 암세포 유전자 네트워크의 디지털 트윈을 제작하고 분석함으로써 체계적으로 접근해 이루어낼 수 있음을 보인 원천기술 개발이며 이 기술을 다른 다양한 암종에 응용하여 암 가역 치료제 개발이 가능함을 제시한 것에 큰 의미가 있다.

조광현 교수는 "암세포가 정상세포로 변환될 수 있다는 것은 놀라운 현상이다. 이번 성과는 이를 체계적으로 유도해낼 수 있음을 증명한 것이다ˮ라고 말했다.

이어 “이번 연구 결과는 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료 개념을 최초로 제시한 성과들을 바탕으로 정상세포의 분화궤적을 체계적으로 분석해 암 가역화 치료타겟을 발굴하는 원천기술을 개발한 것이다”라고 강조했다.

우리 대학 공정렬 박사, 이춘경 박사과정 학생, 김훈민 박사과정 학생, 김주희 박사과정 학생 등이 참여한 이번 연구 결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 12월 11일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Control of cellular differentiation trajectories for cancer reversion) DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202402132

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초연구실사업의 지원을 통해 수행되었으며 연구 성과는 바이오리버트(주)로 기술이전 되어 실제 암 가역치료제 개발에 활용될 예정이다.

2024.12.23 조회수 10505

암세포를 정상세포로 되돌려 치료하는 원천기술 개발

지금까지 다양한 항암 치료 기술이 개발됐음에도 현재 시행되고 있는 모든 항암치료의 공통점은 암세포를 사멸시켜서 치료하는 것을 목표로 하고 있다. 이로 인해 암세포가 내성을 획득해 재발하거나 정상세포까지 사멸시켜 큰 부작용을 유발하는 등 근본적인 한계를 지니고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 대장암세포를 죽이지 않고 그 상태만을 변환시켜 정상 대장세포와 유사한 상태로 되돌림으로써 부작용 없이 치료할 수 있는 대장암 가역 치료를 위한 원천기술을 개발하였다고 22일 밝혔다.

연구팀은 정상세포의 암화 과정에서 정상적인 세포분화 궤적을 역행한다는 관찰 결과에 주목하고, 이를 기반으로 정상세포의 분화궤적에 대한 유전자네트워크의 디지털트윈을 제작하는 기술을 개발했다.

그리고 이를 시뮬레이션 분석해 정상세포 분화를 유도하는 마스터 분자스위치를 체계적으로 탐색해 발굴한 뒤 대장암세포에 적용했을 때 대장암세포의 상태가 정상화된다는 것을 분자세포 실험과 동물실험을 통해 입증했다.

이번 연구성과는 암세포를 정상세포로 가역화 하는 것이 우연한 현상적 발견에 의존하는 것이 아니라 암세포 유전자 네트워크의 디지털 트윈을 제작하고 분석함으로써 체계적으로 접근해 이루어낼 수 있음을 보인 원천기술 개발이며 이 기술을 다른 다양한 암종에 응용하여 암 가역 치료제 개발이 가능함을 제시한 것에 큰 의미가 있다.

조광현 교수는 "암세포가 정상세포로 변환될 수 있다는 것은 놀라운 현상이다. 이번 성과는 이를 체계적으로 유도해낼 수 있음을 증명한 것이다ˮ라고 말했다.

이어 “이번 연구 결과는 암세포를 정상세포로 되돌리는 가역 치료 개념을 최초로 제시한 성과들을 바탕으로 정상세포의 분화궤적을 체계적으로 분석해 암 가역화 치료타겟을 발굴하는 원천기술을 개발한 것이다”라고 강조했다.

우리 대학 공정렬 박사, 이춘경 박사과정 학생, 김훈민 박사과정 학생, 김주희 박사과정 학생 등이 참여한 이번 연구 결과는 와일리(Wiley)에서 출간하는 국제저널 `어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 12월 11일 字 온라인판 논문으로 출판됐다. (논문명: Control of cellular differentiation trajectories for cancer reversion) DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202402132

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구사업 및 기초연구실사업의 지원을 통해 수행되었으며 연구 성과는 바이오리버트(주)로 기술이전 되어 실제 암 가역치료제 개발에 활용될 예정이다.

2024.12.23 조회수 10505 미래 반도체 소재 나노 분석 정확도 획기적 향상

머리카락 두께의 수만 분의 1도 관찰할 수 있는 초정밀 현미경으로 특수 전자소자를 측정할 때 발생하던 오차의 원인이 밝혀졌다. 한미 공동 연구진이 그동안 측정 대상 물질의 특성으로 여겨졌던 오차가, 실제로는 현미경 탐침 끝부분과 물질 표면 사이의 극미세 공간 때문이라는 사실을 밝혀낸 것이다. 이번 연구는 반도체, 메모리 소자, 센서 등에 활용되는 나노 소재 특성을 정확하게 분석하여 관련 기술 발전에 크게 기여할 것이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 버클리 대학 레인 마틴(Lane W. Martin) 교수팀과의 국제 공동연구를 통해, 주사탐침현미경 측정의 최대 난제였던 신호 정확도를 저해하는 핵심 요인을 규명하고 이를 제어하는 획기적인 방법을 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 현미경 탐침과 시료 표면 사이에 존재하는 비접촉 유전 간극이 측정 오차의 주요 원인임을 밝혀냈다. 이 간극은 측정환경에서 쉽게 변조되거나 오염물질로 채워져 있어 전기적 측정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이에 연구진은 물과 같은 고유전율 유체를 이용해 이 간극을 채우는 방법을 고안, 나노스케일 분극 전환 전압 측정의 정밀도를 8배 이상 향상했다. 이러한 접근은 기존의 대칭 커패시터 구조에서 얻은 결과와 거의 일치하는 값을 얻을 수 있어, 강유전체 박막의 특성 분석에 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있다.

특히, 연구진은 규칙적으로 위아래 전기적 특성이 정렬된 리튬 니오베이트(PPLN, 광학 및 전자 소자에 사용되는 특수 결정) 물질에 물을 매개체로 사용했을 때, 기존보다 월등히 높은 정밀도의 압전 반응력 현미경(PFM, 물질의 미세 전기적 특성을 관찰하는 특수 현미경) 측정에 성공했다.

물로 제어된 유전 간극에서는 다른 분극 신호 간의 비대칭성이 4% 이하까지 떨어지는 것을 확인했다. 이는 물 분자가 표면 전하를 중화시켜 정전기력 영향을 최소화한 결과로 분석된다. 이는 마치 건조한 겨울철에 발생하는 정전기를 물로 없앨 수 있는 것과 비슷한 원리다.

홍승범 교수는 "이번 발견은 미세 탐침을 활용한 나노스케일 측정 기술의 불확실성 문제를 해결할 수 있는 기반 연구이며, 강유전체뿐만 아니라 다양한 기능성 재료의 전기적 특성 분석에 널리 적용될 수 있을 것”이라고 전망했다.

신소재공학과 엄성문 박사과정이 제 1저자로, 김연규 박사과정이 공저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)'에 9월 2일 자 출판되었다. (논문 제목: Unveiling the Nanoscale Dielectric Gap and Its Influence on Ferroelectric Polarization Switching in Scanning Probe Microscopy)

한편 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동 연구를 통해 수행되었다.

2024.11.18 조회수 5044

미래 반도체 소재 나노 분석 정확도 획기적 향상

머리카락 두께의 수만 분의 1도 관찰할 수 있는 초정밀 현미경으로 특수 전자소자를 측정할 때 발생하던 오차의 원인이 밝혀졌다. 한미 공동 연구진이 그동안 측정 대상 물질의 특성으로 여겨졌던 오차가, 실제로는 현미경 탐침 끝부분과 물질 표면 사이의 극미세 공간 때문이라는 사실을 밝혀낸 것이다. 이번 연구는 반도체, 메모리 소자, 센서 등에 활용되는 나노 소재 특성을 정확하게 분석하여 관련 기술 발전에 크게 기여할 것이다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 버클리 대학 레인 마틴(Lane W. Martin) 교수팀과의 국제 공동연구를 통해, 주사탐침현미경 측정의 최대 난제였던 신호 정확도를 저해하는 핵심 요인을 규명하고 이를 제어하는 획기적인 방법을 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 현미경 탐침과 시료 표면 사이에 존재하는 비접촉 유전 간극이 측정 오차의 주요 원인임을 밝혀냈다. 이 간극은 측정환경에서 쉽게 변조되거나 오염물질로 채워져 있어 전기적 측정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이에 연구진은 물과 같은 고유전율 유체를 이용해 이 간극을 채우는 방법을 고안, 나노스케일 분극 전환 전압 측정의 정밀도를 8배 이상 향상했다. 이러한 접근은 기존의 대칭 커패시터 구조에서 얻은 결과와 거의 일치하는 값을 얻을 수 있어, 강유전체 박막의 특성 분석에 새로운 장을 열 것으로 기대되고 있다.

특히, 연구진은 규칙적으로 위아래 전기적 특성이 정렬된 리튬 니오베이트(PPLN, 광학 및 전자 소자에 사용되는 특수 결정) 물질에 물을 매개체로 사용했을 때, 기존보다 월등히 높은 정밀도의 압전 반응력 현미경(PFM, 물질의 미세 전기적 특성을 관찰하는 특수 현미경) 측정에 성공했다.

물로 제어된 유전 간극에서는 다른 분극 신호 간의 비대칭성이 4% 이하까지 떨어지는 것을 확인했다. 이는 물 분자가 표면 전하를 중화시켜 정전기력 영향을 최소화한 결과로 분석된다. 이는 마치 건조한 겨울철에 발생하는 정전기를 물로 없앨 수 있는 것과 비슷한 원리다.

홍승범 교수는 "이번 발견은 미세 탐침을 활용한 나노스케일 측정 기술의 불확실성 문제를 해결할 수 있는 기반 연구이며, 강유전체뿐만 아니라 다양한 기능성 재료의 전기적 특성 분석에 널리 적용될 수 있을 것”이라고 전망했다.

신소재공학과 엄성문 박사과정이 제 1저자로, 김연규 박사과정이 공저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)'에 9월 2일 자 출판되었다. (논문 제목: Unveiling the Nanoscale Dielectric Gap and Its Influence on Ferroelectric Polarization Switching in Scanning Probe Microscopy)

한편 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST 글로벌 특이점 사업의 지원 및 미국 연구진과의 국제공동 연구를 통해 수행되었다.

2024.11.18 조회수 5044 페트병 대체할 미생물 플라스틱 생산 성공하다

현재, 전 세계는 플라스틱 폐기물로 인한 환경 문제로 인해 큰 골머리를 앓고 있다. KAIST 연구진이 생분해성을 가지면서 기존 페트병을 대체할 미생물 기반의 플라스틱 생산에 성공해서 화제다.

우리 대학은 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 PET(페트병) 대체 유사 방향족 폴리에스터 단량체를 고효율로 생산하는 미생물 균주 개발에 성공했다고 7일 밝혔다.

유사 방향족 다이카복실산은 고분자로 합성시 방향족 폴리에스터(PET)보다 나은 물성 및 높은 생분해성을 가지고 있어 친환경적인 고분자 단량체*로서 주목받고 있다. 화학적인 방법을 통한 유사 방향족 다이카복실산 생산은 낮은 수율과 선택성, 복잡한 반응 조건과 유해 폐기물 생성이라는 문제점을 지니고 있다.

*단량체: 고분자를 만드는 재료로 단량체를 서로 연결해 고분자를 합성함