%EC%9D%B4%EB%85%B8%EC%8B%9C%ED%86%A8

-

암 발생 현상 등 유전자 발현 조절 원리 규명

다양한 암 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포의 활성화 과정 등을 근본적으로 일으키는 유전자 발현 조절 단백질의 핵심 유전자 발현 네트워크를 발견했다. 우리 연구진은 이 발견을 기초로 하여 혁신적인 치료 기술 개발에 활용 가능성을 높였다.

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수, 이광록 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 동물 세포의 유전자 발현을 조절하는 핵심적인 원리를 규명했다고 22일 밝혔다.

이노시톨 대사 효소에 의해 만들어지는 이노시톨 인산 대사체는 진핵 세포의 신호전달 시스템에 필요한 다양한 이차 신호전달물질로 작용하며 암, 비만, 당뇨, 신경계 질환들에 폭넓게 관여한다.

연구팀은 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자로 작용함을 규명했다.

포도당과 유사한 영양소로 알려진 이노시톨의 대사 반응에 핵심적으로 작용하는 효소인 IPMK 단백질(inositol polyphosphate multikinase)은 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 기능을 가지고 있다. 특히 IPMK 효소는 동물 세포의 대표적인 전사 인자(transcription factor)인 혈청 반응 인자(serum response factor, 이하 SRF)에 의한 유전자 전사 과정에 중요하다고 보고된 바 있으나 작용하는 기전에 대하여 알려진 바는 없었다.

SRF 전사 인자는 최소 200~300여 개의 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 단백질로서, 동물 세포의 성장과 증식, 세포 사멸, 세포의 이동성 등을 조절하며 심장과 같은 장기 발생에 필수적이다.

연구팀은 IPMK 단백질이 SRF 전사 인자와 직접적으로 결합한다는 사실을 발견하고 이를 통해 SRF 전사 인자의 3차원적 단백질 구조를 변화시킨다는 것을 밝혔다.

연구팀은 IPMK 효소에 의하여 활성화된 SRF 전사 인자를 통해 다양한 유전자들의 전사 과정이 촉진된다는 것을 밝혔다. 즉, IPMK 단백질은 SRF 전사 인자의 단백질 활성을 높이는 데 반드시 필요한 조절 스위치와 같은 역할을 수행하는 것임을 연구팀은 규명했다.

연구팀은 IPMK 효소와 SRF 전사 인자 사이의 직접적인 결합에 문제가 발생할 경우, SRF 전사 인자의 기능과 활성이 낮아져 유전자 발현에 심각한 장애가 발생한다는 점을 최종적으로 검증하였다.

특히 SRF 전사 인자가 가지고 있는 비정형 영역(Intrinsically disordered region, IDR)이 중요한 조절 부위라는 점을 밝힘으로써 비정형 단백질의 생물학적 중요성을 제시했다. 보통 단백질은 접힘을 통해 고유의 구조를 나타내지만 비정형 영역을 포함하게 되는 경우에는 특정한 단백질 구조가 관찰되지 않는다. 학계에서는 이러한 비정형 영역을 가지고 있는 단백질들을 비정형 단백질이라고 구분하고 어떠한 기능을 수행하는지 주목하고 있다.

김세윤 교수는 “이번 연구는 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자이며 이를 증명하는 핵심 메커니즘을 제시한 중요한 발견”이라며, “SRF 전사 인자로부터 파생되는 다양한 암의 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포 활성화 과정 등을 근본적으로 이해함으로써 혁신적인 치료 기술 개발 등에 폭넓게 활용되기를 바란다”라는 기대를 전했다.

이 연구는 세계적 국제학술지 ‘핵산 연구 (Nucleic Acids Research)’ (IF=16.7, 생화학 및 분자생물학 분야 상위 1.8%) 온라인판에 1월 7일 게재됐다. (논문명 : Single-molecule analysis reveals that IPMK enhances the DNA-binding activity of the transcription factor SRF) (doi: 10.1093/nar/gkae1281)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 선도연구센터 지원사업, 글로벌 기초연구실 지원사업과 서경배과학재단, 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 5187

암 발생 현상 등 유전자 발현 조절 원리 규명

다양한 암 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포의 활성화 과정 등을 근본적으로 일으키는 유전자 발현 조절 단백질의 핵심 유전자 발현 네트워크를 발견했다. 우리 연구진은 이 발견을 기초로 하여 혁신적인 치료 기술 개발에 활용 가능성을 높였다.

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수, 이광록 교수, 조원기 교수 공동연구팀이 동물 세포의 유전자 발현을 조절하는 핵심적인 원리를 규명했다고 22일 밝혔다.

이노시톨 대사 효소에 의해 만들어지는 이노시톨 인산 대사체는 진핵 세포의 신호전달 시스템에 필요한 다양한 이차 신호전달물질로 작용하며 암, 비만, 당뇨, 신경계 질환들에 폭넓게 관여한다.

연구팀은 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자로 작용함을 규명했다.

포도당과 유사한 영양소로 알려진 이노시톨의 대사 반응에 핵심적으로 작용하는 효소인 IPMK 단백질(inositol polyphosphate multikinase)은 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 기능을 가지고 있다. 특히 IPMK 효소는 동물 세포의 대표적인 전사 인자(transcription factor)인 혈청 반응 인자(serum response factor, 이하 SRF)에 의한 유전자 전사 과정에 중요하다고 보고된 바 있으나 작용하는 기전에 대하여 알려진 바는 없었다.

SRF 전사 인자는 최소 200~300여 개의 유전자 발현을 직접적으로 조절하는 단백질로서, 동물 세포의 성장과 증식, 세포 사멸, 세포의 이동성 등을 조절하며 심장과 같은 장기 발생에 필수적이다.

연구팀은 IPMK 단백질이 SRF 전사 인자와 직접적으로 결합한다는 사실을 발견하고 이를 통해 SRF 전사 인자의 3차원적 단백질 구조를 변화시킨다는 것을 밝혔다.

연구팀은 IPMK 효소에 의하여 활성화된 SRF 전사 인자를 통해 다양한 유전자들의 전사 과정이 촉진된다는 것을 밝혔다. 즉, IPMK 단백질은 SRF 전사 인자의 단백질 활성을 높이는 데 반드시 필요한 조절 스위치와 같은 역할을 수행하는 것임을 연구팀은 규명했다.

연구팀은 IPMK 효소와 SRF 전사 인자 사이의 직접적인 결합에 문제가 발생할 경우, SRF 전사 인자의 기능과 활성이 낮아져 유전자 발현에 심각한 장애가 발생한다는 점을 최종적으로 검증하였다.

특히 SRF 전사 인자가 가지고 있는 비정형 영역(Intrinsically disordered region, IDR)이 중요한 조절 부위라는 점을 밝힘으로써 비정형 단백질의 생물학적 중요성을 제시했다. 보통 단백질은 접힘을 통해 고유의 구조를 나타내지만 비정형 영역을 포함하게 되는 경우에는 특정한 단백질 구조가 관찰되지 않는다. 학계에서는 이러한 비정형 영역을 가지고 있는 단백질들을 비정형 단백질이라고 구분하고 어떠한 기능을 수행하는지 주목하고 있다.

김세윤 교수는 “이번 연구는 이노시톨 대사 시스템의 핵심 효소인 IPMK 단백질이 동물 세포의 핵심 유전자 발현 네트워크의 중요한 전사 활성화 인자이며 이를 증명하는 핵심 메커니즘을 제시한 중요한 발견”이라며, “SRF 전사 인자로부터 파생되는 다양한 암의 발생과 암전이 현상, 줄기세포로부터의 조직 분화 및 발생, 신경 세포 활성화 과정 등을 근본적으로 이해함으로써 혁신적인 치료 기술 개발 등에 폭넓게 활용되기를 바란다”라는 기대를 전했다.

이 연구는 세계적 국제학술지 ‘핵산 연구 (Nucleic Acids Research)’ (IF=16.7, 생화학 및 분자생물학 분야 상위 1.8%) 온라인판에 1월 7일 게재됐다. (논문명 : Single-molecule analysis reveals that IPMK enhances the DNA-binding activity of the transcription factor SRF) (doi: 10.1093/nar/gkae1281)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 중견연구사업, 선도연구센터 지원사업, 글로벌 기초연구실 지원사업과 서경배과학재단, 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.22 조회수 5187 -

김세윤 교수, 이노시톨 대사효소에 의한 패혈증 유발 염증전달신호 규명

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 생합성 대사의 핵심효소인 IPMK (Inositol polyphosphate multikinase)에 의해 패혈증 등의 선천성 면역반응을 매개하는 신호전달네트워크가 정교하게 조절되는 현상을 규명했다.

김은하 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 서울대학교 성노현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고 사이언스 어드밴시스(Science Advances)지 4월 21일자에 게재됐다.

김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 대사체 및 생합성 대사를 수 년 간 연구했고 이노시톨 다인산 멀티키나아제 효소(IPMK)에 의한 세포 성장 및 에너지 대사조절 기능을 다각적으로 규명한 바 있다.

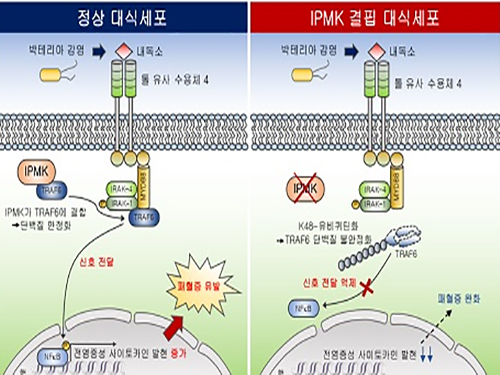

이번 연구에서는 대식세포(macrophage) 특이적으로 IPMK 효소가 결핍된 생쥐에서 패혈성 쇼크를 유발시켰을 때 염증수준이 현저히 저하되고 또한 높은 생존율을 보이는 것을 확인했다. 이는 선천성 면역의 핵심인 염증반응이 강력히 저해되는 것을 의미한다.

IPMK 효소가 면역신호조절물질인 TRAF6 단백질과 직접 결합해 TRAF6 단백질의 분해를 조절하는 유비퀴틴화를 억제함을 규명했고, IPMK효소와 TRAF6단백질간 결합력을 저해할 수 있는 펩타이드를 활용함으로써 내독소에 의한 염증반응을 낮출 수 있음을 다각적으로 검증했다.

이번 연구는 미생물 감염 등에 의한 패혈증 발병의 원리를 규명함과 동시에 최근 급증하는 선천 면역 질환 (ex. 신경계 염증질환 및 당뇨)에 대한 이해를 넓히고 새로운 치료기술개발에 필요한 학문적 토대를 제공했다는 의의를 갖는다.

이번 연구는 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. IPMK 효소의 선천성 면역조절 모식도

2017.04.25 조회수 24141

김세윤 교수, 이노시톨 대사효소에 의한 패혈증 유발 염증전달신호 규명

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 생합성 대사의 핵심효소인 IPMK (Inositol polyphosphate multikinase)에 의해 패혈증 등의 선천성 면역반응을 매개하는 신호전달네트워크가 정교하게 조절되는 현상을 규명했다.

김은하 박사과정이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 서울대학교 성노현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고 사이언스 어드밴시스(Science Advances)지 4월 21일자에 게재됐다.

김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 대사체 및 생합성 대사를 수 년 간 연구했고 이노시톨 다인산 멀티키나아제 효소(IPMK)에 의한 세포 성장 및 에너지 대사조절 기능을 다각적으로 규명한 바 있다.

이번 연구에서는 대식세포(macrophage) 특이적으로 IPMK 효소가 결핍된 생쥐에서 패혈성 쇼크를 유발시켰을 때 염증수준이 현저히 저하되고 또한 높은 생존율을 보이는 것을 확인했다. 이는 선천성 면역의 핵심인 염증반응이 강력히 저해되는 것을 의미한다.

IPMK 효소가 면역신호조절물질인 TRAF6 단백질과 직접 결합해 TRAF6 단백질의 분해를 조절하는 유비퀴틴화를 억제함을 규명했고, IPMK효소와 TRAF6단백질간 결합력을 저해할 수 있는 펩타이드를 활용함으로써 내독소에 의한 염증반응을 낮출 수 있음을 다각적으로 검증했다.

이번 연구는 미생물 감염 등에 의한 패혈증 발병의 원리를 규명함과 동시에 최근 급증하는 선천 면역 질환 (ex. 신경계 염증질환 및 당뇨)에 대한 이해를 넓히고 새로운 치료기술개발에 필요한 학문적 토대를 제공했다는 의의를 갖는다.

이번 연구는 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. IPMK 효소의 선천성 면역조절 모식도

2017.04.25 조회수 24141 -

김세윤 교수, 뇌 신경세포 통신을 조절하는 물질 발견

〈 김 세 윤 교수 〉

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 7인산이 시냅토태그민을 통해 신경세포 통신을 강력히 조절할 수 있음을 규명했다.

이번 연구는 연세대학교 Y-IBS 과학원 윤태영 교수, 경희대 의과대학 김성현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고, 연구 결과는 미국국립과학원 회보(PNAS)지에 6월 30일 게재됐다.

총 4개국 6개의 연구팀들이 참가한 이번 연구는 신경세포 생물학부터 초해상도 광학 이미징까지를 망라하는 다학제 간 연구로 진행됐다.

곡류나 콩 등의 식물에 존재하는 이노시톨 다인산 대사체는 생체 내에 반드시 필요한 화합물이다. 그 중 하나인 이노시톨 6인산은 항암효능이 뛰어나 세포의 신호체계에서 중요한 역할을 하는 물질이다.

이노시톨 7인산은 이노시톨 6인산에 인산염이 하나 더 붙은 분자로 20여 년 전 처음 발견됐다. 특히 최근에는 이노시톨 7인산이 당뇨와 비만의 핵심적인 역할을 하는 것으로 밝혀졌다.

이노시톨 다인산 대사체가 생체 내에 불균형하게 존재할 때 정신질환 및 신경퇴행성질환이 야기되는 것으로 알려져 있다. 그러나 이노시톨 7인산이 뇌 신경세포와 신경전달에서 어떠한 역할을 수행하며 어떻게 작용하는지는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

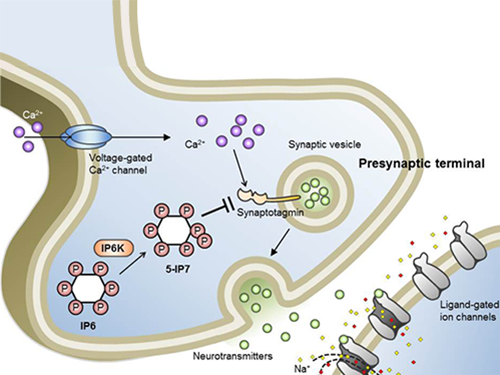

이노시톨 다인산 대사체를 수년 간 연구한 김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 7인산이 매우 소량으로 존재할 때에도 세포 신호전달을 조절할 수 있는 강력한 물질임을 밝혔다. 연세대 윤태영 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 합성된 이노시톨 7인산이 신경전달 재현 시스템에서 이노시톨 6인산보다 수십 배 강한 효과로 신경세포 통신을 억제하는 것을 관찰했다.

특히 이노시톨 7인산이 신경전달을 위한 핵심 단백질 중에 하나인 시냅토태그민을 직접 억제함으로써 신경세포 통신을 저해하는 것을 증명했다.

경희대학교 김성현 교수 연구팀은 이노시톨 7인산이 실제 뇌 해마 신경세포에서 신경세포 전달을 저해한다는 것을 관찰했다. 이로써 공동연구팀은 이노시톨 다인산 대사체가 뇌 신경전달의 핵심 스위치라는 것을 입증했다.

이번 연구결과는 우리 대학 뿐 아니라 연세대학교 Y-IBS 과학원, 경희대, 성균관대, KIST, 취리히대학, 프라이부르크 대학(독일)에 이르기까지 다자간의 공동연구를 통해 각 분야의 전문 과학기술을 조합해 얻은 결과이다.

향후 시냅토태그민과 이노시톨 7인산과의 밀접한 관계를 통해 신경세포 신호전달의 기작을 밝히고 신경질환에 대한 연구에 이바지 할 것으로 기대된다.

이번 연구는 IBS 나노의학연구단, 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. 5-IP7 이노시톨 대사체에 의한 신경전달 신호전달 기전 모식도

그림2. 이노시톨 다인산 대사체

2016.07.06 조회수 15659

김세윤 교수, 뇌 신경세포 통신을 조절하는 물질 발견

〈 김 세 윤 교수 〉

우리 대학 생명과학과 김세윤 교수 연구팀이 이노시톨 7인산이 시냅토태그민을 통해 신경세포 통신을 강력히 조절할 수 있음을 규명했다.

이번 연구는 연세대학교 Y-IBS 과학원 윤태영 교수, 경희대 의과대학 김성현 교수 연구팀과 공동으로 진행됐고, 연구 결과는 미국국립과학원 회보(PNAS)지에 6월 30일 게재됐다.

총 4개국 6개의 연구팀들이 참가한 이번 연구는 신경세포 생물학부터 초해상도 광학 이미징까지를 망라하는 다학제 간 연구로 진행됐다.

곡류나 콩 등의 식물에 존재하는 이노시톨 다인산 대사체는 생체 내에 반드시 필요한 화합물이다. 그 중 하나인 이노시톨 6인산은 항암효능이 뛰어나 세포의 신호체계에서 중요한 역할을 하는 물질이다.

이노시톨 7인산은 이노시톨 6인산에 인산염이 하나 더 붙은 분자로 20여 년 전 처음 발견됐다. 특히 최근에는 이노시톨 7인산이 당뇨와 비만의 핵심적인 역할을 하는 것으로 밝혀졌다.

이노시톨 다인산 대사체가 생체 내에 불균형하게 존재할 때 정신질환 및 신경퇴행성질환이 야기되는 것으로 알려져 있다. 그러나 이노시톨 7인산이 뇌 신경세포와 신경전달에서 어떠한 역할을 수행하며 어떻게 작용하는지는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

이노시톨 다인산 대사체를 수년 간 연구한 김세윤 교수 연구팀은 이노시톨 7인산이 매우 소량으로 존재할 때에도 세포 신호전달을 조절할 수 있는 강력한 물질임을 밝혔다. 연세대 윤태영 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 합성된 이노시톨 7인산이 신경전달 재현 시스템에서 이노시톨 6인산보다 수십 배 강한 효과로 신경세포 통신을 억제하는 것을 관찰했다.

특히 이노시톨 7인산이 신경전달을 위한 핵심 단백질 중에 하나인 시냅토태그민을 직접 억제함으로써 신경세포 통신을 저해하는 것을 증명했다.

경희대학교 김성현 교수 연구팀은 이노시톨 7인산이 실제 뇌 해마 신경세포에서 신경세포 전달을 저해한다는 것을 관찰했다. 이로써 공동연구팀은 이노시톨 다인산 대사체가 뇌 신경전달의 핵심 스위치라는 것을 입증했다.

이번 연구결과는 우리 대학 뿐 아니라 연세대학교 Y-IBS 과학원, 경희대, 성균관대, KIST, 취리히대학, 프라이부르크 대학(독일)에 이르기까지 다자간의 공동연구를 통해 각 분야의 전문 과학기술을 조합해 얻은 결과이다.

향후 시냅토태그민과 이노시톨 7인산과의 밀접한 관계를 통해 신경세포 신호전달의 기작을 밝히고 신경질환에 대한 연구에 이바지 할 것으로 기대된다.

이번 연구는 IBS 나노의학연구단, 미래창조과학부 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

□ 그림 설명

그림1. 5-IP7 이노시톨 대사체에 의한 신경전달 신호전달 기전 모식도

그림2. 이노시톨 다인산 대사체

2016.07.06 조회수 15659